Адаптация 5 классов: Адаптация 5-классников

Оценка уровня адаптации учащихся 5 класса в МБОУ «2-Жемконская СОШ»

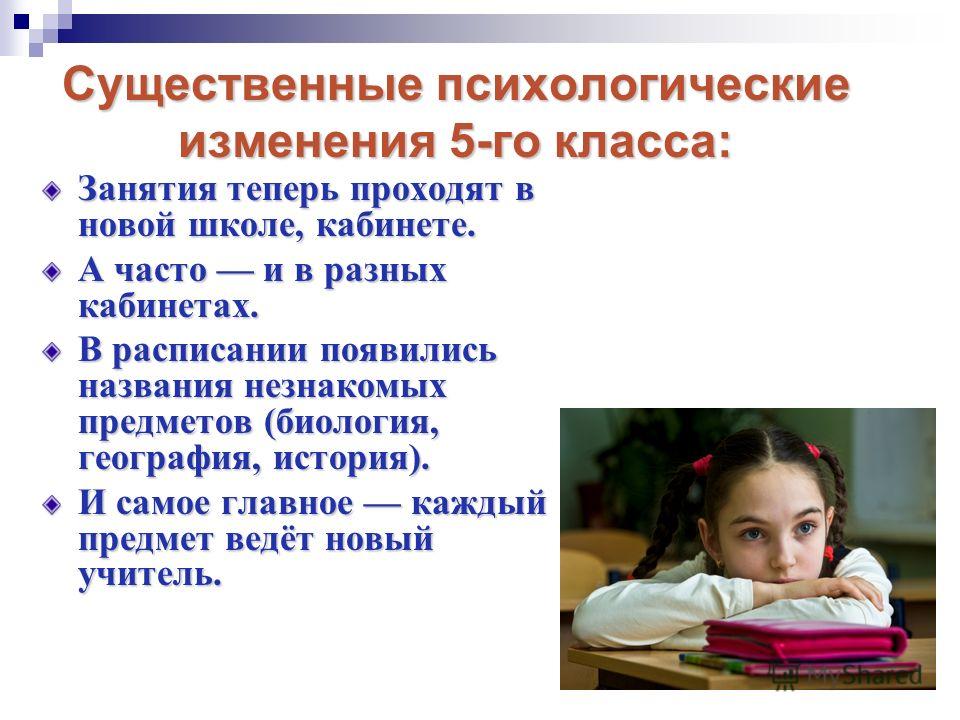

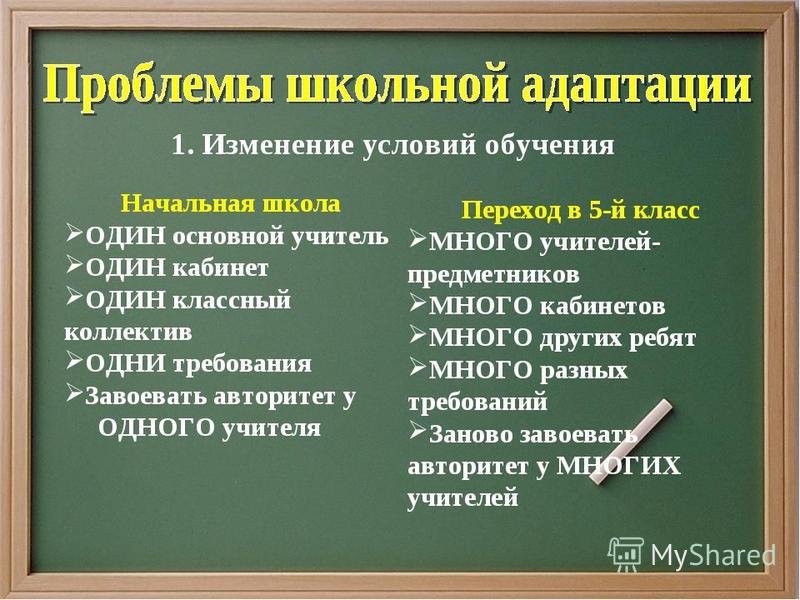

Переход из начального в среднее звено традиционно считается одной из наиболее педагогически сложных школьных проблем, а период адаптации в 5-м классе – одним из труднейших периодов школьного обучения. Он связан с возрастанием нагрузки на психику ученика, поскольку в 5-м классе происходит резкое изменение условий обучения. Дети переходят от одного основного учителя к системе «классный руководитель – учителя-предметники», появляется кабинетная система. Разнообразие требований, предъявляемых к школьнику учителями, необходимость на каждом уроке приспосабливаться к индивидуальному стилю преподавания педагога – все это является серьезным испытанием для психики школьника.

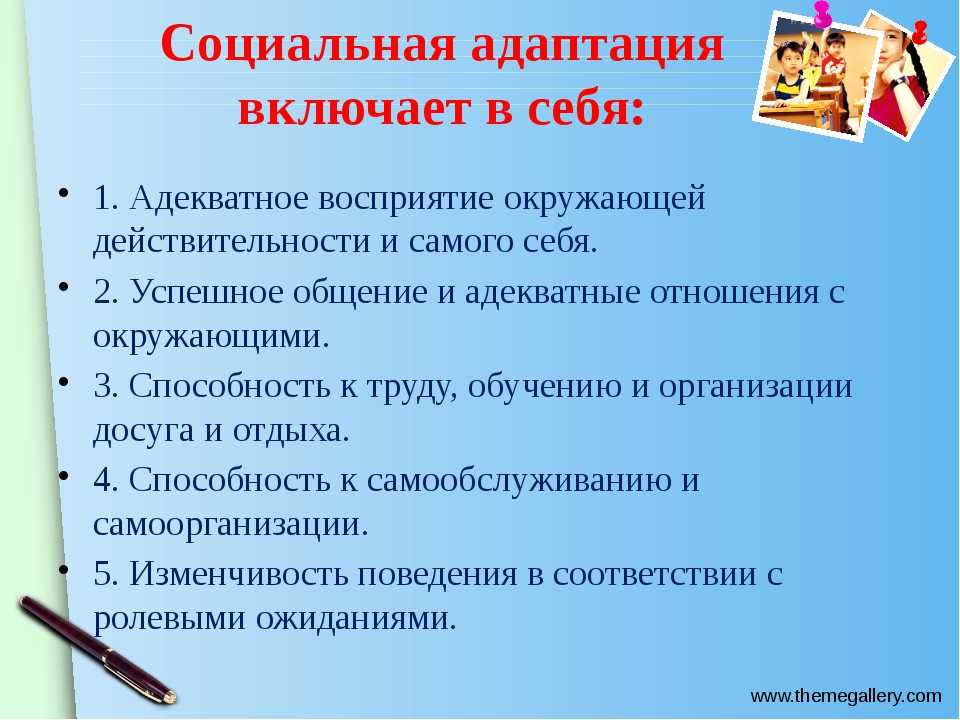

На этапе адаптации детей в среднем звене школы психологическая диагностика направлена, в первую очередь, на изучение степени и особенностей приспособления детей к новой социальной ситуации. Она проводится в начале учебного года наряду с педагогическими наблюдениями [1].

Целью работы является оценка степени адаптации учащихся 5-го класса в МБОУ «2-Жемконская СОШ», с. Кердем Хангаласского улуса.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

- Выбор методик для оценки уровня сформированности УУД у учащихся.

- Проведение исследования по адаптации школьников: анкетирования, наблюдения, беседы, посещение уроков, проверка дневников учащихся.

- Разработка рекомендаций для более успешной адаптации учащихся в новых условиях.

Необходимость психологического сопровождения пятиклассников очевидна каждому, кто работает в школе. Пятый класс — трудный и ответственный этап в жизни каждого школьника. Учебная и социальная ситуация пятого класса ставит перед ребенком задачи качественно нового уровня по сравнению с начальной школой, и успешность адаптации на этом этапе влияет на всю дальнейшую школьную жизнь [2].

В 5-м классе МБОУ «2-Жемконской СОШ» обучается 8 учащихся. Из них 5 девочек и 3 мальчика, коллектив класс очень дружный и сплоченный.

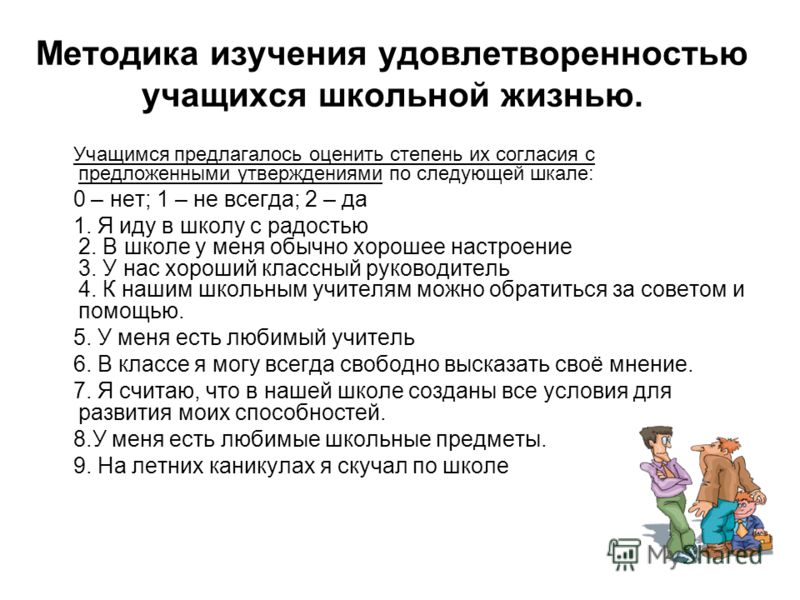

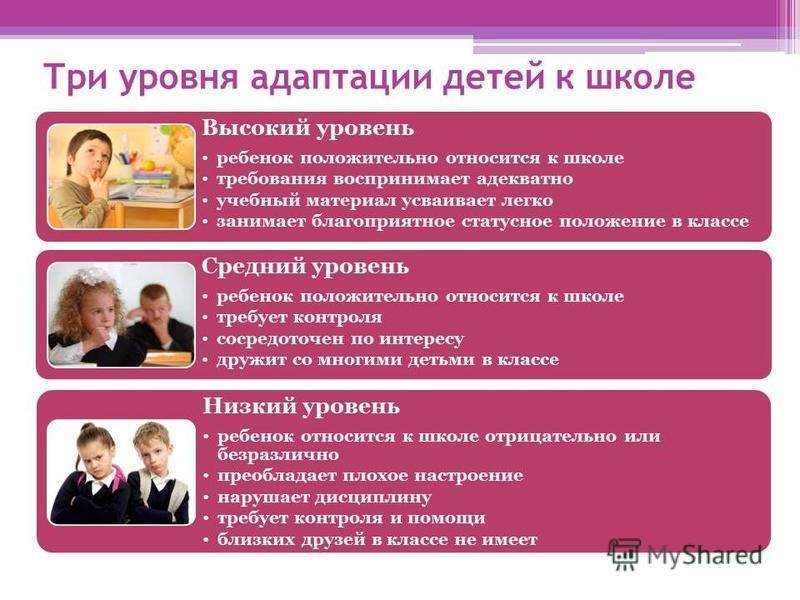

Уровень адаптация учеников был определен по методике Э.М. Александровской и Ст. Громба (модифицированной Еськиной Е.С., Больбот Т.Л.) по 4-м критериям: 1) эффективность учебной деятельности; 2) усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения; 3) успешность социальных контактов; 4) эмоциональное благополучие. Результаты наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся показаны на рисунке 1. Как видно из графика 50% учащихся имеют высокий уровень адаптации, 50 % — уровень адаптации выше среднего.

Успешное обучение без мотивации невозможно. Учебная мотивация состоит из трех составляющих — это ощущение самостоятельности процесса, ощущение свободы, ощущение успешности [3].

Изучение мотивационной сферы школьной мотивации по Лускановой показали (рис.2): Максимально высокий уровень – 12%; Хорошая школьная мотивация – 50%; Внешняя мотивация – 38% учащихся.

Оценка сформированности навыков чтения у учащихся по методическому комплексу «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 класса» Л. А. Ясюковой показала, что только у 1-го ученика хороший уровень сформированности навыка чтения, у 1 – слабый уровень, а у 6 – средний уровень (рисунок 3).

А. Ясюковой показала, что только у 1-го ученика хороший уровень сформированности навыка чтения, у 1 – слабый уровень, а у 6 – средний уровень (рисунок 3).

Результаты определения уровня развития словесно-логического мышления по Переслини Л., Фотекова Т. показывают, что у 38% учащихся третий уровень; 37% — первый уровень; 25% — второй уровень успешности.

Таким образом, можно сделать вывод о средней степени адаптации учащихся 5 класса. Дети не испы

тывают видимой сложности в общении с педагогами, старшими школьниками, стараются выполнять предъявляемые им требования, но успеваемость пятиклассников ухудшились в начале года были два отличника, пять хорошистов в классе, а по результатам третьей четверти – два отличника и два хорошиста, наблюдается низкая техника чтения. В целом, сформированность универсальных учебных действий у учащихся 5 класса МБОУ «2-ЖСОШ», можно показать следующим образом (рисунок 5):

- коммуникативные УУД сформированы у всех учащихся на высоком уровне;

- регулятивные – 50% высокий уровень, 50% средний уровень;

- личностные – более 60% — высокий уровень;

- познавательные – более 36 % высокий уровень, остальные показали средний уровень

По результатам психологического исследования были даны следующие рекомендации:

- На уроках создавать ситуацию успеха, используя индивидуальный и личностный подход к каждому ученику.

- Использовать на уроках здоровьесберегающие технологии, способствующие поддержке физиологического и психического здоровья детей (физкультминутки, игровые технологии).

- Учитывать дозировку домашнего задания.

- Организовать дополнительные занятия для детей, особо нуждающимся в методической помощи.

- Обратить внимание на детей, которые имеют высокий уровень тревожности и оказывать им психологическую поддержку.

Заключение

Адаптация у пятиклассников МБОУ «2-Жемконская СОШ» протекает успешно, универсальные учебные действия у детей сформированы на хорошем уровне

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы, что большинство трудностей в учебе и общении у пятиклассников связано с процессом адаптации к новым условиям обучения. Поэтому основными направлениями в работе по сопровождению учащихся 5 классов являются осуществление преемственности в работе начальной и средней школы, обеспечение условий для успешной адаптации и помощь учителям в поиске наиболее эффективных способов работы.

Карта сайта

Карта сайтаЦвет:C C C

Изображения Вкл. Выкл.

Обычная версия сайта

- Телефон доверия: 8 800 200-01-22

Ошибка 404

К сожалению запрашиваемая страница не найдена.

Но вы можете воспользоваться поиском или картой сайта ниже

|

|

«Адаптация учащихся 5 класса на уроках математики»

Адаптация учащихся 5 класса

на уроках математики

2018-2019 уч. год.

год.

Переход из начального в среднее звено традиционно считается одно из наиболее педагогически сложных школьных проблем, а период адаптации в 5 классе – одним из труднейших периодов школьного обучения. Он связан с возрастанием нагрузки на психику ученика, поскольку в 5 классе происходит резкое изменение условий обучения. Дети переходят от одного основного учителя к системе «классный руководитель – учителя – предметники», появляется кабинетная система. Разнообразие требований, предъявляемых к школьнику учителями, необходимость на каждом уроке приспосабливаться к индивидуальному стилю преподавания педагога – все это является серьезным испытанием для психики школьника.

В 5 Б классе обучающиеся организованы по звонку и быстро включаются в работу. Дисциплина на уроке отличная, в связи с этим ученики быстро воспринимают информацию, и нет необходимости повторять сказанное.

У большей части детей положительное отношение к школе, есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые требования. Эти ребята легко усваивают учебный материал, хорошо овладевают программой, прилежны, внимательно слушают учителя, проявляют интерес к самостоятельной работе. У остальных обучающихся хорошая школьная мотивация. Эти ребята положительно относятся к школе, понимают учебный материал, усваивают основное в программе, но требуют контроля за выполнением домашнего задания со стороны родителей.

Эти ребята легко усваивают учебный материал, хорошо овладевают программой, прилежны, внимательно слушают учителя, проявляют интерес к самостоятельной работе. У остальных обучающихся хорошая школьная мотивация. Эти ребята положительно относятся к школе, понимают учебный материал, усваивают основное в программе, но требуют контроля за выполнением домашнего задания со стороны родителей.

У 4х человек познавательные мотивы сформированы в меньшей степени, дисциплину в классе не нарушают, но на уроке могут заниматься посторонними делами, а как следствие фрагментарно усваивают учебный материал. Требуют индивидуального внимания на уроках и дополнительного контроля со стороны учителя.

Уровень сформированности ЗУН по математике продемонстрировала диагностическая работа.

Работу писали 28 человек

Успеваемость – 96 %

Качество – 68 %

Анализ диагностической работы показал, что больше всего затруднений у ребят вызвало решение уравнений. Обучающиеся находят неизвестный компонент, но не соблюдают алгоритм записи уравнений.

Обучающиеся находят неизвестный компонент, но не соблюдают алгоритм записи уравнений.

Некоторые ученики допустили грубые ошибки в записи умножения и деления многозначных чисел.

В ходе наблюдения за обучающимися на уроках математики и проверки выполненных домашних и классных работ выявились проблемы, которые затрудняют успешное обучение. Недостаточная техника чтения математических текстов, вследствие чего, у некоторых учеников возникают большие трудности в понимании текста. Неумение делить текст на смысловые части и анализировать его. Большие трудности возникают при чтении и анализе математического текста в учебнике. Многие дети не считают нужным читать текст, в связи с этим не ориентируются в учебнике и не могут найти нужную информацию.

В 5 В классе обучающиеся не всегда организованы по звонку, что затрудняет быстрое включение в работу класса. Дисциплина на уроке низкая, в связи с этим ученики медленнее воспринимают информацию, и возникает необходимость повторять сказанное.

У меньшей части детей положительное отношение к школе, есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые требования. Эти ребята легко усваивают учебный материал, хорошо овладевают программой, прилежны, внимательно слушают учителя, проявляют интерес к самостоятельной работе. У остальных обучающихся хорошая школьная мотивация. Эти ребята положительно относятся к школе, понимают учебный материал, усваивают основное в программе, но требуют контроля за выполнением домашнего задания со стороны родителей.

У 6ти человек познавательные мотивы сформированы в меньшей степени, некоторые из них нарушают дисциплину в классе и на уроке могут заниматься посторонними делами, а как следствие фрагментарно усваивают учебный материал. Требуют индивидуального внимания на уроках и постоянного дополнительного контроля со стороны учителя.

Уровень сформированности ЗУН по математике продемонстрировала диагностическая работа.

Работу писали 27 человек

Успеваемость – 50 %

Качество – 24 %

Анализ диагностической работы показал, что больше всего затруднений у ребят вызвало решение уравнений. 12 учеников находят неизвестный компонент, но не соблюдают алгоритм записи уравнений. 16 учеников не смогли найти неизвестный компонент уравнения и не справились с заданием.

Многие ученики допустили грубые ошибки в записи умножения и деления многозначных чисел. Ошибки в переводе одних единиц измерения в другие привели к неверному выполнению задания на действия с единицами измерения. Были допущены ошибки в составных выражениях, обучающиеся неверно расставили порядок действий.

В ходе наблюдения за обучающимися на уроках математики и проверки выполненных домашних и классных работ выявились проблемы, которые затрудняют успешное обучение. В классе часто нарушается дисциплина, вследствие этого, дети отвлекаются, и возникает необходимость повторять сказанное и тратить много времени на наведение дисциплины на уроке. Нарушители дисциплины фрагментарно усваивают материал, что приводит к плохим результатам в обучении математики.

Нарушители дисциплины фрагментарно усваивают материал, что приводит к плохим результатам в обучении математики.

Недостаточная техника чтения математических текстов, вследствие чего, у некоторых учеников возникают большие трудности в понимании текста. Неумение делить текст на смысловые части и анализировать его. Большие трудности возникают при чтении и анализе математического текста в учебнике. Многие дети не считают нужным читать текст, в связи с этим не ориентируются в учебнике и не могут найти нужную информацию.

Низкая школьная мотивация была выявлена у учащихся, которые неоднократно не выполняли домашнее задание. Фадеев Станислав, относится к школе отрицательно или безразлично, посещает урок неохотно, несколько раз не выполнял письменное домашнее задание, а так же совсем не учит устное домашнее задание. Тарасенко Никита, не вовремя сдает работы и не учит устное домашнее задание. Часто забывает тетради и учебники дома, очень рассеян. На уроках занимается посторонними делами, отвлекается, нарушает дисциплину.

В 5 Г классе обучающиеся не всегда организованы по звонку, что затрудняет быстрое включение в работу класса. Дисциплина на уроке средняя, в связи с этим ученики медленнее воспринимают информацию, и возникает необходимость повторять сказанное.

У большей части детей положительное отношение к школе, есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые требования. Эти ребята легко усваивают учебный материал, хорошо овладевают программой, прилежны, внимательно слушают учителя, проявляют интерес к самостоятельной работе. У остальных обучающихся хорошая школьная мотивация. Эти ребята положительно относятся к школе, понимают учебный материал, усваивают основное в программе, но требуют контроля за выполнением домашнего задания со стороны родителей.

У 6ти человек познавательные мотивы сформированы в меньшей степени, дисциплину в классе не нарушают, но на уроке могут заниматься посторонними делами, а как следствие фрагментарно усваивают учебный материал. Требуют индивидуального внимания на уроках и дополнительного контроля со стороны учителя.

Требуют индивидуального внимания на уроках и дополнительного контроля со стороны учителя.

Уровень сформированности ЗУН по математике продемонстрировала диагностическая работа.

Работу писали 27 человек

Успеваемость – 90 %

Качество – 37 %

Анализ диагностической работы показал, что больше всего затруднений у ребят вызвало решение уравнений. Обучающиеся находят неизвестный компонент, но не соблюдают алгоритм записи уравнений.

Некоторые ученики допустили грубые ошибки в записи умножения и деления многозначных чисел. Ошибки в переводе одних единиц измерения в другие привели к неверному выполнению задания на действия с единицами измерения. Были допущены ошибки в составных выражениях, обучающиеся неверно расставили порядок действий.

В ходе наблюдения за обучающимися на уроках математики и проверки выполненных домашних и классных работ выявились проблемы, которые затрудняют успешное обучение. В классе иногда нарушается дисциплина, вследствие этого, дети отвлекаются, и возникает необходимость повторять сказанное. Нарушители дисциплины фрагментарно усваивают материал, что приводит к плохим результатам в обучении математики.

В классе иногда нарушается дисциплина, вследствие этого, дети отвлекаются, и возникает необходимость повторять сказанное. Нарушители дисциплины фрагментарно усваивают материал, что приводит к плохим результатам в обучении математики.

Недостаточная техника чтения математических текстов, вследствие чего, у некоторых учеников возникают большие трудности в понимании текста. Неумение делить текст на смысловые части и анализировать его. Большие трудности возникают при чтении и анализе математического текста в учебнике. Многие дети не считают нужным читать текст, в связи с этим не ориентируются в учебнике и не могут найти нужную информацию.

Учитель математики Гусенкова Е. А.

АДАПТАЦИЯ ПЯТИКЛАССНИКОВ

АДАПТАЦИЯ ПЯТИКЛАССНИКОВ

(рекомендации психолога)

Переход из младшей школы в среднюю – важный момент в жизни школьника. В 5-м классе для детей многое оказывается новым: учителя, форма обучения, которая в средней школе становится предметной, а иногда и одноклассники и связан с возрастанием нагрузки на психику ученика.

Резкое изменение условий обучения, разнообразие и качественное усложнение требований, предъявляемых к школьнику разными учителями и даже смена позиции «старшего» в начальной школе на «самого маленького» в средней – все это является серьезным испытанием для психики школьника.

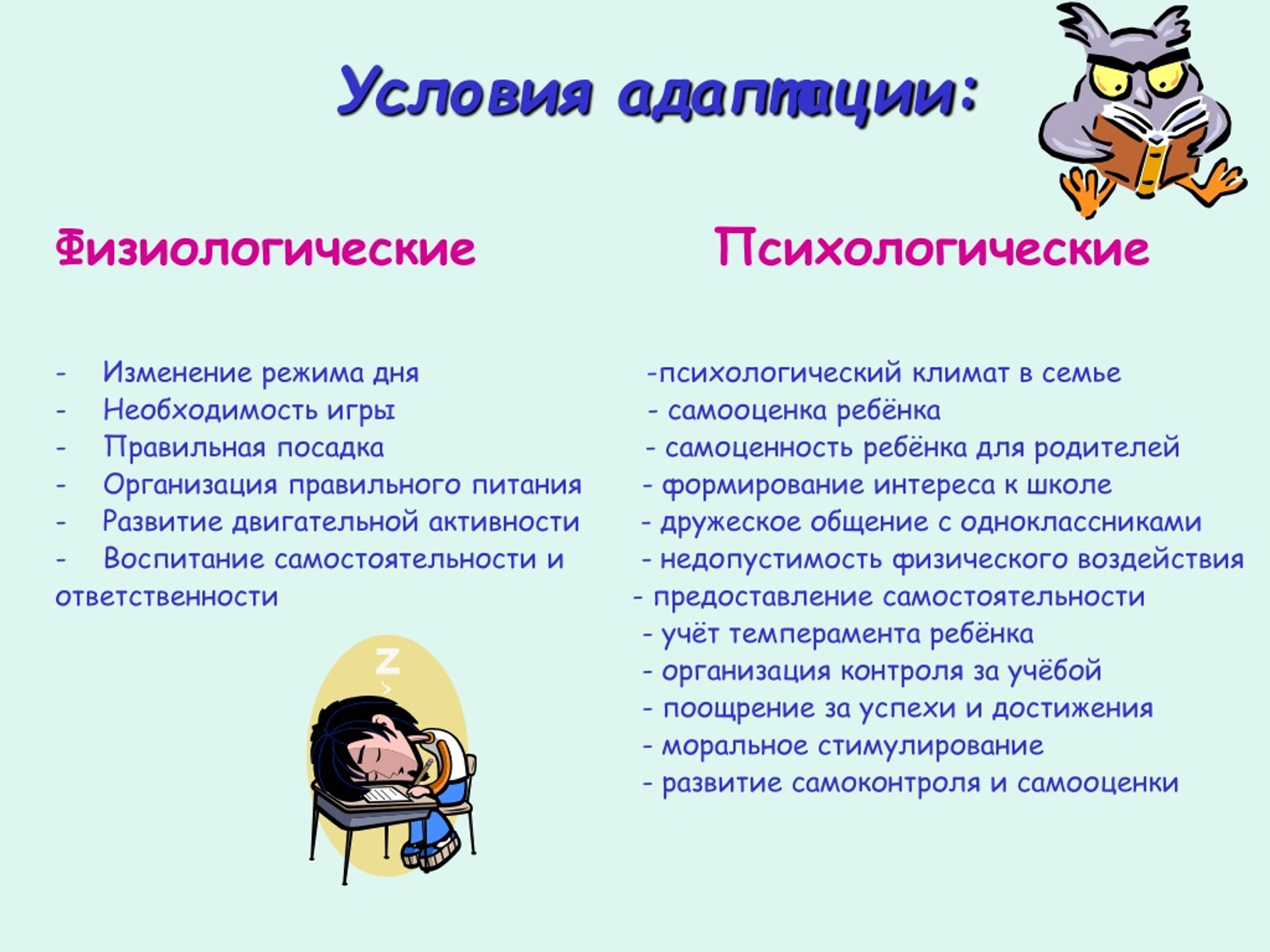

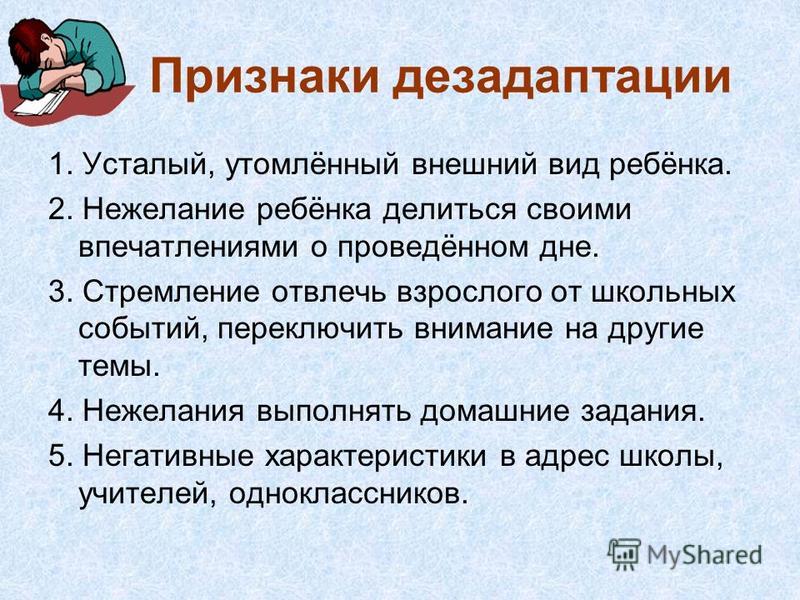

В адаптационный период дети могут стать наиболее тревожными, робкими, или, напротив, «развязными», чрезмерно неумными, суетливыми. У них может снизиться работоспособность, они могут стать забывчивыми, неорганизованными. Иногда нарушается сон, аппетит. Подобные функциональные отклонения в той или иной форме характерны для 70-80% школьников. У большинства детей подобные отклонения носят единичный характер и исчезают, как правило, через 2-4 недели после начала учебы. Однако есть дети, у которых процесс адаптации затягивается на 2-3 месяца и даже больше.

Что может затруднить адаптацию детей к средней школе?

1. Прежде всего это рассогласованность, даже противоречивость требований разных педагогов: учительница истории требует, чтобы, отвечая урок ученик придерживался сведений, изложенных в учебнике, а учительница литературы за собственное мнение.

2. Необходимость на каждом уроке приспосабливаться к своеобразному темпу, особенностям речи, стилю преподавания каждого учителя.

3. Трудности могут быть связаны с определенной деиндивидуализацией, обезличиванием подхода педагога к школьнику. У некоторых пятиклассников возникает ощущение одиночества: никому из взрослых в школе они не нужны. Другие, наоборот, как бы «шалеют» от внезапной свободы – они бегают по школе, исследуя «тайные уголки»; иногда классов.

Иногда за одной и той же формой поведения (например, посещение первого класса, в котором работает бывшая учительница) скрываются совершенно разные потребности и мотивы. Это может быть желание вновь оказаться в знакомой, привычной ситуации опеки и зависимости, когда тебя знают, о тебе думают.

Но может быть и стремление утвердить себя как «старшего», «выросшего», того, кто может опекать малышей. Причем у одного и того же подростка это может сочетаться.

При слишком длительном процессе адаптации, а также при наличии множества функциональных отклонений необходимо обратиться к школьному психологу.

Самые ярко выраженные страхи, испытываемые пятиклассниками:

$11. Страх самовыражения – негативные эмоциональные переживания ситуаций, сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации своих возможностей.

Высказывания детей:

$1· Когда я иду в школу я злюсь и боюсь

$1· у меня начинает болеть голова

$1· мне кажется, что я все позабыла что учила

$1· очень волнуюсь

$1· на душе становится плохо

$1· в животе неприятно

$12. Страх ситуации проверки знаний – негативное отношение и переживание тревоги в ситуациях проверки (особенно публичной) знаний, достижений, возможностей.

Высказывания детей:

$1· Когда я отвечаю у доски, я очень сильно волнуюсь

$1· я пугаюсь и все забываю

$1· я теряюсь, меня бросает в дрожь

$1· у меня ноги подкашиваются

$1· сильно нервничаю

$13. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих – ориентация на значимость других в оценке своих результатов, поступков, мыслей, тревога по поводу оценок, даваемых окружающим, ожидание негативных оценок.

Страх не соответствовать ожиданиям окружающих – ориентация на значимость других в оценке своих результатов, поступков, мыслей, тревога по поводу оценок, даваемых окружающим, ожидание негативных оценок.

Высказывания детей:

$1· Когда учитель задает вопрос я думаю, но не отвечаю, потому, что могу ответить неправильно

$1· я тут же забываю ответ

$1· я очень волнуюсь

$1· я боюсь отвечать

$1· я боюсь поднять руку

$14. Проблемы и страхи в отношениях с учителями – общий негативный эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе, снижающий успешность обучения ребенка.

Высказывания детей:

$1· Когда я вижу учителя, я мысленно уменьшаюсь

$1· меня берет дрожь

$1· на меня нападает страх

$1· вспоминаю прошлого учителя

$1· хочется спрятаться

Рекомендации психолога:

Классным руководителям: Первые полгода большую часть времени уделить проблемам самостоятельно планировать время, отводимое на домашнее задания, правильно его распределять, а к целенаправленному формированию детского коллектива переходить позже, когда решены основные учебные проблемы.

Оказание помощи детям и их родителям в учебной организации: планирование времени, подготовка домашних заданий, распределение сил между предметами, освоение новых форм учебных заданий.

Родителям: Необходимо воодушевлять ребенка на рассказ о своих школьных делах. Не ограничивать свой интерес обычным вопросом типа: «Как прошел твой день в школе?»

Каждую неделю выбирать время свободное от домашних дел, и внимательно беседовать с ребенком о школе. Обязательно спрашивать ребенка о его одноклассниках, делах в классе; школьных предметах, педагогах.

Администрации: Предлагается система работы педагогов и психолога на этапе перехода детей из начального в среднее звено.

Цель работы: создание условий для успешного обучения выпускников начальной школы в среднем звене. Она направлена на интересы ребенка, и лишь затем – на задачи учебного процесса. Главное в том, чтобы обеспечить его дальнейшее поступательное развитие, его психологическое благополучие.

В работе выделяются два этапа.

I этап – формирование готовности к обучению в новой социально-педагогической ситуации – охватывает II полугодие выпускного класса. (4 класс)

II этап – создание условий для успешной социально-педагогической адаптации к новой социальной ситуации. – I полугодие пятого класса.

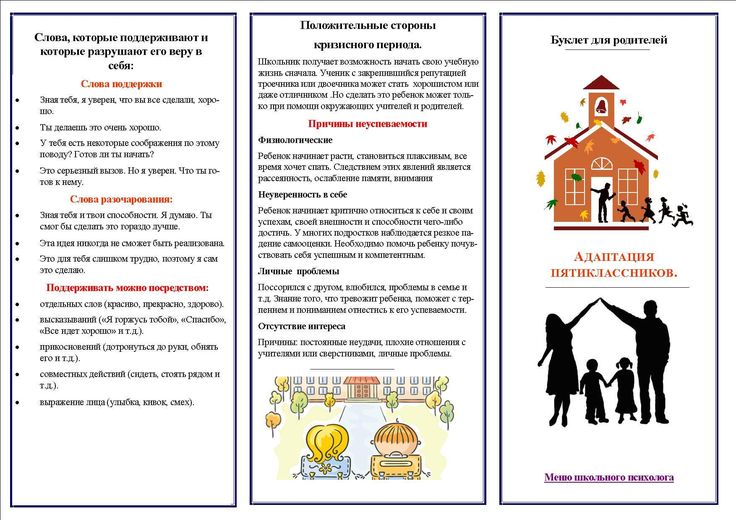

Законы родительской истины.

1. Дорожите любовью своего ребёнка. Помните, от любви до ненависти один шаг. Не делайте необдуманных шагов.

2. Не унижайте своего ребенка. Унижая его самого, вы формируете у него умение и навык унижения, который он сможет использовать по отношению к другим людям. Не исключено, что ими будете вы.

3. Не угрожайте своему ребёнку. Угрозы взрослого порождают ложь ребёнка, приводят к боязни и ненависти.

4. Не налагайте запретов. В природе ребёнка- дух бунтарства. То, что категорически запрещено ,очень хочется попробовать.

5. Не опекайте своего ребёнка там, где можно обойтись без опёки. Дайте возможность маленькому человеку стать большим.

Дайте возможность маленькому человеку стать большим.

6. Не идите на поводу своего ребёнка, умейте соблюдать меру своей любви и меру своей родительской ответственности.

7. Развивайте в себе чувство юмора. Учите ребёнка смеяться над собой. Это лучше, чем если над ним будут смеяться другие.

8. Не читайте своему ребёнку бесконечные нотации, он их просто не слышит.

9. Будьте всегда последовательны в своих требованиях. Хорошо ориентируйтесь в своих «да» и «нет».

10. Не лишайте своего ребёнка права быть ребёнком. Дайте ему возможность побыть озорником и непоседой, бунтарём и шалуном. Период детства скоротечен, а так много нужно успеть попробовать, пока не станешь взрослым.

11. Давайте своему ребёнку быть им во время детства, иначе период детства будет продолжаться и в его взрослой жизни. Это может обернуться серьёзными последствиями и для вашего ребёнка, и для вас, родители.

Помните, что самое большое родительское счастье — видеть состоявшихся, умных, благородных детей!

Желаю вам успехов!

Адаптация учащихся 5 класса

Отчёт по адаптации обучающихся 5 а класса

В 5 «а » классе обучаются 24 +1 человек: 16 мальчиков и 9 девочек. Возраст учащихся 10-11 лет. Все дети пришли в школу с 1 класса, за исключением 4 человек.

Возраст учащихся 10-11 лет. Все дети пришли в школу с 1 класса, за исключением 4 человек.

Успеваемость в классе 100%. качество знаний – 48%.

По итогам I четверти отличник 1, 11 хорошистов, 13 троечников.

На уроках обучающиеся стараются быть активными. Домашние задания выполнены. Систематических невыполнений не обнаружено.

На переменах обучающиеся ведут себя шумно: балуются, бегают по коридору. Неоднократно делались замечания. Ведётся работа по разъяснению Устава школы и правил поведения на переменах.

Основная задача, которую я ставила в период адаптации – создание в классе атмосферы психологического комфорта и поддержки каждого ученика.

Адаптация 5-классников в среднем звене

Период адаптации 5-классников характеризуется появлением внутренних и внешних изменений в их жизни.

Внутренние изменения.

обретение чувства взрослости – главное личностное новообразование младшего подростка

постепенная замена ведущей учебной деятельности (характерной для младшего школьника) на ведущую деятельность общения.

Внешние изменения.

новые учителя

новый режим

новые требования

новые правила

необходимость вступать в контакт со старшеклассниками.

Трудности 5-классников.

Возросший темп работы на уроке: дети, не умеющие быстро писать, не успевают;

Возросший объём работы как на уроке, так и дома;

Новые требования к оформлению работ;

Необходимость находить самостоятельно дополнительную информацию ( литературу) и работать с ней.

Факторы, влияющие на сроки адаптационного периода.

Слабые навыки решения математических задач.

2. Плохое владение пересказом текста.

3 Невнимательность и неусидчивость.

4 Частая смена приятелей.

5. Одиночество.

Основная задача классного руководителя в период адаптации – создание в классе атмосферы психологического комфорта и поддержки каждого ученика.

Для обеспечения благоприятного протекания процесса адаптации были проведены следующие мероприятия:

Родительское собрание «Адаптация 5-классников к новым школьным условиям»

Наблюдение за учащимися во время и вне учебных занятий

Грамотное рассаживание детей в классе с учётом их индивидуальных особенностей, психологической совместимости, здоровья и пожеланиями родителей

Ознакомление учащихся со следующими составляющими обучения в 5 классе: «предметы», «учителя-предметники», «урок», «перемена». «столовая», «правила поведения».

Знакомство с условиями проживания детей, взаимоотношениями в семье, здоровьем ребёнка

Еженедельные консультации школьного психолога

Сотрудничество с учителями – предметниками.

Учащиеся 5 класса были вовлечены в подготовку и проведение совместных со старшеклассниками мероприятий, праздников и спортивных соревнований. Участвовали во всех коллективно-творческих делах школы и класса. Каждый ученик имеет в классе поручение, качество выполнения и степень участия в делах класса и школы отражается в рейтинговой таблице. В конце I четверти подвели итоги по номинациям «Лучший ученик», «Образцовый дневник», «Лучшая предметная тетрадь».

На своих уроках обращала внимание на следующее:

По возможности опрашивать каждого ученика за урок не менее 3-5 раз, т.е. осуществлять обратную связь и своевременно проводить коррекцию знаний

Ставить оценку не за отдельный ответ а за несколько (на разных этапах урока)

Стараться не только научить, а развивать мышление ребёнка средствами своего предмета

Стараться интегрировать задания с родственными учебными дисциплинами для обогащения знаний и расширения кругозора учащихся.

По итогам I четверти в классе 1 отличник, 11 учеников учатся на «4 и5».

Успеваемость составила – 100%, качество знаний – 48%.

Классный руководитель –

Таким образом, я считаю, что 5 класс хорошо прошёл адаптационный период.

Адаптация 5 класса

Адаптация обучающихся 5 класса ГОАУ «Свободненская специальная (коррекционная) школа интернат».

Выполнила классный

руководитель —

Кислова Л.Г.

Проблема школьной адаптации сейчас очень актуальна. Она становится все более очевидной в связи с охраной психического здоровья детей и подростков, ростом нервно-психических заболеваний и функциональных расстройств. Школьная адаптация представляет собой процесс формирования механизма приспособления ребенка к требованиям и условиям обучения. Ее результатом может стать как адекватный механизм, приводящий к адаптированности, обеспечивающий успешность последующей учебной деятельности, так и неадекватный механизм приспособления ребенка к школе (нарушение учебы и поведения, конфликтные отношения, психогенные заболевания и реакции, повышенный уровень тревожности, искажения в личностном развитии), приводящий к дезадаптированности ребенка. Переход обучающихся из начальной школы в среднюю школу справедливо считается кризисным периодом. Многолетние наблюдения свидетельствуют о том, что этот переход неизбежно связан со снижением успеваемости, хотя бы временным. Обучающимся, привыкшим к определенным порядкам начальной школы, необходимо время, чтобы приспособиться к новому темпу и стилю жизни.

Переход обучающихся из начальной школы в среднюю школу справедливо считается кризисным периодом. Многолетние наблюдения свидетельствуют о том, что этот переход неизбежно связан со снижением успеваемости, хотя бы временным. Обучающимся, привыкшим к определенным порядкам начальной школы, необходимо время, чтобы приспособиться к новому темпу и стилю жизни.

Часто внешние изменения совпадают по времени с началом физиологических изменений в организме детей. Все это в первую очередь отражается на качестве успеваемости (например, отличник в начальной школе вдруг в пятом классе начинает получать четверки и тройки). Хотя бывает и так, что ребенок, еле-еле учившийся в начальных классах на тройки, вдруг становится твердым хорошистом.

Можно ли избежать серьезных проблем с учебой при переходе в среднюю школу? Опыт показывает, что можно. Но для этого необходимо учитывать все факторы, влияющие на качество обучения в пятом классе.

В начальной школе обучающиеся всегда находятся в поле зрения педагога, который контролирует степень их готовности к очередному уроку, помогает урегулировать конфликтные ситуации с другими учителями (например, ребенок забыл физкультурную форму, не принес альбом). Учитель начальных классов находится в тесном контакте с родителями. Он внимательно следит за тем, чтобы вся необходимая информация была записана в дневник и доведена до их сведения.

Учитель начальных классов находится в тесном контакте с родителями. Он внимательно следит за тем, чтобы вся необходимая информация была записана в дневник и доведена до их сведения.

В средней школе дети оказываются предоставленными сами себе. Они должны самостоятельно переходить из кабинета в кабинет, готовиться к урокам, и очень часто им приходится самостоятельно решать вопросы с учителями. Опоздать на урок, забыть какую-нибудь учебную принадлежность, не сделать задание — все это становится более серьезным проступком, чем в начальной школе.

С классным руководителем пятиклассники встречаются только на уроках, которые он ведет, и на редких, к сожалению, классных часах. Некоторые дети в силу своих психологических особенностей не готовы к подобной самостоятельности, они испытывают растерянность, все время все путают и забывают, не могут сосредоточиться на учебе. Другие дети настолько привыкли к постоянному контролю со стороны взрослых, что неспособны самостоятельно организовать собственную школьную жизнь. Все это, естественно, ведет к снижению успеваемости.

Все это, естественно, ведет к снижению успеваемости.

С одной стороны, при переходе в среднюю школу мало что меняется: ребенка окружают те же одноклассники, в расписании указаны в основном уже знакомые предметы, а первые недели обучения посвящены повторению пройденного в начальной школе. Ребенок продолжает приходить в то же время в то же здание, ему задают домашние задания, так же спрашивают на уроках и ставят оценки.

Но, с другой стороны, занятия теперь проходят в новом кабинете, а часто — и в разных кабинетах. В расписании появились названия незнакомых предметов (природоведение, история). И самое главное — каждый предмет ведет новый учитель. Каждый учитель по-своему реагирует на происходящее в классе и предъявляет ученикам определенные требования. Например, для одного шум во время урока может быть естественным фоном его объяснений, а другой строго наказывает за малейшее отвлечение. Ребенку необходимо время, чтобы привыкнуть и научиться вести себя в соответствии с требованиями.

Следует помнить, что и учитель должен привыкнуть к классу, настроиться на работу с ним. Многие учителя, которые берут пятый класс, до этого работали с выпускниками — взрослыми, самостоятельными учениками, а теперь также вынуждены привыкать к тому, что их новые подопечные нуждаются в дополнительном контроле, напоминаниях. Они могут рассуждать о серьезных вещах и терять одежду, учебники, забывать, в каком кабинете следующий урок и как зовут их учителя.

Классному руководителю, учителю — предметнику необходимо знать причины неуспеваемости при переходе в 5-й класс:

Физиологические изменения. Переход в среднюю школу может совпасть с началом физиологических изменений в организме ребенка. Ребенок начинает расти, становится плаксивым, все время хочет спать. Следствием этих явлений являются рассеянность, ослабление памяти, внимания. Естественно, что для адаптации ребенку в такой ситуации требуется больше времени.

Неуверенность в себе. Сформировавшись однажды, неуверенность в себе, в своих способностях “переходит” с ребенком из класса в класс. Ребенок как бы заранее считает, что у него ничего не выйдет, и даже не решается пробовать. Причиной такой неуверенности в себе могут быть повышенная тревожность, давление со стороны близких, их излишняя требовательность, боязнь не оправдать ожиданий. Неуверенность в себе может особенно сильно проявляться в переходном возрасте. Ребенок начинает критически относиться к себе и своим успехам, своей внешности и способностям чего-либо достичь. У многих подростков наблюдается резкое падение самооценки. Помочь ребенку преодолеть эти трудности, почувствовать себя успешным и компетентным можно, только разобравшись в их причинах.

Сформировавшись однажды, неуверенность в себе, в своих способностях “переходит” с ребенком из класса в класс. Ребенок как бы заранее считает, что у него ничего не выйдет, и даже не решается пробовать. Причиной такой неуверенности в себе могут быть повышенная тревожность, давление со стороны близких, их излишняя требовательность, боязнь не оправдать ожиданий. Неуверенность в себе может особенно сильно проявляться в переходном возрасте. Ребенок начинает критически относиться к себе и своим успехам, своей внешности и способностям чего-либо достичь. У многих подростков наблюдается резкое падение самооценки. Помочь ребенку преодолеть эти трудности, почувствовать себя успешным и компетентным можно, только разобравшись в их причинах.

Личные проблемы. Резкое ухудшение качества обучения может быть связано с личными проблемами ребенка: поссорился с другом, влюбился, проблемы в семье и т.д. Знание того, что тревожит ребенка, поможет с терпением и пониманием отнестись к его неуспеваемости. Иногда достаточно переждать какое-то время, и все войдет в колею, а иногда необходима поддержка и помощь специалиста — психолога, и др.

Иногда достаточно переждать какое-то время, и все войдет в колею, а иногда необходима поддержка и помощь специалиста — психолога, и др.

Отсутствие способностей. В пятом классе появляются новые предметы, и у ребенка есть возможность проявить себя в совершенно новых сферах.

Отсутствие интереса. Очень частое явление — ребенок плохо учится, потому что ему неинтересно. Причины могут быть разные: постоянные неудачи, плохие отношения с учителем или сверстниками, личные проблемы. Иногда ребенок заявляет, что ему неинтересно учиться, потому что он не понимает, как то, что они изучают в школе, может пригодиться ему в жизни. Объяснения, что потом это тебе точно пригодится или, что учиться надо для общего развития, в этом случае не годятся. Жизнь постоянно ставит перед человеком задачи, требующие применения школьных знаний: например, без таблицы умножения очень сложно сосчитать, сколько денег понадобится на покупку продуктов. А знание алфавита помогает ориентироваться в каталогах и энциклопедиях. Разгадывание кроссвордов требует наличия определенных знаний на уровне школьной программы (географии, истории, литературы). Можно попросить у ребенка помощи, вместе с ним поискать ответ в учебниках.

Разгадывание кроссвордов требует наличия определенных знаний на уровне школьной программы (географии, истории, литературы). Можно попросить у ребенка помощи, вместе с ним поискать ответ в учебниках.

Таким образом, чтобы помочь ребенку в адаптации к новым условиям, учителя и родители должны учитывать все моменты сложившейся ситуации. Необходимо оказывать психологическую поддержку ребенку не только в период адаптации, но и в течение всего периода обучения.

Работаю в совмещённом классе. 5 класс – 4 человека. 6 класс – 4 человека (3-СИПР). Адаптацию своих 5-ов считаю, удовлетворительной. При работе с детьми применяю, всё выше изложенное, о котором проговаривается с обучающимися на классных часах и при индивидуальных беседах.

5 типов учебных адаптаций для вашего инклюзивного класса

В прошлых сообщениях мы говорили об универсальном дизайне для обучения (UDL) как о высокоэффективной основе для обучения всех учащихся. Как говорит автор Уитни Рэпп в своей книге Универсальный дизайн для обучения в действии :

Как говорит автор Уитни Рэпп в своей книге Универсальный дизайн для обучения в действии :

«Среда, которая универсально предназначена для обучения, охватывает всех и готовит всех к инклюзивности и инклюзивному мышлению. Это показывает учащимся, что все люди разные, у всех есть сильные стороны и у всех есть потребности, и это нормально. Он показывает учащимся, что существует множество способов добиться успеха, множество способов решения проблем и множество способов учиться на ошибках».

Частью обучения и планирования с помощью линз UDL является понимание того, что нужно каждому из ваших учеников для достижения успеха. Это означает адаптацию и настройку аспектов ваших занятий и уроков, а также предоставление учащимся нескольких способов учиться и демонстрировать то, что они знают.

Сегодняшняя публикация предлагает вам пять подходов к адаптации обучения в вашем инклюзивном классе, чтобы учащиеся с ограниченными возможностями и без них могли участвовать и изучать учебный контент. Адаптировано из практического руководства Рэйчел Дженни и Марты Снелл по Изменение школьных заданий, Эти стратегии можно использовать в любой комбинации, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности ваших отдельных учащихся. Попробуйте их в своем классе и сообщите нам, какие адаптации лучше всего сработали для ваших учеников!

Адаптировано из практического руководства Рэйчел Дженни и Марты Снелл по Изменение школьных заданий, Эти стратегии можно использовать в любой комбинации, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности ваших отдельных учащихся. Попробуйте их в своем классе и сообщите нам, какие адаптации лучше всего сработали для ваших учеников!

Изменить схему обучения

Группы одинакового размера не всегда подходят для всех учащихся. Следите за тем, на какие типы договоренностей лучше всего реагируют разные учащиеся. Вот несколько вариантов адаптации расстановки учащихся во время занятий:

- Пусть ваша ученица работает в группе из трех человек, тогда как большинство ее одноклассников работают в группах по четыре или пять человек.

- Попросите вашего ученика объединиться с одноклассником, когда большинство его одноклассников работают индивидуально.

- Внесите разнообразие в работу в малых группах: когда большинство одноклассников работают в небольших группах, направляемых учащимися, пусть учащийся и несколько выбранных одноклассников работают в небольшой группе, с которой вы сидите и помогаете поддерживать.

Изменение физического или социального окружения

Окружение учащегося может иметь огромное влияние на то, как он или она учится. Будьте внимательны к учащимся с сенсорными проблемами и проблемами внимания и реагируйте на них, а также вносите изменения в учебную среду, чтобы удовлетворить их потребности. Некоторые примеры:

- Предоставьте вашему ученику возможность сидеть за столом вместо парты (или наоборот).

- Купите своей ученице парту большего (или меньшего) размера, в зависимости от ее предпочтений.

- Позвольте учащимся с повышенной чувствительностью к звукам работать в определенной части класса, например, в «тихом месте» или в кабинете.

- Дайте легко отвлекающимся учащимся возможность сесть за парту ближе к доске. Вы даже можете организовать для ученика выполнение определенных заданий в другой части школьного кампуса, например, в медиа-центре или на открытом воздухе.

Измените свои методы и материалы

Многочисленные средства взаимодействия и представления являются двумя столпами структуры UDL. Когда вы преподаете новый урок, предлагайте учащимся множество различных способов взаимодействия и усвоения материала. Например:

Когда вы преподаете новый урок, предлагайте учащимся множество различных способов взаимодействия и усвоения материала. Например:

- Включите больше визуальных элементов для представления контента различными способами, такими как карты, изображения, рисунки, объекты или видео.

- Используйте графические органайзеры, чтобы расположить ключевые моменты так, чтобы учащиеся могли их легко понять.

- Предоставьте дополнительные модели или демонстрации учащимся, нуждающимся в дополнительной поддержке во время урока.

- Выберите конкретные материалы вместо символических представлений или проиллюстрируйте символические представления конкретными примерами.

- Воспользуйтесь всеми доступными технологиями — улучшите свой урок с помощью досок, потокового видео или удаленных кликеров.

- Чаще проверяйте понимание, используя методы, требующие активной реакции учащихся. Например, попробуйте задавать вопросы по материалу урока, и пусть ваш класс проголосует за ответы.

- Предоставьте учащимся дифференцированный материал для чтения в зависимости от их уровня чтения и/или интересов.

- Упростите изучение контента, предоставив учащимся расширенные тексты, в которых выделены ключевые части, добавлены изображения или символы и/или увеличен текст.

Изменить процесс или задачу

Некоторым учащимся может потребоваться изменить или уменьшить требования к заданиям. И не забудьте предоставить всем своим учащимся несколько средств действия и выражения (третий столп структуры UDL). Пусть они продемонстрируют свои знания различными новаторскими способами, в зависимости от того, как они лучше всего выражают себя. Вот несколько примеров:

- Попросите вашего ученика следовать письменным, иллюстрированным или аудиозаписанным шагам задания вместо того, чтобы давать им устные инструкции.

- Изменить задания для сочинения: вместо написания сочинения ваш учащийся может продемонстрировать понимание содержания, заполнив таблицу, разработав презентацию для преобразования текста в речь или создав план.

- Сократите количество заданий, которые учащиеся должны выполнить. Например, ваш ученик может получить тот же лист по математике, что и остальная часть класса, но вы можете попросить его выполнить только задания с нечетными номерами.

- Предоставьте своему ученику возможность использовать те же материалы, что и остальная часть класса, но другим способом. На листе по математике она могла находить и отмечать определенные цифры вместо того, чтобы решать задачи.

- Предложите помощников по ведению заметок, таких как управляемые заметки или формат заметок в слотах, чтобы учащимся было легче записывать и вспоминать ключевую информацию.

- Предоставьте учащимся более творческие способы показать, что они знают. Художественные студенты могут построить модель, создать плакат или нарисовать карту вместо письменного задания.

Изменить уровень личной помощи

Учащимся, которым требуется дополнительная поддержка при выполнении некоторых заданий, следует привлечь помощников, таких как сверстники, специальный педагог или парапрофессионал. Они могут оказывать помощь различными способами, в зависимости от потребностей учащегося:

Они могут оказывать помощь различными способами, в зависимости от потребностей учащегося:

- Попросите помощника смоделировать этапы задания, прежде чем учащийся выполнит их самостоятельно.

- Поощряйте помощников давать дополнительные подсказки (вербальные, жестовые или частично физические), когда они нужны учащимся.

- Назначьте помощника для выполнения некоторых шагов задачи с учеником или за него.

- Попросите помощника дать учащемуся немедленную обратную связь и дополнительное поощрение для закрепления успехов.

Каковы ваши любимые стратегии адаптации материалов, задач, заданий и среды обучения? Поделитесь своими идеями в комментариях ниже!

Для получения дополнительного руководства на Модификация школьных заданий, Проверьте книгу (БЕСПЛАТНАЯ выдержка по ссылке!) и модификации

Подпишитесь на одну из наших БЕСПЛАТНЫХ информационных бюллетеней

Классификация живых существ: классы позвоночных

Три из

классы позвоночных – рыбы. Наиболее примитивным из них является

Агната

. Состоит из бесчелюстных рыб.

которые не имеют весов. Это миноги и

миксина. Рыбы со скелетом, состоящим из твердых

резиноподобный хрящ, а не кость

учащиеся 9 класса0180 Хондрихтис

.

Это акулы и скаты. Все из

костные рыбы относятся к классу Osteichthyes

.

Тунец, окунь, лосось и форель являются примерами Osteichthyes .

Наиболее примитивным из них является

Агната

. Состоит из бесчелюстных рыб.

которые не имеют весов. Это миноги и

миксина. Рыбы со скелетом, состоящим из твердых

резиноподобный хрящ, а не кость

учащиеся 9 класса0180 Хондрихтис

.

Это акулы и скаты. Все из

костные рыбы относятся к классу Osteichthyes

.

Тунец, окунь, лосось и форель являются примерами Osteichthyes .

| Ray (класс Chondrichthyes ) и костная рыба (класс Osteichthyes ) |

Животные

в

класс Амфибия

провести часть своей жизни

под водой и часть на суше. Лягушки, жабы и саламандры относятся к амфибиям.

Многие из этих видов должны поддерживать свою кожу влажной, периодически возвращаясь к

влажные участки. Все

они должны вернуться в воду через

для размножения, потому что их яйца высохли бы

в противном случае. Они начинают жизнь с жабрами, как у рыб, а позже у них развиваются легкие, чтобы дышать.

воздуха.

Все

они должны вернуться в воду через

для размножения, потому что их яйца высохли бы

в противном случае. Они начинают жизнь с жабрами, как у рыб, а позже у них развиваются легкие, чтобы дышать.

воздуха.

| Саламандра и лягушка (класс Амфибия ) |

класс Рептилии

включая черепах, змей,

ящериц, аллигаторов и других крупных рептилий. Все

у них есть легкие, чтобы дышать на суше, и кожа, которую не нужно увлажнять.

Они производят амниота

яйцо , которое обычно имеет богатую карбонатом кальция твердую кожаную оболочку, которая защищает эмбрион от высыхания.

Этот

является преимуществом перед рыбами и амфибиями, поскольку яйцо амниоты может быть отложено на суше, где оно находится. обычно безопаснее от хищников, чем в озерах,

реки и океаны.

обычно безопаснее от хищников, чем в озерах,

реки и океаны.

| Черепаха, змея и ящерица (класс Рептилии ) | ||

| Яйцо амниоты |

класс пр.

включает все

в

птицы. Они также производят яйца амниот, но обычно дают больше

защиты от хищников, укладывая их высоко над землей или другими относительно

труднодоступные места. В случае обеих рептилий

и птиц яйца оплодотворяются в репродуктивных путях самок.

Есть и другие поразительные сходства между рептилиями и птицами в их

анатомии и репродуктивной системы. Это не удивительно, потому что

птицы являются потомками тероподных динозавров (двуногих в основном плотоядных

динозавры).

Это не удивительно, потому что

птицы являются потомками тероподных динозавров (двуногих в основном плотоядных

динозавры).

| Птицы (класс пр. ) |

Собаки,

кошки, медведи, люди и большинство других крупных животных сегодня

относятся к классу позвоночных Млекопитающие

. Все млекопитающие зачинают детенышей в репродуктивном периоде.

тракте матери, а после рождения питают их молоком, вырабатываемым их

молочные железы

. Млекопитающие

гетеродонты

с сильными челюстями. То есть у них есть

разнообразие специализированных зубов (резцы, клыки, премоляры,

и моляры). Это позволяет им пережевывать пищу на мелкие кусочки.

прежде чем проглотить его. Впоследствии они могут

съесть любое растение или животное размера. Многие рептилии вынуждены проглатывать добычу целиком, что ограничивает их охоту.

меньшая игра.

Многие рептилии вынуждены проглатывать добычу целиком, что ограничивает их охоту.

меньшая игра.

| Гетеродонтизм млекопитающих |

Нравится

птицы, млекопитающие эндотермические

,

или теплокровные. Они способны поддерживать

относительно постоянная температура тела независимо от

внешних условий среды, главным образом, с помощью внутренних физиологических

механизмы. Другими словами, они

теплокровный ,

или стабильная внутренняя температура тела в результате эндотермии.

Все живые виды насекомых, рыб, рептилий и

земноводные

экзотермический

, или хладнокровный. Они

поддерживать температуру тела в

нормальный диапазон, главным образом, избегая воздействия окружающей среды

перепады температур. например, рептилии

обычно остаются в затененных местах в жаркие дни, чтобы предотвратить фатальный перегрев.

Холодными ночами их пониженная температура тела может привести к тому, что они станут

вялый и неактивный. Напротив, эндотермические животные

способен оставаться активным ночью и часто зимой, когда воздух

температуры

особенно холодно. Они могут

также передвигаться в разгар очень теплых дней. Эта способность

скорее всего, давало преимущество ранним мелким млекопитающим в

выживание вместе с динозаврами и другими крупными рептилиями,

которые, по-видимому, были в основном экзотермическими. Недостатком эндотермии является необходимость потреблять много

больше калорий по отношению к размеру тела, чтобы поддерживать постоянную

центральную температуру тела. Мелкие млекопитающие, такие как кроты

с их быстрыми темпами метаболизма, должны есть насекомых или другие высококалорийные

продукты каждые полчаса или около того, чтобы остаться в живых. По сравнению,

хладнокровные гремучие змеи обычно едят только один раз в 3-6 недель и, как известно, обходятся без еды до тех пор, пока

два года.

например, рептилии

обычно остаются в затененных местах в жаркие дни, чтобы предотвратить фатальный перегрев.

Холодными ночами их пониженная температура тела может привести к тому, что они станут

вялый и неактивный. Напротив, эндотермические животные

способен оставаться активным ночью и часто зимой, когда воздух

температуры

особенно холодно. Они могут

также передвигаться в разгар очень теплых дней. Эта способность

скорее всего, давало преимущество ранним мелким млекопитающим в

выживание вместе с динозаврами и другими крупными рептилиями,

которые, по-видимому, были в основном экзотермическими. Недостатком эндотермии является необходимость потреблять много

больше калорий по отношению к размеру тела, чтобы поддерживать постоянную

центральную температуру тела. Мелкие млекопитающие, такие как кроты

с их быстрыми темпами метаболизма, должны есть насекомых или другие высококалорийные

продукты каждые полчаса или около того, чтобы остаться в живых. По сравнению,

хладнокровные гремучие змеи обычно едят только один раз в 3-6 недель и, как известно, обходятся без еды до тех пор, пока

два года.

Помощь в теле млекопитающего

контроль температуры — их изолирующие волосы и потовые железы.

Потоотделение помогает

для отвода тепла за счет испарительного охлаждения. По сравнению с

большинство других наземных млекопитающих, люди относительно безволосые, но у них гораздо больше волос.

потовые железы. У млекопитающих четырехкамерное сердце (например,

птицы), сложная нервная система и большой мозг

относительно размера их тела. Этот широкий спектр

полезные свойства сделали млекопитающих очень адаптивными и успешными. Они впервые появились

около 200 000 000 лет назад, в начале эпохи динозавров, и заменили рептилий в качестве доминирующих

класс наземных животных после 65 000 000 лет назад. В качестве

быстро меняющаяся в то время окружающая среда привела к массовому вымиранию

самым крупным рептилиям, она оставила огромные эволюционные возможности, которые млекопитающие

воспользовались преимуществами, быстро диверсифицировав их за счет адаптивного излучения.

Важно для Успех млекопитающих заключается в их репродуктивной системе. Их тела приняли революцию амниотических яиц рептилий и птицы один шаг дальше. По сути, матка функционирует как защитная яичная скорлупа. Молодые млекопитающие проводят длительный период раннего развития внутри матки их матери. После рождения они обеспечены белком и жиром. богатое молоко есть и обычно защищены до полного созревания. Беременность и молоко производство требует от матерей значительного увеличения их собственное потребление калорий для того, чтобы обеспечить своих детей питательными веществами. Кормящая человеческая женщина обычно использует около 30% энергии своего тела только для производства молока.

| Мать млекопитающего и ее детеныш |

Несмотря на их

успеха, млекопитающие по-прежнему составляют лишь около 90 181 . 4% известных видов животных.

Унизительно осознавать, что все хордовые вместе составляют чуть больше 3 . 7%

известных видов животных. Для сравнения, более 1/2 всех животных

виды — насекомые.

4% известных видов животных.

Унизительно осознавать, что все хордовые вместе составляют чуть больше 3 . 7%

известных видов животных. Для сравнения, более 1/2 всех животных

виды — насекомые.

12.7: Эволюция позвоночных — Биология LibreTexts

-

- Последнее обновление

- Сохранить как PDF

- Идентификатор страницы

- 6708

К какой рыбе относится простой окунь?

Есть ли у него часть полного позвоночника? Что с челюстью? Как вы думаете, эндоскелет состоит из хрящей или костей? Почему эти важные эволюционные шаги? Костлявый скелет мог поддерживать более крупное тело. Ранние костистые рыбы превратились в современных рыб с лучистыми плавниками и лопастными плавниками, которые затем превратились в виды, которые могли перемещаться из воды.

Эволюция позвоночных

Самые ранние позвоночные были бесчелюстными рыбами, похожими на современных миксин. Они жили между 500 и 600 миллионами лет назад. У них был череп, но не было позвоночника. 9Филогенетическое дерево 0003 в На рисунке ниже представлен обзор эволюции позвоночных. По мере того, как становится доступным больше данных, появляются новые идеи об эволюции позвоночных.

Филогенетическое древо эволюции позвоночных. Самые ранние позвоночные появились почти 550 миллионов лет назад. Какой класс позвоночных эволюционировал последним?

Эволюция рыб

Вскоре после появления миксин у рыб, похожих на миног, развился частичный позвоночник. Первые рыбы с полным позвоночником появились около 450 миллионов лет назад. У этих рыб также были челюсти, и они могли быть похожи на современных акул. До этого момента все ранние позвоночные имели эндоскелет из хрящей, а не костей. Около 400 миллионов лет назад появились первые костистые рыбы. Костяной скелет мог поддерживать более крупное тело. Ранние костистые рыбы превратились в современных рыб с лучевыми и лопастными плавниками.

Костяной скелет мог поддерживать более крупное тело. Ранние костистые рыбы превратились в современных рыб с лучевыми и лопастными плавниками.

Эволюция других классов позвоночных

Амфибии, рептилии, млекопитающие и птицы произошли от рыб.

- Первые амфибии произошли от предка кистеперых рыб около 365 миллионов лет назад. Они были первыми позвоночными, которые жили на суше, но для размножения им пришлось вернуться в воду. Это означало, что они должны были жить вблизи водоемов.

- Первые рептилии произошли от предка-амфибии не менее 300 миллионов лет назад. Они отложили амниотических яйца и имели внутреннее оплодотворение. Они были первыми позвоночными, которым больше не нужно было возвращаться в воду для размножения. Они могли жить где угодно.

- Млекопитающие и птицы произошли от предков, похожих на рептилий. Первые млекопитающие появились около 200 миллионов лет назад, а самые ранние птицы — около 150 миллионов лет назад.

Эволюция эндотермии

До появления млекопитающих и птиц все позвоночные были экзотермическими. Эктотермия означает регулирование температуры тела снаружи посредством изменения поведения. Например, эктотерм может оставаться под камнем в тени, чтобы сохранять прохладу в жаркий солнечный день. Почти все живущие рыбы, земноводные и рептилии экзотермичны. Скорость их метаболизма и уровень активности зависят в основном от температуры наружного воздуха. Они могут повышать или понижать собственную температуру лишь незначительно посредством одного только поведения.

И млекопитающие, и птицы развили эндотермию. Эндотермия означает регулирование температуры тела изнутри посредством метаболических или других физических изменений. В холодный день, например, эндотерм может производить больше тепла за счет увеличения скорости метаболизма. В жаркий день он может выделять больше тепла за счет увеличения притока крови к поверхности тела. Поддержание стабильной температуры тела позволяет клеткам функционировать с максимальной эффективностью в любое время. Скорость метаболизма и уровень активности также могут оставаться высокими независимо от температуры наружного воздуха. С другой стороны, для поддержания стабильной температуры тела требуется больше энергии и больше пищи.

Поддержание стабильной температуры тела позволяет клеткам функционировать с максимальной эффективностью в любое время. Скорость метаболизма и уровень активности также могут оставаться высокими независимо от температуры наружного воздуха. С другой стороны, для поддержания стабильной температуры тела требуется больше энергии и больше пищи.

Сводка

- Самые ранние позвоночные напоминали миксин и жили более 500 миллионов лет назад.

- По мере появления других классов рыб у них развились такие черты, как полный позвоночник, челюсти и костный эндоскелет.

- Амфибии были первыми четвероногими позвоночными, а также первыми позвоночными, обитавшими на суше.

- Рептилии были первыми амниотическими позвоночными.

- Млекопитающие и птицы, которые произошли от предков, похожих на рептилий, развили эндотермию, или способность регулировать температуру тела изнутри.

Обзор

- В каком порядке эволюционировали позвоночные?

- Птицы произошли от какого другого типа позвоночных?

- Какие позвоночные первыми отложили амниотические яйца?

- Сравните и сопоставьте экзотермию и эндотермию, включая их плюсы и минусы.

Эта страница под названием 12.7: Vertebrate Evolution распространяется под лицензией CK-12 и была создана, изменена и/или курирована Фондом CK-12 с использованием исходного контента, который был отредактирован в соответствии со стилем и стандартами платформы LibreTexts; подробная история редактирования доступна по запросу.

ПОД ЛИЦЕНЗИЕЙ

- Наверх

-

- Была ли эта статья полезной?

-

- Тип изделия

- Раздел или Страница

- Автор

- Фундамент СК-12

- Лицензия

- СК-12

- Программа OER или Publisher

- СК-12

- Показать оглавление

- нет

-

- Теги

-

- источник@http://www.

ck12.org/book/CK-12-Biology-Concepts

ck12.org/book/CK-12-Biology-Concepts

- источник@http://www.

Амфибии | manoa.hawaii.edu/ExploringOurFluidEarth

От рыб к четвероногим

Тетраподы — это позвоночные животные с четырьмя конечностями или ступнями, термин, происходящий от греческих корневых слов tetra , означающих «четыре», и pod , означающих «ступня». Ученые считают, что эволюционная адаптация четырех конечностей, вероятно, началась в водной среде у группы, называемой кистеперыми рыбами. Однако назначение первых конечностей неизвестно. Возможно, они были приспособлением для выслеживания добычи или для поддержки тела над водой на мелководье для дыхания в воздухе.

Группа четвероногих включает четыре класса позвоночных. К первой относятся амфибии (класс Amphibia), группа четвероногих с водной стадией развития и наземной взрослой стадией (рис. 5.2 А). Рептилии (класс Reptilia) представляют собой чешуйчатых четвероногих, которые используют легкие для дыхания (рис. 5.2 B). Птицы (класс Aves) — четвероногие, у которых две передние конечности являются крыльями (рис. 5.2 C). Млекопитающие (класс Mammalia) теплокровны и, среди прочего, обладают волосами (рис. 5.2 D). Следует отметить, что в настоящее время ученые считают птиц разновидностью пресмыкающихся (рис. 5.3). Несмотря на то, что все четвероногие имеют общее происхождение, существует большое разнообразие их морфологии и физиологии, поэтому изучение четвероногих было разделено на несколько дисциплин. Изучение амфибий и рептилий известно как герпетология. Изучение птиц называется орнитологией. Изучение млекопитающих известно как маммология.

5.2 B). Птицы (класс Aves) — четвероногие, у которых две передние конечности являются крыльями (рис. 5.2 C). Млекопитающие (класс Mammalia) теплокровны и, среди прочего, обладают волосами (рис. 5.2 D). Следует отметить, что в настоящее время ученые считают птиц разновидностью пресмыкающихся (рис. 5.3). Несмотря на то, что все четвероногие имеют общее происхождение, существует большое разнообразие их морфологии и физиологии, поэтому изучение четвероногих было разделено на несколько дисциплин. Изучение амфибий и рептилий известно как герпетология. Изучение птиц называется орнитологией. Изучение млекопитающих известно как маммология.

Организмы подтипа позвоночных, в который входят четвероногие, представляют собой удивительно разнообразную группу, обитающую в настоящее время почти во всех местах обитания на Земле. Позвоночные обладают внутренним скелетом, или эндоскелетом, с позвоночником, состоящим из позвонков и хрящей. Внутри подтипа позвоночных имеется семь классов организмов и около 52 000 видов (рис. 5.3). Однако до 360 миллионов лет назад единственными позвоночными, которые существовали, были рыбы, в том числе бесчелюстные рыбы (класс Agnatha), акулы и скаты (класс Chondrichthyes) и костные рыбы (класс Osteichthyes). Древние рыбы были очень разнообразной группой, но они были ограничены морской средой обитания. В то время растения, моллюски и членистоногие доминировали в наземных местообитаниях, хотя в основном они были сосредоточены на береговых линиях и в районах с обилием воды. Около 39От 0 до 360 миллионов лет назад произошел значительный эволюционный шаг, положивший начало распространению видов в наземные среды обитания. Плавники некоторых лопастных рыб превратились в конечности четвероногих. На рис. 5.4 показаны два примера сохранившихся лопастных рыб.

5.3). Однако до 360 миллионов лет назад единственными позвоночными, которые существовали, были рыбы, в том числе бесчелюстные рыбы (класс Agnatha), акулы и скаты (класс Chondrichthyes) и костные рыбы (класс Osteichthyes). Древние рыбы были очень разнообразной группой, но они были ограничены морской средой обитания. В то время растения, моллюски и членистоногие доминировали в наземных местообитаниях, хотя в основном они были сосредоточены на береговых линиях и в районах с обилием воды. Около 39От 0 до 360 миллионов лет назад произошел значительный эволюционный шаг, положивший начало распространению видов в наземные среды обитания. Плавники некоторых лопастных рыб превратились в конечности четвероногих. На рис. 5.4 показаны два примера сохранившихся лопастных рыб.

Адаптивная радиация — это процесс, при котором организмы быстро диверсифицируются, образуя множество новых форм. Адаптивная радиация возникает, в частности, при появлении новых ресурсов окружающей среды, обеспечивающих новые места обитания и источники пищи. Когда впервые появились четвероногие, земля представляла собой новую среду с обилием пищевых ресурсов растений и насекомых, которые не использовались относительно крупными наземными животными. Однако жизнь на суше представляет ряд проблем для водных организмов. В океане вес организма поддерживается водой, и у некоторых организмов есть дополнительные приспособления, которые помогают им оставаться на плаву, например, плавательный пузырь у рыб. Сопротивление воды телу может облегчить движения и другие действия, такие как захват пищи. Воздух намного менее плотный, чем вода, поэтому живущие на суше организмы должны были разработать структурные системы, чтобы выдерживать свой вес и обеспечивать движение. Например, эволюция суставных конечностей позволила четвероногим ходить, передавая мышечную энергию своему эндоскелету на землю. Еще одной проблемой на суше является угроза высыхания или высыхания из-за потери воды. У наземных организмов кожа стала намного толще, чем у рыб, чтобы предотвратить потерю воды.

Когда впервые появились четвероногие, земля представляла собой новую среду с обилием пищевых ресурсов растений и насекомых, которые не использовались относительно крупными наземными животными. Однако жизнь на суше представляет ряд проблем для водных организмов. В океане вес организма поддерживается водой, и у некоторых организмов есть дополнительные приспособления, которые помогают им оставаться на плаву, например, плавательный пузырь у рыб. Сопротивление воды телу может облегчить движения и другие действия, такие как захват пищи. Воздух намного менее плотный, чем вода, поэтому живущие на суше организмы должны были разработать структурные системы, чтобы выдерживать свой вес и обеспечивать движение. Например, эволюция суставных конечностей позволила четвероногим ходить, передавая мышечную энергию своему эндоскелету на землю. Еще одной проблемой на суше является угроза высыхания или высыхания из-за потери воды. У наземных организмов кожа стала намного толще, чем у рыб, чтобы предотвратить потерю воды. Другие органы чувств также должны были работать в воздухе, а не в воде. Боковая линия и электрические органы костистых рыб уже не работали, поэтому развились уши, носовые ходы и фокусирующие глаза. Распространенным заблуждением является то, что легкие развились у ранних четвероногих. Однако легкие, которые использовались для дыхания, уже развились у некоторых костистых рыб из их плавательных пузырей. Например, у двоякодышащей рыбы (рис. 5.5) есть легкие, и в настоящее время она обитает в Африке, Южной Америке и Австралии. Тетраподы действительно разработали насосные механизмы для подачи воздуха в полость тела и из нее.

Другие органы чувств также должны были работать в воздухе, а не в воде. Боковая линия и электрические органы костистых рыб уже не работали, поэтому развились уши, носовые ходы и фокусирующие глаза. Распространенным заблуждением является то, что легкие развились у ранних четвероногих. Однако легкие, которые использовались для дыхания, уже развились у некоторых костистых рыб из их плавательных пузырей. Например, у двоякодышащей рыбы (рис. 5.5) есть легкие, и в настоящее время она обитает в Африке, Южной Америке и Австралии. Тетраподы действительно разработали насосные механизмы для подачи воздуха в полость тела и из нее.

Морской четвероногий

Четвероногие произошли от предков рыб и диверсифицировались на суше или в пресноводной среде обитания. Некоторые из этих наземных рептилий (включая птиц) и млекопитающих затем независимо развили приспособления, которые позволили им выжить в условиях океана. Нынешних морских амфибий нет. Примеры морских четвероногих включают морских черепах, куликов, пингвинов, китов и тюленей. Большинство морских четвероногих сохраняют некоторую связь с сушей. Морские черепахи и пингвины должны возвращаться на берег, чтобы строить гнезда и откладывать яйца, как это делали их неморские предки. Все морские четвероногие должны всплывать на поверхность, чтобы дышать воздухом. На рис. 5.6 показаны некоторые примеры морских четвероногих.

Большинство морских четвероногих сохраняют некоторую связь с сушей. Морские черепахи и пингвины должны возвращаться на берег, чтобы строить гнезда и откладывать яйца, как это делали их неморские предки. Все морские четвероногие должны всплывать на поверхность, чтобы дышать воздухом. На рис. 5.6 показаны некоторые примеры морских четвероногих.

Что такое амфибия?

Земноводные — группа четвероногих позвоночных животных с влажной, лишенной чешуи кожей, имеющих общее эволюционное происхождение. Примеры земноводных включают лягушек, жаб, саламандр и тритонов (рис. 5.7). Земноводные представляют собой разнообразную группу животных, насчитывающую почти 7000 видов и приспособленных к жизни в самых разных условиях. Все земноводные в той или иной степени являются водными животными. Большинство видов земноводных живут в пресноводной или влажной наземной среде, но не в морской среде. Хотя в настоящее время нет морских амфибий, некоторые виды лягушек могут переносить солоноватую воду. Некоторые виды, такие как пустынные жабы, адаптировались к засушливым условиям, но для размножения все еще нуждаются в водной среде обитания.

Некоторые виды, такие как пустынные жабы, адаптировались к засушливым условиям, но для размножения все еще нуждаются в водной среде обитания.

Доказательства общего происхождения и разнообразия

Земноводные были первыми четвероногими, которые эволюционировали. Современных амфибий можно разделить на три основные группы: безногие червяги, саламандры и лягушки. Первые амфибии произошли от кистепёрых рыб приблизительно 390–360 миллионов лет назад (рис. 5.8). Современные червяги, саламандры и лягушки произошли от этих базовых предков-земноводных.

Цецилианцы (произносится «си-тюлень-и-ун») — длинные, стройные, безногие амфибии, внешне напоминающие дождевых червей или змей (рис. 5.9). Большинство червяг зарываются в почву, но некоторые виды процветают в пресноводных экосистемах. Существует около 170 существующих видов, все они встречаются в тропических регионах Центральной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии и экваториальной Африки. Они различаются по длине от 7 сантиметров (см) до 1,5 метра (м).

Они различаются по длине от 7 сантиметров (см) до 1,5 метра (м).

Саламандры — земноводные с удлиненным тонким телом и длинным хвостом (рис. 5.10 А). Существует около 550 существующих видов саламандр. Одна группа саламандр, обычно называемая гигантскими саламандрами, является самой крупной из всех амфибий (рис. 5.10 Б). Самый крупный вид — китайская гигантская саламандра ( Andrias davidianus ), длина которой может достигать 1,8 м. Одна знакомая группа саламандр — семейство тритонов. Тритоны, как правило, меньше 20 см, но известны своими ядовитыми кожными выделениями и яркой окраской (рис. 5.10 C). Сирены — группа саламандр, у которых отсутствуют задние конечности. У них редуцированы передние конечности, что делает их похожими на угрей (рис. 5.10 D). Сирены распространены в медленно движущихся водах Северной Америки.

Лягушки , пожалуй, самая успешная группа земноводных, на сегодняшний день насчитывается около 5000 известных видов. Лягушки — приземистые бесхвостые земноводные с короткими передними конечностями и мускулистыми задними конечностями (рис. 5.11). Несколько семейств лягушек с кожистой кожей и короткими ногами принято называть жабами (рис. 5.11 В). Однако это просто разговорный термин. Лягушки приспособились к широкому спектру мест обитания, и иногда их можно встретить в очень плотных популяциях.

Лягушки — приземистые бесхвостые земноводные с короткими передними конечностями и мускулистыми задними конечностями (рис. 5.11). Несколько семейств лягушек с кожистой кожей и короткими ногами принято называть жабами (рис. 5.11 В). Однако это просто разговорный термин. Лягушки приспособились к широкому спектру мест обитания, и иногда их можно встретить в очень плотных популяциях.

Структура и функции

Земноводные имеют некоторые существенные изменения в строении тела по сравнению с их самыми последними предками, рыбами. Одним из самых поразительных является изменение скелетной структуры с мускулистыми конечностями. Все четвероногие имеют твердый костный скелет (рис. 5.12). Прочные скелеты необходимы, чтобы поддерживать вес тела животных вне воды. У рыб есть мышечные органы сердца с двумя камерами, которые откачивают и принимают кровь. Земноводные имеют трехкамерное сердце (рис. 5.13).

Упражнение

Используйте простой дихотомический ключ для правильного определения основных групп амфибий.

Адаптации

Земноводных и рептилий иногда называют «хладнокровными» животными. Термин «хладнокровные» не означает, что их тело всегда холодное, а скорее экзотермическое. Экзотермический означает, что организмы поддерживают температуру своего тела за счет поглощения тепла из окружающей среды. Напротив, эндотермических организмов поддерживают относительно постоянную температуру в своих телах. Птицы и млекопитающие являются примерами эндотермических или «теплокровных» животных. Поддержание соответствующей температуры тела важно для метаболизма, передвижения и многих клеточных процессов. Экзотермические организмы часто перемещаются в новые места, чтобы при необходимости повысить или понизить свою температуру. Некоторые амфибии и рептилии находят место на солнце и поглощают солнечный свет, чтобы повысить свою температуру. Этот процесс известен как грение. Земноводные в целом имеют относительно влажную кожу, а это означает, что испарительное охлаждение происходит быстро в воздухе. Земноводные поддерживают свою температуру, перемещаясь или меняя позы.

Земноводные поддерживают свою температуру, перемещаясь или меняя позы.

Всем животным для выживания требуется кислород. Позвоночные животные имеют дыхательную систему или совокупность органов, которые обеспечивают обмен кислородом (O 2 ) и углекислым газом (CO 2 ) в окружающую среду и из нее. Большинство видов рыб используют жабры для извлечения растворенного кислорода из воды. Первые настоящие легкие появились у группы рыб, называемых двоякодышащими (рис. 5.5). Легкие — это внутренние органы, похожие на воздушные шары, которые могут быть заполнены газами для дыхания. У большинства амфибий есть легкие на стадии взрослой жизни. Однако самая большая группа саламандр (семейство Plethodontidae) — это саламандры без легких. Виды этой группы «потеряли» свои легкие вторично в ходе эволюции, хотя причина этого остается неясной. Биологи используют термин вторичная потеря для описания признаков, которые вернулись к исходному состоянию или кажутся более похожими на более ранние предковые признаки, чем на недавние признаки. Например, у «безлегочных» плетодонтидных саламандр легкие отсутствуют, как и у большинства безлегочных рыб, даже несмотря на то, что они произошли от предков с легкими (например, кистеперых рыб). Точно так же змеи произошли от ящериц с ногами. Можно сказать, что змеи лишились ног вторично в процессе эволюции. Чтобы узнать больше о двоякодышащих рыбах, см. введение в кистепёрых рыб и эту статью «Из воды на сушу».

Например, у «безлегочных» плетодонтидных саламандр легкие отсутствуют, как и у большинства безлегочных рыб, даже несмотря на то, что они произошли от предков с легкими (например, кистеперых рыб). Точно так же змеи произошли от ящериц с ногами. Можно сказать, что змеи лишились ног вторично в процессе эволюции. Чтобы узнать больше о двоякодышащих рыбах, см. введение в кистепёрых рыб и эту статью «Из воды на сушу».

Еще одна адаптация амфибий — их кожа. Земноводные обычно имеют мягкую влажную кожу без чешуи. Есть некоторые исключения. У жаб сухая и бородавчатая кожа. Кожа действует как превентивный барьер от изменений во внешней среде и может предотвратить порезы и микробные инфекции. Кожа земноводных уникальна тем, что может использоваться для газообмена и дыхания. На самом деле, некоторые виды со временем утратили органы легких. В дополнение к дыханию, кожа имеет два типа желез, присутствующих у молодых и взрослых особей: слизистые и ядовитые железы. Слизистые железы образуют на коже защитный слой. Некоторые виды амфибий выработали ядовитые выделения, которые служат защитой от хищников. Ядовитые амфибии обычно ярко окрашены (рис. 5.14).

Некоторые виды амфибий выработали ядовитые выделения, которые служат защитой от хищников. Ядовитые амфибии обычно ярко окрашены (рис. 5.14).

Приобретение энергии

Почти все земноводные хищники. Исключением являются молодые лягушки, которые питаются в основном бактериями и водорослями. У амфибий есть несколько интересных приспособлений, которые они используют для поимки добычи. Большинство земноводных захватывают добычу, кусая и хватая (рис. 5.15). Строение зубов разнообразно в зависимости от вида добычи и служит для удержания добычи или ее разламывания. Язык большинства земноводных используется для глотания и помогает направить пищу в пищевод. Лягушки и большинство саламандр используют свои липкие языки-снаряды для захвата добычи. Их рацион в основном состоит из насекомых, но некоторые более крупные виды питаются птицами, ящерицами и даже мелкими млекопитающими. Некоторые саламандры и лягушки также используют форму всасывания, при которой они захватывают добычу, одновременно открывая рот и ротовую полость, всасывая добычу в рот.

Рост, развитие и размножение

Почти все амфибии производят потомство путем полового размножения. Напомним, что половое размножение – это соединение мужских и женских гамет (сперматозоидов и яйцеклеток соответственно). Для получения дополнительной информации о половом размножении, пожалуйста, прочитайте тему «Рост, развитие и размножение» в книге «Водные растения и водоросли».

У червяг и саламандр оплодотворение яиц самок происходит внутренне. Самец откладывает сперму в клоаку самки. клоака — это заднее отверстие, которое служит отверстием для половых, кишечных и мочевыводящих путей у амфибий, рептилий и птиц. У лягушек оплодотворение происходит наружно. Самец прижимается к самке и откладывает сперму, когда самка откладывает яйца (рис. 5.16).

Икра амфибий очень чувствительна к потере воды и обычно откладывается в водной среде обитания или в очень влажных местах. Некоторые лягушки, живущие в более засушливых местах обитания, строят гнезда из пузырей, чтобы их яйца оставались влажными после оплодотворения (рис. 5.17).

5.17).