Бихевиоризм в психологии кратко: Бихевиоризм в психологии: что это, представители, и как применить в жизни

1.3 Психологические школы: бихевиоризм.

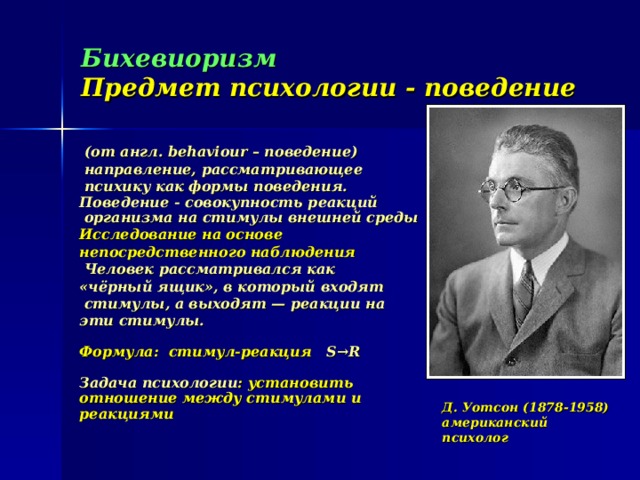

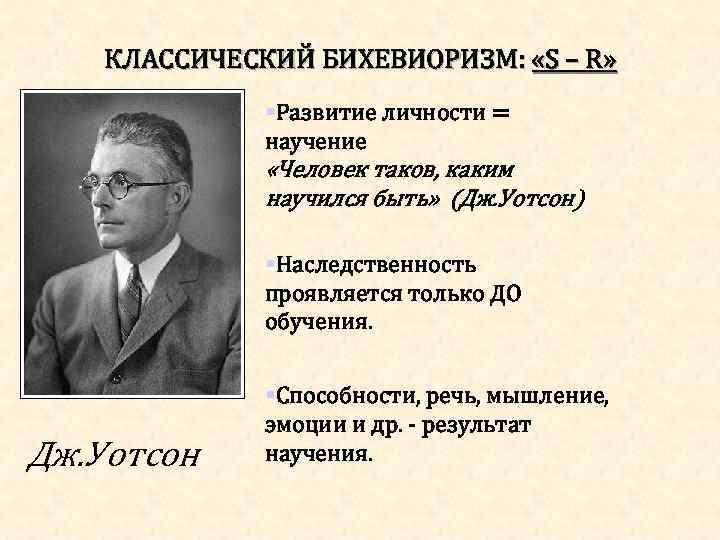

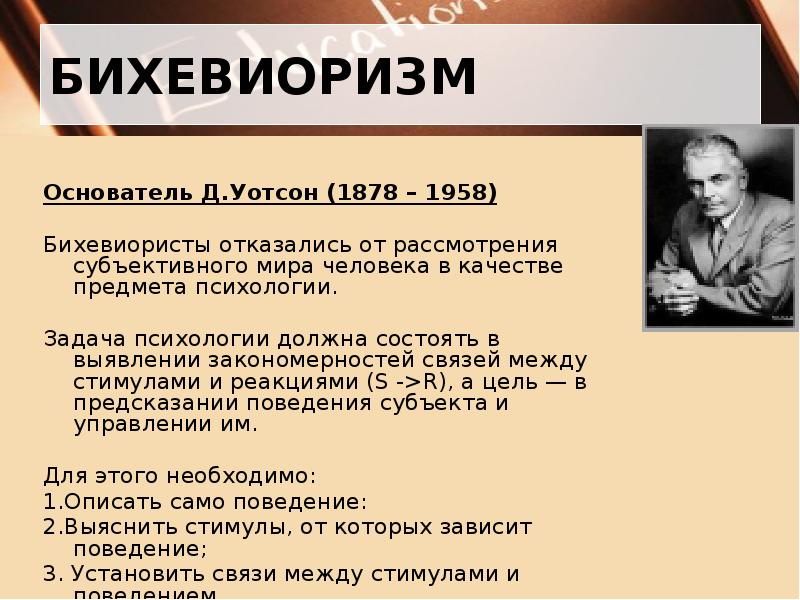

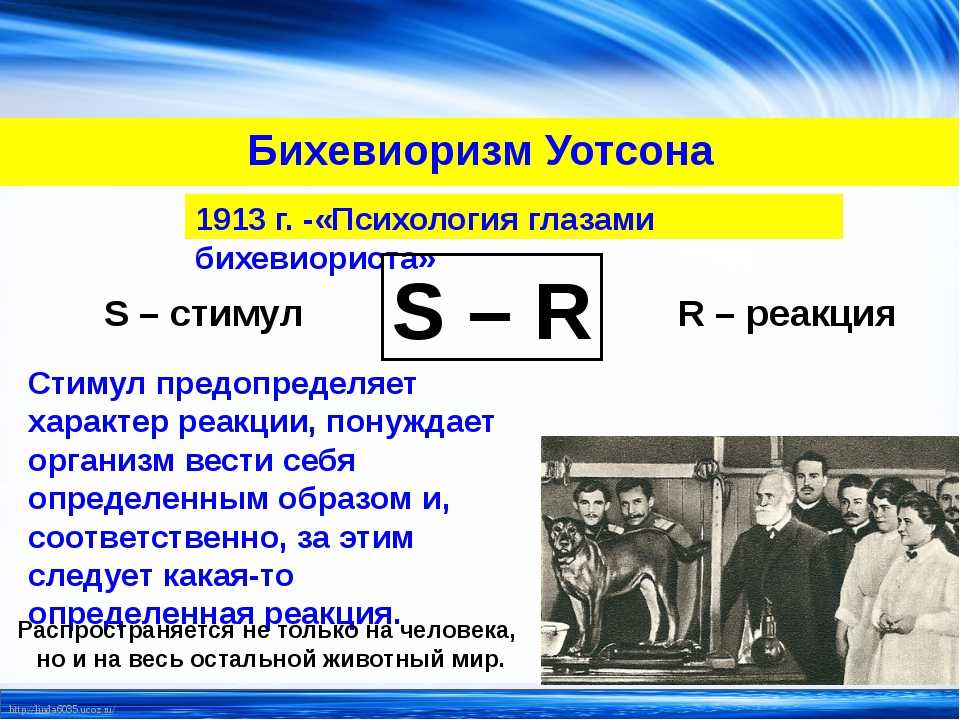

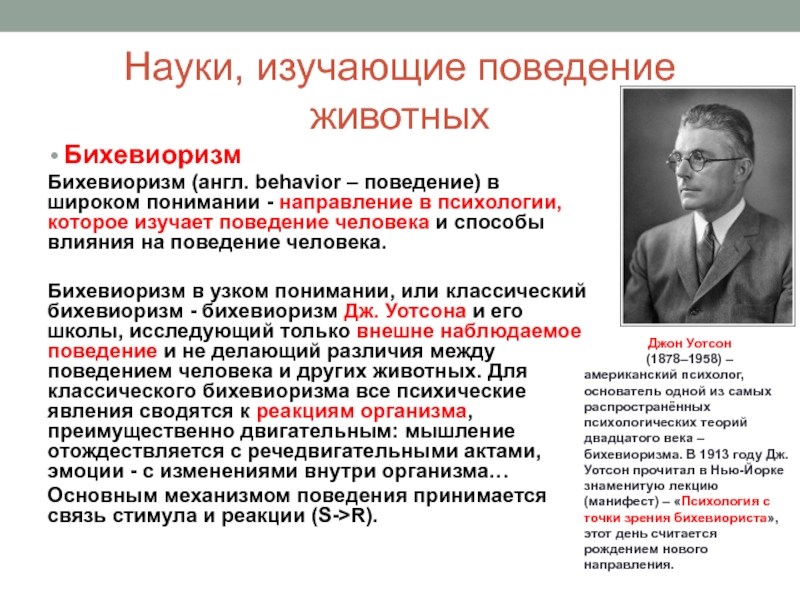

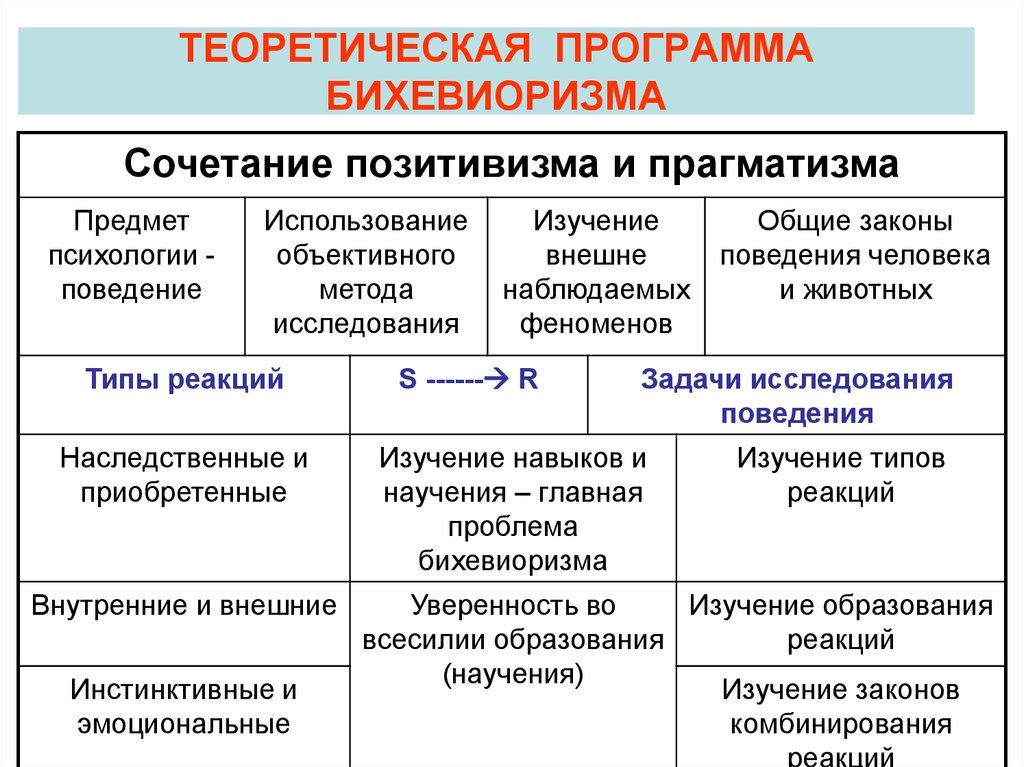

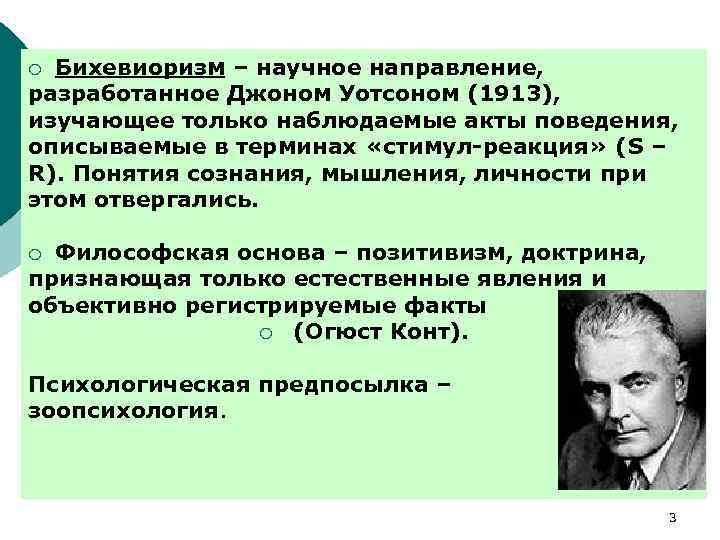

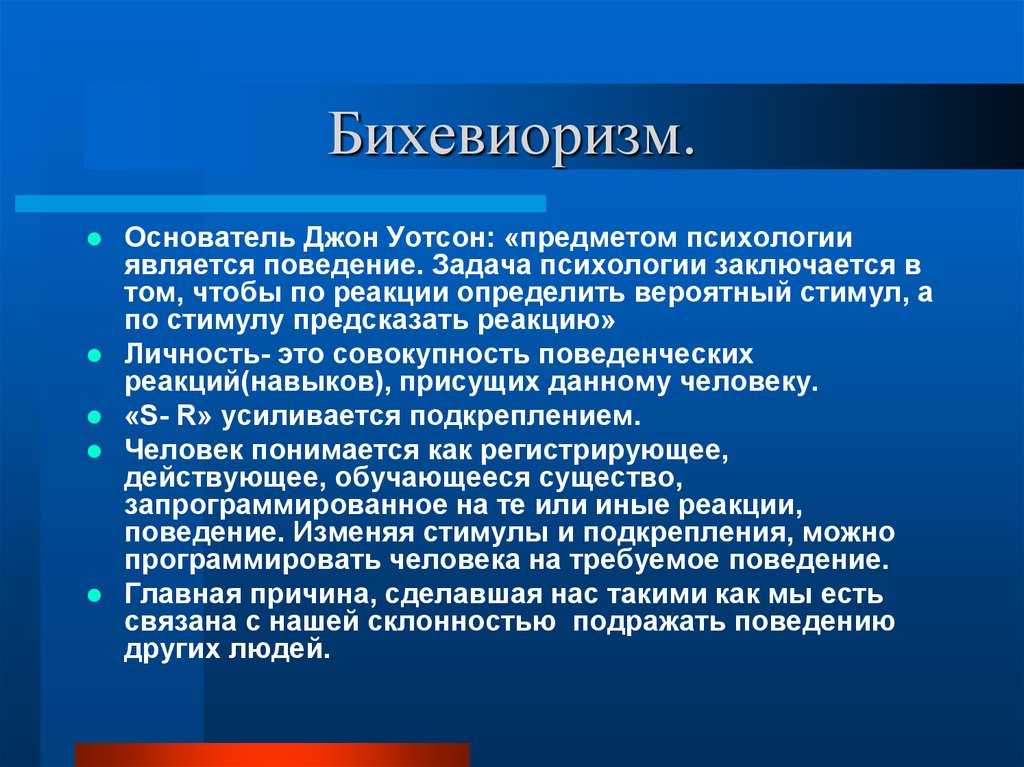

В самом начале XX века возникло мощное направление, утвердившее в качестве предмета психологии поведение как совокупность реакций организма, обусловленную общением со стимулами среды, к которой он адаптируется. Кредо этого направления запечатлел термин поведение (англ. ‘бихевиор’), а само оно было названо бихевиоризмом. Его ‘отцом’ принято считать Джона Уотсона (1878-1958), статья которого ‘Психология, каковой ее видит бихевиорист’ (1913) стала манифестом новой школы. Уотсон требовал ‘выбросить за борт’ как пережиток алхимии и астрологии все понятия субъективной психологии сознания и перевести их на язык объективно наблюдаемых реакций живых существ на раздражители.

Анализ

поведения должен носить строго объективный

характер и ограничиваться внешне

наблюдаемыми реакциями. Все, что не

поддается объективной регистрации, не

подлежит изучению, т. е. мысли, сознание

человека нельзя рассматривать, потому

что их нельзя измерять.

Личность,

с точки зрения бихевиористов, не что

иное, как совокупность поведенческих

реакций, присущих данному человеку.

Формула «стимул—реакция» (S—R) являлась

ведущей в бихевиоризме. Закон

эффекта Торндайка уточняет:

связь между S и R усиливается,

если есть подкрепление. Оно бывает

положительным (похвала, получение

желаемого результата, материальное

вознаграждение и т. п.) либо отрицательным

(боль, наказание, неудача, критическое

замечание и т. п.). Поведение человека

вытекает чаще всего из ожидания

положительного подкрепления, но иногда

преобладает стремление избежать

отрицательного подкрепления, т. е.

наказания, боли и пр.

Таким образом, с позиции бихевиоризма, личность — все то, чем обладает индивид, его расположенность к тому или иному реагированию: навыки, сознательно регулируемые инстинкты, социализованные эмоции, а также пластичность, помогающая образовывать новые навыки, и способность их удержать и сохранить, чтобы приспособиться к среде. Это значит, что личность — организованная и относительно устойчивая система навыков. Последние составляют основу относительно устойчивого поведения, они приспособлены к жизненным ситуациям, чье изменение ведет к формированию новых навыков.

Человека бихевиористы понимают как реагирующее, действующее, обучающееся существо, запрограммированное на те или иные реакции, действия, поведение. Изменяя стимулы и подкрепления, можно программировать его на требуемое поведение,

Это

направление в психологии, изучающее

процессы познания (лат. cognitio – познание),

работу памяти и роль познания в мотивации

и поведении, в наибольшей степени

подорвало позиции бихевиоризма. К 1930

психологи, работавшие в традиции

когнитивизма Э.Толмена, убедительно

показали, что психика существует и у

животных. В одном из экспериментов было

выявлено, что крысы в лабиринте действуют

на основе «когнитивных карт», т.е.

психических образов знакомой им структуры

лабиринта, а не просто двигательного

обусловливания. Аналогичные эксперименты

продемонстрировали, что бихевиоризм

Уотсона рисует чрезвычайно упрощенную

картину, так как на самом деле значительную

часть деятельности составляет то, что

происходит внутри организма. Для описания

таких внутренних феноменов и процессов

необихевиористы начали использовать

понятие «промежуточных переменных»

(см. ниже раздел Теория научения).

Серьезным достижением когнитивизма

стала гипотеза об избирательной

готовности, суть которой в следующем:

у животных могут возникать только те

поведенческие реакции, к которым оно

психологически подготовлено и которые

соответствуют уровню его психической

организации. Другими словами, речь идет

о значении «видоспецифичных» свойств

в формировании поведения.

К 1930

психологи, работавшие в традиции

когнитивизма Э.Толмена, убедительно

показали, что психика существует и у

животных. В одном из экспериментов было

выявлено, что крысы в лабиринте действуют

на основе «когнитивных карт», т.е.

психических образов знакомой им структуры

лабиринта, а не просто двигательного

обусловливания. Аналогичные эксперименты

продемонстрировали, что бихевиоризм

Уотсона рисует чрезвычайно упрощенную

картину, так как на самом деле значительную

часть деятельности составляет то, что

происходит внутри организма. Для описания

таких внутренних феноменов и процессов

необихевиористы начали использовать

понятие «промежуточных переменных»

(см. ниже раздел Теория научения).

Серьезным достижением когнитивизма

стала гипотеза об избирательной

готовности, суть которой в следующем:

у животных могут возникать только те

поведенческие реакции, к которым оно

психологически подготовлено и которые

соответствуют уровню его психической

организации. Другими словами, речь идет

о значении «видоспецифичных» свойств

в формировании поведения.

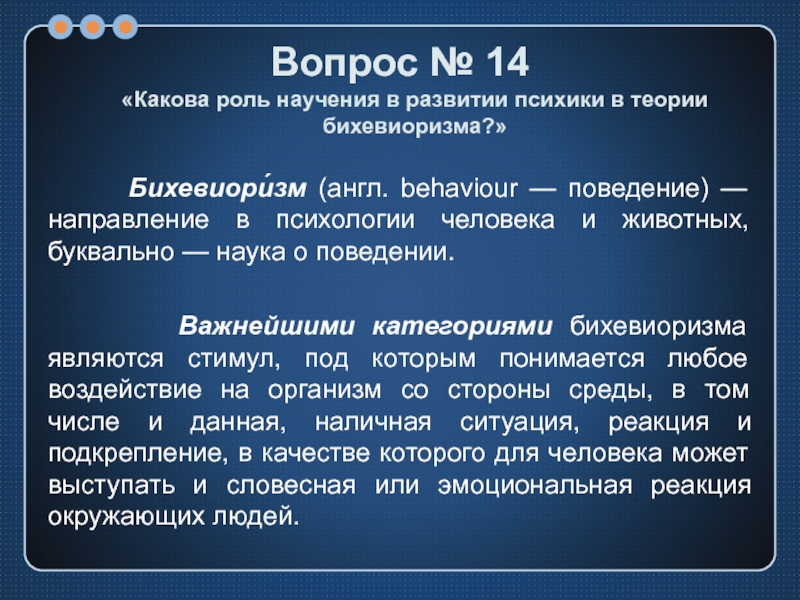

История возникновения бихевиоризма

Бихевиоризм (от англ. behaviour — поведение) — направление в американской психологии конца XIX — начала XXв., разрабатывающее ее как науку о поведении. Отличительная черта данного направления — отрицание роли сознания как предмета научного исследования, а также социальных явлений как факторов, влияющих на поведение индивида. На первый план выдвигается изучение психики как совокупности стимулов (любых внешних раздражителей) и реакций, а также обусловленных ими поведенческих актов. Основная задача — установление связи между стимулами и реакциями в поведении людей и животных [1].

История возникновения бихевиоризма

В 1898 Эдвард Торндайк защищает докторскую диссертацию «Интеллект животных. Экспериментальное исследование ассоциативных процессов у животных», в которой описывает свои опыты, главным результатом которых он считал возможность изучения и оценки интеллектуальных возможностей индивида без учета его сознания в каких-либо проявлениях. Торндайк первым предложил рассматривать ассоциацию не как связующее звено между идеями или между идеей и движением, а как связь движения и ситуации.

Экспериментальное исследование ассоциативных процессов у животных», в которой описывает свои опыты, главным результатом которых он считал возможность изучения и оценки интеллектуальных возможностей индивида без учета его сознания в каких-либо проявлениях. Торндайк первым предложил рассматривать ассоциацию не как связующее звено между идеями или между идеей и движением, а как связь движения и ситуации.

Торндайк полагал, что принцип «проб, ошибок и случайного успеха» обуславливает приобретение живыми существами новых форм поведения на всех уровнях развития.

Торндайк принимал за исходный момент действия не внешний импульс, на который уже определена реакция организма, а проблемную ситуацию, т.е. такие внешние условия, для приспособления к которым организм не имеет готовой формулы двигательного ответа, и вынужден решить ее самостоятельно.

Торндайк утверждал, что связь «ситуация – реакция» в отличие от рефлекса (в то время рефлекс рассматривался исключительно как механическое явление) выглядела следующим образом:

1) возникновение проблемной ситуации, с которой организм ранее не сталкивался;

2) мобилизация сил организма для решения данной проблемы;

3) активный поиск решения;

4) выучивание решения для аналогичных ситуаций путем упражнения [2].

В 1913 году Джон Брадус Уотсон публикует статью «Психология с точки зрения бихевиориста», позднее принятую «манифестом» нового направления.

Статья содержала радикальные для того времени положения:

1) психологи должны изучать исключительно поведение, а не интеллект или психическую деятельность, так как реально только то, что можно наблюдать, т.е. телесные реакции. Основной задачей психологии признавалась необходимость предугадывать поведение человека и управлять им;

2) единственный метод исследования — объективное наблюдение. Поведение необходимо исследовать как мышечные и гормональные реакций, как очевидные, так и скрытые;

3) необходимо изучить взаимосвязь между стимулами и реакциями, особенно в ситуации изменения стимула;

4) главная цель исследований — объяснение механизмов зависимости поведения человека от внешних факторов, а также в выявлении методов его целенаправленного формирования.

Основной формулой человеческого поведения бихевиористы полагали простейшую взаимосвязь стимула (S) и реакции (R). Так, с помощью простейшей формулы S-R они пытались объяснить все действия человека, отрицая при этом сознание, мотив, образ действия. Уотсон считал, что, управляя внешними раздражителями, можно сформировать любого человека, определив за него его стремления, убеждения, поведенческие привычки. Свои взгляды ученый описал в трудах «Поведение: Введение в сравнительную психологию» («Behavior: An Introduction to Comparative Psychology», 1914) и «Психологиясточкизрениябихевиориста» («Psychology from the Standpoint of a Behaviorist», 1919).

Так, с помощью простейшей формулы S-R они пытались объяснить все действия человека, отрицая при этом сознание, мотив, образ действия. Уотсон считал, что, управляя внешними раздражителями, можно сформировать любого человека, определив за него его стремления, убеждения, поведенческие привычки. Свои взгляды ученый описал в трудах «Поведение: Введение в сравнительную психологию» («Behavior: An Introduction to Comparative Psychology», 1914) и «Психологиясточкизрениябихевиориста» («Psychology from the Standpoint of a Behaviorist», 1919).

Развитие направления и причины перехода к необихевиоризму

Позднее бихевиоризм как направление психологии развивали М. Ф. Мейер, стремившийся приблизить психологию к физиологии, ученик Мейера А. П. Вейсс, который считал своей главной целью преобразование психологии в естественнонаучную дисциплину. Немалый вклад также внесли работы последователя Уотсона К. С. Лешли, который проводил опыты по изучению мозговых механизмов поведения. Исследования проходили по такому сценарию: у животного формировался рефлекс, а за тем ученый удалял какой-либо участок головного мозга и проверял — зависит ли от него действие выработанного ранее рефлекса. По результатам данных экспериментов Лешли пришел к выводу, что мозг функционирует как целое и его различные участки эквипотенциальны, т. е. равноценны, и потому с успехом могут заменять друг друга. У. С. Хантер известен тем, что в 1914 году открыл экспериментальную схему для изучения реакции, которую он назвал отсроченной. Один из опытов проходил так: обезьяне показывали в какой из двух ящиков положен банан. Затем между ней и ящиками ставили ширму. Через несколько секунд ширму убирали. Обезьяна безошибочно открывала нужный ей ящик, доказав, что уже животные способны к отсроченной, а не только непосредственной реакции на стимул.

По результатам данных экспериментов Лешли пришел к выводу, что мозг функционирует как целое и его различные участки эквипотенциальны, т. е. равноценны, и потому с успехом могут заменять друг друга. У. С. Хантер известен тем, что в 1914 году открыл экспериментальную схему для изучения реакции, которую он назвал отсроченной. Один из опытов проходил так: обезьяне показывали в какой из двух ящиков положен банан. Затем между ней и ящиками ставили ширму. Через несколько секунд ширму убирали. Обезьяна безошибочно открывала нужный ей ящик, доказав, что уже животные способны к отсроченной, а не только непосредственной реакции на стимул.

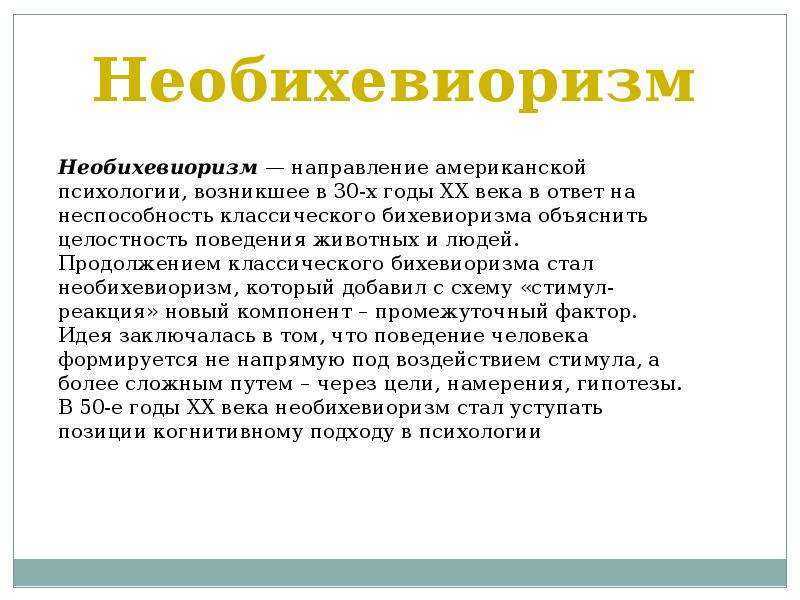

Тем не менее, уже в 30-е годы система взглядов Уотсона уже подвергалась критике и основные положения бихевиоризма стали претерпевать существенные изменения. Причиной данного явления стала слабость категориального аппарата направления. В частности, категория действия, ограниченно исследуемая в данной программе, не могла успешно изучаться при условии отрицания образа и мотива, обуславливающих сам смысл действия. Попытки ввести понятия образа, мотива и психосоциального отношения в систему понятий бихевиоризма привели к формированию нового психологического направления — необихевиоризма.

Попытки ввести понятия образа, мотива и психосоциального отношения в систему понятий бихевиоризма привели к формированию нового психологического направления — необихевиоризма.

Необихевиоризм

В 1932г. Эдвард Томлен публикует книгу «Целевое поведение у животных и человека». В этой работе он первым предложил усложнить формулу S-R и добавить в нее промежуточные звенья, т.е. дополнительные факторы, влияющие на реакцию. Также он настаивал на том, что на поведение стоит смотреть не в конкретной ситуации, а целостно. Один из самых важных выводов из его экспериментов заключается в том, что поведение не сводится к выработке двигательных навыков. Своими опытами он доказал, что в течение всей жизни индивид формирует когнитивную карту пути для решения различных задач.

Выводы Томлена принудили бихевиористов к пересмотру прежних воззрений на поведение.

Однако лидером необихевиоризма считается Берхауз Фредерик Скиннер. Как и Уотсон он считал главной задачей психологии анализ причин человеческого поведения и выработку методов управления им. Тем не менее в историю психологии Скиннер вошел как теоретик обучения, разработавший методы работы с детьми, нуждающимися в коррекции поведения, а также достиг определенных успехов в коррекционном обучении.

Тем не менее в историю психологии Скиннер вошел как теоретик обучения, разработавший методы работы с детьми, нуждающимися в коррекции поведения, а также достиг определенных успехов в коррекционном обучении.

Кроме того, Скиннер является первооткрывателем такого понятия как оперантное поведение — система активных действий для достижения индивидуумом желаемой целей. В своих работах он также основывался на знаниях о рефлексах, но всегда подчеркивал разницу между своим подходом и подходом Павлова: условные рефлексы, формируемые Павловым в ходе исследований Скиннер определял как стимульное поведение, определяемое ассоциацией с конкретным стимулом и не зависящее от собственной активности субъекта.

Подход Скиннера к формированию желаемой реакции имел большие преимущества по сравнению с традиционным:

— устойчивость;

— долговременность;

— стремление индивида повторить успех даже при отсутствии стимула.

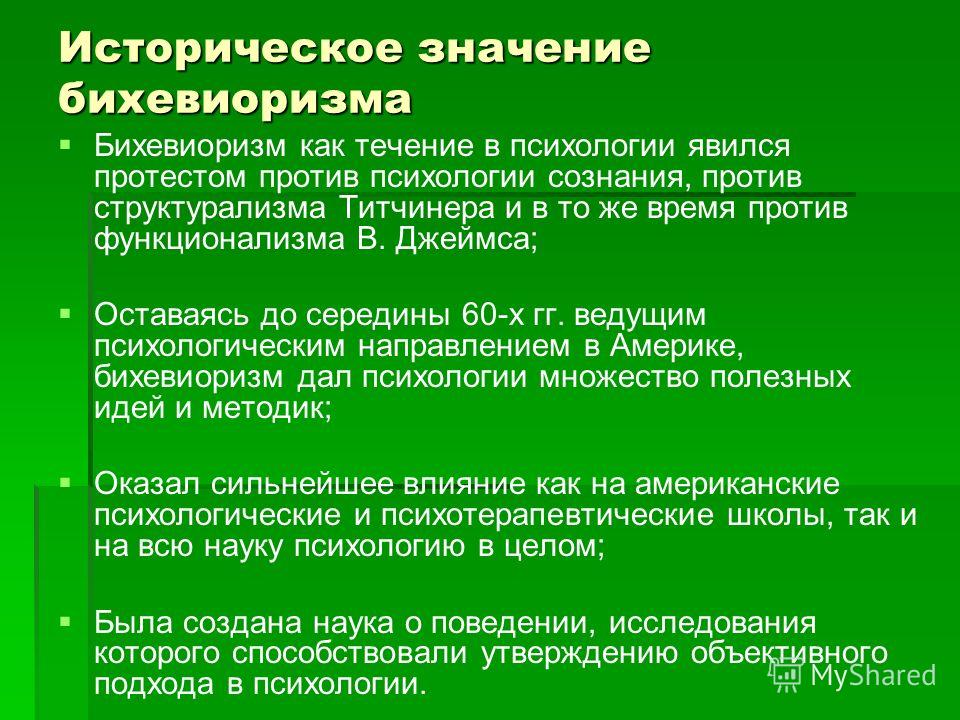

В настоящее время бихевиоризм, определивший облик американской психологии в первой половине ХХ века уже не применяется в чистом виде. Тем не менее, многие выводы бихевиористов до сих пор являются основными постулатами американской социологии и политологии, а прикладной анализ поведения, предложенный Скиннером, является наиболее рекомендуемым в работе как с обычными детьми, так и с детьми, имеющими отклонения в развитии или поведении.

Тем не менее, многие выводы бихевиористов до сих пор являются основными постулатами американской социологии и политологии, а прикладной анализ поведения, предложенный Скиннером, является наиболее рекомендуемым в работе как с обычными детьми, так и с детьми, имеющими отклонения в развитии или поведении.

Список литературы:

1. Блейхер В.М., Крук И.В. Толковый словарь психиатрических терминов. М.: МОДЕК, 1995. 640с.

2. Ярошевский М.Г. История психологии. От античности до середины ХХ века. Учебное пособие для высших учебных заведений. М.: Издательский центр «Академия»,1996. 416с.

Автор: Евгения Прозорова

Педагог по работе с детьми с повышенными образовательными потребностями

Текст публикуется в авторской редакции

- Писать или не писать? – вот в чем вопрос https://psychosearch.ru/7reasonstowrite

- Как стать партнером журнала ПсихоПоиск? https://psychosearch.ru/onas

- Несколько способов поддержать ПсихоПоиск https://psychosearch.

ru/donate

ru/donate

Если вы заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите ее курсором, скопируйте и напишите нам. | Не понравилась статья? Напиши нам, почему, и мы постараемся сделать наши материалы лучше! |

Бихевиоризм Скиннера — Новое онлайн-обучение

Б. Ф. Скиннер (1904–1990) был ведущим американским психологом, профессором Гарварда и сторонником бихевиористской теории обучения, согласно которой обучение представляет собой процесс «обусловливания» в среде стимулов, вознаграждений и наказаний. Скиннер объясняет разницу между неформальным обучением, которое происходит естественным образом, и формальным образованием, которое зависит от создания учителем оптимальных паттернов стимула и реакции (вознаграждение и публикация), или «оперантного обусловливания»:

Важный процесс в человеческом поведении приписывается … «вознаграждению и наказанию». Торндайк описал это в своем «Законе эффекта». Сейчас это обычно называют «оперантным обусловливанием»… Основы можно увидеть в типичной экспериментальной схеме. Голодная крыса [можно увидеть] в экспериментальном пространстве, где есть раздатчик еды. Горизонтальная перекладина на конце рычага выступает из одной стены. Нажатие рычага приводит в действие переключатель. Когда переключатель соединен с дозатором пищи, любое поведение той части крысы, которая нажимает на рычаг, как мы говорим, «подкрепляется едой». Аппарат просто делает появление пищи зависимым от возникновения произвольной части поведения… Связь между реакцией и ее последствиями может быть простой, и изменение вероятности реакции неудивительно. Что технологически полезно в оперантном обусловливании, так это наше растущее знание необычайно тонких и сложных свойств поведения, которые можно проследить до тонких и сложных особенностей непредвиденных обстоятельств подкрепления, преобладающих в окружающей среде…

Торндайк описал это в своем «Законе эффекта». Сейчас это обычно называют «оперантным обусловливанием»… Основы можно увидеть в типичной экспериментальной схеме. Голодная крыса [можно увидеть] в экспериментальном пространстве, где есть раздатчик еды. Горизонтальная перекладина на конце рычага выступает из одной стены. Нажатие рычага приводит в действие переключатель. Когда переключатель соединен с дозатором пищи, любое поведение той части крысы, которая нажимает на рычаг, как мы говорим, «подкрепляется едой». Аппарат просто делает появление пищи зависимым от возникновения произвольной части поведения… Связь между реакцией и ее последствиями может быть простой, и изменение вероятности реакции неудивительно. Что технологически полезно в оперантном обусловливании, так это наше растущее знание необычайно тонких и сложных свойств поведения, которые можно проследить до тонких и сложных особенностей непредвиденных обстоятельств подкрепления, преобладающих в окружающей среде…

Применение оперантного обусловливания к обучению простое и непосредственное.

При улучшении обучения не так важно найти новые подкрепления, как разработать лучшие непредвиденные обстоятельства, используя уже имеющиеся. Немедленное и последовательное подкрепление, конечно, желательно, но это не отрицает важности прерывистого или отдаленного подкрепления. Учащийся, который знает, как учиться, знает, как усилить немедленные последствия, чтобы они оказались подкрепляющими. Он не просто знает, он знает, что он знает, и соответственно получает подкрепление. Переход от внешнего подкрепления к самопроизвольному подкреплению знания того, что он знает, часто осуществляется плохо.

Частое подкрепление порождает еще одну проблему, если оно снижает способность учителя к подкреплению. Деньги, еду, оценки и почести нужно беречь, но автоматическое подкрепление правоты и движения вперед неисчерпаемо…

Строго говоря, учащийся не может подкреплять или наказывать себя, удерживая положительные или отрицательные подкрепления, до тех пор, пока он не вел себя определенным образом, но он может искать или устраивать условия, при которых его поведение подкрепляется или наказывается… Он может создавать подкрепляющие события, как путем проверка ответа на задачу.

Благодаря правильному пониманию непредвиденных обстоятельств подкрепления мы должны быть в состоянии сделать учащихся энергичными и усердными и быть достаточно уверенными в том, что они будут продолжать получать удовольствие от того, чему мы их учим, до конца своей жизни.

Скиннер, Б. Ф. 1968. Технология обучения. Нью-Йорк: Meredith Corporation. стр. 61–2, 64–5, 155–8, 167–8. || WorldCat

Бихевиоризм: определение, теория и примеры

Что, если бы кто-нибудь пришел и сказал вам, что вы будете получать 1000 фунтов каждый раз, когда компостируете целый месяц? Это сделает вас более склонным к такому поведению? Скорее всего, вы станете мастером компостирования. Но почему? Бихевиористский подход в психологии мог бы рассказать нам об этом.

Но почему? Бихевиористский подход в психологии мог бы рассказать нам об этом.

Что такое поведенческий подход в психологии?

Как и кем была создана теория поведения?

Каковы сильные и слабые стороны философии бихевиоризма?

Какие еще примеры бихевиоризма мы встречаем в психологии?

- Что такое когнитивно-поведенческая терапия?

Поведенческий подход

Возникновение бихевиористского подхода ознаменовало заметный сдвиг в области психологии. До того, как бихевиоризм был полностью утвержден, существовали и другие подходы, такие как самоанализ Вильгельма Вундта и психоанализ Зигмунда Фрейда .

Однако бихевиористы, такие как Джон Уотсон, считали, что для того, чтобы эту новую область психологии воспринимали всерьез как науку, она должна сосредоточиться на явлениях, которые можно измерить и наблюдать.

Основополагающие положения поведенческого подхода в психологии резюмированы Джоном Уотсоном (1913):

Поведенческая психология изучает поведение, которое можно наблюдать и поддавать количественному измерению.

Поведению в основном учатся в результате взаимодействия с окружающей средой; это поддерживает подход воспитания.

Люди и животные демонстрируют очень похожие модели обучения, поэтому выводы из экспериментов на животных можно обобщить/экстраполировать на людей.

В соответствии с объективным и научным подходом к психологии, эксперименты, проводимые с помощью поведенческого подхода, в основном контролируются в лаборатории.

Бихевиоризм : теория, утверждающая, что все виды поведения изучаются и приобретаются посредством взаимодействия с окружающей средой посредством процессов кондиционирования.

Behavioral Theory

Теперь мы знаем, откуда возникли основные принципы поведенческого подхода, но нам еще предстоит обсудить, как изначально формировались поведенческие теории. Что ж, все началось с двух мужчин — Ивана Павлова (классическое обусловливание) и Б. Ф. Скиннера (оперантное обусловливание).

Что ж, все началось с двух мужчин — Ивана Павлова (классическое обусловливание) и Б. Ф. Скиннера (оперантное обусловливание).

Классическое обусловливание: собака Павлова

В 1897 году Иван Павлов первым продемонстрировал феномен бихевиоризма, называемый классическим обусловливанием.

Он проверил эту теорию, наблюдая за реакцией собаки на повторяющийся раздражитель. Он заметил, что повторяющиеся сочетания звука колокольчика (нейтральный раздражитель) с пищей, одновременно подаваемой собакам, могут вызвать условный ответ, т. е. слюноотделение при звуке колокольчика, даже когда пища не предоставляется.

Этапы эксперимента Павлова были следующими:

У собак слюноотделение (безусловная реакция) при приеме пищи (безусловный раздражитель).

Затем звонил звонок (нейтральный стимул) всякий раз, когда подавалась еда.

Постепенно после повторного спаривания у собак выделялось слюноотделение при звуке колокольчика, даже когда им не давали корма. Звонок стал условным раздражителем, а слюноотделение — условной реакцией.

Собаки научились ассоциировать звук колокольчика с кормлением. Звук колокольчика стал для собак триггером, который вызывал слюноотделение, даже когда им не давали еды.

Можете ли вы представить, как вы были классически обусловлены? Подумайте о кислых конфетах. У вас слюнки текут только при мысли об этом?

Рис. 1. Собака Павлова Эксперимент был проведен, чтобы показать, как работает классическое обусловливание, commons.Wikimedia by Maxxl².

Оперативное обусловливание: ящик Скиннера

Когда люди или животные реагируют на окружающую среду, за их действиями следуют последствия.

Если результат положительный, поведение будет повторяться. Если последствия неприятны, поведение будет избегаться. Б. Ф. Скиннер решил проверить эту теорию, поместив голодную крысу в клетку с рычагом.

Если последствия неприятны, поведение будет избегаться. Б. Ф. Скиннер решил проверить эту теорию, поместив голодную крысу в клетку с рычагом.

При каждом срабатывании рычага поддон с едой опускался в дозатор. Крыса быстро научилась этому поведению, и после того, как корм несколько раз вталкивался в дозатор, она, голодная, нажимала на рычаг.

Этот эксперимент известен как эксперимент с коробкой Скиннера.

Скиннер предположил, что во время оперантного обусловливания происходит несколько типов научения:

Положительное подкрепление — когда действие вознаграждается; это увеличивает вероятность повторения желаемого поведения. Вы можете, например, получить мороженое, когда закончите всю домашнюю работу до выходных.

Отрицательное подкрепление — это когда действие предотвращает неприятный результат, который усиливает желаемое поведение, например, когда вы наносите солнцезащитный крем, чтобы избежать солнечных ожогов.

Наказание — когда совершенное действие имеет негативные последствия. Это уменьшает нежелательное поведение, например, когда вас отстраняют от школы за нарушение правил.

В эксперименте с ящиком Скиннера желаемое поведение — нажатие на рычаг, а положительное подкрепление — голодная крыса получает пищу.

Рис. 2. Эксперимент Скиннера с крысами, иллюстрирующий, как работает оперантное обусловливание, commons.Wikimedia.org

Во втором эксперименте Скиннер поместил крысу в клетку и подверг ее действию слабого электрического тока. Крысы передвигались из-за дискомфорта от электрического тока.

Электрический ток прекращался всякий раз, когда крыса нажимала на рычаг. Попав в одну и ту же ситуацию несколько раз, крыса быстро научилась нажимать на рычаг, чтобы избежать неприятных электрических токов за счет отрицательного подкрепления.

Негативное подкрепление заставляет субъекта усиливать поведение, потому что он получает пользу от устранения негативного стимула.

Философия поведения

Сегодня философия поведения проникла в область психологии и оказала влияние на многие другие дисциплины. Это сильно повлияло на подход психологов к исследованиям, лечению психологических расстройств и даже к образованию.

Каким бы действенным ни был этот подход, поведенческая философия все же имеет ряд сильных и слабых сторон.

Сильные стороны поведенческой философии можно резюмировать следующим образом:

Она заслуживает научного доверия. Поскольку все эксперименты контролируются в лаборатории, предвзятые суждения о людях или внешних переменных не могут повлиять на объективность исследования.

Классическое и оперантное обусловливание имеют практическое применение в психологическом лечении, как, например, в систематической десенсибилизации для лечения фобий, которая основана на классическом обусловливании.

Бихевиоризм создал прецедент использования животных в качестве объектов исследования, что привело ко многим важным открытиям в психологии.

Однако использование животных для исследований — это и сила, и недостаток бихевиоризма. С одной стороны, использование животных позволило исследователям исследовать феномены, которые считаются неэтичными для исследований на людях (представьте, если бы Скиннер поместил человека в коробку и бил его током, чтобы продемонстрировать оперантное обусловливание).

С другой стороны, многие защитники животных считают такое обращение с животными столь же неэтичным.

Кроме того, возникают некоторые вопросы относительно того, насколько результаты, полученные на животных, применимы к жизни человека.

Вот еще несколько ограничений, которые может иметь поведенческая философия:

Поведенческий подход изображает людей как пассивных существ, когнитивные мыслительные процессы которых не влияют на их поведение.

Таким образом, подход можно назвать детерминистским.

Таким образом, подход можно назвать детерминистским.Исключает биологические причины обучения и исполнительского поведения. Например, низкий уровень нейротрансмиттера серотонина влияет на симптомы депрессии и обсессивно-компульсивного расстройства.

Он не может объяснить внутренние психические процессы, такие как память, способность решать проблемы и принимать решения, которые, вероятно, играют важную роль в поведении человека. Таким образом, подход можно охарактеризовать как редукционистский.

Примеры бихевиоризма

Итак, каковы некоторые примеры важного вклада бихевиористского подхода в современную психологию? Что ж, давайте сначала рассмотрим фобии и способы их лечения. Бихевиористы сказали бы, что фобия возникает в результате неприятного опыта обучения.

Например, они могут сказать, что у кого-то развилась коулрофобия (боязнь клоунов) из-за неудачного опыта в детстве, вызвавшего условную реакцию страха всякий раз, когда они видят клоунов.

Поскольку фобия была изучена, предполагается, что ее можно забыть или перевоспитать.

Некоторые примеры лечения с использованием бихевиористского подхода включают систематическую десенсибилизацию. Эта экспозиционная терапия многократно подвергает кого-то тому, чего он боится, используя при этом классическое обусловливание или когнитивно-поведенческую терапию, которые мы кратко обсудим позже в этой статье.

Бихевиористский подход также помогает нам понять другие психологические состояния, такие как зависимости. Например, зависимость от азартных игр, вероятно, формируется из-за оперантного обусловливания, при котором деструктивное поведение человека подкрепляется вознаграждением за победу (даже если проигрыши больше) или оперантным обусловливанием.

Бихевиористский подход к пониманию зависимости также повлиял на то, как лечится это состояние.

Когнитивно-поведенческая терапия

Так что же такое когнитивно-поведенческая терапия (КПТ)? Что ж, это считается одним из наиболее эффективных видов основанного на доказательствах лечения, которое психологи используют сегодня для психологических состояний, в том числе:

Общее тревожное расстройство (ГТР) -Компульсивное расстройство (ОКР)

Фобии

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)

Шизофрения

пограничный расстройство личности (BPD)

Расстройства пищевого поведения

Когнитивно-кавиуральная терапия (CBT). и как они себя ведут.

и как они себя ведут.

Пациентов, проходящих когнитивно-поведенческую терапию, можно попросить выполнить поведенческие задачи, такие как отработка новых навыков или выход из зоны комфорта, как путь к исцелению. Без бихевиористского подхода эта мощная форма терапии даже не существовала бы.

Бихевиоризм — основные выводы

Бихевиоризм — это теория, утверждающая, что все виды поведения изучаются и приобретаются посредством взаимодействия с окружающей средой посредством процессов кондиционирования.

Методология или законы поведенческого подхода были в основном взяты из экспериментов классического обусловливания Ивана Павлова (1897) и оперантного обусловливания Б. Ф. Скиннера (1948).

Сегодня поведенческая философия проникла в область психологии и оказала влияние на многие другие дисциплины.

Это сильно повлияло на подход психологов к исследованиям, лечению психологических расстройств и образованию.

Это сильно повлияло на подход психологов к исследованиям, лечению психологических расстройств и образованию.Некоторые примеры лечения с использованием бихевиористского подхода включают систематическую десенсибилизацию. Эта экспозиционная терапия многократно подвергает кого-то тому, чего он боится, используя при этом классическое обусловливание или когнитивно-поведенческую терапию, которые мы кратко обсудим позже в этой статье.

- Когнитивно-поведенческая терапия — это вид терапии, который лечит психологические расстройства, помогая человеку изменить как свое мышление, так и свое поведение.

Ссылки

- Рисунок 1. Кондиционирование собаки Павлова. wiki/User:MaxxL) лицензирован CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

- Рисунок 2 — Схема коробки Скиннера 01.png (https://commons. wikimedia.org/wiki/File:Skinner_box_scheme_01.

ru/donate

ru/donate

Таким образом, подход можно назвать детерминистским.

Таким образом, подход можно назвать детерминистским. Это сильно повлияло на подход психологов к исследованиям, лечению психологических расстройств и образованию.

Это сильно повлияло на подход психологов к исследованиям, лечению психологических расстройств и образованию.