Период адаптации: Адаптация на рабочем месте

как воспитатель может помочь родителям и детям

- Что такое адаптация

- 3 степени адаптации

- Советы воспитателю: как облегчить процесс адаптации

- Алгоритм адаптации к детскому саду

- Завершение адаптации

Когда ребенок впервые приходит в детский сад, он попадает в новую непривычную обстановку, которая может стать причиной эмоционального напряжения. Основная задача воспитателя на этом этапе — помочь малышу справиться со стрессом и адаптироваться к новым условиям.

Термин адаптация (лат. adaptatio) означает «приспособление». Когда говорят про адаптацию ребенка в детском саду, имеют в виду его приспособление к новым условиям — это окружающие люди, распорядок дня, новые правила, отсутствие родителей. С этого момента начинается активная социализация ребенка, которая может сопровождаться некоторыми трудностями.

В период адаптации можно наблюдать эмоциональную и физическую нестабильность — ребенок может часто плакать, скучать по маме, расстраиваться по мелочам, перестать кушать или спать. Это нормально.

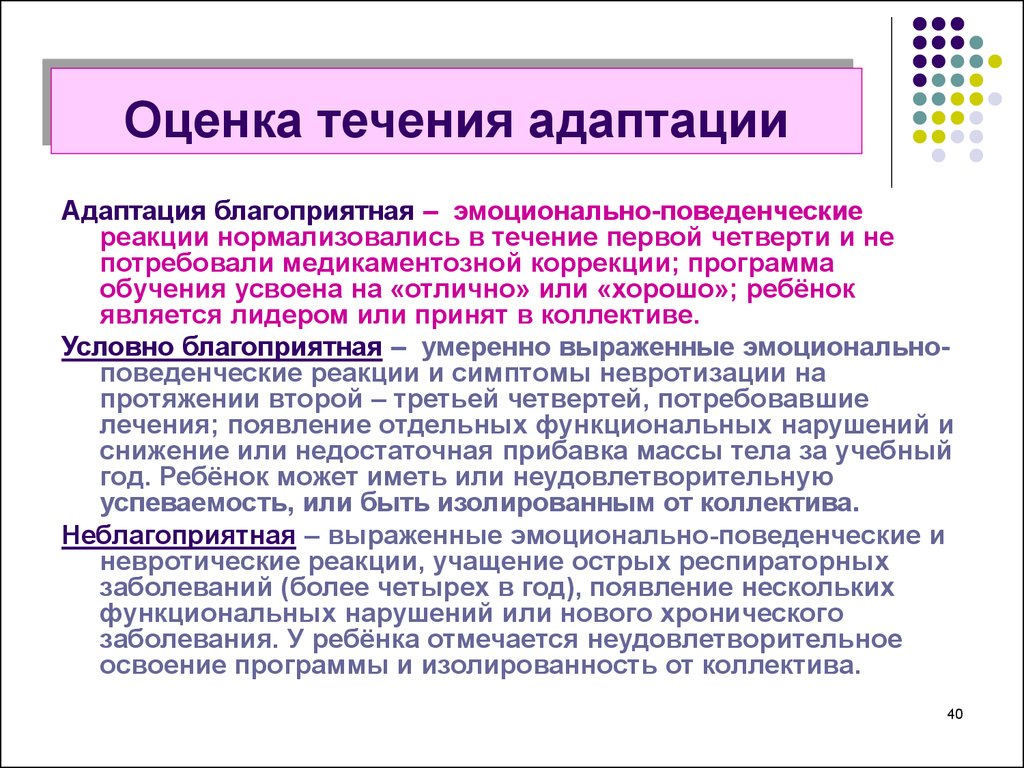

Процесс адаптации может протекать по-разному. Выделяют несколько уровней адаптационного процесса:

Легкая степень адаптации

С первых дней ребенок с удовольствием идет в сад, ему нравится там находиться. Иногда могут появляться моменты отрицания, но они быстро проходят. Он хорошо ладит со сверстниками, редко болеет, слушается воспитателя и умеет самостоятельно занимать себя.

Продолжительность адаптации: 7-14 дней.

Средняя степень адаптации

Ребенок испытывает напряжение или расстройство только в первые минуты после расставания с родителями, после чего быстро включается в игру. Он слушается воспитателя, выполняет его просьбы, но иногда может их игнорировать. В результате постоянного контакта с другими детьми может часто болеть. Однако болезнь будет протекать быстро и без осложнений.

Он слушается воспитателя, выполняет его просьбы, но иногда может их игнорировать. В результате постоянного контакта с другими детьми может часто болеть. Однако болезнь будет протекать быстро и без осложнений.

Продолжительность адаптации: 14-21 день.

Тяжелая степень адаптации

Ребенок при любом упоминании о садике начинает истерику, его приходится заводить в группу насильно, отрывая от мамы. Из-за такого стресса он часто болеет. Иногда может терять полученные ранее навыки, например, забыть цифры, буквы. Это самая сложная форма адаптации, которая требует усиленного внимания взрослых.

Продолжительность адаптации: до 60 дней.

Ребенок не может долгое время находиться в напряжении. Спустя некоторое время он или придет в норму, или в случае тяжелой степени адаптации может заболеть. Продолжительность адаптационного периода индивидуальна для каждого. Она зависит от возраста ребенка, количества социальных контактов, темперамента, эмоциональной зрелости и привязанности к родителям. Если у ребенка уже был опыт общения в любом коллективе или у него большая семья, он может адаптироваться в детском саду и за два дня. Другим может потребоваться несколько недель или месяцев.

Она зависит от возраста ребенка, количества социальных контактов, темперамента, эмоциональной зрелости и привязанности к родителям. Если у ребенка уже был опыт общения в любом коллективе или у него большая семья, он может адаптироваться в детском саду и за два дня. Другим может потребоваться несколько недель или месяцев.

Чтобы помочь ребенку адаптироваться в детском саду, необходима совместная работа воспитателя и родителей.

Воспитатель играет важную роль в процессе адаптации ребенка. Качество его взаимодействия с ребенком и с родителями влияет на то, как в целом пойдет весь процесс и как быстро он закончится.

Работа воспитателя с родителями

Чтобы адаптация прошла безболезненно, воспитателю в первую очередь нужно установить контакт с родителями.

-

Пригласите родителей на экскурсию по детскому саду, прежде чем они приведут туда ребенка. Пусть они посмотрят, где их дети будут спать, играть, кушать и заниматься. Ознакомьте их с распорядком дня. Спокойствие родителей — это залог положительного отношения ребенка к детскому саду. Любое волнение родителей будет передаваться и детям.

-

Когда ребенок попал в группу, создайте чат для родителей этой группы в любом популярном мессенджере, например Whatsapp или Telegram. Поддерживайте активность и диалог в этом чате — отвечайте на вопросы, публикуйте новости и объявления. Такой чат даст родителям чувство контроля и спокойствия, ведь они в любой момент смогут получить информацию о своем ребенке.

-

Договоритесь с родителями, чтобы они приводили детей в садик с разницей в 5-10 минут.

Это позволит вам встретить каждого ребенка индивидуально и установить с ним контакт, чтобы процесс расставания с родителями прошел более безболезненно.

Это позволит вам встретить каждого ребенка индивидуально и установить с ним контакт, чтобы процесс расставания с родителями прошел более безболезненно.

Вы можете распечатать и раздать родителям памятку по адаптации к детскому саду, разработанную нашими экспертами. Скачать её можно здесь.

Когда контакт с родителями установлен, можно выстраивать отношения с детьми.

Работа воспитателя с детьми

Важно установить доверительные отношения с детьми, чтобы они рядом с вами чувствовали себя в безопасности.

-

При первом знакомстве с малышом будьте ласковы с ним. Проявляйте искреннюю доброжелательность, улыбайтесь, предлагайте свою помощь, проявляйте к нему интерес, например, задавайте вопросы о его настроении и самочувствии.

-

Создайте в группе теплую и домашнюю атмосферу, чтобы дети чувствовали себя в комфорте и безопасности. Это можно сделать с помощью предметов декора — комнатные цветы, небольшие домики или уголки для уединения. Дети могут приносить свои игрушки, чтобы рядом были знакомые предметы.

-

Многим детям хочется, чтобы мама была рядом. Удовлетворить эту потребность в детском саду можно, если создать «семейный» альбом. Расположите его в свободном доступе, чтобы ребенок мог в любой момент подойти и посмотреть фотографию мамы или папы.

-

Вовлекайте детей в групповые и индивидуальные интересные игры. Если дети будут увлечены, их переживания отойдут на второй план.

Кроме того, игры помогут сформировать в лице воспитателя образ лидера, который в любой ситуации придет на помощь.

Адаптация ребенка к детскому саду — это поэтапный процесс. Задача воспитателя — регулировать эти этапы и направлять родителей.

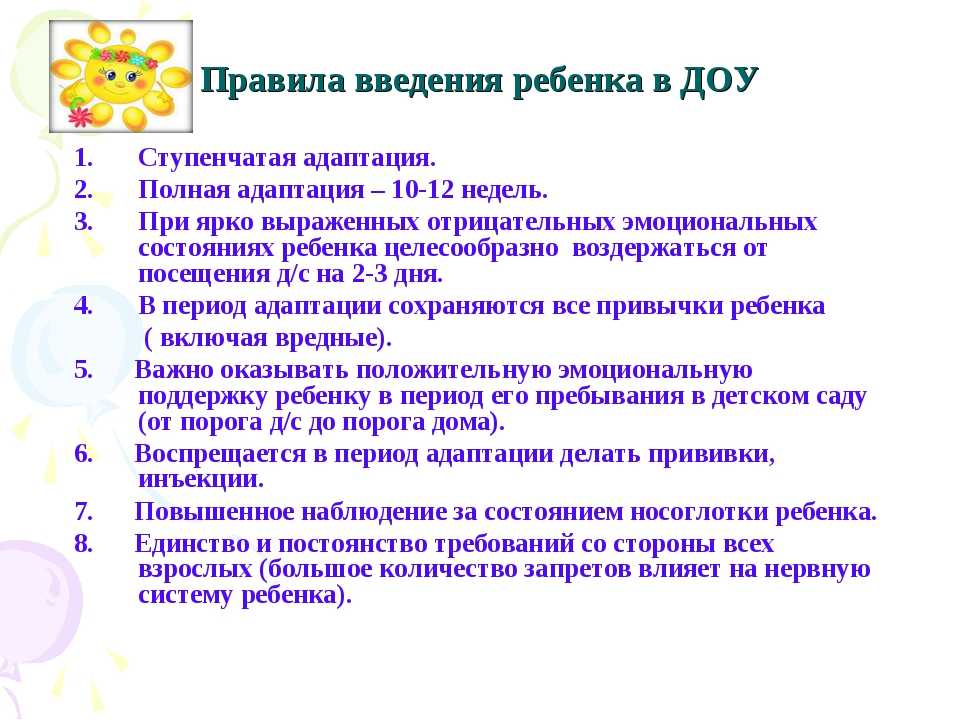

Посещение детского сада лучше начинать с дневных и вечерних прогулок с группой. Мама остается рядом с ребенком на время этих прогулок. В течение первой недели можно приводить ребенка на несколько утренних часов. Если возможно, мама остается в группе с ребенком, если нет, то просто приходит за ним после утренней прогулки.

В течение второй недели время пребывания малыша увеличивается до обеда. Он кушает вместе с остальными, после чего мама забирает его домой. На третьей и четвертой неделе ребенка можно оставлять на дневной сон и забирать его сразу после сна или после полдника.

После четвертой недели ребенка можно оставлять в детском саду на полный день. Во время адаптационного периода важно приводить ребенка самым первым или самым последним, чтобы он не видел слез других детей. Лучше накормить ребенка дома, поскольку многие дети отказываются есть в незнакомой обстановке, тем более непривычную еду.

Воспитатель постоянно наблюдает за эмоциональным и физическим состоянием ребенка. Можно считать, что адаптация подошла к концу и ребенок больше не испытывает явного напряжения, если на протяжении 7 дней ребенок:

-

Не плачет без причины и не спрашивает про маму

-

С интересом играет со сверстниками и общается с воспитателем

-

Хорошо спит, ест и не болеет

Успех адаптации и скорость ее завершения зависит от совместной работы воспитателя и родителей. Только работая в команде и проводя воспитательные мероприятия в садике и дома, можно за короткое время подготовить ребенка к детскому саду и помочь ему социализироваться в новом коллективе.

Только работая в команде и проводя воспитательные мероприятия в садике и дома, можно за короткое время подготовить ребенка к детскому саду и помочь ему социализироваться в новом коллективе.

Игра в период адаптации ребенка к детскому саду

Е.В. Соловьева, Т.И. Гризик, кандидаты педагогических наук, Москва

Основная задача ваших игр с детьми в адаптационный период – наладить доверительные отношения с каждым ребенком, подарить ему минуты радости, попытаться вызвать положительное отношение к детскому саду.

Чтобы решить эту задачу, воспитатель должен в игровой форме выразить каждому ребенку свое доброжелательное отношение.

Поэтому мы считаем, что основные игровые цели, которые воспитатель ставит перед собой в данный период, – цели общения: проявление заботы, доброжелательности и внимания к каждому ребенку. («Я вас всех спрячу от дождя», «Я вас в гости приглашу» и т.д.)

Иногда цели общения в игре могут быть объединены с достижением практических целей. Так, если вы «варите кашу» для детей, то, угощая их, обязательно должны найти для каждого приветливое слово, выражающее ваше расположение к нему: «Я так старалась сделать тебе вкусную кашу, Анечка», «А это тебе каша. Кушай на здоровье, Вовочка».

Так, если вы «варите кашу» для детей, то, угощая их, обязательно должны найти для каждого приветливое слово, выражающее ваше расположение к нему: «Я так старалась сделать тебе вкусную кашу, Анечка», «А это тебе каша. Кушай на здоровье, Вовочка».

В этих играх мы не рекомендуем вам использовать игровые персонажи, поскольку они будут отвлекать вас и детей от непосредственного общения друг с другом.

В данный период нужны фронтальные игры, чтобы ни один ребенок не почувствовал себя обделенным вашим вниманием. Инициатором игры всегда выступаете вы.

Играя с детьми, вы ставите только простые, знакомые детям игровые цели, не вызывающие особых сложностей при их достижении. Малыши вместе с вами могут собирать цветы, прятаться от дождя под зонтик и т.п.

Более сложные игровые цели, такие, например, как сварить суп, вы реализуете сами. Дети в этих играх являются лишь активными наблюдателями. В данный момент важно не выполнение ими игрового действия, а установление доброжелательных, доверительных отношений с вами.

Поначалу старайтесь использовать в играх копии реальных предметов (игрушечные ложки, чашки, листья и т.п.), а не их заместители. Ребенок охотно получит от воспитателя цветок, похожий на настоящий, или шарик и с удовольствием с ними поиграет.

Старайтесь предложить всем детям одинаковые предметы. Одинаковость предметов показывает, что воспитатель не выделяет никого из детей и что в общей игре он ко всем одинаково хорошо относится.

Не беспокойтесь о том, что в играх с воспитателем в адаптационный период дети не имеют достаточной возможности проявить собственную активность. В первые недели пребывания в детском саду многие из них еще не готовы к этому. Зато в играх вы доказываете свое добросердечное отношение к детям, становитесь для них интересным партнером, помогаете накопить игровой опыт. Игры не должны быть слишком длительными. Лучше поиграть с детьми несколько раз в день, но понемногу.

Играть в такие игры желательно в течение месяца, а может быть, и больше. Все будет зависеть от того, как скоро дети привыкнут к вам и детскому саду.

Мы предлагаем вам четыре сюжета игр с вариантами:

- «Я иду к вам в гости с подарками» (коробочками, камешками, фантиками, игрушками и т.п.).

- «Загляни ко мне в окошко». («Я вам что-то покажу, я вас чем-то угощу» и т.п.).

- «Шли-шли… Что такое мы нашли?». (Зонтик, кастрюльку, шарики, кувшинчик.)

- «Приходите ко мне в гости». («Я вас буду угощать, будем весело играть, будем вместе танцевать» и т.п.)

«Я иду к вам в гости с подарками»

1-й вариант. Воспитатель, обращая на себя внимание детей, говорит: «Сейчас положу в сумку подарки (достает из шкафа коробки, приготовленные по количеству детей) и пойду к ребятам в гости».

Идет по группе и приговаривает: «Пойду в гости к Танечке, к Васе и к Вадику, покажу им подарки». В первую очередь называет детей, которых надо привлечь к общей игре. Затем подходит к месту, где больше всего детей, и говорит: «Здравствуйте, ребята, я к вам в гости пришла. Вам подарки принесла. Загляните ко мне в сумку: что в ней лежит?». Показывает коробки. Рассматривает с детьми, какие они красивые, рассказывает, как он старался, когда делал коробки для них. На каждую наклеил картинку, чтобы дети могли находить свои коробочки.

Вам подарки принесла. Загляните ко мне в сумку: что в ней лежит?». Показывает коробки. Рассматривает с детьми, какие они красивые, рассказывает, как он старался, когда делал коробки для них. На каждую наклеил картинку, чтобы дети могли находить свои коробочки.

«Коробку с самолетом подарю Васе, потому что у Васи на шкафчике самолет нарисован и на стойке, где Вася полотенце вешает, тоже самолет нарисован. Коробку с цветком я сделала для Оленьки, а с елочкой – для Юры». И т.д.

Предлагает всем посмотреть, что лежит в коробке. Дети достают фломастеры и листочки бумаги. Воспитатель показывает, как надо снимать колпачок и надевать его на другой конец, как фломастер умеет рисовать. Каждому ребенку рисует солнышко. Называя детей по именам, дарит им рисунки: «Вот это красивое солнышко – для Мариночки. А теперь нарисую солнышко для Пети».

Воспитатель предлагает детям поставить коробки и порисовать самим. Интересуется, что они нарисовали. Затем помогает каждому найти свою коробку по значку. Они кладут в нее фломастер, рисунок и несут в шкаф. Определяют место для хранения коробок. Договариваются, что будут складывать в них подарки, а вечером показывать папе и маме.

Они кладут в нее фломастер, рисунок и несут в шкаф. Определяют место для хранения коробок. Договариваются, что будут складывать в них подарки, а вечером показывать папе и маме.

2-й вариант. Начало игры будет всегда одинаковым. Такое ритуальное начало игры послужит для детей своеобразным сигналом – сейчас будут минуты приятного общения с воспитателем.

Итак, игра началась. Вы показываете детям жестяную банку, наполненную камешками или морской галькой, и заинтересовываете игрой с ними. Не забывая выражать свое доброжелательное отношение, раздаете всем по два камешка и предлагаете ими поиграть.

Игровые действия с камешками могут быть разными. Покажите детям, как можно стучать камешками друг о друга; постучите своими камешками о камешки каждого ребенка по очереди, приговаривая: «Тук-тук-тук. Это я с Валечкой играю. Тук-тук-тук, а теперь с Валерой играю».

Можно предложить детям снова самим постучать камешками, а потом вы включаетесь в игру, весело постукивая по камешкам детей и припевая: «Ля-ля-ля, бум-бум-бум, ля-ля-ля, бум-бум-бум». Так играете с детьми два–три раза.

Так играете с детьми два–три раза.

В следующий раз игру в камешки можно продолжить. Для этого сделайте марлевый сачок или возьмите готовый и покажите детям, как надо забрасывать в него камешки. Вы будете по очереди подходить к каждому ребенку с сачком. Дети будут кидать, а вы ловить сачком камешки.

Покажите, как много камешков набралось в сачке. Дайте детям ощутить их количество – пощупать руками, потеребить. Затем вновь раздайте их детям, приговаривая: «Два камешка – Марине, два камешка – Вове…».

Спросите детей, хотят ли они еще раз так поиграть. Проведите эту игру, если она будет им интересна. Дети могут прятать камешки за спину, в кармашек, вы будете их искать и отдавать обратно.

После игр дети кладут камешки на место (в коробки для подарков) и убирают в свои шкафы.

3-й вариант. Начинается игра как обычно. Затем предлагаете детям посмотреть, что вы на этот раз приготовили им в подарок. Показываете фантики. Вместе рассматриваете, какие они красивые. После этого дарите их детям, проявляя к каждому ребенку внимание: «Вот теперь всем подарила фантики, никого не забыла. Один фантик мне остался».

После этого дарите их детям, проявляя к каждому ребенку внимание: «Вот теперь всем подарила фантики, никого не забыла. Один фантик мне остался».

Затем кладете фантик на свою ладонь и говорите, что он очень легкий, что его можно сдувать с ладони. Показываете, как надо дуть на фантик, чтобы он полетел, и предлагаете сделать то же самое. Дети играют некоторое время.

Потом вы говорите, что из фантиков, наверное, получаются очень хорошие бабочки.

Делая бабочку, подробно комментируете все свои действия: «Сожму фантик вот здесь, посередине, вот так. А теперь перевяжу это место ниткой. Кусочек нитки оставлю. За эту нитку я буду держать бабочку. Посмотрите, получилась бабочка». Воспитатель показывает, как она летает, спрашивает, понравилась ли она детям, интересуется, кто хочет иметь такую же бабочку. Делает бабочек всем желающим. Дети бегают с ними по группе, играют. Постарайтесь, чтобы после игры бабочки не были брошены.

Тем, кто наигрался с бабочкой, предложите посадить ее на платьице или рубашку. Помогите закрепить нитку на пуговицу платья или к поясу. («Бабочка устала летать, пусть она отдохнет».) Можно бабочек положить спать в карман или в свою коробку.

Помогите закрепить нитку на пуговицу платья или к поясу. («Бабочка устала летать, пусть она отдохнет».) Можно бабочек положить спать в карман или в свою коробку.

Перед уходом детей из детского сада напомните им о бабочке. Вместе с ребенком покажите ее родителям, расскажите, как с ней можно поиграть дома.

Детям можно дарить открытки с животными, птицами, сказочными героями, вырезанными из старых журналов, всевозможные игрушки, сделанные руками воспитателя из бросового материала, картона, тряпочек и пр.

Игрушки мальчикам и девочкам можно дарить разные. Если девочек привлекут кулончики, пуговицы на нитке в виде бус, колечки из цветной проволоки, то мальчиков – самолетики, звездочки, лодочки.

А такие подарки, как домик или погремушка, изготовленные из маленьких коробочек, понравятся и девочкам, и мальчикам. Ведь в таком домике могут открываться двери, а погремушки – издавать звуки и весело «плясать» на столе (постукивание по поверхности в такт простой песенки или мелодии).

«Загляни ко мне в окошко»

Эти игры можно организовывать в любое время дня. Удачно использовать и время, отведенное для полдника, когда в меню предусмотрены яблоки, печенье и т.п.

Из небольшой ширмы, например для кукольного театра, вы сооружаете на столе что-то типа окна с занавесками и говорите, что сейчас откроете окошко, раздвинете занавески (на каждой завязываете по банту) и пригласите детей заглянуть в домик к фее. («Вот сейчас раздвину занавески, украшу их лентами, а тут и ребятки ко мне придут. Ванечка заглянет ко мне в окошко, а я его яблочком вкусным угощу. Дашенька заглянет, я и Дашеньку сладким яблоком угощу. Яблок много – всем детям хватит. Приходите ко мне за яблочками!».)

Ребенок заглядывает в окно, а вы угощаете его яблоком, желаете приятного аппетита. Кто хочет, садится есть яблоко на скамейку около стола. Остальные дети едят, где им нравится. Покажите тарелку, куда можно складывать остатки от яблока. Побуждайте детей благодарить вас за угощение. («Как приятно! Саша мне спасибо сказал. Умничка! И Вика спасибо сказала. Какая молодец Вика!».)

(«Как приятно! Саша мне спасибо сказал. Умничка! И Вика спасибо сказала. Какая молодец Вика!».)

Можно предложить детям книжки для рассматривания и таким образом устроить своеобразный читальный зал. Вы садитесь около стола, выглядываете в окно и говорите, что у вас есть много интересных книжек: про лисичку, про петушка, про зайку. Предлагаете желающим приходить за книжками. («Кто это ко мне в окошко заглядывает? Здравствуй, Мишенька! Рада тебя видеть. Ты ко мне за книжкой пришел? Вот тебе книжка интересная, про лисичку. Как посмотришь книжку, снова ко мне приходи. Заглянешь в окошко, я тебе еще одну книжку дам. До свидания, Мишенька. Приходи еще».)

Можно показывать игрушку-забаву или давать секретики.

Ребенок заглянет в окно, а вы попросите его протянуть ладошку. Пообещайте положить на ладошку маленький подарок-секретик. Положите в руку ребенка какие-нибудь мелкие предметы. Например, девочкам – вырезанные из открыток цветочки, мальчикам – звездочки, колесики и др.

«Шли-шли… Что такое мы нашли?»

Воспитатель, гуляя с детьми по группе, находит разные предметы, которые подбирает и раскладывает заранее, чтобы с их помощью организовать необходимое игровое общение. («Буду гулять по группе и искать что-нибудь интересное. Приглашу с собой на прогулку Танечку, Васю, Митю и Варечку не забуду. Вот теперь, кажется, всех пригласила».)

(«Буду гулять по группе и искать что-нибудь интересное. Приглашу с собой на прогулку Танечку, Васю, Митю и Варечку не забуду. Вот теперь, кажется, всех пригласила».)

Воспитатель идет впереди и приговаривает: «Мы шли-шли, шли-шли. Что такое мы нашли? (Показывает зонтик и ждет ответа детей.) Давайте посмотрим, какой это зонтик. Сейчас я нажму кнопку, и зонтик откроется. Какой красивый зонт, весь в цветочках! И ручка есть. Все за нее подержались? Сейчас закрою зонт, положу его в сумку. Пойдем гулять дальше. Топ-топ. Топают ножки по дорожке. Ой, кажется, дождик капает. (Вытягивает руку, проверяет, идет ли дождь.) Дождь пошел. Надо скорее зонтик открыть, своих ребяток спрятать от дождя.

Зонтик, открывайся быстрее. Открылся! Скорее, скорее бегите ко мне под зонт! Все, все, все ко мне! И Танечку спрячу, и Петю, и Олю спрячу… Вот как хорошо! Все спрятались под зонт. (Воспитатель обнимает детей.) Лейся, лейся, дождик. Мы тебя не боимся.

Все. Дождик кончился. Можно теперь побегать по лужам. Шлеп-шлеп, шлеп-шлеп. Как хорошо мы бегаем по лужам! А Алеша прыгнул и прямо в лужу попал.

Шлеп-шлеп, шлеп-шлеп. Как хорошо мы бегаем по лужам! А Алеша прыгнул и прямо в лужу попал.

Все побегали! Кажется, опять дождик начинается. Давайте вытянем руки. Идет дождик?

Скорее, скорее прячьтесь ко мне под зонтик. Все, все, все. Ишь какой дождик! Хочет замочить моих ребяток, а я их спрячу под зонтиком».

Игра повторяется два–три раза.По окончании игры все садятся на ковер или диван, и воспитатель рассказывает детям о каком-нибудь событии, связанном с дождем, например, о том, как собачка попала под дождь.

В следующий раз можно найти другие предметы, например грибы, кастрюлю.

«Мы шли-шли, шли-шли. Ой, что такое мы нашли? (Воспитатель останавливается около рассыпанных грибов.) Правильно, грибочки нашли. Собирайте их и кладите ко мне в корзинку!». Дети кладут грибы в корзинку, а воспитатель приговаривает: «Машенька молодец, грибочки принесла. И Петя молодец, и Саша, и Оленька… (Называет и хвалит каждого, кто кладет гриб в корзинку.) Полную корзинку набрали, хорошие ребята.

Пошли дальше. Мы шли-шли, шли-шли. Что такое мы нашли? (Показывает кастрюлю.) Сейчас будем в кастрюле суп с грибами варить.

Налью в кастрюлю воды (имитация наливания воды), положу грибов побольше, чтобы вкусный суп был. Теперь посолю. Все, суп готов! Сейчас понарошку попробую. (Показывает, как это делается.) Суп вкусный. Сейчас буду угощать моих деток. Ложечку дам Алеше, ложечку Насте… (Угощает супом всех детей по очереди.) Все суп попробовали. Понравился вам суп? Теперь пойдем дальше».

В конце игры вы находите такой предмет или предметы, которые помогут вам естественно перейти к другому виду деятельности, например к конструированию или рисованию.

Вы можете найти большую машину, доверху нагруженную кубиками. Раздаете кубики каждому ребенку в коробочку и приговариваете: «Вот кубики Сашеньке. А теперь Верочке дам кубики. Детки мои будут строить».

Найденные листы бумаги и карандаши помогут организовать рисование; пирамидки, вкладыши и т.п. – занятия с дидактическим материалом. Важно, чтобы это было преподнесено детям в качестве небольшого приятного подарка.

Важно, чтобы это было преподнесено детям в качестве небольшого приятного подарка.

«Приходите ко мне в гости»

1-й вариант. Воспитатель показывает и по ходу рассказывает детям, как он с большим желанием готовится к встрече гостей. Говорит, что сейчас будет строить большой дом и пригласит к себе в гости всех детей. Строит и приговаривает: «Приглашу Танечку и Ванечку, Оленьку и Катеньку». (Называет в первую очередь имена тех детей, которые стоят рядом и наблюдают за его действиями.)

Дом можно строить из стульев (сиденьями внутрь), чтобы дети могли посидеть в нем. Воспитатель рассуждает вслух, где лучше поставить стол и почему на столе нужны скатерть и ваза с цветами, чем лучше угостить детей. Ставит на стол предметы-заместители и говорит: «Это у меня будет сок в бутылке. А это чашки. Все. Дом готов. Буду звать гостей».

Зовет детей и говорит с ними: «Здравствуй, Танечка. Здравствуйте, Ванечка и Оленька. (Воспитатель берет детей за руки, заглядывает им в глаза. ) Проходите, пожалуйста. Очень хорошо, что в гости пришли. Очень рада вас видеть. Спасибо, что пришли. Я вас ждала. Все в доме убрала». Показывает стол и вазу с цветами. Интересуется, понравились ли детям цветы: «Выбирала цветы разного цвета – красные, желтые, синие (показывает), хотела, чтобы они вам понравились, чтобы в доме красиво было». Дает детям понюхать цветы. Спрашивает, хорошо ли они пахнут.

) Проходите, пожалуйста. Очень хорошо, что в гости пришли. Очень рада вас видеть. Спасибо, что пришли. Я вас ждала. Все в доме убрала». Показывает стол и вазу с цветами. Интересуется, понравились ли детям цветы: «Выбирала цветы разного цвета – красные, желтые, синие (показывает), хотела, чтобы они вам понравились, чтобы в доме красиво было». Дает детям понюхать цветы. Спрашивает, хорошо ли они пахнут.

Затем воспитатель предлагает детям угощение, показывает, как надо есть, пить понарошку: «Сначала попробую – сладкий сок или несладкий, а потом своих деток буду угощать. (Пробует сок.) Сладкий! Можно наливать сок в стаканчики». Раздает стаканчики (предметы-заместители: крупные пробки, вкладыши и пр.), разливает сок каждому со словами: «Угощайся, Петенька. Теперь Ванечке налью сок. А сейчас Светочке…».

Дети пьют сок и ставят стаканчики на стол. Воспитатель говорит, что он хочет потанцевать с ребятками. Включает музыку. Все танцуют. Потом воспитатель прощается с каждым ребенком и приглашает еще приходить к нему в гости.

2-й вариант. После ритуала приветствия дети могут встретиться с собачкой, которая тоже прибежала в гости, чтобы познакомиться и поиграть с детьми.

Воспитатель показывает на собачку, которая сидит под столом: «Выходи, Тишка. Будем здороваться с ребятами». Собака лает. Воспитатель поясняет, что так здороваются собаки, говорит, что собаку зовут Тишка. («Тишка сторожит дом. Он мой друг. Тишка очень любит косточки и конфеты».) Угощает собаку косточкой (предметом-заместителем) и говорит, что больше всего он любит играть.

Воспитатель предлагает детям посмотреть, как он играет с собачкой, как Тишка умеет прыгать через палочку, отгадывать, кто из детей где сидит: «Тишка, ну-ка, найди, где Оленька сидит». Собачка нюхает, подбегает к Оле и лает или тычется носом в туфельку.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Что такое период адаптации и как пройти его безболезненно.

Что такое период адаптации и как пройти его безболезненно.

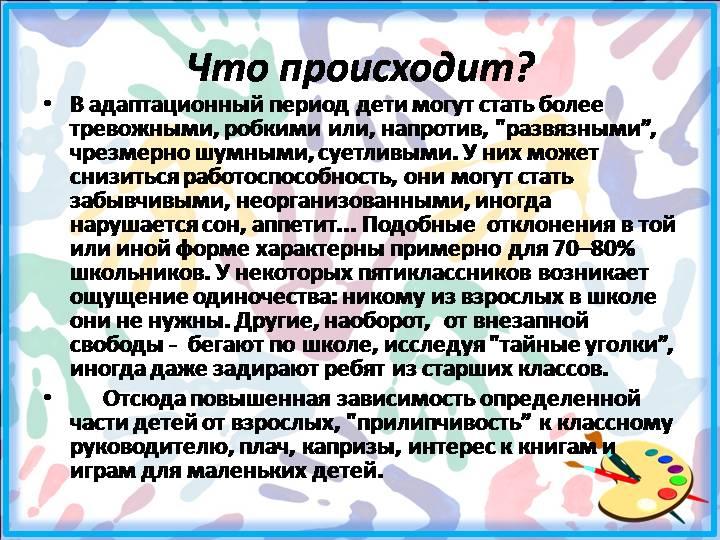

Тема адаптации ребёнка к детскому саду не теряет своей актуальности. Многие родители сталкиваются с трудностями привыкания детей к новым условиям и не знают, как правильно их разрешить. Представьте себе мир маленького ребёнка. Любимые родители, знакомые игрушки, тёплая кроватка, привычные обстановка и режим дня. И вдруг в один день всё меняется. Мама отводит его в незнакомое место и оставляет с чужой тётей. В этом месте всё чужое – и игрушки, и кроватка, и еда не такая, как дома. А главное – там много незнакомых детей, которые часто плачут, а некоторые могут даже и обидеть. В этом месте нужно слушать воспитательницу и делать всё, что она скажет. Это место называется детский сад… Попадая в незнакомую обстановку, ребёнок находится в состоянии сильнейшего стресса. Чтобы он смог привыкнуть к ней, должен пройти период адаптации. Этот термин означает способность приспосабливаться к условиям внешней среды, подстраиваться под них.

Во время адаптации происходит перестройка деятельности практически всех систем детского организма. Адаптация ребёнка к условиям детского сада, как правило, сопровождается следующими явлениями:

происходит регресс навыков (ребёнок временно «забывает», как ходить на горшок, держать ложку и т.д.);

ухудшается сон и аппетит;

ребёнок выглядит подавленным, вялым, заторможенным;

частые капризы, истерики по любому поводу.

Существуют 3 категории детей. У одних адаптационные проблемы начинаются сразу, у других – спустя 2-3 недели, у третьих видимые изменения отсутствуют. Это связано со многими факторами и зависит от адаптивных возможностей организма ребёнка.

Различают лёгкую, среднюю и тяжёлую степень адаптации ребёнка к детскому саду. Ребёнок с лёгкой степенью адаптируется в среднем 2-4 недели. Для лёгкой степени адаптации будут характерны следующие показатели:

Сон: ребёнок спокойно спит во время дневного и ночного сна, может иногда просыпаться, но легко засыпает снова.

Аппетит: хороший, может присутствовать избирательность в блюдах.

Эмоциональное состояние: ровное, спокойное.

Поведение: без слёз и истерик отпускает от себя маму и остаётся в группе. Может занять себя игрой.

Общение со взрослыми и сверстниками: идёт на контакт с воспитателями и детьми, может попросить педагога о помощи, включается в игру со сверстниками.

Даже при лёгкой степени адаптации у ребёнка первое время могут наблюдаться нарушения сна и аппетита.

Средняя степень адаптации длится больше месяца. Ребёнок часто болеет, привыкание к детскому саду затруднено из-за долгих перерывов. Об адаптации средней степени тяжести можно судить по следующим критериям:

Сон: ребёнок временами не спит в тихий час; если засыпает, то сон беспокойный, прерывистый.

Аппетит: может отказываться от некоторых блюд, ест мало.

Эмоциональное состояние: часто плачет, грустит, настроение меняется от незначительных причин. Может занять себя игрой, но на непродолжительное время.

Может занять себя игрой, но на непродолжительное время.

Поведение: с трудом расстаётся с мамой, после её ухода подолгу не включается в общую деятельность

Общение со взрослыми и сверстниками: интереса к общению не проявляет, постоянно спрашивает у педагога, скоро ли придёт мама.

Ребёнок с тяжёлой степенью адаптации может привыкать к детскому саду более 2 месяцев, а может и не привыкнуть вовсе. Тогда врачи рекомендуют отказаться от посещения дошкольного учреждения. О том, что ребёнку нелегко даётся адаптация к детскому саду, можно судить по следующим показателям:

Сон: ребёнок не спит в тихий час. Ночью сон беспокойный, прерывистый, бывают ночные страхи.

Аппетит: пониженный, может отказываться от приёма пищи.

Эмоциональное состояние: подавленное, ребёнок как бы уходит в себя или наоборот агрессивен.

Поведение: после ухода мамы плачет, кричит, не хочет заходить в группу, может долгое время сидеть в раздевалке.

Общение со взрослыми и сверстниками: на контакт не идёт или проявляет агрессию к детям и взрослым.

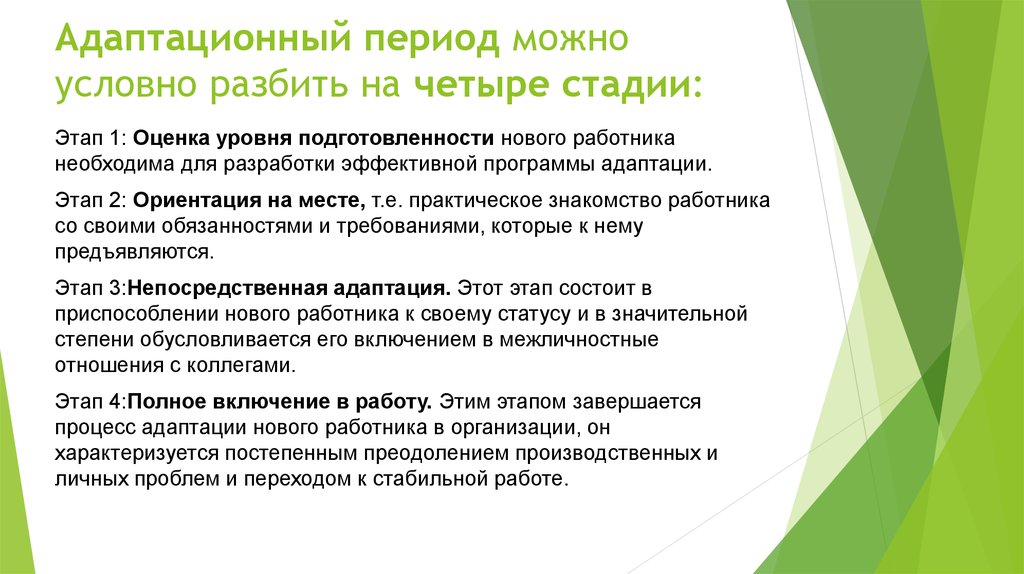

О завершении адаптационного периода у ребёнка можно судить по стабилизации всех показателей. Процесс адаптации ребёнка к детскому саду проходит в несколько этапов.

- этап – период дезадаптации. Как бы ни готовили родители ребёнка к яслям, в первое время он всё равно будет находиться в состоянии стресса и постоянного напряжения. Ребёнку трудно даётся расставание с родителями, он часто плачет, капризничает. Могут начаться простудные заболевания.

- этап – период адаптации. Срабатывают защитные механизмы психики, ребёнок начинает общаться с воспитателем и другими детьми, участвует в играх, но по-прежнему тоскует по родителям и часто спрашивает о них. На этом этапе малыш только начинает привыкать к новым правилам, поэтому может нарушать дисциплину и отказываться выполнять требования воспитателя.

- этап – период компенсации. Процесс адаптации завершается, ребёнок привыкает к детскому коллективу, воспитателям и новому режиму дня, спокойно отпускает родителей на целый день.

Эмоциональный фон стабилизируется, физиологические показатели приходят в норму.

Эмоциональный фон стабилизируется, физиологические показатели приходят в норму.

Сколько по времени продлится каждый этап, зависит от индивидуальных особенностей малыша. На то, как долго будет привыкать ребёнок к детскому учреждению, влияет множество факторов. Такие как возраст ребенка, состояние здоровья, уровень развития умений и навыков, уровень социализации. Также продолжительность адаптации зависит от личности воспитателя, к которому попадает ребёнок, количества детей в группе, особенностей нервной системы ребёнка и атмосферы в семье.

Чтобы помочь ребенку адаптироваться, я порекомендовала бы родителям следовать таким правилам:

Правило 1. Заранее познакомьтесь с персоналом детского сада, режимом дня и условиями пребывания.

Правило 2. Ребёнок в первые дни должен оставаться в детском саду на 1-2 часа. Хорошо, если это время совпадёт с утренней прогулкой.

Правило 3. Увеличивать время пребывания ребёнка в группе нужно постепенно, с учётом рекомендаций воспитателя.

Правило 4. Если ребёнок заболел, маме или папе необходимо остаться с ним дома.

Правило 5. Родителям необходимо предупреждать воспитателя обо всех особенностях поведения ребёнка, его привычках и склонностях.

Правило 6. Забирая малыша домой, обязательно поинтересуйтесь у воспитателя, как ребёнок себя вёл в течение дня.

Правило 7. Спокойствие. Дети легко ловят состояние напряжения, неуверенности, страха родителей. Помните – чем спокойнее вы сами, тем спокойнее будет ребенок.

Соблюдая все эти правила, родители значительно облегчают адаптационный период ребёнка в детском саду. Ну и конечно же, к детскому саду ребёнка нужно готовить заранее. Покажите малышу здание, окна группы, где он будет находиться, участок для прогулок. Познакомьтесь с воспитателями. Обратите внимание сына или дочери на тот факт, что всех детей вечером родители забирают домой, на ночь никто не остается. Чем больше ребёнок будет знать о правилах поведения в детском учреждении, тем легче для него пройдет период адаптации. Известный московский педагог Татьяна Владимировна Островская предлагает родителям перед посещением детского сада поиграть с детьми в игру под названием «Детский сад для зверят». Можно использовать мягкие игрушки, куклы, конструктор. Создание различных игровых ситуаций: «Приход в детский сад», «Прощание с мамой», «Завтрак», «Прогулка», «Тихий час» и т.д. познакомит ребенка с распорядком жизни в саду и поможет избежать негативных реакций.

Известный московский педагог Татьяна Владимировна Островская предлагает родителям перед посещением детского сада поиграть с детьми в игру под названием «Детский сад для зверят». Можно использовать мягкие игрушки, куклы, конструктор. Создание различных игровых ситуаций: «Приход в детский сад», «Прощание с мамой», «Завтрак», «Прогулка», «Тихий час» и т.д. познакомит ребенка с распорядком жизни в саду и поможет избежать негативных реакций.

Не забывайте о формировании необходимых навыков самообслуживания. Старайтесь давать малышу больше самостоятельности даже в том, чего он пока ещё не умеет делать. Уделяйте внимание развитию коммуникативных навыков ребёнка. Он должен уметь общаться не только с детьми, но и со взрослыми. Тренируйте навыки общения в гостях, на детской площадке, в поездках к родственникам. В период адаптации у ребёнка не должно быть никаких дополнительных стрессов, таких как переезд, развод родителей, рождение второго ребёнка. Постарайтесь обеспечить спокойную семейную обстановку. Относитесь спокойнее к болезням после посещения детского сада. В период адаптации у ребёнка возрастает чувствительность ко всем воздействиям окружающей среды. Плюс, организм не всегда может справиться с психической нагрузкой. «Уход в болезнь» – защитная реакция организма, как детского, так и взрослого. Больной ребёнок остаётся в домашней, привычной для себя обстановке. Так будет продолжаться до тех пор, пока он не почувствует себя в безопасности и комфорте не только дома, но и в детском саду.

Постарайтесь обеспечить спокойную семейную обстановку. Относитесь спокойнее к болезням после посещения детского сада. В период адаптации у ребёнка возрастает чувствительность ко всем воздействиям окружающей среды. Плюс, организм не всегда может справиться с психической нагрузкой. «Уход в болезнь» – защитная реакция организма, как детского, так и взрослого. Больной ребёнок остаётся в домашней, привычной для себя обстановке. Так будет продолжаться до тех пор, пока он не почувствует себя в безопасности и комфорте не только дома, но и в детском саду.

Что не рекомендуется делать в адаптационный период?

Сидеть в раздевалке, пока ребёнок находится в группе.

Уходить тайком, не попрощавшись с ребёнком.

Ругать и наказывать за нежелание оставаться в детском саду.

Оставлять ребёнка на целый день после долгого перерыва.

Негативно отзываться о воспитателях и дошкольном учреждении.

Обманывать ребёнка: говорить, что скоро заберёте его, если сами планируете оставить сына или дочь до вечера.

Приводить больного ребёнка в детский сад.

«Подкупать» ребёнка сладостями и игрушками за его пребывание в яслях.

Рекомендации по безболезненному расставанию:

заранее подготовьте ребёнка к мысли о том, что в детский сад нужно ходить каждый день, пока мама с папой на работе;

по дороге настраивайте ребёнка, как хорошо ему будет там сегодня, в какие интересные игры он там будет играть, что вкусного приготовят тети-повара и т.д.;

придумайте свой ритуал прощания с ребёнком. Это может быть поцелуй в щёку и соприкосновение ладоней или коротенький стишок. Главное – всегда его соблюдайте при расставании с сыном или дочерью не только в детском саду, но и дома;

разрешите малышу взять с собой любимую игрушку. В отсутствие мамы ему будет гораздо спокойнее, если рядом будет что-то родное и знакомое;

следите за собственным эмоциональным состоянием. Все ваши тревоги и опасения обязательно передадутся и ребёнку;

чётко сообщите малышу о времени своего прихода: после обеда, после сна, вечером, чтобы у него не было напрасных ожиданий.

Запомните, дорогие мамы и папы: залогом успешной адаптации ребёнка к детскому саду является правильная подготовка малыша, психологическая грамотность родителей, а также семейная атмосфера комфорта и эмоционального благополучия.

| < Предыдущая | Следующая > |

|---|

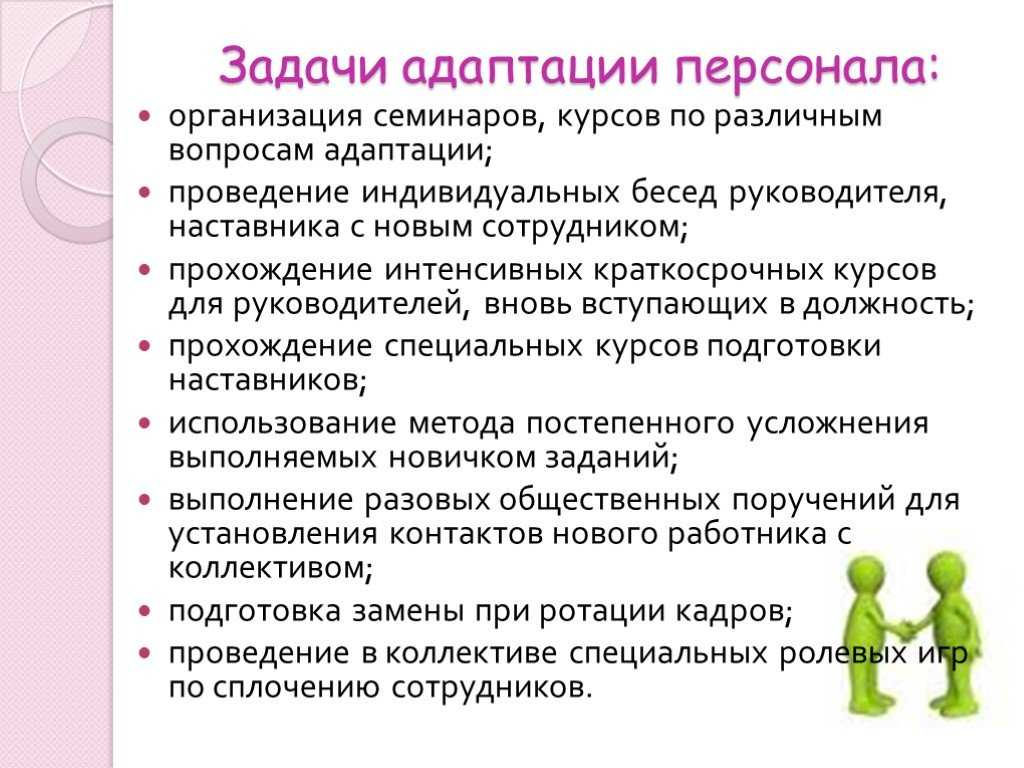

как привыкнуть к новой работе

Общество

Софья Котова

9 апреля 2022 17:54Дополнительные обязанности, смена обстановки и времени обеденного перерыва — это всё то, к чему сложно привыкнуть на новой работе. Большинство людей в первое время испытывают стресс. Рассказываем, как безболезненно адаптироваться к другому рабочему пространству.

Фото: pixabay.com

Познакомьтесь с коллегамиОбычно с коллективом нового сотрудника знакомит руководитель, в редких случаях специальный HR-специалист. В первый день они рассказывают о компании и помогают разобраться с задачами.

Благодаря знакомству с коллегами у нового сотрудника складывается понимание корпоративной культуры. Изначально вам следует выяснить, какие обязанности выполняют ваши коллеги. Это позволит не допустить дальнейших должностных конфликтов и выполнения чужих миссий.

Начните входить в рабочую рольПосле того как вы узнаете, чем занимаются ваши коллеги, чётко систематизируйте свою работу. Определите список ваших обязанностей, узнайте о действующих процессах, при этом не стесняйтесь задавать вопросы.

На новом месте в первые дни всё лучше записывать: план работы, интересные идеи и правила организации.

Выстройте взаимоотношенияОбратите внимание на то, как общаются подчинённые с начальником — официально или неофициально. Помимо этого стоит выстроить связи и на других уровнях организации, например, в другом отделе или компании, с которой вы будете постоянно сотрудничать.

Также не забывайте про неформальную часть работы, узнайте, как в компании принято обедать. Если вы предпочитаете это делать в одиночестве, а в коллективе принято есть вместе за общим столом, то в первые дни работы лучше присоединиться к компании. Это поможет вам понять, какие существуют отношения между сотрудниками, и начать вливаться в коллектив.

Если вы предпочитаете это делать в одиночестве, а в коллективе принято есть вместе за общим столом, то в первые дни работы лучше присоединиться к компании. Это поможет вам понять, какие существуют отношения между сотрудниками, и начать вливаться в коллектив.

Позиция ученика настроит вас на получение информации и свежие подходы вне зависимости от опыта работы в аналогичной деятельности. Желание узнать что-то новое, открытость пойдут вам только на пользу.

Постарайтесь не нервничатьНе паникуйте раньше времени, если начальник вызвал вас к себе в кабинет на разговор. Никого не увольняют в первый же день. Скорее всего, руководитель хочет узнать, как проходит ваша адаптация и есть ли какие-то вопросы по работе.

Помимо этого не забывайте про состояние вашего организма. Здоровый сон, правильное питание и спорт — залог хорошего приспособления к другим условиям. Правильно распределите время на отдых. Сейчас вы тратите больше энергии и сил на обычные занятия.

Если у вас часто возникает тревога, научитесь с ней работать. В статье по ссылке вы сможете найти несколько советов от барнаульского психолога.

Новое — это хорошо. Помните, что с каждым шагом вы совершенствуетесь и приближаетесь к реализации своей глобальной цели.

Лента

Работы по реконструкции путепровода на проспекте Ленина на постоянном контроле администрации Барнаула

В Барнауле стартует месячник санитарной очистки и благоустройства

Фоторепортаж: как в Барнауле прошёл митинг-концерт «Мы вместе!»

Советы старшего поколения молодым барнаульцам

64 единицы дорожной техники работает сегодня в Барнауле

Месячник пожилого человека стартует сегодня в Барнауле

Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем пожилых людей

Пригородные поезда теперь ходят по новому расписанию

Следует творить добрые дела: народные приметы на 1 октября

Рассказываем о законодательных нововведениях октября

Преимущественно без осадков будет в Барнауле 1 октября

В Кремле подписали договоры о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России

Алтайским бюджетникам проиндексируют зарплаты на 4%

В ответе за будущее страны: темой расширенного заседания Общественных палат Алтайского края и муниципалитетов стало воспитание детей и молодёжи

Погода без осадков ожидается в Барнауле в выходные дни

В Барнауле подключены к теплу все социальные учреждения и многоквартирные дома

Больше 430 тысяч сеянцев сосны и ели высадили в Алтайском крае за месяц

Главные на плацу: духовой оркестр барнаульской школы стал обладателем очередного Гран-при

Контактная группа по оказанию помощи семьям мобилизованных создана в Барнауле

Алтайские каноисты завоевали золото на всероссийских соревнованиях

Больше новостей

Похожие новости

Общество

Фоторепортаж: как в Барнауле прошёл митинг-концерт «Мы вместе!»

01. 10.2022

10.2022Общество

Советы старшего поколения молодым барнаульцам

01.10.2022Общество

Месячник пожилого человека стартует сегодня в Барнауле

01.10.2022Общество

Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем пожилых людей

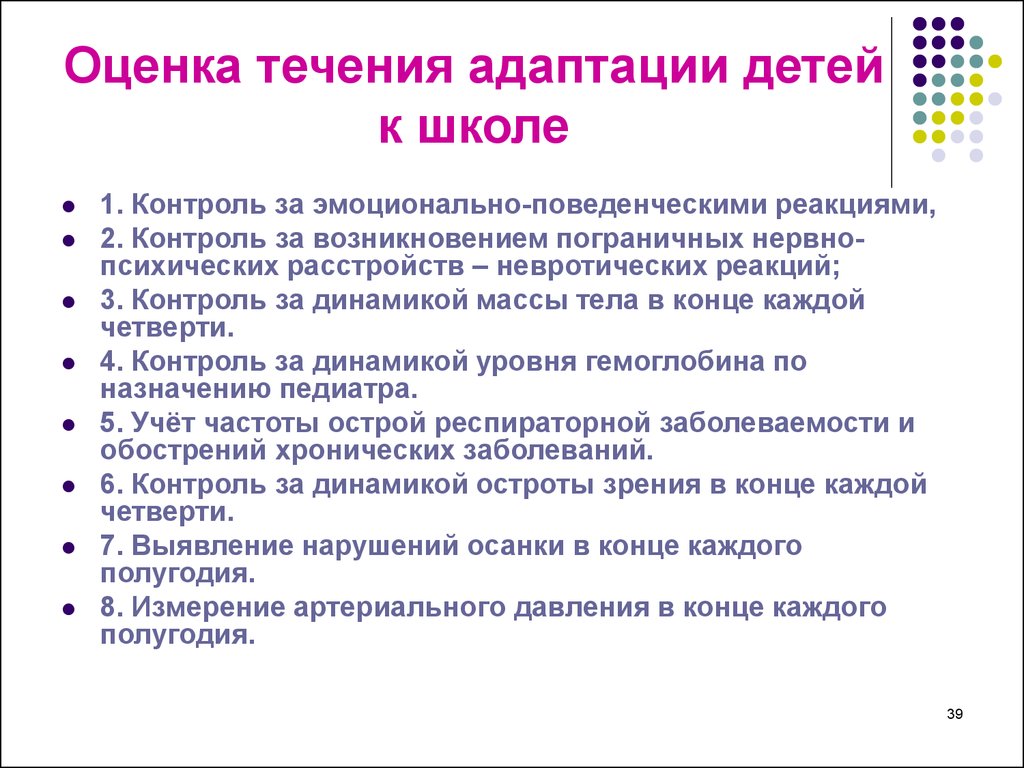

01.10.2022Организация учебного процесса в период адаптации первоклассников к обучению в школе

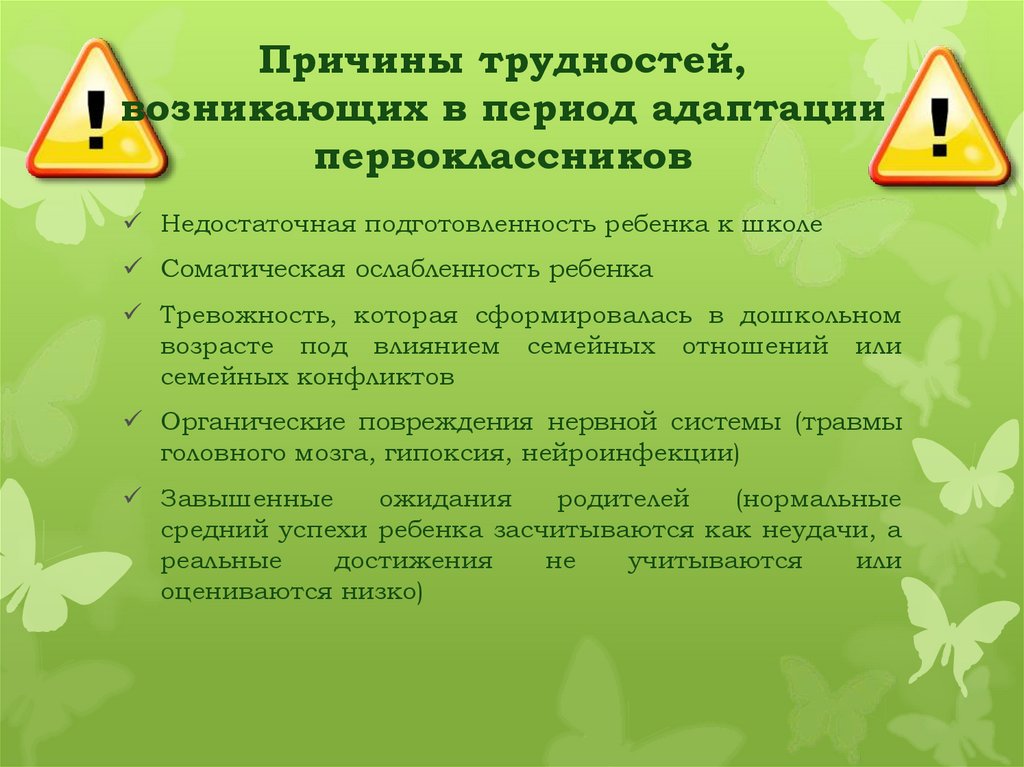

Начало школьной жизни – серьезное испытание для большинства детей, приходящих в первый класс, связанное с резким изменением всего образа жизни. Они должны привыкнуть к коллективу, к новым требованиям, к повседневным обязанностям. Поступление в школу совпадает с интенсивным психическим развитием. Идет формирование познавательной деятельности, развиваются различные виды памяти, словесно-логическое мышление. Высокая эмоциональность способствует преобладанию непроизвольных реакций. Но ученики уже могут сознательно управлять своим поведением, подчиняться необходимым требованиям – развивается произвольность.

Высокая эмоциональность способствует преобладанию непроизвольных реакций. Но ученики уже могут сознательно управлять своим поведением, подчиняться необходимым требованиям – развивается произвольность.

В младшем школьном возрасте у учащихся активно происходит формирование внутреннего плана действий, начинает развиваться способность к рефлексии [1]. Как правило, ребята стремятся стать школьниками: они идут в школу с большим интересом и готовностью выполнять учебные задания. Но для многих из них школьные требования слишком трудны, а распорядок слишком строг. Для этих детей период адаптации к школе может быть травмирующим. Опыт педагогов и психологов показывает, что не все дети легко переживают процесс адаптации к школе: многие первоклассники с трудом переносят новую учебную нагрузку, которую предполагает школьное обучение. Особые трудности у первоклассников вызывает и социальная адаптация – способность подчиняться школьному режиму, усваивать школьные поведенческие нормы, выполнять школьные обязанности.

Адаптация – естественное состояние человека, проявляющееся в приспособлении (привыкании) к новым условиям жизни, новой деятельности, новым социальным контактам, новым социальным ролям. Значение этого периода вхождения в непривычную для детей жизненную ситуацию проявляется в том, что от благополучности его протекания зависит не только успешность овладения учебной деятельностью первоклассником, но и его комфортность пребывания в школе, здоровье ребенка, его отношение к школе и учению.

Для успешной адаптации первоклассников к школьному обучению как незнакомой для детей жизненной ситуации, в результате которой у ребенка будет сформирована привычка к новым учебным условиям и умение соответствовать новым учебным требованиям, необходимо время и психолого-педагогическая поддержка со стороны учителя и родителей. Ведь от благополучия протекания адаптационного периода в школе будет зависеть успешность первоклассника овладения учебной деятельностью, комфортность его пребывания в школе, здоровье ребенка, а также его отношение к школе и учению в целом.

В связи с этим возникает необходимость формирования организационных умений первоклассников с первых дней обучения в школе. Для их эффективного формирования в период адаптации учащихся к школьному обучению необходимо соблюдение ряда условий. Одним из них является создание личностно ориентированной образовательной среды, которая обеспечит первоклассникам возможность удовлетворения и развития потребностей: в безопасности; в усвоении этических норм и правил; в любви и признании, общественном одобрении; в труде, значимой деятельности; в самопознании, познавательной потребности и пр. Следующим условием является стиль взаимоотношений между первоклассниками и учителем начальных классов, который влияет на эмоциональный комфорт, уровень тревожности, самооценку у детей, на уровень их ответственности и самостоятельности, на их познавательную активность, на общение детей в коллективе.

Важным условием развития организационных умений у первоклассников является постепенное изменение характера познавательной деятельности, которое выражается в переходе от репродуктивных (воспроизводящих) действий к продуктивным (творческим). Следующим условием – является широкое приобщение ученика первого класса к гибким организационным формам учебной работы. Использование разнообразных групповых и индивидуальных видов и форм учебной работы в сочетании с фронтальными, дает возможность учащемуся, уже с первых дней обучения в школе, выступать с позиции организатора решения отдельных познавательных учебных задач.

Следующим условием – является широкое приобщение ученика первого класса к гибким организационным формам учебной работы. Использование разнообразных групповых и индивидуальных видов и форм учебной работы в сочетании с фронтальными, дает возможность учащемуся, уже с первых дней обучения в школе, выступать с позиции организатора решения отдельных познавательных учебных задач.

В период адаптации детей к школе ученые выделяют основные направления формирования организационных умений. Прежде всего, необходимо позаботиться о том, чтобы показать первоклассникам значимость организационных умений в учебной работе и раскрыть на доступном материале их содержательную сторону. Методическое решение этой задачи может быть самым разнообразным, но итогом ее должно быть четкое осознание первоклассниками взаимосвязи трех элементов познания: цель-средство – приемы работы – результат.

В период «острой» адаптации первоклассников к школе (сентябрь-октябрь) этот процесс происходит в ходе игровой деятельности, специальных упражнений в ходе занятий. Основными функциями учителя начальных классов на данном этапе адаптации являются: положительная установка на учебную деятельность; проявление эмоциональной отзывчивости; стимулирование их самостоятельности и активности; авансирование детям своего хорошего настроения и доверия; укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения первоклассников к учению, желания учиться. Наиболее результативными формами работы являются игры (подвижные, ролевые, дидактические), рефлексивные круги, метод анализа конкретных ситуаций, метод положительного примера [6].

Основными функциями учителя начальных классов на данном этапе адаптации являются: положительная установка на учебную деятельность; проявление эмоциональной отзывчивости; стимулирование их самостоятельности и активности; авансирование детям своего хорошего настроения и доверия; укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения первоклассников к учению, желания учиться. Наиболее результативными формами работы являются игры (подвижные, ролевые, дидактические), рефлексивные круги, метод анализа конкретных ситуаций, метод положительного примера [6].

Игровые методы развивающего и психокоррекционного характера обязательно должны быть введены в начальных классах школы. Это продиктовано необходимостью создания постоянного психологического «фона» для первоклассников, создания оптимальных психологических условий для успешного развития их мышления и личности. К примеру, хорошо зарекомендовала себя игра «У лукоморья дуб зеленый». Её цель – познакомить детей друг с другом, посредством называния имен, написанных на листочках, развитие умения работать в команде. На уроке учитель вешает на доску рисунок дерева. На него прикрепляются листья, на которых написаны имена детей класса. Учитель отрывает один лист, читает имя, написанное на нем, вызывает ученика (учеников) с этим именем. Вызванный (ые) срывает следующий листок с дерева, и так далее, пока все ученики класса не окажутся у доски. Затем учитель собирает у учащихся все листья, перемешивает и беспорядочно раздает им обратно. Первоклассники дети должны найти листок со своим именем. Выигрывают те, кто сделает это быстрее других.

На уроке учитель вешает на доску рисунок дерева. На него прикрепляются листья, на которых написаны имена детей класса. Учитель отрывает один лист, читает имя, написанное на нем, вызывает ученика (учеников) с этим именем. Вызванный (ые) срывает следующий листок с дерева, и так далее, пока все ученики класса не окажутся у доски. Затем учитель собирает у учащихся все листья, перемешивает и беспорядочно раздает им обратно. Первоклассники дети должны найти листок со своим именем. Выигрывают те, кто сделает это быстрее других.

Особое место в системе организационных умений в период адаптации первоклассников к школе занимает организация учебного места, так как без правильно организованного рабочего места деятельность обучающихся на занятиях не может быть достаточно эффективной. С психологической точки зрения определенный порядок на рабочем месте, окружающая обстановка, свет оказывают непосредственное влияние на готовность человека к восприятию либо воспроизведению информации.

Результаты наблюдений за первоклассниками в первые дни обучения показали, что у большинства детей практически не сформировано умение организовать своё рабочее место до учебных занятий и во время их проведения. Так, более половины учащихся во время перемены не готовят своё рабочее место к уроку без напоминания учителя. Более того, в ходе работы выяснялось, что у них отсутствуют необходимые учебные принадлежности и на уроке много времени уходит на решение организационных вопросов. Поэтому на первом этапе работы учителю начальных классов необходимо в первые дни пребывания учащихся в школе, следует сформировать потребность первоклассников начинать работу с организации своего рабочего места. С этой целью используется метод анализа конкретных ситуаций. Ситуации могут быть различными по дидактической направленности и используются в соответствии с задачей, которая ставится ведущим перед классом: ситуация-иллюстрация, т.е. какой-то конкретный случай, предлагаемый учителем, который возникает в связи с неготовностью рабочего места ученика к определенному уроку; ситуация-упражнение, где ученики должны выделить и запомнить какие-то элементы создавшейся на уроке в этой связи; ситуация-оценка, в которой предлагаемая проблема уже решена, а ученикам предлагается оценить ее; ситуация-проблема, перед классом ставится ряд вопросов, которые надо проанализировать и решить.

Так, более половины учащихся во время перемены не готовят своё рабочее место к уроку без напоминания учителя. Более того, в ходе работы выяснялось, что у них отсутствуют необходимые учебные принадлежности и на уроке много времени уходит на решение организационных вопросов. Поэтому на первом этапе работы учителю начальных классов необходимо в первые дни пребывания учащихся в школе, следует сформировать потребность первоклассников начинать работу с организации своего рабочего места. С этой целью используется метод анализа конкретных ситуаций. Ситуации могут быть различными по дидактической направленности и используются в соответствии с задачей, которая ставится ведущим перед классом: ситуация-иллюстрация, т.е. какой-то конкретный случай, предлагаемый учителем, который возникает в связи с неготовностью рабочего места ученика к определенному уроку; ситуация-упражнение, где ученики должны выделить и запомнить какие-то элементы создавшейся на уроке в этой связи; ситуация-оценка, в которой предлагаемая проблема уже решена, а ученикам предлагается оценить ее; ситуация-проблема, перед классом ставится ряд вопросов, которые надо проанализировать и решить.

Например, один из уроков в период адаптации первоклассников к обучению в школе, учитель начинает с рассказа о двух девочках. «Обе девочки ходили в первый класс, обе умели красиво рисовать (показывает два рисунка). У Кати рисунки всегда получались яркие и аккуратные, у Маши рисунки тоже были интересные, но с пятнами, листы измяты. Однажды девочки стали рисовать вместе. Катя убрала со стола лишние предметы, положила перед собой лист бумаги, приготовила краски, кисточку и салфетку для работы. А Маша ничего убирать не стала, она подвинула книги на уголочек стола, положила лист, сверху поставила стакан с водой, а салфеточку для работы, даже не приготовила и начала рисовать, как вы думаете, что происходило дальше? (ответы детей) У кого работа получится лучше? Почему? Что нужно сделать, когда вы начинаете новое занятие? А вы навели порядок на своём рабочем месте?».

В дальнейшем (в течение 2-3 недель), перед каждым уроком учитель должен напоминать детям: проверьте, всё ли приготовлено у вас для работы, нет ли лишних предметов. В нашем 1 «В» классе для этих целей используется карточка-сигнал, на которой схематически изображается карандаш, лист бумаги, коробочка для раздаточного материала, правильно расположенные на столе. Если учитель видит, что кто-то из детей не приготовился к уроку, он молча показывает карточку и ждёт, когда дети приготовят всё необходимое. Кроме того, эта карточка применяется и в том случае, когда надо навести порядок на рабочем месте после смены видов деятельности в процессе урока.

В нашем 1 «В» классе для этих целей используется карточка-сигнал, на которой схематически изображается карандаш, лист бумаги, коробочка для раздаточного материала, правильно расположенные на столе. Если учитель видит, что кто-то из детей не приготовился к уроку, он молча показывает карточку и ждёт, когда дети приготовят всё необходимое. Кроме того, эта карточка применяется и в том случае, когда надо навести порядок на рабочем месте после смены видов деятельности в процессе урока.

В период адаптации детей к МБОУ СОШ № 20 эффективно используется такая форма работы, как рефлексивный круг [2]. Именно такая форма позволяет научить первоклассников осмысливать действительность, передавать средствами языка ощущения или наблюдения через описание события и его анализ, приблизиться к решению той или иной проблемы. Цель этой формы учебной работы – обеспечение таких условий, где учащиеся смогли бы на любом этапе самостоятельной деятельности давать достаточно грамотную оценку своим действиям и действием товарищей. Рефлексивные круги играют роль внешнего толчка, чтобы ученик захотел работать. На первых порах сам учитель называет цель деятельности, а потом предлагает учащимся вместе обсудить её. Далее он предлагает несколько целей на выбор, например, познакомиться с новым звуком, послушать стихотворение, поиграть, решить головоломку и т.п. После коллективного обсуждения определяется цель деятельности на предстоящем уроке.

Рефлексивные круги играют роль внешнего толчка, чтобы ученик захотел работать. На первых порах сам учитель называет цель деятельности, а потом предлагает учащимся вместе обсудить её. Далее он предлагает несколько целей на выбор, например, познакомиться с новым звуком, послушать стихотворение, поиграть, решить головоломку и т.п. После коллективного обсуждения определяется цель деятельности на предстоящем уроке.

Большое значение в период адаптации первоклассников имеет метод положительного примера [3]. Для детей младшего школьного возраста исключительно большое воспитательное значение имеют положительные образцы и примеры поведения и деятельности других людей. Сущность положительного примера как метода воспитания состоит в использовании лучших образцов поведения и деятельности других людей для возбуждения у детей стремления (потребности) к активной работе над собой, к развитию и совершенствованию своих личностных свойств и качеств и преодолению имеющихся недостатков. Лучшим примером для первоклассников должен служить учитель, у которого всегда порядок на столе, который чётко формулирует задания и представляет идеал организованности. Использование этого метода позволяет к концу первой учебной четверти первого класса добиться того, что первоклассники лучше понимают эмоциональное состояние других людей, чаще обращаются за помощью друг к другу, при проведении игр проявляют творчество. На этапе целеполагания дети активно включаются в обсуждение, принимают цель деятельности как лично-значимую, самостоятельно готовят своё рабочее место к предстоящему уроку. Формирование организационных умений продолжается на протяжении всего обучения в первом классе и до конца начального общего образования [4].

Использование этого метода позволяет к концу первой учебной четверти первого класса добиться того, что первоклассники лучше понимают эмоциональное состояние других людей, чаще обращаются за помощью друг к другу, при проведении игр проявляют творчество. На этапе целеполагания дети активно включаются в обсуждение, принимают цель деятельности как лично-значимую, самостоятельно готовят своё рабочее место к предстоящему уроку. Формирование организационных умений продолжается на протяжении всего обучения в первом классе и до конца начального общего образования [4].

Итак, для организации и создания благоприятных условий в период адаптации первоклассников к школе, необходимы не только знания и усилия учителя начальных классов в организации учебно-воспитательного процесса, но и взаимопомощь родителей, в организации и создании условий для учебной работы ребенка дома. В процессе работы с первоклассниками была разработана памятка для родителей, помогающая организовать и помочь справиться с теми трудностями, которые возникли у первоклассника на этом трудном этапе школьной жизни [5].

1. Поддержите в ребенке его стремлении стать школьником. Ваша искренняя заинтересованность в его школьных делах и заботах, серьезное отношение к его первым достижениям и возможным трудностям помогут первокласснику подтвердить значимость его нового положения и деятельности.

2. Обсудите с ребенком те правила и нормы, с которыми он встретился в школе. Объясните их необходимость и целесообразность.

3. Ребенок имеет право на ошибку.

4. Составьте вместе с первоклассником распорядок дня, следите за его соблюдением.

5. Не пропускайте трудностей, возникшие у ребенка на начальном этапе овладения учебными навыками.

6. Поддержите первоклассника в его желании добиться успеха. В каждой работе обязательно найдите, за что можно было бы его похвалить.

7. Если вас что-то беспокоит в поведении ребенка, его учебных делах, не стесняйтесь обращаться за советом и консультацией к учителю или школьному психологу.

8. С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появился человек более авторитетный, чем вы. Это – учитель. Уважайте мнение первоклассника о нем.

Это – учитель. Уважайте мнение первоклассника о нем.

9. Учение – это нелегкий и ответственный труд. Поступление в школу существенно меняет жизнь ребенка, но не должно мешать его многообразию, радости, игры. У первоклассника должно оставаться достаточно свободного времени для игровых занятий.

Алгоритм работы педагога-психолога в адаптационный период

Одним из направлений работы педагога-психолога в ДОУ является: «Сопровождение адаптационного процесса». Работа психолога ведётся со всеми участниками образовательного процесса. Это администрация ДОУ, воспитатели, дети и их родители. Вот сейчас мы про работу психолога с каждым из участников и поговорим.

Содержание

- Обсуждение вопроса адаптации с администрацией ДОУ

- Работа с воспитателями адаптационных групп

- Работа с родителями в период адаптации детей к детскому саду

- Работа с детьми в период адаптации к ДОУ

Обсуждение вопроса адаптации с администрацией ДОУ

На этом этапе педагогу-психологу важно обсудить с заведующей ДОУ вопрос о том, как будет осуществляться приём детей в детский сад. Здесь важно обсудить следующие вопросы:

Здесь важно обсудить следующие вопросы:

- Какое количество новых детей будет приходить в группу?

- В какие дни недели будет осуществляться приём в детский сад? (лучше всего это делать со вторника по четверг).

Также на этом этапе педагог-психолог может подготовить для заведующей следующие документы, которые она может предлагать родителям заполнить на этапе оформления документов при приёме в детский сад. Это могут быть:

- Согласие на психологическое сопровождение и проведение психологической диагностики.

- Анкета «Прогноз адаптации»

- Памятка «Алгоритм адаптации к ДОУ»

Работа с воспитателями адаптационных групп

Работа с воспитателями важное направление в работе психолога в адаптационный период. Здесь важно:

- помочь педагогам перестроиться на работу с детьми раннего возраста. Это понадобится в случае если педагоги ведут детей от раннего возраста до подготовительной группы. Здесь важно рассказать о том, что такое адаптация, как она протекает, дать общие рекомендации, подготовить картотеку рекомендуемых игр с детьми в адаптационный период.

- организовать психологическую поддержку в период адаптации. Это могут быть индивидуальные консультации, групповые психологические встречи.

- оказывать помощь педагогам в режимных моментах. Особенно сложным бывают сборы на прогулку и возвращение с неё.

Работа с родителями в период адаптации детей к детскому саду

На мой взгляд работа с родителями — это одно из самых важных направлений в работе педагога-психолога в период адаптации, так как от того как будут проявлять себя родители зависит на сколько быстро адаптируется ребёнок к детскому саду. В качестве форм работы с родителями можно использовать:

- Стендовую информацию, памятки, информационные листовки.

- Психологические встречи.

- Выступления на родительских собраниях.

- Анкетирование.

Более подробно хочу остановится на такой форме работы, как психологические встречи. Что они из себя представляют? Прежде всего — это встреча группы родителей с психологом ДОУ, где обсуждается вопрос адаптации детей к детскому саду. Такие встречи оптимально проводить один раз в неделю. По времени подойдёт первая половина дня, когда дети находятся в группе с воспитателем. Участие в психологических встречах позволяет родителям:

Такие встречи оптимально проводить один раз в неделю. По времени подойдёт первая половина дня, когда дети находятся в группе с воспитателем. Участие в психологических встречах позволяет родителям:

- отреагировать актуальные эмоции, чувства;

- снять напряжение;

- поделиться своим опытом (если такой был с первым ребёнком) и узнать об опыты других родителей.

Всё это позволит родителям более спокойно отнестись к адаптации, а как известно если спокойна мама, то и ребёнок спокоен.

Работа с детьми в период адаптации к ДОУ

Среди форм работы педагога-психолога с детьми можно выделить:

- наблюдение за адаптационным процессом (заполнение адаптационных карт). Можно это делать совместно с воспитателями во время тихого часа.

- организация игровых ситуаций в течение недели. Желательно, чтобы эта форма работы не сводилась к единоразовому посещению детей. Будет здорово если психолог в течение недели ежедневного будет заходить в группу к детям в период адаптации.

Так дети быстрее привыкнут к нему и не успеют забыть.

Так дети быстрее привыкнут к нему и не успеют забыть. - индивидуальная работа с детьми. Данная форма работы может проводиться, как в кабинете психолога (если ребёнок согласен пойти), так и в групповом помещении. Как правило в индивидуальной помощи нуждаются дети, которые по долгу не могут успокоиться. Тогда задача психолога переключить внимание ребёнка на любой вид деятельности. Для таких случаев я обычно всегда в кармане ношу с собой какие — нибудь мелкие игрушки. Здесь важно создать интере и передать его своими эмоциями. Если это не помогает, то ищем другие способы отвлечь внимание. Иногда бывает достаточно взять ребёнка на руки, погладить и пожалеть.

В заключении хочу сказать, что в период адаптации очень сложно работать с детьми, придерживаясь какой-то определённой программы. Тем белее проводить какие-то структурированные занятия. Проверяющие органы требуют наличие такой программы и её нужно иметь, но работать лучше исходя из ситуации.

Готовые материалы по сопровождению адаптационного процесса вы сможете найти в моей копилке психолога в комплекте «Годовой план под ключ».

Копирование текса с последующем размещением на других сайтах или группах в социальных сетях запрещено.

Оцените статью

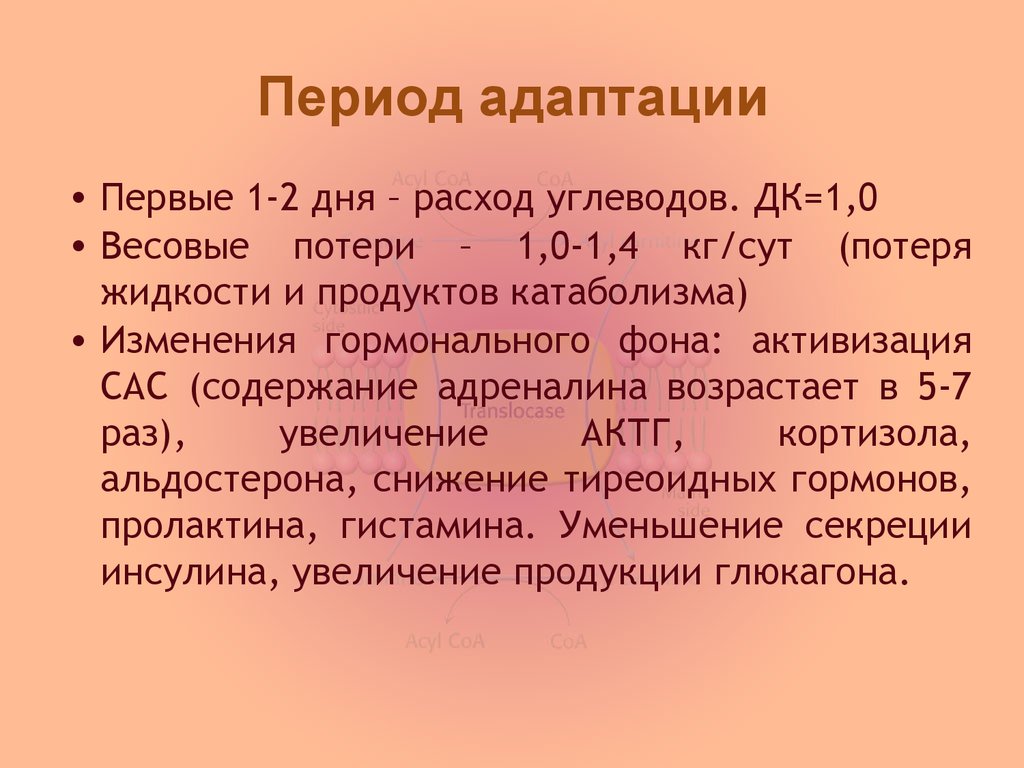

Влияние периода адаптации к добавкам соевого масла в рационы поросят

. 1990 март; 68 (3): 678-83.

doi: 10.2527/1990.683678x.

К А Ховард 1 , Д. М. Форсайт, Т. Р. Клайн

принадлежность

- 1 Факультет зоотехники, Университет Пердью, Западный Лафайет, IN 47907.

- PMID: 2318731

- DOI:

10.2527/1990.

683678x

683678x

К. А. Ховард и соавт. J Anim Sci. 1990 март

. 1990 март; 68 (3): 678-83.

дои: 10.2527/1990,683678х.

Авторы

К А Ховард 1 , Д. М. Форсайт, Т. Р. Клайн

принадлежность

- 1 Факультет зоотехники, Университет Пердью, Западный Лафайет, IN 47907.

- PMID: 2318731

- DOI: 10.2527/1990.683678x

Абстрактный

Использование соевого масла (SBO) в стартовых рационах свиней и влияние периода адаптации к SBO на производительность изучали в двух 4-недельных экспериментах со свиньями в возрасте от 4 до 5 недель. Одно испытание было продлено еще на 4 недели, и кажущуюся ДЭ измеряли в течение 4-й недели после отъема. Использовались рационы на основе кукурузно-соевой муки, в которых кукурузный крахмал был заменен на SBO в количестве 2, 4 и 6% от рациона в Exp. 1 и при 3 и 6% рациона в Exp. 2. В эксп. 2, SBO добавляли либо изначально (адаптация), либо через 2 недели (без адаптации). В эксп. 1 дневной прирост и эффективность использования корма были улучшены (P менее 0,05) за счет добавления SBO в течение 3 и 4 недель, но не раньше. Лечение не повлияло на потребление корма. В эксп. 2, в первые 4 недели после отъема добавление SBO не влияло на скорость роста; потребление корма было снижено (P менее 0,05) при добавлении SBO на неделе 3, а эффективность использования корма улучшилась (P менее 0,05) у свиней, получавших SBO без периода адаптации. Основные улучшения продуктивности произошли на 3-й и 4-й неделе после отъема, при этом поросята имели тенденцию улучшаться без адаптационного периода. В течение 4-й недели свиньи, адаптированные к SBO, потребляли больше (P менее 0,05) корма, но, как правило, были менее продуктивны (P менее 0,10), чем неадаптированные свиньи.

Одно испытание было продлено еще на 4 недели, и кажущуюся ДЭ измеряли в течение 4-й недели после отъема. Использовались рационы на основе кукурузно-соевой муки, в которых кукурузный крахмал был заменен на SBO в количестве 2, 4 и 6% от рациона в Exp. 1 и при 3 и 6% рациона в Exp. 2. В эксп. 2, SBO добавляли либо изначально (адаптация), либо через 2 недели (без адаптации). В эксп. 1 дневной прирост и эффективность использования корма были улучшены (P менее 0,05) за счет добавления SBO в течение 3 и 4 недель, но не раньше. Лечение не повлияло на потребление корма. В эксп. 2, в первые 4 недели после отъема добавление SBO не влияло на скорость роста; потребление корма было снижено (P менее 0,05) при добавлении SBO на неделе 3, а эффективность использования корма улучшилась (P менее 0,05) у свиней, получавших SBO без периода адаптации. Основные улучшения продуктивности произошли на 3-й и 4-й неделе после отъема, при этом поросята имели тенденцию улучшаться без адаптационного периода. В течение 4-й недели свиньи, адаптированные к SBO, потребляли больше (P менее 0,05) корма, но, как правило, были менее продуктивны (P менее 0,10), чем неадаптированные свиньи. С адаптацией или без нее добавление SBO не влияло на кажущуюся DE. Независимо от периода адаптации добавки SBO снижали потребление корма (P менее 0,05) и повышали эффективность использования корма (P менее 0,01) на 5-8-недельной фазе выращивания. В заключение, добавление SBO в первые 2 недели после отъема не улучшило продуктивность; период адаптации не был необходим для реакции производительности от добавленного SBO.

С адаптацией или без нее добавление SBO не влияло на кажущуюся DE. Независимо от периода адаптации добавки SBO снижали потребление корма (P менее 0,05) и повышали эффективность использования корма (P менее 0,01) на 5-8-недельной фазе выращивания. В заключение, добавление SBO в первые 2 недели после отъема не улучшило продуктивность; период адаптации не был необходим для реакции производительности от добавленного SBO.

Похожие статьи

Эффективность начального постотъемного рациона и дополнительного кокосового или соевого масла для поросят-отъемышей.

Махан, округ Колумбия. Махан ДК. J Anim Sci. 1991 г., апрель 69(4):1397-402. doi: 10.2527/1991.6941397x. J Anim Sci. 1991. PMID: 2071504

Влияние увеличения содержания L-карнитина в рационе на показатели роста поросят-отъемышей.

Ринкер М.Дж., Картер С.Д., Реал Д.Е., Нельсен Д.Л., Токач М.Д., Гудбэнд Р.Д., Дритц С.С., Сенне Б.В., Фент Р.В., Петти Л.А., Оуэн К.К. Ринкер М.Дж. и соавт. J Anim Sci. 2003 г., сен; 81 (9): 2259-69. doi: 10.2527/2003.81

x. J Anim Sci. 2003. PMID: 12968701

Оценка различных экстрагированных растительных масел, жареных соевых бобов, триглицеридов со средней длиной цепи и смеси животных и растительных жиров для свиней после отъема.

Cera KR, Mahan DC, Reinhart GA. Сера К.Р. и др. J Anim Sci. 1990 сен; 68 (9): 2756-65. doi: 10.2527/1990.68

x. J Anim Sci. 1990. PMID: 2211404Влияние сложности рациона и уровня лактозы в рационе в течение трех начальных фаз на продуктивность поросят после отъема.

Махан Д.К., Фастингер Н.Д., Питерс Д.К. Махан Д.К. и др. J Anim Sci. 2004 г., сен; 82 (9): 2790-7. дои: 10.2527/2004.82

x. J Anim Sci. 2004. PMID: 15446496Послеотъемная смертность в товарном свиноводстве. I: обзор неинфекционных способствующих факторов.

Гебхардт Дж.Т., Токач М.Д., Дритц С.С., Деруши Дж.М., Вудворт Дж.К., Гудбэнд Р.Д., Генри С.К. Гебхардт Дж.Т. и соавт. Transl Anim Sci. 21 мая 2020 г .; 4 (2): txaa068. doi: 10.1093/tas/txaa068. Электронная коллекция 2020 апр. Transl Anim Sci. 2020. PMID: 32705063 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

Влияние различных эмульгаторов на показатели роста, усвояемость питательных веществ и активность пищеварительных ферментов у поросят-отъемышей1.

Бай Г., Хе В., Ян З., Фу Х., Цю С., Гао Ф., Ши Б. Бай Г и др. J Anim Sci. 2019 3 октября; 97 (10): 4235-4241. дои: 10.1093/jas/skz276. J Anim Sci. 2019. PMID: 31430375 Бесплатная статья ЧВК.

Изменения в экспрессии генов сигнального пути инсулина в зависимости от источника жира в рационе свиней на доращивании и откорме.

Kim SC, Jang HC, Lee SD, Jung HJ, Park JC, Lee SH, Kim TH, Choi BH. Ким С.К. и др. J Anim Sci Technol. 2014 1 августа; 56:12. дои: 10.1186/2055-0391-56-12. Электронная коллекция 2014. J Anim Sci Technol. 2014. PMID: 262

Бесплатная статья ЧВК.

Влияние типов пищевых жиров на показатели роста, качество свинины и экспрессию генов у свиней на доращивании и откорме.

Park JC, Kim SC, Lee SD, Jang HC, Kim NK, Lee SH, Jung HJ, Kim IC, Seong HH, Choi BH.

Парк Дж. К. и др.

Азиатско-австралийский J Anim Sci. 2012 декабря; 25 (12): 1759-67. doi: 10.5713/ajas.2012.12416.

Азиатско-австралийский J Anim Sci. 2012.

PMID: 25049542

Бесплатная статья ЧВК.

Парк Дж. К. и др.

Азиатско-австралийский J Anim Sci. 2012 декабря; 25 (12): 1759-67. doi: 10.5713/ajas.2012.12416.

Азиатско-австралийский J Anim Sci. 2012.

PMID: 25049542

Бесплатная статья ЧВК.

термины MeSH

вещества

определение периода адаптации | Словарь определений английского языка

n

1 акт или процесс адаптации или состояние адаптации; корректировка

2 что-то, что получается путем адаптации чего-то другого

3 что-то, что изменено или модифицировано в соответствии с новыми условиями или потребностями

4 (биология) унаследованная или приобретенная модификация организмов, которая делает их более приспособленными для выживания и размножения в определенной среде

5 (Physio снижение реакции органа чувств на повторяющийся или продолжительный раздражитель

6 (психология) (в теории научения) ослабление реакции на раздражитель при повторном предъявлении раздражителя без подкрепления; применяется в основном к врожденным реакциям

7 (Социальное обеспечение) переделка жилища с целью сделать его пригодным для проживания инвалида, например, путем замены ступеней пандусами

цветовая адаптация

n n фотосинтетические пигменты в ответ на интенсивность и цвет доступного света, как показано водорослями в прибрежной зоне, которые меняют цвет с зеленого на красный по мере опускания зоны

Английский словарь Коллинза — определение английского языка и тезаурус

Смотрите также:

хроматическая адаптация, приспособление, приспособление, переходник

Collaborative Dictionary Определение английского языка

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Вы хотите отклонить эту запись: дайте нам свои комментарии (неправильный перевод/определение, повторяющиеся записи…) |

Чтобы добавлять слова в свой словарь, станьте участником сообщества Reverso или войдите в систему, если вы уже являетесь его участником. Это просто и занимает всего несколько секунд:

Или зарегистрируйтесь традиционным способом

более длительный период адаптации к функциональному рациону, обогащенному аминокислотами, улучшает показатели роста и иммунный статус свиней, инфицированных Salmonella Typhimurium | Журнал зоотехники

Журнальная статья

Получить доступ

Лукас А. Родригес,

Родригес,

Лукас Родригес

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

пабмед

Google ученый

Майкл О Веллингтон,

Майкл О Веллингтон

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

пабмед

Google ученый

Джоли Кэролайн Гонсалес-Вега,

Джоли Кэролайн Гонсалес-Вега

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

пабмед

Google ученый

Джон К Хту,

Джон К Хту

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

пабмед

Google ученый

Эндрю Г. Ван Кессель,

Ван Кессель,

Эндрю Дж. Ван Кессель

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

пабмед

Google ученый

Дэниел Колумб

Дэниел Колумб

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

пабмед

Google ученый

Journal of Animal Science , том 99, выпуск 5, май 2021 г., skab146, https://doi.org/10.1093/jas/skab146

Опубликовано:

05 мая 2021 г.

История статьи

9 00060003Фильтр поиска панели навигации Journal of Animal ScienceЭтот выпускЖурналы ASASБиологические наукиКнигиЖурналыOxford Academic Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Journal of Animal ScienceЭтот выпускЖурналы ASASБиологические наукиКнигиЖурналыOxford Academic Термин поиска на микросайте

Advanced Search

Abstract