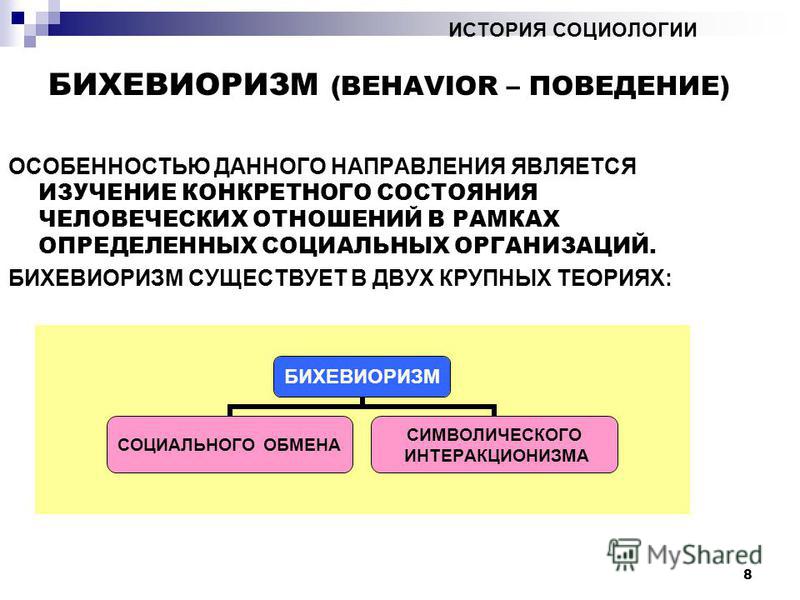

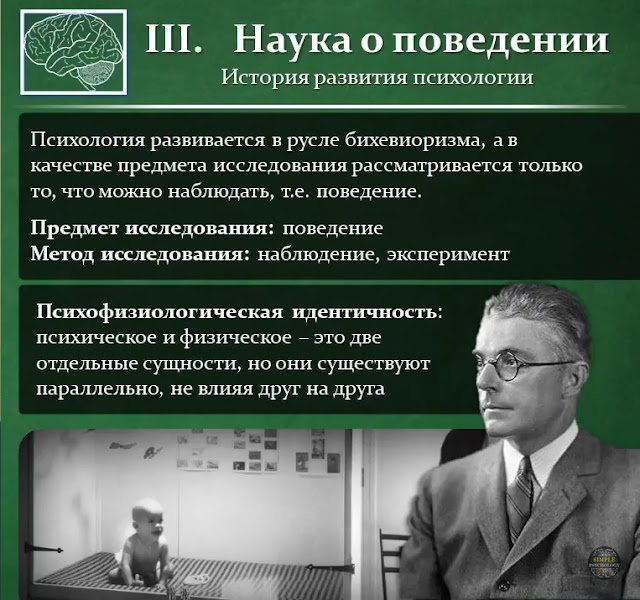

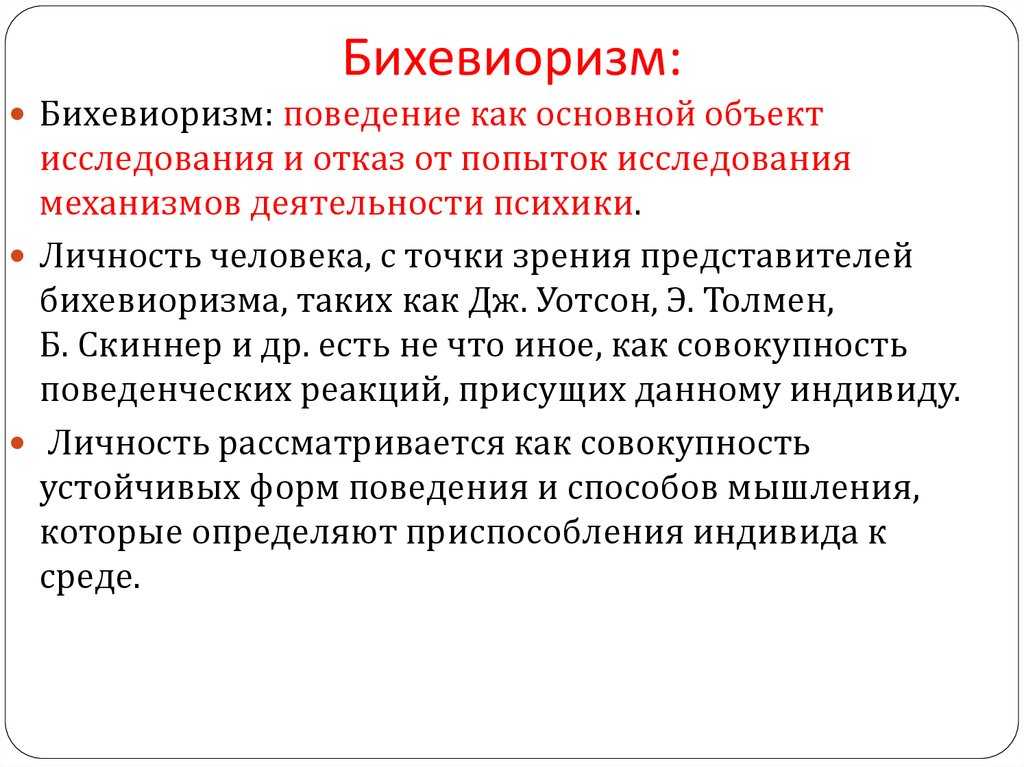

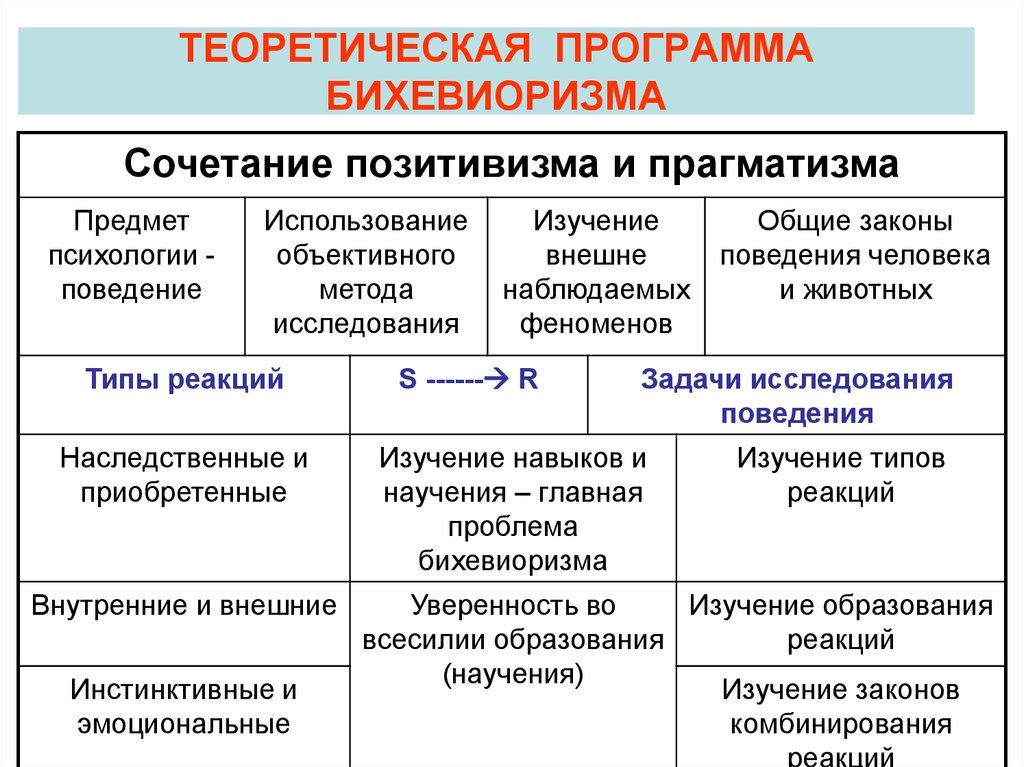

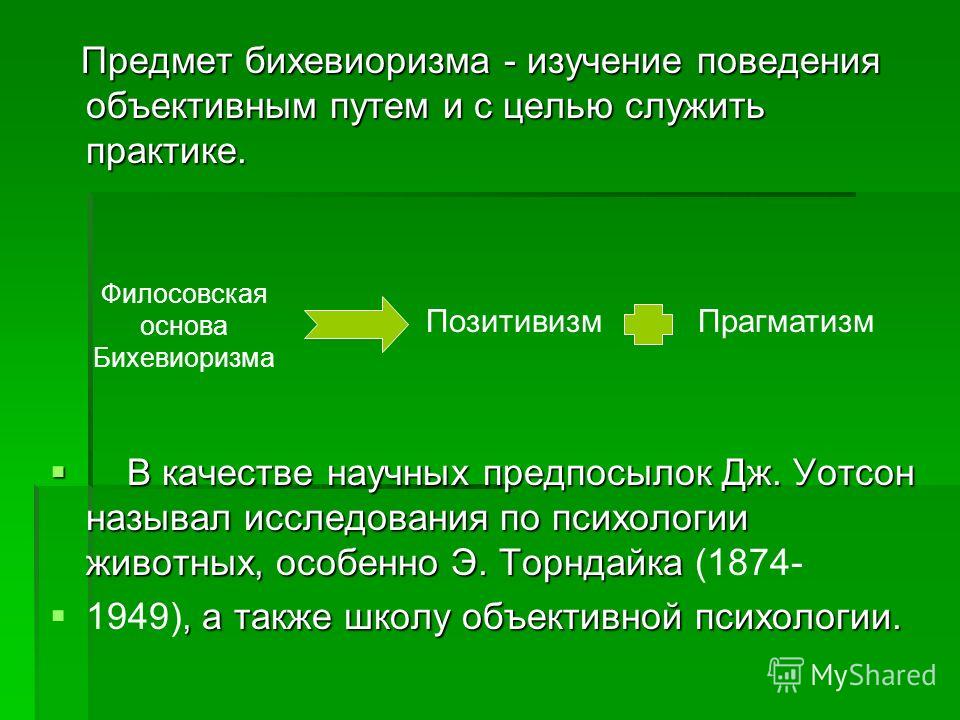

Предметом изучения в бихевиоризме является: 2. Бихевиоризм (предмет исследования, основной метод исследования, образ человека, достоинства и ограничения данных направлений). —

Радикальный бихевиоризм. Большая российская энциклопедия

Научные направления

- Области знаний:

- Бихевиоризм

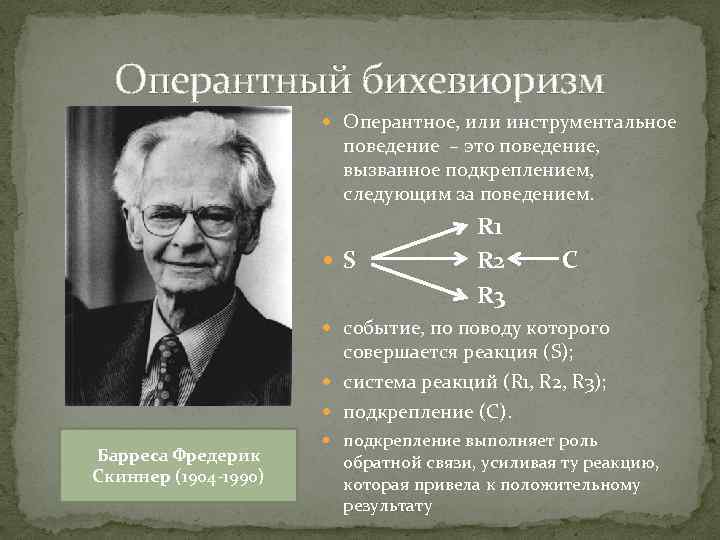

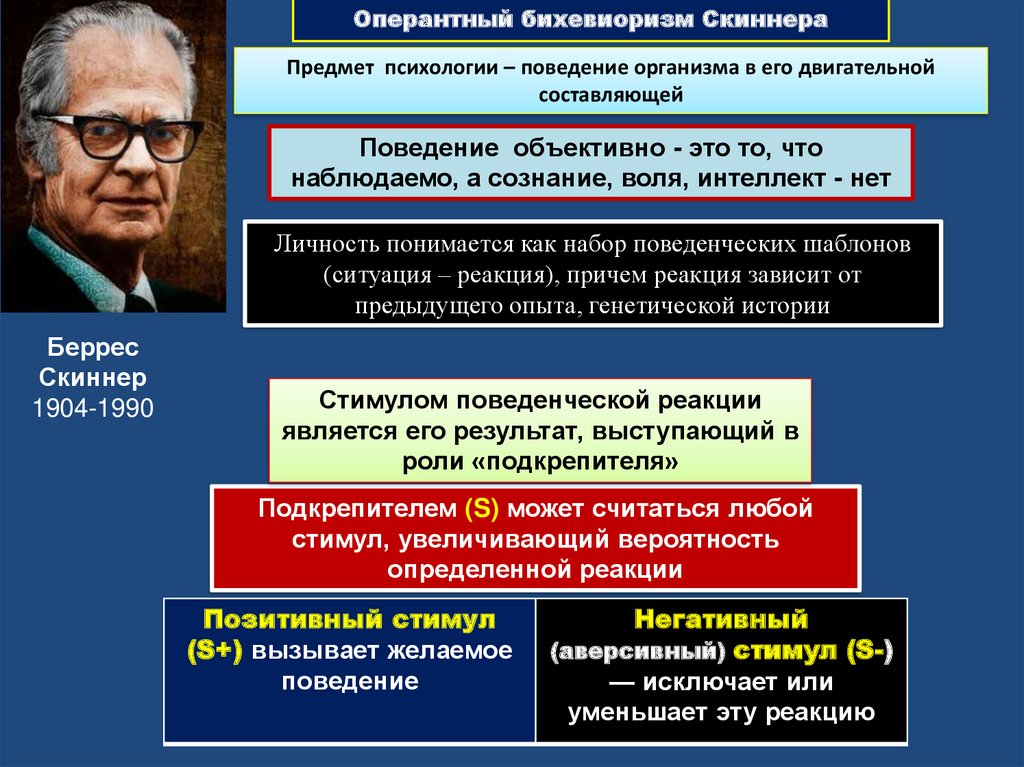

Радика́льный бихевиори́зм (англ. radical behaviorism), философия науки о поведении, восходящая к Б. Ф. Скиннеру; в широком смысле, общее обозначение научно-исследовательской программы Б. Ф. Скиннера.

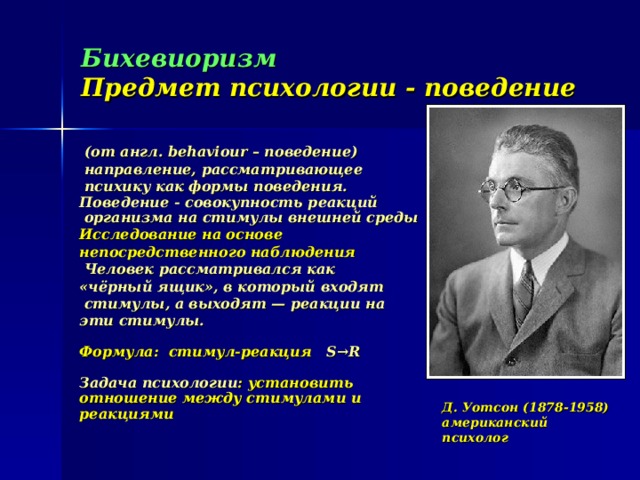

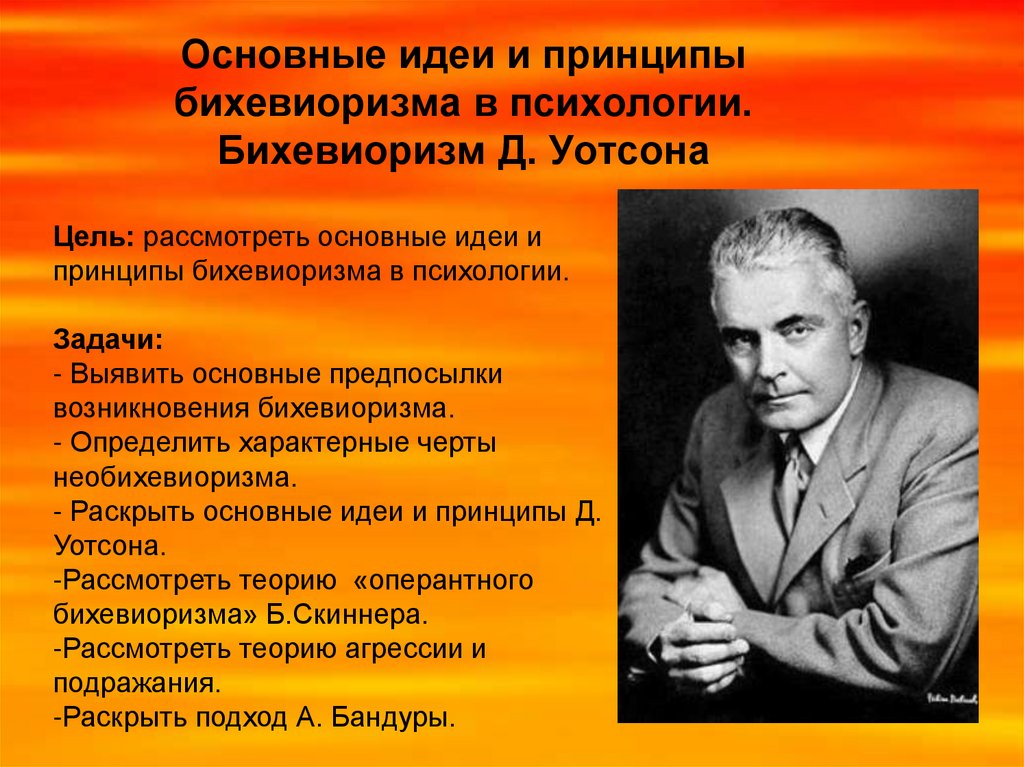

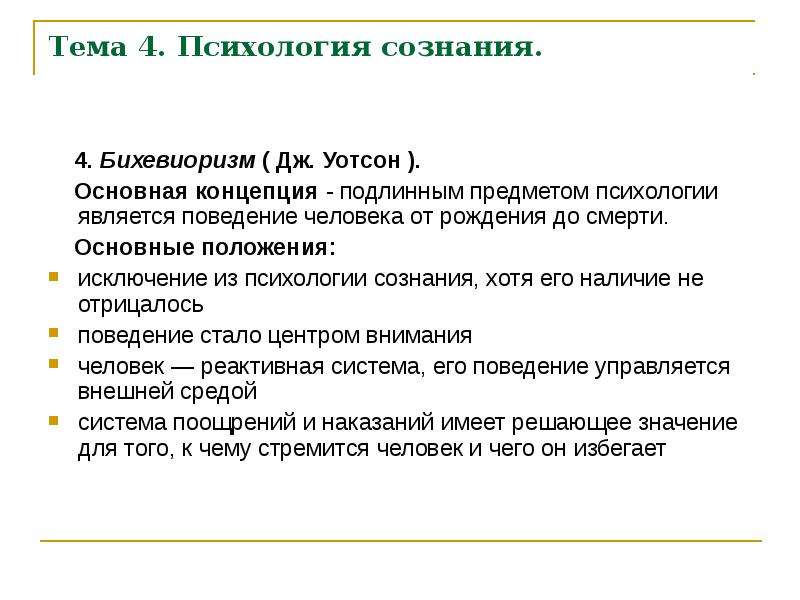

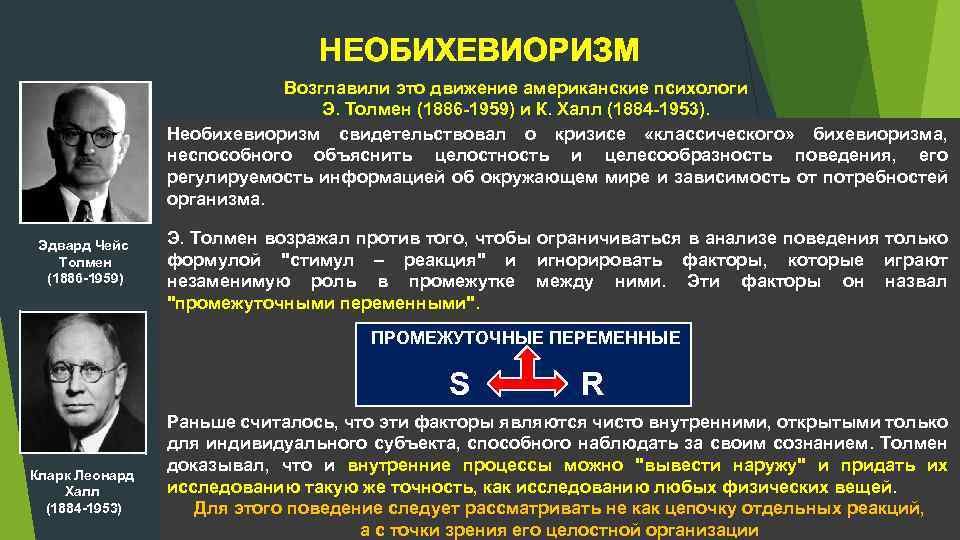

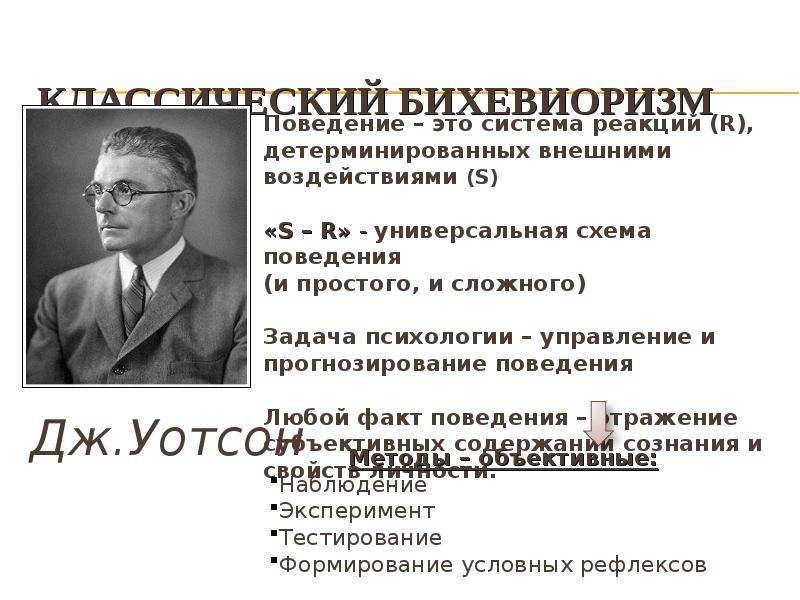

Первым бихевиоризмом, который был охарактеризован как «радикальный», был подход Дж. Б. Уотсона (Calkins. 1921). Его радикальность заключалась в отрицании или игнорировании ментальных явлений, что отличало его от более умеренных вариантов бихевиористской психологии. Сам Уотсон, однако, радикальным бихевиористом себя не называл, и в отношении его подхода атрибут «радикальный» так и не стал общепринятым. В настоящее время термин «радикальный бихевиоризм» ассоциируется практически исключительно с подходом Скиннера.

Первой печатной работой, в которой Скиннер провёл различие между методологическим и радикальным бихевиоризмом, была статья «Операциональный анализ психологических понятий», вышедшая в 1945 г. (Skinner. 1945). В ней методологический бихевиоризм определяется как подход, который признаёт существование ментальных (личных) явлений, отличных от физических (публичных), но считает их недоступными для научного исследования. Таким образом, в методологическом бихевиоризме, по сути, онтологическое различие между ментальным и физическим отождествляется с эпистемологическим различием между личным и публичным. Радикальный бихевиоризм, напротив, отказывается считать, что наука должна ограничивать себя исключительно публичными, т. е. интерсубъективными, событиями. Скиннер принимает эпистемологическое различие между личным и публичным, но при этом не соглашается с тем, что личные события – это ментальные, т. е. нефизические явления. С точки зрения радикального бихевиориста, природа устроена так, что для каждого человека небольшая часть вселенной является личной, т. е. доступ к ней имеет только сам человек. Примерами таких событий с «эмпирически привилегированным доступом» являются наши эмоции или зубная боль.

(Skinner. 1945). В ней методологический бихевиоризм определяется как подход, который признаёт существование ментальных (личных) явлений, отличных от физических (публичных), но считает их недоступными для научного исследования. Таким образом, в методологическом бихевиоризме, по сути, онтологическое различие между ментальным и физическим отождествляется с эпистемологическим различием между личным и публичным. Радикальный бихевиоризм, напротив, отказывается считать, что наука должна ограничивать себя исключительно публичными, т. е. интерсубъективными, событиями. Скиннер принимает эпистемологическое различие между личным и публичным, но при этом не соглашается с тем, что личные события – это ментальные, т. е. нефизические явления. С точки зрения радикального бихевиориста, природа устроена так, что для каждого человека небольшая часть вселенной является личной, т. е. доступ к ней имеет только сам человек. Примерами таких событий с «эмпирически привилегированным доступом» являются наши эмоции или зубная боль. Но это не означает, что личные и публичные события онтологически различны. И те, и другие являются физическими явлениями, и поэтому полноценная наука о поведении должна в себя включать анализ как публичных, так и личных событий. Как писал Скиннер: «Я утверждаю, что моя зубная боль является столь же физической, что и моя печатная машинка, пусть и не публичной; и я не вижу причин, почему объективная и операциональная наука не может рассматривать процессы, посредством которых усваивается и поддерживается лексикон, описывающий зубную боль» (Skinner. 1945. P. 294). Таким образом, радикальный бихевиоризм хотя и отрицает существование ментальных событий как таковых, признает существование внутреннего личного мира и не игнорирует проблему субъективности. Стимулы, возникающие внутри нашего организма, являются важной частью поведения организма, и осознавать их – значит находиться под их контролем. Центральным вопросом в решении «трудной проблемы сознания» является изучение того, как вербальное сообщество, у которого нет доступа к личным событиям, учит индивида говорить о них.

Но это не означает, что личные и публичные события онтологически различны. И те, и другие являются физическими явлениями, и поэтому полноценная наука о поведении должна в себя включать анализ как публичных, так и личных событий. Как писал Скиннер: «Я утверждаю, что моя зубная боль является столь же физической, что и моя печатная машинка, пусть и не публичной; и я не вижу причин, почему объективная и операциональная наука не может рассматривать процессы, посредством которых усваивается и поддерживается лексикон, описывающий зубную боль» (Skinner. 1945. P. 294). Таким образом, радикальный бихевиоризм хотя и отрицает существование ментальных событий как таковых, признает существование внутреннего личного мира и не игнорирует проблему субъективности. Стимулы, возникающие внутри нашего организма, являются важной частью поведения организма, и осознавать их – значит находиться под их контролем. Центральным вопросом в решении «трудной проблемы сознания» является изучение того, как вербальное сообщество, у которого нет доступа к личным событиям, учит индивида говорить о них. И поскольку вербальные сообщества могут по-разному организовывать такие контингенции, сознание является социальным продуктом (Skinner. 1974). Важно при этом понимать, что знание-о-себе, т. е. интроспективное знание о том, что происходит внутри тела человека, не может контролироваться вербальным сообществом столь же точно, как и знание о публичных событиях, поэтому польза такого знания ограничена. Сам операционализм в рамках радикального бихевиоризма понимается как функциональный анализ вербального поведения, т. е. научное изучение контингенций подкрепления, ответственных за связь между понятием (вербальной реакцией) и стимулом.

И поскольку вербальные сообщества могут по-разному организовывать такие контингенции, сознание является социальным продуктом (Skinner. 1974). Важно при этом понимать, что знание-о-себе, т. е. интроспективное знание о том, что происходит внутри тела человека, не может контролироваться вербальным сообществом столь же точно, как и знание о публичных событиях, поэтому польза такого знания ограничена. Сам операционализм в рамках радикального бихевиоризма понимается как функциональный анализ вербального поведения, т. е. научное изучение контингенций подкрепления, ответственных за связь между понятием (вербальной реакцией) и стимулом.

Немаловажным аспектом радикального бихевиоризма является декларация независимости науки о поведении от физиологии. В рамках радикального бихевиоризма поведение рассматривается как самоценный предмет изучения, взятый вне контекста ментальных и физиологических причин. Хотя физиология вообще и наука о мозге в частности важны для понимания поведения, сами по себе телесные события внутри организма не объясняют его поведение. Напротив, они сами должны быть объяснены как продукт эволюции и жизненной истории индивида. Целью науки о поведении является предсказание и контроль поведения организма, что достигается посредством установления количественных законов, связывающих причины поведения (внешние условия, описанные на языке физической науки) и поведенческие реакции. И хотя синтез законов о поведении и законов нервной системы теоретически может быть достигнут, «наука о нервной системе не может опровергнуть законы, если они верны на уровне поведения» (Skinner. 1938. P. 432).

Напротив, они сами должны быть объяснены как продукт эволюции и жизненной истории индивида. Целью науки о поведении является предсказание и контроль поведения организма, что достигается посредством установления количественных законов, связывающих причины поведения (внешние условия, описанные на языке физической науки) и поведенческие реакции. И хотя синтез законов о поведении и законов нервной системы теоретически может быть достигнут, «наука о нервной системе не может опровергнуть законы, если они верны на уровне поведения» (Skinner. 1938. P. 432).

С точки зрения радикального бихевиоризма, экспериментальный анализ поведения является биологической дисциплиной, входящей в группу из трёх наук, опирающихся на вид причинности, который Скиннер назвал «отбор по последствиям» (selection by consequences) (Skinner. 1981; 1990). Существует три уровня отбора по последствиям. Первый уровень – это естественный отбор поведения на уровне видов, который изучает этология. Второй уровень – это оперантное обусловливание, ответственное за отбор поведения в течение жизни организма. Его изучает анализ поведения. Третий уровень – это культурный отбор, т. е. эволюция социального окружения, являющаяся предметом антропологии. И в то время как этологи и антропологи занимаются преимущественно реконструкцией эволюции видов и культур, изменчивость и отбор на уровне индивидуального поведения доступны для лабораторного изучения.

Его изучает анализ поведения. Третий уровень – это культурный отбор, т. е. эволюция социального окружения, являющаяся предметом антропологии. И в то время как этологи и антропологи занимаются преимущественно реконструкцией эволюции видов и культур, изменчивость и отбор на уровне индивидуального поведения доступны для лабораторного изучения.

В целом в радикальном бихевиоризме поведение рассматривается как «единая область, в которой как филогенез, так и онтогенез должны приниматься во внимание» (Skinner. 1977. P. 1012). Радикальный бихевиоризм не отрицает роли наследственности, не рассматривает поведение как «бесконечно пластичный» феномен и не считает, что из человека при помощи соответствующего подкрепления можно воспитать кого угодно. Иными словами, человек не является ни «чистой доской», ни «чёрным ящиком», содержимое которого недоступно для изучения. Просто содержимое «чёрного ящика» не является предметом исследования экспериментального анализа поведения. Им должна заниматься наука о мозге, задачей которой является заполнение двух лакун: между стимулом и реакцией организма (для респондентного поведения) и между последствиями и изменениями в поведении (для оперантного поведения) (Skinner. 1989). Заполнение этих лакун расширит наше понимание поведения, но не изменит законов, открытых в рамках экспериментального анализа поведения.

1989). Заполнение этих лакун расширит наше понимание поведения, но не изменит законов, открытых в рамках экспериментального анализа поведения.

Дата публикации: 24 мая 2022 г. в 19:49 (GMT+3)

📖 Предмет изучения бихевиоризма, Глава 10 Бихевиоризм: истоки. История современной психологии. Шульц Д. П. Страница 171. Читать онлайн

…

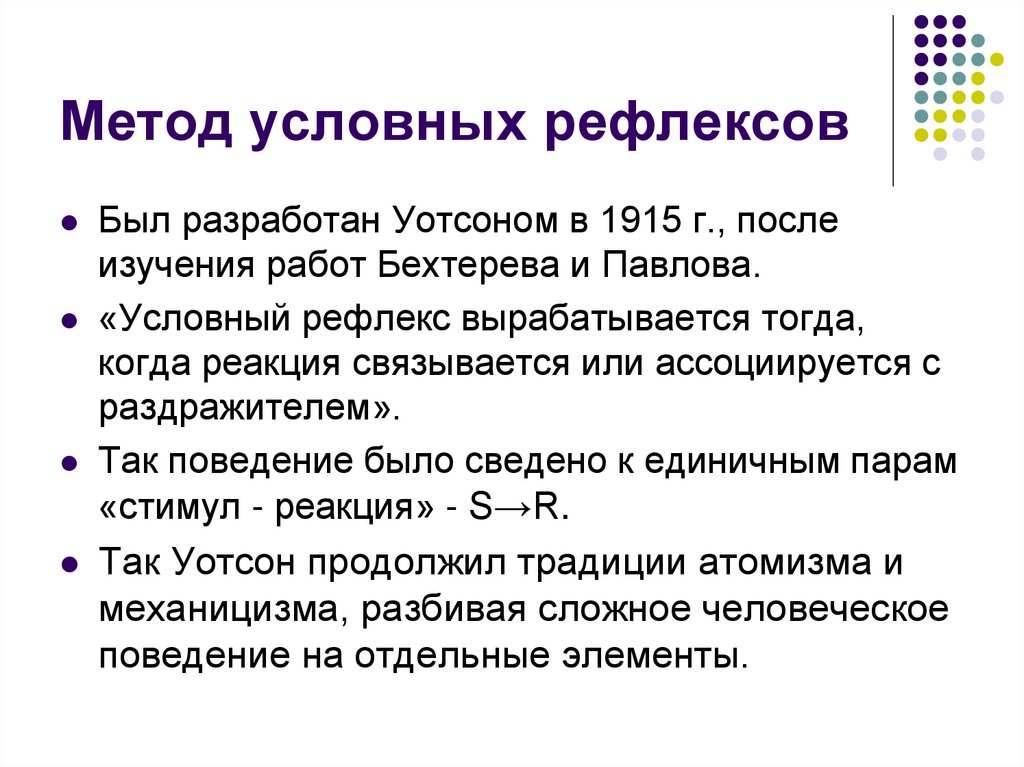

Первичным предметом изучения и исходными данными для бихевиоризма Уотсона являются основные элементы поведения: мышечные движения или секреция желез. Психология, как наука о поведении, должна иметь дело только с теми актами, которые можно объективно описать, не прибегая к менталистическим концепциям и терминологии. Несмотря на объявленную задачу свести поведение к единичным парам «стимул — реакция» (S — R), Уотсон утверждал, что бихевиористы в итоге должны изучать поведение организма в целом. Ведь реакция может быть как простейшей, к примеру, подергивание колена, так и более сложной. В последнем случае Уотсон применял термин «акт». Он полагал, что акты реакций включают такие вещи, как употребление пищи, написание книги, игра в бейсбол или строительство дома. Таким образом, акт представляет собой ответную реакцию организма, выраженную движениями в пространстве, — такими, например, как произнесение слов, потягивание или бег.

В последнем случае Уотсон применял термин «акт». Он полагал, что акты реакций включают такие вещи, как употребление пищи, написание книги, игра в бейсбол или строительство дома. Таким образом, акт представляет собой ответную реакцию организма, выраженную движениями в пространстве, — такими, например, как произнесение слов, потягивание или бег.

Все это говорит о том, что Уотсон воспринимал акт реакции в терминах достижения определенного результата — воздействия на окружающую среду, а не как набор мышечных элементов. И тем не менее, по его мнению, акты поведения — вне зависимости от их сложности — могут быть сведены к моторным или железистым реакциям низшего уровня.

Реакции могут явными или неявными. Явные реакции являются внешними и непосредственно наблюдаемыми. Неявные реакции — сокращения внутренних органов, выделения желез, нервные импульсы и т. д. — происходят внутри организма. Несмотря на то, что такие движения не являются внешними, они также считаются элементами поведения. Прибегая к использованию понятия неявной реакции, Уотсон тем самым модифицировал свое требование, что предмет изучения психологии должен быть фактически наблюдаемым. Движения и реакции, которые происходят внутри организма, становятся наблюдаемыми с помощью приборов.

Прибегая к использованию понятия неявной реакции, Уотсон тем самым модифицировал свое требование, что предмет изучения психологии должен быть фактически наблюдаемым. Движения и реакции, которые происходят внутри организма, становятся наблюдаемыми с помощью приборов.

Подобно реакциям, раздражения (стимулы), с которыми имеет дело бихевиоризм, могут быть как простыми, так и сложными. Так длина световой волны, оказывающая воздействие на сетчатку глаза, считается относительно простым раздражителем, но раздражители могут быть и физическими объектами, и более сложными ситуациями (то есть комбинацией различных специфических стимулов). Подобно тому, как комбинация реакций, участвующих в действии, может быть сведена к отдельным составляющим, так и стимулирующая ситуация может быть разложена на составные компоненты.

Таким образом, бихевиоризм имеет дело со всем организмом в целом, со всеми его связями с окружающей средой. Путем анализа совокупностей пар <стимул — реакция> и разложения их на элементарные составляющие можно разработать определенные законы поведения.

Бихевиоризм Уотсона представляет собой попытку построить науку, свободную от менталистических понятий и субъективных методов, науку столь же объективную и здравомыслящую, как физика. Давайте посмотрим, как Уотсон относился к трем основным предметам изучения психологии инстинкту, эмоциям и мышлению. Как и все создатели систематических теорий, Уотсон разрабатывал бихевиоризм на основе своих глубоких убеждений. В данном случае это означало, что все области поведения должны рассматриваться в объективных терминах <стимул — реакция>.

Бихевиоризм – Социальные основы образования K-12

Бихевиоризм В этой главе основное внимание уделяется бихевиоризму. Эта образовательная философия основана на убеждении, что поведение человека можно объяснить реакцией на внешние раздражители. Бихевиористы считают, что при переносе в классную среду наилучшая образовательная среда может быть получена, когда поведение учащихся формируется путем создания определенных условий для обучения.

Чтобы лучше понять бихевиоризм, в этой главе будет представлен обзор ключевых характеристик бихевиоризма. Также будет представлена информация о том, как эта философия образования отражена в учебной программе и ее методах обучения. В рамках этой презентации будет обсуждаться роль учителя и роль ученика. Наконец, будут представлены ключевые сторонники бихевиоризма и их вклад в эту философию образования.

В конце этого раздела будут даны ответы на следующие основные вопросы:

- Каковы философские основы бихевиоризма?

- Каковы некоторые образовательные последствия бихевиоризма?

- Каковы некоторые примеры бихевиоризма в классе?

Когда вы слышите термин «бихевиоризм», что приходит вам на ум? Многим первое, что приходит на ум, — это формирование поведения в ответ на определенные раздражители. В классе бихевиоризм часто связывают с «поощрением» или положительным подкреплением.

Согласно Зирполи (2005), основные принципы или философские основы бихевиоризма таковы:

Модель бихевиоризма- Большинству моделей поведения можно научиться.

- Большинство моделей поведения зависят от стимула.

- Большинству моделей поведения можно научить, изменить или модифицировать.

- Цели изменения поведения должны быть конкретными и четко определенными.

- Программы изменения поведения должны быть индивидуальными.

- Программы изменения поведения должны быть сосредоточены на том, что происходит здесь и сейчас.

- Программы изменения поведения должны быть сосредоточены на окружении ребенка (стр. 13).

Как показывают эти философские основания, бихевиоризм сосредоточен на изучении наблюдаемого поведения.

Чтобы получить краткий обзор основ бихевиоризма и его современного влияния на образовательную практику, посмотрите прилагаемый видеоролик «Бихевиоризм». Во время просмотра видео подумайте о вопросах, которые необходимо рассмотреть, чтобы улучшить свое понимание видео.

- Чем бихевиоризм отличался от других теоретических взглядов?

- Кто были два ключевых исследователя бихевиоризма?

- Какое применение бихевиористского обучения в классе упоминается?

- Какие примеры прямого обучения в классе?

- В классе, использующем бихевиоризм, обучение ориентировано на ученика или на учителя? Почему?

В конце этого раздела будут даны ответы на следующие основные вопросы:

- На что направлена учебная программа в классе бихевиоризма?

- Каковы ключевые элементы учебной программы бихевиористского подхода к обучению?

- Считаете ли вы, что фокус этой учебной программы полезен для учащихся? Почему или почему нет?

Учебная программа в бихевиористском классе сосредоточена не на самой учебной программе. Скорее, это переменные среды в классе (т. е. учебные материалы, методы обучения и поведение учителя в классе), поскольку каждая из этих переменных непосредственно влияет на поведение учащегося (Witrock, 19).87). Примером переменной среды может быть план ученика. Как показано на рисунке ниже, на этой поведенческой диаграмме показано, каковы поведенческие ожидания учащихся в классе. Чтобы оставаться «синими», ученики должны следовать всем правилам в классе и вести себя как

удивительное поместье. «Зеленый» означает, что учащиеся соблюдают правила в классе, как и ожидалось, и делают отличную работу . «Желтый» показывает, что учащийся получает 9 баллов.0065 Предупреждение за несоблюдение одного или нескольких правил работы в классе и необходимость вернуться в прежнее русло. «Оранжевый» означает, что учащийся получает тайм-аут . Наконец, «красный» означает, что студент теряет привилегию .

«Зеленый» означает, что учащиеся соблюдают правила в классе, как и ожидалось, и делают отличную работу . «Желтый» показывает, что учащийся получает 9 баллов.0065 Предупреждение за несоблюдение одного или нескольких правил работы в классе и необходимость вернуться в прежнее русло. «Оранжевый» означает, что учащийся получает тайм-аут . Наконец, «красный» означает, что студент теряет привилегию .

Образец диаграммы поведения

Дизайн учебного плана

Шаг первый: Учитель дает стимул.

Шаг второй: Обучаемый реагирует на стимул.

Шаг третий: Подкрепление предоставляется учителем.

Как было показано выше, учебная программа определяется обучением и изменением поведения в бихевиористском классе. Создавая учебный план, учителя ориентируются на результат. Чтобы увидеть, достигнуты ли результаты, учитель тщательно анализирует результаты учащихся. Если результаты не достигаются, для достижения желаемого поведения реализуются дополнительные запрограммированные инструкции.

Для более подробного ознакомления с бихевиоризмом в классе прочитайте следующую статью под названием: Бихевиоризм в классе. Пока вы читаете, подумайте над следующими вопросами:

- Почему различие между обучением и успеваемостью, а также между когнитивными и наблюдаемыми изменениями важно для обучения?

- Какие характеристики учащихся должны быть учтены классными руководителями при планировании уроков?

- Как учитель проводит обучение таким образом, чтобы свести к минимуму вероятность того, что учащиеся сделают ошибки? Какие четыре фактора важны?

- Какие два примера подсказок учителя могут использовать во время обучения?

- Каковы некоторые примеры информационной обратной связи?

- В чем разница между положительными последствиями и положительным подкреплением?

Бихевиоризм в классе

В конце этого раздела будут даны ответы на следующие основные вопросы:

- Каковы основные методы обучения в классе бихевиоризма?

- Какова роль учителя в классе?

- Какова роль учеников в классе?

- Какие стратегии используют учащиеся в бихевиористских классах?

Как указывалось ранее, бихевиористская теория обучения сосредоточена на обеспечении подкрепления поведения, которое было определено как подходящее для учебной среды. Для достижения такого поведения могут применяться различные методы обучения. Ключевым моментом является обеспечение того, чтобы любой реализуемый метод обучения можно было наблюдать и измерять. Например, учащиеся могут работать на компьютере, чтобы получать немедленную обратную связь и поощрение. Зирполи (2005) обнаружил, что следующие методы обучения эффективны для изменения познания и поведения учащихся, а также для решения проблем, контроля гнева, самообучения и обучения самоподкреплению.

Для достижения такого поведения могут применяться различные методы обучения. Ключевым моментом является обеспечение того, чтобы любой реализуемый метод обучения можно было наблюдать и измерять. Например, учащиеся могут работать на компьютере, чтобы получать немедленную обратную связь и поощрение. Зирполи (2005) обнаружил, что следующие методы обучения эффективны для изменения познания и поведения учащихся, а также для решения проблем, контроля гнева, самообучения и обучения самоподкреплению.

Standridge (2002) определил следующие бихевиористские методы, которые уже давно используются в классах по всей стране для поощрения позитивного поведения и предотвращения нежелательного поведения:

- Поведенческие контракты: помогая детям сосредоточиться на изменении поведения.

- Последствия: Последствия могут возникать сразу после поведения и могут быть положительными или отрицательными, ожидаемыми или неожиданными, немедленными или долгосрочными, внешними или внутренними, материальными или символическими (неудовлетворительная оценка), эмоциональными/межличностными или даже бессознательными .

- Положительное подкрепление: Представление стимула, повышающего вероятность ответа (например, улыбка учащимся после правильного ответа).

- Наказание: Включает предъявление сильного стимула, снижающего частоту определенного ответа (т. е. учащиеся, которые ругаются, немедленно отправляются к директору).

- Исчезновение: Снижает вероятность реакции за счет условного отказа от ранее подкрепленного стимула (т. работа).

Роль учителя

Учитель является центром обучения в бихевиористском классе. Его или ее роль заключается в том, чтобы обеспечить надлежащее управление классом, чтобы гарантировать, что учащиеся могут учиться. Согласно исследованиям Эммера (1987), есть два общих принципа управления, которым учителя-бихевиористы должны следовать в классе:

Согласно исследованиям Эммера (1987), есть два общих принципа управления, которым учителя-бихевиористы должны следовать в классе:

- Определить ожидаемое поведение учащихся, чтобы определить уместное и неуместное поведение до начала обучения.

- Превратите ожидания в процедуры и распорядок, создав основные правила поведения в классе.

В дополнение к этим двум общим принципам управления другие роли учителя включают: наблюдение за событиями в классе, своевременное и точное устранение неподобающего поведения, применение системы вознаграждения и подотчетности, создание контрольного списка для выполненных заданий и контроль участия/вовлеченности в классе (Эммер, 1987).

Все эти роли требуют навыков со стороны учителя-бихевиориста для успешного выполнения. Например, учителю необходимо знать педагогическую психологию, чтобы установить в классе соответствующую поведенческую систему вознаграждения (Webb et. al., 2010). Это включает в себя знание того, какие подкрепления будут подходящими и как лучше всего установить правильный график подкрепления.

Эти системы мониторинга и отслеживания учащихся сегодня используются во многих классах по всей стране. Особенно для учащихся, участвующих в учебных планах (IEP), которые нуждаются в большем личном контроле и обратной связи. Вот почему учителей-бихевиористов иногда называют «контролерами поведения» и «организаторами непредвиденных обстоятельств» (Webb et. al., 2010, стр. 80). Независимо от того, какое имя им присвоено, учителя, применяющие эту философию образования, несут очень большую ответственность, когда речь идет об управлении классом и учениками.

- Считаете ли вы, что уровень управления классом, описанный бихевиористами, действительно необходим? Почему или почему нет?

- Если бы вам пришлось организовать класс бихевиористов, какой тип подкрепления вы бы использовали? Почему?

Роль студентов

Согласно исследованию Webb et. др. (2010), бихевиористская философия предполагает следующие две вещи об учениках:

др. (2010), бихевиористская философия предполагает следующие две вещи об учениках:

- Во-первых, каждый ученик способен и предрасположен модифицировать или изменять свое поведение.

- Во-вторых, каждый ученик способен научиться новому поведению.

Исходя из этих двух предположений, роль учащегося состоит в том, чтобы научиться модифицировать или изменить выученное поведение на основе введения конкретных стимулов со стороны учителя.

Успех учащихся измеряется с помощью определенных «поведенческих целей (например, поведения в отношении знаний, которые учащиеся должны продемонстрировать или усвоить), которые поддаются наблюдению и предпочтительно измерению» (Webb et. al., 2010, стр. 79).). Для учащихся более высокая успеваемость в классе достигается за счет модификации поведения при наличии следующих шести основных компонентов:

- Четкое формулирование желаемого результата, включая указание того, что учащиеся должны изменить и как будет оцениваться поведение.

Например, более активное участие учащихся в обсуждениях в классе, измеряемое подсчетом оценок, заметок учителя каждый раз, когда учащийся участвует в занятиях.

Например, более активное участие учащихся в обсуждениях в классе, измеряемое подсчетом оценок, заметок учителя каждый раз, когда учащийся участвует в занятиях. - Создание позитивной и заботливой среды, в которой учащиеся чувствуют себя в безопасности и комфортно. Например, призывая учащегося поделиться ответом, когда вы знаете, что он может успешно дать правильный ответ.

- Определение и применение соответствующих внутренних и внешних вознаграждений. Примечание. Каждому учащемуся может потребоваться разный тип вознаграждения.

- Подкрепление желаемого поведения до тех пор, пока учащийся не сможет самостоятельно применять поведение в классе.

- Постепенное уменьшение наград, чтобы учащийся не требовал от них желаемого поведения.

- Оценка и оценка методов модификации поведения, чтобы гарантировать, что ожидания учителя и результаты учащихся соответствуют желаемым (Брюэр, Кэмпбелл и Петти, 2000).

- Считаете ли вы, что каждый учащийся способен и предрасположен к модификации или изменению своего поведения? Почему или почему нет?

- Как вы думаете, насколько важно иметь поведенческие цели?

В конце этого раздела будут даны ответы на следующие основные вопросы:

- Кто был основными сторонниками бихевиоризма?

- Какое влияние на эту философию образования оказал каждый из основных сторонников бихевиоризма?

Корни бихевиоризма можно проследить до начала 20 века. Среди ключевых философов, повлиявших на развитие бихевиоризма, были Иван Павлов, Джон У. Уотсон и Б. Ф. Скиннер. В этом разделе будет представлен краткий обзор каждого из этих философов и их вклада в философию бихевиоризма. Когда вы читаете о каждом из них и смотрите видеоклипы, содержащие дополнительную информацию о многих из представленных здесь исследователей, критически подумайте о сходствах и различиях между ними. В частности, посмотрите, сможете ли вы определить какие-либо общие темы между ними.

Среди ключевых философов, повлиявших на развитие бихевиоризма, были Иван Павлов, Джон У. Уотсон и Б. Ф. Скиннер. В этом разделе будет представлен краткий обзор каждого из этих философов и их вклада в философию бихевиоризма. Когда вы читаете о каждом из них и смотрите видеоклипы, содержащие дополнительную информацию о многих из представленных здесь исследователей, критически подумайте о сходствах и различиях между ними. В частности, посмотрите, сможете ли вы определить какие-либо общие темы между ними.

Иван Петрович Павлов (1849 – 1936)

Русский физиолог и психолог Иван Петрович Павлов наиболее известен своим экспериментом, в ходе которого он научил голодную собаку пускать слюни при звуке колокольчика.

Классическое обусловливание Павлова Однако интересным фактом в его исследовании является то, что первоначальное исследование Павлова было сосредоточено только на взаимодействии между количеством слюны, вырабатываемой собаками, и процессом их пищеварения (Standridge, 2002). Только когда он проводил свое исследование, он обнаружил, что у собак началось выделение слюны до того, как они получили пищу. Найдя это очень интересным, Павлов решил определить, будут ли внешние раздражители, такие как звук колокольчика, также вызывать слюноотделение у собак. Обучение собак реагировать на звонок привело к тому, что Павлов назвал «условным раздражителем», а слюноотделение собак было «условным ответом» (Standridge, 2002).

Только когда он проводил свое исследование, он обнаружил, что у собак началось выделение слюны до того, как они получили пищу. Найдя это очень интересным, Павлов решил определить, будут ли внешние раздражители, такие как звук колокольчика, также вызывать слюноотделение у собак. Обучение собак реагировать на звонок привело к тому, что Павлов назвал «условным раздражителем», а слюноотделение собак было «условным ответом» (Standridge, 2002).

Для получения дополнительной информации об Иване Петровиче Павлове и его новаторских исследованиях, пожалуйста, посмотрите следующий видеоклип. Пока вы смотрите, используйте Вопросы для размышления, которые были заданы о его работе и последствиях его исследований в области бихевиоризма.

- Как Павлов определил, что собаки реагировали на раздражитель до его введения?

- Что сделал Павлов для проверки своей гипотезы?

- Что сделал Павлов после введения колокола? Как работу Павлова можно применить в классе?

- Каким образом, по вашему мнению, работа Павлова сформировала философию бихевиоризма?

Как показано в видео, эксперименты Павлова демонстрируют три основных принципа бихевиоризма: предъявляли один и тот же стимул вместе с едой несколько раз.

В результате своих исследований Павлов выиграл 1904 Нобелевская премия по физиологии и медицине.

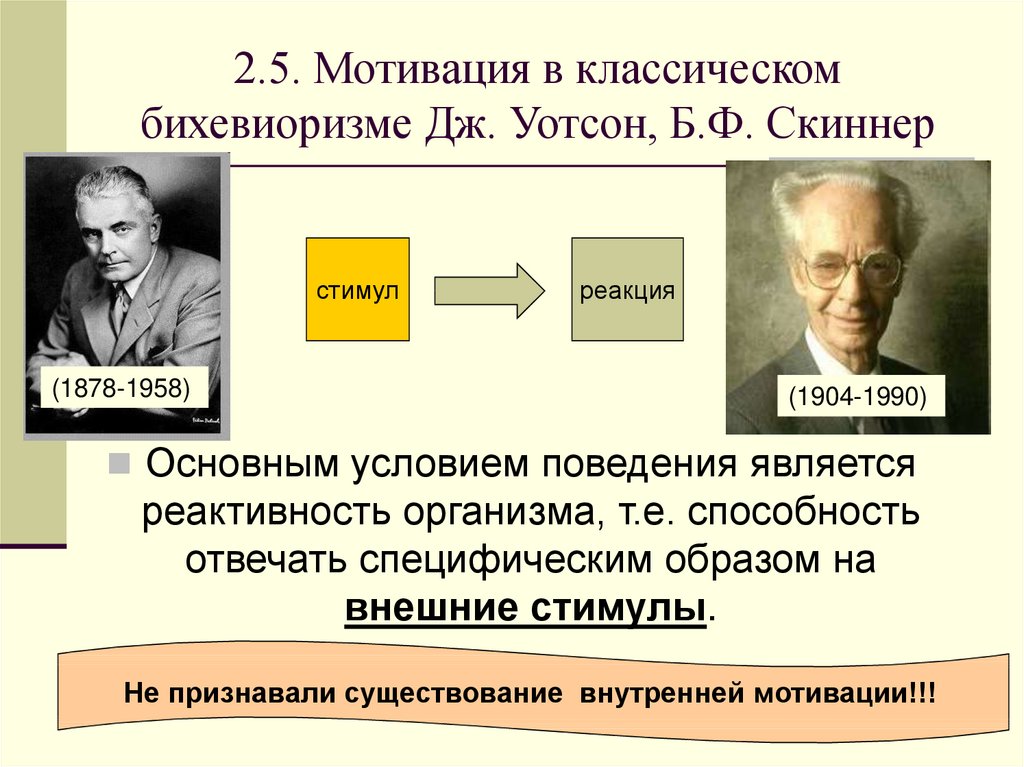

Джон Б. Уотсон (1878 – 1958)

Опираясь на работу Павлова, Уотсон утверждал, что процесс классического обусловливания способен объяснить все аспекты человеческой психологии. На самом деле он утверждал, что индивидуальные различия в поведении просто объясняются разным опытом обучения (McLeod, 2014). Основываясь на этом убеждении, он однажды сказал:

На самом деле он утверждал, что индивидуальные различия в поведении просто объясняются разным опытом обучения (McLeod, 2014). Основываясь на этом убеждении, он однажды сказал:

«Дайте мне дюжину здоровых младенцев, хорошо сформировавшихся, и мой собственный определенный мир, в котором я буду их воспитывать, и я гарантирую, что выберу любого наугад и обучу его». ему стать любым специалистом, которого я выберу, — доктором, адвокатом, художником, торговцем и, да, даже нищим и вор, независимо от его талантов, склонностей, склонностей, способностей, призвания и расы его предков» (Watson, 1924, стр. 104).

Возможно, наиболее известный своим «Экспериментом с Маленьким Альбертом». Уотсон намеревался продемонстрировать, как определенный опыт обучения может формировать поведение человека в 1920 году. раздражители. Работая с его партнером, Уотсон и Рейнер наблюдали за реакциями маленького Альберта и заметили, что на него не оказывали неблагоприятного воздействия различные раздражители. Однако, когда специфический раздражитель (белая крыса) сопровождался внезапным громким звуком, маленький Альберт вздрогнул и заплакал. Приучив маленького Альберта бояться белой крысы путем многократного сочетания крысы с шумом, Уотсон и его партнер смогли продемонстрировать, что классическое обусловливание можно использовать для создания фобии (McLeod, 2014).

Однако, когда специфический раздражитель (белая крыса) сопровождался внезапным громким звуком, маленький Альберт вздрогнул и заплакал. Приучив маленького Альберта бояться белой крысы путем многократного сочетания крысы с шумом, Уотсон и его партнер смогли продемонстрировать, что классическое обусловливание можно использовать для создания фобии (McLeod, 2014).

Посмотрите следующий видеоролик, в котором представлен обзор эксперимента. Во время просмотра видео используйте Вопросы для размышления в качестве руководства.

- Как вы думаете, насколько этичным был этот эксперимент?

- Что вы узнали о классическом обусловливании в результате этого эксперимента?

- Как вы думаете, будет ли разрешен такой эксперимент сегодня?

- Каковы последствия исследования Уотсона бихевиоризма?

Сегодня эксперимент с Маленьким Альбертом не считался бы этичным. Однако эксперимент продемонстрировал, что, контролируя окружение Альберта, его поведение изменилось. Тем самым демонстрируя, что обучение имело место.

Однако эксперимент продемонстрировал, что, контролируя окружение Альберта, его поведение изменилось. Тем самым демонстрируя, что обучение имело место.

Б. Ф. Скиннер

Скиннер наиболее известен своей концепцией оперантного обусловливания. Основываясь на своем эксперименте с ящиком Скиннера, Скиннер смог определить следующее:

- Оперантное обусловливание — это вознаграждение за часть желаемого поведения или случайное действие, приближающееся к нему.

- Оперативной реакцией будет нажатие на стержень, чтобы получить пищевую таблетку.

- Поощрение – это сами пищевые гранулы.

- Наказание — это последствие, подавляющее реакцию и уменьшающее вероятность ее появления в будущем (например, получение удара током за нажатие на планку для получения пищевой гранулы).

Скиннер сказал: «То, что мы называем приятным, возбуждает или укрепляет наше поведение» (Скиннер, 19 лет).72, с. 74). Проводя исследования на животных, Скиннер пришел к выводу, что и животные, и люди будут повторять действия, приводящие к благоприятным результатам, и подавлять действия, приводящие к неблагоприятным результатам (Shaffer, 2000). Следующее изображение, купленное Standridge (2002), демонстрирует концепцию оперантного обусловливания.

Следующее изображение, купленное Standridge (2002), демонстрирует концепцию оперантного обусловливания.

Другими словами, мы являемся теми, кто мы есть, на основе полученного нами оперантного обусловливания. Следовательно, Скиннер считал, что поведение отдельного человека можно сформировать или обусловить, если использовать правильные оперантные реакции и подкрепления.

Чтобы увидеть пример работы Скиннера на практике, посмотрите следующий видеоклип и ответьте на направляемые вопросы.

- Как в видео применяется положительное подкрепление?

Как вы думаете, шоколад действительно эффективное средство? Является ли это действительным примером оперантного обусловливания? - Допустимо ли «менять» поведение других?

- Каковы последствия этого видео, когда дело доходит до бихевиоризма?

- Как вы могли бы применить то, что узнали о работе Скиннера, в своей будущей профессиональной деятельности?

Хотя приведенное выше видео показывает довольно экстремальный пример работы Скиннера на практике, оно иллюстрирует основные принципы работы Скиннера на практике. Применительно к обстановке в классе бихевиористские методы часто использовались для поощрения позитивного поведения в классе и предотвращения поведения, которое таковым не является.

Подумайте о том, что вы узнали о бихевиоризме! Запишите три вещи, которые вы узнали об этой философии образования, две вещи, которые вас удивили, и одну профессиональную связь, которую вы можете установить в своей будущей профессиональной практике.

Брау, Б., Фокс, Н., и Робинсон, Э. (2022). Бихевиоризм. В Р. Киммонс (ред.), Education Research . Книги EdTech. https://edtechbooks.org/education_research/behaviorismt

Маклеод, С. (2014). Классическое кондиционирование. Общий лит. https://www. commonlit.org/en/texts/classical-conditioning

commonlit.org/en/texts/classical-conditioning

Standridge, M.. (2002). Бихевиоризм. В М. Ори (ред.), Новые взгляды на обучение, преподавание и технологии. Получено с http://epltt.coe.uga.edu/ 9, март 2022 г.0003

Атрибуции СМИ

- Ch 6 ВНУТРЕННАЯ ЦИТАТА © Mocah HD Обои

- Характеристики поведения поведения © CHIA YEE YONG

- Поведенческий диаграмма © в основном. 26 в 23.11.39

- Мозговой штурм

Бихевиоризм: теория обучения | Пример образовательного документа

Бихевиоризм

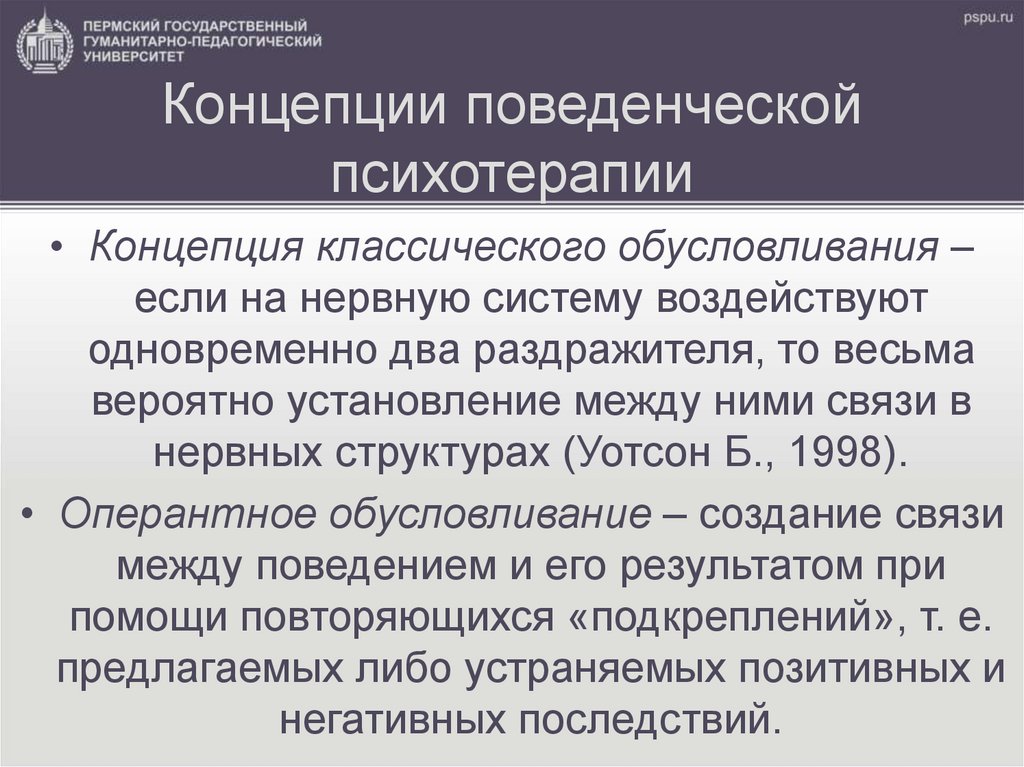

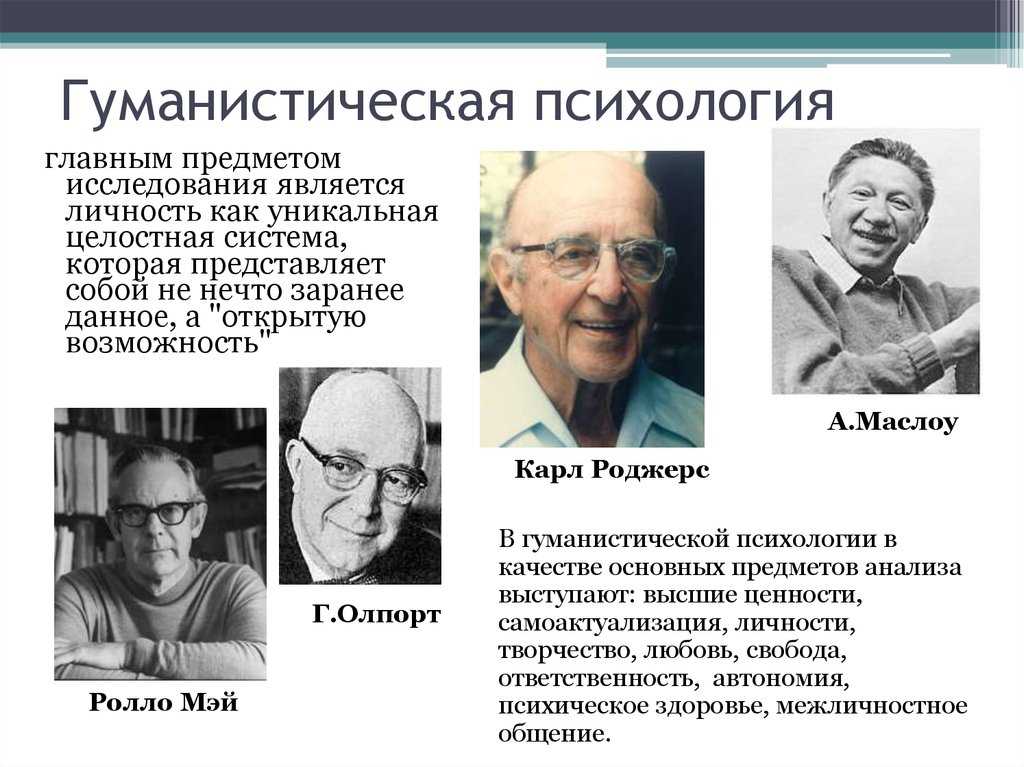

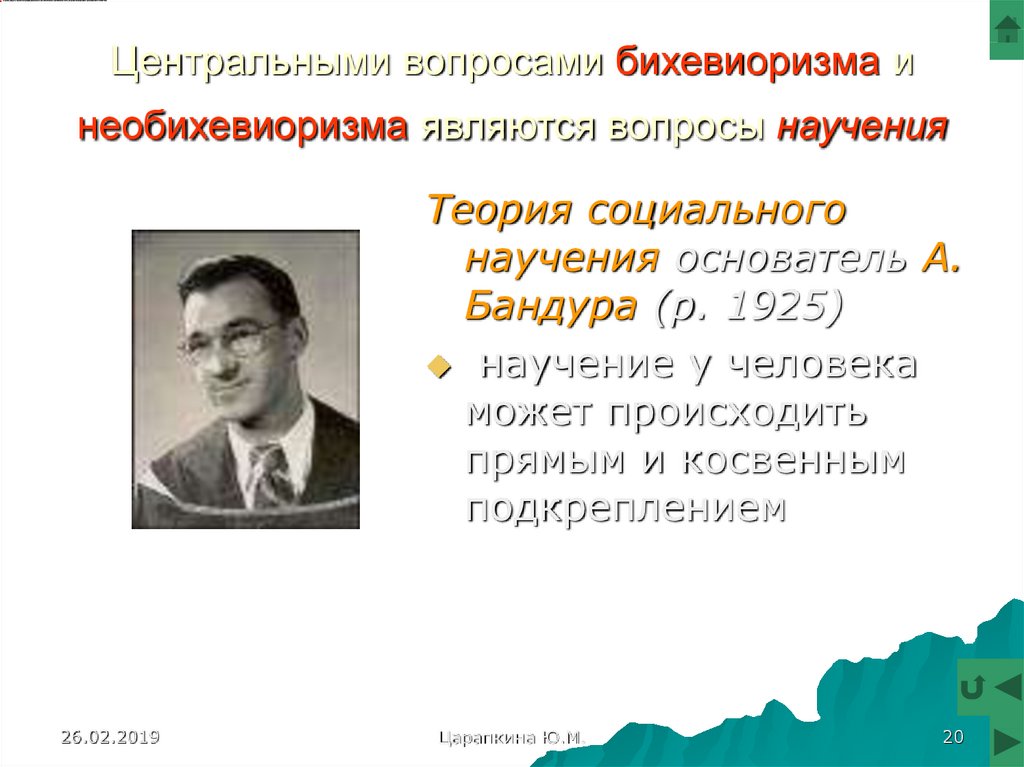

Бихевиоризм — это теория обучения, которая концентрируется главным образом на объективно наблюдаемом поведении человека. Он обесценивает все другие независимые вклады разума в обучение. Согласно бихевиоризму, обучение происходит через приобретение нового поведения, которое подчиняется окружающей среде. Другими словами, научение — это продукт поведения, которое возникает в результате рефлекторной реакции на стимул или на основе истории человека. Человека можно заставить вести себя определенным образом посредством подкрепления или наказания. Хотя сторонники этой теории не полностью упускают из виду роль генетики в определении поведения, они в основном сосредотачиваются на роли окружающей среды в формировании того, как люди ведут себя в жизни. 9Скидка 15% на первый заказ способы – классическое обусловливание и оперантное обусловливание. В классическом обусловливании условный стимул (CS) связан с безусловным стимулом (US), чтобы вызвать поведенческую реакцию, которая называется условной реакцией (CR). В этом случае CR представляет собой выученное поведение и возникает из-за до сих пор нейтрального стимула. В норме УЗ является биологически значимым раздражителем, таким как боль или страх, и вызывает безусловную реакцию (УР). Первоначально в этом случае CS обычно нейтрален и, таким образом, не вызывает какой-либо конкретной реакции, пока не будет обусловлен, при котором он вызывает CR.

Другими словами, научение — это продукт поведения, которое возникает в результате рефлекторной реакции на стимул или на основе истории человека. Человека можно заставить вести себя определенным образом посредством подкрепления или наказания. Хотя сторонники этой теории не полностью упускают из виду роль генетики в определении поведения, они в основном сосредотачиваются на роли окружающей среды в формировании того, как люди ведут себя в жизни. 9Скидка 15% на первый заказ способы – классическое обусловливание и оперантное обусловливание. В классическом обусловливании условный стимул (CS) связан с безусловным стимулом (US), чтобы вызвать поведенческую реакцию, которая называется условной реакцией (CR). В этом случае CR представляет собой выученное поведение и возникает из-за до сих пор нейтрального стимула. В норме УЗ является биологически значимым раздражителем, таким как боль или страх, и вызывает безусловную реакцию (УР). Первоначально в этом случае CS обычно нейтрален и, таким образом, не вызывает какой-либо конкретной реакции, пока не будет обусловлен, при котором он вызывает CR. Одним из хороших примеров классической обусловленности является страх учащихся перед публичными выступлениями, который является естественной реакцией на страх перед сценой.

Одним из хороших примеров классической обусловленности является страх учащихся перед публичными выступлениями, который является естественной реакцией на страх перед сценой.

Основа классического обусловливания

Классическое обусловливание возникло в знаменитом исследовании собак Павлова, в ходе которого наблюдалось слюноотделение собак в присутствии пищи (Reimann, 2018). Хотя Павлов изначально стремился изучить связь между слюной собаки и пищеварением, он понял, что каждый раз, когда он входил в комнату с едой, у них начиналось слюноотделение. Таким образом, он пришел к выводу, что собаки ассоциировали его вход в комнату с кормлением, а значит, со слюнотечением. В серии опытов Павлов вместе с пищей вводил звук зуммера, а затем убирал пищу и проводил наблюдения. Безусловной реакцией в данном случае было естественное слюноотделение собак при виде пищи, а условным раздражителем был вид пищи. Условным раздражителем служил звук зуммера, первоначально не связанный с пищей. Наконец, условной реакцией было слюноотделение собак при звуке зуммера даже в отсутствие пищи.

Оперантное обусловливание

Оперантное обусловливание возникает из-за усиленного стимула. Это простой механизм обратной связи в ответ на определенный усиленный стимул, положительный или отрицательный. Эта теория стала кульминацией работы Б. Ф. Скиннера, известного психолога, который связан с концепцией оперантного обусловливания. В основе этой концепции лежит то, что поведение или реакция человека или животного на стимул усиливается при наличии подкрепления, за которым затем следует желаемое последствие. С другой стороны, такое же поведение ослабляется, если его наказывать или игнорировать. Таким образом, люди могут «учиться новому поведению и тому, когда его демонстрировать, и отказываться от существующего поведения» (Snowman & McCown, 2014, стр. 239).). По сути, термин оперантное обусловливание происходит от идеи, что люди или животные могут научиться действовать в своей среде, чтобы получить или избежать определенных последствий.

Основные принципы оперантного обусловливания

Концепция оперантного обусловливания основана на понимании того, что любое поведение обычно связано с определенными последствиями. Эти результаты во многом определяют вероятность повторения или предотвращения такого поведения, а также уровень вовлеченной интенсивности. Как правило, последствия определенного поведения желательны и приятны, например, оценка «отлично» на экзамене, или неприятны и неприятны, например, провал на экзамене на «пятерки». С одной стороны, в первом случае, когда результаты положительны и желательны, они усиливают ассоциированное поведение. С другой стороны, неприятные последствия ослабляют связанное с этим поведение. Это понимание лежит в основе концепции подкрепления. Например, вознаграждение может быть использовано для мотивации студентов усердно работать и сдавать экзамены, что является формой поощрения.

Эти результаты во многом определяют вероятность повторения или предотвращения такого поведения, а также уровень вовлеченной интенсивности. Как правило, последствия определенного поведения желательны и приятны, например, оценка «отлично» на экзамене, или неприятны и неприятны, например, провал на экзамене на «пятерки». С одной стороны, в первом случае, когда результаты положительны и желательны, они усиливают ассоциированное поведение. С другой стороны, неприятные последствия ослабляют связанное с этим поведение. Это понимание лежит в основе концепции подкрепления. Например, вознаграждение может быть использовано для мотивации студентов усердно работать и сдавать экзамены, что является формой поощрения.

Положительное подкрепление

Подкрепление может быть как положительным, так и отрицательным. Положительное подкрепление возникает, когда человек мотивирован определенным стимулом, например вознаграждением, для достижения определенного желаемого результата. Например, при организации класса учащимся можно пообещать, что если они сдадут экзамены, они будут вознаграждены определенным образом. Поэтому такие ученики будут усердно работать, чтобы достичь поставленных целей, хорошо сдать экзамен и выиграть приз.

Поэтому такие ученики будут усердно работать, чтобы достичь поставленных целей, хорошо сдать экзамен и выиграть приз.

Своевременная доставка!

Получите индивидуальную работу, полностью свободную от плагиата, всего за 3 часа

Приступим

322 специалиста онлайн

В этом случае имело место положительное подкрепление, поскольку оно укрепляет у учащихся поведение усердного труда . Согласно Snowman and McCown (2014), положительное подкрепление «включает в себя усиление целевого поведения, то есть увеличение и поддержание вероятности того, что определенное поведение будет повторяться, путем предоставления стимула (называемого положительным подкреплением) сразу после того, как поведение произошло. (с. 240). Позитивным подкреплением может быть все, что мотивирует, включая похвалу и признание среди других связанных элементов.

Отрицательное подкрепление

Отрицательное подкрепление работает так же, как и положительное подкрепление, только в этом случае желаемым результатом является ослабление целевого поведения. Сноумен и МакКаун (2014) утверждают, что при отрицательном подкреплении «вместо того, чтобы давать желаемый стимул, человек удаляет нежелательный и неприятный стимул всякий раз, когда проявляется целевое поведение» (стр. 240). Следовательно, желаемая реакция или поведение усиливается за счет избегания, устранения или прекращения нежелательного результата. Стимул, применяемый здесь, обычно включает некоторую форму физического или психологического дискомфорта. Другими словами, человек предпринимает определенное действие в стремлении предотвратить возникновение определенного нежелательного результата. Например, учащийся может решить усердно учиться (целевое поведение), чтобы избежать провала на экзаменах (результат). Однако не следует путать негативное подкрепление с наказанием.

Сноумен и МакКаун (2014) утверждают, что при отрицательном подкреплении «вместо того, чтобы давать желаемый стимул, человек удаляет нежелательный и неприятный стимул всякий раз, когда проявляется целевое поведение» (стр. 240). Следовательно, желаемая реакция или поведение усиливается за счет избегания, устранения или прекращения нежелательного результата. Стимул, применяемый здесь, обычно включает некоторую форму физического или психологического дискомфорта. Другими словами, человек предпринимает определенное действие в стремлении предотвратить возникновение определенного нежелательного результата. Например, учащийся может решить усердно учиться (целевое поведение), чтобы избежать провала на экзаменах (результат). Однако не следует путать негативное подкрепление с наказанием.

Планирование поощрения

В контексте обучения учитель может использовать различные стратегии поощрения, чтобы обеспечить установление желаемого поведения. Первоначально рекомендуется непрерывный график подкрепления, и он в основном применим при стремлении установить новое поведение, при котором каждая желаемая реакция подкрепляется, а негативная игнорируется. Однако после того, как поведение было сформировано, учитель может использовать график фиксированных интервалов, согласно которому подкрепление происходит через определенный период. Также можно использовать график с переменным интервалом, который включает подкрепление через случайные промежутки времени. В фиксированном графике рациона подкрепление делается после определенного количества ответов. Другим методом является график с переменным соотношением, при котором подкрепление происходит каждый раз после разного количества ответов (Snowman & McCown, 2014).

Однако после того, как поведение было сформировано, учитель может использовать график фиксированных интервалов, согласно которому подкрепление происходит через определенный период. Также можно использовать график с переменным интервалом, который включает подкрепление через случайные промежутки времени. В фиксированном графике рациона подкрепление делается после определенного количества ответов. Другим методом является график с переменным соотношением, при котором подкрепление происходит каждый раз после разного количества ответов (Snowman & McCown, 2014).

Применение бихевиоризма на уроках и занятиях

Применение бихевиоризма на уроках и занятиях в учебной среде зависит от четырех предписаний Скиннера, основанных на его лабораторных исследованиях оперантного обусловливания. Согласно Snowman and McCown (2014), учителя должны

Получите научную работу, написанную на заказ

Всего за 13 долларов США 11 долларов США за страницу вы можете получить научную работу, написанную на заказ в соответствии с вашими инструкциями

Позвольте нам помочь вам

322 специалиста онлайн

- Иметь четкое представление о том, чему учить,

- Сначала учите вещам,

- Представляйте последующие материалы небольшими логическими шагами,

- Позвольте учащимся учиться в своем собственном темпе» (стр.

245).

245).

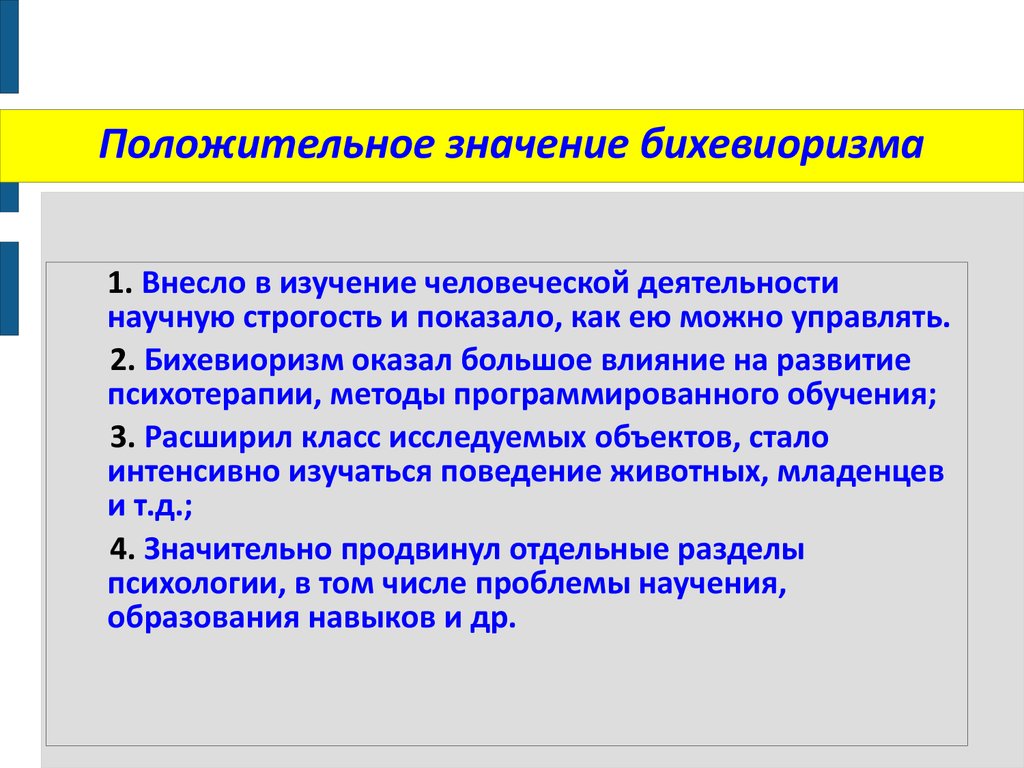

Эти методы составляют основу широко используемых подходов и процедур, которые учителя применяют, чтобы помочь учащимся научиться подходящему поведению в классе, которое обычно называют модификацией поведения. Конечной целью применения оперантного обусловливания в классе является обеспечение того, чтобы учащиеся развивали желательное поведение, связанное с положительными результатами, такими как повышение успеваемости, участие в физических упражнениях и играх или выполнение заданий среди других связанных аспектов.

Формирование

Учителя могут использовать технику лепки в классе, чтобы закрепить желательное поведение. В этом случае действия, способствующие достижению желаемого результата, подкрепляются, а действия, уводящие человека от такого терминального поведения, игнорируются. Прогресс в формировании должен быть постепенным, гарантируя, что вовлеченные студенты осознают важность каждого шага в последовательности. Сноумен и МакКаун (2014) предлагают несколько шагов, которым можно следовать для формирования желаемого поведения. Первым шагом является определение целевого поведения с последующим получением надежных исходных данных. На третьем этапе учитель выбирает потенциальные и подходящие поощрения, прежде чем использовать их для подкрепления желаемого поведения небольшими последовательными шагами. На шестом этапе новое поведение закрепляется каждый раз, когда оно происходит. Наконец, целевое поведение подкрепляется по подходящему графику подкрепления.

Первым шагом является определение целевого поведения с последующим получением надежных исходных данных. На третьем этапе учитель выбирает потенциальные и подходящие поощрения, прежде чем использовать их для подкрепления желаемого поведения небольшими последовательными шагами. На шестом этапе новое поведение закрепляется каждый раз, когда оно происходит. Наконец, целевое поведение подкрепляется по подходящему графику подкрепления.

Экономика жетонов

Другим методом, который могут использовать учителя, является экономика жетонов, «которая была представлена людям, которые были госпитализированы из-за эмоциональных расстройств, а затем учащимся в специальных учебных классах» (Snowman & McCown, 2014, стр. 249) . Идея, лежащая в основе этой концепции, проста и основана на понимании того, что токен — это нечто, не имеющее внутренней ценности, но его можно использовать для приобретения ценных вещей. В классе учитель может позволить учащимся накапливать баллы за счастливые лица или золотые звезды, а затем использовать их для любых доступных подкреплений. Например, учитель может раздавать ученикам жетоны, чтобы уменьшить нежелательное поведение в классе, такое как драки или невыполнение задания. Их также можно использовать для повышения успеваемости.

Например, учитель может раздавать ученикам жетоны, чтобы уменьшить нежелательное поведение в классе, такое как драки или невыполнение задания. Их также можно использовать для повышения успеваемости.

Контракт на случай непредвиденных обстоятельств

Учителя могут также использовать контракт на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы усилить желаемое поведение. В этом случае учитель и ученик могут заключить договор, письменный или устный. Ученик соглашается вести себя определенным образом, как указано в контракте, а учитель соглашается предложить определенное подкрепление после того, как ученик достигнет поставленных целей. Например, ученик может согласиться оставаться на своем месте без движения в течение 20 минут и заниматься арифметикой, и если ему удается достичь этой цели, учитель подкрепляет поведение, награждая жетоном или любой другой формой благодарности. Когда такое поведение повторяется, в конечном итоге достигаются положительные результаты, поскольку ученик учится оставаться за партой в течение оговоренного времени и заниматься продуктивной работой.

Влияние на управление классом

Оперантное обусловливание, положительное или отрицательное, по-разному влияет на управление классом, поскольку оно основано на простых для понимания правилах и причинно-следственных связях. В конечном счете, это влияет на успеваемость учащихся и влияет на поведение в классе, способствуя достижению целей обучения. Предотвращая деструктивное поведение учащихся, которое может негативно сказаться на бесперебойной доставке учебного контента, бихевиоризм облегчает управление классом.

Например, если учащиеся поощряются и мотивируются оставаться за партами в течение определенного периода времени, учитель имеет возможность давать инструкции, не прерываясь и не ставя под угрозу. В конце концов, учащиеся учатся эффективно, поскольку у учителей есть благоприятная среда, чтобы преподавать хорошо и понятно большинству. Эта цель может быть достигнута с помощью различных стратегий, как показано на следующих двух слайдах.

Включение бихевиоризма в дизайн курса

Одним из способов, с помощью которого учителя могут добиться наилучших результатов от бихевиоризма, является его включение в разработку курса. Этот метод может включать использование взвешенных оценок за участие в классе, экзамены или задания. Например, учитель может присвоить больше баллов определенным действиям, применимым для поощрения определенного поведения. Таким образом, студенты будут прилагать больше усилий к этой деятельности, что в конечном итоге приводит к желаемым результатам. Например, если учитель хочет, чтобы учащиеся узнали о важности командной работы, он может присвоить больше баллов групповой работе по сравнению с индивидуальными заданиями. Следовательно, учащиеся будут участвовать в групповой работе и в процессе узнают о важности командной работы и командного духа. Таким образом, управление классом способствует достижению поставленных целей обучения.

Этот метод может включать использование взвешенных оценок за участие в классе, экзамены или задания. Например, учитель может присвоить больше баллов определенным действиям, применимым для поощрения определенного поведения. Таким образом, студенты будут прилагать больше усилий к этой деятельности, что в конечном итоге приводит к желаемым результатам. Например, если учитель хочет, чтобы учащиеся узнали о важности командной работы, он может присвоить больше баллов групповой работе по сравнению с индивидуальными заданиями. Следовательно, учащиеся будут участвовать в групповой работе и в процессе узнают о важности командной работы и командного духа. Таким образом, управление классом способствует достижению поставленных целей обучения.

Создание системы поощрения в классе

Как обсуждалось ранее, учителя могут выбирать из множества систем поощрения, основанных на основных потребностях учащихся и целевых результатах обучения. Важно выбрать наиболее подходящую систему вознаграждения, которую можно легко применять и которая находит отклик у учащихся. Например, во многих ситуациях заключение контрактов с первоклассниками может оказаться неприменимым. Однако использование экономики токенов принесет желаемые результаты. Цель здесь состоит в том, чтобы выбрать систему вознаграждения, которая обеспечивает оптимальные результаты в зависимости от основных обстоятельств. Выбрав правильную систему вознаграждения, управление классом становится легким, потому что ученики сосредоточены и мотивированы на достижение поставленных целей. В конце концов, обучение становится увлекательным, и в процессе достижимы академические цели.

Например, во многих ситуациях заключение контрактов с первоклассниками может оказаться неприменимым. Однако использование экономики токенов принесет желаемые результаты. Цель здесь состоит в том, чтобы выбрать систему вознаграждения, которая обеспечивает оптимальные результаты в зависимости от основных обстоятельств. Выбрав правильную систему вознаграждения, управление классом становится легким, потому что ученики сосредоточены и мотивированы на достижение поставленных целей. В конце концов, обучение становится увлекательным, и в процессе достижимы академические цели.

Заключение

Бихевиоризм — это теория обучения, которая фокусируется на наблюдаемом поведении человека. Он работает на предпосылке, что обучение происходит через приобретение новых моделей поведения под влиянием окружающей среды. Поведение в основном формируется посредством классического обусловливания или оперантного обусловливания. Подкрепления, как положительные, так и отрицательные, играют важную роль в формировании желаемого поведения.