Технология спонтанности ф перлза: Технология спонтанности Ф.Перлза

Технология спонтанности Ф.Перлза

Реферат

Тема: «Технология

спонтанности Ф.Перзла»

Выполнила

Гаврилова

И.А.

Ставрополь

2011

Гештальттерапия.

Её основные принципы

и методы.

Перлз перенес закономерности образования

фигуры, установленные гештальт-психологией

в сфере восприятия, в область мотивации

человеческого поведения. Возникновение

и удовлетворение потребностей он рассматривал

как ритм формирования и завершения гештальтов.

Функционирование мотивационной сферы

осуществляется по принципу саморегуляции

организма. Человек находится в равновесии

с самим собой и окружающим его миром.

Для сохранения гармонии нужно лишь довериться

«мудрости тела», прислушиваться к потребностям

организма и не мешать их реализации.

В Гештальт-терапии различают 5 механизмов нарушения процесса саморегуляции: интроекция, проекция, ретрофлексия, дефлексия, конфлуенция. При интроекции человек усваивает чувства, взгляды, убеждения, оценки, нормы, образцы поведения других людей, которые, однако, вступая в противоречие с собственным опытом, не ассимилируются его личностью.

Описанные варианты нарушений процесса саморегуляции представляют собой невротические защитные механизмы, прибегая к которым индивид отказывается от своего подлинного «Я».

В результате действия

перечисленных механизмов нарушается

целостность личности, которая оказывается

фрагментированной, разделенной на отдельные

части. Такими фрагментами, или частями,

чаще выступают дихотомии: мужское-женское,

активное-пассивное, зависимость-отчужденность,

рациональность-

В результате действия

перечисленных механизмов нарушается

целостность личности, которая оказывается

фрагментированной, разделенной на отдельные

части. Такими фрагментами, или частями,

чаще выступают дихотомии: мужское-женское,

активное-пассивное, зависимость-отчужденность,

рациональность-В процессе Гештальт-терапии на пути к раскрытию своей истинной индивидуальности пациент проходит через пять уровней, которые Перлз называет уровнями невроза.

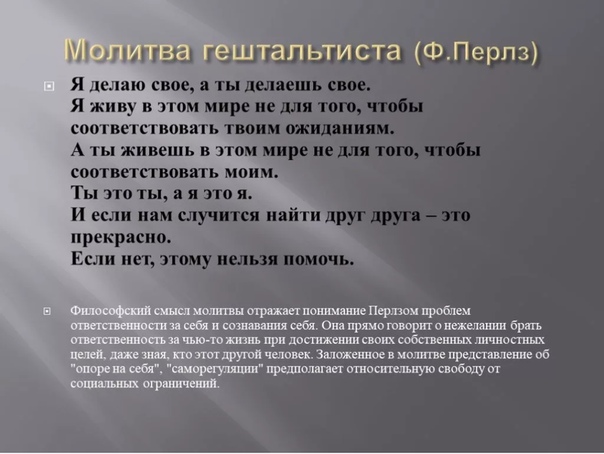

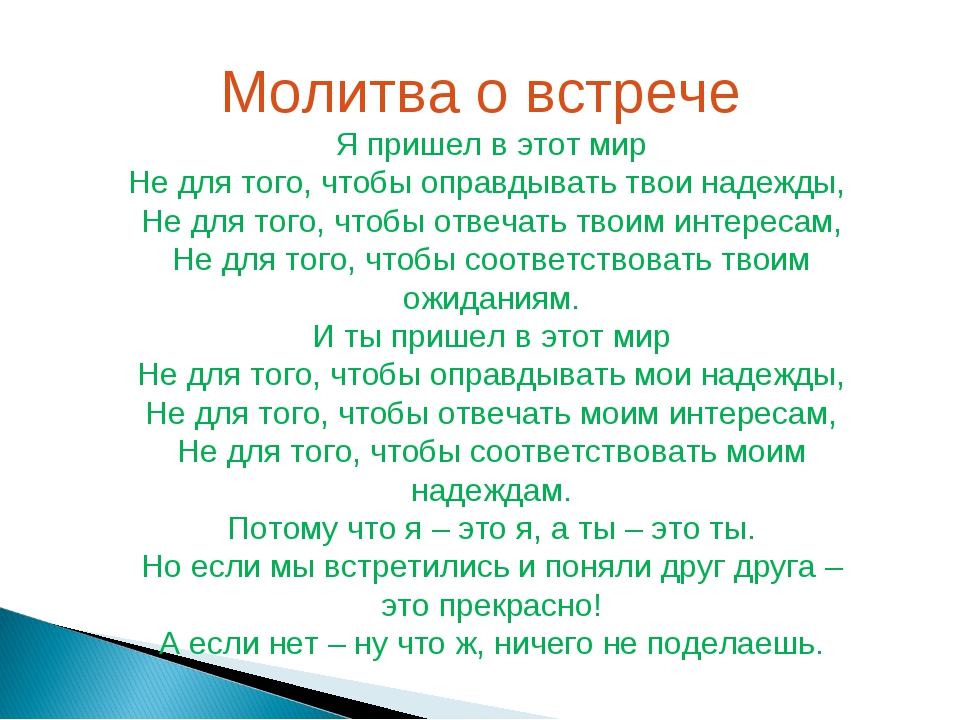

Первый уровень — уровень фальшивых отношений, уровень игр и ролей. Невротическая личность отказывается от реализации своего «Я». Больной неврозом живет согласно ожиданиям других людей. В результате собственные цели и потребности человека оказываются неудовлетворенными, он испытывает фрустрацию, разочарование и бессмысленность своего существования. Перлзу принадлежит следующий афоризм: «Сумасшедший говорит: «Я Авраам Линкольн», а больной неврозом: «Я хочу быть Авраамом Линкольном», здоровый человек говорит: «Я — это я, а ты — это ты»». Отказываясь от самого себя, больной неврозом стремится быть кем-то другим.

Второй уровень — фобический, связан с осознанием фальшивого поведения и манипуляций. Но когда пациент представляет себе, какие последствия могут возникнуть, если он начнет вести себя искренно, его охватывает чувство страха. Человек боится быть тем, кем является, боится, что общество подвергнет его остракизму.

Третий уровень — тупик.

Четвертый уровень — имплозия. Это состояние внутреннего смятения, отчаяния, отвращения к самому себе, обусловленное полным осознанием того, как человек ограничил и подавил себя. На этом уровне индивид может испытывать страх смерти. Эти моменты связаны с вовлечением огромного количества энергии в столкновение противоборствующих сил внутри человека; возникающее вследствие этого давление, как ему кажется, грозит его уничтожить.

Пятый уровень — эксплозия (взрыв). Достижение этого уровня означает сформирование аутентичной личности, которая обретает способность к переживанию и выражению своих эмоций. Эксплозия — это глубокое и интенсивное эмоциональное переживание. Перлз описывает четыре типа эксплозии: скорбь, гнев, радость, оргазм.

Эксплозия истинной скорби является результатом

работы, связанной с утратой или смертью

близкого человека. Оргазм — результат

работы с лицами, сексуально заблокированными.

Гнев и радость связаны с раскрытием аутентичной

личности и подлинной индивидуальности.

Эксплозия истинной скорби является результатом

работы, связанной с утратой или смертью

близкого человека. Оргазм — результат

работы с лицами, сексуально заблокированными.

Гнев и радость связаны с раскрытием аутентичной

личности и подлинной индивидуальности. Основным теоретическим принципом Гештальт-терапии является убеждение, что способность индивида к саморегуляции ничем не может быть адекватно заменена. Поэтому особое внимание уделяется развитию у пациента готовности принимать решения и делать выбор.

Поскольку саморегуляция осуществляется в настоящем, гештальт возникает в «данный момент», то психотерапевтическая работа проводится сугубо в ситуации «сейчас». Психотерапевт внимательно следит за изменением в функционировании организма пациента, побуждает его к расширению осознания того, что происходит с ним в данный момент, с тем, чтобы замечать, как он препятствует процессу саморегуляции организма, какие блоки он использует для избегания конфронтации со своим настоящим, для «ускользания из настоящего».

Феноменологический подход диктует принципы и технические процедуры в Гештальттерапия: и те и другие связаны с настоящим. Основными принципами являются следующие:

1. Принцип «сейчас». «Сейчас» — это функциональная концепция того, что и как делает индивид в данный момент. Например, акт воспоминания далекого прошлого является частью «сейчас», а то, что происходило несколько минут назад, не является «сейчас».

2. Принцип «я — ты». Выражает стремление к открытому и непосредственному контакту между людьми. Часто свои высказывания члены психотерапевтической группы направляют не по адресу — конкретному участнику, а в сторону или в воздух, что обнаруживает их опасения и нежелание говорить прямо и однозначно. Психотерапевт побуждает участников группы к непосредственному общению, просит адресовать конкретные высказывания конкретным лицам. Прямая конфронтация мобилизует аффект и живость переживания.

3. Принцип субъективизации высказываний. Связан с семантическими аспектами ответственности пациента. Психотерапевт предлагает пациенту заменять объективизированные формы (типа «что-то давит в груди») на субъективизированные («я подавляю себя»). Это помогает пациенту рассматривать себя как активного субъекта, а не как пассивный объект, с которым «делаются» разные вещи.

4. Континуум сознания. Является неотъемлемой частью всех технических процедур, но может использоваться и в качестве отдельного метода.

Это концентрация

на спонтанном потоке содержания переживаний,

метод подведения индивида к непосредственному

переживанию и отказу от вербализаций и

Это концентрация

на спонтанном потоке содержания переживаний,

метод подведения индивида к непосредственному

переживанию и отказу от вербализаций и  Цель игр-экспериментов — достижение эмоционального

и интеллектуального прояснения, приводящего

к интеграции личности. Эмоциональное

осознание («ага-переживание»)

— это такой момент самопостижения, когда

человек говорит: «Ага!» По Перлзу, «ага»

— это то, что происходит, когда что-нибудь

защелкивается, попадая на свое место;

каждый раз, когда «закрывается» гештальт, «звучит»

этот щелчок. По мере накопления фактов

эмоционального прояснения приходит прояснение

интеллектуальное. Число игр не ограничено,

так как каждый психотерапевт, пользуясь

принципами Гештальт-терапии, может создавать

новые игры или модифицировать уже известные. Наиболее известными

являются следующие игры.

Цель игр-экспериментов — достижение эмоционального

и интеллектуального прояснения, приводящего

к интеграции личности. Эмоциональное

осознание («ага-переживание»)

— это такой момент самопостижения, когда

человек говорит: «Ага!» По Перлзу, «ага»

— это то, что происходит, когда что-нибудь

защелкивается, попадая на свое место;

каждый раз, когда «закрывается» гештальт, «звучит»

этот щелчок. По мере накопления фактов

эмоционального прояснения приходит прояснение

интеллектуальное. Число игр не ограничено,

так как каждый психотерапевт, пользуясь

принципами Гештальт-терапии, может создавать

новые игры или модифицировать уже известные. Наиболее известными

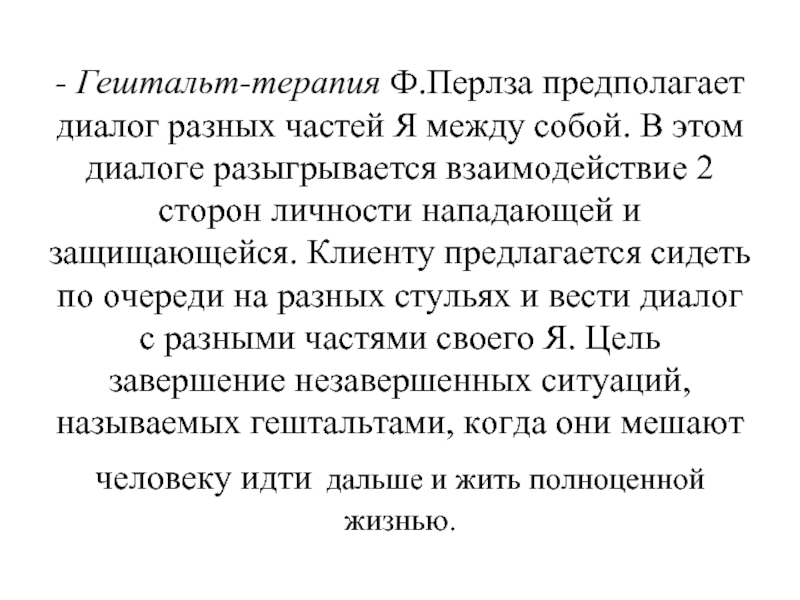

являются следующие игры. 1. Диалог между частями собственной личности. Когда у пациента наблюдается фрагментация личности, психотерапевт предлагает эксперимент: провести диалог между значимыми фрагментами личности — между агрессивным и пассивным, «нападающим» и «защищающимся». Это может быть диалог и с собственным чувством (например, с тревогой, страхом), и с отдельными частями или органами собственного тела, и с воображаемым значимым для пациента человеком.

Техника

игры такова: напротив стула, который занимает

пациент («горячий стул»), располагается

пустой стул, на который «сажают» воображаемого

«собеседника». Пациент поочередно меняет

стулья, проигрывая диалог, пытаясь максимально

отождествлять себя с различными частями

своей личности.

Техника

игры такова: напротив стула, который занимает

пациент («горячий стул»), располагается

пустой стул, на который «сажают» воображаемого

«собеседника». Пациент поочередно меняет

стулья, проигрывая диалог, пытаясь максимально

отождествлять себя с различными частями

своей личности. 2. Совершение кругов. Пациенту предлагается пройти по кругу и обратиться к каждому участнику с волнующим его вопросом, например выяснить, как его оценивают другие, что о нем думают, или выразить собственные чувства по отношению к членам группы.

3. Незаконченное дело. Любой незавершенный гештальт есть незаконченное дело, требующее завершения. По существу, вся Гештальттерапия сводится к завершению незаконченных дел. У большинства людей есть немало неулаженных вопросов, связанных с их родственниками, родителями и т. п. Чаще всего это невысказанные жалобы и претензии. Пациенту предлагается с помощью приема пустого стула высказать свои чувства воображаемому собеседнику или обратиться непосредственно к тому участнику психотерапевтической группы, который имеет отношение к незаконченному делу.

Гештальт-психотерапевтами замечено,

что наиболее частое и значимое невыраженное

чувство — чувство обиды. Именно с этим

чувством работают в игре, которая начинается

со слов: «Я обижен…»

Гештальт-психотерапевтами замечено,

что наиболее частое и значимое невыраженное

чувство — чувство обиды. Именно с этим

чувством работают в игре, которая начинается

со слов: «Я обижен…» 4. Проективная игра. Когда пациент заявляет, что другой человек имеет некое чувство или черту характера, его просят проверить, не является ли это его проекцией. Пациенту предлагается «разыграть проекцию», т. е. примерить на самого себя это чувство или черту. Так, пациента, который заявляет: «Я испытываю к тебе жалость», просят разыграть роль человека, вызывающего жалость, подходя к каждому из участников группы и вступая с ним во взаимодействие. Постепенно входя в роль, человек раскрывает себя, при этом может произойти интеграция прежде отвергаемых сторон личности.

5. Выявление противоположного (реверсия). Явное поведение пациента часто носит характер защиты, скрывающей противоположные тенденции. Для осознания пациентом скрытых желаний и противоречивых потребностей ему предлагается разыграть роль, противоположную той, которую он демонстрирует в группе.

Например,

пациентке с манерами «душечки» предлагается

разыграть роль агрессивной, высокомерной,

задевающей других женщины. Такой прием

позволяет достичь более полного соприкосновения

с теми сторонами своей личности, которые

прежде были скрыты.

Например,

пациентке с манерами «душечки» предлагается

разыграть роль агрессивной, высокомерной,

задевающей других женщины. Такой прием

позволяет достичь более полного соприкосновения

с теми сторонами своей личности, которые

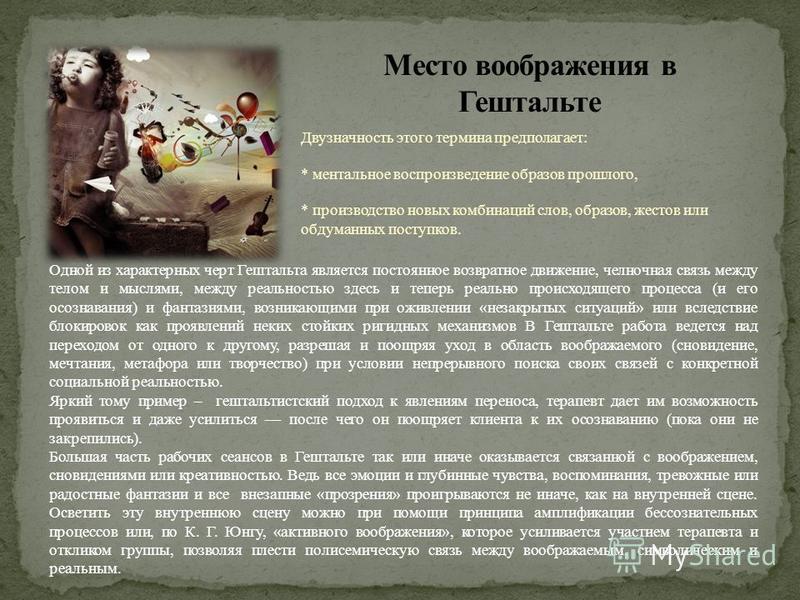

прежде были скрыты. 6. Упражнения на воображение. Иллюстрируют процесс проекции и помогают участникам группы идентифицироваться с отвергаемыми аспектами личности. Среди таких упражнений наиболее популярна игра «Старый, заброшенный магазин». Пациенту предлагают закрыть глаза, расслабиться, затем представить, что поздно ночью он проходит по маленькой улочке мимо старого, заброшенного магазина. Его окна грязные, но если заглянуть, можно заметить какой-то предмет. Пациенту предлагают тщательно его рассмотреть, затем отойти от заброшенного магазина и описать предмет, обнаруженный за окном. Далее ему предлагается вообразить себя этим предметом и, говоря от первого лица, описать свои чувства, ответить на вопрос, почему он оставлен в магазине, на что похоже его существование в качестве этого предмета.

Идентифицируясь с предметами,

пациенты проецируют на них какие-то свои

личностные аспекты.

Идентифицируясь с предметами,

пациенты проецируют на них какие-то свои

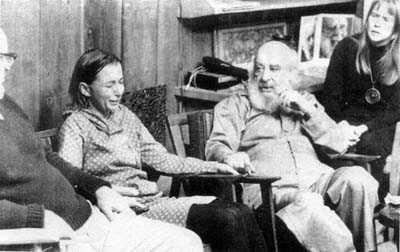

личностные аспекты. Большое внимание уделяется в Гештальт-терапии работе со сновидениями пациентов. Перлз говорил, что «сон — это королевская дорога к интеграции личности». В отличие от психоанализа, в Гештальт-терапии не интерпретируются сны, они используются для интеграции личности. Автор считал, что различные части сна являются фрагментами нашей личности. Для того чтобы достичь интеграции, необходимо их совместить, снова признать своими эти спроецированные, отчужденные части нашей личности и признать своими скрытые тенденции, которые проявляются во сне. С помощью проигрывания объектов сна, отдельных его фрагментов может быть обнаружено скрытое содержание сновидения через его переживание, а не посредством его анализа. Перлз сначала применял свой метод в видеиндивидуальной психотерапии, но впоследствии полностью перешел на групповую форму, находя ее более эффективной и экономичной.

Групповая психотерапия

проводится как центрированная на пациенте,

группа же при этом используется лишь

инструментально по типу хора, который,

подобно греческому, на заднем плане провозглашает

свое мнение по поводу действия протагониста.

Во время работы одного из участников

группы, который занимает «горячий стул»

рядом со стулом психотерапевта, другие

члены группы идентифицируются с ним и

проделывают большую молчаливую аутотерапию,

осознавая фрагментированные части своего

«Я» и завершая незаконченные ситуации.

В последние годы отмечается явная тенденция

отхода от ортодоксальной модели Гештальт-терапии

с ее непримиримостью к каузальности,

полному отказу от анализа и интерпретаций

к использованию гештальт-экспериментов

в сочетании с каузальными методами психотерапии,

чаще с трансактным анализом. Гештальттерапия

наиболее эффективна при лечении неврозов.

При работе с психотическими пациентами

ее рекомендуют проводить достаточно

длительно и осторожно.

Групповая психотерапия

проводится как центрированная на пациенте,

группа же при этом используется лишь

инструментально по типу хора, который,

подобно греческому, на заднем плане провозглашает

свое мнение по поводу действия протагониста.

Во время работы одного из участников

группы, который занимает «горячий стул»

рядом со стулом психотерапевта, другие

члены группы идентифицируются с ним и

проделывают большую молчаливую аутотерапию,

осознавая фрагментированные части своего

«Я» и завершая незаконченные ситуации.

В последние годы отмечается явная тенденция

отхода от ортодоксальной модели Гештальт-терапии

с ее непримиримостью к каузальности,

полному отказу от анализа и интерпретаций

к использованию гештальт-экспериментов

в сочетании с каузальными методами психотерапии,

чаще с трансактным анализом. Гештальттерапия

наиболее эффективна при лечении неврозов.

При работе с психотическими пациентами

ее рекомендуют проводить достаточно

длительно и осторожно. Цель Гештальт-терапии — не просто устранение симптома, но личностный рост.

Терапевт помогает пациенту достичь

большего самопринятия, большей личной

ответственности, реинтеграции отчужденных

или отщепленных аспектов личности, стать

более аутентичным и менее доступным манипуляциям

со стороны окружающих. Обнаружив расхождения

между тем, что пациент говорит, и тем,

что он делает, терапевт предпринимает

вмешательства, основанные на актуальном

поведении пациента. Вмешательства по

содержанию являются скорее описательными,

чем интерпретирующими. Терапевт не только

наблюдает поведение больного, но и привносит

во встречу с ним свою собственную индивидуальность.

Гештальт-терапевт исходит из того, что

он является таким же компонентом терапевтического

взаимодействия, как и пациент, и отвечает

за представление себя пациенту в наиболее

прямой, спонтанной и самораскрывающей

манере.

Терапевт помогает пациенту достичь

большего самопринятия, большей личной

ответственности, реинтеграции отчужденных

или отщепленных аспектов личности, стать

более аутентичным и менее доступным манипуляциям

со стороны окружающих. Обнаружив расхождения

между тем, что пациент говорит, и тем,

что он делает, терапевт предпринимает

вмешательства, основанные на актуальном

поведении пациента. Вмешательства по

содержанию являются скорее описательными,

чем интерпретирующими. Терапевт не только

наблюдает поведение больного, но и привносит

во встречу с ним свою собственную индивидуальность.

Гештальт-терапевт исходит из того, что

он является таким же компонентом терапевтического

взаимодействия, как и пациент, и отвечает

за представление себя пациенту в наиболее

прямой, спонтанной и самораскрывающей

манере. Основная идея гештальта состоит в том, что это целое; полное, покоящееся на себе целое. Если гештальт не завершен, мы остаемся с незавершенной ситуацией. Основные цели гештальт- терапии это:

—

— обучение клиента формированию своей подлинной самости, принятию собственных решений, выработке ролей, реализации возможностей.

Таким образом, гештальттерапия предлагает проводить терапию Гештальта, т.е. терапию способности субъекта формировать гештальты и разрушать их, когда они устаревают. Для этого необходимо выявить его способность полностью осуществить весь цикл опыта. Человек должен восстановить свою способность выбирать и отвергать, что позволит ему осуществлять творческое приспособление.

1. Карвасарский Б.Д.

2. Кондаков И.М. Психология. Иллюстрированный

словарь, Прайм-Еврознак, С.-Петербург,

2003

3. Клиническая психология. Словарь. Под

ред. Творогова Н. Д., ПЕР СЭ, Москва, 2007

4. Мещеряков Б., Зинченко В. Большой психологический

словарь, 3-е изд., Прайм-Еврознак, С.-Петербург,

2003

5. Корсини Р. Психологическая энциклопедия.

2-е изд., Питер, С.-Петербург, 2003

Психологическая энциклопедия.

2-е изд., Питер, С.-Петербург, 2003

6. Степанов С. Популярная психологическая

энциклопедия, Эксмо, Москва, 2005

7. http://dic.academic.ru/

8.Перлз Ф. «Гештальт – подход и Свидетель

терапии» М., 1996

Техника гештальт-терапии — презентация онлайн

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕХНИКА ГЕШТАЛЬТ — ТЕРАПИИ

2. Актуальность

Основной целью гештальт – терапии являетсяпробуждение скрытых возможностей человека путем

поощрения осознания своих потребностей и

способствование продвижению его (пациента) по пути к

зрелости. В рамках гештальтпсихологии душевные и

телесные переживания рассматриваются как

проявления одной и той же сути. Любой аспект

человеческой деятельности обнаруживает его

целостное «Я», т.е. всякое жизненное проявление есть

некоторое сообщение личности о себе.

Это позволяет личности разобраться в себе и понять

природу своих проблем.

Начиная с 60-х годов, когда гештальт-группы стали

наиболее популярными, они вошли в число основных

видов консультирования и терапии.

3. Основные понятия

психотерапия — это система лечебного воздействия на психику, ачерез психику – на весь организм (уч. Пособие под ред. Кондрашенко

В.Т., Донских Д.И.).

гештальт — терапия, исходят из утверждения, что психология (и тем

более психотерапия) должна заниматься не отдельными элементами личности,

изолированными психическими процессами, факторами психологического

воздействия, а рассматривать их в едином комплексе и взаимосвязи.

гештальт — целостный образ.

«фигура» — это потребность личности, при осознании которой возникает

гештальт.

«фон» — расплывчатое представление ситуации, в которой будет

осуществляться «фигура».

4. История становления гештальт – терапии

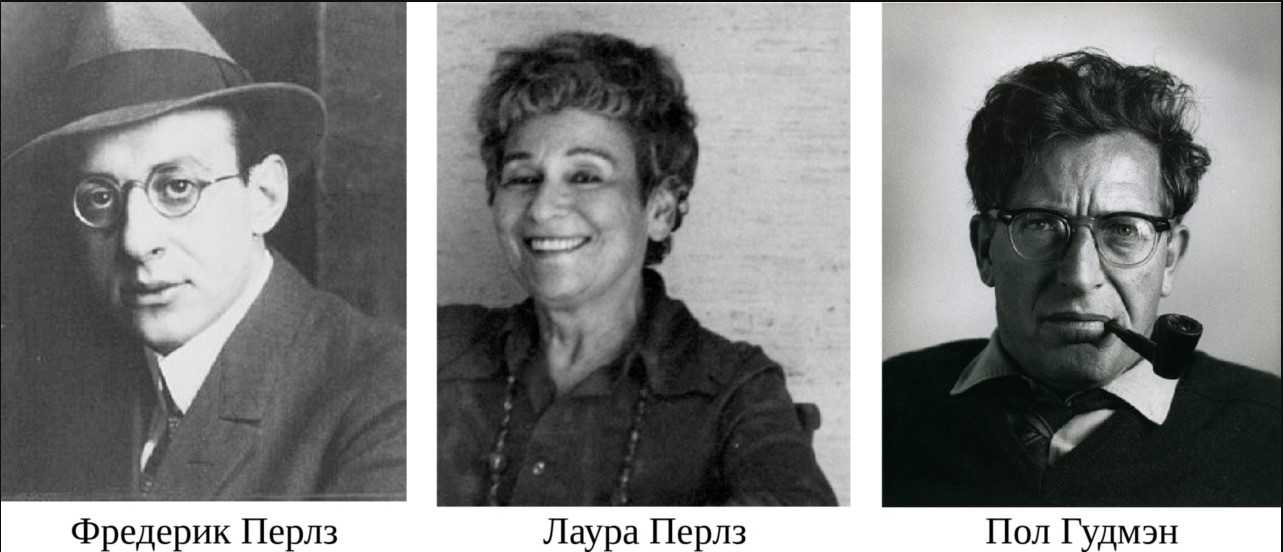

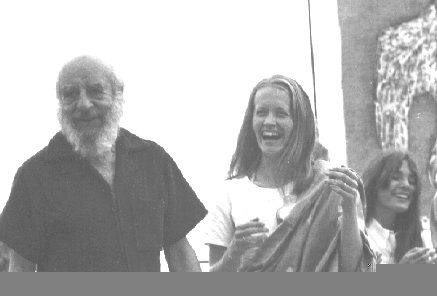

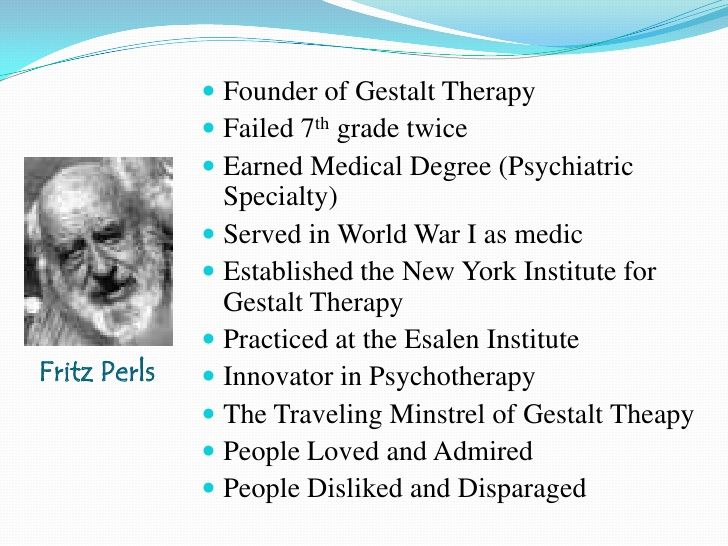

Автором гештальттерапии по праву считается Федерик (Фриц) Пёрлз(1893-1970).

Окончив Берлинский университет по специальности

нейропсихиатрия, Ф.Перлз вместе с Карен Хорни в 1926 году обратился

к психоанализу и открыл свою собственную практику в соответствии с

принципами фрейдизма.

В 1933 году, когда к власти пришел Гитлер,

В 1933 году, когда к власти пришел Гитлер,Ф.Перлз эмигрировал в Южную Африку. В дальнейшем на него оказали

влияние философия экзистенциализма, гештальтпсихология и теория

В.Райха о физиологических проявлениях психологических проблем.

Экзистенциальная философия помогла Ф.Перлзу отойти от

психоаналитического подхода, согласно которому основное внимание

уделяется истории индивидуального развития. Гештальт-терапия,

основываясь на представлениях экзистенциализма о необходимости

осознания пациентом настоящего и важности непосредственного

эмоционального переживания, противопоставляется традиционному

психоаналитическому подходу, при котором усилия психотерапевта

направлены на поиски причин расстройств у пациента в его прошлом.

5. Принципы гештальт — терапии

Принципы гештальт терапии1. Принцип «здесь и теперь».

При проведении работы с клиентом принцип «здесь и теперь» напоминает

психотерапевту о важности постоянно возвращать внимание клиента к

актуально переживаемой им ситуации, настраиваясь на предстоящую работу

вместе с психотерапевтом на решение этой ситуации, а не на уход от нее в

размышления о прошлом и будущем.

Наряду с этим принципом гештальт

Наряду с этим принципом гештальтотличает еще ряд принципиальных положений.

2. Принцип «фигуры и фона».

Фигура – это потребность личности, при осознании которой возникает

гештальт.

Фон – это расплывчатая картина, в которую будет «вписана» фигура.

Восприятие человеком, что будет «фигурой», а что «фоном» зависит от

доминирующей потребности личности.

Гештальттерапия видит свою задачу в том, чтобы разрушить у клиента

порочный гештальт (неправильное, психотравмирующее восприятие

себя и ситуации), а затем помочь самому сконструировать новый

положительный гештальт. Фактически только сам клиент может

выстроить новый, более позитивный с его точки зрения гештальт своей

жизни.

6. 3. Принцип расширения сознания.

Необходимо позволить клиенту увидеть, казалось бы,неразрешимую ситуацию с другой стороны (или с

разных сторон), и тем самым выход из нее. В более

широком смысле расширение сознания позволяет

человеку в целом взглянуть по-другому на всю свою

жизнь и на себя в этой жизни, увидеть не только пути

преодоления препятствий, но и возможности более

полной самореализации.

Часто приемы расширения сознания

целенаправленно используются, чтобы поменять

местами фигуру и фон, то есть фон (или его

фрагменты) сделать фигурой (вывести на первый план,

в центр внимания), а фигуру (неоправданно

занимавшую центральное место в сознании и

мешавшую правильному видению ситуации) перевести

в фон.

7. 4. Принцип работы с противоположностями.

Наше восприятие «зашлаковано» штампами. Мы вольно илиневольно относим людей и их поступки (включая наши собственные) к различным оценочным категориям типа «добрый — злой»,

«хороший — плохой», «полезный — вредный», «защищающийся нападающий», «мы — они» и т.д.

В гештальттерапию включены упражнения, которые позволяют

нам убедиться в необъективности наших оценок, а нередко и в их

двойственности. Такая двойственность эмоционального

восприятия одного и того же человека, поступка, события в

психологии называется амбивалентностью чувств.

5. Принцип амбивалентности чувств.

.

Это нормальное свойство любого психически здорового

человека: так, при ревности мы можем одновременно любить и

ненавидеть. То же самое периодически может встречаться в

отношении детей к родителям и родителей в отношении к детям, в

отношениях братьев и сестер и др. Или, например, человек,

получивший помощь, может испытывать одновременно чувство

благодарности и чувство унижения.

8. Методики, используемые в гештальт – терапии.

Горячий стулЧлены терапевтической группы рассаживаются на стульях в кругу. Один

из членов по собственному желанию, которое в тактичной мере

«провоцируется» терапевтом, садится посередине круга на так

называемый «горячий стул», и начинает откровенно говорить о своих

проблемах и отвечать на вопросы других участников группы.

Терапевт начинает работу с этим человеком, а группа создает

благожелательную атмосферу поддержки этой работы и активизации

данного индивида. Такая поддержка не только помогает обрести смелость

и самостоятельность данному индивиду, но и позволяет другим членам

группы вникнуть в собственную проблему и начать искать аналогичные

пути ее решения, через собственную активизацию.

Здесь и теперь

Психотерапевт, а вместе с ним и группа стараются удерживать или

возвращать в случае необходимости сознание к сегодняшним проблемам,

не отвлекаясь без объективной необходимости (например, чтобы кратко

сообщить важную для данного момента информацию) в прошлое.

Как только индивид обращается к прошлому для объяснения своих

теперешних психологических проблем, психотерапевт или кто-то из членов

группы тактично прерывают его и просят вновь «проиграть» эти прошлые

моменты как сегодняшние, находя при этом то завершение этих ситуаций,

которое ему не удалось в прошлом.

9. Список используемой литературы

1.2.

3.

Кондрашенко В.Т., Донской Д.И., Игумнов С.А. Общяя

психотерапия. – 6 – е изд., исправленное – М.; Изд – во

Института Психотерапии, 2003. – 458с.

Гронский А., Пушкина Т. Дидактическая модель

работы с групповым процессом. // Российский

гештальт / Под ред. Н.Б. Долгополова, Р.П.

Ефимкиной. — Новосибирск: Научно-практический

центр психологии НГУ, 2001. – С. 57-79.

Гингер С., Гингер А. Гештальт — терапия контакта. —

Спб., 1999

Учебно-методический комплекс дисциплины опд. В 1, Д. С. 4, Сд психология общения

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮГосударственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Мурманский государственный педагогический университет»

(МГПУ)

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ДИСЦИПЛИНЫ

-

ОПД.В.2.1, Д.С.4, СД

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ

Основная образовательная программа подготовки специалиста

по специальности

«040101-Социальная работа»

«050104-Безопасность жизнедеятельности»

«050201.00-Математика с доп. специальностью «Физика»

«050706-Педагогика и психология»

«050708-Педагогика и методика начального образования»

(код и наименование специальностей)

-

Утверждено на заседании кафедры -

психологии факультета -

педагогики и психологии -

(протокол № 7 от 06 марта 2008 г. )

)

-

Зав. кафедрой -

________________И.А. Синкевич

2008г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Мурманский государственный педагогический университет»

(МГПУ)

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ДИСЦИПЛИНЫ

ОПД.Р.3

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ

Основная образовательная программа подготовки специалиста

по специальности

«050703-Дошкольная педагогика и психология»

(код и наименование специальностей)

-

Утверждено на заседании кафедры -

психологии факультета -

педагогики и психологии -

(протокол № 7 от 06 марта 2008 г.) -

Зав. кафедрой -

________________И.А. Синкевич

2008г.

РАЗДЕЛ 1. Программа учебной дисциплины

1.1. Авторы-составители программы: Синкевич И.А., канд. пед. наук, доцент, Тузова О.Н., канд. психол. наук, старший преподаватель

1.2. Рецензенты:

О.Н.Недосека, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии (МГПУ)

Е.М.Зубрицкая, кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей психологии и психологии развития, проректор по научной работе Мурманского гуманитарного института (МГИ)

1.3. Пояснительная записка

Психология является структурообразующей, фундаментальной научной дисциплиной для системы педагогического образования. Любые знания создает, сохраняет, воспроизводит, принимает только реальный живой человек, его конкретная психика. Поэтому чем больше мы будем знать о человеческой психике, чем грамотнее и гуманнее учитывать в образовательном процессе ее феноменологию, закономерности и механизмы, тем эффективнее и человечнее будет целенаправленный учебно-воспитательный процесс в образовательном учреждении и вузе.

Программа курса по выбору «Психология общения» составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальностям «050104-Безопасность жизнедеятельности», «040101-Социальная работа», «050201.00-Математика с доп. специальностью «Физика», «050706-Педагогика и психология», «050703 — Дошкольная педагогика и психология» с учетом традиционных вопросов и актуальных проблем социальной психологии и данных, осмысленных в современных методологических и прикладных аспектах.

Эффективность педагогической деятельности во многом зависит не только от его профессиональной компетентности, но и от способности учитывать реальные социально-психологические условия в образовательном учреждении и обществе в целом, от ориентировки в социально-психологических особенностях общения внутри детского коллектива.

Основные задачи курса:

-

дать студенту общие представления о проблемах психологии общения, методах их изучения; -

познакомить студентов с фундаментальными понятиями психологии общения, основными теоретическими направлениями и подходами; -

сформировать научное мировоззрение и широкий профессиональный кругозор студента; -

познакомить студентов с основными проблемами общения в психологии; -

способствовать пробуждению, сохранению или развитию интереса к психологии общения, желания работать с детьми, умения создавать благоприятные условия для их когнитивного развития и личностного роста и др.

В программе нашли отражение различные теоретические направления отечественной и зарубежной психологии, наиболее яркие теории и гипотезы.

В списке литературы студентам предложены работы, опубликованные в последние годы. Семинарские и практические занятия позволяет оптимально организовать самостоятельную работу студентов.

В результате изучения дисциплины «Психология общения» студенты должны знать:

-

основные категории и понятия психологии общения; -

закономерности общения и взаимодействия людей; -

социально-психологическую сущность, специфику и основные компоненты педагогической деятельности.

Студенты должны быть готовы решать практические педагогические задачи, непременно используя психологические знания, полученные в ходе изучения психологии.

Для этого они должны уметь:

-

учитывать в своей профессиональной деятельности социально-психологические особенности взаимодействия и общения внутри учебного коллектива и управлять динамикой групповых процессов; -

осуществлять помощь родителям в деле семейного воспитания; -

анализировать собственную деятельность, межличностные отношения в педагогическом коллективе и личностные особенности с целью их совершенствования.

Основное содержание программы по курсу выбору «Психология общения» отвечает всем требованиям государственного образовательного стандарта к современным программам педагогических вузов.

1.4. Извлечение из ГОС ВПО

1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы

|

№ п/п |

Шифр и наименование специальности |

Курс |

Семестр |

Виды учебной работы в часах |

Вид итогового контроля (форма отчетности) | |||||

|

Трудо-емк. |

Всего ауд. |

ЛК |

ПР/ СМ

|

ЛБ |

Сам. раб.

| |||||

|

1.

|

«050104-Безопасность жизнедеятельности» |

3 |

6 |

45 |

34 |

10 |

24 |

11 |

Зачет | |

|

2. |

«050201.00-Математика-физика» |

3 |

6 |

40 |

20 |

— |

20 |

20 |

Зачет | |

|

3. |

«040101-Социальная работа» |

3 |

5-6 |

120 |

60 |

30 |

30 |

60 |

Зачет | |

|

4. |

«050706-Педагогика и психология» |

3 |

5 |

90 |

40 |

18 |

22 |

50 |

Зачет | |

ФПиП

|

№ п/п |

Шифр и наименование специальности |

Курс |

Семестр |

Виды учебной работы в часах |

Вид итогового контроля (форма отчетности) | |||||

|

Трудо-емк. |

Всего ауд. |

ЛК |

ПР/ СМ

|

ЛБ |

Сам. раб.

| |||||

|

1. |

«050703 — Дошкольная педагогика» |

5 |

10 |

40 |

20 |

14 |

6 |

20 |

Экзамен | |

1.6.Содержание дисциплины

1.6.1. Разделы дисциплины и виды занятий (в часах).

Примерное распределение учебного времени:

|

№п/п |

Наименование раздела, темы |

Количество часов | |||||||||

|

Вариант 1 |

Вариант 2 | ||||||||||

|

Всего аудит.

|

ЛК |

ПР/ СМ

|

ЛБ |

Сам. раб. |

Всего аудит |

ЛК |

ПР/ СМ

|

ЛБ |

Сам. раб. | ||

|

Раздел 1. Введение в психологию общения | |||||||||||

|

1. |

Психология общения как отрасль социальной психологии |

4 |

2 |

2 |

4 |

4 |

2 |

2 |

1/2 | ||

|

2. |

Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения) |

6 |

4 |

2 |

6 |

4 |

2 |

2 |

1/2 | ||

|

3.

|

Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения) |

6 |

4 |

2 |

6 |

4 |

2 |

2 |

1/2 | ||

|

4. |

Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения) |

4 |

2 |

2 |

4 |

4 |

2 |

2 |

1/2 | ||

|

5. |

Конфликт как неэффективное общение |

4 |

2 |

2 |

4 |

4 |

2 |

2 |

1/2 | ||

|

Раздел 2.  Эффективные технологии общения Эффективные технологии общения

| |||||||||||

|

6. |

Технология беспроблемного общения Т. Гордона |

4 |

2 |

2 |

4 |

2 |

2 |

1/2 | |||

|

7. |

Технология спонтанности Ф.Перлза |

6 |

2 |

4 |

6 |

2 |

2 |

1/2 | |||

|

8. |

Технология подлинного общения Э.Берна |

4 |

2 |

2 |

4 |

2 |

2 |

1/2 | |||

|

9.

|

Технология моделирования успеха в общении Р. Бэндлера и Дж.Гриндера |

4 |

2 |

2 |

4 |

2 |

2 |

1 | |||

|

10. |

Технология идеального общения Ч.Тойча и Дж.Тойч |

4 |

2 |

2 |

4 |

2 |

2 |

1 | |||

|

11. |

Психологическая коррекция стиля общения |

4 |

2 |

2 |

4 |

2 |

2/- |

1 | |||

|

12. |

Рефлексия, доверие, ответственность как потенциал плодотворного общения |

6 |

2 |

4 |

6 |

2 |

2/- |

-/1 | |||

|

Всего |

60 |

30 |

30 |

60 |

34 |

10 |

24/20 |

11/20 | |||

Примечание:

Вариант 1 для специальности «040101-Социальная работа».

Вариант 2 для специальности «050104-Безопасность жизнедеятельности», «050201.00-Математика-физика».

|

№п/п |

Наименование раздела, темы |

Количество часов | |||||||||

|

Вариант 1 |

Вариант 2 | ||||||||||

|

Всего аудит. |

ЛК |

ПР/ СМ

|

ЛБ |

Сам. раб. |

Всего аудит |

ЛК |

ПР/ СМ

|

ЛБ |

Сам. раб. | ||

|

Раздел 1. Введение в психологию общения | |||||||||||

|

1.

|

Психология общения как отрасль социальной психологии |

2 |

2 |

4 |

2 |

2 |

2 | ||||

|

2. |

Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения) |

4 |

2 |

2 |

4 |

4 |

2 |

2 |

4 | ||

|

3. |

Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения) |

4 |

2 |

2 |

4 |

1 |

1 |

1 | |||

|

4.

|

Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения) |

4 |

2 |

2 |

4 |

3 |

1 |

2 |

3 | ||

|

5. |

Конфликт как неэффективное общение |

4 |

2 |

2 |

5 |

3 |

1 |

2 |

3 | ||

|

Раздел 2. Эффективные технологии общения | |||||||||||

|

6. |

Технология беспроблемного общения Т. Гордона |

4 |

2 |

2 |

5 |

1 |

1 |

1 | |||

|

7. |

Технология спонтанности Ф.Перлза |

3 |

1 |

2 |

4 |

1 |

1 |

1 | |||

|

8. |

Технология подлинного общения Э.Берна |

3 |

1 |

2 |

4 |

1 |

1 |

1 | |||

|

9. |

Технология моделирования успеха в общении Р. Бэндлера и Дж.Гриндера |

3 |

1 |

2 |

4 |

1 |

1 |

1 | |||

|

10. |

Технология идеального общения Ч.  Тойча и Дж.Тойч Тойча и Дж.Тойч

|

3 |

1 |

2 |

4 |

1 |

1 |

1 | |||

|

11. |

Психологическая коррекция стиля общения |

3 |

1 |

2 |

4 |

1 |

1 |

1 | |||

|

12. |

Рефлексия, доверие, ответственность как потенциал плодотворного общения |

3 |

1 |

2 |

4 |

1 |

1 |

1 | |||

|

Всего |

40 |

18 |

22 |

50 |

20 |

14 |

6 |

20 | |||

Примечание:

Вариант 1 для специальности «050706-Педагогика и психология».

Вариант 2 для специальности «050703 — Дошкольная педагогика и психология».

1.6.2. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Введение в психологию общения

Тема 1. Психология общения как отрасль социальной психологии

Предметная область, цель и задачи психологии общения. Объект исследований психологии общения.

Смежные области науки: общая психология, социология, культурная антропология, этнография, этнология, идеология, философия, теория управления, политология, и пр.; их взаимопроникновение.

Методологические основания психологии общения. Методы психологии общения: исследовательские, коммуникационные, порождающие, транслирующие, воздействующие, тренинговые, игровые, оргдеятельностные и пр.

Актуальные проблемы психологии общения. Социально-психологические представления о человеке, индивиде, индивидуальности и личности. Проблемы непредсказуемости социальной динамики в условиях трансформаций. Проблема информационного взаимодействия. Массовое сознание в экстремальных ситуациях (экологические, социальные, военные, финансовые потрясения и катастрофы). Проблема общественных, моральных ценностей. Психология религиозного сознания.

Проблема информационного взаимодействия. Массовое сознание в экстремальных ситуациях (экологические, социальные, военные, финансовые потрясения и катастрофы). Проблема общественных, моральных ценностей. Психология религиозного сознания.

Понятие и сущность общения. Функции, виды, уровни общения. Общение в системе общественных и межличностных отношений. Единство общения и деятельности. Структура общения: коммуникация, перцепция, интеракция.

Основная литература

-

Андреева Г. М. Психология социального познания: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений. — М.: Аспект Пресс, 2000. -

Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для высших учебный заведений. — М.: Аспект Пресс, 2006. -

Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Зарубежная социальная психология ХХ столетия: Теоретические подходы: Учебное пособие для вузов. — М.: Аспект Пресс, 2001. -

Андриенко Е.В. Социальная психология: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений /Под ред.В.А.Сластенина. — М.: Академия, 2003.

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений /Под ред.В.А.Сластенина. — М.: Академия, 2003.

-

Аронсон Э. Общественное животное. Введение в социальную психологию /Пер. с англ. М.А.Ковальчука под ред. В.С.Магуна. — М.: Аспект Пресс, 1999. -

Крысько В.Г. Социальная психология: Учебник для вузов.-СПб.: Питер, 2006. -

Майерс Д. Социальная психология. — СПб: Питер, 2000. -

Социальная психология: Учеб. пособие для студентов вузов /Под ред. А.Н.Сухова, А.А.Деркача. — М.: Академия, 2002. -

Станкин М.И. Психология общения: курс лекций: — М.: Институт практической психологии, 1996.

Поделитесь с Вашими друзьями:

Теории развития | MindMeister ментальными картами

Теории развития создатель Katya Gordeeva1. гештальтпсихология

1.1. Макс Вертгеймер

1.1.1. фигура и фон

1.1.2. сходство

1.1.3. близость

1.1.4. замыкание

замыкание

1.1.5. связь

1.1.6. непрерывность

1.2. В. Келер

1.3. К. Коффка

2. бихевиоризм

2.1. Э.Торндайк

2.1.1. механическая теория научения

2.2. Джон Уотсон

2.2.1. развитие личности=научение

2.3. Скиннер

2.3.1. теория подкрепления

3. Эрик Эриксон

3.1. Теория психосоциального развития

3.1.1. стадии:

3.1.1.1. орально-сенсорная

3.1.1.2. мышечно-анальная

3.1.1.3. локоторно-генитальная

3.1.1.4. латентная

3.1.1.5. подростковая

3.1.1.6. раняя зрелость

3.1.1.7. средняя зрелость

3.1.1.8. поздняя зрелость

4. Жан Пиаже

4.1. Теория когнитивного развития

4.1.1. стадии:

4.1.1.1. сенсомотрная

4.1.1.2. дооперациональная

4.1.1.3. стадия конкретных операция

4.1.1.4. стадия формальных операций

5. Зигмунт Фрейд

5.1. психоаналитический подход

5.1.1. стадии:

5.1.1.1. оральная

5. 1.1.2. анальная

1.1.2. анальная

5.1.1.3. фалическая

5.1.1.4. латентная

5.1.1.5. генитальная

6. Лоренс Колберг

6.1. Теория морального развития

6.1.1. доконвенциональная мораль

6.1.2. общепринятая мораль

6.1.3. постконвенциональная мораль

7. Курт Левин

7.1. Теория психологического поля

8. К. Юнг

8.1. Аналитическая теория личности

8.1.1. сознательное

8.1.1.1. эго

8.1.1.2. персона

8.1.2. бессознательное

8.1.2.1. тень

8.1.2.2. анима

8.1.2.3. самость

9. А.Маслоу

9.1. гуманистическая теория личности

9.1.1. самовыражение

9.1.2. потребность в уважении

9.1.3. социальные потребности, включая потребность причастности

9.1.4. потребность безопасности

9.1.5. физиологические потребности

10. А.Адлер

10.1. индивидуальная теория личности

10.1.1. человек как единое целое

Психология коммуникаций Специальность Социальная работа 2 курс 4 семестр Представлен

Работа добавлена на сайт samzan.ru: 2015-07-05|

|

Утверждено на заседании кафедры прикладной психологии Зав. кафедрой_____________О.Е. Антипенко |

|

- Вопросы к экзамену

- по курсу «Психология коммуникаций»

- Специальность «Социальная работа», 2 курс, 4 семестр

- Представление об общении как многогранном явлении.

- Общение как перцепция.

- Общение как взаимодействие.

- Общение как интеракция.

- Соотношение понятий: общение и коммуникация; общение и взаимопонимание; общение и отношения; общение и взаимовлияние; общение и взаимодействие.

- Личность как субъект общения.

- Социально-психологические функции общения: взаимосвязь, взаимопроявление, взаимопознание, согласование, преобразование личности.

- Эффективные технологии общения. Технология спонтанности Ф.Перлза.

- Эффективные технологии общения. Технология подлинного общения Э.Берна.

- Эффективные технологии общения. Технология беспроблемного общения Т.Гордона.

- Интервью как метод исследования коммуникации.

- Структурированное и полуструктурированное интервью. Свободное интервью.

- Наблюдение. Стандартизованное и свободное наблюдение. Включенное и дистантное наблюдение.

- Совместная деятельность как феномен межличностной коммуникации.

- Групповая психотерапия как специфическая форма коммуникации.

- Понятие о социально-перцептивной стороне коммуникативного процесса.

- Виды социальной перцепции.

- Уровни восприятия другого человека.

- «Первое впечатление» как уровень понимания.

- Факторы, влияющие на содержание первого впечатления.

- Механизмы межличностного познания: эмпатия, идентификация и рефлексия.

- Особенности влияния личностных черт на интерпретацию поведения человека.

- Социально-перцептивные способности личности.

- Понятие о взаимопонимании в межличностном общении. Стратегии взаимопонимания.

- Психологические детерминанты влияния массовых коммуникативных процессов на личность.

- Психологические концепции ориентированности канала коммуникации.

- Особенности восприятия аудиторией «человека в кадре».

- Манипуляция как способ психологического воздействия.

- Пропагандистское и рекламное воздействие на личность.

- Мода как социально-психологический феномен.

- Психология коммуникации в Интернет.

- Слухи как социально-психологический феномен.

- Интернет-зависимость как феномен психологии общения.

- Качества Net-мышления (приближенность к естественному времени, спонтанность, активность, индивидуальность, уход от традиционных социальных норм).

- Основные вопросы психологии делового общения.

- Теоретико-методологические основы социально-психологического тренинга.

- Психодрама и социодрама как разновидность групповой работы.

- Тренинг коммуникативных умений. Тренинг сензитивности.

- Функционально-экспрессивные характеристики внешности партнера как пусковой механизм интерпретации личности.

- Внешнее, экспрессивное «Я» личности и проблема предъявления себя в общении.

- Тренинг уверенности в себе. Тренинг лидерства.

- Функциональные и дисфункциональные семейные системы.

- Способы противостояния манипулятивному воздействию.

- Понимание и интерпретация в межличностном общении.

- Организация групповой дискуссии и «мозгового» штурма.

- Анализ текстов как метод исследования глубинного содержания коммуникации.

- Хараш А.У. Смысловая структура публичного выступления (об объекте смыслового восприятия). (Хрестоматия: Учеб.пособие для студ.вузов / Сост.Е.П.Белинская, О.А.Тихомандрицкая. М.: Аспект Пресс, 1999. -475с.).

- Андреева Г.М. Место межличностного восприятия в системе перцептивных процессов и особенностей его содержания (Хрестоматия: Учеб.пособие для студ.вузов / Сост.Е.П.Белинская, О.А.Тихомандрицкая. М.: Аспект Пресс, 1999. -475с.).

- Базаров Т.Ю. Организационный контекст управления персоналом (Хрестоматия: Учеб.пособие для студ.вузов / Сост.Е.П.Белинская, О.А.Тихомандрицкая. М.: Аспект Пресс, 1999. -475с.).

- Алифанов С.А. Основные направления анализа лидерства (Хрестоматия: Учеб.пособие для студ.вузов / Сост.Е.П.Белинская, О.А.Тихомандрицкая. М.: Аспект Пресс, 1999. -475с.).

Автор-составитель:

Преподаватель кафедры прикладной психологии Шкетик Е.В.

Психологические тренинги: Интересно

В данном разделе вы найдете много интересной информации: сможете от души повеселиться, читая анекдоты и смешные истории из жизни, познакомитесь с новейшими открытиями в мире психологии, узнаете о ближайших мероприятиях, касающихся психологии и самопознания, прочтете множество ценных и полезных книг и статей, а, пройдя психологические тесты, узнаете много нового о себе.

Часть материалов можно почитать прямо с сайта, часть — скачать себе в виде архива (они помечены значком ).

Информация постоянно пополняется, так что спокойно можете ставить страницу в закладки.

Новое в разделе «Интересно»

Ведущие рассказывают

«Николай Иванович Козлов: Бизнес сегодня единственный реальный воспитатель в России»

Николай Козлов, один из наиболее известных в России психологов-практиков, имеющий 25-летний опыт ведения психологических тренингов. По разработанным им методикам, в первую очередь «Синтон-программы», работают Клубы и Тренинговые центры более чем в пятидесяти городах России, Белоруссии, Грузии, Израиля, Казахстана, Латвии и Украины. Несмотря на всю свою занятость и напряженный рабочий график Николай Иванович согласился ответить на наши вопросы и дать читателям несколько практических советов.

Психологическая библиотека

Аткинсон В.В «Закон привлечения и сила мысли»

Это одна из первых книг (издание 1906 года) о Великом Законе Привлечения, управляющем человеческой жизнью.

Как известно, то, чего мы желаем или боимся, притягивается к нам. Настало время овладеть этой силой притяжения и заставить ее служить себе во благо.

Скорее всего это новое издание книги «Сила мысли», представленной у нас в библиотеке.

Сказки и притчи

«Притча о жизни «Жизнь и 1000 шариков»»

Несколько недель назад я приготовил себе кофе, взял утреннюю газету и сел послушать радиоприемник. Я поворачивал ручку настройки, пока вдруг мое внимание не привлек бархатный голос одного старика. Он что-то говорил о «тысяче шариков». Я заинтересовался, сделал звук погромче и откинулся на спинку кресла.

Новости психологии

«Кого закрытие любимых ТВ-шоу может привести к депрессии?»

Даже временный перерыв в просмотре любимого шоу для некоторых людей может быть причиной повышенного беспокойства, по крайней мере, когда речь заходит о любимых телевизионных программах. Американские исследователи проанализировали, как телезрители реагировали на закрытие их любимых передач.

Синтон-Мотиваторы

Перлотека (перлы, прикольные фразы)

Анекдоты

– Холодно как-то, прям замерзла вся.

– Включи обогреватель.

– Вообще-то это был тонкий намек…

– Понял, не дурак. Ты хочешь, чтобы его включил я.

Интересные истории

«Мечты детства»

Когда я был маленьким, то очень увлекался историей. Книжки в доступе были и я в свободное время и во время каникул на даче читал запоем, при этом тщательно запоминая даты и факты. В общем, годам к 12 мое образование было на уровне 1 курса исторического факультета как минимум.

Карикатуры

Иллюзии

Фотоприколы

Гештальт подход Фрица Перлза | Психология 108

- Фриц Перлз — основатель метода.

- Теоретические основы метода гештальт терапии.

- Природа человека.

- Голод и агрессия.

- Развитие личности.

- Природа психологических проблем личности.

Фриц Перлз

Основателем метода гештальт — терапия считается Фриц Саломон Перлз (1893-1970).

Его базовым образованием был психоанализ и долгое время Перлз практиковал именно его. Началом истории гештальт — терапии можно считать появление книги «Эго, голод и агрессия» (1942), в которой представлено довольно радикальное переосмысление теории Зигмунда Фрейда — основателя психоанализа.

Отличительные черты гештальт терапии

Несмотря на то, что сам Фриц Перлз считал, что теория построена на базе психоанализа, вполне очевидно, что на его детище оказало влияние множество различных подходов к психотерапии, а также, философия экзистенциализма и идеи течений — Дзэн Буддизм и Даосизм. Так автор делал очевидный акцент на потоке непосредственных переживаний индивида («здесь и сейчас») — мыслях и чувствах, а также декларировал личную ответственность человека за состояние его собственного сознания.

Отличительными чертами гештальт метода стало смещение акцента в отношении построения важнейших вопросов психотерапии с вопроса «почему, на вопросы «что» и «как».

Это, казалось бы незначительное изменение, оказало огромное влияние на ход самого процесса, потому, что в таком ракурсе личная история клиента отходила на второй план, а самым важным становилось его актуальное переживание в настоящем. Отсюда нетрудно понять, что это коренным образом меняло психоаналитический подход к работе психолога.

Несмотря на то, что Перлз оставил довольно много трудов посвященных методу, ни в одном из них не содержится сколь-нибудь систематического изложения материала — ни одну из его книг нельзя назвать учебником по гештальт терапии. Этот, казалось бы, странный факт, вполне вписывается в концепцию автора, который всегда считал, что единственный путь к пониманию метода, это практический опыт по его освоению. По этой причине многие из его трудов содержат большое количество описаний методик и работы с клиентами, но редко, их теоретические обоснования.

Однако, после смерти Перлза в 1970 году, его последователи сделали попытку заполнить этот пробел, выпустив книгу-руководство под названием «Интегрированная гештальт терапия» (Э. Полстер, М. Полстер, 1973).

Именно на основе этих данных и излагается теоретическое обоснование метода, которое, вне всякого сомнения, необходимо.

Теория гештальт-терапии

Центральным понятием метода является, концепция фигуры-фона, что и отражает термин «гештальт», который в переводе с немецкого означает «целое, интеграцию, форму, стереотип».

Эта концепция являлась основной и в понимании Перлзом другой важной части его теории — обосновании важной цепочки потребность-удовлетворение, откуда вытекала и идея самоактуализации, снискавшая себе большую популярность в 50-60 годах прошлого столетия и ставшая одной из основ гуманистического метода терапии.

Главной подоплекой идеи Ф. Перлза было его отношение к личности, как к единому целому и последовательный отказ от концепций дуализма психической и материальной реальностей, мыслей и чувств, а также поведения человека. Нетрудно заметить, что такой же поход лежит в основе философии холизма.

Исходя из такого отношения к личности, естественным следствием было представление, что люди не находятся полностью под влиянием внешних обстоятельств и обстоятельств своей личной истории, а значит, вполне могут играть определяющую роль в своем состоянии и поведении и нести полную ответственность за события своей жизни и ее качество. Отсюда вытекала гуманистическая концепция актуализации, провозглашающая свободу выбора, использования личного потенциала и воли к переменам, лежащих в основе трансформации личности.

Вторым важным следствием было уже упомянутое отношение к тому, что лежало в основе сущности человеческой личности, которое определялось отныне вопросом «как», а не «почему».

Природа человека в контексте теории Перлза

Принцип холизма (целостности). В общем, этот принцип говорит о том, что состояние целого не определяется простым суммированием состояний его элементов, но является единым целым и качественно иным, нежели эта сумма. При этом, сами по себе, процессы и состояния отдельных частей этого целого исчерпывающе определяются природой самого целого. Говоря иначе, человек функционирует как единый организм, физиология которого, мыслительные процессы, эмоции нельзя разделить и изучить по-отдельности.

Эмоции человека имеют три аспекта — они могут быть функциями мышления, физиологии и органов чувств.

Принцип гомеостаза, плюс диалектика. Этот принцип Перлз применил к психологической реальности индивида, полагая под ним способность системы к сохранению внутреннего равновесия (постоянства) своего состояния путем противопоставления (сравнения противоположностей). Логично предполагая, что мышление человека связано с пониманием противоположностей и фактически основано на их противопоставлении (оценке), Перлз выдвинул концепцию психологического баланса личности. Эта концепция заключалась в том, что любой организм обладает стремлением к балансу или равновесию, то есть покою и отсутствию перемен.

В понимании Перлза, мыслительный процесс был основан на сравнении, когда одно могло познаваться только в контексте своей противоположности (без холодного нет горячего, без добра нет зла и т.п.).

Каждое мгновение на единый организм действовало множество разных факторов и внешних и внутренних, естественным образом стремящихся нарушить равновесие всей системы в целом. В результате стремления к сохранению первоначального состояния, развивается противоположная тенденция к восстановлению общего баланса. Эта тенденция — базовая потребность организма и в процессе этой саморегуляции создается образ текущей потребности, с которой в данный момент связано желание ее удовлетворения. Потребность может быть удовлетворена или же нет, но в любом случае, в процессе создается образная ситуация фигура-фон (или гештальт) — образ значимой потребности на фоне менее значимого в данный момент содержимого. Это связано с особенностями человеческого восприятия воспринимать вещи интенционально, то есть всегда фиксировать внимание на конкретном значимом объекте, о чем и говорится в феноменологии.

В процессе удовлетворения значимой потребности снижается психологическое напряжение, баланс восстанавливается, то есть текущая ситуация потребность — удовлетворение завершается.

Итак, упомянутый гомеостаз, это процесс, в ходе которого личность раз за разом удовлетворяет свою потребность, возвращая желаемое равновесие.

Согласно Перлзу, поскольку внешние и внутренние факторы постоянно (просто в силу своего наличия) стремятся вывести систему из равновесия, то процесс возникновения потребностей и их удовлетворения возникает вновь и вновь. Под потребностями в данном случае понимаются, как физиологические, так и психологические, что естественно, если мы понимаем организм, как целое. Что касается отношений с внешним миром в контексте удовлетворения потребностей, Перлз выделял две стратегии поведения — аутопластическое (стремление адаптировать поведение к внешнему миру) и аллопластическое (приспособление внешнего мира под свои интересы).

Из сказанного можно понять, что состояние фигура — фон (или гештальт), возникает как образ осознания текущей потребности и, в силу непрерывности процесса, представляет из себя постоянно незавершенное состояние, создающее психологическое напряжение, поскольку гештальт непременно требует завершения (потребность должна быть реализована). Доминирующая потребность создает то, что в гештальте называют фигурой, а менее значимые потребности временно уходят в фон.

Показательно отношение Перлза к сознанию человека в контексте текущей потребности. Он считал, что оно, не просто некая система обслуживающая эти потребности, но самая суть сознания, тождественная потребности и ситуации, которая вокруг этого разворачивается. То есть сознание, есть появление, развитие потребности, а также и пути ее реализации — налаживание отношений с миром, самим собой и т.п.

Личность и доминирующие инстинкты. Согласно теории личности Зигмунда Фрейда, базовым инстинктом человека, являлся сексуальный инстинкт и, в соответствии с этим воззрением, основной потребностью человека была половая потребность. Фриц Перлз, не подвергая сомнению этот посыл, тем не менее утверждал, что такой взгляд является односторонним и, не вполне учитывающим другую изначальную биологическую потребность человека — потребность в пище. Эту потребность Пёрлз назвал инстинктом голода. Таким образом он выделил две базовые потребности.

Инстинкт голода Пёрлз связал с определенными событиями в развитии человека, связанными с удовлетворением этой потребности в раннем возрасте. Это четыре стадии развития человека — пренатальная (внутриутробная), предентальная (связанная с удовлетворением голода через сосание), инцизорная (кусание), молярная (кусание и жевание).

С точки зрения Перлза эти четыре стадии имели непосредственную связь с психологическими особенностями индивида, так предентальная связывалась с нетерпением, инцизорная с агрессией, молярная с ассимиляцией (или усваиванием). Таким образом, по аналогии с этапами развития, наиболее зрелое поведение человека всегда связано с ассимиляцией (не только пищи, но и вообще всей информации, приходящей из внешнего мира).

Агрессия и защитное поведение. Согласно Перлзу, агрессия несла в себе важный биологический функционал, обеспечивая удовлетворение потребностей через контакт с окружающей средой. Роль агрессии была в устранении препятствий на пути к значимой потребности. Причем, истинной ее целью было именно устранение препятствия, а не разрушение, поскольку деструкция любого объекта предполагает невозможность его использования (ассимиляции) в дальнейшем. Если проводить параллель с процессом удовлетворения инстинкта голода, то здесь несомненно просматривается связь с процессом кусания и последующего пережевывания пищи.

Согласно Перлзу, невозможность реализации естественных проявлений биологической агрессии (ее подавление) вело к очевидным психологическим проблемам и здесь прослеживается очевидная аналогия с теорией подавленных устремлений ИД Фрейда.

Защита — инстинкт, связанный с самосохранением, при этом он может принимать различные формы, от агрессивного поведения до бегства.

Принцип реальности. Человек всегда находится в процессе взаимодействия с окружающим миром, а поскольку это общение всегда связано с удовлетворением потребностей, то поэтому, человек не ограничивается просто восприятием событий, а активно вмешивается в этот процесс. Важно уточнить, что это вмешательство относится как к внешнему, так и к внутреннему миру (психике). Для реализации своих потребностей целесообразно условное разделение мира на внешний и внутренний, поэтому, каждый индивид в процессе развития создает это разделение, именно поэтому в сознании возникает понятие субъекта и объекта. Границы между этими двумя мирами проходят по линии наших интересов, ведь человек создает это разделение сам, и эта граница находится в процессе постоянных изменений, завися от многих факторов — физиологических инструментов восприятия (органы чувств), потребностей личности, ее представлений о внешнем и внутреннем, от я-концепции и т.д. При этом, в общем и целом, это граница контакта с окружением, на линии которой и происходят события.

Понятие Эго в теории Пёрлза. Эго неразрывно связано с взаимодействием с окружающим миром, это взаимодействие является причиной его появления, а границы ЭГО определяются границами этого контакта. По Перлзу человек функционирует как личность только в месте встречи с тем, что считает чужим (отличным от я).

Субъективное осознание себя как отдельного от мира и составляет суть Эго.

Согласно гештальт концепции, эго-личность всегда рассматривается в контексте его потребностей.

Развитие личности. Суть развития и изменения личности в удовлетворении постоянно возникающих потребностей, которая происходит через ассимиляцию фрагментов окружающего мира. По сути, это непрерывная цепочка, которая выглядит следующим образом, потребность-нарушение равновесия-агрессивный контакт-удовлетворение через ассимиляцию-новое равновесие и т.д. Таким образом, личность почти всегда находится в состоянии очередного незавершенного гештальта (неудовлетворенной потребности). Исходя из этого принципа, понимание психологически здорового индивида возможно лишь в контексте постоянного удовлетворения потребностей, или иначе, постоянно завершающегося гештальта, а раз так, то отсюда же вытекает и концепция психологического роста (актуализации), и это — движение к способности все более эффективно «закрывать» актуальную потребность.

Формирование полных и всесторонних гештальтов является предпосылкой психического здоровья и роста» (Ф. Перлз. 1951).

Природа психологических нарушений

Естественно, что природа функционирования личности в системе вновь и вновь возникающих потребностей предполагает постоянное психологическое напряжение — фрустрацию. И по Перлзу фрустрация является важным катализатором развития личности, поскольку именно ее наличие — источник всей человеческой деятельности. Так ребенок учится взаимодействию с миром и становится личностью именно для того, чтобы эффективно избавляться от фрустарций (психологических напряжений).

Все фрустрации вызваны неудовлетворенной потребностью, а ее удовлетворение связано с ассимиляцией части окружающего мира, примером такой ассимиляции может служить удовлетворение голода — мы кусаем еду, пережевываем ее и перевариваем, так происходит получение энергии из внешнего мира и ее ассимиляция через пищеварение. Этот процесс имеет как физические, так и психические проявления, когда вместо материального объекта (еда) может выступать информация или объекты. Однако, согласно концепции Перлза, в истоке обоих процессов лежит именно инстинкт голода.

Таким образом, именно с нарушением удовлетворения потребностей Перлз связывал появление психологических проблем.

Цепочка удовлетворения потребности в норме (завершенный гештальт) и при наличии психологической проблемы

В идеальном случае дело обстоит следующим образом:

—Первый этап, осознание потребности и появление импульса к ее реализации, что означает нарушение психологического равновесия и появление стимула.

—Второй этап, агрессивный контакт с окружающей средой.

—Третий этап, получение желаемого, ассимиляция и устранение напряжения, то есть появление состояния равновесия.

После реализации этой цепочки возникает новая потребность и так далее, без конца.

Однако, так бывает далеко не всегда и здесь есть несколько возможных проблем.

Первая проблема — естественное препятствие на пути к удовлетворению потребности. Например, мы хотим поесть манго, но сейчас не сезон, и нам предстоит подождать некоторое время, пока плоды не появятся в продаже. Здесь мы естественным образом ждем, пока обстоятельства не позволят нам удовлетворить потребность. Контакт откладывается.

Вторая проблема — препятствие, в виде уже существующей у нас психологической проблемы. Например, чувство постоянной тревожности порождает неуверенность в собственных силах, ощущение угрозы, и вы просто боитесь пойти на рынок и купить манго, при этом вы выдумываете объяснение своему иррациональному поведению (пользуетесь механизмом психологической защиты) и на этом успокаиваетесь.

В двух перечисленных случаях мы имеем нарушенный контакт и, как следствие, отсутствие удовлетворения потребности. То есть незавершенный гештальт. Такое положение вещей может привести к следующему.

В первом случае вы можете получить желаемое просто подождав благоприятного момента. Если же эта потребность по каким то причинам все же не удовлетворяется и так происходит раз за разом, а вы жить не можете без манго, то это может привести к психологической проблеме, которая будет мешать вам и дальше удовлетворять эту и, скорее всего и другие потребности. То есть ситуация постепенно скатится к постоянно нарушенному контакту, как в варианте 2.

Перлз выделял насколько способов того, как может происходить нарушение контакта при наличии психологических проблем и, как следствие, неудовлетворение потребности (эти же нарушения одновременно могут выступать и как психологические защитные механизмы, когда через осознанное или неосознанное нами нарушение контакта с миром мы не получаем того, что нам необходимо, а получаем временное снижение напряжения, не связанное с истинным получением желаемого).

Интроекция. Очевидно, что для полноценного удовлетворения потребности должна произойти ассимиляция (усвоение объекта, будь то еда или информация). В случае интроекции происходит поглощение но не происходит сама ассимиляция. Это означает, что желаемый объект остается в сознании в виде чужеродного образования. Перлз связывал такую проблему с нарушениями на этапе развития личности. Такая ситуация очевидно нормальна на этапе сосания, когда ассимиляция пищи происходит автоматически, но на последующем этапе, когда ребенок ест твердую пищу, становится проблемой. При интроекции личность реагирует на объект, информацию или ситуацию, как на еду и проглатывает, не пережевывая, то есть процесс ассимиляции не работает. Перлз связывал появление этой проблемы с нарушением развития на этапе кусания и жевания. Если рассматривать интроекцию только с психологической точки зрения, то это означает, что человек не критично, без собственного осознания принимает информацию, идею, концепцию или модель поведения из внешнего мира, но при этом не делает это своим. Такая ситуация приводит к тому, что собственная личность испытывает проблемы с развитием, поскольку нормальное развитие всегда связано с ассимиляцией, что означает усвоение внешней информации или объектов (их осознание и принятие), как своего собственного. Нередко случается, что при нарушениях процесса ассимиляции, человек без разбора принимает несколько противоречивых концепций, что может приводить к частичной или даже полной дезинтеграции личности. По описанным причинам интроекция, настоящая фабрика по производству психологических проблем, а постоянная привычка к интроекции делает личность крайне зависимой от проявлений внешней среды.

Проекция. В случае проблем с ассимиляцией своего внутреннего мира не принятые (не ассимилированные) части собственной личности переносятся во внешний мир. Признак этого — наделение внешнего мира своими собственными характеристиками, в основном теми, которые не приняты самой личностью. Так например, не принимаемое индивидом чувство вины переносится на внешний мир — на другого человека. Проекция несет в себе следующие психологические нарушения — человек отчасти теряет чувство разграничения внутреннего и внешнего, и эта граница размывается настолько, насколько сильно человек использует проекцию. Естественно, что проекция препятствует главной задаче — полноценному удовлетворению потребности, которое всегда связано с принятием ответственности за свой внутренний мир, с полноценным контактом с внешним миром и с осознанием себя.

Слияние (Конфлюэнция). Это отсутствие осознания четкой границы между собой и остальным миром. Такое состояние, когда осознание себя, как личности отсутствует частично или полностью, в норме присуще младенцам, а иногда и взрослым людям, когда они испытывают мощные экстатические или религиозные переживания, а также чувство любви друг к другу. В патологической форме это состояние представляет из себя крайнее проявление интроекции, когда в сознание принимается значительная часть внешнего мира или же он весь, что приводит, в различной степени, к потере САМОИДЕНТИЧНОСТИ. Человеку в состоянии слияния может казаться, что ему известны мысли и чувства других, что он может переживать состояние других людей, как свои собственные, полноценный межличностный контакт, как бы «размывается» или становится вовсе невозможен, человек начинает считать, что все люди должны мыслить одинаково и при этом совершенно не переносит обратного, собственные цели им не осознаются, как нечто отдельное от целей, например значимой группы, с которой происходит слияние.

Цель слияния, как психологической защиты — уход от неприятных переживаний, связанных с неприятием значительной части либо внутреннего, либо внешнего мира, именно этим его патологическая форма отличается от состояния слияния в норме. По Перлзу слияние имеет параллель со стадией внутриутробного развития человека.

Ретрофлексия. Фактически инверсия проекции, когда то, что вы хотели бы сделать с внешним миром вы переадресуете себе. Человек использующий ретрофлексию, пытается удовлетворить свою потребность во внешнем мире, перенося этот акт в сферу своего сознания. Крайней формой ретрофлексии считается самоубийство, когда в попытке уничтожить внешнюю причину своих страданий, человек делает это с собой. Проблема ретрофлексии в патологической форме: вследствие невозможности удовлетворения желания во внешнем мире, индивид переносит стремление по его удовлетворению в мир внутренний, что приводит к тому, что энергия, направленная на удовлетворения желания, как бы разделяется на две части, одна часть по-прежнему направлена вовне к достижению цели, другая часть ретрофлексируется или сдерживается внутри. Цель этого сдерживания — иллюзия контроля над желанием, которое воспринимается, как опасное, поскольку уже привело однажды к фрустрации. Таким образом, образуется внутренний конфликт, в основе которого действие двух противоположно направленных стремлений. Так, то что было конфликтом между личностью и препятствующей к осуществлению желания средой, становится внутренним конфликтом личности.

Перлз говорил, что ретрофлексия становится патологией, когда она утрачивает свой временный характер (ее нормальная цель — снять напряжение на то время, пока не появится возможности к удовлетворению желания), и человек забывает о ее наличии. Происходит вытеснение проблемы (конфликта) и, рано или поздно, это выливается в невроз.

К невротическим проявлениям может привести любая из перечисленных патологий, при условии, что они действуют на постоянной основе. Перлз считал, что любое нарушение контакта полезно, лишь при наличии целесообразности его применения, то есть сообразно неким временным обстоятельствам.

Здесь нужно отметить, что в контексте гештальт теории, перечисленные проблемы рассматриваются, в первую очередь, как нарушения контакта с миром (как внешним, так внутренним) и лишь во вторую, они рассматриваются, как психологические защиты личности. Нарушенный контакт всегда возникает вследствие уже имеющихся ранее проблем, в свою очередь появившихся из-за неудовлетворения еще более ранних потребностей.

Невроз. Это психологическое состояние возникает вследствие развития внутреннего конфликта, когда удовлетворению потребностей постоянно препятствует окружающая среда. Одной из наиболее частых причин невроза является конфликт между стремлениями индивида и обществом, которое эти стремления не одобряет и препятствует их реализации. Нередко бывает так, что законы общества, его этика препятствуют реализации естественных биологических потребностей. В таких случаях у человека возникает два выхода из ситуации — удовлетворение потребности любой ценой, либо откладывание потребности на некоторое или неопределенное время, следствием чего является использование психологических защит, а при длительном их использовании возникает невроз — состояние постоянного психологического напряжения. Первый путь часто приводит к открытому социальному конфликту личности и общества, следствием чего является появление отщепенца или даже преступника. Второй путь, это путь постоянного внутреннего конфликта (вечного компромисса), который препятствует нормальному развитию личности и ее самоактуализации. К сожалению, оба пути могут легко привести к нарушению внутреннего равновесия, к не удовлетворению потребностей личности, а также и к проблемам с ее дальнейшим развитием.

Одним из типичных симптомов невроза является тревога. Характерной особенностью невротической тревоги является ее постоянные проявления, которые могут, либо не иметь видимых внешних причин, либо же иметь такие причины, которые при нормальных обстоятельствах никак не могли бы послужить источником тревожного состояния. Причина же в том, что истоком невротического состояния является постоянный внутренний конфликт, когда личность подавляет в себе естественное стремление к осуществлению потребности, или иначе, к завершению актуальной ситуации — гештальту.

Почему гештальт терапия?

Само название гештальт (немецкое — gestalt, что означает форма или образ) восходит к популярному в начале ХХ века одноименному направлению в психологии, основателями которого были Макс Вертгеймер, Курт Коффке и Вольфганг Кёлер, занимавшихся исследованием принципом восприятия психикой окружающего мира. Основная идея гештальт подхода заключалась в утверждении свойства психики воспринимать окружающую действительность целостными образами, которые не сводились к простой сумме составляющих их элементов, то есть с точки зрения сознания, смысл имела фигура в ее целостности, в то время как ее составляющие, были лишь суммой элементов, не определяющих смысла этого целого.

Что касается гештальт терапии Перлза, как одного из методов психотерапии, то это совершенно самостоятельное направление в психологии, не имеющее прямого отношения к гештальт психологии, кроме ряда идей, заимствованных из нее и, собственно, названия самой системы.

Гештальт подход Пёрлза, как психотерапия

Как уже упоминалось в самом начале, систематического описания самого метода, так и его теоретического обоснования не существует. Метод Перлза описан в его трудах «Эго, голод и агрессия» и «Гештальт терапия». Это набор практических техник, которые позволяют клиенту развивать осознание себя как организма и как личности, а также, выявлять нарушения нормального функционирования этой системы, которые и приводят к психологическим проблемам и блокированию развития.

Комментировать через Facebook

Comment

Обильное просветление и превосходство: привлечение студентов-мигрантов с дисциплинированной спонтанностью

Аннотация

Назначение

Цель этой статьи — предложить педагогам и социальным работникам три новаторских инструмента для вовлечения разнообразных общественных сред.

Дизайн / методология / подход

Методология этой статьи основана на обширных исследованиях бит-культуры 1950-х годов, гуманистической психологии и буддизма.Литература была синтезирована для создания инструментов.

Выводы