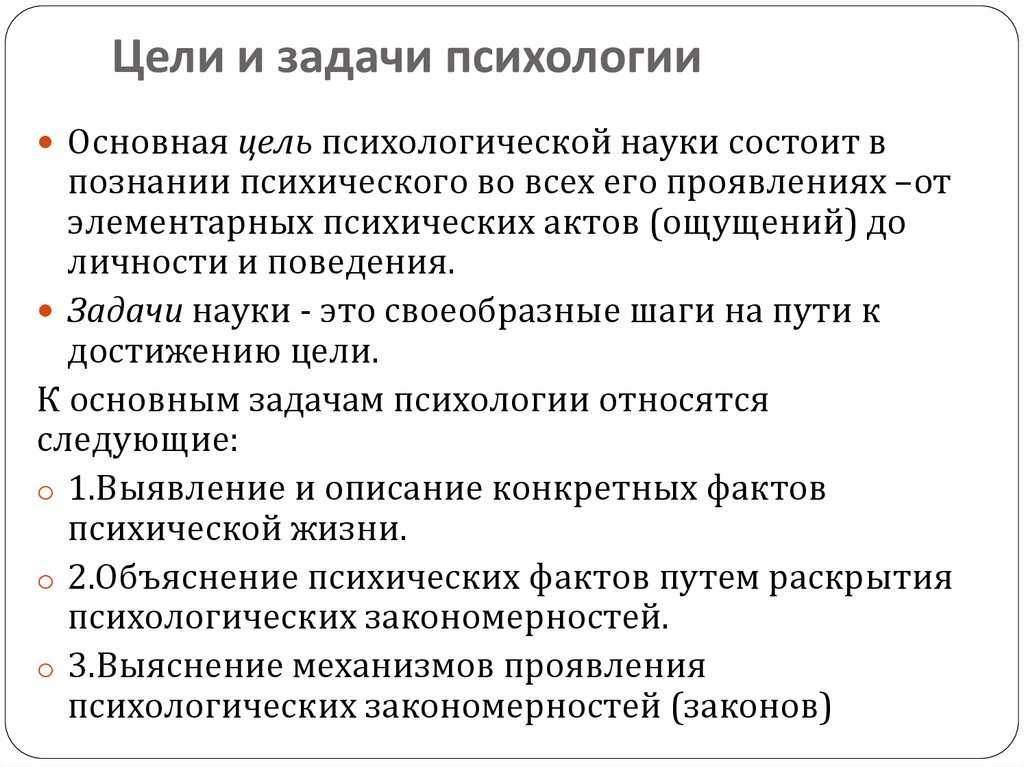

Задачи психологической науки: Цели и задачи психологии как науки

Задачи и место психологии в системе наук

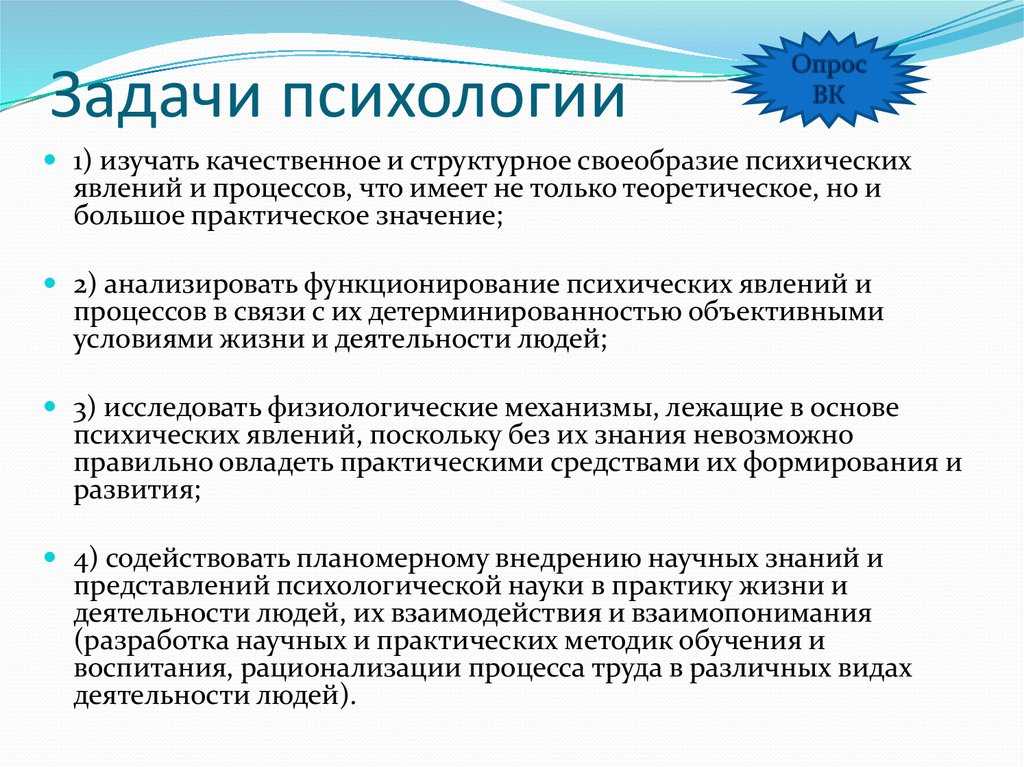

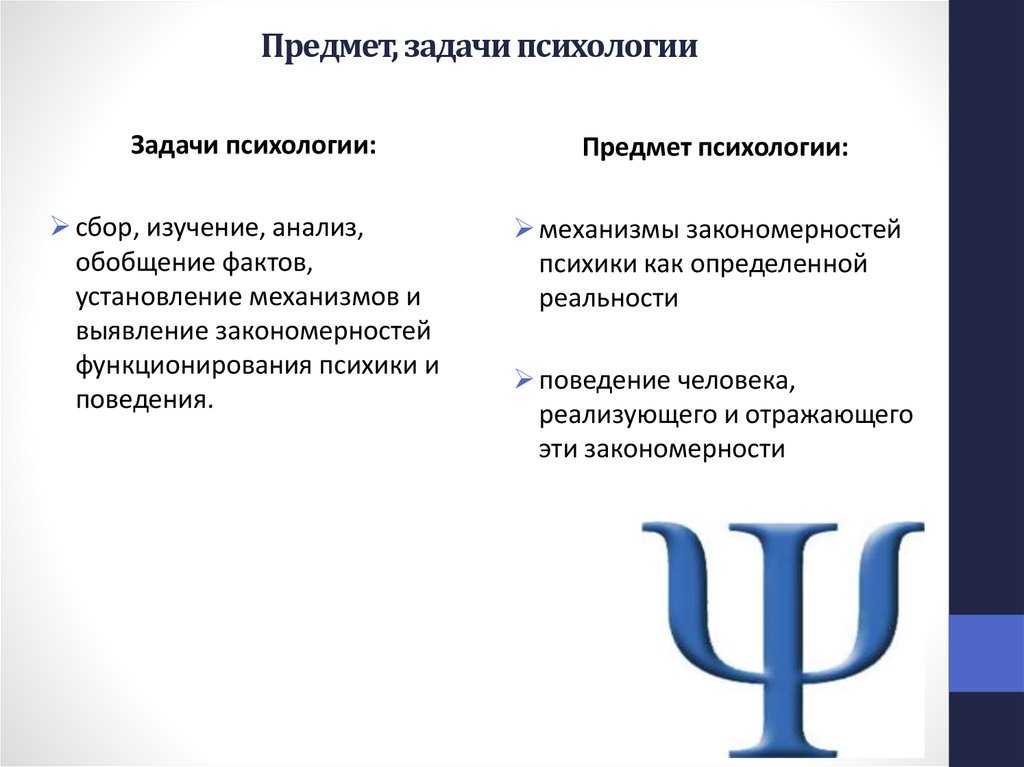

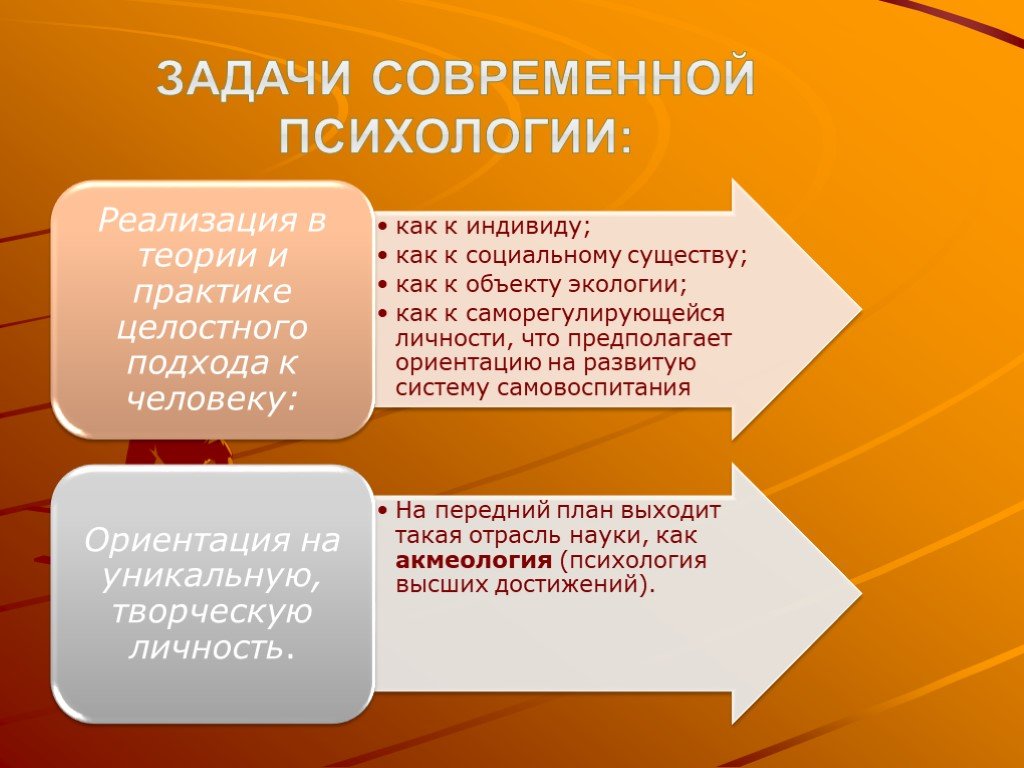

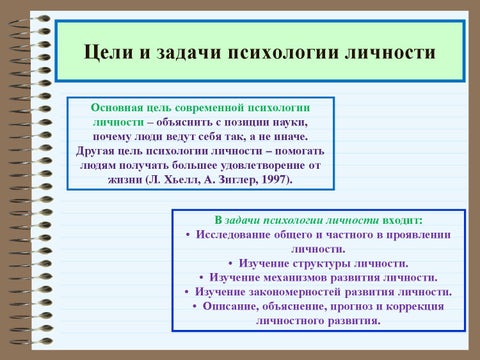

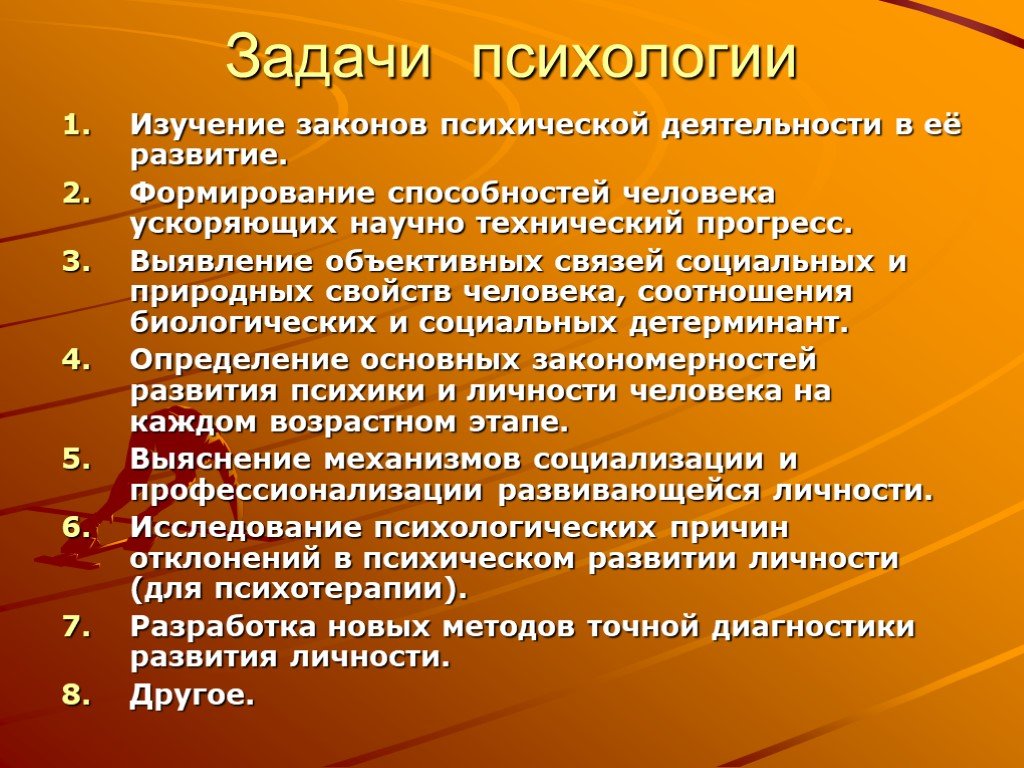

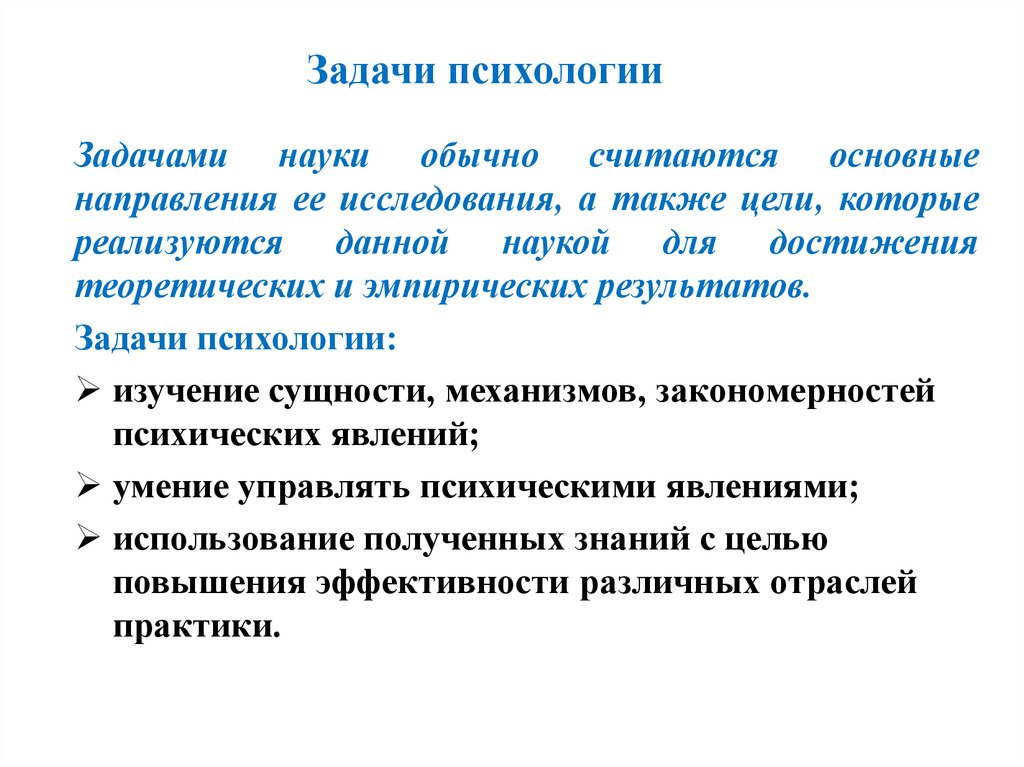

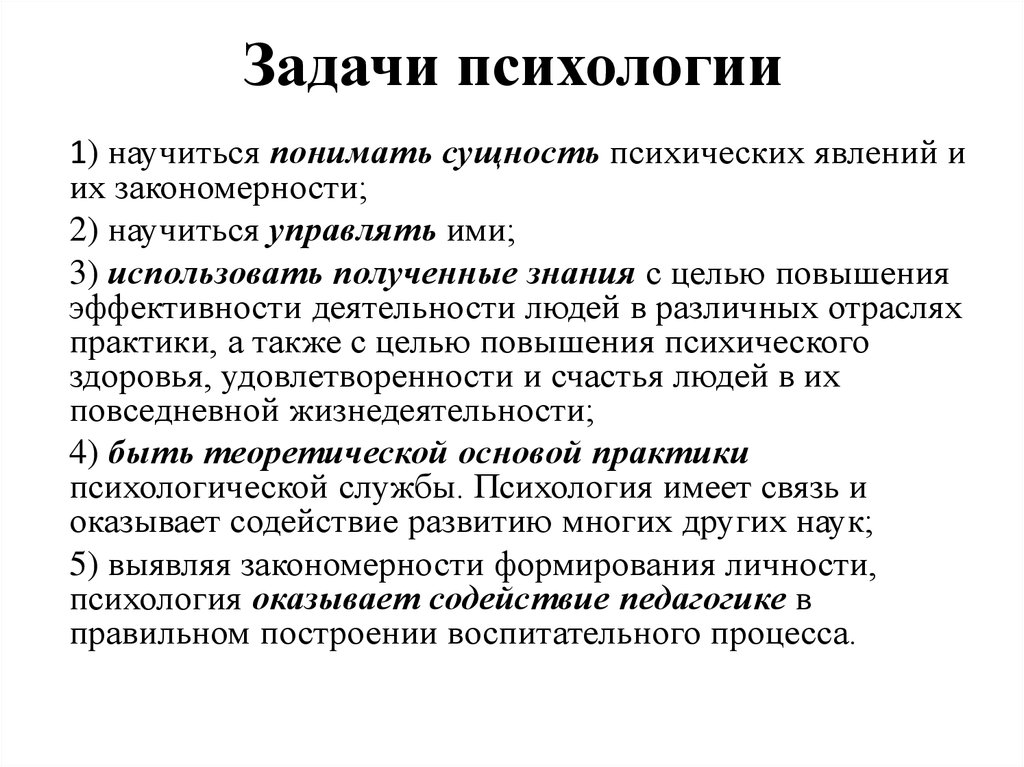

Задачи психологии в основном сводятся к следующим:

- — научиться понимать сущность психических явлений и их закономерности;

- — научиться управлять ими;

- — использовать полученные знания с целью повышения эффективности тех отраслей

- — практики, на пересечении с которыми лежат уже оформившиеся науки и отрасли;

- — быть теоретической основой практики психологической службы.

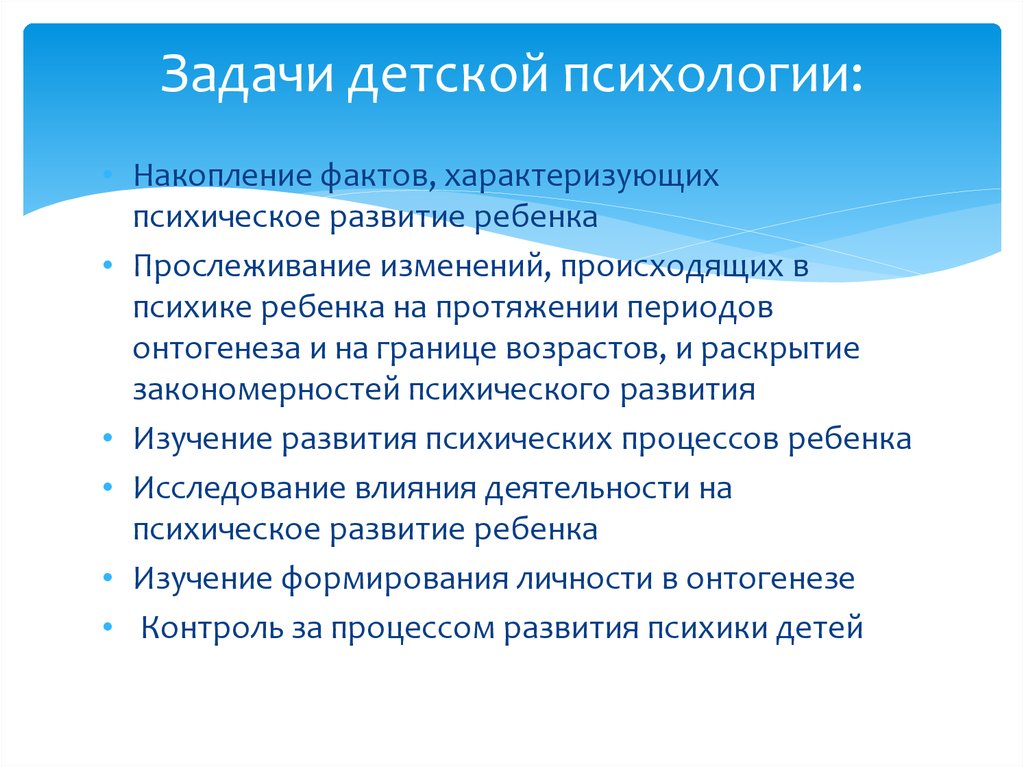

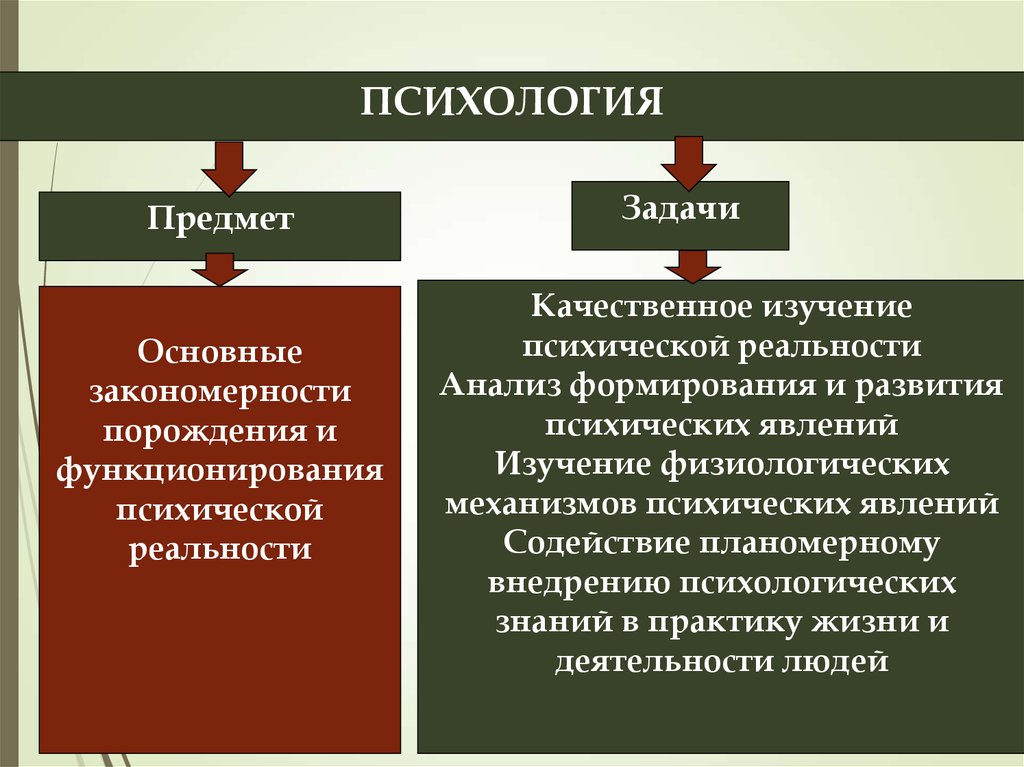

Изучая закономерности психических явлений, психологи вскрывают сущность процесса отражения объективного мира в мозгу человека, выясняют, как регулируются действия человека, как развивается психическая деятельность и формируются психические свойства личности. Поскольку психика, сознание человека есть отражение объективной действительности, изучение психологических закономерностей означает прежде всего установление зависимости психических явлений от объективных условий жизни и деятельности человека. Но поскольку любая деятельность людей всегда закономерно обусловлена не только объективными условиями жизни и деятельности человека, но и иногда субъективными (отношения, установки человека, его личный опыт, выражающийся в знаниях, навыках и умениях, необходимых для этой деятельности), то перед психологией стоит задача выявления особенностей осуществления деятельности и ее результативности в зависимости от соотношения объективных условий и субъективных моментов.

Но поскольку любая деятельность людей всегда закономерно обусловлена не только объективными условиями жизни и деятельности человека, но и иногда субъективными (отношения, установки человека, его личный опыт, выражающийся в знаниях, навыках и умениях, необходимых для этой деятельности), то перед психологией стоит задача выявления особенностей осуществления деятельности и ее результативности в зависимости от соотношения объективных условий и субъективных моментов.

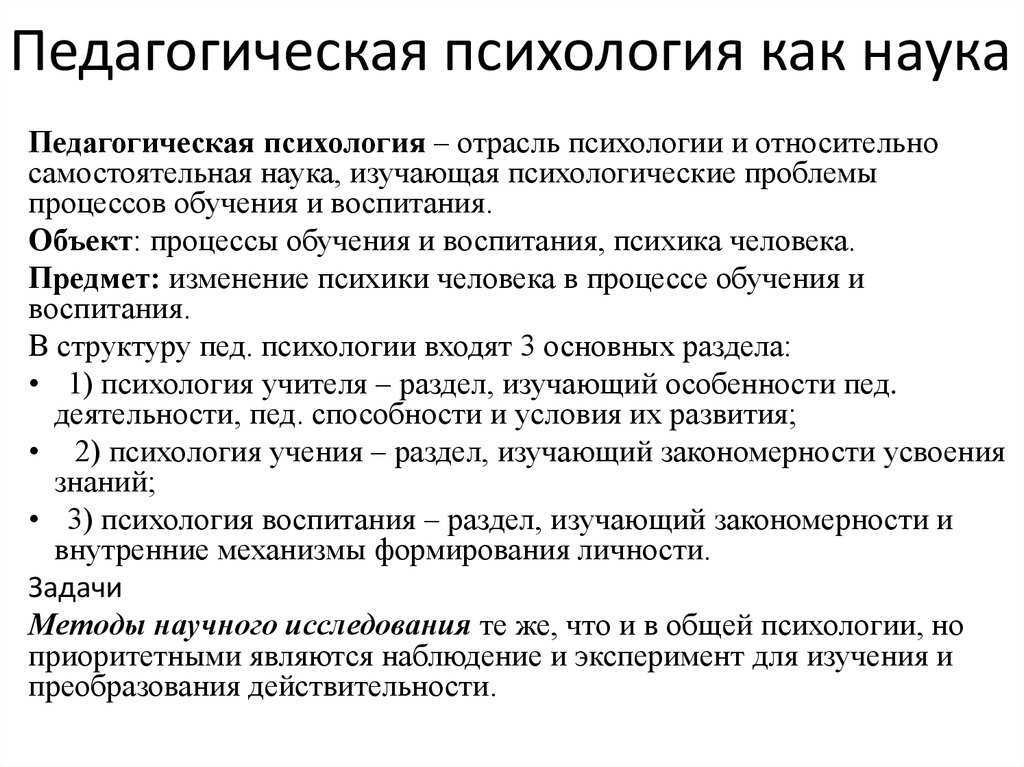

Так, устанавливая закономерности познавательных процессов (ощущений, восприятий, мышления, воображения, памяти), психология способствует научному построению процесса обучения, создавая возможность правильного определения содержания учебного материала, необходимого для усвоения тех или иных знаний, навыков и умений. Выявляя закономерности формирования личности, психология оказывает содействие педагогике в правильном построении воспитательного процесса.

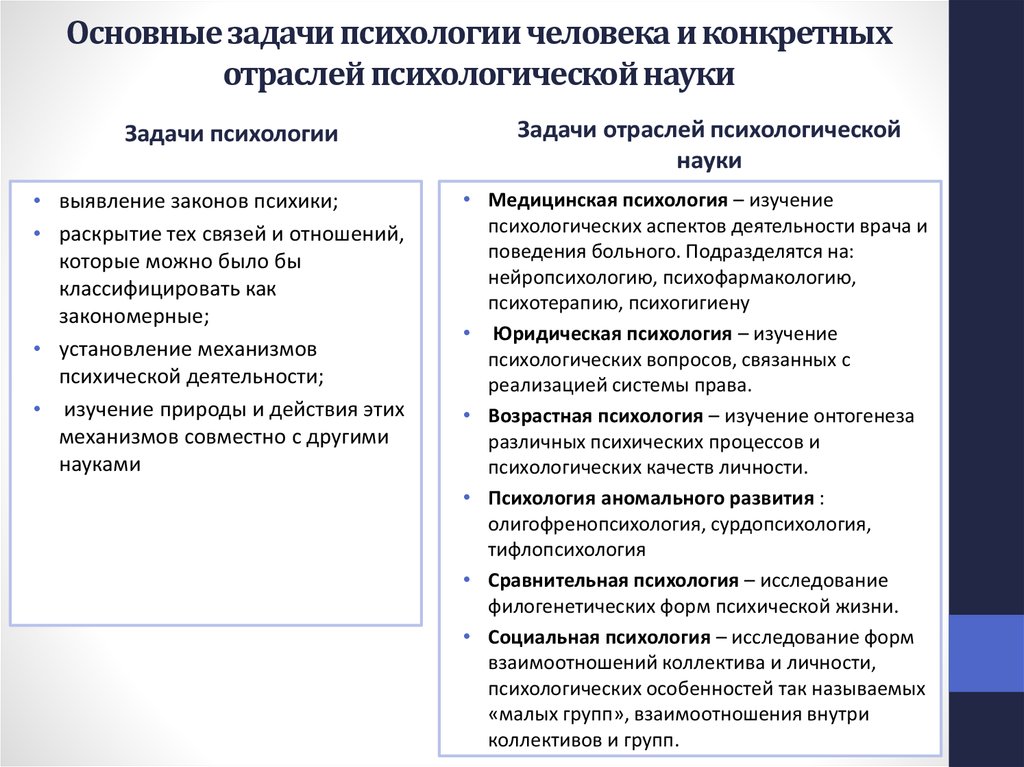

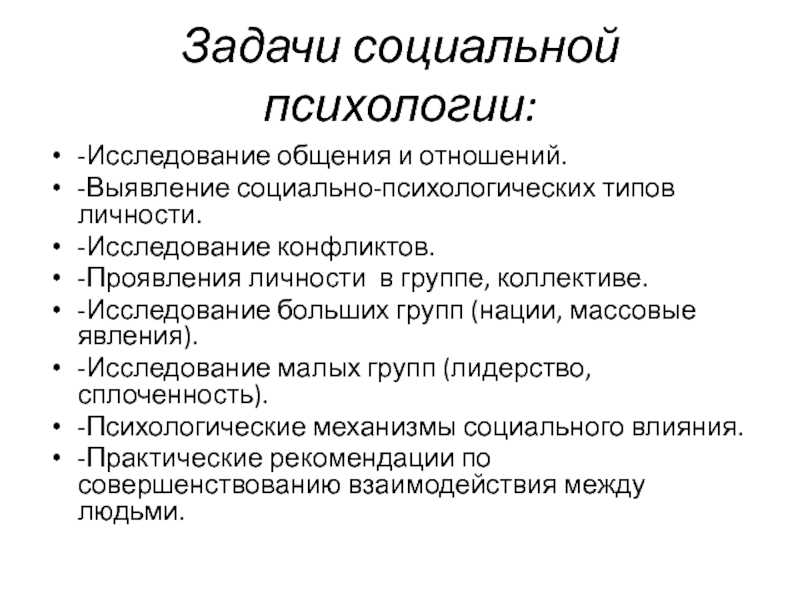

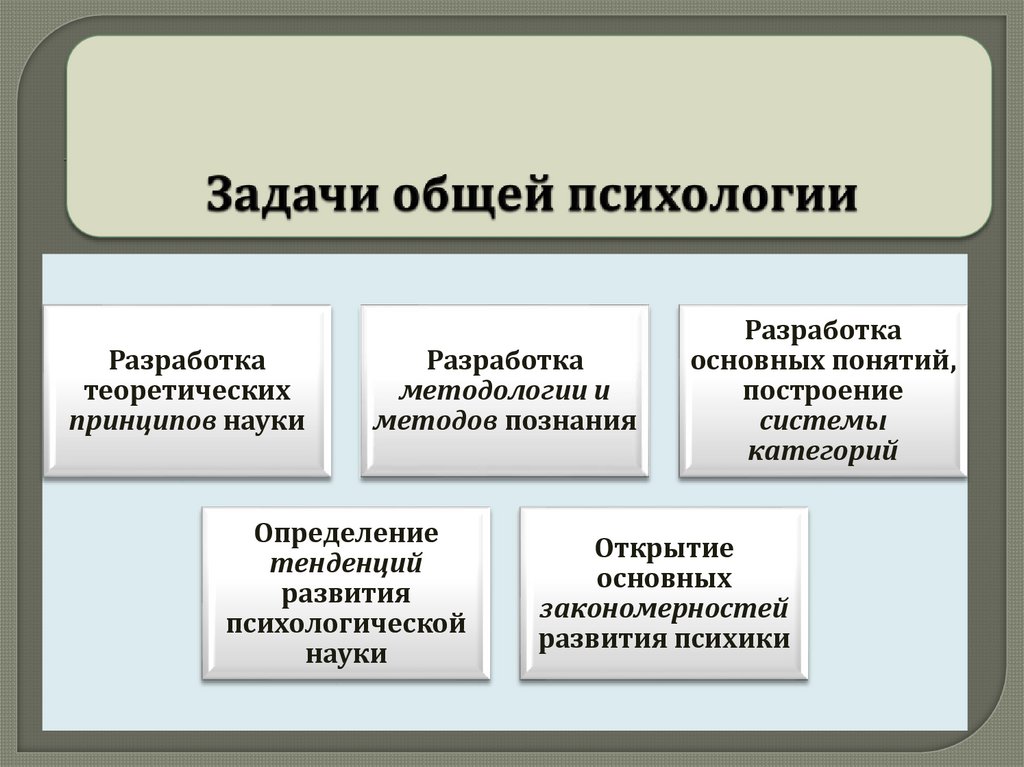

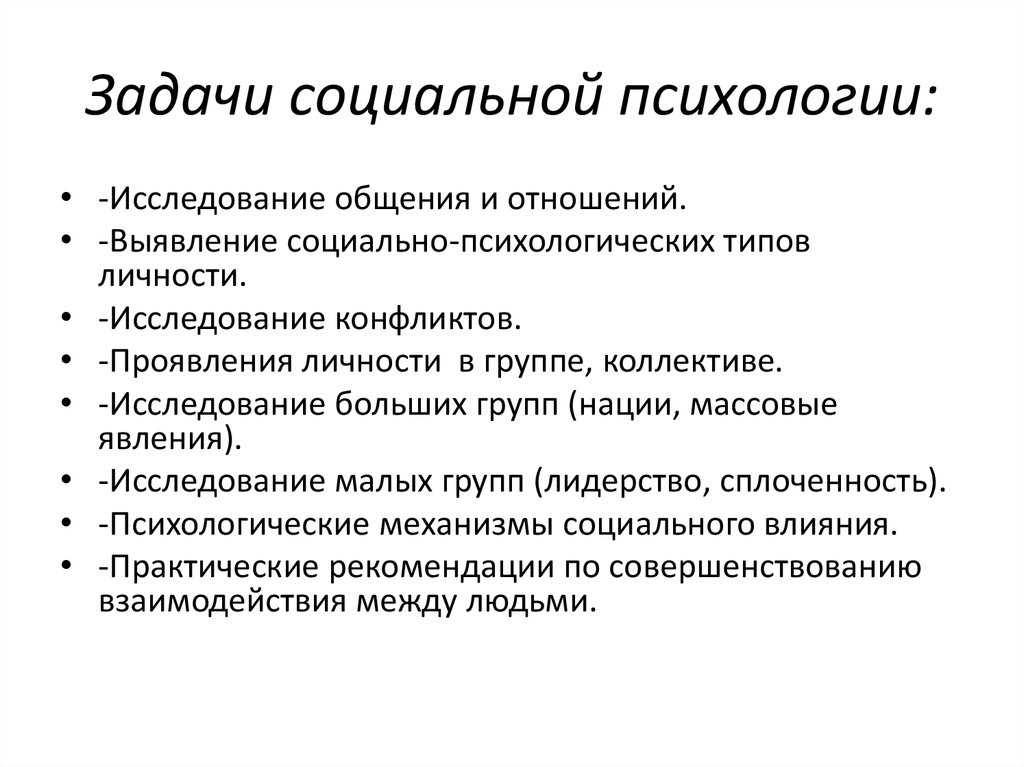

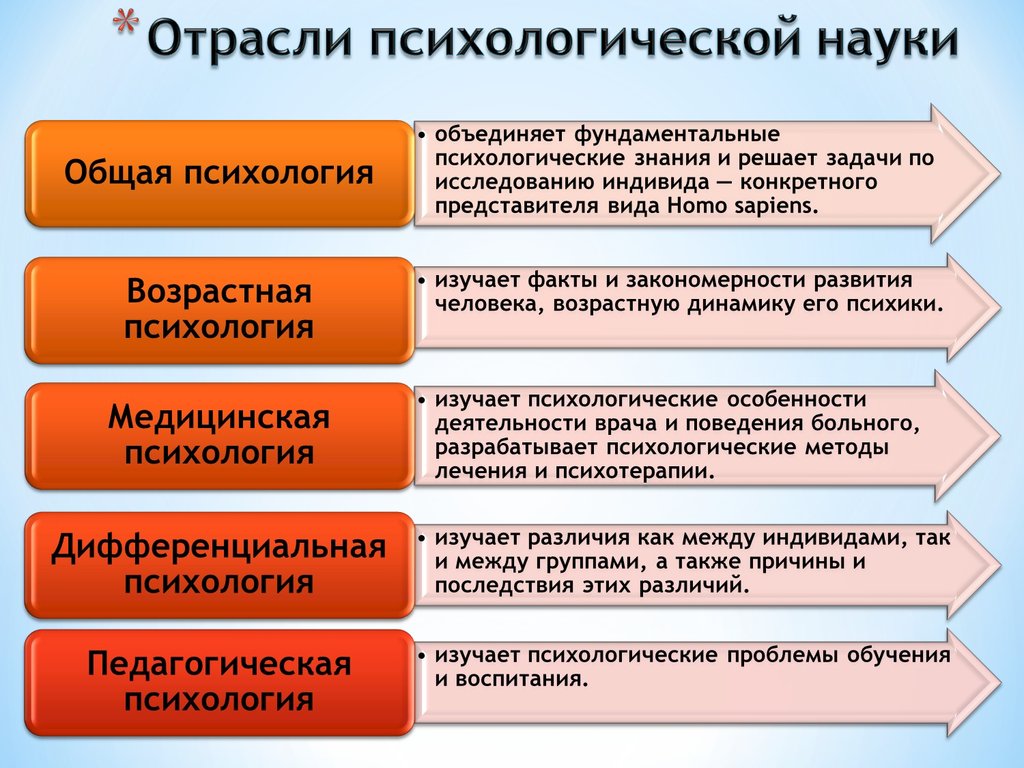

Широкий спектр задач, решением которых заняты психологи, обусловливает, с одной стороны, необходимость взаимосвязей психологии с другими науками, участвующими в решении комплексных проблем, а с другой – выделение внутри самой психологической науки специальных отраслей, занятых решением психологических задач в той или иной сфере общества.

Каково же место психологии в системе наук?

Современная психология находится в ряду наук, занимая промежуточное положение между философскими науками, с одной стороны, естественными – с другой, социальными – с третьей. Объясняется это тем, что в центре ее внимания всегда остается человек, изучением которого занимаются и названные выше науки, но в других аспектах. Известно, что философия и ее составная часть – теория познания (гносеология) решает вопрос об отношении психики к окружающему миру и трактует психику как отражение мира, подчеркивая, что материя первична, а сознание вторично. Психология же выясняет ту роль, которую играет психика в деятельности человека и его развитии.

Согласно классификации наук академика А. Кедрова психология занимает центральное место не только как продукт всех других наук, но и как возможный источник объяснения их формирования и развития.

Психология интегрирует все данные этих наук и в свою очередь влияет на них, становясь общей моделью человекознания. Психологию следует рассматривать как научное исследование поведения и умственной деятельности человека, а также практическое применение приобретенных знаний.

Психологию следует рассматривать как научное исследование поведения и умственной деятельности человека, а также практическое применение приобретенных знаний.

Учебная литература по юридической психологии

Коновалова В.Е., Шепитько В.Ю. Учебник

Глава 1. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ НАУК§ 1. Предмет и задачи юридической психологии Сущность современного развития наук может состоять в их дифференциации, обусловливающей глубину исследования каждой отпочковавшейся от той или иной науки определенной отрасли знаний. Необходимо учитывать также интегративное движение наук, вызванное взаимосвязями и взаимозависимости ми отраслей, которые отражают различные стороны исследуемого предмета в его новых проявлениях на грани наук, что позволяет решать конкретные проблемы. В этом плане интеграция юриспруденции и психологии способствовала становлению новой науки — юридической психологии, обеспечивающей разрешение комплекса задач по эффективному осуществлению правоприменительной деятельности. Труд индивида в любой области человеческой деятельности определяется психическими процессами, способствующими познанию объективных законов действительности, взаимоотношений людей, мотивов и направленности их поведения, психологической структуры отдельной личности. Изучение же психологических закономерностей способствует оптимальному регулированию человеческой деятельности, становлению такой ее научной организации, которая выражает высокий уровень производства и социальных отношений, формирующихся в нем. Каждая отрасль труда обладает присущими только ей чертами, в известной мере влияющими на характер взаимоотношений людей в процессе конкретных трудовых операций и раскрывающими психологические особенности лиц, их осуществляющих. Условиям характер той или иной отрасли труда, широта и многосторонность социальных отношений при реализации трудовых функций неравнозначны. Поэтому в психологии принято выделять те психологические закономерности деятельности человека, которые являются настолько специфичными для него, что отражают структуру социальных отношений людей во всей ее многогранности. Психология происходит от греческих слов ψυχη — душа и λòγος — учение, наука, что означает знание о душе, о психическом. Как наука психология научает факты, закономерности и механизмы психики. Юридическая психология изучает особенности психики в системе «человек — право». Психическая жизнь человека, связанного с судопроизводством и правовой деятельностью, обладает особенностями, характер которых предопределен выполнением множества разнообразных социальных и правовых функций. Именно данное обстоятельство способствовало формированию юридической психологии — науки, которая исследует закономерности психики человека, проявляющиеся в сфере общественных отношений, регулируемых правом. Юридическая психология призвана разрабатывать общие закономерности психологической науки в их специфическом преломлении — с точки зрения права. В юридической психологии выделяют закономерности, к числу которых относятся: 1) возникновение и формирование психических свойств личности, способствующих противоправным действиям; 2) развитие и формирование психических свойств личности в процессе преступного деяния; 3) формирование психических свойств личности при осуществлении различных функций в судопроизводстве; 4) изменение психических свойств личности, совершившей преступление, в процессе перевоспитания; 5) изменение и формирование психических свойств личности при осуществлении профилактической деятельности[1]. Приведенные закономерности в большинстве своем относятся к тем сторонам человеческих проявлений и деятельности, которые преимущественно связаны с противоправными либо приводящими к ним действиями и регулируются, с одной стороны, нормами права, а с другой — мерами социального воздействия. В соответствии с изложенным юридическая психология изучает психические явления и свойства, относящиеся к формированию антисоциальной установки, ее истокам, предпосылкам и факторам, влияющим на ее развитие и предупреждение, формам возможного проявления этой установки, а следовательно, и ее ранней диагностики, В число закономерностей, исследуемых юридической психологией, входят и формирование психических свойств личности в процессе совершения преступления, в частности, психологическая сторона мотивации преступного деяния, стадий его осуществления, способов совершения и сокрытия, влияния совершенного деяния на психические свойства личности в периоды, связанные с его отношением к деянию, его последствиям, оценка социальной и личностной значимости своей виновности. Наиболее детально в юридической психологии изучаются психические свойства личности при осуществлении различных функций в судопроизводстве. Как известно, указанные свойства весьма многообразны и определяются процессуальным положением лица, его ролью и функциями, выполняемыми в процессе судопроизводства. В этом отношении роли и функции участников судопроизводства неравнозначны как по процессуальному, так и по психологическому статусу (следователь, прокурор, судья, защитник, эксперт, свидетель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый и др.). В соответствии с обязанностями, выполняемыми теми или иными лицами, вырабатываются и психические свойства, обусловленные характером их деятельности. Так, выполнение индивидом обязанностей следователя, судьи, прокурора может развивать у него нравственные и волевые качества, способность к аналитическим и познавательным действиям. Это позволит индивиду делать правильные выводы, давать точную оценку социальным и антисоциальным проявлениям, осуществлять воспитательную деятельность. Юридическая психология изучает изменения психических свойств лиц, в отношении которых осуществляется правосудие. В результате этого появляется возможность разрабатывать рекомендации по производству отдельных следственных действий и установлению психологического контакта, а также по выбору способов выявления обстоятельств совершенного преступления, воздействия на причастных к нему лиц с целью сообщения достоверной информации. Анализ психических свойств лица, выполняющего функции свидетеля в судопроизводстве, позволяет обнаружить закономерности его психики, связанные со спецификой восприятия (произвольного и непроизвольного) и воспроизведения события преступления интерпретацией последнего, обусловленной экстремальными условиями его протекания. Изучение закономерностей, относящихся к изменению психических свойств лица, совершившего преступление, дает возможность выяснить особенности личности, проявляющиеся в осознании ею вины, адаптации к новым условиям жизни, определении своей принадлежности и роли в микросреде, где проходит процесс воспитательного воздействия. К закономерностям, являющимся предметом изучения юридической психологии, относятся также изменение и формирование психических свойств личности под влиянием профилактической деятельности. Система воздействия на личность складывается из многих мероприятий, в числе которых находятся политические, эстетические, нравственные, правовые воззрения и установки, отражающие идеологию общества, В профилактической деятельности они проявляются комплексно, но главная роль принадлежит все же правовому воздействию как системе правовых предписаний и запретов, обязательных для исполнения. Правовое воспитательное воздействие с использованием разнообразных, предусмотренных законом форм создает предпосылки для такой правовой ориентации личности, которая обеспечивает предупреждение правонарушений. Психологическое воздействие правового воспитания осуществляется в достаточно широком диапазоне, чем обеспечивается не только способность личности правильно оценивать последствия своих действий, но и распространение такого воздействия на других лиц путем получения необходимой информации о правоприменительных мерах. Анализ приведенных закономерностей, которые изучает юридическая психология, позволяет определить ее предмет. Юридическая психология — это отрасль психологии, изучающая закономерности и механизмы человеческой психики в сфере регулируемых правом отношений. Юридическая психология как наука ставит перед собой определенные задачи, обеспечивающие развитие научных концепций и разработку рекомендаций по наиболее эффективному осуществлению правотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности. К их числу можно отнести:

Выполнение этих задач призвано способствовать дальнейшему совершенствованию правотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности, обеспечить практических сотрудников научно обоснованными рекомендациями по овладению профессионально необходимыми качествами. [1] Подобные закономерности определены А. В. Дуловым (см.: Дулов A.В. Судебная психология. — Минск: Вышэйшая школа, 1975. — С. 15).

|

Что такое психологическая задача? Оперативная гибкость «задачи» в психологических лабораторных экспериментах

Олдерсон-Дэй, Бен и Чарльз Фернихоу. 2015. «Внутренняя речь: развитие, когнитивные функции, феноменология и нейробиология». Психологический бюллетень 141 (5): 931–965.

Али, Сабрина С., Майкл Лифшиц и Али Раз. 2014. «Эмпирическое нейрочарование: от чтения мыслей к критическому мышлению». Frontiers in Human Neuroscience 8.

Antrobus, John S. 1968. «Теория информации и независимое от стимулов мышление». Британский журнал психологии 59 (4): 423–430.

1968. «Теория информации и независимое от стимулов мышление». Британский журнал психологии 59 (4): 423–430.

Антробус, Джон С., Джером Л. Сингер и Шон Гринберг. 1966.

«Исследования в потоке сознания: экспериментальное усиление и подавление спонтанных когнитивных процессов». Перцептивные и моторные навыки 23 (2): 399-417.

Эшмор, Малкольм, Стивен Д. Браун и Кэти Макмиллан. 2005. «Затерянные в торговом центре с Месмером и Вундтом: демаркации и демонстрации в психологии». Наука, технологии и человеческие ценности 30(1): 76–110.

Балмер, Энди С., Кейт Балпин и Сьюзен Молинье-Ходжсон. 2016. Синтетическая биология: социология меняющихся практик. Бейзингсток, Хэмпшир: Пэлгрейв Макмиллан.

Баум, Карлос. 2016. «Стабилизация познания: подход STS к отчету Фонда Слоуна». Теория и психология 26 (6): 773–787.

Брюс, Энн, Кэтрин Лайалл, Джойс Тейт и Робин Уильямс. 2004. «Междисциплинарная интеграция в Европе: пример Пятой рамочной программы. Фьючерсы. (Трансдисциплинарность) 36 (4): 457–470.

Каллард, Фелисити и Дэниел С. Маргулис. 2011. «Субъект в состоянии покоя: новые представления о себе и мозге из исследования когнитивной нейробиологии« состояния покоя »». Субъективность 4(3): 227–257.

Каллард, Фелисити, Джонатан Смоллвуд, Йоханнес Голчерт и Дэниел С. Маргулис. 2013. «Эпоха блуждающего разума? Исследование самогенерируемой умственной деятельности в XXI веке». Границы психологии 4:891.

Каллард, Фелисити и Дес Фицджеральд. 2015. Переосмысление междисциплинарности в социальных и неврологических науках. Бейзингсток: Пэлгрейв Макмиллан.

Кристофф, Калина, Закари С. Ирвинг, Киран С. Р. Фокс, Р. Натан Спренг и Джессика Р. Эндрюс-Ханна. 2016. «Блуждание разума как спонтанная мысль: динамическая структура». Nature Reviews Neuroscience 17 (11): 718–731.

Корбаллис, Майкл С. 2015. Блуждающий разум: что делает мозг, когда вы не смотрите. Чикаго, Иллинойс: Издательство Чикагского университета.

Данцигер, Курт. 1994. Построение предмета: исторические истоки психологических исследований. Кембридж и Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета.

Кембридж и Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета.

Дастон, Лотарингия. 2000. «Появление научных объектов». В «Биографиях научных объектов» под редакцией Лоррейн Дастон, стр. 1–41. Чикаго, Иллинойс: Издательство Чикагского университета.

Дерксен, Мартен, Сигне Виккельсё и Анн Больё. 2012. «Социальные технологии: междисциплинарные размышления о технологиях в социальных науках и из них». Теория и психология 22 (2): 139–147.

Фицджеральд, Дес, Мелисса М. Литтлфилд, Каспер Дж. Кнудсен, Джеймс Тонкс и Мартин Дж. Дитц. 2014. Амбивалентность, двусмысленность и политика экспериментального знания: трансдисциплинарная неврологическая встреча. Социальные исследования науки 44 (5): 701–721.

Фицджеральд, Дес и Фелисити Каллард. 2015. «Социальные науки и неврология за пределами междисциплинарности: экспериментальные запутанности». Теория, культура и общество 32 (1): 3–32.

Фризе, Кэрри и Адель Э. Кларк. 2012. «Транспонирование совокупности знаний в технике: модели животных в работе в репродуктивных науках». Социальные исследования науки 42 (1): 31–52.

Социальные исследования науки 42 (1): 31–52.

Фокс, Киран Ч.Р., Натан Спренг, Мелисса Элламил, Джессика Р. Эндрюс-Ханна и Калина Кристофф. 2015. «Блуждающий мозг: метаанализ функциональных нейровизуализационных исследований блуждания ума и связанных с ним спонтанных мыслительных процессов». НейроИзображение 111: 611–621.

Джайлз, Дэвид С. 2008. Передовые методы исследования в психологии. 1-е издание. Лондон и Нью-Йорк: Routledge, Taylor and Francis Group.

Грэм, Дэниел В. 2008. «Гераклит: поток, порядок и знание». В Оксфордском справочнике по досократической философии под редакцией Патрисии Курд и Дэниела У. Грэма, 169–188. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.

Хейворд, Родри. 2017. «Желудок Бусмана и воплощение современности». Современная британская история 31 (1): 1–23.

Хёффдинг, Саймон и Кристиан Мартини. 2016. «Формирование феноменологического интервью: что, почему и как». Феноменология и когнитивные науки 15 (4): 539–564.

Джек, Энтони и Андреас Ропсторфф. ред. 2003. Доверяя Субъекту? Использование интроспективных данных в когнитивной науке. Том 1. Эксетер: Выходные данные Academic.

ред. 2003. Доверяя Субъекту? Использование интроспективных данных в когнитивной науке. Том 1. Эксетер: Выходные данные Academic.

Джерсилд, Артур Т. 1927. «Ментальная установка и сдвиг». Архив психологии, вып. 89, изд. Р. С. Вудворт. Нью-Йорк.

Кейн, Майкл Дж., Джорджина М. Гросс, Шарлотта А. Чун, Бриджит А. Смикенс, Мэтт Э. Мейер, Пол Дж. Сильвия, Томас Р. Квапил. 2017. «Для кого разум блуждает и когда, зависит от лабораторных и повседневных условий». Психологическая наука 28(9)): 1271–1289.

Китинг, Питер и Альберто Камброзио. 2000. «Биомедицинские платформы». Конфигурации 8(3): 337–387.

Келлер, Эвелин Фокс. 1999. Переосмысление жизни: метафоры биологии двадцатого века. Нью-Йорк: Издательство Колумбийского университета.

Латур, Бруно. 1987. Наука в действии: как следовать за учеными и инженерами в обществе. Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета.

Леонелли, Сабина, Рэйчел А. Анкени, Николь С. Нельсон, Эдмунд Рамсден. 2014. «Создание моделей человеческого поведения: модели, расположенные в североамериканских исследованиях алкоголя», 1950 лет». Наука в контексте 27 (3): 485–509.

2014. «Создание моделей человеческого поведения: модели, расположенные в североамериканских исследованиях алкоголя», 1950 лет». Наука в контексте 27 (3): 485–509.

Маккиннон, Мэтью. 2016. «Опасности блуждающего разума». Доступно по адресу: https://www.psychologytoday.com/blog/the-neuroscience-mindfulness/201604/the-dangers-wandering-mind (дата обращения: 28 июля 2017 г.).

Мэндлер, Джордж. 2011. История современной экспериментальной психологии: от Джеймса и Вундта до когнитивной науки. Кембридж, Массачусетс: MIT Press.

Моравски, Джилл. 2015. «Эпистемологическое головокружение в лаборатории психологии: живые субъекты, тревожные экспериментаторы и экспериментальные отношения», 1950–1970». Исида 106 (3): 567–597.

Морком, Алекса М. и Пол С. Флетчер. 2007. «Есть ли у мозга базовый уровень? Почему мы должны сопротивляться отдыху». НейроИзображение 37(4): 1073–1082.

Мюнстерберг, Хьюго. 1913. Психология и промышленная эффективность. Бостон: Хоутон Миффлин.

Мерфи, Мишель. 2006. Синдром больного здания и проблема неопределенности: экологическая политика, технонаука и работницы. Дарем, Северная Каролина: Издательство Университета Дьюка.

Нельсон, Николь С. 2013. «Моделирование мыши, человека и дисциплины: эпистемические каркасы в генетике поведения животных». Социальные исследования науки 43 (1): 3–29.

Оксфордский словарь английского языка (1921 г.) «wander, v. 1a» Доступно по адресу: http://www.oed.com/view/Entry/225437?rskey=iiKEec&result=2&isAdvanced=false.

Оксфордский словарь английского языка (без даты) «Aufgabe, n.» Доступно по адресу: http://www.oed.com/view/Entry/13056?redirectedFrom=aufgabe&.

Петитменжен, Клэр. 2006. «Описание субъективного опыта от второго лица: метод интервью для науки о сознании». Феноменология и когнитивные науки 5 (3–4): 229–269.

Пикерсгилл, Мартин. 2011. «Расстройство порядка: производство знаний и неопределенность в исследованиях в области неврологии». Наука как культура 20 (1): 71–87.

Пиллэй, Срини. 2017. «Ваш мозг не может удерживать слишком много внимания». Harvard Business Review, 12 мая. Доступно по ссылке: https://hbr.org/2017/05/your-brain-can-only-take-so-much-focus (дата обращения: 28 июля 2017 г.).

Поэрио, Джулия. 2016. Воображая других: социальные мечты и регулирование социально-эмоционального благополучия. Кандидат наук. Университет Шеффилда. Доступно по адресу: http://etheses.whiterose.ac.uk/11724/ (дата обращения: 23 февраля 2017 г.).

Пауэлл, Хилари, Моррисон, Хейзел и Фелисити Каллард. 2018. «Блуждающие умы: прослеживание внутренних миров через историко-географическую художественную инсталляцию». Геогуманитарные науки 4 (1): 132–156.

Райнбергер, Ханс-Йорг. 1997. К истории эпистемологических вещей: синтез белков в пробирке. Стэнфорд, Калифорния: Издательство Стэнфордского университета.

Розенталь, Кейтлин. 2018. Учет рабства: Мастера и управление. Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета.

Шулл, Наташа Д. и Кейтлин Залум. 2011. «Близорукий мозг: нейроэкономика и управление выбором во времени». Социальные исследования науки 41 (4): 515–538.

и Кейтлин Залум. 2011. «Близорукий мозг: нейроэкономика и управление выбором во времени». Социальные исследования науки 41 (4): 515–538.

Сели, Пол, Джонатан Смоллвуд, Джеймс Аллан Чейн и Дэниел Смайлек. 2015. «О связи блуждания ума и симптоматики СДВГ». Psychonomic Bulletin & Review 22 (3): 629–636.

Зингер, Джером Л. 1975. «Навигация по потоку сознания: исследование мечтаний и связанных с ними внутренних переживаний». Американский психолог 30: 727–738.

Смоллвуд, Джонатан и Джонатан В. Скулер. 2006 «Беспокойный разум». Психологический бюллетень 132 (6): 946–958.

Смоллвуд, Джонатан и Джонатан В. Скулер. 2015. «Наука о блуждании разума: эмпирически ориентироваться в потоке сознания». Ежегодный обзор психологии 66: 487–518.

Ставарчик Давид. 2018. «Феноменологические свойства блуждания ума и мечтаний: исторический обзор и функциональные корреляции». В Оксфордском справочнике по спонтанному мышлению: блуждание ума, творчество и сновидения под редакцией Калины Кристофф и Кирана Ч. Р. Фокса, 193–214. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.

Р. Фокса, 193–214. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.

Томпсон Кляйн, Джули. 2010. «Таксономия междисциплинарности». В Оксфордском справочнике по междисциплинарности под редакцией Роберта Фродемана, Джули Томпсон Кляйн и Карла Митчема, стр. 15–30. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.

Вудворт, Роберт Сешнс. 1899. Точность произвольного движения. Нью-Йорк и Лондон: Macmillan.

Вульф, Вирджиния. 2008 [1921]. Знак на стене и другие короткометражки. Под редакцией Дэвида Брэдшоу. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.

Вордсворт, Уильям. 1984 [1805]. Прелюдия. В Уильяме Вордсворте под редакцией Стивена Гилла. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.

Пси.Д. в клинической психологии — Университет Божественного Милосердия

Выпускники Института психологических наук (IPS) доктора психологии (Psy.D.) в программе клинической психологии обучены решать современные проблемы психического здоровья, используя передовые навыки психотерапии, психологическое тестирование и сосредоточение внимания на конкретных патологиях и концепциях в области психологии.

Наш психолог. выпускники работают в различных условиях и на различных должностях:

- частная практика

- амбулаторные клиники

- епархиальные консультации

- с военными и

- в качестве преподавателей программ клинической психологии.

Пси.Д. Программа состоит из 122 семестровых кредитных часов курсовой работы: 101 кредитный час по психологии, 12 кредитных часов по интегративным исследованиям в области философии и теологии и минимум 9 кредитных часов по исследованию диссертации. Студенты также должны пройти как минимум 1800 часов клинической интернатуры (с начальным годом практической подготовки в Центре психологических служб IPS, а дополнительная подготовка проводится как в светских, так и в несветских клинических условиях за пределами учреждения), сдать комплексный экзамен, написать и защитить докторскую диссертацию, а также пройти 2000 часов преддокторской стажировки члена APPIC.

Докторская программа IPS (Psy.

D.) в области клинической психологии аккредитована Комиссией по аккредитации Американской психологической ассоциации (APA). , который основан на рекомендациях, разработанных Национальным советом школ и программ профессиональной психологии (NCSSP).

D.) в области клинической психологии аккредитована Комиссией по аккредитации Американской психологической ассоциации (APA). , который основан на рекомендациях, разработанных Национальным советом школ и программ профессиональной психологии (NCSSP). Шесть основных областей знаний, навыков и компетенций служат основой Psy.D. программные цели и задачи и воплощены в учебных планах:

Цель 1: Основы психологических наук и исследований.

Выпускники получат фундаментальные знания в области психологических наук о биологических, когнитивных, аффективных, социальных и связанных с развитием аспектах человеческой личности, а также об истории и системах психологии, психологических измерениях, дизайне исследований и статистических методах. Выпускники будут иметь навыки, необходимые для проведения собственных психологических исследований;

Выпускники будут иметь навыки, необходимые для проведения собственных психологических исследований;

Цель 2: Честность на практике.

Выпускники будут хорошо осведомлены в области разнообразия и этики, а также продемонстрируют критическое мышление, самосознание/рефлексивную практику и заботу о себе. Выпускники продемонстрируют отзывчивость к надзору, коллегиальность и профессиональное поведение в профессиональной практике;

Цель 3: Оценка и диагностика.

Выпускники смогут: проводить клиническое интервьюирование; выполнить оценку потребления; продемонстрировать знания в области администрирования, подсчета очков и интерпретации психологической оценки; интегрировать несколько источников данных испытаний и информацию о клинических интервью в письменный отчет; диагностировать; и разработать план лечения;

Цель 4. Терапевтическое вмешательство.

Выпускники смогут продемонстрировать концептуализацию случая, планирование лечения, построение и поддержание терапевтических отношений, психотерапевтические навыки, кризисное управление неотложными и особыми обстоятельствами и планирование выписки;

Цель 5: Профессиональные роли.