Зимбардо эксперимент: В США утверждают, что Стэндфордский тюремный эксперимент был инсценировкой

Рецензия на фильм Тюремный эксперимент в Стэнфорде от Артем Перетолчин 06.06.2018

Довольно значительная часть открытий — это результат ошибки или эксперимента, который пошел не так как его запланировали. Один из самых известных экспериментов в психологии и гуманитарных науках, который стал открытием, после того как пошел не так – это, пожалуй, Стэндфордский тюремный эксперимент. Исследователи задумывали его как скучную и не особо выдающуюся симуляцию жизни в тюрьме. А буквально на следующий день он превратился в жупел для людей, верящих в прекрасное. Филипп Зимбардо, который его запустил, сам был ошеломлен происходящим. Всего за несколько дней обычные люди превратились в две группы. Одни — упивающиеся своей властью охранники. Вторые — позабывшие о своей индивидуальности и потерявшие волю к сопротивлению заключенные. И ведь самое страшное, что их не выбирали, не искали какие-то особые характеристики. Кто куда попадет — решил случай в лице броска монетки. И это самое важное и самое пугающее.

Но эта версия, выглядит страшнее именно за счет своей реалистичности. Глядя на то, как обычный человек, вдруг начинает изо всех сил использовать свою безнаказанность и даже тень авторитета, как оправдание жестокости — становится страшно. Хочется убедить себя — да нет, со мной такого не произойдет. И ни с кем из моих родных и знакомых. Ведь все вокруг умные и моральные люди. Но ведь и участники тоже были чьими-то родными и знакомыми.

Во-вторых, в этом фильме просто отлично передана атмосфера того времени. И дело даже не в том, какую одежду носят герои или на каких машинах ездят. А что-то в духе происходящего. То, как ведут себя люди. То, что подобный эксперимент вообще был одобрен, как ведет себя консультант, как ведут себя участники. Вот нам показывают типичных представителей студенчества того времени, странные прически, очки, манера поведения. Они обыкновенные и даже смешные по сегодняшним меркам. А вот они же через несколько дней. И над ними не хочется смеяться. Глядя на местных охранников, тут же вспоминаешь то, что происходило в США 70-тых и почему студенты так ненавидели полицейских.

Но эта версия, выглядит страшнее именно за счет своей реалистичности. Глядя на то, как обычный человек, вдруг начинает изо всех сил использовать свою безнаказанность и даже тень авторитета, как оправдание жестокости — становится страшно. Хочется убедить себя — да нет, со мной такого не произойдет. И ни с кем из моих родных и знакомых. Ведь все вокруг умные и моральные люди. Но ведь и участники тоже были чьими-то родными и знакомыми.

Во-вторых, в этом фильме просто отлично передана атмосфера того времени. И дело даже не в том, какую одежду носят герои или на каких машинах ездят. А что-то в духе происходящего. То, как ведут себя люди. То, что подобный эксперимент вообще был одобрен, как ведет себя консультант, как ведут себя участники. Вот нам показывают типичных представителей студенчества того времени, странные прически, очки, манера поведения. Они обыкновенные и даже смешные по сегодняшним меркам. А вот они же через несколько дней. И над ними не хочется смеяться. Глядя на местных охранников, тут же вспоминаешь то, что происходило в США 70-тых и почему студенты так ненавидели полицейских.

Потому что если вдруг остановиться и посмотреть осознанно на происходящее вокруг, как сделал тот же главный герой фильма, то всегда есть возможность остановить эксперимент.

Потому что если вдруг остановиться и посмотреть осознанно на происходящее вокруг, как сделал тот же главный герой фильма, то всегда есть возможность остановить эксперимент.Агрессия, жестокость и насилие: эксперименты Филиппа Зимбардо

Мусс А.И.

Автор статьи

Любого человека вопрос о том, что заставляет нормальных людей делать поистине страшные и жестокие вещи и бесчеловечные вещи, всегда вызывает волнение. Особенно на фоне критических этапов для жизни общества. Речь идет именно о социальных взаимодействиях. Указанная тема вызывает интерес, поскольку мы сами являемся частью общества и хотим на бытовом уровне разбираться в этих вопросах. Для людей, имеющих похожие интересы, хотелось бы кратко рассказать о книге Филиппа Зимбардо «Эффект Люцифера».

События Второй Мировой войны, когда миллионы ни в чем неповинных людей оказались жертвами системы, отлаженной исключительно для массовых убийств, поразили многих. Эксперименты Стенли Милгрема и Филиппа Зимбардо во многом были поставлены для того, чтобы понять, как авторитет или ситуация делают жестокость обычным явлением.

Эксперименты Стенли Милгрема и Филиппа Зимбардо во многом были поставлены для того, чтобы понять, как авторитет или ситуация делают жестокость обычным явлением.

Если вспомнить, что агрессия как необходимый для выживания вида феномен была описана еще Конрадом Лоренцем, то идея Зимбардо о том, что в каждом человеке содержится потенциал для того, чтобы творить как добрые, так и злые поступки, уже не кажется чем-то необычным. Согласно Зимбардо и его коллегам, не все действия человека обуславливаются его собственными предрасположенностями, но ситуацией, в которой этот человек находится.

Стенфордский тюремный эксперимент был задуман для проверки последней идеи. Несколько отобранных из большого числа добровольцев юношей-студентов, чьи результаты по батарее личностных методик были близки друг к другу и к личностной норме, были случайным образом поделены на охранников и заключенных. Эксперимент должен был длиться две недели, но трансформации в поведении участников, нервные срывы и вмешательство будущей жены Зимбардо – Кристины Маслач привели к тому, что эксперимент остановили в конце первой недели. Студенты-охранники действительно стали вести себя подобно настоящим тюремным охранникам, а студенты-заключенные стали проявлять себя, подобно настоящим узникам.

Студенты-охранники действительно стали вести себя подобно настоящим тюремным охранникам, а студенты-заключенные стали проявлять себя, подобно настоящим узникам.

После подробнейшего описания своего знаменитого эксперимента и его результатах, в том числе, повлиявших на жизнь самого Зимбардо, автор переходит к описанию потрясающих по жестокости ситуаций, произошедших в реальных тюрьмах – Гуантанамо и Абу-Грейб. Согласно Филиппу Зимбардо, поведение охранников в этих тюрьмах было поразительно похоже на то, как вели себя мнимые охранники в ходе эксперимента.

При этом наличие ситуации, трансформирующей поведение человека, по словам Зимбардо, не избавляет от ответственности как тех, чью поведение изменилось, так и тех, кто создал такую ситуацию. Не все охранники начинали вести себя по-садистски по отношению к заключенным, однако никто не попытался остановить тех, кто начал вести себя жестоко. Также и люди, прямо или косвенно виновные в создании провоцирующих жестокость ситуаций, часто не предпринимали ничего, чтобы изменить их, несмотря на многочисленные жалобы, а также старались перенести свою вину на конкретных людей, выставив их, согласно Зимбардо, в качестве «ложки дегтя».

Не последнюю роль в этом играет деиндивидуализация – процесс, при котором социальная роль полностью поглощает человека, и влияние авторитета. Для наиболее полной иллюстрации первого процесса Зимбардо использует пример с темными очками, которые использовались охранниками как реальной тюрьмы, так и в эксперименте. Значение авторитета и то, как с ним бороться, показано, в том числе, через подробное описание эксперимента Стенли Милгрема. Этот эксперимент, вызванный, как уже было сказано в начале данной статьи, желанием разобраться в поведении людей во время Второй Мировой войны, наглядно продемонстрировал, что при отгороженности людей от своих жертв, если им велят подчиняться авторитетам, если решение о жестоком наказании принимается группой, если жестокое действие превращается в последовательность небольших шагов, то очень просто в наказание за ошибку в простом задании можно принять решение наказать человек потенциально смертельным ударом тока.

Помимо указанных экспериментальных фактов и описаний реальных ситуаций Зимбардо приводит огромное количество описаний других исследований, связанных с поставленной в книге проблемой, в том числе свою собственную попытку проверить в полевом эксперименте так называемую «теорию разбитых окон».

Еще одной положительной стороной книги Зимбардо является то, что в самом конце автор пытается показать не только обыденность зла, но и стремится доказать, что героизм – удел не только эфемерных супергероев. Советы, изложенные в конце книги, достаточно просты. Возможно, если мы сможем следовать им в повседневной жизни в процессе принятия решений, то, возможно, мы сможем иначе относиться к окружающим нас людям, их мнениям и действиям, а также иначе вести себя по отношению к ним.

Сейчас, когда вокруг происходят неоднозначные события, важно оставаться людьми, несмотря на обстоятельства, которые потенциально способны заставить нас совершать жестокие поступки. Знания, которые дает нам психология, в том числе социальная психология, могут позволить нам лучше понимать себя и то, что может происходить с нами, анализировать эти факты и научиться использовать знания о человеке для того, что по-человечески относиться к окружающим нам людям, и чтобы по-человечески относились к нам.

Литература:

- Зимбардо Ф. Эффект Люцифера. – М.: Альпина нон-фикшн, 2013.

- Лоренц К. Агрессия.— М.: «Прогресс», «Универс», 1994.

Стэнфордский тюремный эксперимент

Алексей Паевский, Снежана Шабанова

«Троицкий вариант» №7(101), 10 апреля 2012 г.

Школьные друзья

Бывают в жизни совпадения. В 1933 году в Нью-Йорке родились два человека, которым суждено было вписать очень важные главы в историю психологии. Любопытно, что они не просто появились на свет в один год, но и ходили в одну школу и были, как говорят, школьными приятелями. Один из этих приятелей скончался в возрасте 51 года, второй жив и поныне. О главном достижении первого, Стэнли Милгрэма, — эксперименте, поставленном в 1964 году, — мы уже писали (ТрВ-Наука №86).

Другой друг — Филипп Зимбардо — успешно занимается изучением застенчивости, в 2002 году успел побывать президентом Американской психологической ассоциации, однако самый известный его труд был закончен более чем сорок лет назад в течение всего одной недели. Он получил название по тогдашнему (и теперешнему) месту работы Зимбардо — Стэнфордскому университету.

Он получил название по тогдашнему (и теперешнему) месту работы Зимбардо — Стэнфордскому университету.

Флотский заказ

Зимбардо получил заказ на исследование от ВМФ США. Флотских беспокоили конфликты, бунты и случаи откровенного садизма в морских тюрьмах. Военным казалось, что всё это случается потому, что в ряды тюремщиков набирают (или сами приходят) людей с соответствующей психологической организацией. Потребовалось объяснение психологов.

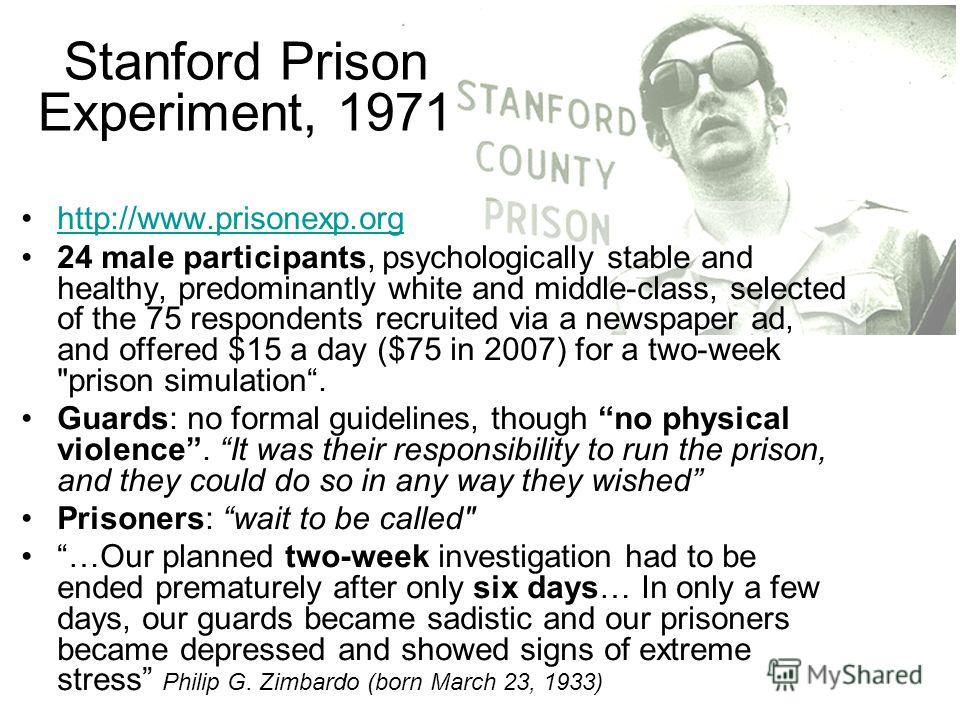

Выделили деньги, и скоро в газетах появилось объявление о том, что требуются добровольцы для «симуляции тюрьмы». Срок — от недели до двух, оплата — по 15 долл. в день (это в 1971 году, по нынешним меркам — где-то под 90 долл./день).

На эксперимент пришли 70 добровольцев, после собеседования и анкетирования отобрали 24. Самых устойчивых психологически, относящихся к среднему классу, белых, студентов. Друг с другом не знакомых. После чего подбрасыванием монетки распределили эти две дюжины на две группы — будущих «тюремщиков» и будущих «заключенных». «Заключенным» сказали, что они будут получать 15 долл. в день, что им гарантированы медицинская помощь и нормальное питание, но некоторые права, к примеру на личную жизнь, могут быть ограничены. О том, чего ожидать от эксперимента и как себя вести, им не сказали. И отправили их по домам, попросив в воскресенье быть дома.

«Заключенным» сказали, что они будут получать 15 долл. в день, что им гарантированы медицинская помощь и нормальное питание, но некоторые права, к примеру на личную жизнь, могут быть ограничены. О том, чего ожидать от эксперимента и как себя вести, им не сказали. И отправили их по домам, попросив в воскресенье быть дома.

За день до начала эксперимента собрали «тюремщиков», выдали им униформу на военный манер, свистки и дубинки — символ власти и темные очки — для исключения визуального контакта. Так что внешне они стали максимально деперсонализированными.

Среди «тюремщиков» провели инструктаж, в котором до них донесли единственное конкретное пожелание — никакого физического насилия. А так: делайте что хотите, у нас есть вся власть (Зимбардо выступал в роли начальника тюрьмы), а у них — никакой.

В августе семьдесят первого

С «заключенными» же поступили очень жестко. В воскресенье за ними пришла настоящая полиция. В дома врывались, обвиняли их в краже, обыскивали и надевали наручники (всё — в присутствии соседей), а потом увозили в участок. Там их фотографировали, дактилоскопировали, после чего с завязанными глазами привозили в экспериментальную «тюрьму». Причем полицейские ни словом, ни знаком не давали понять, что начался эксперимент (кстати, именно это начало опыта — самое тяжкое обвинение Зимбардо в неэтичности тюремного эксперимента).

Там их фотографировали, дактилоскопировали, после чего с завязанными глазами привозили в экспериментальную «тюрьму». Причем полицейские ни словом, ни знаком не давали понять, что начался эксперимент (кстати, именно это начало опыта — самое тяжкое обвинение Зимбардо в неэтичности тюремного эксперимента).

«Тюрьму» оборудовали на территории университета. Три крошечные камеры — 6 на 9 футов (~2,5×3,5 м) с тремя нарами. «Одиночка» — еще меньше. Камера для прогулок. Комната отдыха охраны. Все помещения оснащены видеокамерами.

«Заключенных» тоже деперсонализировали. Бесформенная короткая роба без нижнего белья заставляла двигаться непривычным образом, цепочка на лодыжке символизировала несвободу. На голове — шапочка, сделанная из нейлонового чулка: скрыть все различия в длине и цвете волос. Именовать заключенных стали только по номерам. Разумеется, «заключенные» проводили в тюрьме всё время. «Охрана» — только восьмичасовые смены. Однако эксперимент очень быстро вышел из-под контроля. «Охранники» стали часто выходить сверхурочно, переклички «заключенных» — задуманные для того, чтобы помочь «узникам» привыкнуть к своим номерам, — стали длительной экзекуцией.

«Охранники» стали часто выходить сверхурочно, переклички «заключенных» — задуманные для того, чтобы помочь «узникам» привыкнуть к своим номерам, — стали длительной экзекуцией.

«Охранники» быстро стали проявлять садистские наклонности и всё чаще издеваться над «заключенными». Особенно по ночам, когда они думали, что видеокамеры не работают.

Эксперимент затягивает

Удивительным оказалось и то, насколько все, включая экспериментаторов, оказались втянутыми в опасную игру. Так, сам «директор» Зимбардо, узнав, что на четвертый день в тюрьме «зреет заговор» с целью побега, потребовал от полиции переноса эксперимента в настоящую тюрьму и после отказа был страшно раздосадован.

«Заключенные» тоже поверили в свою участь, и, когда им предложили отказаться от своего гонорара (напомним, это приличные деньги — они должны были получить более 1000 долл. в пересчете на современный курс), чтобы выйти «под честное слово», — большинство согласилось. Правда, в итоге им отказали.

А когда эксперимент был прерван всего после шести дней по официальной формулировке — «из-за патологических реакций участников», — расстроились охранники. Они хотели продолжать.

Что продолжать эксперимент дальше нельзя, указала Зимбардо его студентка и герлфрэнд, а впоследствии — его вторая жена, Кристина Маслак. Из пятидесяти людей, которые наблюдали и работали в эксперименте, только она, познакомившаяся с его ходом уже в процессе, задалась вопросом о его этичности. Все остальные втянулись и были готовы продолжать игру дальше.

Так что этот эксперимент помог поставить не только некоторые этические рамки в экспериментальной психологии (как и эксперимент Милгрэма). Оказалось, что многие ужасы человечества заложены в нас — достаточно только лишить человека индивидуальности и вручить ему полную власть.

Любопытно, что тридцатью годами позже Зимбардо вошел в число специалистов, изучавших знаменитый скандал в тюрьме Абу-Грейб. Тогда он приложил все силы, чтобы противодействовать усилиям военных и правительства США, которые пытались показать, что вся проблема — в конкретном надзирателе, а с системой — всё хорошо. Чуть позже опыт Стэнфорда и Абу-Грейб Зимбардо объединил в монографии «Эффект Люцифера: понимание того, как хорошие люди обращаются ко злу». Кстати, последние события в Казани тоже могли бы стать хорошим материалом для Филиппа Зимбардо.

Чуть позже опыт Стэнфорда и Абу-Грейб Зимбардо объединил в монографии «Эффект Люцифера: понимание того, как хорошие люди обращаются ко злу». Кстати, последние события в Казани тоже могли бы стать хорошим материалом для Филиппа Зимбардо.

Психология зла, эффект Люцифера и Стэнфордский тюремный эксперимент

Катя Девяткина

Многие живут по принципу четкого разделения мира на черное и белое. Есть хорошие люди, в которых мы уверены, а есть плохие, с которыми стремимся избегать контакта. Есть плохие поступки, и мы твердо убеждены, что уж мы-то никогда их не совершим, и есть хорошие, к которым мы стремимся. Когда человек переходит на скользкую дорожку — мы уповаем на его врожденную предрасположенность к этому.

А что будет, если вырвать хорошего человека из его среды обитания, его социальной роли, и поместить в совершенно другую? Например, что будет, если прилежному и адекватному студенту, не склонному к агрессии, поручить роль тюремного охранника? Или заключенного? Что произойдет? Сохранят ли они свою индивидуальность, или растворяться в новой роли? Действительно ли наше поведение зависит от характера, или мы легко можем кардинально измениться подстраиваясь под новую роль, ситуацию, систему?

Стэнфордский тюремный эксперимент

Доктор Филип Зимбардо в далекие 70-ые озадачился вопросами влияния ситуации на поведение и даже характер человека. Он провел эксперимент, который кардинально изменил подход к пониманию психологии зла.

Он провел эксперимент, который кардинально изменил подход к пониманию психологии зла.

Эксперимент Зимбардо, который известен вам, скорее всего, как «Стэнфордский тюремный эксперимент», продемонстрировал, на какие поступки способен человек, когда этого требует роль, ситуация и система. За каких-то 6 дней студенты, случайным образом поделившиеся на охранников и заключенных, настолько вжились в новые роли, что доктор был вынужден остановить эксперимент.

В первый же день охранники начали демонстрацию своей власти над заключенными. Несколько бунтов они быстро уладили, и после продолжали издевательства над теми, с кем до эксперимента вовсе не пересекались. В каждой смене (а их было три), среди охранников выделялся жестокий и авторитетный лидер, за которым следовали другие охранники. Даже те, кто был не согласен и втайне помогал заключенным, не набирались смелости открыто вразумить своих «коллег», обратив их внимание на жестокость ситуации. Это было «зло бездействия», как написал позже Зимбардо в своей книге «Эффект Люцифера».

Это было «зло бездействия», как написал позже Зимбардо в своей книге «Эффект Люцифера».

С заключенными же, до этого активными, революционно настроенными (тогда была война во Вьетнаме и расцвет движения хиппи) студентами, произошло другое изменение — они стали безвольными, подчиняющимися, депрессивными людьми, которых смешивали с грязью, и у них даже не хватало духу протестовать. Потерпев во время бунта первую неудачу, они быстро сдались.

Зимбардо, планировавший изначально длительность эксперимента на 2 недели, завершил его на 6-ой день, ужасаясь от собственного невмешательства в эти дни, и от той жуткой системы, которую он же построил своей политикой невмешательства.

В книге «Эффект Люцифера», Зимбардо подробно описал не только свой эксперимент, но и другие исследования психологии зла, дегуманизации и деиндивидуализации, приводящие к тому, что хорошие люди становятся злодеями.

Почти каждый из нас может пережить трансформацию характера, оказавшись во власти мощных социальных сил.Наше собственное поведение, как мы его себе представляем, может не иметь ничего общего с тем, кем мы способны стать и что способны совершить, попав в сети ситуации.

Парадигма подчинения Милгрэма

Еще один эксперимент, показавший, что происходит в следствие бездумного подчинения системе и ситуации, провел Стенли Милгрэм. Он набрал группу случайных испытуемых, которым было предложено за определенное денежное вознаграждение (4 доллара) принять участие в эксперименте по «проверке памяти». На самом деле это был эксперимент по изучению влияния авторитета на наши поступки.

Процесс был такой: участники эксперимента (которым «случайным» образом доставались роли преподавателя) задавали вопросы «ученикам» (это были специальные люди, но участники об этом не знали), и в случае неправильного ответа били тех током. По ходу каждого неверного ответа напряжение росло (на самом деле тока не было, ученики «изображали боль»). Над каждым преподавателем стоял руководитель эксперимента, который диктовал, что нужно делать испытуемым.

По ходу эксперимента ученики постоянно отвечали неправильно, в итоге преподаватели давали им все большее напряжение. Те в ответ корчились от боли (ненастоящей, но преподаватели верили, что страдания истины), кричали «Хватит, это не выносимо!». Но руководитель настаивал на продолжении эксперимента. В итоге, преподаватели покорно выполняли его приказы.

Как руководитель аргументировал необходимость такой жестокости? Он подчеркивал условия договора, который подписал каждый испытуемый, а также взял всю ответственность на себя. В результате, чувствуя себя обязанными следовать сумасшедшим правилам, а также освободив совесть от последствий, испытуемые повиновались.

Деиндивидуализация и дегуманизация

В условиях анонимности люди чаще склонны совершать плохие поступки. Когда никто не наблюдает за тобой, то все барьеры падают. Можно скрывать лица за масками, можно надеть зеркальные очки (в Стенфордском эксперименте охранники в обязательном порядке носили очки, и даже эта деталь давала им ощущение деиндивидуализации). В условиях полной анонимности люди способны на ужасные вещи.

В условиях полной анонимности люди способны на ужасные вещи.

Второе понятие, дегуманизация — это то, что лежит в основе настроя одной группы людей против другой. Создание образа врага, «другого», низшего существа, который не заслуживает на человеческое обращение. Дегуманизация лежит в основе геноцида. Но она бывает и не так масштабна. Например, в рамках эксперимента Зимбардо, охранники начали чуть ли не с первых дней воспринимать заключенных как скот (это зафиксировано в дневниках участников эксперимента).

Дегуманизация — нечто вроде «катаракты мозга», мешающей человеку ясно мыслить и заставляющей его считать, что другие люди — это не люди. Страдающие этой «катарактой» видят в других лишь врагов,которые несомненно заслуживают страданий, пыток и уничтожения.

Ситуация и Система

Если на поведение человека так влияет ситуация, в которой тот оказывается, что даже способна изменить его характер, то саму ситуацию создают системы. Яркий пример — эксперимент Зимбардо с брошенной в двух разных местах машиной. Одну он оставил в Бронксе — довольно неблагополучной районе, вторую — в Пало-Альто, Стэнфорде. Казалось бы — и там, и там, машина брошена. Но! Если в Бронксе эту машину растащили на запчасти все прохожие (причем первый шаг сделала такая себе семья из мамы, папы, дочери и сына), то в Стэнфорде машина не просто осталась нетронутой, сторонние люди ее мыли после дождя(!!), а какой-то заботливый студент даже сообщил в полицию, когда экспериментаторы забирали ее обратно(!!!).

Яркий пример — эксперимент Зимбардо с брошенной в двух разных местах машиной. Одну он оставил в Бронксе — довольно неблагополучной районе, вторую — в Пало-Альто, Стэнфорде. Казалось бы — и там, и там, машина брошена. Но! Если в Бронксе эту машину растащили на запчасти все прохожие (причем первый шаг сделала такая себе семья из мамы, папы, дочери и сына), то в Стэнфорде машина не просто осталась нетронутой, сторонние люди ее мыли после дождя(!!), а какой-то заботливый студент даже сообщил в полицию, когда экспериментаторы забирали ее обратно(!!!).

Все это свидетельствует о том, что когда создана система механического нарушения закона, когда каждый сам за себя и все живут по принципу «не обманешь — не проживешь», то и поведение соответствующее, и дело вовсе не в генах. Если же создана система уважения друг к другу, люди берегут то хорошее, что у них есть, и даже чужая машина не просто неприкосновенна — мы следим, чтобы она оставалась в среде нашего обитания такой же нетронутой, как мы сами.

Система — движущая сила, создающая ситуации, формирующие контекст поведения, влияющий на действия тех, кто в них попадает. В какой-то момент Система становится отдельной сущностью, она больше не зависит от тех, кто ее создал, и даже от тех, кому принадлежит основная власть в ее структуре. Система всегда создает собственную культуру, и множество систем в совокупности оказывает влияние на культуру общества.

В завершении во-первых, рекомендую книгу «Эффект Люцифера» к прочтению (сейчас особенно актуальна), во-вторых, публикую видео выступления Фила Зимбардо на TED:

журналист нашел доказательства — Bird In Flight

Стэнфордский тюремный эксперимент — исследование, задуманное американским психологом Филипом Зимбардо для изучения того, как человек реагирует на ограничение свободы и навязанные ему социальные роли.

В августе 1971 года в подвале Стэнфордского университета была создана условная тюрьма, в которую временно поместили около 20 добровольцев, согласившихся поучаствовать в проекте за небольшую плату. Часть из них должна была выполнять роль охранников, часть — роль узников. Важным условием была естественность происходящего; сам Зимбардо заявлял, что не давал участникам никаких инструкций о том, как себя вести. Единственное требование было озвучено охранникам: они не должны причинять физического вреда заключенным, лишь оказывать на них психологическое давление.

Планировалось, что эксперимент продлится около двух недель, но он быстро начал выходить из-под контроля. У охранников стали проявляться садистские наклонности: они издевались над узниками так, что у тех начали фиксировать признаки эмоциональных расстройств. Прекратить эксперимент пришлось уже на шестой день.

Исследование Филипа Зимбардо получило огромную известность как в научных кругах, так и в массовой культуре. Его часто упоминают в учебниках по психологии, по мотивам эксперимента создают фильмы и книги. Некоторые считали исследование чрезмерно жестоким и поэтому неэтичным — Зимбардо отвечал, что не мог предположить настолько жестокого поведения со стороны охранников.

Новые данные, полученные американским журналистом Беном Блюмом, говорят об обратном, пишет Vox. Блюм обнародовал аудиозапись разговора с участниками проекта, из которой следует: охранники действовали не так, как им вздумается, а руководствовались советами Филипа Зимбардо и его помощников. Следовательно, поведение подопытных нельзя считать естественным.

Один из добровольцев рассказал, что ученик Зимбардо однажды отчитывал охранников за то, что они ведут себя слишком мягко, и настаивал на том, чтобы те проявляли больше грубости. Еще один доброволец признался, что имитировал «сумасшествие», которое потом авторы исследования описывали как подлинное расстройство психики. На самом деле он просто хотел скорее закончить свое участие, чтобы вернуться домой.

«Восстание узников против охранников, о котором все вспоминают, говоря об этом эксперименте, было забавным. Для нас не было никаких последствий. Мы отлично понимали, что они [охранники] не могут навредить нам. Это такие же ребята, как мы, — белые студенты из колледжа. Ситуация там была очень безопасной», — вспоминает доброволец по имени Корби.

Достоверность Стэнфордского тюремного эксперимента часто подвергали сомнению и ранее: хотя некоторые психологи называли его полезным, другие говорили, что никакого отношения к науке он не имеет.

(Фото на обложке: Кадр из фильма «Стэнфордский тюремный эксперимент»)

Знаменитый Стэнфордский тюремный эксперимент оказался инсценировкой | За рубежом

В июня американский писатель Бен Блум опубликовал колонку, посвященную раскрытию тайны Стэнфордского тюремного эксперимента — одного из самых известных психологических экспериментов XX века. Речь идет о том, что это была инсценировка. Автор эксперимента, психолог Филипп Зимбардо, отказался комментировать это утверждение.

Стэнфордский тюремный эксперимент известен практически всем. Он по праву считается одним из самых знаменитых поведенческих экспериментов, пишет сайт n+1.

Эксперимент в 1971 году провел американский психолог Филипп Зимбардо. Он набрал 24 студента, разделил их на две группы и присвоил им две роли: тюремных охранников и заключенных. После этого участников поместили в подвал одного из кампусов университета, где они в течение двух недель должны были имитировать тюремную жизнь. Эксперимент закончился на шестой день; к этому моменту, по мнению некоторых наблюдателей, ситуация вышла из под контроля: участники-охранники стали проявлять садистские наклонности, а одного из участников-заключенных пришлось выпустить досрочно из-за появившихся у него симптомов психоза.

К Стэнфордскому тюремному эксперименту было бы гораздо меньше вопросов, если бы Зимбардо эксплицитно отметил, что это частный случай или, на худой конец, пилотное исследование. Вместо этого он использовал полученные результаты как догму, объясняющую все несовершенства человеческого поведения, которые раскрываются под воздействием изменившихся условий окружающей среды. Однако переносить результаты подобных экспериментов на условия реальной жизни не только неправильно, но и опасно: полученные выводы затем могут быть использованы для оправдания поведения, мотивированного совершенно иными причинами, а неверные методики занижают значение других — хорошо продуманных, рандомизированных и контролируемых — психологических исследований. Поэтому Стэнфордский эксперимент не стоит воспринимать как эталон исследования человеческого поведения; он, скорее, может послужить примером того, как ученому поступать ни в коем случае нельзя.

Три главных эксперимента психологии оказались мистификациями. Зачем ученым это было нужно

Недавнее расследование французского документалиста Тибо ле Тексье и американского ученого и писателя Бена Блума показало, что результаты одного из основополагающих экспериментов в психологии – проведенного в 1971 году Стэнфордского тюремного эксперимента Филипом Замбардо – оказались сфальсифицированными.

Эксперимент вошел во многие университетские учебники по социальной психологии и бихевиоризму, в популярную культуру, а многие ученые апеллировали к нему, рассказывая о причинах зверств во время Холокоста, пыток в американской тюрьме в Ираке Абу-Грейб или полицейской жестокости в целом.

Настоящее Время рассказывает, в чем была суть мистификаций Стэнфордского тюремного эксперимента, и как другие знаменитые эксперименты, которые глубоко укоренились в учебниках психологии и сознании людей, оказывались подтасовкой фактов.

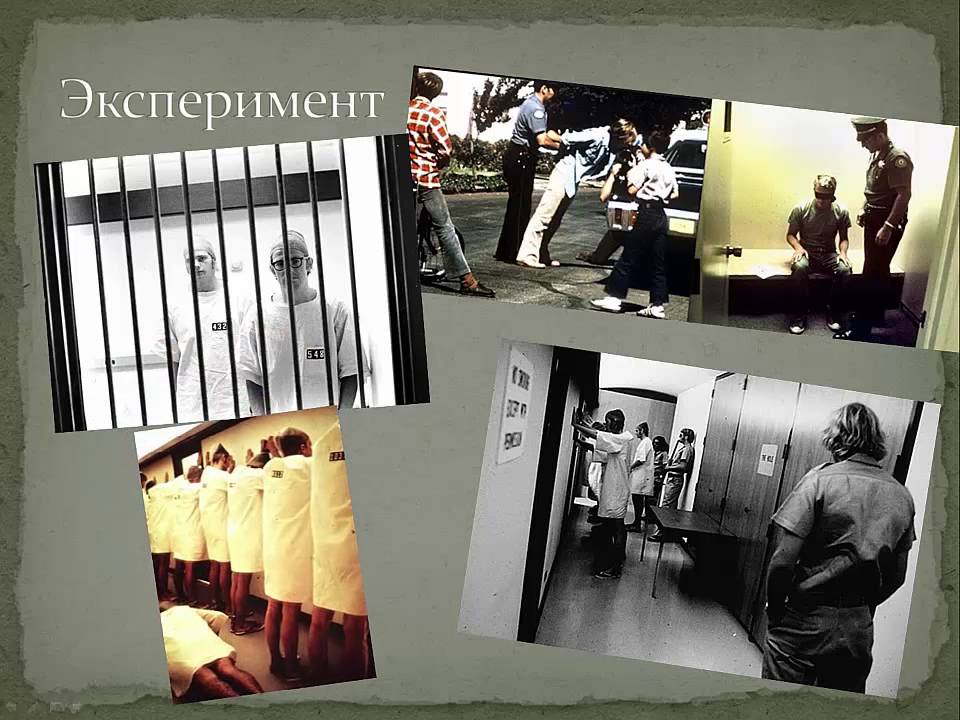

В тюрьме ЗимбардоВ 1971 году молодой профессор Филипп Зимбардо с командой исследователей собрал в подвале психологического факультета Стэнфордского университета макет тюрьмы, в который на несколько дней поселил девять «заключенных» и девять «надзирателей». Роли распределились путем жеребьевки между мужчинами-студентами университетов, найденными через объявление в газете. Эксперимент должен был продлиться две недели, но из-за того, что насилие и психологическое состояние подопытных, как говорилось в изначальных результатах исследования, вышли из-под контроля, эксперимент пришлось остановить через шесть дней.

Всех участников погружали в тюремную атмосферу: «охранникам» раздали специальную форму и дубинки, «заключенных» же внезапно забирали из дома, проводили полный осмотр в соответствии с протоколом со снятием отпечатков, одели в робу.

По данным заключения, молодые люди слишком быстро взяли на себя предписанные роли: «надзиратели» стали излишне жестокими и применяли психическое и физическое насилие к «заключенным», у тех, в свою очередь, развилась излишняя пассивность и наблюдались серьезные проблемы с психикой. Этот эксперимент часто служит примером того, насколько глубоко приписанные социальные роли и различные ситуации влияют на поведение и мироощущение человека.

Эксперимент финансировал Исследовательский центр американского военно-морского флота – начальство пыталось разобраться в причинах регулярных конфликтов между перевозимыми заключенными и тюремной охраной.

Как выяснилось в 2018 году из архивных записей эксперимента, Зимбардо и его группа исследователей провела подробный инструктаж для «надзирателей», напрямую призывая использовать психологическое насилие по отношению к «заключенным» и «создать чувство угнетения» и беспомощности. Как говорится в расшифровках эксперимента, один из лаборантов Зимбардо Дэвид Джаффе предлагал идеи для унижения «заключенных» и настаивал на еще более жестоком отношении. Все это делалось, по словам организаторов, чтобы привлечь внимание СМИ.

Доктор Филип Зимбардо во время лекции о пытках в американской тюрьме в Ираке Абу Грейб, Калифорния, 2007 годБолее того, нервный срыв одного из «заключенных» Дугласа Корпи, который стал основанием для выводов Зимбардо, по словам самого участника эксперимента, был сымитирован, чтобы выйти из испытания – ему нужно было готовиться к экзаменам в своем университете. А причина голодовки «заключенного» Клэя Рамзи была связана не с действиями «надзирателей», как преподносилось ранее, а с отношением исследователей, которые отказались отпустить его с эксперимента, после требования это сделать.

Новые данные поднимают этические и легальные вопросы, лежавшие в основе эксперимента. Выводы и поведение людей оказались манипуляцией, а поведение исследователей частично нарушало уголовный кодекс США.

Авторитет, подчинение и удары токомВ частичной фабрикации данных уличили другого знаменитого социального психолога, однокурсника Зимбардо Стэнли Милгрэма, который исследовал природу подчинения и повиновения авторитету. Он пытался понять, почему рядовые немцы в период Второй мировой участвовали в массовых убийствах в концлагерях, и сколько боли люди могут причинить другому человеку, если это часть их работы.

В эксперименте 1963 года, который его прославил, Милгрэм изначально вводил испытуемых в заблуждение – якобы он исследовал влияние тока на память. В эксперименте участвовал выступающий в роли «ученика» актер, к которому якобы прикрепляли активные электроды, и независимый испытуемый, который из-за ширмы как «учитель» за каждый неправильный ответ на поставленный вопрос должен был включать электрический разряд. «Учитель» не знал, что «ученик» – актер.

Актер нарочно давал неправильные ответы и имитировал боль от разряда. Сам Милгрэм давал «учителю» указания с каждым последующим неправильным ответом увеличивать мощность разряда, невзирая на протесты и мольбы «ученика» прекратить эксперимент. На панели для «удара током» с шагом в 15 вольт шкала раскинулась от 15 до 450 вольт. Больше половины испытуемых – 26 из 40 – подчинились Милгрэму и выкрутили ручку до конца, еще 14 отказывались продолжать после слез актера. Эксперимент показал, насколько даже абстрактный авторитет может заставлять подавлять волю человека, несмотря на внутренний конфликт.

Как выяснили в конце 2017 года двое ученых из американского и немецкого университетов после детального прочтения интервью участников эксперимента, которые были записаны сразу же после, 72% выкрутивших ручку испытуемых знали о том, что на самом деле они не причиняют боль. Об этом они догадались сами – «никто бы не позволил» бить настолько сильным разрядом живого человека, и кто-то посчитал сам эксперимент неубедительным.

Все эти интервью не учитывались в подготовке выводов эксперимента. Таким образом, Милгрэм пренебрег тем, что люди полностью понимали, что их обманывают, и просто играли на публику. Это доказывает, отмечают в Британском психологическом сообществе, что результаты, которые описал Милгрэм, не объясняют природу подчинения авторитету и представляют совсем иное исследование.

Попкорн и 25-й кадрНесмотря на то, что одна из самых мистифицированных теорий о влиянии на подсознание человека – 25-м кадре – была признана полностью сфабрикованной, в том числе и самим автором, она до сих пор остается одной из самых популярных в конспирологии и используется маркетологами и псевдопсихологами.

В 1957 году американский маркетолог и исследователь Джеймс Викари опубликовал научную статью, в котором утверждал, что добился уникальных результатов после эксперимента в одном из кинотеатров Нью-Джерси. Во время показа фильма второй проектор со скоростью 1/3000 секунды показывал «Ешь попкорн», «Пей Кока-колу». По данным Викари, эта техника помогла увеличить продажи попкорна в кинотеатре на 58% и напитков на 18%.

Вскоре после того, как эксперимент прославил Викари, он расширил свою компанию и начал сотрудничать с крупными фирмами – делал для них, как он сам это называл, сублиминальную рекламу. Попутно с бизнес-успехом Викари его резко начали критиковать в научном сообществе за недостаток данных и расплывчатость формулировок, а в Америке началась истерия, что сознанием людей может кто-то управлять без их согласия. Позже выяснилось, что директор кинотеатра, в котором Викари якобы проводил эксперименты, даже не слышал его имени. Под давлением общественности в 1962 году Викари признался, что все данные он выдумал, а эксперимента вовсе не было. Все было сделано для того, чтобы спасти его стремительно банкротившийся бизнес.

В течение нескольких десятилетий ученые различных исследовательских институтов в Канаде, Великобритании и США пытались повторить эксперимент Викари, но пришли к выводам, что мозг успевает зарегистрировать показанную информацию, но не воспринимает ее как прямое указание к действию или изменению в поведении или мыслях.

Несмотря на то, что сублиминальная реклама подавляющим большинством ученых признана неэффективной, в мире продолжают плодиться конспирологические теории, выпускаться материалы с «25-м кадром» для лечения различных болезней, например, алкоголизма, а несколько стран и вовсе приняли законы, которые запрещают использование этой техники.

Внутри тюремного эксперимента, который якобы показал корни зла

Джина Перри

Филип Зимбардо в 1971 году. Сейчас ему 85 лет, и он все еще ведет переговоры

Duke Downey / Polaris / eyevine

IN В темном зале в сентябре 2008 года я сидел в аудитории, ожидая начала презентации под названием «Психология зла» социального психолога Филипа Зимбардо.Внезапно двери в задней части кинотеатра распахнулись, вспыхнул свет, и из динамиков заревела песня Сантаны « Evil Ways ». Мужчина с зачесанными назад черными волосами и дьявольской острой бородой танцевал по проходу к сцене, щелкая пальцами в такт музыке. Яркое появление Зимбардо было поразительным, учитывая характер разговора.

Я не удивился. Способность Зимбардо к исполнению — одна из причин, по которой его Стэнфордский тюремный эксперимент является одним из самых известных психологических исследований 20-го века, наряду с исследованиями послушания, проведенными его одноклассником Стэнли Милгрэмом.

Отказавшись от традиционных академических репортажей, Зимбардо первым описал этот эксперимент сенсационной статьей, которая появилась в приложении The New York Times , демонстрируя его навыки рассказчика. Статья началась с подробного описания того, как одним солнечным утром в Пало-Альто, штат Калифорния, в 1971 году полиция налетела на дома девяти молодых людей. Их поместили в патрульные машины, доставили в полицейский участок, предъявили обвинение, затем завязали глаза и доставили в тюрьму округа Стэнфорд, где они встретили своих охранников.

«Тюрьма» на самом деле была устроена в подвале здания Стэнфордского университета. Заключенные составляли половину группы добровольцев, а другой половине отводилась роль охранников. В ходе того, что Зимбардо описал как «постепенную кафкианскую метаморфозу добра в зло», эти, казалось бы, хорошо приспособленные молодые люди становились все более жестокими в качестве охранников. Они «неоднократно раздели своих заключенных догола, надели на них капюшоны, сковали их цепями, отказали в пище или постельных принадлежностях, поместили их в одиночные камеры и заставили чистить унитазы голыми руками», — написал Зимбардо.«Со временем эти развлечения приняли сексуальный оборот, например, когда заключенные имитировали гомосексуализм друг на друга». Заключенные, униженные и подвергавшиеся преследованиям, испытали такое эмоциональное потрясение, что Зимбардо, играя роль всемогущего тюремного надзирателя, прекратил двухнедельный эксперимент всего через шесть дней.

Этот опыт прославил ключевых игроков — не в последнюю очередь потому, что Зимбардо запечатлел некоторые эксперименты на пленке и на уже знакомых фотографиях. На снимках изображены агрессивно выглядящие охранники в тонированных очках-авиаторах, сжимающие полицейские дубинки, и запуганные закованные в кандалы заключенные, сидящие в очереди с мешками на головах.

Стэнфордский тюремный эксперимент в 1971 году начался с реалистичных арестов добровольцев

Филип Г. Зимбардо

Эксперимент привел Зимбардо к выводу, что нормальные люди могут быть превращены в садистских тиранов или пассивных рабов не из-за каких-либо врожденных недостатков личности, а через то, что они оказываются в дегуманизирующей среде: контекст был королем. И вдруг Зимбардо тоже. В одночасье он стал ведущим экспертом по тюремной реформе, и в течение следующего десятилетия он появлялся на серии слушаний в Конгрессе и в консультативных группах по тюремной системе США.

Стэнфордский эксперимент мог начаться как психологическое исследование тюремного заключения, но Зимбардо и бесчисленные комментаторы СМИ с тех пор обратились к нему, чтобы осветить постоянно расширяющийся спектр поведения — жестокость полиции, корпоративное мошенничество, домашнее насилие, геноцид. Каждый призыв к эксперименту укреплял его в общественном воображении. Эксперимент вошел в программу обучения психологии из-за его простого и убедительного вывода о том, что коррумпированная среда может превратить хороших людей во зло.И, конечно же, он сделал прыжок в популярную культуру, вдохновив документальные фильмы, книги и драматические постановки. Самым последним художественным фильмом, основанным на нем, стал фильм « Стэнфордский тюремный эксперимент » 2015 года, консультантом которого был Зимбардо.

Подорванная репутация

Зимбардо был избран президентом Американской психологической ассоциации в 2002 году, а в 2012 году получил золотую медаль Американского психологического фонда за жизненные достижения. Несмотря на признание Зимбардо и его карьерные почести, а также его эксперимент во всех учебниках, академическая психология неоднозначно относится к этому вопросу.Неудивительно, учитывая, что научная достоверность эксперимента сильно пострадала.

С одной стороны, благодаря своему высокому авторитету и ноу-хау в СМИ Зимбардо много сделал для продвижения социальной психологии. С другой стороны, этика, методология и выводы эксперимента давно беспокоили коллег. Первая критика, опубликованная в 1973 году, подвергала критике этику исследования и ставила под сомнение оправданность очевидной деградации молодых людей, учитывая неудивительный результат эксперимента.К 1975 году методология эксперимента также подверглась критике. Утверждения Зимбардо о том, что результаты подтверждают мнение о том, что поведение определяется обстоятельствами, а не личностью, с тех пор подвергались серьезным возражениям со стороны все большего числа исследователей. В конце концов, утверждали критики, поведение охранников вряд ли было спонтанным: они знали, что от них ожидают поведения тиранов, и их поощряли к этому. И, по собственному признанию Зимбардо, две трети из них не действовали садистски, что противоречит его утверждениям о том, что ситуация оказала подавляющее влияние на их действия.

Как такое ошибочное исследование стало настолько известным? Во-первых, существует мощная идея о том, что зло скрывается внутри всех нас, ожидая появления правильных — или неправильных — обстоятельств. Сам эксперимент может шокировать, но то, как он перекликается с архетипическими историями о греховности, не позволяет избавиться от него.

Затем есть сам Зимбардо, убедительный рассказчик, который занимает центральное место в драме. В этом первом опубликованном отчете Зимбардо признался в растущем чувстве беспокойства по поводу своей роли архитектора эксперимента такой жестокости.Его прозрение, которому способствовал визит его тогдашней подруги, которая была потрясена его поведением, о том, что он тоже был испорчен властью, побудило его отменить эксперимент. Это признание вины обезоруживает критиков этики эксперимента и предполагает, что мы можем доверять ему и без прикрас дать отчет об исследовании. Есть отголоски библейских историй обращения; Последующее участие Зимбардо в тюремной реформе и совсем недавно в проекте по обучению обычных людей тому, как они становятся «героями», является формой искупления.«Я хочу, чтобы меня запомнили не как доктора Зла, — говорит мне Зимбардо, — а как доктора Гуда».

Его публичные выступления, выступления на телевидении и выступления на TED имеют евангельский оттенок. Посмотрим правде в глаза: «добро против зла» продается, и это позволяет избежать хлопот, связанных с попытками понять тонкости человеческой психологии.

Зимбардо также обладает талантом переосмысливать «уроки» Стэнфордского эксперимента, чтобы уловить преобладающий дух времени. В 2004 году исследование попало в заголовки газет, когда выяснилось, что американская военная полиция подвергала жестокому обращению и пыткам заключенных в иракской тюрьме Абу-Грейб.Публичные дебаты о том, как американские солдаты могут себя вести, вызывали такие ужасающие сравнения с экспериментом, возродив карьеру Зимбардо как назначенного правительством эксперта. В редакционной статье Boston Globe он писал: «Ужасные вещи, которые мои охранники [в Стэнфорде] делали со своими заключенными, были сопоставимы с ужасами, которым подвергались иракские заключенные». На самом деле ужасающие и унижающие достоинство акты физического, психологического и сексуального насилия, совершенные в Абу-Граибе, намного превосходили все, что испытывали заключенные Зимбардо.

Филип Зимбардо запечатлел деградацию заключенных в своем эксперименте на пленке

Chuck Painter / Stanford News Service

Но это новое внимание вызвало более критический анализ со стороны журналистов, которые обошли Зимбардо и разыскали людей, которые принимали участие. Вскоре в жестко контролируемом повествовании Зимбардо появились трещины.

В интервью с исследователями и участниками возникла альтернативная история. В статье 2004 года в журнале Los Angeles Times , список журналов Алан Зарембо сообщил, что «заключенный» Дуглас Корпи был возмущен этим экспериментом и тем, что Зимбардо использовал его.И Корпи, и Дэйв Эшелман, которого часто изображали как одного из наиболее садистских охранников, говорили о постановочном «эксперименте» и о том, что они вели себя, чтобы выполнить свою роль в качестве платных участников. Это подорвало настойчивость Зимбардо в том, что его участники безоговорочно принимали реальность драматической ситуации.

В 2011 году Зимбардо признал ограничения исследования. «Это не был формальный эксперимент. Мои коллеги, вероятно, никогда не задумывались об этом », — сказал он в интервью. В громком сообщении в блоге в 2013 году автор учебника Питер Грей осудил включение эксперимента в преподавание психологии, а позже назвал его «позором для поля».

В апреле этого года французский писатель Тибо Ле Тексье опубликовал книгу « Histoire d’un Mensonge » («История лжи»). Ле Тексье сравнил архивные записи с опубликованными отчетами Зимбардо, прослушал аудиозаписи и видеозаписи эксперимента, отредактированные из публичных презентаций, и взял интервью у научных сотрудников, бывших «охранников» и «заключенных». Он пришел к выводу, что утверждения Зимбардо были преувеличены, а его выводы — пустыми.

В последующей статье на сайте Medium журналист Бен Блюм поставил Зимбардо перед лицом противоречий, обнаруженных Ле Тексье.Зимбардо указал на известность эксперимента в качестве своей защиты. Позже он опубликовал опровержение на своем веб-сайте, приведя в ярость критиков его исследования, назвав их «блоггерами» и назвав их выводы «различиями в интерпретации». Только время покажет, уменьшат ли эти недавние открытия эксперимент в общественном воображении.

Если можно сказать, что социальная психология достигла статуса религиозного учения, то Зимбардо — один из самых известных проповедников в этой области.И, как хороший проповедник, Зимбардо представляет историю эксперимента как вневременную притчу. «Известные исследования, такие как послушание Милгрэма авторитетам, тест Мишеля с зефиром, тюремный эксперимент в Стэнфорде, поднимают моральные вопросы и предлагают уроки психологии искушения», — говорит мне Зимбардо. «Подумайте о молитве Господа. Какая ключевая линия? «Не введи нас в искушение, но избавь нас от зла». Искушения окружают нас повсюду, и кто поддается и кто сопротивляется, это фундаментальная черта человеческой природы.Это то, что исследуют все эти эксперименты, и это дает им большую общественную привлекательность ».

«Я хочу, чтобы меня вспоминали не как Доктора Зла, а как Доктора Гуда»

В своем бестселлере 2007 года « Эффект Люцифера » Зимбардо призвал читателей заглянуть внутрь себя. «Сможем ли мы, как любимый ангел Бога, Люцифер, когда-нибудь поддаться искушению совершить немыслимое по отношению к другим?» Он пообещал читателям путешествие, которое охватит «геноцид в Руанде, массовое самоубийство и убийство последователей Народного Храма в джунглях Гайаны, бойню Май Лай во Вьетнаме, ужасы нацистских концентрационных лагерей, пытки со стороны военной и гражданской полиции». по всему миру и сексуальное насилие над прихожанами со стороны католических священников… »Затем он добавляет, что« одна… нить, связывающая эти зверства вместе », исходит из« Стэнфордского тюремного эксперимента ».

Через свою историю о нисхождении в подземный ад, страданиях, прозрении, восхождении, преобразовании и искуплении Зимбардо предлагает мощное послание надежды о человеческой природе: у всех нас есть потенциал быть святыми, а не грешниками. Соблазнительно думать, что в борьбе между добром и злом мы все можем победить благодаря искупительной силе психологического знания. Жалко, что в Стэнфордском тюремном эксперименте это больше шоу-бизнес, чем наука.

Эта статья появилась в печати под заголовком «Зло внутри всех нас»

Подробнее по этим темам:

Известное исследование социальной психологии Зимбардо

Стэнфордский тюремный эксперимент был экспериментом в области социальной психологии, который продемонстрировал, какие ужасы люди могут причинять друг другу.

Стэнфордский тюремный эксперимент проводился с целью выяснить, как люди отреагируют на то, чтобы их сделали заключенным или тюремным охранником.

Психолог Филип Зимбардо, который руководил Стэнфордским тюремным экспериментом, думал, что обычные здоровые люди начнут вести себя жестоко, как тюремные охранники, если они попадут в такую ситуацию, даже если это будет противоречить их личности.

С тех пор оно стало классическим исследованием, изучаемым поколениями студентов-психологов и в последнее время подвергающимся большой критике.

О чем был стэнфордский тюремный эксперимент?

Тюремный эксперимент в Стэнфорде задает вечные вопросы о человеческой природе, например, что делает человека злым?

Может ли добрый человек совершать злые поступки?

Если да, то что может заставить людей перейти черту?

Есть ли какая-то уставка, при пересечении которой зло развязывается?

Или это что-то в ситуациях, в которые попадают люди, что определяет наше поведение?

Знаменитый «Стэнфордский тюремный эксперимент» — убедительные аргументы в пользу силы ситуации (Зимбардо, 1971).

Не только это, но и эксперимент вдохновил на создание романа, двух фильмов, бесчисленных телепрограмм, инсценировок и даже создания группы.

Об этом позже, сначала эксперимент.

Процедура Стэнфордского тюремного эксперимента

Идея была проста: посмотреть, как обычные люди, избранные как самые здоровые и «нормальные», отреагируют на радикальное изменение их обычных ролей в жизни.

Половина должна была стать надзирателем, другая половина — заключенными.В этом эксперименте не было полумер, чтобы он был эффективным, он должен был максимально приближаться к реальному опыту заключенных и охранников.

Этим участникам тюремного эксперимента в Стэнфорде пришлось нелегко.

«Заключенные» были «арестованы» полицейской машиной с завывающими сиренами, когда они уходили по своим повседневным делам.

Затем у них сняли отпечатки пальцев, завязали глаза и поместили в камеру, затем раздели догола, обыскали, обезвредили, выдали форму, номер и нацепили цепь на одну ногу.

Остальных участников превратили в охранников в форме и выдали дубинки.

Тюрьма была создана в подвале здания Стэнфордского университета.

Так начался Стэнфордский тюремный эксперимент.

Восстание подавлено

Все было тихо до второго дня, когда «пленники» восстали против своего заключения.

Ответ охранника был быстрым и жестоким.

Охранники раздели заключенных догола, убрали кровати из тюрьмы, поместили главаря восстания в одиночную камеру и начали преследовать всех «заключенных».

Вскоре «заключенные» стали слепо подчиняться тюремным надзирателям.

После всего лишь нескольких дней реалистичной ролевой игры участники сообщили, что им показалось, что их старые личности стерлись.

Они стали их числами.

Так же и «охранники» взяли на себя свою роль — насмехаться над пленными и издеваться над ними.

Даже ведущий исследователь Филип Зимбардо признает, что погрузился в свою роль «надзирателя тюрьмы».

Фактически, Зимбардо считает, что самым сильным результатом тюремного эксперимента в Стэнфорде было его собственное превращение в жесткую институциональную фигуру, больше озабоченную безопасностью своей тюрьмы, чем благополучием его участников.

Остальные члены экспериментальной группы увлеклись своей новой ролью.

Крейг Хейни, как и Зимбардо, объяснил, что он полностью погрузился в повседневные кризисы, с которыми они сталкивались, управляя «тюрьмой», и забыл о цели тюремного эксперимента в Стэнфорде.

Играет роли

Только когда вмешался один из его коллег, тюремный эксперимент в Стэнфорде был окончательно остановлен.

Всего длилось шесть из запланированных 14 дней.

Молодые люди, ранее признанные пацифистами, в своей роли охранников унижали и физически нападали на «заключенных» — некоторые даже сообщали, что им это нравилось.

Между тем у «заключенных» быстро стали проявляться классические признаки эмоционального срыва.

Пятерым пришлось покинуть «тюрьму» еще до того, как эксперимент был прекращен досрочно.

Психологическое объяснение поведения участников заключалось в том, что они брали на себя возложенные на них социальные роли.

Это включало принятие скрытых социальных норм, связанных с этими ролями: охранники должны быть авторитарными и жестоко обращаться с заключенными, в то время как заключенные должны становиться рабскими и нести свое наказание.

Стэнфордский тюремный эксперимент неизбежно вызвал критику за его неэтичный характер, малый размер выборки, отсутствие экологической обоснованности и так далее.

Несмотря на это, трудно отрицать, что эксперимент дает важную информацию о человеческом поведении, возможно, помогая объяснить нарушения, которые имели место в таких ситуациях, как тюрьма Абу-Грейб.

Заключения Стэнфордского тюремного эксперимента

Стэнфордский тюремный эксперимент показал, насколько люди готовы соответствовать ролям, которые им отводятся и которые они должны играть.

Они потеряли свою идентичность в группе, ориентируясь на то, что делали другие люди.

Положение в тюрьме превратило охранников в садистов и уменьшило их чувство идентичности и личной ответственности.

Заключенные тоже были удивлены, насколько сильно изменилось их поведение.

Даже напористые люди стали покорными и слабыми, когда их поставили на роль заключенных в Стэнфордском тюремном эксперименте.

В этом смысле он показал, что ситуация более влиятельна в управлении поведением людей, чем их личность.

Насколько реалистичен Стэнфордский тюремный эксперимент?

Отражает ли этот Стэнфордский тюремный эксперимент то, что происходит в реальных тюрьмах?

Наверное.

В статье «Inside Rikers: Истории из самой большой исправительной колонии в мире» Дженнифер Винн берет интервью у тюремных охранников из самой большой исправительной колонии Нью-Йорка, Райкерс-Айленд.

Один капитан объяснил, что охранники легко привыкают к уровню насилия, которому подвергаются заключенные — это часть работы, и вскоре они становятся невосприимчивыми.

Некоторые не могут понять, как они становятся разными людьми на работе.

Уровень насилия в отношении заключенных был настолько плохим в одном отряде, который назывался «Центральным отделением карательной изоляции Райкерс», что почти дюжине охранников было официально предъявлено обвинение в нападении на сокамерников в 1995 году.

В конце концов сокамерники получили компенсацию в размере 1,6 миллиона долларов.

Это всего лишь один пример.

Критика Стэнфордского тюремного эксперимента

В другие годы много критики было брошено на Стэнфордский тюремный эксперимент, в том числе:

- Охранники позже заявили, что они действовали в Стэнфордском тюремном эксперименте: психологи называют это требованием характеристики исследования.

- Заключенные и охранники играли роль, поэтому вы не можете обобщить ее на реальную жизнь.На поведение людей в реальной жизни могут влиять разные факторы. Сама тюрьма для Стэнфордского тюремного эксперимента не была такой уж реалистичной, и люди знали, что они не в тюрьме.

- Из-за этических норм исследование не могло быть проведено в настоящее время. Он не прошел бы ни один стандартный комитет по психологической этике. Например, участники не согласились, чтобы их «арестовали» у себя дома.

- Последующие исследования поставили под сомнение достоверность Стэнфордского тюремного эксперимента, предполагая, что участники «фальсифицировали» свое поведение и пытались помочь экспериментаторам (Texier, 2019).

Массовая культура и Стэнфордский тюремный эксперимент

Исследование стало настолько известным, что перешло в массовую культуру. Он вдохновил на создание романа Марио Джордано «Эксперимент», который позже был экранизирован, а новый фильм сценариста «Обычных подозреваемых» намечен к съемкам.

Эксперимент также освещался или воспроизводился в бесчисленных телешоу, в первую очередь на BBC.

Не только это, но и эксперимент даже вдохновил название группы.

«Stanford Prison Experiment» выпустили свой первый альбом с одноименным названием в 1994 году, а годом позже последовал альбом «The Gato Hunch».

Какое другое психологическое исследование может сказать, что в его честь названа группа?

→ Этот пост является частью серии лучших экспериментов в области социальной психологии:

- Эффект ореола: определение и его влияние на наше восприятие

- Когнитивный диссонанс: как и почему мы лжем себе

- Эксперимент в пещере грабителей: как группа Конфликты развиваются

- Стэнфордский тюремный эксперимент: известное исследование социальной психологии Зимбардо

- Эксперимент Милгрэма: объяснение подчинения властям

- Эффект ложного консенсуса: что это такое и почему это происходит

- Теория социальной идентичности и минимальная группа 16

- Параграф

- Психологические стратегии, которые имеют наибольшее значение

- Эффект наблюдателя и распространение ответственности

- Эксперимент соответствия Аша: сила социального давления

.

Время изменить историю

Все мы знаем историю Стэнфордского тюремного эксперимента. Он был основным продуктом вводных учебников и лекций по психологии на протяжении почти пятидесяти лет (см. Griggs, 2014).

Обычных молодых людей случайным образом разделили на заключенных и охранников; За короткое время охранники стали настолько жестокими, а заключенные стали такими жертвами, что исследование, первоначально запланированное на две недели, пришлось прервать всего через пять дней.

Эти данные, кажется, демонстрируют ужасающую силу ситуации над людьми.Филип Зимбардо всегда настаивал на том, что он ничего не должен делать, чтобы вызвать такую токсичность. Участники просто «естественно» — и, возможно, бессознательно — играли роль злобных охранников или сломленных заключенных.

Но теперь, полвека спустя, появились новые драматические доказательства, которые ставят под сомнение версию Зимбардо. Придется переписать наши учебники и наши лекции. Придется пересказывать историю того, что произошло в SPE и почему произошла такая жестокость.

На протяжении многих лет несколько ученых выражали сомнение по поводу версии Зимбардо.Но проблема заключалась в том, что многое из того, что на самом деле происходило в SPE, оставалось непрозрачным, и поэтому рассказ в учебниках остался неизменным. Мы знали, что исследование было записано, но записи не были общедоступными. А поскольку данные SPE никогда не публиковались в рецензируемом психологическом журнале, методологические детали исследования также не относились к научной области.

Все изменилось недавно, когда видео- и аудиокассеты были помещены в онлайн-архив Зимбардо в Стэнфордском университете.Он включает 994 материала, из которых 49 видео и 54 звукозаписи. В совокупности материалы показывают, что описание учебника вводит в заблуждение даже больше, чем мы предполагали.

Новые поразительные свидетельства рассказывают историю о том, как экспериментаторы эффективно обращались со стражниками как со своими научными сотрудниками. Это показывает, как были встревожены заключенные, когда Зимбардо сказал им, что они не могут покинуть кабинет. Это поднимает глубокие интеллектуальные, моральные и даже юридические вопросы о том, что происходило в том подвале Стэнфорда летом 1971 года.

Самый тщательный анализ архива французского писателя Тибо Ле Тексье имеет маркировку Histoire D’Un Mensonge , что в переводе означает «История лжи». Однако, даже если рассказ Зимбардо о том, что произошло в SPE, в лучшем случае соответствует правде, остается вопрос, почему некоторые из его гвардейцев стали жестокими.

У нас возник тот же животрепещущий вопрос с тех пор, как мы пытались воспроизвести аспекты SPE в тюремном эксперименте BBC около 20 лет назад и обнаружили, что участники очень неохотно соглашались на отведенные им роли.

Очевидно, существует множество причин, по которым результаты исследования могут не повториться. Но мы всегда подозревали, что необычная руководящая роль Зимбардо в SPE была центральной для понимания результатов его исследования. И в этом отношении один предмет в архиве — запись встречи между начальником Зимбардо Дэвидом Джаффе и «сопротивляющимся» охранником Джоном Марком — оказался убедительным, предлагая веские доказательства того, что наши подозрения были правильными.

Вы можете послушать это интервью — начало после 8.38 мин. Запись показывает, что в основе SPE лежало руководство экспериментаторами. Более конкретно, это свидетельствует о лидерстве идентичности. То есть Зимбардо и его коллеги стремились обеспечить соответствие среди гвардейцев, делая жестокость необходимой для достижения достойных целей внутри группы, а именно науки, которая могла бы послужить основанием для тюремной реформы. «То, что мы хотим делать», Страж Зимбардо сказал Гвардии, «может пойти в мир с тем, что мы сделали. , и сказать:« Послушайте, вот что происходит, когда у вас есть Стражи, которые ведут себя. таким образом … Но для того, чтобы сказать, что у нас должны быть Стражи, которые так себя ведут. ”

Но вам не нужно верить нам на слово — мы настоятельно рекомендуем вам прослушать пленку и решить для себя, поддерживает ли это аргумент Зимбардо о том, что Стражи естественным образом вошли в роль, или это поддерживает наш аргумент это руководство было необходимо, чтобы превратить гвардию в зверей.

Мы подозреваем, что, послушав запись, вы больше никогда не будете думать о SPE таким же образом. Мы подозреваем, что вы также увидите, насколько важно для экспериментаторов признать свою роль лидеров токсичной социальной системы.Но на всякий случай мы в настоящее время пишем наш анализ встречи Яффе-Марка для публикации в академическом журнале, чтобы подчеркнуть важность анализа идентичности лидерства SPE.

Запись присоединяется к другим свидетельствам, указывающим на то, что экспериментаторы вмешались, чтобы сформировать исследование, в большей степени, чем они признавали. Например, было видео свидетельство того, как Зимбардо обращался к своим охранникам до начала исследования. Затем были письма, журнальные статьи, интервью с бывшими участниками и соратниками Зимбардо (особенно его «консультантом» Карло Прескоттом), в которых высказывались более сильные заявления о вмешательстве.Но это были всего лишь слухи, слухи. До сих пор они казались недостаточными по весу, чтобы опрокинуть один из «памятников» нашей дисциплины. Зимбардо мог отгонять их, как мошек на спине слона. Но новые свидетельства из архивов, наконец, позволят читателям самим прислушиваться к свидетельствам, а не полагаться на рассказ экспериментатора.

Как Зимбардо отреагировал на этот раз? Подтверждая, что «ни одна из этих критических замечаний не представляет существенных доказательств, которые изменяют вывод SPE».И в то же время, когда он ругает своих критиков (не вдаваясь в их аргументы), он переделывает свою историю, чтобы теперь сказать, что да, охранникам сказали быть жесткими, но не , как быть жесткими. Таким образом, для Зимбардо это всего лишь фейковые новости. За исключением того, что это явно не так.

Это могло сработать в прошлом, но теперь необходимые доказательства доступны любому, кто хочет потратить несколько минут на их прослушивание. Больше нет оправдания повторению столь ошибочной истории.Нам нужно заняться переписыванием наших текстов и пересмотром наших лекций.

Стивен Райхер (Университет Сент-Эндрюс)

С. Александр Хаслам (Университет Квинсленда)

Джей Ван Бавел (Нью-Йоркский университет)

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: Другая версия этого письма была опубликована в августовское печатное издание под заголовком «Вырваться из Стэмфорда». Вы можете найти это в версии PDF ниже.

Дополнительная литература

Griggs, R.А. (2014). Освещение Стэнфордского тюремного эксперимента во вводных учебниках психологии. Преподавание психологии , 41 , 195-203.

Был ли Стэнфордский тюремный эксперимент фикцией? Вопросы и ответы с писателем, опубликовавшим знаменитое исследование | Новости

Чтобы слышать о Стэнфордском тюремном эксперименте, вам не нужна степень психолога.

Знаменитое исследование, превратившееся в кошмар, получило широкую огласку после завершения в августе 1971 года. По замыслу профессора психологии Стэнфорда Филип Зимбардо оставил 24 мужчин студенческого возраста запертыми в подвале университета на шесть дней, изображая из себя заключенных и охранников.Вызывая очевидную эмоциональную травму, он утверждал, что продемонстрировал новую психологическую истину: злодеяния проистекают из ситуации и авторитета, а не из морали или личных качеств.

С тех пор этот принцип стал неотъемлемой частью учебников психологии и средств правовой защиты — не говоря уже о каноне поп-культуры.

Оказывается, это могло быть неправильно.

В своей резко освещенной статье «Продолжительность жизни лжи» Бен Блюм объясняет, почему Стэнфордский тюремный эксперимент и его предполагаемое заключение могут быть подделкой.

В репортажах, основанных на недавних интервью и недавно опубликованных документах, Блюм объясняет, что Зимбардо и его помощники, по сути, хореографировали большую часть поведения, поэтому «способствуя именно тому патологическому поведению, которое, как позже утверждал Зимбардо, возникло органически». В интервью Блюму один из сокамерников рассказал, что его часто цитируемый срыв был всего лишь действием с его стороны. Другой показал, что Зимбардо поощрял охранников к агрессивным действиям.

По словам Блюма, Зимбардо сознательно скрывал эти аспекты эксперимента в течение многих лет, сохраняя жесткий контроль над повествованием и в конечном итоге позволяя проекту полностью и неправильно вписаться в наше восприятие человеческой природы.

Мы поговорили с Блюмом о том, что он обнаружил, почему это важно и что мы должны думать о будущем эксперименте.

Что побудило вас заняться этим?

Я всегда знал о Стэнфордском тюремном эксперименте в некоторой неопределенности, и я думаю, что многие люди знают о нем. Но мой первый личный контакт с Зимбардо произошел, когда он стал участвовать в юридической защите моего двоюродного брата Алекса Блюма, который участвовал в вооруженном ограблении банка, совершенном группой армейских рейнджеров в 2006 году.В то время он был 19-летним подростком, и он объяснил моей семье, что думал, что все это было тренировочным упражнением, проводимым его начальством. [Блюм написал об этом опыте в своей книге 2016 года «Игры рейнджеров».

Тогда я прочитал книгу Зимбардо «Эффект Люцифера». Мне было чрезвычайно полезно попытаться понять кого-то, кто, как я знал, обладал хорошим характером — идеалистического, патриотичного парня, который всегда хотел быть армейским рейнджером, а затем был вовлечен в поведение, выходящее за рамки того, на что наша семья считала его способным.Я был полностью вовлечен в исследования Зимбардо.

А потом все стало немного странно. Алекс признался мне, что он знал о преступлении больше, чем говорил раньше. Это действительно было ему предложено как тренировочное упражнение, но к тому времени, когда произошло ограбление банка, он знал, что это была настоящая сделка. Ему не хватило смелости отступить.

Это был момент, когда у меня возникло ядро сомнения. Мне было интересно, насколько на самом деле объяснительной силой обладает Стэнфордский тюремный эксперимент.Стало казаться упрощенным отдавать приоритет ситуационным факторам в объяснении того, почему мы делаем то, что мы делаем, в объяснении злых действий.

Я стал читать еще немного. Большой поворотный момент наступил, когда я посмотрел художественный фильм в 2015 году и заметил несколько ключевых отклонений от фактического события, как я его понимал.

Чтобы было ясно, этот фильм был художественным рассказом, не так ли?

Это было — это важно отметить. Для меня это вызвало некоторые интересные вопросы о том, насколько отклонения от исторических данных оправданы в пересказе научного эксперимента по сравнению с исторической драмой или биографическим фильмом.Кажется, что существует другой стандарт истины, чем тот стандарт, который мы применяем к истории.

Мне было любопытно, какому завершению повествования послужили эти фактические отклонения. Итак, я вернулся к книге Зимбардо и начал ее составлять. Я был шокирован, обнаружив совершенно другую историю эксперимента, лежащую прямо под поверхностью риторических приемов, которые Зимбардо долгое время использовал, чтобы скрыть это.

И затем я постепенно начал обращаться к бывшим испытуемым, обнаруживая, что их рассказы подтверждают этот альтернативный рассказ.Многие из них были очень расстроены тем, как Зимбардо использовал их историю. Они чувствовали, что их опыт был искажен на протяжении многих лет.

У меня все пошло как снежный ком.

Ваша статья ссылается на работы Тибо Ле Тексье. (Французский режиссер и академик, «История лжи» Ле Тексье «История лжи» был опубликован в апреле этого года. Он включает недавно выпущенные архивные материалы с раскрывающими подробностями об эксперименте.) Как его работа повлияла на вашу?

Ле Тексье заслуживает большой похвалы.Но на самом деле я пришел к своему выводу независимо от него. Я впервые начал рассказывать об этом около года назад, и, когда я начал опрашивать все больше и больше людей, я начал слышать: «Эй, я только что говорил с этим французом». С тех пор мы с ним общаемся.

Последний момент, который действительно поразил меня, был, когда я разговаривал с Зимбардо. Я смог взять у него интервью о открытиях Ле Тексье, чего сам Ле Тексье сделать не смог.

Когда Зимбардо изменил свой рассказ в ходе разговора, я понял, что это было больше, чем просто оговорки.

Мне любопытно, почему заключенные и участники не вышли раньше.

Я думаю, что сейчас мы наблюдаем, как эта динамика проявляется в различных сферах. Сильные личности могут годами управлять повествованием, потому что люди, пострадавшие от неблагоприятного воздействия, не знают друг друга и не могут синтезировать свой опыт, чтобы изменить повествование. Было много отдельных голосов, но они не объединялись.

Еще не существовало убедительного альтернативного научного объяснения поистине ужасных вещей, произошедших в Стэнфордском тюремном эксперименте.Я думаю, что новое исследование Алекса Хаслама и Стивена Райхера (которые провели аналогичный эксперимент в Великобритании в 2001 году) очень важно в этом отношении, открывая нам научный путь вперед.

Эксперимент был использован, чтобы дать нам некоторое представление о трагически жестоких явлениях — от Холокоста до ИГИЛ. Неужели мы знаем о действующих психологических факторах меньше, чем думали?

Я действительно думаю, что нам нужно переосмыслить наше понимание почти всего, что эксперимент использовался для объяснения.

Результаты исследования предложили очень упрощенное представление о природе правонарушений человека. Эксперимент подразумевал, что зло таится в каждом из нас, просто ожидая, когда мы наденем правильную одежду и получим силу для самовыражения — ожидая ситуации. И «ситуация» определяется в этом очень ограниченном психологическом смысле как нечто, что вы можете создать в лаборатории с нуля.

Я думаю, что результаты исследований Хаслама и Райхера лучше подходят для объяснения некоторых вещей, которые Стэнфордский тюремный эксперимент предлагал объяснить.Основная теория состоит в том, что мы более склонны следовать приказам, когда отождествляем себя с лидером, который, кажется, разделяет наши ценности и формирует эти приказы на языке наших общих ценностей.

Вы обвиняете Зимбардо в нашем ложном понимании?

Я думаю, что культура, которую рассказывал Зимбардо, определенно жаждала в культуре, но, да, Зимбардо — отличный рассказчик. На протяжении многих лет он потратил огромное количество ресурсов на продвижение этого повествования.

В середине 80-х был документальный фильм «Тихая ярость».Был документальный сериал PBS «Открывая психологию». Была книга «Эффект Люцифера». Он потратил около 20 лет, пытаясь снять об этом художественный фильм.

И он также участвовал в нескольких судебных делах на протяжении многих лет, неизменно защищая кого-то, кто совершал ужасные вещи в институциональной среде. Самым известным из них был Иван «Чип» Фредерик, унтер-офицер, отвечающий за парней, совершивших злоупотребления в Абу-Грейбе.

Вы упомянули, что публика жаждет этой истории — какие выводы из эксперимента мы так хотели верить?

Я думаю, что самой соблазнительной чертой Стэнфордского тюремного эксперимента является его способность избавиться от всякой моральной ответственности.

Люди, которые совершают злоупотребления, не несут ответственности, потому что они просто влезли в роль. Люди, которые отдают приказы, не несут ответственности, потому что они тоже просто играли роль. И тогда у людей, которые подвергаются жестокому обращению, нет возможности улучшить свое положение, потому что они в равной степени являются жертвами обстоятельств.

И это сообщение очень удобно. Если вы чувствуете себя бессильным перед лицом институциональных сил, более значительных, чем вы сами, — как это делает каждый в то или иное время — есть соблазнительное для вас объяснение и соблазнительное объяснение с политической точки зрения.

Кроме того, это просто потрясающе хорошая сказка. В подвале психологического факультета Стэнфордского университета построили имитацию тюрьмы. Я имею в виду, насколько это безумие? Сейчас мы поняли, что этих заключенных действительно заставили поверить в то, что они не могут избежать этого кошмарного эксперимента, в котором они оказались в ловушке. Это было даже хуже, чем рассказывала история на протяжении многих лет.

Какую реакцию вы получили от общественности?

Ответ меня немного ошеломил.Довольно много профессоров психологии и социологии обсуждали статью в твиттере, призывая убрать эксперимент из учебников. Обсуждается новое исследование Хаслама и Рихера.

Это очень обнадеживает. У меня были сомнения, что что-то может опровергнуть это повествование на данном этапе.

Является ли ваша статья поучительным рассказом о нашей готовности принимать научные исследования?

Психология находится в разгаре кризиса репликации, и я думаю, что эти новые откровения о Стэнфордском тюремном эксперименте не могут не служить аргументом в пользу того, что нам нужно быть более осторожными.Нам нужно более щепетильно распространять данные психологических экспериментов.

Но я действительно не хочу, чтобы это воспринималось как своего рода референдум в области психологии. Я думаю, что мы узнаем много нового о человеческой природе, и я не думаю, что Стэнфордский тюремный эксперимент был проведен полностью недобросовестно. Я думаю, Зимбардо искренне интересовался тем, как институциональные силы формируют человеческое поведение.

И все же в этих данных есть действительно интересные вещи.Отчасти захватывающее в повествовании «взлома» является то, что он дает нам свежий взгляд на то, что на самом деле произошло в экспериментальной обстановке, которую невозможно повторить по этическим соображениям.

Так люди не должны терять веру в науку. Силы могут помешать нам так же задавать вопросы каноническим экспериментам. Но движение к истине продолжается.

Это интервью отредактировано для большей ясности.

В ответ на статью Блюма Зимбардо опубликовал 26-страничную защиту эксперимента.Среди его подробной критики статьи Блюма Зимбардо утверждает:

• Есть доказательства, свидетельствующие о том, что заключенные и охранники не притворялись.

• Британский эксперимент Алекса Хаслама и Стивена Райхера не является научно обоснованным.

• Он много лет работал над тем, чтобы сделать архивные материалы достоянием общественности, и ничего не скрывал.

• Основной вывод SPE заключается не в том, что преступники должны быть освобождены от своих грехов, а в том, что «предотвращение нежелательного поведения отдельных лиц или групп требует понимания того, какие сильные стороны, достоинства и уязвимости они привносят в ту или иную ситуацию.

• Прочтите здесь 26-страничный ответ Зимбардо на недавнюю критику Стэнфордского тюремного эксперимента.