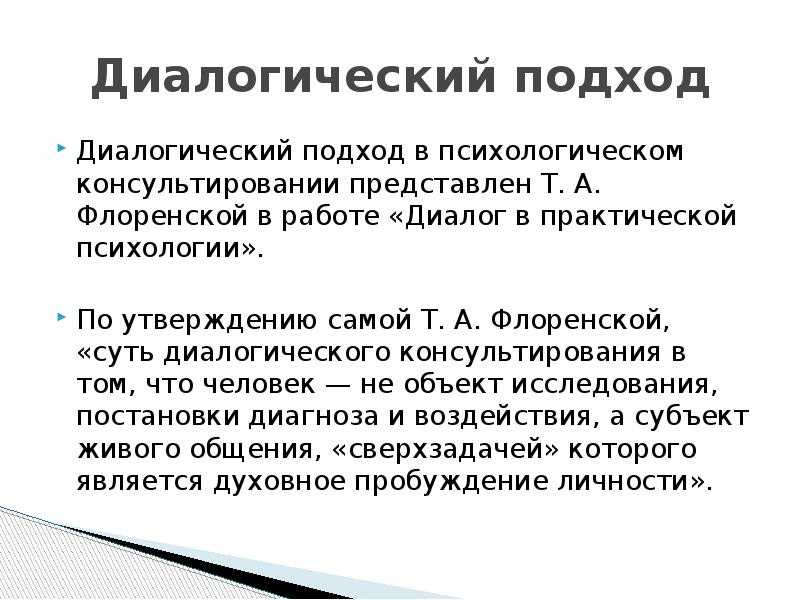

Духовное общение примеры диалогов: концепция Т. А. Флоренской это

Межкультурный диалог и духовно-нравственное развитие личности средствами искусства

Человечество многолико и многообразно. Взаимопроникновение традиций, обычаев, образа жизни проявляется на всех этапах развития мировой цивилизации. В условиях глобализации проблема взаимопонимания, открытости, диалога культур Восток – Запад представляется важной и необходимой со всех точек зрения, в том числе – в плане взаимообогащения культур и народов. Глобализация, с одной стороны, позволяет народам лучше понимать друг друга, предлагая для этого единый язык, а с другой – приводит к недопониманию, потому что этот единый язык по-разному понимается участниками межкультурного диалога. Процесс глобализации весьма остро поставил человечество перед проблемой сохранения национальной идентичности в новом межкультурном пространстве. Актуальным становится изучение проблемы культурных различий и основ межкультурной коммуникации. Это и определяет диалог культур.

М. М. Бахтин говорил о диалоге как форме общения отдельных личностей и способе взаимодействия личности с объектами различных культур. Ученый утверждал: «Жизнь в природе своей диалогична. Жить – значит участвовать в диалоге: вопрошать, внимать, ответствовать, соглашаться и т. п. В этом диалоге человек участвует весь и всю свою жизнь. {…} Он вкладывает всего себя в слово, и это слово входит в диалогическую ткань человеческой жизни, в мировой социум» [2]. В трудах исследователя феномен диалога был рассмотрен на широком историко-литературном и культурологическом материале. Фактически именно он в XX столетии разработал диалогические основания искусства. У М. М. Бахтина диалог приобретает основной характер, формирующий всю картину мира. Ученый утверждал идею формы как «эстетического переживания» и создал особую философию диалога, которая оказала большое влияние на развитие методологии гуманитарного знания. Бахтинская концепция гуманитарного знания (объекта) и познания (процесса) основывается на идее коммуникативности, диалогичности как принципе человеческого словесно-речевого мышления. Принцип диалогичности становится ключом к изучению культуры, фактором, расширяющим сознание человека и определяющим направленность его духовных поисков.

Ученый утверждал: «Жизнь в природе своей диалогична. Жить – значит участвовать в диалоге: вопрошать, внимать, ответствовать, соглашаться и т. п. В этом диалоге человек участвует весь и всю свою жизнь. {…} Он вкладывает всего себя в слово, и это слово входит в диалогическую ткань человеческой жизни, в мировой социум» [2]. В трудах исследователя феномен диалога был рассмотрен на широком историко-литературном и культурологическом материале. Фактически именно он в XX столетии разработал диалогические основания искусства. У М. М. Бахтина диалог приобретает основной характер, формирующий всю картину мира. Ученый утверждал идею формы как «эстетического переживания» и создал особую философию диалога, которая оказала большое влияние на развитие методологии гуманитарного знания. Бахтинская концепция гуманитарного знания (объекта) и познания (процесса) основывается на идее коммуникативности, диалогичности как принципе человеческого словесно-речевого мышления. Принцип диалогичности становится ключом к изучению культуры, фактором, расширяющим сознание человека и определяющим направленность его духовных поисков.

Диалог культур можно рассматривать как «специфический механизм трансляции культурных смыслов, для выявления свойств которого и необходимо было выявить сущность формирования смыслов, личностных характеристик мышления, особенностей сознания человека» [1]. Поэтому диалог культур может быть определѐн и как один из принципов построения системы эстетического воспитания [5], и как основа построения системы преподавания гуманитарных предметов [3].

Диалог культур поэтому может быть рассмотрен и в качестве важнейшего средства сохранения и воспитания духовности, поскольку такой диалог развивается между культурами как носительницами духовной составляющей общечеловеческого опыта. В процессе культурного диалога люди не просто общаются, но обогащают друг друга своим духовным опытом, своей духовностью.

По самой своей сути диалог культур прямо связан с воспитанием толерантности учащихся, ибо толерантное отношение к другим культурам предполагает укоренѐнность в сознании определѐнного ряда установок, касающихся прежде всего понимания связи между человеком, его культурой и процессом познания, что, как было указано выше, прямо следует из диалога культур. Диалог культур, и это уже отмечалось ранее, способствует формированию толерантности учащихся, хотя и не сводим только к этому, пусть и важнейшему, своему свойству. Диалог культур предполагает ещѐ и активное формирование целого ряда компетентностей, связанных с процессами коммуникации и межличностного общения.

Диалог культур, и это уже отмечалось ранее, способствует формированию толерантности учащихся, хотя и не сводим только к этому, пусть и важнейшему, своему свойству. Диалог культур предполагает ещѐ и активное формирование целого ряда компетентностей, связанных с процессами коммуникации и межличностного общения.

Следовательно, понятие «диалог культур» по своему онтологическому смыслу соединено с проблемами выработки толерантного отношения к другим культурам и формирования терпимости среди учащихся по отношению к представителям иных культур.

Человек – существо социальное, и одним из основных условий развития его личности является общение с другими людьми, культурами – так осуществляется межкультурный диалог. Он и является одним из важных показателей духовной культуры общества, а она – эта культура социума – включает в себя такие компоненты, как духовная деятельность, духовные потребности, отношения в обществе.

В формировании духовно-нравственной личности, особенно молодого поколения, чрезвычайно большую роль играет искусство, все его формы и жанры. В условиях существования языкового барьера особую миссию берет на себя то искусство, чей язык понятен всем, универсален. Таким искусством является хореография.

В условиях существования языкового барьера особую миссию берет на себя то искусство, чей язык понятен всем, универсален. Таким искусством является хореография.

Искусство танца – одно из самых древних. Танец исторически понятен был человечеству гораздо раньше слова-образа. Танец способен гармонизировать внутреннее состояние человека и повышать эффективность мыслительной деятельности. Исполнение танцев другого народа открывает ребенку возможность новых коммуникативных связей, соприкосновения с сознанием другого народа. Народный танец, исполняемый в естественной среде, по внутреннему побуждению, наделяется коллективной психологической силой, побуждающей к высокому и прекрасному.

Танцевальные традиции являются важной составляющей духовного наследия любого народа. Ритуальный танец играл важную роль в обрядовой деятельности, обуславливал культуру движения и являлся методом психофизической подготовки.

Для славянского танца характерно обязательное смысловое наполнение. Каждая фигура танца имела свое значение, символизирующее определенное действие, событие. Общий рисунок танца народ черпал из окружающей природы, в «золотом» узоре танца «просвечивают» силуэты листьев, цветов, птиц, животных.

Общий рисунок танца народ черпал из окружающей природы, в «золотом» узоре танца «просвечивают» силуэты листьев, цветов, птиц, животных.

Русские народные танцы – это веселые заводные хороводы, народные гуляния, которые широко применялись ещѐ на ярмарках и праздниках Древней Руси. В основе русского народного танца лежат кадриль, хоровод, пляска. Русский танец требует энергичности от мужчин и величавости и кротко «плавающих» движений от женщины. Обычно русские народные танцы объединяют в себе большое количество людей, которые держатся за руки, венки или платки. В этих танцах и сопровождающей их музыке рассказывались целые истории народов, героев, царей, родины, страны и великой русской земли.

Арабский танец ведет свою историю от доарабских культур Египта и Индии. В основном это танцы женщин, нацеленные на внимание мужчин. Многие современные танцы включили в себя различные элементы арабских танцев. Особенной популярностью пользуется танец живота. В Египте, Алжире, Тунисе и Марокко широко распространены арабские танцы альмей, в основе которых лежат любовные страдания и сопереживания влюбленных, пришедшие в современный мир из древнего Египта эпохи Нового царства.

С сирийскими танцами прежде всего ассоциируется зажигательный танец, который Саломея исполнила перед Иродом. Сирийский танец – танец эмоциональный, требующий определенного настроя, который передается и зрителям.

Развитие хореографии – не только и не столько техническое совершенствование, сколько углубление духовности. Духовность – «специфически человеческое качество, характеризующее мотивацию и смысл поведения личности, недоступные ни животному, ни моделирующим действия человека машинам. Духовность – позиция ценностного сознания, свойственная всем его формам: нравственной, политической, религиозной, эстетической, художественной, но особенно существенная в сфере моральных отношений» [7, c. 87]. Она «обнаруживается в обращенности человека к высшим ценностям, к идеалу» [8, c. 131].

Межкультурный диалог оказывает огромное воздействие на формирование, развитие юной личности: здесь и расширение кругозора, и рост умения уважать и понимать другую культуру, ценить свою, видеть ее через призму другой и оценивать тот вклад, который внесла своя культура в сокровищницу мировой культуры и искусства. Правильно организованный межкультурный диалог поможет молодежи составить представление о другой культуре с точки зрения ее реалий, традиций, аксиологических аспектов, научиться грамотно осуществлять компаративистский анализ различных артефактов и феноменов культур. В целом это будет способствовать развитию общей культуры личности, познавательной мотивации учения, формированию культурного опыта, росту патриотизма и толерантности.

Правильно организованный межкультурный диалог поможет молодежи составить представление о другой культуре с точки зрения ее реалий, традиций, аксиологических аспектов, научиться грамотно осуществлять компаративистский анализ различных артефактов и феноменов культур. В целом это будет способствовать развитию общей культуры личности, познавательной мотивации учения, формированию культурного опыта, росту патриотизма и толерантности.

В формировании толерантного сознания большая роль принадлежит педагогике искусства, т. к. у искусства свой, особый язык, эмоционально воздействующий на душу молодого человека; он развивает его эстетический вкус, фантазию, желание приобщиться к творчеству. Искусство призвано сохранять и беречь историческую память в эмоциональной, образной форме, а это и будет способствовать взаимообогащению культур, осознанию общечеловеческих ценностей.

Формирование духовно-нравственной личности молодого человека предполагает расширение образовательной среды, мировоззрения, повышение общей культуры, восприимчивости к искусству. Современный мир существует и развивается как мир постоянного общения народов, культур, взаимодействия людей. Это условие его существования, и послом в достижении взаимопонимания народов является искусство – искусство слова, краски звука, движения. От этого зависит и овладение людьми другого искусства – общения. Виртуальный мир, «всемирная паутина» ни в коей мере не могут заменить живого, полнокровного общения. Межкультурная коммуникация, существуя в реалиях современного мира, действительно способствует воспитанию человека культуры, открытого к диалогу с другими культурами, человека-патриота, заботящегося о сохранении национальных традиций, повышающего своим неустанным трудом духовный потенциал своей Родины и полного глубокого интереса и уважения к традициям других культур.

Современный мир существует и развивается как мир постоянного общения народов, культур, взаимодействия людей. Это условие его существования, и послом в достижении взаимопонимания народов является искусство – искусство слова, краски звука, движения. От этого зависит и овладение людьми другого искусства – общения. Виртуальный мир, «всемирная паутина» ни в коей мере не могут заменить живого, полнокровного общения. Межкультурная коммуникация, существуя в реалиях современного мира, действительно способствует воспитанию человека культуры, открытого к диалогу с другими культурами, человека-патриота, заботящегося о сохранении национальных традиций, повышающего своим неустанным трудом духовный потенциал своей Родины и полного глубокого интереса и уважения к традициям других культур.

Диалог – «это понимание своего «Я» и общение с другими. Он всеобщ, и всеобщность диалога общепризнанна. Он – необходимое условие научного поиска истины и процесса творчества в искусстве» [6, с. 9].

Русская культура «погранична»: в ней сосуществуют восточное и западное начала. Она открыта для диалога. В этом процессе большую роль играет эмоциональная основа восприятия, оценки произведений искусства, принадлежащих другой культуре. Россия имеет огромный многовековой опыт в успешном ведении межкультурного диалога, что усиливает взаимопонимание между народами. Творческие личности глубоко заинтересованы в развитии диалогов, потому что они приводят к углублению культурного саморазвития, взаимопониманию, взаимообогащению, ибо предполагают творческое освоение иного культурного опыта, а в целом – мировой культуры.

Она открыта для диалога. В этом процессе большую роль играет эмоциональная основа восприятия, оценки произведений искусства, принадлежащих другой культуре. Россия имеет огромный многовековой опыт в успешном ведении межкультурного диалога, что усиливает взаимопонимание между народами. Творческие личности глубоко заинтересованы в развитии диалогов, потому что они приводят к углублению культурного саморазвития, взаимопониманию, взаимообогащению, ибо предполагают творческое освоение иного культурного опыта, а в целом – мировой культуры.

Примером тому может служить духовно-нравственное воспитание юных творческих личностей в сфере и дополнительного (хореографического) образования, и среднего специального, в рамках хореографического училища. Взаимодействие двух танцевальных культур – России и Сирии, например, творческое сотрудничество с российскими специалистами помогли поднять культуру современной национальной хореографии Сирии, синтезировать фольклорные традиции и классику.

В центрах детского творчества Москвы (например, при ДК «Красный Октябрь») дети постигали особенности восточного танца, при этом приобщаясь к такой далекой от них культуре, как ближневосточная. Одновременно в них росло толерантное сознание, желание постичь иную культуру, что вело к духовному обогащению юной личности. Учащиеся Московского хореографического училища при Московском государственном академическом театре танца «Гжель» неоднократно выезжали на гастроли в Сирию, принимали участие в совместных концертах. Наши юные артисты воспитаны на традициях бережного отношения и преумножения русского танцевального фольклора, что всегда питало прекрасную, богатую школу классического балета. Осознание себя наследниками великого искусства помогает духовному взрослению детей, а соприкосновение с другими культурами воспитывает толерантность, уважение к иным традициям искусства и открытость, готовность к творческому диалогу. Для того чтобы быть плодотворным, такой диалог в будущем должен представлять собой фактор формирования общечеловеческой толерантности.

Одновременно в них росло толерантное сознание, желание постичь иную культуру, что вело к духовному обогащению юной личности. Учащиеся Московского хореографического училища при Московском государственном академическом театре танца «Гжель» неоднократно выезжали на гастроли в Сирию, принимали участие в совместных концертах. Наши юные артисты воспитаны на традициях бережного отношения и преумножения русского танцевального фольклора, что всегда питало прекрасную, богатую школу классического балета. Осознание себя наследниками великого искусства помогает духовному взрослению детей, а соприкосновение с другими культурами воспитывает толерантность, уважение к иным традициям искусства и открытость, готовность к творческому диалогу. Для того чтобы быть плодотворным, такой диалог в будущем должен представлять собой фактор формирования общечеловеческой толерантности.

Таким образом, через культуру классического танца, балета ребенок приобщается к классическим образцам народной культуры, к духовному богатству народа (ведь балет – это не только танец, но и сюжет художественного произведения, и музыка, и живопись). Приобщаясь к хореографическому искусству, дети становятся более толерантными и духовно развитыми личностями.

Приобщаясь к хореографическому искусству, дети становятся более толерантными и духовно развитыми личностями.

Литература

1. Антонова Л. Е. Диалог как основа инкультурации личности: Диссертация на соискание учѐной степени кандидата культурологии. Улан-Удэ, 2006. С. 85.

2. Бахтин М. М. Проблема речевых жанров.//Собр. соч. М.,: Русские словари, 1996.

3. Кошмина И. В. Вертикальный тематизм (принцип диалога гуманитарных предметов) // Искусство в школе, 1997. № 2. С. 27–33.

4. Мельник Т. Г. Организационно-педагогические условия воспитания толерантности учащихся в учреждениях интернатного типа на основе диалога культур. Автореферат дисс. … канд.пед.наук. М., 2008.

5. Немирова В. В. Диалог в системе эстетического воспитания детей: Диссертация … канд. философских наук. М., 1995.

6. Сайко Э. В. О природе и пространстве «действия» диалога.// Социокультурное пространство диалога. М., 1999.

7. Словарь по этике/Под ред.А. А. Гусейнова и И. С. Кона. М., 1989.

8. Этика: Энциклопедический словарь. / Под ред. Р. Г. Апресяна и А. П. Гусейнова. М., 2001.

/ Под ред. Р. Г. Апресяна и А. П. Гусейнова. М., 2001.

Кризис культуры диалога: мы перестали общаться

Специалисты не слышат родителей, родители не слышат специалистов, дети не слышат родителей, родители не слышат детей, семьи с особыми детьми не слышат родителей с обычными детьми. Рассказывает психолог и арт-психотерапевт Александр Колесин.

Эдуард Гороховский? «Зеркало N2″ Фото с сайта cultobzor.ru

Объективация – это восприятие другого человека как инструмента (объекта). Современная философия потребления пронизывает практически все сферы человеческих отношений, хотя корнями она уходит в далекую древность, в примитивное язычество. Когда мы привыкаем использовать друг друга в качестве вещей, нам уже не до разговоров. И разговаривать мы разучиваемся. Что неизбежно приводит нас к душевным и духовным болезням. И учиться разговаривать, учиться находить общий язык, учиться видеть рядом с собой таких же, как мы, людей нам приходится заново. Именно об этом рассказывает санкт-петербургский психолог и арт-психотерапевт Александр Колесин, более 20 лет работающий с детьми-инвалидами и их семьями.

Именно об этом рассказывает санкт-петербургский психолог и арт-психотерапевт Александр Колесин, более 20 лет работающий с детьми-инвалидами и их семьями.

– Как вы в своей профессиональной деятельности пришли к размышлениям о кризисе культуры диалога?

– Когда 21 год назад я начал работать с особыми людьми, то поначалу я был обескуражен и удивлен всеобщей раздробленностью этого сообщества. Мне казалось, что все микрогруппы этого особого мира глухи друг к другу. Специалисты не слышат родителей, родители не слышат специалистов, дети не слышат родителей, родители не слышат детей, семьи с особыми детьми не слышат родителей с обычными детьми.

Все сообщество особых людей вместе с их ближним кругом напоминало мне картину молекулярного броуновского движения – хаотичного и непредсказуемого. В поведении людей я практически не обнаруживал признаков диалога и видел только огромное, все возрастающее количество монологов. Чтобы как-то объяснить для себя этот феномен, мне пришлось обратиться к теории общения как части общефилософской проблематики культуры.

В свое время я заканчивал аспирантуру философского факультета ЛГУ у одного из ведущих разработчиков философской концепции теории общения Моисея Самойловича Кагана. Если кратко изложить суть концепции, обобщенной автором в книге «Мир общения», то теорию общения можно описать как проблему межсубъектных отношений. Каган выявил различие двух форм взаимодействия между людьми – общением и коммуникацией: «…общение имеет и практический, материальный, и духовный, информационный, и практически-духовный характер, тогда как коммуникация (если не иметь в виду другого значения этого термина, когда он употребляется во множественном числе и обозначает пути сообщения, средства связи) является чисто информационным процессом – передачей тех или иных сообщений».

Различен и характер связи вступающих во взаимодействие людей в процессе коммуникации и общения: «Коммуникация есть информационная связь субъекта с тем или иным объектом – человеком, животным, машиной. Она выражается в том, что субъект передает некую информацию (знания, идеи, деловые сообщения, фактические сведения, указания, приказания и т. п.), которую получатель должен всего-навсего принять, понять (правильно декодировать), хорошо усвоить и в соответствии с этим поступать». Общение же предполагает межсубъктное взаимодействие, «в общении нет отправителя и получателя сообщений – есть собеседники, соучастники общего дела».

п.), которую получатель должен всего-навсего принять, понять (правильно декодировать), хорошо усвоить и в соответствии с этим поступать». Общение же предполагает межсубъктное взаимодействие, «в общении нет отправителя и получателя сообщений – есть собеседники, соучастники общего дела».

Принципиально различны и способы «адекватной самореализации» коммуникации и общения. Структура коммуникации монологична, тогда как структура общения – диалогична; передаваемое объекту сообщение необходимо запомнить, а направленное собеседнику послание предполагает его интерпретацию. В диалоге каждый партнер уникален и принципиально равен другому (другим). Вместе с тем, философ подчеркивает, что нет никаких оснований «для трактовки одной из двух форм информационной активности субъекта как более “высокой”, более “совершенной”, более ценной, чем другая». Они «равно необходимы человеку, общественному развитию, культуре… преимущества и ограниченность каждой обнаруживаются в разных социокультурных ситуациях».

– На какое следствие этого монологизма, прежде всего, вы обратили внимание?

– Это проблема выгорания специалистов помогающих профессий. Я вижу, как многие помогающие специалисты: педагоги, социальные работники, психологи, медики – быстро стареют, эмоционально угасают, начинают постоянно болеть… Мне пришлось испытать на себе все последствия многолетней педагогической практики. Задаваясь вопросами о причинах парадоксального воздействия на людей гуманитарных профессий, мне вспомнилось, что говорил Владимир Петрович Тыщенко, преподаватель философии в Новосибирском педагогическом институте: «системный кризис проявляется в том, что у нас господствует бездетная педагогика, безличностная психология и бесчеловечная медицина».

Иными словами, системные нарушения в помогающем труде вызваны отсутствием четкого понимания принципиального различия коммуникации и общения. В монологической парадигме субъектами коммуникации выступают только помогающие специалисты. Субъект – это активный, ведущий, доминирующий, отдающий, управляющий участник процесса взаимодействия. А объект – пассивный, ведомый, получающий, подчиненный, получающий, контролируемый участник этого процесса. Нормы русского языка фиксируют подчинительную связь этих слов, одни из которых – главные (подчиняющие), а другие – зависимые (подчиненные), а также их четкое функциональное различие. В субъектно-объектной парадигме главных персон (субъектов) традиционно обозначают именами существительными (педагоги, социальные работники, психологи, медики), а зависимых персон (объектов) обозначают подчиненными словами (учащиеся, обучаемые, дефектные, коррегируемые, подопечные, проживающие, консультируемые, дефицитарные, больные и тому подобное).

А объект – пассивный, ведомый, получающий, подчиненный, получающий, контролируемый участник этого процесса. Нормы русского языка фиксируют подчинительную связь этих слов, одни из которых – главные (подчиняющие), а другие – зависимые (подчиненные), а также их четкое функциональное различие. В субъектно-объектной парадигме главных персон (субъектов) традиционно обозначают именами существительными (педагоги, социальные работники, психологи, медики), а зависимых персон (объектов) обозначают подчиненными словами (учащиеся, обучаемые, дефектные, коррегируемые, подопечные, проживающие, консультируемые, дефицитарные, больные и тому подобное).

В подобной системе координат в формулировках нет человека, а есть только объекты коммуникации. В психологии такой процесс называется объективацией. Объективация клиентов приводит их к пассивному получению социальных, медицинских или образовательных услуг. Ни о каком равенстве во взаимоотношениях специалиста и клиента не может быть даже речи.

Если довести объективацию до логического завершения, то, например, идеальный клиент медицины монолога – хронический больной. Такой клиент обязан непрерывно болеть, а деньги на лечение, лекарства и парамедицинские услуги должны непрерывным потоком идти в медицинскую систему – либо от него самого и его ближнего круга, либо от страховой системы.

Такой клиент обязан непрерывно болеть, а деньги на лечение, лекарства и парамедицинские услуги должны непрерывным потоком идти в медицинскую систему – либо от него самого и его ближнего круга, либо от страховой системы.

Идеальный клиент психологии монолога – зависимый невротик, не способный разрешить свои личностные проблемы без помощи своего психотерапевта. Монологической социальной системе нужен клиент, который не жалуется на помогающих специалистов, не пишет мелочных заявлений в собес и в правительство, не «зудит» по каждому поводу и без повода.

В знаковом романе Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом» главного героя превращают с помощью лоботомии в идеальный объект социальной заботы – слепоглухонемого паралитика, которого нужно только мыть, одевать и кормить. Идеальный клиент педагогики монолога – «вечный студент», который непрерывно пытается «выучить материал», «запомнить урок», «накопить знания», но, при этом, сам никогда не станет учителем, мастером.

В психологии давно установлена объективная взаимосвязь процесса объективации клиента с деперсонализацией (личностной деформацией) помогающего специалиста. Американский психолог немецкого происхождения Генрих Фрюденбергер сорок лет назад заговорил о такой проблеме, как неограниченная власть специалиста над клиентом.

Американский психолог немецкого происхождения Генрих Фрюденбергер сорок лет назад заговорил о такой проблеме, как неограниченная власть специалиста над клиентом.

Чем больше специалисты помогающих профессий объективируют своих клиентов, тем больше разрушаются они сами, объективация не проходит бесследно для участников этого процесса. Таков психологический парадокс: клиент в процессе коммуникации превращается в объект профессиональных манипуляций, а к специалисту все это возвращается бумерангом – происходит разрушение его личности, нарастает «носорожья шкура» цинизма. Деперсонализация специалистов помогающих профессий – один из основных факторов профессионального выгорания.

Всем известны словесные маркеры раздражения в адрес клиентов: «Вас много, а я один», «ходят и ходят, топчут и топчут» и так далее, вплоть до фразы «чтоб вы все сдохли». Сюда же можно отнести черный юмор, равнодушие, агрессию, различные виды насилия. Во время занятий со специалистами мы находим десятки примеров деперсонализации. Например, сотрудник медицинского учреждения при кормлении ребенка набирает много еды на ложку или быстро кормит беспомощного старика, таким образом, насилуя волю пациента.

Например, сотрудник медицинского учреждения при кормлении ребенка набирает много еды на ложку или быстро кормит беспомощного старика, таким образом, насилуя волю пациента.

Деперсонализация запускает разрушительные процессы в личностной и телесной структуре помогающего специалиста: «Я-сознание» объективирует «Я-бессознательное» и собственное тело, приводя к плачевным результатам.

Подобная же ситуация складывается во взаимоотношениях родителей и детей, когда ребенку отводится роль объекта воспитания, а родителю – субъекта. «Ты родился для меня, для того, чтобы я поступал с тобой, как хочу», «ты родился, и мне приходится с тобой тут возиться», «я тебя породил, я тебя и убью!»

– Почему так происходит? Казалось бы, родители и дети изначально не чужие друг другу люди…

– Родитель для ребенка (по крайней мере, до подросткового возраста) является специалистом в каждой из перечисленных нами помогающих профессий. Родитель в качестве педагога – это воспитатель и учитель. Родитель в качестве социального работника – это защитник и кормилец. Родитель в качестве психолога – утешитель и собеседник.

Родитель в качестве социального работника – это защитник и кормилец. Родитель в качестве психолога – утешитель и собеседник.

В некоторых жизненных ситуациях родитель оказывает ребенку экстренную медицинскую помощь. Родитель в качестве медика, точнее, в качестве того, кто заботится о здоровье ребенка, исполняет функцию лекаря, даже не обладая специальными знаниями, просто используя свой жизненный опыт. И еще родитель в этом качестве – утешитель, сиделка, тот, кто не покинет дитя во время кризиса. В старину бытовали такие слова «хожалка», «хожалец» – сиделка, тот, кто ухаживает за больным. Чаще всего медицинская функция родителя не проявляется, пока ребенок не заболеет.

Все перечисленные отношения тесно связаны с формированием эмоциональных связей между членами семьи. Отношения «собеседников» – самый лучший вариант общения в семье. Приставки «су-, со-» несут в себе указание на кого-то второго, с кем человек соединен или связан глубинной связью. По структурно-семантическому значению слов с этими приставками филологи выделяют их природу: соединение, объединение, подобие, расположение по смежности, по соприкосновению с тем, что указано в корне слова.

Но если родитель выступает по отношению к своему ребенку как субъект, если он объективирует ребенка, то может сложиться ситуация, подобная фабуле повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом». В этом произведении ребенка объективируют мать и бабушка. Когда ребенок – герой литературного текста – превращается в объект сверхзаботы, сверхзащиты, сверхвоспитания и тотального милосердия, то родные из воспитателей превращаются в менторов и экзекуторов, из защитников – в собственников и манипуляторов, из утешителей и собеседников – в энергетических вампиров. Такая гиперопека доводит ребенка до эмоционально-волевого отупения и программирует его жизненный сценарий на тотальную неудачу.

К сожалению, мне очень часто приходится встречать родителей, которые демонстрировали монологическую позицию: «Нечего мне указывать! Это я его родил(а)! Я лучше знаю, что нужно моему ребенку». При этом своему чаду они то и дело говорят: «У тебя все равно ничего хорошего не получится». Такие родители пытаются навязать ребенку собственные нереализованные мечты, а если видят, что они не реализуются в ребенке, то начинает его «гнобить», то есть формировать из него неудачника. Такие родители – уже не утешители, а плакальщики, не «милосердные самаряне», а «злые санитары».

Такие родители – уже не утешители, а плакальщики, не «милосердные самаряне», а «злые санитары».

Александр Колесин, психолог и арт-психотерапевт Фото с сайта pri-kcson.ru

На мой взгляд, подобное происходит, когда родители свои обязанности воспитателя воспринимают как тяжелейший крест, как Божье наказание или как случайное временное явление, которое со временем пройдет. Что же происходит между объектами взаимодействия в такой системе координат (то есть, в монологической коммуникации)?

Мне проще пояснить подобную ситуацию на примере литературного произведения – поступках героев авторской сказки итальянского писателя Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы», более известной русскому читателю в вольном переложении Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

В завязке повествования двое одиноких пожилых приятелей-алкоголиков с расшатанным физическим и психическим здоровьем сделали попытку изменить свой жизненный сценарий. В оригинале сказки они представлены предельно откровенно: старый столяр «мастер Антонио» (по уличному прозвищу «мастер Вишня», так как кончик его носа был подобен спелой вишне – вечно блестящий и сизо-красный») и старый кукольник «дядюшка Джеппетто» (по уличному прозвищу «Кукурузная Лепешка» – его желтый парик выглядел точнехонько, как кукурузная лепешка», …но «горе тому, кто назовет его Кукурузной Лепешкой! Он сразу приходил в такое бешенство, что никакая сила не могла его укротить»).

В оригинале сказки они представлены предельно откровенно: старый столяр «мастер Антонио» (по уличному прозвищу «мастер Вишня», так как кончик его носа был подобен спелой вишне – вечно блестящий и сизо-красный») и старый кукольник «дядюшка Джеппетто» (по уличному прозвищу «Кукурузная Лепешка» – его желтый парик выглядел точнехонько, как кукурузная лепешка», …но «горе тому, кто назовет его Кукурузной Лепешкой! Он сразу приходил в такое бешенство, что никакая сила не могла его укротить»).

Мастер Вишня пытался сделать из куска дерева ножку стула, но тонкий голосок из обыкновенного полена, который алкоголезависимый ремесленник принял за слуховую галлюцинацию, заставил его отказаться от столь трезвого намерения и передать полено Кукурузной Лепешке (в русском варианте – папе Карло). Именно кукольник «подумал, что неплохо было бы вырезать этакого отменного деревянного человечка. Но это должен быть удивительный деревянный человечек: способный плясать, фехтовать и кувыркаться в воздухе. С этим деревянным человечком я пошел бы по белу свету и зарабатывал бы себе на кусок хлеба и стаканчик винца».

Не нужно быть великим психоаналитиком, чтобы увидеть в преамбуле сказки главный мотив поведения Джеппетто – в дополнение к шарманке сделать куклу, чтобы ее эксплуатировать, чтобы ею манипулировать, постоянно держать ее при себе и, тем самым, обеспечить свое земное существование (сравните: «родить ребенка для поддержания собственной старости»). «Какое имя я дам ему? – задумался Джеппетто. – Назову-ка его Пиноккио. Это имя принесет ему счастье. Когда-то я знал целую семью Пинокки: отца звали Пиноккио, мать – Пиноккия, детей – Пинокки, и все чувствовали себя отлично. Самый богатый из них кормился подаянием».

Перед нами классический вариант субъект-объектного взаимодействия: отец – активный, самодостаточный субъект, определяющий жизненный сценарий своего творения; а сын – подчиненный, зависимый объект, вынужденный следовать установленным правилам.

Но ожившая кукла не желает подчиняться этим законам и, в свою очередь, начинает манипулировать своим создателем (родителем). Пиноккио начинает с того, что еще находясь в теле полена провоцирует ссоры и драки между спившимися друзьями, а, воплотившись в деревянном человечке, пытается освоить новый для него мир, разрушая жизненный уклад Джепетто.

Пиноккио начинает с того, что еще находясь в теле полена провоцирует ссоры и драки между спившимися друзьями, а, воплотившись в деревянном человечке, пытается освоить новый для него мир, разрушая жизненный уклад Джепетто.

Упрямый, злой, наглый и капризный человечек измывается над Джеппето, сбегает из отцовского дома, провоцирует уличный скандал с участием сердобольной публики и добивается ареста Джеппето, обвинив его в жестоком обращении – идеальный сценарий для современной ювенальной юстиции.

Сбыв отца в кутузку, Пиноккио завладевает каморкой отца, в порыве гнева пытается убить Говорящего Сверчка, жившего здесь уже сто лет и сказавшего ему правду про перспективы «счастливого бесконтрольного детства», побирается в ночи, в бреду голода и холода сжигает свои ноги в жаровне.

Спасенный отцом, Пиноккио вторично покидает отчий дом, продает старьевщику школьный букварь, чтобы купить билет на представление бродячего кукольного театра, из жадности и глупости связывается с профессиональными жуликами Котом и Лисой и с «их помощью» лишается золотых монет.

Какая мудрая ирония проглядывает в этой истории про «обогащение без труда» на Волшебном Поле близ города Дураколовки страны Болвании, который через полтора века повторится в телевизионном проекте «Поле чудес» в стране постперестроечных «россиянцев»!

Потом Пиноккио оказывается на четыре месяца в тюрьме, попадает в капкан в момент воровства винограда у местного крестьянина и служит ему за это цепной собакой на охране курятника. Для того, чтобы превратиться из деревянной куклы, занятой вечным поиском Страны Развлечений, в «живого, умного, красивого мальчика с каштановыми волосами и голубыми глазами, с веселым, радостным лицом», главному герою сказки и его ближнему кругу пришлось пройти множество испытаний, суть которых сводится к обретению подлинных человеческих отношений: научению общению и преодолению эгоцентризма.

В финале все заканчивается хорошо, но начинается эта сказка как раз приметами манипулятивной педагогики и наполнена историями про детское непослушание, капризы, нежелание учиться и трудиться.

– Как проявляется монологизм родителей, которые обращаются к вам?

– Речевых и поведенческих маркеров монологизма множество. Самый распространенный из них – когда люди перебивают друг друга во время разговора, не умеют терпеливо выслушать собеседника. Другой четкий маркер монологизма – человек начинает любое предложение с отрицания высказывания другого участника разговора. Мы часто видим такую ситуацию: что бы ни говорил предыдущий человек, следующий участник дискурса начинает строить ответную фразу со слова «нет».

С точки зрения психолога, это не простое привычное употребление слова-паразита, а проявление внутренней установки на отрицание, обесценивание говоривших до этого людей. По этому маркеру легко узнать людей, выросших в советской системе.

Есть целый букет монологического поведения, составленный из стереотипных представлениях о пользе спора. Если ко мне, как специалисту, приходят родители, которым больше 40 лет, а особенно больше 50, то разговаривать мне с ними очень трудно – я часто поначалу вообще не понимаю, о чем люди говорят. Такие родители меня просто не слышат, они узнают в моей речи знакомые слова, у них возникают какие-то свои ассоциации, а реагирует они уже на эти ассоциации. И тут же вступают в спор, просто какая-то страсть к спорам.

Такие родители меня просто не слышат, они узнают в моей речи знакомые слова, у них возникают какие-то свои ассоциации, а реагирует они уже на эти ассоциации. И тут же вступают в спор, просто какая-то страсть к спорам.

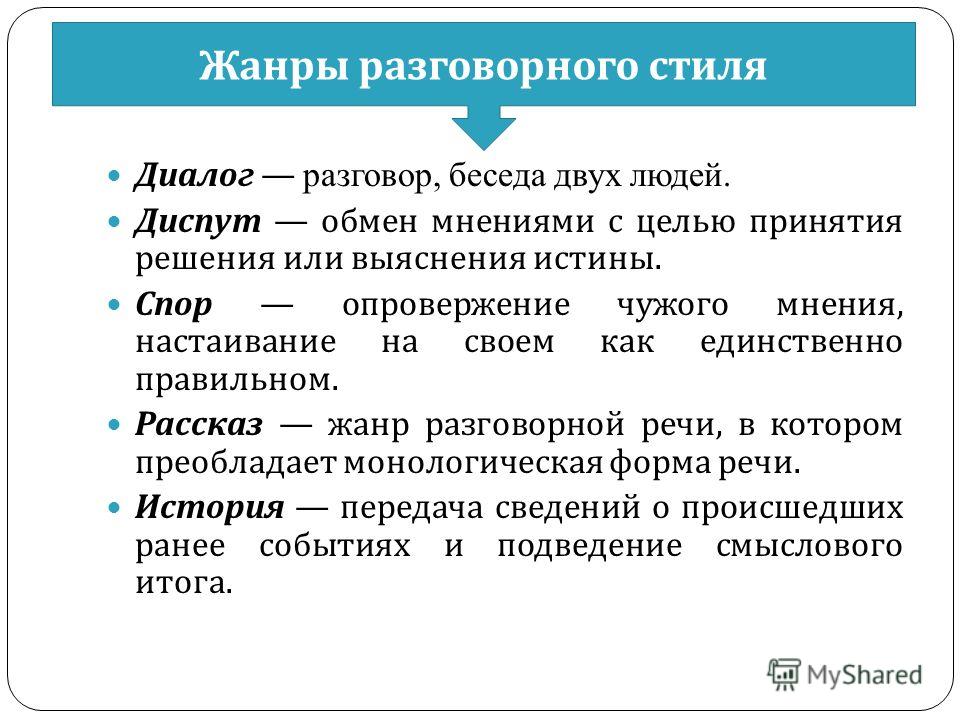

Независимо от степени знакомства с той или иной темой люди спорят с уверенностью, что в споре рождается истина. Но, на самом деле, истина в споре, как правило, не рождается: чаще всего она в нем погибает.

Про маркер, о котором я сейчас говорю – когда человек то и дело ставит себя в позицию непримиримого оппонента всем и вся – знают все специалисты, работающие с родителями особых детей.

На самом деле, монологическое поведение – это специфический способ ухода от решения жизненной проблемы, повод разбежаться в противоположные углы ринга для продолжения бессмысленного боя.

Пример: родители из-за каких-то странностей в развитии ребенка обращаются к специалисту. При первой же встрече они пытаются выстроить отношения так, чтобы специалист стал их врагом. «Мы уже получили заключение из института имени Сербского и еще в трех местах за границей. Хотя мы к вам пришли, но мы думаем, что это бесполезно (понимай – «вы такой же шарлатан, как и они»), мы уже всяких перепробовали и на вас мы тоже не надеемся».

«Мы уже получили заключение из института имени Сербского и еще в трех местах за границей. Хотя мы к вам пришли, но мы думаем, что это бесполезно (понимай – «вы такой же шарлатан, как и они»), мы уже всяких перепробовали и на вас мы тоже не надеемся».

Все это может быть сказано в завуалированной форме, в зависимости от воспитания клиентов, но смысл остается прежним – изначальное недоверие к специалистам и завышение собственной самооценки.

Другая крайность – доверчивость каждому, кто заявляет, что может помочь ребенку. Такое поведение естественно для людей, находящихся в фазе уныния. В таком состоянии люди, как часовой маятник, колеблются между надеждой на чудо выздоровления ребенка и отчаянием от крушения этих надежд. Я знаю родителей, чьим детям уже по 40 лет, а они все надеются, что их дети выздоровеют и станут «как все». Это происходит от того, что родители так и не приняли своих детей такими, какие они есть.

Подобные внутрисемейные отношения чреваты созависимостью – психическими нарушениями у членов семей с инвалидами, бедностью – все ресурсы семьи будут уходить на попытки «вылечить» ребенка, развалом семьи – будет забыто собственное счастье и личная жизнь близких людей.

В молодости я раздражался на этих людей, но со временем понял, что это не только их вина, но и их беда. И с этой бедой надо справляться, какова бы ни была ее глубина. Предложив много лет назад арттерапевтическую технологию видео-школы «Семь Я», которая заключается в совместном просмотре и обсуждении художественных фильмов и, через этот прием, в вербализации наших переживаний, я обнаружил, что во время обсуждения фильма родители вместе со специалистами могут не впадать в спор, но каждый будет рассказывать о том, что лично он почувствовал во время просмотра.

И мерилом адекватности восприятия этого фильма человеком является изменение тональности обсуждения после второго или третьего просмотра того же фильма. Говоря о персонажах фильма, участники сессий бессознательно проговаривают свои страхи, беды, чувство одиночества и беспомощности. Таким способом люди могут увидеть свои заблуждения, но, при этом, их никто не уличает в непоследовательности, не «тычет лицом» в обнаруженные логические нестыковки. Только так происходит научение технике диалога.

Только так происходит научение технике диалога.

– Ловите ли вы самого себя на монологизме? И если да, то как с этим справляетесь?

– Конечно, ловлю. У меня есть четкое представление, что я демонстрирую монологизм, когда чувствую, что мне не дают возможности высказать свою точку зрения полностью, мешают мне выстроить все логические связи, показывают всеми способами, что от меня устали – «дескать, люди уже все поняли, а ты продолжаешь долго и нудно объяснять».

Это проявление моей профессиональной деформации, которое называется дидактопатией, то есть желанием всех обучить, нарисовать схемы, проговорить все логические переходы, подтвердить тремя источниками, пятью цитатами, ведь только тогда все получат счастье…

При этом моя сохранная часть психики нашептывает мне: «Где ты видел, чтобы люди становились счастливыми от такого интеллектуально-рационального наполнения разговора?» Поэтому, я нахожу возможным разрешить некоторым близким людям меня останавливать, и я при этом не обижусь. А еще мне помогают справляться с монологизмом юмор и самоирония.

А еще мне помогают справляться с монологизмом юмор и самоирония.

– Как вы преодолеваете монологизм клиента?

– Мы с клиентом должны сотрудничать. Если я чувствую, что сопротивление клиента происходит не от злого умысла, а от незнания и пессимизма, вызванного предыдущим опытом, но при этом человек хочет как-то облегчить свое состояние, то я пытаюсь разными средствами расположить к себе человека – обращением, темпоритмом речи, доказательностью, актерскими способами – и установить партнерские отношения. Хотя чаще всего я инициатор процесса, но моя задача заключается в том, чтобы инициатива перешла к моему клиенту, чтобы он работал со мной «на равных».

Чрезмерно эрудированный клиент, чаще всего, является источником опасности для самого себя. Если в контакте с таким клиентом я сумею преодолеть барьер «многознания» и выйти из парадигмы субъект-объектной коммуникации, то мне удастся гармонизировать состояние клиента хотя бы на то время, пока мы общаемся. Хотя иногда демонстрация собственных знаний и демонстрация возможностей необходима, чтобы преодолеть предубеждение клиента, я стараюсь избавиться от менторского тона и вывести собеседника на диалог. В артпсихотерапии единственно значимая цель – удовлетворение эмоциональных запросов клиента, а это возможно только в пространстве и времени диалога.

В артпсихотерапии единственно значимая цель – удовлетворение эмоциональных запросов клиента, а это возможно только в пространстве и времени диалога.

И еще один профессиональный прием преодоления монологизма. Практически с самого начала своей работы с особыми людьми я старался не использовать в речи официальную терминологию педагогики, психологии, медицины и социальной работы. Для меня неприемлем не только весь вышеприведенный профессиональный сленг, демонстрирующий подчиненность (от «учащегося» и «проживающего» до «больного» и «дефектного»), но и «огуманитаренные» термины, демонстрирующие социальную маркировку («инвалид», «пациент», «клиент», «получатель услуг», «контингент обучаемых»).

В нормативной документации последних лет используется далеко небесспорная, но все-таки более гуманная формулировка: «люди с ограниченными возможностями здоровья». По крайней мере, здесь присутствует главное слово «люди».

Я обращаюсь ко всем людям, пришедшим на сессию, со словами приветствия: «Здравствуйте, коллеги! Сейчас мы познакомимся с нашими новыми старшими и младшими партнерами».

Skilled Dialogue Люсинда Крамер, Исаура Баррера | Выдержка из книги

Поделиться

«Умелый диалог — это диалогический подход к общению и сотрудничеству, который использует положительный вклад разнообразия в общение и сотрудничество. Таким образом, он имеет много общих элементов с диалогом в целом.

Диалог

«Есть много способов описать диалог. [У. Айзекс в Dialogue and The Art of Thinking Together ] описывает его как « разговор с центром, а не сторонами . . . способ взять энергию наших различий и направить ее на то, что никогда не было создано раньше». Это утверждение отражает два важнейших аспекта диалога: сосредоточение внимания на общем центре, а не на сторонах, и направление энергии на то, что никогда не было создано ранее.

«Диалог глубоко чтит различия. Сосредоточив внимание на потоке энергии между людьми, а не на статических позициях (например, на вашей точке зрения, моей точке зрения), он стремится примирить различные и даже кажущиеся противоречивыми точки зрения, чтобы использовать их сильные стороны и достичь всеобъемлющих решений.

Квалифицированный диалог

«Три элемента, извлеченные из этих принципов, имеют отношение к квалифицированному диалогу:

л. Диалог — это процесс, который может иметь место только между равными, стремящимися учиться вместе и друг у друга, а не учить или убеждать.

2. Для успеха диалога требуется основа доверия.

«Эти элементы подчеркивают три качества, связанные с квалифицированным диалогом. Следующее краткое обсуждение знакомит с этими качествами.

«Уважение. Уважение может быть описано как явное вербальное и невербальное признание того, что идентичность другого человека основана на фактах и заслуживает уважения как таковая. Слова Сары Лоуренс-Лайтфут имеют отношение к нашему определению уважения: «Делать себя уязвимым — это акт доверия и уважения, как получение и уважение уязвимости другого. Такое предложение себя согласуется с идеей Мартина Бубера о том, что человек, который говорит «ты», не «имеет» что-то, а [скорее] «находится в отношениях» .

«По своей сути, уважение заключается именно в этом: «в отношениях» с теми, с кем мы взаимодействуем. Очень часто во взаимодействиях, особенно с теми, кто придерживается взглядов и убеждений, отличных от наших собственных, мы теряем этот фокус отношений и вместо этого платим внимание только к вовлеченным идеям и позициям В этом случае мы стоим в отношении не к человеку, с которым мы взаимодействуем, а только к «объективным» идеям и позициям.

Взаимность. Взаимность является следствием уважения. Она включает в себя признание того, что идентичность другого человека имеет такое же значение, как и наша собственная, и, следовательно, заслуживает равного выражения. Короче говоря, взаимность заключается в создании симметрии взаимодействия, так что голос одного человека ( т. е. сила) не игнорирует и не затмевает другого. В основе взаимности лежит признание того, что каждый человек во взаимодействии в равной степени способен и в равной степени могущественен. Понимать взаимность в этом смысле означает различать власть

вместо и мощность вместо. Первое предполагает понимание власти как большей силы или авторитета; последнее предполагает понимание власти как способности или способности. Это различие, возможно, более четко выражено в испанском языке. Слово «мощность», poder, , может использоваться не только в английском языке для обозначения «мощности»; его также можно использовать как глагол, означающий «я могу», как в «yo puedo» (т. Е. Я могу). Именно в этом последнем смысле диалог вообще и Умелый диалог в частности понимают взаимность.

Е. Я могу). Именно в этом последнем смысле диалог вообще и Умелый диалог в частности понимают взаимность.

«Взаимность не требует отрицания того, что один человек может иметь больше опыта, знаний или авторитета, чем другой в определенных областях. Это требует (а) признания того, что опыт и восприятие каждого имеют одинаковую ценность, хотя они вполне могли привести к точкам зрения и убеждениям. вопреки нашим собственным, и (b) признание того, что каждый человек обладает одинаковой способностью учиться и действовать Эти два требования создают основу для создания взаимодействий, в рамках которых все участники могут вносить значимый вклад и делать выбор добровольно, а не по принуждению. Во взаимных взаимодействиях одна точка зрения не доминирует и не исключает различные точки зрения.

Отзывчивость. Отзывчивость — это качество, которое становится возможным только при наличии уважения и взаимности. Уважение — это соблюдение границ. Взаимность — это уважение к выражению этих границ. Отзывчивость — это реакция на выражение таким образом, который передает наше понимание и подтверждение этого. Однако отвечать и реагировать — это не одно и то же. Отзывчивость означает больше, чем просто давать ответ. Это относится к содержанию этого ответа. Является ли это ответом, который только подтверждает, что мы говорили, или это ответ который передает понимание и оценку выраженной точки зрения, независимо от того, насколько она разнообразна Мы даем ответ, но мы

становится отзывчивым.

Отзывчивость — это реакция на выражение таким образом, который передает наше понимание и подтверждение этого. Однако отвечать и реагировать — это не одно и то же. Отзывчивость означает больше, чем просто давать ответ. Это относится к содержанию этого ответа. Является ли это ответом, который только подтверждает, что мы говорили, или это ответ который передает понимание и оценку выраженной точки зрения, независимо от того, насколько она разнообразна Мы даем ответ, но мы

становится отзывчивым.

«[Рэйчел Наоми] Ремен [в Благословения моего дедушки ] описывает свой переход от простого реагирования к тому, чтобы стать отзывчивым: «Поэтому у меня больше нет теорий о людях. Я не диагностирую их и не решаю, в чем их проблема. с ними и слушать Когда мы сидим вместе, у меня даже нет повестки дня, но я знаю, что со временем из нашего разговора возникнет что-то, что является частью более крупной связной модели, которую ни один из нас не может полностью увидеть в данный момент.

План программы для квалифицированного диалога Исаура Баррера, Люсинда Крамер | Духовная практика

Поделиться

Исаура Баррера и Люсинда Крамер, авторы книги «Умелый диалог: аутентичная коммуникация и сотрудничество с разных точек зрения» , преподают в университетах более 20 лет. Они описывают Квалифицированный диалог как «упреждающий инструмент для превращения разнообразия из проблемы в возможность, т. е. для извлечения и использования его богатств. Это проверенный на практике подход, разработанный для того, чтобы использовать силу парадокса и использовать ее… Взаимодействия Квалифицированного диалога с разнообразными другими могут быть созданы таким образом, чтобы различия обогащали, а не ограничивали доступные варианты и возможности». Их план беседы (ниже) является полезным руководством для того, чтобы максимально использовать разнообразие в диалоге с другими.

Квалифицированный диалог — это круговой и повторяющийся процесс, а не линейный.

Помните также, что… Квалифицированный диалог — не лучший и не самый подходящий подход ко всем взаимодействиям. Следующая 4-ступенчатая «горизонтальная» последовательность доказала свою эффективность при первом обучении диалогу с навыками:

Шаг 1: Настройка диспозиций

Подойдите к взаимодействию как к общению, а не как к тому, в котором вы пытаетесь повлиять на другого или контролировать его, или заставить его согласиться с вами или помочь вам.

ВЫБОР ОТНОШЕНИЙ КОНТРОЛЮ

Склонен ли я отдавать приоритет отношениям с этим человеком (лицами) больше, чем предустановленная повестка дня (т. е. предпочесть отношения контролю)?

(низкий) 2 3 (некоторые) 4 5 (высокий)

ПОДГОТОВКА СЦЕНЫ ДЛЯ ЧУДЕСА

Открыт ли я для результатов, отличных от тех, которые я ожидаю, основываясь на том, что я знаю сейчас (т. е. готов подготовить почву для чудес)?

(низкий) 2 3

(некоторые) 4 5 (высокий)Шаг 2: Уважение личности

Приветствие : Сообщите вербально и невербально, что вы приветствуете взаимодействие как возможность узнать другого и учиться у него или нее.

Разрешение : Позвольте другому выразить свою озабоченность или точку зрения без перерыва, кроме как попросить разъяснений, если это необходимо. Не вмешивайтесь в свои собственные опасения или взгляды. Просто слушайте с интересом.

Просто слушайте с интересом.

Приветственный

В какой степени я считаю, что приветствовал другого как кого-то, у кого я мог бы учиться?

(низкий) 2 3 (некоторые) 4 5 (высокий)

Разрешение

В какой степени я позволял другому выражать свои мысли, не перебивая и не объясняя/защищая свои взгляды?

(низкий) 2 3 (некоторые) 4 5 (высокий)

Шаг 3: Установление взаимности

Осмысление : Стремитесь понять, как точка зрения или поведение другого имеет смысл. Делайте это до тех пор, пока вы не сможете честно сказать, что понимаете, почему такая точка зрения или поведение имеет смысл (т. е. допустимо) при определенных обстоятельствах, и что вы могли бы поступить так же или похоже в этих обстоятельствах.

Оценка : определите положительный вклад, который точка зрения или поведение другого человека может внести в ваше взаимодействие с ним.