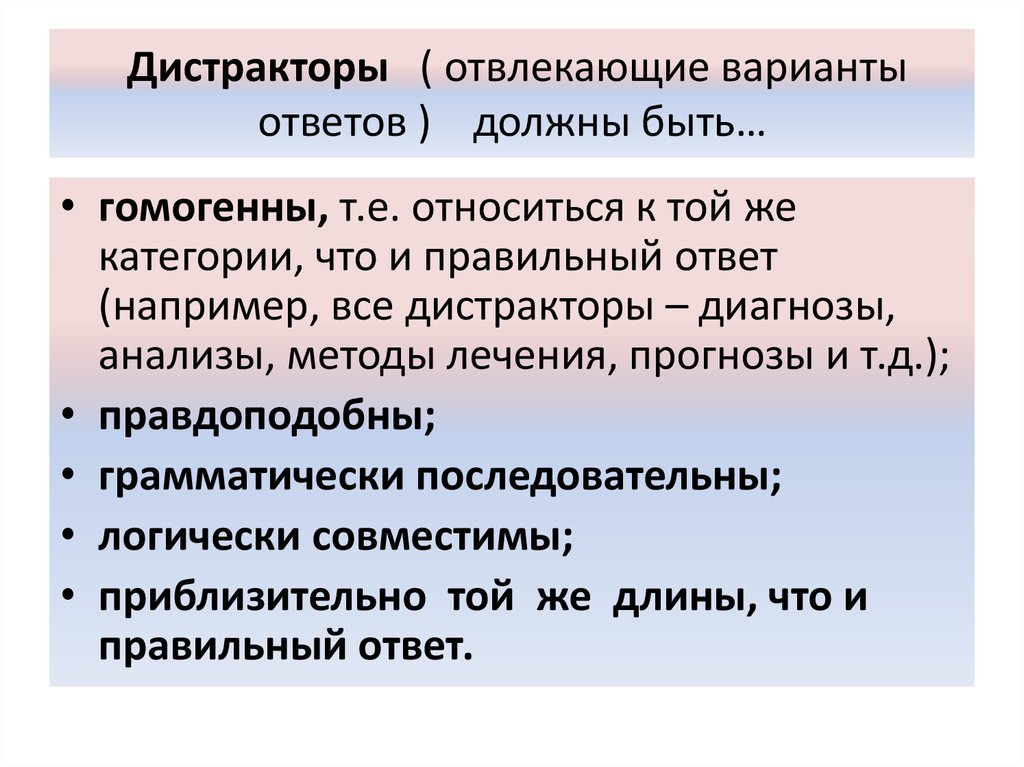

Что такое дистрактор: ДИСТРАКТОР — Гипертекстовый словарь методических терминов

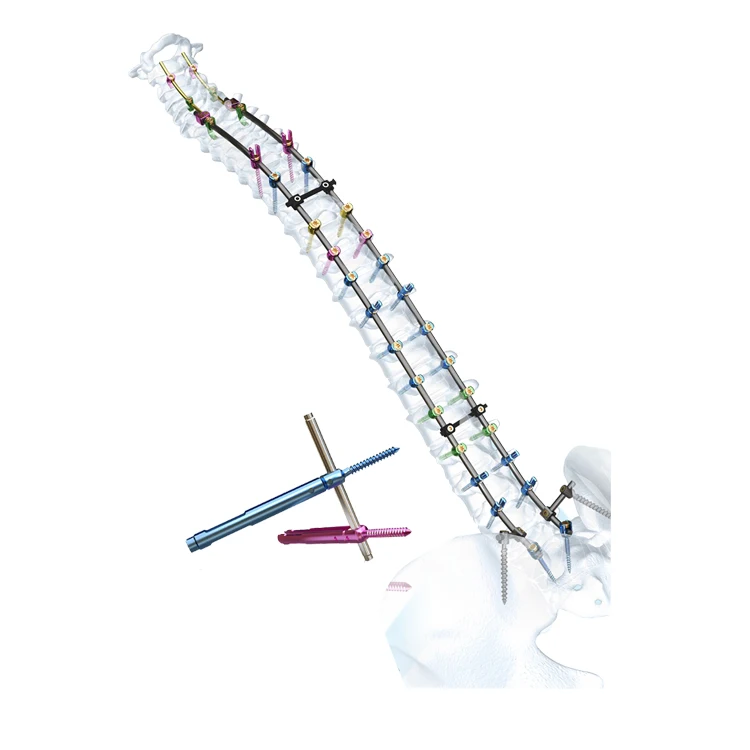

Дистракторы и фиксаторы

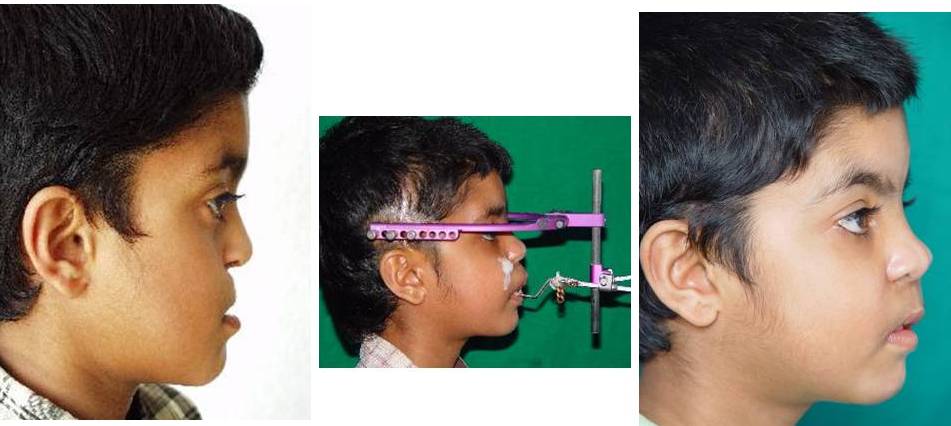

Идеи, которые российский хирург Гаврил Илизаров получил в 1950-х годах, сегодня являются стандартными знаниями, и клиническая практика была бы немыслима без этого. Более того: во многих случаях дистракционный остеогенез в настоящее время представляет собой метод выбора. Благодаря многочисленным инновационным и революционным системам дистракции, KLS Martin внесла большой вклад в внедрение этой техники в черепно-лицевую хирургию для использования в операционных по всему миру. Вряд ли существует какая-либо черепно-лицевая проблема, на которую мы не ответили, разработав специальный дистрактор для ее решения.

Но мы не ограничиваемся этим: с новыми, инновационными деталями продукта мы помогаем улучшить комфорт пациента, клиническую безопасность и дать возможность пользователям решать даже самые сложные задачи.

Видео демонстрация

Портфолио дистракторов

Краниальные дистракторы по Арнауду и Маршаку

Устройства для коррекции черепно-лицевых пороков развития. Предназначены для внутренней дистракции при лечении черепно-лицевой дисплазии, особенно черепно-лицевых синостозов.

Предназначены для внутренней дистракции при лечении черепно-лицевой дисплазии, особенно черепно-лицевых синостозов.

Дистракторы Кавамомо

Предназначены для внутренней дистракции при лечении черепно-лицевой дисплазии, особенно черепно-лицевых синостозов.

Дистракторы для заднего черепного свода

Используются для лечения пороков развития черепа, таких как синдромальный краниосиностоз и врожденные дефекты.

Педиатрические дистракторы Цюриха для верхней челюсти

Подходит для дистракции верхней челюсти младенцев и молодых людей в случаях врожденных или приобретенных пороков развития.

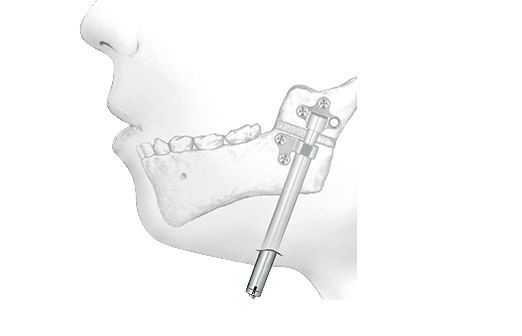

Телескопические верхнечелюстные дистракторы

Подходят для дистракции верхней челюсти, где необходимо постепенное удлинение кости, особенно в результате врожденных и приобретенных пороков развития.

Дистракторы TS-MD

Инструменты для коррекции черепно-лицевых паталогий.

Дистракторы Лиу Клефта

Предназначен для горизонтальной дистракции верхнечелюстного альвеолярного отростка.

Дистракторы TRACK

Устройства для дистракции альвеолярного отростка.

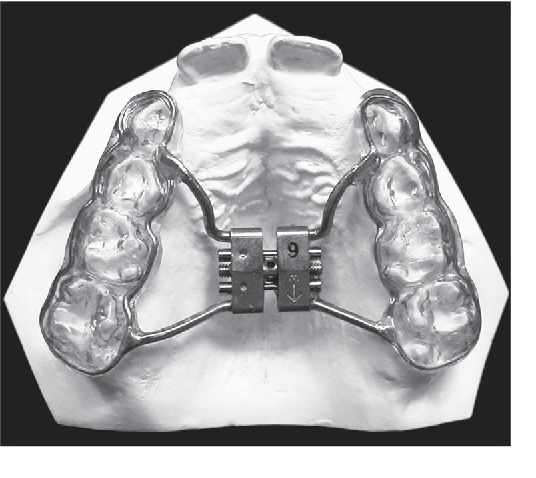

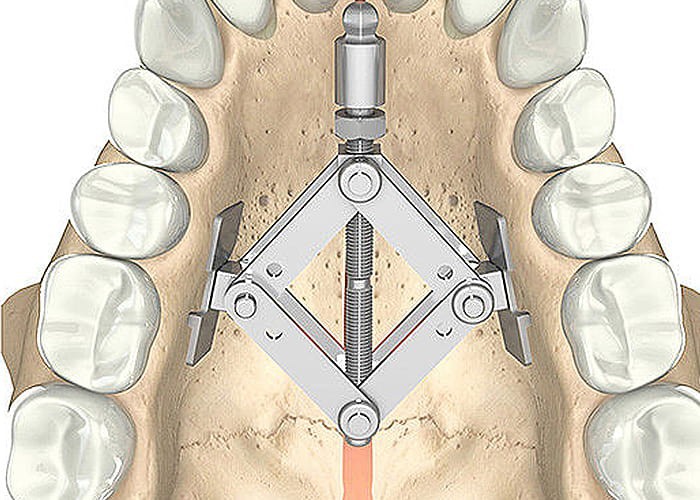

Небные дистракторы Роттердама (RPD)

Инструменты для поперечной небной дистракции.

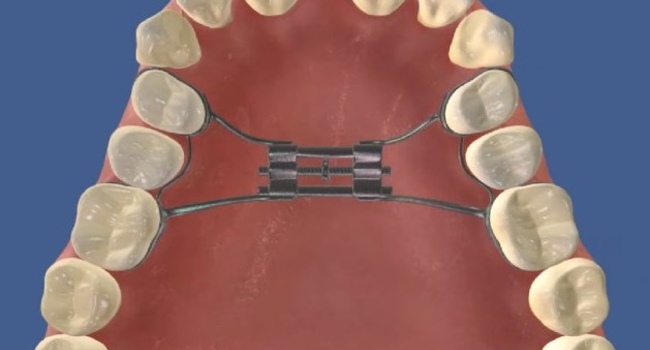

Небные эспандеры (RPE)

Инстурменты для поперечной небной дистракции.

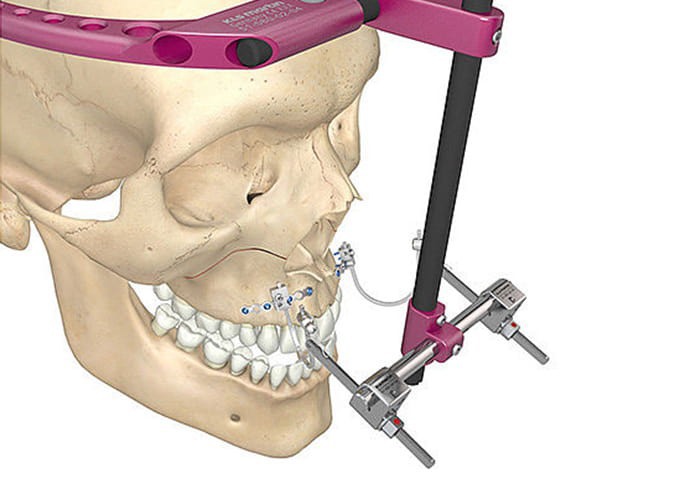

Дистракторы RED-II

Внешний инструмент для коррекции черепно-лицевых паталогий.

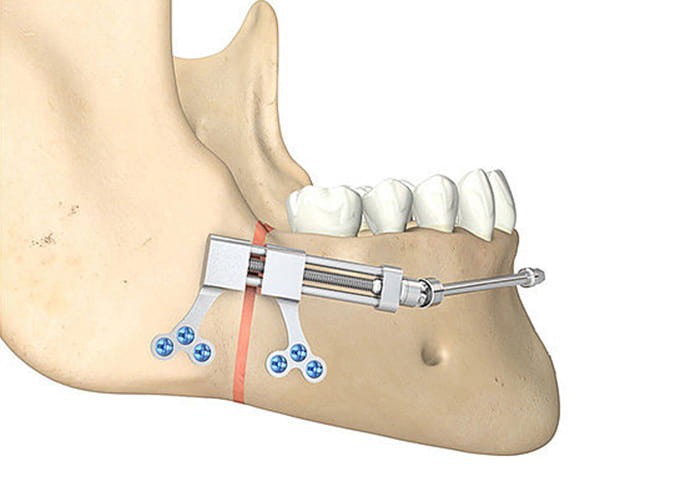

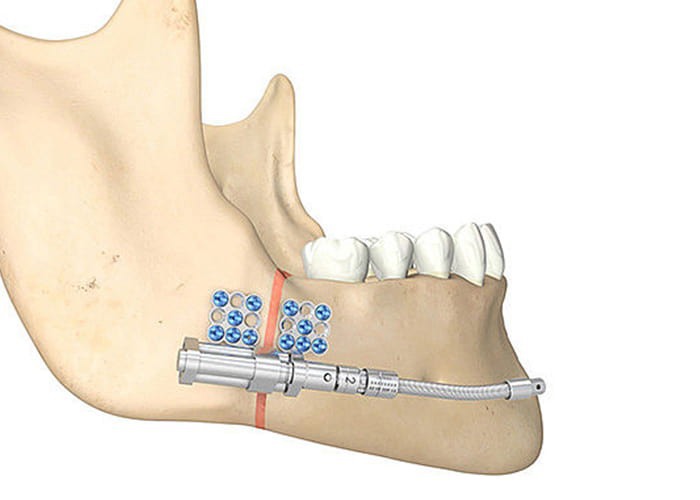

Дистракторы Цюриха II

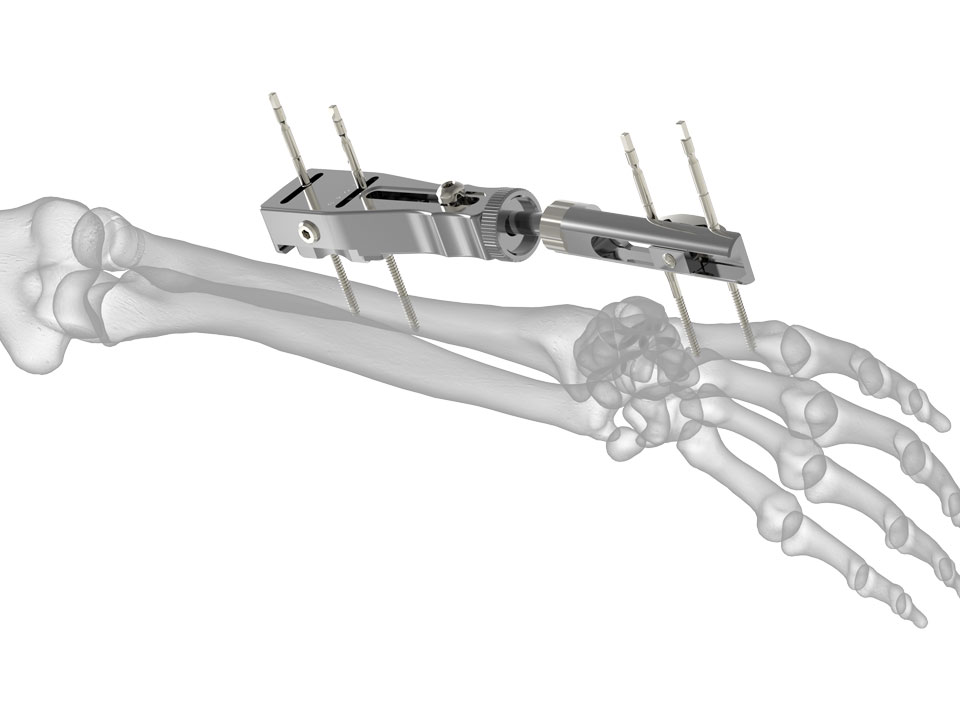

Используются для дистракции в двух случаях: врожденный порок развития и приобретенная гипоплазия нижней челюсти.

Горизонтальные дистракторы

Подходят для лечения: врожденного порока развития или деформации или приобретенной гипоплазии

Цюрих Рамус педиатрические дистракторы

Подходят для дистракции восходящей части нижней челюсти, а также нижней челюсти у младенцев и молодых людей в случае врожденных или приобретенных дефектов.

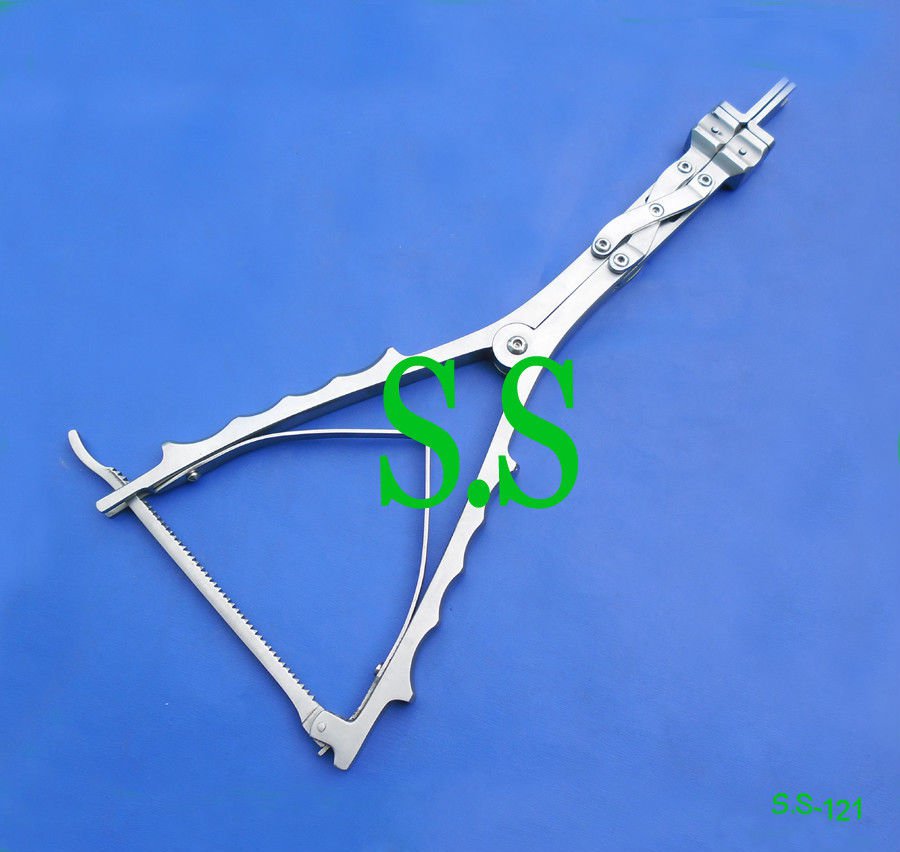

Дистракторы для ветвей нижней челюсти

Предназначены для дистракции восходящей ветви нижней челюсти.

Телескопические дистракторы для нижней челюсти

Подходят для дистракции боковой нижней челюсти в случаях, когда требуется постепенное удлинение кости, особенно для коррекции врожденных или приобретенных пороков развития и гипоплазии.

Право угольные (RAD) дистракторы

Подходят для лечения: врожденного порока развития или деформации или приобретенной гипоплазии нижней челюсти

Дистракторы Цюриха-Вуда

Внутриротовые, двунаправленные инструменты для удлинения восходящей ветви нижней челюсти в горизонтальном направлении.

Двунаправленные дистракторы Цюриха

Внутриротовые, двунаправленные инструменты для удлинения восходящей ветви нижней челюсти в горизонтальном направлении.

Транспортные дистракторы Ramus

Устройства для транспортной дистракции мыщелковой головки

Транспортные дистракторы ThreadLock

Позволяют исправить дефекты непрерывности в нижней челюсти.

Транспортные дистракторы Herford

Внутриротовая система, которая позволяет транспортировать сегменты и восстанавливать дефекты непрерывности в нижней челюсти.

Xternal 3D дистрактор

Наружное устройство для коррекции пороков развития нижней челюсти.

Дистракторы Молина

Используются для лечения врожденных или приобретенных пороков развития нижней челюсти, дефицита и гипоплазии в случаях, когда требуется экстраоральный доступ.

Срединные дистракторы Роттердама

Используются для дистракционного остеогенеза нижнечелюстного симфиза в случаях сильной скученности области нижней челюсти и поперечного дефицита.

Срединные дистракторы Болона

Используются для дистракционного остеогенеза нижнечелюстного симфиза в случаях сильной скученности области нижней челюсти.

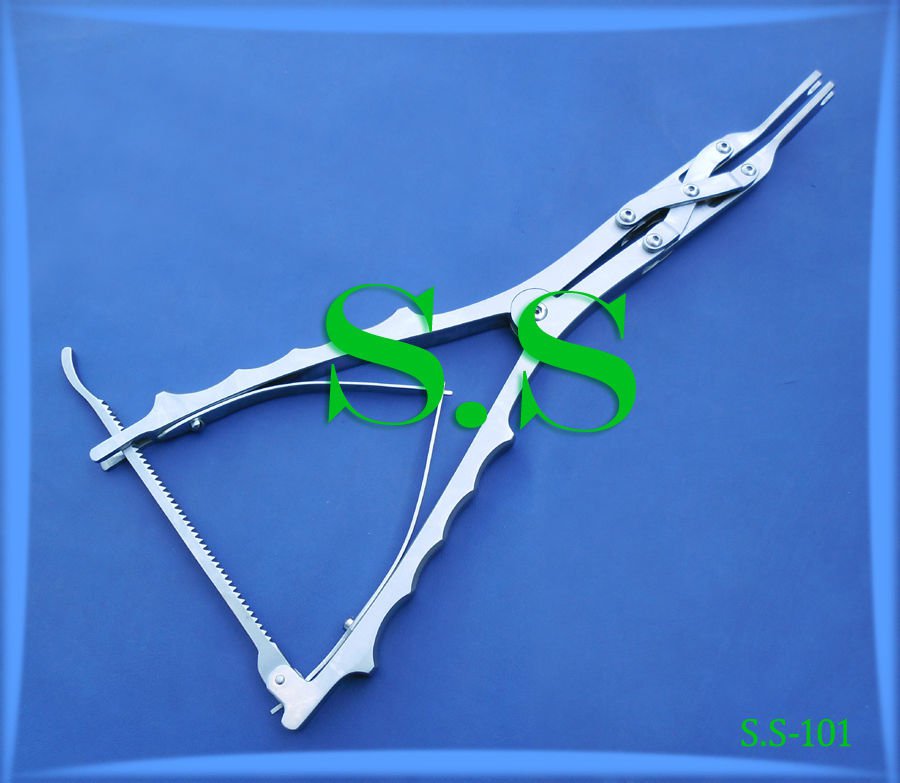

Черепно-нижнечелюстной фиксатор Мэтьюса

Внутрикапсулярный осколочный перелом и одновременно: задний неправильный прикус, который предотвращает использование шины против открытого прикуса; тяжелая черепно-мозговая травма (пациент не реагирует, постоянная кома).

X-Fix

Внешний фиксатор X-Fix предназначен для стабилизации нижней челюсти.

Горизонтальная дистракция челюстей с последующей ортогнатической хирургией

Р. А. Хачатрян

к. м. н., челюстно-лицевой хирург, имплантолог, научный советник компаний Biotech International (Франция) и «Медтроник» (Россия), консультант стоматологических клиник «Колибри» (Краснодар), «Визит» (Анапа)

Микрогнатия челюстей является одной из частых патологий среди пациентов с дисгармонией лицевого скелета.

Она выражается в трансверсальном недоразвитии челюстных костей в сочетании с неизбежной скученностью зубных рядов, аномалиями прикуса, сокращенным объемом полости рта, нарушением функций жевания и речи. Отдельный контингент составляют больные с обструктивным апноэ сна.

Часто трансверсальная дисгармония зубных рядов сочетается со скелетными аномалиями челюстей (рис. 1, 2).

- Рис. 1. Больная с сочетанной патологией лицевого черепа — ретромикрогенией верхней челюсти в комбинации с прогенией нижней челюсти, III класс окклюзии.

- Рис. 2. Больная с сочетанной патологией лицевого черепа — ретромикрогенией верхней челюсти в комбинации с прогенией нижней челюсти, III класс окклюзии.

Эстетические пропорции лица при данной патологии нарушены, что часто приводит к выраженным нарушениям психоэмоционального статуса пациентов.

Общеизвестные методы лечения данной патологии, состоящие в билатеральном удалении премоляров с последующей ортодонтической коррекцией зубных рядов, не приводят к полноценному восстановлению сокращенных трансверсальных объемов челюстей и полости рта, а также соответствующих функциональных параметров зубочелюстной системы.

Ортопедические методы коррекции трансверсального дефицита тела верхней челюсти были описаны впервые в 1860 году, впоследствии многократно модифицировались и совершенствовались. Цель заключалась в быстром расширении верхней челюсти посредством активации внутриротового дистрактора, зафиксированного полукольцами и штангами в зоне зубного ряда. Скорость экспансии составляла 0,5 мм в день.

Подобное ортопедическое расширение верхней челюсти при помощи несъемных ортодонтических аппаратов имеет множество недостатков и осложнений. В мировой литературе и по нашим наблюдениям отмечаются нежелательные вторичные эффекты ортопедической экспансии, выражающиеся в резорбции кортикальных пластин челюстей и корней зубов, рецессий десны с возникновением патологии пародонта и частыми рецидивами деформаций. Метод также имеет ограниченные возрастные показания и применяется в юном возрасте в период активного роста костей лицевого черепа до 14 лет у девушек и до 17 у юношей.

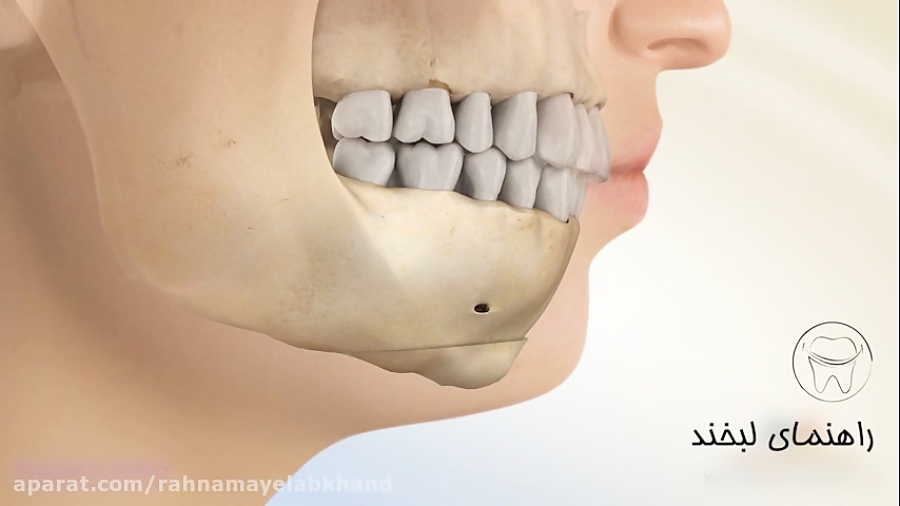

Быстрая экспансия челюстей при помощи предварительно выполненной остеотомии является техникой выбора у пациентов с завершенным ростом костей лицевого черепа, так как исключает всякое костное сопротивление при латеральном перемещении остеотомированных фрагментов челюстей. Этот тип хирургии основан на растяжении ретрагированного между остеотомированными фрагментами кровяного сгустка с его последующей минерализацией и оссификацией, известен в литературе как феномен дистракционного остеогенеза (рис. 3—5).

Этот тип хирургии основан на растяжении ретрагированного между остеотомированными фрагментами кровяного сгустка с его последующей минерализацией и оссификацией, известен в литературе как феномен дистракционного остеогенеза (рис. 3—5).

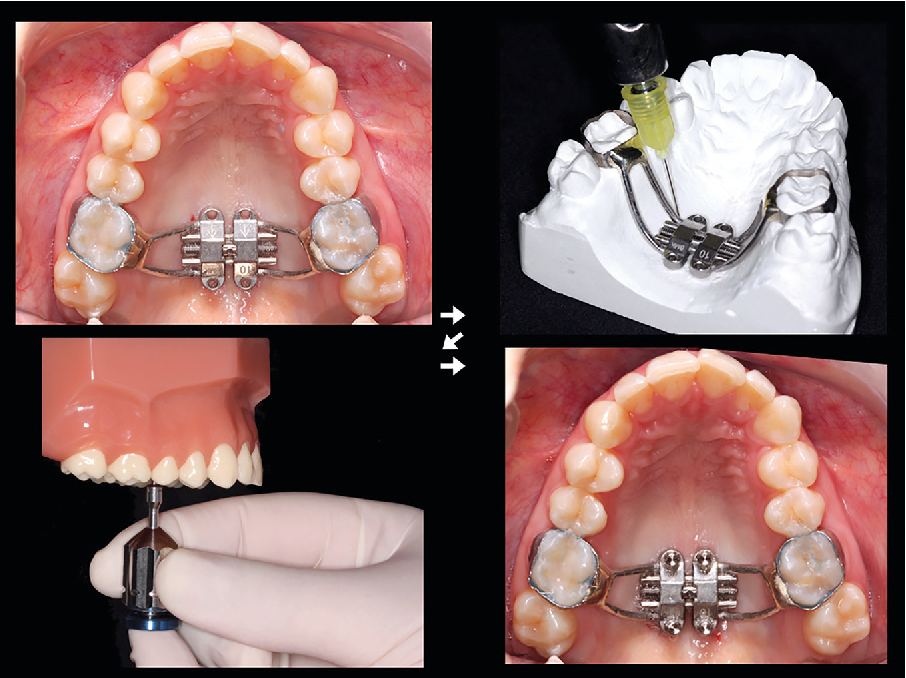

- Рис. 3. Скученность зубного ряда верхней челюсти, микрогнатия.

- Рис. 4. Установленный интраоперационно транспалатинальный дистрактор — конец дистракционного периода.

- Рис. 5. Окончательная ортодонтическая коррекция окклюзии.

В настоящей работе представляются методы хирургической остеотомии челюстей с последующим применением дистракционного метода при помощи фиксированных ортодонтических конструкций или челюстных дистракторов. Дистракционные аппараты устанавливаются за день до оперативного вмешательства или интраоперационно в зависимости от планируемой конструкции.

На верхней челюсти ортодонтический дистрактор фиксируется при помощи полуколец и штанг к зубному ряду (рис.

Рис. 6. Стандартный дистрактор верхней челюсти, зафиксированный в области зубного ряда.

При имеющихся проблемах с зубными рядами или частичной вторичной адентии верхней челюсти применяются внутриротовые дистракторы, устанавливающиеся интраоперационно (рис. 4).

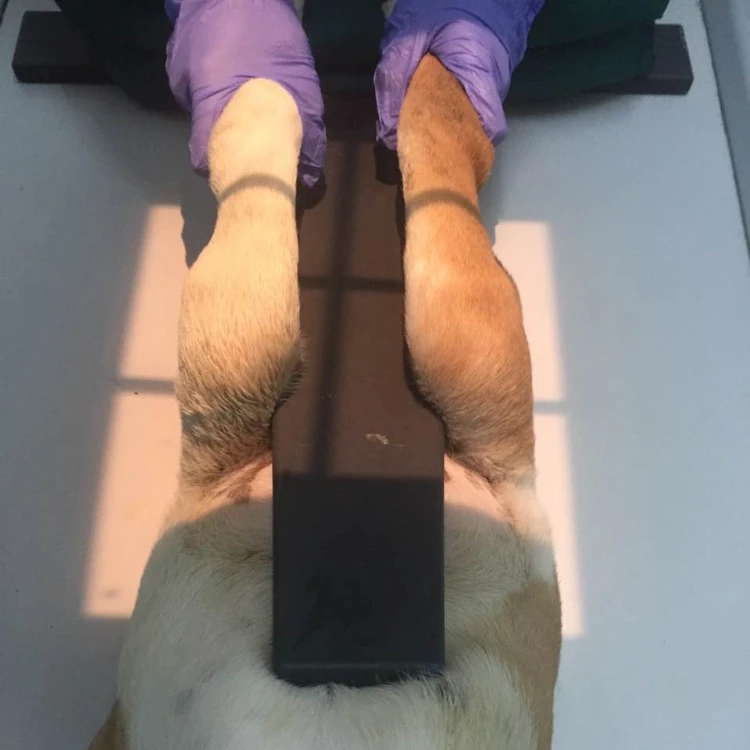

Оперативное вмешательство проводится преимущественно под общей анестезией — назотрахеальная интубация с ИВЛ. После инфильтрации в области преддверия полости рта производится разрез по межзубным десневым сосочкам. Разрезы в преддверии полости рта практически исключены из ервопейских протоколов по ортогнатической хирургии.

После тщательной отслойки слизисто-надкостничных лоскутов оголяется тело верхней челюсти. Остеотомия верхний челюсти представляет классический распил по линии Le-Fort I в сочетании с остеотомией перегородки носа, латеральных стенок верхнечелюстных синусов и крылочелюстных областей (рис. 7).

Рис. 7. Этап горизонтальной остеотомии верхней челюсти.

Затем рассекается область срединного небного шва (рис. 8).

8).

Рис. 8. Рассечение срединного небного шва.

После контроля адекватной мобильности остеотомированных фрагментов челюстей лоскуты ушиваются.

В области нижней челюсти фиксация дистрактора производится в области зубного ряда с расположением винта вестибулярно или язычно. Разрез во фронтальной области производится по межзубным сосочкам в сочетании с боковыми разрезами в области клыков (рис. 9).

Рис. 9. Разрез во фронтальном отделе по сосочкам зубов.

После отслойки слизисто-надкостничного лоскута производится линейный распил в области симфиза по средней линии или ступенчатой остеотомией перед клыками с распространением на среднюю линию (рис. 10).

Рис. 10. Срединная симфизарная остеотомия.

После полной мобилизации фрагментов раны зашиваются наглухо. Период госпитализации составляет 24 часа.

Послеоперационное ведение больного включает прием нестероидных противовоспалительных, носовых сосудосуживающих препаратов и антисептического полоскания полости рта. Активация дистракторов начинается на 8-й день послеоперационного периода самим больным или персоной из его близкого окружения. Степень активации винта зависит от необходимого размера коррекции.

Активация дистракторов начинается на 8-й день послеоперационного периода самим больным или персоной из его близкого окружения. Степень активации винта зависит от необходимого размера коррекции.

После завершения дистракции на запланированную ширину ретенционный период до 6 недель способствует оссификации зоны дистракции и консолидации фрагментов челюстей.

Послеоперационное ортодонтическое лечение завершает морфологическое формирование зубных рядов. В отдаленном послеоперационном периоде при необходимости некоторым больным со скелетической аномалией производится также ортогнатическая хирургия.

Клинический случай комбинированной патологии зубных рядов, окклюзии и костей лицевого черепа

Пациентка, 26 лет, страдает тяжелым зубочелюстно-лицевым дисморфозом, выражающимся в микрогнатии, скученности зубов, ретрогении и синдроме длинного лица (рис. 11, 12).

- Рис. 11. Окклюзия больной до начала лечения.

-

Рис. 12. Окклюзия больной до начала лечения.

На первом этапе лечения после установки внутриротового экспандера осуществляется хирургическая компактостеотомия верхней и нижней челюстей. Отмечается спонтанное зактрытие диастемы еще до начала ортодонтического лечения (рис. 13—16).

- Рис. 13. Больная через 8 дней после начала активации дистрактора.

- Рис. 14. Больная через 8 дней после начала активации дистрактора.

- Рис. 15. Пациентка через 3 мес после дистракции — конец ретенционного периода.

- Рис. 16. Пациентка через 3 мес после дистракции — конец ретенционного периода.

Ортодонт фиксирует брекет-системы на зубные ряды с целью подготовки окклюзии ко второму этапу хирургической коррекции — ортогнатической хирургии.

Клинический осмотр больной до ортогнатической хирургии выявляет сочетанную патологию черепа — горизонтальную гипертрофию верхней челюсти в сочетании с микрогеней. Центральные резцы чрезмерно выступают из-под верхней губы, рот открыт, губы не смыкаются. Отмечается также заднее положение нижней челюсти, губо-подбородочная складка сглажена, ткани приротовой области напряжены.

Центральные резцы чрезмерно выступают из-под верхней губы, рот открыт, губы не смыкаются. Отмечается также заднее положение нижней челюсти, губо-подбородочная складка сглажена, ткани приротовой области напряжены.

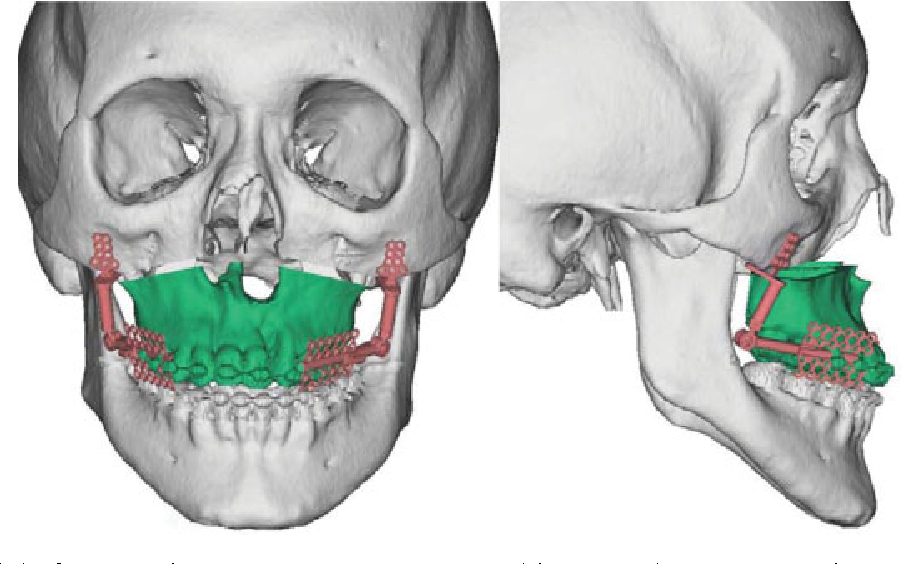

Пациентке произведено сочетание горизонтальной остеотомии верхней челюсти на поднятие и ротацию, билатеральной остеотомии ветвей нижней челюсти и эстетической гениопластики (рис. 17, 18).

- Рис. 17. Окклюзия больной в конце дистракционного периода до ортогнатической хирургии.

- Рис. 18. Окклюзия больной после ортогнатической хирургии.

Таким образом, методика хирургическо-ортодонтической экспансии челюстей позволяет исключить сопротивление челюстных костей латеральному перемещению остеотомированных фрагментов, резко сокращает сроки лечения и реабилитации больных, доводит до минимума количество рецидивов деформаций.

В оперированной группе больных наблюдается полное восстановление функции жевания и речи, гармонизация лицевых признаков и, как следствие, значительное улучшение эмоционального состояния пациентов.

Что такое дистрактор, зачем и как его используют в стоматологии

Информация носит справочный характер. Не занимайтесь самодиагностикой и самолечением. Обращайтесь ко врачу.

Проблема, связанная с наращиванием костной ткани в стоматологии, не теряет своей актуальности. Дело в том, что удаление зуба приводит к тому, что костная ткань истончается, то есть происходит ее дистрофия.

Если своевременно не произвести костную пластику, то решить проблему отсутствующего зуба установкой имплантатов не получится. В современной стоматологии, чтобы восстановить атрофированную костную ткань, используются специальные устройства дистракторы.

Содержание

- Что за устройство такое?

- Цели применения

- Особенности дистракционного остеогенеза

- Послеоперационный период

Что за устройство такое?

Дистрактором называю устройство, которое позволяет произвести измеримую, постепенную, контролируемую дистракцию черепно-лицевых костей, то есть их вытягивание и растягивание в различные стороны.

Данный механизм предназначается для наращивания кости. Он применяется, когда объем челюстной кости недостаточен, чтобы установить имплантаты, а также при необходимости стимуляции роста ткани кости в вертикальном направлении.

Дистракционные аппараты классифицируются за размещением, по применению и по количеству векторов воздействия. Так, в зависимости от размещения они бывают внеротовыми и внутриротовыми.

По целям применения дистракторы предназначаются для альвеолярного отростка, верхней и нижней челюсти, а также для средней зоны лицевой области. За числом векторов устройства могут быть одновекторными и многовекторными.

Цели применения

При дистрофии костная ткань утончается, поэтому необходимо ее восстановление. Эта проблема может возникнуть по разным причинам, в частности, при травмах и переломах челюсти, после удаления зубов, вследствие индивидуальных анатомических особенностей и воспалительных заболеваний.

Для успешного восстановления ткани и используется дистрактор, который стимулирует процессы естественной регенерации кости.

К классическим процедурам дистракционного остеогенеза в челюстно-лицевой области обращаются, если необходимо:

- удлинение ветвей нижней челюсти;

- перемещение средней части лица за LeFort ІІІ;

- удлинение тела нижней челюсти;

- расширение челюсти;

- расширение симфиза;

- увеличение параметров альвеолярной кости;

- перемещение верхней челюсти за LeFort ІІІ.

Особенности дистракционного остеогенеза

Процедура начинается с того, что десна, которая находится над участком кости, вскрывается, чтобы оголить участок. После этого целостность ткани кости, которая нуждается в растяжении, нарушается за счет разделения кости на 2 части.

Далее дистракционное устройство устанавливается в полученный разрыв. Затем наступает так называемый латентный период, при котором какие-либо силы в устройстве не прилагаются.

Как указывалось выше, в челюсти высверливается отверстие, которое необходимо, чтобы закрепить там дистрактор. Чтобы не повредить кости нагреванием, при хирургическом вмешательстве бор охлаждается водой. Когда отверстие просверлено, дистрактор закрепляется с помощь небольших винтов. После того, как кость восстановится, то все эти части будут полностью удалены.

Чтобы не повредить кости нагреванием, при хирургическом вмешательстве бор охлаждается водой. Когда отверстие просверлено, дистрактор закрепляется с помощь небольших винтов. После того, как кость восстановится, то все эти части будут полностью удалены.

После вживления дистракционного устройства оно зашивается под слизистую. Когда порезы заживают, то костный блок начинает передвигаться со слизистой вверх. В это время они подрастают.

В ротовой полости будет виден только винт, с помощью которого человек самостоятельно сможет контролировать процесс дистракции. Спустя 10 дней после вживления аппарата пациенту необходимо каждый день один раз поворачивать винт. Так следует делать, пока ни произойдет окончательная коррекция костного дефекта. Во время последующей имплантации дистрактор удаляется.

При успешном проведении операции сохраняется кровоснабжение сегмента, который был транспортирован. Аппарат правильно позиционируется, слизистой оболочке обеспечивается достаточное кровоснабжение над фрагментом.

Послеоперационный период

Стоматологическая пластика с помощью дистрактора имеет множество преимуществ. Так, время аугментации, то есть наращивания кости, происходит за 3-4 месяца, поэтому носится этот аппарат недолго.

Полная реабилитация наступает спустя 7 месяцев. Кроме того, с помощью данной процедуры увеличивается объем мягких тканей, образуются полноценные кости, гладко заживают раны, уровень инфицирования во время послеоперационного периода очень низкий. Поэтому в дальнейшем не нужно будет принимать антибиотики.

А процент приживаемости имплантатов очень высокий. К положительным аспектам стоит отнести еще и то, что для забора кости донорская область не используется, после процедуры можно получить достаточную высоту кости.

Таким образом, с помощью дистракционного устройства можно успешно нарастить кость. При этом сроки лечения и период реабилитации больного сокращены, а количество рецидивов – минимально.

Среди больных, которые были оперированы, отмечается полное восстановление таких функций, как речь и жевание, лицевые признаки гармонизируются, а это приводит к тому, что эмоциональное состояние человека значительно улучшается.

Оценка статьи

Стоматологический дистрактор

Наращивание костной ткани – одна из самых актуальных стоматологических проблем. В результате удаления зуба костная ткань истончается, происходит ее дистрофия. При отсутствии своевременно выполненной костной пластики не получится провести установку имплантатов. Восстановление атрофированной костной ткани в современной стоматологии осуществляется при помощи специальных устройств – дистракторов.

Что это такое?

Дистрактор – устройство, предназначенное для проведения измеримого и контролируемого вытягивания и растягивания черепно-лицевых костей.

Механизм используется для наращивания кости, в случаях, когда объем челюстной кости недостаточен для установки имплантата. Методика применяется для стимуляции роста ткани в вертикальном направлении.

Классификация аппаратов:

- В зависимости от размещения:

- внеротовые;

- внутриротовые.

- В зависимости от применения:

- для альвеолярного отростка;

- для верхней и нижней челюсти;

- для средней зоны лицевой области.

- В зависимости от числа векторов воздействия:

- одновектроные;

- многовекторные.

Цели применения

При дистрофии происходит утончение костной ткани и требуется ее восстановление. Причинами возникновения проблемы являются травматические повреждения и переломы челюсти, удаление зубов, индивидуальные анатомические особенности, воспалительные процессы.

Применение дистрактора способствует успешному восстановлению. Приспособление стимулирует процессы естественной костной регенерации.

Показания к проведению процедуры дистракционного остеогенеза:

- удлиненные ветви нижней челюсти;

- средняя часть лица за пределами LeFort III;

- удлиненное тело нижней челюсти;

- расширенная челюсть;

- расширенный симфиз;

- увеличенные параметры альвеолярной кости;

- перемещенная верхняя челюсть за LeFort III.

Особенности проведения процедуры

Врач вскрывает десну для оголения интересующего участка кости. Кость, нуждающаяся в растяжении, разделяется на две части. В полученный разрыв устанавливается устройство. После этого наступает латентный период, не требующий прикладывания усилий к устройству.

Для закрепления дистрактора в челюсти сверлится специальное отверстие. При проведении хирургической операции бор остужается водой. Так предотвращается повреждение костной ткани нагреванием. В отверстии прибор фиксируется специальными винтами. После восстановления ткани кости все элементы удаляются.

Вживленный прибор зашивается под слизистую оболочку. После заживления порезов костный блок передвигается со слизистой вверх и растет.

Во рту пациента визуализируется только винт, позволяющий контролировать процесс дистракции. Через 10 дней после процедуры пациент ежедневно однократно прокручивает винт. Подобные манипуляции проводятся до окончательной коррекции дефекта кости. Дистрактор удаляется в ходе последующей имплантации.

Дистрактор удаляется в ходе последующей имплантации.

В случае успешного проведения процедуры кровоснабжение транспортированного сегмента сохраняется. Устройство правильно размещается и к слизистой оболочке над фрагментом поступает достаточное кровообращение.

Послеоперационный период

Применение дистрактора в стоматологической пластике обладает рядом преимуществ. Время наращивания кости занимает до 4 месяцев.

Полная реабилитация наступает через семь месяцев. Процедура способствует увеличению объема мягких тканей, образованию кости, заживлению ран без шрамов. Минимальный риск инфицирования в послеоперационный период. Нет необходимости в проведении антибиотикотерапии.

Высокий процент приживаемости имплантатов. Еще один положительный аспект – отсутствие необходимости применения донорской крови. В результате операции достигается достаточная высота кости.

Дистракционное устройство – решение для успешного наращивания кости. Для него характерны сокращенный период лечения и реабилитации и минимальное число рецидивов.

У пациентов, прошедших операцию отмечается полное восстановление речевых и жевательных функций, гармонизация лицевых признаков и улучшение эмоционального состояния.

Перед проведением операции пациент проходит полное обследование и консультацию, позволяющие оценить масштабы ситуации.

Противопоказания

Как и к другим стоматологическим манипуляциям к проведению наращивания костной массы существует ряд противопоказаний:

- повышенная ломкость костей вследствие остеопороза;

- беременность и лактация;

- заболевания крови;

- психические патологии;

- иммунодефицит.

Запрещено проводить процедуру при выявлении в ротовой полости ран, язвенных поражений, инфекции, кариеса. При значительных дефектах зубов стоимость костной пластики возрастает, поскольку перед ее проведением выполняется лечение поврежденных участков.

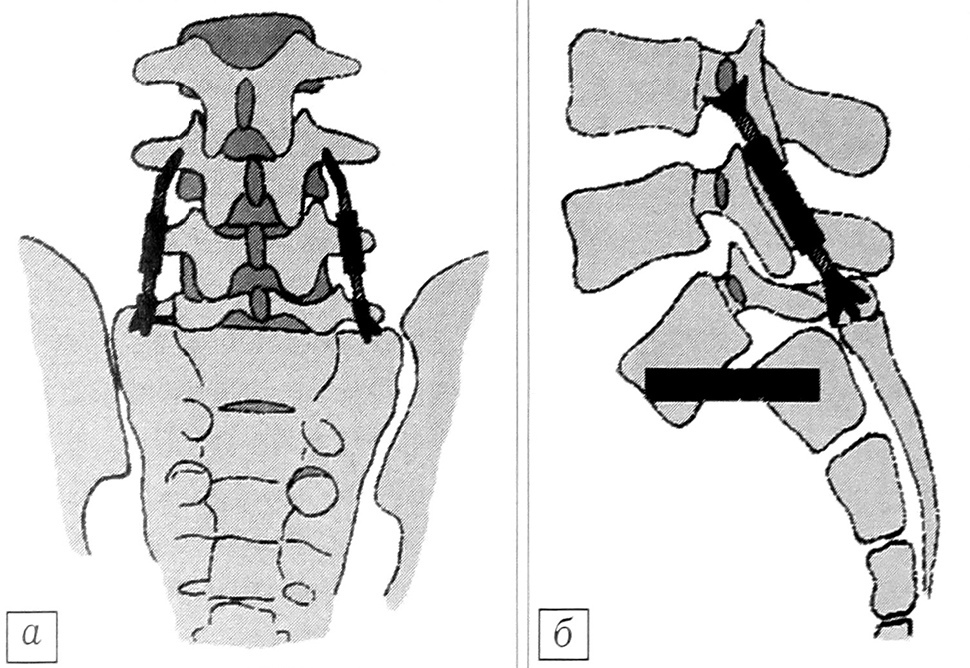

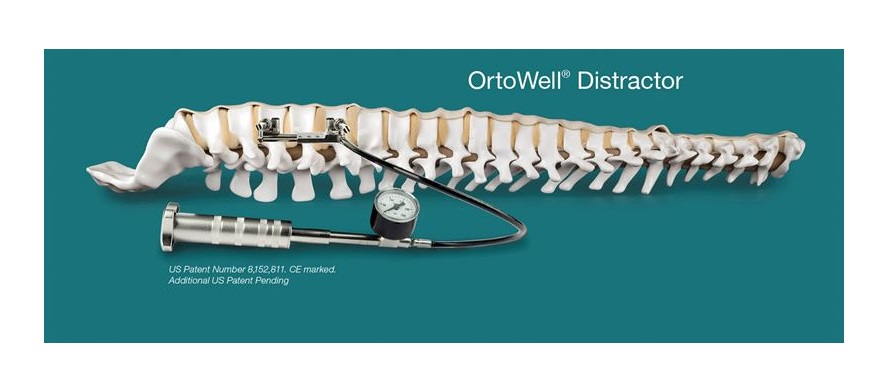

ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖОСТИСТОГО ДИСТРАКТОРА ИЗ НИТИНОЛА ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ СЕГМЕНТАРНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ В ПОЯСНИЧНОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА | Давыдов

1. Вознесенская Т.Г. Боли в спине и конечностях // Болевые синдромы в неврологической практике / Под ред. А.М. Вейна и др. М., 1999. С. 217-283.

Вознесенская Т.Г. Боли в спине и конечностях // Болевые синдромы в неврологической практике / Под ред. А.М. Вейна и др. М., 1999. С. 217-283.

2. Ильин А.А., Коллеров М.Ю., Давыдов Е.А. Устройство для дистракции остистых отростков. Патент № 2453289. Дата подачи заявки 12.11.2010; дата публ. 20.06.2012, бюл. 17.

3. Коновалов Н.А. Прогнозирование микрохирургического лечения межпозвонковых дисков на пояснично-крестцовом уровне: Автореф. дис.. канд. мед. наук. М., 1999.

4. Левченко С.К. Экспериментально-клиническое обоснование функциональной транспедикулярной стабилизации позвоночника: Дис.. канд. мед. наук. М., 2004.

5. Маркин С.П. Задняя динамическая фиксация в хирургическом лечении поясничного остеохондроза: Дис.. канд. мед. наук. Новосибирск, 2010.

6. Миронов С.П., Ветрилэ С.Т., Ветрилэ М.С. и др. Оперативное лечение спондилолистеза позвонка L5 с применением транспедикулярных фиксаторов // Хирургия позвоночника. 2004. № 1. С. 39-46.

7. Панаськов А.В. Нестабильность позвоночника при поясничном остеохондрозе: Дис. . канд. мед. наук. СПб., 2003.

. канд. мед. наук. СПб., 2003.

8. Романенков В.М., Самошенков А.Г. Отдаленные результаты хирургического лечения грыж межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника // III съезд нейрохирургов России: Мат-лы. СПб., 2002. С. 275-276.

9. Сидоров Е.В. Клиника, диагностика и хирургическое лечение стеноза поясничного отдела позвоночного канала: Автореф. дис.. канд. мед. наук. М., 2003.

10. Симонович А.Е. Хирургическое лечение дегенеративных поражений поясничного отдела позвоночника: Дис.. д-ра мед. наук. Новосибирск, 2005.

11. Biering-Sorensen F. Low back trouble in a general population of 30-, 40-, 50-, and 60-year-old men and women: Study design, representativeness and basic results. Dan Med Bull. 1982; 29: 289-299.

12. Bridwell, KH, Sedgewick TA, O’Brien MF, et al. The role of fusion and instrumentation in the treatment of degenerative spondylolisthesis with spinal stenosis. J Spinal Disord. 1993; 6: 461-467.

13. Cauchoix J, Ficat C, Girard B. Repeat surgery after disc excision. Spine. 1978; 3: 256-259.

Spine. 1978; 3: 256-259.

14. Christie SD, Song JK, Fessler RG. Dynamic interspinous process technology. Spine. 2005; 30( 16 Suppl): S73-S78.

15. Dillingham T. Evaluation and management of low back pain: an overview. State Art Rev. 1995; 9: 559-574.

16. Fischgrund JS, Mackay M, Herkowitz HN, et al. 1997 Volvo Award winner in clinical studies. Degenerative lumbar spondylolisthesis with spinal stenosis: a prospective, randomized study comparing decompressive laminectomy and arthrodesis with and without spinal instrumentation. Spine. 1997; 22: 2807-2812.

17. Friberg O. Lumbar instability: a dynamic approach by traction-compression radiography. Spine. 1987; 12: 119-129.

18. Fritsch EW, Heisel J, Rupp S. The failed back surgery syndrome: reasons, intraoperative findings, and long-term results: a report of 182 operative treatments. Spine. 1996; 21: 626-633.

19. Fritzell P, Hagg O, Wessberg P, et al. Chronic low back pain and fusion: a comparison of three surgical techniques: a prospective multicenter randomized study from Swedish lumbar spine study group. Spine. 2002; 27: 1131-1141.

Spine. 2002; 27: 1131-1141.

20. Hides J, Richardson C, Jull GA. Multifidus recovery is not automatic following resolution of acute first-episode low back pain. Spine. 1996; 21: 2763-2769.

21. Indahl A, Velund L, Reikeraas O. Good prognosis for low back pain when left untampered. Spine. 1995; 20: 473-477.

22. Jonsson B, Stromqvist B. Clinical characteristics of recurrent sciatica after lumbar discectomy. Spine. 1996; 21: 500-505.

23. Kotilainen E. Long-term outcome of patients suffering from clinical instability after microsurgical treatment of lumbar disc herniation. Acta Neurochir (Wien). 1998; 140: 120-125.

24. Kotilainen E, Valtonen S. Clinical instability of the lumbar spine after microdiscectomy. Acta Neurochir (Wien). 1993; 125: 120-126.

25. Long DM, BenDebba M, Torgenson WS, et al. Persistent back pain and sciatica in the United States: patient characteristics. J Spinal Disord. 1996; 9: 40-58.

26. Lonstein JE, Denis F, Perra JH, et al. Complications associated with pedicle screws. J Bone Joint Surg Am. 1999; 81: 1519-1528.

J Bone Joint Surg Am. 1999; 81: 1519-1528.

27. Mascarenhas AA, Thomas I, Sharma G, et al. Clinical and radiological instability following standard fenestration discectomy. Indian J Orthop. 2009; 43: 347-351. doi: 10.4103/0019-5413.55465

28. Masferrer R, Gomez CH, Karahalios DG, et al. Efficacy of pedicle screw fixation in the treatment of spinal instability and failed back surgery: a 5-year review. J Neurosurg. 1998; 89: 371-377.

29. Nagi SZ, Riley LE, Newby LG. A social epidemiology of back pain in a general population. J Chron Dis. 1973; 26: 769-779.

30. Panjabi MM. Clinical spinal instability and low back pain. J Electromyogr Kinesiol. 2003; 13: 371-379.

31. Park P, Garton HJ, Gala VC, et al. Adjacent segment disease after lumbar or lumbosacral fusion: review of the literature. Spine. 2004; 29: 1938-1944.

32. Pope MH, Panjabi M. Biomechanical definition of spinal instability. Spine. 1985; 10: 255-256.

33. Swanson KE, Lindsey DP, Hsu KY, et al. The effects of an interspinous implant on intervertebral disc pressures. Spine. 2003; 28: 26-32.

The effects of an interspinous implant on intervertebral disc pressures. Spine. 2003; 28: 26-32.

34. Weiler PJ, King GJ, Gertzbein SD. Analysis of sagittal plane instability of the lumbar spine in vivo. Spine. 1990; 15: 1300-1306.

35. White AA, Panjabi MM. Clinical Biomechanics of the Spine. 2nd ed. Philadelphia: JB Lippincott, 1990. 752 p.

А. Р. Лурия, внимание, индивидуальные различия и локализация функций в лобных долях (целевой стимул)

A. P. Лурия также подчеркивал динамическую природу функционирования мозга. Мы изменяли требования задач к различным процессам внимания для того, чтобы, изучая поражения мозга, изучать динамические нейронные сети (Stuss, Murphy & Binns, 1999). Задача пространственного обнаружения (найди “что” – ответь “где”) позволяла оценить три различных процесса внимания: а) интерференция – торможение нерелевантной информации, предъявленной одновременно с целевым объектом; б) отрицательный эффект прайминга – влияние предшествующего торможения нерелевантной информации на дальнейшую переработку информации; в) торможение возврата – торможение моторного ответа на стимулы, предъявляемые на месте другого стимула, информация о котором только что была переработана. При трех уровнях сложности задачи измерялись показатели трех процессов внимания. При наименьшей сложности целевой стимул и дистракторы были все время одними и теми же простыми знаками, что позволяло просто связывать их с определенными ответами. На втором уровне сложности целевым стимулом была заглавная буква (A, D, Е или G в случайном порядке), которая задавалась в каждой пробе при помощи центральной подсказки, а в качестве дистрактора предъявлялась одна из оставшихся букв, также заглавная. Наконец, при третьем условии центральная подсказка, указывавшая, какая буква является стимулом, предъявлялась как строчная, а целевой стимул и дистракторы – как заглавные, что требует для успешною решения задачи по крайней мере опознать букву, то есть выйти за рамки чисто перцептивного сопоставления (достаточного для выполнения задачи при втором условии).

При трех уровнях сложности задачи измерялись показатели трех процессов внимания. При наименьшей сложности целевой стимул и дистракторы были все время одними и теми же простыми знаками, что позволяло просто связывать их с определенными ответами. На втором уровне сложности целевым стимулом была заглавная буква (A, D, Е или G в случайном порядке), которая задавалась в каждой пробе при помощи центральной подсказки, а в качестве дистрактора предъявлялась одна из оставшихся букв, также заглавная. Наконец, при третьем условии центральная подсказка, указывавшая, какая буква является стимулом, предъявлялась как строчная, а целевой стимул и дистракторы – как заглавные, что требует для успешною решения задачи по крайней мере опознать букву, то есть выйти за рамки чисто перцептивного сопоставления (достаточного для выполнения задачи при втором условии).

Независимо от той теоретической интерпретации, которую можно дать полученным результатам, данное исследование позволяет понять всю сложность функциональной системы внимания, указывает на взаимодействие ее лобных и внелобных компонентов, а также позволяет продвинуться в разграничении отдельных процессов внутри лобных долей и понимании сенситивности нервной системы к малейшим изменениям требований задачи. На степень интерференции оказывает влияние (но только на самом высоком уровне сложности задачи) поражение правой лобной доли (только правой и/ или двустороннее поражение, но не левое одностороннее). Похоже, что торможение внимания к нерелевантной информации является функцией правой лобной доли. С другой стороны, на торможении возврата сказывается поражение левой лобной доли, но весьма специфическим образом, зависящим от требований задачи. Более того, при третьем условии на деятельности испытуемого сказывалось и левостороннее поражение задних отделов мозга. Можно предположить, что отличия в условиях задачи или возрастание ее сложности заставили левое полушарие целиком включиться в ее решение. Отрицательный эффект прайминга не возникал при поражениях правого полушария на самом простом уровне сложности задачи, исходя из чего можно предположить существование правосторонней нейронной передне-задней системы, осуществляющей торможение пространственного выбора. По мере изменения (усложнения) требований задачи, нарушения появлялись во всех группах лобных больных, что говорит о недостаточности ресурсов либо необходимости участия дополнительных процессов, протекающих в лобных долях, в решении этой задачи.

На степень интерференции оказывает влияние (но только на самом высоком уровне сложности задачи) поражение правой лобной доли (только правой и/ или двустороннее поражение, но не левое одностороннее). Похоже, что торможение внимания к нерелевантной информации является функцией правой лобной доли. С другой стороны, на торможении возврата сказывается поражение левой лобной доли, но весьма специфическим образом, зависящим от требований задачи. Более того, при третьем условии на деятельности испытуемого сказывалось и левостороннее поражение задних отделов мозга. Можно предположить, что отличия в условиях задачи или возрастание ее сложности заставили левое полушарие целиком включиться в ее решение. Отрицательный эффект прайминга не возникал при поражениях правого полушария на самом простом уровне сложности задачи, исходя из чего можно предположить существование правосторонней нейронной передне-задней системы, осуществляющей торможение пространственного выбора. По мере изменения (усложнения) требований задачи, нарушения появлялись во всех группах лобных больных, что говорит о недостаточности ресурсов либо необходимости участия дополнительных процессов, протекающих в лобных долях, в решении этой задачи.

Заключение

А. Р. Лурия выделял различные процессы, относящиеся к высшим формам внимания: мобилизация произвольного внимания, избирательное распознавание определенных стимулов, торможение ответов на нерелевантные стимулы, поддержание целенаправленного поведения и способность изменять критерий ответа.

Наши результаты соответствуют этому предположению Лурия и также указывают на то, что по крайней мере некоторые из этих процессов связаны с разными областями мозга (см. также Stuss & Levine, 2002; Stuss et al., 2001; Stuss, et al., 2000). Мобилизация активного намерения, которую мы называем тонусом или активацией, связана с верхней медиальной лобной системой. Согласно результатам, полученным с помощью теста Струпа, эта область также может иметь отношение к поддержанию целенаправленного поведения. Избирательное распознавание определенных стимулов, по-видимому, сходно с нашим понятием постановки задачи, или установления определенного порога ответа на внешние стимулы. Этот процесс связан с левой дорсолатералыюй лобной системой.

Этот процесс связан с левой дорсолатералыюй лобной системой.

Благодаря системе, расположенной в правой дорсолатеральной области, осуществляется направление внимания на целевые стимулы или стимулы, заданные некоторой индивидуальной схемой (критерием ответа) и торможение ответов на конкурирующие стимулы. Поддержание стабильности выбранных ответов, которое мы описали как интраиндивидуальную изменчивость (Sluss, Murphy & Bines, 1999; Stuss et al., 1989; Stuss, Pogue, Buckie, & Bondar, 1994), также очевидно связано с лобными долями. Не существует единого лобного дефицита внимания. Когнитивная архитектура лобных долей оказывается дискретной – и анатомически, и функционально.

Поскольку очевидно, что внимание представляет собой многокомпонентную систему, и что лобные доли вносят вклад в целый ряд процессов, наши результаты также свидетельствуют в пользу комплексной динамической природы как высших, так и низших уровней внимания. Таким образом, аналогично компонентным процессам системы внимания в задних отделах мозга (Posner, 1988), в системе внимания, связанной с передними отделами мозга, существуют, как это и было предсказано Stuss, Shаllice, Alexander, and Picton (1995), раздельные процессы, связанные с различными областями лобных долей (см. Pardo et al., 1991; Posner, Petersen, Fox, & Raichle, 1988). Внимание – комплексная система, состоящая из многих компонентов, в которой динамически взаимодействуют различные процессы, определяемые требованиями задачи и протекающие как в лобных долях, так и в задних отделах мозга.

Pardo et al., 1991; Posner, Petersen, Fox, & Raichle, 1988). Внимание – комплексная система, состоящая из многих компонентов, в которой динамически взаимодействуют различные процессы, определяемые требованиями задачи и протекающие как в лобных долях, так и в задних отделах мозга.

Благодарность. Финансовую поддержку исследований, обобщенных в данной работе, осуществлял преимущественно Канадский институт исследований здоровья (# MRC-GR 1497). Мы благодарны всем нашим испытуемым, принимавшим участие в исследованиях, сотрудникам за их помощь в организации экспериментов, а также коллегам, выступавшим соавторами в тех публикациях, по которым был подготовлен Этот обзор. Помощь в подготовке рукописи оказали D. Derkzen and S. Gillingham.

ложные тревоги – предыдущая | следующая – типология нормы

А. Р. Лурия и психология XXI века. Содержание

Определение

в кембриджском словаре английского языка

По-видимому, нет, потому что другие отвлекающие факторы не имеют такого же негативного эффекта.

Из Вашингтон Пост

В основном пункты, которые поднимают критики, являются отвлекающими факторами.

Из Вашингтон Пост

Игра включает в себя сопоставление изображений транспортных средств с запоминанием местоположения определенного дорожного знака, поскольку по мере продвижения игрока появляется все больше и больше «отвлекающих факторов».

От Хаффингтон Пост

Два целевых игрушечных животных вместе с несколькими игрушечными животными-дистракторами были помещены в ряд.

Из Кембриджского корпуса английского языка

Это похожее на привыкание снижение на 9Эффективность дистрактора 0018 выше у детей старшего возраста.

Из Кембриджского корпуса английского языка

Сначала мы подсчитали процент саккад, выполненных для каждого типа дистракторов , в испытаниях, в которых начальная саккада выполнялась для дистракторов.0018 дистрактор .

Из Кембриджского корпуса английского языка

В неоднородных условиях каждая из пяти дистракторных цветностей была случайным образом назначена двум стимулам на дисплее с одним исключением.

Из Кембриджского корпуса английского языка

В этом испытании правильная альтернатива и дистрактор были наиболее близки с точки зрения общего сходства.

Из Кембриджского корпуса английского языка

Мы измерили эффективность, основываясь на точном зарегистрированном времени, чтобы написать или классифицировать дистрактор .

Из Кембриджского корпуса английского языка

Мы измерили качество отвлекающего фактора как процент категоризаций, соответствующих его предполагаемому типу.

Из Кембриджского корпуса английского языка

Дополнительным критерием оценки было время: мы хотели знать, сколько времени потребовалось людям, чтобы классифицировать или написать каждый тип дистракторов .

Из Кембриджского корпуса английского языка

В нашем сравнении качества дистракторов обязательно использовалось ограниченное количество судей (пять), текстов (семь) и основ вопросов (шестнадцать).

Из Кембриджского корпуса английского языка

На низком уровне мы определили качество дистрактор по тому, как часто он воспринимался как предполагаемый тип.

Из Кембриджского корпуса английского языка

Выбор бессмысленного дистрактора указывает на неспособность обнаружить локальное семантическое несоответствие с остальной частью предложения.

Из Кембриджского корпуса английского языка

Мы определяем отвлекаемость дистрактора как частоту, с которой учащиеся предпочитают его правильному ответу.

Из Кембриджского корпуса английского языка

Эти примеры взяты из корпусов и источников в Интернете. Любые мнения в примерах не отражают мнение редакторов Кембриджского словаря, издательства Кембриджского университета или его лицензиаров.

Любые мнения в примерах не отражают мнение редакторов Кембриджского словаря, издательства Кембриджского университета или его лицензиаров.

Жаргон ABA: Отвлекающий — Люблю моего поставщика услуг

Итак, сегодняшний термин, современный жаргонный термин — «отвлекающий». Теперь мы не говорим о СДВГ и отвлекаемся на вещи. Я люблю в фильме «Вверх» собаку, которая-, он говорит, и он очень разговорчив, и «Да, это…», а потом вдруг: «Белка!». Он отвлекается, да? Это не тот вид. Мы не говорим о белках здесь, для отвлечения внимания. Но это то, что очень важно как инструмент обучения. Так о чем именно мы говорим? Давайте сначала посмотрим на наше фактическое определение.

Дистрактор — дополнительный раздражитель. Я знаю, разве у тебя не начинает болеть голова всякий раз, когда ты слышишь слово «стимул»? Дополнительный стимул, который предъявляется вместе с целью во время дискриминационного обучения. . . обучение дискриминации, извините. Дистракторами могут быть ранее усвоенные стимулы или неизвестные стимулы. О, есть это слово, которое я ненавижу, ненавижу и презираю, а потом вы говорите: «Какое это имеет отношение ко мне? Почему бы им не перевести это на другой английский язык?»

О, есть это слово, которое я ненавижу, ненавижу и презираю, а потом вы говорите: «Какое это имеет отношение ко мне? Почему бы им не перевести это на другой английский язык?»

Хорошо, мы сделаем это за вас. Ваше рабочее определение «отвлекающего» — это дополнительный элемент вместо стимулов, представленный рядом с мишенью, чтобы проверить, может ли ребенок по-прежнему выбирать правильный ответ, когда у него есть более чем один вариант выбора. Хорошо, я могу сказать вам, что мне немного помог BCBA, потому что я бы существенно изменил это. Так что «отвлекайте», когда вы чему-то обучаете, особенно когда мы используем действительно хороший ABA и проводим DTT, что является дискриминационным. . . Правильно? ДТТ? У меня нет сегодня утром, это не… Дискриминационная пробная тренировка. Да, это то, что это такое. Я думаю. Но это тип обучения.

Дискретное пробное обучение, обучение. Где моя голова? Можно ли сказать, что я был в отпуске? ДТТ, я знаю, как это выглядит, но не могу произнести. Итак, мы начинаем часто учить чему-то безошибочное обучение. Мы хотим убедиться, что человек, которого мы учим, все сделает правильно, несмотря ни на что, с самого начала. Итак, если то, чему я пытаюсь научить, наша цель — это то, чему мы пытаемся научить, и если прямо сейчас то, чему я пытаюсь научить, — это «ручка». Тогда я, вероятно, нашел бы лучшую ручку, чем эта, потому что это очень интересная ручка, которую я буду использовать позже, но, тем не менее, это ручка, и поэтому я могу начать учить ребенка «ручке», и я, вероятно, начну. с рецептивной целью, заставить их понять, что, когда я говорю «ручка», я имею в виду вот что.

Итак, мы начинаем часто учить чему-то безошибочное обучение. Мы хотим убедиться, что человек, которого мы учим, все сделает правильно, несмотря ни на что, с самого начала. Итак, если то, чему я пытаюсь научить, наша цель — это то, чему мы пытаемся научить, и если прямо сейчас то, чему я пытаюсь научить, — это «ручка». Тогда я, вероятно, нашел бы лучшую ручку, чем эта, потому что это очень интересная ручка, которую я буду использовать позже, но, тем не менее, это ручка, и поэтому я могу начать учить ребенка «ручке», и я, вероятно, начну. с рецептивной целью, заставить их понять, что, когда я говорю «ручка», я имею в виду вот что.

Позже я бы попытался поставить выразительную цель, когда они говорят «ручка», верно? И я бы сделал их взаимозаменяемыми, но я мог бы начать со слов. . . Ну, много раз мы начинаем с . . . Я тянусь за реквизитом. Начнем с сопоставления. Итак, если бы у меня были две совершенно одинаковые ручки, я бы начал с двух совершенно одинаковых ручек. Я бы положил одну ручку и дал бы эту ручку человеку, и я бы сказал: «Положи такой же», верно? Чтобы они посмотрели и сказали: «Это такие же», а я говорю: «Да, это ручка». Верно? Тогда я бы начал с того, что сказал. . . после этого я говорил: «Прикоснись к ручке» и мог даже взять ребенка за руку и попросить его прикоснуться к ручке.

Верно? Тогда я бы начал с того, что сказал. . . после этого я говорил: «Прикоснись к ручке» и мог даже взять ребенка за руку и попросить его прикоснуться к ручке.

Ребенок уже знает, что это ручка? Нет, не знают. Особенность DTT в том, что когда вы смотрите его как родитель, как учитель, вы думаете: «Ну, на самом деле вы их ничему не учите». Не в той первой фазе, верно? Мы просто приучаем их к этому и вознаграждаем за это. Итак, вы говорите: «Прикоснитесь к ручке». «О, ты дотронулся до ручки, это ручка». Верно? И я мог бы сделать это десять раз, верно? «Прикоснитесь к ручке», и они прикоснутся к ручке: «Ура!» И после десяти раз они получили огромную награду, между ними они получили похвалу, верно?

Итак, я больше не подсказываю, а говорю: «Прикоснись к ручке», они прикасаются к ручке, но там нет ничего, кроме ручки, к которой они могли бы прикоснуться, верно? Вот почему это безошибочное обучение.

Итак, в конце концов, я должен поместить другие элементы в то, что они называют «полем» или «массивом», чтобы они могли заметить разницу. Итак, у меня есть чашка здесь, поэтому я ставлю ручку и чашку сюда и говорю: «Прикоснись к ручке», так что чашка отвлекает внимание, и я могу сказать вам, что в начале ребенок идет, и они собирается коснуться чашки. Потому что, возможно, чашка является для них более подкрепляющей, они хотят видеть, что в чашке, что угодно, и мы не придаем этому большого значения, но мы подскажем им и скажем: «Прикоснись к ручке», и пусть они положат свои рука на ручке.

Итак, у меня есть чашка здесь, поэтому я ставлю ручку и чашку сюда и говорю: «Прикоснись к ручке», так что чашка отвлекает внимание, и я могу сказать вам, что в начале ребенок идет, и они собирается коснуться чашки. Потому что, возможно, чашка является для них более подкрепляющей, они хотят видеть, что в чашке, что угодно, и мы не придаем этому большого значения, но мы подскажем им и скажем: «Прикоснись к ручке», и пусть они положат свои рука на ручке.

Затем я менял порядок, и, в конце концов, мы доходили до массива из трех, затем я говорил: «Прикоснись к ручке», и они касались ручки, и мы щедро вознаграждали их за то, что они прикоснулись к ручке. Проходит некоторое время, прежде чем они на самом деле узнают, что такое ручка, и, конечно, есть еще много шагов к этому, но дистрактор — это то, что помогает им увидеть, что «это не ручка», и мы не обращаясь к этому прямо сейчас. Мы просто кладем его туда, говоря: «Прикоснись к ручке», и они прикасаются к ручке, и они начинают узнавать, что такое ручка. Это требует терпения, но это работает.

Это требует терпения, но это работает.

Разработка отвлекающих элементов с множественным выбором с использованием подходов тематического моделирования

- Список журналов

- Фронт Психол

- PMC6524712

Передний психол. 2019; 10: 825.

Опубликовано в сети 25 апреля 2019 г. doi: 10.3389/fpsyg.2019.00825

Информация об авторе Примечания к статье Информация об авторских правах и лицензии Отказ от ответственности

- Дополнительные материалы

Написание высококачественного тестового задания с множественным выбором — сложный процесс. Создание правдоподобных, но неправильных вариантов для каждого элемента создает серьезные проблемы для специалиста по контенту, потому что эта задача часто выполняется без применения систематического метода. В текущем исследовании мы описываем и демонстрируем систематический метод создания правдоподобных, но неправильных вариантов, также называемых отвлекающими факторами, на основе неверных представлений учащихся. Эти заблуждения извлечены из помеченных письменных ответов. Для демонстрации метода были использованы тысяча пятьсот пятнадцать письменных ответов учащихся 10-х классов из существующего задания на построение ответов по биологии. Используя процедуру тематического моделирования, обычно используемую с машинным обучением и обработкой естественного языка, называемую скрытым распределением Дирихле, были выявлены 22 правдоподобных заблуждения из письменных ответов учащихся, которые использовались для составления списка вероятных отвлекающих факторов на основе ответов учащихся. Эти отвлекающие факторы, в свою очередь, использовались как часть новых заданий с множественным выбором. Обсуждаются последствия для разработки пункта.

В текущем исследовании мы описываем и демонстрируем систематический метод создания правдоподобных, но неправильных вариантов, также называемых отвлекающими факторами, на основе неверных представлений учащихся. Эти заблуждения извлечены из помеченных письменных ответов. Для демонстрации метода были использованы тысяча пятьсот пятнадцать письменных ответов учащихся 10-х классов из существующего задания на построение ответов по биологии. Используя процедуру тематического моделирования, обычно используемую с машинным обучением и обработкой естественного языка, называемую скрытым распределением Дирихле, были выявлены 22 правдоподобных заблуждения из письменных ответов учащихся, которые использовались для составления списка вероятных отвлекающих факторов на основе ответов учащихся. Эти отвлекающие факторы, в свою очередь, использовались как часть новых заданий с множественным выбором. Обсуждаются последствия для разработки пункта.

Ключевые слова: задания с множественным выбором, дистракторы, неверные представления, генерация дистракторов, латентное распределение Дирихле

Тестирование с множественным выбором является одной из самых устойчивых и успешных форм образовательной оценки, которая остается на практике сегодня. Задания с множественным выбором используются в образовательном тестировании, поскольку они позволяют измерять различные типы знаний, навыков и компетенций (Haladyna, 2004; Downing, 2006; Popham, 2008). Элементы с множественным выбором эффективны в управлении; их легко объективно оценить; их можно использовать для выборки широкого спектра контента; для их введения требуется относительно короткое время (Haladyna, 2004; Haladyna and Rodriguez, 2013; Rodriguez, 2016). Даунинг (2006, стр. 288) в своей основополагающей главе в Handbook of Test Development , утверждалось, что элементы с выбранным ответом, такие как множественный выбор, являются наиболее подходящим форматом для измерения когнитивных достижений или способностей, особенно когнитивных навыков более высокого порядка, таких как решение проблем, синтез и оценка. Он также заявил, что этот формат заданий полезен и подходит для создания экзаменов, предназначенных для измерения широкого спектра знаний, способностей или когнитивных навыков во многих областях.

Задания с множественным выбором используются в образовательном тестировании, поскольку они позволяют измерять различные типы знаний, навыков и компетенций (Haladyna, 2004; Downing, 2006; Popham, 2008). Элементы с множественным выбором эффективны в управлении; их легко объективно оценить; их можно использовать для выборки широкого спектра контента; для их введения требуется относительно короткое время (Haladyna, 2004; Haladyna and Rodriguez, 2013; Rodriguez, 2016). Даунинг (2006, стр. 288) в своей основополагающей главе в Handbook of Test Development , утверждалось, что элементы с выбранным ответом, такие как множественный выбор, являются наиболее подходящим форматом для измерения когнитивных достижений или способностей, особенно когнитивных навыков более высокого порядка, таких как решение проблем, синтез и оценка. Он также заявил, что этот формат заданий полезен и подходит для создания экзаменов, предназначенных для измерения широкого спектра знаний, способностей или когнитивных навыков во многих областях.

Благодаря этим важным преимуществам задания с множественным выбором по-прежнему пользуются широкой популярностью и, следовательно, могут применяться в образовании, несмотря на некоторые потенциальные недостатки, такие как эффект угадывания и непреднамеренное предоставление учащимся неверной информации. Учащиеся из Северной Америки проходят сотни тестов с несколькими вариантами ответов и отвечают на тысячи вопросов с несколькими вариантами ответов в рамках своего образовательного опыта. Chingos (2012) сообщил, что треть жителей Соединенных Штатов используют задания с несколькими вариантами ответов исключительно для оценки навыков математики и чтения учащихся 4-х и 8-х классов. В высшем образовании тест с несколькими вариантами ответов является распространенным и широко используемым форматом оценки для измерения знаний студентов, особенно на вводных курсах с большой группой студентов. Тестирование с множественным выбором также широко используется для международных оценок. Например, в отчете The Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) за 2015 год половина предметов по математике и естественным наукам использовала формат множественного выбора (Mullis et al. , 2016). При проведении в 2015 году Программы международной оценки учащихся (PISA) две трети заданий по чтению, математике и естественным наукам оценивались с множественным выбором (OECD, 2016).

, 2016). При проведении в 2015 году Программы международной оценки учащихся (PISA) две трети заданий по чтению, математике и естественным наукам оценивались с множественным выбором (OECD, 2016).

Элемент множественного выбора состоит из основы, опций и вспомогательной информации. Основа содержит контекст, содержание и/или вопрос, на который студент должен ответить. Варианты включают набор альтернативных ответов с одним правильным вариантом и одним или несколькими неправильными вариантами или отвлекающими факторами. Вспомогательная информация включает в себя любой дополнительный контент в основе или опции, необходимый для создания элемента, включая текст, изображения, таблицы, графики, диаграммы, аудио и/или видео. Чтобы ответить на вопрос с несколькими вариантами ответов, учащемуся предлагается основа и два или более вариантов ответа, различающихся своей относительной правильностью. Студенты должны различать варианты ответов, некоторые из которых могут быть частично правильными, чтобы выбрать лучший или наиболее правильный вариант. Следовательно, учащийся должен использовать свои знания и навыки решения проблем, чтобы определить взаимосвязь между содержанием основы и правильным вариантом. Неправильные варианты называются отвлекающими факторами, потому что они считаются «отвлекающими» учащихся с частичными знаниями из-за их вероятности получения правильного варианта.

Следовательно, учащийся должен использовать свои знания и навыки решения проблем, чтобы определить взаимосвязь между содержанием основы и правильным вариантом. Неправильные варианты называются отвлекающими факторами, потому что они считаются «отвлекающими» учащихся с частичными знаниями из-за их вероятности получения правильного варианта.

Создание элементов с множественным выбором — сложная задача, особенно когда речь идет о разработке отвлекающих факторов, из-за огромного объема требуемой работы. Например, чтобы создать 100 элементов с множественным выбором, состоящих из одного правильного и четырех неверных вариантов, специалист по контенту должен создать 100 основ и 100 правильных вариантов. Контентщику также необходимо создать 400 правдоподобных, но неверных вариантов. Эта задача разработки отвлекающих факторов одновременно сложна и часто безуспешна. Галадина и Даунинг (1993) оценивали дистракторы по четырем стандартизированным тестам с множественным выбором. Они оценивали качество и правдоподобие отвлекающих факторов на основе привлекательности отвлекающих факторов. В частности, они подчеркнули, что правдоподобные отвлекающие факторы должны привлекать более 5% учащихся с низкой успеваемостью, которые не смогли определить правильный ответ. Основываясь на таких критериях, они обнаружили, что только 8% предметов содержали эффективные отвлекающие факторы.

В частности, они подчеркнули, что правдоподобные отвлекающие факторы должны привлекать более 5% учащихся с низкой успеваемостью, которые не смогли определить правильный ответ. Основываясь на таких критериях, они обнаружили, что только 8% предметов содержали эффективные отвлекающие факторы.

Чтобы решить проблему создания большого количества эффективных отвлекающих факторов, исследователи и практики изучили и внедрили различные стратегии. Наиболее распространенная стратегия фокусируется на списке правдоподобных, но неверных альтернатив, связанных с распространенными заблуждениями или ошибками в мышлении, рассуждениях и решении проблем (Халадина и Даунинг, 19).89; Кейс и Суонсон, 2001 г.; Vacc и др., 2001; Коллинз, 2006 г.; Морено и др., 2006, 2015; де ла Торре, 2009 г.; Таррант и др., 2009 г.; Родригес, 2011, 2016). Haladyna and Rodriguez (2013) в своем учебнике «Разработка и проверка валидности заданий » утверждают, что наиболее эффективным способом разработки правдоподобных отвлекающих факторов с использованием неверных представлений является выявление «общих ошибок», вызванных определенной основой в подсказке задания. Эти распространенные ошибки служат кандидатами на роль вероятных отвлекающих факторов. Халадина и Родригес заявляют, что распространенные ошибки можно определить двумя способами. Во-первых, их можно определить, используя суждения специалистов по содержанию, которые хорошо разбираются в преподавании и обучении в конкретной предметной области и могут указать распространенные ошибки и заблуждения, возникающие при изучении новой темы или концепции. Во-вторых, их можно выявить, оценив ответы учащегося на задание со сконструированным ответом (т. е. задание, которое содержит основу без вариантов), когда в ответах учащегося задокументированы ошибки в рассуждениях, мышлении и решении проблем. Второй подход — извлечение ответов учащихся из элементов с построенными ответами — является предпочтительной стратегией выявления распространенных ошибок, поскольку он основан на фактических процессах ответов учащихся, а не на ожидаемых процессах ответов, выведенных из суждений специалистов по содержанию о том, как учащиеся реагируют на заданные вопросы.

Эти распространенные ошибки служат кандидатами на роль вероятных отвлекающих факторов. Халадина и Родригес заявляют, что распространенные ошибки можно определить двумя способами. Во-первых, их можно определить, используя суждения специалистов по содержанию, которые хорошо разбираются в преподавании и обучении в конкретной предметной области и могут указать распространенные ошибки и заблуждения, возникающие при изучении новой темы или концепции. Во-вторых, их можно выявить, оценив ответы учащегося на задание со сконструированным ответом (т. е. задание, которое содержит основу без вариантов), когда в ответах учащегося задокументированы ошибки в рассуждениях, мышлении и решении проблем. Второй подход — извлечение ответов учащихся из элементов с построенными ответами — является предпочтительной стратегией выявления распространенных ошибок, поскольку он основан на фактических процессах ответов учащихся, а не на ожидаемых процессах ответов, выведенных из суждений специалистов по содержанию о том, как учащиеся реагируют на заданные вопросы. тестовые задания. Однако выявление и извлечение распространенных ошибок и неправильных представлений из реальных процессов реагирования является сложной задачей, поскольку необходимо обрабатывать большие объемы данных реагирования, и эти данные, в свою очередь, должны быть точно классифицированы, чтобы определить результаты, которые могут быть использованы в качестве отвлекающих факторов.

тестовые задания. Однако выявление и извлечение распространенных ошибок и неправильных представлений из реальных процессов реагирования является сложной задачей, поскольку необходимо обрабатывать большие объемы данных реагирования, и эти данные, в свою очередь, должны быть точно классифицированы, чтобы определить результаты, которые могут быть использованы в качестве отвлекающих факторов.

Целью данного исследования является внедрение подхода с использованием расширенного интеллекта для систематического выявления и классификации неправильных представлений из письменных ответов учащихся, предварительно помеченных для создания отвлекающих факторов, которые можно использовать для заданий с множественным выбором. Дополненный интеллект — это область искусственного интеллекта, которая касается того, как компьютерные системы могут эмулировать и расширять когнитивные способности человека, тем самым помогая улучшить выполнение человеком задач и улучшить решение проблем человеком (Zheng et al. , 2017). Требуется взаимодействие между человеком и компьютерной системой, чтобы система могла выдать результат или решение. Дополненный интеллект сочетает способность человека к суждениям с возможностями современных вычислений, использующих вычислительный анализ и хранение данных для решения сложных и, как правило, неструктурированных задач. Таким образом, расширенный интеллект можно использовать для характеристики любого процесса или системы, которые улучшают способность человека решать сложные проблемы, полагаясь на партнерство между человеком и машиной (Pan, 2016; Popenici and Kerr, 2017).

, 2017). Требуется взаимодействие между человеком и компьютерной системой, чтобы система могла выдать результат или решение. Дополненный интеллект сочетает способность человека к суждениям с возможностями современных вычислений, использующих вычислительный анализ и хранение данных для решения сложных и, как правило, неструктурированных задач. Таким образом, расширенный интеллект можно использовать для характеристики любого процесса или системы, которые улучшают способность человека решать сложные проблемы, полагаясь на партнерство между человеком и машиной (Pan, 2016; Popenici and Kerr, 2017).

Мы представляем и демонстрируем метод расширенного интеллекта, который можно использовать для развития дистракторов с использованием латентного выделения Дирихле (LDA; Blei et al., 2003). LDA — это статистическая модель, используемая в машинном обучении и обработке естественного языка, которая определяет определенные темы и понятия в письменных текстах. Ожидается, что определенные слова будут появляться в письменном тексте более или менее часто в зависимости от конкретной темы. LDA можно использовать для отражения этого ожидаемого результата в математической структуре, сосредоточив внимание на том, сколько раз слова появлялись в письменном тексте по разным темам. Используя LDA, специалисты по контенту могут выявлять фактические заблуждения на основе процессов ответов учащихся, чтобы создавать списки вероятных отвлекающих факторов.

LDA можно использовать для отражения этого ожидаемого результата в математической структуре, сосредоточив внимание на том, сколько раз слова появлялись в письменном тексте по разным темам. Используя LDA, специалисты по контенту могут выявлять фактические заблуждения на основе процессов ответов учащихся, чтобы создавать списки вероятных отвлекающих факторов.

Традиционный подход к разработке отвлекающих факторов

Отвлекающие факторы являются одним из ключевых компонентов, влияющих на общее качество заданий с множественным выбором, а также на их статистические характеристики (Gierl et al., 2017). Дистракторы предназначены для того, чтобы отличать учащихся, которые еще не приобрели знания, необходимые для правильного ответа на вопрос, от тех, кто понимает содержание. Таким образом, дистракторы в задании с множественным выбором предназначены для того, чтобы содержать правдоподобные, но неправильные ответы, основанные на распространенных ошибках или заблуждениях учащихся, чтобы этот вариант мог измерять уровень мастерства учащихся в определенной области содержания (например, Кейс и Суонсон, 2001; Ascalon et al. , 2007; Hoshino, 2013; Towns, 2014; Lai et al., 2016). Создание отвлекающих факторов с использованием распространенных ошибок и неправильных представлений приводит к заданиям с множественным выбором с повышенной диагностической ценностью, а также к более высокому качеству заданий (Халадина и Даунинг, 19).89; Кейс и Суонсон, 2001 г.; Бриггс и др., 2006 г.; Морено и др., 2006, 2015; де ла Торре, 2009 г.; Таррант и др., 2009 г.; Родригес, 2011, 2016).

, 2007; Hoshino, 2013; Towns, 2014; Lai et al., 2016). Создание отвлекающих факторов с использованием распространенных ошибок и неправильных представлений приводит к заданиям с множественным выбором с повышенной диагностической ценностью, а также к более высокому качеству заданий (Халадина и Даунинг, 19).89; Кейс и Суонсон, 2001 г.; Бриггс и др., 2006 г.; Морено и др., 2006, 2015; де ла Торре, 2009 г.; Таррант и др., 2009 г.; Родригес, 2011, 2016).

Haladyna and Rodriguez (2013) утверждали, что распространенные ошибки и заблуждения можно выявить с помощью двух разных подходов. При первом подходе специалисты по контенту вручную создают отдельные отвлекающие факторы, которые содержат эти распространенные ошибки и заблуждения. Коллинз (2006) рекомендовал, чтобы специалисты по контенту имитировали процессы решения задач учащимися, отвечая на такие вопросы, как «Какая распространенная ошибка при решении этой проблемы?» и «с чем студенты обычно путают это понятие или идею?» для выявления возможных отвлекающих факторов. Наиболее привлекательным аспектом этого метода является его практичность и простота реализации. Дистракторы создаются специалистами по контенту, знакомыми с учащимися и областью контента, чтобы имитировать типичные и распространенные проблемы, которые могут возникнуть с наибольшей вероятностью. Хотя этот подход возможен, он также основан на трех допущениях. Во-первых, специалисты по контенту могут указать правдоподобные алгоритмы, правила или источники информации. Во-вторых, с помощью этих источников можно создавать правдоподобные, но неправильные дистракторы. В-третьих, заблуждения, выявленные специалистами по контенту из этих источников, на самом деле являются теми же заблуждениями, которых придерживаются студенты. Правильное согласование предположений имеет решающее значение для создания отвлекающих факторов, которые измеряют фактические ошибки и неправильные представления учащихся. Более того, выравнивание должно выполняться для каждого отвлекающего фактора в каждом элементе множественного выбора.

Наиболее привлекательным аспектом этого метода является его практичность и простота реализации. Дистракторы создаются специалистами по контенту, знакомыми с учащимися и областью контента, чтобы имитировать типичные и распространенные проблемы, которые могут возникнуть с наибольшей вероятностью. Хотя этот подход возможен, он также основан на трех допущениях. Во-первых, специалисты по контенту могут указать правдоподобные алгоритмы, правила или источники информации. Во-вторых, с помощью этих источников можно создавать правдоподобные, но неправильные дистракторы. В-третьих, заблуждения, выявленные специалистами по контенту из этих источников, на самом деле являются теми же заблуждениями, которых придерживаются студенты. Правильное согласование предположений имеет решающее значение для создания отвлекающих факторов, которые измеряют фактические ошибки и неправильные представления учащихся. Более того, выравнивание должно выполняться для каждого отвлекающего фактора в каждом элементе множественного выбора. Используя наш предыдущий пример, если специалист по контенту пишет 100 элементов с множественным выбором, и каждый элемент содержит пять вариантов (т. е. один правильный вариант и четыре отвлекающих фактора), тогда специалист по контенту должен определить 400 правдоподобных, но неправильных альтернатив, которые удовлетворяют этим трем предположениям.

Используя наш предыдущий пример, если специалист по контенту пишет 100 элементов с множественным выбором, и каждый элемент содержит пять вариантов (т. е. один правильный вариант и четыре отвлекающих фактора), тогда специалист по контенту должен определить 400 правдоподобных, но неправильных альтернатив, которые удовлетворяют этим трем предположениям.

При втором подходе ответы учащихся на существующие задания со сконструированными ответами оцениваются для выявления распространенных ошибок и неправильных представлений. То есть специалисты по контенту просматривают ответы учащихся на элементы с построенным ответом, чтобы выявить ошибки, ошибки и непонимание, а затем классифицируют эти результаты, чтобы создать скомпилированный список вероятных отвлекающих факторов (например, Bekkink et al., 2016). Этот подход решил проблему логического вывода, связанную с предыдущим подходом, поскольку он основан на фактических данных ответов учащихся, а не на суждениях об ожидаемых процессах ответов. Другими словами, второй подход основан на данных. Распространенные ошибки и заблуждения, выявленные с помощью второго подхода, возникают из-за алгоритмов, правил или источников информации, используемых учащимися для получения неправильных ответов. К сожалению, второй подход страдает от проблемы практичности и простоты реализации, поскольку он не практичен и не прост в использовании. В том виде, в каком он реализован в настоящее время, второй подход является пугающим, поскольку он предполагает всесторонний обзор письменных ответов учащихся с использованием ручного процесса с целью выявления распространенных ошибок и неправильных представлений, которые возникают последовательно и систематически. Это также процесс, сопряженный с интерпретационными проблемами, поскольку выявление типичных ошибок и неверных представлений, которые возникают систематически, может быть субъективной задачей (например, каковы характеристики систематического заблуждения). И, несмотря на потенциальные преимущества использования подхода, основанного на данных, практически также диктуется, что процесс разработки элементов должен быть относительно быстрым и эффективным, даже когда требуется большое количество элементов с множественным выбором.

Другими словами, второй подход основан на данных. Распространенные ошибки и заблуждения, выявленные с помощью второго подхода, возникают из-за алгоритмов, правил или источников информации, используемых учащимися для получения неправильных ответов. К сожалению, второй подход страдает от проблемы практичности и простоты реализации, поскольку он не практичен и не прост в использовании. В том виде, в каком он реализован в настоящее время, второй подход является пугающим, поскольку он предполагает всесторонний обзор письменных ответов учащихся с использованием ручного процесса с целью выявления распространенных ошибок и неправильных представлений, которые возникают последовательно и систематически. Это также процесс, сопряженный с интерпретационными проблемами, поскольку выявление типичных ошибок и неверных представлений, которые возникают систематически, может быть субъективной задачей (например, каковы характеристики систематического заблуждения). И, несмотря на потенциальные преимущества использования подхода, основанного на данных, практически также диктуется, что процесс разработки элементов должен быть относительно быстрым и эффективным, даже когда требуется большое количество элементов с множественным выбором. Это требование сложно выполнить с помощью второго подхода, особенно когда большое количество письменного текста доступно из элемента построенного ответа.

Это требование сложно выполнить с помощью второго подхода, особенно когда большое количество письменного текста доступно из элемента построенного ответа.

На сегодняшний день было проведено ограниченное количество исследований по изучению применения расширенного интеллекта для разработки отвлекающих факторов. Исследователи изучили важность использования неправильных представлений и распространенных ошибок учащихся для создания отвлекающих факторов. Подход, использованный в этих исследованиях, был основан на выявлении неправильных представлений с использованием письменных или устных ответов учащихся, которые, в свою очередь, вручную классифицировались специалистами по контенту для выявления распространенных ошибок и неправильных представлений (например, Vacc et al., 2001; Haladyna and Rodriguez, 2013; Moreno et al., 2015; Bekkink et al., 2016; Rodriguez, 2016). Как отмечалось ранее, подход на основе данных с использованием ответов учащихся по своей сути полезен для выявления фактических ошибок и неправильных представлений, которые используют учащиеся, когда они дают неправильные ответы. Но он также по своей природе ограничен, потому что выявление и классификация ошибок в письменном тексте с использованием процесса ручного просмотра требует чрезмерно много времени и труда. Чтобы преодолеть это ограничение, мы представляем и иллюстрируем основанный на данных метод создания отвлекающих факторов на основе распространенных ошибок и заблуждений учащихся с использованием LDA.

Но он также по своей природе ограничен, потому что выявление и классификация ошибок в письменном тексте с использованием процесса ручного просмотра требует чрезмерно много времени и труда. Чтобы преодолеть это ограничение, мы представляем и иллюстрируем основанный на данных метод создания отвлекающих факторов на основе распространенных ошибок и заблуждений учащихся с использованием LDA.

Моделирование темы и скрытое распределение Дирихле

Поиск ключевых слов и тем для понимания текста — это простой и эффективный способ классификации текстовой информации. Например, для сбора информации по определенным темам мы часто начинаем с генерации одного или двух ключевых слов, чтобы найти соответствующие документы с общими темами. К сожалению, этот подход быстро становится неуправляемым для человека, когда объем текстовой информации начинает увеличиваться. Например, если специалисты по контенту вручную просматривают тысячи ответов учащихся, чтобы выявить, а затем классифицировать распространенные ошибки, это будет трудоемким и неэффективным упражнением по классификации.

Чтобы преодолеть эту проблему кластеризации, было разработано тематическое моделирование, которое используется с алгоритмами машинного обучения и обработки естественного языка для выявления скрытых тем в документе (Blei, 2012). Эти скрытые темы могут быть идентифицированы без какой-либо предварительной маркировки, что означает, что тематические модели не требуют предварительно категоризированных или помеченных темами документов. В машинном обучении эти проблемы описываются как подход к обучению без учителя, что означает, что структура проблемы включает в себя цели или результаты, которые неизвестны, и, следовательно, основное внимание в обучении уделяется пониманию структуры данных. Поэтому при тематическом моделировании мы пытаемся выявить скрытые или ненаблюдаемые цели, темы, используя полностью наблюдаемую информацию, слова.

Если мы предположим, что последовательность слов в документе определяется одной и той же ненаблюдаемой темой, то мы можем просто вычислить вероятность того, что документ представляет определенную тему, чтобы определить основную тему документа в неконтролируемой обстановке. Чтобы найти общие темы, моделирование тем использует информацию о встречаемости слов, где ожидается, что определенные слова будут появляться в документе более или менее часто в зависимости от конкретной темы. LDA представляет собой генеративный вероятностный алгоритм моделирования темы (Blei et al., 2003), где каждый документ воспринимается как смесь нескольких тем. Генеративные модели принимают во внимание информацию о том, как были сгенерированы наблюдаемые данные, для построения модели. Предположим, например, что у нас есть документы, сгенерированные сложными неизвестными процедурами.

Чтобы найти общие темы, моделирование тем использует информацию о встречаемости слов, где ожидается, что определенные слова будут появляться в документе более или менее часто в зависимости от конкретной темы. LDA представляет собой генеративный вероятностный алгоритм моделирования темы (Blei et al., 2003), где каждый документ воспринимается как смесь нескольких тем. Генеративные модели принимают во внимание информацию о том, как были сгенерированы наблюдаемые данные, для построения модели. Предположим, например, что у нас есть документы, сгенерированные сложными неизвестными процедурами.