Индивидуально личностные качества человека: Какие черты характера свойственны. Качества, характеризующие личность человека

Влияние индивидуально-личностных особенностей на психологическое здоровье человека

Оглавление:

Работа — неотъемлемая часть жизни человека. Без нее немыслимо не только существование и жизнеобеспечение человека, но и его развитие как личности. Более того, работа — это еще и способ познания и преобразования окружающего мира, цель, потребность, смысл жизни.

Работа сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Каждый человек связывает профессиональную деятельность со своим личным развитием, материальным благополучием и социальным статусом. Поэтому после окончания школы всем людям важно заняться тем делом, которое им интересно, к которому у них есть склонности и способности, благодаря занятиям которым они могут стать профессионалами, обеспечить себе карьерный и личностный рост, а главное — душевную гармонию.

Труд рассматривается в основном как социально-экономическая

категория, но определяющая роль человека в трудовой деятельности делает

необходимым изучение различных психологических, физиологических, социальных и

других характеристик с точки зрения их влияния на процесс труда и специфики

взаимосвязи, взаимодействия со средствами, условиями и организацией труда.

Поэтому проблема диагностики профессиональных способностей приобретает особую актуальность в настоящее время. Эта проблема актуальна потому, что в большинстве случаев молодые люди еще не могут определить свои склонности и индивидуальные особенности, наличие и степень развития определенных навыков и часто выбирают профессию, не соответствующую их личным качествам. А если учесть, что личностные качества и другие индивидуально-психологические характеристики влияют на развитие профессиональной личности, то можно сказать, что молодые люди, которые хотят стать профессионалами, но не определились с правильным выбором профессии, рискуют столкнуться со значительными трудностями. Задача диагностики способностей — помочь им избежать этих проблем, протестировать индивидуальные психологические особенности человека, проанализировать, как они влияют на выбор человеком профессии и развитие его личности в процессе профессиональной деятельности.

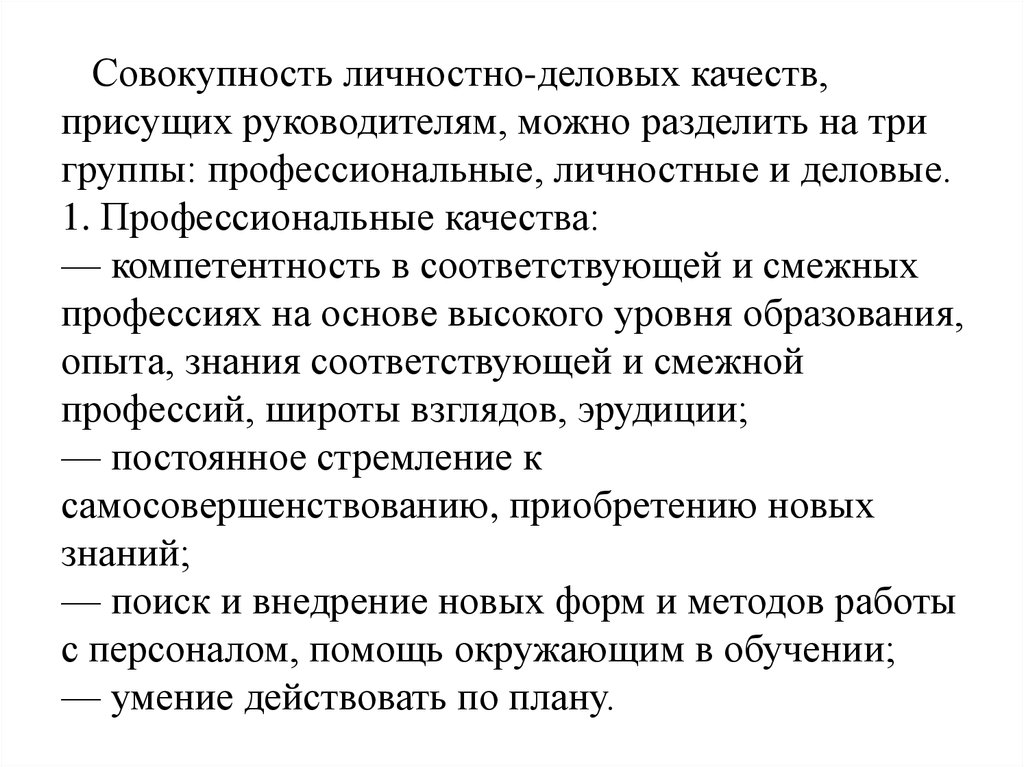

Понятие профессионализма в любой конкретной сфере

деятельности подразумевает набор определенных требований, которым должен

соответствовать человек в силу наличия у него определенных качеств.

По этой причине в своей работе мы использовали процедуры диагностики способностей. Потому что, определив, присутствуют ли эти качества у представителей определенной профессии (или у студентов, обучающихся этим профессиям), мы можем предсказать, в какой степени и с каким успехом они могут влиять или не влиять на формирование профессионализма у этих людей. С помощью этой диагностики можно ответить на вопрос: достаточно ли развиты качества, необходимые для формирования личности профессионала в конкретной сфере деятельности, или их нужно развивать дополнительно?

Диагностика личности и качеств профессиональной пригодности обусловлена набором исходных способностей человека, а также формируется, развивается на этапах профессионального пути в процессе деятельности.

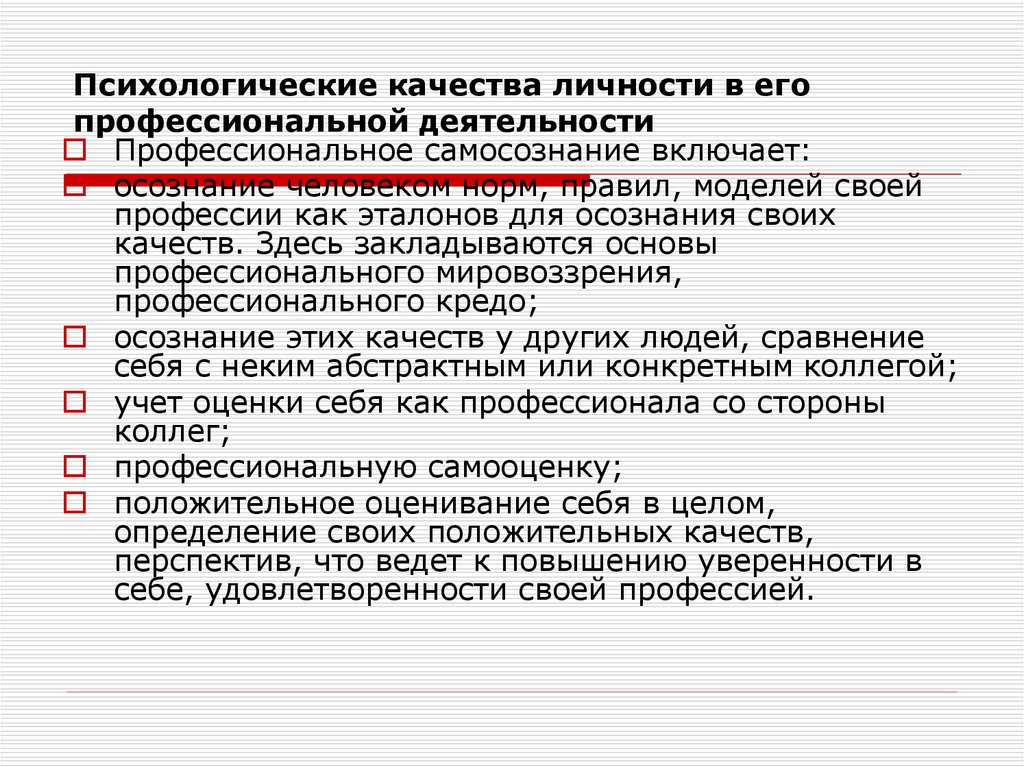

Суть диагностики личности в работе карьерного консультанта заключается в том, что она отражает:

- выбор того вида деятельности (профессии), который наиболее соответствует склонностям и способностям человека;

- Удовлетворенность интересом к выбранной профессии и удовлетворенность процессом и результатами конкретной работы;

- мера эффективности, надежности, безопасности выполнения трудовых функций, индивидуальная мера эффективности труда;

- одно из проявлений социального (профессионального) самоопределения личности, ее самоутверждения, самореализации, самосовершенствования в работе;

- Развитие «Я-концепции», возникновение и формирование образа «Я — профессионал» и стремление субъекта деятельности к достижению эталонной модели профессионала.

Прогнозирование профессиональных способностей и способы их формирования никогда не потеряют своей значимости. В конце концов, если вы занимаетесь работой, которая соответствует вашим природным талантам, вы можете добиться результатов гораздо больше и гораздо быстрее, чем если бы вы занимались работой, которая этим талантам не соответствует.

Диагностика личности дает представление о профессиональной пригодности человека, устанавливая соотношение между требованиями профессии и индивидуальными особенностями человека, она имеет специфический объект реализации — систему «человек — профессия». То есть, определенная категория людей, вид деятельности, этап профессионализации. Отражает состояние, степень совокупности индивидуальных характеристик человека (черты личности, способности, мотивация, физическое состояние, профессиональная готовность и т.д.). Отражает развитие субъекта работы и изменчивость объекта работы.

В нашем исследовании мы стремились изучить степень

выраженности индивидуально-психологических особенностей на формирование

личности профессиональных психологов. Мы провели наше исследование на студентах

кафедры английского и романских языков Пятигорского государственного

лингвистического университета. Мы изучили способность студентов к эмпатии, тип

личности и ряд других характеристик, необходимых психологу-профессионалу. В

данном случае мы использовали методы диагностики профессиональной пригодности.

Мы провели наше исследование на студентах

кафедры английского и романских языков Пятигорского государственного

лингвистического университета. Мы изучили способность студентов к эмпатии, тип

личности и ряд других характеристик, необходимых психологу-профессионалу. В

данном случае мы использовали методы диагностики профессиональной пригодности.

Как уже отмечалось выше — существенную роль в процессе диагностики профессиональной пригодности, адаптации человека к профессии и формирования его профессионализма играют психологические особенности человека, его различные общие и специальные способности, а также личностные качества.

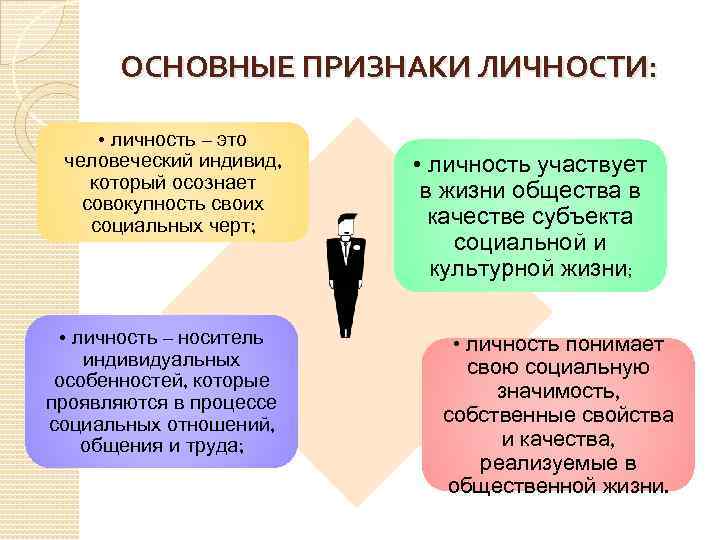

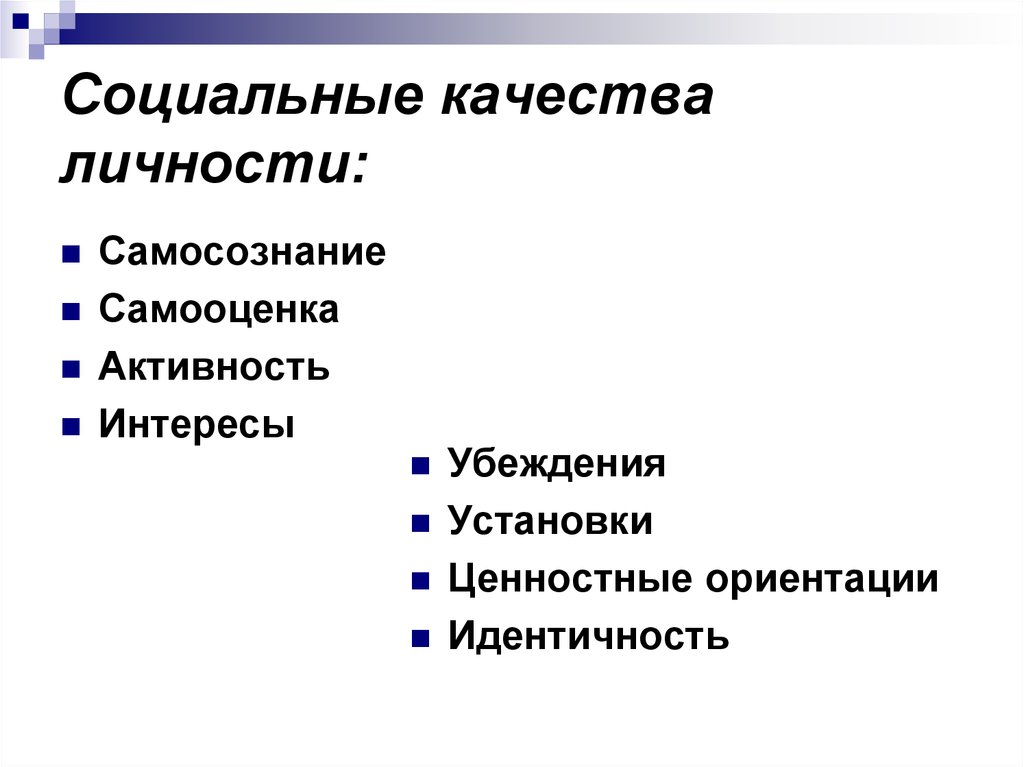

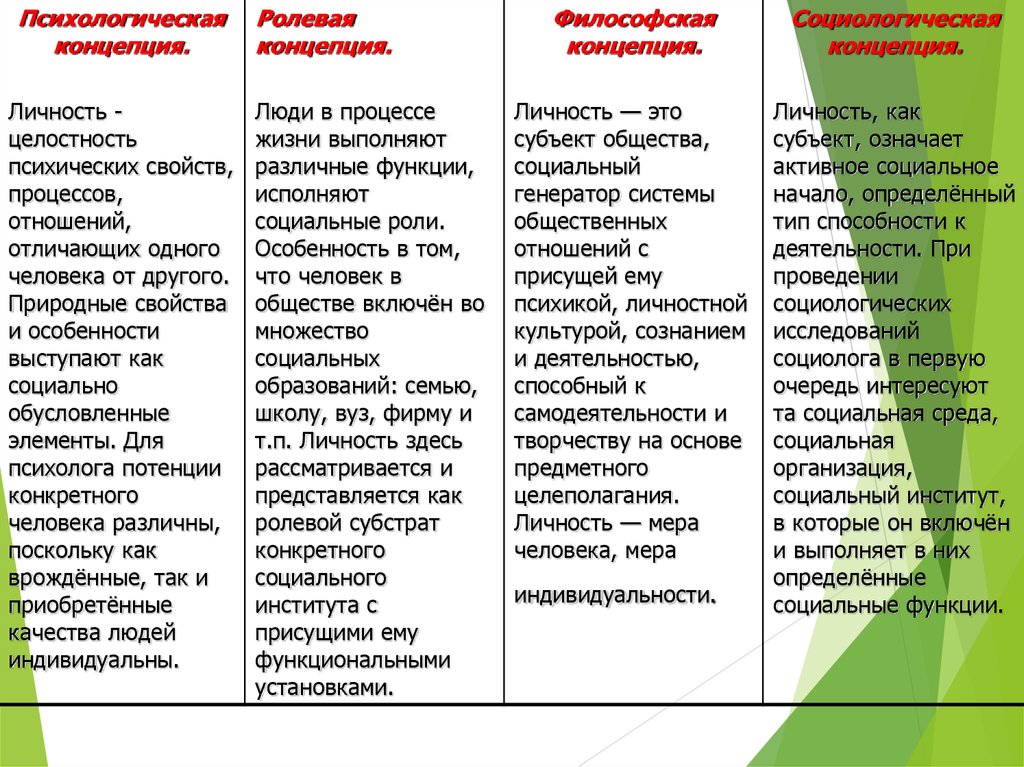

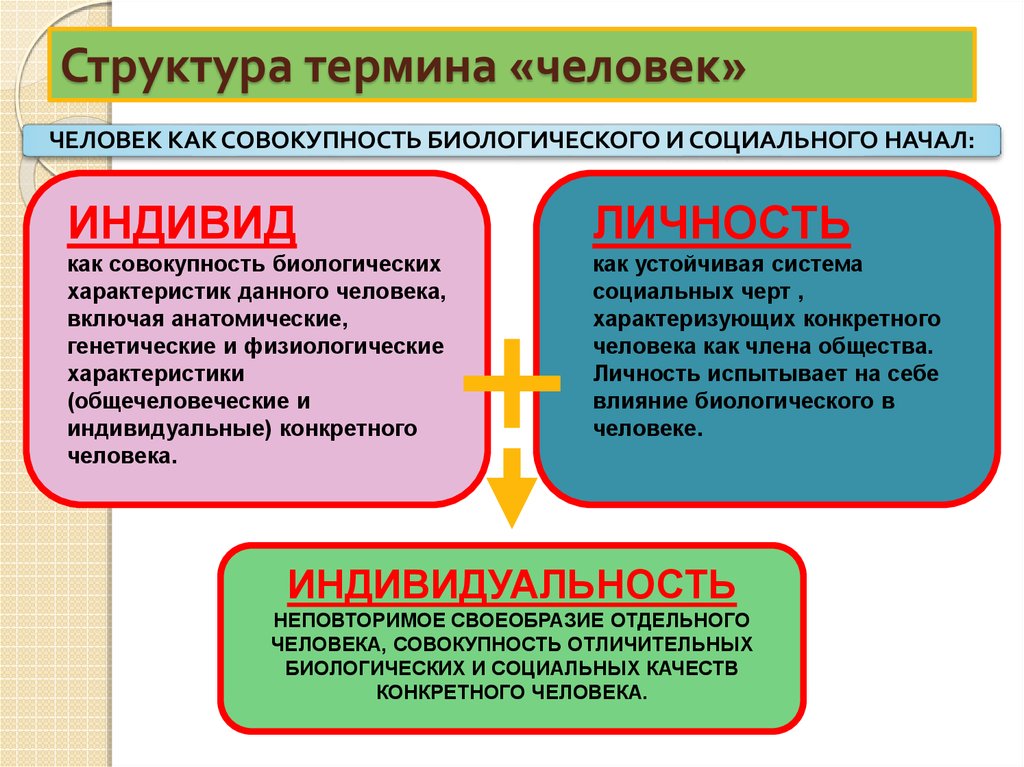

Для дальнейшего рассмотрения влияния индивидуально-психологических характеристик на формирование личности профессионала, считаем необходимым рассмотреть, что означает в психологии понятие личности и ее характеристики.

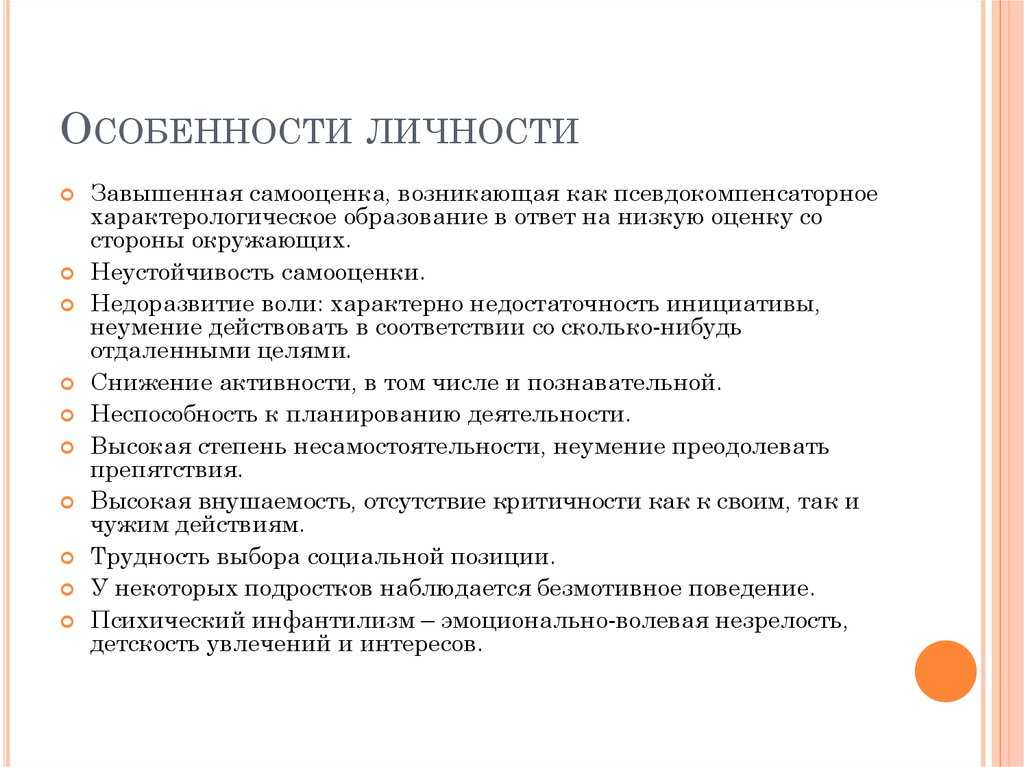

Понятие личности в психологии. Различные подходы к пониманию структуры личности. Особенности личности

Личность — это не только объект психологии, но и объект

философского, социально-исторического знания; на определенном уровне анализа

личность возникает из своих природных, биологических свойств как объект

антропологии, соматологии, генетики человека.

Четкого определения термина «личность» не существует. С точки зрения Рубинштейна, личность — это набор внутренних условий, через которые разрушаются внешние влияния. По Леонтьеву, личность — это субъект деятельности. Карл Роджерс исходит из того, что личность — это долговременно организованная, субъективно воспринимаемая сущность, составляющая ядро нашего опыта. Согласно Гордону Олпорту, личность — это индивид, вступивший во взаимодействие с миром. Эрик Эриксон считает, что личность является результатом психосоматических кризисов, через которые человек проходит в течение своей жизни. Келли: Личность — это уникальный способ осознания жизненного опыта, присущего каждому человеку. Альберт Бандура: Личность — это результат сложного и непрерывного взаимодействия индивида, поведения и ситуации.

Можно дать следующее обобщенное определение личности.

Личность — это активный субъект деятельности, познания, общения и творчества,

обладающий самоощущением и набором устойчивых индивидуальных

психофизиологических характеристик.

Во второй половине XIX-XX века возникло большое количество психологических теорий, каждая из которых имела свой особый взгляд на личность и ее составляющие.

Психодинамическая теория Фрейда;

- Индивидуальная психология Адлера;

- Аналитическая психология Юнга;

- Психосоциальная теория Эриксона;

- Теория личностных черт Олпорта;

- Структурная теория черт личности Кэттелла;

- Теория типов личности Айзенка;

- Бихевиористская теория Скиннера;

- Теория социального обучения Роттера;

- Социально-когнитивная теория Бандуры;

- Когнитивная теория Келли;

- Гуманистическая теория Маслоу;

- Феноменологическая теория Роджерса.

У каждого из авторов этих теорий свое представление о личности и ее компонентах. Лишь несколько положений о личности принимаются всеми авторами, с теми или иными оговорками.

Личность — это сложно организованная, иерархическая система,

которая имеет ряд индивидуальных характеристик и включает в себя такие черты,

как: Ориентация, характер, способности, мотивы и потребности. Личность

находится в постоянном взаимодействии с обществом и развивается только в

деятельности.

Личность

находится в постоянном взаимодействии с обществом и развивается только в

деятельности.

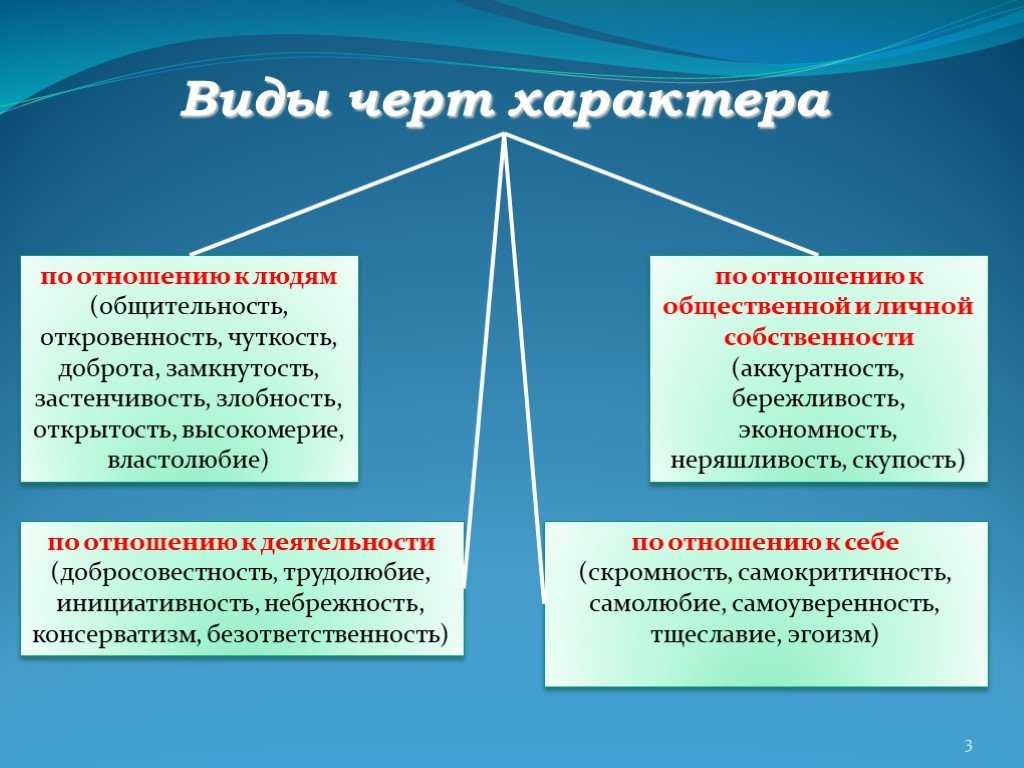

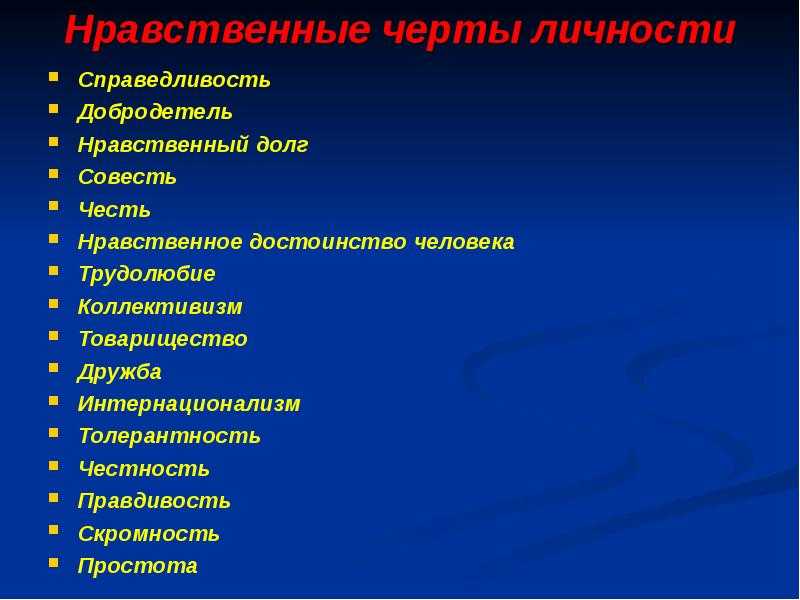

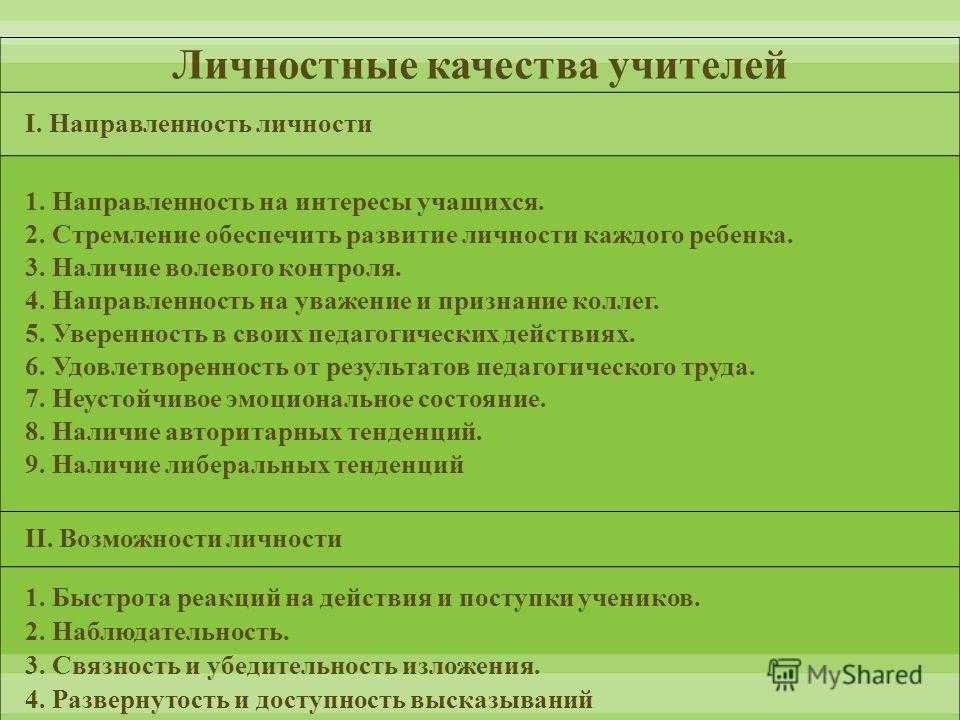

С точки зрения В.С. Мерлина, признаком черт личности является направленность на объекты действительности. Направленность личности характеризуется ее интересами и склонностями, преобладающей мотивацией, уровнем стремлений, убеждений и ведущим для каждого возраста типом деятельности. Черты личности отличаются от других (нейродинамические, психодинамические черты) отношением к определенному аспекту действительности. Если есть отношение, то это всегда черта характера. Отношение может быть связано с людьми, работой, вещами и самим собой. Отношение к объектам действительности мотивирует действия людей и сопровождается определенными эмоциональными переживаниями.

Поскольку в нашем исследовании мы рассматривали взаимосвязь

между личностными особенностями и тренингом профессионализма психологов, то

индивидуально-психологические особенности изученных нами студентов, проходящих

психологическую подготовку, наиболее ярко характеризовались их отношением к

окружающим людям.

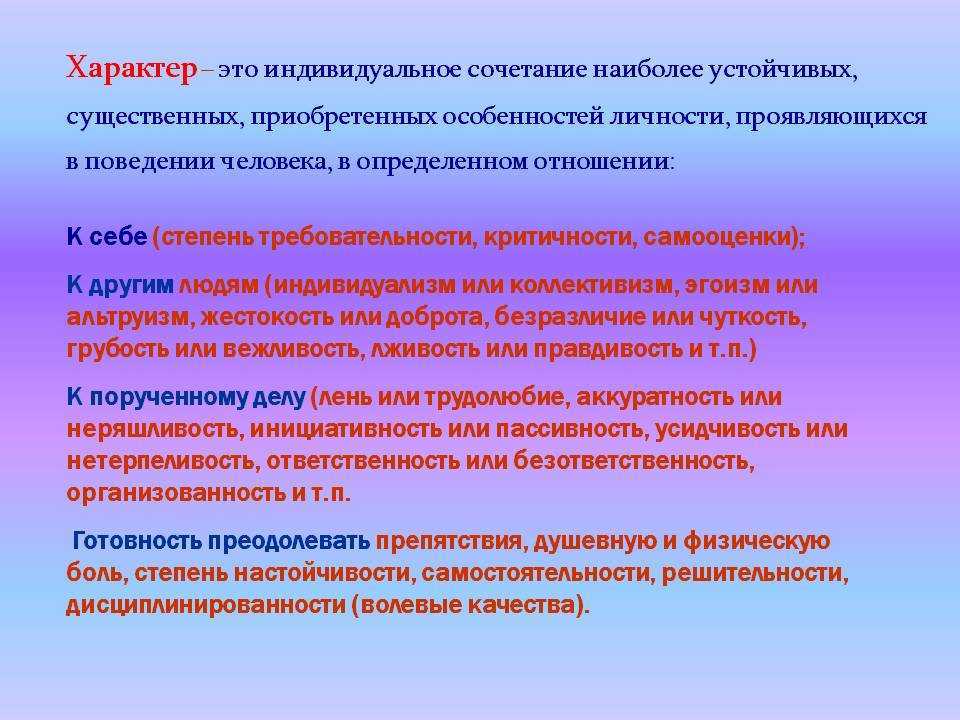

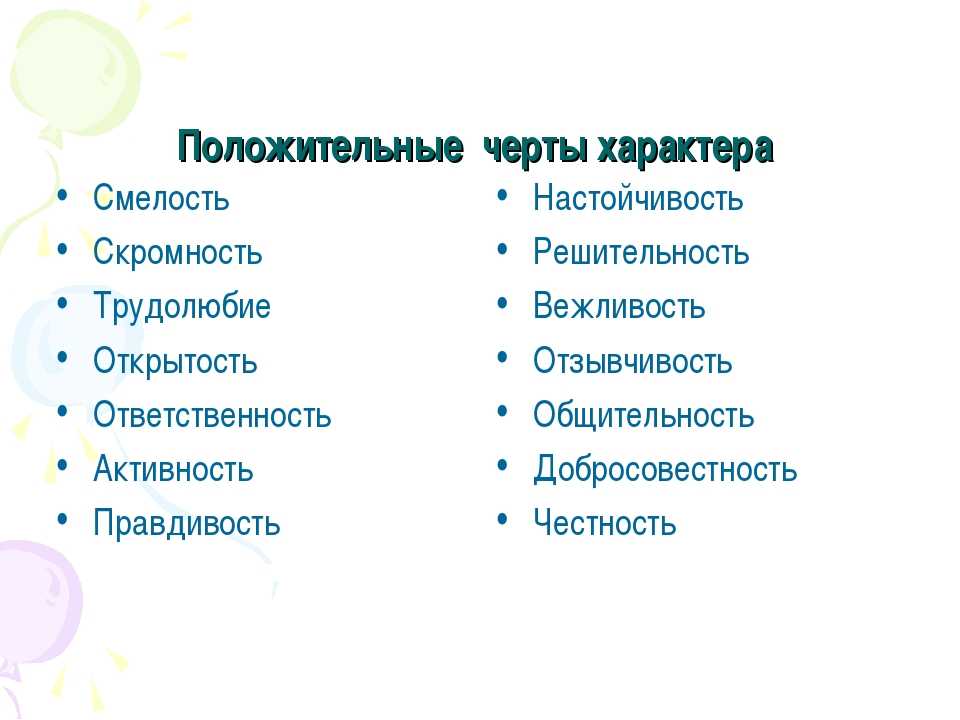

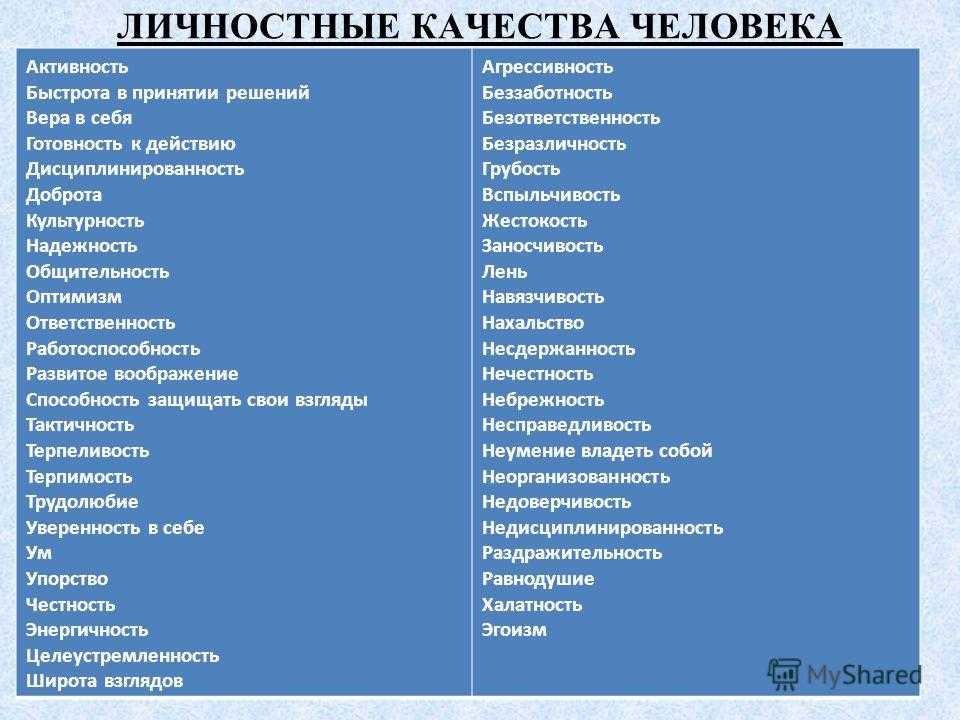

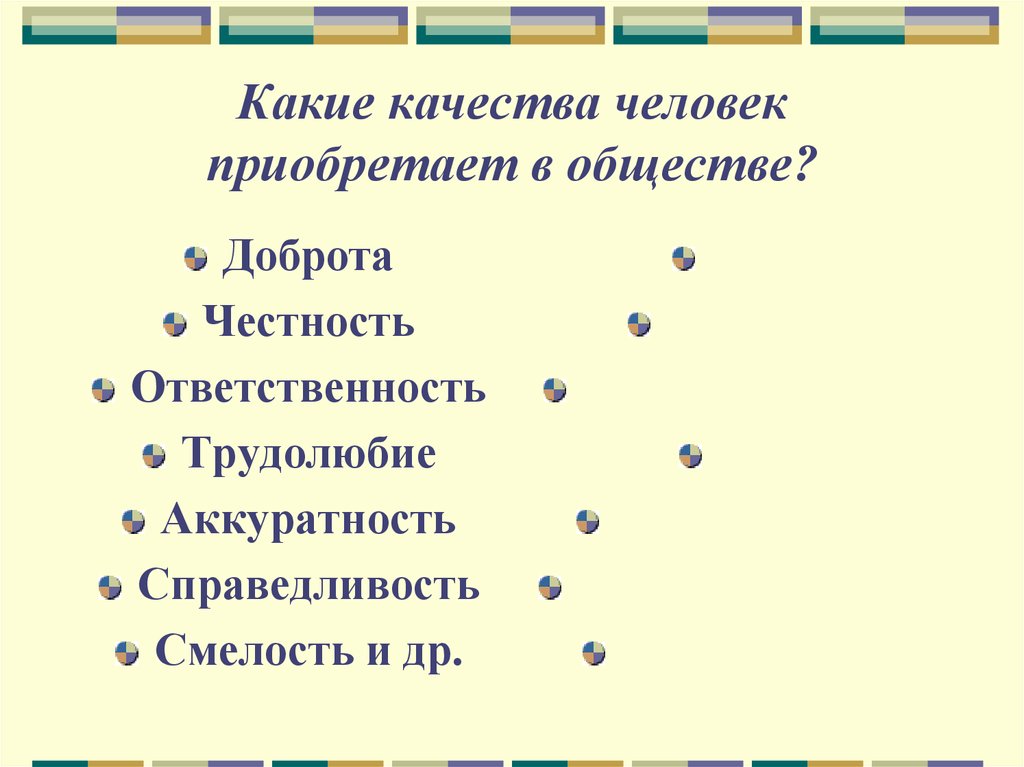

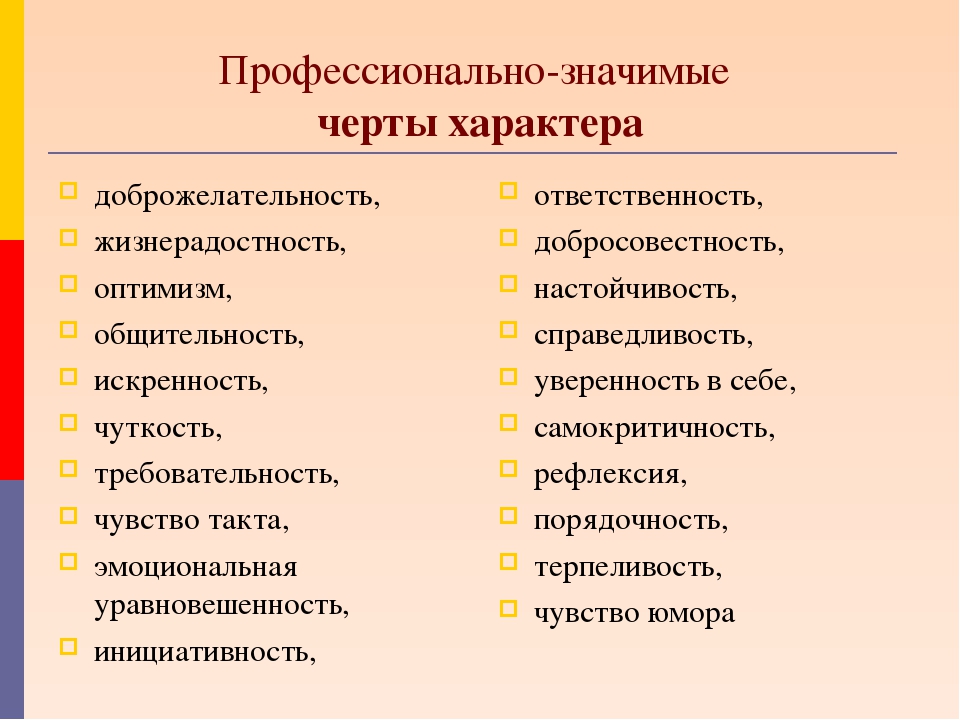

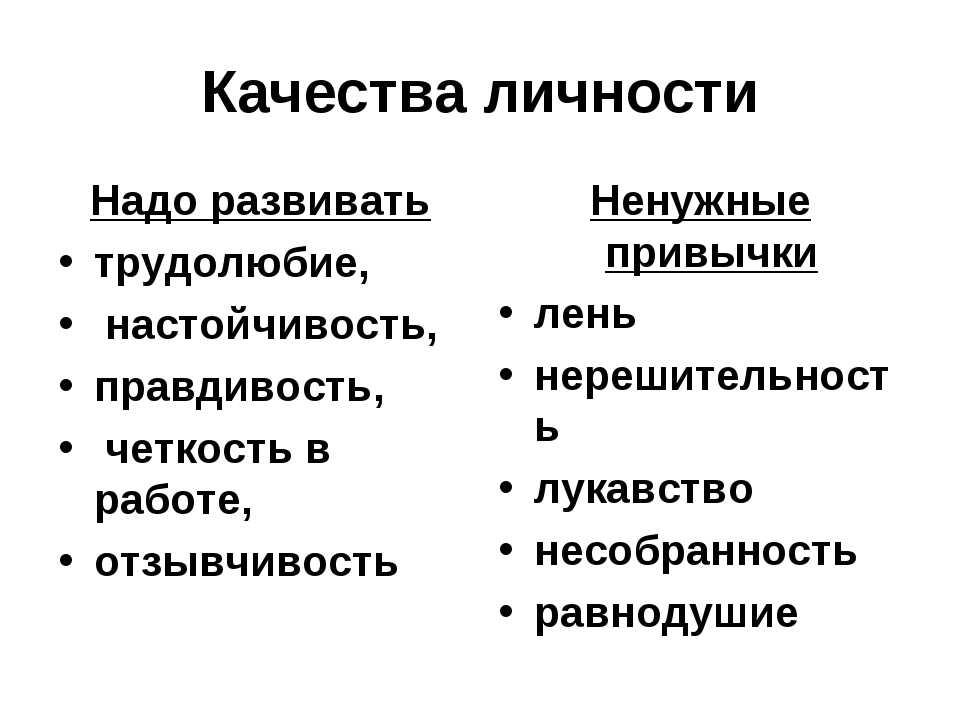

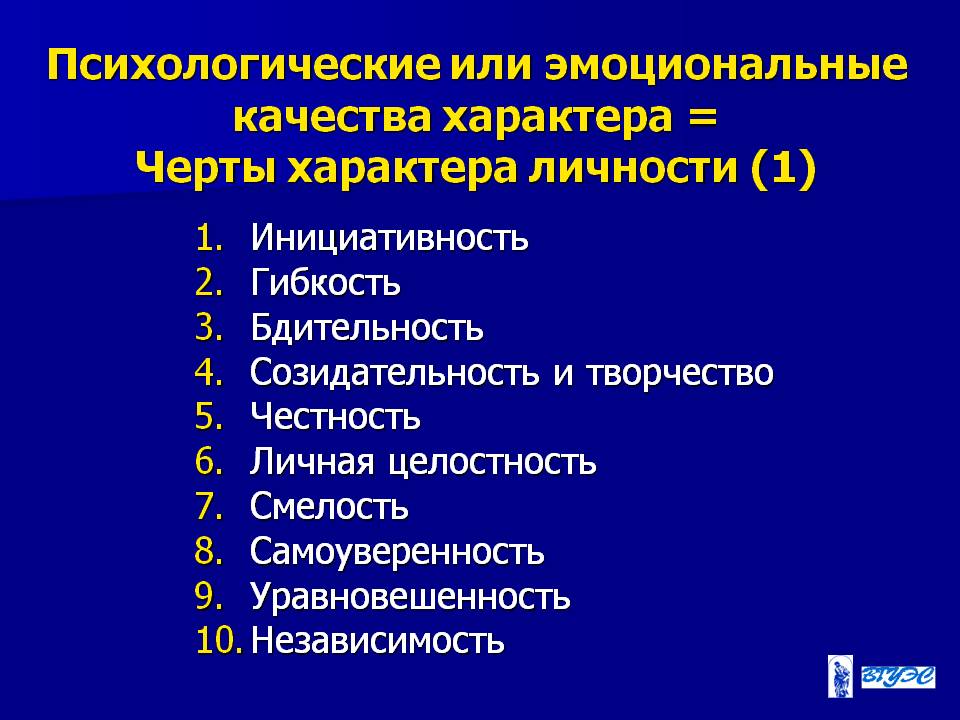

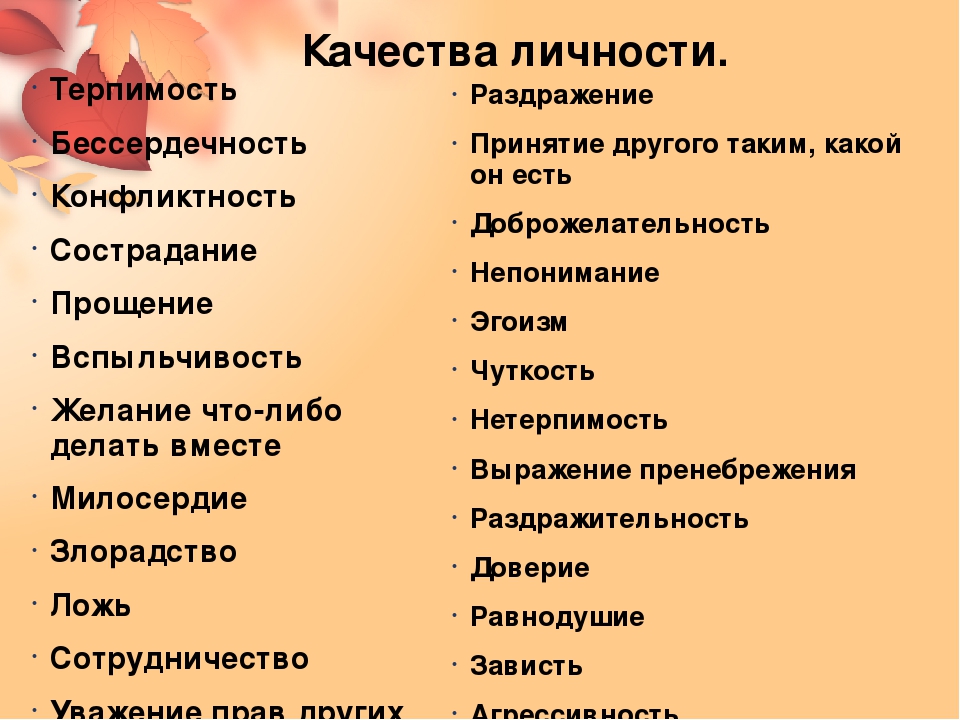

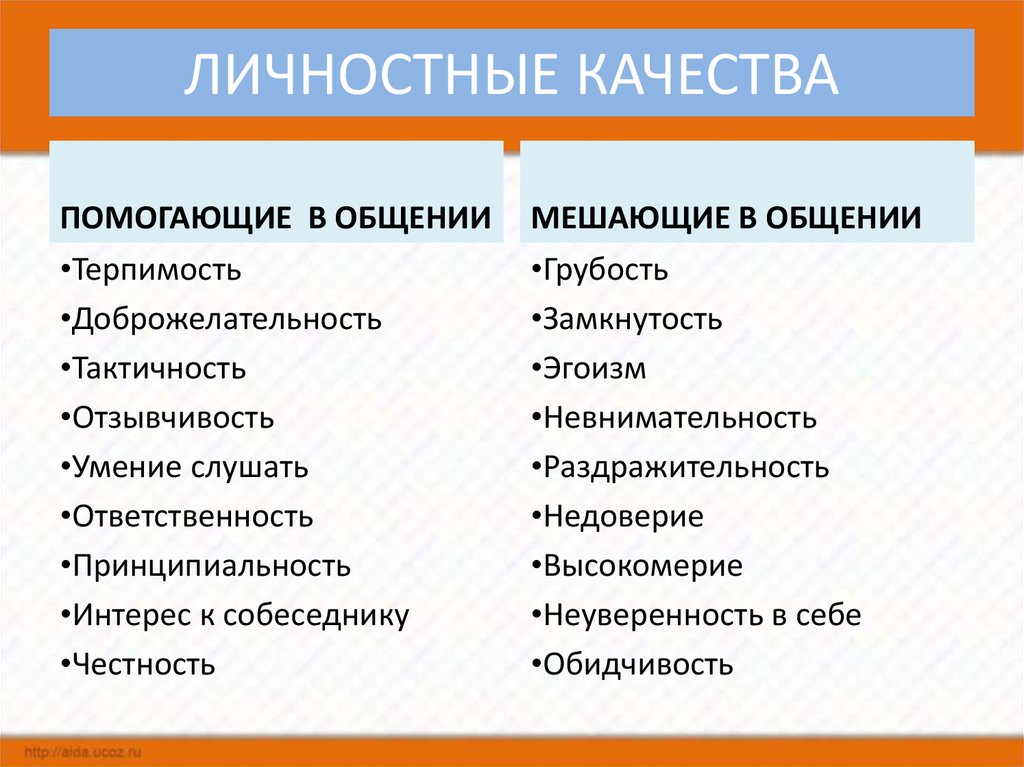

Индивидуальные черты личности часто называют характером. Характер включает в себя как индивидуальные, так и социально-типические черты, поскольку он формируется как в зависимости от индивидуальных особенностей личности, так и под влиянием общества. Черты характера проявляются только в социально-типичных ситуациях. Примерами черт характера являются: Ответственность, аккуратность, добросовестность, лень, небрежность и т.д. Характер определяет линию и манеру поведения человека, содержательную сторону его переживаний и интеллектуальной деятельности, определяется качественными характеристиками всей психики в целом.

Характер проявляется наиболее ярко в критических ситуациях, когда мало времени на размышления; в привычной обстановке он может быть замаскирован.

Характер отражает целостность личности и поэтому позволяет

прогнозировать и корректировать ожидаемые действия человека. Черты характера

помогают или мешают человеку строить отношения с людьми и отвечать за свое поведение.

Характер тесно связан с направленностью личности. Его можно рассматривать как

психологический склад личности, выражающийся в ее направленности.

Черты характера

помогают или мешают человеку строить отношения с людьми и отвечать за свое поведение.

Характер тесно связан с направленностью личности. Его можно рассматривать как

психологический склад личности, выражающийся в ее направленности.

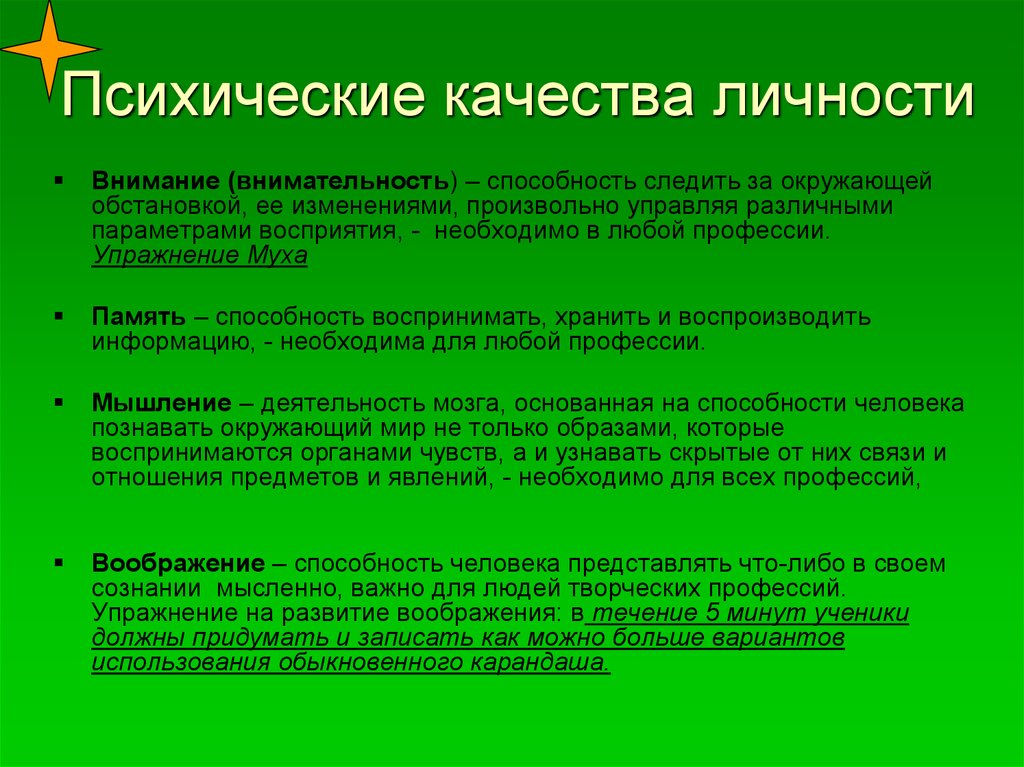

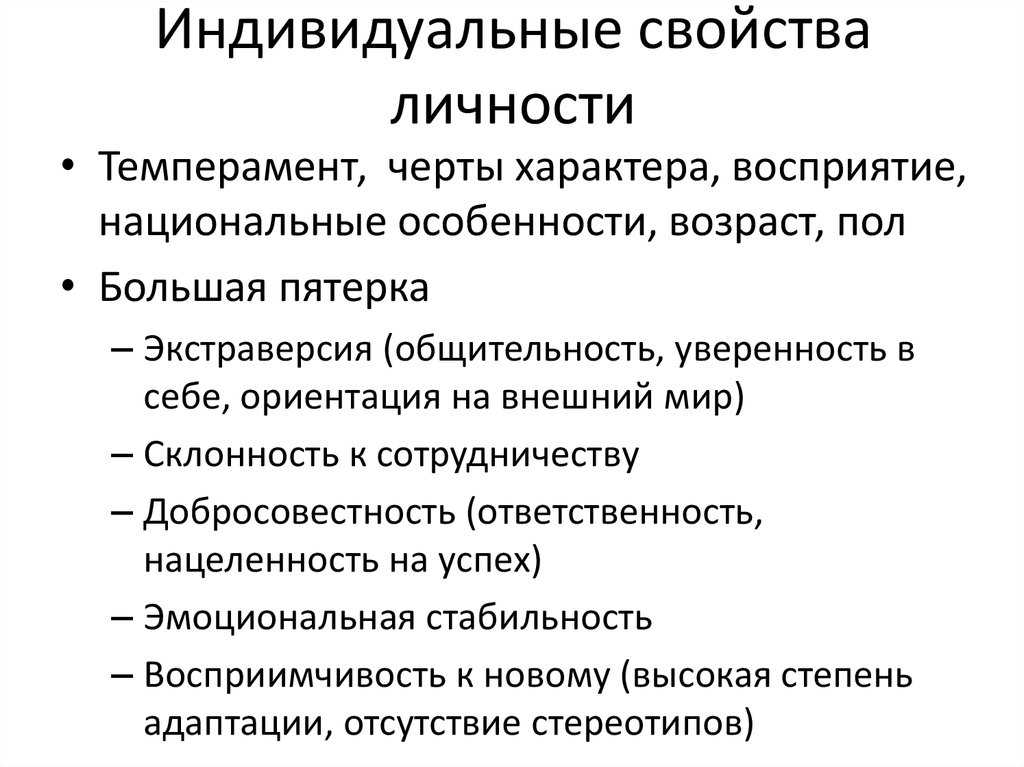

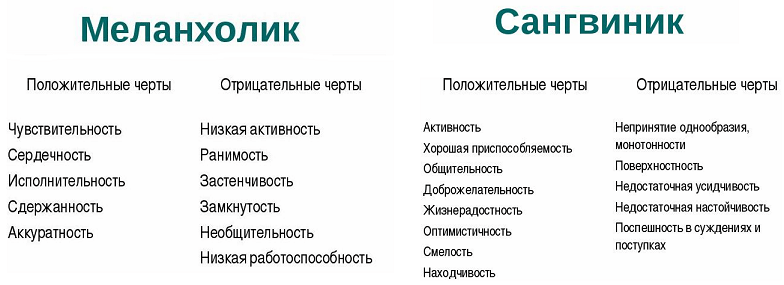

Первичные характеристики индивида (темперамент) и вторичные

характеристики индивида (когнитивные и регуляторные процессы): Ощущение,

восприятие, мышление, воображение, память, внимание, эмоции и воля) считаются

физиологической основой характера. Темперамент — это динамический

симптомокомплекс различных черт личности, таких как: Пластичность, ригидность,

интроверсия, экстраверсия, эмоциональность, инертность, реактивность и т.д. Эти

черты способствуют или препятствуют формированию черт характера, но не

определяют их полностью, поскольку на формирование черт характера влияет также

социальная природа человека. Темперамент влияет на динамическое выражение черт

характера, но не определяет их содержательную сторону. Характер и темперамент

имеют общую физиологическую основу, поскольку зависят от характера и свойств

нервной системы.

Вторичные качества личности выражаются в характере в настойчивости в достижении цели (динамика силы воли), в специфическом выражении эмоций, интеллектуальных особенностях и так далее.

Мотивация, совокупность психологических причин, объясняющих поведение, направленность и активность человека, занимает значительное место в структуре личности. Именно мотивация во многом определяет не только выбор профессии и уровень стремлений человека, но и его общее развитие. Если человек не мотивирован на ту или иную деятельность, он не будет развиваться, и наоборот, если человек высоко мотивирован на какую-то деятельность, он может достичь в ней значительных результатов, даже не имея некоторых навыков, необходимых для выполнения этой деятельности.

Через реализацию различных сознательно обоснованных мотивов личность развивается и выражает себя в различных видах деятельности.

Далее рассмотрим, что такое общие и специальные навыки как таковые, а также общие и специальные навыки.

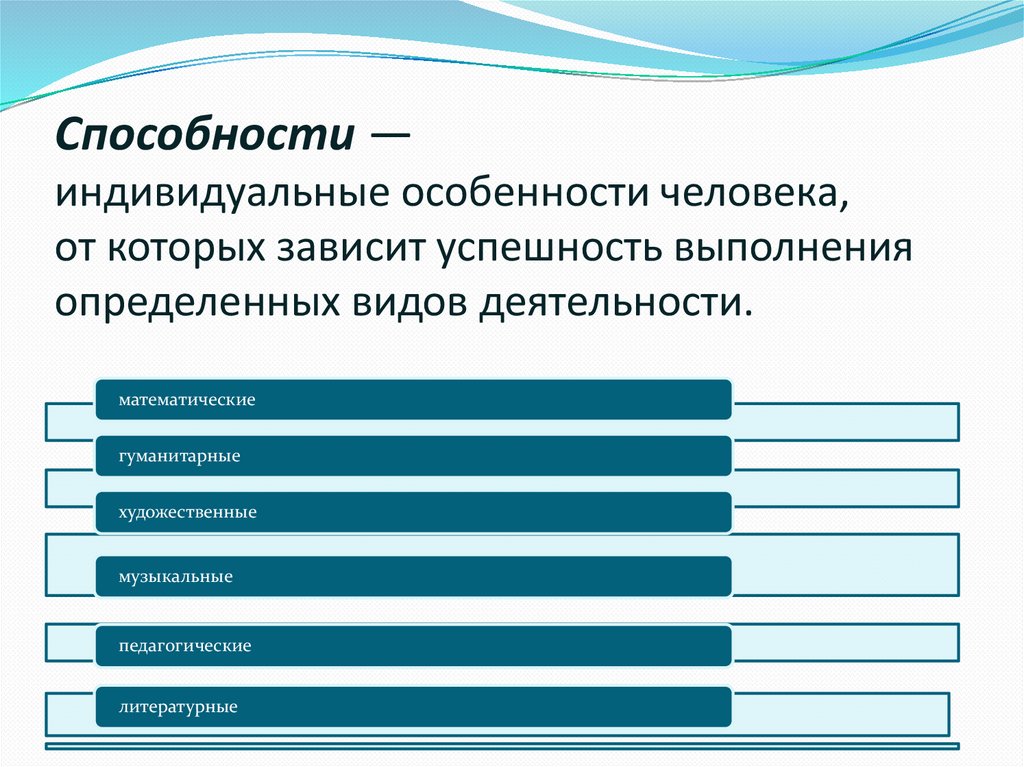

Концепция общих и специфических возможностей

Навыки — индивидуально-психологические характеристики

человека; условие для успешного выполнения определенного вида деятельности.

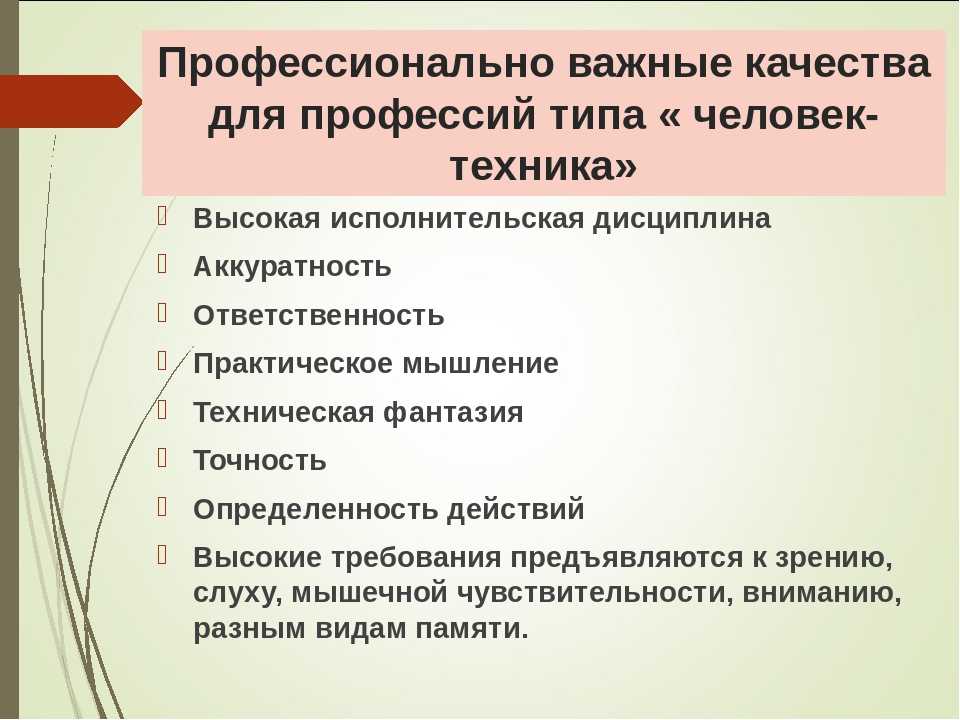

Общие способности — это такие индивидуальные качества личности, которые позволяют относительно легко и продуктивно приобретать знания и выполнять различные виды деятельности.

Специальные способности — это система качеств личности, которые помогают достичь высоких результатов в любой сфере деятельности.

Следует иметь в виду, что возможно относительное преобладание либо общих, либо специальных способностей. Может иметь место как общая одаренность без выраженных специальных способностей, так и относительно высокие специальные способности, которым не соответствуют соответствующие общие способности. Высокий уровень развития общих способностей является реальной гарантией того, что все особые таланты также будут признаны.

Условия для развития навыков.

Чувствительный период — это наиболее благоприятный период формирования навыков в процессе обучения и воспитания.

Наличие благоприятной социальной среды (среда со знаниями и

т.д.) Деятельность должна все время находиться в зоне оптимальной трудности

(простая деятельность — рутина, снижение интереса; очень сложная деятельность —

снижение темпа, мотивации).

Навыки развиваются в процессе взаимодействия человека с вещами и предметами, продуктами исторического развития. Как необходимое условие успешного протекания деятельности человека, его способности в той или иной мере являются продуктом его деятельности. Это круговая взаимозависимость способностей человека и его деятельности. Развитие способностей происходит по спирали: реализация способностей одной стадии открывает новые возможности для дальнейшего развития, способностей более высокой стадии. Способности человека — это внутренние условия его развития, которые формируются в процессе взаимодействия человека с внешним миром.

Предполагается, что процесс формирования способностей

основан на предрасположенностях. Изучение конкретных психологических

характеристик различных способностей позволяет выделить общие качества

личности, отвечающие требованиям не одной, а многих видов деятельности, и

специальные качества, соответствующие более узкому кругу требований конкретной

деятельности. Уровень и степень развития способностей выражают понятие таланта

и гениальности.

Уровень и степень развития способностей выражают понятие таланта

и гениальности.

Три характеристики всегда присущи термину

«способность», когда он используется в практически значимом контексте.

Во-первых, способности понимаются как индивидуально-психологические

характеристики, отличающие одного человека от другого; никто бы не говорил о

способностях, если бы они были характеристиками, по которым все люди одинаковы.

Во-вторых, не все индивидуальные характеристики называются способностями, а

только те, которые имеют отношение к успешному выполнению деятельности или

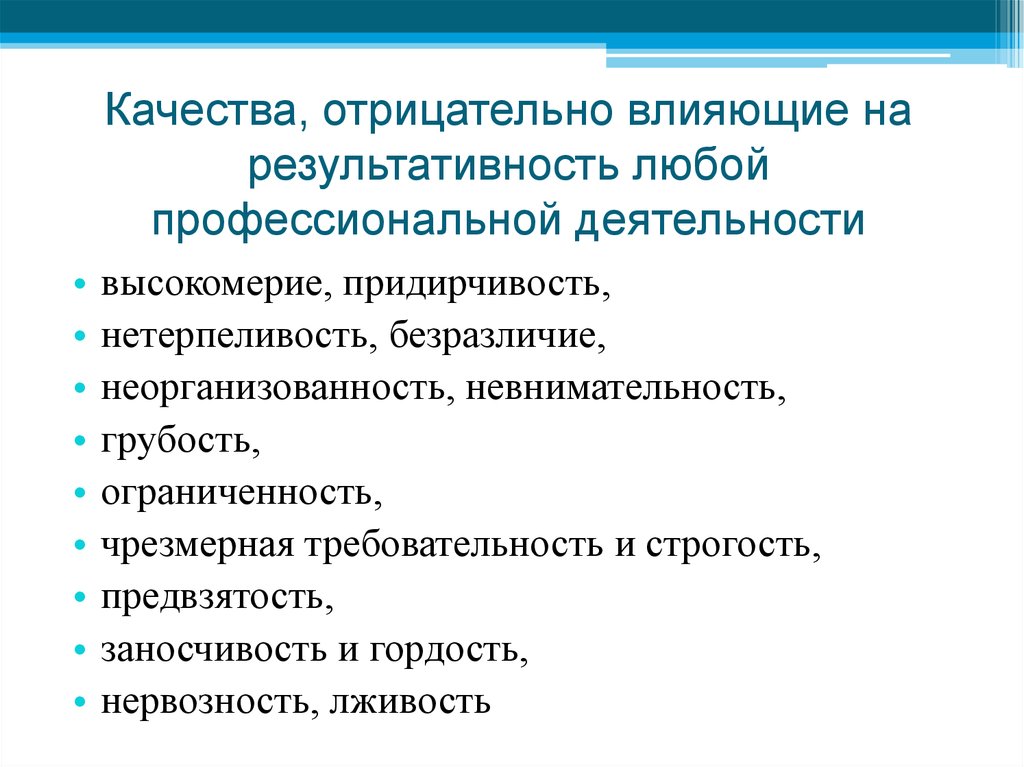

набора видов деятельности. Такие черты, как нетерпеливость, вялость,

инертность, которые, несомненно, являются индивидуальными особенностями

некоторых людей, обычно не называют способностями, поскольку они не считаются

условиями успешного выполнения какой-либо деятельности. В-третьих, понятие

«способности» не ограничивается знаниями, навыками или умениями, уже

развитыми у конкретного человека. Мы не можем понимать способности как

врожденные способности человека, потому что мы определили способности как

«индивидуально-психологические характеристики человека», а последние

не могут быть врожденными по своей природе. Врожденными могут быть только

анатомо-физиологические особенности, то есть предрасположенности, лежащие в

основе развития способностей, тогда как сами способности всегда являются

результатом развития. Таким образом, мы отвергаем понимание способностей как

врожденных характеристик человека, но не отвергаем тот факт, что в большинстве

случаев некоторые врожденные характеристики, предрасположенности, лежат в

основе развития способностей.

Врожденными могут быть только

анатомо-физиологические особенности, то есть предрасположенности, лежащие в

основе развития способностей, тогда как сами способности всегда являются

результатом развития. Таким образом, мы отвергаем понимание способностей как

врожденных характеристик человека, но не отвергаем тот факт, что в большинстве

случаев некоторые врожденные характеристики, предрасположенности, лежат в

основе развития способностей.

Следует подчеркнуть, что способности — это динамическая

концепция. Способность существует только в развитии. Из этого следует, что

способность не может возникнуть вне конкретной деятельности, о которой идет

речь. Способностями можно назвать только те индивидуально-психологические

характеристики, которые связаны с успешностью выполнения той или иной деятельности.

Но не индивидуальные способности как таковые непосредственно определяют

возможность успешного выполнения той или иной деятельности, а лишь определенное

сочетание этих способностей, характеризующее конкретную личность.

Одной из важнейших особенностей человеческой психики является возможность чрезвычайно широкой компенсации одних качеств другими, когда относительная слабость какой-либо способности не исключает возможности также успешно выполнять деятельность, наиболее тесно связанную с этой способностью. Недостающая способность может быть в очень большой степени компенсирована другими, сильно развитыми у конкретного человека.

Отдельные способности не просто существуют бок о бок и независимо друг от друга. Каждая способность изменяется, приобретает качественно иной характер, в зависимости от наличия и степени развития других способностей.

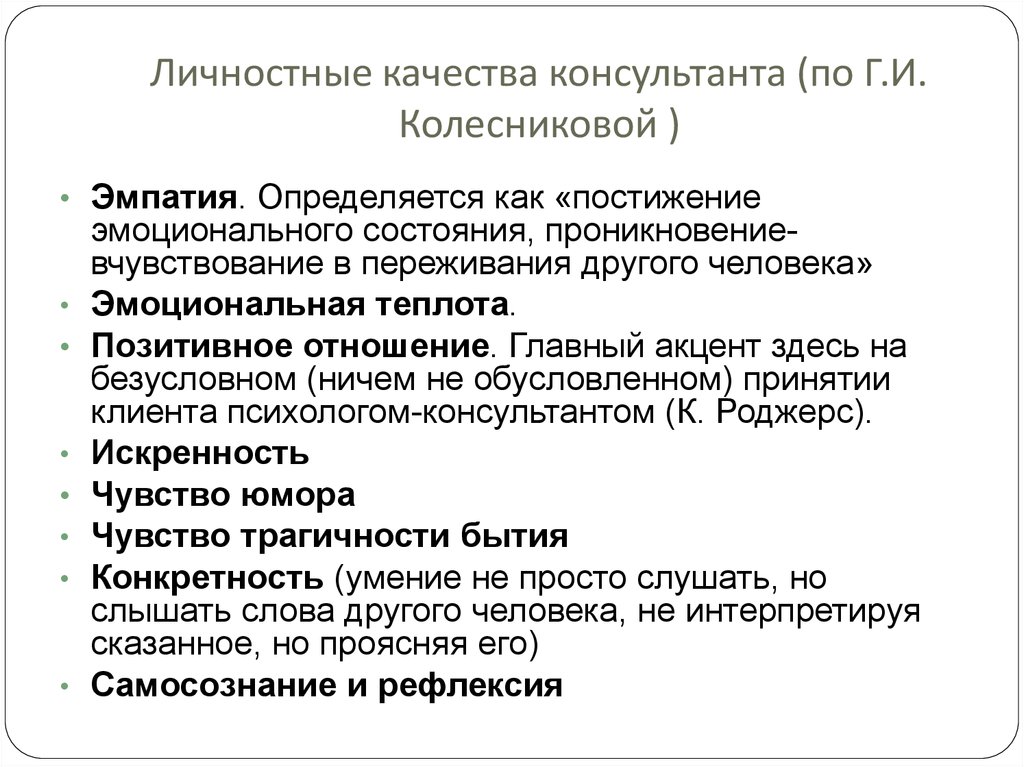

Что касается нашего исследования, то мы рассматривали

способность студентов-психологов к эмпатии, предполагая, что у них должен быть

высокий уровень развития этой способности. Потому что при низкой способности к

принятию, сопереживанию и эмпатии невозможно не только подготовить

психолога-профессионала, но и развить собственно психологическую деятельность,

которая строится на способности к эмпатии.

Многое уже было сказано о навыках и их влиянии на формирование профессионализма. Для того чтобы более подробно разобраться, что именно влияет на навыки человека и другие индивидуально-психологические характеристики в данном контексте, и чем профессионал отличается от простого человека, выполняющего ту или иную деятельность, необходимо раскрыть само понятие профессионализма.

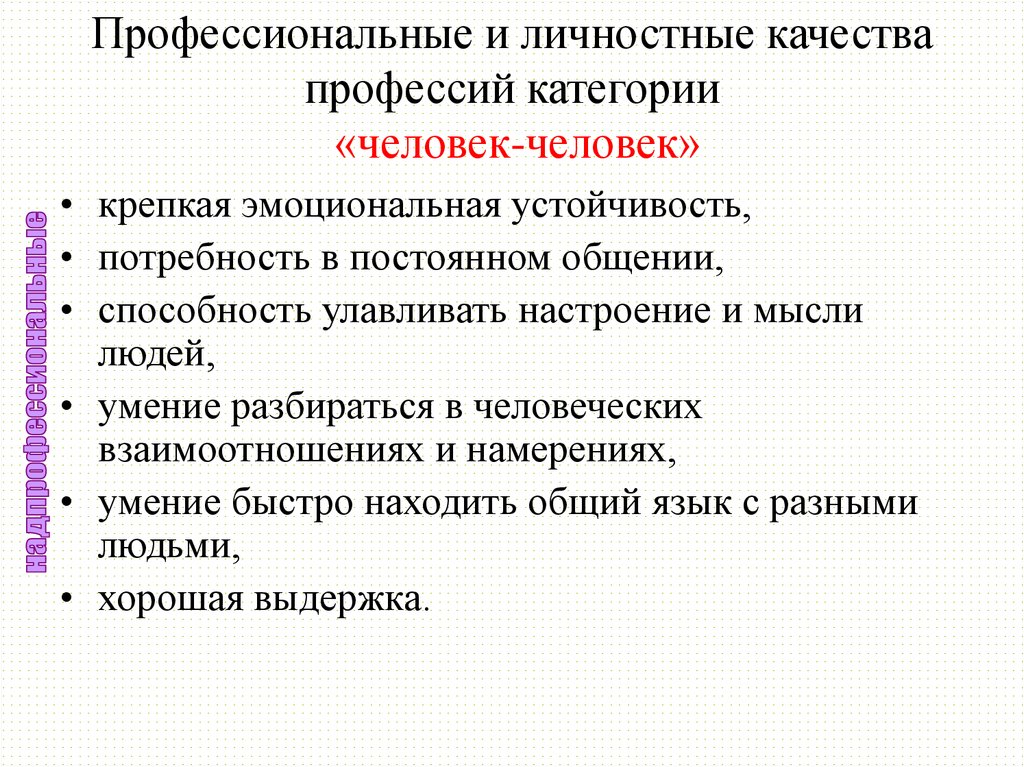

Концепция профессионализма

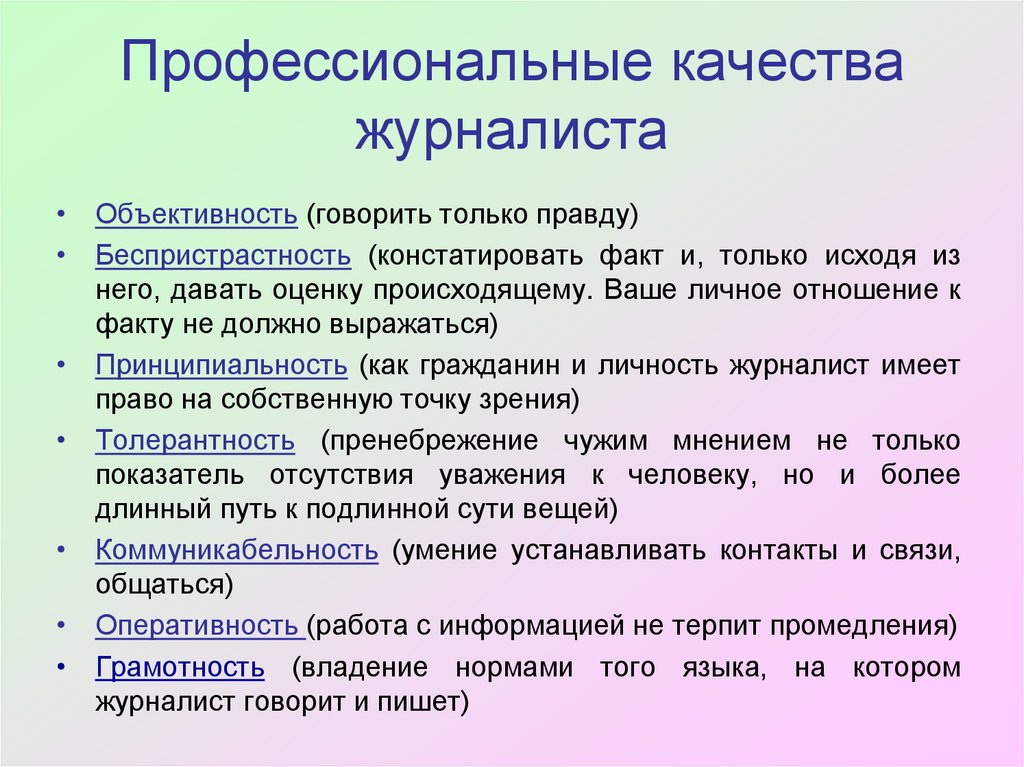

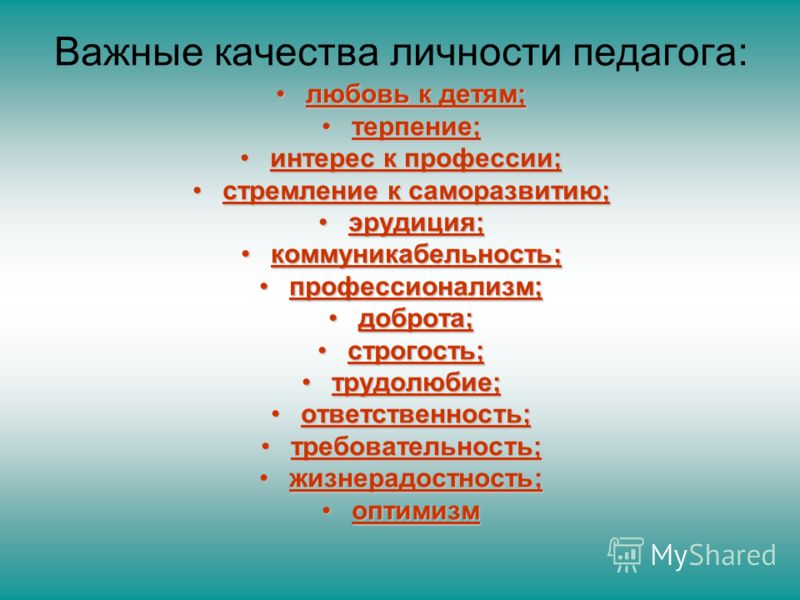

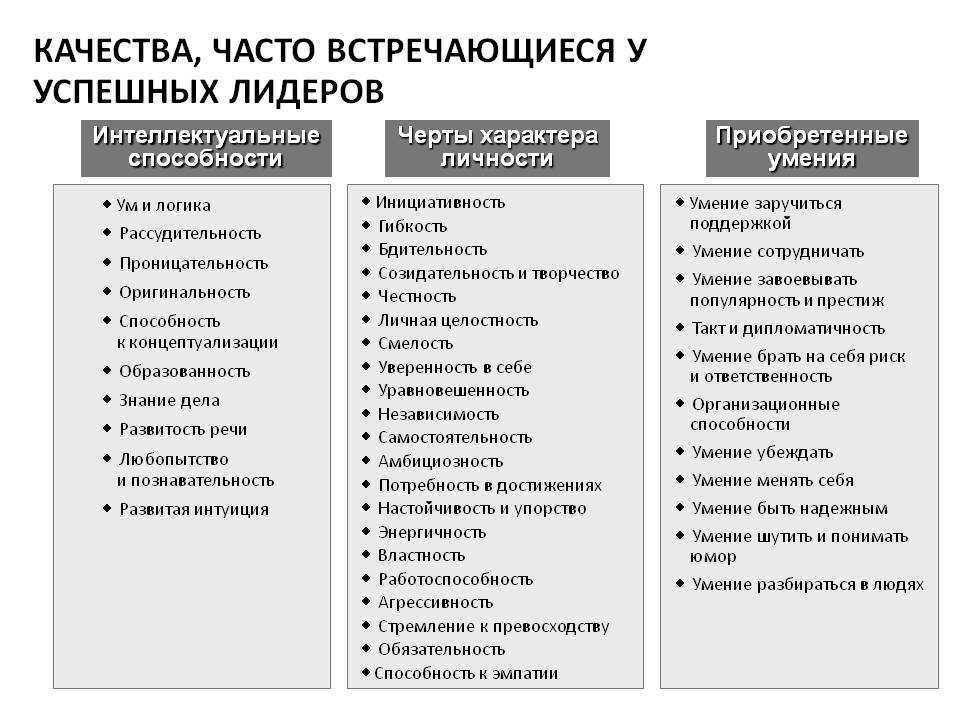

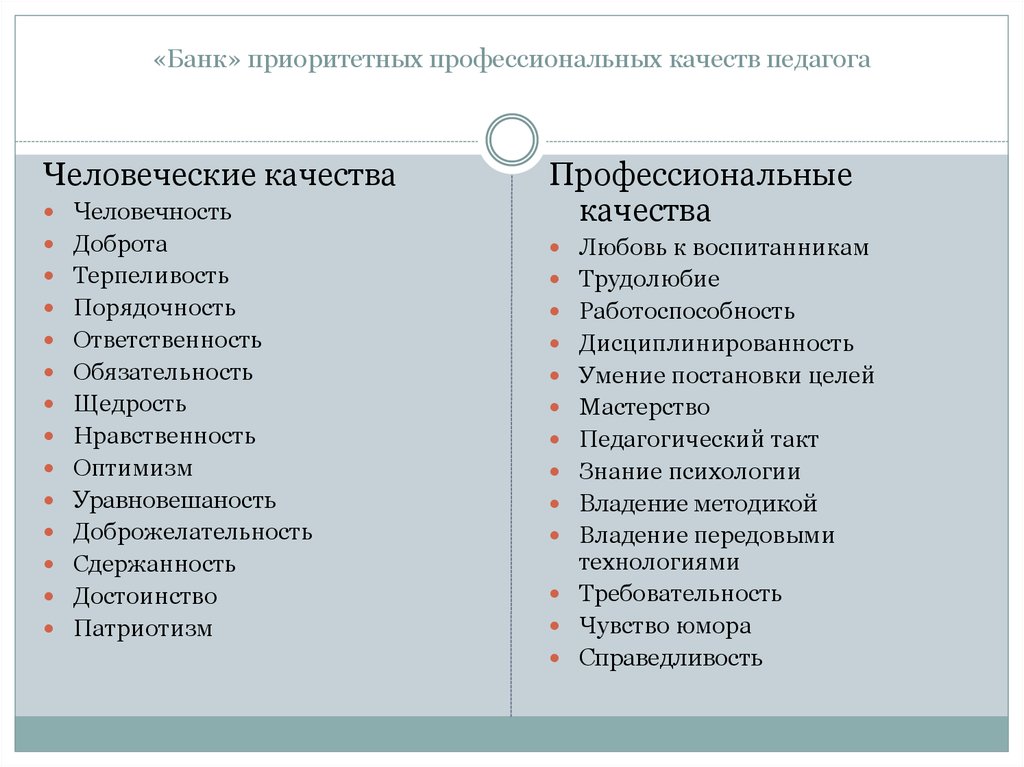

В контексте рассмотрения концепции профессионализма мы также рассмотрим личностные качества, которые необходимы профессиональному психологу и которых мы касаемся в нашем исследовании.

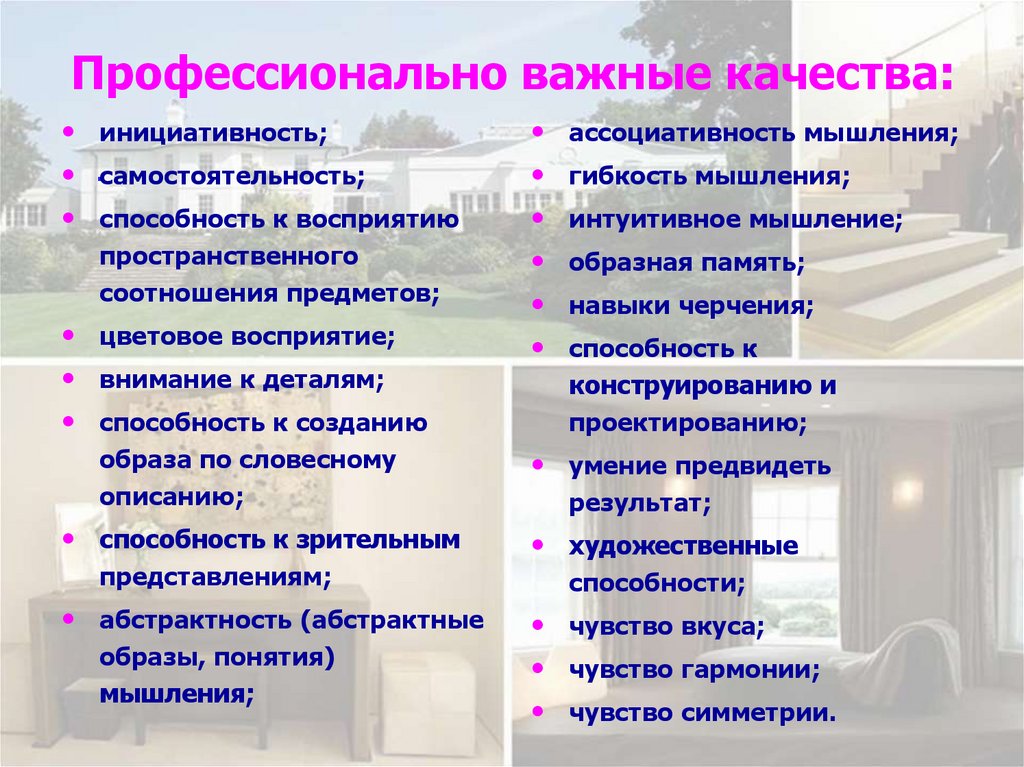

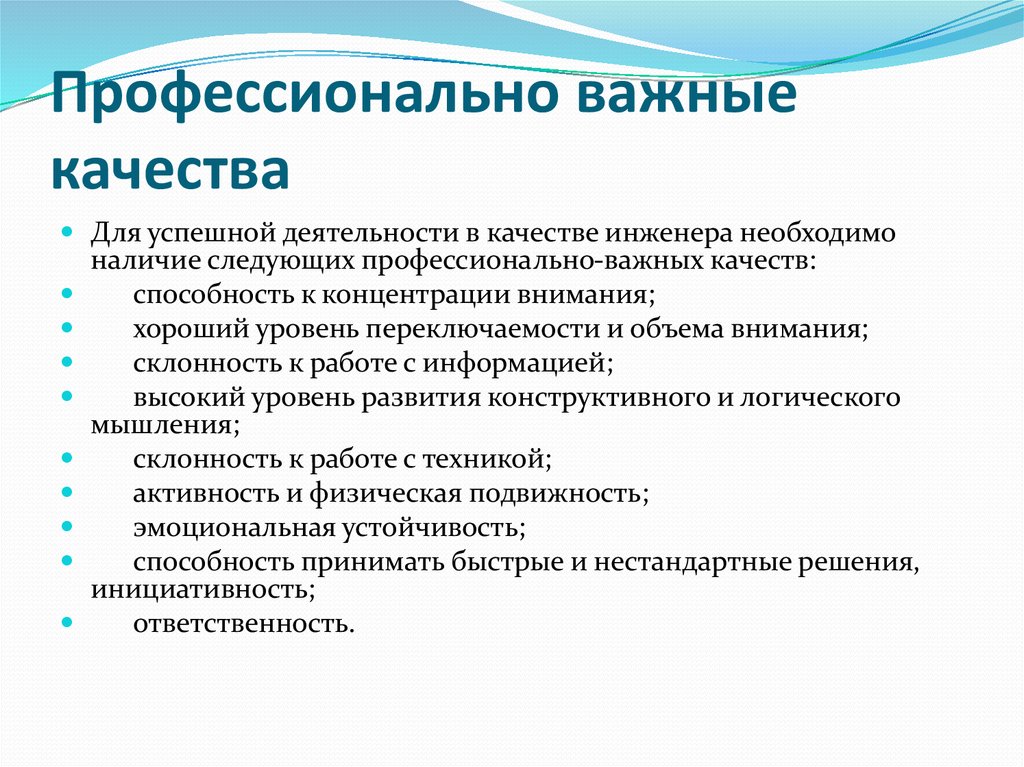

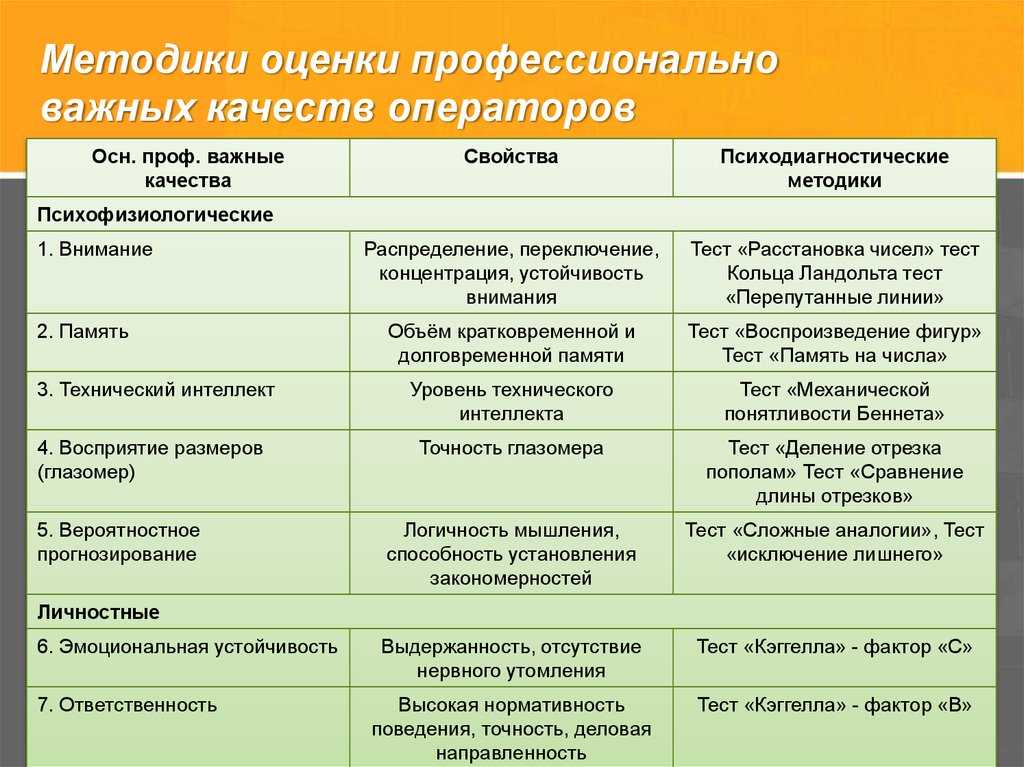

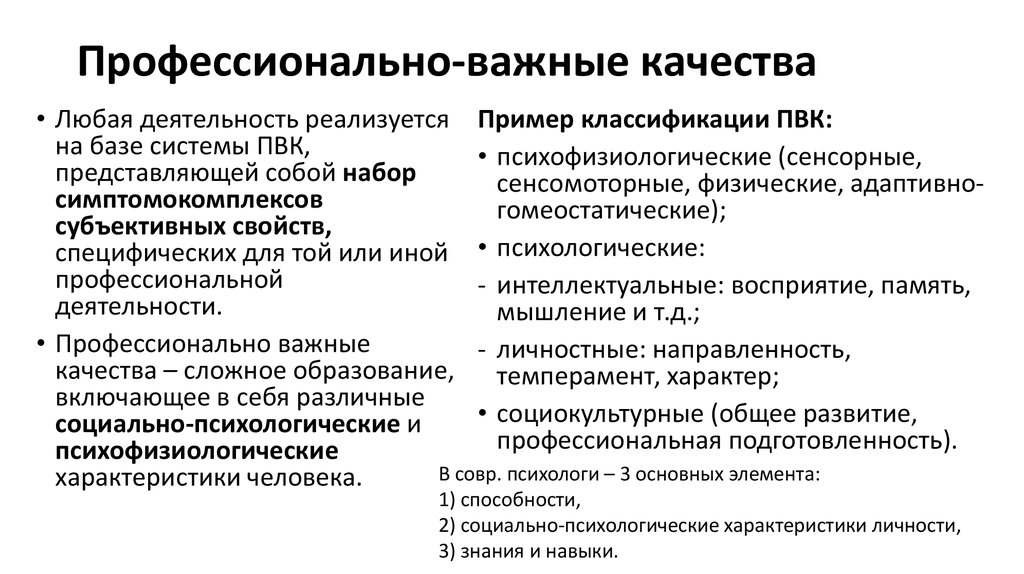

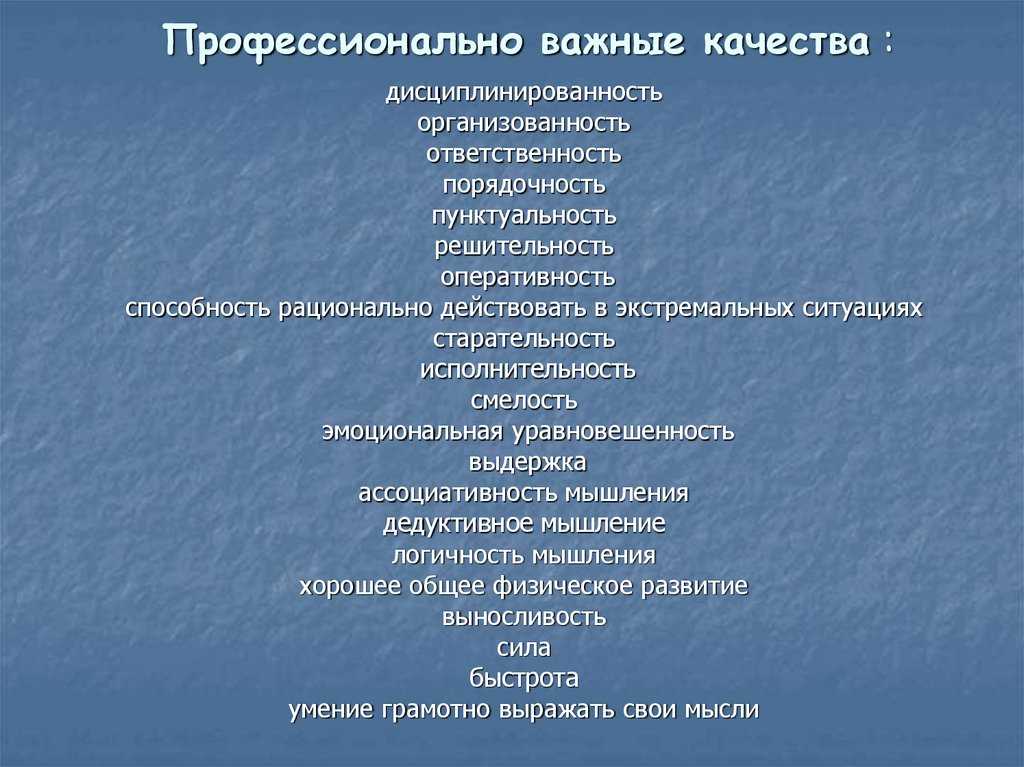

В последнее десятилетие проблемы профессионализма стали

предметом углубленного рассмотрения в психологической науке (Е.А. Климов, А.К.

Маркова, Л.М. Митина, Ю.П. Поваренков и др.), исследования, посвященные

профессиональной деятельности, профессиональным требованиям, профессиональному

отбору и обучению, появились в индустриальной психологии и смежных областях

психологии (работы В.А. Бодрова, Э. Ф. Зеера, Ю.К. Стрелкова и др.). Но в

большинстве случаев исследователи ограничиваются изучением набора

профессионально важных качеств (ПВК), их формированием и оценкой. Остается не

совсем понятным, что психологически означает человек как профессионал. В

психологии труда формирование индивидуального профессионализма рассматривается

как процесс профессионализации человека.

Ф. Зеера, Ю.К. Стрелкова и др.). Но в

большинстве случаев исследователи ограничиваются изучением набора

профессионально важных качеств (ПВК), их формированием и оценкой. Остается не

совсем понятным, что психологически означает человек как профессионал. В

психологии труда формирование индивидуального профессионализма рассматривается

как процесс профессионализации человека.

Личность не может развиваться в отрыве от деятельности. Работа сопровождает человека на протяжении всей его жизни и определяет его развитие. Именно процесс работы делает человека профессионалом.

Человек развивается как действующий субъект с раннего детства. И каждый возрастной этап в жизни человека может повлиять на развитие различных навыков и дальнейшее обучение человека как профессионала.

Е.А. Климов предложил периодизацию развития человека как рабочего предмета.

Доигровой этап (от рождения до 3 лет) — развитие функций

восприятия, движения, речи, простейших правил и моральных оценок, которые

становятся основой для дальнейшего развития и участия человека в труде.

Игровая фаза (от 3 до 6-8 лет) — освоение «основных смыслов» человеческой деятельности, а также знакомство с некоторыми профессиями (игра в шофера, врача, продавца, учителя и т.д.).

Этап овладения учебной деятельностью (с 6-8 до 11-12 лет) — интенсивно развиваются функции самоконтроля, самоанализа, умение планировать свою деятельность и т.д.

Стадия оптации (от лат. optatio — желание, выбор; от 11-12 до 14-18 лет). Этап подготовки к жизни, к работе, сознательного и ответственного планирования и выбора карьерного пути. Соответственно, человек, находящийся в ситуации профессионального определения, является оптантом. Парадокс этого этапа заключается в том, что в ситуации оптанта может оказаться взрослый человек, например, безработный. Как отмечает сам Е.А. Климов, «оптация — это не столько показатель возраста, сколько ситуации выбора профессии».

Также, когда человек развивается и взрослеет,

профессионально определяется и вступает в профессиональную деятельность, по

мнению Е. А. Климова, он проходит следующие этапы, которые характеризуют степень

успешности развития личности в профессиональной деятельности:

А. Климова, он проходит следующие этапы, которые характеризуют степень

успешности развития личности в профессиональной деятельности:

Уровень «Адепт» — это профессиональная подготовка, которую проходят большинство выпускников школ.

Этап адаптации — вхождение в профессию после завершения профессионального обучения, продолжительностью от нескольких месяцев до 2-3 лет.

Фаза стажера — вхождение в профессию в качестве полноценного коллеги, способного стабильно работать на нормальном уровне.

Уровень мастера — когда работника можно назвать лучшим среди обычных и хороших, то есть он заметно выделяется на общем фоне.

Уровень авторитета — рабочий является лучшим среди мастеров. Не каждый работник может достичь этого уровня.

Уровень наставника — это высший уровень работы профессионала. Сотрудник становится не только прекрасным специалистом в своей области, но и учителем, способным передать лучший свой опыт ученикам и воплотить в них лучшую часть своей души.

Овладение профессией не происходит в один момент. А.К. Маркова выделяет основные этапы овладения профессией.

А.К. Маркова выделяет основные этапы овладения профессией.

Адаптация человека к профессии.

Самореализация человека в профессии — это выработка индивидуальной профессиональной нормы.

Гармонизация человека в профессии — человек легко выполняет задания по освоенным технологиям.

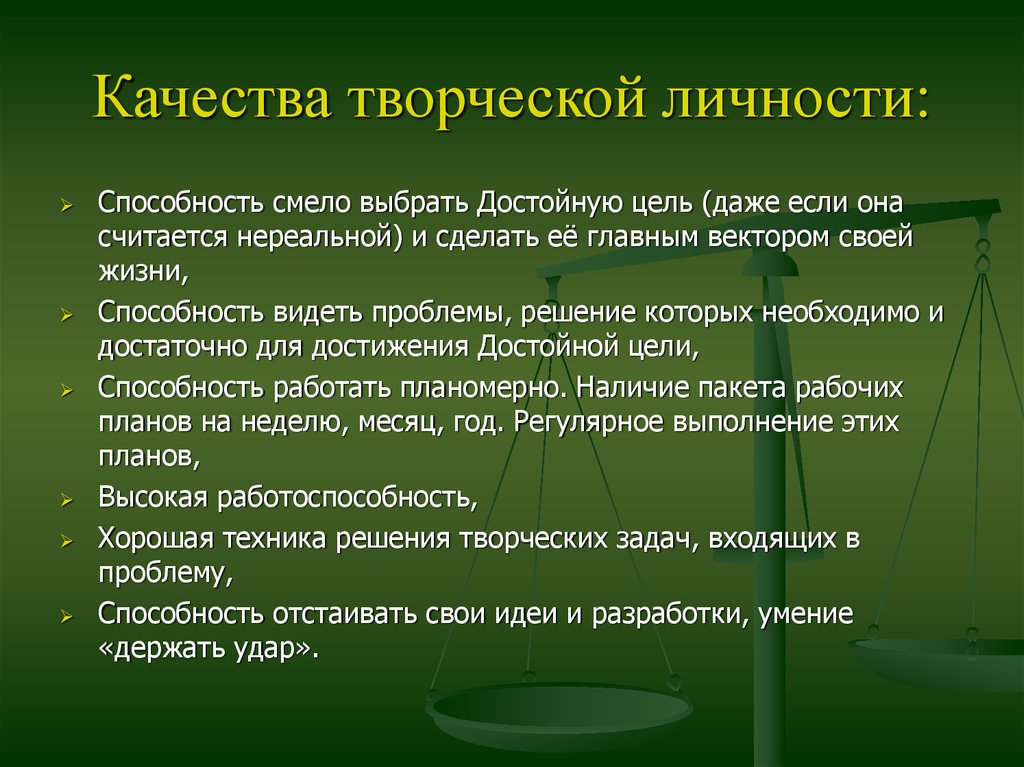

Трансформация, обогащение своей профессии — это уровень творчества (на этом уровне большую роль играет индивидуальный стиль деятельности).

Мультипрофессиональная стадия — профессионал выходит за рамки формальной деятельности и все больше становится наставником.

Мы исходим из того, что профессионализация сопровождается

изменениями в человеке в целом — развитием его индивидуальных, личностных,

субъективных качеств, формированием индивидуальности. Результатом процесса

профессионализации является развитие профессионализма — специфического

качества, характеризующего человека-профессионала. В многочисленных

исследованиях, посвященных проблеме профессионализации, отсутствует строгое

определение профессионализма как психологического феномена. Под термином

«профессионализм» авторы понимают высокий уровень успешности человека

при выполнении профессиональной деятельности. Профессиональная деятельность

понимается как сложная деятельность, которая представляется человеку как

установленный способ делать что-то, имеющий нормативно обусловленный характер.

Профессиональная деятельность объективно сложна и субъективно трудна. Именно

сложность трудовых функций для человека придает деятельности профессиональный

характер.

Под термином

«профессионализм» авторы понимают высокий уровень успешности человека

при выполнении профессиональной деятельности. Профессиональная деятельность

понимается как сложная деятельность, которая представляется человеку как

установленный способ делать что-то, имеющий нормативно обусловленный характер.

Профессиональная деятельность объективно сложна и субъективно трудна. Именно

сложность трудовых функций для человека придает деятельности профессиональный

характер.

Таким образом, сложность работы, которая диктует

необходимость длительной профессиональной подготовки субъекта, а также

необходимость наличия определенных качеств, обеспечивающих успех в этой

деятельности, является основным признаком, позволяющим отличить

профессиональную деятельность от простой трудовой деятельности. В процессе

профессионализации человека происходит возникновение и проявление свойства,

отражающего степень способности личности решать профессиональные задачи на

заданном уровне эффективности, надежности и безопасности в течение заданного

времени. Такой чертой является индивидуальный профессионализм. Итак, под

профессионализмом мы понимаем качество человека, который выполняет сложную, не

всем доступную работу на высоком уровне — систематически, эффективно и надежно.

Приобретение профессионализма требует соответствующих навыков, желания и

характера, готовности постоянно учиться и совершенствовать свои навыки.

Такой чертой является индивидуальный профессионализм. Итак, под

профессионализмом мы понимаем качество человека, который выполняет сложную, не

всем доступную работу на высоком уровне — систематически, эффективно и надежно.

Приобретение профессионализма требует соответствующих навыков, желания и

характера, готовности постоянно учиться и совершенствовать свои навыки.

Индивидуально-психологические особенности и их зависимость от профессионализма психологов

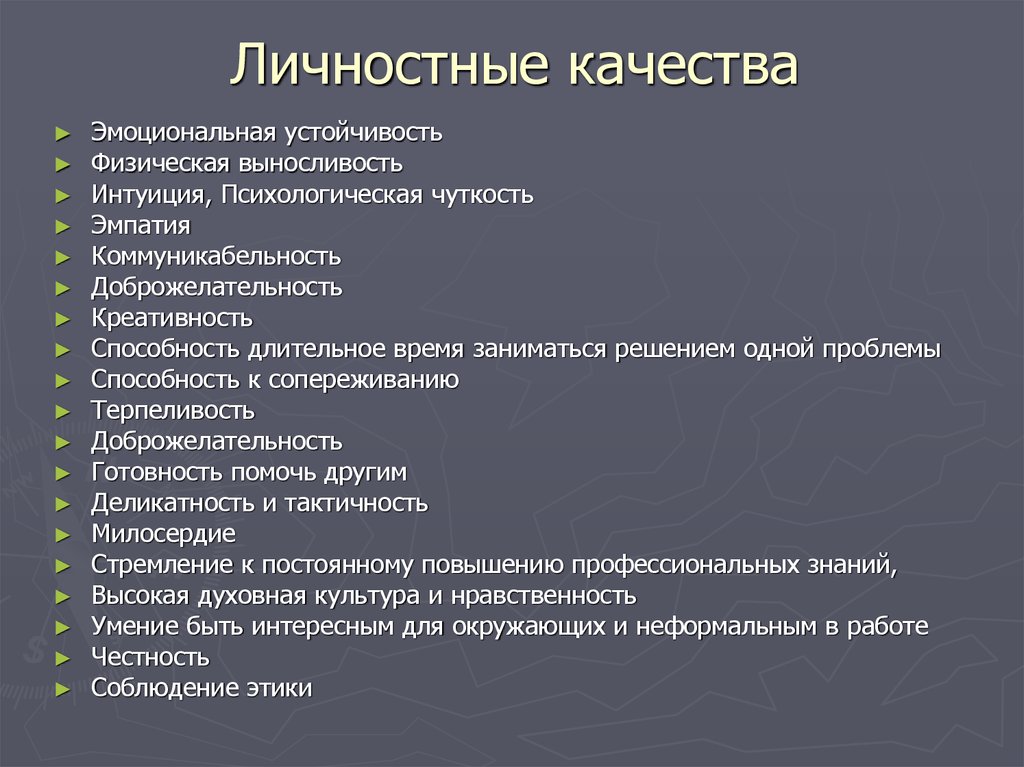

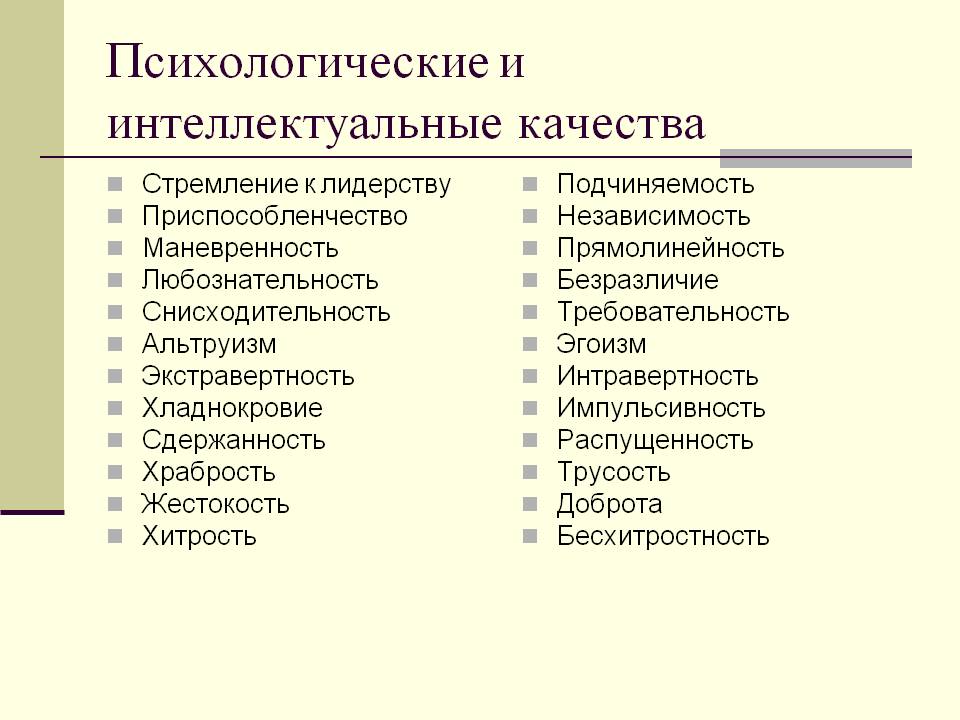

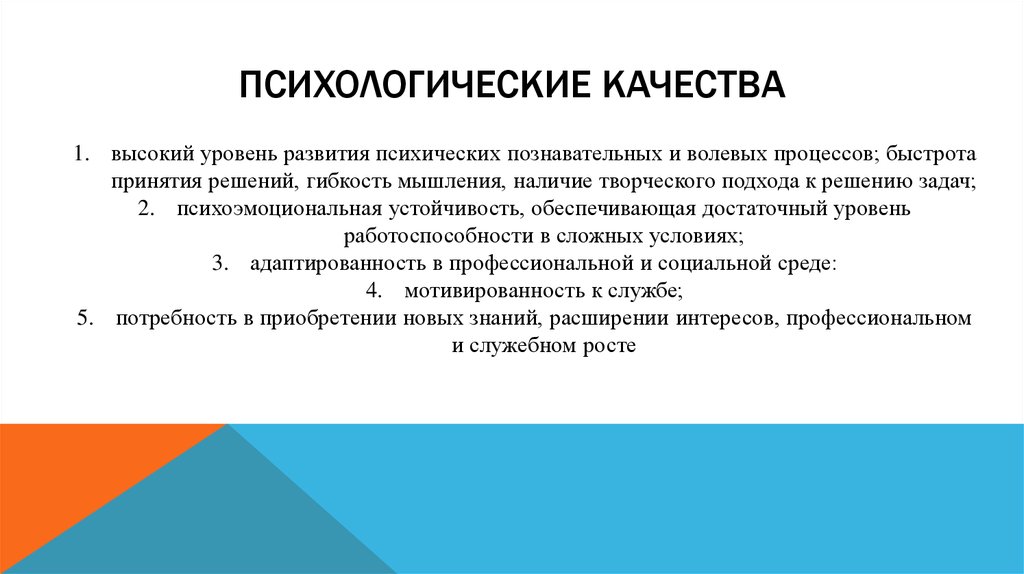

На формирование личности профессионала влияют не только навыки и мотивация. На него влияет целый ряд индивидуально-психологических особенностей, начиная от характера высшей нервной деятельности, через темперамент человека и заканчивая его личностными качествами.

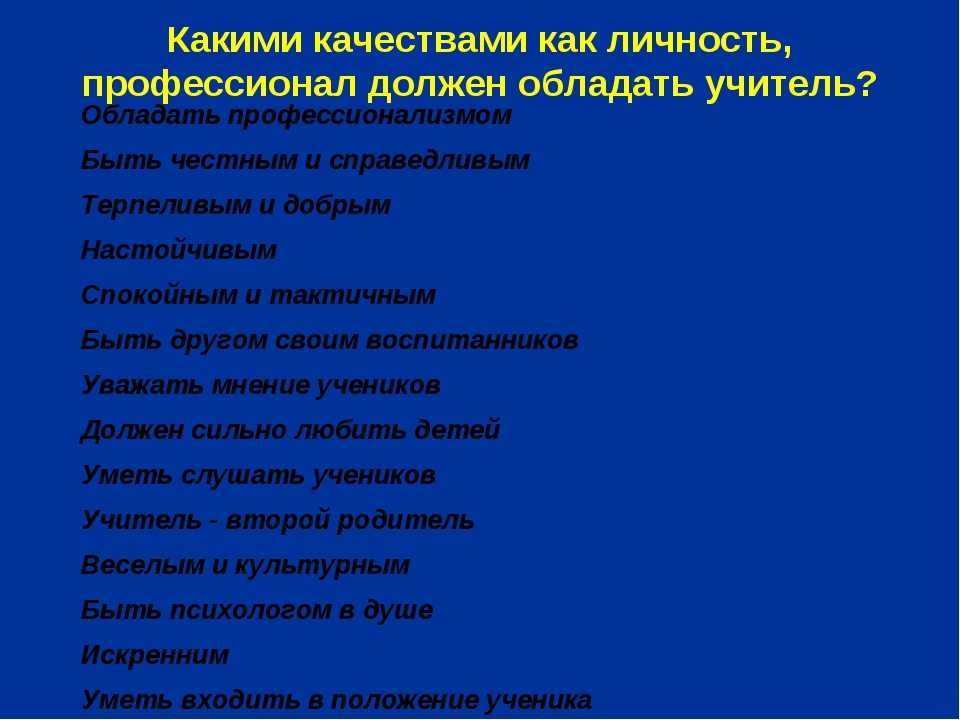

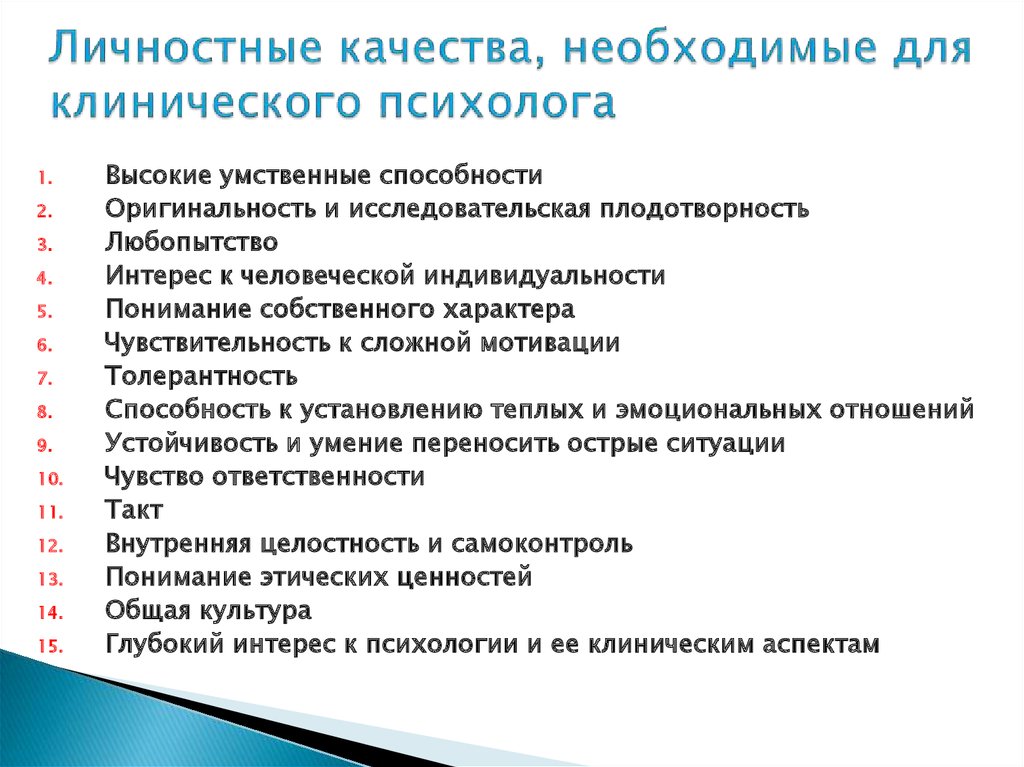

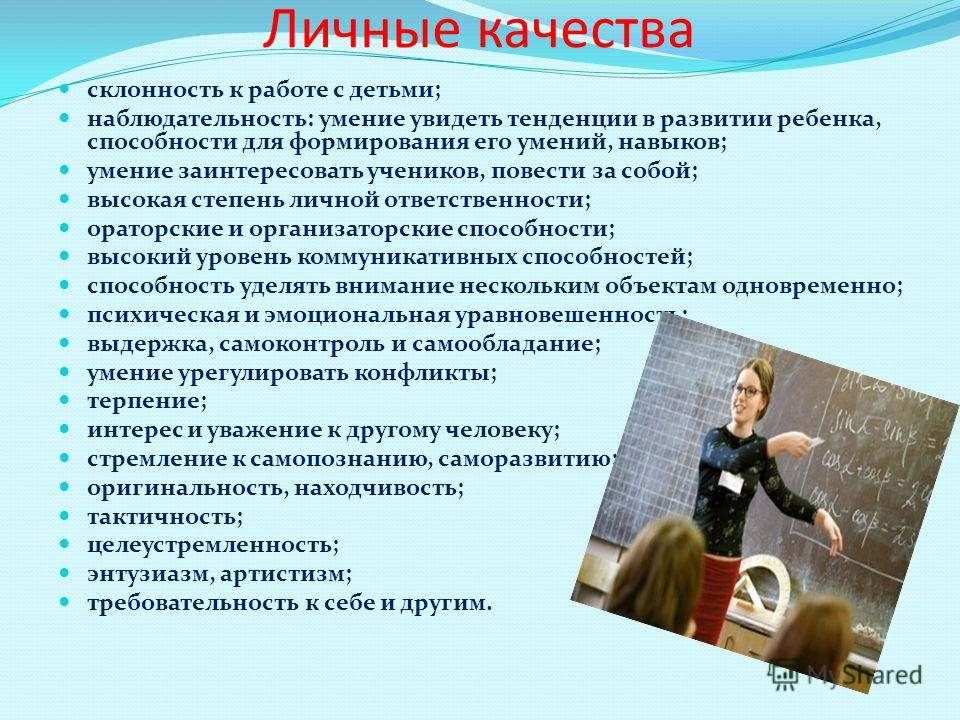

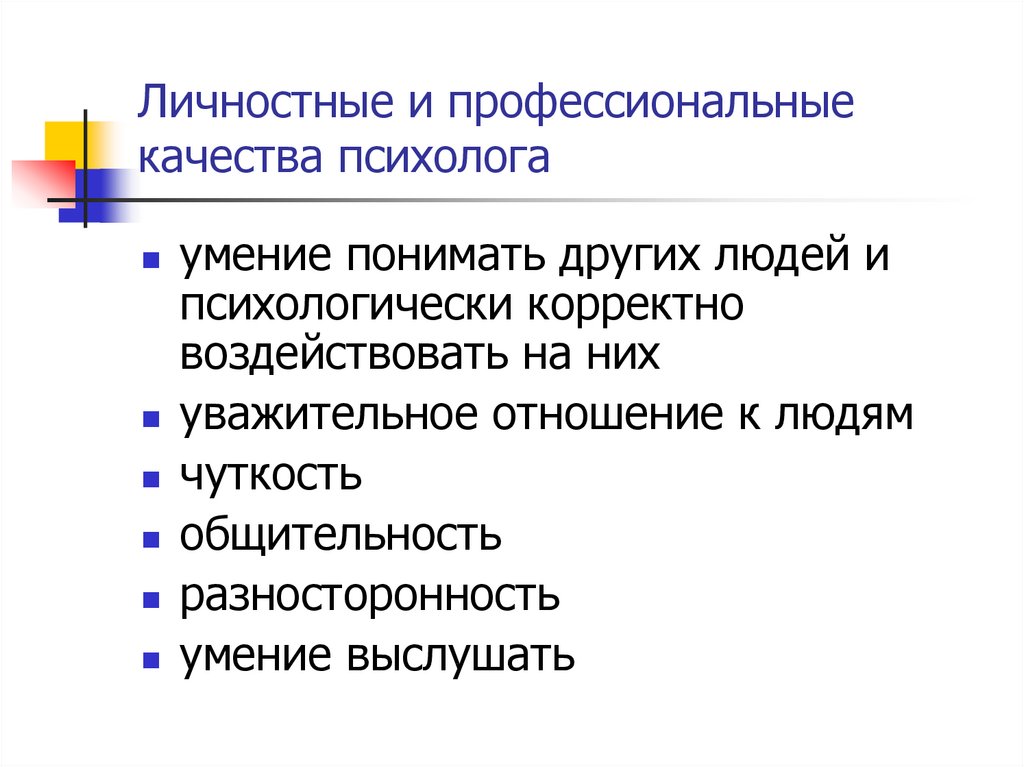

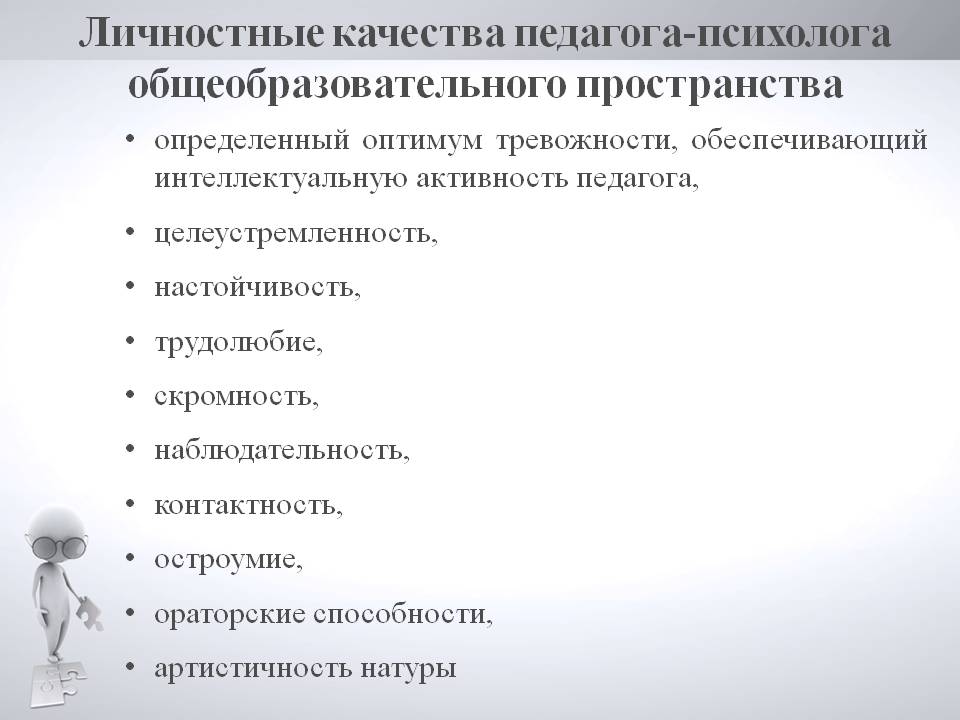

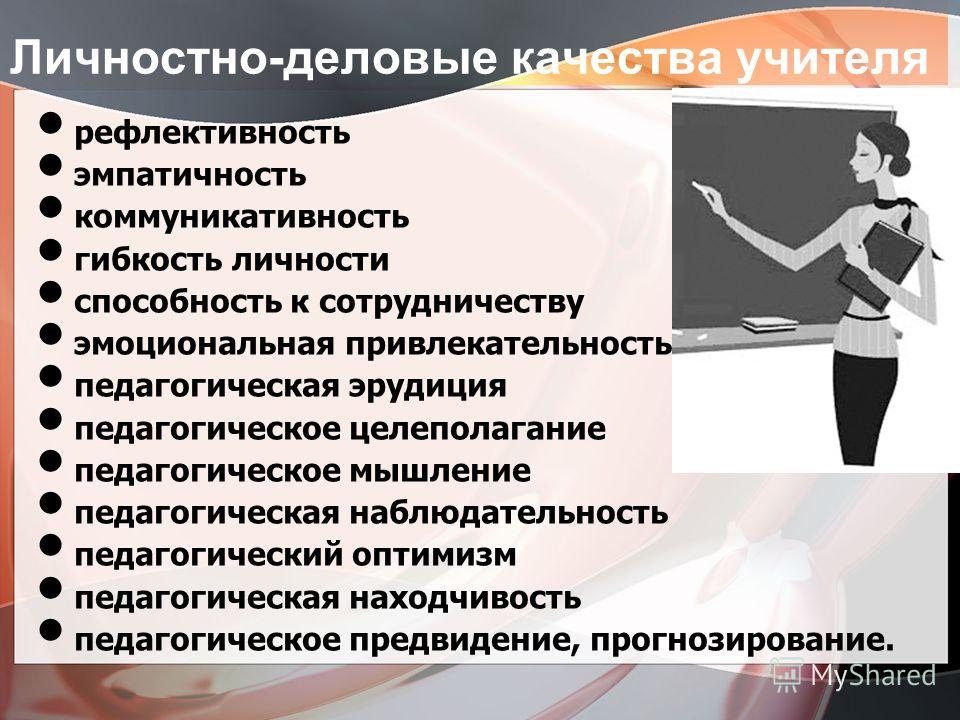

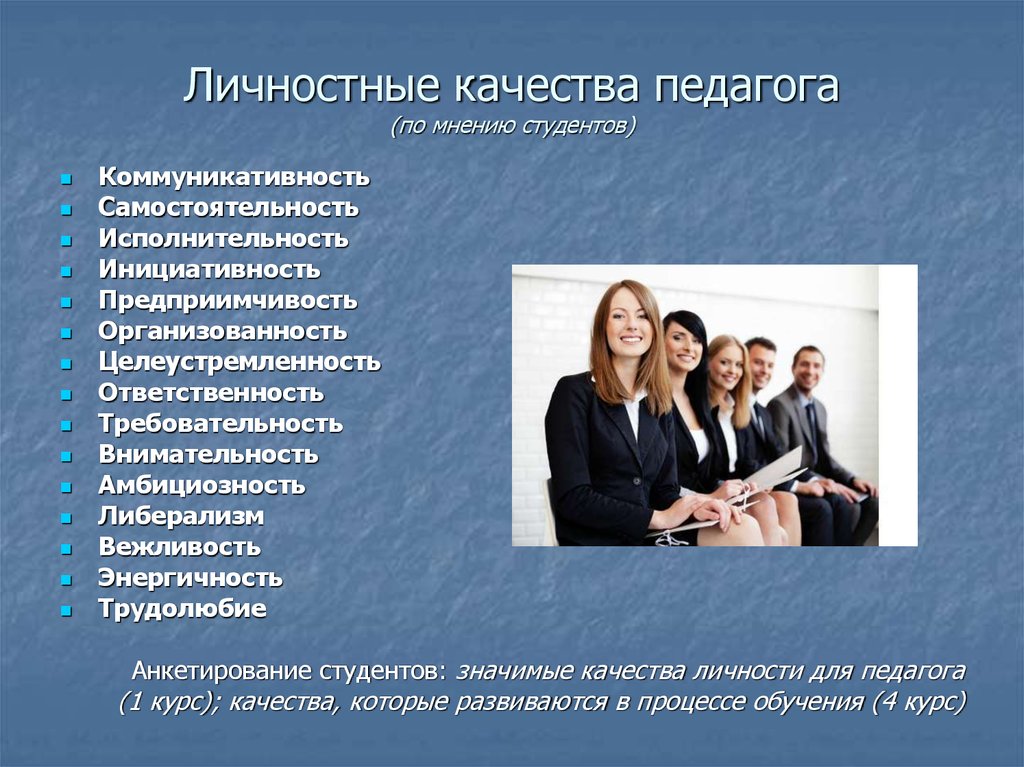

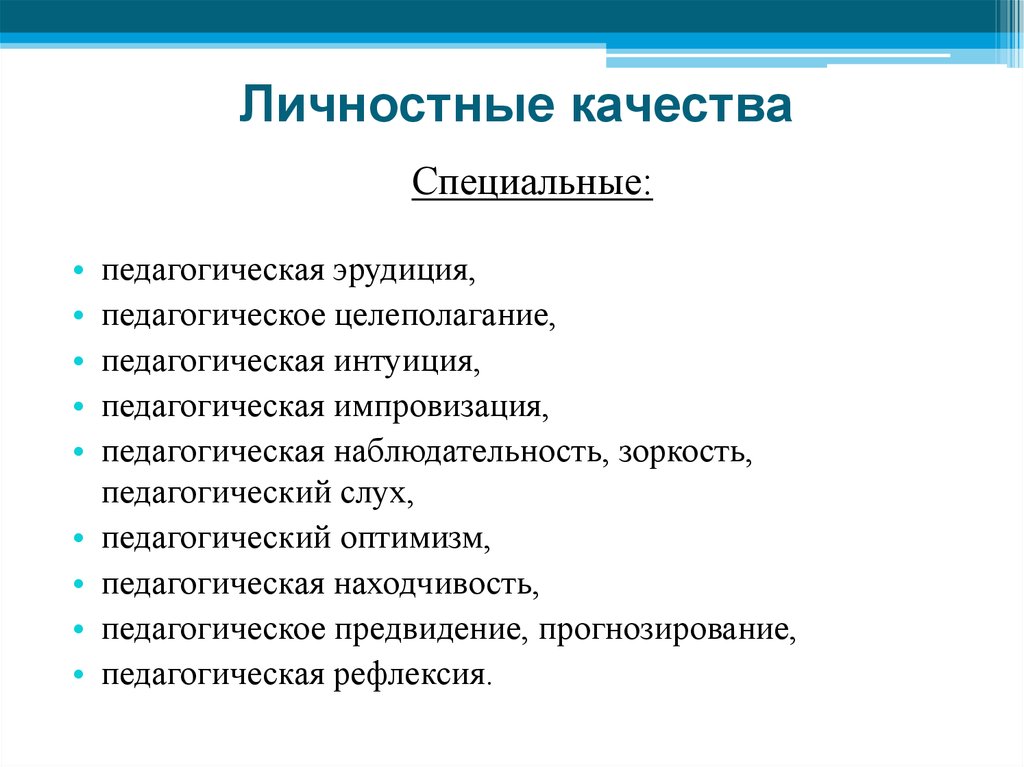

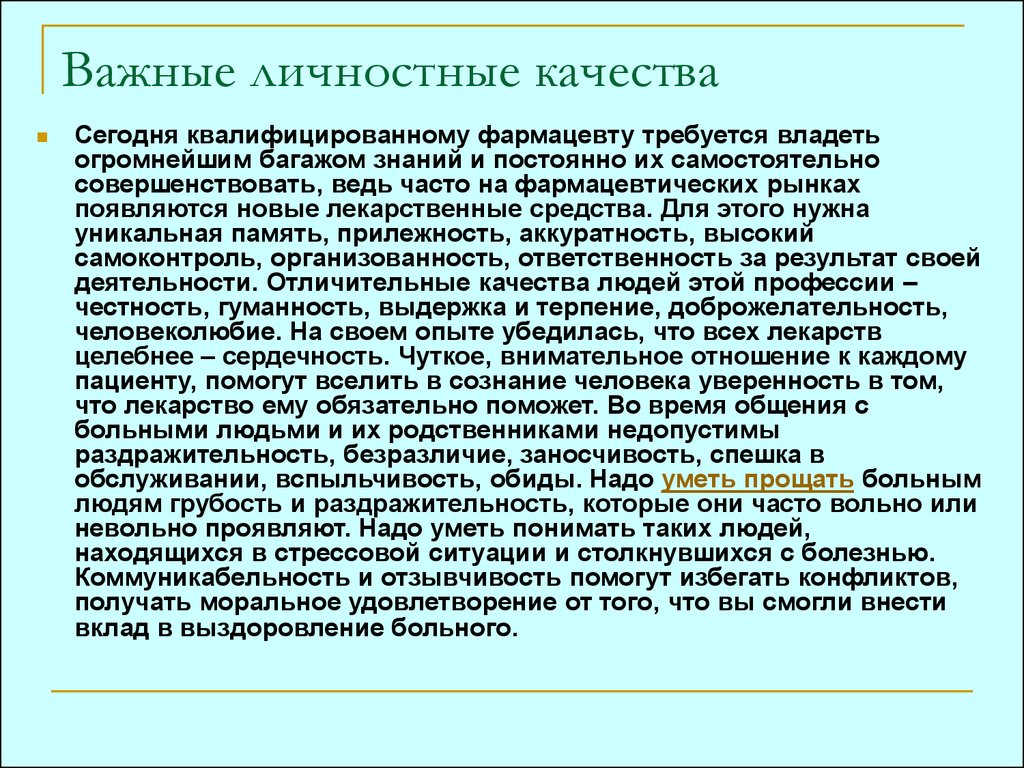

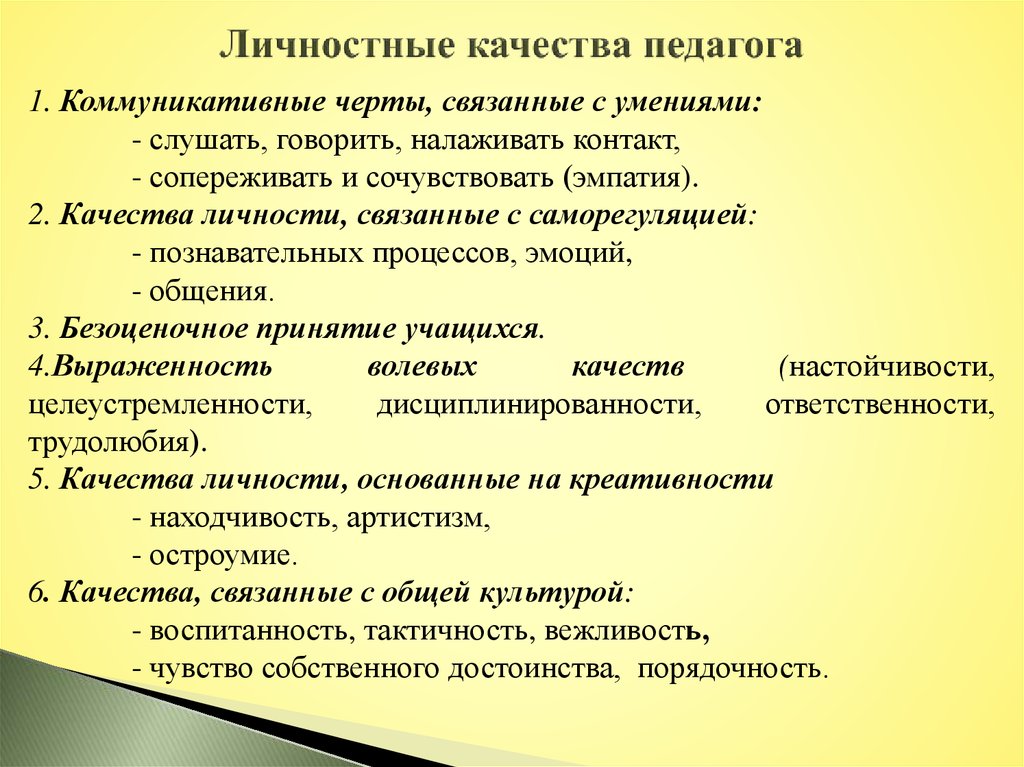

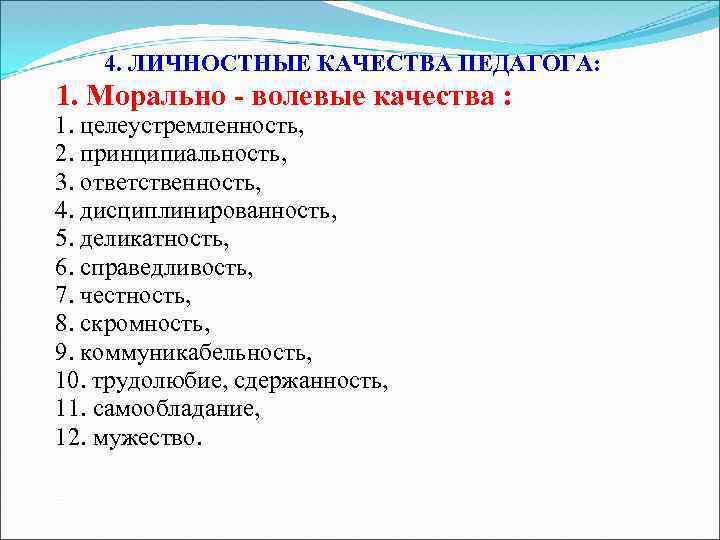

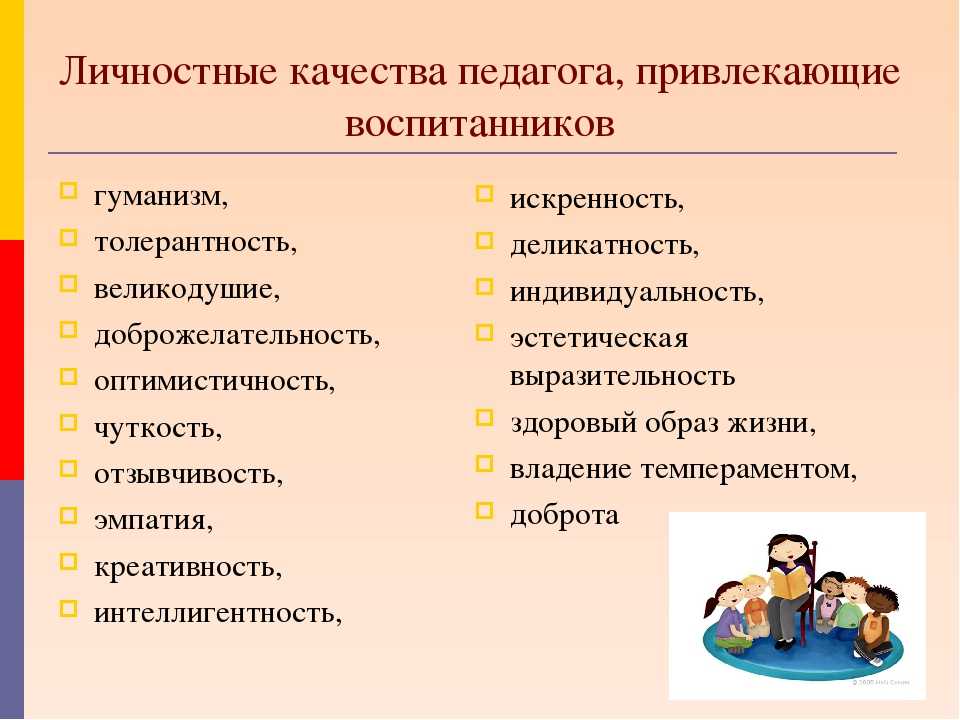

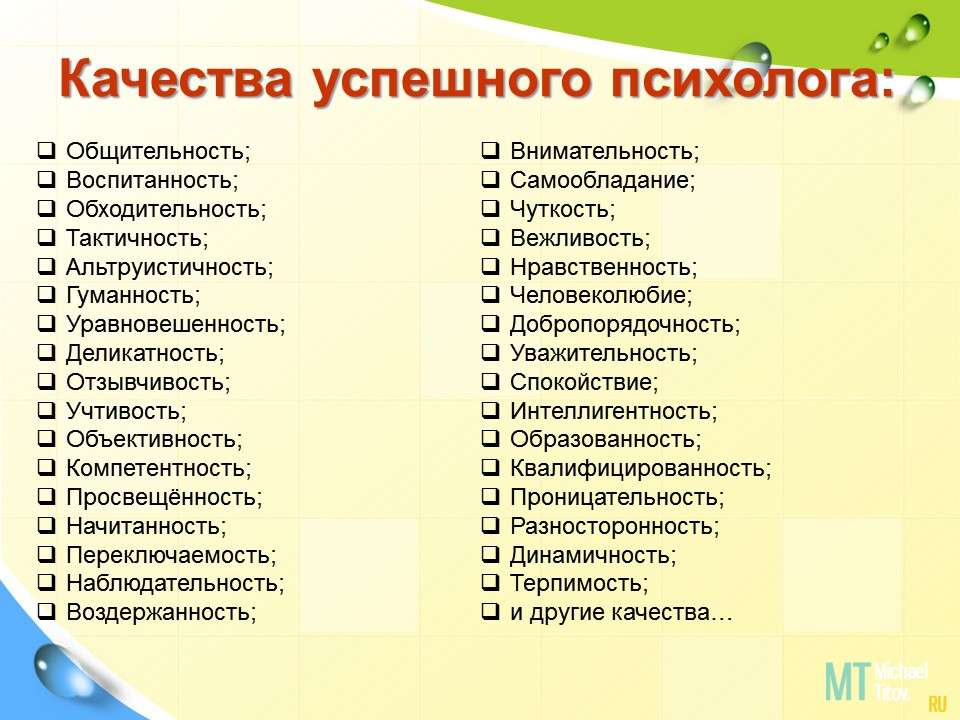

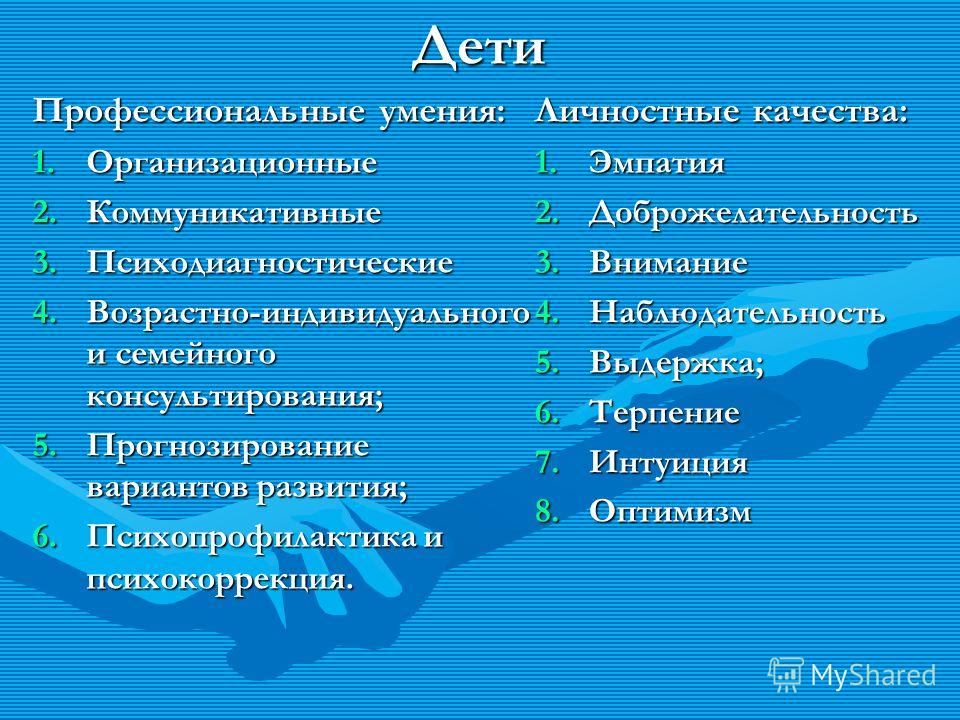

Рассмотрению некоторых личностных качеств, необходимых психологу-профессионалу, мы хотели бы посвятить нашу работу.

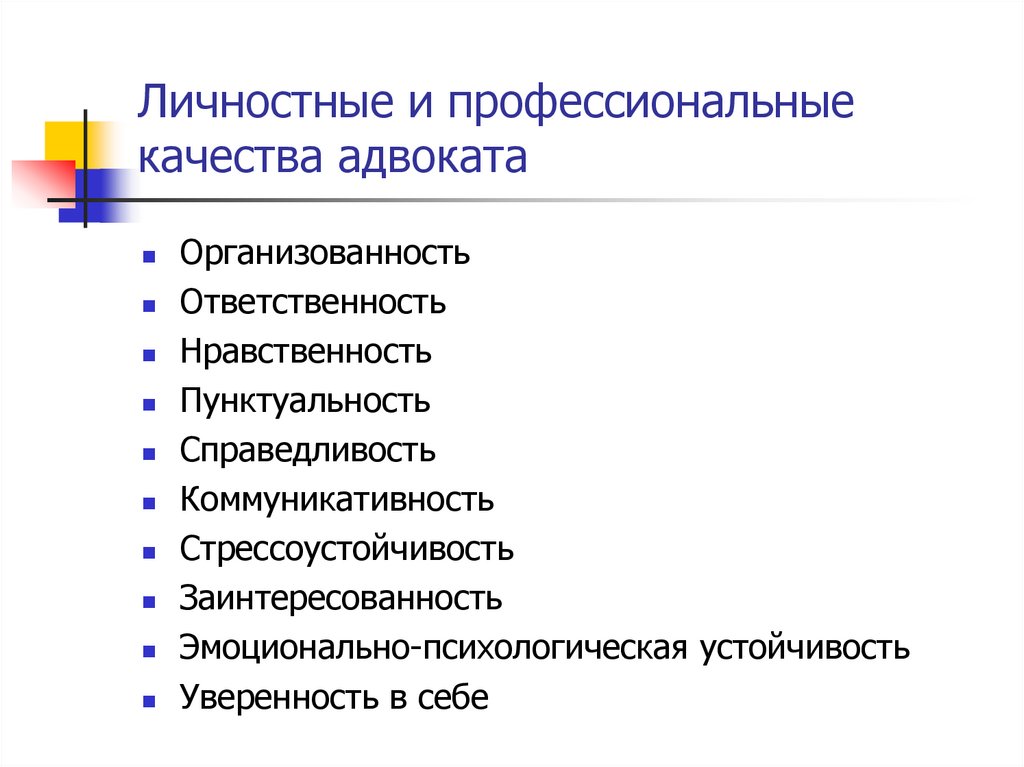

Мы считаем необходимым указать, какими качествами должен обладать профессиональный школьный психолог, а также психолог-консультант.

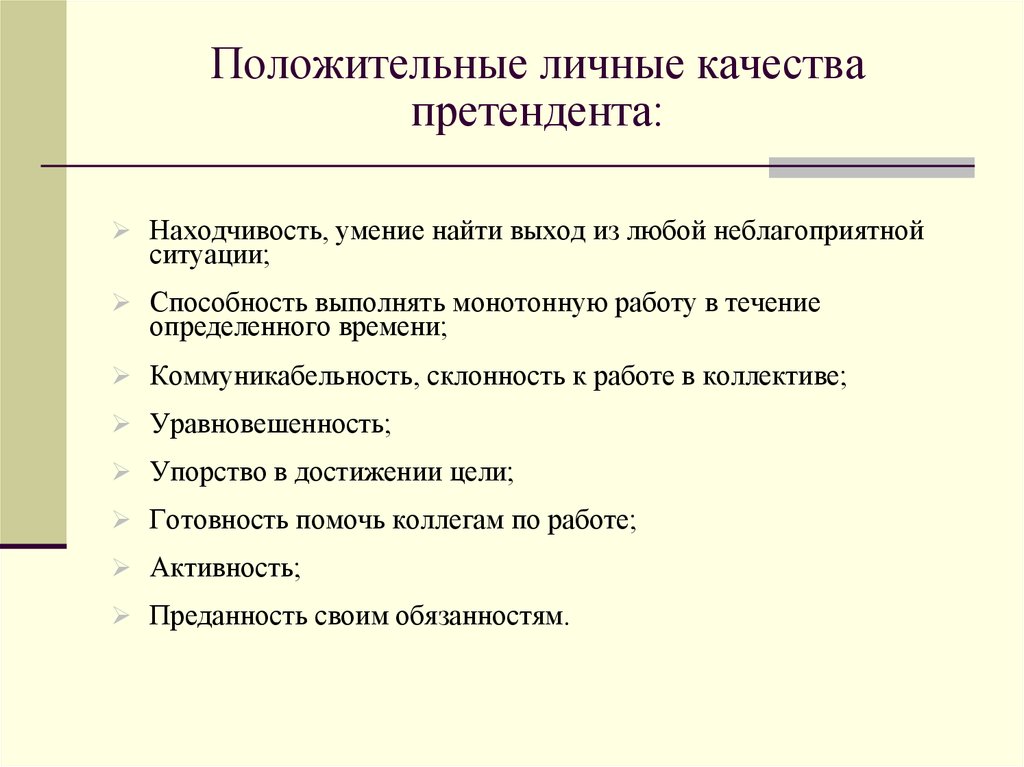

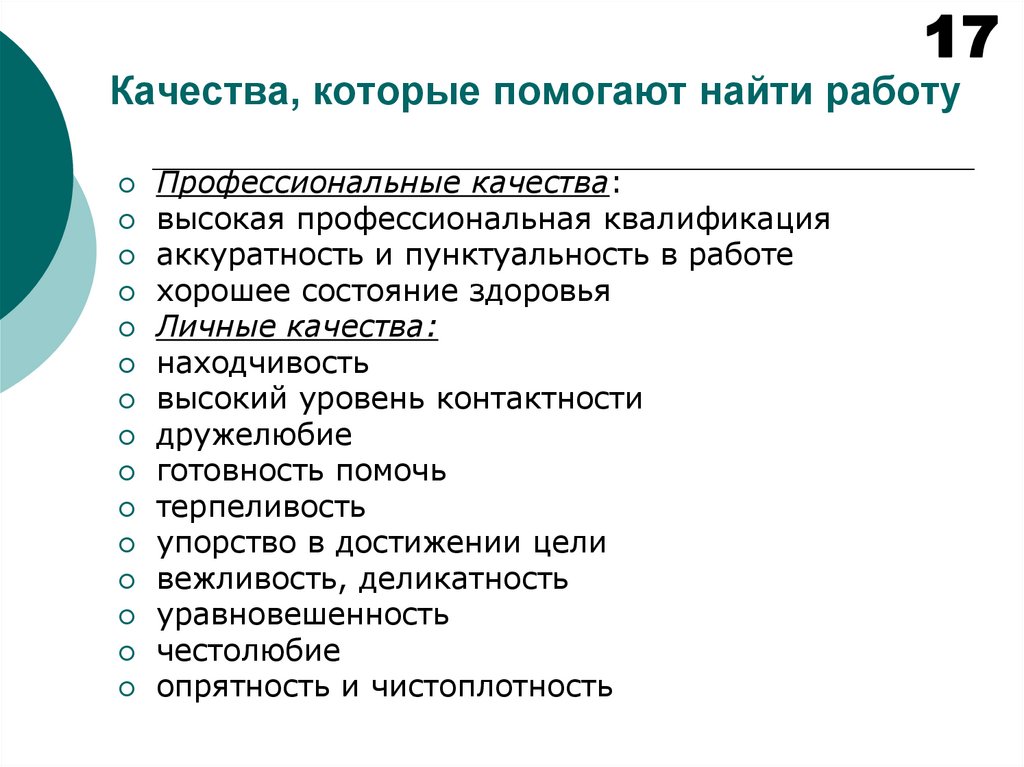

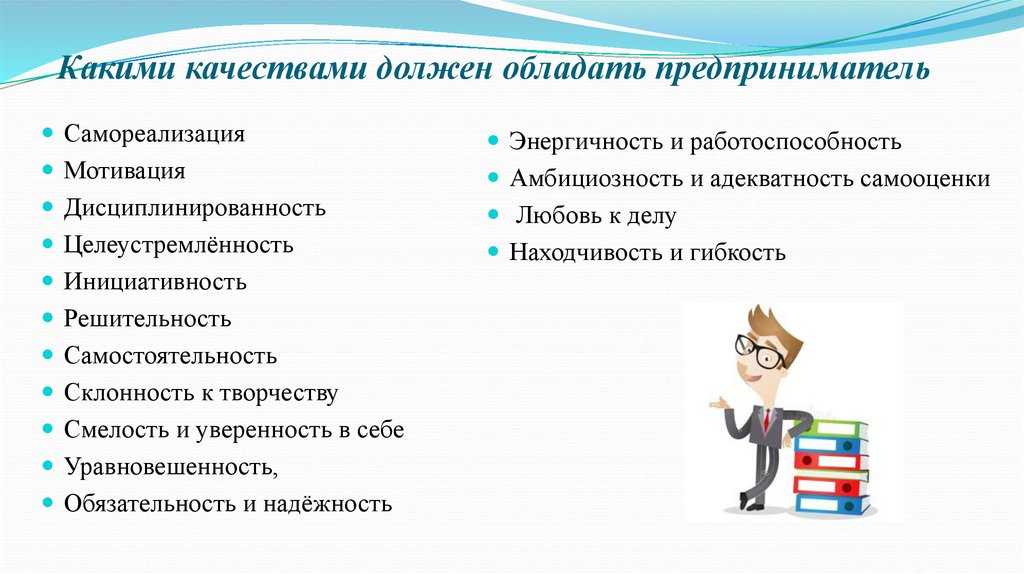

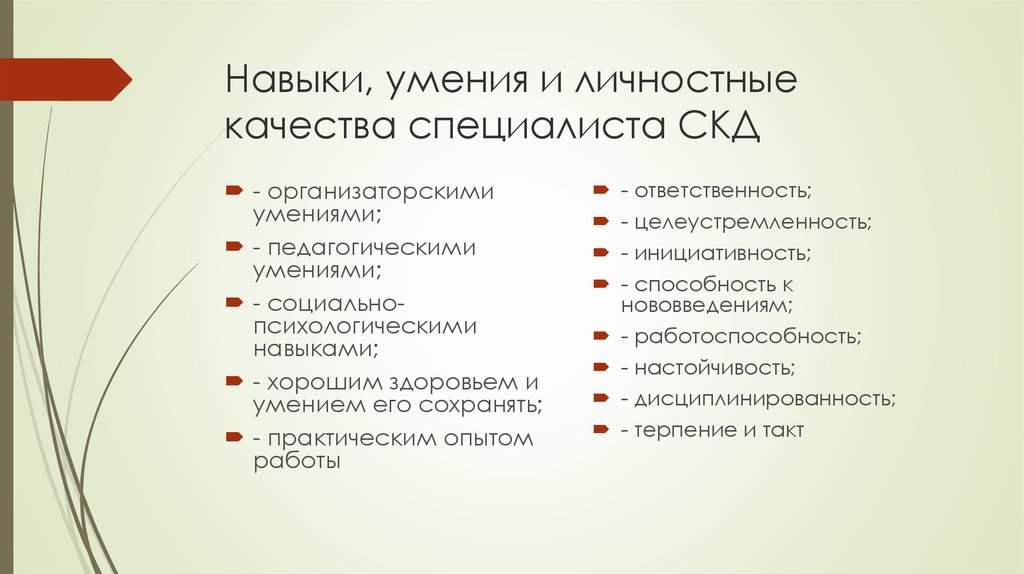

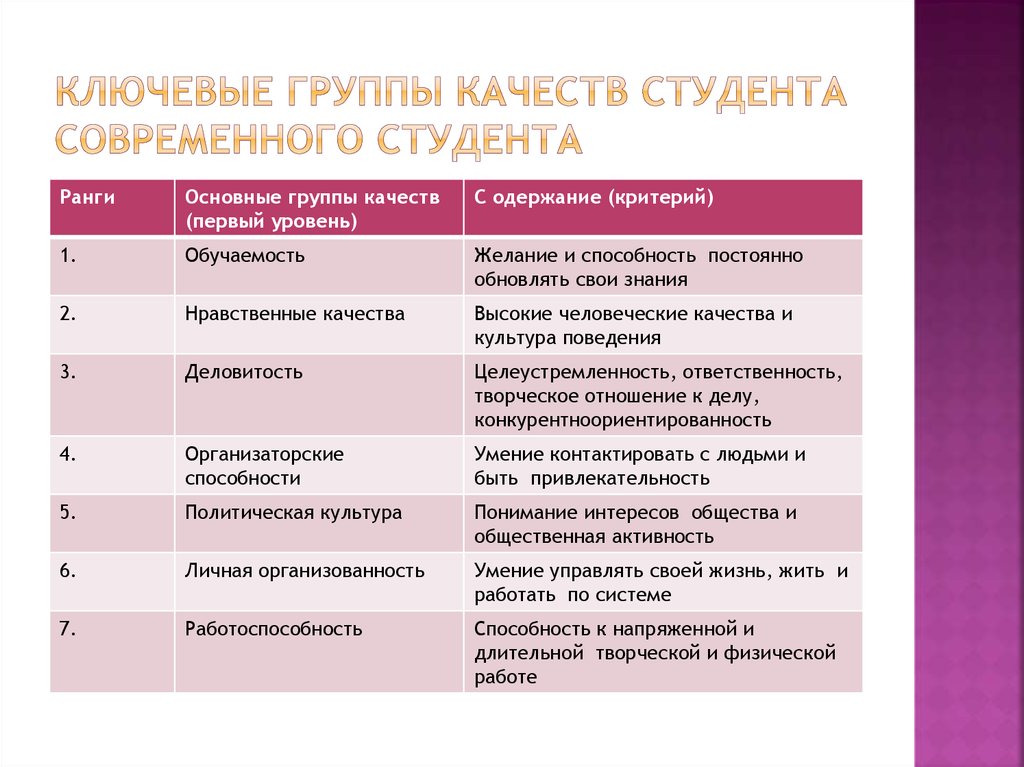

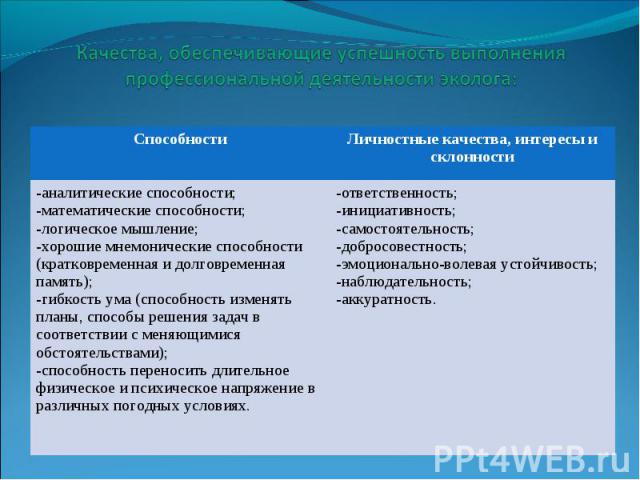

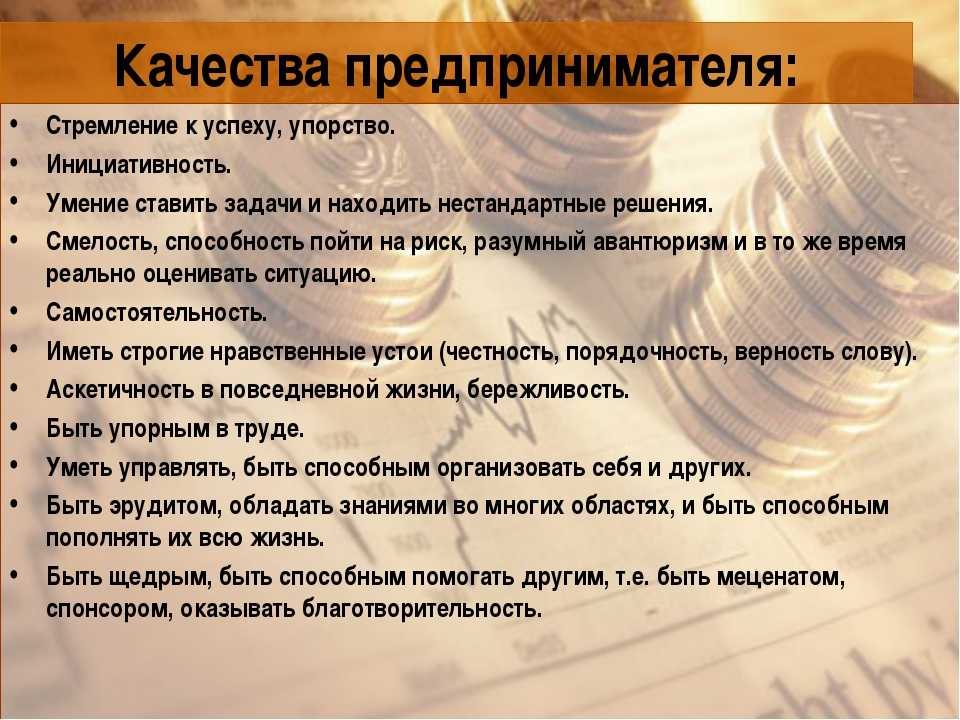

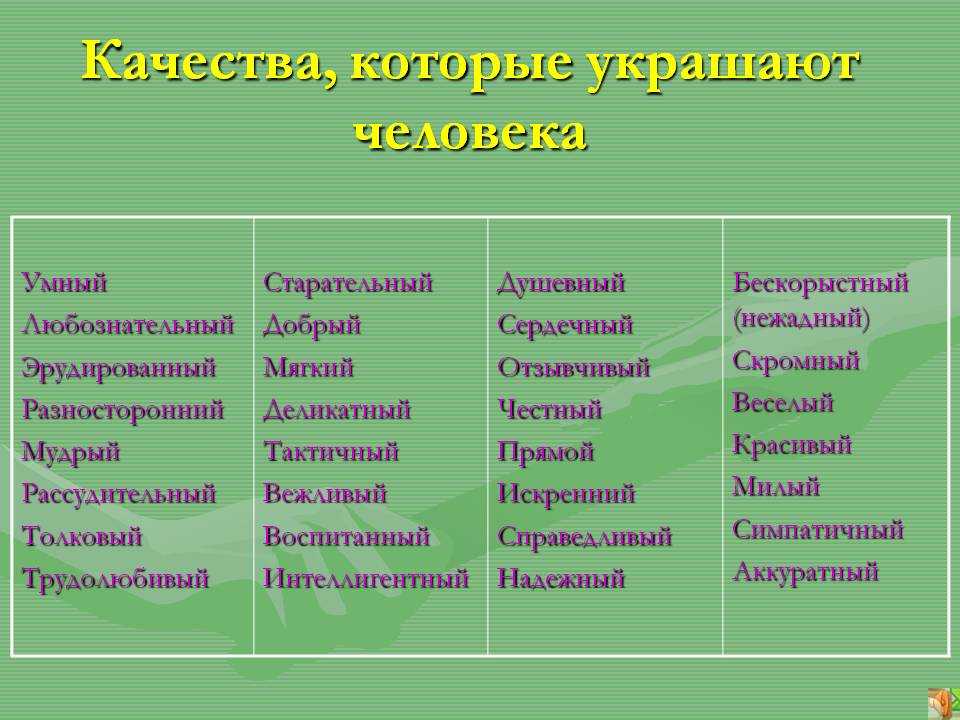

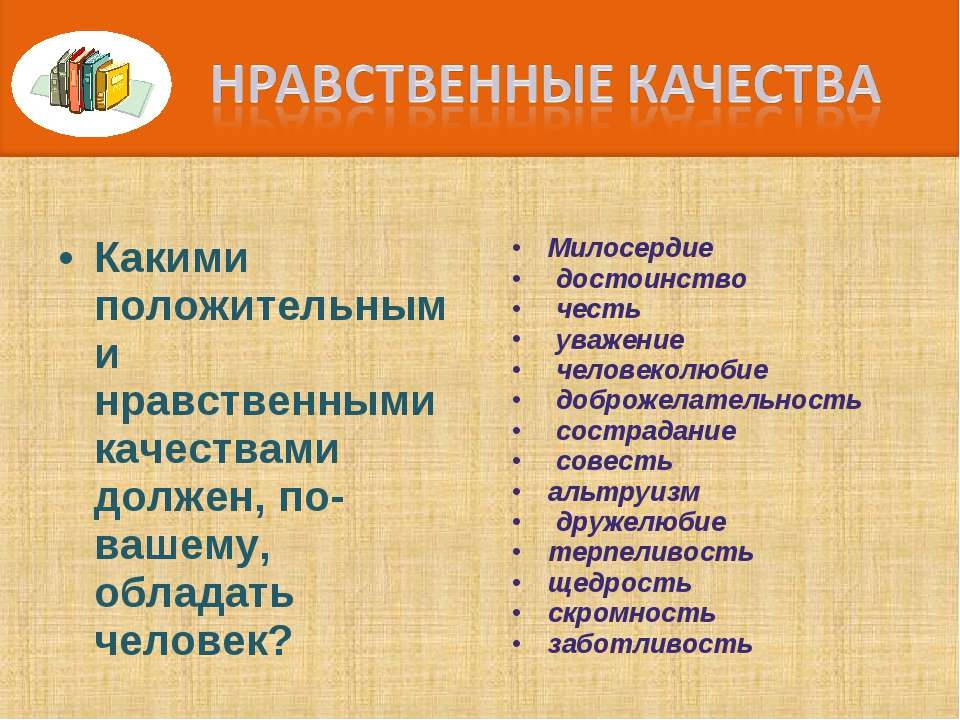

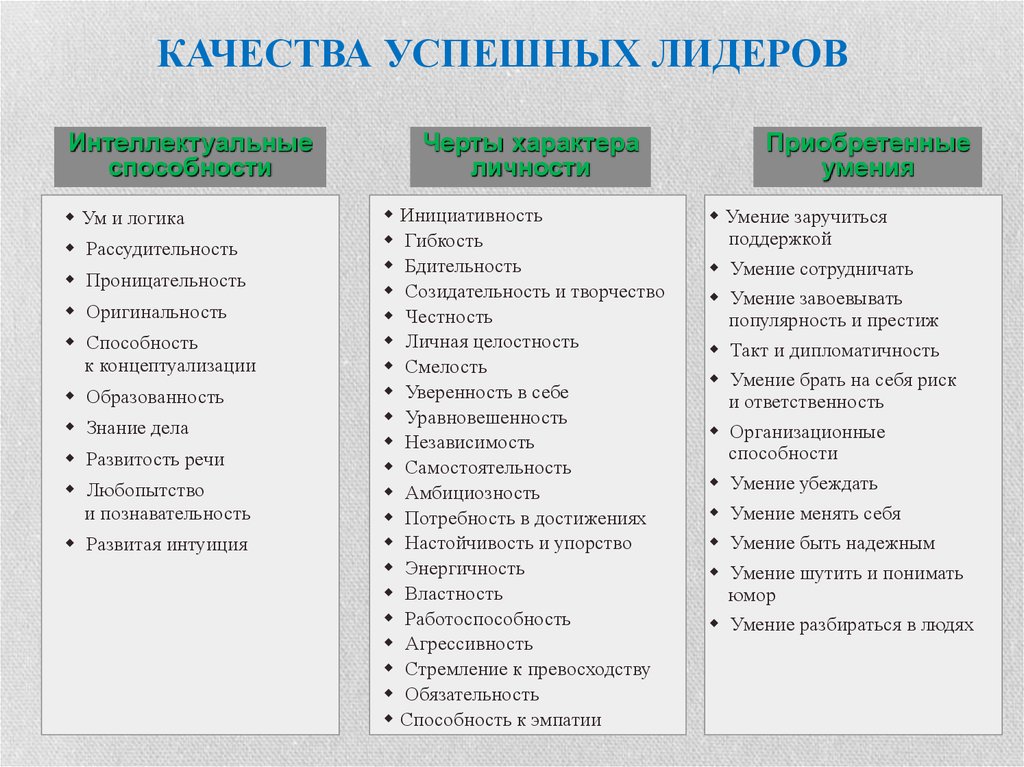

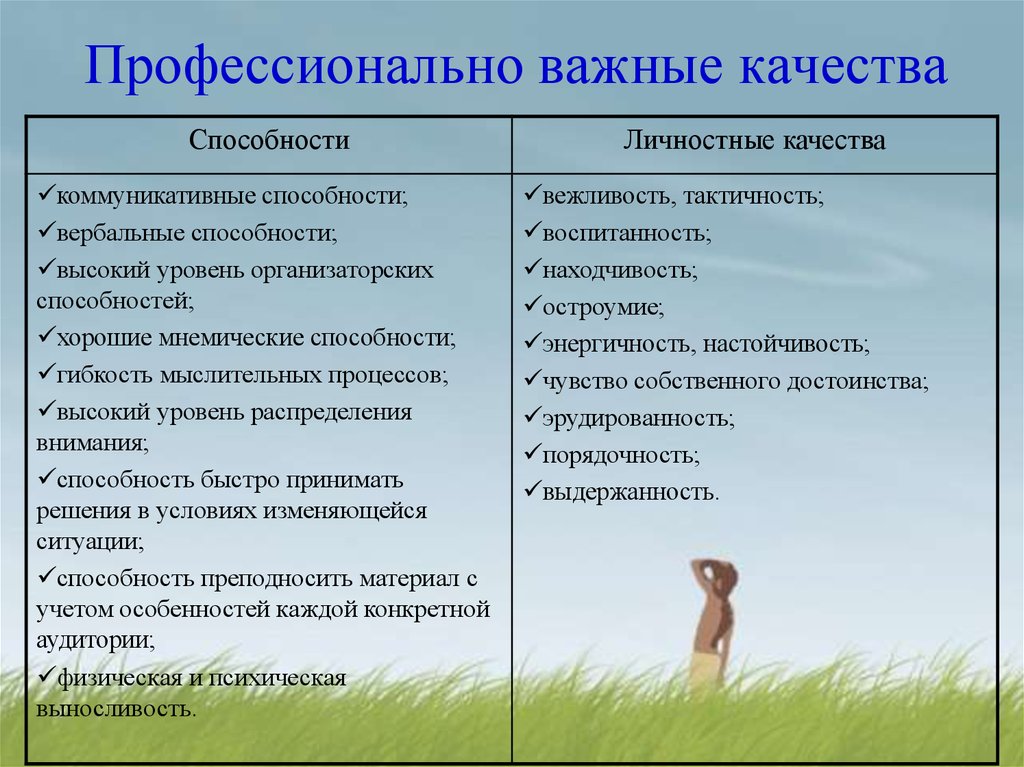

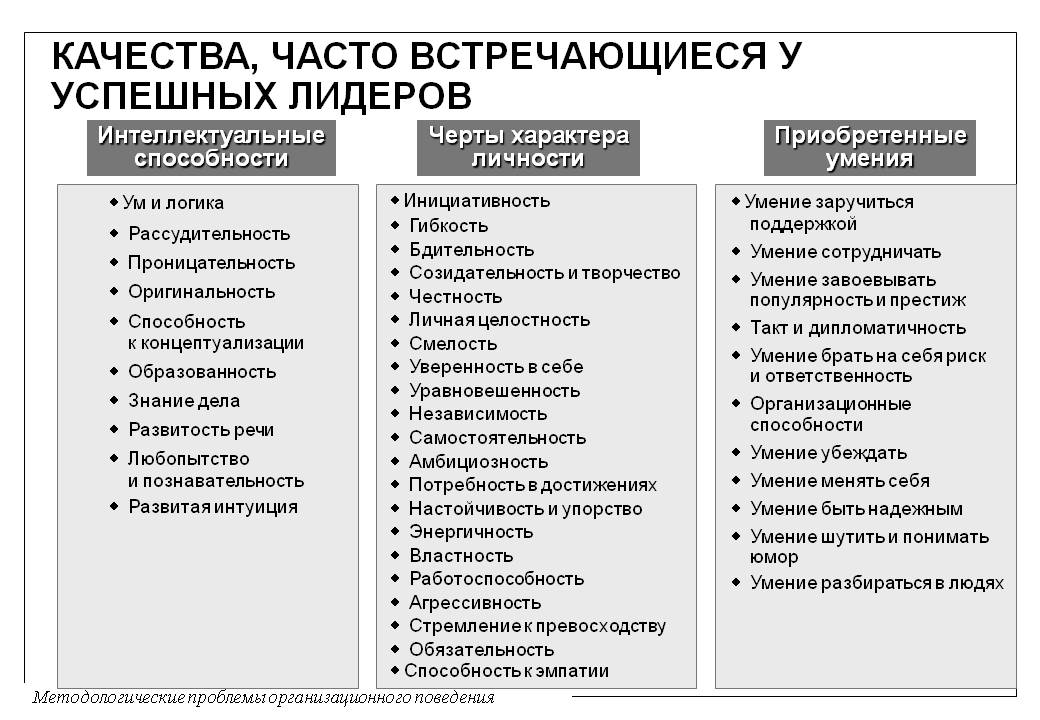

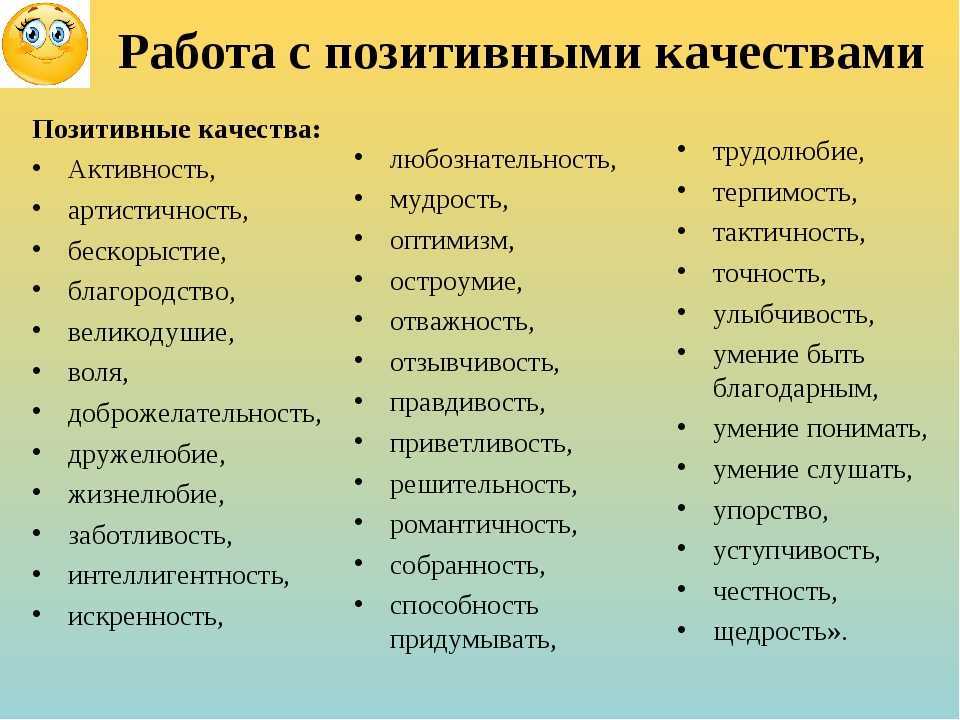

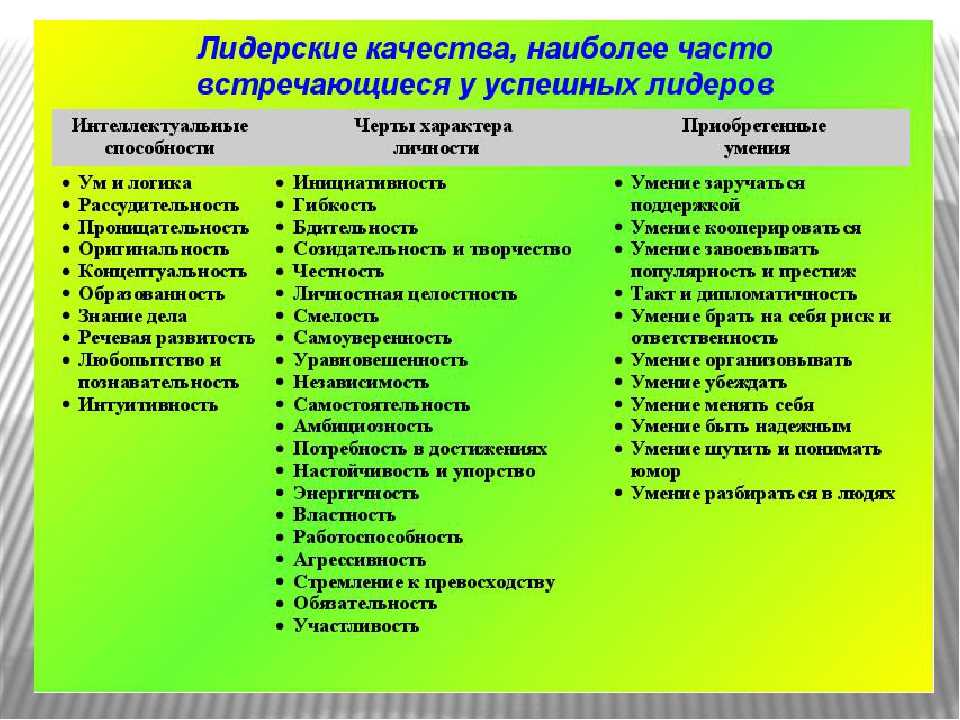

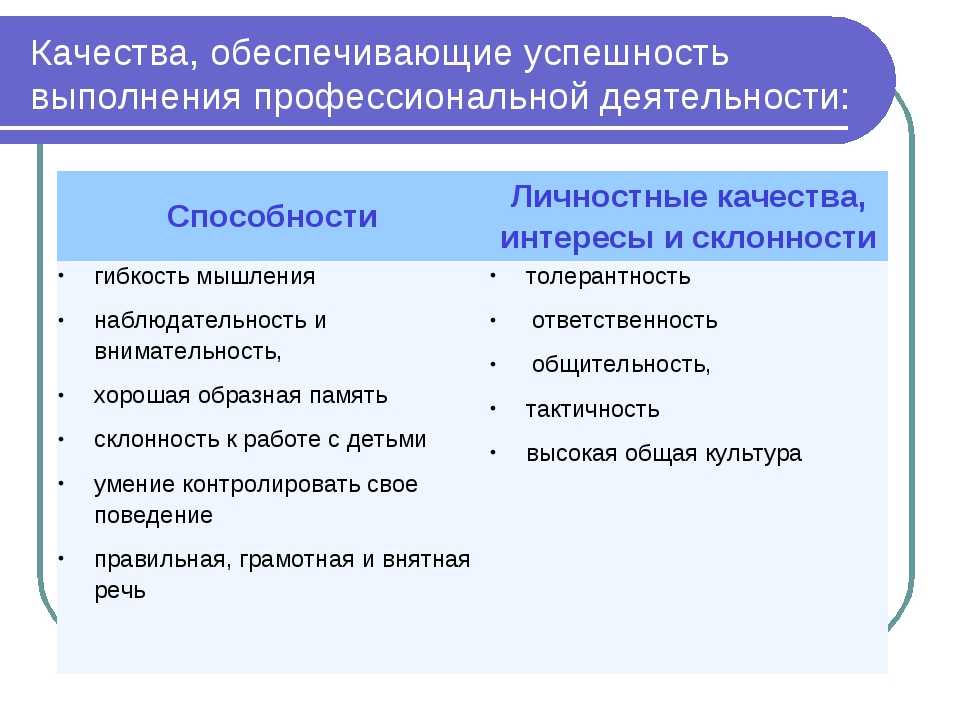

В целом, можно составить следующую профессиограмму (перечень качеств, необходимых специалисту в той или иной области для продуктивной работы и оптимальных результатов, а значит, для формирования профессионализма), включив в нее качества, которыми, по мнению большинства людей, должен обладать психолог:

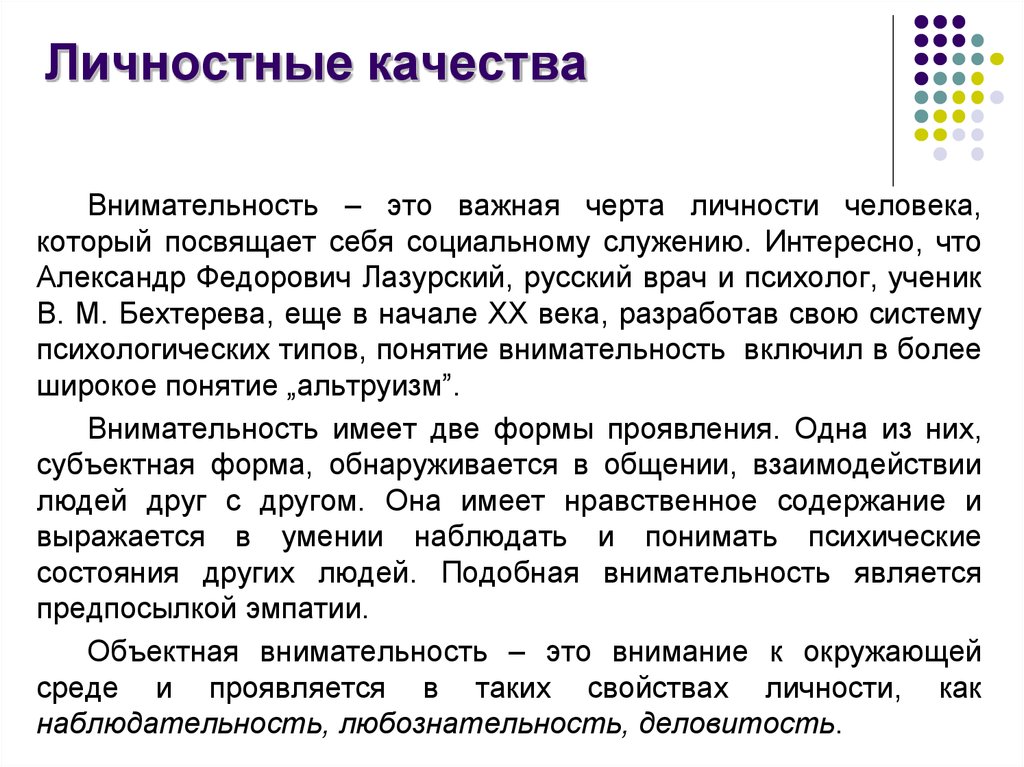

- Внимательность, стремление понять позицию других людей

- Дружелюбие, общительность

- лидерские качества

- Вежливость, учтивость

- Руководство, основанное на здравом смысле, соблюдение нормативных требований

- Жизнеспособность

- Терпение, настойчивость

- Большое чувство ответственности

- Способность выполнять разнообразную работу

- Энтузиазм к трудовой деятельности

- Тщательность действий

- Принятие новых идей, независимое суждение

- Точность и последовательность работы

- Способность планировать будущее

- Беглость устной речи

- Хорошая память

- Способность обучать других

- Способность ухаживать за больными

- Способность заботиться о посторонних.

Безусловно, представители различных других профессий также должны обладать многими из перечисленных качеств, но в нашей работе мы сделали предположение, что психологи, а также студенты, проходящие психологическую подготовку и специализацию психолога-педагога, психолога-консультанта, практического психолога, обладают рядом психологических качеств, характерных только для выбранной ими профессии. Одной из задач нашего исследования было выяснить, склонны ли студенты, выбирающие профессию психолога и обладающие характеристиками, которые необходимы психологу в работе, выбрать психологическую деятельность в качестве своей будущей профессии;

Как в России, так и за рубежом существуют исследования, в которых эта точка зрения в той или иной степени учитывается.

Уже в 1920-е годы в Харькове была предпринята попытка изучить индивидуально-психологические условия успешности психолога-экспериментатора: 1) вербальные навыки понимания (владения) языка и 2) психоспективные, т.е. навыки наблюдения (интроспекция и устойчивое внимание).

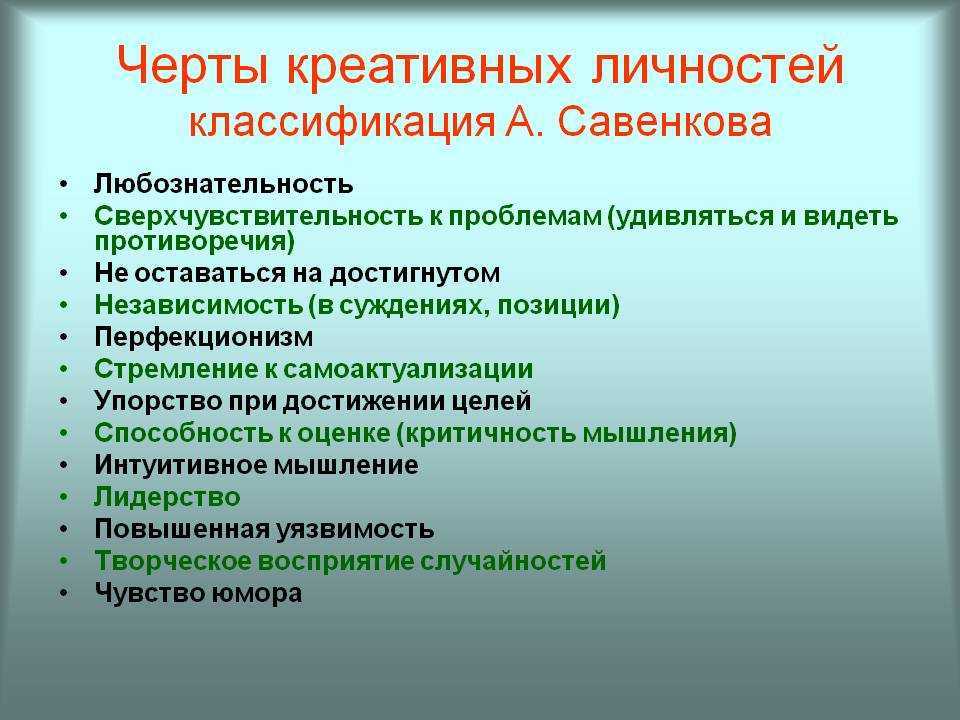

По словам профессора К.А. Рамуль, спонтанная любознательность, способность долгое время заниматься решением одной и той же проблемы, относительно высокая степень научных способностей (сюда входят память, творческое мышление, воображение, наблюдательность), индивидуальные черты личности, такие как энтузиазм, трудолюбие, способность к критике и самокритике, дисциплинированность, беспристрастность, умение ладить с людьми, что особенно важно для преподавателей и руководителей научного коллектива — характерны для деятельности любого ученого (теоретика, экспериментатора, эксп. Поскольку набор характеристик психолога-экспериментатора, предложенный украинскими психологами, входит в перечень характеристик ученых, по мнению К.А. Рамула, нет оснований предполагать, что психологи обладают особыми способностями.

В более корректном варианте для доказательства существования

индивидуально-психологических условий успешности психолога, как это

предполагается в дифференциальной психологии, достаточно обнаружить

существование различий между группами экспертов-ученых и объяснить природу этих

различий.

Проведенный А. Роем анализ работ американских ученых по этой

проблеме показал наличие таких различий. Объектами исследования стали

выдающиеся американские ученые: 20 биологов, 22 физика, 14 психологов и 8

антропологов. Данные собирались с помощью специально разработанных

высокоэффективных тестов вербальных, числовых и пространственных способностей,

Роршаха, ТАТ и глубинных интервью. Последний касался данных об истории жизни и

собственных взглядов респондентов на факторы, повлиявшие на их раннее развитие

и выбор сферы деятельности. Анализ ответов на проективные тесты (Роршаха и ТАТ)

выявляет ряд характеристик, которые отличают различные группы ученых. Физики,

например, проявляли огромную интеллектуальную и эмоциональную энергию, которая

часто плохо контролировалась. В социальном плане они были плохо приспособлены.

С другой стороны, психологи обнаружили тенденцию к зависимости от родителей,

связанную с чувством вины и несчастья. Также было установлено, что они обладают

высокой чувствительностью, несколько агрессивны, устойчивы к авторитетным лицам

и очень заинтересованы в человеке.

В рамках факторного подхода к изучению латентных организационных форм личностных черт использование 16 опросников Fp-теста для анализа различий между представителями разных профессиональных групп подтвердило не только существование различий в определенных стратегиях поведения профессионалов-психологов и представителей других профессиональных групп, но и внутри данной группы.

На странице курсовые работы по психологии вы найдете много готовых тем для курсовых по предмету «Психология».

- Здесь темы рефератов по психологии

Читайте дополнительные лекции:

- Архетипы в жизни — Концепция Архетипа

- Социально-возрастные характеристики взаимосвязи готовности к прощению и субъективного благополучия

- Закономерности развития личности

- Взаимоотношение отца и ребенка в полной и неполной семье — В чем разница между полными и неполными семьями?

- Психотерапия булимии

- Психологические проблемы врачей

- Близнецы и их психологические особенности — Близнецы как особая популяция

- Методики преодоления кризисных ситуаций развития детей и подростков

- Психологические особенности образовательного процесса

- Психологическая диагностика в судебной экспертизе

Личностные качества специалистов опасных профессий: теоретический обзор

В статье представлен теоретический обзор научных исследований личностных качеств и характеристик специалистов опасных профессий, в частности — сотрудников МЧС России. Также с целью актуализации приведены данные исследования автора, проведенного в 2021 году.

Также с целью актуализации приведены данные исследования автора, проведенного в 2021 году.

Ключевые слова: личность, качества личности, МЧС, экстраверсия, гибкость, копинг-стратегия, мотивация, ответственность, тревожность, опасные профессии, экстремальная психология.

Сегодня изучение личностных качеств специалистов опасных профессий (сотрудников МЧС, МВД, военнослужащих и пр.) приобретает особую значимость с целью формирования необходимых для эффективной деятельности навыков и умений, а также для разработки программ психокоррекции, реабилитации и психологической помощи после воздействия кризисных и экстремальных ситуаций на работе. Это связано с изменениями, происходящими в мире, ускорением многих процессов — реагирования на задачу, необходимости быстро и качественно принимать решения в условиях ограниченного времени, увеличения числа экстремальных ситуаций и пр. В связи с этим возникает проблема актуализации данных относительно качеств личности, способной решать задачи в новых реалиях.

В конце 90-х годов в России базовыми для специалистов опасных профессий (в частности, сотрудников Государственной противопожарной службы МВД) считали самоконтроль, сдержанность, ответственность. Среди мотивов поступления на службу выделяли стремление к риску, пример друзей, стремление к моральному удовлетворению от работы, возможность получения льгот и стабильного заработка, стремление к активной работе и общению с людьми. Основные соматические проблемы в те годы среди сотрудников силовых ведомств — заболевания сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, почек и психические расстройства [8].

Результаты исследования курсантов МЧС показали связь между тревожностью, ответственностью, нервно-психической устойчивостью, склонностью к риску и другими индивидуально-личностными особенностями. Закономерность развития данных качеств проявляется в течение первых 5 лет обучения и службы поэтапно: склонность к риску, саморегуляция и эмоциональная устойчивость снижаются. Выявлены взаимосвязи: чем ниже склонность к риску, тем ниже невротизация, и, напротив, высокий уровень настойчивости способствует повышению саморегуляции. Также установлено, что через 15 лет службы все показатели данных качеств снижаются, а интернальность (свойство брать ответственность за свои поступки и жизнь) повышается [2].

Выявлены взаимосвязи: чем ниже склонность к риску, тем ниже невротизация, и, напротив, высокий уровень настойчивости способствует повышению саморегуляции. Также установлено, что через 15 лет службы все показатели данных качеств снижаются, а интернальность (свойство брать ответственность за свои поступки и жизнь) повышается [2].

Личностные особенности сотрудников МЧС с различной классификацией: 1, 2 и 3 класса, а также не имеющих категории (для удобства в дальнейшем будем обозначать их «класс N») были представлены в 2019 году. Так, оказалось, что более чем 40 % спасателей класса N и 3 эмоционально напряжены и склонны к ипохондрии. 60 % специалистов классов 1 и 2 исполнительны, адаптивны, сдержанны. Также выяснилось, что по мере продвижения по службе снижается пессимистичность (класс N — в пределах нормы у 56 %, класс 1–92 %). Спасатели 1 и 2 класса отличаются высокой активностью, мотивированы на достижения, уверенны, склонны к риску. У 24 % спасателей класса N мотивация достижения снижена, выражен самоконтроль, отсутствуют лидерские качества, отсутствует спонтанность. Пассивность и чувствительность присуща лишь 4 % специалистов класса N, тревожность — у 8 %, нервозность, хроническое ощущение душевного дискомфорта, чувство вины — у 24 %. Высокая коммуникабельность выявлена у 40 % спасателей класса N, 32 % класса 3, 36 % класса 2, 20 % класса 1. Низкие показатели уровня общительности у 20 % специалистов класса N и 12 % класса 3 [12].

Пассивность и чувствительность присуща лишь 4 % специалистов класса N, тревожность — у 8 %, нервозность, хроническое ощущение душевного дискомфорта, чувство вины — у 24 %. Высокая коммуникабельность выявлена у 40 % спасателей класса N, 32 % класса 3, 36 % класса 2, 20 % класса 1. Низкие показатели уровня общительности у 20 % специалистов класса N и 12 % класса 3 [12].

Среди личностных характеристик специалистов опасных профессий исследователи также выделяют адаптивные копинг-стратегии, направленные на разрешение проблем и преодоление кризисов. В исследовании психологических защит и копинг-стратегий сотрудников МЧС указывается, что ведущей является стратегия совладания, направленная на поиск социального одобрения и поддержки, активный поиск решений [7].

По данным Рыбникова В. Ю. и др., легче адаптируются к экстремальной или опасной деятельности те специалисты, которые гибки, эмоционально устойчивы, общительны, уверены в себе, активны [10]. Успешной адаптации также способствует стрессоустойчивость, которая повышается по мере становления в профессии [5].

Среди личностных качеств специалистов МЧС исследователи выделяют независимость, отказ от виктимности [9], эмоциональный интеллект и толерантность к неопределенности [11], адекватную самооценку, оптимизм, склонность к контролированию, невысокий уровень тревожности [3], смелость, аналитические способности [1]. Исследователи также выделяют ряд качеств, которыми должен обладать специалист опасной профессии, и которые помогают справляться с экстремальными условиями деятельности: эмоциональная лабильность, самоконтроль, активность, отсутствие тревожно-мнительных черт, гибкость, сдержанность, умеренная агрессивность [4].

Специалистам экстремальных профессий часто требуется преодолевать заложенный природой человека механизм избегания опасностей. В связи с этим важными для успешной деятельности является формирование морально-нравственных качеств: ответственность за принимаемые решения, организованность, смелость. Также уделяют внимание склонности к риску, коммуникабельности, альтруизму (в том числе, пониманию, что от эффективности действий такого специалиста и его психологической устойчивости зачастую зависит жизнь и здоровье других людей), активности, доброте, открытости и юмору [6].

Осипов А. В. изучал профессионально важные качества сотрудников противопожарных служб на различных этапах становления в профессии, где также были затронуты и личностные качества специалистов. По результатам исследования 210 человек было определено, что типичными являются склонность к риску, стрессоустойчивость, оптимизм, активность, импульсивность, тревожность, высокий уровень жизнелюбия, уверенность, высокая мотивация достижения, адекватная самооценка, обязательность, совестливость [5].

С целью актуализации данных о выраженности тех или иных качеств личности специалистов опасных профессий в 2021 году мы провели исследование более 60 сотрудников МЧС в возрасте от 18 до 46 лет, применив методику «Большая пятерка» в адаптации Хромова А. Б. [13].

По результатам исследования мы получили следующие средние показатели по основным группам качеств (вторичным факторам). По шкале «Экстраверсия — Интроверсия» средний балл по всем испытуемым — 53 (высокие значения). По шкале «Привязанность — Отделенность» средний балл по всем испытуемым — 57,4 (высокие значения). По шкале «Контролирование — Естественность» средний балл по всем испытуемым — 58,6 (высокие значения). По шкале «Эмоциональность — Сдержанность» средний балл по всем испытуемым — 35,4 (низкие значения). По шкале «Игривость — Практичность» средний балл по всем испытуемым — 52,6 (высокие значения). Исходя из полученных данных, можно предположить, что специалисты ведомства — преимущественно экстраверты. Среди личностных качеств выражены привязанность, склонность к контролю, сдержанность, игривость.

По шкале «Контролирование — Естественность» средний балл по всем испытуемым — 58,6 (высокие значения). По шкале «Эмоциональность — Сдержанность» средний балл по всем испытуемым — 35,4 (низкие значения). По шкале «Игривость — Практичность» средний балл по всем испытуемым — 52,6 (высокие значения). Исходя из полученных данных, можно предположить, что специалисты ведомства — преимущественно экстраверты. Среди личностных качеств выражены привязанность, склонность к контролю, сдержанность, игривость.

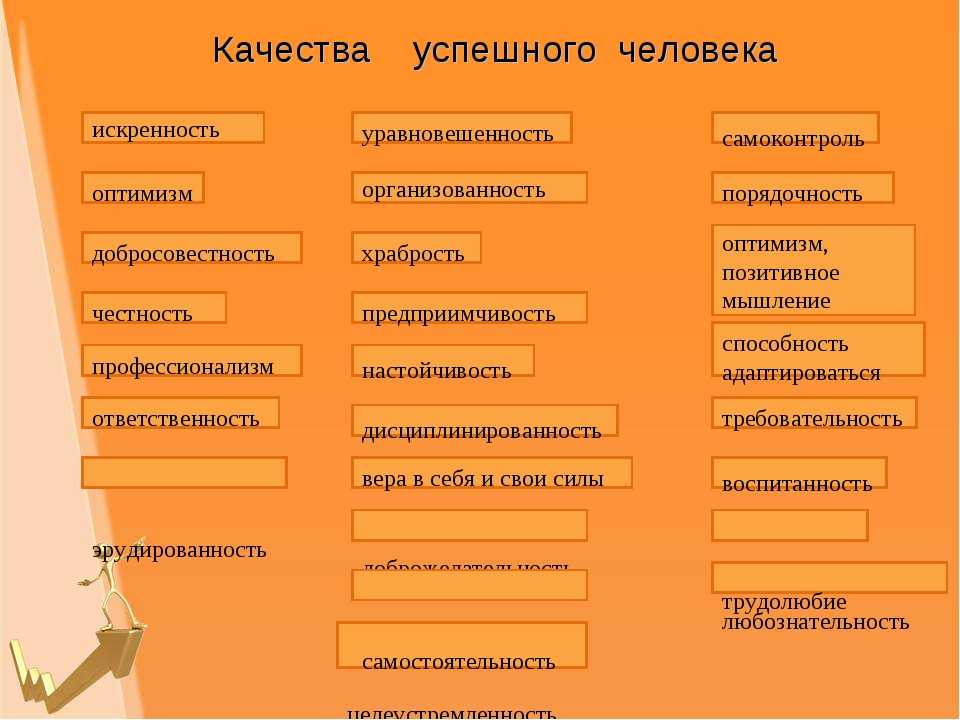

Подводя итоги, можно сделать вывод, что для специалистов опасных профессий типична выраженность следующих качеств: экстраверсия, сдержанность, эмоциональная устойчивость, контролирование, активность, стрессоустойчивость.

Литература:

- Аспедников М. Г. Личностные качества в структуре профессионально важных качеств спасателей МЧС // Молодой ученый. Международный научный журнал. — № 7 (245), 2019. — С. 229–231.

- Дежкина Ю. А. Развитие профессионально важных качеств сотрудников государственной противопожарной службы МЧС России в процессе профессионализации.

Авто дисс. на соиск. ученой степени кандидата псих. наук. — СПб.: РГПУ, 2008. [Электронный ресурс] URL: https://www.dissercat.com/content/razvitie-professionalno-vazhnykh-kachestv-sotrudnikov-gosudarstvennoi-protivopozharnoi-sluzh (дата обращения 11.11.2020).

Авто дисс. на соиск. ученой степени кандидата псих. наук. — СПб.: РГПУ, 2008. [Электронный ресурс] URL: https://www.dissercat.com/content/razvitie-professionalno-vazhnykh-kachestv-sotrudnikov-gosudarstvennoi-protivopozharnoi-sluzh (дата обращения 11.11.2020). - Кочетков М. В. Профессионально важные качества, обеспечивающие надежность деятельности специалистов экстремального профиля // Чрезвычайные ситуации: промышленная и экологическая безопасность. — 2016. — № 2–3 (2627). — С. 11–14.

- Организация психологического обеспечения деятельности сотрудников органов внутренних дел в экстремальных условиях: Методическое пособие / Под общ. ред. В. М. Бурыкина. — М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2004. — 240 с.

- Осипов А. В. Профессионально-важные качества сотрудников пожарно-спасательных формирований на разных этапах профессионального становления. Авто дисс. На соиск. Ученой степени кандидата псих. Наук. — Ростов-на-Дону, 2009. [Электронный ресурс] URL: https://www.

dissercat.com/content/professionalno-vazhnye-kachestva-sotrudnikov-pozharno-spasatelnykh-formirovanii-na-raznykh-e (дата обращения: 18.11.2020).

dissercat.com/content/professionalno-vazhnye-kachestva-sotrudnikov-pozharno-spasatelnykh-formirovanii-na-raznykh-e (дата обращения: 18.11.2020). - Пономаренко В. А.. Психология человека опасной профессии (концепция опасной профессии) // Психологические основы профессиональной деятельности: хрестоматия / Сост. В. А. Бодров. — М.: ПЕР СЭ; Логос, 2007. — С. 225–230.

- Портнова А. Г., Холодцева А. Е. Психологические защиты и стратегии совладания с кризисными ситуациями сотрудников в экстремальных видах профессиональной деятельности // Вестник КемГУ. № 3 (43), 2010. — С. 90–100.

- Профессиография основных видов деятельности сотрудников Государственной противопожарной службы МВД России: Пособие/ Марьин М. И., Ефанова И. Н., Поляков М. Н. и др.- М.: ВНИИПО, 1998–114 с.

- Психология экстремальных ситуаций для спасателей и пожарных // Под общей ред. Ю. С. Шойгу. М.: Смысл, 2007. — С. 42–48.

- Рыбников В. Ю., Дубинский А. А., Булыгина В.

Г. Индивидуально-психологические предикторы адаптации // Экология человека. 2017. № 3. С. 3–9.

Г. Индивидуально-психологические предикторы адаптации // Экология человека. 2017. № 3. С. 3–9. - Семенова Н. Д.. Личностно-регулятивные свойства как предикторы профессиональной эффективности пожарных личного состава МЧС России // Научно-исследовательская работа обучающихся и молодых ученых: материалы 71-й Всероссийской (с международным участием) научной конференции обучающихся и молодых ученых. –Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2019. — С. 313–316.

- Сузько М. Н. Личностные особенности сотрудников МЧС с различной квалификацией // Материалы IX Всероссийской научно-практической конференции «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОСТИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА». — Гомель, 2019. [Электронный ресурс] URL: http://mosi.ru/ru/conf/articles/lichnostnye-osobennosti-sotrudnikov-mchs-s-razlichnoy-kvalifikaciey-0 (дата обращения: 29.10.2020).

- Хромов А. Б. Пятифакторный опросник личности: Учебно-методическое пособие. — Курган: Изд-во Курганского гос. университета, 2000.

— 23 с.

— 23 с.

Основные термины (генерируются автоматически): класс, спасатель класса, профессия, риск, эмоциональная устойчивость, шкала, специалист класса, специалист, сотрудник МЧС, служба, склонность, сдержанность, адекватная самооценка, ответственность, личностное качество специалистов, качество личности, качество, испытуемый, балл.

Индивидуально-психологические особенности личности

Психология изучает не только общие законы и закономерности психических процессов и состояний. Мы все разные, уникальные и неповторимые личности, поэтому знание индивидуально-психологических особенностей человека не менее важно, чем механизмы и процессы психики, характерные для всех людей. Изучением этой области занимается раздел психологии, который называется дифференциальная психология, или психология индивидуальных различий.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1 Общее и индивидуальное в психике человека

- 2 Темперамент

- 2.1 Типы темперамента по Гиппократу

- 2.

2 Темперамент в современной психологии

2 Темперамент в современной психологии - 2.3 Свойства темперамента

- 3 Характер

- 3.1 Характер как биосоциальный склад личности

- 3.2 Теория черт

- 3.3 Структура характера

- 4 Способности

- 4.1 Способности и задатки

- 4.2 Виды способностей

Общее и индивидуальное в психике человека

Есть такая поговорка: «Чужая душа – потемки». Это верно только в отношении тех, кто совсем не знает психологию. А эта наука довольно точная, и она утверждает, что существуют незыблемые общие принципы, которым подчиняются психические процессы любого человека. Не только сходство физиологического строения, но и общность особенностей психической сферы позволяет отнести всех людей к одному виду Homo sapiens. Даже этапы своего развития мы проходим схожие и все переживаем одинаковые возрастные кризисы и трудности взросления.

В психологии есть понятие нормы, хоть и достаточно зыбкое. Слишком сильное отклонение от психической нормы считается патологией, признается психическим заболеванием и требует вмешательства психотерапевта или психиатра.

Однако все же люди разные, и это заметно, можно сказать, невооруженным глазом даже неискушенному в психологии человеку. Мы по-разному ведем себя в схожих ситуациях, по-разному проявляем эмоции. Есть различия и в протекании познавательных процессов, и в уровне интеллекта, и в волевой сфере, и в моторике.

Эти особенности проявляются в рамках общих закономерностей, но они играют важную роль в создании неповторимого образа личности. И в то же время помогают понять ее мотивы, желания, прогнозировать поведение. То есть индивидуальное проявляется в общем, причем не только через особенности поведения, внешней деятельности, но и на внутреннем уровне сознания.

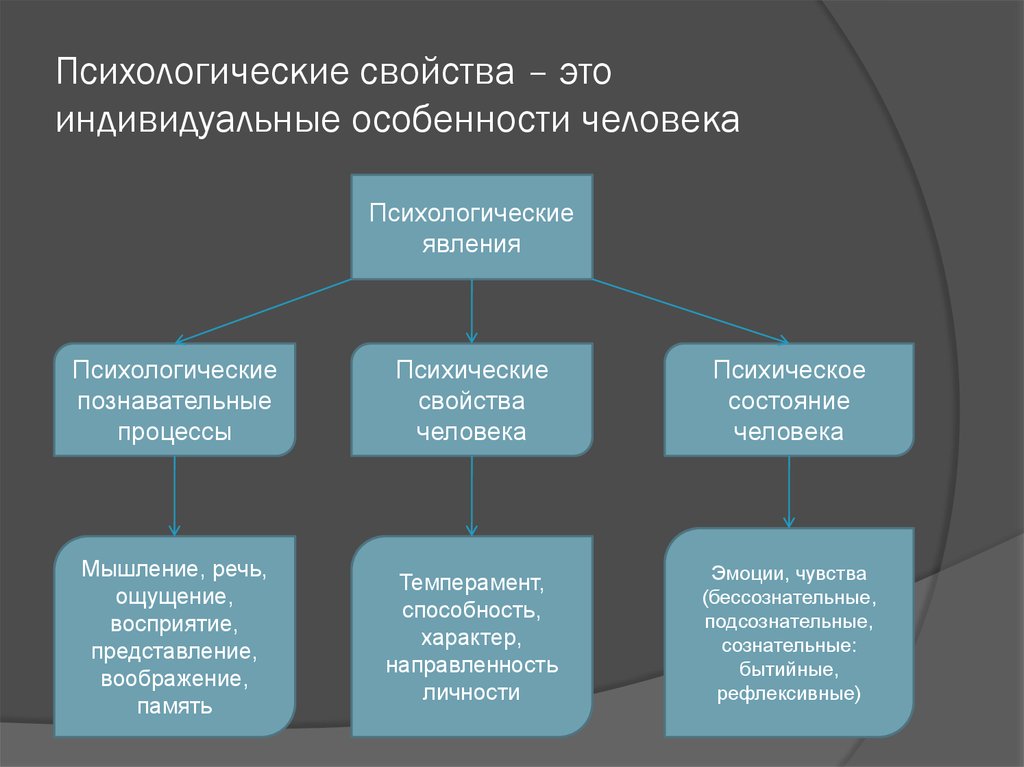

Несмотря на разнообразие проявления нашей психики, когда говорят о индивидуально-психологических особенностях, имеют в виду в первую очередь три сферы: темперамент, характер и способности. И если, например, в познавательных процессах индивидуальное лишь надстройка, дополнение к общим закономерностям, то темперамент, характер и способности можно рассматривать как проявление неповторимой уникальности каждого человека.

Темперамент

Природной предпосылкой индивидуальных различий являются особенности нервной системы и, в первую очередь, темперамент. Сам этот термин в переводе с латыни означает «смесь элементов». И действительно, темперамент представляет собой комплекс качеств человека. Различные их сочетания порождают разнообразие психической деятельности людей, которое проявляется в четырех основных типах темперамента.

Типы темперамента по Гиппократу

Впервые разные виды темперамента описал древнегреческий врач и мыслитель Гиппократ. Он считал, что различие в поведении людей связано с преобладающей в их теле жидкостью.

- Сангва – кровь дает человеку силу, активность, упорство в достижении цели, общительность и качества воина и лидера.

- Флегма (слизь) проявляется в спокойствии, медлительности и невозмутимости.

- Холи (желчь) делает человека подвижным, даже суетливым, подверженным частым сменам настроения и общительным до навязчивости.

- Мелан холи (черная желчь) порождает мрачность, настроение упадка и нерешительности; люди, у которых преобладает эта жидкость, угрюмые неудачники.

Типы темперамента, описанные древнегреческим ученым (сангвиник, флегматик, меланхолик и холерик), и до сих пор являются самыми популярными, хоть, конечно, в их характеристики были внесены коррективы. И сейчас никто не связывает особенности темперамента с преобладающей в теле жидкостью.

Темперамент в современной психологии

На самом деле, темперамент – это динамическая характеристика психики, и различие его типов связано с подвижностью и силой двух основных нервных процессов – возбуждения и торможения. Эта связь была открыта и описана русским физиологом И. П. Павловым. Он предложил свою классификацию темпераментов, которая в основном совпадает с гиппократовской.

Для сангвиника характерна высокая скорость и сила нервных процессов, а также равновесие возбуждения и торможения. Это делает сангвиников активными, но без суетливости. У них высокая работоспособность и устойчивое настроение при довольно ярких и сильных эмоциях. Они общительны, но разборчивы в выборе друзей и прагматичны. Дело для них превыше всего.

Дело для них превыше всего.

Флегматику при силе и возбуждения, и торможения свойственна низкая скорость нервных процессов с преобладанием торможения, то есть инертность. Это, в прямом смысле слова, тормозной тип. Флегматики не любят смены деятельности, они неэмоциональны и необщительны. Это тугодумы, но упорные труженики.

Холерикам свойственна высокая скорость и сила нервных процессов, но чрезмерная их подвижность, неустойчивость. Это очень активные люди с переменчивым настроением, у них много друзей, но сами они непостоянны и не могут долго заниматься чем-то одним.

Меланхолики отличаются слабостью как процессов возбуждения, так и торможения, поэтому смены настроения у них не выражены, и кажется, что они постоянно пребывают в состоянии уныния.

Свойства темперамента

В чистом виде этих типов не встречается, потому что темперамент – это сложное сочетание свойств и качеств, и он оказывает влияние на все сферы психики. Для удобства изучения индивидуально-психологических особенностей выделяют несколько наиболее важных характеристик, составляющих темперамент.

- Сензитивность – чувствительность нервной системы к раздражителям.

- Активность – степень работоспособности и способность к поддержанию состояния возбуждения.

- Темп реакций или скорость психических процессов проявляется в скорости смены настроения, речи, мышления и т. д.

- Экстраверсия и интроверсия – уровень общительности, коммуникативной открытости или замкнутости.

- Пластичность – легкость смены видов деятельности и быстрая адаптация к изменяющимся условиям.

- Ригидность – устойчивость к изменениям, верность привычкам, упрямство.

Темперамент в значительной степени обусловлен врожденными факторами и в течение жизни практически не изменяется. Правда, какие-то наиболее яркие в молодости черты с возрастом могут сглаживаться, маскироваться и адаптироваться к обстановке.

Характер

Темперамент является биологической основой другого индивидуально-личностного свойства – характера.

Характер как биосоциальный склад личности

Будучи членом социума, человек с момента рождения взаимодействует с другими людьми, усваивает нормы поведения, впитывает культуру и традиции. В результате каждая личность – это уникальный сплав биологического и социального, и формирование характера протекает во взаимодействии этих двух начал. Поэтому в одной и той же среде у людей складываются разные характеры. Они отличаются даже у близнецов, которые имеют очень схожую биологическую основу.

В результате каждая личность – это уникальный сплав биологического и социального, и формирование характера протекает во взаимодействии этих двух начал. Поэтому в одной и той же среде у людей складываются разные характеры. Они отличаются даже у близнецов, которые имеют очень схожую биологическую основу.

Все дело в опыте. С момента рождения мы оказываемся в ситуациях, на которые реагируем по-разному не только в зависимости от черт темперамента, но и от внешних обстоятельств. В итоге накапливаем разнообразный, но абсолютно уникальный опыт, который влияет на формирование характера не меньше, а скорее всего, больше, чем свойства физиологии и нервной системы.

Характер – это совокупность особенностей и черт личности, которые проявляются во всех сферах жизни и накладывают отпечаток на общение с другими людьми, интересы, характер деятельности и т. д. Недаром термин «характер» с древнегреческого можно перевести как отличительная черта, печать, знак.

Черты характера довольно устойчивы, они закладываются в детстве и являются своеобразной визитной карточкой человека. Но все же это свойство личности более изменчиво, чем темперамент, так как на его содержание влияет жизненный опыт. И часто, встретив человека после нескольких лет разлуки, мы с удивлением замечаем изменения в его характере.

Но все же это свойство личности более изменчиво, чем темперамент, так как на его содержание влияет жизненный опыт. И часто, встретив человека после нескольких лет разлуки, мы с удивлением замечаем изменения в его характере.

Характер – комплексное образование, которое имеет сложную структуру. Поэтому существует множество его типологий или наборов основных черт, которые описаны разными психологами.

Теория черт

Английский психолог Г. Олпорт – один из авторов теории черт, считал, что каждый человек – это уникальное и неповторимое сочетание отдельных свойств характера или диспозиций (черт). Под диспозицией он понимал устойчивую особенность поведения, готовность индивида вести себя определенным образом в той или иной ситуации. То есть характер всегда проявляется в поведении или деятельности, и чтобы узнать человека, надо вступить с ним во взаимодействие, посмотреть, каков он в деле.

Есть центральные диспозиции или черты, которые определяют весь психический облик человека, и они сразу бросаются в глаза. Кто-то явный трудоголик, а другой стремится избежать тяжелой работы. Один веселый, жизнерадостный балагур, а другой вечно всем недоволен и на все жалуется. Кто-то смелый до безрассудства, а кто-то осторожный и нерешительный. Это все центральные диспозиции, их мы называем в первую очередь, когда нас просят охарактеризовать какого-то человека.

Кто-то явный трудоголик, а другой стремится избежать тяжелой работы. Один веселый, жизнерадостный балагур, а другой вечно всем недоволен и на все жалуется. Кто-то смелый до безрассудства, а кто-то осторожный и нерешительный. Это все центральные диспозиции, их мы называем в первую очередь, когда нас просят охарактеризовать какого-то человека.

Наряду с центральными, есть множества вторичных черт. Они не сразу бросаются в глаза и требуют большего времени для распознавания. К вторичным, например, относятся интересы, увлечения, предпочтения в одежде, вкусы и т. д.

Олпорт выделяет также общие и индивидуальные черты. Являясь частью социума, человек с рождения усваивает качества, присущие большинству людей из его окружения, например, то, что мы называем национальным характером. Итальянцы и латиноамериканцы легко возбудимые и эмоциональные, норвежцы и шведы, напротив, очень спокойны, рассудительны и медлительны, а для японцев характерна созерцательность и выдержанность.

Индивидуальные черты характера – это то, что отличает человека от других людей. Чем более сильно они выражены, тем более яркой индивидуальностью является субъект. Однако если индивидуальные черты противоречат общим, то социум может применить к такому человеку социальные санкции, выразить порицание, например.

Чем более сильно они выражены, тем более яркой индивидуальностью является субъект. Однако если индивидуальные черты противоречат общим, то социум может применить к такому человеку социальные санкции, выразить порицание, например.

На основе теории черт Г. Олпорта были созданы методики психологической диагностики личности, например, факторный анализ, тесты Г. Айзенка, Р. Кеттела и т. д.

Структура характера

В силу сложности этого свойства и разнообразия его проявлений существует много разных классификаций черт характера. Так, в зависимости от сферы психики, которая играет важную роль в поведении человека, выделяют следующие группы черт:

- Эмоциональные, связанные с особенностями сферы эмоций и чувств: жизнерадостность или угрюмость, эмоциональная возбудимость или холодность и т. д.

- Волевые: решительность и нерешительность, настойчивость, упорство, независимость, самостоятельность и т. д.

- Моральные: честность или лживость, доброта и жестокость, отзывчивость, смелость и т.

д.

д. - Интеллектуальные: любознательность, находчивость, сообразительность, вдумчивость и т. д.

Часто можно услышать такое выражение, как «слабохарактерный человек». Что это? Особенности характера человека проявляются не только в сочетании черт, но и в силе их выраженности. Есть люди, которые из-за слабости нервной системы или из-за проблем воспитания обладают неустойчивым характером. Отдельные его черты выражены слабо, особенно проблемы наблюдаются в волевой сфере. Таких людей и называют слабохарактерными.

Способности

Важными особенностями личности считаются способности, которые определяют индивидуальный стиль деятельности и являются основой ее успеха. Есть также качества, которые обеспечивают возможность взаимодействия с другими людьми и необходимы, чтобы завоевать уважение и авторитет у окружающих.

Способности и задатки

Способности – это сложная система качеств и свойств человека. Биологической основой их являются задатки, то есть врожденные физические и психические характеристики, в том числе свойства темперамента. Но не только. Часто задатки связаны с психофизиологическими особенностями организма, они даны человеку от рождения и необходимы для успеха в той или иной деятельности. Но не гарантируют его.

Но не только. Часто задатки связаны с психофизиологическими особенностями организма, они даны человеку от рождения и необходимы для успеха в той или иной деятельности. Но не гарантируют его.

Например, музыкальный слух требуется музыканту, а высокая чувствительность зрительного анализатора – художнику. Но одного этого для овладения деятельностью, тем более для достижения успеха недостаточно. Для этого нужно развивать способности, а это возможно только в деятельности и требует вложения труда и волевых усилий. Мастерство – это не данный природой или Богом дар, а, прежде всего, труд и упорство.

Можно ли развить способности при отсутствии природных задатков? Это очень сложный вопрос, однозначного ответа на него нет. Несомненно, при отсутствии нужных качеств овладеть деятельностью будет сложнее, это потребует больше усилий и, возможно, достижения будут не столь впечатляющи. Но в последнее время все больше психологов поддерживают идею о том, что упорный и настойчивый человек может научиться всему. Главное – дать ему правильные приемы обучения. То есть чтобы научить рисовать любого человека, надо просто знать, как правильно учить.

Главное – дать ему правильные приемы обучения. То есть чтобы научить рисовать любого человека, надо просто знать, как правильно учить.

Виды способностей

Все многообразие человеческих способностей принято разделять на два вида: общие и специальные.

К специальным относятся такие качества, которые требуются для овладения конкретной деятельностью, как, например, музыкальный слух для игры на музыкальных инструментах или фонетический слух для изучения иностранных языков. Для занятия спортом нужна выносливость и подвижность, а для работы с детьми – чувство эмпатии.

Общие способности не менее разнообразны, потому что необходимы в самых разных сферах деятельности. В первую очередь, к ним относятся умственные способности или уровень интеллекта. Хоть интеллект считается врожденной характеристикой человека, умственные способности требуют своего развития, в том числе качества памяти, внимания, мышления, а также волевой сферы и рефлексии.

Иногда высокий уровень умственных способностей в сочетании с обучаемостью называют одаренностью. Это качество человека может компенсировать недостаток у него каких-то специальных способностей и позволить добиться успеха во многих видах деятельности.

Это качество человека может компенсировать недостаток у него каких-то специальных способностей и позволить добиться успеха во многих видах деятельности.

Как бы ни были ценны способности, но они только потенциал, возможность для дальнейшего развития и совершенствования человека. Это же можно сказать и о других индивидуально-психологических особенностях. Каждый индивид имеет возможность стать уникальной, неординарной, талантливой личностью, но для этого нужно знать свои психологические особенности, свои сильные и слабые стороны и активно заниматься саморазвитием.

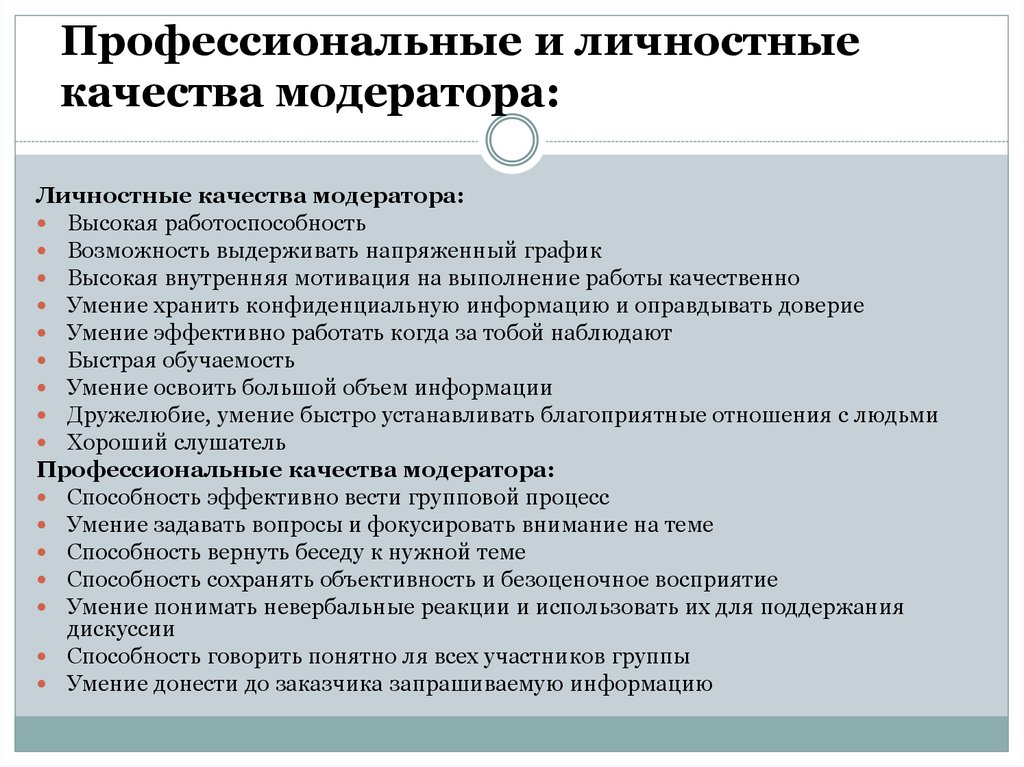

Задачи по менеджменту. Часть 15 (качества менеджера)

Задача №25 (определение личных качеств менеджера)

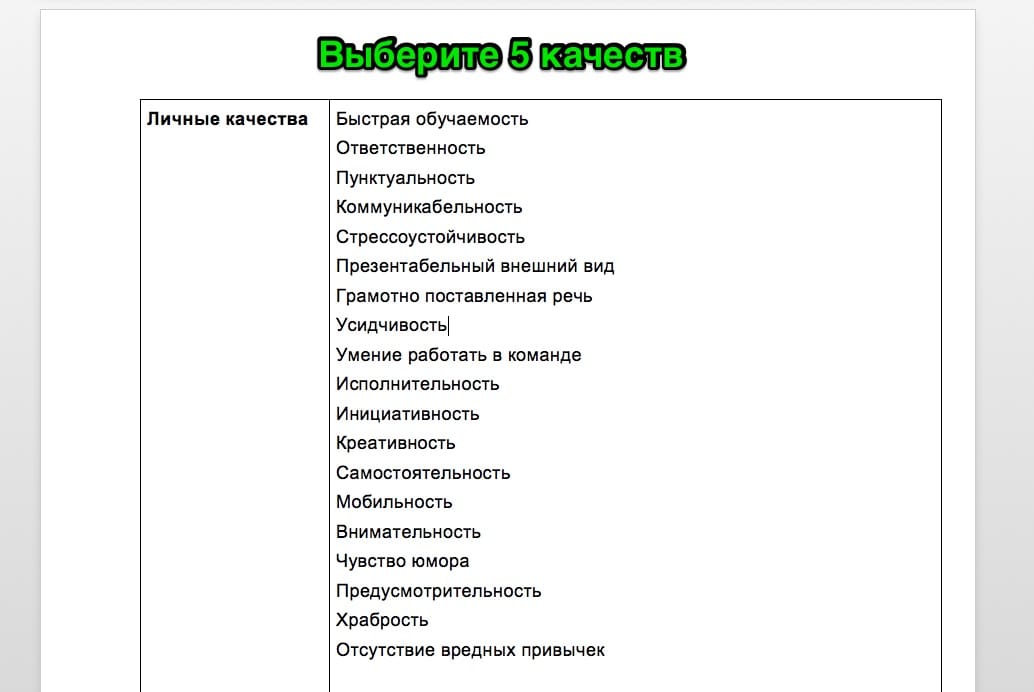

Определить индивидуально-личностные качества, которые необходимы Вам – менеджеру отдела продаж, и выберите инструменты для их определения. Опишите идеального для Вас подчиненного.

Решение задачи:

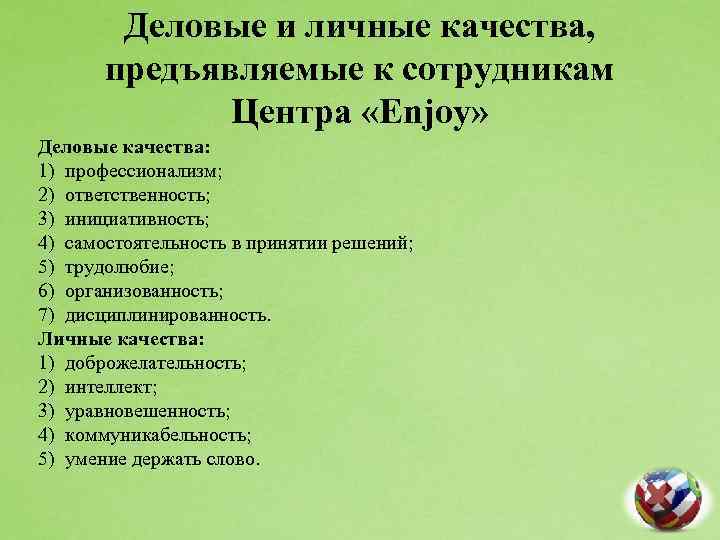

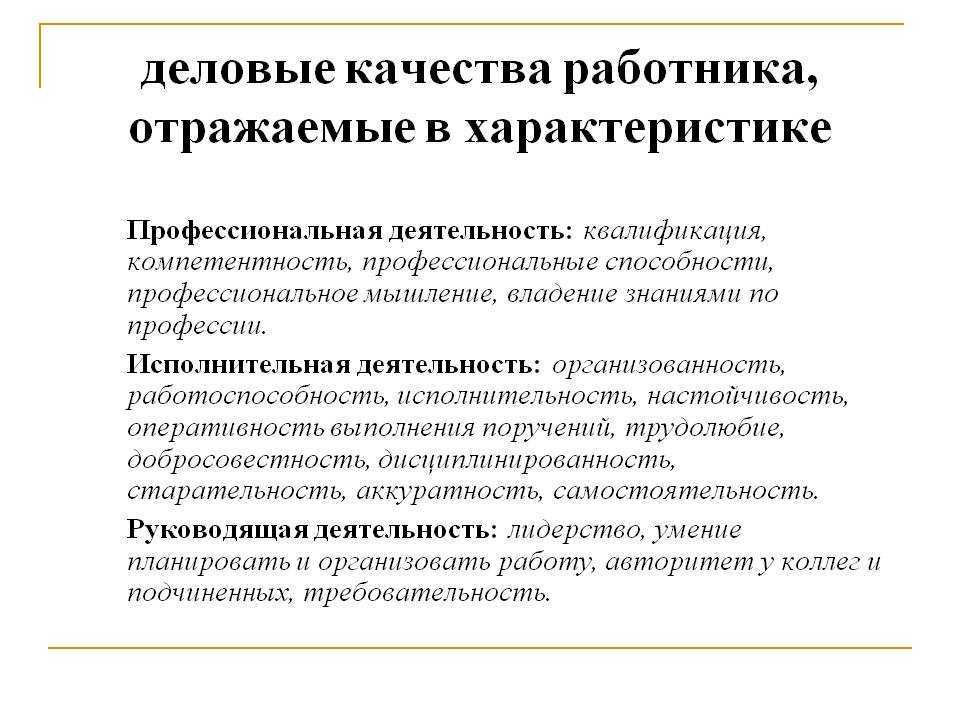

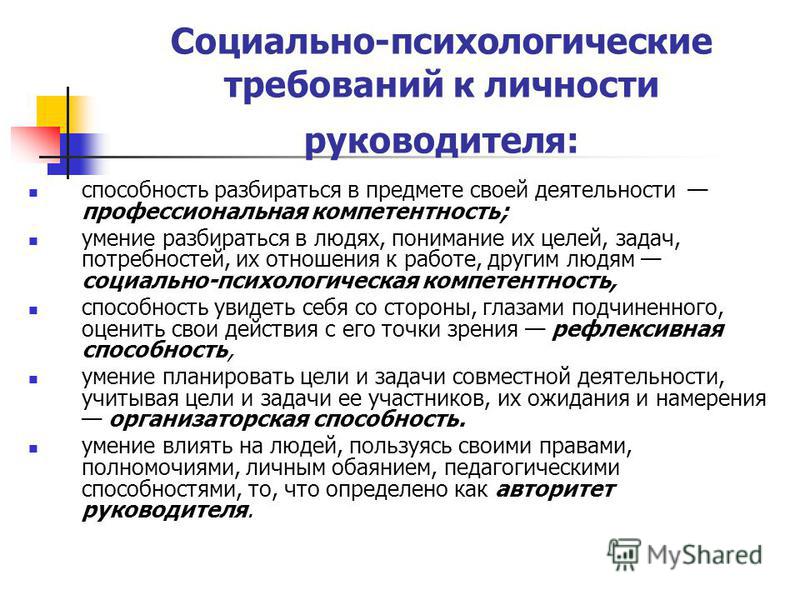

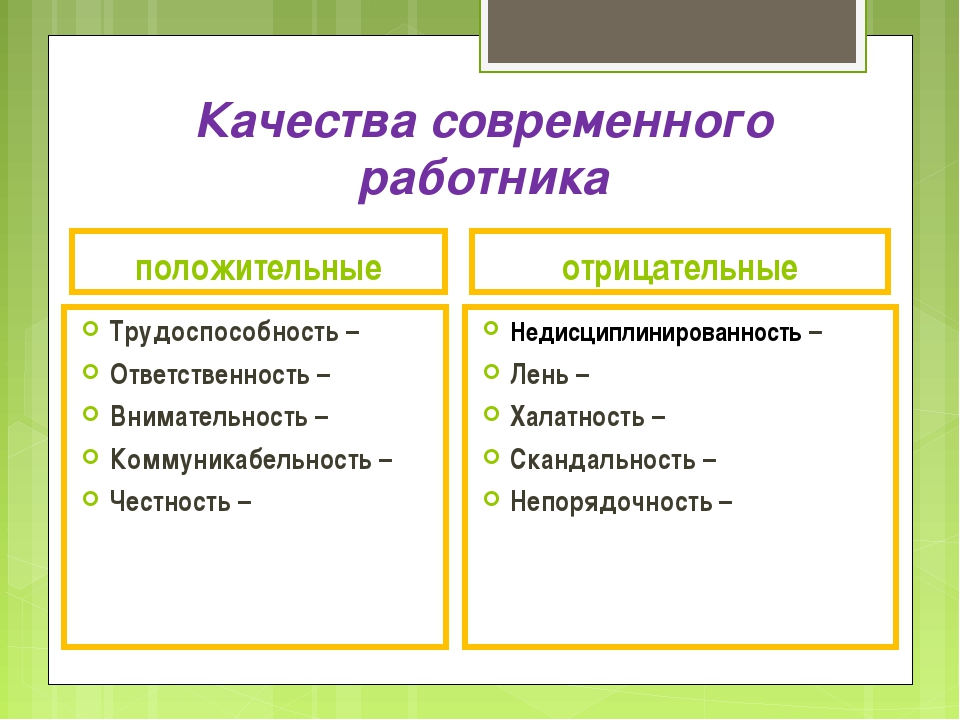

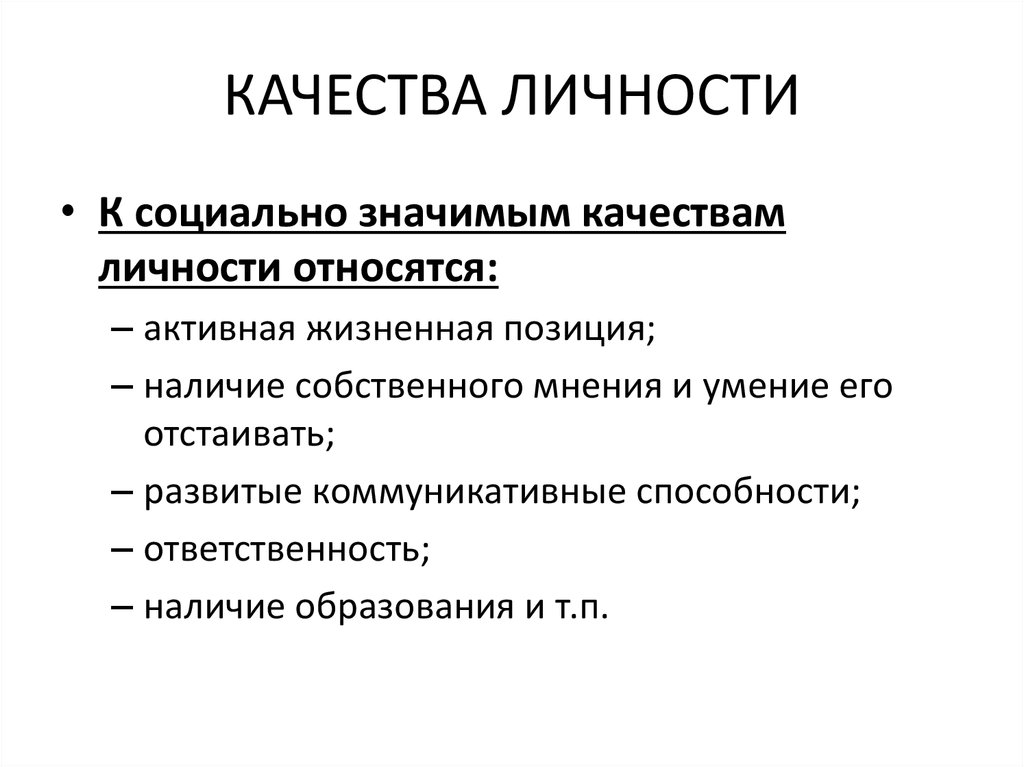

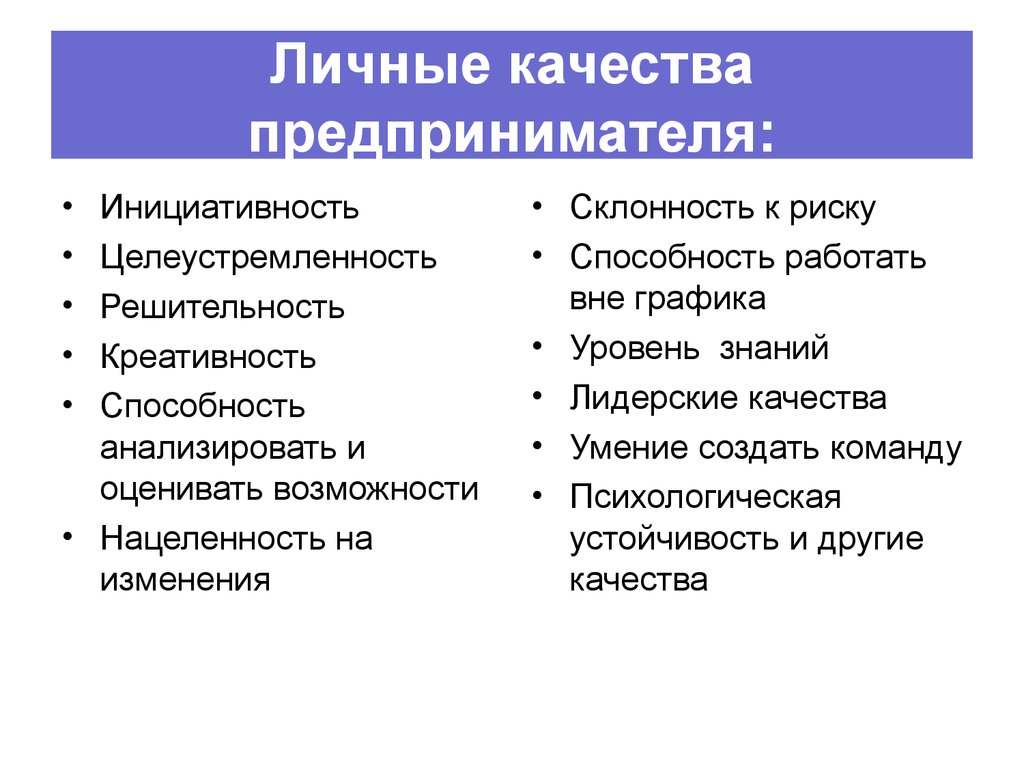

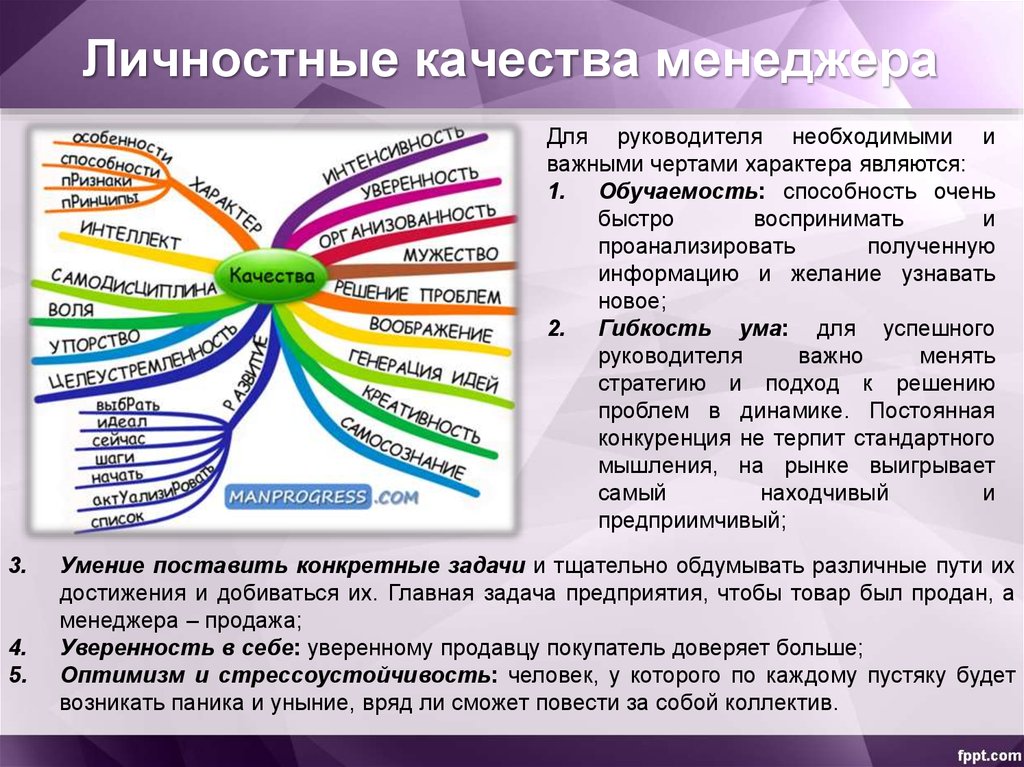

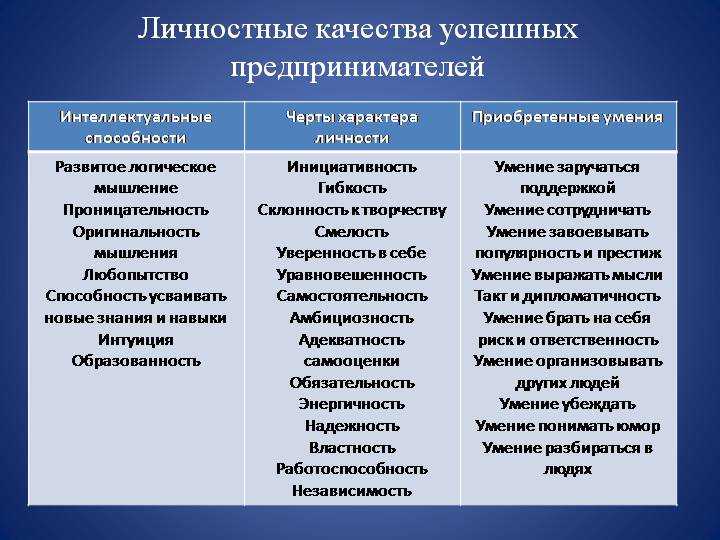

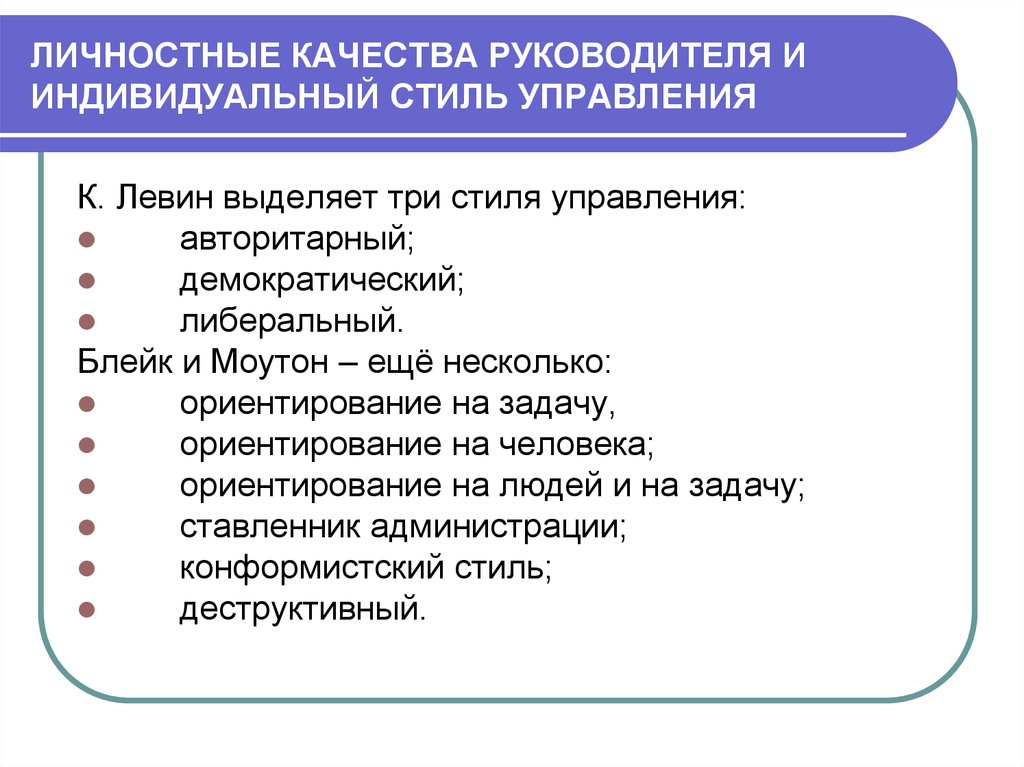

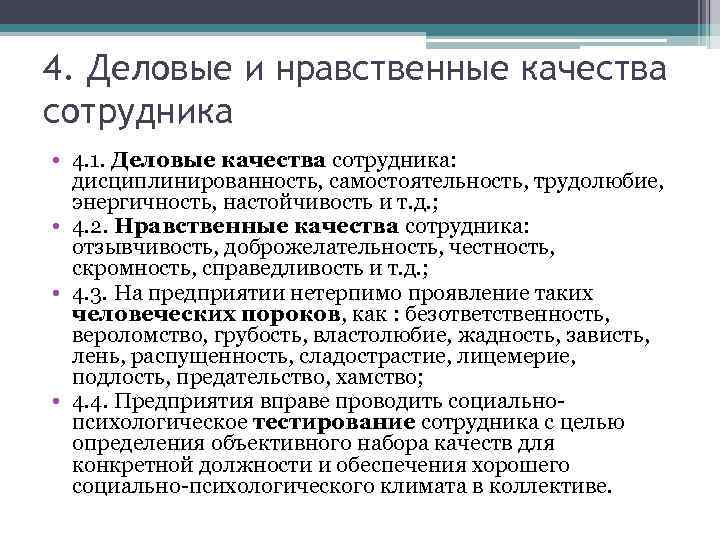

В настоящее время успех организации все больше зависит от профессиональной компетентности менеджера, его умений и качеств личности. Однако создание нормативной модели менеджера все еще затруднено, и, скорее всего, из-за различных организационных условий и целей, стоящих перед менеджером. Этот факт подчеркивают, прежде всего, представители ситуационного подхода. Сегодня все более очевиден тот факт, что личностные качества и умения менеджера должны быть уравновешены с профилем культуры его организации. Знание профиля может помочь менеджерам наметить цели в личностном совершенствовании, развитии профессиональных областей компетентности.

Для выявления наиболее значимых индивидуально-личностных качеств менеджера (в том числе и менеджера отдела продаж), обратимся к результатам исследования данного аспекта.

Целью исследования явилось определение основных требований-качеств к менеджерам, изучение их личностные особенности и выявить текущий и предпочитаемый профили культуры той организации, в которой они работают. Ученым исследована группа менеджеров (N=30), работающих в одной производственной организации. Стаж работы респондентов в качестве руководителя составил от 3 до 20 лет.

Ученым исследована группа менеджеров (N=30), работающих в одной производственной организации. Стаж работы респондентов в качестве руководителя составил от 3 до 20 лет.

Менеджерам было необходимо из предлагаемых характеристик выбрать те качества и умения, которые являются обязательными для успешной управленческой деятельности (3). Эксперты работали самостоятельно с использованием индивидуальных бланков.

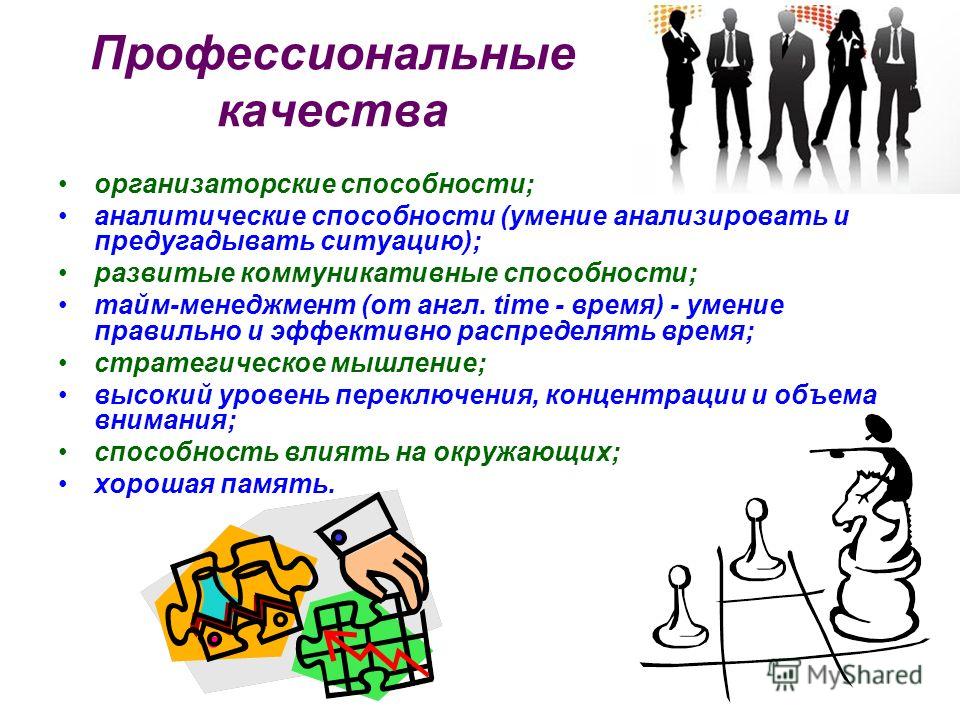

Как наиболее значимые выделены следующие качества:

- профессиональная эрудиция,

- умение контролировать работу,

- решать профессиональную задачу,

- руководить людьми,

- распределять работу,

- надежность,

- сообразительность,

- требовательность к другим,

- рационализм,

- самостоятельность.

Значимые позиции занимают те способы выполнения действий, которые ими освоены на основе имеющихся знаний, навыков, опыта, те технологии, которые совершаются привычным образом. Интересно, что умение контролировать работу превалирует по значимости над умением ее распределять. В данном звене управленческого цикла более предпочтительны профессиональная эрудиция, то есть основательные знания в предметной области, чем дальновидность или целеустремленность. Это связано с характером управленческих задач, которые решают менеджеры низшего звена управления. Они носят исполнительный характер.

Интересно, что умение контролировать работу превалирует по значимости над умением ее распределять. В данном звене управленческого цикла более предпочтительны профессиональная эрудиция, то есть основательные знания в предметной области, чем дальновидность или целеустремленность. Это связано с характером управленческих задач, которые решают менеджеры низшего звена управления. Они носят исполнительный характер.

Исходя из этого, можно привести перечень качеств, которыми должен обладать «идеальный» подчиненный:

- профессиональная компетентность,

- исполнительность,

- самостоятельность,

- порядочность.

Следующий этап исследования заключался в оценке личностных качеств менеджеров (использован Калифорнийский личностный опросник). Корреляционный анализ позволил выделить качества личности менеджера, имеющего высокий потенциал. Он описывается как активный, волевой, честолюбивый, проницательный; спокойный, терпеливый, практичный, осмотрительный; предприимчивый, находчивый, готовый к сотрудничеству, общительный, открытый; организованный, ответственный, требовательный, предусмотрительный, уверенный в себе; активный в интеллектуальных достижениях, планирующий и основательный; наблюдательный, спонтанный; проницательный, напористый, отзывчивый и упорный. В этом случае менеджер отличается личностной и социальной зрелостью, способен адаптироваться к изменяющимся условиям среды, ориентирован на достижения в работе.

В этом случае менеджер отличается личностной и социальной зрелостью, способен адаптироваться к изменяющимся условиям среды, ориентирован на достижения в работе.

Исследования показали, что чем старше менеджер, тем в большей степени у него проявляется комплекс феминных интересов, чуткость, терпеливость, сочувствие и сознательность; и в меньшей степени – спонтанность, восприимчивость, находчивость. С возрастом в профиле менеджера появляется больше осторожности, конформности и конвенциальности.

Особенно важно отметить корреляционные связи между стажем работы в организации, с одной стороны, и «феминностью», «самоконтролем» и «обычностью», с другой стороны. Оказывается, что чем дольше работает менеджер в данной организации, тем в его личностном профиле сильнее проявляются терпеливость, сдержанность, уважительность и конформность; тем он больше ценит тактичность, надежность, реалистичность и умеренность; тем выше самоконтроль, практичность, осмотрительность, требовательность к своей работе и по отношению к другим людям. По-видимому, выявленные качества личности – это те ценности, которые поддерживаются культурой организации и необходимостью реализации профессиональных задач своего уровня управления.

По-видимому, выявленные качества личности – это те ценности, которые поддерживаются культурой организации и необходимостью реализации профессиональных задач своего уровня управления.

Приведенные результаты исследования отвечают, на мой взгляд, современным требованиям, предъявляемым рынком и обществом к эффективному менеджеру.

Лекция 12. Индивидуальные особенности личности. Деловая психология

Лекция 12. Индивидуальные особенности личности

Множество, казалось бы, самых различных свойств личности связано относительно устойчивыми зависимостями в определенные динамические структуры. Особенно отчетливо это проявляется в характере человека.

Характер – это стержневое психическое свойство человека, накладывающее отпечаток на все его действия и поступки, свойство, от которого, прежде всего, зависит деятельность человека в различных жизненных ситуациях.

Иными словами, давая определение характеру, можно сказать, что это совокупность свойств личности, определяющая типичные способы ее реагирования на жизненные обстоятельства.

Под характером следует понимать не любые индивидуально-психологические особенности человека, а только совокупность наиболее выраженных и относительно устойчивых черт личности, типичных для данного человека и систематически проявляющихся в его действиях и поступках.

По мнению Б. Г. Ананьева, характер «выражает основную жизненную направленность и проявляется в своеобразном для данной личности образе действий» [10, с. II]. Слово «характер» в переводе с греческого означает «признак», «особенность».

Очень часто характер понимают как нечто, почти совпадающее с личностью или отличающееся от личности по критерию того, что к характеру относится все индивидуальное, а личность – это только общее. У нас бытовали такие взгляды в 40-е, 50-е и 60-е гг. На самом деле это, конечно же, не так. Есть такая шуточная типология, которую приводит в одной из своих книг Б. С. Братусь: «Хороший человек с хорошим характером, хороший человек с плохим характером, плохой человек с хорошим характером и плохой человек с плохим характером» [42, с. 4]. С точки зрения здравого смысла такая типология соответствует действительности, она работает. Это говорит, прежде всего, о том, что личность и характер – это не одно и то же, они не совпадают.

4]. С точки зрения здравого смысла такая типология соответствует действительности, она работает. Это говорит, прежде всего, о том, что личность и характер – это не одно и то же, они не совпадают.

В характере личность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, как она это делает.

Слова «характеристика» и «характер» не случайно имеют общий корень. Хорошо составленная психологическая характеристика человека прежде всего и глубже всего должна выявить его характер, так как именно в нем наиболее существенно проявляются особенности личности. Однако нельзя, как это иногда делается, все черты личности подменять только чертами характера. Понятие «личность» шире понятия «характер», и понятие «индивидуальность человека как личности» не исчерпывается только его характером.

В психологии различают личность в широком и узком смысле слова, и характер находится за пределами личности в узком смысле слова. Под характером понимают такие характеристики человека, которые описывают способы его поведения в разных ситуациях. Применительно к характеру используются такие понятия, как «экспрессивные характеристики» (характеристики внешнего проявления, внешнего выражения человека) или «стилевые характеристики». Вообще понятие «стиль» довольно близко по своей сути понятию «характер», но об этом чуть позже.

Применительно к характеру используются такие понятия, как «экспрессивные характеристики» (характеристики внешнего проявления, внешнего выражения человека) или «стилевые характеристики». Вообще понятие «стиль» довольно близко по своей сути понятию «характер», но об этом чуть позже.

Замечательной иллюстрацией такого соотношения личности и характера является небольшая фантастическая повесть Генри Каттнера «Механическое эго» [124]. Герой повести – американский писатель и сценарист 50-х гг. XX в. – озабочен выяснением отношений со своими работодателями, со своей девушкой и одновременно литературным агентом, защищающим его интересы, а также рядом других проблем. Неожиданно из будущего прибывает робот, который путешествовал во времени и с интересных деятелей разных времен и народов снимал и записывал «матрицы характера». Герою удается «споить» этого робота с помощью высокочастотного тока и уговорить его наложить на него некоторые матрицы. Далее герой несколько раз выходит и общается с разными людьми, наложив на себя сначала матрицы характера Дизраэли, английского аристократа и политического деятеля прошлого века, затем царя Ивана Грозного, и, наконец, Мамонтобоя из каменного века. Интересно посмотреть, что меняется и что остается неизменным при смене матриц. Неизменными остаются цели героя, его устремления, его желания, его ценности. Он стремится к одному и тому же, но действует разными путями, проявляя в одном случае утонченность и коварство Дизраэли, в другом случае – прямоту и агрессивность Мамонтобоя и т. д.

Интересно посмотреть, что меняется и что остается неизменным при смене матриц. Неизменными остаются цели героя, его устремления, его желания, его ценности. Он стремится к одному и тому же, но действует разными путями, проявляя в одном случае утонченность и коварство Дизраэли, в другом случае – прямоту и агрессивность Мамонтобоя и т. д.

Таким образом, отличие характера от личности в узком смысле слова заключается в том, что в характер входят черты, относящиеся к способу поведения, к формам, в которые может облекаться одно и то же по содержанию поведение.

Каждый человек отличается от других огромным, поистине неисчерпаемым числом индивидуальных особенностей, то есть особенностей, присущих именно ему как индивидууму. В понятие «индивидуальные особенности» входят не только психологические, но и соматические («сома» – по-латыни «тело») особенности человека: цвет глаз и волос, рост и фигура, развитие скелета и мышц и т. д.

Важная индивидуальная особенность человека – выражение его лица. В ней проявляются не только соматические, но и психологические особенности человека. Когда о человеке говорят: «у него осмысленное выражение лица, или «у него хитрые глаза», или «упрямый рот», то подразумевают, понятно, не анатомическую особенность, а выражение в мимике свойственных данному индивиду психологических особенностей.

В ней проявляются не только соматические, но и психологические особенности человека. Когда о человеке говорят: «у него осмысленное выражение лица, или «у него хитрые глаза», или «упрямый рот», то подразумевают, понятно, не анатомическую особенность, а выражение в мимике свойственных данному индивиду психологических особенностей.

Индивидуально-психологические особенности отличают одного человека от другого. Отрасль психологической науки, изучающая индивидуальные особенности различных сторон личности и психических процессов, называется дифференциальной психологией.

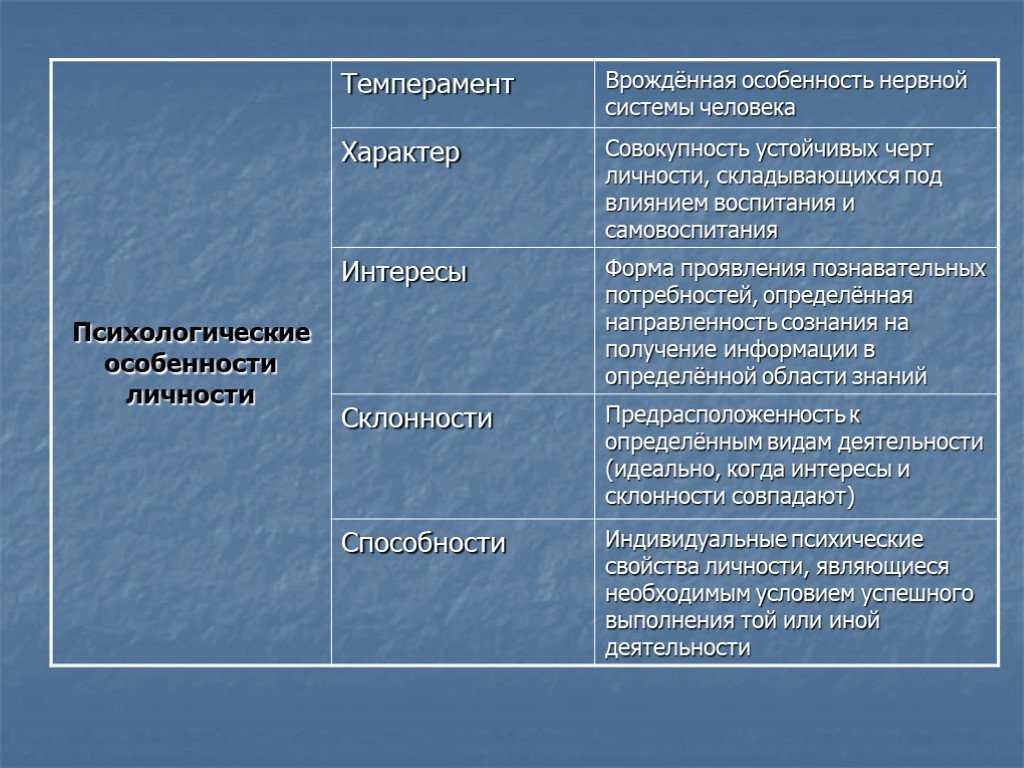

Наиболее общей динамической структурой личности является обобщение всех ее возможных индивидуально-психологических особенностей в четыре группы, образующие четыре основные стороны личности:

1. Биологически обусловленные особенности (темперамент, задатки, простейшие потребности).

2. Социально обусловленные особенности (направленность, моральные качества, мировоззрение).

3. Индивидуальные особенности различных психических процессов.

4. Опыт (объем и качество имеющихся знаний, навыков, умений и привычек).

Далеко не все индивидуально-психологические особенности этих сторон личности будут чертами характера. Но все черты характера, понятно, являются особенностями личности.

Прежде всего, надо сказать о принципиальных отличиях черт характера от общих черт, о которых речь шла выше.

Во-первых, характер – это лишь одна из подструктур личности, причем подструктура подчиненная. Развитая зрелая личность хорошо владеет своим характером и способна контролировать его проявления. Наоборот, прорывы характера, когда человек действует непосредственно по логике того, к чему его побуждают те или иные черты характера, типичны, скажем, для психопатов. Имеются в виду взрослые. Что же касается детского и подросткового возраста, то это особый разговор.

Таким образом, характер занимает подчиненное положение, и собственно проявления характера зависят от того, каким мотивам и целям служат в конкретном случае эти проявления. То есть черты характера не являются чем-то, что действует само по себе, проявляется во всех ситуациях.

То есть черты характера не являются чем-то, что действует само по себе, проявляется во всех ситуациях.

Во-вторых, суть тех черт, из которых складывается характер, может быть прояснена через механизмы формирования характера. Прежде чем говорить об этих механизмах, зафиксируем основные мифы, которые бытуют по отношению к характеру:

1) характер биологически определен, и с этим ничего нельзя сделать;

2) характер полностью воспитуем, можно сформировать любой характер по желанию при специально организованной системе воздействий;

3) есть такая очень серьезная вещь, как национальный характер, то есть существуют очень сильно отличающиеся друг от друга структуры характера, присущие разным нациям, которые существенным образом влияют на индивидуальный характер всех представителей данной нации.

В каждом мифе есть доля правды, но только доля. В характере есть действительно определенные вещи, которые связаны с биологическими факторами. Биологической основой характера является темперамент, который мы действительно получаем от рождения, и с ним нам приходится жить.