Какая наука изучает древний почерк: что такое в Литературной энциклопедии

Палеография — наука о письме

Палеографией называют историю письма, закономерности развития его графических форм и изучение памятников древней письменности. Она изучает письменные артефакты, чтобы прочесть их, определить, когда и где они были созданы, и кто является автором. Палеография исследует, как со временем меняются графические формы букв, какие существуют шрифты и как они эволюционируют, а также изучает писчий материал, инструменты для письма. В компетенцию палеографии включается также исследование переплета рукописей, форматов, украшений, водяных знаков бумаги. Достижения палеографии используются в историческом языкознании, истории, литературоведении, искусствоведении и других гуманитарных науках.

Иллюминированная, то есть украшенная рисунками и орнаментами средневековая рукопись

Специальный раздел палеографии — криптография — изучает графику тайнописи. Неография — изучение современного письма, машинописи, произведений печати XX в.

Одна из важных задач палеографии — изучение бересты, пергамента, бумаги. Определить время происхождения рукописей, созданных на бумаге, можно достаточно точно по водяным знакам — филиграням. Водяные знаки изучает особая, выделившаяся из палеографии дисциплина — филигранология. Если выясняется, что рукопись не древняя, она считается поддельной. Но главная задача палеографии — все же не определение подлинности, а именно установление времени написания текста. Для датировки старинных рукописей сегодня используют методы химии и физики.

Определить время происхождения рукописей, созданных на бумаге, можно достаточно точно по водяным знакам — филиграням. Водяные знаки изучает особая, выделившаяся из палеографии дисциплина — филигранология. Если выясняется, что рукопись не древняя, она считается поддельной. Но главная задача палеографии — все же не определение подлинности, а именно установление времени написания текста. Для датировки старинных рукописей сегодня используют методы химии и физики.

В рассказе Артура Конан Дойла «Пляшущие человечки» Шерлок Холмс расшифровал этот необычный код. Подобные загадки, правда, старинные, встают перед палеографами-криптографами

Таким образом, хороший палеограф должен быть специалистом сразу в нескольких областях и разбираться не только в почерках и шрифтах. К его компетенции относятся также нумизматика, сфрагистика (наука о печатях), кодикология (то есть изучение состояния старинной рукописи), источниковедение, книговедение.

Очень большое значение при исследовании имеет классификация форм письма. Обычно выделяются такие формы, как маюскул (письмо прописными буквами), минускул, или полуинициал, (письмо строчными буквами) и курсив, или скоропись. В раннем Средневековье писали маюскулом, примерно в 800 г. его сменил минускул. Из минускула в Западной Европе сформировалось готическое письмо.

Обычно выделяются такие формы, как маюскул (письмо прописными буквами), минускул, или полуинициал, (письмо строчными буквами) и курсив, или скоропись. В раннем Средневековье писали маюскулом, примерно в 800 г. его сменил минускул. Из минускула в Западной Европе сформировалось готическое письмо.

Футарк — название германских и скандинавских рунических алфавитов. Само слово произошло от их первых шести букв: f, u, p, а, г, к. Правда, алфавитом футарк называть не совсем правильно

В XIV в. гуманисты, в том числе Ф. Петрарка, нашли работы древних авторов, переписанные так называемым каролингским минускулом в IX—XI вв. Почерк был красив и удобочитаем, исследователи приняли его за античный и стали копировать. Так постепенно появилось сегодняшнее написание латинских букв.

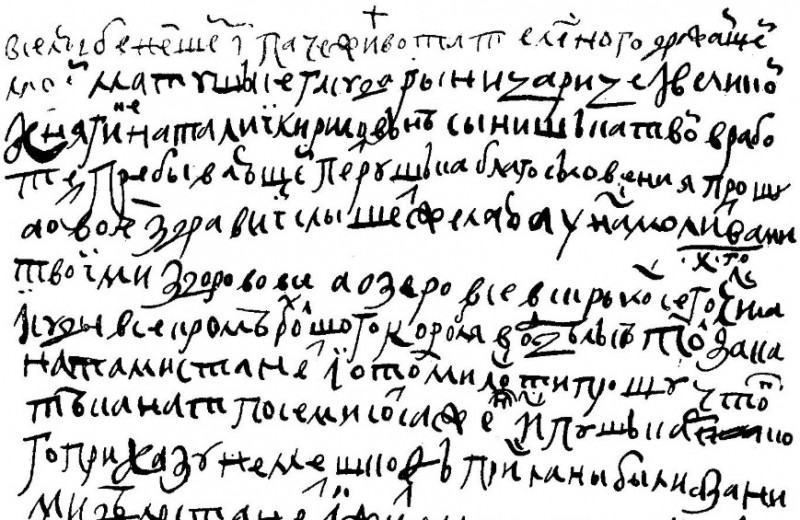

Что же касается кириллицы, то самый древний тип написания кириллических букв, разработанный Кириллом и Мефодием, носит название устав. Он произошел от греческого маюскула IX в. Для устава характерны строгая геометричность, отсутствие наклона и промежутков между словами. На его основе уже в XV в. сложился полуустав. Буквы полуустава мельче и более округлые.

На его основе уже в XV в. сложился полуустав. Буквы полуустава мельче и более округлые.

Готическое письмо — группа почерков латинского письма в период Средневековья и позже. К народу готы оно отношения не имеет. Термин предложили в XV в. деятели итальянского Возрождения, считавшие этот почерк варварским, в отличие от старого латинского письма. Готические шрифты для печати использовались вплоть до XX в.

В начале XVIII в. по инициативе Петра I русская азбука была реформирована и стала похожей на современную. Однако в ней были такие буквы, как фита, ижица, И десятеричное (i), а твердый знак ставился в конце каждого слова, оканчивающегося на согласный. Эти буквы и правила были отменены в 1918 г. Твердый знак остался только в середине слов, там, где это необходимо.

Кириллица, разработанная Кириллом и Мефодием

Старое кириллическое церковнославянское письмо

Памятник Кириллу (827—869) и Мефодию (815—885) — создателям славянской азбуки — в Коломне

Как самостоятельная дисциплина палеография выделилась из дипломатики, которая определяет подлинность старинных документов. Сам термин «палеография» ввел в науку Бернар де Монфокон. В России первое палеографическое исследование относится к 1717 г., когда старообрядец Андрей Денисов с учениками доказали подложность двух рукописей, выдававшихся, соответственно, за документы XII и XIV вв. Старообрядцы использовали накопленные к тому времени знания о древних рукописях и анализ начертаний букв, который применялся уже в XV—XVII вв.

Сам термин «палеография» ввел в науку Бернар де Монфокон. В России первое палеографическое исследование относится к 1717 г., когда старообрядец Андрей Денисов с учениками доказали подложность двух рукописей, выдававшихся, соответственно, за документы XII и XIV вв. Старообрядцы использовали накопленные к тому времени знания о древних рукописях и анализ начертаний букв, который применялся уже в XV—XVII вв.

Поделиться ссылкой

Урок краеведения в 6-м классе «Я – историк-исследователь»

Цели урока:

- Дать представление об источниковедении, как вспомогательной исторической дисциплине. Познакомить ребят с различными видами исторических источников.

- Научить ребят анализировать письменные исторические источники; извлекать из них максимум информации для историка-исследователя и на основании полученных данных делать выводы либо выдвигать гипотезы.

- Создать ситуацию успеха на уроке.

Повысить

мотивацию изучения истории родного края.

Способствовать воспитанию человека, способного

самостоятельно находить способы решения стоящих

перед ним учебных задач.

Повысить

мотивацию изучения истории родного края.

Способствовать воспитанию человека, способного

самостоятельно находить способы решения стоящих

перед ним учебных задач.

Оснащение урока:

- Карта Амурской области.

- Атласы Амурской области.

- Раздаточный материал: фрагменты карт Хабаровского края, отрывки исторических документов.

- Выставка литературы по истории Приамурья.

- Плакат с названиями ВИДов и письменных исторических источников.

- Макеты поселений, изготовленных учащимися.

ХОД УРОКА

I. Изучение нового материала.

1. Вступительное слово учителя. Учитель во вступительном слове опирается на знание ребят, полученных на предыдущем уроке “Вспомогательные исторические дисциплины”.

Вопросы для беседы:

— Какие ВИДы вы знаете?

— Что такое источниковедение?

Далее учитель дает краткое представление о том,

кто такой источниковед и чем он занимается. Раскрывает цели и задачи источниковедения,

проблемы, которые необходимо решить

источниковеду и принципы, на которые опирается в

своей работе источниковед.

(См. дополнительный

материал).

Раскрывает цели и задачи источниковедения,

проблемы, которые необходимо решить

источниковеду и принципы, на которые опирается в

своей работе источниковед.

(См. дополнительный

материал).

2. Типы письменных источников. Учитель раскрывает значение каждого типа источников и приводит примеры.

- Актовые материалы (законодательство, купчии, договоры и др.).

- Делопроизводственные материалы (бухгалтерия, докладные записки, запросы, ответы, книги рапортов, доносы шпионов, следственные дела…).

- Источники личного происхождения (мемуары, дневники, письма…)

- Статистика (цифры тоже надо уметь читать)

- Периодика (газеты, журналы, альманахи…).

- Летопись.

- Кино, фото, фонодокументы.

II. Практическая работа – анализ исторических источников.

1. Изучение документов в парах.

- Исторические записки Г.С.Новикова-Даурского о даурах.

- Челобитная амурских крестьян-поселенцев царю Федору Алексеевичу о бедственном положении.

2. Анализ документов по памяткам. Презентация исследованного материала. (Памятки и документы см. в Приложении 1)

3. Составление документов (работа в группах):

- Расспросные речи.

- Царский Указ об основании Албазинского воеводства.

4. Работа с картой, как историческим источником: “О чем на рассказали карты Амурской области и Хабаровского края”. Презентация исследования. (См. памятку в Приложении 2)

III. Презентация творческого задания, которое ребята получили на предыдущем уроке – макет Албазинского острога и поседения джурчжэней. (Макеты составлялись по описаниям, найденным в письменных исторических источниках).

IV. Выводы.

Выводы.

Какие выводы по нашему уроку мы можем сделать как историки-исследователи?

Предполагаемые выводы:

- Все, что написано во все времена рукой, на машинке, и даже на компьютере, снято оператором кинохроники, фотографом, записано на пластинку или компакт-диск – все является памятником источниковедения.

- Главная задача источниковеда – изучение исторических источников, условий их возникновения с целью правильной интерпретации хранящейся в ней информации.

- Если вы решили стать источниковедом и хотите знать, что почитать, то начните с писем своих бабушек (бабушки почти всегда хранят письма своих близких). Они ведь тоже источник, и очень интересный источник.

- Объявление оценок.

V. Рефлексия.

VI. Нацеливание ребят на тему следующего урока

“Виртуальная экскурсия в музей истории

Февральска”.

VII. Домашнее задание:

- Выбрать газетную или журнальную статью и проанализировать ее как источниковед – “добыть” исторические сведения о жизни людей современной эпохи.

- Если есть дома старые письма, то проанализировать их по памятке.

Дополнительный материал для учителя:

Кто такой источниковед?

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как пишется история? Откуда историки берут материал для создания учебной или иной литературы? Ведь чаще всего мы уже не можем напрямую встретиться с участниками тех событий, о которых написано в книгах. Где же историки добыли эти факты?

Как бы мы не хотели и не старались, мы не можем

не оставить после себя “следов”. Вот эти

“следы” и изучают историки. Что можно отнести к

“следам”? Это различные записки (от школьных

тетрадок и дневников до завещаний), вещи, которые

остаются после нас. Набор предметов, оставшихся

после нас, зависит от того, кем был человек, чем

занимался, сколько прожил на земле, насколько

бережно относился к своим вещам, бумагам,

документам; и как эти вещи сохранило время.

Набор предметов, оставшихся

после нас, зависит от того, кем был человек, чем

занимался, сколько прожил на земле, насколько

бережно относился к своим вещам, бумагам,

документам; и как эти вещи сохранило время.

И вот по этим остаткам, которые историки называют историческими источниками, можно восстановить ход минувших событий. И историки как сыщики, следопыты, восстанавливают все до мельчайших подробностей. Почему историки называют эти остатки источниками. Потому, что сведения о жизни предков приходится добывать то из-под земли, то из груды архивов, но если приложить голову, то можно получить буквально фонтан сведений. Для умного исследователя время буквально бьется из глубины веков. Источники столь разнообразны, что их изучают сразу несколько исторических дисциплин. Вещественные источники изучает археология, а письменные – палеография и источниковедение.

Вот пример. Перед нами лежит древний текст, а

точнее отрывок текста. Найден он случайно, кто

автор, когда он был написан никому неизвестно.

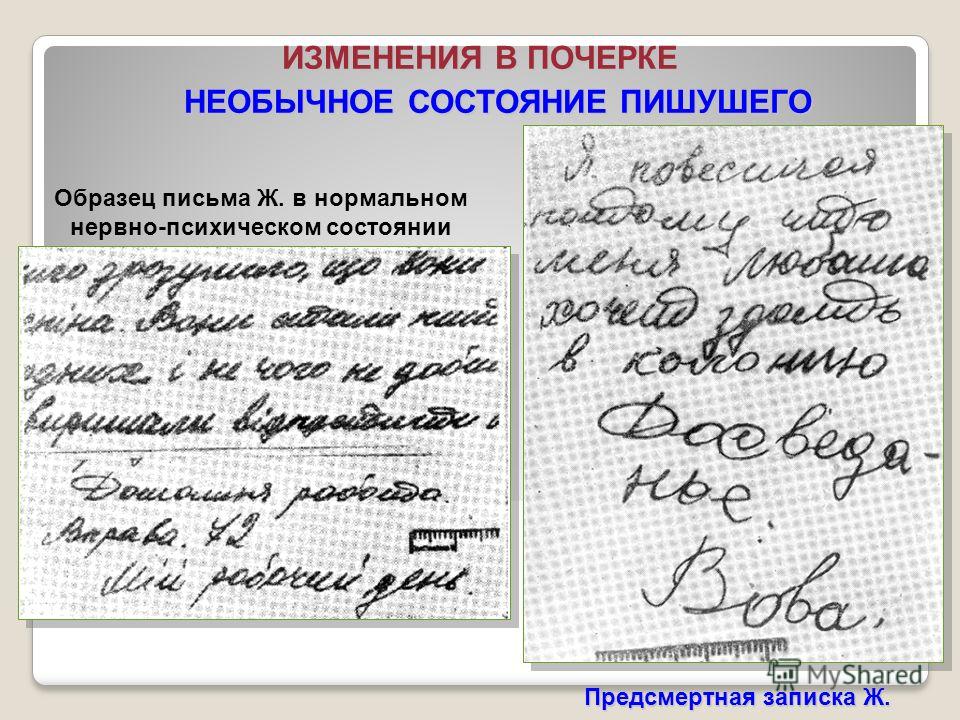

Сначала его должен изучить палеограф. По внешним

признакам (по почерку, по сокращениям, по

качеству бумаги и чернил) он установит время

написания. А вот содержанием займется

источниковед. И установит что это за текст, кто

может быть его автором.

Найден он случайно, кто

автор, когда он был написан никому неизвестно.

Сначала его должен изучить палеограф. По внешним

признакам (по почерку, по сокращениям, по

качеству бумаги и чернил) он установит время

написания. А вот содержанием займется

источниковед. И установит что это за текст, кто

может быть его автором.

Все сохранившиеся тексты несут в себе определенную информацию о жизни наших предков и становятся письменными историческими источниками, пополняющими наши знания о прошлом. Отсюда и название науки – источниковедение.

Цели и задачи источниковедения.

Главная цель источниковеда – опубликовать источник и оценить его информационный потенциал.

Источниковед обычно проделывает тщательную

подготовку текста к печати. Его задача – открыть

глаза научной общественности на новое чудо.

Найти рукопись может кто угодно. А вот понять, что

это за находка, и представить ее ценность, ее

значимость для науки может только источниковед. Главная задача источниковеда –

Главная задача источниковеда –

Проблемы:

- Понять, не подделка ли это, т.е. проверить источник по принципу достоверности информации. Ведь люди создающие текст могут преследовать свои цели, поэтому описание одних и тех же событий может быть разным. (Учитель может привести примеры из истории). Источниковеды считают выводы убедительными только в том случае, если данные одного источника подтверждаются данными другого. Например, источниковеды и археологи сработали вместе при изучении истории древних славян. Археологи подтвердили описания оставленные Нестором в “Повести временных лет”.

- Проблема интерпретации. Источниковед должен

помочь историку правильно интерпретировать

информацию, содержащуюся у источнике.

Это

связано с переводом, с той обстановкой в которой

он возник, с культурными традициями времени и т.д.

информация из любого текста закодирована

культурным кодом той эпохи, в которой он создан.

Поэтому очень важно правильно “расшифровать”

источник. Современный историк, читая текст, может

начать искать смысл там, где его нет. Ведь

изучаемые документы были созданы для людей своей

эпохи. Поэтому, чтобы избежать неправильного

прочтения текста надо знать правила создания

письменных источников соответствующей эпохи.

Это и есть культурный код эпохи. Пример можно

привести с книгами Маркса, Энгельса и Ленина

(объяснить чем они были для читателя в XIX веке, и

чем будут в XXI веке).

Это

связано с переводом, с той обстановкой в которой

он возник, с культурными традициями времени и т.д.

информация из любого текста закодирована

культурным кодом той эпохи, в которой он создан.

Поэтому очень важно правильно “расшифровать”

источник. Современный историк, читая текст, может

начать искать смысл там, где его нет. Ведь

изучаемые документы были созданы для людей своей

эпохи. Поэтому, чтобы избежать неправильного

прочтения текста надо знать правила создания

письменных источников соответствующей эпохи.

Это и есть культурный код эпохи. Пример можно

привести с книгами Маркса, Энгельса и Ленина

(объяснить чем они были для читателя в XIX веке, и

чем будут в XXI веке).

Материал взят из “Курса дистантного обучения. Московская Русь. Выпуск 2”. МГУ 2004 г.

Вспомогательные исторические дисциплины:

Археология – наука, изучающая историю

общества по материальным остаткам жизни и

деятельности людей.

Генеалогия – наука о происхождении истории родов, династий и отдельных лиц.

Топонимика – наука о происхождении географических названий.

Эпиграфика – наука, изучающая надписи на камнях, плитах, пластинах, кости и т.д.

Этнография (этнология) – или народоведение, наука, изучающая быт и культуру народов мира.

Хронология – наука об измерении времени, определяющая точные даты исторических событий.

Папирология – наука о древних папирусах.

Палеография – наука, изучающая внешнюю сторону памятников древней письменности (почерк, украшения, водные знаки).

Дендрохронология – метод определения возраста деревянных сооружений по годичным кольцам древесины.

Нумизматика – наука о монетах, изучающая

историю денежного обращения по его материальным

останкам.

Антропология – наука о происхождении и эволюции человека, (предмет исследования: останки древних людей – антропоиды).

Сфрагистика – наука о печатях.

Бонистика – раздел нумизматики, изучающий бумажные деньги и боны.

Источниковедение – наука, изучающая содержание письменных источников.

Историография – отрасль исторической науки, изучающая ее становление и развитие; “история исторической науки”.

Дипломатика – раздел источниковедения, занимающийся изучением государственных, дипломатических документов.

Историческая геология – изучает историю и закономерности развития Земли с момента образования земной коры до современности.

Метрология – наука о системах мер, денег, налогов у разных народов.

Лингвистика – наука о языках.

Ономастика – наука, изучающая собственные имена.

Антропонимика – раздел ономастики, изучающий закономерности возникновения собственных имен, их развитие, структуру, географическое распространение, социальное функционирование.

Геральдика – наука о гербах.

Фалеристика – наука, изучающая истории орденов, медалей, знаков отличия, а также коллекционирование этих предметов.

Материал взят из “Курса дистантного обучения. Московская Русь. Выпуск 2”. МГУ 2004 г.; Энциклопедического словаря. ТЕРРА. 1998 г.; Е.В.Саплина, А.И.Саплин. Путешествие в истории. Центр Гуманитарного образования в России. 1995 г.

Рефлексия

Попробуйте оценить свою работу на уроке по 10-бальной шкале.

1. Как я усвоил материал?

- Получил прочные знания, усвоил материал – 9–10 баллов.

- Усвоил новый материал частично – 7–8 баллов.

- Мало что понял, необходимо еще поработать – 4–6 баллов.

2. Как я работал? Где допустил ошибки? Удовлетворен ли своей работой?

- Со всеми заданиями справился сам – 9–10 баллов.

- Допустил ошибки – 7–8 баллов.

- Не справился – 4–6 баллов.

3. Как работала группа (пара)?

- Совместно разбирали и обсуждали задание – 9–10 баллов.

- Обсуждение было вялым, неинтересным, допускались ошибки – 7–8 баллов.

- Группа не работало, все идеи предлагал один ученик – 4–6 баллов.

4. Сформулируйте ваше мнение об уроке, ваши пожелания.

Рефлексия “Мишень”

Название секторов будет зависеть от того, что

вы хотите узнать. Например: “Усвоение

материала”, “Как я работал”, “Работа группы”,

“Полезность такого вида работы”.

Например: “Усвоение

материала”, “Как я работал”, “Работа группы”,

“Полезность такого вида работы”.

Используемая литература:

- Учебник “История Амурской области” под редакцией А.В.Баранова и И.Е.Федоровой. Благовещенск, 2005 г.

- Е.В.Саплина, А.И.Саплин. Путешествие в истории. Центр Гуманитарного образования в России. 1995 г.

- Амурский краевед. Информационный вестник № 2, 1991 г.

- Хрестоматия по истории Амурской области. Хабаровское книжное издательство. 1980 г.

- Г.Е.Хуторская. История России. Курс дистантного обучения. Выпуск 2 – Московская Русь. Москва. МГУ, 2004 г.

- Л.А.Востриков, З.В.Востоков. Хабаровск и хабаровчане. Очерки о прошлом. Хабаровское книжное издательство. 1991 г.

Что такое палеография? | Британская академия

Палеография («старое письмо») — это изучение досовременных рукописей: рукописных книг, свитков, свитков и одностраничных документов. Содержание этих рукописей находится в центре внимания нескольких гуманитарных дисциплин, но палеография — это дисциплина, изучающая тексты в конкретной материальной форме, в которой они циркулировали. Он устраняет фильтры, существующие между современной печатной или онлайн-копией и тем, как этот текст на самом деле встречался в досовременных обществах, признавая, что визуальное представление письменного текста способствует его значению.

Содержание этих рукописей находится в центре внимания нескольких гуманитарных дисциплин, но палеография — это дисциплина, изучающая тексты в конкретной материальной форме, в которой они циркулировали. Он устраняет фильтры, существующие между современной печатной или онлайн-копией и тем, как этот текст на самом деле встречался в досовременных обществах, признавая, что визуальное представление письменного текста способствует его значению.

Палеография включает в себя «что», «как» и «почему» использование и развитие почерка для передачи информации и идей в периоды до широкого распространения печати подвижным шрифтом.

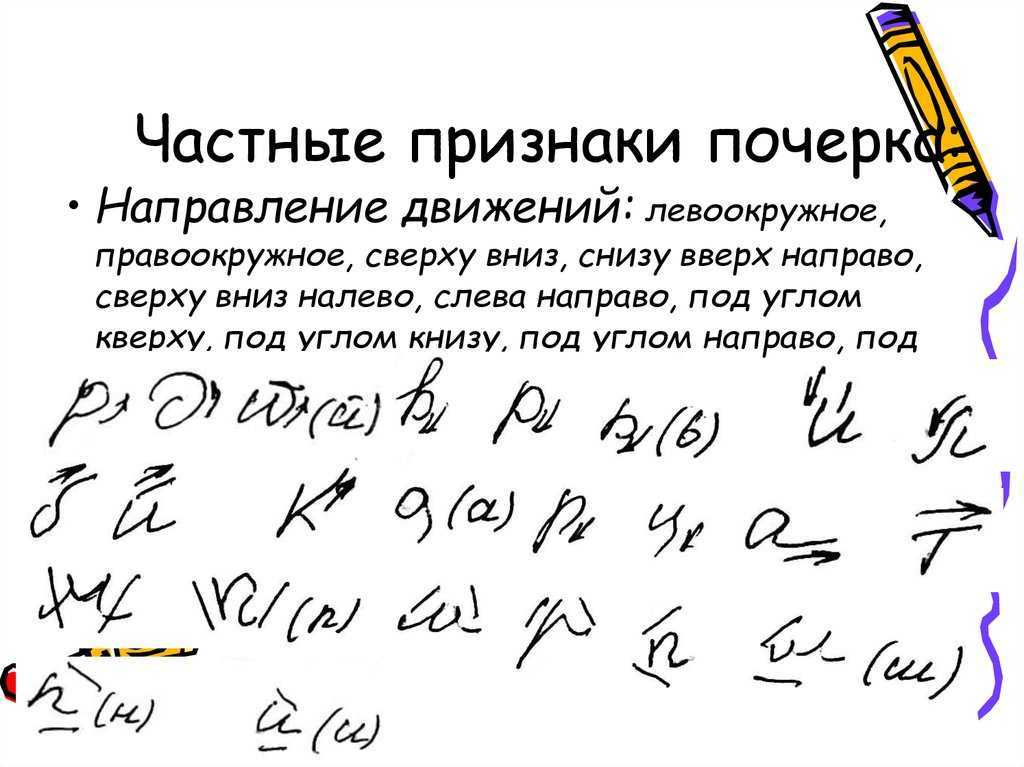

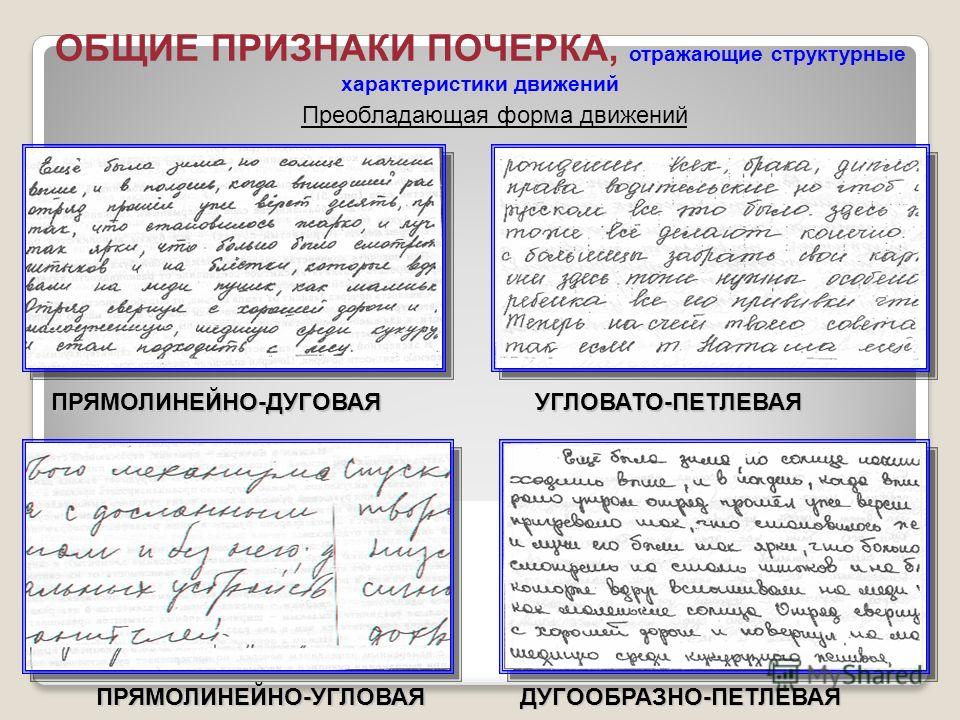

- «что» включает идентификацию графических символов, которые представляют слова (будь то алфавитные, слоговые или пиктографические), и их классификацию для того, чтобы различать различные традиции письменности и отслеживать их развитие.

- «как» использует свидетельства письменности и другие визуальные и физические характеристики рукописей, чтобы поместить их в соответствующий исторический контекст, т.

е. когда, где и кем они были созданы и обнаружены.

е. когда, где и кем они были созданы и обнаружены. - «почему» объединяет эти доказательства для интерпретации более широкой социальной и культурной значимости использования письма и для объяснения его различных проявлений в разных обществах в разное время.

Рукописи производились во многих досовременных обществах в гораздо большем количестве, чем принято считать, несмотря на то, что грамотные навыки обычно были доступны только определенным привилегированным группам. Очень многое было потеряно, и случайность выживания сделала эту потерю неравномерной. Тем не менее, можно получить представление о масштабах того, что когда-то существовало, по сотням тысяч рукописных книг и миллионам хартий и других документов, сохранившихся из средневековой Европы, и по сотням тысяч позднесредневековых рукописей из частных библиотек. Тимбукту. Насколько разнообразными могут быть письменные материалы в одном и том же месте, видно из необычайного разнообразия письменных артефактов среди 250 000 с лишним фрагментов, хранящихся в соответствии с раввинистическим законом в Каирской генизе, по крайней мере, с 11 века и далее, а также из поразительного количества языков и языков. письменные системы, представленные во многих тысячах манускриптов, запечатанных около 1000 г. н.э. в буддийской пещерной библиотеке недалеко от Дуньхуана, на краю пустыни Гоби.

Тимбукту. Насколько разнообразными могут быть письменные материалы в одном и том же месте, видно из необычайного разнообразия письменных артефактов среди 250 000 с лишним фрагментов, хранящихся в соответствии с раввинистическим законом в Каирской генизе, по крайней мере, с 11 века и далее, а также из поразительного количества языков и языков. письменные системы, представленные во многих тысячах манускриптов, запечатанных около 1000 г. н.э. в буддийской пещерной библиотеке недалеко от Дуньхуана, на краю пустыни Гоби.

Палеографы обычно специализируются на системе (или системах) письменности, используемой конкретным обществом. Латинская палеография (моя собственная специализация), например, — это изучение рукописных книг и документов на латинском алфавите. В своем обучении латинские палеографы обычно охватывают все Средневековье, предоставляя студентам, изучающим средневековье, технические навыки, необходимые им для расшифровки литературных и документальных текстов в исходных рукописных контекстах и для ознакомления их с методами, необходимыми на сегодняшний день, для локализации и интерпретировать значение этих рукописей. Такой же широтой характеризуется работа палеографов, занимающих должности хранителей в библиотеках и архивах. Однако в своих собственных исследованиях палеографы развивают специальные области знаний: длительный опыт работы с рукописями из более ограниченного географического и хронологического диапазона может позволить им различать почерк отдельных писцов, делать более обоснованные суждения о датировке и локализации, учитывать изменения в рукописях. практиковать переписку и распознавать подделки.

Такой же широтой характеризуется работа палеографов, занимающих должности хранителей в библиотеках и архивах. Однако в своих собственных исследованиях палеографы развивают специальные области знаний: длительный опыт работы с рукописями из более ограниченного географического и хронологического диапазона может позволить им различать почерк отдельных писцов, делать более обоснованные суждения о датировке и локализации, учитывать изменения в рукописях. практиковать переписку и распознавать подделки.

Еще до того, как термин «палеография» был введен Бернаром де Монфоконом для названия его Palaeographia Graeca (1708 г.), использование новых технологий шло рука об руку с изучением рукописей. Жан Мабийон в своем труде De re Diplomatica (1681 г.) проиллюстрировал свой очерк истории латинского письма многочисленными гравюрами средневекового письма, включая репродукции раннесредневековых хартий на всю страницу. В конце 19 в. с помощью новых методов фоторепродукции были созданы целые тома факсимиле средневековых рукописей и документов, которые стали основой преподавания палеографии в 20 в. Теперь технологические достижения снова открывают новые возможности для облегчения изучения «старых» технологий. Проекты по оцифровке делают изображения средневековых рукописей и документов доступными в беспрецедентном масштабе. Задача палеографов состоит в том, как лучше всего сделать эти новые ресурсы понятными и значимыми для студентов, ученых и широкой публики.

Теперь технологические достижения снова открывают новые возможности для облегчения изучения «старых» технологий. Проекты по оцифровке делают изображения средневековых рукописей и документов доступными в беспрецедентном масштабе. Задача палеографов состоит в том, как лучше всего сделать эти новые ресурсы понятными и значимыми для студентов, ученых и широкой публики.

Тереза Уэббер — член Тринити-колледжа в Кембридже и профессор палеографии Кембриджского университета. В 2017 году она была избрана членом Британской академии. Рукописи в центре Джума Аль Маджид, Тимбукту , Мали. Фото Андреа Боргарелло / Getty Images.

Палеография | Britannica

- Ключевые люди:

- Бернар де Монфокон Жак-Жозеф Шампольон-Фижак Жан Мабийон

- Похожие темы:

- каллиграфия текстовая критика почерк история

Посмотреть весь связанный контент →

палеография , также пишется палеография , изучение древнего и средневекового почерка. Термин происходит от греческого palaios («старый») и graphein («писать»).

Термин происходит от греческого palaios («старый») и graphein («писать»).

Трудно определить точные границы палеографии. Например, к палеографии относится эпиграфика — изучение надписей, вырезанных на недвижимых предметах для постоянного всеобщего обозрения. Случайные граффити, объявления о распродажах или выборах, найденные на стенах Помпеи, и христианские надписи в римских катакомбах также являются частью палеографических знаний. Однако в целом палеография охватывает письменность, найденную главным образом на папирусе, пергаменте (пергаменте) и бумаге. Сегодня палеография рассматривается как относящаяся к греческому и латинскому письмам с их производными, таким образом, как правило, исключая египетское, древнееврейское, средне- и дальневосточное письмо. Она тесно связана с дипломатической, изучением форм, в которых составляются официальные и частные документы.

Научное изучение латинской палеографии (и дипломатии) датируется 1681 годом, когда французский монах Жан Мабийон опубликовал De Re Diplomatica , первый учебник по этому предмету, а его соотечественник Бернар де Монфокон оказал параллельную службу греческой палеографии. в его Palaeographia Graeca в 1708 году.

в его Palaeographia Graeca в 1708 году.

Основная задача палеографа — правильно прочитать письмена прошлого и установить дату и место их создания. Обязательным условием является близкое знакомство с языком текста. Помощь в датировании предлагается изменением стиля почерка и вариациями от района к району. Сокращения в текстах также помогают в датировании и локализации.

Палеограф должен быть знаком с письменными принадлежностями. В прошлом служила любая гладкая поверхность, на которой можно было писать, в частности, фрагменты глиняной посуды, лопатки животных, куски дерева, коры, ткани и металла.

Великим материалом для письма в древнем мире был папирус, использовавшийся к 3500 г. до н.э. При подготовке поверхности полоски папируса тростникового ( byblos ), произрастающего в дельте Нила, укладывали бок о бок, а другие полоски укладывали поперек под прямым углом и все пропитывали пастой. После обработки получается гладкая поверхность. Большая часть управления Римской империи зависела от папируса, точно так же, как современная бюрократия зависит от бумаги. Войны и влажный климат привели к почти полному исчезновению папируса из Европы, хотя сухие (хотя и израненные войной) пески Египта сохранили огромное количество документов. Папирус был завезен в Европу из Египта даже после падения Рима. Случайные пережитки включают хартии королей Меровингов во Франции (7 век) и деловые документы (5–10 века) в Равенне, старой административной столице поздней Римской империи.

Войны и влажный климат привели к почти полному исчезновению папируса из Европы, хотя сухие (хотя и израненные войной) пески Египта сохранили огромное количество документов. Папирус был завезен в Европу из Египта даже после падения Рима. Случайные пережитки включают хартии королей Меровингов во Франции (7 век) и деловые документы (5–10 века) в Равенне, старой административной столице поздней Римской империи.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.

Подписаться сейчас

Другим великим древним материалом для письма, который все еще время от времени используется сегодня, является пергамент или пергамент, причем эти термины часто используются взаимозаменяемо. Веллум — это термин, обычно применяемый к коже теленка ( ср. телятина, veau ), тогда как пергамент — это выражение, часто применяемое к овечьей или козьей шкуре. Слово «пергамент» происходит от Пергама в Малой Азии, древнего центра его производства.

И папирус, и пергамент были дорогими и были заменены для повседневного использования восковыми табличками, соответствующими сегодняшнему блокноту. Таблички из деревянных блоков выдалбливали и заливали расплавленным, часто черным воском. Заметки делались на закаленной поверхности. Даже документы постоянного значения, такие как передача собственности, делались на восковых табличках.

Поскольку древние письменные принадлежности были дорогими, их часто использовали повторно. Папирус представлял трудности, так как чернила вскоре прочно прикрепились к его поверхности. Пергамент легче использовать повторно, потому что он более жесткий и его можно стирать или очищать. Многие средневековые монахи, когда не хватало письменных принадлежностей, разбирали древние книги на части, счищали листы и использовали их снова. Оригинальный сценарий часто можно обнаружить в ультрафиолетовом свете. Очищенные таким образом пергаменты со свежими надписями называются палимпсестами (греч. 9).0064 палин , «снова»; psēstos , «очищенный»).

Бумага — третий по важности материал для письма. Используемый в Китае в отдаленный период, он широко использовался в арабском мире к 9 веку. Он не использовался в Европе до 14 века и получил название полузабытого папируса.

В раннем классическом мире стандартной формой книги был свиток папируса, обычно называемый библион , получивший свое название от материала, из которого он был сделан. Он состоял из листов папируса, склеенных встык с небольшим нахлестом. Текст располагался столбцами, располагался под прямым углом к краю рулонов и начинался слева. Читатель разворачивал книгу по ходу дела и в конце был вынужден перевернуть книгу. Свиток был неудобной формой книги, с которой было трудно обращаться, что, вероятно, объясняет неточные цитаты, обнаруженные в ранней литературе, вызванные тем, что автор полагался на свою память, а не утруждал себя разматыванием длинного свитка. Ко времени Христа в моду входила новая форма книги, кодекс, или книга в том виде, в каком она известна сегодня.