Какие потребности ученые называют высшими почему: Какие потребности и учёные называют высшими? Почему?

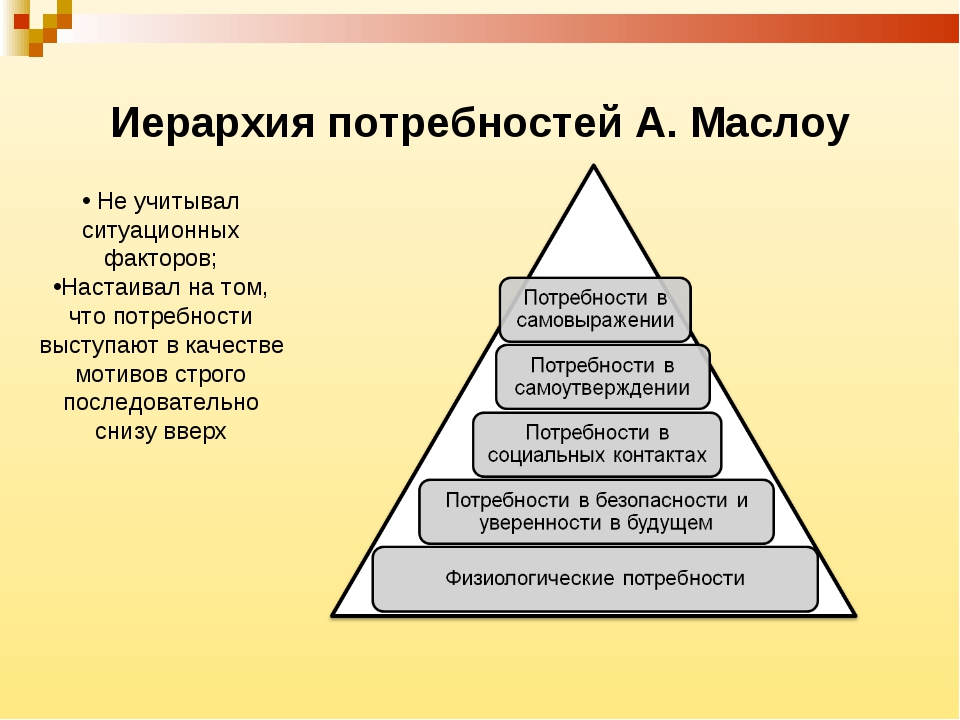

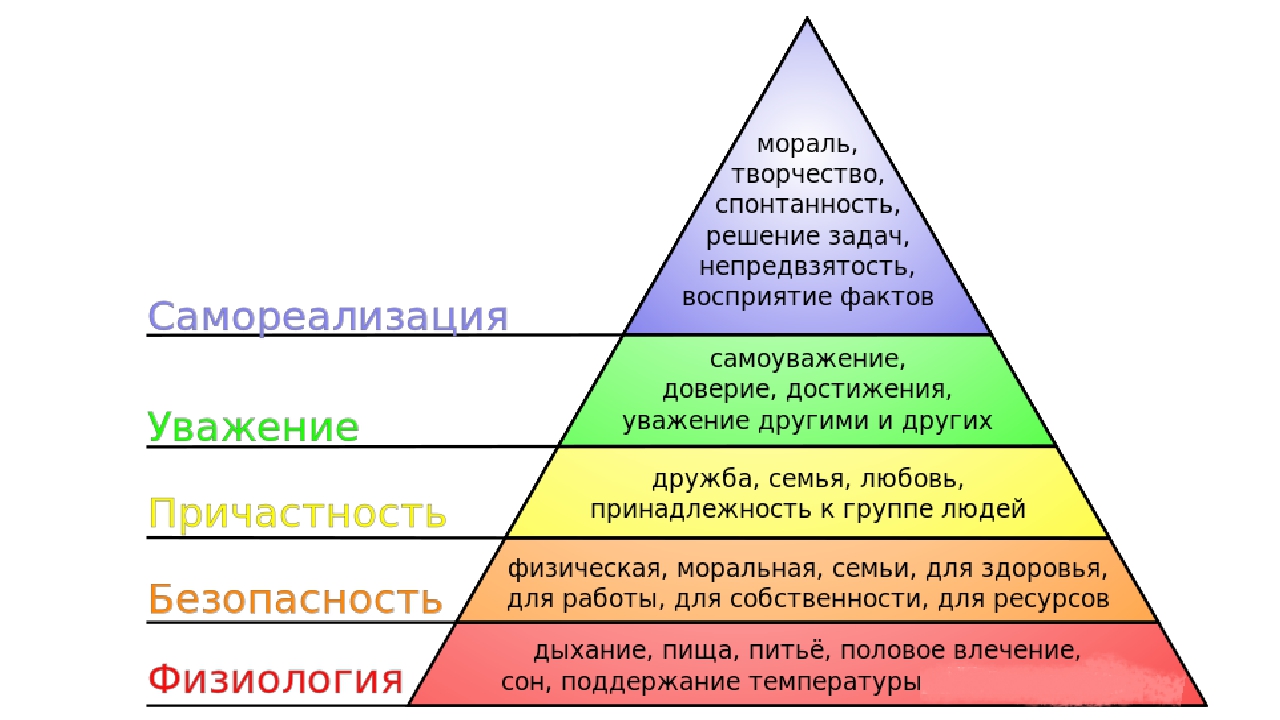

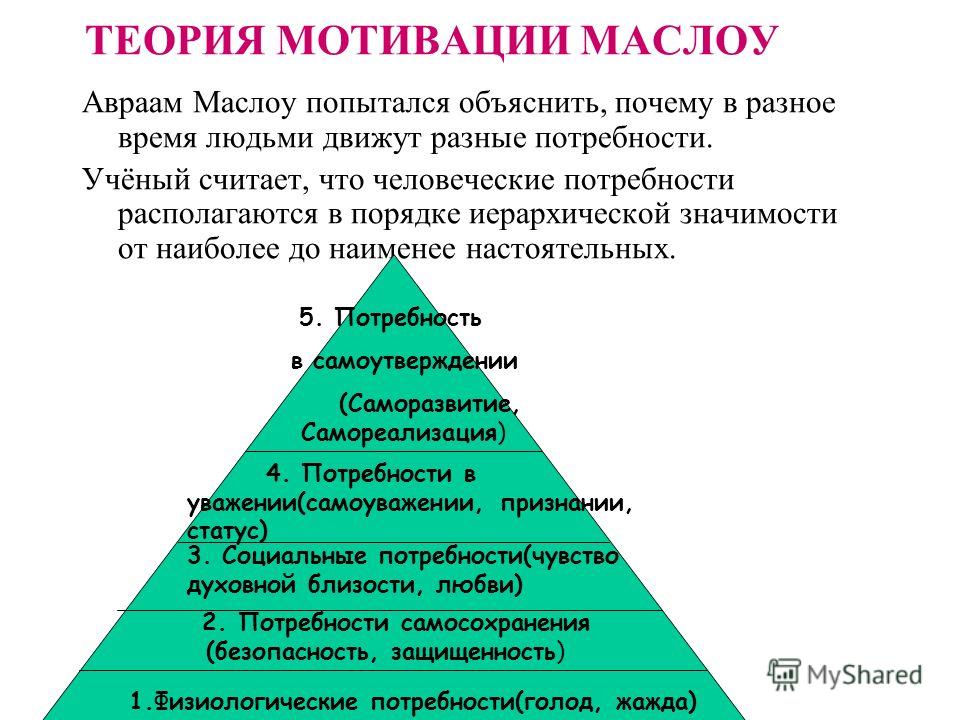

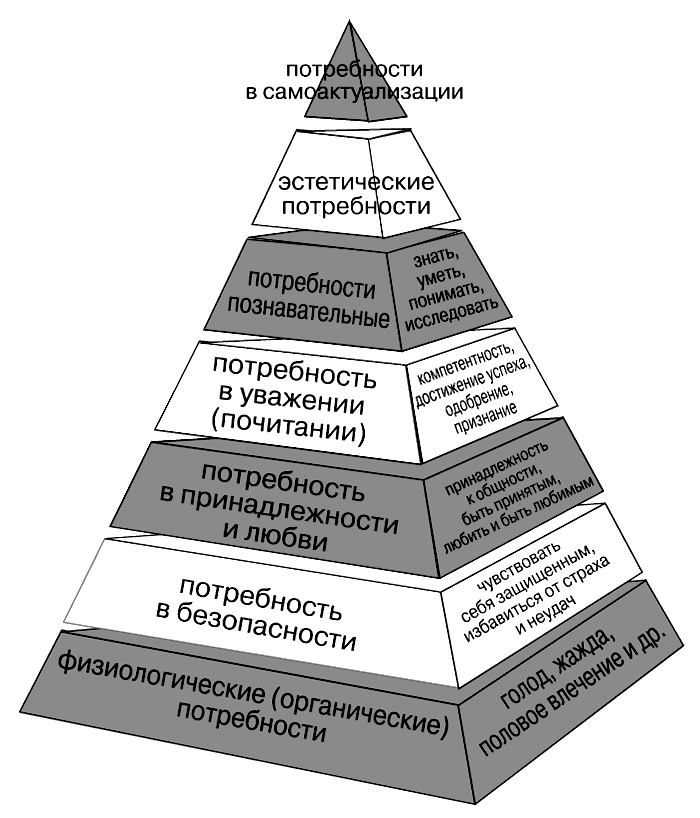

Различия между высшими и низшими потребностямиНевнимание к проблеме ценностей, нежелание признать её научно-психологическую значимость не только ослабляет психологию как науку, не только препятствует её полному развитию, но и подталкивает человечество к гипернатурализму, к этическому релятивизму, к хаосу и нигилизму. Если же нам удастся продемонстрировать, что способность совершать выбор между высшим и низшим, между сильным и слабым заложена в самой природе организма, то разговоры об относительности ценностей и ценностного выбора, об отсутствии естественных критериев разграничения добра и зла, о том, что одна ценность ничем не лучше другой, прекратятся за отсутствием предмета обсуждения. Принцип естественного выбора уже выдвигался мною в главе 4. Базовые потребности естественным образом выстраиваются в совершенно отчётливую иерархию, в которой более сильная, более насущная потребность предшествует менее сильной и менее насущной. Перечислим их:

Некоторые последствия различения высших и низших потребностейЕсли мы согласимся с тем, что 1) высшие и низшие потребности имеют разные характеристики и 2) высшие потребности наряду с низшими представляют собой неотъемлемую часть человеческой природы (а вовсе не навязаны и не противоположны ей), — то наши взгляды на психологию и философию претерпят революционные изменения. Концепции образования, политические и религиозные теории, принятые в настоящее время в большинстве культур, базируются на прямо противоположных принципах. В целом можно сказать, что биологическая, животная, инстинктоидная природа человека понимается ныне исключительно как свод физиологических потребностей: пищевой, половой и так далее, которым противопоставляются высшие человеческие стремления и порывы, потребность в правде, в любви, в красоте. Более того, сами эти стремления нередко трактуются как антагонистические, взаимоисключающие, конфликтующие, противоборствующие друг с другом. По одну сторону баррикад встаёт культура со всеми её институтами, вооружённая разнообразнейшими средствами воздействия на человека, по другую оказывается низкая, животная природа человека.

|

Ученые: люди придумали строгих богов, когда общество стало слишком большим и сложным

- Николай Воронин

- Корреспондент по вопросам науки

Автор фото, Getty Images

Древние люди, будучи не в силах понять многие явления природы — например, молнии или наводнения, — придумывали им сверхъестественные объяснения. Так появилась вера в богов, по своей прихоти контролирующих силы природы.

Однако в последние несколько тысячелетий у богов появилась и другая, не менее важная функция: они стали судьями, которые наказывали людей за те или иные провинности и, соответственно, поддерживали в обществе некий набор этических норм.

Конечно, происходило это по мере развития общества, и ученые много десятилетий спорили о том, что же появилось раньше: вера во всевидящих и строго карающих богов или большие группы живущих совместно людей со сложной социальной структурой?

Ответ на этот вопрос, кажется, нашли социологи и антропологи Оксфордского университета, изучив верования нескольких сотен древнейших сообществ.

Они пришли к выводу, что суровые «боги-морализаторы» появлялись лишь тогда, когда людей становилось слишком много — и у них появлялась потребность в некой объединяющей их силе.

Автор фото, Getty Images

Сила эта, конечно же, была сверхъестественной, то есть могла контролировать не только природу, но и людей.

И, таким образом, помогала объединять разрозненных, не знакомых друг с другом представителей древних культур, заставляя их сотрудничать и заниматься общими делами на благо всего общества.

«Великое мщение»

Боги древнего мира — исключительно жестокие и мстительные существа, сурово наказывающие за малейшую провинность. Этим они разительно отличаются от божеств современных религий — милосердных и всепрощающих.

Чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить Ветхий Завет: если верить этому священному тексту, строгий бог иудеев регулярно устраивал массовые истребления грешников — от Содома и Гоморры, когда «дождем серы и огня» были полностью уничтожены два города, до Всемирного потопа, который и вовсе пережила одна-единственная благочестивая семья.

Герой культового фильма «Криминальное чтиво» перед каждым убийством зачитывает своим будущим жертвам цитату из Книги ветхозаветного пророка Иезекиля: «И совершу над ними великое мщение наказаниями яростными; и узнают, что Я Господь, когда совершу над ними Мое мщение».

Сравните ее с цитатой из Нового Завета: «Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете».

Чтобы понять, когда именно боги стали судьями и что стало этому причиной, ученые Оксфордского университета изучили 414 древнейших сообществ, живших в 30 различных регионах мира за последние 10 тысяч лет.

Каждое сообщество оценивалось по 51 признаку в смысле сложности социальной структуры (размер крупнейшего поселения, наличие писаного кодекса правил поведения и т.п.), а также по четырем признакам веры в сверхъестественные силы — в том числе верили ли люди в карающих богов, наказывающих за те или иные проступки.

Выяснилось, что первой из известных нам религией, где боги стали не только олицетворять силы природы, но и занялись морализаторством, стали верования древних египтян.

Примерно в 2800 г. до н.э., во времена Второй династии, у верховного бога Ра-Солнца появилась дочь Маат — богиня справедливости, закона и миропорядка.

Кодекс Маат (в переводе ее имя означает «правда», «порядок») лег в основу представлений древних египтян об этике — о том, как следует поступать в той или иной ситуации.

Считалось, что, поступив иначе, человек нарушает гармонию и навлекает несчастья на себя и на всех окружающих. Поэтому за соблюдением правил Маат внимательно следили в обществе.

Далее аналогичное превращение безучастных сил природы в сверхъестественный надзорный орган происходило в древних государствах по всей Евразии: в Месопотамии (ок. 2200 г. до н.э.), Анатолии (1500 г. до н.э.) и Китае (1000 г. до н.э.).

После этого, в первом тысячелетии до нашей эры, началось активное развитие религий, объединявших уже сразу несколько государств — таких как буддизм или зороастризм.

Объединявших, в том числе, и единым моральным кодексом.

Стартом к вершинам блогосферы для них стал Даггосуниверситет

Сегодня блогеры — это часть нашей культуры, самые информационно активные представители общества. В мире их два миллиарда: они ведут онлайн-дневники своей жизни, городов, стран, мира, делятся советами, снимают видео, фотографируют, путешествуют, рассуждают. Почему людям так интересно и важно публиковать свои мысли, изображения и события, так ли это легко, как кажется на первый взгляд, мы рассказываем вслед Международному дню блогера, прошедшему 14 июня.

Ученые называют разные причины вовлеченности человека в чтение блогосферы: получение информации, развлечение, отслеживание реакции публики на те или иные действия, просмотр ради социализации, ощущения себя причастным к жизни известных людей. Блогеры с помощью своих информационных площадок удовлетворяют свои коммуникативные потребности, демонстративность, просто развлекаются, занимаются творчеством, выстраивают полезные контакты и социальные связи и, конечно, если получается — зарабатывают. Авторов текстов свободных пабликов можно найти и среди студентов Дагестанского государственного университета. Самур Азимов, студент 1 курса отделения журналистики, блогер, известен своими атмосферными фотографиями и роликами.

Авторов текстов свободных пабликов можно найти и среди студентов Дагестанского государственного университета. Самур Азимов, студент 1 курса отделения журналистики, блогер, известен своими атмосферными фотографиями и роликами.

«Красоту можно найти во всем, даже в уродливом одноглазом коте или старом шкафу, на который падает закатный свет», — делится студент. У юного художника фото- и видеоработ — 60 тысяч подписчиков в социальной сети TikTok и около 7 тысяч — в Instagram.

Вещание на большую аудиторию Самур рассматривает как возможность предавать огласке какие-то насущные проблемы с надеждой, что о них услышат как можно больше людей. Блогер-вайнер Шахбан Магомедов, студент 4 курса социального факультета, рассказывает, что снимать ролики начал во время пандемии. Буквально за пару месяцев молодой человек собрал аудиторию в десять тысяч подписчиков.

«Я находился в селе, и это было единственное, чем я мог себя занять», — признается студент.

Создавать качественный контент вайнеру помог юмористический опыт в команде КВН ДГУ. Свой блог Шахбан рассматривает как возможность зарабатывать тем, что приносит ему удовольствие.

Блогер, чей Instagram-аккаунт входит в топ 10 самых популярных в Махачкале, Расул Магомедов, более известный как Цулик, — выпускник факультета информатики и информационных технологий ДГУ. На вопрос «Легко ли быть блогером?» юноша ответил, что всё индивидуально, но однозначно недосыпы и недоедания будут преследовать вас каждый день. Расул вспоминает свою команду КВН ДГУ «Добрые люди», которая дала ему большой толчок в актерском и юмористическом плане. Автор сотрудничает со многими известными людьми: Михаилом Литвиным, Эльманом, Абдурашидом Саадулаевым, Шамилем Шабановым.

«Люди, которые меня узнают, помогают мне и на дороге, и в жизни, мои зрители — самые добрые», — поделился Цулик.

Теории мотивации сотрудников

За вторую половину двадцатого века разработано много теорий мотивации личности, в которых показано, что истинные причины, заставляющие человека работать с максимальными усилиями, чрезвычайно сложны и разнообразны.

На протяжении многовековой истории развития человеческой цивилизации различные руководители с нашей сегодняшней точки зрения в большей степени неверно понимали поведение людей, но, тем не менее, приемы, которыми они пользовались для достижения своих целей в тех условиях, часто были очень эффективными. Одним из первых широко распространенных и применяемых методов, с помощью которого можно было намеренно воздействовать на людей для успешного выполнения задач, стоящих перед той или иной страной, социальной группой или организацией, является «политика кнута и пряника».

Научное подтверждение этой мотивационной концепции имело место в последней четверти XVIII века. Выдающийся английский экономист Адам Смит в своем труде «Исследование о природе и причинах богатства народов», изданном в 1775 г., рассуждая о влиянии заработной платы на производительность труда, считал, что для успешного труда нужен лишь хороший «пряник».

В 1910 году Ф. Тейлор и другие представители «школы научного управления» определили понятие «достаточной дневной выработки» и предложили оплачивать труд тех, кто производил больше продукции, пропорционально их вкладу. Это привело к значительному росту производительности труда. Тейлор считал, что все, чего хотят рабочие, — это высокая зарплата.

Тейлор и другие представители «школы научного управления» определили понятие «достаточной дневной выработки» и предложили оплачивать труд тех, кто производил больше продукции, пропорционально их вкладу. Это привело к значительному росту производительности труда. Тейлор считал, что все, чего хотят рабочие, — это высокая зарплата.

Концепция научного управления, выдвинутая Тейлором, явилась серьезным переломным этапом, благодаря которому управление стало повсеместно признаваться как самостоятельная область научных исследований. Руководители и ученые смогли убедиться, что методы и подходы, используемые в науке и технике, могут эффективно применяться для достижения целей организации. В современных теориях мотивации выделяют два направления: содержательные теории или теории удовлетворенности работой и процессуальные теории. Содержательные теории мотивации основываются на идентификации таких внутренних побуждений (потребностей), которые заставляют людей действовать так, а не иначе.

2) потребности уважения и самоуважения. Существует потребность индивида в достижении, в признании, в одобрении со стороны социума;

3) социальные потребности – это потребности в социальных связях и принадлежности к определенным социальным группам, принятии человека этими, как правило, референтными для него группами и идентификации с ними;

4) потребности в безопасности. Это уже базовые потребности, хотя в период кризиса, социальной и экономической неопределенности эти потребности становятся очень актуальными;

5) физиологические потребности – потребности, удовлетворение которых обеспечивает физическое существование человека.

Долг руководителя заключается в том, чтобы тщательно наблюдать за своими подчиненными, своевременно выяснять, какие активные потребности движут каждым из них, и принимать решения по их реализации с целью повышения эффективности работы сотрудников.

В теории Дэвида Мак-Клелланда модель мотивации делает основной упор на потребности высших уровней. Он выделяет три потребности.

1) потребность присоединения (причастности) – потребность в установлении и поддержании межличностных отношений. Мотивация на основании потребности причастности схожа с мотивацией по А. Маслоу. Люди с развитой потребностью присоединения будут привлечены такой работой, которая будет давать им возможности социального общения. Такие люди имеют широкий круг общения и стремятся его расширить. Их руководитель должен сохранять атмосферу, не ограничивающую межличностные отношения и контакты.

2) потребность власти – потребность в навыках влияния и установления контроля над поступками других людей, в воздействии на ход событий. Стремление к власти должно не только говорить о честолюбии, но и показывать умение человека успешно работать на разных уровнях управления в организациях, а стремление к признанию – его способность быть неформальным лидером, иметь свое собственное мнение и уметь убеждать окружающих в его правильности.

Стремление к власти должно не только говорить о честолюбии, но и показывать умение человека успешно работать на разных уровнях управления в организациях, а стремление к признанию – его способность быть неформальным лидером, иметь свое собственное мнение и уметь убеждать окружающих в его правильности.

Согласно теории Мак-Клелланда люди, стремящиеся к власти, должны удовлетворить эту свою потребность и могут это сделать при занятии определенных должностей в организации. Управлять такими потребностями можно, подготавливая работников к переходу по иерархии на новые должности с помощью их аттестации, направления на курсы повышения квалификации и т.д.

3) потребность достижения (успеха) – потребность принимать на себя личную ответственность и добиваться успешного выполнения заданий. При таком утверждении успех расценивается не как похвала или признание со стороны коллег, а как личные достижения в результате активной деятельности, как готовность участвовать в принятии сложных решений и нести за них персональную ответственность.

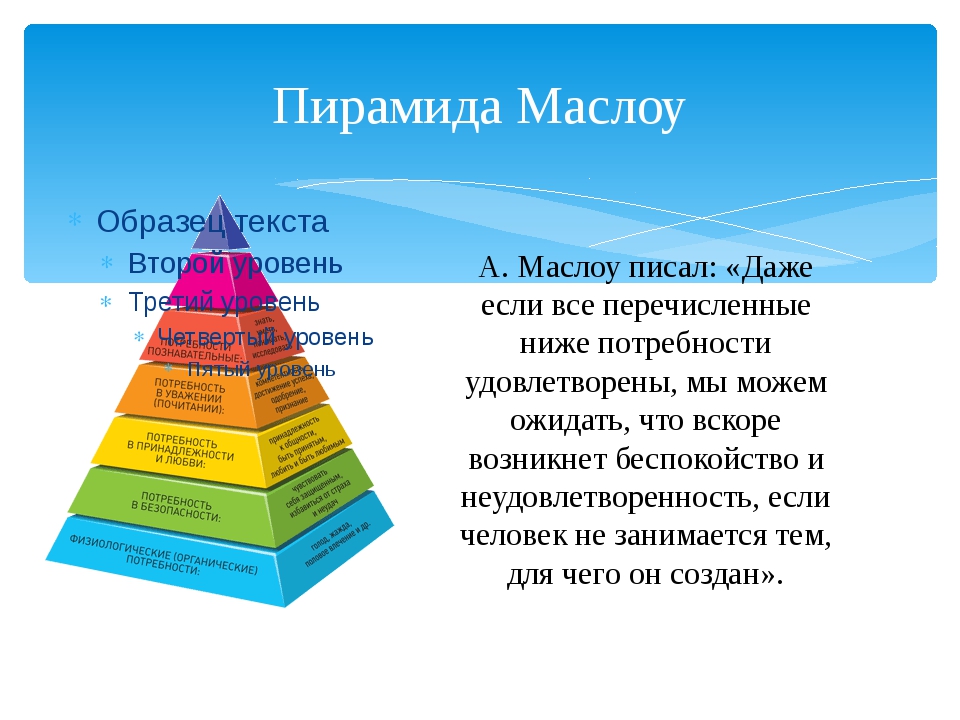

По теории Фредерика Герцберга модель мотивации, основанная на потребностях делиться на две категории: «гигиенические факторы» и «мотивация».Первая группа факторов, гигиенические факторы, вызывающие негативные эмоции и имеющие отношение к обстоятельствам, сопутствующим работе: связана с самовыражением личности, ее внутренними потребностями, а также с окружающей средой, в которой осуществляется сама работа. Вторая группа факторов мотивации, вызывающей положительные по отношению к работе эмоции и связанные с деятельностью, которую выполняют индивиды: связана с характером и сущностью самой работы. Гигиенические факторы Ф. Герцберга, соответствуют физиологическим потребностям. «Гигиеническая» внешняя среда и построенная на принципах справедливости политика менеджмента могут предотвратить недовольство и неудовлетворенность, но сами по себе не будут мотивировать работников. Для того чтобы добиться мотивации, руководитель должен обеспечить наличие не только гигиенических, но и мотивирующих факторов. Герцберг считает, что работник начинает обращать внимание на гигиенические факторы только тогда, когда сочтет их реализацию неадекватной или несправедливой. Маслоу же полагает, что если менеджер дает возможность рабочему удовлетворить одну из таких потребностей, то рабочий в ответ на это будет работать лучше. Разница в рассмотренных теориях следующая: по мнению А. Маслоу, после мотивации рабочий обязательно начинает лучше работать, по мнению Ф. Герцберга, рабочий начнет лучше работать только после того, как решит, что мотивация неадекватна.

Герцберг считает, что работник начинает обращать внимание на гигиенические факторы только тогда, когда сочтет их реализацию неадекватной или несправедливой. Маслоу же полагает, что если менеджер дает возможность рабочему удовлетворить одну из таких потребностей, то рабочий в ответ на это будет работать лучше. Разница в рассмотренных теориях следующая: по мнению А. Маслоу, после мотивации рабочий обязательно начинает лучше работать, по мнению Ф. Герцберга, рабочий начнет лучше работать только после того, как решит, что мотивация неадекватна.

Таким образом, содержательные теории мотивации базируются на исследовании потребностей и выявлении факторов, определяющих поведение людей.

Процессуальные теории мотивации основываются в первую очередь на поведении людей с учетом их восприятия и познания. К ним относятся теории ожидания В. Врума, модель Портера – Лоулера, теория «X» и «Y» Д. Мак Грегора и другие. В работах Виктора Врума теория ожиданий (разработанная в середине 60-х годах) базируется на положении о том, что наличие активной потребности не является необходимым единственным условием мотивации человека на достижение определенной цели. Согласно теории ожиданий, мотивация будет ослабевать, если люди не чувствуют прямой связи между затраченными усилиями и достигнутыми результатами (E — Р), между достигнутыми результатами и желаемым вознаграждением (Р — O), если ценность вознаграждения (валентность) невелика. Если руководитель хочет усилить мотивацию работников, он должен, кроме понимания их нужд, формировать ясные ожидания того, что трудная работа будет оплачена и что хорошая исполнительность будет вознаграждена. В соответствии с этим необходимо давать вознаграждение только за эффективную работу.

Исходя из теории ожиданий можно сделать вывод, что работник должен иметь такие потребности, которые могут быть в значительной степени удовлетворены в результате предполагаемых вознаграждений. А руководитель должен давать такие поощрения, которые могут удовлетворить ожидаемую потребность работника.

Теория мотивации Портера – Лоулера. построена на сочетании элементов теории ожиданий и теории справедливости. Суть ее в том, что введены соотношения между вознаграждением и достигнутыми результатами. Л. Портер и Э. Лоулер ввели три переменные, которые влияют на размер вознаграждения: затраченные усилия, личностные качества человека и его способности и осознание своей роли в процессе труда. Элементы теории ожидания здесь проявляются в том, что работник оценивает вознаграждение в соответствии с затраченными усилиями и верит в то, что это вознаграждение будет адекватно затраченным им усилиям. Элементы теории справедливости проявляются в том, что люди имеют собственное суждение по поводу правильности или неправильности вознаграждения по сравнению с другими сотрудниками и, соответственно, степень удовлетворения. Отсюда важный вывод о том, что именно результаты труда являются причиной удовлетворения сотрудника, а не наоборот. Согласно такой теории результативность должна неукоснительно повышаться.

Дуглас Мак Грегор проанализировал деятельность исполнителя на рабочем месте и выявил, что управляющий может контролировать следующие параметры, определяющие действия исполнителя:

• задания, которые получает подчиненный;

• качество выполнения задания;

• время получения задания;

• ожидаемое время выполнения задачи;

• средства, имеющиеся для выполнения задачи;

• коллектив, в котором работает подчиненный;

• инструкции, полученные подчиненным;

• убеждение подчиненного в посильности задачи;

• убеждение подчиненного в вознаграждении за успешную работу;

• размер вознаграждения за проведенную работу;

• уровень вовлечения подчиненного в круг проблем, связанных с работой.

Все эти факторы зависят от руководителя и, в то же время, в той или иной мере влияют на работника, определяют качество и интенсивность его труда.

Дуглас Мак Грегор пришел к выводу, что на основе этих факторов, возможно, применить два различных подхода к управлению, которые он назвал «Теория X» и «Теория Y». «Теория X» воплощает чисто авторитарный стиль управления, характеризуется существенной централизацией власти, жестким контролем по перечисленным выше факторам. «Теория Y» соответствует демократическому стилю управления и предполагает делегирование полномочий, улучшение взаимоотношений в коллективе, учета соответствующей мотивации исполнителей и их психологических потребностей, обогащение содержания работы. Обе теории имеют равное право на существование, но, в силу своей полярности, в чистом виде на практике не встречаются. Как правило, в реальной жизни имеет место комбинация различных стилей управления. Теории Д. Мак Грегора были разработаны применительно к отдельно взятому человеку. Дальнейшее совершенствование подходов к управлению было связано с тем развитием организации как системы открытого типа, а также была рассмотрена работа человека в коллективе. Это привело к концепции целостного подхода к управлению, т.е. необходимости учета всей совокупности производственных и социальных проблем.

Теории мотивации развивались эволюционно. Хотя они и расходятся по ряду вопросов, вместе с тем не являются взаимоисключающими. Различные точки зрения на мотивацию привели к следующим выводам. При анализе мотивации следует сосредоточиться на факторах, которые побуждают к действиям и усиливают их. Это потребности, мотивы и стимулы. Мотивация ориентирована на процесс и имеет отношение к выбору поведения, направлению усилий, целям и вознаграждению, на которое рассчитывают в результате выполненной работы. Недостатком всех без исключения теорий мотивации как содержательных, так и процессуальных, является, прежде всего, то, что ни одна из них не учитывает в полной мере различия в человеке, типологию людей, то, что все люди разные.

Что такое поколение Z и как оно видит свое образование

«Поколение Z» изучали специалисты Сбербанка в 2017 году, социологи из РАН в 2012-м, эксперты Высшей школы экономики и многие другие.

Социологи обычно сходятся на том, что «поколению Z» свойственна тяга к безопасности, а удовольствие, простота и интерес важнее высокого заработка. Они менее склонны к риску и бунту, находятся под влиянием родителей и ровесников, настроены изменить общество, обучаются самостоятельно, боятся «застрять» на не приносящем радости месте. Рано начинают работать, совмещая работу и учебу, занимаются самообразованием.

Представленные данные — часть исследования «Рождение российской магистратуры», проекта-победителя «Стипендиальной программы Владимира Потанина» Благотворительного Фонда Владимира Потанина и Институтом образования Высшей школы экономики. Были опрошены студенты бакалавриата и магистратуры 19 российских вузов.

Для начала посмотрим, как студенты в возрасте от 16 до 25 лет ответили на вопросы от том, что бы они предпочли больше:

- диплом или новые знания;

- окончить престижный вуз или любой вуз;

- поступить на бюджет или туда, где интересно.

На графиках, представленных ниже, четко виден тренд в ответах, на которых наблюдается поколенческий «переход» — это те самые «безопасность» и «интерес», которые смешаны в поколении Z.

Конечно, основываясь только на этих иллюстрациях, мы не даем строгого научного подтверждения типологии поколений, но именно эти результаты подтолкнули нас к «поколенческой» интерпретации данных.

У тех, кто выбирает любой вуз вне зависимости от престижности, четко виден возрастной «слом» — 21 год: и он также соответствует примерной поколенческой границе между «миллениалами» и «поколением Z» (начало 2000-х).

Такой же «горб» (даже более четко выраженный) мы видим при ответе на вопрос, важно ли обучаться на бюджете или важно то, что интересно.

РГУ им. А.Н.Косыгина

История Московского государственного университета дизайна и технологии начинается еще в конце 20-х годов прошлого столетия. В связи с индустриализацией, в стране назрела острая потребность в обеспечении легкой промышленности инженерными кадрами. И решить эту задачу можно было лишь путем создания специализированных высших учебных заведений. Более двух десятков новых вузов были созданы в 30-е годы в Москве. Постановлением Высшего совета народного хозяйства СССР было решено создать вуз профиля легкой промышленности. На базе двух факультетов — кожевенного из МХТИ им. Менделеева и кожевенного-обувного отделения технологического факультета из МИНХ им. Плеханова — был образован Политехнический институт кожевенной промышленности.

Учебный корпус было решено строить возле старого Большого Устьинского моста. В 1930 году по адресу Садовническая д. 33 возвысилось выразительное здание университета.

Первым директором был назначен Н.В. Чернов — технический руководитель Московского кожевенного завода. Николай Владимирович имел весьма солидную базу общетехнической и специальной подготовки. Одновременно он возглавлял кафедру технологии кожи и меха, которой руководил неизменно вплоть до выхода на пенсию в 1964 году.

В том же 1930 году институт переименован в Московский институт кожевенной промышленности, в 1931 году — во Всесоюзный институт кожевенной промышленности. До 1940 года при вузе действует рабфак, который на протяжении нескольких лет служит главным источником абитуриентов. Организованы курсы по ускоренной подготовке для поступления в вуз, открыты заочное отделение и несколько вечерних филиалов, в том числе в Ленинграде, Ярославле, Казани и Вятке. Организованы курсы красных директоров кожевенно-обувной и меховой промышленности, а также отдел массового рабочего технического образования, который направлял на учебные комбинаты производственных предприятий преподавателей и осуществлял методическое руководство.

Институт становится базовым центром в деле повышения квалификации инженеров и техников легкой промышленности.

С 1939 года вуз переименован в Московский технологический институт легкой промышленности.

Рост научного потенциала сопровождался созданием лабораторий и полузаводских установок по дисциплинам смешанного цикла. Перед войной институт располагал 19-ю лабораториями, 5-ю установками, 7-ю кабинетами с необходимым оборудованием. Насчитывается 26 кафедр, многие из которых возглавляли ведущие преподаватели института . Расширялся библиотечных фонд – появились фундаментальная, учебная, художественная, иностранная литература и периодические издания.

За 10 лет работы вуза было подготовлено более 2000 специалистов. Перед институтом открывались большие перспективы.

Знаменитую аббревиатуру МТИЛП знал каждый в те времена. МТИЛП — это кузница профессиональных кадров. Многие выпускники стали государственными деятелями, руководителями крупных промышленных объединений и предприятий, научно-исследовательских институтов. Это далеко не полный список деятелей, которыми по праву гордится вуз.

В 1983 году ректором вуза назначается выпускник МТИЛПа Виталий Александрович Фукин, который 22 года руководил вузом. Профессор, доктор технических наук, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, Действительный член Международной и Российской академии наук высшей школы. За время его работы Институт постоянно развивался, накапливал интеллектуальные и научные достижения, словно по ступеням поднимался вверх во всех сферах деятельности.

С огромным потенциалом институт вступил в 90-е годы уходящего столетия. В 1992 году вузу был присвоен статус — Московская государственная академия легкой промышленности (МГАЛП). Наступили времена реформ и перемен. С переходом на рыночные отношения резко возросли требования к выпуску конкурентоспособных изделий легкой промышленности. В 1994 году руководство университета пришло к заключению о необходимости открытия нового структурного подразделения — факультета дизайна), а в 1998 г. с целью подготовки специалистов по социальным, гуманитарным и экономическим наукам открывается Институт социальной инженерии. В том же году, для расширения возможностей образовательного процесса с использованием индивидуальных форм обучения и обеспечения различных уровней подготовки специалистов создается Институт дистанционного образования.

Вуз продолжает жить и развиваться.

В 1999 году Академия переименовывается в Московский государственный университет дизайна и технологии. На пороге нового тысячелетия вуз стоял с большим багажом опыта, научных знаний, а главное — с большим желанием воплощать новые открытия в жизнь.

В те же года бурно развивался и Московский государственный текстильный университет имени Алексея Николаевича Косыгина. Университет прошел многолетнюю историю от прядильно-ткацкого училища в 1901 году до имени университета в 2000-м.

За целое столетие Вуз воспитал не одно поколение выдающихся работников текстильной промышленности, постоянно совершенствовались учебные планы и программы, развивалась научная деятельность. Но 80-е годы стали самыми значительными в истории института, велась напряженная работа по развитию научной деятельности. Было внедрено в промышленность 840 разработок, получено 657 авторских свидетельств на изобретения. Издано 90 монографий.

В 1970 году Текстильный институт им. А.Н. Косыгина возглавил Иван Антонович Мартынов. Академик Международной академии наук высшей школы, почетный доктор Либерецкого машиностроительного и текстильного института (Чехия), Лодзинского политехнического университета (Польша), Технического университета г. Хемниц (Германия), Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна, Ивановской государственной текстильной академии.

За годы его работы ректором практически построен новый современный вуз, площади учебно-лабораторных корпусов и общежитий увеличены в 2,5 раза, успешно решена задача материально-технического оснащения учебного процесса и научной деятельности. Внесен значительный вклад в развитие учебной и научной деятельности университета, укрепление его международного сотрудничества. Под его руководством началась подготовка специалистов по многим новым специальностям, более чем в 10 раз увеличен объем научных исследований, дан мощный импульс развитию в вузе современных информационных технологий.

Благодаря этому был увеличен выпуск специалистов, созданы условия для хорошей организации учебного процесса и научной деятельности, быта и отдыха студентов.

В 1987 году на базе института создано учебно-методическое объединение вузов по специальностям технологии товаров широкого потребления. Московский текстильный институт стал координатором деятельности всех вузов текстильного профиля в области повышения качества подготовки специалистов и развития научных исследований. За эту деятельность институт не раз был награжден переходящим Красным Знаменем. Институту было присвоено имя видного государственного и общественного деятеля страны Алексея Николаевича Косыгина.

К концу 80-х годов открыты 2 проблемных и 11 отраслевых научных лабораторий. Проведено техническое перевооружение института, в том числе вычислительной техникой. Постоянно увеличивались фонды учебной и научной литературы в библиотеке института.

В 1999 году академия отметила 80-летие своего существования и подвела итоги своей деятельности. Московский текстильный вуз на всех этапах занимал видное место в системе высшего образования страны, успешно решал задачи подготовки специалистов и проведения актуальных научных исследований. В вузе созданы и успешно работают сегодня известные в России и в мире научные школы по текстильной и химической технологии, текстильному машиностроению и энергетике, экономике и прикладному искусству, возглавляемые видными учеными.

В 2012 году Московский государственный текстильный университет им. Алексея Николаевича Косыгина присоединился в качестве структурного подразделения к Московскому университету дизайна и технологии. Начинается новая совместная история двух выдающихся вузов страны.

На сегодняшний день объединенный университет обладает большим багажом опыта, знаниями в текстильной и легкой промышленности, научными достижениями, а главное новыми идеями и проектами, которые обязательно воплотятся в жизнь.

МГУДТ – это бренд качественного образования и надежного будущего!

Об Академии

2010 – н.в., РАНХиГС

20 сентября 2010 г. – создано новое Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Указом Президента Российской Федерации от 20.09.2010 к Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации присоединяется Российская академия государственной службы при Президенте РФ, а также двенадцать региональных академий госслужбы.

23 сентября 2010 г. – Владимир Мау стал ректором РАНХиГС.

2010 – после объединения Академия стала крупнейшим в Европе университетом социально-экономического и гуманитарного профиля, позволяющим получить образование следующих уровней: среднее профессиональное образование, бакалавриат, магистратура, аспирантура, докторантура, программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

2010 – Международная научно-практическая конференция «Россия и мир» получила название «Гайдаровский форум». Партнерами Академии в проведении первого «Гайдаровского форума» стали Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара и Фонд Егора Гайдара.

2010 – Академией создан Российский центр исследований АТЭС для организации исследований, формирования предложений и практических рекомендаций по вопросам деятельности Российской Федерации в АТЭС и ее председательства на Форуме «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 г.

2010 – впервые для студентов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья в Академии была открыта Международная англоязычная магистратура.

2011 – Академия стала соорганизатором реализации обновления Стратегии социально-экономического развития России до 2020 г.

2012 – первый Летний образовательный кампус Академии «Территория возможностей» прошел в Казани.

2012 – Академия и Всемирный банк стали стратегическими партнерами.

2012 – Академия выступила соорганизатором встречи международных научно-исследовательских центров «Группы двадцати» (Think Tank-20/T20) в рамках председательства России в «Группе двадцати» (G20).

2013 – РАНХиГС включена в Ассоциацию ведущих университетов России.

2013 – 100 выпускников РАНХиГС вошли в XIV рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» Ассоциации менеджеров России (2013 г.)

2013 – Академия первой в России стала членом ассоциации Network of Schools of Public Policy, Affairs and Administration (NASPAA).

2014 – Международная научно-практическая конференция в области экономики «Гайдаровский форум» РАНХиГС признана бизнес-событием 2013 г. на первой независимой премии The Moscow Times Awards.

2014 – Академия начала переобучение 9000 чиновников Крыма и Севастополя по поручению Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева.

2014 – в Академии открыто отделение Liberal Arts College, основанное на принципах междисциплинарного образования.

2014 – в Академии открыта магистерская программа Master of Global Public Policy (MGPP), которая объединила международные стандарты лучших зарубежных программ в области публичной политики. Это единственная в своем роде программа в России.

2015 – Академия получила три «звезды» по результатам аудита международного рейтингового агентства QS, что на сегодняшний день является максимумом для российских вузов.

2015 – РАНХиГС заняла 1-е место среди вузов Москвы по уровню зарплат выпускников, по данным Минобрнауки РФ.

2015 – Президентская академия получила диплом в номинации «За высокое качество подготовки управленческих кадров», по итогам четвертого рейтинга российских вузов «Эксперт РА».

2015 – несколько программ MBA РАНХиГС успешно аккредитованы НАСДОБР.

2015 – подписано соглашение о сотрудничестве между РАНХиГС и Минкультуры РФ.

2015 – студенческая команда РАНХиГС выиграла национальный чемпионат Global Management Challenge (GMC).

2015 – заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Федеральной миграционной службой России (ФМС).

2015 – подписаны два соглашения с Газпромбанком – о сотрудничестве и учреждении именных стипендий для студентов РАНХиГС.

2015 – состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между РАНХиГС и Советом Федерации. Стороны договорились о взаимодействии по вопросам совершенствования законодательства и правоприменительной практики.

2016 – открылась программа для руководителей Госкорпорации по организации воздушного движения.

2016 – РАНХиГС, АИРР и Корпорация МСП подписали соглашение о сотрудничестве.

2016 – Академия стала лидером рейтинга медиаактивности российских вузов в январе 2016 г. по данным «Медиалогии».

2016 – стартовала программа DBA «Финансы и банки» для руководителей финансовой индустрии.

2016 – Президентская академия стала одним из учредителей Российско-Французского университета.

2016 – восемь программ РАНХиГС вошли в престижный международный рэнкинг Eduniversal.

2016 – открылась совместная с Минздравом России программа обучения высшего резерва управленческих кадров.

2016 – Президентская академия возглавила Народный рейтинг бизнес-школ – 2015.

2016 – открылся Лицей Президентской академии.

2016 – РАНХиГС вошла в топ-10 Национального рейтинга университетов.

2016 – Академия и Россельхозбанк подписали соглашение о сотрудничестве.

2016 – РАНХиГС одержала победу в конкурсах на обучение служащих Росстата.

2016 – завкафедрой РАНХиГС Ольга Васильева – новый министр образования и науки РФ.

2016 – РАНХиГС вошла в топ-5 экономических вузов России по данным «Эксперт РА».

2016 – открылась уникальная программа РАНХиГС и Сбербанка «Финансы и технологии».

2016 – РАНХиГС получила статус авторизованного центра для проведения Кембриджских экзаменов.

2016 – Академия вошла в топ-5 Рейтинга востребованности вузов РФ – 2016 (данные МИА «Россия сегодня»).

2017 – РАНХиГС и Минэнерго РФ подписали соглашение о сотрудничестве

2017 – 17 программ РАНХиГС вошли в предметные рейтинги Eduniversal

2017 – Академия и Фонд «Росконгресс» подписали соглашение

2017 – В Академии создан Российско-европейский международный центр правовых исследований

2017 – Студенты РАНХиГС – первые в России пользователи Pearson Online English

2017 – РАНХиГС и Фонд развития интернет-инициатив подписали соглашение

2017 – РАНХиГС на 3 месте по количеству выпускников среди топ-менеджмента российских компаний по данным «Эксперт РА»

2017 – Академия разработала профессиональный стандарт для сферы национальных и религиозных отношений

2017 – Академия подписала соглашения с правительствами Новгородской области и Пермского края, с Ямало-Ненецким автономным округом и Свердловской областью

2017 – Бизнес-школы Академии вошли в рейтинг ведущих школ АЦ «Эксперт»

2017 – РАНХиГС сможет присуждать ученые степени по утверждению Правительства РФ

2017 – Программа Школы IT-менеджмента РАНХиГС первой в России прошла профессионально-общественную аккредитацию

2017 – РАНХиГС вошла в список экспортеров российского образования, утвержденный Правительством РФ

2017 – Бизнес-школы Академии возглавили Народный рейтинг российских школ МВА

2017 – Филиалы Академии вошли в список лучших вузов России (данные НОКО по заданию Минобрнауки РФ)

2017 – РАНХиГС и WorldSkills Russia подписали соглашение

2017 – Стартовала программа «Достояние Росатома. Базовый уровень»

2017 – Программы Академии вошли в топ-100 мирового рейтинга бизнес-образования Financial Times 2017

2017 – Академия заключила соглашение о сотрудничестве с университетом Сорбонна

2017 – Владимир Мау избран президентом Российско-Французского университета

2017 – РАНХиГС – в топ-5 вузов по количеству научных публикаций по данным РИНЦ

2017 – Две бизнес-школы РАНХиГС – в рэнкинге лучших бизнес-школ мира по версии Eduniversal

2017 – Академия вошла в список 90 лучших вузов стран БРИКС (данные британского рейтингового агентства Quacquarelli Symonds (QS)

2017 – РАНХиГС стала одним из самых востребованных вузов в сфере управления (данные МИА «Россия сегодня»)

2017 – РАНХиГС и Военная академия Генштаба подписали соглашение о сотрудничестве

2018 – IX Гайдаровский форум

2018 – Педро Аграмунту присвоено звание «Почетный доктор РАНХиГС»

2018 – Владимир Мау избран президентом Российско-Французского университета

2018 – 45 участников конкурса «Лидеры России» получили новые назначения

2018 – Объявлены победители Первой олимпиады «Я – профессионал»

2018 – Состоялся первый выпуск лицеистов РАНХиГС

2018 – В Академии завершилась программа «Достояние Росатома. Базовый уровень»

2018 – Впервые конференция TEDx прошла в Президентской академии

2018 – 11 выпускников и слушателей Президентской академии вошли в состав нового Правительства России

2018 – 15 выпускников Президентской академии избраны губернаторами в первом туре прошедших выборов

2018 – Владимир Путин встретился с победителями и финалистами проектов «Россия – страна возможностей»

2018 – Выпускникам РАНХиГС вручили дипломы Татьяна Голикова и Максим Орешкин

2018 – Разработку студента РАНХиГС отметил Владимир Путин

2018 – Франко Фраттини стал Почетным доктором РАНХиГС

2018 – В рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» вошли 55 выпускников Академии

2018 – Президентская академия получила Орден дружбы Вьетнама

2018 – Президентская академия заняла вторую строчку в рейтинге лучших вузов Forbes

2018 – Академия заняла 1 место среди вузов по социализации (данные «Интерфакс»)

2018 – Академия удерживает лидирующие позиции в рейтингах вузов (данные рейтингового агентства RAEX («Эксперт-РА»))

2018 – 20 магистерских и MBA программ РАНХиГС вошли в рейтинг Eduniversal

2018 – В РАНХиГС министр Константин Носков открыл программу по цифровизации для чиновников

2018 – Бизнес-школы РАНХиГС – лидеры Народного рейтинга – 2018

2018 – Академия — востребованный управленческий вуз (рейтинг МИА «Россия сегодня»)

2018 – РАНХиГС и Ассоциация юристов России заключили соглашение о сотрудничестве

2018 – РАНХиГС – организатор дополнительного профобразования федеральных госслужащих за рубежом

2018 – В РАНХиГС созданы Институт управления и регионального развития и Институт финансов и устойчивого развития

2019 – В Академии открыт Центр подготовки руководителей цифровой трансформации

2019 – Студенческий совет РАНХиГС признан лучшим в России

2019 – Президентская академия получила награду от портала Табитуриент «Зеленая метка 2019» (исследование «Российские вузы глазами студентов»)

2019 – Советник мэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников возглавил факультет управления в медицине и здравоохранении РАНХиГС

2019 – Команда черлидеров РАНХиГС – лучшая на чемпионате России

2019 – Началась реконструкция многофункционального комплекса «Зенит»

2019 – РАНХиГС и Алтайский край подписали соглашение о сотрудничестве

2019 – РАНХиГС подготовит около 150 тыс. кадров для реализации нацпроектов

2019 – РАНХиГС готовит лучших специалистов по управлению персоналом (исследование HeadHunter)

2019 – РАНХиГС официально начала сотрудничество с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК)

2019 – РАНХиГС вошла в Альянс российских и испанских университетов

2019 – РАНХиГС и Всемирная ассоциация выпускников высших учебных заведений подписали соглашение

2019 – Филиалы Академии реализовали свыше 1.600 программ ДПО

2019 – Лицей РАНХиГС — лучшая российская школа в рейтинге по укрупненному направлению «Экономика и управление» (агентства RAEX)

2019 – Владимир Путин встретился с выпускниками программы кадрового резерва РАНХиГС

1970–2010, Институт управления народным хозяйством – Академия народного хозяйства

1970 – основан Институт управления народным хозяйством (ИУНХ). Это высшее учебное научно-методическое учреждение по повышению квалификации руководящих работников народного хозяйства в области современных методов управления, организации производства и планирования. Институт учрежден при Государственном комитете Совета Министров СССР по науке и технике.

1977 – на базе Института управления народным хозяйством, существовавшего с 1971 г., начинает работать новое учебное заведение – Академия народного хозяйства при Совете Министров СССР. Целью Академии стало совершенствование подготовки руководящих кадров для работы в министерствах, ведомствах и других органах управления народным хозяйством.

1988 – в Академии создан первый коммерческий факультет «Высшая школа международного бизнеса», он же явился первой школой бизнеса в СССР.

1989 – Академию возглавил Абел Гезевич Аганбегян – академик АН СССР, один из лидеров реформаторского крыла отечественной экономической науки.

1990 – в составе Академии организован Институт экономической политики, который возглавил Егор Гайдар.

1992 – Академия народного хозяйства при Совете Министров СССР получает новое имя. Теперь она называется Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. Академия становится не только кузницей государственных служащих и руководителей, но и учебным заведением бизнес-образования, предлагающим все виды образовательных услуг в сфере экономики, предпринимательства и права.

1992 – Академия народного хозяйства выступила инициатором разработки российских стандартов МВА.

1995 – Академии народного хозяйства присвоен новый статус – ведущего учебного, методического и научного центра в системе переподготовки и повышения квалификации государственных служащих федеральной и региональной власти. В Академии начинают преподавать профессора из США, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов и других стран. У студентов и слушателей появляется возможность получить, наряду с российским государственным дипломом, диплом зарубежного университета.

1996 – в Академии открываются программы высшего профессионального образования.

1997 – начало осуществления Государственной программы подготовки управленческих кадров (Президентская программа). Стратегическая цель Президентской программы – повышение качества управления на отечественных предприятиях до международного уровня.

1999 – начало государственного эксперимента по введению МВА в России, инициированного Академией. С этого времени, в соответствии с приказом Министерства образования Российской Федерации №1008 от 29.11.1999 г., в России начинается подготовка слушателей по программе «Мастер делового администрирования» – МВА.

2001 – запуск первой в России программы DBA (Doctor of Business Administration (Доктор делового администрирования)) – программа экономического послевузовского образования продолжительностью от 1 года до 5 лет, предполагающая получение дополнительных знаний по прикладным экономическим дисциплинам. Данная квалификация дает право занятия управленческих должностей высшего звена.

2002 – ректором АНХ становится Владимир Александрович Мау – доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации.

2004 – в рамках Академии организовано Управление международного развития. Его основная задача – работа со студентами из США и Европы, прибывающими на краткосрочные программы для студентов и аспирантов. Академия принимает у себя студентов Стэнфорда, Гарварда, Принстона и других американских университетов.

2005 – Академия приступает к созданию Системы подготовки кадров, поддержки и сопровождения органов местного самоуправления. Целью создания Системы явилось обеспечение непрерывного процесса подготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления.

2007 – Академия народного хозяйства становится победителем конкурса образовательных учреждений высшего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы.

1921–2010, Институт красной профессуры – Высшая школа марксизма-ленинизма – Академия общественных наук – Российская академия управления – Российская академия государственной службы

Октябрь 1921 – открыт Институт красной профессуры (ИКП). Институт был создан постановлением Совета народных комиссаров РСФСР для подготовки преподавателей общественных наук для вузов, а также работников для научно-исследовательских учреждений, центральных партийных и государственных органов.

1938 – создана единая Высшая школа марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б). Здесь подготавливались руководящие партийные и советские кадры, а также руководители средств массовой информации.

2 августа 1946 – основана Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Это было высшее партийное учебное заведение, готовившее работников для центральных и региональных партийных учреждений, а также преподавателей вузов и научных работников.

1971 – Ученый совет принял программу развития Академии. Значительно изменилась структура Академии, расширился профиль научных специальностей, созданы новые кафедры. Новым направлением в научной работе Академии стала организация социологических исследований в различных регионах страны.

1978 – создана Академия общественных наук при ЦК КПСС на базе трех высших учебных заведений: Академии общественных наук, Высшей партийной школы и Заочной высшей партийной школы. В новой Академии стало осуществляться повышение квалификации управленческих кадров разного профиля.

1978 – начато строительство комплекса зданий Академии на проспекте Вернадского в Москве.

1983–1985 – введена в строй первая очередь нового комплекса Академии.

5 ноября 1991 – распоряжением Президента РФ Бориса Ельцина Академия общественных наук преобразована в Российскую академию управления (РАУ). Основными задачами Академии стали: послевузовская подготовка, переподготовка и повышение квалификации управленческих кадров; разработка новых технологий государственного управления; проведение научных экспертиз государственных программ и проектов; изучение и прогнозирование потребностей в управленческих кадрах; аналитическое и информационное обеспечение органов государственной власти и управления.

1994 – на Российскую академию управления возложен контроль над региональными кадровыми центрами, находившимися в ведении Главного управления по подготовке кадров для государственной службы при Правительстве РФ.

1994 – на основе Российской академии управления создана Российская академия государственной службы при Президенте РФ. Основными задачами нового учебного заведения стали: обучение, подготовка, переподготовка и повышение квалификации государственных служащих; разработка предложений по государственной кадровой политике; подготовка рекомендаций по реформированию государственной службы и ее правовому обеспечению.

1995 – принят Закон РФ «Об основах государственной службы Российской Федерации», в котором были сформулированы функции РАГС. Определено, что государственные служащие должны иметь профессиональное образование, причем оно должно соответствовать по своей специализации занимаемым должностям. Государственные служащие получили гарантию переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации. Основным контингентом обучающихся РАГС стали госслужащие.

1 марта 2001 – РАГС получила лицензию Министерства образования, дающую право на образовательную деятельность по 11 специальностям высшего профессионального образования, по 39 научным специальностям, а также по дополнительному профессиональному образованию.

, как пандемия COVID спровоцировала атаки на ученых

Исследователь общественного здравоохранения Тара Кирк Селл (в центре) подверглась атакам в Интернете и по электронной почте после того, как рассказала о COVID-19 в СМИ. Фото: Комитет Палаты представителей США по науке, космосу и технологиям

Врач-инфекционист Крутика Куппалли в сентябре 2020 года проработала на новой работе всего неделю, когда ей позвонили домой и пригрозили убить.

Куппалли, которая только что переехала из Калифорнии в Медицинский университет Южной Каролины в Чарльстоне, в течение нескольких месяцев имела дело с злоупотреблениями в Интернете после того, как она дала громкие интервью СМИ о COVID-19 и недавно дала показания в США. комитет Конгресса о том, как провести безопасные выборы во время пандемии.Но телефонный звонок вызвал ужасную эскалацию. «Это меня очень беспокоило, нервировало и расстраивало», — говорит Куппалли, который сейчас работает во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве, Швейцария.

Она позвонила в полицию, но не узнала, что они предприняли какие-либо действия. Электронные письма с угрозами, звонки и онлайн-комментарии продолжались. Офицер полиции, который посетил Куппалли после второго звонка с угрозой смерти, посоветовал ей достать себе пистолет.

Опыт Куппалли во время пандемии не редкость.Опрос, проведенный агентством Nature более чем 300 ученых, давших интервью СМИ о COVID-19, многие из которых также комментировали пандемию в социальных сетях, выявил обширный опыт преследований или злоупотреблений; 15% заявили, что им угрожали смертью (см. «Негативные воздействия»).

Источник: Природа анализ

Некоторые громкие примеры домогательств хорошо задокументированы. Энтони Фаучи, главе Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, был назначен личный охранник после того, как ему и его семье угрожали смертью; Главный медицинский советник Великобритании Крис Уитти был схвачен и вытолкнут на улице; а немецкий вирусолог Кристиан Дростен получил посылку с флаконом с жидкостью с пометкой «положительный результат» и запиской, в которой ему предлагалось выпить ее.В одном экстраординарном случае бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст и его семья были помещены в конспиративную квартиру, когда военный снайпер сбежал, оставив записку, в которой изложил свои намерения атаковать вирусологов.

Это крайние примеры. Но в опросе Nature более двух третей исследователей сообщили о негативном опыте в результате своих выступлений в СМИ или комментариев в социальных сетях, а 22% получили угрозы физического или сексуального насилия. Некоторые ученые заявили, что их работодатель получил жалобы на них или что их домашний адрес был раскрыт в Интернете.Шесть ученых заявили, что подверглись физическому нападению (см. Дополнительную информацию к таблицам данных обследования).

Скоординированные кампании в социальных сетях и электронные письма с угрозами или телефонные звонки ученым — не новость: такие темы, как изменение климата, вакцинация и последствия применения огнестрельного оружия, вызывали подобные атаки в прошлом. Но даже ученые, имевшие высокую репутацию до COVID-19, заявили Nature , что злоупотребления были новым и нежелательным явлением, связанным с пандемией. Многие хотели, чтобы масштабы проблемы обсуждались более открыто.«Я считаю, что национальные правительства, финансовые агентства и научные общества сделали недостаточно для публичной защиты ученых», — написал один исследователь в своем ответе на опрос.

Некоторые исследователи говорят, что они научились справляться с преследованием, принимая их как неприятный, но ожидаемый побочный эффект предоставления информации общественности. 85% респондентов заявили, что их опыт взаимодействия со СМИ всегда или в основном был положительным, даже если впоследствии они подвергались преследованиям (см. «Опыт работы со СМИ»).«Я думаю, что ученые нуждаются в обучении тому, как взаимодействовать со СМИ, а также тому, чего ожидать от троллей — это всего лишь часть цифровой коммуникации», — написал один из них.

Источник: Природа анализ

Но обзор Nature показывает, что даже несмотря на то, что исследователи пытаются не обращать внимания на злоупотребления, они уже могли оказать сдерживающее воздействие на научное общение. Те ученые, которые сообщили о более высокой частоте троллинга или личных нападений, также, скорее всего, сказали, что их опыт сильно повлиял на их готовность говорить со СМИ в будущем (см. «Эффект охлаждения?»).

Источник: Природа анализ

Это вызывает беспокойство во время глобальной пандемии, которая сопровождалась массой дезинформации и дезинформации, — говорит Фиона Фокс, исполнительный директор Британского научного медиацентра (SMC) в Лондоне — организации, которая собирает научные комментарии и организует брифинги для журналистов. . «Это большая потеря, если ученый, который взаимодействовал со средствами массовой информации, делился своим опытом, был исключен из публичных дебатов в то время, когда мы никогда не нуждались в них так сильно», — говорит она.

Отслеживание преследований

В июне австралийский SMC в Аделаиде опросил исследователей из своих списков СМИ о COVID-19 об их опыте. Центр был предупрежден об онлайн-издевательствах и кампаниях ненависти, направленных против ученых, и хотел знать, не является ли это более широкой проблемой, говорит Линдал Байфорд, директор центра по новостям и партнерским связям.

Байфорд поделился результатами с Nature . Пятьдесят исследователей ответили на неофициальный опрос SMC.Почти треть сообщили о том, что испытывают эмоциональный или психологический стресс после разговора о COVID-19; 6 человек (12%) сообщили, что получали угрозы убийством, а 6 заявили, что получали угрозы физического или сексуального насилия. «Я думаю, что любая организация, помогающая ученым общаться, сочтет это весьма тревожным», — говорит Байфорд.

Чтобы получить более широкое представление о масштабах преследований, Nature адаптировала опрос австралийского SMC и попросила научные медиа-центры в Великобритании, Канаде, Тайване, Новой Зеландии и Германии отправить его ученым с сообщением о COVID-19. списки СМИ. Nature также разослал электронные письма исследователям из Соединенных Штатов и Бразилии, которых широко цитировали в средствах массовой информации.

Результаты не являются случайной выборкой исследователей, дававших СМИ интервью по COVID-19, потому что они отражают только опыт 321 ученого, решившего ответить (преимущественно в Соединенном Королевстве, Германии и США). Но цифры показывают, что исследователи во многих странах сталкиваются со злоупотреблениями, связанными с пандемией, и зарегистрированные пропорции были выше, чем в австралийском опросе.Более четверти респондентов опроса Nature заявили, что всегда или обычно получали комментарии от троллей или подвергались личному нападению после того, как рассказали в СМИ о COVID-19. И более 40% сообщили, что испытывали эмоциональный или психологический стресс после комментариев в СМИ или социальных сетях.

Политизированная наука

В некоторой степени это преследование ученых отражает их растущий статус общественных деятелей. «Чем больше вы заметны, тем больше оскорблений вы получите», — говорит историк Хайди Турек из Университета Британской Колумбии в Ванкувере, Канада, которая изучает онлайн-злоупотребления в отношении лиц, сообщающих о здоровье, во время пандемии.Большинство департаментов общественного здравоохранения США также подвергались преследованиям, направленным против сотрудников и должностных лиц, добавляет Бет Резник, исследователь общественного здравоохранения из школы общественного здравоохранения Блумберга Джонса Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд, которая провела исследование 580 департаментов в рамках исследования, которое еще не завершено. опубликовано.

И такие атаки могут иметь мало общего с наукой, а больше — с тем, кто говорит. «Если вы женщина или цветной человек из маргинализованной группы, это насилие, вероятно, будет включать злоупотребление вашими личными качествами», — говорит Творек.Например, главный санитарный врач Канады Тереза Тэм — канадка азиатского происхождения, и оскорбления, направленные против нее, включали в себя слой расизма, говорит Творек. Куппалли, женщина-учёный-цвет, говорит, что она тоже испытала это. Обидчики сказали ей, что ей «нужно вернуться туда, откуда она пришла».

Крутика Куппалли Фото: Кэтрин Ван Аэрнум

Однако исследование, проведенное австралийским SMC и Nature , не выявило четкой разницы между долей угроз насилия, получаемых мужчинами и женщинами.«Мы были удивлены, — говорит Байфорд. «Мы действительно чувствовали, что женщины будут нести большую тяжесть с точки зрения жестокого обращения, которое они получили».

Некоторые аспекты науки о COVID-19 стали настолько политизированными, что их трудно упомянуть, не вызвав шквал ругательств. Эпидемиолог Гидеон Мейеровиц-Кац из Университета Вуллонгонга в Австралии, который получил подписчиков в Твиттере благодаря подробному анализу исследовательских работ, говорит, что двумя основными триггерами являются вакцины и антипаразитарный препарат ивермектин, который спорно рекламируется как потенциальный COVID. 19 лечение без доказательств было эффективным.«Каждый раз, когда вы пишете о вакцинах — любой в мире вакцин может рассказать вам ту же историю — вы получаете расплывчатые угрозы смертью или даже иногда более конкретные угрозы смертью и бесконечную ненависть», — говорит он. Но он обнаружил, что страстная защита ивермектина удивляет. «На самом деле, я думаю, что из-за ивермектина мне угрожали смертью больше, чем когда-либо, — говорит он. «Это анонимные люди, которые пишут мне со странных аккаунтов по электронной почте:« Надеюсь, ты умрешь »или« Если бы ты был рядом со мной, я бы выстрелил в тебя »».

Гидеон Мейеровиц-Кац.Предоставлено: Даниэль Найдел

.Эндрю Хилл, фармаколог из Института трансляционной медицины Ливерпульского университета, подвергся жестокому обращению после того, как он и его коллеги опубликовали в июле метаанализ. Было высказано предположение, что ивермектин показал пользу, но Хилл и его соавторы затем решили отказаться от анализа и пересмотреть его, когда одно из крупнейших исследований, включенных в них, было отозвано из-за этических опасений по поводу его данных (A. Hill et al . Open Форум Инф. Дис. 8 , офаб394; 2021 г.). После этого Хилла осаждали изображениями повешенных людей и гробов, а нападавшие говорили, что он будет подвергнут «Нюрнбергским процессам» и что он и его дети «сгорят в аду». С тех пор он закрыл свой аккаунт в Twitter.

В Бразилии микробиолог, ставший научным коммуникатором Наталья Пастернак, также заметила рост онлайн-атак против нее, когда она рассказала о бездоказательных методах лечения COVID-19, продвигаемых бразильским правительством, включая ивермектин, противомалярийный препарат гидроксихлорохин и антибиотик азитромицин. .В 2018 году Пастернак основал Instituto Questão de Ciência — Институт вопросов науки — с целью содействия использованию научных данных при разработке политики и дискурсе. Когда случился COVID-19, Бразилия «стала первой страной в мире, которая фактически продвигала лженауку в качестве государственной политики, потому что мы продвигаем использование недоказанных лекарств от COVID-19», — говорит Пастернак.

Она появилась на крупных телевизионных станциях и продюсировала собственное шоу на YouTube под названием «Дневник чумы».Комментаторы критиковали ее голос и внешность или утверждали, что она не настоящий ученый. Но, по словам Пастернака, нападения редко ставили под сомнение то, что она говорила.

Некоторые злоумышленники также пытались использовать закон, чтобы заставить замолчать свои цели. Группа сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару пыталась подать в суд на Пастернака за клевету на него, когда она сравнила Болсонару с чумой в своем шоу на YouTube; иск был отклонен. А на Ван Ранста подали в суд за клевету голландский протестующий, который выступает против вакцинации и мер общественного здравоохранения, таких как изоляция в Бельгии и Нидерландах.

Еще одна тема, которая привлекает большое количество злоупотреблений, — это вопрос происхождения SARS-CoV-2. И австралийские, и британские SMC заявляют, что им трудно найти ученых, которые готовы публично высказаться по этому поводу, опасаясь нападений. Фокс говорит, что британский SMC обратился к более чем 20 ученым с просьбой принять участие в брифинге по этому вопросу, но все отказались.

Вирусолог Даниэль Андерсон, которая сейчас работает в Институте инфекций и иммунитета Питера Доэрти при Мельбурнском университете в Австралии, подверглась интенсивным, скоординированным злоупотреблениям в Интернете и по электронной почте после того, как в начале 2020 года написала критический анализ статьи, предполагающей, что SARS -CoV-2 могла просочиться из китайского Уханьского института вирусологии (WIV).В то время она работала в Медицинской школе Дьюк-Национального университета Сингапура в Сингапуре, но сотрудничала с WIV после эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) в 2002–2004 годах. «Съешь летучую мышь и умри, сука», — говорится в одном электронном письме.

Вирусолог Даниэль Андерсон подверглась оскорблениям после критики статьи о происхождении SARS-CoV-2 Фото: Джеймс Багг

Другой исследователь, давно сотрудничающий с WIV, Питер Дашак, президент EcoHealth Alliance в Нью-Йорке, также подвергся оскорблениям.Дашак, который ездил в Ухань в январе в рамках координируемого ВОЗ расследования происхождения SARS-CoV-2, говорит, что у него было письмо с белым порошком, отправленное ему домой, его адрес был опубликован в Интернете, и он регулярно получает угрозы смертью.

Преследование двинулось в обе стороны, когда дело доходит до происхождения SARS-CoV-2. Алина Чан, научный сотрудник Института Броуд Массачусетского технологического института и Гарварда в Кембридже, штат Массачусетс, получила оскорбления за свою работу над идеей о том, что пандемия могла возникнуть в результате воздействия вируса в лаборатории или исследовательском центре (иногда также называемом гипотеза лабораторной утечки).В конечном итоге, по ее словам, оскорбительные нападения контрпродуктивны для людей, которые их совершают. «Они выставляют людей на своей стороне неразумными и опасными», — говорит она. «Во-вторых, они затрудняют привлечение людей к ответственности, потому что теперь всех отвлекает необходимость реагировать на чрезмерно оскорбительные атаки».

Стратегии преодоления

Для исследователей, которые сталкиваются с насилием в Интернете, индивидуальные стратегии преодоления включают попытку игнорировать его; фильтрация и блокировка электронной почты и троллей в социальных сетях; или, за злоупотребления на определенных платформах социальных сетей, удаление их учетных записей.Но это непросто.

«Это очень мучительно, если каждый день вы открываете свою электронную почту, свой Twitter, получаете угрозы смертью, каждый божий день подвергаетесь жестокому обращению, что подрывает вашу работу», — говорит Хилл. По его словам, также требуется время, чтобы просмотреть сообщения и отфильтровать злоумышленников. Это привело к его решению удалить свою учетную запись в Twitter.

Куппалли сохранила свое присутствие в социальных сетях, но более осторожно относится к тому, как она его использует. Теперь ее правило — не отвечать на комментарии или сообщения, когда она расстроена или сердита, или, в некоторых случаях, не отвечать вообще.«Я просто не читаю комментарии и не участвую».

Триш Гринхалг, медицинский исследователь и врач из Оксфордского университета, Великобритания, заявила в марте в Твиттере, что она подверглась «злонамеренному насилию» от другого ученого и блокирует последователей своего обидчика, чтобы им было сложнее преследовать ее. Ранее она писала в Твиттере, что если кто-то оскорбляет ее аспирантов, она попытается идентифицировать обидчика и сообщить о них их работодателю.

Но исследователи не должны пытаться справиться самостоятельно, говорит Творек: институты могут многое сделать, чтобы помочь ученым, подвергающимся жестокому обращению.Персонал службы поддержки может помочь ученым фильтровать и блокировать их электронную почту и сообщать о злоупотреблениях в социальных сетях, а также удалять контактные данные исследователей с веб-сайтов учреждений и сообщать об инцидентах в полицию. «К сожалению, людям часто не верят, — говорит Творек, — даже когда онлайн-угрозы перерастают в офлайновые.

В опросе Nature 44% ученых, которые заявили, что подвергались троллингу или подвергались личным нападениям, заявили, что никогда не говорили об этом своему работодателю.Однако из тех, кто это сделал, почти 80% сочли, что их работодатель «очень» или «в некоторой степени» поддерживает (см. «Поддержка работодателя»). Когда Куппалли проинформировала свой университет, например, ей дали место на парковке намного ближе к ее офису, а ИТ-отдел университета работал над блокировкой некоторых обычных оскорбительных электронных писем.

Источник: Природа анализ

Исследователь общественного здравоохранения Тара Кирк Селл из Центра безопасности здоровья Джона Хопкинса в Балтиморе подверглась атакам через Интернет и электронную почту, особенно после того, как она появилась в консервативной телевизионной сети США, чтобы рассказать о COVID-19.В одном электронном письме предлагалось казнить Селл и ее коллег.

Селл, который подвергался жестокому обращению как бывший профессиональный спортсмен, сообщил об этом электронном письме администраторам, которые передали его сотрудникам службы безопасности кампуса. Они провели расследование, определили отправителя, связались с ними и предупредили, чтобы они остановились. Sell больше ничего о них не слышал. «Я думаю, что многие люди не осознают, что они должны сообщать о своих домогательствах в свое учреждение», — говорит она.

Одна австралийская эпидемиолог, пожелавшая остаться неназванной, потому что не хотела больше жестокого обращения, рассказала Nature , что ей пришлось просить университет о помощи после того, как она получила «мерзкие сексуальные» электронные письма после сообщений в СМИ. интервью по COVID-19.Сначала ее учреждение предполагало, что это ее ответственность. Они приняли меры только после того, как она сравнила онлайн-насилие с кем-то, кто стоит в ее лекционном зале и выкрикивает те же слова, в том числе уничижительную ссылку на ее сексуальную анатомию. «Вы бы вывели этого человека за пределы университетского городка», — сказала она. В конце концов, ее университет удалил ее контактные данные со своего веб-сайта и связал ее с сотрудником службы безопасности кампуса.

В ответ на участившиеся нападения на ученых и работников здравоохранения Королевское общество Канады в мае создало рабочую группу по «защите общественных советов».До конца года планируется выпустить брифинг по политике. «Наша основная задача заключается в том, что мы делаем, чтобы сделать так, чтобы экспертные знания по-прежнему доходили до общественности, и это не заглушалось подобным видом деятельности», — говорит председатель рабочей группы Джулия Райт, специалист по английской литературе из Университета Далхаузи в Галифаксе, Канада. и президент Академии искусств и гуманитарных наук Королевского общества Канады.

Райт говорит, что у некоторых университетов есть официальные правила по борьбе с нападениями на сотрудников, которые варьируются от обеспечения доступа к поддержке со стороны служб консультирования и безопасности до публичных заявлений в поддержку своих ученых и академической свободы.Эти заявления часто очень полезны, говорит Райт, но они также могут дать импульс кампании преследований, которая в противном случае могла бы прекратиться. «Я думаю, что мы все еще пытаемся придумать стратегии решения этой проблемы».

Социальные сети

В социальных сетях происходит много злоупотреблений, что постоянно ставит вопрос о том, какую ответственность компании социальных сетей несут за то, что говорится на их платформах. Среди ученых, ответивших на опрос Nature , 63% использовали Twitter, чтобы комментировать аспекты COVID-19, и около одной трети из них заявили, что они «всегда» или «обычно» подвергались атакам на платформе.

Куппалли сообщил в Твиттер о оскорбительном контенте, но ему сказали, что это не нарушает условий платформы. Хилл отправил в Twitter примеры оскорбительных твитов, которые он получал, с фотографиями повешенных трупов, и получил такой же ответ. Представитель Twitter сказал, что у компании есть четкие правила борьбы с угрозами насилия, жестокого обращения и домогательств, и добавил, что Twitter представил функции для уменьшения злоупотреблений, в том числе технологию обнаружения ненормативной лексики, а также настройки, которые позволяют пользователям контролировать, кто реагирует на их твиты и скрыть некоторые ответы.

Райт вместе с другими исследователями говорит, что компаниям, занимающимся социальными сетями, необходимо делать больше для борьбы со злоупотреблениями и дезинформацией, которые распространяются через их сети. Но платформы настолько велики, что единственный способ справиться с этим — использовать автоматизированные алгоритмы, говорит Райт, от которых легко уклониться. И она беспокоится о том, чтобы поставить компании, работающие в социальных сетях, в положение цензуры.

Последствия преследований

Положительным аспектом пандемии является невероятное количество усилий, которые исследователи вложили в общественную коммуникацию о науке во время кризиса, говорит Фокс.Она рекомендует, чтобы исследователи, находящиеся в центре внимания общественности, были осторожны, выходя за рамки их собственных областей знаний, и старались избегать комментариев, которые могут быть восприняты как политические. Но взаимодействие со СМИ неизбежно чревато нежелательными злоупотреблениями, остановить которые практически невозможно, добавляет она.

Некоторые ученые говорят, что они научились сдерживать свои комментарии о COVID-19. Роберт Буй, педиатр-инфекционист из Сиднейского университета, говорит, что он извлек уроки из поспешных комментариев, сделанных им во время одного поспешного телефонного интервью, проведенного на обочине дороги.«Я сказал:« Можно сделать прививку или пораньше отправиться на небеса », — вспоминает он. «Я не должен был торопиться, я не должен был быть бойким, я должен был оставаться дома и сохранять спокойствие», — говорит он.

В то время как некоторые ученые терпели злоупотребления, другие исключили себя из комментариев даже по относительно бесспорным темам. Опрос Nature выявил случаи, когда ученые хранили молчание: несколько анонимных респондентов написали, что они не решаются говорить о некоторых темах, потому что они видят, что оскорбления относятся к другим.Андерсон говорит, что ее опыт изменил ее представление о науке, и теперь она отказывается от большинства интервью в СМИ.

Творек обеспокоен тем, что нападения и злоупотребления в отношении высокопоставленных ученых могут отпугнуть начинающих исследователей. Это особенно касается женщин, цветных людей и лиц из групп меньшинств. «Возможно, вы видите, что кто-то подвергается жестокому обращению, и вы не хотите подвергаться этому сами, но это может быть особенно, если вы видите кого-то, кто похож на вас», — говорит она.

Куппалли ценит обоюдоострый эффект от того, что ее работа оказалась в центре внимания; она подвергалась преследованиям, но также имела возможность гарантировать, что наука на публичной арене является настолько точной и основанной на доказательствах, насколько это возможно. Она также знает, что как цветная женщина, занимающая видное положение, она обладает необычными привилегиями и ответственностью. «Вот почему я так серьезно отношусь к этому, потому что есть все эти истории, статьи и разные вещи, написанные о том, что женщины не получают возможностей», — говорит она.«Каждый раз, когда у меня появляется такая возможность, я чувствую себя очень благодарным».

фактов — изменение климата: жизненно важные признаки планеты

›на испанском языке

Вкратце:

Прямые наблюдения, проводимые на поверхности Земли и над ней, показывают, что климат планеты значительно меняется. Человеческая деятельность является основной движущей силой этих изменений.

Климат Земли менялся на протяжении всей истории. Только за последние 650 000 лет произошло семь циклов наступления и отступления ледников, причем резкое завершение последнего ледникового периода около 11700 лет назад ознаменовало начало современной климатической эры — и человеческой цивилизации.Большинство этих климатических изменений объясняется очень небольшими изменениями орбиты Земли, которые изменяют количество солнечной энергии, получаемой нашей планетой.

Научные доказательства потепления климатической системы однозначны.

— Межправительственная группа экспертов по изменению климата

Нынешняя тенденция к потеплению имеет особое значение, потому что это однозначно результат деятельности человека с середины 20-го, 90-го, 90-го, 90-го, 90-го века, и происходящего с беспрецедентной скоростью за тысячелетия. 1 Бесспорно, что деятельность человека привела к потеплению атмосферы, океана и суши и что произошли широкомасштабные и быстрые изменения в атмосфере, океане, криосфере и биосфере.

Спутники на околоземной орбите и другие технологические достижения позволили ученым увидеть общую картину, собрав множество различных типов информации о нашей планете и ее климате в глобальном масштабе. Эти данные, собранные за многие годы, выявляют сигналы об изменении климата.

Удерживающая тепло природа углекислого газа и других газов была продемонстрирована в середине 19 века. 2 Их способность влиять на передачу инфракрасной энергии через атмосферу является научной основой многих инструментов НАСА. Нет никаких сомнений в том, что повышенный уровень парниковых газов должен вызвать нагрев Земли в ответ.

Керны льда, взятые из Гренландии, Антарктиды и тропических горных ледников, показывают, что климат Земли реагирует на изменения в уровнях парниковых газов.Древние свидетельства также можно найти в кольцах деревьев, океанских отложениях, коралловых рифах и слоях осадочных пород. Эти древние, или палеоклиматические, свидетельства показывают, что нынешнее потепление происходит примерно в десять раз быстрее, чем средняя скорость потепления во время восстановления ледникового периода. Углекислый газ в результате деятельности человека увеличивается более чем в 250 раз быстрее, чем из природных источников после последнего ледникового периода. 3

Доказательства быстрого изменения климата убедительны:

Повышение глобальной температуры

-

Средняя температура поверхности планеты поднялась примерно на 2 градуса.12 градусов по Фаренгейту (1,18 градуса по Цельсию) с конца 19 века, изменение, вызванное в основном увеличением выбросов углекислого газа в атмосферу и другой деятельностью человека. 4 Большая часть потепления произошла за последние 40 лет, причем семь последних лет были самыми теплыми. 2016 и 2020 годы считаются самыми теплыми годами за всю историю наблюдений. 5

Потепление океана

-

Океан поглотил большую часть этого повышенного тепла, при этом на верхних 100 метрах (около 328 футов) океана наблюдается потепление более чем на 0.6 градусов по Фаренгейту (0,33 градуса по Цельсию) с 1969 года. 6 Земля хранит 90% дополнительной энергии в океане.

Термоусадочные листы

-