Камптокормия: Камптокормия при болезни Паркинсона

Камптокормия при болезни Паркинсона

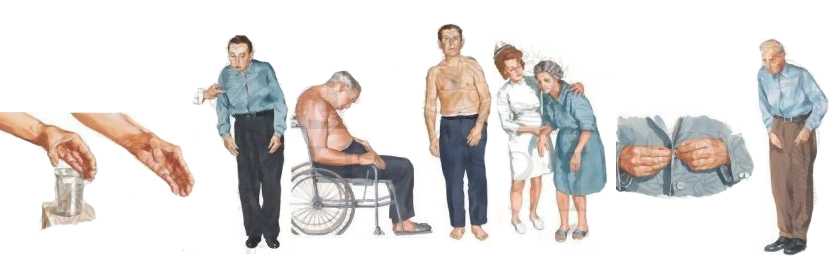

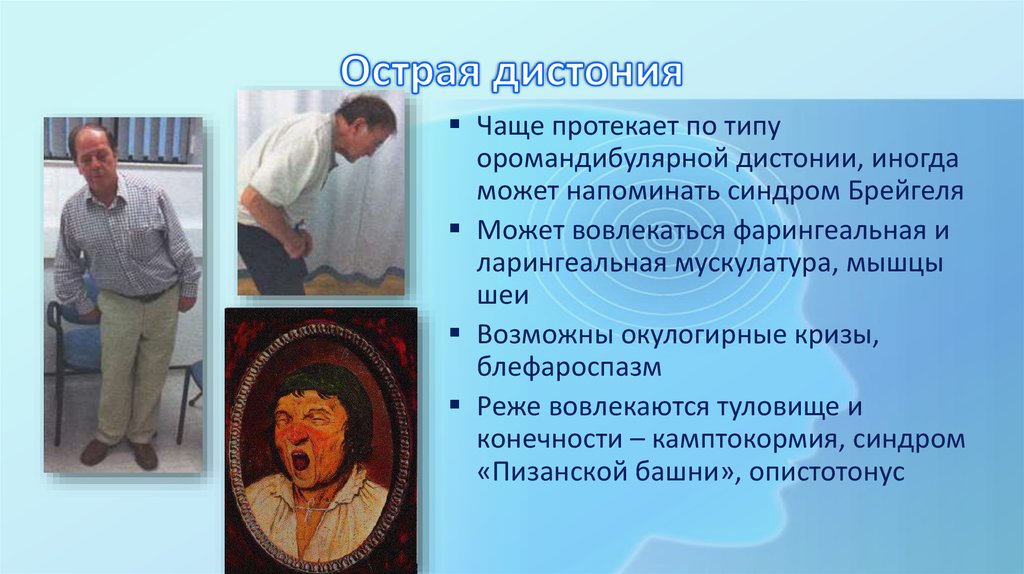

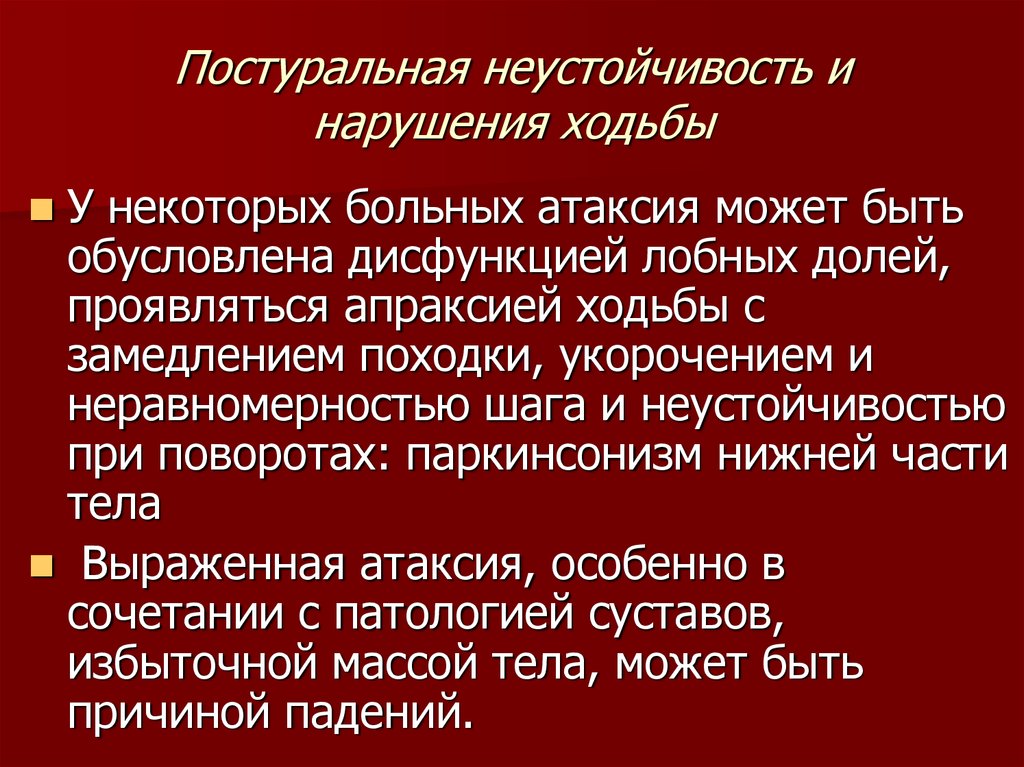

Одной из наиболее трудных проблем, с которой сталкивается врач-невролог при лечении пациентов с болезнью Паркинсона (БП), являются нарушения позы. Среди них можно выделить такие проявления, как антероколлис (синдром «свисающей головы»), наклон туловища в сторону (синдром «пизанской башни») и камптокормия (синдром «согнутой спины»), которые приводят к инвалидности пациентов и плохо поддаются противопаркинсонической терапии. Две первые формы чаще встречаются при мультисистемной атрофии, в то время как камптокормия (КК) более типична для БП [6].

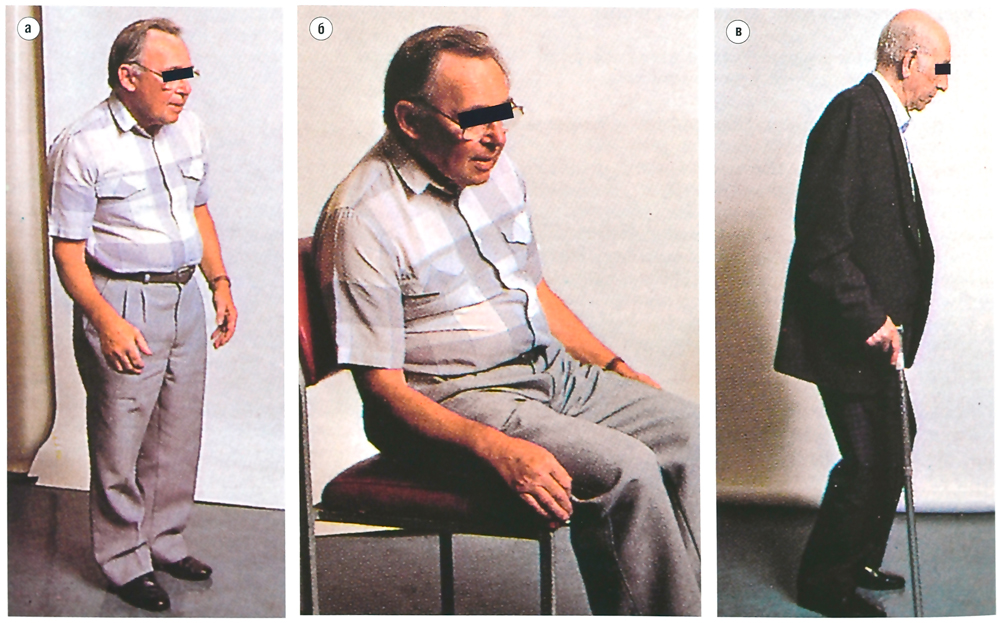

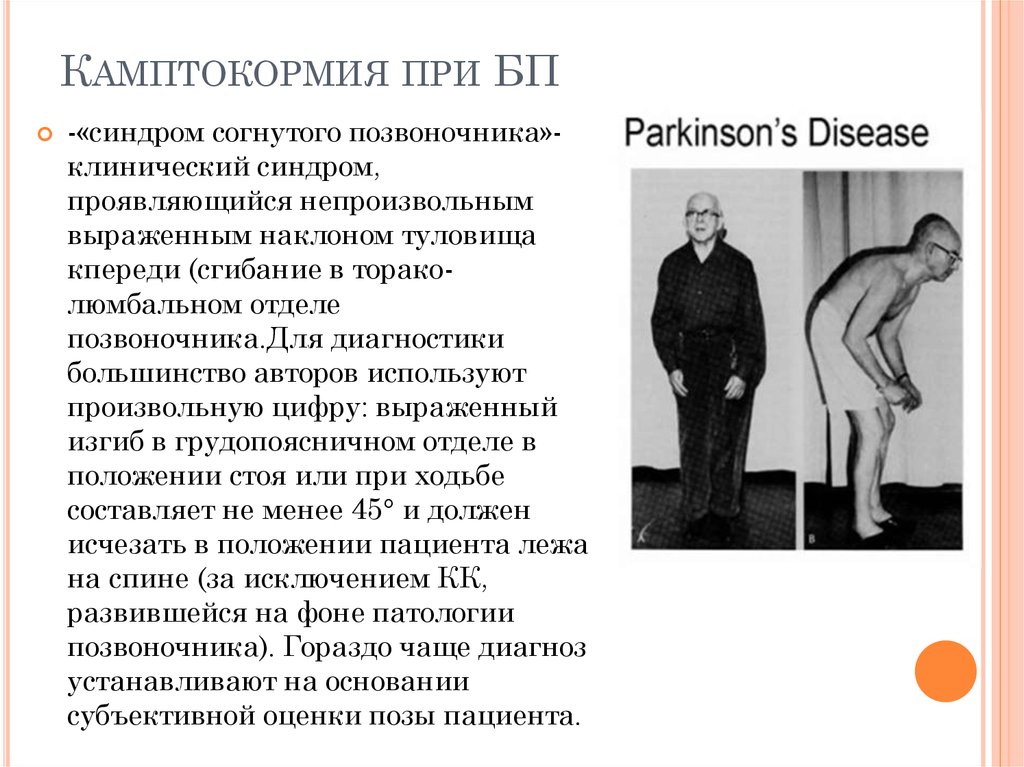

КК представляет собой непроизвольный наклон туловища вперед (сгибание в грудопоясничном отделе позвоночника), усиливающийся при длительном стоянии и ходьбе, но исчезающий или резко уменьшающийся в положении лежа [27]. Термин «камптокормия» впервые ввел в медицинскую литературу В. Brodiе в 1837 г. Это название произошло от греческих слов «согнуть» и «ствол» [13]. В 1817 г. Дж. Паркинсон в своей книге «Эссе о дрожательном параличе» отметил склонность к наклону туловища вперед как один из признаков БП [22].

В современной литературе связь КК с БП описал R. Djaldetti [13]. Первоначально КК считалась редким феноменом, но в последнее время сообщения о данном феномене стали встречаться значительно чаще [27]. Результаты современных исследований [3, 39] определяют распространенность КК среди пациентов с БП показателем от 3 до 17%.

Причины развития КК у пациентов с БП недостаточно изучены [5, 12, 15, 23, 24]. Тот факт, что проявления КК уменьшаются в горизонтальном положении, исключает дегенеративный спондилоартроз как возможную причину данного феномена [27]. Изначально КК считали крайним вариантом характерной для БП сгорбленной позы, возникающей вследствие ригидности мышц туловища [13].

Частое сочетание КК с мышечными изменениями послужило основанием к появлению гипотезы о периферическом механизме ее формирования. При этом КК, ассоциированная с БП, объясняется специфической миопатией антигравитационных мышц, выпрямляющих туловище, с субклиническим вовлечением мышц тазового и плечевого пояса [17]. Эту концепцию подтверждают клинические наблюдения (слабость паравертебральных мышц) и электрофизиологические исследования (выявление полифазных потенциалов, позитивных острых волн при ЭМГ) [26, 35].

При этом КК, ассоциированная с БП, объясняется специфической миопатией антигравитационных мышц, выпрямляющих туловище, с субклиническим вовлечением мышц тазового и плечевого пояса [17]. Эту концепцию подтверждают клинические наблюдения (слабость паравертебральных мышц) и электрофизиологические исследования (выявление полифазных потенциалов, позитивных острых волн при ЭМГ) [26, 35].

В случаях длительного течения БП с КК при морфологическом исследовании биоптата мышц обнаруживают воспалительные или другие неспецифические миопатические изменения [15, 33]. Магнитно-резонансная томография (МРТ) паравертебральных мышц также может выявлять признаки миопатии [26]. Кроме того, описаны случаи снижения тяжести КК на фоне системной терапии стероидами [43].

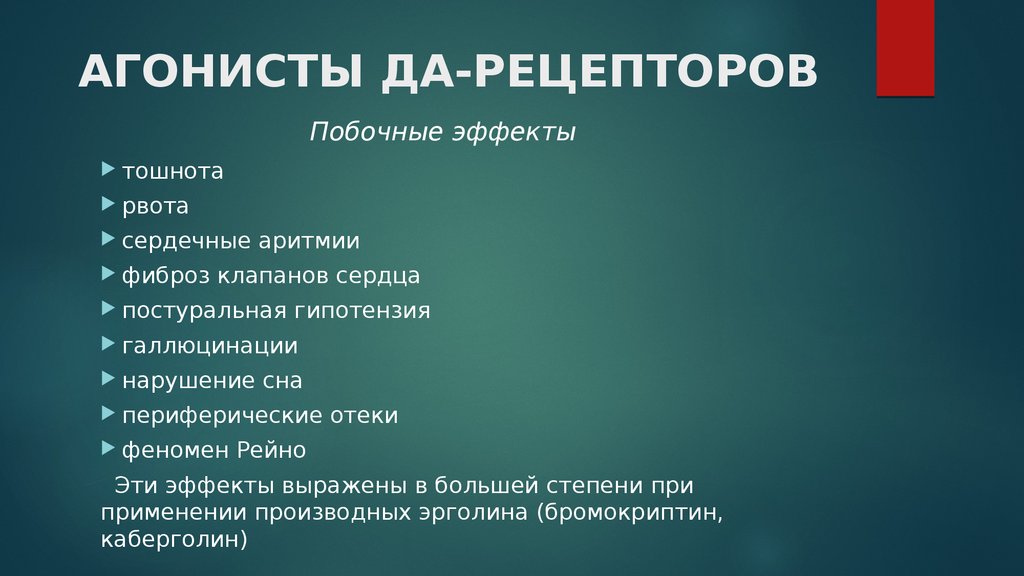

В ряде исследований [2, 10, 13, 36] описано возникновение или усиление КК на фоне терапии леводопой или агонистами дофаминовых рецепторов.

КК при БП обычно появляется по мере прогрессирования заболевания. По данным некоторых авторов, пациенты с КК характеризуются более старшим возрастом, большей длительностью заболевания, более выраженной степенью тяжести БП, большей продолжительностью терапии препаратами леводопы, большей суточной дозой леводопы, ранним присоединением аксиальных симптомов и более частой сопутствующей деменцией [3, 13]. Другие авторы [39], напротив, не находят корреляции между степенью сгибания туловища и возрастом, длительностью БП, стадией заболевания, а также продолжительностью лечения и дозами леводопы. В некоторых исследованиях [39] у пациентов с КК выявлены более частые случаи предшествующих хирургических вмешательств на позвоночнике (ламинэктомии по поводу грыж пояснично-крестцового отдела позвоночника и др.).

Другие авторы [39], напротив, не находят корреляции между степенью сгибания туловища и возрастом, длительностью БП, стадией заболевания, а также продолжительностью лечения и дозами леводопы. В некоторых исследованиях [39] у пациентов с КК выявлены более частые случаи предшествующих хирургических вмешательств на позвоночнике (ламинэктомии по поводу грыж пояснично-крестцового отдела позвоночника и др.).

Для клинической оценки степени выраженности КК используют гониометрическое измерение степени тораколюмбальной флексии, рассчитываемой как угол между вертикальной плоскостью и плоскостью, проходящей через край акромиона. Как правило, КК считают переднюю флексию с углом наклона более 45° [24, 39].

N. Margraf и соавт. [26] разработали шкалу, которая состоит из 5 разделов, позволяющих оценить в баллах величину угла наклона, условия возникновения, время в течение дня, когда у пациента присутствует КК, выраженность боли в спине и степень инвалидизации. В ней учитываются также длительность и течение заболевания, методы коррекции КК, наличие зависимости от приема дофаминергических средств.

Диагноз КК ставят на основании клинических данных. МРТ головного мозга и позвоночника, электронейромиографию (ЭНМГ) и мышечную биопсию используют для исключения вторичной КК при других заболеваниях [9, 15, 26]. Для дифференциальной диагностики КК важны также определение СОЭ, С-реактивного белка, электролитов (кальций), креатинфосфокиназы (КФК), пирувата и лактата (для исключения миозитов и митохондриальной патологии) [35]. По данным ЭМГ поясничных и грудных паравертебральных мышц могут отмечаться фибрилляции, положительные острые волны и патологические разряды высокой частоты [33]. При гистологическом исследовании паравертебральных мышц при КК выявляются фиброз и наличие жировой ткани с дегенеративными волокнами [24].

Цель настоящего исследования — изучение клинических особенностей КК при БП.

Материал и методы

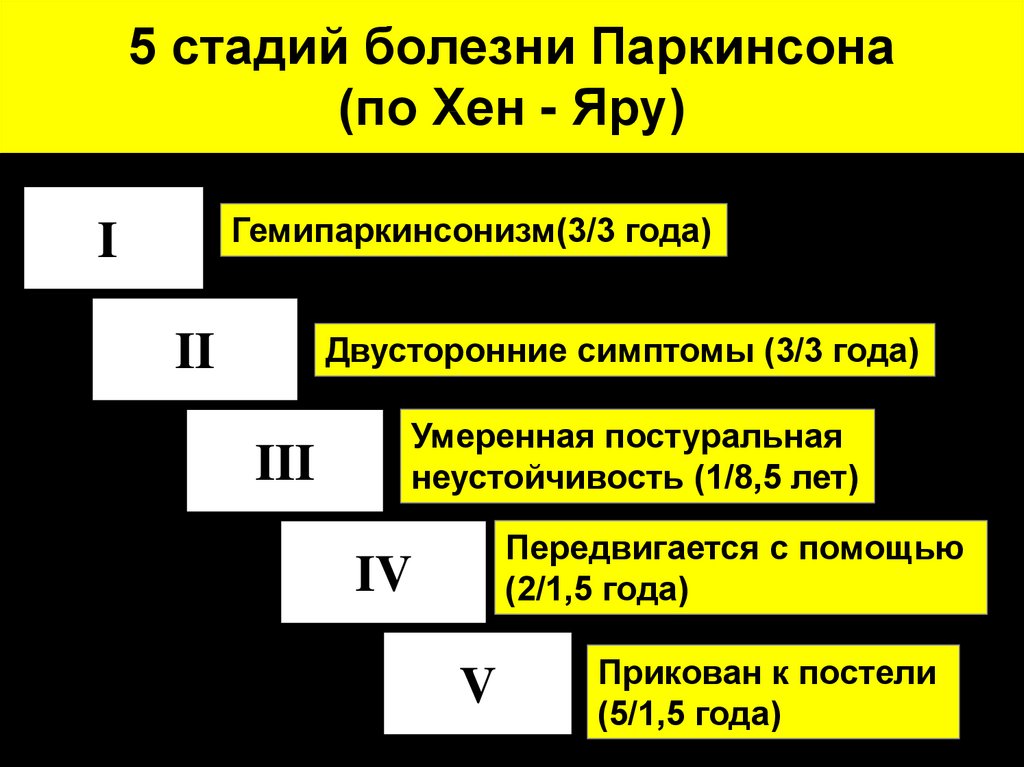

Исследовали 70 пациентов с БП, имевших КК. Средний возраст пациентов был 68,9±7,8 года. Стадия по Хену и Яру составила 3,4±0,7 балла; средняя продолжительность заболевания — 9,9±5,6 года.

Контрольную группу составили 20 пациентов с БП без КК. Она соответствовала основной по возрасту, полу, продолжительности заболевания и степени тяжести.

Для оценки степени тяжести БП использовалась шкала Хена и Яра в модификации Линдвалла [20]; для оценки выраженности основных симптомов БП — унифицированная шкала БП (Unifed Parkinsons Disease Rating Scale — UPDRS) [14]; для оценки постуральной неустойчивости — шкала Берга [7], шкала нарушений ходьбы и равновесия (Gait and Balance Scale) [37]; для оценки повседневной активности больных — шкала Schwab et England [31]; для оценки качества жизни больных БП — шкала PDQ-39 [29]; для оценки степени выраженности КК и степени выраженности болевого синдрома — шкала КК [26]; для оценки влияния дофаминергических препаратов на выраженность КК использовался дневник пациента [18].

Результаты и обсуждение

У пациентов с КК отмечена достоверно более низкая оценка по шкале повседневной активности Schwab and England (68,3±19,5 балла в основной группе и 72,0±15,8 балла в контрольной группе) и более низкое качество жизни (оценка по PDQ-39 — 106,0±21,3 балла в основной группе и 100,1±25,3 балла в контрольной, p<0,05). У пациентов с КК была также более выражена постуральная неустойчивость. Падения наблюдались у 29 (41,4%) пациентов. Только у 18 (25,7%) больных выявлена четкая связь появления КК с началом дофаминергической терапии. У 27 (38,6%) больных отмечалось ухудшение позы в периоде «выключения», у 8 (11,4%) пациентов — в утренние часы после ночного перерыва в приеме препаратов.

У пациентов с КК была также более выражена постуральная неустойчивость. Падения наблюдались у 29 (41,4%) пациентов. Только у 18 (25,7%) больных выявлена четкая связь появления КК с началом дофаминергической терапии. У 27 (38,6%) больных отмечалось ухудшение позы в периоде «выключения», у 8 (11,4%) пациентов — в утренние часы после ночного перерыва в приеме препаратов.

Средняя длительность КК составила 3,6±3,0 года. КК возникала преимущественно в возрасте от 61 года до 70 лет. У 55 (78,6%) больных отмечался наклон вперед, у 15 (21,4%) — сочетание наклона туловища вперед с наклоном в стороны. Тораколюмбальный угол составил в среднем 63,5±17,2°, цервико-краниальный угол — 43,2±22,5°. Болевой синдром наблюдался у 62 (88,6%) больных. У 53 (75,7%) больных отмечалась четкая связь между появлением болевого синдрома в позвоночнике и началом развития КК.

У 44 (62,9%) больных КК возникала уже в положении сидя, у 21 (30%) — сразу при приеме вертикального положения, у 2 (2,9%) — после прохождения 50 м, у 3 (4,3%) — только после значительной нагрузки в вертикальном положении. У 54 (77,1%) пациентов КК наблюдалась в течение всего дня, у 4 (5,7%) — в течение нескольких часов в дневное время, у 12 (17,1%) — только вечером. Факторами, усиливающими проявления КК, в 10% случаев были стрессовые ситуации, в 57% случаев физические нагрузки провоцировали развитие КК.

У 54 (77,1%) пациентов КК наблюдалась в течение всего дня, у 4 (5,7%) — в течение нескольких часов в дневное время, у 12 (17,1%) — только вечером. Факторами, усиливающими проявления КК, в 10% случаев были стрессовые ситуации, в 57% случаев физические нагрузки провоцировали развитие КК.

Для коррекции КК 10 (14,3%) пациентов использовали корсет; 1 (1,4%) пациенту помогало ношение заплечного рюкзака, комбинированное применение рюкзака и корсета было эффективно в 1 (1,4%) случае. Использовали при ходьбе трость 36 (37,1%) пациентов, 8 (11,4%) — были вынуждены использовать ходунки.

Были выделены 3 варианта течения КК при БП: 1. Быстропрогрессирующий тип течения — подострое начало в течение 1-4 нед и быстрое нарастание нарушения позы на протяжении нескольких месяцев (18,6%). 2. Медленно прогрессирующий тип течения — постепенное начало в течение 1-6 мес и нарастание КК на протяжении нескольких лет (65,7%). 3. Ступенчатое — медленно прогрессирующее течение с периодами ухудшения и улучшения позы (15,7%).

Таким образом, по нашим наблюдениям, большинство пациентов страдали от КК даже в положении сидя, КК наблюдалась в течение всего дня, ухудшение КК отмечалось после физической нагрузки или стресса. В большинстве случаев КК была более инвалидизирующим фактором для пациентов, чем классические двигательные симптомы БП.

Обобщая имеющийся материал, целесообразно отметить, что различные концепции патогенеза КК при БП по своему содержанию не противоречат друг другу, а скорее отражают его отдельные звенья [25]. В качестве причин развития КК при БП предполагают аксиальную дистонию или фокальную миопатию паравертебральных мышц, однако точные механизмы патогенеза изучены недостаточно. Миопатия паравертебральных мышц может формироваться вторично на фоне первичной туловищной дистонии и ригидности, отражая хроническое напряжение мышц, участвующих в компенсаторном выпрямлении туловища. Отсутствие достоверной корреляции между степенью выраженности КК и клиническими вариантами БП, эффективностью дофаминергической терапии может свидетельствовать о том, что в ее патогенезе задействованы недофаминергические механизмы [6, 16]. Косвенно о роли центральных недофаминергических путей свидетельствует уменьшение у пациентов с КК объема моста и среднего мозга по данным МРТ головного мозга [8]. Наблюдения пациентов с КК создают предпосылки рассматривать БП в качестве генетически гетерогенного заболевания.

Косвенно о роли центральных недофаминергических путей свидетельствует уменьшение у пациентов с КК объема моста и среднего мозга по данным МРТ головного мозга [8]. Наблюдения пациентов с КК создают предпосылки рассматривать БП в качестве генетически гетерогенного заболевания.

Возможности терапии КК при БП достаточно ограничены. Как правило, при ведении таких пациентов неврологам приходится сталкиваться с многочисленными трудностями, а результаты лечения часто не оправдывают ожидания [11, 39]. Лечение должно включать коррекцию противопаркинсонической терапии, отмену медикаментов, способных вызвать КК, а также хирургическую коррекцию или глубокую стимуляцию мозга [15]. В большинстве наблюдений КК при БП оказывается нечувствительной к стандартной противопаркинсонической терапии. При возникновении КК, связанной с изменениями дофаминергической терапии, целесообразна попытка коррекции медикаментозного лечения и прежде всего исключения или замены одного препарата — агониста дофаминовых рецепторов на другой. Стероиды, по данным различных авторов [26], являются эффективными лишь в редких случаях. Умеренный эффект иногда приносит клоназепам [39]. Локальные инъекции ботулинистического токсина (БТ) в подвздошную мышцу и/или прямую мышцу живота дают неоднозначные результаты [5, 40]. Чаще отмечается полное отсутствие эффекта [4, 22, 40].

Стероиды, по данным различных авторов [26], являются эффективными лишь в редких случаях. Умеренный эффект иногда приносит клоназепам [39]. Локальные инъекции ботулинистического токсина (БТ) в подвздошную мышцу и/или прямую мышцу живота дают неоднозначные результаты [5, 40]. Чаще отмечается полное отсутствие эффекта [4, 22, 40].

В отдельных случаях аномальное положение туловища улучшается при использовании заплечного рюкзака [22]. Некоторые авторы [32] предлагают использовать для облегчения КК поясничные корсеты, кожаные ортезы. В настоящее время все больше находят применение новые специальные ортезы, изготовленные по принципу торакально-тазовой передней фиксации.

Хирургическое лечение КК складывается из стабилизирующих вертебральных вмешательств, а также хронической стимуляции глубоких структур мозга [28, 33]. При операциях на позвоночнике лечение сопряжено с необходимостью длительной иммобилизации, повторными хирургическими вмешательствами, высоким риском осложнений [41, 42].

В современной литературе постепенно накапливаются данные об использовании стимуляции глубоких структур мозга, однако результаты остаются противоречивыми. Кроме того, среди исследователей пока не сложилось единого мнения относительно выбора оптимальной мишени [1, 11].

Болезнь Паркинсона и расстройства движений

Под ред. Иллариошкина С.Н., Левина О.С.

М.: ЗАО «РКИ Соверо пресс», 2014. 405 с.

Настоящее руководство, подготовленное по материалам III Национального конгресса по болезни Паркинсона и расстройствам движений, представляет новейшие данные в области изучения этиологии, патогенеза, разработки методов диагностики и лечения экстрапирамидных заболеваний и других форм двигательных расстройств. В этом году в программе Конгресса и в материалах руководства особое внимание уделено анализу немоторных симптомов болезни Паркинсона, поиску ранних биомаркеров нейродегенеративного процесса, достижениям отечественных ученых в разработке и внедрении наиболее передовых высокотехнологичных методов лечения (в том числе хирургического) и реабилитации пациентов с двигательными расстройствами. Руководство рассчитано на неврологов, нейрореабилитоголов, нейрохирургов, нейрофизиологов, специалистов в области лучевой диагностики, а также практических врачей других специальностей и студентов медицинских вузов, интересующихся данной проблемой клинической неврологии.

Руководство рассчитано на неврологов, нейрореабилитоголов, нейрохирургов, нейрофизиологов, специалистов в области лучевой диагностики, а также практических врачей других специальностей и студентов медицинских вузов, интересующихся данной проблемой клинической неврологии.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть I. АННОТИРОВАННЫЕ ДОКЛАДЫ

Раздел 1. Болезнь Паркинсона и другие формы паркинсонизма

1.1. Этиология и молекулярные основы болезни Паркинсона.

Экспериментальные аспекты изучения паркинсонизма.

Этиология болезни Паркинсона: новые представления и новые вызовы

С.Н. Иллариошкин

Трансляционная и профилактическая медицина как основа для борьбы с болезнью Паркинсона

М.В. Угрюмов

Полноэкзомное секвенирование в изучении генетических основ болезни Паркинсона

М.В. Шульская, В.А. Зырин, М.И. Шадрина, С.Н. Пчелина, С.Н. Иллариошкин, П. А. Сломинский

А. Сломинский

Агрегация альфа-синуклеина как возможный молекулярный механизм связи болезни Паркинсона и лизосомных болезней накопления

С.Н.Пчелина, А.К.Емельянов, Е.П.Нужный, Т.С.Усенко, А.Ф.Якимовский, Е.Ю.Захаров.

Оценка ассоциации полиморфной микросателлитной области SNCA-Rep1 с развитием болезни Паркинсона в российской популяции

М.С.Степанова, Е.Ю.Федотова, Н.Ю.Абрамычева, С.Н.Иллариошкин

Ассоциация «промежуточной» полиглутаминовой экспансии гена ATXN2 (атаксин-2) с риском развития нейродегенеративных заболеваний в российской популяции

А.А.Мороз, М.С.Степанова, Е.В.Лысогорская, Е.Ю.Федотова, Н.Ю.Абрамычева,С.А.Клюшников, И.А. Иванова-Смоленская, С.Н.Иллариошкин

Транскриптомные маркеры ранней стадии болезни Паркинсона

М.И. Шадрина, А.Х. Алиева, Е.В. Филатова, А.В. Карабанов, А.А. Колачева, С.Н. Иллариошкин, М.В. Угрюмов, П.А. Сломинский

Мутационный скрининг гена GBAс анализом клинических фенотипов болезни Паркинсона, ассоциированных с мутациями

Н. Ю. Абрамычева, Е.Ю. Федотова, М.С. Степанова, С.Н. Иллариошкин

Ю. Абрамычева, Е.Ю. Федотова, М.С. Степанова, С.Н. Иллариошкин

Ген C9ORF72 в развитии нейродегенеративных заболеваний, сопровождающихся расстройствами движений

Е.Ю. Федотова, Н.Ю. Абрамычева, М.С. Степанова,Е.В. Лысогорская, С.Н. Иллариошкин

Экспериментальные аспекты изучения дофаминергических нейронов, полученных из фибробластов кожи человека на основе технологии индуцированных плюрипотентных стволовых клеток

Л.Г. Хаспеков, А.В. Ставровская, Р.М. Худоерков, Д.Н. Воронков, М.А. Лагарькова, С.Л. Киселев, Е.Ю. Федотова, И.А. Гривенников, И.В. Мухина, С.Н. Иллариошкин.

1.2. Моторные симптомы болезни Паркинсона.

Диагностика и лечение ранней стадии болезни Паркинсона

О.С. Левин, А.В. Росинская

Дрожательные фенотипы болезни Паркинсона

З.А. Залялова.

Нарушение позы у больных с болезнью Паркинсона

Н.В. Федорова, О.А. Орехова.

Феномен застывания при ходьбе у пациентов болезнью Паркинсона

Н. А. Скрипкина, О.С.Левин

А. Скрипкина, О.С.Левин

Клинические особенности нарушений вертикального взора у пациентов с болезнью Паркинсона

С.А. Лихачев, О.А. Аленикова.

1.3. Немоторные симптомы болезни Паркинсона.

Немоторные проявления продромальной стадии болезни Паркинсона

В. Пёве, Ф. Малкнехт (Werner Poewe, Philipp Mahlknecht).

Гетерогенность нервно-психических нарушений при болезни Паркинсона

М.Р. Нодель, Н.Н. Яхно

Некогнитивные предикторы деменции при болезни Паркинсона

И.В. Литвиненко.

Депрессия при болезни Паркинсона

З.А. Залялова, Д.М. Хасанова.

Психотические нарушения при болезни Паркинсона

М.А. Аникина, Е.Е. Васенина, О.С. Левин

Импульсивно-компульсивные нарушения при болезни Паркинсона

Н.В. Федорова, А.В.Никитина

Зрительные нарушения при болезни Паркинсона

О.А. Аленикова, С.А. Лихачев

Нарушение зрительно-пространственного восприятия и изменения сетчатки глаза при болезни Паркинсона

И. В. Литвиненко, П.С. Дынин, Э.В. Бойко, Р.Ф. Гимадутдинов, Г.Е. Исаева

В. Литвиненко, П.С. Дынин, Э.В. Бойко, Р.Ф. Гимадутдинов, Г.Е. Исаева

Вегетативные нарушения в дифференциальной диагностике болезни Паркинсона и мультисистемной атрофии

С.Ю. Киртаев, И.В.Литвиненко

Нарушения поведения во сне с быстрыми движениями глаз у пациентов с болезнью Паркинсона

Е.А. Ляшенко, М.Г. Полуэктов, О.С. Левин

Расстройства фазы быстрого сна при болезни Паркинсона – диагностика и способы терапии

И.В. Красаков, И.В. Литвиненко

Метаболические нарушения при болезни Паркинсона

Р.Р. Богданов, А.Р. Богданов, С.В. Котов

Особенности когнитивных нарушений и дифференциальный диагноз заболеваний с клиникой паркинсонизма

В.В. Захаров.

1.4. Нейровизуализационные и нейрофизиологические бомаркеры болезни Паркинсона.

Возможности МРТ в диагностике и оценке прогрессирования болезни Паркинсона

А.Г. Труфанов, И.В. Литвиненко

Новые возможности структурных методов нейровизуализации в диагностике немоторных симптомов болезни Паркинсона

Е. В. Мазуренко, В.В. Пономарев, Р.А. Сакович

В. Мазуренко, В.В. Пономарев, Р.А. Сакович

Функциональная магнитно-резонансная томография покоя и её роль в изучении экстрапирамидных заболеваний

Ю.А. Селивёрстов, Е.В. Селивёрстова, Р.Н. Коновалов, С.А. Клюшников, М.В. Кротенкова, С.Н. Иллариошкин

Особенности функционирования безусловной нейрональной сети в состоянии покоя и церебрального метаболизма у пациентов с болезнью Паркинсона и различным когнитивным статусом по данным фМРТ и in vivo 1H MRC

З.З. Рожкова, Н.В. Карасевич, А.Н. Омельченко, И.Н. Карабань

МРС черной субстанции у первичных пациентов с болезнью Паркинсона, ранее не получавших леводопатерапию

А.Г. Труфанов, И.В. Литвиненко.

Электрофизиологические особенности треморной активности мышц при эссенциальном треморе и болезни Паркинсона

Е.О.Иванова, А.П.Федин, И.А.Иванова-Смоленская, С.Н. Иллариошкин

Изменения источников когнитивных вызванных потенциалов Р300 у больных болезнью Паркинсона

С. А. Крижановский, А.А. Чернинский, О.В. Иваненко, И.Г. Зима, И.Н. Карабань

А. Крижановский, А.А. Чернинский, О.В. Иваненко, И.Г. Зима, И.Н. Карабань

1.5. Лечение и реабилитация пациентов с болезнью Паркинсона.

Современные подходы к лечению болезни Паркинсона

А. Антонини (Angelo Antonini)

Неотложные состояния при болезни Паркинсона

О.С. Левин.

Двигательные осложнения длительной леводопа-терапиии подходы к их коррекции

Е.А. Катунина, Н.В. Титова

Взгляд клинического фармаколога на возможности фармакотерапии болезни Паркинсона с использованием ротиготина – трансдермального пластыря

С.К. Зырянов.

Роль ингибитора МАО-В разагилина в лечении болезни Паркинсона

О.С. Левин.

Оценка эффективности терапии пирибедилом пациентов с болезнью Паркинсона при моторных флуктуациях и лекарственных дискинезиях

Ю.А. Князькина

Использование ботулинотерапии для лечения камптокормии у пациентов с болезнью Паркинсона (клинический случай)

А. П. Коваленко.

П. Коваленко.

Роль медицинской реабилитации в лечении болезни Паркинсона

Н.А. Амосова, И.Г. Смоленцева.

Мультидисциплинарный подход к ведению больных на поздней стадии болезни Паркинсона

И.Г. Смоленцева, О.В. Кривонос, Н.А. Амосова.

Возможный нейропротективный эффект метода темпоритмовой коррекции ходьбы при болезни Паркинсона

Д.В. Похабов, В.Г. Абрамов, Ю.В. Нестерова.

Послеоперационное ведение больных с болезнью Паркинсона на фоне глубокой стимуляции головного мозга

Е.В. Бриль, А.А. Томский, А.А. Гамалея , В.А. Шабалов, Н.В. Федорова, Н.А. Губарева.

1.6. Вопросы организации специализированной помощи и ведения пациентов с болезнью Паркинсона. Эпидемиология. Качество жизни.

Организация медицинской помощи больным болезнью Паркинсона в современных социально-экономических условиях

О.В. Кривонос.

Медицинские и социальные аспекты болезни Паркинсона

А.Б. Гехт, Г. Р. Попов.

Р. Попов.

Регистр болезни Паркинсона Национального общества болезни Паркинсона и расстройств движений

С.Н. Иллариошкин, А.Н. Бойко, О.С. Левин, С.В. Петров, А. Б. Ямпольский, П.У. Гойтемирова, Е.М. Ким, Н.А. Орышич, О.Л. Табакова, А.К. Файзулаева, И.Л. Иванова, Е.В. Сизова, Л.В. Чепкасова, И.С. Чупина

Инновационные возможности объективизации качества жизни пациентов с болезнью Паркинсона

И.Н. Карабань, Н.В. Карасевич, О.В. Крицкая.

Можно ли предупредить болезнь Паркинсона?

О.С. Левин.

Идентификация лиц в латентной стадии болезни Паркинсона: первые результаты российского обсервационного исследования ПАРКИНЛАР

Е.Ю. Федотова, А.О. Чечеткин, Н.Ю. Абрамычева, Л.А. Чигалейчик, Б.Х. Базиян, Т.А. Пономарева, Н.С. Алексеева, П.А. Федин, М.А. Кравченко, С.Н. Иллариошкин.

Раздел 2. Экстрапирамидные гиперкинезы

2.1. Дистония.

Молекулярная генетика фокальной дистонии в российской популяции

М. Ю. Краснов, С.Л. Тимербаева, Н.Ю. Абрамычева, М.С. Степанова, Ю.А. Шпилюкова, О.Ю. Реброва, С.Н. Иллариошкин.

Ю. Краснов, С.Л. Тимербаева, Н.Ю. Абрамычева, М.С. Степанова, Ю.А. Шпилюкова, О.Ю. Реброва, С.Н. Иллариошкин.

Краниальные дистонии: клинические проявления, дифференциальная диагностика, методы лечения

З.А. Залялова

Писчий спазм: современное состояние проблемы, опыт лечения инъекциями ботулотоксина типа А

С.А. Лихачев, Т.Н. Чернуха, Н.И. Черненко.

Интенционная судорога Рюльфа и другие пароксизмальные дискинезии

М.В. Селихова.

2.2. Тремор, хорея и тики.

Тремор: дифференциальная диагностика и выбор терапии

Е. Ружичка (Evzen Růžička).

Нейрофизиологические маркеры преклинической стадии болезни Гентингтона и их зависимость от тяжести мутаций в гене гентингтина

Н.В. Пономарева, С.А. Клюшников, Н.Ю. Абрамычева, Д.Д. Малина, Н.С. Щеглова, В.Ф. Фокин, И.А. Иванова-Смоленская, С.Н. Иллариошкин

Морфофункциональные изменения головного мозга при болезни Гентингтона

Е. Н. Юдина, С.Н. Иллариошкин, Р.Н. Коновалов, В.В. Гнездицкий

Н. Юдина, С.Н. Иллариошкин, Р.Н. Коновалов, В.В. Гнездицкий

Синдром Туретта у детей и подростков

В.П. Зыков, Е.Б. Новикова, Э.С.Каширина

Глубокая стимуляция мозга при синдроме Туретта с выраженными инвалидизирующими тиками и генерализованной дистонии

В.М. Тюрников, И.И. Федоренко, С.Н. Иллариошкин, Е.Ю. Федотова, Л.П. Метелкина, А.О. Гуща.

Раздел 3. Другие двигательные расстройства

Расстройства движений при нейродегенеративных деменциях

Е.Е. Васенина, О.А. Ганькина, О.С. Левин.

Токсическое поражение базальных ядер: диагностика и лечение

П. Таба (Pille Taba)

Нейродегенерации с накоплением железа в мозге: юношеские и взрослые формы

Г.Е. Руденская, Е.Ю. Захарова

Аутосомно-рецессивные мозжечковые атаксии

С.В. Копишинская, А.В. Густов, М.А. Радюк, С.Н. Светозарский.

Болезнь Ниманна-Пика типа C — молекулярная генетика и патогенез, клиническиефенотипы, возможности диагностики и терапии

С. А. Клюшников.

А. Клюшников.

Эффективность ботулинотерапии при спастичности

Д.В. Похабов, В.Г. Абрамов, Ю.В. Нестерова.

Двигательные расстройства в психиатрии

В.Л. Голубев.

Часть II. ТЕЗИСЫ

ГЕН FMR1 И ДВИГАТЕЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА У ПАЦИЕНТОВ В РОССИЙСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ

Н.Ю. Абрамычева, М.С. Степанова, Е.Ю. Федотова, С.Л. Тимербаева, С.Н. Иллариошкин.

УРОВЕНЬ АЛЬФА-СИНУКЛЕИНА В ПЛАЗМЕ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА И ПАЦИЕНТОВ С ЛИЗОСОМНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ НАКОПЛЕНИЯ

П.А. Андоскин, Е.П. Нужный, А.К. Емельянов, М.А. Николаев, А.Ф. Якимовский, Е.Ю. Захарова, С.Н. Пчелина.

КОРРЕКЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ У ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

Е.А. Антипенко, А.В. Густов

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АНВИФЕНАョ В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Г.Н. Бельская, И.Г. Лукашевич, Л.В. Тряпицына, Е.А. Политицкая, Е.И. Лузанова.

ВЛИЯНИЕ ДРОЖАТЕЛЬНОГО ГИПЕРКИНЕЗА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА

В. А. Богачева, Д.В. Захаров, В.А. Михайлов

А. Богачева, Д.В. Захаров, В.А. Михайлов

ЛИПИДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА

Е.В.Борисова, М.А.Фоминцева, С.А.Свиридова, Н.Г.Никульчева, Л.А.Шатилина

СНИЖЕНИЕ ЧАСТОТЫ КОРОТКИХ АЛЛЕЛЕЙ B2-VNTR ГЕНА РЕЦЕПТОРА В2 БРАДИКИНИНА У ЖЕНЩИН С ДЕБЮТОМ ЗАБОЛЕВАНИЯ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА ДО 50 ЛЕТ

Н.К. Боровкова, И.О. Сучкова, Е.В. Борисова, Е.Л. Паткин

ТРЕХЛЕТНЕЕ СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ СУБТАЛАМИЧЕСКОГО ЯДРА И КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С РАЗВЕРНУТОЙ СТАДИЕЙ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

Е.В.Бриль, А.А.Томский, А.А.Гамалея, В.А.Шабалов, Н.В.Федорова, А.А.Бондаренко, С.Б.Буклина, А.В. Декопов, Е.М. Салова, Н.Н.Губарева

УРОВЕНЬ АЛЬФА-СИНУКЛЕИНА В CD45+ КЛЕТКАХ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

А.К. Емельянов, П.А. Андоскин, А.Ф. Якимовский, А.А. Тимофеева, М.А. Николаев, С.Н. Пчелина.

КЛИНИКО-МР-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПАРКИНСОНИЗМА

З. А. Залялова, Г.Р. Латыпова, С.Э. Мунасипова

А. Залялова, Г.Р. Латыпова, С.Э. Мунасипова

СПОСОБ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ЭССЕНЦИАЛЬНОГО ТРЕМОРА И БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА ПО ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ ПОСТУРАЛЬНОГО ТРЕМОРА РУК

Е.О. Иванова, П.А. Федин, А.Г. Брутян, И.А. Иванова-Смоленская, С.Н. Иллариошкин.

КОМОРБИДНЫЕ СОСТОЯНИЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С ФОКАЛЬНЫМИ ДИСТОНИЯМИ

И.Г. Измайлова, И.В. Кравцова, А.Ф. Старостюк, Т.И. Бодрова, Ю.В. Цымбал, Е.Н. Журавлева.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ДИСТОНИИ БИПЕРИДЕНА ГИДРОХЛОРИДОМ (АКИНЕТОНОМ)

А.В. Карабанов, М.Ю. Краснов, Н.Ю. Абрамычева, С.Н. Иллариошкин

ДИАГНОСТИКА ДРОЖАТЕЛЬНОГО ГИПЕРКИНЕЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОРИГИНАЛЬНОГО АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

А.В. Карабанов, С.Н. Иллариошкин, В.В. Шведков, В.В Полещук, И.А. Иванова-Смоленская, С.В. Пушилин, В.Б. Чемоданов

ЗАПОРЫ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ КОРРЕКЦИИ

С.Ю. Киртаев, И.В. Литвиненко.

СИНДРОМ SANDO — НОВАЯ ФОРМА АУТОСОМНО-РЕЦЕССИВНЫХ АТАКСИЙ

С. А. Клюшников, Т.Д. Крылова, П.Г. Цыганкова, Ю.А. Селивёрстов, Е.В. Коновалова, Е.Ю. Захарова.

А. Клюшников, Т.Д. Крылова, П.Г. Цыганкова, Ю.А. Селивёрстов, Е.В. Коновалова, Е.Ю. Захарова.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЛЕВОДОПЫ В СОСТАВЕ ПОЛИМЕРНЫХ КАПСУЛ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

И.Г. Кондрашева, П.Е. Гамбарян, И.А. Тубашева, Е.С. Северин, А.А. Каменский.

МУТАЦИИ В ГЕНЕ TOR1A (DYT1) ПРИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ДИСТОНИИ В РОССИЙСКОЙ И БЕЛОРУССКОЙ ПОПУЛЯЦИЯХ

М.Ю. Краснов, С.А. Лихачев, Н.Ю. Абрамычева, Т.Н. Чернуха, И.В. Плешко, С.Л. Тимербаева, С.Н. Иллариошкин.

ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ ЭССЕНЦИАЛЬНОГО ТРЕМОРА

Г.Р. Латыпова, З.А. Залялова.

ОСОБЕННОСТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА В ПЕРИОД ГЛУБОКОЙ СТИМУЛЯЦИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

А.С. Лихачев, М.Н. Ган

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЗОРА У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА

С.А. Лихачев, О.А. Аленикова

ВИДЕОАНАЛИЗ ДВИЖЕНИЙ В ДИАГНОСТИКЕ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

С. А. Лихачев, В.В. Ващилин, И.С. Гурский

А. Лихачев, В.В. Ващилин, И.С. Гурский

ДИСТОНИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ПРИЕМОМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

С.А. Лихачев, Т.Н. Чернуха, Е.А. Королевич

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭКСТРАПИРАМИДНОЙ ПАТОЛОГИИ МЕТОДОМ ХРОНИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ ГЛУБИННЫХ СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗГА (DBS)

В.В. Алексеевец, С.А. Лихачев, Т.Н. Чернуха, С.В. Терехов, Г.В. Забродец, М.Н. Ган.

ОЦЕНКА НАРУШЕНИЙ СНА ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА ПО ДАННЫМ ПОЛИСОМНОГРАФИИ

С.А.Лихачев, И.С. Савицкий

КАРНОЗИН ПРЕДОТВРАЩАЕТ РОСТ СОДЕРЖАНИЯ МЕТГЕМОГЛОБИНА, ВЫЗВАННОГО ВВЕДЕНИЕМ АКРОЛЕИНА, В ЭРИТРОЦИТАХ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА

М.Г. Маклецова, Г.Т. Рихирева, В.В. Полещук, А.А. Логвиненко, Л.М. Байдер, М.Ю. Вакуленко, Т.Н. Федорова, С.Л. Тимербаева

КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКАЯ ГЕТЕРОГЕННОСТЬ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

И.В. Милюхина, М.Н. Карпенко

ВЕРОЯТНЫЙ СЛУЧАЙ СПОРАДИЧЕСКОЙ МУЛЬТИСИСТЕМНОЙ АТРОФИИ В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ

Е.С. Мищенко.

СИНДРОМ «ЧУЖОЙ» РУКИ (ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ)

С. Э.Мунасипова, З.А.Залялова.

Э.Мунасипова, З.А.Залялова.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Л.Б. Новикова, А.П. Акопян, Э.Р. Галимуллина.

ИНСОМНИЯ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ

М.Р. Нодель, Н.Н. Яхно, Ю.В. Украинцева, В.Б. Дорохов

ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ГИПЕРСОМНИЧЕСКОГО СИНДРОМА ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

М.Р. Нодель, Н.Н. Яхно, Ю.В. Украинцева.

РОЛЬ МУТАЦИЙ В ГЕНАХ ЛИЗОСОМНЫХ БОЛЕЗНЕЙ НАКОПЛЕНИЯ В ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Е.П. Нужный, А.Ф. Якимовский, А.А. Тимофеева, А.М. Букина, Е.Ю. Захарова, С.Н. Пчелина.

АНАЛИЗ ТОНКОЙ СТРУКТУРЫ ТАНДЕМНЫХ CAG- И CCG-ПОВТОРОВ В ГЕНЕ НТТ ПРИ БОЛЕЗНИ ГЕНТИНГТОНА

Д.А. Приходько, Н.Ю. Абрамычева, М.С. Степанова, С.А. Клюшников.

ИНТРАЭПИДЕРМАЛЬНЫЕ НЕРВНЫЕ ВОЛОКНА В ДИАГНОСТИКЕ СЕНСОРНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

М.А. Радюк, О.В. Курушина, С.В. Копишинская, А.В. Густов

ВОЗМОЖНОСТЬ ОЦЕНКИ СКОРОСТИ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА В ОТСУТСТВИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА БОЛЬНЫМ

В. В. Раздорская, О.Н. Воскресенская, Г.К. Юдина

В. Раздорская, О.Н. Воскресенская, Г.К. Юдина

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА В САРАТОВЕ

В.В. Раздорская, О.Н. Воскресенская, Г.К. Юдина.

НАСЛЕДСТВЕННАЯ СПАСТИЧЕСКАЯ ПАРАПЛЕГИЯ 3-ГО ТИПА (SPG3): ПЕРВЫЕ РОССИЙСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

Г.Е.Руденская, К.Биц (С.Beetz), В.А.Кадникова, А.А.Степанова, Т.Н.Проскокова, В.П.Федотов, А.В. Поляков

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ БЛЕФАРОСПАЗМА, АССОЦИИРОВАННОГО СО ВТОРИЧНЫМ ДИСМЕТАБОЛИЧЕСКИМ МИОПАТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Д.К. Сичинава, Л.А. Цукурова, М.А. Барабанова, Е.Н. Головко, П.В. Катаев

ОТРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ БОЛЕЗНИ ГЕНТИНГТОНА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ЗАДАЧ НЕЙРОБИОЛОГИИ

А.В. Ставровская, Н.Г. Ямщикова, А.С. Ольшанский, Д.Н. Воронков, С.Н. Иллариошкин.

КОМБИНИРОВАННОЕ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ДЕСТРУКЦИИ С ОДНОЙ СТОРОНЫ И ГЛУБОКОЙ СТИМУЛЯЦИИ ПОДКОРКОВЫХ СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗГА С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

В. М.Тюрников, И.И. Федоренко, Л.П. Метелкина , Е.Ю. Федотова,В.В. Полещук, С.Н. Иллариошкин, А.О. Гуща.

М.Тюрников, И.И. Федоренко, Л.П. Метелкина , Е.Ю. Федотова,В.В. Полещук, С.Н. Иллариошкин, А.О. Гуща.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОФИЛАКТИКИ ТОКСИЧЕСКОГО ПАРКИНСОНИЗМА: ИНТЕГРАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЙ НЕЙРОХИМИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ТЕХНИЧЕСКИХ И

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ

А.Т. Файзутдинова, Р.С. Заббарова.

МИКРОЭЛЕКТРОДНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ВО ВРЕМЯ ИМПЛАНТАЦИИ ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ СТИМУЛЯЦИИ МОЗГА ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

И.И. Федоренко, В.М. Тюрников, Л.П. Метелкина, С.Н. Иллариошкин, А.О. Гуща.

«НОРМОТИМИЧЕСКОЕ» ДЕЙСТВИЕ БОТУЛИНОТЕРАПИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С КРАНИАЛЬНОЙ И ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ДИСТОНИЕЙ

З.Г.Хаятова, Г.Н.Гарипова, З.А.Залялова.

ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПАКТНОЙ ЧАСТИ ЧЕРНОЙ СУБСТАНЦИИ МОЗГА ЧЕЛОВЕКА И КРЫСЫ

Д.Н.Воронков, Р.М.Худоерков, В.Н.Сальков, Ю.В.Дикалова, Н.С.Носс.

РОЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОЙ КООРДИНАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА И ИХ РОДСТВЕННИКОВ ПРИ РАННЕЙ И ДОКЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Л. А. Чигалейчик, Е.Ю. Федотова, В.В. Полещук, Б.Х. Базиян, С.Н. Иллариошкин.

А. Чигалейчик, Е.Ю. Федотова, В.В. Полещук, Б.Х. Базиян, С.Н. Иллариошкин.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БОЛЬНЫХ ЭССЕНЦИАЛЬНЫМ ТРЕМОРОМ

Ю.В. Шубина, Д.В. Захаров, В.А. Михайлов.

Участиники

Именной указатель

Противодействия болезни Паркинсона, комплексы упражнений. Научный раздел клиники ИАКИ

Глубокое дыханиеЦель: добиться упражнением более глубокого дыхания.

В положении сидя. Положите руки на живот. Сделайте медленный глубокий вдох через нос, почувствуйте как расширяется грудная клетка и как бы «надувается» живот. Затем медленно, считая до 5, выдыхайте воздух через рот, как при задувании свечи. Повторите 10 раз. В положении стоя. Подойдите к стенке. Встаньте так, чтобы всей спиной и поясницей Вы чувствовали бы стенку или другую вертикальную поверхность: шкаф, дверь и т.д. Поднимите руки вверх и, касаясь ими стены, сделайте глубокий вдох; при выдохе опускайте руки вниз и перекрещивайте их перед грудью и животом так, чтобы кисть правой руки взялась за локоть левой руки и наоборот. Повторите 10 раз.

Повторите 10 раз.

Упражнение для улучшения осанки

Цель: научиться регулировать напряжение мышц шеи, туловища, чтобы противодействовать формированию «согбенной позы».

Встаньте спиной к стене, так, чтобы затылок, лопатки, ягодицы, бедра и голени касались стены; руки располагаются вдоль тела, ладони упираются в стену. Постарайтесь с напряжением «вжаться» в стену (до счета 5), а потом следует расслабиться и отдохнуть, сколько Вам потребуется. Повторяйте упражнение несколько раз, старайтесь «не сбивать» дыхания. Исходное положение, как и в предыдущем упражнении. Оставаясь «прилипшим» к стене затылком, спиной, ягодицами и ладонями присядьте на корточки «скользя» спиною по стене. Если Вам трудно потом подняться, поставьте рядом стул или возьмите палку, на которую можно опереться. Встаньте лицом к стене так, чтобы одна щека, повернутая в сторону, грудная клетка и живот, бедра как бы «прилипли» к стене. Раскиньте руки на уровне плеч и расположите их так, чтобы ладони «прилипли» к стене. Поднимайте «прилипшие» к стене ладони кверху над головой. Когда ладони над головой — делайте выдох, когда они возвращаются на уровень плеч — делайте вдох. Упражнение делаете до ощущения приятной усталости.

Поднимайте «прилипшие» к стене ладони кверху над головой. Когда ладони над головой — делайте выдох, когда они возвращаются на уровень плеч — делайте вдох. Упражнение делаете до ощущения приятной усталости.

«Скручивание туловища»

Цель: улучшение подвижности мышц шеи, плеч, туловища. В положении сидя или стоя положите ладони на плечи или за шею. Поворачивайте голову, шею и туловище сначала в одну, а потом в другую сторону, как можно больше. Вы должны почувствовать легкое напряжение мышц туловища. Повторите 10 раз.

Прогибания туловища

Цель: улучшение осанки и улучшение подвижности в грудном и поясничном отделе позвоночника.

Сидя на стуле положите ладони на колени, наклонитесь вперед, после чего, выгните спину дугой, расправьте плечи. Затем сядьте прямо. Повторите 10 раз.

Сидя на стуле поместите кисти рук на область поясницы («возьмите себя за поясницу»). Прогнитесь в пояснице, выпятив грудь вперед и расправив плечи, считая до «20». Затем сядьте прямо. Повторите 10 раз.

Затем сядьте прямо. Повторите 10 раз.

Упражнение для мышц брюшного пресса

Цель: укрепление мышц брюшного пресса.

Лежа на спине (на полу, на кровати), согните ноги в коленях, поставив стопы на пол (кровать). Медленно вытяните руки вперед и садитесь, приподнимая плечи и голову (при этом поясница касается пола) столько раз, на сколько у Вас хватит сил, не ‘сбивая дыхания». Коснитесь руками коленей. Затем вернитесь в исходное положение. Повторите 10 раз.

«Мостик»

Цель: укрепление мышц туловища, бедер и тренировка поворотов в постели. Лежа на спине, согните ноги в коленях, поставив стопы на пол (кровать), поднимите таз, опираясь на стопы и на плечи, повернитесь налево и направо. Повторите 10 раз.

Отжимания

Цель: растяжение плечевых мышц и улучшение позы. Встаньте лицом в угол комнаты. Упритесь руками в обе стенки и наклонитесь к углу, согнув руки в локтях так, чтобы Вы почувствовали напряжение мышц. При выполнении наклона не отрывайте стопы от пола. Наклонившись и продолжая упираться руками в стены, посчитайте до 20. Затем вернитесь в исходное положение. Повторите 10 раз.

При выполнении наклона не отрывайте стопы от пола. Наклонившись и продолжая упираться руками в стены, посчитайте до 20. Затем вернитесь в исходное положение. Повторите 10 раз.

Круговые движения и наклоны туловища Цель: улучшение подвижности мышц туловища. Исходное положение стоя, ноги — на ширине плеч, руки — на талии. Выполняйте круговые движения туловищем (как будто вертите обруч), а также наклоны кпереди, кзади, в стороны. Повторите по 10 раз в каждую сторону. Упражнения для мышц шеи и надплечья Повороты головы в стороны Цель: улучшение подвижности в шейном отделе позвоночника. В положении сидя или стоя медленно поворачивайте голову из стороны в сторону, стараясь при поворотах смотреть за плечо. Повернув голову, удерживайте её в таком положении, считая до 5. Вы должны почувствовать легкое напряжение мышц шеи. Повторите 10 раз.

Наклоны головы в стороны

Цель: улучшение подвижности в шейном отделе позвоночника. В положении сидя. Медленно наклоняйте голову в стороны, поочередно к каждому плечу. Во время наклонов старайтесь не поворачивать голову, смотрите вперед. При каждом наклоне Вы должны почувствовать легкое напряжение («растяжение») мышц шеи. Выполняйте по 10 наклонов в каждую сторону.

Во время наклонов старайтесь не поворачивать голову, смотрите вперед. При каждом наклоне Вы должны почувствовать легкое напряжение («растяжение») мышц шеи. Выполняйте по 10 наклонов в каждую сторону.

Наклоны головы вперед и назад

Цель: улучшение осанки и уменьшение фиксированного сгибательного положения головы.

В положении сидя или стоя. Разогнуть шею и выдвинуть подбородок вперед.

Затем вернитесь в исходное положение. Повторите 10 раз. Опустить голову и коснуться подбородком груди, вернуть голову в исходное положение. Повторите 10 раз. После этого медленно откиньте голову назад (если Вы выполняете это движение стоя, лучше подстраховаться, удерживаясь за крепкий неподвижный предмет или скобу на стене). Откинув голову назад постарайтесь расслабить мышцы шеи и «почувствовать это положение». Оно должно противодействовать фиксированному положению шеи в позе сгибания.

Упражнения для мышц плечевого пояса

Упражнение для попеременного напряжения и расслабления мышц верхнего плечевого пояса («молитва»)

Цель: добиться тренировкой напряжения и расслабления мышц верхнего плечевого пояса.

В положении сидя или стоя соедините руки, сложив ладони друг с другом.

Напрягите руки, что есть мочи, чтобы ладони упирались друг в друга. Просчитайте до «20». Потом расслабьте руки, «бросьте» их вниз. Повторите 5-10 раз. Постарайтесь зафиксировать в памяти свои ощущения во время напряжения рук и во время их расслабления. Ощущение расслабления попробуйте воспроизвести при нарастании скованности. Разведение плеч («расправить плечи»)

Цель: увеличение объема движений в суставах верхнего плечевого пояса. В положении сидя или стоя согните руки в локтях и отведите локти назад, приблизив друг к другу лопатки. Удерживайте их в таком положении, считая до пяти. Затем расслабьтесь и верните руки в исходное положение. Повторите 10 раз.

Круговые движения в плечевых суставах

Цель: увеличение объема движений в плечевых суставах. В положении сидя или стоя производите круговые движения плечами (плечо движется вверх, назад, вниз и вперед). Выполняйте вместе или поочередно каждым плечом по 5 раз. Затем повторите круговые движения в противоположную сторону (вниз, вперед, вверх, назад).

Выполняйте вместе или поочередно каждым плечом по 5 раз. Затем повторите круговые движения в противоположную сторону (вниз, вперед, вверх, назад).

Упражнение с палкой

1) подъем и опускание

Цель: увеличение объема движений в плечевых суставах. В положении сидя или стоя возьмите обеими руками деревянную палку (трость) длиной около 1 метра и поднимите до уровня груди. Затем попробуйте поднять палку над головой. Далее опустите руки до уровня груди и затем опустите руки на колени.

Повторите 10 раз.

2) «круги»

Цель: увеличение объема движений в плечевых суставах. В положении сидя. Держа палку обеими руками на уровне груди, выполняйте круговые обороты («рисуя перед собой круг»), плавно сгибая и выпрямляя руки в локтях. Повторите 10 раз в каждую сторону.

«Вы на байдарке»

Цель: увеличение объема движений в плечевых и локтевых суставах.

В положении сидя, держа палку обеими руками на уровне груди, двигайте палкой то одной, то другой рукой, имитируя движения веслом байдарке. Повторите 10 раз.

Повторите 10 раз.

В положении сидя, держите палку руками горизонтально на уровне бедер. Поднимите правый конец палки вверх в направлении правого плеча, при этом лозая рука остается неподвижной, з палка располагает ся диагонально по отношению к телу. Опустите палку в исходное положение, теперь выполните упражнение, поднимая левый конец палки левой рукой. Повторите по 5 раз в каждую сторону.

Упражнение для рук

Цель: улучшение подвижности в локтевых и лучезапястных суставах. В положении сидя положите кисти на бедра, ладонями вниз. Затем поверните руки ладонями вверх. Начинайте эти попеременные движения в медленном темпе, затем постепенно увеличивайте темп движений. Повторите 10 раз. Можете при этом «прихлопывать» кистями, отбивая удобный для Вас ритм движений.

Круговые движения кисти

Цель: улучшение подвижности в лучезапястных суставах. В положении сидя, медленно выполняйте круговые вращения кисти одной руки в лучезапястном суставе. Выполняйте по пять оборотов в каждую сторону. Затем выполните круговые вращения кисти другой руки. При необходимости, для облегчения движений кисти одной руки можете фиксировать это предплечье другой рукой.

Выполняйте по пять оборотов в каждую сторону. Затем выполните круговые вращения кисти другой руки. При необходимости, для облегчения движений кисти одной руки можете фиксировать это предплечье другой рукой.

Упражнение для пальцев рук

Цель: улучшение подвижности пальцев.

В положении сидя или стоя, поочередно дотрагивайтесь большим пальцем до 2, 3, 4 и 5 пальцев. Продолжайте упражнение, стараясь увеличить темп движений. Повторите 10 раз.

Упражнения для мышц нижнего пояса конечностей Прогибания в поясничном отделе позвоночника Цель: улучшение подвижности мышц поясницы и бедер. Лягте на живот. Расслабьтесь на 3-5 минут. Затем попытайтесь приподнять верхнюю половину туловища, опираясь на локти и стараясь прогнуться в пояснице. Оставайтесь в таком положении, считая до «20». Затем вернитесь в исходное положение и расслабьтесь. Повторите 10 раз.

Упражнение для мышц бедер (разведение бедер)

Цель: укрепление мышц бедер

Лежа на спине, согните ноги в коленях, поставив стопы на пол (на кровать). Разведите бедра и колени в стороны, соединив подошвы. Удерживайте ноги в таком положении, считая до «20». Вы должны почувствовать легкое напряжение мышц внутренней поверхности бедер. Затем верните ноги в исходное положение. Повторите 10 раз.

Разведите бедра и колени в стороны, соединив подошвы. Удерживайте ноги в таком положении, считая до «20». Вы должны почувствовать легкое напряжение мышц внутренней поверхности бедер. Затем верните ноги в исходное положение. Повторите 10 раз.

Повороты бедер в положении лежа

Цель: развивает гибкость мышц туловища и бедер. Лежа на спине (на полу, на кровати), согните ноги в коленях, поставив стопы на пол (кровать). Наклоняйте колени обеих ног в стороны, стараясь коснуться ими пола (кровати). Наклонив колени, удерживайте их в таком положении, считая до 20. Повторите упражнение с наклоном 10 раз в каждую сторону.

Подъем прямой ноги

Цель: укрепление мышц бедер и голеней.

Лежа на спине (на полу), согните одну ногу в колене, другую — держите выпрямленной (обе ноги касаются пола). Поднимите выпрямленную ногу так высоко, как только можете, стараясь не сгибать её в колене. Затем медленно опустите ногу на пол. Повторите 10 раз (каждой ногой).

Повторите 10 раз (каждой ногой).

Полуприседания

Цель: укрепление икроножных мышц и мышц бедра.

Стойте прямо, опираясь одной рукой на спинку стула, ноги — вместе. Медленно приседайте, сгибая ноги в коленях, стараясь держать при этом спину прямой. Затем вернитесь в исходное положение. Повторите 10 раз.

Сгибание ног

Цель: укрепление мышц бедер и голеней.

Лежа на спине, согните правую ногу в колене, левую — держите выпрямленной. Возьмите левой рукой колено правой ноги и потяните согнутую ногу влево. Удерживайте ногу в таком положении, считая до «20». Повторите 10 раз в каждую сторону. Повторите упражнение с согнутой левой ногой.

Лягте на живот. Согните одну ногу в колене, пытаясь дотянуться пяткой до задней поверхности бедра. Вы должны почувствовать легкое напряжение мышц задней поверхности бедер. Затем верните ногу в исходное положение. Повторите 10 раз каждой ногой.

Упражнения для улучшения движений в коленных суставах

Цель: улучшение подвижности в коленных суставах и увеличение силы в ногах.

Сидя на стуле, разогните одну ногу в коленном суставе, затем верните в исходное положение. Повторите каждой ногой 10 раз. Сидя на стуле, поднимите одну ногу и положите её на маленький стульчик (табурет). Затем положите руки на колено выпрямленной ноги и потянитесь вперед. Вы должны почувствовать легкое напряжение мышц задней поверхности ноги. Оставайтесь в этом положении, считая до 20. Затем расслабьтесь. Повторите упражнение 5 раз.

Напряжение и расслабление мышц бедра и голени Цель: укрепление мышц бедра и икроножных мышц. Станьте боком к спинке стула и обопритесь на неё рукой. Поставьте одну ногу вперед на 50 см, а другую поставьте кзади. Теперь согните выдвинутую вперед ногу в колене и, постепенно опускайтесь, перенося тяжесть тела на выдвинутую и согнутую в колене ногу. Когда Вы полностью «присядете» на выставленную вперед ногу постарайтесь почувствовать напряжение её мышц и растяжение мышц «оставленной» сзади ноги. Оставайтесь в таком положении, считая до 20, затем расслабьтесь, и вернитесь в исходное положение. Повторите по 5 раз (каждой ногой).

Оставайтесь в таком положении, считая до 20, затем расслабьтесь, и вернитесь в исходное положение. Повторите по 5 раз (каждой ногой).

Подъем на носках

Цель: укрепление икроножных мышц.

Стойте прямо, опираясь руками на спинку стула. Приподнимайтесь на носках.

Повторите 10 раз.

Упражнения для мышц лица

Эти упражнения целесообразно выполнять перед зеркалом. Цель: увеличение объема движений мышц лица, улучшение мимики.

Попробуйте изобразить различные эмоции: радость, удивление, гнев и др. Сожмите губы, затем растяните их широко так, чтобы максимально разошлись углы рта, скажите с напряжением слово «сы-ы-ыр». Задерживайте каждое движение на несколько секунд.

Поднимайте и опускайте брови, нахмурьтесь как можно сильнее; поднимите брови и раскройте глаза и выразите крайнее удивление. Высуньте язык и медленно двигайте кончиком языка от одного угла рта до другого.

Откройте рот и кончиком языка проведите круговым движением по губам.

Некоторые дополнительные советы, которые помогут Вам преодолеть затруднения в повседневной двигательной активности Ходьба Здоровый человек не задумывается о том, как у него совершается ходьба. У больного с болезнью Паркинсона ходьба затруднена из-за скованности и замедления движений.

Когда Ваш врач и Вы программируете ЛФК-упражнения для улучшения ходьбы, Вы вместе должны подумать о следующем:

-

Вам следует определить («прочувствовать») удобный для Вас ритм и темп ходьбы. Не стесняйтесь командовать себе «левой-правой» или «раз-два-три-четыре».

-

Никто, кроме Вас, не знает, какой ритм и темп ходьбы является для Вас наиболее подходящим. Определяйте темп и ритм сами таким, чтобы это по возможности не отличалось от ходьбы здорового человека. А для этого не следует, во-первых, спешить, а во-вторых, не следует идти медленнее, чем Вы можете.

-

При выполнении любых упражнений ЛФК старайтесь «поймать и почувствовать» нужный и подходящий для Вас темп и ритм ходьбы.

-

Не щадите себя, заставляйте себя ходить как можно дальше и лучше.

-

Следите за своей ходьбой.Вы должны преодолеть «шаркающую» походку. Для этого достаточно выбрать нужный темп и ритм ходьбы. Пусть «шаркающие» звуки Вас самого раздражают. Добивайтесь бесшумной походки. Занимаясь упражнениями ЛФК, уделите этому вопросу особое внимание.

-

При ходьбе не забывайте о тех затруднениях, которые готовит Вам неровная дорога. Будьте внимательны. Замечайте все неровности и другие неудобные особенности дороги, по которой Вы держите свой путь.

-

Все это особенно важно, если Вы несете домой покупки — Вы можете при падении получить травмы и повредить то, что Вы несете.

Занимаясь ЛФК, посвятите должное внимание и время тренировке ходьбы.

Равновесие

Если у Вас затруднение движений сопровождается нарушением равновесия, то при выполнении программы ЛФК этому должно быть уделено специальное внимание. Такие тренировочные упражнения, конечно, лучше отработать дома — в комнатах и коридорах Вашей квартиры.

Выполнение движений, обеспечивающих хорошее равновесие, требует целого ряда условий:

-

Абсолютное внимание — Вы должны строго следить за дорогой, по которой Вам предстоит пройти. Если это в квартире — то перед Вами пол, покрытый лаком, или линолеум с нежелательной лужей от случайно пролитого Вами чая, или плиточное покрытие пола.

-

Во всех случаях все особенности Вашего передвижения -будь это дома или на улице, Вы — должны принимать во внимание и учитывать с целью своей безопасности.

-

Для отработки мер, обеспечивающих Ваше равновесие во время ходьбы, следует тренироваться в специальных устройствах, которые у спортсменов называются «параллельные брусья», или пользоваться Зх-4х-опорным «козелком», или — идеально — палкой.

Все трудности, сопровождающие Вашу ходьбу, особенно на неровной дороге или на лестнице, должны быть преодолены путем многократных тренировок.

Все трудности, сопровождающие Вашу ходьбу, особенно на неровной дороге или на лестнице, должны быть преодолены путем многократных тренировок.

-

В домашней обстановке следует тренировать свое равновесие в условиях «выключения зрения» (зрительного контроля). Это следует делать только при наличии в Вашей квартире специально укрепленных на стене перил (деревянная или металлическая планка на стене).

-

Все упражнения по поддержанию хорошего качества ходьбы и равновесия должны осуществляться ежедневно.

Речевые упражнения

В связи с нарушением нормальной функции речедвигательной мускулатуры бывают затруднения речи. При этом Ваши родные и близкие иногда перестают Вас понимать. Это рождает взаимное раздражение, а иногда и ссоры. Первое, что следует сделать — Вы вместе со своим врачом должны объяснить своим близким Ваши трудности и, тем самым, снять взаимное раздражение и недопонимание.

В то же время, в программу ЛФК входят и упражнения по улучшению речи. Идеально, если Вы начнете заниматься со специалистом-логопедом. Но и в том случае, если нет такой возможности, Вы можете сами заниматься ЛФК для улучшения речи. Для этого есть несколько возможностей и вариантов. Самое главное — и это никто не сделает, кроме Вас — Вы должны определить оптимальный темп и ритм речи.

Это можно сделать с помощью разных упражнений. Первое — Вы берете свою любимую книгу и начинаете читать вслух. При этом Вы выбираете удобный для Вас ритм и темп речи. Второе — Вы пытаетесь повторить текст за диктором радио и телевидения. Конечно, в этом случае за образец Вы должны выбрать спокойного диктора, который говорит в нормальном темпе.

Третье — целый ряд текстов разговорного характера Вы должны отрепетировать заранее и при необходимости выговаривать их в удобном для Вас ритме. В любом случае, Вы никогда не должны стесняться, и предупредите своего собеседника, что Вы говорите очень медленно и, кстати говоря, пусть он приспосабливается к ритму и темпу разговора, который удобен Вам.

Письмо

В связи с особенностями двигательных нарушений при болезни Паркинсона может нарушаться и письмо. Слова и буквы могут стать неразборчивыми, и тогда написанное не удастся прочесть, в некоторых случаях даже самому больному.

Начиная писать строку, больной обычно пишет удовлетворительно. Но по мере продолжения написания этой строки почерк становится все более и более неразборчивым. И в этих случаях нужна «ЛФК почерка». Чему она должна быть подчинена? Опять-таки отработке индивидуального темпа и ритма письма. Напоминаем, что Вы в начале строки пишете удовлетворительно, и только потом буквы становятся неразборчивыми. Поэтому надо резко снизить темп написания письма, записок и других рукописных текстов. Однако, в этих условиях написание письма (или какого-то иного текста) может превратиться в тяжелую работу, когда текст рождается «через час по чайной ложке». В этом случае Вам следует воспользоваться пишущей машинкой, но еще лучше печатать текст на клавишах компьютера. Не такая уж это сложная наука, чтобы Вы не овладели печатанием текста на компьютере, ведь там достаточно легкого касания, а на «выходе» получается идеальный текст, напечатанный любым заданным шрифтом.

Не такая уж это сложная наука, чтобы Вы не овладели печатанием текста на компьютере, ведь там достаточно легкого касания, а на «выходе» получается идеальный текст, напечатанный любым заданным шрифтом.

В нашем центре есть возможность получить все необходимое лечение, проконсультироваться с врачом.

Камптокормия: синдром искривления позвоночника, обновление

Eur Spine J. 2010 Aug; 19(8): 1229–1237.

Опубликовано онлайн 2010 март 19. DOI: 10.1007/S00586-010-1370-5

, 1 , 2 , 3 , 1 и 4

. и Информация о лицензии Отказ от ответственности

Камптокормия, также называемая синдромом искривления позвоночника (BSS), определяется как ненормальное сгибание туловища, появляющееся в положении стоя, усиливающееся при ходьбе и уменьшающееся в положении лежа. Первоначально BSS рассматривался, особенно в военное время, как психогенное расстройство. В настоящее время признано, что в дополнение к психическим синдромам многие случаи редуцированного BSS имеют соматическое происхождение, связанное с рядом мышечно-скелетных или неврологических расстройств. Большинство BSS мышечного происхождения связано с первичной идиопатической аксиальной миопатией с поздним началом, прогрессирующей у пожилых пациентов. Диагноз аксиальной миопатии впервые описан Laroche et al. основан на КТ/МРТ исследовании, демонстрирующем массивную жировую инфильтрацию паравертебральных мышц. Неспецифический гистологический аспект включает обширный эндомизиальный фиброз и жировую ткань с неправильной дегенерацией волокон. Слабость паравертебральных мышц может быть вторичной по отношению к целому ряду заболеваний, вызывающих диффузные патологические изменения в мышечной ткани. BSS может быть преобладающим, а иногда и показательным симптомом более генерализованного мышечного расстройства. Причины вторичного BSS многочисленны. Их необходимо тщательно оценить и исключить, прежде чем рассматривать диагноз первичной аксиальной миопатии.

В настоящее время признано, что в дополнение к психическим синдромам многие случаи редуцированного BSS имеют соматическое происхождение, связанное с рядом мышечно-скелетных или неврологических расстройств. Большинство BSS мышечного происхождения связано с первичной идиопатической аксиальной миопатией с поздним началом, прогрессирующей у пожилых пациентов. Диагноз аксиальной миопатии впервые описан Laroche et al. основан на КТ/МРТ исследовании, демонстрирующем массивную жировую инфильтрацию паравертебральных мышц. Неспецифический гистологический аспект включает обширный эндомизиальный фиброз и жировую ткань с неправильной дегенерацией волокон. Слабость паравертебральных мышц может быть вторичной по отношению к целому ряду заболеваний, вызывающих диффузные патологические изменения в мышечной ткани. BSS может быть преобладающим, а иногда и показательным симптомом более генерализованного мышечного расстройства. Причины вторичного BSS многочисленны. Их необходимо тщательно оценить и исключить, прежде чем рассматривать диагноз первичной аксиальной миопатии. Основные этиологии включают, с одной стороны, воспалительные миопатии, мышечные дистрофии с поздним началом, миотонические миопатии, эндокринные и метаболические миопатии, а с другой стороны, неврологические расстройства, главным образом болезнь Паркинсона. Камптокормия при паркинсонизме вызывается аксиальной дистонией, которая является отличительной чертой болезни Паркинсона. Специфического фармакологического лечения первичной аксиальной миопатии не существует. Следует поощрять общую активность, ходьбу с тростью, лечебную физкультуру, гимнастику. Лечение вторичных форм BSS зависит от разновидности расстройства, вызывающего мышечную патологию. Фармакологическое и общее лечение камптокормии при болезни Паркинсона сочетается с таковой при паркинсонизме. Лечение леводопой, обычно воздействующее на ригидность опухоли и акинезию, оказывает слабое или отрицательное влияние на BSS.

Основные этиологии включают, с одной стороны, воспалительные миопатии, мышечные дистрофии с поздним началом, миотонические миопатии, эндокринные и метаболические миопатии, а с другой стороны, неврологические расстройства, главным образом болезнь Паркинсона. Камптокормия при паркинсонизме вызывается аксиальной дистонией, которая является отличительной чертой болезни Паркинсона. Специфического фармакологического лечения первичной аксиальной миопатии не существует. Следует поощрять общую активность, ходьбу с тростью, лечебную физкультуру, гимнастику. Лечение вторичных форм BSS зависит от разновидности расстройства, вызывающего мышечную патологию. Фармакологическое и общее лечение камптокормии при болезни Паркинсона сочетается с таковой при паркинсонизме. Лечение леводопой, обычно воздействующее на ригидность опухоли и акинезию, оказывает слабое или отрицательное влияние на BSS.

Ключевые слова: Камптокормия, Синдром искривления позвоночника, Аксиальная миопатия, Мышечные дистрофии, Болезнь Паркинсона

В течение многих лет камптокормия, обозначающая вынужденную позу с наклоненным вперед туловищем, считалась связанной с психическими проявлениями. Времена изменились, и теперь хорошо известно, что соматические факторы способны вызывать это хроническое аномальное искривление поясничного отдела позвоночника в положении стоя. Со времен ранней военной литературы [16, 40, 41] произошло много изменений, и теперь стало возможным установить более точный этиологический диагноз. Однако многие аспекты нозологии, классификации, патогенеза и терапии этого синдрома остаются неясными. Поэтому мы решили обновить текущие знания об этом редком, но недействительном симптоме.

Времена изменились, и теперь хорошо известно, что соматические факторы способны вызывать это хроническое аномальное искривление поясничного отдела позвоночника в положении стоя. Со времен ранней военной литературы [16, 40, 41] произошло много изменений, и теперь стало возможным установить более точный этиологический диагноз. Однако многие аспекты нозологии, классификации, патогенеза и терапии этого синдрома остаются неясными. Поэтому мы решили обновить текущие знания об этом редком, но недействительном симптоме.

Мы провели обзор литературы на английском и французском языках по «камптокормии» и «синдрому искривления позвоночника» с 1991 по 2009 год с использованием базы данных PubMed. Этот поиск выявил в общей сложности 121 статью, включая 12 обзоров. Метаанализа или систематического обзора обнаружено не было. Сорок шесть статей были посвящены болезни Паркинсона, связанной с камптокормией. Остальные статьи касались мышечной патологии. Мы критически проанализировали опубликованные материалы. Среди них мы отобрали наиболее подходящие статьи, также принимая во внимание личные сообщения и наш собственный опыт лечения этого заболевания, чтобы составить всесторонний описательный обзор малоизученной сущности.

Среди них мы отобрали наиболее подходящие статьи, также принимая во внимание личные сообщения и наш собственный опыт лечения этого заболевания, чтобы составить всесторонний описательный обзор малоизученной сущности.

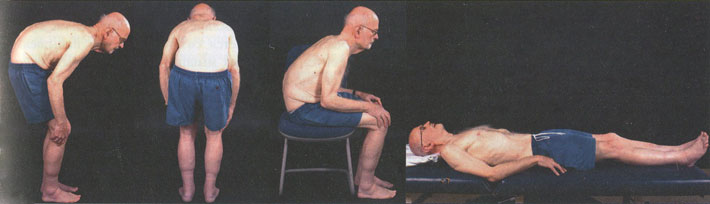

Камптокормия характеризуется патологическим изгибом туловища, появляющимся в положении стоя, усиливающимся при ходьбе и уменьшающимся в положении лежа. Термин камптокормия иногда называют «синдромом искривления позвоночника» (BSS). Аномальное искривление должно быть поясничным кифозом. Переднее сгибание на 45° или более необходимо для того, чтобы дифференцировать BSS от кифоза, начинающегося с дорсального отдела позвоночника, часто наблюдаемого у пожилых людей (рис. ).

Открыть в отдельном окне

Клиническая фотография, показывающая согнутую позу ( a ), уменьшающуюся в положении лежа ( b )

История синдрома подробно рассмотрена Karkowski [18]. Слово камптокормия было впервые использовано Souques и Rosanoff в 1915 году на собрании «Societé de Neurologie de Paris». Предлагая это название, происходящее от греческих слов camptos (согнутый) и kormos (ствол), эти авторы стремились объединить в единое целое аномальное искривление туловища, которое ранее обозначалось различными терминами. В серии последовательных статей Souques и сотрудники [40, 41] прекрасно описали синдром в том виде, в каком он теперь признан и определен. В своем отчете о 16 пациентах они обратили внимание на то, что психогенное происхождение, как правило, можно было идентифицировать. Большинство их пациентов состояли из раненых солдат, которые не могли справиться с боевым стрессом. Их лечили психотерапией и электротерапией, некоторые из них с успехом.

Предлагая это название, происходящее от греческих слов camptos (согнутый) и kormos (ствол), эти авторы стремились объединить в единое целое аномальное искривление туловища, которое ранее обозначалось различными терминами. В серии последовательных статей Souques и сотрудники [40, 41] прекрасно описали синдром в том виде, в каком он теперь признан и определен. В своем отчете о 16 пациентах они обратили внимание на то, что психогенное происхождение, как правило, можно было идентифицировать. Большинство их пациентов состояли из раненых солдат, которые не могли справиться с боевым стрессом. Их лечили психотерапией и электротерапией, некоторые из них с успехом.

До недавнего времени камптокормию обычно рассматривали как конверсионную реакцию, наблюдаемую главным образом у солдат во время Первой и Второй мировых войн. Например, Sandler [34] в 1947 году сообщил о серии пациентов, в основном солдат, с острым наклоном вперед, который был диагностирован как истерическая контрактура. Как подчеркивает Карковски [18], очень мало статей было опубликовано после Второй мировой войны. В этот период камптокормия еще считалась психогенной. Постепенно в отчетах, опубликованных в 1990-х годов и позднее стало очевидным, что помимо психических синдромов, в основном наблюдавшихся в военное время, с этим аномальным сгибанием туловища связано множество других мышечно-скелетных или неврологических нарушений. Поскольку развитию этого синдрома могут способствовать различные механизмы, был предложен термин «синдром искривления позвоночника» [36] вместо камптокормии, сохранявшей в медицинском сообществе сильную психиатрическую коннотацию. Настоящие авторы согласны с тем, что термин «синдром искривления позвоночника» (BSS) предпочтительнее.

В этот период камптокормия еще считалась психогенной. Постепенно в отчетах, опубликованных в 1990-х годов и позднее стало очевидным, что помимо психических синдромов, в основном наблюдавшихся в военное время, с этим аномальным сгибанием туловища связано множество других мышечно-скелетных или неврологических нарушений. Поскольку развитию этого синдрома могут способствовать различные механизмы, был предложен термин «синдром искривления позвоночника» [36] вместо камптокормии, сохранявшей в медицинском сообществе сильную психиатрическую коннотацию. Настоящие авторы согласны с тем, что термин «синдром искривления позвоночника» (BSS) предпочтительнее.

Этиологию BSS можно разделить на два основных раздела: с одной стороны, мышечного происхождения; с другой стороны, связь с различными неврологическими расстройствами. Как подчеркивают Azher et al. [2] распределение этиологий варьируется в зависимости от схемы направления. Большинство пациентов с мышечными расстройствами, скорее всего, будут обследованы в ортопедической или ревматологической клинике. И наоборот, пациенты, имеющие ассоциацию с неврологическим заболеванием, будут лечиться в центре неврологических и двигательных расстройств. Мы обсудим по очереди эти две основные этиологии.

И наоборот, пациенты, имеющие ассоциацию с неврологическим заболеванием, будут лечиться в центре неврологических и двигательных расстройств. Мы обсудим по очереди эти две основные этиологии.

У этой категории больных СБШ обусловлен слабостью паравертебральных мышц, связанной с деградацией мышечных тканей, независимо от их иннервации. В положении стоя на двигательные сегменты действует изгибающий момент вперед, который должен уравновешиваться выпрямляющими мышцами позвоночника. Недостаточность этих мышц приводит к нарушению равновесия между постуральными мышцами спины и живота, что приводит к наклону туловища вперед. Гипотонус этих мышц объясняет полную вправимость искривления при пассивных движениях и в положении лежа.

Слабость мышц-разгибателей позвоночника может быть вторичной по отношению к различным заболеваниям, вызывающим патологические изменения в антигравитационных мышцах, участвующих в разгибании туловища, или первичной идиопатической.

Вторичный BSS

Вторичный BSS наблюдался при широком спектре генерализованных мышечных заболеваний (таблица). Его действительно можно встретить при полимиозите и дерматомиозите, где в ряде случаев BSS был показательным симптомом [8]. Диагноз ставится на основании характерной картины ЭМГ, повышения уровня креатинкиназы в сыворотке, кожных поражений, воспалительного синдрома и некроза мышечных волокон с массивными периваскулярными и эндомизиальными воспалительными инфильтратами при биопсии.

Его действительно можно встретить при полимиозите и дерматомиозите, где в ряде случаев BSS был показательным симптомом [8]. Диагноз ставится на основании характерной картины ЭМГ, повышения уровня креатинкиназы в сыворотке, кожных поражений, воспалительного синдрома и некроза мышечных волокон с массивными периваскулярными и эндомизиальными воспалительными инфильтратами при биопсии.

Таблица 1

Синдром вторичного изогнутого позвоночника, связанный с мышечными расстройствами

| Причины миопатии |

|---|

| Дистрофия | 63 | Дистрофия | 900363 | Дистрофия | 96363 | Dystrophy | 9.Dystrophy | 7707063. |

| Нервно-мышечные расстройства |

| Миотоническая мышечная дистрофия |

| Болезнь Штейнерта |

| Inflammatory |

| Focal myositis |

| Dermatomyositis |

| Polymyositis |

| Inclusion body myositis |

| Endocrine-metabolic |

| Hypothyroidism |

| Osteomalacia |

| Steroid induced |

| Амилоидоз |

| Митохондриальные миопатии |

| Дефицит карнитинпальмитилтрансферазы |

| Дефицит комплексов дыхательной цепи |

Открыто в отдельном окне

BSS также сообщалось при «миозите с тельцами включения», другом воспалительном заболевании мышц. Биопсия мышц может показать несколько общих результатов, включая эндомизиальные воспалительные клетки, цитоплазматическую вакуолярную дегенерацию, включения или бляшки аномальных белков [15].

Биопсия мышц может показать несколько общих результатов, включая эндомизиальные воспалительные клетки, цитоплазматическую вакуолярную дегенерацию, включения или бляшки аномальных белков [15].

BSS может быть частью симптоматики мышечных дистрофий с поздним началом, включая конечностно-поясные и фасциально-лопаточно-плечевые типы, дополнительно идентифицируемые по типу наследования, ответственному гену и дефицитному белку [12]. Аналогичным образом сообщалось о BSS при миотонических миопатиях, включая болезнь Штейнерта [32] и проксимальную миотоническую миопатию. Последнее расстройство было недавно идентифицировано Serratrice et al. как новая причина вторичного BSS. [37]. Впервые описан Ricker et al. [30], проксимальная миотоническая миопатия передается по аутосомно-доминантному типу наследования. Диагноз этого состояния основывается на диффузных болях и миалгиях, нарушениях походки, слабости проксимальных мышц, катаракте и электрической миотонии.

Приобретенная миопатия классической этиологии может вызывать аномальные позы и вторичный BSS. Это случай миопатий, выявленных при метаболических или эндокринных нарушениях, таких как гипотиреоз, остеомаляция или мышечная дистрофия, вызванная терапией стероидами [8, 14, 38]. Следовательно, при вправимом искривлении позвоночника обязательными являются исследование костного метаболизма и визуализация скелета, а также оценка уровня гормонов щитовидной железы. Наконец, сообщалось о двух исключительных случаях вторичного BSS [8]. Первый касался амилоидной миопатии, распознаваемой по выявлению в биоптатах амилоидных отложений, содержащих легкие цепи лямбда-иммуноглобулина, подобные тем, которые выявляются при иммуноэлектрофорезе крови. Вторым был случай митохондриальной миопатии, обнаруженной по наличию «красных рваных волокон» в биопсии мышц и по потере ферментативной активности митохондриальных дыхательных цепей.

Это случай миопатий, выявленных при метаболических или эндокринных нарушениях, таких как гипотиреоз, остеомаляция или мышечная дистрофия, вызванная терапией стероидами [8, 14, 38]. Следовательно, при вправимом искривлении позвоночника обязательными являются исследование костного метаболизма и визуализация скелета, а также оценка уровня гормонов щитовидной железы. Наконец, сообщалось о двух исключительных случаях вторичного BSS [8]. Первый касался амилоидной миопатии, распознаваемой по выявлению в биоптатах амилоидных отложений, содержащих легкие цепи лямбда-иммуноглобулина, подобные тем, которые выявляются при иммуноэлектрофорезе крови. Вторым был случай митохондриальной миопатии, обнаруженной по наличию «красных рваных волокон» в биопсии мышц и по потере ферментативной активности митохондриальных дыхательных цепей.

При наличии аксиальной миопатии необходимо систематически искать эти различные причины вторичного BSS. Их специфические клинико-лабораторные признаки позволяют проводить дифференциальную диагностику. Точно так же фиксированные невправимые искривления позвоночника, связанные с переломами позвонков, последствиями спондилита и анкилозирующего спондилита, исключаются клиническим обследованием и обычной рентгенограммой дорсолюмбального отдела позвоночника. Поскольку некоторые из этих заболеваний имеют специфические гистологические особенности, биопсия иногда обязательна для точного установления диагноза.

Точно так же фиксированные невправимые искривления позвоночника, связанные с переломами позвонков, последствиями спондилита и анкилозирующего спондилита, исключаются клиническим обследованием и обычной рентгенограммой дорсолюмбального отдела позвоночника. Поскольку некоторые из этих заболеваний имеют специфические гистологические особенности, биопсия иногда обязательна для точного установления диагноза.

Первичный BSS

Анализ литературы и наших собственных случаев показывает, что идиопатический первичный BSS миопатического происхождения наиболее часто встречается в клинической практике. Первичный BSS в настоящее время, по-видимому, представляет собой отдельную клиническую единицу, наблюдаемую у пожилых людей, которые имеют поразительно идентичную клиническую картину с общей картиной визуализации паравертебральных мышц и сходными гистологическими данными [20–22, 26, 36].

В 1991 г. Laroche et al. [22] впервые описали миопатию с поздним началом, ограниченную мышцами позвоночника, у 14 пациентов со средним возрастом 66 лет. Все пациенты имели общее переднее сгибание туловища, вправимое в горизонтальном положении, жировую инфильтрацию паравертебральных мышц на КТ, общий рисунок при биопсии мышц и наличие отягощенного анамнеза. Эти авторы постулировали, что этот приобретенный поясничный кифоз был первичной миопатией с поздним началом, локализованной в паравертебральных мышцах-разгибателях. После этой первой публикации первоначальная гипотеза была подтверждена другими исследователями [11, 14, 26, 28, 36] и дальнейшими исследованиями той же группы [19]., 23].

Все пациенты имели общее переднее сгибание туловища, вправимое в горизонтальном положении, жировую инфильтрацию паравертебральных мышц на КТ, общий рисунок при биопсии мышц и наличие отягощенного анамнеза. Эти авторы постулировали, что этот приобретенный поясничный кифоз был первичной миопатией с поздним началом, локализованной в паравертебральных мышцах-разгибателях. После этой первой публикации первоначальная гипотеза была подтверждена другими исследователями [11, 14, 26, 28, 36] и дальнейшими исследованиями той же группы [19]., 23].

Постепенно подтверждалось, что идиопатический первичный BSS характеризуется прогрессирующей слабостью паравертебральных мышц у пожилых пациентов с преобладанием женского пола. Также был подтвержден частый семейный анамнез. Например, в одном отчете [36] было 2 наследственных случая из 8, в другом — 12 из 23 случаев [31]. Пять из шести пациентов вспомнили аналогичные семейные случаи в серии Mahjneh [26]. Сопутствующие признаки не обнаружены. Неврологическое обследование в норме, особенно тонус, рефлексы и сенсорные функции. Мышечная слабость строго локализована в мышцах-разгибателях позвоночника, и никакой другой мышечный дефицит клинически не обнаруживается. BSS ответственен за серьезную функциональную инвалидность и боль, которые со временем усиливаются [31] и плохо поддаются медикаментозной терапии и реабилитации.

Мышечная слабость строго локализована в мышцах-разгибателях позвоночника, и никакой другой мышечный дефицит клинически не обнаруживается. BSS ответственен за серьезную функциональную инвалидность и боль, которые со временем усиливаются [31] и плохо поддаются медикаментозной терапии и реабилитации.

Изокинетическая оценка была выполнена Laroche et al. [23] с использованием устройства Cibex у 23 пациентов с BSS и 15 контрольных пациентов, сопоставимых по возрасту, полу и телосложению. В позвоночнике пиковые значения крутящего момента и мощности у пациентов были значительно ниже, чем в контрольной группе. Интересно, что работа во время повторяющихся движений с низким сопротивлением и высокой скоростью была наиболее нарушена в группе пациентов, что свидетельствует об утомляемости в дополнение к потере силы и мощности выпрямляющих мышц. Это согласуется с клиническими наблюдениями за пациентами, у которых невозможность стоять прямо появляется постепенно по мере утомления в течение дня или после прохождения определенного расстояния ходьбы. Также оценивались ротаторы плеча и отводящие мышцы бедра. Работа, выполненная после серии из 20 быстрых движений, показала снижение силы в средней ягодичной и лопаточной мышцах. Значение этих последних результатов будет рассмотрено при обсуждении нозологии BSS.

Также оценивались ротаторы плеча и отводящие мышцы бедра. Работа, выполненная после серии из 20 быстрых движений, показала снижение силы в средней ягодичной и лопаточной мышцах. Значение этих последних результатов будет рассмотрено при обсуждении нозологии BSS.