Китти дженовезе: Дело об убийственном равнодушии – Деньги – Коммерсантъ

Дело об убийственном равнодушии – Деньги – Коммерсантъ

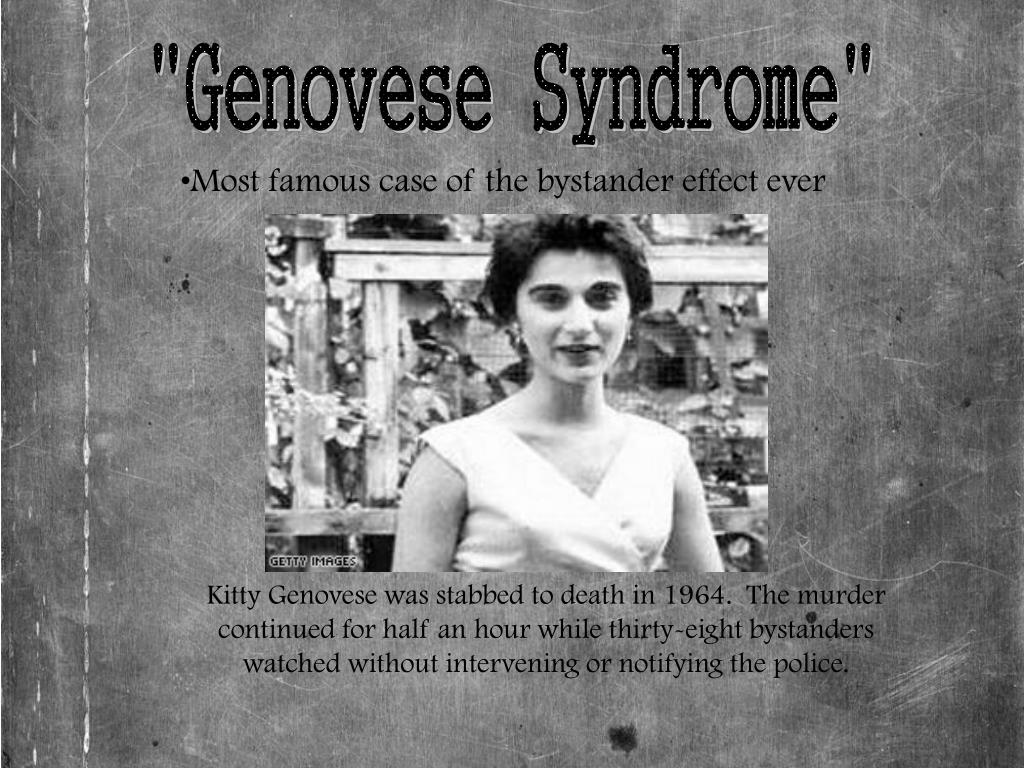

$13,5 млрд составил объем мирового рынка электронных средств наблюдения в 2012 году. Полиция и прочие структуры, ответственные за поддержание порядка, все больше рассчитывают на камеры слежения и все меньше надеются на помощь граждан, которые порой ленятся даже позвонить в службу спасения. Психологи утверждают, что люди склонны перекладывать заботу о чужом спасении на других. Эту неприятную особенность человеческой психологии называют эффектом постороннего или синдромом Дженовезе. Впрочем, история свидетельствует, что этот синдром появился не так уж давно.

КИРИЛЛ НОВИКОВ

38 негодяев

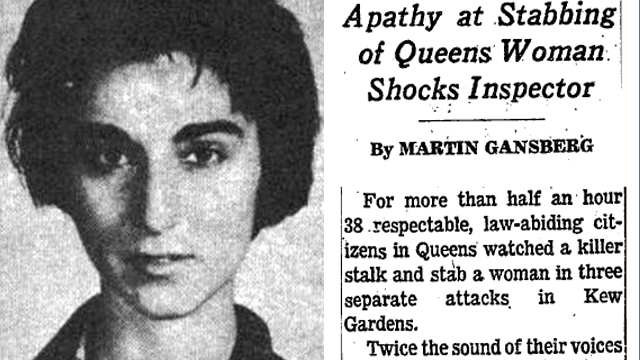

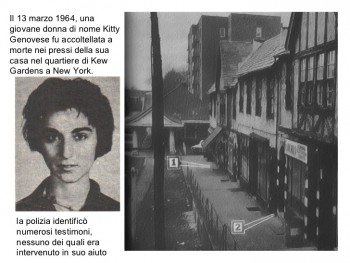

13 марта 1964 года в Нью-Йорке произошло убийство. На первый взгляд в нем не было ничего особенного: и жертва, и убийца — самые обыкновенные люди, о существовании которых мало кто знал, похищенная сумма ничтожна, да и сам способ убийства совершенно заурядный. Однако это преступление шокировало американцев, заставив осознать, что в их стране произошли очень серьезные изменения.

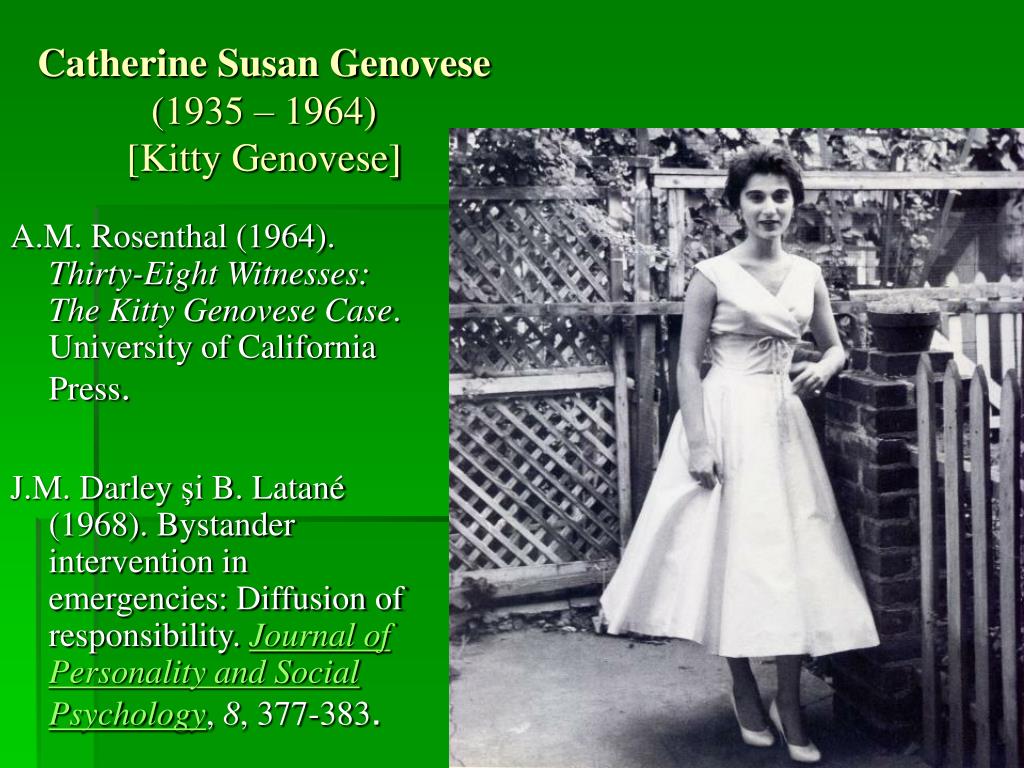

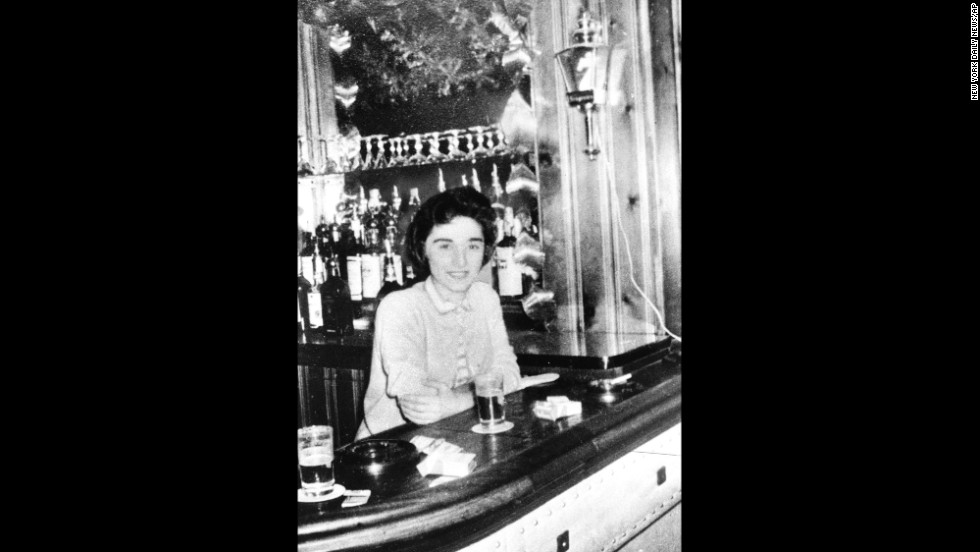

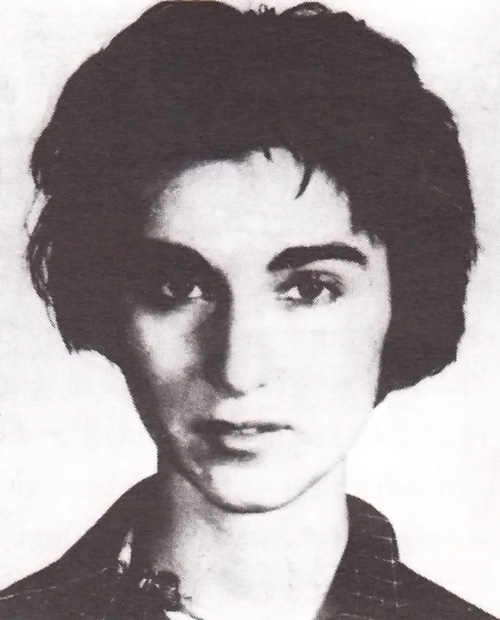

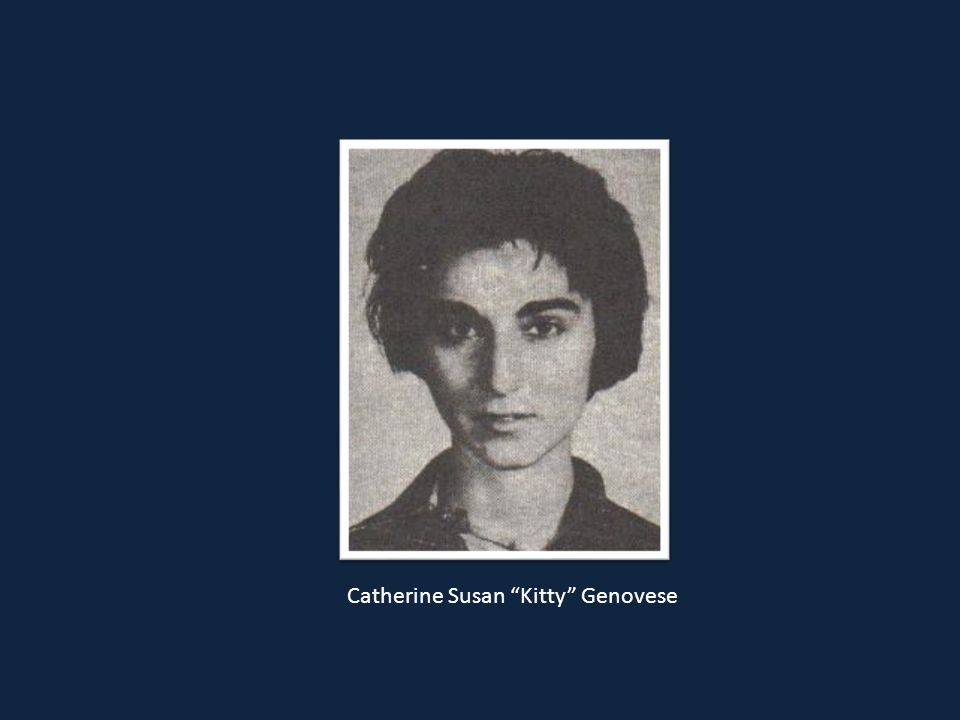

Кэтрин Сюзан Дженовезе родилась в Нью-Йорке в небогатой итало-американской семье, не имевшей никакого отношения к известному мафиозному клану, члены которого носили ту же фамилию. В 1964 году 28-летняя Кэтрин, известная всем знакомым как Китти, вместе с подругой жила на съемной квартире в Квинсе, в районе Кью-Гарденс, на Остин-стрит. Семья Китти покинула Нью-Йорк в 1954 году, после того как ее мать стала свидетелем убийства. Сама Китти наотрез отказалась покидать родной город, и, как выяснилось, зря. Дженовезе часто возвращалась домой под утро, поскольку работала менеджером ночного бара. У нее была своя машина, так что уличных преступников она не опасалась. К тому же Кью-Гарденс считался довольно спокойным районом. Здесь не было трущоб, дома невысокие и опрятные, а на улицах относительно чисто. В ночь на 13 марта Китти вернулась на Остин-стрит в 3:15.

Девушка закричала: «О Боже! Он меня зарежет! Помогите!» Крики разбудили соседей, во многих окнах зажегся свет. Кто-то крикнул из окна: «Оставь девушку в покое!» — после чего преступник убежал, и Китти осталась одна. Ранения не были смертельными, и она шатаясь пошла к подъезду. Если бы хоть кто-нибудь вышел посмотреть, что происходит, или вызвал скорую, она осталась бы жива. До телефона добрался только один из соседей, но позвонил не медикам, а полицейским. Сосед сказал, что на улице кто-то избил девушку, но она встала и идет. В полиции решили, что ничего страшного не происходит, и не стали вмешиваться.

Между тем маньяк и не думал успокаиваться. Этой ночью он вышел на охоту с твердым намерением кого-нибудь убить и изнасиловать — не важно, в каком порядке, поскольку он был некрофилом. Убийца какое-то время колесил по округе, надеясь вновь наткнуться на израненную жертву. Наконец он вернулся на место преступления и увидел, что Китти не смогла далеко уйти. Она добралась до подъезда и упала, истекая кровью. Убийца снова начал наносить ей удары ножом. Китти закричала: «Убивают!» В окнах снова зажглись огни, но на этот раз никто даже не попытался вмешаться. Когда жертва затихла, маньяк изнасиловал ее, похитил $49 из ее кошелька, сел в машину и уехал.

Убийца какое-то время колесил по округе, надеясь вновь наткнуться на израненную жертву. Наконец он вернулся на место преступления и увидел, что Китти не смогла далеко уйти. Она добралась до подъезда и упала, истекая кровью. Убийца снова начал наносить ей удары ножом. Китти закричала: «Убивают!» В окнах снова зажглись огни, но на этот раз никто даже не попытался вмешаться. Когда жертва затихла, маньяк изнасиловал ее, похитил $49 из ее кошелька, сел в машину и уехал.

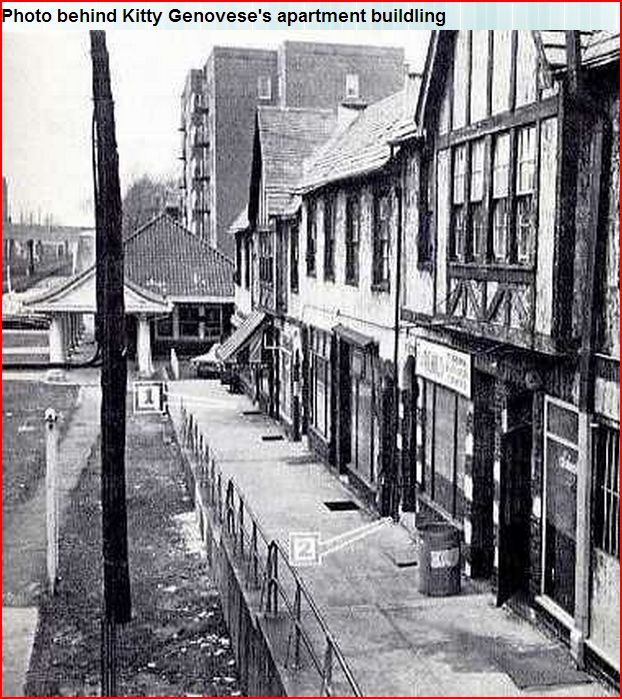

На Остин-стрит, где убили Китти Дженовезе, было много домов, но хата каждого местного жителя оказалась с краю

Фото: Getty Images/Fotobank

Преступника задержали через шесть дней, когда он пытался обокрасть дом. Убийцей оказался 29-летний Уинстон Мосли — примерный муж и отец двоих детей. Арестованный сознался в убийстве Дженовезе и еще двух аналогичных убийствах, а также в серии грабежей и изнасилований. Мосли был приговорен к смерти, но приговор заменили пожизненным заключением. В 1968 году он сбежал, чтобы добавить к своим подвигам еще одно изнасилование, однако в конце концов был вновь водворен за решетку. Личность Мосли вызывала всеобщее омерзение, но гнев общественности был направлен не на убийцу, а на соседей, которые могли спасти Китти Дженовезе, но не спасли. Следствие установило, что крики слышали 38 человек, но большинство из них не ударили палец о палец ради попавшей в беду девушки. Пресса бушевала по поводу безразличия и равнодушия «38 негодяев». Кто-то сокрушался о старых добрых временах, когда соседи помогали друг другу. Кто-то требовал наказать соседей за неоказание помощи, но юристы отвечали, что нет закона, который заставлял бы звонить в полицию или лично вступать в борьбу с преступником.

Мосли был приговорен к смерти, но приговор заменили пожизненным заключением. В 1968 году он сбежал, чтобы добавить к своим подвигам еще одно изнасилование, однако в конце концов был вновь водворен за решетку. Личность Мосли вызывала всеобщее омерзение, но гнев общественности был направлен не на убийцу, а на соседей, которые могли спасти Китти Дженовезе, но не спасли. Следствие установило, что крики слышали 38 человек, но большинство из них не ударили палец о палец ради попавшей в беду девушки. Пресса бушевала по поводу безразличия и равнодушия «38 негодяев». Кто-то сокрушался о старых добрых временах, когда соседи помогали друг другу. Кто-то требовал наказать соседей за неоказание помощи, но юристы отвечали, что нет закона, который заставлял бы звонить в полицию или лично вступать в борьбу с преступником.

Сами же соседи находили разные объяснения своему невмешательству. Несколько человек не были уверены в уровне своего английского. Одна женщина сказала, что приняла крики за ссору двух любовников. Один мужчина объяснил, что слишком устал и просто хотел поспать. Некоторые честно признались, что им было глубоко наплевать на происходящее, и потому у них не было никакого желания лезть не в свое дело. Все 38 человек сходились в одном: они считали, что, раз крики разбудили всех соседей в округе, значит, кто-нибудь из них позвонит в полицию или придет на помощь. Зачем же утруждаться, если кто-то другой обязательно возьмет на себя все хлопоты? Получалось, что Китти умерла именно потому, что вокруг было слишком много людей.

Один мужчина объяснил, что слишком устал и просто хотел поспать. Некоторые честно признались, что им было глубоко наплевать на происходящее, и потому у них не было никакого желания лезть не в свое дело. Все 38 человек сходились в одном: они считали, что, раз крики разбудили всех соседей в округе, значит, кто-нибудь из них позвонит в полицию или придет на помощь. Зачем же утруждаться, если кто-то другой обязательно возьмет на себя все хлопоты? Получалось, что Китти умерла именно потому, что вокруг было слишком много людей.

Делом Дженовезе заинтересовались психологи Джон Дарли и Бибб Латене. В 1968 году они провели серию экспериментов, доказывавших, что для людей вполне естественно оставлять ближнего в беде. В ходе экспериментов женщина изображала падение и притворялась, что ей нужна помощь. Если рядом с ней находился только один испытуемый, то в 70% случаев он брался ей помочь, например бежал к телефону, чтобы вызвать врача. Чем больше испытуемых находилось в комнате, тем меньше оказывалось добровольных помощников. Как и в случае с убийством на Остин-стрит, люди считали, что пострадавшей поможет кто-то другой. Такое перекладывание ответственности на других было названо синдромом Дженовезе, эффектом свидетеля или эффектом постороннего. Казалось бы, объяснение трагедии, разыгравшейся в Кью-Гарденсе, было найдено, ведь равнодушие заложено в человеческой психологии, а значит, ничего необычного той страшной ночью не произошло. Однако психологи не могли объяснить главное: почему раньше все помогали друг другу, а потом перестали? Если бы равнодушие и раньше было нормой, то смерть Китти не вызвала бы такого скандала. Между тем история вызвала шок именно потому, что люди привыкли ожидать помощи от соседей. И действительно, в прежние времена прекрасно знали, как бороться с синдромом Дженовезе, хотя понятия не имели о том, что это такое.

Как и в случае с убийством на Остин-стрит, люди считали, что пострадавшей поможет кто-то другой. Такое перекладывание ответственности на других было названо синдромом Дженовезе, эффектом свидетеля или эффектом постороннего. Казалось бы, объяснение трагедии, разыгравшейся в Кью-Гарденсе, было найдено, ведь равнодушие заложено в человеческой психологии, а значит, ничего необычного той страшной ночью не произошло. Однако психологи не могли объяснить главное: почему раньше все помогали друг другу, а потом перестали? Если бы равнодушие и раньше было нормой, то смерть Китти не вызвала бы такого скандала. Между тем история вызвала шок именно потому, что люди привыкли ожидать помощи от соседей. И действительно, в прежние времена прекрасно знали, как бороться с синдромом Дженовезе, хотя понятия не имели о том, что это такое.

Уинстон Мосли (слева) был серийным убийцей, но звездой его кровавого сериала стал не он, а его последняя жертва

Фото: Getty Images/Fotobank

Шум и крик

В средневековой Нормандии не было ни одного специалиста по социальной психологии, но все знали, что соседи по своей воле на помощь, скорее всего, не придут.

Законы, принуждавшие свидетелей приходить на помощь потерпевшим, существовали во многих правовых системах средневековой Европы. В тогдашней Англии действовал закон о шуме и крике. Каждый, кто становился свидетелем преступления, должен был немедленно поднять шум и крик, и все, кто слышал эти тревожные звуки, должны были спешить на место преступления, крича, стуча и трубя в охотничьи рога. Предполагалось, что сбежавшиеся тут же схватят злодея и поведут на суд. Если при преступнике обнаруживали доказательства его вины, например брызги крови на одежде или украденные вещи в мешке, судья выносил приговор без лишних разбирательств. Если же кто-то видел преступление, но не поднимал шума, его ожидал крупный штраф.

В средневековой Англии не существовало профессиональной полиции, но она и не требовалась, поскольку население самостоятельно могло дать преступникам организованный отпор. Лондон подразделялся на округа, состоявшие из множества приходов и десяток, в каждую из которых входило десять дворов. Мужчины из одной десятки считались воинским подразделением и в случае внешней или внутренней угрозы были готовы вступить в бой. Каждый округ тоже выставлял ополчение, так что лондонцы не просто хранили дома оружие, а были готовы драться плечом к плечу с соседями. Подобная система существовала во многих европейских городах. Члены ремесленных гильдий и цехов селились рядом и в случае войны организовывали ополчение. В общем, соседи не были друг другу чужими и всю жизнь морально готовились к тому, чтобы драться за свою улицу, округ и город. В таком обществе, когда на рынке кто-то кричал: «Держи вора!», вдогонку за подозреваемым пускались половина продавцов и покупателей, а если ночью кто-то кричал: «Убивают!», на улицу выбегали вооруженные мужчины. Синдром Дженовезе, разумеется, уже существовал, и каждый думал, что пострадавшему помогут соседи, но при этом каждый боялся оказаться единственным трусом, который не вышел и не помог.

Мужчины из одной десятки считались воинским подразделением и в случае внешней или внутренней угрозы были готовы вступить в бой. Каждый округ тоже выставлял ополчение, так что лондонцы не просто хранили дома оружие, а были готовы драться плечом к плечу с соседями. Подобная система существовала во многих европейских городах. Члены ремесленных гильдий и цехов селились рядом и в случае войны организовывали ополчение. В общем, соседи не были друг другу чужими и всю жизнь морально готовились к тому, чтобы драться за свою улицу, округ и город. В таком обществе, когда на рынке кто-то кричал: «Держи вора!», вдогонку за подозреваемым пускались половина продавцов и покупателей, а если ночью кто-то кричал: «Убивают!», на улицу выбегали вооруженные мужчины. Синдром Дженовезе, разумеется, уже существовал, и каждый думал, что пострадавшему помогут соседи, но при этом каждый боялся оказаться единственным трусом, который не вышел и не помог.

Американские шерифы не пускались в погоню, не поставив под ружье всех мужчин в городе от мала до велика

Фото: North Wind Picture Archives/AP Images

В средневековых городах принцип «Моя хата с краю» почти не действовал, поскольку все друг за другом следили и без колебания вмешивались в чужую частную жизнь. В арсенале средневековых горожан было много способов оказать давление на нарушителей общественного порядка. Во Франции существовал обычай charivari, известный также как «грубая музыка». Когда в округе решали, что кто-то из соседей ведет неправильную жизнь, то устраивали что-то вроде карнавальной процессии, производившей невероятный шум. Толпа подходила к дому того, кого намеревались наказать, все начинали петь песни осуждающего содержания. Например, если человек был домашним тираном, соседи пели: «Побил жену! Побил жену! Месту этому позор и соседям всем укор». Проблема заключалась в том, что, беря на себя заботу о моральном облике соседей, горожане вторгались в сферу компетенции церкви. В XVII веке церковные иерархи запретили charivari во французских городах, чтобы никто больше не смел брать на себя функции католических пастырей. Государство, набиравшее силу, тоже смотрело на разные формы самоорганизации масс с подозрением. Правители Европы все больше убеждались, что населению нельзя доверять борьбу с преступниками.

В арсенале средневековых горожан было много способов оказать давление на нарушителей общественного порядка. Во Франции существовал обычай charivari, известный также как «грубая музыка». Когда в округе решали, что кто-то из соседей ведет неправильную жизнь, то устраивали что-то вроде карнавальной процессии, производившей невероятный шум. Толпа подходила к дому того, кого намеревались наказать, все начинали петь песни осуждающего содержания. Например, если человек был домашним тираном, соседи пели: «Побил жену! Побил жену! Месту этому позор и соседям всем укор». Проблема заключалась в том, что, беря на себя заботу о моральном облике соседей, горожане вторгались в сферу компетенции церкви. В XVII веке церковные иерархи запретили charivari во французских городах, чтобы никто больше не смел брать на себя функции католических пастырей. Государство, набиравшее силу, тоже смотрело на разные формы самоорганизации масс с подозрением. Правители Европы все больше убеждались, что населению нельзя доверять борьбу с преступниками. Государство желало быть единственным защитником закона и постепенно приучало подданных знать свое место, сидеть тихо и не высовываться. В том же XVII веке во Франции появилась профессиональная полиция, и необходимость ловить преступников всем миром постепенно отпала. Государство этому только радовалось и продолжало вливать бюджетные деньги в создание все новых полицейских подразделений.

Государство желало быть единственным защитником закона и постепенно приучало подданных знать свое место, сидеть тихо и не высовываться. В том же XVII веке во Франции появилась профессиональная полиция, и необходимость ловить преступников всем миром постепенно отпала. Государство этому только радовалось и продолжало вливать бюджетные деньги в создание все новых полицейских подразделений.

В 1827 году в Англии произошло знаменательное событие: законы о шуме и крике были отменены. Уже через два года после этого парламент принял закон о создании в Лондоне профессиональной полиции, организованной по военному образцу. Раньше за порядком в городе следили приходские констебли, которые ничего не получали за работу и проживали в своих округах. Констебли были тесно связаны с местным населением и нередко находили с ним общий язык. Во времена промышленной революции власть хотела контролировать беспокойные городские массы, и констеблей сменили полицейские, получавшие зарплату из казны.

Этим же путем пошли власти Нью-Йорка. В 1845 году в городе появилась профессиональная полиция, сменившая запутанную децентрализованную систему охраны порядка, включавшую ночных сторожей, городских маршалов, констеблей и муниципальных полицейских. Как и везде, профессионализация полиции вела к тому, что горожане начинали думать, будто поддержание общественного порядка не их забота. Впрочем, до полного взаимного отчуждения и всеобщего равнодушия было еще далеко.

В 1845 году в городе появилась профессиональная полиция, сменившая запутанную децентрализованную систему охраны порядка, включавшую ночных сторожей, городских маршалов, констеблей и муниципальных полицейских. Как и везде, профессионализация полиции вела к тому, что горожане начинали думать, будто поддержание общественного порядка не их забота. Впрочем, до полного взаимного отчуждения и всеобщего равнодушия было еще далеко.

Русские анархисты Хелфельд и Лепидус угнали лондонский трамвай, но до светлого будущего так и не доехали

Фото: Hulton Archive/Getty Images/Fotobank

«Силы страны»

В XIX — начале ХХ века соседи все еще проявляли отзывчивость. Вдали от больших городов полиция пока что зависела от помощи населения и часто к ней прибегала. В 1873 году в городке Кассвилл на юге штата Миссури произошло два инцидента, в ходе которых соседи общими усилиями предотвратили кровопролитие. В феврале сын фермера Хирам Кэтрон устроил нелегальные скачки прямо на дороге, а потом еще и сорвал церковную службу хулиганской выходкой. Шериф поехал к дому дебошира, чтобы арестовать его, но на порог вышел отец Хирама Питер Кэтрон. В руках у него был необыкновенно большой топор. Питер пообещал раскроить череп каждому, кто попытается войти в его дом, и шериф ретировался. Шериф призвал на помощь соседей и в следующий раз явился к дому Кэтронов во главе большой вооруженной толпы. На сей раз старик и не подумал сопротивляться, и его беспутный сын был доставлен к городскому судье.

В феврале сын фермера Хирам Кэтрон устроил нелегальные скачки прямо на дороге, а потом еще и сорвал церковную службу хулиганской выходкой. Шериф поехал к дому дебошира, чтобы арестовать его, но на порог вышел отец Хирама Питер Кэтрон. В руках у него был необыкновенно большой топор. Питер пообещал раскроить череп каждому, кто попытается войти в его дом, и шериф ретировался. Шериф призвал на помощь соседей и в следующий раз явился к дому Кэтронов во главе большой вооруженной толпы. На сей раз старик и не подумал сопротивляться, и его беспутный сын был доставлен к городскому судье.

В августе того же года жители Кассвилла продемонстрировали, что готовы прийти на помощь даже без шерифа. Фермер по фамилии Джи потребовал часть урожая у своего арендатора Джеймса Уилсона, но тот и не думал платить. Завязалась ссора, в ходе которой Джи схватил вилы и погнался за Уилсоном. Соседи с хохотом наблюдали, как Уилсон внезапно развернулся, выбил вилы из рук нападавшего и схватил Джи за бороду. Все это выглядело крайне комично, пока на месте драки не появилась супруга Джи, также размахивавшая вилами. Женщина была сильно возбуждена и явно собиралась проткнуть Уилсона своим орудием. На счастье арендатора, синдром Дженовезе в этот раз не сработал. Соседи бросились к истеричной фермерше и обезоружили ее.

Женщина была сильно возбуждена и явно собиралась проткнуть Уилсона своим орудием. На счастье арендатора, синдром Дженовезе в этот раз не сработал. Соседи бросились к истеричной фермерше и обезоружили ее.

В обоих случаях сыграли роль факторы, которые все реже встречались в крупных городах. Во-первых, жители Кассвилла хорошо друг друга знали и дорожили своей репутацией среди соседей, во-вторых, в городке не было профессиональной полиции, а шериф сам был одним из местных, в-третьих, в штате существовал закон, обязывавший простых граждан бороться с преступностью. Закон назывался Posse comitatus, что в переводе с латыни значит «силы страны». Согласно этому закону, шериф мог созвать ополчение из местных жителей, и подчиниться были обязаны все мужчины от 15 лет и старше, а уклонистов ждал крупный штраф. Именно к этому закону апеллировал шериф Кассвилла, когда собирал людей для осады фермы Питера Кэтрона.

Благодаря всему этому американцы XIX века верили в свои силы и нередко давали отпор вооруженным до зубов бандитам. В 1876 году жители Нортфилда в штате Миннесота вступили в перестрелку с бандой легендарного Джесси Джеймса, пытавшейся ограбить местное отделение First National Bank. Сначала кассир проявил немалую отвагу, отказавшись открывать сейф, за что и поплатился жизнью. Затем по бандитам открыли огонь простые граждане, сообразившие, что в банке совершается преступление. Наконец, когда преступники бежали из города, местный шериф, воспользовавшись правом Posse comitatus, собрал отряд из четырех сотен горожан и организовал преследование. Банда была разгромлена.

В 1876 году жители Нортфилда в штате Миннесота вступили в перестрелку с бандой легендарного Джесси Джеймса, пытавшейся ограбить местное отделение First National Bank. Сначала кассир проявил немалую отвагу, отказавшись открывать сейф, за что и поплатился жизнью. Затем по бандитам открыли огонь простые граждане, сообразившие, что в банке совершается преступление. Наконец, когда преступники бежали из города, местный шериф, воспользовавшись правом Posse comitatus, собрал отряд из четырех сотен горожан и организовал преследование. Банда была разгромлена.

Толпа жителей Тоттенхема, преследовавшая отстреливавшихся бандитов, не разошлась даже после их смерти

Фото: Mary Evans/ Bruce Castle Museum/EAST NEWS

Жители мегаполисов тоже проявляли чудеса храбрости и сплоченности вплоть до Первой мировой войны. 23 января 1909 года в лондонском Тоттенхеме два иммигранта из Российской Империи Пауль Хелфельд и Якоб Лепидус попытались ограбить курьера, перевозившего зарплату для рабочих фабрики резиновых изделий. Хелфельд некоторое время работал на этой фабрике и знал, что каждую субботу 17-летний Альберт Кейворт приезжает из банка и привозит Ј80 в золотых, серебряных и медных монетах. Хелфельд и Лепидус были анархистами, но считали себя вправе экспроприировать деньги, полагавшиеся рабочему классу. Когда Кейворт вышел из машины, они подбежали к нему и, угрожая пистолетами, попытались отнять саквояж с деньгами, но тут на них набросился Джозеф Уилсон — водитель, который привез курьера из банка. Завязалась драка. Бандиты стреляли в Кейворта и Уилсона, но даже не ранили их. Между тем к драке присоединился один из рабочих — Джордж Смит, которого возможность лишиться зарплаты явно пугала больше, чем перспектива получить пулю. Когда подоспели полицейские, бандиты попытались убежать, но за ними погналась огромная толпа, состоявшая как из полицейских, так и из простых лондонцев.

23 января 1909 года в лондонском Тоттенхеме два иммигранта из Российской Империи Пауль Хелфельд и Якоб Лепидус попытались ограбить курьера, перевозившего зарплату для рабочих фабрики резиновых изделий. Хелфельд некоторое время работал на этой фабрике и знал, что каждую субботу 17-летний Альберт Кейворт приезжает из банка и привозит Ј80 в золотых, серебряных и медных монетах. Хелфельд и Лепидус были анархистами, но считали себя вправе экспроприировать деньги, полагавшиеся рабочему классу. Когда Кейворт вышел из машины, они подбежали к нему и, угрожая пистолетами, попытались отнять саквояж с деньгами, но тут на них набросился Джозеф Уилсон — водитель, который привез курьера из банка. Завязалась драка. Бандиты стреляли в Кейворта и Уилсона, но даже не ранили их. Между тем к драке присоединился один из рабочих — Джордж Смит, которого возможность лишиться зарплаты явно пугала больше, чем перспектива получить пулю. Когда подоспели полицейские, бандиты попытались убежать, но за ними погналась огромная толпа, состоявшая как из полицейских, так и из простых лондонцев.

Хелфельд и Лепидус продолжали отстреливаться — патронов у них было достаточно. Неудачливые грабители совершили около 400 выстрелов, но толпа не отставала. Безоружный конюх Сидней Слейтер преградил им дорогу, получил несколько пуль и рухнул, обливаясь кровью. Слейтер остался инвалидом. Бандиты пытались скрыться на трамвае и угнанной повозке, но лондонцы следовали за ними на автомобилях и кэбах, а многие продолжали бежать пешком. В ходе преследования 23 человека были ранены, один полицейский и один ребенок — убиты. Погоня продолжалась несколько часов, пока зажатые в угол бандиты не застрелились.

Примерно то же самое произошло в 1911 году в Париже, где объявилась банда Бонно, грабившая банки и покидавшая место преступления на автомобилях. Когда преступники неслись по парижским улицам на угнанном авто и палили во все стороны, за ними гналась толпа парижан, размахивавших тростями и зонтиками. Один из последних подобных случаев произошел в сентябре 1914 года в пригороде Йоханнесбурга Боксбурге. Знаменитая на тот момент банда Фостера пыталась ограбить местное отделение Национального банка. Один клерк сбежал и поднял тревогу. На зов явился безоружный бармен Алекс Чарлсон, который попытался в одиночку задержать вооруженную банду и был немедленно застрелен. Вскоре после этого банду Фостера ликвидировали.

Знаменитая на тот момент банда Фостера пыталась ограбить местное отделение Национального банка. Один клерк сбежал и поднял тревогу. На зов явился безоружный бармен Алекс Чарлсон, который попытался в одиночку задержать вооруженную банду и был немедленно застрелен. Вскоре после этого банду Фостера ликвидировали.

Для всех этих людей синдрома Дженовезе словно не существовало. Они были воспитаны в обществе, в котором еще не были забыты старые традиции, а смелость не считалась глупостью. В те времена многие полагали, что настоящий мужчина должен быть храбрецом, а храбрецы пулям не кланяются. Все эти представления были живы до начала Первой мировой войны, когда пули заставили не просто кланяться, а простереться ниц.

Нью-йоркский бездомный Хьюго Альфредо Тейл-Йокс спас женщину от бандита и умер от равнодушия окружающих

Фото: AP

Всевидящее око

После Первой мировой отношение к вопросам коллективной самозащиты сильно изменилось, и не только потому, что выжившие в окопах были уже не склонны бездумно лезть под бандитские пули. Экономические неурядицы привели к росту преступности в крупных городах, а также к увеличению числа недовольных. На разгул криминала и подъем забастовочного движения у властей был один ответ: расширение штата полицейских и усиление их профессиональной подготовки. Департамент полиции Нью-Йорка был одним из передовых полицейских подразделений мира, и его профессионализация шла стремительными темпами. Росла и техническая оснащенность: в 1919 году департамент обзавелся автомобильным отрядом, в 1929-м — авиационным, а в 1932 году патрульные машины оснастили радиостанциями. Однако, чем больше полицейский департамент становился похож на хорошо обученную армию, тем меньше граждане были готовы брать на себя заботу о собственной безопасности.

Экономические неурядицы привели к росту преступности в крупных городах, а также к увеличению числа недовольных. На разгул криминала и подъем забастовочного движения у властей был один ответ: расширение штата полицейских и усиление их профессиональной подготовки. Департамент полиции Нью-Йорка был одним из передовых полицейских подразделений мира, и его профессионализация шла стремительными темпами. Росла и техническая оснащенность: в 1919 году департамент обзавелся автомобильным отрядом, в 1929-м — авиационным, а в 1932 году патрульные машины оснастили радиостанциями. Однако, чем больше полицейский департамент становился похож на хорошо обученную армию, тем меньше граждане были готовы брать на себя заботу о собственной безопасности.

После Второй мировой войны в США началась эпоха экономического процветания. Недовольных стало меньше, но желающих защищать свой город не прибавилось. Благодаря личному автотранспорту население обрело невиданную прежде свободу передвижения. Сотни тысяч меняли место жительства в поисках лучшей работы, лучшего климата или большей безопасности. Среди внутренних мигрантов были и родители Китти Дженовезе, перебравшиеся в Коннектикут, подальше от нью-йоркской преступности. Внутри крупных городов также происходило постоянное движение: жители переселялись из района в район, чтобы быть поближе к работе или в связи с изменением социального статуса. Сама Китти родилась и провела юность в Бруклине, а потом перебралась в Квинс, где находился бар, в котором она работала. Все эти перемещения означали только одно: прежних связей между соседями больше не существовало. Китти Дженовезе и ее подруга Мэри-Энн Зилонко были чужими на Остин-стрит, как, впрочем, и большинство других квартирантов. Многие из тех, кто выглядывал из окна в ночь убийства, знали Китти в лицо, но больше о ней ничего не знали и не хотели знать.

Среди внутренних мигрантов были и родители Китти Дженовезе, перебравшиеся в Коннектикут, подальше от нью-йоркской преступности. Внутри крупных городов также происходило постоянное движение: жители переселялись из района в район, чтобы быть поближе к работе или в связи с изменением социального статуса. Сама Китти родилась и провела юность в Бруклине, а потом перебралась в Квинс, где находился бар, в котором она работала. Все эти перемещения означали только одно: прежних связей между соседями больше не существовало. Китти Дженовезе и ее подруга Мэри-Энн Зилонко были чужими на Остин-стрит, как, впрочем, и большинство других квартирантов. Многие из тех, кто выглядывал из окна в ночь убийства, знали Китти в лицо, но больше о ней ничего не знали и не хотели знать.

Убийство на Остин-стрит стало возможным потому, что факторы, заставлявшие людей помогать друг другу, перестали существовать. Больше не было законов, подобных закону о шуме и крике. Не было соседских общин, способных дать вооруженный отпор врагу. Никто больше не стремился показать себя храбрецом, а на тех, кто готовился к бою, смотрели как на параноиков и завзятых милитаристов. Все это играло на руку силовым структурам, ведь, чем более беззащитным становилось население, тем быстрее рос полицейский бюджет.

Никто больше не стремился показать себя храбрецом, а на тех, кто готовился к бою, смотрели как на параноиков и завзятых милитаристов. Все это играло на руку силовым структурам, ведь, чем более беззащитным становилось население, тем быстрее рос полицейский бюджет.

С тех пор как соседи перестали следить друг за другом, эту функцию взяли на себя люди в форме

Фото: AFP

После трагедии Китти Дженовезе американская полиция много раз пыталась заручиться поддержкой апатичных обывателей. На пакетах из-под молока появились изображения пропавших людей, а в 1996 году была запущена программа экстренного оповещения AMBER, распространявшая информацию о похищенных детях. Иногда граждане оказывали помощь, но порой равнодушие переходило все границы. В июне 2008 года в Калифорнии толпа наблюдала, как некий Серджо Касиан топтал ногами своего двухлетнего сына Акселя. Свое поведение Касиан объяснял необходимостью срочно изгнать беса, вселившегося в ребенка. Среди наблюдавших нашелся один храбрец — пожарный инспектор, которому хватило мужества позвонить по номеру 911. На вертолете прилетел полицейский и попросил преступника перестать топтать ребенка. Касиан показал стражу закона неприличный жест, за что был немедленно застрелен. Мальчик к тому времени был уже мертв. Безмолвные свидетели объяснили свое невмешательство тем, что в кармане у детоубийцы мог находиться пистолет или нож. В любом случае сражаться с маньяком — дело полиции, ведь именно за это копы получают деньги. Полицейский психолог полностью поддержал эту точку зрения, заявив, что «простые люди не должны связываться с психопатами». Между тем простые люди оставались безучастными даже тогда, когда им ничего не угрожало. В 2010 году нью-йоркский бездомный по имени Хьюго Альфредо Тейл-Йокс попытался защитить женщину от грабителя и получил несколько ударов ножом. Тейл-Йокс лежал на тротуаре и истекал кровью, пока не умер, а прохожие обходили его стороной, не желая вмешиваться.

Свое поведение Касиан объяснял необходимостью срочно изгнать беса, вселившегося в ребенка. Среди наблюдавших нашелся один храбрец — пожарный инспектор, которому хватило мужества позвонить по номеру 911. На вертолете прилетел полицейский и попросил преступника перестать топтать ребенка. Касиан показал стражу закона неприличный жест, за что был немедленно застрелен. Мальчик к тому времени был уже мертв. Безмолвные свидетели объяснили свое невмешательство тем, что в кармане у детоубийцы мог находиться пистолет или нож. В любом случае сражаться с маньяком — дело полиции, ведь именно за это копы получают деньги. Полицейский психолог полностью поддержал эту точку зрения, заявив, что «простые люди не должны связываться с психопатами». Между тем простые люди оставались безучастными даже тогда, когда им ничего не угрожало. В 2010 году нью-йоркский бездомный по имени Хьюго Альфредо Тейл-Йокс попытался защитить женщину от грабителя и получил несколько ударов ножом. Тейл-Йокс лежал на тротуаре и истекал кровью, пока не умер, а прохожие обходили его стороной, не желая вмешиваться.

В современном мире горожане все меньше доверяют друг другу и все чаще воспринимают окружающих как источник опасности. Трудно представить себе, чтобы в сегодняшнем Тоттенхеме толпа погналась за вооруженными грабителями, зато легко представить толпу, крушащую лондонские магазины. Как же власти борются с последствиями эффекта постороннего? Разумеется, они делают полицию еще более профессиональной и технически оснащенной. Если граждане упорно отказываются помогать друг другу, то стражи порядка должны иметь возможность следить за каждой улицей и каждым домом. Полицейское око должно стать всевидящим. Именно поэтому бюджетные траты на силовые ведомства постоянно растут. Одна из важнейших статьей расходов — закупка видеокамер, которые заменяют бдительных соседей. Если в 2012 году мировой рынок камер видеонаблюдения оценивался в $13,5 млрд, то к 2020 году, по прогнозам специалистов, этот показатель достигнет $39 млрд.

Пока ничто не говорит о сокращении трат на средства наблюдения и контроля. Значительная часть этих денег изымается из карманов граждан в виде налогов. Такова плата за право безучастно смотреть на чью-то трагедию и ждать, когда приедут профессионалы и всех спасут, и, судя по всему, многие наши современники готовы платить эту цену.

Крики Китти Дженовезе. Убийство при 38 свидетелях. | Блогер Ancho на сайте SPLETNIK.RU 11 июля 2019

Тринадцатого марта 1964 года двадцативосьмилетняя Кэтрин Дженовезе (Catherine Genovese) возвращалась домой с работы. Это возвращение оказалась последним в ее жизни: Дженовезе получила удар в спину ножом от неизвестного нападавшего, а затем была изнасилована и убита.

Подобные ужасные происшествия не являются в Нью-Йорке чем-то необычным, но об этом преступлении стало известно во всем мире. Свидетелями ее страданий, которые продолжались в течение получаса, были 38 соседей, из которых никто не удосужился вызвать полицию.

Случай «Китти Дженовезе» (так ее обычно называли знакомые) послужил катализатором исследований феномена поведения свидетелей. До сегодняшнего дня социальные психологи продолжают спорить о причинах того, что иногда называется «синдромом Дженовезе» или «эффектом свидетеля».

Как заметил профессор психологии из Нью-Йорка Стэнли Милгрэм (Stanley Milgram), «этот случай затрагивает фундаментальную проблему человеческого состояния… Если мы нуждаемся в помощи, то будут ли окружающие пассивными свидетелями нашей гибели или же они попытаются спасти нас?»

Рано утром Китти уехала из бара, директором которого она работала, недалеко от дома на автомобильной стоянке припарковала свой красный «Фиат». Она жила в Кью-Гарденс, довольно безопасном в криминальном отношении микрорайоне Нью-Йорка, населенном, преимущественно, представителями среднего класса. На пути к дому она заметила приближающегося к ней человека. Позднее нападавший рассказал, что она сразу же бросилась бежать. Возможно, она заметила нож в его руке и попыталась как можно скорее добраться до ближайшего телефона-автомата, чтобы позвонить в полицию.

Нападавший схватил ее сзади и нанес ей в спину несколько ударов ножом. Китти закричала: «О Боже! Он зарезал меня! Помогите! Помогите!» В этот момент в окнах многих ее соседей по дому зажегся свет. Ирена Фрост отчетливо слышала крики Китти и могла видеть все происходящее на улице. Ирена рассказывала: «Раздался еще один пронзительный крик и затем она упала, продолжая звать на помощь». Роберт Мозер открыл свое окно на седьмом этаже, увидел борьбу двух людей и крикнул: «Эй, оставь девчонку в покое!» Нападавший услышал эти слова и поспешил прочь. К сожалению, история на этом не закончилась.

Китти, истекавшая кровью, сумела дойти до двери своего дома и попыталась ее открыть. Но тут она увидела, что нападавший вернулся. Он снова ударил ее ножом, а потом нанес еще несколько ранений. Китти закричала: «Я умираю! Я умираю!» И вновь соседи услышали ее крик. Некоторые из них зажгли свет и открыли окна. Молодая француженка по имени Андрэ Пик, жившая на втором этаже, увидела, как какой-то мужчина наносит удары Китти. Марджори и Сэмюэль Кошкин, квартира которых находилась на шестом этаже, также были свидетелями нападения. Они видели, как нападавший побежал к своей машине, но затем заметили, что через пять минут он снова оказался рядом со своей жертвой.

И вновь Китти попыталась найти спасение в своем доме. Она вошла в холл, но нападавший вернулся в третий и последний раз. Как он вспоминал позднее, «я вернулся, потому что не закончил то, что собирался сделать». Идя по следам крови, он дошел до того места, где лежала Китти, изнасиловал ее и убил. В общей сложности, нападение продолжалось чуть более получаса. За все это время никто из свидетелей преступления не позвонил в полицию.

Нападавший сел в свою машину и скрылся. Через несколько кварталов, ожидая на перекрестке зеленого сигнала светофора, он заметил, что водитель соседней машины задремал. Убийца вышел из своей машины, разбудил задремавшего водителя и предупредил его о том, как опасно спать за рулем. Это был на удивление альтруистический поступок человека, на руках которого еще не высохла пролитая им кровь.

Как выяснилось позднее, Китти Дженовезе стала его третьей жертвой.

Неделю спустя двадцатидевятилетний неквалифицированный рабочий Уинстон Мосли (Winston Moseley) был арестован за убийство. Ранее он не имел судимостей, жил с женой и двумя детьми недалеко от места трагедии. На допросе он быстро признался в совершенном убийстве и заявил, что в тот день у него возникло непреодолимое желание убить женщину. Через три месяца его дело рассматривалось в суде. Несмотря на ходатайство защиты об освобождении подсудимого от ответственности по причине его невменяемости, 11 июня 1964 года суд приговорил Уинстона Мосли к смертной казни на электрическом стуле. Однако судья допустил ошибку, не разрешив представить сведения о психическом здоровье Мосли на предварительных слушаниях. В итоге высшая мера наказания убийце была заменена на пожизненное заключение.

Год спустя Мосли попытался убежать из тюрьмы. Он напал на охранника, завладел его оружием и взял в заложники пятерых гражданских лиц. Он изнасиловал одну из женщин и в конце концов сдался вооруженным агентам ФБР.

*Уинстон Мосли умер в 2016 году в тюрьме Грейт Мидоу, расположенной в штате Нью-Йорк. На протяжении более 50 лет суд отклонял все его просьбы о досрочном освобождении.

Детали этого преступления были ужасными и вызвали настоящую сенсацию. Однако сенсационная история, о которой сообщали газеты, имела отношение не столько к подробностям убийства, сколько к тому факту, что никто из сорока человек, живших в одном доме с Китти и ставших свидетелями трагедии, за все время нападения так и не удосужился позвонить в полицию. Когда кто-то из них все же вызвал полицейских, Китти уже была мертва. Известно, что они прибыли через две минуты после звонка. Свидетель, обратившийся в полицию, сделал это только после того, как сначала посоветовался по телефону со своим другом, жившим в округе Нассау. Этот друг и велел ему вызвать полицию. Но даже после этого осторожный свидетель сначала постучался в дверь своей соседки по лестнице и попросил ее сделать звонок. Позднее он объяснял это тем, что не хотел оказаться замешанным в историю.

Если бы кто-то из свидетелей позвонил в полицию сразу после того, как заметил неладное, то, скорее всего, Китти Дженовезе осталась бы жива. Вопрос, который задавали себе многие люди, звучал следующим образом: почему никто не позвонил в полицию, когда стало ясно, что у них на глазах убивают невинную женщину?

После этого преступления многие эксперты пытались объяснить бездействие свидетелей. Ими было выдвинуто множество предположений, в числе которых называлась и взаимная отчужденность людей (утрата индивидуальности) вследствие характерного для городских жителей слабого чувства общности. Действительно, в последующие годы появились сообщения о толпах людей, «подбивавших» самоубийц совершить последний прыжок. Однажды, когда полицейские снимали с крыши потенциального самоубийцу, их освистали стоявшие внизу зеваки. Интересно, что один богослов, заявивший, что деперсонализация в городе зашла дальше, чем можно было когда-либо это представить, попросил не называть его имя! Многие объяснения оставались просто догадками, и поэтому два нью-йоркских профессора психологии решили исследовать поведение свидетелей. Их интерес стал прямым следствием убийства Китти Дженовезе. Этих профессоров звали Бибб Латане (Bibb Latane) и Джон Дарли (John Darley).

Латане и Дарли решили выяснить, действительно ли все случившееся произошло именно потому, что свидетелей убийства было так много, что никто из них не пришел жертве на помощь. Первое выдвинутое ими объяснение они обозначили как «массовое неведение». Оно предполагало, что в неопределенных ситуациях люди смотрят на окружающих, чтобы понять, как им следует поступать (утверждалось, что это отражает «социальную реальность»). Если в чрезвычайной ситуации все другие свидетели также не знают, что им следует делать, и нуждаются в руководстве, то ориентация на таких свидетелей может дать неверное указание к действию, которое иногда сводится к полному бездействию.

Возможно, что в рассматриваемой истории свидетели искали указаний к действию у жильцов других квартир, не видели никаких указаний и поэтому просто не интерпретировали происходящее как чрезвычайное событие. Проще говоря, если никто другой не собирается оказывать помощь, то возможно, что в действительности ситуация не является экстраординарной. Но для описания увиденного выдвигались и другие объяснения, такие как «месть любовника» или «просто веселящаяся парочка». Свидетельница-француженка Мадлен Гартман позднее признавала, что она, возможно, неправильно интерпретировала это событие и не восприняла его как чрезвычайное. Она заявила: «В течение ночи я много раз слышала громкие крики. Но ведь я не полиция, и мой английский далек от совершенства».

Второе объяснение, предложенное Латане и Дарли, также имеет отношение к численности свидетелей. Они утверждали, что присутствие других людей может влиять на процесс принятия решений. Если при каком-то чрезвычайном событии присутствует много людей, то возникает так называемое размывание ответственности, в результате которого каждый человек чувствует себя менее ответственным за происходящее. С учетом большого числа свидетелей убийства Дженовезе и их осведомленности о том, что многие другие люди также наблюдают за развитием ситуации (они видели, как их соседи выглядывали из освещенных окон), каждый рассчитывал на то, что первым ответственность на себя возьмет кто-то другой. Другими словами, каждый ожидал, что в полицию позвонит кто-то из соседей. В любом случае, если бы никто не пришел жертве на помощь, то в этом не было бы исключительно их вины. Они всегда могли бы сказать: «Не надо обвинять только меня. Другие также не ударили палец о палец!»

Объяснение, использующее понятие размывания ответственности, подкреплялось показаниями свидетелей. Мистер Кошкин с шестого этажа собрался позвонить в полицию, но у его жены было другое мнение: «Я не позволила ему это сделать, — заявила она журналистам. — Я сказала ему, что и без него уже, наверное, сделано не меньше тридцати звонков».

Удивительно, но Мосли, по-видимому, знал, что свидетели, скорее всего, поведут себя пассивно. Позднее он признался, что его мало беспокоили крики жильцов дома. Он заявил: «У меня было ощущение, что этот мужчина закроет свое окно и пойдет спать — и именно так он и сделал».

Латане и Дарли провели серию экспериментов, в ходе которых они исследовали так называемый эффект свидетеля.

Для первого эксперимента они пригласили студентов для обсуждения «личных проблем, с которыми сталкиваются учащиеся колледжа». Во избежание недоразумений студентов рассадили по отдельным кабинкам, а общение с ними осуществляли по системе внутренней связи. Каждому студенту по очереди давалась возможность говорить в течение двух минут. Во время своего первого выступления один из участников упомянул, что в стрессовых ситуациях с ним случаются припадки. Во время второго его выступления стало ясно, что у него действительно начался припадок. Он кричал: «Помогите! У меня начался припадок! Я могу умереть… помогите!» Около 85% тех, кто думал, что рядом с жертвой припадка больше нет никого, предложили свою помощь в течение двух минут; студенты, составляющие группы по три человека, сообщили о начале припадка в 62%; и только 31% студентов в группах из шести человек пришли на помощь в течение двух минут. Этот результат является наглядным примером рассеяния ответственности: присутствие других людей означало, что каждый участник эксперимента чувствовал меньшую ответственность за предоставление помощи.

В ходе второго исследования студентов, не объединенных в группы, располагали в комнате и предлагали им индивидуально отвечать на письменные вопросы о трудностях городской жизни. В то время как они выполняли задание, в комнату через отверстие в стене начинал проникать «дым» (на самом деле обычный пар). В течение четырех минут реальные действия предприняли 50% студентов, а 75% начали действовать в течение шести минут, когда эксперимент закончился. Однако в группах, составленных из трех участников, лишь 4% студентов сообщили о «дыме» в течение четырех минут и только 38% — в течение шести минут. Когда два «скрытых» исследователя присоединялись к ничего не подозревавшему участнику и отвечали «не знаю» на все вопросы, которые им задавали (такие как: «считаете ли вы, что мы должны что-то делать?»), то лишь 10% участников сообщили о дыме в течение шести минут, когда эксперимент закончился. Это является наглядным примером массового неведения: люди не хотели проявлять чрезмерную реакцию и лишаться покоя. В присутствии других людей мы смотрим на окружающих, чтобы понять, как нам следует действовать. Если они выглядят спокойными, то мы не видим вокруг себя никаких проблем.

Массовое незнание, возможно, объясняет, почему свидетели убийства Дженовезе вели себя так пассивно. По-видимому, они полагали, что поскольку никто не реагирует на ситуацию так, как если бы она была экстраординарной, то, скорее всего, она таковой и не является. Кроме того, даже если кто-то из них и мог подозревать что-то неладное, эффект рассеяния ответственности вынуждал его чувствовать себя в меньшей степени обязанным предпринимать какие-то действия. В составе группы индивиду гораздо проще решить, что он может ничего не делать, и понадеяться на то, что об исправлении ситуации побеспокоится кто-то другой.

Случай Дженовезе ставит следующие вопросы: почему мы не хотим казаться проявляющими гиперреакцию в чрезвычайной ситуации, и действительно ли лучше перестараться, чем проявить полное бездействие? Многие люди объясняют пассивное поведение нежеланием выглядеть смешными или суетливыми, но почему суетливым должен считаться человек, делающий то, что он считает правильным? Возможно, люди проводят собственный анализ выгод и издержек и решают, что потенциальные издержки для них (опасность, затраты времени и сил) перевешивают потенциальные выгоды. Но является ли такое поведение типичным в других культурах?

Споры по поводу случая Китти Дженовезе продолжаются и по сей день. Как могли свидетели преступления проигнорировать крики жертвы о помощи? Почему многие из них во время последующих интервью так равнодушно говорили о своем бездействии?

Сведения, предоставленные Латане и Дарли, позволяют предположить, что свидетели преступления вели себя вполне предсказуемо и в полном соответствии с тем, что мы знаем теперь о социальном поведении в групповых ситуациях. Ведь наличие групповой ситуации предполагает сам факт того, что свидетели знали о присутствии друг друга.

В своей статье, написанной в 1985 году, Шотленд (Shotland) сделал следующий вывод: «Результаты почти двадцатилетних исследований указывают на то, что так называемый эффект свидетеля проявляется во всех типах чрезвычайных ситуаций, медицинских и криминальных».

Так были ли крики Китти напрасными или же они должны помочь нам извлечь уроки, которые могут принести пользу другим людям, нуждающимся в срочной помощи? Что бы вы сделали на месте Китти, чтобы повысить свои шансы на спасение?

С учетом результатов всестороннего изучения «синдрома Дженовезе» было разработано несколько простых правил, которым рекомендуется следовать в тех случаях, когда вам требуется срочная помощь. Прежде всего постарайтесь, чтобы у свидетелей не было сомнений в том, что наблюдаемая ситуация является действительно чрезвычайной и требует их помощи. Например, вы должны дать им ясно понять, что подверглись нападению, а не просто издаете пьяные выкрики. Вам следует подавать сигнал четко и недвусмысленно. Вам нужно справиться с эффектом рассеяния ответственности, выбрав конкретного человека, которого вы будете просить о помощи. Гораздо легче игнорировать абстрактное обращение «Помогите!», чем конкретное «Эй, вы, в сером пиджаке, идите сюда, здесь произошло несчастье, и мне нужна ваша помощь. Срочно позвоните в полицию!» Вам нужно дать конкретное задание и возложить на человека ответственность за его выполнение. Как только один человек начинает оказывать помощь, социальная норма в экстренной ситуации меняется с «не помогать» на «помогать». Вполне вероятно, что другие люди начнут воспринимать ситуацию как чрезвычайную и будут прилагать усилия, чтобы вам помочь. Таким образом вам удастся справиться с эффектом массового незнания. Вас засыплют предложениями о помощи. Делайте так, чтобы психология работала на вас, а не против вас.

Этот случай может оказывать благоприятное воздействие и другим образом. Несколько лет назад я увидел, как по улице перед моим домом идет, шатаясь, пьяный мужчина. Автомобильное движение на этой улице было очень интенсивным, и мужчина с высокой вероятностью мог спровоцировать дорожно-транспортное происшествие. Я подумал, что мне следует позвонить в полицию, но тут же представил себе, сколько звонков они уже получили. Но, вспомнив о «синдроме Дженовезе», я все же сделал звонок. Полицейские прибыли через пять минут и забрали нарушителя. На следующий день они приехали снова, чтобы поблагодарить меня. Мой звонок оказался в тот вечер первым; они также сказали, что им не важно, сколько звонков они получают. Подгулявший мужчина был выпущен целым и невредимым утром следующего дня.

Более ясное понимание психологических объяснений случая Дженовезе позволяет людям лучше подготовиться к чрезвычайным ситуациям в их жизни. Это понимание может спасти жизнь вам или кому-то другому.

К сожалению, история Китти Дженовезе на этом не закончилась. Каждый год происходят прискорбные события, повторяющие ее случай. В 2003 году министр иностранных дел Швеции Анна Линд была убита в переполненном людьми универмаге. Убийца начал преследовать ее еще на эскалаторе, а затем нанес ей смертельные ножевые ранения. Вокруг находились десятки людей, но ни один не пришел ей на помощь. Действие «синдрома Дженовезе» проявилось еще раз.

Что же можно сказать о случае Китти Дженовезе? Возможно, его можно резюмировать следующим образом: «Преступление было ужасным, но оно сослужило определенную службу обществу, убедив его в необходимости приходить на помощь тем своим членам, которым угрожает опасность». Эти слова взяты из письма, опубликованного в «New York Times» в 1977 году, оно было написано Уинстоном Мосли. В конце концов Мосли раскаялся в своих преступлениях и во время заключения даже получил диплом по социологии. До настоящего времени он находится в тюрьме Грейт Мидоуз в штате Нью-Йорк и продолжает подавать прошения об освобождении. Братья и сестра Китти поклялись препятствовать выходу Мосли на свободу. Они простили пассивных свидетелей преступления, но не убийцу их сестры.

Развенчивание мифов. Подробности убийства Китти Дженовезе сильно преувеличены

Print PDF

Практически во всех известных учебниках по социальной психологии в контексте обсуждения эффекта свидетеля приводится описание истории убийства американской девушки по имени Китти Дженовезе, на которую напал и убил Уинстон Мозли. В учебниках эта история описывается так:

Майерс Д. [1]:

Возвращаясь домой в три часа утра 13 марта 1964 года, у самого входа в многоквартирный дом, расположенный в нью-йоркском районе Квинз, хозяйка бара Китти Дженовезе подверглась нападению вооруженного ножом насильника. Пронзительные, полные ужаса крики с мольбой о помощи: «О Боже, он ударил меня ножом! Ради Бога, помогите мне! Помогите!» — разбудили 38 ее соседей. Многие из них подошли к окнам и наблюдали за тем, как в течение 35 минут Китти пыталась вырваться из рук преступника. И до тех пор, пока нападавший не скрылся, никто из соседей так и не удосужился вызвать полицию. Вскоре после приезда полицейских женщина умерла.

Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. [2]:

Женщину по имени Китти Дженовезе зверски убили, когда она шла к своей машине в аллее перед жилым комплексом, находящимся в районе Квинс. Её убивали в течение 45 минут. Не менее 38 жителей соседних домов признали позднее, что бросились к своим окнам, услышав крики Дженовезе о помощи. Однако никто из свидетелей трагедии не попытался помочь жертве – никто даже не побеспокоился и не позвонил в полицию.

Однако проанализировав архивные материалы судебного процесса по этому делу, Рэйчел Мэннинг, Марк Левин и Алан Коллинс выяснили [3], что на самом деле в тот вечер всё было не совсем так, как описано в учебниках. Первое преувеличение – число свидетелей. Число 38 впервые появилось в статьях журналистов Мартина Гансберга и Э. Розенталя, вышедших в New York Times. Следствию же не удалось найти 38 свидетелей. Помощник окружного прокурора сообщил, что полиции удалось найти около полудюжины свидетелей происшествия, а в суде принимали участие пять из них, из которых только трое видели Дженовезе и Мозли вместе. Откуда взялось число 38, непонятно.

К тому же такое большое количество людей физически не могли наблюдать всю эту ситуацию на протяжении 30 минут, т.к. второе нападение на Дженовезе было осуществлено во внутренней части здания. Из-за особенностей пространственного расположения зданий и первое, и второе нападение мог видеть только один из известных свидетелей. Поэтому нельзя сказать, что большое количество людей наблюдало за тем, как Мозли убивал Дженовезе. Это второе преувеличение.

Третье преувеличение – утверждение, что никто не вмешался в ситуацию и не вызвал полицию. Во-первых, один из жителей дома крикнул из окна, вследствие чего убийца и прекратил своё первое нападение. Во-вторых, как минимум один звонок в полицию всё же был.

Почему авторы учебников так легко подхватили журналистское описание этой истории и не поинтересовались фактами? Авторы статьи считают, что в таком упрощённом и преувеличенном виде эта история хорошо привлекает внимание студентов, а также является хорошей жизненной иллюстрацией выявленного в лабораторных экспериментах эффекта свидетеля.

Пафос этой статьи в том, что, по мнению Мэннинг с коллегами, массовое распространение истории Дженовезе в таком искажённом виде приводит к тому, что у студентов складывается априорное представление об опасности и деструктивности толпы (в данном случае через её предполагаемое бездействие), которое препятствует исследованиям потенциальных позитивных аспектов группового поведения. И действительно, исследования, в которых эффект свидетеля изучался на реально опасных ситуациях, требующих вмешательства, показывают, что с ним не всё так просто. Осознание ситуации как довольно опасной для «жертвы» значительно снижает проявление эффекта свидетеля. Видя, что «жертва» находится в реальной опасности, люди всё же вмешиваются в ситуацию и стараются оказать помощь. А наличие людей вокруг, не снижает, а наоборот, увеличивает вероятность оказания помощи.

Кстати, по словам авторов статьи после её выхода с ними связались некоторые из авторов учебников, поблагодарили и обещали исправить описание случая Дженовезе в новых версиях своих учебников.

_______________________________________________

[1] Майерс, Д. (2002). Социальная психология. Интенсивный курс. СПб.: Прайм-Еврознак.

[2] Аронсон, Э., Уилсон, Т., Эйкерт, Р. (2004). Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме. СПб.: Прайм-Еврознак.

[3] Manning, R., Levine, M., & Collins, A. (2007). The Kitty Genovese murder and the social psychology of helping: The parable of the 38 witnesses. American Psychologist, 62(6), 555–562. doi: 10.1037/0003-066x.62.6.555 [PDF]

Источник psyresearchdigest

Думаю, дополнительно заставлял ретушировать эту историю популярный на Западе миф, что «личность — это хорошо, а группа (толпа, коллектив) — плохо, там личность теряется» (несознаваемый, как все идеологические мотивы). Так или иначе, эффект свидетеля, проявляется максимально, когда индивид реагирует «автоматически», эмоционально, максимально задействуя «систему 1» (по Д.Канеману), и умаляется пропорционально рациональному восприятию ситуации и сознательному реагированию на неё (реализуемому через «систему 2«).

Также важно, что миф о «38 безучастных свидетелях» порождён не исследователями-психологами, а журналистом, использовавшим классическую триаду — упрощение, заострение, ассимиляция. А последующие психологи некритично воспроизвели трансформированную историю «от журналистов», вместо того чтобы как положено исследователям, проверить, «как было на самом деле». Тем самым ещё раз подтвердив, что и лучшие из исследователей оставляют научный подход в собственной лаборатории, и воспринимают людей и жизнь как обычные обыватели, со всеми их стереотипами, предрассудками и т.д. Если только не работают специально над мировоззрением, требующим научного подхода в обычной жизни, и стремления к истине, не довольствуясь просто преимуществом.

Рекомендуем прочесть

Эффект свидетеля

Представьте ситуацию: вы идете по оживленной улице, и тут прохожему неподалеку от вас становится плохо. Скорее всего, вы не поможете бедолаге — как не помогут и десятки людей вокруг. Плохим человеком это вас не делает: в данном случае работает «эффект свидетеля», понижающий шансы на то, что в большой толпе пострадавший вовремя получит помощь. Об этом когнитивном искажении, а также о знаменитом случае, приключившемся в 1964 году в Нью-Йорке, читайте в нашем новом блоге.

Если говорить о том, что какие-то когнитивные искажения могут быть опасны в реальной жизни, то «эффект свидетеля» (также известный как «эффект постороннего», «эффект наблюдателя» и под любыми другими названиями — переводами словосочетания ‘bystander effect’), несомненно, принадлежит к их числу. Но он несет в себе угрозу не тому, кто ему подвержен, а совершенно случайным людям. Это когнитивное искажение заключается в том, что человек с меньшей вероятностью придет на помощь пострадавшему в том случае, если вокруг есть другие люди.

Впервые этот эффект был описан двумя американскими социальными психологами, Джоном Дарли (John Darley) и Биббом Латане (Bibb Latane), в 1968 году. Их научная статья была вдохновлена случаем, произошедшем в Нью-Йорке четырьмя годами ранее, и даже послужила неким откликом на него.

Вечером 13 марта 1964 года на жительницу района Квинс Китти Дженовезе («эффект свидетеля», кстати, иногда еще называют «синдромом Дженовезе» — как раз в честь нее) было совершено нападение: злоумышленник нанес девушке два удара ножом в спину. Китти отбивалась и кричала, но на ее крики никто не откликнулся — только один из жителей ближайших домов выкрикнул из окна: «Оставь девушку в покое!», после чего преступник ненадолго скрылся. В течение следующих нескольких минут Дженовезе, истекая кровью, пыталась найти безопасное укрытие — и все так же без чьей-либо помощи. Затем нападавший вновь настиг Дженовезе и нанес ей еще несколько ударов, после чего скрылся. От полученных ранений девушка скончалась по дороге в больницу.

Для Нью-Йорка середины 1960-х годов подобный случай не был редкостью. Тем не менее, убийство Китти Дженовезе получило широкую общественную огласку. В ходе расследования выяснилось, что свидетелями преступления были 38 жителей близлежащих домов (хотя информация об их количестве иногда оспаривается), поэтому публичному осуждению в ходе суда подверглись и «добропорядочные законопослушные граждане», проигнорировавшие случившееся. Масла в огонь подлила колонка, опубликованная в The New York TImes, в которой сообщалось, что ни один из предполагаемых свидетелей не помог Дженовезе и даже не сообщил о случившемся в полицию или скорую помощь (за исключением кричавшего из окна человека, который на время отогнал преступника от жертвы).

Во время судебного разбирательства свидетели отмечали самые разные причины, по которым не оказали никакой помощи Дженовезе: многие говорили, что не хотели вмешиваться (по-видимому, считая происходящее на улице обычной бытовой ссорой или же опасаясь за свою собственную жизнь), один свидетель признался, что был очень уставшим, а еще один сказал, что не знает причины своего бездействия.

На деле же ими руководили не только страх и нежелание вмешиваться, но и присутствие других свидетелей. Проснувшись от громкого шума, включив свет и подойдя к окну, жители домов, расположенных рядом с местом преступления, увидели несколько других таких же освещенных окон. Каждый свидетель знал, что он не один, и мог предполагать, что ответственность за предотвращения убийства возьмет на себя кто-то другой.

Многие исследователи и журналисты в течение нескольких лет после убийства отмечали, что колонка The New York Times, посвященная происшествию, сильно преувеличила количество свидетелей преступления и их бездействие. Тем не менее, случай с Китти Дженовезе, даже будучи менее спорным, чем описали журналисты, послужил причиной для начала социально-психологических исследований, посвященных реакции свидетелей на происшествия.

С целью подробнее изучить поведение прохожих в подобной ситуации, Дарли и Латане провели эксперимент. Они приглашали студентов на специальные встречи для обсуждения их проблем и переживаний. На каждой встрече присутствовал актер, который начинал говорить первым и спустя несколько минут изображал припадок. Экспериментальные группы отличались количеством участников: актер мог быть один на один с «подопытным» участником, или в комнате могло быть три человека, или даже шесть.

Ученые заметили, что в тех случаях, когда «подопытный» участник эксперимента был единственным свидетелем «припадка», какая-либо помощь пострадавшему оказывалась в 85 процентах случаев, если свидетелей было двое — в 62 процентах, а если пятеро — лишь в 31 проценте случаев. При этом от числа свидетелей также зависело и то, как быстро оказывалась помощь: оставшись с «пострадавшим» вдвоем, участники предпринимали попытки помочь уже к 52 секунде, в то время как пятерым, чтобы решиться на какие-то действия, нужно было больше двух минут.

Этот эксперимент позволил ученым сделать вывод о том, что поведение людей в подобной ситуации может быть обусловлено так называемой «диффузией ответственности», предполагающей, что человек с меньшей вероятностью примет ответственность за действие или бездействие, если вокруг него есть кто-то еще.

Диффузия ответственности заставляет человека думать, что в большой группе людей всегда найдется кто-то, кто сможет помочь пострадавшему, а значит, ему самому можно остаться сторонним наблюдателем. Кроме того, в некоторых случаях люди не помогают пострадавшему, так как считают, что кто-то еще сделает это более квалифицированно (например, окажется врачом), тогда как они своими неквалифицированными действиями лишь помешают настоящему спасителю, а то и (что, пожалуй, самое неприятное для злополучного свидетеля) должны будут взять на себя ответственность, возможно, даже юридическую, в случае, если их помощь только навредит.

Разумеется, свидетели происшествия объясняют свой отказ от предоставления помощи пострадавшему не только переносом ответственность на других людей (кстати, доподлинно не зная о том, помогут ли те лучше и помогут ли вообще), но также, например, соображениями собственной безопасности («А вдруг и на меня нападут?») или субъективной оценкой серьезности ситуации. Также оказалось, что свидетель скорее поможет в том случае, если местность, в которой он столкнулся с происшествием, ему знакома.

«Эффект свидетеля» — одно из самых изучаемых явлений социальной психологии. За те почти 55 лет, прошедшие со дня знаменитого нью-йоркского убийства, ученым удалось неоднократно показать, что бездействие в ситуации, когда другие нуждаются в помощи, обусловлена не апатией и безразличием, а более глубокими особенностями человеческой психологии.

Обновление: В оригинальной версии заметки не было указано, что описание истории газетой The New York Times, которое и послужило поводом для начала исследований Дарли и Латане, было во многом преувеличено. Несмотря на это, в первом же эксперименте ученых им удалось показать, что подобная ситуация вполне реальна, но при этом не объясняется безразличием наблюдателей, а другими факторам, многие из которых были изучены (и до сих пор изучаются). Тем не менее, редакция N+1 приносит свои извинения за допущенную недосказанность при написании материала.

Китти Дженовезе — это… Что такое Китти Дженовезе?

Кэтрин Сьюзан Дженовезе, англ. Catherine Susan Genovese, более известная как Китти Дженовезе, англ. Kitty Genovese (7 июля 1935, Нью-Йорк — 13 марта 1964, Нью-Йорк) — американка итальянского происхождения, проживавшая в Нью-Йорке. Её имя вошло в историю (и в учебники социологии) в связи с печальным событием: убийца забил её до смерти на глазах нескольких десятков свидетелей, ни один из которых не посчитал нужным вмешаться. Подобное явление получило название «синдром Дженовезе».

Китти родилась в Нью-Йорке, жила в Бруклине. После того, как её мать стала свидетелем убийства, семья под впечатлением от этого события переселилась в Коннектикут — за исключением Китти, которая осталась в городе и работала менеджером бара на Джамайка-авеню, район Квинс. Китти была лесбиянкой и проживала совместно со своей подругой.

Вечером 13 марта 1964 г. Китти приехала домой и припарковала свою машину. В это время к ней приблизился некто Уинстон Мозли (англ. Winston Moseley), догнал и дважды ударил ножом в спину. Когда Китти закричала, её крики услышали несколько соседей. Тем не менее, поскольку ночь была холодной и окна были плотно закрыты, лишь немногие из них поняли, что это были крики о помощи. Когда один из них крикнул в окно «Оставь девушку в покое!», Мозли убежал и Китти медленно пошла к своему дому. Уже к этому моменту она была серьёзно ранена.

Наиболее ранние звонки свидетелей в полицию не несли в себе чёткой информации о происходящем, из-за чего этому вызову не был присвоен высокий приоритет. В частности, отец одного из свидетелей позвонил в полицию и сообщил что женщину «избили, но она поднялась и ходит вокруг, пошатываясь».

По сообщениям других свидетелей, Мозли уехал на своём автомобиле, но вскоре снова вернулся. Он был занят тем, что прочёсывал окрестности в поисках Дженовезе, пока не обнаружил её лежащей, но ещё в сознании, в коридоре с задней стороны здания. Поскольку это место было незаметным для посторонних свидетелей, он решил довести преступление до конца и нанёс ей ещё несколько ударов. Как можно судить по ножевым порезам на её руках, она пыталась защищаться. После этого он совершил в отношении Китти развратные действия, украл 49 долларов и оставил лежащей. В целом преступление длилось около получаса.

Через несколько минут после последнего нападения свидетель по имени Карл Росс позвонил в полицию. Китти Дженовезе умерла по дороге в клинику. Позднее полиция установила, что не менее десятка (но не 38, как сообщалось в сенсационной публикации «Таймс») свидетелей видели те или иные эпизоды нападения, хотя и не осознавали, насколько серьёзные события происходили на их глазах. [1] Только один из свидетелей (Джозеф Финк) видел ножевые удары во время первого нападения, а второй (Карл Росс) знал о них после второго нападения. Большинство прочих свидетелей были уверены, что крики — не что иное, как обычная ссора между знакомыми, или крики пьяных.

Китти была похоронена в городе Нью-Канаан, штат Коннектикут, на семейном могильном участке. По просьбе семьи местонахождение могилы сохраняется в тайне.

Уинстон Мозли, схваченный вскоре после убийства, сознался не только в нём, но и в двух других убийствах, сопряжённых с сексуальным насилием. Психиатрическая экспертиза установила, что Мозли был некрофилом. По его признанию, он собирался убить женщину — безразлично какую — в ту ночь, поэтому, оставив жену спящей, он покинул дом и начал искать жертву. Он описал нападение настолько подробно, что у судей не осталось сомнений в его виновности, и был приговорён к смертной казни. 1 июня 1967 Апелляционный суд Нью-Йорка пересмотрел наказание и заменил его на 20-летнее заключение.

В 1968 Мозли намеренно съел недоброкачественный суп, чтобы создать повод для поездки в больницу. Во время поездки (в больницу города Буффало, штат Нью-Йорк) Мозли справился с охранником и избил его настолько, что глаза последнего затекли кровью. После этого Мозли захватил пять заложников, одну из которых изнасиловал. Лишь через два дня полиции удалось схватить Мозли и освободить заложников. Позднее Мозли участвовал в беспорядках в тюрьме Аттика.

В настоящее время Мозли остаётся в заключении; его прошение о досрочном освобождении было отклонено в тринадцатый раз в марте 2008 г. В своём предыдущем прошении об освобождении он в качестве аргумента в свою пользу заявил что «Для жертвы произошедшее — разовый случай, дело минуты или получаса, в то время как для пойманного преступника это — навсегда».

История убийства Китти Дженовезе стала сюжетом множества книг и публикаций в США и других странах, она даже вошла в учебники социальной психологии. В то же время, вокруг истории остался налёт нездоровой сенсационности; так, из издания в издание кочует цифра в «38 свидетелей», впервые появившаяся в публикации в газете «Таймс», но не подтверждённая в суде. Более того, «синдром Дженовезе» (известный также как «эффект постороннего», bystander effect) преподносится как образчик массового равнодушия, между тем как авторы термина игнорируют тот факт, что подавляющее большинство свидетелей не видели событий, а лишь слышали отдалённые крики, по которым не могли догадаться о серьёзности событий.

Общественный резонанс, который вызвала смерть Китти, привёл к реформе системы приёма телефонных сообщений о преступлениях. Несмотря на это, десять лет спустя произошла похожая история почти в том же месте: 25-летнаяя Сандра Цалер (Sandra Zahler) была забита до смерти, её крики слышали многие, однако никто не отреагировал [2]

Ссылки

Wikimedia Foundation. 2010.

«Эффект Дженовезе». Отчего люди не приходят на помощь

Попав в тяжелое положение, люди обычно ищут поддержки окружающих. Ведь человеку по природе своей свойственна эмпатия, сопереживание. И, как правило, этой помощи так или иначе дожидаются. Причем, если рядом с попавшим в беду находятся один или два человека, то вероятность их вовлечения максимально велика. Но, как ни удивительно, расширение круга наблюдающих трагедию существенно снижает шансы на получение помощи.

Хрестоматийной стала история, приключившаяся в 1964 году с жительницей Нью-Йорка Китти Дженовезе. Она возвращалась домой после рабочей смены менеджера увеселительного заведения в Квинсе. Местом ее жительства был район Кью-Гарденс, вполне благополучная местность с невысоким уровнем преступности. Она припарковала машину возле своего дома, и тут появился незнакомец, который начал ее преследовать.

Мужчина догнал девушку и нанес ей два ножевых ранения. Происшествие наблюдало множество соседей, их было, по меньшей мере, 10 человек. Несмотря на это, никто не выбежал на помощь Китти. Нашелся всего один из очевидцев трагедии, который попытался остановить расправу.

Злоумышленник испугался и убежал. Параллельно сразу несколько человек сообщили в полицию о преступлении. Но никаких подробностей рассказать они не смогли.

«Совершено нападение на девушку, она еле держится на ногах», — получая подобные сигналы, полицейские совсем не торопились реагировать. Кроме того, никто даже не попытался выйти из дома, чтобы оказать пострадавшей первую помощь или вызвать скорую.

Китти стала медленно передвигаться в сторону своего жилища. Именно в этот момент злодей осознал свою полную безнаказанность и вернулся к жертве. Нанеся еще несколько ударов ножом, он ограбил Китти, забрав содержимое ее кошелька и удалился восвояси.

В течение получаса, а именно столько времени творилось бесчинство, на подмогу несчастной так никто и не вышел. Китти Дженовезе умерла по дороге в больницу. Очевидцы происшествия не вмешивались, потому что пребывали в уверенности, что это была обычная уличная пьяная ссора.

Почему не стоит надеяться на помощь окружающих

Происшествие получило широчайший резонанс и вызвало дискуссии как среди общественности, так и в профессиональном сообществе психологов. Как могло случиться, что окружающие оказались лишь пассивными созерцателями? Тогда как было необходимо решительно вмешаться, чтобы спасти жизнь человека? Различных версий этой трагедии высказывалось много. Это и нежелание связываться с бюрократической следственной машиной в полиции, и ожидаемый дискомфорт при посещении бесчисленных судебных заседаний. Также существенным фактором являлся страх перед нападавшим. Помимо всего прочего и извечная для всех времен и обществ позиция «моя хата с краю».

Тем не менее, все эти и другие возможные обоснования в течение нескольких лет оставались не более, чем предположениями. В конце концов, за исследование проблемы взялись два именитых профессора-психолога — Джон Дарле и Бибб Латане. Они провели эксперимент с участием нескольких групп добровольцев и смогли получить обескураживающие результаты.

Наблюдаемые были поделены на группы по 2,3 и 6 человек. В каждой из них находился артист, который заранее сообщал, что изредка у него случаются припадки. После этого в процессе общения он имитировал ухудшение самочувствия. Задачей эксперимента состояла в том, чтобы выяснить, сколько испытуемых вызовут неотложную медицинскую помощь постороннему человеку. И тогда оказалось, что в группах из 2 человек более 80% участников попытались вызвать скорую помощь. В тройственных группах было уже 62% призывов о помощи. А в группах из 6 человек отзывчивыми оказались только 30%.

(c) freepik.comДругое исследование провели прямо на улице. Неожиданно на дорожке в парке одиноко идущей женщине становилось плохо и она падала. Если испытуемый наблюдал происшествие один, то в среднем в 70% случаев он пытался прийти на помощь. Однако, если наблюдаемые шли группой, то только 40% проявили участие к попавшей в беду женщине.

По результатам этих исследований Дарле и Латане пришли к умозаключению, который и получил название «эффект Дженовезе» (эффект свидетеля).

Определение этого эффекта гласит, что

чем больше у происшествия очевидцев, тем ниже вероятность оказания помощи каждым человеком в отдельности

Если очевидец трагедии осознает, что он один, то почти всегда предпримет какие-то действия. Однако, при коллективном наблюдении снижается внутреннее чувство ответственности каждого.

Стандартный ход мыслей: «А почему именно я? Мне что, больше всех надо?» Такая вот всеобщая безответственность и приводит к ситуации, в которой на помощь не придет вообще никто. Это мы наблюдаем часто и в более широком смысле, в различных явлениях общественной, политической жизни и в устройстве и развитии гражданского общества.

Китти Дженовезе Биография — Биография

Биография

В 1964 году Кити Дженовезе подверглась жестокому нападению, и ее оставили умирать возле своего дома в Квинсе, Нью-Йорк. Ее смерть внесла свой вклад в социально-психологический феномен, названный эффек

Содержание:

В 1964 году Кити Дженовезе подверглась жестокому нападению, и ее оставили умирать возле своего дома в Квинсе, Нью-Йорк. Ее смерть внесла свой вклад в социально-психологический феномен, названный эффектом свидетеля.Кто такая Китти Дженовезе?

Екатерина «Китти» Дженовезе родилась 7 июля 1935 года в Бруклине, штат Нью-Йорк, в семье Винсента и Рэйчел Дженовезе. В 1964 году Уинстон Мозли жестоко зарезал и изнасиловал Китти Дженовезе и оставил ее умирать возле своей квартиры в Кью-Гарденс, Квинс. Освещение в СМИ после ее убийства породило общенациональные дебаты о тревожной апатии вокруг событий, что в конечном итоге привело к созданию социально-психологического феномена, известного как эффект наблюдателя.

Где похоронена Китти Дженовезе?

Дженовезе похоронен на кладбище Лейквью в Новом Ханаане, штат Коннектикут.

Netflix Movie

В последние годы ужасное и навязчивое убийство Дженовезе стало темой документального фильма Netflix 2015 года Свидетель, который вовлекает брата Дженовезе Уильяма, исследующего смерть его сестры. В 2016 году художественный фильм под названием 37, был выпущен в 2016 году.

Ранний период жизни

Кэтрин «Китти» Дженовезе родилась 7 июля 1935 года в Бруклине, штат Нью-Йорк, у итало-американских родителей Винсента Адронель Дженовезе, управлявшего компанией Bay Ridge Coat & Apron Supply Company, и Рэйчел урожденной Петролли, домохозяйки. Вместе со своими четырьмя младшими братьями и сестрами семья жила в доме на четыре семьи в ирландском и итальянском рабочем районе в Бруклине. С раннего возраста Китти Дженовезе была известна своей энергией и интересом к жизни. Она также была известна как болтун, который был популярен в школе и больше всего любил ее уроки английского и музыки. Очаровательная и привлекательная, Дженовезе была избрана в классе «Сокращение класса» среди выпускников 712 других учеников средней школы для девочек на Проспект-Хайтс в 1953 году. После школы ее семья переехала в Новый Ханаан, штат Коннектикут, но Китти решили не следовать за ними в пригород.

Жизнь в Кью Гарденс, Квинс