Концепции фрейда: 404 — Категория не найдена

8. Концепция культуры з.Фрейда.

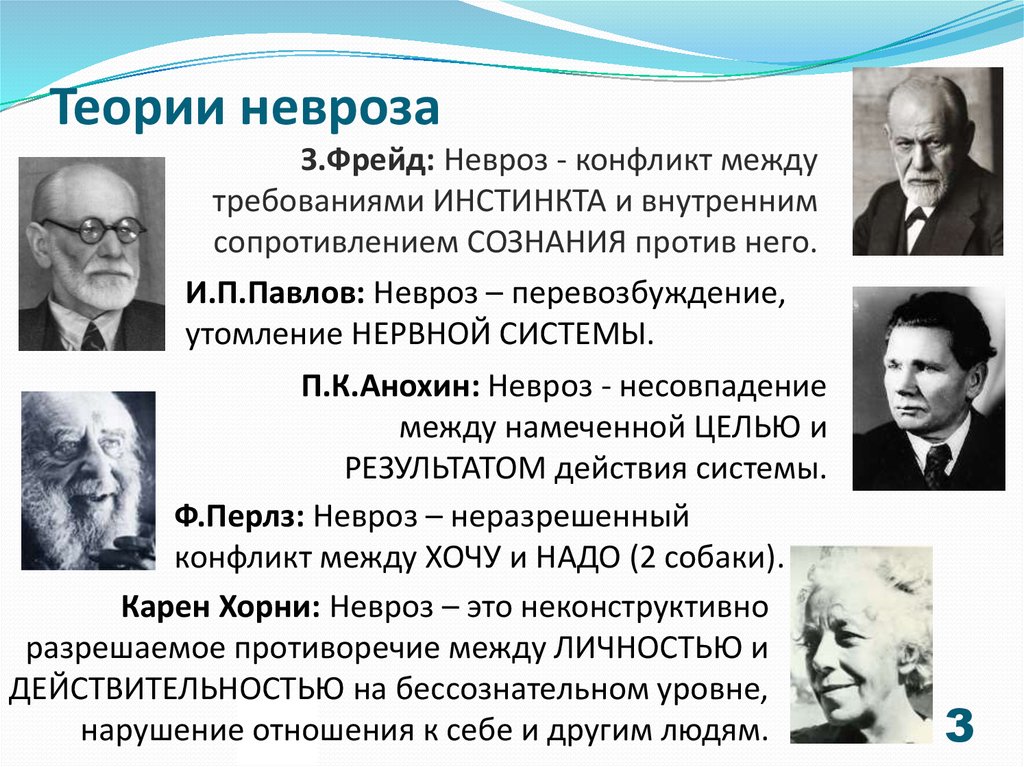

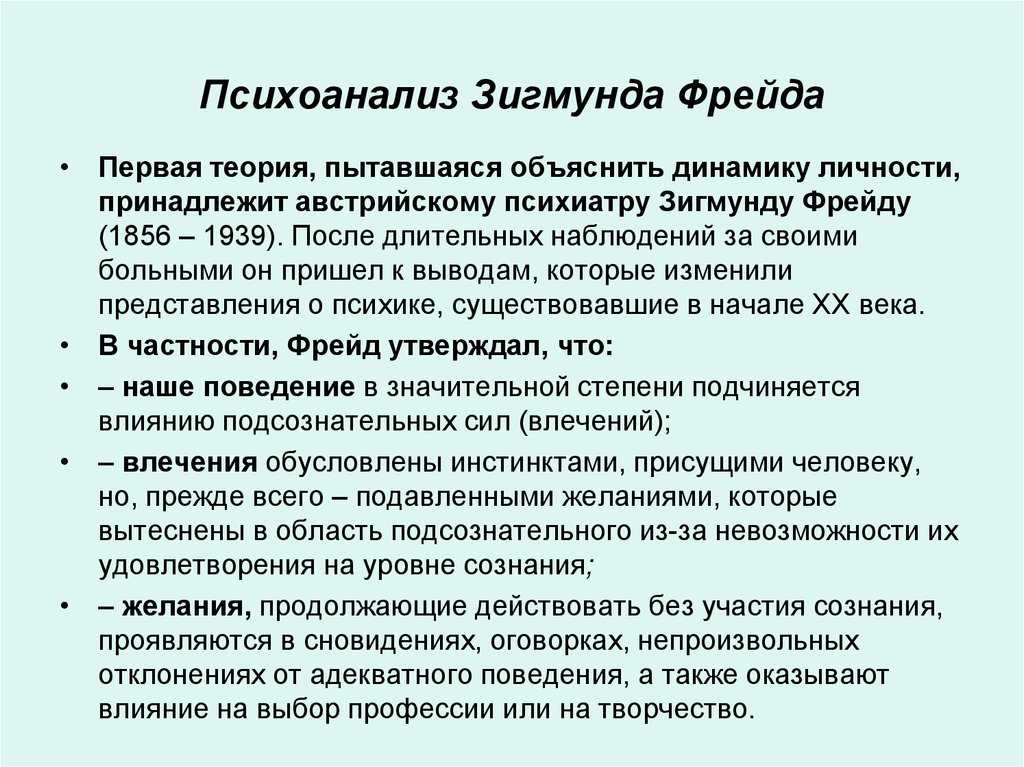

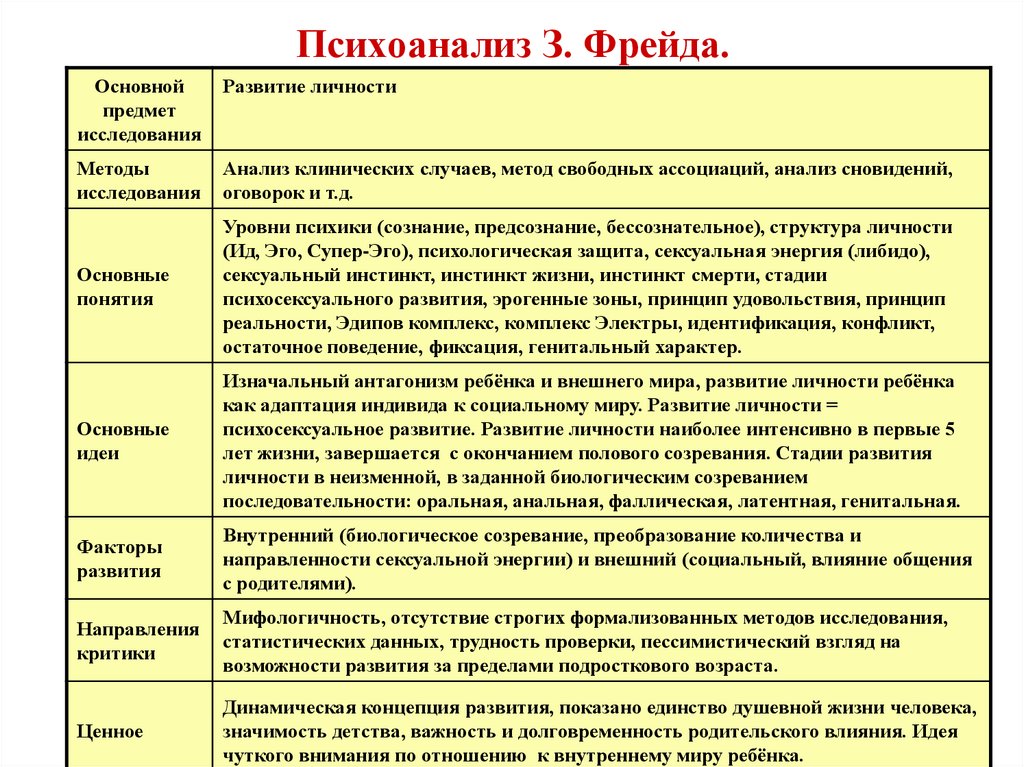

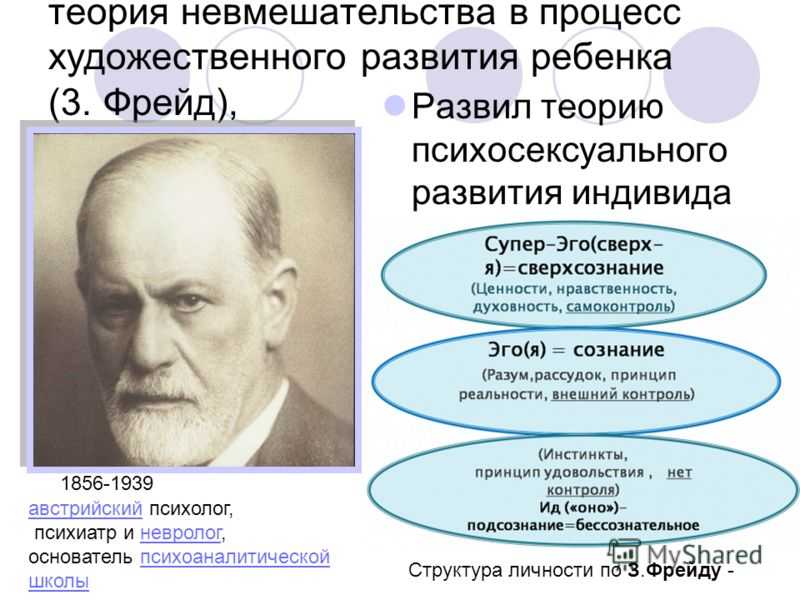

З.Фрейд (1856-1939) — венский психиатр и невропатолог, первый, кто применил психологические факторы для объяснения явлений культуры и процессов творчества. Основные работы «Введение в психоанализ», «Я и Оно», «Тотем и табу». Заслугой Фрейда является создание нового направления в медицине – психоанализа. Но значение фрейдовской концепции человека выходит за рамки медицины в сферу философии и культурологии.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ:

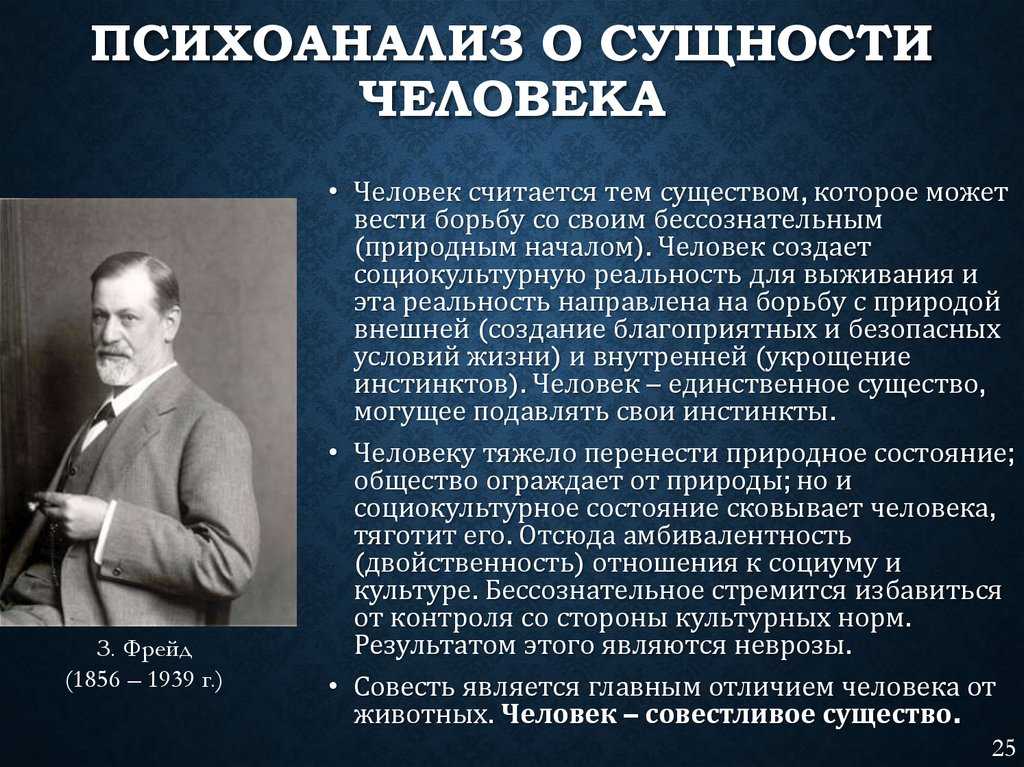

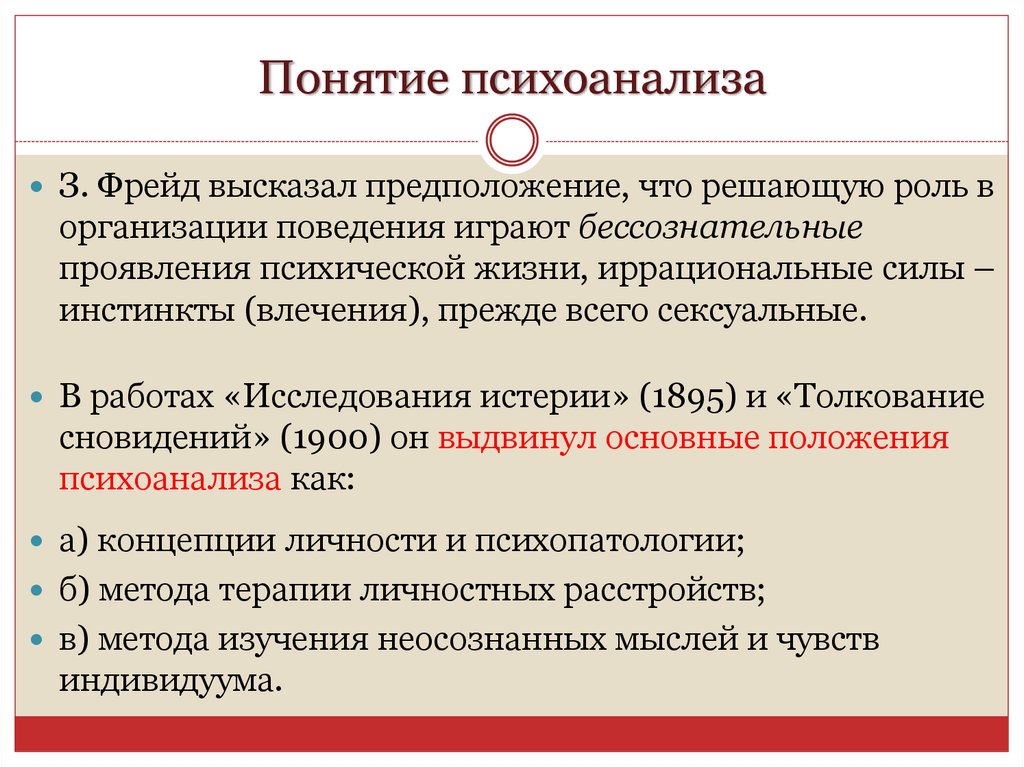

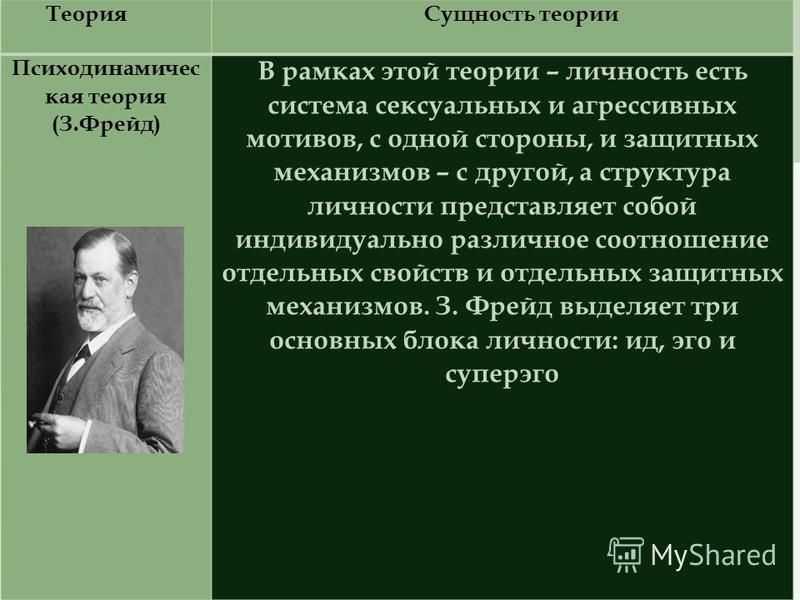

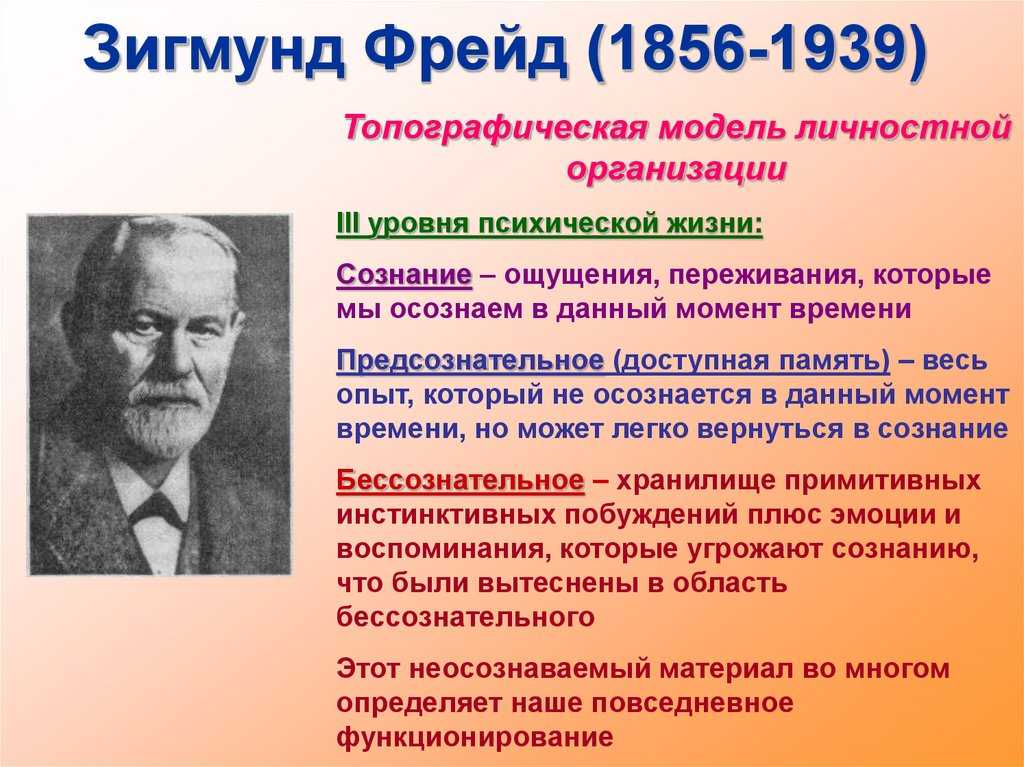

Концепцию Фрейда можно назвать натуралистической, потому что он видел источник культуры в естественно-биологической природе человека. З.Фрейд высказал гипотезу о существовании бессознательного как особого глубинного уровня человеческой психики, который отличается от сферы сознания и оказывает на неё мощное, порой скрытое воздействие.

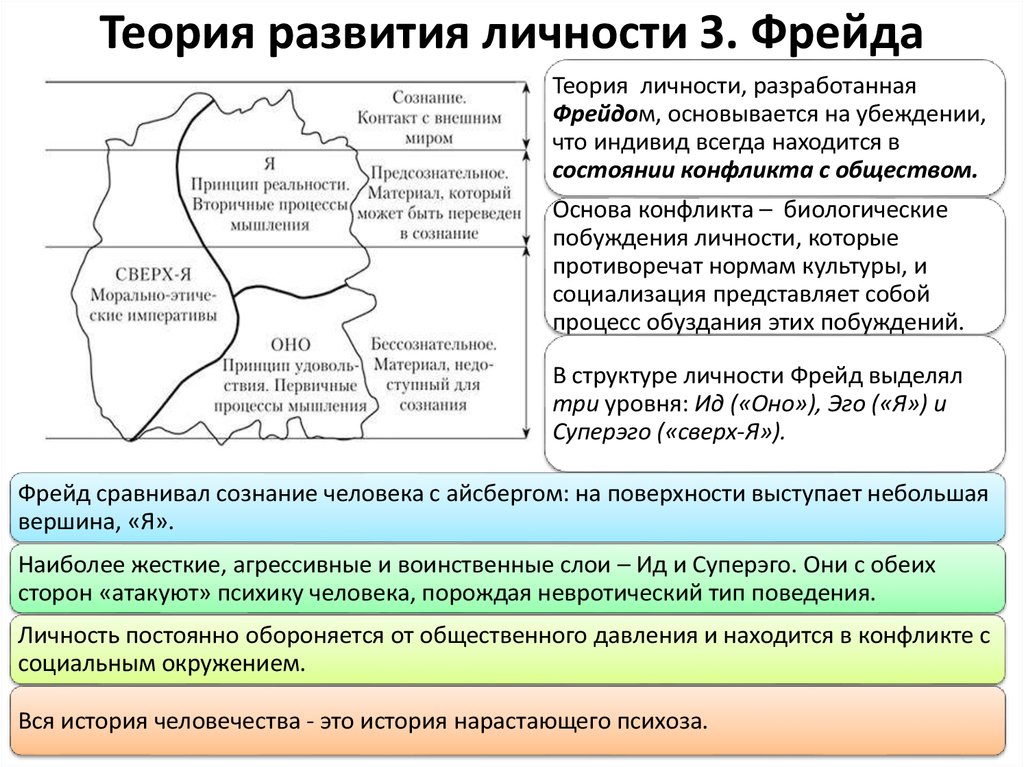

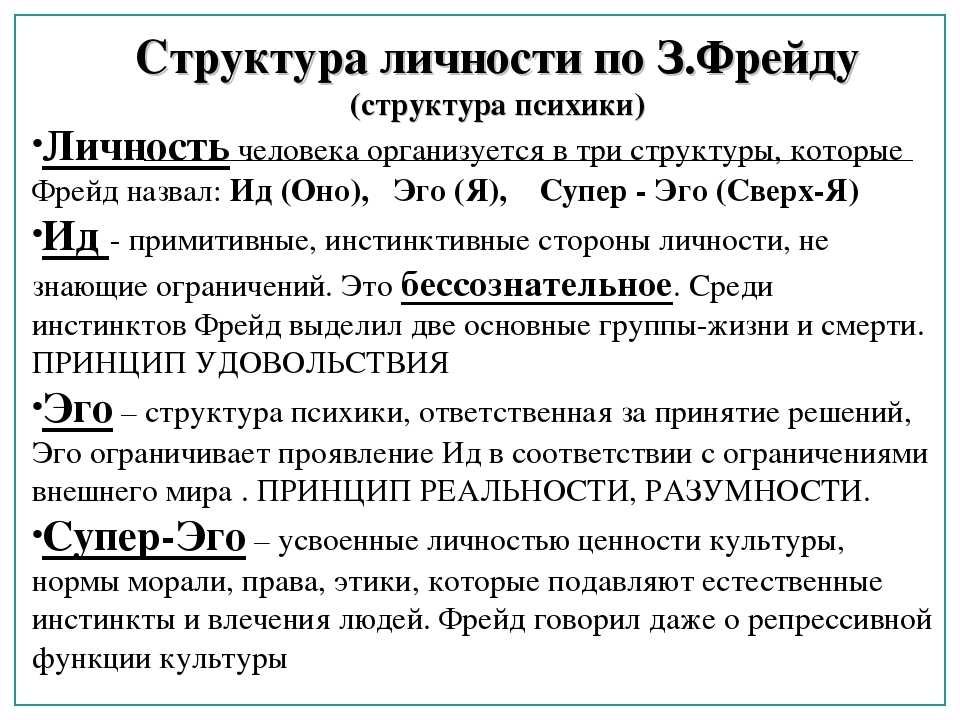

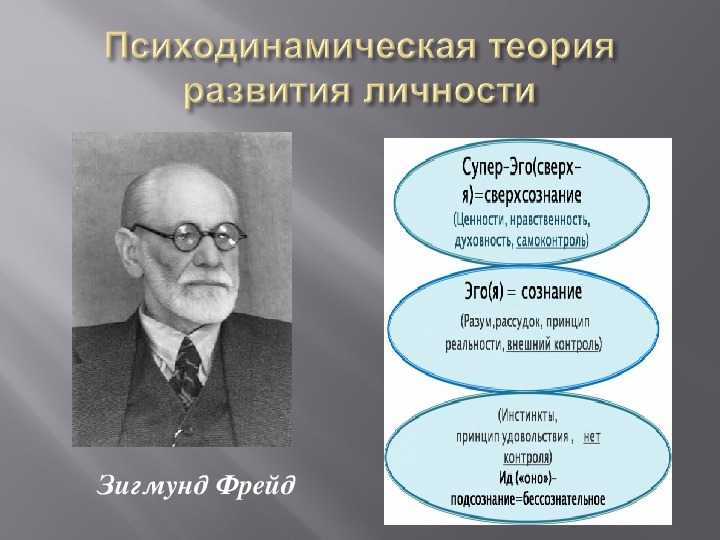

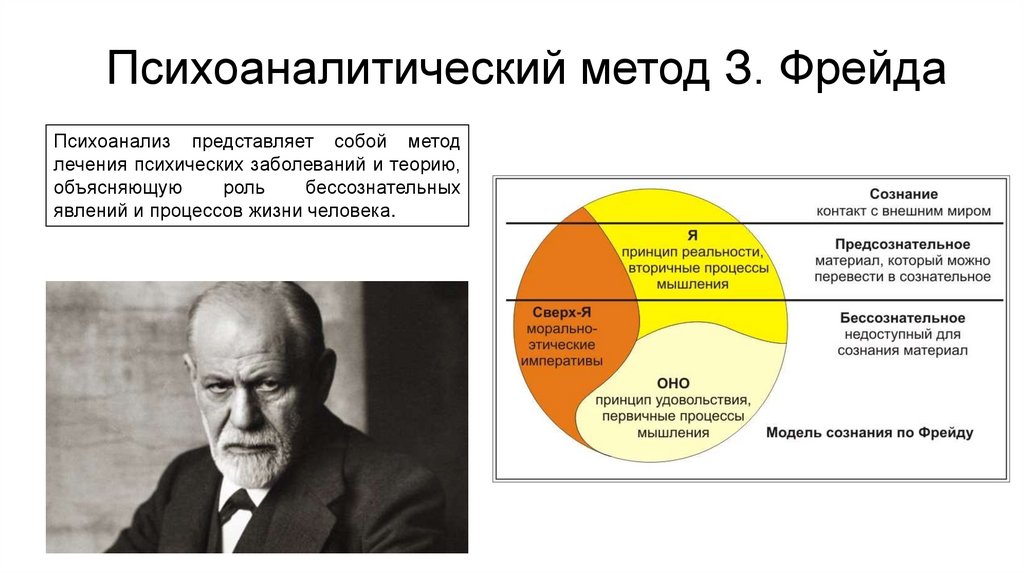

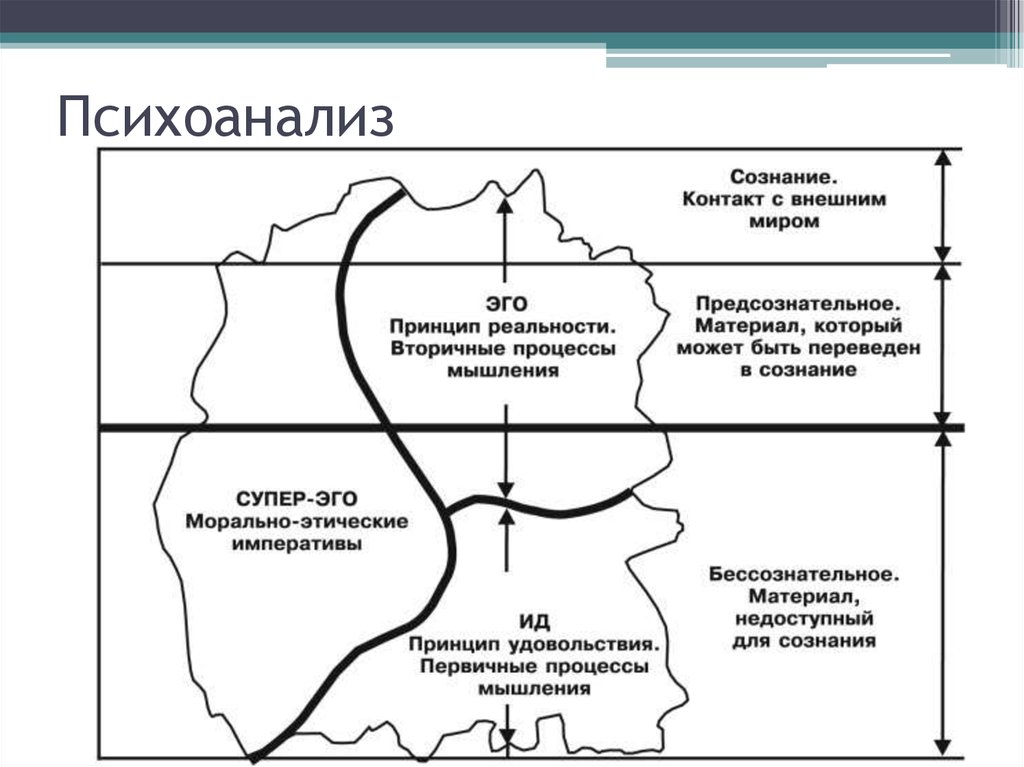

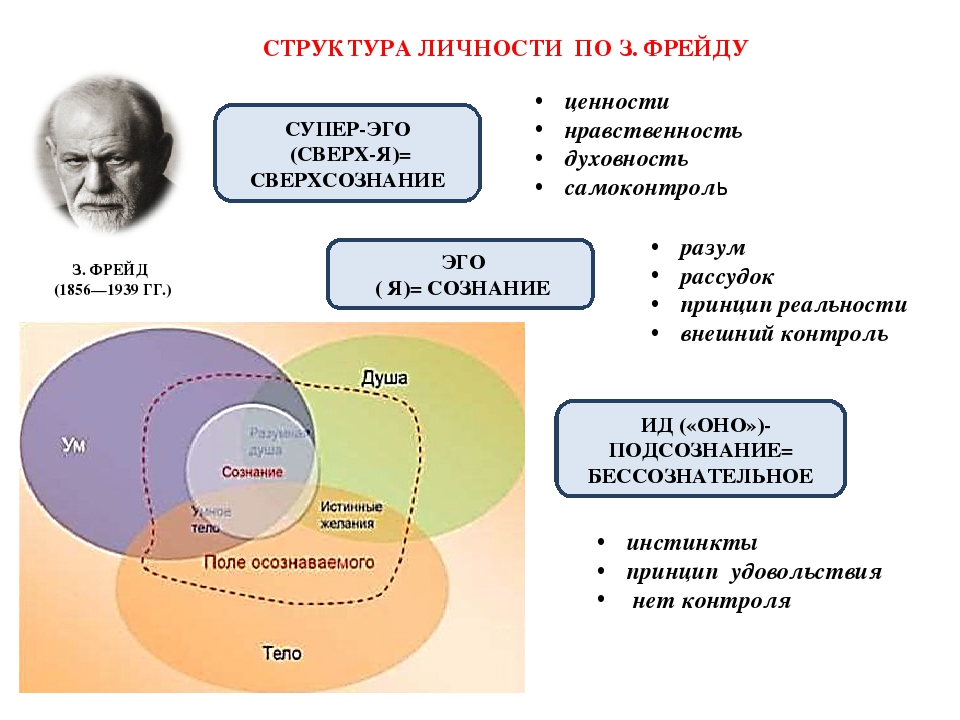

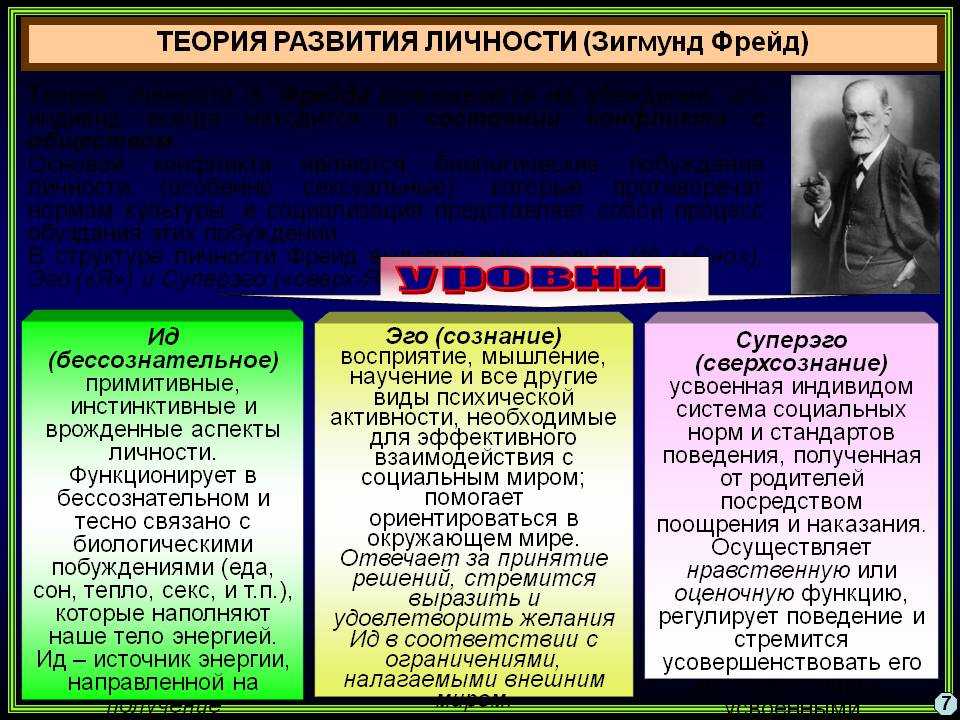

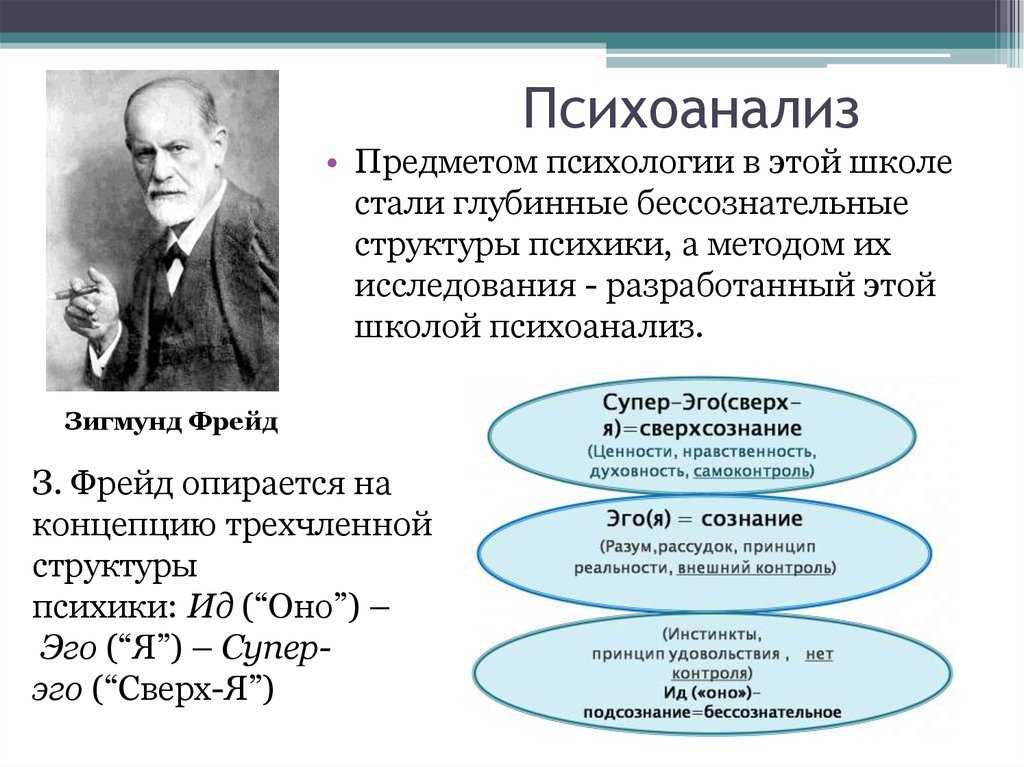

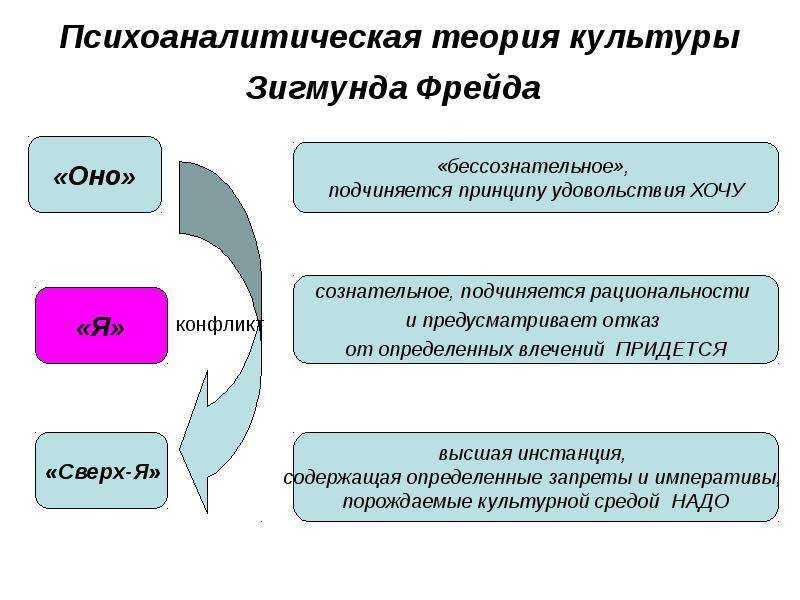

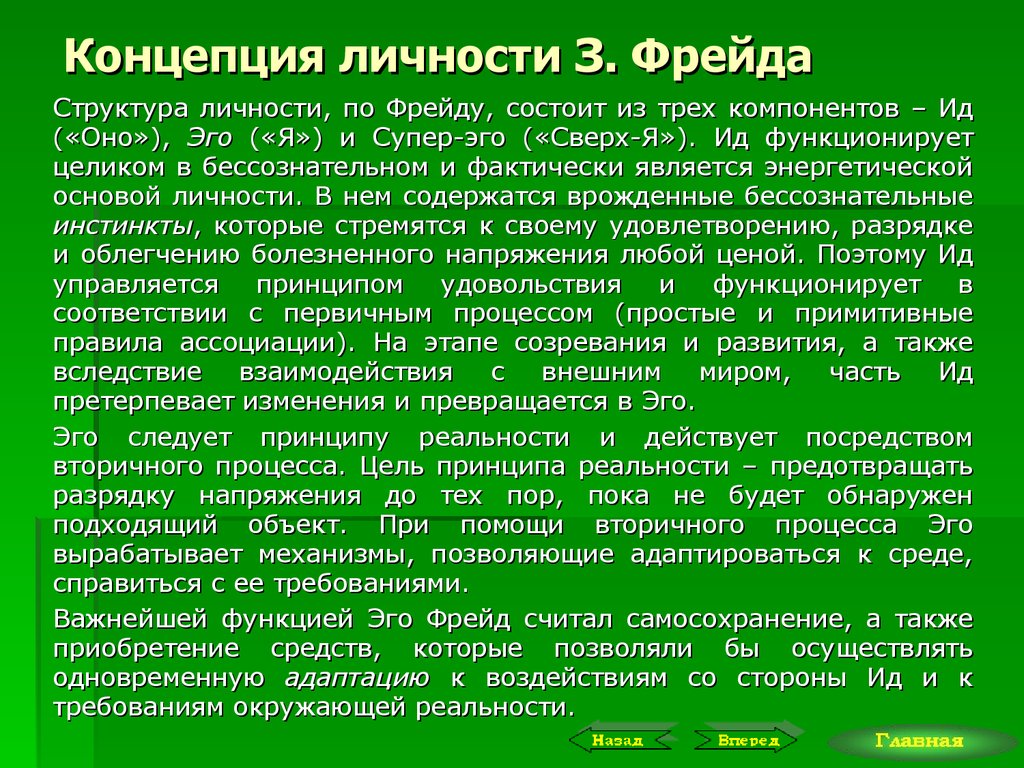

Исходный пункт концепции Фрейда – гипотеза о трёхуровневом строении человеческой психики.

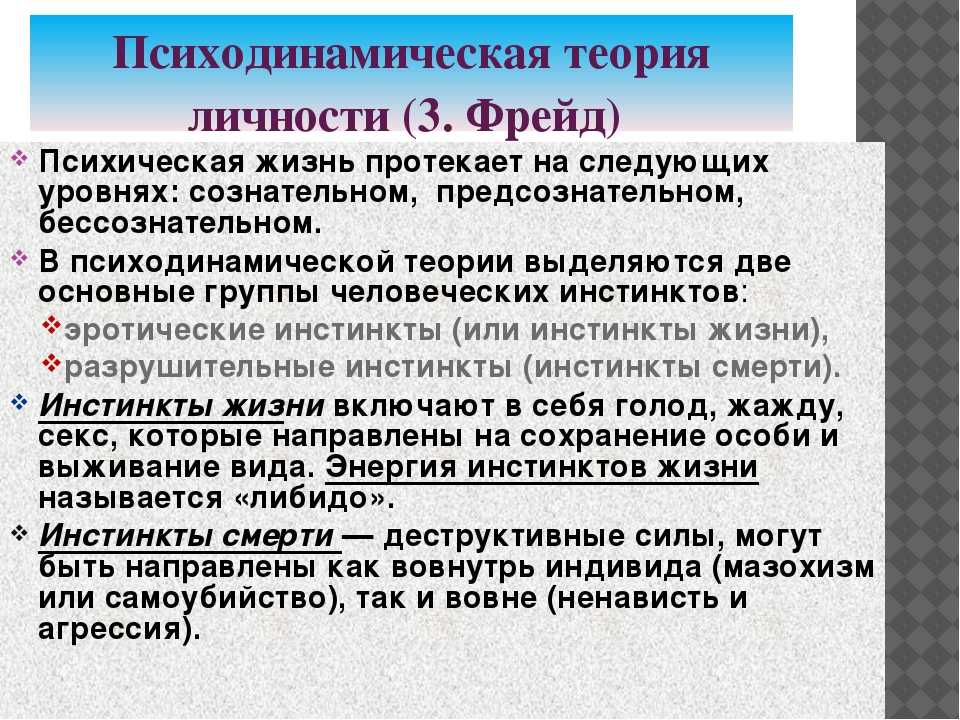

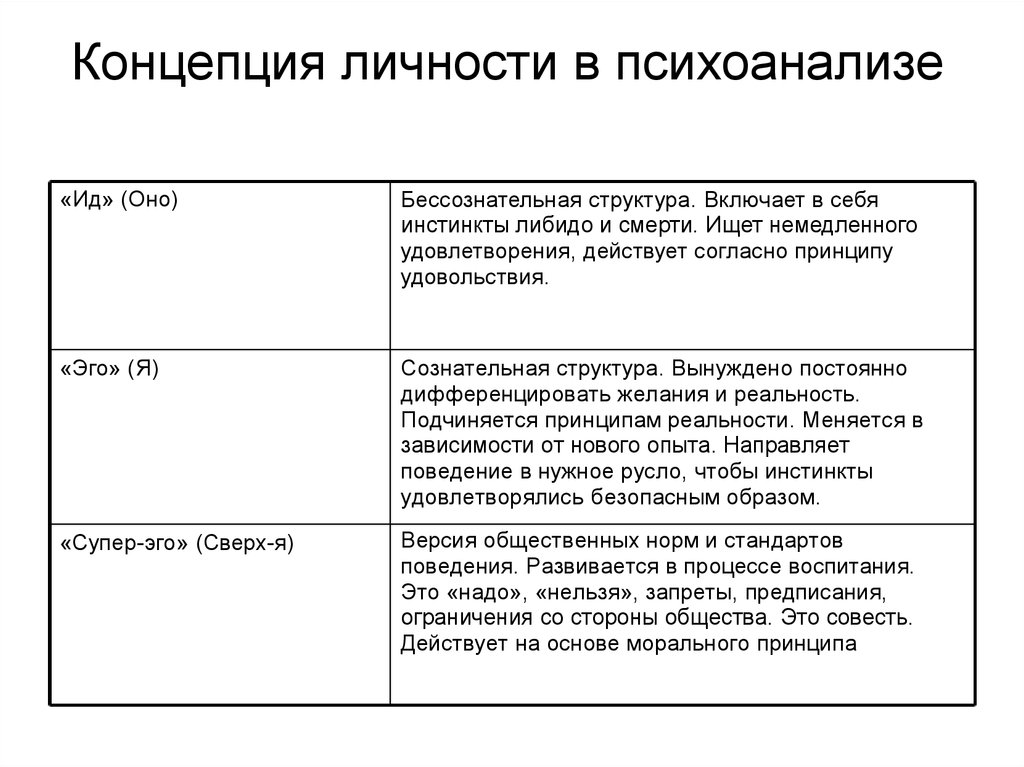

ОНО (Бессознательное) – бессознательный уровень психической жизни. Это животные инстинкты, безотчётные влечения, первичные желания унаследованные человеком от животных предков. Два основных инстинкта: Эрос – сексуальные влечения и Танатос — стремление к разрушению и смерти направленное вовне. Оно живёт по принципу удовольствия и наслаждения.

Я(сознание) – сфера осознанного, рационального в психической жизни человека. Я регулирует действия индивида, обеспечивает выживание человека в мире природы и общества, приспосабливается к объективным условиям. Я живёт по принципу реальности.

Сверх-Я – это запреты и нормы социокультурного характера (включает простые понятия «можно», «нельзя», «должен», и более сложные социальные предписания и ценности, представляющий для человека моральный закон). Они усваиваются личностью бессознательно в процессе воспитания.

«Сверх-Я» — это своеобразная проекция мира культуры в человеческую психику, которая тоже проявляется в форме бессознательного. Сверх-я живёт по принципу совести и защищает общество. Именно Сверх-Я заставляет человека преодолевать инстинкты, и результатом становится появление культуры.

3. По Фрейду «Оно» — активно вмешиваются в нашу жизнь, а представление, что нашими поступками руководит наше «Я» — лишь иллюзия. Оно сильнее Я, т.к. в нем сосредоточена вся психическая энергия. Но человек в обществе может выжить, благодаря наличию системы норма и запретов, т.е. культуры. Жизнь Я очень трагична, т.к. именно на уровне сознания человек должен найти компромисс между

Человеческое Я (сознание) может выбрать 3 формы (стратегии) поведения:

Удовлетворение Оно (принцип удовольствия, наслаждения). Судьба такого человека трагична.

Человека, удовлетворяющего свои желания

и инстинкты без учёта моральных норм

и законов, определяющих жизнь в обществе,

изолируют от общества.

Человека, удовлетворяющего свои желания

и инстинкты без учёта моральных норм

и законов, определяющих жизнь в обществе,

изолируют от общества.Подавление Оно (по совести), по мнению Фрейда, приводит часто к психическим заболеваниям (неудовлетворенность – чувство несчастности – депрессия – и т.д.)

Сублимация — выработанная в процессе исторического развития способность человека переводить энергию животных инстинктов в разнообразные формы творчества, в различные виды деятельности на благо общества и культуры

. З.Фрейд считал, что неудовлетворённые желания, накапливаясь, превращают психику человека в «кипящий котёл», поэтому они должны периодически «разряжаться» безопасным для общества способом. И культура предоставляет человеку возможность сублимировать энергию инстинктов. Спорт, наука, искусство, одухотворённая любовь и все виды человеческой деятельности – всё это, по мнению З. Фрейда, продукты сублимации первичных

инстинктов.

Фрейда, продукты сублимации первичных

инстинктов.

4. Момент возникновения культуры – это момент когда агрессивные и сексуальные влечения человека, которые раньше удовлетворялись свободно, начинают подавляться нормами морали и обычаями общества. Культура возникла вместе с первым табу – запретом.

5. Развитие культуры ведёт к уменьшению человеческого счастья и усилению чувства вины и неудовлетворённости из-за подавления желаний. И чем выше стадия развития культуры, тем несчастнее человек. По мнению З.Фрейда культура носит невротический характер. Особенно негативно Фрейд оценивает европейскую культуру — культуру христианскую с её очень жёсткими запретами (10 заповедей). Сублимацию З.Фрейд оценивал как псевдореализацию человека.

Концепция

Фрейда оказала огромное влияние на

развитие науки и общественной мысли ХХ

века. Но в его теории не лишена недостатков

(например, он биологизировал происхождение

культуры и бессознательное, свел к

минимуму роль сознания, лишив его свободы

воли и т. д.). Но его вклад в развитие

представлений о культуре трудно

переоценить. З.Фрейд основоположник

метода психоанализа, организатор

психоаналитической помощи в США и

Европе.

д.). Но его вклад в развитие

представлений о культуре трудно

переоценить. З.Фрейд основоположник

метода психоанализа, организатор

психоаналитической помощи в США и

Европе.

Интересное продолжение идеи Фрейда получили в концепции Карла Густава Юнга.

4. З. Фрейд и его концепция сознательного и бессознательного. Культурология (конспект лекций) [litres]

4. З. Фрейд и его концепция сознательного и бессознательного

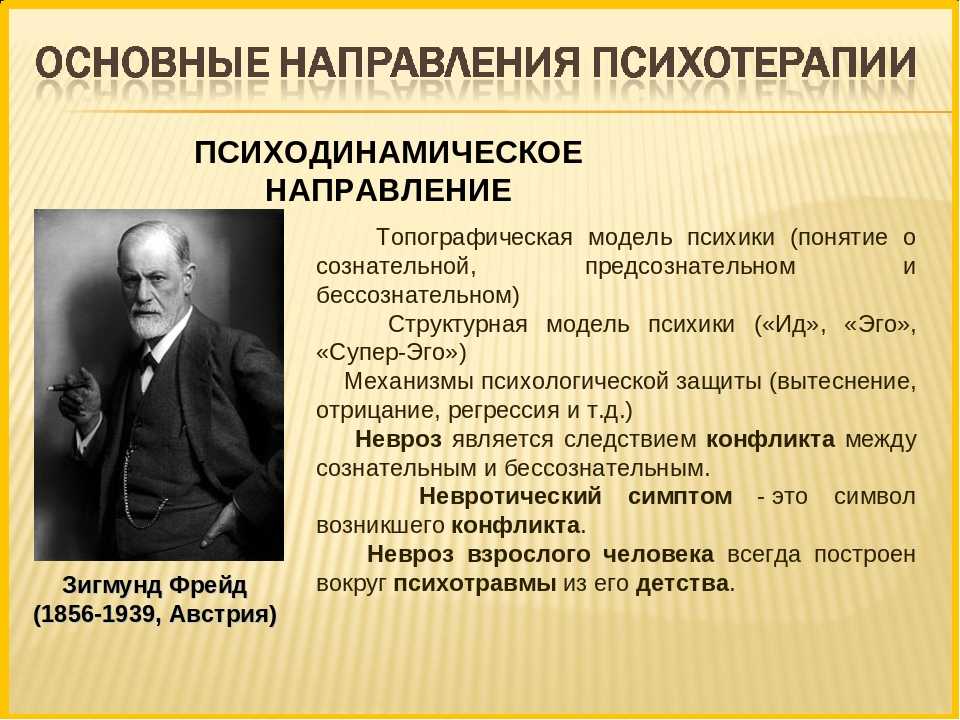

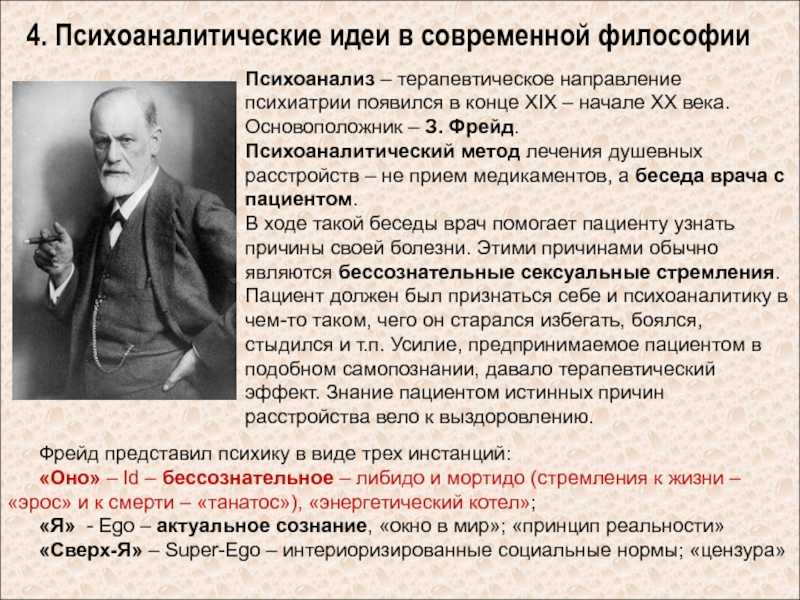

Австрийский психиатр Зигмунд Фрейд (1856–1939) стал основателем психоанализа – нового направления в психиатрии, призванного вернуть человеку ощущение внутренней гармонии и спокойствия.

Фрейдизм – философское осмысление психоанализа – стал учением, вошедшим не только в сферу медицины, но и философии и культурологии.

Фрейд открыл в человеке бессознательное как самостоятельное, не зависящее от сознания безличное начало человеческой души, являющееся основой человеческих желаний и поступков.

Бессознательное «оно» – это мир заложенных в психике человека инстинктов и неконтролируемых желаний, которые влияют на человеческую деятельность.

Сознательное «я» – это сфера, обеспечивающая контакт между объективным миром и бессознательным.

«Оно» – множества людей. Мир культуры формулируется в результате взаимодействия сознательных «я» множества людей. Этот мир состоит из четких социокультурных установок и правил.

Третий уровень – «сверх-я» – своебразная проекция установок мира культуры в человеческую психику, также осуществляемая в бессознательной форме.

В человеческой психике «бессознательное оно» и «сверх-я» противостоят друг другу, являясь инстинктивно-природным и социокультурным началами в подсознании человека.

«Я» исходит из принципа реальности, «оно» – из принципа удовольствия. При условии, что разум и культура смогут подчинить «оно», человек сможет выжить.

Способом выступает сублимация.

Сублимация – это использование сосредоточенной в «оно» сексуально-биологической энергии не непосредственно для биологического удовольствия, а согласно целям разума и культуры.

Фрейд считает, что человеческое «я» заключено между двумя полюсами – природной стихией и требованиями культуры.

Эти полюса стремятся подчинить себя «я», а также друг друга. И поэтому, утверждает Фрейд, чем более высок в человеке уровень общекультурных установок, тем больше у него оснований для невроза, депрессии или бунта.

Человек вынужден разрываться между природной психической стихией и культурными нормами. В результате нарушается его психическое здоровье.

Согласно Фрейду культура – это сумма достижений и институций, которые отличают жизнь человека от жизни животных. Культура служит двум целям:

1) защите человека от природы;

2) урегулированию человеческих взаимоотношений.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Фрейд и познание «сотворения»

Это поведение характерно не только для архаических обществ. Желание познать начало вещей характерно и для западной культуры. В XVIII и особенно в

Это поведение характерно не только для архаических обществ. Желание познать начало вещей характерно и для западной культуры. В XVIII и особенно вФрейд

Фрейд Зигмунд Фрейд (1856–1939) – австрийский невропатолог, психиатр и психолог; основоположник психоанализа. • Цивилизация возникла тогда, когда впервые какой-то рассерженный человек вместо камня швырнул слово. • Человек, который был бесспорным любимцем своей матери, на

Глава 131 Зигмунд Фрейд (1856–1939)

Глава 131 Зигмунд Фрейд (1856–1939) В Карле Марксе, Альберте Эйнштейне и Зигмунде Фрейде часто видят трех евреев, оказавших самое глубокое влияние на западный мир в XIX–XX вв. Но все же Маркса с натяжкой можно считать евреем. Отец крестил его в возрасте 6 лет, и он всю жизнь

ФРЕЙД

ФРЕЙД

Зигмунд Фрейд (1856–1939) – австрийский невропатолог, психиатр и психолог; основоположник психоанализа. Цивилизация возникла тогда, когда впервые какой-то рассерженный человек вместо камня швырнул слово.

Человек, который был бесспорным любимцем своей матери, на всю

Цивилизация возникла тогда, когда впервые какой-то рассерженный человек вместо камня швырнул слово.

Человек, который был бесспорным любимцем своей матери, на всю

Сигизмунд (Зигмунд) Шломо Фрейд

Сигизмунд (Зигмунд) Шломо Фрейд (1856–1939) психиатр, основатель психоанализа … Если человек начинает интересоваться смыслом жизни или ее ценностью – это значит, что он болен. Невроз – это неспособность переносить неопределенность. … Сновидения – королевская дорога в

Фрейд (Freud) Зигмунд (1856–1939)

Фрейд (Freud) Зигмунд (1856–1939) Австрийский психиатр, невропатолог, психолог, создатель психоанализа; своей теорией оказал уникальное влияние на формирование многих направлений в искусстве и на развитие ряда гуманитарных наук XX в. В 1873–1881 гг. изучал медицину в Венском

29.

Концепция символического интеракционизма. Концепция управления впечатлениями

Концепция символического интеракционизма. Концепция управления впечатлениями29. Концепция символического интеракционизма. Концепция управления впечатлениями Символический интеракционизм – это теоретико-методологическое направление, анализирующее социальные взаимодействия преимущественно в их символическом содержании. Последователи этого

7.2. Разоблачение бессознательного

7.2. Разоблачение бессознательного Меня привлекают книги, в названиях которых есть что-то рекламное, чувствуется какая-то скандальность. Например, «Бесконечный тупик». Или «Капитализм и шизофрения».Названия книг зазывают читающих зевак. И вот я зазван. Книга куплена и

Смысл бессознательного

Смысл бессознательного

Отождествление творческого процесса со сновидениями подвело А. М. Ремизова к оригинальному прочтению литературного наследия писателей-«сновидцев»: Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Достоевского в книге «Огонь вещей». Представляя

Представляя

Чем юнгианский анализ отличается от психоанализа Фрейда?

Современная психология предлагает множество точек зрения, парадигм и направлений. Есть такие течения психологической науки, которые делают акцент в большей мере на работе с сознанием, например, когнитивно-поведенческая психотерапия. Что касается направлений психоаналитической работы, то в них фокус делается в первую очередь на бессознательных аспектах и проявлениях человеческой психики. Разработка Зигмундом Фрейдом теории бессознательного в начале XX века положила начало совсем иному виду психологической работы — глубинной работе с психикой, которая невозможна без признания существования бессознательных ее аспектов.

Фрейд, работая с пациентками, страдающими истерией, заметил, что в основе их симптомов лежали проблемы психосексуального характера. Из этого наблюдения со временем развилась фрейдовская теория о бессознательном, в центре которой лежит идея о течении сексуальной энергии — либидо и о том, что структура взрослой личности формируется в раннем детстве и напрямую зависит от того, как ребенок прошел стадии своего развития. Юнг на ранних периодах своей работы в психиатрии познакомился с трудами Фрейда, а позже и с самим Фрейдом. С 1907 г. они стали работать в тесном сотрудничестве, которое продолжалось 5 лет. Фрейд считал Юнга своим учеником и полагал, что он будет развивать его идеи и нести их в массы.

Юнг на ранних периодах своей работы в психиатрии познакомился с трудами Фрейда, а позже и с самим Фрейдом. С 1907 г. они стали работать в тесном сотрудничестве, которое продолжалось 5 лет. Фрейд считал Юнга своим учеником и полагал, что он будет развивать его идеи и нести их в массы.

Но взгляды Юнга на бессознательное не в полной мере совпали с взглядами Фрейда, и в 1912 году Юнг опубликовал работу «Психология бессознательного», в которой опроверг многие из идей Фрейда. Юнг не согласен был с тем, что сексуальность занимает центральное место в формировании неврозов и большее значение придавал коллективному бессознательному с его изначальными паттернами человеческого поведения — архетипами. Фрейд обвинял Юнга в мистицизме и в излишней субъективизации психики.

Психические процессы по Фрейду в большей степени объясняются тем, как человек разрешил для себя основные детские конфликты на разных стадиях развития и тем, насколько свободно течет его сексуальная энергия и как реализуется способность получать удовольствие. Юнг полагал, что основным стремлением психики является развитие и что любой невроз, возникший у человека во взрослом возрасте, это не только не разрешенный в детстве конфликт, но и некий актуальный поиск души человека здесь и сейчас, которая хочет наиболее полно воплотиться и ищет смысла, не обязательно связанный с проблемами сексуальности. Юнг также большое внимание уделял архетипам и комплексам при взгляде на психику человека. Комплексы и архетипы можно сравнить с энергетическими центрами в психике человека, универсальными для его природы.

Юнг полагал, что основным стремлением психики является развитие и что любой невроз, возникший у человека во взрослом возрасте, это не только не разрешенный в детстве конфликт, но и некий актуальный поиск души человека здесь и сейчас, которая хочет наиболее полно воплотиться и ищет смысла, не обязательно связанный с проблемами сексуальности. Юнг также большое внимание уделял архетипам и комплексам при взгляде на психику человека. Комплексы и архетипы можно сравнить с энергетическими центрами в психике человека, универсальными для его природы.

Когда в современной жизни мы говорим классический психоанализ или аналитическая психология К.Г. Юнга, то имеем в виду многочисленные теоретические отличия, из–за которых собственно и разорвали свои отношения Фрейд и Юнг.

Однако когда речь идет о методах работы в индивидуальной терапии, то можно заметить, что взаимопроникновение разных направлений психологической науки весьма велико. ожно Легко найти много общего в работе классических психоаналитиков, аналитических психологов, гештальт-терапевтов или эксзистенциальных психологов, не взирая на то что каждый из представителей этих направлений опирается на отличные друг от друга теоретические концепции.

Что касается ответа на вопрос «Чем юнгианский анализ отличается от психоанализа Фрейда?», то в общих чертах можно сказать, что интерпретации юнгианского аналитика и классического психоаналитика в каких-то моментах будут отличаться. Юнгианский аналитик вряд ли будет интерпретировать текущие проблемы клиента в ключе его сексуальных желаний, скорее будет искать смысл в неврозе или некий архетипический сюжет, который задает то или иное течение невроза и возможности для трансформации или изменения этого архетипического сюжета. В классическом анализе клиент может ожидать большую опору на универсальность для человека психосексуальных конфликтов: каждый человек проходит определенные стадии развития, каждый сталкивается с разрешением одних и тех же проблем, структура психики и вид невроза обусловлены общими для развития человека закономерностями и тем, как конкретный человек разрешил основные человеческие конфликты в рамках полученного детского опыта. Психическая структура рассматривается как результат первоначальных дебютных шагов в шахматной партии согласно сравнению Фрейда.

В юнгианском анализе фокус скорее сделан на субъективном, которое обобщается до коллективных процессов: внутренняя реальность, воображение, тот контекст, в котором живет человек и которым мыслит, и своего рода “вписывание” этого контекста в нечто общее и универсальное для всего человеческого опыта — архетипических сюжетов — и есть то, что подлежит проработке, трансформированию, используется как ресурс анализа. Пожалуй, оба подхода имеют свои сильные и слабые стороны, но один идет как бы снаружи вовнутрь, а другой изнутри наружу.

Интересно посмотреть на эти теоретические подходы через призму открытых Юнгом психологических типов. Юнг утверждал, что существуют две установки сознания — экстравертная (восприятие, сконцентрированное на внешнем, опирающееся на объектный мир) и интровертная (восприятие внешнего мира через призму внутреннего мира субъекта). Если думать о том как на природу человека смотрели Фрейд и Юнг, то сложно не заметить, как Фрейд в своих теоретических воззрениях в большей мере опирался на универсальность объективной реальности, того, какова реальность для большинства, и искал объективные закономерности, по которым функционирует психика, в то время как Юнг фокусировался на внутренних смыслах, находя подтверждения существования внутренней жизни в накопленном человечеством опыте — мифологии, сказках, фольклоре. Оба взгляда на психику, безусловно, интересны и в чем-то дополняют друг друга, при этом не исключая и ракурсов иных теоретических концепций.

Оба взгляда на психику, безусловно, интересны и в чем-то дополняют друг друга, при этом не исключая и ракурсов иных теоретических концепций.

Многочисленные современные исследования выявили парадокс, который заключается в том, что психотерапия имеет хороший эффект и он никак не связан с направлением или методологической основой, в которой этот эффект достигается. Каждый современный клиент выбирает именно тот метод, который ближе его душе и индивидуальным особенностям. А также сложно игнорировать тот факт, что личность психолога является очень важным фактором в работе. Ведь именно в контакте “Я-Другой” и в пространстве доверительных терапевтических отношений происходят истинные и глубинные изменения психики.

Об авторе: Янина Горн, юнгианский аналитик

Определения психоаналитических терминов и понятий

Конфронтация

Это практика, которую часто применяют перед вмешательством, когда пациенту предлагается обратить внимание на переживания, которых он избегал.

Контрперенос

Относится к чувствам и установкам аналитика по отношению к пациенту: его/ее реакции на перенос пациента, тому, как его/ее собственный опыт влияет на его/ее понимание пациента, и эмоциональным реакциям аналитика. пациенту.

Защитные механизмы

Защитные механизмы используются эго как способ справиться с конфликтом жизненных проблем. Действуя на бессознательном уровне, защитные механизмы помогают уменьшить негативные чувства (например, беспокойство и чувство вины). Общие защитные механизмы включают подавление, отрицание и проекцию.

Отрицание

Отрицание — это отказ человека принять определенные или противостоять (или всем) аспектам данной реальности, чтобы избежать потенциального чувства дискомфорта. Он существует в континууме, поскольку его можно рассматривать как нормальную реакцию на стрессовое событие или тяжелый психоз. Хотя обычно это определяется как тип защитного механизма, отрицание играет роль во всех защитных механизмах. Фрейд также называл это отрицанием.

Фрейд также называл это отрицанием.

Сон

Это психическое событие, состоящее из галлюцинаций, включающих образы и эмоции. Сны возникают во время фазы быстрого движения глаз (REM) во время сна. По Фрейду, текущие заботы и бессознательные детские желания присутствуют в течение дня и требуют удовлетворения, и именно сны позволяют нам реагировать на эти потребности, продолжая спать (например, человеку, испытывающему жажду, снится питьевая вода, которая позволяет ему продолжать спать, а не просыпаться и утолять жажду).

Эго

Зигмунд Фрейд предположил, что разум делится на три части: ид, эго и суперэго. Функцию эго можно описать как постоянное вмешательство между ид и суперэго. Он является посредником между влечениями ид и потребностью в самосохранении. Эго отвечает за развитие навыков, необходимых для функционирования в мире, например, контроля импульсов, восприятия, оценки и суждения.

Идеал Эго

Это часть суперэго, содержащая нормы, ценности и нравственные идеалы. Несоблюдение этих стандартов может вызвать чувство вины или стыда, а успех может повысить самооценку.

Несоблюдение этих стандартов может вызвать чувство вины или стыда, а успех может повысить самооценку.

Комплекс Электры

Термин, введенный Юнгом как женский контрапункт тому, что Фрейд называл эдиповым комплексом. отца, Агамемнона, убив их мать Клитемнестру и ее любовника Эгисфа. Этот термин описывает стремление 3-6-летней девочки иметь отца только для себя, исключая мать. Фрейд не использовал этот термин, но продолжал использовать эдиповый комплекс для обозначения феномена обоих полов.

Фантазия

Фантазия в общих чертах относится к воображаемой ситуации, которая выражает определенные желания или цели воображаемого человека. Это может происходить на сознательном уровне, также известном как сон наяву, или бессознательно, иногда называемом фантазией .

Фиксация

Фиксация — это состояние, при котором человек привязывается к другому человеку или объекту или чрезмерно в него вкладывается. Фиксация является результатом конфликта, происходящего на психосексуальных стадиях развития. Из-за фрустрации или чрезмерного увлечения либидо сосредотачивается на этой стадии, что позже приводит к проблемному поведению (например, человек с оральной фиксацией может грызть ногти).

Фиксация является результатом конфликта, происходящего на психосексуальных стадиях развития. Из-за фрустрации или чрезмерного увлечения либидо сосредотачивается на этой стадии, что позже приводит к проблемному поведению (например, человек с оральной фиксацией может грызть ногти).

Id

Зигмунд Фрейд предположил, что разум делится на три части: ид, эго и суперэго. Ид — это часть разума, которая содержит самые основные и инстинктивные побуждения. Им управляют сексуальные и агрессивные желания и поиск удовольствий. Содержимое идентификатора полностью бессознательно; Фрейд утверждал, что цель анализа состоит в том, чтобы раскрыть то, что вытеснено в Ид, чтобы «где было Ид, там должно быть и Эго». (Зигмунд Фрейд, 1933 г., «Новые вводные письма по психоанализу», стандартное издание, стр. 22. 9).0005

Либидо

Термин, обычно используемый для обозначения сексуальных желаний или, точнее, умственной энергии, ответственной за половое влечение. Эта концепция представляет собой представление Фрейда о том, что сексуальный интерес существует на протяжении всей жизни и что он отвечает за деятельность, связанную с сексуальным желанием и/или привязанностью.

Эта концепция представляет собой представление Фрейда о том, что сексуальный интерес существует на протяжении всей жизни и что он отвечает за деятельность, связанную с сексуальным желанием и/или привязанностью.

Эдипов комплекс

Фрейд использовал греческий миф об Эдипе, чтобы проиллюстрировать детскую стадию развития, происходящую в возрасте от трех до шести лет, когда ребенок желает, чтобы родитель противоположного пола был полностью в его/ее , за исключением другого родителя. В мифе Эдип убивает Лая, который, как он не подозревает, является его отцом, а затем женится на его вдове Иокасте, которая на самом деле является матерью Эдипа.

Парапраксис (оговорка по Фрейду)

Выявление бессознательного желания или конфликта через ошибку, например, оговорку или забывание чьего-то имени.

Принцип удовольствия

Движущая сила Ид, относится к желанию получить немедленное удовлетворение потребностей, получая удовольствие и избегая боли. Когда наши основные потребности не удовлетворяются, может развиться чувство беспокойства.

Когда наши основные потребности не удовлетворяются, может развиться чувство беспокойства.

Психодинамическая

Психодинамическая психотерапия — это форма психотерапии, основанная на психоаналитических теориях и построенная по образцу психоаналитической модели психического функционирования. Психодинамическая психотерапия в первую очередь предназначена для людей, которым будет полезен более целенаправленный метод лечения, который является активным и фокусируется на реалиях повседневной жизни. Другие термины включают психоаналитическую психотерапию, психотерапию, ориентированную на понимание, и экспрессивную психотерапию.0005

Подавление

Подавление — это защитный процесс, при котором импульсы и инстинктивные желания человека блокируются от проникновения в сознание. Процесс вытеснения, рассматриваемый Фрейдом как краеугольный камень защитных механизмов, включает в себя бессознательную цензуру идей или воспоминаний, которые считаются неприемлемыми.

Сопротивление

Сопротивление относится к бессознательному сопротивлению пациента раскрытию и исследованию болезненных воспоминаний во время психоанализа. Это часто передается через мыслительный процесс, фантазии, воспоминания, защиту характера и поведение. Хотя первоначально это происходит бессознательно, оно может сохраняться еще долгое время после того, как пациент осознает это поведение.

Суперэго

Зигмунд Фрейд предположил, что разум делится на три части: ид, эго и суперэго. Суперэго можно рассматривать как часть разума, действующую как совесть. Его функция состоит в том, чтобы остановить или наказать поведение, неприемлемое в соответствии с идеалом Эго, т. е. стандартами, ценностями и образами совершенства, которые начинают формироваться в детстве и которые, по мнению некоторых психоаналитиков, формируются на протяжении всей жизни. Несоблюдение этих стандартов приводит к чувству вины или стыда. Успех в жизни в соответствии с идеалом эго приводит к повышению самооценки, то есть к хорошему самоощущению.

Успех в жизни в соответствии с идеалом эго приводит к повышению самооценки, то есть к хорошему самоощущению.

Перенос

Перенос — это проекция на другого человека (например, аналитика) чувств, прошлых ассоциаций или переживаний. Это важная концепция в психоанализе, поскольку она показывает, что прошлый опыт влияет на настоящее. Интерпретация переноса в психоаналитическом сеттинге может пролить свет на неразрешенные конфликты.

Бессознательное

Зигмунд Фрейд предположил, что существуют три части (уровня) разума: сознательный, предсознательный и бессознательный. Бессознательное — это часть разума, которая хранит чувства, мысли и побуждения, не осознаваемые человеком. Эти ментальные содержания и процессы часто влияют на сознательный опыт, даже если мы не осознаем их существования.

Некоторые предварительные заметки об эмпирической проверке теории депрессии Фрейда

Введение

Обзор эмпирических исследований теории депрессии Фрейда выявляет две основные проблемы. Во-первых, между теорией Фрейда и гипотезами, которые эмпирические исследователи развивают на ее основе, часто существует значительный разрыв. Наиболее показательным из этого является то, как были подвергнуты проверке теоретические идеи Фрейда о связи между депрессией и переживаниями утраты. В этом контексте Фишер и Гринберг (1996, стр. 26) отмечают, что «за небольшими исключениями исследователи решили определить потерю как потерю важных членов семьи (в первую очередь родителей), обычно в связи со смертью». Однако даже поверхностного прочтения работы Фрейда (1917) «Печаль и меланхолия» было бы достаточно, чтобы показать, что его понятие утраты находится на другом уровне. Фрейд утверждает, что «при меланхолии причины, вызывающие болезнь, по большей части выходят за пределы ясного случая утраты смертью и включают в себя все те ситуации пренебрежения, пренебрежения или разочарования, которые могут вызывать противоположные чувства любовь и ненависть в отношения или усилить уже существующую амбивалентность» (Фрейд, 19 лет).

Во-первых, между теорией Фрейда и гипотезами, которые эмпирические исследователи развивают на ее основе, часто существует значительный разрыв. Наиболее показательным из этого является то, как были подвергнуты проверке теоретические идеи Фрейда о связи между депрессией и переживаниями утраты. В этом контексте Фишер и Гринберг (1996, стр. 26) отмечают, что «за небольшими исключениями исследователи решили определить потерю как потерю важных членов семьи (в первую очередь родителей), обычно в связи со смертью». Однако даже поверхностного прочтения работы Фрейда (1917) «Печаль и меланхолия» было бы достаточно, чтобы показать, что его понятие утраты находится на другом уровне. Фрейд утверждает, что «при меланхолии причины, вызывающие болезнь, по большей части выходят за пределы ясного случая утраты смертью и включают в себя все те ситуации пренебрежения, пренебрежения или разочарования, которые могут вызывать противоположные чувства любовь и ненависть в отношения или усилить уже существующую амбивалентность» (Фрейд, 19 лет). 17, с. 251). Для Фрейда нет оснований полагать, что потеря — будь то смерть, развод или любая другая причина — обязательно должна вести к депрессии, если она не связана с чувством пренебрежения или разочарования и если она не вызывает глубокое двойственное отношение к утраченному. В обзоре Фишера и Гринберга (1996, стр. 29) эмпирического исследования связи между депрессией и потерей делается вывод о том, что «симптомы большей части тех, кто впадает в клиническую депрессию, никоим эмпирическим путем не были продемонстрированы. вызвано потерей как таковой». В чем ирония Фишера и Гринберга (19?96) наблюдения, однако, заключается в том, что они выдвигаются как часть аргумента против справедливости теории Фрейда.

17, с. 251). Для Фрейда нет оснований полагать, что потеря — будь то смерть, развод или любая другая причина — обязательно должна вести к депрессии, если она не связана с чувством пренебрежения или разочарования и если она не вызывает глубокое двойственное отношение к утраченному. В обзоре Фишера и Гринберга (1996, стр. 29) эмпирического исследования связи между депрессией и потерей делается вывод о том, что «симптомы большей части тех, кто впадает в клиническую депрессию, никоим эмпирическим путем не были продемонстрированы. вызвано потерей как таковой». В чем ирония Фишера и Гринберга (19?96) наблюдения, однако, заключается в том, что они выдвигаются как часть аргумента против справедливости теории Фрейда.

Вторая проблема эмпирических исследований теории депрессии Фрейда заключается в том, что они практически всегда сосредоточены на изолированных ассоциациях между депрессией и теоретически связанными переменными, такими как утрата, нарциссическая идентификация, чувство пренебрежения, интроекция агрессии, амбивалентность и т. д. (например, Фишер и Гринберг, 1996, стр. 24–25). Однако ясно, что в изолированном состоянии эти переменные потенциально связаны и с множеством других типов психопатологии. Например, амбивалентность может быть связана с неврозом навязчивых состояний, чувство обиженности — с истерией, нарциссическая идентификация — с психозом. Как мы покажем в этом исследовании, Фрейд (1917) текст ясно указывает на то, что изолированные проявления этих различных характеристик не следует рассматривать как типичные для депрессии; Фрейд подчеркивает наличие этих различных характеристик в определенном созвездии .

д. (например, Фишер и Гринберг, 1996, стр. 24–25). Однако ясно, что в изолированном состоянии эти переменные потенциально связаны и с множеством других типов психопатологии. Например, амбивалентность может быть связана с неврозом навязчивых состояний, чувство обиженности — с истерией, нарциссическая идентификация — с психозом. Как мы покажем в этом исследовании, Фрейд (1917) текст ясно указывает на то, что изолированные проявления этих различных характеристик не следует рассматривать как типичные для депрессии; Фрейд подчеркивает наличие этих различных характеристик в определенном созвездии .

В целом, сложность теории Фрейда такова, что эмпирическим исследователям, похоже, было трудно перевести ее в соответствующие гипотезы и исследовательские вопросы. Однако без глубокого понимания работы Фрейда любые гипотезы и исследовательские вопросы, вытекающие из нее, будут чрезмерно упрощенными. Это означает, что проверка таких гипотез не будет отражать проверку выдвинутой им теории. Одной из самых больших проблем психоанализа является сокращение разрыва между теорией и эмпирическими исследованиями. Действительно, концептуальные и эмпирические исследования слишком часто проводятся в разных сферах. Тем не менее, все исследования должны начинаться с теории и, надеюсь, возвращаться к ней. Без надежной теоретической основы эмпирическое исследование не имеет компаса, и вскоре человек теряет след изучаемых явлений.

Одной из самых больших проблем психоанализа является сокращение разрыва между теорией и эмпирическими исследованиями. Действительно, концептуальные и эмпирические исследования слишком часто проводятся в разных сферах. Тем не менее, все исследования должны начинаться с теории и, надеюсь, возвращаться к ней. Без надежной теоретической основы эмпирическое исследование не имеет компаса, и вскоре человек теряет след изучаемых явлений.

В этом исследовании я представляю концептуальный анализ работы Фрейда (1917) «Траур и меланхолия», который может служить отправной точкой для качественных и количественных исследований. В ходе моего анализа я опираюсь на свою собственную клиническую практику, чтобы уточнить некоторые аспекты теории Фрейда. Этот клинический компонент моего анализа в основном состоит из бессистемных наблюдений и представлен лишь как развитие некоторых идей Фрейда. Условия, в которых были сделаны эти наблюдения, в данной статье явно не описываются. Как обсуждается ниже, в будущих исследованиях теоретическая структура, предложенная здесь, должна быть сопоставлена с клиническими данными, собранными и проанализированными на систематической основе. Дизайн исследования, который был бы уместным в этом отношении, представлен в заключительной части этого исследования.

Дизайн исследования, который был бы уместным в этом отношении, представлен в заключительной части этого исследования.

Концептуальный анализ теории депрессии Фрейда

Выше мы утверждали, что Фрейд рассматривал переживание потери объекта при депрессии в более широком смысле, чем простая потеря любимого человека в результате смерти. Такая интерпретация не только неверно понимает, как Фрейд концептуализировал природу переживания утраты, но и ошибочно предполагает, что потеря является причиной депрессии. Такого каузального рассуждения нигде нельзя найти на этом этапе работы Фрейда, где читатель обнаружит, что его теоретические идеи намного сложнее.

Первое, на что следует обратить внимание в связи с линией рассуждений Фрейда в трауре и меланхолии, это то, что утрата сначала переживается на интер личностном уровне, а во второй момент повторяется на внутри личностном уровне. Первая потеря связана с любимым человеком. Здесь он утверждает, что «одно время существовал выбор объекта, привязанность либидо к определенному лицу; затем из-за реального пренебрежения или разочарования со стороны этого любимого человека объектные отношения были разрушены» (Фрейд, 19). 17, стр. 248–249). Это пренебрежение превращает часть любви в ненависть и, таким образом, влечет за собой амбивалентность по отношению к любимому человеку. В результате этого конфликта любимый человек теряется. Фрейд не вдавался в подробности природы этой «небрежности или разочарования». Однако мои собственные клинические наблюдения показывают, что легкое часто носит пассивный характер. Объект любви не действовал, когда пациент находился в ситуации, когда ей/ему требовалась помощь. Эта ситуация обычно связана с более широкой эдиповой констелляцией: в рассказах пациентов, страдающих тяжелой депрессией, обычно присутствует поляризованное описание родителей. Один из них описывается как тиран, угнетавший как другого родителя, так и больного. Другой родитель обычно описывается как жертва; слабым и неспособным защитить себя. В нарративах таких пациентов также часто говорится о тиране-родителе как о том, кто является причиной всех страданий. В этом контексте нередко пациент рассказывает о том, что с его стороны была совершена какая-то большая несправедливость.

17, стр. 248–249). Это пренебрежение превращает часть любви в ненависть и, таким образом, влечет за собой амбивалентность по отношению к любимому человеку. В результате этого конфликта любимый человек теряется. Фрейд не вдавался в подробности природы этой «небрежности или разочарования». Однако мои собственные клинические наблюдения показывают, что легкое часто носит пассивный характер. Объект любви не действовал, когда пациент находился в ситуации, когда ей/ему требовалась помощь. Эта ситуация обычно связана с более широкой эдиповой констелляцией: в рассказах пациентов, страдающих тяжелой депрессией, обычно присутствует поляризованное описание родителей. Один из них описывается как тиран, угнетавший как другого родителя, так и больного. Другой родитель обычно описывается как жертва; слабым и неспособным защитить себя. В нарративах таких пациентов также часто говорится о тиране-родителе как о том, кто является причиной всех страданий. В этом контексте нередко пациент рассказывает о том, что с его стороны была совершена какая-то большая несправедливость. Другой родитель, который обычно находится в положении объекта любви, часто описывается как слишком слабый, чтобы вмешаться. Терапевтический процесс часто обнаруживает, что на бессознательном уровне эта неудача послужила спусковым крючком для депрессии. Таким образом, в отношении «пренебрежительного отношения и разочарований», изложенных Фрейдом в этиологии депрессии, мы должны различать сознательный и бессознательный уровни. На сознательном уровне мы находим некую несправедливость со стороны тирана-родителя; на бессознательном уровне мы обнаруживаем пассивность жертвы-родителя.

Другой родитель, который обычно находится в положении объекта любви, часто описывается как слишком слабый, чтобы вмешаться. Терапевтический процесс часто обнаруживает, что на бессознательном уровне эта неудача послужила спусковым крючком для депрессии. Таким образом, в отношении «пренебрежительного отношения и разочарований», изложенных Фрейдом в этиологии депрессии, мы должны различать сознательный и бессознательный уровни. На сознательном уровне мы находим некую несправедливость со стороны тирана-родителя; на бессознательном уровне мы обнаруживаем пассивность жертвы-родителя.

Как указывалось выше, Фрейд не считал такое пренебрежительное отношение и разочарование причиной депрессии. Причина скорее находится на уровне специфического способа реагирования на такие разочарования. После (серьезного) разочарования в объекте любви большинство людей переносят свои либидинальные инвестиции на другого человека, т. е. заменяют свой объект любви другим. Однако люди, подверженные депрессии, реагируют по-другому. Они переносят либидо с объекта на эго и реинвестируют его двумя способами. С одной стороны, он используется для возведения нарциссическая идентификация с объектом любви. С другой стороны, он инвестируется в садистские импульсы, действующие в Супер-Эго, которые атакуют идентификацию с объектом любви в Эго посредством резких самоупреков. Наконец, преобладает садизм и отказываются от либидинозных вложений репрезентаций объекта в Эго. Это вторая потеря, внутриличностная потеря, которая представляет собой потерю либидо в эго. Ниже я более подробно опишу различные аспекты процесса, который приводит к этой внутриличностной потере, начиная с теории Фрейда о механизме идентификации.

Они переносят либидо с объекта на эго и реинвестируют его двумя способами. С одной стороны, он используется для возведения нарциссическая идентификация с объектом любви. С другой стороны, он инвестируется в садистские импульсы, действующие в Супер-Эго, которые атакуют идентификацию с объектом любви в Эго посредством резких самоупреков. Наконец, преобладает садизм и отказываются от либидинозных вложений репрезентаций объекта в Эго. Это вторая потеря, внутриличностная потеря, которая представляет собой потерю либидо в эго. Ниже я более подробно опишу различные аспекты процесса, который приводит к этой внутриличностной потере, начиная с теории Фрейда о механизме идентификации.

По мнению Фрейда, идентификация всегда происходит по отношению к объекту любви. Люди отождествляют себя с чем-то, потому что это дает определенное преимущество в борьбе за объект любви. В терминах Лакана мы могли бы сказать, что люди идентифицируют себя с чем-то — означающим, — потому что это дает им место в желании любимого другого. Фрейд различает два типа идентификации. Истерическая идентификация – наиболее распространенная – это идентификация с обладателем объекта любви 9.0176 . Другими словами, чтобы добиться успеха в соревновании за желание любимого другого, человек идентифицирует себя с кем-то, кто уже доказал свою успешность. Это основной механизм истерических эпидемий. Возьмем пример школы, где у всех учеников внезапно начались боли в животе. Когда первый ученик заболевает, по-видимому, из-за употребления зараженной пищи в школьном ресторане, другие, не евшие зараженной пищи, могут бессознательно интерпретировать реакцию сострадания, проявленную к больному ученику, как знак любви. Следовательно, они начинают испытывать одни и те же симптомы. Второй тип идентификации более необычен и касается идентификации с самим объектом любви . Фрейд (1921, с. 108) приводит в пример мальчика, который тесно привязан к матери и который, будучи отправленным в школу-интернат, начинает заботиться о других детях так же, как его мать заботилась о нем.

Фрейд различает два типа идентификации. Истерическая идентификация – наиболее распространенная – это идентификация с обладателем объекта любви 9.0176 . Другими словами, чтобы добиться успеха в соревновании за желание любимого другого, человек идентифицирует себя с кем-то, кто уже доказал свою успешность. Это основной механизм истерических эпидемий. Возьмем пример школы, где у всех учеников внезапно начались боли в животе. Когда первый ученик заболевает, по-видимому, из-за употребления зараженной пищи в школьном ресторане, другие, не евшие зараженной пищи, могут бессознательно интерпретировать реакцию сострадания, проявленную к больному ученику, как знак любви. Следовательно, они начинают испытывать одни и те же симптомы. Второй тип идентификации более необычен и касается идентификации с самим объектом любви . Фрейд (1921, с. 108) приводит в пример мальчика, который тесно привязан к матери и который, будучи отправленным в школу-интернат, начинает заботиться о других детях так же, как его мать заботилась о нем. Таким образом, чтобы справиться с потерей объекта любви, он становится объектом любви. По Фрейду, именно это и происходит при депрессии. Разочаровавшись в объекте любви, пациент идентифицирует себя с ним. Однако Фрейд не уточняет, с какими аспектами объекта любви пациент идентифицирует себя. Однако на основании моего клинического опыта я выдвинул гипотезу о том, что речь идет об идентификации с пренебрежительными, разочаровывающими аспектами объекта. Выше я утверждал, что разочарование в депрессии носит пассивный характер: депрессивный человек испытывает дистресс, потому что объект любви не предпринимает желаемых действий. Депрессивное состояние, которое по сути является состоянием глубокой пассивности и отказа реагировать на стимулы жизни, всегда сводится к идентификации с пассивностью объекта любви. Больной реагирует на несостоятельность объекта любви по принципу «око за око, зуб за зуб» (т. е. «если ты ничего не сделаешь для меня, то и я ничего не сделаю для тебя»). либо»).

Таким образом, чтобы справиться с потерей объекта любви, он становится объектом любви. По Фрейду, именно это и происходит при депрессии. Разочаровавшись в объекте любви, пациент идентифицирует себя с ним. Однако Фрейд не уточняет, с какими аспектами объекта любви пациент идентифицирует себя. Однако на основании моего клинического опыта я выдвинул гипотезу о том, что речь идет об идентификации с пренебрежительными, разочаровывающими аспектами объекта. Выше я утверждал, что разочарование в депрессии носит пассивный характер: депрессивный человек испытывает дистресс, потому что объект любви не предпринимает желаемых действий. Депрессивное состояние, которое по сути является состоянием глубокой пассивности и отказа реагировать на стимулы жизни, всегда сводится к идентификации с пассивностью объекта любви. Больной реагирует на несостоятельность объекта любви по принципу «око за око, зуб за зуб» (т. е. «если ты ничего не сделаешь для меня, то и я ничего не сделаю для тебя»). либо»).

Это проливает свет на следующий шаг в описании Фрейдом этиологии депрессии. После идентификации с объектом любви садизм со стороны Супер-Эго направлен на новообразованные идентификации. Однако это представляется не совсем правильным: садизм со стороны Супер-Эго атакует не столько новую идентификацию с объектом любви, сколько атакует идентификацию с объектом, совершенную до разочарования, когда отношения были преимущественно удовлетворительными. В этот период у пациентки установились нарциссические идентификации с нежными, любящими и заботливыми аспектами объекта любви. Возможно, это является причиной того, что многие депрессивные пациенты проявляют чрезмерно альтруистические черты еще до того, как проявится депрессия, что делает их чрезмерно представленными в профессиях по уходу. Иными словами, психический процесс депрессивного индивидуума сводится к следующему: «За то, что ты разочаровал меня своей пассивностью в ситуации, в которой я нуждался в тебе, я отомщу тем, что тоже стану пассивным, и я не буду любить или заботиться о тебе больше».

Таким образом, на внутриличностном уровне теряется идентификация с положительными характеристиками объекта любви, которая была сделана до разочарований. В этом процессе «приобретается» набор отождествлений с негативными аспектами объекта любви. Это имеет определенные последствия. Во-первых, депрессивный человек чувствует себя никчемным, несостоятельным по отношению к своим альтруистическим идеалам (вытекающим из первоначальной идентификации с объектом любви). Следовательно, депрессивный человек начинает корить себя за ряд вещей, которые относятся к негативным аспектам объекта любви. Здесь мы снова в полном соответствии с теорией Фрейда, которая прямо утверждает, что самоупреки на самом деле являются упреками, адресованными объекту любви. Действительно, Фрейд замечает, что такие упреки всегда одновременно касаются идентификаций с объектом любви в Эго.0175 и сам объект любви. Этот объект любви часто оказывается в непосредственной близости от пациента и более или менее отягощен депрессией пациента (Фрейд, 1917, с. 251). Разрушительное воздействие депрессии на людей, окружающих пострадавшего, широко документировано в эмпирических исследованиях (например, Coyne, 1976) и является одним из наиболее характерных аспектов теории Фрейда. В конце концов, утверждает Фрейд, депрессия всегда сводится к садизму: будучи нездоровым, депрессивный больной пытается мучить бывшего объекта любви, наказывая его/ее за его/ее неудачи.

251). Разрушительное воздействие депрессии на людей, окружающих пострадавшего, широко документировано в эмпирических исследованиях (например, Coyne, 1976) и является одним из наиболее характерных аспектов теории Фрейда. В конце концов, утверждает Фрейд, депрессия всегда сводится к садизму: будучи нездоровым, депрессивный больной пытается мучить бывшего объекта любви, наказывая его/ее за его/ее неудачи.

Точный механизм депрессивного садизма подробно не описан Фрейдом, но легко увидеть, что он действует через механизм сочувствия . Депрессивный человек знает, что если он/она страдает, объект любви будет страдать вместе с ним/ней. Вот почему страдание становится аттрактором. Здесь мы можем сослаться на критический анализ христианства, который Ницше (1895) делает в Антихристе . Христианство объявило сострадание основной добродетелью. Однако, по Ницше, это скорее порок, чем добродетель, потому что, с одной стороны, умножает страдание (когда один человек сочувствует страдающему, страдают двое), а с другой, потому что делает страдание привлекательным. потому что это влияет на другое). Таким образом, в конечном счете эпидемия депрессии в промышленно развитом западном мире может быть отчасти следствием многовекового культивирования сострадания как высшей добродетели.

потому что это влияет на другое). Таким образом, в конечном счете эпидемия депрессии в промышленно развитом западном мире может быть отчасти следствием многовекового культивирования сострадания как высшей добродетели.

Однако важно различать воображаемое и символическое измерение сочувствия. Символическое измерение лучше обозначается термином сострадание . Таким образом, сострадание подразумевает сочувствие имаго страдания, посредством которого депрессивный человек представляет себя миру. Как таковой, он делает эти имаго постоянными и поэтому связан с сопротивлением и застоем в депрессивном состоянии (Lacan, 1953a,b). Сострадание же предполагает готовность серьезно отнестись к речи субъекта, подтвердить неизбежность страдания в рамках параметров субъективности больного, признать субъективную напряженность в речи другого. Можно ожидать, что именно эта открытость к речи изменит субъективную структуру пациента и его депрессивные переживания. Таким образом, сострадание необходимо для развязки узла депрессии.

Кроме того, можно наблюдать поразительную разницу между сознательными и бессознательными механизмами при депрессии. Что касается легкого, то на сознательном уровне депрессивные жалобы обращаются к агрессивному угнетению тирана-родителя. На уровне бессознательного депрессивные жалобы обращаются к пассивности жертвы-родителя. Аналогичное различие можно наблюдать и в самоупреках индивидуума. На сознательном уровне агрессия (со стороны Супер-Эго) направлена на пассивные аспекты Эго. Содержание самоупреков всегда сводится к тому, что она больна и пассивна, не в силах что-либо сделать для близких. В 9Однако на бессознательном уровне 0175 агрессия явно направлена на положительные, заботливые аспекты объекта любви. Поскольку депрессивный человек чувствует себя ущемленным из-за пассивности объекта любви, он/она отказывается больше предлагать любовь и заботу. В этом свете самоупреки в том, что кому-то уже все равно, следует квалифицировать как ложные. Таким образом, депрессия обнажает фундаментальную фальшь человеческого эго. Или, как выразился Лакан (1963, стр. 79) на десятом семинаре, это свидетельствует о том факте, что человеческий субъект, по сути, является сущностью, которая стирает свои собственные следы.

Таким образом, депрессия обнажает фундаментальную фальшь человеческого эго. Или, как выразился Лакан (1963, стр. 79) на десятом семинаре, это свидетельствует о том факте, что человеческий субъект, по сути, является сущностью, которая стирает свои собственные следы.

Прежде чем объединить результаты нашего анализа в схему, мы обсудим еще один аспект работы Фрейда (1917) «Печаль и меланхолия». В этом тексте Фрейд не уточняет, является ли объект любви, о котором он говорит, объектом любви из детства или из того времени, когда пациент впадает в депрессию. В соответствии с более широкой теоретической рамкой Фрейда кажется очевидным, что он имеет в виду и то, и другое. Репрезентация объекта любви у будущего депрессивного ребенка в детском возрасте очерчена выше, т. е. на сознательном уровне объект любви представляется как слабый, но любящий, а на бессознательном уровне объект любви представляется как разочаровывающий и пассивный. Поскольку эти репрезентации наделены либидо, будущий депрессивный человек будет любить других, которые соответствуют этим репрезентациям. Это означает, что этот набор репрезентаций — означающих в терминах Лакана — будет предварительно программировать повторение того же разочарования в последующей жизни. Как только это становится явным, срабатывает весь описанный выше механизм, неизбежно приводящий к феноменологии депрессии. Это не должно означать, что время от времени это смертельное повторение невозможно остановить, обычно при встрече с кем-то, кто способен убедить депрессивного человека в том, что для Другого существует другой способ существования.

Это означает, что этот набор репрезентаций — означающих в терминах Лакана — будет предварительно программировать повторение того же разочарования в последующей жизни. Как только это становится явным, срабатывает весь описанный выше механизм, неизбежно приводящий к феноменологии депрессии. Это не должно означать, что время от времени это смертельное повторение невозможно остановить, обычно при встрече с кем-то, кто способен убедить депрессивного человека в том, что для Другого существует другой способ существования.

Вкратце это была теория депрессии Фрейда. На рис. 1 представлена логическая структура, представленная Фрейдом в трауре и меланхолии. На рис. 2 представлена та же логическая структура, дополненная представленными выше уточнениями.

Рисунок 1. Внутри- и межличностные потери в этиологии депрессии по теории Фрейда в трауре и меланхолии .

Рис. 2. Интра- и межличностные потери в этиологии депрессии при дифференциации идентификаций с положительными и отрицательными аспектами объекта .

Планы исследований, подходящие для проверки фрейдистской теории депрессии

Как утверждалось во введении, в эмпирических исследованиях следует проверять весь механизм, представленный на рисунках 1 и 2, а не отдельные его компоненты. Ни одна из составных частей не может считаться типичной для депрессии. Можно сформулировать гипотезы, фокусирующиеся на различных составных частях (например, «депрессивные люди систематически сообщают о чувстве пренебрежения пассивностью их объектов любви»), но глобальная оценка структуры, описанной выше, по-прежнему необходима.

Дизайн исследования, наиболее подходящий для оценки этой клинической сложности, без сомнения, представляет собой натуралистический дизайн исследования одного случая. В натуралистическом исследовании отдельных случаев терапевтический процесс изучается подробно и таким образом, чтобы он минимально мешал повседневной практике. Это, конечно, не означает, что акт исследования не оставляет следов: такое исследование подходит только для определенных пациентов, когда терапевт может обоснованно полагать, что исследовательская составляющая не помешает терапевтическому процессу. В допустимых случаях сеансы терапии записываются с информированного согласия пациента. На протяжении всего лечения измеряются психологические и биологические параметры, а также документируются использование лекарств и расходы на здравоохранение. Вопреки распространенному мнению, сеансы записи практически не оказывают тормозящего влияния на речь пациентов (Kächele et al., 2009).). Психометрические оценки ограничиваются анкетами для самоотчетов, оценкой «общего дистресса» и конкретных симптомов пациента. Эти оценки занимают не более нескольких минут и проводятся после каждого сеанса. До сих пор было проведено несколько исследований валидности психометрических измерений в дизайне отдельных тематических исследований. Однако можно ожидать, что для большинства переменных, включенных в планы исследования отдельных случаев, психометрические измерения будут гораздо более точными по сравнению с групповыми планами. Важные источники ошибок измерения, такие как дифференциальная интерпретация шкал между субъектами и спонтанные колебания изучаемых переменных, отсутствуют в исследованиях с отдельными случаями или могут быть учтены.

В допустимых случаях сеансы терапии записываются с информированного согласия пациента. На протяжении всего лечения измеряются психологические и биологические параметры, а также документируются использование лекарств и расходы на здравоохранение. Вопреки распространенному мнению, сеансы записи практически не оказывают тормозящего влияния на речь пациентов (Kächele et al., 2009).). Психометрические оценки ограничиваются анкетами для самоотчетов, оценкой «общего дистресса» и конкретных симптомов пациента. Эти оценки занимают не более нескольких минут и проводятся после каждого сеанса. До сих пор было проведено несколько исследований валидности психометрических измерений в дизайне отдельных тематических исследований. Однако можно ожидать, что для большинства переменных, включенных в планы исследования отдельных случаев, психометрические измерения будут гораздо более точными по сравнению с групповыми планами. Важные источники ошибок измерения, такие как дифференциальная интерпретация шкал между субъектами и спонтанные колебания изучаемых переменных, отсутствуют в исследованиях с отдельными случаями или могут быть учтены.

В дополнение к записям терапии и данным самоотчета один раз в месяц берутся образцы слюны в течение четырех дней подряд, каждое утро и вечер. Образцы собирает сам пациент дома, пережевывая кусок ваты и помещая его в небольшую трубку (так называемая слюна ). В этих образцах слюны изменение концентрации гормонов, таких как кортизол, тестостерон и андростенон, может быть зарегистрировано с помощью масс-спектрометрии. Также можно определить чувствительность рецепторов к генетическому материалу в слюне. Сбор образцов слюны — ненавязчивый и надежный метод исследования биологических эффектов психотерапии. Когда терапия завершена, записи терапии расшифровываются дословно, и исследователь может провести анализ данных.

Конечной целью анализа является оценка глобальной структуры депрессии. При этом мы исходим из следующих предположений: (1) что указанная выше теоретическая структура определяет депрессивные жалобы; (2) Что пациент будет постепенно осознавать эту структуру в ходе терапевтического процесса и что эта структура будет проявляться все более и более явно в его/ее речи; и (3) что депрессивные жалобы уменьшатся, не в тот момент, когда пациент осознает депрессогенную структуру, а в тот момент, когда он дистанцируется от нее, т. е. в тот момент, когда он заменит идентификации на пассивные/деструктивные аспекты объекта любви с идентификациями с активными/конструктивными аспектами объекта любви. Простое понимание этой структуры может усилить жалобы пациента; в большинстве случаев потребуется значительный период проработки, в течение которого депрессивные идентификации постепенно реструктурируются и заменяются другими идентификациями.

е. в тот момент, когда он заменит идентификации на пассивные/деструктивные аспекты объекта любви с идентификациями с активными/конструктивными аспектами объекта любви. Простое понимание этой структуры может усилить жалобы пациента; в большинстве случаев потребуется значительный период проработки, в течение которого депрессивные идентификации постепенно реструктурируются и заменяются другими идентификациями.

На первом этапе анализа в стенограммах отмечаются фрагменты клинического материала, относящиеся к каждому из отдельных элементов теоретической структуры (например, чувство обиженности со стороны объекта любви, амбивалентность по отношению к объекту любви и т. д.). записанных сессий. По мере развития терапевтического процесса мы предполагаем, что пациент постепенно интегрирует все отдельные элементы в всеобъемлющее повествование, окружающее его/ее депрессию. Следовательно, качественная оценка используется для определения того, происходит ли интеграция отдельных элементов последовательно или непоследовательно в теории. Чтобы количественно оценить этот процесс, можно рассчитать индекс интеграции (INTI), просто добавив все различные теоретически согласующиеся ассоциации между отдельными элементами в пределах определенного диапазона сеансов (например, сеансы 5–10, сеансы 60–65 и т. д.). ). По мере того, как депрессивный человек проникает в структуру своих депрессивных переживаний (т. е. по мере того, как описанная выше структура появляется в нарративах депрессивного), мы предполагаем, что в нарративах депрессивного будут появляться новые — недепрессивные — идентификации. Чтобы количественно оценить этот процесс, можно рассчитать индекс недепрессивных идентификаций (NDII) путем подсчета ссылок на такие идентификации в транскрипциях сеансов. В то время как мы выдвигаем гипотезу о нулевой корреляции между INTI и жалобами на депрессию (согласно данным опросников самоотчетов и гормонов стресса), мы выдвигаем гипотезу о значительной отрицательной корреляции между NDII и жалобами на депрессию (т. уменьшится). В целом к полному или частичному отказу от предполагаемой структуры приведут четыре возможных наблюдения: (1) в повествовательном материале не наблюдаются отдельные характеристики; 2) между отдельными характеристиками наблюдаются неконгруэнтные теории ассоциации; и (3) INTI показывает отрицательную корреляцию с показателями депрессивных жалоб; и (4) NDII не показывает предсказанных отрицательных ассоциаций с показателями депрессивных жалоб.

Чтобы количественно оценить этот процесс, можно рассчитать индекс интеграции (INTI), просто добавив все различные теоретически согласующиеся ассоциации между отдельными элементами в пределах определенного диапазона сеансов (например, сеансы 5–10, сеансы 60–65 и т. д.). ). По мере того, как депрессивный человек проникает в структуру своих депрессивных переживаний (т. е. по мере того, как описанная выше структура появляется в нарративах депрессивного), мы предполагаем, что в нарративах депрессивного будут появляться новые — недепрессивные — идентификации. Чтобы количественно оценить этот процесс, можно рассчитать индекс недепрессивных идентификаций (NDII) путем подсчета ссылок на такие идентификации в транскрипциях сеансов. В то время как мы выдвигаем гипотезу о нулевой корреляции между INTI и жалобами на депрессию (согласно данным опросников самоотчетов и гормонов стресса), мы выдвигаем гипотезу о значительной отрицательной корреляции между NDII и жалобами на депрессию (т. уменьшится). В целом к полному или частичному отказу от предполагаемой структуры приведут четыре возможных наблюдения: (1) в повествовательном материале не наблюдаются отдельные характеристики; 2) между отдельными характеристиками наблюдаются неконгруэнтные теории ассоциации; и (3) INTI показывает отрицательную корреляцию с показателями депрессивных жалоб; и (4) NDII не показывает предсказанных отрицательных ассоциаций с показателями депрессивных жалоб.

Что касается отбора участников для таких исследований, то наиболее подходящими являются пациенты, основной жалобой которых является депрессия. Участники могут быть отобраны в соответствии с критериями DSM-IV с помощью структурированного интервью для диагностики DSM-IV (SCID-II; First et al., 1997) и опросника депрессии Бека (BDI-II; Beck et al., 1996). ). Часто бывает так, что психологические проблемы сопровождаются определенным чувством депрессии. Другими словами, депрессия может проявляться как побочный эффект другой проблемы. Хотя в таких случаях механизм депрессии может быть подобен описанному выше, эти пациенты не должны рассматриваться как подходящие для исследований такого рода. Изучение подтипов депрессии, таких как анаклитический и интроективный типы, описанные Блаттом (1974), имеет существенное значение для понимания дифференциального проявления феноменологии депрессии в различных структурах личности, но имеет второстепенное значение для исследования общего механизма депрессии. Такие подтипы, возможно, являются вариациями общих механизмов депрессии, обусловленными различиями на уровне более широкой организации личности.

Такие подтипы, возможно, являются вариациями общих механизмов депрессии, обусловленными различиями на уровне более широкой организации личности.

Некоторые авторы утверждают, что в Траур и Меланхолия Фрейд имеет в виду психотический депрессия. Эта интерпретация, по-видимому, основана на том факте, что Фрейд использовал термин меланхолия, а не депрессию. Однако замечания Фрейда в начале этого текста ясно показывают, что он имел в виду депрессию в целом, а не (только) психотическую депрессию. Использование термина меланхолия было широко распространено в немецкой психиатрии девятнадцатого века. Более того, в своем известном исследовании болезни Доры Фрейд ясно дает понять, что считал меланхолию излечимой с помощью психоанализа (Freud, 19).05, с. 54). Принимая во внимание, что он не считал психоаналитическое лечение подходящим для психотических расстройств, кажется крайне невероятным, что он использовал термин меланхолия по отношению к психотической депрессии.

Помимо диагностических спецификаций, существуют и другие ограничения при отборе участников для исследования депрессии в рамках отдельного тематического исследования. Не все депрессивные пациенты будут мотивированы на такой трудный и часто длительный терапевтический процесс. Некоторые пациенты отдают предпочтение другому типу терапии, некоторые могут прекратить лечение до того, как оно достигнет точки, в которой будет выявлена основная структура. Таким образом, применение нашей исследовательской процедуры ограничено подгруппой пациентов, выбравших психоаналитическую терапию. Является ли этот тип терапии более эффективным в уменьшении жалоб на депрессию, чем другие виды терапии, — вопрос, который нельзя решить в рамках исследования отдельных случаев (см. также Desmet, 2013). Однако можно обратиться к специфической природе эффектов психоаналитической терапии и процессу, который приводит к этим эффектам. Несомненно, есть много путей к выздоровлению от депрессивных симптомов. Однако влияние различных типов терапии на более широкую организацию личности или на субъективность пациента может быть совершенно различным. Некоторые виды терапии, такие как поведенческая терапия, направлены на прямое восстановление целостности Эго пациента, без обращения к бессознательным или неинтегрированным аспектам субъективности пациента; другие методы лечения, такие как психоанализ, делают этот обходной путь, чтобы возложить на пациента ответственность за свою жизнь и сделать его автором своей собственной истории; третьи методы лечения направлены на временное облегчение депрессивных влечений и мыслей с помощью фармацевтических вмешательств, чтобы открыть путь выхода из депрессивных переживаний.

Не все депрессивные пациенты будут мотивированы на такой трудный и часто длительный терапевтический процесс. Некоторые пациенты отдают предпочтение другому типу терапии, некоторые могут прекратить лечение до того, как оно достигнет точки, в которой будет выявлена основная структура. Таким образом, применение нашей исследовательской процедуры ограничено подгруппой пациентов, выбравших психоаналитическую терапию. Является ли этот тип терапии более эффективным в уменьшении жалоб на депрессию, чем другие виды терапии, — вопрос, который нельзя решить в рамках исследования отдельных случаев (см. также Desmet, 2013). Однако можно обратиться к специфической природе эффектов психоаналитической терапии и процессу, который приводит к этим эффектам. Несомненно, есть много путей к выздоровлению от депрессивных симптомов. Однако влияние различных типов терапии на более широкую организацию личности или на субъективность пациента может быть совершенно различным. Некоторые виды терапии, такие как поведенческая терапия, направлены на прямое восстановление целостности Эго пациента, без обращения к бессознательным или неинтегрированным аспектам субъективности пациента; другие методы лечения, такие как психоанализ, делают этот обходной путь, чтобы возложить на пациента ответственность за свою жизнь и сделать его автором своей собственной истории; третьи методы лечения направлены на временное облегчение депрессивных влечений и мыслей с помощью фармацевтических вмешательств, чтобы открыть путь выхода из депрессивных переживаний. Успешные вмешательства или нет, вероятно, зависит от соответствия между типом вмешательств и характеристиками личности пациента.

Успешные вмешательства или нет, вероятно, зависит от соответствия между типом вмешательств и характеристиками личности пациента.

Обсуждение и заключение

В первой части этого исследования мы представили концептуальный анализ теории депрессии Фрейда. При этом мы выдвинули на первый план демоническую сторону депрессии, то есть садистское влечение. С терапевтической точки зрения важно расположить садистское влечение на соответствующем уровне. Депрессия, как и любой другой вид садизма, является конечной попыткой существовать для значимого другого. Когда субъект не существует для другого через нежность, он может делать это, причиняя боль. Через страдания другого садист находит подтверждение тому, что он/она существует для него/нее. Что невыносимо для субъекта, так это равнодушие другого. В этом отношении садизм является производным от любви. Прослеживание депрессивного садизма до его корней в любви, реинтеграция его в субъективный опыт любви может быть окончательным терапевтическим эффектом.

Этот концептуальный анализ привел к рисунку, представляющему схематический обзор каузальных рассуждений Фрейда о депрессии. Во второй части этого исследования мы представили план исследования одного случая, чтобы проверить эту теорию. В данном дизайне мы предложили начать с выявления отдельных характеристик депрессии в клиническом материале. Впоследствии оценка глобальной структуры депрессии может происходить путем изучения ассоциаций между отдельными характеристиками. С концептуальной, клинической и психометрической точек зрения я считаю, что этот план исследования подходит для проверки теории Фрейда о депрессии. Несомненно, представленная здесь логическая структура должна быть адаптирована к эмпирическому материалу. Следовательно, его нельзя считать устоявшейся совокупностью знаний, а лишь плодотворной отправной точкой для эмпирических исследований.

Заявление о конфликте интересов

Авторы заявляют, что исследование проводилось при отсутствии каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могли бы быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.

Ссылки

Бек, А.Т., Стир, Р.А., и Браун, Г.К. (1996). Опись депрессии Бека , 2-е изд. Сан-Антонио: Оценка Харкорта.

Блатт, С.Дж. (1974). Уровни объектной репрезентации при анаклитической и интроективной депрессии. Психоанал. Study Child 24, 107–157.

Койн, Дж. К. (1976). К интерактивному описанию депрессии. Психиатрия 39, 28–40.

Опубликован Аннотация | Полный текст в публикации

Десмет, М. (2013). Экспериментальные и натуралистические исследования психотерапии: последствия для исследователей, клиницистов, политиков и пациентов. Психоанал. Персп. 31, 59–78.

First, M.B., Gibbon, R.L., Spitzer, M., and Williams, J.B.W. (1997). Структурированное клиническое интервью для DSM-IV Расстройства личности оси II, (SCID-II) . Вашингтон, округ Колумбия: Американская психиатрическая пресса.

Фишер С. и Гринберг Р. П. (1996). Научная переоценка Фрейда . Нью-Йорк: Джон Уайли.

Фрейд, С. (1905). «Фрагмент анализа случая истерии», в Стандартном издании Полного собрания психологических сочинений Зигмунда Фрейда , Vol. 7, изд. Дж. Стрэтчи, транс (Лондон: Хогарт), 7–122.

(1905). «Фрагмент анализа случая истерии», в Стандартном издании Полного собрания психологических сочинений Зигмунда Фрейда , Vol. 7, изд. Дж. Стрэтчи, транс (Лондон: Хогарт), 7–122.

Фрейд, С. (1917). «Печаль и меланхолия», в Стандартном издании Полного собрания сочинений по психологии Зигмунда Фрейда , Vol. 14, изд. Дж. Стрэтчи, транс (Лондон: Хогарт), 237–260.

Фрейд, С. (1921). «Групповая психология и анализ эго», в Стандартном издании Полного собрания сочинений по психологии Зигмунда Фрейда , Vol. 18, изд. Дж. Стрэтчи, транс (Лондон: Хогарт), 69–143.

Кахеле Х., Шахтер Дж. и Тома Х. (2009 г.). От психоаналитического повествования к эмпирическому исследованию отдельных случаев . Нью-Йорк: Рутледж.

Лакан, Дж. (1953a). Le symbolique, l’imaginaire, et le réele. Бык. доц. Фреудиен , 1, 4–13.

Лакан, Дж. (1953b). Leséminaire livre I: Les écrits Technics de Freud . Париж: Editions du Seuil.

Лакан, Дж. (1963). Le séminaire livre X: L’Angoisse . Париж: Editions du Seuil.

(1963). Le séminaire livre X: L’Angoisse . Париж: Editions du Seuil.

Ницше, Ф. (1895). Антихрист . Лондон: Книги пингвинов.

Пять главных психологических теорий Зигмунда Фрейда

Когда мы рассказываем друзьям о своем безумном сне, который нам снился о них, или когда мы используем такие термины, как эго и свободные ассоциации, мы имеем в виду Зигмунда Фрейда.

Спустя более 80 лет после его смерти теории Фрейда о человеческом бессознательном и о том, как оно влияет на наше поведение, продолжают проникать в западную культуру. Новаторские теории Фрейда, представленные миру на рубеже 20-го века, изменили наши представления о человеческом разуме. Его теории повлияли не только на психологическую теорию, но и на то, как мы ведем себя в повседневной жизни, в семейной жизни и на работе.

Такие термины, как анализ сновидений, свободные ассоциации, Эдипов комплекс, оговорка по Фрейду и всегда присутствующее эго, а также ид и суперэго, вплетены во многое из того, что мы делаем, думаем и говорим.

1. Анализ сновидений

В современном обществе мы часто говорим о своих снах. Если вы погуглите «цитаты о мечтах», то, кажется, их бесконечный запас. От шутки автора бестселлеров Эрмы Бомбек: «Требуется много мужества, чтобы показать свои мечты кому-то другому» до слов американского рэпера и актера Тупака Шакура: «Реальность неверна. Мечты реальны». Но именно Фрейд раскрывает, что такое сон — альтернативная реальность, которую мы переживаем, когда спим.

«Толкование сновидений — это высший путь к познанию бессознательной деятельности ума», — пишет Фрейд.

Теории Фрейда о сновидениях и его книга «Толкование сновидений» были революционными. До его публикации в 1899 году ученые считали сны «бессмысленными». Фрейд считал, что сны были «замаскированным исполнением подавленных детских желаний».

В то время как массовая культура восприняла теории Фрейда и прикладные значения — например, когда снится, что вы летите, вы подсознательно думаете об амбициях, — Фрейд никогда не писал словаря снов. На самом деле он уклонялся от такой конкретики. Он настаивал на том, что, хотя сны символичны, они специфичны для человека и не могут быть определены в целом для всего общества.

На самом деле он уклонялся от такой конкретики. Он настаивал на том, что, хотя сны символичны, они специфичны для человека и не могут быть определены в целом для всего общества.

2. Свободные ассоциации

Теории сновидений Фрейда напрямую связаны с его теорией свободных ассоциаций. Основываясь на теории о том, что сны и их значения индивидуальны, Фрейд позволял своим пациентам самим интерпретировать сны, вместо того чтобы высказывать им свое собственное мнение. Он назвал свой процесс свободной ассоциацией. С каждой новой особенностью сновидения во время сеанса психоанализа Фрейд предлагал своим пациентам расслабиться и — используя современный термин — выплюнуть то, что, по их мнению, означало. Пациенты выбрасывали идеи по мере их поступления, какими бы тривиальными они ни были.

3. Оговорка по Фрейду

Одной из самых популярных фраз из теорий Фрейда является оговорка по Фрейду. Он считал, что «оговорка» — произнесение чего-то, чего мы не собираемся говорить, — показывает, о чем мы думаем, подсознательно. Фрейд представил свою теорию оговорки по Фрейду в своей книге 1901 года «Психопатология повседневной жизни» и предположил, что эти словесные (а иногда и письменные) ошибки коренятся в «бессознательных побуждениях» и «невыраженных желаниях». Кроме того, Фрейд считал, что неспособность что-то вспомнить — например, чей-то адрес или имя — связана с нашей потребностью или желанием подавить это. Современной науке еще предстоит объяснить, почему случаются оговорки по Фрейду.

Фрейд представил свою теорию оговорки по Фрейду в своей книге 1901 года «Психопатология повседневной жизни» и предположил, что эти словесные (а иногда и письменные) ошибки коренятся в «бессознательных побуждениях» и «невыраженных желаниях». Кроме того, Фрейд считал, что неспособность что-то вспомнить — например, чей-то адрес или имя — связана с нашей потребностью или желанием подавить это. Современной науке еще предстоит объяснить, почему случаются оговорки по Фрейду.

4. Эдипов комплекс, зависть к пенису и зависть к матке

Эксперты считают Эдипов комплекс самой спорной теорией Фрейда. По Фрейду, это бессознательное желание, которое начинается на фаллической стадии развития, в возрасте от трех до шести лет. Ребенок испытывает сексуальное влечение к своему родителю противоположного пола и ревнует к своему родителю того же пола.

Популярная культура использует комплекс Эдипа в качестве общего термина для обозначения фазы как для мальчиков, так и для девочек. Но Фрейд постулировал, что мальчики испытывают Эдипов комплекс, а девочки — комплекс Электры. Это когда девочка бессознательно сексуально привязывается к отцу и враждебно относится к матери.

Это когда девочка бессознательно сексуально привязывается к отцу и враждебно относится к матери.

Фрейд считал Эдипов комплекс «центральным явлением сексуального периода раннего детства», но нет никаких научных доказательств, подтверждающих его теорию.

«Зависть к пенису» выросла из теории эдипова комплекса Фрейда, и Фрейд опубликовал ее в 1908 году. Фрейд считал, что осознание женщиной того, что у нее нет пениса, приводит к сильной зависти, лежащей в основе женского поведения.

«Фрейд утверждал, что единственный способ преодолеть эту зависть к пенису — это завести собственного ребенка — даже до предположения, что они хотели ребенка мужского пола в своих усилиях получить пенис», — пишет British Psychological Общество. Психоаналитик Карен Хорни, современница Фрейда, чьи теории привели к движению феминистской психологии, считала зависть к пенису чисто символической.

Хорни предположил, что зависть к пенису вызвана не столько завистью к самому фаллосу, сколько статусом женщины в обществе и «стремлением к социальному престижу и положению, которые испытывают мужчины. Таким образом, женщины чувствовали себя неполноценными из-за свободы и социального статуса, которых им не хватало из-за их пола, а не из-за буквального отсутствия у них фаллоса», — пишет Британское психологическое общество.

Таким образом, женщины чувствовали себя неполноценными из-за свободы и социального статуса, которых им не хватало из-за их пола, а не из-за буквального отсутствия у них фаллоса», — пишет Британское психологическое общество.

Кроме того, Хорни вводит термин «зависть к матке» и объясняет, что на мужчин негативно влияет их неспособность иметь детей и они завидуют «биологическим функциям женского пола», включая грудное вскармливание и беременность.

5. Эго, Ид и Суперэго

Некоторые считают человеческую психику самой устойчивой теорией карьеры Фрейда. Фрейд опубликовал свою теорию личности в 1923 году, в которой выдвигается гипотеза о том, что человеческая психика делится на три части — Эго, Ид и Супер-Эго. И все они развиваются на разных этапах нашей жизни. Важно отметить, что Фрейд считал, что это не физические объекты в нашем мозгу, а скорее «системы».