Критика теории фрейда: Критика психоанализа З. Фрейда основными философскими школами

Критика психоанализа З. Фрейда основными философскими школами

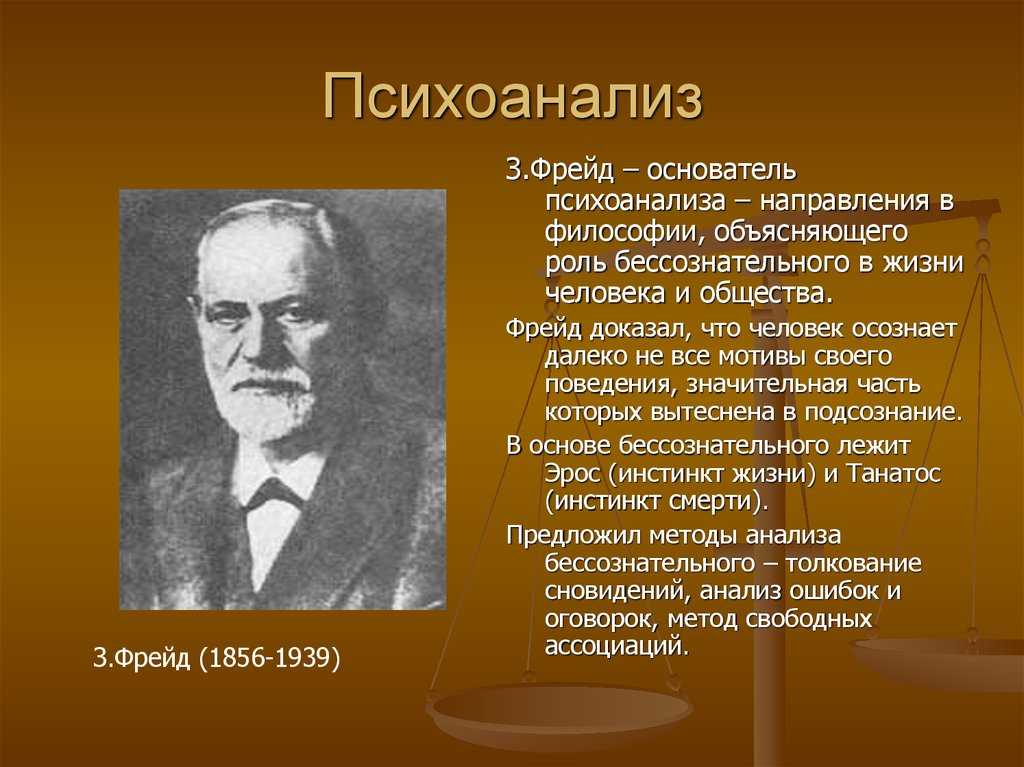

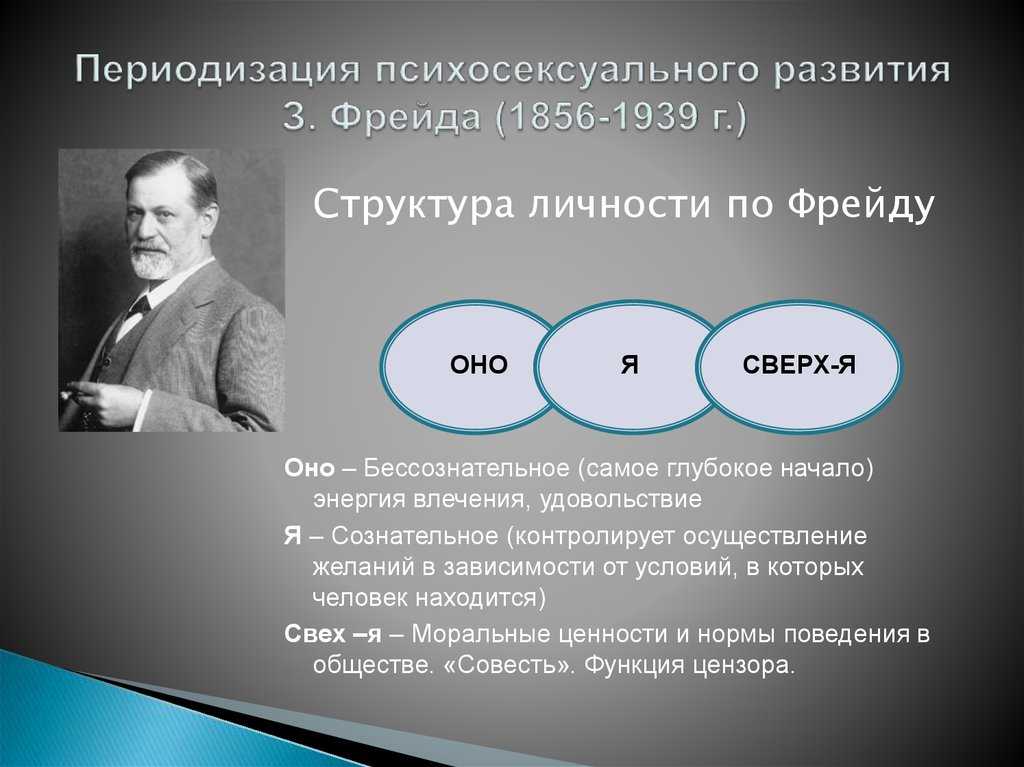

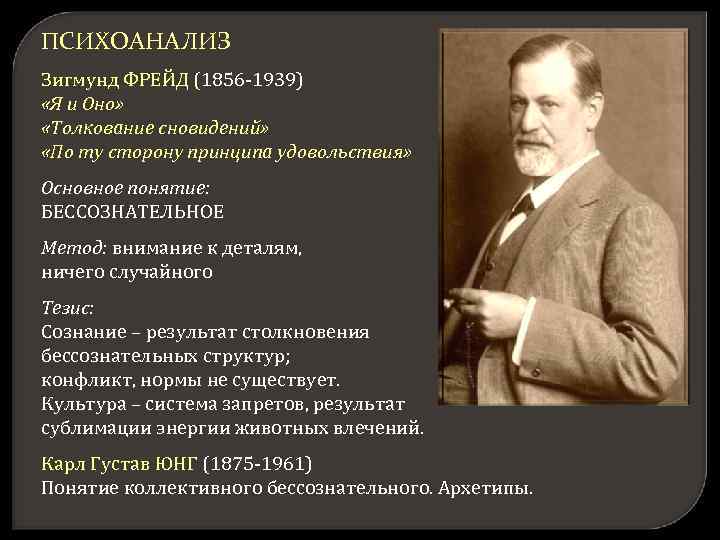

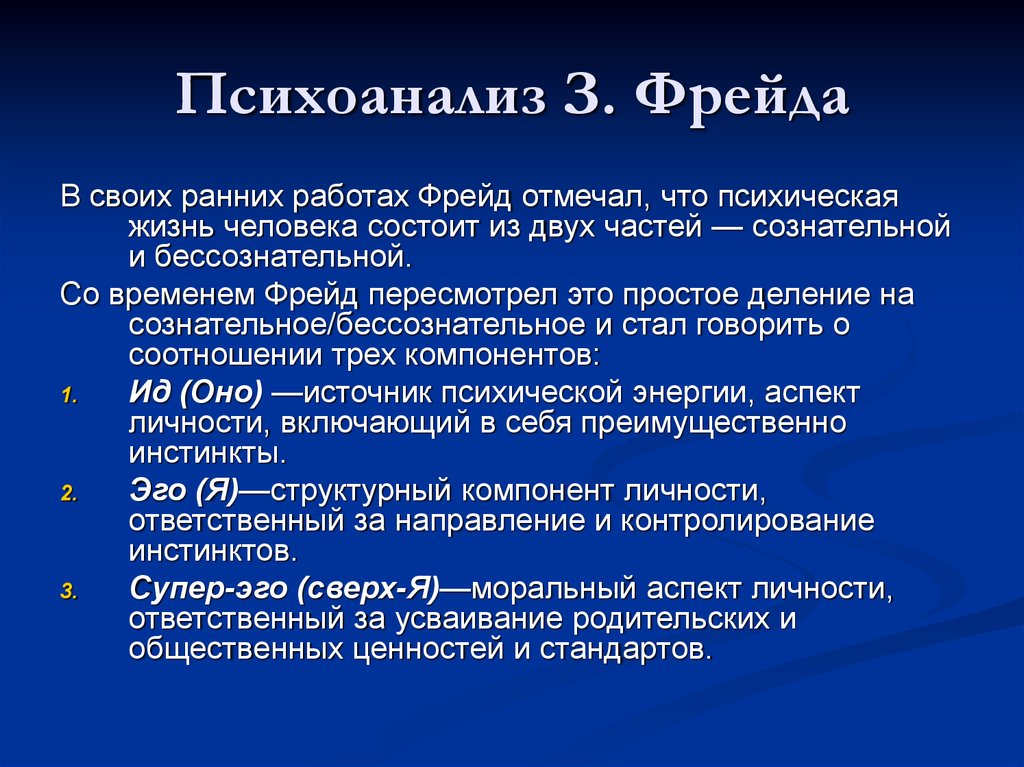

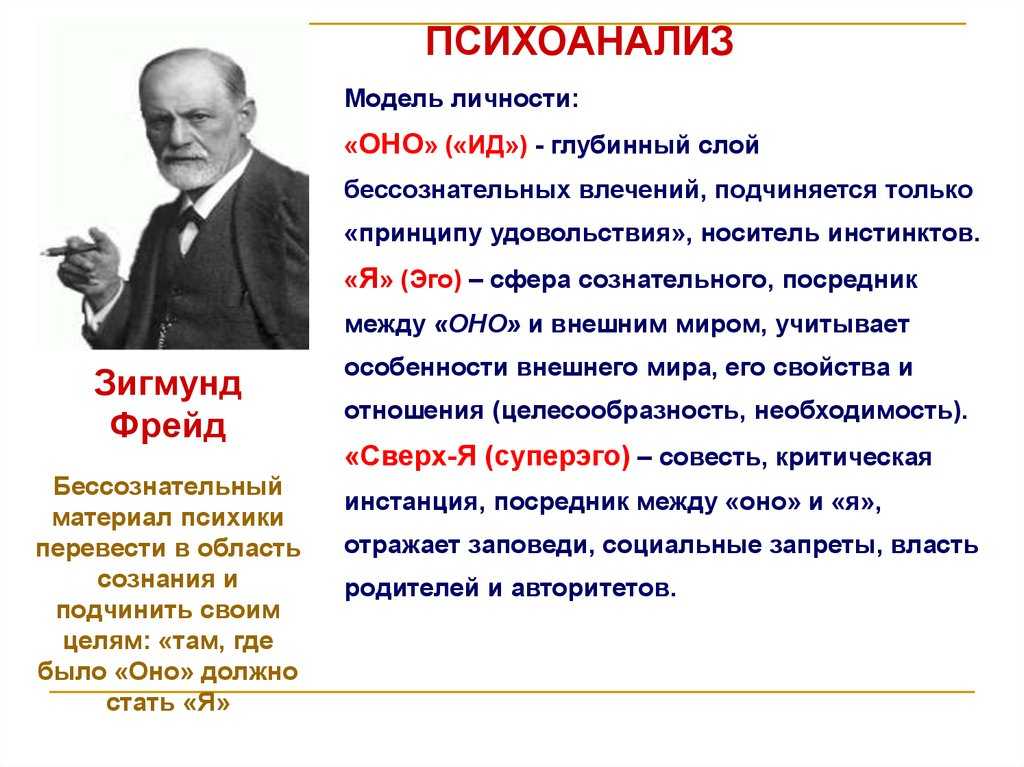

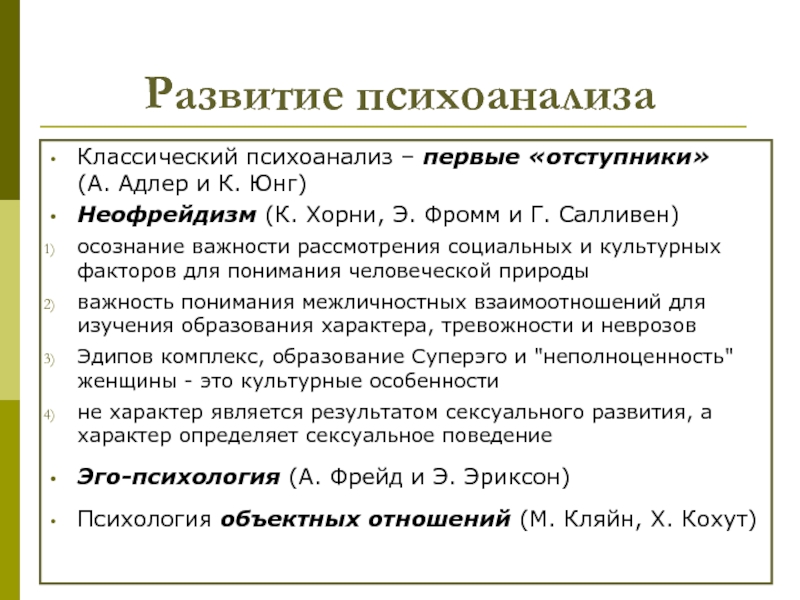

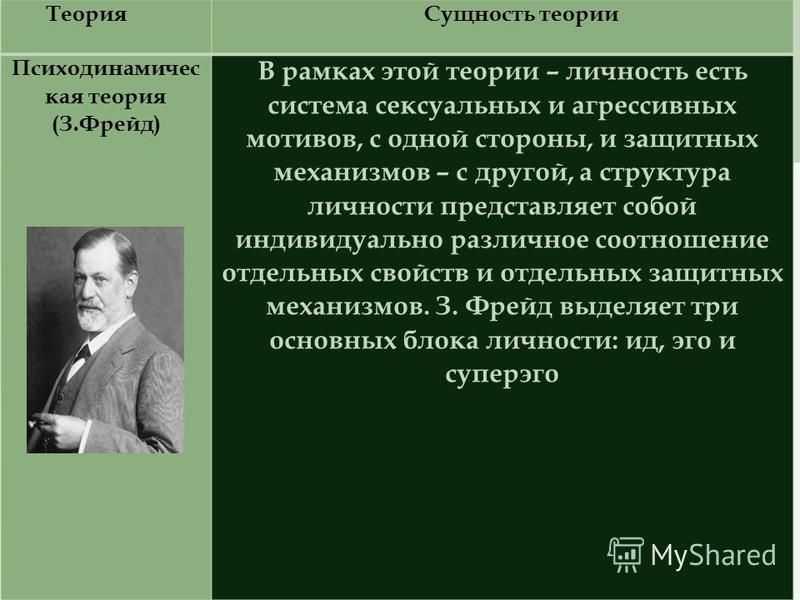

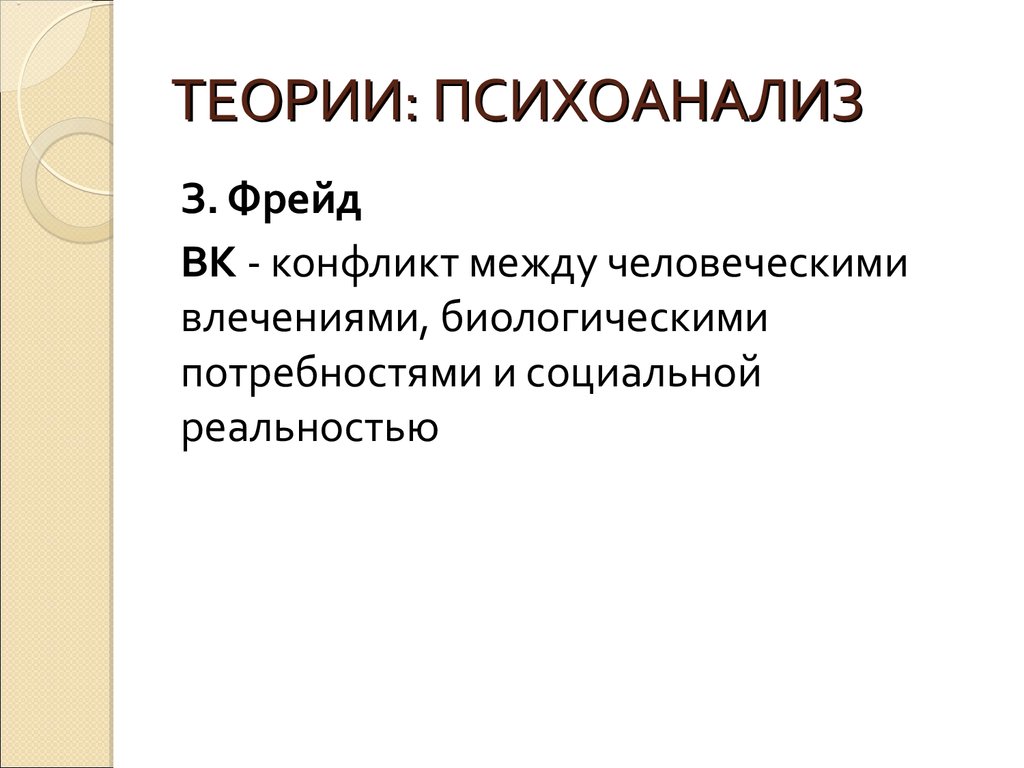

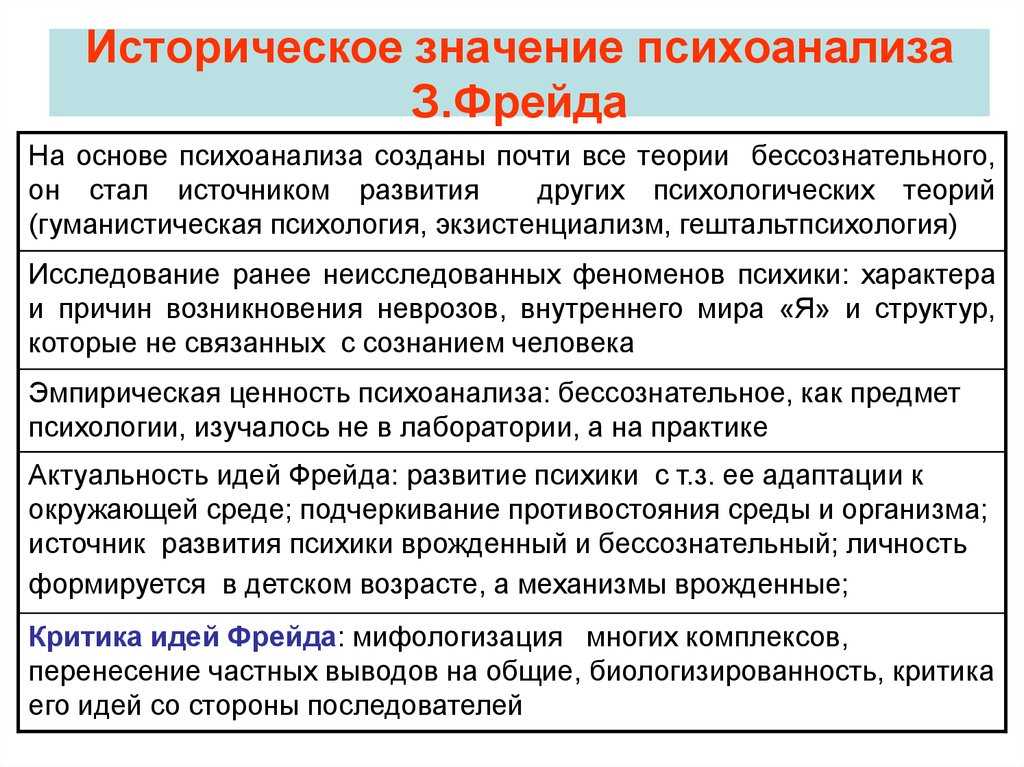

Ключевые принципы теории Фрейда регулярно подвергались критике внутри психоанализа и за его границами, в рамках основных философских течений и теорий. Именно эта критика стала поводом для создания собственных концепций некоторыми мыслителями.

Карл Ясперс

К. Ясперс с уважением относится к З. Фрейду и его научной деятельности, более того, всегда восхищался его личностными качествами, называя его одним из выдающихся психологов, который глубоко понимает человека и имеет удивительную интуицию, и отмечает высокую достоверность его психоаналитических отчётов. Но, несмотря на все восторги, К. Ясперс отмечал, что такие огромные масштабы психоанализа беспочвенны. При этом даёт оценку психоанализу гипер-понимающей психологии.

В такой психологии не может быть упущено ни единой детали, и она делает попытки включить все мелочи в непротиворечивое толкование. Психоанализ подразумевает что, всё происходящее с человеком имеет определённый смысл. Но, стоит отметить, что в данном объяснении учитывается только один уровень понимания: всевозможные явления жизни человека и культурной сферы объясняются по той же схеме, что и неврозы. В результате чего, аргументы психоанализа не подкреплены никакими научными фактами, и остаются лишь гипотезами без доказательств. Опираясь на ложные принципы интерпретации, культура принижается, а жизненные инстинкты возвышаются. В силу таких исследований, можно утверждать, что человек, поверивший психоанализу, может потерять свой социальный облик и вернуться к животной жизни.

Но, стоит отметить, что в данном объяснении учитывается только один уровень понимания: всевозможные явления жизни человека и культурной сферы объясняются по той же схеме, что и неврозы. В результате чего, аргументы психоанализа не подкреплены никакими научными фактами, и остаются лишь гипотезами без доказательств. Опираясь на ложные принципы интерпретации, культура принижается, а жизненные инстинкты возвышаются. В силу таких исследований, можно утверждать, что человек, поверивший психоанализу, может потерять свой социальный облик и вернуться к животной жизни.

Психоанализ по Ясперсу – это мифологическая теория, основанная на гипер-толковании, которая не подтверждена никакими фактами.

Психоанализ как движение также обладает мифологичностью. Его организация напоминает прообраз секты, войдя в которую в паре с учебным анализом, психоаналитик может добровольно использовать принципы психоанализа для объяснения собственной психики. Мыслитель утверждает, что психоанализ превратился в религиозное движение, под маской научного направления, хотя по-прежнему его единство базируется на авторитетном прообразе его основателя.

Адлер и Юнг был изгнаны из фрейдизма за недопустимые мысли.

Жан-Поль Сартр

В своих произведениях Жан-Поль Сартр активно развивает теорию Фрейда. В «Бытие и Ничто» он предлагает авторский метод экзистенциального анализа. Суть его в том, что подобно психоанализу этот метод рассматривает поведенческие характеристики и мышление человека через призму отражения неких структур. Опираясь на знание о том, что жизнь – это история, метод Сартра предполагает исследование человека в мире, окружающем его, а также в его личной ситуации.

Многие тезисы, предложенные З. Фрейдом, Ж.-П. Сартр заимствует, однако не соглашается с мнением, о существовании бессознательного, утверждая, что каждое событие и любой феномен это результат сознательного действия и осознанного мышления. Первостепенно создаются условия для сознательного выбора, он же и становится элементом определения жизненного пути и личной истории конкретного человека. Невротические расстройства – это результат того, что человек не может отыскать себя и своё предназначение, не нашёл своего пути. В силу этого, суть экзистенциального анализа Сартра заключается в проработке начальных этапов сознания и подготовки их к дальнейшему пути в соответствии продуманным планом.

Невротические расстройства – это результат того, что человек не может отыскать себя и своё предназначение, не нашёл своего пути. В силу этого, суть экзистенциального анализа Сартра заключается в проработке начальных этапов сознания и подготовки их к дальнейшему пути в соответствии продуманным планом.

Мартин Хайдеггер

Жёстко критиковал психоанализ Мартин Хайдеггер. По его мнению, психоанализ – это выражение установок естественных наук. Он негативно высказывался относительно теории психоанализа и не понимал, почему такой рассудительный и одарённый учёный, как З. Фрейд, мог сделать такие антигуманные, не подкреплённые никакими фактами несообразные выводы о человеке. Психоанализу З. Фрейда М. Хайдеггер противопоставлял собственную экзистенциальную аналитику. Выдвигая гипотезы, что психоанализ занимает место философии и религии, что представляет неоспоримую угрозу.

Противоречие между безусловным и естественнонаучным детерминизмом и акцентированием освобождения пациента – главное противоречие в работах З. Фрейда, по мнению М. Хайдеггера. М. Хайдеггер считал, что психоанализ онтологически базируется на философии Р. Декарта, чуть позже на физике Г. Галилея и И. Ньютона, именно это и стало основанием полагать, что психоанализ идеален с научной точки зрения.

Фрейда, по мнению М. Хайдеггера. М. Хайдеггер считал, что психоанализ онтологически базируется на философии Р. Декарта, чуть позже на физике Г. Галилея и И. Ньютона, именно это и стало основанием полагать, что психоанализ идеален с научной точки зрения.

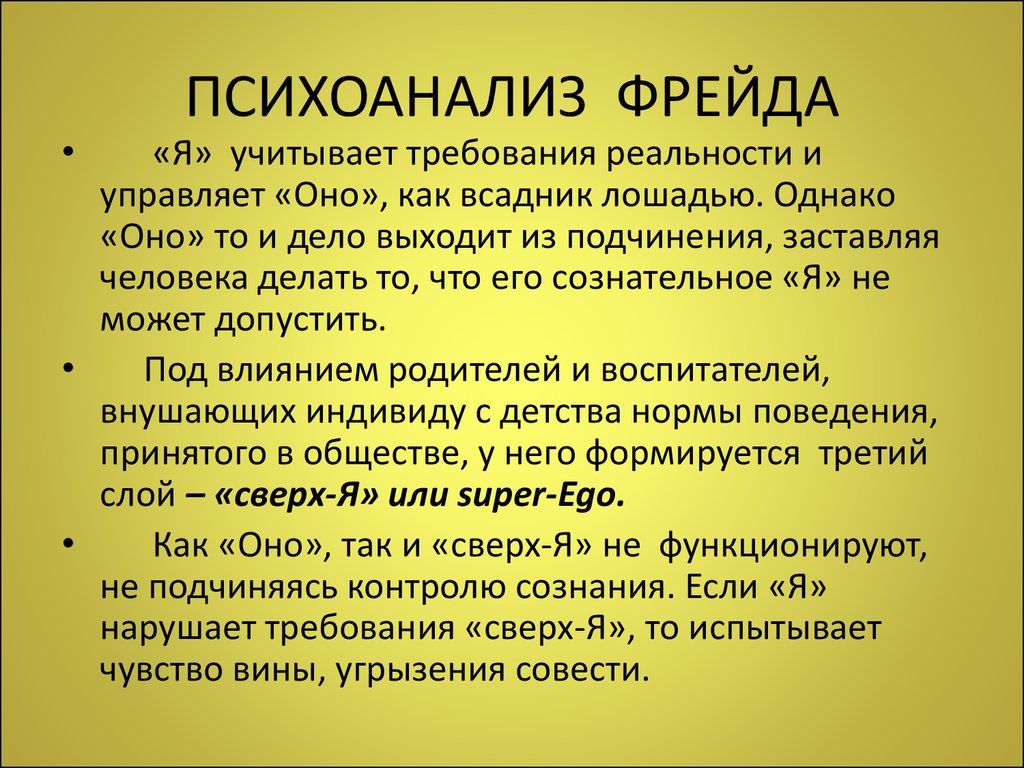

З. Фрейд использует термин «анализ» посредством естественно научного разделения на части и поиска симптомов. При этом психическое и физическое аналогичны. В силу этого, психоанализ принимает только то, что можно обосновать понятиями психологии. Основой объяснений З. Фрейда являются причины, хотя М. Хайдеггер это мнение подвергает сомнению. Всё дело в том, что бессознательное не может быть понято, ввиду того, что «понимание» возможно использовать только в контекстуальных связях мотивов, с активной работой сознания. Более того, причинное объяснение не применяется для явлений существования, феномены человеческого бытия могут только оказывать влияние сами на себя. Причинное объяснение не может применяться для толкования человеческого бытия. В свою очередь, З. Фрейд обращался к феноменам, которые не имеют доказательной возможности в пределах естествознания.

В свою очередь, З. Фрейд обращался к феноменам, которые не имеют доказательной возможности в пределах естествознания.

Морис Мерло-Понти

«Феноменология восприятия» посвящена авторскому пояснению значения психоанализа. В этом труде автор отстаивает мнение о том, что заслуга З. Фрейда заключается в описании инстинктивной жизни желаний как психологического пространства. Хотя многие говорят, что именно инстинктивная, сексуальная природа в биологическом, телесном пространстве – вот ключевое открытие. Однако, по сути, З. Фрейд совершил интегрирование инстинктивной жизни человека в его бытие, тем самым пытаясь представить его как нечто более целостное.

З. Фрейд говорит о том, что человек не может совершать бессознательные поступки, все его действия подкреплены неким проявлением, будь то речь, мышление или сновидения, все поступки имеют определённый смысл. Перед собой учёный ставит задачу расшифровать этот смысл. Здесь же либидо уже не объясняется только инстинктами, а скорее общей способностью психофизиологического субъекта, которая даёт ему возможность гармоничного взаимодействия в среде, при этом понимать и усваивать структуры поведения.

Поль Рикёр

Поль Рикёр первый, кто решил подойти к анализу психоанализа творчески. Этому посвящена его работа «Конфликт интерпретаций». Он рассуждает о том, что бессознательное оно не подвержено рефлексии, потому что оно не может быть осмыслено в данный момент, а тем более понято и воспринято как актуальное. Сознание, в свою очередь, это уверенность. Он обращает внимание, что предпочтение нельзя отдавать ни сознанию, ни бессознательному, потому что они вовсе не противоположны, как это может показаться на первый взгляд, а расположены рядом, что делает бессознательное одной из сторон сознания.

В авторской трактовке психоанализа П. Рикёр находит несоответствия и указывает на его невозможность быть интегральной теорией интерпретации индивидуально-психологических и культурных феноменов. П. Рикёр был уверен в том, что теория психоанализа недостаточна для объяснения и понимания человека, её необходимо серьёзно доработать, а в таком виде она подходит для теории личности и теории культуры.

ЗамечаниеП. Рикёр называет З. Фрейда философом подозрений, который занимается опровержением идеи о том, что сознание – это единственный источник смысла, который указывает на новые ответвления объяснения человеческого поведения.

Психоанализ по П. Рикёру – это новая стратегия герменевтики, дающая сознанию человека свободу для сознания и рефлексии, которая формирует основания новой онтологии, базирующейся на принципах самого существования.

Клод Леви-Стросс

Интерес К. Леви-Стросса к психоанализу вызвали исследования шаманских практик. Его работа «Структурная антропология» посвящена вопросу направленности психоанализа, а именно его мифологичности, которая выражается посредством теории и практики одновременно.

Теория психоанализа – это совокупность гипотез, описывающих причины и особенности протекания неврозов.

Для того, чтобы разумно провести лечение, необходимо организовать гипотезы в единую систему.

Мифологичность психоанализа по своей сути похожа на шаманские практики. Оба метода базируются на построении мифа. Где миф – это своеобразный конфликт, о котором повествует пациент, это же имеет в виду и З. Фрейд в своих работах. И совершенно становится неважно, в процессе излечения, есть ли у этого мифа какие-то реальные основания, важно, что исцеление происходит на внутримифологическом уровне.

Пример 2Когда в первобытном обществе колдун исцеляет больного, то действует в рамках общепринятой мифологической системы. Если в племени считается, что болезни развиваются, когда один человек насылает проклятья на другого, нужно инсценировать историю, в которую больной вериг, и таким образом вылечить его.

Психоанализ объясняет все болезни как результат бессознательных конфликтов, в этом и заключается мифология психоанализа. Психоаналитические практики служат исцелением психических болезней, важно создать условия, в которых пациент сможет пережить заново проблемы, сформировать конфликт в психоаналитических терминах и преодолеть его. Интересно, что для пациента вовсе необязательно знать о существовании конфликта, важнее поверить, что он есть, отыскать его и побороть посредством психоанализа. К. Леви-Стросс говорит о том, что основная работа психоанализа связана с со структурой мифа и находится внутри его.

Психоаналитические практики служат исцелением психических болезней, важно создать условия, в которых пациент сможет пережить заново проблемы, сформировать конфликт в психоаналитических терминах и преодолеть его. Интересно, что для пациента вовсе необязательно знать о существовании конфликта, важнее поверить, что он есть, отыскать его и побороть посредством психоанализа. К. Леви-Стросс говорит о том, что основная работа психоанализа связана с со структурой мифа и находится внутри его.

Карл Поппер

Мнение Карла Поппера схоже с воззрениями К. Леви-Стросса, он соглашается насчёт мифологичности психоанализа с ним, но делает это, полагаясь на результаты собственных исследований, называя её теорией фальсификации.

Определение 4Психоанализ по К. Попперу – это бесконечно верифицируемая теория, согласно которой можно трактовать абсолютно все явления человеческой жизни и феномены культуры.

Психоанализ может открыть любую тайну, скрытую истину и загадочное знание. Мир в огромном количестве даёт верификации психоанализа.

Представим ситуацию, что есть два человека, один спасает тонущего ребёнка, а второй толкнул его в воду, с помощью психоанализа можно запросто объяснить психику двух людей. Спасающим движет угнетение эдипова комплекса, а другим – сублимация. При этом, если руководствоваться теорией Адлера, то можно говорить, что оба они страдают комплексом неполноценности.

Абсолютная верифицируемость – это слабость психоанализа, но никак не его мощь.

Психоанализ К. Поппер использует для выводов о том, что теория, которую невозможно опровергнуть, не может носить научный характер. Основной критерий научности всякой теории является её опровержиомсть, поэтому психоанализ, по его мнению, можно считать научным в равной степени, как и, например, астрологию.

Философская критика разных мыслителей показывает, что психоанализ несовершенен. Многое обсуждается и переосмысливается в отношении психоаналитической теории не только в работах З. Фрейда, но и других учёных.

Философские проблемы психоанализа

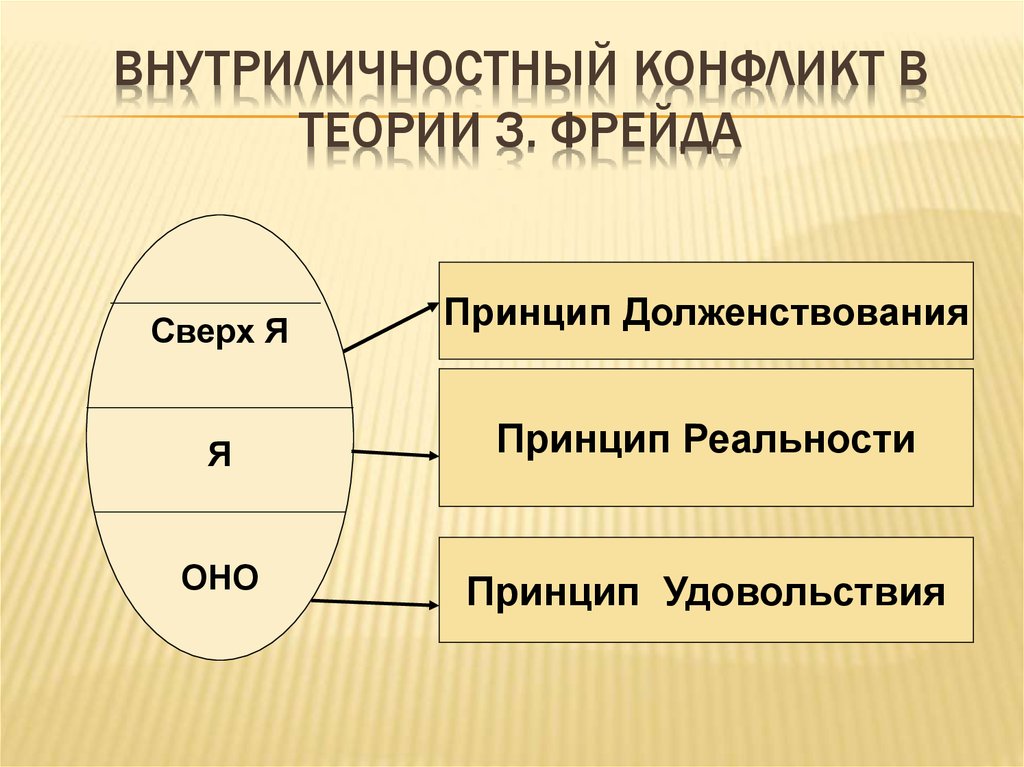

Главная проблематика психоанализа заключается в установлении статуса бессознательного:

- Является ли бессознательное целиком неосознанным?

- Если да, то какова вероятность в сознательном состоянии говорить о нем?

- Не путаем ли мы сознательное с бессознательным?

- Сколько в бессознательном сознательного?

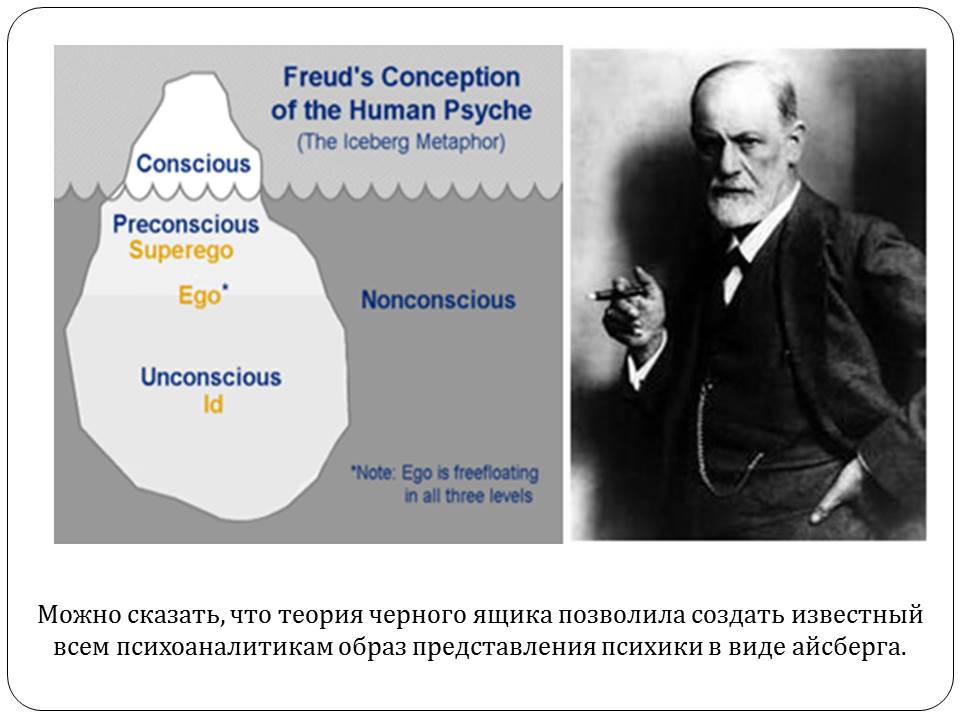

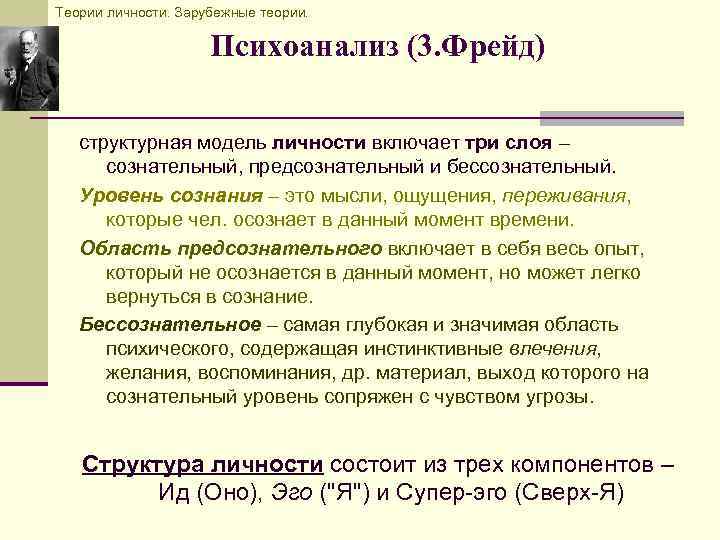

Это далеко не все вопросы, лишь основные, которые чётко отражают онтологический зыбки статус бессознательного. Сам З. Фрейд нередко говорил о том, что бессознательное – это содержания, выдавленные из сознания. Именно поэтому в период после жизни З. Фрейда, а также в философском учении XX в. говорится о том, что бессознательное это что-то скорее околосознательное или временно исключённое из состава сознания.

Фрейда, а также в философском учении XX в. говорится о том, что бессознательное это что-то скорее околосознательное или временно исключённое из состава сознания.

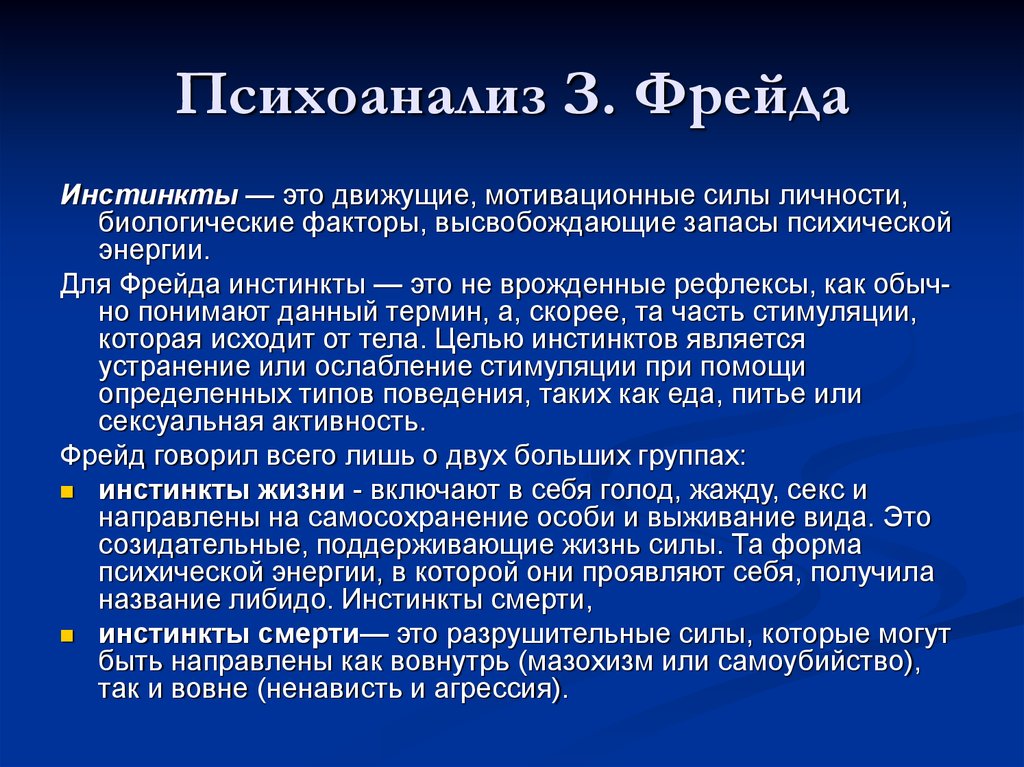

Говоря о бессознательных истоках психики, перед психоанализом ставится задача определения природы человека, выбора им жизненного пути, а также взаимосвязи этого выбора с воспитанием и, что самое важное, неискоренённых детских конфликтов, а также наша собственная власть над собственной жизнью и желаниями.

В этом контексте стоит отметить, что отношения человека с обществом могут быть фактором, посеявшим дисгармонию, которую приходится преодолевать. З. Фрейд утверждает, что группа и ли общество деструктивно и привносят негатив человеку. Он не может самостоятельно развиваться и отвечать своим природным желаниям. Такие воззрения сохранятся ещё надолго, многие его последователи будут на протяжении долгих лет придерживаться этого мнения. Откажутся от этой идеи лишь во времена неофрейдизма, посредством экзистенциального психоанализа будет преодолён этот пережиток прошлого.

Негативное объяснение отношения общества к человеку способствовало развёртыванию психоанализа среди деятелей искусства и контркультуры. Психоанализ приобрёл такую популярность, что завоевал лидирующие позиции междисциплинарного направления XX в. Множество психоаналитических сюжетов отражено в кинематографе, живописи, литературе, театре.

Решение задач

от 1 дня / от 150 р.

Курсовая работа

от 5 дней / от 1800 р. Реферат

от 1 дня / от 700 р.

Реферат

от 1 дня / от 700 р.

Критика психоанализа З. Фрейда основными философскими школами

Ключевые принципы теории Фрейда регулярно подвергались критике внутри психоанализа и за его границами, в рамках основных философских течений и теорий. Именно эта критика стала поводом для создания собственных концепций некоторыми мыслителями.

Карл Ясперс

К. Ясперс с уважением относится к З. Фрейду и его научной деятельности, более того, всегда восхищался его личностными качествами, называя его одним из выдающихся психологов, который глубоко понимает человека и имеет удивительную интуицию, и отмечает высокую достоверность его психоаналитических отчётов. Но, несмотря на все восторги, К. Ясперс отмечал, что такие огромные масштабы психоанализа беспочвенны. При этом даёт оценку психоанализу гипер-понимающей психологии.

Но, несмотря на все восторги, К. Ясперс отмечал, что такие огромные масштабы психоанализа беспочвенны. При этом даёт оценку психоанализу гипер-понимающей психологии.

В такой психологии не может быть упущено ни единой детали, и она делает попытки включить все мелочи в непротиворечивое толкование. Психоанализ подразумевает что, всё происходящее с человеком имеет определённый смысл. Но, стоит отметить, что в данном объяснении учитывается только один уровень понимания: всевозможные явления жизни человека и культурной сферы объясняются по той же схеме, что и неврозы. В результате чего, аргументы психоанализа не подкреплены никакими научными фактами, и остаются лишь гипотезами без доказательств. Опираясь на ложные принципы интерпретации, культура принижается, а жизненные инстинкты возвышаются. В силу таких исследований, можно утверждать, что человек, поверивший психоанализу, может потерять свой социальный облик и вернуться к животной жизни.

Определение 1Психоанализ по Ясперсу – это мифологическая теория, основанная на гипер-толковании, которая не подтверждена никакими фактами.

Психоанализ как движение также обладает мифологичностью. Его организация напоминает прообраз секты, войдя в которую в паре с учебным анализом, психоаналитик может добровольно использовать принципы психоанализа для объяснения собственной психики. Мыслитель утверждает, что психоанализ превратился в религиозное движение, под маской научного направления, хотя по-прежнему его единство базируется на авторитетном прообразе его основателя. Фрейдизм как направление, не терпит инакомыслящих и представляет собой закрытую группу.

Пример 1Адлер и Юнг был изгнаны из фрейдизма за недопустимые мысли.

Жан-Поль Сартр

В своих произведениях Жан-Поль Сартр активно развивает теорию Фрейда. В «Бытие и Ничто» он предлагает авторский метод экзистенциального анализа. Суть его в том, что подобно психоанализу этот метод рассматривает поведенческие характеристики и мышление человека через призму отражения неких структур. Опираясь на знание о том, что жизнь – это история, метод Сартра предполагает исследование человека в мире, окружающем его, а также в его личной ситуации.

Многие тезисы, предложенные З. Фрейдом, Ж.-П. Сартр заимствует, однако не соглашается с мнением, о существовании бессознательного, утверждая, что каждое событие и любой феномен это результат сознательного действия и осознанного мышления. Первостепенно создаются условия для сознательного выбора, он же и становится элементом определения жизненного пути и личной истории конкретного человека. Невротические расстройства – это результат того, что человек не может отыскать себя и своё предназначение, не нашёл своего пути. В силу этого, суть экзистенциального анализа Сартра заключается в проработке начальных этапов сознания и подготовки их к дальнейшему пути в соответствии продуманным планом.

Мартин Хайдеггер

Жёстко критиковал психоанализ Мартин Хайдеггер. По его мнению, психоанализ – это выражение установок естественных наук. Он негативно высказывался относительно теории психоанализа и не понимал, почему такой рассудительный и одарённый учёный, как З. Фрейд, мог сделать такие антигуманные, не подкреплённые никакими фактами несообразные выводы о человеке. Психоанализу З. Фрейда М. Хайдеггер противопоставлял собственную экзистенциальную аналитику. Выдвигая гипотезы, что психоанализ занимает место философии и религии, что представляет неоспоримую угрозу.

Психоанализу З. Фрейда М. Хайдеггер противопоставлял собственную экзистенциальную аналитику. Выдвигая гипотезы, что психоанализ занимает место философии и религии, что представляет неоспоримую угрозу.

Противоречие между безусловным и естественнонаучным детерминизмом и акцентированием освобождения пациента – главное противоречие в работах З. Фрейда, по мнению М. Хайдеггера. М. Хайдеггер считал, что психоанализ онтологически базируется на философии Р. Декарта, чуть позже на физике Г. Галилея и И. Ньютона, именно это и стало основанием полагать, что психоанализ идеален с научной точки зрения.

З. Фрейд использует термин «анализ» посредством естественно научного разделения на части и поиска симптомов. При этом психическое и физическое аналогичны. В силу этого, психоанализ принимает только то, что можно обосновать понятиями психологии. Основой объяснений З. Фрейда являются причины, хотя М. Хайдеггер это мнение подвергает сомнению. Всё дело в том, что бессознательное не может быть понято, ввиду того, что «понимание» возможно использовать только в контекстуальных связях мотивов, с активной работой сознания. Более того, причинное объяснение не применяется для явлений существования, феномены человеческого бытия могут только оказывать влияние сами на себя. Причинное объяснение не может применяться для толкования человеческого бытия. В свою очередь, З. Фрейд обращался к феноменам, которые не имеют доказательной возможности в пределах естествознания.

Более того, причинное объяснение не применяется для явлений существования, феномены человеческого бытия могут только оказывать влияние сами на себя. Причинное объяснение не может применяться для толкования человеческого бытия. В свою очередь, З. Фрейд обращался к феноменам, которые не имеют доказательной возможности в пределах естествознания.

Морис Мерло-Понти

«Феноменология восприятия» посвящена авторскому пояснению значения психоанализа. В этом труде автор отстаивает мнение о том, что заслуга З. Фрейда заключается в описании инстинктивной жизни желаний как психологического пространства. Хотя многие говорят, что именно инстинктивная, сексуальная природа в биологическом, телесном пространстве – вот ключевое открытие. Однако, по сути, З. Фрейд совершил интегрирование инстинктивной жизни человека в его бытие, тем самым пытаясь представить его как нечто более целостное.

З. Фрейд говорит о том, что человек не может совершать бессознательные поступки, все его действия подкреплены неким проявлением, будь то речь, мышление или сновидения, все поступки имеют определённый смысл. Перед собой учёный ставит задачу расшифровать этот смысл. Здесь же либидо уже не объясняется только инстинктами, а скорее общей способностью психофизиологического субъекта, которая даёт ему возможность гармоничного взаимодействия в среде, при этом понимать и усваивать структуры поведения. Именно коллизия либидо, его концентрация вкупе, выражение посредством развития человека, руководство снами и фантазиями, отражает динамику личностного пути. М. Мерло-Понти обращает внимание на то, что благодаря Либидо, человек имеет историю. Ведь история либидо отражает тактику бытия человека, особенности обей формы жизни. Она включает в себя инстинктивную жизнь, тем самым представляет целостную жизнь человека.

Перед собой учёный ставит задачу расшифровать этот смысл. Здесь же либидо уже не объясняется только инстинктами, а скорее общей способностью психофизиологического субъекта, которая даёт ему возможность гармоничного взаимодействия в среде, при этом понимать и усваивать структуры поведения. Именно коллизия либидо, его концентрация вкупе, выражение посредством развития человека, руководство снами и фантазиями, отражает динамику личностного пути. М. Мерло-Понти обращает внимание на то, что благодаря Либидо, человек имеет историю. Ведь история либидо отражает тактику бытия человека, особенности обей формы жизни. Она включает в себя инстинктивную жизнь, тем самым представляет целостную жизнь человека.

Поль Рикёр

Поль Рикёр первый, кто решил подойти к анализу психоанализа творчески. Этому посвящена его работа «Конфликт интерпретаций». Он рассуждает о том, что бессознательное оно не подвержено рефлексии, потому что оно не может быть осмыслено в данный момент, а тем более понято и воспринято как актуальное. Сознание, в свою очередь, это уверенность. Он обращает внимание, что предпочтение нельзя отдавать ни сознанию, ни бессознательному, потому что они вовсе не противоположны, как это может показаться на первый взгляд, а расположены рядом, что делает бессознательное одной из сторон сознания.

Сознание, в свою очередь, это уверенность. Он обращает внимание, что предпочтение нельзя отдавать ни сознанию, ни бессознательному, потому что они вовсе не противоположны, как это может показаться на первый взгляд, а расположены рядом, что делает бессознательное одной из сторон сознания.

В авторской трактовке психоанализа П. Рикёр находит несоответствия и указывает на его невозможность быть интегральной теорией интерпретации индивидуально-психологических и культурных феноменов. П. Рикёр был уверен в том, что теория психоанализа недостаточна для объяснения и понимания человека, её необходимо серьёзно доработать, а в таком виде она подходит для теории личности и теории культуры.

ЗамечаниеП. Рикёр называет З. Фрейда философом подозрений, который занимается опровержением идеи о том, что сознание – это единственный источник смысла, который указывает на новые ответвления объяснения человеческого поведения.

Определение 2Психоанализ по П. Рикёру – это новая стратегия герменевтики, дающая сознанию человека свободу для сознания и рефлексии, которая формирует основания новой онтологии, базирующейся на принципах самого существования.

Клод Леви-Стросс

Интерес К. Леви-Стросса к психоанализу вызвали исследования шаманских практик. Его работа «Структурная антропология» посвящена вопросу направленности психоанализа, а именно его мифологичности, которая выражается посредством теории и практики одновременно.

Определение 3Теория психоанализа – это совокупность гипотез, описывающих причины и особенности протекания неврозов.

Для того, чтобы разумно провести лечение, необходимо организовать гипотезы в единую систему.

Мифологичность психоанализа по своей сути похожа на шаманские практики. Оба метода базируются на построении мифа. Где миф – это своеобразный конфликт, о котором повествует пациент, это же имеет в виду и З. Фрейд в своих работах. И совершенно становится неважно, в процессе излечения, есть ли у этого мифа какие-то реальные основания, важно, что исцеление происходит на внутримифологическом уровне.

Пример 2Когда в первобытном обществе колдун исцеляет больного, то действует в рамках общепринятой мифологической системы. Если в племени считается, что болезни развиваются, когда один человек насылает проклятья на другого, нужно инсценировать историю, в которую больной вериг, и таким образом вылечить его.

Если в племени считается, что болезни развиваются, когда один человек насылает проклятья на другого, нужно инсценировать историю, в которую больной вериг, и таким образом вылечить его.

Психоанализ объясняет все болезни как результат бессознательных конфликтов, в этом и заключается мифология психоанализа. Психоаналитические практики служат исцелением психических болезней, важно создать условия, в которых пациент сможет пережить заново проблемы, сформировать конфликт в психоаналитических терминах и преодолеть его. Интересно, что для пациента вовсе необязательно знать о существовании конфликта, важнее поверить, что он есть, отыскать его и побороть посредством психоанализа. К. Леви-Стросс говорит о том, что основная работа психоанализа связана с со структурой мифа и находится внутри его.

Карл Поппер

Мнение Карла Поппера схоже с воззрениями К. Леви-Стросса, он соглашается насчёт мифологичности психоанализа с ним, но делает это, полагаясь на результаты собственных исследований, называя её теорией фальсификации.

Психоанализ по К. Попперу – это бесконечно верифицируемая теория, согласно которой можно трактовать абсолютно все явления человеческой жизни и феномены культуры.

Психоанализ может открыть любую тайну, скрытую истину и загадочное знание. Мир в огромном количестве даёт верификации психоанализа. Человек, который сомневается в истинности психоанализа представляется отказывающимся признать очевидное. Однако, К. Поппер говорит о том, что психоанализ, подтверждённый клиническими наблюдениями и опытами, это всего лишь интерпретация, потому как с помощью данной теории признать его истиной невозможно.

Пример 3Представим ситуацию, что есть два человека, один спасает тонущего ребёнка, а второй толкнул его в воду, с помощью психоанализа можно запросто объяснить психику двух людей. Спасающим движет угнетение эдипова комплекса, а другим – сублимация. При этом, если руководствоваться теорией Адлера, то можно говорить, что оба они страдают комплексом неполноценности.

Абсолютная верифицируемость – это слабость психоанализа, но никак не его мощь.

Психоанализ К. Поппер использует для выводов о том, что теория, которую невозможно опровергнуть, не может носить научный характер. Основной критерий научности всякой теории является её опровержиомсть, поэтому психоанализ, по его мнению, можно считать научным в равной степени, как и, например, астрологию. При этом учёный не отрицает пользы психоанализа для психологии как науки, он лишь замечает, что проверить и фальсифицировать теорию психоанализа невозможно.

Философская критика разных мыслителей показывает, что психоанализ несовершенен. Многое обсуждается и переосмысливается в отношении психоаналитической теории не только в работах З. Фрейда, но и других учёных.

Философские проблемы психоанализа

Главная проблематика психоанализа заключается в установлении статуса бессознательного:

- Является ли бессознательное целиком неосознанным?

- Если да, то какова вероятность в сознательном состоянии говорить о нем?

- Не путаем ли мы сознательное с бессознательным?

- Сколько в бессознательном сознательного?

Это далеко не все вопросы, лишь основные, которые чётко отражают онтологический зыбки статус бессознательного. Сам З. Фрейд нередко говорил о том, что бессознательное – это содержания, выдавленные из сознания. Именно поэтому в период после жизни З. Фрейда, а также в философском учении XX в. говорится о том, что бессознательное это что-то скорее околосознательное или временно исключённое из состава сознания.

Сам З. Фрейд нередко говорил о том, что бессознательное – это содержания, выдавленные из сознания. Именно поэтому в период после жизни З. Фрейда, а также в философском учении XX в. говорится о том, что бессознательное это что-то скорее околосознательное или временно исключённое из состава сознания.

Говоря о бессознательных истоках психики, перед психоанализом ставится задача определения природы человека, выбора им жизненного пути, а также взаимосвязи этого выбора с воспитанием и, что самое важное, неискоренённых детских конфликтов, а также наша собственная власть над собственной жизнью и желаниями.

В этом контексте стоит отметить, что отношения человека с обществом могут быть фактором, посеявшим дисгармонию, которую приходится преодолевать. З. Фрейд утверждает, что группа и ли общество деструктивно и привносят негатив человеку. Он не может самостоятельно развиваться и отвечать своим природным желаниям. Такие воззрения сохранятся ещё надолго, многие его последователи будут на протяжении долгих лет придерживаться этого мнения. Откажутся от этой идеи лишь во времена неофрейдизма, посредством экзистенциального психоанализа будет преодолён этот пережиток прошлого.

Откажутся от этой идеи лишь во времена неофрейдизма, посредством экзистенциального психоанализа будет преодолён этот пережиток прошлого.

Негативное объяснение отношения общества к человеку способствовало развёртыванию психоанализа среди деятелей искусства и контркультуры. Психоанализ приобрёл такую популярность, что завоевал лидирующие позиции междисциплинарного направления XX в. Множество психоаналитических сюжетов отражено в кинематографе, живописи, литературе, театре.

Решение задач

от 1 дня / от 150 р.

Курсовая работа

от 5 дней / от 1800 р. Реферат

от 1 дня / от 700 р.

Реферат

от 1 дня / от 700 р.

Критика психоанализа З. Фрейда основными философскими школами

Ключевые принципы теории Фрейда регулярно подвергались критике внутри психоанализа и за его границами, в рамках основных философских течений и теорий. Именно эта критика стала поводом для создания собственных концепций некоторыми мыслителями.

Карл Ясперс

К. Ясперс с уважением относится к З. Фрейду и его научной деятельности, более того, всегда восхищался его личностными качествами, называя его одним из выдающихся психологов, который глубоко понимает человека и имеет удивительную интуицию, и отмечает высокую достоверность его психоаналитических отчётов. Но, несмотря на все восторги, К. Ясперс отмечал, что такие огромные масштабы психоанализа беспочвенны. При этом даёт оценку психоанализу гипер-понимающей психологии.

Но, несмотря на все восторги, К. Ясперс отмечал, что такие огромные масштабы психоанализа беспочвенны. При этом даёт оценку психоанализу гипер-понимающей психологии.

В такой психологии не может быть упущено ни единой детали, и она делает попытки включить все мелочи в непротиворечивое толкование. Психоанализ подразумевает что, всё происходящее с человеком имеет определённый смысл. Но, стоит отметить, что в данном объяснении учитывается только один уровень понимания: всевозможные явления жизни человека и культурной сферы объясняются по той же схеме, что и неврозы. В результате чего, аргументы психоанализа не подкреплены никакими научными фактами, и остаются лишь гипотезами без доказательств. Опираясь на ложные принципы интерпретации, культура принижается, а жизненные инстинкты возвышаются. В силу таких исследований, можно утверждать, что человек, поверивший психоанализу, может потерять свой социальный облик и вернуться к животной жизни.

Определение 1Психоанализ по Ясперсу – это мифологическая теория, основанная на гипер-толковании, которая не подтверждена никакими фактами.

Психоанализ как движение также обладает мифологичностью. Его организация напоминает прообраз секты, войдя в которую в паре с учебным анализом, психоаналитик может добровольно использовать принципы психоанализа для объяснения собственной психики. Мыслитель утверждает, что психоанализ превратился в религиозное движение, под маской научного направления, хотя по-прежнему его единство базируется на авторитетном прообразе его основателя. Фрейдизм как направление, не терпит инакомыслящих и представляет собой закрытую группу.

Пример 1Адлер и Юнг был изгнаны из фрейдизма за недопустимые мысли.

Жан-Поль Сартр

В своих произведениях Жан-Поль Сартр активно развивает теорию Фрейда. В «Бытие и Ничто» он предлагает авторский метод экзистенциального анализа. Суть его в том, что подобно психоанализу этот метод рассматривает поведенческие характеристики и мышление человека через призму отражения неких структур. Опираясь на знание о том, что жизнь – это история, метод Сартра предполагает исследование человека в мире, окружающем его, а также в его личной ситуации.

Многие тезисы, предложенные З. Фрейдом, Ж.-П. Сартр заимствует, однако не соглашается с мнением, о существовании бессознательного, утверждая, что каждое событие и любой феномен это результат сознательного действия и осознанного мышления. Первостепенно создаются условия для сознательного выбора, он же и становится элементом определения жизненного пути и личной истории конкретного человека. Невротические расстройства – это результат того, что человек не может отыскать себя и своё предназначение, не нашёл своего пути. В силу этого, суть экзистенциального анализа Сартра заключается в проработке начальных этапов сознания и подготовки их к дальнейшему пути в соответствии продуманным планом.

Мартин Хайдеггер

Жёстко критиковал психоанализ Мартин Хайдеггер. По его мнению, психоанализ – это выражение установок естественных наук. Он негативно высказывался относительно теории психоанализа и не понимал, почему такой рассудительный и одарённый учёный, как З. Фрейд, мог сделать такие антигуманные, не подкреплённые никакими фактами несообразные выводы о человеке. Психоанализу З. Фрейда М. Хайдеггер противопоставлял собственную экзистенциальную аналитику. Выдвигая гипотезы, что психоанализ занимает место философии и религии, что представляет неоспоримую угрозу.

Психоанализу З. Фрейда М. Хайдеггер противопоставлял собственную экзистенциальную аналитику. Выдвигая гипотезы, что психоанализ занимает место философии и религии, что представляет неоспоримую угрозу.

Противоречие между безусловным и естественнонаучным детерминизмом и акцентированием освобождения пациента – главное противоречие в работах З. Фрейда, по мнению М. Хайдеггера. М. Хайдеггер считал, что психоанализ онтологически базируется на философии Р. Декарта, чуть позже на физике Г. Галилея и И. Ньютона, именно это и стало основанием полагать, что психоанализ идеален с научной точки зрения.

З. Фрейд использует термин «анализ» посредством естественно научного разделения на части и поиска симптомов. При этом психическое и физическое аналогичны. В силу этого, психоанализ принимает только то, что можно обосновать понятиями психологии. Основой объяснений З. Фрейда являются причины, хотя М. Хайдеггер это мнение подвергает сомнению. Всё дело в том, что бессознательное не может быть понято, ввиду того, что «понимание» возможно использовать только в контекстуальных связях мотивов, с активной работой сознания. Более того, причинное объяснение не применяется для явлений существования, феномены человеческого бытия могут только оказывать влияние сами на себя. Причинное объяснение не может применяться для толкования человеческого бытия. В свою очередь, З. Фрейд обращался к феноменам, которые не имеют доказательной возможности в пределах естествознания.

Более того, причинное объяснение не применяется для явлений существования, феномены человеческого бытия могут только оказывать влияние сами на себя. Причинное объяснение не может применяться для толкования человеческого бытия. В свою очередь, З. Фрейд обращался к феноменам, которые не имеют доказательной возможности в пределах естествознания.

Морис Мерло-Понти

«Феноменология восприятия» посвящена авторскому пояснению значения психоанализа. В этом труде автор отстаивает мнение о том, что заслуга З. Фрейда заключается в описании инстинктивной жизни желаний как психологического пространства. Хотя многие говорят, что именно инстинктивная, сексуальная природа в биологическом, телесном пространстве – вот ключевое открытие. Однако, по сути, З. Фрейд совершил интегрирование инстинктивной жизни человека в его бытие, тем самым пытаясь представить его как нечто более целостное.

З. Фрейд говорит о том, что человек не может совершать бессознательные поступки, все его действия подкреплены неким проявлением, будь то речь, мышление или сновидения, все поступки имеют определённый смысл. Перед собой учёный ставит задачу расшифровать этот смысл. Здесь же либидо уже не объясняется только инстинктами, а скорее общей способностью психофизиологического субъекта, которая даёт ему возможность гармоничного взаимодействия в среде, при этом понимать и усваивать структуры поведения. Именно коллизия либидо, его концентрация вкупе, выражение посредством развития человека, руководство снами и фантазиями, отражает динамику личностного пути. М. Мерло-Понти обращает внимание на то, что благодаря Либидо, человек имеет историю. Ведь история либидо отражает тактику бытия человека, особенности обей формы жизни. Она включает в себя инстинктивную жизнь, тем самым представляет целостную жизнь человека.

Перед собой учёный ставит задачу расшифровать этот смысл. Здесь же либидо уже не объясняется только инстинктами, а скорее общей способностью психофизиологического субъекта, которая даёт ему возможность гармоничного взаимодействия в среде, при этом понимать и усваивать структуры поведения. Именно коллизия либидо, его концентрация вкупе, выражение посредством развития человека, руководство снами и фантазиями, отражает динамику личностного пути. М. Мерло-Понти обращает внимание на то, что благодаря Либидо, человек имеет историю. Ведь история либидо отражает тактику бытия человека, особенности обей формы жизни. Она включает в себя инстинктивную жизнь, тем самым представляет целостную жизнь человека.

Поль Рикёр

Поль Рикёр первый, кто решил подойти к анализу психоанализа творчески. Этому посвящена его работа «Конфликт интерпретаций». Он рассуждает о том, что бессознательное оно не подвержено рефлексии, потому что оно не может быть осмыслено в данный момент, а тем более понято и воспринято как актуальное. Сознание, в свою очередь, это уверенность. Он обращает внимание, что предпочтение нельзя отдавать ни сознанию, ни бессознательному, потому что они вовсе не противоположны, как это может показаться на первый взгляд, а расположены рядом, что делает бессознательное одной из сторон сознания.

Сознание, в свою очередь, это уверенность. Он обращает внимание, что предпочтение нельзя отдавать ни сознанию, ни бессознательному, потому что они вовсе не противоположны, как это может показаться на первый взгляд, а расположены рядом, что делает бессознательное одной из сторон сознания.

В авторской трактовке психоанализа П. Рикёр находит несоответствия и указывает на его невозможность быть интегральной теорией интерпретации индивидуально-психологических и культурных феноменов. П. Рикёр был уверен в том, что теория психоанализа недостаточна для объяснения и понимания человека, её необходимо серьёзно доработать, а в таком виде она подходит для теории личности и теории культуры.

ЗамечаниеП. Рикёр называет З. Фрейда философом подозрений, который занимается опровержением идеи о том, что сознание – это единственный источник смысла, который указывает на новые ответвления объяснения человеческого поведения.

Определение 2Психоанализ по П. Рикёру – это новая стратегия герменевтики, дающая сознанию человека свободу для сознания и рефлексии, которая формирует основания новой онтологии, базирующейся на принципах самого существования.

Клод Леви-Стросс

Интерес К. Леви-Стросса к психоанализу вызвали исследования шаманских практик. Его работа «Структурная антропология» посвящена вопросу направленности психоанализа, а именно его мифологичности, которая выражается посредством теории и практики одновременно.

Определение 3Теория психоанализа – это совокупность гипотез, описывающих причины и особенности протекания неврозов.

Для того, чтобы разумно провести лечение, необходимо организовать гипотезы в единую систему.

Мифологичность психоанализа по своей сути похожа на шаманские практики. Оба метода базируются на построении мифа. Где миф – это своеобразный конфликт, о котором повествует пациент, это же имеет в виду и З. Фрейд в своих работах. И совершенно становится неважно, в процессе излечения, есть ли у этого мифа какие-то реальные основания, важно, что исцеление происходит на внутримифологическом уровне.

Пример 2Когда в первобытном обществе колдун исцеляет больного, то действует в рамках общепринятой мифологической системы. Если в племени считается, что болезни развиваются, когда один человек насылает проклятья на другого, нужно инсценировать историю, в которую больной вериг, и таким образом вылечить его.

Если в племени считается, что болезни развиваются, когда один человек насылает проклятья на другого, нужно инсценировать историю, в которую больной вериг, и таким образом вылечить его.

Психоанализ объясняет все болезни как результат бессознательных конфликтов, в этом и заключается мифология психоанализа. Психоаналитические практики служат исцелением психических болезней, важно создать условия, в которых пациент сможет пережить заново проблемы, сформировать конфликт в психоаналитических терминах и преодолеть его. Интересно, что для пациента вовсе необязательно знать о существовании конфликта, важнее поверить, что он есть, отыскать его и побороть посредством психоанализа. К. Леви-Стросс говорит о том, что основная работа психоанализа связана с со структурой мифа и находится внутри его.

Карл Поппер

Мнение Карла Поппера схоже с воззрениями К. Леви-Стросса, он соглашается насчёт мифологичности психоанализа с ним, но делает это, полагаясь на результаты собственных исследований, называя её теорией фальсификации.

Психоанализ по К. Попперу – это бесконечно верифицируемая теория, согласно которой можно трактовать абсолютно все явления человеческой жизни и феномены культуры.

Психоанализ может открыть любую тайну, скрытую истину и загадочное знание. Мир в огромном количестве даёт верификации психоанализа. Человек, который сомневается в истинности психоанализа представляется отказывающимся признать очевидное. Однако, К. Поппер говорит о том, что психоанализ, подтверждённый клиническими наблюдениями и опытами, это всего лишь интерпретация, потому как с помощью данной теории признать его истиной невозможно.

Пример 3Представим ситуацию, что есть два человека, один спасает тонущего ребёнка, а второй толкнул его в воду, с помощью психоанализа можно запросто объяснить психику двух людей. Спасающим движет угнетение эдипова комплекса, а другим – сублимация. При этом, если руководствоваться теорией Адлера, то можно говорить, что оба они страдают комплексом неполноценности.

Абсолютная верифицируемость – это слабость психоанализа, но никак не его мощь.

Психоанализ К. Поппер использует для выводов о том, что теория, которую невозможно опровергнуть, не может носить научный характер. Основной критерий научности всякой теории является её опровержиомсть, поэтому психоанализ, по его мнению, можно считать научным в равной степени, как и, например, астрологию. При этом учёный не отрицает пользы психоанализа для психологии как науки, он лишь замечает, что проверить и фальсифицировать теорию психоанализа невозможно.

Философская критика разных мыслителей показывает, что психоанализ несовершенен. Многое обсуждается и переосмысливается в отношении психоаналитической теории не только в работах З. Фрейда, но и других учёных.

Философские проблемы психоанализа

Главная проблематика психоанализа заключается в установлении статуса бессознательного:

- Является ли бессознательное целиком неосознанным?

- Если да, то какова вероятность в сознательном состоянии говорить о нем?

- Не путаем ли мы сознательное с бессознательным?

- Сколько в бессознательном сознательного?

Это далеко не все вопросы, лишь основные, которые чётко отражают онтологический зыбки статус бессознательного. Сам З. Фрейд нередко говорил о том, что бессознательное – это содержания, выдавленные из сознания. Именно поэтому в период после жизни З. Фрейда, а также в философском учении XX в. говорится о том, что бессознательное это что-то скорее околосознательное или временно исключённое из состава сознания.

Сам З. Фрейд нередко говорил о том, что бессознательное – это содержания, выдавленные из сознания. Именно поэтому в период после жизни З. Фрейда, а также в философском учении XX в. говорится о том, что бессознательное это что-то скорее околосознательное или временно исключённое из состава сознания.

Говоря о бессознательных истоках психики, перед психоанализом ставится задача определения природы человека, выбора им жизненного пути, а также взаимосвязи этого выбора с воспитанием и, что самое важное, неискоренённых детских конфликтов, а также наша собственная власть над собственной жизнью и желаниями.

В этом контексте стоит отметить, что отношения человека с обществом могут быть фактором, посеявшим дисгармонию, которую приходится преодолевать. З. Фрейд утверждает, что группа и ли общество деструктивно и привносят негатив человеку. Он не может самостоятельно развиваться и отвечать своим природным желаниям. Такие воззрения сохранятся ещё надолго, многие его последователи будут на протяжении долгих лет придерживаться этого мнения. Откажутся от этой идеи лишь во времена неофрейдизма, посредством экзистенциального психоанализа будет преодолён этот пережиток прошлого.

Откажутся от этой идеи лишь во времена неофрейдизма, посредством экзистенциального психоанализа будет преодолён этот пережиток прошлого.

Негативное объяснение отношения общества к человеку способствовало развёртыванию психоанализа среди деятелей искусства и контркультуры. Психоанализ приобрёл такую популярность, что завоевал лидирующие позиции междисциплинарного направления XX в. Множество психоаналитических сюжетов отражено в кинематографе, живописи, литературе, театре.

Решение задач

от 1 дня / от 150 р.

Курсовая работа

от 5 дней / от 1800 р. Реферат

от 1 дня / от 700 р.

Реферат

от 1 дня / от 700 р.

Критика психоанализа З. Фрейда основными философскими школами

Ключевые принципы теории Фрейда регулярно подвергались критике внутри психоанализа и за его границами, в рамках основных философских течений и теорий. Именно эта критика стала поводом для создания собственных концепций некоторыми мыслителями.

Карл Ясперс

К. Ясперс с уважением относится к З. Фрейду и его научной деятельности, более того, всегда восхищался его личностными качествами, называя его одним из выдающихся психологов, который глубоко понимает человека и имеет удивительную интуицию, и отмечает высокую достоверность его психоаналитических отчётов. Но, несмотря на все восторги, К. Ясперс отмечал, что такие огромные масштабы психоанализа беспочвенны. При этом даёт оценку психоанализу гипер-понимающей психологии.

Но, несмотря на все восторги, К. Ясперс отмечал, что такие огромные масштабы психоанализа беспочвенны. При этом даёт оценку психоанализу гипер-понимающей психологии.

В такой психологии не может быть упущено ни единой детали, и она делает попытки включить все мелочи в непротиворечивое толкование. Психоанализ подразумевает что, всё происходящее с человеком имеет определённый смысл. Но, стоит отметить, что в данном объяснении учитывается только один уровень понимания: всевозможные явления жизни человека и культурной сферы объясняются по той же схеме, что и неврозы. В результате чего, аргументы психоанализа не подкреплены никакими научными фактами, и остаются лишь гипотезами без доказательств. Опираясь на ложные принципы интерпретации, культура принижается, а жизненные инстинкты возвышаются. В силу таких исследований, можно утверждать, что человек, поверивший психоанализу, может потерять свой социальный облик и вернуться к животной жизни.

Определение 1Психоанализ по Ясперсу – это мифологическая теория, основанная на гипер-толковании, которая не подтверждена никакими фактами.

Психоанализ как движение также обладает мифологичностью. Его организация напоминает прообраз секты, войдя в которую в паре с учебным анализом, психоаналитик может добровольно использовать принципы психоанализа для объяснения собственной психики. Мыслитель утверждает, что психоанализ превратился в религиозное движение, под маской научного направления, хотя по-прежнему его единство базируется на авторитетном прообразе его основателя. Фрейдизм как направление, не терпит инакомыслящих и представляет собой закрытую группу.

Пример 1Адлер и Юнг был изгнаны из фрейдизма за недопустимые мысли.

Жан-Поль Сартр

В своих произведениях Жан-Поль Сартр активно развивает теорию Фрейда. В «Бытие и Ничто» он предлагает авторский метод экзистенциального анализа. Суть его в том, что подобно психоанализу этот метод рассматривает поведенческие характеристики и мышление человека через призму отражения неких структур. Опираясь на знание о том, что жизнь – это история, метод Сартра предполагает исследование человека в мире, окружающем его, а также в его личной ситуации.

Многие тезисы, предложенные З. Фрейдом, Ж.-П. Сартр заимствует, однако не соглашается с мнением, о существовании бессознательного, утверждая, что каждое событие и любой феномен это результат сознательного действия и осознанного мышления. Первостепенно создаются условия для сознательного выбора, он же и становится элементом определения жизненного пути и личной истории конкретного человека. Невротические расстройства – это результат того, что человек не может отыскать себя и своё предназначение, не нашёл своего пути. В силу этого, суть экзистенциального анализа Сартра заключается в проработке начальных этапов сознания и подготовки их к дальнейшему пути в соответствии продуманным планом.

Мартин Хайдеггер

Жёстко критиковал психоанализ Мартин Хайдеггер. По его мнению, психоанализ – это выражение установок естественных наук. Он негативно высказывался относительно теории психоанализа и не понимал, почему такой рассудительный и одарённый учёный, как З. Фрейд, мог сделать такие антигуманные, не подкреплённые никакими фактами несообразные выводы о человеке. Психоанализу З. Фрейда М. Хайдеггер противопоставлял собственную экзистенциальную аналитику. Выдвигая гипотезы, что психоанализ занимает место философии и религии, что представляет неоспоримую угрозу.

Психоанализу З. Фрейда М. Хайдеггер противопоставлял собственную экзистенциальную аналитику. Выдвигая гипотезы, что психоанализ занимает место философии и религии, что представляет неоспоримую угрозу.

Противоречие между безусловным и естественнонаучным детерминизмом и акцентированием освобождения пациента – главное противоречие в работах З. Фрейда, по мнению М. Хайдеггера. М. Хайдеггер считал, что психоанализ онтологически базируется на философии Р. Декарта, чуть позже на физике Г. Галилея и И. Ньютона, именно это и стало основанием полагать, что психоанализ идеален с научной точки зрения.

З. Фрейд использует термин «анализ» посредством естественно научного разделения на части и поиска симптомов. При этом психическое и физическое аналогичны. В силу этого, психоанализ принимает только то, что можно обосновать понятиями психологии. Основой объяснений З. Фрейда являются причины, хотя М. Хайдеггер это мнение подвергает сомнению. Всё дело в том, что бессознательное не может быть понято, ввиду того, что «понимание» возможно использовать только в контекстуальных связях мотивов, с активной работой сознания. Более того, причинное объяснение не применяется для явлений существования, феномены человеческого бытия могут только оказывать влияние сами на себя. Причинное объяснение не может применяться для толкования человеческого бытия. В свою очередь, З. Фрейд обращался к феноменам, которые не имеют доказательной возможности в пределах естествознания.

Более того, причинное объяснение не применяется для явлений существования, феномены человеческого бытия могут только оказывать влияние сами на себя. Причинное объяснение не может применяться для толкования человеческого бытия. В свою очередь, З. Фрейд обращался к феноменам, которые не имеют доказательной возможности в пределах естествознания.

Морис Мерло-Понти

«Феноменология восприятия» посвящена авторскому пояснению значения психоанализа. В этом труде автор отстаивает мнение о том, что заслуга З. Фрейда заключается в описании инстинктивной жизни желаний как психологического пространства. Хотя многие говорят, что именно инстинктивная, сексуальная природа в биологическом, телесном пространстве – вот ключевое открытие. Однако, по сути, З. Фрейд совершил интегрирование инстинктивной жизни человека в его бытие, тем самым пытаясь представить его как нечто более целостное.

З. Фрейд говорит о том, что человек не может совершать бессознательные поступки, все его действия подкреплены неким проявлением, будь то речь, мышление или сновидения, все поступки имеют определённый смысл. Перед собой учёный ставит задачу расшифровать этот смысл. Здесь же либидо уже не объясняется только инстинктами, а скорее общей способностью психофизиологического субъекта, которая даёт ему возможность гармоничного взаимодействия в среде, при этом понимать и усваивать структуры поведения. Именно коллизия либидо, его концентрация вкупе, выражение посредством развития человека, руководство снами и фантазиями, отражает динамику личностного пути. М. Мерло-Понти обращает внимание на то, что благодаря Либидо, человек имеет историю. Ведь история либидо отражает тактику бытия человека, особенности обей формы жизни. Она включает в себя инстинктивную жизнь, тем самым представляет целостную жизнь человека.

Перед собой учёный ставит задачу расшифровать этот смысл. Здесь же либидо уже не объясняется только инстинктами, а скорее общей способностью психофизиологического субъекта, которая даёт ему возможность гармоничного взаимодействия в среде, при этом понимать и усваивать структуры поведения. Именно коллизия либидо, его концентрация вкупе, выражение посредством развития человека, руководство снами и фантазиями, отражает динамику личностного пути. М. Мерло-Понти обращает внимание на то, что благодаря Либидо, человек имеет историю. Ведь история либидо отражает тактику бытия человека, особенности обей формы жизни. Она включает в себя инстинктивную жизнь, тем самым представляет целостную жизнь человека.

Поль Рикёр

Поль Рикёр первый, кто решил подойти к анализу психоанализа творчески. Этому посвящена его работа «Конфликт интерпретаций». Он рассуждает о том, что бессознательное оно не подвержено рефлексии, потому что оно не может быть осмыслено в данный момент, а тем более понято и воспринято как актуальное. Сознание, в свою очередь, это уверенность. Он обращает внимание, что предпочтение нельзя отдавать ни сознанию, ни бессознательному, потому что они вовсе не противоположны, как это может показаться на первый взгляд, а расположены рядом, что делает бессознательное одной из сторон сознания.

Сознание, в свою очередь, это уверенность. Он обращает внимание, что предпочтение нельзя отдавать ни сознанию, ни бессознательному, потому что они вовсе не противоположны, как это может показаться на первый взгляд, а расположены рядом, что делает бессознательное одной из сторон сознания.

В авторской трактовке психоанализа П. Рикёр находит несоответствия и указывает на его невозможность быть интегральной теорией интерпретации индивидуально-психологических и культурных феноменов. П. Рикёр был уверен в том, что теория психоанализа недостаточна для объяснения и понимания человека, её необходимо серьёзно доработать, а в таком виде она подходит для теории личности и теории культуры.

ЗамечаниеП. Рикёр называет З. Фрейда философом подозрений, который занимается опровержением идеи о том, что сознание – это единственный источник смысла, который указывает на новые ответвления объяснения человеческого поведения.

Определение 2Психоанализ по П. Рикёру – это новая стратегия герменевтики, дающая сознанию человека свободу для сознания и рефлексии, которая формирует основания новой онтологии, базирующейся на принципах самого существования.

Клод Леви-Стросс

Интерес К. Леви-Стросса к психоанализу вызвали исследования шаманских практик. Его работа «Структурная антропология» посвящена вопросу направленности психоанализа, а именно его мифологичности, которая выражается посредством теории и практики одновременно.

Определение 3Теория психоанализа – это совокупность гипотез, описывающих причины и особенности протекания неврозов.

Для того, чтобы разумно провести лечение, необходимо организовать гипотезы в единую систему.

Мифологичность психоанализа по своей сути похожа на шаманские практики. Оба метода базируются на построении мифа. Где миф – это своеобразный конфликт, о котором повествует пациент, это же имеет в виду и З. Фрейд в своих работах. И совершенно становится неважно, в процессе излечения, есть ли у этого мифа какие-то реальные основания, важно, что исцеление происходит на внутримифологическом уровне.

Пример 2Когда в первобытном обществе колдун исцеляет больного, то действует в рамках общепринятой мифологической системы. Если в племени считается, что болезни развиваются, когда один человек насылает проклятья на другого, нужно инсценировать историю, в которую больной вериг, и таким образом вылечить его.

Если в племени считается, что болезни развиваются, когда один человек насылает проклятья на другого, нужно инсценировать историю, в которую больной вериг, и таким образом вылечить его.

Психоанализ объясняет все болезни как результат бессознательных конфликтов, в этом и заключается мифология психоанализа. Психоаналитические практики служат исцелением психических болезней, важно создать условия, в которых пациент сможет пережить заново проблемы, сформировать конфликт в психоаналитических терминах и преодолеть его. Интересно, что для пациента вовсе необязательно знать о существовании конфликта, важнее поверить, что он есть, отыскать его и побороть посредством психоанализа. К. Леви-Стросс говорит о том, что основная работа психоанализа связана с со структурой мифа и находится внутри его.

Карл Поппер

Мнение Карла Поппера схоже с воззрениями К. Леви-Стросса, он соглашается насчёт мифологичности психоанализа с ним, но делает это, полагаясь на результаты собственных исследований, называя её теорией фальсификации.

Психоанализ по К. Попперу – это бесконечно верифицируемая теория, согласно которой можно трактовать абсолютно все явления человеческой жизни и феномены культуры.

Психоанализ может открыть любую тайну, скрытую истину и загадочное знание. Мир в огромном количестве даёт верификации психоанализа. Человек, который сомневается в истинности психоанализа представляется отказывающимся признать очевидное. Однако, К. Поппер говорит о том, что психоанализ, подтверждённый клиническими наблюдениями и опытами, это всего лишь интерпретация, потому как с помощью данной теории признать его истиной невозможно.

Пример 3Представим ситуацию, что есть два человека, один спасает тонущего ребёнка, а второй толкнул его в воду, с помощью психоанализа можно запросто объяснить психику двух людей. Спасающим движет угнетение эдипова комплекса, а другим – сублимация. При этом, если руководствоваться теорией Адлера, то можно говорить, что оба они страдают комплексом неполноценности.

Абсолютная верифицируемость – это слабость психоанализа, но никак не его мощь.

Психоанализ К. Поппер использует для выводов о том, что теория, которую невозможно опровергнуть, не может носить научный характер. Основной критерий научности всякой теории является её опровержиомсть, поэтому психоанализ, по его мнению, можно считать научным в равной степени, как и, например, астрологию. При этом учёный не отрицает пользы психоанализа для психологии как науки, он лишь замечает, что проверить и фальсифицировать теорию психоанализа невозможно.

Философская критика разных мыслителей показывает, что психоанализ несовершенен. Многое обсуждается и переосмысливается в отношении психоаналитической теории не только в работах З. Фрейда, но и других учёных.

Философские проблемы психоанализа

Главная проблематика психоанализа заключается в установлении статуса бессознательного:

- Является ли бессознательное целиком неосознанным?

- Если да, то какова вероятность в сознательном состоянии говорить о нем?

- Не путаем ли мы сознательное с бессознательным?

- Сколько в бессознательном сознательного?

Это далеко не все вопросы, лишь основные, которые чётко отражают онтологический зыбки статус бессознательного. Сам З. Фрейд нередко говорил о том, что бессознательное – это содержания, выдавленные из сознания. Именно поэтому в период после жизни З. Фрейда, а также в философском учении XX в. говорится о том, что бессознательное это что-то скорее околосознательное или временно исключённое из состава сознания.

Сам З. Фрейд нередко говорил о том, что бессознательное – это содержания, выдавленные из сознания. Именно поэтому в период после жизни З. Фрейда, а также в философском учении XX в. говорится о том, что бессознательное это что-то скорее околосознательное или временно исключённое из состава сознания.

Говоря о бессознательных истоках психики, перед психоанализом ставится задача определения природы человека, выбора им жизненного пути, а также взаимосвязи этого выбора с воспитанием и, что самое важное, неискоренённых детских конфликтов, а также наша собственная власть над собственной жизнью и желаниями.

В этом контексте стоит отметить, что отношения человека с обществом могут быть фактором, посеявшим дисгармонию, которую приходится преодолевать. З. Фрейд утверждает, что группа и ли общество деструктивно и привносят негатив человеку. Он не может самостоятельно развиваться и отвечать своим природным желаниям. Такие воззрения сохранятся ещё надолго, многие его последователи будут на протяжении долгих лет придерживаться этого мнения. Откажутся от этой идеи лишь во времена неофрейдизма, посредством экзистенциального психоанализа будет преодолён этот пережиток прошлого.

Откажутся от этой идеи лишь во времена неофрейдизма, посредством экзистенциального психоанализа будет преодолён этот пережиток прошлого.

Негативное объяснение отношения общества к человеку способствовало развёртыванию психоанализа среди деятелей искусства и контркультуры. Психоанализ приобрёл такую популярность, что завоевал лидирующие позиции междисциплинарного направления XX в. Множество психоаналитических сюжетов отражено в кинематографе, живописи, литературе, театре.

Решение задач

от 1 дня / от 150 р.

Курсовая работа

от 5 дней / от 1800 р. Реферат

от 1 дня / от 700 р.

Реферат

от 1 дня / от 700 р.

Критика психоанализа З. Фрейда основными философскими школами

Ключевые принципы теории Фрейда регулярно подвергались критике внутри психоанализа и за его границами, в рамках основных философских течений и теорий. Именно эта критика стала поводом для создания собственных концепций некоторыми мыслителями.

Карл Ясперс

К. Ясперс с уважением относится к З. Фрейду и его научной деятельности, более того, всегда восхищался его личностными качествами, называя его одним из выдающихся психологов, который глубоко понимает человека и имеет удивительную интуицию, и отмечает высокую достоверность его психоаналитических отчётов. Но, несмотря на все восторги, К. Ясперс отмечал, что такие огромные масштабы психоанализа беспочвенны. При этом даёт оценку психоанализу гипер-понимающей психологии.

Но, несмотря на все восторги, К. Ясперс отмечал, что такие огромные масштабы психоанализа беспочвенны. При этом даёт оценку психоанализу гипер-понимающей психологии.

В такой психологии не может быть упущено ни единой детали, и она делает попытки включить все мелочи в непротиворечивое толкование. Психоанализ подразумевает что, всё происходящее с человеком имеет определённый смысл. Но, стоит отметить, что в данном объяснении учитывается только один уровень понимания: всевозможные явления жизни человека и культурной сферы объясняются по той же схеме, что и неврозы. В результате чего, аргументы психоанализа не подкреплены никакими научными фактами, и остаются лишь гипотезами без доказательств. Опираясь на ложные принципы интерпретации, культура принижается, а жизненные инстинкты возвышаются. В силу таких исследований, можно утверждать, что человек, поверивший психоанализу, может потерять свой социальный облик и вернуться к животной жизни.

Определение 1Психоанализ по Ясперсу – это мифологическая теория, основанная на гипер-толковании, которая не подтверждена никакими фактами.

Психоанализ как движение также обладает мифологичностью. Его организация напоминает прообраз секты, войдя в которую в паре с учебным анализом, психоаналитик может добровольно использовать принципы психоанализа для объяснения собственной психики. Мыслитель утверждает, что психоанализ превратился в религиозное движение, под маской научного направления, хотя по-прежнему его единство базируется на авторитетном прообразе его основателя. Фрейдизм как направление, не терпит инакомыслящих и представляет собой закрытую группу.

Пример 1Адлер и Юнг был изгнаны из фрейдизма за недопустимые мысли.

Жан-Поль Сартр

В своих произведениях Жан-Поль Сартр активно развивает теорию Фрейда. В «Бытие и Ничто» он предлагает авторский метод экзистенциального анализа. Суть его в том, что подобно психоанализу этот метод рассматривает поведенческие характеристики и мышление человека через призму отражения неких структур. Опираясь на знание о том, что жизнь – это история, метод Сартра предполагает исследование человека в мире, окружающем его, а также в его личной ситуации.

Многие тезисы, предложенные З. Фрейдом, Ж.-П. Сартр заимствует, однако не соглашается с мнением, о существовании бессознательного, утверждая, что каждое событие и любой феномен это результат сознательного действия и осознанного мышления. Первостепенно создаются условия для сознательного выбора, он же и становится элементом определения жизненного пути и личной истории конкретного человека. Невротические расстройства – это результат того, что человек не может отыскать себя и своё предназначение, не нашёл своего пути. В силу этого, суть экзистенциального анализа Сартра заключается в проработке начальных этапов сознания и подготовки их к дальнейшему пути в соответствии продуманным планом.

Мартин Хайдеггер

Жёстко критиковал психоанализ Мартин Хайдеггер. По его мнению, психоанализ – это выражение установок естественных наук. Он негативно высказывался относительно теории психоанализа и не понимал, почему такой рассудительный и одарённый учёный, как З. Фрейд, мог сделать такие антигуманные, не подкреплённые никакими фактами несообразные выводы о человеке. Психоанализу З. Фрейда М. Хайдеггер противопоставлял собственную экзистенциальную аналитику. Выдвигая гипотезы, что психоанализ занимает место философии и религии, что представляет неоспоримую угрозу.

Психоанализу З. Фрейда М. Хайдеггер противопоставлял собственную экзистенциальную аналитику. Выдвигая гипотезы, что психоанализ занимает место философии и религии, что представляет неоспоримую угрозу.

Противоречие между безусловным и естественнонаучным детерминизмом и акцентированием освобождения пациента – главное противоречие в работах З. Фрейда, по мнению М. Хайдеггера. М. Хайдеггер считал, что психоанализ онтологически базируется на философии Р. Декарта, чуть позже на физике Г. Галилея и И. Ньютона, именно это и стало основанием полагать, что психоанализ идеален с научной точки зрения.

З. Фрейд использует термин «анализ» посредством естественно научного разделения на части и поиска симптомов. При этом психическое и физическое аналогичны. В силу этого, психоанализ принимает только то, что можно обосновать понятиями психологии. Основой объяснений З. Фрейда являются причины, хотя М. Хайдеггер это мнение подвергает сомнению. Всё дело в том, что бессознательное не может быть понято, ввиду того, что «понимание» возможно использовать только в контекстуальных связях мотивов, с активной работой сознания. Более того, причинное объяснение не применяется для явлений существования, феномены человеческого бытия могут только оказывать влияние сами на себя. Причинное объяснение не может применяться для толкования человеческого бытия. В свою очередь, З. Фрейд обращался к феноменам, которые не имеют доказательной возможности в пределах естествознания.

Более того, причинное объяснение не применяется для явлений существования, феномены человеческого бытия могут только оказывать влияние сами на себя. Причинное объяснение не может применяться для толкования человеческого бытия. В свою очередь, З. Фрейд обращался к феноменам, которые не имеют доказательной возможности в пределах естествознания.

Морис Мерло-Понти

«Феноменология восприятия» посвящена авторскому пояснению значения психоанализа. В этом труде автор отстаивает мнение о том, что заслуга З. Фрейда заключается в описании инстинктивной жизни желаний как психологического пространства. Хотя многие говорят, что именно инстинктивная, сексуальная природа в биологическом, телесном пространстве – вот ключевое открытие. Однако, по сути, З. Фрейд совершил интегрирование инстинктивной жизни человека в его бытие, тем самым пытаясь представить его как нечто более целостное.

З. Фрейд говорит о том, что человек не может совершать бессознательные поступки, все его действия подкреплены неким проявлением, будь то речь, мышление или сновидения, все поступки имеют определённый смысл. Перед собой учёный ставит задачу расшифровать этот смысл. Здесь же либидо уже не объясняется только инстинктами, а скорее общей способностью психофизиологического субъекта, которая даёт ему возможность гармоничного взаимодействия в среде, при этом понимать и усваивать структуры поведения. Именно коллизия либидо, его концентрация вкупе, выражение посредством развития человека, руководство снами и фантазиями, отражает динамику личностного пути. М. Мерло-Понти обращает внимание на то, что благодаря Либидо, человек имеет историю. Ведь история либидо отражает тактику бытия человека, особенности обей формы жизни. Она включает в себя инстинктивную жизнь, тем самым представляет целостную жизнь человека.

Перед собой учёный ставит задачу расшифровать этот смысл. Здесь же либидо уже не объясняется только инстинктами, а скорее общей способностью психофизиологического субъекта, которая даёт ему возможность гармоничного взаимодействия в среде, при этом понимать и усваивать структуры поведения. Именно коллизия либидо, его концентрация вкупе, выражение посредством развития человека, руководство снами и фантазиями, отражает динамику личностного пути. М. Мерло-Понти обращает внимание на то, что благодаря Либидо, человек имеет историю. Ведь история либидо отражает тактику бытия человека, особенности обей формы жизни. Она включает в себя инстинктивную жизнь, тем самым представляет целостную жизнь человека.

Поль Рикёр

Поль Рикёр первый, кто решил подойти к анализу психоанализа творчески. Этому посвящена его работа «Конфликт интерпретаций». Он рассуждает о том, что бессознательное оно не подвержено рефлексии, потому что оно не может быть осмыслено в данный момент, а тем более понято и воспринято как актуальное. Сознание, в свою очередь, это уверенность. Он обращает внимание, что предпочтение нельзя отдавать ни сознанию, ни бессознательному, потому что они вовсе не противоположны, как это может показаться на первый взгляд, а расположены рядом, что делает бессознательное одной из сторон сознания.

Сознание, в свою очередь, это уверенность. Он обращает внимание, что предпочтение нельзя отдавать ни сознанию, ни бессознательному, потому что они вовсе не противоположны, как это может показаться на первый взгляд, а расположены рядом, что делает бессознательное одной из сторон сознания.

В авторской трактовке психоанализа П. Рикёр находит несоответствия и указывает на его невозможность быть интегральной теорией интерпретации индивидуально-психологических и культурных феноменов. П. Рикёр был уверен в том, что теория психоанализа недостаточна для объяснения и понимания человека, её необходимо серьёзно доработать, а в таком виде она подходит для теории личности и теории культуры.

ЗамечаниеП. Рикёр называет З. Фрейда философом подозрений, который занимается опровержением идеи о том, что сознание – это единственный источник смысла, который указывает на новые ответвления объяснения человеческого поведения.

Определение 2Психоанализ по П. Рикёру – это новая стратегия герменевтики, дающая сознанию человека свободу для сознания и рефлексии, которая формирует основания новой онтологии, базирующейся на принципах самого существования.

Клод Леви-Стросс

Интерес К. Леви-Стросса к психоанализу вызвали исследования шаманских практик. Его работа «Структурная антропология» посвящена вопросу направленности психоанализа, а именно его мифологичности, которая выражается посредством теории и практики одновременно.

Определение 3Теория психоанализа – это совокупность гипотез, описывающих причины и особенности протекания неврозов.

Для того, чтобы разумно провести лечение, необходимо организовать гипотезы в единую систему.

Мифологичность психоанализа по своей сути похожа на шаманские практики. Оба метода базируются на построении мифа. Где миф – это своеобразный конфликт, о котором повествует пациент, это же имеет в виду и З. Фрейд в своих работах. И совершенно становится неважно, в процессе излечения, есть ли у этого мифа какие-то реальные основания, важно, что исцеление происходит на внутримифологическом уровне.

Пример 2Когда в первобытном обществе колдун исцеляет больного, то действует в рамках общепринятой мифологической системы. Если в племени считается, что болезни развиваются, когда один человек насылает проклятья на другого, нужно инсценировать историю, в которую больной вериг, и таким образом вылечить его.

Если в племени считается, что болезни развиваются, когда один человек насылает проклятья на другого, нужно инсценировать историю, в которую больной вериг, и таким образом вылечить его.

Психоанализ объясняет все болезни как результат бессознательных конфликтов, в этом и заключается мифология психоанализа. Психоаналитические практики служат исцелением психических болезней, важно создать условия, в которых пациент сможет пережить заново проблемы, сформировать конфликт в психоаналитических терминах и преодолеть его. Интересно, что для пациента вовсе необязательно знать о существовании конфликта, важнее поверить, что он есть, отыскать его и побороть посредством психоанализа. К. Леви-Стросс говорит о том, что основная работа психоанализа связана с со структурой мифа и находится внутри его.

Карл Поппер

Мнение Карла Поппера схоже с воззрениями К. Леви-Стросса, он соглашается насчёт мифологичности психоанализа с ним, но делает это, полагаясь на результаты собственных исследований, называя её теорией фальсификации.

Психоанализ по К. Попперу – это бесконечно верифицируемая теория, согласно которой можно трактовать абсолютно все явления человеческой жизни и феномены культуры.

Психоанализ может открыть любую тайну, скрытую истину и загадочное знание. Мир в огромном количестве даёт верификации психоанализа. Человек, который сомневается в истинности психоанализа представляется отказывающимся признать очевидное. Однако, К. Поппер говорит о том, что психоанализ, подтверждённый клиническими наблюдениями и опытами, это всего лишь интерпретация, потому как с помощью данной теории признать его истиной невозможно.

Пример 3Представим ситуацию, что есть два человека, один спасает тонущего ребёнка, а второй толкнул его в воду, с помощью психоанализа можно запросто объяснить психику двух людей. Спасающим движет угнетение эдипова комплекса, а другим – сублимация. При этом, если руководствоваться теорией Адлера, то можно говорить, что оба они страдают комплексом неполноценности.

Абсолютная верифицируемость – это слабость психоанализа, но никак не его мощь.

Психоанализ К. Поппер использует для выводов о том, что теория, которую невозможно опровергнуть, не может носить научный характер. Основной критерий научности всякой теории является её опровержиомсть, поэтому психоанализ, по его мнению, можно считать научным в равной степени, как и, например, астрологию. При этом учёный не отрицает пользы психоанализа для психологии как науки, он лишь замечает, что проверить и фальсифицировать теорию психоанализа невозможно.

Философская критика разных мыслителей показывает, что психоанализ несовершенен. Многое обсуждается и переосмысливается в отношении психоаналитической теории не только в работах З. Фрейда, но и других учёных.

Философские проблемы психоанализа

Главная проблематика психоанализа заключается в установлении статуса бессознательного:

- Является ли бессознательное целиком неосознанным?

- Если да, то какова вероятность в сознательном состоянии говорить о нем?

- Не путаем ли мы сознательное с бессознательным?

- Сколько в бессознательном сознательного?