Метод саморегуляции: Прохоров А.О. Саморегуляция психических состояний в повседневной, обыденной жизнедеятельности человека

Методы саморегуляции

Спокойствие и умиротворение – так можно охарактеризовать тренинг по психологической поддержке безработных граждан, имеющих инвалидность. Мероприятие прошло в отделе занятости населения Центрального округа, на котором люди с ограниченными возможностями учились противостоять стрессу и быть в гармонии с собой.

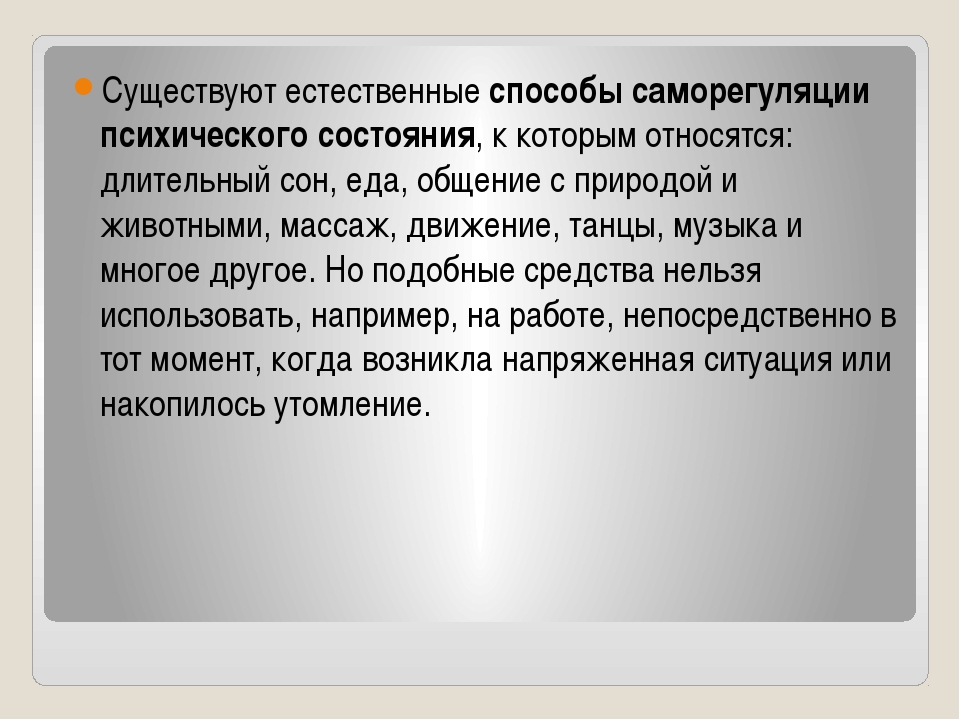

После увольнения или неудачных поисков работы, человеком овладевает беспокойство и пессимизм, он переживает сильный стресс. Если человек уверен, что он может справиться с неприятностью, его самообладание нейтрализует действие стресса. Такое же позитивное действие оказывает возможность обратиться за поддержкой к специалисту, рассчитывая на его помощь.

«Стрессы, как и болезни, бывает легче предотвратить, чем впоследствии заниматься их лечением», – так считает Татьяна Антонова, профконсультант отдела занятости населения Центрального округа.

«Для большинства из них не требуется особенных навыков или подходящих условий, — уверяет Татьяна Владимировна, — достаточно просто найти 5-10 минут и провести их в спокойной обстановке».

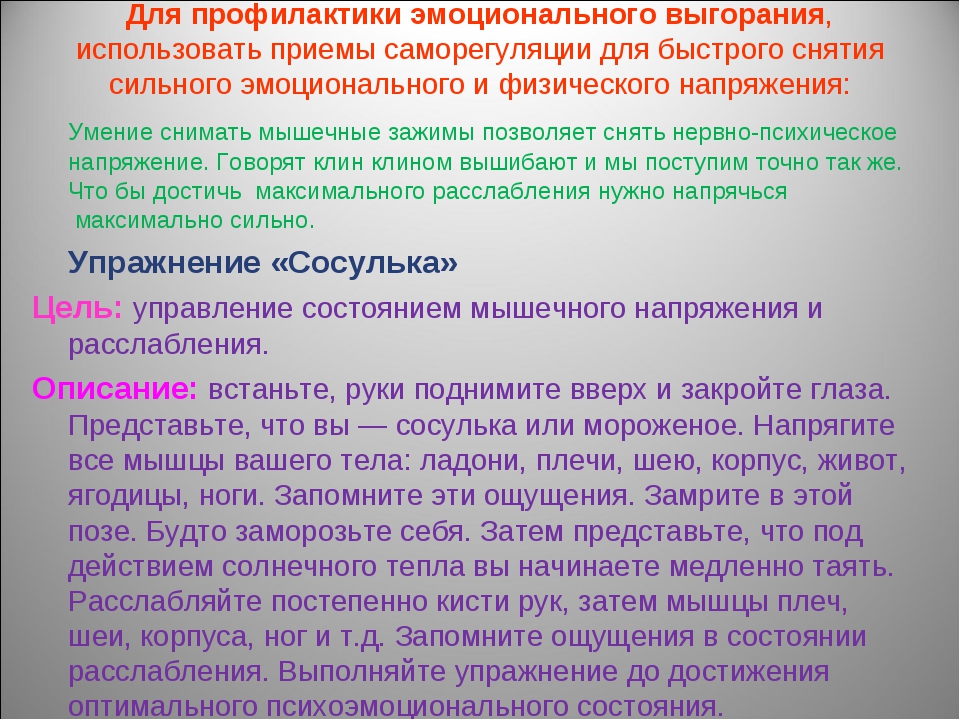

Так, например, наиболее эффективным способом релаксации является метод «от обратного» — надо сначала хорошенько напрячь мышцы, а затем расслабить. 2-3 подхода и скованность в лице или ногах исчезнет без следа.

Настроиться на позитивный лад поможет абстрагирование. Вместо серого дня, дождливого неба и холодного дождя представьте, что Вы находитесь на берегу моря: желтый теплый песок, лазурный берег, пальмы…зафиксируйте появившуюся на лице улыбку и не упускайте ее в течение всего дня!

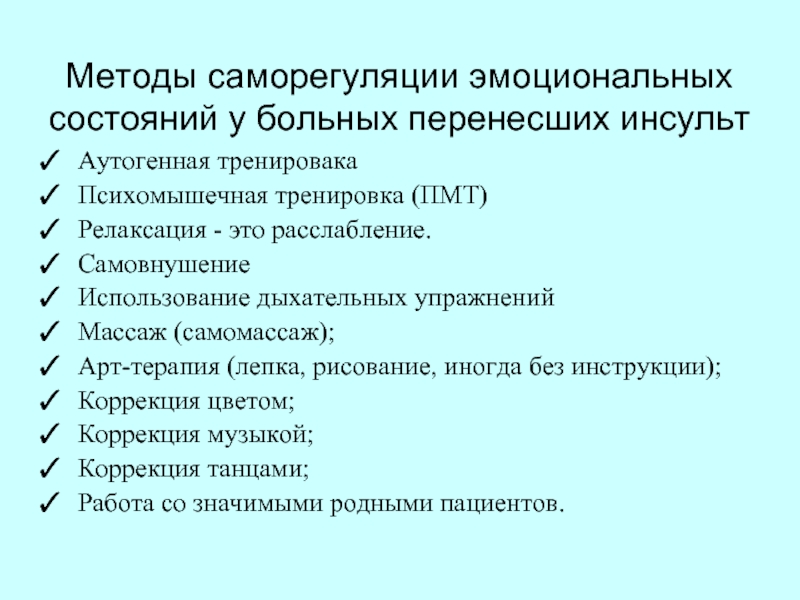

Помимо медитации, абстрагирования и позитивного настроя, профконсультант предложила присутствующим и новый способ успокоения – арт-йогу.

«Этот метод сейчас пользуется особой популярностью, — уверяет специалист. – В интернете есть достаточно много картинок по запросу. Распечатываете, берете цветные карандаши или фломастеры и начинаете творить. Секрет кроется в мелких деталях картинки. Их настолько много, что в процессе работы с ними Вы расслабляетесь, приводите мысли в порядок».

По итогам тренинга многие участники отметили позитивный настрой на дальнейшие поиски работы, а значит подобные техники действительно работают и могут применяться в повседневной жизни.

Татьяна Лузанова,

старший инспектор

223-76-43

|

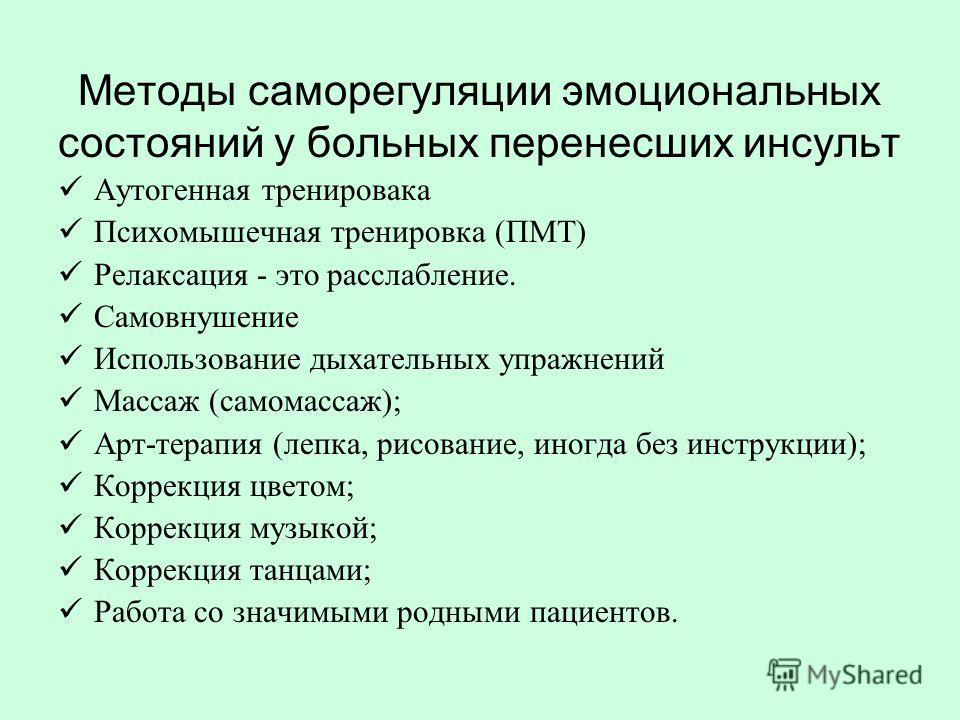

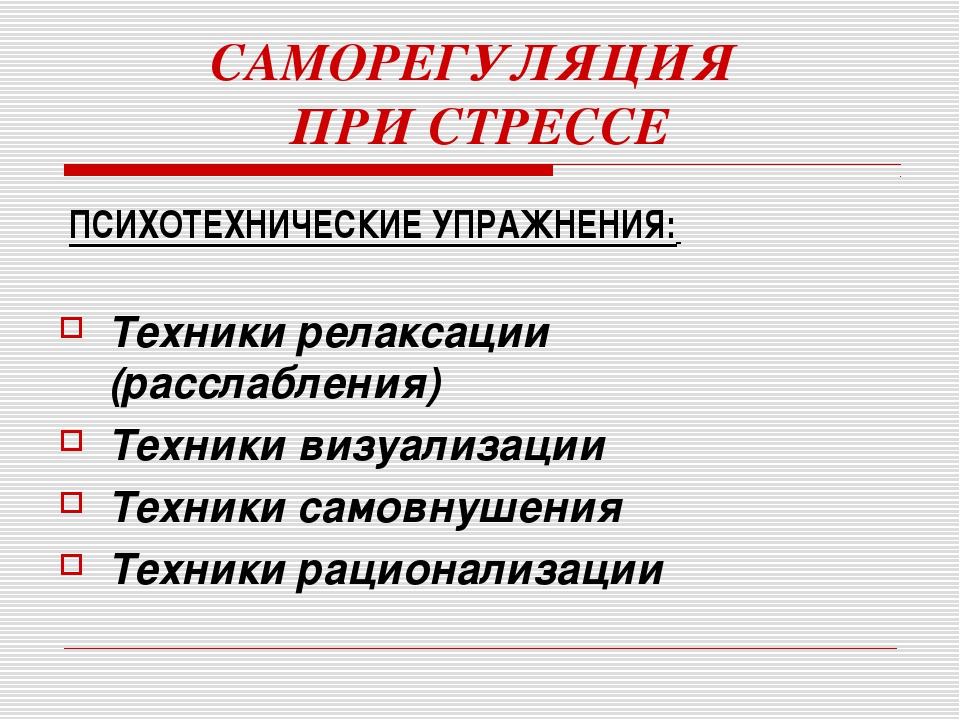

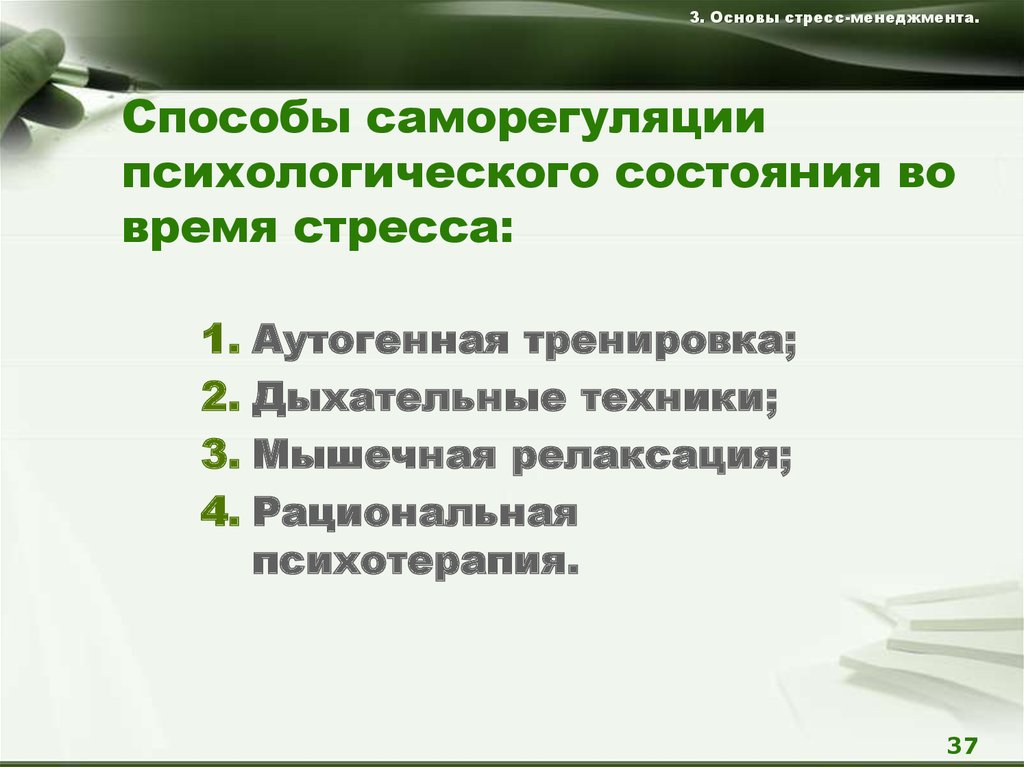

Практическая работа №7. К первому направлению относится: — разработки программ психиатрической и психологической помощи при лечении посттравматических стрессовых расстройств и кризисных состояний у профессионалов, труд которых протекает в опасных и экстремальных условиях деятельности. 1. Общая характеристика методов психологической саморегуляцииК группе методов психологической (психической) саморегуляции состояния, применяемых в профессионально-прикладной практике, относятся: 2. направленность на формирование адекватных внутренних средств, позволяющих человеку осуществить специальную деятельность по изменению своего состояния; 3. доминирование активной установки субъекта на изменение субъекта на изменение своего состояния (принятие человеком активной позиции в отношении возможностей управления для эффективного обучения навыкам психологической саморегуляции). Обучение навыкам психологической саморегуляции организовано как последовательность сеансов, составляющих цикл обучения. Изменение функционального состояния в процессе сеанса психологической саморегуляции проходит этапы: 1. исходное фоновое состояние трансформируется при помощи приемов психологической саморегуляции в специфическое состояние сниженного бодрствования, часто называемого состоянием релаксации;  переход от состояния релаксации к итоговому функциональному состоянию. Итоговое функциональное состояние может быть различным в зависимости от условий и конкретной задачи применения психологической саморегуляции (состояние бодрствования, состояние мобилизации, предсонное состояние и т.д.). переход от состояния релаксации к итоговому функциональному состоянию. Итоговое функциональное состояние может быть различным в зависимости от условий и конкретной задачи применения психологической саморегуляции (состояние бодрствования, состояние мобилизации, предсонное состояние и т.д.).1.1. Методика «Нервно-мышечная релаксация» Основные предпосылки занятий нервно-мышечной релаксацией состоят в следующем: стресс и тревожность связаны с мышечным напряжением. При ослаблении напряжения мышц можно достигнуть значительного уменьшения переживания беспокойства, тревоги, других проявлений повышенного возбуждения. Ощущения расслабления мышц легче достигнуть и почувствовать при сравнении с напряжением.  1.2. Методика «Аутогенная тренировка»  В рамках первого направления модификации проявляются прежде всего в изменении содержания и состава упражнений аутогенной тренировки — формул самовнушения. Модификация аутогенной тренировки в рамках второго направления в настоящее время привела к своеобразной потере специфичности метода: фактически сейчас термин «аутогенная тренировка» является обобщающим названием не только для всех техник, основанных на принципе самовоздействия при помощи формул самовнушения, но и для методик, включающих и иные, неспецифичные по отношению к аутогенным тренировкам, приемы психологической саморегуляции. ПОЭТОМУ часто специалисты, разрабатывающие новые варианты aутoгенных тренировок, предпочитают не пользоваться термином «аутогенная» тренировка», а предлагают оригинальные названия, например: психорегулирующая тренировка, эмоционально-волевая тренировка и т. д. В рамках первого направления модификации проявляются прежде всего в изменении содержания и состава упражнений аутогенной тренировки — формул самовнушения. Модификация аутогенной тренировки в рамках второго направления в настоящее время привела к своеобразной потере специфичности метода: фактически сейчас термин «аутогенная тренировка» является обобщающим названием не только для всех техник, основанных на принципе самовоздействия при помощи формул самовнушения, но и для методик, включающих и иные, неспецифичные по отношению к аутогенным тренировкам, приемы психологической саморегуляции. ПОЭТОМУ часто специалисты, разрабатывающие новые варианты aутoгенных тренировок, предпочитают не пользоваться термином «аутогенная» тренировка», а предлагают оригинальные названия, например: психорегулирующая тренировка, эмоционально-волевая тренировка и т. д. Б. Леоновой и А. С. Кузнецова (1993). Психорегулирующая тренировка является одним из вариантов аутотренинга, активно используемого в России с начала 1970-х годов в практике спорта высших достижений. Методика Леоновой, входящая в состав комплексной программы обучения приемам психологической саморегуляции и специально разработанная в профессионально-прикладных целях, в настоящее время получила широкое распространение и используется для оптимизации функциональных состояний персонала во время рабочих перерывов. Б. Леоновой и А. С. Кузнецова (1993). Психорегулирующая тренировка является одним из вариантов аутотренинга, активно используемого в России с начала 1970-х годов в практике спорта высших достижений. Методика Леоновой, входящая в состав комплексной программы обучения приемам психологической саморегуляции и специально разработанная в профессионально-прикладных целях, в настоящее время получила широкое распространение и используется для оптимизации функциональных состояний персонала во время рабочих перерывов.1.3. Методика «Идеомоторная тренировка» 1.4. Методика «Сенсорная репродукция» 2. Формы организации обучения навыкам психологической саморегуляцииСуществует три основные формы организации занятий по овладению навыками психологической саморегуляции: 3. Построение сеанса психологической саморегуляцииСеанс тренинга психологической саморегуляции включает три части, вне зависимости от того, какой именно метод используется. Первая часть связана с формированием состояния релаксации: осуществляется переход от фонового функционального состояния к релаксационному состоянию. Эта часть сеанса обозначается иногда как «вход в состояние релаксации», или просто «вход». Вторая часть — пребывание в состоянии релаксации. Третья часть — «выход» -предполагает переход от состояния релаксации к целевому функциональному состоянию. Трансформация релаксационного состояния может осуществляться как в сторону снижения уровня бодрствования (засыпание), так и в сторону необходимой мобилизации организма и формирования желаемой степени оптимальности функционального состояния. Вопросы для самоконтроля: |

Развитие навыков саморегуляции методом биологической обратной связи

Тренинг на основе биологической обратной связи является эффективным средством коррекции психоэмоционального состояния. Обучение с помощью этого метода навыкам саморегуляции с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей существенно повышает работоспособность, стрессоустойчивость и снижает психическое напряжение у обучающихся.

В современной психологической практике тренинг рассматривается как целостная система методов психологической релаксации и мобилизации, систематически используемая для повышения работоспособности и результативности труда. Используются методы аутогенной, идеомоторной, психомышечной, сюжетноролевой ментальной подготовки, метод мысленной репетиции значимого события для снятия жесткого стрессирующего давления на психику, а также медитация.

Используются методы аутогенной, идеомоторной, психомышечной, сюжетноролевой ментальной подготовки, метод мысленной репетиции значимого события для снятия жесткого стрессирующего давления на психику, а также медитация.

Ментальные методы психотренинга подкрепляются использованием аудиовизуальной аппаратуры, компьютерных методов ввода информации в сознание и подсознание человека, применением электронных технических средств организации биологической обратной связи в процессе тренинга. Методы ментального тренинга полезны для мобилизации скрытых, потенциальных функциональных возможностей.

Тренинг на основе биологической обратной связи (биофибэк-тренинг) опирается на представления об условно-рефлекторной деятельности, разработанные И.М. Сеченовым и И.П. Павловым. Суть его в том, что формируется связь между действием или событием и конкретным условным сигналом (видео- или аудиоканал). В последующем условный сигнал даже без события формирует рефлекторный отклик на это событие, как будто оно происходило в действительности. БОС-тренинг – это метод физиологической и психической реабилитации, направленный на активизацию внутренних резервов организма с целью восстановления или совершенствования навыков. Особенно актуальна информация об индивидуальной способности человека к полной и глубокой релаксации.

БОС-тренинг – это метод физиологической и психической реабилитации, направленный на активизацию внутренних резервов организма с целью восстановления или совершенствования навыков. Особенно актуальна информация об индивидуальной способности человека к полной и глубокой релаксации.

При проведении биофидбэк-тренинга посредством специальных технических устройств (обратная связь, основанная на аудио- или видеосигнале оговоренной заранее причинности – например, сила звука как показатель степени расслабления) человеку передается информация о его текущем состоянии релаксации. На основе полученной информации человек с помощью специальных приемов и аппаратуры, гибко отражающей динамику состояния, развивает навыки самоконтроля и саморегуляции состояния расслабления, чтобы в последующем уже без аппаратуры самостоятельно за короткий промежуток времени отдыха восстанавливать работоспособность, например, после напряженной многочасовой деятельности или после сложных эмоциональных нагрузок.

Метод БОС-тренинга весьма перспективен, поскольку позволяет обучиться устойчивым навыкам индивидуальной релаксации за короткий промежуток времени, позволяющий, тем не менее, восстановить работоспособность и эмоциональное равновесие после жестких нервно-психических нагрузок.

Каждый человек обладает определенным набором базовых психофизиологических характеристик, взаимовлияние которых необходимо учитывать при проведении индивидуальной коррекционной работы, с целью реабилитации и мобилизации интеллектуального и эмоционального состояния и повышения производительности труда. Поэтому выбор стратегии в разработке программ индивидуальных тренингов определяется особенностью функциональной организации систем вегетативной регуляции и психофизиологическими характеристиками, определяющими характер эмоционального, поведенческого и физиологического реагирования на средовые воздействия и образующие единый адаптационный психовегетативный комплекс (Вейн А.М., 1991).

Рассмотрим подробнее основания для разработки индивидуально-ориентированных оптимальных режимов проведения БОС-тренингов представителям конкретного психофизиологического статуса. Психофизиологическая индивидуальность человека проявляется в следующих показателях нервной системы:

1. Индивидуальный профиль функциональных асимметрий (ИПФА) головного мозга обеспечивает режим приема и переработки информации. Выделяют три основных ИПФА:

Группа А

Полушария мозга «включаются» в работу последовательно: сначала правое, затем левое. Это обеспечивает их стабильное функционирование. Режим приема и переработки информации последовательный: сначала правое полушарие обрабатывает «картинку», затем левое переводит информацию на словесно-логический уровень. Поэтому новый вид деятельности или новая ситуация требуют определенных затрат времени для полного осмысления.

Для лучшего запоминания нового лучше использовать зрительно-текстовый тип представления информации. Кроме того, при наличии одновременно текста с рисунками целесообразно работать последовательно с каждым видом информации: например, сначала изучить текст, затем – графики или схемы (или наоборот; главное – последовательный режим работы). Присуще осторожное восприятие нового, поскольку ответственность и системность требуют сначала тщательно все обдумать и взвесить; понять, почему нужно делать именно так и что конкретно это даст в будущем. Для работы методом биологической обратной связи (БОС) лучше использовать аудиосигнал различной интенсивности (в зависимости от степени приближения к желаемому состоянию).

Кроме того, при наличии одновременно текста с рисунками целесообразно работать последовательно с каждым видом информации: например, сначала изучить текст, затем – графики или схемы (или наоборот; главное – последовательный режим работы). Присуще осторожное восприятие нового, поскольку ответственность и системность требуют сначала тщательно все обдумать и взвесить; понять, почему нужно делать именно так и что конкретно это даст в будущем. Для работы методом биологической обратной связи (БОС) лучше использовать аудиосигнал различной интенсивности (в зависимости от степени приближения к желаемому состоянию).

Группа В

Полушария мозга работают одновременно, обрабатывая и образную, и словесную информацию, что обеспечивает синхронизацию наглядно-образного и словесно-логического мышления. Поэтому для лучшего запоминания нового желательно разнообразить вид подачи информации: словесную (текст) усваивать параллельно с образной (графики, схемы). Более того, использование образов при заучивании нового активизирует эмоциональную сферу и потому повышает качество восприятия. Именно одновременное включение наглядно-образного и словесно-логического мышления дает способность «примерять» различные социальные роли, гибко и ярко реагировать в общении. Правда, есть и трудность: эмоции зачастую опережают логику, что может проявляться как спонтанность поведения.

Именно одновременное включение наглядно-образного и словесно-логического мышления дает способность «примерять» различные социальные роли, гибко и ярко реагировать в общении. Правда, есть и трудность: эмоции зачастую опережают логику, что может проявляться как спонтанность поведения.

В работе немаловажен процесс, его эмоциональная сторона, разноплановость задач и возможностей в их решении. Для эффективного расслабления наиболее полезны приемы визуализации: представить, например, себя на берегу моря (слышен шум волн, крики чаек; чувствуется запах морской воды, тепло солнца и песка). Чем полнее человек представит картинку во всем многообразии компонентов (зрительных, слуховых, тактильных) – тем лучше отдохнет. Обратная связь может быть как с использованием отдельно видеосигнала, так и совместно с аудиосигналом.

Группа С

Своеобразная организация мозга: одно полушарие доминирует, а другое подчиняется, обрабатывая и образную, и словесную информацию. Это обеспечивает выраженную нестандартность восприятия и мышления, свою логику и нестандартность видения ситуации. Их сильная сторона – возможность выявления новых подходов и возможностей в привычных шаблонных делах. В состоянии стресса ситуация или действия окружающих могут восприниматься не совсем адекватно.

Это обеспечивает выраженную нестандартность восприятия и мышления, свою логику и нестандартность видения ситуации. Их сильная сторона – возможность выявления новых подходов и возможностей в привычных шаблонных делах. В состоянии стресса ситуация или действия окружающих могут восприниматься не совсем адекватно.

Это происходит потому, что доминирующее полушарие перегружается, работая «за двоих». Поэтому необходимо систематическое использование релаксационных методов разгрузки, уделить повышенное внимание соблюдению режима сна и отдыха для стабильной эффективной работы мозга. Относительно вида БОС-сигнала следует подходить индивидуально, выбирая либо видео-, либо аудиосигнал по факту максимально эффективного воздействия в каждом конкретном случае.

2. Показатель выносливости нервной системы обеспечивает динамику работоспособности и помехоустойчивости деятельности. Так, человек с выносливым типом нервной системы имеет высокую работоспособность, прекрасную выносливость при длительных нагрузках. Представителям с выносливым типом нервной системы присущ постепенный выход на физиологический пик активной деятельности. Поэтому, если необходимо начать какое-либо дело сразу же в хорошей форме – целесообразно предварительно «разогреваться». Кроме того, у выносливого человека снижена внушаемость, что делает вдвойне целесообразным обучение методам саморегуляции состояния.

Представителям с выносливым типом нервной системы присущ постепенный выход на физиологический пик активной деятельности. Поэтому, если необходимо начать какое-либо дело сразу же в хорошей форме – целесообразно предварительно «разогреваться». Кроме того, у выносливого человека снижена внушаемость, что делает вдвойне целесообразным обучение методам саморегуляции состояния.

Для выносливых – лучше чередование нескольких сценариев, что усиливает заинтересованность и мотивацию овладения методами саморегуляции состояния. Чувствительный тип нервной системы способствует невысокой выносливости при длительной работе. Людям с чувствительным типом нервной системы не следует забывать о кратковременных перерывах для небольшого отдыха. У чувствительного типа нервной системы есть очень важное преимущество: быстрый выход на пик работоспособности, обеспечивающий активную деятельность.

Присуще быстрое восстановление работоспособности при кратковременном отдыхе (часто для этого бывает достаточно буквально нескольких минут). Поэтому важен кратковременный отдых при ощущении усталости, это обеспечит эффективность деятельности. Представителям чувствительного типа не стоит «погружаться» мысленно в предстоящую ответственную ситуацию, иначе эмоционально и физически можно «выгореть» еще до начала деятельности. Чувствительный человек повышенно внушаем, ему лучше работать под руководством психолога даже после обучения методам самовосстановления, насколько позволяет реальная рабочая ситуация. В этом случае релаксационный эффект увеличится.

Поэтому важен кратковременный отдых при ощущении усталости, это обеспечит эффективность деятельности. Представителям чувствительного типа не стоит «погружаться» мысленно в предстоящую ответственную ситуацию, иначе эмоционально и физически можно «выгореть» еще до начала деятельности. Чувствительный человек повышенно внушаем, ему лучше работать под руководством психолога даже после обучения методам самовосстановления, насколько позволяет реальная рабочая ситуация. В этом случае релаксационный эффект увеличится.

3. Характеристика подвижности нервных процессов обеспечивает скорость реагирования на изменение ситуации, обучаемость, прочность усвоения информации. Так, для функционально подвижных людей характерна быстрая обучаемость, но низкая прочность усвоения без повторений. Для инертных – наоборот, медленная обучаемость, но более прочное усвоение. Следовательно, для подвижных необходим тренинг более короткий по времени, но с периодическим возвращением к предъявляемому ранее; для инертных – более длительный сценарий тренинга, с клишированными элементами, при этом больше времени стоит отвести на вводные процедуры.

4. Характеристика уравновешенности нервных процессов обеспечивает точность и адекватность действий, а также задатки эмоциональной стабильности. Неуравновешенность с преобладанием процессов возбуждения в стрессовой ситуации провоцирует излишнюю возбудимость, вспыльчивость. Неуравновешенность с преобладанием процессов торможения – наоборот, состояние апатии, заторможенности. Следовательно, первым показана релаксация для снятия непродуктивного возбуждения, вторым – мобилизация с болевым воздействием на биологически активные точки.

Разрабатывая методики персонифицированных аппаратных тренингов психосоматической саморегуляции важно учитывать тип вегетативной регуляции, который является важной чертой конституции любого человека. Он определяет реакцию организма на различные воздействия.

Существуют три основных типа регуляции: ваготония, эйтония и симпатикотония.

Людям с ваготонией (мягкой регуляцией) свойственно медленное привыкание к любым воздействиям. К физическим нагрузкам такие люди привыкают постепенно, но, привыкнув способны переносить ее длительное время. Эти люди чаще являются стайерами. Однако длительные эмоциональные нагрузки часто приводят к напряжению адаптационных механизмов, что проявляется в нарастающем утомлении, повышении уровня тревожности, повышением эмоциональной нестабильности, снижением умственной работоспособности. Т.е. интенсивные нагрузки и ситуации психоэмоционального напряжения будут в большей степени проявляться в психоэмоциональной сфере.

К физическим нагрузкам такие люди привыкают постепенно, но, привыкнув способны переносить ее длительное время. Эти люди чаще являются стайерами. Однако длительные эмоциональные нагрузки часто приводят к напряжению адаптационных механизмов, что проявляется в нарастающем утомлении, повышении уровня тревожности, повышением эмоциональной нестабильности, снижением умственной работоспособности. Т.е. интенсивные нагрузки и ситуации психоэмоционального напряжения будут в большей степени проявляться в психоэмоциональной сфере.

Работая в обычном режиме такие люди не склонны выражать эмоции. Пульс у них немного реже, чем обычный. Лучшая работоспособность в утренние часы. Анализ сердечного ритма показывает достаточную выраженность дыхательного компонента. Для ваготоников очень важны мобилизующие тренинги, повышающие их общую психоэмоциональную активность с использованием формул-установок в гетеротренинге – повторение формул самовнушения за психологом.

Основной упор в тренингах делается на поднятие общего эмоционального тонуса. Люди с симпатикотонией (жесткой регуляцией) быстро привыкают к внешним воздействиям, быстро выражают свои эмоции, пульс у них обычно повышенный. К физическим нагрузкам привыкают быстро и хорошо переносят большие кратковременные нагрузки. Они имеют черты спринтера. У симпатикотоников чаще выявляются черты возбудимого и тревожно-мнительног характера. Люди с симпатическим типом регуляции склонны испытывать чаще напряжение в организме.

Люди с симпатикотонией (жесткой регуляцией) быстро привыкают к внешним воздействиям, быстро выражают свои эмоции, пульс у них обычно повышенный. К физическим нагрузкам привыкают быстро и хорошо переносят большие кратковременные нагрузки. Они имеют черты спринтера. У симпатикотоников чаще выявляются черты возбудимого и тревожно-мнительног характера. Люди с симпатическим типом регуляции склонны испытывать чаще напряжение в организме.

Наличие выраженной симпатикотонии приводит к высоким физиологическим затратам при интенсиыной психоэмоциональной нагрузке. Т.е. интенсивные нагрузки и ситуации психоэмоционального напряжения будут в большей степени проявляться в соматической сфере. Такие люди более работоспособны в вечерни часы. Анализ сердечного ритма показывает недостаточную выраженность дыхательной составляющей. Для симпатотоников более актуально делать упор на релаксационные тренинги с выработкой диафрагмально-релаксационного типа дыхания с применением аппаратуры БОС.

Упор в тренингах делается на переход работы физиологических систем организма в более экономичный режим. Промежуточный тип регуляции – люди со смешанной регуляцией – эйтоники. Они могут проявлять свойства как жесткой, так и мягкой регуляции. Психоэмоциональная сфера характеризуются наибольшим разнообразием личностных черт, самым низким уровнем тревожности и малой сопряженностью психологических и вегетативных показателей в фоне. Психовегетативной организации, влияющая на характер приспособительных изменений в процессе деятельности характеризуется нормальной динамикой функционального состояния: уровень умственной работоспособности и эффективности обучения поддерживается при адекватном напряжении адаптационных механизмов.

Итак, учет основных психофизиологических характеристик человека обеспечивает индивидуализированный выбор наиболее эффективных методов тренинга с оборудованием биологической обратной связи.

Автор: П.С. Бондарович (Научно-методическое учреждение Белорусского государственного университета «Республиканский центр проблем человека», г. Минск)

Минск)

Источник: http://www.rchp.bsu.by

6 мощных техник психической саморегуляции | Качество жизни, Саморазвитие

«Управлять своим настроением», «легко расслабляться», «становиться бодрым и энергичным, когда это нужно» – звучит заманчиво, не правда ли? Все это возможно при применении техник психической саморегуляции. А еще саморегуляция помогает сэкономить: и на услугах психолога, и на лекарствах. Ведь наше соматическое здоровье очень тесно связано с психическим состоянием.

Психическая саморегуляция – это управление своим психоэмоциональным состоянием с помощью слов (мыслей), образов и телесных функций.

Что мешает нам практиковать саморегуляцию?

Для кого-то это нехватка времени. Да, мы живем в сумасшедшем ритме, а саморегуляция часто ассоциируется с чем-то вроде аутогенной тренировки или медитации (оба метода очень эффективны, но действительно требуют времени на освоение и отработку навыка). Однако современная психология предлагает техники, которые могут занимать всего несколько минут и при этом быть эффективными.

Однако современная психология предлагает техники, которые могут занимать всего несколько минут и при этом быть эффективными.

Хотите, чтобы ваше желание исполнилось? Приглашаем на трансформационную психологическую игру, которая запустит сбычу мечт!

Кто-то придерживается мнения, что «организм должен справляться сам». В какую бы концепцию возникновения человека вы ни верили, думаю, согласитесь, что произошло это давно. И стрессы в то время были другие. Разумеется, в организм человека «встроена» базовая система саморегуляции, но, во-первых, в ней не предусмотрены нынешние нагрузки, а во-вторых, мы не очень-то к ней прислушиваемся. Например, всегда ли вы ложитесь спать, если чувствуете в этом потребность? Думаю, нет.

Ну и конечно, мешает то, что бытовым языком мы обозначаем как лень («это же надо суетиться, делать что-то новое»). А вот и нет, ничего нового, по сути, делать не придется. Потому что саморегуляцией мы на самом деле занимаемся постоянно: рисуя себе картинки ужасного исхода событий, мы запускаем тревогу; «включая» перед сном вереницу беспокойных мыслей – провоцируем бессонницу; убеждая себя, что «все обойдется», – успокаиваем, как нас когда-то успокаивали родители.

Предлагаем вам делать это более осознанно, в соответствии со своими целями и нуждами. Ну что, попробуем?

Схему саморегуляции, состоящую из шести приемов, можно включить в свой набор ежедневных гигиенических мероприятий (таких, как чистка зубов или мытье рук), и уже через три – четыре недели оценить результат.

Занимаясь психотерапией, я вижу, что один из самых востребованных навыков сейчас – это умение останавливать внутренний диалог (постоянно прокручивающиеся мысли).

Для этого нужно погружаться в состояние «здесь и сейчас», когда, как говорится, «прошлого уже нет, а будущее еще не наступило».

Этого можно достичь, практикуя медитацию, которая очень полезна, но требует все-таки определенного навыка. Предлагаем более простой вариант.

Упражнение 1. «Пятерка»

Можно выполнять упражнение целиком или по частям, необходимое время – от 10 до 30 секунд (согласитесь, совсем немного).

- Сделайте паузу.

- Оглянитесь по сторонам и обратите внимание на пять объектов разных цветов, которые вы видите.

- Сосредоточьтесь и прислушайтесь – какие пять звуков доносятся до вас?

- Отметьте пять телесных ощущений, которые вы испытываете в данный момент (ощущение одежды на плечах, соприкосновение спины с креслом и т. д.).

Если внимание начнет ускользать (наверняка), просто заметьте это и вернитесь к выполнению задания. Если в голову будут приходить мысли, скажите про себя: «Спасибо, я тебя услышал» – и снова вернитесь к заданию.

Упражнение 2. «Мысли на бумаге»

Полезно использовать либо на ночь, перед засыпанием, либо если чувствуете, что «голова пухнет от дел».

Возьмите лист бумаги (или создайте новый документ на устройстве) и выписывайте все мысли, которые «крутятся» в голове, в хаотичном порядке, независимо от их важности. И так до ощущения, что «все, в голове ничего не осталось».

После такого переноса информация остается во внешнем мире и нет необходимости удерживать ее в оперативной памяти.

Упражнение 3.

«Растяжка» мышления

«Растяжка» мышления

Наше мышление работает обычно по привычным схемам, но далеко не всегда они самые эффективные. Эффективное мышление – это то, которое помогает решать проблемы, достигать целей и не «загонять себя» в страхи и негатив. Поэтому, если вы замечаете у себя склонность к пессимизму и тревожности, попробуйте «растянуть» свое мышление (сделать его более гибким) с помощью мыслительной игры.

Каждый раз, замечая у себя мысль-катастрофу или мысль «как это плохо», продолжите ее фразой «и это хорошо, потому что…». Вероятно, идеи не появятся «как из рога изобилия», не сдавайтесь. Если совсем ничего в голову не приходит, подключите фантазию: а если бы речь шла о другой планете? Или о другом мире?

Например, «сегодня ужасно холодная погода… и это хорошо, потому что если зима станет аномально теплой, то и лета нормального не будет». Или «я опять накосячил с отчетом… и это хорошо, потому что в следующий раз я эту ошибку точно увижу и не пропущу».

Цель упражнения – сбить себя с протоптанных (в том числе на уровне нейронов) путей негативной оценки ситуации.

Упражнение 4. Воображение с пользой

В психотерапии направленное использование образов называется визуализацией. Вот представьте сейчас, что вы отрезаете дольку лимона. Или кусаете зеленое хрустящее яблоко. Представили? Если да, то наверняка почувствовали, что во рту появилась слюна. Это организм отреагировал на образ, хотя в реальности ничего не происходило.

Наш организм очень доверяет тем образам, которые мы создаем в психике. Помните, пожалуйста, об этом, если любите проигрывать в голове картинки со страшными исходами. И не удивляйтесь, что становится реально тревожно. Как можно использовать эту особенность?

Если кратко, то, желая стать, например, более бодрым, мы должны представить себя именно таким (и желательно сопроводить это образами – например, как солнце посылает энергию через свои лучи и они наполняют нас энергией).

Если же нужно расслабиться – тогда к вашим услугам другие образы – например, как после бани или массажа вы пьете ароматный чай. А еще воображение поможет отреагировать эмоции, например гнев: необязательно бить посуду или оргтехнику в реальности, можно проделать все это в воображении, эффект облегчения тоже будет.

А еще воображение поможет отреагировать эмоции, например гнев: необязательно бить посуду или оргтехнику в реальности, можно проделать все это в воображении, эффект облегчения тоже будет.

Пройдите курс «Системное мышление» и вы узнаете, как оно помогает «хакнуть реальность», встроиться в сложный и быстрый мир, как разогнать свои мозги и учиться эффективно.

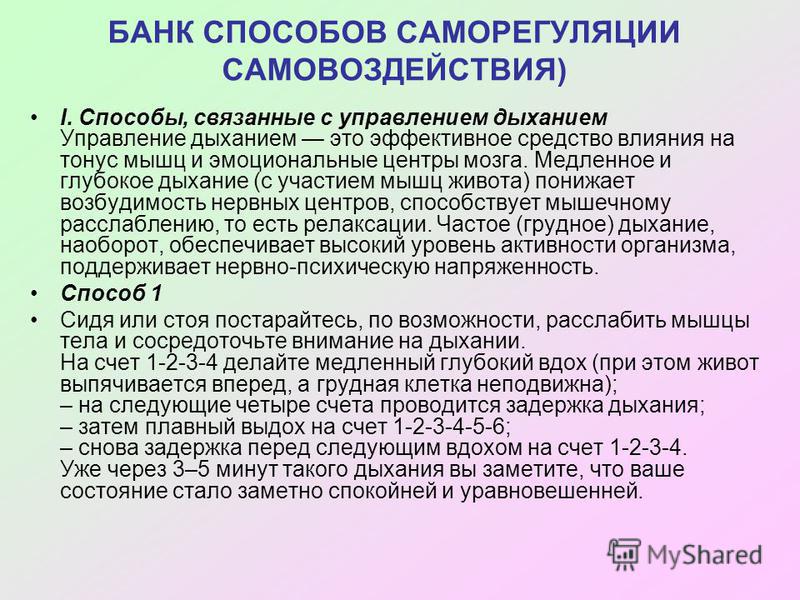

Упражнение 5. Расслабляющее дыхание

В телесной сфере нас интересует дыхание и мышечный тонус, так как именно эти два компонента тесно связаны с психическим состоянием.

Для выполнения упражнения нужен внутренний счет, считайте «про себя» в темпе движения секундной стрелки («раз-и-два-и-три-и»). Сделайте вдох через нос на 4 счета (раз-и-два-и-три-и-четыре-и), паузу на 2 счета (раз-и-два-и), выдох через рот на 6 или 8 счетов (в идеале для расслабления выдох должен быть в 2 раза длиннее, чем вдох), затем опять паузу на 2 счета. Затем повторите весь цикл 10–20 раз.

Внимание!

Если нужно, наоборот, мобилизоваться, мы делаем вдох более долгим, а выдох – резким, форсированным.

Упражнение 6. Техника мышечного расслабления

Исходное положение – лежа или полулежа. Сфокусируйте внимание на какой-нибудь группе мышц в нижней части тела (это могут быть мышцы ступней, икроножные или мышцы ног в целом – все зависит от времени и желания, но чем более мелкие мышцы, тем больше эффект).

Максимально сильно напрягите эти мышцы и задержите это напряжение на три – пять секунд, а затем на выдохе расслабьте мышцы. Таким образом, в направлении снизу вверх прорабатываются все группы мышц (или хотя бы основные).

Важно! Лучше избегать мышц глаз, особенно если есть проблемы со зрением.

Итак, как видите, ничего сложного в этих приемах нет. Главное – заботиться о себе и получать от этого удовольствие. Берегите себя!

Подробнее об этом вы можете прочесть в книгах:

- Дж.

Рейнуотер. Это в ваших силах. Как стать собственным психотерапевтом.

Рейнуотер. Это в ваших силах. Как стать собственным психотерапевтом. - Е. Милютина. Психотерапевтические рецепты на каждый день.

- А. Фридман, Р. Девульф. 10 глупейших ошибок, которые совершают люди.

- В. Каппони, Т. Новак. Сам себе взрослый, ребенок и родитель.

Полезно? Поделись статьей в Вконтакте или Фейсбук в 1 клик!

Как научить саморегуляции | Edutopia

Многие студенты приходят в наши классы с психологическими проблемами и проблемами обучения, СДВГ или даже с неблагоприятными детскими переживаниями и травмами, которые влияют на их исполнительные функции и способность к саморегулированию. У них нет инструментов, необходимых для концентрации и внимания, сдерживания эмоций, приспособления к изменениям или преодоления разочарования, которое иногда является частью взаимодействия с другими или изучения чего-то нового.

Это может усложнить выполнение необходимых задач в классе. Как учитель специального образования в средней школе, я быстро понял, что для того, чтобы сделать обучение доступным для этих учеников, я должен сначала поработать над развитием их навыков саморегуляции.

Как учитель специального образования в средней школе, я быстро понял, что для того, чтобы сделать обучение доступным для этих учеников, я должен сначала поработать над развитием их навыков саморегуляции.

Как новый учитель, вы также можете столкнуться с трудностями при обучении учащихся эффективному саморегулированию. Вот несколько стратегий, которые сработали для меня.

Обеспечьте структуру и инструменты для обучения

Учителя могут организовать свои классы, чтобы обеспечить структуру и инструменты обучения, необходимые для моделирования и обучения саморегулированию.

- Благоприятная среда: Класс должен казаться безопасным пространством, в котором подчеркиваются сильные стороны. Когда возникает проблемное поведение, постарайтесь не принимать это на свой счет или немедленно поправляйте ребенка на глазах у других. Вместо этого действуйте как наблюдатель с целью выяснить, почему происходит такое поведение. Затем обратитесь к поведению, когда ребенок остынет.

- Четкие ожидания: Расписания, процедуры и установленный распорядок помогают учащимся понять, чего ожидать, и создать среду, которая кажется структурированной и безопасной.

- Инструкция по учебным навыкам: Как учителя, мы часто сосредотачиваемся на учебной программе, но для доступа к содержанию студентам необходимы такие навыки, как умение систематизировать свои материалы, управлять своим временем, не отвлекаться от задачи, читать с пониманием, запоминать и Практикуйте полученные знания для последующего использования в оцениваемых заданиях. Преподавание стратегии обучения всему классу поможет всем учащимся стать более самостоятельными учениками.

Инструкция по подмосткам

Когда ученики кажутся неработающими или даже закрываются и отказываются завершить работу, иногда это происходит потому, что работа для них слишком трудна, и они разочарованы.Я обнаружил, что студенты часто используют это поведение, потому что оно помогало им в прошлом, позволяя им избежать нежелательной задачи и избежать смущения, когда они выглядят «глупыми». Вместо того чтобы признать, что они разочарованы работой, ученик часто выражает недовольство учителем из-за того, что он заставил их выполнить задание.

Вместо того чтобы признать, что они разочарованы работой, ученик часто выражает недовольство учителем из-за того, что он заставил их выполнить задание.

Scaffolding разбивает обучение на части, а затем предоставляет стратегию или структуру, чтобы учащимся было легче выполнить каждый фрагмент обучения.Чтобы эффективно формировать инструкции, вам необходимо знать, на что ребенок способен самостоятельно. Эта отправная точка обучения, называемая «зоной ближайшего развития» (ZPD), представляет собой разницу между тем, что ученик может делать самостоятельно, и тем, что он может делать с осознанной помощью.

Начало обучения с этого момента позволяет учащемуся более легко перейти к следующему логическому этапу развития. Если ребенок испытывает трудности, вы обычно можете помочь ему начать работу, сделав перерыв, определив, что он действительно понимает, а затем измените задание, чтобы оно соответствовало его ZPD.

Обсудить и поразмыслить

Детям нужна объективная, непредвзятая обратная связь, чтобы улучшить свое поведение. Когда возникает проблема, найдите спокойное время, чтобы обсудить, что пошло не так, почему и как с этим можно справиться по-другому в следующий раз. Это дает полезные указания студентам, у которых еще нет структуры и словарного запаса, необходимого для регулирования своих эмоций.

Когда возникает проблема, найдите спокойное время, чтобы обсудить, что пошло не так, почему и как с этим можно справиться по-другому в следующий раз. Это дает полезные указания студентам, у которых еще нет структуры и словарного запаса, необходимого для регулирования своих эмоций.

Если ученик знаком с этим процессом, он также может расслабиться, размышляя самостоятельно, посредством письменного задания, прежде чем поговорить с учителем.Рефлексия помогает учащимся стать более внимательными: вместо того, чтобы просто реагировать на эмоции, они могут научиться управлять своими эмоциями, распознавая то, что они чувствуют, до того, как это станет действием.

Модель и практика надлежащего поведения

Студенты часто учатся лучше всего, когда вы показываете им, как что-то делать, с помощью прямых инструкций. То же самое и с поведением. Если учащиеся не демонстрируют продуктивного поведения, учитель может показать им, как будет выглядеть эффективное поведение, с помощью моделирования таких действий, как «мысли вслух» или ролевые игры.

Дайте детям время попрактиковаться в новых привычках, которым они учатся, с минимальными ставками, которые разбивают желаемое поведение на достижимые шаги. Как классный руководитель, я практиковался в улучшении переходов в группе, предоставляя визуальные и слуховые подсказки (щелкая светом и хлопая в ладоши). Студенты знали, что нужно прекратить то, что они делают, и вернуться на свои места. Сначала я дал им на это несколько минут и вознаградил студентов, которые сидели на своих местах, даже если они были немного громкими, добираясь туда.Постепенно я сокращал отведенное время и награждал только студентов, которые сидели тихо и слушали указания, вытащив свои материалы, и были готовы к работе.

Я обнаружил, что объективное мышление о поведении как о навыке, которому нужно научить, а не просто как о хорошем или плохом, очень помогло мне в моей способности направлять детей в обучении управлению своим поведением. Некоторые дети поступают в школу без навыков саморегуляции, необходимых для успешной учебы. Мы должны встретить этих детей там, где они есть, и научить их навыкам, необходимым для успешной учебы в классе.

Мы должны встретить этих детей там, где они есть, и научить их навыкам, необходимым для успешной учебы в классе.

Что значит быть саморегулируемым учеником

«Саморегуляция — это не умственные способности или академическая успеваемость; скорее это саморегулирующийся процесс, с помощью которого учащиеся трансформируют свои умственные способности в академические навыки ». (стр. 65) Это определение предлагает Барри Циммерман, один из ведущих исследователей саморегулируемого обучения. Он представлен в краткой пятистраничной статье, в которой предлагается очень читаемый обзор исследований в этой области.

Выделены три вывода исследования.Во-первых, «саморегуляция обучения предполагает нечто большее, чем детальное знание навыка; он включает в себя самосознание, самомотивацию и поведенческие навыки для надлежащего применения этих знаний ». (стр.66)

Дело здесь в том, что наблюдаются большие различия между взглядами новичков и экспертов на свое обучение. Новички полагаются на отзывы других; они сравнивают свои выступления с другими. Им не удается ставить цели или контролировать свое обучение. Они часто связывают неудачи с недостатками, которые невозможно исправить.«Я просто недостаточно умен». Опытные ученики управляют своим обучением на каждом этапе. Они распознают, когда они потерпели неудачу, но затем сосредотачиваются на том, как исправить то, что пошло не так.

Им не удается ставить цели или контролировать свое обучение. Они часто связывают неудачи с недостатками, которые невозможно исправить.«Я просто недостаточно умен». Опытные ученики управляют своим обучением на каждом этапе. Они распознают, когда они потерпели неудачу, но затем сосредотачиваются на том, как исправить то, что пошло не так.

Во-вторых, саморегулирование — это не черта, которая есть у одних учеников, а у других — нет. Скорее, «это предполагает выборочное использование определенных процессов, которые должны быть индивидуально адаптированы к каждой учебной задаче». (стр. 66) Речь идет о постановке целей, выборе стратегий для достижения этих целей, мониторинге прогресса, реструктуризации, если цели не достигаются, эффективном использовании времени, самооценке выбранных методов и адаптации будущих методов на основе того, что было изучено. время через.

Наконец, существует взаимосвязь между саморегулированием и «воспринимаемой эффективностью и внутренним интересом». (стр. 66) Учащиеся должны верить, что они могут учиться, независимо от стоящей перед ними задачи, и их нужно мотивировать. «Обладая такими разнообразными навыками, как шахматы, спорт и музыка, количество обучения и практики человека является надежным показателем его или ее уровня знаний». (стр. 66) Один примечательный вывод из исследования: фактический процесс саморегулирования может быть источником мотивации, даже для тех задач, которые могут не мотивировать сами себя.

(стр. 66) Учащиеся должны верить, что они могут учиться, независимо от стоящей перед ними задачи, и их нужно мотивировать. «Обладая такими разнообразными навыками, как шахматы, спорт и музыка, количество обучения и практики человека является надежным показателем его или ее уровня знаний». (стр. 66) Один примечательный вывод из исследования: фактический процесс саморегулирования может быть источником мотивации, даже для тех задач, которые могут не мотивировать сами себя.

В статье указаны три случая, когда саморегулирование способствует процессу обучения. Во-первых, перед тем, как приступить к изучению учебной задачи, учащийся должен проанализировать задачу, поставить цели и разработать план подхода. Очевидно, что представления о себе как об ученике влияют на решения, принимаемые на этом этапе.

Во-вторых, учащимся необходимо саморегулироваться при обучении (или выполнении задания). Им необходимо использовать определенные стратегии или методы обучения, а затем наблюдать, насколько хорошо эти стратегии и методы работают.

Наконец, им нужно рефлексировать после завершения учебного задания. Это включает самооценку и «причинную атрибуцию», которая относится к убеждениям о том, что вызвало результат. Если учащийся плохо сдал экзамен по математике и приписывает балл неспособности выучить математику, такое приписывание подрывает мотивацию, тогда как приписывание балла неправильному использованию определенных уравнений означает, что есть шанс, что ученик сможет решить проблему. Отражение постфактум также включает в себя удовлетворенность учащегося своей работой — это тоже влияет на последующую мотивацию.

Несмотря на силу саморегулирования для мотивации учащихся и повышения их успеваемости, «немногие учителя эффективно готовят учащихся к самостоятельному обучению. Студентам редко предоставляется выбор в отношении академических задач, методов выполнения сложных заданий или партнеров по учебе. Немногие учителя побуждают учеников ставить конкретные цели своей учебной работы или оценивать свою компетентность в новых задачах ». (стр. 69) Циммерман отмечает, что большинство учителей не дают ученикам возможности для самооценки своей работы, и большинство из них не исследуют представления учеников о себе как об учениках.

(стр. 69) Циммерман отмечает, что большинство учителей не дают ученикам возможности для самооценки своей работы, и большинство из них не исследуют представления учеников о себе как об учениках.

Ссылка: Zimmerman, B.J. (2002). Как стать саморегулируемым учеником: обзор. Теория на практике, 41 (2), 64-70.

Перепечатано из The Teaching Professor, , май 2009 г.

Просмотры сообщений: 2 787

Развивайте саморегулируемых учащихся

«Кажется, что саморегулируемое обучение может иметь значение для многих учеников между академическими успехами и неудачами».

— Zumbrunn et al.(2011)

Саморегулируемое обучение — это всеобъемлющий термин, который описывает то, как учащиеся подходят к своему обучению, работают над достижением целей и оценивают свою успеваемость. Тема саморегулируемого обучения переплетает когнитивные стратегии, метакогнитивные стратегии и мотивационные убеждения (VanderStoep et al., 1996). В конечном итоге студенты, практикующие саморегулируемое обучение, могут улучшить свою академическую успеваемость, найти ценность в собственном учебном процессе и продолжать эффективно учиться после того, как попадают на рынок труда.

Эти стратегии могут быть особенно полезны для студентов, которые пытаются изучать незнакомые темы, поступают в колледж недостаточно подготовленными к учебе или разочарованы или лишены мотивации из-за неудач. В конечном итоге учащиеся извлекают выгоду, узнавая о себе, своих сильных и слабых сторонах, а также о том, как они могут наиболее эффективно управлять своим временем и стратегиями обучения (Zimmerman, 2002). Как отмечает Zumbrunn et al. (2011) заключают: «кажется, что саморегулируемое обучение может иметь значение для многих студентов.«

Саморегулируемое обучение — это циклический процесс, в котором учащийся планирует задачу, следит за своей успеваемостью, а затем размышляет о результате. Затем цикл повторяется, поскольку ученик использует отражение, чтобы приспособиться и подготовиться к следующему заданию. Этот процесс не универсален; он должен быть адаптирован для отдельных учащихся и для конкретных учебных задач.

То, как вы преподаете, может сильно повлиять на способность ваших учеников стать саморегулируемыми учениками. Ключевым элементом является не просто передача содержания или методов решения проблем, а явное обучение студентов тому, как учиться.

Ключевым элементом является не просто передача содержания или методов решения проблем, а явное обучение студентов тому, как учиться.

Превращение ваших учеников в саморегулируемых учеников может показаться сложной задачей, но это не обязательно. Преподаватели могут начать с простых стратегий, которые можно включить практически в любой курс.

Доктор Каатье Крафт почти два десятилетия использует метакогнитивные стратегии в своем двухгодичном классе колледжа. Она дает рекомендации по двум конкретным видам деятельности, которые она использует, чтобы помочь студентам развить навыки саморегулирования.

Список литературы

Vanderstoep, S. W., Pintrich, P. R., & Fagerlin, A. (1996). Дисциплинарные различия в саморегулируемом обучении у студентов колледжей. Современная психология образования , 21 (4), 345-362.

Циммерман, Б. Дж. (2002). Как стать саморегулируемым учеником: обзор. Теория на практике , 41 (2), 64-70.

Замбрунн, С., Тэдлок, Дж., И Робертс, Э. Д. (2011). Поощрение саморегулируемого обучения в классе: обзор литературы.Столичный образовательный исследовательский консорциум (MERC).

См. Полный список всех ссылок, используемых в этом модуле.

Взаимосвязь между саморегулированием и успеваемостью учащихся

J Education Health Promoot. 2018; 7: 154.

Сара Сахранавард

Кафедра психологии медицинского факультета Бирджандского университета медицинских наук, Бирджанд, Иран

Мохамад Реза Мири

1 Исследовательский центр социальных детерминант здоровья, Бирджандский университет Medical Science, Бирджанд, Иран

Хамид Салехиния

2 Исследовательский центр минимально инвазивной хирургии, Иранский университет медицинских наук, Тегеран, Иран

3 Кафедра эпидемиологии и биостатистики Тегеранского университета медицинских наук , Тегеран, Иран

Кафедра психологии медицинского факультета Бирджандского медицинского университета, Бирджанд, Иран

1 Центр исследований социальных детерминант здоровья, Бирджандский университет медицинских наук, Бирджанд, Иран

2 Исследовательский центр малоинвазивной хирургии, Иран Университет медицинских наук, Тегеран, Иран

3 Кафедра эпидемиологии и биостатистики Тегеранского университета медицинских наук, Тегеран, Иран

Адрес для корреспонденции: Dr. Сара Сахранавард, Центр исследований социальных детерминант здоровья, Факультет общественного здоровья, Бирджандский университет медицинских наук, Бирджанд, Иран. E-mail: moc.oohay@aras_dravanarhaS

Сара Сахранавард, Центр исследований социальных детерминант здоровья, Факультет общественного здоровья, Бирджандский университет медицинских наук, Бирджанд, Иран. E-mail: moc.oohay@aras_dravanarhaS Поступило 27.04.2018 г .; Принято 17 июня 2018 г.

Авторские права: © 2018 Journal of Education and Health PromotionЭто журнал с открытым доступом, и статьи распространяются в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0, которая позволяет другим делать ремиксы, настраивать , и основываться на работе в некоммерческих целях при условии предоставления соответствующего кредита и лицензирования новых произведений на идентичных условиях.

Эта статья цитируется в других статьях в PMC.Abstract

ВВЕДЕНИЕ:

Саморегулирование и успеваемость являются одними из самых важных тем, которые должны обсуждаться в школах и университетах. Настоящее исследование было направлено на изучение взаимосвязи между саморегулированием и успеваемостью среди дочерей полицейских в городе Бирджанд, Иран (общественность и Payame Noor) в 2017 году.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ:

Это исследование представляет собой корреляционное перекрестное исследование учиться.Всего методом случайной выборки было отобрано 200 студенток. Для сбора данных использовались анкета саморегуляции Райана и Коннелла и шкала успеваемости Дуртаджа. Данные были проанализированы с использованием коэффициента корреляции Пирсона.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Результаты показали, что существует значительная корреляция между саморегулированием и успеваемостью среди студентов Университета Пайам Нур, тогда как для студентов государственных университетов она не значима.

ВЫВОД:

Мы можем дать учащимся эффективные и полезные советы по улучшению их академической успеваемости и успеваемости, обучая их навыкам саморегуляции. Таким образом, краеугольным камнем образовательных достижений учащихся должно быть достижение желаемой успеваемости, а также повышение их саморегуляции.

Ключевые слова: Бирджанд, образовательная успеваемость, студентки, саморегулирование

Введение

Одной из важнейших целей образования стало помочь учащимся приобрести навыки саморегуляции, которые улучшат обучение в школьные годы.

Продолжая свое образование, студенты расширяют свои возможности для более высокооплачиваемой и более удовлетворительной карьеры. [1] Это также ключевой компонент для достижения успеха в большинстве учебных сред. [2,3,4] Учащиеся, которых определяют как «саморегулирующиеся», активно участвуют в процессе обучения — эмоционально, мотивационно и когнитивно. [5] Эти учащиеся самостоятельно активируют и направляют свои усилия на приобретение знаний и навыков, реализуя определенные стратегии, а не просто пассивно реагируя на инструкции учителей.[6,7]

Саморегуляция в подростковом возрасте трактовалась по-разному. В целом саморегуляция в подростковом возрасте включает в себя способность молодежи действовать как автономная личность [8]. Ключевой особенностью автономии является способность принимать соответствующие решения. Саморегулируемый человек ставит достижимые цели и предпринимает соответствующие действия для достижения этих целей, используя свои ресурсы, но при этом осознавая свои ограничения. [9] Эти люди демонстрируют контроль над своими психологическими процессами и способность адаптироваться к окружающей среде.Академическая саморегуляция может быть определена как саморегулируемое обучение, то есть мотивационные и поведенческие процессы, позволяющие людям активировать и поддерживать когниции, поведение и эмоции систематическим образом для достижения своих собственных учебных целей [10]. Количество исследований, посвященных саморегулированию, быстро увеличилось за последние десятилетия. В то же время фокус исследований сместился с концепции SRL на применение саморегулирования. [11] В последние годы все больше и больше исследователей расширили свои интересы на продвижение саморегулирования с помощью ряда методов.[12] Клири и Циммерман изучали 43 юношей-школьников, чтобы увидеть, насколько их уровень навыков игры в баскетбол влияет на их саморегулирующую предусмотрительность, чувство удовлетворения и процессы саморефлексии в отношении их практики свободной стрельбы. [13] Их выводы подтверждают, что неэффективный выбор стратегий обучения и неспецифические цели стратегий обучения, а также низкая самооценка неспециалистов препятствуют их продвижению в качестве стрелков со штрафных бросков [13].

[9] Эти люди демонстрируют контроль над своими психологическими процессами и способность адаптироваться к окружающей среде.Академическая саморегуляция может быть определена как саморегулируемое обучение, то есть мотивационные и поведенческие процессы, позволяющие людям активировать и поддерживать когниции, поведение и эмоции систематическим образом для достижения своих собственных учебных целей [10]. Количество исследований, посвященных саморегулированию, быстро увеличилось за последние десятилетия. В то же время фокус исследований сместился с концепции SRL на применение саморегулирования. [11] В последние годы все больше и больше исследователей расширили свои интересы на продвижение саморегулирования с помощью ряда методов.[12] Клири и Циммерман изучали 43 юношей-школьников, чтобы увидеть, насколько их уровень навыков игры в баскетбол влияет на их саморегулирующую предусмотрительность, чувство удовлетворения и процессы саморефлексии в отношении их практики свободной стрельбы. [13] Их выводы подтверждают, что неэффективный выбор стратегий обучения и неспецифические цели стратегий обучения, а также низкая самооценка неспециалистов препятствуют их продвижению в качестве стрелков со штрафных бросков [13]. Результаты исследования Циммермана и Мартинезпонса показали, что успешные ученики обладали большим мастерством в этом отношении, чем неуспешные люди.[14] Абар и др. . [15] изучали отношения между религиозностью родителей и учеников, стилем родительского воспитания и академической саморегуляцией учеников, успеваемостью и рискованным поведением среди афроамериканской молодежи, посещающей приходский колледж. Их результаты подтверждают, что, хотя прямой связи между стилем воспитания и религиозностью учеников не наблюдалось, было обнаружено, что материнский стиль воспитания смягчает отношения между религиозностью родителей и учеников. Результаты обсуждаются с точки зрения их актуальности для исследуемой популяции.[15] В исследовании Дента и Элисон [16] изучается, как академическая успеваемость соотносится с двумя основными компонентами саморегулируемого обучения учащихся начальной и средней школы. Два метаанализа объединили предыдущие результаты по (1) определению метакогнитивных процессов саморегулируемого обучения и (2) использованию студентами когнитивных стратегий.

Результаты исследования Циммермана и Мартинезпонса показали, что успешные ученики обладали большим мастерством в этом отношении, чем неуспешные люди.[14] Абар и др. . [15] изучали отношения между религиозностью родителей и учеников, стилем родительского воспитания и академической саморегуляцией учеников, успеваемостью и рискованным поведением среди афроамериканской молодежи, посещающей приходский колледж. Их результаты подтверждают, что, хотя прямой связи между стилем воспитания и религиозностью учеников не наблюдалось, было обнаружено, что материнский стиль воспитания смягчает отношения между религиозностью родителей и учеников. Результаты обсуждаются с точки зрения их актуальности для исследуемой популяции.[15] В исследовании Дента и Элисон [16] изучается, как академическая успеваемость соотносится с двумя основными компонентами саморегулируемого обучения учащихся начальной и средней школы. Два метаанализа объединили предыдущие результаты по (1) определению метакогнитивных процессов саморегулируемого обучения и (2) использованию студентами когнитивных стратегий. В целом корреляции были небольшими, но наблюдались систематические вариации вокруг них. Для объяснения этой вариации было проведено пять модераторных анализов. Средние корреляции значительно различались в зависимости от конкретного процесса или стратегии, учебного предмета, уровня обучения, типа саморегулируемого показателя обучения и типа показателя успеваемости.Последующие тесты исследовали природу этих различий и в значительной степени подтверждают гипотезы. Также обсуждаются теоретические, методологические и практические последствия этих выводов.

В целом корреляции были небольшими, но наблюдались систематические вариации вокруг них. Для объяснения этой вариации было проведено пять модераторных анализов. Средние корреляции значительно различались в зависимости от конкретного процесса или стратегии, учебного предмета, уровня обучения, типа саморегулируемого показателя обучения и типа показателя успеваемости.Последующие тесты исследовали природу этих различий и в значительной степени подтверждают гипотезы. Также обсуждаются теоретические, методологические и практические последствия этих выводов.

В этом метаанализе изучались исследования влияния саморегулируемых образовательных платформ на академическую успеваемость в компьютерных обучающих средах с 2004 по 2015 годы. Результаты показали, что саморегулируемые обучающие каркасы в компьютерных обучающих средах обычно дают значительно положительные результаты. влияние на успеваемость.Также предполагается, что как общие, так и специфичные для предметных областей каркасы могут поддерживать весь процесс саморегулируемого обучения, поскольку они продемонстрировали существенное влияние на академическую успеваемость. Представлены и обсуждены различные последствия различных исследований и их методологические особенности [17].

Представлены и обсуждены различные последствия различных исследований и их методологические особенности [17].

Целью данного исследования было оценить взаимосвязь между саморегулированием и успеваемостью дочерей полицейских в Бирджандских университетах (государственных и Payame Noor) в 2016–2017 учебном году.

Материалы и методы

Это было корреляционное исследование, в котором с помощью метода выборки доступности были отобраны дочери полицейских в городе Бирджанд, Иран (государственный университет и университеты Паяме Нур) в 2016–2017 учебном году. Все дочери-ученицы были выбраны добровольно, а их собственное удовлетворение было обеспечено. В это исследование были включены некоторые критерии включения и исключения. Критерии включения: (1) студентки в возрасте от 18 до 22 лет и (2) хотя бы один из родителей должен быть сотрудником полиции.Критерии исключения: (1) нежелание сотрудничать и (2) наличие определенного психологического расстройства. Согласно Gall и др. , [18] для корреляционного исследования требуется минимум 30 участников. Однако чем больше размер выборки, тем больше у нас информации и, таким образом, уменьшается наша неопределенность. [19] В этом исследовании после применения критериев исключения в оценку были включены в общей сложности 200 студентов.

, [18] для корреляционного исследования требуется минимум 30 участников. Однако чем больше размер выборки, тем больше у нас информации и, таким образом, уменьшается наша неопределенность. [19] В этом исследовании после применения критериев исключения в оценку были включены в общей сложности 200 студентов.

На первом этапе было определено количество сотрудников, у которых есть студентки, обучающиеся публично, и Payame Noor.

На втором этапе случайным образом были отобраны некоторые из студенток-сотрудников, и анкеты были розданы студентам в области фундаментальных наук, инженерии, литературы и гуманитарных наук, искусства, сельского хозяйства и психологии. Из 200 студенток 50% были из государственного университета и 50% из Университета Пайам Нур.

Меры

В этом исследовании использовались две шкалы для измерения переменных саморегулирования образования Райана и Коннелла и шкалы образовательных достижений Дуртаджа.

Опросник для академической саморегуляции (SRQ-A) был подготовлен Райаном и Коннеллом для измерения саморегуляции детей. [20] Анкета основана на причинах невыполнения детьми и подростками школьных заданий. Эта шкала предназначена для учащихся средних и старших классов и полностью отличается от опросников саморегуляции для взрослых. SRQ-A имеет четыре подшкалы: внешняя саморегуляция, внутренняя саморегуляция, когнитивная саморегуляция и внутренняя мотивация.Есть две версии SRQ-A. Первая версия используется во многих исследовательских проектах школьников. В нем задаются четыре вопроса, почему учащиеся ведут себя так или иначе, связанными со школой. За каждым вопросом следует несколько ответов, которые указывают тип правила, используемого на этой шкале. Проверка этой шкалы была проведена Райаном и Коннеллом [20]. Для этой цели использовалась 4-балльная шкала Лайкерта, где 3 было «очень точно», 2 «не очень точно» и 1 «совсем не правильно». Среднее значение каждой из субшкал вычисляется после суммы баллов.Чем выше среднее значение, тем выше саморегуляция. [21] Альфа Кронбаха в настоящем исследовании составила 0,89.

[20] Анкета основана на причинах невыполнения детьми и подростками школьных заданий. Эта шкала предназначена для учащихся средних и старших классов и полностью отличается от опросников саморегуляции для взрослых. SRQ-A имеет четыре подшкалы: внешняя саморегуляция, внутренняя саморегуляция, когнитивная саморегуляция и внутренняя мотивация.Есть две версии SRQ-A. Первая версия используется во многих исследовательских проектах школьников. В нем задаются четыре вопроса, почему учащиеся ведут себя так или иначе, связанными со школой. За каждым вопросом следует несколько ответов, которые указывают тип правила, используемого на этой шкале. Проверка этой шкалы была проведена Райаном и Коннеллом [20]. Для этой цели использовалась 4-балльная шкала Лайкерта, где 3 было «очень точно», 2 «не очень точно» и 1 «совсем не правильно». Среднее значение каждой из субшкал вычисляется после суммы баллов.Чем выше среднее значение, тем выше саморегуляция. [21] Альфа Кронбаха в настоящем исследовании составила 0,89.

Для оценки успеваемости использовался тест на успеваемость по Дуртаю [22]. Этот тест состоит из 48 вопросов по шкале Лайкерта. Вопросы (1-2-3-4-12-28-29-30-31-32-36-40-42-46-47-48) исследуют эффекты самоэффективности и оцениваются напрямую, а вопрос 9 — наоборот. забил. Вопросы (8-13-14-15-16-17-18-19-20) исследуют эмоциональные эффекты и оцениваются напрямую, а вопросы (31-32-35-36) оцениваются в обратном порядке.Вопросы (5-41-45-46) исследуют влияние планирования, а вопрос 26 оценивается в обратном порядке. Вопросы (8-38-39) исследуют последствия потери контроля над результатом и измеряются напрямую. Вопросы (21-22-23-24) исследуют влияние мотивации и оцениваются напрямую, а вопросы 43 оцениваются в обратном порядке. [23] Альфа Кронбаха была 0,90.

Согласие на участие

Все пациенты подписали форму информированного согласия на участие в исследовании, соблюдая все необходимые этические рекомендации, присущие проекту, разработанному с участием людей.

Анализ данных

Для статистического анализа результаты были представлены в виде корреляции Пирсона для количественных переменных.

Весь статистический анализ был выполнен с использованием программного обеспечения SPSS (версия 19.0, SPSS Inc., Чикаго, Иллинойс). Статистическая значимость была определена как P ≤ 0,05.

Результаты

показывает значение P между саморегулированием и успеваемостью студентов государственных университетов и университетов Payame Noor. Согласно данным, существует значительная корреляция между саморегулированием и успеваемостью студентов Университета Пайам Нур ( P = 0.1). Однако нет значимой корреляции между саморегулированием и успеваемостью студентов вузов ( P = 0,57).

Таблица 1

Корреляция Пирсона между саморегуляцией и успеваемостью

показывает взаимосвязь между параметрами саморегуляции и показателями успеваемости учащихся. Как вы можете видеть, существует отрицательная и значимая взаимосвязь между эмоциональными эффектами и отсутствием контроля результата с когнитивной саморегуляцией и внутренней мотивацией ( P <0.05). Наблюдалась положительная и значимая взаимосвязь между планированием и саморегуляцией и его компонентами, а также между мотивацией когнитивной саморегуляции ( P <0,05). Точнее, существует значительная взаимосвязь между саморегулированием и планированием, а также между внутренним саморегулированием с самоэффективностью и планированием. Также наблюдалась значительная взаимосвязь между когнитивной саморегуляцией с самоэффективностью и эмоциональными эффектами и планированием; Отсутствие контроля результата и мотивации, внутренняя мотивация с самоэффективностью, эмоциональные эффекты, планирование, а также отсутствие контроля результата и автономии имели значительную связь с самоэффективностью и планированием ( P <0.001).

Таблица 2

Взаимосвязь между саморегулированием и успеваемостью

Обсуждение

Результаты показали, что большинство компонентов саморегуляции были связаны с компонентами образовательной деятельности. Эти результаты согласуются с другими результатами. [24,25,26] Объясняя это, можно указать, что студенты, которые использовали больше саморегулирующихся стратегий, добились успеха в планировании будущего, а также в самоэффективности. Учащиеся с лучшей когнитивной саморегуляцией могут добиться лучших результатов в учебе, управляя своими эмоциями и эмоциональными влияниями.У них также есть отличная мотивация к учебе и они могут целенаправленно планировать. Между внешним саморегулированием и планированием существует значительная положительная взаимосвязь. Другими словами, чем выше внешняя саморегуляция индивида, тем лучше он планирует. Объясняя это открытие, можно сказать, что саморегулирование может дать человеку возможность планировать и нацеливаться на будущее и может достичь многих успехов. По мере роста внутренней саморегуляции в человеке также возрастают самоэффективность и планирование. Мы можем указать, что эти люди обладают способностью внутренне направлять внимание, поведение и эмоции для достижения целей и реагирования на внешние потребности, внутреннюю среду и планирование учебной программы.Повышение саморегулируется, может усилить эмоции (положительные и отрицательные), самоэффективность и планирование, а также мотивацию к совершенствованию. Человек может быть свободным и избирательным в определении того, сколько и как ему следует выполнять задания. По словам Циммермана, ученик должен знать свои сильные и слабые стороны. [27] Соответственно, хотя профессорам нужна информация о сильных и слабых сторонах студентов, цель состоит в том, чтобы помочь студентам саморегулироваться. В целом, между студентами Университета Пайам Нур и государственного университета наблюдалась значительная разница в самоэффективности в образовательной деятельности.Это из-за разницы в образовательной системе вузов. Эти результаты предоставили доказательства в поддержку таких теорий, как Гарнер. [28] Основываясь на его выводах, учащиеся не используют автоматически стратегии саморегуляции, если их не учат их использовать, и они не вынуждены использовать эти стратегии.

Ограничениями исследования является отсутствие сотрудничества всех студентов при заполнении анкет. Население исследования составляли студенты университетов Бирджанда, поэтому при обобщении результатов на других людей следует проявлять осторожность.

Заключение

Основываясь на этих результатах и учитывая роль и важность саморегулирования для успеваемости учащихся, им рекомендуется уделять внимание своей информации и обучению. Преподавателям и преподавателям университетов и высших учебных заведений предлагается создать атмосферу студенческого центра и интересную классную комнату, а также оправдать ожидания студентов.

Результаты настоящего исследования могут иметь значение для учителей и учащихся.Кроме того, учащиеся могут извлечь выгоду из изучения саморегулируемых навыков, включив их в свой учебный процесс, что может помочь им стать независимыми и ответственными в собственном обучении.

Финансовая поддержка и спонсорство

Нет.

Конфликт интересов

Конфликта интересов нет.

Благодарности

Мы благодарим всех студентов, принявших участие в этом исследовании, и всех студентов из университетов Бирджанда.

Список литературы

1.Боекартс М. Саморегулируемое обучение на стыке познания и мотивации. Europ Psychol. 1996; 1: 100–12. [Google Scholar] 2. Хартли К., Бендиксен Л.Д. Образовательные исследования в эпоху Интернета: изучение роли индивидуальных характеристик. Educ Res. 2001; 30: 22–6. [Google Scholar] 3. Леманн Т., Ханлайн И., Ифенталер Д. Когнитивные, метакогнитивные и мотивационные перспективы префлексии в саморегулируемом онлайн-обучении. Comput Hum Behav. 2014; 32: 313–23. [Google Scholar] 4. Циммерман Б.Дж. Изучение саморегуляции и мотивации: историческая справка, методологические разработки и перспективы на будущее.AERJ. 2008. 45: 166–83. [Google Scholar] 5. Циммерман Б.Дж., Шунк Д.Х. Саморегулируемое обучение и академическая успеваемость: теория, исследования и практика. Нью-Йорк: Спрингер; 1990. [Google Scholar] 6. Nota L, Сореси С. Фиренце: Специальные организации; 2000. Autoefficacia Nelle Scelte [Самоэффективность и выбор карьеры] [Google Scholar] 7. Циммерман Б.Дж. Академическое обучение и развитие личных навыков: перспектива саморегулирования. Educ Psychol. 1998. 33: 73–86. [Google Scholar] 8. Паток-Пекхэм Дж., Чеонг Дж., Балхорн МЭ, Нагоши, Коннектикут.Перспектива социального обучения: модель стилей воспитания, саморегуляции, воспринимаемого контроля над употреблением алкоголя, а также употребления алкоголя и проблем. Alcohol Clin Exp Res. 2001; 25: 1284–92. [PubMed] [Google Scholar] 9. Миллер, округ Колумбия, Бирнс, JP. Принятие решений подростками в социальных ситуациях: перспектива саморегулирования. J Appl Dev Psychol. 2001; 22: 237–56. [Google Scholar] 10. Шунк Д.Х., Циммерман Б.Дж. Саморегуляция обучения и успеваемости: проблемы и образовательные приложения. Хиллсдейл, Нью-Джерси: Эрлбаум; 1994. [Google Scholar] 11.ван Эвейк CD. Оценка приобретения учащимися навыков саморегулируемого обучения с помощью метаанализа. В: Циммерман Б.Дж., Шунк Д.Х., редакторы. Справочник по саморегуляции обучения и успеваемости. Милтон-Парк: Тейлор и Фрэнсис; 2011. С. 376–90. [Google Scholar] 12. Дигнат С., Баттнер Г. Компоненты содействия самостоятельному обучению среди студентов. Метаанализ интервенционных исследований на уровне начальной и средней школы. Мета Лир. 2008; 3: 231–64. [Google Scholar] 13. Клири Т.Дж., Циммерман Б.Дж.Различия саморегуляции во время занятий спортом экспертами, неспециалистами и новичками. J Appl Sport Psychol. 2001. 13: 185–206. [Google Scholar] 14. Циммерман Б.Дж., Мартинес-Понс М. Глубокий анализ структурированного интервью для оценки использования студентами саморегулируемых стратегий обучения. Am Educ Res J. 1986; 23: 614–28. [Google Scholar] 15. Абар Б., Картер К.Л., Винслер А. Влияние материнского стиля воспитания и религиозной приверженности на саморегуляцию, академическую успеваемость и рискованное поведение среди афроамериканских студентов приходских колледжей.J Adolesc. 2009. 32: 259–73. [PubMed] [Google Scholar] 16. Дент А.Л., Элисон СК. Связь между саморегулируемым обучением и академической успеваемостью в детстве и подростковом возрасте: метаанализ. Educ Psychol Rev.2015; 28 (3): 424–474. Doi: 10.1007 / s10648-015-9320-8. [Google Scholar] 17. Lanqin Z. Эффективность саморегулируемых структур обучения на успеваемость в компьютерной среде обучения: метаанализ. APER Rev.2016; 17: 187–202. [Google Scholar] 18. Галл, доктор медицины, Галл, доктор медицины, Борг, доктор медицины.Образовательные исследования: введение. Бостон, Массачусетс: Пирсон / Аллин и Бэкон; 2007. [Google Scholar] 19. Мартинес-Меса Дж., Гонсалес-Чика Д.А., Бастос Ю.Л., Бонамиго Р.Р., Дукиа Р.П. Размер выборки: сколько участников мне нужно для исследования? Бюстгальтеры Dermatol. 2014; 89: 609–15. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar] 20. Райан Р.М., Коннелл, JP. Воспринимаемый локус причинности и интернализации: изучение причин действия в двух областях. J Pers Soc Psychol. 1989; 57: 749–61. [PubMed] [Google Scholar] 21.Чжоу Ю., Буллок А., Лю Дж. Проверка шкалы саморегуляции у китайских детей. J Psychoeduc Assess. 2015; 34: 1–6. [Google Scholar] 22. Дуртадж Ф. Исследование влияния моделирования процесса и результатов на улучшение успеваемости учащихся при построении и стандартизации теста успеваемости. Кандидатская диссертация. Тегеранский университет Алламе Табатабаи. 2004 [Google Scholar] 23. Карими М., Кюмарс Ф. Эмоциональная саморегуляция и учебные навыки с академической успеваемостью студентов Исфаханского университета медицинских наук.Иран J Med Educ. 2011; 4: 331–40. [Google Scholar] 24. Мохсен Бедный М., Хиджази Э., Кияманеш А. Роль самоэффективности, целей достижения, стратегий обучения и устойчивости в академической успеваемости по математике у учеников третьего класса старших классов в Тегеране. Эдука I. 2006; 5: 9–36. [Google Scholar] 25. Ходабандех С., Дортадж Х., Фальсавинежад С., Эбрахимигхавам С. Роль стилей обучения в прогнозировании и уточнении мотивации достижений учащихся и академической успеваемости. Biqua J Cogn Strate Lear.2015; 2: 40–51. [Google Scholar] 26. Sayadbargard M, Yaghoobiaskarabadi E. Оценка взаимосвязи между мотивационными убеждениями и саморегулируемыми стратегиями обучения с результатами обучения студентов медицинского факультета Университета медицинских наук Ахваза Джундишапура. Jundishapur Train Dev Prog. 2013; 2: 61–70. [Google Scholar] 27. Zimmmerman BJ. Стать саморегулируемым лернингом: обзор. Теорет. 2002; 41: 64–70. [Google Scholar] 28. Гарнер Р. Когда дети и взрослые не используют стратегии обучения: К теории сеттинга.Rev Educ Res. 1990; 60: 517–29. [Google Scholar]Важность саморегулирования в классе

Как вы себя ведете, когда кто-то подрезает вас в пробке или крадет парковочное место, которое вы ждали у торгового центра? Вы сердитесь, кричите или противостоите другому водителю? Или вы считаете до десяти, делаете глубокий вдох и отпускаете? Ваша реакция на эти ситуации зависит от того, знаете ли вы, как контролировать свои эмоции и действия, и есть ли у вас соответствующие механизмы преодоления.

Маленькие дети также попадают в неприятные ситуации, но они еще не могут контролировать свои эмоции или эффективно справляться со своими реакциями. Дети должны учиться и развивать навыки управления своими эмоциями и действиями, поэтому саморегуляция стала жизненно важным принципом раннего развития детей дошкольного и детского возраста.

Что такое саморегулирование?

Саморегуляция — это внутренний механизм, который помогает детям (и взрослым) вести себя осознанно, осознанно и внимательно.Другими словами, детям необходимо иметь возможность контролировать свои импульсы и перестать вести себя или реагировать негативно. Это дает детям возможность обдумать ситуацию и подумать о любых действиях и последствиях, которые могут возникнуть, если они отреагируют определенным образом. Дети также должны иметь способность делать что-то необходимое или необходимое, например, следовать правилам класса, даже если они не хотят выполнять требуемое задание или поведение.

Почему так важно саморегулирование?

Концепция саморегуляции применима не только к эмоциональному здоровью ребенка; это также влияет на познавательные способности ребенка.Способность детей к саморегулированию своих чувств и действий в дошкольном учреждении связана с их математическими способностями и способностями к грамотности в детском саду, что предполагает учебные программы, предназначенные для того, чтобы помочь детям развить навыки саморегуляции и улучшить ранние академические способности, что может быть наиболее успешным инструментом в оказании помощи. дети добиваются значительных успехов в школе.