Социальная лень в психологии: Социальная фасилитация или социальная леность: влияние группы

Понятие социальная леность в психологии

Социальная леность

Определение 1

Социальная леность — это склонность человека сокращать свои усилия при совместной работе, полагаясь на другого.

Около века тому назад французским инженером М. Рингельманом было доказано, что усилие индивида в команде по перетягиванию каната будет меньше, нежели в личном первенстве. При измерении усилий при натягивании каната было установлено, что по максимуму свои усилия участник прикладывал только тогда, когда был уверен, что тянет канат в одиночку. Индивидуальное усилие превышало усилие в коллективе на 18%. Данный феномен получил название «социальная леность».

Выводы о социальной лености были сделаны и на основании других экспериментов – так Латане, Уильямс, Харкинс обратили внимание, что 6 громко кричащих или аплодирующих человек, шума производят больше не в 6 раз, а всего в 3 раза, чем это делает 1 индивид.

Интересно то, что факт существования социальной лености признают все, но, при этом, никто не желает признавать себя ленивым.

При работе в группе, у её членов появляется искушение поживиться за счет товарищей или, говоря по-другому, просто стать «халявщиком».

Социальная леность появляется не только тогда, когда испытуемым приходится перетягивать канат, аплодировать или громко кричать, она появляется и тогда, когда надо перекачивать воду, перекладывать кирпичи и т. п.

В тех случаях, когда вознаграждение за работу оценивается без учета индивидуального вклада, «халявщики» находятся в выигрыше, не прилагая особых усилий.

Коллективный труд, должен предполагать личную ответственность за его результаты. Благоприятную почву для проявления социальной лености создает отсутствие индивидуальной ответственности.

Эффект социальной лености имеет свою причину, обнаруженную проведенными исследованиями.

Являясь членом группы по перетягиванию каната, человек чувствует, что его индивидуальность растворяется, такие задания по сути своей являются соединительными и требуют усилий каждого члена группы. Вклад каждого участника группы определить невозможно и, если кто-то не будет прикладывать усилий, то группа этого не увидит.

Вклад каждого участника группы определить невозможно и, если кто-то не будет прикладывать усилий, то группа этого не увидит.

С ростом численности группы в некоторой степени возрастает анонимность – чем больше численность людей, вносящих свой вклад в общий результат, тем сложнее определяется процессуальная потеря конкретного члена группы. Можно предположить, что максимальное снижение усилий произойдет с переходом от индивидуальной работы к работе в паре, т.е. от необезличенной к обезличенной работе.

Влияние фактора обезличенности можно проверить — для этого экспериментатор изменяет задание так, чтобы испытуемые были уверены в том, что усилия каждого члена группы можно идентифицировать. Проведенный эксперимент подтвердил это предположение, и вклад каждого участника группы можно было зарегистрировать – эффект социальной лености не наблюдался.

Таким образом, эксперименты показали, что при анализе групповой работы главная роль отводится характеристикам задания.

Замечание 1

Социальная леность не относится к универсальным явлениям и, надо сказать, что проявляется только при выполнении группой таких заданий, когда определить вклад каждого её члена невозможно.

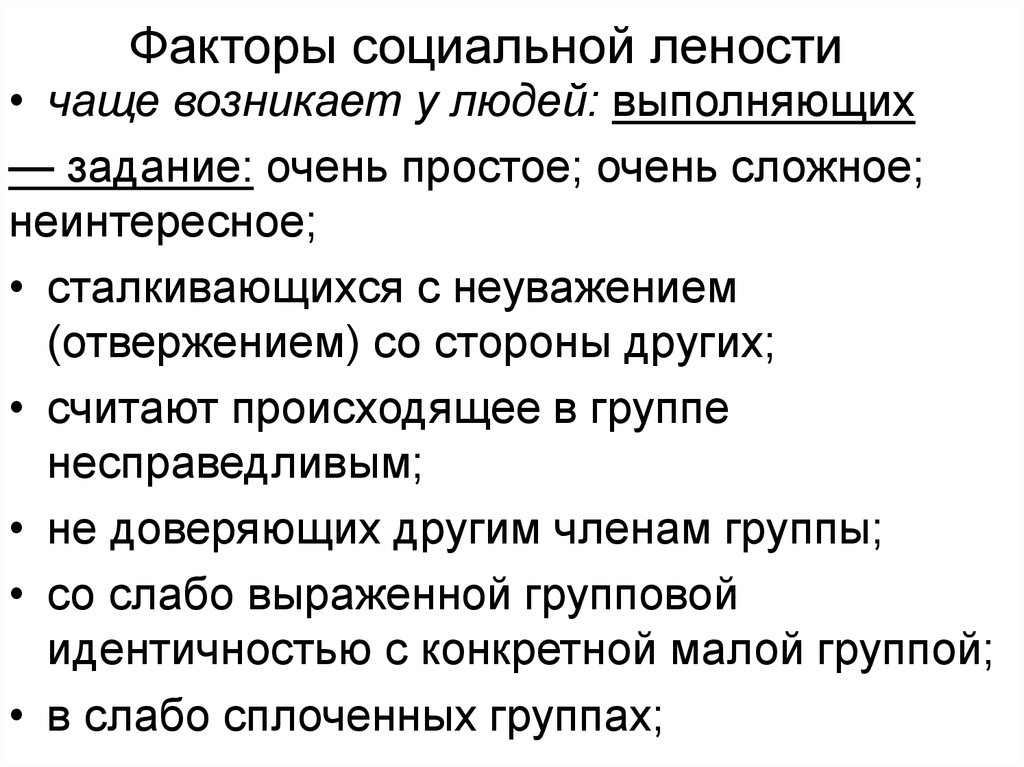

Факторы социальной лени

Можно назвать следующие факторы:

- высокий уровень индивидуальной ответственности снижает социальную лень;

- сплоченность группы и дружеские отношения;

- большая численность группы способствует росту социальной лени;

- члены индивидуалистических культур больше склонны к проявлениям социальной лени по сравнению с членами кросс-культуры;

- гендерные различия – социальная лень в меньшей степени проявляется у женщин.

Никакие социальные технологии не могут пока преодолеть эффект социальной лени. Специалисты, разбирая загадки этого эффекта, пытаются выяснить наличие таких условий, при которых группа сможет превзойти сумму достижений отдельных членов. Ответ, правда, до сих пор так и не найден, но, зато, хорошо стали понятны скрытые мотивы, ведущие к снижению результатов – как правило, индивидуально работающий человек сам себе говорит – кто, если не я? Ответ же группы довольно прост – а товарищи для чего?

Замечание 2

Отсутствие индивидуальной ответственности заставляет человека подчиниться закону экономии энергии – то, что я не сделал, сделают другие.

Эффект социальной лености возникает при отсутствии четких зон ответственности и размытости поставленных требований. Тем не менее, специалистами были выявлены условия, при которых издержки групповой деятельности с недостаточной координацией и леностью, можно свети к минимуму.

Среди этих условий:

- сплотить группу так, чтобы каждый её член работал с полной отдачей возможно при неординарно сложных проблемах;

- заинтересованность в конечном результате всех членов группы;

- дружеские деловые отношения в группе;

- отсутствие обезличивания в группе, т.е. учет вклада каждого члена группы в общий труд;

- групповая договоренность – работать в полную силу;

- стремление всех членов группы соответствовать общегрупповому эталону продуктивной деятельности;

- наличие трудной и интересной для всех задачи.

Социальная леность в повседневной жизни

В лабораторных условиях феномен социальной лености наблюдается абсолютно у всех, а как с её распространением в повседневной жизни и будут ли результаты соответствовать лабораторным?

Рассмотрим исторические примеры. Крестьяне в бывших колхозах России работали на полях и личную ответственность за конкретный участок земли не несли. Собственные нужды обеспечивались небольшими частными наделами, на которые приходился всего 1% пригодных земель. Результат обработки давал 27% от всей продукции сельского хозяйства страны.

Крестьяне в бывших колхозах России работали на полях и личную ответственность за конкретный участок земли не несли. Собственные нужды обеспечивались небольшими частными наделами, на которые приходился всего 1% пригодных земель. Результат обработки давал 27% от всей продукции сельского хозяйства страны.

Частные земельные наделы в Венгрии, например, занимали 13% и давали 1/3 продукции. После 1978 г, когда в Китае разрешили продавать излишки сельхозпродукции сверх госзаказа, китайские крестьяне увеличивали производство на 8% в год, что было в 2,5 раза быстрее по сравнению с предшествовавшими годами.

Рабочие Северной Америки, не состоящие в профсоюзе и не желающие работать на общественных началах, не прочь воспользоваться льготами профсоюза.

Зрители общественного телевидения не желают принимать участие в сборе средств для телестудии. Получается, что возникает мотивация бездельничать, когда вклад человека не оценивается и в индивидуальном порядке не вознаграждается.

Безусловно, коллективные усилия не всегда ослабляются. Бывает так, что цель очень значима и от каждого требуется максимальное количество усилий, тогда дух команды не только вызывает, но и поддерживает сильное рвение. Примером такой ответственности являются гребные гонки на соревнованиях, где каждый гребец академической восьмерки выкладывается на полную мощность.

Бывает так, что цель очень значима и от каждого требуется максимальное количество усилий, тогда дух команды не только вызывает, но и поддерживает сильное рвение. Примером такой ответственности являются гребные гонки на соревнованиях, где каждый гребец академической восьмерки выкладывается на полную мощность.

При сложности поставленной задачи, человек воспринимает собственный вклад как незаменимый. Эксперименты, проведенные в азиатских странах, показали, что и для них тоже существует социальная леность, но, проявляется меньше, чем в странах индивидуалистских (западные страны). Этот факт объясняется тем, что в странах коллективистских культур высока лояльность по отношению к рабочей группе и к семье.

Эффект социальной лени

В настоящее время в социальной психологии достаточно хорошо изучен и описан эффект социальной лени. В отличие от эффекта ингибиции, который преимущественно связывается со снижением результатов индивидуальной деятельности в присутствии других людей, эффект социальной лени проявляется каждый раз, когда важен общий результат совместной деятельности, складывающийся из индивидуальных вкладов всех членов группы.

Он отчетливо проявляется в уменьшении индивидуального вклада сотрудников группы в тех случаях, когда они знают, что их коллеги совместно с ними выполняют в точности ту же работу и значение имеет общий (суммарный) результат, а не их персональные достижения. Этот эффект отчетливо проявляется в спорте, а именно в видах состязаний, где победа достигается не коллективным, а суммарным усилием всей команды: например при перетягивании каната, соревнованиях лодок-байдарок с двумя, четырьмя и более гребцами и т. п.

Эксперимент Рингельмана

Открывателем эффекта социальной лени является Макс Рингельман. В начале XX в. он провел известный эксперимент, направленный на сравнение производительности индивидуальной и групповой работы. В исследовании сопоставлялись результаты индивидуальной и групповой деятельности людей в экспериментах по подниманию груза через блок. Предполагалось, что групповое усилие будет как минимум равно сумме усилий, которые индивиды демонстрируют при индивидуальной работе. Иными словами, два человека должны были вдвоем поднять груз не меньший, чем сумма груза поднятого ими по отдельности.

Иными словами, два человека должны были вдвоем поднять груз не меньший, чем сумма груза поднятого ими по отдельности.

Эксперимент М. Рингельмана, 1927 год

Однако результаты эксперимента не подтвердили ожиданий экспериментаторов — участниками было продемонстрировано значительное падение индивидуальной эффективности при переходе от индивидуальной работы к групповой. Так, например, если два человека в отдельности поднимали грузы по 64 кг (условно), то совместно они показывали максимальный результат не 128 кг, а лишь 119 кг (то есть составляющий 93% индивидуальной эффективности), а втроем, при тех же начальных условиях — 163 кг (то есть 85% от индивидуальной эффективности). В группах из семи человек падение индивидуальной эффективности достигало 42%.

Тенденция людей прилагать меньше усилий в том случае, когда они объединяют свои усилия для получения общего результата, нежели в случае индивидуальной ответственности, и получила название «эффект социальной лени». Сам М. Рингельман объяснял потерю индивидуальной эффективности при работе в группе координационными потерями взаимодействия.

Рингельман объяснял потерю индивидуальной эффективности при работе в группе координационными потерями взаимодействия.

И хотя первоначально высказывались сомнения в надежности результатов эксперимента М. Рингельмана в связи с малой численностью его экспериментальной группы, в дальнейших экспериментах и другими исследователями было также достоверно подтверждено, что по мере увеличения численности группы, индивидуальный вклад в коллективную работу уменьшался.

Большой коллектив — ленивый?

Так, уже во второй половине XX в. А. Ингхам вместе с коллегами повторил эксперимент М. Рингельмана, существенно модернизировав его.

Во-первых, прилагаемые усилия индивидов и групп регистрировались компьютером.

Во-вторых, чтобы полностью устранить фактор влияния на результаты эксперимента так называемых координационных потерь, в него были введены доверенные лица (конфедераты), то есть «псевдоиспытуемые», которые были обучены лишь создавать впечатление участия в упражнении. Они демонстрировали приложение усилий таким образом, чтобы «наивные» испытуемые, которые и были главным интересом исследователей, представляли себя реальными участниками группового выполнения упражнения. «Наивные» испытуемые располагались под номером «1», а конфедераты (в числе от 1 до 5) за их спиной. При этом последние имитировали напряжение всех своих сил, создавая у первых полную иллюзию совместной работы.

«Наивные» испытуемые располагались под номером «1», а конфедераты (в числе от 1 до 5) за их спиной. При этом последние имитировали напряжение всех своих сил, создавая у первых полную иллюзию совместной работы.

По завершении эксперимента выяснилось, что ни один из 36 «наивных» испытуемых не заметил уловки исследователей. Таким образом, ученым удалось создать у испытуемых полную иллюзию участия в разных по численности группах, в то время как в действительности каждый из них работал индивидуально. Таким образом, индивидуальная продуктивность испытуемых в двух условиях (при работе индивидуально и в мнимых группах) полностью исключала координационные потери. При этом, хоть и в меньшей степени, результаты все же показали эффект потери индивидуальной эффективности при работе в группе, подтвердив универсальность феномена М. Рингельмана.

В настоящее время для иллюстрации феномена социальной лени часто приводится формула определения среднего индивидуального вклада участников в малых группах численностью до 7 человек:

С — средний индивидуальный вклад участников, К — кол-во членов группы.

И хотя действительная эффективность группы никогда точно не соответствует этой формуле, результаты многих разнообразных исследований действительно фиксируют факт того, что по мере увеличения количества людей в группе происходит уменьшение среднего индивидуального вклада в общегрупповую работу. Среди возможных объяснений этому явлению исследователи эффект потерянности в толпе, при котором люди ощущают меньшую личную ответственность.

Так, Б. Латайне описал «феномен невмешивающегося свидетеля». Проведя серию разнообразных экспериментов, он доказал, что вероятность оказания помощи участнику трагического происшествия обратно пропорциональна числу свидетелей этого происшествия. Иными словами, жертва несчастного случая с меньшей вероятностью дождется помощи, если за ее страданиями наблюдает большое число людей.

А. С. Харкинс описал результаты эксперимента, в котором его участники производили в три раза меньше шума, если верили, что с ними кричат и хлопают пятеро других людей (глаза и уши участников эксперимента были завязаны), чем в предполагаемом одиночестве.

Причины эффекта социальной лени

По мнению И. Штайнера, эффект социальной лени иллюстрирует базовый принцип, согласно которому:

Действительная продуктивность группы равна ее потенциальной продуктивности минус мотивационные и координационные потери.

По мнению Д. Майерса, причиной повышения или снижения мотивации работников в коллективной деятельности является реакция человека на оценку его личности и деятельности со стороны других людей. Когда увеличивается боязнь оценки, результатом будет социальная фасилитация (усиление мотивации к деятельности), когда же затерянность в толпе и анонимность уменьшают боязнь оценки, результатом будет социальная лень.

Смотрите также Успешная команда в виртуальном пространствеЭффект социальной лени в группе особенно четко проявляется в условиях, когда работа требует совместного участия в общей деятельности всех членов группы, а также при необходимости активного взаимодействия между ними. Сегодня, когда деятельность становится все более сложной и повышается вовлеченность при производстве товаров и услуг все большего количества людей, понимание причин этого психологического феномена приобретает большое значение в организации управленческой деятельности.

Избежать эффект лени

Руководителю следует учитывать ряд факторов, существенно снижающих возможность проявления эффекта «социальной лени» у сотрудников:

Наличие индивидуальной ответственности за результаты своего труда: чем выше ответственность, тем ниже социальная лень;

Удовлетворенность трудом: чем выше у сотрудников уровень удовлетворенности, тем ниже их социальная лень;

Численность группы: чем больше численность группы, тем выше социальная лень;

Гендерные различия: статистически установлено, что женщины в меньшей степени проявляют социальную лень, чем мужчины;

Групповая сплоченность и благоприятный социально-психологический климат: люди в сплоченных группах с благоприятным социально-психологическим климатом меньше бездельничают, так как принимают больше ответственности за результаты совместного труда.

Картина И. Репина, Бурлаки на Волге, 1873 год

Знание руководителем описанных выше эффектов и закономерностей групповой эффективности и рациональное их использование в управленческой практике может существенно оптимизировать совместную деятельность сотрудников и повысить ее результативность.

когда работа в команде дает обратный результат. Ридус

- 26 ноября 2018, 01:26

- masterok.livejournal.com

На самом деле это круто — делать сообща общее дело. Однако насчет эффективности командной работы есть скептики.

В 1927 году была проведена серия очень любопытных экспериментов, результат которых сейчас не часто вспоминают. А зря. Результаты этих опытов остались в психологии под названием «эффект Рингельмана» (Ringelmann effect).

Эксперименты заключались в следующем. Брали самых обычных людей и предлагали им поднимать тяжести. Для каждого — фиксировали максимальный вес, который он «потянул». После чего людей объединяли в группы, сначала — по двое, потом — четыре человека, восемь.

Ожидания были понятны: если один человек может поднять — условно — 100 кг, то двое должны вместе поднять либо 200, либо еще больше. Ведь мифическое представление о том, что групповая работа позволяет достичь большего, что ее результат превосходит сумму отдельных результатов членов группы, уже существовало, до сих пор существует и активно поддерживается.

Ведь мифическое представление о том, что групповая работа позволяет достичь большего, что ее результат превосходит сумму отдельных результатов членов группы, уже существовало, до сих пор существует и активно поддерживается.

А что происходит на самом деле…

Но — увы! Двое людей поднимали лишь 93% от суммы их индивидуальных показателей. А восемь — уже лишь 49%. Проверили результаты на других заданиях. Например — на перетягивании каната. И опять — тот же результат. Увеличивали численность групп — процент только падал.

Причина ясна. Когда я рассчитываю сам на себя, я прилагаю максимум усилий. А в группе можно и сэкономить силы: никто ж не заметит, как в истории о жителях деревни, которые решили на праздник налить себе бочку водки. С каждого двора — по ведру. При разливе обнаружилось, что бочка полна чистейшей воды: каждый принес ведро воды, рассчитывая, что в общей массе водки его хитрость не будет замечена.

При чем тут пассивность? А при том, что, когда я действую, я волей-неволей свои усилия запоминаю и фиксирую для себя. В дальнейшем прикладываю именно столько или еще меньше. Формируя пассивное отношение к делу, в которое вовлечен вместе с другими сам.

В дальнейшем прикладываю именно столько или еще меньше. Формируя пассивное отношение к делу, в которое вовлечен вместе с другими сам.

В случае социальной пассивности мы можем сказать, что мы отлично понимаем ее происхождение и то, что она приводит в итоге к падению результатов до нуля. Не сразу — инерция великая вещь. Но — все же.

© masterok. livejournal.com/

История открытия эффекта Рингельмана

Эффект Рингельмана стал результатом серии отнесенных к классическим психологических экспериментов, проведенных в 1927 году. Участникам одного из экспериментов, обычным людям, предлагали поднять тяжести определенного веса. Затем определялся максимальный вес тяжести, который был по силам каждому участнику. Далее людей начинали объединять в группы по два, четыре, восемь и т. д. человек.

Ожидания были таковы, что вес (например, в 100 кг), который смогли поднять двое участников, удвоится при объединении их в группу (станет равным 200 кг) или даже превысит сумму показателей каждого из участников.

В реальности же оказалось, что двое могли поднять только 93% от суммы индивидуальных результатов, а для 8 участников эта цифра и вовсе уменьшилась до 49%. Результаты эксперимента с подъемом тяжести были позднее подтверждены опытом с перетягиванием каната немецкого ученого Отто Келера (Otto Keler), а также Биба Латане (B. Lateyn) (феномен невмешивающегося свидетеля, 1979 год).

Таким образом, Максимилианом Рингельманом (Maximilien Ringelmann) была предложена формула, служащая для определения среднего индивидуального вклада участников группы различного размера:

С = 100 — 7 * (К-1), где С — средний индивидуальный вклад участников; К — количество членов группы.

Нетрудно рассчитать, что КПД группы из трех человек составит 86%, а из восьми — только 51%.

Мотивы такого поведения вполне объяснимы. Человек, оставшийся с задачей наедине, рассчитывает только на себя. В то время как при работе в команде он не несет единоличной ответственности и, подчиняясь закону экономии энергии, полагается на других. И чем больше в группе других, тем сильнее он на них полагается.

И чем больше в группе других, тем сильнее он на них полагается.

© masterok.livejournal.com/

Факторы эффекта социальной лени

Социальная лень, или потеря мотивации, проявляется в том, что люди прилагают меньше усилий, работая в группе, полагаясь на своих коллег при выполнении различных заданий. Хотя участники группы обычно считают, что выкладываются полностью. Также может быть так, что участник группы проявляет социальную лень непреднамеренно.

Факторами социальной лени выступают следующие:

- присутствие индивидуальной ответственности за результаты труда. С повышением ответственности социальная лень, наоборот, снижается;

- дружеские отношения, сплоченность группы. Производительность участников группы выше, если между ними установлены дружеские отношения;

- межкультурные различия.

Группы, в составе которых присутствуют представители различных культур, более продуктивны, чем состоящие лишь из представителей одной культуры;

Группы, в составе которых присутствуют представители различных культур, более продуктивны, чем состоящие лишь из представителей одной культуры; - гендерный фактор. Женщинам свойственно проявлять социальную лень в меньшей мере, чем мужчинам.

© masterok.livejournal.com/

Нужно сразу сказать: никакие социальные технологии пока не позволили преодолеть эффект Рингельмана. Можно обчитаться заклинаниями от «гуру командной работы», но чем больше группа, тем большую пассивность свойственно проявлять человеку.

Разбираясь с загадками этого эффекта, ученые вынуждены были поставить вопрос: «Существуют ли такие условия, при которых группа как целое способна превзойти сумму достижений отдельных ее членов?» Увы, удовлетворительный ответ не найден до сих пор. Зато примерно понятны скрытые мотивы, приводящие к снижению результатов. Предоставленный сам себе, человек вынужден отвечать на вопрос: «Если не я, то кто?» В группе ответ видится простой: «А товарищи на что?» Перестав ощущать исключительную ответственность за конечный итог, почти любой человек подчиняется закону экономии энергии: «Что недоделал я, восполнят другие».

Ну вот вам еще интересный примерчик командной работы.

© masterok.livejournal.com/

Ситуационные и личностные детерминанты лени

Автореферат диссертации по теме «Ситуационные и личностные детерминанты лени»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи 003056В18

МИХАЙЛОВА Елена Леонидовна

СИТУАЦИОННЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ЛЕНИ

19.00.05 — социальная психология

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук

Санкт-Петербург 2007

003056618

Диссертация выполнена на кафедре социальной психологии факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета

Научный руководитель: доктор психологических наук, профессор

Свенцицкий Анатолий Леонидович

Официальные оппоненты: доктор психологических наук, профессор

Гришина Наталья Владимировна кандидат психологических наук, доцент Безносов Дмитрий Сергеевич

Ведущая организация: Российский государственный

педагогический университет им. 2007г. в часов на

2007г. в часов на

заседании диссертационного совета Д 212.232.53. по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук при Санкт-Петербургском государственном университете, по адресу: 199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 6, факультет психологии, ауд.227.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке им. М. Горького при Санкт-Петербургском государственном университете, по адресу: 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9.

Автореферат разослан 2007 г.

Ученый секретарь диссертационного совета

В.А.Чикер

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Несмотря на широкую представленность в обыденном сознании, лень относительно мало изучена как в теоретическом, так и в эмпирическом планах. Лень традиционно рассматривалась этико-философской мыслью в контексте поиска путей к добродетельной жизни [Арендт X., 2000; Вебер М., 1990; Веблен Т., 1984; Зиммель Г., 1906, 1996; Зомбарт В. , 1994; Зубец О.П., 2002а, 20026; Прокофьев A.B., 2001 и др.], педагогической — в связи с воспитанием трудолюбия [Абилов К.С., 1965; Матушкин С.Е., 1998; Матушкин С.Е., Чернецов П.И.. 1987; Рейнвальд ГШ., 1997; Свадковский И.Ф., 1959 и др.], юридической — в рамках борьбы с тунеядством [Гагарин Н.С., Борчашвили Н.Ш., 1989; Кондрашков H.H., 1989; Рудая Л.П., 1989; Тер-Акопов A.A., 1980 и др.].

, 1994; Зубец О.П., 2002а, 20026; Прокофьев A.B., 2001 и др.], педагогической — в связи с воспитанием трудолюбия [Абилов К.С., 1965; Матушкин С.Е., 1998; Матушкин С.Е., Чернецов П.И.. 1987; Рейнвальд ГШ., 1997; Свадковский И.Ф., 1959 и др.], юридической — в рамках борьбы с тунеядством [Гагарин Н.С., Борчашвили Н.Ш., 1989; Кондрашков H.H., 1989; Рудая Л.П., 1989; Тер-Акопов A.A., 1980 и др.].

Для психологии обращение к лени как предмету исследования -нетипичное явление. Несмотря на поиски практическими психологами путей преодоления негативных последствий лени и в связи с этим рост числа рекомендаций по «борьбе» и «дружбе» с ленью, теоретические обоснования возникновения этого феномена и его возможного влияния на результаты деятельности человека являются недостаточными. Отсутствие данных об особенностях ситуации, запускающей переживание состояния лени и актуализирующей ее проявление, специфике переживания лени, индивидуально-психологических особенностях людей, склонных к лени, факторах, определяющих закрепление лени как свойства личности, а также адекватных критериев и способов диагностики этого феномена, создает трудности, с одной стороны, в теоретическом осмыслении лени как психического явления; с другой — в устранении ее негативных последствий для человека и для группы, членом которой он является.

Сказанное выше говорит в пользу актуальности нашего исследования, предметом которого стала лень, ее ситуационные и личностные детерминанты. В рамках данной работы лень рассматривается двояко: как психическое состояние и как свойство личности.

Цель исследования: изучение ситуационных и личностных детерминант

лени.

Гипотезы исследовании:

1. Лень может выступать и как психическое состояние, и как свойство личности.

2. Переживание состояния лени можно охарактеризовать с позиций таких переменных как активность, самоотношение и эмоциональная переменная.

3. Для проявления лени в поведении могут иметь значение особенности переживания состояния ленщ люди, переживающие лень позитивно, склонны чаще проявлять лень в поведении.

4. Ситуационные детерминанты лени сходны у людей, не склонных к лени и склонных к ней.

5. Для людей, склонных проявлять лень в поведении, характерна большая напряженность психологических защит, чем у людей, склонных преодолевать лень.

6. Значимость социально одобряемых ценностей, а также выраженность отдельных личностных свойств у людей, склонных к лени, отличается от таковых у людей, не склонных к ней.

7. Ленивых людей, по сравнению с неленивыми, характеризует более низкая эффективность деятельности и отрицательное отношение к ней.

Для проверки выдвинутых гипотез поставлены следующие задачи:

1. Определить психологический статус понятия «лень».

2. Изучить основное содержание обыденно-психологических представлений о лени.

3. Разработать методы изучения переживания состояния лени (внутренняя психологическая составляющая) и его поведенческого проявления (внешняя составляющая).

4. Исследовать особенности переживания состояния лени и проявление лени в поведении, рассмотреть их взаимосвязь.

5. Проанализировать особенности ситуации, способствующие возникновению состояния лени.

6. Описать особенности личности и отношения к труду ленивых людей.

7. Проследить влияние лени на эффективность деятельности на примере успеваемости студентов.

8. Разработать рекомендации, направленные на устранение негативных последствий лени.

Для решения вышеперечисленных задач и проверки гипотез применялись следующие методы:

На первом поисковом этапе исследования, цель которого заключалась в изучении обыденно-психологических представлений о лени, использовались:

• ассоциативный тест,

• мини-сочинения,

• метод незаконченных предложений,

• полустандартизированное, экспертное интервью.

На втором этапе исследования, посвященном непосредственно эмпирическому изучению роли личностных и ситуационных факторов в формировании лени, были применены:

• методика изучения переживания состояния лени (авторская разработка),

• методика изучения поведенческого проявления лени (авторская разработка),

• методы изучения ситуационных детерминант лени: метод самоотчетов и тест цветовых метафор И. Л.Соломина (в авторской модификации),

Л.Соломина (в авторской модификации),

• методы изучения личностных особенностей людей (16-факторный личностный опросник Р.Кеттела (форма С), тест-опросник механизмов защиты LSI Келлермана-Плутчика, методика изучения ценностей личности Ш.Шварца).

Обработка результатов проводилась при помощи статистического пакета SPSS, версии 13.

Объект исследования. На разных этапах исследования в нем принял участие 431 человек (139 мужчин и 292 женщины) в возрасте от 18 до 61 года.

Первый этап исследования — изучение обыденно-психологических представлений о лени — прошел при участии 185 человек (68 мужчин и 117 женщин), представителей различных профессиональных и возрастных групп. Возраст испытуемых—18-61 год.

На втором этапе было обследовано 246 студентов разных факультетов Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) и Ульяновского государственного университета (УлГУ) (71 мужчина и 175 женщин), учащихся 1-5 курсов. Возраст испытуемых составил 18-25 лет.

Возраст испытуемых составил 18-25 лет.

Положения, выносимые на защит}’:

1. Лень — это психическое явление, характеризующееся отсутствием желания выполнять деятельность, требующую волевого усилия. Оно может быть рассмотрено и как психическое состояние, и как свойство личности. Переживание состояния лепи может и не сопровождаться «ленным поведением». При отнесении лени к свойству личности решающую роль играет частота проявления ее в поведении и интенсивность положительных переживаний при этом.

2. Лень как свойство личности проявляется в стремлении человека получать удовольствие от жизни и деятельности и сопротивляться выполнению работы, не отвечающей его интересам и потребностям.

3.У людей, не склонных к лени и склонных к ней, лень обусловливают сходные ситуационные переменные. Для первых они являются стимулами, запускающими переживание состояния лени, для вторых — условиями, актуализирующими вместе с переживанием и проявление лени в поведении.

4. Структуру переживания состояния лени можно описать четырьмя биполярными факторами: «пассивность — активность», «удовольствие страдание», «усталость — работоспособность», «негативное — позитивное самоотношение».

5. Лень у мужчин и женщин имеет разную психологическую основу, что позволяет говорить о двух типах лени — мужской и женской.

Научная новизна. В данной работе предпринята попытка изучения феномена лени и как психического состояния, и как свойства личности. Впервые проанализированы обыденно-психологические представления о лени, отражающие репрезентацию понятия «лень» в обыденном сознании наших современников, описана структура переживания состояния лени, показана связь переживания лени и ее проявления в поведении, выявлены ситуационные и личностные детерминанты лени, раскрыты некоторые механизмы развития лени как личностного новообразования, установлены тендерные различия лени.

Новизна работы заключается и в разработке критериев лени, как на уровне переживания, так и на уровне поведения. Предложены новые методы изучения

Предложены новые методы изучения

данного феномена, позволяющие описать особенности переживания состояния лени, определить частоту проявления лени в поведении, выявить ситуационные факторы, способствующие возникновению переживания лени и актуализирующие проявление лени.

Теоретическая значимость. Сведения о феномене лени, полученные в ходе исследования, дают возможность разрешить многие трудности в теоретическом представлении о нем как психическом явлении (особенностях и структуре переживания, поведенческих проявлениях, детерминации и условиях актуализации, функциях, возможном влиянии на эффективность деятельности и

пр.).

В психологии важной проблемой изучения любого феномена (в данном случае лени) является нахождение адекватных критериев его распознавания, что позволяет очертить границы изучаемого явления и понять, когда мы имеем дело с одним психическим явлением (с ленью), а когда — с другим (не с ленью). В рамках данной работы продемонстрирована возможность решения этой проблемы.

Практическая значимость. Данные о специфике переживания состояния лени, условиях, способствующих его возникновению, индивидуально-психологических особенностях ленивых людей, а также наличие способов изучения этого состояния предоставят возможность избежать негативных последствий лени.

В работе выявлены потенциальные причины лени, которые являются стимулами, запускающими переживание состояния лени и актуализирующими проявление ее как свойства личности, а также личностные предикторы лени, которые позволяют с определенной долей вероятности прогнозировать ее развитие. Эти результаты могут быть использованы в индивидуальном, организационном и семейном консультировании, при разработке рекомендаций и тренингов по использованию наиболее адекватных способов саморегуляции состояния лени и форм взаимодействия с ленивым человеком, способствующих повышению эффективности его деятельности, а также при создании программы профилактики развития личности, склонной к лени.

Полученные в исследовании данные будут полезны при подготовке лекционных курсов и семинарских занятий по курсам «психические состояния», «социальная психология личности».

Апробация результатов исследования. Основные результаты работы обсуждались на заседании кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета, на международных конференциях («Дружининские чтения», Сочи, 2004; «Психология XXI века», Санкт-Петербург, 2004; «Ломоносов-2005», Москва, 2005) и отражены в 9 публикациях, указанных в автореферате.

Проведенное исследование было поддержано грантом Комитета по науке и высшей школе г.Санкт-Петербурга М06-1.8К-41 («Индивидуально-психологические и ситуационные факторы как детерминанты лени»).

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения, списка литературы, приложения, общим объемом 176 страниц. В нее включены 20 таблиц и 12 рисунков. Список литературы состоит из 194 наименований.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определяются его цель, задачи, гипотезы, объект и предмет исследования, формулируются положения, выносимые на защиту, раскрываются новизна, теоретическая и практическая значимость работы.

Первая глава «Теоретико-методологические основания изучения лени» представляет собой аналитический обзор литературы по проблеме исследования. Глава состоит из двух разделов.

Первый раздел первой главы «Лень как нормативно-оценочная категория (на основе анализа этико-фнлософской литературы)»

воспроизводит эволюцию этико-философских взглядов на лень в истории западноевропейской мысли от Античности до наших дней с точки зрения понимания лени как добродетели или как порока [Арендт X., 2000; Вебер М., 1990; Веблен Т., 1984; Зиммель Г., 1906, 1996; Зомбарт В., 1994; Зубец О.П., 2002; Прокофьев A.B., 2001 и др.] и показывает, что вся история западноевропейской трудовой этики отражает постепенный рост ценности труда и осуждение праздного образа жизни, с целью уравнять всех в труде, а, значит, и в лени.

Проведенный анализ имел целью обозначить социально-психологическую сущность изучаемого явления. Как известно, социальная общность определяет то, какое поведение считать адекватным, а какое нет, закрепляя за приемлемым поведением понятие «добродетели», а за неприемлемым — «греха» или «порока» [Бобнева М. И., 1979]. Показано, что вне зависимости от того, принимаются проявления лени обществом или нет, лень является категорией нормативно-оценочной, поскольку всегда оказывается связанной с оценкой поведения человека в терминах «соответствует норме» или «не соответствует норме», «поступает хорошо» или «поступает плохо».

И., 1979]. Показано, что вне зависимости от того, принимаются проявления лени обществом или нет, лень является категорией нормативно-оценочной, поскольку всегда оказывается связанной с оценкой поведения человека в терминах «соответствует норме» или «не соответствует норме», «поступает хорошо» или «поступает плохо».

В соответствии со сложившимися к настоящему времени нормами морали лень относится к разряду пороков. Поскольку механизм социальных ограничений, действующий в обществе, направлен на формирование необходимых для сообщества людей социальных диспозиций и социально-психологических качеств личности и вытеснение стремлений, свойств и переживаний человека, дисфункциональных для него, то проявления лени можно рассматривать как девиантные формы поведения, возникающие вследствие нарушения функционирования этого механизма. Таким образом, формулируется вывод о том, что отнесение человека к разряду ленивых является показателем несоответствия его поведения общественным нормам и ценностям, что делает эту категорию лиц «проблемной».

Второй раздел первой главы «Лень в системе психологических

понятий» посвящен рассмотрению психологических точек зрения на природу и сущность изучаемого явления, обзору эмпирических исследований по этой проблеме. Раздел состоит из трех параграфов.

Первый параграф — это определение психологического статуса феномена лени. Поскольку лень — категория, скорее, обыденно-психологическая, нежели научная, то первоначально проводится экскурс в психологию обыденного сознания. Анализ различных словарей русского языка [Александрова З.Е., 1998; Даль В., 1989; Корнесловь русскага языка, 1842; Ожегов С.И., Шведова Н.Ю., 1994; Полный церковно-славянский словарь, 2000; Словарь древнерусского языка, 1988; Словарь синонимов русского литературного языка, 2001; Словарь современного русского литературного языка, 1957; Справочный словарь, 1901; Срезневский И.И., 1895; Толковый словарь русского языка, 2000], художественной литературы [Гоголь Н.В., 1994; Гончаров Н.В., 1965; Маяковский В. В., 1976; Чехов А.П., 1959 и др.], русского народного фольклора [Былины, 1988; Даль В.И., 1996; Жуков В.П., 2000; Маркелова Е.В., 2004; Мартынова А.Н., Митрофанова В.В., 1986; Русские народные сказки, 2002] свидетельствует об амбивалентном отношении к лени, об одновременном отвержении и принятии ее проявлений. Несмотря на то, что лень и человек, ее проявляющий, получают в целом негативную оценку, что лень толкуется, в первую очередь, как нежелательное явление, эпитеты, которыми наделяется лень [Горбачевич К.С., 2000], пословицы о лени и труде [Даль В.И., 1996; Жуков В.П., 2000; Маркелова Е.В., 2004; Мартынова А.Н., Митрофанова В.В., 1986], образы художественной литературы и народного эпоса (Илья Муромец, Емеля, Обломов, Манилов, Влас Прогулкин и т.д.), говорят о весьма противоречивом отношении к ней.

В., 1976; Чехов А.П., 1959 и др.], русского народного фольклора [Былины, 1988; Даль В.И., 1996; Жуков В.П., 2000; Маркелова Е.В., 2004; Мартынова А.Н., Митрофанова В.В., 1986; Русские народные сказки, 2002] свидетельствует об амбивалентном отношении к лени, об одновременном отвержении и принятии ее проявлений. Несмотря на то, что лень и человек, ее проявляющий, получают в целом негативную оценку, что лень толкуется, в первую очередь, как нежелательное явление, эпитеты, которыми наделяется лень [Горбачевич К.С., 2000], пословицы о лени и труде [Даль В.И., 1996; Жуков В.П., 2000; Маркелова Е.В., 2004; Мартынова А.Н., Митрофанова В.В., 1986], образы художественной литературы и народного эпоса (Илья Муромец, Емеля, Обломов, Манилов, Влас Прогулкин и т.д.), говорят о весьма противоречивом отношении к ней.

Обращение к научному психологическому знанию предоставляет возможность рассмотреть лень как личностное свойство, характеризующееся немотивированным уклонением от выполнения порученного дела, склонностью к пустому времяпрепровождению и получению удовольствия от безделья [Степанов С. С., 1996; Словарь-справочник по нравологии, 2000], или как психическое состояние, характеризующееся отсутствием желания работать, делать что-либо, требующее волевого усилия, а также переживанием удовольствия от безделья [Платонов К.К., 1984; Практикум по психологии состояний, 2004; Психология, 1997], и провести параллели с представлениями о лени в педагогике [Абилов К.С., 1965; Матушкин С.Е., 1998; Матушкин С.Е., Чернецов П.И.. 1987; Рейнвальд Н.И., 1997; Свадковский И.Ф., 1959 и др.] и юриспруденции [Гагарин Н.С., Борчашвили Н.Ш., 1989; Кондрашков H.H., 1989; Рудая Л.П., 1989; Тер-Акопов A.A., 1980 и др.].

С., 1996; Словарь-справочник по нравологии, 2000], или как психическое состояние, характеризующееся отсутствием желания работать, делать что-либо, требующее волевого усилия, а также переживанием удовольствия от безделья [Платонов К.К., 1984; Практикум по психологии состояний, 2004; Психология, 1997], и провести параллели с представлениями о лени в педагогике [Абилов К.С., 1965; Матушкин С.Е., 1998; Матушкин С.Е., Чернецов П.И.. 1987; Рейнвальд Н.И., 1997; Свадковский И.Ф., 1959 и др.] и юриспруденции [Гагарин Н.С., Борчашвили Н.Ш., 1989; Кондрашков H.H., 1989; Рудая Л.П., 1989; Тер-Акопов A.A., 1980 и др.].

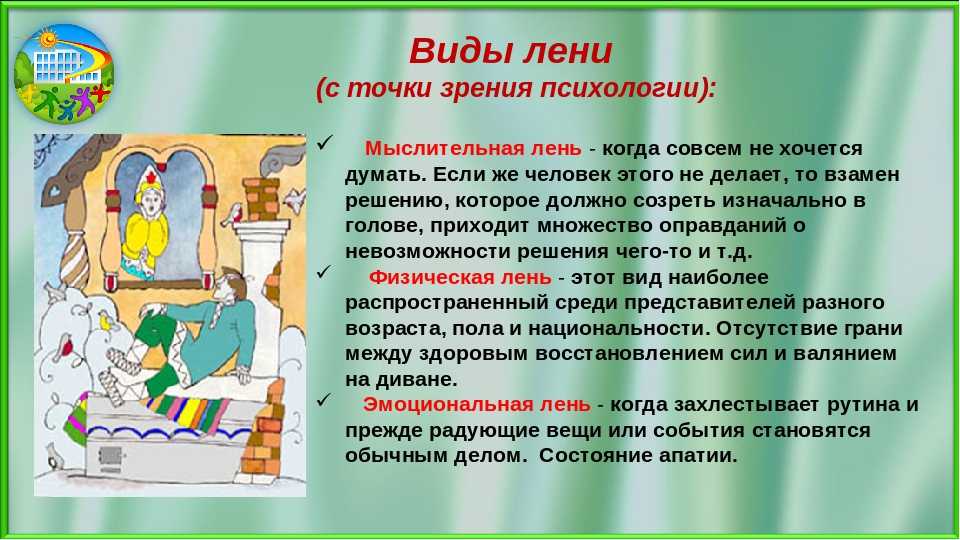

Приводятся имеющиеся зарубежные и отечественные результаты эмпирических исследований феномена лени как состояния и как свойства личности, описываются виды лени (ситуативная и постоянная, физическая и духовная, внутренняя и внешняя, конструктивная и деструктивная), выделяются основные различия между пониманием лени как свойства личности и как психического состояния. Выяснено, что отличие состояния от свойства

личности носит скорее формальный характер, нежели содержательный и заключается в его меньшей регулярности [Allen В. , Potkay Ch., 1981], большей лабильности и подверженности влиянию внешних условий [Allport G., Odber Н., 1936; Hayden Т, Mischel W„ 1976; Ганзен, 1984; Махнач A.B., 1995]. В конце параграфа делается вывод о возможности определять лень двояко: и как психическое состояние, и как свойство личности. Обосновывается правомерность начинать изучение феномена лени с описания и анализа его как временного состояния и рассматривать лень как свойство личности в качестве статистической меры проявления лени как психического состояния.

, Potkay Ch., 1981], большей лабильности и подверженности влиянию внешних условий [Allport G., Odber Н., 1936; Hayden Т, Mischel W„ 1976; Ганзен, 1984; Махнач A.B., 1995]. В конце параграфа делается вывод о возможности определять лень двояко: и как психическое состояние, и как свойство личности. Обосновывается правомерность начинать изучение феномена лени с описания и анализа его как временного состояния и рассматривать лень как свойство личности в качестве статистической меры проявления лени как психического состояния.

Во втором параграфе лень анализируется с точки зрения основных положений теории психических состояний: понимания состояния как целостной реакции личности на внешние и внутренние стимулы, как промежуточного звена между процессами и свойствами личности, связанного с ними, и которое на некоторое время характеризует своеобразие психической деятельности и имеет определенные временные границы, как единства переживания и поведения и рассмотрения ситуации как основной причины, вызывающей психическое состояние [Ганзен В. А., 1984; Ильин Е.П., 1978; Куликов Л.В., 1997; Левитов Н.Д., 1955, 1964; Леонова А.Б., 1984; Мясищев В.Н., 1996; Небылицын В.Д., 1976; Прохоров А.О., 1991, 1998, 2005; Сосновикова Ю.Е., 1975; Чеснокова И.И., 1987 и др.]. Описываются основные характеристики лени как психического состояния (полярность, осознанность, эмоциональные, активационные, тонические, тензионные, временные параметры), специфические функции лени (релаксационная, гедонистическая и защитная), особенности ситуации как детерминанты лени, отличия лени от психических состояний, смежных с ней, таких как: скука, усталость, депрессия, апатия.

А., 1984; Ильин Е.П., 1978; Куликов Л.В., 1997; Левитов Н.Д., 1955, 1964; Леонова А.Б., 1984; Мясищев В.Н., 1996; Небылицын В.Д., 1976; Прохоров А.О., 1991, 1998, 2005; Сосновикова Ю.Е., 1975; Чеснокова И.И., 1987 и др.]. Описываются основные характеристики лени как психического состояния (полярность, осознанность, эмоциональные, активационные, тонические, тензионные, временные параметры), специфические функции лени (релаксационная, гедонистическая и защитная), особенности ситуации как детерминанты лени, отличия лени от психических состояний, смежных с ней, таких как: скука, усталость, депрессия, апатия.

В третьем параграфе лень рассматривается как свойство личности. Изучаемый феномен описывается через анализ его противоположностей — трудолюбия и трудоголизма. Главное отличие лени от противоположных ей явлений — трудолюбия и трудоголизма — заключается в отрицательном отношении к труду и в склонности затрачивать меньше усилий и времени на выполнение работы. Разбираются основные предпосылки развития лени как свойства личности, факторы, способствующие закреплению ее в качестве личностного новообразования, особенности личности, обусловленные ею. Детально анализируются эмпирические данные отечественных исследований лени как свойства личности [Понарядова Т.В., 1996; Горбоконенко Н.В., 1998] и зарубежных исследований прокрастинации как явления, родственного лени [Ferrari J.R., 1992; Ferrari J.R., Johnson J.J., McCown W.C, 1995; Kovacs A., Danto

Детально анализируются эмпирические данные отечественных исследований лени как свойства личности [Понарядова Т.В., 1996; Горбоконенко Н.В., 1998] и зарубежных исследований прокрастинации как явления, родственного лени [Ferrari J.R., 1992; Ferrari J.R., Johnson J.J., McCown W.C, 1995; Kovacs A., Danto

D, 1998; Milgram N., Tenne R., 2000; Lee D.-G., Kelly K.R., Edwards J.K., 2006; Rothblom, E.D., Solomon, L.J., Murakami, J., 1986; Solomon L.J., Rothblom

E.D.,1984 et al.], обсуждаются их объяснительные возможности и ограничения.

Вторая глава «Обыденно-психологические представления о лени (эмпирическое исследование)» содержит описание первого эмпирического этапа исследования.

В первом разделе второй главы «Программа исследования обыденно-психологических представлений о лени» представлена программа первого этапа исследования, изложены его цель и задачи, используемые методы и процедуры их проведения, характеристика выборки.

Во втором разделе второй главы «Анализ результатов исследования»

приведены данные изучения обыденно-психологических представлений о лени и их интерпретация. Было выявлено основное содержание обыденно-психологических представлений о лени, особенностях ее переживания, ее причинах и проявлениях, выделены основные типы образов ленивого человека в сознании обывателя.

Было выявлено основное содержание обыденно-психологических представлений о лени, особенностях ее переживания, ее причинах и проявлениях, выделены основные типы образов ленивого человека в сознании обывателя.

Полученные результаты показывают, что в сознании респондентов лень выступает как временное состояние или как свойство личности. Поскольку, лень — категория, скорее, обыденно-психологическая, нежели научная, то мнения респондентов рассматривались как экспертные в данной области, подтверждающие обоснованность определения нами психологического статуса этого явления.

Оказалось, что для обыденного сознания мерой отличия лени как психического состояния от лени как свойства личности является частота ее проявления в поведении. По мнению респондентов, переживание состояния лени может и не сопровождаться «ленным» поведением. В то время как при отнесении феномена к свойству личности именно поведенческий компонент лени играет решающее значение.

Выяснилось, что гедонистический тон переживаний в состоянии лени не является универсальным. Часто состояние лени сопровождается угрызениями совести, чувством вины, и в целом пониженным фоном настроения. Это обстоятельство ставит под сомнение представление о получении удовольствия от безделья как неизменной составляющей переживания состояния лени.

Часто состояние лени сопровождается угрызениями совести, чувством вины, и в целом пониженным фоном настроения. Это обстоятельство ставит под сомнение представление о получении удовольствия от безделья как неизменной составляющей переживания состояния лени.

В соответствии с полученными данными, уклонение человека от выполнения деятельности и требований социальной роли, несвоевременное и недобросовестное выполнение порученного дела, имитация бурной деятельности вместо ее реального выполнения, низкий темп выполнения деятельности, трудности в распределении времени, непоследовательность в реализации намеченного плана можно считать поведенческими индикаторами лени. Представления о ленивом человеке, о его типологических особенностях отличаются неоднородностью, что может свидетельствовать о разнообразии проявлений лени и множественности оснований, по которым происходит отнесение человека к разряду ленивых или неленивых.

Суждения экспертов о причинах лени отличаются многообразием. Это убеждает нас в том, что лень — явление полидетерминированное, обусловленное совокупным влиянием личности и среды.

Это убеждает нас в том, что лень — явление полидетерминированное, обусловленное совокупным влиянием личности и среды.

Анализ результатов исследования обыденно-психологических представлений о лени заканчивается выводом о возможности использования полученных данных при постановке рабочих гипотез, разработке методов изучения феномена, его личностных и ситуационных детерминант, а также для

применения выделенных поведенческих проявлений лени в качестве ее эмпирических референтов.

Третья глава «Роль ситуационных и личностных факторов в формировании лени (эмпирическое исследование)» отражает логику проведения основного этапа исследования и его результаты. Глава состоит из двух разделов.

Первый раздел третьей главы «Организация н методы исследования» включает описание выборки, методов, применяемых на данном этапе исследования, их назначения и особенностей проведения.

Излагаются этапы разработки авторских методик (методики изучения переживания состояния лени и методики изучения поведенческого проявления лени), подробные инструкции по их применению, приводятся их статистические характеристики. Методика изучения переживания состояния лепи — это биполярная шкала, состоящая из 23 пар характеристик противоположного значения (прилагательных-омонимов), которые отражают репрезентацию в обыденном сознании представлений о переживании состояния лени. Методика изучения поведенческого проявления лени представляет собой 7-ми балльную шкалу (лайкертовского типа), где в качестве основы для построения суждений были использованы поведенческие индикаторы лени, выделенные на первом этапе исследования. Вывод о проявлении лени на поведенческом уровне и ее интенсивности осуществлялся на основе самооценок испытуемых и групповой оценки личности. Высокий уровень проявления лени в поведении рассматривался как показатель сформированное™ лени как свойства личности.

Методика изучения переживания состояния лепи — это биполярная шкала, состоящая из 23 пар характеристик противоположного значения (прилагательных-омонимов), которые отражают репрезентацию в обыденном сознании представлений о переживании состояния лени. Методика изучения поведенческого проявления лени представляет собой 7-ми балльную шкалу (лайкертовского типа), где в качестве основы для построения суждений были использованы поведенческие индикаторы лени, выделенные на первом этапе исследования. Вывод о проявлении лени на поведенческом уровне и ее интенсивности осуществлялся на основе самооценок испытуемых и групповой оценки личности. Высокий уровень проявления лени в поведении рассматривался как показатель сформированное™ лени как свойства личности.

Обосновывается выбор «теста цветовых метафор» (ТЦМ) И.Л.Соломина в качестве одного из методов изучения ситуационных детерминант лени, описываются особенности его модификации: среди слов-стимулов наряду с ленью и ее синонимами и антонимами содержались слова, отражающие в обыденном сознании специфику возможных ситуаций возникновения лени, а также слова, несвязанные с ситуацией возникновения лени, несущие отрицательную и положительную смысловую нагрузку.

Во втором разделе третьей главы «Результаты и их интерпретация» проводится последовательный анализ результатов исследования. Раздел состоит из шести параграфов.

В первом параграфе обсуждаются результаты изучения особенностей переживания состояния лени и их связи с проявлением лени в поведении.

Согласно полученным данным, для большинства людей в состоянии лени типично чувствовать себя вялыми, уставшими, расслабленными, разбитыми, пассивными, медлительными, обессиленными, малоподвижными. При помощи факторного анализа удалось выявить семантическую структуру переживания состояния лени. Она оказалась представлена четырьмя биполярными факторами: «пассивность — активность», «удовольствие — страдание», «усталость — работоспособность», «негативное — позитивное самоотношение», отражающими соответственно активационные, эмоциональные, тонические

характеристики психического состояния и показатель отношения к себе. Установлено, что наиболее значимым из структурных компонентов переживания состояния лени является «пассивность-активность», на основании чего состояние лени условно было отнесено к активационным.

Анализ связи переживания и проявления лени в поведении позволил выяснить, что испытуемые, склонные к проявлению лени в поведении, чувствуют себя в состоянии лени более довольными, инициативными, достойными, заинтересованными, увлеченными, уверенными, полными сил, необходимыми, активными, внимательными, в отличие от испытуемых, не склонных проявлять лень в поведении.

Корреляционный анализ «проявления лени в поведении» со структурными компонентами переживания лени выявил связь первого с «пассивностью-активностью» и отсутствие таковых с остальными компонентами (рис.1). Таким образом, «пассивность-активность» как компонент структуры переживания лени оказался не только самым значимым в ней, но и связующим звеном переживания лени с ее проявлением в поведении.

Рис.1

Структурные компоненты переживания лени и проявление лени в

поведении

Условные обозначения структурных компонентов переживания лени:

1. пассивность — активность 3. усталость — работоспособность

усталость — работоспособность

2. удовольствие — страдание 4. негативное — позитивное самоотношение

— положительная связь (р < 0,05)

В целом было установлено, что люди, переживающие позитивные эмоции в состоянии лени, чаще проявляют лень в поведении, у них, соответственно, выше вероятность развития лени в качестве свойства личности. Люди, переживающие состояние лени негативно, реже допускают проявление лени на уровне поведения, у них с большей вероятностью можно наблюдать трудолюбие в качестве черты личности.

Сравнительный анализ переживаний лени у мужчин и женщин показал, что в целом мужчины склонны испытывать более позитивные эмоции в состоянии лени. Они в большей степени, нежели женщины, чувствуют себя уверенными,

достойными, невозмутимыми, здоровыми и в меньшей степени обессиленными, разбитыми, вялыми, уставшими и рассеянными. Полученные данные подтверждаются различием в уровне выраженности трех из четырех структурных компонентов переживания состояния лени у мужчин и женщин. -критерий Стъюдента)

-критерий Стъюдента)

Выдвигается предположение о наличии двух типов лени — мужской и женской: первая связана с переживанием удовольствия от безделья, вторая — с переживанием эмоционально дискомфорта.

Во втором параграфе приведены результаты изучения ситуационных детерминант лени. Были проанализированы самоотчеты испытуемых о причинах возникновения лени и результаты, пройденного ими теста цветовых метафор (в авторской модификации).

Самоотчеты испытуемых о причинах лени показали, что ведущими среди них являются факторы, отражающие характер выполняемого задания (его неинтересность, неважность, неясность), условия его реализации (необязательность или, наоборот, принуждение), а также состояние усталости. При рассмотрении частоты совпадения слов-стимулов с понятием «лень» оказалось, что чаще всего лень связана со скукой, однообразностью, нечеткостью инструкций, рутиной, бессмысленностью, усталостью, низким статусом, неуверенностью в себе, попустительством, неважным делом, низкой заработной платой, плохим настроением и реже всего — с интересом, важным делом, успехом, высоким статусом, праздником, разнообразием, бодрствованием, достижением цели и важностью результата (таблица 2). Если первые можно рассматривать как индикаторы потенциальных причин лени, то

Если первые можно рассматривать как индикаторы потенциальных причин лени, то

последние как индикаторы условий, при которых риск возникновение лени минимален.

Таблица 2

Индикаторы потенциальных Индикаторы ситуаций, в которых риск возникновения лени минимален

причин лени

скука 32,9% интерес 3,7%

однообразность 28,5% важность дела 3,7%

нечеткость инструкций 28,0% успех 3,7%

рутина 27,2% высокий статус 3,3%

бессмысленность задания 26,0% праздник 3,3%

усталость 24,8% разнообразие 3,3%

низкий статус 24,0% бодрствование 3,3%

неуверенность в себе 23,2% достижение цели 2,8%

попустительство 22,0% важность результата 2,8%

неважное дело 21,5%

низкая заработная плата 21,1%

плохое настроение 20,3%

При анализе самоотчетов и данных теста цветовых метафор значимых различий в распределении ответов респондентов обнаружено не было. На основании чего был сделан вывод о том, что у людей, не склонных к лени и склонных к ней, лень инициализируют сходные ситуационные детерминанты. Для неленивых они являются стимулами, запускающими переживание состояния лени, для ленивых — условиями, актуализирующими вместе с переживанием и проявление лени в поведении.

На основании чего был сделан вывод о том, что у людей, не склонных к лени и склонных к ней, лень инициализируют сходные ситуационные детерминанты. Для неленивых они являются стимулами, запускающими переживание состояния лени, для ленивых — условиями, актуализирующими вместе с переживанием и проявление лени в поведении.

Были выявлены тендерные различия в детерминации лени. Полученные данные свидетельствуют, что для женщин лень — состояние, возникающее в ответ на трудности, препятствия, внешнее давление, возможно, поэтому чаще нагружено отрицательным смыслом. Для мужчин лень может выступать атрибутом проделанной работы, достижения успеха, стабильного положения, чаще связана с положительными переживаниями. Женщины привлекают большее количество причин для объяснения своей лени, по сравнению с мужчинами. Вероятно, их более негативное отношение к данному явлению заставляет прибегать и к большему числу оправданий своей лени.

В третьем параграфе приведены результаты изучения личностных особенностей ленивых людей. В соответствии с полученными данными, типичным для ленивого человека является высокая экспрессивность и динамичность в общении, низкая эмоциональная чувствительность, низкая доверчивость, излишняя критичность и недовольство собой.

В соответствии с полученными данными, типичным для ленивого человека является высокая экспрессивность и динамичность в общении, низкая эмоциональная чувствительность, низкая доверчивость, излишняя критичность и недовольство собой.

В структуре ценностей ленивого человека важнейшее место занимает «гедонизм» (и как нормативный идеал, и как индивидуальный приоритет):

наиболее часто в социальном поведении личности проявляется стремление к наслаждению и чувственным удовольствиям. На уровне поведения низка значимость ценностей «универсализма», «достижения», «безопасности». Ему чуждо как стремление к личному успеху, безопасности, так и действия, направленные на повышение благополучия других людей.

Ленивого человека отличает высокая интенсивность защитных механизмов «замещения», «вытеснения», «регрессии», «проекции» и низкая — «реактивного образования». Не желая и не делая то, что сделать необходимо, индивид склонен заниматься чем-то второстепенным, выполняя что-то менее «опасное», менее «значимое», тем самым снимать напряжение, направляя энергию на другую деятельность, забывать о необходимости выполнения какого-либо задания, демонстрировать «детское» поведение, потворствовать своим желаниям.

При сравнительном анализе полярных групп «ленивых» и «неленивых» выяснилось, что ленивые люди считают важным для себя достижение социального статуса и престижа, доминирования над другими людьми, в социальном поведении они реже проявляют послушание и не склонны сдерживать и предотвращать действия, не соответствующие социальным ожиданиям.

Интересно, что высокий уровень лени оказался связанным со средним уровнем эмоциональной стабильности и самоконтроля поведения. Эти данные говорят о том, что ленивые люди достаточно реалистичны, эмоционально зрелы и могут быть дисциплинированы. Можно предположить, что ленивый человек обладает достаточным потенциалом для реализации поставленных перед ним задач. Причина его неделанья или посредственного выполнения деятельности лежит, скорее, не в проблеме нарушения саморегуляции, а в том, что его собственные желания и потребности лежат в другой плоскости; т.е. деятельность, которую необходимо выполнить, не отвечает его желаниям (таблица 3).

Таблица 3

Свойства личности, ценности и защитные механизмы в группе ленивых (п=27, М=1,65, о=0,72)

Переменные Лень г (Х,У) М о

Фактор С (эмоциональная стабильность)1 0,498** 5,59 2,37

Фактор I (жесткость — чувствительность)1 -0,390* 7,53 2,37

Фактор СЬ (самоконтроль)1 0,383* 6,65 2,06

Реактивное образование2 -0,397** 35,17 22,29

Вытеснение» 0,396** 38,89 15,30

Примечание: М — среднее арифметическое; о — стандартное отклонение р< 0,05; ** р< 0,01 (г Пирсона)

1 — по 16-факторному личностному опроснику Р.Кеттела

2- по тест-опроснику механизмов защиты Келлермана-Плутчика

Для группы неленивых свойственны: чувствительность, тревожность, более низкая значимость ценности «стимуляции» (на уровне поведения), по сравнению с ленивыми, достаточно высокая значимость «самостоятельности» и «достижения» (на уровне убеждений), низкая напряженность «вытеснения». Именно эти особенности личности можно считать переменными, не позволяющими индивиду лениться, т. е. игнорировать требования, соответствующие его социальной роли (таблица 4).

е. игнорировать требования, соответствующие его социальной роли (таблица 4).

Таблица 4

Свойства личности, ценности и защитные механизмы в группе неленивых (п=33, М=-1,28, ст=0,36)

Переменные Лень г(Х,¥) М с

Фактор I (жесткость — чувствительность)1 -0,459** 9,11 2,42

Фактор О (спокойствие — тревожность) 1 -0,491** 7,78 2,41

Самостоятельность 1 -0,349* 5,09 0,97

Достижение 2 -0,413* 4,80 1,54

Стимуляция 3 0,490** 2,06 1,12

Вытеснение4 0,446** 22,40 14,22

Примечание: М — среднее арифметическое; а — стандартное отклонение р< 0,05; ** р< 0,01 (г Пирсона)

— по 16-факторному личностному опроснику Р.Кетгела 2- ценности на уровне нормативных идеалов (по методике Ш.Шварца)

ценности на уровне индивидуальных приоритетов (по методике Ш.Шварца) 4- по тест-опроснику механизмов защиты Келлермана-Плутчика

Формулируется вывод о том, что высокий уровень лени характеризует человека, стремящегося к получению удовольствия от жизни и деятельности, нежелающего выполнять то, что не отвечает его интересам и потребностям. Реалистичность, эмоциональная зрелость и достаточный уровень самоконтроля поведения свидетельствуют о способности ленивого человека реализовывать поставленные перед ним задачи. Нежелание следовать социальным стандартам, опора на собственные желания и потребности выдает в нем человека свободолюбивого, неконформного. Высокий уровень вытеснения, регрессии, замещения, проекции и низкий — реактивного образования позволяют ему избегать деятельности, которая противоречит его интересам, и сосредотачиваться на той, что отвечает им.

Реалистичность, эмоциональная зрелость и достаточный уровень самоконтроля поведения свидетельствуют о способности ленивого человека реализовывать поставленные перед ним задачи. Нежелание следовать социальным стандартам, опора на собственные желания и потребности выдает в нем человека свободолюбивого, неконформного. Высокий уровень вытеснения, регрессии, замещения, проекции и низкий — реактивного образования позволяют ему избегать деятельности, которая противоречит его интересам, и сосредотачиваться на той, что отвечает им.

В ходе исследования были выявлены тендерные различия лени. На основании того, что мужчины отличаются меньшей чувствительностью, большим спокойствием, расслабленностью, нонконформизмом, в то время как женщины — большей чувствительностью, тревожностью, беспокойством и большей конформностью, мы установили, что у мужчин больше личностных предпосылок для формирования лени, чем у женщин. Этим, возможно и

объясняется факт более частого проявления лени в поведении именно у мужчин.

Как показали результаты исследования, для ленивых женщин свойственна большая экспрессивность, подозрительность и низкая нормативность. Учитывая в целом низкую предрасположенность женщин к лени, по сравнению с мужчинами, им приходится прибегать к обширному арсеналу психологических защит (отрицание, регрессия, компенсация, проекция, вытеснение), чтобы допустить проявление лени в поведении. Таким образом, у женщин лень оказывается связанной с проблемами саморегуляции поведения и эмоциональной зрелости личности.

Множественный регрессионный анализ подтвердил, что лень у мужчин и женщин имеет разную природу. Из числа изучаемых переменных у мужчин лень в основном определяется низкой значимостью ценности «универсализма» и высокой — «гедонизма», в то время как у женщин — сочетанием различных защитных механизмов (высокой напряженности проекции, регрессии, вытеснения и низкой — реактивного образования), а также низкой значимостью ценности «достижения».

Четвертый параграф посвящен рассмотрению особенностей двух форм диагностики лени — самооценки и групповой оценки личности. Было показано, что в целом, обе формы могут выступать адекватными критериями для изучения лени (частоты ее проявления в поведении). Групповая оценка личности является по процедуре проведения более сложным методом, требующим большего времени и организаторских умений, но при этом, позволяющим минимизировать влияние общей самооценки человека на отнесение его к категории ленивых. При самооценке этого влияния избежать не удается, поэтому, к ленивым могут быть отнесены субъекты, не являющиеся таковыми на самом деле, а отличающиеся предельно низкой самооценкой.

Было показано, что в целом, обе формы могут выступать адекватными критериями для изучения лени (частоты ее проявления в поведении). Групповая оценка личности является по процедуре проведения более сложным методом, требующим большего времени и организаторских умений, но при этом, позволяющим минимизировать влияние общей самооценки человека на отнесение его к категории ленивых. При самооценке этого влияния избежать не удается, поэтому, к ленивым могут быть отнесены субъекты, не являющиеся таковыми на самом деле, а отличающиеся предельно низкой самооценкой.

Важную роль при отнесении человека к разряду ленивых играет излишняя жизнерадостность, импульсивность, восторженность и беспечность, отсутствие понимания и терпимости, заботы о благополучии окружающих, стремление к доминированию над другими, но при этом работоспособность и стрессоустойчивость. Для того чтобы оценивать себя как ленивого нужно обладать низкой социальной желательностью, не стремиться следовать общепринятым моральным правилам и стандартам.

В пятом параграфе описаны особенности отношения людей, склонных к лени, к труду и учебе, удовольствию, самому себе и ленивому человеку. Полученные ранее данные стимулировали нас к расширению исследовательской задачи (описать особенности отношения к труду ленивых людей) и включить в рассмотрение также ряд других переменных. По результатам теста цветовых метафор было проанализировано отношение (его модальность) к понятиям «труд», «учеба», «удовольствие», «я сам», «ленивый человек», а также качественное своеобразие этих отношений.

Сравнение крайних групп «неленивых» и «ленивых» по степени позитивности/негативности отношения к перечисленным выше понятиям не обнаружило значимых различий. Результаты обеих групп лежат в среднем

диапазоне. Анализ различий частоты совпадения слов-стимулов с этими понятиями в подгруппах «неленивых» и «ленивых» показал:

1. Для людей, склонных к лени, по сравнению с людьми, не склонными к ней, понятие «труд» чаще оказывается нагруженным отрицательными ассоциациями, такими как: «усталость» (17,9% и 5,8%, соответственно), «разочарование» (15,8% и 4,8%), «принуждение» (14,7% и 3,8%), «низкая заработная плата» (10,5% и 0%), «бессмысленность» (13,7% и 2,9%), «страх» (12,6% и 2,9%), «неприятность дела» (8,4% и 1%), «каторга» (13,7% и 3,8%) и т. д., что может свидетельствовать о несформированности представления о труде как о ценности, как о деятельности, в процессе и в результате которой можно получать материальное и духовное вознаграждение.

д., что может свидетельствовать о несформированности представления о труде как о ценности, как о деятельности, в процессе и в результате которой можно получать материальное и духовное вознаграждение.

2.Неленивые чаще связывают учебу с поощрением (16,3% и 6,3%), в то время как ленивые — с разочарованием (11,6% и 2,9%) и наказанием (9,5% и 2,9%).

3. Ленивые люди значительно реже связывают удовольствие с понятием «профессиональный рост» (16,8% и 29,8%).

4. Испытуемые, склонные к лени, чаще остальных связывают стимул «я сам» с развлечениями (32,6% и 18,3%), праздностью (18,9% и 7,7%), чаще идентифицируют себя как ленивого человека (7,4% и 1%), что является, на наш взгляд, показателем признания за собой стремления к получению удовольствия от жизни.

5. Испытуемые, не склонные допускать проявление лени в поведении, чаще связывают понятие «ленивый человек» с низким статусом (30,8% и 13,75), рутиной (31,7%о и 18,9%), болезнью (19,2% и 6,3%), праздностью (15,4% и 4,2%) и страхом (15,4% и 6,3%).

Полученные данные позволили сделать вывод о большей значимости отношения к труду в дифференциации групп «ленивых» и «неленивых» по сравнению с отношением к учебе, удовольствию, самому себе и ленивому человеку. Скорее всего, именно непринятие труда как ценности, а не отношение к учебе или удовольствию, является показателем, влияющим на формирование склонности к лепи.

В шестом параграфе представлены результаты изучения влияния лени на эффективность деятельности на примере успеваемости студентов в учебной деятельности. В качестве показателя успеваемости использовался средний балл по итогам двух последних сессий. Проведенный простой регрессионный анализ свидетельствует о возможности прогнозировать с 40%-ой вероятностью низкую успеваемость студентов, склонных проявлять лень в учебной деятельности, что можно считать, на наш взгляд, показателем соответствия обыденных представлений о низкой эффективности деятельности ленивого человека реальности.

Учитывая обнаруженные различия в детерминации лени у мужчин и женщин, регрессионный анализ на предмет влияния лени на успеваемость был проведен отдельно для мужчин и женщин. Оказалось, что у мужчин лень определяет 61% дисперсии признака «успеваемость», в то время как у женщин — 35%.

Оказалось, что у мужчин лень определяет 61% дисперсии признака «успеваемость», в то время как у женщин — 35%.

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы:

1. В проведенном исследовании подтвердилось предположение о том, что лень может выступать психическим состоянием и свойством личности. Мерой отличия лена как психического состояния от свойства личности можно считать частоту проявления лени в поведения. Установлено, что общая позитивность переживаний в состоянии лени вызывает проявление лени в поведении, способствуя, тем самым, закреплению ее в качестве личностного новообразования. Непринятие своего состояния лени и связанные с ним негативные эмоции блокируют частое проявление лени в поведении, препятствуют развитию лени как свойства личности.

2. Выявлена структура переживания состояния лени, представленная четырьмя биполярными факторами: «пассивность — активность», «удовольствие — страдание», «усталость — работоспособность», «негативное -позитивное самоотношение». «Пассивность — активность» как компонент структуры переживания лени оказывается не только самым значимым в ней, но и связующим звеном переживания лени и проявления ее в поведении.

«Пассивность — активность» как компонент структуры переживания лени оказывается не только самым значимым в ней, но и связующим звеном переживания лени и проявления ее в поведении.

3. Ситуационные детерминанты лени сходны у людей, не склонных к лени и склонных к ней. В первом случае они являются стимулами, запускающими переживание состояния лени, во втором — условиями, актуализирующими проявление лени как свойства личности. В качестве потенциальных причин лени можно рассматривать характер выполняемого задания (его неинтересность, неважность, неясность, однообразность), условия его реализации (необязательность или, наоборот, принуждение, низкая заработная плата, низкий статус), а также состояние усталости и неуверенность в себе.

4. Лень как свойство личности характеризует человека, стремящегося к получению удовольствия от жизни и деятельности, нежелающего выполнять то, что не отвечает его интересам и потребностям. Высокий уровень беспокойства, чувствительность к одобрению окружающих, напряженность в трудных жизненных ситуациях, впечатлительность, низкий уровень вытеснения являются переменными, не позволяющими индивиду лениться, т. е. затрудняющими развитие лени как свойства личности.

е. затрудняющими развитие лени как свойства личности.

5. Ленивые люди склонны обесценивать трудовую деятельность, приписывать ей большее число негативных характеристик, акцентировать внимание на принудительном характере труда и его отрицательных последствиях. Это позволяет в целом охарактеризовать их отношение к труду как отрицательное.

6. Существуют тендерные различия лени, позволяющие говорить о наличии двух типов лени: мужской — гедонистической, женской — защитной.

Мужчины в большей степени предрасположены к проявлению лени, по сравнению с женщинами. Этот процесс облегчается их меньшей чувствительностью, большим спокойствием, расслабленностью, нонконформизмом. У женщин развитие лени происходит за счет увеличения числа психологических механизмов защиты, их различной напряженности, а также из-за нарушения саморегуляции поведения.

Мужчины склонны испытывать более позитивные эмоции в состоянии лепи, чем женщины; для мужчин лень — атрибут проделанной работы, достижения успеха, стабильного положения, они чаще позволяют себе лениться. У женщин лень оказывается связанной с преодолением трудностей, препятствий.

У женщин лень оказывается связанной с преодолением трудностей, препятствий.

7. Лень оказывает влияние на успеваемость студентов в учебной деятельности. Склонность к лени позволяет прогнозировать низкую успеваемость в учебной деятельности с вероятностью 61% — у юношей и с 35%-й вероятностью — у девушек.

8. При диагностике лени возможно использование разных форм оценивания — самооценки и групповой оценки личности. С позиции наблюдателя лень оказывается связанной с излишней жизнерадостностью, беспечностью, импульсивностью, незаинтересованностью в благополучии других людей, высоким стремлением к власти, и, как ни парадоксально, с высокой напряженностью. Высокая самооценка лени затрагивает аспект низкой нормативности поведения, низкой социальной желательности и общей низкой самооценки человека.

В заключении диссертации подводятся общие итоги, намечаются дальнейшие перспективы исследования.

В рекомендациях изложены возможные пути преодоления негативных последствий лени.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ:

1. Михайлова Е.Л. Психологическая феноменология лени // Труды молодых ученых Ульяновского государственного университета: сборник тезисов докладов студентов и аспирантов на IX ежегодной научно-практической конференции. — Ульяновск: УлГУ, 2000. С.80-81.

2. Михайлова Е.Л. К вопросу об адекватности некоторых обыденно-психологических представлений о лени // Ежегодник Российского психологического общества: материалы 3-го Всероссийского съезда психологов 25-28 июня 2003г. в 8 тт.Т.5. — СПб: Изд-во СПбГУ, 2003. С.444-446.

3. Михайлова Е.Л. Понятие лени: к вопросу об определении // Психология XXI века: Материалы международной научно-практической конференции студентов и аспирантов «Психология XXI века» / Под ред. В.Б.Чеснокова. -СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004. С.228-229.

4. Михайлова Е.Л. Лень как добродетель и лень как порок: к определению статуса явления // Психология и мораль / Под ред. В.Н.Куницыной. — СПб.: Речь, 2004. С.176-181.

В.Н.Куницыной. — СПб.: Речь, 2004. С.176-181.

5. Михайлова Е.Л. Лень в представлениях обыденного сознания // Психологические проблемы самореализации личности. Вып.8 / Под ред. Л.А.Коростылевой. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004. С.274-282.

6. Михайлова Е.Л. Лень: операционализация понятия // Материалы XII международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2005». Т.2. — М.: Изд-во МГУ, 2005. С.261-262.