Стэнфордского тюремного эксперимента: Стэнфордский тюремный эксперимент – КиноПоиск

Уроки и выводы Стэнфордского тюремного эксперимента

Уроки и выводы Стэнфордского тюремного эксперимента

Жизнь — искусство самообмана; и чтобы этот самообман был успешным, он должен быть привычным и постоянным.

Уильям Хэзлитт. О педантизме. Круглый стол (The Round Table), 1817

Пора перейти от отдельных поведенческих реакций и личных качеств молодых людей, игравших роли заключенных и охранников, к более широким теоретическим проблемам, поднятым этим исследованием, к его значению и выводам.

О пользе науки

Следует признать, что СТЭ не говорит о тюрьмах ничего такого, чего не могли бы поведать о тяготах тюремной жизни социологи, криминологи и бывшие заключенные. Тюрьма — ужасное место, пробуждающее худшие черты человеческой природы. Она скорее порождает насилие и преступность, чем способствуют реабилитации. Показатель рецидивизма составляет более 60 %. Это доказывает, что тюрьмы превратились в «инкубаторы преступности». Что же добавил СТЭ к пониманию этого неудачного эксперимента общества — созданию тюрем как инструмента борьбы с преступностью? Думаю, ответ лежит в базовом протоколе эксперимента.

В настоящих тюрьмах пороки ситуации и пороки находящихся в ней людей неразрывно переплетены между собой. Вспомните мою первую дискуссию с сержантом в управлении полиции Пало-Альто, когда я объяснял ему, почему мы решили провести этот эксперимент, а не просто отправиться в местную тюрьму и понаблюдать за тем, что там происходит. Мы разработали этот эксперимент для того, чтобы оценить воздействие искусственно созданной тюремной системы на тех, кто в ней находится — и охранников, и заключенных. В рамках контролируемого эксперимента с помощью различных средств мы смогли создать множество разных ситуаций и сделать масштабные выводы. В реальной тюрьме это было бы невозможно.

Благодаря систематическим процедурам отбора мы выбрали совершенно нормальных, обычных здоровых людей, не имевших никакой истории антисоциального поведения, преступлений или насилия. Более того, все они были студентами колледжа, поэтому их интеллект был выше среднего уровня, они имели меньше предрассудков и были более уверены в своем будущем, чем их менее образованные сверстники.

Однако нужно признать, что все наше исследование было «искусственным», это была всего лишь имитация реального мира. Но, несмотря на искусственность контролируемых экспериментов, таких как СТЭ, или других социально-психологических исследований, о которых мы поговорим в следующих главах, их результаты, если эксперименты проводятся с точностью, позволяющей выявить параллели «из жизни», могут обладать значительной обобщаемостью[178].

Конечно, наша тюрьма была «ненастоящей», но она адекватно отражала основные психологические аспекты тюремного заключения — именно их я считаю самыми важными элементами «тюремного опыта». Безусловно, любые выводы, сделанные в ходе эксперимента, должны отвечать на два вопроса. Во-первых — «По сравнению с чем?», а во-вторых — «Какова его ценность и обоснованность — какие явления реального мира помогает объяснить этот эксперимент?». Ценность такого исследования обычно заключается в том, помогает ли он выявить базовые процессы, определить причинно-следственные связи и установить переменные, участвующие в создании наблюдаемого эффекта. Кроме того, эксперименты могут установить закономерности, которые при условии статистической значимости нельзя считать случайными.

Основы экспериментальной социальной психологии несколько десятилетий назад заложил теоретик и пионер социальной психологии Курт Левин. Он утверждал, что можно в теории и на практике вычленить из реального мира те или иные проблемы и протестировать их в экспериментальной лаборатории. При условии продуманной структуры исследования и тщательном оперировании независимыми переменными (постоянными факторами, которые служат в качестве предсказателей поведения), считал он, можно установить определенные причинно-следственные связи, что было бы невозможно при полевых исследованиях или наблюдениях. Но Левин пошел дальше — он призывал использовать психологическую науку для осуществления социальных изменений, применяя данные, полученные в ходе исследований, которые позволяют понимать и менять к лучшему общество и человеческие поступки [179]. Я пытался следовать его вдохновляющим идеям.

При условии продуманной структуры исследования и тщательном оперировании независимыми переменными (постоянными факторами, которые служат в качестве предсказателей поведения), считал он, можно установить определенные причинно-следственные связи, что было бы невозможно при полевых исследованиях или наблюдениях. Но Левин пошел дальше — он призывал использовать психологическую науку для осуществления социальных изменений, применяя данные, полученные в ходе исследований, которые позволяют понимать и менять к лучшему общество и человеческие поступки [179]. Я пытался следовать его вдохновляющим идеям.

Трансформации власти охранников

Мы испытываем более яркое ощущение власти, когда ломаем дух человека, чем когда покоряем его сердце.

Эрик Хоффер.

Страстное состояние ума (The Passionate State of Mind) (1954)

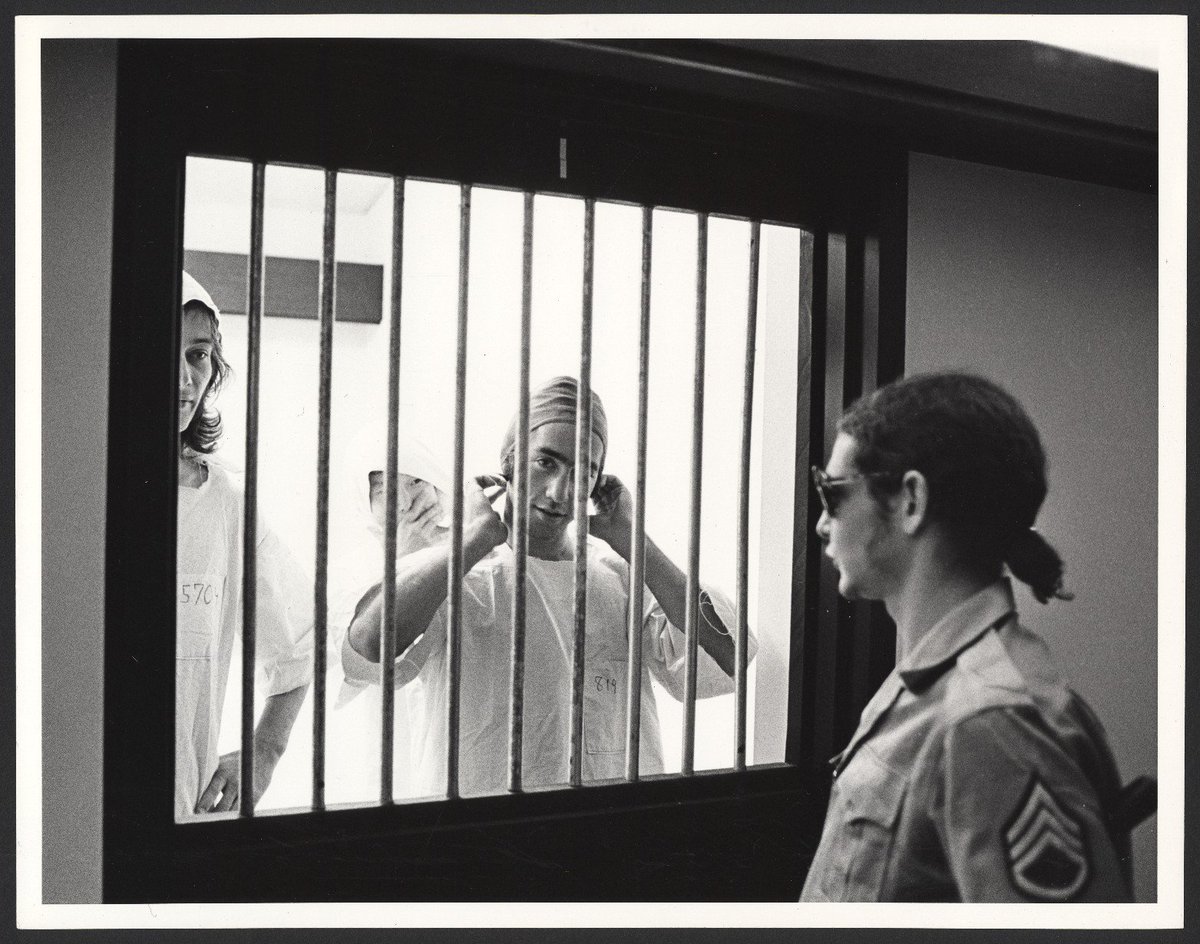

Некоторые из наших добровольцев, случайным образом получившие роли охранников, скоро стали злоупотреблять своей новой властью и вести себя садистским образом — оскорблять, унижать и подавлять «заключенных» и днем, и ночью. Их действия соответствуют психологическому определению зла, предложенному в первой главе. Другие охранники добросовестно играли свою роль, были жесткими и требовательными, но не оскорбляли заключенных, проявляя некоторое сочувствие к их бедственному положению. Несколько охранников, которых можно назвать «хорошими», сопротивлялись искушениям власти и временами были внимательны к заключенным и оказывали им небольшие услуги — делились с ними яблоками, сигаретами и т. д.

Их действия соответствуют психологическому определению зла, предложенному в первой главе. Другие охранники добросовестно играли свою роль, были жесткими и требовательными, но не оскорбляли заключенных, проявляя некоторое сочувствие к их бедственному положению. Несколько охранников, которых можно назвать «хорошими», сопротивлялись искушениям власти и временами были внимательны к заключенным и оказывали им небольшие услуги — делились с ними яблоками, сигаретами и т. д.

Я обратил внимание на одну интересную параллель между нацистскими врачами СС из концлагеря Освенцим и нашими студентами-охранниками. Конечно, ужас и изощренность системы нацистских концлагерей не идет ни в какое сравнение с нашей мнимой тюрьмой. Как и наших охранников, этих врачей можно разделить на три категории. Как пишет Роберт Джей Лифтон в книге «Нацистские врачи», среди врачей, работавших в немецких концлагерях, были «фанатики, охотно принимавшие участие в уничтожении узников лагерей и даже „перевыполнявшие“ план по убийствам. Были те, кто участвовал в этом процессе более или менее систематически и делал не больше и не меньше того, что им приказывали; и были те, кто не хотел принимать участия в убийствах»[180].

Были те, кто участвовал в этом процессе более или менее систематически и делал не больше и не меньше того, что им приказывали; и были те, кто не хотел принимать участия в убийствах»[180].

В нашем исследовании быть хорошим охранником, неохотно выполняющим свою работу, означало «доброту по умолчанию». Мелкие услуги заключенным просто создавали контраст с демоническими действиями других охранников. Как мы уже говорили, ни один из «хороших» охранников так и не попытался прекратить оскорбительные действия «плохих» охранников; ни один не пожаловался на них сотрудникам тюрьмы, ни один не вышел из эксперимента раньше времени и не отказался работать сверхурочно, когда возникала чрезвычайная ситуация. Более того, ни один из них даже не потребовал дополнительной оплаты за сверхурочную работу, которая вряд ли была слишком приятной. Такое поведение — проявление «синдрома зла бездействия», о котором мы подробнее поговорим позже.

Напомню, что самый «хороший» охранник, Джефф Лендри, делил ночную смену с самым «плохим» охранником, Хеллманом, но ни разу не попытался «притормозить» его, ни разу не напомнил, что это «только эксперимент», что нет никакой необходимости причинять столько страданий ребятам, просто играющим роли заключенных.

Я много лет преподаю в нескольких университетах и знаю, что студентов редко беспокоят проблемы власти, потому что они и так чувствуют себя комфортно в своем мире, где залог успеха — интеллект и добросовестный труд. Вопросы власти волнуют людей либо тогда, когда у них ее слишком много и им нужно ее удержать, либо если ее слишком мало и они хотят получить больше. Однако для многих власть становится самоцелью, ведь возможности, которые она дает, так соблазнительны. Бывший госсекретарь Генри Киссинджер назвал этот феномен «афродизиаком власти». Та же приманка влечет красивых молодых женщин к престарелым, уродливым, но влиятельным мужчинам.

Патологии заключенных

Где человек находится, противясь, это ему тюрьма[181].

Эпиктет. Беседы (II в.)

Вначале нас интересовало не столько поведение охранников, сколько то, как мнимые заключенные адаптируются к новому для них приниженному и бесправному положению. В то лето я был увлечен психологией тюремного заключения, прочел в Стэнфорде курс, посвященный этой теме, и был на стороне заключенных. Карло Прескотт поразил нас яркими рассказами о злоупотреблениях и зверствах охранников в настоящих тюрьмах. От других бывших заключенных мы услышали множество невыдуманных историй о том, как одни заключенные подвергают сексуальному насилию других, о войнах между тюремными бандами. Поэтому Крейг, Кертис и я в глубине души сочувствовали заключенным и надеялись, что они начнут сопротивляться давлению охранников, что им удастся сохранить чувство собственного достоинства, несмотря на низкий статус, с которым они будут вынуждены смириться. Я представлял себя в роли мудрого и непокорного заключенного, героя Пола Ньюмена из фильма «Хладнокровный Люк». Я просто не мог представить себя в роли его тюремщика[182].

Мы были рады тому, что заключенные сразу начали бунтовать и протестовать против грязной работы, которую им поручали охранники, против произвольной принудиловки правил и изнурительных перекличек. Их ожидания относительно того, чем они будут заниматься во время «исследования тюремной жизни», о котором говорилось в нашем газетном объявлении, не оправдались. Заключенные думали, что несколько часов в день будут заняты какой-нибудь несложной рутинной работой, а в остальное время смогут читать, отдыхать, играть в какие-нибудь игры и общаться с новыми людьми. Именно это мы и планировали сначала — до того, как заключенные начали бунтовать, а охранники взяли ситуацию под контроль. Мы даже собирались показывать заключенным кино по вечерам.

Заключенных особенно возмущали постоянные оскорбления, сыпавшиеся на них и днем и ночью, невозможность уединиться и спрятаться от надзора охраны, произвольный гнет правил, незаслуженные наказания и необходимость жить в унылых, тесных камерах. Когда во время бунта охранники обратились к нам за помощью, мы устранились и дали им понять, что они могут сами принимать решения. Мы просто наблюдали и не вмешивались. В то время я еще не был полностью поглощен ролью суперинтенданта; скорее, я вел себя как научный руководитель исследования, желающий выяснить, как мнимые охранники будут реагировать на чрезвычайную ситуацию.

Мы просто наблюдали и не вмешивались. В то время я еще не был полностью поглощен ролью суперинтенданта; скорее, я вел себя как научный руководитель исследования, желающий выяснить, как мнимые охранники будут реагировать на чрезвычайную ситуацию.

Эмоциональный срыв Дуга-8612, случившийся вскоре после того, как он разработал план бунта, застал всех нас, если можно так выразиться, совершенно беззащитными. Когда он начал протестовать против всего, что не устраивало его в обращении с заключенными, мы были потрясены его пронзительными криками. Даже когда он закричал, что «это всего лишь гребаный эксперимент, а не тюрьма, и пошел этот гребаный доктор Зимбардо!» — я не мог не восхититься его мужеством. Мы не верили, что он действительно так сильно страдает. Вспомните мои переговоры с ним, когда он в первый раз захотел выйти из эксперимента, — я предложил ему стать «стукачом» взамен на мягкое отношение охранников.

Затем, как известно, у Дуга-8612 внезапно случился нервный срыв, и Крейг Хейни принял трудное решение — он освободил его всего через 36 часов после начала эксперимента.

Никто из нас, экспериментаторов, не ожидал подобных событий, и конечно, у нас не было плана действий на случай таких непредвиденных обстоятельств. С другой стороны, было очевидно, что этот парень очень остро переживает свой короткий опыт пребывания в Стэнфордской тюрьме, а мы не ожидали такого ни от кого из участников… Поэтому я решил освободить заключенного № 8612. Интересам эксперимента я предпочел этические, гуманные соображения.

Как мы объяснили рухнувшие ожидания того, что у участников не должно возникнуть серьезных стрессовых реакций, тем более так быстро? Крейг вспоминает наши ошибки:

«Мы быстро ухватились за объяснение, казавшееся нам столь же естественным, сколь и утешительным, — должно быть, он сорвался, потому что оказался слабаком, или в его личности были какие-то дефекты, которые привели к излишней чувствительности и вызвали чрезмерную реакцию на тюремные условия! На самом деле мы беспокоились, что процесс отбора участников оказался неэффективным, и мы просто не заметили „патологии“. Только позже мы заметили очевидный парадокс: первую же неожиданную и яркую демонстрацию власти ситуации в нашем исследовании мы объяснили „диспозициями личности“, обратившись как раз к той теории, которую собирались развенчать»[183].

Давайте вернемся немного назад и рассмотрим, как Дуг-8612 сам позже объяснил свои реакции в тот момент:

«Я решил, что хочу уйти, и потом пошел говорить с вами, ребята, и все такое, а вы сказали „нет“ и начали говорить мне всякую ерунду и все такое, я вернулся и понял, что вы сбили меня с толку, и это свело меня с ума. Тогда я решил, что выйду отсюда, и я собирался сделать для этого все что угодно, и я составил несколько планов того, как можно отсюда выйти. Чтобы не вредить ни людям, ни имуществу, проще всего было притвориться сумасшедшим или разыграть „нервный срыв“, что я и сделал. В карцере я как бы намеренно стал нагнетать обстановку, но я знал, что мне устроят встречу с Джаффе, поэтому не хотел расходовать энергию в карцере. Я хотел приберечь все свои эмоции для Джаффе, и я знал, что выйду отсюда. Потом, даже когда я действительно расстроился, я немного притворялся, но и расстроился — ведь невозможно притвориться расстроенным, если ты не расстроен… ведь сумасшедший не может вести себя как сумасшедший, если он действительно не сумасшедший, понимаете? Я не знаю, был ли я расстроен на самом деле или притворялся… я страшно злился на того черного парня, как его зовут, Картер? И на вас, доктор Зимбардо, за то, что вы придумали такой контракт, по которому я был рабом или чем-то вроде того… и за то, как вы играли со мной во время той встречи, но что вам оставалось, вам пришлось это делать, вашим людям пришлось это делать во время эксперимента»[184].

Потом, даже когда я действительно расстроился, я немного притворялся, но и расстроился — ведь невозможно притвориться расстроенным, если ты не расстроен… ведь сумасшедший не может вести себя как сумасшедший, если он действительно не сумасшедший, понимаете? Я не знаю, был ли я расстроен на самом деле или притворялся… я страшно злился на того черного парня, как его зовут, Картер? И на вас, доктор Зимбардо, за то, что вы придумали такой контракт, по которому я был рабом или чем-то вроде того… и за то, как вы играли со мной во время той встречи, но что вам оставалось, вам пришлось это делать, вашим людям пришлось это делать во время эксперимента»[184].

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРесНаглая ложь или психология: что не так с разоблачением Стэнфордского тюремного эксперимента

Июнь 2018 года выдался очень жарким для экспериментальной психологии. Сначала в журнале Psychological Science вышла статья, показавшая, что успешность детей в учебе гораздо меньше коррелирует с результатами Стэнфордского зефирного эксперимента, чем считалось ранее. А затем на платформе Medium появилась колонка писателя, журналиста и специалиста по искусственному интеллекту Бена Блума, в которой он назвал знаменитый Стэнфордский тюремный эксперимент инсценировкой. СМИ подхватили эту новость, но в попытке угнаться за трафиком никто из журналистов не стал разбираться в аргументах. Правы ли критики и нужно ли списывать классику психологии в утиль? Научный журналист Даниил Кузнецов объясняет, почему разоблачение не стоит воспринимать всерьез.

Сначала в журнале Psychological Science вышла статья, показавшая, что успешность детей в учебе гораздо меньше коррелирует с результатами Стэнфордского зефирного эксперимента, чем считалось ранее. А затем на платформе Medium появилась колонка писателя, журналиста и специалиста по искусственному интеллекту Бена Блума, в которой он назвал знаменитый Стэнфордский тюремный эксперимент инсценировкой. СМИ подхватили эту новость, но в попытке угнаться за трафиком никто из журналистов не стал разбираться в аргументах. Правы ли критики и нужно ли списывать классику психологии в утиль? Научный журналист Даниил Кузнецов объясняет, почему разоблачение не стоит воспринимать всерьез.

Не мы такие, жизнь такая

Представьте себе ситуацию: у подъезда лежит человек и просит о помощи. Двери открываются, выходит куда-то спешащий молодой парень. Окажет ли он помощь упавшему? Отвечая на этот вопрос, мы, говоря научным языком, делаем предсказание о поведении человека в конкретной ситуации. Если мы столкнемся с ней 100 раз, то можем собрать статистику и установить, с какой вероятностью оказываемся правы.

Если мы столкнемся с ней 100 раз, то можем собрать статистику и установить, с какой вероятностью оказываемся правы.

Чтобы что-то предсказывать, мы должны основываться на какой-либо информации. Большинство людей считает, что реакция парня будет зависеть от его личностных качеств: добрый он человек или не очень, склонен ли к сочувствию и т.д. Другие полагают, что необходимо знать, как он поступал в схожих ситуациях ранее. В психологии оба таких подхода называют диспозиционными. И проблема с ними только одна: вероятность правильного предсказания не превышает 30% (то есть даже ниже случайного угадывания)!

Другой вариант — учитывать саму ситуацию, в каких условиях человек принимает решения. В исследовании «Добрый самаритянин» два американских психолога показали, что слушатели духовной семинарии, идущие прочитать свою первую проповедь пастве, помогают упавшему человеку лишь в 10% случаев, если они очень спешат и боятся опоздать. Если риск не успеть к прихожанам не так высок, то помощь оказывают уже 45%. Если же времени до проповеди много, на подмогу приходят уже 63% семинаристов. Люди оставались одними и теми же, а вот ситуации были разными.

Если же времени до проповеди много, на подмогу приходят уже 63% семинаристов. Люди оставались одними и теми же, а вот ситуации были разными.

В начале 1970-х годов молодой социальный психолог Филип Зимбардо оказался перед схожей дилеммой: «человек или ситуация». Известно, что США — страна с максимальным количеством заключенных в мире. Тогда в исправительных учреждениях творился настоящий беспредел. Администрация тюрем оправдывала такое положение вещей «менталитетом охранников» — мол, на службу сплошь идут жестокие люди, любящие поработать дубинкой, «социопатов»-заключенных охраняют «садисты»-охранники. И ничего с этим не поделать.

Филип Зимбардо, социальный психологТакие объяснения не устроили Военно-морское министерство США. Оно решило профинансировать исследование, направленное на выявление истинных причин жестокого отношения надзирателей к заключенным в военных тюрьмах. Студент-старшекурсник Зимбардо Дэвид Джаффи уже экспериментировал с симуляцией тюрьмы для курсовой работы вместе со своими университетскими товарищами. Результаты оказались неожиданными: почти все друзья или влюбленные парочки, разделенные на «надзирателей» и «заключенных», переругались между собой. «Сидельцы» обвиняли «надсмотрщиков» в том, что эксперимент раскрыл их истинную отвратительную сущность. Все это навело Зимбардо на мысль повторить этот эксперимент, но уже серьезно — в строго контролируемых условиях, почти настоящей тюрьме, с видео- и аудиофиксацией происходящего.

Результаты оказались неожиданными: почти все друзья или влюбленные парочки, разделенные на «надзирателей» и «заключенных», переругались между собой. «Сидельцы» обвиняли «надсмотрщиков» в том, что эксперимент раскрыл их истинную отвратительную сущность. Все это навело Зимбардо на мысль повторить этот эксперимент, но уже серьезно — в строго контролируемых условиях, почти настоящей тюрьме, с видео- и аудиофиксацией происходящего.

Перед экспериментом: версия доктора Зимбардо

Ключевой целью было показать, что именно заставляет «охранников» проявлять насилие — их внутренняя личная склонность к агрессивным действиям, приобретенная привычка так действовать или же социальная роль «надзирателя» в особых условиях (при детальной симуляции тюремной жизни).

Важно уточнить: в социологии и социальной психологии понятие «роль» — одно из ключевых. Оно подразумевает, что человек ведет себя в соответствии с представлением о предписанном шаблоне поведения в данной ситуации. Всякая роль подразумевает набор обязанностей — то, что человек чувствует обязанным делать. Так, женщина в роли «учительницы» не может прийти в класс в мини, с глубоким вырезом и ярким макияжем, принимать вызывающие позы и садиться на колени к ученикам. А в роли «жены» на публичном мероприятии — активно заигрывать с другими мужчинами.

Всякая роль подразумевает набор обязанностей — то, что человек чувствует обязанным делать. Так, женщина в роли «учительницы» не может прийти в класс в мини, с глубоким вырезом и ярким макияжем, принимать вызывающие позы и садиться на колени к ученикам. А в роли «жены» на публичном мероприятии — активно заигрывать с другими мужчинами.

«Тюремный надзиратель» и «заключенный» — это тоже роли, и у каждого человека есть свои представления о них. Плюс сама ситуация их подкрепляет и усиливает (либо наоборот). Зимбардо составил объявление в студенческой газете:

Требуются студенты мужского пола для участия в психологическом исследовании о тюремной жизни. Оплата — 15$ в день. Продолжительность — две недели, начиная с 14 августа. Для дополнительной информации и записи подходите в кабинет 248, Джордан Холл, Стэнфордский университет.

На него откликнулись 75 человек — студенты университета и нескольких колледжей. Зимбардо с двумя помощниками провел с ними предварительное психологическое тестирование и отсеял 51 кандидата — наиболее агрессивных, имевших какие-либо антисоциальные деяния или криминальный опыт. Нужны были законопослушные, не агрессивные люди примерно одного социального статуса, уровня образования и расы. В итоге остались 24 человека (21 в экспериментальной группе и трое запасных, все белые европеоиды и лишь один азиат).

Зимбардо с двумя помощниками провел с ними предварительное психологическое тестирование и отсеял 51 кандидата — наиболее агрессивных, имевших какие-либо антисоциальные деяния или криминальный опыт. Нужны были законопослушные, не агрессивные люди примерно одного социального статуса, уровня образования и расы. В итоге остались 24 человека (21 в экспериментальной группе и трое запасных, все белые европеоиды и лишь один азиат).

Перед экспериментом: версия критиков

На протяжении уже почти 50 лет Зимбардо обвиняют в так называемой систематической ошибке отбора, мол, его объявление было составлено так, что на него изначально откликались только агрессивно настроенные, желающие испытать себя в «тюремной жизни» молодые люди. Двое психологов из Кентукки даже поставили специальный эксперимент, в котором сделали два объявления: такое же, как и у Зимбардо (только плата была уже 70$), а второе — такое же, но без слов «о тюремной жизни». Выяснилось, что подавшие заявку на объявление, аналогичное сделанному Зимбардо, имеют более высокие показатели по шкалам агрессивности, склонности к манипуляциям, нарциссизму и социальному доминированию. И более низкие — по эмпатии и альтруизму.

Выяснилось, что подавшие заявку на объявление, аналогичное сделанному Зимбардо, имеют более высокие показатели по шкалам агрессивности, склонности к манипуляциям, нарциссизму и социальному доминированию. И более низкие — по эмпатии и альтруизму.

Компрометирует ли это как-нибудь выборку Зимбардо? Нет, и вот почему. Авторы из Кентукки измерили средние показатели во всей группе откликнувшихся на то или иное объявление. Если бы они, как Зимбардо, исключили из выборки «любителей тюремной жизни» и самых агрессивных, то показатели бы сравнялись или даже стали меньше. Чтобы опровергнуть Зимбардо, можно было действовать проще: для всякого теста есть средние значения по популяции, можно посмотреть их и результаты испытуемых Зимбардо. Если они превышают средние значения, значит он и правда набрал агрессивных любителей доминировать и унижать. Но увы, это не так. Все его испытуемые были вполне нормальные адекватные студенты.

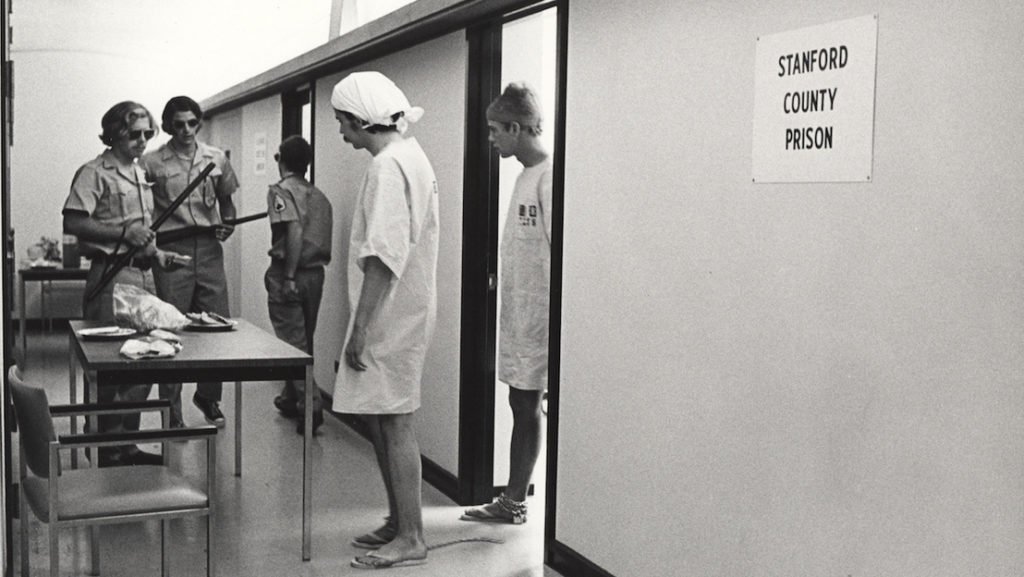

Студенты-заключенныеЭксперимент: версия доктора Зимбардо

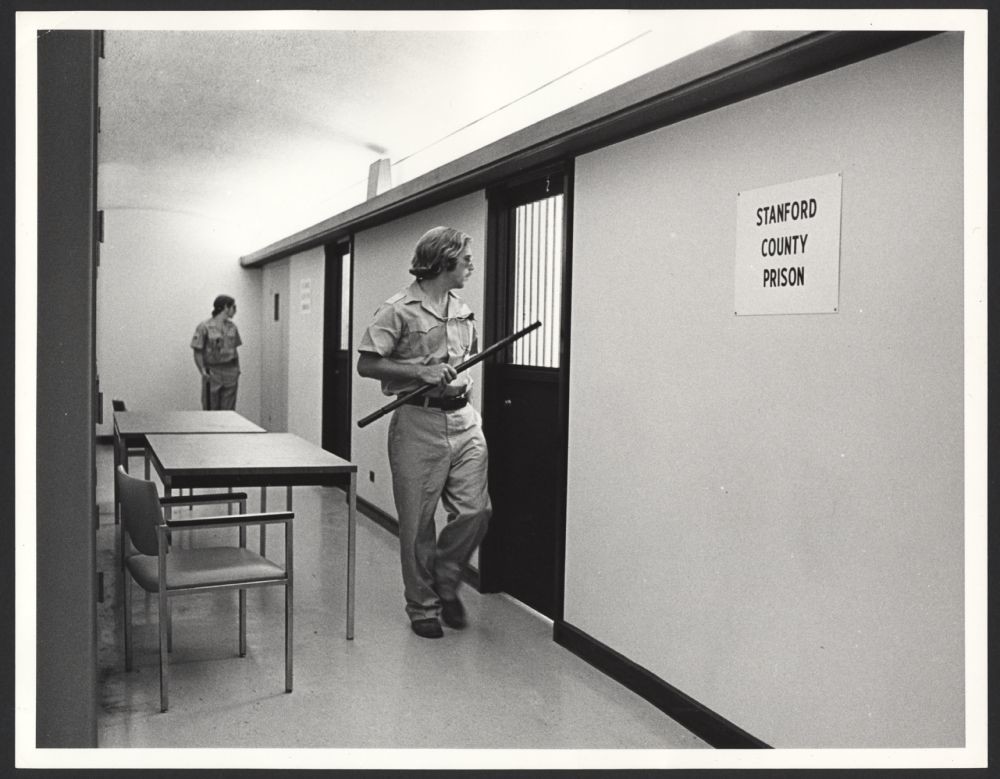

В Стэнфордском университете Филип Зимбардо построил настоящий аналог тюрьмы. Он привлек отсидевшего 17 лет за различные преступления Карло Прескотта. Зимбардо сам стал «директором тюрьмы», а его студент Дэвид Джаффи получил должность «смотрителя» — руководителя команды «охранников».

Он привлек отсидевшего 17 лет за различные преступления Карло Прескотта. Зимбардо сам стал «директором тюрьмы», а его студент Дэвид Джаффи получил должность «смотрителя» — руководителя команды «охранников».

24-х волонтеров случайным образом поделили на 9 заключенных и 11 охранников, троих студентов оставили в качестве запасных.

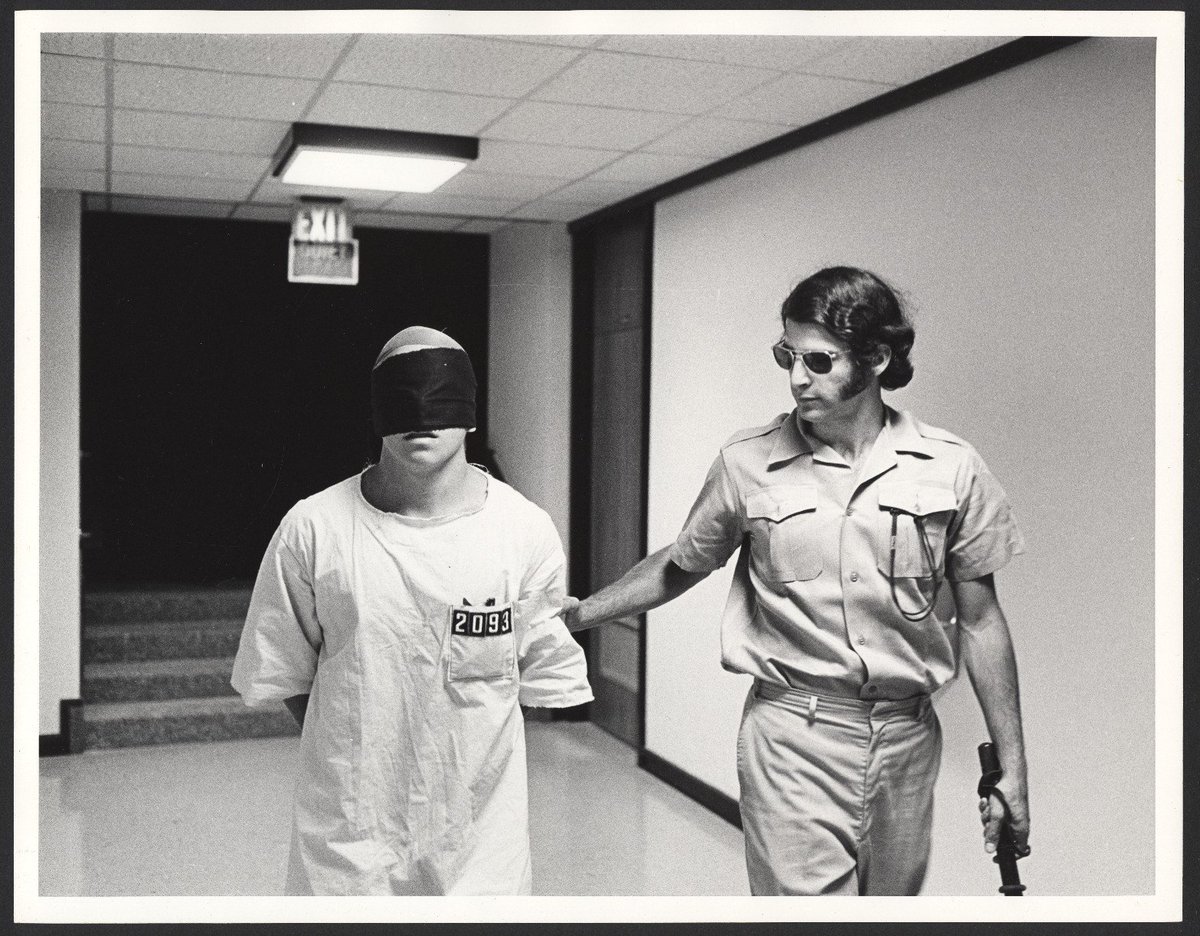

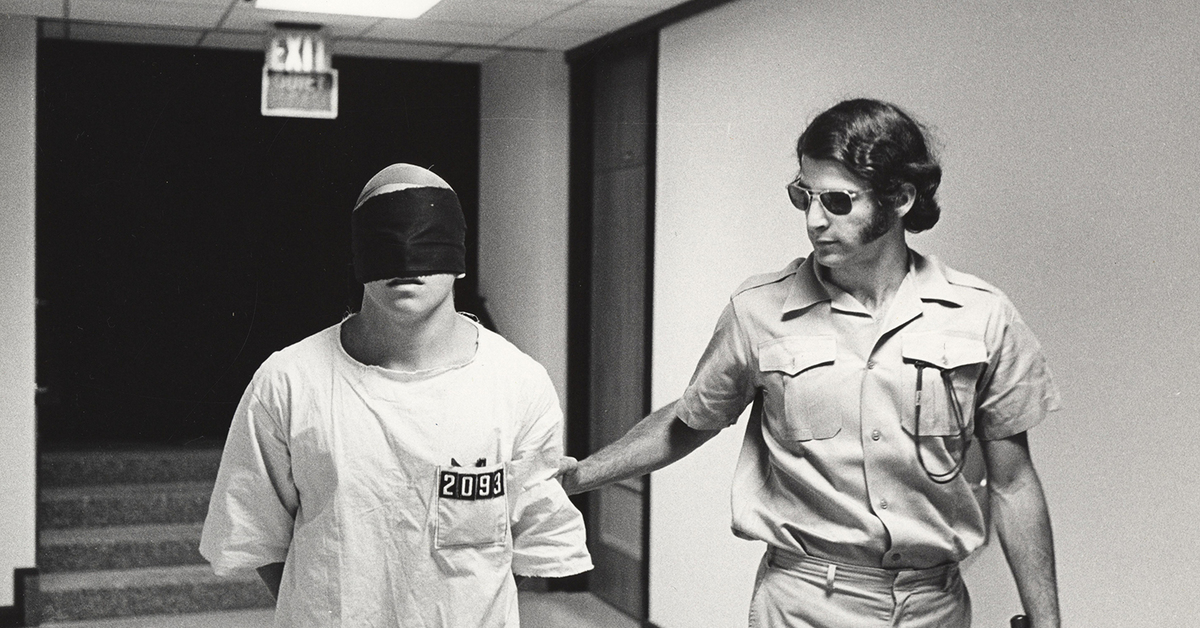

В «день икс» к «заключенным» неожиданно приехали «полицейские» и в наручниках, с завязанными глазами доставили их в «тюрьму». Там разделили на три камеры (по трое). Одежду отобрали, заставили облачиться в бесформенные балахоны, прически закрыли колпаками. Выдали шлепанцы, мыло, зубную щетку и пасту. На ногу каждому надели кандалы с цепью.

«Заключенным» рассказали 16 правил тюрьмы, которые им необходимо было соблюдать. Три построения и переклички ежедневно, три похода в туалет для каждого под конвоем. Три приема скудного рациона пищи, занятия физкультурой и время от времени просмотр фильмов. Все «сидельцы» должны были находиться в «тюрьме» постоянно на протяжении всего времени эксперимента. «Надзиратели» же работали сменами по 8 часов. В каждую смену происходило одно построение, один поход в туалет и один прием пищи. Все испытуемые должны были вести дневники, проходить периодически повторное тестирование и социометрию (исследование взаимоотношений в коллективе).

«Надзиратели» же работали сменами по 8 часов. В каждую смену происходило одно построение, один поход в туалет и один прием пищи. Все испытуемые должны были вести дневники, проходить периодически повторное тестирование и социометрию (исследование взаимоотношений в коллективе).

По утверждению Зимбардо, многократно транслировавшегося им в интервью, многочисленных книгах и фильмах, заключенные не получили никаких наставлений:

Участники исследования не получили никакой информации о том, чего им следует ожидать, или инструкций по поведению, соответствующему роли «заключенного» (кроме вышеописанных формальных правил и распорядка).

Но он ничего не говорит о «надзирателях». В самой первой статье о Тюремном эксперименте Зимбардо посвятил инструктированию «охранников» почти целую страницу.

Им было сказано, что мы ждем от них полного симулирования тюремной атмосферы, но в рамках этики и здравого смысла… Необходимо поддерживать разумный уровень порядка и эффективное функционирование тюрьмы… Однако никаких конкретных указаний, как вести себя и каким образом выполнять обязанности, дано не было… Мы предупредили «надзирателей», что возможны любые случайности и инциденты (например, попытки побега заключенных), и они должны быть готовы к ним и суметь разрешить все критические ситуации надлежащим образом… Чтобы их поведение отражало их непосредственные реакции на экспериментальную ситуацию (тюремную жизнь), а не наши четкие инструкции, мы специально давали им самые минимальные указания по поводу того, что значит исполнять роль «охранника».Имитация тюремного распорядкаЕдинственным явно высказанным правилом был запрет на физическую агрессию и наказания.

Эксперимент: версия критиков

Если изменения в поведении «арестантов» и «надзирателей» произошли самопроизвольно под воздействием ситуации, это подтверждает, что человек не зол от природы, таковым его делает окружение. Но если испытуемые следовали прямым инструкциям экспериментаторов, то это значит, что весь Стэнфордский эксперимент — театральная постановка.

Впервые обвинил Зимбардо в прямых указаниях «надзирателям» его зэк-консультант Карло Прескотт в 2005 г. Он заявил, что акты унижения «заключенных», произошедшие на пятый-шестой день исследования (надевание им на голову бумажных пакетов, сковывание одной цепью по двое человек, отказ в походах в туалет и выдача для удовлетворения естественных нужд ведра) Зимбардо почерпнул из его рассказов о тюрьме Сан-Квентин. И якобы он поощрял «надзирателей» к их применению. Но никаких доказательств Прескотт не предъявил.

В апреле этого года вышла книга французского режиссера Тибо Ле Тексье, озаглавленная Histoire d’un Mensonge («История лжи»), основные аргументы из нее и изложил в вышеупомянутой статье писатель Бен Блум, а журналисты из издания Vox добыли архив видео- и аудиозаписей эксперимента и обнаружили там немало противоречащего словам Филипа Зимбардо.На Vox выложен фрагмент аудиозаписи, на которой студент-старшекурсник Зимбардо Дэвид Джаффе напрямую инструктирует кого-то из «надзирателей»:

В основном вы были не более чем фоном. Частично это моя вина, потому что я тоже ушел, когда вы захотели посидеть на улице, в то время как они считали (вероятно, заключенные считали вместе вслух, отмечая время отсутствия охранников — прим. ред.). Но мы реально хотим, чтобы вы были активными и вовлеченными. Потому что охранники должны знать, что каждый из них станет тем, кого мы называем «жестким охранником».

Охранник: Я недостаточно жесткий?

Джаффе: Да. Но ты должен стать таковым.

Охранник: Хорошо. Я не знал об этом.

Джаффе: Смотри. Что имею в виду под быть «жесткими». Это значит быть надежными. Вы должны быть вовлеченными. Это действительно важно, чтобы эксперимент сработал. Сможем мы или нет сделать это место похожим на тюрьму — это цель. И она зависит главным образом от поведения охранников.

Это единственный компромат, найденный журналистами. Похоже ли это на прямое инструктирование издеваться над заключенными? Дает ли такое распоряжение сам Филип Зимбардо? Есть ли конкретные указания, как быть жестким охранником? Ничего подобного! Если это единственное, что заставляет считать эксперимент Зимбардо постановкой, то он блестяще справился со своей задачей.

Результаты: наука против медиа

О Стэнфордском тюремном эксперименте снято немало документальных и художественных фильмов. Американский — с Эдрианом Броуди, немецкий — с Морицом Бляйбтроем. Многие судят о его результатах как раз по этим художественным фильмам. Хотя подлил масла в огонь и во многом сам виноват Филип Зимбардо, так как он не преминул приукрасить многие детали в своих многочисленных беллетризованных изложениях эксперимента. Он создал миф о нем и благодаря ему прославился и разбогател.

Многие судят о его результатах как раз по этим художественным фильмам. Хотя подлил масла в огонь и во многом сам виноват Филип Зимбардо, так как он не преминул приукрасить многие детали в своих многочисленных беллетризованных изложениях эксперимента. Он создал миф о нем и благодаря ему прославился и разбогател.

Но что в реальности показал тюремный эксперимент? Во-первых, если разделить группу совершенно одинаковых молодых людей на подчиненных и пораженных в правах и власть имеющих, вынужденных их ограничивать, то первые поначалу начинают протестовать и, как сейчас сказали бы, троллить «охранников». Последним надо выполнять навязанные им сверху правила, чтобы заработать свои 15 баксов. Как утихомирить и призвать к порядку «заключенных», они не знают. В ход постепенно идут крики, толчки, ограничения в возможностях (не дают ходить в туалет, смотреть фильмы и т.д.).

В какой-то момент становится понятно, что установить порядок в ситуации, когда диалог невозможен, можно только сломив волю «заключенных». Однако начав, уже невозможно остановиться, происходит эскалация насилия. Зимбардо не довел до этого, его остановила невеста — психолог Кристина Маслач, заставившая осознать ужас происходящего еще до того момента, как оно пересекло опасную черту.

Однако начав, уже невозможно остановиться, происходит эскалация насилия. Зимбардо не довел до этого, его остановила невеста — психолог Кристина Маслач, заставившая осознать ужас происходящего еще до того момента, как оно пересекло опасную черту.

Если же говорить строго научно, то Зимбардо статистически показал, что количество криков, угроз, грубого обращения росло день ото дня. Например, продолжительность досмотров выросла с 15 минут до 1,5 и более часов.

В то же время «заключенные» стали демонстрировать большую покорность, беспомощность, пассивность и смирение. Их мир и интересы сузились до исключительно «тюремной жизни». Пять «заключенных», в предварительных беседах указавших, что их основная мотивация — заработать деньги, напрочь забыли о них и готовы были выйти из эксперимента без платы.

В настоящий момент постановка в полной мере такого же эксперимента, как сделал Зимбардо, невозможна, она считается неэтичной. Попытка частичного его воспроизведения в Великобритании дала несколько иные результаты, которые послужили как критике Зимбардо, так и разумным возражениям, что он не в полной мере соответствует тому, что было сделано в начале 1970-х. Однако в пользу Зимбардо говорит сама жизнь — весь мир облетели фото из тюрем Абу-Грейб и Гуантаномо, на которых доблестные американские солдаты, простые и добрые ребята, изощренно издеваются над заключенными. Да что уж говорить об американцах, если большинство мужского населения России испытало на себе прелести дедовщины, побывав и в роли «заключенных», и в роли «надсмотрщиков», устанавливающих порядок в воинской части. Были ли они все от природы злы или все же не было иного выхода в той ситуации?

Однако в пользу Зимбардо говорит сама жизнь — весь мир облетели фото из тюрем Абу-Грейб и Гуантаномо, на которых доблестные американские солдаты, простые и добрые ребята, изощренно издеваются над заключенными. Да что уж говорить об американцах, если большинство мужского населения России испытало на себе прелести дедовщины, побывав и в роли «заключенных», и в роли «надсмотрщиков», устанавливающих порядок в воинской части. Были ли они все от природы злы или все же не было иного выхода в той ситуации?

Подписывайтесь на нас в Instagram:https://www.instagram.com/ruposters_ru/

«Почему Стэнфордский тюремный эксперимент так жесток?» – Яндекс.Кью

Стэнфордский тюремный эксперимент был проведен в 1971 году в Стэнфордском университете психологом Филиппом Зимбардо. По факту это исследование реакции человека на условия ограничения свободы (тюремной жизни) и на влияние, оказываемое социальной ролью, которую он принимает на себя в заданной обстановке (надзиратель или заключенный).

Данное исследование было проведено по заказу Военно-морского флота США в целях выявления основных причин конфликтов в исправительных учреждениях. Для его реализации в подвалах факультета психологии были воссозданы условия тюрьмы, в которых участники должны были находиться две недели.

Их набирали по объявлению в газете, согласно которому за участие в исследовании предлагалась оплата в размере 15 долларов в день (на момент написания ответа это примерно соответствует сумме в 80 долларов за сутки, а если перевести в отечественную валюту — примерно 4800 рублям). Исследователи получили 70 заявок, из которых в итоге отобрали 24 человека. Все они являлись юношами-студентами колледжей среднего класса возраста 20-25 лет и преимущественно белыми.

Вся экспериментальная группа случайным образом была поделена на заключенных и охранников. Одно время внутри коллектива обсуждалось, что в охранники попадали более высокие и крепко-сложенные юноши, однако жеребьевка проводилась случайным образом с помощью монетки. Кроме непосредственно 24 парней в эксперименте принимали участие лаборант-старшекурсник, получивший роль «надзирателя», и сам Зимбардо в роли «управляющего».

Кроме непосредственно 24 парней в эксперименте принимали участие лаборант-старшекурсник, получивший роль «надзирателя», и сам Зимбардо в роли «управляющего».

В целях максимально близкого воспроизведения тюремных условий охранникам была выдана военная форма цвета хаки, деревянные дубинки и зеркальные солнечные очки, скрывающие глаза. Группа заключенных была вынуждена носить миткалевые халаты на голое тело и резиновые шлепанцы. Подобная «униформа» способствовала проявлению дискомфорта и дезориентации экспериментальной группы. Больше того, их вынудили носить плотно прилегающие колготки на головах в целях имитации выбритых голов новобранцев. Также на их одежде были пришиты порядковые номера.

Так, за сутки до эксперимента группа охранников получила вводные, согласно которым их целью было совершение обходов в любой удобной им форме (но без применения физического насилия). При этом их роль позволяла возвращаться домой, имитируя реальные смены работников тюрем. Основное указание от Зимбардо заключалось в создании чувства тоски, страха, произвола и ощущения полного контроля со стороны системы. Получившие роли заключенных вернулись домой в ожидании «призыва» к старту эксперимента. Позже они были обвинены в вооруженном ограблении и арестованы полицейскими, задействованными на начальном этапе эксперимента.

Получившие роли заключенных вернулись домой в ожидании «призыва» к старту эксперимента. Позже они были обвинены в вооруженном ограблении и арестованы полицейскими, задействованными на начальном этапе эксперимента.

На самом старте эксперимента заключенные прошли через полную процедуру осмотра (в том числе с раздеванием догола и присвоением порядковых номеров).

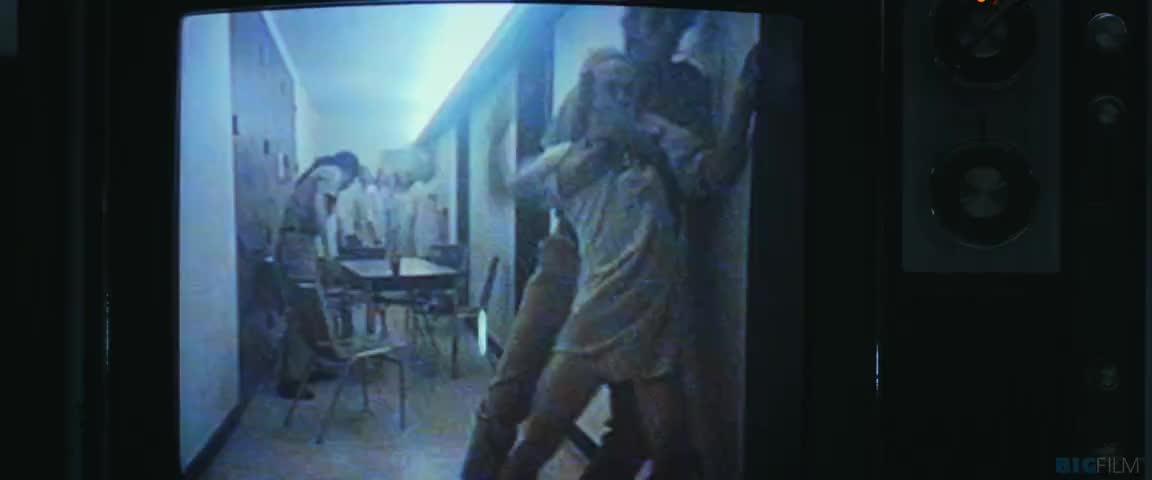

Первый день эксперимента прошел относительно спокойно, однако уже на второй вспыхнул бунт. Интересно, что исполнявшие роли охранников добровольно вышли на дополнительные неоплачиваемые смены в целях усмирения восстания. Когда ситуация несколько успокоилась, охранниками была выработана стратегия столкновения заключенных между собой и их убеждения в наличии информаторов в их среде. В результате столкновения более не повторялись в рамках исследования. На протяжении всей симуляции Зимбардо советовался с экспертами, которые сказали ему, что данная стратегия действительно зачастую применяется в американских тюрьмах.

Далее атмосфера в импровизированной тюрьме накалялась все сильнее. Ежедневные расчеты (изначальной целью которых была выработка привычки заключенных к своим номерам) превращались в многочасовые пытки со стороны охранников, в рамках которых они заставляли людей подолгу совершать изматывающие физические упражнения. Более того, охранники постепенно превращали тюрьму в мрачное место, где право помыться и поесть становились привилегиями. У некоторых заключенных забирали матрасы для сна, а других заставляли чистить туалеты голыми руками.

Ежедневные расчеты (изначальной целью которых была выработка привычки заключенных к своим номерам) превращались в многочасовые пытки со стороны охранников, в рамках которых они заставляли людей подолгу совершать изматывающие физические упражнения. Более того, охранники постепенно превращали тюрьму в мрачное место, где право помыться и поесть становились привилегиями. У некоторых заключенных забирали матрасы для сна, а других заставляли чистить туалеты голыми руками.

На четвертый день до организаторов эксперимента дошли слухи о возможной организации побега, в связи с чем была предпринята попытка договориться об аренде недействующего здания тюрьмы в целях более реалистичной имитации тюремных условий. Однако полиция отказала в данном запросе психологу. Больше того, с каждый следующим днем у группы охранников все более сильно проявлялись садистские наклонности, а заключенные отмечали, что особенно жестокими они становились ночью, когда предполагали, что камеры выключены. К тому же сами охранники все чаще вызывались брать себе дополнительные смены, за которые им не платили.

В рамках одного из этапов эксперимента заключенным предложили освободиться из тюрьмы «под честное слово», но без оплаты. Большинство участников согласились, но все они получили отказ. У одного из них после озвучивания решения развилась психосоматическая сыпь, однако Зимбардо отказался освобождать его от эксперимента, предположив, что это симуляция. У всех, получивших отказ, проявился сильный шок, а спутанное мышление и депрессия стали нормой. При этом двоих заключенных все же вывели из симуляции, поскольку испытанные ими недуги были слишком сильны. Вместо этого был введен новый заключенный №416, который не смог долго терпеть устоявшуюся атмосферу и объявил о голодовке. В наказание охранники заперли его в одиночной камере и заставили держать в руках сосиски, которые тот отказывался есть. Позднее заключенным дали право выбора: спать ночью под одеялами или пожертвовать ими в целях освобождения новичка из одиночки. Участники эксперимента предпочли спать в комфорте, однако Зимбардо вмешался и выпустил №416.

Эксперимент в итоге был прекращен через шесть дней, что вызвало досаду у исполняющих роли охранников. Невеста исследователя (также аспирантка психологии), не осведомленная об эксперименте, вмешалась и настояла на неэтичности происходящего. Позднее Зимбардо отметил, что из всех 50 свидетелей лишь Кристина высказалась против симуляции. Однако даже по итогу неоконченного эксперимента была выпущена книга «Эффект Люцифера», содержащая в себе следующие основные выводы:

- В случае присутствия оправдывающей поступки идеологии люди скорее будут вести себя покорно и будут более восприимчивы.

- Была доказана теория влияния власти авторитетов.

- Были описаны ситуативные факторы поведения человека, являющиеся более сильными, чем личностные. То есть ситуация оказывала на участников эксперимента более существенное влияние, чем их внутренние установки.

Основной вывод можно сформулировать следующим образом: люди, получающие власть, будут жестоко доминировать над подчиненными, даже если ситуация того не требует. Подчиненные в сложившихся условиях быстро становятся пассивными и перестают сопротивляться (охранникам не было дано указаний совершать жестокие действия.)

Подчиненные в сложившихся условиях быстро становятся пассивными и перестают сопротивляться (охранникам не было дано указаний совершать жестокие действия.)

Однако

Совсем недавно результаты проведенной симуляции поставили под сомнение по следующим причинам:

- Выборка очень однородная и маленькая, чтобы делать весомые выводы.

- Было выяснено, что исполняющие роли охранников все же могли получить прямое указание исследователей к применению насильственных мер, но не физических и психических (на основе интервью с Дугласом Корпи, тем самым «заключенным», у которого развилась сыпь).

- Он же симулировал крики и буйство, чтобы воссоздавать атмосферу эксперимента. Такое поведение легло в основу вывода психолога о буйстве заключенных в первые дни.

- Эксперименты, аналогичные Стэнфордскому, приводили к иным результатам: охранники не демонстрировали повышенной жестокости.

- Само объявление содержало краткое описание тюремной симуляции, что могло привлечь изначально более агрессивных людей.

(Более того, Зимбардо не провел психологическое тестирование участников перед стартом экспериментов, из-за чего нет оснований полагать, что изменение реакции было простимулировано внешней средой, а не врожденными установками и предрасположенностями).

(Более того, Зимбардо не провел психологическое тестирование участников перед стартом экспериментов, из-за чего нет оснований полагать, что изменение реакции было простимулировано внешней средой, а не врожденными установками и предрасположенностями).

Напоследок

Сам Филипп Зимбардо не стал комментировать ограничения, выявленные у исследования, сказав:

Люди могут говорить все, что им только захочется. Тем не менее это самое значимое психологическое исследование из всех проведенных на сегодняшний день.

Теперь факт изучения исследования и описания его в литературе становится под вопросом. Возможно, в скором времени Стэнфордский эксперимент исчезнет из учебников по психологии.

Почему беларусы ставят подписи за Лукашенко – и при чём тут Стэнфордский тюремный эксперимент

Одни подчиняются вполне добровольно, другие следуют принципу «мне не принципиально, а так хоть проблем не будет». Третьи страдают, возмущаются, но делают всё, что положено. Но почему мы так охотно подчиняемся? На это могут пролить свет несколько психологических экспериментов (подробно вы можете прочитать о них в книге «Эффект Люцифера» психолога Филипа Зимбардо – автора Стэнфордского эксперимента).

Но почему мы так охотно подчиняемся? На это могут пролить свет несколько психологических экспериментов (подробно вы можете прочитать о них в книге «Эффект Люцифера» психолога Филипа Зимбардо – автора Стэнфордского эксперимента).

Власть матрицы

В Стэнфордском эксперименте вопиюще обыкновенные люди устроили Ад и Израиль в бутафорской тюрьме так быстро, что исследование пришлось прекращать досрочно. Обычно его приводят как доказательство врождённой кровожадности людской природы. Хотя этот эксперимент Зимбардо скорее показывает, насколько быстро человек попадает под очарование системы и начинает играть по её правилам, едва отдавая себе в этом отчёт.

Арт обложки: @trohihirovato

Студенты, ставшие заключёнными, начинают бунтовать из-за дурного обращения уже на второй день. Одним из лидеров протеста становится №8612. Попав на приём к профессору Зимбардо, он жалуется на жестокость охранников и требует досрочного освобождения. Однако в учёном просыпается творческий порыв и – неожиданно для самого себя – он предлагает бунтовщику играть роль стукача и обещает, что тюремщики от него отстанут. №8612 соглашается. Вернувшись к товарищам, он в тревоге сообщает, что покинуть тюрьму раньше времени невозможно. Всё по-настоящему.

№8612 соглашается. Вернувшись к товарищам, он в тревоге сообщает, что покинуть тюрьму раньше времени невозможно. Всё по-настоящему.

Обратите внимание: идёт второй день исследований. Студенты знают, что подписали контракт на участие в эксперименте, им платят деньги за пребывание в «тюрьме». Теоретически они могут потребовать расторжения контракта. Но парни моментально смирились: информация исходила от лидера, а атмосфера насилия подавляла их личности с каждым часом. Один из заключённых объяснял позже: «Тут я почувствовал, что это настоящая тюрьма. Я не могу передать, что я испытывал в этот момент. Я чувствовал себя совершенно беспомощным. Таким беспомощным, как никогда раньше».

На эту тему:«Ты узнаешь, что такое свобода, когда её у тебя отнимут». Пост для всех, кто не понимает протестов в России и БеларусиМногие из подопытных хотели покинуть тюрьму раньше, даже при условии потери уже заработанных денег. Но они даже не пытались говорить с Зимбардо как с главой эксперимента, а не с суперинтендантом. Им казалось, что они находятся в настоящей тюрьме, управляемой психологами, и играли по правилам системы: бунтовали, устраивали голодовки, пытались произвести впечатление на комиссию по условно-досрочному освобождению.

Им казалось, что они находятся в настоящей тюрьме, управляемой психологами, и играли по правилам системы: бунтовали, устраивали голодовки, пытались произвести впечатление на комиссию по условно-досрочному освобождению.

Искусственная тюрьма завладела личностями и «заключённых», и «охранников», и даже самого Зимбардо. Система подчинила их разум и заставила играть предписанные роли – а ведь эксперимент не продлился и недели. Что уж говорить о людях, которые работают в системе годами? Выйти из матрицы и вернуть независимость мышления бывает очень непросто.

Гипноз начальства

«Вышестоящие» облучают нас гипнозом власти, и сопротивляться ему бывает очень непросто. Даже если вопрос касается вещей вроде жизни и смерти. В одном из исследований медсестре звонил доктор, с которым она не была знакома лично, и просил дать пациенту лекарство, чтобы оно начало действовать к его приезду в больницу. Этикетка гласила, что обычная доза лекарства – 5 мл, максимальная – 10 мл. Доктор же просил дать больному 20 мл. И что же делать в такой ситуации: отклонить подозрительное указание или безусловно подчиниться авторитету? Из 22 медсестёр только одна отказалась выполнять опасную просьбу.

Начальственный гипноз легко приводит к ситуациям из разряда «это было бы смешно, если бы не было так страшно». 9 апреля 2004 года в «МакДональдс» в штате Кентукки позвонил мужчина, представившийся офицером Скоттом. Полицейский заявил, что на линии с ним – управляющая ресторана Лиза Сидднс. Одна из работниц украла кошелёк, и необходимо либо обыскать её на месте, либо сопроводить в полицейский участок. Под расплывчатые приметы попала 18-летняя Луиза Огборн. Помощница управляющей, Донна Саммерс, вызвала девушку в подсобку и, следуя инструкциям полицейского, приказала ей раздеться догола, оставив прикрываться лишь грязным фартуком.

Звонок пришёлся на вечер пятницы – крайне загруженное время, и Донне пришлось вернуться к работе. Офицер Скотт попросил оставить с подозреваемой человека, который будет караулить её до приезда полиции. Первым стал Джейсон Бредли, который вскоре заявил, что мужчина на том конце провода несёт бред, и вернулся к работе. Следующим в подсобке оказался жених Донны – сорокатрёхлетний Уолтер Никс.

По требованию полицейского мужчина забрал у Луизы фартук. В течение двух с половиной часов он заставлял её становиться на колени, вставать на стул, бегать на месте и прыгать, чтобы вытрясти украденные деньги. Пару раз Уолтер передавал трубку девушке, и офицер Скотт заверял Луизу, что она должна сотрудничать с полицией, чтобы не потерять работу. За отказ назвать Никса «сэром» полицейский приказал поставить девушку на четвереньки и шлёпать по попе – это длилось десять минут. Когда офицер Скотт заставил Луизу заняться с Уолтером оральным сексом, девушка подчинилась.

Ни Донна, ни Уолтер, ни Луиза не видели полицейского живьём, он не предъявлял им удостоверения личности. Ни у кого не возникло подозрений, почему полиция так долго не едет и какой цели служат все эти странные упражнения. Донна объясняла, что просто следовала инструкциям и не думала, что делает что-то неправильное. Луиза оправдывалась: «Мои родители говорили, что, когда старшие говорят сделать что-то, ты должна это делать, не спорить». Гипноз власти одурманил каждого участника драмы.

За 10 лет предполагаемый злоумышленник проделал этот трюк около 70 раз (хоть и не всегда с такими выдающимися результатами). На его крючок попадались и женщины, и мужчины. Сотрудники ресторанов быстрого питания оказываются в группе риска, ведь работа предписывает им жёсткое следование инструкциям и не приветствует отклонение от норм. В такой закусочной человек – маленький винтик системы. Совсем как бюджетник.

Иллюзия опасности

Начальство может грозить увольнением с работы, лишением премии, проблемами в университете – и так до бесконечности. Несправедливо требовать от человека героизма в такой ситуации (а сопротивление авторитетам – акт, безусловно, героический). Но ведь иногда шефу даже не требуется озвучивать угрозы: достаточно грозно нахмурить бровь и сказать сакральное «так надо». А дальше человек сам додумает. Партия сказала «есть контакт», народ ест контакт.

На эту тему:«Грозят увольнением». Беларусы рассказывают, как их «просят» ставить подписи за ЛукашенкоЧто сделает начальник, если весь отдел объединится и откажется идти на парад? Уволит всех и начнёт искать новых? Это всё-таки дополнительная головная боль, и не всегда санкции со стороны уже его начальства того стоят. Если сотрудник начинает озвучивать свои права и конфликтовать, босс может решить, что лучше с таким не связываться, – и пойдёт давить на кого попроще.

К примеру, журналистка Евгения Долгая описывает, как проректор по воспитательной работе в университете пришёл собирать подписи за выдвижение. «У меня в отделе тогда работала чёткая и строгая женщина, которая сказала, что у неё с собой паспорта нет – и участвовать в этом она не собирается, потому что на данный момент работает. Её попросили позвонить на другой этаж и позвать других работников.

Она набрала номер и громко сказала (это был август, открытые окна и слышимость прекрасная была): «Тут в рабочее время проректор собирает подписи за Лукашенко, кого устраивает это – спускайтесь вниз с паспортом». На неё стали шикать и уговаривать, что это не совсем так. Она сделала удивленное лицо, мол: «А что я сказала не так?». Проректор смотрел на всё это, как школьник, который получил двойку. Никто у этой женщины подпись больше не просил, но знатно шушукались между собой те, кто добровольно понес паспорт.

И да, государственная система – это токсичная среда, которая и работает так, что человек превращается в заложника ситуации. Но это часто миф и страшилки. Никто никого не уволит, никто никому не испортит жизнь и никто никого не растопчет. В основном там работают подхалимы, которые первыми же переобуются. Этой женщине никто ничего не сделал и не сказал, только пошушукались, и всё. Всё, что они могут – это шушукаться, на собрании отчитать, проявлять пассивную агрессию, лишить премии. А больше ничего, потому что сами трясутся, боятся, ненавидят и разрушают сами себя».

Молчание ягнят

В неоднозначной ситуации проще сделать всё, что скажут, даже если внутренне не согласен. Но, то и дело глотая унижения системы, человек теряет себя. Можно научиться проглатывать острое стекло с минимальным дискомфортом, но оно будет оставлять раны на стенках пищевода. В Стэнфордском тюремном эксперименте часть людей пришлось освобождать раньше времени, так как их психологическое состояние стало угрожающим. Те, кто дошли до конца, демонстрировали одну общую особенность – более высокие показатели по шкале F, измеряющей склонность подчиняться авторитету, следовать традиционным ценностям, делить мир на слабых и сильных. Такие люди сильнее попадают под гипноз вышестоящих и менее склонны относиться к власти критично. С одной стороны, они гораздо лучше адаптировались к условиям тюрьмы, чем их более индивидуалистические и независимые товарищи. Но выиграли ли они от этого?

Полезно бывает выйти из матрицы и напомнить себе, что человек – существо со свободной волей, и беларуское гражданство эту максиму не отменяет. Крепостное право отменили в 1861 году, а Советский союз уже почти 30 лет как распался. Бюджетники – не собственность предприятия; они служат государству, но не обязаны при этом превращаться в бессловесный скот. В Рейхе было принято ставить знак равно между главой государства и страной, но в наши вегетарианские времена это как-то неприлично. Администрации меняются, а стыд остаётся. Как говорил [политик и публицист эпохи Просвещения] Эдмунд Бёрк: «Единственное, что нужно для триумфа зла, – это чтобы хорошие люди ничего не делали».

Люди охотнее присоединяются к делу, которое имеет шансы на успех. И, чтобы разрушить спираль молчания, бывает достаточно одного громкого голоса. В эксперименте Аша (исследование «поведения большинства» психолога Соломона Аша, результаты которого опубликованы в 1951-м – Прим. KYKY) человека попросили соотнести длину линий, при этом остальные члены группы давали заведомо неправильные ответы. 75% испытуемых присоединялись к большинству и хотя бы один раз говорили совсем не то, что видели их глаза. Но если в группе был другой человек, который всегда говорил правду, количество неправильных ответов падало в четыре раза. Даже если вам кажется, что вас никто не слышит и вы бьётесь, как рыба об лёд, – возможно, в этот самый момент вы вдохновляете кого-то на смелый поступок.

Читайте по теме: Посчитать голоса на выборах может любой беларус: вот как это сделать

Заметили ошибку в тексте – выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Стэнфордский тюремный эксперимент

Мы всегда адаптируемся под обстоятельства?

Наше поведение определяется условиями

(обстоятельствами), в которых мы находимся.

Сегодня мы поговорим о непростом эксперименте. Стэндфордский тюремный эксперимент один из самых знаменитых. Управлял экспериментом американский психолог Филипп Зимбардо. Цель эксперимента – исследовать психологические реакции человека на ограничение свободы, в условиях заточения (тюремной жизни) и присваивания определенных ролей участникам. Другими словами, Зимбардо исследовал поведение людей. В данном эксперименте он доказал, что при получении власти, человек будет доминировать над теми, кто ниже его по статусу и, возможно, проявлять по отношению к нему агрессию, жестокое обращение.

Однако, это не простой эксперимент. И сейчас мы с ним познакомимся чуть ближе.

Чтобы набрать людей, Зимбардо и его команда подали объявление в газету. На объявление откликнулись более 70 человек. Все прошли диагностические собеседования, личностные тесты, дабы исключить кандидатов с психологическими и медицинскими отклонениями или историей преступлений, или злоупотребления наркотиками. В итоге осталось 24 человека (все мужчины). Путем «подбрасывания монеты», то есть случайным образом группу разделении на 12 охранников и 12 заключенных.

Эксперимент должен был длиться 14 дней, а завершился на 6.

Само место, где проводился эксперимент – коридоры в подвале здания психологического факультета Стэндфордского университета. Коридор выполнял функцию двора, по которому разрешалось гулять, есть, заниматься физическими упражнениями. Камерами служили лабораторные аудитории университета. Единственное, что заменили, так это двери в эти камеры – поставили двери со стальными решетками.

Все началось тихим воскресным утром…

Чтобы эксперимент выглядел более правдоподобно всех людей (участников) отпустили домой и сказали ждать. Все началось тихим воскресным утром. Охранников просто пригласили в «тюрьму», а к заключенными приехала полицейская машина, полицейский зачитал права, озвучил статью, по которой участника забирают. Чтобы заключенные не знали где находиться тюрьма и не пытались сбежать, везли их с закрытыми глазами. Когда привезли на место – проводили полную санитарную обработку (как в обычной тюрьме), повязку с глаз сняли только в камере. Единственное, что не делали, так это не брили налысо. Замечу, что прическа – это проявления себя, выделения себя среди других, прическа даже может быть протестом чему-либо. Так как это не настоящая тюрьма, а эксперимент, волосы было решено не сбривать, а надеть на голову специальную сеть, которая полностью скрывает волосы, также заключенных обличили в специальные «халаты» и присвоили каждому номер. На правой лодыжке была тяжелая цепь, которую все время носили на болтах. Обувью были резиновые босоножки. Это необходимо, чтобы чтобы быстро создать аналогичные эффекты, как в настоящей тюрьме. Отчасти это предназначено, чтобы свести к минимуму индивидуальность каждого участника, так как сказано выше, некоторые люди выражают свою индивидуальность через прическу или длину. При этом, это способ заставить людей начать соблюдать принудительные правила эксперимента.

Охранники не получили специальной подготовки о том, как быть охранниками. Вместо этого они были относительно свободны. Им разрешалось делать то, что, по их мнению, было необходимо для поддержания правопорядка в тюрьме и обеспечения уважения заключенных. Нужно заметить, что им запретили применять физическую силу к заключенным.

Охранники тоже выглядели одинаковую форму цвета хаки, носили свисток на шее и дубинку, позаимствованную у полиции, а также темные солнцезащитные очки, чтобы скрывать свои глаза от заключенных.

Зимбардо на заседании сделал следующее заявление для охранников:

«Создайте у заключенных чувство тоски, чувство страха, ощущение произвола, что их жизнь полностью контролируется нами, системой, вами, мной, и у них нет никакого личного пространства… Мы будем разными способами отнимать их индивидуальность. Все это в совокупности создаст у них чувство бессилия. Значит в этой ситуации у нас будет вся власть, а у них — никакой.»

Итак, сам эксперимент.

Эксперимент завершился раньше положенного. Эксперимент вышел из-под контроля. Охранники быстро почувствовали власть. Заключенные стали испытывать оскорбительное и садистское отношение охранников. У большинства заключенных по завершению было сильное эмоциональное расстройство.

Первый день был относительно спокойным. Но охранники слишком сильно почувствовали свою власть и начали грубо общаться с заключенными. На второй день начался бунт. Охранники работали посменно, поэтому некоторые вышли сверхурочно и по своей инициативе. Заключенных заставляли отжиматься ночью, сидеть за провинности в тесной одиночной камере, которой служил небольшой шкаф, в котором есть возможность только сидеть или стоять. Охранники спокойно врывались в камеры, могли заставить раздеться догола, запугивали заключенных, стравливали и разделяли их между собой. Даже ходить в туалет стало привилегией.

Меньше чем через 36 часов один из заключенных начал страдать эмоциональным расстройством. Организаторы начали думать, как настоящие тюремные власти. Они думали, что он их обманывает, что он симулирует.

Завершение эксперимента

Зимбардо закончил исследование преждевременно по двум причинам.

Во-первых, с помощью видеокассет они узнали, что охранники усиливают жестокое обращение с заключенными посреди ночи, когда они думают, что никто из исследователей не наблюдает, и эксперимент «выключен».

Во-вторых, Кристина Маслах, недавно получившая степень доктора философии в Стэнфорде. привезенная для проведения бесед с охранниками и заключенными, она сильно возразила, когда увидела, как заключенные маршируют в туалете, бегают скованные по рукам и ногам между собой. Она была в ярости и сказала: «Страшно, что ты делаешь с этими мальчиками!» Из 50 или более посторонних, которые видели тюрьму, она была единственной, кто подверг сомнению мораль этой тюрьмы. Однако после того, как она противостояла силе ситуации, стало ясно, что исследование следует прекратить.

И вот, спустя всего шесть дней, запланированная двухнедельная тюремная симуляция была отменена.

Один французский писатель Тибо Лё Тексьера написал, что этот данный эксперимент снимает с участников чувство вины, говоря, что охранники не агрессивные и по сути хорошие люди, это обстановка заставила их так себя вести. На самом деле, в какой-то степени он прав, ведь проявляется травля среди участников эксперимента. Однако, мы можем управлять той ситуацией (в большинстве случаев), в которую попали. При этом важна работа не одного человека, а людей в целом.

Источник

Автор публикации

482С организацией DDoS атак завязал.

Выкладываю новости технологий и интересные статьи с темной стороны интернета.

День рождения: 14 Мая 1991

Комментарии: 542Публикации: 2175Регистрация: 12-12-2015Стэнфордский тюремный эксперимент Филиппа Зимбардо: последние отзывы, анализ, выводы

Что о ходе Стэнфордского тюремного эксперимента вы знаете? Наверняка многие из вас что-то о нем слышали. Еще бы, ведь в Стэнфорде в 1971 году был проведен один из наиболее известных экспериментов 20 века. Подвал психологического факультета на одну неделю превратился в тюрьму со всеми ее ужасами. Почему такими жестокими оказались надзиратели? Кто решил участвовать в этом исследовании? Какова судьба его организаторов и участников? Обо всем этом вы узнаете, прочитав статью.

Стэнфордский тюремный эксперимент — известное социально-психологическое исследование, проведенное под руководством Филиппа Зимбардо, американского психолога. В рамках имитации тюремной среды изучалось влияние ролей «заключенного» и «надзирателя». При этом роли распределялись случайно. Участники исследования играли их около недели.

«Надзиратели» при включении в обстановку, а также при содержании «заключенных» за решеткой обладали определенной свободой действий. Добровольцы, которые согласились на условия эксперимента, по-разному справлялись с испытаниями и стрессами. Поведение обеих групп записывалось и анализировалось.

Отбор участников эксперимента

Стэнфордский тюремный эксперимент — исследование, в котором участвовали 22 мужчины. Их отобрали из 75 откликнувшихся на объявление в газете. За участие предлагалась плата 15 долларов в день. Откликнувшиеся должны были заполнить анкету, включающую вопросы о семье, психическом и физическом здоровье, отношениях с людьми, жизненном опыте, предпочтениях и склонностях. Это дало возможность исследователям исключить людей с преступным прошлым или с психопатологией. Один или два экспериментатора беседовали с каждым претендентом. В итоге отобрали 24 человека, казавшихся наиболее устойчивыми психически и физически, наиболее зрелыми, а также наименее способными к антиобщественным поступкам. Несколько человек по тем или иным причинам отказались от участия в эксперименте. Остальных поделили методом случайного отбора, присвоив половине из них роль «заключенных», а другой половине — «надзирателей».

Испытуемые — студенты мужского пола, находившиеся летом в Стэнфорде или неподалеку от него. Это были в большинстве своем хорошо обеспеченные белые (за исключением одного азиата). Они не знали друг друга до участия в эксперименте.

Роли «заключенного» и «надзирателя»

Стэнфордский тюремный эксперимент имитировал тюремные условия — «заключенные» круглые сутки находились в тюрьме. В случайном порядке их распределили в камеры, в каждой из которых было 3 человека. «Надзиратели» работали в восьмичасовую смену, также по трое. Они находились в тюрьме лишь во время смены, а в другое время занимались обычными делами.

Для того чтобы «надзиратели» вели себя в соответствии с истинными их реакциями на условия тюрьмы, им дали минимальные указания. Однако применять физические наказания строжайше запрещалось.

Помещение в тюрьму

Испытуемые, которые должны были стать заключенными, неожиданно были «арестованы» в своих домах. Им сообщили, что они задержаны по подозрению в вооруженном ограблении или краже со взломом, уведомили об их правах, обыскали, надели наручники и привезли в участок. Здесь они прошли процедуры занесения в картотеку и взятия отпечатков пальцев. Каждого заключенного после прибытия в тюрьму раздевали догола, после чего обрабатывали специальным «средством от вшей» (обыкновенным дезодорантом) и оставляли на некоторое время одного в обнаженном виде. После этого ему выдавали специальную одежду, фотографировали и помещали в камеру.

«Старший надзиратель» читал «заключенным» правила, которые следовало выполнять. С целью деперсонализации обращаться к каждому из «преступников» следовало только по указанному на форме номеру.

Условия содержания в тюрьме

«Заключенные» получали трехразовое питание, трижды в день под наблюдением тюремщика могли посетить туалет, два часа выделялось для написания писем или чтения. Было разрешено 2 свидания в неделю, а также предоставлялось право делать физические упражнения и смотреть фильмы.

«Перекличка» сначала преследовала цель удостовериться, что присутствуют все «заключенные», проверить их знания своего номера и правил. Первые переклички продолжались около 10 минут, однако каждый день их продолжительность возрастала, и под конец некоторые из них длились по нескольку часов. «Надзиратели» изменили или вовсе отменили многие пункты распорядка дня, заранее установленные. Кроме того, в ходе эксперимента некоторые привилегии были просто позабыты персоналом.

Тюрьма быстро стала мрачной и грязной. В привилегию превратилось право помыться, и в нем нередко отказывали. Кроме того, некоторых «заключенных» даже заставляли чистить голыми руками туалеты. Убрали матрацы из «плохой» камеры, и заключенные оказались вынуждены спать на бетонном полу. Часто в наказание отказывали в еде.

Первый день был относительно спокойным, однако уже на второй вспыхнул бунт. Для его подавления «охранники» вышли добровольно на сверхурочную работу. Они с огнетушителями нападали на «заключенных». После этого инцидента «тюремщики» пытались стравливать «узников» друг с другом, разделять их, заставлять думать, что среди них есть «информаторы». Это возымело действие, и в дальнейшем столь крупных возмущений не происходило.

Результаты

Стэнфордский тюремный эксперимент показал, что условия заключения оказывают большое влияние на эмоциональное состояние как надзирателей, так и преступников, а также на происходящие между группами и внутри них межличностные процессы.

У «заключенных» и «надзирателей» в целом появилась ярко выраженная тенденция к усилению негативных эмоций. Все более мрачным становился их взгляд на жизнь. «Заключенные» в продолжение эксперимента все чаще проявляли агрессию. У обеих групп снижалась самооценка по мере усвоения «тюремного» поведения.

Внешнее поведение в общем совпало с настроением и личными самоотчетами испытуемых. «Заключенные» и «надзиратели» устанавливали различные формы взаимодействия (отрицательное или положительное, оскорбительное или поддерживающее), однако отношение их друг к другу в действительности было оскорбительным, враждебным, лишенным человечности.

Практически сразу «преступники» восприняли в основном пассивную манеру поведения. Напротив, надзиратели проявляли во всех взаимодействиях большую активность и инициативу. Их вербальное поведение ограничивалось в основном командами и было чрезвычайно безличным. «Заключенные» знали, что физического насилия над ними не допустят, однако нередко наблюдалось, в особенности со стороны надзирателей, агрессивное поведение. Словесные оскорбления заменяли физическое насилие и стали одной из самых распространенных форм общения «надзирателей» с находившимися за решеткой.

«Досрочно освобожденные»

Ярким свидетельством того, как условия воздействуют на людей, являются реакции пяти «заключенных», вовлеченных в Стэнфордский тюремный эксперимент Филиппа Зимбардо. Из-за глубокой депрессии, сильной тревоги и ярости их пришлось «освободить». У четверых испытуемых симптомы были сходны и стали проявляться уже на 2-й день заключения. Другого освободили после того, как на теле у него появилась нервная сыпь.

Поведение надзирателей

Стэнфордский тюремный эксперимент Филиппа Зимбардо был завершен досрочно всего через 6 дней, хотя должен был длиться две недели. Оставшиеся «заключенные» очень радовались этому. Напротив, «надзиратели» в большинстве своем были огорчены. Похоже, что им удалось полностью войти в роль. «Надзирателям» доставляла большое удовольствие власть, которой они обладали, и расставались они с ней весьма неохотно. Впрочем, один из них сообщил, что его огорчали страдания «заключенных», и что он намеревался попросить организаторов сделать его одним из них, но так и не собрался. Отметим, что «надзиратели» приходили на работу вовремя, а несколько раз даже добровольно работали сверхурочно, не получая дополнительной платы.

Индивидуальные различия в поведении участников

Патологические реакции, которые были отмечены в обеих группах, говорят о мощи социальных сил, действующих на нас. Однако тюремный эксперимент Зимбардо показал наличие индивидуальных различий в том, как людям удается справляться с непривычной ситуацией, насколько успешно они приспосабливаются к ней. Угнетающую атмосферу жизни в тюрьме выдержала половина заключенных. Не все надзиратели враждебно относились к «преступникам». Одни играли по правилам, то есть были суровы, но справедливы. Однако другие надзиратели выходили за пределы своей роли в грубом обращении и жестокости по отношению к заключенными.

В целом за 6 дней половина участников была доведена до предела антигуманным отношением. «Надзиратели» насмехались над «преступниками», не выпускали в туалет, не давали спать. Некоторые узники впадали в истерики, другие пытались бунтовать. Когда тюремный эксперимент Зимбардо вышел из-под контроля, исследователи продолжили наблюдать за происходящим до тех пор, пока один из «заключенных» откровенно не высказал своего мнения.

Неоднозначная оценка эксперимента

Зимбардо благодаря своему эксперименту стал всемирно известным. Его исследование вызвало большой общественный интерес. Однако многие ученые упрекали Зимбардо в том, что эксперимент был осуществлен без оглядки на этические нормы, что нельзя ставить в столь экстремальные условия молодых людей. Впрочем, Стэндфордский комитет гуманитарных наук одобрил проведение исследования, а сам Зимбардо говорил, что никто не мог предугадать, что надзиратели окажутся столь бесчеловечными.

Американская психологическая ассоциация в 1973 году подтвердила соответствие эксперимента этическим нормам. Однако это решение в последующие годы было пересмотрено. С тем, что не должно быть проведено в будущем ни одно подобное исследование поведения людей, соглашался сам Зимбардо.

Об этом эксперименте сняты документальные фильмы, написаны книги, а одна панк-группа даже назвала себя в его честь. До сих пор он остается предметом споров, даже среди бывших его участников.

Отзыв об эксперименте Филиппа Зимбардо

Филипп Зимбардо говорил, что целью эксперимента было изучение реакции людей на ограничение свободы. Его интересовало гораздо больше поведение «заключенных», чем «надзирателей». В конце первого дня, как отмечает Зимбардо, он подумал, что «надзирателями» были люди с антиавторитарным мышлением. Однако после того как «заключенные» начали понемногу бунтовать, они стали вести себя все более ожесточенно, забыв про то, что это всего лишь Стэнфордский тюремный эксперимент Филиппа Зимбардо. Фото Филиппа представлено выше.

Роль, которую сыграла Кристина Маслах

Кристина Маслах, жена Зимбардо, была одним из исследователей. Именно она попросила Филиппа остановить эксперимент. Кристина отмечала, что сначала не собиралась участвовать в исследовании. Она не замечала в Зимбардо никаких перемен до тех пор, пока не спустилась сама в подвал тюрьмы. Кристина не могла осознать, как Филипп не понял, в какой кошмар превратилось его исследование. Девушка признавалась спустя много лет, что не столько вид участников заставил ее потребовать остановки эксперимента, сколько то, как вел себя человек, за которого она вскоре собиралась выйти замуж. Кристина поняла, что в плену безграничной власти и сложившейся ситуации оказался тот, кто ее смоделировал. Именно Зимбардо нуждался больше всех в том, чтобы его «расколдовали». Влюбленные никогда не ссорились так, как в тот день. Кристина дала понять, что если еще хотя бы день продолжится этот эксперимент, она больше не сможет любить своего избранника. На другой день прекратили Стэнфордский тюремный эксперимент Зимбардо, выводы из которого оказались столь неоднозначными.

Кстати, Кристина в том же году все-таки вышла за Филиппа. В семье родились 2 девочки. Молодой отец очень увлекся воспитанием. Филиппа захватила тема, далекая от тюремного эксперимента: как вырастить детей, чтобы они не были застенчивыми. Ученый разработал безупречную методику борьбы с излишней застенчивостью у ребенка, прославившую его на весь мир.

Самый жестокий «надзиратель»

Самым жестоким «надзирателем» оказался Дэйв Эшелман, который затем стал владельцем ипотечного бизнеса в городе Сараготе. Он вспоминал, что просто искал себе подработку на лето, и таким образом оказался вовлеченным в Стэнфордский тюремный эксперимент 1971 г. У Дэйва сформировался план, заключавшийся в том, что нужно непременно устроить «какой-то экшн» для того, чтобы исследователи могли потом написать статьи. Поэтому Эшелман осознанно становился грубым, пытаясь сделать интересным Стэнфордский тюремный эксперимент 1971 года. Перевоплощаться ему было несложно, поскольку он учился в театральной студии и имел большой актерский опыт. Дэйв отмечает, что он, можно сказать, проводил параллельно свой эксперимент. Эшелман хотел выяснить, сколько ему будет позволено до того, как будет принято решение прекратить исследование. Однако его никто не останавливал в жестокости.

Отзыв Джона Марка

Другой «надзиратель», Джон Марк, который изучал в Стэнфорде антропологию, имеет несколько иной взгляд на Стэнфордский тюремный эксперимент. Выводы, к которым он пришел, весьма любопытны. Он хотел быть «заключенным», однако его сделали «надзирателем». Джон отмечал, что днем ничего вызывающего не происходило, однако Зимбардо изо всех сил пытался придать ситуации напряженность. После того как «надзиратели» принялись будить ночью «узников», ему показалось, что это уже переходит все границы. Самому Марку не нравилось будить их и требовать называть номера. Джон отметил, что не считает Стэнфордский эксперимент Зимбардо чем-то серьезным, имеющим отношение к реальности. Для него участие в нем было не более чем отсидкой. После эксперимента Джон работал в медицинской компании шифровальщиком.

Мнение Ричарда Якко

Ричарду Якко пришлось побывать в роли заключенного. После участия в эксперименте он работал на телевидении и радио, преподавал в средней школе. Опишем и его взгляд на Стэнфордский тюремный эксперимент. Анализ его участия в нем также весьма любопытен. Ричард отмечал, что первым, что сбило его с толку, было то, что «заключенным» мешали спать. Когда их разбудили впервые, Ричард не подозревал, что прошло лишь 4 часа. Заключенных заставили делать упражнения, а затем снова разрешили лечь. И лишь потом Якко понял, что таким образом предполагалось нарушить естественный цикл сна.

Ричард говорит, что не помнит, когда именно «заключенные» принялись бунтовать. Он сам отказался подчиниться надзирателю, понимая, что из-за этого его могут перевести в одиночную камеру. Солидарность «заключенных» объясняется тем, что лишь вместе можно хоть как-то сопротивляться и усложнить работу «надзирателям».

Когда Ричард спросил, что следует сделать для того, чтобы его досрочно отпустили, исследователи ответили, что он сам дал согласие на участие, поэтому должен оставаться до конца. Именно тогда Ричард почувствовал, что находится в тюрьме.

Однако его все-таки освободили за день до окончания исследования. Комиссия в ходе Стэнфордского тюремного эксперимента посчитала, что Ричард вот-вот сорвется. Самому же ему казалось, что он был далек от депрессии.

Чистота эксперимента, использование полученных результатов

Отметим, что люди, вовлеченные в Стэнфордский тюремный эксперимент, отзывы о нем оставили неоднозначные. Двойственным является и отношение к Зимбардо, а Кристину считают героиней и спасительницей. Однако сама она уверена, что ничего особенного не сделала — просто помогла своему избраннику увидеть себя со стороны.