Структура личности и ее основные компоненты кратко: works.doklad.ru — Учебные материалы

Психологическая структура личности — Блог Викиум

Понятие личности является основным в психологии, поскольку эта наука изучает человека в качестве субъекта социума. Психология подразумевает, что каждый человек индивидуален относительно психологического и физиологического аспекта. Индивидуальность дает возможность считать любую личность уникальной и неповторимой. Но сама эта характеристика вступает в силу только тогда, когда индивид начинает взаимодействовать с окружающими людьми.

Личность относится к исключительно социальному существу, которое может контактировать с прочими людьми. При этом личностная характеристика каждого способна меняться в зависимости от определенной ситуации, но структура остается неделимой. Основной предмет исследований в психиатрии и психологии — это именно индивид, в сравнении с прочими медицинскими науками, где все труды направлены на изучение физиологии людей.

В составе психологической структуры находятся определенные качества, каждый ее компонент максимально характеризует конкретного индивида.

- Особенности темперамента. Врожденное качество, основывающееся на том, какой именно процесс преобладает в нервной системе – возбуждение или торможение.

- Самосознание. Данный элемент личностной структуры выражается в возможности осознания человеком своего «Я» и его отличительных черт. Самосознание подтверждает, что индивид стабилен и един.

- Направленность. Под этим определением имеется в виду наличие определенных первоочередных, важных задач и целей для индивида. Также составляющими данного компонента является то, как личность относится к себе, окружающим, родным, вкусам, ароматам, профессии и прочее.

- Черты характера. Частично этот компонент может являться наследственным, но зачастую это приобретенная черта личности, определяющая свойства поведения или реакцию в определенной ситуации.

- Способности. Под данным понятием подразумевается направленность человека для выполнения определенной деятельности, предрасположенность к профессии.

- Психический процесс и состояния индивида. В данной группе находятся когнитивные функции: чувства, восприятие, выводы и прочее.

- Наличие психологического опыта. Индивид может приспосабливаться и меняться под перемены своего окружения, а также в результате воздействия опыта. С годами меняются ориентиры, а порой и вкусы.

Еще один важный момент в формировании личности – это интеллектуальные возможности мозга. Их развитие благоприятно воздействует на человека в целом.

Классификация личностных типов

В психологии довольно давно начали разделять людей на несколько типов личностей. Ученые постоянно пытаются установить границы научных терминов и систематизировать познания. Что касается такого сложного и многокомпонентного понятия, как индивид, то отобрать подходящие варианты, которые помогут полностью охарактеризовать моральный облик человека, до сих пор невозможно. Рассуждать о свойствах конкретной личности рекомендуется, исходя из целого ряда типажей, представленных в различных классификациях.

Что касается такого сложного и многокомпонентного понятия, как индивид, то отобрать подходящие варианты, которые помогут полностью охарактеризовать моральный облик человека, до сих пор невозможно. Рассуждать о свойствах конкретной личности рекомендуется, исходя из целого ряда типажей, представленных в различных классификациях.

Если максимально кратко, то существует несколько популярных вариантов классификации личностей на разные типы:

- Разделение на темпераменты по Гиппократу. Древнегреческий целитель указывает, что люди делятся на 4 категории: меланхолики, сангвиники, флегматики и холерики.

- Личностные типы по Юнгу. Относится к самым популярным и оптимальным классификациям, в которой предусмотрено 4 характеристики индивида, выраженных антонимическими парами.

- Понятие соционики. Это современный вариант классификации, который основан на трудах Юнга.

- Разновидности психотипов или акцентуаций. Эти системы похожи между собой, но их разрабатывали разные люди.

Нужно отметить, что во время создания структур оценивались люди, находящиеся на грани психических расстройств. Под акцентуацией имеется в виду верхняя грань нормы для определенной реакции, способной в любое время перевалить за грань.

Нужно отметить, что во время создания структур оценивались люди, находящиеся на грани психических расстройств. Под акцентуацией имеется в виду верхняя грань нормы для определенной реакции, способной в любое время перевалить за грань.

Многие классификации создавались уже в 21 веке, но все они не вышли за грань какой-либо уже известной психологической школы. Данные разделения не известны по всему миру, но они позволяют психологам сориентироваться в определенном клиническом случае. Хотите научиться разбираться в психологии личности? Пройдите курс Викиум «Менталист«. Вы сможете разобраться в себе и научитесь понимать других.

Психологическая структура личности кракто / Социальная психология / Психология

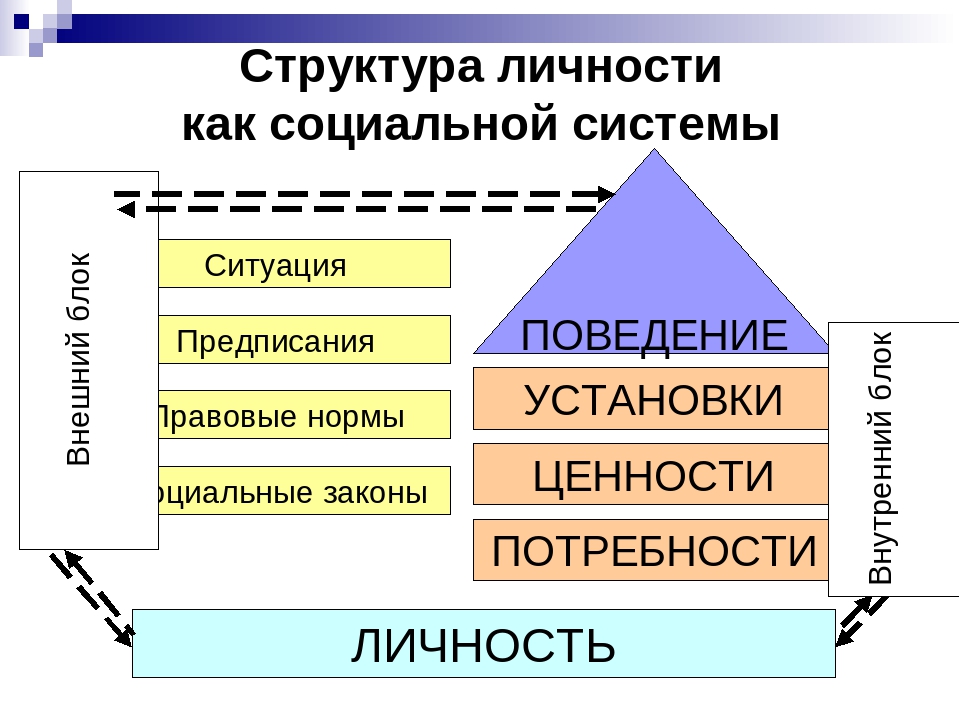

Психологическую структуру личности изучает психология личности – это отрасль психологии, которая изучает личность и ее вариации среди людей. Психологическая структура личности состоит из образа “Я” (главенствует над всеми), направленности личности, возможности личности и особенностей поведения.

Психологическая структура личности состоит из образа “Я” (главенствует над всеми), направленности личности, возможности личности и особенностей поведения.

Психологическая структура личности

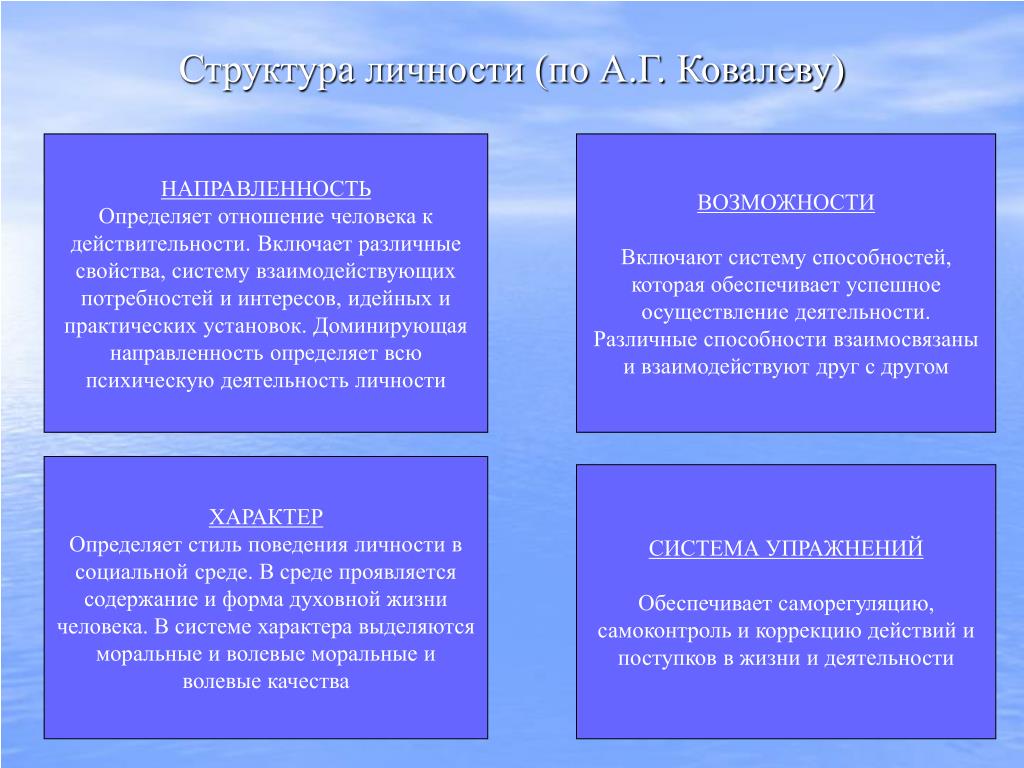

Первый компонент структуры характеризует направленность личности или избирательное отношение человека к действительности. Направленность включает различные свойства, систему взаимодействующих потребностей и интересов, идейных и практических установок. При этом одни из компонентов направленности доминируют и имеют ведущее значение, в то время как другие выполняют опорную роль. Доминирующая направленность определяет всю психическую деятельности личности.

Второй компонент определяет возможности личности и включает ту систему способностей, которая обеспечивает успех деятельности. Способности взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом. Как правило, одни из способностей доминируют, другие им подчиняются.

Очевидно, на характере соотношения способностей сказывается структура направленности. В свою очередь, дифференцирование способностей влияет на избирательность отношения личности к действительности.

В свою очередь, дифференцирование способностей влияет на избирательность отношения личности к действительности.

Третьим компонентом в структуре личности является характер, или стиль поведения человека в социальной среде. Характер – сложное синтетическое образование, где в единстве проявляются содержание и форма духовной жизни человека. Хотя характер и не выражает личности в целом, однако представляет сложную систему ее свойств, направленности и воли, интеллектуальных и эмоциональных качеств, типологических особенностей, проявляющихся в темпераменте.

В системе характера также можно выделить ведущие свойства. К ним относятся в первую очередь моральные, во вторую очередь – волевые качества, которые обеспечивают определенный стиль поведения и способ решения практических задач.

Четвертым компонентом, надстраивающимся над всеми остальными, будет система управления, которую обычно обозначают понятием «я». «Я» – образование самосознания личности, оно осуществляет саморегуляцию: усиление или ослабление деятельности, самоконтроль и коррекцию действий и поступков, предвосхищение и планирование жизни и деятельности.

Структура личности будет неполной, если исключить из нее психические процессы и состояния.

Психические процессы – динамическое отражение действительности в различных формах психических явлений. Под психическим состоянием следует понимать определившийся в данное время относительно устойчивый уровень психической деятельности, который проявляется в повышенной или пониженной активности личности.

Нужна помощь в написании работы?

Мы — биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.

Цена работы

Гуманистические теории

Гуманистическая психология подчеркивает, что люди имеют свободную волю и что это играет активную роль в определении того, как они себя ведут. Соответственно, гуманистическая психология фокусируется на субъективном опыте людей, а не на принудительных, окончательных факторах, определяющих поведение. Авраам Маслоу и Карл Роджерс были сторонниками этой точки зрения, основанной на «феноменальной области» теории Комбса и Сныгга (1949).

Роберт У. Уайт написал книгу «Аномальная личность», которая стала стандартным текстом о ненормальной психологии . Он также исследовал человеческую потребность стремиться к достижению позитивных целей, таких как компетентность и влияние, чтобы уравновесить акцент Фрейда на патологических элементах развития личности.

Маслоу проводил большую часть своего времени, изучая то, что он называл «самоактуализирующими людьми», теми, кто «выполняет себя и делает все возможное, чтобы сделать». Маслоу считает, что все, кто интересуется ростом, стремятся к самореализации (рост, счастье, удовлетворение). Многие из этих людей демонстрируют тенденцию в размерах своих личностей.

- Осведомленность – постоянное наслаждение и страх жизни. Эти люди часто испытывали «пиковый опыт». Он определил пиковый опыт как «усиление любого опыта до такой степени, что есть потеря или трансцендентность самого себя». Пиковый опыт – это тот, в котором индивид воспринимает расширение себя и обнаруживает единство и значимость в жизни. Интенсивная концентрация на активности, в которой участвует, например, запуск марафона, может вызвать пиковый опыт.

- Реальность и проблема сосредоточены – имеют тенденцию касаться «проблем» в окружении.

- Принятие / Спонтанность – принятие окружения и то, что нельзя изменить.

- Невосприимчивое чувство юмора / демократия – не любезно шутите о других, что можно рассматривать как оскорбительное. У них есть друзья всех слоев общества и религий и очень близкие друзья

Биопсихологические теории

Биология играет очень важную роль в развитии личности. Изучение биологического уровня в психологии личности фокусируется прежде всего на определении роли генетических детерминант и способах формирования отдельных личностей. Некоторые из самых ранних размышлений о возможных биологических основах личности выросли из случая Финеаса Гейджа . В 1848 году аварии, большой железный стержень был изгнан через голову Gage, и его личность , по- видимому изменилось в результате, хотя описания этих психологических изменений, как правило , преувеличены.

Изучение биологического уровня в психологии личности фокусируется прежде всего на определении роли генетических детерминант и способах формирования отдельных личностей. Некоторые из самых ранних размышлений о возможных биологических основах личности выросли из случая Финеаса Гейджа . В 1848 году аварии, большой железный стержень был изгнан через голову Gage, и его личность , по- видимому изменилось в результате, хотя описания этих психологических изменений, как правило , преувеличены.

В целом, пациентов с повреждением головного мозга трудно найти и изучить. В 1990-х годах исследователи начали использовать электроэнцефалографию (ЭЭГ), позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ) и более позднюю функциональную магнитно-резонансную томографию (МРМ), которая в настоящее время является наиболее широко используемым методом визуализации, чтобы помочь локализовать личностные черты мозга.

Генетическая основа личности

С тех пор, как проект « Геном человека» позволил значительно глубже понять генетику, продолжаются споры, связанные с наследуемостью, личностными качествами и экологическим и генетическим влиянием на личность. Известно, что человеческий геном играет определенную роль в развитии личности.

Известно, что человеческий геном играет определенную роль в развитии личности.

Раньше исследования генетической личности фокусировались на определенных генах, соответствующих специфическим чертам личности. Сегодняшний взгляд на отношения ген-личность фокусируется прежде всего на активации и экспрессии генов, связанных с личностью, и является частью того, что называется поведенческой генетикой, Гены предоставляют множество вариантов изменения различных клеток; однако среда определяет, какие из них активированы. Многие исследования отметили эту взаимосвязь различными способами, в которых могут развиваться наши тела, но взаимодействие между генами и формирование наших умов и личности также имеет отношение к этим биологическим отношениям.

Взаимодействие ДНК-окружающей среды играет важную роль в развитии личности, поскольку эта взаимосвязь определяет, какая часть кода ДНК фактически превращается в белки, которые станут частью индивидуума. Было отмечено, что, хотя в геноме доступны различные варианты, в конце концов, среда является конечной определяющей способностью активизации. Небольшие изменения в ДНК у индивидуумов приводят к уникальности каждого человека, а также различиям в внешности, способностях, функционированию мозга и всем факторам, которые достигают высшей точки, чтобы развить сплоченную личность.

Небольшие изменения в ДНК у индивидуумов приводят к уникальности каждого человека, а также различиям в внешности, способностях, функционированию мозга и всем факторам, которые достигают высшей точки, чтобы развить сплоченную личность.

Кэттелл и Айзенк предположили, что генетика оказывает сильное влияние на личность. Большая часть собранных данных, связывающих генетику и окружающую среду с личностью, взята из двух исследований . Этот «двойной метод» сравнивает уровни сходства в личности с использованием генетически идентичных близнецов . В одном из первых двух исследований было измерено 800 пар близнецов, изучено множество личностных качеств и определено, что идентичные близнецы наиболее похожи в своих общих способностях. Было обнаружено, что сходство личности менее связано с самооценками, целями и интересами.

Двухместные исследования также сыграли важную роль в создании пятифакторной модели личности : нейротизма, экстраверсии, открытости, доброжелательности и добросовестности. Нейротизм и экстраверсия являются двумя наиболее широко изученными чертами. Человек, который может попасть в категорию экстравертов, может отображать такие характеристики, как импульсивность, общительность и активность. Человек, попадающий в категорию невротизма, может быть более склонным к угрюмости, тревожности или раздражительности. Идентичные близнецы, однако, имеют более высокие корреляции в чертах личности, чем братские близнецы. Одно исследование, измеряющее генетическое влияние на близнецов в пяти разных странах, показало, что корреляции для идентичных близнецов были 0,50, а для братских – около 0,20. Предполагается, что наследственность и окружающая среда взаимодействуют, чтобы определить свою личность.

Нейротизм и экстраверсия являются двумя наиболее широко изученными чертами. Человек, который может попасть в категорию экстравертов, может отображать такие характеристики, как импульсивность, общительность и активность. Человек, попадающий в категорию невротизма, может быть более склонным к угрюмости, тревожности или раздражительности. Идентичные близнецы, однако, имеют более высокие корреляции в чертах личности, чем братские близнецы. Одно исследование, измеряющее генетическое влияние на близнецов в пяти разных странах, показало, что корреляции для идентичных близнецов были 0,50, а для братских – около 0,20. Предполагается, что наследственность и окружающая среда взаимодействуют, чтобы определить свою личность.

Эволюционная теория

Чарльз Дарвин является основателем теории детерминизма. Эволюционный подход к психологии личности основан на этой теории. Эта теория рассматривает, как индивидуальные различия личности основаны на естественном отборе . Через естественные селекционные организмы изменяются со временем посредством адаптации и отбора. Разработаны черты и определенные гены выражаются на основе окружающей среды организма и как эти черты помогают в выживании и размножении организма.

Разработаны черты и определенные гены выражаются на основе окружающей среды организма и как эти черты помогают в выживании и размножении организма.

Полиморфизмы , такие как пол и тип крови, представляют собой формы разнообразия, которые развиваются в интересах всего вида. Теория эволюции имеет широкие последствия для психологии личности. Личность, рассматриваемая через объектив эволюционной психологии, уделяет большое внимание конкретным чертам, которые, скорее всего, помогут в выживании и размножении, таких как добросовестность, общительность, эмоциональная стабильность и доминирование. Социальные аспекты личности можно увидеть в эволюционной перспективе. Конкретные черты характера развиваются и выбираются потому, что они играют важную и сложную роль в социальной иерархии организмов. Такими характеристиками этой социальной иерархии являются разделение важных ресурсов, семейных и спаривающих взаимодействий, а вред или помощь организмов могут наделять друг друга.

Полезные ссылки

- Winnie, JF & Gittinger, JW (1973) Введение в систему оценки личности.

Зайас, V; Shoda Y (2009). «Три десятилетия после парадокса личности: понимание ситуаций». Журнал исследований в области личности . 43 : 280-281. doi : 10.1016 / j.jrp.2009.03.011 .

Зайас, V; Shoda Y (2009). «Три десятилетия после парадокса личности: понимание ситуаций». Журнал исследований в области личности . 43 : 280-281. doi : 10.1016 / j.jrp.2009.03.011 . - Tapu, CS (2001). Ипостатическая личность: психопатология делать и делать . Premier. С. 28-31. ISBN 9738030595 .

- Фарес, EJ; Chaplin, WF (1997). Введение в личность (Четвертое издание). Нью-Йорк: Лонгман. С. 8-9. ISBN 0-673-99456-2 .

- Эштон, М .; Lee, K. (2008). «Модель структуры личности HEXACO» . Социальная и личностная психология . 2 (5): 1952-1962 годы. doi : 10.1111 / j.1751-9004.2008.00134.x .

- Pogue-Geile, Michael F .; Роуз, Ричард Дж. (1985). «Генетические исследования развития личности взрослых». Психология развития . 21 (3): 547-557. doi : 10.1037 / 0012-1649.21.3.547 .

- Скарр, Сандра; Уэббер, Патриция Л. .; Вайнберг, Ричард А.; Виттиг, Мишель А. (1981). «Личностное сходство среди подростков и их родителей в биологически родственных и усыновительных семьях».

Журнал личности и социальной психологии. 40 (5): 885-898. doi : 10.1037 / 0022-3514.40.5.885 .

Журнал личности и социальной психологии. 40 (5): 885-898. doi : 10.1037 / 0022-3514.40.5.885 .

Психологические материалы — Концепция динамической функциональной структуры личности. К. К. Платонов.

К. К. Платонов

см также «краткая биография. К. К. Платонов«

Фрагменты шестой главы «Понятие «структура” в учении о личности» и седьмой главы «Концепция динамической функциональной структуры личности» из книги: «Структура и развитие личности» М., 1986. С. 122-141.

Понятие «структура» в учении о личности

Разработка понятий структуры и системы и системно-структурных способов познания стала в середине нашего века общим явлением в самых различных науках, и прежде всего в философии. Психология не является здесь исключением. Но в формировании структурного подхода к психическим явлениям существенную роль сыграла гештальтпсихология с ее искаженным пониманием структуры. Поэтому психологи нередко еще вольно или невольно опираются на взгляды гештальтпсихологии.

Поэтому психологи нередко еще вольно или невольно опираются на взгляды гештальтпсихологии.

Вместе с тем разработке понятия «структура» как философской категории посвящено уже много работ советских авторов, и содержание понятия «структура» в его как историческом, так и логическом аспектах изучено уже достаточно хорошо. <…>

Современное определение структуры должно более четко преодолевать ошибки односторонних пониманий структуры не только как конструкции элементов (в психологии — функций) либо как отношений между ними (в психологии — межфункциональных связей), но и как целого, непонятно как влияющего на свои компоненты (гештальтпсихология).

Потому для психологической теории личности (как и вообще для психологии в целом) значительно более «работающим» является понимание структуры не как атрибута любой системы, а как объективно существующего взаимодействия реально существующего психического явления, взятого за целое (в частности, личности), а также реально существующих его подструктур, элементов и их всесторонних связей. <…>

<…>

Приступая к системно-структурному анализу, при любом понимании этих терминов прежде всего надо четко установить, какой познаваемый феномен берется за целое, которое будет в дальнейшем раскрываться через его компоненты и их связи. Это может быть вся психологическая наука или только одна из ряда психологических наук, одна проблема или тема. Но это может быть и любая психологическая категория или только одно ее свойство или проявление.

Так, применяя системно-структурный анализ в аспекте проблем этой книги, на его первом этапе может быть взята личность в целом или только направленность личности, деятельность в целом или только одно действие. Притом и личность, и ее направленность, как и ее деятельность и отдельные действия, могут быть взяты в их всеобщем, особенном или единичном значении. Необходимо только, чтобы эта целостность обязательно была отграничена и определена. Затем надо выяснить, что составляет элементы этой целостности, понимая под таковыми неразложимые в рамках данной системы и относительно автономные ее части.

На следующем важнейшем этапе системно-структурного анализа психических явлений необходимо вскрыть наиболее существенные и общие связи между элементами и между каждым из них и целостностью. Это могут быть как односторонние причинные связи, так и взаимозависимости и взаимовлияния в процессах функционирования, поведения и развития целого явления. Дальше следует выявить необходимое и достаточное число подструктур (или подсистем), в которые или на пересечении которых уложатся все элементы анализируемой целостности. Подструктуры (или подсистемы) и элементы подвергаются классификации как необходимому шагу постижения их упорядоченности. Классификация частей и целого может быть выделена в самостоятельный этап системно-структурного анализа в психологии.

Критерии понимания динамической структуры личности

Излагаемая концепция подразумевает психологическую структуру. Давно уже было понято, что в реальной действительности существует два рода структур: статическая и динамическая. А точнее, что это два аспекта обязательной динамичности любой структуры, определяемые временным параметром ее изменения под влиянием не только внешних воздействий, но и внутренней ее закономерности. Ведь, казалось бы, наиболее статична структура кристалла. Но и она статична только с позиций «человеческого» времени и динамична с позиций времени геологического.

А точнее, что это два аспекта обязательной динамичности любой структуры, определяемые временным параметром ее изменения под влиянием не только внешних воздействий, но и внутренней ее закономерности. Ведь, казалось бы, наиболее статична структура кристалла. Но и она статична только с позиций «человеческого» времени и динамична с позиций времени геологического.

Нельзя не согласиться с определением, данным В. Д. Шадриковым: «Динамическая система — это система, развивающаяся во времени, изменяющая состав входящих в нее компонентов и связей между ними при сохранении функции» (1979). Это определение относится и к динамической структуре личности. Причем если ее динамика совпадает с прогрессивным развитием, то результатом может быть не только сохранение, но и улучшение функций; при социальной или биологической деградации личности, наоборот, будет ухудшение.

…Как было сказано выше, при описании основных этапов системно-структурного анализа он начинается с установления того, что взято за целое. Концепция динамической функциональной структуры личности за целое берет личность, т. е. человека как носителя сознания и как одну из двух подструктур человека, взятого за еще более широкое целое (напомним, что другая подструктура его — организм).

Концепция динамической функциональной структуры личности за целое берет личность, т. е. человека как носителя сознания и как одну из двух подструктур человека, взятого за еще более широкое целое (напомним, что другая подструктура его — организм).

Вторым этапом системно-структурного анализа является уточнение элементов этого целого. Если рассматривать личность как целое, то элементами этого целого будут стойкие психические свойства, обычно называемые «чертами личности». Это не вызывает разногласий ни у кого из советских психологов, как и понимание психических свойств (черт) личности, данное С. Л. Рубинштейном, который писал: «Психическое свойство — это способность индивида на определенные объективные воздействия закономерно отвечать определенными психическими деятельностями» (1957). Исходя из такого понимания, свойства личности, являясь элементами ее структуры, вместе с тем являются и ее элементарными видами деятельности…

Далее, проводя системно-структурный анализ личности, надо учесть возможно более полное число этих элементов. В данном случае это было достигнуто путем составления списка и подсчета числа слов, которые могут рассматриваться как названия свойств личности в Словаре русского языка С. И. Ожегова (1952). Оказалось, что из 52000 слов этого словаря около 1500 могут рассматриваться как элементы личности. Было установлено также, что в грузинском языке этих слов более 4000, а в болгарском — около 2500. Надо отметить, что, во-первых, эти слова были введены в обиход не психологами, а народом и обозначают чаще не элементарные свойства, а весьма сложные особенности личности, которые обычно называют чертами. Во-вторых, заслуживает внимания, что народу надо было почти в 2 раза больше слов, более дифференцированно обозначающих отрицательные свойства. И втретьих, свойств личности еще больше, так как многие из них не могут быть определены одним словом.

В данном случае это было достигнуто путем составления списка и подсчета числа слов, которые могут рассматриваться как названия свойств личности в Словаре русского языка С. И. Ожегова (1952). Оказалось, что из 52000 слов этого словаря около 1500 могут рассматриваться как элементы личности. Было установлено также, что в грузинском языке этих слов более 4000, а в болгарском — около 2500. Надо отметить, что, во-первых, эти слова были введены в обиход не психологами, а народом и обозначают чаще не элементарные свойства, а весьма сложные особенности личности, которые обычно называют чертами. Во-вторых, заслуживает внимания, что народу надо было почти в 2 раза больше слов, более дифференцированно обозначающих отрицательные свойства. И втретьих, свойств личности еще больше, так как многие из них не могут быть определены одним словом.

Далее для структурного анализа надо выделить необходимое и достаточное число подструктур. В концепции динамической функциональной структуры личности таких подструктур выделено четыре. Это число подструктур необходимо и достаточно, так как в них могут быть включены все известные свойства личности, число которых не только не одинаково, как было показано, в различных языках, но и в каждом из них в дальнейшем может увеличиваться.

Это число подструктур необходимо и достаточно, так как в них могут быть включены все известные свойства личности, число которых не только не одинаково, как было показано, в различных языках, но и в каждом из них в дальнейшем может увеличиваться.

Вычленение именно этих основных подструктур личности определяется рядом следующих критериев.

Первым таким критерием является отношение биологического и социального, врожденного (но не обязательно наследственного) и приобретенного, процессуального и содержатель¬ниц) Различие этих трех пар понятий по-разному проявляется в разных подструктурах. При этом в 1-ю подструктуру, наиболее существенную для личности в целом, входят почти исключительно социально обусловленные содержательные черты личности (направленность в ее различных формах, отношения, моральные качества личности и т. д.). Во 2-й подструктуре — опыта, в которую входят знания, навыки, умения и привычки, наряду с личным опытом, включающим в себя и социальный, — уже отмечается заметное влияние врожденных, биологических процессуальных свойств. Это влияние еще более усиливается в 3-й подструктуре, в которую входят черты личности, зависящие от индивидуальных особенностей психических процессов как форм отражения действительности. И наконец, в 4-й биопсихической подструктуре личности врожденность процессуального резко преобладает над приобретенностью.

Это влияние еще более усиливается в 3-й подструктуре, в которую входят черты личности, зависящие от индивидуальных особенностей психических процессов как форм отражения действительности. И наконец, в 4-й биопсихической подструктуре личности врожденность процессуального резко преобладает над приобретенностью.

Этот критерий определяет как различение, так и последовательностью подструктур, расположенных в порядке их «человеческой значимости», хотя в генетическом аспекте их было бы логичнее располагать в обратной последовательности. Эта последовательность помогает глубже понять соотношение социального и биологического не только в личности в целом, но и в подструктурах различных уровней, вплоть до отдельных свойств личности. При этом правильнее говорить о значении, а не о доле, так как в последнем случае соотношение социального и биологического в каждой подструктуре и в личности в целом может пониматься как «смесь зерна и песка», а это и есть пресловутая теория двух факторов.

Вторым критерием выделения этих четырех подструктур личности является внутренняя близость черт личности, входящих в каждую из них, и уже достаточно общепринятое и научно доказанное выделение в каждой из этих подструктур, принятой за целое, своих подструктур более низкого уровня. По этому же критерию выделяют свои подструктуры личности (хотя и не применяют этого термина, а чаще говорят «сфера», «сторона») В. Н. Мясищев, А. Г. Ковалев, В. С. Мерлин, Б. Г. Ананьев и др., хотя в излагаемой концепции характер и способности считаются «наложенными» подструктурами личности, общими качествами личности. Но этот вопрос требует особого рассмотрения, что и будет сделано в следующей главе.

По этому же критерию выделяют свои подструктуры личности (хотя и не применяют этого термина, а чаще говорят «сфера», «сторона») В. Н. Мясищев, А. Г. Ковалев, В. С. Мерлин, Б. Г. Ананьев и др., хотя в излагаемой концепции характер и способности считаются «наложенными» подструктурами личности, общими качествами личности. Но этот вопрос требует особого рассмотрения, что и будет сделано в следующей главе.

Третьим критерием выделенных четырех основных подструктур является то, что каждая из них имеет свой особый, основной для нее вид формирования. В выделяемых подструктурах 1-я формируется путем воспитания, 2-я — обучения, 3-я — упражнения, 4-я — тренировки. Взаимодействие этих специфических для каждой подструктуры видов формирования определяет индивидуальную особенность развития каждой личности.

Четвертым по рассматриваемому порядку, а по существу наиболее значимым критерием выделения именно этих подструктур является объективно существующая иерархическая зависимость этих подструктур. Различные структурные связи координаций существуют и между подструктурами, и внутри каждой из них. Но каузальные связи субординации более отчетливо выражены во взаимодействии различных подструктур, чем внутри каждой одной подструктуры. При этом каузальная зависимость черт личности 1-й подструктуры от черт 2-й, и вместе — от черт 3-й, и их всех вместе — от черт 4-й выражена отчетливо и объективно.

Различные структурные связи координаций существуют и между подструктурами, и внутри каждой из них. Но каузальные связи субординации более отчетливо выражены во взаимодействии различных подструктур, чем внутри каждой одной подструктуры. При этом каузальная зависимость черт личности 1-й подструктуры от черт 2-й, и вместе — от черт 3-й, и их всех вместе — от черт 4-й выражена отчетливо и объективно.

Пятым критерием, определяющим выделение именно этих четырех подструктур личности, является уже не логический, а исторический, возвращающий читателя к четырем этапам изучения советскими психологами личности… (кроме 1-го этапа и 6-го). Ведь 1-й этап (личность как душа) развития учения о личности давно отброшен, а 6-й (личность как человек) непродуктивен, но четыре промежуточных, по очереди абсолютизируя одну из сторон (можно сказать и аспектов) личности, весьма продуктивно накопили большой эмпирический материал и тем, по существу, доказали объективную реальность каждой из четырех подструктур личности.

Этот пятый критерий говорит, что описанные четыре подструктуры личности, по существу, только обобщают четыре этапа развития в советской психологии учения о личности, опираясь на весь добытый материал, только изменив соотношение последовательности подструктуры этапов.

Эти пять критериев позволяют считать, что четыре выделенные подструктуры отражают объективную реальность и потому являются основными подструктурами личности, а не ее, могущими быть и условными, подсистемами; число их отражает также объективно существующие четыре группы психических свойств личности, порядок их также отражает объективно существующую иерархическую и динамическую субординацию.

Понятие «структура» может и должно применяться к личности в его прямом смысле — как единство элементов их связей и целого. Но поскольку здесь речь идет о взаимосвязи не материальных, а функциональных свойств и качеств личности, то полезно напомнить, что речь идет о функциональной структуре личности.

Ни отдельные черты личности, входящие как элементы в ее функциональную структуру, ни личность в целом не остаются неизменными в течение жизни человека. Изменения личности могут быть связаны не только с ее развитием в результате возрастного созревания и формирования, но и с социальным распадом, со старческой деградацией и с патологическим развитием. Кроме того, изменчивость личности зависит от компенсации одних, недостаточно развитых черт личности другими и от изменения способов и степени этой компенсации. Ведь дефект памяти у одного и того же человека в одном случае может компенсироваться произвольным вниманием, а в другом — сообразительностью. Вот почему надо говорить еще более точно «динамическая функциональная структура личности»…

Изменения личности могут быть связаны не только с ее развитием в результате возрастного созревания и формирования, но и с социальным распадом, со старческой деградацией и с патологическим развитием. Кроме того, изменчивость личности зависит от компенсации одних, недостаточно развитых черт личности другими и от изменения способов и степени этой компенсации. Ведь дефект памяти у одного и того же человека в одном случае может компенсироваться произвольным вниманием, а в другом — сообразительностью. Вот почему надо говорить еще более точно «динамическая функциональная структура личности»…

Итак, концепция динамической функциональной структуры личности представляет собой стержневой раздел учения о личности, потому что теоретически она позволяет глубже раскрыть сущность личности как структурного феномена, практически она позволяет систематизировать весьма большое число свойств личности и преодолеть их многообразие.

Изложенные критерии позволяют определять число необходимых и достаточных подструктур не произвольно, а на основе отражения объективно существующей реальности и располагать их в объективно существующий иерархический ряд.

| Краткое название | Подструктуры подструктур | Соотношение социального и биологического | Основные связи с | Уровень анализа | Виды формирования | |||

| отражением | сознанием | потребностью | активностью | |||||

| Направленность личности | Убеждения, мировоззрение, идеалы, стремления, интересы, желания | Биологического почти нет | Отношение к отражаемому на основе опыта | В основном от сознания будущего | Через отражение социальной нужды | Через убеждения | Социально-психологический | Воспитание |

| Опыт | Привычки, умения, навыки, знания | Значительно больше социального | Динамика форм отражения | Необходимость осознания прошлого | Через привычки | Через волевые навыки | Психолого-педагогический | Обучение |

| Особенности психических процессов | Воля, чувства, восприятие, мышление, ощущения, эмоции, память | Чаще больше социального | Формы психического отражения | Достаточно осознания настоящего | Через личностную нужду | Через волю и эмоции | Индивидуально-психологический | Упражнение |

| Биопсихические свойства | Темперамент, половые, возрастные свойства | Социального почти нет | Механизмы психического отражения | Только стиль осознания | Через биологическую нужду | Через силу и подвижность нервных процессов | Психофизио-логический Нейропсихо- логический | Тренировка |

Выделенные по описанным критериям подструктуры личности и их основные свойства с совпадающей иерархией отражены в таблице. Не останавливаясь на частностях этой таблицы, разберем наиболее существенные взаимодействия этих иерархий.

Не останавливаясь на частностях этой таблицы, разберем наиболее существенные взаимодействия этих иерархий.

1-я подструктура личности объединяет направленность и отношения личности, проявляющиеся как ее моральные черты Элементы (черты) личности, входящие в эту подструктуру, не имеют непосредственных врожденных задатков, а отражают индивидуально преломленное групповое общественное сознание. Эта подструктура формируется путем воспитания. Она может быть названа социально обусловленной подструктурой, но может более коротко быть названа и направленностью личности. Направленность, взятая в качестве целого, в свою очередь включает в себя такие ее формы, как подструктуры: влечения, желания, интересы, склонности, идеалы, мировоззрение, убеждения. В этих формах направленности личности проявляются и отношения, и моральные качества личности, и различные формы потребностей.

В эту подструктуру включаются различные проявления отношений исходя из пятого приведенного критерия выделения подструктур — общепринятости психологических понятий. Однако отношение более правильно рассматривать не как свойство личности, а как атрибут сознания, наряду с переживанием и познанием, определяющими различные проявления его активности. Но более всего активность направленности проявляется через убеждения. Изучение этой подструктуры требует социально-психологического уровня. Упомянутый термин «убеждение» требует уточнения. В одном значении это синоним уверенности в истинности конкретного факта или положения. В этом значении убеждения являются компонентом мировоззрения, притом наиболее существенным.

Однако отношение более правильно рассматривать не как свойство личности, а как атрибут сознания, наряду с переживанием и познанием, определяющими различные проявления его активности. Но более всего активность направленности проявляется через убеждения. Изучение этой подструктуры требует социально-психологического уровня. Упомянутый термин «убеждение» требует уточнения. В одном значении это синоним уверенности в истинности конкретного факта или положения. В этом значении убеждения являются компонентом мировоззрения, притом наиболее существенным.

Но во втором значении, акцентируемом психологами, убеждение — наивысший уровень направленности, в структуру которого входит не только мировоззрение, могущее быть пассивным, но и активизирующая его воля к борьбе за него. В этом значении убеждение — высший итог идеологического воспитания личности. 2-я подструктура личности объединяет знания, навыки, умения и привычки, приобретенные в личном опыте путем обучения, но уже с заметным влиянием и биологически, и даже генетически обусловленных свойств личности. Эту подструктуру иногда называют индивидуальной культурой, или подготовленностью, но лучше ее кратко называть опытом. Активность опыта проявляется через волевые навыки, а его изучение требует психолого-педагогического уровня.

Эту подструктуру иногда называют индивидуальной культурой, или подготовленностью, но лучше ее кратко называть опытом. Активность опыта проявляется через волевые навыки, а его изучение требует психолого-педагогического уровня.

Свойства, входящие в эту подструктуру, далеко не все психологи рассматривают как свойства личности. Действительно, только начинающий формироваться навык, как и всякое одно кратное действие (как и однократное, кратковременное проявление интереса в предыдущей подструктуре или психической функции в следующей), еще не свойство личности, а только кратковременный психический процесс или состояние. Но их типичные для данного индивида проявления, так же как и закрепленные знания, навык (не только умственный или волевой, но и моторный и сенсорный) и тем более умение и привычка — уже бесспорно свойство личности, В этом ведь и заключается диалектика перехода количества в качество в ряду: кратковременный процесс — состояние — свойство личности.

3-я подструктура личности объединяет индивидуальные особенности отдельных психических процессов, или психических функций, понимаемых как формы психического отражения: памяти, эмоций, ощущений, мышления, восприятия, чувств, воли. Порядок этот не случаен. Психическая память развивалась на основе физиологической и генетической памяти, и без нее не могли бы ни существовать, ни развиваться другие формы отражения. Поэтому с нее и начинается этот иерархический ряд психических процессов как форм отражения. Но каждая форма отражения, закрепляясь своим видом памяти, становится свойством личности. Если механическая память открывает этот ряд, то смысловая память как бы замыкает его. Поэтому память луч ше рассматривать как следовую форму отражения, пронизывающую весь иерархический ряд его форм снизу доверху. Эмоции и ощущения как формы отражения свойственны и животным. Влияние биологически обусловленных особенностей в этой подструктуре видно еще более отчетливо, поскольку формы отражения являются функциями мозга и зависят от его состояния. Она, взаимодействуя с тремя остальными под¬структурами, формируется в основном путем упражнения. Изучается она в основном на индивидуальном психологическом уровне.

Порядок этот не случаен. Психическая память развивалась на основе физиологической и генетической памяти, и без нее не могли бы ни существовать, ни развиваться другие формы отражения. Поэтому с нее и начинается этот иерархический ряд психических процессов как форм отражения. Но каждая форма отражения, закрепляясь своим видом памяти, становится свойством личности. Если механическая память открывает этот ряд, то смысловая память как бы замыкает его. Поэтому память луч ше рассматривать как следовую форму отражения, пронизывающую весь иерархический ряд его форм снизу доверху. Эмоции и ощущения как формы отражения свойственны и животным. Влияние биологически обусловленных особенностей в этой подструктуре видно еще более отчетливо, поскольку формы отражения являются функциями мозга и зависят от его состояния. Она, взаимодействуя с тремя остальными под¬структурами, формируется в основном путем упражнения. Изучается она в основном на индивидуальном психологическом уровне.

Как известно, форм отражения мира больше, чем те две, о которых говорят философы как о чувственном и абстрактном или, точнее, непосредственном и опосредованном познании, что соответствует, говоря языком школы И. П. Павлова, первосигнальному и второсигнальному познанию. Все психические явления являются формами отражения или их комбинациями, хотя не все еще достаточно хорошо изучены в свете ленинской ленинской теории отражения.

П. Павлова, первосигнальному и второсигнальному познанию. Все психические явления являются формами отражения или их комбинациями, хотя не все еще достаточно хорошо изучены в свете ленинской ленинской теории отражения.

4-я подструктура личности объединяет свойства темперамента, или, как теперь говорят вслед за Б. М. Тепловым, типологические свойства личности. Сюда же входят половые и возрастные свойства личности и ее патологические, так называемые «органические» изменения. Формируются нужные черты, входящие в эту подструктуру (а точнее, переделываются), путем тренировки, если эта переделка вообще возможна. Большую, чем в предыдущих подструктурах, роль здесь играет компенсация. Свойства личности, входящие в эту подструктуру, несравнимо больше зависят от физиологических особенностей мозга, а социальные влияния их только субординируют и компенсируют. Потому кратко эту подструктуру можно называть биопсихической. Активность этой подструктуры определяется силой нервных процессов, а изучается она на психофизиологическом, а иногда и на нейропсихологическом,вплоть до молекулярного, уровне.

В эти четыре подструктуры могут быть уложены все известные свойства личности. Причем часть этих свойств относится в основном только к одной подструктуре, например убежденность и заинтересованность — к 1-й; начитанность и умелость — ко 2-й; решительность и сообразительность — к 3-й; истощаемость и возбудимость — к 4-й. Другие, и их больше, лежат на пересечениях подструктур и являются результатом взаимосвязей ряда личных собственных подструктур. Примером может являться моральновоспитанная воля как взаимосвязь 1-й и 3-й подструтур; музыкальность как взаимосвязь 3-й, 4-й и обычно 2-й по структур.

Не только каждая из этих четырех подструктур, рассматриваемая как целое, в свою очередь, имеет свои подструктуры, но и каждая черта личности также имеет свою структуру, в которую входят более тонкие связи. Например, хотя убежденность в основном относится к 1-й подструктуре, в ее структуру входят в качестве элементов воля и соответствующие знания и умственные навыки.

Итак, в итоге изложенного можно утверждать, что четыре основные рядоположенные подструктуры личности включают в себя все известные свойства личности и их уже достаточно хорошо изученные обобщения. Иерархия различных свойств этих подструктур (соотношение в каждой из них роли социального и биологического, особенностей активности, специфических видов формирования и уровней изучения) выявляет их закономерные совпадения.

Иерархия различных свойств этих подструктур (соотношение в каждой из них роли социального и биологического, особенностей активности, специфических видов формирования и уровней изучения) выявляет их закономерные совпадения.

Компоненты структуры личности в психологии. Психологическая структура личности

Личностью рождаются или становятся? Что это вообще за понятие, и как его трактует наука о человеке – психология? Каждый ли человек личность, а если нет, то как ей стать? Обо всем этом читайте в статье.

Основателем психологии личности принято считать Уильяма Джеймса. Ему принадлежит философская теория прагматизма, из которой вышли многие современные направления психологии.

Джеймс – первый трансперсональный психолог. Согласно его теории, личность – взаимодействие инстинктов и привычек с волевыми качествами человека.

Однако сам термин «личность» принадлежит Н. М. Карамзину. В его понимании личность – хозяин судьбы, жизни, богатый духовно и обладающий своеобразием человек, отвечающий за свои поступки. Исходя из этого, можно утверждать, что личностью не рождаются, а становятся.

Исходя из этого, можно утверждать, что личностью не рождаются, а становятся.

- Личность – продукт социального в человеке. При рождении человек имеет только биологический элемент, но сразу же начинается его становление как личности, то есть он усваивает социальный опыт.

- Однако существует множество подходов к трактовке феномена личности. Подробнее об этом можно прочитать в статье .

- В психологии принято выделять внутренний и внешний мир личности. О первом элементе можно прочитать в статье . Под внешним миром подразумевают взаимоотношения личности с обществом, социальной средой, воспитание и становление как субъекта общества.

Для того чтобы стать личностью, нужно приложить немало усилий:

- овладеть речью;

- с ее помощью – моторными, интеллектуальными и социокультурными навыками.

Становление человека как личности – результат его социализации. Чем больше человек воспримет и усвоит информации, ценностных ориентаций, традиций, тем более развитой личностью он станет.

Понятие личности тесно связано с понятием индивида и индивидуальности:

- Индивид – человек как представитель своего вида.

- Индивидуальность – совокупность уникальных отличительных черт человека.

Но что интересно: человек может быть индивидуальностью, но при этом не быть личностью. Каждый человек уникален, но не каждый становится личностью.

Таким образом, если мы говорим о человеке как о личности, то подразумеваем социальный элемент в нашей природе. В то время как при обсуждении человека как индивида большую роль играет биологический элемент.

Процесс формирования личности – целостный и взаимосвязанный процесс формирования , интересов, мировоззрения, убеждений и идеалов конкретного человека.

Структура личности

В структуру личности входит направленность, темперамент, характер, особенности протекания познавательных процессов и чувств.

Направленность личности

В ее состав входят:

- интересы,

- склонности,

- потребности,

- мотивы,

- идеалы.

Направленность определяет активность личности и уровни ее развития. Основной компонент направленности личности – мировоззрение (система взглядов на развитие общества, природы, сознания, убеждений). Подробнее об этом элементе можно прочитать в статье .

Темперамент

Это совокупность индивидуальных особенностей личности, характеризирующих динамическую и эмоциональную сторону ее деятельности и поведения. Подробнее о темпераментах можно прочитать .

Характер

Комплекс индивидуальных, наиболее выраженных, устойчивых черт . Через них проявляется отношение человека к действительности. От характера зависит поведение.

Способности

Это свойства психики и ее систем, выраженные в разной мере. От них зависит успешность освоения и выполнения деятельности.

Мотивационно-потребностная сфера как основа личности

Потребности – побудительная сила деятельности личности.

- Потребность – нужда организма в определенных условиях, без которых жизнь невозможна.

- Мотив – опредмеченная потребность.

- Совокупность мотивов, направленных на цель – мотивация.

Потребность в познании мира – самая важная для личности. Она высвобождает человека из плена страхов, непонимания и суеверий, позволяет быть творцом жизни.

Не менее значимы для личности и другие духовные потребности:

- в эстетическом наслаждении;

- в труде;

- в общественной деятельности;

- в общении.

Развитие потребностей (от низших к высшим) – условие развития личности.

Аспекты личности

- свойства самого человека, или интраиндивидный аспект;

- особенности взаимодействия личности с другими людьми, или интериндивидный аспект;

- воздействие личности на других людей, или метаиндивидный аспект.

Через анализ этих аспектов можно охарактеризовать внутренний мир человека.

Личность – это представитель конкретного общества или социальной группы, занимающийся конкретным видом деятельности, осознающий свое отношение к окружающему миру и имеющий определенные индивидуально-психологические особенности.

Сложности понимания человека как личности

Сложность четкого представления и описания феномена личности состоит в неоднозначности теории. Можно выделить следующие проблемные позиции:

- Нередко личность отождествляется с индивидом.

- Иногда личностью называют часть внутреннего мира или особенности психической структуры.

- Личность расценивает как некий компонент, включающий в себя и что-то данное от рождения, и какой-то недостижимый идеал, и совокупность общественных отношений.

- Сколько существует наук, изучающих человека, и исследователей, задающихся этим вопросом, столько и существует определений термина «личность».

Личность характеризуется системой ее сознательных отношений. В последнее время стало популярно говорить не только о влиянии социального и биологического фактора, но и о роли ситуации как сдерживающего элемента личности.

Послесловие

Несмотря на то, что большинство ученых придерживаются мнения о том, что личностями становятся, а не рождаются, вопрос о том, все ли люди – личности, продолжает собирать вокруг себя споры и неоднозначные мнения.

- Спорными являются вопросы о том, можно ли ребенка считать личностью, хотя гуманистическая педагогика утверждает, что, несомненно, можно и нужно.

- Таким же спорным предстает понимание психически больного человека или преступника как личности.

- Не выглядят ли словосочетания «асоциальная личность» или «деградированная личность» нелепо?

В итоге каждый сам выбирает, к какой стороне в этих вопросах относится он. На мой взгляд, к каждому человеку (особенно актуально для детей раннего возраста при воспитании) можно относиться как к потенциальной личности, то есть давать несколько очков фору. Однако это возможно до тех пор, пока человек не докажет обратное.

Структура личности

представляет собой набор неизменных и стабильных свойств, которые проявляются индивидуумами в самых разнообразных ситуациях. В психологии принято делить свойства на три класса: черты характера, способности и мотивы. В каждой структуре проявляются недостатки темперамента, которые компенсируются основными достоинствами характера каждой личности. Личностью является человек, который приобрел определенный набор социальных качеств. В число личностных качеств никак не могут попасть психологические, которые характеризуют характер личности, а также его отношение к людям.

Личностью является человек, который приобрел определенный набор социальных качеств. В число личностных качеств никак не могут попасть психологические, которые характеризуют характер личности, а также его отношение к людям.

Современная психология характеризует личность, как социально-психологическое образование, сформированное в результате жизнедеятельности в обществе. Соответственно, до рождения, у каждого индивида отсутствуют личностные качества. Каждый человек индивидуален, поскольку обладает рядом личностных свойств, присутствующих только у него.

Становление личности – это прямой процесс социализации человека, направленный на освоение им общественной сущности, проявляемое только в определенных обстоятельствах жизнедеятельности каждого человека. Особо четко выделяют две различные структуры личности – социальную и психологическую. Рассмотрим каждую из них более подробно.

Психологическая структура личности .

Психологическая структура личности

включает темперамент, волевые качества, способности, характер, эмоции, социальные установки, мотивацию. Психология характеризует личность следующим образом:

Психология характеризует личность следующим образом:

- Интеллектуальность – ограниченность.

- Рассудительность, стойкость, сдержанность — подверженность влиянию, суетность.

- Мягкость — черствость, цинизм.

- Дружелюбие, гибкость, покладистость — ригидность, мстительность, тираничность.

- Реализм — аутизм.

- Добросовестность, порядочность — недобросовестность, непорядочность.

- Уверенность — неуверенность.

- Тактичность — бестактность.

- Веселость — грустность.

- Общительность — необщительность.

- Самостоятельность — конформность.

- Разнообразие интересов — узость интересов.

- Серьезность — ветреность.

- Агрессивность — доброта.

- Оптимизм — пессимизм.

- Щедрость — скупость.

- Уверенность в себе — неуверенность.

- Зрелость ума — непоследовательность, алогичность.

- Спокойствие (самообладание) — невротичность (нервозность).

- Доброта, ненавязчивость, терпимость — своеволие,эгоизм.

- Добросердечие, мягкость — злобность, черствость.

- Сила воли — безволие.

- Последовательность, дисциплина ума — непоследовательность, разбросанность.

- Взрослость — инфантилизм.

- Открытость (контактность) — замкнутость (уединенность).

- Очарованность — разочарованность.

- Активность — пассивность.

- Экспрессивность — сдержанность.

- Чувствительность — холодность.

- Честность — лживость.

- Бодрость — веселость.

- Смелость — трусость.

- Независимость — зависимость.

Самоактуализирующаяся личность характеризуется способностью отлично ориентироваться в действительности и активно воспринимать ее; непосредственностью и спонтанностью в поступках и выражении собственных чувств и мыслей; принятием себя и окружающих в их истинном лице; развитием способностей и т.д.

Социальная структура личности .

Проводя исследование социальной структура личности

, пришлось столкнуться с рядом теоретических преград, мешающих построить концепцию личности. Главным элементом здесь выступает личность, рассматриваемая как социальное качество. Социологическая структура личности

состоит из субъективных и объективных

Главным элементом здесь выступает личность, рассматриваемая как социальное качество. Социологическая структура личности

состоит из субъективных и объективных

свойств индивида, которые проявляются и функционируют в процессе его жизнедеятельности. Это может быть как взаимодействие с окружающими, так и самостоятельная деятельность. В социологии крайне важным является определение момента перехода и превращения, происходящего в структуре личности.

Ученые давно стремились найти в содержании, стоящем за понятием «личность», основные аспекты анализа, какие-то компоненты, «блоки», ориентация на которые помогала бы в познании конкретной личности. Разумеется, данные аспекты могут быть только абстракциями, огрубляющими действительность, но без таких огрублений познания не бывает. Это и есть проблема структуры личности. Фактически мы уже прикоснулись к ней, когда говорили о структуре личности, предложенной З. Фрейдом. Можно полагать, что намек на структуру личности содержится в только что рассмотренном нами вопросе о соотношении понятий «индивид», «личность», «индивидуальность».

В отечественной психологии есть некоторые специальные решения данной проблемы, которые мы здесь частично представим.

С. Л. Рубинштейн обусловливал изучение «психического облика » личности тремя вопросами:

- Чего хочет человек, что для него привлекательно, к чему он стремится? Это вопрос о его направленности, об его установках и тенденциях, потребностях, интересах и идеалах.

- Что человек может? Это вопрос о его способностях, дарованиях.

- Что человек есть? Это вопрос о том, «что из его тенденций и установок вошло у него в плоть и кровь и закрепилось в качестве стержневых особенностей личности. Это вопрос о характере человека».

Может эта схема помочь в размышлениях о конкретном человеке? Конечно. Неконструктивные способы самоутверждения некоего человека, существенно затрудняющие ему жизнь, могут происходить от внутреннего конфликта между его устремленностью к большим жизненным целям (направленность) и отсутствием привычки трудиться над развитием у себя соответствующих способностей. А само отсутствие этой привычки правомерно отнести к характеру.

А само отсутствие этой привычки правомерно отнести к характеру.

В контексте конкретизации соотношения социальных и биологических факторов в развитии личности можно обратиться к решению проблемы структуры личности, предложенному К. К. Платоновым. Тут выделяются четыре подструктуры личности.

- Подструктура направленности личности, включающая в себя мировоззрение, убеждения, интересы, желания, влечения. В формах направленности проявляются как отношения, так и моральные качества личности.

- Подструктура опыта, которая проявляется в знаниях, навыках, умениях. Ее можно назвать и подструктурой подготовленности. Именно через эту подструктуру индивидуальное развитие личности аккумулирует исторический опыт человечества.

- Индивидуальные особенности отдельных психических процессов или психических функций. Тут можно указать на факт, что одни люди мыслят быстро, но, может быть, несколько поверхностно, другие — медленно, но они в большей степени устремлены к постижению сущности явлений.

Аналогичные особенности обнаруживаются и в других психических процессах.

Аналогичные особенности обнаруживаются и в других психических процессах. - Биологически обусловленная подструктура. Она включает свойства, связанные с половой принадлежностью, возрастом, типом нервной системы, органическими изменениями.

При движении от четвертой подструктуры к первой убывает значение биологической обусловленности свойств личности и возрастает значение их социальной определенности. Важно, что биологически обусловленные свойства включаются в структуру личности. Этот факт не согласуется с приведенным выше высказыванием А. Н.Леонтьева о личности как «особом качестве» сугубо социального происхождения. По его мнению, личность «считается» с врожденными свойствами и использует их в организации своей активности. Что же касается структуры личности, то это «относительно устойчивая конфигурация главных, внутри себя иерархизированных мотивационных линий», которая производства от иерархии соответствующих деятельностей, составляющих основание личности.

На фоне данных суждений представим еще одно решение вопроса о структуре личности. В данном случае выделяются три иерархических уровня в функционировании личности: «Во-первых, это ядро личности, представляющее собой совокупность мотивационных структур, которые задают направление «движения» личности… Во-вторых, это периферия личности, определяющая конкретный способ реализации мотивационного ядра. Периферию личности составляют личностные смыслы, черты, системы конструктов, социальные роли, в которые включен субъект, его личная история. На этом уровне обсуждения возможно проведение типологии личности. В-третьих, это уровень индивидных предпосылок существования личности, которые, по существу, безличны. Индивидные предпосылки (например: пол, возраст, строение и свойства нервной системы, характер нейрогуморальной регуляции и др.) сами по себе не информативны по отношению к личности, но определяют особенности взаимодействия личности с миром и с собой». Получается, что мотивационная сфера — ядро личности, но структура личности ею не исчерпывается.

В данном случае выделяются три иерархических уровня в функционировании личности: «Во-первых, это ядро личности, представляющее собой совокупность мотивационных структур, которые задают направление «движения» личности… Во-вторых, это периферия личности, определяющая конкретный способ реализации мотивационного ядра. Периферию личности составляют личностные смыслы, черты, системы конструктов, социальные роли, в которые включен субъект, его личная история. На этом уровне обсуждения возможно проведение типологии личности. В-третьих, это уровень индивидных предпосылок существования личности, которые, по существу, безличны. Индивидные предпосылки (например: пол, возраст, строение и свойства нервной системы, характер нейрогуморальной регуляции и др.) сами по себе не информативны по отношению к личности, но определяют особенности взаимодействия личности с миром и с собой». Получается, что мотивационная сфера — ядро личности, но структура личности ею не исчерпывается.

Рассмотрим еще одно интересное решение проблемы структуры личности, имеющее практическое значение. Три составляющие указанной структуры выделяются А.В.Петровским.

Три составляющие указанной структуры выделяются А.В.Петровским.

- Первая — интраиндивидная {или внутрииндивидная) подструктура. Это организация индивидуальности личности, представленная строением темперамента, характера, способностей.

- Вместе с тем личность не может рассматриваться как нечто находящееся лишь в замкнутом пространстве тела индивида. Она обнаруживает себя в сфере межиндивидных отношений, в пространстве межличностных взаимодействий. Отсюда вторая подструктура личности — интериндивидная .

- Третья подструктура — метаиндивидная

(или надиндивидная). В этом случае в центре внимания оказываются «вклады», которые личность вносит своей активностью в других людей. Таким образом, личность не только выносится за рамки органического тела индивида, не только перемещается за пределы его наличных, «здесь и теперь» существующих связей с другими людьми, но и продолжает себя в других людях. Эта идеальная представленность личности в других людях за счет внесенных в них «вкладов» получила название персонализация.

По-видимому, такими «вкладами» в значительной степени и определяется масштаб личности.

По-видимому, такими «вкладами» в значительной степени и определяется масштаб личности.

Таким образом, мы рассмотрели ряд решений вопроса о структуре личности. Они существенно отличаются друг от друга по причине чрезвычайной сложности объекта познания, а также разносторонности подходов к нему со стороны исследователей. Однако вместе они помогают осмыслить то содержание, которое стоит за понятием «личность».

В большинстве самых разнообразных психологических определений личность предстает как «совокупность», «сумма», «система», «организация» и т.п., т.е. как некое единство определенных элементов, как определенная структура. И в зарубежной психологии самых разных направлений, и в отечественной мы можем встретить множество конкретных разработок структур личности (3. Фрейд, К.Г. Юнг, Г. Олпорт, К.К. Платонов, B.C. Мерлин и др.). Вместе с тем осмысление проблемы структуры личности с общетеоретических позиций и последующий учет важнейших моментов при построении собственной концепции встречается не так уж часто. Примерами таких разработок могут служить структуры личности, созданные К.К. Платоновым, Г. Айзенком.

Примерами таких разработок могут служить структуры личности, созданные К.К. Платоновым, Г. Айзенком.

Платонов, проанализировав философское и психологическое понимание структуры, определяет ее как взаимодействие реально существующего психического явления, взятого за целое (в частности, личности), и его подструктур, элементов и их всесторонних связей. Чтобы описать структуру личности, как считает Платонов, необходимо установить, что взято за целое, отграничить и определить его. Затем надо выяснить, что составляет элементы этой целостности, понимая под ними неразложимые в рамках данной системы и относительно автономные ее части. Притом надо учесть возможно более полное число этих элементов. На следующем этапе следует вскрыть наиболее существенные и общие связи между элементами, между каждым из них и целостностью. Дальше выявляется необходимое и достаточное число подструктур, в которые уложатся все элементы анализируемой целостности. Подструктуры и элементы подвергаются классификации. Затем важно исследовать генетическую иерархию уровней компонентов.

Затем важно исследовать генетическую иерархию уровней компонентов.

Результатом такого структурного анализа явилась динамическая, функциональная структура личности К.К. Платонова. Она состоит из четырех рядоположенных подструктур:

- подструктура направленности и отношений личности;

- знания, навыки, умения, привычки, т.е. опыт;

- индивидуальные особенности отдельных психических процессов;

- типологические, возрастные, половые свойства личности, т.е. биопсихические.

Платонов выделяет также подструктуры характера и способностей, как наложенные на четыре основные подструктуры.

Важное значение для разработки проблемы структуры личности в отечественной психологии имели идеи С.Л. Рубинштейна и В.Н. Мясищева, хотя конкретные структуры были созданы их последователями.

А.Г. Ковалев выделяет следующие компоненты структуры личности: направленность (система потребностей, интересов, идеалов), способности (ансамбль интеллектуальных, волевых и эмоциональных свойств), характер (синтез. отношений и способов поведения), темперамент (система природных свойств). B.C. Мерлин создал теорию интегральной индивидуальности, он описывает две группы индивидуальных особенностей. Первая группа — «свойства индивида» — включает две подструктуры: темперамент и индивидуальные качественные особенности психических процессов. Вторая группа — «свойства индивидуальности» — имеет три подструктуры:

отношений и способов поведения), темперамент (система природных свойств). B.C. Мерлин создал теорию интегральной индивидуальности, он описывает две группы индивидуальных особенностей. Первая группа — «свойства индивида» — включает две подструктуры: темперамент и индивидуальные качественные особенности психических процессов. Вторая группа — «свойства индивидуальности» — имеет три подструктуры:

- мотивы и отношения;

- характер;

- способности.

Все подструктуры личности взаимосвязаны благодаря опосредующему звену — деятельности.

Б.Г. Ананьев использовал более широкую категорию «человек», включающую весь спектр частных категорий, таких, как индивид, личность, индивидуальность, субъект деятельности. Им предложена общая структура человека. Каждый из элементов этой структуры имеет свою подструктуру. Так, в структуре человека как индивида два уровня, и в нее включены возрастно-поло-вые свойства, индивидуально-типические (конституциональные, нейродинамические особенности и др.), психофизиологические функции, органические потребности, задатки, темперамент. Собственно личность организована не менее сложно: статус, роли, ценностные ориентации — это первичный класс личностных свойств; мотивация поведения, структура общественного поведения, сознание и др. — вторичные личностные свойства.

В зарубежных концепциях личности также немало внимания уделяется проблеме структуры. Одной из наиболее известных является структура личности 3. Фрейда. В концепции К.Г. Юнга, в которой личность, так же как и у Фрейда, предстает как система, выделяются следующие важные ее подструктуры: Эго, личное бессознательное и его комплексы, коллективное бессознательное и его архетипы, персона, анима, анимус и тень. В рамках глубинной психологии к проблеме структуры личности обращались также Г. Мюррей, В. Райх и др.

Большая группа зарубежных исследователей в качестве структурных единиц личности рассматривает черты. Одним из первых в этом направлении работал Г. Олпорт. Его теория личности так и называется — «теория черт». Олпорт выделяет следующие виды черт: черты личности (или общие черты) и личные диспозиции (индивидуальные черты). И те, и другие — это нейропсихические структуры, преобразующие множество стимулов и обусловливающие множество эквивалентных ответных реакций. Но черты личности включают в себя любые характеристики, присущие какому-то количеству людей в пределах данной культуры, а личные диспозиции — такие характеристики индивида, которые не допускают сравнения с другими людьми, делают человека уникальным. Особое внимание Олпорт сосредоточил на изучении личных диспозиций. Они в свою очередь подразделяются на три типа: кардинальные, центральные и вторичные. Кардинальная диспозиция — самая общая, она обусловливает почти все поступки человека. По мнению Олпорта, эта диспозиция сравнительно необычна, и увидеть ее можно не у многих людей. Центральные диспозиции — яркие характеристики индивидуальности, ее строительные блоки, и их легко могут обнаружить окружающие. Число центральных диспозиций, на основе которых можно точно распознать личность, невелико — от пяти до десяти. Вторичная диспозиция более ограничена в проявлении, менее устойчивая, менее обобщенная. Все черты личности находятся в определенных отношениях, но относительно независимы друг от друга. Черты личности существуют реально, а не являются лишь теоретическим измышлением, они — движущий (мотивирующий) элемент поведения. По Олпорту, черты личности объединяет в единое целое специфический конструкт, так называемый проприум.

Черта — базисная категория и в теории личности Р. Кеттелла. По его мнению, чтобы получить знания о личности, можно использовать три основных источника: данные регистрации реальных жизненных фактов (L-данные), данные самооценки при

заполнении анкет (Q-данные) и данные объективных тестов (ОТ-данные). Кеттелл и его сотрудники в течение нескольких десятилетий проводили масштабное обследование представителей нескольких возрастных групп в разных странах. Эти данные были подвергнуты факторному анализу, для того чтобы выявить глубинные факторы, определяющие или контролирующие вариации поверхностных переменных. Результатами этого обследования стало рассмотрение личности как сложной и дифференцированной структуры черт. Черта — это гипотетическая психическая структура, обнаруживающаяся в поведении и обусловливающая предрасположенносупь поступать единообразно в различных об-стояупельствах и с течением времени. Черты можно классифицировать по нескольким основаниям. Центральным является различение между поверхностными чертами и исходными чертами. Поверхностная черта — это ряд сопутствующих друг другу поведенческих характеристик личности (в медицине это называется синдромом). Они не имеют единой основы и непостоянны. Более важные — исходные черты. Это некие объединенные величины или факторы. Именно они определяют постоянство поведения человека и являются «блоками здания личности». Исходных черт, по итогам факторного анализа Кеттелла, 16. Для их измерения используется опросник «16 личностных факторов» (16 PF). Это факторы: отзывчивость — отчужденность, интеллект, эмоциональная устойчивость — неустойчивость, доминантность — подчиненность, рассудительность — беспечность и др.

Исходные черты можно, в свою очередь, разделить на два вида в зависимости от их происхождения: черты, отражающие наследственные признаки, — конституциональные черты; являющиеся результатом социальных и физических условий окружения — черты, сформированные окружающей средой. Исходные черты можно различать с точки зрения модальности, посредством которой они выражаются. Черты-способности связаны с эффективностью достижения желаемой цели; черты темперамента — с эмоциональностью, скоростью, энергичностью реакций; динамические черты отражают мотивационную сферу личности. Динамические черты подразделяются на три группы: аттитюды, эрги и чувства. Кеттелл рассматривает сложные взаимодействия этих подструктур, особое значение при этом он придает «главенствующему чувству» — чувству Я.

В теории Г. Айзенка личность также представлена в виде иерархически организованной структуры черт. На самом общем уровне Айзенк выделяет три типа или суперчерты: экстраверсию — интроверсию, нейротизм — стабильность, психотизм — сила Супер-Эго. На следующем уровне черты — это поверхностные отражения основополагающего типа. Например, в основе экстраверсии лежат такие черты, как общительность, живость, настойчивость, активность, стремление к успеху. Ниже располагаются привычные реакции; внизу иерархии — специфические реакции или реально наблюдаемое поведение. Для каждой из суперчерт Айзенк устанавливает нейрофизиологическую основу. Выраженность той или иной суперчерты можно оценить с помощью специально разработанных опросников, наиболее известен в нашей стране «Личностный опросник Айзенка».

Так же, как и Г. Айзенк, Дж.П. Гилфорд рассматривал личность как иерархическую структуру черт и одним из первых изучал ее с помощью факторного анализа. В личности он выделяет сферу способностей, сферу темперамента, гормическую сферу, класс параметров патологии. В сфере темперамента, например, факториально выделены десять черт: общая активность, доминирование, социабельность, эмоциональная стабильность, объективность, склонность к размышлениям и др.

Описанные классические исследования структуры черт личности явились образцом и стимулом для последующих многочисленных работ по эмпирическому воспроизведению той или иной факторной модели или для разработки новых оснований для факторного описания личности без серьезного анализа их взаимосвязей в целостной концепции личности.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»

ИНСТИТУТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

ПРОГРАММА И КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ»

Реферат на тему: Структура личности.

Москва — 2010

План

Введение …………………………………………………………………………..2

1. Понятие личность…..…………………………………………………………………………3

2. Психологическая структура личности.…………………………………………….5

3. Статистическая и динамическая структуры личности………………………….7

4. Формирование и развитие личности………………………………………….8

5. Свойства и индивидуально-типологические особенности личности………10

5.1. Темперамент…………………………………………………………………10

5.2. Характер……………………………………………………………………..11

6. Определение общей направленности личности..………………….………..12

7. Задатки и способности……………………………….……………………….14

Заключение…………………………………………………………………….…15

Литература……………………………………………………………………….16

Введение

Психология — это наука о самом сложном, что пока известно человечеству. Ведь психика – это “свойство высокоорганизованной материи”. Если же иметь в виду психику человека, то к словам “высокоорганизованная материя” нужно прибавить слово “самая”: ведь мозг человека – это самая высокоорганизованная материя, известная нам.

Истории исследования в области психологии личности уже более ста лет. Более ста лет ученые ищут ответы на вопросы о природе личности, внутреннем мире человека, о факторах, определяющих развитие личности и поведение человека, его отдельные поступки и жизненный путь в целом.

Этот поиск имеет отнюдь не только теоретическую ценность. С самого начала изучение личности было теснейшим образом связано с необходимостью решения практических задач.

Психология без практики лишена своего главного смысла и цели – познания и служения человеку. Практическая ориентация, однако, не только не уменьшает значимость развития психологической теории, но, напротив, усиливает ее: представление о том, что для успешной практической работы необходимо, прежде всего, овладение рядом практических навыков и накопление опыта, а теоретическое образование играет скорее второстепенную роль, в корне неверно.

Так, в западной психологии именно интенсивное развитие практики вызвало к жизни вопросы, которые относятся к общим проблемам психологии личности. В частности, дискуссионным остается вопрос о ведущем начале в развитии личности: рассматривать ли его, как предлагают многие представители гуманистического направления в психологии, как постепенное разворачивание заложенного в человеке потенциала, который толкает человека на самореализацию, или же процесс развития определяется чередой жизненных выборов самого человека.

Структура личности — это набор наиболее стабильных и неизменных свойств, проявляемых индивидуумами в разное время в различных ситуациях, а также иерархические отношения между свойствами. Описание структуры личности в психодиагностике зависит от принятой классификации свойств, или диагностических факторов.