Структурные компоненты: структурный компонент | Перевод структурный компонент?

Структурные компоненты животной клетки

Структурные компоненты животной клетки.

Вот плазмолемма поверх клетки; Является она барьером крепким,

И пропускает в клетку то, Что клетка ждет уже давно:

Ионы, воду, трансферрин, Глюкозу и холестерин, …

И множество других веществ, Так нужных для живых существ.

В мембране два липидных слоя, Которые фосфолипиды строят,

«Хвостами» внутрь, а «головой» к воде, Что в окружающей среде.

Липиды кружатся, плывут, Из слоя в слой редко бегут.

Удерживает их один Известный всем холестерин.

Структура всех мембран простая; Она как жидкость та густая,

В которой плавают белки, Когда ничем не закреплены.

Молекулы белков обычно, Располагаясь мозаично,

Ведут себя так динамично, Как им привычно.

Структурные белки в мембране не одни;

В ней есть рецепторы, ферменты, G-белки.

У каждого из них своя работа И общая для всех забота:

Сигнал для клетки так преобразовать, Чтоб можно было в клетку передать.

Рецептор через G-белок о нем ферменту сообщает, Фермент каскад реакций в клетке запускает.

Здесь олигосахариды, Как известные нам гиды,

Сообщают клеткам всем Все о клетке: чья и с кем В контакт готова та вступить,

Чтобы тканью прочной быть, Чтоб узнал ее друг, враг,

Чтобы братом был ей брат.

Под плазматической мембраной В пучине цитоплазмы самой

Все органеллы очень дружно Снабжают клетку тем, что нужно.

Вот масса гранул – рибосомы; Объединившись в полисомы,

На информационной РНК сидят И трансляцию творят.

Они есть в клетках льва, лисицы, Бактерии, акулы, птицы.

В них различают две частицы – Субъединицы.

Они содержат РНК И молекулы белка.

Рибосома – аппарат, «Жизнь” создающий агрегат.

Здесь синтезируют белок; Он для клетки царь и бог:

То мотор, то регулятор, То фермент – катализатор,

То рецептор, то каркас; Будет длинным наш рассказ,

Если вспомнить без прикрас Чем он важен для всех нас.

Белок – линейный полимер; Его известен мономер:

Аланин, глицин, валин, Триптофан, лизин, пролин…

Двадцать разных мономеров В состав входит полимера.

Цепь уложена в спираль. Цепь прочна, хоть и не сталь!

Свернута спираль в клубок. Ну, совсем как колобок.

Вот здесь первичная структура В-спираль свернулась туго,

А рядом с ней «гармошкою” простой Она сложилась в-слой;

Связи водородные там- тут Им развернуться не дают.

«Спираль-спираль”, «спираль и слой”, …- Мотив один, мотив другой, …

Вот несколько таких мотивов, Пройдя притирку, коррективы,

Под присмотром шаперона Завершают фолдинг – снова

Свернут правильно белок, И к работе он готов!

Но пойдет фолдинг по-иному, Тогда свернут по-другому

Белок окажется, и он Станет страшным: он – прион!

Его молекула тогда Погубит клетку навсегда.

Устроен сложно наш пептид! А кто шифрует его вид?

Закодирован он в гене, Где все о каждом полимере

Там триплетов цепь одна Сообщает нам всегда

Все о структуре мономеров Внутри белковых полимеров.

Если ген тот изменен:

нуклеотид в нем удален или вставка в нем, замена, То жди в пептиде перемену.

И мутантный наш белок Загонит клетку в уголок:

Станет клетка так болеть, Что может даже умереть!

Вот эндоплазматическая сеть. На гранулярной – рибосомы есть,

Что синтезируют белки, Эластичны и гибки.

Их дальнейшая судьба Всем известна; вот она:

Попадая внутрь сети, Изменяются они. Прикрепляются к мембране,

С нею движутся, а далее В составе маленького пузырька Поступают кто куда.

Но сначала в комплекс важный, Где сортируют белок каждый,

Направляют в лизосомы, Плазмолемму, пероксисомы.

В лизосомы поступают Все ферменты, что разрушают

Полимер до мономеров… Множество у нас примеров.

Лизосомы на посту – Соблюдают чистоту.

Их протеазы, гидролазы Берегут нас от заразы.

Все мембранные белки В пузырьках закреплены.

Те к плазмолемме прилипают И белки к ней доставляют.

Комплекс Гольджи – аппарат, Что любой работе рад.

Среди всех структур она Даже в окуляр видна.

А вот потомки своих предков; Когда-то не было их в клетках.

Две мембраны в оболочке, Рибосомы, словно точки.

Кристы, матрикс, ДНК (С мембраной связана она)…

Продолжаем наш рассказ: Митохондрии ждут нас!

В них окисление веществ с ПВК начинается, В цикле Кребса оно продолжается:

Отщепляют СО2, протоны, И, конечно, электроны.

Каждый, кстати, очень мал, Но энергичен и удал.

Вот он как волна-частица По цепи ферментной мчится.

При переносе электронов Цепь транслоцирует протоны.

Их обратное движение Вызывает восхищение:

Фермент, фосфат и АДФ – Получите АТФ!

И это эволюции создание Называется «дыхание”.

Вот волокнистые структуры, Словно нити арматуры.

Тянется с конца в конец Масса нитей и колец.

Там, где надо, удлиняются, Разрушаются, сплетаются.

Нитевидные структуры – Динамичные фигуры.

Микротрубочки и филаменты – Скелета клетки компоненты.

Кроме этого одни Еще их функции важны:

Клеткам форму придают И движение создают;

Транспорт клеточных структур – Вот функция таких фигур

Центросома – у ядра, Центриолями создана.

Микротрубочки и тут: Веером от них идут.

Важно их назначение: Хромосом перемещение.

А хромосом распределение – Главная черта деления.

Наконец пришли к ядру. Что в нем есть, то на виду.

В оболочке – две мембраны, Поры – не от пули раны,

По краям белки стоят – эти поры сторожат:

Ведут контроль по существу – Пройти разрешают веществу.

В ядре виден хроматин. В нем белок, но не один:

Агрегаты из белка Оплетает ДНК.

Почти два ее витка Вокруг двух тетрад белка

Четырех типов гистонов – И готова нуклеосома.

Во всех ядрышках ядра Много нитей РНК:

Они, взаимодействуя с белком, В состав входят рибосом.

Хромосомы из хроматина Прикрепляются к ламине

И к молекулам белка Всего матрикса ядра.

Ген – участок ДНК, Его функция важна:

Шифровать все РНК И молекулы белка.

Часть генов в клетке ингибируется, Часть активно транскрибируется.

Когда ген экспрессируется, Шифруемый белок синтезируется.

В разных клетках, в разный срок Разный строится белок.

До специфичности доводка – Это клеток дифференцировка.

Во всех клетках есть праймаза, ДНК – полимераза,

В клетках мышц – белок актин, В слюнных железах – муцин.

В каждый миг и в нужный час Белок выручит всех нас:

Когда надо, кровь свернет, Кислород перенесет.

Гормон роста удивит: Мать гиганта нам родит.

Снизит уровень глюкозы инсулин, Запасет нам кислород миоглобин.

В цитоплазме есть каспазы- Нуклеазы, протеазы.

При апоптозе клетка ими Совершает харакири.

Пришедший к клеточке сигнал Бьет нашу клетку наповал.

И митохондрий повреждения Ведут клетку к уничтожению.

Если сделана работа, То судьба белка – забота

Лизосом, протеасом: В них разрушен будет он!

Протеазы налетают И белок наш расщепляют.

Не запасает клетка впрок Ненужный ей пока белок.

Все белки очень важны, Клеткам все они нужны.

И кого из них создать, Клетке форму как придать,

Где расти, где умирать, И кому какой секрет отдать –

Все решает заодно Клетки центр – ее ядро!

В. Н.Фросин «Биология в моей жизни: воспоминания студента медицинского института” (7-е изд.) — Казань, изд. ООО «Диалог-Компьютерс”, 2006.

Н.Фросин «Биология в моей жизни: воспоминания студента медицинского института” (7-е изд.) — Казань, изд. ООО «Диалог-Компьютерс”, 2006.

uts.ucoz.ru/load/stikhotvorenija/1/stikhotvorenie_ob_organoidakh_kletki/47-1-0-616

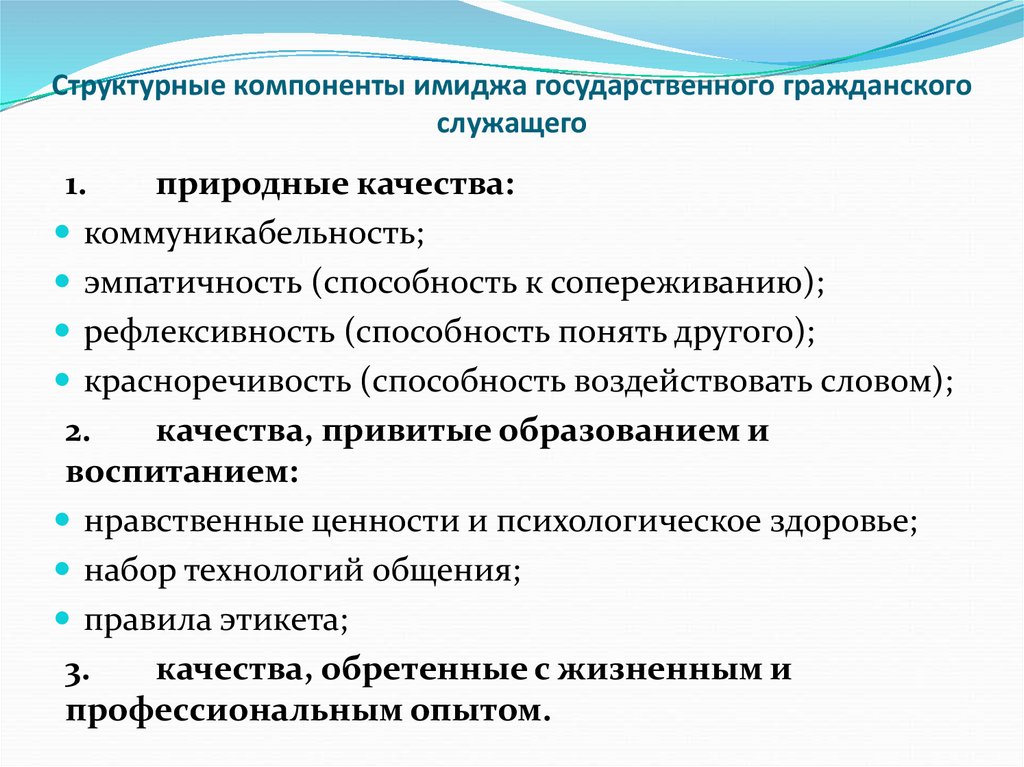

Структурные компоненты профессионального имиджа педагога

В статье раскрываются структурные компоненты педагогического имиджа: индивидуальные и личностные качества, коммуникативные, особенности профессиональной деятельности и поведения, визуальный образ учителя, соответствующие новым требованиям к качеству подготовки будущего педагога

Ключевые слова: имидж, педагогическое мастерство, педагог, образ

Глубокие изменения, происходящие в Узбекистане,

экономических, социальных и культурных процессах, модернизация

образования предъявляют новые требования к качеству подготовки

будущего преподавателя. Проблема индивидуального имиджа как отражения

внутренней культуры личности в педагогической науке специально не

изучалась. Действовал внешний фактор имидж профессии, который, как

предполагалось, должен создаваться государством. Современные

требования образования таковы, что как бы ни был профессионально

подготовлен учитель, он просто обязан постоянно совершенствовать свои

личностные качества, создавая, таким образом, собственный имидж.

Действовал внешний фактор имидж профессии, который, как

предполагалось, должен создаваться государством. Современные

требования образования таковы, что как бы ни был профессионально

подготовлен учитель, он просто обязан постоянно совершенствовать свои

личностные качества, создавая, таким образом, собственный имидж.

В современных исследованиях понятие имидж педагога трактуется неоднозначно. Авторы акцентируют внимание на отдельных его сторонах. Когда речь идет об имидже педагога, за основу берется социально-психологический контекст, рассматривается его проявление в ситуациях взаимодействия педагога с обучающимися, родителями, коллегами.

Так, А. А. Калюжный понимает имидж педагога как

социально-психологическую категорию, социальную перцепцию. По его

мнению, имидж — это образ, представление, методом ассоциаций

наделяющий объект дополнительными ценностями, не имеющими основания в

реальных свойствах самого объекта, но обладающими социальной

значимостью для воспринимающего этот объект.

Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров определяют имидж педагога как эмоционально окрашенный стереотип восприятия образа педагога в сознании воспитанника, коллег, социального окружения, массовом сознании [3; с. 46].

В. Н. Черепанова, говоря об индивидуальном имидже

педагога в контексте реализации гуманистической концепции

образования, определяет гармоничную совокупность внешних и внутренних

индивидных, личностных, индивидуальных и профессиональных качеств

педагога, призванных продемонстрировать его желание, готовность и

способность к субъект-субъектному общению с участниками

образовательного процесса [6].

28].

28].Констатируя активную разработку различных аспектов имиджа педагога мы считаем, что проблема педагогического имиджа пока не стала предметом специального исследования. Анализ научных трактовок понятий имидж, имидж педагога позволяет нам сделать вывод о том, что единого научно-структурированного толкования понятия педагогический имидж не существует. Более того, этот термин в литературе встречается крайне редко, данное понятие отсутствует в словарях и энциклопедиях, нет и работ, раскрывающих сущность, содержание, технологии формирования педагогического имиджа учителя. Вышесказанное позволяет говорить о том, что понятие педагогического имиджа педагога как научная проблема является актуальным и перспективным в современной педагогической науке.

Учитывая имеющиеся в педагогических исследованиях сущностные

характеристики имиджа педагога, мы считаем, что педагогический имидж

будущего педагога должен быть определен как образ, представляющий

совокупность внутренних (личностных, профессиональных качеств,

выражающихся в индивидуальном стиле деятельности учителя) и внешних

характеристик (культура вербального и невербального общения) в

совокупности с эстетическим оформлением одежды, прически, макияжа и

прочих атрибутов габитуса, который создается в результате прямого их

восприятия в процессе взаимодействия учителя с участниками

педагогического процесса либо косвенно через мнение других людей.

В образе конкретного педагога соединяются индивидуальный, профессиональный и возрастной имиджи. Окружающие выносят суждения как о личностных, возрастных, половых, так и о чисто профессиональных качествах педагога.

В структуре имиджа профессионала, предложенной Л. П. Качалова, выделены внешний, процессуальный и внутренний компоненты. Внешняя составляющая включает мимику, жесты, тембр и силу голоса, костюм, манеры, походку. Внешний вид преподавателя, безусловно, может создать рабочее или нерабочее настроение на занятии, способствовать или препятствовать взаимопониманию, облегчая или затрудняя педагогическое общение [2; с. 29].

Профессиональная деятельность, по мнению Л. П. Качалова, раскрывается через процессуальную составляющую имиджа, которая конкретизируется такими формами общения, как профессионализм, пластичность, выразительность и т.д. [2; с.

Внутренняя составляющая — это внутренний мир

человека, представление о его духовном и интеллектуальном развитии,

интересах, ценностях, его личность в целом. Таким образом, имидж

педагога содержит следующие структурные компоненты: индивидуальные и

личностные качества, коммуникативные, особенности профессиональной

деятельности и поведения, визуальный образ учителя. Работа педагога

альтруистична, а значит, имидж педагога – это не только

индивидуальная цель. Личность педагога способствует формированию

личности ученика. Повседневное непосредственное влияние эффективней

шаблонного воспитания. Забота педагога о своем имидже — это

немаловажная задача педагогической деятельности. Следовательно,

забота учителя о своем имидже — это также профессиональное

требование.

Внутренняя составляющая — это внутренний мир

человека, представление о его духовном и интеллектуальном развитии,

интересах, ценностях, его личность в целом. Таким образом, имидж

педагога содержит следующие структурные компоненты: индивидуальные и

личностные качества, коммуникативные, особенности профессиональной

деятельности и поведения, визуальный образ учителя. Работа педагога

альтруистична, а значит, имидж педагога – это не только

индивидуальная цель. Личность педагога способствует формированию

личности ученика. Повседневное непосредственное влияние эффективней

шаблонного воспитания. Забота педагога о своем имидже — это

немаловажная задача педагогической деятельности. Следовательно,

забота учителя о своем имидже — это также профессиональное

требование.

По своему опыту знаем, что визуальный образ педагога «работает»

первые пять минут занятия, а дальше внимание студентов держит

личность педагога. Но все же педагогу необходимо соблюдать

общепринятые нормы в одежде, прическе, макияже, чтобы не отвлекать

внимание на ненужные детали. Имидж состоит из суммы: визуальный образ

(костюм, прическа, манеры, мимика), акустический (тембр, сила голоса,

высота, темп речи, особенности – придыхание, картавость…)

и внутренний (темперамент, настроение, способ мышления, духовная

практика). В зависимости от того, в какой мере педагог владеет

искусством создания своего образа, можно говорить и о педагогическом

мастерстве. Мы считаем, что в педагогических высших образовательных

учреждениях должны преподавать актерское мастерство, где ставят

голос, учат плавности движений. Это либо дается от природы, либо

вдумчивый педагог постигает азы своей профессии непосредственно в

практике.

Имидж состоит из суммы: визуальный образ

(костюм, прическа, манеры, мимика), акустический (тембр, сила голоса,

высота, темп речи, особенности – придыхание, картавость…)

и внутренний (темперамент, настроение, способ мышления, духовная

практика). В зависимости от того, в какой мере педагог владеет

искусством создания своего образа, можно говорить и о педагогическом

мастерстве. Мы считаем, что в педагогических высших образовательных

учреждениях должны преподавать актерское мастерство, где ставят

голос, учат плавности движений. Это либо дается от природы, либо

вдумчивый педагог постигает азы своей профессии непосредственно в

практике.

Разговаривая со студентами, выяснили для себя элементы в имидже

педагога, которые им кажутся наиболее привлекательными, и поняли, что

внешняя сторона волнует их в значительно меньшей степени, чем

внутренний мир педагога. Первое, что отмечают студенты, это оптимизм,

полноту и вкус к жизни, которые должен демонстрировать педагог.

Очень важно заниматься собой, своим личностным ростом. Это один из самых надежных способов договориться с другими. Вылечиться от нелюбви к себе — советуют психологи. Научиться управлять своими отрицательными чертами характера. Крик никогда не был эффективным способом общения. Эмоции возникают на острие конфликта, но не помогают решать его. Очень важно отделять личные кризисы и возрастные дефиниции от профессиональной деятельности. Умение управлять своим психическим состоянием — чувствами, настроением, аффектами, стрессами; умение видеть себя со стороны. Психологи это называют социальной перцепцией — она тоже входит в педагогическую технику.

Сюда же мы относим способность к перевоплощению,

способность к игре, нейролингвистическое программирование (НЛП). В

том и состоит наша работа, чтобы понимать — по тому, как посмотрели,

когда взяли ручки, когда улыбнулись — то ли мы произносим, приводим

ли убедительные примеры, те ли даем иллюстрации.

Хочу закончить цитатой из педагогического журнала, в котором много печатают о модернизации образования, о внедрении новых технологий. «Установлено, что единственный параметр, который определяет успехи школьников и от которого зависит качество образования, – это уровень взаимодействия учителя и ученика на уроке, что, в свой черед, зависит от квалификации педагога. Отсюда следует важный вывод: образовательная система не может быть лучше учителей, которые её составляют» [5; с. 6].

Литература:

Калюжный А. А. Социально-психологические основы имиджа учителя : автореф. дис. … д-ра психол. наук. Ярославль, 1996.

Качалова Л. П. Воспитание педагогического имиджа будущего учителя: теория и технология. Шадринск, 2008.

Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Педагогический словарь для высших и средних учебных заведений.

— М., 2000.

— М., 2000.Тарасенко Н. А. Формирование индивидуального имиджа преподавателя вуза : автореф. дис. … канд. пед. наук. Оренбург, 2002.

К.М. Ушаков. Парадоксы Мак Кинси. //Директор школы. 2008, № 6. — С.6

Черепанова В. Н. Формирование индивидуального имиджа педагога как средство реализации гуманистической концепции образования : автореф. дис. … канд. пед. наук. Тюмень, 1998.

«Структурные компоненты урока и варианты их сочетания»

«Структурные компоненты урока и варианты их сочетания»

Перед каждым учителем в школе всегда остро возникает вопрос: «Как же правильно построить урок?» Сегодня, нет единой точки зрения по данной проблеме, существует различное множество методической литературы, в которой подробно приводится структура урока, его основные элементы, этапы.

Для того что бы разобраться в структуре урока, необходимо

дать определение понятию «урок».

Урок – это такая форма организации педагогического процесса, при которой педагог в течение точно установленного времени руководит коллективной познавательной и иной деятельностью постоянной группы учащихся (класса) с учетом особенностей каждого из них, используя виды, средства и методы работы, создающие благоприятные условия для того, чтобы все ученики овладевали основами изучаемого предмета непосредственно в процессе обучения, а также для воспитания и развития познавательных способностей и духовных сил школьников (по А.А. Бударному)[1].

Конечно же, структура урока зависит от самого учителя, от его творческого подхода, но все же, в методике преподавания учебных дисциплин существует, основная общепринята структура. Под структурой урока понимается сочетание определенных звеньев процесса обучения, обусловленное дидактической целью занятия и реализованное в конкретном типе урока.

Рассмотрим общепринятые структурные компоненты урока.

Остановимся

на каждом компоненте в отдельности[2].

1. Организационный момент складывается из внешней (подготовка рабочего места, приветствие, проверка отсутствующих) и внутренней подготовки учащихся к уроку. Вторая задача особенно не терпит формализма и шаблонов. Желательно каждый раз находить оригинальные слова и приемы, чтобы настроить учащихся на изучение определенной темы, на участие в запланированной работе или подчеркнуть особую значимость данного занятия.

2.

Подготовка школьников к восприятию новой темы – это

микроэлемент урока, в который плавно перетекает внутренний организационный

момент. На нем в виде краткой вводной беседы или постановкой проблемного

задания актуализируются ранее полученные знания и сформированные умения,

обозначается место урока в теме и курсе, его связь с предшествующими уроками,

сообщаются учебные задачи. Если перед этим этапом проводилась проверка знаний и

умений, то содержанием подготовки школьников к восприятию новой темы будет

резюме учителя по рассмотренным вопросам и их связь с новым учебным материалом.

3. Изучение нового материала – первый компонент урока, который имеет самостоятельное и самодостаточное значение. К овладению новыми знаниями и умениями, к реализации заложенного в них воспитательного и развивающего потенциала направлена работа учителя на занятиях, где этот компонент является главным или одним из основных: на уроке изучения нового материала и комбинированных уроках.

4.

Первичное повторение и закрепление новых знаний и умений на уровне

воспроизводства. В задачу этого этапа входит восстановление в памяти

учащихся главных событий, явлений, теоретических выводов урока и отработка

новых познавательных приемов. Обычно эта задача решается с помощью фронтального

повторительно-обобщающей беседы по основным моментам учебной темы,

тренировочных упражнений, некоторых видов тестов. Четвертый этап урока не

всегда явно и открыто присутствует в структуре занятия, растворяясь в

предыдущем и последующем. Необходимость в ней ощущается в начальных курсах

основных предметов и в классе с низким уровнем обучаемости школьников.

5. Систематизация и обобщение новых знаний и умений на преобразующем и творческом уровнях. Содержанием этого компонента урока является решение познавательных задач, в том числе проблемных и творчески-образных, где школьники получают возможность применить новые знания и умения в иной учебной ситуации, определиться в собственном отношении к изучаемым фактам, подвергнуть обоснованной критике существующие оценки и сформулировать собственные выводы. Поводом к классной дискуссии могут стать тесты со свободными ответами и групповые отчеты о выполненных заданиях.

6.

Организация домашнего задания тоже занимает определенную, но жестко не

установленную часть урока. В течение нескольких минут в подходящий момент

занятия школьникам подробно объясняются цели домашнего задания, рекомендуются

источники и приему работы с ними, оговариваются условия и формы проверки.

Эффективное домашние задание должно состоять из двух частей: обязательной, т.е.

предназначенной всем ученикам (параграф, работа с упражнением, понятиями), и

вариативной, т. е. логических, проблемных и творческих заданий, среди которых

школьники выбирают те, которые отвечают их познавательным способностям и

интересам.

е. логических, проблемных и творческих заданий, среди которых

школьники выбирают те, которые отвечают их познавательным способностям и

интересам.

7. Проверка знаний и умений – последний и компонентов урока, в логической последовательности замыкающий процесс изучения новой темы и, как правило, представленный в начале следующего занятия (комбинированного урока). Однако в сочетании с компонентом 5 он может образовать самостоятельный тир урока – повторительно-обобщающий, а без него стать главным содержанием контрольного урока.

Далеко не каждый из перечисленных структурных компонентов урока имеет самостоятельное, смыслонесущие значение. К таковым можно отнести компоненты 3, 5, 7. Они способы направить урок по одному из заданных направлений: изучение нового материала, его систематизация и обобщение, контроль и оценка качества усвоенных знаний и умений. Все три дидактические задачи могут решаться на одном уроке сразу. Поэтому возвращаясь к проблеме типологии урока, есть смысл в выделении четырех типов урока, сообразно их дидактической задаче и структуре:

|

Типы уроков |

Их структура |

|

1. |

1 – 2 – 3 – 4 – 5 |

|

2. Повторительно-обобщающий урок. |

1 – 4 – 5 – 6 |

|

3. Контрольный урок. |

1 – 7 – 5 – 6 |

|

4. Комбинированный урок. |

1 – 7 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 |

Таким образом, мы видим, что в методике преподавания учебных дисциплин выделяются семь основных структурных компонентов, которые возможно вирировать местами, но самое главное – это правильное сочетание компонентов и подбор необходим методов обучения.

В

заключение предлагаю разработанный урок, с видоизмененными структурными

компонентами. Так как я учитель истории и обществознания, конспект урока

предлагается по обществознанию для 11-го класса (профильный уровень).

КОНСПЕКТ УРОКА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ В 11 КЛАССЕ

(ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)

ГЛАВА III «ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА»

УРОК ПО ТЕМЕ: «Духовное развитие общества» (§28)

ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА УРОКА:

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: познакомить с сущностью материальной и духовной культуры, показать способы развития духовной культуры, проблемы, связанные с многообразием культур, актуальность диалога культур;

РАЗВИВАЮЩАЯ ЧАСТЬ: развивать умения объяснять внутренние и внешние связи изучаемых социальных объектов; анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи, раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия о социально-гуманитарных наук, оценивать разные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук, участвовать в дискуссии, работать с документами, продолжить развитие смыслового чтения;

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ

ЧАСТЬ:

формировать отношение к материальным и духовных ценностям, глубокое уважение к

культуре прошлого и настоящего.

ОБОРУДОВАНИЕ: мел, доска, учебник, мультимедийное приложение (презентация), раздаточный материал (притча к пункту 2).

ЛИТЕРАТУРА:

1. Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил. уровень / [Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебников, А.Т. Кинкулькин и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова; Рос. акад. наук. М.: Просвещение, 2014. – 415 с.

2. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 11 класс. – М.: ВАКО, 2012. – 272 с.

ТИП УРОКА: урок изучения новой темы с элементами рассуждения.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: духовность, культура, субкультура, контркультура, европоцентризм, америкоцентризм, афроцентризм.

ПЛАН УРОКА:

1. Культура как явление общественной жизни.

2. Духовное развитие общества.

3. Субкультура и контркультура.

4. Проблема многообразия культур.

5. Диалог культур. Толерантность.

ХОД УРОКА (урок рассчитан на 45 минут):

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

ЭТАП (5 МИНУТ)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

ЭТАП (5 МИНУТ)

Учитель приветствует ребят, все рассаживаются. Ребята, на прошлом уроке вы писали тест по главе: «Политическая жизнь современного общества», разберите свои работы и посмотрите оценки и ошибки. У кого есть вопросы по работам? Кто не согласен с оценками? Раз все согласны, мы приступает к новой теме.

2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (8 МИНУТ)

Однажды отец богатой семьи решил взять своего маленького сына в деревню, на ферму, чтобы показать, сыну насколько бедными могут быть люди. Они провели день и ночь на ферме у очень бедной семьи. Когда они вернулись домой, отец спросил своего сына:

— Как тебе понравилось путешествие?

— Это было замечательно, папа!

— Ты увидел, насколько бедными могут быть люди? – спросил отец.

— Да.

— И чему ты научился из этого?

Сын ответил:

— Я

увидел, что у нас есть собака в доме, а у них четыре пса. У нас есть бассейн

посреди сада, а у них – бухта, которой не видно края. Мы освещаем свой сад

лампами, а им светят звёзды. У нас патио1 на заднем дворе, а у них

— целый горизонт.

У нас есть бассейн

посреди сада, а у них – бухта, которой не видно края. Мы освещаем свой сад

лампами, а им светят звёзды. У нас патио1 на заднем дворе, а у них

— целый горизонт.

Отец лишился дара речи после этого ответа сына.

А сын добавил:

— Спасибо, папа, что показал мне, насколько богаты эти люди.

Не правда ли, что все зависит от того, с какой точки зрения смотреть на мир? Имея любовь, друзей, семью, здоровье, хорошее настроение и позитивное отношение к жизни, вы получите все!!! Но вот купить что-либо их вышеперечисленных вещей невозможно. Можно приобрести любые воображаемые материальные блага, даже запастись ими на будущее, но если ваша душа не наполнена, у вас нет нечего!

Духовность – это то, что отличает нас от мира животных. И всем надо много трудиться, что бы ее достичь. Таким образом, мы сегодня с вами и поговорим об этом.

Запишите тему урока – Духовное развитие общества.

Откройте

дневники и запишите домашние задание: §28 стр. 289-295, написать эссе на тему:

«Одиночество – союзник печали, оно же спутник духовного возвышения» Джебран

Халиль (ливанский и американский философ, художник, поэт и писатель).

289-295, написать эссе на тему:

«Одиночество – союзник печали, оно же спутник духовного возвышения» Джебран

Халиль (ливанский и американский философ, художник, поэт и писатель).

3. ЭТАП ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА (25 МИНУТ)

1. КУЛЬТУРА КАК ЯВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.

Мы неоднократно сталкиваемся с понятием «культура». В обществознание встречается, окала 200 определений этого понятия. Что же подразумевают ученые-обществоведы под этим понятием? Существует несколько подходов к пониманию культуры, давайте их запишем.

Основные подходы к пониманию культуры.

|

Подходы к пониманию культуры как явления общественной жизни |

|

||||||

|

|

|||||

|

Культура и ее виды |

Так что же

такое культура? Какие есть подходы к ее изучению? Что представляет собой

культура в широком и узком смысле? С чем связанна материальная и духовная

культура? Обратите внимание на презентацию.

|

|

|||||

|

Таким образом, на социально-психологическом уровне духовная культура выступает как система социальных установок, идеалов, ценностей и норм, которые призваны ориентировать человека в окружающем его мире. Поэтому природу и сущность духовной культуры можно отобразить следующем образом, записываем схему:

2. ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА.

Раздать тексты для самостоятельного чтения.

Прочитайте притчу. О чем в ней идет речь, выскажите предположение, что такое духовное развитие общества.

Однажды, когда ученики попросили Хинг Ши рассказать им, о пути человека к мудрости, он сказал им:

— Путь

человека к мудрости похож на путь шёлка, который берёт своё начало от гусеницы

шелкопряда, постепенно превращаясь в прекрасную, крепкую ткань. Подобно

гусенице, совершающей шесть шагов превращения в шёлк, проходит человек похожий

путь к мудрости.

Подобно

гусенице, совершающей шесть шагов превращения в шёлк, проходит человек похожий

путь к мудрости.

— Как это? — изумились ученики, — расскажи нам, Учитель.

— Первый шаг — шаг рождения, — начал Хинг Ши, — как и гусеницы, приходит человек в этот мир голым и беспомощным.

Второй шаг — шаг накопления. До тех пор пока гусеница не выросла, для неё собирают листья тутового дерева, её оберегают от резких запахов и звуков. Так и человеку дарят свою заботу и знания те, кто его окружает. Подобно гусенице питается он тем, что сам не собирал, совершая своей второй шаг.

Третий шаг

— шаг кокона. После того, как гусеница достаточно выросла, её пересаживают на

специальную решётку, на которой она начинает плести шёлковые нити, постепенно

обволакивая себя коконом. Человек же, взрослея, попадает на определённое ему в

жизни место и начинает постепенно извлекать шёлковые нити взглядов, убеждений и

выводов, со временем, спутывая их и образуя вокруг себя свой мир, похожий на

кокон. На этом этапе многие останавливаются, оставаясь до самой смерти на

отведённом им месте, закутавшись в кокон своих убеждений и выводов, который

дарит им призрачное благополучие и надежду на постоянство.

На этом этапе многие останавливаются, оставаясь до самой смерти на

отведённом им месте, закутавшись в кокон своих убеждений и выводов, который

дарит им призрачное благополучие и надежду на постоянство.

Четвёртый шаг — сложный шаг освобождения, шаг торжества нового над старым, тогда происходит разрушение привычного образа жизни. Совершая этот шаг, гусениц убивают паром, а коконы их осторожно разворачивают. Человек же, решившийся на четвёртый шаг, прежде всего, уничтожает в себе бездеятельную гусеницу, а затем начинает постепенно преобразовывать кокон своих убеждений и выводов в ещё тонкие, но уже не спутанные, нити познания.

Пятый шаг — шаг закрепления, заключается в том, что несколько тонких, легко рвущихся нитей, связывают в одну, более прочную шёлковую нить. Человек, делая этот шаг, укрепляет и связывает воедино свои нити познания, получая в результате то, что мы называем мудростью.

Тут, Янг Ли, один из учеников мудреца, не выдержав, спросил:

— Учитель, а для чего же тогда существует шестой шаг, если мудрость достигается уже на пятом?

— Шестой

шаг — шаг соединения и гармонии, — ответил мудрец, — когда крепкие, сильные

нити сплетаются воедино, образуя прекрасный гладкий шёлк. Человек, делая этот

шаг, вплетает нить своей мудрости в общее полотно, тесно переплетая его с

нитями чужой мудрости, поддерживая и укрепляя их.

Человек, делая этот

шаг, вплетает нить своей мудрости в общее полотно, тесно переплетая его с

нитями чужой мудрости, поддерживая и укрепляя их.

— Значит на этом шаге мудрость укрепляется, так же как и на пятом, — сказал Янг Ли.

— Но только на шестом она начинает приносить плоды, — улыбнулся Хинг Ши.

Каким же способом происходит духовное развитие общества? Как вы думаете? Посмотрите, пожалуйста, на презентацию, что вы видите? Какой можно сделать вывод?

Пути приращения духовного богатства

|

|

Далее

необходимо класс разделить на две группы, первая группа «Субкультуры и

контркультуры», вторая группа «Проблема многообразия культур». Группам необходимо прочитать материал на страницах учебника и затем ответить на

вопросы:

Группам необходимо прочитать материал на страницах учебника и затем ответить на

вопросы:

1 группа (стр.292-293)

Вопросы: 1. Что такое субкультура? 2. Почему происходит выделение субкультур? 3. Приведите примеры процесса формирования субкультур. 4. Какие две трактовки контркультур рассматриваются современными культурологами?

2 группа (стр.293-294 до мировоззренческих установок)

Вопросы: 1. Какие способы культурного взаимодействия выделяет Н.Я. Данилевский в книге: «Россия и Европа»? 2. Охарактеризуйте каждый из способов культурного взаимодействия. 3. Чем можно объяснить многообразие культур?

* Вопросы должны быть выведены на презентации. После прочтения данных пунктов планов, в классе начинается обсуждение поставленных вопросов.

Запишем

схему, которая характеризует способы культурного взаимодействия,

то что, нам сейчас рассказывали ребята из второй группы, только в сжатой форме.

|

|

|

Естественно,

у культурологов возникает вопрос: «Какая из множества культур внесла особый

вклад в мировую культуру»? Но ответить на него крайне трудно, так как

специфические критерии сравнения не позволяют сравнивать уникальные культурные

достижения.

В наши дни выделяют несколько устойчивых мировоззренческих установок, проявляющихся как на уровне истории, так и на уровне обыденного сознания.

Открываем стр. 294 учебника и читаем по цепочке Мировоззренческие установки, затем смотрим на презентацию, и анализирует предложенную таблицу.

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

|

Установка |

Сущность |

|

Европоцентризм |

Идея избранности Запада является весьма популярной и в наши дни. Предполагается, что другие народы, безусловно, развивают свою самобытную культуру, но они еще не достигли необходимого цивилизационного уровня, и им следует ориентироваться на культурный строй Запада. |

|

Америкоцентризм |

Представители

этого направления активно проповедуют идею особой культурной миссии Америки. |

|

Афроцентризм (негритюд) |

На протяжении

долгого времени в мире господствовали представители белой расы. Сторонники

этого критерия относили к негритянской расе все высококультурные народности

Древнего мира, например шумеров, египтян, вавилонян, финикийцев. Афроцентризм направлен на возвышение

африканской культуры. Одним из основоположников негритюда является

выдающийся государственный и культурный деятель Сенегала Сенгор, который так

охарактеризовал черты негроафриканской личности: африканец живет в гармонии

с природой, он открыт к приему внешних импульсов — предельно обострены все

чувства. |

4. ЭТАП ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОЙ ТЕМЫ (5 МИНУТ)

Таким образом, скажите, пожалуйста, что мы сегодня с вами на уроке узнали? Какие основные выводы можно сделать по данной теме? Есть те, кто не понял тему?

5. ЭТАП ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА (2 МИНУТЫ)

Хорошо, домашние задание вы записали, оценки за работу на уроке следующие…

Список используемой литературы:

1.

Настольная книга учителя истории. 5 – 11 классы / Авт.-сост. М.Н. Чернова. –

М.: Эксмо, 2006 – 624 с.

2. Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: профил. уровень / [Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебников, А.Т. Кинкулькин и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова; Рос. акад. наук. М.: Просвещение, 2014. – 415 с.

3. Педагогика — (http://www.bibliotekar.ru/pedagogika-3/245.htm).

4. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. Профильный уровень: 11 класс. – М.: ВАКО, 2012. – 272 с.

Анализ влияния гипохлорита натрия на структурные компоненты дентина | Хабадзе

1. Marending M, Paqué F, Fischer J, Zehnder M. Impact of irrigant sequence on mechanical properties of human root dentin. J Endod. 2007 Nov;33(11):1325-8

2. Hoen MM, Pink FE. Contemporary endodontic retreatments: an analysis based on clinical treatment findings. J Endod. 2002 Dec;28(12):834-6.

3. Mohammadi Z. Sodium hypochlorite in endodontics: an update review. Int Dent J. 2008 Dec;58(6):329-41.

4. Mohammadi Z, Shalavi S. Antimicrobial activity of sodium hypochlorite in endodontics. J Mass Dent Soc. 2013 Spring;62(1):28-31.

J Mass Dent Soc. 2013 Spring;62(1):28-31.

5. Estrela C, Estrela CR, Decurcio DA, Hollanda AC, Silva JA. Antimicrobial efficacy of ozonated water, gaseous ozone, sodium hypochlorite and chlorhexidine in infected human root canals. Int Endod J. 2007 Feb;40(2):85-93.

6. Sena NT, Gomes BP, Vianna ME, Berber VB, Zaia AA, Ferraz CC, Souza-Filho FJ. In vitro antimicrobial activity of sodium hypochlorite and chlorhexidine against selected single-species biofilms. Int Endod J. 2006 Nov;39(11):878-85.

7. Guerisoli DM, Marchesan MA, Walmsley AD, Lumley PJ, Pecora JD. Evaluation of smear layer removal by EDTAC and sodium hypochlorite with ultrasonic agitation. Int Endod J. 2002 May;35(5):418-21.

8. Violich DR, Chandler NP. The smear layer in endodontics — a review. Int Endod J. 2010 Jan;43(1):2-15.

9. Wu L, Mu Y, Deng X, Zhang S, Zhou D. Comparison of the effect of four decalcifying agents combined with 60°C 3% sodium hypochlorite on smear layer removal. J Endod. 2012 Mar;38(3):381-4.

10. Trautmann E, Attin T, Mohn D, Zehnder M. Hydrogen Peroxide Versus Sodium Hypochlorite: All a Matter of pH? J Endod. 2021 Feb;47(2):297-302.

11. Doğan H, Qalt S. Effects of chelating agents and sodium hypochlorite on mineral content of root dentin. J Endod. 2001 Sep;27(9):578-80.

12. Pascon FM, Kantovitz KR, Sacramento PA, Nobre-dos-Santos M, Puppin-Rontani RM. Effect of sodium hypochlorite on dentine mechanical properties. A review. J Dent. 2009 Dec;37(12):903-8.

13. Guivarc’h M, Ordioni U, Ahmed HM, Cohen S, Catherine JH, Bukiet F. Sodium Hypochlorite Accident: A Systematic Review. J Endod. 2017 Jan;43(1):16-24.

14. Chaugule VB, Panse AM, Gawali PN. Adverse Reaction of Sodium Hypochlorite during Endodontic Treatment of Primary Teeth. Int J Clin Pediatr Dent 2015;8(2):153-156.

15. Driscoll CO, Dowker SE, Anderson P, Wilson RM, Gulabivala K. Effects of sodium hypochlorite solution on root dentine composition. J Mater Sci Mater Med. 2002 Feb;13(2):219-23.

16. Perotti S, Bin P, Cecchi R. Hypochlorite accident during endodontic therapy with nerve damage – A case report. Acta Biomed. 2018;89(1):104-108.

17. Oliveira LD, Carvalho CA, Nunes W, Valera MC, Camargo CH, Jorge AO. Effects of chlorhexidine and sodium hypochlorite on the microhardness of root canal dentin. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007 Oct;104(4):e125-8.

18. Cirano, Fabiano Ribeiro, Giuseppe Alexandre Romito, and José Hildebrando Todescan. Determination of root dentin and cementum micro hardness. Brazilian Journal of Oral Sciences. 2004; 8(3): 420-424.

19. Slutzky-Goldberg I, Maree M, Liberman R, Heling I. Effect of sodium hypochlorite on dentin microhardness. J Endod. 2004 Dec;30(12):880-2.

20. Oyarzún A, Cordero AM, Whittle M. Immunohistochemical evaluation of the effects of sodium hypochlorite on dentin collagen and glycosaminoglycans. J Endod. 2002 Mar;28(3):152-6.

21. H. Ozgur Ozdemir, Hatice Dogan Buzoglu, Semra Çalt, Zafer C. Çehreli, Elif Varol, Abidin Temel. Chemical and Ultramorphologic Effects of Ethylenediaminetetraacetic Acid and Sodium Hypochlorite in Young and Old Root Canal Dentin. Journal of Endodontics. 2012; 38(2): 204-208.

Çehreli, Elif Varol, Abidin Temel. Chemical and Ultramorphologic Effects of Ethylenediaminetetraacetic Acid and Sodium Hypochlorite in Young and Old Root Canal Dentin. Journal of Endodontics. 2012; 38(2): 204-208.

22. Hu X, Peng Y, Sum CP, Ling J. Effects of concentrations and exposure times of sodium hypochlorite on dentin deproteination: attenuated total reflection Fourier transform infrared spectroscopy study. J Endod. 2010 Dec;36(12):2008-11.

23. Aslantas EE, Buzoglu HD, Altundasar E, Serper A. Effect of EDTA, sodium hypochlorite, and chlorhexidine gluconate with or without surface modifiers on dentin microhardness. J Endod. 2014 Jun;40(6):876-9.

24. Zhang K, Kim YK, Cadenaro M, Bryan TE, Sidow SJ, Loushine RJ, Ling JQ, Pashley DH, Tay FR. Effects of different exposure times and concentrations of sodium hypochlorite/ethylenediaminetetraacetic acid on the structural integrity of mineralized dentin. J Endod. 2010 Jan;36(1):105-9.

25. Wong DT, Cheung GS. Extension of bactericidal effect of sodium hypochlorite into dentinal tubules. J Endod. 2014 Jun;40(6):825-9.

J Endod. 2014 Jun;40(6):825-9.

26. Zou L, Shen Y, Li W, Haapasalo M. Penetration of sodium hypochlorite into dentin. J Endod. 2010 May;36(5):793-6.

27. Qian W, Shen Y, Haapasalo M. Quantitative analysis of the effect of irrigant solution sequences on dentin erosion. J Endod. 2011 Oct;37(10):1437-41.

28. artari T, Bachmann L, Zancan RF, Vivan RR, Duarte MAH, Bramante CM. Analysis of the effects of several decalcifying agents alone and in combination with sodium hypochlorite on the chemical composition of dentine. Int Endod J. 2018 Jan;51 Suppl 1:e42-e54.

29. Marending M, Paqué F, Fischer J, Zehnder M. Impact of irrigant sequence on mechanical properties of human root dentin. J Endod. 2007 Nov;33(11):1325-8.

30. Zaparolli Danilo, Saquy Paulo César, Cruz-Filho Antonio Miranda. Effect of sodium hypochlorite and edta irrigation, individually and in alternation, on dentin microhardness at the furcation area of mandibular molars. Braz. Dent. J. 2012; 23(6): 654-658.

31. Gisele Maria Correr, Roberta Caroline Bruschi Alonso, Maria Fernanda Grando, Ana Flávia Sanches Borges, Regina Maria PuppinRontani. Effect of sodium hypochlorite on primary dentin–A scanning electron microscopy (SEM) evaluation. Journal of Dentistry. 2006; 34 (7): 454-459.

32. TARTARI, Talita, BACHMANN, Luciano, MALIZA, Amanda Garcia Alves, ANDRADE, Flaviana Bombarda, DUARTE, Marco Antonio Hungaro, & BRAMANTE, Clovis Monteiro. Tissue dissolution and modifications in dentin composition by different sodium hypochlorite concentrations. Journal of Applied Oral Science. 2016;24(3): 291-298.

33. Gu LS, Huang XQ, Griffin B, Bergeron BR, Pashley DH, Niu LN, Tay FR. Primum non nocere — The effects of sodium hypochlorite on dentin as used in endodontics. Acta Biomater. 2017 Oct 1;61:144-156.

34. Macedo RG, Verhaagen B, Wesselink PR, Versluis M, van der Sluis LW. Influence of refreshment/activation cycles and temperature rise on the reaction rate of sodium hypochlorite with bovine dentine during ultrasonic activated irrigation. Int Endod J. 2014 Feb;47(2):147-54.

Int Endod J. 2014 Feb;47(2):147-54.

35. Ghisi AC, Kopper PM, Baldasso FE, Stürmer CP, Rossi-Fedele G, Steier L, de Figueiredo JA, Morgental RD, Vier-Pelisser FV. Effect of superoxidized water and sodium hypochlorite, associated or not with EDTA, on organic and inorganic components of bovine root dentin. J Endod. 2015 Jun;41(6):925-30.

36. Cullen JK, Wealleans JA, Kirkpatrick TC, Yaccino JM. The effect of 8.25% sodium hypochlorite on dental pulp dissolution and dentin flexural strength and modulus. J Endod. 2015 Jun;41(6):920-4.

37. Palazzi, Flavio, Blasi, Andrea, Mohammadi, Zahed, Fabbro, Massimo Del, &Estrela, Carlos. Penetration of Sodium Hypochlorite Modified with Surfactants into Root Canal Dentin. Brazilian Dental Journal. 2016: 27(2): 208-216.

38. Saha SG, Sharma V, Bharadwaj A, Shrivastava P, Saha MK, Dubey S, Kala S, Gupta S. Effectiveness of Various Endodontic Irrigants on the Micro-Hardness of the Root Canal Dentin: An in vitro Study. J Clin Diagn Res. 2017 Apr;11(4):ZC01-ZC04.

2017 Apr;11(4):ZC01-ZC04.

39. Bosaid F, Aksel H, Makowka S, Azim AA. Surface and structural changes in root dentine by various chelating solutions used in regenerative endodontics. Int Endod J. 2020 Oct;53(10):1438-1445.

40. Ribeiro JS, Münchow EA, Ferreira Bordini EA, de Oliveira da Rosa WL, Bottino MC. Antimicrobial Therapeutics in Regenerative Endodontics: A Scoping Review. J Endod. 2020 Sep;46(9S):S115-S127.

41. HigginsJ.P.T.,AltmanD.G.In:AssessingRiskofBiasinIncluded Studies. Higgins J.P.T., Green S., editors. Wiley Blackwellm; Hoboken, NJ, USA: 2008.

42. Higgins J.P.T., Altman D.G., Gøtzsche P.C., Jüni P., Moher D., Oxman A.D., Savović J., Schulz K.F., Weeks L., Sterne J.A. The Cochrane Collaboration’s tool for assessing risk of bias in randomised trials. BMJ. 2011;343:d5928.

Структурные компоненты прогулки. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет

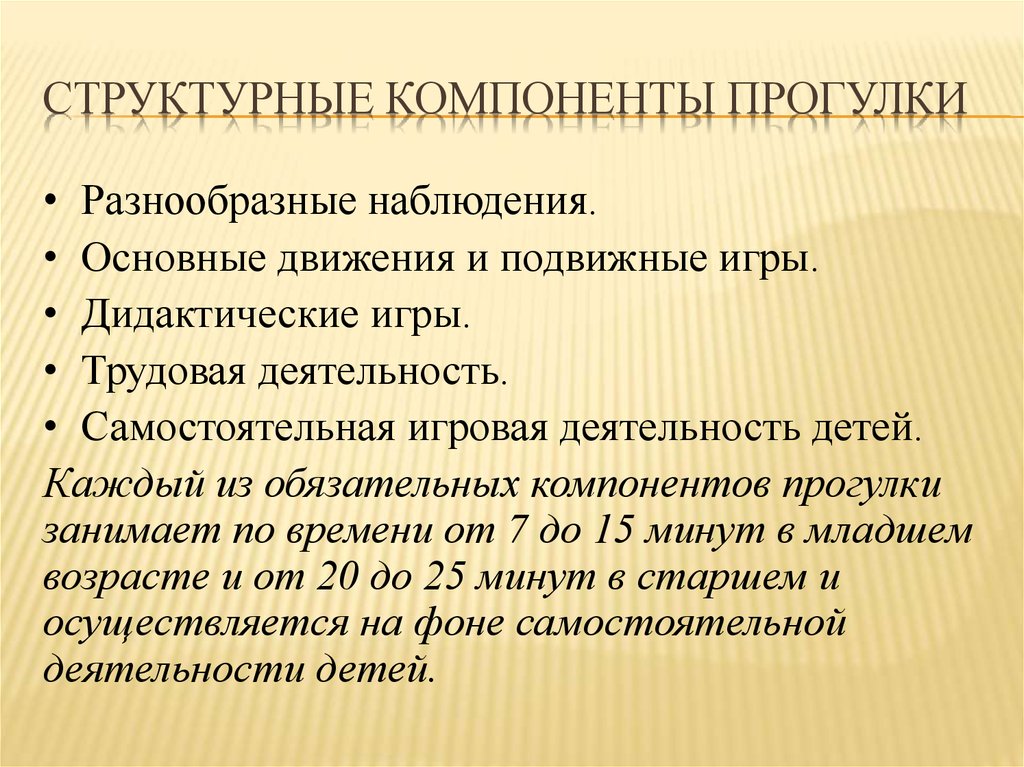

Структурные компоненты прогулки

Непременным условием успешного развития и воспитания младших дошкольников на прогулке является одновременное овладение ими умственными и практическими действиями. Эта задача успешно решается в ходе систематически проводимых наблюдений, заранее планируемых педагогом.

Эта задача успешно решается в ходе систематически проводимых наблюдений, заранее планируемых педагогом.

Ежедневные наблюдения на прогулке обогащают представления детей о мире природы, людей (их труда, взаимоотношений), обогащают эстетические представления. Таким образом, наблюдение – один из главных компонентов прогулки.

Детей следует привлекать к активным мыслительным операциям, к выполнению разнообразных движений по ориентировке на местности, к воспроизведению действий обследования предлагаемых объектов для того, чтобы систематизировать вновь приобретенные знания и закрепить полученные ранее. Широкое включение в этот процесс зрения, слуха, осязания, обоняния, тактильных и вкусовых ощущений способствует более глубокому познанию окружающего мира, оставляя в сознании ребенка увлекательные и незабываемые впечатления. Дидактические задания следует считать структурным компонентом прогулки детей раннего дошкольного возраста.

Посильные трудовые действия детей естественным образом вплетаются в ход наблюдений за трудом взрослого, за живыми объектами окружающей среды. В силу собственной активности дети стремятся включиться в совместный со взрослым трудовой процесс. По мере усвоения трудовых навыков они выступают в роли равноправных партнеров, а затем уже по собственной инициативе увлеченно действуют с разнообразным природным материалом, испытывая радость от полученных результатов. Выполняя одновременно и трудовые, и дидактические задания, дети заняты интересным и полезным делом. Именно в этой непринужденной обстановке каждый ребенок приобретает положительные качества и навыки правильного взаимоотношения со сверстниками.

В силу собственной активности дети стремятся включиться в совместный со взрослым трудовой процесс. По мере усвоения трудовых навыков они выступают в роли равноправных партнеров, а затем уже по собственной инициативе увлеченно действуют с разнообразным природным материалом, испытывая радость от полученных результатов. Выполняя одновременно и трудовые, и дидактические задания, дети заняты интересным и полезным делом. Именно в этой непринужденной обстановке каждый ребенок приобретает положительные качества и навыки правильного взаимоотношения со сверстниками.

Вследствие новых видов деятельности на прогулке возникают ситуации, вызывающие новые отношения детей со взрослым и со сверстниками. Идет интенсивное формирование личностных качеств каждого ребенка. Таким образом, трудовые действия детей также следует считать одним из самостоятельных компонентов в структуре прогулки.

Ребенок постоянно и разнообразно двигается на участке. В теплое время года потребность в активных движениях удовлетворяется полностью. Зимой эта проблема стоит довольно остро. При норме 10 тысяч шагов за день младшие дошкольники по собственной инициативе могут сделать лишь 1200—1500 шагов, в то время как при продуманной организации прогулки и педагогически правильном руководстве они показывают результаты до 6000 шагов. Таких результатов ребенок достигает без каких-либо усилий для себя, увлеченно двигаясь по участку в процессе выполнения дидактических заданий, активно участвуя в организованных подвижных играх, занимаясь интересной самостоятельной деятельностью. Очевидно, что подвижные игры и игровые упражнения также являются обязательным компонентом каждой прогулки.

Зимой эта проблема стоит довольно остро. При норме 10 тысяч шагов за день младшие дошкольники по собственной инициативе могут сделать лишь 1200—1500 шагов, в то время как при продуманной организации прогулки и педагогически правильном руководстве они показывают результаты до 6000 шагов. Таких результатов ребенок достигает без каких-либо усилий для себя, увлеченно двигаясь по участку в процессе выполнения дидактических заданий, активно участвуя в организованных подвижных играх, занимаясь интересной самостоятельной деятельностью. Очевидно, что подвижные игры и игровые упражнения также являются обязательным компонентом каждой прогулки.

Таким образом, структурными компонентами прогулки являются:

– разнообразные наблюдения;

– дидактические задания;

– трудовые действия самих детей;

– подвижные игры и игровые упражнения.

Все эти компоненты позволяют сделать прогулку более насыщенной и интересной. Кроме того, они выступают не как отдельные педагогические мероприятия, а как логически обоснованные части того основного, что запланировано взрослым в конкретной прогулке.

Каждый из обязательных компонентов прогулки длится от 7 до 15 минут и осуществляется на фоне самостоятельной деятельности детей. В зависимости от сезонных и погодных условий, объекта наблюдений, настроя детей эти структурные компоненты могут осуществляться в разной последовательности. Например, в пасмурный морозный день дети, выйдя на прогулку, сразу же включаются в подвижную игру, что неизменно поднимает их эмоциональной тонус. В знойное летнее время дети сразу же приступают к трудовым действиям – наполняют бассейн водой, чтобы затем использовать ее в течение всей прогулки.

Каждый из компонентов прогулки оказывает влияние на развитие, воспитание и формирование личностных качеств младших дошкольников.

В течение года в обязательном порядке проводится и вечерняя прогулка. В это время воспитатель дополнительно занят встречей с родителями, поэтому на вечерней прогулке не проводятся организованное наблюдение и трудовые действия.

На фоне играющих детей педагог может что-то рассказывать и показывать им, пообщаться с одним–двумя малышами на интересную для них тему, организовать индивидуальные игры-развлечения, понаблюдать с ребятами за каким-либо необычным явлением или событием, которое они сами заметили. Главное – сделать так, чтобы на прогулке детям не было скучно.

Главное – сделать так, чтобы на прогулке детям не было скучно.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Структурные подразделения ДОУ, реализующего инклюзивную практику

Структурные подразделения ДОУ, реализующего инклюзивную практику Инклюзивное образовательное пространство основано на предоставлении новых форм дошкольного образования для детей с разными стартовыми возможностями. Для детей, которые по каким-либо причинам не могут

Прогулки с малышами

Прогулки с малышами Прогулка станет эффективной частью педагогического процесса, если дети получат возможность свободно передвигаться по всему участку в любое время года, вместе с воспитателем наблюдать за явлениями природы, растениями и животными, самостоятельно

Прогулки во время беременности

Прогулки во время беременности

Важность прогулок для будущей мамы• Будущей маме необходимо гулять каждый день. Во время прогулок происходит тренировка сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем. Одновременно легкие насыщаются кислородом.Благодаря этому ткани

Во время прогулок происходит тренировка сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем. Одновременно легкие насыщаются кислородом.Благодаря этому ткани

Прогулки

Прогулки ВАЖНО! Хотя у новорожденных и слабый иммунитет, это не означает, что первые месяцы малыш должен провести дома, в затворничестве. Ребенку необходимы свежий воздух и солнечный свет. • Прогулки необходимы для психического развития ребенка. Благодаря новым

Как развлечь ребенка во время прогулки

Как развлечь ребенка во время прогулки Во время прогулки можете развлечь малыша потешками (еще см. Приложение). Радуга-дуга, отворяй ворота Ключиком, замочком, Шелковым платочком! Ах ты, радуга-дуга, Ты высока и туга! Не дай дождика, Дай нам ведрышко. Чтобы деткам

Прогулки

Прогулки

Если детка болеет, это еще не значит, что ему нельзя на улицу. Если нет высокой температуры, а на улице приятная погода: тепло и светит солнышко или, наоборот, легкий морозец и опять-таки солнечно, выходите на улицу – и воздух свежее, и все-таки смена обстановки.

Если нет высокой температуры, а на улице приятная погода: тепло и светит солнышко или, наоборот, легкий морозец и опять-таки солнечно, выходите на улицу – и воздух свежее, и все-таки смена обстановки.

2.1. Структурные компоненты коррекционно-педагогического процесса

2.1. Структурные компоненты коррекционно-педагогического процесса Структурные составляющие коррекционно-педагогического процессаСложность современного этапа развития системы российского образования обусловлена серьезными социально-экономическими изменениями в

Велосипедные прогулки с маленькими детьми

Велосипедные прогулки с маленькими детьми Несмотря на то что вполне допустимо возить младенца в специальном велосипедном сиденьи, установленном над задним колесом, или в прицепе, серьезные травмы вполне вероятны. Поездка на велосипеде вместе с маленьким ребенком

Прогулки

Прогулки

Когда начинается приступ колик, вы всегда можете собрать ребенка, положить его в коляску и пойти гулять, чтобы он поспал или хотя бы отвлекся. Вы также можете покатать его на машине, так как почти все младенцы при этом засыпают. Главная проблема этой стратегии

Вы также можете покатать его на машине, так как почти все младенцы при этом засыпают. Главная проблема этой стратегии

Основные структурные компоненты культурологической компетенции

Харитонова Светлана Викторовна

Магнитогорский государственный университет

канидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков

Аннотация

Культурологическая компетенция характеризует процесс саморазвития личности. В основе этого процесса, с одной стороны, лежит способность индивида к аккумуляции знаний, и с другой стороны, — умение проводить ассоциации и строить взаимосвязи между различными областями знания.

Ключевые слова: владение, знание, компетенция, компонент, культурологическая, навыки

Kharitonova Svetlana Viktorovna

Magnitogorsk State University

PhD in Pedagogical Science, Assistant Professor of the Department of Foreign Languages

Abstract

Cultural competence characterizes the process of self-development. The basis of this process, on the one hand, is the ability of the individual to the accumulation of knowledge, and on the other hand, is the ability to Association and to build a relationship between the different fields of knowledge.

The basis of this process, on the one hand, is the ability of the individual to the accumulation of knowledge, and on the other hand, is the ability to Association and to build a relationship between the different fields of knowledge.

Библиографическая ссылка на статью:

Харитонова С.В. Основные структурные компоненты культурологической компетенции // Современные научные исследования и инновации. 2013. № 7 [Электронный ресурс]. URL: https://web.snauka.ru/issues/2013/07/25475 (дата обращения: 13.09.2022).

Прежде чем перейти к раскрытию структурных компонентов культурологической компетенции, необходимо подробнее изъяснить понятие компетенции. В настоящее время термин «компетенция» используется достаточно широко, особенно там, где говорят или пишут об образовании.

Как утверждает С.Е. Шишов [1, с. 71], понятие компетенция относится к области умений, а не знаний. Компетенция не сводится ни к знаниям, ни к навыкам, быть компетентным – не означает быть ученым или образованным.

Следует учитывать то, как далее пишет автор, что умение – это действие в специфической ситуации, проявление компетенции или способности, более общей подготовленности к действию. Если умения поддаются наблюдению, то компетенция – это характеристика, которую можно извлечь из наблюдений за умениями. Таким образом, умения – это компетенция в действии. Компетенция – это то, что порождает умение, действие. Компетенцию следует рассматривать как возможность установления связи между знанием и ситуацией, как способность найти процедуру, подходящую для проблемы.

Мы полагаем, что компетенция – это общая способность, основанная на знаниях, опыте, ценностях, склонности личности, которые приобретены благодаря обучению. Вместе с тем, как пишет А.Я. Флиер, компетенция понимается и как способность индивида справляться с самыми различными задачами, как совокупность знаний, умений и навыков, которые необходимы для выполнения конкретной работы. При этом должны взаимодействовать когнитивные и аффективные навыки, наряду с мотивацией, эмоциональными аспектами и соответствующими ценностными установками. Взаимодействие этого множества частных аспектов, как отмечает А.Я. Флиер [2, с. 42], приводит к комплексному пониманию компетенции, которое обладает рядом существенных достоинств:

Взаимодействие этого множества частных аспектов, как отмечает А.Я. Флиер [2, с. 42], приводит к комплексному пониманию компетенции, которое обладает рядом существенных достоинств:

а) служит связующим звеном между компонентами традиционной триады «знания, умения, навыки»;

б) предполагает постоянное обновление знания, владение новой информацией для решения задач в данное время и в данных условиях;

в) компетенция – это способность выбирать наиболее оптимальное решение среди множества, аргументировано опровергать ложные решения, подвергать сомнению эффектные, но не эффективные решения – обладать критическим мышлением;

г) включает в себя содержательный (знание) и процессуальный (умение) компоненты. Компетентный человек должен не только понимать суть проблемы, но и уметь решать её практически, т. е. обладать методом решения.

Таким образом, на основе приведенных теоретических посылов, структуру компетенции можно представить в виде следующей схемы 1.

-

Компетенция

|

Мобильность знания |

Гибкость метода |

Критичность и толерантность мышления |

Рефлексивность |

|||

Схема 1. Структура компетенции

Как показывают изыскания Э.Я. Баллера, А.С. Границкой, Л.Г. Ионина, Р.П. Мильруд, анализ составных элементов компетенции позволяет выделить учебные цели, типы заданий и вопросов. По элементу мобильности знания представляют собой преимущественно информационные компоненты: базисные знания, запоминание, распознавание, воспроизведение, понимание и поиск информации.

Студент, владеющий мобильным знанием, должен иметь хорошо сформированные базисные знания и умения, запоминать и воспроизводить информацию, выделять главную идею, уметь четко формулировать определения понятий, правила, владеть приемами поиска информации и уметь работать с учебной литературой.

Умения студентов применять изученный материал на практике, осуществлять перенос знаний в смежные предметы, владеть интеллектуальными операциями анализа, сравнения, синтеза, обобщения, а также выбирать наиболее рациональный метод решения задачи и предполагает гибкое владение методом учебно-познавательной деятельности.

Уровень развития критического мышления у студента можно определить по тому, как он умеет оценивать, находить ошибки, критиковать, контролировать свою учебно-познавательную деятельность, приводить контраргументы и т.д. Это отмечено в целом ряде исследований М.А. Ариян, Н.Н. Гез, О.В. Лешер, Н.В. Розова, А. Швейцера, Л. В. Щерба. Рефлексивность выражается в возможности студента выполнять то или иное действие в соответствии с определенными целями и условиями. Она является средством преодоления затруднений, эффективным механизмом освобождения от стереотипов в старом мышлении, развитии творческого подхода к собственной деятельности.

В. Щерба. Рефлексивность выражается в возможности студента выполнять то или иное действие в соответствии с определенными целями и условиями. Она является средством преодоления затруднений, эффективным механизмом освобождения от стереотипов в старом мышлении, развитии творческого подхода к собственной деятельности.

Производным от термина «компетенция» выступает понятие «ключевые компетенции». В большинстве научных публикаций «ключевые компетенции» рассматриваются как компетенции, общие для всех профессий и специальностей. Ключевыми компетенциями можно назвать такие, которыми должен обладать каждый член общества и которые являются универсальными и применимы в различных ситуациях.

Актуально значимыми являются рекомендации Совета Европы по определению пяти групп ключевых компетенций, овладение которыми и выступает основным критерием качества образования:

⌂политические и социальные компетенции, связанные со способностью брать на себя ответственность, участвовать в принятии решений, регулировать конфликты ненасильственным путем, участвовать в функционировании и улучшении демократических институтов.

⌂ компетенции, касающиеся жизни в многокультурном обществе, такие как понимание различий, уважение друг друга, способность жить с людьми других культур, языков и религий.

⌂ компетенции, определяющие владение устным и письменным общением. К такой группе общения относится владение несколькими языками, приобретающее все большее значение.

⌂ компетенции, связанные с возникновением общества информации, как-то: владение новыми технологиями, понимание их применения, способность критического отношения к распространяемой по СМИ информации и рекламе.

⌂ компетенции, реализующие способность и желание учиться всю жизнь как основа непрерывной подготовки в профессиональном плане, а также в личной и общественной жизни.

Выше уже отмечалось, что под компетенцией понимается общая способность и готовность личности к деятельности, основанные на знаниях и опыте, которые приобретены благодаря обучению, ориентированные на самостоятельное участие личности в учебно-познавательном процессе. Быть компетентным означает умение мобилизовать в данной ситуации знания и опыт. Есть смысл говорить о компетенциях только тогда, когда они проявляются в какой-нибудь ситуации; непроявленная компетенция является, самое большее, скрытой возможностью [2, с. 47].

Быть компетентным означает умение мобилизовать в данной ситуации знания и опыт. Есть смысл говорить о компетенциях только тогда, когда они проявляются в какой-нибудь ситуации; непроявленная компетенция является, самое большее, скрытой возможностью [2, с. 47].

Из этого следует, что компетенция не может быть изолирована от конкретных условий ее реализации. Она одновременно связывает мобилизацию знаний, умений и поведенческих отношений, настроенных на условия конкретной деятельности. Именно этот интегративный и всеохватывающий характер делает понятие компетенции таким трудным и одновременно притягательным.

Говорить о подготовке к тому, чтобы стать компетентным в какой-либо области имеет смысл в том случае, если желаемая компетенция уже в какой-то степени присутствует. Ведь компетенция развивается, обогащается, укрепляется, расширяется, отталкиваясь от начального уровня. То есть развитие компетенции базируется на опыте, деятельности обучающегося. Эту точку зрения разделяют многие европейские эксперты.

Эту точку зрения разделяют многие европейские эксперты.

Наши наблюдения, материалы эксперимента показали, что именно культурологическая компетенция характеризует процесс саморазвития личности. В основе этого процесса, с одной стороны, лежит способность индивида к аккумуляции знаний, в результате чего повышается уровень накопленного знания, и с другой стороны, - умение проводить ассоциации и строить взаимосвязи между различными областями знания [3, с. 16].

Изучая содержательные характеристики процесса развития культурологической компетенции студентов, следует остановиться и на подходах, используемых в нашем изыскании. Основополагающим подходом является культурологический подход. Это вполне естественно и объяснимо. Он представляет собой совокупность методологических приемов, обеспечивающих анализ духовной жизни индивида через призму системообразующих культурологических понятий: «культура», «ценности», «культурные образцы», «культурные диспозиции», «культура потребления», «культурная деятельность», «культуротворчество» [4, с. 280]. Данный подход расширяет культурные основы и содержания вузовского обучения и воспитания, позволяет ввести критерии и уровни духовной культуры, сделать деятельность педагога и обучающего продуктивной и творческой.

280]. Данный подход расширяет культурные основы и содержания вузовского обучения и воспитания, позволяет ввести критерии и уровни духовной культуры, сделать деятельность педагога и обучающего продуктивной и творческой.

Другим важным подходом является аксиологический. Он определяет регулятивные компоненты духовной культуры, воплощающие идеалы и представления об эталоне. Использование аксиологического подхода в педагогике способствует:

а) созданию оптимальных психолого-педагогических условий освоения духовных ценностей студентами в образовательно-воспитательном процессе;

б) пониманию механизмов самоопределения и самореализации субъектов образовательно-воспитательного процесса;

в) объяснению мотивов выбор новых ценностных смыслов их деятельности [4, с. 196].

Отметим и то, что культурная норма как общепризнанное требование и правило, регулирующая поведение людей, всегда соотносится с определенными ценностями. Общечеловеческие духовные ценности (истина, добро, красота, вера, надежда, любовь, совесть) выступают как общечеловеческие идеалы, образец (эталон) и цель, как объект человеческих устремлений. Именно на эти ценности должно опираться молодое поколение. Становление в общественном и индивидуальном сознании ценностной ориентации на духовную культуру позволит осуществить переход к более нравственному обществу, которое сплачивается не мотивами и потребностями, а духовными идеями и ценностями. Именно духовные ценности, как верно пишет Н.Д. Никандров, выступают в обществе стратегическими целями и обеспечивают интеграцию общества, помогая человеку осуществлять социально одобряемый выбор поведения в ситуациях жизнедеятельности [5, с. 8].

Общечеловеческие духовные ценности (истина, добро, красота, вера, надежда, любовь, совесть) выступают как общечеловеческие идеалы, образец (эталон) и цель, как объект человеческих устремлений. Именно на эти ценности должно опираться молодое поколение. Становление в общественном и индивидуальном сознании ценностной ориентации на духовную культуру позволит осуществить переход к более нравственному обществу, которое сплачивается не мотивами и потребностями, а духовными идеями и ценностями. Именно духовные ценности, как верно пишет Н.Д. Никандров, выступают в обществе стратегическими целями и обеспечивают интеграцию общества, помогая человеку осуществлять социально одобряемый выбор поведения в ситуациях жизнедеятельности [5, с. 8].

Все вышеотмеченное позволяет утверждать, что культурологическая компетенция направлена на развитие:

а) мировосприятия студента, осознанию себя как носителя национальных ценностей, подготовку к восприятию как истории своей страны и народа, так и всего человечества, взаимодействию между всеми людьми в поиске решения глобальных проблем;

б) потребности в самообразовании и самообучении;

в) коммуникативной культуры студентов, общепланетарного образа мышления, осознание ответственности за свое будущее и будущее своей страны;

г) на обучение этике дискуссионного общения и взаимодействия с людьми, придерживающихся различных взглядов, этически приемлемым формам самовыражения в обществе.

Библиографический список

- Шишов С.Е. Понятие компетенции в контексте проблемы качества образования // Мониторинг качества образования в школе. – М. : Новая шк., 1999. – С.71- 92.

- Флиер А.Я. Культурная компетентность личности : между проблемами образования и национальной политики // Обществ. науки и современность. – 2000. – № 2. – С.151 — 165.

- Харитонова С.В. Педагогическое содействие развитию культурологической компетенции студентов университета на занятиях по иностранному языку: автореф. дис. … канд. пед. наук. – Магнитогорск, 2006. – 21 с.

- Флиер А.Я. Культурология в системе образования // Высшее образование в России. – 1996. – № 4. – С. 39 – 45.

- Никандров Н.Д. Ценности как основа целей воспитания // Педагогика. – 1998. – № 3. – С. 3 – 12.

Количество просмотров публикации: Please wait

Все статьи автора «Харитонова Светлана Викторовна»

Карьера | Веб-сайт SC

Мы ищем высоко мотивированных искателей приключений, чтобы добавить их в нашу команду.

СК

ОТДЕЛЕНИЕ

SC

ОПЫТ

Уникальный опыт, которого нет ни в одной другой отрасли. Путешествовать по стране и смотреть на нее с точки зрения, которую большинство никогда не увидит. Приключение, связанное с работой в SC, может быть сложным и требовательным, но вознаграждение будет прибыльным — как в финансовом, так и в личном плане. Мы подталкиваем наших выездных техников и офисных инженеров к тому, чтобы SC оставалась ведущей компанией в отрасли.

Мы талантливая и общительная группа людей из разных слоев общества, которым нравится быть успешными и весело проводить время вместе. Мы гордимся трудностями, которые мы решаем как единое целое, и прочными дружескими отношениями, которые были созданы в SC. Находитесь ли вы в поле или в офисе, членам нашей команды нравится усердно работать и усердно играть.

Присоединяйтесь к нашему

КОМАНДА

Ознакомьтесь с нашими текущими вакансиями ниже. Пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть относительно позиции. Отправьте резюме и сопроводительное письмо напрямую нам по электронной почте ИЛИ нажмите соответствующую ссылку на Indeed, чтобы подать заявку через свою учетную запись Indeed. Мы с нетерпением ждем вашего ответа

Пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть относительно позиции. Отправьте резюме и сопроводительное письмо напрямую нам по электронной почте ИЛИ нажмите соответствующую ссылку на Indeed, чтобы подать заявку через свою учетную запись Indeed. Мы с нетерпением ждем вашего ответа

Должностные обязанности — Основные

· Выполнение проверок и картирование телекоммуникационных конструкций, фундаментов, креплений и сопутствующего оборудования. Это требует путешествия к сооружениям и восхождения на них;

· Подготовка отчетов с подробным описанием результатов проверок, картографирования и подведением итогов выполненной работы;

Должностные обязанности — Среднее образование

· Выполнение работ по техническому обслуживанию мачт и мелкому строительству телекоммуникационных сооружений. Это требует поездок к конструкциям и подъема на них, установки такелажа и использования электроинструментов и ручных инструментов для завершения мелкого строительства;

· Подготовка отчетов с подробным описанием результатов проверок, картографирования и подведением итогов выполненной работы;

· Помощь другому инженерно-техническому и обслуживающему персоналу в выполнении других работ, требующих присутствия сотрудника компании на объекте.

Квалификация

· Сильные навыки межличностного общения.

· Сильная способность управлять временем / личное планирование.

· Отличные устные и письменные коммуникативные навыки.

· Способность определять проблемы, собирать данные, устанавливать факты и делать обоснованные выводы.

· Способность работать в сжатые сроки и справляться с несколькими задачами в иногда стрессовой обстановке.

· Способность помогать в управлении планированием, качеством и завершением проектов.

· Продемонстрированные навыки многозадачности и внимание к деталям обязательны.

· Владение Microsoft Excel и Microsoft Word

Преимущества

В Structural Components мы признаем и ценим трудолюбие и энтузиазм наших сотрудников! Поэтому мы с гордостью предлагаем нашим выездным техникам комплексный пакет преимуществ! К льготам относятся:

· Медицинское, стоматологическое страхование и страхование зрения

· Программа FSA Dependent Care

· Программа HSA

· Программа 401K, подобранная работодателем

· Конкурентоспособная заработная плата — может зависеть от заработной платы или результатов работы в зависимости от кандидата!

Лица, подающие заявку с инженерным образованием, могут иметь возможность карьерного роста в качестве специалиста по проектированию и проектированию. Опыт работы в SolidWorks приветствуется! Опыт работы не требуется, однако инженерное или техническое образование будет преимуществом.

Опыт работы в SolidWorks приветствуется! Опыт работы не требуется, однако инженерное или техническое образование будет преимуществом.

Пожалуйста, предоставьте рекомендации к вашему резюме.

ЭТА РАБОТА ТРЕБУЕТ 90+% ПУТЕШЕСТВИЙ ПО США. Модернизация существующего оборудования, демонтаж существующего оборудования и/или установка нового

Должностные обязанности — Основные

· Установка креплений, антенн, кабелей, радиоблоков и сопутствующих деталей. Это требует проезда к конструкциям и подъема на них, установки такелажа и использования подъемника, электропривода и ручных инструментов для завершения установки;

· Установите перемычки и все кабели, включая оптоволокно, постоянный ток и заземление;

· Организация и подготовка материалов и инструментов, необходимых для завершения проекта;

Должностные обязанности — Дополнительное образование

· Полный отчет(ы) с подробным описанием установки и подведением итогов выполненной работы;

· Сообщить график руководителю проекта и обеспечить выполнение применимых процедур, спецификаций и стандартов качества и безопасности.

Квалификация

· Умение пользоваться ручным и электроинструментом.

· Способность лазать и работать на высоте, работать в различных условиях окружающей среды и быть в хорошей физической форме, уметь наклоняться, ползать, приседать и поднимать 75 фунтов, в дополнение к весу тела, снаряжению и инструментам.

· Умение читать, понимать и выполнять монтажные чертежи.

· Сильная способность управлять временем / планированием.

· Способность работать самостоятельно и в команде.

· Превосходная устная речь & навыки письменного общения.

· Способность определять проблемы, собирать данные, устанавливать факты и делать обоснованные выводы.

· Способность работать в сжатые сроки и справляться с несколькими задачами в иногда стрессовой обстановке.

· Способность помогать в управлении планированием, качеством и завершением проектов.

· Продемонстрированные навыки многозадачности и внимание к деталям обязательны.

· Владение Microsoft Excel и Microsoft Word

Преимущества

В Structural Components мы признаем и ценим трудолюбие и энтузиазм наших сотрудников! Поэтому мы с гордостью предлагаем нашим выездным техникам комплексный пакет преимуществ! Льготы включают:

· Медицинское, стоматологическое страхование и страхование зрения

· Программа FSA Dependent Care Program

· Программа HSA

· Программа 401K, подобранная работодателем

· Конкурентоспособная заработная плата — Может быть оклад или производительность в зависимости от кандидата!