В чем проявляется бессознательность: «В чем проявляется бессознательное?» – Яндекс.Кью

Бессознательное: что стоит знать о самой загадочной части разума

Что такое бессознательное

Бессознательное — это огромная часть человеческого разума, которая не подлежит осмыслению и включает скрытые мысли, воспоминания, интересы и мотивы.

В обыденной жизни под словом «бессознательное» часто понимают психические заболевания и расстройства, неспособность себя контролировать в стрессовых ситуациях, нахождение в коме, обмороке и так далее. Однако бессознательное состояние — это не то же самое, что бессознательная часть разума. В действительности бессознательное включает в себя широкий спектр функций: от действий, отработанных до автоматизма, до предпочтений в ситуации выбора.

Бессознательному нередко приписывают мистический статус, так как для большинства людей его механизмы туманны и непонятны. Обычно для его описания используют сравнение разума с айсбергом. Видимая его часть (сознание) — это сравнительно небольшая верхушка, основная же масса льда (бессознательное) скрыта под толщей воды.

Чёткий список критериев бессознательного всё ещё не сформирован. Однако такие критерии есть для его противоположности — сознания : преднамеренность, управляемость, последовательность и доступность действий для осознания (то есть их можно описать словами). Получается, что бессознательное не соответствует нескольким или всем этим критериям.

Принято считать, что именно бессознательное в значительной степени определяет поведение и поступки человека.

Во взглядах Фрейда

Бессознательное — краеугольный камень в концепции психоанализа Зигмунда Фрейда. Однако стоит сказать, что австрийский психоаналитик был далеко не первым его исследователем.

Идея о существовании неподвластной сознанию части разума существует уже тысячи лет. Сам термин «бессознательное» придумал немецкий философ Фридрих Шеллинг примерно на век раньше Фрейда — в конце XVIII века.

Однако именно благодаря Фрейду изучение бессознательного приобрело столь широкую популярность и не стихает до сих пор.

Основатель психоанализа выдвинул идею противопоставления бессознательного и сознания. При этом он рассматривал бессознательное как одну из главнейших составляющих человеческой личности.

В нём, как считал Фрейд, хранятся чувства, мысли, побуждения, желания и воспоминания, которые скрыты от сознания, вытеснены из него. Поэтому бессознательное, по его мнению, в основном состоит из негативных, неприятных и неприемлемых компонентов. Это может быть душевная боль, беспокойство или внутренний конфликт. Защитные психические механизмы не позволяют таким переживаниям доходить до сознания, потому что они слишком опасны — неприемлемы, иррациональны — для него.

Фрейд считал, что бессознательное определяет поведение человека, даже если он сам этого не понимает, а «поймать» его импульсы можно анализируя сны, оговорки и шутки. Понимание бессознательных основ своего поведения Фрейд считал ключом к преодолению стрессов и проблем с психикой.

Фрейдистская модель бессознательного — одна из самых подробных и проработанных. Но она не лишена недостатков, так как основана на работе с психически нездоровыми людьми и субъективном восприятии, а не научных экспериментах.

Узнайте больше 🧠✍🧔

В работах учеников Фрейда

Если Фрейд исследовал феномен личного бессознательного, то его ученик Карл Густав Юнг обратился к его коллективной составляющей. Юнг считал, что личное и коллективное представляют собой два основных слоя бессознательного. Он также предполагал, что коллективное бессознательное бесформенно, лишено содержания, а индивидуальное содержит личные переживания, не воспринятые сознанием.

Важный элемент концепции Юнга — это архетипы: культурные символы, которые, как считалось, содержат в том числе и наследственные воспоминания, общие для всего человечества. В качестве примера можно привести архетип матери как начала всех начал и архетип самости — персональной идентичности.

Другой знаменитый последователь Фрейда Жак Лакан особую роль в психоанализе отводил языку. Он полагал, что, освоив язык — искусственную символическую систему, человек утрачивает возможность объективно оценивать окружающую реальность. В этом несовпадении восприятия с реальным миром, согласно Лакану, лежит корень человеческого стресса. Он считал, что бессознательное по своей структуре напоминает речь, и именно поэтому психоаналитики пытаются излечить своих пациентов с помощью беседы.

В современной психологии и психиатрии

Ряд исследователей сомневается в существовании бессознательного. Они считают, что большое количество когнитивных функций выполняется вне сознательного понимания человека, и при этом никакого дополнительного «бессознательного» для этого не нужно.

Например, Жан-Поль Сартр в книге «Бытие и ничто» называл концепцию Фрейда ошибочной и оспаривал существование бессознательного. Эрих Фромм называл бессознательное мистификацией, утверждая, что если его можно обнаружить, значит, не такое уж оно и скрытое. Тут нельзя также не упомянуть о противоречивом статусе теорий Фрейда в современной психологии, откуда и идёт понятие бессознательного.

Эрих Фромм называл бессознательное мистификацией, утверждая, что если его можно обнаружить, значит, не такое уж оно и скрытое. Тут нельзя также не упомянуть о противоречивом статусе теорий Фрейда в современной психологии, откуда и идёт понятие бессознательного.

Однако сегодня эта позиция не так прочна.

Современные исследования в области когнитивной психологии приходят к выводу, что бессознательное значит критически много в нашем восприятии окружающего мира.

Так, в 2014 году международная группа исследователей установила , что даже образы, которые мы видим, но не улавливаем сознательно, оказывают влияние на наше поведение и выбор.

Исследования показывают, что одни и те же области мозга активируются как в сознательном, так и в бессознательном состояниях. То есть за одни и те же функции может отвечать как сознание, так и бессознательное.

Как считает профессор психологии Йельского университета Джон Барг, основные механизмы бессознательного происходят из прошлого, настоящего и будущего. Из прошлого мы унаследовали эволюционные мотивы выживания, безопасности, потребления, размножения и поддержания социальных связей. Не стоит забывать и о личном опыте — переживаниях из детства. В настоящем на наше бессознательное влияют поведение и эмоции окружающих нас людей, в том числе и тех, которых мы даже не знаем: например, улыбка случайного прохожего может поднять настроение. А наши планы на будущее способны влиять на настоящее, а соответственно, и бессознательное.

Из прошлого мы унаследовали эволюционные мотивы выживания, безопасности, потребления, размножения и поддержания социальных связей. Не стоит забывать и о личном опыте — переживаниях из детства. В настоящем на наше бессознательное влияют поведение и эмоции окружающих нас людей, в том числе и тех, которых мы даже не знаем: например, улыбка случайного прохожего может поднять настроение. А наши планы на будущее способны влиять на настоящее, а соответственно, и бессознательное.

Другая точка зрения гласит , что в природе бессознательного лежит перцептивное (связанное с ощущениями и органами чувств), оценочное и мотивационное поведение. Согласно этой теории, наши взгляды, стремления и тактильно-чувственный опыт — это и есть бессознательное.

Как можно видеть, современный взгляд на бессознательное стал сложнее, чем во времена Фрейда. Наука поддерживает утверждение австрийского психоаналитика о важности бессознательного в нашей жизни, но воспринимает его уже не только как резервуар для подавленных воспоминаний и неприемлемых желаний.

Как бессознательное проявляется в нашей жизни

Часто именно с бессознательным связаны негативные аспекты человеческого поведения: неверно или не к месту сказанные слова, внезапные порывы немотивированной агрессии, сложности в общении. Также в этот список можно включить стресс, проблемы в отношениях, тягу к саморазрушению, предвзятость суждений.

Но это вовсе не означает, что бессознательное — это только тюрьма для первобытных рефлексов и извращённых фантазий человека. На самом деле оно выполняет массу полезной работы. Представители социальной психологии считают , что бессознательное оказывает большое влияние на высшие психические процессы, такие как суждения и решения.

Так, с помощью бессознательного подражания сверстникам и взрослым дети учатся жить в окружающем их мире. Большая часть обучения и социализации людей происходит именно таким образом.

Бессознательное играет значительную роль в интуиции, мотивации и влечении. Оно также является хранилищем автоматических навыков, накопленных воспоминаний и фантазий. Типичный пример бессознательного действия — это управление автомобилем опытным водителем.

Оно также является хранилищем автоматических навыков, накопленных воспоминаний и фантазий. Типичный пример бессознательного действия — это управление автомобилем опытным водителем.

Современные учёные приходят к выводу, что бессознательное выполняет большую часть работы мозга, в том числе формирует эмоции и чувства. Его основная сила не в том, что оно подавляет нежелательные и неприемлемые воспоминания, как считал Фрейд, а в быстроте и эффективности реакций, действий и принятия решений . Это эволюционный механизм, при этом довольно разумный и адаптивный. Он нужен для того , чтобы мозг мог обрабатывать информацию за наименьшее количество времени, не отвлекаясь на малозначимые вещи.

Например, иногда спонтанное «бессознательное» решение оказывается лучше, чем принятое после тщательного обдумывания. Профессор психологии Ап Диикстериус из Нидерландов на основе экспериментальных данных пришёл к выводу, что бессознательный важный выбор (автомобиля или жилья, например) приносит больше удовлетворения, чем сознательный. Однако он уточняет, что бессознательное только помогает определить, насколько конкретный вариант соответствует предпочтениям человека, а для более сложных задач (скажем, математических вычислений) оно не подходит.

Однако он уточняет, что бессознательное только помогает определить, насколько конкретный вариант соответствует предпочтениям человека, а для более сложных задач (скажем, математических вычислений) оно не подходит.

Поэтому поведение большинства людей — это сложная смесь сознательных и бессознательных психических процессов. Зная это, бессознательное надо воспринимать как равноценную часть разума, которая не «глупее» и не «умнее» сознания.

Как знания о бессознательном могут помочь в жизни

Как считает профессор Джон Барг, бессознательное может без нашего ведома вести нас к катастрофе, но его можно использовать и во благо. Он считает, что, работая со своим бессознательным, можно изменить свою жизнь к лучшему, отказаться от вредных привычек и завести полезные. Советы, которые предлагает Барг, можно найти во множестве книг по саморазвитию или услышать на тренингах — и как оказывается, они имеют смысл и с точки зрения бессознательного.

В первую очередь Барг рекомендует подумать о том, чего вы действительно хотите. Если ваше желание заниматься спортом существует только на словах, то мозг найдёт множество отговорок и причин не идти на зарядку или тренировку, считает профессор.

Если ваше желание заниматься спортом существует только на словах, то мозг найдёт множество отговорок и причин не идти на зарядку или тренировку, считает профессор.

Кроме того, он предлагает пристально взглянуть на своё окружение. Дело в том, что мы склонны бессознательно копировать поведение окружающих, даже незнакомых нам людей. Поэтому если вы, например, считаете, что не умеете вести себя в конфликтных ситуациях, имеет смысл познакомиться и общаться с теми, кто обладает нужными качествами и способностями.

Также Барг рекомендует строить подробные планы на будущее. Профессор считает, что если они «отпечатаются» у вас в голове, то вы будете следовать им, даже если забудете об этом.

Читайте также 👁️🗨️🧠🧐

|

« Назад 14.12.2015 08:03 Психология – великая наука, которая позволяет узнать человека самым лучшим образом. Согласно многим представлениям великих ученых-психологов – бессознательное – это своего рода субъект сферы сознания, вытесненный определенными силами по определенным причинам из сферы осознания. А вот, кто вытесняет, как и к чему это приводит – мнения разнятся у многих ученых. Например, великий австрийский ученый Зигмунд Фрейд утверждал, что вытеснение осуществляется только в одну сторону, а именно некое СВЕРХ-Я. Оно представляет собой общество в сознании и представляется более сильным субъектом, который вытесняет слабое психологическое содержание, например, такое как – впечатления из детства, которые являются недопустимыми для Сверх-Я. Итого, получается, что бессознательное по Зигмунд Фрейду – это первые впечатления из детства, живущие внутри нас, однако они не являются осознаваемыми, так как они социально не приемлемы или не согласуются с иными потребностями или факторами определенной личности. Если говорить о других разновидностях бессознательного, то Зигмунд Фрейд не имел знаний, не предполагал или отрицал их. Не менее важно и то, что вытеснение по Фрейду – жесткое, получается, что найти бессознательное, а также возвратить в сознание человеку стандартными методами невозможно. Психология бессознательного по Зигмунду Фрейду – это сфера психики, в которой осуществляются недоступные для Я вещи, однако они логичны и обладают определенной логикой. Как утверждал З. Фрейд, бессознательное можно «узнать», иными словами расшифровать только при помощи работы специалиста, использующего специализированные методики, в качестве примера – гипноз или толкование. Теория З.ФрейдаСогласно «теории» Фрейда о психологии бессознательного – объем бессознательного значительно выше объёма сознания (в качестве примера для наибольшего понимания можно привести такое выражение: у айсберга – сознание выступает небольшой вершиной, а то, что находится под водой представляет собой бессознательное). Ведь Зигмунд Фрейд предложил модель психики, которая состоит из 3 компонентов – это собственно: ОНО, Я Сверх-Я, для которого как раз не желательны детские впечатления. Согласно психологии бессознательного по Зигмунду Фрейду, многие действия, которые совершаются человеком «на автомате», обладают неосознаваемым характером. Зигмунд Фрейд считал, в бессознательное вытесняются скрытые желания, фантазии, противоречащие общей морали или нормам поведения, которые заложены обществом. Ко всему прочему они слишком сильно вызывают тревогу, для того, чтобы быть осознанными. Зигмунд Фрейд на протяжении своей жизни рассмотрел то, как определенная мотивация может проявляться во снах, творчестве или отклонениях, вызванных невротизмом. Согласно утвержденным данным, основной регулятор поведения человека – влечение или желания. Чему способствовало открытие?Благодаря такому открытию, он начал искать средства избавления «пациентов» от конфликтов, которые возникают относительно «говорящего» сознания и тайными побуждениями бессознательного. В результате этого появилась специальная методика Зигмунд Фрейда, которая «исцеляет» души. Иными словами – психоанализ Зигмунда Фрейда. Стоит отметить, что именно до открытия этого великого ученого, многие считали душу, как единым целым, именно то, что не делится. Согласно Фрейду, в бессознательном нет ничего, чтобы когда-то не имелось в сознательном. Далее эту «теорему» модернизировал Юнг, но мы не будем об этом. Фрейд понимал бессознательное, практически как определения памяти. Получается, что в нем содержится такая информация или представления, впечатления, которые уже однажды осознавались человеком, однако она промелькнула с определенной степенью интенсивности. По мнению Фрейда, в бессознательном появляются подобного рода психологические содержания, которые не могут подходить для главенствующей позиции сознания или являются нездоровыми. В большинстве своем в бессознательном имеется то, что для обычного сознательное не является допустимым. К ним относят различного рода желания, потребности или мысли, возникающие в сознательной части, однако которые якобы не «прошли». Таким образом, Фрейд смог изучить психологию бессознательного, предоставив миру свое представление.

|

Категории статей |

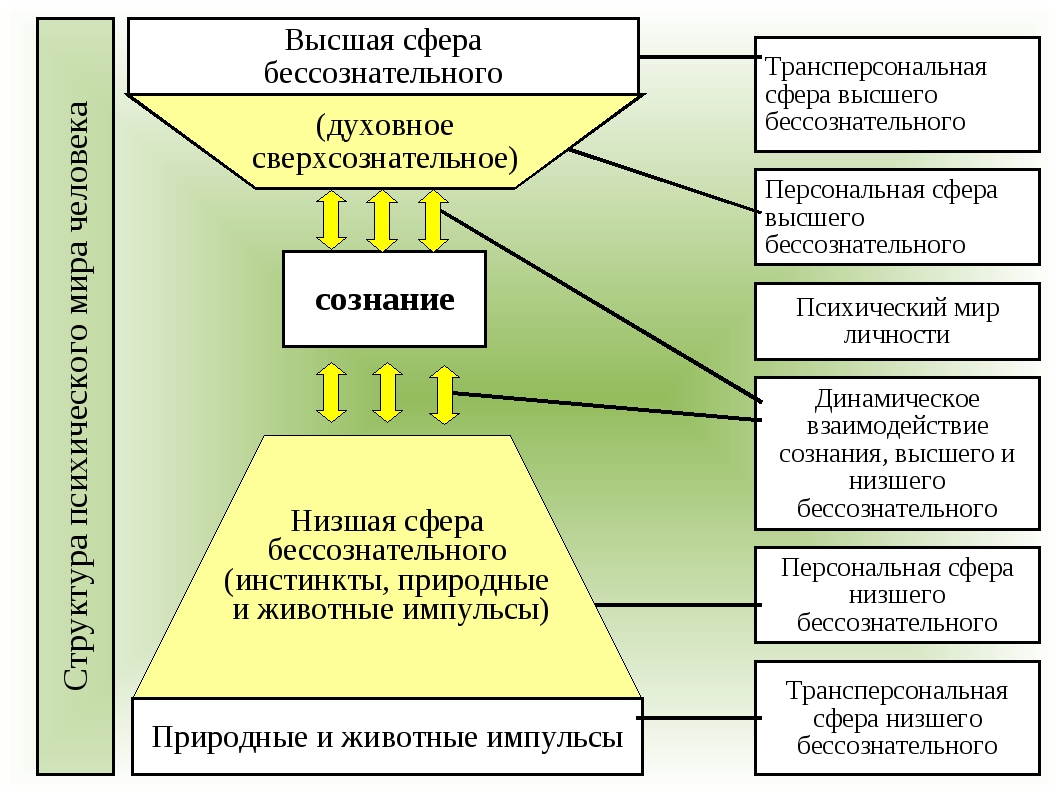

Сознание и бессознательное — презентация онлайн

Бессознательное — это теявления, процессы, свойства и

состояния, которые по своему

действию на поведение похожи

на осознаваемые психические,

но актуально человеком не

рефлек-сируются, т.е. не

осознаются.

Бессознательное начало так или иначе

представлено практически во всех

психических процессах, свойствах и

состояниях

человека.

Есть

бессознательные ощущения, к которым

относятся

ощущения

равновесия,

проприоцептивные

(мышечные)

ощущения.

Есть

неосознаваемые

зрительные и слуховые ощущения,

которые вызывают непроизвольные

рефлексивные реакции в зрительной и

слуховой центральных системах.

Неосознаваемые образы

восприятия существуют и

проявляются в феноменах,

связанных с узнаванием ранее

виденного, в чувстве

знакомости, которое иногда

возникает у человека при

восприятии какого-либо

объекта, предмета, ситуации.

Бессознательная память —

это та память, которая связана

с долговременной

и генетической

которая управляет

мышлением, воображением,

вниманием, определяя

содержание мыслей человека в

данный момент времени, его

образы, объекты, на которые

направлено внимание

Бессознательное

мышление особенно

отчетливо выступает в

процессе решения

человеком творческих

задач, а бессознательная

речь — это внутренняя

речь.

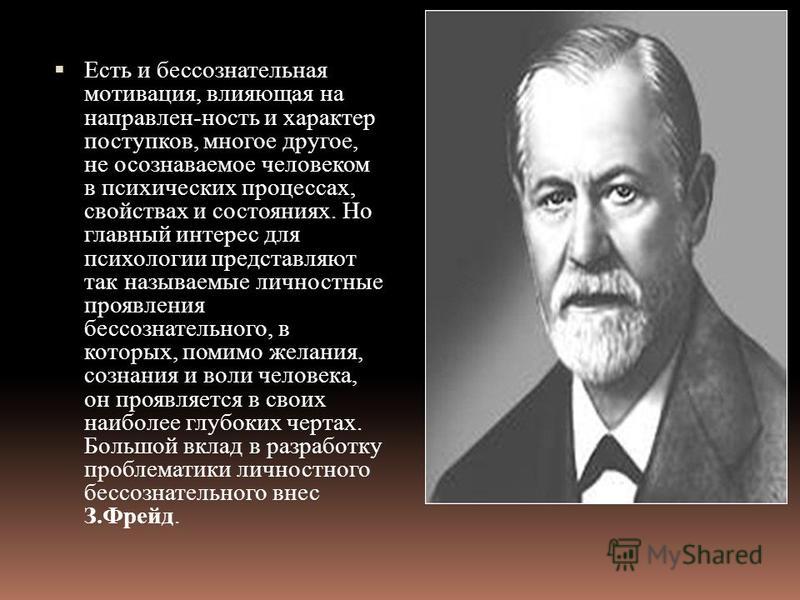

Бессознательная

мотивация, влияющая

на направленность и

характер поступков,

многое другое, не

осознаваемое человеком в

психических процессах,

свойствах и состояниях

Главный интерес для

психологии представляют так

называемые личностные

проявления

бессознательного, в которых,

помимо желания, сознания и

воли человека, он проявляется в

своих наиболее глубоких чертах.

Большой вклад в разработку

проблематики личностного

бессознательного внес З.Фрейд.

Бессознательное в личности

человека — это те качества, интересы,

потребности и т.п., которые человек не

осознает у себя, но которые ему присущи и

проявляются в разнообразных

непроизвольных реакциях, действиях,

психических явлениях. Одна из групп

таких явлений — ошибочные

действия: оговорки, описки, ошибки при

написании или слушании слов.

В основе второй группы

бессознательных явлений

лежит непроизвольное

забывание имен, обещаний,

намерений, предметов,

событий и другого, что прямо

или косвенно связано для

человека с неприятными

переживаниями.

Третья группа

бессознательных явлений

личностного характера

относится к разряду

представлений и связана

с восприятием, памятью и

воображением: сновиде

ния, грезы, мечты.

Такие искажения, как

оговорки, особенно их

смысловой характер,

неслучайны. З.Фрейд

утверждал, что в них

проявляются скрытые от

сознания личности

переживания.

Оговорки возникают

из столкновения

бессознательных

намерений человека с

сознательно

поставленной целью

поведения, которая

противоречит скрытым

мотивам. В случае победы

подсознательного

образуется оговорка.

Забывание имен связано с какимито неприятными чувствами

забывающего по отношению к

человеку, который носит забытое имя,

или к событиям, ассоциируемым с этим

именем. Такое забывание обычно

происходит против воли говорящего, и

данная ситуация характерна для

большинства случаев забывания имен.

Особую категорию бессознательного составляют

сновидения. Содержание сновидений, по Фрейду,

связано с бессознательными желаниями, чувствами,

намерениями человека, его неудовлетворенными или не

вполне удовлетворенными важными жизненными

потребностями. Явное, осознаваемое содержание

сновидения не всегда, за исключением двух случаев,

соответствует скрытым, бессознательным намерениям и

целям того человека, кому это сновидение принадлежит.

Эти два случая — детские сновидения

дошкольников и инфантильные сновидения

взрослых людей, возникшие под влиянием

непосредственно предшествующих сну эмоциогенных

событий прошедшего дня

Если соответствующие мотивы

поведения неприемлемы для

человека, то их явное проявление

даже во сне блокируется

усвоенными нормами морали, так

называемой цензурой. Действие

цензуры искажает, запутывает

содержание сновидений, делая их

алогичными, непонятными и

странными.

В свете имеющихся научных данных вопрос об отношениях

между сознательными и другими уровнями психической

регуляции поведения, в частности бессознательным,

остается сложным и не решается вполне однозначно.

Основной причиной этого является тот факт, что

существуют разные типы бессознательных

психических явлений, которые по-разному

психические явления, находящиеся в области предсознания, т.е. представляющие собой факты, связанные с более

низким уровнем психической регуляции поведения, чем

сознание. Таковы бессознательные ощущения, восприятие,

память, мышление, установки

Другие бессознательные явления

представляют собой такие, которые

раньше осознавались человеком, но со

временем ушли в сферу бессознательного.

К ним относятся, например, двигательные

умения и навыки, которые в начале своего

формирования представляли собой

сознательно контролируемые действия

(ходьба, речь, умение писать, пользоваться

различными инструментами).

Третий тип бессознательных явлений

— те, о которых говорит З.Фрейд в

приведенных выше суждениях,

касающихся личностного

бессознательного. Это — желания,

мысли, намерения, потребности,

вытесненные из сферы человеческого

сознания под влиянием цензуры.

Каждый из типов бессознательных явлений по-разному

связан с поведением человека и его сознательной

регуляцией. Первый тип бессознательного есть просто

нормальное звено в общей системе психической

поведенческой регуляции и возникает на пути продвижения

информации от органов чувств или из хранилищ памяти к

сознанию

(коре

головного

мозга).

Второй

тип

бессознательного также можно рассматривать как

определенный этап на этом пути, но при движении как бы в

обратном направлении по нему: от сознания к

бессознательному, в частности к памяти. Третий тип

бессознательного относится к мотивационным процессам и

возникает

при

столкновении

разнонаправленных,

конфликтных с точки зрения морали мотивационных

тенденций.

Немов Р.С.

Психология

(PDF) Бессознательное медиированной реальности

Научные труды Московского гуманитарного университета

2018 № 3

90

теоретической возможности контроля инфосреды над человечеством и о

перспективе возникновения патогенных медиавирусов, искажающих соци-

альную реальность. То есть допускается возможность конструирования ре-

альности людей уже не людьми, а машиной.

Представители Франкфуртской школы (М. Хоркхаймер, Т. Адорно,

Г. Маркузе, Э. Фромм) утверждали, что организованность современного об-

щества реализуется на основании экономико-технического координиро-

вания, осуществляемого за счёт манипуляции потребностями и, как след-

ствие, индустриализации культуры. Индустрия культуры предполагает, что

культурные объекты становятся товаром, разработанным для получения

прибыли, а сама культура, как следствие, с целью максимизации прибы-

ли подвергается стандартизации, массовизации, стереотипизации. Всё это

приводит к потере адекватных представлений о реальности. Опыт, опосре-

дованный медиа, нарушает процессы социализации в обществе, а значит,

является угрозой его существованию и воспроизводству. Индустрия куль-

туры приводит к атомизации общества, ослаблению межличностных ком-

муникаций, взаимному отчуждению индивидов.

Медийная технологизированная реальность вторгается в личное вну-

треннее пространство человека, форматируя, прежде всего, область бессозна-

тельного. Причем влияние этих процессов трудно переоценить. Можно даже

утверждать, что не только ценности, установки, мотивы, убеждения, автома-

тизированные логические правила вывода могут быть подвержены коррек-

ции, но и сформированные филогенезом архетипы. Справедливо отмечает

профессор А. Э. Воскобойников, что «хотя исторические процессы среднего и

высшего уровня ускользают от непосредственного наблюдения и осознания,

те из них, которые представляют большую значимость для человеческого су-

ществования и жизнедеятельности, запечатлеваются в глубинном бессозна-

тельном. Но это не “модельная” форма запечатления, воспроизводящая реаль-

ность саму по себе, а скорее программа выживания и развития в многократно

повторяющейся физической, биологической или социально-исторической

ситуации. Безусловно, ярким примером подобных программ выживания и

развития являются архетипы» (Воскобойников, 2012: 122). Проще говоря,

архетипы проявляются в форме автоматизированных реакций на те ситуа-

ции, которые представляют опасность для самосохранения, сохранения рода

и вида, и могут привести к различного рода стагнациям. Однако, например,

современная западная «гендерная революция» спровоцированная медиа-ви-

русом толерантности, как раз и есть та самая опасная ситуация для самосохра-

нения, сохранения рода и вида человека христианской западной культуры, да

и западной цивилизации в целом. Похоже, технологии медиа, например, так

называемые окна Овертона, добрались до глубинного бессознательного.

Плешаков В.А. Интернет-мемы как проявление архетипов коллективного бессознательного в Сети

Интернет как глобальный сектор киберпространства фактически космополитичен, даёт нам уникальные по сути и по своим технологическим возможностям инструменты, становясь полем для изучения общественного сознания и коллективного бессознательного, а также способов воздействия на них.

Символьно-знаковая реальность Интернета позволяет идеям и образам распространяться со скоростью, просто немыслимой в физическом предметном мире. Эту закономерность уже давно и широко используют в так называемом «вирусном маркетинге» и рекламе посредством психологически выверенных медиароликов и интернет-мемов.

Соответственно, социальная потребность в междисциплинарных исследованиях закономерностей проявления и развития мифологического сознания в среде Интернет уже явно не только назрела, но и является острой необходимостью. Подобные исследования могут быть, в первую очередь, полезны психоаналитикам, практическим психологам, педагогам, работающим с молодежью.

Сами по себе мифологемы Интернета, в частности, интернет-мемы, являются проявлением коллективного бессознательного и подчиняются закономерностям, характерным для описанных ещё К. Г. Юнгом архетипов [1, 2].

Согласно Карлу Густаву Юнгу, коллективное бессознательное является своего рода коллективным измерением психического (так называемой «объективной психикой»), понимаемым как общечеловеческое духовное наследие, которым, наряду с инстинктами, располагает каждый представитель вида Homo Sapiens, на рубеже XX-XXI вв., по моему мнению, ставший ещё и Homo Cyberus’ом.

Коллективное бессознательное представлено так называемыми архетипами – универсальными изначальными врождёнными психическими структурами.

Архетипы (греч. arche – начало, греч. typos – отпечаток), по К. Г. Юнгу, – это гипотетические универсальные первообразы, выступающие одновременно как элементы коллективного бессознательного и движущие силы индивидуального развития, связанные с инстинктами и наиболее архаическими психологическими тенденциями и представляющие наследуемую часть психики. В отличие от содержаний личностного бессознательного (комплексов), архетипы имеют не индивидуальную, а всеобщую природу.

В сущности, архетип представляет собой некое бессознательное содержание, форму, которая становится осознанной и воспринятой только в виде некоего образа, возникающего в процессе трансформации базовой формы под влиянием индивидуального опыта и сознания. К. Г. Юнг неоднократно подчёркивал разницу между архетипом и архетипическим образом.

Он проводил аналогию между архетипом и кристаллической решеткой, задающей структуру кристалла, отмечая структурирующую функцию архетипов. Подчеркивая, что архетипы определяют направленность человеческой активности и «канализируют» психическую энергию, он сравнивал их также с руслом реки, задающим направление её течения.

По мнению К. Г. Юнга, сам по себе архетип пуст и чисто формален – он не представляет собой ничего, кроме формирующей способности. В свою очередь, архетипические образы не являются унаследованными, таковыми оказываются лишь базовые формы.

Таким образом, архетип является предпосылкой к образованию инвариантных схем, которые могут значительно разниться в деталях, не теряя при этом своей базовой структуры, основного мотива. К примеру, существует множество представлений о враждебном существе, но сам по себе этот мотив всегда остаётся неизменным, в каком бы образе ни представал враг.

Непредставимые сами по себе, архетипы отражаются в сознании лишь посредством некоторых проявлений, а именно в качестве архетипических образов и идей. Это коллективные универсальные паттерны (модели) или мотивы, возникающие из коллективного бессознательного и находящие выражение посредством религий, мифологий, легенд и сказок, составляя при этом основное содержание соответствующих текстов и зафиксированных в устной традиции сюжетов.

Архетипы, по мнению К. Г. Юнга, являются психологическим аналогом инстинктов, выполняют во многом аналогичные функции и, подобно инстинктам, универсальны для всех представителей вида Homo Sapiens.

Поскольку идентичные представления и идеи обнаруживаются в культурах народов, значительно удалённых друг от друга в пространстве и времени и не имевших возможности непосредственно обмениваться культурным опытом, постольку можно и нужно говорить о коллективном бессознательном как о явлении общечеловеческом, врождённом, и об архетипах как о психологическом наследии индивида.

Архетипы коллективного бессознательного, развернувшись в новом континууме киберпространства, определили традиционно-мифологические формы образов и отношений пользователей Сети.

Разворачивание традиционных архетипов очень тесно связано с контекстом, в рамках которого оно происходит. И в этом смысле Сеть создает своё мифологическое пространство, подчиняющееся законам символьно-знаковой киберреальности.

Киберпространство, будучи одновременно сетевым информационным воплощением ноосферы, явлением общественного сознания, своего рода суррогатом реальности и «зеркалом» нашей предметной действительности, став востребованным пространством организации жизнедеятельности людей в этой символьно-знаковой реальности, не только мифогенно, но и само по себе является мифом и мифологемой.

При этом личность как основной субъект киберкоммуникации в Сети не может быть ничем иным, как заботливо «сфабрикованным» авторским мифом. Даже если пользователь Сети не ставит перед собой специальной задачи создания своего нового облика, это неминуемо происходит, подчиняясь логике существования культуры в целом, законам человеческой психологии и закономерностям функционирования киберпространства. Надо полагать, именно поэтому архетип «Персоны» находит здесь особый простор для воплощения.

Довольно яркое проявление находит в Сети и архетип «Свои-Чужие». Так, на многих «элитных» форумах и в интернет-сообществах не слишком жалуют новеньких, а завсегдатаи разных социальных интернет-сетей могут пренебрежительно и даже агрессивно отзываться о контингенте посетителей «чужой» сети.

Ритуальность киберкоммуникации далеко не исчерпывается искусственной социальной мобильностью, как и в других культурных ситуациях, ставя своей целью воспроизведение имеющегося нового «космического» пространства. «Космос» сайта здесь противопоставляется как энтропии самих машин, могущих в любой момент прервать желаемую киберкоммуникацию, так и эмоциональному и поведенческому «Хаосу» (ещё один архетип) непосвященных и неофитов. Сбои в функционировании Сети вызывают поистине священный ужас и болезненно переживается многими пользователями.

Не случайно также возникновение и популярность образа «Матрицы» как основного детерминатора человеческой культуры в киберпространстве, претендующего на роль современного архетипа. Этот образ достаточно наглядно свидетельствует о принципиальной потребности человека в наличии сверхсущества, чью роль и выполняет «искусственный интеллект киберпространства».

Мало того, «проводники», – «посредники» между миром людей и этим «сверхсуществом», – системные администраторы, программисты и администраторы различных интернет-ресурсов – выступают в мифологическом сознании пользователей Сети в роли современных шаманов, исповедующих принцип «кто владеет информацией – владеет миром»

Архетипы находят своё отражение в языке как реконструированная или фактически засвидетельствованная языковая форма (слово). И нам нужно говорить о формировании особого диалекта или даже целого нового языка, соотнесённого с новообразованной субкультурой киберпространства.

Возникший на основе определённых установок, искусственный язык Сети обладает всеми характеристиками образований такого рода: формируясь на базе естественного языка, он включает в себя специфическую, только для него свойственную терминологию, сопряжённую с соответствующим понятийным аппаратом.

При этом корректируются общепринятые грамматические правила, а создаваемые по этой модели сообщения считаются внутренне непротиворечивыми и наполненными значимым смыслом для участников данной киберкоммуникации.

Собственно, уже давно назрела необходимость говорить о том, что рождённый киберпространством сленговый язык во многом является и фундаментом, и основным строительным материалом этой символьно-знаковой реальности и её субкультуры. Эта закономерность наблюдается и в несетевом (предметном) мире, но особенно ярко прослеживается в Интернете, где слово и знак являются основными образующими элементами киберреальности.

Этот своеобразный язык формирует многие сетевые мифологемы и участвует в их жизненном цикле, подчёркивает как бы обособленность и элитарность как всего Интернета в целом, так и отдельных его сетевых субкультур; является своеобразным кодом, паролем, позволяющим пользователям из разных субкультур узнавать и находить друг друга по приверженности к использованию определённых лексем.

Далее, говоря о значимости и особенностях языка Интернета в контексте формирования мифологем и проявления архетипов коллективного бессознательного, остановимся подробнее на таком популярном для начала XXI века феномене, как интернет-мемы.

Считается, что впервые понятие «мем» употребил Ричард Докинз (Richard Dawkins), написавший ещё в прошлом веке книгу «Эгоистичный ген» (1976 г.).

Слово «мем» может быть возведено к французскому «moi méme» («я сам», «равное для равного»), или же к греческому «μνμαω» («имитировать», «имитация», «подражание»). Стоит отметить, что понятия «мем» и «меметика» с 1988 г. включены в Oxford English Dictionary – словарь, задающий нормативные категории научной и информационной сферы.

Термин «меметика» является транслитерацией древнегреческого слова μιμητής (mimētḗs), означающего «имитатор, притворщик». Ещё в 1904 году немецкий биолог-дарвинист Рихард Земон использовал его в своей работе «Die mnemischen Empfindungen in ihren Beziehungen zu den Originalempfindungen», переведённой в 1921 году на английский язык под названием «The Mneme».

В своей же книге «Эгоистичный ген» этолог Ричард Докинз представил уже слегка изменённый термин «meme» (по-английски читается «мим», в русский язык этот термин вошёл как «мем»).

Термин «мем», используемый основателями науки меметики, означает элементарную единицу информации, способную повторять себя, размножаться в параллельных или ей подобных системах. Это единица, устанавливающая бесконечные связи, единица культуры, сочленяющая память по такому же принципу, по которому одно слово вызывает другие, влечёт за собой комплексы воспоминаний и информации. По сути, это логическое теоретическое образование, аналогичное гену как элементарной биологической единице.

Существующие меметические теории [3] утверждают, что контроль индивида над обретением мема минимален, а особо сильные идеи в состоянии программировать действия отдельного человека (!).

Как и большинство узкоспециальных теорий, наука меметика пытается объяснить и обосновать человеческое поведение через идею мема, прибегая для этого как к заключениям о психологических закономерностях, так и к исследованию психофизиологической основы действия мемов. Однако сложно говорить о правомерности и обоснованности выводов, сделанных меметиками относительно тотального могущества мема.

В данном контексте нам интересен скорее тот факт, что сфера действия – и воздействия – мемов простирается от фольклора до рекламы и маркетинга, и чаще всего мемы – трансформированное в символ выражение масштабных и сложных идей, что косвенным образом указывает на родство этого явления с мифологическим сознанием, бессознательным и архетипом.

Не случайно основатели меметики такое значение придают разрушительному и неуправляемому воздействию мемов – а по сути, лексем, являющихся своего рода элементами-проводниками, открывающими доступ человеку к коллективному бессознательному, способствуя актуализации «дремлющих» архетипов.

Надо полагать, мем, в силу символьной опосредованности высших психических функций человека, будучи знаком, обладает способностью некоторым образом воздействовать на психику и поведение человека уже по сути своей.

Но далеко не все мемы, являясь своего рода «ментальными вирусами», настолько могущественны и неуправляемы. И причина мощного влияния некоторых из них на человека, судя по всему, кроется именно в случайном или нарочитом родстве составляющих их лексем с архетипическими образами и символами.

Понятие «интернет-мем», родственное понятию «мем» в меметике, вошло в употребление только в середине первого десятилетия XXI века. Так стали называть спонтанно распространяющуюся фразу или иную информацию, часто бессмысленную, внезапно приобретшую популярность в интернет-среде среди пользователей Сети посредством передачи всеми возможными доступными способами (по электронной почте, на форумах, в мессенджерах, блогах, социальных интернет-сетях и т.п.).

Спонтанному неконтролируемому распространению от одного пользователя Сети к другому подвержена не всякая информация, а только та, которая каким-либо образом оставляет многих людей неравнодушными к ней.

Традиционно подобным образом распространяются анекдоты, шутки и ссылки на медиаобъекты развлекательного характера (сначала тексты, картинки, затем звукозаписи, «гифки», видеозаписи), но специальное внимание на явление, названное затем «интернет-мемами», обратили, когда по тому же принципу стали распространяться вещи, не похожие на традиционные анекдоты и развлечения.

Прибавление приставки «интернет-» локализовывало феномен мемов и давало им относительно понятное и короткое название, в связи с чем оно и утвердилось. Стоит отметить, что в англоязычной среде при аналогичных предпосылках наравне с термином «Internet meme» («интернет-мем») возник также термин «Internet phenomenon» («интернет-феномен»), который стали употреблять те, кто не желал проводить параллели с выкладками этолога Р. Докинза.

Уже в 2009 году А. Столетов в материале «Мемы: мифы и реальность» [4] специально для сайта Advertology.Ru, рассуждая о мифе существования науки меметики как самостоятельной научной дисциплины, фактически обозначил главные характерные особенности мемов и интернет-мемов:

- «Способность мема «вцепиться» в память». Речь идёт о том, что однажды воспринятый человеком мем или интернет-мем «оседает» в его бессознательном и периодически оттуда «выстреливает» в его сознание при определённых обстоятельствах. «На первоначальном этапе знакомства с мемом очень важна его внешняя форма, оформление, а не глубина содержания. Мем, также как и нового человека, «встречают по одежке»».

- «Роль тинейджеров». Именно молодёжная аудитория Сети является, в первую очередь, креаторами и распространителями интернет-мемов. Подростки и студенты, а также уже работающие молодые люди, у которых есть достаточно времени на серфинг в киберпространстве, становятся потребителями и, зачастую, распространителями интернет-мемов. Соответственно, «мемы позволяют взглянуть на привычные для взрослых вещи свежим «тинэйджерским» взглядом».

- «Главная способность мема – вызывать эмоции (любые)». Интернет-мемы возникают в результате определённой эмоциональной реакции их креаторов на какой-либо объект, субъект или событие, в своём воплощении гипертрофируют её, и призваны вызывать соответствующую реакцию (раздражение, пренебрежение, неприятие, сарказм, гнев, явный или скрытый страх, удивление, возбуждение, радость, смех и т.п.) у воспринимающего их пользователя Сети. «Эмоции (в данном случае – неважно какие) являются важным фактором для первоначального запоминания мема и стимулом для дальнейшего его распространения и осмысления».

- «Мем вовлекает в общение». Зачастую именно интернет-мемы провоцируют пользователей Сети на их обсуждение, запуская процессы киберкоммуникации: обмен информацией, её экспрессивное и смысловое восприятие, попытки влияния друг на друга. «Заложенная в мем «интерактивность» является вторым по значимости фактором, способствующим его успешному запоминанию и распространению».

- «Мемы бессодержательны в отрыве от общекультурного контекста». «Популярные мемы, как правило, достаточно лаконичны и не содержат прямой значимой информации», они на неё только намекают. Поэтому интернет-мемы нередко понятны только определённой узкой категории пользователей Сети, вызывая непосредственно у них определённые ассоциации и эмоциональные реакции и отношение, остальными же людьми они могут восприниматься как бессмысленные или непонятные конструкты, некий «информационный мусор». Кроме того, «мем часто подводит к выводам противоположным той информации, которую формально содержит. Тем не менее, интернет-мемы вовсе не бессмысленны как может показаться при первом знакомстве с ними. Если рассмотреть их в общекультурном контексте – мемы неожиданно глубоки, представляют из себя некий «информационный айсберг»».

- «Распространяется не информация, а знак». «В случае популярного мема передается не сама информация, а знак, указывающий на нечто, помимо мема давно существующее и по разным причинам длительное время не попадающее в зону общественного осознания». В качестве таких причин А. Столетов называет цензуру, сложившиеся в обществе стереотипы и консервативное сопротивление представителей старших возрастных групп. К этому перечню я добавлю ещё эпатажное поведение и неоднозначные высказывания медийных и публичных мировых и национальных персон, значимые моменты или оказии во время тех или иных событий крупного масштаба, разного толка устаревшие стереотипы или, наоборот, тренды.

- «Раскрытие подлинного содержания мема происходит индивидуально». «Мем лишь инициирует процесс осознания, а мыслительную работу делает конкретный человек, рассуждая самостоятельно, без принуждения и без подразумеваемого единственно правильного результата, который он непременно должен получить в итоге этих рассуждений. Мемы легко усваиваются и проникают в сознание ещё и потому, что всю необходимую информацию человек уже узнал до этого, мем лишь помогает её переосмыслить». Соответственно, каждый пользователь Сети, воспринявший тот или иной интернет-мем, видит в нём свой индивидуальный смысл, опираясь на фундамент имеющегося персонального опыта жизнедеятельности, как в предметной действительности, так и в символьно-знаковой реальности киберпространства. Интернет-мем же «иносказательно намекает на важные проблемы, имея при этом несерьёзную, полушутливую, провокационную, лёгкую для запоминания форму».

- «Для успеха мема не обязательно полное его понимание». Для успеха интернет-мема важно, чтобы он просто «зацепил» чем-либо воспринимающего его пользователя Сети, вызвал у него определённую эмоциональную реакцию (или сразу их палитру) и побудил им поделиться. При этом нередко сам человек, поделившийся интернет-мемом, не понимает, почему и зачем он это сделал, он делает это зачастую неосознанно, т.е. бессознательно (!). «У одной группы людей он может вызывать одни ассоциации, у другой – совсем другие. Кто-то поймет мем глубоко, кто-то ограничится поверхностной эмоциональной критикой провокационной информации-ширмы, которую мем непосредственно содержит. Даже если полного осознания всей возможной глубины не происходит, популярный мем всё равно кажется чем-то забавным, интересным и долго не уходит из памяти».

- «Мем лучше сравнивать не с вирусом, а с прививкой от социальных болезней». Несмотря на то, что технология распространения интернет-мемов похожа на технологию распространения т.н. «вирусной рекламы», сам по себе интернет-мем играет скорее не роль своего рода «социального вируса», а именно роль «прививки» от «социальных болезней», которыми страдает человечество. Как пишет А. Столетов, «волков часто называют «санитарами леса» из-за того, что их добычей становятся в первую очередь больные и ослабленные животные. Примерно такую же роль выполняют мемы, тем или иным способом приковывая внимание большого количества людей к новым фактам и устаревшим стереотипам, которые давно уже нуждаются в переосмыслении и другой интерпретации».

Перечисленные особенности роднят интернет-мемы с мифологией и мифологемами, выполняющими, в частности, схожие психолого-педагогические задачи.

Разумеется, роль и функции мифологии намного шире, и интернет-мемы можно рассматривать только как явление меньшего масштаба и охвата, более узкое по своим функциям и значимости, но, тем не менее, родственное. А ещё рассматривать интернет-мем как мифологему низшего порядка позволяет и сама сущность Интернета как места и среды его существования и действия.

Если исходить из того, что в основе многих успешных интернет-мемов лежит высвечивание темы, которая по какой-либо причине цензурировалась, подавлялась, считалась неприемлемой, то подобная ситуация действительно наблюдается и с мифом, в котором, согласно К. Г. Юнгу, аккумулировались вытесненные запретные желания.

Интернет-мем, таким образом, может являться эффективным способом пробить защитный барьер в сознании большого количества людей, действуя через подсознание каждого и апеллируя к коллективному бессознательному.

«Истинное содержание интернет-мема закамуфлировано, чтобы отвлечь на какое-то время критическое консервативное и рациональное мышление и проникнуть непосредственно в подсознание человека с помощью непрямых, косвенных ассоциаций».

Претендующий на успех интернет-мем должен, хотя бы при первом с ним знакомстве, ошеломить, шокировать, вызвать у человека, возможно, ненадолго, но состояние открытости для восприятия закодированной в нём информации.

«Мем вскрывает накопившееся в обществе скрытое напряжение по какому-либо поводу, концентрирует внимание на незаметно образовавшейся диспропорции в восприятии того или иного факта и даёт ей словесное обозначение.

Удачные мемы – это своеобразные победители конкурса на лучшее по краткости и эмоциональной выразительности изложение той или иной актуальной для общества темы. Наградой успешному социально-значимому мему … является «вечная жизнь», шанс обрести бессмертие, став частью языка, литературной нормой, устойчивым словосочетанием».

Несмотря на то, что интернет-мемы привлекают внимание пользователей Сети своей необычной сжатой формой и яркой эмоциональной окраской, суть их, тем не менее, нельзя свести только к специфическим внешним характеристикам.

Их стремительное распространение, ставшее возможным благодаря высокому эмоциональному отклику пользователей Сети, обусловлено именно воздействием нарочито или нечаянно «закодированной» в меме информации о чём-то важном для социума, причём понимание этой информации чаще всего сознанию человека недоступно и опосредуется неким символом, знаком – обычно лексемой или изображением. Часто интернет-мем несёт в себе намёк на табуированные, вытесненные из сознания общества темы или эмоции, способствуя своеобразной психологической разрядке пользователей Сети.

Киберпространство характеризуется высокими скоростями распространения информации. И если для жизненного цикла мифологем в реальном предметном мире требуются года, а иногда даже века, то жизненный цикл мифологом в символьно-знаковой реальности киберпространства осуществляется на гораздо более высоких скоростях.

Т.е. интернет-мемы имеют относительно короткий жизненный цикл, а сама интернет-среда предоставляет нам удобные инструменты для отслеживания и измерения их функционирования.

Соответственно, интернет-мемы могут послужить своего рода моделью, позволяющей проследить закономерности возникновения, существования и сменяемости мифологем в более сжатом масштабе времени, чем тот, что даёт нам наблюдение за масштабными мифологемами в реальном предметном мире.

Итак, на основании всего вышесказанного, акцентирую базовые выводы, доказывающие, что интернет-мемы являются проявлением архетипов коллективного бессознательного в Сети:

- Воспринятый пользователем Сети интернет-мем воздействует не только на его сознание, но и действует на подсознательном уровне, когда человек до конца не понимает, что именно его, например, смешит, сердит или раздражает в нём. В результате интернет-мем может «крутиться» у человека в памяти, пока он сам индивидуально не осознает переносимое им послание или не вытеснит из своего сознания его содержание тем или иным способом. Именно поэтому эмоционально-провокационная форма делает интернет-мем более запоминающимся, что можно и, с моей точки зрения, нужно обязательно использовать, намеренно создавая «образовательные и воспитательные мемы» (!), занимаясь практической психолого-педагогической мемологией.

- Характерные черты интернет-мема и его функции в психологической жизни пользователей Сети (яркая эмоциональная окраска; нарочито или нечаянно «закодированная» в меме информация о важном для социума явлении; влияние на подсознание человека; опосредованность символом, знаком; намёк на табуированные, вытесненные из сознания общества темы или эмоции; снижение эмоционального напряжения) позволяют рассуждать о нём как о мифологеме низшего порядка и, таким образом, рассматривать интернет-мем как частный случай проявления коллективного бессознательного в Интернете. Кроме того, интернет-мемы можно использовать в качестве инструмента для изучения мифологем в условиях большей наглядности и в более сжатом масштабе времени, чем тот, что даёт нам наблюдение за масштабными мифологемами в нашем предметном мире.

- Человечество не может жить без мифа – и на месте прежних, развенчанных или утративших сакральность и ставших обыденностью, неизбежно вырастают новые. Изначально задача мифа и, как следствие, основная его функция в том, что он объясняет, упорядочивает, говорит, что можно делать и чего нельзя делать, – и этим снимает напряжение и тревогу, вызванные необъяснимыми, неподвластными разуму явлениями, с которыми человек сталкивается в себе, в других и в бытие мира. Мир современного человека гораздо в большей степени познан и упорядочен, гораздо сильнее выражено стремление овладеть тем, что тревожит, посредством интеллекта. Как следствие, у современного мифа на одно из первых мест выходит функция манипуляции сознанием, которую мы можем наблюдать в политике, маркетинге; на мифах во многом построены реклама, имидж-мейкинг, пиар. Таким образом, современный миф (интернет-мем) ориентирован на выстраивание некой сущности, сконструированной реальности, несущей в массы послание о том, что истина выглядит определенным образом. Это заведомо миф-конструкт. Современные интернет-мемы и другие мифологемы и мифы киберпространства многообразны и разнятся по масштабу от псевдорелигий и идеологий до рекламных и рыночных идей, но как бы ни отличались они по своей форме, сменяя друг друга, в основе их лежат одни и те же вечные архетипы. Интернет в этой ситуации является плодородной средой для новых мифов, архетипических образов и форм.

Мифы Интернета – это также во многом попытки конструирования «нужной» реальности. И если современному пользователю Сети необходимо бежать от тревоги, порождённой уже не только и не столько общими космогоническими и онтологическими процессами, сколько персональным обращением к себе и своей сути, к своим чувствам и переживаниям, поиску себя, то символьно-знаковая реальность киберпространства предоставляет сегодня ему такую возможность.

Легко сменяемые современным пользователем Сети т.н. «виртуальные личности» – всего лишь маски, в которых угадывается юнговский архетип «Персоны», – часть этого бегства. И внешне бесшабашный, хулиганский, насмешливый и безответственный характер большинства интернет-мемов – это не только проявление архетипов коллективного бессознательного в Сети, но всего лишь иной способ снять возникающее напряжение.

Перенос акцента с объяснения и упорядочивания мира на снижение эмоционального накала посредством высмеивания, тем не менее, способствует актуализации, конкретизации, обобщению, сравнению информации и т.п. Этот мотив присутствовал и в классических мифах, но в среде Интернет он становится главенствующим.

С этой точки зрения мифы в Интернете по-прежнему ориентированы на конструирование иной реальности, реальности-отражения, несколько зеркально искривлённой: в которой не страшно, а, наоборот, смешно.

Но цель остаётся прежней – снять непереносимое и не облегчаемое посредством интеллектуального постижения мира психологическое напряжение. Ведь «великие проблемы человечества ещё никогда не решались посредством всеобщих законов, но всегда решались лишь посредством обновления установки отдельного человека» [5, С. 28.].

Список литературы

- Юнг К. Г. Структура психики и архетипы. – М.: Академический проект, 2015. – 328 с.

- Юнг К. Г. Алхимия снов. Четыре архетипа. – М.: Медков, 2014. – 312 с.

- Менегетти А. Онтопсихология: практика и метафизика психотерапии. – М.: Издательство НФ «Антонио Менегетти», 2015. – 170 с.

- Столетов А. Мемы: мифы и реальность [Электронный ресурс].

- Юнг К .Г. Собрание сочинений. Психология бессознательного. – М.: Канон, 1994. – 320 с.

Для цитирования: Плешаков В.А. Интернет-мемы как проявление архетипов коллективного бессознательного в Сети / В.А. Плешаков // Электронный научно-публицистический журнал «Homo Cyberus». – 2018. – № 2 (5). – [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://journal.homocyberus.ru/Pleshakov_VA_2_2018.

Об авторе

Владимир Андреевич Плешаков — кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры социальной педагогики и психологии Института педагогики и психологии, ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», главный редактор информационно-просветительского интернет-портала «Homo Cyberus», главный редактор электронного научно-публицистического журнала «Homo Cyberus», Москва, Россия.

Смотрите также:

Сознательное и бессознательное — ЧЕЛОВЕК

Природа человека проявляется в его поведении. Ученые-психологи выделяют в поведении человека осознанные и контролируемые разумом действия, за которые он полностью несет ответственность, так как отчетливо понимает последствия сделанного, а также неосознанные поступки,

совершая которые человек себя не контролирует и не предполагает наступления определенных результатов. Неосознанно человек обычно поступает в детстве и потом просит прощения у взрослых: «Я это сделал нечаянно». Но взрослому подобное прощаться не будет.

Конечно, совершенно избавиться от бессознательного в поведении нельзя даже во взрослом возрасте. Разум никогда не станет настолько могущественным, чтобы полностью контролировать все шаги человека, которыми порой движут и чувства, и эмоции, и даже инстинкты. Но все-таки у оформившейся, воспитанной личности гораздо больше шансов действовать обдуманно и ответственно. Древние римляне говорили: «Самая главная власть — это власть над самим собой».

Проблема соотношения сознательного и бессознательного в человеке интересовала многих ученых-психологов, в частности немецкого ученого Э. Гартмана, создавшего труд «Философия бессознательного». В его теории — «метафизике бессознательного» — бессознательное выступает как неотъемлемый элемент человеческой психики, источник жизни и ее движущая сила. Интересно, что в гартмановской философии содержатся все элементы, позднее вошедшие в психоаналитическое учение 3. Фрейда, а именно: признание важности бессознательного в жизнедеятельности каждого человека, возражение против сведения психики только к сознательным актам, выделение роли бессознательного в творческом процессе личности, попытка осмысления тех сложных взаимосвязей между сознательным и бессознательным, которые существуют во внутреннем мире человека, но далеко не всегда осознаются им.

В философии Гартмана поднимается также вопрос о возможности осознания бессознательного, который стал предметом специального рассмотрения в психоаналитическом учении Фрейда. В этом плане для обоих мыслителей сознание человека представляется более важным, чем бессознательное, по крайней мере гартмановская философия внешне ориентирована на необходимость расширения сферы сознательного, разума.

Таким образом на философском уровне проблема содержания психической реальности совершенно четко выявила полярные позиции разных теоретиков — традиционную точку зрения, согласно которой в содержании психики нет ничего такого, чего не было бы в сознании, и точку зрения, признающую, что в психике человека наряду с сознанием имеется сфера бессознательного, которая по своим масштабам значительно превосходит область сознательного.

В основе учения австрийского ученого 3. Фрейда также лежит изучение связи бессознательного с сознательным в поведении человека. По мнению Фрейда, «сознательное стремится к моральному, а бессознательное — к аморальному».

Современный ученый Б. В. Марков отмечает: «Только человек имеет мир, тогда как животное лишь среду обитания. Это дает возможность свободы и творчества: отсутствие готовых инстинктов вынуждает создавать собственный порядок. При этом человек может стать не только выше, но и ниже животного, и его путь полон опасностей. Если животное царство, несмотря на его видимую жестокость, устроено в целом достаточно гармонично и соответствует условиям окружающей среды, то мир людей полон противоречий, источником которых является самодостаточность, автономность человека: он является такой частью целого, которая одновременно представляет весь род, и поэтому склонен к самовозвышению».

Роль социального бессознательного в формировании толерантности личности

%PDF-1.6 % 1 0 obj > endobj 4 0 obj /Title >> endobj 2 0 obj > endobj 3 0 obj > stream

Бессознательное состояние, первая помощь: состояние, методы лечения и изображения — Руководство по оказанию первой помощи

54395 544 Информация для Первая медицинская помощь подпись идет сюда …Образы бессознательного, Первая помощь

Обзор

Бессознательное состояние — это ненормальное состояние, при котором человек не бдителен и не полностью реагирует на свое окружение.Уровень потери сознания варьируется от сонливости до коллапса, а степень тяжести может варьироваться от обморока до комы.

В отличие от того, когда человек спит, человек, находящийся без сознания, не может кашлять, откашливаться или повернуть голову, если находится в затруднительном положении. Находясь без сознания, человек может задохнуться, поэтому очень важно следить за тем, чтобы дыхательные пути оставались чистыми, пока он ожидает медицинской помощи.

Руководство по оказанию первой помощи

Если вы обнаружили человека без сознания, попробуйте определить, что стало причиной потери сознания.Проверьте, носит ли он / она бирку с медицинским предупреждением.

Если вы можете определить причину потери сознания, позвоните в скорую медицинскую помощь и окажите первую помощь при этой болезни или травме, пока они не приедут. Если вы не можете определить причину потери сознания, окажите первую помощь при потере сознания и вызовите скорую медицинскую помощь, если человек не приходит в себя сразу (например, в течение пары минут).

- Проверьте дыхательные пути, дыхание и кровообращение человека.

- Если вы не подозреваете, что это травма позвоночника, переведите человека в положение восстановления:

- Положите человека лицом вверх.

- Поверните человека лицом к себе.

- Возьмите человека, который находится ближе всего к вам, и положите ее на бок, заправив под ягодицу.

- Возьмите человека за другую руку и положите ей на грудь.

- Перекрестите лодыжки человека, поместив его дальнюю ногу поверх ближней.

- Поддерживая голову человека одной рукой, потяните его одежду за бедро, перекатываясь на себя.Человек будет на животе лицом к вам.

- Согните одну руку вверх и одну руку вниз, чтобы поддержать верхнюю и нижнюю часть тела.

- Наклоните голову человека назад, чтобы воздух мог свободно входить и выходить изо рта.

- Держите человека в тепле до приезда скорой помощи.

В случае потери сознания следует избегать следующих действий:

- Не давать ничего перорально человеку, находящемуся без сознания; даже если он / она придет в сознание, не давайте ничего до консультации с врачом.

- Не пытайтесь разбудить человека, находящегося без сознания, ударив его / ее или обливая человека холодной водой.

- Не кладите подушку под голову человеку без сознания, так как это может заблокировать его / ее дыхательные пути.

Кто в опасности?

Бессознательное состояние может быть вызвано многими травмами и различными заболеваниями. Частые причины потери сознания — травма головы при падении или ударе. Причины потери сознания, связанные с обмороком, можно найти в теме Обмороки.

Диабет влияет на уровень сахара в крови, и слишком много сахара (гипергликемия) и слишком мало сахара (гипогликемия) могут привести к потере сознания в виде диабетической комы или инсулинового шока, соответственно.

Злоупотребление психоактивными веществами и алкоголем, напряжение при дефекации, сильный кашель и быстрое дыхание (гипервентиляция) могут вызвать потерю сознания.

Признаки и симптомы

Человек без сознания может быть:

- Сонливым и / или дезориентированным; он / она может входить и выходить из сознания.

- Путать и бессвязно.

- В коме; он / она может быть совершенно неподвижным.

Когда обращаться за медицинской помощью

Если человек не приходит в сознание сразу же, обратитесь в скорую медицинскую помощь.Даже если человек быстро приходит в сознание, необходимо пройти медицинское обследование, чтобы исключить серьезную основную проблему.

Обратитесь за неотложной медицинской помощью, если человек:

- перестал дышать.

- Не приходит в сознание быстро (т.е. в течение 5 минут).

- Был ранен, особенно если у него кровотечение.

- Болеет диабетом.

- Беременная.

- Возраст старше 50 лет.

- Имеет боль в груди, давление, дискомфорт, учащенное сердцебиение или нерегулярное сердцебиение.

- Не может говорить, имеет проблемы со зрением или не может двигать руками или ногами.

- Имеет приступ.

- Испытывает потерю контроля над кишечником.

Процедуры, которые может назначить ваш врач

Если человек не дышит, врач восстановит дыхание, очистив дыхательные пути и реанимируя его / ее.

Поскольку потеря сознания может быть вызвана множеством основных состояний, врач проведет тесты, чтобы определить объем и соответственно лечить болезнь или травму.

Надежных ссылок

MedlinePlus: Первая помощьПодсознание — обзор

Типы произведений искусства

Работа, которая выходит за рамки художника, и работа, которая не выходит за рамки художника, была далее описана Юнгом в следующей типологии. Он выделил два типа искусства: одно происходит от сознательного ума, а второе — от бессознательного. Первый вид искусства контролируется, осознан и создается с особым намерением. Позднее Юнг назвал этот тип литературы психологической по своей природе.Психологический, в данном случае, относится к работе, производной от сознания, такой как рассказы о любви, семье, преступлении и обществе. Эти работы легко понять. Произведения этого типа, будь то литература или живопись, являются преднамеренными, поскольку художник точно знает, что он или она намеревается создать. Художник и творение — одно; нет сюрпризов.

Напротив, второй вид искусства бессознателен, неконтролируем и поражает художника. Произведенное произведение приобретает свою форму и структуру.В то время как первый тип литературы считается психологическим, второй тип считается визионерским. (Визионерство не исключает психологического качества; скорее, оно выходит за рамки личной психологии в надличностную сферу). Визионерские работы — это незнакомые, странные, гигантские и сверхчеловеческие произведения. Эти работы говорят о глубинах человеческой психики и истоках нашего существования, храня идеи, выходящие за рамки изложенных слов или образов. Они символы чего-то неизвестного.Их окружает тьма. Визионерские работы — это изначальный или архетипический опыт, а не личный опыт. Истоки творческого процесса — это изначальные переживания, но мифологические образы придают произведению согласованность. Изначальные образы или архетипические образы слишком темные (например, демоны, духи). Мифические фигуры привносят свет в темноту, выглядя менее устрашающе или интенсивно и, таким образом, привнося гармонию в образы таким образом, чтобы это можно было усвоить в настоящее время.Эти работы чрезвычайно важны, потому что они берут начало в коллективном бессознательном и несут сообщение для будущих поколений. Положительное или отрицательное, сообщение в конечном итоге имеет ценность. Художник, создающий второй вид работ, удивлен почти до неверия. В этом опыте художник чувствует себя так, как будто работу создал кто-то другой. Он или она должны позволить процессу происходить, но не под его или ее контролем. Художник — это средство, которое превосходит творческий процесс.Художник и творческий процесс отделены друг от друга; всегда есть сюрпризов. Еще одно различие проводится между художниками первого и второго типа. Различие основывается на типе activity , установленном художником. Первый вид творческой деятельности считается интровертированным и сентиментальным.

Здесь Юнг заимствовал из работы Иоганна Шиллера в его концептуализации сентиментального и наивного. Интравертный относится к идее Юнга о том, что художник сознательно формирует и контролирует произведение искусства.С другой стороны, второй вид творческой деятельности экстравертен и наивен. Экстравертность относится к идее, что художник позволяет работе контролировать себя. Другими словами, бессознательное художника берет верх.

Считается, что действие бессознательного — это творческое побуждение или импульс, который может в некотором смысле овладеть человеком. Творческий порыв исходит из психики и чрезвычайно силен. Порой желание бывает настолько сильным, что повседневная жизнь уходит на второй план, чтобы творить.Творческий порыв у всех разный и варьируется в зависимости от типа произведенной работы. Способность понимать оба вида работы также различается. Первый вид работы продуман и понятен. Второй тип работ выходит за рамки нашего понимания в той же степени, что и во время их создания художником. Изображение, стихотворение или рассказ можно понять только интуитивно, и они всегда имеют несколько значений. Однако в одном произведении могут быть оба типа выражения.Кроме того, второй вид искусства производит символ или символы. Символ — это выражение идеи, которую еще нельзя обсудить или изложить иначе, более четко.

Словесное выражение отсутствует. Символические произведения трудно понять, а смысл не ясен. Они бросают вызов и стимулируют мысли и чувства зрителя или читателя. Напротив, первый тип творческой работы имеет тенденцию быть более привлекательным, потому что он завершен, по сравнению со вторым типом работы.По словам Юнга, символы создаются для культуры и духа. Они являются продуктом коллективного бессознательного. Они основаны на интуиции и никогда не планируются. Символы позволяют обществу и отдельному человеку направлять энергию души на ценные достижения, которые можно найти в искусстве и науке, а также в других дисциплинах. Примеры символического или провидческого искусства можно найти в работах Пауля Клее, Василия Кандинского, Карло Карры и Пита Мондриана. Этими художниками руководили призрачные образы их внутреннего мира, которые были неописуемы.

Внутренний мир скрыт даже от самих художников. Эти художники вывели искусство на новый уровень, мистический и духовный, но не религиозный. Проявление духовных и мистических видений находили в картинах, коллажах и необычных фигурах из камня, дерева, металла и стекла. Прослеживание этих выдающихся художников восходит к временам языческих религий. Очень темная природа проникла в бессознательную психику человечества.Отталкивание тьмы создало еще больше уродства и зла, проявившихся в форме навязчивых идей, пристрастий и так далее. Произведения начала ХХ века (например, Кандинский, Клее, Карра и Мондриан) вызвали позитивное возрождение первозданного духа в виде архетипических образов.

часть бессознательного, откуда берет свое начало искусство, была важна для Юнга. Он считал, что искусство, происходящее из личного бессознательного, было скорее симптомом проблемы или ситуации, а не символом, проявленным из коллективного бессознательного.И наоборот, искусство, великое искусство, порожденное коллективным бессознательным или архетипическими образами, оказывает огромное влияние на зрителя. Наше собственное коллективное бессознательное возбуждается формой и формой работ художника. Таким образом, искусство продолжает возрождать нашу связь с прошлым в том виде, как это понимается в сегодняшней культуре. Юнг считал, что этот эффект раскрывает социальную значимость искусства и высоко ценит художника. Таким образом, творческий процесс — это способность художников проявлять архетипические образы из глубин своего коллективного бессознательного (что важно для процесса индивидуации).

Таким образом, создание искусства — это то, что Юнг называл мистикой соучастия, то есть мистикой, или вуалью, великого искусства. Это движение находится в сфере коллективного бессознательного. Просить художника объяснить его или ее работу нет необходимости (в основном потому, что великое искусство не поддается объяснению), а изучение ее или его жизни несущественно и необъяснимо для творения. Тем не менее, он написал следующее краткое изложение атрибутов художника.

Бессознательное состояние — обзор | Темы ScienceDirect

Дыхательные пути и вентиляция

У пациента без сознания нормальный мышечный тонус, который обычно поддерживает челюсть в приподнятом положении, теряется.Язык, скорее всего, опустится в глотку и выровняется с надгортанником, перекрывая проходимость дыхательных путей. 30 Когда нижняя челюсть физически поднимается и смещается кпереди, язык отрывается от глотки, искусственно восстанавливая открытые дыхательные пути. Эти вмешательства называются наклон головы – подъем подбородка, и выпад челюсти. Добавки дыхательных путей, в частности ротоглоточные и носоглоточные дыхательные пути, могут использоваться для предотвращения механического опускания языка над дыхательными путями. 31

Ранняя эндотрахеальная интубация обычно предпочтительна, поскольку она обеспечивает проходимость дыхательных путей и изолирует их от желудочно-кишечного тракта. Это снижает риск аспирации и значительно облегчает отсасывание дыхательных путей для удаления секрета или инородного материала. Интубация также обеспечивает герметичное закрытие при увеличении сопротивления дыхательных путей, и требуется механическая инсуффляция для доставки титрованных дыхательных объемов в условиях, когда необходимо избегать чрезмерного давления в дыхательных путях. 32 Устройства, которые могут быть введены без визуализации трахеи, приобрели некоторую популярность, в частности, воздуховод обтуратора пищевода, 33 воздуховод желудочного зонда пищевода, 34 воздуховод фаринготрахеального просвета, 35 пищеводно-трахеальный тракт 36 и ларингеальная маска. 37 Текущий опыт отдает предпочтение ларингеальной маске для дыхательных путей. 38

Однако эти устройства не позволили обеспечить неизменно эффективную вентиляцию с положительным давлением, и их использование в большинстве случаев было связано с большой частотой ятрогенных осложнений.Спасательное дыхание осуществляется путем дыхания изо рта в рот, изо рта в нос или, иногда, изо рта в стому. 31,39 В качестве альтернативы можно использовать барьерное устройство, которое включает лицевую маску и экраны. 40 Хотя ранняя эндотрахеальная интубация остается предпочтительным вмешательством, 41 появляется все больше доказательств того, что прерывание прекардиальной компрессии и дефибрилляции для начальной эндотрахеальной интубации может поставить под угрозу исход. Мы рекомендуем использовать ротоглоточные дыхательные пути или, предпочтительно, ларингеальную маску как лучший вариант в течение первых 5-7 минут СЛР.Какие бы барьерные устройства не использовались, они должны быть простыми, хорошо подогнанными, изготовленными из прозрачного материала, позволяющего выявить желудочную регургитацию, и недорогими.

Барьерные устройства обнадеживают спасателей из-за предполагаемых рисков передачи вируса иммунодефицита человека или гепатита B или C, 42 , но нет задокументированных случаев, когда такие вирусы передавались во время передачи из уст в рот. искусственное дыхание рот или рот в нос. 43 Мешочно-клапанные устройства идеально подходят для подготовленных спасателей.К ним относятся самонадувающийся мешок с невозвратным клапаном и универсальный адаптер. Адаптер используется вместе с лицевой маской, ларингеальной маской или эндотрахеальной трубкой. Когда используется маска для лица, существует серьезный риск чрезмерного энтузиазма. Это вызывает вздутие живота и проксимального отдела кишечника, что снижает эффективность вентиляции и значительно увеличивает риск рвоты и аспирации. Наконец, искусственное дыхание, проводимое обученными спасателями в полевых условиях, эффективно обеспечивается газовыми, управляемыми вручную устройствами положительного давления и транспортными вентиляторами. 44

Обычно вентиляция поддерживается с частотой от 10 до 12 вдохов в минуту. Однако появляется все больше доказательств того, что частота и дыхательные объемы могут быть существенно уменьшены без ущерба для результата. 45–47 Вдыхаемая газовая смесь, подаваемая устройствами с клапаном-мешком или вентиляторами, может быть либо комнатным воздухом, либо кислородной смесью. Увеличение доли вдыхаемого кислорода может иметь существенное значение. Однако объективные доказательства того, что ранняя прерывистая вентиляция с положительным давлением улучшает исход, сомнительны.Эти вопросы, вместе с оптимальной концентрацией кислорода во вдыхаемой газовой смеси во время СЛР, в настоящее время активно пересматриваются. 45–48 Мы предостерегаем от интенсивной вентиляции мешком с клапаном. При значительном снижении легочного кровотока достаточно дыхательных объемов, которые составляют половину обычных значений для пациентов, находящихся под наркозом.

Пациент в бессознательном состоянии — StatPearls — Книжная полка NCBI

Непрерывное обучение

Потеря сознания обычно вызывается временным или постоянным нарушением ретикулярной активирующей системы в стволе мозга, обоих полушарий головного мозга или двусторонних таламусов.Причины бессознательного пациента можно разделить на структурную патологию, локальную в головном мозге, или системную патологию. В этом упражнении описываются факторы риска, оценка и ведение пациентов без сознания, а также подчеркивается роль межпрофессиональной группы в улучшении оказания помощи пострадавшим пациентам.

Цели:

-

Опишите типы и частоту тестов, которые следует регулярно проводить у пациентов без сознания.

-

Обрисуйте, как оценить пациента без сознания.

-

Просмотрите рекомендации по ведению пациентов без сознания.

-

Обобщите важность улучшения координации помощи с особым упором на общение между межпрофессиональными медицинскими бригадами, чтобы улучшить быстрое и тщательное оказание помощи пациентам, находящимся без сознания.

Введение

Сознание — это осознание себя и окружающей среды и способность реагировать на внешние раздражители.[1] Нарушение сознания можно определить как снижение бдительности, способности быть возбужденным или осознание себя и окружающей среды. [2] Пациент, который изначально находится в бессознательном состоянии, может в конечном итоге проявить множество клинических состояний. Некоторые пациенты полностью придут в сознание без вмешательства, в то время как другим потребуется интенсивное лечение и сложные диагностические исследования. Этиология стойкой потери сознания может быть обратимой или постоянной. Во время бессознательного состояния пациент теряет все защитные рефлексы и чувствительные реакции и склонен к аспирации и появлению язв на коже.[1]

Кома — это глубокое и иногда стойкое бессознательное состояние. Плам и Познер определяют кому как «состояние отсутствия реакции, при котором пациент лежит с закрытыми глазами и не может быть возбужден, чтобы должным образом реагировать на раздражители даже при сильной стимуляции» [3]. Кома также была объективно определена как шкала комы Глазго ( GCS) менее 8.

Этиология

Потеря сознания обычно вызывается временным или постоянным нарушением либо ретикулярной активирующей системы в стволе мозга, обоих полушарий головного мозга, либо двустороннего таламуса.Тремя основными механизмами являются структурные поражения головного мозга, диффузная дисфункция нейронов, вторичная по отношению к системной патологии, и редко психиатрические причины. [4]

Структурные причины

Эти причины либо разрушают область, либо вызывают косвенное повреждение посредством сжатия или повышения внутричерепного давления. Повышенное внутричерепное давление ухудшает общий церебральный кровоток и может способствовать деформации тканей и грыже мозга. [2] [3]

-

Инсульт

-

Травматическая черепно-мозговая травма (ЧМТ)

-

Внутричерепные, эпидуральные, субдуральные кровоизлияния

-

Внутричерепные опухоли

-

Воспаление

9007 -

Гидравлическое воспаление

7