Методический прием социально психологического тренинга форма воссоздания: Методический прием тренинга несущий функции освобождения

Глава 2. Социально- психологический тренинг как эффективный

метод работы с неблаполучными подростками

2.1. Психологические особенности тренинговой группы

Тренинг — особая разновид¬ность обучения через непо¬средственное «проживание» и осознание возникающего в межличностном взаимодейст¬вии опыта, которая не своди¬ма ни к традиционному обу¬чению через трансляцию зна¬ний, ни к психологическому консультированию или пси¬хотерапии. Иногда для его обозначения используется термин, представляющий собой «каль¬ку» с английского языка: «экспериенциальное обучение» (от англ. ехрепепсе — жизненный опыт). При таком обучении занимающийся Непосредственно соприкасается с изучаемой реальностью, а не про¬сто думает о встрече с ней или размышляет о возможности «что-то с ней сделать» (Баркли, Кэйпл,

В широком

смысле под социально- психологическим

тренингом понимается практика

психологического воздействия, основанная

на активных методах групповой работы.

По сути, тренинг – это форма специально организованного обучения для самосовершенствования личности, в ходе которого решаются следующие задачи:

— овладение социально- педагогическими знаниями;

— развитие способности познания себя и других людей;

— повышение представлений о собственной значимости;

— развитие различных способностей, навыков и умений.

Разнообразие

психологических тренингов велико.

Термины «психологический тренинг»,

«социально-психологический тренинг»

также довольно сложно поддаются

однозначному определению. В широ¬ком

смысле, социально-психологический

тренинг — любое активное

социально-психологическое обучение,

осуществляемое с опорой на) механизмы

группового взаимодействия (в отличие,

например, от тренинга развития

познавательных процессов — внимания,

памяти, мышления и т.

Для психологических тренингов характерны некоторые общие черты.

1. Соблюдение ряда принципов групповой работы, таких как активность участников; партнерское общение; исследовательская позиция участников в процессе межличностного взаимодействия; осуществление обратной связи.

Применение активных методов групповой работы. Основных методов два: групповая дискуссия и сюжетно-ролевая игра. В то же время количество конкретных тренинговых упражнений, созда¬ваемых на их основе, исчисляется тысячами.

3. Акцент

па взаимоотношениях между участниками

группы, ин¬тенсивное межличностное

взаимодействие.

4. Наличие более или менее постоянной группы. Пропуски встреч не приветствуются, а обсуждать происходящие в группе события за ее пределами запрещается, поскольку это ведет к потере той эмоциональной энергии, которая должна расходоваться в процес¬се работы.

5. Пространственная организация, направленная на то, чтобы обес¬печить наилучшие возможности для интенсивного общения уча¬стников и свести к минимуму внешние отвлекающие факторы.

6. Нацеленность на психологическую помощь участникам группы. Результат тренинга не сводится к формированию у участников системы знаний и умений; большое значение имеет субъективное улучшение психического состояния и получение импульса к даль¬нейшему саморазвитию. Поэтому наряду с объективными крите¬риями результативности тренингов рассматриваются и субъек¬тивные.

7. Атмосфера

раскованности и свободы общения. Общение

в усло¬виях тренинга более интенсивное,

эмоциональное, открытое и ис¬креннее,

чем в обычных межличностных контактах.

На начальных этапах работы с группой

основная задача ведущего — создание

со¬ответствующей атмосферы, моделирование

психологически безо¬пасных условий

для такого общения[6, с. 68-69].

68-69].

В подавляющем большинстве случаев психологический тре¬нинг проводится в групповой форме, что дает ряд дополнительных преимуществ, отмечаемых многими авторами (Рудестам, 1998; Бач¬ков, 2000). В частности, отмечаются следующие преимущества груп¬повой формы работы.

Группа отражает общество в миниатюре и поэтому может слу¬жить «полигоном» для развития самых разных социальных умений.

— Человек может осваивать в группе новые умения, эксперименти¬ровать с различными стилями отношений среди равных партнеров.

— Группа позволяет получить обратную связь и поддержку от лю¬дей со сходными проблемами, участники могут идентифициро¬вать себя с другими.

— Групповой опыт противодействует отчуждению, что помогает ус-тановлению более близких отношений с окружающими и реше¬нию межличностных проблем.

— Группа облегчает процессы самораскрытия, самоисследования и самопознания участников.

— Взаимодействие

в группе создает напряжение, которое

может трансформироваться в конструктивную

работу по прояснению и решению

психологических проблем участников.

— Групповая психологическая работа позволяет привлекать сразу много клиентов и поэтому более доступна участникам, чем инди¬видуальная[20, с. 98-99].

На сегодняшний день ряд исследователей (М.Р. Битякова, Г.И.Марасанов, Г.Н. Сартан и др.) выделяют определенные группы социально- психологического тренинга.

Так, рассматривая тренинг в контексте систе¬мы отношений личности выделяют следующие виды тренингов:

— «Я — Я»: тренинги личностного роста, ориентированные в первую очередь на внутриличностный контекст работы участников, систему отношений к самому себе, развитие рефлексивных способ¬ностей. В данной работе группа выступает средством поддержки и источником обратной связи.

— «Я — другие люди»: тренинги коммуникативных умений и раз¬личных социальных навыков. Группа служит своего рода «поли-1 гоном» для отработки соответствующих умений и навыков. Данный аспект работы наиболее характерен для тренингов общения.

— «Я —

социальная группа»: тренинги сплочения

команды, социально-психологической

адаптации в конкретном коллективе..PNG)

— «Я — профессия»: тренинги профессионального самоопределения. Предмет работы — система отношений человека к профессиональной деятельности, а также коммуникативные навыки, необходимые для становления профессионала[7, с. 34-35].

При

построении как тренинга в целом, так и

отдельных занятий следует определить

цель проводимой работы, продумать и

сформу¬лировать задачи, требующие

решения. Данный этап порой вызывает у

ведущих скептическое отношение,

воспринимается как пустая формальность

(«Ну ладно, если школьная администрация

требует — задачи напишу, но вообще-то

тренинг — это процесс живой и

непред¬сказуемый!»). Однако подобная

позиция чревата опасностью того, что

процесс прохождения тренинга превратится

в самоцель, а обу¬чающий и развивающий

потенциал занятий может быть утрачен.

Ведь именно цели и задачи служат

путеводными маяками в рабо¬те, основой

выбора используемых в тренинге упражнений,

именно на них делается акцент при

обсуждении упражнений и получении

обратной связи.

В наиболее общей формулировке в тренингах обычно ставятся следующие группы целей.

1. Изучение психологических закономерностей, механизмов и спо¬собов межличностного взаимодействия для создания основы эф¬фективного и гармоничного общения с людьми.

2. Содействие процессу личностного развития, реализации творче¬ского потенциала, достижению оптимального уровня жизнедея¬тельности и ощущения счастья и успеха.

3. Развитие самосознания и самоисследования участников для кор¬рекции или предупреждения эмоциональных нарушений на осно¬ве внутриличностных и поведенческих изменений.

4. Исследование психологических проблем участников группы и ока¬зание помощи в их решении.

5. Улучшение субъективного самочувствия и укрепление психиче¬ского здоровья.

Для тренингов

общения наиболее специфична первая

группа целей, а для тренингов личностного

роста — вторая. Цели 3-5 пре¬имущественно

психотерапевтические и психопрофилактические.

На тренингах они чаще присутствуют в

качестве дополнительных[4, с 53-54].

Пространственная и временная организация тренингов

Как правило, в процессе работы участники тренинга садятся в круг. Подобное расположение участников выбирается большинством ве¬дущих не случайно — оно дает ряд преимуществ.

♦ В кругу обеспечивается наилучший взаимный обзор: все на виду,

есть возможность оказаться, так сказать, лицом к лицу с любым

из участников.

♦ Круговое расположение обеспечивает высокий уровень вовлече¬ния в работу — в кругу невозможно «отсидеться» за спинами ос¬тальных.

♦ Круг — фигура, максимально «демократическая». В нем невоз¬можно выделить «главу», все находятся в равных условиях, что сплачивает группу.

♦ Круговое расположение обеспечивает свободу движений участ¬ников.

Однако

круговое расположение отнюдь не

предназначено на все случаи жизни.

Например, оно не очень удобно при

изложении ин¬формации ведущим, особенно

если при этом используются какие-либо

средства наглядности, требующие выхода

ведущего за пределы круга. В таком случае

половина подростков оказываются спиной

к ведущему, а если все пересаживаются

к ведущему лицом — круг рас¬падается

на две дуги, передняя из них перекрывает

обзор задней. Кроме того, высокая степень

взаимного обзора участников, которую

дает круг, не всегда желательна; поскольку

некоторые упражнения подразумевают

индивидуальную работу.

В таком случае

половина подростков оказываются спиной

к ведущему, а если все пересаживаются

к ведущему лицом — круг рас¬падается

на две дуги, передняя из них перекрывает

обзор задней. Кроме того, высокая степень

взаимного обзора участников, которую

дает круг, не всегда желательна; поскольку

некоторые упражнения подразумевают

индивидуальную работу.

В таких случаях целесообразно изменить расположение участни¬ков. Если аудитории предстоит выслушать выступление ведущего, просмотр видеозаписи и т. п., хорошо подойдет расположение полу¬кругом, «елочкой», углом или буквой «П». Если же предусматрива¬ется индивидуальная работа, участникам можно предложить распо¬ложиться в пространстве свободно и равномерно, каждый выбирает удобное для себя место.

Довольно часто тренинговые упражнения проводятся не в общем круге, а подразумевают работу в подгруппах. Состав подгрупп реко¬мендуется регулярно менять, чтобы не вызвать эффект стабильного распадения на них подросткового коллектива.

2. 2. Особенности

организации тренинговой группы с

подростками

2. Особенности

организации тренинговой группы с

подростками

Психологический тренинг — это активное обучение посредством при-обретения и осмысливания жизненного опыта, моделируемого в меж-личностном взаимодействии.

Особенно

актуально такое обучение именно в

подростковом воз¬расте, когда потребность

в общении обострена, а жизненного опыта

недостаточно, зато ярко выражено влечение

к его приобретению. Тренинг позволяет

получить опыт, с одной стороны, в

максимально сконцентрированном виде,

а с другой — в психологически безопасных

условиях, облегчающих его осмысливание.

«Тренинг как метод направлен на то,

чтобы помочь участникам освоить

какую-либо деятельность. Но какие условия

обеспечивают усвоение новой деятель¬ности?

Очевидно, что человек должен: 1) хотеть

это делать; 2) знать, как это делается и

3) уметь это делать» (Бачков, 2007, с. 18).

Тренинг как раз и позволяет участникам

осваивать деятельность посредством

непосредственного соприкосновения с

ней в специально смоделированных

ситуациях [2, с. 33-37].

33-37].

По сравнению с индивидуальной групповая форма работы с подростками имеет ряд достоинств:

1. Групповой опыт противодействует отчуждению, помогает решению межличностных проблем.

2. Группа отражает общество в миниатюре, делает очевидными такие скрытые факторы, как давление партнеров; по сути дела в группе моделируется система взаимоотношений и взаимосвязей, характерная для реальной жизни. Это дает детям возможность увидеть и проанализировать закономерности общения и поведения других подростков и самих себя, не очевидные в житейских ситуациях.

3. Возможность получения обратной связи от детей со сходными проблемами; в реальной жизни далеко не все люди имеют шанс получить искреннюю, безоценочную связь обратную связь, позволяющую увидеть себя в глазах других людей.

4. В группе

подростки могут идентифицировать себя

с другими, «сыграть» роль другого

человека для лучшего понимания его и

себя и для знакомства с новыми эффективными

способами поведения. Применяемыми кем-

то другим; возникающие в результате

этого эмоциональная связь, сопереживание,

эмпатия способствуют личностному росту

и развитию самосознания.

5. Группа облегчает процессы самораскрытия, самоисследования и самопознания; эти процессы не могут быть полными без участия других людей; открытие себя другим и открытие себя самому себе позволяют понять себя и повысить уверенность в себе[13, с45-46].

Основные задачи ведущего в работе с подростками таковы:

— побуждение подростков к проявлению отношений, установок поведения, эмоциональных реакций и к их обсуждению, анализу, а также разбору преложенных тем;

— создание в группе условий для полного раскрытия перед детьми своих проблем и эмоций в атмосфере взаимного принятия, безопасности, поддержки и защиты;

— разработка и поддержание в группе определенных норм, проявление гибкости в выборе директивных или недирективных техник воздействия.

Средства воздействия, используемые ведущим можно условно разделить на два вида: вербальные и невербальные.

К вербальным относятся следующие средства воздействия:

1.

Структурирование хода занятий. Имеются

в виду все высказывания, которые

определяют ход занятия. Например, «тема

сегодняшнего нашего разговора такая-

то». Высказывания должны быть направлены

на ограничение непродуктивной активности

группы.

Например, «тема

сегодняшнего нашего разговора такая-

то». Высказывания должны быть направлены

на ограничение непродуктивной активности

группы.

2. Сбор информации.

3. Убеждение и переубеждение, которые осуществляются непосредственно или опосредованно.

4. Предоставление информации.

5. Постановка заданий, которые должны выполнять подростки.

К невербальным средствам относятся: мимика, жестикуляция, интонация, проксемика.

Ведущий группы обязан:

— иметь четкое представление о типе создаваемой группы, ее целях и задачах;

— владеть диагностическими средствами отбора подростков в группы;

— информировать участников группы об основополагающих правилах, которыми должна руководствоваться группа в своей деятельности;

— избегать таких форм работы в группе, для выполнения которых у участников недостаточно подготовки и опыта;

— дать понять в самом начале работы, на чем будет концентрироваться внимание группы;

— защищать

права детей в группе, решать, какой

материал давать группе, в каких видах

деятельности участвовать[18, с. 75-76].

75-76].

Принципы работы тренинговой группы с подростками

Результативность социально- педагогического тренинга зависит о соблюдения в группе общепринятых принципов.

1. Ненасильственность общения. При объяснении правил игры, при выборе водящего тренер исходит прежде всего из желания детей, избегая принуждения.

2. Самодиагностика, т.е. самораскрытие детей, осознание и формулирование ими личностно значимых проблем. В содержании занятий предусматриваются упражнения и процедуры, помогающие подростку познавать себя, особенности своей личности.

3. Положительный характер обратной связи. Поскольку большинство детей в группе нуждаются в поддержке и характеризуются выраженной ориентацией на одобрение окружающих, необходимо использовать положительную обратную связь, которая является надежным средством помощи ребенку в повышении уверенности в себе.

Для тренинга

характерен высокий эмоциональный накал,

дети искренне переживают происходящие

в группе события. Это помогает им

настроиться на откровенное общение. Тренинг активизирует и интеллектуальные

аналитические процессы. Главная форма

такой интеллектуальной деятельности-

групповая дискуссия, которая используется

на протяжении всех занятий.

Тренинг активизирует и интеллектуальные

аналитические процессы. Главная форма

такой интеллектуальной деятельности-

групповая дискуссия, которая используется

на протяжении всех занятий.

Соблюдение принципов социально- педагогического тренинга позволяет решить двойную задачу: обеспечить занятие каждым подростком позиции, которая характеризуется активностью, объективацией поведения, а также исследовательской направленностью, и дать ведущему возможность избрать оптимальную тактику проведения занятий[20, с 111-112].

Важную роль в проведении социально- педагогического тренинга играет поведение ведущего, которое в значительной степени определяется его теоретической ориентацией. Именно личность ведущего является важнейшим фактором, определяющим успешность тренинга. Развивающий эффект возникает в тренинговой группе в результате создания атмосферы эмпатии, искренности, самораскрытия и особых теплых взаимоотношений между членами группы и ведущим.

В начале

проведения тренинга представляется

целесообразным сообщать подросткам о

целях и задачах тренинга, по¬скольку

участники должны понимать, что им дает

тренинг. В про¬тивном случае ведущий

окажется в их глазах массовиком-затейни¬ком,

и они будут охотно выполнять лишь

упражнения развлекатель¬ного плана.

Само собой, объяснение задач тренинга

должно быть кратким, ненавязчивым,

понятным для слушателей, без использо¬вания

сложной терминологии. Кроме того,

участники могут ста¬вить также личные

задачи работы на тренинге. Американский

автор Р. Смид (2000) даже рекомендует

отражать цели в письменном дого¬воре,

заключаемом между ведущим и посещающими

группу детьми и подростками. Копирование

данного действия при работе с рос¬сийскими

подростками, наверное, не вполне

оправданно, по остав¬лять участников

в полном неведении о целях и задачах

работы тоже не следует.

В про¬тивном случае ведущий

окажется в их глазах массовиком-затейни¬ком,

и они будут охотно выполнять лишь

упражнения развлекатель¬ного плана.

Само собой, объяснение задач тренинга

должно быть кратким, ненавязчивым,

понятным для слушателей, без использо¬вания

сложной терминологии. Кроме того,

участники могут ста¬вить также личные

задачи работы на тренинге. Американский

автор Р. Смид (2000) даже рекомендует

отражать цели в письменном дого¬воре,

заключаемом между ведущим и посещающими

группу детьми и подростками. Копирование

данного действия при работе с рос¬сийскими

подростками, наверное, не вполне

оправданно, по остав¬лять участников

в полном неведении о целях и задачах

работы тоже не следует.

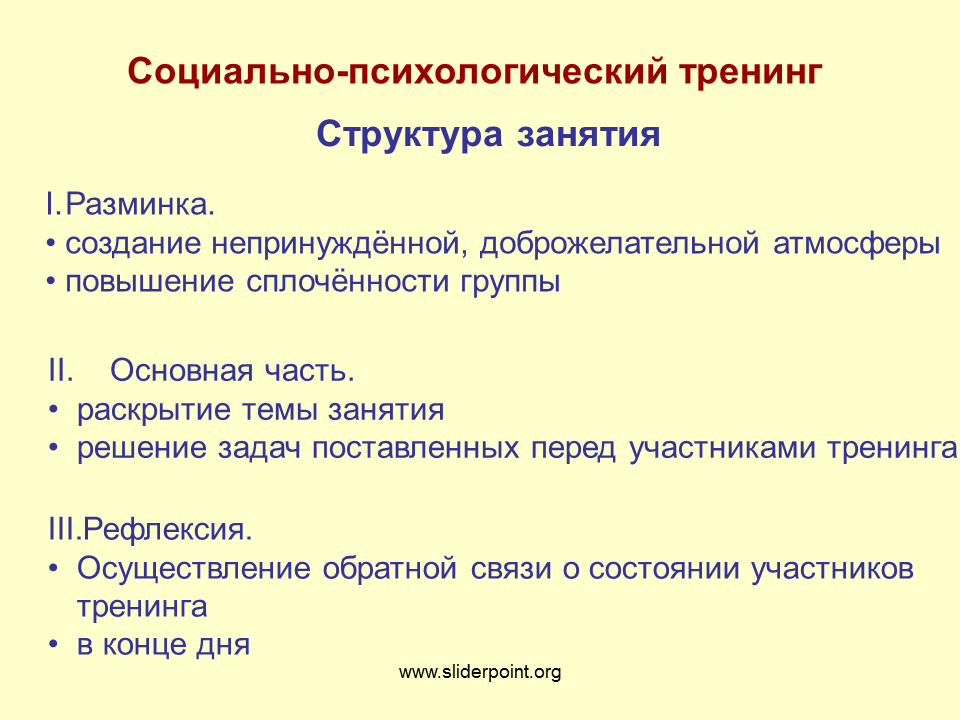

Структура занятий

Общая структура занятий включает в себя следующие разделы:

— ритуал приветствия. Позволяет сплачивать участников группы, создавать атмосферу группового доверия и принятия;

— разминка.

Настраивает участников на продуктивную

групповую деятельность, позволяет

установить контакт, активизировать

членов группы, поднять настроение, снять

эмоциональное возбуждение. Разминка

проводится не только вначале занятия,

но и между отдельными упражнениями в

случае. Если возникает необходимость

как- то изменить эмоциональное состояние

участников. Разминочные упражнения

выбираются с учетом актуального состояния

группы и задач предстоящей деятельности;

Разминка

проводится не только вначале занятия,

но и между отдельными упражнениями в

случае. Если возникает необходимость

как- то изменить эмоциональное состояние

участников. Разминочные упражнения

выбираются с учетом актуального состояния

группы и задач предстоящей деятельности;

— основное содержание занятия. Представляет собой совокупность упражнений и приемов, направленных на развитие познавательных процессов, формирование социальных навыков, установление взаимоотношений между участниками группы.

— рефлексия. Предполагает обмен мнениями и чувствами о проведенном занятии;

— ритуал прощания. Способствует завершению занятия и укреплению чувства единства в группе.

Правила работы группы

1. Правило

«здесь и теперь»: главным сейчас является

то, что происходит сейчас, какие чувства

каждый из участников испытывает в данный

момент, т.к. только через актуальные

переживания, через групповой опыт

человек может познать себя. На занятиях

можно пользоваться только той информацией,

которую участник предоставляет о себе

сам за время групповой работы. Прошлый

опыт общения не обсуждается и не может

предъявляться на занятиях в качестве

аргументов.

Прошлый

опыт общения не обсуждается и не может

предъявляться на занятиях в качестве

аргументов.

2. Правило искренности: говорить следует только о реальных чувствах, а не о тех которые его бы успокоили, оправдали ли, наоборот обидели. Если давать партнеру обратную искаженную обратную связь, то это может полечь за собой формирование ошибочного мнения, как о себе так и о других.

3. Правило «Я- высказывания»: в группе важным является то, что каждый участник говорит любую фразу только от своего имени, т.к. только говоря что- либо от своего имени, можно говорить искренно о своих мыслях и чувствах.

4. Правила запрета на диагнозы и оценку: оценка поступка есть ограничение личностной свободы. Порождающее тревогу по поводу возможной оценки, которую данный участник может получить от других участников, что таким образом может привести к «закрытости» членов группы или стремлению поступать, исходя из принципов социальной желаемости.

5. Принцип

личной ответственности: все, что

происходит или произойдет с данным

человеком в процессе групповой работы

– это следствие его личной активности,

поэтому находится полностью под его

ответственностью. Говорить на занятиях

можно все, но за свои слова нужно отвечать

лично. Что бы ни сделал участник – это

его выбор. За который он несет

ответственность.

Говорить на занятиях

можно все, но за свои слова нужно отвечать

лично. Что бы ни сделал участник – это

его выбор. За который он несет

ответственность.

6. Принцип личного вклада: чем больше участник проявляет собственную активность, чем больше он участвует в групповой работе, тем больше обратных связей он получит, следовательно, тем больше у него возможностей для личностного роста. Все действия, происходящие во время групповой работы, предполагают участие в них каждого участника на равных условиях со всеми.

7. Правило конфиденциальности: рассказывать о том, что было на тренинге, как вел себя тот или иной член группы, какие проблемы решал – неприемлемо с точки зрения этики. Кроме только, групповые процессы должны обсуждаться в группе, а не за е пределами, т.к. разговоры о групповых процессах вне работы ведут к снятию напряжения, необходимого при групповой работе.

8. Принцип

круга: во время работы каждый участник

должен видеть каждого. Говорить на

занятии можно только так, чтобы говорящего

видел каждый из участников. Кроме того,

каждый участник должен находиться в

относительно равном положении относительно

каждого участника.

Кроме того,

каждый участник должен находиться в

относительно равном положении относительно

каждого участника.

9. Принцип инициативы участников: на занятиях обсуждается любая тема, исходя их внутреннего запроса присутствующих, но только в рамках заданной темы.

10.Принцип постоянства: занятия пропускать нельзя[2, 33-37].

Техники, используемые во время занятий

Мозговой штурм- используется для стимуляции высказываний детей по теме или вопросу. Участников просят высказать идеи или мнения без какой- либо оценки или обсуждения этих идей илои мнений. Идеи фиксируются ведущим на ватмане или доске, а мозговой штурм продолжается до тех пор, пока не истощаться идеи или кончится отведенное для мозгового штурма время.

Групповая дискуссия – это способ организации совместной деятельности участников под руководством ведущего с целью решить групповые задачи или воздействовать на мнения и установки участников в процессе общения. Использование метода позволяет:

— дать участникам возможность увидеть проблему с разных сторон;

— уточнить персональные позиции и личные точки зрения участников;

— ослабить скрытые конфликты;

— выработать общее решение группы;

— повысить активность работы участников дискуссии;

— повысить интерес участников к проблеме и мнению других;

— удовлетворить

потребность детей в признании и уважении

одногруппников.

Ролевое моделирование. Ролевое моделирование может осуществляться в форме драматических представлений, ролевых игр, телевизионных шоу и т.д. В этих видах деятельности подростки тренируют социально желательное поведение на глазах у ведущего. За счет включения в активную деятельность они обычно заинтересованы в ролевом моделировании. Участники пытаются действовать так, как в реальной жизни, или, по крайней мере, так как они хотели бы действовать в реальности.

Упражнения – энергизаторы. Участники в ходе совместной деятельности периодически испытывают снижение энергии. Средством преодоления спада энергии может служить упражнение — энергизатор (подвижная игра), способствующая активизации разных анализаторов и актуализирующая разные способности подростков.

При

организации социально- психологического

тренинга необходимо также учитывать и

то, что помещение для тренингов должно

быть достаточно просторным, хорошо

проветриваемым, не загроможденным

большим количеством мебели, позволяющим

рассаживать участников в круг. Рекомендует¬ся, чтобы площадь помещения

могла вместить в три раза больше лю¬дей,

чем фактическое число участников, —

это позволяет обеспечить достаточный

простор для перемещений. Следует обратить

внимание на отсутствие острых углов,

стеклянной мебели и прочих предметов,

которые могут привести к травме подростков

при выполнении под¬вижных игр. Помещение,

в котором стулья и столы жестко

прикре¬плены к полу, нельзя назвать

удачным для проведения тренинга. Во

многих случаях пригодится классная

доска, если же ее нет — можно воспользоваться

листами бумаги большого формата и

набо¬ром маркеров.

Рекомендует¬ся, чтобы площадь помещения

могла вместить в три раза больше лю¬дей,

чем фактическое число участников, —

это позволяет обеспечить достаточный

простор для перемещений. Следует обратить

внимание на отсутствие острых углов,

стеклянной мебели и прочих предметов,

которые могут привести к травме подростков

при выполнении под¬вижных игр. Помещение,

в котором стулья и столы жестко

прикре¬плены к полу, нельзя назвать

удачным для проведения тренинга. Во

многих случаях пригодится классная

доска, если же ее нет — можно воспользоваться

листами бумаги большого формата и

набо¬ром маркеров.

Желательно,

чтобы помещение было более или менее

звукоизо-лированным либо расположенным

в таком месте, куда не проникает шум.

Кстати, причина этого не столько в том,

что посторонние звуки мешают тренингу,

сколько в том, что тренинг с подростками

— меро¬приятие само по себе довольно

шумное, и соседство с ним мешает

окружающим. Особенно остро эта проблема

встает, когда тренинги проводятся в

обычных школьных классах, в учебное

время.

Продолжительность тренинга общения — 16-36, реже до 50-60 ча-1 сов. Тренинг может проводиться в режиме погружения (2-5 дней, за¬нятия по 6-10 часов ежедневно) или же быть разбит на отдельные встречи 1-2 раза в неделю длительностью 1-6 часов. Иногда занятия проводятся в режиме марафона, что более характерно для тренингов личностного роста (12-30 часов непрерывной работы, допускаются лишь короткие перерывы на обед).

2.3. Отслеживание эффективности работы тренинговой группы с подростками

Психологические

тренинги характеризуются большим

разнообрази¬ем и могут быть классифицированы

по различным основаниям. Если

классифицировать психологические

тренинги в зависимости от це¬лей, их

можно условно расположить в континууме

от тренингов кон¬кретных умений (цель

их — выработка поведенческих навыков)

до тренингов личностного роста (в их

основе — создание условий для саморазвития

участников, развития рефлексивных

способностей, повышения открытости к

новому опыту). В первом случае опора

де¬лается на внешний, поведенческий

эффект, который впоследствии может

вызвать и изменения личности. Во втором

случае основной эффект наблюдается во

внутреннем плане — сначала происходят

внутриличностные изменения (самооценка,

мотивация, ценностные ориентации и т.

д.), а потом, как следствие, может измениться

и пове-дение. Соответственно различаются

и критерии результативности тренингов

— в первом случае они преимущественно

объективные (уровень развития тренируемых

умений), во втором — субъективные,

получаемые путем самоотчетов участников

о том, что дали тренинги лично им. Поэтому

различаются и критерии их результативности[6,

121-122].

Во втором

случае основной эффект наблюдается во

внутреннем плане — сначала происходят

внутриличностные изменения (самооценка,

мотивация, ценностные ориентации и т.

д.), а потом, как следствие, может измениться

и пове-дение. Соответственно различаются

и критерии результативности тренингов

— в первом случае они преимущественно

объективные (уровень развития тренируемых

умений), во втором — субъективные,

получаемые путем самоотчетов участников

о том, что дали тренинги лично им. Поэтому

различаются и критерии их результативности[6,

121-122].

Тренинг считается эффективным в том случае, если он достиг поставленной цели. Поэтому очень важно при подготовке семинара или тренинга четко осознавать его цели и задачи. Обычно целью профилактического семинара-тренинга является повышение уровня информированности молодежи и подростков по вопросам наркомании, а также формирование мотивации для изменения поведения на более безопасное. В связи с этим можно выделить следующие критерии оценки эффективности семинара-тренинга:

повышение уровня информированности аудитории по вопросам и темам, обсуждаемым на семинаре-тренинге;

формирование установок на изменение поведения, связанного с употреблением наркотиков;

оценка

тренинга как процесса.

Теперь рассмотрим методы, с помощью которых можно провести оценку эффективности проведенного тренинга. Данные методики можно использовать как по отдельности, так и комплексно. Если вы встретитесь с какими-либо трудностями, обратитесь за консультацией к социологу или психологу.

Комментарий. Здесь описаны стандартные критерии оценки эффективности семинара-тренинга. Дополнительные критерии вы можете разработать самостоятельно, исходя из целей и задач вашего конкретного тренинга.

Для оценки тренинга как процесса необходимо выяснить:

эмоциональное состояние участников (комфортность),

оценку форм тренинга участниками,

«сильные» и «слабые» блоки (информационные и игровые).

Для этого можно использовать следующие методики:

Обсуждение с персональными высказываниями.

По окончании

тренинга каждый участник группы

высказывается по схеме: что узнал нового,

что понравилось или не понравилось, что

нужно изменить. Тренеру в этом случае

необходимо конспектировать отзывы, а

затем проанализировать и сделать выводы.

Анкетирование.

Заранее готовится анкета, которую участники заполняют по окончании семинара. Желательно, чтобы анкета состояла из открытых вопросов, что позволит участникам высказываться в свободной форме. Следует попросить участников тренинга давать ответ на каждый вопрос, не пропуская ни одного. В такую анкету могут входить следующие вопросы:

• какие темы тренинга были для вас новыми,

• по каким темам вам не доставало информации,

• какие игры вам понравились больше всего.

Заметки тренера.

По окончании

семинара-тренинга или его отдельных

блоков тренер записывает, как реагировала

группа на информацию этого блока, все

ли принимали участие в играх, всем ли

было комфортно. Недостатком данного

метода является то, что тренер часто

отвлекается от семинара и не может

сосредоточиться. Чтобы избежать этого,

нужен наблюдатель, желательно психолог

или второй ведущий, который сможет

фиксировать реакцию участников на

различные блоки (информационные и

игровые), а также на самого тренера.

«Интервью — выход».

Заранее готовится анкета, проверяющая знание отдельных тем, затронутых на семинаре. Такая анкета должна быть небольшой (можно на листе формата А4), вопросы лучше сформулировать в закрытой форме, с данными заранее вариантами ответов. Согласно данной методике проводятся два замера — до тренинга и после. Обратите внимание на то, что в обоих замерах участники заполняют совершенно одинаковые анкеты. Задача тренера — выяснить, уменьшилось ли количество неправильных ответов после окончания тренинга, информация по какой теме осталась не понятой участниками. Если в анкетах, заполненных по окончании тренинга, количество неправильных ответов уменьшилось, то можно считать, что проведенный тренинг повысил информированность участников по проблеме.

Оценить,

насколько повысился уровень

информированности участников группы,

можно с помощью двух основных способов

— объективного и субъективного (с точки

зрения участников семинара-тренинга).

В обоих случаях понадобится анкета, при

составлении которой желательно

пользоваться советами социолога.

Субъективная оценка участников.

В данном случае анкета включает список критериев, и участникам предлагается оценить тренинг по этим критериям. Критериями могут быть: новизна информации, комфортность, практическая полезность. Также критерии оценки тренинга можно представить в виде «Я-высказываний», участники отмечают степень согласия или несогласия с этими высказываниями.

Например:

Утверждение Полно-стью согласен Частично согласен Частично не согласен Полно-стью не согласен

На тренинге я приобрел много новой информации по теме семинара. 1 2 3 4

В ходе тренинга я чувствовал себя комфортно. 1 2 3 4

Информация, полученная на тренинге, пригодится мне в дальнейшем. 1 2 3 4

Я обязательно поделюсь с друзьями полученной информацией. 1 2 3 4

В ходе тренинга я получил ответы на все свои вопросы по теме семинара. 1 2 3 4

Обработать

полученные результаты несложно. По

каждому утверждению отметьте, каких

ответов было получено больше всего. Осталось только сделать выводы.

Осталось только сделать выводы.

Достаточно сложно оценить, удалось ли в ходе тренинга сформировать у участников установку на заботу о своем здоровье. Во-первых, полуторачасового тренинга для этого явно не достаточно, для этого необходима длительная работа (минимум три дня). Во-вторых, методы исследований по изменению рискованного поведения очень специфичны, и использовать их могут только специалисты-социологи. Поэтому здесь очень кратко описываются только два основных метода.

«Панельное интервью-выход».

По прошествии

некоторого времени (3 — 6 месяцев) после

окончания семинара проводятся

исследования, цель которых — выяснить,

каким образом информация и навыки,

полученные на тренинге, повлияли на

формирование модели безопасного

поведения участника. «Панельное

интервью-выход» может включать следующие

вопросы: какие важные для себя решения

принял респондент после семинара, принял

ли решение относительно употребления

наркотиков, что повлияло на принятие

такого решения, может ли вспомнить

информацию, полученную на семинаре, как

оценивает влияние этого тренинга на

свое поведение и многое другое.

«Фокус-группы».

С помощью этого метода также можно ответить на все вопросы «Панельного интервью-выход», однако «фокус-группа» представляет собой обсуждение, на которое приглашаются все участники тренинга. Но, если в «панельном интервью» цепочка вопросов должна выявить у респондента его оценку тренинга, то фокус-группа собирается для обсуждения тем и проблем, которым был посвящен тренинг; об этом участники оповещаются заранее. Обсуждение проходит в свободной форме, поэтому этот метод часто предпочтительнее «панельного интервью».

Эффективность тренинга во многом зависит от того, насколько большим арсеналом средств он обладает для достижения той или иной цели.

Первый шаг в решении задачи выбора средств – это выбор методического приема. К наиболее часто применяемым метолам относятся групповые дискуссии, ролевые игры, психодрама и ее модификации, психогимнастика.

Выбор того или иного методического приема, а также конкретного средства в рамках этого приема определяется следующими факторами:

• содержанием тренинга;

• особенностями группы;

• особенностями ситуации;

• возможностями

тренера[15, с 132-133].

На сегодняшний момент при составлении программы социально – психологического тренинга с подростками выстраивается следующая схема оценки результативности и эффективности работы:

Критерии Показатели Диагностические методы

Данная схема является простой и удобной в использовании. И позволяет качественно оценить эффективность тренинговой работы.

Социально-психологический тренинг гармонизации детско-родительских отношений в семьях младших школьников «Счастливы вместе» | Методическая разработка (4 класс):

Социально-психологический тренинг гармонизации детско-родительских отношений в семьях младших школьников

«Счастливы вместе»

По мнению А.А. Осиповой, одним из эффективных методов коррекции детско-родительских отношений выступает использование социально-психологического тренинга . Социально-психологический тренинг трактуется ею в качестве практики психологического воздействия, предполагающей реализацию активных методов групповой работы. Помимо указанных методов, проведение социально-психологического тренинга подразумевает привлечение разнообразных форм обучения и привлечение коммуникативных техник с коррекционно-развивающей целью.

Социально-психологический тренинг выступает методом активного обучения и прямого психологического воздействия, поэтому при работе с детско-родительскими парами реализуется интенсивное групповое взаимодействие, ориентированное на рост компетентности во взаимодействии, а также рефлексию собственных действий.

Для коррекции детско-родительских отношений А.А. Осипова рекомендует использовать различные методические приемы, среди которых наиболее результативными выступают прием групповой дискуссии, игровые приемы (разнообразные ролевые игры), прием невербальных упражнений и пр.

Р.В. Овчарова, в свою очередь, указывает на эффективность использования когнитивно-поведенческого тренинга, направленного на преодоление нарушений детско-родительских отношений в следствии психолого-педагогической безграмотности родителей, установление благоприятных межличностных взаимоотношений и микроклимата внутри семьи, адекватная передача системы понятий без переноса проекций и интроектов, что достигается посредством ролевой игры и видеотренинга как варианта арт-терапии. Автор рекомендует также использовать следующие методы: эмоциональную децентрацию, релаксацию, интроспекцию, идентификацию с ребенком, увеличение круга средств самовыражения, эмпатическое слушание, социальную рефлексию, моделирование поведения, а также положительное восприятие ребенка. С помощью этих методов предполагается добиться преодоления чувства вины, личностной тревожности родителей, устранения эмоциональной холодности и авторитарности, обеспечение принятия запущенного ребенка и гуманизации взаимоотношений.

В связи с вышесказанным нами был составлен сценарий социально-психологического тренинга с элементами когнитивно-поведенческого «Счастливы вместе» для семей младших школьников 10-11 лет на основании тренинга для младших подростков «Город» (автор М.Е. Пермякова).

Для проведения тренинга необходим достаточно просторный зал – нами был использован спортивный. Оптимальное число участников – от четырех до шести семей. Поскольку в экспериментальной группе 25 семей, то они были разбиты на 5 подгрупп по 5 семей. Каждая семья может быть представлена как обоими родителями и ребенком, так и одним из родителей и ребенком. Возможно участие с двумя детьми, если они находятся в одном возрастном периоде. Авторский опыт показывает, что, как правило, в тренинге участвуют мамы с детьми. Формирование групп должно происходить на добровольной основе.

Тренинг включает три направления работы:

1. Информационно-просветительская работа с родителями об особенностях младшего школьного и подросткового возрастов, необходимости профилактики асоциального/девиантного поведения детей, вступающих в подростковый возраст, стилях семейного воспитания, конструктивных способах взаимодействия с детьми;

2. Психологическая диагностика детско-родительских отношений, которая включает первичную диагностику этих отношений посредством онлайн-опроса, контрольную диагностику на последнем занятии, следящую диагностику через наблюдение в процессе занятий;

3. Коррекционно-развивающая работа, направленная на гармонизацию детско-родительских отношений и правовое воспитание подростков.

Тренинг рассчитан на 5 занятий. Периодичность встреч – 2-3 раза в неделю в рамках кружка «Сознательное родительство». Продолжительность занятия – 1,5 часа. Первое и последнее занятия имеют блок, предназначенный для родителей – психолого-педагогическая лекция, а также домашнее задание, в остальных принимают участие родители с детьми.

Структура совместного занятия детей и родителей:

1) ритуал входа;

2) совместная деятельность родителей и детей;

3) беседа с родителями на темы эффективной коммуникации, конструктивного поведения в конфликтах и на озвученные родителями волнующие их темы (приемы эффективной коммуникации и поведения в конфликтах описаны в книге Ю. Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?».

В структуру занятия также входят следующие обязательные компоненты: ритуал приветствия, релаксация, основная часть, рефлексия, ритуал прощания.

На первом занятии «Знакомство» происходит снятие эмоционального напряжения между участниками, создание атмосферы доверия, прояснение запросов родителей на данный тренинг, установление групповых норм, первичное погружение в совместную деятельность родителей с детьми и ее анализ.

Установление групповых норм является важным этапом в установлении доброжелательных и доверительных отношений внутри группы, между семьей и тренером, что дает дополнительный ресурс для решения проблем респондентов. Г.И. Марасанов вводит «свод законов» группового тренинга: точность начала и финала процедуры, конфиденциальность, активность, право говорить «нет», не обманывать, право на поддержку, обязанность слушать и не перебивать, участвовать во всем, право на личное мнение, ко всем обращаться на «ты», работать от и до, говорить от себя лично о происходящем сейчас.

В.Э. Пахальян предлагает свод законов тренинговой работы:

1. Закон «00», предусматривает своевременное начало тренинга, его окончание. Все участники тренинга и ведущий вовремя приходят к началу занятия, в заранее оговоренное время.

2. Закон «свободного микрофона». Говорит только тот, у кого в руках «микрофон», которым может быть: игрушка, которую вы пускаете по кругу во время тренинга во время проведения или анализа упражнения, либо необыкновенный цветной маркер, либо резиновый маленький мячик лучше, чтобы он был матерчатым.

3. Закон активности. Гласит: «Вы имеете право, не участвовать в каком-либо упражнении. Это означает, что кто-то просто хочет понаблюдать со стороны. Заранее сообщите группе о своих намерениях. Но следует помнить, если из группы выбывает хотя бы один участник, то он влияет на всю группу».

4. Закон «Я высказывания». Этот закон требует излагать свою точку зрения от первого лица в виде: «Я считаю… Я думаю…. Я чувствую…»

5. Закон тактичного и доброжелательного отношения ко всем участникам группы. Излагается в следующем виде «У всех у нас есть достоинства и недостатки»

6. Закон имени. Называть свое имя перед каждым высказыванием и обращаться по именам к участникам тренинга.

7. Закон вежливости. Группе необходимо называть всех участников желаемым именем, которым они озвучили при знакомстве.

8. Закон «Здесь и сейчас», означает, что все происходящее в настоящий момент и в данном месте, а также чувства, эмоции и отношения присутствующих следует рассматривать в рамках тренинга и не переносить на другие реалии вашей жизни.

9. Закон конфиденциальности формулируется следующим образом: «Все, что происходит на этом тренинге, остается здесь, ни с кем из людей, не участвовавших в тренинге, не обсуждается».

10. Обращение к друг другу на «Ты». Для работы с детьми эта норма может быть несколько изменена, но обращение к ведущему по имени и без отчества весьма желательно. Дети могут называть родителей папой и мамой.

11. Работа от и до. Человек согласившийся на работу и участии в тренинге, изыскивает возможность присутствовать на всех занятиях с начала и до самого конца.

На втором занятии «Пойми меня» продолжается процесс снятия психо-эмоционального и телесного напряжения, упражнения направлены на установление контакта, отработку навыков «Я высказываний» и развитие эмпатии у всех членов семьи, формирование конгруэнтных отношений.

На третьем занятии «В гостях у сказки» происходит формирование семейного самосознания посредством сказкотерапии, изотерапии.

В рамках четвертого занятия «Древо жизни» осуществляется создание генеалогического древа, знакомство с историей создания семьи посредством биографического метода, проработка семейных родовых сценариев, выработка новой стратегии взаимодействия.

Пятое занятие «До свидания…», направлено на подведение итогов, организацию совместной деятельности и создание книги новых правил для развития детско-родительских отношений.

Социально психологический тренинг

Социально психологический тренинг — это один из методов активного обучения и психологического воздействия, осуществляемого в процессе интенсивного группового взаимодействия и направленного на повышение компетентности в сфере общения.

В отечественной литературе авторы, освещающие теоретические и практические проблемы социально психологического тренинга, используют этот термин очень широко и обозначают им, по сути, целую отрасль прикладной социальной психологии. Рассматривая социально психологический тренинг как «психологическое воздействие на уровне группы в рамках оказания помощи психически здоровым людям» (Петровская Л. А., 1982), они относят к нему тренинг сенситивности, группы личностного роста и др. Такое расширение понятия социально психологического тренинга если и оправдано методологически (всякий групповой процесс является социально-психологическим феноменом, методические и технические приемы заимствуют друг у друга различные виды тренинга), то вряд ли целесообразно, поскольку вносит терминологическую путаницу. Устоявшийся у нас в стране термин социально психологического тренинга введен немецкими психологами для обозначения программ, направленных на приобретение социально-психологического опыта и повышение социально-психологической компетентности в процессе группового взаимодействия. Групповые методы такой ориентации имеют и другие названия:

- активная социально-психологическая подготовка,

- активное социальное обучение,

- лабораторный тренинг и др.

Общая цель социально психологического тренинга — повышение компетентности в сфере общения — конкретизируется различными решаемыми в его процессе задачами. В зависимости от приоритета задач, на которые направлен социально психологический тренинг, он может приобретать различные формы. Все многообразие этих форм условно можно разделить на 2 больших класса:

- ориентированные на приобретение и развитие специальных навыков, например умение вести деловую беседу, разрешать межличностные конфликты и др.;

- нацеленные на углубление опыта анализа ситуаций общения, например коррекция, формирование и развитие установок, необходимых для успешного общения, развитие способности адекватно воспринимать себя и других людей, анализировать ситуации группового взаимодействия.

Процесс приобретения новых навыков и опыта осуществляется при активном участии членов группы. Принцип активности, реализующийся в социально психологическом тренинге, предполагает не усвоение готовых знаний и приемов, а самостоятельную выработку более эффективных навыков общения. Другой важный принцип социально психологического тренинга — принцип обратной связи, на котором строится приобретение нового перцептивного, эмоционального и когнитивного опыта. В практике социально психологического тренинга эмпирически выделены условия, являющиеся необходимой предпосылкой конструктивной обратной связи, например описательный, а не оценочный характер обратной связи, ее неотсроченность, специфичность, релевантность потребностям и получающего и отправляющего, реализация ее в контексте группы. Социально психологический тренинг проводится в группах по 8-12 человек под руководством психолога, прошедшего специальную подготовку. Обычно цикл занятий рассчитан на 30-50 часов, однако продолжительность его можно варьировать в зависимости от характера решаемых задач. В то же время опыт показывает, что непродолжительные занятия (менее 20-24 часов) не позволяют в полной мере реализовать программу С.-п. т. и снижают его эффективность. Занятия могут проводиться с интервалами в 1-3 дня (со средней продолжительностью каждого занятия 3 часа). Но более эффективной формой организации работы является марафон (несколько занятий подряд по 8-10 часов). В процессе С.-п. т. применяются различные методические приемы: групповая дискуссия (базовый методический прием), ролевые игры, невербальные методики и др. Использование в ходе занятий видеозаписи существенно повышает эффективность С.-п. т., предоставляя участникам наряду с обратной связью, полученной от других членов группы, объективную обратную связь.

Социально психологический тренинг получил широкое распространение в первую очередь как составная часть подготовки специалистов различного профиля — руководителей, педагогов, врачей, психологов, работников торговли и др. Подготовка специалистов в области психотерапии, предполагающая использование активных методов обучения в групповых формах, также включает социально психологический тренинг. Компетентность в общении является одним из существенных компонентов успешной профессиональной деятельности психотерапевта. Умение установить эмоциональный контакт, организовать пространство общения, идентифицировать эмоциональное состояние по экспрессивным характеристикам поведения, создать благоприятный «климат общения», выслушать и понять пациента, контролировать собственное экспрессивное поведение (позу, мимику, жестикуляцию), аргументированно высказать свою точку зрения, разрешать конфликтные, проблемные ситуации — таков неполный перечень необходимых психотерапевту навыков. Овладение ими и приобретение опыта более эффективного их применения на практике и является задачами социально психологического тренинга для психотерапевтов. На групповых занятиях с помощью ролевых игр могут выявляться и анализироваться ошибки, допускаемые в общении с пациентом, приобретается опыт ведения клинической беседы, осуществляется коррекция эмоционального состояния. Не менее важная задача социально психологического тренинга, проводимого в системе подготовки психотерапевтов, — выявление поведенческих стереотипов, свойственных участникам группы. Очевидно, что стереотипы, затрудняющие успешное общение, мешают профессиональной деятельности психотерапевта, однако и стереотипы, в обычном общении способствующие успеху, должны быть отрефлексированы, так как в профессиональной деятельности могут оказаться нежелательными. Наряду с осуществлением специфических для социально психологического тренинга задач в таких группах, как и при других видах тренинга, в процессе непосредственного группового взаимодействия приобретаются знания в области психологии личности, группы, общения, взаимоотношений, складывающихся между людьми, развиваются способности адекватно и полно воспринимать себя и других людей, повышается чувствительность к групповым процессам и вырабатываются навыки использования этого опыта в своей профессиональной деятельности.

%PDF-1.5 % 1 0 obj > /Metadata 2 0 R /Outlines 3 0 R /PageLayout /OneColumn /Pages 4 0 R /StructTreeRoot 5 0 R /Type /Catalog >> endobj 6 0 obj /Company () /CreationDate (D:20151124161150+03’00’) /Creator /ModDate (D:20151124161155+03’00’) /Producer (Adobe PDF Library 10.0) /SourceModified (D:20151124131145) >> endobj 2 0 obj > stream 2015-11-24T16:11:55+03:002015-11-24T16:11:50+03:002015-11-24T16:11:55+03:00Acrobat PDFMaker 10.1 для Worduuid:23614480-96cd-449b-9bf5-c0d41f78cc7duuid:771ce3d3-f385-401d-85c2-e937f1274447

Реферат на тему: «Классификация психотренингов»

Реферат

Классификация психотренингов

Содержание

Введение

Психологический тренинг

Общая характеристика

Определение понятия

Выводы по первой главе

Типология психологических тренингов

Психолого-терапевтический тренинг

Социально-психологический тренинг

Определение понятия

Виды социально-психологических тренингов

Выводы по второй главе

Заключение

Список использованной литературы

Введение

В наше время, когда жизнь требует переработки огромного количества информации и повышения адаптированности человека к новым условиям окружающей социальной и природной среды, старые приемы и методы деятельности уже мало помогают.

Поэтому интерес к применению активных групповых методов воздействия все время возрастает.

Психологический тренинг, являясь системой специально организованного интенсивного воздействия, помогает решить многие из актуальных проблем как ежедневной жизнедеятельности людей, так и управления персоналом.

За последние 10-15 лет тренинг стал одной из наиболее распространенных форм психологической практики, что объясняет появление новых видов тренинга и новых форм и методов их реализации.

Объектом анализа в данной работе являются виды психологических тренингов, предметом — их классификации.

Цель данного реферата — разобраться в многообразии существующих классификаций и провести их систематизацию.

Для реализации данной цели необходимо решение следующих задач:

изучить научную литературу для выработки теоретической базы данной работы;

уточнить понятия «психологический тренинг», «психолого-терапевтический тренинг» и «социально-психологический тренинг»;

проанализировать существующие классификации психологических тренингов.

Реферат состоит из введения, двух глав и заключения.

В первой главе дается общая характеристика психологического тренинга и раскрываются понятия: «психолого-терапевтический тренинг» (ППТ) и «социально-психологический тренинг» (СПТ).

Во второй главе анализируются представленные в литературе классификации СПТ и проводится их обобщение.

1. Психологический тренинг

Общая характеристика

В современном мире высоких технологий и информации с технической стороны возможно и доступно практически все. В этой связи компетентные, инициативные и мотивированные работники являются самым ценным ресурсом для руководства любого предприятия, компании или другой организации, так как положение на рынке конкуренции и прибыль предприятия зависят от того, какой персонал воплощает стратегии руководства в жизнь. Другими словами, выигрывают те, кто развивает творческий потенциал и инициативу своих работников. Именно поэтому интерес к психологическим тренингам как форме учебы и развития персонала постоянно растет.

Практика показывает, что в большинстве случаев, психологические тренинги действительно оказались эффективнее, чем традиционные формы учебы — лекции и семинары. Интенсивная работа во время тренинга помогает организации достичь высоких результатов за короткий срок, а последующая система послетренингового сопровождения обеспечивает надежное закрепление материала. Так что же такое психологический тренинг? В чем заключаются его особенности и отличия от привычной формы учебы, которая использовалась в течение многих лет? Хорошо знакомая классическая учеба построена на том, что мы читаем, слушаем, говорим или пишем о предмете изучения, как правило, не сталкиваясь с ним в процессе получения знаний.

В основу современных тренингов положена идея о том, что учеба должна опираться на собственный опыт участника. Вот почему во время психологического тренинга мы активно практикуемся, экспериментируем и проверяем свои представления и выводы в разнообразных мнимых и смоделированных ситуациях. В результате формируются и закрепляются навыки эффективного поведения. Это позволяет избежать ошибок в реальных условиях и помогает быстро принимать оптимальные решения. Кроме того, каждый тренинг максимально конкретизирован и направлен на повышение эффективности работы предприятия в четко определенной сфере. Материал, который выкладывается, имеет не общий (общеобразовательный или профессионально образовательный) характер, а прикладную направленность. Это способствует созданию системы учебы и подготовки кадров, характерной для конкретных видов профессиональной деятельности. В результате участники получают знание и способность (способы) их использовать, приобретают и совершенствуют определенные навыки.

Профессионально подготовленный тренинг представляет собой длительный процесс. Он начинается с диагностики — определение того, какая именно учеба, необходима. Для этого, кроме четкого определения области тренинга, обязательно учитываются: во-первых, опыт работы участников и их положения в организации, во-вторых, уровень разрешимых проблем в компании или вопросы стратегического развития организации. После этого формулируются задачи тренинга, и подбирается нужный арсенал развивающих технологий.

Следующий этап — проведение тренингов, во время которых проходит передача знаний, развитие и совершенствование определенных навыков, создание условий для самостоятельного поиска участником способов решения заданий, которые стоят перед ним.

Диапазон используемых методов очень широкий и включает интерактивное взаимодействие «тренер-участник», упражнения в парах и малых группах, ролевые и деловые игры, групповые дискуссии, индивидуальные письменные задания, технику «мозговой атаки», видеотренинг, анализ конкретных случаев и т.д.

Завершается этот цикл подведением итогов и анализом результатов тренинга.

По мнению специалистов, именно благодаря такому комплексному подходу тренинг является инструментом, главная цель которого заключается в содействии повышению эффективности деятельности компании, предприятия или другой организации.

психологический тренинг групповой терапевтический

Определение понятия

В широком смысле понятие «психологический тренинг» используется для обозначения разнообразных форм групповой психологической работы, хотя параллельно существуют такие понятия как групповая психотерапия, психо-коррекционные группы, группы опыта, группы активного обучения, практические экспериментальные лаборатории. В этой связи И.В. Вачков отмечает в своей книге «Основы технологии группового тренинга», что группы одного и того же вида у разных авторов называются по-разному и определяет границы понятия «психологический тренинг»: «Современное понимание тренинга включает в себя многие традиционные методы групповой психотерапии и психокоррекции, что вынуждает искать его истоки в разнообразных направлениях клинической психотерапии в группах» [2, С. 40].

Однако тренинг сегодня активно применяется в рамках деятельности по развитию личности, что подразумевает использование активных групповых методов практической психологии для работы со здоровыми людьми с целью решения задач по развитию и совершенствованию качеств, необходимых для улучшения их социального бытия и профессиональной деятельности. Особенно четко эту позицию сформулировал С.И. Макшанов, который определяет тренинг как многофункциональный метод преднамеренных изменений психологических феноменов человека, группы и организации [5, С. 87]. При таком подходе центральной является категория изменения, а тренинговое воздействие направляется на достижение позитивных изменений участников, повышение степени их «конгруэнтности» с собой и окружающей средой.

Сравним в этой связи определение тренинга как психологического воздействия Л.А. Петровской: «Весь курс тренинга и каждое отдельное его занятие можно рассматривать как ситуацию воздействия. Методы воздействия прямо ориентированы на вмешательство в развитие группы или личности с целью вызвать определенные изменения» [7, С. 67].

Как показывает анализ литературы, степень манипулятивности в оказании психологического воздействия может резко различаться в зависимости от установок ведущего. Разное понимание психологического смысла тренинга проистекает из разных теоретических концепций ведущих тренинговой группы. И.В. Вачков вводит понятие шкалы «агрессивности» психологического воздействия в процессе тренинга и делит ее на четыре пункта [3]:

Тренинг как своеобразный метод дрессуры, при которой жесткими манипулятивными приемами (отрицательное и положительное подкрепление) выстраивается нужное поведение участников;

Тренинг как тренировка, в результате которой происходит формирование и отработка умений и навыков эффективного поведения;

Тренинг как форма активного обучения, целью которого является, прежде всего, передача психологических знаний, а также развитие некоторых умений и навыков;

Тренинг как метод создания условий для самораскрытия участников и самостоятельного поиска ими способов решения собственных психологических проблем.

Выводы по первой главе

Суммируя все выше изложенное, можно охарактеризовать психологический тренинг как совокупность групповых методов формирования умений и навыков самопознания, общения и взаимопонимания людей в группе.

В отличие от терапии, которая направлена на исправление симптоматичного для дезадаптированной личности поведения, тренинг рассматривается как способ ускорения психологического развития и самореализации нормально функционирующей личности.

Тренинг ориентирован на воздействие, на групповое развитие с помощью оптимизации форм межличностного общения.

2. Типология психологических тренингов

В научной литературе представлены различные классификации психологических тренингов, которые часто значительно отличаются друг от друга. Цель данной главы — разобраться в разнообразии существующих видов тренингов и систематизировать их в обобщенной классификации.

Исходя из критерия «степень отнесенности задач группы к основным сферам психологической практики — психотерапии, психокоррекции, развитию и обучению» психологические тренинги могут быть разделены на тренинги терапевтической направленности; психокоррекционные группы; развивающие тренинги, обучающие и демонстрационные [10]. Первые два часто характеризуют как психолого-терапевтический тренинг (ПТТ), противопоставляя его социально-психологическому тренингу (СПТ), объединяющему остальные из указанных тренингов.

Для студентов, обучающихся по специальности «Связи с общественностью», актуальным является именно социально-психологический тренинг, поэтому данный вид тренинга рассматривается в реферате более подробно по сравнению с психолого-терапевтическим тренингом.

1 Психолого-терапевтический тренинг

Профессиональный тренинг психотерапевтического толка концентрируется на решении проблем и оказании помощи в преодолении трудностей, прежде всего личностных, в профессиональных, межличностных и других отношениях. Тренинг такого рода психотерапевтичен, потому что создаёт у группы ощущение психологической безопасности и даёт надежду на разрешение определённого конфликта (межличностного или внутриличностного).

Для подавляющего большинства людей психотерапия как таковая неприемлема, так как добровольное стремление подвергнуться курсу психотерапии означало бы поражение, прежде всего в собственных глазах. Участие в учебной (тренинговой) программе, напротив, означает, что человек борется и не сдается. Тот факт, что в процессе тренинга человек получает психотерапевтическую поддержку, делает ПТТ еще более привлекательным, прежде всего для тех, кто в этой поддержке особенно остро нуждается.

Для участников психотерапевтического тренинга необходимым результатом окажется умение справляться с высокой интенсивностью и стремительностью изменений в окружающем мире, осознание своих глубинных проблем и вариантов их преодоления, избавление от страхов, комплексов и блоков с выстраиванием более ответственного отношения к своей жизни и, как следствие, раскрытие новых возможностей или новое применение своих внутренних ресурсов.

2 Социально-психологический тренинг

Термин «социально-психологический тренинг» (СМТ) ввел М. Форверг. См. [9]. Существуют и другие термины — группы открытого общения, активное социальное общение, группы интенсивного общения и т.д., но термин СПТ является самым устойчивым и употребительным.

2.1 Определение понятия

Социально-психологический тренинг — это психологическое воздействие, основанное на активных методах групповой работы; это форма специально организованного общения, в ходе которого решаются вопросы развития личности, формирования коммуникативных навыков, оказания психологической помощи и поддержки, позволяющие снимать стереотипы и решать личностные проблемы участников» [8, С. 30].

Обобщая прочитанное по данной проблематике и учитывая приведенное выше определение, можно заключить, что социально-психологический тренинг — это форма специфического обучающего режима, включающего комплекс взаимосвязанных упражнений, ситуационно-ролевых игр, моделируемых проблемных ситуаций и групповых дискуссий, участвуя в которых человек приобретает знания, навыки и умения гармоничного общения.

2.2.2 Виды социально-психологических тренингов

Наряду с многообразием определений понятия «социально-психологический тренинг» существует также различные классификации данных тренингов, которые часто значительно отличаются друг от друга.

Рассмотрим, например, классификацию разновидностей Т-групп:

Общее развитие индивидуума;

Формирование и исследование межличностных отношений;

Улучшение деятельности организаций и коллективов путем оптимизации трудовых отношений [4, С. 20-21].

Можно заключить, что в основе данной классификации лежит такой критерий как «цель тренинга».

В.Ю. Большакова, характеризуя тренинги, отмечает: «Существует масса разновидностей тренинга, наиболее известные из них:

Т-группы;

Перцептивный тренинг;

Поведенческий тренинг;

Ролевой тренинг;

Видеотренинг и т.п.» [1, С. 10-11].

В данном случае невозможно выделить единый критерий, который лежит в основе классификации. Дается характеристика тренинга и по его цели, и по форме организации тренинга, и по методике его проведения (какой прием используется). Подобный подход к созданию классификаций является, на мой взгляд, противоречивым, но предложенные виды тренинга будут учтены при систематизации существующих классификаций.

Как отмечают в своей монографии Макшанов С.И. и Хрящева Н.Ю., в 60-е гг. возникает опирающееся на традиции гуманистической психологии Карла Роджерса движение тренинга социальных и жизненных умений (social/life skills training). Этот вид тренинга применялся для профессиональной подготовки учителей, консультантов и менеджеров в целях психологической поддержки и развития. В тренинге жизненных умений выделяют три основные модели, определяющие своеобразие подхода к участникам тренинга [6]:

Первая модель опирается на 7 категорий жизненных умений: (умения по цели) решения проблем общения, настойчивости, уверенности в себе, критичности мышления, умения самоуправления и развития Я-концепции.

Вторая модель классифицирует жизненные умения, являющиеся целью тренинга, на 4 категории: межличностное общения, поддержание здоровья, развитие решение проблем и принятие решений.

Третья модель включает тренинг эмоционального самоконтроля, межличностных отношений, самопонимания, финансовой самозащиты, самоподдержки и концептуализации опыта [6].

В основе данной классификации лежит критерий «цель».

В своей статье «Всё, что нужно знать о психологических тренингах» В. Сороченко выделяет следующие виды тренинга, исходя из цели его проведения:

Коммуникативные тренинги;

Задачей коммуникативных тренингов является постановка поведенческих навыков, т.е. обучение эффективному поведению в различных ситуациях общения. Предполагается, что умения и навыки, сформированные в искусственно созданных и «безопасных» условиях психологического тренинга, помогут преодолеть трудности общения в реальной жизни.

Понятно, что невозможно за те несколько дней, которые длится тренинг, сделать из участников «мастеров общения». Те мыслительные схемы и стереотипы поведения, которые формировались на протяжении всей жизни, нельзя поменять за два дня. Нужна упорная и систематическая работа над собой. Цель коммуникативных тренингов — показать, как это делается, и дать импульс для дальнейшего развития.

2. Тренинги личностного роста

Это разновидность коммуникативных тренингов, в которых с помощью различных техник участники пытаются осознать и преодолеть свои комплексы. Такой тренинг актуализирует переживания, смутно ощущаемые людьми как препятствия жизненного успеха и профессионального продвижения. С помощью других участников кто-то один вытаскивает наружу свои неосознаваемые страхи, избавляясь от внутренних барьеров и узнавая, как его воспринимают окружающие люди. Это позволяет выявить и в дальнейшем более эффективно применять положительные качества, сформировать более адекватную оценку своих способностей, увидеть собственные ошибки и недостатки в общении.

3. Бизнес-тренинги

Это многочисленные варианты первых двух видов тренинга, направленные на решение конкретных бизнес-задач, максимальную часть которых составляют тренинги по продажам чего-либо. Популярны также тренинги ведения переговоров, решения конфликтных ситуаций и развития персонала (или формирования команды).

Выводы по второй главе

Анализ приведенных выше классификаций, а также представленных в рамках данных классификаций определений и характеристик отдельных видов тренинга позволяет выделить критерии проанализированных классификации и на их основе предложить классификацию тренингов как результат обобщения и систематизации рассмотренных в данной главе.

Первый критерий — цель тренинга. В рамках данного критерия различают:

Коммуникативные тренинги;

Тренинги личностного роста;

Бизнес-тренинги, среди которых выделяются тренинги по продажам чего-либо, тренинги ведения переговоров, решения конфликтных ситуаций и развития персонала (или формирования команды).

Второй критерий — умения и навыки, которые вырабатываются в процессе тренинга.

На коммуникативных тренингах вырабатываются:

умения и навыки межличностное общения, решение проблем и принятие решений, общения, уверенности в себе, межличностных отношений критичности мышления, эмоционального самоконтроля

На тренингах личностного роста вырабатываются;

умения и навыки решения проблем, настойчивости, уверенности в себе, критичности мышления, умения самоуправления и развития Я-концепции. эмоционального самоконтроля, самопонимания, концептуализации опыта решения конфликтных ситуаций

На бизнес-тренингах вырабатываются:

умения и навыки решения проблем, настойчивости, уверенности в себе, критичности мышления, умения самоуправления и развития Я-концепции, эмоционального самоконтроля, межличностных отношений, самопонимания, решения конфликтных ситуаций финансовой самозащиты, самоподдержки и концептуализации опыта.

Третий критерий — состав участников. Различия между контингентом участников определяются возрастом, профессией, уровнем интеллекта и образования, личностными особенностями и т.п.

Согласно данному критерию можно выделять такие виды тренингов, как:

подростковый тренинг;

тренинг для старшеклассников;

тренинг для педагогов;

детско-родительский тренинг;

тренинг для родителей детей-инвалидов;

менеджерский тренинг;

лидерский тренинг и т.д.

Содержание каждого из указанных тренингов определяется конкретными задачами, стоящими перед ведущим, и проблемами, волнующими участников. Как правило, они связаны с недостаточной сформированностью определенных навыков (см. приведенный выше второй критерий). В данном случае возможны следующие виды тренинговых групп: тренинг важнейших жизненных навыков; тренинг толерантности; адаптационный тренинг тренинг межличностных отношенийи и т.д.

Четвертый критерий — методический прием (средства) для достижения поставленной цели. К наиболее часто применяемым средствам, с помощью которых достигаются необходимые результаты, относятся: групповые дискуссии, ролевые игры, психодрама и ее модификации, а также психогимнастика.

Заключение

В наши дни коммуникативная компетентность является профессионально важным качеством и необходима всем: политикам, руководителям, менеджерам, предпринимателям, учителям и многим другим. Компетентность в общении способствует профессиональной эффективности любого специалиста, и ее развитие успешно решается в рамках психологического тренинга.

Психологический тренинг представляет собой совокупность групповых методов формирования умений и навыков самопознания, общения и взаимопонимания людей в группе. В отличие от терапии, направленной на исправление симптоматичного для дезадаптированной личности поведения, социально-психологический тренинг (СПТ) — это способ ускорения психологического развития и самореализации нормально функционирующей личности.

СПТ — форма активного обучения, позволяющая человеку формировать навыки и умения в построении продуктивных социальных межличностных отношений, анализировать социально-психологические ситуации со своей точки зрения и позиции партнера, развивать в себе способности познания и понимания себя и других в процессе общения.

Время не стоит на месте, и тренинг в том виде, в котором он распространен сейчас будет постепенно отмирать. Промежуточным этапом при переходе к принципиально новой концепции тренинга является корпоративный тренинг, разработанной специально на заказ для данной фирмы программе, который решает вопрос одновременного повышения компетентности многих сотрудников. Новая концепция тренинга может состоять в том, что тренер включается в работу реальных работающих команд — менеджерских, проектных, рабочих и т.д. Тренер-ведущий сопровождает решение задачи, которая является новой для данной команды.

Список использованной литературы

1. Большаков В.Ю. Психотренинг. Социодинамика. Упражнения. Игры. — СПб.: Социально-психологический центр, 1996. — 380 с.

2. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники. — M.: Ось 89, 2009. — 265 с.

3. Вачков И.В. Психология тренинговой работы: содержательные, организационные и методические аспекты ведения тренинговых групп. — М.: Эксмо, 2008. — 416 с.

4. Евтихов О.В. Практика психологического тренинга. — СПб.: Речь, 2007 — 256 с.

5. Макшанов С.И. Психология тернинга: Теория. Методология. Практика. — СПб. : Образование, 1997. — 238 с.

6. Макшанов С.И., Хрящева Н.Ю. Психогимнастика в тренинге. Часть 1. — СПб: Образование, 1998 — 106 с.

7. Петровская Л.А. Теоретические и методические проблемы социально-психологического тренинга. — М.: Изд-во МГУ, 1982. — 168 с.

8. Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг межличностного общения. — М.: Аспект-Пресс, 1991. — 45 с.

9. Психология общения. Энциклопедический словарь / Под общ. ред. А.А. Бодалева. — М. Изд-во «Когито-Центр», 2011 — 600 с.

. Рудестам К. Групповая психотерапия (психокоррекционные группы: теория и практика). — СПб.: Питер Ком, 1998. — 367 с.

11. Сороченко В. Всё, что нужно знать о психологических тренингах.

Ведение тренинга | Институт психотерапии и консультирования Гармония

Обучение » Международная школа психотерапии, консультирования и ведения групп » Информация для студентов » Рекомендуемая литература по темам » Ведение тренинга

1. Бакли Р., Кэйпл Д. Теория и практика тренинга. СПб, 2002

2. Вачков И. Основные технологии группового тренинга. Психотехники. М., 1989

3. Групповая психотерапия. Под ред. Б.Д. Карвасарского и С. Ледера М., 1990

4. Захаров В.П., Хрящева Н.Ю. Социально-психологический тренинг. Л., 1989

5. Иоманс Т. Практические занятия по психосинтезу СПб., 1993

6. Киппер Д. Клинические ролевые игры и психодрамма. М., 1994

7. Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах. Минск, 2000

8. Кристофер Э., Смит Л. Тренинг Лидерства. СПб, 2001

9. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Психология малой группы. М., 1991

10. Лабунская В.А. Психология экспрессивного поведения. М., 1989

11. Макаров Ю.В., Исаков В.В. Психологический тренинг «Познай себя и другого». СПб, 1995

12. Макшанов С.И. Психология тренинга: Теория. Методология. Практика. Монография, СПб, Образование

13. Межличностное восприятие в группе. Под ред. Г.М. Андреевой, А.И. Донцова. М., 1981

14. Мелибруда Е.Я. Я — Ты — Мы. М., 1986

15. Практикум по социально-психологическому тренингу. 3-е издание Под. Ред. Б.Д. Парыгина. СПб, Издательство Михайлова В.А., 1999

16. Робер М., Тильман Ф. Психология индивида и группы. М. 1988

17. Рудестам К. Групповая психотерапия. СПб, 2000

18. Сидоренко Е. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии СПб., 2002

19. Стюард Д. Тренинг организационных изменений. СПб, 2001