Ассортативный брак: Ассортативные браки

Значение генетических анализов в прогнозе реабилитации ребенка / Альманах № 45 / Архив / Альманах Института коррекционной педагогики

В последнее время, благодаря исследованиям в области генетики слуха, знания о генах, влияющих на процессы восприятия звуков, значительно расширились. Подтверждение наследственной причины тугоухости у ребёнка, в семье которого нет родственников с нарушением слуха, возможно только благодаря молекулярным методам диагностики [1,2,3]. Знание наследственных причин становится очень важным не только для выявления, но и для реабилитации детей с нарушением слуха.

Цель данной статьи — познакомить сурдопедагогов с распространенными формами наследственной тугоухости, с особенностями их выявления и вариантами течения c различной степенью тяжести.

Исследованиями, проведенными в Европе и США в 80-90-е годы, показано, что 50% врожденной и доречевой детской тугоухости обусловлены изменениями в генах [4,5]. Наследственные нарушения слуха включают до 30% синдромальных форм и 70% несиндромальных форм тугоухости. При синдромах нарушение слуха, сопровождается патологией других органов и систем и имеет в основе генную мутацию. При несиндромальных формах тугоухость является единственным симптомом заболевания. Считается, что среди последних аутосомно-рецессивные формы составляют 75%-85%, аутосомно-доминантные – 15%-24%, Х-сцепленные рецессивные формы – 1-2%, около 1% связывают с мутациями митохондриальной ДНК.

При синдромах нарушение слуха, сопровождается патологией других органов и систем и имеет в основе генную мутацию. При несиндромальных формах тугоухость является единственным симптомом заболевания. Считается, что среди последних аутосомно-рецессивные формы составляют 75%-85%, аутосомно-доминантные – 15%-24%, Х-сцепленные рецессивные формы – 1-2%, около 1% связывают с мутациями митохондриальной ДНК.

Самой распространенной причиной наследственной сенсоневральной тугоухости в мире и в нашей стране являются изменения в гене GJB2 [6,7,8,9]. В Российской популяции мутации в этом гене обнаружены в 65% случаев в группе детей с врожденной сенсоневральной тугоухостью, выявленных и обследованных в первый год жизни [10]. При врожденной спорадической тугоухости/глухоте две трети нарушений в гене GJB2 обусловлены только одной мутацией [11,12], которая обозначается как c.35delG. В 75% случаев данная мутация и подобные ей приводят к тяжелой тугоухости и глухоте [13]. В числе других генов наиболее часто выявляются рецессивные мутации в гене STRC, кодирующем белок стереоцилин и гене USh3A, кодирующем белок ушерин, являющиеся структурными белками наружных волосковых клеток.

Исследователями неоднократно подчеркивалось, что большинство детей с наследственной тугоухостью имеют слышащих родителей и почти в 60 % случаев не имеют родственников с нарушением слуха [15]. Это очень важная информация, так как ранее отсутствие родственников семье считалось признаком отсутствия наследственности, но на самом деле это не так. Такая ситуация характерна для наиболее частых среди врожденной тугоухости рецессивных форм. В этом случае подтвердить наследственный характер может только генетический тест [11,15]. Наличие в семье двух и более детей с нарушением слуха, или родителей, или дальних родственников предполагает наследственный характер тугоухости.

Универсальный аудиологический скрининг новорожденных позволяет выявить большинство детей с врожденной сенсоневральной тугоухостью различной степени тяжести уже в первые месяцы жизни. Встает вопрос о сурдопедагогической коррекции нарушений слуха у ребенка в возрасте от 3-х месяцев и старше. Родители сталкиваются с определенными трудностями слухопротезирования в столь ранний период. Следует отметить, что аудиологический скрининг новорожденных направлен главным образом на своевременное выявление детей с тяжелыми формами нарушения слуха. Тем не менее, он оказался также эффективным в выявлении детей с врожденной тугоухостью легкой и умеренной степени [16]. Наблюдения показывают, что обеспокоенность родителей здоровьем ребенка не зависит от степени тяжести тугоухости. Главный вопрос, который задают родители специалистам при раннем выявлении нарушения слуха, будет ли прогрессировать тугоухость и как ее вылечить. С этой целью проводятся исследования, позволяющие снять обеспокоенность родителей, дать точный прогноз вероятности прогрессирования при врожденных нарушениях слуха [10,17].

Встает вопрос о сурдопедагогической коррекции нарушений слуха у ребенка в возрасте от 3-х месяцев и старше. Родители сталкиваются с определенными трудностями слухопротезирования в столь ранний период. Следует отметить, что аудиологический скрининг новорожденных направлен главным образом на своевременное выявление детей с тяжелыми формами нарушения слуха. Тем не менее, он оказался также эффективным в выявлении детей с врожденной тугоухостью легкой и умеренной степени [16]. Наблюдения показывают, что обеспокоенность родителей здоровьем ребенка не зависит от степени тяжести тугоухости. Главный вопрос, который задают родители специалистам при раннем выявлении нарушения слуха, будет ли прогрессировать тугоухость и как ее вылечить. С этой целью проводятся исследования, позволяющие снять обеспокоенность родителей, дать точный прогноз вероятности прогрессирования при врожденных нарушениях слуха [10,17].

В России частота встречаемости здоровых носителей мутации с.35delG среди русских, мордвы, удмуртов в среднем составляет 3,8%, или 1 на 26 человек [18]. Поэтому вероятность встречи носителей измененного гена достаточно высока. Самый высокий показатель 5,5%, или 1 на 18 человек, выявлен при обследовании жителей Северо-Западного региона. Реже здоровое носительство 35delG встречается среди татар – 1,0%, а у чувашей, башкир и коми данная мутация встречается крайне редко. Данные эпидемиологических исследований в каждом регионе очень важны, поскольку дают представление о распространенности определенных мутаций, что позволяет правильно организовывать консультативную и профилактическую работу [19,20].

Поэтому вероятность встречи носителей измененного гена достаточно высока. Самый высокий показатель 5,5%, или 1 на 18 человек, выявлен при обследовании жителей Северо-Западного региона. Реже здоровое носительство 35delG встречается среди татар – 1,0%, а у чувашей, башкир и коми данная мутация встречается крайне редко. Данные эпидемиологических исследований в каждом регионе очень важны, поскольку дают представление о распространенности определенных мутаций, что позволяет правильно организовывать консультативную и профилактическую работу [19,20].

Важно понимать, что врожденная несиндромальная сенсоневральная тугоухость вследствие рецессивных мутаций в гене GJB2 является самой распространенной формой наследственной сенсоневральной тугоухости, то есть детей с тугоухостью, обусловленной данной причиной, много. Это заболевание моногенное, то есть вызывается мутациями одного гена. Ген был открыт в 1997 году в первом локусе рецессивной тугоухости DFNB1 [6,12]. Он кодирует белок коннексин 26. Чаще всего родители ребенка являются носителями одной мутации и имеют нормальный слух. Поскольку второй вариант гена не несет мутации, то белок синтезируется со здоровой копии гена, родители здоровы. Риск рождения глухого ребенка в такой паре равен 25% для каждой беременности. Родители часто не подозревают, что они являются носителями мутации и имеют повторный риск. Второй категорией являются семьи с повторными случаями заболевания в родословной. Глухие дети могут родиться в 20% ассортативных браков, что указывает на совпадение причины заболевания у супругов. В очень редких случаях тугоухость ребенка в ассортативном браке может быть приобретенной (менингит и т.п.). В то же время исследования показали, что в 80% браков между глухими супругами рождаются дети с нормальным слухом, что является свидетельством значительной генетической гетерогенности нарушений слуха.

Чаще всего родители ребенка являются носителями одной мутации и имеют нормальный слух. Поскольку второй вариант гена не несет мутации, то белок синтезируется со здоровой копии гена, родители здоровы. Риск рождения глухого ребенка в такой паре равен 25% для каждой беременности. Родители часто не подозревают, что они являются носителями мутации и имеют повторный риск. Второй категорией являются семьи с повторными случаями заболевания в родословной. Глухие дети могут родиться в 20% ассортативных браков, что указывает на совпадение причины заболевания у супругов. В очень редких случаях тугоухость ребенка в ассортативном браке может быть приобретенной (менингит и т.п.). В то же время исследования показали, что в 80% браков между глухими супругами рождаются дети с нормальным слухом, что является свидетельством значительной генетической гетерогенности нарушений слуха.

Для рецессивных мутаций гена GJB2 характерна двусторонняя сенсоневральная несиндромальная тугоухость, которая в 70-75% случаев является тяжелой, в 20% — умеренной, и в 5-10% — легкой [13,21,22].

Важно знать, что GJB2-тугоухость является периферической, когда рецепторы (волосковые клетки) с рождения не выполняют свою работу по преобразованию звука в электрический сигнал, понятный нервной системе. Тугоухость имеет стойкий, стабильный характер, то есть пороги слышимости постоянны и не изменяются на протяжении длительного времени. Исследования показали, что в большинстве случаев (90%) GJB2-тугоухость не прогрессирует.

Двусторонняя сенсоневральная тугоухость IV степени и двусторонняя глухота – это самый частый вариант течения GJB2-тугоухости. Ранее в большинстве случаев нарушение слуха замечали в первый год жизни. Сегодня у 87% детей с измененным генотипом отоакустическая эмиссия (ОАЭ) в роддоме не регистрируется [17]. Современные средства аудиологической диагностики, методы регистрации коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП) и стационарных слуховых вызванных потенциалов (АSSR) позволяют поставить диагноз в первые месяцы жизни.

Двустороннюю сенсоневральную тугоухость III степени диагностируют у 20% детей с измененным генотипом. Варианты аудиограмм разнообразны, но преобладают нисходящие кривые с определением порогов на всех частотах. Дети с таким вариантом течения выявляются при аудиологическом скрининге новорожденных, а регистрация КСВП позволяет поставить диагноз уже в первые недели жизни ребенка. Течение стабильное. Дети нуждаются в бинауральном слухопротезировании и занятиях с сурдопедагогом. Взрослые пациенты, как правило, хорошо реабилитированы. Они могут обратиться к сурдологу уже со своим ребенком, если в браке они встретились со здоровым носителем мутации в гене GJB2, или же они вступили в ассортативный брак с тугоухим человеком, имеющим такую же причину тугоухости.

Течение стабильное. Дети нуждаются в бинауральном слухопротезировании и занятиях с сурдопедагогом. Взрослые пациенты, как правило, хорошо реабилитированы. Они могут обратиться к сурдологу уже со своим ребенком, если в браке они встретились со здоровым носителем мутации в гене GJB2, или же они вступили в ассортативный брак с тугоухим человеком, имеющим такую же причину тугоухости.

Двусторонняя сенсоневральная тугоухость II степени встречается в 5-10% случаев с измененным генотипом. При скрининге по факторам риска такие дети попадали к сурдологу с опозданием. Родители вдруг замечали, что ребенок стал переспрашивать, например, после болезни. Генетический анализ подтверждает, что это врожденная тугоухость, которая в большинстве случаев не будет прогрессировать. Исследования показали, что только у 10% пациентов с измененным генотипом в этой группе отмечается значительное ухудшение порогов слышимости.

К редким вариантам течения GJB-тугоухости относится асимметрия порогов слышимости у гомозигот по мутации 35delG. В нашей практике описан случай поздней диагностики GJB2-тугоухости в 11 лет. Бабушка заметила, что ребенок недослышит с 6 лет. В данном случае была диагностирована двусторонняя сенсоневральная тугоухость I степени на правое ухо и II степени на левое, с межушной разницей 30 дБ. Двусторонняя высокочастотная сенсоневральная тугоухость — также довольно редкий вариант нарушения слуха при мутациях в гене GJB2. При этом варианте могут быть выявлены рецессивные мутации, которые не приводят к отсутствию белка, или доминантные мутации.

В нашей практике описан случай поздней диагностики GJB2-тугоухости в 11 лет. Бабушка заметила, что ребенок недослышит с 6 лет. В данном случае была диагностирована двусторонняя сенсоневральная тугоухость I степени на правое ухо и II степени на левое, с межушной разницей 30 дБ. Двусторонняя высокочастотная сенсоневральная тугоухость — также довольно редкий вариант нарушения слуха при мутациях в гене GJB2. При этом варианте могут быть выявлены рецессивные мутации, которые не приводят к отсутствию белка, или доминантные мутации.

Результаты проведенных исследований указывают на необходимость обязательной рекомендации генетического исследования гена GJB2 младенцам с двусторонней сенсоневральной тугоухостью независимо от степени потери слуха. Степень тугоухости у ребенка может быть разной у разных членов одной семьи, закономерностей степени выраженности признака в одной семье нет, и возможность точно прогнозировать степень тугоухости у будущего ребенка на сегодня отсутствует.

В настоящее время в группе детей с нарушением слуха и отсутствием мутаций в гене GJB2 наиболее часто выявляют мутации гена STRC, кодирующего белок стереоцилин. Делеции гена STRC считаются наиболее распространенной причиной тугоухости легкой и умеренной степени [14]. Распространенность данной патологии оценивается как 1 на 16 тыс., то есть только в 8 раз меньше распространенности GJB2-связанной тугоухости. Белок стереоцилин важен для формирования пучка стереоцилий наружных волосковых клеток. При отсутствии белка отмечена дезорганизация стереоцилий наружных волосковых клеток из-за отсутствия горизонтальных связей между верхушками стереоцилий, и отсутствие сцепления самых высоких стереоцилий с покровной мембраной, что нарушает функцию наружных волосковых клеток. Для сенсоневральной тугоухости, связанной с мутациями в гене STRC, характерно преобладание II степени тугоухости, пологонисходящий тип аудиометрической кривой и стабильность порогов слышимости. Выявлено преобладание порогов от 35 до 60 дБ на частотах 0,5—4 кГц, стабильность порогов слышимости в течение всего периода наблюдения.

Делеции гена STRC считаются наиболее распространенной причиной тугоухости легкой и умеренной степени [14]. Распространенность данной патологии оценивается как 1 на 16 тыс., то есть только в 8 раз меньше распространенности GJB2-связанной тугоухости. Белок стереоцилин важен для формирования пучка стереоцилий наружных волосковых клеток. При отсутствии белка отмечена дезорганизация стереоцилий наружных волосковых клеток из-за отсутствия горизонтальных связей между верхушками стереоцилий, и отсутствие сцепления самых высоких стереоцилий с покровной мембраной, что нарушает функцию наружных волосковых клеток. Для сенсоневральной тугоухости, связанной с мутациями в гене STRC, характерно преобладание II степени тугоухости, пологонисходящий тип аудиометрической кривой и стабильность порогов слышимости. Выявлено преобладание порогов от 35 до 60 дБ на частотах 0,5—4 кГц, стабильность порогов слышимости в течение всего периода наблюдения.

В группе GJB2-негативной тугоухости выявляют мутации в гене USh3A, кодирующего белок ушерин, который важен для формирования основания стереоцилий волосковых клеток. Кроме того, белок важен для работы палочек, рецепторов периферического зрения, обеспечивающих зрение в сумерках. Для пациентов с мутациями в гене USh3A с данным генотипом анализ данных аудиологического обследования показал более выраженный нисходящий профиль аудиограммы, при этом пороги слышимости соответствовали тугоухости II степени.

Кроме того, белок важен для работы палочек, рецепторов периферического зрения, обеспечивающих зрение в сумерках. Для пациентов с мутациями в гене USh3A с данным генотипом анализ данных аудиологического обследования показал более выраженный нисходящий профиль аудиограммы, при этом пороги слышимости соответствовали тугоухости II степени.

Детей с мутациями и делециями в генах STRC и USh3A выявляют уже в роддоме, поскольку ОАЭ у них не регистрируется. Ранее при скрининге по факторам риска незначительное повышение порогов слуха могло быть не замечено из-за хорошей реакции на звуки. Возраст появления жалоб на невнимательность, переспрашивание, нарушение произношения и т.п. не указывает на возраст начала тугоухости, а лишь свидетельствует о тех изменениях в речевом и слуховом поведении ребенка, которые явились следствием нарушения слуха, со временем стали заметны родителям, окружающим и привели в итоге к врачу. На сегодня универсальный аудиологический скрининг выявляет детей с легкими и умеренными потерями слуха очень рано, поэтому необходим особый подход при консультировании родителей ребенка, которые обеспокоены результатами скрининга и диагнозом тугоухости.

Динамическое наблюдение пациентов с мутациями в генах белков стереоцилина и ушерина показало стабильность порогов слышимости в период наблюдения. Пациенты с мутациями в гене USh3A первоначально рассматриваются как случаи врожденной несиндромальной тугоухости, выявленные в результате универсального аудиологического скрининга, хотя обнаружение двух мутаций в данном гене подтверждает диагноз синдрома Ашера II типа, который сопровождается медленно прогрессирующим пигментным ретинитом с потерей периферического зрения, начиная со второго десятилетия жизни. Поэтому всем детям рекомендована консультация и наблюдение окулиста, осмотр глазного дна, электроретинография. Определенный генотип c двумя крупными делециями гена STRC и соседних с ним генов, приводит к синдромальной тугоухости, сопровождающийся нарушением фертильности у мужчин. Первое и второе десятилетие жизни тугоухость также считается несиндромальной.

Слухопротезирование детей со слабыми потерями слуха имеет свои особенности. С одной стороны, очевидным плюсом выглядит возможность обеспечить высокую эффективность слуховых аппаратов, то есть свободную разборчивость речи во многих ситуациях. Но одновременно возрастают требования к качеству протезирования, так как появляется риск негативных проявлений, вызванных чрезмерным усилением, отсутствием необходимой компрессии или особенностями в других параметрах. В упрощенном виде этот процесс можно охарактеризовать формулой «на хороший слух только хорошие аппараты». И если при подборе слуховых аппаратов взрослым людям со слабыми потерями вполне можно ориентироваться на результаты тональной пороговой и речевой аудиометрии и субъективные оценки, то в отношении детей младшего возраста имеет место возможная погрешность при аппроксимировании результатов и сложности в оценке реакций. Именно поэтому процедура подбора слуховых аппаратов детям со слабыми потерями не менее сложна и трудоемка, чем аналогичные действия при тугоухости высокой степени и глухоте, и требует применения методов валидизации и верификации для контроля эффективности и внесения необходимых поправок.

С одной стороны, очевидным плюсом выглядит возможность обеспечить высокую эффективность слуховых аппаратов, то есть свободную разборчивость речи во многих ситуациях. Но одновременно возрастают требования к качеству протезирования, так как появляется риск негативных проявлений, вызванных чрезмерным усилением, отсутствием необходимой компрессии или особенностями в других параметрах. В упрощенном виде этот процесс можно охарактеризовать формулой «на хороший слух только хорошие аппараты». И если при подборе слуховых аппаратов взрослым людям со слабыми потерями вполне можно ориентироваться на результаты тональной пороговой и речевой аудиометрии и субъективные оценки, то в отношении детей младшего возраста имеет место возможная погрешность при аппроксимировании результатов и сложности в оценке реакций. Именно поэтому процедура подбора слуховых аппаратов детям со слабыми потерями не менее сложна и трудоемка, чем аналогичные действия при тугоухости высокой степени и глухоте, и требует применения методов валидизации и верификации для контроля эффективности и внесения необходимых поправок.

Отдельные сложности вызывает необходимость подбора слуховых аппаратов на асимметричные и односторонние потери слуха. Принципиально можно выделить две разные стратегии – попытку восстановления бинаурального восприятия (то есть протезирование хуже слышащего уха в пару к хорошо слышащему, или бинауральное протезирование при разной степени снижения слуха в обоих ушах) или при невозможности первого варианта – использование возможностей псевдобинаурального восприятия (с применением систем CROS и BiCROS).

Зачастую при слабых и односторонних стойких потерях слуха слухопротезирование у детей раннего возраста не проводится, или подобранные аппараты рекомендуются в режиме непостоянного использования (например, только для занятий по развитию речи). Итак, что важно знать о наследственной рецессивной тугоухости:

- Большинство семей не имеют родственников с нарушением слуха, и только генетический анализ способен подтвердить наследственный характер нарушения слуха у ребенка.

- Генетический анализ необходим для прогноза потомства в конкретной семье в отношении риска рождения следующих детей с нарушением слуха. Чем раньше родители узнают истинную причину тугоухости, тем больше шансов рождения здоровых детей в последующих поколениях семьи. Если пара не планирует детей, то возможно им и не нужно знать причину нарушение слуха, но информация о причине важна для самого ребенка и для других родственников семьи, учитывая высокую частоту носительства гена в популяции.

- Большинство наследственных рецессивных форм являются врождёнными и выявляются при универсальном аудиологическом скрининге новорождённых.

- Большинство наследственных форм врождённой тугоухости имеют стабильное течение и не прогрессируют длительное время. Небольшой процент повышения порогов слышимости возможен вследствие влияния факторов окружающей среды или других неизвестных факторов, данный вопрос еще не изучен. Это относится и к мутациям в гене GJB2 (коннексина 26), и к STRC (стереоцилин), и к USh3A (ашерин).

- Большинство наследственных форм врождённый тугоухости при отсутствии значимых проблем со стороны центральной нервной системы или другой патологии успешно реабилитируются с помощью слухопротезирования или при проведении кохлеарной имплантации.

- Подтверждение наследственной этиологии с помощью генетического тестирования позволяет родителям быстрее принять диагноз и принять решение относительно метода реабилитации.

- Показания к подбору слуховых аппаратов детям с сенсоневральной тугоухостью I и II степени в определенном возрасте зависят от многих факторов, из которых наиболее важны развитие речи и образовательные потребности.

Заключение

Генетическое обследование может оказать помощь специалистам и родителям в определении истинной этиологии и прогноза течения заболевания. Отсутствие мутаций в гене GJB2 не исключает наличия нарушений в других более редких генах Развитие методов молекулярной генетики позволяет расширить показания к генетическому консультированию семей в отношении риска повторения тугоухости.

Библиография

Ещё статьи авторов (8)

Печать

Поделиться

Копировать ссылку

- Современные достижения кохлеарной имплантации. Медицинские аспекты (Г.А. Таварткиладзе)

- История кохлеарной имплантации (Г.А. Таварткиладзе)

- Наследственные причины нарушения слуха у детей, использующих систему кохлеарной имплантации (Т.Г. Маркова,В.В. Бахшинян,А.А. Мошенский,М.В. Гойхбург,С.С. Чибисова)

- Нарушения слуха и глухота – глобальная проблема современного здравоохранения (Г.А. Таварткиладзе)

- Речевая аудиометрия в шуме в свободном звуковом поле у пациентов после кохлеарной имплантации (М.В. Гойхбург,В.В. Бахшинян,А. Важыбок,Б. Кольмейер,Г.А. Таварткиладзе)

- Этический анализ профессиональной деятельности сурдологов и сурдопедагогов (С.С. Чибисова,Е.Р. Цыганкова,Г.А. Таварткиладзе)

- Анализ этических подходов к кохлеарной имплантации (Е.Р. Цыганкова,С.С. Чибисова,В.В. Бахшинян,Г.А. Таварткиладзе)

- Реабилитация ребенка с КИ при CHARGE синдроме (клинический случай) (Л.

А. Поталова,А.В. Круглов,Т.В. Куликова,Е.В. Курбатова,Т.Г. Маркова,Н.А. Милешина,В.В. Бахшинян,В.И. Федосеев)

А. Поталова,А.В. Круглов,Т.В. Куликова,Е.В. Курбатова,Т.Г. Маркова,Н.А. Милешина,В.В. Бахшинян,В.И. Федосеев)

Будет напечатана текущая страница статьи

Распечатать фрагмент

Распечатать всю статью

Поделитесь статьей с коллегами и друзьями

Маркова Т.Г., Алексеева Н.Н., Чибисова С.С., Цыганкова Е.Р., Таварткиладзе Г.А. Значение генетических анализов в прогнозе реабилитации ребенка // Альманах Института коррекционной педагогики. 2021. Альманах № 45 URL: https://alldef.ru/ru/articles/almanac-45/the-value-of-genetic-analyses-in-the-rehabilitation-prognosis-of-the-hearing-impaired-child (Дата обращения: 14.10.2022)

Список литературы- Аудиологическая картина и распространенность GJB2-обусловленной сенсоневральной тугоухости среди младенцев с нарушением слуха / М. Р. Лалаянц, и др. // Вестник оториноларингологии. – 2014. – №2. – P.37-43.

- Барашков Н.А. Анализ распространенности мутации 35delG гена GJB2 у пациентов с нейросенсорной тугоухостью в Якутии / Н.

А. Барашков, Ф. М. Тетюрин, А. Л. Сухомясова //Наука и образование. – 2006. — Т.42. — №2. — С.129-133.

А. Барашков, Ф. М. Тетюрин, А. Л. Сухомясова //Наука и образование. – 2006. — Т.42. — №2. — С.129-133. - Бахшинян В. В. Взаимодействие сурдолога и сурдопедагога в ходе настроек речевого процессора / В.В. Бахшинян, А.И. Сатаева // Альманах Института коррекционной педагогики. Альманах ИКП. – 2020. — №42.

- Генетико-эпидемиологическое исследование наследственных (изолированных и синдромальных) нарушений слуха в Республике Чувашия / С. П. Зинченко, А. Г. Кириллов, А. В. Абрукова и др. // Медицинская генетика. — 2007. — Т.6, №5. — С.19-29.

- ДНК-диагностика при врожденной и ранней детской тугоухости/глухоте / Маркова Т. Г., и др. //Вестник оторинолар. – 2002.- N.6. — P.12-15.

- Изменения в гене коннексина 26 – GJB2 – при нарушениях слуха у российских пациентов: результаты многолетней молекулярной диагностики наследственной несиндромальной тугоухости / Близнец Е. А., и др. // Генетика. – 2012. – Т.48., №1. — C.112-124.

- Клиника нарушений слуха, обусловленных изменениями в гене коннексина 26 / Маркова Т.

Г., и др. // Вестник оториноларингологии. – — 2008. — №2. – С.4-9.

Г., и др. // Вестник оториноларингологии. – — 2008. — №2. – С.4-9. - Маркова Т.Г., Бахшинян В.В., Мошенский А.А., Гойхбург М.В., Чибисова С.С. Наследственные причины нарушения слуха у детей, использующих систему кохлеарной имплантации /Альманах ИКП. – 2020. — №42

- Маркова Т.Г. Наследственные формы тугоухости и медико-генетическое консультирование / Маркова Т.Г. //Медицинская генетика. – 2004. – N3. – С.16-24.

- Нарушение слуха при мутациях или отсутствии гена, кодирующего белок стереоцилин / Т. Г. Маркова, и др. // Вестник оториноларингологии. – 2020. – Vol. 85, N.2. – P.14-20. https://doi.org/10.17116/otorino20208502114

- Некрасова, Н. А. Молекулярно-генетическое обследование слабослышащих и глухих детей / Н. А. Некрасова, И. А. Шагина, Поляков А. В. // Новости оториноларингологии и логопатологии. – 2002. — №1(29). — С.82-83.

- Результаты аудиологического обследования детей первого года жизни с сенсоневральной тугоухостью, обусловленной мутациями в гене GJB2 / М.

Р. Лалаянц, и др. // Вестник оторинолар. — 2011. — №3. — С.31-35.

Р. Лалаянц, и др. // Вестник оторинолар. — 2011. — №3. — С.31-35. - Результаты кохлеарной имплантации у пациентов с наследственными и ненаследственными формами тугоухости / Г. А. Таварткиладзе, и др. // Вестник оториноларингологии. – 2016. — №81(6).- C.17-21.

- Таварткиладзе, Г. А. История кохлеарной имплантации / Г. А. Таварткиладзе // Альманах Института коррекционной педагогики. – 2017. – № 30. – С. 10-26.

- Универсальный аудиологический скрининг новорожденных: достижения и проблемы / С. С. Чибисова, Е. Р. и др. // Вестник оториноларингологии. – 2014. – N.2. – P.49-53.

- Bitner-Glindzicz, M. Hereditary deafness and phenotyping in humans /M. Bitner-Glindzicz // Br.Med Bull. — 2002. — Vol.63. — P.73-94.

- Camp, G. V. Nonsyndromic hearing impairment: unparalleled heterogeneity / G. V. Camp, P. J. Willems, R. J. Smith //Am. J. Hum. Genet. — 1997. — Vol.60, N.4. — P.758-764.

- Clinical features of patients with GJB2 (connexin 26) mutations: severity of hearing loss is correlated with genotypes and protein expression patterns / Oguchi T, et al // J Hum Genet.

– 2005. – Vol. 50, N.2. – P.76-83. doi: 10.1007/s10038-004-0223-7.

– 2005. – Vol. 50, N.2. – P.76-83. doi: 10.1007/s10038-004-0223-7. - Connexin-26 mutations in sporadic and inherited sensorineural deafness/ X. Estivill, et al. // Lancet. – 1998. – Vol.351 – P.394-398.

- Connexin-26 mutations in sporadic non-syndromal sensorineural deafness / N. Lench, et al. //Lancet. — 1998. — Vol.351. — P.415.

- Connexin 26 mutations in hereditary non-syndromic sensorineural deafness / Kelsell D. P., et al // Nature. — 1997. — Vol.387, N.6628. — P.80-83. doi: 10.1038/387080a0.

- GJB2 mutations and degree of hearing loss: a multicenter study / R. L. Snoeckx, P. L. Huygen, D. Feldmann, et al. //Am.J Hum Genet. — 2005. -Vol.77. — P.945-957.

- Genetic hearing impairment: its clinical presentations / volume editors C.W.R.J. Cremers, R. Smith – Advances in oto-rhino-laryngology – 2006.– Vol.61, 248p.

- High carrier freguency of 35delG deafness mutation in European populations / P. Gasparini, R. et al. //Eur J of Hum Genet. – 2000. – Vol.

8. – P. 19-23

8. – P. 19-23 - Petersen M.B. Non-syndromic, autosomal-recessive deafness /M.B.Petersen, P. J. Willems // Clin. Genet. — 2006. — Vol.69. — P.371-392.

- Smith, R. J. Clinical application of genetic testing for deafness / R. J. Smith //Am.J Med Genet A. — 2004. — Vol.130. — P.8-12.

Браки между двоюродными братом и сестрой и другими родственниками: как называется, последствия

Родственный брак — это союз, который заключается между людьми, имеющими общего предка. Наука и религия выступают против таких отношений. Это объясняется высокой вероятностью рождения в будущем в таких семьях детей, страдающих различными заболеваниями.

Если вспомнить об истории, то можно узнать, что известно достаточно много фактов оформления официальных отношений между лицами, которые приходятся друг другу родственниками. В частности, это было принято в королевских семьях.

Не всегда такие союзы заключались по большой любви. Нередко главной причиной оформления таких отношений были геополитические или финансовые моменты. Так разрешены ли родственные браки в России или нет?

Так разрешены ли родственные браки в России или нет?

- 1 Что такое ассортативные и кровнородственные браки?

- 2 Как называется родственный брак?

- 3 Значение близкой и дальней степени биологического родства

- 4 Можно ли заключить брак между родственниками в России?

- 5 Запрещает ли церковь союзы, жених и невеста в которых являются родственниками?

- 6 Почему опасно вступать в брак с кровными родственниками?

- 6.1 Мнение генетиков о близкородственных браках

- 6.2 Кровнородственные союзы и православие

Что такое ассортативные и кровнородственные браки?

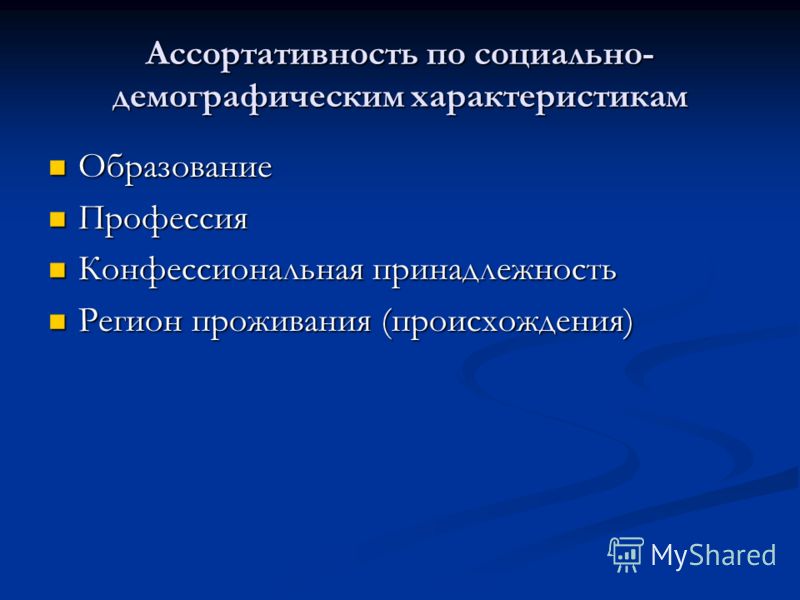

Ассортативные браки — это избирательные близкие взаимоотношения между представителями разных полов. На данный момент наиболее часто встречающаяся форма оформления отношений.

Ассортативность — это предпочтительность в выборе фенотипически аналогичного партнера для создания семьи (положительная ассортативность). Еще может состоять в заключении официальных отношений между фенотипически разными людьми (отрицательная ассортативность).

Это может привести к отклонению от панмиксии, то есть случайного относительно фенотипических признаков и равновероятного вступления в близкие отношения. Ярким показателем отрицательных ассортативных близких отношений считается союз между двумя рыжеволосыми людьми.

В этом случае вероятность создания пары между аналогичными особями по многим признакам считается гораздо ниже предполагаемой. Если вероятность создания семей между похожими людьми выше, чем ожидается, то тогда речь идет о положительных ассортативных брачных союзах.

Нужно обратить внимание, что данные отношения между людьми с похожим фенотипом по генетическому эффекту аналогичны тем, в которых состоят близкие родственники. Похожие фенотипы являются главным фактором, который влияет на частоту формирования многих психических патологий и состояний.

К ним можно причислить шизофрению, неврозы, злоупотребление алкогольными напитками, олигофрению. Риск формирования таких состояний выше у больных с нозологическими формами.

Таким образом, появляются субпопуляции с высокой генотипической корреляцией внутри них и риском появления этих недугов у будущих детей. Например, люди, страдающие задержкой психического развития, которые вступают в брачный союз с лицами с аналогичными проблемами со здоровьем, нередко рожают детей с такими же пороками.

Следовательно, у таких родителей на свет появляется больше малышей, чем у индивидов без каких-либо отклонений. Ассортативные союзы приводят к серьезному изменению частоты определенных генов в популяции, что нередко провоцирует ухудшение или улучшение жизнеспособности этой популяции в зависимости от направления предпочтений.

Кровнородственный брак — союз, оформляемый между представителями разных полов, у которых есть общий родственник. Еще с давних времен в обществе негативно относились к таким отношениям между полами. Тем более, что некоторые страны выступают против таких браков и они караются законом.

К сожалению, в нашем обществе очень часто встречаются инцесты между отцом и дочерью, родными сестрами и братьями. Близкие отношения между дядями и племянницами, двоюродными и троюродными сестрами и братьями — тоже не редкость.

Близкие отношения между дядями и племянницами, двоюродными и троюродными сестрами и братьями — тоже не редкость.

Существуют определенные ограничения на этот счет как со стороны религии, так и по закону. Такие взаимоотношения категорически не признаются в странах Европы, Северной Америки и других государствах, поддерживающих христианские традиции. В некоторых мусульманских странах, напротив, такие союзы желательны.

В чем состоит истинная опасность кровнородственных браков? Как правило, многие рецессивные болезни обнаруживаются в семьях, где оба родителя считаются носителями одного и того же нежелательного вредного гена. Множество известных рецессивных недугов встречается крайне редко.

А вот совершенно случайное совпадение по носительству одного патологического дефекта у обеих сторон является очень редким событием. Если женятся мужчина и женщина, которых связывает родство, то вероятность этого совпадения резко возрастает. Это все объясняется достаточно просто.

У кровнородственных пар может родиться ребенок с различными рецессивными недугами. В худшем случае каждая беременность будет завершаться выкидышем.

В худшем случае каждая беременность будет завершаться выкидышем.

По сути, кровные родственники — это люди, которые имеют одного, двух и более общих предков. К примеру, у мужчины и женщины одни и те же дедушка и бабушка. Как известно, человек является носителем по меньшей мере хотя бы одного вредного рецессивного гена. Именно поэтому он мог передаться обоим внукам. Следовательно, они будут его носителями.

Как называется родственный брак?

Он называется инбредным браком. Характеризуется вступлением в официальные отношения лицами, которые имеют хотя бы одного общего предка.

Значение близкой и дальней степени биологического родства

В зависимости от количества рождений, отделяющих индивидов от общего предка, выявляется степень родства в семейных взаимоотношениях. Причем, данное понятие распространяется только на кровные союзы.

Существует несколько степеней:

- сюда относят только отцов и матерей и рожденных ими детей вне зависимости от их количества и половой принадлежности;

- она устанавливается между внуками и бабушками, дедушками;

- третья степень характеризуется прародственниками (прадедушками и прабабушками), а также их правнуками.

Еще сюда включают племянников и племянниц, а также тетей и дядей;

Еще сюда включают племянников и племянниц, а также тетей и дядей; - сюда причисляют двоюродных родственников.

Дорогие читатели! Для решения вашей проблемы прямо сейчас, получите бесплатную консультацию — обратитесь к дежурному юристу в онлайн-чат справа или звоните по телефонам:

+7 (499) 938-66-24 — Москва и обл.

+7 (812) 425-62-38 — Санкт-Петербург и обл.

8 (800) 350-97-52 — Другие регионы РФ

Вам не нужно будет тратить свое время и нервы — опытный юрист возмет решение всех ваших проблем на себя!

Можно ли заключить брак между родственниками в России?

С религиозной точки зрения кровосмешение запрещено, в частности Библией. В истории упоминаются племена, в которых люди вступали в близкородственные связи. Это было обусловлено желанием сохранить чистоту собственного рода.

Для этого было принято жениться или выходить замуж за близких родственников. Следовательно, позднее племя вымерло, так как парам не удалось обзавестись здоровым потомством.

Следовательно, позднее племя вымерло, так как парам не удалось обзавестись здоровым потомством.

Во многих государствах такие союзы между близкими родственниками до той или иной степени родства не просто не поддерживаются, но и запрещены законодательством, приравниваются к совершению тяжкого преступления. Это обусловлено не только физиологическими, но и этическими соображениями.

На территории РФ ст. 14 СК не допускает оформления официальных отношений между состоящими в родстве по прямой линии людьми. Иными словами, закон запрещает оформление официальных отношений между родителями и детьми, а также дедушками, бабушками и внуками.

Данная информация говорит о том, что нельзя заключать браки родным братьям и сестрам, усыновителям и усыновленным. Несмотря на все это, никакого официального подтверждения или опровержения наличия близкородственных связей в ЗАГСе не нужно.

В нашей стране также запрещено регистрировать браки между дядями и племянницами, тетями и племянниками, двоюродными братьями, сестрами:

- между сводным братом и сестрой.

Сводные родственники — вид родственных связей, возникающий при заключении двумя родителями повторного союза, между детьми от ранее заключенных браков. У сводных братьев, сестер нет общих отца и матери. Их связывают исключительно семейные отношения, но ни в коем случае не биологическое родство. Соответственно, люди, у которых нет кровного родства, но они приходятся друг другу сводными братом и сестрой, имеют право вступать в законный брак. Это допустимо с законодательной точки зрения;

Сводные родственники — вид родственных связей, возникающий при заключении двумя родителями повторного союза, между детьми от ранее заключенных браков. У сводных братьев, сестер нет общих отца и матери. Их связывают исключительно семейные отношения, но ни в коем случае не биологическое родство. Соответственно, люди, у которых нет кровного родства, но они приходятся друг другу сводными братом и сестрой, имеют право вступать в законный брак. Это допустимо с законодательной точки зрения; - между двоюродными/троюродными братом и сестрой. На территории России незаконно вступать в интимные отношения с двоюродными, троюродными родственниками;

- между дядей и племянницей. В России запрещено действующим законодательством регистрировать браки между дядями и племянницами, тетями и племянниками.

Запрещает ли церковь союзы, жених и невеста в которых являются родственниками?

Условия заключения брачных союзов, которые установлены действующим законодательством и церковными предписаниями, имеют существенные отличия. Поэтому далеко не каждый брак, который был зарегистрирован в ЗАГСе, может быть разрешен и церковью.

Поэтому далеко не каждый брак, который был зарегистрирован в ЗАГСе, может быть разрешен и церковью.

Категорически запрещается церковный брак между родственниками до четвертой степени родства. Иными словами, между братом и сестрой.

Помимо отношений родства, серьезным запретом к оформлению союза являются сближения двух родов через союз их представителей. Это аналогично кровному родству. Религия подразумевает, что при вступлении в брак мужчина и женщина становятся кровными родственниками.

Они одна плоть. Так называемые отношения свойства подразумевают, что родственниками также являются тесть, зять, свекровь, невестка, отчим, падчерица, шурин.

Стоит обратить внимание, что религия также выступает против заключения церковного союза между крестными родителями и крестниками. Еще запрещено оформлять отношения двум восприемникам одного ребенка.

Как правило, строгих канонических препятствий к заключению брака не существует, но на данный момент разрешение на такие отношения получить очень непросто. Для этого нужно обращаться с прошением к правящему архиерею.

Для этого нужно обращаться с прошением к правящему архиерею.

Почему опасно вступать в брак с кровными родственниками?

Уже несколько десятилетий бытует мнение, что браки между родственниками провоцируют высокую вероятность встречи одних и тех же проблемных генов.

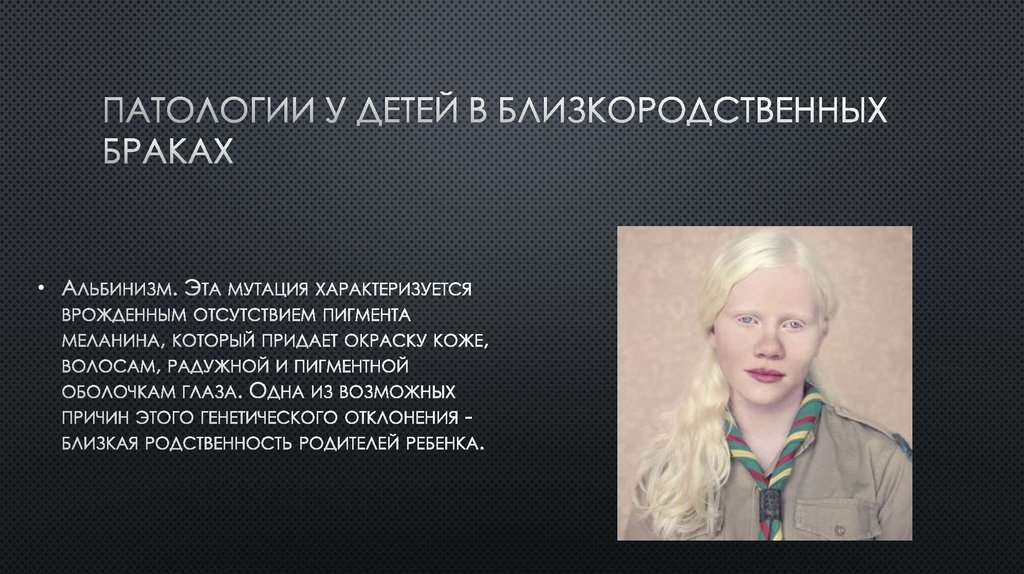

В этом случае речь идет о таких болезнях, как гемофилия, синдром Дауна и других заболеваниях.

Если при обычной близости между двумя людьми, которые не приходятся друг другу родственниками, присутствует риск рождения ребенка с врожденными патологиями и умственной отсталостью, то при кровном родстве риск возрастает примерно в пять раз.

Помимо этого, согласно исследованиям многих генетиков, в кровнородственных браках на четверть увеличивается вероятность рождения мертвого ребенка. На 34% возрастает риск его преждевременной гибели еще в раннем возрасте. И на 50% увеличивается вероятность появления уродств и прочих дефектов развития плода.

com/embed/a24fLq2dvEk?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»autoplay; encrypted-media» allowfullscreen=»»>Учеными-генетиками доказана определенная закономерность в частоте патологий, врожденных болезней, психических и других отклонений у родившихся в результате кровосмешения малышей.

В ходе изучения различных наследственных недугов большое значение уделяется близкородственным бракам. Было доказано, что инцест может привести к генетическим мутациям плода, а также вырождению потомства.

Мнение генетиков о близкородственных браках

При оформлении официальных отношений родственниками присутствует вероятность рождения мертвого ребенка, выкидыша, появления в будущем хронических недугов у детей, а также задержка психического развития и нарушения речи.

Еще у рожденного малыша могут быть особенности телосложения: чересчур высокий или низкий рост, большой или незначительный вес. По этим признакам можно заподозрить наличие генетического недуга.

В генетическом аппарате мужа или жены может присутствовать так называемый «испорченный» ген. Он может быть доминантным или рецессивным. Такой ген будет подавлять здоровый.

Испорченный участок молекулы ДНК на протяжении многих поколений может быть рецессивным, а позднее стать доминантным. Именно это и является причиной тому, что ребенок получает какое-нибудь наследственное заболевание.

Кровнородственные союзы и православие

Православие очень строго относится ко многим бракам. В частности, к близкородственным. Это совершенно недопустимо.

Кровосмешение — один из грехов прелюбодеяния. Интимная близость запрещена между близкими родственниками и свойственниками.

Религия считает инцест смертным грехом, который относится к содомским грехам. Существует степень родства, которую нельзя преступать.

Следовательно, кровнородственные браки запрещено заключать отцам, матерям и детям, родным братьям и сестрам, тетям и племянникам, дядям и племянницам, бабушкам и внукам, дедушкам и внучкам.

Во избежание выкидышей, рождения мертвых детей и малышей с пороками развития нельзя вступать в близкие отношения с родственниками.

Формирование семьи — главный этап в жизни каждого человека. Во многих государствах заключение брака с родственником считается незаконным. Наша страна не является исключением. Прямой запрет в первую очередь был создан в интересах людей, чтобы предотвратить рождение неполноценных детей.

Дорогие читатели, информация в статье могла устареть, воспользуйтесь бесплатной консультацией позвонив по телефонам: Москва +7 (499) 938-66-24, Санкт-Петербург +7 (812) 425-62-38, Регионы 8800-350-97-52

Дарвин велел жениться | Colta.ru

Дарвин велел жениться | Colta.ru5 февраля 2015Наука

12432

текст: Борислав Козловский com

comВ конце 2014 года трое экономистов из Автономного университета Барселоны (Испания) опубликовали 37-страничное исследование под заголовком «Делает ли брак вас здоровее?». Вывод — да, делает. К 55—59 годам среди женатых и замужних на 13 процентов больше здоровых, чем среди незамужних и неженатых. Разница между двумя группами становится заметна уже в 30 и с годами только растет.

Можно с ходу возразить, что кольцо на пальце и доступность медицины вообще-то связаны. Кто не может позволить себе свадьбу (со всеми последствиями вроде переезда из родительской квартиры в съемную), у того нет денег и на хороших врачей. С другой стороны, среди 18-летних здоровых много, а женатых мало. Но ученые заранее побеспокоились о том, чтобы свести к нулю эти сбивающие с толку эффекты, и включили в обе выборки — женатых и одиноких — людей одного возраста и с одинаковым доходом.

Откуда у штампа в паспорте такая магическая сила? С одной стороны, под давлением мужа или жены люди тщательнее заботятся о своем здоровье: на 13 процентов чаще бросают курить и на 6 процентов чаще ходят провериться на рак груди или простаты. Но на это удается списать только половину различий.

Но на это удается списать только половину различий.

А вот вторая объясняется эффектом обратной связи: на здоровых охотнее женятся. Какими бы романтическими соображениями мы ни обосновывали свой выбор, мозг подсознательно выявляет скрытые изъяны партнера. Загадочным образом по внешним признакам и поведению получается оценить у вероятного супруга риск старческого слабоумия, инсульта и сложных генетических заболеваний, которые проявятся только лет через десять, а то и позже.

Случаи «принц и Золушка» или «банкир и стюардесса» — редкие исключения из правила, а вовсе не тренд.

Биоинформатик Федор Кондрашов, 35-летний профессор-исследователь, который заведует лабораторией Центра геномной регуляции в Барселоне, считает это первым убедительным доказательством того, что описанные Дарвином механизмы отбора (которые — нужно произнести в этом месте дежурную фразу — превратили когда-то обезьяну в человека) продолжают работать у современных людей. Похоже, эволюция и не думала останавливаться, и мы просто ее промежуточное звено на пути от австралопитеков к кому-то более совершенному.

Похоже, эволюция и не думала останавливаться, и мы просто ее промежуточное звено на пути от австралопитеков к кому-то более совершенному.

Принято думать про естественный отбор как про «войну за выживание», которая отбраковывает слабых прежде, чем они будут способны оставить потомство. Но цивилизация — и прежде всего современная медицина — практически заморозила этот процесс. В США больше 99 процентов новорожденных доживают до 18 лет. Значит ли это, что вредные гены — например, те, которые повышают риск разных болезней у взрослых, — больше не вымываются из популяции?

«Вопрос изучения отбора в человеческой популяции является эмоционально напряженным», — осторожно замечает Кондрашов на своей лекции, которую он приехал прочесть студентам и аспирантам на зимнюю биошколу в Звенигороде. Почему «эмоционально напряженным»? Из-за свежей памяти о нацистской евгенике, дисциплине об «улучшении человеческой породы». Но даже если у вас и в мыслях нет вывести идеального арийца, скрещивая лучших боксеров с лучшими балеринами, а остальным запретить размножаться, наука об отборе и его влиянии на гены все равно может пригодиться. Прежде всего — в медицинских целях, чтобы правильно оценивать риск разных болезней у разных групп и придумывать адресные лекарства. Скажем, у евреев-ашкенази выше частота мутаций в генах BRCA1 и BRCA2, которые приводят к раку груди. А вот мутация в гене APP, распространенная у исландцев, наоборот, полезная и защищает от развития болезни Альцгеймера в старости.

Прежде всего — в медицинских целях, чтобы правильно оценивать риск разных болезней у разных групп и придумывать адресные лекарства. Скажем, у евреев-ашкенази выше частота мутаций в генах BRCA1 и BRCA2, которые приводят к раку груди. А вот мутация в гене APP, распространенная у исландцев, наоборот, полезная и защищает от развития болезни Альцгеймера в старости.

Загадочным образом по внешним признакам и поведению мозгу удается оценить у вероятного супруга риск старческого слабоумия, инсульта и сложных генетических заболеваний, которые проявятся только лет через десять.

Что говорит статистика браков про отбор? Еще в январе 2014 года Незих Гюнер, один из авторов статьи «Делает ли брак вас здоровее?», доказал: у людей без всякого принуждения наблюдается то, что селекционеры называют у животных «ассортативным скрещиванием». Выбор партнера в масштабах всей популяции не случайный: одним признакам стабильно отдается предпочтение, другие игнорируются. Исследование Гюнера касалось в тот раз не генов, а образования (и, как следствие, дохода): люди с университетским дипломом или со степенью PhD заключают браки почти исключительно внутри своей группы, а люди, которые не смогли окончить среднюю школу, — внутри своей. Это, рассуждает Гюнер, главный двигатель имущественного неравенства: богатые женятся на богатых и богатеют, а бедные беднеют. Случаи «принц и Золушка» или «банкир и стюардесса» — редкие исключения из правила, а вовсе не тренд.

Исследование Гюнера касалось в тот раз не генов, а образования (и, как следствие, дохода): люди с университетским дипломом или со степенью PhD заключают браки почти исключительно внутри своей группы, а люди, которые не смогли окончить среднюю школу, — внутри своей. Это, рассуждает Гюнер, главный двигатель имущественного неравенства: богатые женятся на богатых и богатеют, а бедные беднеют. Случаи «принц и Золушка» или «банкир и стюардесса» — редкие исключения из правила, а вовсе не тренд.

Гюнер смоделировал гипотетический сценарий: что было бы, если бы начиная с 2005 года все браки в США заключались без оглядки на классовые различия? Выяснилось, что индекс Гини — популярная у экономистов мера неравенства в обществе, которая оценивает отклонение от случая «все отняли и поделили»; в развивающихся странах с диктаторскими режимами он выше всего — упал бы на 25 процентов.

Новое исследование показывает, что «ассортативное скрещивание» касается и врожденных признаков, закодированных в генах. Носители вредных мутаций чаще остаются одинокими, не оставляют потомства — или оставляют его меньше.

Носители вредных мутаций чаще остаются одинокими, не оставляют потомства — или оставляют его меньше.

По популяции только-только успели разойтись гены, которые давали своим носителям какие-либо преимущества примерно в 1800 году.

Хотя эволюция и продолжает менять человечество, происходит это не молниеносно. Одно из неприятных следствий — что никакие прогнозы фантастов, изображающие людей XXII века яйцеголовыми гигантами, чей мозг с рождения лучше приспособлен к цифровой реальности, не имеют под собой никакой реальной почвы. Даже если какая-то мутация из плохого кино превращает человека в компьютерного гения, который к 18 продает свой стартап за 50 миллионов, немедленно женится, заводит дюжину детей и увеличивает долю своих генов в следующем поколении, это для человечества практически ничего не значит. Прямые потомки вундеркинда (то есть носители его полезной мутации) даже при самом фантастическом сценарии начнут составлять значительную долю человечества никак не через два и не через три поколения. Говоря языком биологов, гены слишком медленно расходятся по популяции. По грубым подсчетам, сейчас только успели разойтись по популяции те гены, которые давали своим носителям какие-либо преимущества примерно в 1800-м. То есть еще до начала технической революции.

Говоря языком биологов, гены слишком медленно расходятся по популяции. По грубым подсчетам, сейчас только успели разойтись по популяции те гены, которые давали своим носителям какие-либо преимущества примерно в 1800-м. То есть еще до начала технической революции.

Понравился материал? Помоги сайту!

Тест

Поцелуй Санта-Клауса

Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU

новости

11 марта 2022

14:52COLTA.RU заблокирована в России

3 марта 2022

17:48«Дождь» временно прекращает вещание

17:18Союз журналистов Карелии пожаловался на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

16:32Сергей Абашин вышел из Ассоциации этнологов и антропологов России

15:36Генпрокуратура назвала экстремизмом участие в антивоенных митингах

Все новости

Новое в разделе «Наука»Самое читаемое

Небольшой человек, выращенный в реторте

46326

Очень большой канал

40282

Гены неполного среднего

47788

Летающий сегрегированный автобус

41122

Жужжу, следовательно, существую

47921

Презервативы гибридной войны

47078

Гагарин против Илона Маска

46649

Двуногое с традицией

35905

Роль феминизма в исследовании ледников

41291

«Игнорировали мозг как источник алгоритмических идей»

39158

Facebook бедных

51229

Великан Шелюски-Шмидт и стол президента США

35720

Сегодня на сайте

Colta SpecialsОт редакции COLTA.

RU

RU Обращение к читателям

5 марта 2022100505

Colta SpecialsКультура во время «военных операций»

Нужны ли сейчас стихи, выставки и концерты? Блиц-опрос COLTA.RU

3 марта 202291142

ОбществоПочему вина обездвиживает, и что должно прийти ей на смену?

Философ Мария Бикбулатова о том, что делать с чувствами, охватившими многих на фоне военных событий, — и как перейти от эмоций к рациональному действию

1 марта 202277721

ОбществоРодина как утрата

Глеб Напреенко о том, на какой внутренней территории он может обнаружить себя в эти дни — по отношению к чувству Родины

1 марта 202255451

ЛитератураOften you write das Leid but read das Lied

Англо-немецкий и русско-украинский поэтический диалог Евгения Осташевского и Евгении Белорусец

1 марта 202254202

ОбществоПисьмо из России

Надя Плунгян пишет из России в Россию

1 марта 202267128

Colta SpecialsПолифонические свидетели конца и начала.

Эссе Ганны Комар

Эссе Ганны Комар В эти дни Кольта продолжает проект, посвященный будущему Беларуси

1 марта 202248611

ТеатрСлучайность и неотвратимость

Зара Абдуллаева о «Русской смерти» Дмитрия Волкострелова в ЦИМе

22 февраля 202240607

Литература«Меня интересуют второстепенные женские персонажи в прозе, написанной мужчиной»

Милена Славицка: большое интервью

22 февраля 202240556

ОбществоАрхитектурная история американской полиции

Глава из новой книги Виктора Вахштайна «Воображая город. Введение в теорию концептуализации»

22 февраля 202239954

ОбществоВиктор Вахштайн: «Кто не хотел быть клоуном у урбанистов, становился урбанистом при клоунах»

Разговор Дениса Куренова о новой книге «Воображая город», о блеске и нищете урбанистики, о том, что смогла (или не смогла) изменить в идеях о городе пандемия, — и о том, почему Юго-Запад Москвы выигрывает по очкам у Юго-Востока

22 февраля 202249904

ИскусствоДва мела на голубой бумаге

Что и как смотреть на выставке французского рисунка в фонде In Artibus

21 февраля 202243799

Ассортативное спаривание и дебаты о неравенстве богатства

Неравенство богатства характеризовало общества на протяжении многих веков. Два удивительных аспекта этого явления — его масштабы и постоянство: крошечная часть населения владеет значительной долей богатства страны, а масштабы имущественного неравенства редко меняются из года в год. Чтобы привести крайний пример концентрации богатства, предположим, что можно экспроприировать самого богатого жителя Америки (Илона Маска) и перераспределить его богатство среди беднейших двух миллионов американских домохозяйств. Этой политики «Робин Гуда» было бы достаточно, чтобы поднять эти домохозяйства до уровня среднего класса.1

Два удивительных аспекта этого явления — его масштабы и постоянство: крошечная часть населения владеет значительной долей богатства страны, а масштабы имущественного неравенства редко меняются из года в год. Чтобы привести крайний пример концентрации богатства, предположим, что можно экспроприировать самого богатого жителя Америки (Илона Маска) и перераспределить его богатство среди беднейших двух миллионов американских домохозяйств. Этой политики «Робин Гуда» было бы достаточно, чтобы поднять эти домохозяйства до уровня среднего класса.1

Краткий обзор литературы

Значительное количество исследований было посвящено пониманию того, что вызывает огромную концентрацию богатства наверху (см. недавний обзор в Benhabib and Bisin 2019) и что приводит к сохранению этого неравенства с течением времени. – даже через несколько столетий (Barone and Mocetti 2016). Один из выводов заключается в том, что для объяснения сохраняющегося имущественного неравенства необходимы как минимум три компонента:

- систематическая неоднородность отдачи от богатства, при которой люди постоянно различаются по тому, какой капитальный доход они могут получить от своего богатства;

- некоторая межпоколенческая корреляция в богатстве и, возможно, в его доходах; и

- какая-то сортировка состоятельных на момент образования семьи.

В предыдущей работе с Андреасом Фагеренгом (Fagereng et al. 2020) мы изучили данные о населении Норвегии и обнаружили, что первые два признака получили большую эмпирическую поддержку. Наши выводы были подтверждены для нескольких других стран.

В новой работе (Fagereng et al. 2022) мы сосредоточились на роли «ассортативного спаривания». Ассортативному спариванию в литературе не уделялось должного внимания, и оно использовалось только для утверждения, что дети богатых родителей, как правило, женятся на потомках таких же богатых родителей. Есть два важных вопроса, которые литература оставила без ответа. Во-первых, действительно ли люди подходят друг другу только на основании богатства их родителей на момент брака, или личное богатство также имеет значение (или даже больше)? Во-вторых, совпадают ли люди не только по уровню, но и по темпам роста их богатства (т. е. по доходам от богатства)? Поскольку во всех обществах брак (и, в более широком смысле, сожительство) является преобладающим институтом формирования домохозяйства, два вопроса помогают нам понять неравенство. Что мы обычно измеряем, так это неравенство между домохозяйствами, и оно опосредуется процессом ассортативного спаривания. Если люди распределяются по своему богатству при вступлении в брак, богатые женщины в конечном итоге выйдут замуж за богатых мужчин, что усилит концентрацию богатства.

Что мы обычно измеряем, так это неравенство между домохозяйствами, и оно опосредуется процессом ассортативного спаривания. Если люди распределяются по своему богатству при вступлении в брак, богатые женщины в конечном итоге выйдут замуж за богатых мужчин, что усилит концентрацию богатства.

Если люди с более высокой способностью приносить прибыль женятся на супругах с аналогичными способностями, богатство на протяжении всей жизни этих пар также потенциально может расти быстрее, чем богатство тех, у кого более низкая доходность, что приводит к все большему расхождению уровней благосостояния и, следовательно, к большему неравенство – по мере того, как пары движутся по жизненному пути.

Наш вклад: Сортировка по чьему богатству?

В нашей недавней работе мы освещаем несколько новых фактов, касающихся процесса ассортативного спаривания по двум измерениям богатства и отдачи от богатства, и проливаем новый свет на то, как сортировка супругов влияет на имущественное неравенство во время брака, а также на протяжении жизненного цикла пары. Мы используем данные о населении Норвегии, которые отличаются (и уникальны) тем, что можно наблюдать за богатством всего населения до и после брака, а также отдачей от богатства каждого человека до брака и супругов после брака.

Мы используем данные о населении Норвегии, которые отличаются (и уникальны) тем, что можно наблюдать за богатством всего населения до и после брака, а также отдачей от богатства каждого человека до брака и супругов после брака.

Наши данные подтверждают выводы из предыдущей литературы о том, что браки различаются по богатству. Однако, поскольку мы можем сопоставлять людей с их родителями и наблюдать за родительским богатством, мы также можем изучать, сортируют ли люди свое богатство или богатство своих родителей. В отличие от предыдущей литературы (например, Charles et al., 2013), мы обнаруживаем, что значение имеет не богатство родителей, а собственное богатство супругов до брака: после того, как последнее учтено, богатство родителей не играет существенной роли в объяснении ассортативных отношений. спаривание. Сортировка по собственному богатству имеет важное значение, и ее эффективность отражена на Рисунке 1, на котором показана «тепловая карта», отображающая количество браков, наблюдаемых для каждой комбинации вентилей добрачного богатства невесты и вентилей добрачного богатства жениха. .

.

Рисунок 1 Тепловая карта ассортативного спаривания по богатству

На карте более темные области соответствуют более низким частотам. Ясно, что больше браков наблюдается по диагонали слева направо, что согласуется с ассортативным спариванием. Сортировка по собственному богатству отличается от сортировки по доходу или образованию. Тепловая карта обладает точно таким же свойством, если мы посмотрим на супругов с одинаковым уровнем образования или на пары, принадлежащие к одинаковым частям распределения доходов.

Сортировка по доходности к богатству

Смысл сортировки по собственному богатству заключается в том, что имущественное неравенство при вступлении в брак усиливается процессом согласования на брачном рынке. Люди, по-видимому, также сортируют свою личную отдачу от богатства: мужчины, которые получают более высокую доходность до брака от своего богатства, с большей вероятностью будут соответствовать женщинам, которые также получают более высокую отдачу. Это снова подтверждается тепловой картой (рис. 2). Кроме того, сортировка по доходам в количественном отношении столь же сильна, как и сортировка по богатству. И что немаловажно, это не отражение сортировки по богатству.

Это снова подтверждается тепловой картой (рис. 2). Кроме того, сортировка по доходам в количественном отношении столь же сильна, как и сортировка по богатству. И что немаловажно, это не отражение сортировки по богатству.

Рисунок 2 Тепловая карта ассортативного спаривания по доходности к богатству

Это важно подчеркнуть, поскольку одной важной особенностью данных является то, что богатые, как правило, получают более высокие доходы – так называемый эффект зависимости от масштаба (Gabaix). et al. 2016) – подразумевая, что более богатые люди получают более высокую прибыль, даже если они обладают такой же финансовой искушенностью или терпимостью к риску, как и менее богатые люди. Как показано на рис. 3, форма тепловой карты не изменится, если мы сосредоточимся на сортировке доходов среди супругов, принадлежащих к верхнему квартилю добрачного богатства.

Рисунок 3 Тепловая карта сортировки доходов в зависимости от благосостояния

Кто управляет благосостоянием домохозяйства?

Как сортировка по доходам влияет на изменение состояния пары после свадьбы? В отличие от сортировки по богатству, эффект которой легко предсказать, поскольку брак просто суммирует богатство, которое каждый из супругов приносит в семью, эффект уравнивания доходов зависит от того, кто после вступления в брак в конечном итоге будет управлять активами домохозяйства. Например, один из возможных сценариев состоит в том, что два супруга в равной степени разделяют ответственность за управление своим общим богатством, так что доход от благосостояния домохозяйства приблизительно равен средневзвешенному доходу каждого из супругов. Это скорость, с которой благосостояние домохозяйства будет увеличиваться после брака.

Например, один из возможных сценариев состоит в том, что два супруга в равной степени разделяют ответственность за управление своим общим богатством, так что доход от благосостояния домохозяйства приблизительно равен средневзвешенному доходу каждого из супругов. Это скорость, с которой благосостояние домохозяйства будет увеличиваться после брака.

Альтернативным сценарием является сценарий полной специализации, при котором финансовое управление имуществом домохозяйства возлагается на супругу с наивысшей способностью приносить прибыль. В этом случае благосостояние домохозяйства будет расти быстрее, чем в случае, когда супруги разделяют обязанности по управлению активами (за исключением случаев идеальной сортировки доходов, когда «правило управления финансами домохозяйства» не имеет значения).

Сравнение доходов отдельных лиц до вступления в брак и доходов домохозяйств после вступления в брак позволяет нам вывести «правило управления». Мы обнаружили, что супруг с самой высокой добрачной отдачей от богатства обладает 80% полномочий по принятию решений, в то время как на другого супруга приходится оставшиеся 20%. Однако этот результат маскирует интересные формы неоднородности. Во-первых, мужчины имеют несколько больший вес, чем можно было бы гарантировать только по их добрачным доходам, что, возможно, является отражением гендерных норм.

Однако этот результат маскирует интересные формы неоднородности. Во-первых, мужчины имеют несколько больший вес, чем можно было бы гарантировать только по их добрачным доходам, что, возможно, является отражением гендерных норм.

Более того, среди богатых семей, относящихся к верхнему децилю распределения благосостояния, «правило управления» является одним из правил полной специализации: супруг с самым высоким добрачным доходом, по-видимому, полностью отвечает за управление активами домохозяйства. . Это означает, что при эффективном устранении возврата к среднему за счет разделения финансовых обязанностей активы богатых домохозяйств со временем растут еще быстрее, усиливая концентрацию богатства. Это, в свою очередь, указывает на то, что одним из механизмов, порождающих постоянную концентрацию богатства, является распределение полномочий по принятию решений между супругами: когда ставки велики, т. е. среди очень богатых, также сильнее стимулируется предоставление большей свободы действий супругу с большими способностями управлять семейные активы. При прочих равных условиях такая полная специализация усиливает концентрацию богатства в верхней части распределения.

При прочих равных условиях такая полная специализация усиливает концентрацию богатства в верхней части распределения.

Динамика совпадения и неравенство

Наши данные об ассортативном спаривании важны для обсуждения причин как чрезвычайной концентрации богатства, так и его эволюции во времени — вопроса, который привлек значительное внимание в последние годы. Аналитически легко показать, что общества, в которых браки распределяются по богатству, демонстрируют большую концентрацию богатства в момент заключения брака; с неоднородностью возврата они также становятся более неравными в течение жизненного цикла брака, и динамические эффекты усиливаются ассортативным спариванием при возврате.

Что касается динамики концентрации богатства, то, поскольку модели спаривания и механизмы управления богатством, скорее всего, со временем будут развиваться (например, из-за изменения социальных норм и относительных гендерных навыков), временные изменения в ассортативных правилах спаривания и распределения богатства могут быть независимыми и, до сих пор незамеченные причины изменения имущественного неравенства с течением времени. Рисунок 4, панель A, документирует значительное снижение в Норвегии ассортативного спаривания по богатству с течением времени (с примерно 0,23 до примерно 0,14). На панели B показана временная эволюция коэффициента Джини для богатства при вступлении в брак, а также документально подтверждено его снижение. Связь между индексами на панелях A и B, хотя и грубая, свидетельствует о потенциальной важности ассортативного спаривания для временной эволюции имущественного неравенства.

Рисунок 4, панель A, документирует значительное снижение в Норвегии ассортативного спаривания по богатству с течением времени (с примерно 0,23 до примерно 0,14). На панели B показана временная эволюция коэффициента Джини для богатства при вступлении в брак, а также документально подтверждено его снижение. Связь между индексами на панелях A и B, хотя и грубая, свидетельствует о потенциальной важности ассортативного спаривания для временной эволюции имущественного неравенства.

Рисунок 4 Динамика ассортативного спаривания и имущественного неравенства

Ссылки

Бароне, Г. и С. Мочетти (2016), «Мобильность между поколениями в очень долгосрочной перспективе: Флоренция 1427–2011», Банк Италии Рабочий документ № 1060.

Бенхабиб, Дж. и А. Бисин (2019), «Асимметричное распределение богатства: теория и эмпирика», Journal of Economic Literature 56(4): 1261–91.

Чарльз, К.К., Э. Херст и А. Киллевальд (2013 г.), «Семейная сортировка и родительское богатство», Демография 50(1): 51–70.

Fagereng, A, L Guiso, D Malacrino and L Pistaferri (2020), «Неоднородность и постоянство в доходах от богатства», Econometrica 88(1): 115–70.

Fagereng, A, L Guiso и L Pistaferri (2022), «Ассортативное спаривание и имущественное неравенство», Дискуссионный документ CEPR 17148. неравенство», Econometrica 84(6): 2071–111.

Концевые сноски

1 Состояние Илона Маска оценивается в 237 миллиардов долларов («Мировые миллиардеры в реальном времени», Forbes). Согласно Опросу потребительских финансов за 2019 год, среднее состояние американских семей составляет 122 000 долларов. Если беднейшие семьи имеют нулевое богатство, равномерное перераспределение активов Илона Маска между ними может привести к медиане в 1,94 миллиона семей.

Ассортативное спаривание, или Кто на ком женится?

Абрамс, Р. Х. (1943). Близость к месту жительства как фактор выбора брака: пятидесятилетняя тенденция в Филадельфии.

901:07 утра. соц. Ред. 8 : 288–294.

901:07 утра. соц. Ред. 8 : 288–294.Google ученый

Адамс М.С. и Нил Дж.В. (1967). Дети инцеста. Педиатрия 40 : 55–62.

Google ученый

Адамс М.С., Дэвидсон Р.Т. и Корнелл П. (1967). Риск усыновления детей инцеста: предварительный отчет. Служба защиты детей 47 : 137–143.

Google ученый

Андерсон, Калифорния (1932). Социологический подход к изучению ассортативного спаривания. Международный конгресс по изучению проблем народонаселения VIII, стр. 600–634.

Google ученый

Беккер, Г. (1964). Гипотеза дополнительных потребностей: авторитаризм, доминирование и другие показатели EPPS. Дж. Личный. 32 : 45–56.

Google ученый

Бернард, Дж.

С. (1956). Повторный брак . Драйден Пресс, Нью-Йорк.

С. (1956). Повторный брак . Драйден Пресс, Нью-Йорк.Google ученый

Бернштейн, Ф. (1931). Die geographische Verteilung der Blutgruppen und ihre anthrologische Bedeutung . Comitato Italiano per lo Studio dei Problemi della Populazione, Instituto Poligraphico dello State, Рим, стр. 227–243.

Google ученый

Книга, JA (1957). Генетические исследования населения Северной Швеции: потомство от браков двоюродных братьев и сестер. Энн. Гум. Жене. 21 : 191–221.

Google ученый

Боссар, HS (1932). Близость к месту жительства как фактор выбора брака. утра. Ж. социол. 38 : 219–224.

Google ученый

Бауэрман, CE (1952). Ассортимент спаривания по предыдущему семейному положению, Сиэтл, 1939–1946 гг.

утра. соц. Ред. 18 : 171.

утра. соц. Ред. 18 : 171.Google ученый

Бауэрман, К.Э., и Дэй, Б.Р. (1956). Проверка теории дополнительных потребностей применительно к парам во время ухаживания. утра. соц. Ред. 21 : 602–605.

Google ученый

Броверман И.К., Броверман Д.М., Кларксон Ф.Е., Ронакранц П.С. и Фогель С.Р. (1970). Стереотипы половых ролей и клинические суждения о психическом здоровье. Дж. Консалт. клин. Психол. 34 : 1–7.

Google ученый

Бурчинал Л.Г., Хоукс Г.Р. и Гарднер Б. (1957). Характеристики личности и удовлетворенность браком. Соц. Сил 35 : 218–222.

Google ученый

Берджесс, Э. У., и Валлин, П. (1944). Гомогамия в характеристиках личности. Дж. Ненормальный. соц. Психол.

39 : 475–481.

39 : 475–481.Google ученый

Берджесс, Э. В., и Валлин, П. (1953). Помолвка и брак , Дж. П. Липпинкотт, Нью-Йорк.

Google ученый

Беркс, Б.С. (1928). Относительное влияние природы и воспитания на умственное развитие. 27-й Ежегодник Нац. соц. Study Educ., Часть I , стр. 219–321.

Google ученый

Картер, К.О. (1967). Риск инцеста для потомства. Ланцет 10 : 436–437.

Google ученый

Кеттелл, Р. Б., и Несселроуд, Дж. Р. (1967). Теории подобия и полноты исследованы с помощью шестнадцати показателей личностных факторов стабильно и нестабильно состоящих в браке пар. Дж. Перс. соц. Психол. 7 : 351–361.

Google ученый

Кларк, П.

Дж. (1956). Наследуемость некоторых антропометрических признаков, установленная по измерениям близнецов. утра. Дж. Хам. Жене. 8 : 49–54.

Дж. (1956). Наследуемость некоторых антропометрических признаков, установленная по измерениям близнецов. утра. Дж. Хам. Жене. 8 : 49–54.Google ученый

Кларк, П.Дж., и Спулер, Дж.Н. (1959). Дифференциальная фертильность в зависимости от размеров тела. Гул. биол. 31 : 121–137.

Google ученый

Коэн Т., Блох Н., Флам Ю., Кадар М. и Гольдшмидт Э. (1963). Школьные достижения в иммигрантской деревне. В Goldschmidt, E. (ed.), Генетика мигрантов и изолированных популяций , Williams & Wilkins, Нью-Йорк, стр. 35–351.

Google ученый

Корсини, Р. Дж. (1956). Понимание и сходство в браке. Дж. Ненормальный. соц. Психол. 52 : 327–332.

Google ученый

Крук, М. Н. (1937). Внутрисемейные отношения в выполнении личностного теста.

Психология. Запись 1 : 479–502.

Психология. Запись 1 : 479–502.Google ученый

Крук, М. Н., и Томас, М. (1934). Семейные отношения в восхождении-подчинении. Опубл. ун-т Калифорнийское образование, Фил. Психол. 1 : 189–192.

Google ученый

Дэви М.Л. и Ривз Р.Дж. (1939). Близость проживания до брака. утра. Ж. социол. 44 : 510–525.

Google ученый

Древери, Дж., и Рэй, Дж. Б. (1969). Групповое сравнение алкогольных и безалкогольных браков с использованием методики межличностного восприятия. Брит. Дж. Психиат. 115 : 287–300.

Google ученый

Даймонд, Р. (1954). Межличностное восприятие и семейное счастье. Кан. Дж. Психол. 8 : 164–171.

Google ученый

Экланд, Б.

К. (1968). Теории выбора партнера. Евгений. кв. 15 : 71–84.

К. (1968). Теории выбора партнера. Евгений. кв. 15 : 71–84.Google ученый

Айзенк, Х. Дж. (1970). Личность и отношение к сексу: факторное исследование. Личность 1 : 355–376.

Google ученый

Фарбер, Б. (1957). Индекс супружеской интеграции. Социометрия 20 : 117–134.

Google ученый

Ферак В., Личардова З. и Бойнова В. (1968). Эндогамия, экзогамия и рост. Евгений. кв. 15 : 273–276.

Google ученый

Гаррисон, Р. Дж., Андерсон, В. Е., и Рид, С. К. (1968). Ассортативный брак. Евгений. кв. 15 : 113–127.

Google ученый

Гласс, Б., и Ли, К.С. (1953). Динамика расового смешения — анализ на примере американского негра.

утра. Дж. Хам. Жене. 5 : 1–20.

утра. Дж. Хам. Жене. 5 : 1–20.Google ученый

Гудрич В., Райдер Р. Г. и Рауш Х. Л. (1968). Образцы молодоженов. Дж. Брачная семья 30 : 383–391.

Google ученый

Готтесман И.И. (1965). Личность и естественный отбор. В Ванденберге, С.Г. (ред.), Методы и цели в генетике поведения человека , Academic Press, Нью-Йорк.

Google ученый

Грей, Х. (1949). Психологические типы в браке. Ж. Соц. Психол. 29 : 189–200.

Google ученый

Харрис, Дж. А. (1912). Ассортативное спаривание у человека. Научно-популярные. Ежемесячно 80 : 476–492.

Google ученый

Хилл, М. (1968). Семейные тенденции в личностных чертах, измеренные с помощью MMPI: предполагаемые ассортативные модели спаривания и анализ родословной.

Неопубликованная докторская диссертация, Миннесотский университет.

Неопубликованная докторская диссертация, Миннесотский университет.Хаймс, Дж. С. (1952). Ценностный консенсус при выборе партнера среди негров. Брак Семейная жизнь 14 : 317–321.

Google ученый

Хоффедиц, Э. Л. (1934). Семейное сходство в чертах характера. Ж. Соц. Психол. 5 : 214–227.

Google ученый

Холлингсхед, А.Б. (1950). Культурные факторы в выборе брачных партнеров. утра. соц. Ред. 15 : 619–627.

Google ученый

Хадсон, Дж. В., и Хенце, Л. Ф. (1969). Ценности кампуса в выборе партнера: репликация. Дж. Брачная семья 31 : 772–775.

Google ученый

Илифф, А. Х. (1960). Исследование предпочтений в женской красоте. Брит. Дж. Психол. 51 : 267–273.

Google ученый

Джейкобсон, П. (1952). Исследование психической гомогамии и гетерогамии. Неопубликованная магистерская диссертация, Северо-Западный университет, Эванстон, Иллинойс,

Google ученый

Жаккард, А. (1970). Генетические структуры популяций , Editions Masson, Paris.

Google ученый

Джонс, Х. Э. (1928). Первое исследование сходства родителей и детей. 27-й Ежегодник Нац. соц. Study Educ., Часть I , стр. 61–72.

Google ученый

Каллман, Ф.Дж., и Микки, Дж.С. (1946). Генетические концепции и folie à deux . Дж. Херед. 37 : 298–305.

Google ученый

Кац А.М. и Хилл Р. (1958). Жилая близость и брачный отбор: обзор теории, метода и факта.

Брак и семейная жизнь 20 : 27–35.

Брак и семейная жизнь 20 : 27–35.Google ученый

Кац И., Глюксберг С. и Краус Р. (1960). Удовлетворение потребностей и баллы PPS Эдвардса в супружеских парах. Дж. Консалт. Психол. 24 : 203–205.

Google ученый

Келли, Э. Л. (1941). Брачная совместимость в связи с чертами личности мужей и жен, оцениваемыми им самим и супругом. Ж. Соц. Психол. 13 : 193–198.

Google ученый

Кеннеди, Р. Дж. Р. (1944). Одинарный или тройной плавильный котел? Тенденции смешанных браков в Нью-Хейвене, 1870–1940 гг. утра. Ж. социол. 49 : 331–339.

Google ученый

Керкхофф, А.С., и Дэвис, К.Е. (1962). Цените консенсус и нуждайтесь во взаимодополняемости в выборе партнера. утра. соц.

Ред. 27 : 295–303.

Ред. 27 : 295–303.Google ученый