Деиндивидуализация личности это: Деиндивидуализация

Деиндивидуализация

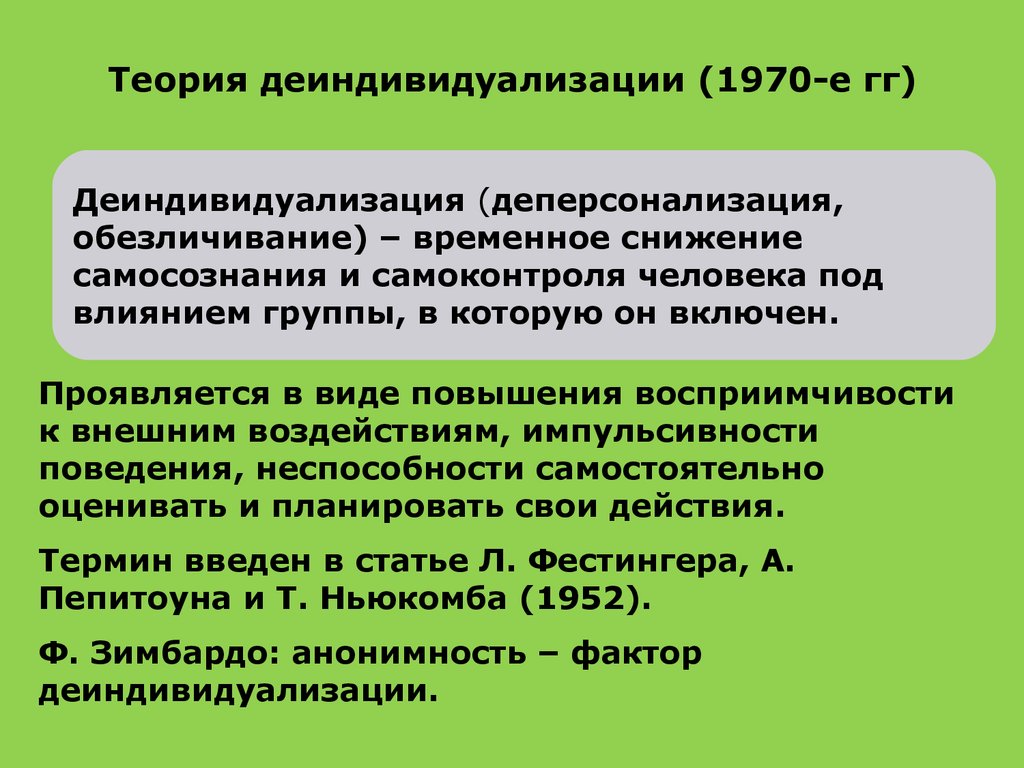

Термин «деиндивидуализация» в социальную психологию привнес Леон Фестингер, автор теории когнитивного диссонанса (подробно об этой теории в одноименном разделе настоящего пособия).

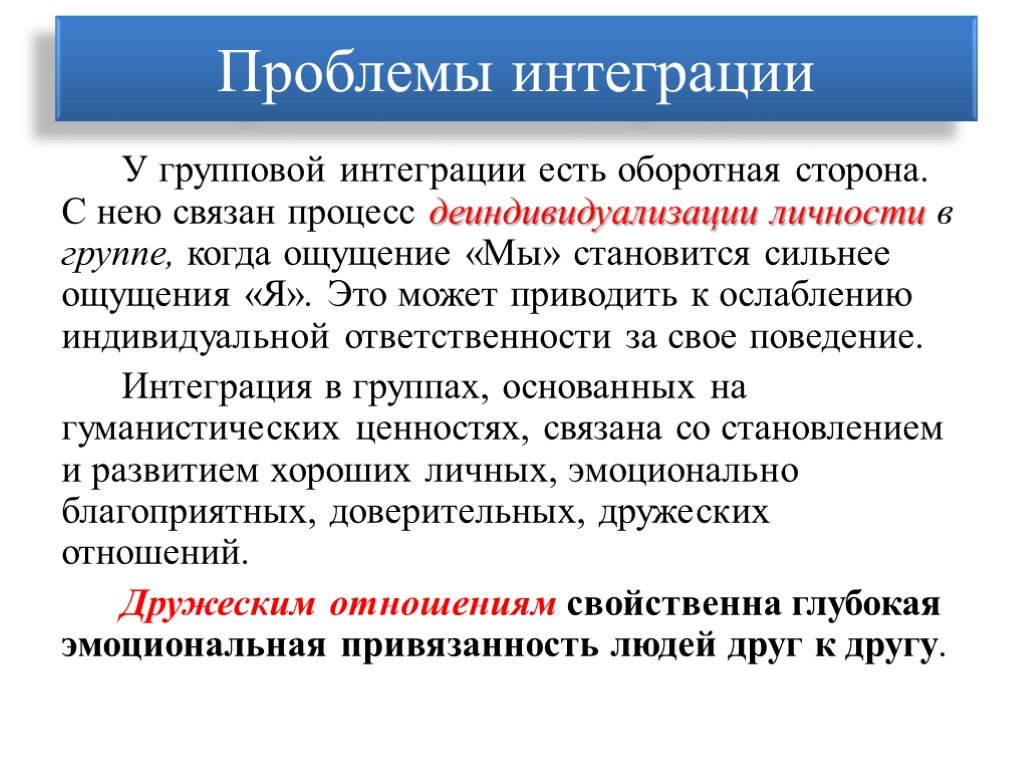

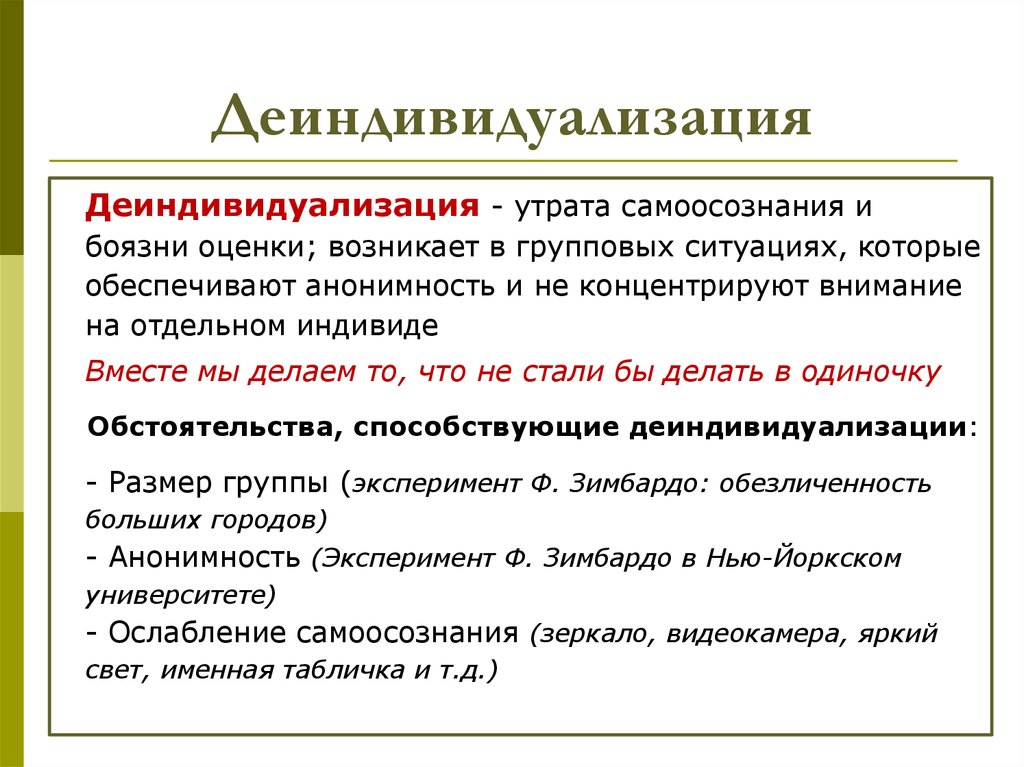

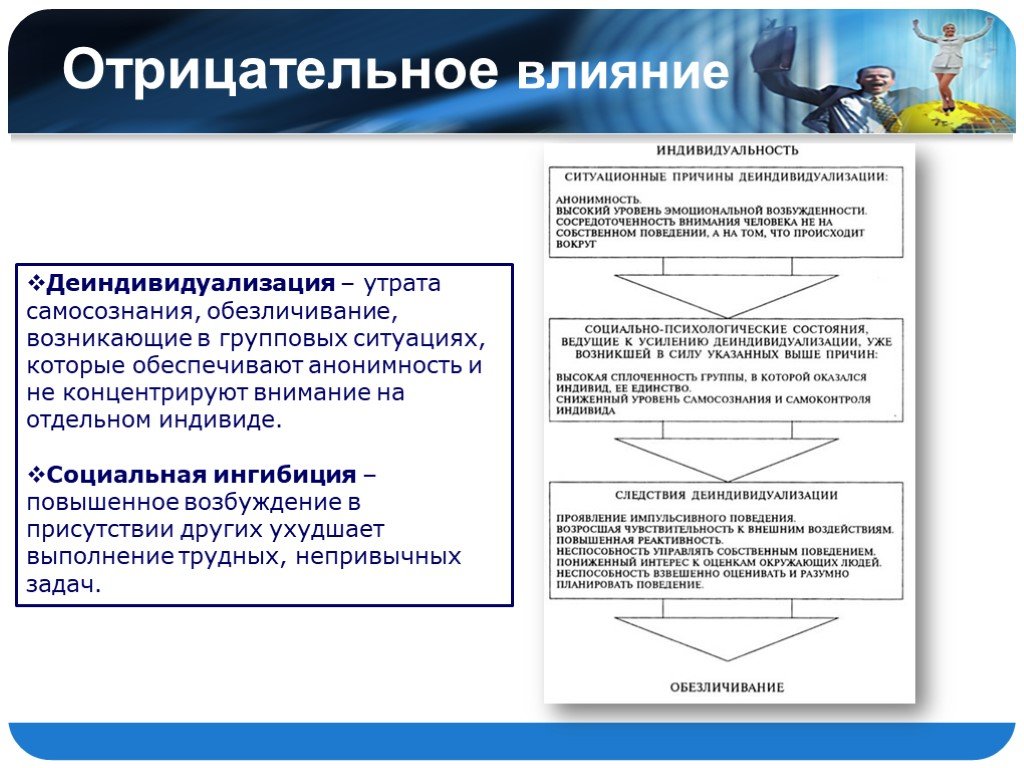

Деиндивидуализация — это отключение индивидуального сознания в группе, что позволяет человеку легко преодолевать моральные нормы. Члены группы в определенных ситуациях забывают о моральных ограничителях. Они позволяют себе то, чего бы не делали, находясь в одиночестве: кричать на стадионе, забивать палкой беззащитного, грабить магазины… Все это происходит только потому, что люди воспринимают свои действия как групповые, в какой-то степени как зависимые. Например, насильники на суде часто не понимают своей вины и говорят, что так делали все!

Таким образом, деиндивидуализация — это отключение сознания индивида в группе с потерей чувства ответственности за свои действия.

Одним из первых на тему деиндивидуализации человека в группе высказался Г. Д.

Д. Майерс ссылается на исследования Брайана Маллена, который установил, что с ростом группы у индивида резко снижается боязнь оценки со стороны других. Все это приводит к анонимности или ощущению, что действия индивида группой не контролируются (Майерс, 2002). В малой группе все ее члены на виду и чувство анонимности не наступает, оценка является ее функцией, поддерживающей разумную индивидуальную активность на высоком уровне.

Идею анонимности человека в группе отстаивал Ф. Зимбардо (автор нашумевшего ролевого эксперимента — подробно об этом в главе «Роль, ролевое поведение и социальный статус»). Он считал, что в больших городах происходит сама по себе обезличенность, или анонимность.

В условиях анонимности прорываются и объективируются обиды, недосказанности, негативные оценки. Именно поэтому для объективности данных голосование по тем или иным важным вопросам группы осуществляют в условиях анонимности. Наоборот, при открытом голосовании высвобождения обид и агрессивности не происходит. Однако трудно обеспечить анонимность в малых группах. При желании можно легко вычислить несогласного по поведению, репликам, почерку или другим данным.

Установлено, что отключение сознания легко достигается в преступных группах. Быстрая деиндивидуализация в преступных группах объясняется не только активностью и давлением самой группы, но и психологическими типами ее членов. Например, в преступной группе больше зависимых, несамостоятельных и неуверенных в себе индивидов. Большая зависимость одних членов группы от других является фактором, запускающим механизм деиндивидуализации зависимых.

Например, в преступной группе больше зависимых, несамостоятельных и неуверенных в себе индивидов. Большая зависимость одних членов группы от других является фактором, запускающим механизм деиндивидуализации зависимых.

Считается, что в коллективе, как в малой группе высокого уровня развития, индивид не теряет контроля над своим сознанием, т. е. деиндивидуализации не происходит. Этот постулат активно отстаивался в отечественной социальной психологии А. И. Донцовым, А. В. Петровским и Г. М. Андреевой. Они отмечали, что индивид в группе является сознательным элементом групповых решений. В противовес данному постулату следует обратиться к практике социалистических коллективов, где люди совершенно бездумно голосовали «за компанию» по любому вопросу и не участвовали в групповых решениях. Варианты решений для конкретного коллектива всегда спускались сверху, т. е. от вышестоящих структур.

Факт снижения самоконтроля при анонимности привел американских исследователей к идее введения бейджиков, которые идентифицировали личность их носителя. Было установлено, что фиксация имени сотрудника на визуальных носителях повышает его ответственность и сдерживает от хамства и некорректного поведения в адрес клиента.

Было установлено, что фиксация имени сотрудника на визуальных носителях повышает его ответственность и сдерживает от хамства и некорректного поведения в адрес клиента.

Нужно отметить, что агрессивность в ситуации анонимности проявляется не всегда. Д. Майерс приводит данные исследователей, которые экспериментально доказали, что анонимность ведет к некоторой интимности и игривости. Испытуемых приглашали в совершенно темную комнату в обществе незнакомых мужчин и женщин. Установка на эксперимент гласила, что люди в дальнейшем не будут поддерживать отношения. В темноте девять испытуемых из десяти прикасались к кому-нибудь, а 50% обнимали соседей. Испытуемым очень понравился эксперимент, и большинство согласились его повторить (Майерс, 2002).

Анонимность высвобождает сексуальные импульсы человека, что видно по социальным сетям. Самопрезентация с использованием псевдонима и чужих фотографий дает возможность большинству участников социальных сетей проявить буйство фантазии и быть откровенным с теми, с кем никогда не встретятся в реальности. Анонимы в социальных сетях презентуют себя в целом успешными, привлекательными и сексуальными. Можно предположить, что они наделяют себя качествами, которые хотели бы иметь в идеале.

Анонимы в социальных сетях презентуют себя в целом успешными, привлекательными и сексуальными. Можно предположить, что они наделяют себя качествами, которые хотели бы иметь в идеале.

Анонимность в социальных сетях приводит к агрессивности, к выплеску негативных эмоций. В социальных сетях под псевдонимом и без личной фотографии легко заниматься психологическим терроризмом в адрес знакомых и незнакомых людей.

Деиндивидуализацию можно наблюдать в сектах кришнаитов. Многократное повторение ничего незначащих фраз типа «Хара кришна», «кришна хара» служат возбуждению группы и снижению индивидуального самосознания. Выполнение ритуальных танцев, речевок и коллективного пения также приводит к ослаблению самосознания. Этим же целям служат коллективные песни под названием «хоровое пение».

Ритуальные танцы и пение традиционно проводились перед военными выступлениями в далеком прошлом. Так, интенсивные танцы древних людей способствовали снижению самосознания и повышению единения с группой. Сегодня этот феномен сохранился в современной армии, правда, в несколько измененном виде. Например, практикуется военная песня, а танцы заменили изнурительными маршами на плацу.

Сегодня этот феномен сохранился в современной армии, правда, в несколько измененном виде. Например, практикуется военная песня, а танцы заменили изнурительными маршами на плацу.

В древней Руси был свой прием ослабления самосознания воинов и возбуждения их перед боем. Обычно перед боем противники сходились на допустимое расстояние и обменивались нецензурными выражениями, т. е. «крыли друг друга матом». Слово «брань» от глагола «браниться», а поле битвы — это где выкрикивали матерные слова, стоя друг против друга. В бранных словах был двойной психологический смысл. С одной стороны, наиболее активная сторона одерживала психологическую победу, если была более убедительна в своих словесных выражениях. С другой — мат, или нецензурные выражения, разогревали воинов перед боем и снижали самосознание. Также ритуальная брань приводила к возникновению «чувства локтя», так необходимого в бою.

Деиндивидуализация — Психологос

Густав Ле Бон

Густав Ле Бон ввел понятие группового ума. Он высказал предположение, что при некоторых обстоятельствах люди утрачивают свою индивидуальность и сливаются с толпой. Такая деиндивидуализация связана с утратой запретов и с тенденцией людей вести себя нетипичным и противонормативным способом. В историческом плане, люди очень медленно освобождались от деиндивидуализированного существования, погруженного в широкие родственные, племенные и родовые отношения.

Он высказал предположение, что при некоторых обстоятельствах люди утрачивают свою индивидуальность и сливаются с толпой. Такая деиндивидуализация связана с утратой запретов и с тенденцией людей вести себя нетипичным и противонормативным способом. В историческом плане, люди очень медленно освобождались от деиндивидуализированного существования, погруженного в широкие родственные, племенные и родовые отношения.

Эрих Фромм изучал возникновение индивидуальности в человеческой истории и то чувство уникальности и свободы, которое сопровождает это развитие. В соответствии с Фроммом, индивидуализация сопровождается ощущением изоляции, которое часто мотивирует людей присоединяться к разным группам.

Фестингер, Пепитоун и Ньюком предположили, что фокусировка человека на группе, которая связана с его тяготением к группе, уменьшает внимание, уделяемое конкретным людям. Такая фокусировка на группе деиндивидуализирует ее членов, которые отодвигаются на второй план и в некотором смысле морально укрываются в данной группе.

Зиллер высказал предположение, что люди научаются связывать индивидуализацию с вознаграждающими ситуациями, а деиндивидуализация — с потенциально наказующими. Человек научается ожидать вознаграждений за хорошее выполнение определенных заданий и хочет оказываться индивидуально ответственным за такие действия. Однако всякий раз, когда он оказывается в ситуации ожидания наказания, у него будет возникать тенденция скрыться или рассеять ответственность путем ухода на второй план в группе.

Зимбардо предположил, что многочисленные и разнообразные факторы могут вызывать деиндивидуализацию, помимо фокусировки на группе или желания избежать отрицательной оценки моральной ответственности.

Все эти факторы ведут к утрате индивидуумом чувства идентичности или самосознания, что, в свою очередь, вызывает снижение его восприимчивости к внешним стимулам и утрату когнитивного контроля над своими эмоциями и мотивациями. Результатом становится поведение, которое обычно находится под контролем внутренних сил, как положительных (любовь), так и отрицательных (агрессия). Деиндивидуализированный человек менее податлив к положительным или отрицательным санкциям со стороны агентов, не принадлежащих к данной группе, и потому его поведение в меньшей мере подчиняется внешним правилам и нормам.

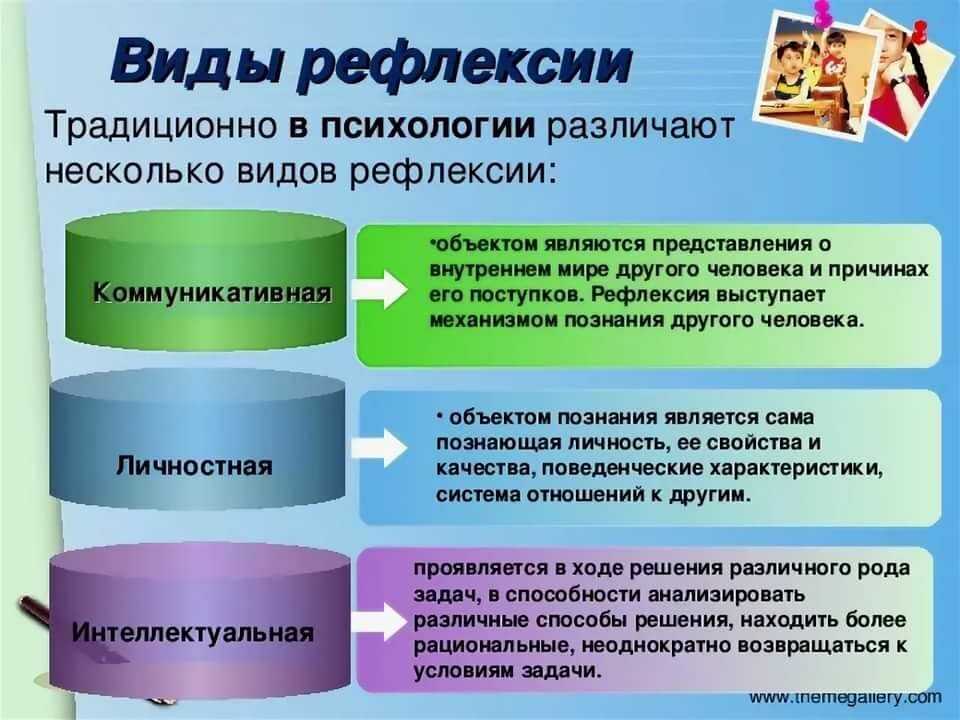

Дайнер предпринял дальнейшую теоретическую модификацию этого понятия, связав деиндивидуализацию с самоосознанием. Люди, утрачивающие индивидуальность, не уделяют должного внимания своему собственному поведению и плохо сознают себя в качестве отдельных существ. Результат — неспособность осуществлять текущий контроль или анализ своего поведения и неспособность извлекать соответствующей нормы поведения из хранилища долговременной памяти. Деиндивидуализированным людям также недостает предвидения, и их поведение страдает дефицитом продуманности или планирования.

Люди, утрачивающие индивидуальность, не уделяют должного внимания своему собственному поведению и плохо сознают себя в качестве отдельных существ. Результат — неспособность осуществлять текущий контроль или анализ своего поведения и неспособность извлекать соответствующей нормы поведения из хранилища долговременной памяти. Деиндивидуализированным людям также недостает предвидения, и их поведение страдает дефицитом продуманности или планирования.

С индивидуализацией и деиндивидуализацией оказался связанным довольно широкий спектр противонормативного поведения.

Деиндивидуализация: определение, причины и пример

Хулиганство – это проблема, которая может охватывать футбольные толпы. История не оглядывается с любовью на беспорядки и хулиганство, происходящие во время футбольных матчей, и многие наихудшие сценарии приводили к смерти и травмам. В 1985 году в финале Кубка европейских чемпионов фанаты «Ливерпуля» прорвались через секцию, где находились болельщики «Ювентуса» после начала матча, где 39 человек погибли после того, как попытались отойти от нападавших, и трибуна рухнула.

Когда трудно идентифицировать людей, некоторые теряются в смысле анонимности и совершают действия, которых они не совершили бы, если бы их можно было легко идентифицировать. Почему это так? Почему люди идут за толпой? И правда ли, что мы ведем себя по-разному, когда являемся частью группы? В составе толпы индивидуумы обретают власть и теряют свою идентичность. В психологии мы называем это изменение в поведении 9.0005 деиндивидуализация . Каковы причины деиндивидуализации?

- Мы собираемся исследовать концепцию деиндивидуализации.

- Сначала мы дадим определение деиндивидуализации в психологии.

- Затем мы обсудим причины деиндивидуализации, исследуя теорию деиндивидуализации агрессии.

- Везде мы будем выделять различные примеры деиндивидуализации, чтобы проиллюстрировать нашу точку зрения.

- Наконец, мы обсудим несколько соответствующих случаев экспериментов по деиндивидуализации, исследующих деиндивидуализацию.

Рис. 1. Деиндивидуализация исследует, как анонимность влияет на наше поведение.

1. Деиндивидуализация исследует, как анонимность влияет на наше поведение.

Деиндивидуализация Определение: Психология

Деиндивидуализация – это явление, при котором люди проявляют антиобщественное, а иногда и насильственное поведение в ситуациях, когда они считают, что их невозможно идентифицировать лично, поскольку они являются частью группы.

Деиндивидуализация происходит в ситуациях, которые снижают ответственность, потому что люди скрыты в группе.

Американский социальный психолог Леон Фестингер и др. (1952) ввел термин «деиндивидуализация» для описания ситуаций, в которых люди не могут быть индивидуализированы или изолированы от других.

Примеры деиндивидуализации

Давайте рассмотрим несколько примеров индивидуации.

Массовые грабежи, банды, хулиганство и беспорядки могут включать деиндивидуализацию. Это также может произойти в таких организациях, как военные.

Ле Бон объяснил, что деиндивидуализированное поведение проявляется тремя способами:

Анонимность делает людей неидентифицируемыми, что приводит к ощущению неприкасаемости и потере личной ответственности (снижается частное самовосприятие).

Эта потеря личной ответственности приводит к заражению .

Люди в толпе более склонны к антиобщественному поведению.

Заражение в условиях толпы – это когда чувства и идеи распространяются по группе, и все начинают думать и действовать одинаково (снижение общественного самосознания).

Причины деиндивидуализации: Истоки деиндивидуализации

Концепция деиндивидуализации восходит к теориям поведения толпы. В частности, французский эрудит Гюстав Ле Бон (человек с прекрасными знаниями) исследовал и описал групповое поведение в условиях беспорядков во французском сообществе.

Работа Ле Бона опубликовала политически мотивированную критику поведения толпы. В то время французское общество было нестабильным, со многими протестами и беспорядками. Ле Бон описывал поведение групп как иррациональное и изменчивое. По его словам, пребывание в толпе позволяет людям вести себя так, как они обычно не делают.

В 1920-х годах психолог Уильям Макдугалл утверждал, что толпа вызывает у людей основные инстинктивные эмоции, такие как гнев и страх. Эти основные эмоции быстро распространились по толпе.

Деиндивидуализация: теория агрессии

В нормальных условиях понимание социальных норм предотвращает агрессивное поведение. На публике люди обычно постоянно оценивают свое поведение, чтобы убедиться, что оно соответствует социальным нормам.

Однако, когда человек становится частью толпы, он становится анонимным и теряет чувство идентичности, тем самым ослабляя обычные запреты. Постоянная самооценка ослаблена. Люди в группах не видят последствий агрессии.

Однако социальное обучение влияет на деиндивидуализацию. Некоторые спортивные мероприятия, такие как футбол, собирают огромные толпы и имеют долгую историю агрессии и насилия на поле и со стороны болельщиков. И наоборот, другие спортивные мероприятия, такие как крикет и регби, привлекают огромные толпы, но не имеют таких проблем.

Эксперимент Джонсона и Даунинга (1979) показал, что участники, одетые так же, как Ку-клукс-клан (ККК), наносили больше ударов током сообщнику, в то время как участники, одетые как медсестры, наносили меньше ударов током сообщнику, чем контрольная группа. Этот вывод показывает, что социальное обучение и групповые нормы влияют на поведение. Группа медсестер наносила меньше ударов током, потому что медсестры обычно символизируются заботливыми.

Эксперименты по деиндивидуализации

Деиндивидуализация была предметом исследования многих известных экспериментов в области психологии. Потеря личной ответственности, связанная с анонимностью, была особенно интересна после войны.

Филип Зимбардо

Зимбардо — влиятельный психолог, наиболее известный своим Стэнфордским тюремным экспериментом, о котором мы поговорим позже. В 1969 году Зимбардо провел исследование с двумя группами участников.

- Одна группа была анонимна, надев большие пальто и капюшоны, скрывающие их личности.

- Другая группа была контрольной; они носили обычную одежду и бейджи с именами.

Каждого участника отводили в комнату и давали задание «ударить током» сообщника в другой комнате на разных уровнях, от легкого до опасного. Участники анонимной группы шокировали своих партнеров дольше, чем участники контрольной группы. Это свидетельствует о деиндивидуализации, потому что анонимизированная группа (деиндивидуализированная) проявляла больше агрессии.

Стэнфордский тюремный эксперимент (1971) Зимбардо проводил Стэнфордский тюремный эксперимент в 1971 году. Зимбардо установил макет тюрьмы в подвале психологического факультета Стэнфордского университета.

Зимбардо установил макет тюрьмы в подвале психологического факультета Стэнфордского университета.

- Он назначил 24 человека на роль охранников или заключенных. У этих мужчин не было таких ненормальных черт, как нарциссизм или авторитарная личность.

- Охранникам выдали униформу и светоотражающие очки, закрывавшие лица.

Заключенные одеты одинаково, в шапочках и больничных халатах; у них также была цепь вокруг одной ноги. Они были идентифицированы и упоминались только по присвоенному им номеру.

Рис. 2. Стэнфордский тюремный эксперимент известен в мире психологии.

Охранникам было приказано делать все, что они считают необходимым для поддержания порядка в тюрьме и завоевания уважения заключенных. Физическое насилие не допускалось. Затем надзиратели разработали систему поощрений и наказаний для заключенных.

Охранники становились все более и более жестокими по отношению к заключенным, которые становились все более и более пассивными. Пятеро заключенных были настолько травмированы, что их отпустили.

Пятеро заключенных были настолько травмированы, что их отпустили.

Эксперимент должен был длиться две недели, но был остановлен досрочно, потому что охранники беспокоили заключенных.

Роль индивидуации в тюремном исследованииОхранники испытали деиндивидуализацию через погружение в группу и сильную групповую динамику. Одежда охранников и заключенных делала их анонимными с обеих сторон.

Охранники не чувствовали себя виноватыми; это позволяло им перекладывать личную ответственность на высшие силы (руководитель исследования, исследовательский коллектив). Впоследствии охранники сказали, что чувствовали, что кто-то из официальных лиц остановит их, если они будут слишком жестоки.

У охранников была измененная временная перспектива (они сосредоточились больше на здесь и сейчас, чем на прошлом и настоящем). Однако один аспект, который следует учитывать в этом эксперименте, заключается в том, что они провели вместе несколько дней. Таким образом, степень деиндивидуализации может быть ниже, что влияет на достоверность результатов.

Таким образом, степень деиндивидуализации может быть ниже, что влияет на достоверность результатов.

Динер и др. (1976)

Эд Динер предположил, что деиндивидуализация также включает аспект объективного самовосприятия. Объективное самосознание высокое, когда внимание сосредоточено на себе, и люди следят за своим поведением. Оно низкое, когда внимание направлено вовне, а за поведением не наблюдают. Это снижение объективного самосознания ведет к деиндивидуализации.

Динер и его коллеги изучили более 1300 детей на Хэллоуин в 1976. Исследование было сосредоточено на 27 домохозяйствах, где ученые поставили на стол миску со сладостями.

Наблюдатель был вне поля зрения, чтобы записывать поведение детей. Те, кто был анонимен в той или иной форме, будь то через костюмы или в больших группах, с большей вероятностью воровали предметы (например, сладости и деньги), чем те, кого можно было идентифицировать.

Может ли деиндивидуализация привести к положительным результатам?

Хотя деиндивидуализация связана с негативным поведением, в некоторых случаях групповые нормы могут иметь положительное влияние.

Например, те, кто состоит в благотворительных группах, часто проявляют просоциальное поведение, проявляя доброту и благотворительность.

Важным аспектом является то, что деиндивидуализация не всегда должна вести к агрессии. Это также может привести к снижению сдерживания других эмоций и поведения.

Деиндивидуализация – основные выводы

Деиндивидуализация – это явление, при котором люди проявляют антиобщественное, а иногда и насильственное поведение в ситуациях, когда они считают, что их нельзя идентифицировать лично, поскольку они являются частью группы.

Американский социальный психолог Леон Фестингер и др. (1952) разработали термин «деиндивидуализация» для описания ситуаций, в которых люди не могут быть изолированы индивидуально или от других.

В нормальных условиях понимание социальных норм предотвращает агрессивное поведение.

Зимбардо продемонстрировал, как деиндивидуализация влияет на поведение в эксперименте по манипулированию одеждой участников. Те, кто скрывал свою личность, шокировали сообщников больше, чем те, кого удалось установить.

Однако бывают случаи, когда групповые нормы могут иметь положительный эффект.

Что такое деиндивидуализация? | Ifioque.com

Что такое деиндивидуализация?

Деиндивидуализация — это психологическое состояние, характеризующееся снижением самосознания и социальной идентичности Opens in new window , вызванное такими условиями, как анонимность в большой толпе.

По определению, деиндивидуализация относится к потере чувства индивидуальности, во время которой человек ведет себя практически без учета личных внутренних ценностей или стандартов поведения.

Деиндивидуализированные состояния характеризуются как приятные, когда человек чувствует себя свободным действовать импульсивно и без оглядки на последствия. Однако они также могут быть чрезвычайно опасны, поскольку могут привести к агрессивному и антиобщественному поведению.

Однако они также могут быть чрезвычайно опасны, поскольку могут привести к агрессивному и антиобщественному поведению.

В конце 1800-х годов французский социолог Гюстав Лебон (1841-1931) постулировал феномен группового сознания и утверждал, что люди в толпе могут утратить чувство личной ответственности и вести себя так, как если бы ими руководил примитивный, иррациональный, и гедонистический ум, который, кажется, больше принадлежит группе в целом, чем какому-то одному человеку.

Таким образом, состояние деиндивидуализации , по-видимому, вызвано комбинацией «сниженной ответственности», которая возникает из-за относительно анонимного члена толпы и «переключения внимания» с себя на сильно возбуждающую внешнюю стимуляцию, связанную с этим. с действиями мафии.

Теоретические подходы к деиндивидуализации

Несколько теоретических подходов были разработаны для концептуализации феномена деиндивидуализация .

Festinger, Pepitone, and Newcomb (1952) предполагают, что сосредоточение человека на группе (которое связано с его влечением к группе) уменьшает внимание, уделяемое отдельным лицам. Таким образом, члены группы деиндивидуализированы своей подчиненностью и моральным подчинением группе. Следовательно, согласно этой точке зрения, деиндивидуализация снижает запреты человека на осуществление контрнормативных действий.

Таким образом, члены группы деиндивидуализированы своей подчиненностью и моральным подчинением группе. Следовательно, согласно этой точке зрения, деиндивидуализация снижает запреты человека на осуществление контрнормативных действий.

С другой точки зрения, Р. К. Зиллер утверждает, что люди учатся ассоциировать индивидуацию с условиями вознаграждения и деиндивидуализацию с потенциально карающими условиями. Таким образом, всякий раз, когда человек ожидает наказания, у него будет тенденция рассеивать ответственность, погружая себя в группу, тогда как когда человек учится ожидать вознаграждения за хорошо выполненную работу, он или она хочет казаться единолично и единолично ответственным за такое поведение.

П. Г. Зимбардо Теория деиндивидуализации постулирует, что выражение обычно заторможенного поведения может включать творческое и любящее поведение, а также негативное или контрнормативное поведение.

Зимбардо предполагает, что ряд факторов может привести к деиндивидуализации, в дополнение к сосредоточенности на группе и избеганию негативной оценки моральной ответственности: анонимность, размер группы, уровень эмоционального возбуждения, измененные временные перспективы, новизна/неоднозначность ситуацию и степень вовлеченности в групповое функционирование.

Такие факторы, добавил он, приводят к потере идентичности или потере самосознания, что, в свою очередь, заставляет человека перестать реагировать на внешние раздражители и терять когнитивный контроль над мотивами и эмоциями. Следовательно, деиндивидуализированный человек становится менее податливым к позитивным или негативным санкциям, налагаемым внешними влияниями.

Теоретический подход Динера подчеркивает связь деиндивидуализации с самосознанием : деиндивидуализированные люди не обращают внимания на свое собственное поведение и не осознают себя как сущностей, отличных от группы. С таким небольшим осознанием себя человек с большей вероятностью будет реагировать на непосредственные стимулы, мотивы и эмоции.

Согласно Динеру, термин деиндивидуализация представляет собой конструкцию, относящуюся к набору обстоятельств или отношений между эмоциональными состояниями, когнитивными процессами, ситуациями и поведенческими реакциями.