Деятельность это в психологии: Деятельность это

Деятельность — Психологос

Деятельность — осмысленные и целесообразные действия, производящие нечто значимое для самого человека или других людей. Это целесообразное, осмысленное, серьезное и многосоставное дело, в отличие от развлечений и интересов, рефлексов и элементарных операций.

Если человек идет по пустыне и потеет от жары, это не деятельность, это рефлекторное действие. Но если этот человек — актер, снимающийся в рекламе дезодоранта, и в данной сцене он должен вспотеть, потому что так написано в сценарии, потение становится для него вполне осмысленным действием и потому превращается в деятельность.

Целесообразность деятельности — это вопрос о том, двигаетесь ли вы к цели или нет. «Есть ли смысл?» — это вопрос о том, сколько (много или не очень много) ценного (нужного, требуемого) вы получите. Целесообразность относится к целям, смысл — к ценностям. Если поведение — осмысленные и целесообразные действия, за которые человек отвечает как их автор, то деятельность — поведение, которое производит что-то социально значимое. В том, что делает человек, может быть смысла и мало, и много. От бессмысленных дел стоит переходить к целесообразному (бессмысленное — житейский смысл (целесообразность) — осмысленное (служащее ценному) — миссия (во имя высокой ценности)), следить за осмысленностью и восходить к миссии.

В том, что делает человек, может быть смысла и мало, и много. От бессмысленных дел стоит переходить к целесообразному (бессмысленное — житейский смысл (целесообразность) — осмысленное (служащее ценному) — миссия (во имя высокой ценности)), следить за осмысленностью и восходить к миссии.

Трое рабочих везут тачки, до верху нагруженные камнями. Вопрос: «Что ты делаешь?» Первый ответил: «Не видишь, что ли? Вожу эти проклятые камни, горбачусь!» (Не знаю, зачем. Потому что сказали. Бессмысленная деятельность). Второй сказал: «Деньги зарабатываю» (Знаю, зачем — себе ради денег. Есть целесообразность, житейский смысл). Строю храм (Знаю, во имя чего, ради какой высокой ценности: миссия).

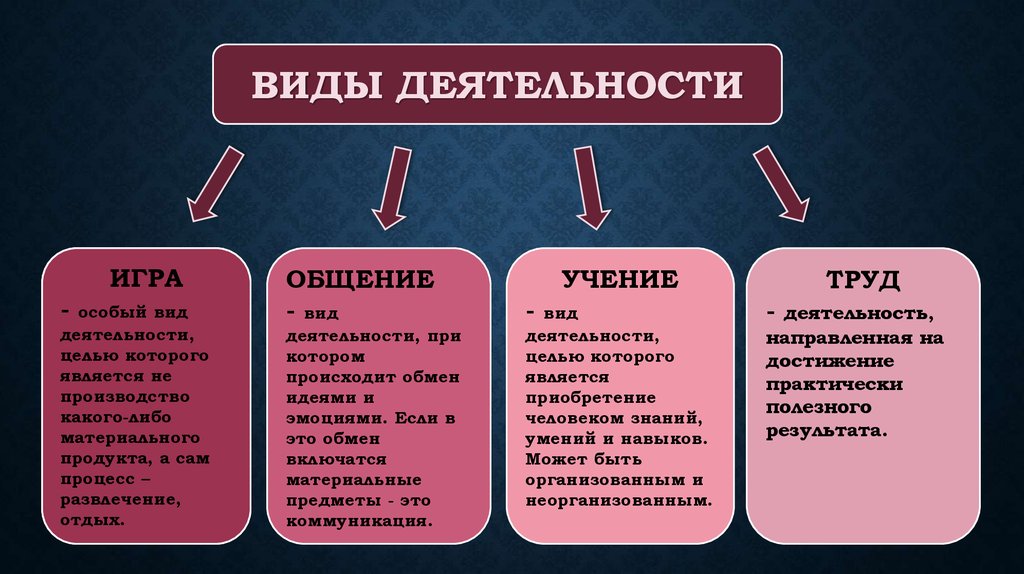

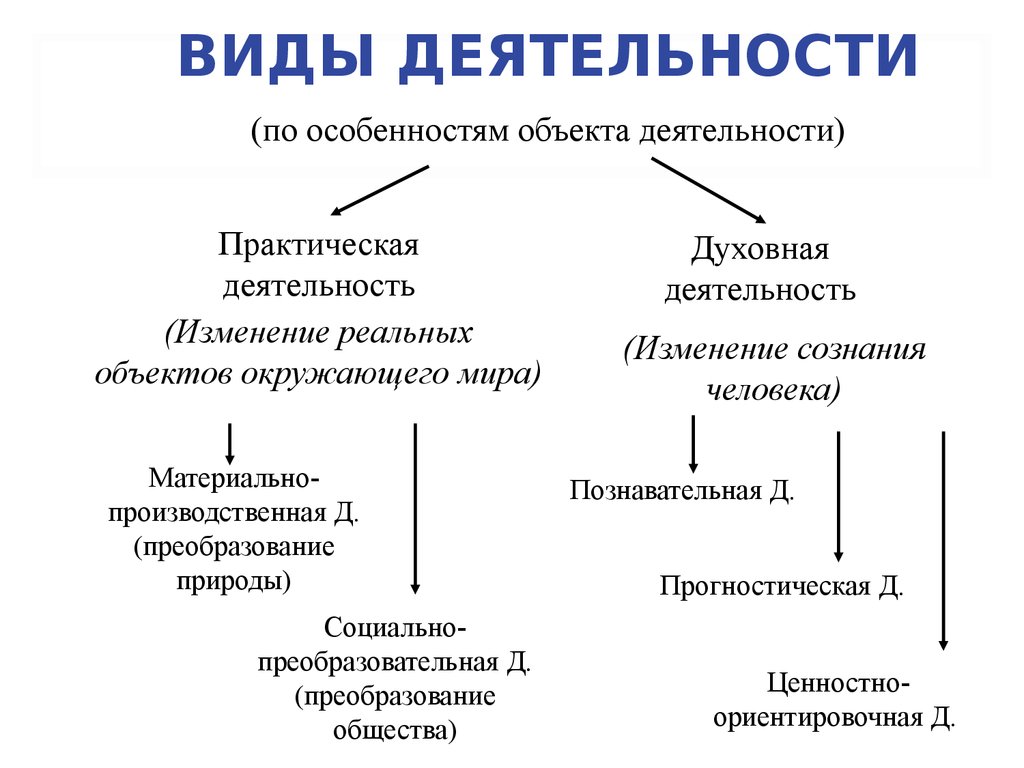

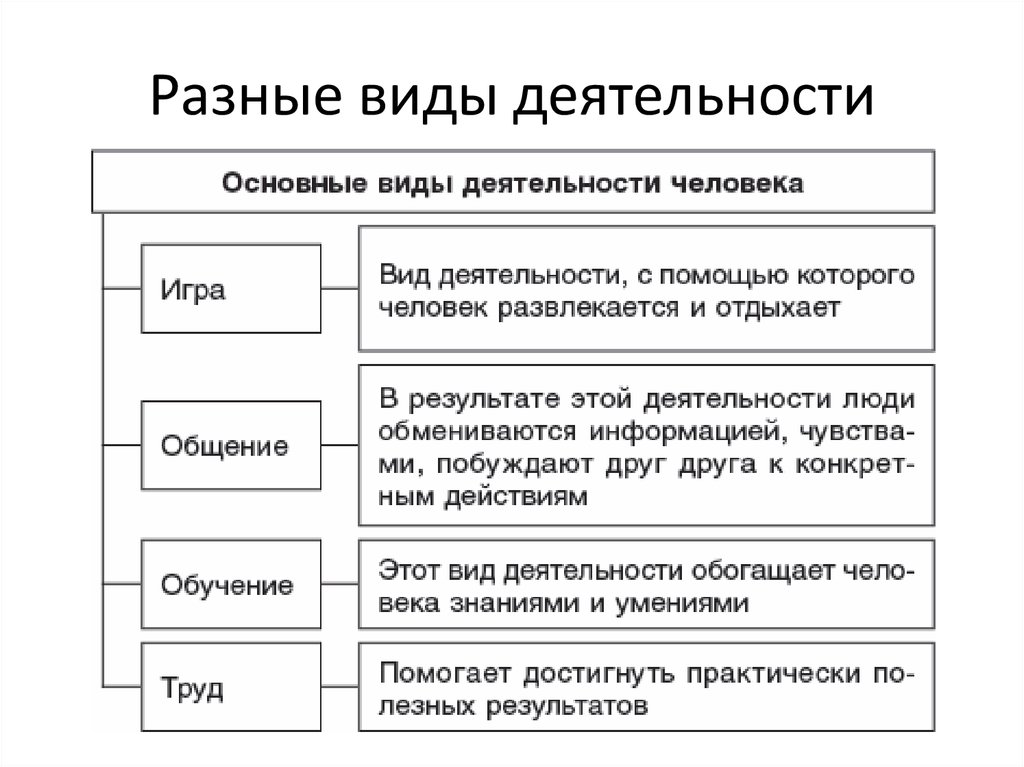

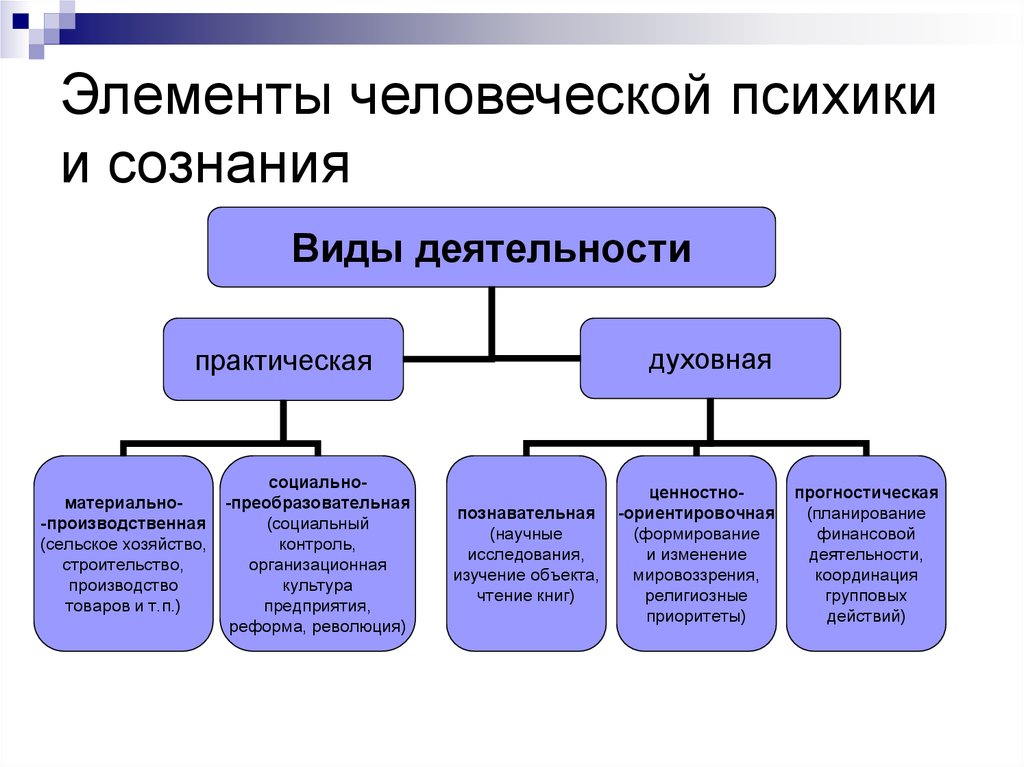

Виды деятельности различаются на основе того, где (в рамках чего) происходит и что конкретно производит та или иная деятельность. Ребенок играет — говорят о игровой деятельности, человек занят предпринимательством — говорят о предпринимательской деятельности, крыса ищет выход из лабиринта — говорят о поисковой деятельности.

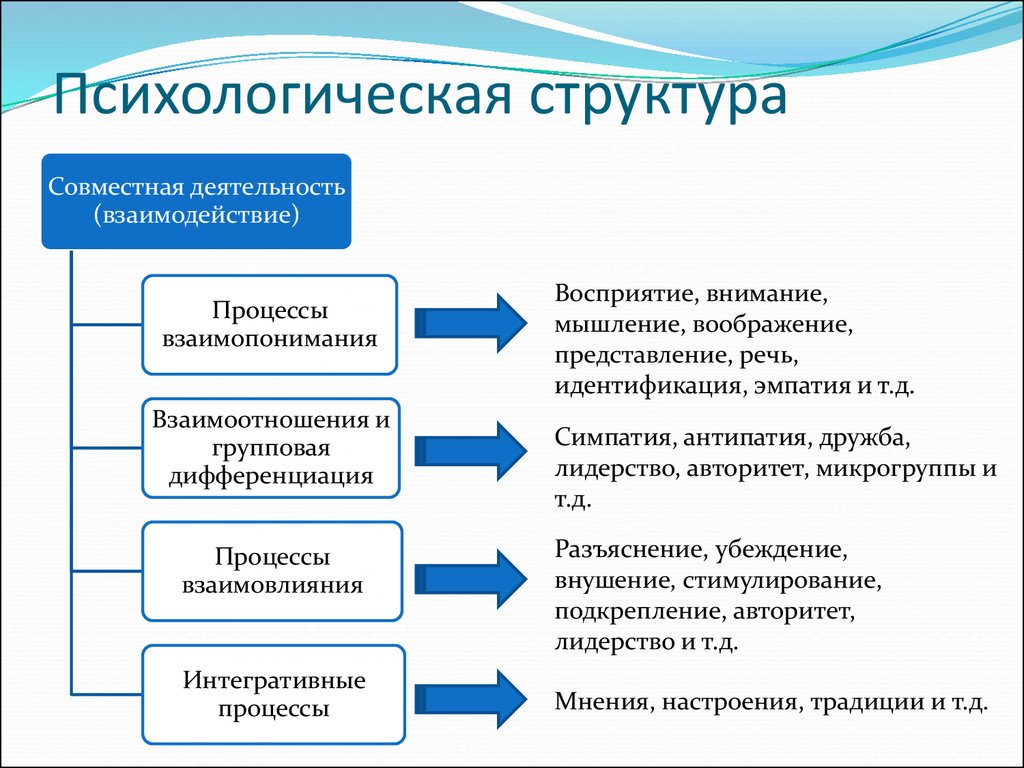

Кроме того, по форме осуществления различают внутреннюю и внешнюю деятельность, совместную, предметную и так далее. Каковы временные рамки деятельности? Если речь идет о деятельности отдельного человека, то от трех минут до времени взрослой жизни. Дело менее трех минут уже за дело не считают, а в старости обычно дела меняются на подведение итогов и воспоминания.

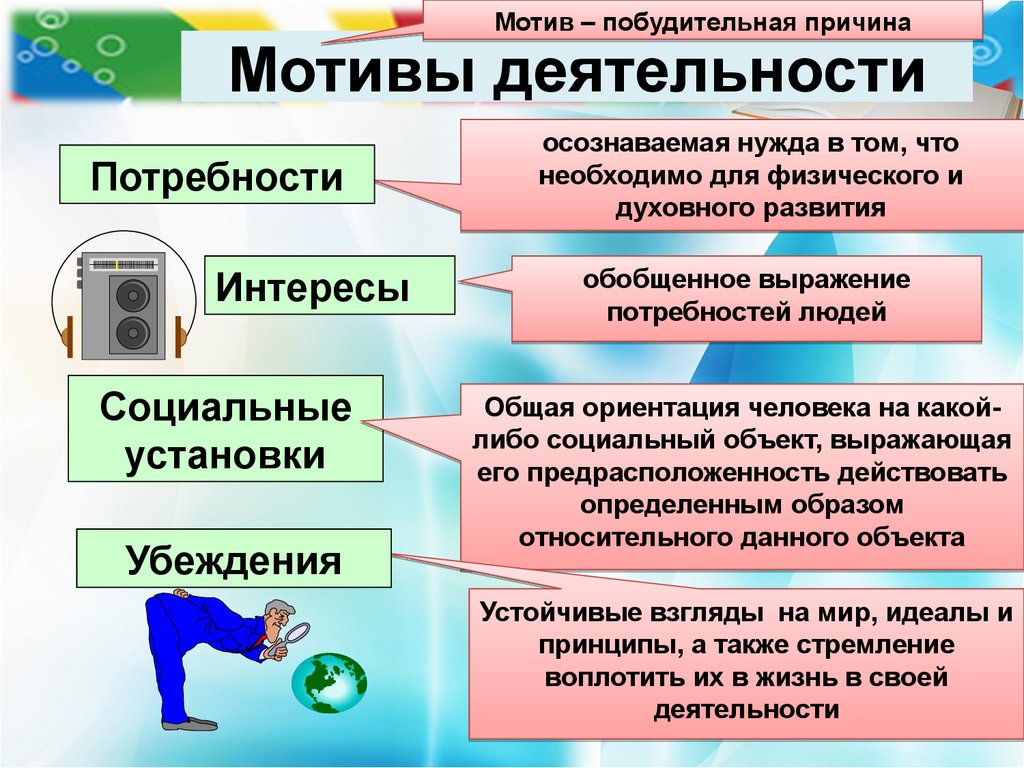

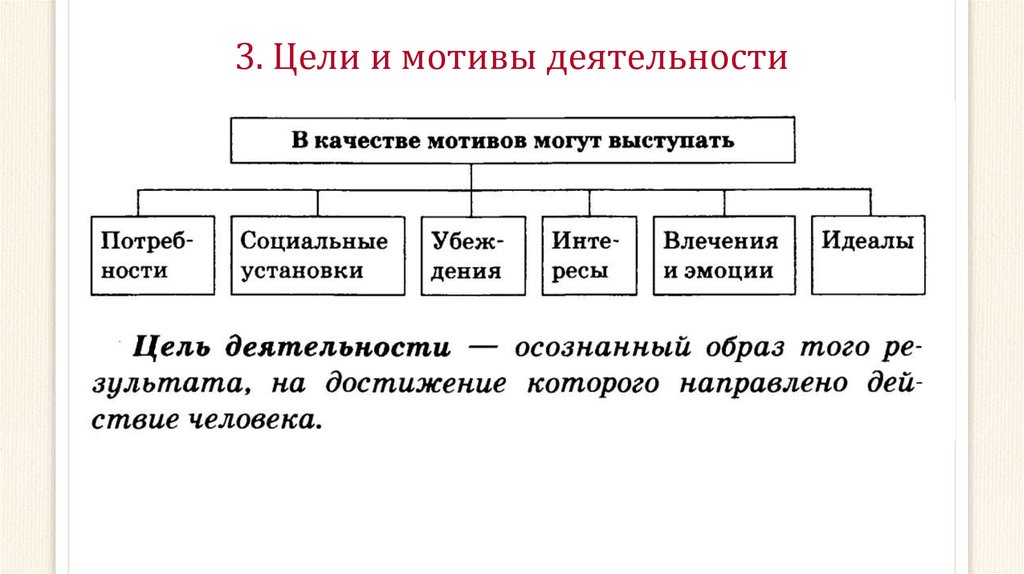

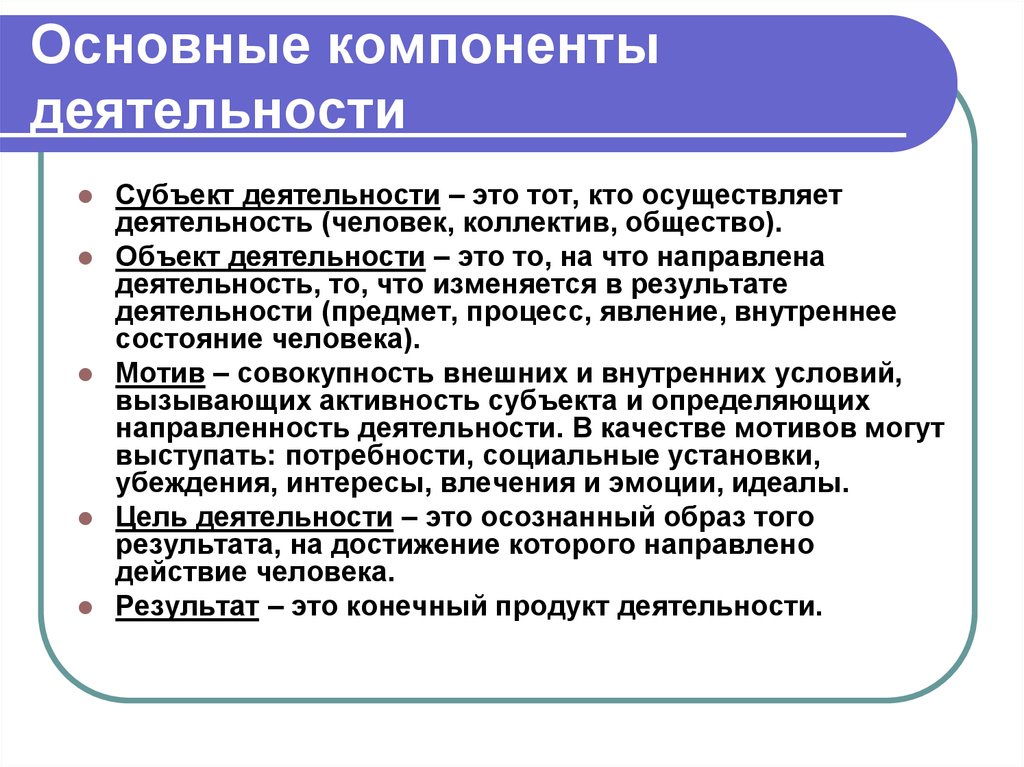

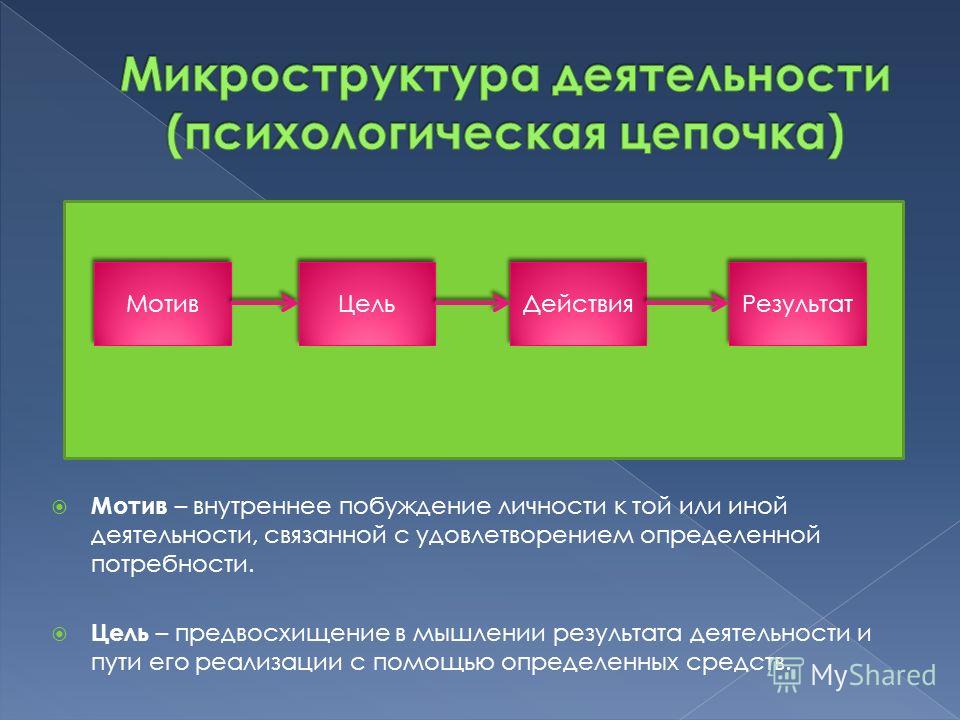

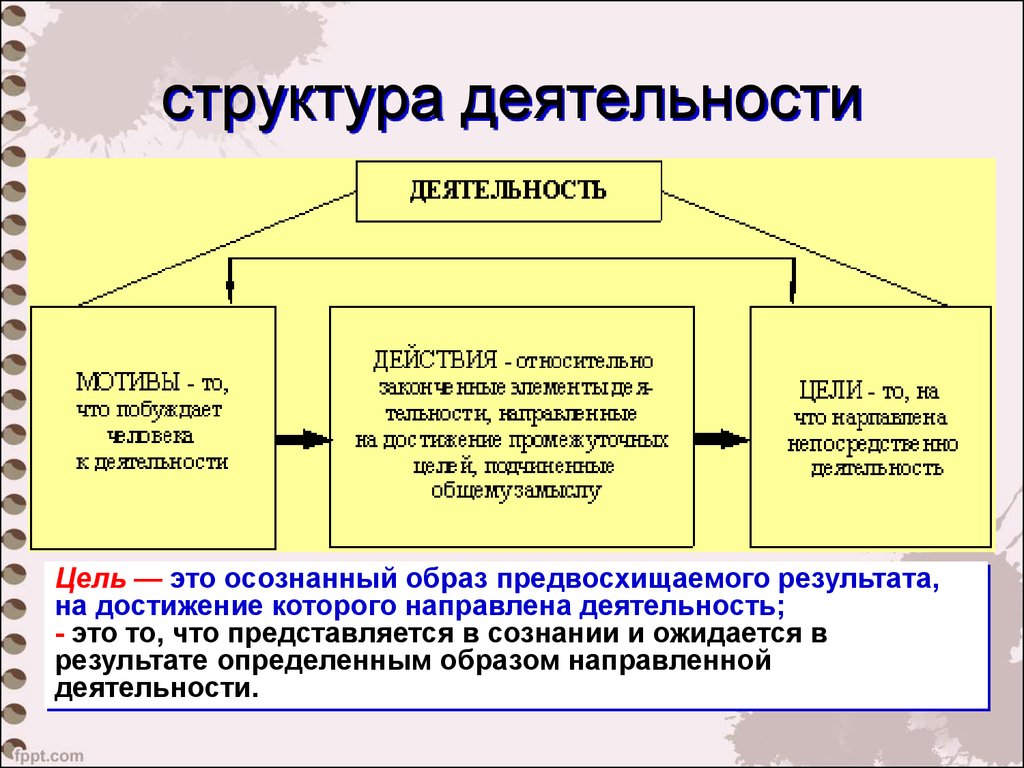

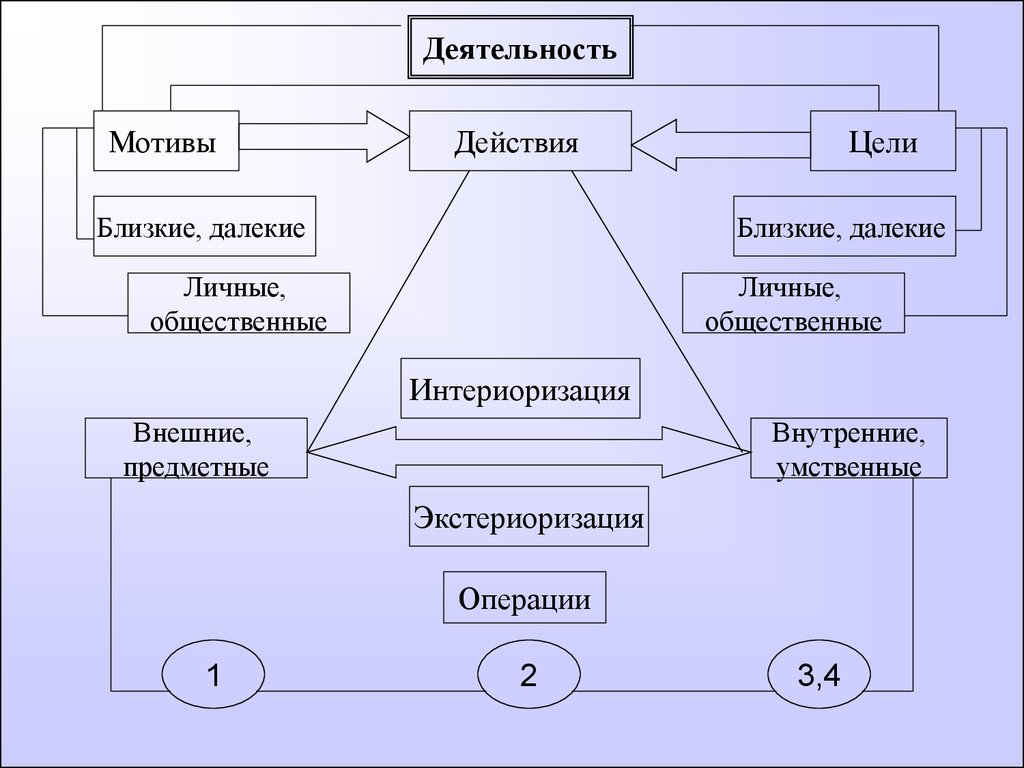

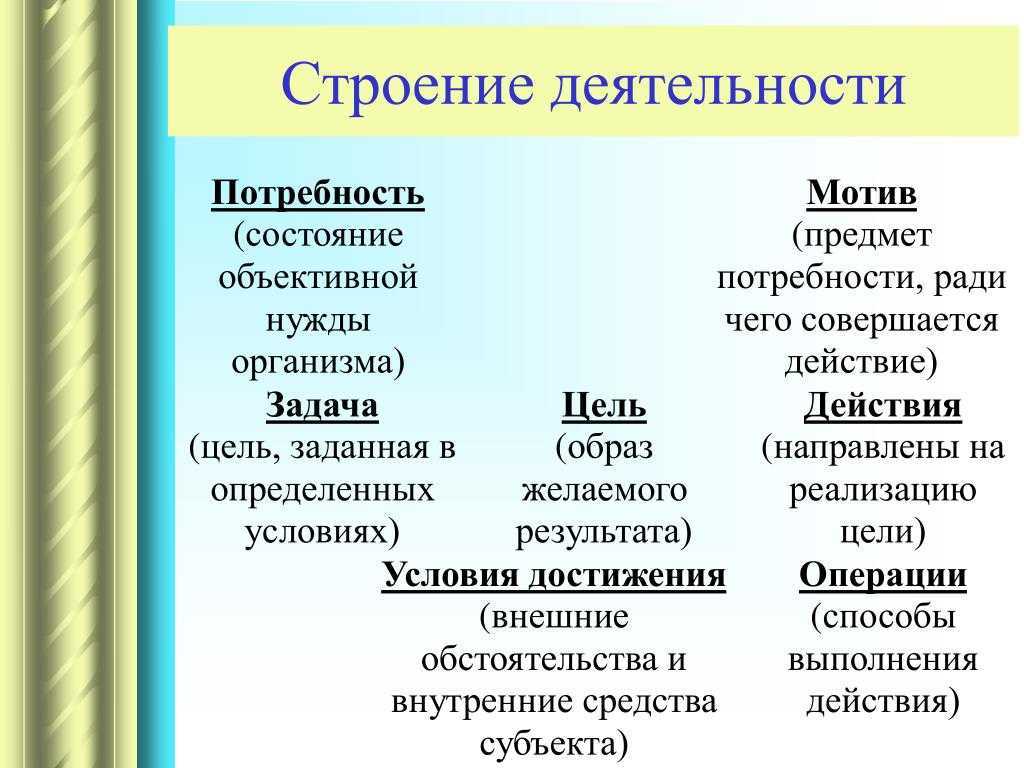

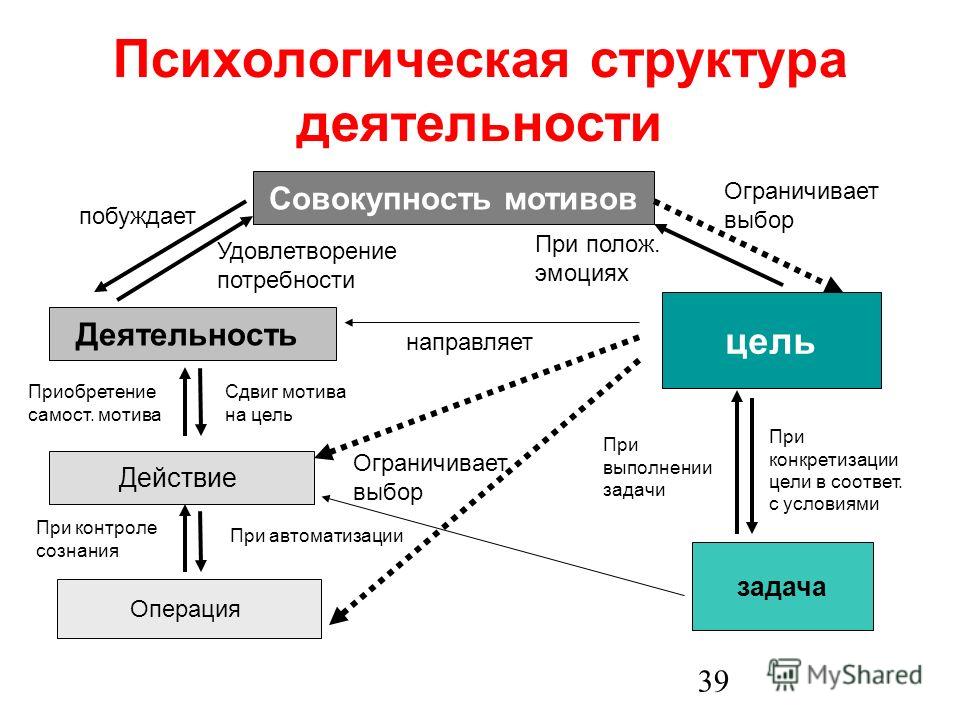

Деятельность побуждается мотивами (желаниями и потребностями как их представительством в сознании), стимулами и мотиваторами. Смотри Мотивация

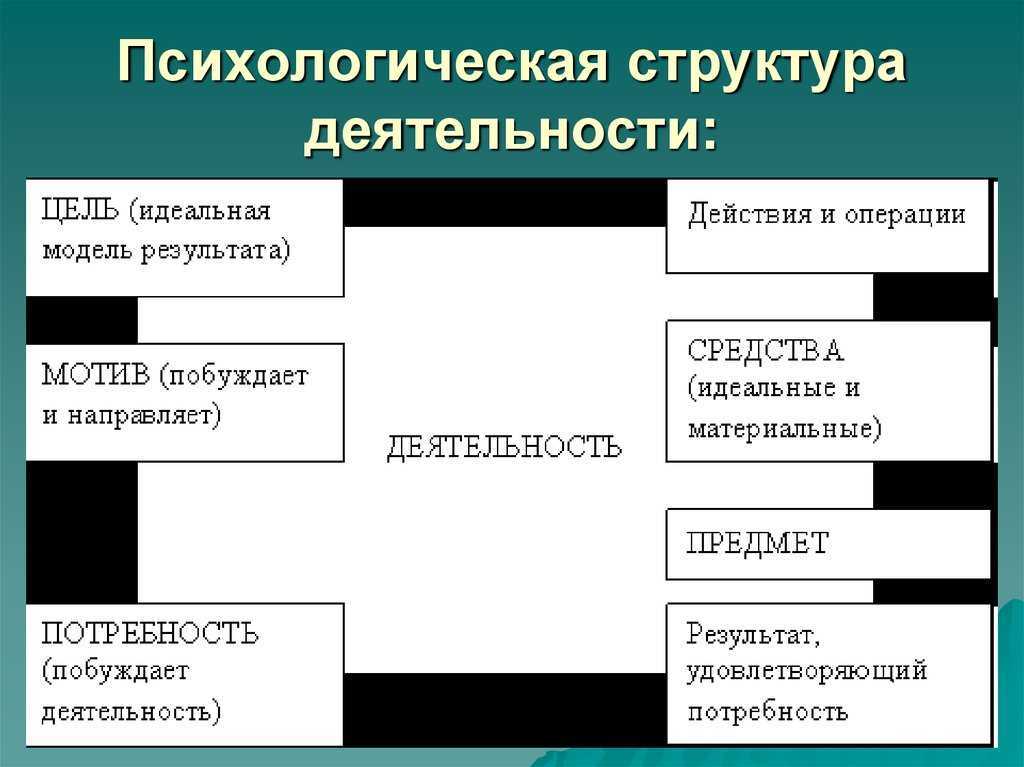

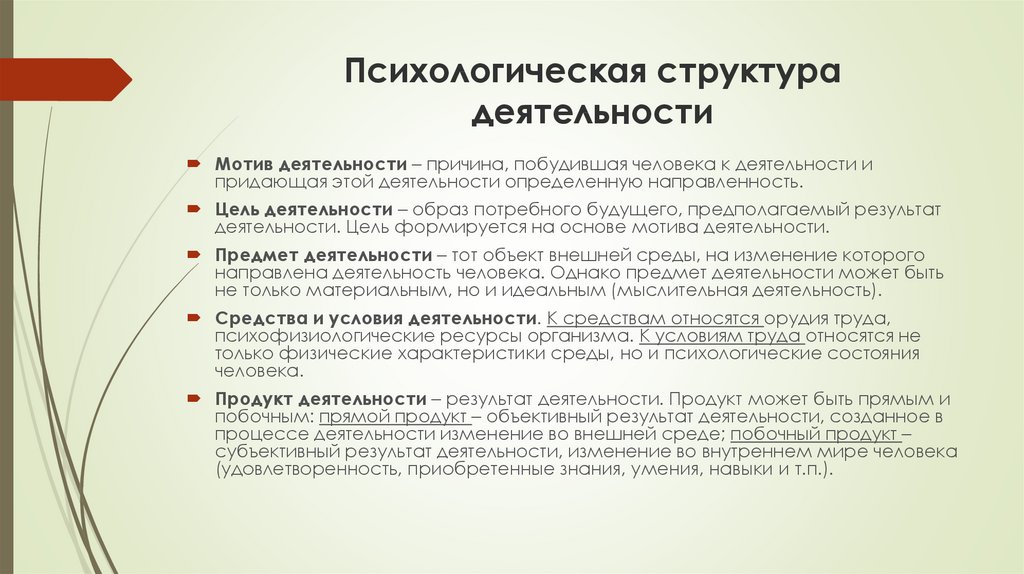

Деятельность побуждается мотивами, но простраивается постановкой цели, планом, тактикой и стратегией.

Деятельность можно разделить на этапы. В качестве этапов можно выделить процесс вовлечения в деятельность, процесс целеполагания, процесс проектирования действий, процесс осуществления действий, процесс анализа результатов действий и сравнение их с поставленными целями (самоконтроль). Число и содержание этапов, которые разные исследователи выделяют в деятельности, определяется исключительно задачами и целями исследователя. Модели деятельности в этом случае строятся из соображений удобства, полезности и достаточности.

Модели деятельности в этом случае строятся из соображений удобства, полезности и достаточности.

Исследования деятельности

Психологией деятельности активно занимались А. Н. Леонтьев и С. Л. Рубинштейн. Смотри Деятельностный подход в психологии

Участники Московского логического кружка и Московского методологического кружка разработали системо-мыслительную деятельность методологию (СМД-методологию) — категориальный аппарат для исследований, организации и управления системами мышления и деятельности.

Человек формируется в деятельности

«Деятельность формирует человека лучше, чем любое другое средство. Если торговый представитель будет регулярно выезжать на территорию с целью поиска новых клиентов, то «поневоле» он станет инициативным и научится легко вступать в контакт. Или уйдет. А если бухгалтер регулярно вносит проводки в базу данных, то, хочет он того или нет, — станет пунктуальным. А еще требовательным: ведь если кто-то из сотрудников не предоставил вовремя первичные документы, у него потом возникнут большие проблемы. Знаете, как в кратчайший срок снять страх перед противоположным полом? Пойдите на улицу и знакомьтесь-знакомьтесь-знакомьтесь. Честно, азартно, без халявы! После пары дней вы сможете вступить в контакт с кем угодно и когда угодно. Испробовано много раз на самых разных людях» — пишет Михаил Рыбаков в книге «Как навести порядок в своем бизнесе».

Знаете, как в кратчайший срок снять страх перед противоположным полом? Пойдите на улицу и знакомьтесь-знакомьтесь-знакомьтесь. Честно, азартно, без халявы! После пары дней вы сможете вступить в контакт с кем угодно и когда угодно. Испробовано много раз на самых разных людях» — пишет Михаил Рыбаков в книге «Как навести порядок в своем бизнесе».

Чему сегодня планируете обучиться? Что конкретно будете делать?

Деятельность | это… Что такое Деятельность?

ТолкованиеПеревод

- Деятельность

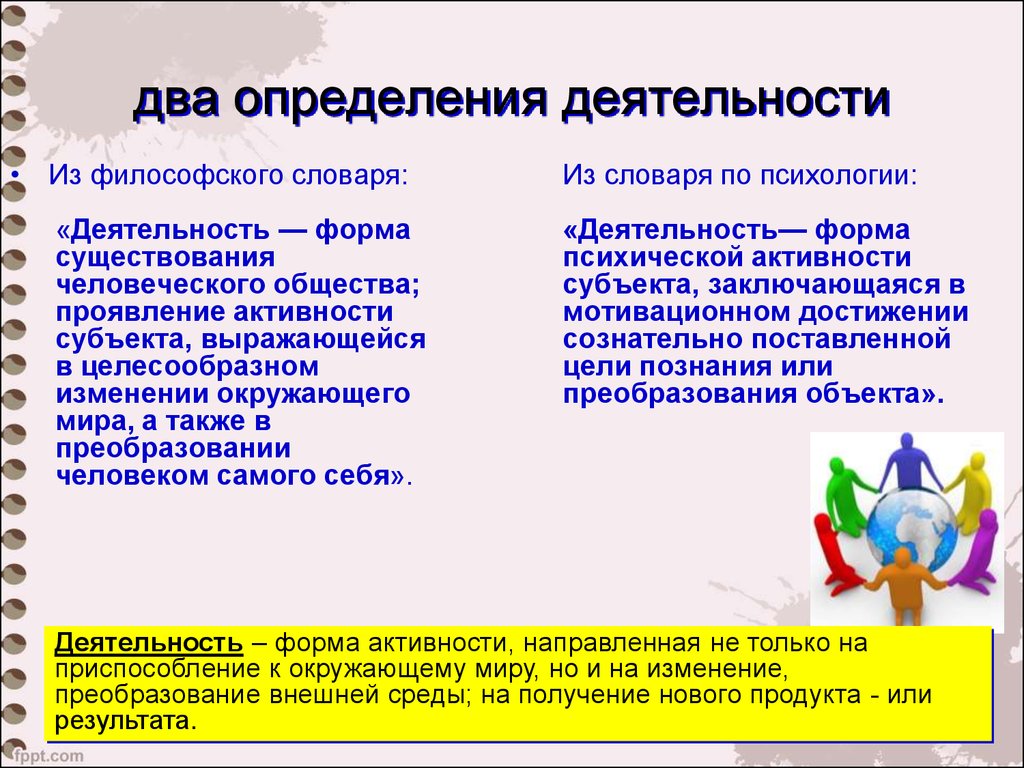

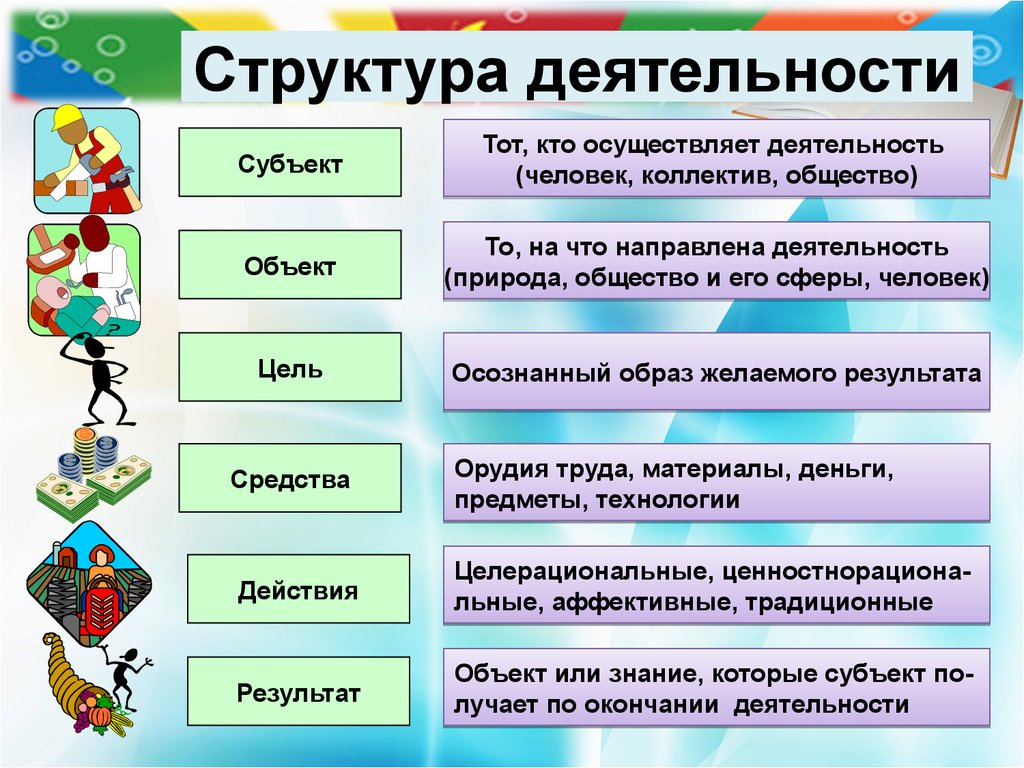

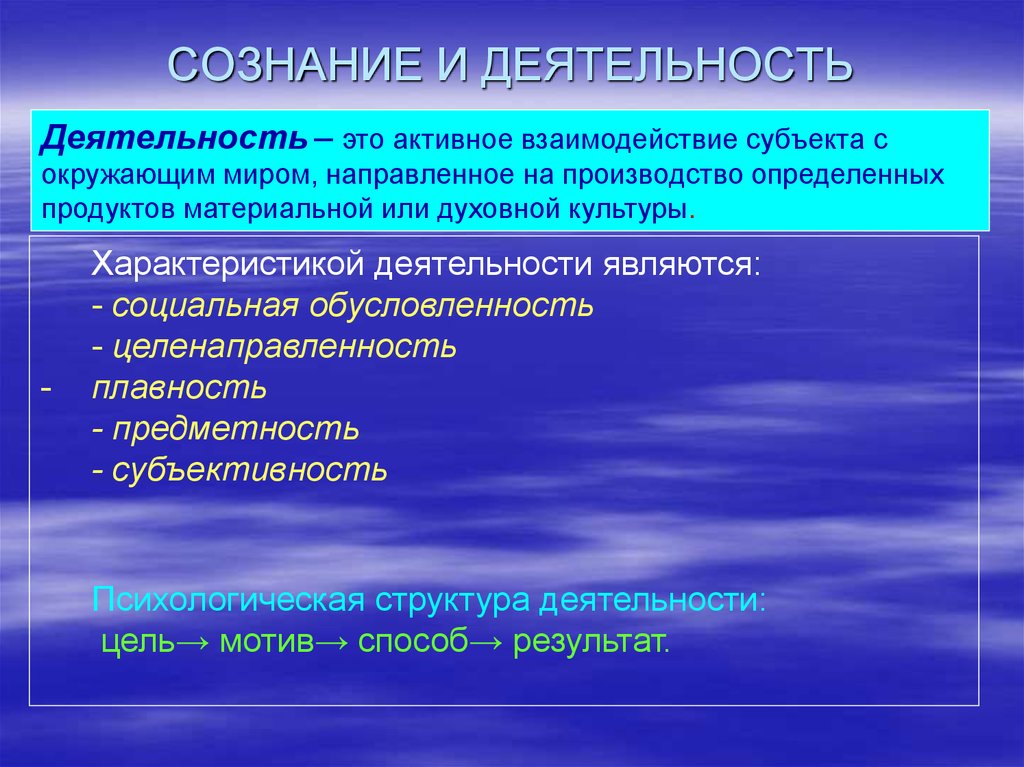

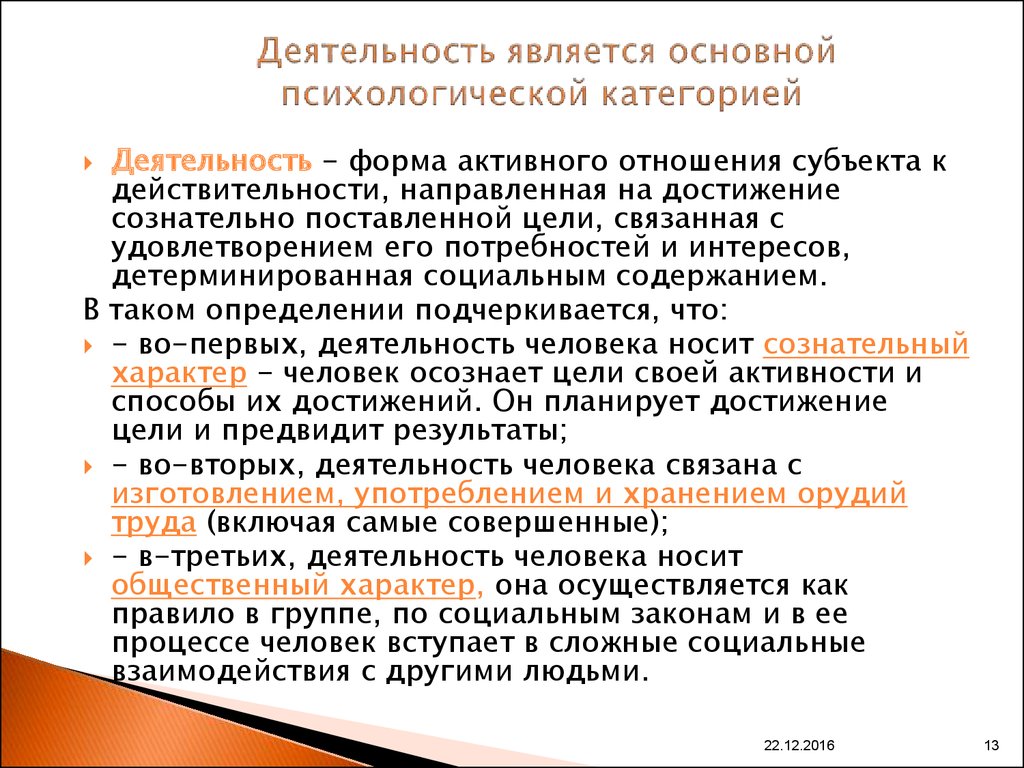

Де́ятельность — процесс (процессы) активного взаимодействия субъекта с объектом, во время которого субъект удовлетворяет какие-либо свои потребности, достигает цели. Деятельностью можно назвать любую активность человека, которой он сам придает некоторый смысл. Деятельность характеризует сознательную сторону личности человека (в отличие от поведения).

Деятельность можно разделить на этапы. Можно выделить в качестве этапов

- процесс вовлечения в деятельность,

- процесс целеполагания

- процесс проектирования действий,

- процесс осуществления действий,

- процесс анализа результатов действий и сравнение их с поставленными целями.

Число и содержание этапов, которые разные исследователи выделяют в деятельности, определяется исключительно задачами и целями исследователя. Модели деятельности в этом случае строятся из соображений удобства, полезности и достаточности.

Первым в советской психологии автором и разработчиком разноуровневой концепции организации поведения, Психологии деятельности, психологии личности и психологической теории развития субъекта в деятельности и в общении, которая развивалась позднее С. Л. Рубинштейном, В. С. Мерлиным и А. Н. Леонтьевым, был М. Я. Басов[1]].

Участники Московского логического кружка и Московского методологического кружка (Г.

П. Щедровицкий и другие) разработали системомыследеятельностную методологию (СМД-методологию) — категориальный аппарат для исследований, организации и управления системами мышления и деятельности.=)

П. Щедровицкий и другие) разработали системомыследеятельностную методологию (СМД-методологию) — категориальный аппарат для исследований, организации и управления системами мышления и деятельности.=)Содержание

- 1 Примечания

- 2 Типы деятельности по отношению субъекта к реализуемому объекту

- 3 См. также

- 4 Литература

Примечания

- ↑ См. М. Я. Басов «Развитие человека как активного деятеля в окружающей его среде. Психологическое развитие. В кн. М. Я. Басов «Общие основы педологии» Изд.3-е, Отв. ред. Е. В. Левченко. Спб, Алетейя, 2007, −776с.; Е. В. Левченко «Михаил Яковлевич Басов: жизненный путь и психологическая концепция». Там. же. С.5 −37.

Типы деятельности по отношению субъекта к реализуемому объекту

Типы деятельности выделяются по типам отношения субъекта к миру объектов, реализуемых в этих формах деятельности:

- Практическая деятельность направлена прежде всего на преобразование мира в соответствии с поставленными человеком целями.

- Эстетическая деятельность, связанная с восприятием и созданием произведений искусства, предполагает трансляцию (передачу) смыслов, которые определяются ценностными ориентациями того или иного социума и индивида.

См. также

- структура деятельности

- задача

- цель

- действие

- операция

- Теория деятельности

- Активность

Литература

- Людвиг фон Мизес, «Человеческая деятельность»

- Носкова О. Г. Деятельность

- Гуляихин В. Н. Логико-философский анализ некоторых концептуальных проблем теории деятельности // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7. Вып. 3. 2003. С. 23 — 28.

- Петровский А. В. Личность. Деятельность. Коллектив. М.: Политиздат. — 1982. — 255 с.

- Подолец В. В. Социальная деятельность как высшая форма самоорганизации материальных систем//Самоуправление в обществе: происхождение, сущность, развитие.

Дис. …канд. филос. наук.- Л.: ЛГУ — 1988. — 179 с.

Дис. …канд. филос. наук.- Л.: ЛГУ — 1988. — 179 с. - Подолец В. В. Самоорганизация, деятельность и проблемы человека//Новое понимание философии: проблемы и перспективы. — М.: РАН. −1993. — С. 116—118.

- Подолец В. В. Деятельность как социальная форма самоорганизации//Российская идея и идея глобализации. — 1993 .

- Подолец В. В. Российская идея и идея глобализации//Философия, человек, цивилизация: новые горизонты XXI века. Часть I. — Саратов: ООО издательство «Научная книга». — 2004. — С. 171—175.

Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужен реферат?

движение, действенность, действие, дело, жизнедеятельность, занятие, инициатива, инициативность, кампания, наступательность, отправления, полнокровность, практика, работа, работенка, разведдеятельность, труд, ультра вирес, участие, функционирование, функция, энергия

Антонимы:

бездеятельность, безделье, безынициативность, инертность, бездействие, лень, леность, отдых, пассивность, инерция

- Радзинский, Эдвард Станиславович

- Священное Писание

Полезное

Теория деятельности | Психология Вики

Оценка |

Биопсихология |

Сравнительный |

Познавательный |

Развивающие |

Язык |

Индивидуальные различия |

Личность |

Философия |

Социальные |

Методы |

Статистика |

Клинический |

Образовательные |

промышленный |

Профессиональные товары |

Мировая психология |

Педагогическая психология: Оценка ·

Проблемы ·

Теория и исследования ·

Методы ·

Техника X предмет ·

Специальное изд.

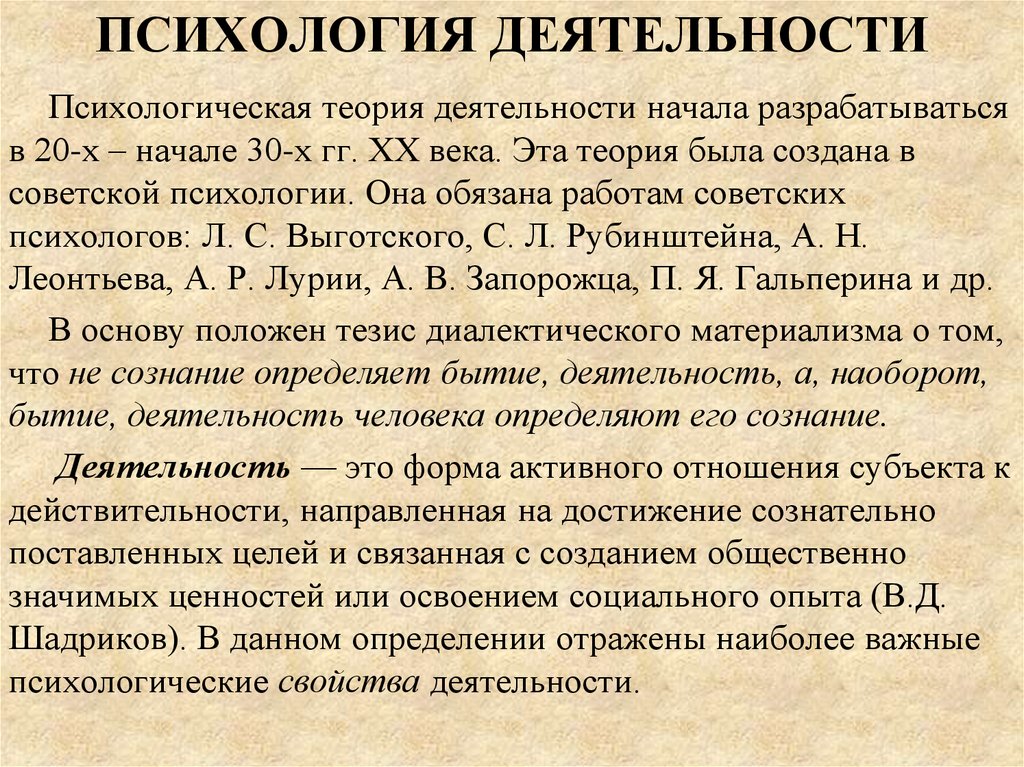

Теория деятельности (АТ) — советская психологическая метатеория, парадигма или структура, уходящая своими корнями в социокультурный подход. Его основателями были Алексей Николаевич Леонтьев и С. Л. Рубинштейн (1889-1960). Он стал одним из основных психологических подходов в бывшем СССР, получив широкое распространение как в теоретической, так и в прикладной психологии, в таких областях, как образование, обучение, эргономика и психология труда.

Содержание

- 1 История теории деятельности

- 1.1 Выготский

- 1.2 Леонтьев

- 1.3 Запад

- 1.4 Теория деятельности и информационные системы

- 2 Объяснение теории деятельности

- 2.1 Деятельность

- 2.2 Уровни теории деятельности

- 2.3 Внутренняя плоскость действия

- 2.4 Творчество человека

- 2.5 Обучение и неявные знания

- 3 приложения

- 3.1 Разработка программного обеспечения

- 4 Каталожные номера

- 5 См.

также

также

История теории деятельности

Истоки теории деятельности можно проследить до нескольких источников, которые впоследствии дали начало различным взаимодополняющим и переплетающимся направлениям развития. В этом отчете основное внимание будет уделено двум наиболее важным из этих направлений. Первая связана с Московским институтом психологии и, в частности, с тройкой молодых и одаренных исследователей Льва Семеновича Выготского (1896–1934), Александр Романович Лурия (1902–77) и Алексей Николаевич Леонтьев (1903–79). Выготский основал культурно-историческую психологию, важное направление деятельностного подхода; Леонтьев, один из основных основоположников теории деятельности, как продолжил, так и выступил против работы Выготского. Леонтьевская формулировка общей теории деятельности в настоящее время является наиболее влиятельной в постсоветских разработках в области АТ, которые в большей степени касались социально-научных и организационных, а не психологических исследований.

Второе крупное направление развития АТ связано с такими учеными, как П. К. Анохин (1898-1974) и Н. А. Бернштейн (1896-1966), более непосредственно занимающимися нейрофизиологическими основами деятельности; его основание связано с советским философом психологии С. Л. Рубинштейном (1889-1960). Эта работа впоследствии была развита такими исследователями, как Пушкин, Зинченко и Гордеева, Пономаренко, Зараковский и др., а в настоящее время наиболее известна благодаря работам по системно-структурной теории деятельности, проводимым Г. З. Бедным и его сотрудниками.

Выготский

Вереникина обсуждает вклад Выготского, начиная с замечания, что «жизненной целью Выготского было создание психологии, адекватной исследованию сознания. Он заявил, что сознание

конструируется через взаимодействие субъекта с миром и является атрибутом отношения между субъектом и объектом».

(естественные) психические процессы с помощью психологических средств (искусственных устройств для овладения психическими процессами) и интернализации». понятие инструмент как форма «опосредованного действия», которое «внешне ориентировано [и] должно привести к изменению объектов». Лурия объясняет это так: «Выготский полагал, что высшие психические процессы имеют социальное происхождение… он предположил, что простейшую форму [сознательного] поведения человека можно найти в использовании орудий или знаков, где орудие (или знак) может Взамен элементарной схемы S → R (« S » для раздражителя, « R » для рефлекса) он предложил новую схему S → x → R ), где S означает стимул, x средство (орудие или знак) и R рефлекс.

понятие инструмент как форма «опосредованного действия», которое «внешне ориентировано [и] должно привести к изменению объектов». Лурия объясняет это так: «Выготский полагал, что высшие психические процессы имеют социальное происхождение… он предположил, что простейшую форму [сознательного] поведения человека можно найти в использовании орудий или знаков, где орудие (или знак) может Взамен элементарной схемы S → R (« S » для раздражителя, « R » для рефлекса) он предложил новую схему S → x → R ), где S означает стимул, x средство (орудие или знак) и R рефлекс.

Таким образом, продолжает Лурия, объяснение сложных явлений, таких как человеческая деятельность, «должно лежать не в ее сведении к отдельным элементам, а, скорее, в ее включении в богатую сеть существенных связи.»

Леонтьев

После ранней смерти Выготского Леонтьев стал руководителем исследовательской группы по теории деятельности и значительно расширил рамки. В этой статье можно лишь кратко рассмотреть Леонтьева.

взносы. Многие из изложенных ниже особенностей теории деятельности восходят, по крайней мере, в первоначальном виде, к работам Леонтьева. Леонтьев впервые исследовал психологию животных, рассматривая

различные степени, в которых можно сказать, что животные обладают психическими процессами. Он пришел к выводу, что рефлексионизм Павлова не является достаточным объяснением поведения животных и что животные имеют активное отношение к действительности, которое он назвал

В этой статье можно лишь кратко рассмотреть Леонтьева.

взносы. Многие из изложенных ниже особенностей теории деятельности восходят, по крайней мере, в первоначальном виде, к работам Леонтьева. Леонтьев впервые исследовал психологию животных, рассматривая

различные степени, в которых можно сказать, что животные обладают психическими процессами. Он пришел к выводу, что рефлексионизм Павлова не является достаточным объяснением поведения животных и что животные имеют активное отношение к действительности, которое он назвал

Затем Леонтьев перешел к людям и указал, что люди совершают «действия», которые сами по себе не удовлетворяют потребность, но способствуют конечному удовлетворению потребности. Часто эти действия имеют смысл только в социальном контексте совместной трудовой деятельности. Это привело его к различию между видами деятельности , которые удовлетворяют потребность, и действий , составляющих деятельность.

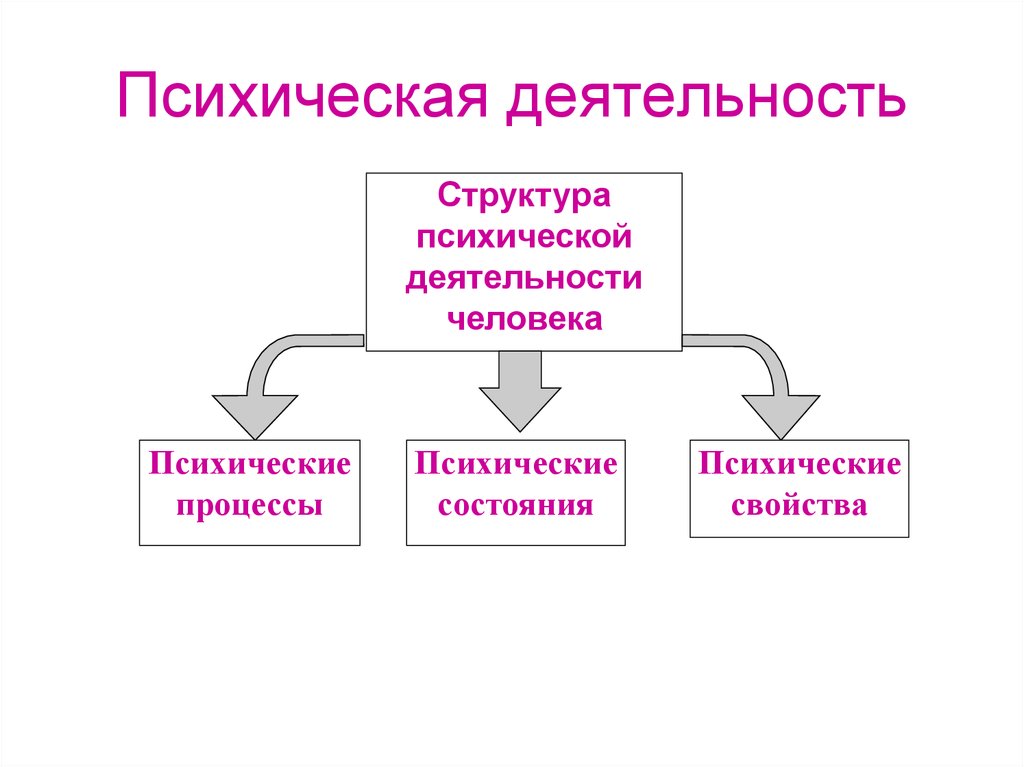

Леонтьев также утверждал, что деятельность, которой занимается человек, отражается в его психической деятельности, т. е. (по его выражению) материальная реальность «представляется» сознанию, но только в ее жизненный смысл или значение.

Запад

Теория деятельности, за исключением нескольких публикаций в западных журналах, оставалась неизвестной за пределами Советского Союза до середины 1980-х годов, когда ее подхватили скандинавские исследователи. (Первая международная конференция по теории деятельности состоялась только в 1986. Самая ранняя несоветская статья, на которую ссылается Нарди, — это статья Юрье Энгестрёма 1987 года: «Обучение путем расширения»). Это привело к переформулировке теории деятельности. Куутти отмечает, что термин «теория деятельности» «может использоваться в двух смыслах: относящийся к исходной советской традиции… или относящийся к международному, многоголосому сообществу, применяющему оригинальные идеи и развивающему их дальше».

Некоторые изменения являются систематизацией работ Леонтьева. Хотя изложение Леонтьева ясно и хорошо структурировано, оно не так хорошо структурировано, как формулировка Юрьё Энгестрёма. Каптелинин замечает, что Энгестрём «предложил схему деятельности, отличную от схемы [Леонтьева].

содержит три взаимодействующих сущности — индивидуума, предмета и общности — вместо двух компонентов — индивидуума и предмета — в исходной схеме [Леонтьева]».

Хотя изложение Леонтьева ясно и хорошо структурировано, оно не так хорошо структурировано, как формулировка Юрьё Энгестрёма. Каптелинин замечает, что Энгестрём «предложил схему деятельности, отличную от схемы [Леонтьева].

содержит три взаимодействующих сущности — индивидуума, предмета и общности — вместо двух компонентов — индивидуума и предмета — в исходной схеме [Леонтьева]».

Были внесены некоторые изменения, очевидно, путем импорта понятий из теории взаимодействия человека и компьютера. Например, введено понятие правил , которого нет у Леонтьева. Так же понятие коллективного субъекта было введено в 1970-х и 1980-х годах (Леонтьев ссылается на «совместную трудовую деятельность», но имеет в качестве субъектов деятельности только отдельных лиц, а не группы).

Теория деятельности и информационные системы

Применение теории деятельности к информационным системам основано на работах Бонни Нарди и Кари Куутти. Работа Куутти рассматривается ниже. Подход Нарди вкратце сводится к следующему: Нарди видел

Теория деятельности как «. .. мощный и проясняющий описательный инструмент, а не сильно предсказательная теория. Объект теории деятельности состоит в том, чтобы понять единство сознания и деятельности… Теоретики деятельности утверждают, что сознание не является набором дискретных бестелесных когнитивных действия (принятие решений, классификация, запоминание), и уж точно не мозг; скорее, сознание находится в повседневной практике: ты есть то, что ты делаешь». Нарди также утверждал, что «теория деятельности предлагает сильное понятие опосредование — весь человеческий опыт формируется инструментами и знаковыми системами, которые мы используем». Кроме того, она определяет «некоторые из основных проблем теории деятельности: [как]

сознание, асимметричные отношения между людьми и вещами и роль артефактов в повседневной жизни». Она объяснила, что «основной принцип теории деятельности состоит в том, что понятие сознания является центральным для описания деятельности. Выготский описывал сознание как явление, объединяющее внимание, намерение, память, рассуждение и речь.

.. мощный и проясняющий описательный инструмент, а не сильно предсказательная теория. Объект теории деятельности состоит в том, чтобы понять единство сознания и деятельности… Теоретики деятельности утверждают, что сознание не является набором дискретных бестелесных когнитивных действия (принятие решений, классификация, запоминание), и уж точно не мозг; скорее, сознание находится в повседневной практике: ты есть то, что ты делаешь». Нарди также утверждал, что «теория деятельности предлагает сильное понятие опосредование — весь человеческий опыт формируется инструментами и знаковыми системами, которые мы используем». Кроме того, она определяет «некоторые из основных проблем теории деятельности: [как]

сознание, асимметричные отношения между людьми и вещами и роль артефактов в повседневной жизни». Она объяснила, что «основной принцип теории деятельности состоит в том, что понятие сознания является центральным для описания деятельности. Выготский описывал сознание как явление, объединяющее внимание, намерение, память, рассуждение и речь. ..» и «Теория деятельности с ее

акцент на важности мотива и сознания, которые принадлежат только людям, рассматривает людей и вещи как принципиально разные. Люди не сводятся к «узлам» или «агентам» в системе;

«обработка информации» не рассматривается как нечто, что можно моделировать одинаково для людей и машин».

..» и «Теория деятельности с ее

акцент на важности мотива и сознания, которые принадлежат только людям, рассматривает людей и вещи как принципиально разные. Люди не сводятся к «узлам» или «агентам» в системе;

«обработка информации» не рассматривается как нечто, что можно моделировать одинаково для людей и машин».

Нарди утверждал, что область взаимодействия человека с компьютером «в значительной степени игнорировала изучение артефактов, настаивая на мысленных представлениях как на надлежащем месте изучения», а теория деятельности рассматривается как способ устранения этого дефицита.

В более поздней работе Нарди и др. , сравнивая теорию деятельности с когнитивной наукой, утверждают, что «теория деятельности — это, прежде всего, социальная теория сознания» и, следовательно, «… теория деятельности хочет определить сознание, т. е. все психические функции, включая

воспоминание, решение, классификация, обобщение, абстрагирование и т. д. как продукт нашего социального взаимодействия с другими людьми и использования нами инструментов». психология отличает сознательные функции от бессознательных.

психология отличает сознательные функции от бессознательных.

Объяснение теории деятельности

В этом разделе представлено краткое введение в теорию деятельности и некоторые краткие комментарии о человеческом творчестве в теории деятельности и последствиях теории деятельности для неявного знания и обучения.

Деятельность

Теория деятельности начинается с понятия деятельности. Деятельность рассматривается как система человеческого «действия», посредством которой субъект работает над объектом для получения желаемого результата. Для этого субъект использует инструменты, которые могут быть внешними (например, топор, компьютер) или внутренними (например, план). Например, деятельностью может быть работа автоматизированного колл-центра. Как мы увидим позже, в деятельность могут быть вовлечены многие субъекты, и каждый субъект может иметь один или несколько мотивов (например, улучшение управления поставками, карьерный рост или получение контроля над жизненно важным источником организационной власти). Простым примером действия в колл-центре может быть телефонный оператор (субъект), который изменяет платежную запись клиента (объект) таким образом, чтобы платежные данные были правильными (результат), используя графический интерфейс для базы данных (инструмент).

Простым примером действия в колл-центре может быть телефонный оператор (субъект), который изменяет платежную запись клиента (объект) таким образом, чтобы платежные данные были правильными (результат), используя графический интерфейс для базы данных (инструмент).

Куутти формулирует теорию деятельности в терминах структуры деятельности. «Деятельность есть форма деятельности, направленная на объект, и деятельности отличаются друг от друга по к своим объектам. Превращение объекта в результат мотивирует существование деятельности. Объект может быть материальным, но может быть и менее материальным».

Затем Куутти добавляет третий термин, орудие, которое «посредничает» между деятельностью и объектом. «Инструмент одновременно и разрешает, и ограничивает: он расширяет возможности субъекта в

процесс трансформации с «кристаллизованным» в нем исторически накопленным опытом и навыками, но он также ограничивает взаимодействие с точки зрения этого конкретного инструмента или инструмента; другие потенциальные признаки объекта остаются невидимыми для субъекта. ..».

..».

Орудия, как замечает Вереникина, — это «социальные объекты с определенными способами действия, вырабатываемые общественно в процессе труда и возможны только потому, что они соответствуют целям практические действия».

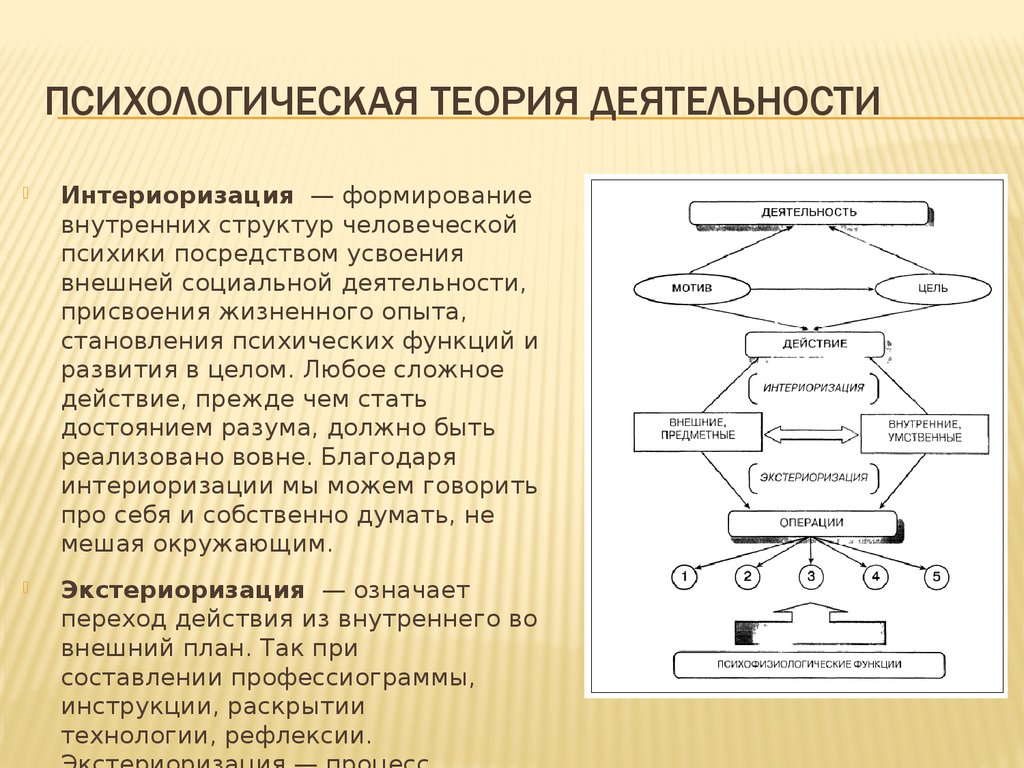

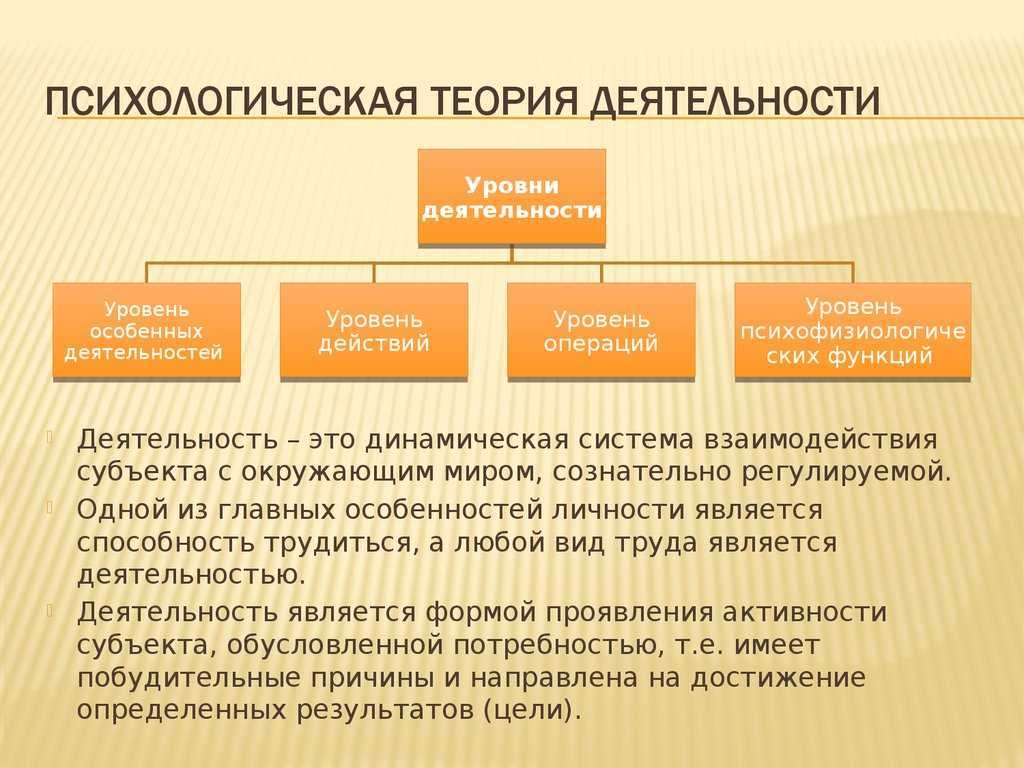

Уровни теории деятельности

Деятельность моделируется как трехуровневая иерархия. Куутти схематизирует процессы в теории деятельности как трехуровневую систему.

Вереникина, перефразируя Леонтьева, поясняет, что «несовпадение действия и операции… проявляется в действиях орудиями, т. е. материальными предметами, кристаллизующимися операции, а не действия или цели. Если перед человеком стоит конкретная цель, скажем, разобрать машину, то он должен использовать различные операции; не имеет значения, как человек операции были изучены, потому что формулировка операции происходит иначе, чем формулировка цели, которая инициировала действие».

Уровни деятельности также характеризуются по своему назначению: «Деятельность ориентирована на мотивы, т. е. на объекты, побуждающие сами по себе. Каждый мотив есть предмет, материальный или идеальный, удовлетворяющий потребность. Действия — это процессы, функционально подчиненные действиям; они направлены на конкретные осознанные цели. Действия реализуются через операции, которые

определяется реальными условиями деятельности».

е. на объекты, побуждающие сами по себе. Каждый мотив есть предмет, материальный или идеальный, удовлетворяющий потребность. Действия — это процессы, функционально подчиненные действиям; они направлены на конкретные осознанные цели. Действия реализуются через операции, которые

определяется реальными условиями деятельности».

Энгестрём разработал расширенную модель деятельности, которая добавляет еще один компонент, сообщество («те, кто разделяет один и тот же объект»), а затем добавляет правила для посредничества между субъектом и сообществом, а также разделение труда для посредничества между объектом и сообществом .

Куутти утверждает, что «Эти три класса следует понимать широко. Инструментом может быть все, что используется в процессе трансформации, включая как материальные инструменты, так и инструменты мышления. Правила

охватывают как явные, так и неявные нормы, условности и социальные отношения внутри сообщества. Разделение труда относится к явной и неявной организации сообщества в связи с

процесс превращения объекта в результат».

Теория деятельности, таким образом, включает понятие о том, что деятельность осуществляется в социальном контексте или, в частности, в сообществе. Таким образом, способ, которым действие вписывается в контекст, устанавливается двумя результирующими понятиями:

- правила: они являются как явными, так и неявными и определяют, как субъекты должны вписываться в сообщество;

- разделение труда: это описывает, как объект деятельности относится к сообществу.

Внутренний план действий

Теория деятельности предоставляет ряд полезных концепций, которые можно использовать для устранения недостатка выражения для «мягких» факторов, которые неадекватно представлены в большинстве структур моделирования процессов. Одним из таких понятий является внутренний план действия. Теория деятельности признает, что каждая деятельность имеет место в двух плоскостях: внешнем плане и внутреннем плане. Внешний план представляет объективные компоненты действия, а внутренний план представляет субъективные компоненты действия. Каптелинин определяет внутренний план действий как «Способность человека производить манипуляции над внутренним представлением внешних объектов до начала действий с этими объектами в реальности».

Каптелинин определяет внутренний план действий как «Способность человека производить манипуляции над внутренним представлением внешних объектов до начала действий с этими объектами в реальности».

Подробнее см. Вереникина.

Рассмотренные выше концепции мотивов, целей и условий также способствуют моделированию мягких факторов. Один из принципов теории деятельности состоит в том, что многие виды деятельности имеют множественную мотивацию («полимотивация»). Например, программист при написании программы может решать задачи, связанные с несколькими мотивами, такими как увеличение его или ее годового бонуса, получение соответствующего карьерного опыта и содействие достижению целей организации.

Теория деятельности далее утверждает, что субъекты сгруппированы в сообщества, с правилами, опосредующими отношения между субъектом и сообществом, и разделением труда между объектом и сообществом. Предмет

может быть частью нескольких сообществ, а само сообщество может быть частью других сообществ.

Человеческое творчество

Человеческое творчество играет важную роль в теории деятельности, согласно которой «люди… по существу являются творческими существами» в «творческом, непредсказуемом характере». Тихомиров также анализирует важность творческая деятельность , противопоставляя ее рутинной деятельности , и отмечает важный сдвиг, вызванный компьютеризацией баланса в сторону творческой деятельности.

Обучение и неявное знание

Теория деятельности имеет интересный подход к сложным проблемам обучения и, в частности, неявного знания . Обучение было излюбленной темой теоретиков менеджмента, но его часто представляли абстрактно, отдельно от рабочих процессов, к которым должно применяться обучение. Теория деятельности предлагает потенциальную корректировку этой тенденции. Например, обзор Энгестрёма работы Нонаки о создание знаний предлагает усовершенствования, основанные на теории деятельности, в частности, предполагая, что процесс организационного обучения включает в себя предварительные этапы формирования целей и проблем, которых нет в Нонаке. Ломпшер, вместо того чтобы рассматривать обучение как передачу , видит формирование целей обучения и

понимание учащимися того, что им необходимо усвоить, как ключ к формированию учебной деятельности.

Ломпшер, вместо того чтобы рассматривать обучение как передачу , видит формирование целей обучения и

понимание учащимися того, что им необходимо усвоить, как ключ к формированию учебной деятельности.

Особое значение для изучения обучения в организациях имеет проблема неявное знание , которое, по словам Нонаки, «является очень личным и трудно формализуемым, что затрудняет общение с другими или обмен ими с другими». Леонтьева концепция операция дает важное представление об этой проблеме. Кроме того, ключевая идея интернализации первоначально была введена Выготским как «внутренняя реконструкция внешней операции». Впоследствии интернализация стала ключевым термином теории неявного знания и была определена как «процесс воплощения явного знания в неявное знание». Интернализация была описана Энгестрём как «ключевой психологический процесс». механизм», открытый Выготским и далее обсуждаемый Вереникиной.

Приложения

Разработка программного обеспечения

Теория деятельности применяется для решения сложных неуловимых проблем проектирования. Подробности и дополнительную информацию см. в специальном выпуске «Совместная работа с компьютерной поддержкой» по теме «Теория деятельности и практика проектирования» .

Подробности и дополнительную информацию см. в специальном выпуске «Совместная работа с компьютерной поддержкой» по теме «Теория деятельности и практика проектирования» .

Список литературы

- Леонтьев А. Проблемы развития психики . Английский перевод, Прогресс Пресс, 1981, Москва. (Русский оригинал 1947).

- Нарди, Бонни А. (ред.) . Контекст и сознание: теория деятельности и взаимодействие человека с компьютером. MIT Press, Кембридж, Массачусетс, 1996.

- Вереникина И. «Культурно-историческая психология и теория деятельности». В Hasan, H., Gould, E. and Hyland, P. (Eds) Информационные системы и теория деятельности: инструменты в контексте , 7–18. University of Wollongong Press, 1998, Вуллонгонг.

- Дэвид Ф. Редмилес (редактор). Совместная работа с компьютерной поддержкой (CSCW), специальный выпуск Теория деятельности и практика проектирования . 11(1-2), 2002. См. также Теория деятельности и практика проектирования.

См. также

- Распределенное познание

- Расположенное познание

de:Tätigkeitstheorie fr: Теория активности

| На этой странице используется лицензированный Creative Commons контент из Википедии (просмотр авторов). |

Теория деятельности | Психология Вики

Оценка |

Биопсихология |

Сравнительный |

Познавательный |

Развивающие |

Язык |

Индивидуальные различия |

Личность |

Философия |

Социальные |

Методы |

Статистика |

Клинический |

Образовательные |

промышленный |

Профессиональные товары |

Мировая психология |

Педагогическая психология: Оценка · Проблемы · Теория и исследования · Методы · Техника X предмет · Специальное изд. · Пастораль

Теория деятельности (АТ) — советская психологическая метатеория, парадигма или структура, уходящая своими корнями в социокультурный подход. Его основателями были Алексей Николаевич Леонтьев и С. Л. Рубинштейн (1889 г.-1960). Он стал одним из основных психологических подходов в бывшем СССР, получив широкое распространение как в теоретической, так и в прикладной психологии, в таких областях, как образование, обучение, эргономика и психология труда.

Его основателями были Алексей Николаевич Леонтьев и С. Л. Рубинштейн (1889 г.-1960). Он стал одним из основных психологических подходов в бывшем СССР, получив широкое распространение как в теоретической, так и в прикладной психологии, в таких областях, как образование, обучение, эргономика и психология труда.

Содержание

- 1 История теории деятельности

- 1.1 Выготский

- 1.2 Леонтьев

- 1.3 Запад

- 1.4 Теория деятельности и информационные системы

- 2 Объяснение теории деятельности

- 2.1 Деятельность

- 2.2 Уровни теории деятельности

- 2.3 Внутренняя плоскость действия

- 2.4 Творчество человека

- 2.5 Обучение и неявные знания

- 3 приложения

- 3.1 Разработка программного обеспечения

- 4 Каталожные номера

- 5 См. также

История теории деятельности

Истоки теории деятельности можно проследить до нескольких источников, которые впоследствии дали начало различным взаимодополняющим и переплетающимся направлениям развития. В этом отчете основное внимание будет уделено двум наиболее важным из этих направлений. Первый связан с Московским институтом психологии и, в частности, с 9-м институтом психологии.0060 тройка молодых и одаренных исследователей Льва Семёновича Выготского (1896–1934), Александра Романовича Лурии (1902–77) и Алексея Николаевича Леонтьева (1903–79). Выготский основал культурно-историческую психологию, важное направление деятельностного подхода; Леонтьев, один из основных основоположников теории деятельности, как продолжил, так и выступил против работы Выготского. Леонтьевская формулировка общей теории деятельности в настоящее время является наиболее влиятельной в постсоветских разработках в области АТ, которые в большей степени касались социально-научных и организационных, а не психологических исследований.

В этом отчете основное внимание будет уделено двум наиболее важным из этих направлений. Первый связан с Московским институтом психологии и, в частности, с 9-м институтом психологии.0060 тройка молодых и одаренных исследователей Льва Семёновича Выготского (1896–1934), Александра Романовича Лурии (1902–77) и Алексея Николаевича Леонтьева (1903–79). Выготский основал культурно-историческую психологию, важное направление деятельностного подхода; Леонтьев, один из основных основоположников теории деятельности, как продолжил, так и выступил против работы Выготского. Леонтьевская формулировка общей теории деятельности в настоящее время является наиболее влиятельной в постсоветских разработках в области АТ, которые в большей степени касались социально-научных и организационных, а не психологических исследований.

Второе крупное направление развития АТ связано с такими учеными, как П. К. Анохин (1898-1974) и Н. А. Бернштейн (1896-1966), более непосредственно занимающимися нейрофизиологическими основами деятельности; его основание связано с советским философом психологии С. Л. Рубинштейном (1889-1960). Эта работа впоследствии была развита такими исследователями, как Пушкин, Зинченко и Гордеева, Пономаренко, Зараковский и др., а в настоящее время наиболее известна благодаря работам по системно-структурной теории деятельности, проводимым Г. З. Бедным и его сотрудниками.

Л. Рубинштейном (1889-1960). Эта работа впоследствии была развита такими исследователями, как Пушкин, Зинченко и Гордеева, Пономаренко, Зараковский и др., а в настоящее время наиболее известна благодаря работам по системно-структурной теории деятельности, проводимым Г. З. Бедным и его сотрудниками.

Выготский

Вереникина обсуждает вклад Выготского, начиная с замечания, что «жизненной целью Выготского было создание психологии, адекватной исследованию сознания. Он заявил, что сознание

конструируется через взаимодействие субъекта с миром и является атрибутом отношения между субъектом и объектом».

(естественные) психические процессы с помощью психологических средств (искусственных устройств для овладения психическими процессами) и интернализации».

понятие инструмент как форма «опосредованного действия», которое «внешне ориентировано [и] должно привести к изменению объектов». Лурия объясняет это так: «Выготский полагал, что высшие психические процессы имеют социальное происхождение. .. он предположил, что простейшую форму [сознательного] поведения человека можно найти в использовании орудий или знаков, где орудие (или знак) может Взамен элементарной схемы S → R (« S » для раздражителя, « R » для рефлекса) он предложил новую схему S → x → R ), где S означает стимул, x средство (орудие или знак) и R рефлекс.

.. он предположил, что простейшую форму [сознательного] поведения человека можно найти в использовании орудий или знаков, где орудие (или знак) может Взамен элементарной схемы S → R (« S » для раздражителя, « R » для рефлекса) он предложил новую схему S → x → R ), где S означает стимул, x средство (орудие или знак) и R рефлекс.

Таким образом, продолжает Лурия, объяснение сложных явлений, таких как человеческая деятельность, «должно лежать не в ее сведении к отдельным элементам, а, скорее, в ее включении в богатую сеть существенных связи.»

Леонтьев

После ранней смерти Выготского Леонтьев стал руководителем исследовательской группы по теории деятельности и значительно расширил рамки. В этой статье можно лишь кратко рассмотреть Леонтьева.

взносы. Многие из изложенных ниже особенностей теории деятельности восходят, по крайней мере, в первоначальном виде, к работам Леонтьева. Леонтьев впервые исследовал психологию животных, рассматривая

различные степени, в которых можно сказать, что животные обладают психическими процессами. Он пришел к выводу, что рефлексионизм Павлова не является достаточным объяснением поведения животных и что животные имеют активное отношение к действительности, которое он назвал деятельность . В частности, поведение высших приматов, таких как шимпанзе, можно было объяснить только формированием у них многофазных планов с помощью орудий.

Леонтьев впервые исследовал психологию животных, рассматривая

различные степени, в которых можно сказать, что животные обладают психическими процессами. Он пришел к выводу, что рефлексионизм Павлова не является достаточным объяснением поведения животных и что животные имеют активное отношение к действительности, которое он назвал деятельность . В частности, поведение высших приматов, таких как шимпанзе, можно было объяснить только формированием у них многофазных планов с помощью орудий.

Затем Леонтьев перешел к людям и указал, что люди совершают «действия», которые сами по себе не удовлетворяют потребность, но способствуют конечному удовлетворению потребности. Часто эти действия имеют смысл только в социальном контексте совместной трудовой деятельности. Это привело его к различию между видами деятельности , которые удовлетворяют потребность, и действий , составляющих деятельность.

Леонтьев также утверждал, что деятельность, которой занимается человек, отражается в его психической деятельности, т. е. (по его выражению) материальная реальность «представляется» сознанию, но только в ее

жизненный смысл или значение.

е. (по его выражению) материальная реальность «представляется» сознанию, но только в ее

жизненный смысл или значение.

Запад

Теория деятельности, за исключением нескольких публикаций в западных журналах, оставалась неизвестной за пределами Советского Союза до середины 1980-х годов, когда ее подхватили скандинавские исследователи. (Первая международная конференция по теории деятельности состоялась только в 1986. Самая ранняя несоветская статья, на которую ссылается Нарди, — это статья Юрье Энгестрёма 1987 года: «Обучение путем расширения»). Это привело к переформулировке теории деятельности. Куутти отмечает, что термин «теория деятельности» «может использоваться в двух смыслах: относящийся к исходной советской традиции… или относящийся к международному, многоголосому сообществу, применяющему оригинальные идеи и развивающему их дальше».

Некоторые изменения являются систематизацией работ Леонтьева. Хотя изложение Леонтьева ясно и хорошо структурировано, оно не так хорошо структурировано, как формулировка Юрьё Энгестрёма. Каптелинин замечает, что Энгестрём «предложил схему деятельности, отличную от схемы [Леонтьева].

содержит три взаимодействующих сущности — индивидуума, предмета и общности — вместо двух компонентов — индивидуума и предмета — в исходной схеме [Леонтьева]».

Каптелинин замечает, что Энгестрём «предложил схему деятельности, отличную от схемы [Леонтьева].

содержит три взаимодействующих сущности — индивидуума, предмета и общности — вместо двух компонентов — индивидуума и предмета — в исходной схеме [Леонтьева]».

Были внесены некоторые изменения, очевидно, путем импорта понятий из теории взаимодействия человека и компьютера. Например, введено понятие правил , которого нет у Леонтьева. Так же понятие коллективного субъекта было введено в 1970-х и 1980-х годах (Леонтьев ссылается на «совместную трудовую деятельность», но имеет в качестве субъектов деятельности только отдельных лиц, а не группы).

Теория деятельности и информационные системы

Применение теории деятельности к информационным системам основано на работах Бонни Нарди и Кари Куутти. Работа Куутти рассматривается ниже. Подход Нарди вкратце сводится к следующему: Нарди видел

Теория деятельности как «… мощный и проясняющий описательный инструмент, а не сильно предсказательная теория. Объект теории деятельности состоит в том, чтобы понять единство сознания и деятельности… Теоретики деятельности утверждают, что сознание не является набором дискретных бестелесных когнитивных действия (принятие решений, классификация, запоминание), и уж точно не мозг; скорее, сознание находится в повседневной практике: ты есть то, что ты делаешь». Нарди также утверждал, что «теория деятельности предлагает сильное понятие опосредование — весь человеческий опыт формируется инструментами и знаковыми системами, которые мы используем». Кроме того, она определяет «некоторые из основных проблем теории деятельности: [как]

сознание, асимметричные отношения между людьми и вещами и роль артефактов в повседневной жизни». Она объяснила, что «основной принцип теории деятельности состоит в том, что понятие сознания является центральным для описания деятельности. Выготский описывал сознание как явление, объединяющее внимание, намерение, память, рассуждение и речь…» и «Теория деятельности с ее

акцент на важности мотива и сознания, которые принадлежат только людям, рассматривает людей и вещи как принципиально разные.

Объект теории деятельности состоит в том, чтобы понять единство сознания и деятельности… Теоретики деятельности утверждают, что сознание не является набором дискретных бестелесных когнитивных действия (принятие решений, классификация, запоминание), и уж точно не мозг; скорее, сознание находится в повседневной практике: ты есть то, что ты делаешь». Нарди также утверждал, что «теория деятельности предлагает сильное понятие опосредование — весь человеческий опыт формируется инструментами и знаковыми системами, которые мы используем». Кроме того, она определяет «некоторые из основных проблем теории деятельности: [как]

сознание, асимметричные отношения между людьми и вещами и роль артефактов в повседневной жизни». Она объяснила, что «основной принцип теории деятельности состоит в том, что понятие сознания является центральным для описания деятельности. Выготский описывал сознание как явление, объединяющее внимание, намерение, память, рассуждение и речь…» и «Теория деятельности с ее

акцент на важности мотива и сознания, которые принадлежат только людям, рассматривает людей и вещи как принципиально разные. Люди не сводятся к «узлам» или «агентам» в системе;

«обработка информации» не рассматривается как нечто, что можно моделировать одинаково для людей и машин».

Люди не сводятся к «узлам» или «агентам» в системе;

«обработка информации» не рассматривается как нечто, что можно моделировать одинаково для людей и машин».

Нарди утверждал, что область взаимодействия человека с компьютером «в значительной степени игнорировала изучение артефактов, настаивая на мысленных представлениях как на надлежащем месте изучения», а теория деятельности рассматривается как способ устранения этого дефицита.

В более поздней работе Нарди и др. , сравнивая теорию деятельности с когнитивной наукой, утверждают, что «теория деятельности — это, прежде всего, социальная теория сознания» и, следовательно, «… теория деятельности хочет определить сознание, т. е. все психические функции, включая воспоминание, решение, классификация, обобщение, абстрагирование и т. д. как продукт нашего социального взаимодействия с другими людьми и использования нами инструментов». психология отличает сознательные функции от бессознательных.

Объяснение теории деятельности

В этом разделе представлено краткое введение в теорию деятельности и некоторые краткие комментарии о человеческом творчестве в теории деятельности и последствиях теории деятельности для неявного знания и обучения.

Деятельность

Теория деятельности начинается с понятия деятельности. Деятельность рассматривается как система человеческого «действия», посредством которой субъект работает над объектом для получения желаемого результата. Для этого субъект использует инструменты, которые могут быть внешними (например, топор, компьютер) или внутренними (например, план). Например, деятельностью может быть работа автоматизированного колл-центра. Как мы увидим позже, в деятельность могут быть вовлечены многие субъекты, и каждый субъект может иметь один или несколько мотивов (например, улучшение управления поставками, карьерный рост или получение контроля над жизненно важным источником организационной власти). Простым примером действия в колл-центре может быть телефонный оператор (субъект), который изменяет платежную запись клиента (объект) таким образом, чтобы платежные данные были правильными (результат), используя графический интерфейс для базы данных (инструмент).

Куутти формулирует теорию деятельности в терминах структуры деятельности. «Деятельность есть форма деятельности, направленная на объект, и деятельности отличаются друг от друга по

к своим объектам. Превращение объекта в результат мотивирует существование деятельности. Объект может быть материальным, но может быть и менее материальным».

«Деятельность есть форма деятельности, направленная на объект, и деятельности отличаются друг от друга по

к своим объектам. Превращение объекта в результат мотивирует существование деятельности. Объект может быть материальным, но может быть и менее материальным».

Затем Куутти добавляет третий термин, орудие, которое «посредничает» между деятельностью и объектом. «Инструмент одновременно и разрешает, и ограничивает: он расширяет возможности субъекта в процесс трансформации с «кристаллизованным» в нем исторически накопленным опытом и навыками, но он также ограничивает взаимодействие с точки зрения этого конкретного инструмента или инструмента; другие потенциальные признаки объекта остаются невидимыми для субъекта…».

Орудия, как замечает Вереникина, — это «социальные объекты с определенными способами действия, вырабатываемые общественно в процессе труда и возможны только потому, что они соответствуют целям практические действия».

Уровни теории деятельности

Деятельность моделируется как трехуровневая иерархия. Куутти схематизирует процессы в теории деятельности как трехуровневую систему.

Куутти схематизирует процессы в теории деятельности как трехуровневую систему.

Вереникина, перефразируя Леонтьева, поясняет, что «несовпадение действия и операции… проявляется в действиях орудиями, т. е. материальными предметами, кристаллизующимися операции, а не действия или цели. Если перед человеком стоит конкретная цель, скажем, разобрать машину, то он должен использовать различные операции; не имеет значения, как человек операции были изучены, потому что формулировка операции происходит иначе, чем формулировка цели, которая инициировала действие».

Уровни деятельности также характеризуются по своему назначению: «Деятельность ориентирована на мотивы, т. е. на объекты, побуждающие сами по себе. Каждый мотив есть предмет, материальный или идеальный, удовлетворяющий потребность. Действия — это процессы, функционально подчиненные действиям; они направлены на конкретные осознанные цели. Действия реализуются через операции, которые

определяется реальными условиями деятельности».

Энгестрём разработал расширенную модель деятельности, которая добавляет еще один компонент, сообщество («те, кто разделяет один и тот же объект»), а затем добавляет правила для посредничества между субъектом и сообществом, а также разделение труда для посредничества между объектом и сообществом .

Куутти утверждает, что «Эти три класса следует понимать широко. Инструментом может быть все, что используется в процессе трансформации, включая как материальные инструменты, так и инструменты мышления. Правила охватывают как явные, так и неявные нормы, условности и социальные отношения внутри сообщества. Разделение труда относится к явной и неявной организации сообщества в связи с процесс превращения объекта в результат».

Теория деятельности, таким образом, включает понятие о том, что деятельность осуществляется в социальном контексте или, в частности, в сообществе. Таким образом, способ, которым действие вписывается в контекст, устанавливается двумя результирующими понятиями:

- правила: они являются как явными, так и неявными и определяют, как субъекты должны вписываться в сообщество;

- разделение труда: это описывает, как объект деятельности относится к сообществу.

Внутренний план действий

Теория деятельности предоставляет ряд полезных концепций, которые можно использовать для устранения недостатка выражения для «мягких» факторов, которые неадекватно представлены в большинстве структур моделирования процессов. Одним из таких понятий является внутренний план действия. Теория деятельности признает, что каждая деятельность имеет место в двух плоскостях: внешнем плане и внутреннем плане. Внешний план представляет объективные компоненты действия, а внутренний план представляет субъективные компоненты действия. Каптелинин определяет внутренний план действий как «Способность человека производить манипуляции над внутренним представлением внешних объектов до начала действий с этими объектами в реальности».

Подробнее см. Вереникина.

Рассмотренные выше концепции мотивов, целей и условий также способствуют моделированию мягких факторов. Один из принципов теории деятельности состоит в том, что многие виды деятельности имеют множественную мотивацию («полимотивация»). Например, программист при написании программы может решать задачи, связанные с несколькими мотивами, такими как увеличение его или ее годового бонуса, получение соответствующего карьерного опыта и содействие достижению целей организации.

Например, программист при написании программы может решать задачи, связанные с несколькими мотивами, такими как увеличение его или ее годового бонуса, получение соответствующего карьерного опыта и содействие достижению целей организации.

Теория деятельности далее утверждает, что субъекты сгруппированы в сообщества с правилами, опосредующими отношения между субъектом и сообществом, и разделением труда между объектом и сообществом. Предмет может быть частью нескольких сообществ, а само сообщество может быть частью других сообществ.

Человеческое творчество

Человеческое творчество играет важную роль в теории деятельности, согласно которой «люди… по существу являются творческими существами» в «творческом, непредсказуемом характере». Тихомиров также анализирует важность творческая деятельность , противопоставляя ее рутинной деятельности , и отмечает важный сдвиг, вызванный компьютеризацией баланса в сторону творческой деятельности.

Обучение и неявное знание

Теория деятельности имеет интересный подход к сложным проблемам обучения и, в частности, неявного знания . Обучение было излюбленной темой теоретиков менеджмента, но его часто представляли абстрактно, отдельно от рабочих процессов, к которым должно применяться обучение. Теория деятельности предлагает потенциальную корректировку этой тенденции. Например, обзор Энгестрёма работы Нонаки о создание знаний предлагает усовершенствования, основанные на теории деятельности, в частности, предполагая, что процесс организационного обучения включает в себя предварительные этапы формирования целей и проблем, которых нет в Нонаке. Ломпшер, вместо того чтобы рассматривать обучение как передачу , видит формирование целей обучения и

понимание учащимися того, что им необходимо усвоить, как ключ к формированию учебной деятельности.

Обучение было излюбленной темой теоретиков менеджмента, но его часто представляли абстрактно, отдельно от рабочих процессов, к которым должно применяться обучение. Теория деятельности предлагает потенциальную корректировку этой тенденции. Например, обзор Энгестрёма работы Нонаки о создание знаний предлагает усовершенствования, основанные на теории деятельности, в частности, предполагая, что процесс организационного обучения включает в себя предварительные этапы формирования целей и проблем, которых нет в Нонаке. Ломпшер, вместо того чтобы рассматривать обучение как передачу , видит формирование целей обучения и

понимание учащимися того, что им необходимо усвоить, как ключ к формированию учебной деятельности.

Особое значение для изучения обучения в организациях имеет проблема неявное знание , которое, по словам Нонаки, «является очень личным и трудно формализуемым, что затрудняет общение с другими или обмен ими с другими». Леонтьева концепция

операция дает важное представление об этой проблеме. Кроме того, ключевая идея интернализации первоначально была введена Выготским как «внутренняя реконструкция внешней операции». Впоследствии интернализация стала ключевым термином теории неявного знания и была определена как «процесс воплощения явного знания в неявное знание». Интернализация была описана Энгестрём как «ключевой психологический процесс».

механизм», открытый Выготским и далее обсуждаемый Вереникиной.

Кроме того, ключевая идея интернализации первоначально была введена Выготским как «внутренняя реконструкция внешней операции». Впоследствии интернализация стала ключевым термином теории неявного знания и была определена как «процесс воплощения явного знания в неявное знание». Интернализация была описана Энгестрём как «ключевой психологический процесс».

механизм», открытый Выготским и далее обсуждаемый Вереникиной.

Приложения

Разработка программного обеспечения

Теория деятельности применяется для решения сложных неуловимых проблем проектирования. Подробности и дополнительную информацию см. в специальном выпуске «Совместная работа с компьютерной поддержкой» по теме «Теория деятельности и практика проектирования» .

Список литературы

- Леонтьев А. Проблемы развития психики . Английский перевод, Прогресс Пресс, 1981, Москва. (Русский оригинал 1947).

- Нарди, Бонни А. (ред.) . Контекст и сознание: теория деятельности и взаимодействие человека с компьютером.

П. Щедровицкий и другие) разработали системомыследеятельностную методологию (СМД-методологию) — категориальный аппарат для исследований, организации и управления системами мышления и деятельности.=)

П. Щедровицкий и другие) разработали системомыследеятельностную методологию (СМД-методологию) — категориальный аппарат для исследований, организации и управления системами мышления и деятельности.=)

Дис. …канд. филос. наук.- Л.: ЛГУ — 1988. — 179 с.

Дис. …канд. филос. наук.- Л.: ЛГУ — 1988. — 179 с. также

также