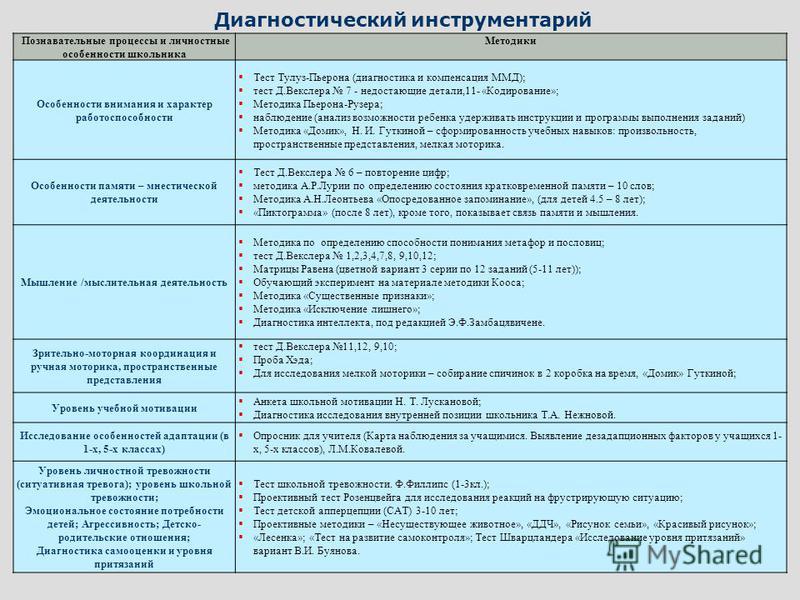

Диагностика познавательных процессов младших школьников: Диагностика познавательных процессов младших школьников | Учебно-методическое пособие по психологии на тему:

Диагностика познавательных процессов младших школьников | Учебно-методическое пособие по психологии на тему:

Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение

Средняя общеобразовательная школа № 2

Методическое пособие

ДИАГНОСТИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ

ПРОЦЕССОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

(для преподавателей начальных классов ОУ)

(Пособие составлено педагогом-психологом Айдаралиевой Б.Ж.)

Рассмотрено на заседании методического совета и рекомендовано к использованию в образовательном процессе.

Председатель МС __________ Иванова Л.А.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ……………………………………………………………… 4

I. Методы изучения внимания

1. Изучение переключения внимания……………………………….. 5

2. Оценка устойчивости внимания методом корректурной пробы…5

3. Исследование особенностей распределения внимания (методика

Т.Е. Рыбакова) ………………………………………………………… 6

4. Определение объема внимания 1………………………………….. 6

5. Определение объема внимания 2 …………………………………. 7

Определение объема внимания 2 …………………………………. 7

6. Методика «Какое слово длиннее?» ………………………………. 8

7. Методика «Красно-черная таблица»………………………………. 9

8. Методика изучения концентрации и устойчивости внимания (модификация метода Пьерона — Рузера)……………………………………………… 9

II. Методы изучения памяти

1. Определение типа памяти ………………………………………….. 10

2. Изучение логической и механической памяти 1 …………………. 11

3. Характеристика динамических особенностей процесса

запоминания …………………………………………………………… 12

4. Выявление объема кратковременной памяти …………………….. 14

5. Определение объема образной кратковременной памяти ………14

6. Определение объема памяти при механическом и логическом

запоминании …………………………………………………………… 15

7.Изучения логической и механической памяти 2…………………. 15

8. Измерение объема зрительной памяти ……………………………. 16

9. Измерение объема эмоциональной памяти ……………………….. 17

10. Абстрактно-логическая память …………………………………. . 17

. 17

11. Диагностика опосредствованной памяти ……………………….. 18

12. Оценка оперативной слуховой памяти …………………………… 19

III. Методы изучения мышления

1. «Простые аналогии» 1 ……………………………………………… 22

2. «Исключение лишнего» ……………………………………………… 23

3. «Изучение скорости мышления» …………………………………… 24

4. «Изучение гибкости мышления» …………………………………… 24

5. «Анализ отношений понятий» (ИЛИ «ПРОСТЫЕ АНАЛОГИИ») 26

6. «Матрица Равена» …………………………………………………… 28

7. Методика для определения уровня умственного развития

детей 7-9 лет (по Зимбвя) ……………………………………………… 29

8. Нахождение лишнего понятия ……………………………………… 30

9. Осуществление умозаключений ……………………………………. 31

10. Обобщение группы предметов ……………………………………. 32

11. Подбор противоположностей ……………………………………… 32

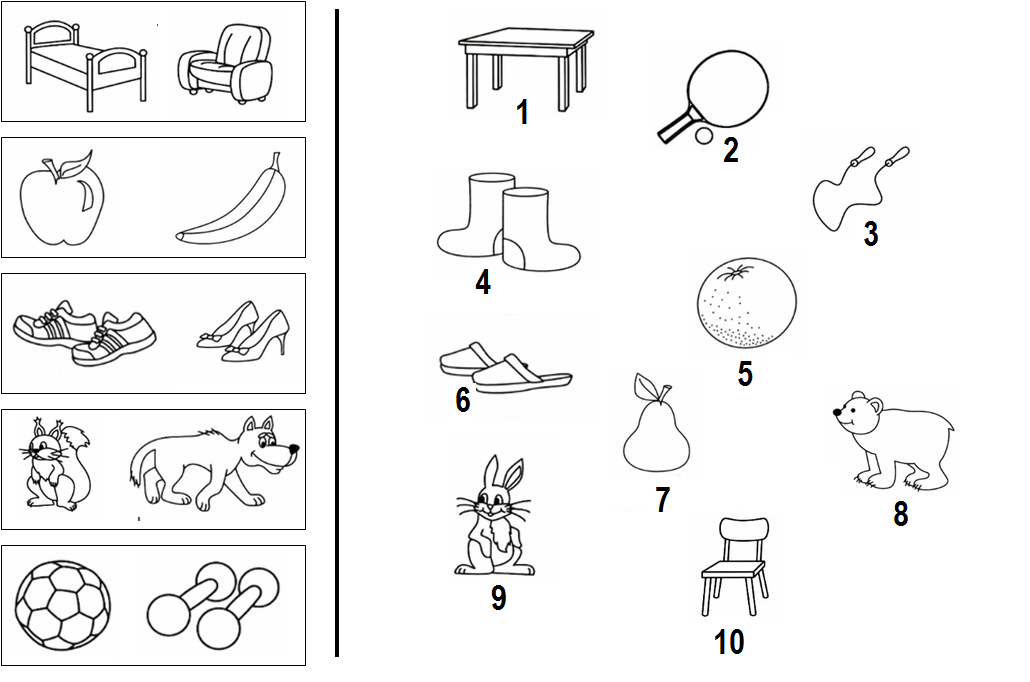

IV. Стимульный материал …………………………………………….. 35

V. Литература …………………………………………………………… 45

Пояснительная записка

Познавательные процессы — это процессы, при помощи которых человек познает окружающий мир, себя и других людей. К ним относятся: ощущение, восприятие, представление, внимание, воображение, память, мышление, речь, сознание, которые выступают как важнейшие компоненты любой человеческой деятельности.

К ним относятся: ощущение, восприятие, представление, внимание, воображение, память, мышление, речь, сознание, которые выступают как важнейшие компоненты любой человеческой деятельности.

Школьный, в большей степени младший школьный возраст являются периодами интенсивного развития ощущения, восприятия, памяти, мышления, воображения, речи, внимания. Именно в младшем школьном возрасте, когда ряд высших психических функций находится в сенситивном периоде, необходимо уделять большое внимание развитию познавательных процессов. От уровня развития познавательных процессов учащегося зависит легкость и эффективность его учения.

Сегодня тестирование прочно вошло в практику работы школьного психолога. Готовность к обучению, уровень сформированности различных познавательных процессов и ряд других характеристик развития ребенка определяются уже на подступах к школе – во время приема в первый класс.

Представленные в пособии тестовые методики позволяют диагностировать различные интеллектуальные, личностные особенности ребенка. Полученные таким способом знания дают возможность понять, спрогнозировать вероятные будущие достижения и успешно обойти многие препятствия на пути к личной цели.

Полученные таким способом знания дают возможность понять, спрогнозировать вероятные будущие достижения и успешно обойти многие препятствия на пути к личной цели.

Диагностика познавательных процессов младших школьников

I. Методы изучения внимания

1. Изучение переключения внимания

Цель: изучение и оценка способности к переключению внимания. Оборудование: таблица с числами черного и красного цветов от 1 до 12, написанными не по порядку; секундомер.

Порядок исследования. По сигналу исследователя испытуемый должен назвать и показать числа : а) черного цвета от 1 до 12; б) красного цвета от 12 до 1; в) черного цвета в возрастающем порядке, а красного — в убывающем (например, 1 — черная, 12 — красная, 2 — черная, 11 — красная и т.д.). Время опыта фиксируется с помощью секундомера.

Обработка и анализ результатов. Разность между временем, необходимым для завершения последнего задания, и суммой времени, затраченного на работу над первым и вторым, будет тем временем, которое испытуемый расходует на переключение внимания при переходе от одной деятельности к другой.

2. Оценка устойчивости внимания методом корректурной пробы

Цель: исследование устойчивости внимания учащихся.

Оборудование: стандартный бланк теста «Корректурная проба», секундомер. Порядок исследования. Исследование необходимо проводить индивидуально. Начинать нужно, убедившись, что у испытуемого есть желание выполнять задание. При этом у него не должно создаваться впечатление, что его экзаменуют.

Испытуемый должен сидеть за столом в удобной для выполнения данного задания позе.

Экзаменатор выдает ему бланк «Корректурной пробы» (см. рис.1) и разъясняет суть по следующей инструкции: «На бланке напечатаны буквы русского алфавита. Последовательно рассматривая каждую строчку, отыскивай буквы «к» и «р» и зачеркивай их (бланки могут быть с различными знаками). Задание нужно выполнить быстро и точно». Испытуемый начинает работать по команде экспериментатора. Через десять минут отмечается последняя рассмотренная буква.

Обработка и анализ результатов. Сверяются результаты в корректурном бланке испытуемого с программой — ключом к тесту. Подсчитываются общее количество просмотренных за десять минут букв, количество правильно вычеркнутых за время работы букв, количество букв, которые необходимо было вычеркнуть.

Подсчитываются общее количество просмотренных за десять минут букв, количество правильно вычеркнутых за время работы букв, количество букв, которые необходимо было вычеркнуть.

Рассчитывается продуктивность внимания, равная количеству просмотренных за десять минут букв и точность, вычисленная по формуле K= m:n * 100 %, где К — точность, n — количество букв, которые необходимо было n вычеркнуть, m — количество правильно вычеркнутых во время работы букв.

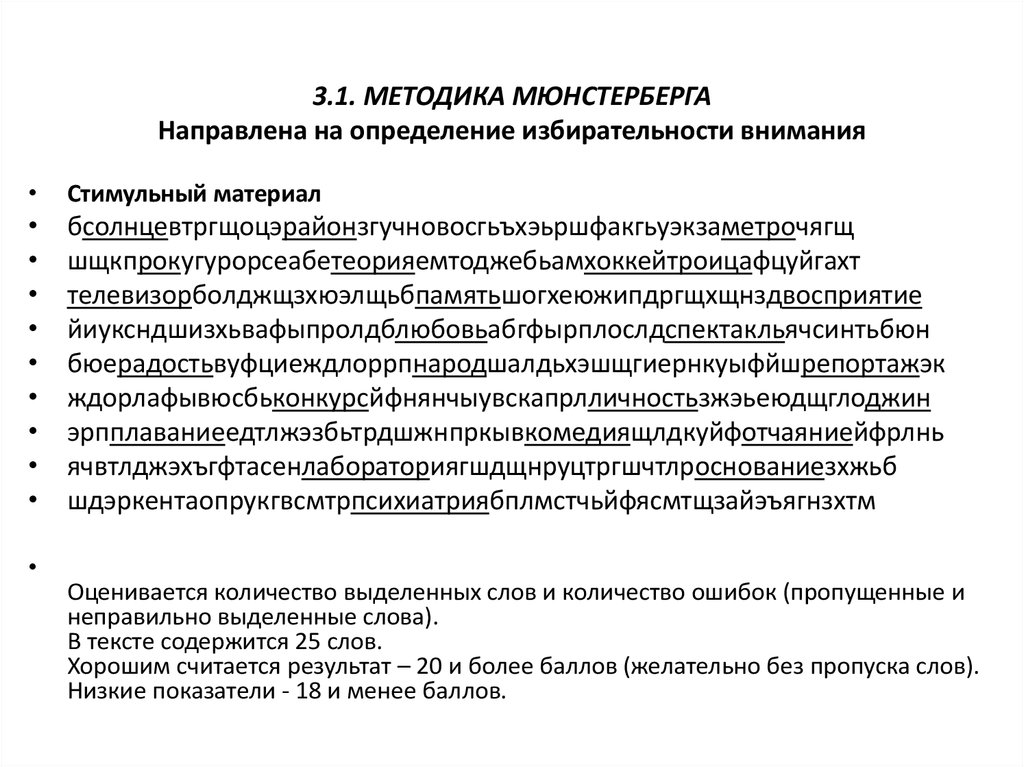

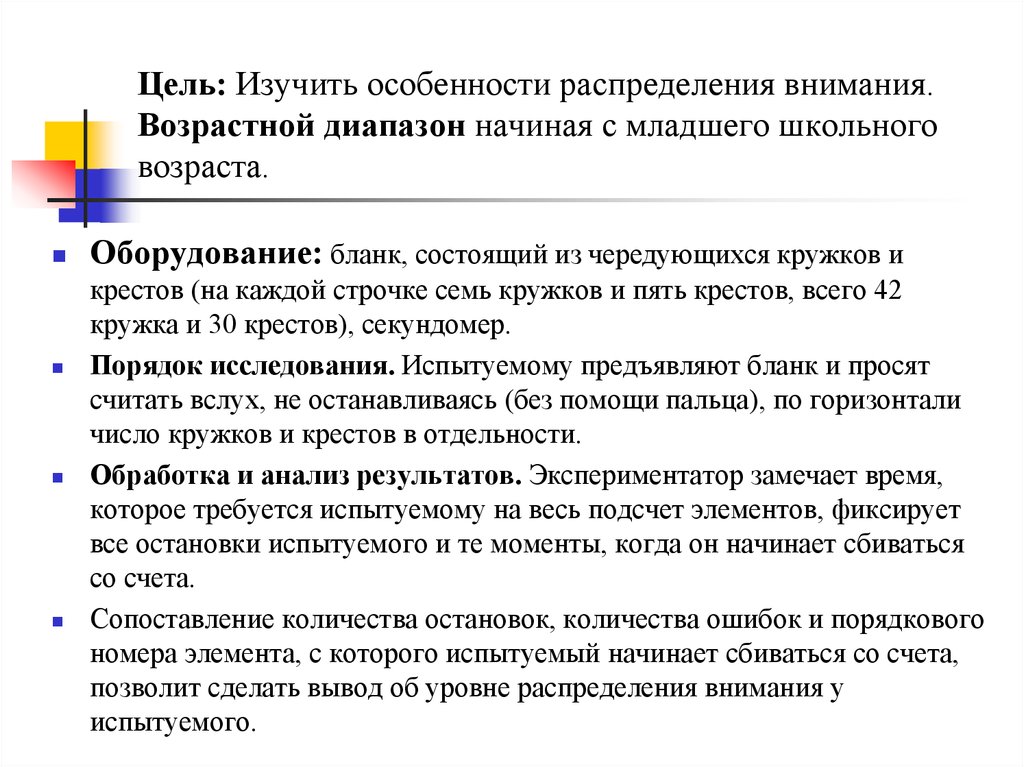

3. Исследование особенностей распределения внимания (методика Т.Е. Рыбакова)

Оборудование: бланк, состоящий из чередующихся кружков и крестов (на каждой строчке семь кружков и пять крестов, всего 42 кружка и 30 крестов), секундомер.

Порядок исследования. Испытуемому предъявляют бланк и просят считать вслух, не останавливаясь (без помощи пальца), по горизонтали число кружков и крестов в отдельности.

Обработка и анализ результатов. Экспериментатор замечает время, которое требуется испытуемому на весь подсчет элементов, фиксирует все остановки испытуемого и те моменты, когда он начинает сбиваться со счета.

Сопоставление количества остановок, количества ошибок и порядкового номера элемента, с которого испытуемый начинает сбиваться со счета, позволит сделать вывод об уровне распределения внимания у испытуемого.

4. Определение объема внимания 1

Используется стимульный материал, изображённый на рисунке 3. Лист с точками предварительно разрезается на 8 малых квадратов, которые затем складываются в стопку таким образом, чтобы вверху оказался квадрат с двумя точками, а внизу квадрат с девятью точками.

Инструкция:

« Сейчас мы поиграем. Я буду тебе одну за другой показывать карточки, на которых нарисованы точки, а потом ты сам будешь рисовать эти точки в пустых клеточках в тех местах, где ты видел эти точки на карточках ».

Далее ребёнку последовательно, на 1-2 сек., показывается каждая из восьми карточек с точками сверху вниз в стопке по очереди и после каждой очередной карточки предлагается воспроизвести увиденные точки в пустой карточке за 15 сек.

Оценка результатов.

10 баллов — очень высокий уровень развития.

8-9 баллов — высокий.

4-7 баллов — средний.

0-3 балла — низкий.

5. Определение объема внимания 2

Испытуемому дают инструкцию с заданием: «В каждом квадрате в случайном порядке «разбросаны» числа от 101 до 136. Вам предстоит их найти в порядке возрастания – 101, 102, 103 и т.д. Работу начинать по команде экспериментатора».

Для определения объема внимания использовался тест представленный на рисунке

112 105 117 126 102 123

122 127 109 119 131 108

107 115 134 124 104 116

132 136 101 111 135 128

118 129 114 130 133 120

103 110 121 125 113 106

Объем внимания определяется по формуле:

B = 648 / t,

где B – объем внимания,

t – время работы в секундах.

Оценка показателей объема внимания

Показатель объема внимания Оценка показателя

Более 6 Высокий

4–6 Средний

Менее 4 Низкий

6. Изучение внимания

Методика 1. Какое слово длиннее?

1 класс.

Определите на слух, какое из перечисленных слов в следующих парах длиннее:

Карандаш – карандашик

Червячок – змея

Усики — усик

Кот – котик

Хвост — хвостик

2 класс. Какое число Вы услышите, если при постукивании карандашом сильный удар будет обозначать десяток, слабый, тихий – единицы. Например, 65, 43, 78 и т.д. Эксперимент может проходить в группе, когда дети в тетради или на листочке будут записывать предлагаемые варианты чисел.

3 класс. Исследование переключения внимания методом черно-красной таблицы.

Инструкция: Отыщите в таблице как можно быстрее черные числа по порядку (1,2 и т.д.). Далее найдите красные числа в убывающем порядке (от 24 до 1). Потом покажите на таблице попеременно одну черную цифру в возрастающем порядке, другую – красную в убывающем (1-24, 2-23 и т.д.). Время выполнения каждой серии фиксируется в протоколе, отмечаются ошибки.

Образец протокола.

серии время скорость Ошибки

1-я

2-я

3-я

Время выполнения 3-й серии не равно сумме времени первых двух заданий. Разница между двумя временными показателями будет временем переключения внимания. Но это показатель приблизительный. Более точным является нахождение скорости поиска одной цифры, которая определяется таким образом: время выполнения каждой серии делится на количество просмотренных цифр.

7. Методика «Красно-черная таблица».

Методика предназначена для оценки переключения внимания (см. рис. 4). Обследуемые должны находить на предложенной им таблице красные и черные числа от 1 до 12 в случайной комбинации, исключающей логическое запоминание. Ребенку предлагают показать на таблице черные числа от 1 до 12 в возрастающем порядке (время выполнения Т(1) фиксируется). Затем нужно показать красные числа в убывающем порядке от 12 до 1 (время выполнения Т(2) фиксируется). Затем ученика просят показывать попеременно черные числа в возрастающем порядке, а красные числа — в убывающем (время выполнения Т(3) фиксируется). Показателем переключения внимания является разница между временем в третьем задании и суммой времени в первом и втором заданиях: Т(3) — (Т(1)+Т(2)).

Ребенку предлагают показать на таблице черные числа от 1 до 12 в возрастающем порядке (время выполнения Т(1) фиксируется). Затем нужно показать красные числа в убывающем порядке от 12 до 1 (время выполнения Т(2) фиксируется). Затем ученика просят показывать попеременно черные числа в возрастающем порядке, а красные числа — в убывающем (время выполнения Т(3) фиксируется). Показателем переключения внимания является разница между временем в третьем задании и суммой времени в первом и втором заданиях: Т(3) — (Т(1)+Т(2)).

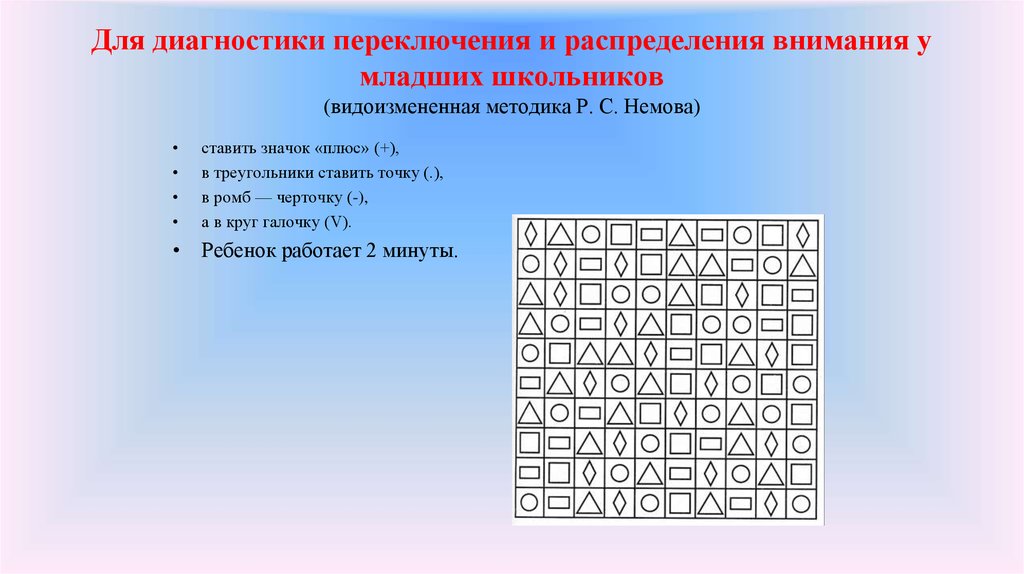

8. Методика изучения концентрации и устойчивости внимания (модификация метода Пьерона — Рузера).

Инструкция: «Закодируйте таблицу, расставив в ней знаки по образцу». (см. рис. 5)

Анализ результатов: Фиксируется количество ошибок и время, затраченное на выполнение задания.

Оценка: Высокий уровень устойчивости внимания — 100% за 1 мин 15 сек без ошибок.

Средний уровень устойчивости внимания — 60% за 1 мин 45 сек с 2 ошибками.

Низкий уровень устойчивости внимания — 50% за 1 мин 50 сек с 5 ошибками.

Очень низкий уровень концентрации и устойчивости внимания — 20% за 2 мин 10 сек с 6 ошибками (по М.П.Кононовой).

II. Методы изучения памяти

1. Определение типа памяти

Цель: определение преобладающего типа памяти.

Оборудование: четыре ряда слов, записанных на отдельных карточках; секундомер.

Для запоминания на слух: машина, яблоко, карандаш, весна, лампа, лес, дождь, цветок, кастрюля, попугай.

Для запоминания при зрительном восприятии: самолет, груша, ручка, зима, свеча, поле, молния, орех, сковородка, утка.

Для запоминания при моторно-слуховом восприятии: пароход, слива, линейка, лето, абажур, река, гром, ягода, тарелка, гусь.

Для запоминания при комбинированном восприятии: поезд, вишня, тетрадь, осень, торшер, поляна, гроза, гриб, чашка, курица.

Порядок исследования. Ученику сообщают, что ему будет прочитан ряд слов, которые он должен постараться запомнить и по команде экспериментатора записать. Читается первый ряд слов. Интервал между словами при чтении — 3 секунды; записывать их ученик должен после 10-секундного перерыва после окончания чтения всего ряда; затем отдых 10 минут.

Интервал между словами при чтении — 3 секунды; записывать их ученик должен после 10-секундного перерыва после окончания чтения всего ряда; затем отдых 10 минут.

Предложите ученику про себя прочитать слова второго ряда, которые экспонируются в течении одной минуты, и записать те, которые он сумел запомнить. Отдых 10 минут.

Экспериментатор читает ученику слова третьего ряда, а испытуемый шепотом повторяет каждое из них и «записывает» в воздухе. Затем записывает на листке запомнившиеся слова. Отдых 10 минут.

Экспериментатор показывает ученику слова четвертого ряда, читает их ему. Испытуемый повторяет каждое слово шепотом, «записывает» в воздухе. Затем записывает на листке запомнившиеся слова. Отдых 10 минут.

Обработка и анализ результатов. О преобладающем типе памяти испытуемого можно сделать вывод, подсчитав коэффициент типа памяти (С). C = , где а — 10 количество правильно воспроизведенных слов.

Тип памяти определяется по тому, в каком из рядов было большее воспроизведение слов. Чем ближе коэффициент типа памяти к единице, тем лучше развит у испытуемого данный тип памяти.

Чем ближе коэффициент типа памяти к единице, тем лучше развит у испытуемого данный тип памяти.

2. Изучение логической и механической памяти

Цель: исследование логической и механической памяти методом запоминания двух рядов слов.

Оборудование: два ряда слов (в первом ряду между словами существует смысловая связь, во втором ряду отсутствует), секундомер.

Первый ряд:

кукла – играть

курица – яйцо

ножницы – резать

лошадь – сани

книга – учитель

бабочка – муха

снег – зима

лампа – вечер

щетка – зубы

корова – молоко

жук – кресло

Второй ряд:

компас – клей

колокольчик – стрела

синица – сестра

лейка – трамвай

ботинки – самовар

спичка – графин

шляпа – пчела

рыба – пожар

пила – яичница

Порядок исследования. Ученику сообщают, что будут прочитаны пары слов, которые он должен запомнить. Экспериментатор читает испытуемому десять пар слов первого ряда (интервал между парой — пять секунд).

Экспериментатор читает испытуемому десять пар слов первого ряда (интервал между парой — пять секунд).

После десятисекундного перерыва читаются левые слова ряда (с интервалом десять секунд), а испытуемый записывает запомнившиеся слова правой половины ряда.

Аналогичная работа проводится со словами второго ряда.

Обработка и анализ результатов. Результаты исследования заносятся в следующую таблицу.

Таблица 2

Объем смысловой и механической памяти | Объем смысловой памяти | Объем механической памяти | |

Количество слов первого ряда (А) | |||

Количество слов второго ряда (А) | |||

Количество запомнившихся слов (В) | |||

Количество запомнившихся слов (В) | |||

Коэффициент смысловой памяти C=B/A | |||

Коэффициент механической памяти C=B/A |

3. Характеристика динамических особенностей процесса запоминания

Характеристика динамических особенностей процесса запоминания

Ребенку предлагается ряд, состоящий из десяти простых слов, для их запоминания путем неоднократного повторения этого ряда.

После каждого очередного повторения определяется количество слов ряда, которое ребенок сумел безошибочно воспроизвести после данного повторения.

Для запоминания ребенку предлагается на выбор один из следующих наборов слов:

1. Дом, парта, белый, хорошо, груша, мел, сильный, чашка, свечa, стол.

2. Кот, ручка, синий, плохо, яблоко, пол, слабый, вилка, лампа, карандаш.

3. Кукла, ложка, красный, машина, высоко, кисть, мама, книга, курица.

4. Собака, окно, цветок, ковер низкий, конверт, небо, буква, сон.

5. Часы, ветер, рыба, звезда, слон, конфета, бумага, стул, веревка.

Замечание. При диагностике динамических особенностей процесса запоминания у детей, обучающихся в разных классах начальной школы и поступающих в школу, следует применять разные наборы слов для того, чтобы не сказывался эффект прежнего заучивания ряда.

Число повторных предъявлений ряда и последующих попыток его воспроизведения в данной методике ограничено шестью. С каждой попыткой воспроизведения соотносится число правильно воспроизведенных слов, а полученные в итоге данные представляются в виде графика заучивания

На основе анализа кривой заучивания, представленной на этом графике, определяются следующие два показателя динамики заучивания:

1. Динамичность заучивания.

2. Продуктивность заучивания.

Динамичность процесса заучивания устанавливается по характеру кривой. Если от повторения к повторению эта кривая плавно поднимается вверх, то процесс заучивания считается достаточно динамичным. Если от повторения к повторению результаты не ухудшаются, оставаясь на прежнем уровне, то процесс заучивания характеризуется как среднединамичный. Наконец, если от повторения к повторению результаты то улучшаются, то ухудшаются, то это свидетельствует о нединамичном процессе заучивания.

Оценка результатов:

В соответствии с полученными данными о динамике процесса заучивания ребенок получает одну из трех оценок по следующей шкале:

Достаточно динамичный процесс заучивания — отлично.

Среднединамичный процесс заучивания — удовлетворительно. Нединамичный процесс заучивания — неудовлетворительно.

Продуктивность процесса заучивания оценивается иначе, в баллах при помощи следующей шкалы:

10 баллов — ребенок сумел запомнить и безошибочно воспроизвести все десять слов, затратив на это меньше, чем шесть повторений, т.е. не более пяти.

8-9 баллов — ребенок сумел воспроизвести все 10 слов ровно за шесть повторений.

6-7 баллов — за шесть повторений ряда ребенку удалось правильно воспроизвести от 7 до 9 слов.

4-5 баллов — за шесть повторений ряда ребенок сумел верно воспроизвести

4-6 слов.

2-3 балла — за шесть повторений ряда ребенку удалось правильно вспомнить только 2-3 слова.

0-1 балл — за шесть повторений ребенок сумел воспроизвести всего лишь 1 слово или не вспомнил ни одного.

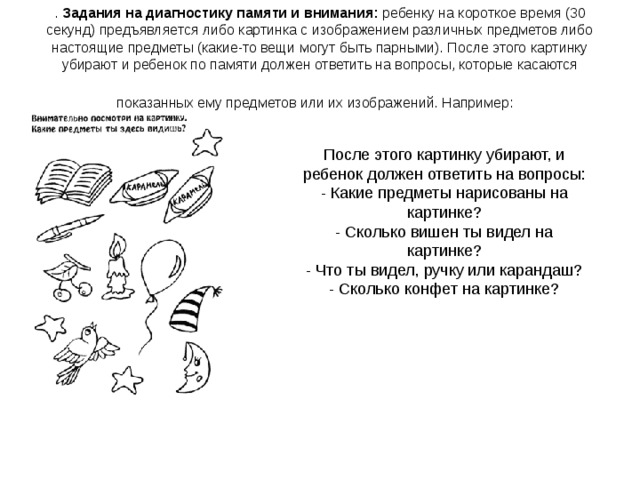

4. Выявление объема кратковременной памяти.

В течение 1 минуты испытуемый внимательно читает предложенный тест из 25 слов. Затем в течение 5 минут записывает все слова, которые ему удалось запомнить в любом порядке.

Слова для теста: сено, ключ, самолет, поезд, картина, месяц, певец, радио, трава, перевал, автомобиль, сердце, букет, тротуар, столетие, фильм, аромат, горы, океан, неподвижность, календарь, мужчина, женщина, абстракция, вертолет.

Каждое слова 1 балл. По сумме баллов определяем, к какой категории относится объем памяти испытуемого.

6 и меньше Объем памяти низкий

7–12 Объем памяти чуть ниже среднего

13–17 Объем памяти хороший

18–21 Объем кратковременной памяти отличный

Свыше 22 Память феноменальна

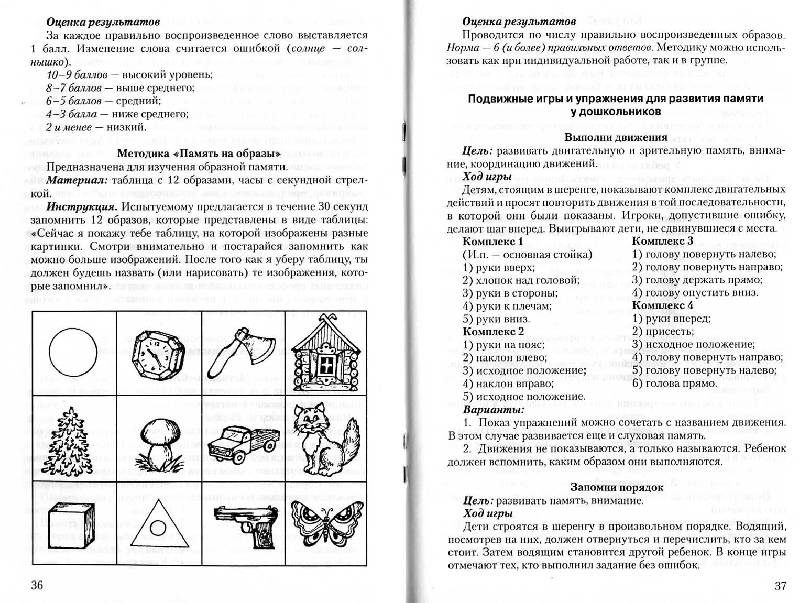

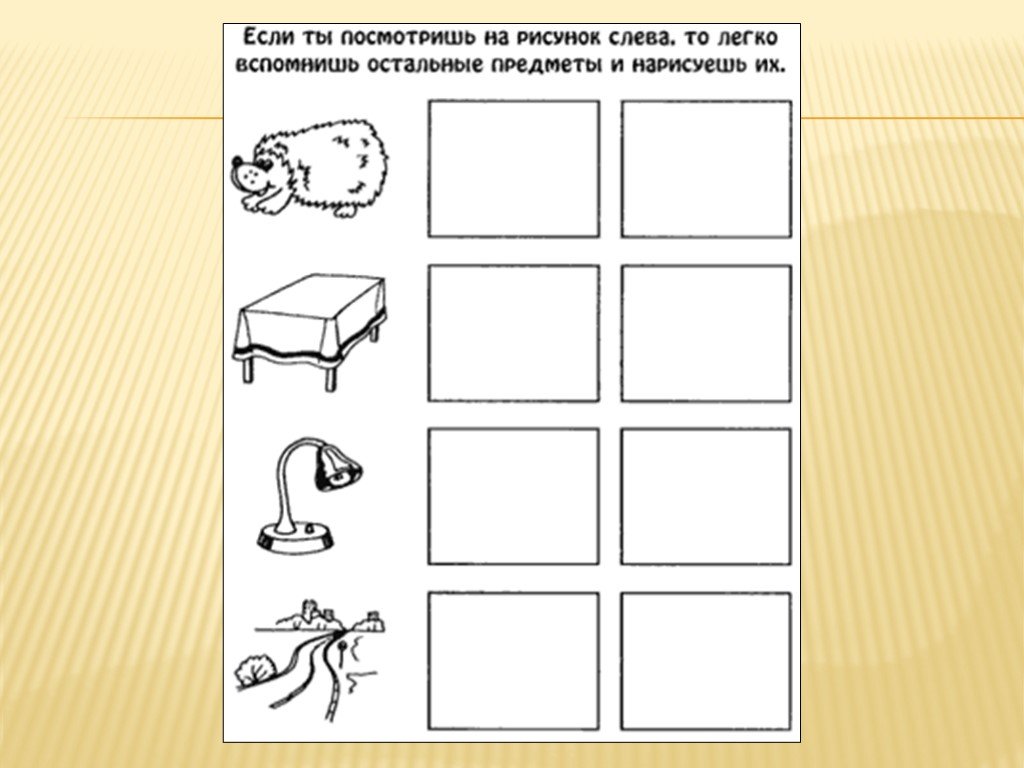

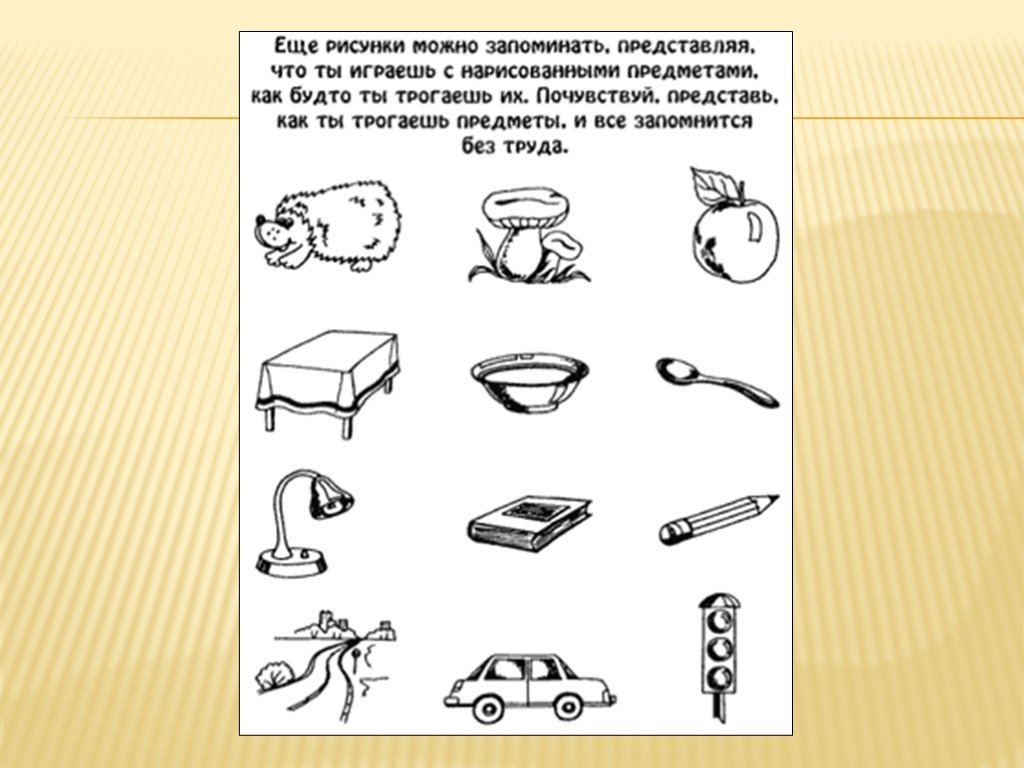

5. Определение объема образной кратковременной памяти.

Испытуемому предлагается в течение 20 секунд запомнить максимальное количество образов из предъявляемой ему таблицы. Затем в течение 1 мин он должен воспроизвести запомнившееся (записать или нарисовать). В качестве единицы объема памяти принимается образ (изображение предмета, геометрическая фигура, символ).

Тест, используемый для определения объема образной памяти представлен на рисунке 2.

По сумме балов определяем, к какой категории относится объем памяти испытуемого.

Определение характеристик объема образной памяти

Число баллов | Характеристика памяти |

5 и меньше | Объем кратковременной памяти ниже нормы |

Свыше 6 | Объем кратковременной памяти в норме |

6. Определение объема памяти при механическом и логическом запоминании.

Исследователь зачитывает испытуемому ряд слов из логического ряда. Через 1 мин испытуемый записывает названные слова. Через 3–4 мин экспериментатор вновь зачитывает испытуемому ряд слов и механического ряда. Через 1 мин испытуемый записывает названные слова.

Через 1 мин испытуемый записывает названные слова.

Слова для логического запоминания – сон, умывание, завтрак, дорога, университет, пара, звонок, перерыв, зачет, дискотека.

Слова для механического запоминания – квартира, елка, звезда, парус, керосин, бомба, слон, угол, вода, шлейф.

В результате сравнивается какой из способов запоминания преобладает.

7. Методы изучения памяти

Инструкция: «Послушайте и воспроизведите в любом порядке услышанные вами слова в течение 2 минут».

1 класс. Логическая память (10)

Кукла – играть Ножницы – резать

Книга — учитель Курица – яйцо

Лошадь — сани

2 класс. Логическая память (20)

Барабан – мальчик Чернила – тетрадь

Бабочка – муха Корова – молоко

Щетка — зубы Снег – зима

Паровоз – ехать Петух – кричать

Груша – компот Лампа — вечер

3 класс. Логическая память (30)

Собака – лает Мальчик – рисует

Река – бежит Ветер – дует

Попугай – говорит Кувшин – вода

Небо – земля Пила — топор

Птичка – поет Девочка – бежит

Дерево – стоит Музыка – играет

Гриб – растет Ковер – пылесос

Шапка — пальто

1 класс. Механическая память (10)

Механическая память (10)

Жук – кресло Лампа – пчела

Терка — море Мухомор – диван

Рыба — пожар

2 класс.

Спичка – стрела Колокольчик – овца

Компас – клей Утка – бревно

Лейка — трамвай Синица – глаз

Пила – яичница Графин – рябина

Ботинки – самовар Гребень — земля

3 класс.

Листок – мельница Ноги – малина

Загадка – сапоги Валенки – клубника

Горы – комната Чайник – самолет

Пшеница – бумага Прогулка — весна

Обруч – гроза Журнал – волк

Мышка – нора Ручей – вода

Металлы – страна Бабочка – коньки

Снег — зима

8. Измерение объема зрительной памяти.

1 класс. Предъявляется 10 изображений различных предметов. Потом дети воспроизводят их в течение двух минут.

2 класс. Предъявляется 20 изображений. Дети воспроизводят увиденное в течение двух минут.

Дети воспроизводят увиденное в течение двух минут.

3 класс. Картинки с изображением предметов умственного и физического труда, природы, человека и быта окрашены в семь основных цветов по каждой теме. В инструкции детям говорят, что нужно запомнить то, что нарисовано, ничего не говоря о цвете. По истечении двух минут дети пишут словами названия тех предметов, что были нарисованы. И после того, как пройдет 2 минуты, детей просят вспомнить, в какой цвет была окрашена картина, и написать сверху или рядом одну букву, обозначающую тот или иной цвет. Тем самым проверяют непроизвольную память.

9. Измерение объема эмоциональной памяти

1 класс. Эмоциональная память (10)

Жадность, радостный, горе, шутка, веселье, печаль, храбрый, ябеда, трус, анекдот.

2 класс. Эмоциональная память (20 слов – 10, 10 – т.е. половина приятных слов, половина – отрицательных, т.е. неприятных).

Шоколад, двойка, качели, мороженое, единица, холод, Вини-Пух, злость, улыбка, солнце, сердитый, драчун, добрый, сладкий, болезнь, шутка, печаль, удар, слезы, песенка.

3 класс. Эмоциональная память (30-20) 10 слов – приятных, 10 – неприятных, 10 – эмоционально неокрашенных.

Жизнерадостный, стена, дружба, антенна, грязь, стекло, тупица, конфеты, любовь, растяпа, газета, Родина, полотно, подарок, неряха, потолок, глупец, предатель, коридор, весна, чемодан, праздник, тюрьма, шкаф, преступник, бутылка, музыка, цветы, трусость, клевета.

Подсчитывают отдельно количество эмоциональных слов и общее количество, в которое входят и нейтральные слова. Объем памяти выражается в процентах.

10. Абстрактно-логическая память.

1 класс. Предъявляется 10 слов (5 из них – абстрактные понятия).

Цветок, река, голубой, котенок, дорога, пушистый, лампочка, зеленый, бабочка, умный.

2 класс. Предъявляется 20 слов (10 из них – абстрактные понятия).

Клен, листья, лето, красивый, сила, крыша, сложение, кукла, трудный, карандаш, цвет, надувной, чудо, глупость, машина, скорость, яркий, обезьяна, запах, чашка.

3 класс. Предъявляется 30 слов (14 из них – абстрактные понятия).

Мебель, парта, стул, бодрый, смелый, магнитофон, рояль, мечта, мрачный, сигареты, ветка, приятель, время, лимон, часы, вилка, умный, скорость, виноград, камень, мелкий, способность, пространство, холодный, улица, плач, девушка, страх, черный, ребенок.

Слова зачитываются, и в течение двух минут воспроизводятся.

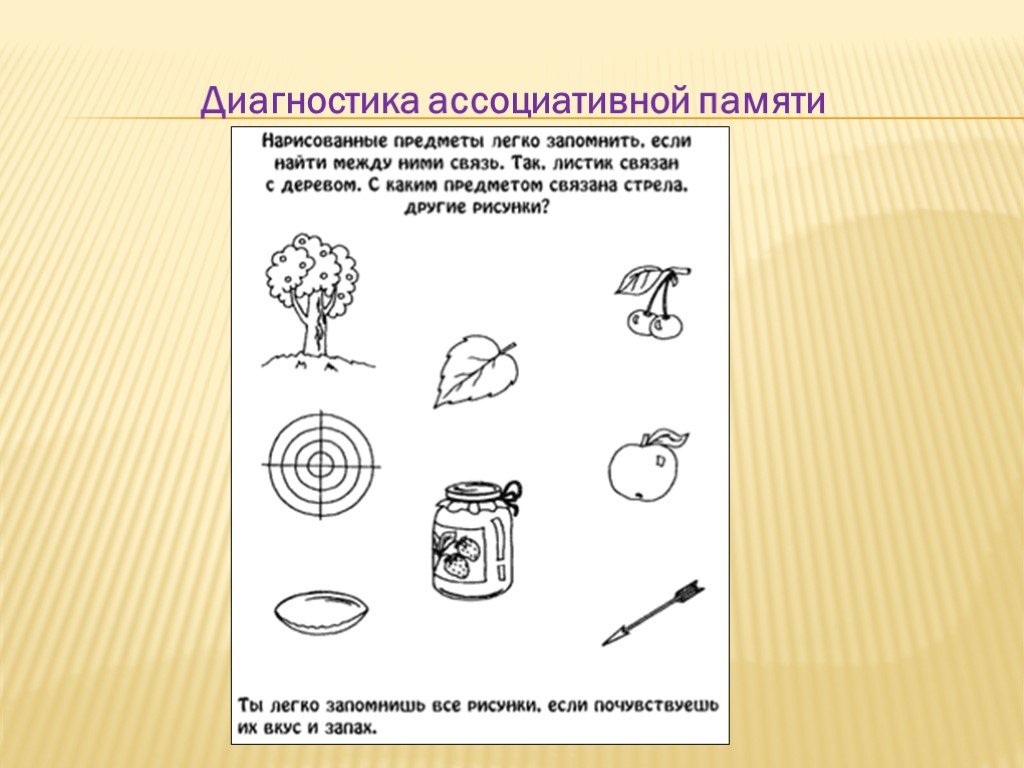

11. Диагностика опосредствованной памяти

Материалом, необходимым для проведения методики, служат лист бумаги и ручка. Перед началом обследования ребенку говорят следующие слова:

«Сейчас я буду называть тебе разные слова и предложения, и после этого делать паузу. Во время этой паузы ты должен будешь на листе бумаги нарисовать или написать что-нибудь такое, что позволит тебе запомнить и затем легко вспомнить те слова, которые я произнес. Постарайся рисунки или записи делать как можно быстрее, иначе мы не успеем выполнить все задание. Слов, которые необходимо запомнить, довольно много».

Ребенку последовательно одно за другим зачитываются следующие слова и выражения:

Дом. Палка. Дерево. Прыгать высоко. Солнце светит. Веселый человек. Дети играют в мяч. Часы стоят. Лодка плывет по реке. Кошка ест рыбу.

Палка. Дерево. Прыгать высоко. Солнце светит. Веселый человек. Дети играют в мяч. Часы стоят. Лодка плывет по реке. Кошка ест рыбу.

После прочтения ребенку каждого слова или словосочетания экспериментатор делает паузу на 20 сек. В это время ребенок должен успеть изобразить на данном ему листе бумаги что-либо такое, что в дальнейшем позволит ему вспомнить нужные слова и выражения. Если за отведенное время ребенок не успел сделать запись или рисунок, то экспериментатор прерывает его и зачитывает очередное слово или выражение.

Как только эксперимент закончен, психолог просит ребенка, пользуясь сделанными им рисунками или записями, вспомнить те слова и выражения, которые ему были зачитаны.

Оценка результатов:

За каждое правильно воспроизведенное по собственному рисунку или записи слово или словосочетание ребенок получает 1 балл. Правильно воспроизведенными считаются не только те слова и словосочетания, которые восстановлены по памяти буквально, но и те, которые переданы другими словами, но точно по смыслу. Приблизительно правильное воспроизведение оценивается в 0,5 балла, а неверное — в 0 баллов.

Приблизительно правильное воспроизведение оценивается в 0,5 балла, а неверное — в 0 баллов.

Максимальная общая оценка, которую ребенок может получить в этой методике, равна 10 баллам. Такую оценку ребенок получит тогда, когда правильно вспомнит все без исключения слова и выражения. Минимально возможная оценка — 0 баллов. Она соответствует тому случаю, если ребенок не мог вспомнить по своим рисункам и записям ни единого слова или не сделал ни к одному слову рисунка или записи.

Выводы об уровне развития:

10 баллов – очень высоко развитая опосредованная слуховая память.

8-9 баллов – высоко развитая опосредованная слуховая память.

4-7 баллов – средне развитая опосредованная слуховая память.

2-3 балла – низко развитая опосредованная слуховая память.

- балл – слабо развитая опосредованная слуховая память.

12. Оценка оперативной слуховой памяти

Этот вид памяти проверяется способом, близким к ранее описанным. Ребенку с интервалом в 1 сек. поочередно зачитываются следующие четыре набора слов:

поочередно зачитываются следующие четыре набора слов:

I | II | III | IV | |

месяц | ковер | вилка | школа | |

дерево | стакан | диван | человек | |

прыгать | плыть | шутить | спать | |

желтый | тяжелый | смелый | красный | |

кукла | книга | пальто | тетрадь | |

сумка | яблоко | телефон | цветок | |

После прослушивания каждого из наборов слов испытуемому примерно через 5 сек. после окончания чтения набора начинают, не торопясь, читать следующий набор из 36 слов с интервалами в 5 сек между отдельными словами:

после окончания чтения набора начинают, не торопясь, читать следующий набор из 36 слов с интервалами в 5 сек между отдельными словами:

Стакан, школа, вилка, пуговица, ковер, месяц, стул,

человек, диван, корова, телевизор, дерево, птица,

спать, смелый, шутите, красные лебедь, картинка,

тяжелый, плыть, мяч, желтый, дом, прыгать,

тетрадь, пальто, книга, цветок, телефон, яблоко,

кукла, сумка, конь, лежать, слон.

В этом наборе из 36 слов в случайном порядке располагаются воспринятые на слух слова из всех четырех прослушанных наборов, отмеченных выше римскими цифрами. Для их лучшей идентификации они подчеркнуты различными способами, причем каждому набору из 6 слов соответствует свой способ подчеркивания. Так, слова из первого малого набора подчеркнуты сплошной одинарной чертой, слова из второго набора — сплошной двойной чертой, слова из третьего набора — пунктирной одинарной чертой и, наконец, слова из четвертого набора — двойной пунктирной чертой.

Ребенок должен на слух обнаружить в длинном наборе те слова, которые ему только что были представлены в соответствующем малом наборе, подтверждая идентификацию найденного слова высказыванием «да», а его отсутствие — высказыванием «нет». На поиск каждого слова в большом наборе ребенку отводится 5 сек. Если в течение этого времени он не смог его идентифицировать, то экспериментатор зачитывает следующее слово и так далее.

На поиск каждого слова в большом наборе ребенку отводится 5 сек. Если в течение этого времени он не смог его идентифицировать, то экспериментатор зачитывает следующее слово и так далее.

Оценка результатов:

Показатель оперативной слуховой памяти определяется как частное от деления среднего времени, затраченного на идентификацию 6 слов в большом наборе (для этого общее время работы ребенка над заданием делится на 4), на среднее количество допущенных при этом ошибок плюс единица. Ошибками считаются все слова, которые указаны неправильно, или такие слова, которые ребенок не смог за отведенное время найти, т.е. пропустил.

Замечание.

Эта методика не имеет стандартизированных показателей, поэтому выводы об уровне развития памяти ребенка на ее основе, равно как и на основе аналогичной методики для оценки зрительной оперативной памяти, которая была описана ранее, не делаются. Показатели по этим методикам можно только сравнивать у разных детей и у одних и тех же детей при их повторном обследовании, делая относительные выводы о том, как память одного ребенка отличается от памяти другого ребенка, или о том, какие изменения со временем произошли в памяти данного ребенка.

III. Методы изучения мышления

1. Простые аналогии

Цель: исследование логичности и гибкости мышления.

Оборудование: бланк, в котором напечатаны два ряда слов по образцу.

1. Бежать – стоять; Кричать –

а) молчать, б) ползать, в) шуметь, г) звать, д) конюшня

2. Паровоз – вагоны; Конь –

а) конюх, б) лошадь, в) овес, г) телега, д) конюшня

3. Нога – сапог; Глаза –

а) голова, б) очки, в) слезы, г) зрение, д) нос

4. Коровы – стадо; Деревья –

а) лес, б) овцы, в) охотник, г) стая, д) хищник

5. Малина – ягода; Математика –

а) книга, б) стол, в) парта, г) тетради, д) мел

6. Рожь – поле; Яблоня –

а) садовник, б) забор, в) яблоки, г) сад, д) листья

7. Театр – зритель; Библиотека –

а) полки, б) книги, в) читатель, г) библиотекарь, д) сторож

8. Пароход – пристань; Поезд –

а) рельсы, б) вокзал, в) земля, г) пассажир, д) шпалы

9. Смородина – ягода; Кастрюля –

а) плита, б) суп, в) ложка, г) посуда, д) повар

10. Болезнь – лечить; Телевизор –

Болезнь – лечить; Телевизор –

а) включить, б) ставить, в) ремонтировать, г) квартира, д) мастер

11. Дом – этажи; Лестница –

а) жители, б) ступеньки, в) каменный,

Порядок исследования. Ученик изучает пару слов, размещенных слева, устанавливая между ними логическую связь, а затем по аналогии строит пару справа, выбирая из предложенных нужное понятие. Если ученик не может понять, как это делается, одну пару слов можно разобрать вместе с ним.

Обработка и анализ результатов. О высоком уровне логики мышления свидетельствуют восемь-десять правильных ответов, о хорошем 6-7 ответов, о достаточном — 4-5, о низком — менее чем 5.

2. «Исключение лишнего»

Цель: изучение способности к обобщению. Оборудование: листок с двенадцатью рядами слов типа:

1. Лампа, фонарь, солнце, свеча.

2. Сапоги, ботинки, шнурки, валенки.

3. Собака, лошадь, корова, лось.

4. Стол, стул, пол, кровать.

5. Сладкий, горький, кислый, горячий.

6. Очки, глаза, нос, уши.

7. Трактор, комбайн, машина, сани.

8. Москва, Киев, Волга, Минск.

9. Шум, свист, гром, град.

10. Суп, кисель, кастрюля, картошка.

11. Береза, сосна, дуб, роза.

12. Абрикос, персик, помидор, апельсин.

Порядок исследования. Ученику необходимо в каждом ряду слов найти такое, которое не подходит, лишнее, и объяснить почему.

Обработка и анализ результатов.

1. Определить количество правильных ответов (выделение лишнего слова).

2. Установить, сколько рядов обобщено с помощью двух родовых понятий (лишняя «кастрюля» — это посуда, а остальное — еда).

3. Выявить, сколько рядов обобщено с помощью одного родового понятия.

4. Определить, какие допущены ошибки, особенно в плане использования для обобщения несущественных свойств (цвета, величины и т.д.).

Ключ к оценке результатов. Высокий уровень — 7-12 рядов обобщены с родовыми понятиями; хороший — 5-6 рядов с двумя, а остальные с одним; средний — 7-12 рядов с одним родовым понятием; низкий — 1-6 рядов с одним родовым понятием.

3. «Изучение скорости мышления»

Цель: определение скорости мышления.

Оборудование: набор слов с пропущенными буквами, секундомер.

Слова:

п-ра

д-р-во

п-и-а

п-сь-о

г-ра

з-м-к

р-ба

о-н-

п-ле

к-м-нь

ф-н-ш

з-о-ок

к-са

п-с-к

х-кк-й

к-ш-а

т-ло

с-ни

у-и-ель

ш-ш-а

р-ба

с-ол

к-р-ца

п-р-г

р-ка

ш-о-а

б-р-за

ш-п-а

п-ля

к-и-а

п-е-д

б-р-б-н

с-ло

с-л-це

с-ег

к-нь-и

м-ре

д-с-а

в-с-а

д-р-в-

Порядок исследования. В приведенных словах пропущены буквы. Каждая черточка соответствует одной букве. За три минуты необходимо образовать как можно больше существительных единственного числа.

Обработка и анализ результатов:

25-30 слов — высокая скорость мышления;

20-24 слова — хорошая скорость мышления;

15-19 слов — средняя скорость мышления;

10-14 слов — ниже средней;

до 10 слов — инертное мышление.

Этими критериями следует пользоваться при оценке учащихся 2-4-х классов, первоклассников можно исследовать со второго полугодия и начинать отсчет с третьего уровня: 19-16 слов — высокий уровень мышления; 10-15 слов — хороший; 5-9 слов — средний; до 5 слов — низкий.

4. «Изучение гибкости мышления»

Методика позволяет определить вариативность подходов, гипотез, исходных данных, точек зрения, операций, вовлекаемых в процесс мыслительной деятельности. Может применяться как индивидуально, так и в группе. Испытуемым предъявляется бланк с записанными на нем анаграммами (набор букв). В течение 3 мин они должны составлять из наборов букв слова, не пропуская и добавляя ни одной буквы. Слова могут быть только существительными.

Обработка результатов

Подсчитывается количество верно составленных слов в течение 3 мин. Количество составленных слов: показатель гибкости мышления:

Уровень гибкости | Взрослые | Учащиеся 3-4-х классов | Учащиеся 1-2-х классов | |||||

Высокий | 26 и более | 20 и более | 15 и более | |||||

Средний | 21-25 | 13-19 | 10-14 | |||||

Низкий | 11-20 | 7-12 | 5-9 | |||||

Образец бланка | ||||||||

ЙВО | ЯОДЛ | АИЦПТ | УАРДБЖ | ОАЕФМРС | ||||

ЙЛА | РУОТ | УАРГШ | УАККЖР | ОАИККРПС | ||||

АБЛ | ЕНОБ | ООСВЛ | ООАРБД | ОАИДМЫЛ | ||||

АШР | ЛУКТ | ОАЛМС | ААККЗС | ЕЕЬВДДМ | ||||

ОЗВ | ИАПЛ | БРЕОР | УАЬБДС | ЕЕДПМТР | ||||

УКБ | ААПЛ | ОТМШР | АИСЛПК | АААЛТПК | ||||

ИРМ | ОРЩБ | ОЕЛСВ | ЕУЗНКЦ | ОАЁМЛСТ | ||||

ОТМ | ОЕТЛ | ААШЛП | УАПРГП | ААЬБДЕС | ||||

АСД | ОЕРМ | ОЕСМТ | ОООЛТЗ | ОАЬТДРС | ||||

ОБЛ | ОКТС | АИЛДН | ЬОЕЧЛМ | ААОСКБЛ | ||||

5. «Анализ отношений понятий»

«Анализ отношений понятий»

(ИЛИ «ПРОСТЫЕ АНАЛОГИИ»)

Испытуемому предъявляется бланк, на котором в первой строке представлена исходная пара слов, находящихся в определенном отношении (напр., лес — деревья), и затем во второй строке слово (например библиотека) и 5 других слов (напр.: сад, двор, город, театр, книги), из которых только одно (книги) находится в том же отношении, как и в паре исходных слов (в лесу — деревья, в библиотеке — книги). Его и следует подчеркнуть. Всего предъявляется 20 заданий на 3 мин. Оценка выставляется либо в условных баллах по таблице, либо подсчитывается количество правильных и ошибочных аналогий между понятиями; анализируется характер установленных связей между понятиями — конкретные, логические, категориальные связи. По типу связей можно судить об уровне развития мышления у данного испытуемого — преобладании наглядных или логических форм. Кроме того, можно обнаружить нарушения последовательности суждений, когда он на время перестает следовать нужному способу решения задачи. Аналогии в разных заданиях строятся по различным принципам, и наличие инертности может затруднить выполнение задания — такие испытуемые в последующей задаче пытаются выдел аналогию по принципу предыдущей задачи:

Аналогии в разных заданиях строятся по различным принципам, и наличие инертности может затруднить выполнение задания — такие испытуемые в последующей задаче пытаются выдел аналогию по принципу предыдущей задачи:

A. Школа — обучение.

Больница — доктор, ученик, учреждение, лечение, больной.

B. Песня — глухой.

Картина — хромой, слепой, художник, рисунок, больной.

C. Нож — сталь.

Стол — вилка, дерево, стул, пища, скатерть.

D. Рыба — сеть.

Муха — решето, комар, комната, жужжать, паутина.

E. Птица — гнездо.

Человек — люди, птенец, рабочий, зверь, дом

F. Хлеб — пекарь.

Дом — вагон, город, жилище, строитель, дверь.

G. Пальто — пуговица.

Ботинок — портной, магазин, нога, шнурок, шляпа.

Н. Коса—трава.

Бритва — сено, волосы, сталь, острая, инструмент.

I. Нога — сапог.

Рука — калоша, кулак, перчатка, палец, кисть.

J. Вода — жажда.

Пища — пить, голод, хлеб, рот, еда.

К. Электричество — проводка.

Пар — лампочка, лошадь, вода, трубы, кипение.

L. Паровоз — вагоны.

Конь — поезд, лошадь, овес, телега, конюшня.

М. Алмаз—редкий.

Железо — драгоценный, железный, сталь, обычный, твердый.

N. Бежать — стоять.

Кричать — молчать, ползать, шуметь, звать, плакать.

О. Волк — пасть.

Птица — воздух, клюв, соловей, яйцо, пение.

Р. Театр — зритель.

Библиотека — актер, книги, читатель, библиотекарь, любитель.

Q. Железо — кузнец.

Дерево — пень, пила, столяр, кора, ветка.

R. Нога — костыль.

Глава — палка, очки, зрение, нос, слезы.

S. Утро — ночь.

Зима — мороз, день, январь, осень, сани.

Т. Спортсмены — тренеры.

Студенты — институты, воспитатели, учителя, преподаватели, родители.

Оценка в баллах | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

Количество правильных ответов | 20 | — | 19 | 18 | 15-17 | 13-14 | 11-12 | 10 | 9 |

6. «Матрица Равена»

«Матрица Равена»

Эта методика предназначается для оценивания наглядно-образного мышления у младшего школьника. Здесь под наглядно-образным мышлением понимается такое, которое связано с оперированием различными образами и наглядными представлениями при решении задач.

Конкретные задания, используемые для проверки уровня развития наглядно-образного мышления, в данной методике взяты из известного теста Равена. Они представляют собой специальным образом подобранную выборку из 10 постепенно усложняющихся матриц Равена (см. рис 7).

Ребенку предлагается серия из десяти постепенно усложняющихся задач одинакового типа: на поиск закономерностей в расположении деталей на матрице (представлена в верхней части указанных рисунков в виде большого четырехугольника) и подбор одного из восьми данных ниже рисунков в качестве недостающей вставки к этой матрице, соответствующей ее рисунку (данная часть матрицы представлена внизу в виде флажков с разными рисунками на них). Изучив структуру большой матрицы, ребенок должен указать ту из деталей (тот из восьми имеющихся внизу флажков), которая лучше всего подходит к этой матрице, т. е. соответствует ее рисунку или логике расположения его деталей по вертикали и по горизонтали.

е. соответствует ее рисунку или логике расположения его деталей по вертикали и по горизонтали.

На выполнение всех десяти заданий ребенку отводится 10 минут. По истечении этого времени эксперимент прекращается и определяется количество правильно решенных матриц, а также общая сумма баллов, набранных ребенком за их решения. Каждая правильно, решенная матрица оценивается в 1 балл1.

Выводы об уровне развития:

10 баллов – очень высокий

8-9 баллов – высокий

4-7 баллов – средний

2-3 балла – низкий

0-1 балл – очень низкий

Правильные, решения всех десяти матриц следующие (первая из приводимых ниже пар цифр указывает на номер матрицы, а вторая — на правильный ответ [номер выбираемого флажка]): 1 — 7, 2 — 6, 3 — 6, 4— 1, 5 — 2, 6 — 5, 7 — 6, 8 — 1, 9 — 3, 10 — 5.

7. Методика для определения уровня умственного развития детей 7-9 лет

1. Выбери одно из слов, заключенных в скобки, которое правильно закончит начатое предложение.

А. У сапога всегда есть….(шнурок, пряжка, подошва, ремешки, пуговица).

Б. В теплых краях обитает…(медведь, олень, волк, верблюд, тюлень).

В. В году…(24, 3, 12, 7) месяцев.

Г. Месяц зимы…(сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март).

Д. Вода всегда…(прозрачная, холодная, жидкая, белая, вкусная).

Е. У дерева всегда есть…(листья, цветы, плоды, корень, тень).

Ж. Город России…(Париж, Москва, Лондон, Варшава, София).

2. Здесь в каждой строке написано пять слов, из которых четыре можно объединить в одну группу и дать ей название, а одно слово к этой группе не относится. Это «лишнее» слово надо найти и исключить.

А. Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка.

Б. Река, озеро, море, мост, болото.

В.Кукла, медвежонок, песок, мяч, лопата.

Г. Тополь, береза, орешник, липа, осина.

Д. Окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат.

Е. Иван, Петр, Нестеров, Макар, Андрей.

Ж. Курица, петух, лебедь, гусь, индюк.

З. Число, деление, вычитание, сложение, умножение.

И. Веселый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный.

3. Внимательно прочитай примеры. Слева написана первая пара слов, которые находятся в какой-то связи между собой (например: лес/деревья). Справа (перед чертой)- одно слово (например: библиотека) и пять слов за чертой (например: сад, двор, город, театр, книги). Нужно выбрать одно слово из пяти за чертой, которое связано со словом перед чертой (библиотека) точно так же, как сделано в первой паре слов (лес/деревья).

Примеры:

Лес/деревья = библиотека/сад, двор, город, театр, книги.

Бежать/стоять = кричать/молчать, ползать, шуметь, звать, плакать.

Значит, нужно установить, во-первых, какая связь между словами слева, а затем установить такую же связь в правой части.

А. Огурец/овощ = гвоздика/сорняк, роса, садик, цветок, земля.

Б. Учитель/ученик = врач/очки, больные, палата, больной, термометр.

В. Огород/морковь = сад/забор, яблоня, колодец, скамейка, цветы.

Г. Цветок/ваза = птица/клюв, чайка, гнездо, яйцо, перья.

Д. Перчатка/рука = сапог/чулки, подошва, кожа, нога, щетка.

Е. Темный/светлый = мокрый/солнечный, скользкий, сухой, теплый, холодный.

Ж. Часы/время = термометр/стекло, температура, кровать, больной, врач.

З. Машина/мотор = лодка/река, моряк, болото, парус, волна.

И. Стул/деревянный = игла/острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная.

К. Стол/скатерть = пол/мебель, ковер, пыль, доска, гвозди.

4. Эти пары слов можно назвать одним названием, например: брюки, платье…- одежда; треугольник, квадрат…- фигура.

Придумай общее название к каждой паре:

А. Метла, лопата… Е. День, ночь…

Б. Слон, муравей… Ж. Шкаф, диван

В. Июнь, июль… З. Огурец, помидор

Г. Дерево, цветок И. Сирень, шиповник…

Д. Лето, зима… К. Окунь, карась…

Окунь, карась…

8. Нахождение лишнего понятия.

1 класс.

1. Пила, топор, лопата, полено

2. Ботинок, нога, туфли, сапог

3. Минута, секунда, вечер, час

4. Береза, сосна, ягода, дуб

5. Молоко, сливки, сыр, хлеб

2 класс.

1. Яблоко, груша, молоко, слива

2. Волк, заяц, овечка, рысь, медведь

3. Картофель, огурец, арбуз, лук

4. Тарелка, ложка, лампа, стакан

5. Шляпа, пальто, брюки, рука

3 класс.

1. Книга, ручка, радио, карандаш

2. Копейка, рубль, песня, монета

3. Самолет, корабль, берег, поезд

4. Береза, тополь, цветы, осина

5. Воробей, синица, обезьяна, стриж

9. Осуществление умозаключений.

1 класс.

1. Все овощи растут в огороде. Капуста – овощ. Вывод: (капуста растет в огороде).

2. Все звери живут в лесу. Лев – зверь. Вывод: (лев живет в лесу).

3. Все звезды сияют на небе. Венера – звезда. Вывод: (Венера – на небе).

4. Все дети любят играть. Петя – ребенок. Вывод: (Петя любит играть).

Вывод: (Петя любит играть).

2 класс.

1. Все деревья сбрасывают листья. Тополь – дерево. Вывод: (тополь сбрасывает листья).

2. Все грибы растут в лесу. Мухомор – гриб. Вывод: (мухомор растет в лесу).

3. Все птицы имеют крылья. Ворона – птица. Вывод: (ворона имеет крылья).

4. Все звери имеют шерсть. Тигр – зверь. Вывод: (тигр имеет шерсть).

3 класс.

1. Игрушка сделана из дерева. Дерево не тонет в воде. Вывод: (игрушка не тонет в воде).

2. Все люди смертны. Иванов – человек. Вывод: (Иванов – смертен).

3. Все растения выделяют кислоту. Ромашка – растение. Вывод: (ромашка выделяет кислоту).

4. Все животные дышат кислородом. Гидра – животное. Вывод: (гидра дышит кислородом)

5. Все металлы проводят электричество. Медь – металл. Вывод: (медь проводит электричество).

10. Обобщение группы предметов

1 класс.

Стаканы, тарелки, блюдца – (посуда)

Столы, стулья, диваны – (мебель)

Рубашка, брюки, платье – (одежда)

Роза, ландыш, незабудка – (цветы)

Курица, гусь, утка, индейка – (домашняя птица)

2 класс.

Кемерово, Новокузнецк, Москва – (города)

Россия, Япония, Америка – (страны)

Карась, окунь, щука – (рыбы)

Волга, Томь, Обь – (реки)

Коклюш, грипп, невралгия – (болезни)

3 класс.

Самолетики, куклы, машинки – (игрушки)

Бананы, яблоки, вишня – (фрукты)

Масло, мясо, яйца – (пища)

Ель, сосна, кедр – (деревья)

Корова, свинья, овца – (домашние животные)

11. Подбор противоположностей

1 класс.

Большой –

Теплый-

Слабый-

Низкий-

Дорогой-

2 класс.

Чистый-

Лживый-

Больной-

Смелый-

Деревянный-

3 класс.

Белый-

Глупый-

Легкий-

День-

Небо-

Друг-

Хороший-

Чужой-

Стимульный материал

Рисунок 1. – Метод корректурной пробы

Рисунок 2 – Тест для определения объема образной памяти

Рисунок 3 – Тест для определения объема внимания

Рисунок 4 – Методика «Красно-черная таблица».

1 | 5 | 11 | 8 | 2 |

10 | 7 | 4 | 1 | 9 |

12 | 8 | 2 | 4 | |

3 | 11 | 6 | 9 | 5 |

6 | 7 | 3 | 12 | 10 |

Рисунок 5 – Методика изучения концентрации и устойчивости внимания

L | + | II | V | = | Г | Х | ^ | |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

+ | L | II | + | II | L | V | L | + | = | II | Г | Х | + | ^ | L | V | = | ||

V | = | ^ | Х | V | II | Г | = | L | Г | Х | ^ | L | Х | Х | = | II | ^ | |||

II | ^ | L | + | = | Х | II | ^ | V | L | Г | II | ^ | = | Г | ^ | ||||||||||

+ | ^ | Г | = | ^ | + | V | II | = | Х | ^ | = | + | II | ^ | L | ||||

Рисунок 5 – Прогрессивные матрицы Равена (тест Равена)

Серия D

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Литература:

Истратова О. Н. Большая книга подросткового психолога -Ростов н/Д: Феникс, 2008

Н. Большая книга подросткового психолога -Ростов н/Д: Феникс, 2008

Истратова О.Н. Большая книга детского психолога- Ростов н/Д: Феникс, 2008

Леванова Е.А. Игра в тренинге — СПб.: Питер,2009

Абрамова Г. С. Практикум по возрастной психологии: Учеб. пособие для студ. вузов.— М.: Издательский центр «Академия», 1999.

Карелин А.А. Психологические тесты. Том 2. — М.: ВЛАДОС, 2007

Истратова О.Н., Эксакусто Т.В. Справочник психолога начальной школы (2-е изд.) — Ростов на Дону: Феникс, 2007

Богданова Т.Г., Корнилова Т.В. Диагностика познавательной сферы ребенка. — М., 1994.

http://5psy.ru

Диагностика познавательных процессов младших школьников.

Диагностика познавательных процессов младших школьников.

Внимание младших школьников.

1. Методика «Изучение переключения внимания»

Цель: изучение и оценка способности к переключению внимания. Оборудование: таблица с числами черного и красного цветов от 1 до 12, написанными не по порядку; секундомер.

Порядок исследования. По сигналу исследователя испытуемый должен назвать и показать числа : а) черного цвета от 1 до 12; б) красного цвета от 12 до 1; в) черного цвета в возрастающем порядке, а красного — в убывающем (например, 1 — черная, 12 — красная, 2 — черная, 11 — красная и т.д.). Время опыта фиксируется с помощью секундомера.

Обработка и анализ результатов. Разность между временем, необходимым для завершения последнего задания, и суммой времени, затраченного на работу над первым и вторым, будет тем временем, которое испытуемый расходует на переключение внимания при переходе от одной деятельности к другой.

2. Оценка устойчивости внимания методом корректурной пробы

Цель: исследование устойчивости внимания учащихся. Оборудование: стандартный бланк теста «Корректурная проба», секундомер. Порядок исследования. Исследование необходимо проводить индивидуально. Начинать нужно убедившись, что у испытуемого есть желание выполнять задание. При этом у него не должно создаваться впечатление, что его экзаменуют.

спытуемый должен сидеть за столом в удобной для выполнения данного задания позе.

Экзаменатор выдает ему бланк «Корректурной пробы» и разъясняет суть по следующей инструкции: «На бланке напечатаны буквы русского алфавита. Последовательно рассматривая каждую строчку, отыскивай буквы «к» и «р» и зачеркивай их. Задание нужно выполнить быстро и точно». Испытуемый начинает работать по команде экспериментатора. Через десять минут отмечается последняя рассмотренная буква.

Обработка и анализ результатов. Сверяются результаты в корректурном бланке испытуемого с программой — ключом к тесту. Подсчитываются общее количество просмотренных за десять минут букв, количество правильно вычеркнутых за время работы букв, количество букв, которые необходимо было вычеркнуть.

Рассчитывается продуктивность внимания, равная количеству просмотренных за десять минут букв и точность, вычисленная по формуле K= m:n * 100 %, где К — точность, n — количество букв, которые необходимо было n вычеркнуть, m — количество правильно вычеркнутых во время работы букв.

3. Исследование особенностей распределения внимания (методика Т.Е. Рыбакова)

Оборудование: бланк, состоящий из чередующихся кружков и крестов (на каждой строчке семь кружков и пять крестов, всего 42 кружка и 30 крестов), секундомер.

Порядок исследования. Испытуемому предъявляют бланк и просят считать вслух, не останавливаясь (без помощи пальца), по горизонтали число кружков и крестов в отдельности.

Обработка и анализ результатов. Экспериментатор замечает время, которое требуется испытуемому на весь подсчет элементов, фиксирует все остановки испытуемого и те моменты, когда он начинает сбиваться со счета.

Сопоставление количества остановок, количества ошибок и порядкового номера элемента, с которого испытуемый начинает сбиваться со счета, позволит сделать вывод об уровне распределения внимания у испытуемого.

Память младших школьников.

1. Методика «Определение типа памяти»

Цель: определение преобладающего типа памяти.

Оборудование: четыре ряда слов, записанных на отдельных карточках; секундомер.

Для запоминания на слух: машина, яблоко, карандаш, весна, лампа, лес, дождь, цветок, кастрюля, попугай.

Для запоминания при зрительном восприятии: самолет, груша, ручка, зима, свеча, поле, молния, орех, сковородка, утка.

Для запоминания при моторно-слуховом восприятии: пароход, слива, линейка, лето, абажур, река, гром, ягода, тарелка, гусь.

Для запоминания при комбинированном восприятии: поезд, вишня, тетрадь, осень, торшер, поляна, гроза, гриб, чашка, курица.

Порядок исследования. Ученику сообщают, что ему будет прочитан ряд слов, которые он должен постараться запомнить и по команде экспериментатора записать. Читается первый ряд слов. Интервал между словами при чтении — 3 секунды; записывать их ученик должен после 10-секундного перерыва после окончания чтения всего ряда; затем отдых 10 минут.

Предложите ученику про себя прочитать слова второго ряда, которые экспонируются в течении одной минуты, и записать те, которые он сумел запомнить. Отдых 10 минут.

Отдых 10 минут.

Экспериментатор читает ученику слова третьего ряда, а испытуемый шепотом повторяет каждое из них и «записывает» в воздухе. Затем записывает на листке запомнившиеся слова. Отдых 10 минут.

Экспериментатор показывает ученику слова четвертого ряда, читает их ему. Испытуемый повторяет каждое слово шепотом, «записывает» в воздухе. Затем записывает на листке запомнившиеся слова. Отдых 10 минут.

Обработка и анализ результатов. О преобладающем типе памяти испытуемо a го можно сделать вывод, подсчитав коэффициент типа памяти (С). C = , где а — 10 количество правильно воспроизведенных слов.

Тип памяти определяется по тому, в каком из рядов было большее воспроизведение слов. Чем ближе коэффициент типа памяти к единице, тем лучше развит у испытуемого данный тип памяти.

2. Методика «Изучение логической и механической памяти»

Цель: исследование логической и механической памяти методом запоминания двух рядов слов.

Оборудование: два ряда слов (в первом ряду между словами существует смысловая связь, во втором ряду отсутствует), секундомер.

| Первый ряд: | Второй ряд: |

|

Порядок исследования. Ученику сообщают, что будут прочитаны пары слов, которые он должен запомнить. Экспериментатор читает испытуемому десять пар слов первого ряда (интер вал между парой — пять секунд).

После десятисекундного перерыва читаются левые слова ряда (с интервалом десять секунд), а испытуемый записывает запомнившиеся слова правой половины ряда.

Аналогичная работа проводится со словами второго ряда.

Обработка и анализ результатов. Результаты исследования заносятся в следующую таблицу.

Таблица 2

Объем смысловой и механической памяти

| Объем смысловой памяти | Объем механической памяти | |||||

| Количество слов первого ряда (А) | Количество запомнив- | Коэффициент смысловой памяти C=B/A | Количество слов второго ряда (А) | Количество запомнив- | Коэффициент механической памяти C=B/A | |

|

|

|

|

|

|

| |

Мышление младших школьников.

1. Методика «Простые аналогии»

Цель: исследование логичности и гибкости мышления.

Оборудование: бланк, в котором напечатаны два ряда слов по образцу.

1. Бежать Кричать

стоять а) молчать, б) ползать, в) шуметь, г) звать, д) конюшня

2. Паровоз Конь

вагоны а) конюх, б) лошадь, в) овес, г) телега, д) конюшня

3. Нога Глаза

сапог а) голова, б) очки, в) слезы, г) зрение, д) нос

4. Коровы Деревья

стадо а) лес, б) овцы, в) охотник, г) стая, д) хищник

5. Малина Математика

ягода а) книга, б) стол, в) парта, г) тетради, д) мел

6. Рожь Яблоня

поле а) садовник, б) забор, в) яблоки, г) сад, д) листья

7. Театр Библиотека

зритель а) полки, б) книги, в) читатель, г) библиотекарь, д) сторож

8. Пароход Поезд

пристань а) рельсы, б) вокзал, в) земля, г) пассажир, д) шпалы

9. Смородина Кастрюля

ягода а) плита, б) суп, в) ложка, г) посуда, д) повар

10. Болезнь Телевизор

лечить а) включить, б) ставить, в) ремонтировать, г) квартира, д) мастер

11. Дом Лестница

этажи а) жители, б) ступеньки, в) каменный,

Порядок исследования. Ученик изучает пару слов, размещенных слева, устанавливая между ними логическую связь, а затем по аналогии строит пару справа, выбирая из предложенных нужное понятие. Если ученик не может понять, как это делается, одну пару слов можно разобрать вместе с ним.

Если ученик не может понять, как это делается, одну пару слов можно разобрать вместе с ним.

Обработка и анализ результатов. О высоком уровне логики мышления свидетельствуют восемь-десять правильных ответов, о хорошем 6-7 ответов, о достаточном — 4-5, о низком — менее чем 5.

2. Методика «Исключение лишнего»

Цель: изучение способности к обобщению. Оборудование: листок с двенадцатью рядами слов типа:

1. Лампа, фонарь, солнце, свеча.

2. Сапоги, ботинки, шнурки, валенки.

3. Собака, лошадь, корова, лось.

4. Стол, стул, пол, кровать.

5. Сладкий, горький, кислый, горячий.

6. Очки, глаза, нос, уши.

7. Трактор, комбайн, машина, сани.

8. Москва, Киев, Волга, Минск.

9. Шум, свист, гром, град.

10. Суп, кисель, кастрюля, картошка.

11. Береза, сосна, дуб, роза.

12. Абрикос, персик, помидор, апельсин.

Порядок исследования. Ученику необходимо в каждом ряду слов найти такое, которое не подходит, лишнее, и объяснить почему.

Обработка и анализ результатов.

1. Определить количество правильных ответов (выделение лишнего слова).

2. Установить, сколько рядов обобщено с помощью двух родовых понятий (лишняя «кастрюля» — это посуда, а остальное — еда).

3. Выявить, сколько рядов обобщено с помощью одного родового понятия.

4. Определить, какие допущены ошибки, особенно в плане использования для обобщения несущественных свойств (цвета, величины и т.д.).

Ключ к оценке результатов. Высокий уровень — 7-12 рядов обобщены с родовыми понятиями; хороший — 5-6 рядов с двумя, а остальные с одним; средний — 7-12 рядов с одним родовым понятием; низкий — 1-6 рядов с одним родовым понятием.

3. Методика «Изучение скорости мышления»

Цель: определение скорости мышления.

Оборудование: набор слов с пропущенными буквами, секундомер.

Слова:

| п-ра | д-р-во | п-и-а | п-сь-о |

| г-ра | з-м-к | р-ба | о-н- |

| п-ле | к-м-нь | ф-н-ш | з-о-ок |

| к-са | п-с-к | х-кк-й | к-ш-а |

| т-ло | с-ни | у-и-ель | ш-ш-а |

| р-ба | с-ол | к-р-ца | п-р-г |

| р-ка | ш-о-а | б-р-за | ш-п-а |

| п-ля | к-и-а | п-е-д | б-р-б-н |

| с-ло | с-л-це | с-ег | к-нь-и |

| м-ре | д-с-а | в-с-а | д-р-в- |

Порядок исследования. В приведенных словах пропущены буквы. Каждая черточка соответствует одной букве. За три минуты необходимо образовать как можно больше существительных единственного числа.

В приведенных словах пропущены буквы. Каждая черточка соответствует одной букве. За три минуты необходимо образовать как можно больше существительных единственного числа.

Обработка и анализ результатов: 25-30 слов — высокая скорость мышления; 20-24 слова — хорошая скорость мышления; 15-19 слов — средняя скорость мышления; 10-14 слов — ниже средней; до 10 слов — инертное мышление.

Этими критериями следует пользоваться при оценке учащихся 2-4-х классов, первоклассников можно исследовать со второго полугодия и начинать отсчет с третьего уровня: 19-16 слов — высокий уровень мышления; 10-15 слов — хороший; 5-9 слов — средний; до 5 слов — низкий.

4. Методика «Изучение саморегуляции»

Цель: определение уровня сформированности саморегуляции в интеллектуальной деятельности. Оборудование: образец с изображением палочек и черточек (/-//-///-/) на тетрадном листе в линейку, простой карандаш.

Порядок исследования. Испытуемому предлагают в течении 15 минут на тетрадном листе в линейку писать палочки и черточки так, как показано в образце, соблюдая при этом правила: писать палочки и черточки в определенной последовательности, не писать на полях, правильно переносить знаки с одной строки на другую, писать не на каждой строке, а через одну.

В протоколе экспериментатор фиксирует, как принимается и выполняется задание — полностью, частично или не принимается, не выполняется совсем. Фиксируется также качество самоконтроля по ходу выполнения задания ( характер допущенных ошибок, реакция на ошибки, т.е. замечает или не замечает, исправляет или не исправляет их), качество самоконтроля при оценке результатов деятельности ( старается основательно проверить и проверяет, ограничивается беглым просмотром, вообще не просматривает работу, а отдает ее экспериментатору сразу по окончании). Исследование проводится индивидуально.

Обработка и анализ результатов. Определяют уровень сформированности саморегуляции в интеллектуальной деятельности. Это один из компонентов общей способности к учению.

1 уровень. Ребенок принимает задание полностью, во всех компонентах, сохраняет цель до конца занятия; работает сосредоточенно, не отвлекаясь, примерно в одинаковом темпе; работает в основном точно, если и допускает отдельные ошибки,то при проверке замечает и самостоятельно устраняет их; не спешит сдавать работу сразу же, а еще раз проверяет написанное, в случае необходимости вносит поправки, делает все возможное, чтобы работа была выполнена не только правильно, но и выглядела аккуратной, красивой.

2 уровень. Ребенок принимает задание полностью, сохраняет цель до конца занятия; по ходу работы допускает немногочисленные ошибки, но не замечает и самостоятельно не устраняет их; не устраняет ошибок и в специально отведенное для проверки время в конце занятия, ограничивается беглым просмотром написанного, качество оформления работы его не заботит, хотя общее стремление получить хороший результат у него имеется.

3 уровень. Ребенок принимает цель задания частично и не может ее сохранить во всем объеме до конца занятия; поэтому пишет знаки беспорядочно; в процессе работы допускает ошибки не только из-за невнимательности, но и потому, что не запомнил какие-то правила или забыл их; свои ошибки не замечает, не исправляет их ни по ходу работы, ни в конце занятия; по окончании работы не проявляет желания улучшить ее качество; к полученному результату вообще равнодушен.

4 уровень. Ребенок принимает очень небольшую часть цели, но почти сразу же теряет ее; пишет знаки в случайном порядке; ошибок не замечает и не исправляет, не использует и время, отведенное для проверки выполнения задания в конце занятия; по окончании сразу же оставляет работу без внимания; к качеству выполненной работы равнодушен.

5 уровень. Ребенок совсем не принимает задание по содержанию, более того, чаще вообще не понимает, что перед ним поставлена какая-то задача; в лучшем случае он улавливает из инструкции только то, что ему надо действовать карандашом и бумагой, пытается это делать, исписывая или разрисовывая лист как получится, не признавая при этом ни полей, ни строчек; о саморегуляции на заключительном этапе занятия говорить даже не приходится.

Воображение младших школьников.

Методика «Дорисовывание фигур»

Цель: изучение оригинальности решения задач на воображение.

Оборудование: набор из двадцати карточек с нарисованными на них фигурами: контурное изображение частей предметов, например, ствол с одной веткой, кружок-голова с двумя ушами и т.д., простые геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник и т.д.), цветные карандаши, бумага. Порядок исследования. Ученику необходимо дорисовать каждую их фигур так, чтобы получилась красивая картинка.

Обработка и анализ результатов. Количественная оценка степени оригинальности производится подсчетом количества изображений, которые не повторялись у ребенка и не повторялись ни у кого из детей группы. Одинаковыми считаются те рисунки, в которых разные эталонные фигуры превращались в один и тот же элемент рисунка.

Подсчитанный коэффициент оригинальности соотносят с одним из шести типов решения задачи на воображение. Нулевой тип. Характеризуется тем, что ребенок еще не принимает задачу на построение образа воображения с использованием заданного элемента. Он не дорисовывает его, а рисует рядом что-то свое (свободное фантазирование).

1 тип — ребенок дорисовывает фигуру на карточке так, что получается изображение отдельного объекта (дерево), но изображение контурное, схематичное, лишенное деталей.

2 тип — также изображается отдельный объект, но с разнообразными деталями.

3 тип — изображая отдельный объект, ребенок уже включает его в какой- нибудь воображаемый сюжет (не просто девочка, а девочка, делающая зарядку).

4 тип — ребенок изображает несколько объектов по воображаемому сюжету (девочка гуляет с собакой).

5 тип — заданная фигура используется качественно по-новому.

Если в 1-4 типах она выступает как основная часть картинки, которую рисовал ребенок (кру жок-голова), то теперь фигура включается как один из второстепенных элементов для создания образа воображения (треугольник уже не крыша, а грифель карандаша, которым мальчик рисует картину).

|

Диагностика и коррекция уровня развития познавательных процессов младших школьников

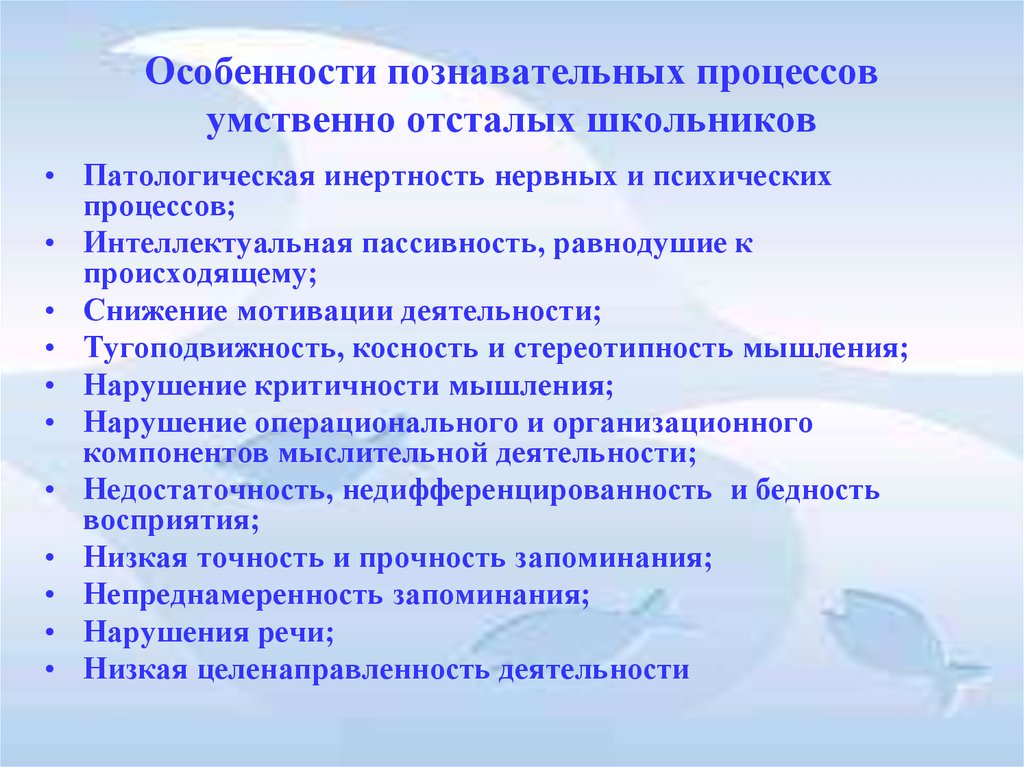

Раздел I Психологические особенности детей начального этапа обучения в психолого-педагогической литературе 1.1 Вопросы развития познавательных процессов детей младшего школьного возраста в отечественной и зарубежной психологии 1.2 Умственное развитие и учебная деятельность младшего школьника Вывод по первому разделу Раздел II Теоретические основы организации и проведения диагностических исследований 2. 2.2 Особенности психодиагностики познавательных процессов детей младшего школьного возраста Выводы по второму разделу Раздел III Диагностико–коррекционная работа с детьми младшего школьного возраста 3.1 Методы психодиагностики мышления 3.2 Диагностика и коррекционная работа со слабоуспевающими школьниками Выводы по третьему разделу Заключение Список литературы Приложение

Роль гуманитарного знания в картине мира современного человека может быть обозначена как роль исходных посылок для интеллектуального, сознательного отношения к собственной сущности. Для человека использующего гуманитарное знание существенным становится момент соответствия знания с его типичными переживаниями, с его личной, если можно так сказать, открытостью знанию о себе, как о человеке. Развитие человека как личности происходит в общем, контексте его жизненного пути, который определяется как история «формирования и развития личности в определенном обществе, развития человека как современника определенной эпохи и сверстника определенного поколения» [73, с. 34] Поскольку школа занимает ведущее место в формировании и развитии личности, то становится крайне важным психологическое диагностирование уровня познавательных процессов учащихся. Последнее даст возможность разработать практические рекомендации для школьников, учителей и родителей с учетом индивидуальных особенностей. Чтобы стать универсальным, человек должен овладеть единством совокупной деятельности всего человечества, в существенном его содержании. В связи с развитием государственной политики и экономики в русле рыночных отношений более остро возникает проблема высококвалифици-рованных специалистов. Необходимым условием для повышения профессионализма является разностороннее развитие личности. Серьезной проблемой нашего времени является падение у школьников интереса учебным занятием, снижение общего уровня культуры учебного труда. Отсутствие интереса к учению, равнодушие к школьным знанием может вступать как причина накопления отрицательных эмоций у детей по отношению к школьной ситуации и как следствие неудачного опыта пребывания в школе. И в том, и в другом случае, у детей возникает явление школьной дезадаптации в различных ее проявлениях. Гуманизация процессов обучения в школе, являясь общей проблемой относительно выделенной категории детей, превращается в проблему создания реабилитационных программ. Развитие образования, обретенное им все более гуманитарного облика неразрывно связано с развитием его участников, гуманизацией, психологической утонченности сознания учителей, продуманностью и дальновидностью их педагогической практики. Разработка концепции и моделей «развивающего обучения» проводится в мировой и отечественной психологии уже не первое десятилетие. Широко известны открытия наших отечественных психологов, создающих школы – экспериментальные лаборатории: школы – «Л.В. Занкова», — «Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова», «Ш.А. Амонашвили». В настоящие время становятся все более известными школы «Диалога культур» В.В. Библера — С.Ю. Курганова. Вопрос умственного развития мышления и интеллекта рассматривались в трудах В.С. Бехтерева, В.В. Давыдова, В.П. Зинченко, Н.С. Лейтеса, Ж. Пиаже, А.Н. Леонтьева, А..Р. Лурин, С.Л. Рубинштейна, Н.Ф. Талызиной, Д.Б. Эльконина и другими. Исследование умственного развития детей проводивших учеными (А.Н. Леонтьев, А..В. Запорожец, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, Л.В. Венгер), позволили установить, что в основе этого развития лежит овладение различными видами познавательных ориентировочных действий, причем основное место среди них занимают перцептивные и мыслительные действия. Образование перцептивных и мыслительных действий у детей происходит путем интериоризации внешних, материальных ориентировочных действий. Умственное развитие выступает как закономерный процесс, имеющий свою логику, которая, в конечном счете, определяется более общей логикой развития личности ребенка в целом, изменение места, занимаемого им в системе общественных отношений, и сменной видов деятельности, внутри которых формируются познавательные действия. Тем не менее, в практической деятельности выясняется тот факт, что не всем учителям знакомы эти исследования или же они не эффективно используются, а потому часто возникает противоречие между тем, как должен осуществляться процесс развития, и тем, как это происходит: выпадает существенное звено управления этим процессом – диагностирование. Решение этого противоречия и определило тему работы «Диагностика и коррекция уровня развития познавательных процессов младших школьников». Цель работы – разработать возможные подходы по диагностике и коррекции познавательных процессов младших школьников для участников учебно-воспитательного процесса. жүктеу/скачать 134.87 Kb. Достарыңызбен бөлісу: |

|

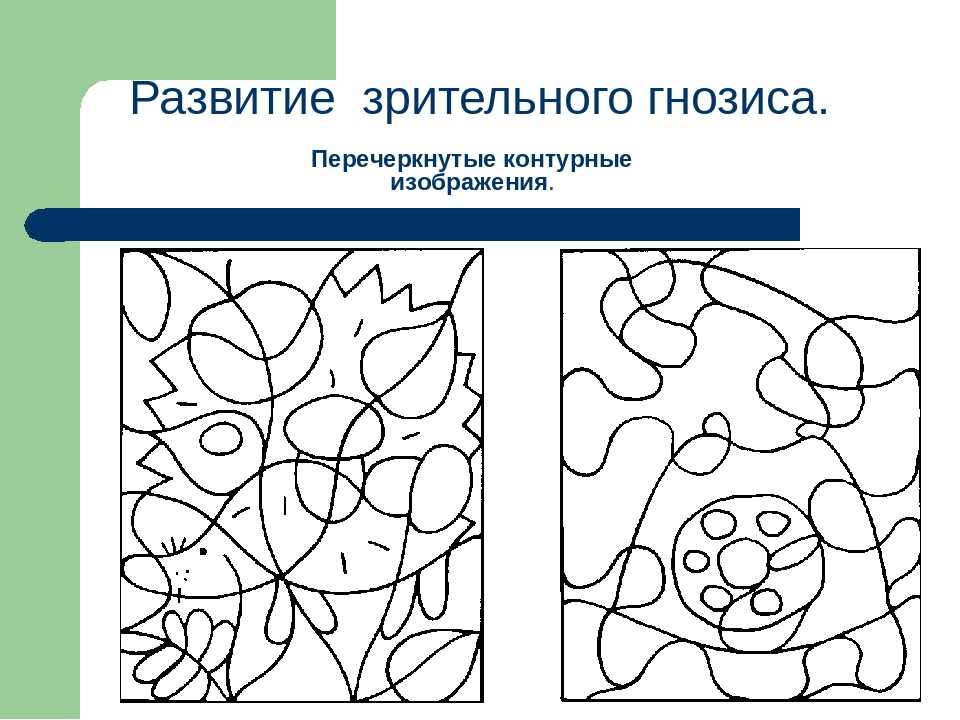

Козловская Наталья Александровна, учитель математики и информатики Мариинск 2003 СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 4 Особенности психического развития детей младшего школьного возраста 6 Формирование познавательных интересов в обучении 11 Самостоятельная работа 12 Проблемное обучение 13 Занимательный материал 15 Геометрический материал 16 Развитие познавательных способностей 17 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 20 ЛИТЕРАТУРА 21 Приложение 1 22 Дидактические игры. Приложение 2 26 Методы диагностики познавательных процессов младших школьников 26 Диагностика внимания 26 Диагностика восприятия 27 Диагностика памяти 28 Диагностика логического мышления 29 Задания и упражнения для развития познавательных способностей младших школьников на уроках математики 31Приложение 3 35 Развитие познавательных способностей на уроках математики (разработки уроков) 35 Тема. Счёт в пределах 10 (закрепление пройденного) 35 Тема. Счёт в пределах 20 (закрепление пройденного) 38 Тема. Понятие о равенствах и неравенствах 41 Тема. Деление двузначного числа (закрепление пройденного) 45 Приложение 4 50 Результаты исследования познавательных способностей младших школьников 50

Сделать учебную работу насколько возможно интересной для ребенка и не превратить этой работы в забаву — это одна из труднейших и важнейших задач дидактики. К.Д. Ушинский

В настоящее время исследования ученых убедительно показали, что возможности людей, которых обычно называют талантливыми, гениальными – не аномалия, а норма. Задача заключается лишь в том, чтобы раскрепостить мышление человека, повысить коэффициент его полезного действия, наконец, использовать те богатейшие возможности, которые дала ему природа, и о существовании которых многие подчас и не подозревают. Познавательный интерес – избирательная направленность личности на предметы и явления окружающие действительность. Эта направленность характеризуется постоянным стремлением к познанию, к новым, более полным и глубоким знаниям. Систематически укрепляясь и развиваясь, познавательный интерес, становится основой положительного отношения к учению. Познавательный интерес носит поисковый характер. Под его влиянием у человека постоянно возникают вопросы, ответы на которые он сам постоянно и активно ищет. При этом поисковая деятельность школьника совершается с увлечением, он испытывает эмоциональный подъем, радость от удачи. Познавательный интерес положительно влияет не только на процесс и результат деятельности, но и на протекание психических процессов — мышления, воображения, памяти, внимания, которые под влиянием познавательного интереса приобретают особую активность и направленность. Познавательный интерес — это один из важнейших мотивов учения школьников. Его действие очень сильно. Под влиянием познавательного интереса учебная работа даже у слабых учеников протекает более продуктивно. Познавательный интерес при правильной педагогической организации деятельности учащихся и систематической и целенаправленной воспитательной деятельности может и должен стать устойчивой чертой личности школьника и оказывает сильное влияние на его развитие. Познавательный интерес выступает перед нами и как сильное средство обучения. Классическая педагогика прошлого утверждала – ”Смертельный грех учителя – быть скучным”. Когда ребенок занимается из-под палки, он доставляет учителю массу хлопот и огорчений, когда же дети занимаются с охотой, то дело идет совсем по-другому. Активизация познавательной деятельности ученика без развития его познавательного интереса не только трудна, но практически и невозможна. Вот почему в процессе обучения необходимо систематически возбуждать, развивать и укреплять познавательный интерес учащихся и как важный мотив учения, и как стойкую черту личности, и как мощное средство воспитывающего обучения, повышения его качества. Познавательный интерес направлен не только на процесс познания, но и на результат его, а это всегда связано со стремлением к цели, с реализацией ее, преодолением трудностей, с волевым напряжением и усилием. Познавательный интерес – не враг волевого усилия, а верный его союзник. В интерес включены, следовательно, и волевые процессы, способствующие организации, протеканию и завершению деятельности. Таким образом, в познавательном интересе своеобразно взаимодействуют все важнейшие проявления личности. Целью данной работы является систематизировать формы и методы развития познавательных способностей младших школьников на уроках математики. Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие задачи.

Спросите у любого первоклассника, собирающегося в школу, хочет ли он учиться. И как он будет учиться. В ответ вы услышите, что получать каждый из них намерен только пятерки. Мамы, бабушки, родственники, отправляя ребенка в школу, тоже желают ему хорошей учебы и отличных оценок. Первое время сама позиция ученика, желание занять новое положение в обществе – важный мотив, который определяет готовность, желание учиться. Но такой мотив недолго сохраняет свою силу. К сожалению, приходится наблюдать, что уже к середине учебного года у первоклассников гаснет радостное ожидание учебного дня, проходит первоначальная тяга к учению. Если мы не хотим, чтобы с первых лет обучения ребенок не стал тяготиться школой, мы должны позаботиться о пробуждении таких мотивов обучения, которые лежали бы не вне, а в самом процессе обучения. Каталог: sites -> default -> files -> users Скачать 1.67 Mb. Поделитесь с Вашими друзьями: |

|

Диагностика и коррекция уровня развития познавательных процессов младших школьников Содержание Введение