Как работает человеческая память: «Мы запоминаем только фрагменты» Почему человеческая память врет и как ей управлять?: Книги: Культура: Lenta.ru

«Мы запоминаем только фрагменты» Почему человеческая память врет и как ей управлять?: Книги: Культура: Lenta.ru

Лайза Дженова — американская писательница и нейробиолог. Она получила образование в области нейропсихологии и степень по нейробиологии в Гарвардском университете. Преподавала нейроанатомию в Гарвардской медицинской школе и других учебных заведениях. По ее роману «Навеки Элис» снят фильм «Все еще Элис» с Джулианной Мур, получившей за эту роль «Оскар». Только что на русский язык перевели ее книгу «Как работает память. Наука помнить и искусство забывать». С разрешения издательства «КоЛибри» «Лента.ру» публикует фрагмент текста.

Эпизодическая память изобилует искажениями, дополнениями, пропусками, преувеличениями, вымыслом и другими ошибками. Ваша память о произошедших событиях по большей части неверна. Секундочку. Я потратила много времени, чтобы продемонстрировать «поистине феноменальные» способности нашего мозга запоминать все эмоционально окрашенное, неожиданное, имеющее смысл и повторяющееся. Но теперь я утверждаю, что ваши воспоминания о том, что случилось, ошибочны.

Но теперь я утверждаю, что ваши воспоминания о том, что случилось, ошибочны.

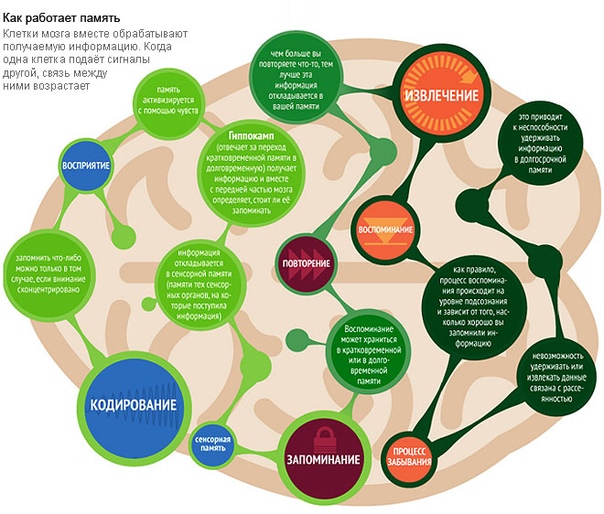

Оба эти утверждения верны. Следите за моей мыслью. Понимание того, как и почему наша эпизодическая память совершает ошибки, странным образом успокаивает. На каждом этапе в процессе своего формирования — кодирование, консолидация, хранение и извлечение — память о происходивших событиях уязвима перед искажениями и неточностями.

Начнем с того, что процесс формирования воспоминания запускается только для того, на что мы обращаем внимание. Поскольку мы не можем фокусировать внимание на всем, что каждую секунду происходит вокруг нас, то кодируем и впоследствии запоминаем лишь определенные фрагменты происходящего. Эти фрагменты будут содержать только те подробности, которые соответствуют нашим склонностям и вызвали интерес.

Фото: Shutterstock

Таким образом, мои воспоминания о рождественском утре будут отличаться от того, что помнит мой сын, но ни его, ни моя память не хранят полной картины — всей правды, если можно так выразиться. С самого начала наша эпизодическая память неполна.

С самого начала наша эпизодическая память неполна.

Вы можете подумать, что те подробности, которые вы заметили и сохранили в памяти, будут точными — даже если они неполные. Вовсе нет. Воспринимайте свои эпизодические воспоминания как наивных дошкольников, которые безоговорочно верят в каждую поющую принцессу и гигантскую двуногую мышь из парка развлечений Disney World. Они доверчивы и готовы сотрудничать.

Формирующиеся воспоминания чрезвычайно уязвимы перед творческим редактированием, особенно в период — продолжительностью несколько часов, дней или даже больше, — когда эти воспоминания консолидируются, прежде чем закрепиться в долговременной памяти.

В процессе консолидации эпизодической памяти ваш мозг похож на эксцентричного шеф-повара. Пока он смешивает ингредиенты того, на что вы обратили внимание, формируя воспоминание о событии, рецепт может меняться, зачастую существенно, в результате добавлений или изъятий, зависящих от воображения, взглядов или допущений. На рецепт также могут влиять мечты, информация, которую вы прочли или услышали, фильм, фотография, ваше эмоциональное состояние, воспоминания другого человека или даже просто предположение.

После передачи в долговременную память воспоминания о событиях тоже не защищены от изменений. Надолго предоставленные самим себе, они со временем могут разрушаться. Физические связи между нейронами могут в буквальном смысле уменьшаться и исчезать, и в результате стирается часть или даже вся память о том или ином событии.

Фото: Shutterstock

Каждый раз, когда мы извлекаем сохраненное воспоминание о том, что произошло, то с большой вероятностью меняем его. Как описывалось выше, при извлечении воспоминаний о событии мы реконструируем историю, а не проигрываем видеозапись. Память — это не стенограмма судебного заседания, в точности зафиксировавшая все сказанное участниками процесса.

Вспоминая то или иное событие, мы обычно берем лишь те немногие подробности, которые сохранили в памяти. Мы пропускаем фрагменты, заново интерпретируем их, искажаем с учетом новой информации, контекста и перспективы, доступных теперь, но недоступных тогда. Мы часто придумываем новые подробности, нередко неточные, заполняя пробелы в своих воспоминаниях, чтобы рассказ выглядел более полным и приятным. На воспоминания о прошлом также влияют чувства, испытываемые в настоящем. Сегодняшняя точка зрения и эмоциональное состояние окрашивают память о том, что произошло в прошлом году. Таким образом, обращаясь к эпизодической памяти, мы часто изменяем воспоминания.

На воспоминания о прошлом также влияют чувства, испытываемые в настоящем. Сегодняшняя точка зрения и эмоциональное состояние окрашивают память о том, что произошло в прошлом году. Таким образом, обращаясь к эпизодической памяти, мы часто изменяем воспоминания.

И тогда происходит нечто интересное. Мы заново консолидируем и храним уже эту измененную информацию в памяти версии 2.0, а не оригинал. Повторная консолидация информации в эпизодической памяти подобна нажатию кнопки СОХРАНИТЬ в текстовом редакторе Microsoft Word. Любые сделанные нами изменения сохраняются в нейронных цепях этой памяти. Предыдущая версия воспоминаний, которую мы только что извлекли, стирается. Обращаясь к эпизодической памяти, мы каждый раз переписываем информацию и в следующий раз, вспоминая об этом событии, извлекаем уже новую, исправленную версию.

Нетрудно представить, что после нескольких обращений к любому фрагменту информации в эпизодической памяти он может несколько отличаться от оригинала. Воспоминания о том, что произошло, в сравнении с реальными событиями напоминают игру «Испорченный телефон», где после нескольких последовательных передач шепотом первоначальная фраза искажается иногда до неузнаваемости. Подобно тому, как в игре «мадонна» в конечном итоге превращается в «Марадону», воспоминания, которыми вы делитесь с друзьями и родственниками, не являются точными записями того, что происходило на самом деле.

Подобно тому, как в игре «мадонна» в конечном итоге превращается в «Марадону», воспоминания, которыми вы делитесь с друзьями и родственниками, не являются точными записями того, что происходило на самом деле.

Насколько неточной может быть наша память? Попробуем понять, как возникают ошибки. Во-первых, с помощью наводящих вопросов мозг можно обмануть, убедив, что он помнит то, чему на самом деле мы не были свидетелями. В нескольких экспериментах исследователи предлагали участникам вымышленную информацию, пытаясь определить, можно ли исказить память или создать ложную. Ученые рассказывали полностью выдуманные истории о том или ином автобиографическом событии, утверждая, что узнали их от родителей или родственников испытуемого.

Помните, как вы летали на воздушном шаре? Помните, как в шестилетнем возрасте вы потерялись в торговом центре? Помните, как на свадьбе кузины вы пролили красный пунш на платье невесты? Исследователи задавали подобные вопросы о событиях, которых не было, а затем показывали созданные в фотошопе фотографии и сообщали дополнительные подробности, тоже полностью выдуманные. Как испытуемые реагировали на эти вымышленные рассказы? От 25 до 50 процентов людей, участвовавших в этих исследованиях, утверждали, что помнят подробности событий, которых никогда не было.

Как испытуемые реагировали на эти вымышленные рассказы? От 25 до 50 процентов людей, участвовавших в этих исследованиях, утверждали, что помнят подробности событий, которых никогда не было.

Я помню тот полет на воздушном шаре. На мне был красный костюмчик. Я был с мамой и младшим братом. Сталкиваясь с наводящими вопросами, наша эпизодическая память ведет себя так же, как дошкольники в Disney World, — она готова поверить во что угодно.

В другом эксперименте исследователи просили участников поделиться своими воспоминаниями о видеозаписи падения угнанного террористами самолета, который потерпел катастрофу в Пенсильвании 11 сентября 2001 года. С людьми беседовали, а затем давали им анкету, чтобы проверить, что они помнят. 13 процентов подробно описывали видео во время собеседования, а 33 процента сообщали о тех или иных воспоминаниях в анкете. Но 100 процентов этих воспоминаний были ложными. У нас есть запись крушения самолетов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года, но не существует кадров падения самолета на поле в Пенсильвании. Участники эксперимента были убеждены, что помнят подробности видеозаписи, которой не существует в природе.

Участники эксперимента были убеждены, что помнят подробности видеозаписи, которой не существует в природе.

Эпизодическая память становится уязвимой для внешнего влияния каждый раз, когда мы извлекаем из нее воспоминания, и поэтому ложная информация может проникать в нее, когда мы что-то вспоминаем, искажая память о пережитом. Язык — самое частое и эффективное средство доставки ложной информации в эпизодическую память; это слова, которые используем мы сами и другие люди.

В одной из моих любимых классических работ из этой области два исследователя показывали людям видеозапись автомобильной аварии, чтобы у всех участников эксперимента была одинаковая оригинальная память об увиденном. Затем испытуемым задавали один из следующих вопросов:

• Насколько быстро, по вашему мнению, двигались машины, когда они врезались друг в друга?

• Насколько быстро, по вашему мнению, двигались машины, когда они столкнулись друг с другом?

• Насколько быстро, по вашему мнению, двигались машины, когда они ударились друг о друга?

• Насколько быстро, по вашему мнению, двигались машины, когда они стукнули друг друга?

• Насколько быстро, по вашему мнению, двигались машины, когда они задели друг друга?

Память о скорости машин на видеозаписи столкновения в значительной степени зависела от того, какой глагол использовался в вопросе, — то есть от замены всего лишь одного слова.

Участники эксперимента, слышавшие слово «врезались», вспоминали, что автомобили двигались со скоростью в среднем на десять миль в час (16 километров в час) больше, чем те, кто слышал слово «задели». Люди так реконструировали воспоминания о том, что произошло, чтобы они соответствовали интенсивности предложенного глагола, встраивая это изменение в свою память в процессе извлечения информации.

Фото: Shutterstock

В похожем исследовании трем группам испытуемых показывали видеозапись столкновения нескольких машин.

• Первую группу спросили: «Насколько быстро двигались машины, когда они врезались друг в друга?»

• Вторую группу спросили: «Насколько быстро двигались машины, когда они столкнулись друг с другом?»

• Третьей группе не предлагали оценить скорость автомобилей.

Неделю спустя всем участникам эксперимента задали вопрос:

• Вы заметили на видео разбитое стекло?

Разбитое стекло вспомнили 32 процента тех, кому задавали вопрос: «Насколько быстро двигались машины, когда они врезались друг в друга?» Из группы, которую спрашивали: «Насколько быстро двигались машины, когда они столкнулись друг с другом?» — разбитое стекло вспомнили только 14 процентов, столько же, сколько из группы, которую не просили оценить скорость автомобилей. Вероятно, вы уже догадались, что никакого разбитого стекла на видео не было. То есть все, кто его вспоминал, вспоминали то, чего на самом деле не видели.

Вероятно, вы уже догадались, что никакого разбитого стекла на видео не было. То есть все, кто его вспоминал, вспоминали то, чего на самом деле не видели.

Поскольку эпизодической памятью очень легко манипулировать с помощью построения фраз и сбивающих с толку вопросов, нам бы не хотелось опираться на нее в таких важных вопросах, как приговор суда и тюремное заключение, правда? Почти половина американцев убеждены, что свидетельских показаний — а значит, памяти — одного свидетеля достаточно для осуждения обвиняемого.

В сентябре 2019 года в Соединенных Штатах с помощью тестов ДНК были оправданы и освобождены от наказания 365 невинно осужденных людей. Из них приблизительно 75 процентов были признаны виновными на основе показаний свидетелей.

Таким образом, воспоминания свидетелей были ложными.

Просто забудь: как работает человеческая память

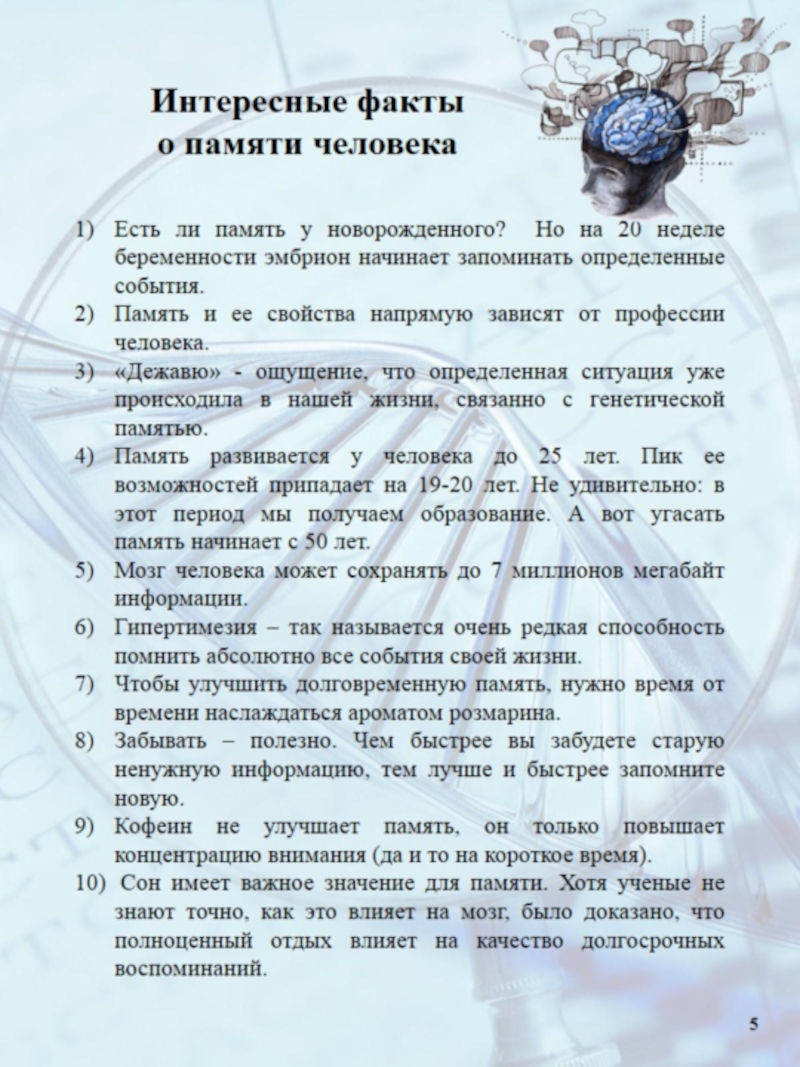

Иногда нам хочется вспомнить во всех подробностях некоторые события из нашей жизни, но сделать этого не удается, несмотря на колоссальный объем нашей памяти. В реальности же она совсем не держит в себе все факты из прошлого, а заставить ее хранить большие объемы информации не так уж просто.

В реальности же она совсем не держит в себе все факты из прошлого, а заставить ее хранить большие объемы информации не так уж просто.

Как же работают механизмы памяти и почему так трудно запомнить что-то большее, чем таблица умножения? Расскажем в статье.

Необъяснимо, но как

К сожалению, вскрыв черепную коробку, невозможно достать из мозга какую-то серебристую субстанцию, как в «Гарри Поттере», чтобы она рассказала историю восьмилетней давности о заказе пиццы. Более того, скорее всего, ты и сам ее не запомнишь, если она не была какой-то легендарной.

Мозг — самый малоизученный человеческий орган. Ученым не так уж много известно о механизмах памяти, о снах и воображении. Ту же почку, например, можно разрезать и посмотреть, как она работает, а с мозгом такой опыт не будет настолько успешным.

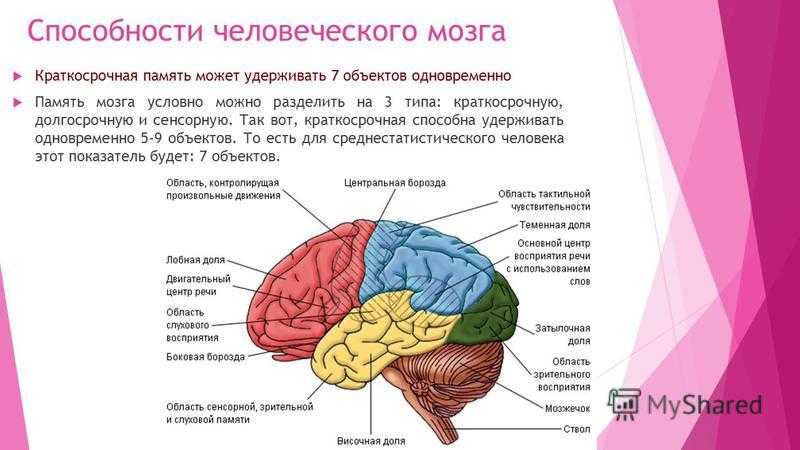

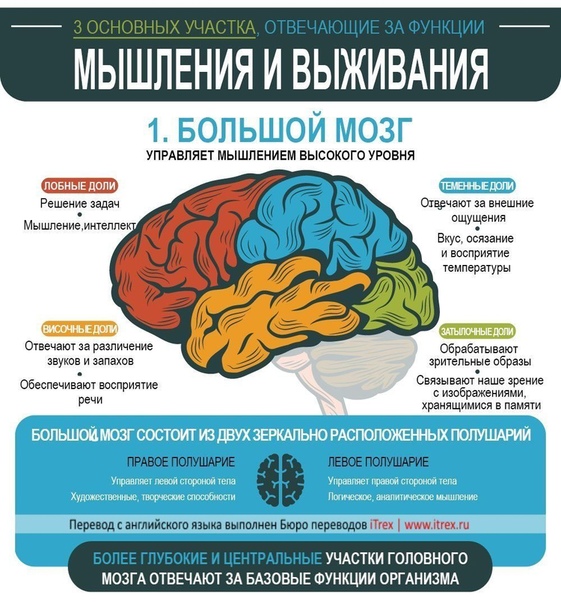

За функцию памяти человека отвечают сложные мозговые связи. Все наши трагические и радостные события «происходят» в синапсах — связях между нейронами, в которых во время синтеза белка из аминокислот возникают электрические или химические реакции.

Причем разные воспоминания могут регистрироваться в разных участках мозга, что усложняет работу по отслеживанию всех этих сигналов. Простому человеку без специального образования это трудно понять, поэтому я сейчас расскажу чуть проще не о деталях, а о принципе запоминания информации.

Три вида памяти

Для начала про базовые понятия, о которых мы где-то слышали. Память бывает трех видов.

Сверхкратковременная или сенсорная. Это то, что происходит с тобой прямо сейчас, когда ты это читаешь. Ты видишь шрифт, но не запоминаешь его, через пару дней ты его не вспомнишь.

О том, что следующее слово написано кэрсивом, ты тоже забудешь, потому что оно никакой значимости для тебя не несет. Вся информация, которую ты получаешь от органов чувств в любой момент времени, называется сенсорной. Она забывается за миллисекунды, но регистрируется практически со стопроцентной точностью, так как это то, что происходит с тобой прямо сейчас. Только если твой мозг примет решение, что конкретная информация для тебя важна, она переходит в следующий вид памяти.

Только если твой мозг примет решение, что конкретная информация для тебя важна, она переходит в следующий вид памяти.

Кратковременная память — это та, которую ты «выбрал» для запоминания. Простой пример: ты заказал такси через приложение, тебе пришло оповещение с номером машины, ты его запоминаешь, чтобы найти своего водителя, но, как только ты сел в автомобиль, информация эта уже не несет для тебя особого смысла (только если водитель не кажется тебе подозрительным, и ты отправляешь номер машины друзьям, чтобы они заявили в полицию). Выйдя из такси, ты уже не вспомнишь об этих цифрах.

В первом пункте я написал слово «курсивом» с ошибкой и вместо самого курсива выделил его полужирным. Этим я тоже пытался обособить информацию из общей массы и переместить ее в кратковременную память, но, скорее всего, ты этот факт забудешь после прочтения материала. Но если бы я выделил в этом тексте везде буквы «О» полужирным и все материалы в нашем издании были бы с этой особенностью, то память о такой информации, возможно, могла бы стать третьего вида.

Долговременная память — это та информация, для которой ты застолбил место в своей голове и к которой ты сможешь обратиться спустя долгое время. В этом плане долгосрочная память похожа на огромную парковку, где стоит множество машин (воспоминаний). Одни из них будут яркими и с отличительными особенностями — такие воспоминания быстро вытаскиваются из памяти. А другая машина может быть невзрачной, серого цвета, но ты уверен, что она стоит где-то здесь, поэтому на поиск ее тебе понадобится больше времени. Но гораздо правильнее сравнить человеческую память с озером. Вот почему.

Круги на воде

Каждое событие, происходящее в жизни, вызывает определенную реакцию. Я не говорю о твоем эмоциональном отклике на происходящее. Под реакцией я подразумеваю, что запах отображается в твоем мозге и определяется как, допустим, запах лимона; звукам тоже присваивается определенная категория или ассоциация.

Воспоминания — это остаточная активность нейронов мозга. То есть изначально органы чувств создают реакцию в нейронах, а механизмы памяти потом отслеживают это влияние, вытаскивая воспоминание.

То есть изначально органы чувств создают реакцию в нейронах, а механизмы памяти потом отслеживают это влияние, вытаскивая воспоминание.

Как я уже сказал, эту механику можно представить, вообразив, что наш мозг — это большое озеро. Событие и воспоминание о чем-то — это камень, который ты бросаешь в это озеро. Через год тебе будет очень сложно с точностью сказать, в какое именно место водной глади ты тогда попал, но сейчас круги на воде тебе говорят об этом отчетливо.

Момент, когда камень касается водной глади, — это сенсорная память, круги на воде — кратковременная, а если ты по ориентирам отметишь для себя место у этого озера, где ты находился, запомнишь особенности камня, то ты переместишь его в долгосрочную память. Осушив озеро (условно, конечно же), тебе будет легче найти его через некоторое время.

Также полезно задействовать несколько участков мозга, которые будут взаимодействовать при поиске информации. Если у тебя была некоторая эмоциональная реакция на событие или в этот момент играла знакомая песня, то по этим зацепкам тебе будет легче вспомнить детали. Точно так же тебе будет проще найти камень в озере, если рядом с тобой будет находиться еще один свидетель.

Точно так же тебе будет проще найти камень в озере, если рядом с тобой будет находиться еще один свидетель.

Подсоедините зарядное устройство

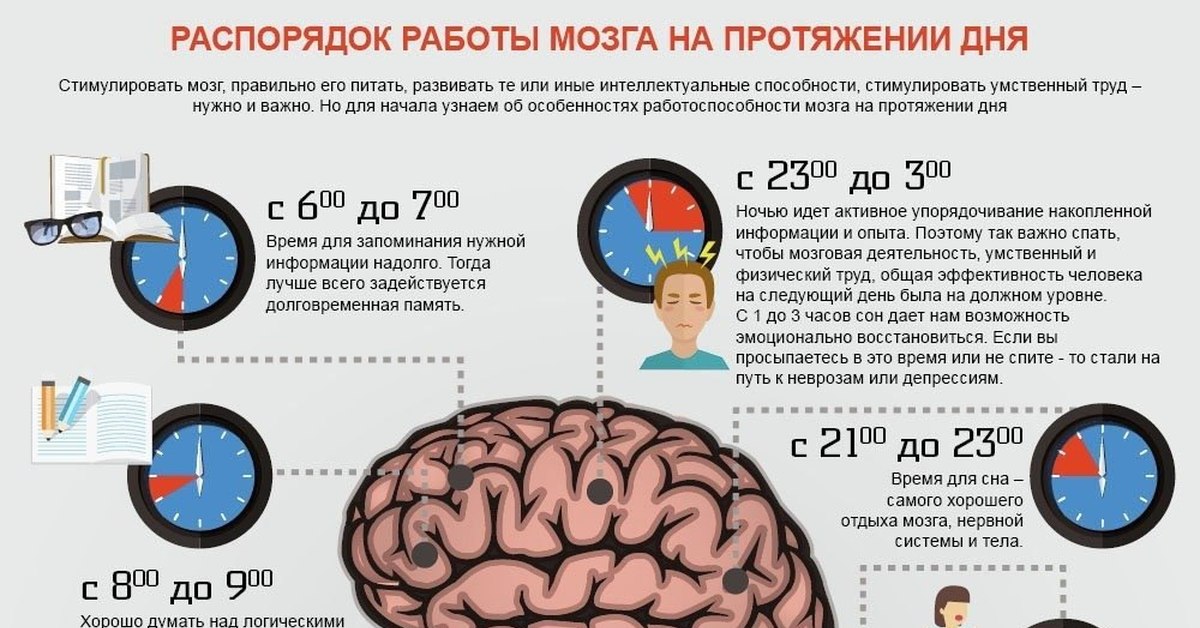

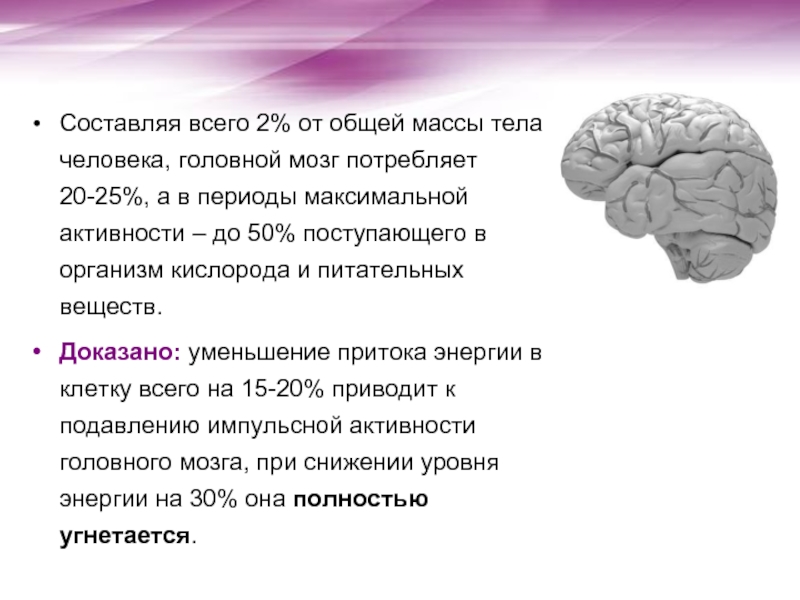

Другой особенностью памяти является ее энергозатратность. В состоянии активной деятельности мозг потребляет около 20% энергии. Поэтому говорят, что умственная усталость тяжелее физической. Если вспомнить, что боль, в том числе мышечная, — это результат мозговой деятельности, то с этим можно согласиться.

Процесс вспоминания также энергозатратен. Поэтому мозг может хитрить в этом деле, минимизируя количество используемой энергии.

Дело в том, что, когда ты вспоминаешь название фильма, который смотрел давно, это не является процессом, необходимым мозгу, он не связан с выживанием, выделять ресурсы на него не обязательно. Да, когда ты вспомнишь, у тебя произойдут химические реакции, вызывающие удовольствие, но не более.

Хранение большого количества информации тоже отнимает у мозга силы, поэтому если ты не используешь определенные воспоминания, они будут заменены другими, более полезными.

По такому же принципу минимизации затрат работают критическое мышление и логика. Чтобы добраться до правды или оценить актуальность определенной информации, ты не только должен провести некоторое время в ее поисках, но и задействовать определенные дополнительные ресурсы мозга. А он не вентилятор, который можно подкрутить, чтобы работал мощнее.

Даже если ты скажешь, что сейчас сосредоточишься и все вспомнишь или поймешь, то это будет лишь актом самовнушения. Из-за этого мы падки на яркие, но бессмысленные факты наподобие того, что кенгуру на 80% состоят из капусты. Ярким примером такого способа экономии энергии может служить неизлечимая прокрастинация студентов перед экзаменом, когда максимально важными кажутся не парадигмы аксиологического познания из второго вопроса, а видео про хомяков, застрявших в варежке.

Другой пример — разница в успеваемости школьников: некоторые умеют «выделять» дополнительный ресурс своего мозга, а для других есть более приоритетные операции — мысли о предстоящей катке в «Доту» и мемасики.

Объем человеческой памяти

На основе изучения работы гиппокампа крысы ученые пришли к выводу, что объем человеческой памяти можно оценить в миллион гигабайт, или в один квадрилион байт. Сам мозг человека же состоит из порядка 100 млрд нейронов, которые вступают в сотни и тысячи связей со всеми остальными. Информация передается как раз за счет образования связи между нейронами — этот процесс называется синапсом.

В тот момент, когда отдельные участки нейронов одновременно задействуются, связь между нейронами или синапс становится прочнее. Сами нейроны имеют такие выступающие образования, которые называются дендритами, а уже на них есть дендритный шипик, способный увеличиваться в размерах. Как раз этот дендритный шипик отвечает за синапс, благодаря этому шипикам, служащим в качестве «антенн» и асконов — «кабелей-передатчиков», один нейрон связывается с другим. Увеличивается же дендритный шипик для того, чтобы воспринимать больше сигналов извне.

Основываясь на информации, полученной в ходе изучения гиппокампа мышей, американские ученые под руководством Дж. Солка и сделали предположение о возможном объеме памяти человека.

Солка и сделали предположение о возможном объеме памяти человека.

При этом цифра в 1 миллион гигабайт действительно весомая, если говорить о той же оперативной памяти компьютера, которая составляет в среднем всего 8 или 16 гигабайт. Такой объем памяти не мешает нам забывать о важных событиях, но мы знаем, что человек не способен единовременно использовать весь объем имеющейся памяти. А люди, которые способны это делать, попадают под наблюдение исследователей и критерий феномена.

Еще один исследователь устройства памяти, Пауль Ребер заявил о том, что количество нейронов, которым обладает человек, говорит о большом потенциале, но при этом подсчет объема памяти не так важен, поскольку наше восприятие мира всегда происходит быстрее, чем сама фиксация образа в нашей памяти.

При этом одно из психологических исследований Иллинойского университета показало, что большой объем памяти может быть даже вреден для представителей творческих профессий. Объясняют этот факт ученые тем, что способность к запоминанию разовьет математическое мышление, что снизит творческий потенциал. Впрочем, так это или нет, покажет время.

Впрочем, так это или нет, покажет время.

Читай также:

- 10 психологических эффектов, изменяющих наше восприятие реальности

- Самые опасные научные теории, которые навредили человечеству больше всего

- Дежавю или жамевю: опасные фокусы памяти и психики

Как работает память | Психология сегодня

Отзыв от Psychology Today Staff

Память — это постоянно развивающийся процесс. Первоначальные детали опыта формируются в памяти; Представление мозгом этой информации со временем меняется. При последующих реактивациях память становится сильнее или слабее и приобретает разные характеристики. Воспоминания отражают реальный опыт, но с разным уровнем точности исходного опыта.

Степень точности или легкости воспоминаний, которые мы формируем, зависит от множества факторов, от психологических условий, в которых информация впервые транслируется в память, до того, как мы пытаемся — или невольно побуждаемся — вызывать в воображении детали из прошлого.

На этой странице

- Как создаются воспоминания

- Как воспоминания хранятся в мозгу

- Как мы вспоминаем воспоминания

- Ложные и искаженные воспоминания

Как создаются воспоминания

Создание памяти требует преобразования определенного количества воспринимаемой информации в более постоянную форму. Подмножество этой памяти будет защищено в долгосрочном хранилище, доступном для использования в будущем. Многие факторы во время и после создания памяти влияют на то, что (и в какой степени) сохраняется.

Почему мы создаем воспоминания?

Память служит многим целям: от возможности возвращаться к прошлому и учиться на нем до хранения знаний о мире и о том, как все устроено.

Что такое кодирование?

Кодирование — это первый этап памяти. Это процесс, посредством которого детали опыта человека преобразуются в форму, которая может быть сохранена в мозгу. Люди с большей вероятностью будут кодировать детали того, на что они обращают внимание, и детали, которые имеют личное значение.

Что такое удержание и консолидация?

Сохранение или хранение — это этап, на котором информация сохраняется в памяти после ее первоначального кодирования. Эти сохраненные воспоминания неполны: часть информации, которая закодирована во время опыта, исчезает во время сохранения, иногда быстро, в то время как другие детали остаются.

Как сон влияет на вашу память?

Сон способствует сохранению воспоминаний, хотя почему именно так, до конца не понятно. Исследования показали, что люди, как правило, демонстрируют лучшую производительность памяти, если они спят после фазы обучения, а не бодрствуют. Исследователи предположили, что сон поддерживает консолидацию памяти в мозгу, хотя другие объяснения включают в себя то, что сон помогает запоминанию, устраняя помехи от воспоминаний, которые формируются во время бодрствования.

Как воспоминания хранятся в мозгу

В то время как воспоминания обычно описываются в терминах ментальных понятий, таких как отдельные наборы личного опыта или конкретных фактов, они в конечном счете сводятся к работе и характеристикам постоянно активизирующихся клеток мозга. Ученые сузили области мозга, которые являются ключевыми для памяти, и развили все более детальное понимание материальной формы этих психических явлений.

Какие отделы мозга важны для памяти?

Гиппокамп и другие части медиальной височной доли имеют решающее значение для многих форм памяти, хотя различные другие части мозга также играют роль. К ним относятся области недавно развившейся коры головного мозга, самого внешнего слоя мозга, а также глубинные структуры, такие как базальные ганглии. Миндалевидное тело также важно для памяти, включая интеграцию эмоциональных реакций в память. Степень участия различных областей мозга в памяти зависит от типа памяти.

Как память хранится в мозгу?

Память связана с изменениями в нейронных сетях мозга. Нейроны в головном мозге соединены синапсами, которые связаны друг с другом химическими мессенджерами (нейротрансмиттерами), образуя более крупные сети. Считается, что хранение памяти связано с изменениями силы этих связей в областях мозга, связанных с памятью.

Что такое инграмма?

Инграмма памяти или след памяти — это набор изменений в мозге, на которых основана память. Считается, что они включают изменения на уровне синапсов, соединяющих клетки мозга. Исследования показывают, что инграмма находится не в одном конкретном месте мозга, а в нескольких взаимосвязанных местах. Клетки энграммы — это группы клеток, которые поддерживают память: они активируются и изменяются во время обучения и повторно активируются во время запоминания.

Как мы вспоминаем воспоминания

После того, как воспоминания сохранены в мозгу, они должны быть восстановлены, чтобы быть полезными. Хотя мы можем осознавать или не осознавать, что информация вызывается из хранилища в любой момент, эта стадия памяти постоянно разворачивается — и сам акт запоминания меняет то, как воспоминания впоследствии удаляются.

Что такое поиск?

Воспроизведение — это стадия памяти, на которой сохраненная в памяти информация вызывается сознательно или бессознательно. Он следует этапам кодирования и хранения. Воспроизведение включает в себя как преднамеренное запоминание, например, когда кто-то вспоминает предыдущий опыт или пытается подобрать имя к лицу, так и более пассивное запоминание, например, когда значения хорошо известных слов или ноты песни приходят на ум без усилий.

Он следует этапам кодирования и хранения. Воспроизведение включает в себя как преднамеренное запоминание, например, когда кто-то вспоминает предыдущий опыт или пытается подобрать имя к лицу, так и более пассивное запоминание, например, когда значения хорошо известных слов или ноты песни приходят на ум без усилий.

Что такое поисковый сигнал?

Сигнал припоминания — это стимул, который инициирует запоминание. Сигналы припоминания могут быть внешними, такими как изображение, текст, запах или какой-либо другой стимул, связанный с памятью. Они также могут быть внутренними, например, мысль или ощущение, относящееся к воспоминанию. Подсказки могут быть обнаружены непреднамеренно или преднамеренно в процессе преднамеренной попытки что-то вспомнить.

Почему некоторые вещи легче запомнить?

Многие факторы влияют на то, почему мы запоминаем то, что делаем. Эмоционально заряженные воспоминания, как правило, относительно легко вспомнить. Так же обстоит дело и с информацией, которая многократно извлекалась из памяти путем изучения, выполнения рутины или какой-либо другой формы повторения. А «принцип специфичности кодирования» утверждает, что человек с большей вероятностью вспомнит воспоминание, когда есть большее сходство между репликой поиска (например, изображением или звуком в настоящем) и условиями, в которых воспоминание было изначально сформировано.

Эмоционально заряженные воспоминания, как правило, относительно легко вспомнить. Так же обстоит дело и с информацией, которая многократно извлекалась из памяти путем изучения, выполнения рутины или какой-либо другой формы повторения. А «принцип специфичности кодирования» утверждает, что человек с большей вероятностью вспомнит воспоминание, когда есть большее сходство между репликой поиска (например, изображением или звуком в настоящем) и условиями, в которых воспоминание было изначально сформировано.

Что такое реконсолидация памяти?

Что такое воспоминания-вспышки?

«Вспышки воспоминаний» — это то, что психологи называют воспоминаниями о личном опыте значительных и эмоционально напряженных событий, таких как теракты 11 сентября и другие очень характерные события. Эти воспоминания могут казаться особенно яркими и достоверными, даже если точность воспоминаний о деталях со временем снижается.

Что такое грунтовка?

Прайминг — это то, что происходит, когда воздействие одного стимула (например, слова) влияет на то, как человек реагирует на другой, родственный стимул. Например, если кому-то показать список слов, который включает медсестра , он с большей вероятностью впоследствии дополнит этим словом основу слова ню____ . Меры прайминга можно использовать для демонстрации имплицитной памяти или памяти, не связанной с сознательным воспоминанием.

Ложные и искаженные воспоминания

Воспоминания должны быть восстановлены, чтобы их можно было использовать, а объединение деталей оставляет много места для неточностей и даже откровенной лжи, чтобы загрязнить записи. Эти ошибки отражают систему памяти, созданную для создания полезного описания прошлого опыта, а не идеального. (Подробнее см. в разделе «Ложные воспоминания».)

Как искажаются воспоминания?

Воспоминания могут стать менее точными в зависимости от условий, в которых они были впервые сформированы, например, от того, сколько внимания уделяется во время опыта. А эластичность воспоминаний с течением времени означает, что внутренние и внешние факторы могут вносить ошибки. Они могут включать в себя знания и ожидания человека о мире (используемые для заполнения пробелов в памяти) и вводящие в заблуждение предположения других людей о том, что произошло.

А эластичность воспоминаний с течением времени означает, что внутренние и внешние факторы могут вносить ошибки. Они могут включать в себя знания и ожидания человека о мире (используемые для заполнения пробелов в памяти) и вводящие в заблуждение предположения других людей о том, что произошло.

Как создаются ложные воспоминания?

Ложные воспоминания могут быть такими же простыми, как вывод о том, что вам показали слово, которого на самом деле не было, но также могут включать в себя убеждение, что вы пережили драматическое событие, которого на самом деле не было. Люди могут создавать такие ложные воспоминания, невольно опираясь на детали реальных, связанных с ними переживаний или, в некоторых случаях, в ответ на подробные предположения другого человека (возможно, с некоторыми правдивыми подробностями) о воображаемом событии, которое предполагается реальным.

Насколько легко внедрить ложную память?

Что вызывает дежавю?

Дежа вю, французская фраза, которая переводится как «уже увиденное», — это ощущение того, что вы уже видели или испытали что-то раньше, хотя на самом деле вы сталкиваетесь с этим впервые. Хотя причина до конца не выяснена, одно из объяснений возникновения дежавю заключается в том, что существует некоторое сходство между текущим опытом и предыдущим, но предыдущий опыт не сразу идентифицируется в данный момент. Другие предположили, что дежа вю может возникать в результате того, что новая информация каким-то образом передается прямо в долговременную память, или в результате спонтанной активации части мозга, называемой ринальной корой, отвечающей за чувство знакомства.

Хотя причина до конца не выяснена, одно из объяснений возникновения дежавю заключается в том, что существует некоторое сходство между текущим опытом и предыдущим, но предыдущий опыт не сразу идентифицируется в данный момент. Другие предположили, что дежа вю может возникать в результате того, что новая информация каким-то образом передается прямо в долговременную память, или в результате спонтанной активации части мозга, называемой ринальной корой, отвечающей за чувство знакомства.

Далее: Как улучшить память

Необходимые чтения

Последние сообщения

Что такое память | Медицинская школа Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе

Тема исследований в области неврологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе

Воспоминания лежат в основе того, кто мы есть

Они неразрывно связаны с нашей личностью, и их потеря из-за болезни является одним из самых разрушительных заболеваний мозга. Нейробиологи Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе изучают, как создаются воспоминания, где они хранятся в мозгу и как их извлекают. Исследования в области обучения и памяти вступили в новую сложную эру, и многие наши представления о памяти переворачиваются. Исследователи Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе помогают создавать новые парадигмы, которые не только изменят наше представление о памяти, но и могут улучшить жизнь людей с нарушениями памяти.

Нейробиологи Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе изучают, как создаются воспоминания, где они хранятся в мозгу и как их извлекают. Исследования в области обучения и памяти вступили в новую сложную эру, и многие наши представления о памяти переворачиваются. Исследователи Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе помогают создавать новые парадигмы, которые не только изменят наше представление о памяти, но и могут улучшить жизнь людей с нарушениями памяти.

Доктор Майкл Фэнзелоу, профессор поведенческой неврологии, предложил теорию памяти, которая отличается от традиционного взгляда на то, что воспоминания формируются в мозгу подобно тому, как видеомагнитофон фиксирует событие. В традиционном сценарии опыт жестко запрограммирован в мозгу, и когда мы хотим его запомнить, мы просто воспроизводим воспоминание из этой конкретной части мозга. Иногда процесс работает хорошо. В других случаях оборудование работает со сбоями; память только трещит перед нашим мысленным взором или исчезает. Доктор Фанзелоу говорит, что процесс запоминания и извлечения воспоминаний динамичен и податлив. Воспоминания создаются изменениями в совокупности нейронов и связями или синапсами между ними. Память может быть заложена в одной группе нервных цепей, но вызвана в другой. Каждый раз, когда мы вспоминаем воспоминание, оно может меняться в зависимости от задействованных в данный момент нейронных цепей. То есть мы не помним его каждый раз точно так же.

Доктор Фанзелоу говорит, что процесс запоминания и извлечения воспоминаний динамичен и податлив. Воспоминания создаются изменениями в совокупности нейронов и связями или синапсами между ними. Память может быть заложена в одной группе нервных цепей, но вызвана в другой. Каждый раз, когда мы вспоминаем воспоминание, оно может меняться в зависимости от задействованных в данный момент нейронных цепей. То есть мы не помним его каждый раз точно так же.

Более того, создание и воспроизведение воспоминаний — процесс, который легко исказить. Чтобы лучше понять почему, д-р Фэнзелоу сосредоточился на особом виде памяти, связанной со страхом, и областях мозга, миндалевидном теле и гиппокампе, которые играют ключевую роль в обработке эмоций, а также в обучении и памяти.

В своей лаборатории он нанес на карту участки мозга, в которых хранятся воспоминания о страхе, и изучает, какие клетки и молекулы изменяются при формировании этих воспоминаний о страхе.

«Что мы можем сделать сейчас, так это посмотреть на мозг и увидеть, где и какие конкретные нейроны задействованы», — говорит доктор Фэнзелоу. «Мы видим, чем адаптивная память о страхе отличается от неадаптивной. Исходя из этого, мы можем подумать о том, как мы относимся к воспоминаниям о страхе. Может быть, можно идентифицировать нейроны, экспрессирующие определенные гены, и, возможно, мы сможем придумать эффективные лекарственные препараты. на этих конкретных нейронах».

«Мы видим, чем адаптивная память о страхе отличается от неадаптивной. Исходя из этого, мы можем подумать о том, как мы относимся к воспоминаниям о страхе. Может быть, можно идентифицировать нейроны, экспрессирующие определенные гены, и, возможно, мы сможем придумать эффективные лекарственные препараты. на этих конкретных нейронах».

Fanselow Lab

Michael Fanselow, PhD

Michelle Craske, PhD

Долговременная память и синапс

Другие исследования также направлены на объяснение динамической природы памяти. В своей лаборатории доктор Келси Мартин изучает, как нейронные цепи претерпевают обширную лепку и перенастройку в ответ на различные события. В человеческом мозгу каждый нейрон образует соединения или синапсы примерно с 1000 других нейронов. Доктор Мартин и ее коллеги использовали технологию визуализации для записи долговременной памяти по мере ее формирования. Их работа предполагает, что воспоминания сохраняются в виде изменений силы и количества синапсов.