Конвергенция в психологии это: теория конвергенции — это… Что такое теория конвергенции?

теория конвергенции — это… Что такое теория конвергенции?

- теория конвергенции

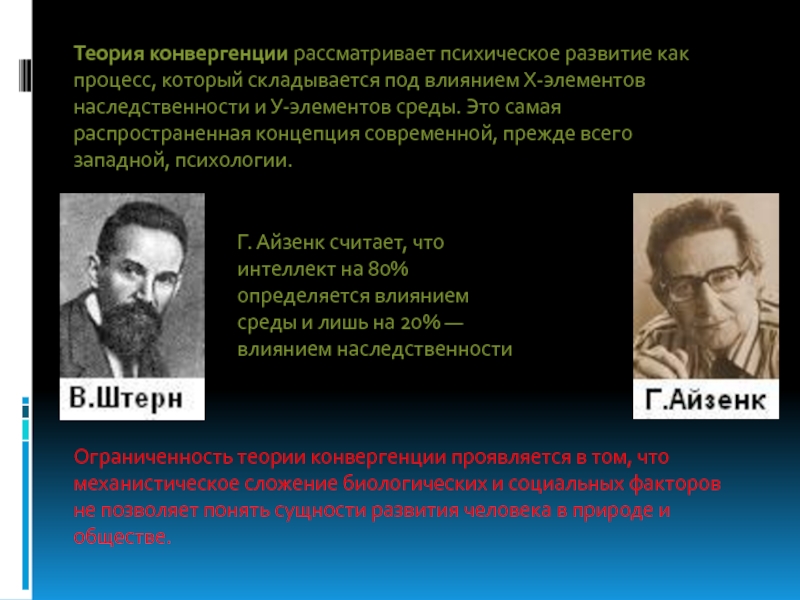

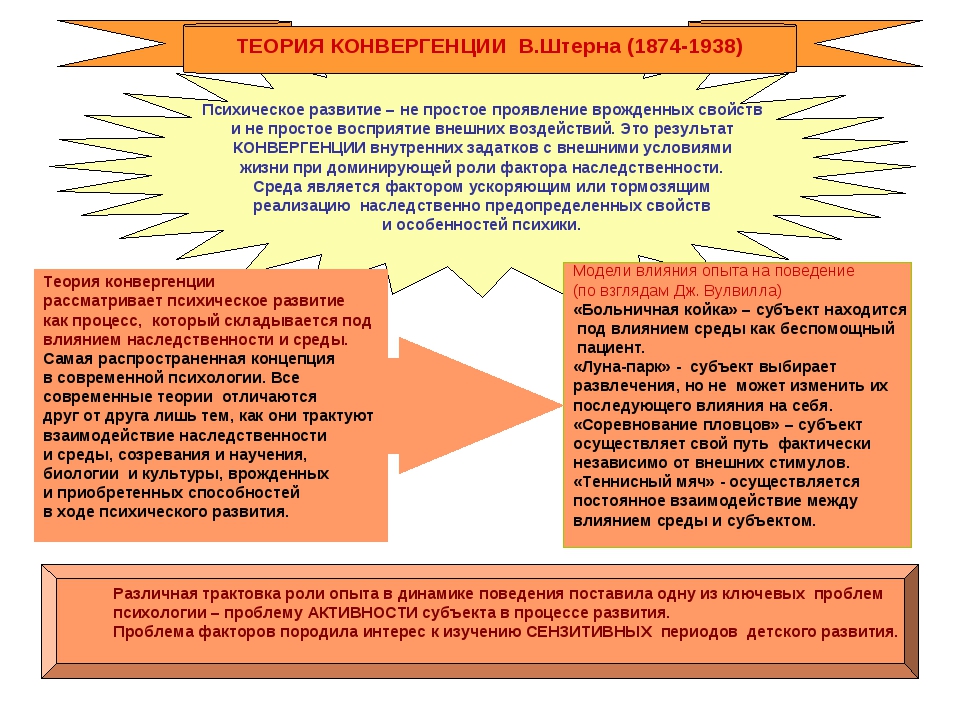

— теория развития психического ребенка, предложенная В. Штерном, в коей сделана попытка примирить два подхода:

1) преформистского — где ведущим фактором признавалась наследственность;

2) сенсуалистического — где упор делался на внешних условиях.

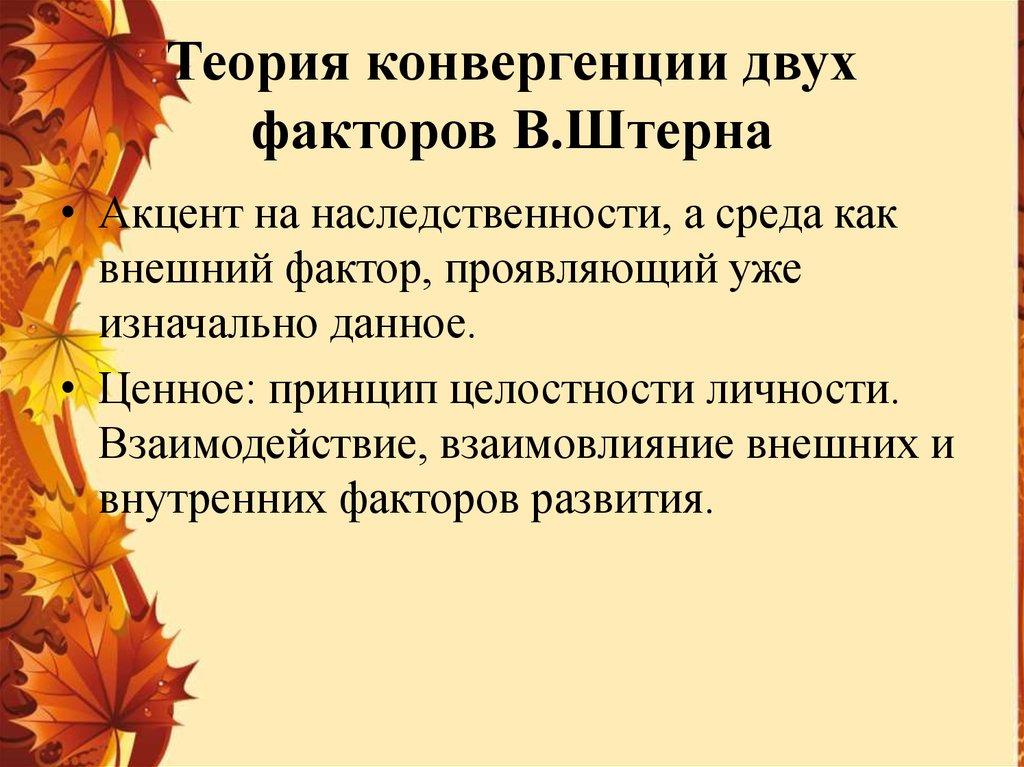

В этой теории приоритетность отдается наследственным факторам, а бреда рассматривается как фактор, влияющий на темпы развития, ускоряя или тормозя проявления биологически обусловленных качеств. Само развитие психическое трактовалось как созревание изначально заложенных свойств. Соответственно этой методологической установке, периодизация детского развития трактовалась на базе закона биогенетического.

Словарь практического психолога. — М.: АСТ, Харвест.

С. Ю. Головин.

1998.

- теория конвергенции

- Этимология.

Происходит от греч. theoria — исследование и лат. convergere — сближаться, сходиться.

Автор.В.Штерн.

Категория.Теория психического развития ребенка.

Специфика.В ней была сделана попытка примирить два подхода — преформистского, в котором ведущим фактором признавался фактор наследственности, и сенсуалистического, где упор делался на внешних условиях. В этой теории, в которой приоритетность отдана наследственным факторам, среда рассматривалась как фактор, влияющий на темпы развития, ускоряющий или тормозящий проявления биологически обусловленных качеств. Само же психическое развитие трактовалось как созревание изначально заложенных свойств. В соответствии с этой методологической установкой периодизация детского развития трактовалась здесь на основе биогенетического закона.

Психологический словарь. И.М. Кондаков. 2000.

- ТЕОРИЯ КОНВЕРГЕНЦИИ

-

Большой психологический словарь. — М.: Прайм-ЕВРОЗНАК. Под ред. Б.Г. Мещерякова, акад. В.П. Зинченко. 2003.

- теория игры

- теория конгруэнтности

Полезное

Смотреть что такое «теория конвергенции» в других словарях:

ТЕОРИЯ КОНВЕРГЕНЦИИ — см. КОНВЕРГЕНЦИИ ТЕОРИЯ. Antinazi. Энциклопедия социологии, 2009 … Энциклопедия социологии

Теория Конвергенции — теория психического развития ребенка, предложенная В. Штерном , в которой была сделана попытка примирить два подхода преформистского, в котором ведущим фактором признавался фактор наследственности , и сенсуалистического, где упор делался на… … Психологический словарь

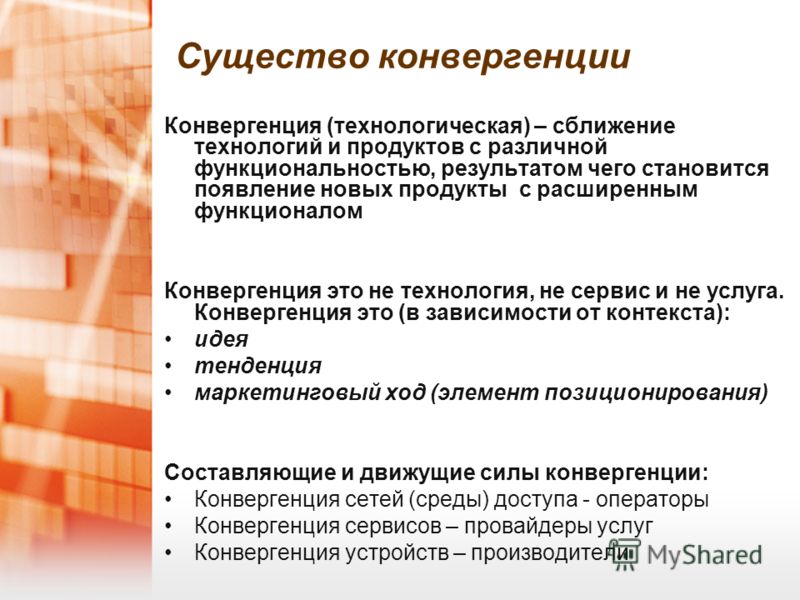

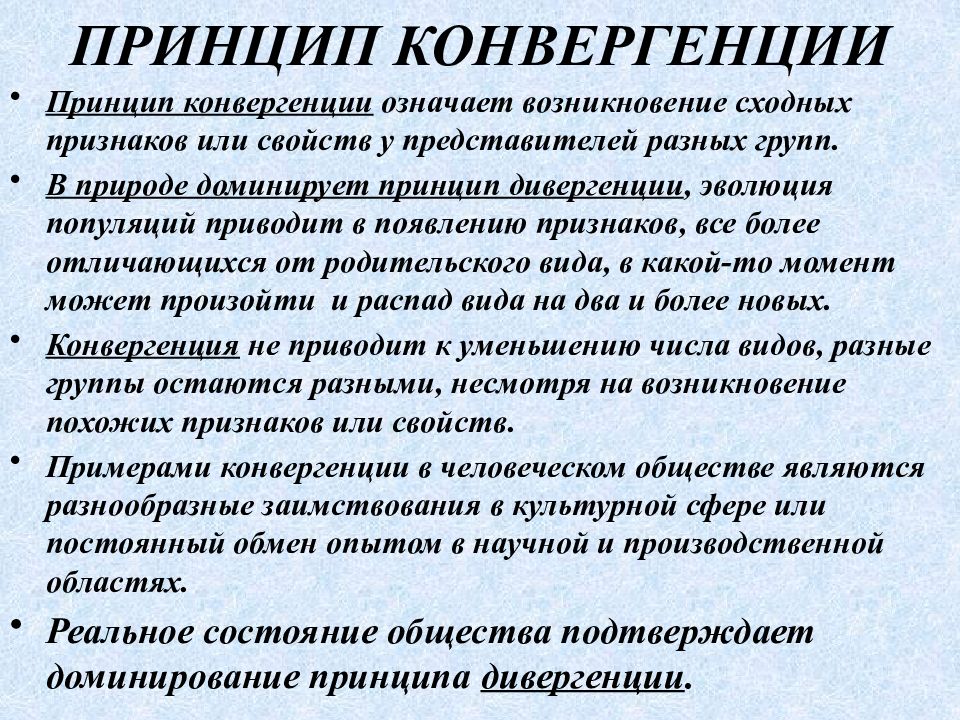

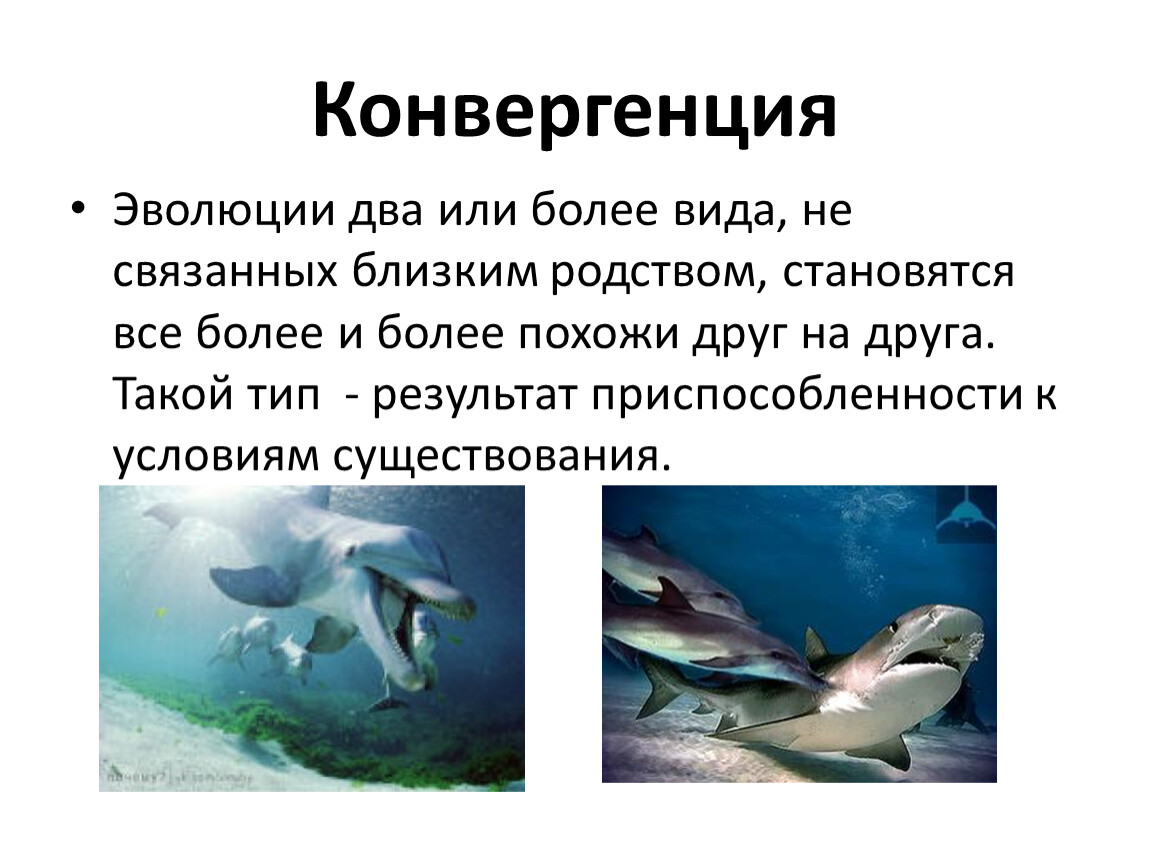

ТЕОРИЯ КОНВЕРГЕНЦИИ — впервые термин появился в биологии для обозначения образования сходства у разных групп организмов в результате приспособления к относительно одинаковым (сходным) условиям жизни в ходе их исторического развития.

Экологический энциклопедический… … Экологический словарь

Экологический энциклопедический… … Экологический словарьТЕОРИЯ КОНВЕРГЕНЦИИ — теория, в основе которой лежит идея о происходящем постепенном сглаживании экономических, политических и идеологических различий между капиталистической и социалистической общественными системами. Возникла в 50 х гг. XX в. в связи с научно… … Большой экономический словарь

ТЕОРИЯ КОНВЕРГЕНЦИИ — (от лат. соп vergo сближаюсь, схожусь) одна из концепций социологии, политэкономии и политологии, усматривающая в обществ. развитии современной эпохи преобладающую тенденцию к сближению двух соц. систем капитализма и социализма с их последующим… … Российская социологическая энциклопедия

ТЕОРИЯ КОНВЕРГЕНЦИИ — (лат. convergere приближаться, сходиться) одна из концепций политологии, социологии и политэкономии, усматривающая в общественном развитии современной эпохи преобладающую тенденцию сближения двух социальных систем капитализма и социализма в некую … Политология: словарь-справочник

КОНВЕРГЕНЦИИ ТЕОРИЯ — (от лат.

convergo сближаюсь, схожусь), одна из осн. концепций совр. бурж. социологии, политэкономии и политологии, усматривающая и обществ. развитии совр. эпохи преобладающую тенденцию к сближению двух социальных систем капитализма и… … Философская энциклопедия

convergo сближаюсь, схожусь), одна из осн. концепций совр. бурж. социологии, политэкономии и политологии, усматривающая и обществ. развитии совр. эпохи преобладающую тенденцию к сближению двух социальных систем капитализма и… … Философская энциклопедияконвергенции теория — см. теория конвергенции Психологический словарь. И.М. Кондаков. 2000. КОНВЕРГЕНЦИИ ТЕОРИЯ … Большая психологическая энциклопедия

Конвергенции теория — современная буржуазная теория, согласно которой экономические, политические и идеологические различия между капиталистической и социалистической системами постепенно сглаживаются, что приведет, в конечном счете, к их слиянию.

Самый термин … Большая советская энциклопедия

Самый термин … Большая советская энциклопедия

Теория конвергенции В. Штерна

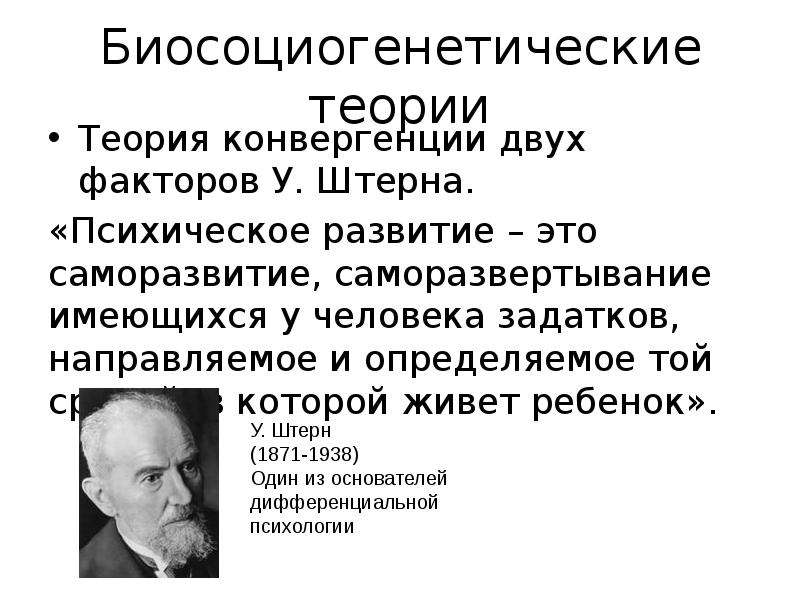

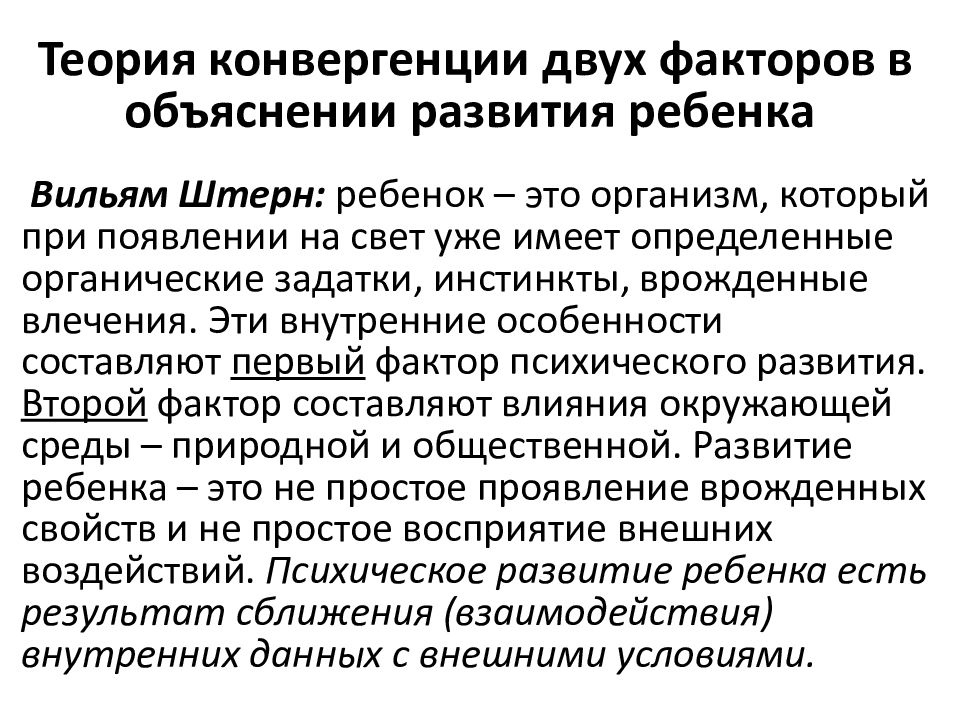

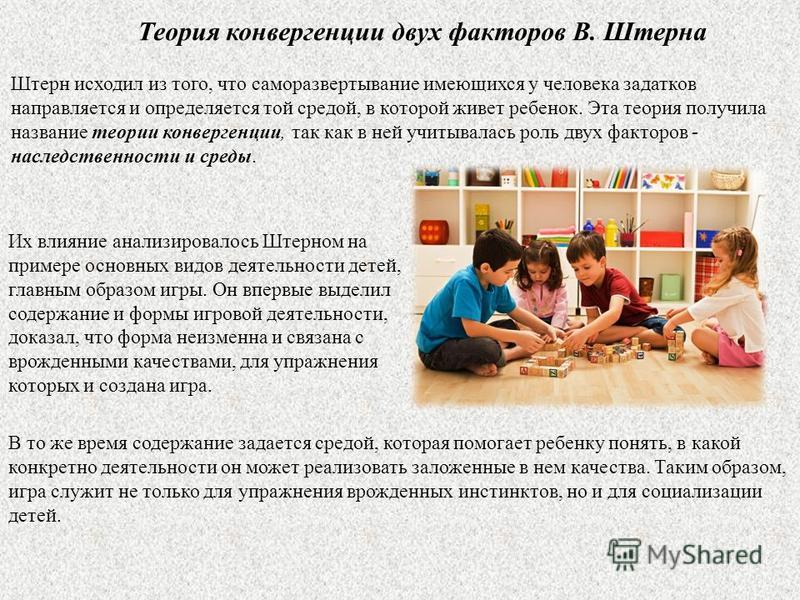

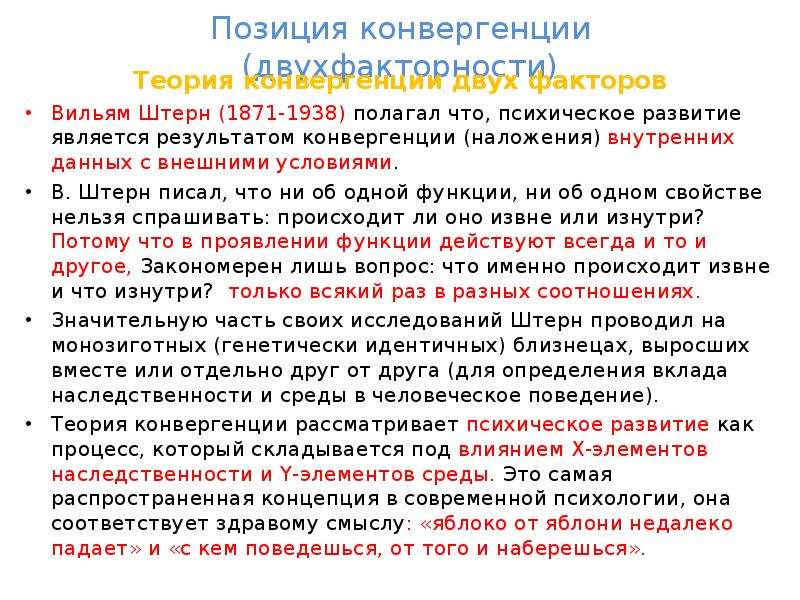

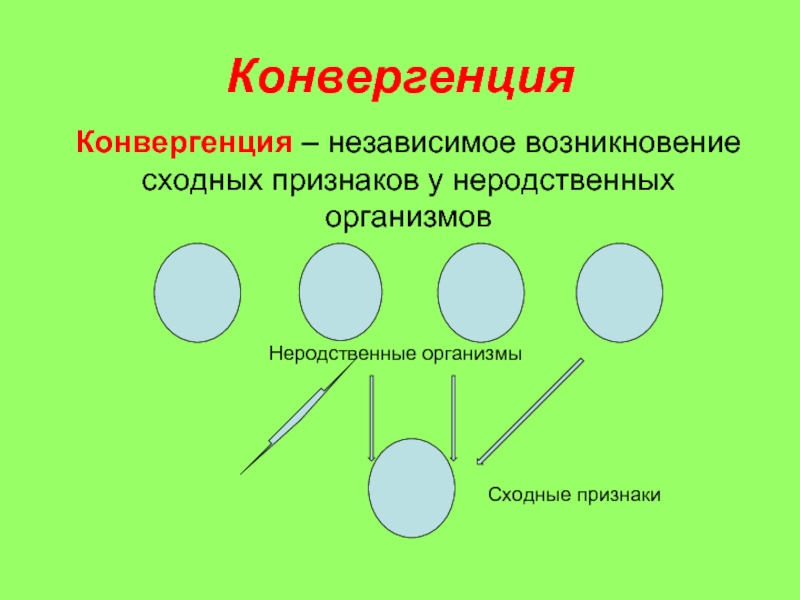

Еще в середине двадцатого века в научной среде, в том числе среди психологов, «кипели страсти» по поводу источника психического развития человека. Господствовали две теории. Согласно первой предопределяющее значение в развитии ребенка отдавалось внутренним условиям, то есть фактору наследственности. Согласно второй теории на первое место выдвигались внешние условия, то есть влияние окружающей среды. Сегодня такие споры могут вызвать, скорее, улыбку. Потому что это напоминает вопросы вроде таких: «Кто важнее, производитель пианино или его настройщик?» или «Что нужнее, кофе или кружка?» Тем не менее следует учесть, что до начала двадцатого века роль биологического в душевной жизни человека сильно недооценивалась. Лишь череда научных открытий, в том числе Дарвина и Павлова, показала, что основой психического является физиология.Немецкий психолог и философ Вильям Штерн предложил теорию конвергенции (она же теория двух факторов), в которой делалась попытка снять односторонность крайних точек зрения на предмет.

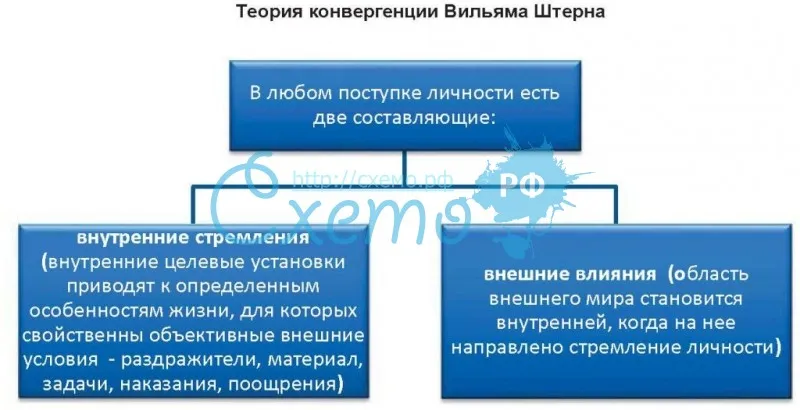

Штерн говорил о том, что психическое развитие ребенка определяется конвергенцией (взаимодействием) двух указанных факторов, однако при доминирующей роли фактора наследственности. За это Штерна причислили к лагерю биологизаторов, пусть даже и умеренных. Возможно, эта «биологизация» связана с тем, что Штерн много внимания уделял умственному развитию детей, а на способности, конечно, весьма значительно влияют природные задатки.

Штерн рассматривал среду как фактор, ускоряющий или тормозящий реализацию наследственно предопределенных свойств и особенностей психики. Психическое развитие в теории конвергенции сводится к внутреннему созреванию заложенных в организме свойств. Внешней среде придается лишь роль катализатора, фактора, который может ускорить или замедлить темп развития, но не вносящего ничего качественно нового в психическое развитие.

Штерн анализирует конвергенцию внешнего фактора и внутреннего на примере игры. Он выделил содержание и форму игровой деятельности, доказывая, что форма является неизменной и связана с врожденными качествами, для упражнения которых создана игра. В то же время содержание задается средой, помогая ребенку понять, в какой конкретно деятельности он может реализовать заложенные в нем качества.

Штерн предложил свою схему периодизации детского развития, в основу которой заложил как теорию конвергенции, так и биогенетическую концепцию (в онтогенезе как бы повторяется филогенез).

Когда человек впервые появляется на свет, то есть вступает в контакт с окружающим миром, его потенциал в этот момент не определен. Еще несколько лет ребенок не будет себя осознавать, понимание своих способностей и склонностей происходит еще позже. Окружающая среда, и в первую очередь социум, постепенно помогает ребенку осознать себя и свои особенности. Она

При этом ребёнок старается взять из среды все то, что соответствует его потенциальным склонностям, ставя барьер на пути тех влияний, которые противоречат его внутренним наклонностям.

При этом ребёнок старается взять из среды все то, что соответствует его потенциальным склонностям, ставя барьер на пути тех влияний, которые противоречат его внутренним наклонностям.

Штерн утверждал, что существует не только общая для всех детей определенного возраста нормативность, но и нормативность индивидуальная, характеризующая конкретного ребёнка. В числе важных индивидуальных свойств он называл индивидуальные темпы психического развития, которые проявляются в скорости обучения.

В. Штерн, как и многие другие ученые того времени, был сторонником концепции рекапитуляции:

— в первые месяцы младенческого периода с еще неосмысленным рефлекторным и импульсивным поведением ребенок находится на «стадии млекопитающего»;

— во втором полугодии благодаря развитию схватывания предметов и подражанию достигается «стадия высшего млекопитающего — обезьяны»;

— в дальнейшем, овладев вертикальной походкой и речью, ребенок достигает «начальных ступеней человеческого состояния»;

— в первые пять лет игры и сказок человек стоит на «ступени первобытных народов»;

— обучение в школе, которое связано с овладением более высокими социальными обязанностями, соответствует вступлению в «стадию культуры».

«Стадия культуры» тоже распадается на три этапа:

— содержание античного и ветхозаветного мира наиболее адекватно первым школьным годам;

— средние годы носят черты фанатизма христианской культуры;

— в периоде зрелости достигается духовная дифференциация, соответствующая состоянию культуры нового времени (этап просвещения).

В период становления психологии как науки ученые испытывали потребность в собственных законах психологии. Отсюда и проистекает этот довольно натянутый «закон рекапитуляции», который постулировался как некий общий закон человеческого развития.

Литература

Обухова Л. Ф. Детская (возрастная) психология. М., 1996.

См. также

Развитие ребенка

RSS [email protected]

Теория конвергенции двух факторов в объяснении развития ребенка

Читайте также

Глава 1 ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ОТ 1 ДО 3 ЛЕТ

Глава 1 ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ОТ 1 ДО 3 ЛЕТ Ранний возраст – закладка основ психики Прежде всего хотелось бы сказать, что даже у новорожденного, только недавно появившегося на свет и ничего не умеющего толком делать, уже есть свой неповторимый характер и к его

Теория развития способностей в отечественной психологии

Теория развития способностей в отечественной психологии

Для того чтобы инициатива ребенка была адекватной, она должна вписываться в контекст той культуры, которая поддерживается взрослыми, и в которой проходит жизнь ребенка. В качестве инструмента анализа культуры

В качестве инструмента анализа культуры

Освобождение от внутренних отвлекающих факторов

Освобождение от внутренних отвлекающих факторов Чтобы сконцентрироваться на новом деле, нужно закончить предыдущее и освободить голову от мыслей о нем (а также от всех прочих мыслей). Не самая простая задача, но у тайм-менеджмента есть инструменты и на такие случаи.

Нейтрализация внешних отвлекающих факторов

Нейтрализация внешних отвлекающих факторов Внешние отвлекающие факторы – это самые главные «воры концентрации». На этом по статистике теряется до половины времени. Понятно, что если маленький ребенок заплакал во время сна, то с этим ничего не поделаешь – нужно подойти

Глава 10 Задача приемного ребенка – «совмещение» своих статусов, как члена двух семей

Глава 10

Задача приемного ребенка – «совмещение» своих статусов, как члена двух семей

С возрастом и с течением времени у каждого человека происходит формирование его личности со всеми ее индивидуальными особенностями. При этом личность человека формируется не в

При этом личность человека формируется не в

Масару Ибука: теория раннего развития ребенка

Масару Ибука: теория раннего развития ребенка Несколько лет назад многих родителей потрясла небольшая книга, которая называлась «После трех уже поздно». Ее автор – президент компании «Сони» Масару Ибука. Предисловие к английскому изданию было написано Гленом

Теория трех ступеней детского развития

Теория трех ступеней детского развития Попытку построить детскую психологию на фундаменте биологии предпринял немецко-австрийский психолог К. Бюлер. Он, как и многие психологи, разделял распространенный взгляд на психическое развитие ребенка как на единый и

3.

3. Общая теория психического развития в советской психологии

3. Общая теория психического развития в советской психологии

3.3. Общая теория психического развития в советской психологии Культурно-историческое учение о природе психического Общепризнанной теорией психического развития в отечественной возрастной психологии и в педагогической практике выступило культурно-историческое

1.2.4. Когнитивные теории личности (теория понятийных систем О. Харви, Д. Ханта и Г. Шродера и теория личностных конструктов Дж. Келли)

1.2.4. Когнитивные теории личности (теория понятийных систем О. Харви, Д. Ханта и Г. Шродера и теория личностных конструктов Дж. Келли) В когнитивных теориях личности в качестве основного выступало положение о том, что искать объяснение личностным чертам и своеобразию

Теория речевой деятельности и интегративная теория речи

Теория речевой деятельности и интегративная теория речи

Итак, выводя речь за рамки понятия «речевая деятельность», а психолингвистику за рамки понятия «теория речевой деятельности», прибегнем к чуть более детальному объяснению такой точки зрения. Согласно А. Н.

Согласно А. Н.

13 Кормление ребенка от года до двух

13 Кормление ребенка от года до двух Стол накрыт. Вы уговариваете своего увлеченного восемнадцатимесячного малыша сесть в стульчик и гордо презентуете ему тарелку с горой превосходной кулинарии, на которую ушло столько трудов и, конечно же, в состав которой входят все

Увлажняйте и избегайте раздражающих кожу факторов

Увлажняйте и избегайте раздражающих кожу факторов Дважды в день или чаще наносите на кожу ребенка гипоаллергенный, непарфюмированный увлажняющий лосьон или крем. Среди огромного разнообразия брендов трудно назвать один, который подходит любому ребенку. Пробуйте

Дивергенция — что это и кто такой дивергент

Обновлено 22 июля 2021 Просмотров: 185 650 Автор: Дмитрий Петров- Дивергенция (дивергент) – это …

- Дивергенция в биологии

- В психологии

- В лингвистике

- На рынке Форекс

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo. ru. Продолжим разбирать понятия, суть которых для многих читателей не ясна.

ru. Продолжим разбирать понятия, суть которых для многих читателей не ясна.

Наверно, многие смотрели фильм «Дивергент», интуитивно поняли, почему он так называется, но не уверены в точности своей догадки.

Поэтому сегодня мы поговорим, что такое дивергенция, и в каких сферах применяется этот термин.

Дивергенция (дивергент) – это …

«Дивергенция» переводится с латинского «divergere» как «расхождение». Следовательно, дивергенция – это процесс расхождения каких-либо объектов.

Объекты, к которым применимо данное понятие, могут быть разными, все зависит от области применения, но в повседневной жизни термин «дивергенция» не используется.

Теперь о том, почему полюбившийся фильм называется «Дивергент». Сюжет фильма о том, что в тоталитарном мире, где люди разделены на фракции по определенным признакам, появляются индивидуумы, не вписывающиеся ни в одну из очерченных ниш.

Дивергенты — это бунтари, не признающие существующее положение дел. Их жизненная позиция расходится (находится в дивергенции) с общепринятой.

Их жизненная позиция расходится (находится в дивергенции) с общепринятой.

Агрессивный дивергент опасен для общества. Для сохранения порядка такого человека нужно устранить (изолировать, уничтожить). О перипетиях противостояния дивергента и общества и идет речь в фильме.

Противоположным по значению к слову «дивергенция» является слово «конвергенция» (схождение). Подробно об этом термине и его употреблении рассказано в другой статье нашего блога.

Применение понятия «дивергенция» в различных областях имеет свои особенности.

Так, например, в математике дивергенция – это оператор, характеризующий расхождение входящего и исходящего потока при дифференцировании векторного поля. Для тех, кто хочет детально узнать про особенности дивергенции в высшей математике, привожу ссылку для просмотра.

В этой статье мы рассмотрим более распространенное применение термина в разных сферах.

Дивергенция в биологии

Одинаковые виды флоры и фауны, находясь в различных условиях существования, приобретают новые черты, отличные от черт, приобретенные этим же видом в другой среде обитания. Этот процесс называется дивергенцией видов.

Этот процесс называется дивергенцией видов.

Чарльз Дарвин (английский ученый-натуралист, живший в 19 веке) обосновал теорию эволюции (это как?), согласно которой все виды биологических организмов эволюционируют посредством естественного отбора.

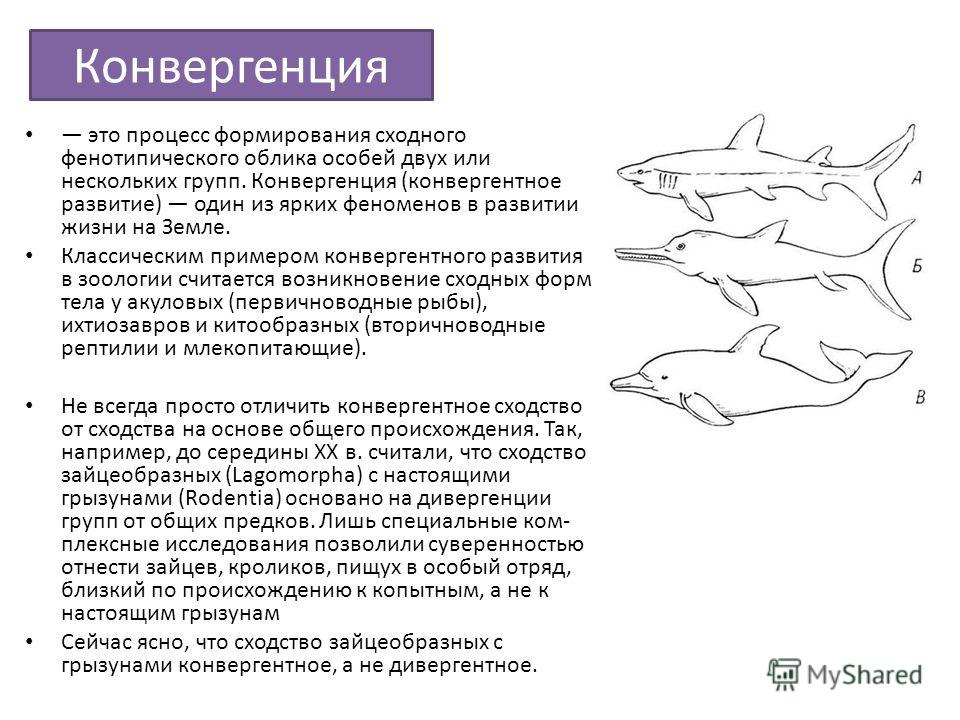

Дарвин сделал вывод, что дивергенция и конвергенция в биологии являются механизмами естественного отбора.

Напомню, что конвергенция в эволюционном развитии – это появление у различных видов флоры и фауны схожих черт при существовании их в одной среде обитания. Более подробно об этом – в другой статье нашего блога.

Наглядный пример дивергенции в мире животных:

Когда-то медведи волею природных катаклизмов и миграций «разбрелись» по свету и попали в разные природно-климатические условия. Результатом стало изменение вида.

Животные, приспосабливаясь к новым условиям существования, приобрели новые уникальные черты. Таким образом популяция медведей разветвилась и появились новые виды этих животных.

Таким образом популяция медведей разветвилась и появились новые виды этих животных.

Дивергенты в психологии

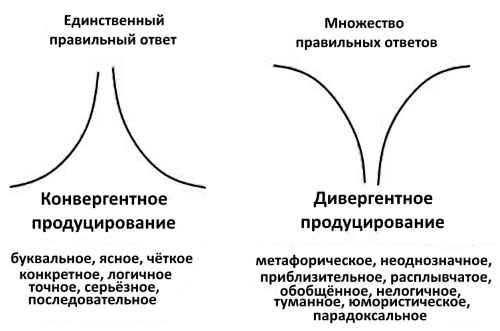

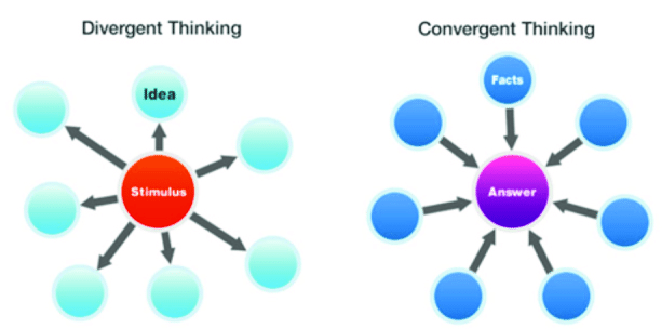

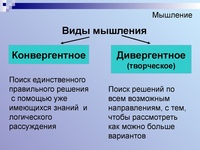

В психологии существует термин «дивергентное мышление». Это означает способность индивидуума находить множество вариантов решения одной задачи. Причем вектор решений может быть диаметрально противоположным.

Для определения уровня дивергентности мозговой деятельности человека психологи разработали различные тесты. Один из таких тестов: нужно определить максимальное количество способов применения, например, кирпича. Попробовали?

И если вам в голову пришла единственная мысль, что из кирпича можно что-то построить, то, увы, у вас не дивергентное мышление.

Индивидуум с дивергентным мышлением нашел бы еще несколько способов использования кирпича: в качестве молотка, пресса, метательного снаряда, мишени, объекта декора, ограничителя открывания двери и т.д.

Япония славится уровнем развития техники и технологий. На крупных фирмах есть даже должность «свежая голова». Это сотрудник с дивергентным мышлением, он генерирует свежие нестандартные идеи, которые потом реализуются компанией.

На крупных фирмах есть даже должность «свежая голова». Это сотрудник с дивергентным мышлением, он генерирует свежие нестандартные идеи, которые потом реализуются компанией.

Посмотрите на фото ниже, как выглядит решение проблемы сна в вагоне метро (на табличке – просьба разбудить на нужной станции):

Такая идея могла прийти в голову только человеку с дивергентным мышлением, находящем нестандартные решения проблемы.

Что присуще человеку с дивергентной мозговой деятельностью:

- он быстро формулирует несколько решений одной задачи;

- он может одновременно обдумывать несколько решений;

- он способен генерировать нестандартные идеи;

- он не только находит нестандартные решения, но и создает алгоритм их реализации.

Такие способности даются человеку от природы. Но их можно и развить. Существуют специальные психологические практики и тренинги. И чем раньше человек начнет развивать в себе эти способности, тем большего он сможет достигнуть.

Именно поэтому даже в школьных учебниках с младших классов есть задачи «на сообразительность». Это способствует устранению косности сознания, развивает его гибкость. Привычка мыслить шаблонами не дает человеку расти и развиваться в интеллектуальном плане.

Дивергенция в лингвистике

Дивергенция языков (диалектов) – это обособление и удаление родственных языков (диалектов) друг от друга вследствие социально-исторических причин.

Это может происходить из-за миграции части населения в другие регионы и страны, разделения народа в результате войн и т.д.

К примеру, в начале нашей эры (около 2000 лет назад) существовал праславянский язык. К 500-ым годам н.э. из этого праязыка выделились несколько языков, которые стали праязыками современных языков, имеющих славянские корни.

На схеме: отличие дивергенции от конвергенции в лингвистике:

Дивергенция на рынке Форекс

Краткое пояснение: Форекс – это рынок, где по свободным котировкам осуществляются сделки купли-продажи валют разных стран.

Функционирование рынка отслеживается по определенным показателям-индикаторам (статистическим показателям торгов (цена, объем и т.д.). Одним из таких индикаторов является MACD, который используется для прогнозирования колебания цен.

Показатели индикаторов для улучшения визуального восприятия выстраивают в формате графиков. Как правило, движение этих графиков в будущем периоде прогнозируемо.

Но если эти прогностические графики отличаются от фактического поведения индикаторов, то говорят о дивергенции рынка.

*при клике по картинке она откроется в полный размер в новом окне

Раннее распознавание расхождения (дивергенции) поведения индикаторов – это залог успешной торговли на бирже.

В этой статье разобраны не все примеры применения термина «дивергенция», но надеюсь, что основная суть данного понятия стала для вас ясна. Читайте наш блог, знания никогда не бывают лишними!

Читайте наш блог, знания никогда не бывают лишними!

Автор статьи: Елена Копейкина

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

почему планирование не всегда идет на пользу?

Вы руководите выполнением проекта и все продумали до мелочей.

Уже составлен подробный план. Вы обсудили ожидания с руководителями и с участниками команды, организовали процесс создания отчетов.

И вдруг, когда проект уже в самом разгаре, участники команды обращаются к вам с предложением: им кажется, что они нашли более эффективный способ выполнить один из этапов работ.

Знакомая ситуация? Такое часто происходит в сфере управления проектами. Если вы единственный, кто несет ответственность за выполнение работ, вы будете до последнего думать, что ваш подход самый верный.

Но подумайте вот о чем: возможно, вы ограничиваете пространство для маневра, необходимое участникам вашей команды для перехода на новый уровень эффективности. Если вы планируете все до мелочей и не позволяете сотрудникам действовать гибко, им становится сложно адаптироваться к новой информации и изменяющимся требованиям.

Если вы планируете все до мелочей и не позволяете сотрудникам действовать гибко, им становится сложно адаптироваться к новой информации и изменяющимся требованиям.

Так что же делать? Менеджерам проектов пора начинать думать о себе не только как о планировщиках, но как о людях, помогающих участникам команды полностью раскрыть свой потенциал.

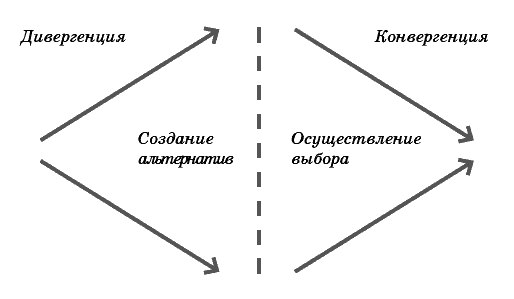

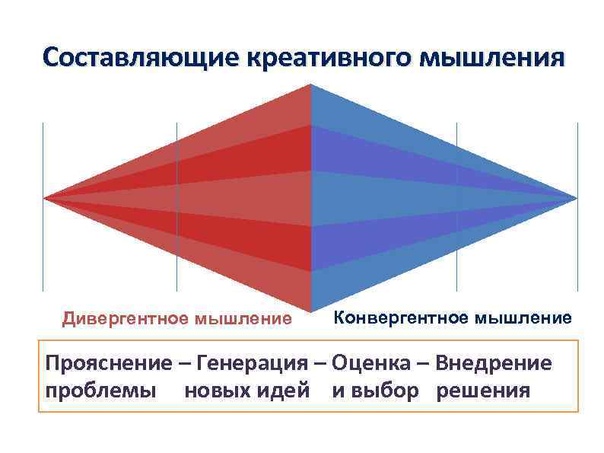

Для этого необходимо поощрять оба подхода к решению проблем и использовать дивергентное и конвергентное мышление.

В чем разница между дивергентным и конвергентным мышлением?

«Дивергентное мышление — это процесс открытия новых идей и возможностей — без критики, анализа и обсуждений. Этот тип мышления позволяет нам «играть в ассоциации», не ограничивать свою фантазию и обсуждать новые способы решения сложных задач, на которые нет единого, правильного, известного ответа», — объясняет Энн Мэннинг, партнер-учредитель Drumcircle LLC и преподаватель Гарвардского университета.

Представьте себе мозговой штурм, во время которого вы обсуждаете, какую из проблем компании нужно решить прежде всего. Участники выдвигают самые разные предложения, в том числе и те, которые с первого взгляда кажутся неосуществимыми. Это и есть дивергентное мышление.

Участники выдвигают самые разные предложения, в том числе и те, которые с первого взгляда кажутся неосуществимыми. Это и есть дивергентное мышление.

Ну а теперь, когда у вас есть длинный список смелых идей, что делать дальше? В идеальном мире следующим этапом станет использование конвергентного мышления.

Что такое конвергентное мышление?

«Конвергентное мышление связано с анализом, оценкой и принятием решений. Это процесс, в ходе которого мы берем множество идей, оцениваем, анализируем все «за» и «против» и, наконец, принимаем решение», — говорит Мэннинг.

Некоторые из таких идей отбрасываются, потому что они требуют слишком больших денежных затрат, времени и ресурсов, или потому что они слишком необычны. То есть, по сути, конвергентное мышление — это процесс рационального отбора идей с целью отыскать наилучшее решение.

Взгляните на упражнение, демонстрирующее разницу между двумя типами мышления, которое Энн Мэннинг проводит со своими студентами:

Конвергенты против дивергентов — есть ли смысл в соперничестве?

Каждый из нас способен использовать и конвергентное, и дивергентное мышление в зависимости от ситуации. Однако при решении проблем и выполнении проектов обычно мы склоняемся к чему-то одному.

Однако при решении проблем и выполнении проектов обычно мы склоняемся к чему-то одному.

«Некоторые люди от природы склонны к дивергентному мышлению. Именно такие сотрудники любят предлагать что-то новое, — говорит Мэннинг. — И именно они вносят наибольший вклад в решение очень сложных проблем, потому что формулируют оригинальные идеи, которые оказываются новаторскими и полезными».

Но если вы слишком привержены определенному типу мышления, это может привести к серьезным трудностям. «Слишком большая склонность к дивергентному мышлению приводит к генерации бесполезных идей и отсутствию реальных решений. Переизбыток конвергентного мышления влечет за собой отсутствие новых идей и так называемый аналитический ступор», — добавляет Мэннинг.

Управление проектами и мнимое преимущество конвергентного мышления

Давайте рассмотрим пример. Дивергентное мышление начинается с цели — допустим, вам нужно привлечь за месяц тысячу новых потенциальных клиентов. Для начала вы проводите мозговой штурм, чтобы найти новые идеи и решения для достижения этой цели: вечеринки с участием экспертов, прямые рассылки подарочных карт и тд.

Далее вы переходите к оценке этих вариантов и выбираете из них наиболее перспективные. И это уже пример использования конвергентного мышления.

Именно такой подход к работе над проектом наиболее успешен, но менеджеры проектов слишком часто упускают первый этап. Они так стремятся поскорей составить план, что не уделяют времени игре воображения. Просто выбирают уже испытанное решение, привязывают его к цели и начинают действовать.

Этот подход опасен по нескольким причинам. Во-первых, вы вновь и вновь эксплуатируете одни и те же старые идеи — не потому, что они лучшие, а потому, что с ними вам проще.

Во-вторых, это снижает ваши шансы на успех. Конкурентоспособные организации должны быть гибкими и способными к адаптации. Они должны рассматривать все возможные варианты, а не сразу приступать к планированию или использовать все тот же аргумент: «А мы всегда так делали».

«Проблема вовсе не в планах — сами по себе планы очень полезны, — пишет руководитель в сфере программного обеспечения Крис Гэйдж в своей статье для Medium. — Проблема в людях, которые не могут обойтись без планирования, чьей инстинктивной реакцией на любой неизвестный фактор становится навязчивое желание составить план, чтобы добиться «определенности». Сюрприз: определенности не существует. И когда вы пытаетесь идеально сделать то, что не идеально по самой своей задумке, вы сковываете себя по рукам и ногам».

— Проблема в людях, которые не могут обойтись без планирования, чьей инстинктивной реакцией на любой неизвестный фактор становится навязчивое желание составить план, чтобы добиться «определенности». Сюрприз: определенности не существует. И когда вы пытаетесь идеально сделать то, что не идеально по самой своей задумке, вы сковываете себя по рукам и ногам».

Как развить склонность к дивергентному мышлению

Хотя менеджерам проектов следует поощрять в команде склонность к дивергентному мышлению, нельзя забывать и о таких важнейших вещах, как сроки и эффективность. Как же сохранить баланс?

Как встроить дивергентное мышление в процесс планирования проектов? Предлагаем несколько рекомендаций, которые помогут вам быть достаточно гибкими, чтобы адаптироваться к изменяющимся целям и требованиям, и при этом не сбиться с пути.

1. Выделяйте достаточно времени, чтобы применить оба подхода

И конвергентное, и дивергентное мышление очень важны для творческого решения проблем и планирования проекта, а это значит, что вам нужно выделить время и на то, и на другое.

«Но мы именно так и поступаем! — можете воскликнуть вы. — Мы столько мозговых штурмов провели, что вам и не снилось!»

Но задумайтесь вот о чем: позволялось ли участникам этих мозговых штурмов действовать как дивергенты — выдвигать абсолютно любые идеи и знать, что их рассмотрят и оценят позже?

Стремление использовать и дивергентное, и конвергентное мышление одновременно совершенно непродуктивен. «Объединять эти два типа мышления — все равно что давить одновременно и на тормоз, и на газ. Так вы никуда не уедете», — заключает Мэннинг.

Хотя оба типа мышления необходимы для достижения успеха, их следует разделять. Для начала расскажите об этих двух типах членам проектной группы. Что значит думать как дивергент? Что такое конвергентное мышление? Почему это так важно, и как научиться использовать оба подхода?

Когда вы проводите мозговой штурм, подчеркните, что на этот раз участники должны прибегнуть к дивергентному мышлению. Какой бы недостижимой или безумной ни казалась та или иная идея, все они будут рассмотрены позже. Напомните участникам команды, что они не должны критиковать чужие предложения.

Напомните участникам команды, что они не должны критиковать чужие предложения.

Тем самым вы дадите людям возможность проявить себя в качестве дивергентов, а потом уже перейдете к планированию. По словам 38% сотрудников, они перестали проявлять инициативу только лишь потому, что руководители сразу отметали их идеи. А это значит, что дивергентное мышление не только улучшает результаты проектов, но и поднимает уровень мотивации.

2. Внедрите решение для управления совместной работой

Решение для управления работой?! А разве это не еще один инструмент для составления планов и выполнения налаженных рабочих процессов?

Верно. Платформа для управления проектами и совместной работы (такая как Wrike) — это отличная возможность постоянно получать актуальную информацию о планировании и выполнении проекта. Но лучшие из таких платформ дают вам свободу действий, необходимую для поддержки дивергентного мышления.

Упоминания и комментарии в реальном времени упрощают совместное воплощение в жизнь амбициозных идей и позволяют обойтись без многочисленных совещаний и пересылки информации по электронной почте. Гибкая структура папок и настраиваемые поля помогают менеджерам проектов быстро вводить новые шаблоны проектов и настраивать рабочие процессы.

Гибкая структура папок и настраиваемые поля помогают менеджерам проектов быстро вводить новые шаблоны проектов и настраивать рабочие процессы.

Проще говоря, хорошая платформа для управления проектами и совместной работы не только упрощает выполнение повторяющихся рабочих заданий, но и дает достаточно гибкости для использования дивергентного мышления и адаптации к изменяющимся целям и требованиям.

3. Избавьте себя и других от рутины

У кого найдется время на генерацию нестандартных идей, когда приходится постоянно обновлять статусы, назначать задачи и составлять планы проектов? Менеджеры проектов потому и переходят сразу к конвергентному мышлению, и решают задачи путем наименьшего сопротивления, потому что вынуждены экономить каждую минуту.

Однако есть новые технологии, позволяющие избавить менеджеров проектов и других сотрудников от трудоемкой рутинной работы. Например, автоматизация рабочего процесса избавляет от необходимости вручную назначать задачи исполнителям, создавать шаблоны проектов или рассылать уведомления об обновлении статуса.

Такие решения, как Zapier и Azuqua упрощают установление связи между программными системами и позволяют беспрепятственно передавать информацию между различными платформами — без копирования и вставки! Многие ведущие платформы также предлагают встроенные возможности интеграции.

Сведение к минимуму объемов повторяющейся работы позволяет командам уделять больше времени дивергентному мышлению, которое раньше задвигалось на задний план. Переложите часть рутинных обязанностей на машины, а сами занимайтесь тем, на что способен только человек!

Планирование ради творчества — это возможно!

Вам может показаться, что планирование и творчество — два взаимоисключающих понятия. Но, оценив все плюсы и минусы дивергентного и конвергентного мышления, вы поймете, что они прекрасно уживаются вместе.

Вы всегда сможете найти время и место для обоих подходов, и самые эффективные менеджеры проектов понимают, когда и как ими можно воспользоваться. Следуйте нашим рекомендациям, и вы сможете успешно выполнять проекты и при этом действовать гибко и радоваться переменам и новым идеям.

Хотите испытать решение для управления проектами и совместной работы, поддерживающее и дивергентное, и конвергентное мышление? Подпишитесь на 14-дневную бесплатную пробную версию Wrike!

Конвергентное образование: как применять новый подход на обычных уроках

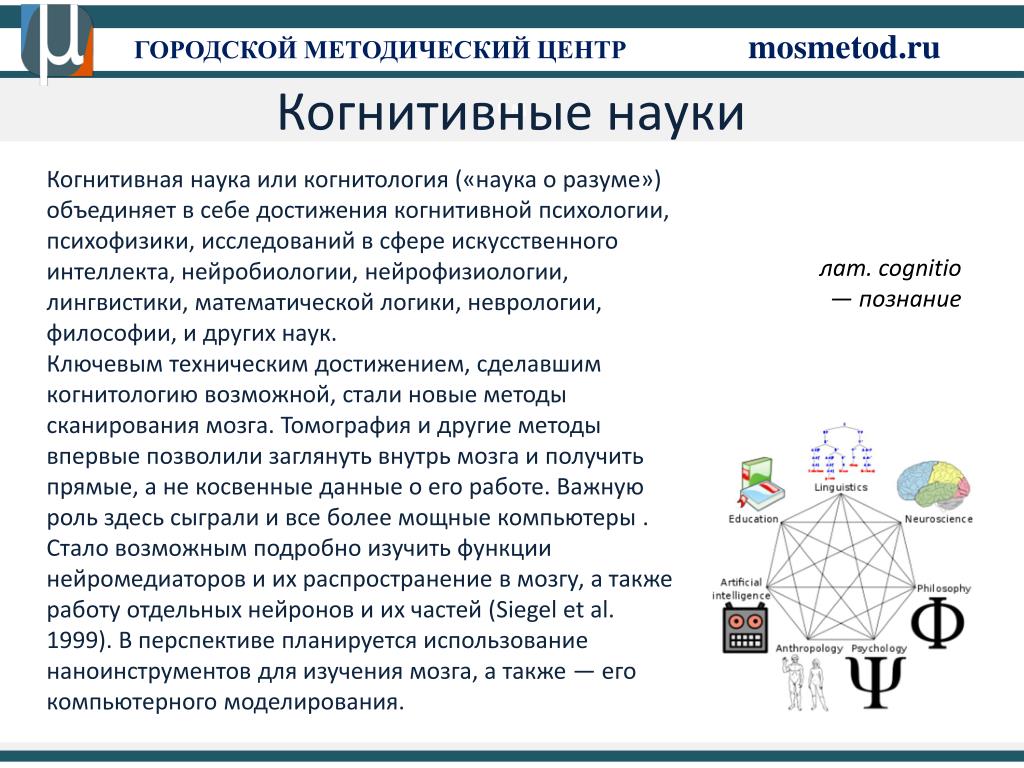

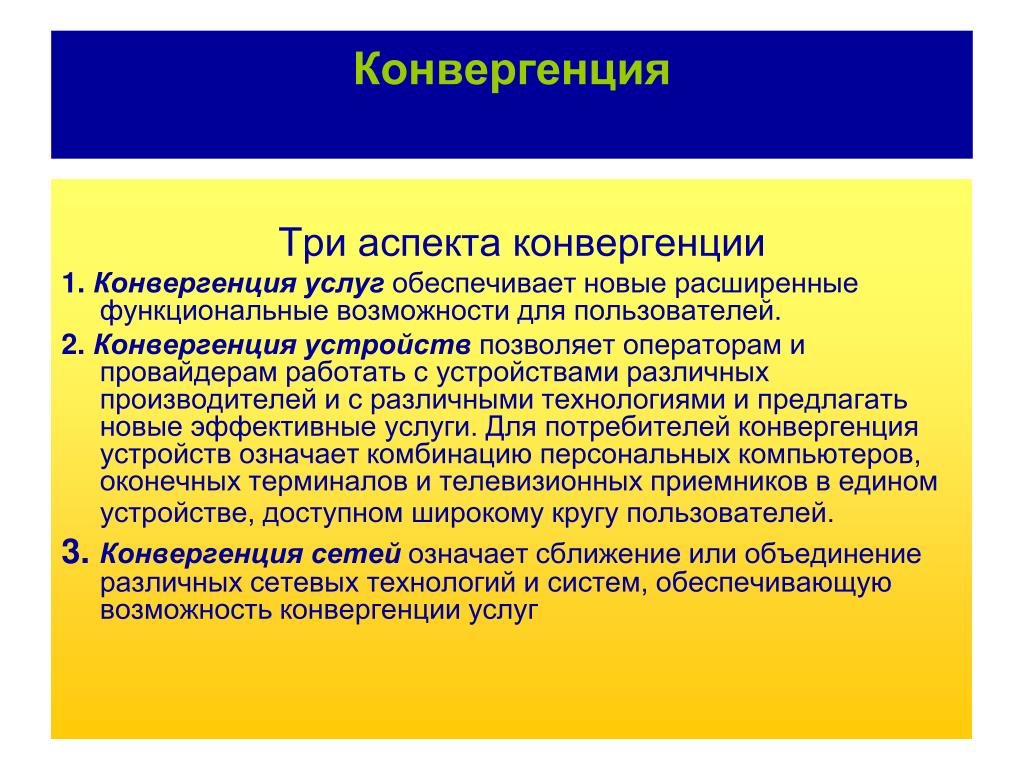

Конвергентный подход вызывает большое количество вопросов. Что это? Почему междисциплинарность стала важна сейчас? Как привнести конвергенцию в обычный урок?

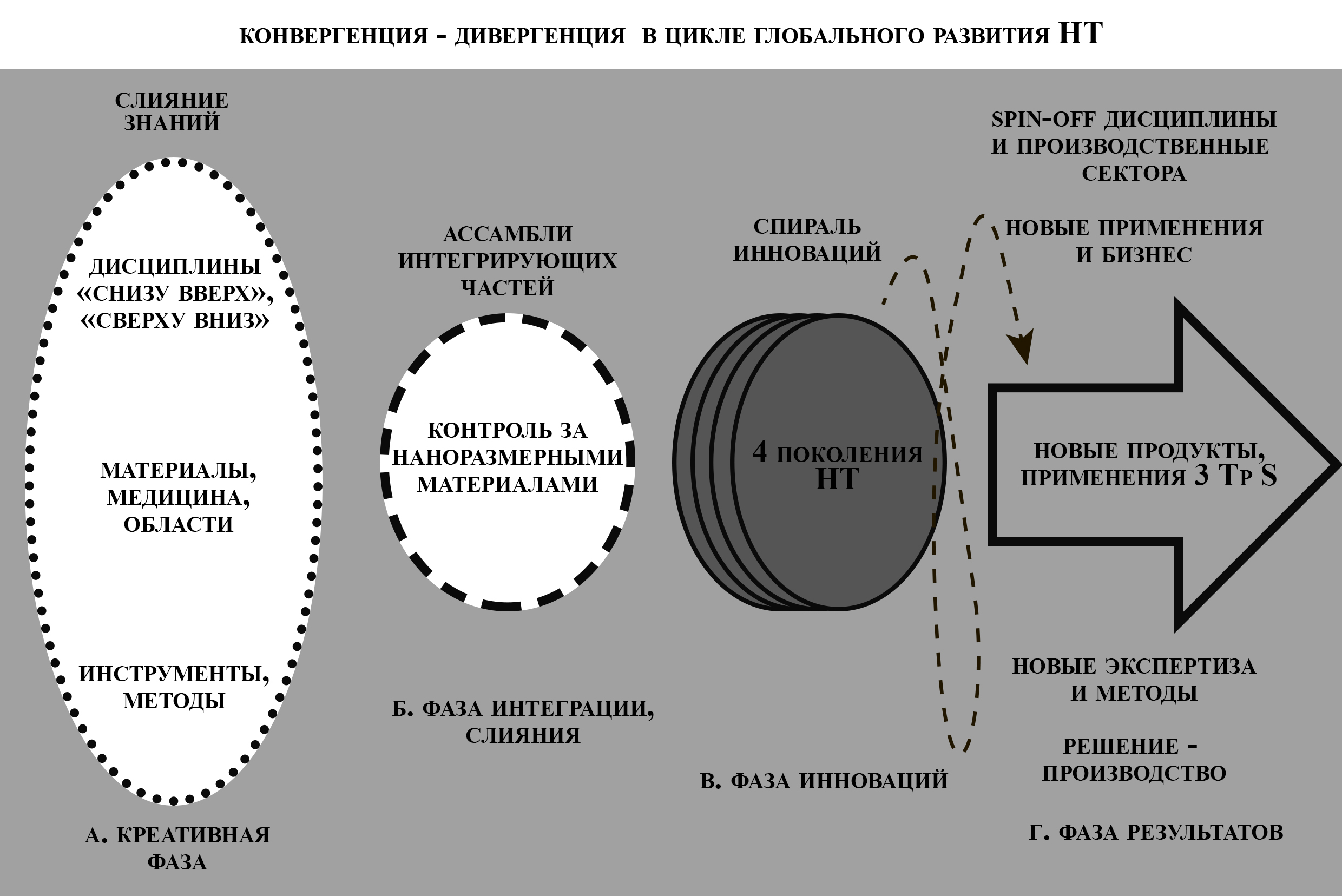

Чтобы лучше понять важность междисциплинарного подхода, нужно начать от развития научного знания. В мере развития науки и техники постоянно сменяются два противоположных процесса: интеграция и дифференциация. Дифференциация возникает, когда появляются новые области знания, которые нужно исследовать, а интеграция – когда возникает необходимость обобщить и надежно обосновать знания, добытые в узких областях.

Это нормальный процесс для научного знания. Так, например, интеграция наук проходилась в эпоху Возрождения, а за ней в XVII – XX веках последовала масштабная научная дифференциация. Сейчас снова начался процесс интеграции научных теорий и подходов в самых разных областях, ученые хотят разработать единую теорию поля – теорию, которая смогла бы объединить все фундаментальные взаимодействия на физико-математическом уровне.

Сейчас снова начался процесс интеграции научных теорий и подходов в самых разных областях, ученые хотят разработать единую теорию поля – теорию, которая смогла бы объединить все фундаментальные взаимодействия на физико-математическом уровне.

Процесс интеграции и дифференциации научного знания

Таким образом, конвергентность или междисциплинарность – это отражение процесса объединения научных знаний и интегративного характера современного научного знания. И школа должна обучать именно этому новому научному знанию, однако важной составляющей конвергентного подхода является неразрывность предмета и способов его подачи: описывать природный мир «как он есть сам по себе», вне учета его восприятий людьми, почти невозможно. Научные знания обретают смысл, преломляясь в сознании личности конкретного человека.

Однако применить междисциплинарный подход в школе сложно в том числе и из-за дифференцированного подхода к освоению учебных предметов: выигрывая в узких знаниях одной науки, мы можем проигрывать в создании целостной картины мира у обучающихся.

Валентина Смелова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогических технологий непрерывного образования, основываясь на собственных научных разработках и многолетнем педагогическом опыте предложила схему междисциплинарного подхода, которая может помочь учителю сделать уроки более конвергентными, не изменяя при этом фундаментальных основ преподавания и методики:

Система конвергентного подхода в образовании

Междсциплинарный подход включает в себя самостоятельные, но взаимосвязанные модули:

Междпредметные связи — наиболее разработанная в педагогической теории и практике методическая область. Например, это рассмотрение одного явления с точек зрения разных наук: функционирование гормонов в теле человека с точки зрения и биологии, и химии.

Межпредметная интеграция – это создание целостных учебных дисциплин, в которых будет отражены системы фундаментальных закономерностей развития науки. Так, во время занятий с детьми в Центре проектного творчества «Старт-Про» были проведены уроки, сочетающие в себе и взгляд на предметы искусства, и биологию: «Сытый голодному не товарищ. Изобразительное искусство на уроках биологии», «Свет бел, да люди черны: Птицы в картинах В. Васнецова», «Все боятся пауков больше всех на свете! Коррекция эмоционального фона на уроках биологии».

Изобразительное искусство на уроках биологии», «Свет бел, да люди черны: Птицы в картинах В. Васнецова», «Все боятся пауков больше всех на свете! Коррекция эмоционального фона на уроках биологии».

Конвергенция в образовании – это построение целостных учебных дисциплин, в которых интегрируются научные знания и технологические достижения на основе фундаментальных закономерностей развития естественных наук и NBIC-технологий (нанотехнологий, биотехнологии, информационных и когнитивных технологий) и в которых будут отображаться взаимопроникновения наук и технологий в ходе прогрессивного развития человечества.

Теперь сделать собственные уроки более междисциплинарными стало проще. А если хотите стать настоящим профи в конвергентном образовании, то у нас есть курсы, которые будут полезны:

Технологии межпредметной интеграции гуманитарной и естественнонаучной областей знаний в общем и дополнительном образовании (72 часа)

Межпредметная интеграция гуманитарной и естественнонаучной областей знаний в общем и дополнительном образовании (36 часов)

Методика и технологии конвергентного образования в школе (72 часа)

Междисциплинарный подход к постановке учебных задач (36 часов)

Ответы на вопрос «6.

Биогенетические и социогенетические концепции: теории рекапитуляции, …»

Биогенетические и социогенетические концепции: теории рекапитуляции, …»ТЕОРИИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

2.1. Биогенетические и социогенетические концепции

Сторонники биогенетической концепции развития полагают, что основные психические свойства личности заложены в самой природе человека (биологическом начале), определяющей его жизненную судьбу. Они считают генетически запрограммированными интеллект, аморальные свойства личности и др.

Первым шагом на пути возникновения биогенетических концепций была теория Ч. Дарвина о том, что развитие – генезис – подчиняется определенному закону. В дальнейшем любая крупная психологическая концепция всегда была связана с поиском законов детского развития.

Немецкий естествоиспытатель Э. Геккель (1834–1919) и немецкий физиолог И. Мюллер (1801–1958) сформулировали биогенетический закон, согласно которому животное и человек во время внутриутробного развития кратко повторяют те стадии, которые проходит данный вид в филогенезе. Этот процесс был перенесен на процесс онтогенетического развития ребенка. Американский психолог С. Холл (1846–1924) считал, что ребенок в своем развитии кратко повторяет развитие человеческого рода. Основанием для появления данного закона послужили наблюдения за детьми, в результате чего были выделены следующие стадии развития: пещерная, когда ребенок роется в песке, стадия охоты, обмена и др. Холл предполагал также, что развитие детского рисунка отражает те стадии, которые проходило изобразительное искусство в истории человечества.

Этот процесс был перенесен на процесс онтогенетического развития ребенка. Американский психолог С. Холл (1846–1924) считал, что ребенок в своем развитии кратко повторяет развитие человеческого рода. Основанием для появления данного закона послужили наблюдения за детьми, в результате чего были выделены следующие стадии развития: пещерная, когда ребенок роется в песке, стадия охоты, обмена и др. Холл предполагал также, что развитие детского рисунка отражает те стадии, которые проходило изобразительное искусство в истории человечества.

Теории психического развития, связанные с идеей повторяемости в этом развитии истории человечества, называют теориями рекапитуляции.

Выдающийся русский физиолог И.П. Павлов (1849–1936) доказал, что существуют приобретенные формы поведения, в основе которых лежат условные рефлексы. Это породило точку зрения о том, что развитие человека сводится к проявлению инстинкта и дрессуре. Немецкий психолог В. Келер (1887–1967), проводя опыты на человекоподобных обезьянах, открыл у них наличие интеллекта. Этот факт лег в основу теории, согласно которой психика в своем развитии проходит три этапа: 1) инстинкт; 2) дрессура; 3) интеллект.

Этот факт лег в основу теории, согласно которой психика в своем развитии проходит три этапа: 1) инстинкт; 2) дрессура; 3) интеллект.

Австрийский психолог К. Бюлер (1879–1963), опираясь на теорию В. Келера и под влиянием трудов основателя психоанализа, австрийского психиатра и психолога 3. Фрейда (1856–1939), в качестве основного принципа развития всего живого выдвинул принцип удовольствия. Он связывал этапы инстинкта, дрессуры и интеллекта не только с созреванием мозга и усложнением отношений с окружающей средой, но и с развитием аффективных состояний – переживанием удовольствия и связанного с ним действия. Бюлер утверждал, что на первом этапе развития – этапе инстинкта – благодаря удовлетворению инстинктивной потребности наступает так называемое «функциональное удовольствие», являющееся следствием выполнения действия. А на этапе интеллектуального решения задачи возникает состояние, предвосхищающее удовольствие.

В. Келер, изучая развитие ребенка с помощью зоопсихологического эксперимента, заметил сходство в примитивном применении орудий труда у человека и обезьяны.

Диаметрально противоположного подхода к развитию психики ребенка придерживаются сторонники социогенетической (социологизаторской) концепции. Они считают, что в поведении человека нет ничего врожденного и каждое его действие – лишь продукт внешнего воздействия. Поэтому, манипулируя внешними воздействиями, можно добиться любых результатов.

Еще в XVII в. английский философ Джон Локк (1632–1704) считал, что ребенок рождается на свет с чистой душой, подобной белому листу бумаги, на котором можно написать все что угодно, и дитя вырастет таким, каким его хотят видеть родители и близкие. Согласно этой точке зрения наследственность не играет никакой роли в развитии психики и поведения ребенка.

Американский психолог Дж. Б. Уотсон (1878–1958) выдвинул лозунг: «Хватит изучать то, что человек думает, давайте изучать то, что человек делает!». Он считал, что в поведении человека нет ничего врожденного и каждое его действие есть продукт внешней стимуляции. Следовательно, манипулируя внешними раздражителями, можно «создать» человека любого склада. В исследованиях научения, в которых учитывались экспериментальные результаты, полученные И.П. Павловым, на первый план вышла идея сочетания стимула и реакции, условных и безусловных стимулов, был выделен временной параметр этой связи. Это легло в основу ассоцианистической концепции научения Дж. Уотсона и Э. Газри, которая стала первой программой бихевиоризма. Бихевиоризм – это направление в американской психологии XX в., отрицающее сознание как предмет научного исследования и сводящее психику к различным формам поведения, понятого как совокупность реакций организма на стимулы внешней среды. По словам Дж. Уотсона, «все такие термины, как сознание, ощущение, восприятие, воображение или воля, могут быть исключены при описании человеческой деятельности». Поведение человека он отождествлял с поведением животного. Человек, по мнению Уотсона, – это биологическое существо, которое может быть изучаемо подобно всякому другому животному. Таким образом, в классическом бихевиоризме акцент делается на процессе научения на основе наличия или отсутствия подкрепления под влиянием среды.

В исследованиях научения, в которых учитывались экспериментальные результаты, полученные И.П. Павловым, на первый план вышла идея сочетания стимула и реакции, условных и безусловных стимулов, был выделен временной параметр этой связи. Это легло в основу ассоцианистической концепции научения Дж. Уотсона и Э. Газри, которая стала первой программой бихевиоризма. Бихевиоризм – это направление в американской психологии XX в., отрицающее сознание как предмет научного исследования и сводящее психику к различным формам поведения, понятого как совокупность реакций организма на стимулы внешней среды. По словам Дж. Уотсона, «все такие термины, как сознание, ощущение, восприятие, воображение или воля, могут быть исключены при описании человеческой деятельности». Поведение человека он отождествлял с поведением животного. Человек, по мнению Уотсона, – это биологическое существо, которое может быть изучаемо подобно всякому другому животному. Таким образом, в классическом бихевиоризме акцент делается на процессе научения на основе наличия или отсутствия подкрепления под влиянием среды.

Представители необихевиоризма, американские психологи Э. Торндайк (1874–1949) и Б. Скиннер (1904–1990) создали концепцию научения, которое получило название «оперантное научение». Эта разновидность научения характеризуется тем, что в установлении новой ассоциативной стимульно-реактивной связи важную роль играют функции безусловного стимула, т. е. главный акцент делается на значении подкрепления.

Н. Миллер и американский психолог К.Л. Халл (1884–1952) – авторы теории, в которой был дан ответ на вопрос: зависит ли научение, т. е. установление связи между стимулом и реакцией, от таких состояний испытуемого, как голод, жажда, боль.

На основе существующий теорий можно сделать вывод, что в социогенетических теориях в качестве основного фактора развития психики рассматривается среда, а активность ребенка не учитывается.

2.2. Теория конвергенции двух факторов детского развития

Теорию конвергенции, или, как ее еще называют, теорию двух факторов, разработал немецкий психолог В. Штерн (1975–1938), который был специалистом в области дифференциальной психологии, рассматривающей взаимоотношения биологического и социального факторов. Суть этой теории заключается в том, что психическое развитие ребенка рассматривается как процесс, складывающийся под влиянием наследственности и среды. Основной вопрос теории конвергенции состоит в том, чтобы установить, как возникают приобретенные формы поведения и какое влияние на них оказывает наследственность и окружающая среда.

Штерн (1975–1938), который был специалистом в области дифференциальной психологии, рассматривающей взаимоотношения биологического и социального факторов. Суть этой теории заключается в том, что психическое развитие ребенка рассматривается как процесс, складывающийся под влиянием наследственности и среды. Основной вопрос теории конвергенции состоит в том, чтобы установить, как возникают приобретенные формы поведения и какое влияние на них оказывает наследственность и окружающая среда.

Что такое психология конвергенции? | BetterHelp

Обновлено 15 декабря 2020 г.

Медицинское заключение: Таня Харелл

Источник: pixabay.com

Наши глаза довольно сложные. Есть причина, по которой некоторые люди называют их окнами души. Они выразительны и позволяют увидеть окружающий мир.С учетом сказанного, то, как работают наши глаза, является довольно интригующим предметом психологии. Конвергенция — невероятно сложное и интересное понятие. Но прежде чем мы сможем понять конвергенцию, мы должны сначала взглянуть на человеческое восприятие.

Конвергенция — невероятно сложное и интересное понятие. Но прежде чем мы сможем понять конвергенцию, мы должны сначала взглянуть на человеческое восприятие.

Что такое восприятие?

Говорят, что жизнь — это то, как вы ее воспринимаете, и восприятие описывает именно это. Восприятие — это создание опыта с помощью наших пяти чувств. Так мы понимаем мир вокруг нас. Хотя у большинства животных есть видение и способ видеть мир, то, как мы видим мир, сильно отличается, что делает нас уникальными.В психологии и других науках существует множество различных теорий, которые пытаются объяснить, как работает восприятие. Мы рассмотрим некоторые из них. Мы все касаемся, пробуем, обоняем и обладаем другими чувствами, и мы интерпретируем их довольно интересно.

Гештальт-теория

Гештальт-психология считает, что все тело намного сильнее, чем отдельные его части. Гештальт по-немецки означает «целое», и это то, на что смотрит теория гештальта: на все ваше тело. Теория состоит в том, что мы берем информацию, которая у нас есть, и распределяем ее по определенным группам. У этой способности есть несколько применений.

Теория состоит в том, что мы берем информацию, которая у нас есть, и распределяем ее по определенным группам. У этой способности есть несколько применений.

Допустим, вы видите кошку. Вы будете воспринимать это как одну кошку. Однако, если вы видите группу кошек, вы не интерпретируете их по отдельности. Вы можете сказать: «Это много кошек». Мы можем сгруппировать то, что видим, вместо того, чтобы быть индивидуальным. Если бы у нас был другой тип организации, мы могли бы думать об этой группе кошек как о «кошке, кошке, кошке, кошке». Это может значительно усложнить нашу обработку, делая нас менее разумным видом.

Источник: pexels.com

Согласно теории гештальта, мы группируем вещи по четырем критериям: сходство, близость, непрерывность и замкнутость. А теперь посмотрим на них.

Сходство: это когда мы группируем объекты вместе на основе сходства. Давайте снова воспользуемся аналогией с кошкой. Допустим, мы находим группу черных и белых кошек. Мы можем сгруппировать их по цвету. Это облегчает нам организацию группы. Мы сделаем это со многими объектами, включая людей.Мы можем группировать людей по цвету или коже.

Мы можем сгруппировать их по цвету. Это облегчает нам организацию группы. Мы сделаем это со многими объектами, включая людей.Мы можем группировать людей по цвету или коже.

Близость: мы сгруппируем объекты в зависимости от того, насколько они близки друг к другу. Если вы видите кошку, немного прогуливаетесь и видите другую кошку, вы, вероятно, не собираетесь группировать этих двух кошек из-за того, насколько они далеко друг от друга. Однако вы могли бы сгруппировать их, если бы они были рядом. В этом суть близости.

Непрерывность: это когда мы видим образец, а затем берем этот образец и назначаем его чему-то еще, если он применим.Допустим, вы были в здании, смотрите вниз и видите стаю кошек. Они стоят вместе в две линии, одна пересекает другую под углом 90 градусов. Вы можете увидеть Т-образный узор, основанный на непрерывности. В этом суть преемственности.

Закрытие: это когда мы заполняем пробелы в объекте из-за его знакомства. Допустим, вы видите рисунок усов, заостренных ушей и глаз, но ничего больше. Ваш разум может попытаться взять их и сформировать полное представление о кошке на основе предоставленных вам подсказок.

Ваш разум может попытаться взять их и сформировать полное представление о кошке на основе предоставленных вам подсказок.

Восприятие и постоянство

Еще одна вещь, которую мы считаем само собой разумеющейся, — это то, как наш разум может удерживать что-то после того, как мы это обработали. Допустим, по городу топала гигантская кошка. Если бы вы смотрели на него издалека, он мог бы показаться маленьким из-за расстояния. Однако стоит подойти к нему, и он огромен. Если бы у вас не было постоянства, вашему мозгу пришлось бы обрабатывать свой размер по мере приближения.

Вместо этого наш мозг использует постоянство. Это когда мы можем распознать такое качество, как рост гигантской кошки, независимо от расстояния.Это известно как постоянство восприятия. Представьте, что вы не можете обработать размер всякий раз, когда приближаетесь к объекту. Чтобы не отставать от вас, потребуется много обработки. Благодаря постоянству восприятия этого делать не нужно.

Что касается постоянства, то есть три типа: постоянство размера, постоянство формы и постоянство яркости. Посмотрим на них.

Постоянство размера: это когда мы смотрим на объект и видим, что он одинакового размера, независимо от того, на каком расстоянии мы от него.В зависимости от расстояния объект может выглядеть маленьким или большим. Даже маленькая игрушка может выглядеть больше, если вы подойдете к ней близко, но вы знаете, что она маленькая, независимо от того, что видят ваши глаза.

Постоянство размера применимо и к другим чувствам. Допустим, вы на концерте. Музыка громкая, и это нехорошо. Итак, вы уходите с концерта. По мере того как вы это делаете, музыка становится менее громкой. Тем не менее, вы знаете, что группа не убавляет свои инструменты. Вместо этого расстояние между вами и группой влияет на силу звука.

Постоянство формы: это позволяет нам воспринимать объект как одну и ту же форму, даже если мы смотрим на него под другим углом. Что мы имеем в виду под этим? Допустим, вы смотрите на фрисби. Под определенным углом эта фрисби может выглядеть как полумесяц. Однако мы понимаем, что это всего лишь угол, а фрисби в конечном итоге остается кругом.

Под определенным углом эта фрисби может выглядеть как полумесяц. Однако мы понимаем, что это всего лишь угол, а фрисби в конечном итоге остается кругом.

Постоянство яркости: это когда мы понимаем, что яркость не влияет на цвета. Давайте посмотрим на пример. Скажите, что у вас темно-синие штаны.Снаружи видна голубизна. Однако если вы перейдете в более темное место внутри или на улице станет темно, он будет выглядеть черным. Если бы у вас не было постоянства цвета, ваш мозг всегда обрабатывал бы цвет при каждом изменении, и вы можете задаться вопросом, почему ваша одежда меняет цвет. Однако это совсем не так. Вместо этого вы понимаете, что освещение может влиять на восприятие цветов, и совсем не беспокоитесь об этом.

Источник: pexels.com

Расстояние и восприятие

Когда вы можете воспринимать расстояние, ваш мозг использует монокулярные и бинокулярные сигналы.Давайте посмотрим, что это такое.

Монокуляр: это то, что вы можете увидеть одним глазом. Одним глазом вы можете видеть размер, текстуру, перекрытие, затенение, высоту и четкость объекта.

Одним глазом вы можете видеть размер, текстуру, перекрытие, затенение, высоту и четкость объекта.

Размер: это качество, которое говорит нам, если изображение больше, меньше, ближе или дальше от нас. Это особенно актуально, если есть два одинаковых объекта и один большего размера.

Текстура: мы воспринимаем поверхность как более гладкую по мере удаления от нее. Если мы увидим кошку, мы сможем увидеть все ее шерстяные пряди, если подойдем ближе.

Overlap: Если объект закрывает другой объект, мы видим закрывающий объект как можно ближе к нам.

Затенение: это может сказать нам расстояние. Это тень, которую создает объект. Если объект отбрасывает длинную тень, она закрывается и может перекрывать другие объекты.

Высота: если объект находится выше нашего поля зрения, он виден дальше. Между тем, объект, который находится в нижней части нашего поля зрения, ближе к нашему восприятию.

Ясность: это когда объект становится четче, когда вы приближаетесь к нему, и размывается, когда вы отдаляетесь от него. Наши глаза устроены так, что чем ближе мы к нему, тем он важнее и, следовательно, яснее.

Наши глаза устроены так, что чем ближе мы к нему, тем он важнее и, следовательно, яснее.

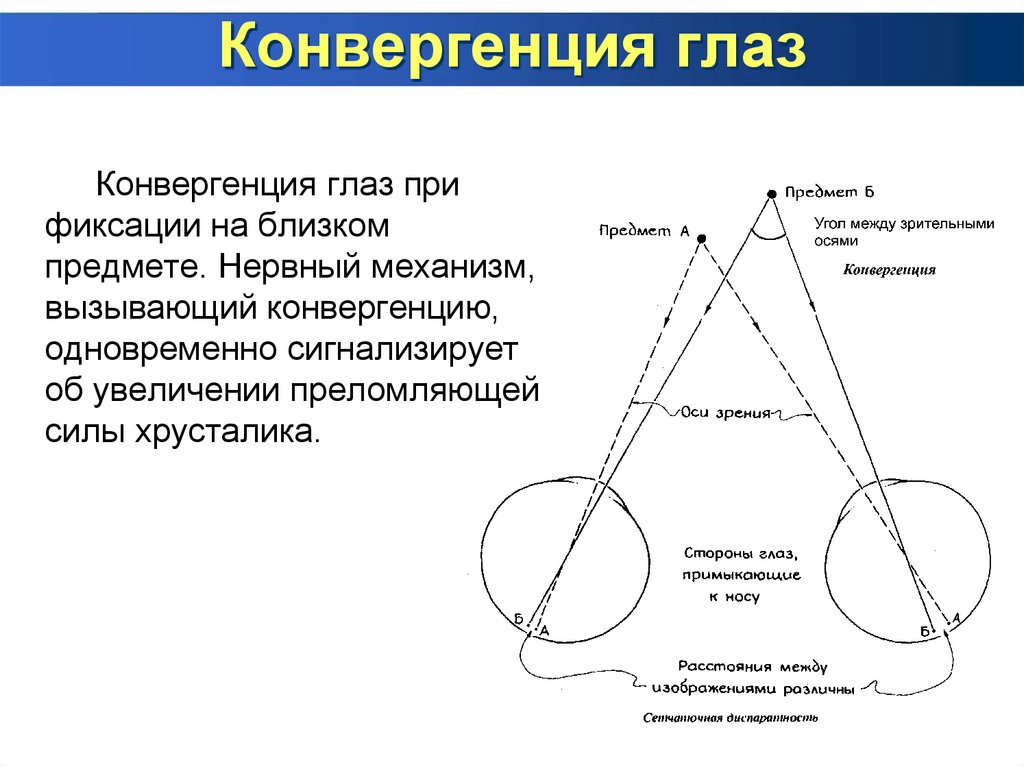

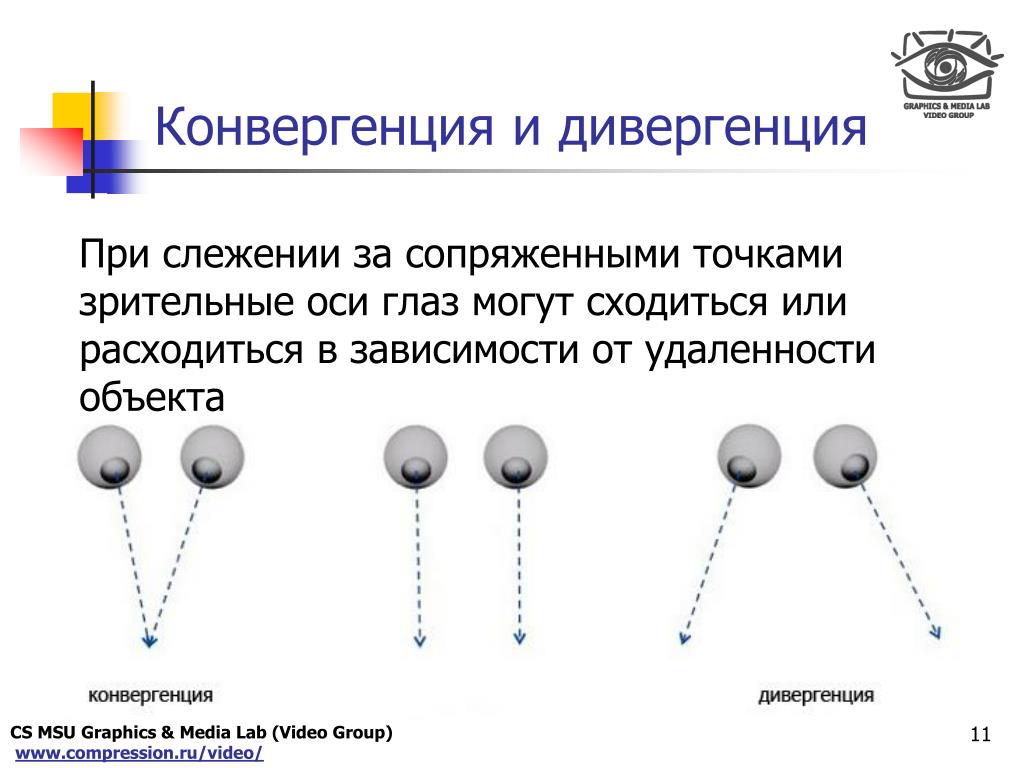

А теперь поговорим о бинокулярных репликах. Здесь, наконец, появляется концепция конвергенции. Для работы бинокулярных сигналов требуются оба глаза. Другими словами, у человека, у которого отсутствует глаз, могут возникнуть проблемы с этими сигналами. Эти сигналы включают конвергенцию и несоответствие сетчатки.

Несоответствие сетчатки — это расстояние между двумя разными объектами. Когда вы видите два объекта, вы можете видеть расстояние.Из-за этого вам может быть труднее увидеть расстояние, когда у вас есть несоответствие сетчатки.

Конвергенция касается близости объекта. Если объект находится ближе, ваши глаза должны повернуться внутрь, чтобы сфокусироваться на нем. Если вы сузите глаза больше (другими словами, поверните их внутрь), объект будет казаться ближе.

И это восприятие. Мы воспринимаем наше видение как должное, как люди, но если взглянуть на него с научной точки зрения, мы поймем, насколько прекрасны наши глаза.

Источник: rawpixel.com

Если вы считаете, что у вас проблемы с конвергенцией, возможно, вам потребуется проконсультироваться с оптометристом. Сбои в том, как мы воспринимаем и обрабатываем информацию, включая проблемы с конвергенцией, также могут указывать на психическое заболевание или психологическое расстройство. В целом население страдает психическими заболеваниями чаще, чем вы думаете. Одно недавнее исследование показало, что почти треть (31%) респондентов испытывали симптомы психического здоровья.Из-за такой распространенности об огромном количестве проблем не сообщается. Но онлайн-терапия исправляет эту тенденцию. Поскольку онлайн-консультации становятся все более доступными и доступными, все больше и больше людей ищут их.

Если вы хотите решить какие-либо проблемы с психическим здоровьем, включая конвергенцию или что-то еще, вы можете поговорить с консультантом сегодня. Консультант BetterHelp может оказать вам необходимую помощь. Более того, до них можно добраться, не выходя из собственного дома. Прочтите, что другие говорят о своем опыте работы с BetterHelp, ниже.

Более того, до них можно добраться, не выходя из собственного дома. Прочтите, что другие говорят о своем опыте работы с BetterHelp, ниже.

«Я был так благодарен за путешествие со Стефани. Стефани была фантастической и очень рекомендовала бы пообщаться с ней, особенно если вы новичок в консультировании и / или немного скептически относитесь к консультированию! Мое восприятие полностью изменилось, и я так благодарен за сессии, побуждающие к позитивным размышлениям. Временами это было непросто, но это здорово стимулировало рост, и я всегда чувствовал себя в безопасности и доверял. Стефани была терпеливой, что позволило мне расти и изменить свое мышление в отношении того, чтобы консультирование было положительным опытом с акцентом на росте и самопомощи.Спасибо вам огромное, Стефани !! »

«8 сеансов, которые я провел с Джули, оказали удивительное влияние на мою ситуацию, помогая изменить мое восприятие и значительно продвинуть меня вперед по моему пути к исцелению и счастью. Я чувствовал большую поддержку со стороны Джули, не только во время сессий, но и после нее, когда она делала мысли и предложения для чтения. Что мне особенно помогло, так это прямой и прагматичный подход Джули. Я без колебаний настоятельно рекомендую ее.”

Я чувствовал большую поддержку со стороны Джули, не только во время сессий, но и после нее, когда она делала мысли и предложения для чтения. Что мне особенно помогло, так это прямой и прагматичный подход Джули. Я без колебаний настоятельно рекомендую ее.”

Конвергенция в психологии: определение и теория

Теория конвергенции

Теория конвергенции — это теория, противоположная теории поведения толпы заражение , которая предполагает, что люди склонны увлекаться отношением и поведением толпы. Когда группа людей формируется в эмоционально заряженной ситуации, теория заражения утверждает, что если вы присоединитесь к ним, вы, как правило, станете их частью и начнете думать так же, как группа.Энергия и драйв толпы берут верх над вашей рациональностью, загоняя вас в иррациональное состояние.

Например, классический менталитет «линчевателей» используется для объяснения поведения заражения. Некоторых людей воодушевляет идея причинить кому-то боль, и их энергия распространяется на других. Люди увлекаются азартом, и вскоре у вас появляется большая толпа, готовая к насильственным действиям.

Люди увлекаются азартом, и вскоре у вас появляется большая толпа, готовая к насильственным действиям.

Похожая идея появляется в реакции толпы на выступления Брута и Марка Антония в пьесе Уильяма Шекспира, Юлий Цезарь .В пьесе Юлий Цезарь убит римскими сенаторами, в том числе его хорошим другом Брутом. После убийства собирается толпа, как реакция на ужасное событие. Брут обращается к людям с речью, заслужив их поддержку. Марк Антоний, друг Цезаря и являющийся прямым противником убийства, следует за речью Брута своей собственной, полностью склоняя толпу в противоположном направлении, пока люди не будут готовы убить Брута и других сенаторов, принимавших участие в убийстве. убийство.

Теория конвергенции предполагает, что вы присоединились к толпе по какой-то причине. Ваши подсознательные инстинкты или желания привлекли вас к толпе, и то, как вы думаете, повлияет на толпу, к которой вы присоединились. Группа, кажется, берет свое собственное мнение и действует автоматически из-за коллективных желаний ее членов.

Итак, в примере с линчевателями теория конвергенции поддерживает идею о том, что толпа приносит с собой множество уже существующих желаний и тенденций. Толпа не продвигает идеи, а руководствуется ими.Толпа становится составной частью людей, привлеченных к группе.

Согласно теории сходимости. Римский народ не был увлечен заразной природой толпы, но фактически разыграл свои собственные глубинные чувства уязвимости, страха, разочарования и т. д. Обе эти речи сыграли на этих основных причинах, и толпа отреагировала определенным образом это отражало инстинкты и чувства вовлеченных людей.

Подходы к теории конвергенции

Психологи утверждают, что, присоединяясь к группе, вы приносите с собой определенные инстинктивные наклонности.Подсознательные и неидентифицируемые инстинктивные побуждения (например, инстинкт выживания) могут быть выдвинуты на первый план группой единомышленников. Поведение толпы принимает характер всех присутствующих невидимых инстинктов.

С теорией инстинктов связана идея о том, что в вашей жизни есть разочарования и трудности, которые вы не можете решить. Будучи частью толпы с похожими чувствами, вы получаете возможность действовать. Энергия группы становится общим элементом, а поведение группы отражает эмоции ее членов, часто ориентируясь на фигуру «козла отпущения» как на объект насилия.

Будучи частью толпы с похожими чувствами, вы получаете возможность действовать. Энергия группы становится общим элементом, а поведение группы отражает эмоции ее членов, часто ориентируясь на фигуру «козла отпущения» как на объект насилия.

Некоторые социологи предполагают, что скрытые тенденции (способы, которыми вы бы действовали, если бы могли, но ограничены вашей жизненной ситуацией), присущие членам группы, имеют тенденцию брать верх над группой, заставляя ее мыслить своего собственного. Точки, в которых совпадают скрытые склонности индивидов, становятся координационными центрами для деятельности группы. Подобный подход утверждает, что у толпы людей есть общие черты — области, в которых они все согласны, — которые затем определяют поведение толпы.

Критики теории конвергенции

Некоторые критики конвергенции предлагают теорию «эмерджентной нормы», в которой толпа — это социальная система, которая создает свои собственные нормы. Вместо того, чтобы быть скоплением людей со своими собственными скрытыми намерениями и предрасположенностями, толпа на самом деле представляет собой сущность нового типа, созданную из поведения присоединяющихся членов. Ситуация, а не основные тенденции, будет определять поведение толпы. Таким образом, толпа линчевателей будет вести себя совершенно иначе, чем собрание группы, чтобы возразить против закрытия школы — не потому, что ее члены разные, а потому, что ситуация создает природу группы.

Ситуация, а не основные тенденции, будет определять поведение толпы. Таким образом, толпа линчевателей будет вести себя совершенно иначе, чем собрание группы, чтобы возразить против закрытия школы — не потому, что ее члены разные, а потому, что ситуация создает природу группы.

Другие противники конвергенции предполагают, что приписывание теории эмоций и иррациональности действиям толпы на самом деле не является типичной характеристикой толпы, объединяющейся с определенной целью. Они продвигают идею о том, что толпы собираются вместе для определенной цели и что они просто используют группу как точку силы в усилиях, которые они уже пытаются осуществить. Эти теории предполагают, что «толпа линчевателей» происходит потому, что группа людей, которые полны решимости казнить кого-то, собираются вместе для групповой силы, а не из-за скрытых тенденций (конвергенция) или потому, что они каким-то образом заражаются гневом других людей (заражение).

Резюме урока

Конвергенция Теория предполагает, что поведение толпы складывается из людей, которые присоединяются, и люди присоединяются к толпе из-за своих собственных основных тенденций, которые становятся возможными благодаря силе группы. Эта теория противоречит теории заражения , которая утверждает, что люди заражаются настроением толпы. Он также выступает против социологических теорий, утверждающих, что поведение толпы является результатом ситуации и набора поведенческой динамики, или поведение толпы является результатом преднамеренного объединения людей, пытающихся добиться результата, которого они не могли бы достичь индивидуально.

Эта теория противоречит теории заражения , которая утверждает, что люди заражаются настроением толпы. Он также выступает против социологических теорий, утверждающих, что поведение толпы является результатом ситуации и набора поведенческой динамики, или поведение толпы является результатом преднамеренного объединения людей, пытающихся добиться результата, которого они не могли бы достичь индивидуально.

против линейной перспективы — Блог Intro Psych (F19) _Group 5

Я предпочитаю рассматривать концепцию организации восприятия. В частности, идея конвергенции перспективы и линейной перспективы. Восприятие глубины дает нам возможность оценивать расстояния, и здесь используются два типа сигналов. Один тип — это бинокулярные подсказки, которые используют оба глаза для определения расстояний и перспектив. Сигналы конвергенции классифицируются как бинокулярные сигналы, поскольку они предполагают использование обоих глаз.Другой сигнал, используемый для восприятия глубины, — это монокулярные сигналы, использующие один глаз. Линейная перспектива относится к категории монокулярных сигналов. Эти два типа сигналов могут быть легко перепутаны, поскольку оба включают сосредоточение внимания на точке схождения. Однако эти два сигнала сильно различаются.

Линейная перспектива относится к категории монокулярных сигналов. Эти два типа сигналов могут быть легко перепутаны, поскольку оба включают сосредоточение внимания на точке схождения. Однако эти два сигнала сильно различаются.

Как упоминалось выше, конвергенция — это бинокулярный сигнал. Когда вы используете указатель глубины конвергенции, оба ваших глаза движутся вместе, чтобы сфокусироваться на объекте, который находится в непосредственной близости. Чем дальше расстояние до объекта, тем дальше друг от друга находятся ваши глаза.Согласно учебнику психологии профессора Веде, сигналы конвергенции используются на объектах, находящихся в пределах 50 футов от нас. Пример конвергенции, которую вы можете сделать, — это попытаться посмотреть на кончик своего носа. Вы почувствуете, как оба глаза смотрят на нос. Если вы хотите ощутить постепенный процесс схождения глаз, поместите один палец на ширине рук и сфокусируйте на нем глаза, медленно приближая его к носу, и вы сможете заметить, что ваши глаза медленно сходятся.

Линейная перспектива — это процесс, при котором параллельные линии сходятся на определенном расстоянии. Так же, как и конвергенция, линейная перспектива также основана на точке, где объекты сливаются или встречаются. Однако линейная перспектива — это скорее монокуляр, чем бинокль. Этот тип реплики состоит из трех основных частей, и это точка схода, где линии сходятся, создавая глубину (Блумберг). Линия горизонта, где находится точка исчезновения, ортогональная линия, также известная как параллельные линии (Блумберга).Линейная перспектива часто используется в произведениях искусства, поскольку она позволяет создать глубину на плоских поверхностях. Чем ближе параллельные линии друг к другу или чем больше они сходятся, тем большее расстояние будет воспринимать аудитория.

Это пример сигнала линейной перспективы. Фото Амей, К. В старшей школе я много посещал художественные курсы. Всегда, по крайней мере, каждый год было какое-то задание, где мне нужно было нарисовать городской пейзаж или сойтись на горизонте, чтобы создать глубину.На тот момент не было объяснено, почему это помогло создать глубину. Мои учителя просто объясняли, как это сделать, а затем оставляли нас делать это самим. Я никогда не останавливался, чтобы подумать, как этот трюк работал, чтобы убедить мой разум в существовании расстояния, и были ли задействованы один или оба моих глаза. Однако теперь я знаю из Psych 100, что линейная перспектива использует только один глаз, даже если оба глаза смотрят на изображение или точку. Если бы вы закрыли один глаз, вы бы по-прежнему ощущали глубину, в то время как при конвергенции объект больше не был бы центрирован.

Всегда, по крайней мере, каждый год было какое-то задание, где мне нужно было нарисовать городской пейзаж или сойтись на горизонте, чтобы создать глубину.На тот момент не было объяснено, почему это помогло создать глубину. Мои учителя просто объясняли, как это сделать, а затем оставляли нас делать это самим. Я никогда не останавливался, чтобы подумать, как этот трюк работал, чтобы убедить мой разум в существовании расстояния, и были ли задействованы один или оба моих глаза. Однако теперь я знаю из Psych 100, что линейная перспектива использует только один глаз, даже если оба глаза смотрят на изображение или точку. Если бы вы закрыли один глаз, вы бы по-прежнему ощущали глубину, в то время как при конвергенции объект больше не был бы центрирован.

Список литературы

Эйми, К. (2015). 17 миль, 93 поворота и захватывающий вид на долину Дору: лучшая дорога в мире проходит в винодельческом регионе Португалии. The Daily Mail. Получено с www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-3052472/The-world-s-best-road-voted-Portugal-s-wine-region. html

html

Берманн Дж. (1960). Сюрприз-лендинг [онлайн-изображение]. Получено с https://norman.hrc.utexas.edu/NYJAdc/ItemDetails.cfm?id=601%23navtop

.Блумберг, Н.(2016) Линейная перспектива. В Encyclopaedia Britannica онлайн. Получено с www.britannica.com/art/linear-perspective

.Конвергенция глаз | Психология вики

Оценка |

Биопсихология |

Сравнительный |

Познавательный |

Развивающий |

Язык |

Индивидуальные различия |

Личность |

Философия |

Социальные |

Методы |

Статистика |

Клиническая |

Образовательная |

Промышленное |

Профессиональные товары |

Мировая психология |

Когнитивная психология: Внимание · Принимать решение · Обучение · Суждение · Объем памяти · Мотивация · Восприятие · Рассуждение · Мышление — Познавательные процессы Познание — Контур Показатель

В офтальмологии конвергенция — это одновременное движение внутрь обоих глаз друг к другу, обычно в попытке сохранить единое бинокулярное зрение при просмотре объекта. [1] Это действие опосредуется медиальной прямой мышцей, которая иннервируется III черепным нервом. Это тип движения глаз.

[1] Это действие опосредуется медиальной прямой мышцей, которая иннервируется III черепным нервом. Это тип движения глаз.

Ближайшая точка конвергенции (NPC) измеряется путем поднесения объекта к носу и наблюдения, когда пациент видит двоится или отклоняется один глаз. Нормальные значения NPC — до 10 см. Любое значение NPC больше 10 см считается отдаленным, и обычно из-за высокой экзофории вблизи.

См. Также

Список литературы

- ↑ Кассин, Б.и Соломон, С. Словарь терминологии глаз . Гейнсвилл, Флорида: Издательство Triad Publishing Company, 1990.

Дополнительная литература

- Альварес, Т. Л., Бхавсар, М., Семмлоу, Дж. Л., Берген, М. Т., и Педроно, К. (2005). Краткосрочные прогностические изменения в динамике диспаратности движений глаз: Journal of Vision Vol 5 (7) 2005, 640-649.

- Альварес, Т. Л., Семмлоу, Дж. Л., и Педроно, К. (2005). Дивергенция движений глаз зависит от исходного положения стимула: Vision Research Vol 45 (14) Jun 2005, 1847-1855.

- Альварес, Т. Л., Семмлоу, Дж. Л., Юань, В., и Муньос, П. (2000). Двойные ответы диспаратности вергенции, обработанные внутренней ошибкой: Vision Research Vol 40 (3) 2000, 341-347.

- Ангелаки, Д. Э., и Хесс, Б. Дж. М. (2001). Направление движения и вестибулярный контроль движений бинокулярного глаза: Vision Research Vol 41 (25-26) 2001, 3215-3228.

- Аслин Р. Н. (1986). Темная вергенция у младенцев: последствия для развития бинокулярного зрения: Acta Psychologica Vol 63 (1-3) Dec 1986, 309-322.

- Аслин Р. Н. (1993). Аккомодация и конвергенция младенцев. Нью-Йорк, Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета.

- Аслин, Р. Н., и Добсон, В. (1983). Темная вергенция и темная аккомодация у человеческих младенцев: Vision Research Vol 23 (12) 1983, 1671-1678.

- Авербух-Хеллер, Л., Льюис, Р. Ф. и Зи, Д. С. (1999). Несвязанная адаптация саккад: вклад бинокулярных и монокулярных механизмов: Vision Research Vol 39 (2) Jan 1999, 341-352.

- Бахилл, А. Т., и ЛаРитц, Т.(1984). Почему бьющие не могут следить за мячом? : American Scientist Vol 72 (3) May-Jun 1984, 249-253.

- Бейкер, Ф. Дж., И Гилмартин, Б. (2003). Продольное исследование адаптации вергентности при начальной пресбиопии: Ophthalmic and Physiological Optics Vol 23 (6) Nov 2003, 507-511.

- Bando, T., Takagi, M., Toda, H., & Yoshizawa, T. (1992). Функциональные роли латеральной надсильвиевой коры в окулярной ближней реакции у кошек: Neuroscience Research Vol 15 (3) Nov 1992, 162-178.

- Barbeito, R., Tam, W. J., & Ono, H. (1986). Два фактора, влияющие на амплитуду саккад во время вергенции: расположение циклопического глаза и смещение влево-вправо: Ophthalmic and Physiological Optics Vol 6 (2) 1986, 201-205.

- Барборика А. и Феррера В. П. (2004). Модификация саккад, вызванных стимуляцией лобного поля глаза во время слежения за невидимой целью: Journal of Neuroscience Vol 24 (13) Mar 2004, 3260-3267.

- Базиян, Б. К. (1992). Вызванные потенциалы к краткой вспышке рассеянного света, зарегистрированные различными структурами мозга кошки во время горизонтальных вертикальных движений глаз: Sensory Systems Vol 6 (2) Apr-Jun 1992, 118-121.

- Берман Н. Э. и Грант С. (1992). Топографическая организация, количество и ламинарное распределение мозолистых клеток, соединяющих зрительные области коры 17 и 18 нормально пигментированных и сиамских кошек: Visual Neuroscience Vol 9 (1) Jul 1992, 1-19.

- Бест П. С., Литтлтон М. Х., Грамопадхай А. К. и Тиррелл Р. А. (1996). Взаимосвязь между индивидуальными различиями в состояниях глазодвигательного покоя и результатами визуального осмотра: Ergonomics Vol 39 (1) Jan 1996, 35-40.

- Березовая, Е.E., Gwiazda, J., & Held, R. (1983). Развитие вергенции не объясняет появление стереопсиса: Perception Vol 12 (3) 1983, 331-336.

- Bobier, W. R., Guinta, A., Kurtz, S., & Howland, H. C. (2000). Призма индуцированная аккомодация у младенцев от 3 до 6 месяцев: Vision Research Vol 40 (5) 2000, 529-537.

- Bobier, W. R., & McRae, M. (1996). Получите изменения в перекрестной связи аккомодационной конвергенции: Ophthalmic and Physiological Optics Vol 16 (4) Jul 1996, 318-325.

- Боман, Д. К., и Кертес, А. Э. (1983). Взаимодействие между горизонтальными и вертикальными реакциями слияния: Perception & Psychophysics Vol 33 (6) Jun 1983, 565-570.

- Боннех Ю., Саги Д. и Карни А. (2001). Переход между соперничеством глаза и объекта, определяемый когерентностью стимула: Vision Research Vol 41 (8) Apr 2001, 981-989.

- Borsting, E., Rouse, M. W., Deland, P. N., Hovett, S., Kimura, D., Park, M., et al. (2003). Ассоциация симптомов, конвергенции и аккомодационной недостаточности у детей школьного возраста: Оптометрия: Журнал Американской оптометрической ассоциации, том 74 (1), январь 2003 г., 25-34.

- Бур, Л. Дж. (1981). Влияние пространственного распределения цели на динамический отклик и колебания аккомодации человеческого глаза: Vision Research Vol 21 (8) 1981, 1287-1296.

- Брэдшоу, М. Ф., Гленнерстер, А., и Роджерс, Б. Дж. (1996). Влияние размера дисплея на масштабирование диспаратности с точки зрения дифференциальной перспективы и вергентности: Vision Research Vol 36 (9) May 1996, 1255-1264.

- Браутасет, Р. Л., и Дженнингс, Дж. А. М. (2005). Адаптация к горизонтальной и вертикальной призме — это разные механизмы: Ophthalmic and Physiological Optics Vol 25 (3) May 2005, 215-218.

- Бреннер, Э. (1993). Оценка скорости объекта при изменении расстояния до него из-за движения эго: Vision Research Vol 33 (4) Mar 1993, 487-504.

- Бреннер, Э., Ван Ден Берг, А. В., и Ван Дамм, В. Дж. (1996). Воспринимаемое движение в глубине: Vision Research Vol 36 (5) Mar 1996, 699-706.

- Бруно П. и ван ден Берг А. В. (1997). Относительная ориентация основных положений двух глаз: Vision Research Vol 37 (7) Apr 1997, 935-947.

- Bucci, M. P., Kapoula, Z., Бремон-Жиньяк, Д., и Винер-Вашер, С. (2006). Бинокулярная координация саккад у детей с головокружением: зависимость от состояния вергентности: Vision Research Vol 46 (21) Sep 2006, 3594-3602.

- Буччи, М. П., Капула, З., Янг, К., и Бремон-Жиньяк, Д. (2006). Задержка саккад, вергенции и комбинированных движений у детей с ранним началом конвергентного или дивергентного косоглазия: Vision Research Vol 46 (8-9) Apr 2006, 1384-1392.

- Busettini, C., Fitzgibbon, E.J., & Miles, F.А. (2001). Вергенция несоответствия с коротким временем ожидания у людей: Journal of Neurophysiology Vol 85 (3) Mar 2001, 1129-1152.

- Busettini, C., & Mays, L.E. (2003). Понтинная омнипаузная активность во время сопряженных и несвязанных движений глаз у макак: журнал нейрофизиологии, том 90 (6) декабрь 2003 г., 3838-3853.

- Busettini, C., & Mays, L.E. (2005). Взаимодействия саккада-вергенции у макак. II. Повышение вергентности как продукт локальной ошибки двигателя вергенции обратной связи и взвешенного саккадического всплеска: журнал нейрофизиологии, том 94 (4), октябрь 2005 г., 2312-2330.

- Busettini, C., & Mays, L.E. (2005). Взаимодействия саккада-вергенции у макак: I. Тест модели умножения омнипаузы: журнал нейрофизиологии, том 94 (4), октябрь 2005 г., 2295-2311.

- Buzzelli, A. R., Trowell-Harris, I., & Protsko, R. (1989). Измерение стандартов визуальной эффективности пилотов в ВВС США: Военная медицина Том 154 (7) июль 1989 г., 345-347.