Методика три оценки а и липкиной: Диагностика уровня сформированности самооценки учащихся

Диагностика уровня сформированности самооценки учащихся

Автор(ы): Шамсутдинов Гумар Викторович, нет

Рубрика: Педагогические науки

Журнал: «Евразийский Научный Журнал №11 2015» (ноябрь 2015)

Количество просмотров статьи: 6562

Показать PDF версию Диагностика уровня сформированности самооценки учащихся

Гумар Викторович Шамсутдинов аспирант кафедры социальной педагогики и социологии Оренбургского государственного педагогического университета, г. Оренбург, Россия

Активность учащегося, как субъекта образовательного процесса, заложена в его отношении к учебной деятельности, а также к самому себе, к своим способностям и возможностям, то есть в уровне сформированности самосознания. Самооценка является одним из наиболее поздних личностных образований.

Самооценку рассматривается в качестве эмоционального компонента самосознания, она соотносится с Я-концепцией, ее исследования часто проводят вместе с уровнем притязаний.

В последние годы происходит увеличение интереса к вопросам изучения самооценки, которое осуществляется, преимущественно, при помощи увеличения разнообразия объектов исследования. Очевидна практическая ценность проведения исследований, которые направлены на изучение, например, самооценки учащихся с дивиантным поведением, или самооценки одаренных учащихся. Большое значение также имеет исследование самооценки в рамках развития человеческой личности.

Одной из самых характерных особенностей самооценки является ее изменчивость под влияние различных факторов. Исходя из этого особую ценность приобретают исследования изменений самооценки, происходящих у личности в течении длительных временных отрезков.

Проведение педагогической диагностики является важной частью работы педагога, т.к. результаты образовательного и воспитательного процессов нуждаются в оценке, анализе и учете своих результатов. Педагогическая диагностика решает задачи оптимизации образовательного процесса, разделение учащихся по определенным признакам, а также улучшения образовательных программ и методов педагогического воздействия.

Можно выделить ряд методик, которые можно применить для диагностики уровня самооценки учащихся. С одной стороны они не отличаются большой сложности, с другой позволяют достаточно точно определить уровень самооценки учащихся.

Методика А.И. Липкиной «Три оценки»

Для исследования самооценки учащихся подходит методика А. И. Липкиной «Три оценки».

И. Липкиной «Три оценки».

Учащимся дается для выполнения определенное учебное задание, которое они должны выполнить письменно. Исследователь ставит выполненному заданию три отметки: верную, завышенную, заниженную. Перед тем, как раздать работы учащимся говорят: три преподавателя проверили ваши работы. Каждый высказал свое мнение о том, как выполнили задание, и они оценили их по разному. Отметьте ту оценку, которую вы считаете верной. Затем в личной беседе с учащимися его просят дать ответ на ряд вопросов:

1. Как ты оцениваешь уровень своих знаний: средний, низкий или высокий?

2. Твоя работа заслуживает оценки «3», а преподаватель поставил тебе «5». С радостью или огорчением ты это воспримешь?

3. От получения каких отметок ты испытываешь радость ,а от каких горе?

Уровень самооценки учащихся выявляется на основании полученных данных по ряду показателей:

— насколько совпадают самооценки с объективной оценкой педагога;

— характер обоснования самооценки:

а) обоснование, направленное на качество выполненного задания,

б) любое другое обоснование;

— уровень устойчивости самооценки, о котором судят по степени совпадения выставленной самому себе отметки и ответов на поставленные вопросы.

Тест «Оцени себя сам»

Учащимся предлагается выбор из ряда положительных и негативных качеств и шкала, представляющая собой вертикальную линию, вверху которой находятся положительные качества, а внизу — негативные.

При начале проведения тестирования учащимся указывают только на список оцениваемых качеств, из которых они должны выбрать 5-6 желательных и нежелательных для себя. После того как учащиеся выбрали эти качества, им предлагается оценить себя и дается объяснение как размещать качества на шкале.

При анализе результатов внимание обращают на размещение на шкале положительных и негативных качеств. Адекватной можно назвать самооценку, при которой учащийся несколько положительных качеств отмечает вверху шкалы, а одно или два внизу или около середины. Если негативные качества расположены в районе середины шкалы, одно из них попало вниз шкалы, а хотя бы одно вверх, можно сказать, что учащийся в целом принимает себя и свой образ, но не идеализирует его и видит свои отрицательные черты.

Если учащийся все положительные качества отмечает вверху шкалы, а негативные в нижней части или близко к центру, то его самооценка имеет завышенный характер. У него не развиты умения правильной оценки своих действий и поступков, он не обращает внимание на свои недостатки и видит у себя не существующие достоинства.

Если учащийся отмечает положительные качества ближе к центру, или в нижней части шкалы, то уровень расположения негативных качеств не имеет большого значения и можно говорить о наличии заниженной самооценки. Расположение негативных качеств может только немного ухудшить, в том случае, если они располагаются вверху шкалы или ненамного улучшить, если они располагаются внизу, общую структуру самооценки.

Методика «Справлюсь или нет?»

Учащимся с разным уровнем успеваемости по очереди предлагают выполнить три задачи, например: первое по литературе, второе по геометрии (которые основываются на пройденном материале), третье не относящееся к учебе, допустим выполнение рисунка или же вырезание фигур по образцу. Им задают вопрос, смогут ли они справиться с заданием и какую отметку они за это получат. Затем учащимся предлагается ответить на аналогичный вопрос о трех одноклассниках с разной успеваемостью.

Им задают вопрос, смогут ли они справиться с заданием и какую отметку они за это получат. Затем учащимся предлагается ответить на аналогичный вопрос о трех одноклассниках с разной успеваемостью.

Выявить складывающуюся у учащегося самооценку, помогает следующая информация:

1. Уровень прогнозируемой самооценки у учащихся с различной успеваемостью (адекватная, завышенная, заниженная).

2. Особенности прогнозируемой самооценки этих учащихся.

3. Особенности своей самооценки, направлена ли она на оценку учебных способностей или на личностные качества.

4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных заданий на учебные ситуации.

Этот анализ дает возможность выявить формирующуюся у каждого учащегося оценочную позицию. Важным моментом является выявление учащихся с низкой успеваемостью уровня самооценки, так как с возрастом у таких учащихся растет тенденция к заниженной оценке своих возможностей. Преобладание неудач над удачами в учебной деятельности, которое подкрепляется низкими отметками, которые ставит педагог за их работы, ведет к росту чувства неуверенности в себе, ощущению своей неполноценности и к заниженному уровню притязаний, который не соответствует реальным возможностям.

Преобладание неудач над удачами в учебной деятельности, которое подкрепляется низкими отметками, которые ставит педагог за их работы, ведет к росту чувства неуверенности в себе, ощущению своей неполноценности и к заниженному уровню притязаний, который не соответствует реальным возможностям.

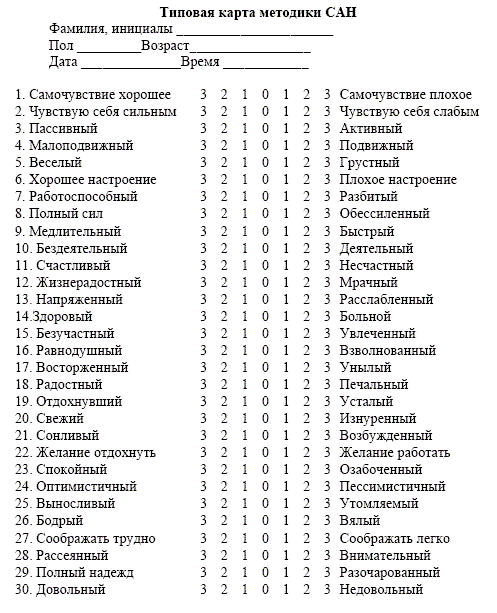

Исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн

Эта методика основывается на непосредственном оценивании учащимися ряда личных качеств, таких как уровень здоровья, внешность, характерологические особенности, уровень способностей и т. д. Испытуемым предлагается на вертикальных линиях обозначить уровень сформированности у них этих качеств, что будет являться показателем самооценки и уровень притязаний, то есть тот уровень сформированности тех же качеств, который является для них удовлетворительным. Каждому из тестируемых предоставляется бланк, который содержит инструкцию и задание.[9]

Проведение исследования

Инструкция. Каждая личность производит оценку своих способностей, возможностей, характера и т.д. Уровень сформированности каждого из качеств мы изобразили вертикальной линией, нижняя граница которой обозначает самый низкий уровень развития, а верхняя — самый высокий. На бланке изображены семь линий. Они обозначают:

Каждая личность производит оценку своих способностей, возможностей, характера и т.д. Уровень сформированности каждого из качеств мы изобразили вертикальной линией, нижняя граница которой обозначает самый низкий уровень развития, а верхняя — самый высокий. На бланке изображены семь линий. Они обозначают:

— здоровье;

— интеллектуальные способности;

— характер;

— уровень авторитета у одноклассников;

— уровень навыков ручного труда;

— внешность;

— уровень уверенности в себе.

Испытуемому необходимо указать точку на этой линии, которое, как он думает, подходит к текущему уровню развития качества чертой (-). Кокой бы уровень развития качества его удовлетворил, необходимо обозначить кружком (о). Крестиком (х) нужно обозначить ту точку на шкале, где он может оказаться, реалистично оценивая свои характеристики.

Тестируемому выдается бланк, на котором находится семь линий, высота каждой 100 мм, на них четко и точно должны быть обозначены начало и конец, середина отмечается едва заметной точкой.

Исследование может проходить как в групповом, так и индивидуальном варианте. При групповом исследовании необходимо проверить, как каждый учащийся заполнил первую шкалу. Необходимо удостовериться, правильность использования предложенных значков, дать ответ на возможные вопросы. Дальше тестируемый выполняет задание самостоятельно. Время, которое отводиться на заполнение бланка вместе с инструкцией, 10-12 мин.

Обработка и интерпретация результатов

Результаты обрабатываются по шести шкалам (не учитывается первая тестовая шкала здоровье). Ответы преобразуются в баллы. Каждая шкала имеет длину 100мм, соответственно ответы учащихся получают количественную характеристику (например, 54мм = 54 баллам).

Анализируя каждую из шести шкал можно определить:

— уровень притязаний, измеряется расстояние в мм от 0 шкалы, до х;

— уровень самооценки, от 0, до -;

— разница между уровнем притязаний и самооценкой, измеряется измерением расстояния от х до знака -, если уровень притязаний находится ниже уровня самооценки, то он обозначается отрицательным числом.

Затем производится расчет средней величины по каждому показателю уровня притязаний и самооценки по всем шкалам.

Уровень притязаний

Реалистичный уровень притязаний показывает результат от 60 до 89 баллов. Наилучший уровень — от 75 до 89 баллов, характеризуется оптимальным представлением о своих возможностях, что имеет большое значение при формировании полноценной личности. Получение от 90 до 100 баллов обычно говорит о нереалистичном, некритичном отношение учащихся к своему потенциалу. Получение менее 60 баллов характеризует заниженный уровень притязаний, можно говорить о неблагоприятном направлении в развитии личности.

Получение менее 60 баллов характеризует заниженный уровень притязаний, можно говорить о неблагоприятном направлении в развитии личности.

Высота самооценки

Сумма баллов от 75 до 100 и выше говорит о завышенном уровне самооценки и наличии определенных отклонений в формировании личности. Завышенная самооценка указывает на личностную незрелость, неспособность к верному оцениванию результатов своей деятельности, сравнению себя с окружающими. Наличие завышенной самооценки указывает на наличие ряда недостатков в формировании личности: неумение учиться на собственных ошибках, игнорирование мнения и замечаний окружающих. Сумма баллов меньше 45 характеризует заниженный уровень самооценки. Учащиеся с такой самооценкой входят в группу риска, обычно их достаточно мало. Заниженная самооценка свидетельствует о наличии двух совершенно разных психологических явления: настоящая неуверенность в себе и защитная функция, когда личность доказывает самой себе неумение в каком-то деле, отсутствие способностей и подобное, что позволяет не прилагать никаких усилий.

Литература.

-

Агафонов А. Ю. Исследование Я-концепции учащихся подросткового возраста как средства качественной оценки образовательных систем: Автореф. дис. канд. психологич. наук — Казань – 2000 — 28 с.

-

Бороздина Л. В. Теоретико-экспериментальное исследование самооценки (Место в структуре самосознания, возрастная динамика, соотношение с уровнем притязаний, влияние на продуктивность деятельности): Дис. д-ра психол. наук — Москва -1999 — 413 c.

-

Макеева Л. В. Динамика самооценки личности в подростковом возрасте: Дис. канд. психол. наук — Санкт-Петербург — 2002 -185 c.

-

Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. — 4-е изд. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС — 2001 — Кн. 3: Психодиагностика.

Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. — 640 с.

Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. — 640 с.

-

Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д. Психолого- Педагогическая готовность ребенка к школе: Пособие для практических психологов, педагогов и родителей. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС — 2001 – 256 с.

-

Ширапова Д. Д. Психологические факторы развития профессиональной самооценки студентов: Дис. канд. психол. наук — СПб. — 2005 — 165 с.

Формирование учебной самооценки у младших школьников

%PDF-1.5 % 1 0 obj > /Metadata 4 0 R >> endobj 5 0 obj /Title >> endobj 2 0 obj > endobj 3 0 obj > endobj 4 0 obj > stream

32 841.92]

/Contents [112 0 R 113 0 R 114 0 R]

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 0

/Annots [115 0 R]

>>

endobj

7 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/Annots [117 0 R 118 0 R 119 0 R 120 0 R 121 0 R 122 0 R 123 0 R 124 0 R 125 0 R 126 0 R

127 0 R 128 0 R 129 0 R 130 0 R 131 0 R 132 0 R 133 0 R 134 0 R 135 0 R 136 0 R

137 0 R 138 0 R]

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 139 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 10

>>

endobj

8 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 140 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 33

>>

endobj

9 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 142 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 34

>>

endobj

10 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 143 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 35

>>

endobj

11 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents [112 0 R 113 0 R 114 0 R]

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 0

/Annots [115 0 R]

>>

endobj

7 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/Annots [117 0 R 118 0 R 119 0 R 120 0 R 121 0 R 122 0 R 123 0 R 124 0 R 125 0 R 126 0 R

127 0 R 128 0 R 129 0 R 130 0 R 131 0 R 132 0 R 133 0 R 134 0 R 135 0 R 136 0 R

137 0 R 138 0 R]

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 139 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 10

>>

endobj

8 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 140 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 33

>>

endobj

9 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 142 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 34

>>

endobj

10 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 143 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 35

>>

endobj

11 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595. 32 841.92]

/Contents 145 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 36

>>

endobj

12 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 146 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 37

>>

endobj

13 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 147 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 38

>>

endobj

14 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 148 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 39

>>

endobj

15 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 149 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 40

>>

endobj

16 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 150 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 41

>>

endobj

17 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 145 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 36

>>

endobj

12 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 146 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 37

>>

endobj

13 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 147 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 38

>>

endobj

14 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 148 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 39

>>

endobj

15 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 149 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 40

>>

endobj

16 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 150 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 41

>>

endobj

17 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595. 32 841.92]

/Contents 151 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 42

>>

endobj

18 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 152 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 43

>>

endobj

19 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 153 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 44

>>

endobj

20 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 154 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 45

>>

endobj

21 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 155 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 46

>>

endobj

22 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 156 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 47

>>

endobj

23 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 151 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 42

>>

endobj

18 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 152 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 43

>>

endobj

19 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 153 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 44

>>

endobj

20 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 154 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 45

>>

endobj

21 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 155 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 46

>>

endobj

22 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 156 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 47

>>

endobj

23 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595. 32 841.92]

/Contents 157 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 48

>>

endobj

24 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 158 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 49

>>

endobj

25 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 159 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 50

>>

endobj

26 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 160 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 51

>>

endobj

27 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 161 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 52

>>

endobj

28 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 162 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 53

>>

endobj

29 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 157 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 48

>>

endobj

24 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 158 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 49

>>

endobj

25 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 159 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 50

>>

endobj

26 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 160 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 51

>>

endobj

27 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 161 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 52

>>

endobj

28 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 162 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 53

>>

endobj

29 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595. 32 841.92]

/Contents 163 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 54

>>

endobj

30 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 164 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 55

>>

endobj

31 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 165 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 56

>>

endobj

32 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 166 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 57

>>

endobj

33 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 167 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 58

>>

endobj

34 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 168 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 59

>>

endobj

35 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 163 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 54

>>

endobj

30 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 164 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 55

>>

endobj

31 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 165 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 56

>>

endobj

32 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 166 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 57

>>

endobj

33 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 167 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 58

>>

endobj

34 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 168 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 59

>>

endobj

35 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595. 32 841.92]

/Contents 169 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 60

>>

endobj

36 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 170 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 61

>>

endobj

37 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 171 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 62

>>

endobj

38 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 172 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 63

>>

endobj

39 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 173 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 64

>>

endobj

40 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 174 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 65

>>

endobj

41 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 169 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 60

>>

endobj

36 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 170 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 61

>>

endobj

37 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 171 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 62

>>

endobj

38 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 172 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 63

>>

endobj

39 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 173 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 64

>>

endobj

40 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 174 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 65

>>

endobj

41 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595. 32 841.92]

/Contents 175 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 66

>>

endobj

42 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 176 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 67

>>

endobj

43 0 obj

>

/XObject >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 178 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 1

>>

endobj

44 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 180 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 68

>>

endobj

45 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 181 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 69

>>

endobj

46 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 182 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 70

>>

endobj

47 0 obj

>

/XObject >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 175 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 66

>>

endobj

42 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 176 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 67

>>

endobj

43 0 obj

>

/XObject >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 178 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 1

>>

endobj

44 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 180 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 68

>>

endobj

45 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 181 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 69

>>

endobj

46 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 182 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 70

>>

endobj

47 0 obj

>

/XObject >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595. 32 841.92]

/Contents 184 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 2

>>

endobj

48 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 185 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 71

>>

endobj

49 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 186 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 72

>>

endobj

50 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 187 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 73

>>

endobj

51 0 obj

>

/XObject >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 190 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 3

>>

endobj

52 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 191 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 74

>>

endobj

53 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 184 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 2

>>

endobj

48 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 185 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 71

>>

endobj

49 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 186 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 72

>>

endobj

50 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 187 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 73

>>

endobj

51 0 obj

>

/XObject >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 190 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 3

>>

endobj

52 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 191 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 74

>>

endobj

53 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595..png) 32 841.92]

/Contents 192 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 75

>>

endobj

54 0 obj

>

/XObject >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 194 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 4

>>

endobj

55 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 195 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 76

>>

endobj

56 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 196 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 77

>>

endobj

57 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 197 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 78

>>

endobj

58 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 198 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 79

>>

endobj

59 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 192 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 75

>>

endobj

54 0 obj

>

/XObject >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 194 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 4

>>

endobj

55 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 195 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 76

>>

endobj

56 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 196 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 77

>>

endobj

57 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 197 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 78

>>

endobj

58 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 198 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 79

>>

endobj

59 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595. 32 841.92]

/Contents 199 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 80

>>

endobj

60 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 200 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 81

>>

endobj

61 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 201 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 82

>>

endobj

62 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 203 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 83

>>

endobj

63 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 205 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 84

>>

endobj

64 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 206 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 85

>>

endobj

65 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 199 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 80

>>

endobj

60 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 200 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 81

>>

endobj

61 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 201 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 82

>>

endobj

62 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 203 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 83

>>

endobj

63 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 205 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 84

>>

endobj

64 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 206 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 85

>>

endobj

65 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595. 32 841.92]

/Contents 207 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 86

>>

endobj

66 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 208 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 87

>>

endobj

67 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 209 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 88

>>

endobj

68 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 210 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 89

>>

endobj

69 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 211 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 90

>>

endobj

70 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 212 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 5

>>

endobj

71 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 207 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 86

>>

endobj

66 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 208 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 87

>>

endobj

67 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 209 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 88

>>

endobj

68 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 210 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 89

>>

endobj

69 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 211 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 90

>>

endobj

70 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 212 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 5

>>

endobj

71 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595. 32 841.92]

/Contents 213 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 6

>>

endobj

72 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 214 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 7

>>

endobj

73 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 215 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 91

>>

endobj

74 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 216 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 92

>>

endobj

75 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 217 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 93

>>

endobj

76 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 218 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 94

>>

endobj

77 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 213 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 6

>>

endobj

72 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 214 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 7

>>

endobj

73 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 215 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 91

>>

endobj

74 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 216 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 92

>>

endobj

75 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 217 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 93

>>

endobj

76 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 218 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 94

>>

endobj

77 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595. 32 841.92]

/Contents 219 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 95

>>

endobj

78 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 220 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 96

>>

endobj

79 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 221 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 97

>>

endobj

80 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 222 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 98

>>

endobj

81 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 223 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 99

>>

endobj

82 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 224 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 100

>>

endobj

83 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 219 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 95

>>

endobj

78 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 220 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 96

>>

endobj

79 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 221 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 97

>>

endobj

80 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 222 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 98

>>

endobj

81 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 223 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 99

>>

endobj

82 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 224 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 100

>>

endobj

83 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595. 32 841.92]

/Contents 225 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 101

>>

endobj

84 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 226 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 102

>>

endobj

85 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 227 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 103

>>

endobj

86 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 228 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 104

>>

endobj

87 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 229 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 105

>>

endobj

88 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 230 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 106

>>

endobj

89 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 225 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 101

>>

endobj

84 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 226 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 102

>>

endobj

85 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 227 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 103

>>

endobj

86 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 228 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 104

>>

endobj

87 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 229 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 105

>>

endobj

88 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 230 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 106

>>

endobj

89 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595. 32 841.92]

/Contents 231 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 107

>>

endobj

90 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 232 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 108

>>

endobj

91 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 233 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 109

>>

endobj

92 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 234 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 110

>>

endobj

93 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 235 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 111

>>

endobj

94 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 236 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 112

>>

endobj

95 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 231 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 107

>>

endobj

90 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 232 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 108

>>

endobj

91 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 233 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 109

>>

endobj

92 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 234 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 110

>>

endobj

93 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 235 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 111

>>

endobj

94 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 236 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 112

>>

endobj

95 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595. 32 841.92]

/Contents 237 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 113

>>

endobj

96 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 238 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 114

>>

endobj

97 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 239 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 115

>>

endobj

98 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 240 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 116

>>

endobj

99 0 obj

>

/XObject >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 242 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 8

>>

endobj

100 0 obj

>

/XObject >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 244 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 9

>>

endobj

101 0 obj

>

endobj

102 0 obj

>

endobj

103 0 obj

>

endobj

104 0 obj

>

endobj

105 0 obj

>

endobj

106 0 obj

>

endobj

107 0 obj

>

endobj

108 0 obj

>

endobj

109 0 obj

>

endobj

110 0 obj

>

endobj

111 0 obj

>

stream

x

32 841.92]

/Contents 237 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 113

>>

endobj

96 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 238 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 114

>>

endobj

97 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 239 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 115

>>

endobj

98 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 240 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 116

>>

endobj

99 0 obj

>

/XObject >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 242 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 8

>>

endobj

100 0 obj

>

/XObject >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 244 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 9

>>

endobj

101 0 obj

>

endobj

102 0 obj

>

endobj

103 0 obj

>

endobj

104 0 obj

>

endobj

105 0 obj

>

endobj

106 0 obj

>

endobj

107 0 obj

>

endobj

108 0 obj

>

endobj

109 0 obj

>

endobj

110 0 obj

>

endobj

111 0 obj

>

stream

xОбразовательное вмешательство для лечения самооценки у дошкольников с операциональными коммуникативными расстройствами

Abstract

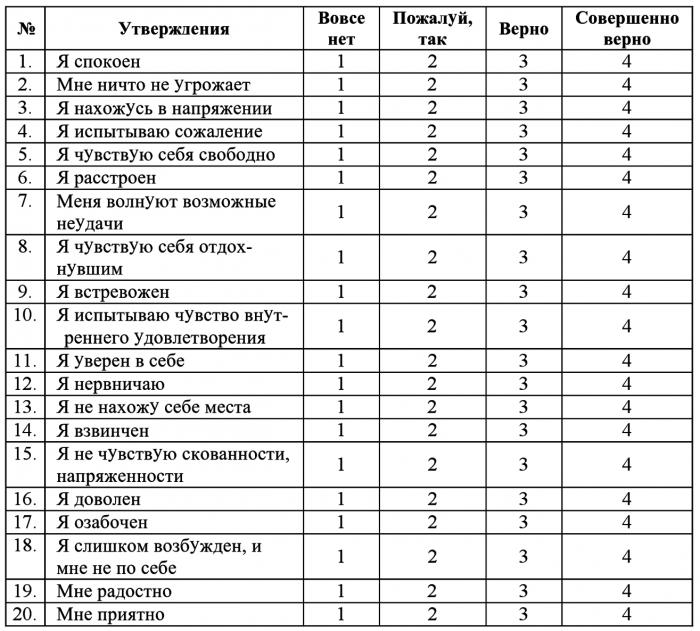

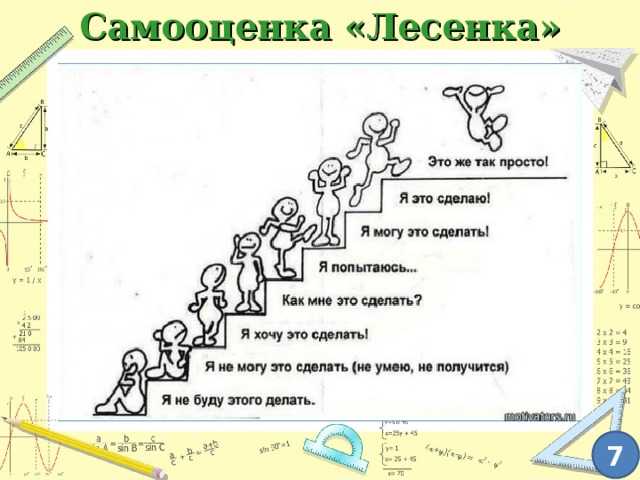

Раннее выявление и вмешательство в проблемы с самооценкой у детей может помочь избежать развития деструктивных черт личности. Целью исследования явилось изучение особенностей вмешательства для лечения проблем самооценки у детей старшего дошкольного возраста с различной степенью выраженности операционально-коммуникативных расстройств. В исследовании принимали участие дошкольники челябинского детского сада № 430 (N=108) и состояло из трех этапов: кабинетного анализа, экспериментального исследования и анализа данных. Мы получили экспертную оценку степени тяжести операционных нарушений. Мы изучали самооценку с помощью модифицированной версии методики лестницы Липкиной и методики семантического дифференциала Осгуда. Анализ данных проводился с использованием статистических методов обработки данных (факторный анализ, φ*-критерий углового преобразования Фишера, коэффициент Спирмена). Эмпирическое исследование выявило несоответствие оценок по шкале потенции у дошкольников с высокой и низкой степенью выраженности операциональных нарушений и не выявило расхождений оценок по шкале активности. По оценочному параметру («гадкие/хорошие», «глупые/умные», «плохие/хорошие») дети обеих групп склонны воспринимать себя положительно; однако по шкале «плохо/хорошо» между двумя группами есть существенные различия.

Целью исследования явилось изучение особенностей вмешательства для лечения проблем самооценки у детей старшего дошкольного возраста с различной степенью выраженности операционально-коммуникативных расстройств. В исследовании принимали участие дошкольники челябинского детского сада № 430 (N=108) и состояло из трех этапов: кабинетного анализа, экспериментального исследования и анализа данных. Мы получили экспертную оценку степени тяжести операционных нарушений. Мы изучали самооценку с помощью модифицированной версии методики лестницы Липкиной и методики семантического дифференциала Осгуда. Анализ данных проводился с использованием статистических методов обработки данных (факторный анализ, φ*-критерий углового преобразования Фишера, коэффициент Спирмена). Эмпирическое исследование выявило несоответствие оценок по шкале потенции у дошкольников с высокой и низкой степенью выраженности операциональных нарушений и не выявило расхождений оценок по шкале активности. По оценочному параметру («гадкие/хорошие», «глупые/умные», «плохие/хорошие») дети обеих групп склонны воспринимать себя положительно; однако по шкале «плохо/хорошо» между двумя группами есть существенные различия. Выявленные различия подтверждают предположение о связи между степенью выраженности нарушений оперативной коммуникации и моделями самооценки у детей старшего дошкольного возраста.

Выявленные различия подтверждают предположение о связи между степенью выраженности нарушений оперативной коммуникации и моделями самооценки у детей старшего дошкольного возраста.

Ключевые слова: Дисруптивные расстройства поведения, интервенция, старшие дошкольники, операциональные коммуникативные расстройства, самооценка

Введение

Обзор доступной литературы предоставил доказательства, подтверждающие важность темы исследования, и дал некоторые важные выводы.

Развитие самооценки во многом определяется ранними отношениями и взаимодействием детей с ближайшим окружением (Owens & Shaw, 2003; Загвязинский, 2016).

Старший дошкольный возраст является начальным этапом формирования у ребенка самооценки и моделей межличностного общения (Леонтьев и др., 2017).

Исследования показывают достаточно широкий спектр типов отношений у детей дошкольного возраста (LaFrenière et al., 1992; Смирнов, 2013).

Тем не менее, исследователи сосредотачиваются в основном на положительной стороне этих отношений, и лишь немногие исследования посвящены связанным с ними проблемам и связанным с ними отрицательным эмоциям (Dudina & Dolgova, 2016a; Meunier et al. , 2011; Larsson et al., 2011).

, 2011; Larsson et al., 2011).

Расстройства оперативной коммуникации относятся к проблемам, вызванным недоразвитием исполнительных функций ребенка (например, игровых навыков и способностей) и неспособностью развивать отношения со сверстниками (Schoemaker et al., 2014).

Постановка проблемы

Проблема исследования заключается в том, что недостаточная коррекция отдельных оперативных коммуникативных нарушений у детей дошкольного возраста, особенно в отношении самооценки, зачастую несет в себе ряд негативных последствий для дальнейшего развития личности. Раннее выявление расстройств и вмешательство могут помочь избежать этих последствий. Мы предположили, что существует отрицательная корреляция между самооценкой и степенью выраженности операционально-коммуникативных расстройств, а именно: дети с операционально-коммуникативными расстройствами, выраженными на высоком уровне, склонны оценивать себя менее благосклонно, чем дети, находящиеся на низком уровне выраженности коммуникативных расстройств. расстройства оперативной коммуникации и наоборот.

расстройства оперативной коммуникации и наоборот.

Исследовательские вопросы

Вопросы исследования касаются факторов формирования и интервенции самооценки у детей старшего дошкольного возраста с различной степенью выраженности операционально-коммуникативных расстройств.

Рассмотрены характерные аспекты образовательного вмешательства для лечения проблем с самооценкой у двух групп дошкольников — у тех, кто испытывает операциональные коммуникативные расстройства высокой и низкой степени тяжести соответственно. Самооценка включала три измерения: оценочное, потенцию и факторы активности.

Особое внимание мы уделили также вопросу о взаимосвязи самооценки и степени выраженности оперативных коммуникативных расстройств у детей старшего дошкольного возраста.

Цель исследования

Целью исследования явилось изучение особенностей вмешательства для лечения проблем самооценки у детей старшего дошкольного возраста с различной степенью выраженности оперативных коммуникативных расстройств.

Для достижения названной цели нами были поставлены следующие эмпирические задачи: выявить нарушения операциональной коммуникации у детей старшего дошкольного возраста; изучить модели самооценки у детей с операциональными коммуникативными расстройствами; выявить взаимосвязь моделей самооценки и степени выраженности операционально-коммуникативных нарушений у детей старшего дошкольного возраста; определить методы педагогического вмешательства для лечения проблем самооценки и оперативных коммуникативных расстройств.

Методы исследования

Описание образца . В исследовании приняли участие воспитатели и дошкольники, обучающиеся в челябинском детском саду № 430. Выборку составили 108 детей в возрасте от 5 до 6 лет (в том числе 61 % девочек).

Этапы исследования . Исследование состояло из трех этапов.

Этап 1. Анализ рабочего стола. На данном этапе мы совместно с педагогами провели теоретический обзор коммуникативных расстройств у детей старшего дошкольного возраста, а также представили классификацию операциональных расстройств и описали их особенности и критерии выявления.

Этап 2. Экспериментальные исследования. На этом этапе мы работали вместе с педагогами, чтобы определить типичные поведенческие характеристики, связанные с рассматриваемыми расстройствами; получить экспертную оценку степени тяжести нарушений оперативной коммуникации; и изучить самооценку с использованием модифицированной версии техники лестницы и техники семантического дифференциала.

Этап 3. Анализ данных.

Мы использовали методы исследования, которые можно разделить на четыре группы.

Наблюдение

. С помощью этой методики был сформулирован точный перечень типичных поведенческих характеристик, связанных с операциональными нарушениями. Во время наблюдения мы отслеживали ключевые формы общения (ответы сверстникам, ответы взрослым, мимика, язык тела (открытая или закрытая поза и т. д.), тон голоса, жесты, громкость голоса, плач, нытье, плач и т. плач). Мы наблюдали детей с высокой степенью выраженности операционально-коммуникативных расстройств и сосредоточили внимание на поведенческих моделях этой группы.

Экспертная оценка . Данным методом были определены уровни выраженности нарушений служебной коммуникации у детей обеих групп. В качестве экспертов мы привлекли 6 представителей коллектива детского сада: четырех воспитателей, которые работают с обеими изучаемыми группами на постоянной основе, куратора и психолога. Степень выраженности операционных расстройств (физически дерется, кричит, дразнит или обзывает, ведет себя скрытно и скрытно, ноет, жалуется) измерялась фактической частотой поведения («почти никогда», «иногда», «часто», « большую часть времени»).

Инструменты для оценки самооценки

. Для изучения самооценки мы использовали модифицированный вариант техники лестницы и техники семантического дифференциала. Детей просили оценить себя по трем параметрам: потенция («слабая/сильная», «маленькая/большая», «неопасная/угрожающая»), активность («пассивная/активная», «холодная/горячая», « тихий/шумный») и оценочные («плохой/хороший», «глупый/умный», «неприятный/приятный»).

Статистические методы обработки данных . В исследовании использовались методы статистической обработки данных (Забродин, Пахалиян, 2015; Кривенко, 2014), такие как факторный анализ (для выявления типичных поведенческих характеристик, связанных с операциональными коммуникативными нарушениями у детей старшего дошкольного возраста), φ*-критерий углового преобразования Фишера ( сравнить две группы по частоте встречаемости операционных коммуникативных расстройств) и коэффициент корреляции Спирмена (исследовать связь между частотой встречаемости операционных расстройств и склонностью детей положительно или отрицательно оценивать себя по потенции, активности и оценочные факторы

Находки

Чтобы ответить на вопросы исследования, мы сначала измерили самооценку детей дошкольного возраста по параметру потенции. Результаты для двух групп детей, соответственно, обобщены в таблице. 1 .

Таблица 1 — Посмотреть полный размер > Стол

1

показывает, что по фактору потенции дети в группе HL в среднем имеют тенденцию быть значительно более негативными по отношению к себе, чем дети в группе LL. Это может быть связано с тем, что дети с LL действительно более социально адаптированы для формирования хороших отношений со сверстниками и взрослыми, они более уверенно и комфортно участвуют в групповых мероприятиях и пользуются большим признанием сверстников, чем дети с HL. По этой причине они считают себя сильными. Дети с HL, в свою очередь, в большинстве случаев терпят неудачу в попытках заслужить одобрение сверстников. В результате их самоэффективность и самооценка, вероятно, снизятся.

Это может быть связано с тем, что дети с LL действительно более социально адаптированы для формирования хороших отношений со сверстниками и взрослыми, они более уверенно и комфортно участвуют в групповых мероприятиях и пользуются большим признанием сверстников, чем дети с HL. По этой причине они считают себя сильными. Дети с HL, в свою очередь, в большинстве случаев терпят неудачу в попытках заслужить одобрение сверстников. В результате их самоэффективность и самооценка, вероятно, снизятся.

Социально неполноценные дети часто осознают свое уязвимое положение в группе и испытывают стресс. Сначала, хотя они и не выбраны для игры, они пытаются установить контакт со сверстниками, но неспособность контролировать свое поведение и развивать отношения с другими в конечном итоге приводит к тому, что они испытывают постоянные трудности в групповой деятельности, что приводит к деструктивному поведению и негативным чертам личности, таким как обидчивость. , обидчивость, сопротивление, мстительность, агрессия. Импульсивные дети с низким уровнем эмпатии особенно склонны к проявлению этих черт, что согласуется с выводами других авторов (Brassart & Schelstraete, 2015; Mesman et al., 2001).

Импульсивные дети с низким уровнем эмпатии особенно склонны к проявлению этих черт, что согласуется с выводами других авторов (Brassart & Schelstraete, 2015; Mesman et al., 2001).

Если рассматривать показатели самооценки по каждой шкале в отдельности, то становится ясно, что дети склонны высоко оценивать себя по шкале «слабый/сильный» (это имеет место в обеих группах, хотя более выражено в группе детей с LL) и низкое по шкале «неугрожающее/угрожающее» (особенно это характерно для детей с HL). Иными словами, дети с ВЛ склонны воспринимать себя сильными, но маленькими и неопасными, тогда как в группе с ВЛ наблюдается сдвиг в сторону более умеренных оценок по шкале «неугрожающий/угрожающий». Однако в целом мы наблюдаем сходные тенденции по каждой шкале, включаемой в фактор потенции.

Еще раз отметим, что по шкале «слабый/сильный» дети с ВЛ чаще считают себя слабыми по сравнению с детьми с НЛ ( эмп = 1,57; р ≤ 0,01). Аналогичным образом, по шкале «неопасный/угрожающий» дети с ЛХ чаще считают себя неопасными по сравнению с детьми второй группы ( эмп = 1,26; р ≤ 0,05).

Существуют также различия между оценками двух групп по шкале «маленький/большой»: дети с ВЛ выставляют себе значительно более низкие баллы, чем их сверстники. Причиной этого может быть то, что эти дети чувствуют себя более мелкими, более беспомощными и некомпетентными в отношениях со сверстниками, чем дети с НЛ (9).0073 эмп = 1,18; р ≤ 0,01), так как их потребность в правильном взаимодействии с окружающими не удовлетворяется в должной мере. В процессе вмешательства воспитатели должны иметь в виду, что такие дети часто имеют ограниченные возможности для участия в игре (по сравнению с детьми с низкой степенью выраженности операционных нарушений), что приводит к снижению самооценки и самоэффективности.

Вторая часть нашего исследования индивидуально-оперативных коммуникативных расстройств у дошкольников была посвящена фактору активности, представленному тремя шкалами: «тихо/шумно», «пассивно/активно» и «холодно/горячо». Результаты обследования двух групп детей сведены в табл. 2

.

2

.

Стол 2 показывает, что по фактору активности исследование не выявило каких-либо существенных различий между двумя группами. Другими словами, дети как с HL, так и с LL оценивают себя по этому параметру более или менее одинаково. В обеих группах самооценки по фактору активности распределяются, в основном, между низкими и высокими баллами. Умеренные показатели встречаются реже.

Можно предположить, что дети склонны давать социально желательные ответы, учитывая, что «тишина» более одобряема, чем «шумность» (в обеих группах дети поставили себе низкие баллы по шкале «тихо/шумно») и, аналогично , «активность» более социально приемлема, чем «пассивность».

Тем не менее, следует отметить, что в группе детей с НЛ самооценки по шкале «тихий/шумный» более смещены в сторону низких баллов по сравнению с детьми с ВЗ. Более того, никто в группе LL не сообщил о высоком балле по этому параметру, тогда как в группе HL высокие баллы были отмечены у 13,33% детей. Хотя статистически значимых различий обнаружено не было, этот факт нельзя игнорировать и его следует учитывать в процессе вмешательства.

Хотя статистически значимых различий обнаружено не было, этот факт нельзя игнорировать и его следует учитывать в процессе вмешательства.

Причина этих результатов может заключаться в том, что дети с HL должны быть более шумными, чтобы привлечь внимание как других детей, так и взрослых. Это согласуется с данными о том, что такие дети также более склонны к агрессивному поведению, чаще плачут и жалуются, что, очевидно, создает определенный «шум» на этом пути (Долгова, Мамилина и др., 2016; Сморчкова, 2017).

Третья часть нашего исследования индивидуально-оперативных коммуникативных нарушений у детей дошкольного возраста была посвящена оценочному фактору. Этот фактор включает следующие шкалы: «плохой/хороший», «плохой/хороший» и «глупый/умный». Результаты опроса представлены в таблице 3 .

Таблица 3 — Посмотреть полный размер > Согласно таблице

3

, дети в обеих группах склонны приписывать себе положительные черты личности. Однако между двумя группами имеются достоверные различия по шкале «плохо/хорошо»: дети с ВЛ склонны оценивать себя менее благосклонно, чем дети с НЛ ( эмп = 1,57; р ≤ 0,05).

Это может быть связано с рядом факторов. Во-первых, когда дети с ВЛ видят, что их многочисленные попытки участвовать в играх со сверстниками постоянно терпят неудачу, они часто не находят другого выхода, кроме как выбрать самое простое объяснение: «Я недостаточно хорош, чтобы играть с другими детьми». Во-вторых, сталкиваясь с агрессивным поведением и постоянными жалобами, воспитатели обычно отвечают фразами вроде «Хорошие дети так себя не ведут», «Это плохо» и т. д.

Выводы имеют следующие последствия для процесса вмешательства. Поскольку показано, что дети с ВЛ значительно чаще проявляют агрессивное и жалующееся поведение, мы можем предположить, что негативные оценки со стороны других также более часты и, следовательно, с большей вероятностью будут усыновлены детьми. Это способствует эмоциональному напряжению (Becker et al., 2014; Долгова et al., 2016), влияет на развитие личности в целом и препятствует социальной интеграции (Dudina & Dolgova, 2016b; Lachowicz-Tabaczek & Bajcar, 2017; Kergilova et al. , 2017).

, 2017).

Заключение

Выявленные различия подтверждают предположение о связи между степенью выраженности нарушений оперативной коммуникации и моделями самооценки у детей старшего дошкольного возраста. Результаты исследования позволяют предположить, что модели самооценки связаны с частотой возникновения операционных нарушений. Дети с высокой степенью тяжести (высокой частотой) операционных нарушений чаще приписывают себе негативные признаки и реже оценивают себя положительно, тогда как дети с низкой степенью тяжести (низкой частотой) операционных нарушений склонны менее негативно относиться к себе.

В общей выборке исследование выявило две «группы риска», действительно нуждающиеся во вмешательстве со стороны воспитателей: это дети с крайне высоким уровнем агрессивных операционных нарушений и дети, стабильно проявляющие абсолютно нулевую агрессию. Обратите внимание, что обе группы сталкиваются с одинаковыми проблемами общения, такими как снижение интенсивности взаимодействия (то есть частоты контактов со сверстниками), узкая социальная сеть, отказ от стабильных дружеских отношений и групповых игр.

Это может свидетельствовать как об отсутствии или недостаточном развитии игровых навыков и способностей, так и о том, что дети не умеют строить отношения со сверстниками. В любом из этих случаев требуется целенаправленное образовательное вмешательство для лечения самооценки.

Ссылки

- Беккер, Э.С., Гетц, Т., Моргер, В., и Ранеллуччи, Дж. (2014). Важность эмоций учителей и учебного поведения для эмоций их учеников — анализ выборки опыта. Преподавание и педагогическое образование, 43, 15-26. doi:10.1016/j.tate.2014.05.002

- Брассарт, Э., и Шелстрате, М.-А. (2015). Улучшение коммуникативных способностей дошкольников, подверженных риску проблем с поведением: эффективность языкового вмешательства, осуществляемого родителями. Младенцы и дети младшего возраста, 28, 337–354. doi:10.1097/iyc.0000000000000049

- Долгова В.И., Мамылина Н.В., Белоусова Н.А., Мельник Е.В., Аркаева Н.И. (2016). Проблемы психической регуляции моделей поведения личности в стрессовых условиях.

Человек в Индии, 96 (10), 3477-3483.

Человек в Индии, 96 (10), 3477-3483. - Долгова В.И., Рокицкая Ю.А., Волчегорская Е.Ю., Емельянова Е.Е. и Уварина Н.В. (2016). Исследование психологической готовности родителей к воспитанию детей в приемной семье. Международный журнал экологического и научного образования, 11(14), 6671-6686.

- Дудина М.Н., Долгова В.И. (2016а). Новая образовательная парадигма: экзистенциализм есть гуманизм. Человек в Индии, 96(10), 4043-4050.

- Дудина М.Н., Долгова В.И. (2016б). Кризис воспитания в современном хронотопе: возможные решения. Мужчина в Индии, 9 лет6(10), 3503-3511.

- Кергилова Н.В., Касенова Н.Н., Егорычев А.М. (2017). Адаптация детей-инофонов, билингвов и мигрантов в образовательных организациях как условие эффективной интеграции в российское общество. Адаптация иноязычных детей, билингвов и детей мигрантов к условиям обучения как условие их эффективной интеграции в российское общество. Вестник Новосибирского государственного педагогического университета, 6, 101–112.

doi: 10.15293/2226-3365.1706.07

doi: 10.15293/2226-3365.1706.07 - Кривенко М. П. (2014). Сравнительный анализ процедуры регрессионного анализа. [Сравнительный анализ процедур регрессионного анализа]. Информатика и приложения, 8(3), 70–78. [на рус.]

- Лахович-Табачек, К., и Байкар, Б. (2016). Будущая самооценка и глобальная самооценка: кому больше полезно думать о будущем и почему? Я и личность, 16 (1), 1–20. дои: 10.1080/15298868.2016.1270850

- ЛаФреньер, П., Дюма, Дж., Капуано, Ф., и Дюбо, Д. (1992). Разработка и валидация дошкольного социально-аффективного профиля. Психологическая оценка, 4, 442–450. дои: 10.1037/1040-3590.4.4.442.