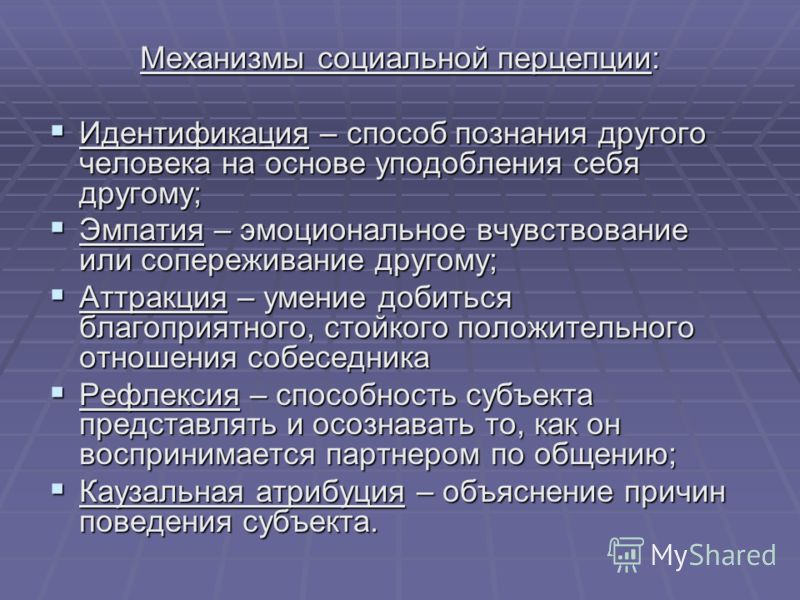

Основные механизмы познания другого человека это: Вопрос: Основные механизмы познания другого человека: : Смотреть ответ

Механизмы восприятия человека человеком и взаимопонимание в процессе общения, Учебное пособие

метки:Человек, Беседа, Собеседник, Общение, Деловой, Говорить, Сказать, Задача

Перцептивная сторона общения

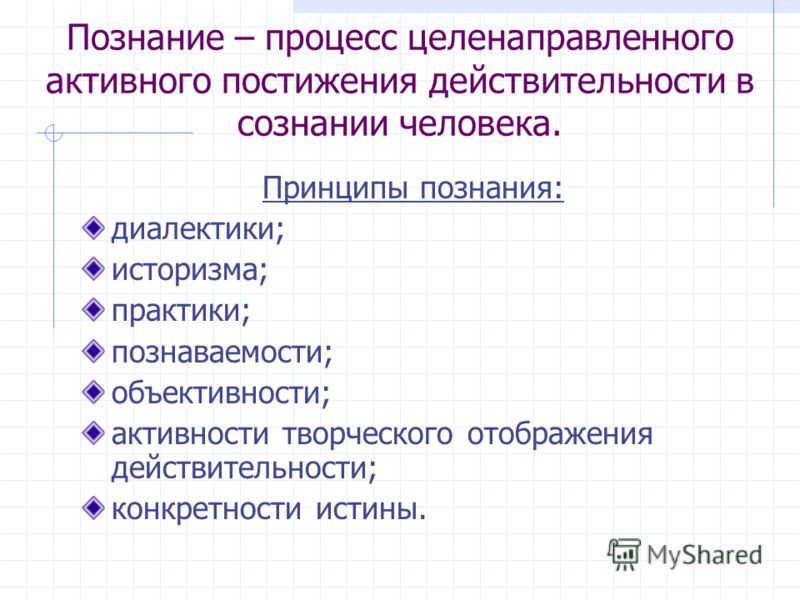

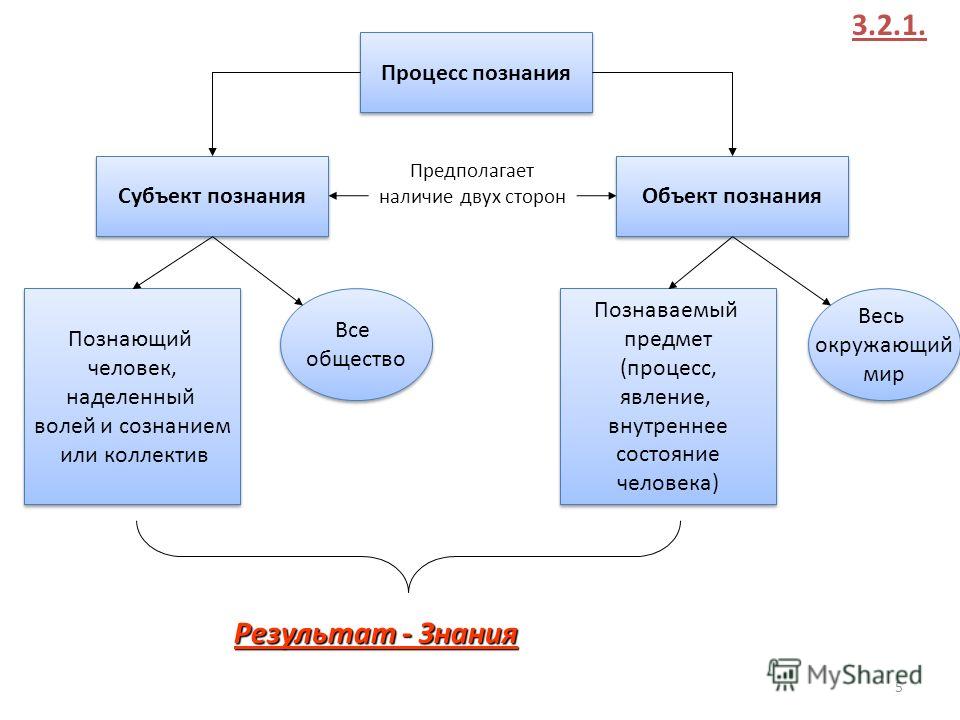

При исследовании проблем, связанных с перцептивной стороной общения, иногда говорят о социальной перцепции. Под социальной перцепцией следует понимать восприятие, понимание и оценку людьми социальных объектов (других людей, самих себя, групп, других социальных общностей).

Это более широкое понятие, чем понятие «межличностная перцепция». В последнем случае термин-понятие «социальная перцепция» сужается, отождествляется с межличностным восприятием. В данной работе за основу принято это, более узкое значение понятия о перцептивной стороне общения.

Выдающиеся отечественные психологи Б. Г. Ананьев и В. Н. Мясищев в своих трудах, посвященных познанию людьми друг друга, четко выделили три компонента, которые необходимо иметь в виду каждому исследователю при разработке проблем общения:

1) познание людьми друг друга;

2) эмоциональное отношение их друг к другу;

3) взаимопонимание партнеров по общению.

Развитие этих теоретических позиций по проблемам общения продолжено их учениками и последователями (А. А. Бодалев, Г. М. Андреева, А. В. Петровский и др.).

Таким образом, при взаимодействии в совместной деятельности важно взаимопонимание, т. е. восприятие человека человеком и изучение особенностей межличностной перцепции. Впечатление, которое возникает при восприятии человека, играет важную регулятивную роль в общении. На основе восприятия человека человеком формируется представление о намерениях, мыслях, способностях, эмоциях, установках партнера по общению. Этот процесс в межличностной перцепции осуществляется с двух сторон: каждый из партнеров по общению уподобляет себя другому. Следовательно, при взаимодействии людей в совместной деятельности должны быть приняты в расчет не только потребности, мотивы и установки одного человека, но и всех людей, участвующих в общении. Кроме того, в расчет должно быть принято и третье измерение «Я» (Я++), т. е. то, каким вас видит партнер по общению.

Механизмы восприятия человека человеком и взаимопонимание в процессе общения

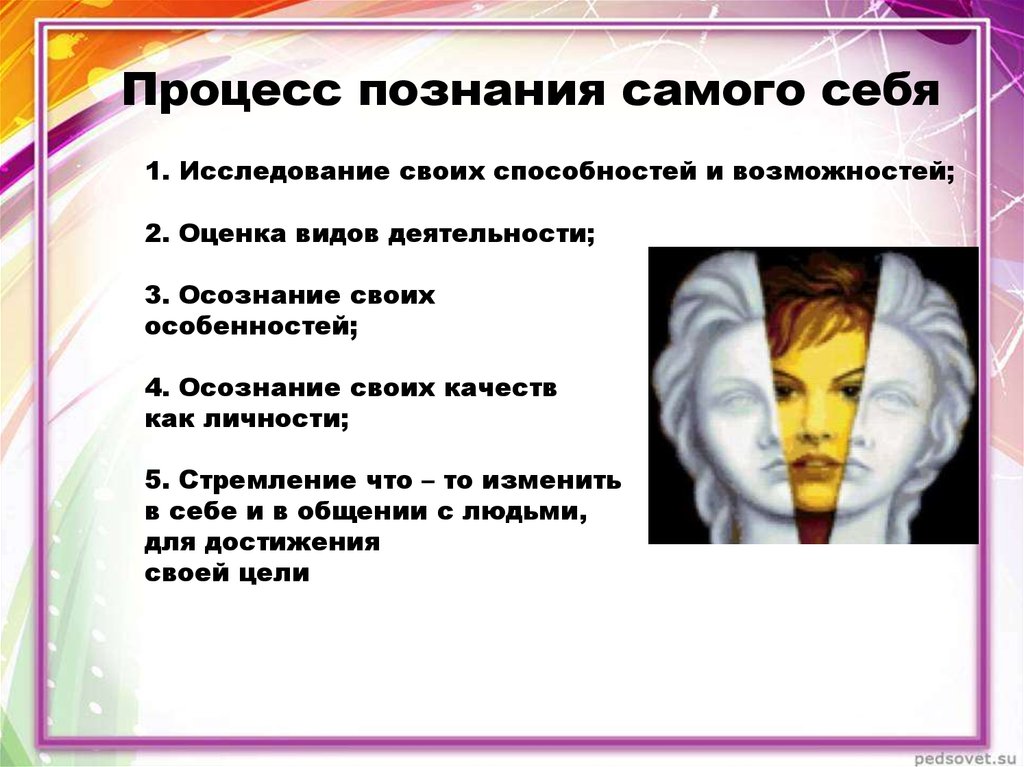

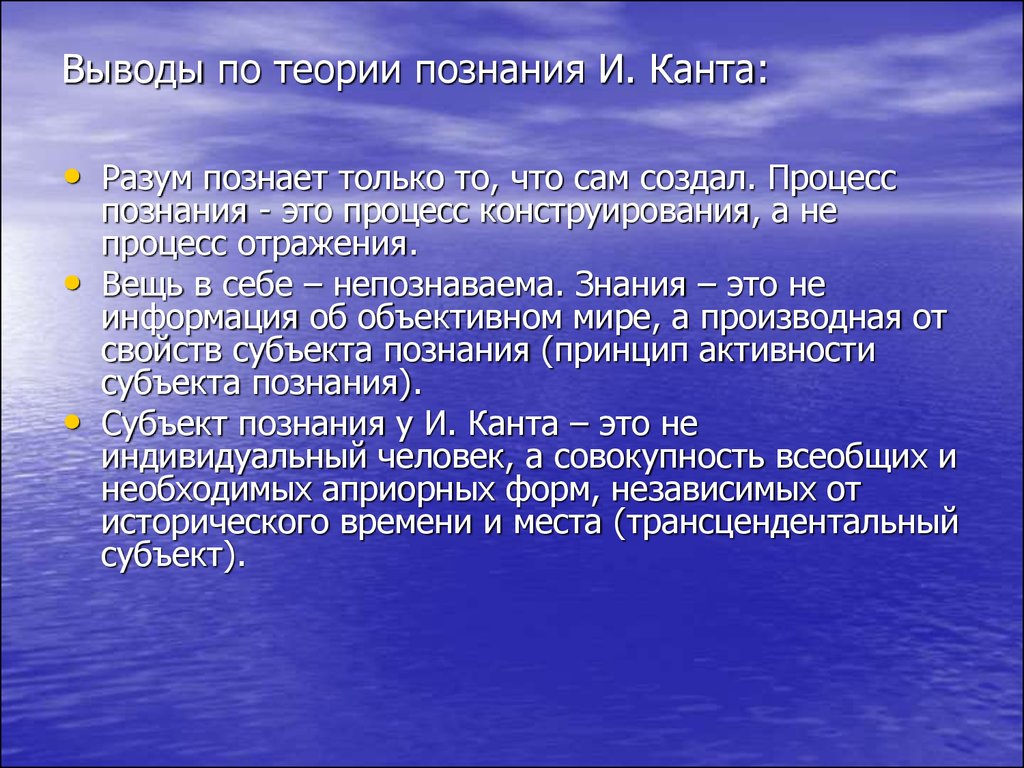

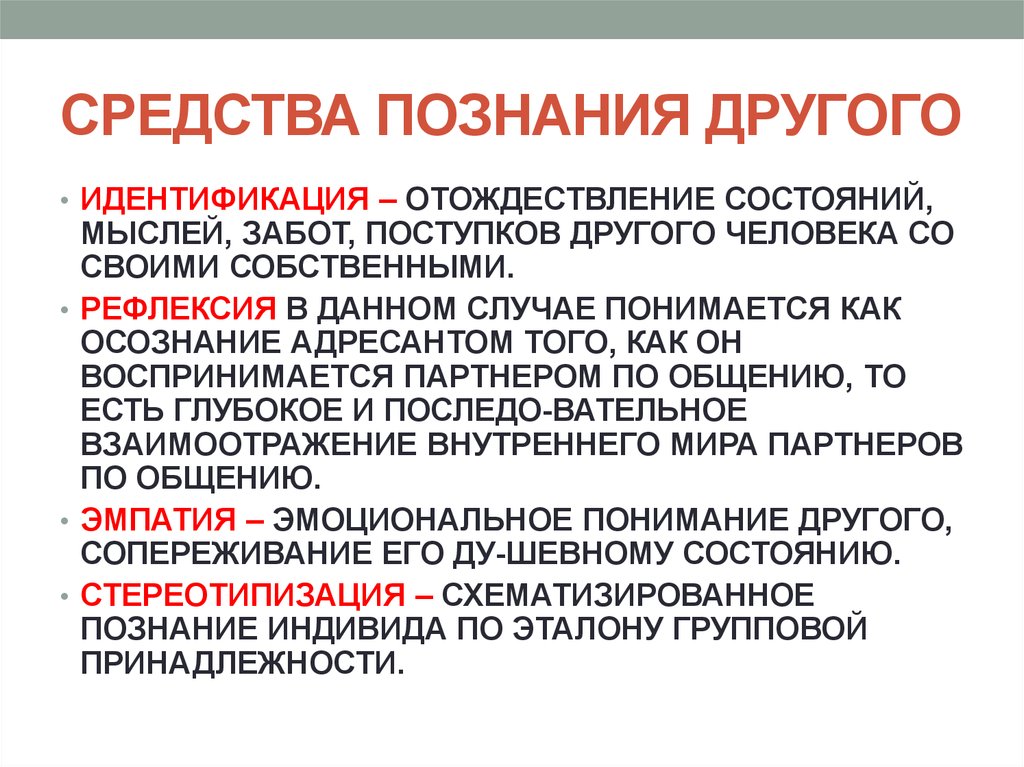

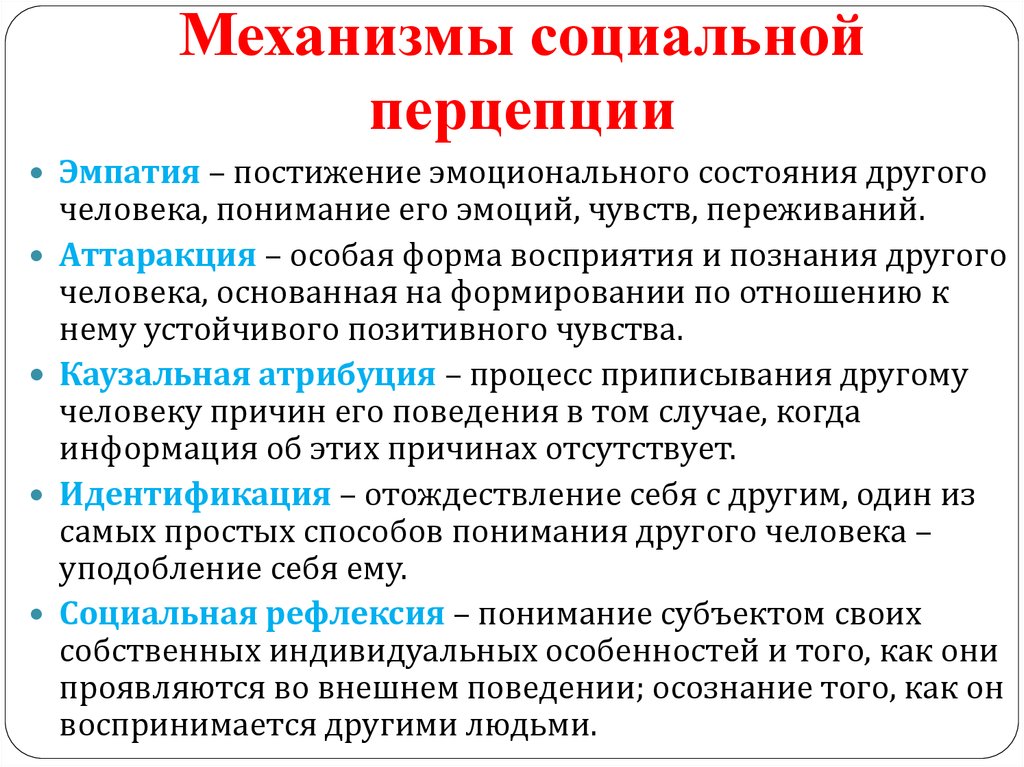

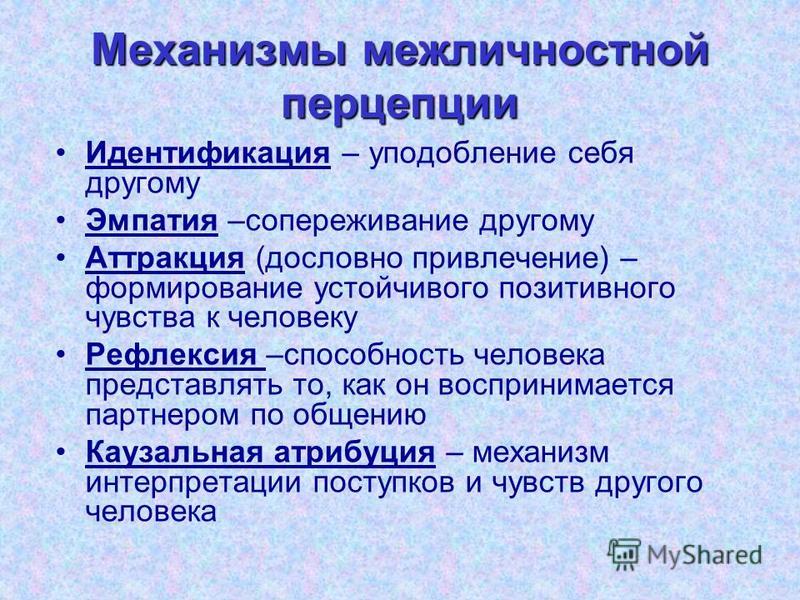

Представление о другом человеке тесно связано с уровнем собственного самосознания. Анализ осознания себя через другого человека производится с помощью двух понятий: идентификация и рефлексия.

25 стр., 12060 слов

016_Человек. Его строение. Тонкий Мир

… соприкосновение стало сознательным. Именно сознанием должен коснуться и касаться человек Высших Миров, ибо бессознательное с ними общение нужных следствий не даст… Сон – малая смерть Как утончить … с пользою и извлекать весьма интересные и поучительные впечатления. Главное существование (человека) – ночью. Обычный человек без сна в обычных условиях может прожить не более нескольких дней. …

Идентификация – это один из механизмов познания и понимания другого человека, заключающийся чаще всего в неосознанном уподоблении себя значимому другому. Здесь значимый другой – это человек, являющийся авторитетом для данного субъекта общения и деятельности.

Обычно это происходит тогда, когда в реальных ситуациях взаимодействия индивид делает попытки поставить себя на место партнера по общению. При идентификации устанавливается определенная эмоциональная связь с объектом, опосредованная переживанием своей тождественности с ним.

Обычно это происходит тогда, когда в реальных ситуациях взаимодействия индивид делает попытки поставить себя на место партнера по общению. При идентификации устанавливается определенная эмоциональная связь с объектом, опосредованная переживанием своей тождественности с ним.

Следует различать понятия «идентификация» и «референтность». Если для первого понятия основой является процесс уподобления субъекта партнеру по общению, т. е. уподобление значимому другому, то для второго понятия («референтность») главным является зависимость субъекта от других людей, выступающая как избирательное отношение к ним. Объектом референтных отношений может выступать или группа, членом которой является субъект, или другая группа, с которой он себя соотносит, не будучи реальным ее участником. Функцию референтного объекта может выполнять и отдельный человек, в том числе не существующий реально (литературный герой, вымышленный идеал для подражания и т. п.).

И в том и в другом случае субъект заимствует для себя цели, ценности, идеи, нормы и правила поведения объекта референтности (группы, отдельного человека).

Понятие «идентификация» по своему содержанию близко к понятию «эмпатия».

Эмпатия – это постижение эмоциональных состояний другого человека в форме сопереживания. Механизм эмпатии в определенной мере схож с механизмом идентификации. Эта схожесть состоит в умении поставить себя на место другого, взглянуть на вещи с его точки зрения. Однако это не обязательно означает отождествление с этим другим человеком (как это происходит при идентификации).

Просто при эмпатии принимается во внимание линия поведения партнера, субъект относится к нему с сочувствием, но межличностные отношения с ним строятся, исходя из стратегии своей линии поведения.

Рефлексия – это осознание индивидом того, как он воспринимается партнером по общению, т. е. как будет партнер по общению понимать меня. При взаимодействии взаимно оцениваются и изменяются определенные характеристики друг друга.

Эффекты межличностного восприятия

Каузальная атрибуция. Люди, познавая друг друга, не ограничиваются получением сведений путем наблюдения.

Они стремятся к выяснению причин поведения партнеров по общению и выяснению их личностных качеств. Но так как информация о человеке, полученная в результате наблюдения, чаще всего недостаточна для надежных выводов, наблюдатель начинает приписывать вероятностные причины поведения и характерологические черты личности партнера по общению. Эта причинная интерпретация поведения наблюдаемого индивида может существенно влиять и на самого наблюдателя.

Они стремятся к выяснению причин поведения партнеров по общению и выяснению их личностных качеств. Но так как информация о человеке, полученная в результате наблюдения, чаще всего недостаточна для надежных выводов, наблюдатель начинает приписывать вероятностные причины поведения и характерологические черты личности партнера по общению. Эта причинная интерпретация поведения наблюдаемого индивида может существенно влиять и на самого наблюдателя.

Таким образом, каузальная атрибуция – это интерпретация субъектом межличностного восприятия причин и мотивов поведения других людей. Слово «каузальный» означает «причинный». Атрибуция – это приписывание социальным объектам характеристик, не представленных в поле восприятия.

Эффект ореола (галоэффект) – это формирование оценочного впечатления о человеке в условиях дефицита времени на восприятие его поступков и личностных качеств. Эффект ореола проявляется либо в форме позитивной оценочной пристрастности (положительный ореол), либо в негативной оценочной пристрастности (отрицательный ореол).

10 стр., 4684 слов

Психологические особенности толпы и особенности поведения отдельного …

… некоторые внешние раздражители становятся сигналами благополучия/неблагополучия 4. Мотивационная — эмоции определяют поведение человека, становятся кратковременными мотивами его деятельности, заставляя стремится к цели 5. … информации об окружающем мире, недостающая информация пополняется путем поискового поведения, совершенствования навыков. Подкрепляющая функция эмоций (т.е. испытывание какого-то …

Так, если первое впечатление о человеке в целом благополучное, то в дальнейшем все его поведение, черты и поступки начинают переоцениваться в положительную сторону.

Эффекты новизны и первичности. С эффектом ореола тесно связаны эффекты новизны и первичности. Эти эффекты (новизны и первичности) проявляются через значимость определенного порядка предъявления информации о человеке для составления представления о нем.

Эффект новизны возникает тогда, когда по отношению к знакомому человеку наиболее значимой оказывается последняя, т. е. более новая информация о нем.

е. более новая информация о нем.

Стереотипизация – это восприятие и оценка социальных объектов на основе определенных представлений (стереотипов).

Стереотипизация проявляется в приписывании сходных характеристик всем членам какой-либо социальной группы без достаточного осознания возможных различий между ними.

Стереотип – это упрощенное, зачастую искаженное, характерное для сферы обыденного сознания представление о какой-либо социальной группе или отдельном человеке, принадлежащем к той или иной социальной общности. Стереотип возникает на основе ограниченного прошлого опыта в результате стремления строить выводы на базе недостаточной информации.

Аттракция. При восприятии людьми друг друга формируются определенные отношения с включением эмоциональных регуляторов – от неприятия того или иного человека до симпатии, дружбы, любви. Социальная аттракция – это особый вид социальной установки на другого человека, в котором преобладают положительные эмоциональные компоненты.

Проведение деловой беседы

Наиболее благоприятной и зачастую единственной возможностью общения и обмена информацией является деловая беседа (переговоры).

Она позволяет убедить собеседника в обоснованности нашей позиции с тем, чтобы он сам с ней согласился и поддержал ее. Поскольку беседу не всегда можно повторить, важно полностью использовать ее возможности, особенно если в беседе участвуют специалисты и руководитель.

Выделяется шесть основных этапов (правил) процесса ведения беседы. Они являются универсальными и могут быть применены в любой ситуации. Названия этапов и содержание их задач состоит в следующем.

1.

Подготовка к беседе. Задача. Выбор и разработка стратегии беседы. Установить цель и условия беседы (что сказать, что ожидать, место, время, собеседников).Определить содержание, организацию и стиль беседы. Предусмотреть нейтрализацию возможных замечаний собеседника. Необходимо заранее обдумать и проанализировать задачи или вопросы, которые хотите сделать объектом беседы. Составьте план беседы.

Предусмотреть нейтрализацию возможных замечаний собеседника. Необходимо заранее обдумать и проанализировать задачи или вопросы, которые хотите сделать объектом беседы. Составьте план беседы.

Начало беседы. Задача. Привлечь внимание собеседника. Четко сформулируйте тему и мотивы беседы. Поясните свои задачи или вопросы в виде основных положений.

9 стр., 4005 слов

Общая характеристика раннего детского аутизма

… правил и субординации они оказываются в довольно напряженных отношениях с воспитателями и сверстниками. Их двигательно-спортивная неловкость … вербальные и невербальные попытки других людей вступить в беседу; нарушенного использования тональности и выразительности голоса для модуляции … досуга, а при принятии решений им трудно использовать общие понятия (даже когда выполнение задач вполне соответствует …

Установить контакт с собеседником, создать положительную атмосферу, снять напряженность, «зацепы», перехватить инициативу (если потребуется).

Передача информации. Задача. Побудить в собеседнике заинтересованность. Изложить главную мысль беседы, убедить собеседника в полезности разговора. Не отвлекайтесь на частные факторы. Если мы сконцентрируем свое внимание только на частных факторах, из-за этого могут возникнуть недоразумения.

Хороший слушатель анализирует, какие факторы являются главными, основополагающими, а какие побочными, второстепенными. Он взвешивает информационную ценность факторов, сравнивает их друг с другом, чтобы понять, какая мысль кроется за ними. Употребляйте точные слова, а не слова общего характера. Этим можно выиграть в результате разговора. Избегайте неверных толкований. Следите за интонацией разговора, собственными позами и жестами. Поддерживайте благожелательные отношения при разговоре.

Принятие решения. Задача. Преобразовать интересы в окончательное решение

Не навязывайте готового решения. В окончательном решении учтите интерес собеседника. Постарайтесь не допускать впечатления, что собеседник под вашим давлением сдался или чрезвычайно далеко отошел от своих первоначальных позиций. Оптимальным будет успех, когда собеседник примет ваши предложения потому, что вы постепенно убедили его в своей правоте. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЛОВОЙ БЕСЕДЫ

В окончательном решении учтите интерес собеседника. Постарайтесь не допускать впечатления, что собеседник под вашим давлением сдался или чрезвычайно далеко отошел от своих первоначальных позиций. Оптимальным будет успех, когда собеседник примет ваши предложения потому, что вы постепенно убедили его в своей правоте. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕЛОВОЙ БЕСЕДЫ

1. Двойной интерес. Каждый собеседник преследует двойной интерес:

а) относительно существа дела, обсуждаемого в беседе,

б) относительно своего взаимодействия с партнером. Иными словами, общаясь, люди думают не только о том, что обсуждается, но и о том, как будут строиться и развиваться их дальнейшие отношения. Сохранение хороших (конструктивных) отношений — цель не менее важная, чем обмен информацией. Вот почему мы зачастую предпочитаем не обсуждать некоторые темы с нашими близкими, боясь испортить с ними отношения.

Психологи рекомендуют на каждом этапе вести разговор так, чтобы он способствовал развитию ваших отношений с подчиненными, а не мешал им. Проблема заключается в том, что отношения обычно увязываются с предметом беседы, с темой разговора. Поэтому:

Проблема заключается в том, что отношения обычно увязываются с предметом беседы, с темой разговора. Поэтому:

а) не делайте поспешных выводов о намерениях вашего собеседника, исходя из собственных опасений. Короче говоря, не принимайте собственные страхи за его планы. Ваша проблема — не вина партнера. Обвинять его — самый легкий способ, даже в том случае, если он действительно виноват. Ваши слова хотя и справедливы, но обычно непродуктивны. Ваше наступление вынуждает оппонента занимать оборонительную позицию и не соглашаться с тем, что вы сообщаете;

б) внимательно слушайте и показывайте, что вы услышали сказанное. Слушание — это активный процесс!

в) говорите о ваших интересах, о том, чего вы хотите. Собеседник может не догадываться об этом, а вы можете не знать, каковы его интересы. Если вы хотите, чтобы ваши интересы были приняты во внимание, следует объяснить, в чем они заключаются. При этом формулировки должны быть конкретными и ясными;

17 стр. , 8485 слов

, 8485 слов

Отличительные особенности беседы и интервью

… для положительного восприятия лидера, называются терпимость к собеседникам и соперникам, умение выглядеть компетентным, соблюдать меру … и ключевые слова, в наибольшей степени оказывающие влияние на эмоциональное состояние аудитории. Потому-то и следует внимательно изучать … данной тематике. Рассмотрю специфику методов интервью и беседы. Рассмотрю разновидности этих методов и выделю их …

г) смотрите вперед, а не назад. Вы быстрее добьетесь своей цели, если будете говорить о том, чего хотите достичь, а не о том, что было. Вместо того чтобы спорить с человеком о прошлом, в котором все равно ничего нельзя изменить, г2. Внимание к партнеру.

. Если вы покажетесь партнеру заинтересованным слушателем, это значительно облегчит и его, и вашу задачу. Для этого:

а) сопровождайте речь партнера репликами типа: «Да!», «Понимаю вас…», «Это интересно…», «Приятно это слышать». Если вы будете делать это непринужденно и конструктивно, сопровождая слова соответствующими невербальными знаками, такая реакция создаст подсознательное желание высказываться свободно и непринужденно. Она поможет выразить одобрение, интерес, понимание;

Если вы будете делать это непринужденно и конструктивно, сопровождая слова соответствующими невербальными знаками, такая реакция создаст подсознательное желание высказываться свободно и непринужденно. Она поможет выразить одобрение, интерес, понимание;

б) проявляйте стремление получить дополнительные факты и прояснить позицию собеседника, используя фразы: «Пожалуйста, уточните это…», «Повторите, будьте добры, еще раз…», «Как я вас понял…», «Вы можете поправить меня, если я ошибаюсь…», «Другими словами, вы считаете, что…» и т. д.;

в) обращайтесь к партнеру по имени (по имени-отчеству) как можно чаще и непринужденнее;

г) не говорите обидных слов — помните о законе эмоционального зеркала: нервозность одного собеседника вызывает нервозность другого, злость порождает злость, агрессия — агрессию.

д) осторожно выбирайте слова, указывая на ошибки и Неточности вашего партнера. Ошибаться могут все, а острая реплика типа: «Это абсолютно неверно!» или: «Вы заблуждаетесь!» убивает мысль, задевает чувство собственного достоинства собеседника и, следовательно, разрушает Контакт. Сказать человеку, что он неправ, можно и взглядом, и жестом, и тоном, причем так же красноречиво, как и словом. Но при этом недопустимо унижать его собственное достоинство. Словами: «Вы не правы, и я сейчас вам это докажу», вы как бы говорите «Я умнее вас». Лучше сказать по-другому, например: «Я думаю иначе. Но, конечно я могу заблуждаться. Надеюсь, вы меня поправите, если я в чем-то буду неправ».

Сказать человеку, что он неправ, можно и взглядом, и жестом, и тоном, причем так же красноречиво, как и словом. Но при этом недопустимо унижать его собственное достоинство. Словами: «Вы не правы, и я сейчас вам это докажу», вы как бы говорите «Я умнее вас». Лучше сказать по-другому, например: «Я думаю иначе. Но, конечно я могу заблуждаться. Надеюсь, вы меня поправите, если я в чем-то буду неправ».

3. Поиск общего. Любая деловая беседа есть, с психологической точки зрения, поиск общего (общей позиции общего подхода к обсуждаемому вопросу).

Для того чтобы поиск общего шел легче, следует:

а) не начинать разговор с тех вопросов, по которым вы расходитесь во мнениях. Необходимо, чтобы собеседник с самого начала разговора ответил на ваш вопрос утвердительно (сказал: «Да!») или согласился с вашей мыслью.

Если дается отрицательный ответ, то, с точки зрения психологии, человек оказывается в позиции, которая требует, чтобы он оказался верен сказанному. Не случайно, поэтому люди интуитивно начинают разговор с общей темы, например, обмениваются мнениями о погоде. Как правило, их мнения совпадают.

Не случайно, поэтому люди интуитивно начинают разговор с общей темы, например, обмениваются мнениями о погоде. Как правило, их мнения совпадают.

б) не спешите на предложение партнера говорить «Нет!». Лучше использовать прием «Да, но…». Например, в ответ на неприемлемое предложение лучше всего сказать: «Да, но я хочу, чтобы при этом соблюдалось… (здесь вы тактично высказываете свое условие)». Этот прием заставляет собеседника искать пути для соблюдения ваших интересов и создает ощущение, что предлагаемый им подход вами принимается.

3 стр., 1375 слов

Общая теория конфликта 2

… общностями и обществами. Любой конфликт есть форма выражения этого противоречия интересов. В общем смысле противоречие есть взаимодействие противоположно направленных тенденций, стремлений и Действий, … быть представлен тремя этапами: 1) начало; 2) развитие; 3) завершение. Таким образом, общая схема динамики конфликта складывается из следующих периодов. 1. Предконфликтная ситуация (латентный . ..

..

4. Не допускать споров. Всем известно утверждение, что в споре рождается истина. Однако оно тоже не бесспорно. Из двух спорящих каждый старается победить. Так вот: самый надежный способ одержать победу в споре — избежать его. Как это сделать?

а) в процессе беседы никогда не заявляйте прямо и категорично, что ваш собеседник неправ. Лучше, если вы покажите, что вы уважаете его мнение, каким бы оно ни было;

б) если вы неправы (что, конечно же, тоже возможно) — быстро и недвусмысленно признайте это.

5. Безопасная критика. Критика оппонента, его позиций, точки зрения по обсуждаемому вопросу вовсе не всегда является атрибутом деловой беседы. Помните — это очень опасное оружие. Опасное и обоюдоострое, оно ранит обоих участников разговора. Поэтому прибегать к критике следует лишь в крайних случаях и только при соблюдении следующих рекомендаций:

а) для более спокойного реагирования вашего собеседника на критику необходимо создать благоприятный психологический фон ее восприятия. Это — ваша задача. Главное правило здесь состоит в том, что всякое замечание воспринимается легче, если оно следует за одобрением. Очень хорошо использовать фразы типа:

Это — ваша задача. Главное правило здесь состоит в том, что всякое замечание воспринимается легче, если оно следует за одобрением. Очень хорошо использовать фразы типа:

— Я благодарен вам за то, что вы с присущей вам прямотой поставили этот вопрос. Однако…

— Ваши слова показывают, что вы искренне переживаете за исход дела. И все же…

— В ваших словах есть рациональное зерно. Но, с другой стороны…

б) прежде чем критиковать, укажите на собственные ошибки. Вашему собеседнику будет психологически легче выслушать перечисление своих ошибок, если критикующий начнет с признания, что сам не безупречен;

в) разумнее самому признать свои недостатки, чем выслушивать осуждение со стороны. Это хороший способ «обезоруживания» оппонента;

г) если вы хотите, чтобы люди придерживались вашей точки зрения, дайте им понять, что идея, которую вы излагаете, принадлежит этим людям.

6. Речь. Профессионалы утверждают, что в деловой беседе убеждают не столько аргументы, сколько форма их подачи. Убедительная речь и убедительные аргументы — разные вещи. Попробуйте во время деловой беседы излагать самые «сильные» аргументы скороговоркой, сбивчиво, заикаясь, и вы увидите, что они потеряют убеждающую силу. Тон и темп речи, логические паузы и т. д. — очень хорошие средства, помогающие эффективно строить коммуникативное взаимодействие. Для того чтобы овладеть ими и поставить голос, требуются, конечно, специальные занятия. Начать их можно со следующего:

а) изменяйте тон голоса, ведь монотонность «усыпляет», рассеивает внимание. Внезапное повышение или понижение тона голоса выделяет слово или фразу на общем фоне;

б) изменяйте темп речи — это придает ей выразительность;

11 стр., 5429 слов

Деловая беседа как основная форма делового общения

… важнейшие характеристики деловой беседы, следует приступить к рассмотрению основных этапов деловой беседы.

в) делайте паузу до и после важной мысли;

г) регулируйте громкость речи. Снижение громкости в «важном» месте разговора — лучший способ привлечь внимание.

7. Слова-ловушки. Опыт показывает, что использование некоторых слов резко снижает эффективность беседы. Лучшее, что можно сделать, это исключить их из своего лексикона. Что же это за слова?

а) слова-паразиты: так сказать, вот, ну, значит, как говорится, вообще-то, в общем-то, короче…

б) обидные слова;

в) слова «по случаю». Следует избегать высказываний типа:

—Я не специалист (даже если вы действительно не специалист).

—Я, конечно, не оратор (такие слова может позволить себе только профессиональный оратор, да и то в строго определенных случаях).

Когда вы говорите это, у вашего собеседника может возникнуть вопрос, стоит ли вас слушать дальше.

Кроме того, совершенно недопустимы высказывания типа:

— Давайте быстренько обсудим с вами…

— Я как раз случайно проходил мимо и заскочил к вам — Если вы говорите так, то вы показываете, насколько неважен для вас разговор и обсуждение проблемы, не говоря уже о вашем собеседнике.

| Тема 3. Перцептивная сторона общения и взаимодействия

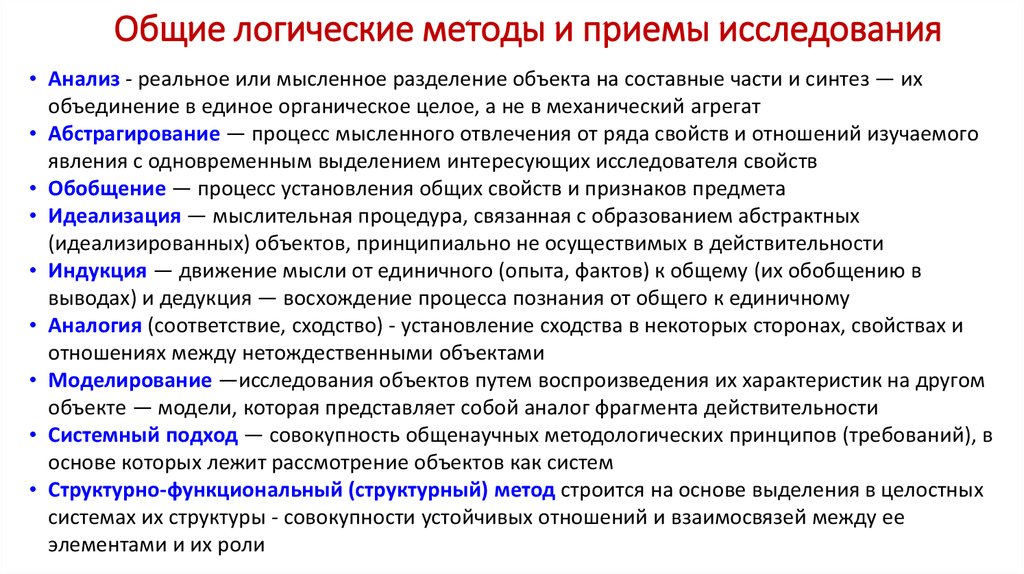

Роль установки в процессе восприятия человека человеком (А.А. Бодалев). «Эффекты» межличностного восприятия: эффект ореола («галоэффект»), эффект новизны или первичности, эффект стереотипизации. Предубеждение как негативное следствие стереотипизации. Механизмы межличностного познания. При восприятии человека и его понимании субъект неосознанно выбирает различные механизмы межличностного познания. К механизмам межличностного познания относятся интерпретация воспринимающим своего опыта общения, идентификация, атрибуция и рефлексия других людей. Данные механизмы базируются на когнитивных и эмоциональных процессах (Бодалев, 1995). Успешность их работы зависит от чувствительности человека к собственному и чужому внутреннему миру. Механизм интерпретации (соотнесения, отождествления) личностного опыта познания людей с воспринимаемым человеком. В основе данного механизма лежит фундаментальное свойство человека сравнивать себя (свою личность, поведение и состояние) с другими людьми. Механизму интерпретации принадлежит ведущее место в процессе межличностного познания, функционирующему как осознанно, так и бессознательно. При возникновении трудностей понимания воспринимаемого (отклонение от норм поведения, ограниченность информации о нем и пр. Механизм идентификации. Это понятие в психологии является многозначным. В межличностном познании оно представляет отождествление себя с другим человеком. В случае если механизм интерпретации не срабатывает, воспринимающий осознанно ставит себя на место воспринимаемого. Субъект как бы погружается в смысловое поле объекта, условия его жизни. При уподоблении другому человеку важная роль принадлежит воображению. «Способность с помощью воображения проникать в состояние другого человека формируется постепенно, и развита она у разных людей неодинаково» (Бодалев, 1995, с. 245). При идентификации субъект познает и эмоциональную сферу объекта. Представить его эмоциональную жизнь может человек, обладающий достаточно развитым уровнем проявления эмоций и чувств, способный к сопереживанию, эмпатии. Механизм каузальной атрибуции. Механизм рефлексии другого человека. Понятие рефлексии в межличностном познании включает Существует достаточно строгий порядок функционирования механизмов межличностного познания (от простых к сложным). Социальной перцепцией стали называть процесс восприятия так называемых социальных объектов, под которыми подразумевались другие люди, социальные группы, большие социальные общности. Сопоставление себя с другим осуществляется как бы с двух сторон: каждый из партнеров уподобляет себя другому. Значит, при построении стратегии взаимодействия каждому приходится принимать в расчет не только потребности, мотивы, установки другого, но и то, как этот другой понимает мои потребности, мотивы, установки. Все это приводит к тому, что анализ осознания себя через другого включает две стороны: идентификацию и рефлексию. Термин «идентификация», буквально обозначающий отождествление себя с другим. В проблематике общения идентификация — это мысленный процесс уподобления себя партнеру по общению с целью познать и понять его мысли и представления. Установлена тесная связь между идентификацией и другим, близким по содержанию явлением — эмпатией. Под эмпатией также понимается мысленный процесс уподобления себя другому человеку, но с целью «понять» переживания и чувства познаваемого человека. Слово «понимание» здесь используется в метафорическом смысле — эмпатия есть аффективное «понимание». Еще одним механизмом понимания в общении является межличностная аттракция. Аттракция (от англ. attraction притяжение, тяготение) установка на другого человека. — это процесс формирования привлекательности какого-то человека для воспринимающего, результатом чего является формирование межличностных отношений. Аттракцию можно рассматривать как особый вид социальной установки на другого человека, в которой преобладает эмоциональный компонент (Гозман, 1987), когда этот «другой» оценивается преимущественно в категориях, свойственных аффективным оценкам. Содержание межличностного восприятия зависит от характеристик, как субъекта, так и объекта восприятия потому, что они включены в определенное взаимодействие, имеющее две стороны: оценивание друг друга и изменение каких-то характеристик друг друга благодаря самому факту своего присутствия. Особая отрасль социальной психологии, получившая название каузальной атрибуции, анализирует процессы приписывания причин поведения образцов поведения или какие-то более общих характеристик в условиях дефицита информации. Исследования каузальной атрибуции направлены на изучение попыток «рядового человека», «человека с улицы» понять причину и следствие тех событий, свидетелем или участником которых он является. Если на первых порах исследования атрибуции речь шла лишь о приписывании причин поведения другого человека, то позже стали изучаться способы приписывания более широкого класса характеристик: намерений, чувств, качеств личности. Сам феномен приписывания возникает тогда, когда у человека есть дефицит информации о другом человеке: заменить ее и приходится процессом приписывания. Мера и степень приписывания в процессе межличностного восприятия зависит от двух показателей: от степени уникальности или типичности поступка и от степени его социальной «желательности» или «нежелательности». В других работах было показано, что характер атрибуций зависит и от того, выступает ли субъект восприятия сам участником какого-либо события или его наблюдателем. В этих двух различных случаях избирается разный тип атрибуции. Г. Келли выделил три таких типа: личностную атрибуцию (когда причина приписывается лично совершающему поступок), объектную атрибуцию (когда причина приписывается тому объекту, на который направлено действие) и обстоятельственную атрибуцию (когда причина совершающегося приписывается обстоятельствам) (Келли, 1984. В зависимости от видов ощущений, по которым к людям поступает основная информация (при восприятии человека человеком), нейролингвистическое программирование классифицирует людей на визуалов, аудиалов и кинестетиков. «Визуалы» предпочитают зрительно фиксировать информацию о воспринимаемом человеке. На основании многочисленных экспериментальных исследований атрибутивных процессов был сделан вывод о том, что они составляют основное содержание межличностного восприятия. Чтобы обеспечить такое прогнозирование ситуации межличностного восприятия, необходимо принять в расчет и вторую область исследований, которая связана с выделением различных «эффектов», возникающих при восприятии людьми друг друга. Более всего исследованы три таких «эффекта»: эффект ореола («галоэффект»), эффекты новизны и первичности, а также эффект, или явление, стереотипизации. Сущность «эффекта ореола» заключается в формировании специфической установки на воспринимаемого через направленное приписывание ему определенных качеств. Информация, получаемая о каком-то человеке, накладывается на тот образ, который уже был создан заранее. Этот образ, ранее существовавший, выполняет роль «ореола», мешающего видеть действительные черты и проявления объекта восприятия. Эффект ореола проявляется при формировании первого впечатления о человеке в том, что общее благоприятное впечатление приводит к позитивным оценкам и неизвестных качеств воспринимаемого и, наоборот, общее неблагоприятное впечатление способствует преобладанию негативных оценок. В экспериментальных исследованиях установлено, что эффект ореола наиболее явно проявляется тогда, когда воспринимающий имеет минимальную информацию об объекте восприятия, а также когда суждения касаются моральных качеств. Тесно связаны с этим эффектом и эффекты «первичности» и «новизны». Они касаются значимости определенного порядка предъявления информации о человеке для составления представления о нем. В одном эксперименте четырем различным группам студентов был представлен некий незнакомец, о котором было сказано: в 1-й группе, что он экстраверт; во 2-й группе, что он интроверт; в 3-й группе — сначала, что он экстраверт, а потом, что он интроверт; в 4-й группе — то же, но в обратном порядке. Всем четырем группам было предложено описать незнакомца в терминах предложенных качеств его личности. В двух первых группах никаких проблем с таким описанием не возникло. В третьей и четвертой группах впечатления о незнакомце точно соответствовали порядку предъявления информации: предъявленная ранее возобладала. В более широком плане все эти эффекты можно рассмотреть как проявления особого процесса, сопровождающего восприятие человека человеком, а именно процесса стереотипизации. Впервые термин «социальный стереотип» был введен У. Липпманом в 1922 г., и для него в этом термине содержался негативный оттенок, связанный с ложностью и неточностью представлений, которыми оперирует пропаганда. В более же широком смысле слова социальный стереотип — это некоторый устойчивый образ какого-либо явления или человека, которым пользуются как известным «сокращением» при взаимодействии с этим явлением. Как правило, стереотип возникает на основе достаточно ограниченного прошлого опыта, в результате стремления строить выводы на базе ограниченной информации. Механизм проекции — перенос на познаваемых людей психических особенностей субъекта восприятия. Осуществляется приписывание как положительных, так и отрицательных черт, свойств, которых в действительности у объекта нет. Это подтверждают результаты многочисленных экспериментов, проведенных как за рубежом, так и в России Например, испытуемые, у которых были ярко выражены желчность, упрямство и подозрительность, фиксировали названные особенности у оцениваемого человека значительно чаще, чем те, кто не обладал ими, при описании людей с независимыми чертами характера они использовали лексику, близкую к названным особенностям. Стереотипизация в процессе познания людьми друг друга может привести к двум различным следствиям. С одной стороны к определенному упрощению процесса познания другого человека; в этом случае стереотип не обязательно несет на себе оценочную нагрузку: в восприятии другого человека не происходит «сдвига» в сторону его эмоционального принятия или непринятия. Остается просто упрощенный подход, который, хотя и не способствует точности построения образа другого, заставляет заменить его часто штампом, но тем не менее в каком-то смысле необходим, ибо помогает сокращать процесс познания. Во втором случае стереотипизация приводит к возникновению предубеждения. Предубеждение появляется, если суждение строится на основе прошлого негативного ограниченного опыта взаимодействия с представителем определенной группы, тогда всякое новое восприятие представителя той же самой группы окрашивается неприязнью. Механизм снисхождения. Он заключается в том, что окружающие люди оценивают объекты восприятия, как правило, положительно. Рассматриваемый эффект уменьшает (смягчает) отрицательные качества воспринимаемых людей, но не наделяет их положительными характеристиками. По мнению В. Н. Куницыной, у женщин данный механизм более выражен. Каталог: 2013 Скачать 111.92 Kb. Поделитесь с Вашими друзьями: |

Мозговые механизмы социального сравнения и их влияние на систему вознаграждения

1. Huttenlocher J, Higgins ET. Прилагательные, сравнительные и силлогизмы. Психологический преподобный 1971 год; 78:487–504. [Google Scholar]

2. Коркоран К., Массвейлер Т. Сравнительные стили мышления в групповом и индивидуальном восприятии: один механизм – много эффектов. Soc Personal Psychol Compass 2009 г.; 3: 244–259. [Google Scholar]

3. Herr PM. Последствия прайминга: суждения и поведение. J Pers Soc Psychol

1986; 51:1106–1115. [Google Scholar]

Последствия прайминга: суждения и поведение. J Pers Soc Psychol

1986; 51:1106–1115. [Google Scholar]

4. Higgins ET, Lurie L. Контекст, категоризация и отзыв: эффект «изменения стандарта». Cogn Psychol 1983 год; 15: 525–547. [Google Scholar]

5. Массвейлер Т., Рутер К., Эпстуд К. Человек, которого там не было: подсознательные социальные стандарты сравнения влияют на самооценку. J Exp Социальная психология 2004 г.; 40:689–696. [Google Scholar]

6. Коркоран К., Хандхаммер Т., Массвейлер Т. Инструмент для размышлений! При сравнительном мышлении снижается эффект стереотипизации. J Exp Социальная психология 2009 г.; 45:1008–1011. [Google Scholar]

7. Шериф М., Ховланд К.И. Социальное суждение: эффекты ассимиляции и контраста в общении и изменении отношения 1961 г. Нью-Хейвен, Коннектикут: Издательство Йельского университета. [Google Scholar]

8. Higgins ET.

Самонесоответствие: теория, связывающая себя и аффект. Психологический преподобный

1987 год; 94:319–340. [PubMed] [Google Scholar]

[PubMed] [Google Scholar]

9. Crusius J, Mussweiler T. Когда люди хотят того, что есть у других: импульсивная сторона завистливого желания. Эмоция 2012 г.; 12:142–153. [PubMed] [Академия Google]

10. Канеман Д., Миллер Д.Т. Теория нормы: сравнение реальности с ее альтернативами. Психологический преподобный 1986 год; 93:136–153. [Google Scholar]

11. Тверски А., Канеман Д. Суждение в условиях неопределенности: эвристика и предубеждения. Наука 1974 год; 185:1124–1131. [PubMed] [Google Scholar]

12. Тодд А.Р., Ханко К., Галинский А.Д., Массвейлер Т. Когда сосредоточение внимания на различиях приводит к сходным взглядам. Психология 2011 г.; 22:134–141. [PubMed] [Google Scholar]

13. Фестингер Л. Теория процессов социального сравнения. Гул Отношения 1954; 7:117–140. [Google Scholar]

14. Higgins ET, Strauman T, Klein R.Sorrentino RM, Higgins ET.

Стандарты и процесс самооценки: множественные аффекты с разных стадий. Справочник по мотивации и познанию: основы социального поведения

1986 г. Нью-Йорк: Гилфорд Пресс; 23–63. [Google Scholar]

Нью-Йорк: Гилфорд Пресс; 23–63. [Google Scholar]

15. Массвейлер Т. Процессы сравнения в социальном суждении: механизмы и последствия. Психологический преподобный 2003 г.; 110: 472–489. [PubMed] [Google Scholar]

16. Mussweiler T, Epstude K. Относительно быстро! Эффективность преимущества сравнительного мышления. J Exp Psychol Gen 2009 г.; 138:1–21. [PubMed] [Google Scholar]

17. Keil A, Mussweiler T, Epstude K. Активность альфа-диапазона отражает снижение умственных усилий в задаче на сравнение: анализ исходного пространства. Мозг Res 2006 г.; 1121: 117–127. [PubMed] [Google Scholar]

18. Hagerty MR. Социальные сравнения доходов в своем сообществе: данные национальных опросов доходов и счастья. J Pers Soc Psychol 2000 г.; 78:764–771. [PubMed] [Google Scholar]

19. Smith RH, Diener E, Wedell DH. Внутриличностные и социальные детерминанты счастья: частотно-диапазонный анализ. J Pers Soc Psychol 1989; 56:317–325. [PubMed] [Google Scholar]

20. Swencionis JK, Fiske ST.

Как социальная неврология может информировать теории социального сравнения. Нейропсихология

2014; 56:140–146. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Swencionis JK, Fiske ST.

Как социальная неврология может информировать теории социального сравнения. Нейропсихология

2014; 56:140–146. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

21. Haber SN, Knutson B. Схема вознаграждения: связь анатомии приматов и визуализации человека. нейропсихофармакология 2010 г.; 35:4–26. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

22. McClure SM, York MK, Montague PR. Нейронные субстраты обработки вознаграждения у людей: современная роль FMRI. нейробиолог 2004 г.; 10: 260–268. [PubMed] [Академия Google]

23. Сеймур Б., МакКлюр С.М. Якоря, весы и относительное кодирование ценности в мозгу. Курр Опин Нейробиол 2008 г.; 18:173–178. [PubMed] [Google Scholar]

24. Флиссбах К., Вебер Б., Траутнер П., Домен Т., Сунде Ю., Элгер К.Э., Фальк А. Социальное сравнение влияет на активность мозга, связанную с вознаграждением, в вентральном полосатом теле человека. Наука 2007 г.; 318: 1305–1308. [PubMed] [Google Scholar]

25. Боулт Н., Джоффили М., Рустичини А., Коричелли Г.

Медиальная префронтальная кора и полосатое тело опосредуют влияние социального сравнения на процесс принятия решений. Proc Natl Acad Sci U S A

2011 г.; 108: 16044–16049. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Боулт Н., Джоффили М., Рустичини А., Коричелли Г.

Медиальная префронтальная кора и полосатое тело опосредуют влияние социального сравнения на процесс принятия решений. Proc Natl Acad Sci U S A

2011 г.; 108: 16044–16049. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

26. Dohmen T, Falk A, Fliessbach K, Sunde U, Weber B. Относительный и абсолютный доход, радость от победы и пол: данные томографии мозга. J Государственная экономика 2011 г.; 95: 279–285. [Google Scholar]

27. Дваш Дж., Гилам Г., Бен-Зеев А., Хендлер Т., Шамай-Цоори С.Г. Завистливый мозг: нейронная основа социального сравнения. Hum Brain Map 2010 г.; 31: 1741–1750. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

28. Fliessbach K, Phillipps CB, Trautner P, Schnabel M, Elger CE, Falk A, Weber B. Нейронные реакции на выгодное и невыгодное неравенство. Передний шум Neurosci 2012 г.; 6:165. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

29. Григолец Дж., Коричелли Г., Рустичини А.

Позитивное взаимодействие социального сравнения и личной ответственности за результаты. Фронт Психол

2012 г.; 3:25. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Фронт Психол

2012 г.; 3:25. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

30. Du X, Zhang M, Wei D, Li W, Zhang Q, Qiu J. Нейронная схема обработки вознаграждения в сложном социальном сравнении: данные исследования FMRI, связанного с событием. PLoS Один 2013; 8:e82534. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

31. Kang P, Lee Y, Choi I, Kim H. Нейронные доказательства индивидуальной и культурной изменчивости эффекта социального сравнения. Джей Нейроски 2013; 33:16200–16208. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

32. Цинк С.Ф., Тонг Ю., Чен К., Бассетт Д.С., Штейн Дж.Л., Мейер-Линденберг А. Знай свое место: нейронная обработка социальной иерархии у людей. Нейрон 2008 г.; 58:273–283. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

33. Takahashi H, Kato M, Matsuura M, Mobbs D, Suhara T, Okubo Y. Когда твоя выгода — моя боль, а твоя боль — моя выгода: нейронные корреляты зависти и злорадства. Наука 2009 г.; 323:937–939. [PubMed] [Google Scholar]

34. Chester DS, Powell CA, Smith RH, Joseph JE, Kedia G, Combs DJ, DeWall CN.

Справедливость для среднего Джо: роль зависти и ментализирующей сети в заслужении чужих несчастий. Соц Нейроски

2013; 8: 640–649. [PubMed] [Google Scholar]

Chester DS, Powell CA, Smith RH, Joseph JE, Kedia G, Combs DJ, DeWall CN.

Справедливость для среднего Джо: роль зависти и ментализирующей сети в заслужении чужих несчастий. Соц Нейроски

2013; 8: 640–649. [PubMed] [Google Scholar]

35. Powell CAJ, Smith RH, Schurtz DR.Smith RH. Злорадство, вызванное болью завистливого человека. Зависть: теория и исследования 2008 г. Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета; 148–164. [Google Scholar]

36. Cohen MX, Elger CE, Ranganath C. Ожидание вознаграждения модулирует связанную с обратной связью негативность и спектры ЭЭГ. Нейроизображение 2007 г.; 35:968–978. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

37. Walsh MM, Anderson JR. Обучение на собственном опыте: связанные с событиями потенциальные корреляты обработки вознаграждения, нейронной адаптации и поведенческого выбора. Neurosci Biobehav Rev 2012 г.; 36: 1870–1884. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

38. Талми Д., Аткинсон Р., Эль-Дереди В. Отрицательность, связанная с обратной связью, сигнализирует об ошибках предсказания заметности, а не об ошибках предсказания вознаграждения. Джей Нейроски

2013; 33:8264–8269. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Отрицательность, связанная с обратной связью, сигнализирует об ошибках предсказания заметности, а не об ошибках предсказания вознаграждения. Джей Нейроски

2013; 33:8264–8269. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

39. Боксем М.А., Костерманс Э., Де Кремер Д. Неудача там, где другие преуспели: медиально-лобная негативность отслеживает неудачу в социальном контексте. Психофизиология 2011 г.; 48:973–979. [PubMed] [Google Scholar]

40. У И, Чжан Д, Элисон Б, Чжоу С. Потенциалы мозга в оценке результатов: когда вступает в силу социальное сравнение. Int J Психофизиол 2012 г.; 85:145–152. [PubMed] [Академия Google]

41. Qiu J, Yu C, Li H, Jou J, Tu S, Wang T, et al. Влияние социального сравнения на нейронные субстраты обработки вознаграждения: потенциальное исследование, связанное с событием. Нейроизображение 2010 г.; 49:956–962. [PubMed] [Google Scholar]

42. Bismark AW, Hajcak G, Whitworth NM, Allen JJ.

Роль ожиданий результата в формировании негатива, связанного с обратной связью. Психофизиология

2013; 50:125–133. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Психофизиология

2013; 50:125–133. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

43. Liao Y, Gramann K, Feng W, Deak GO, Li H. Это должно быть хорошо: активность мозга, сопровождающая положительные и отрицательные ожидания и результаты. Психофизиология 2011 г.; 48: 1412–1419. [PubMed] [Google Scholar]

44. Endrass T, Klawohn J, Gruetzmann R, Ischebeck M, Kathmann N. Негативы, связанные с реакцией, следующие за правильными и неправильными ответами: данные анализа основных пространственно-временных компонентов. Психофизиология 2012 г.; 49:733–743. [PubMed] [Google Scholar]

45. Качкуркин А.Н. Влияние манипулирования сложностью задачи на негативность, связанную с ошибками, у людей с обсессивно-компульсивными симптомами. Биол Психол 2013; 93:122–131. [PubMed] [Академия Google]

46. Гилберт Д.Т., Гислер Р.Б., Моррис К.А. Когда возникают сравнения. J Pers Soc Psychol 1995 год; 69: 227–236. [PubMed] [Google Scholar]

47. Wood JV, Taylor SE, Lichtman RR. Социальное сравнение адаптации к раку груди. J Pers Soc Psychol

1985 год; 49:1169–1183. [PubMed] [Google Scholar]

Социальное сравнение адаптации к раку груди. J Pers Soc Psychol

1985 год; 49:1169–1183. [PubMed] [Google Scholar]

48. Taylor SE, Wood JV, Lichtman RR. Могло быть и хуже: выборочная оценка как ответ на виктимизацию. Социальные вопросы 1983 год; 39:19–40. [Google Scholar]

49. Alicke MD, LoSchiavo FM, Zerbst J, Zhang S. Человек, который превосходит меня, — гений: он сохраняет кажущуюся компетентность в восходящем социальном сравнении. J Pers Soc Psychol 1997; 73:781–789. [PubMed] [Google Scholar]

50. Corning AF, Krumm AJ, Smitham LA. Дифференциальные процессы социального сравнения у женщин с симптомами расстройства пищевого поведения и без них. Джей Каунс Психол 2006 г.; 53:338–349. [Google Scholar]

51. Дарли Дж.М. Страх и социальное сравнение как детерминанты конформного поведения. J Pers Soc Psychol 1966 год; 4:73–78. [PubMed] [Google Scholar]

52. Даннинг Д., Хейс А.Ф.

Доказательства эгоцентрического сравнения в социальных суждениях. J Pers Soc Psychol

1996; 71:213–229. [Google Scholar]

[Google Scholar]

53. Gibbons FX, Benbow CP, Gerrard M. От лучшей собаки к нижней половине: стратегии социального сравнения в ответ на плохую работу. J Pers Soc Psychol 1994 год; 67:638–652. [PubMed] [Google Scholar]

54. Hobza CL, Walker KE, Yakushko O, Peugh JL. А мужчины? Социальное сравнение и влияние изображений в СМИ на тело и самооценку. Psychol Мужчины Маска 2007 г.; 8:161–172. [Google Scholar]

55. Джонсон С.Е., Ричесон Дж.А., Финкель Э.Дж. Средний класс и маргиналы? Социально-экономический статус, стигматизация и саморегуляция в элитном университете. J Pers Soc Psychol 2011 г.; 100:838–852. [PubMed] [Академия Google]

56. Локк К.Д. Статус и солидарность в социальном сравнении: агентские и коммунальные ценности, вертикальное и горизонтальное направления. J Pers Soc Psychol 2003 г.; 84:619–631. [PubMed] [Google Scholar]

57. Mussweiler T, Damisch L.

Возвращаясь к Дональду: как сравнения формируют оценочный прайминг-эффект. J Pers Soc Psychol

2008 г. ; 95: 1295–1315. [PubMed] [Google Scholar]

; 95: 1295–1315. [PubMed] [Google Scholar]

58. Rothgerber H, Worchel S. Взгляд снизу: межгрупповые отношения с точки зрения неблагополучной группы. J Pers Soc Psychol 1997; 73:1191–1205. [Google Scholar]

59. Коэн Кадош Р., Уолш В. Числовое представление в теменных долях: абстрактно или не абстрактно? Науки о мозге 2009 г.; 32:313–328. [PubMed] [Google Scholar]

60. Cohen Kadosh R, Henik A, Rubinsten O, Mohr H, Dori H, van de Ven V, et al. Цифры особенные? Сравнение систем головного мозга человека, исследованных с помощью фМРТ. Нейропсихология 2005 г.; 43:1238–1248. [PubMed] [Google Scholar]

61. Нидер А., Дехане С. Представление числа в мозгу. Анну Рев Нейроски 2009 г.; 32:185–208. [PubMed] [Google Scholar]

62. Дормал В., Андрес М., Песенти М. Вклад правой внутритеменной борозды в обработку числа и длины: исследование ТМС под контролем фМРТ. кора 2012 г.; 48:623–629. [PubMed] [Google Scholar]

63. Дормал В., Песенти М.

Общий и специфический вклад внутритеменных борозд в обработку количества и длины. Hum Brain Map

2009 г.; 30:2466–2476. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Hum Brain Map

2009 г.; 30:2466–2476. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

64. Fias W, Lammertyn J, Reynvoet B, Dupont P, Orban GA. Теменное представление символической и несимволической величины. J Cogn Neurosci 2003 г.; 15:47–56. [PubMed] [Академия Google]

65. Хэйр Т.А., Шульц В., Камерер С.Ф., О’Доэрти Дж.П., Рэнджел А. Преобразование сигналов значений стимула в двигательные команды при простом выборе. Proc Natl Acad Sci U S A 2011 г.; 108:18120–18125. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

66. Pinel P, Piazza M, Le Bihan D, Dehaene S. Распределенные и перекрывающиеся мозговые представления числа, размера и яркости во время сравнительных суждений. Нейрон 2004 г.; 41:983–993. [PubMed] [Google Scholar]

67. Вундерлих К., Рангель А., О’Доэрти Дж.П. Нейронные вычисления, лежащие в основе принятия решений на основе действий в человеческом мозгу. Proc Natl Acad Sci U S A 2009 г.; 106:17199–17204. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

68. Kedia G, Lindner M, Mussweiler T, Ihssen N, Linden DE.

Мозговые сети социального сравнения. Нейроотчет

2013; 24:259–264. [PubMed] [Google Scholar]

Kedia G, Lindner M, Mussweiler T, Ihssen N, Linden DE.

Мозговые сети социального сравнения. Нейроотчет

2013; 24:259–264. [PubMed] [Google Scholar]

69. Линднер М., Хундхаммер Т., Чиарамидаро А., Линден Д.Е., Массвейлер Т. Сравнение нейронных субстратов человека – исследование фМРТ. Нейроизображение 2008 г.; 40:963–971. [PubMed] [Google Scholar]

70. Smith ER, Zárate MA. Использование образцов и прототипов в социальной категоризации. Соц Когн 1990; 8: 243–262. [Google Scholar]

71. Smith ER, Zárate MA. Образцовая модель социального суждения. Психологический преподобный 1992 год; 99:3–21. [Google Scholar]

72. Kedia G, Mussweiler T, Mullins P, Linden DE. Нейронные корреляты сравнения красоты. Soc Cogn влияет на нейроны 2013; 9: 681–688. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

73. Chiao JY, Harada T, Oby ER, Li Z, Parrish T, Bridge DJ.

Нейронные представления иерархии социального статуса в нижней теменной коре человека. Нейропсихология

2009 г. ; 47:354–363. [PubMed] [Google Scholar]

; 47:354–363. [PubMed] [Google Scholar]

74. Дехане С. Организация активаций мозга при сравнении чисел: потенциалы, связанные с событиями, и метод аддитивных факторов. J Cogn Neurosci 1996 год; 8:47–68. [PubMed] [Google Scholar]

75. Cloutier J, Ambady N, Meagher T, Gabrieli JD. Нейронные субстраты восприятия человека: спонтанное использование знаний о финансовом и моральном статусе. Нейропсихология 2012 г.; 50:2371–2376. [PubMed] [Google Scholar]

76. Хоренс В. Предвзятость самоутверждения и превосходства в социальном сравнении. Европейская социальная психология 1993; 4:113–139. [Google Scholar]

77. Пиво Дж.С., Хьюз Б.Л. Нейронные системы социального сравнения и эффект «выше среднего». Нейроизображение 2010 г.; 49:2671–2679. [PubMed] [Google Scholar]

78. Hughes BL, Beer JS. Медиальная орбитофронтальная кора связана со смещением порогов принятия решений в корыстном познании. Нейроизображение 2012 г.; 61:889–898. [PubMed] [Google Scholar]

79. Hughes BL, Beer JS.

Орбитофронтальная кора и передняя поясная кора модулируются мотивированным социальным познанием. Кора головного мозга

2012 г.; 22:1372–1381. [PubMed] [Академия Google]

Hughes BL, Beer JS.

Орбитофронтальная кора и передняя поясная кора модулируются мотивированным социальным познанием. Кора головного мозга

2012 г.; 22:1372–1381. [PubMed] [Академия Google]

80. Хьюз Б.Л., Бир Дж.С. Защита себя: влияние социально-оценочной угрозы на нейронные представления о себе. J Cogn Neurosci 2013; 25:613–622. [PubMed] [Google Scholar]

81. Роджерс Б.П., Морган В.Л., Ньютон А.Т., Гор Дж.К. Оценка функциональной связи в человеческом мозге с помощью фМРТ. Магнитно-резонансная визуализация 2007 г.; 25:1347–1357. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

82. Corcoran K, Cruisus J, Mussweiler T.Chadee D. Социальное сравнение: мотивы, стандарты и механизмы. Теории социальной психологии 2011 г. Оксфорд, Великобритания: Уайли-Блэквелл; 119–139. [Google Scholar]

83. Сулс Дж., Мартин Р., Уилер Л. Социальное сравнение: почему, с кем и с каким эффектом? Curr Dir Psychol Sci 2002 г.; 11: 159–163. [Google Scholar]

84. Редерсдорф С. , Гимонд С. Гимонд С.

Сравнение себя во времени: временное измерение в социальном сравнении. Социальное сравнение и социальная психология: понимание познания, межгрупповых отношений и культуры

2006 г. Кембридж: Издательство Кембриджского университета; 76–96. [Google Scholar]

, Гимонд С. Гимонд С.

Сравнение себя во времени: временное измерение в социальном сравнении. Социальное сравнение и социальная психология: понимание познания, межгрупповых отношений и культуры

2006 г. Кембридж: Издательство Кембриджского университета; 76–96. [Google Scholar]

85. Уилсон А.Е., Росс М. Частота временных само- и социальных сравнений в личных оценках людей. J Pers Soc Psychol 2000 г.; 78:928–942. [PubMed] [Google Scholar]

86. Аффлек Г., Теннен Х.Сулс Дж., Уиллс Т.А. Социальное сравнение и преодоление основных медицинских проблем. Социальное сравнение: современная теория и исследования 1991 Хиллсдейл, Нью-Джерси: Эрлбаум; 369–393. [Google Scholar]

87. Хефнер М. Зная тебя, зная меня: знакомство смягчает результаты сравнения с идеализированными медиа-образами. Соц Когн 2009 г.; 27:496–508. [Google Scholar]

88. Mussweiler T, Bodenhausen GV.

Я знаю, что ты есть, но кто я? Самооценочные последствия осуждения своих и чужих членов группы. J Pers Soc Psychol

2002 г. ; 82:19–32. [PubMed] [Google Scholar]

; 82:19–32. [PubMed] [Google Scholar]

89. Gibbons FX, Buunk BP. Индивидуальные различия в социальном сравнении: разработка шкалы ориентации на социальное сравнение. J Pers Soc Psychol 1999 г.; 76:129–142. [PubMed] [Google Scholar]

90. Buunk AP, Gibbons FX. Guimond S. Ориентация на социальное сравнение: новый взгляд на тех, кто сравнивает и тех, кто не сравнивает с другими. Социальное сравнение и социальная психология: понимание познания, межгрупповых отношений и культуры 2006 г. Кембридж: Издательство Кембриджского университета; 15–32. [Академия Google]

91. Хамель А.Е., Зайцов С.Л., Тейлор А., Менна Р., Ле Гранж Д. Связанное с телом социальное сравнение и расстройство пищевого поведения среди девочек-подростков с расстройством пищевого поведения, депрессивным расстройством и здоровым контролем. Питательные вещества 2012 г.; 4:1260–1272. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

92. Ширан П., Абрамс Д., Орбелл С.

Безработица, самооценка и депрессия: подход теории социального сравнения. Базовое приложение Soc Psych

1995 год; 17: 65–82. [Google Scholar]

Базовое приложение Soc Psych

1995 год; 17: 65–82. [Google Scholar]

93. Guimond S, Chatard A, Branscombe NR, Brunot S, Buunk AP, Conway MA, et al. Guimond S. Социальное сравнение культур II: изменение и стабильность во взглядах на себя – экспериментальные данные. Социальное сравнение и социальная психология: понимание познания, межгрупповых отношений и культуры 2006 г. Кембридж: Издательство Кембриджского университета; 318–344. [Академия Google]

Причинные механизмы в когнитивных социальных науках – культура, познание и действие (culturecog)

За последние десятилетия социальные и когнитивные науки сблизились. Это проявляется в появлении и расширении новых областей исследований, таких как социальная когнитивная нейробиология (Cacioppo et al., 2012; Lieberman, 2017), когнитивная социология (Brekhus & Ignatow, 2019), поведенческая экономика (Dhami, 2016) и новые подходы в когнитивной антропология (Блох 2012; Хатчинс 1995; Спербер 1996). Однако усиливающееся взаимодействие между когнитивными и социальными науками также поднимает множество насущных философских и методологических вопросов о междисциплинарной интеграции и разделении труда между дисциплинами. В нашей недавней статье (Sarkia, Kaidesoja & Hyyryläinen 2020) мы утверждаем, что механистическая философия науки может способствовать анализу этих проблем и реагированию на них.

В нашей недавней статье (Sarkia, Kaidesoja & Hyyryläinen 2020) мы утверждаем, что механистическая философия науки может способствовать анализу этих проблем и реагированию на них.

Согласно механистической философии науки (далее: MPS), ученые объясняют сложные когнитивные и социальные явления посредством описания причинных механизмов, которые производят, лежат в основе или поддерживают эти явления (например, Bechtel 2008; Glennan 2017; Hedström & Юликоски 2010). Обычно приводимые примеры полуобщих социальных механизмов включают те, которые порождают самоисполняющиеся пророчества, кумулятивное преимущество, сегрегацию по месту жительства, коллективные действия и модели распространения в социальных сетях. Когнитивные и нейронные механизмы, рассматриваемые в когнитивных науках, включают те, которые лежат в основе процессов восприятия, функций памяти, обучения, воображения и социального познания.

В этом посте мы более подробно рассмотрим причинные механизмы и механистические объяснения. Мы также указываем некоторые способы, с помощью которых МФС может помочь преодолеть разрыв между социальными и когнитивными науками. Текст частично опирается на нашу статью, в которой более подробно рассматриваются механистические объяснения в когнитивных социальных науках (Sarkia, Kaidesoja & Hyyryläinen 2020: 3-8).

Мы также указываем некоторые способы, с помощью которых МФС может помочь преодолеть разрыв между социальными и когнитивными науками. Текст частично опирается на нашу статью, в которой более подробно рассматриваются механистические объяснения в когнитивных социальных науках (Sarkia, Kaidesoja & Hyyryläinen 2020: 3-8).

Механизмы

В «минимальном» описании механизмов говорится, что механизм явления «состоит из сущностей (или частей), деятельность и взаимодействие которых организованы таким образом, чтобы нести ответственность за явление» (Glennan 2017: 17) . Сущности — это определенные вещи (в широком смысле) в мире, и действия всегда происходят в какой-то сущности. Сущности, которые изучаются в разных науках, очень разнообразны: от молекул до мозга и сложных социальных систем. Субъекты могут заниматься деятельностью как самостоятельно, так и совместно с другими субъектами. Когда действия двух или более субъектов влияют друг на друга, они взаимодействуют. В механизме, ответственном за какое-либо явление, его составные части и действия, а также их взаимодействия организованы таким образом, что позволяют им производить, поддерживать или лежать в основе явления, то есть между ними существуют определенные конститутивные и причинно-следственные связи. субъектов и видов деятельности. Это минимальное описание механизмов ясно показывает, что механизмы отличаются от универсальных законов, корреляций между переменными (или другими эмпирическими закономерностями) и функций, которые элементы могут выполнять в какой-то более крупной системе. Сторонники MPS также представили более конкретные отчеты о механизмах, но большинство из них совместимы с минимальным описанием (например, Glennan & Illari 2018).

субъектов и видов деятельности. Это минимальное описание механизмов ясно показывает, что механизмы отличаются от универсальных законов, корреляций между переменными (или другими эмпирическими закономерностями) и функций, которые элементы могут выполнять в какой-то более крупной системе. Сторонники MPS также представили более конкретные отчеты о механизмах, но большинство из них совместимы с минимальным описанием (например, Glennan & Illari 2018).

MPS рассматривает механизмы как иерархические в том смысле, что механизмы более низкого уровня действуют как части механизмов более высокого уровня (например, Craver & Darden 2013; Glennan 2017). Когда ученые исследуют механизм, ответственный за конкретное явление, они обычно предполагают, что существуют лежащие в его основе механизмы, которые позволяют составным элементам механизма участвовать в той деятельности, в которой они участвуют. организация обычно встроена в некий более широкий (или более высокий уровень) механизм, влияющий на ее функционирование. Например, механизм, лежащий в основе рабочей памяти конкретного человека, может действовать как часть социального механизма совместного обучения, при котором человек занимается общей учебной задачей со своими одноклассниками. Социальные и когнитивные ученые часто неявно или явно приписывают людям различные типы когнитивных способностей, такие как способность действовать преднамеренно, общаться с использованием устной или письменной речи и вспоминать вещи из прошлого. Как утверждает Стюарт Гленнан (2017: 51–52), способности сложных объектов зависят от механизма в том смысле, что организованное взаимодействие их частей отвечает за возможности целого объекта, которые могут проявляться только в подходящей среде. Например, способность к речи зависит от организованных взаимодействий нервных механизмов и проявляется в воплощенных коммуникативных взаимодействиях с другими людьми.

Например, механизм, лежащий в основе рабочей памяти конкретного человека, может действовать как часть социального механизма совместного обучения, при котором человек занимается общей учебной задачей со своими одноклассниками. Социальные и когнитивные ученые часто неявно или явно приписывают людям различные типы когнитивных способностей, такие как способность действовать преднамеренно, общаться с использованием устной или письменной речи и вспоминать вещи из прошлого. Как утверждает Стюарт Гленнан (2017: 51–52), способности сложных объектов зависят от механизма в том смысле, что организованное взаимодействие их частей отвечает за возможности целого объекта, которые могут проявляться только в подходящей среде. Например, способность к речи зависит от организованных взаимодействий нервных механизмов и проявляется в воплощенных коммуникативных взаимодействиях с другими людьми.

Согласно MPS, механизмы идентифицируются на основе явлений, которым они способствуют (например, Craver & Darden 2013; Hedström & Ylikoski 2010; Glennan 2017). Например, когнитивные нейробиологи исследуют нейронные механизмы, лежащие в основе рабочей памяти и зрительного восприятия (Bechtel, 2008), а социологи изучают социальные механизмы самосбывающегося пророчества и городской сегрегации (Hedström, 2005). Оба они используют эмпирически установленные явления для определения границ изучаемого механизма и выявления сущностей и действий, которые имеют отношение к объяснению рассматриваемого явления.

Например, когнитивные нейробиологи исследуют нейронные механизмы, лежащие в основе рабочей памяти и зрительного восприятия (Bechtel, 2008), а социологи изучают социальные механизмы самосбывающегося пророчества и городской сегрегации (Hedström, 2005). Оба они используют эмпирически установленные явления для определения границ изучаемого механизма и выявления сущностей и действий, которые имеют отношение к объяснению рассматриваемого явления.

Когда они изучают очень сложные системы, такие как биологические организмы или социальные группы, ученые также могут получать различные механистические разложения одной и той же системы, когда они сосредотачиваются на разных явлениях в системе (Glennan 2017: 37–38). Но раз они выявили явление в системе, то границы ответственного за него механизма определены и не зависят от способов представления этого механизма. Важным следствием этого является то, что механистические уровни всегда относятся к какому-то интересующему явлению, а это означает, что не существует глобальных уровней механизмов. Из этого следует, что когнитивистам-социологам следует с осторожностью относиться к методологической ценности весьма абстрактных типов механизмов, таких как «биологический механизм», «психологический механизм» и «социальный механизм», поскольку они имеют тенденцию ссылаться на разнородные массивы механизмов, а не к фиксированным «онтологическим уровням реальности».

Из этого следует, что когнитивистам-социологам следует с осторожностью относиться к методологической ценности весьма абстрактных типов механизмов, таких как «биологический механизм», «психологический механизм» и «социальный механизм», поскольку они имеют тенденцию ссылаться на разнородные массивы механизмов, а не к фиксированным «онтологическим уровням реальности».

Механистические объяснения

Хотя механизмы всегда индивидуальны и локальны в пространстве и времени, ученые-когнитивисты и социологи заинтересованы в том, чтобы обобщать их и классифицировать по видам. Согласно MPS, ученые достигают общности, создавая модели классов конкретных механизмов. В научной практике механистические модели могут принимать самые разные формы, такие как качественные описания, диаграммы, уравнения или вычислительные симуляции. Их объединяет то, что их можно использовать для «описания (в некоторой степени и в некотором отношении) [целевого] механизма, ответственного за какое-либо явление» (Glennan 2017: 66). Важным способом построения общих моделей является абстрагирование от деталей конкретных механизмов и идеализация некоторых их характеристик. Например, многие модели социальных механизмов не только абстрагируются от большинства нейронных и когнитивных механизмов, лежащих в основе взаимодействия отдельных акторов, но также могут включать идеализированные описания когнитивных способностей реальных людей (см. Hedström, 2005; Hedström & Ylikoski, 2010). ). Абстракции опускают детали целевого механизма, а идеализация искажает некоторые характеристики целевого механизма (Craver & Darden 2013: 33–34, 9).4; Гленнан 2017: 73–74). Не существует общего критерия приемлемости абстракций и идеализаций в механистической модели — скорее, уместность конкретных абстракций и идеализаций должна решаться в каждом конкретном случае в зависимости от эпистемологических целей исследователя (Craver & Kaplan 2018). ; Гленнан, 2017).

Важным способом построения общих моделей является абстрагирование от деталей конкретных механизмов и идеализация некоторых их характеристик. Например, многие модели социальных механизмов не только абстрагируются от большинства нейронных и когнитивных механизмов, лежащих в основе взаимодействия отдельных акторов, но также могут включать идеализированные описания когнитивных способностей реальных людей (см. Hedström, 2005; Hedström & Ylikoski, 2010). ). Абстракции опускают детали целевого механизма, а идеализация искажает некоторые характеристики целевого механизма (Craver & Darden 2013: 33–34, 9).4; Гленнан 2017: 73–74). Не существует общего критерия приемлемости абстракций и идеализаций в механистической модели — скорее, уместность конкретных абстракций и идеализаций должна решаться в каждом конкретном случае в зависимости от эпистемологических целей исследователя (Craver & Kaplan 2018). ; Гленнан, 2017).

В MPS научные объяснения понимаются в терминах механистических моделей, которые ученые используют — в сочетании с другими соответствующими объяснительными факторами — для представления тех механизмов, которые лежат в основе, поддерживают или производят явление, которое они стремятся объяснить (например, Bechtel 2008; Craver & Дарден, 2013; Гленнан, 2017). Механистические объяснения могут объединить явления, которые ранее считались несвязанными, обнаружив сходство лежащих в их основе механизмов. Механистические объяснения могут также разделить явления, которые ранее считались сходными, обнаружив, что лежащие в их основе механизмы различны.

Механистические объяснения могут объединить явления, которые ранее считались несвязанными, обнаружив сходство лежащих в их основе механизмов. Механистические объяснения могут также разделить явления, которые ранее считались сходными, обнаружив, что лежащие в их основе механизмы различны.

В контексте когнитивных социальных наук некоторые исследователи признали идентификацию когнитивных механизмов, лежащих в основе социальных явлений, центральным аргументом когнитивных социальных наук (например, Sun 2017; Thagard 2019), в то время как другие высказались в пользу большей унификации (например, Gintis 2007), дополнительности (например, Zerubavel 1997) или взаимных ограничений (например, Bloch 2012) между когнитивными и социальными науками без обращения к механистической философии науки. Мы более подробно обсуждали различные аргументы в пользу когнитивных социальных наук в более ранней статье (Kaidesoja et al. 2019).) и пост в блоге, основанный на нем. Однако при оценке механистических объяснений социальных явлений важно признать, что такие объяснения не сводят объясняемые явления на какой-то более низкий уровень. Скорее, они помогают нам понять, как объясняемые явления возникают в результате организованных взаимодействий составляющих их сущностей и деятельности в конкретной среде. Это означает, что механистические объяснения часто ссылаются на механизмы на многих различных уровнях локальной механистической иерархии.

Скорее, они помогают нам понять, как объясняемые явления возникают в результате организованных взаимодействий составляющих их сущностей и деятельности в конкретной среде. Это означает, что механистические объяснения часто ссылаются на механизмы на многих различных уровнях локальной механистической иерархии.

Некоторые критики MPS утверждают, что сторонники этой точки зрения предполагают, что более подробные механистические объяснения всегда лучше (например, Batterman & Rice 2014), хотя последние явно дистанцировались от этой идеи (например, Glennan 2017; Craver & Kaplan 2018). ). Даже если ясно, что механистическое объяснение должно описывать некоторые сущности и действия, вносящие вклад в объясняемое явление, механистические объяснения могут различаться по своей полноте, и эпистемологические цели исследователей должны учитываться при оценке релевантности. добавление дополнительных деталей к механистической модели. Соответственно, в своей известной статье о каузальных механизмах в социальных науках Петер Хедстрем и Петри Юликоски (2010: 60) заключают, что «в объяснение следует включать только те аспекты познания, которые имеют отношение к стоящей объяснительной задаче». и, таким образом, объяснительная задача определяет, насколько богатыми должны быть психологические допущения». Соответственно, когнитивные объяснения социальных явлений могут включать в себя различные степени реализма и сложности, и более подробные многоуровневые объяснения автоматически не являются более удовлетворительными, чем объяснения, сосредоточенные на более прямолинейном или избирательном подмножестве причин.

и, таким образом, объяснительная задача определяет, насколько богатыми должны быть психологические допущения». Соответственно, когнитивные объяснения социальных явлений могут включать в себя различные степени реализма и сложности, и более подробные многоуровневые объяснения автоматически не являются более удовлетворительными, чем объяснения, сосредоточенные на более прямолинейном или избирательном подмножестве причин.

Заключение

Этот краткий обзор причинно-следственных механизмов и механистических объяснений уже дает некоторые идеи о том, как интегрировать социальные науки с когнитивными науками. В простейшем случае механизмы, изучаемые в когнитивных и социальных науках, могут быть организованы иерархически, так что когнитивисты моделируют те когнитивные и нейронные механизмы, которые непосредственно лежат в основе тех когнитивных способностей и действий социальных акторов, которые предполагаются в моделях социологов о социальные механизмы. Однако немногие механистические модели в когнитивных и социальных науках могут быть организованы в вертикальные отношения такого рода. Например, часто бывает так, что когнитивные научные и социальные научные модели рассматривают частично перекрывающиеся явления в разных пространственно-временных масштабах с использованием разных концептуальных рамок и методов исследования (например, Bloch 2012; Lizardo et al 2020; Turner 2018). Это означает, что все еще существуют значительные концептуальные пробелы и методологические несоответствия, которые когнитивистам-социологам необходимо устранить в своей объяснительной практике. В нашей статье мы использовали MPS для решения некоторых из этих трудностей и применили его в трех тематических исследованиях по когнитивным социальным наукам. В следующем посте мы обсудим наши тематические исследования и их уроки.

Например, часто бывает так, что когнитивные научные и социальные научные модели рассматривают частично перекрывающиеся явления в разных пространственно-временных масштабах с использованием разных концептуальных рамок и методов исследования (например, Bloch 2012; Lizardo et al 2020; Turner 2018). Это означает, что все еще существуют значительные концептуальные пробелы и методологические несоответствия, которые когнитивистам-социологам необходимо устранить в своей объяснительной практике. В нашей статье мы использовали MPS для решения некоторых из этих трудностей и применили его в трех тематических исследованиях по когнитивным социальным наукам. В следующем посте мы обсудим наши тематические исследования и их уроки.

Ссылки

Баттерман, Р.В. и Райс С. (2014) «Объяснения минимальных моделей». Философия науки 81 (3): 349–376.

Bechtel W (2008) Ментальные механизмы: философские взгляды на когнитивную нейронауку. Рутледж: Лондон.

Блох М. (2012) Антропология и когнитивный вызов. Кембридж: Издательство Кембриджского университета.

Кембридж: Издательство Кембриджского университета.

Брехус В. и Игнатов Г. (редакторы) (2019) Оксфордский справочник по когнитивной социологии. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.

Качиоппо Дж., Бернтсон Г. и Десети Дж. (2012) «История социальной нейронауки». В: Круглански А. и Стробе В. (ред.) Справочник по истории социальной психологии. Нью-Йорк: Psychology Press, стр. 123–136.

Craver C и Darden L (2013) В поисках механизмов: открытия в науках о жизни. Чикаго: Издательство Чикагского университета.

Craver C и Kaplan D (2018) «Чем больше деталей, тем лучше? О нормах полноты механистических объяснений». Британский журнал философии науки, 1(71): 287–319

Дхами С. (2016) Основы поведенческого экономического анализа. Издательство Оксфордского университета.

Гинтис Х. (2007) Основа для объединения наук о поведении. Науки о поведении и мозге, 30: 1–16.

Гленнан С. (2017) Новая механическая философия. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.

Гленнан С. и Иллари П. (редакторы) (2018) Справочник Routledge по механизмам и философии механики. Лондон: Рутледж.

Хедстрём, П. (2005) Анализ социального: принципы аналитической социологии. Кембридж: Издательство Кембриджского университета.

Хедстрём П. и Юликоски П. (2010) «Причинные механизмы в социальных науках». Ежегодные обзоры по социологии 39: 46-67.

Хатчинс Э (1995) Познание в дикой природе. Кембридж: MIT Press.

Kaidesoja T, Sarkia M и Hyyryläinen M (2019) «Аргументы в пользу когнитивных социальных наук». Журнал теории социального поведения 49 (4): 1-16. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jtsb.12226

Либерман М. (2017) «Социальная когнитивная нейробиология: обзор основных процессов». Ежегодный обзор психологии 58: 259–289.

Лизардо О., Сепульвадо Б., Штольц Д. и Тейлор М. (2020) «Что когнитивная нейробиология может сделать для культурсоциологии». Американский журнал культурсоциологии 8: 3–28.

Саркиа М.

Субъект использует механизм каузальной атрибуции в случае, когда у него недостаточно информации для понимания истинных причин поведения объекта. Данный механизм предполагает приписывание воспринимаемому определенных мотивов и причин, объясняющих его поступки и другие особенности (Майерс, 1997).

Субъект использует механизм каузальной атрибуции в случае, когда у него недостаточно информации для понимания истинных причин поведения объекта. Данный механизм предполагает приписывание воспринимаемому определенных мотивов и причин, объясняющих его поступки и другие особенности (Майерс, 1997).

При восприятии объекта, если он соответствует ролевым нормам, срабатывает механизм интерпретации. Когда же формирующееся представление о воспринимаемом выходит за типологические и ролевые рамки и становится непонятным, то срабатывают более сложные формы механизма познания людей — идентификация, каузальная атрибуция и рефлексия другого человека.

При восприятии объекта, если он соответствует ролевым нормам, срабатывает механизм интерпретации. Когда же формирующееся представление о воспринимаемом выходит за типологические и ролевые рамки и становится непонятным, то срабатывают более сложные формы механизма познания людей — идентификация, каузальная атрибуция и рефлексия другого человека. Каждое из этих понятий требует специального обсуждения,

Каждое из этих понятий требует специального обсуждения,

Процесс аттракции есть как раз возникновение положительного эмоционального отношения при восприятии другого человека. Выделены различные уровни аттракции: симпатия, дружба, любовь. Эмпирические (в том числе экспериментальные) исследования главным образом и посвящены выяснению тех факторов, которые приводят к появлению положительных эмоциональных отношений между людьми. Изучается, в частности, вопрос о роли сходства характеристик субъекта и объекта восприятия в процессе формирования аттракции, о роли «экологических» характеристик процесса общения (близость партнеров по общению, частота встреч и т.п.). Во многих работах выявлялась связь между аттракцией и особым типом взаимодействия, складывающимся между партнерами, например, в условиях «помогающего» поведения.