Основные психологические теории личности: 13. Психологические теории (концепции) личности

Личность: психологические теории личности

Содержание:

Ранние теории личности.

Теория личностных типов Шелдона

Психоаналитическая теория Фрейда

Психоаналитическая теория Юнга

Феноменологические теории.

Альберт Бандура и теория социального научения

Ганс Айзенк и теория личностных черт

Другие теории личностных черт

Модель «Большой Пятерки»

Различные авторы предлагают разные определения личности, но, по существу, личность — это совокупность устойчивых установок и склонностей, характерных для данного человека. Так, например, если человек уклоняется от споров с другими людьми, не любит находиться в центре внимания и избегает таких ситуаций, то можно считать, что ему присуща такая черта, как робость. Это не означает, что его поведение всегда будет таким (например, если ему угрожают, то он может проявить упрямство и неуступчивость), но обычно он ведет себя именно так.

Можно также сказать, что личность любого человека уникальна, поскольку своеобразие каждого человека проявляется в основном в его поведении.

Следует отметить, что теории личности не только соответствуют принципу экономности, но и делятся на две категории — они описывают личность либо в терминах

типов, либо в терминах черт. Согласно теориям типов личность человека может принадлежать либо к одному, либо к другому типу (например, человек может быть либо общительным, либо замкнутым). Теории черт утверждают, что личности всех людей построены из одних и тех же «кубиков», но содержат различное количество «блоков» того или иного сорта (например, большинство людей хотят проводить какое-то время в одиночестве, однако лишь немногие живут как отшельники).

Согласно теориям типов личность человека может принадлежать либо к одному, либо к другому типу (например, человек может быть либо общительным, либо замкнутым). Теории черт утверждают, что личности всех людей построены из одних и тех же «кубиков», но содержат различное количество «блоков» того или иного сорта (например, большинство людей хотят проводить какое-то время в одиночестве, однако лишь немногие живут как отшельники).

Оба этих подхода отражают наш повседневный опыт. Людей часто подразделяют на типы, такие как «дружелюбный», «вспыльчивый» и т. п. Точно так же людей часто классифицируют в зависимости, например, от того, «насколько легко человека можно вывести из себя», тем самым признавая, что любой человек может выйти из себя — разница лишь в том, насколько легко это происходит. В качестве аналогии можно представить себе радугу — видно, что она состоит из разноцветных полос, но на границах между полосами один цвет постепенно переходит в другой. Например, четко видны полосы красного и оранжевого цветов, но невозможно точно определить, где кончается красная полоса и начинается оранжевая.

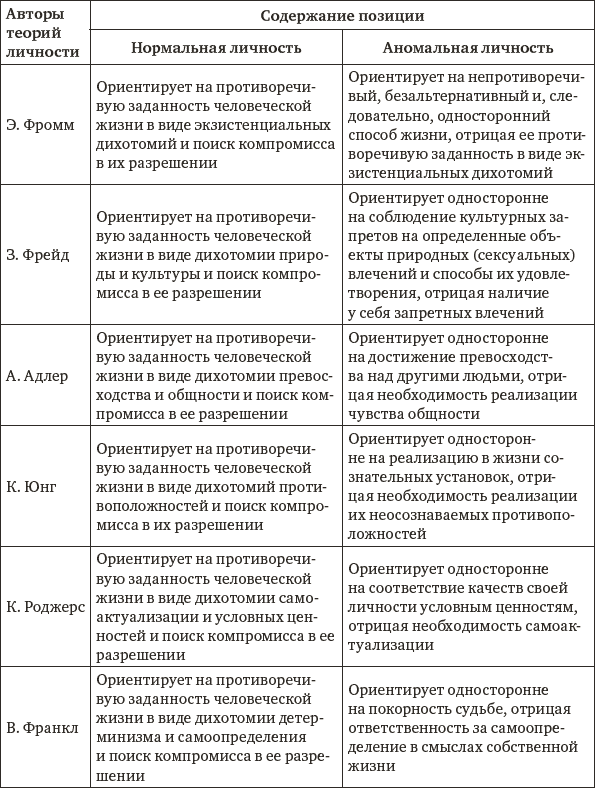

Споры между сторонниками теорий типов и теорий черт продолжаются, однако существуют и другие подходы к исследованию личности. В зависимости от своих теоретических взглядов исследователи предлагают различные модели личности. Поскольку разные исследователи считают наиболее значимыми различные аспекты личности (особенно условия ее формирования), то они создают в корне отличающиеся друг от друга модели личности, которые будут рассмотрены в следующем разделе этой главы. Следует отметить, что значительная часть исследований в области психологии личности ведет начало от исследования психических заболеваний. Иначе говоря, сначала ставилась цель оценить степень серьезности отклонений в поведении человека, выяснить их возможные причины и разработать методы лечения. С точки зрения логики исследования личностных отклонений должны быть источником информации и о нормальной личности (поскольку невозможно дать определение отклонения, не имея определения нормы). При рассмотрении моделей личности важно иметь в виду, что многие из них основаны на данных клинической психологии.

Иначе говоря, сначала ставилась цель оценить степень серьезности отклонений в поведении человека, выяснить их возможные причины и разработать методы лечения. С точки зрения логики исследования личностных отклонений должны быть источником информации и о нормальной личности (поскольку невозможно дать определение отклонения, не имея определения нормы). При рассмотрении моделей личности важно иметь в виду, что многие из них основаны на данных клинической психологии.

Ранние теории личности

Не следует считать, что интерес к личности возник только с появлением психологии. Самые ранние изыскания в этой области проводили древнегреческие ученые. Наиболее выдающиеся труды на эту тему принадлежат перу Гиппократа (460-377 годы до н. э.), а в дальнейшем его идеи получили развитие в работах Галена (131-201 годы н. э.), который тоже был греком, но работал в эпоху Римской империи. Согласно теории Галена, темперамент человека зависит от соотношения «соков» (humours) в его организме — четырех жидкостей, которые участвуют во всех важнейших физиологических процессах. Это желтая желчь, черная желчь, слизь и кровь. Если количество «соков» в организме человека сбалансировано, то у него стабильная личность. Однако при избыточном количестве одного из «соков» возникают проблемы. Считалось, что избыток желтой желчи (chole по-гречески) делает человека холериком (то есть раздражительным), в то время как от избытка черной желчи (jnelanos chole) человек становится меланхоликом (этот термин имел такой же смысл, как сейчас). От избытка слизи (phlegma) человек становится флегматиком (в то время этот термин означал скорее безразличие, чем спокойствие), а избыток крови (лат. sangius) делает его сангвиником (этот термин использовался в негативном смысле и означал излишнюю самоуверенность). Эта интересная теория близка к современным представлениям, поскольку в ней подчеркивается значение сбалансированности всех процессов, происходящих в целостном организме. Она оставалась популярной и в средние века, поэтому врачи не обращали внимания на очевидные признаки, указывавшие на существование более сложных механизмов связи между физиологией и психикой.

Это желтая желчь, черная желчь, слизь и кровь. Если количество «соков» в организме человека сбалансировано, то у него стабильная личность. Однако при избыточном количестве одного из «соков» возникают проблемы. Считалось, что избыток желтой желчи (chole по-гречески) делает человека холериком (то есть раздражительным), в то время как от избытка черной желчи (jnelanos chole) человек становится меланхоликом (этот термин имел такой же смысл, как сейчас). От избытка слизи (phlegma) человек становится флегматиком (в то время этот термин означал скорее безразличие, чем спокойствие), а избыток крови (лат. sangius) делает его сангвиником (этот термин использовался в негативном смысле и означал излишнюю самоуверенность). Эта интересная теория близка к современным представлениям, поскольку в ней подчеркивается значение сбалансированности всех процессов, происходящих в целостном организме. Она оставалась популярной и в средние века, поэтому врачи не обращали внимания на очевидные признаки, указывавшие на существование более сложных механизмов связи между физиологией и психикой. Например, в одном средневековом манускрипте описывается история рыцаря, который на турнире был тяжело ранен в голову и впоследствии стал страдать резкими перепадами настроения. Его лечили слабительными и кровопусканиями (чтобы уменьшить количество «соков») — хотя у него была снесена часть черепа и поврежден мозг, врачи, по-видимому, не считали это причиной его болезни.

Например, в одном средневековом манускрипте описывается история рыцаря, который на турнире был тяжело ранен в голову и впоследствии стал страдать резкими перепадами настроения. Его лечили слабительными и кровопусканиями (чтобы уменьшить количество «соков») — хотя у него была снесена часть черепа и поврежден мозг, врачи, по-видимому, не считали это причиной его болезни.

Теория личностных типов Шелдона

В начале 40-х годов XX века У. Г. Шелдон разработал современную теорию личности, связывающую личностные характеристики с физическими факторами. Он утверждал, что существуют три типа телосложения и им соответствуют три типа личности. Эктоморфы — это худощавые люди высокого роста (о таких говорят «тощий, как жердь»), а соответствующий тип личности (церебротоническая личность) близок к стереотипу «застенчивого ученого» — это сдержанный человек с преимущественно интеллектуальными интересами. В отличие от них эндоморфы — это тучные люди с висцеротонической личностью, для которой характерны довольно старомодные взгляды и общительность. Люди третьего типа — мезоморфы — имеют развитую мускулатуру, а для соответствующей этому типу соматотонической личности характерно стремление действовать и командовать другими людьми. Шелдон утверждал, что любого человека можно отнести к какой-либо категории в зависимости от того, в какой степени признаки этих типов выражены в его телосложении, и в его личности также будут сочетаться особенности соответствующих личностных типов. Тем не менее противоположная утверждению Шелдона гипотеза о том, что телосложение человека может зависеть от типа его личности, кажется столь же правдоподобной (например, мускулатура у мезоморфов может развиться благодаря физическим упражнениям, которыми они занимаются в соответствии со своими личностными склонностями). Стоит также отметить, что хотя эта теория на первый взгляд кажется довольно убедительной, она основана на расхожих стереотипах — от толстяков обычно ожидают жизнерадостности; физически развитые люди с мускулистым телом склонны к активности и вызывают восхищение; а ученых обычно изображают тощими, как жердь, чудаками в старомодной одежде.

Люди третьего типа — мезоморфы — имеют развитую мускулатуру, а для соответствующей этому типу соматотонической личности характерно стремление действовать и командовать другими людьми. Шелдон утверждал, что любого человека можно отнести к какой-либо категории в зависимости от того, в какой степени признаки этих типов выражены в его телосложении, и в его личности также будут сочетаться особенности соответствующих личностных типов. Тем не менее противоположная утверждению Шелдона гипотеза о том, что телосложение человека может зависеть от типа его личности, кажется столь же правдоподобной (например, мускулатура у мезоморфов может развиться благодаря физическим упражнениям, которыми они занимаются в соответствии со своими личностными склонностями). Стоит также отметить, что хотя эта теория на первый взгляд кажется довольно убедительной, она основана на расхожих стереотипах — от толстяков обычно ожидают жизнерадостности; физически развитые люди с мускулистым телом склонны к активности и вызывают восхищение; а ученых обычно изображают тощими, как жердь, чудаками в старомодной одежде.

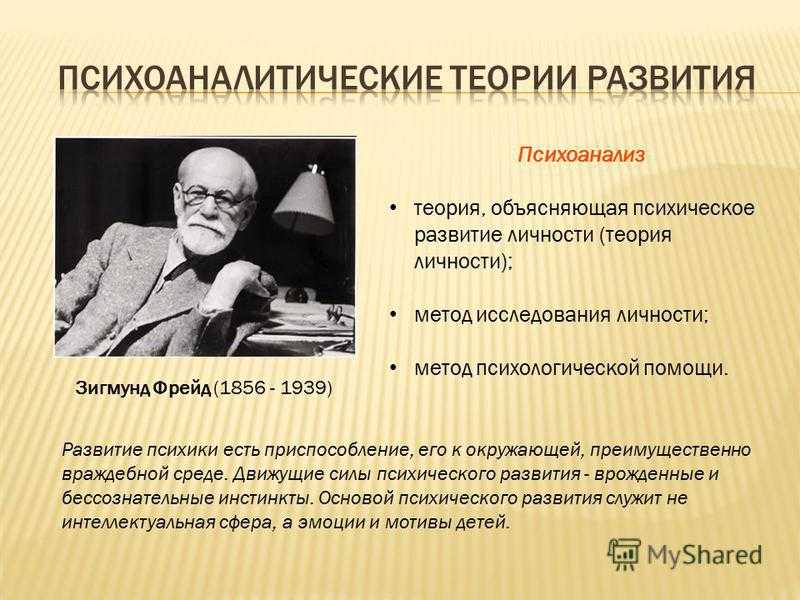

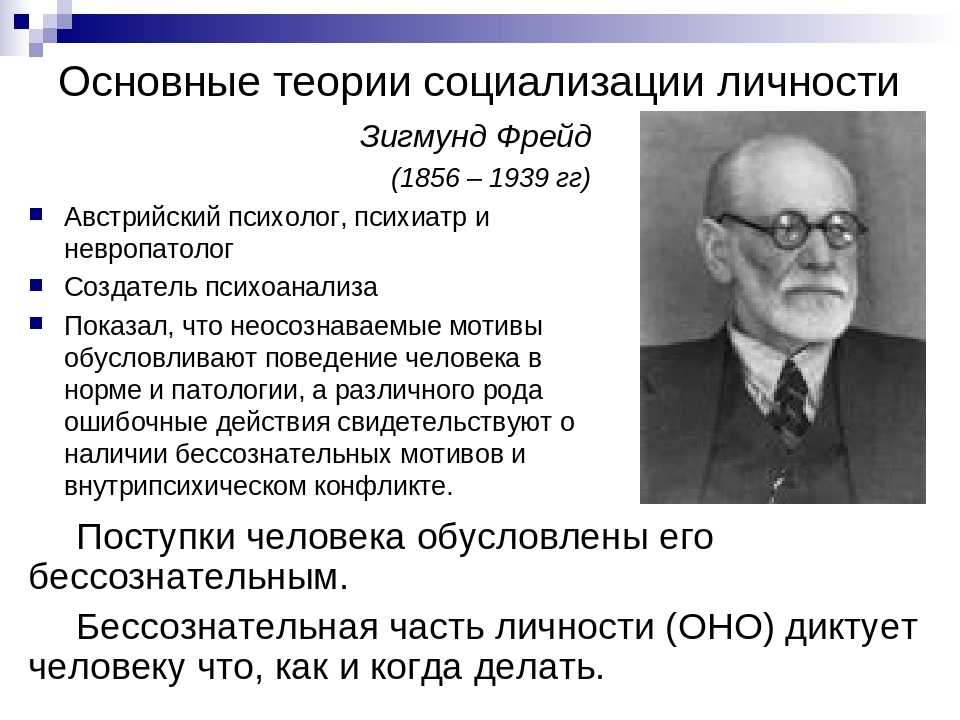

Психоаналитическая теория Фрейда

Основоположник психоанализа Зигмунд Фрейд (1856-1939) создал чрезвычайно глубокую психологическую теорию человеческого поведения, которая хотя и не соответствовала господствовавшим в психологии того времени идеям

Подробнее в статье «Психоаналитическая теория Фрейда » .

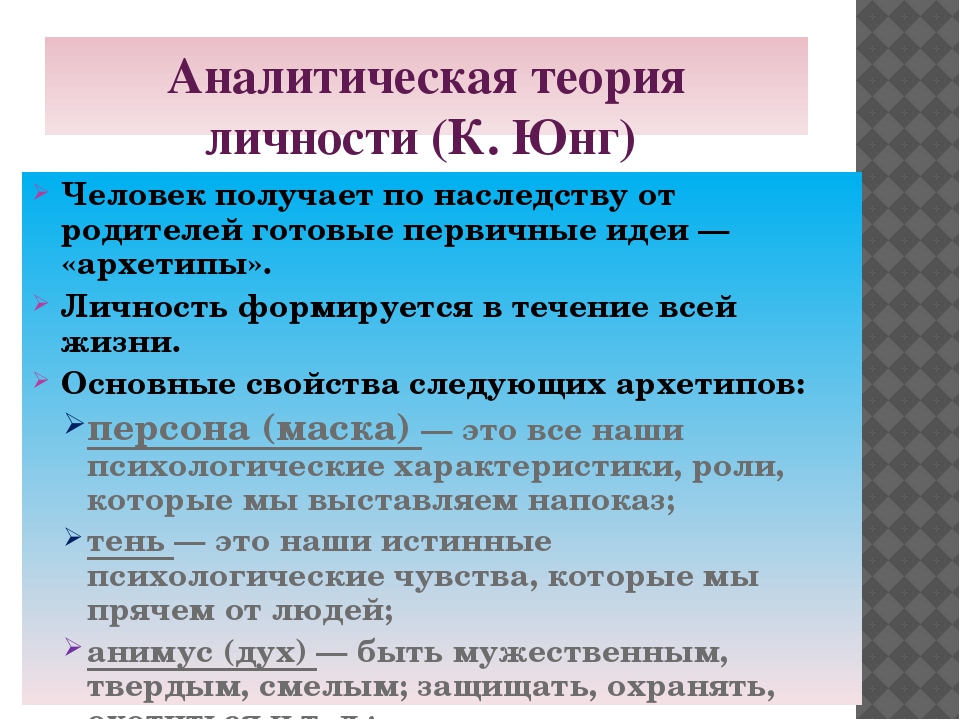

Психоаналитическая теория Юнга (аналитическая психология)

Карл Юнг (1875-1961) уже был авторитетным психиатром, когда он познакомился с трудами Фрейда. Юнг встретился с Фрейдом в 1906 году, и между ними с самого начала установились тесные отношения

Подробнее в статье «Аналитическая психология — теория Юнга» .

Феноменологические теории

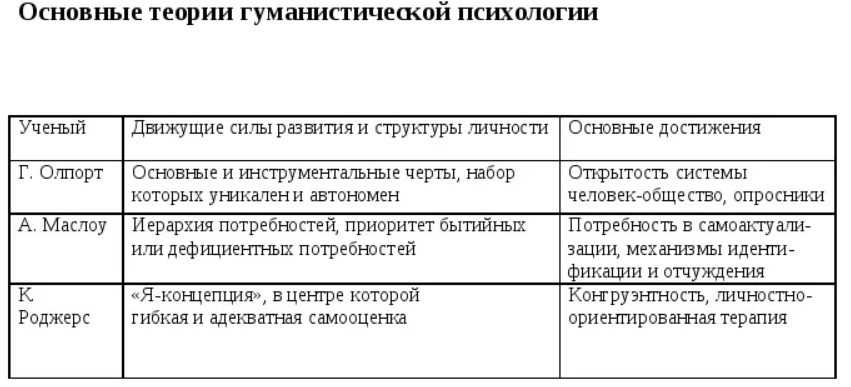

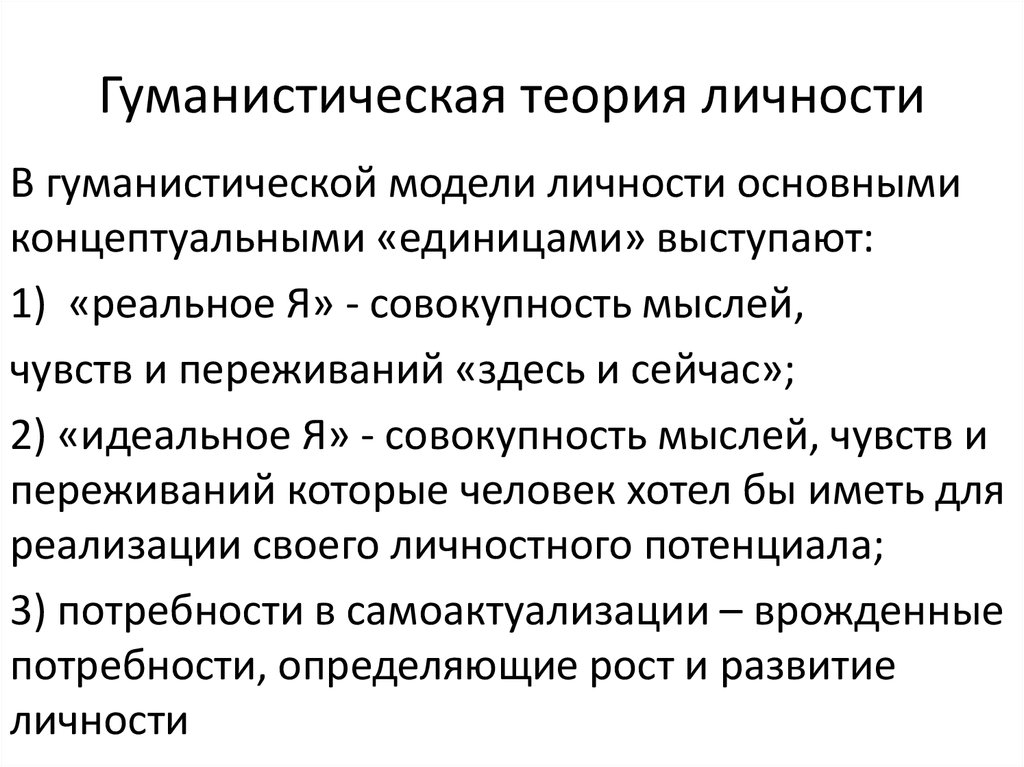

Психоаналитическим теориям можно противопоставить группу теоретических моделей личности, которые называются феноменологическими теориями. Авторы этих теорий отказались от обсуждения факторов прошлого и уделяют главное внимание состоянию человека в настоящее время. В литературе больше всего ссылок на модель, разработанную Абрахамом Маслоу, которая называется иерархией потребностей по Маслоу. Маслоу утверждает, что у людей имеется ряд потребностей, от самых элементарных и до более изощренных, причем человек может удовлетворить потребности высшего порядка только после того, как удовлетворены элементарные потребности. Наиболее примитивными являются физиологические потребности (в пище и т. п.), за ними следует потребности в безопасности, принадлежности и любви, потребность в уважении, когнитивные (то есть интеллектуальные) потребности, эстетические потребности и, наконец, потребность в самоактуализации (полной реализации (положительных) качеств и возможностей человека). Последняя потребность играет главную роль в теории личности, разработанной Карлом Роджерсом на основе принципов Я-психологии.

В литературе больше всего ссылок на модель, разработанную Абрахамом Маслоу, которая называется иерархией потребностей по Маслоу. Маслоу утверждает, что у людей имеется ряд потребностей, от самых элементарных и до более изощренных, причем человек может удовлетворить потребности высшего порядка только после того, как удовлетворены элементарные потребности. Наиболее примитивными являются физиологические потребности (в пище и т. п.), за ними следует потребности в безопасности, принадлежности и любви, потребность в уважении, когнитивные (то есть интеллектуальные) потребности, эстетические потребности и, наконец, потребность в самоактуализации (полной реализации (положительных) качеств и возможностей человека). Последняя потребность играет главную роль в теории личности, разработанной Карлом Роджерсом на основе принципов Я-психологии.

Роджерс утверждает, что основным мотивом развития личности является самоактуализация. Главным условием самоактуализации является безусловное положительное внимание со стороны других людей, то есть некритичное принятие человека другими и теплое отношение к нему, которые позволяют ему оставаться верным самому себе. Однако эта теория не проповедует полнейший эгоизм, поскольку ставятся и другие задачи развития личности, такие как конгруэнтность (гармония между представлениями человека о себе и его жизненным опытом) и эмпатическое понимание (способность понимать потребности и чувства других людей). Поэтому каждому человеку должна быть предоставлена свобода для самовыражения и сохранения верности своему «Я», что, однако, не должно наносить вреда другим людям. Роджерс утверждает, что людям часто приходится обуздывать свои желания и идти на компромиссы; они вынуждены делать то, что им не нравится, поскольку это единственный способ добиться любви или получить поощрение от авторитетных фигур, таких как родители или учителя. Роджерс называет подобные поощрения условным положительным вниманием (другие люди положительно реагируют только на определенные поступки человека). В таких ситуациях могут возникать внутренние конфликты (например, девочке нравится играть в футбол, но из-за родительского запрета она отказывается от своего увлечения, однако, поскольку исполнению ее желания помешали, возникает внутренняя напряженность).

Однако эта теория не проповедует полнейший эгоизм, поскольку ставятся и другие задачи развития личности, такие как конгруэнтность (гармония между представлениями человека о себе и его жизненным опытом) и эмпатическое понимание (способность понимать потребности и чувства других людей). Поэтому каждому человеку должна быть предоставлена свобода для самовыражения и сохранения верности своему «Я», что, однако, не должно наносить вреда другим людям. Роджерс утверждает, что людям часто приходится обуздывать свои желания и идти на компромиссы; они вынуждены делать то, что им не нравится, поскольку это единственный способ добиться любви или получить поощрение от авторитетных фигур, таких как родители или учителя. Роджерс называет подобные поощрения условным положительным вниманием (другие люди положительно реагируют только на определенные поступки человека). В таких ситуациях могут возникать внутренние конфликты (например, девочке нравится играть в футбол, но из-за родительского запрета она отказывается от своего увлечения, однако, поскольку исполнению ее желания помешали, возникает внутренняя напряженность). Человек выбирает определенное поведение, потому что оно вознаграждается (условие ценности — condition of worth), но при этом испытывает внутренний конфликт, так как на самом деле ему хочется делать что-то другое. Роджерс утверждает, что такие конфликты препятствуют развитию личности. Впоследствии из-за этого возникают проблемы, потому что у человека формируется противоречивый образ «Я», который не соответствует действительности. Человек испытывает тревогу, и для сохранения образа «Я» начинают действовать защитные механизмы. Чтобы помочь человеку в разрешении подобных конфликтов, была разработана специальная психотерапевтическая программа — клиент-центрированная терапия, в основе которой лежит теория Роджерса.

Человек выбирает определенное поведение, потому что оно вознаграждается (условие ценности — condition of worth), но при этом испытывает внутренний конфликт, так как на самом деле ему хочется делать что-то другое. Роджерс утверждает, что такие конфликты препятствуют развитию личности. Впоследствии из-за этого возникают проблемы, потому что у человека формируется противоречивый образ «Я», который не соответствует действительности. Человек испытывает тревогу, и для сохранения образа «Я» начинают действовать защитные механизмы. Чтобы помочь человеку в разрешении подобных конфликтов, была разработана специальная психотерапевтическая программа — клиент-центрированная терапия, в основе которой лежит теория Роджерса.

Джордж Келли (1905-1967) предложил несколько иной подход к исследованию личности, разработав свою теорию личностных конструктов, которая тем не менее также принадлежит к группе феноменологических теорий личности. Согласно этой теории, мировосприятие человека зависит от совокупности имеющихся у него представлений и взглядов, которые Келли называл конструктами, и для постижения личности человека надо выяснить, какими личностными конструктами он пользуется. На интуитивном уровне эта теория кажется довольно правдоподобной: в жизни часто можно наблюдать, как разные люди неодинаково воспринимают одну и ту же ситуацию в зависимости от своих уникальных знаний и убеждений (конструктивный альтернативизм). Келли ввел несколько типов конструктов: одни из них (подчиненные конструкты — subordinate constmcts) являются основными элементами, из различных сочетаний которых образуются подчиняющие конструкты (superordinate constmcts). Другие (такие как твердое мнение по какому-либо вопросу) могут существовать только самостоятельно (упредительные конструкты — preemptive constructs). Констелляторные конструкты (constellatory constructs) — это предрассудки, оказывающие влияние на структуру других конструктов. Келли разработал тест репертуарной решетки (repertory grid test), позволяющий выяснить, какими конструктами пользуется тестируемый человек. Процедура тестирования довольно сложна, но в сущности она сводится к тому, что человек должен указать двух важных для него людей (значимых других), у которых определенное качество (например, решительность, честность и т.

На интуитивном уровне эта теория кажется довольно правдоподобной: в жизни часто можно наблюдать, как разные люди неодинаково воспринимают одну и ту же ситуацию в зависимости от своих уникальных знаний и убеждений (конструктивный альтернативизм). Келли ввел несколько типов конструктов: одни из них (подчиненные конструкты — subordinate constmcts) являются основными элементами, из различных сочетаний которых образуются подчиняющие конструкты (superordinate constmcts). Другие (такие как твердое мнение по какому-либо вопросу) могут существовать только самостоятельно (упредительные конструкты — preemptive constructs). Констелляторные конструкты (constellatory constructs) — это предрассудки, оказывающие влияние на структуру других конструктов. Келли разработал тест репертуарной решетки (repertory grid test), позволяющий выяснить, какими конструктами пользуется тестируемый человек. Процедура тестирования довольно сложна, но в сущности она сводится к тому, что человек должен указать двух важных для него людей (значимых других), у которых определенное качество (например, решительность, честность и т. п.) выражено примерно в одинаковой степени, и еще одного значимого другого, отличающегося от них в этом отношении. Эта процедура многократно повторяется для различных качеств, а затем результаты подвергают анализу и выявляют конструкты, которыми пользуется тестируемый человек.

п.) выражено примерно в одинаковой степени, и еще одного значимого другого, отличающегося от них в этом отношении. Эта процедура многократно повторяется для различных качеств, а затем результаты подвергают анализу и выявляют конструкты, которыми пользуется тестируемый человек.

В целом феноменологические теории личности кажутся весьма оптимистическими по сравнению с психоаналитическими моделями, согласно которым человек, которого в детстве неправильно приучали к пользованию туалетом, обречен всю жизнь страдать психологическими расстройствами. Тем не менее феноменологическим моделям также присущи свои недостатки, два из которых будут здесь упомянуты. Во-первых, многие предположения о том, что именно является благом для человека, так же невозможно проверить, как и утверждения фрейдистов. Например, приходится просто принимать на веру, что самореализация — это хорошо. Таким образом, «правильность» многих моделей зависит от того, разделяет ли рецензент взгляды авторов этих моделей. Во-вторых, фокусирование внимания на «здесь и сейчас» и попытки заглянуть в будущее на много лет вперед без учета прошлого могут привести к ошибкам. При коррекции личностных отклонений попытки изменения личности пациента без исследования причин этих отклонений могут привести к временному снятию симптоматики, однако ее причины не будут устранены, поэтому в дальнейшем проблема может всплыть снова. Можно, конечно, лечить флюс сильными болеутоляющими средствами — пациент избавится от главной проблемы (боли), но ее причина (гнилой зуб) останется.

При коррекции личностных отклонений попытки изменения личности пациента без исследования причин этих отклонений могут привести к временному снятию симптоматики, однако ее причины не будут устранены, поэтому в дальнейшем проблема может всплыть снова. Можно, конечно, лечить флюс сильными болеутоляющими средствами — пациент избавится от главной проблемы (боли), но ее причина (гнилой зуб) останется.

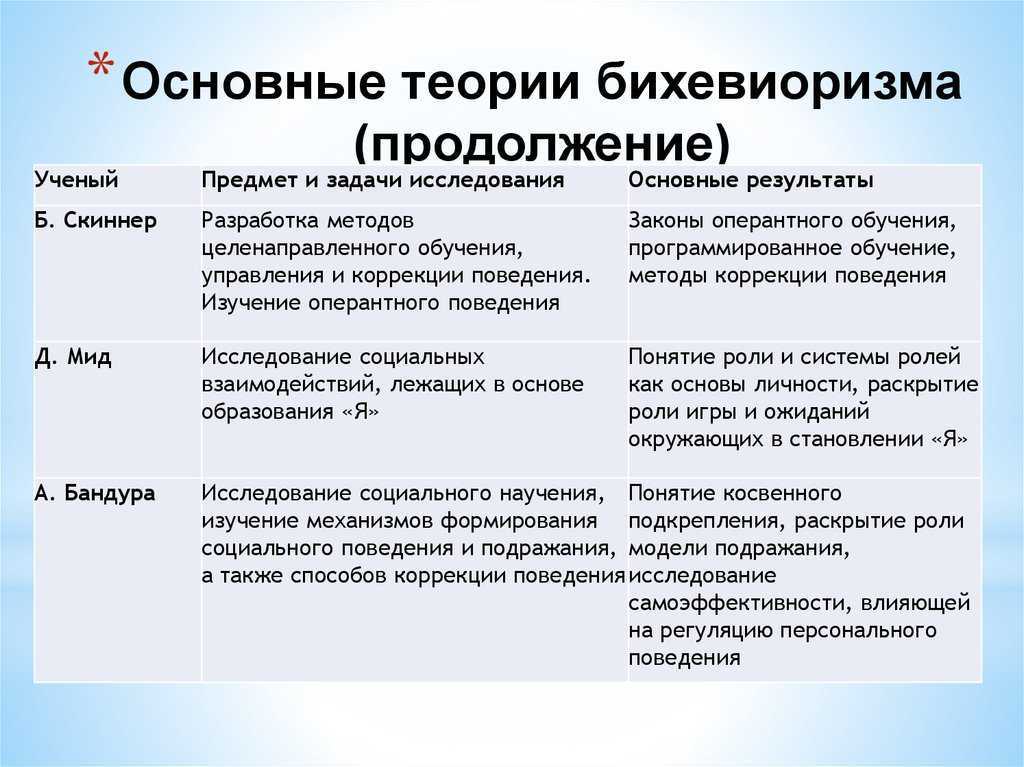

Альберт Бандура и теория социального научения

Другие исследователи личности придерживаются иной точки зрения и придают главное значение процессам формирования личностных характеристик человека под влиянием его жизненного опыта. Гипотеза о том, что последствия поступков (так называемый формирующий опыт —formative experience) человека оказывают влияние на развитие его личности, конечно, не нова; с древнейших времен к этой теме постоянно обращаются как религиозные, так и светские авторы. Первые исследования, посвященные классическому и оперантпому обусловливанию , показали, что животных и человека можно обучить определенному поведению либо вознаграждая их за желательные действия (положительное подкрепление), либо наказывая за нежелательные поступки (отрицательное подкрепление). Вполне понятно, что таким образом можно сформировать некоторые элементарные личностные характеристики. Например, человек может быть очень вежливым, потому что в детстве его обучали «хорошим манерам» и хвалили за благовоспитанное поведение. Тем не менее такое объяснение человеческого поведения будет неполным, поскольку существуют множество форм поведения, которым людей никто специально не обучает. Выдающийся исследователь этой темы, Альберт Бандура (например, Bandura, 1989) отмечает, что во многих ситуациях люди (в особенности дети) просто наблюдают за другими людьми, повторяют их действия и таким образом научаются различным навыкам. Часто самая первая попытка подражания оказывается вполне успешной (так называемое научение с первого раза — no-trial learning). Для этого необходимо, чтобы человек внимательно наблюдал за действиями, которые он хочет повторить, и был физически способен их выполнить (например, маленький ребенок не может научиться подбрасывать пудовую гирю, посмотрев выступление силача в цирке).

Вполне понятно, что таким образом можно сформировать некоторые элементарные личностные характеристики. Например, человек может быть очень вежливым, потому что в детстве его обучали «хорошим манерам» и хвалили за благовоспитанное поведение. Тем не менее такое объяснение человеческого поведения будет неполным, поскольку существуют множество форм поведения, которым людей никто специально не обучает. Выдающийся исследователь этой темы, Альберт Бандура (например, Bandura, 1989) отмечает, что во многих ситуациях люди (в особенности дети) просто наблюдают за другими людьми, повторяют их действия и таким образом научаются различным навыкам. Часто самая первая попытка подражания оказывается вполне успешной (так называемое научение с первого раза — no-trial learning). Для этого необходимо, чтобы человек внимательно наблюдал за действиями, которые он хочет повторить, и был физически способен их выполнить (например, маленький ребенок не может научиться подбрасывать пудовую гирю, посмотрев выступление силача в цирке). Кроме того, человек должен запомнить правильную последовательность действий. Бандура утверждает, что люди часто используют вербальные коды (например, «правой рукой держи колесо, а левой вворачивай болт»), которые по сравнению со зрительными образами легче вспомнить. Дети в возрасте до пяти лет еще плохо владеют речью, поэтому они не могут научиться некоторым навыкам. Если человек считает, что его вознаградят за успешное научение и в особенности — за выполнение каких-нибудь действий, то у него усиливается мотивация. Наблюдая, как других вознаграждают или наказывают за те или иные поступки (косвенное подкрепление), он учится на чужих успехах и ошибках. В ходе одного знаменитого эксперимента (Bandura, Ross and Ross, 1963) разным группам детей показывали различные фильмы. Начало всех фильмов было одинаковым: актер входил в комнату, где было много игрушек, в том числе надувной клоун Бобо — популярный телеперсонаж того времени. Далее события развивались по-разному: в одном фильме актер мирно играл с клоуном, а в других — бил и пинал его.

Кроме того, человек должен запомнить правильную последовательность действий. Бандура утверждает, что люди часто используют вербальные коды (например, «правой рукой держи колесо, а левой вворачивай болт»), которые по сравнению со зрительными образами легче вспомнить. Дети в возрасте до пяти лет еще плохо владеют речью, поэтому они не могут научиться некоторым навыкам. Если человек считает, что его вознаградят за успешное научение и в особенности — за выполнение каких-нибудь действий, то у него усиливается мотивация. Наблюдая, как других вознаграждают или наказывают за те или иные поступки (косвенное подкрепление), он учится на чужих успехах и ошибках. В ходе одного знаменитого эксперимента (Bandura, Ross and Ross, 1963) разным группам детей показывали различные фильмы. Начало всех фильмов было одинаковым: актер входил в комнату, где было много игрушек, в том числе надувной клоун Бобо — популярный телеперсонаж того времени. Далее события развивались по-разному: в одном фильме актер мирно играл с клоуном, а в других — бил и пинал его. За это его либо вознаграждали, либо наказывали, либо вообще не обращали внимания на его поведение. После просмотра фильма детям из разных групп предлагали поиграть вместе, и дети, видевшие, как агрессивное поведение было вознаграждено, обращались со своими игрушками гораздо более жестоко по сравнению с детьми, видевшими два других варианта фильма. Предложенная Бандурой модель непригодна для описания всех ситуаций научения, но тем не менее она правильно объясняет механизм усвоения некоторых форм поведения.

За это его либо вознаграждали, либо наказывали, либо вообще не обращали внимания на его поведение. После просмотра фильма детям из разных групп предлагали поиграть вместе, и дети, видевшие, как агрессивное поведение было вознаграждено, обращались со своими игрушками гораздо более жестоко по сравнению с детьми, видевшими два других варианта фильма. Предложенная Бандурой модель непригодна для описания всех ситуаций научения, но тем не менее она правильно объясняет механизм усвоения некоторых форм поведения.

Ганс Айзенк и теория личностных черт

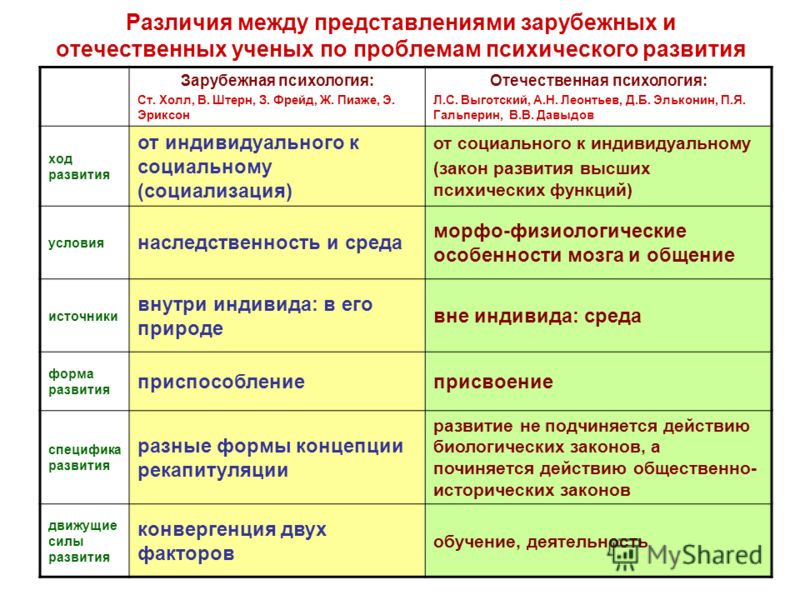

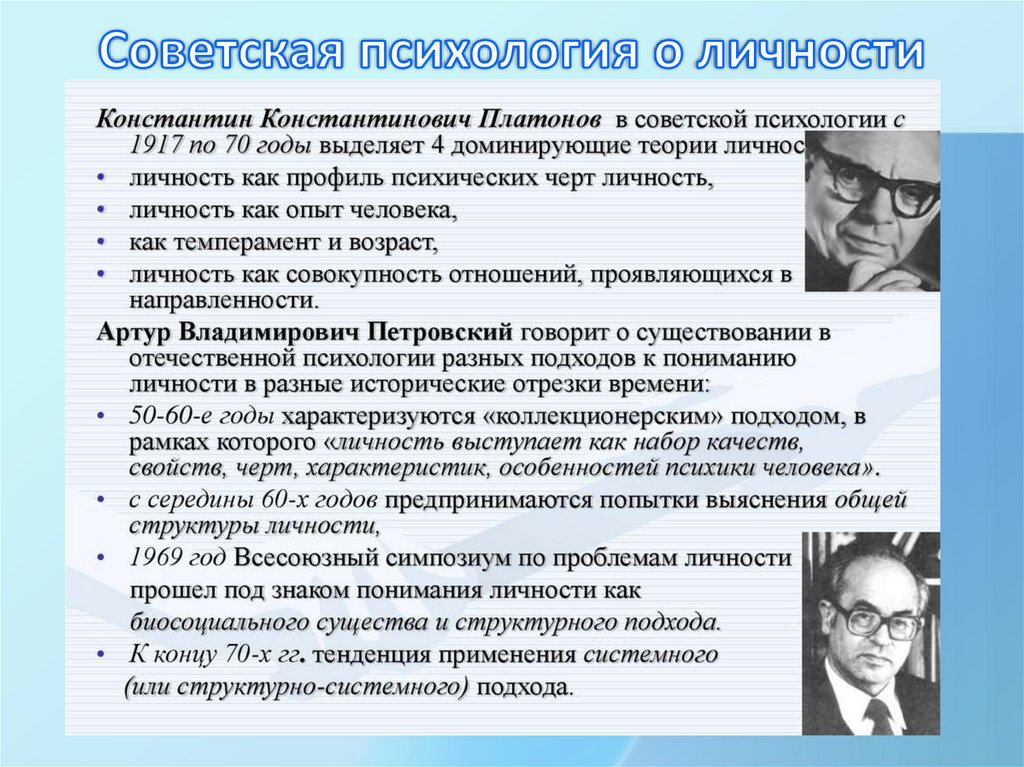

В то время как в американской и западноевропейской психологии господствовал фрейдизм, в Советском Союзе проводились исследования в другом направлении; их результаты в дальнейшем легли в основу теории личности, которая в корне отличается от психоаналитических моделей.

Подробнее в статье «Ганс Айзенк и теория личностных черт» .

Другие теории личностных черт

Теория Айзенка является, по-видимому, самой простой из наиболее широко используемых теорий личностных черт. Она описывает личность с помощью трех основных характеристик. На первый взгляд кажется, что трех черт явно недостаточно для описания всего разнообразия личностных особенностей, и действительно, другие исследователи включают в свои модели личности гораздо больше черт. Кеттелл (например, Cattell, 1965) утверждал, что можно описывать личность в терминах множества поверхностных черт (surface traits), под которыми подразумеваются особенности поведения в определенных ситуациях. Однако Кеттелл считал, что черты, имеющие общие элементы, можно объединять в группы. Например, можно объединить отдельные грани личности, связанные со степенью общительности человека, поскольку все они имеют отношение к уровню экстраверсии. Кеттелл считал, что таким способом можно свести все поверхностные черты к 16 исходным чертам (source traits то есть основополагающим «кубикам», из которых построена личность. Он утверждал, что личность человека зависит главным образом от соотношения между степенями выраженности этих 16 черт (или личностных факторов).

Она описывает личность с помощью трех основных характеристик. На первый взгляд кажется, что трех черт явно недостаточно для описания всего разнообразия личностных особенностей, и действительно, другие исследователи включают в свои модели личности гораздо больше черт. Кеттелл (например, Cattell, 1965) утверждал, что можно описывать личность в терминах множества поверхностных черт (surface traits), под которыми подразумеваются особенности поведения в определенных ситуациях. Однако Кеттелл считал, что черты, имеющие общие элементы, можно объединять в группы. Например, можно объединить отдельные грани личности, связанные со степенью общительности человека, поскольку все они имеют отношение к уровню экстраверсии. Кеттелл считал, что таким способом можно свести все поверхностные черты к 16 исходным чертам (source traits то есть основополагающим «кубикам», из которых построена личность. Он утверждал, что личность человека зависит главным образом от соотношения между степенями выраженности этих 16 черт (или личностных факторов). Среди них степень сдержанности, конкретный или абстрактный характер мышления, уровень самодостаточности (в отличие от стремления быть членом какой-нибудь «команды») и уровень напряженности. Кеттелл создал инструмент для оценки этих черт, который он назвал Шестнадцатифакторным личностным тестом (16PF). Этот тест позволяет получить личностный профиль тестируемого человека, отражающий относительные степени выраженности каждой черты. Поскольку довольно трудно понять, что означает профиль, содержащий 16 различных оценок, можно подвергнуть полученные данные статистическому анализу для определения личностного типа, к которому принадлежит данный человек. В результате будет получено словесное описание наиболее вероятных сильных и слабых сторон тестируемого, а также перечень профессий, в области которых чаще всего работают люди с таким типом личности.

Среди них степень сдержанности, конкретный или абстрактный характер мышления, уровень самодостаточности (в отличие от стремления быть членом какой-нибудь «команды») и уровень напряженности. Кеттелл создал инструмент для оценки этих черт, который он назвал Шестнадцатифакторным личностным тестом (16PF). Этот тест позволяет получить личностный профиль тестируемого человека, отражающий относительные степени выраженности каждой черты. Поскольку довольно трудно понять, что означает профиль, содержащий 16 различных оценок, можно подвергнуть полученные данные статистическому анализу для определения личностного типа, к которому принадлежит данный человек. В результате будет получено словесное описание наиболее вероятных сильных и слабых сторон тестируемого, а также перечень профессий, в области которых чаще всего работают люди с таким типом личности.

Скачать:

тест Кеттелла компьютерный вариант

методика многофакторного исследования личности Р.Кеттелла

Шестнадцатифакторный личностный тест — это не единственный инструмент, оценивающий личность сразу по нескольким шкалам. Миннесотский многофазный личностный опросник (MMPI), первоначально разработанный с целью диагностики психических заболеваний, содержит 10 шкал для оценки степени необычности определенных аспектов личности. На его основе создан Калифорнийский личностный опросник (CPI), предназначенный в основном для «нормальных», а не для психически больных людей.

Миннесотский многофазный личностный опросник (MMPI), первоначально разработанный с целью диагностики психических заболеваний, содержит 10 шкал для оценки степени необычности определенных аспектов личности. На его основе создан Калифорнийский личностный опросник (CPI), предназначенный в основном для «нормальных», а не для психически больных людей.

Модель «Большой Пятерки»

В последние годы наиболее популярна теория, согласно которой для описания личности лучше всего использовать пять основных черт. По понятным причинам ее назвали моделью «Большой Пятерки». В «Большую Пятерку» входят следующие черты: открытость, добросовестность, экстраверсия, сговорчивость и нейротизм (openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, neuroticism — из первых букв этих слов получается акроним OCEAN). Следует отметить, что иногда вместо экстраверсии, нейротизма и открытости используются другие термины: динамизм (surgency), эмоциональная стабильность и интеллект соответственно . Под «открытостью» подразумевается интерес человека ко всему новому, умение справляться с незнакомыми переживаниями, а также способность к глубокому осмыслению полученной информации. Черта «добросовестность» отражает степень организованности и ответственного отношения к делу, в то время как под экстраверсией в модели «Большой Пятерки» подразумевается та же черта, что и в теории Айзенка. «Сговорчивость» означает степень готовности человека «плыть по течению», и одному полюсу шкалы этого параметра соответствует доверчивость, а другому — скептицизм. Нейротизм, также как в теории Айзенка, является показателем уровня эмоциональной стабильности человека.

Под «открытостью» подразумевается интерес человека ко всему новому, умение справляться с незнакомыми переживаниями, а также способность к глубокому осмыслению полученной информации. Черта «добросовестность» отражает степень организованности и ответственного отношения к делу, в то время как под экстраверсией в модели «Большой Пятерки» подразумевается та же черта, что и в теории Айзенка. «Сговорчивость» означает степень готовности человека «плыть по течению», и одному полюсу шкалы этого параметра соответствует доверчивость, а другому — скептицизм. Нейротизм, также как в теории Айзенка, является показателем уровня эмоциональной стабильности человека.

Модель «Большой Пятерки» была построена в результате анализа прилагательных английского языка, используемых для описания личности. Такой подход основан на фундаментальной лексической гипотезе, согласно которой в естественном языке имеются специальные слова для описания каждой важной характеристики человеческой личности. В большинстве языков существует основной набор слов для описания примерно одних и тех же понятий, хотя имеются и некоторые исключения. Например, как отмечает Брайсон (Bryson, 1990), в английском языке нет синонимов для немецкого слова schadenfreude (злорадство) и для удивительно меткого гэльского (шотландского) слова giomlaireachd (привычка «заглядывать на минутку» в гости в обеденное время). Тем не менее накоплены некоторые данные, подтверждающие справедливость фундаментальной лексической гипотезы. Продемонстрировано, что в результате факторного анализа рейтингов английских слов, описывающих личностные атрибуты, обнаруживаются пять факторов, соответствующих пяти личностным чертам, входящим в «Большую Пятерку» (например, Goldberg, 1990). Такой результат не связан со специфическими особенностями английского или других индоевропейских языков, поскольку параметры «Большой Пятерки» выявляются также в результате анализа лексем других языков, лингвистически не родственных английскому — таких как финский и эстонский (Tartu, 1995).

Например, как отмечает Брайсон (Bryson, 1990), в английском языке нет синонимов для немецкого слова schadenfreude (злорадство) и для удивительно меткого гэльского (шотландского) слова giomlaireachd (привычка «заглядывать на минутку» в гости в обеденное время). Тем не менее накоплены некоторые данные, подтверждающие справедливость фундаментальной лексической гипотезы. Продемонстрировано, что в результате факторного анализа рейтингов английских слов, описывающих личностные атрибуты, обнаруживаются пять факторов, соответствующих пяти личностным чертам, входящим в «Большую Пятерку» (например, Goldberg, 1990). Такой результат не связан со специфическими особенностями английского или других индоевропейских языков, поскольку параметры «Большой Пятерки» выявляются также в результате анализа лексем других языков, лингвистически не родственных английскому — таких как финский и эстонский (Tartu, 1995).

Гипотеза о том, что ядро личности построено из пяти основных черт, не особенно нова. Прежде ее выдвигали авторы ранних исследований в области теории личности. Кентл (Kentle, 1995) отмечает, что многие пионеры психологии личности, работавшие во время Первой мировой войны, высказывали идеи, которые впоследствии легли в основу современных теорий личности. Кроме того, не следует считать, что тесты, основанные на модели «Большой Пятерки», обязательно являются более совершенными инструментами для оценки личности по сравнению с тестами, созданными ранее. Из тестов, предназначенных для оценки факторов «Большой Пятерки», лучше всего, по-видимому, апробирован тест NEO-PI (Личностный опросник «нейротизм—экстраверсия—открытость»), разработанный Коста и Маккреем (Costa and McCrae, 1988) и в дальнейшем модифицированный. Оценки личностных параметров, полученные с использованием NEO-PI, позволяют «объяснить» примерно такую же часть различий между личностными характеристиками людей, как результаты тестирования с использованием других популярных личностных тестов, например Личностного опросника Айзенка (EPQ), Шестнадцатифакторного личностного теста (16PF) и Миннесотского многофазного личностного опросника (ММРГ) (см.

Прежде ее выдвигали авторы ранних исследований в области теории личности. Кентл (Kentle, 1995) отмечает, что многие пионеры психологии личности, работавшие во время Первой мировой войны, высказывали идеи, которые впоследствии легли в основу современных теорий личности. Кроме того, не следует считать, что тесты, основанные на модели «Большой Пятерки», обязательно являются более совершенными инструментами для оценки личности по сравнению с тестами, созданными ранее. Из тестов, предназначенных для оценки факторов «Большой Пятерки», лучше всего, по-видимому, апробирован тест NEO-PI (Личностный опросник «нейротизм—экстраверсия—открытость»), разработанный Коста и Маккреем (Costa and McCrae, 1988) и в дальнейшем модифицированный. Оценки личностных параметров, полученные с использованием NEO-PI, позволяют «объяснить» примерно такую же часть различий между личностными характеристиками людей, как результаты тестирования с использованием других популярных личностных тестов, например Личностного опросника Айзенка (EPQ), Шестнадцатифакторного личностного теста (16PF) и Миннесотского многофазного личностного опросника (ММРГ) (см. Kline, 1993; Pervin, 1993). Иначе говоря, опросник NEO-PI ничем не лучше и не хуже других личностных тестов. В целом это означает, что по сравнению с другими теориями пятифакторная модель, возможно, описывает личность более «красиво», но вовсе не обязательно более правильно.

Kline, 1993; Pervin, 1993). Иначе говоря, опросник NEO-PI ничем не лучше и не хуже других личностных тестов. В целом это означает, что по сравнению с другими теориями пятифакторная модель, возможно, описывает личность более «красиво», но вовсе не обязательно более правильно.

Читайте также:

Самоактуализация.

Разум.

Я-концепция.

| Практическое занятие. Основные психологические теории личности | ||||||||||

| Лекции и практикум по психологии — Общая психология | ||||||||||

|

Цели занятия: 3. Воспитывающая: способствовать воспитанию интереса к самопознанию, к самосовершенствованию, а также формированию нравственных качеств личности будущего врача. Цели занятия предполагают формирование и развитие следующих компетенций:  Обучающиеся должны уметь: — анализировать психологические теории становления и развития личности в процессе онтогенеза; — адекватно оценивать изменения и динамику развития различных свойств личности в норме и при психических деформациях; — эффективно воздействовать на характер и направленность развития личностной сферы с целью гуманизации деятельности, общения и поведения. Обучающиеся должны владеть: — навыками логического и аргументированного анализа психологических проблем и явлений; — навыками сравнения и выделения главного.

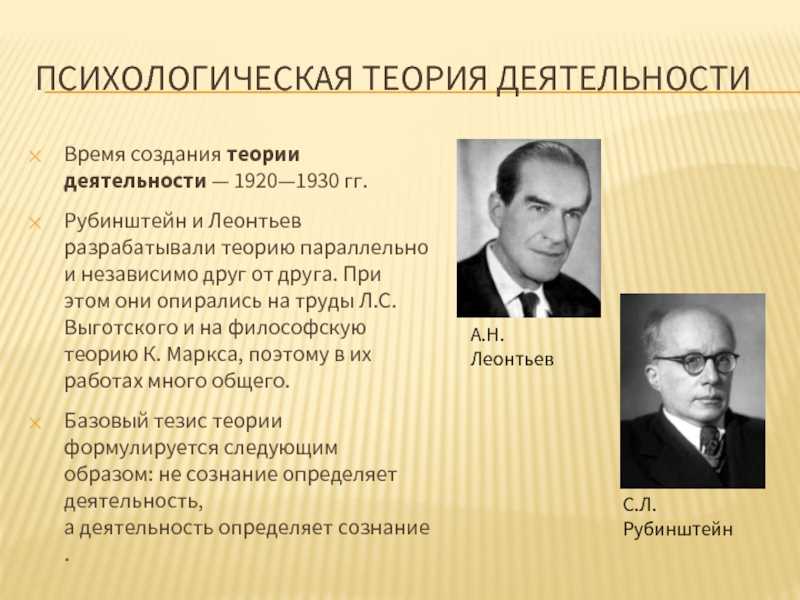

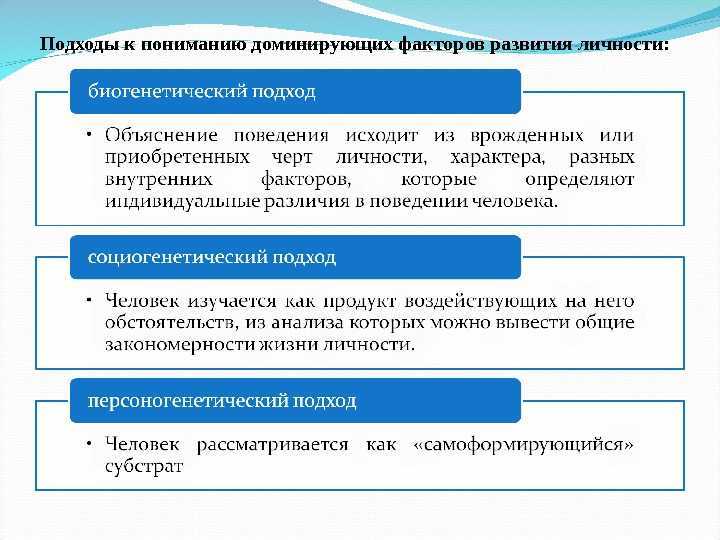

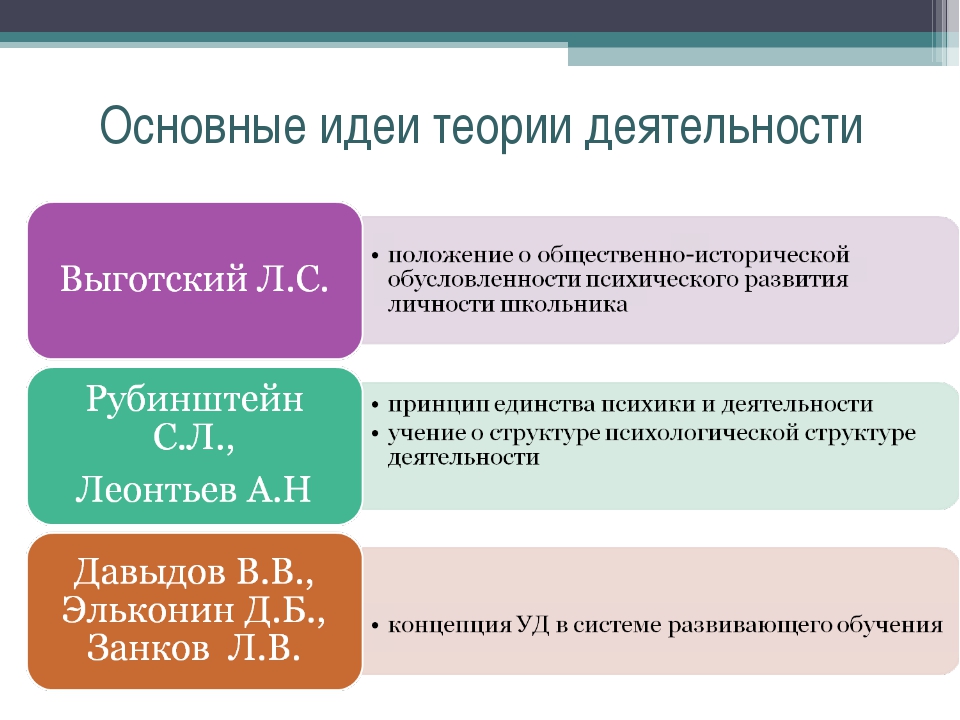

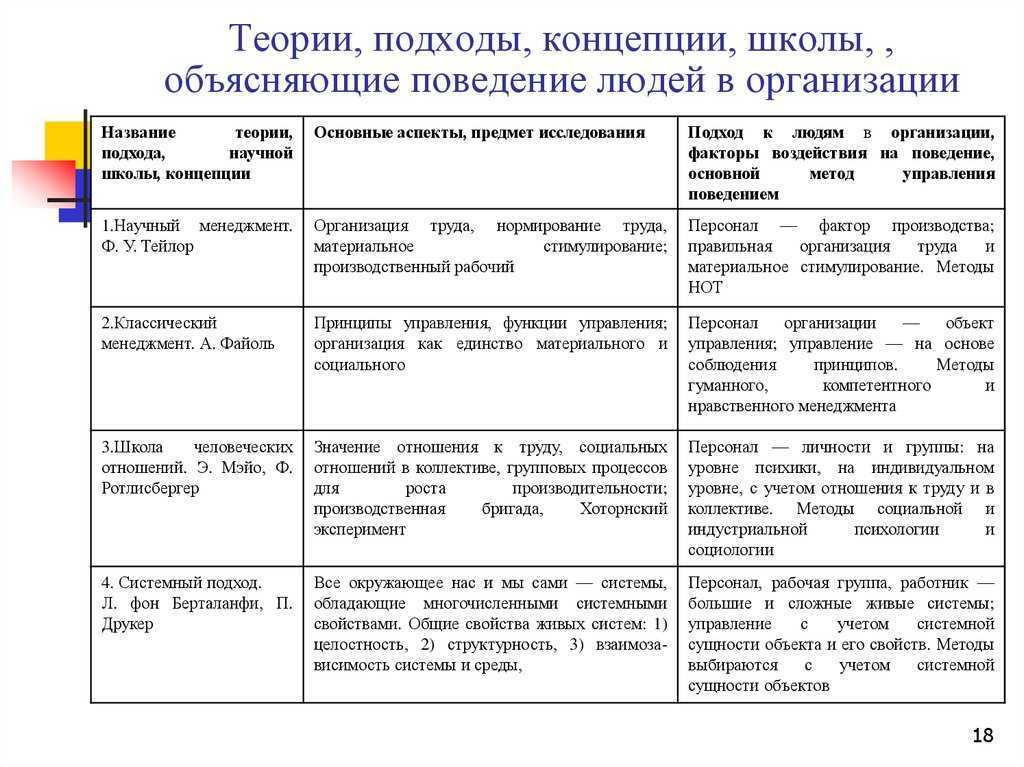

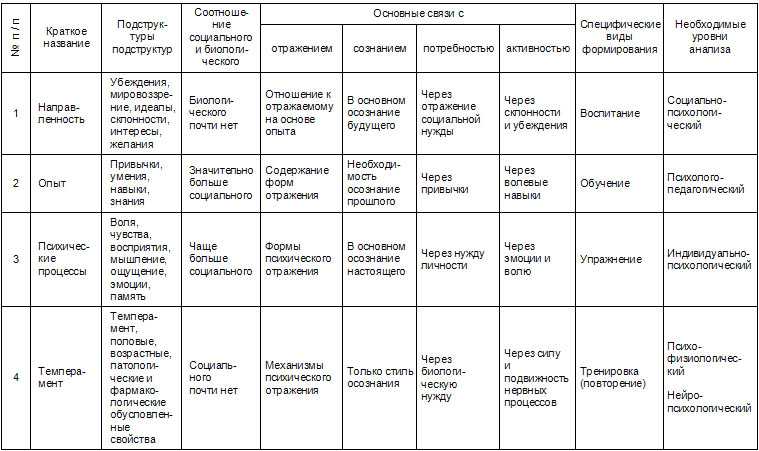

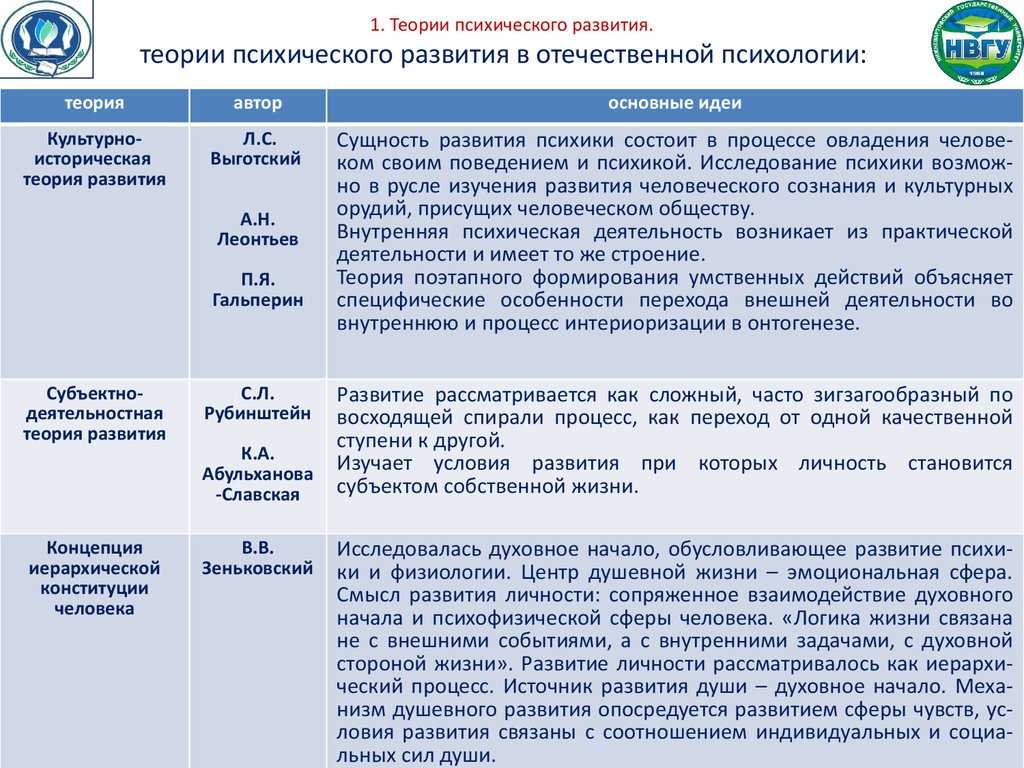

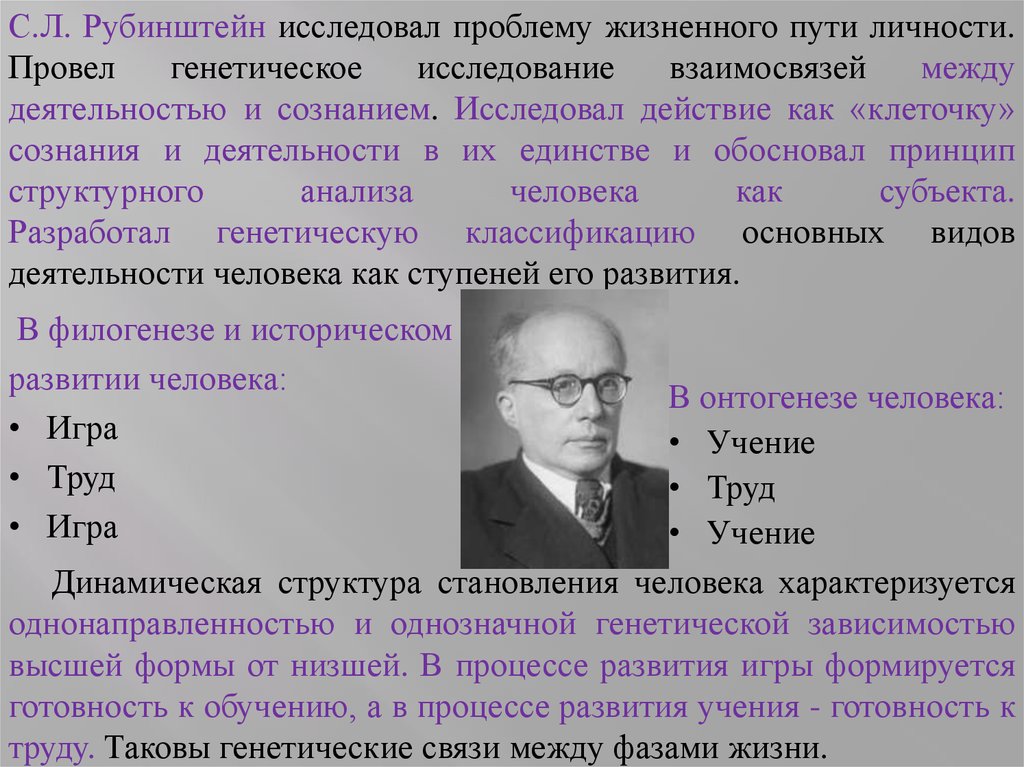

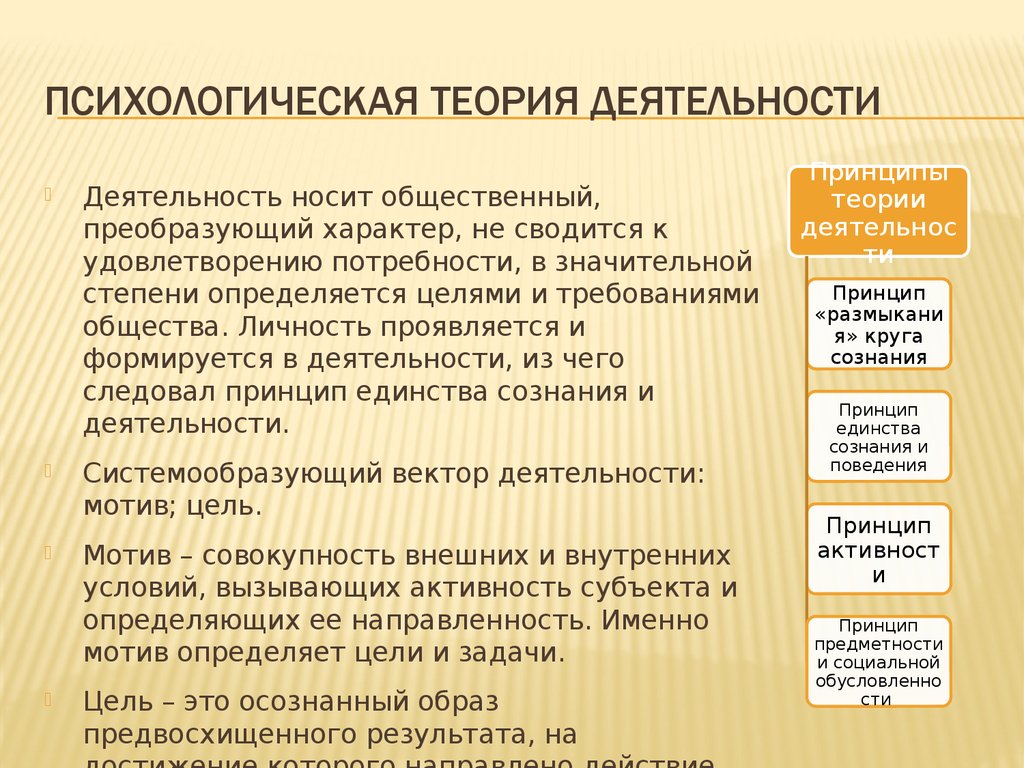

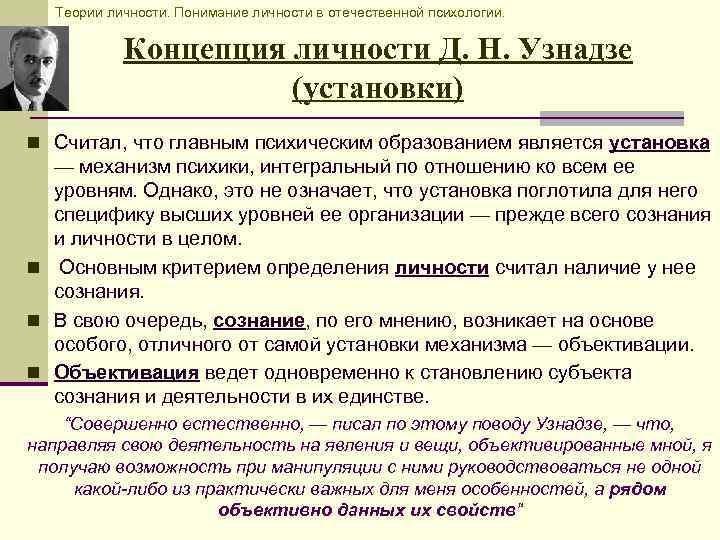

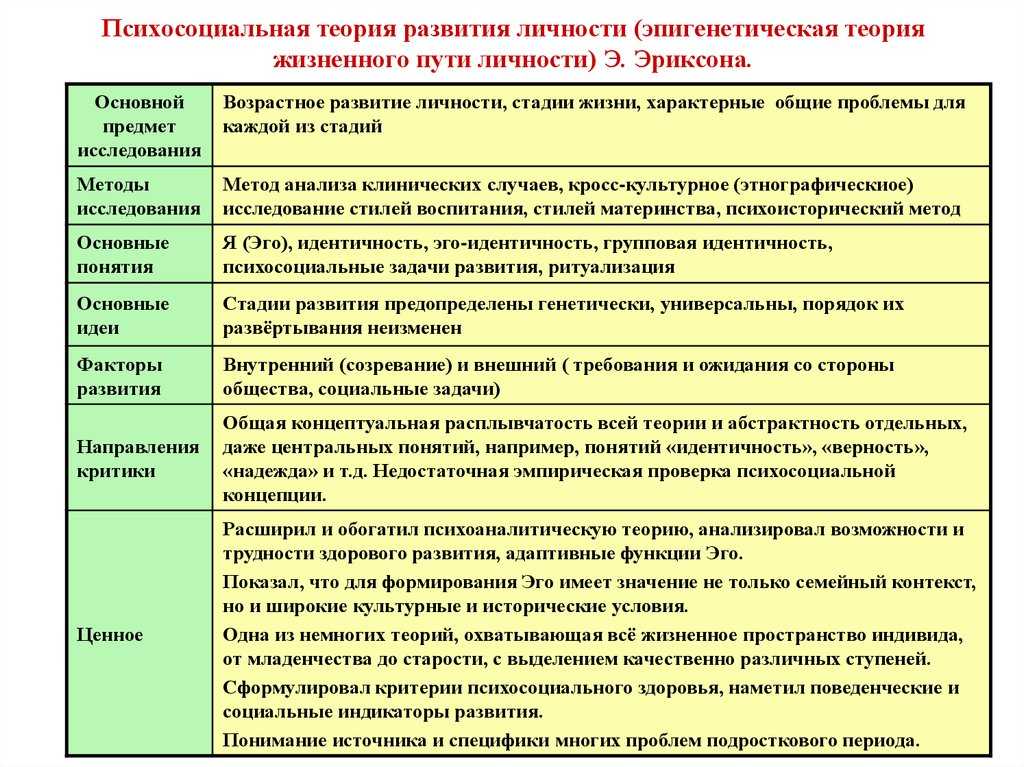

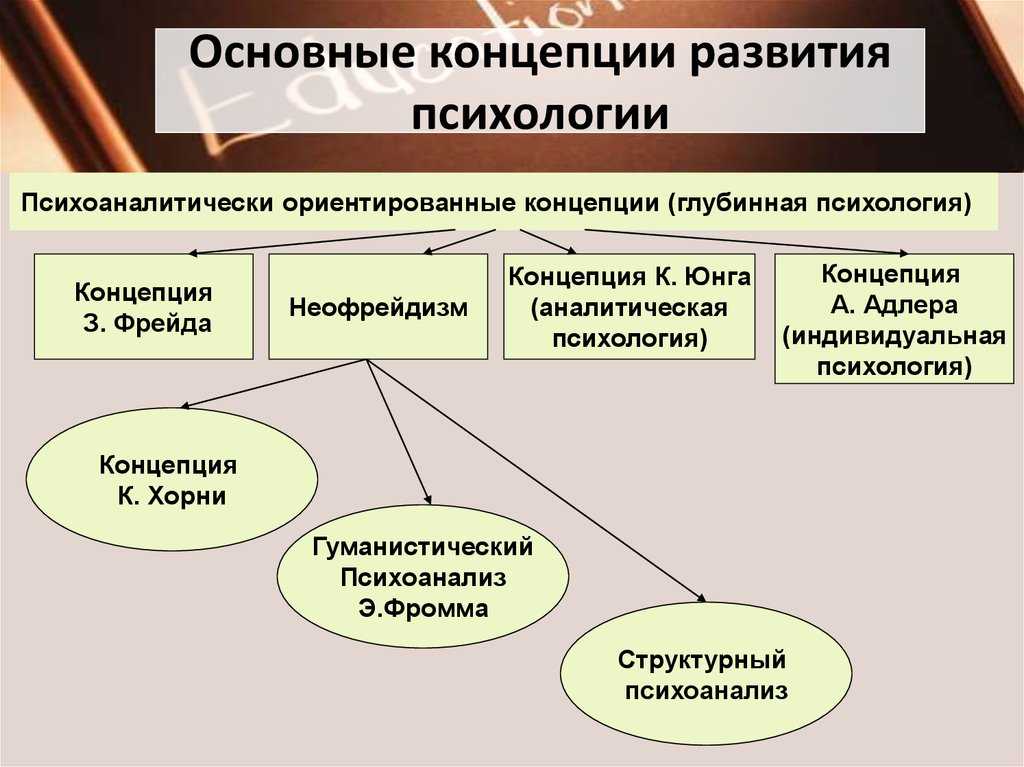

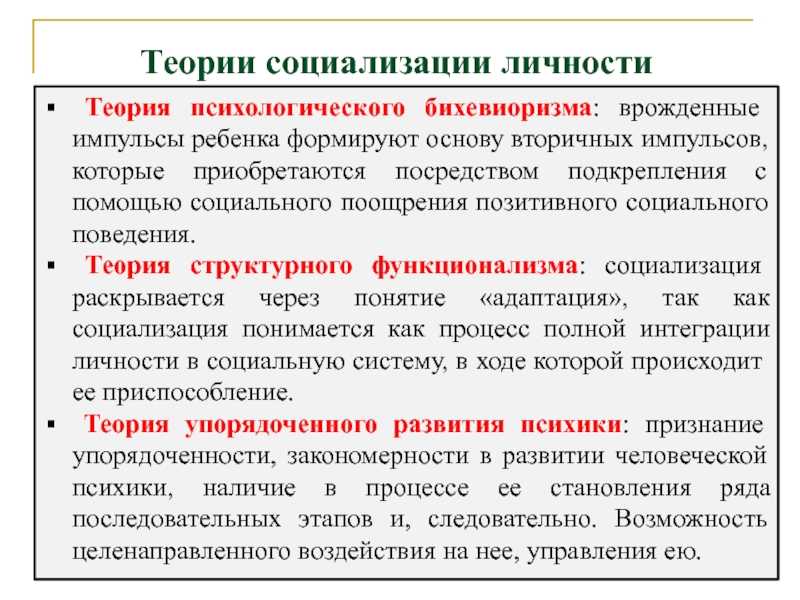

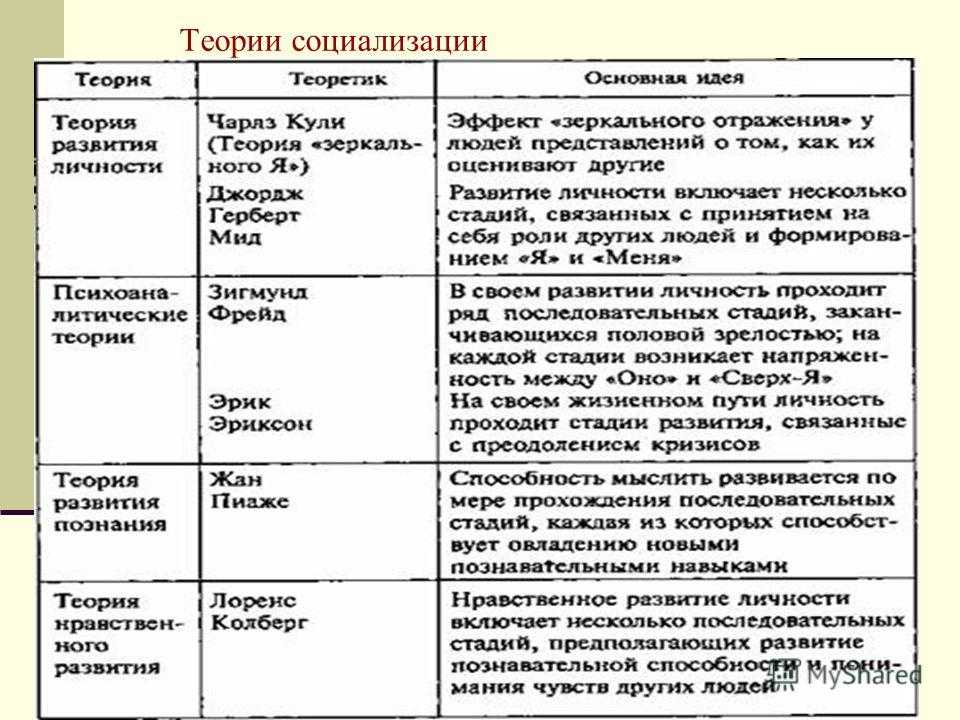

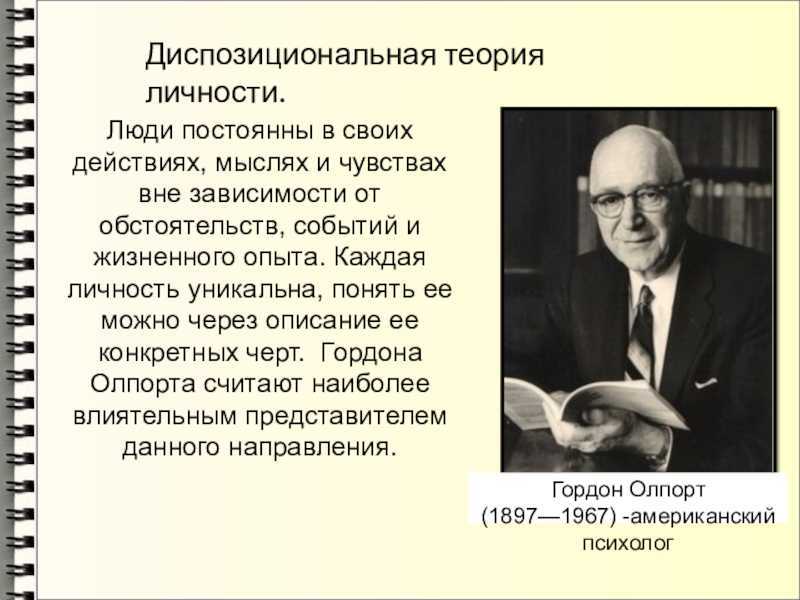

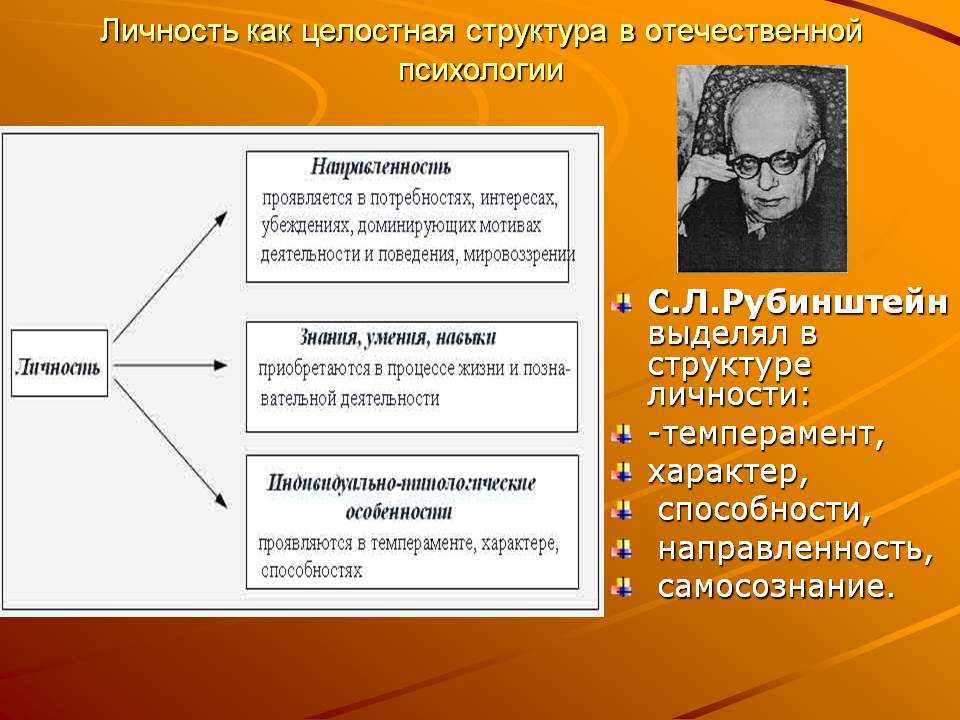

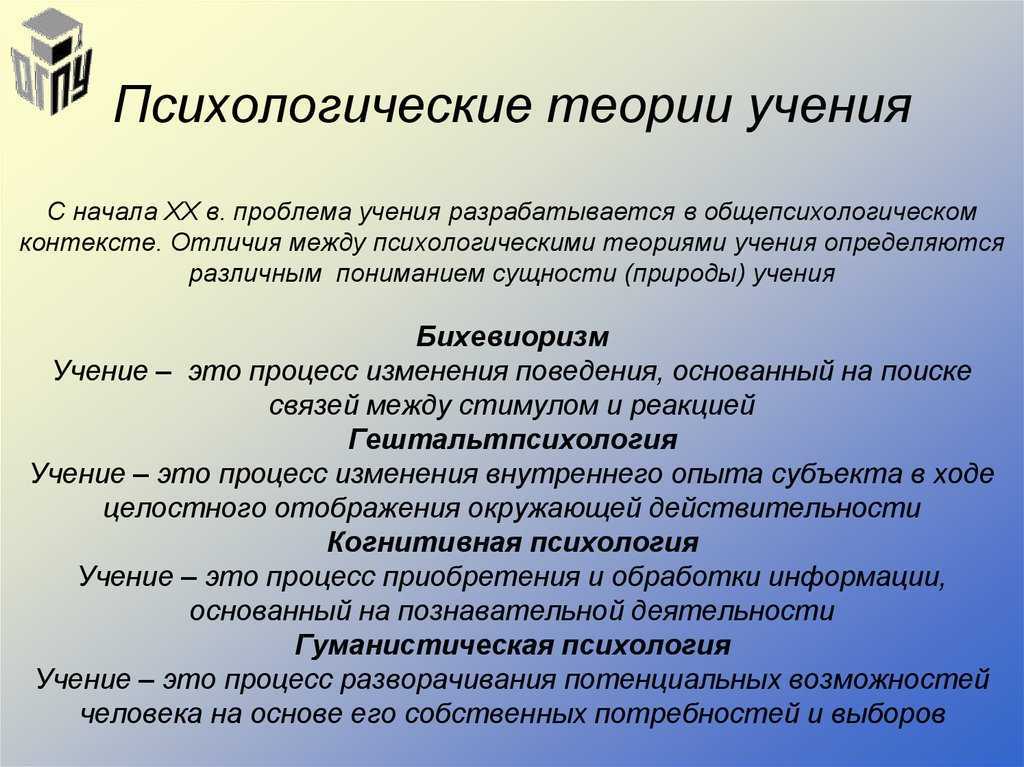

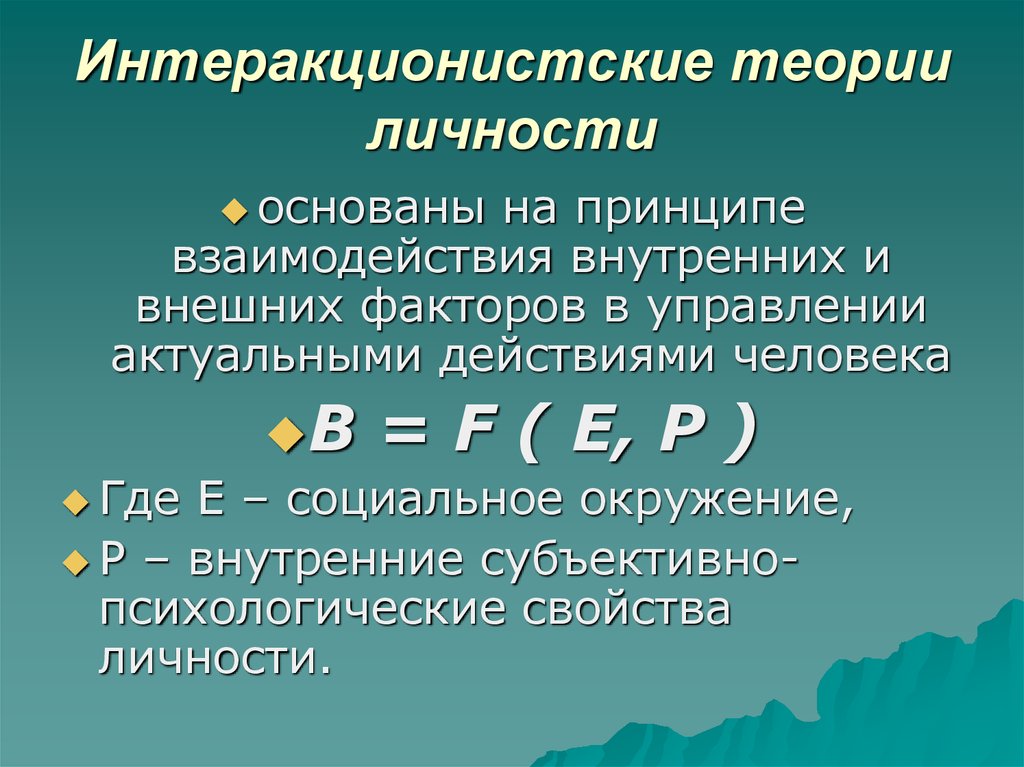

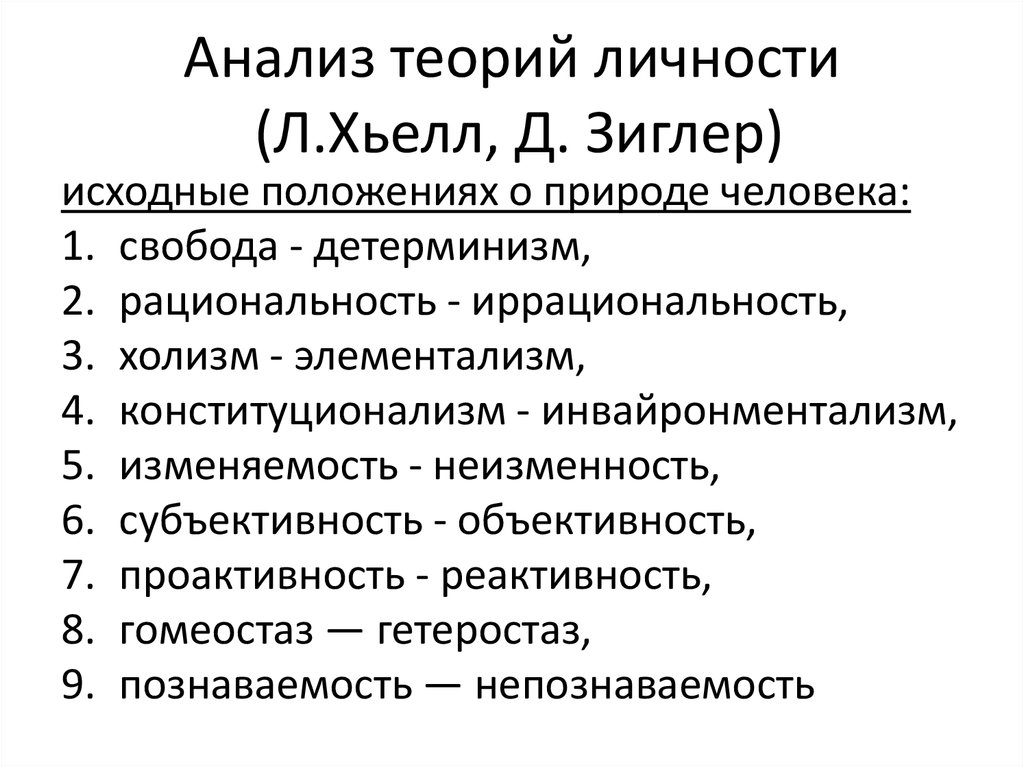

Человек — высшая ступень живых организмов на Земле; живое существо, обладающее даром мышления и речи, способностью создавать орудия и пользоваться ими в процессе труда. Структура личности — это целостная модель, система качеств и свойств, которая полно характеризует психологические особенности личности (человека, индивида). Самооценка — это представление человека о важности своей личности, деятельности среди других людей и оценивание себя и собственных качеств и чувств, достоинств и недостатков, выражение их открыто или даже закрыто.  Социализация личности — принятие индивидом выработанных в обществе социальных функций и ролей, социальных норм и правил поведения, связанное с формированием умений строить отношения с другими людьми. Психология личности — это раздел науки, позволяющий понять суть человеческой натуры и индивидуальности. Современная психология не может сегодня предложить единого, общепринятого определения личности. Большое число различных концепций и гипотез о природе и механизмах развития личности объединены в основные теории личности. Существует очень много разнообразных подходов к классификации теорий и концепций личности. Основаниями для классификации могут быть, например, способ объяснения поведения, способ получения данных о личности, структура личности, различные возрастные периоды в развитии личности и др. Наиболее признанные теории личности в современной психологии. Поведенческие теории личности. В поведенческих теориях личности выделяют два основных направления. Первое представлено работами известных американских психологов бихевиористов Дж.  Диспозиционалъная теория личности. Данное направление часто называют теорией черт, так как его представители предполагали, что люди обладают некими предрасположенностями (диспозициями) к реагированию определенным образом на различные ситуации, эти диспозиции были названы чертами. Другими словами каждая личность уникальна, понять ее можно через описание ее конкретных черт. Наиболее влиятельными представителями данного направления считают Г. Олпорта, Г. Айзенкаи и Р. Кэттэлла. Когнитивные теории личности. Основоположником этого подхода был американский психолог Дж. Келли. Он считал, что на поведение человека большое влияние оказывают когнитивные и интеллектуальные процессы.  Человек воспринимает и интерпретирует мир с помощью определенных моделей, которые Келли назвал конструктами. Дружба, любовь, нормальные взаимоотношения возможны только тогда, когда люди имеют сходные конструкты. Человек воспринимает и интерпретирует мир с помощью определенных моделей, которые Келли назвал конструктами. Дружба, любовь, нормальные взаимоотношения возможны только тогда, когда люди имеют сходные конструкты.По теории социального научения (А. Бандура, Л. Берковиц и др.) основной причиной индивидуального различия людей является осуждение или одобрение поступков человека другими людьми. Развитие личности происходит условно-рефлекторно в результате наблюдения за поведением окружающих и подражания им. Одной из наиболее распространенных теорий личности является психоаналитическая теория (З. Фрейд). Согласно его теории поведение личности детерминируется инстинктами и определяется потребностями. Раскрывая характер взаимодействия этих потребностей и возможности их удовлетворения, Фрейд выделял в структуре личности три компонента: ид («Оно»), эго («Я») и супер-эго («Сверх-я»). Эти компоненты находятся в постоянной борьбе, сильные конфликты между ними могут приводить к психическим и соматическим заболеваниям.  Когнитивная теория (У. Найссер, А. Пайвио) главную роль в объяснении поведения личности отводит знаниям. Согласно этой теории человек — это не машина, слепо и механически реагирующая на внешние или внутренние факторы. Напротив, человек анализирует информацию, сравнивает, принимает решения, решает проблемы. Гуманистическая теория (А. Маслоу, К. Роджерс) базируется на целостном подходе к анализу личности. Согласно мнению А. Маслоу основная потребность человека — стремление к самосовершенствованию и самовыражению, или, как он назвал это, — к самоактуализации, процессу постоянного развития и практической реализации своих возможностей. Теории личности отечественных психологов. В отечественной психологии наиболее известные исследования в области личности связаны с теоретическими работами представителей школы деятельностного подхода. Значительный вклад в решение проблемы личности внесли, в частности, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн и др.  Л.И. Божович определила личность как человека, достигшего определенного уровня психического развития, который характеризуется способностью воспринимать и переживать самого себя как единое целое, отличное от других людей и выражающееся в понятии «Я». Выдающийся отечественный психолог Алексей Николаевич Леонтьев представил свою концепцию структуры и развития личности, в которой центральное место отведено понятию деятельности. Эта теория, которую можно оценить как структурно-динамическую, охватывает всю жизнь человека и описывает личность в психологических (мотивы) и поведенческих (деятельность) терминах. В отечественной психологии традиционно утвердились три основные понятийные категории, отражающие три аспекта существования человека: «индивид», «личность», «индивидуальность». Наиболее последовательно такое различение проведено в работах А.Н. Леонтьева. 1. Человек как индивид — это природное существо, испытывающее так называемые органические потребности: в пище, тепле, отдыхе и т.  д. Но принципиальное отличие человека от животных состоит в свободном отношении к переживаниям органических потребностей. С помощью воли человек может блокировать ощущение голода и жажды, преодолевать чувство страха и боли, если это необходимо для достижения личностно д. Но принципиальное отличие человека от животных состоит в свободном отношении к переживаниям органических потребностей. С помощью воли человек может блокировать ощущение голода и жажды, преодолевать чувство страха и боли, если это необходимо для достижения личностнозначимых целей. 2. Личность — одна из базовых категорий психологической науки и одно из наиболее широко применяемых понятий. Обобщая многообразие взглядов на природу и механизмы личностного развития, можно выделить некоторые общие моменты: 1) личность — это особое качество или характеристика человека, которое приобретается индивидом в обществе, в совокупности тех общественных по своей природе отношений, в которые он включается. Если индивидом рождаются, то личностью становятся; 2) личность характеризует человека со стороны его общественных связей и отношений, т. е. взаимосвязей с другими людьми. Следовательно, понятие личности в психологии обозначает особый способ существования человека — существование его как члена общества, как представителя определенной социальной группы; 3) сущность личности заключается в способности человека действовать свободно, самостоятельно и ответственно.  Личностное поведение — это поведение по собственному свободному выбору; Личностное поведение — это поведение по собственному свободному выбору;4) личность — это не раз и навсегда сформированное качество, а постоянное развитие. 3. Индивидуальность (от лат. individuum — неделимое) — высший уровень интеграции человека по отношению к индивидному и личностному уровням. Индивидуальность одновременно фиксирует своеобразие и неповторимость человека как индивида и как личности. Развитие индивидуальности — это жизненный путь человека.

Целеустремленность, музыкальность, упрямство, вспыльчивость, вдумчивость, моральная воспитанность, высокая эмоциональность, низкая адаптация к темноте, стабильность, ригидность, старательность, трудолюбие, цельность, плохая пространственная координация, приятный голос, черные глаза, познавательная активность, хороший слух, критичность ума, внимательность, прекрасная дикция, подвижность, средний рост, артистичность Задание 2. Из приведенных суждений отберите верные и аргументируйте свой выбор. Задание 3. Работая в паре, прокомментируйте нижеследующие определения личности. Какое из них кажутся вам наиболее правильным и обсудите правильность своего ответа (по Е.Е. Сапоговой). Задание 4. Используя сравнительный анализ понятий «индивид» и «личность», решите ситуационные задачи (ОК-1, ОК-5): Задание 5. К какой подструктуре личности (согласно К.К. Платонову) относятся: А. Убеждения, мировоззрения, интересы

Задание 8.

Источник: Психология и педагогика: практикум для студ. мед. вузов. В 2-х ч. Ч.1. / Сост.: А.Ф. Амиров, А.В. Бехтерева, Ю.В. Ивановский, Ю.Е. Коньшина, О.В. Кудашкина, Е.Е. Липатова, С.М. Мочалов, Л.В. Мурзагалина, А.А. Хусаенова. — Уфа: ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, 2019. — 149 с. |

теорий личности | Психология сегодня

Отзыв от Psychology Today Staff

От Аристотеля до Зигмунда Фрейда и Абрахама Маслоу было предложено бесчисленное множество теорий и концепций для понимания личности. На протяжении всей истории эти и другие великие умы стремились ответить на вопросы не только о том, что такое личность и как лучше всего ее описать, но и о том, что является причиной личностных различий, в том числе тех, которые делают людей более или менее функциональными и жизнестойкими.

Некоторые теории все еще проверяются, а другие потеряли популярность. Одни конкурируют, другие дополняют друг друга. Взгляд на некоторые основные идеи психологии личности, как исторические, так и недавние, дает представление о множестве способов думать и говорить об этом сложном предмете.

На этой странице

- Пятифакторная теория

- Теория социальных инвестиций

- Когнитивно-аффективная теория

- Сюжетная идентичность

- Психодинамические теории

- Гуманистические теории

Теория пяти факторов: личность основана на биологии

Используя черты Большой пятерки (или пятифакторную модель) в качестве основы, пятифакторная теория предполагает, что развитие общих черт личности в значительной степени определяется биологическими факторами, особенно генетикой. Эта точка зрения была частично вдохновлена исследованиями, показывающими, что на рейтинги показателей личности влияют гены и что другие, негенетические факторы развития (например, приемные родители), по-видимому, играют на удивление небольшую роль.

Эта точка зрения была частично вдохновлена исследованиями, показывающими, что на рейтинги показателей личности влияют гены и что другие, негенетические факторы развития (например, приемные родители), по-видимому, играют на удивление небольшую роль.

Создатели теории отличают устойчивые черты личности от «характерных адаптаций», таких как отношения или стремления, которые формируются как врожденными предрасположенностями, так и внешними силами.

Кто создал пятифакторную теорию?

Теория была впервые предложена в 1990-х годах психологами Робертом МакКрэем и Полом Коста-младшим. В чем разница между пятифакторной теорией и пятифакторной моделью?

Несмотря на то, что у них похожие названия, эта модель (которая используется многими исследователями) представляет собой способ описания того, как черты личности организованы, то есть в личностные измерения Большой пятерки. Теория — это способ объяснить, как развиваются и изменяются черты личности.

Теория — это способ объяснить, как развиваются и изменяются черты личности.

Теория социальных инвестиций: биология и опыт формируют личность

Хотя черты характера явно связаны с генетикой, наследственность не объясняет все различия личности. Влияния окружающей среды, общие для братьев и сестер, такие как определенный тип родительского или детского дома, по-видимому, играют незначительную роль. Другие факторы, потенциально многие, должны работать.

Одна точка зрения, иногда называемая теорией социальных инвестиций, предполагает, что личные инвестиции людей в новые социальные роли, такие как вступление в брак или начало работы, помогают объяснить развитие личности и изменения с течением времени. В новых ролях люди сталкиваются с издержками и преимуществами поведения определенным образом, потенциально меняя образ жизни человека с течением времени, даже с учетом того, что на личность человека влияет генетика.

Кто создал теорию социальных инвестиций?

Несколько исследователей помогали в его разработке. Одним из сторонников является психолог Брент Робертс, который вместе с коллегами в 2000-х написал о «принципе социальных инвестиций» (они также назвали свою концепцию неосоциоаналитической моделью).

Одним из сторонников является психолог Брент Робертс, который вместе с коллегами в 2000-х написал о «принципе социальных инвестиций» (они также назвали свою концепцию неосоциоаналитической моделью).

Какие социальные роли могут привести к изменению личности?

На новой работе можно вознаграждать за пунктуальность и выполнение работы для выполнения задач или поощрять за то, чтобы ладить с другими. Межличностные или семейные роли, такие как новые отношения, также могут влиять на черты личности.

Может ли личность подтолкнуть нас к выбору определенных ролей?

Да: Взгляд на социальные инвестиции предполагает, что люди с определенными чертами будут более привлекательными и с большей вероятностью вложатся в определенные роли. Опыт исполнения этих ролей может, в свою очередь, повлиять на их личность, возможно, за счет усиления существующих тенденций — например, добросовестный человек может выбрать карьеру, которая в конечном итоге сделает его более добросовестным.

Когнитивно-аффективная теория: личность и ситуации

Даже тот, кто проявляет определенные склонности — например, вести себя агрессивно или пассивно по сравнению с другими — не обязательно будет вести себя одинаково в любой ситуации или при любом социальном взаимодействии. (Может иметь значение авторитет человека, с которым человек сталкивается, или то, находится ли он на публике.) Некоторые теоретики личности стремились вплести ситуационные факторы в то, как понимается личность.

В одной из теорий когнитивно-аффективной системы личности (CAPS) считается, что «когнитивно-аффективные опосредующие единицы» взаимодействуют друг с другом и с характеристиками различных ситуаций, создавая модели поведения, отличающие людей. Эти «единицы» могут включать психологические факторы, такие как ожидания и убеждения людей, цели и ценности, а также эмоциональные реакции.

Кто предложил когнитивно-аффективную систему личности (КАПС)?

CAPS был разработан психологами Уолтером Мишелем и Юичи Шода в 1990-х годах. Они стремились разрешить очевидный конфликт между результатами как уровня согласованности индивидуальных характеристик, так и изменчивости поведения в разных ситуациях.

Они стремились разрешить очевидный конфликт между результатами как уровня согласованности индивидуальных характеристик, так и изменчивости поведения в разных ситуациях.

Означает ли влияние ситуаций, что черты нереальны?

Нет. Человек может быть более агрессивным, сдержанным или энергичным в одних ситуациях и менее в других. Но во многих различных ситуациях человек все еще может быть, вообще говоря, более или менее агрессивным, сдержанным или энергичным, чем другие люди.

Нарративная идентичность: личность как история

В то время как черты широко признаны фундаментальными для личности, теоретики часто комбинируют их с другими элементами как часть многоуровневого взгляда. Нарративная идентичность является одним из таких элементов. Короче говоря, некоторые предполагают, что конкретные детали повествования о важном жизненном опыте человека — и то, как человек соотносит их друг с другом и извлекает из них смысл, — заполняют сложный портрет того, кого сравнивают с другими. В то время как история жизни каждого человека, сочиненная самостоятельно, содержит бесчисленное количество информации, исследователи пытались определить общие факторы, которые отличают эти рассказы.

В то время как история жизни каждого человека, сочиненная самостоятельно, содержит бесчисленное количество информации, исследователи пытались определить общие факторы, которые отличают эти рассказы.

Кто разработал концепцию нарративной идентичности?

Психолог, больше всего связанный с нарративной идентичностью, — Дэн МакАдамс. В 1990-х годах он разработал взгляд на личность, в котором сосуществовали три уровня: диспозиционные черты, соответствующие общим тенденциям; как человек справляется с вызовами и задачами в конкретных контекстах; и идентичность, основанная на историях о себе.

Каковы некоторые из факторов, которые отличают истории жизни людей?

В недавнем исследовании сторонники нарративной точки зрения на идентичность предложили доказательства наличия предварительных факторов «Большой тройки»: автобиографические рассуждения или изменение понимания человеком самого себя или прошлого; структурные аспекты, включая общую связность истории жизни; и мотивационные и аффективные темы, охватывающие такие аспекты, как положительный или отрицательный и чувство воли.

Психодинамические теории: личность, внутренние конфликты и молодость

В отличие от современных теорий черт, теории, основанные на психоаналитических идеях, имеют тенденцию подчеркивать потенциальную роль раннего развития в формировании личности. Зигмунд Фрейд, отец психоанализа, частично описывал личность как состоящую из трех компонентов: управляемого инстинктами «Ид», связанного моралью «Сверх-Эго» и относительно умеренного «Эго». Взаимодействия между этими элементами были предложены, чтобы помочь объяснить поведение человека. Он также считал, что детские переживания оказывают большое влияние на личность человека.

Многие теоретики, которые следовали за Фрейдом (и чье мышление часто описывается с использованием термина психодинамический, а не психоаналитический), усовершенствовали или разветвили его идеи. Одним из них был Карл Юнг, предложивший психологические «типы», которые легли в основу популярного теста, известного как Индикатор типов Майерс-Бриггс.

Используются ли до сих пор психоаналитические теории личности?

Хотя они и повлияли на популярное понимание личности, им, как правило, не хватает эмпирической поддержки современных теорий, и они не занимают центрального места в современной науке о личности. Однако некоторые исследователи продолжают работать в областях, основанных на психодинамических идеях, например, те, кто изучает ориентацию привязанности и ее связь с детством.

Какие факторы, по мнению Фрейда, влияют на личность?

Травматические события или внутренние конфликты в период раннего развития были предложены как факторы, влияющие на личность. Идентификация или принятие характеристик кого-то другого в своей жизни было еще одним фактором, который, как считалось, играл роль.

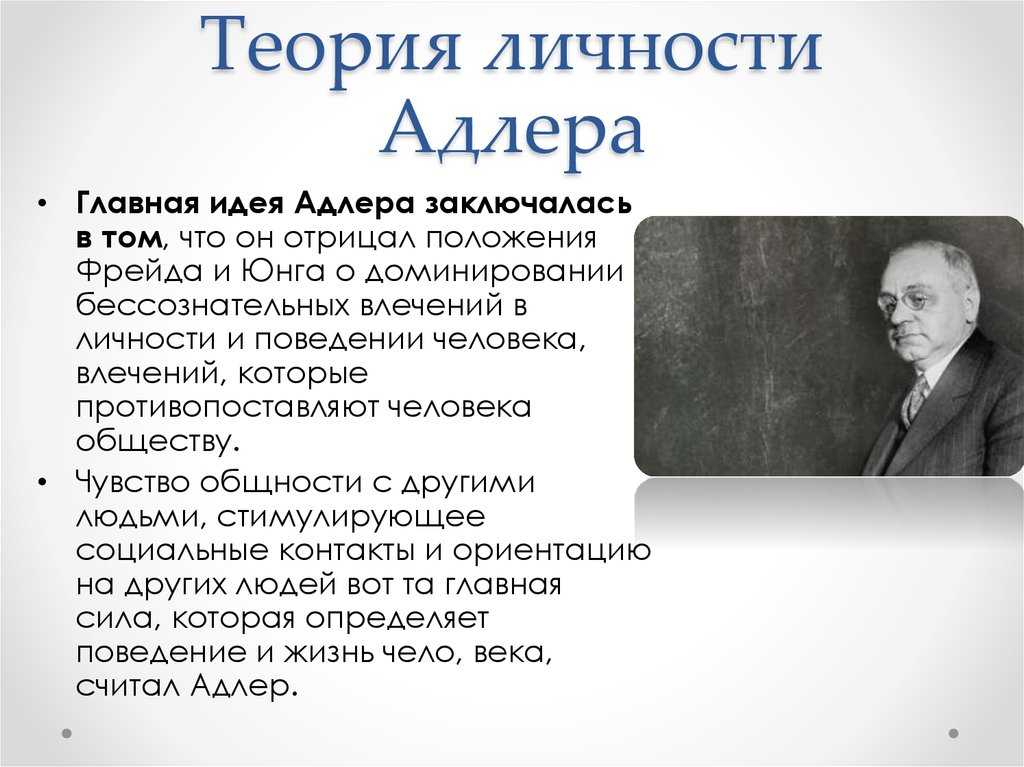

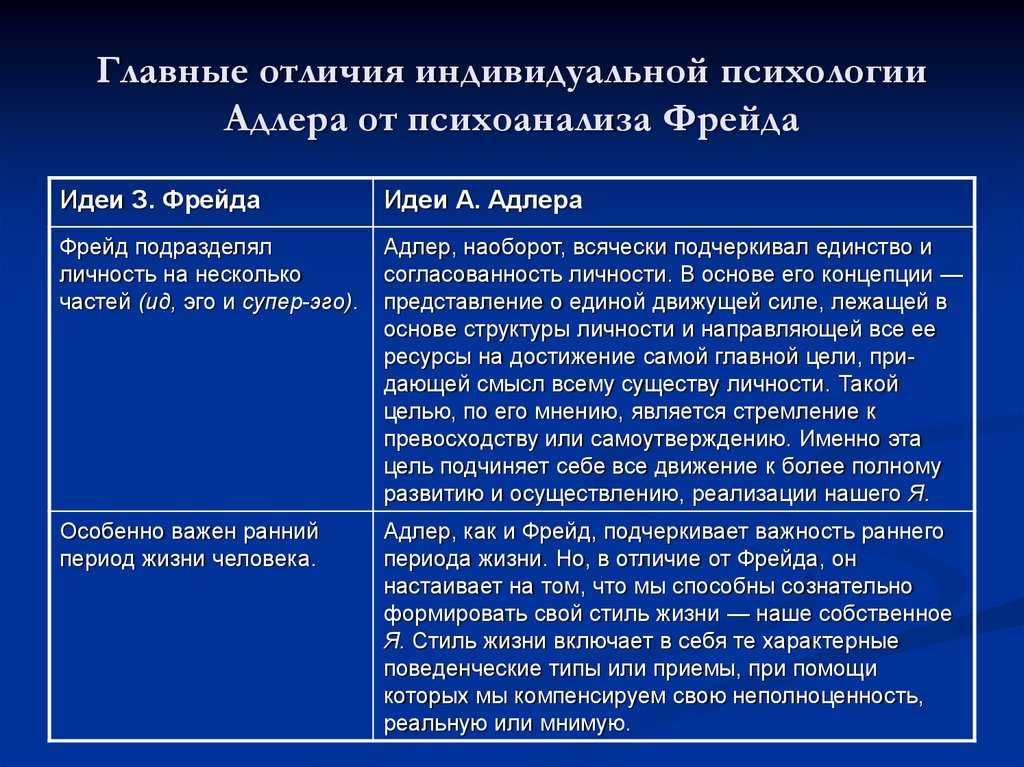

Чем последователи Фрейда отличались от его взглядов на личность?

Теоретики, вдохновленные Фрейдом, подчеркивали различные предполагаемые факторы формирования личности. Например, «неофрейдисты», такие как Юнг, Альфред Адлер и Карен Хорни, оспаривали акцент Фрейда на сексуальных и агрессивных импульсах, уделяя больше внимания социальным и культурным факторам.

Например, «неофрейдисты», такие как Юнг, Альфред Адлер и Карен Хорни, оспаривали акцент Фрейда на сексуальных и агрессивных импульсах, уделяя больше внимания социальным и культурным факторам.

Гуманистические теории: личность и человеческий потенциал

Гуманистическая психология, разработанная в середине 20-го века такими фигурами, как Абрахам Маслоу и Карл Роджерс, сосредоточила внимание на людях и их положительных качествах, включая их стремление полностью реализовать свой потенциал.

Маслоу известен своей иерархией потребностей, в которой базовые потребности, такие как питание и безопасность, находятся внизу, а самореализация — наверху. Он утверждал, что люди, которые достигают самоактуализации, активизируя свой самовоспринимаемый человеческий потенциал, демонстрируют то, что он назвал «синдромом связной личности». Роджерс определил здоровую личность как результат соответствия между воспринимаемым «я» и тем «я», которым он должен быть.

Какими чертами, по мнению Маслоу, обладают самоактуализирующиеся люди?

Помимо других характеристик, Маслоу предположил, что самоактуализированные люди, как правило, творческие, сострадательные, реалистичные и стремятся помогать другим. По его словам, самоактуализация — относительно редкое достижение: в качестве примеров самореализовавшихся людей он привел таких исторических личностей, как Линкольн и Эйнштейн.

По его словам, самоактуализация — относительно редкое достижение: в качестве примеров самореализовавшихся людей он привел таких исторических личностей, как Линкольн и Эйнштейн.

Какие еще перспективы связаны с гуманистической психологией?

Идеи психологов-гуманистов имеют сходство с идеями экзистенциальных психологов (таких как Виктор Франкл) — теоретики обеих областей разделяют интерес к способности людей формировать свою собственную жизнь. Гуманистическая психология также помогла вдохновить позитивных психологов, которые стремились сосредоточить внимание на сильных сторонах характера и достоинствах людей.

Основные материалы для чтения

Последние сообщения

3 теории развития личности и способы их применения

Автор: Шер Зевала

Трудно не интересоваться концепцией личности. Как получается, что, когда их ДНК более чем на 99,999% одинакова, два человека могут вести себя так по-разному и формировать такие совершенно разные мнения?

Даже братья и сестры, которые развиваются в одинаковой среде — или, казалось бы, близкой к ней — могут стать людьми с полярно противоположными личностями. Даже внутри отдельных личностей трудно понять личность; большинство из нас навязчиво проходят личностные тесты, чтобы лучше понять, кто мы и почему.

Даже внутри отдельных личностей трудно понять личность; большинство из нас навязчиво проходят личностные тесты, чтобы лучше понять, кто мы и почему.

Психологи так же увлечены личностью, как и все мы, и они стремятся ответить на наши вопросы, связанные с личностью, с помощью науки.

Психология личности — это уникальная отрасль в области, которая изучает психологические сходства и различия между людьми и, что более важно, стремится объяснить, какие психологические процессы управляют личностью человека.

Однако наука о личности намного сложнее, чем тест на определение личности, который можно найти в журнале.

Теории личности

Вот три основные теории личности, их значение и применение в повседневной жизни.

1. Теория Фрейда

Психоанализ Зигмунда Фрейда произвел революцию в том, как люди относятся к психическим заболеваниям, а это означает, что любой, кто интересуется формальным изучением психологии, должен понимать его теории. Неудивительно, что у него есть хорошо зарекомендовавшая себя и основательная теория личности.

Согласно Фрейду, развитие личности зависит от инстинктивных влечений, бессознательных процессов и влияний раннего детства; таким образом, личность человека более или менее закрепляется в течение первых пяти лет жизни.

По мере того, как ребенок проходит через пять психосексуальных стадий Фрейда — т. е. оральную, анальную, фаллическую, латентную и генитальную, — у него развиваются черты личности. Например, если ребенка на оральной стадии перекормить, он станет агрессивным и доминирующим, а если его недокормить, он станет пассивным и созависимым.

Если ребенок на анальной стадии получает слабое приучение к туалету, он станет неопрятным и щедрым, но если его приучение будет слишком суровым, он станет навязчивым и упрямым.

В течение этого годичного периода развития дети формируют три части своей личности, как их представлял Фрейд: Ид, Эго и Психика.

Ид — это инстинктивная, идеалистическая личность; психика использует усвоенные ценности и нравы общества; а эго опосредует эти стремления к созданию уравновешенной, счастливой личности.

Дисбалансы вызывают психозы и неврозы, черты личности, которые Фрейд надеялся устранить, вновь обратившись к психосексуальным стадиям анализа.

Найти правильный уход

может быть непросто.

Мы делаем проще.

Получить помощь сегодня

2. Теория личности Айзенка

Хотя Фрейд может быть более известен среди неспециалистов, у Ганса Айзенка есть более доступная и реалистичная теория личности. Используя стандартизированный тест, разработанный Айзенком, психологи могут определить знакомые черты личности пациентов для определения психического здоровья.

В конечном счете, Айзенк считал, что личность является выражением нервной системы и что, развивая баланс между возбуждением и торможением нервов, можно развить здоровую личность.

После Второй мировой войны Айзенк разработал серию вопросов для оценки психических заболеваний у возвращающихся солдат, проходящих лечение от невротических расстройств. Анализируя ответы солдат, Айзенк выявил множество сходств, из которых он развил свои личностные черты первого порядка.

К ним относятся такие качества, как капризность, уравновешенность, импульсивность, пессимизм, пассивность и живость.

При дальнейшем анализе Айзенк выделил два больших измерения, или черты личности второго порядка, которые управляют личностью человека. К ним относятся экстраверсия/интроверсия и невротизм/стабильность; первое объясняет социальное поведение субъекта, а второе объясняет эмоциональный контроль.

Позже Айзенк добавил третье измерение, психотизм, который относится к жестоким, агрессивным и лишенным сочувствия субъектам. Переобучив нервную систему по-разному реагировать на стресс, можно изменить параметры личности.

3. Теория черт личности 16PF Кеттелла

Теория личности Рэймонда Кеттелла работала прямо вопреки теории Айзенка. Не соглашаясь с концепцией, согласно которой личность отражает только три измерения, Кеттелл пытался доказать, что для понимания личности необходимо учитывать гораздо большее количество черт.

Для этого Кеттелл изучил большую и разрозненную группу людей и собрал огромное количество информации, классифицированной как L-данные (история жизни, например, школьные оценки и производительность труда), Q-данные (стандартный вопросник) и T -данные (объективные тесты).

п.).

п.). Заполните таблицу. Какие из нижеприведенных особенностей характеризуют человека как личность, а какие как индивида?

Заполните таблицу. Какие из нижеприведенных особенностей характеризуют человека как личность, а какие как индивида?

Характер и способности

Характер и способности Пользуясь интернет-ресурсами, выполните Тест на самооценку личности (методика Будасси С.А.) (см. Приложение № 4).

Пользуясь интернет-ресурсами, выполните Тест на самооценку личности (методика Будасси С.А.) (см. Приложение № 4). Амиров А.Ф. Психология и педагогика [Текст]. В 2-х ч. : практикум для студ. мед.вузов / А.Ф. Амиров, З.А Бакирова, Е.Е. Липатова [и др.]. — Уфа: ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2013. — 106 с.

Амиров А.Ф. Психология и педагогика [Текст]. В 2-х ч. : практикум для студ. мед.вузов / А.Ф. Амиров, З.А Бакирова, Е.Е. Липатова [и др.]. — Уфа: ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2013. — 106 с.