Основы методики регуляции эмоциональных состояний человека реферат: Контроль и регуляция эмоциональных состояний, Реферат

404 Cтраница не найдена

-

О Вузе

- Структура университета

- Устав

- Лицензия с приложениями

- Дополнительное образование

- Профсоюз работников

- Видеогалерея

- Фотогалерея

- Выпускникам

- Библиотека

- Бассейн

- Ботанический сад

- Сведения об образовательной организации

- Приемная комиссия

- Новости приемной комиссии

- Прием 2023.

Бакалавриат. Специалитет

Бакалавриат. Специалитет - Прием 2023. Магистратура

- Прием 2023. Аспирантура

- Прием 2023. Ординатура

- Программы вступительных испытаний

- Сведения о ходе подачи документов

- Рейтинговые списки

- Целевое обучение

- Подготовительные курсы

- Расписание и результаты вступительных испытаний

- Информация о зачислении

- Информация для иностранных граждан

- Общежития

-

Студенту

- Расписание занятий

- Оплата обучения

- Учебные материалы

- Профком студентов

- Внеучебная деятельность

- Международная деятельность

- Иностранным студентам

- Объединенный совет обучающихся

- Наука

- Выпускникам

-

Контакты

- Контакты

- Часто задаваемые вопросы

Реферат по дисциплине: «Психология» по теме: «Характеристика эмоций»

Структурное подразделение «Прометей»

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области

средней общеобразовательной школы №2 имени В. Маскина

Маскина

ж.-д. ст.Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области

Реферат по дисциплине:

«Психология»

По теме:

«Характеристика эмоций»

Исполнитель:

Антипова Ирина Николаевна

станция Клявлино

март, 2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

I. Введение.

II. Характеристика эмоций

1. Понятие об эмоциях.

2. Основные функции эмоций и чувств, их значение в жизни человека

3. Физиологические основы эмоций.

4. Виды эмоций

III. Заключение.

IV. Список использованной литературы.

ВВЕДЕНИЕ

Жизнь без эмоций так же невозможна, как и без ощущений. Как утверждал знаменитый естествоиспытатель Ч. Дарвин, эмоции возникли в процессе эволюции как средство, при помощи которого живые существа устанавливают значимость тех или иных условий для удовлетворения актуальных для них потребностей. Эмоционально-выразительные движения человека — мимика, жесты, пантомимика — выполняют функцию общения, т.е. сообщения человеку информации о состоянии говорящего и его отношении к тому, что в данный момент происходит, а также функцию воздействия — оказания определенного влияния на того, кто является субъектом восприятия эмоционально-выразительных движений.

Дарвин, эмоции возникли в процессе эволюции как средство, при помощи которого живые существа устанавливают значимость тех или иных условий для удовлетворения актуальных для них потребностей. Эмоционально-выразительные движения человека — мимика, жесты, пантомимика — выполняют функцию общения, т.е. сообщения человеку информации о состоянии говорящего и его отношении к тому, что в данный момент происходит, а также функцию воздействия — оказания определенного влияния на того, кто является субъектом восприятия эмоционально-выразительных движений.

Эмоции (от лат. «emotion»— волнение) — это различные психические явления, которые выражают в форме непосредственных переживаний значимость для индивида тех или иных предметов и ситуаций, и являются важным фактором регуляции его жизнедеятельности. Эмоции — это непосредственное пристрастное переживание жизненного смысла, явлений и ситуаций.

Благодаря эмоциям, мы лучше понимаем окружающих, можем, не пользуясь речью, судить о состояниях друг друга и лучше настраиваться на совместную деятельность и общение. Люди, принадлежащие к разным культурам, способны безошибочно воспринимать и оценивать выражения человеческого лица, определять по нему такие эмоциональные состояния, как радость, гнев, печаль, страх, отвращение, удивление.

Люди, принадлежащие к разным культурам, способны безошибочно воспринимать и оценивать выражения человеческого лица, определять по нему такие эмоциональные состояния, как радость, гнев, печаль, страх, отвращение, удивление.

Эмоции играют важную роль в жизни человека и различным образом влияют на его деятельность. Таким образом, цель реферативного исследования: рассмотреть роль эмоций в жизни человека.

Актуальность и цель исследования позволили сформулировать задачи:

1. Дать определение эмоциям и чувствам.

2. Рассмотреть основные функции эмоций и чувств.

3. Рассмотреть физиологические основы эмоций.

4. Дать обзор основных видов эмоций и чувств.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭМОЦИЙ

1. Определение эмоций и чувств

Эмоции – это своеобразное личностное отношение человека к окружающей действительности и к самому себе.

Эмоции не существуют вне познания и деятельности человека. Они отражают личную значимость внешних и внутренних стимулов, ситуаций, событий для человека, то есть то, что его волнует, и выражаются в форме переживаний.

Понятие «эмоция» используется и в широком смысле, когда под ней имеют в виду целостную эмоциональную реакцию личности, включающую не только психический компонент — переживание, но и специфические физиологические изменения в организме, сопутствующие этому переживанию. Эмоции имеются и у животных, но у человека они приобретают особую глубину, имеют множество оттенков и сочетаний.

Эмоции и чувства, как и другие психические явления, представляют собой различные формы отражения реального мира. В отличие от познавательных процессов, отражающих окружающую действительность в ощущениях, образах, представлениях, понятиях, мыслях, эмоции и чувства отражают объективную реальность в переживаниях. В них выражается субъективное отношение человека к предметам и явлениям окружающей действительности. Одни предметы, явления, вещи радуют человека, он восхищается ими, другие — огорчают или вызывают отвращение, третьи — оставляют равнодушным. Своеобразие эмоций и чувств определяется потребностями, мотивами, стремлениями, намерениями человека, особенностями его воли, характера. С изменением какого-либо из этих компонентов меняется отношение к предмету потребности. В этом проявляется личностное отношение человека к действительности.

Одни предметы, явления, вещи радуют человека, он восхищается ими, другие — огорчают или вызывают отвращение, третьи — оставляют равнодушным. Своеобразие эмоций и чувств определяется потребностями, мотивами, стремлениями, намерениями человека, особенностями его воли, характера. С изменением какого-либо из этих компонентов меняется отношение к предмету потребности. В этом проявляется личностное отношение человека к действительности.

2. Основные функции эмоций и чувств, их значение в жизни человека

Эмоции и чувства выполняют следующие функции.

Сигнальная (коммуникативная) функция выражается в том, что эмоции и чувства сопровождаются выразительными движениями: мимическими (движение мышц лица), пантомимическими (движение мышц тела, жесты), изменениями голоса, вегетативными изменениями (потоотделение, покраснение или побледнение кожи). Эти проявления эмоций и чувств сигнализируют другим людям о том, какие эмоции и чувства переживает человек; они позволяют ему передать свои переживания другим людям, информировать их о своем отношении к предметам и явлениям окружающей действительности.

Регулятивная функция выражается в том, что стойкие переживания направляют наше поведение, поддерживают его, заставляют преодолевать встречающиеся на пути препятствия. Регулятивные механизмы эмоций снимают избыток эмоционального возбуждения. Когда эмоции достигают крайнего напряжения, происходит их трансформация в такие процессы, как выделение слезной жидкости, сокращение мимической и дыхательной мускулатуры (плач).

Отражательная (оценочная) функция выражается в обобщенной оценке явлений и событий. Чувства охватывают весь организм и позволяют определить полезность или вредность воздействующих на них факторов и реагировать, прежде чем будет определено само вредное воздействие.

Побудительная (стимулирующая) функция. Чувства как бы определяют направление поиска, способное обеспечить решение задачи. Эмоциональное переживание содержит образ предмета, удовлетворяющего потребности, и свое пристрастное отношение к нему, что и побуждает человека к действию.

Подкрепляющая функция выражается в том, что значимые события, вызывающие сильную эмоциональную реакцию, быстро и надолго запечатлеваются в памяти. Так, эмоции «успеха — неуспеха» обладают способностью привить любовь к какому-либо виду деятельности или угасить ее.

Переключательная функция обнаруживается при конкуренции мотивов, в результате которой определяется доминирующая потребность (борьба между страхом и чувством долга). Привлекательность мотива, его близость личностным установкам направляет деятельность личности в ту или другую сторону.

Приспособительная функция. Эмоции возникают как средство, при помощи которого живые существа устанавливают значимость тех или иных условий с целью удовлетворения актуальных для них потребностей. Благодаря вовремя возникшему чувству организм имеет возможность эффективно приспособиться к окружающим условиям.

В нашей психической жизни чувства занимают особое место. Разнообразные эмоциональные моменты входят в содержание всех умственных процессов — восприятия, памяти, мышления и др. Чувства обусловливают яркость и полноту наших восприятий, они влияют на скорость и прочность запоминания. Эмоционально окрашенные факты запоминаются быстрее и прочнее. Чувства непроизвольно активизируют или, наоборот, затормаживают процессы мышления. Они стимулируют деятельность нашей фантазии, придают нашей речи убедительность, яркость и живость. Чувства вызывают и стимулируют наши действия. Сила и настойчивость волевых действий в значительной степени обусловливается чувствами. Они обогащают содержание человеческой жизни. Люди с бедными и слабыми эмоциональными переживаниями становятся сухими, мелочными педантами. Положительные эмоции и чувства повышают нашу энергию и трудоспособность.

Разнообразные эмоциональные моменты входят в содержание всех умственных процессов — восприятия, памяти, мышления и др. Чувства обусловливают яркость и полноту наших восприятий, они влияют на скорость и прочность запоминания. Эмоционально окрашенные факты запоминаются быстрее и прочнее. Чувства непроизвольно активизируют или, наоборот, затормаживают процессы мышления. Они стимулируют деятельность нашей фантазии, придают нашей речи убедительность, яркость и живость. Чувства вызывают и стимулируют наши действия. Сила и настойчивость волевых действий в значительной степени обусловливается чувствами. Они обогащают содержание человеческой жизни. Люди с бедными и слабыми эмоциональными переживаниями становятся сухими, мелочными педантами. Положительные эмоции и чувства повышают нашу энергию и трудоспособность.

3. Физиологические основы эмоций и чувств

Специальные исследования показывают, что эмоциональные переживания обусловлены нервным возбуждением подкорковых центров и физиологическими процессами, происходящими в вегетативной нервной системе. В свою очередь, подкорка оказывает положительное влияние на кору больших полушарий, выступая в качестве источника их силы. Эмоциональные процессы вызывают целый ряд изменений в организме человека: в органах дыхания, пищеварения, сердечно-сосудистой деятельности. При эмоциональных состояниях меняется пульс, кровяное давление, расширяются зрачки, наблюдается реакция потоотделения, побледнение и покраснение, усиленный приток крови к сердцу, легким, центральной нервной системе и т. д. Различные переживания сопровождаются своеобразными изменениями во внутренних органах, возбуждаемых через симпатический отдел вегетативной нервной системы.

В свою очередь, подкорка оказывает положительное влияние на кору больших полушарий, выступая в качестве источника их силы. Эмоциональные процессы вызывают целый ряд изменений в организме человека: в органах дыхания, пищеварения, сердечно-сосудистой деятельности. При эмоциональных состояниях меняется пульс, кровяное давление, расширяются зрачки, наблюдается реакция потоотделения, побледнение и покраснение, усиленный приток крови к сердцу, легким, центральной нервной системе и т. д. Различные переживания сопровождаются своеобразными изменениями во внутренних органах, возбуждаемых через симпатический отдел вегетативной нервной системы.

На протекание эмоций и чувств человека влияет вторая сигнальная система. Переживания могут возникнуть не только при непосредственном воздействии предметов, но могут быть вызваны словами. Рассказ о пережитом может вызвать у слушателей определенное эмоциональное состояние. Благодаря деятельности второй сигнальной системы эмоции и чувства становятся осознанными процессами, приобретают общественный характер, осмысливается соотношение между собственными эмоциональными реакциями и общественно значимыми чувствами. Лишь при деятельности второй сигнальной системы возможно формирование таких сложных чувств человека, как моральные, интеллектуальные, эстетические.

Лишь при деятельности второй сигнальной системы возможно формирование таких сложных чувств человека, как моральные, интеллектуальные, эстетические.

4. Виды эмоций и чувств

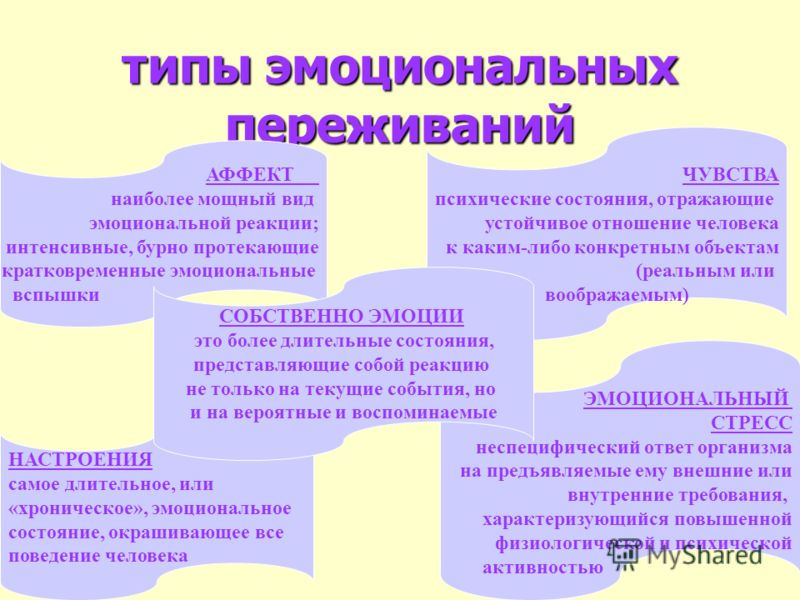

Основные эмоциональные состояния, которые испытывает человек, делятся на собственно эмоции, чувства и аффекты. Эмоции и чувства предвосхищают процесс, направленный на удовлетворение потребности. Эмоции и чувства выражают смысл ситуации для человека с точки зрения актуальной в данный момент потребности, значения для ее удовлетворения предстоящего действия или деятельности. Эмоции могут вызываться как реальными, так и воображаемыми ситуациями. Они, как и чувства, воспринимаются человеком как его собственные внутренние переживания, передаются другим людям, сопереживаются. Эмоции и чувства — личностные образования. Они характеризуют человека социально психологически.

Для эмоций и чувств характерно и то, что личностная и общественная оценка испытываемых человеком переживаний могут при определенных условиях не совпадать. Эмоции и чувства отличаются большим разнообразием. Все они подразделяются на две группы: активизирующие деятельность — стенические и подавляющие и угнетающие жизнедеятельность — астенические. Однако одно и то же чувство или эмоция могут в зависимости от обстоятельств активизировать или подавлять деятельность человека. В процессе развития человека, на практике сложились системы положительных и отрицательных эмоций.

Эмоции и чувства отличаются большим разнообразием. Все они подразделяются на две группы: активизирующие деятельность — стенические и подавляющие и угнетающие жизнедеятельность — астенические. Однако одно и то же чувство или эмоция могут в зависимости от обстоятельств активизировать или подавлять деятельность человека. В процессе развития человека, на практике сложились системы положительных и отрицательных эмоций.

Положительные эмоции: удовлетворение, радость, восторг, ликование, восхищение, гордость, самодовольство, уверенность, удовлетворенность собой, уважение, доверие, симпатия, любовь, нежность, благодарность, спокойная совесть, облегчение, безопасность, злорадство и др.

Отрицательные эмоции: горе (скорбь), неудовольствие, печаль, скука, тоска, отчаяние, огорчение, тревога, испуг, ужас, страх, жалость, сострадание, разочарование, обида, гнев, презрение, негодование, неприязнь, зависть, ненависть, злость, ревность, сомнение, растерянность, стыд, смущение, раскаяние, угрызение совести, отвращение и т. д.

д.

В жизни человека названные выше эмоции создают у личности различные формы эмоциональных состояний: настроение, страсть и аффект.

Настроение — это самое распространенное эмоциональное состояние, характеризующееся слабой интенсивностью, значительной длительностью, неясностью и «безотчетностью» переживаний.

Страсть — сильное и глубокое длительное эмоциональное состояние.

Она активизирует его деятельность, подчиняет себе все его мысли и поступки, мобилизует его на преодоление трудностей, на достижение поставленных целей; страсть к любимому делу позволяет достичь исключительных успехов, страсть к борьбе порождает мужество, бесстрашие. Однако страсть может как формировать личность, так и разрушать ее.

Аффект — эмоциональное переживание, протекающее с большой и резко выраженной интенсивностью. Особенности аффекта: а) бурное внешнее проявление; б) кратковременность; в) безотчетность поведения человека во время аффекта; г) диффузность переживания (аффект захватывает личность целиком, ее ум, чувства и волю).

III.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Яркость и разнообразие эмоциональных отношений делают человека более интересным. Он откликается на самые разнообразные явления действительности: его волнуют музыка и стихи, запуск спутника и новейшие достижения техники. Богатство собственных переживаний личности помогает ей более глубоко понять происходящее, более тонко проникнуть в переживания людей, их отношения между собой. Чувства и эмоции способствуют более глубокому познанию человеком самого себя. Благодаря переживаниям человек познает свои возможности, способности, достоинства и недостатки. Переживания человека в новой обстановке нередко раскрывают что-то новое в самом себе, в людях, окружающих предметов и явлений.

IV. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. А.Н. Леонтьев. Потребности, мотивы и эмоции. – Москва, 1971 г.

2. В.Г. Крысько. Психология и педагогика. Схемы и комментарии. – Москва, Владос — пресс, 2001 г.

3. Е.И. Рогов. Эмоции и воля. – Москва, Владос, 2001 г.

4.Краткий психологический словарь. Под общей редакцией А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского. – Москва, Издательство политической литературы, 1985 г.

5. Р.С. Немов. Психология. Общие основы психологии. – Москва, Владос, ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2002 г.

6. Ч. Дарвин. О выражении эмоций у человека и животных. – Санкт-Петербург, Питер, 2001 г.

Эмоциональное развитие | Определение, примеры, дети и подростки

- Связанные темы:

- развитие человека эмоция психологическое развитие

См. весь связанный контент →

эмоциональное развитие , появление опыта, выражение, понимание и регулирование эмоций с рождения, а также рост и изменение этих способностей в детстве, подростковом возрасте и взрослой жизни. Развитие эмоций происходит в сочетании с нервным, когнитивным и поведенческим развитием и возникает в определенном социальном и культурном контексте.

Младенчество

Выражение эмоций в младенчестве способствует переходу от полной зависимости к самостоятельности. Выражение интереса способствует исследованию и когнитивному развитию. Социальные (преднамеренные) улыбки и другие выражения радости способствуют социальному взаимодействию и здоровым отношениям привязанности с основными опекунами. Выражение грусти побуждает к сочувствию и помогает, а выражение гнева сигнализирует о протесте и дискомфорте. Уникальная склонность младенцев испытывать и выражать определенные эмоции, а также порог выражения этих эмоций обычно называют их темпераментом или характерной эмоциональностью.

Исследователи в целом согласны с тем, что неонатальные (непреднамеренные) улыбки присутствуют при рождении и что социальная улыбка и выражение эмоционального интереса появляются уже в шестинедельном возрасте. К четырем-пяти месяцам младенцы избирательно улыбаются знакомым лицам и другим младенцам, и их опекуны начинают обмениваться с ними положительным эмоциональным обменом.

Исследователи расходятся в своих объяснениях развития и времени возникновения дискретных негативных эмоциональных проявлений. В соответствии с мнением о том, что младенцы выражают негативные эмоции в раннем младенчестве, ученые показали, что младенцы по-разному воспринимают и реагируют на негативные эмоциональные выражения (например, печаль, гнев) других в возрасте четырех месяцев.

Тест «Британника»

Назовите эту эмоцию! Викторина по лексике

В течение вторых шести месяцев жизни, когда младенцы приобретают рудиментарные когнитивные способности и память, они начинают выражать определенные эмоции в зависимости от контекста. Эмоции начинают проявляться динамично по мере того, как младенец начинает играть более непосредственную роль в эмоциональном обмене с опекунами. Эмоциональная связь с опекуном становится все более важной, поскольку младенцы ищут поддержки для исследования и ищут сигналы опасности.

Ясельный возраст и раннее детство

В период ясельного возраста в сочетании с быстрым созреванием лобных долей и лимбического контура в головном мозге возникает осознание себя. В результате малыш стремится стать более независимым, и в этой борьбе за автономию усиливается выражение гнева и неповиновения. Способность отличать себя от других также способствует базовому эмпатическому поведению и моральному пониманию. К концу второго года жизни малыши реагируют на негативные сигналы от других и имеют специфические эмоциональные реакции на собственные негативные действия. Эмоции, возникающие при рудиментарном представлении о себе, часто называют эмоциями самосознания и включают стыд, смущение, вину и гордость. Некоторые самосознательные эмоции, такие как гордость и вина, не проявляются до тех пор, пока малыши и маленькие дети не научатся концептуализировать интернализированные стандарты поведения.

В результате малыш стремится стать более независимым, и в этой борьбе за автономию усиливается выражение гнева и неповиновения. Способность отличать себя от других также способствует базовому эмпатическому поведению и моральному пониманию. К концу второго года жизни малыши реагируют на негативные сигналы от других и имеют специфические эмоциональные реакции на собственные негативные действия. Эмоции, возникающие при рудиментарном представлении о себе, часто называют эмоциями самосознания и включают стыд, смущение, вину и гордость. Некоторые самосознательные эмоции, такие как гордость и вина, не проявляются до тех пор, пока малыши и маленькие дети не научатся концептуализировать интернализированные стандарты поведения.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Когда дети поступают в дошкольные учреждения, они начинают обозначать свои эмоции и полагаться на разговоры об эмоциях в семье, чтобы облегчить свое понимание основных эмоций. Маленькие дети сначала отличают счастье от отрицательных эмоций, а затем начинают отличать отрицательные эмоции, такие как печаль, гнев и страх, друг от друга. Они начинают распознавать эти эмоции по выражению лица, а затем, в среднем детстве, начинают понимать ситуационные детерминанты эмоций. Понимание эмоциональной субъективности также развивается по мере того, как дети узнают, что то, что делает одного ребенка счастливым, может не заставить другого ребенка чувствовать то же самое.

Маленькие дети сначала отличают счастье от отрицательных эмоций, а затем начинают отличать отрицательные эмоции, такие как печаль, гнев и страх, друг от друга. Они начинают распознавать эти эмоции по выражению лица, а затем, в среднем детстве, начинают понимать ситуационные детерминанты эмоций. Понимание эмоциональной субъективности также развивается по мере того, как дети узнают, что то, что делает одного ребенка счастливым, может не заставить другого ребенка чувствовать то же самое.

Появление эмоциональной саморегуляции особенно важно в раннем детстве и происходит в контексте отношений в семье и со сверстниками. Открытое выражение положительных эмоций и теплые поддерживающие отношения между родителями и детьми способствуют эффективной эмоциональной саморегуляции. С другой стороны, частое выражение негативных эмоций в семье и жесткие карательные дисциплинарные меры усиливают переживания тревожных и нерегулируемых эмоций, которые могут привести к психопатологии. Соответствующие отношения со сверстниками, характеризующиеся совместной игровой деятельностью, также важны для развития эмоциональной регуляции в раннем детстве.

Среднее и позднее детство

В среднем и позднем детстве формируются устойчивые представления о себе, основанные на типичных эмоциональных переживаниях ребенка. Благодаря повышенной способности к саморефлексии дети начинают понимать свои сознательные эмоции. В результате постоянное переживание паттернов самосознательных эмоций оказывает влияние на самооценку ребенка. Например, склонность испытывать стыд, а не вину в ответ на негативные проступки, влияет на зарождающуюся самооценку ребенка и может стимулировать склонность реагировать агрессией или насилием.

Также в среднем и позднем детстве дети начинают понимать, что одна ситуация или событие может привести к возникновению множества смешанных эмоций. Например, дети старшего возраста понимают, что прощальная вечеринка для брата или сестры, который уезжает в колледж, может быть как радостным, так и печальным событием для ребенка и его брата или сестры. Эта способность, вероятно, возникает вместе с когнитивной способностью понимать несколько аспектов ситуации, называемой децентрацией.

Эта способность, вероятно, возникает вместе с когнитивной способностью понимать несколько аспектов ситуации, называемой децентрацией.

Дети также изучают правила проявления эмоций по мере продвижения в среднем и старшем детстве. Например, ребенок учится выглядеть счастливым, даже если он расстраивается, когда друг или член семьи делает ему нежелательный подарок. Использование правил отображения имеет тенденцию к увеличению, поскольку дети начинают задумываться о том, какие последствия их действия могут иметь для других. Правила демонстрации используются разумно, и вероятность подавления негативных эмоций зависит от ряда факторов, включая пол ребенка, вероятных получателей выражения, конкретного контекста и культурной среды ребенка.

Принципы исследовательской этики | Lærd Dissertation

- Количественные диссертации

- Введение

- Маршрут №1

- Основы диссертации

- Темы

- Титулы

- Аннотация

- Благодарности

- Исследовательские вопросы и гипотезы

- Концепции, конструкции и переменные

- Ограничения исследований

- Стратегия исследования

- Стратегия выборки

- Качество исследований

- Этика исследований

- Анализ данных

Существует ряд этических принципов , которые следует учитывать при выполнении исследований для бакалавриата и магистратуры.

Когда вы посмотрите на эти пять основных этических принципов, может показаться очевидным, что ваша диссертация должна их включать. Однако есть много случаев, когда невозможно или желательно получить информированное согласие от участников исследования. Точно так же могут быть случаи, когда вы запрашиваете разрешение у участников , а не , чтобы защитить их анонимность . Чаще всего такой выбор должен отражать исследовательскую стратегию , которую вы принимаете для руководства своей диссертацией.

Однако есть много случаев, когда невозможно или желательно получить информированное согласие от участников исследования. Точно так же могут быть случаи, когда вы запрашиваете разрешение у участников , а не , чтобы защитить их анонимность . Чаще всего такой выбор должен отражать исследовательскую стратегию , которую вы принимаете для руководства своей диссертацией.

Вообще говоря, ваше диссертационное исследование должно быть направлено не только на делать добро (т.0012 (т. е. отсутствие злоупотреблений ). Хотя этические требования к исследованиям могут различаться в разных странах, это основных принципов исследовательской этики. Это важно не только по этическим причинам , но и по практическим причинам, поскольку несоблюдение таких основных принципов может привести к тому, что ваше исследование будет (а) подвергнуто критике, что может привести к снижению оценки, и/ или (b) отклонено вашим руководителем или Комитет по этике , отнимающий у вас драгоценное время. В следующих разделах мы обсудим пять основных практических этических принципов, которые вытекают из этих основных принципов. Каждый из этих основных принципов исследовательской этики обсуждается по очереди:

В следующих разделах мы обсудим пять основных практических этических принципов, которые вытекают из этих основных принципов. Каждый из этих основных принципов исследовательской этики обсуждается по очереди:

- ПРИНЦИП ПЕРВЫЙ: Минимизация риска причинения вреда

- ПРИНЦИП ВТОРОЙ: Получение информированного согласия

- ПРИНЦИП ТРЕТИЙ: Защита анонимности и конфиденциальности

- ПРИНЦИП ЧЕТВЕРТЫЙ: Избегайте обмана

- ПРИНЦИП ПЯТЫЙ: Предоставление права на отзыв

ПРИНЦИП ПЕРВЫЙ

Минимизация риска причинения вреда

Диссертационное исследование не должно наносить вред участникам. Там, где существует вероятность того, что участникам может быть причинен вред или они могут быть поставлены в неудобное положение, для этого должны быть веские основания. Такие сценарии также потребуют (a) дополнительного планирования, чтобы проиллюстрировать, как будет уменьшен вред (или дискомфорт) участника, (b) информированное согласие и (c) подробный разбор.

Существует несколько видов вреда, которому могут подвергнуться участники. К ним относятся:

-

Физический вред участникам.

-

Психологический дистресс и дискомфорт.

-

Социальное неблагополучие.

-

Вред участникам? финансовый статус.

-

Вторжение участников? конфиденциальность и анонимность.

Как правило, нам нужно думать не о вреде , поскольку исследователь не выходит намеренно причинять вред. Скорее, это риск вреда, который вы должны попытаться свести к минимуму. Для минимизации риска причинения вреда вам следует подумать о:

-

Получении информированного согласия от участников.

-

Защита анонимности и конфиденциальности участников.

-

Избегайте методов обмана при разработке вашего исследования.

-

Предоставление участникам права отказаться от вашего исследования в любое время.

Мы обсудим каждый из этих этических принципов в следующих разделах, объяснив (a) их значение и (b) случаев, когда им следует (и не следует) следовать.

ПРИНЦИП ВТОРОЙ

Получение информированного согласия

Одной из основ исследовательской этики является идея информированного согласия . Проще говоря, информированное согласие означает, что участники должны понимать, что (a) они принимают участие в исследовании и (b) что исследование требует от них. Такая информация может включать цель исследования, используемые методы, возможные результаты исследования, а также связанные с этим требования, неудобства, неудобства и риски, с которыми могут столкнуться участники. Хотя невозможно точно знать, какую информацию хотел бы (или не хотел) знать потенциальный участник, вы должны стремиться не пропустить ни одной информация о материале ; то есть информация, которая, по вашему мнению, может повлиять на то, будет ли (или не будет) предоставлено согласие.

Еще одним компонентом информированного согласия является принцип , согласно которому участники должны быть добровольцами , принимая участие без принуждения и обмана . Если информированное согласие не может быть получено от участников, вы должны объяснить, почему это так. Вы также должны знать, что есть случаи, когда информированное согласие не обязательно требуется или должно быть смягчено. К ним относятся определенные образовательные , организационные и натуралистические исследовательские установки. Мы обсудим это более подробно в разделе: Избегание обманных практик.

ПРИНЦИП ТРЕТИЙ

Защита

анонимности и конфиденциальности Защита анонимности и конфиденциальности участников исследования является еще одним практическим компонентом исследовательской этики. В конце концов, участники, как правило, готовы только добровольцев информацию, особенно информацию частного или конфиденциального характера, если исследователь соглашается хранить такую информацию в тайне. Хотя и возможно, что участники исследования могут пострадать, если используемые методы сбора данных будут нечувствительными , существует большая опасность того, что вред может быть нанесен после того, как данные будут собраны. Это происходит, когда данные не обрабатываются конфиденциально, будь то с точки зрения хранения данных, их анализа или в процессе публикации (например, при подаче вашей диссертации на пометку). Однако это не означает, что все данные, полученные от участников исследования, должны быть конфиденциальными или анонимными. Возможно раскрытие личности и взглядов отдельных лиц на различных этапах исследовательского процесса (от сбора данных до публикации вашей диссертации). Тем не менее, перед раскрытием такой конфиденциальной информации необходимо получить разрешение.

Хотя и возможно, что участники исследования могут пострадать, если используемые методы сбора данных будут нечувствительными , существует большая опасность того, что вред может быть нанесен после того, как данные будут собраны. Это происходит, когда данные не обрабатываются конфиденциально, будь то с точки зрения хранения данных, их анализа или в процессе публикации (например, при подаче вашей диссертации на пометку). Однако это не означает, что все данные, полученные от участников исследования, должны быть конфиденциальными или анонимными. Возможно раскрытие личности и взглядов отдельных лиц на различных этапах исследовательского процесса (от сбора данных до публикации вашей диссертации). Тем не менее, перед раскрытием такой конфиденциальной информации необходимо получить разрешение.

В качестве альтернативы можно удалить идентификаторы (например, народные термины, имена, географические подсказки и т. д.) или предоставить прокси при написании. Однако такое удаление идентифицируемой информации не всегда возможно, чтобы предвосхитить в начале вашей диссертации, когда вы думаете о вопросах исследовательской этики. Это касается не только диссертаций, следующих плану качественного исследования , но и плану количественного исследования 9.0012 [дополнительную информацию см. в статье: Стратегия исследований и исследовательская этика].

Это касается не только диссертаций, следующих плану качественного исследования , но и плану количественного исследования 9.0012 [дополнительную информацию см. в статье: Стратегия исследований и исследовательская этика].

Например:

Представьте, что ваша диссертация использовала план количественного исследования и опрос в качестве основного метода исследования . В процессе анализа ваших данных возможно, что при изучении взаимосвязей между переменными (т. е. вопросами в вашем опросе) можно будет сделать вывод о личности человека и ответах. Например, представьте, что вы сравниваете ответы сотрудников организации на основе определенных возрастных групп. В определенной возрастной группе (например, старше 70 лет) может быть только небольшая группа (или только один сотрудник), что может позволить другим определить ответы этого человека (или небольшой группы сотрудников).

Следовательно, вам необходимо рассмотреть способы преодоления таких проблем, таких как: (a) агрегирование данных в таблицах и (b) установка правил, обеспечивающих наличие минимального количества единиц, прежде чем данные/информация могут быть представлены .

Еще одной альтернативой является получение разрешения на доступ к данным и анализу, который будет ограничен опубликованными материалами, возможно, только для просмотра теми лицами, которые отмечают вашу работу. Если работа будет позже опубликована, тогда потребуется внести коррективы для защиты конфиденциальности участников.

Существует также широкий спектр потенциальных средств правовой защиты, которые могут повлиять на то, какие исследования вы можете и не можете проводить, как вы должны обращаться с данными участников исследований и так далее. Другими словами, вы не просто обязаны защищать данные, которые вы собираете от участников; у вас также может быть (в некоторых случаях) юридическая ответственность за это. Поскольку это зависит от страны, вам следует обратиться за советом к научному руководителю вашей диссертации или в комитет по этике (или к юристу).

ПРИНЦИП ЧЕТЫРЕ

Избегание обманных действий

На первый взгляд, обманные действия противоречат информированному согласию . В конце концов, откуда участники могут (а) знать, что они принимают участие в исследовании и (б) что от них требует исследование, если их обманывают ? Это часть того, что делает использование методов обмана спорным. По этой причине в большинстве случаев диссертационное исследование должно0011 избегать любых видов обмана. Тем не менее, это не всегда так.

В конце концов, откуда участники могут (а) знать, что они принимают участие в исследовании и (б) что от них требует исследование, если их обманывают ? Это часть того, что делает использование методов обмана спорным. По этой причине в большинстве случаев диссертационное исследование должно0011 избегать любых видов обмана. Тем не менее, это не всегда так.

Обман иногда является необходимым компонентом скрытого исследования , что может быть оправдано в некоторых случаях. Тайное исследование отражает исследование, где (a) личность наблюдателя и/или (b) цель исследования не известна участникам. Случаи, когда вы можете решить провести тайное исследование, могут включать случаи, когда:

Давайте рассмотрим каждый из них по очереди:

невозможно сообщить всем в конкретной исследовательской среде, что вы делаете . Наоборот, мы имеем в виду, что невозможно практически сообщить всем в конкретной исследовательской среде, что вы делаете. Скорее всего, это тот случай, когда исследование включает наблюдений , а не прямой контакт с участниками, особенно в общедоступных или онлайн-настройках . Есть ряд очевидных случаев, когда это может иметь место:

Наоборот, мы имеем в виду, что невозможно практически сообщить всем в конкретной исследовательской среде, что вы делаете. Скорее всего, это тот случай, когда исследование включает наблюдений , а не прямой контакт с участниками, особенно в общедоступных или онлайн-настройках . Есть ряд очевидных случаев, когда это может иметь место:

-

Наблюдение за тем, что пользователи делают в интернет-чате.

-

Наблюдение за людьми, занимающимися своими делами (например, за покупками, на работу и т. д.).

Очевидно, что в этих случаях, когда люди приходят и уходят, может быть просто невозможно сообщить всем, что вы делаете. Вы можете не быть преднамеренно пытаться участвовать в обманных действиях , но очевидно, что участники не дают вам свое информированное согласие .

Открытое наблюдение или знание цели исследования может изменить конкретное изучаемое явление

Где наблюдения или участники? знание истинной цели исследования может изменить конкретное явление, которое вас интересует, это является серьезной проблемой с точки зрения качество ваших выводов .

Поэтому, когда вы думаете о том, заниматься ли скрытыми исследованиями и, возможно, обманными практиками , вы должны думать о том, в какой степени это может быть полезно для вашей диссертации, а не для исследования в целом; то есть все, от исследовательской парадигмы , которая направляет вашу диссертацию, до методов анализа данных , которые вы выбираете, влияет на вопросы исследовательской этики в вашей диссертации [см. статью: Стратегия исследования и исследовательская этика].

Представьте себе некоторые из следующих сценариев, в которых тайное исследование может считаться оправданным:

-

Сценарий A

Вы проводите исследование, изучая предрассудков .

Хотя участникам предлагается заполнить анкету, которая измеряет их предубеждение, из вопросов не очевидно, что это так. Кроме того, участникам не говорят, что исследование касается предубеждений , потому что считается, что это может 0011 изменить свои ответы. В конце концов, мало кто был бы счастлив, если бы другие думали, что они предвзяты. В результате, если бы участники знали, что это цель исследования, они вполне могли бы давать ответы, которые, по их мнению, заставят их казаться менее предубежденными.

Хотя участникам предлагается заполнить анкету, которая измеряет их предубеждение, из вопросов не очевидно, что это так. Кроме того, участникам не говорят, что исследование касается предубеждений , потому что считается, что это может 0011 изменить свои ответы. В конце концов, мало кто был бы счастлив, если бы другие думали, что они предвзяты. В результате, если бы участники знали, что это цель исследования, они вполне могли бы давать ответы, которые, по их мнению, заставят их казаться менее предубежденными.

-

Сценарий Б

Вы заинтересованы в понимании организационной культуры в одной фирме. Вы чувствуете, что наблюдение было бы подходящим метод исследования в такой натуралистической обстановке . Однако вы чувствуете, что если бы сотрудники знали, что вы за ними следите, они могли бы вести себя по-другому. Таким образом, вы, возможно, получили разрешение работать под прикрытием или предоставить историю , чтобы объяснить, почему вы здесь, что не соответствует действительности.

В то время как такие скрытые исследования и методы обмана, особенно когда они используются преднамеренно , могут рассматриваться как спорные, можно утверждать, что они имеют место в исследованиях.

ПРИНЦИП ПЯТЬ

Предоставление права на выход

За исключением тех случаев скрытого наблюдения, когда невозможно сообщить всем, за кем наблюдают, что вы делаете, участники исследования всегда должны иметь право выйти из исследовательского процесса . Кроме того, участники должны иметь право отказаться от участия на любом этапе исследовательского процесса. Когда участник решает выйти из исследовательского процесса, он не должен быть оказывал давление на или принуждал любым способом, чтобы попытаться помешать им уйти.

Если ваш руководитель и/или Комитет по этике ожидают, что вы заполните Форму согласия на соблюдение этических норм , вероятно, вам придется сообщить участникам, что они имеют право отказаться от участия в любое время [см.

Бакалавриат. Специалитет

Бакалавриат. Специалитет