Отклоняющемся поведении: Отклоняющееся поведение и социальные нормы

6.8. Отклоняющееся поведение. Подготовка к Единому государственному экзамену по обществознанию: тесты

1. Примером девиантного поведения является:

1) чтение лекции профессором в студенческой аудитории;

2) выступление оркестра «Виртуозы Москвы» в зале Московской консерватории;

3) безбилетный проезд гражданина Д. в автобусе;

4) получение выпускником В. аттестата зрелости.

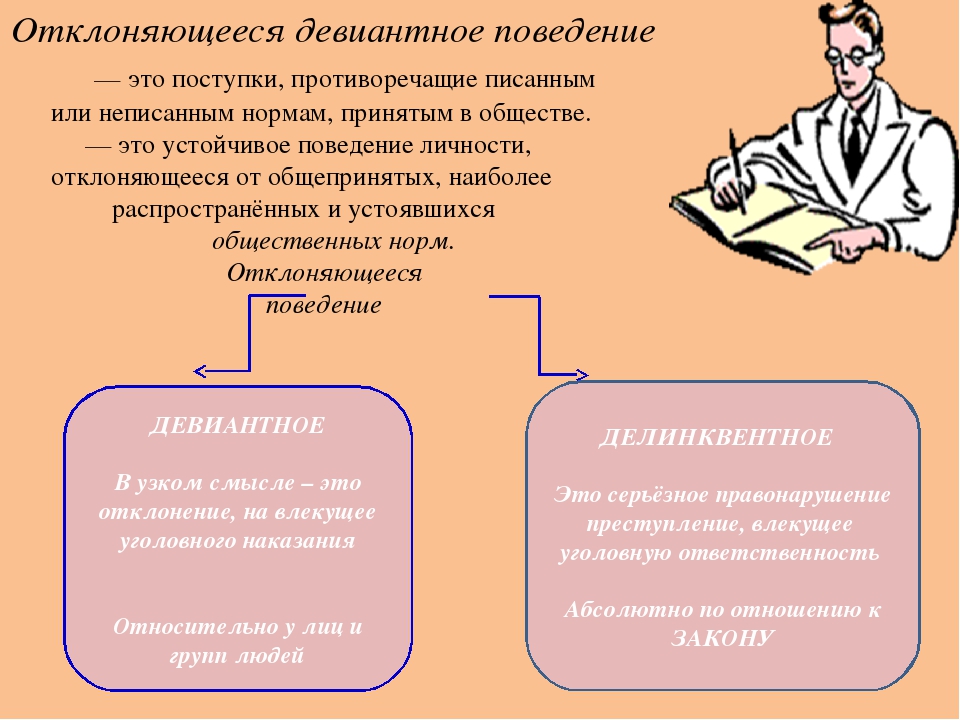

2. Отклоняющееся поведение в широком смысле слова – это:

1) любые изменения в жизни человека;

2) перемещение человека в пределах своей группы;

3) несоблюдение принятых в обществе норм;

4) изменение статуса человека.3. Верны ли суждения об отклоняющемся поведении?

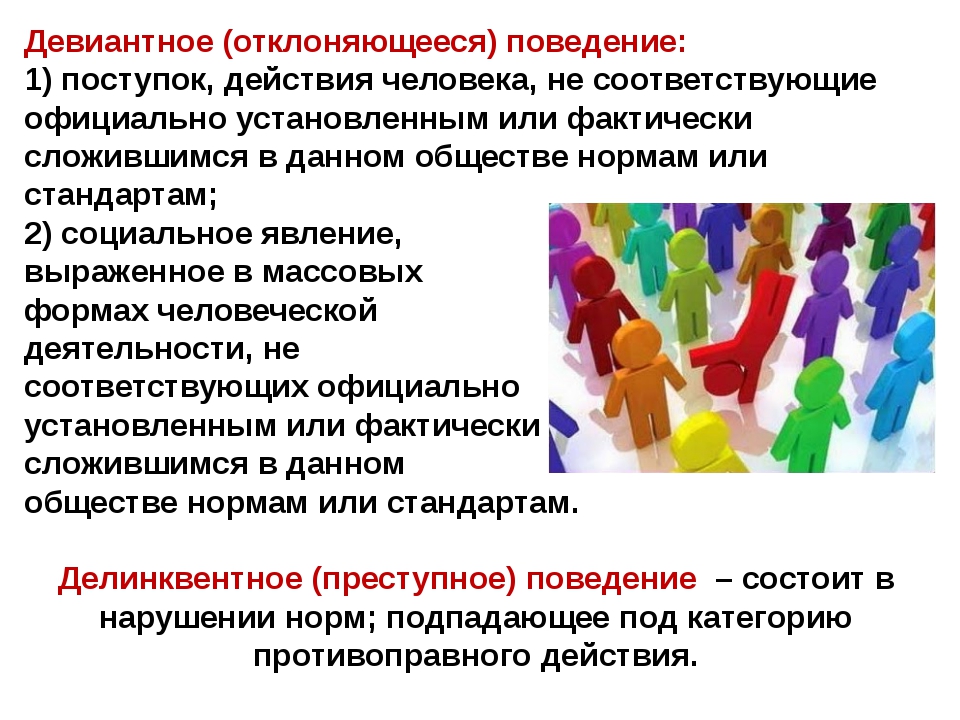

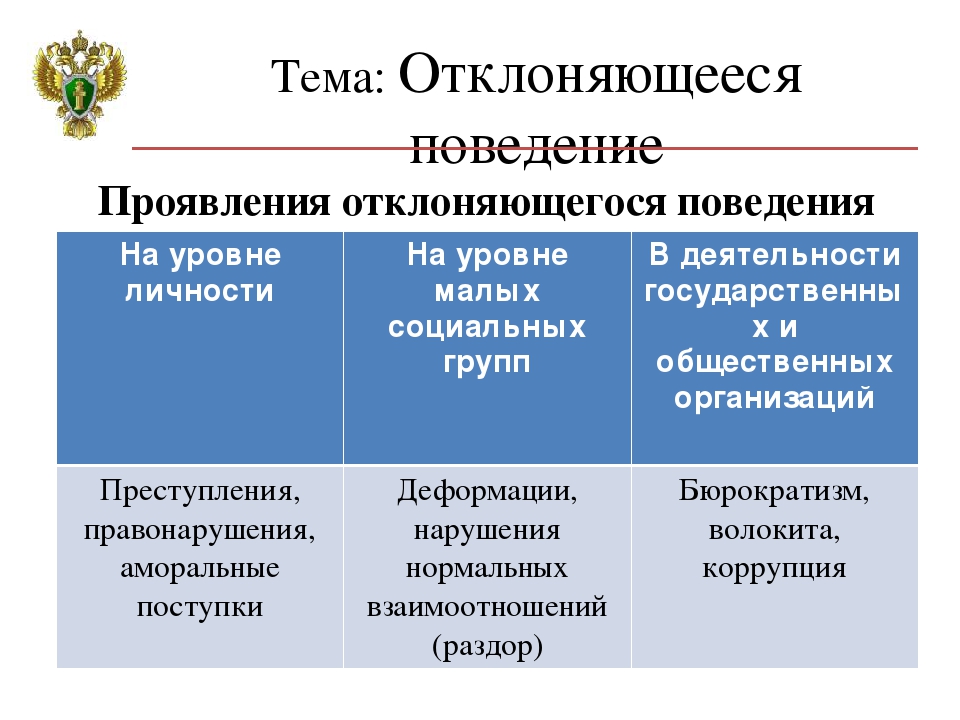

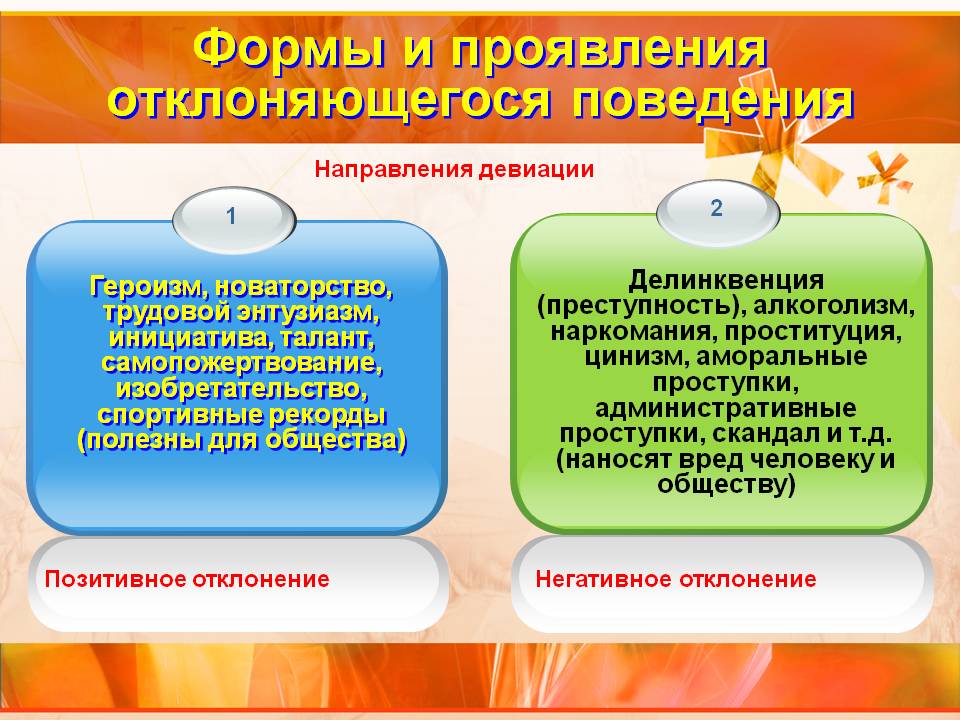

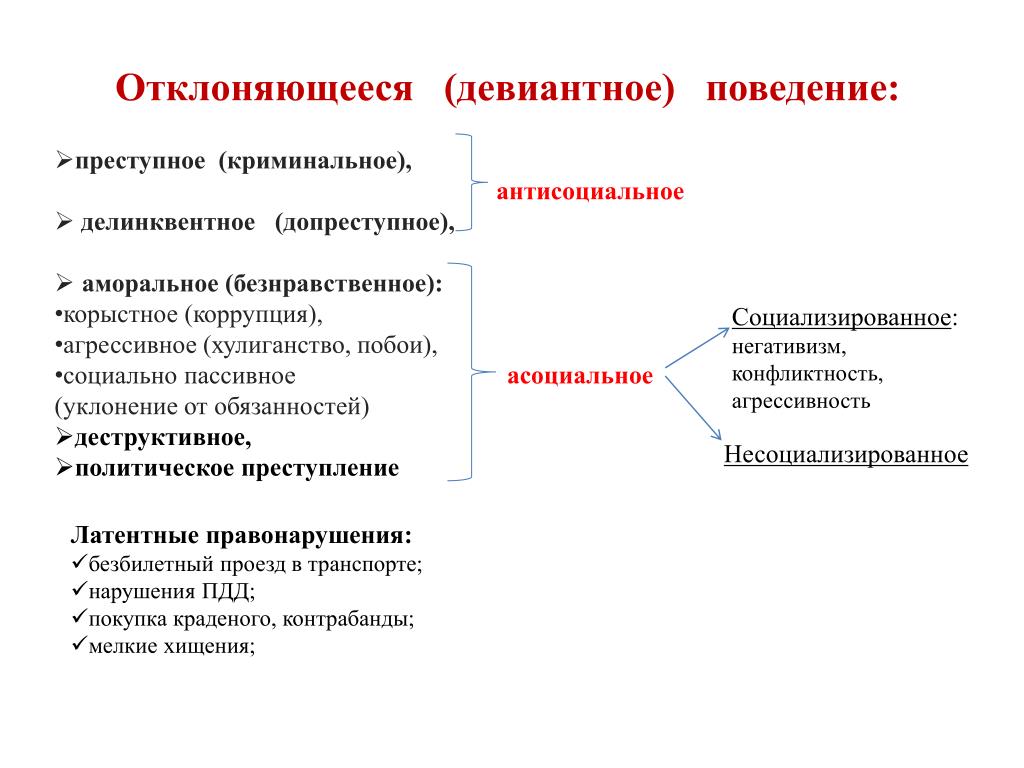

А. Отклоняющееся поведение – это правонарушения и аморальные поступки, терроризм, предательство, вандализм.

Б. Отклоняющееся поведение – это максимально одобряемое поведение, героизм и сверхтрудолюбие, выдающиеся артисты, спортсмены, миссионеры и т.

1) верно только А;

2) верно только Б;

3) верны оба суждения;

4) оба суждения неверны.4. Верны ли суждения об отклоняющемся поведении?

А. Массовые явления – религиозный фанатизм и международный терроризм, примеры отклоняющегося поведения.

Б. Новаторские предложения и изобретения – примеры отклоняющегося поведения.

1) верно только А;

2) верно только Б;

3) верны оба суждения;

4) оба суждения неверны.5. В 60-70-х гг. в советской школе учителя по указу боролись с «длинноволосыми», усматривая в их облике подражание «битлам», насаждали школьную униформу. Отступление школьников от данных требований называется:

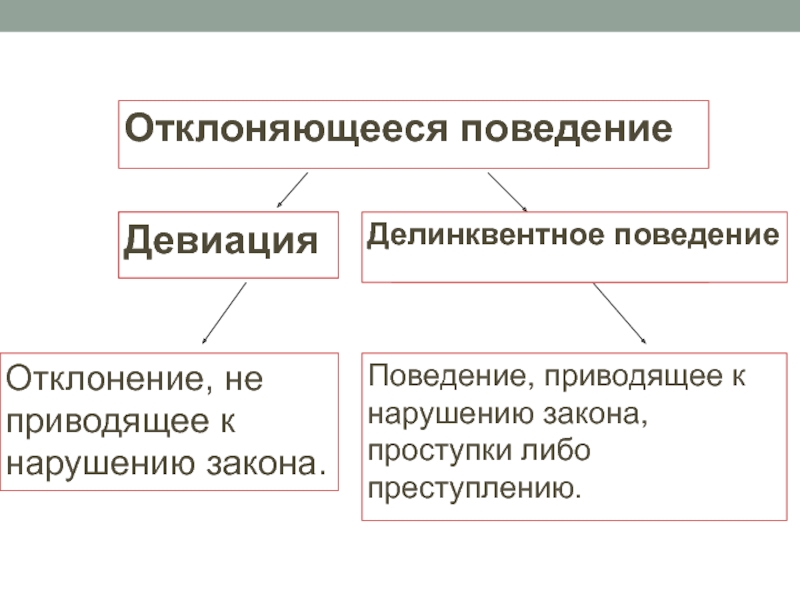

1) противоправным поведением;

2) делинквентным поведением;

3) отклоняющимся поведением;

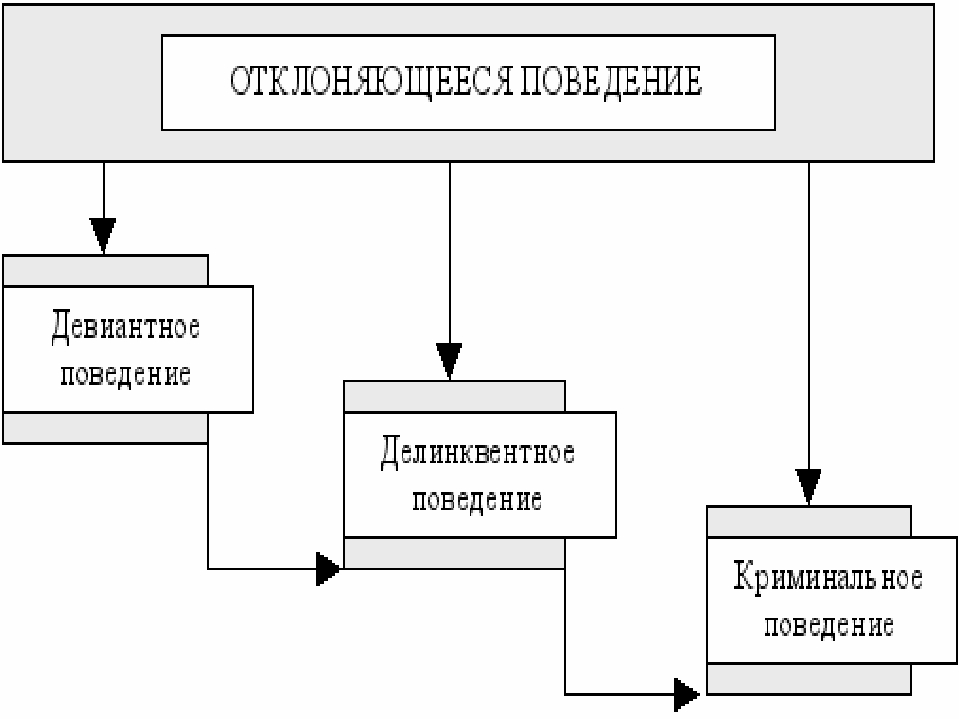

4) конформистским поведением.6. Совокупность противоправных поступков или преступлений получила в социологии название:

1) девиантное поведение;

2) конформное поведение;

3) максимально неодобряемое поведение;

4) делинквентное поведение.

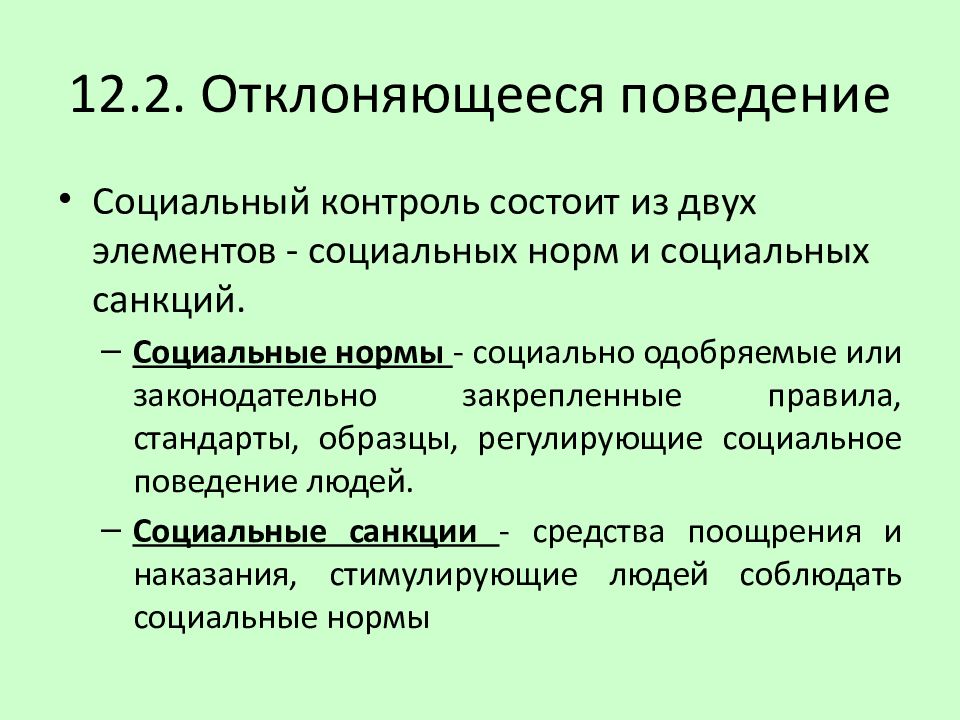

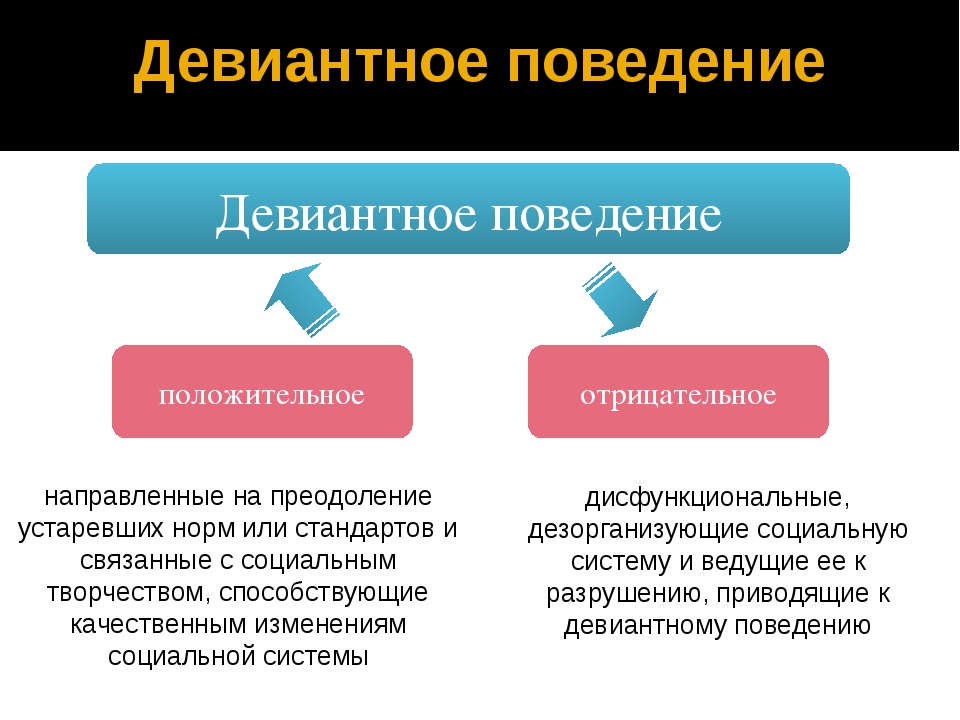

Выберите верные суждения об отклоняющемся поведении. 1) Особенностью отклоняющегося поведения индивида является то, что оно всегда связано с нарушением нравственных норм. 2) Отклоняющееся поведение индивида может быть вызвано его социальным окружением. 3) Отклоняющееся поведение индивида может иметь как негативный, так и позитивный характер. 4) Характерной чертой отклоняющегося поведения является то, что оно проявляется только у индивидов и не свойственно социальным группам. 5) Отклоняющимся признаётся такое поведение, которое влечёт определённые социальные санкции.

Выберите верные суждения об отклоняющемся поведении. 1) Особенностью отклоняющегося поведения индивида является то, что оно всегда связано с нарушением нравственных норм. 2) Отклоняющееся поведение индивида может быть вызвано его социальным окружением. 3) Отклоняющееся поведение индивида может иметь как негативный, так и позитивный характер. 4) Характерной чертой отклоняющегося поведения является то, что оно проявляется только у индивидов и не свойственно социальным группам. 5) Отклоняющимся признаётся такое поведение, которое влечёт определённые социальные санкции. — Вопрос-Ответ

4) Характерной чертой отклоняющегося поведения является то, что оно проявляется только у индивидов и не свойственно социальным группам. 5) Отклоняющимся признаётся такое поведение, которое влечёт определённые социальные санкции. — Вопрос-Ответ

Если показано несколько вариантов, значит все они верны.

Найдены 1 совпадения, соответствующие вашему запросу

Выберите верные суждения об отклоняющемся поведении. 1) Особенностью отклоняющегося поведения индивида является то, что оно всегда связано с нарушением нравственных норм. 2) Отклоняющееся поведение индивида может быть вызвано его социальным окружением. 3) Отклоняющееся поведение индивида может иметь как негативный, так и позитивный характер. 4) Характерной чертой отклоняющегося поведения является то, что оно проявляется только у индивидов и не свойственно социальным группам.

Поиск тестов с ответами

Интересные вопросы

- My friend and I ……. go to the tennis court every Sunday.

Узнать ответ …

С каким морским соседом нас разделяет Берингов пролив?

Узнать ответ …

Установите соответствие между правонарушением и его видом: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. ПРАВОНАРУШЕНИЕ А) опоздание на работу Б) невыполнение планового обязательства В) невыход на работу без уважительной причины Г) плагиат Д) опубликование статьи, порочащей доброе имя руководителя фирмы Е) невозвращение долга ВИД ПРАВОНАРУШЕНИЯ 1) дисциплинарное 2) гражданское

Узнать ответ …

Что из названного явилось причиной, подтолкнувшей Францию заключить военный союз с Россией?

Узнать ответ .

Вебинар Отклоняющееся поведение (зависимости, пищевые р-ва, суициды)

Основные темы вебинара:

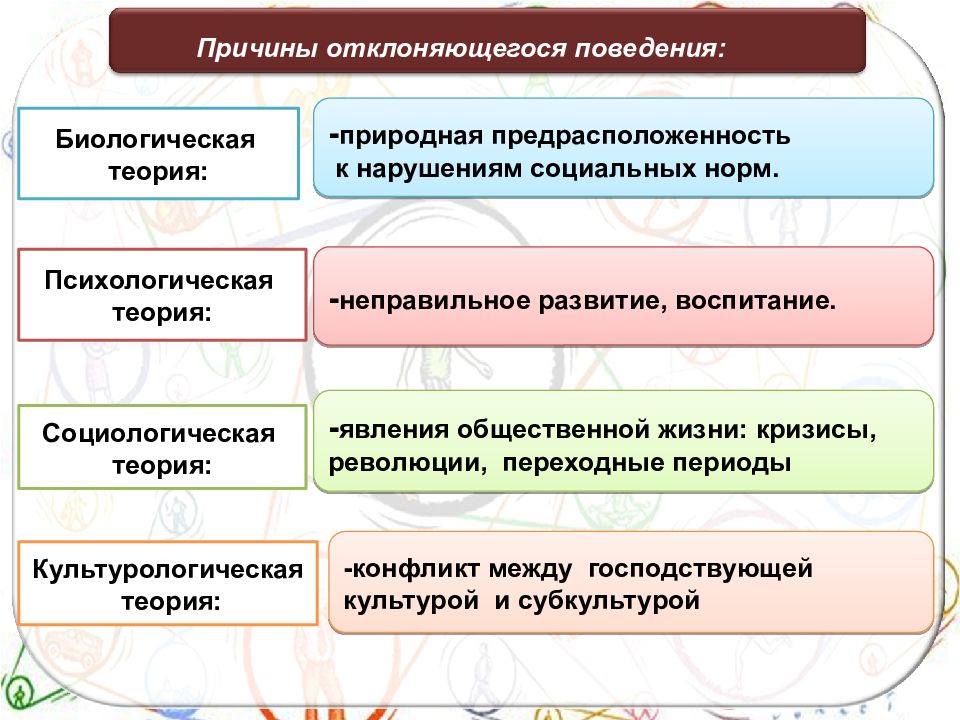

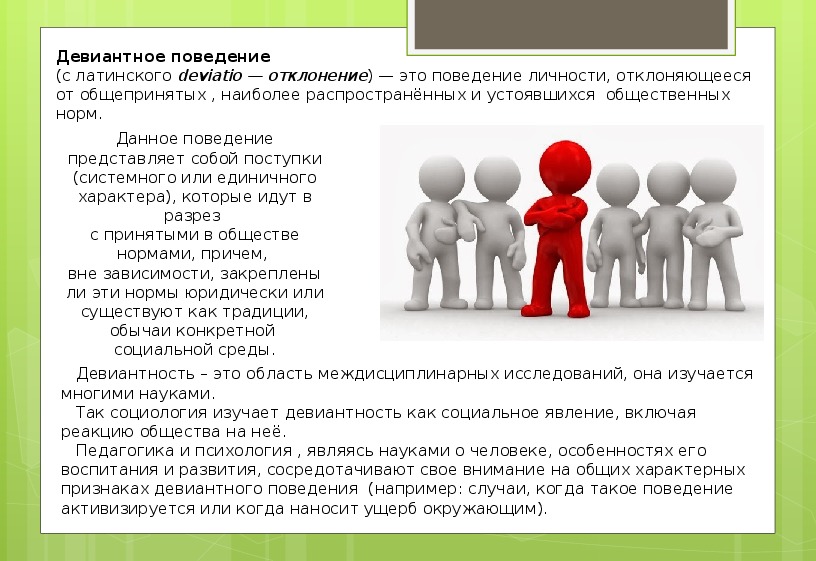

Определение понятия и классификация отклоняющегося (девиантного) поведения.

- Критерии психической нормы.

- Основные формы отклоняющегося поведения.

- МКБ-10 и девиантное поведение.

- Социо-культурные и этнические факторы отклоняющегося поведения.

- История развития взглядов на отклоняющееся поведение.

- Основные теоретические подходы и школы.

- Биологические, социальные и психологические проявления агрессии.

- Враждебность.

- Виды насилия.

- Семейное насилие.

- Сексуальное насилие и злоупотребление.

- Виктимология.

- Психологические характеристики жертв.

- Острые и посттравматические стрессовые расстройства.

- Типология суицидального поведения.

- Психологическая характеристика истинного, аффективного, демонстративно-шантажного суицида.

- Характерные личностные особенности суицидентов и профилактика суицида.

- Групповое поведение молодежи.

- Типы подростковых и молодежных объединений с девиантным поведением.

- Психологическая характеристика криминогенных подростковых группировок.

- Виды зависимых расстройств.

- Алкоголизм и пьянство.

- Ранняя алкоголизация, определение понятия.

- Признаки риска формирования раннего алкоголизма.

- Клинико-психологические особенности раннего алкоголизма.

- Токсикомания. Особенности стадий формирования токсикомании.

- Критерии сформировавшейся токсикомании.

- Сексуальные девиации и психическое здоровье.

- Основные виды сексуальных девиаций.

- Профилактика девиаций в сексуальной сфере.

- Проституция – причины и распространенность.

- Методы исследования отклоняющегося поведения и преступности.

- Методы диагностики индивидуально-психологических и социально-психологических особенностей лиц с отклоняющимся поведением.

- Социальная профилактика, социальная поддержка, психологическое сопровождение лиц с отклоняющимся поведением.

- Медицинская и психологическая помощь больным наркоманией и алкоголизмом, сексуальными девиациями, суицидентам.

Рекомендуемые семинары

Рутинные действия и индивидуальное девиантное поведение — Penn State

TY — JOUR

T1 — Обычные занятия и индивидуальное девиантное поведение

AU — Osgood, D. Wayne

AU — Wilson, Janet K.

AU — O’Malley , Патрик М.

AU — Бахман, Джеральд Г.

AU — Johnston, Lloyd D.

PY — 1996/8

Y1 — 1996/8

N2 — Мы расширяем ситуационный анализ преступности с точки зрения повседневной деятельности к индивидуальному правонарушению и к широкому спектру девиантного поведения.С этой точки зрения, неструктурированное общение со сверстниками в отсутствие авторитетных фигур представляет возможности для отклонения: в присутствии сверстников отклоняющиеся действия будут легче и полезнее; отсутствие авторитетных фигур снижает возможность реакции социального контроля на отклонения; а отсутствие структуры оставляет время для девиантного поведения. Чтобы определить, чаще ли люди, которые проводят больше времени в неструктурированной социальной деятельности, проявляют девиантное поведение, мы проанализировали внутриличностные изменения в повседневной деятельности и отклонения по пяти волнам данных для национальной выборки из более чем 1700 человек в возрасте от 18 до 26 лет. старые.Участие в этих рутинных действиях было тесно связано с преступным поведением, злоупотреблением алкоголем, марихуаной и другими запрещенными наркотиками и опасным вождением. Кроме того, повседневная деятельность составляет значительную часть связи между этим девиантным поведением и возрастом, полом и социально-экономическим статусом.

Чтобы определить, чаще ли люди, которые проводят больше времени в неструктурированной социальной деятельности, проявляют девиантное поведение, мы проанализировали внутриличностные изменения в повседневной деятельности и отклонения по пяти волнам данных для национальной выборки из более чем 1700 человек в возрасте от 18 до 26 лет. старые.Участие в этих рутинных действиях было тесно связано с преступным поведением, злоупотреблением алкоголем, марихуаной и другими запрещенными наркотиками и опасным вождением. Кроме того, повседневная деятельность составляет значительную часть связи между этим девиантным поведением и возрастом, полом и социально-экономическим статусом.

AB — Мы расширяем ситуационный анализ преступности с точки зрения повседневной деятельности на отдельные правонарушения и на широкий спектр девиантного поведения. С этой точки зрения, неструктурированное общение со сверстниками в отсутствие авторитетных фигур представляет возможности для отклонения: в присутствии сверстников отклоняющиеся действия будут легче и полезнее; отсутствие авторитетных фигур снижает возможность реакции социального контроля на отклонения; а отсутствие структуры оставляет время для девиантного поведения. Чтобы определить, чаще ли люди, которые проводят больше времени в неструктурированной социальной деятельности, проявляют девиантное поведение, мы проанализировали внутриличностные изменения в повседневной деятельности и отклонения по пяти волнам данных для национальной выборки из более чем 1700 человек в возрасте от 18 до 26 лет. старые. Участие в этих рутинных действиях было тесно связано с преступным поведением, злоупотреблением алкоголем, марихуаной и другими запрещенными наркотиками и опасным вождением. Кроме того, повседневная деятельность составляет значительную часть связи между этим девиантным поведением и возрастом, полом и социально-экономическим статусом.

Чтобы определить, чаще ли люди, которые проводят больше времени в неструктурированной социальной деятельности, проявляют девиантное поведение, мы проанализировали внутриличностные изменения в повседневной деятельности и отклонения по пяти волнам данных для национальной выборки из более чем 1700 человек в возрасте от 18 до 26 лет. старые. Участие в этих рутинных действиях было тесно связано с преступным поведением, злоупотреблением алкоголем, марихуаной и другими запрещенными наркотиками и опасным вождением. Кроме того, повседневная деятельность составляет значительную часть связи между этим девиантным поведением и возрастом, полом и социально-экономическим статусом.

UR — http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=0001373743&partnerID=8YFLogxK

UR — http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=0001373743&partnerID=8YFLogx

U2 — 10.2307/2096397

DO — 10.2307/2096397

M3 — Артикул

AN — SCOPUS: 0001373743

VL — 61

SP — 635

EP — 655

Американский социологический обзор JF — American Sociological ReviewSN — 0003-1224

IS — 4

ER —

Девиантное поведение сотрудников: роль культуры и соответствующей поддержки организации

Аллен, Д.

Аппельбаум, С.Х., Лакони, Г.Д., Матусек, А. (2007), «Положительное и отрицательное девиантное поведение на рабочем месте: причины, последствия и решения», Корпоративное управление, Том. 7 No. 5, pp. 586-598.

Айджан, З.(2001), «Патернализм: Йонетим ве Лидерлик Анлайышина Илишкин Юч Гёргюл Чалисма», Йонетим Араштырмалари Дергиси, Том. 1 № 1, с. 11-32.

Aycan, Z. (2005), «Взаимодействие между культурными и институциональными / структурными непредвиденными обстоятельствами в управлении человеческими ресурсами», Международный журнал управления человеческими ресурсами, Vol.

Айджан, З., Канунго, Р. Н., Мендонка, М., Ю, К., Деллер, Дж., Шталь, Г. и Хурсид, А. (2000), «Влияние культуры на методы управления человеческими ресурсами: сравнение стран Атена», Прикладная психология : Международный обзор, Vol. 49 No. 1, pp. 192-220.

Бэйм-Олдред, К. В., Кулен, Дж. Б., Мартин, К. Д. и Парботия, К. (2013), «Национальная культура и уклонение от уплаты налогов на уровне компаний», Journal of Business Research, Vol. 66 Нет.3. С. 390-396.

Беннетт, Р.Дж. и Робинсон, С. (2000), «Разработка показателя отклонений на рабочем месте», Журнал прикладной психологии, Vol. 85 No. 3, pp. 349-360.

Беннетт, Р. Дж. и Стампер, К. (2001), «Корпоративное гражданство и отклонения: исследование рабочего поведения», в Гэлбрейт, К. и Райан, М. (редакторы), Международные исследования бизнес-дисциплин: стратегии и организации в переходный период, Elsevier Science, Амстердам, стр. .265-284.

Дж. и Стампер, К. (2001), «Корпоративное гражданство и отклонения: исследование рабочего поведения», в Гэлбрейт, К. и Райан, М. (редакторы), Международные исследования бизнес-дисциплин: стратегии и организации в переходный период, Elsevier Science, Амстердам, стр. .265-284.

Блау, П. (1964), Обмен и власть в социальной жизни, Вили, Нью-Йорк, Нью-Йорк.

Бохнер, С. и Хескет, Б. (1994), «Дистанция власти, индивидуализм / коллективизм и отношение к работе в разнообразной в культурном отношении рабочей группе», Journal of Cross-Cultural Psychology, Vol. 25 No. 2, pp. 233-257.

Клагстон, М., Хауэлл, Дж. П., Дорфман, П. В. (2000), «Предсказывает ли культурная социализация множественные основания и фокусы приверженности?», Journal of Management, Vol. 26 No. 1, pp. 5-30.

26 No. 1, pp. 5-30.

Кочча, C. (1998), «Избегайте токсичных организаций», Nursing Management, Vol. 29 No. 5, pp. 32-34.

Колберт, А.Э., Маунт, М.К., Хартер, Дж. К., Витт, Л.А. и Баррик, М.Р. (2004), «Интерактивное влияние личности и восприятия рабочей ситуации на отклонения на рабочем месте», Журнал прикладной психологии, Vol. 89 No. 4, pp. 599-609.

Кропанзано Р. и Митчелл М.С. (2005), «Теория социального обмена: междисциплинарный обзор», Journal of Management, Vol. 31 No. 6, pp. 874-900.

Дейли, Р.К. и Кирк, Д.Дж. (1992), «Распределительная и процессуальная справедливость как предшественники неудовлетворенности работой и намерения поменять местами», Human Relations, Vol. 45 No. 3, pp. 305-317.

45 No. 3, pp. 305-317.

Дорфман, П. и Хауэлл, Дж. П. (1988), «Измерения национальной культуры и эффективные модели лидерства: новый взгляд на Хофстеде», в Farmer, R.N. и Гун, Э. (Eds), Advances in International Comparative Management: ежегодное исследование, Elsevier Science, Амстердам, стр.127-150.

Эрли, П. и Гибсон, К. Б. (1998), «Анализ нашего прогресса в области индивидуализма-коллективизма: 100 лет солидарности и общности», Journal of Management, Vol. 24 No. 3, pp. 265-304.

Эйзенбергер, Р., Фасоло, П. и Дэвис-ЛаМастро, В. (1990), «Воспринимаемая организационная поддержка и усердие, приверженность и новаторство сотрудников», Журнал прикладной психологии, Vol.75 No. 1, pp. 51-59.

Эйзенбергер, Р. , Хантингтон, Р., Хатчисон, С. и Сова, Д. (1986), «Воспринимаемая организационная поддержка», Журнал прикладной психологии, Vol. 71 No. 3, pp. 500-507.

, Хантингтон, Р., Хатчисон, С. и Сова, Д. (1986), «Воспринимаемая организационная поддержка», Журнал прикладной психологии, Vol. 71 No. 3, pp. 500-507.

Эвертон, У.Дж., Джолтон, Дж. А. и Мастранджело, П. (2007), «Будьте добрыми и справедливыми, иначе: понимание причин отклоняющегося поведения сотрудников», Journal of Management Development, Vol.26 No. 2, pp. 117-131.

Фарх, Дж. Л., Хакетт, Р. Д. и Лян, Дж. (2007), «Культурные ценности индивидуального уровня как модераторы воспринимаемых взаимоотношений организационной поддержки и результатов сотрудников в Китае: сравнение влияния дистанции власти и традиционности», Журнал Академии управления , Vol. 50 No. 3, pp. 715-729.

Феррис, Д.Л., Браун, Д.Дж. и Хеллер, Д. (2009), «Организационная поддержка и организационные отклонения: опосредующая роль самооценки, основанной на организации», Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol. 108, стр. 279-286.

108, стр. 279-286.

Фиске, А., Китайма, С., Маркус, Х.Р. и Нисбетт, Р. (1998), «Культурная матрица социальной психологии», в Gilbert, D.T., Fiske, S.T. и Линдзи, Г. (ред.), Справочник по социальной психологии, McGraw-Hill, New York, NY, стр.915-981.

Фисс, П. (2007), «Теоретико-множественный подход к организационным конфигурациям», The Academy of Management Review, Vol. 32 No. 4, pp. 1180-1198.

Фисс, П. (2011), «Построение более совершенных теорий причинности: подход нечетких множеств к типологиям в исследованиях организаций», Academy of Management Journal, Vol. 54 Нет.2. С. 393-420.

Геддес Д. и Барон Р.А. (1997), «Агрессия на рабочем месте как следствие отрицательной обратной связи», Management Communication Quarterly, Vol. 10 № 4, с. 433-454.

10 № 4, с. 433-454.

Геддес, Д. и Каллистер, Р.Р. (2007), «Пересечение черты (и): модель двойного порога гнева в организациях», Academy of Management Review, Vol.32 No. 3, pp. 721-746.

Геддес, Д., Стикни, Л.С. (2011), «Проблема с санкциями: организационные реакции на проявление девиантного гнева на работе», Human Relations, Vol. 64 No. 2, pp. 201-230.

Гоулднер, А. (1960), «Норма взаимности: предварительное утверждение», American Sociological Review, Vol. 25 Нет.2. С. 161-178.

Гриффин Р.В., О’Лири-Келли А. и Коллинз Дж. М. (1998), «Дисфункциональное рабочее поведение в организациях», в Cooper, C.L. и Руссо, Д. (Ред.), Тенденции в организационном поведении, John Wiley & Sons, Нью-Йорк, Нью-Йорк, стр. 65-82.

65-82.

Хейтон, Дж. К., Карнабучи, Г. и Эйзенбергер, Р. (2012), «С небольшой помощью коллег: подход социальной укорененности к воспринимаемой организационной поддержке», Journal of Organizational Behavior, Vol.33 No. 2, pp. 235-249.

Хофстеде, Г. (1984), Последствия культуры: международные различия в ценностях, связанных с работой, Sage, Беверли-Хиллз, Калифорния.

Хофстеде, Г. (1980), «Последствия культуры: международные различия в ценностях, связанных с работой», Sage, Newbury Park, CA.

Хофстеде, Г.Дж. (2005), Культуры и организации: Программное обеспечение разума, Макгроу-Хилл, Нью-Йорк, Нью-Йорк.

Катеб, Г. А., Свис, Р., Обейдат, Б. и Макабле, М. (2014), «Исследование критических факторов внедрения информационных систем в иорданских компаниях, занимающихся информационными технологиями», Европейский журнал бизнеса и менеджмента, Vol. 7 No. 36, pp. 11-28.

А., Свис, Р., Обейдат, Б. и Макабле, М. (2014), «Исследование критических факторов внедрения информационных систем в иорданских компаниях, занимающихся информационными технологиями», Европейский журнал бизнеса и менеджмента, Vol. 7 No. 36, pp. 11-28.

Кац, Д.и Кан, Р.Л. (1978), Социальная психология организаций, 2-е изд., Wiley, New York, NY.

Ким, Х. и Маркус, Х.Р. (1999), «Отклонение или уникальность, гармония или соответствие? Культурный анализ », Journal of Personality and Social Psychology, Vol. 77 No. 4, pp. 785-800.

Ким, У., Триандис, К., Кагитчибаси, К., Чой, С. и Юн, Г. (1994), Индивидуализм и коллективизм: теория, метод и приложения, Sage, Thousand Oaks, CA.

Киркман, Б. Л., Лоу, К.Б. и Гибсон, К. Б. (2006), «Четверть века культурных последствий: обзор эмпирических исследований, включающих структуру культурных ценностей Хофстеде», Journal of International Business Studies, Vol. 37 № 3, с. 285-320.

Л., Лоу, К.Б. и Гибсон, К. Б. (2006), «Четверть века культурных последствий: обзор эмпирических исследований, включающих структуру культурных ценностей Хофстеде», Journal of International Business Studies, Vol. 37 № 3, с. 285-320.

Коттке, Дж.Л. и Шарафински C.E. (1988), «Измерение воспринимаемой супервизорной и организационной поддержки», «Образовательные и психологические измерения», Vol. 48 No. 4, pp. 1075-1079.

Куртессис, Дж., Эйзенбергер, Р., Форд, М.Т., Буффарди, Л.С., Стюарт, К.А. и Адис, К.С. (2015), «Воспринимаемая организационная поддержка: метааналитическая оценка теории организационной поддержки», Journal of Management, Vol. 43 № 6, стр. 1854-1884, DOI: 10.1177/0149206315575554.

Левинсон, Х. (1965), «Взаимосвязь: отношения между человеком и организацией», Ежеквартальное издание «Административная наука», Vol. 9 № 4, с. 370-390.

9 № 4, с. 370-390.

Лиан, Х., Феррис, Д.Л. и Браун, Д.Дж. (2012), «Усиливает ли дистанция власти или смягчает последствия злоупотребления надзором? Это зависит от результата », Журнал прикладной психологии, Vol.97 No. 1, pp. 107-123.

Ляо, Х., Джоши, А. и Чуанг, А. (2004), «Выглядеть как больной палец: несходство сотрудников и отклонения от нормы на работе», Психология персонала, Vol. 57, стр. 969-1000.

Либерсон, С. (1985), Засчитывая: Улучшение социальных исследований и теории, Калифорнийский университет Press, Беркли и Лос-Анджелес, Калифорния.

Maertz, C.P., Стивенс, M.J. и Кэмпион, M.A. (2003), «Модель текучести для мексиканских макиладорасов», Journal of Vocational Behavior, Vol. 63 No. 1, pp. 111-115.

63 No. 1, pp. 111-115.

Маркус, Х.Р., Маллалли, П. и Китайма, С. (1997), «Самостоятельные пути: разнообразие форм культурного участия», в Нейссере, У. и Джоплинг, Д.А. (Ред.), Концептуальное Я в контексте: культура, опыт, самопонимание, Cambridge University Press, Кембридж, стр. 13-61.

Миликич, Б. (2009), «Влияние культуры на процессы и практику управления человеческими ресурсами: предложения для Сербии», Economic Annuals, Vol. 181 No. 1, pp. 93-118.

Ньюман, К.и Ноллен, С. (1996), «Культура и конгруэнтность: соответствие между методами управления и национальной культурой», Журнал международных бизнес-исследований, Vol. 27 No. 4, pp. 753-779.

Ойсерман, Д. , Кун, Х. и Кеммельмайер, М. (2002), «Переосмысление индивидуализма и коллективизма: оценка теоретических допущений и метаанализ», Психологический бюллетень, Vol. 128 № 1, с. 3-72.

, Кун, Х. и Кеммельмайер, М. (2002), «Переосмысление индивидуализма и коллективизма: оценка теоретических допущений и метаанализ», Психологический бюллетень, Vol. 128 № 1, с. 3-72.

Пейн, С.К. и Хаффман, А.Х. (2005), «Продольное исследование влияния наставничества на приверженность и текучесть кадров в организации», The Academy of Management Journal, Vol. 48 No. 1, pp. 158-168.

Паффер, С. (1987), «Просоциальное поведение, неподчинение и производительность труда среди комиссионных продавцов», Journal of Applied Psychology, Vol. 72 No. 4, pp. 615-621.

Рагин, К.К. (2006), «Установочные отношения в социальных исследованиях: оценка их согласованности и охвата», Политический анализ, Vol. 14 № 3, стр. 291-310, DOI: 10.1093 / pan / mpj019.

Рагин, К. (2008), Redesigning Social Inquiry: Fuzzy Sets and Beyond, University Of Chicago Press, Чикаго и Лондон.

Рагин, К. и Rihoux, B. (2004), «Качественный сравнительный анализ (QCA): состояние дел и перспективы», Качественные методы, Vol.2 No. 2, pp. 3-13.

Рамамурти, Н. и Кэрролл, С.Дж. (1998), «Ориентации индивидуализма / коллективизма и реакции на альтернативные методы управления человеческими ресурсами», Human Relations, Vol. 51 No. 5, pp. 571-588.

Рамамурти, Н. и Флад, П.С. (2002), «Установки и поведенческие намерения сотрудников: проверка основных и сдерживающих эффектов ориентации индивидуализма и коллективизма», Human Relations, Vol. 55 No. 9, pp. 1071-1096.

55 No. 9, pp. 1071-1096.

Рамамурти, Н. и Флад, П.С. (2004), «Индивидуализм / коллективизм, воспринимаемая взаимозависимость задач и отношения к работе в команде среди ирландских« синих воротничков »: проверка основных и сдерживающих эффектов», Human Relations, Vol. 57 No. 3, pp. 347-366.

Роудс, Л. и Эйзенбергер, Р. (2002), «Воспринимаемая организационная поддержка: обзор литературы», Журнал прикладной психологии, Vol.87 No. 4, pp. 698-714.

Роудс, Л., Эйзенбергер, Р. и Армели, С. (2001), «Аффективная приверженность организации: вклад в воспринимаемую организационную поддержку», Журнал прикладной психологии, Vol. 86 No. 5, pp. 825-836.

Рихоукс, Б. и Рэгин, К.С. (2009), Конфигурационные сравнительные методы: качественный сравнительный анализ (QCA) и связанные методы, Sage Publications, Thousand Oaks, CA и Лондон.

и Рэгин, К.С. (2009), Конфигурационные сравнительные методы: качественный сравнительный анализ (QCA) и связанные методы, Sage Publications, Thousand Oaks, CA и Лондон.

Робинсон, С. и Беннетт Р.Дж. (1995), «Типология девиантного поведения на рабочем месте: многомерное масштабное исследование», Academy of Management Journal, Vol. 38 No. 2, pp. 555-572.

Робинсон, С. и Гринберг, Дж. (1998), «Плохое поведение сотрудников: аспекты, детерминанты и дилеммы в исследовании отклонений на рабочем месте», в Cooper, C.Л. и Руссо, Д. (Ред.), Тенденции в организационном поведении, Wiley, New York, NY, стр. 1-30.

Робинсон, С. и О’Лири-Келли А. (1998), «Обезьяна видит, обезьяна делает: влияние рабочих групп на антисоциальное поведение сотрудников», Academy of Management Journal, Vol. 41 No. 6, pp. 658-672.

41 No. 6, pp. 658-672.

Шнайдер, К.К. и Вагеманн, К. (2010), «Стандарты передовой практики в качественном сравнительном анализе (QCA) и нечетких наборах», Сравнительная социология, Vol. 9 № 3, с. 397-418.

Шнайдер, К. и Вагеманн, К. (2012), Теоретико-множественные методы для социальных наук: руководство по качественному сравнительному анализу, Cambridge University Press, Кембридж.

Шулер, Р.С. и Рогоцкий Н. (1998), «Понимание различий в практике вознаграждения в разных компаниях: влияние национальной культуры», Journal of International Business Studies, Vol. 29 No. 1, pp. 1-14.

Шварц, С. (1992), «Универсалии в содержании и структуре ценностей: теоретические достижения и эмпирические тесты в 20 странах», в Zanna, M. P. (Ред.), Успехи в экспериментальной социальной психологии, Academic Press, Нью-Йорк, Нью-Йорк, стр.1-65.

P. (Ред.), Успехи в экспериментальной социальной психологии, Academic Press, Нью-Йорк, Нью-Йорк, стр.1-65.

Сеттун, Р.П., Беннет, Н., Лиден, Р.С. (1996), «Социальный обмен в организациях: воспринимаемая организационная поддержка, обмен лидерами и членами и взаимность сотрудников», Журнал прикладной психологии, Vol. 81 No. 3, pp. 219-227.

Шор, Л.М., Койл-Шапиро, Д.А.М., Чен, X.P. и Тетрик, Л. (2009), «Социальный обмен в рабочих условиях: содержание, процесс и смешанные модели», Обзор управления и организации, Том.5 No. 3, pp. 289-302.

Шосс, М.К., Айзенбергер, Р., Рестубог, С.Л. и Загенчик, Т. (2013), «Обвинение организации в злоупотреблении супервизией: роли воспринимаемой организационной поддержки и организационное воплощение супервизора», Journal of Applied Psychology, Vol. 98 No. 1, pp. 158-168.

98 No. 1, pp. 158-168.

Скарлицки, Д.П. и Фолджер Р. (1997), «Возмездие на рабочем месте: роль распределительной, процедурной и интерактивной справедливости», Journal of Applied Psychology, Vol. 82 № 3, с. 434-443.

Сосик, Дж. Дж. и Юнг, Д. (2002), «Характеристики и производительность рабочих групп в коллективистских и индивидуалистических культурах», Журнал социальной психологии, Vol. 142 No. 1, pp. 5-23.

Спектор, П.E. (1997), Удовлетворенность работой, Sage, Thousand Oaks, CA.

Тейт, У., Ватли, А. и Клагстон, М. (1997), «Источники и результаты напряженности на рабочем месте: исследование трех стран», Международный журнал менеджмента, Vol. 3 № 3, с. 350-358.

3 № 3, с. 350-358.

Тау, С., Беннетт, Р.Дж., Митчелл, М.С. и Маррс, М. (2009), «Как стиль управления смягчает взаимосвязь между злоупотреблением надзором и отклонениями на рабочем месте: теория управления неопределенностью», «Организационное поведение и процессы принятия решений людьми», том.108 No. 1, pp. 79-92.

Triandis, H.C. (1995), Индивидуализм и коллективизм, Westview Press, Боулдер, Колорадо.

Triandis, H.C. (2001), «Индивидуализм-коллективизм и личность», Journal of Personality, Vol. 69 No. 6, pp. 907-924.

Тромпенаарс, Ф.и Хэмпден-Тернер, К. (2004), Управление людьми в разных культурах, Capstone Publishing, Западный Суссекс.

Тузун, И. и Калемчи, А. (2012), «Организационная и надзорная поддержка в отношении намерений текучести», Journal of Managerial Psychology, Vol. 27 No. 5, pp. 518-534.

Тузун И.К., Четин Ф. и Басым Н.(2016), «Девиантное поведение сотрудников в глазах коллег: роль организационной поддержки и самоэффективности», Eurasian Business Review, Vol. 7 № 3, стр. 389-405, DOI: 10.1007 / s40821-016-0061-5.

Тайлер Т.Р., Линд Э.А. и Хо, Й.Дж. (2000), «Культурные ценности и властные отношения: психология разрешения конфликтов в разных культурах», Психология, государственная политика и право, Vol. 6 No. 4, pp. 1138-1163.

Ван Дайн, Л., Вандевалль, Д., Костова, Т., Латам, М. Э. и Каммингс, Л.Л. (2000), «Коллективизм, склонность к доверию и самооценка как предикторы организационной гражданственности в нерабочей обстановке», Журнал организационного поведения, Vol. 21 No. 1, pp. 3-23.

Э. и Каммингс, Л.Л. (2000), «Коллективизм, склонность к доверию и самооценка как предикторы организационной гражданственности в нерабочей обстановке», Журнал организационного поведения, Vol. 21 No. 1, pp. 3-23.

Ван Эммерик, I.J.H., Euwema, M.C. и Баккер А.B. (2007), «Угрозы насилия на рабочем месте и буферный эффект социальной поддержки», Group and Organization Management, Vol. 32 No. 2, pp. 152-175.

Варди Ю. и Винер Ю. (1996), «Неправомерное поведение в организациях: мотивационная структура», Наука об организации, Vol. 7 № 2, с. 151–165.

Вагнер, Дж. (1995), «Исследования индивидуализма-коллективизма: влияние на сотрудничество в группах», Журнал Академии Менеджмента, Vol.38 No. 1, pp. 152-172.

Ван В. , Мао Дж., Ву В. и Лю Дж. (2012), «Оскорбительный надзор и отклонения от нормы на рабочем месте: посредническая роль интерактивного правосудия и сдерживающая роль дистанции власти», Азиатско-Тихоокеанский журнал Human Ресурсы, Vol. 50 No. 1, pp. 43-60.

, Мао Дж., Ву В. и Лю Дж. (2012), «Оскорбительный надзор и отклонения от нормы на рабочем месте: посредническая роль интерактивного правосудия и сдерживающая роль дистанции власти», Азиатско-Тихоокеанский журнал Human Ресурсы, Vol. 50 No. 1, pp. 43-60.

Васти, С.А. (2003), «Организационная приверженность, намерения смены и влияние культурных ценностей», Журнал профессиональной и организационной психологии, Vol.76 No. 3, pp. 303-321.

Уэйн, С.Дж., Шор, Л.М., Лиден, Р.С. (1997), «Воспринимаемая организационная поддержка и обмен лидерами и членами: перспектива социального обмена», Academy of Management Journal, Vol. 40 No. 1, pp. 82-111.

Webster (1975), Словарь Вебстера, Merriam-Webster, Springfield, MA.

Ю Л. , Флаэрти К. и Франквик Г. Л. (2013), «Влияние практики общения на отклонения среди корейских продавцов: опосредующая роль внутренней мотивации», Journal of Business Research, Vol. 67 No. 9, pp. 1991–1999.

, Флаэрти К. и Франквик Г. Л. (2013), «Влияние практики общения на отклонения среди корейских продавцов: опосредующая роль внутренней мотивации», Journal of Business Research, Vol. 67 No. 9, pp. 1991–1999.

Социальное обучение и девиантное поведение: специальный тест общей теории

- Рональд Л. Акерс

- Марвин Д.Крон

- Lonn Lanza-Kaduce

- Марсия Радосевич

Глава

- 11 Цитаты

- 303 Загрузки

Abstract

В последнее десятилетие мы наблюдаем резкий сдвиг от социологических объяснений девиантного поведения к разработке теоретических взглядов на социальные реакции и определения девиантности и преступности. Формулировки ярлыков и конфликтов стали главными фокусами социологического теоретизирования, а также резонаторами для большинства споров и дискуссий в области девиантности. Такое смещение фокуса было сочтено необходимым, чтобы исправить предыдущий дисбаланс внимания к самому девиантному поведению (Akers, 1968), и это явно имело такой эффект. К сожалению, это также привело к игнорированию теоретических разработок в области этиологии девиантного поведения. Ни навешивание ярлыков, ни перспективы конфликта не предложили общего объяснения девиантного поведения, хотя некоторые теоретики конфликта предложили предварительные, но неполные усилия в этом направлении (Taylor, et al., 1973; Спитцер, 1975). Были и другие попытки объяснить девиантное поведение, но они были довольно узкими по своему охвату; они обычно ограничивались либо конкретным типом девиантного поведения, либо ограниченным диапазоном существенных переменных. Например, большое внимание было уделено современному возрождению теории сдерживания (Гиббс, 1975; 1977; Уолдо и Чирикос, 1972, Титтл, 1975; Силберман, 1976; Эриксон и др.

Формулировки ярлыков и конфликтов стали главными фокусами социологического теоретизирования, а также резонаторами для большинства споров и дискуссий в области девиантности. Такое смещение фокуса было сочтено необходимым, чтобы исправить предыдущий дисбаланс внимания к самому девиантному поведению (Akers, 1968), и это явно имело такой эффект. К сожалению, это также привело к игнорированию теоретических разработок в области этиологии девиантного поведения. Ни навешивание ярлыков, ни перспективы конфликта не предложили общего объяснения девиантного поведения, хотя некоторые теоретики конфликта предложили предварительные, но неполные усилия в этом направлении (Taylor, et al., 1973; Спитцер, 1975). Были и другие попытки объяснить девиантное поведение, но они были довольно узкими по своему охвату; они обычно ограничивались либо конкретным типом девиантного поведения, либо ограниченным диапазоном существенных переменных. Например, большое внимание было уделено современному возрождению теории сдерживания (Гиббс, 1975; 1977; Уолдо и Чирикос, 1972, Титтл, 1975; Силберман, 1976; Эриксон и др. , 1977; Мейер и Джонсон, 1977; Geerken and Gove, 1977).Однако сфера применения теории сдерживания мало изменилась с момента ее утверждения классическими криминологами два столетия назад и ограничивается фактической или предполагаемой достоверностью, строгостью и быстротой официально применяемых юридических санкций за нарушение уголовного закона. Другой пример — теория контроля (социальной связи) Трэвиса Хирски (Travis Hirschi, 1969), которая является более общим объяснением отклонения, чем теория сдерживания, но, в свою очередь, в первую очередь ограничивается неформальным социальным контролем, который исходит от людей, связанных с группами и учреждения.

, 1977; Мейер и Джонсон, 1977; Geerken and Gove, 1977).Однако сфера применения теории сдерживания мало изменилась с момента ее утверждения классическими криминологами два столетия назад и ограничивается фактической или предполагаемой достоверностью, строгостью и быстротой официально применяемых юридических санкций за нарушение уголовного закона. Другой пример — теория контроля (социальной связи) Трэвиса Хирски (Travis Hirschi, 1969), которая является более общим объяснением отклонения, чем теория сдерживания, но, в свою очередь, в первую очередь ограничивается неформальным социальным контролем, который исходит от людей, связанных с группами и учреждения.

Ключевые слова

Социальное обучение Алкогольное поведение Девиантное поведение Американский социологический обзор Дифференциальное подкреплениеЭти ключевые слова были добавлены машиной, а не авторами. Это экспериментальный процесс, и ключевые слова могут обновляться по мере улучшения алгоритма обучения.

Исследование проводилось в то время, когда авторы работали в научном штате Центра изучения развития молодежи города Мальчиков (Мальс-Таун, Небраска). Мы с благодарностью отмечаем поддержку Центра и выражаем признательность его директору доктору В.Рональду Фельдману, его компьютерам, библиотеке и административному персоналу за прекрасное сотрудничество. Мы особенно благодарим Мэтью Ламберта за прекрасную работу, которую он для нас проделал над проектом. Выражается признательность официальным лицам школы, учителям и ученикам, участвовавшим в опросе. Мы также признательны родителям, согласившимся принять участие в программе их сыновей и дочерей.

Мы с благодарностью отмечаем поддержку Центра и выражаем признательность его директору доктору В.Рональду Фельдману, его компьютерам, библиотеке и административному персоналу за прекрасное сотрудничество. Мы особенно благодарим Мэтью Ламберта за прекрасную работу, которую он для нас проделал над проектом. Выражается признательность официальным лицам школы, учителям и ученикам, участвовавшим в опросе. Мы также признательны родителям, согласившимся принять участие в программе их сыновей и дочерей.

Это предварительный просмотр содержимого подписки,

войдите в, чтобы проверить доступ.

Предварительный просмотр

Невозможно отобразить предварительный просмотр.Скачать превью PDF.

Список литературы

-

Абельсон, Х. И., Р. Коэн. Д. Шрайер и М. Раппепорт (1973). «Опыт употребления наркотиков, отношение и соответствующее поведение среди подростков и взрослых». Стр. 488–867 в

Употребление наркотиков в Америке: проблема в перспективе, Vol.

Google Scholar 1. Отчет, подготовленный Национальной комиссией по марихуане и злоупотреблению наркотиками.

1. Отчет, подготовленный Национальной комиссией по марихуане и злоупотреблению наркотиками. -

Акерс, Рональд Л. (1968). «Проблемы социологии девиантности: социальные определения и поведение.”

Социальные силы46: 455–65.

Google Scholar -

Акерс, Рональд Л. (1973).

Девиантное поведение: подход к социальному обучению. Бельмонт, Калифорния: Уодсворт.

Google Scholar -

Акерс, Рональд Л. (1977).

Девиантное поведение: подход к социальному обучению. 2-е изд. Бельмонт, Калифорния: Уодсворт.

Google Scholar -

Акерс, Рональд Л., Роберт Л. Берджесс и Велдон Джонсон (1968). «Употребление опиатов, зависимость и рецидивы.”

Социальные проблемы15: 459–69.

CrossRefGoogle Scholar -

Андерсон Линда С. (1973). «Влияние официальных и неформальных санкций на употребление марихуаны: тест на социальное обучение и сдерживание». Магистерская работа: Университет штата Флорида.

Google Scholar

-

Болл, Джон К. (1957). «Правонарушительное и недействительное отношение к распространенности воровства».

Журнал уголовного права,

Криминология и полицейские науки48: 259–74.

CrossRefGoogle Scholar -

Болл, Ричард А. (1968). «Эмпирическое исследование теории нейтрализации». Стр. 255–65 у Марка Лефтона, Джеймса К. Скипера и Чарльза Х. Маккэги (ред.),

Подходы к девиации. Нью-Йорк: Appleton-Century-Crofts.

Google Scholar -

Бандура, Альберт (1969).

Принципы модификации поведения. Нью-Йорк: Холт, Райнхарт и Уинстон.

Google Scholar -

Бандура, Альберт (1977).

Теория социального обучения. Энглвуд Клиффс, Нью-Джерси: Прентис-Холл. Бандура. Альберт и Ричард Х. Уолтерсы (1963).

Социальное обучение и развитие личности. Нью-Йорк: Холт, Райнхарт и Уинстон.

Google Scholar -

Блок, Дж. Р. Н. Гудман, Ф. Амбеллан и Дж. Ревенсон (1974). «Самостоятельное изучение наркотиков в средней школе». Хемпстед: Институт исследований и оценки.

Google Scholar -

Берджесс, Роберт Л.и Рональд Л. Акерс (1966). «Дифференциальная теория ассоциаций-подкреплений преступного поведения».

Социальные проблемы14: 128–47.

CrossRefGoogle Scholar -

Burgess. Роберт и Дон Бушелл (ред.) (1969).

Поведенческая социология. Нью-Йорк: издательство Колумбийского университета.

Google Scholar -

Берджесс, Роберт Л. и Джойс Маккарл Нильсен (1974). «Экспериментальный анализ некоторых структурных детерминант равноправных и несправедливых обменных отношений.”

Американский социологический обзор39: 427–43.

CrossRefGoogle Scholar -

Беркетт, Стивен и Эрик Л. Дженсен (1975). «Обычные связи, влияние сверстников и страх перед задержанием: исследование употребления марихуаны подростками».

Sociological Quarterly16: 522–33.

CrossRefGoogle Scholar -

Калхун, Дж. Ф. (1974). «Отношение к продаже и употреблению наркотиков: перекрестный анализ тех, кто употребляет наркотики».

Журнал молодежи и подростков3: 31–47.

CrossRefGoogle Scholar -

Chadwick-Jones, J. K. (1976).

Теория социального обмена: ее структура и влияние на социальную психологию. Нью-Йорк: Academic Press.

Google Scholar -

Конгер, Рэнд Д. (1976). «Социальный контроль и модели социального обучения преступного поведения — синтез». Криминология 14: 17–40.

CrossRefGoogle Scholar -

Conger, Rand D. (1977). «Возразить».

Криминология 15: 117–26.

Google Scholar -

Drug Abuse Council, Inc. (1975).

Студенты и наркотики: Отчет Совета по злоупотреблению наркотиками(Янкелович. Скелли и Уайт, Inc.) Вашингтон, округ Колумбия: Совет по злоупотреблению наркотиками.

Google Scholar -

Итон, Уильям У. (1974). «Психическая госпитализация как процесс подкрепления». Американский социологический обзор 39: 252–60.

PubMedCrossRefGoogle Scholar -

Эмерсон Ричард М. (1969). «Оперантная психология и теория обмена.”Стр. 379–405 в Роберте Л. Берджессе и Доне Бушелле мл. (Ред.),

Поведенческая социология. Нью-Йорк: издательство Колумбийского университета.

Google Scholar -

Эмерсон Ричард М. (1972). «Теория обмена». Стр. 38–87 в Джозеф Бергер, Моррис Зельдич младший и Бо Андерсон (ред.),

Социологические теории в прогрессе, Vol. 2. Бостон: Хоутон-Миффлин.

Google Scholar -

Эриксон, Мейнард Л., Джек П. Гиббс и Гэри Ф. Дженсен (1977).«Доктрина сдерживания и предполагаемая определенность юридического наказания».

Американский социологический обзор42: 305–17.

PubMedCrossRefGoogle Scholar -

Фейер, Дайанна и Реджинальд Г. Смарт (1973). «Знания о наркотиках, отношение к ним и уровень употребления наркотиков старшеклассниками».

Журнал наркологического просвещения3: 377–88.

CrossRefGoogle Scholar -

Фельдман М. П. (1977).

Преступное поведение: психологический анализ.Лондон: Вайли. Фридрихс, Роберт В. 1974 «Потенциальное влияние Б. Ф. Скиннера на американскую социологию».

Американский социолог9: 3–8.

Google Scholar -

Гиркен, Майкл и Уолтер Р. Гоув (1977). «Сдерживание, перегрузка и недееспособность: эмпирическая оценка».

Социальные силы56: 424–47.

Google Scholar -

Гиббс, Джек П. (1975).

Преступление,

Наказание и сдерживание.Нью-Йорк: Эльзевир.

Google Scholar -

Гиббс, Джек П. (1977). «Социальный контроль, сдерживание и перспективы социального порядка».

Социальные силы56: 408–23.

Google Scholar -

Groves, W. Eugene (1974). «Образцы поведения и образа жизни студентов колледжа». Стр. 241–75 в Эрике Джозефсоне и Элеоноре Э. Кэррот (ред.),

Употребление наркотиков: эпидемиологические и социологические подходы. Нью-Йорк: Вили.

Google Scholar -

Hamblin, Robert L., Дэвид Бакхолдт, Дэниел Ферритоор, Мартин Козлофф и Лоис Блэквелл (1971).

Процесс гуманизации: социально-поведенческий анализ проблем детей. Нью-Йорк: Вили.

Google Scholar -

Хардт, Роберт Х. и Сандра Петерсон-Хардт (1977). «Об определении качества метода самоотчета о просрочке».

Журнал исследований преступности и правонарушений14: 247–61.

CrossRefGoogle Scholar -

Харрис, Энтони Р.(1975). «Тюремное заключение и ожидаемая ценность преступного выбора: спецификация и проверка аспектов точки зрения навешивания ярлыков.

Американский социологический обзор40: 71–87.

Google Scholar -

Харрис, Энтони Р. (1977). «Секс и теории девиантности: к функциональной теории девиантных шрифтов».

Американский социологический обзор42: 3–16.

CrossRefGoogle Scholar -

Hirschi, Travis (1969).

Причины проступка.Беркли и Лос-Анджелес: Калифорнийский университет Press.

Google Scholar -

Хирши, Трэвис и Майкл Дж. Хинделанг (1977). «Разведка и правонарушения: ревизионистский обзор».

Американский социологический обзор42: 571–87.

PubMedCrossRefGoogle Scholar -

Хоманс, Джордж К. (1961).

Социальное поведение: его элементарные формы. Нью-Йорк: Харкорт Брейс Йованович.

Google Scholar -

Хониг, Вернер (1966).

Оперантное поведение: области исследований и применения. Нью-Йорк: Appleton-Century-Crofts.

Google Scholar -

Дженсен, Гэри Ф. (1972). «Родители, сверстники и правонарушители: проверка точки зрения дифференциальной ассоциации»,

Американский журнализ

Социология78: 63–72.

Google Scholar -

Джессор, Ричард (1976). «Прогнозирование времени начала употребления марихуаны: исследование развития молодежи средней школы.”

Journal of Consulting and Clinical Psychology44: 125–34.

PubMedCrossRefGoogle Scholar -

Джессор Р., М. И. Коллинз и С. Л. Джессор (1972). «Как стать алкоголиком: социально-психологические аспекты подросткового перехода».

Annals of the New York Academy of Science197: 199213.

Google Scholar -

арендодатель, Р., Т. Д. Грейвс, Р. К. Хэнсон и С. Л. арендодатель (1968).

Общество,

Личность и девиантное поведение: исследование трехэтнического сообщества.Нью-Йорк: Холт, Райнхарт и Уинстон.

Google Scholar -

арендодатель, арендодатель Р. и С. Л. (1975). «Развитие подростков и начало употребления алкоголя: продольное исследование».

Журнал исследований алкоголя36: 27–51.

Google Scholar -

арендодатель, арендодатель Р. и С. Л. (1977).

Проблемное поведение и психосоциальное развитие: лонгитюдное исследование молодежи. Нью-Йорк: Academic Press.

Google Scholar -

арендодатель, Ричард, Ширли Л.Джессор и Джон Финни (1973). «Социальная психология употребления марихуаны: лонгитюдные исследования молодежи старших классов и студентов колледжей».

Журнал личности и социальной психологии26: 1–15.

CrossRefGoogle Scholar -

арендодатель, Р., Х. Б. Янг. Э. Б. Янг и Г. Теси (1970). «Воспринимаемые возможности, отчуждение и пьянство среди итальянской и американской молодежи».

Журнал личности и социальной психологии15: 215–22.

CrossRefGoogle Scholar -

Johnston, L.(1973).

Наркотики и американская молодежь. Анн-Арбор: Институт социальных исследований. Кандел, Дениз (1973). «Употребление марихуаны подростками: роль родителей и сверстников».

Наука181: 1067–70.

Google Scholar -

Кандел, Дениз (1974). «Межличностное влияние на незаконное употребление наркотиков подростками». Стр. 207–40 в Эрик Джозефсон и Элеонора Э. Кэррол (ред.),

Употребление наркотиков: эпидемиологические и социологические подходы. Нью-Йорк: Вили.

Google Scholar -

Кандел, Дениз (1978).

Продольное исследование употребления наркотиков. Эд. Д. Кандела. Нью-Йорк: Холстед.

Google Scholar -

Кендалл, Ричард Фенвик (1976).

Контекст и последствия употребления алкоголя и наркотиков среди учащихся старших классов и колледжей. Кандидат наук. докторскую диссертацию на факультете психологии Нью-Йоркского университета.

Google Scholar -

Kim, Jae-On (1975). «Многомерный анализ порядковых переменных.”

Американский журнал социологии81: 261–98.

CrossRefGoogle Scholar -

Крон, Марвин Д. (1974). «Исследование влияния ассоциаций родителей и сверстников на употребление марихуаны: эмпирический тест теории дифференциальных ассоциаций». Стр. 75–89 в Marc Reidel and Terrence P. Thornberry (eds.),

Преступность и правонарушение: размеры отклонения. Нью-Йорк: Praeger.

Google Scholar -

Канкель, Джон Х. и Ричард Х.Нагасава (1973). «Поведенческая модель человека: предположения и последствия».

Американский социологический обзор38: 530–43.

CrossRefGoogle Scholar -

Kunkel, John R. (1975).

Поведение,

Социальные проблемы,

и изменения: подход к социальному обучению. Энглвудские скалы: Прентис-холл.

Google Scholar -

Лабовиц, Сэнфорд (1970). «Присвоение номеров порядковым категориям.”

Американский социологический обзор35: 515–24.

CrossRefGoogle Scholar -

Labovitz, Sanford (1971). «В защиту присвоения званий».

Американский социологический обзор36: 521–22.

CrossRefGoogle Scholar -

Лоуренс Т. С. и Дж. О. Веллеман (1974). «Корреляты употребления наркотиков учениками средней школы пригорода».

Психиатрия37: 129–36.

PubMedGoogle Scholar -

McLaughlin, Barry (1971).

Обучение и социальное поведение. Нью-Йорк: Свободная пресса.

Google Scholar -

Мейер, Робен Ф. и Велдон Т. Джонсон (1977). «Сдерживание как социальный контроль: законное и внелегальное производство соответствия».

Американский социологический обзор42: 292–304. Национальная комиссия по марихуане и злоупотреблению наркотиками (1972 г.).

Марихуана: сигнал недопонимания. Нью-Йорк: Новая американская библиотека.

Google Scholar -

О’Доннелл, Джон, Харвин Л.Восс, Ричард Р. Клейтон и Робин Г. У. Рум (1976).

Молодежь и наркотики — Общенациональное исследование. Роквилл: Национальный институт злоупотребления наркотиками.

Google Scholar -

Пирс, Дж. И Д. Х. Гарретт (1970). «Сравнение пьянства молодежи, совершившей правонарушение, и молодежи, не совершающей правонарушений, в штатах Айдахо и Юта».

Журнал школьного здравоохранения40: 131–5.

PubMedCrossRefGoogle Scholar -

Rachal, J. V., Дж. Р. Уильямс, М. Л. Брем, Б. Кавано, Р. П. Мур и В. К. Экерман (1975).

Алкогольное поведение подростков,

Установки и корреляты.Национальный институт злоупотребления алкоголем и алкоголизма: Министерство здравоохранения, образования и социального обеспечения США, контракт № HSM 42–73–80 (NIA).

Google Scholar -

Радосевич, Марсия, Лонн Ланца-Кадуче, Рональд Л. Акерс и Марвин Д. Крон (готовится к печати). «Социология подросткового поведения, связанного с наркотиками и употреблением алкоголя: обзор состояния этой области: часть 1,2.”

Девиантное поведение: междисциплинарный журнал. Google Scholar -

Роттер, Джулиан (1954).

Социальное обучение и клиническая психология. Энглвудские скалы: Прентис-холл. Коротко, Джеймс Ф. (1957). «Дифференциальная ассоциация и правонарушение».

Социальные проблемы4: 233–9. Сильберман, Мэтью (1976). «К теории сдерживания преступников».

Американский социологический обзор41: 442–61.

Google Scholar -

Сингл, Эрик, Дениз Кандел и Брюс Д.Джонсон (1975). «Надежность и обоснованность ответов об употреблении наркотиков в крупномасштабном продольном исследовании».

Journal of Drug Issues5: 426–43.

Google Scholar -

Скиннер, Б. Ф. (1953).

Наука и поведение человека. Нью-Йорк: Макмиллан.

Google Scholar -

Скиннер, Б. Ф. (1959).

Совокупный рекорд. Нью-Йорк: Appleton-Century-Crofts.

Google Scholar -

Спитцер, Стивен (1975).«К марксистской теории девиантности».

Социальные проблемы22: 638–51.

CrossRefGoogle Scholar -

Staats, Arthur (1975).

Социальное поведение. Хоумвуд: Дорси Пресс.

Google Scholar -

Сазерленд, Эдвин Х. (1947).

Принципы криминологии. 4-е изд. Филадельфия: Липпинкотт. Сазерленд, Эдвин Х. и Дональд Р. Кресси (1974).

Криминология. 9 изд. Филадельфия: Липпинкотт.

Google Scholar -

Тартер, Дональд Э. (1973). «Прислушиваясь к призыву Скиннера: к развитию социальных технологий».

Американский социолог8: 153–8.

Google Scholar -

Тейлор, Ян, Пол Уолтон и Джек Янг (1973).

Новая криминология: для социальной теории отклонений. Нью-Йорк: Харпер и Роу.

CrossRefGoogle Scholar -

Tec, Nechama (1974a).

Зеленая трава в пригороде: социологическое исследование употребления запрещенных наркотиков подростками.Рослин Хайтс: Весы.

Google Scholar -

Tec, Nechama (1974b). «Наркомания родителей и детей: преемственность поколений или подростковые отклонения?»

Подростковый возраст9: 351–64.

PubMedGoogle Scholar -

Thomas Charles W., David M. Petersen и Matthew T. Zingraff (1975). «Употребление наркотиков студентами: пересмотр этической гипотезы о безвыходности».

Журнал здоровья и социального поведения16: 63–73.

CrossRefGoogle Scholar -

Tittle, Charles R.(1975). «Сдерживающие факторы или навешивание ярлыков?»

Социальные силы53: 399–410.

Google Scholar -

Ульманн, Леонард П. и Леонард Краснер (1969).

Психологический подход к ненормальному поведению. Энглвудские скалы: Прентис-холл.

Google Scholar -

Восс, Харвин (1964). «Дифференциальная ассоциация и заявленное преступное поведение: репликация».

Социальные проблемы12: 78–85.

CrossRefGoogle Scholar -

Waldo, Gordon P.и Теодор Кирикос (1972). «Воспринимаемое уголовное наказание и самооценка преступности: игнорируемый подход к исследованиям сдерживания».

Социальные проблемы19: 522–40.

CrossRefGoogle Scholar -

Wechsler, Henry and Denise Thum (1973). «Пьянство среди подростков, употребление наркотиков и социальные корреляты».

Ежеквартальный журнал исследований по алкоголю34: 1220–7.

PubMedGoogle Scholar -

Whitehead, P.C. и R.G. Smart (1972). «Обоснованность и надежность самооценки употребления наркотиков.”

Канадский журнал криминологии и исправительных учреждений14: 1–8.

Google Scholar

Информация об авторских правах

© Springer Science + Business Media New York 1995

Авторы и филиалы

- Рональд Л. Акерс

- Марвин Д. Крон

- Lonn Lanza-Kaduce

- Marcia Нет доступных присоединений

Курс предлагает виртуальный обмен, посмотрите на девиантное поведение во время пандемии

03.01.2021

Вы не можете не заметить это. Человек в продуктовом магазине неправильно носит маску для лица. Клиенты в очереди в аптеке игнорируют правила социального дистанцирования.

студентов курса девиантности доктора Кэрол Сирулли Ланхэм в Техасском университете в Далласе прошлой осенью превратили эти поведенческие наблюдения COVID-19 в классный проект с помощью своих сверстников во Франции в рамках виртуального учебного партнерства.

В качестве помощника директора Центра преподавания и обучения (CTL) Лэнхэм проходит обучение по виртуальному обмену, который помогает студентам UT Dallas со студентами из другой страны.Она сказала, что такие курсы позволяют университету в некотором смысле брать студентов «за границу», даже если они не могут путешествовать из-за пандемии.

«Европейский Союз решительно поддерживает виртуальные обмены, и мы начинаем следовать их примеру здесь, в Соединенных Штатах», — сказал Лэнхэм. «Учитывая глобальный размах пандемии и вызванные ею изменения в социальном поведении, это была идеальная тема для полевого исследовательского проекта, который я поручаю студентам с тех пор, как впервые начал преподавать этот курс в 2012 году.”

В рамках пандемического проекта 16 студентов Лэнхэма объединились с 16 студентами-психологами на курсах английского языка в Университете Бордо в течение семи недель с помощью Zoom и аналогичных платформ.

Виртуальные обмены также расширяют доступ к культурному опыту обучения и делают глобальные знания более доступными для студентов, которые не могут позволить себе выезжать за границу, сказал Лэнхэм, доцент кафедры социологии и заместитель декана по связям с общественностью и вовлечением в Школе экономических, политических и других наук. Политические науки.

Доктор Кэрол Чирулли Ланхэм

В этом семестре Лэнхэм ведет курс в Hobson Wildenthal Honors College.

«Виртуальные курсы обмена могут улучшить способность студентов взаимодействовать с людьми разного происхождения, передавать идеи и общаться с людьми, чей основной язык не английский», — сказала она. «Виртуальные обмены также могут предоставить студентам многие из тех же преимуществ обучения за рубежом за небольшую часть стоимости.”

Девиантное поведение во время пандемии

Лэнхэм сказал, что социологи определяют девиантное поведение как действие, нарушающее социальные нормы. В некоторых случаях это нарушает закон, а в других вызывает лишь легкое общественное неодобрение.

«Когда дело доходит до руководящих принципов общественного здравоохранения, призванных остановить распространение COVID-19, правительства используют различные подходы, и хотя в некоторых областях требуется маскировка лица и социальное дистанцирование, в других они только рекомендуются», — сказал Лэнхэм. .

Практикуя собственное социальное дистанцирование, ученики наблюдали девиантное поведение в своих сообществах в таких местах, как продуктовые магазины и кафе. Они отметили ношение масок, социальное дистанцирование и другие меры общественного здравоохранения.

В группах они работали, чтобы определить, что составляет отклонение в их конкретных городах, и обсуждали закономерности. Лэнхэм сказал, что многие студенты были удивлены схожими моделями поведения в обеих странах. Например:

- Молодые люди нарушают правила чаще, чем люди старшего возраста.

- Неправильное ношение масок, например, обнажающий нос.

- Общее отсутствие ношения масок детьми.

После завершения своего последнего группового проекта студенты размышляли о своем опыте, проблемах и уроках, извлеченных из виртуального обмена, в индивидуальных видеороликах.

Бриса Кастильо, младший социолог, сказала, что программа дала ей возможность изучить, как США и Франция отреагировали на пандемию и как пострадали граждане каждой страны.

«Было интересно наблюдать, как они живут во Франции изо дня в день с разгулом COVID-19 и как страна справляется с последствиями, вводя различные меры предосторожности», — сказала она.

Этот опыт также помог избавиться от внезапного приступа одиночества, которое, по словам Кастильо, она чувствовала в начале карантина.

«Узнав о членах моей группы на наших еженедельных собраниях, мы восполнили пустоту в отсутствии социального взаимодействия на очных занятиях», — сказала она. «Программа дала каждому из нас возможность объяснить, как мы справляемся с карантином и как на нас повлиял переход на онлайн-классы.Наши индивидуальные наблюдения также помогли нам взаимодействовать друг с другом и побудили к дальнейшему обсуждению нашего опыта ».

Лэнхэм сказал, что CTL побуждает больше преподавателей принять модель виртуального обмена, чтобы студенты могли получить международный опыт, не выходя из дома. В апреле CTL проведет семинары по виртуальному обмену для преподавателей всех школ.

–Brittany Magelssen

Теги: CTL, доктор Кэрол Чирулли Ланхэм, EPPSКакие примеры отклонений в сообществе? — MVOrganizing

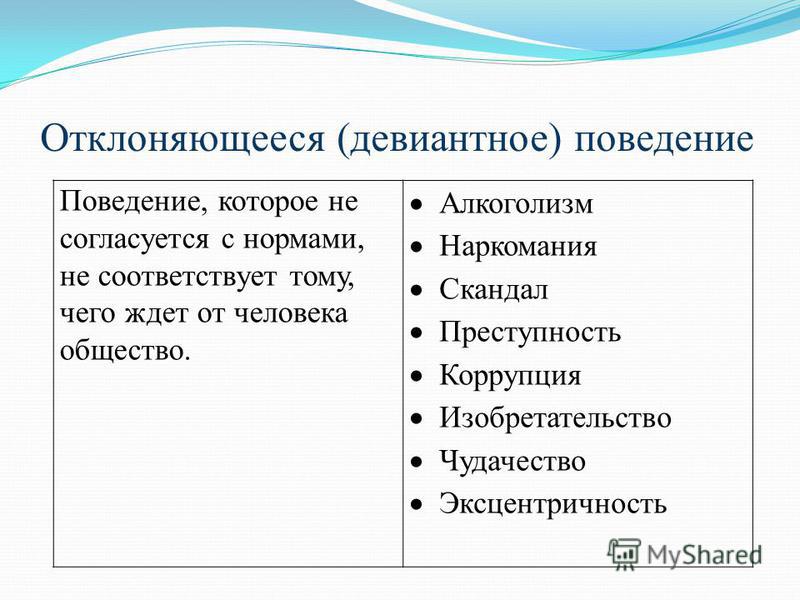

Каковы примеры девиантности в сообществе?

Потребление контента для взрослых, употребление наркотиков, чрезмерное употребление алкоголя, незаконная охота, расстройства пищевого поведения, а также нанесение себе вреда или привыкание — все это примеры девиантного поведения.Многие из них в той или иной степени представлены в социальных сетях.

Что считается девиантным поступком?

Девиантные действия — это действия, противоречащие социальным нормам или ожиданиям. Девиантные действия включают незначительные нарушения, такие как переодевание во все черное, и серьезные нарушения, такие как убийство.

Все ли девиантные деяния являются преступлениями?

Все девиантные действия обычно считаются преступлениями. Преступления Mala in se — это действия, которые криминализированы, потому что они по своей сути плохи.Система уголовного правосудия уделяет больше внимания «типичным преступлениям», чем другим правонарушениям, таким как преступления белых воротничков.

Что не девиантное?

: соответствует принятой норме: не отклоняется, не отклоняется.

Что вы считаете отклонением от нормы, а теперь считаете приемлемым?

Несколько примеров поведения, которое считалось приемлемым в прошлом, но сегодня считается девиантным, — это рабство, расизм, сексизм и шлепки детей за непослушание.В 1800-х годах и до этого рабство было приемлемым в нашем обществе.

Что такое девиант?

: кто-то или что-то, что особенно отклоняется от нормы: человек, который заметно отличается (например, в социальной адаптации или поведении) от того, что считается нормальным или приемлемым социальным / моральным / сексуальным отклонением. Те, кто совершает преступления, также смотрят телевизор, ходят в продуктовый магазин. магазин и стричься.

Что означает «сексуальные отклонения»?

Сексуальное отклонение, или то, что определяется как сексуальное отклонение, имеет культурную и историческую специфику.Это понятие относится к поведению, при котором люди ищут эротического удовлетворения средствами, которые считаются странными, непохожими или неприемлемыми для большинства или влиятельных людей в своем сообществе.

Какое еще слово означает девиант?

Девиантные синонимы — WordHippo Thesaurus …

ненормальное аберрантный аномально нестандартный извращенный своенравный расходящиеся извращенец витая гнутый Что такое положительное девиантное поведение?

Позитивное отклонение (PD) относится к подходу к поведенческим и социальным изменениям, который основан на наблюдении, что в любом контексте определенные люди, сталкивающиеся с аналогичными проблемами, ограничениями и лишениями ресурсов со своими сверстниками, тем не менее, будут использовать необычное, но успешное поведение или стратегии, которые …

Как вы определяете девиантное поведение?

Ключевые моменты

- Девиантное поведение может нарушать официально установленные правила или неформальные социальные нормы.

- Формальное отклонение включает уголовное нарушение официально принятых законов.

- Неформальное отклонение означает нарушение неформальных социальных норм, которые не были закреплены в законе.

Что такое социально отклоняющееся поведение?

Девианс — это социологическая концепция, относящаяся к поведению, которое нарушает социальные правила и нормы. Поведение, которое воспринимается как социально отклоняющееся, подвергается сильной стигматизации, что часто вызывает столько же или больше проблем для человека, участвующего в этом поведении, чем сама зависимость — если вообще существует зависимость.

Какие примеры девиантного поведения в школе?

Некоторые исследователи определили различные типы девиантного поведения среди школьных подростков; к ним относятся прогулы, халатность на экзаменах, злоупотребление психоактивными веществами, издевательства, вандализм и сексуальная аморальность (Odunmuyiwa 2001; Esere 2008).

Каковы эффекты отклонения?

Влияние девиации на общество Как мы уже отмечали, девиация обычно воспринимается в обществе как разрушительная. Это может ослабить устоявшиеся социальные нормы и вызвать разногласия и беспорядки.Но у него также есть другие функции, которые не обязательно вредны и могут быть полезны для общества.

Девиантность — Взаимосвязь между девиантностью и преступностью — Девиант, криминология, студенты и поведение

В значительной степени криминология и исследования девиантности развивались по разным направлениям, хотя во многом они пересекаются. Криминологи обычно ограничиваются вопросами, касающимися законности, преступности или связанных с преступностью явлений. Студенты, изучающие девиантность, с другой стороны, изучали преступность, а также более широкий спектр форм поведения или состояний, которые отклоняются по тому или иному из рассмотренных определений, но не обязательно являются незаконными, такие как самоубийство, алкоголизм, гомосексуальность, психические расстройства. , заикание и даже такое поведение, как ковыряние в носу в общественных местах или метеоризм, сектантское религиозное поведение и нанесение телесных повреждений.Следовательно, трудно четко отделить криминологию от исследований девиантности (Бадер и др.).

Многие криминологи признают, что противоправные действия принципиально не отличаются от законных, а являются отклонениями от нормы, за исключением самого факта незаконности, что в значительной степени является произвольным обозначением со стороны законных должностных лиц. В то же время изучающие девиантность с готовностью признают, что многие девиантные действия также являются незаконными, и они нашли данные о преступности особенно полезными, поскольку они более систематичны, чем большинство данных о юридических формах девиантности.Признание этого совпадения очевидно среди тех исследователей девиантности, которые используют юридическое определение девиантности, но почти каждый комплексный подход к девиантному поведению, независимо от используемого определения, включает подраздел о преступных действиях, которые также являются девиантными. Более того, оба лагеря подняли аналогичные вопросы и пришли к общему набору теорий для объяснения явлений в их областях. Среди прочего, криминологи, а также исследователи девиантности хотят объяснить, почему изучаемые ими действия являются девиантными или преступными; они хотят описать и объяснить распределение, частоту, распространенность и изменение в возникновении различных преступных или девиантных действий; они хотят объяснить, почему и как совершаются преступные или девиантные действия; они хотят объяснить, как социальные группы управляют преступлением и девиантностью и реагируют на них, и как люди, обвиняемые или виновные в преступлении или девиантности, реагируют на обвинение или управление; и они хотят понять, как криминальные или девиантные явления влияют и влияют на другие аспекты общественной жизни.

Из-за того, что преступность и девиантность частично совпадают, некоторые ученые теперь считают различия между криминологией и девиантными исследованиями ложными и контрпродуктивными, и они призвали к объединению предметных областей. Поскольку все определения девиантности, кроме легалистического, изображают девиантное поведение как более всеобъемлющую концепцию, слияние может подразумевать включение криминологии в сферу исследований девиантности. Согласно этой концепции преступное поведение будет рассматриваться как особый случай девиантного поведения — того, что запрещено законом, тем самым оправдывая возможность официально наложенных санкций, позволяющих избежать юридических форм отклонения.С другой стороны, некоторые утверждают, что криминология уже упредила исследования отклонений, так что отклонения как отдельный предмет больше не существует или не имеет значения (Самнер), а третьи утверждают, что эти две области должны четко различать себя, выделяя юридически связанные явления исключительно на криминология, оставив другие формы неодобрительного поведения исследованию отклонений (Bader et al.).

Есть два основных интеллектуальных препятствия на пути слияния криминологии с исследованиями девиантности.Во-первых, некоторые виды преступного поведения в некоторых местах (например, азартные игры) не являются девиантными, по крайней мере, по большинству определений девиантности, поэтому они подлежат криминологическому исследованию, но не исследователям, изучающим отклонения. Политические процессы, порождающие законы, могут привести к тому, что поведение будет объявлено незаконным, хотя поведение не является отклонением ни по одному определению. кроме законнического. Для некоторых криминологов большое значение имеет то, как разворачиваются эти политические процессы и как может действовать правоприменение, когда незаконность не соответствует социальной реальности.Кроме того, некоторые виды поведения являются девиантными в то время, когда они становятся незаконными, но позже становятся не отклоняющимися без изменения закона. Поэтому те, кто интеллектуально противится слиянию, могут заметить, что включение криминологии в исследования отклонений исключит некоторые из наиболее интересных аспектов криминологии.

Второе интеллектуальное препятствие для понимания преступности и девиантности как одного предмета зависит от разногласий по поводу природы человеческого поведения. Некоторые криминологи и некоторые исследователи девиантности утверждают, что все формы поведения, включая конкретные действия или типы преступлений или девиантности, более или менее различимы и требуют уникальных объяснений.Наблюдая за множеством различий, например, совершаются ли они мужчинами или женщинами, черными или белыми, молодыми или старыми, в одних обстоятельствах, а не в других, независимо от того, законны они или нет, считаются ли они особенно серьезными или нет, насильственными или просто аморальными, независимо от того, совершено ли оно с помощью планирования или спонтанно и т. д., некоторые приходят к выводу, что определенные виды поведения имеют мало общего, что могло бы оправдать их объяснение с помощью одних и тех же теорий. Эта ориентация породила большое количество объяснений конкретных форм поведения, таких как хищнические преступления (Брейтуэйт), обычные правонарушения среди несовершеннолетних (Хаган, 1989), растраты (Кресси), психические заболевания (Шефф), убийства женщин (Ogle et al.), и многие другие.

Претенденты, однако, утверждают, что различные девиантные формы поведения отличаются лишь внешне, потому что схожие лежащие в основе причинные процессы действуют в большинстве, если не во всех формах девиантности. Они часто используют аналогию с таким вниманием к отдельным деревьям, что лес не замечают. Вдобавок сторонники общей теории утверждают, что это необходимо для достижения научных целей объяснения и предсказания, основанных на предположениях о единстве природы; и эта общая теория более скупа, потому что конкретные описания уже частично совпадают, часто непризнанным образом.Универсальная ориентация привела к ряду теорий, которые стремятся объяснить широкий диапазон отклонений в различных обстоятельствах. Эти общие отчеты обычно принимают одну из двух форм.

Одна из форм общего теоретизирования предполагает универсальный причинный процесс, который порождает различные формы отклонений в разных условиях. Теории пытаются идентифицировать этот причинный процесс и указать условия, при которых он вызывает одну форму отклонения, а не другую (некоторые примеры: Эйкерс; Готфредсон и Хирши; Агнью; Титтл).Второй подход к общей теории предполагает, что разные причинные процессы действуют в разное время и в разных условиях. Теории объединяют несколько причинных процессов, определяя, когда или почему тот или иной момент вступит в игру, чтобы вызвать данную форму отклонения в определенный момент времени или в данных обстоятельствах (некоторые примеры: Брейтуэйт; Конгер и Саймонс; Эллиотт и др. .; Торнберри).

Универсальная ориентация явно подразумевает, что преступность и девиантность — это одно целое.Однако до сих пор не было общепринятого мнения о том, что какая-либо общая теория лучше, чем конкретные, сфокусированные отчеты. Таким образом, споры об интеллектуальных преимуществах общей теории и относительных преимуществах дифференциации криминологии и исследований девиантности будут продолжаться.

Основные препятствия на пути осмысления девиантности и преступности как единого целого не являются интеллектуальными, но являются идеологическими и практическими. Криминологи претендуют на более центральную роль в решении вопросов, вызывающих острую общественную озабоченность, и они занимают более выгодную позицию, чтобы получать государственные средства на исследования и давать полезные советы по борьбе с преступностью.Действительно, криминология традиционно отождествлялась с практическими проблемами. Кроме того, поскольку они считают многие формы девиантного поведения, которые не являются незаконными, недостойными серьезного внимания, некоторые криминологи сопротивляются идентичности как исследователи девиантности. Наконец, сосредотачиваясь на незаконном поведении и ограничивая себя современными, политически и географически разграниченными обществами, криминологи избегают некоторых проблем, с которыми сталкиваются студенты, изучающие девиантность, которые изо всех сил пытаются определить границы группы, измерить мнения членов группы или документально подтвердить свое неодобрение. различное поведение.С другой стороны, изучающие девиантность часто сопротивляются идее, что они также являются криминологами, утверждая, что криминологические исследования слишком узко сфокусированы на поведении, произвольно обозначенном простыми актами законодательных органов. Ограничивая себя таким образом, криминология игнорирует обширную область явлений, имеющих решающее значение для понимания человеческого поведения и социальной организации. Некоторые исследователи девиантности также рассматривают криминологию как служанку правительства, приверженную предотвращению действий, противоречащих интересам влиятельных групп, которые влияют на содержание и исполнение уголовного закона.

Возможно, основным практическим препятствием для того, чтобы криминология и исследования девиантного поведения стали предметом изучения, является тенденция криминологов к конкретной ориентации, в то время как изучающие девиантность ориентированы на релятивистскую направленность. Предполагая, что концепции серьезной незаконности в значительной степени неизменны во времени и месте (Велфорд), большинство криминологов сосредоточились на объяснении преступного поведения или его распространения, и лишь меньшинство проявляет озабоченность по поводу объяснения вариаций в законе.Тем не менее, исследователи девиантности традиционно подчеркивали различия в социальных атрибутах девиантности и в основном пытались понять, почему что-то является или не является девиантным в данном месте и времени, и лишь меньшинство занимается объяснением самого поведения.

Курение становится «девиантным поведением» — The New York Times

После отчета 1964 года изменились и популярные представления о курении. Рекламу сигарет удалили из радиоволн, появились надписи «Спасибо, что не курите», а Хамфри Богарт и Джон Уэйн умерли от рака легких.Курение, образование и доход

Очевидно, что это послание оказало наибольшее влияние на верхний средний класс. Существует сильная отрицательная корреляция между курением и доходом и образованием, хотя по расам нет большой разницы: по данным Центров по контролю за заболеваниями, 28,4 процента черных и 26,4 процента белых курят.

В нынешних условиях курильщики в целом соблюдают правила. Джон М. Пинни, исполнительный директор Института изучения поведения и политики в отношении курения при Гарвардском университете, сообщил о своих исследованиях отношения к Кембриджу, штат Массачусетс.Постановление показало очень мало желания конфронтации.

«Мы очень индивидуально мыслящая нация во многих отношениях, — сказал он, — но мы также склонны добиваться разрешения на то, что мы хотим делать».

Большинство экспертов не предсказывают искоренение курения, даже не в общественных местах, но ожидайте, что это станет все менее и менее приемлемым. «Если эта модель продолжится, — сказал профессор Гласснер, — у нас будет гомогенизированная популяция, в которой все будут в пределах рекомендованного веса, и никто больше не будет курить, никто не будет пить, и все будут работать».«

» «Когда я это говорю, — добавил он, — я понимаю, что некоторые люди думают, что это было бы идеальное общество». КУРЕНИЕ В АМЕРИКЕ По образованию и доходу (1987 г.) (процент тех, кто говорит, что курят) Образование Не Выпускники средней школы 32% Выпускники средней школы 33 Некоторые колледжи 29 Выпускники четырехгодичных колледжей 18 Семейный доход 7500 долларов или меньше 32% 7 501-15 000 долларов 38 15 001-25 000 долларов 31 25 001- 35 000 долларов 27 35 001-50 000 долларов 23 50 001 доллар и старше 23 (Источник: Луи Харрис опрос для журнала Prevention Magazine) ПО ВОЗРАСТУ, ПОЛУ И РАСЕ (1986) (процент тех, кто говорит, что курят) * 4 * МУЖЧИНЫ Возраст Белые Черные Всего 17-24 26.