Психическое развитие это: Тема 20. Психическое развитие человека

Тема 20. Психическое развитие человека

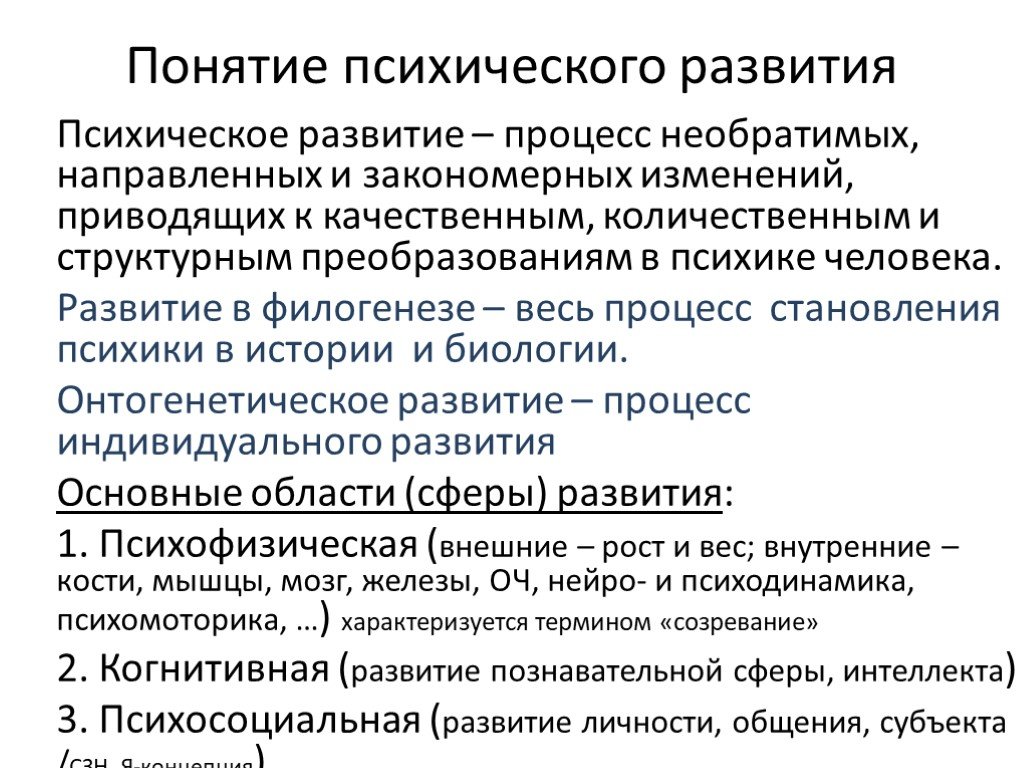

Понятие о развитии психики

Развитие

психики –

это процесс

накопления количественных и качественных

изменений психики, обусловливающих

формирование и функционирование

личности. Исследователями выработано

две основных подхода к пониманию данного

процесса. Представители первого утверждают, что психическое развитие

носит непрерывный характер, т.е. не

останавливается, не ускоряется и не

замедляется. поэтому

каких-либо четких границ, отделяющих

один его этап от другого, не существует.

Однако

большинство исследователей являются

сторонниками второго подхода: они убеждены, что развитие

дискретно (носит прерывистый характер).

начавшись

еще до рождения ребенка, оно разворачивается

и продолжается неравномерно (то

ускоряется, то замедляется). Это даёт

основания для выделения стадий или

этапов развития, качественно отличающихся

друг от друга. Все люди независимо от

индивидуальных особенностей проходят

каждую стадию развития.

Источники и механизмы психического развития

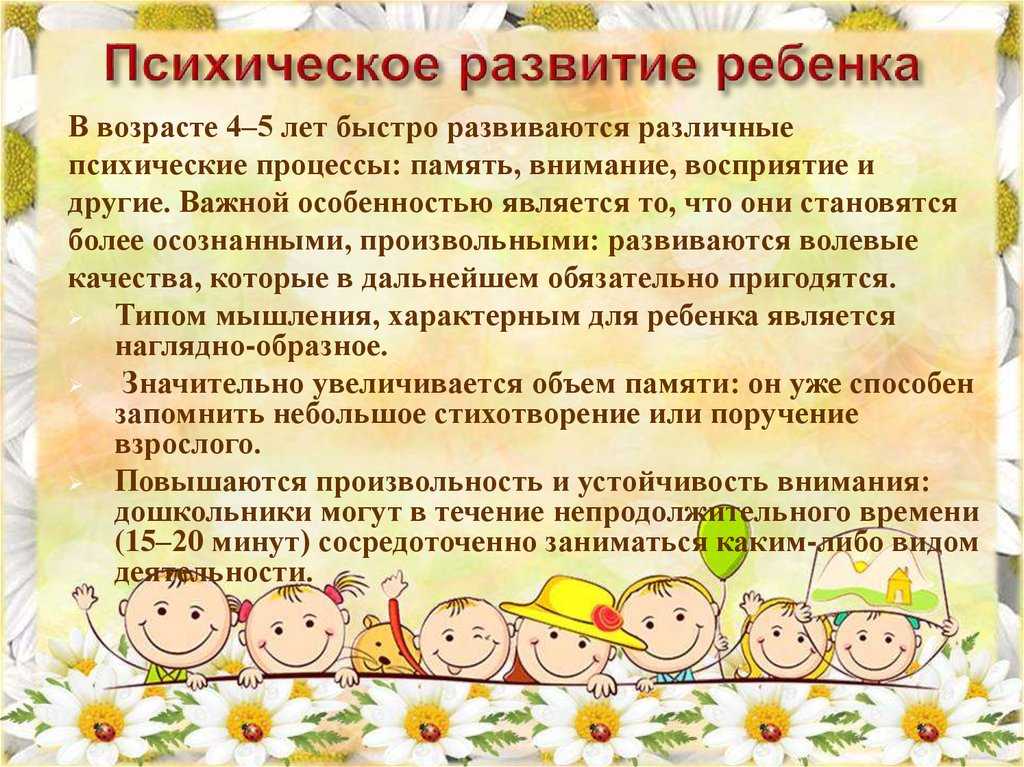

Источниками психического развития личности являются ведущая деятельность, ведущий тип общения и кризис развития. Ведущая деятельность – это, деятельность, которая преимущественно определяет психическое развитие ребенка в определенный период его жизни. Каждый возрастной период характеризуется особым видом деятельности. При переходе из одного периода в другой меняется и ведущая деятельность. Ведущими в разные периоды могут быть игра (дошкольное детство), учеба (младший школьный возраст), общение (подростковый возраст), труд (юношеский возраст). Определенному возрасту могут быть присущи и две ведущих деятельности. Пример. Младший школьный возраст: учебная и игровая деятельность.

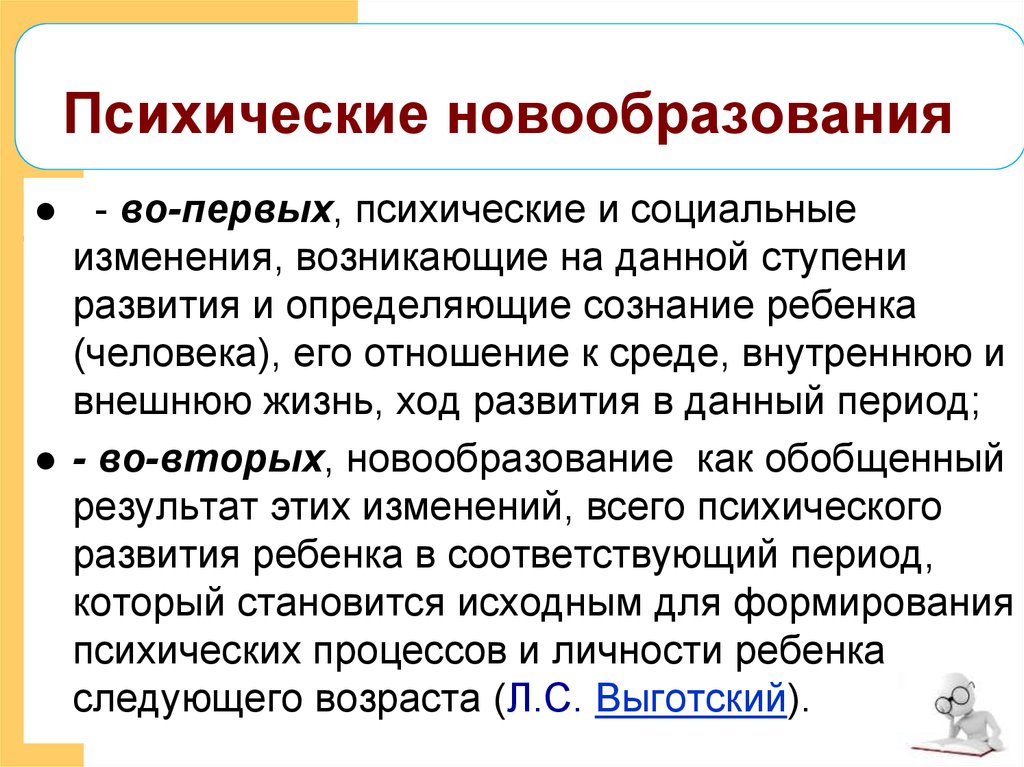

Благодаря

ведущей деятельности достигаются

наибольшие результаты в развитии

познавательных процессов, происходит

формирование психологических (психических)

новообразований.

Ведущий тип общения – это общение, в результате которого формируются и закрепляются основные положительные черты личности. К типам общения относятся межличностный, межгрупповой, личностно-групповой и т.п. Пример.

Противоречия, возникающие в процессе психического развития, могут приводить к кризисам развития

Форма, длительность

и острота протекания кризисов существенно

отличаются в зависимости от индивидуальных

особенностей ребенка, условий его

воспитания, типа семьи, общества и пр.

Примеры. кризис

трех лет; кризис младшего школьного

возраста, кризис подросткового возраста.

Форма, длительность

и острота протекания кризисов существенно

отличаются в зависимости от индивидуальных

особенностей ребенка, условий его

воспитания, типа семьи, общества и пр.

Примеры. кризис

трех лет; кризис младшего школьного

возраста, кризис подросткового возраста.Механизмы развития

Главные механизмы развития – это интериоризация и екстериоризация. Процесс превращения внешних, практических действий во внутренние, умственные, называется интериоризацией (лат. interior — внутренний). Благодаря интериоризации психика человека приобретает способность оперировать образами предметов, которые в данный момент не воздействуют на органы чувств.

Важнейшим

средством интериоризации является слово,

которое выделяет и закрепляет в себе

существенные свойства вещей. Овладение

правильным употреблением слов есть

одновременно усвоение существенных

свойств вещей и способов оперирования

информацией. Усваивая слова, человек

фактически усваивает опыт человечества.

Таким образом, внутреннюю, психическую

деятельность можно рассматривать как

результат интериоризации внешней,

предметной деятельности. С другой

стороны, внешнюю, предметную деятельность

можно рассматривать как экстериоризацию внутренней,

психической деятельности.

Примеры.

Усваивая слова, человек

фактически усваивает опыт человечества.

Таким образом, внутреннюю, психическую

деятельность можно рассматривать как

результат интериоризации внешней,

предметной деятельности. С другой

стороны, внешнюю, предметную деятельность

можно рассматривать как экстериоризацию внутренней,

психической деятельности.

Примеры.

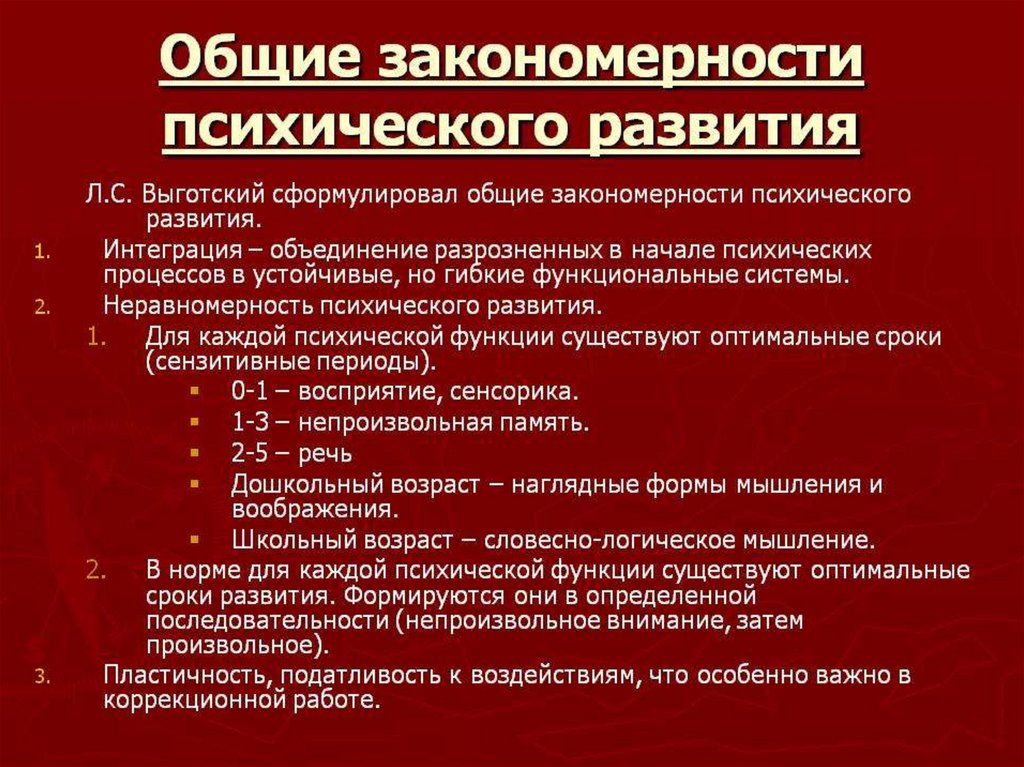

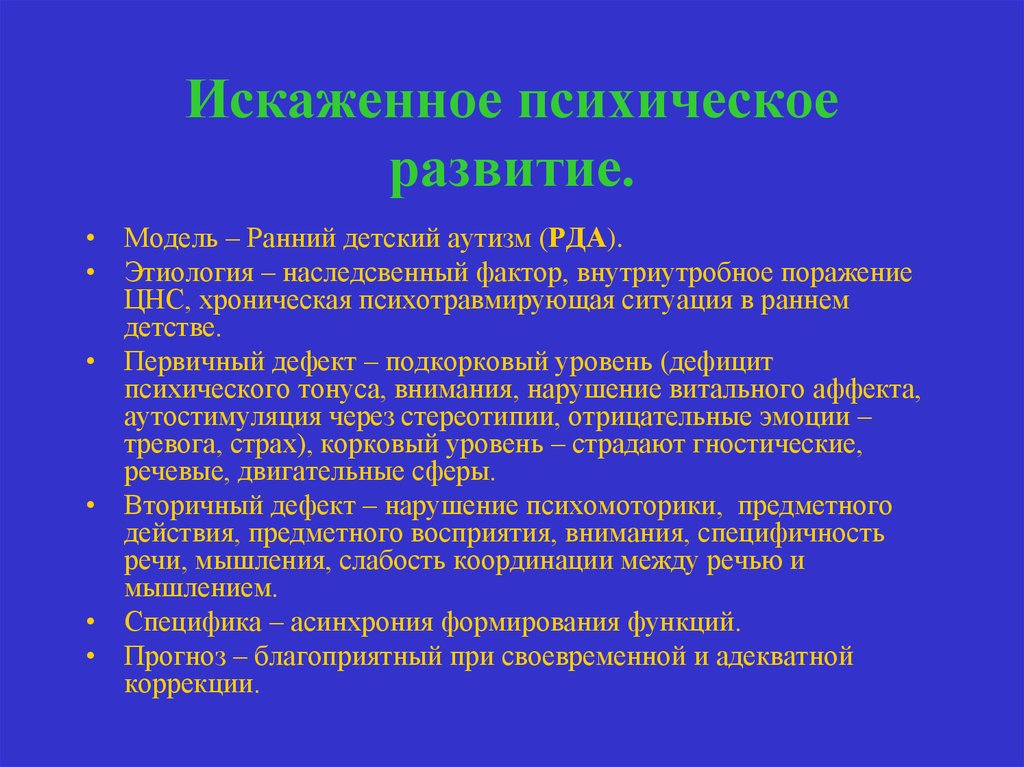

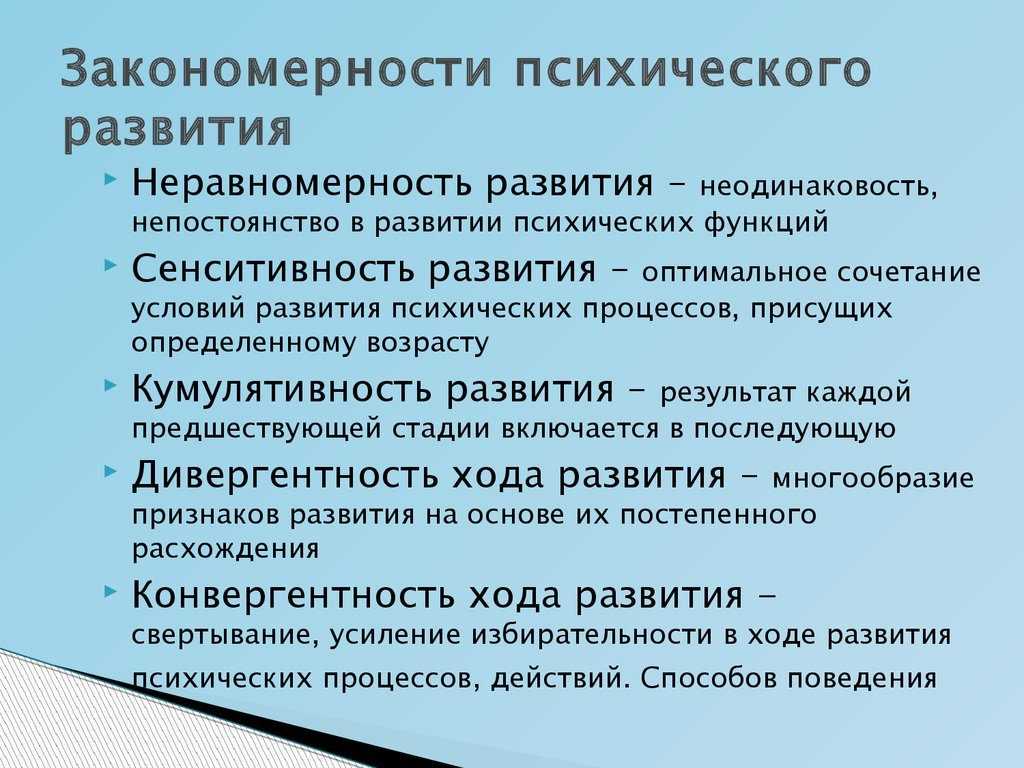

Закономерности психического развития

К основным закономерностям психического развития

1.Неравномерность развития. Данная закономерность проявляется в следующем.

А.

Развитие отдельных психических процессов

и функций происходит неравномерно.

Пример. у

одних людей в детском возрасте музыкальные

и хореографические способности

развиваются значительно быстрее, чем

у других (явление «вундеркиндов»). Однако

нет никаких гарантий, что и в дальнейшем

эта тенденция сохранится. по

данным психологов, примерно 75%

«вундеркиндов» во взрослой жизни не

становятся выдающимися мастерами своего

дела.

Б. На разных этапах возрастного развития одни свойства личности выступают как ведущие, другие развиваются менее интенсивно. Пример. в юношеском возрасте наиболее активно развивается память, что позволяет человеку именно в этот период успешно овладевать знаниями и навыками в различных областях науки, искусства, техники и пр.

В. Существуют наиболее благоприятные возрастные периоды для развития определенных психических функций. Их называют сензитивними периодами или периодами повышенной возрастной чувствительности. Пример. для развития музыкальных способностей это дошкольное детство, речи – возраст от 1 года до 8-9 лет. Если сензитивный период не использовать должным образом, развитие соответствующего свойства либо замедляется, либо становится невозможным. Пример. «дети-маугли», у которых пропущен ряд сензитивних периодов, не могут приспособиться к человеческому обществу.

2. Интеграция

психики. В основе развития психики лежит

повторяемость определенных ситуативных

состояний (тревога, агрессия, радость).

Закрепляясь в памяти, они постепенно

переходят в устойчивые свойства личности.

Пример. повторяемость

переживания радости приводит к

формированию оптимизма как черты

характера.

В основе развития психики лежит

повторяемость определенных ситуативных

состояний (тревога, агрессия, радость).

Закрепляясь в памяти, они постепенно

переходят в устойчивые свойства личности.

Пример. повторяемость

переживания радости приводит к

формированию оптимизма как черты

характера.

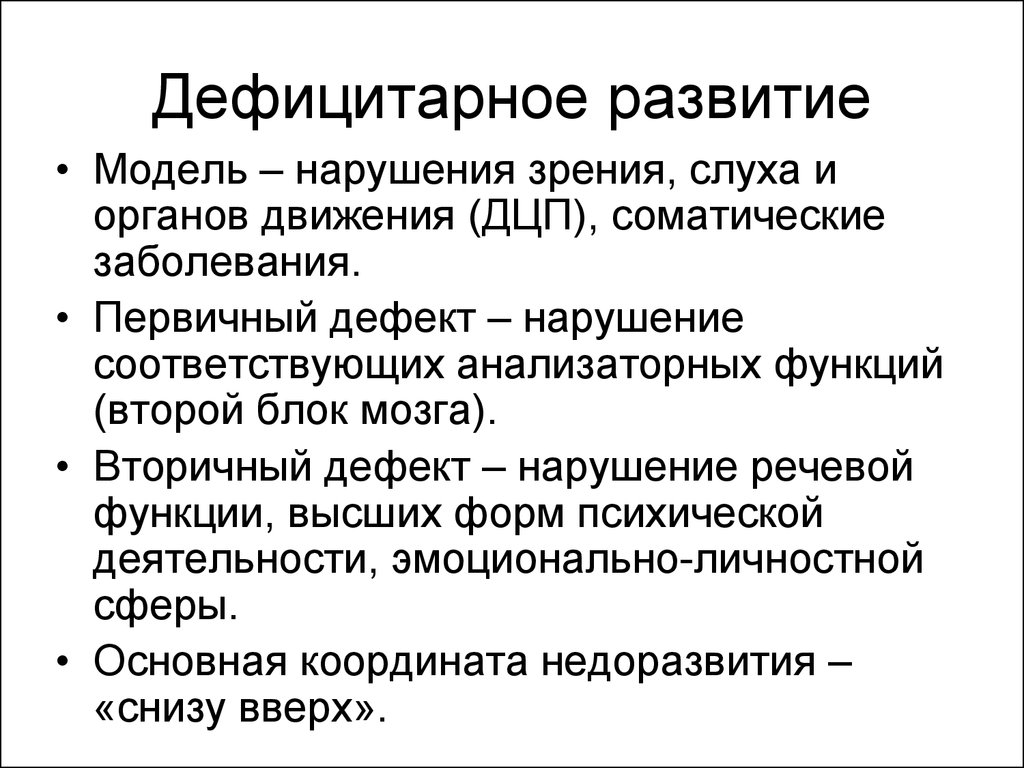

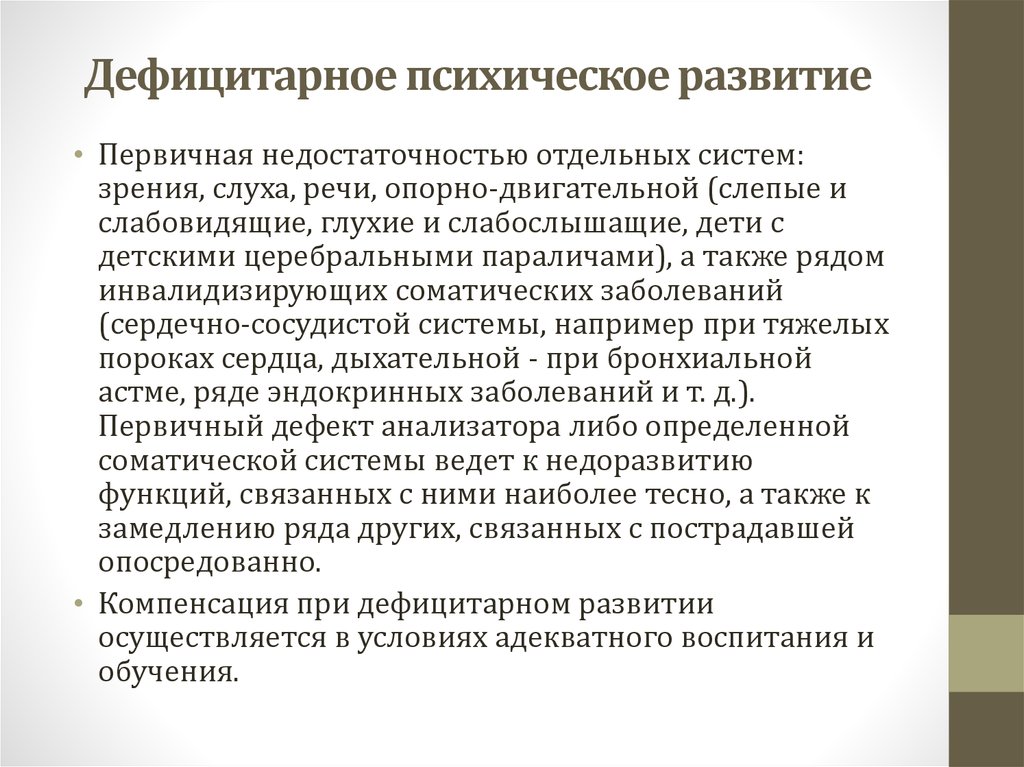

3. Пластичность психики и возможность компенсации одних свойств другими. Если определенные психические функции и свойства развиты недостаточно или отсутствуют, они могут компенсироваться развитием других. Пример. на фоне ослабленного зрения может развиваться повышенная чувствительность к музыкальным звукам.

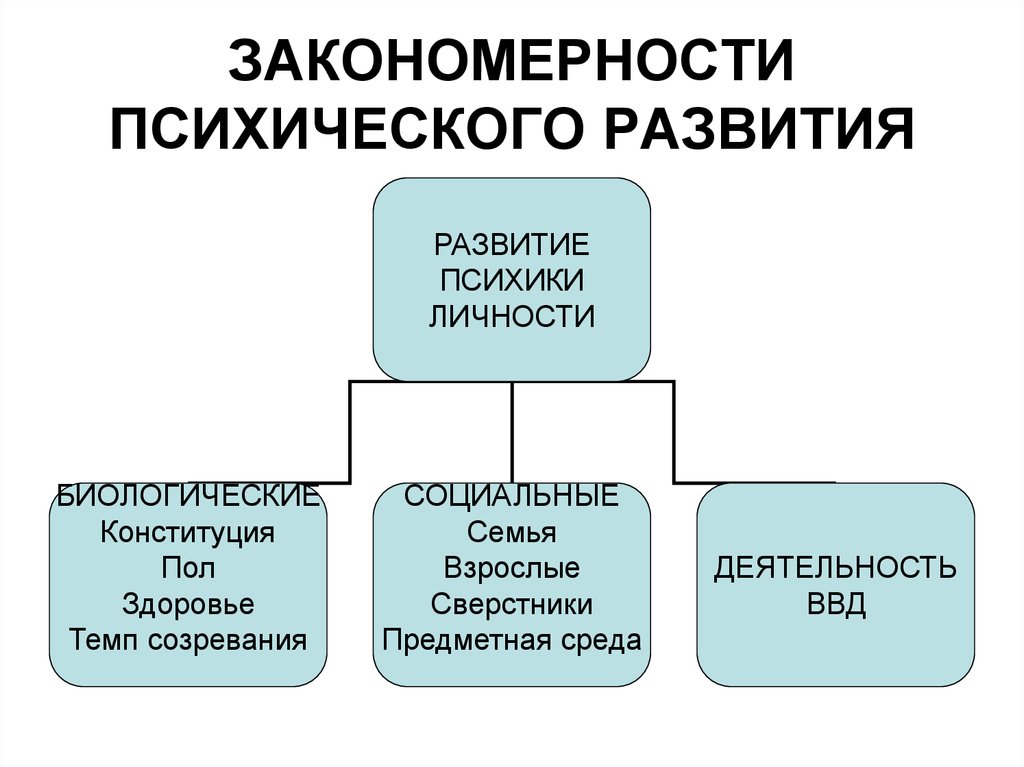

Факторы психического развития

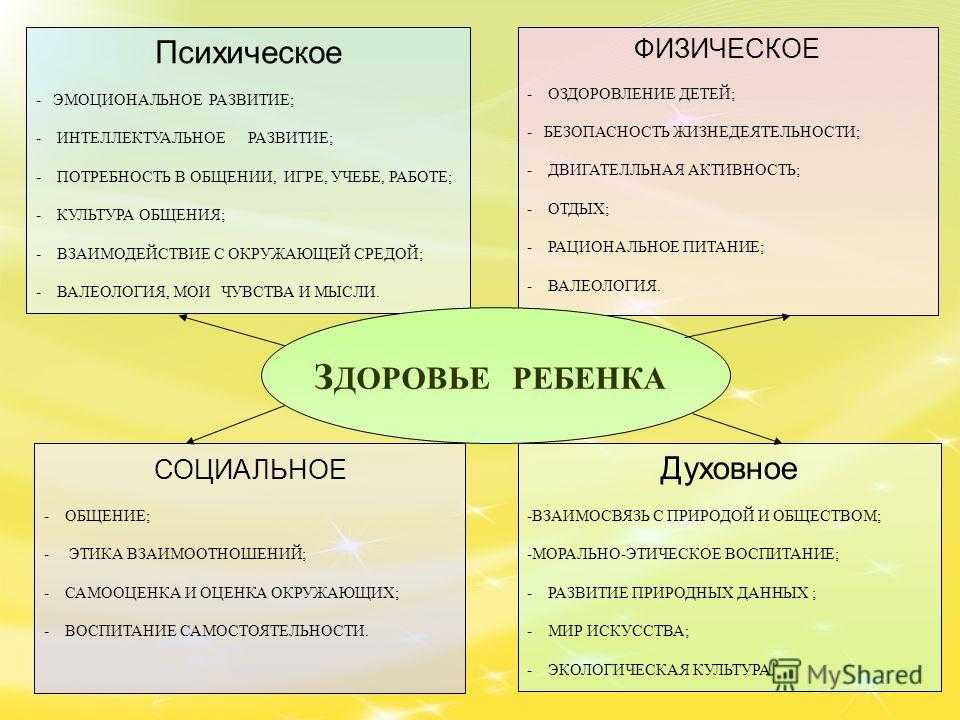

Развитие психики предполагает наличие биологических предпосылок (задатков), лежащих в основе возникновения, развития и функционирования психических свойств. Развитие личности происходит под воздействием двух основных факторов: природного и социального.

Природный фактор психического развития (наследственность).

Становление человеческого организма происходит по определенной программе, заданной в генотипе (совокупности генов). Генотип определяет тип анатомо-физиологической структуры человеческого организма, его морфологические и физиологические признаки, строение нервной системы, принадлежность к определенному полу, характер физического созревания и пр.

Однако, конечный результат, достигаемый на каждом этапе индивидуального развития человека, изначально в генотипе не заложен. Существенное влияние на него оказывают различные условия психического развития

Социальный фактор психического развития – это совокупность элементов социальной среды, с которыми индивид взаимодействует в ходе становления личности. в зависимости от степени контакта с индивидом социальная среда делится на микросоциум — близкое окружение ребенка (семья, друзья, школьные и внешкольные малые группы, педагоги) и макросоциум — широкое общественное окружение, которое влияет на развитие личности через СМИ, Интернет и т.п.

Влияние

социального

фактора на развитие личности происходит

не прямо, непосредственно, а через

внутренние условия. Особое

сочетание внутренних процессов развития

и внешних условий, которое является

типичным для каждого возрастного этапа

и обусловливает как динамику психического

развития на протяжении соответствующего

возрастного периода, так и новые

психологические образования, возникающие

к его концу, получило название социальной

ситуации развития. Это специфическая для каждого возраста,

система отношений ребенка с окружающим

миром, которая изменяется при переходе

от одного возрастного этапа к другому.

единица анализа социальной ситуации развития – переживание. Переживание показывает, как в данный момент среда влияет на развитие личности ребенка. Из-за различия переживаний у разных детей одна и та же жизненная ситуация может по-разному сказываться на их развитиии. пример. Отношение разных детей к школьным отметкам.

Развитие и обучение

Развитие ребенка тесно связано с процессом его обучения.

Автором второго был Л.С.Выготский. Он утверждал, что

ведущая роль принадлежит обучению,

которое «ведет за собой» развитие. Психическое развитие ребенка, по

Выготскому, осуществляется в сотрудничестве

со взрослыми, которые передают ребенку

знания о предметах и способах их

примененения

в обществе, то есть обучают его.

Психическое развитие ребенка, по

Выготскому, осуществляется в сотрудничестве

со взрослыми, которые передают ребенку

знания о предметах и способах их

примененения

в обществе, то есть обучают его.

Выготский выдвинул идею об «уровне актуального и зоне ближайшего развития ребенка». Он считал, что состояние умственного развития можно определить по двум уровням. Первый – уровень актуального развития (умственные задания, которые ребенок может выполнить самостоятельно), второй – зона ближайшего развития (задания, которые он может выполнить с помощью взрослого).

Выготский

установил, что развитие ребенка, проходит

через зону ближайшего развития и только

потом переходит на уровень актуального.

В школе ребенок учится тому, что может

сделать в сотрудничестве с учителем,

под его руководством, при этом главной

формой обучения является подражание.

Поэтому зона ближайшего развития

является определяющей: то, что ребенок

сегодня может сделать сотрудничая со

взрослыми, завтра сумеет сделать и

самостоятельно, а следовательно, перейдет

на уровень актуального развития. Пример.

Пример.

Выготский обосновал возможность и необходимость развивающего обучения, главная цель которого – не передача знаний в готовом виде, а психическое развитие ребенка в процессе их приобретения. Пример.

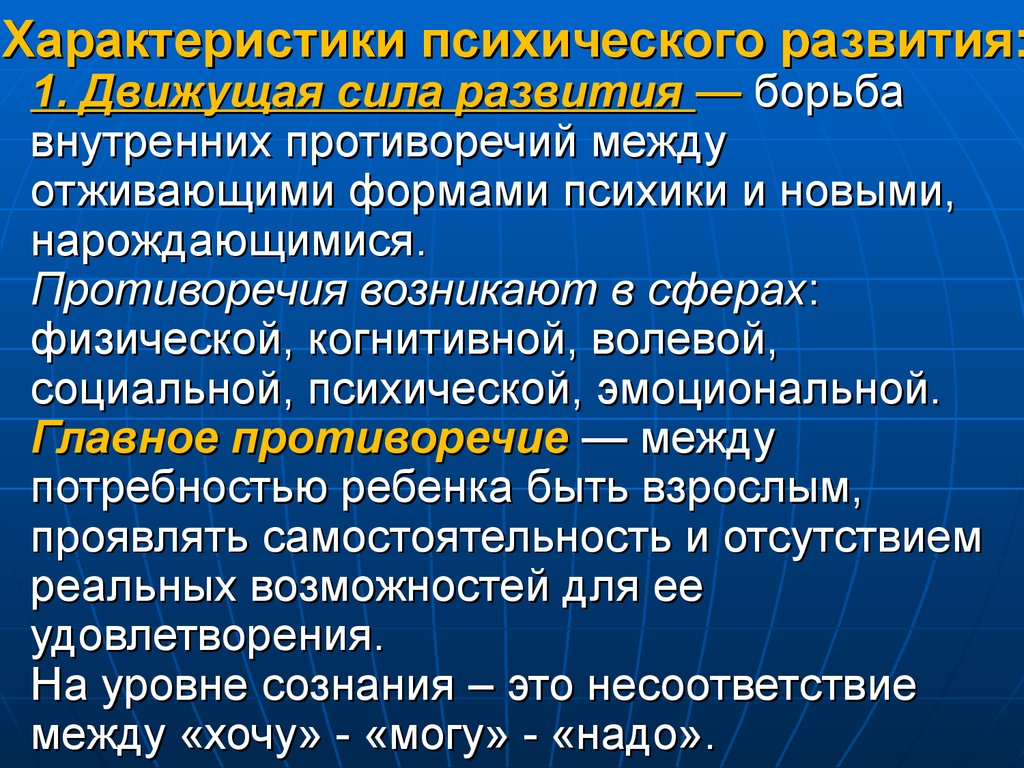

Движущие силы психического развития

Под движущими силами развития личности понимают собственные потребности ребенка, его мотивацию, внешние стимулы его деятельности и общения, цели и задачи, которые ставят взрослые перед ребенком в процессе обучения и воспитания, а также противоречия между внешними условиями психического развития личности и ее потребностями, интересами, целями.

в

разном возрасте эти противоречия могут

иметь разное содержание, формы проявления

и способы преодоления. На начальных

этапах жизни они могут не осознаваться,

но в последующем фиксируются самосознанием

и переживаются личностью как недовольство

собой, стремление к самоусовершенствованию.

Виды противоречий, возникающих в процессе психического развития ребенка:

1. Между психологическими потребностями ребенка и возможностями их удовлетворения. Пример.

2. Между новыми физическими и духовными возможностями ребенка и существующим отношением к ней со стороны взрослых. Пример.

3. Между требованиями со стороны общества, взрослых и уровнем психического развития ребенка. Пример.

4. Между требованиями взрослых и желаниями ребенка. Пример.

5. Между знаниями и поступками, сознанием и поведением ребенка. Пример.

Противоречия

возникают при переходе человека от

одного возрастного периода к другому

и проявляются в форме негативизма,

конфликтов со взрослыми и сверстниками,

противодействия их требованиям и пр.

Успешное преодоление противоречий

помогает личности подняться на новый

уровень развития, если же этого не

происходит, в личностном развитии могут

возникать серьезные трудности и проблемы.

Возрастные изменения психики

Психическое развитие человека проявляется в возрастных изменениях психики и поведения. Данные изменения могут быть:

1. Эволюционными (сравнительно медленными и постепенными). Пример. развитие интеллекта в школьные годы.

2. Революционными (быстрыми, занимающими короткий промежуток времени). Пример. Изменения в периоды психологических кризисов.

3. Ситуационными (связанными с изменяющимися обстоятельствами). Пример. развитие музыкального или хореографического мастерства под воздействием интенсивной тренировки. Если человек перестает тренироваться, уровень мастерства падает.

Эволюционные и революционные изменения являются постоянными и необратимыми, ситуативные – нуждаются в закреплении.

Психическое развитие личности

Л. С. Выготский писал, что для советской детской психологии:

«до сих пор остается закрытой центральная и высшая проблема психологии — проблема личности и ее развития».

К сожалению, и в дальнейшем положение не изменилось сколько-нибудь существенно. Понятие личности часто оказывалось синонимом то сознания, то самосознания, то установки, то психики вообще. Очевидно, одна из причин того, что понятие «развитие личности» и понятие «развитие психики» (или, что то же самое, «развитие психики личности«, «психическое развитие личности«) оказывались поставленными в один синонимический ряд, была связана с неразработанностью проблематики личности.

Вопрос о несовпадении и, вообще, о соотношении понятий «развитие личности» и «развитие психики» в онтогенезе до начала 80-х гг. в литературе По возрастной психологии фактически не был поставлен.

Лишь в 1983 г. В. А. Петровский предложил развести проблемы психического развития индивида и развития личности.

Многие психологи (в их числе и автор этой книги в ряде публикаций, написанных им или выходивших под его редакцией) использовали эти понятия как синонимы в одном и том же контексте, не учитывая, что за подстановкой одного понятия вместо другого скрывается изменение его значения и смысла. Так, в книге В. Ф. Моргуна и Н. Ю. Ткачевой «Проблема периодизации развития личности в психологии»2 в едином контексте без дифференциации предметов анализа рассматриваются эпигенетическая концепция развития личности Э. Эриксона и концепция развития психики ребенка Д. Б. Эльконина. Следует отметить, что сам Д. Б. Эльконин в статье 1971 г.3 характеризует, главным образом, психическое развитие и не говорит о периодизации развития личности и не формулирует теорию развития личности. Однако образовавшийся в возрастной психологии теоретический вакуум в сфере проблематики развития личности был восполнен, когда эта концепция без должных на то оснований превратилась в глазах многих в концепцию развития личности.

Так, в книге В. Ф. Моргуна и Н. Ю. Ткачевой «Проблема периодизации развития личности в психологии»2 в едином контексте без дифференциации предметов анализа рассматриваются эпигенетическая концепция развития личности Э. Эриксона и концепция развития психики ребенка Д. Б. Эльконина. Следует отметить, что сам Д. Б. Эльконин в статье 1971 г.3 характеризует, главным образом, психическое развитие и не говорит о периодизации развития личности и не формулирует теорию развития личности. Однако образовавшийся в возрастной психологии теоретический вакуум в сфере проблематики развития личности был восполнен, когда эта концепция без должных на то оснований превратилась в глазах многих в концепцию развития личности.

Отсутствие общепринятой психологической концепции личности и в самом деле не могло не сказаться на разработке теории развития личности — богатство эмпирических исследований в возрастной психологии само по себе не могло обеспечить интегрирование представлений о личности как некотором едином целом, как системном и социальном качестве индивида. В настоящее время нет необходимости доказывать неидентичность понятий «личность индивида» и «психика индивида», но при попытке описать процесс развития личности, как правило, его подменяют процессом «психического развития» или, во всяком случае, не различают их. В результате формирование личности растворяется в общем потоке психического развития ребенка как индивида. Очевидное несовпадение, нетождественность понятий «индивид» и «личность», как и понятий «психическое развитие» и «развитие личности», при всем их единстве подсказывает необходимость выделения особого процесса формирования личности как социального, системного качества индивида, субъекта системы человеческих отношений.

В настоящее время нет необходимости доказывать неидентичность понятий «личность индивида» и «психика индивида», но при попытке описать процесс развития личности, как правило, его подменяют процессом «психического развития» или, во всяком случае, не различают их. В результате формирование личности растворяется в общем потоке психического развития ребенка как индивида. Очевидное несовпадение, нетождественность понятий «индивид» и «личность», как и понятий «психическое развитие» и «развитие личности», при всем их единстве подсказывает необходимость выделения особого процесса формирования личности как социального, системного качества индивида, субъекта системы человеческих отношений.

Личность выступает как предпосылка и результат изменений, которые производит субъект своей деятельностью в мотивационно-смысловых образованиях взаимодействующих с ним людей и в себе самом «как другом». В единстве с иерархией мотивационно-смысловых образований и симптомокомплексами индивидуальности человека выступают межиндивидные отношения как характеристики личности субъекта этих отношений, а также «вклады», которые он осуществляет в жизнедеятельность других людей, в их личностные смыслы, обеспечивая свою представленность в них и тем самым и в самом себе.

В своем единстве эти три «ипостаси» человека в системе общественных отношений характеризуют его как личность. Отсюда очевидно, что психика выступает как необходимая сторона существования личности, являющейся субъектом общественных отношений, как важнейшая ее интраиндивидная характеристика (не случайно говорят «психика личности», но, разумеется, не «личность психики»).

К примеру, такая весомая характеристика личности, как ее авторитетность, складывается в системе межиндивидных отношений и в зависимости от уровня развития группы проявляется в одних общностях как жесткий авторитаризм, реализация прав сильного, как авторитет власти по преимуществу, а в других высокоразвитых группах—как демократическая власть авторитета. Здесь личностное выступает как групповое, групповое — как личностное («интериндивидная атрибуция личности»). В рамках метаиндивидной репрезентации личности авторитетность — это признание другими людьми за индивидом права принимать в значимых обстоятельствах значимые для них решения, права, являющегося результатом того вклада, который индивид внес своей деятельностью в их личностные смыслы. В низкоразвитых группах такое право — следствие конформности ее членов, в группах типа коллектива оно — результат коллективистического самоопределения. Таким образом, в коллективе авторитетность — это прежде всего идеальная представленность субъекта в других, а не в нем самом (он может и не знать о степени своей авторитетности) и только в связи с этим — в самом субъекте. Наконец, во внутреннем пространстве личности субъекта это симптомокомплекс психических качеств личности. В одном случае — своеволие, жестокость, завышенная самооценка, нетерпимость к критике, в другом — принципиальность, доброжелательность, разумная требовательность и т. п. (интраиндивидная атрибуция личности). При таком способе рассмотрения становится очевидной несводимость развития личности индивида к развитию его психики, точно так же как несводима личность индивида к его психике.

В низкоразвитых группах такое право — следствие конформности ее членов, в группах типа коллектива оно — результат коллективистического самоопределения. Таким образом, в коллективе авторитетность — это прежде всего идеальная представленность субъекта в других, а не в нем самом (он может и не знать о степени своей авторитетности) и только в связи с этим — в самом субъекте. Наконец, во внутреннем пространстве личности субъекта это симптомокомплекс психических качеств личности. В одном случае — своеволие, жестокость, завышенная самооценка, нетерпимость к критике, в другом — принципиальность, доброжелательность, разумная требовательность и т. п. (интраиндивидная атрибуция личности). При таком способе рассмотрения становится очевидной несводимость развития личности индивида к развитию его психики, точно так же как несводима личность индивида к его психике.

Наиболее фундаментальная и развернутая концепция психического развития принадлежит Д. Б. Эльконину, который разделяет детство на эпохи с последовательно чередующимися периодами, первый из которых характеризуется усвоением задач и развитием мотивационно-потребностной стороны деятельности, а второй — усвоением способов деятельности. При этом каждому периоду соответствует четко фиксированная для него «ведущая деятельность»:

При этом каждому периоду соответствует четко фиксированная для него «ведущая деятельность»:

- непосредственно-эмоциональное общение (от рождения до 1 года),

- предметно-манипулятивная деятельность (от 1 до 3 лет),

- сюжетно-ролевая игра (от 3 до 7 лет),

- учеба (от 7 до 12 лет),

- интимно-личностное общение (от 12 до 15 лет),

- учебно-профессиональная деятельность (от 15 до 17 лет).

Концепция возрастной периодизации Д. Б. Эльконина достаточно полно освещена и позитивно оценена в психологической литературе последних лет, в том числе в публикациях, вышедших ранее под редакцией автора настоящей книги.

Однако ряд вопросов, относящихся к возможности понять в свете этой концепции проблемы развития человеческой личности, как стало теперь очевидным, требуют серьезных пояснений. В качестве примера возьмем одну эпоху — детство — и два ее периода— дошкольное и школьное детство. Не вызывает сомнений, что сюжетно-ролевая игра имеет большое значение для дошкольников и в ней моделируются отношения между людьми, развиваются и обостряются внимание, память и воображение. Одним словом, важность игры дошкольника для развития его психики, на что обратил внимание еще Л. С. Выготский, не требует новых доказательств. Вместе с тем трудно предположить, что в дошкольном возрасте возникает уникальная и маловероятная ситуация (никогда более не повторяющаяся в биографии человека), когда его личность конструируют не реальные поступки, а изображение поступков других.

Одним словом, важность игры дошкольника для развития его психики, на что обратил внимание еще Л. С. Выготский, не требует новых доказательств. Вместе с тем трудно предположить, что в дошкольном возрасте возникает уникальная и маловероятная ситуация (никогда более не повторяющаяся в биографии человека), когда его личность конструируют не реальные поступки, а изображение поступков других.

Для формирования личности необходимо усвоение образцов поведения (действий, ценностей, норм и т. п.), носителем и передатчиком которых уже на самых ранних стадиях онтогенеза может быть только взрослый. А с ним ребенок вступает чаще всего отнюдь не в игровые, а в вполне реальные жизненные связи и отношения. Исходя из предположения, согласно которому основным личностнообразующим потенциалом в дошкольном возрасте обладает игра, трудно понять воспитательную роль семьи, общественных групп, отношений, складывающихся между взрослыми и детьми, которые в большинстве случаев также являются вполне реальными, опосредствованными содержанием той деятельности, вокруг которой они формируются. Наиболее референтным лицам (родителям, воспитательницам детсада) личность ребенка открывается именно через его деяния, а не через исполнение ролей в игре. На это существенное обстоятельство обратил внимание В. А. Петровский. Играя в доктора, дошкольник моделирует поведение врача (щупает пульс, просит показать язык и т. п.), но важнейшие личностные качества, связанные с гуманностью и действенной идентификацией с другими, формируются и проявляются, когда он заботливо ухаживает за больной бабушкой, т. е. в реальной жизненной ситуации, где индивид выступает как субъект системы межличностных отношений, опосредствованных реальной деятельностью, в данном случае помощью больному.

Наиболее референтным лицам (родителям, воспитательницам детсада) личность ребенка открывается именно через его деяния, а не через исполнение ролей в игре. На это существенное обстоятельство обратил внимание В. А. Петровский. Играя в доктора, дошкольник моделирует поведение врача (щупает пульс, просит показать язык и т. п.), но важнейшие личностные качества, связанные с гуманностью и действенной идентификацией с другими, формируются и проявляются, когда он заботливо ухаживает за больной бабушкой, т. е. в реальной жизненной ситуации, где индивид выступает как субъект системы межличностных отношений, опосредствованных реальной деятельностью, в данном случае помощью больному.

Л. С. Выготский сформулировал фундаментальную идею, указав, что обучение «забегает вперед развития», опережает и ведет его. В этом отношении обучение, взятое в самом широком смысле этого слова, всегда остается ведущим: осуществляется ли развитие человека (дошкольника, школьника, взрослого) в игре, учебе или труде. И нельзя представить себе, что на каком-то возрастном этапе эта закономерность действует, а на каком-то утрачивает свою силу. Разумеется, учебная деятельность является главенствующей для младшего школьника — именно она детерминирует развитие его мышления, памяти, внимания и т. д. Однако, будучи обусловлена требованиями общества, она остается (скажем сразу, в комплексе со многими другими) ведущей для его развития, по меньшей мере, вплоть до окончания школы. Между тем, если верить схеме периодизации, для 12-летнего возраста она заведомо утрачивает свою ведущую роль и уступает место интимно-личностному общению. Впрочем, это можно понять так: сохраняя свое объективное значение, она именно в 12 лет лишается для школьника личностного смысла. Так ли это? Где этому доказательства? Это всегда так или как правило? В каких условиях обучения это случается, а в каких нет?

И нельзя представить себе, что на каком-то возрастном этапе эта закономерность действует, а на каком-то утрачивает свою силу. Разумеется, учебная деятельность является главенствующей для младшего школьника — именно она детерминирует развитие его мышления, памяти, внимания и т. д. Однако, будучи обусловлена требованиями общества, она остается (скажем сразу, в комплексе со многими другими) ведущей для его развития, по меньшей мере, вплоть до окончания школы. Между тем, если верить схеме периодизации, для 12-летнего возраста она заведомо утрачивает свою ведущую роль и уступает место интимно-личностному общению. Впрочем, это можно понять так: сохраняя свое объективное значение, она именно в 12 лет лишается для школьника личностного смысла. Так ли это? Где этому доказательства? Это всегда так или как правило? В каких условиях обучения это случается, а в каких нет?

Примечательно, что уже в написанной Д. Б. Элькониным совместно с А. Коссаковски главе в книге «Педагогика» для всех трех, а не для одного младшего периода школьного возраста, в качестве ведущей указывается учебная деятельность. Однако если иметь в виду периодизацию развития личности и характеристику, которую получают в этой работе «основные новообразования в структуре личности и в формировании отдельных психических процессов», то нельзя не согласиться с соображениями В. Ф. Моргуна и Н. Ю. Ткачевой: «Что касается ведущих деятельностей, то все три периода школьного детства характеризуются одной и той же деятельностью— учебной, т. е. этот критерий не меняется в трех периодах, хотя личность, несомненно, развивается.

Однако если иметь в виду периодизацию развития личности и характеристику, которую получают в этой работе «основные новообразования в структуре личности и в формировании отдельных психических процессов», то нельзя не согласиться с соображениями В. Ф. Моргуна и Н. Ю. Ткачевой: «Что касается ведущих деятельностей, то все три периода школьного детства характеризуются одной и той же деятельностью— учебной, т. е. этот критерий не меняется в трех периодах, хотя личность, несомненно, развивается.

Выделенные Д. Б. Элькониным и А. Коссаковски основные новообразования (по 5—7 в каждом периоде) действительно реально существуют, но, во-первых, большинство из них относится к личностным и лишь одно из новообразований каждого периода можно отнести к развитию психических процессов. Во-вторых, принцип выделения новообразований явно не указывается. В-третьих, они должны быть как-то иерархизированы, например, по степени важности». К сожалению, отсутствуют объяснения причин, по которым произошел отказ от признания «интимно-личностного общения» ведущей деятельностью подросткового периода. Между тем этот фактически имеющий место отказ, если принять во внимание гипотезу о «периодичности» процессов психического развития, должен означать признание, что на протяжении всего школьного возраста происходит преимущественное развитие детей в «операционально-технической деятельности» (в системе «ребенок— общественный предмет», а не в системе «ребенок—общественный взрослый», т. е. «ребенок — родители» или «ребенок — педагог»). Трудно представить себе, что развитие у детей «мотивационно-потребностной сферы» в деятельности, относящейся к системе «ребенок — общественный взрослый», имеет второстепенное значение во все годы обучения в школе, идет ли речь о психическом развитии ребенка или тем более о его развитии как личности.

Между тем этот фактически имеющий место отказ, если принять во внимание гипотезу о «периодичности» процессов психического развития, должен означать признание, что на протяжении всего школьного возраста происходит преимущественное развитие детей в «операционально-технической деятельности» (в системе «ребенок— общественный предмет», а не в системе «ребенок—общественный взрослый», т. е. «ребенок — родители» или «ребенок — педагог»). Трудно представить себе, что развитие у детей «мотивационно-потребностной сферы» в деятельности, относящейся к системе «ребенок — общественный взрослый», имеет второстепенное значение во все годы обучения в школе, идет ли речь о психическом развитии ребенка или тем более о его развитии как личности.

Следует различать собственно психологический подход к развитию личности и строящуюся на его основе периодизацию возрастных этапов и педагогический подход к последовательному вычленению социально обусловленных задач развития личности.

Первый из них ориентирован на то, что реально обнаруживает психологическое исследование на ступенях возрастного развития в соответствующих конкретно- исторических условиях, что есть («здесь и теперь») и что может быть в развивающейся личности в условиях целенаправленных воспитательных воздействий. Второй — на то, что и как должно быть сформировано в личности, чтобы она отвечала всем требованиям, которые на данной возрастной стадии предъявляет к ней общество. Именно второй — собственно педагогический — подход позволил описать иерархию деятельностей, которые, как предполагалось, на последовательно сменявшихся этапах онтогенеза должны выступать как ведущие для успешного решения задач обучения и воспитания.

Второй — на то, что и как должно быть сформировано в личности, чтобы она отвечала всем требованиям, которые на данной возрастной стадии предъявляет к ней общество. Именно второй — собственно педагогический — подход позволил описать иерархию деятельностей, которые, как предполагалось, на последовательно сменявшихся этапах онтогенеза должны выступать как ведущие для успешного решения задач обучения и воспитания.

Вместе с тем существует опасность смешения обоих подходов, что в отдельных случаях может вести к подмене желаемым действительного. Складывается впечатление, что определенную роль здесь играют чисто терминологические недоразумения. Термин «формирование личности» имеет двоякий смысл: во-первых, он означает развитие личности, процесс и результат этого развития; во-вторых, он означает целенаправленное воспитание (если можно так сказать, «формирование», «формовку», «проектирование», «лепку» и т. д.). Само собой разумеется, если утверждается, к примеру, что для формирования личности подростка ведущей является «общественно полезная деятельность», то это отвечает второму значению термина «формирование».

Необходимо различать образующие единство, но несовпадающие процессы развития психики и личности индивида в онтогенезе. Реальное, а не желаемое развитие личности обусловливается, как можно думать, не одной ведущей деятельностью, а, по меньшей мере, комплексом актуальных форм деятельности и общения, интегрированных типом активных взаимоотношений развивающейся личности и ее социального окружения. В многочисленных экспериментальных работах советских психологов они феноменологически выступают и раскрываются именно в таком контексте.

Критическое рассмотрение теоретических представлений о развитии личности порождает необходимость искать новые пути к пониманию этого развития.

Трактовка личности как системного социального качества индивида подсказывает обращение к социальной психологии и поиск в этой области детерминант развития личности.

Чем располагает социальная психология для построения концепции развития личности в онтогенезе?

Во-первых, стратометрической концепцией групп и коллективов, в которой на основе принципа опосредствования межличностных отношений содержанием, ценностями и организацией совместной деятельности можно дифференцировать группы по уровню их развития, принимая во внимание прежде всего степень опосредствования, просоциальный или асоциальный характер этого развития (диффузная группа, просоциальная ассоциация, коллектив, асоциальная ассоциация, корпорация). Экспериментально показано, что закономерности, выявленные на одном уровне развития группы, не действуют или имеют обратное действие на другом уровне развития (см.: А. В. Петровский, 1982). Развитие группы выступает в свете этих теоретических представлений как фактор развития личности в группе.

Экспериментально показано, что закономерности, выявленные на одном уровне развития группы, не действуют или имеют обратное действие на другом уровне развития (см.: А. В. Петровский, 1982). Развитие группы выступает в свете этих теоретических представлений как фактор развития личности в группе.

Во-вторых, социальная психология располагает концепцией персонализации индивида (см.: А. В. Петровский, В. А. Петровский, 1982). В соответствии с этой концепцией индивид характеризуется потребностью быть личностью, т. е. стремлением оказаться и оставаться в максимальной степени представленным (значимыми для него качествами) в жизнедеятельности других людей («постулат максимизации»), осуществлять свою деятельность по преобразованию их смысловой сферы, и способностью быть личностью, т. е. совокупностью индивидуальных особенностей и средств, которые позволяют совершать деяния, обеспечивающие удовлетворение потребности быть личностью. Реализация указанной потребности, степень выраженности и осознанности которой индивидуально вариативна, при наличии соответствующих способностей и «операционально-технических средств» выступает как персонализация индивида. Оптимальные возможности для удовлетворения потребности в персонализации и формирования соответствующих способностей создает группа высшего уровня развития— коллектив.

Оптимальные возможности для удовлетворения потребности в персонализации и формирования соответствующих способностей создает группа высшего уровня развития— коллектив.

Первая попытка использовать концепцию персонализации для построения модели развития личности была предпринята В. А. Петровским. Фактически она представляет собой описание закономерностей и этапности вхождения человека в новую относительно стабильную социальную общность, принятия человеком новых социальных ролей, профессионализации и творческого роста личности, шире — определения личностью своего места в системе общественных отношений. При сохранении трехчленной схемы эта модель может развиваться в направлении поиска источника смены выделенных этапов развития личности.

Источником развития и утверждения личности выступает возникающее в системе межиндивидных отношений (в группах того или иного уровня развития) противоречие между потребностью индивида в персонализации и объективной заинтересованностью данной общности, референтной для индивида, принимать те проявления его индивидуальности, которые соответствуют задачам, нормам и условиям функционирования и развития этой общности.

В самом общем виде развитие личности можно представить как процесс ее вхождения в новую социальную среду и интеграции в ней.

Мера стабильности этой среды различна. Только условно мы можем принять ее как постоянную, неизменяющуюся. В действительности она претерпевает закономерные изменения, обусловленные социально и вместе с тем зависящие от активности осваивающих ее людей. Поэтому есть основания строить первоначально не одну, а две модели развития личности и только затем перейти к их обобщению в единой модели. Первая из них рассчитана на относительно стабильную социальную среду, и тогда развитие личности в ней подчинено внутренним психологическим закономерностям, которые с необходимостью воспроизводятся относительно независимо от специфических характеристик той общности, в которой совершается развитие. Этапы развития личности в относительно стабильной общности назовем фазами развития личности. Вторая модель предполагает становление личности в изменяющейся среде, например, сравнительно плавно протекающее развитие личности в условиях старших классов средней школы претерпевает изменение при переходе ее в сферу материального производства. Особенности интеграции индивида в общностях разного уровня развития подчинены специфическим для данных групп социально- психологическим закономерностям, и экстраполяция их на группы иной степени развития может привести к серьезным теоретическим ошибкам и неверно принятым практическим решениям. Этапы развития личности в изменяющейся социальной среде назовем периодами развития личности.

Особенности интеграции индивида в общностях разного уровня развития подчинены специфическим для данных групп социально- психологическим закономерностям, и экстраполяция их на группы иной степени развития может привести к серьезным теоретическим ошибкам и неверно принятым практическим решениям. Этапы развития личности в изменяющейся социальной среде назовем периодами развития личности.

В том случае, если индивид входит в относительно стабильную социальную общность или в этой общности меняется его позиция, он, как можно предположить, закономерно проходит три фазы своего становления в ней как личности (или, что не меняет сути дела, утверждения себя как личности). В результате у него возникают соответствующие личностные новообразования.

Первая фаза становления личности предполагает усвоение действующих в общности норм и овладение соответствующими формами и средствами деятельности. Принеся с собой в новую группу все, что составляет его индивидуальность, субъект не может осуществить потребность проявить себя как личность раньше, чем освоит действующие в группе нормы (нравственные, учебные, производственные и пр. ) и не овладеет теми приемами и средствами деятельности, которыми владеют другие члены группы. У него возникает объективная необходимость «быть таким, как все», максимально адаптироваться в общности. Это достигается (одними более, другими менее успешно) за счет субъективно переживаемых утрат некоторых своих индивидуальных отличий при возможной иллюзии растворения в «общей массе». Субъективно — потому что фактически индивид зачастую продолжает себя в других людях своими деяниями, изменениями мотивационно-смысловой сферы других людей, имеющими значение именно для них, а не для него самого. Объективно он уже на этом этапе может при известных обстоятельствах выступить как личность для других, хотя в должной мере и не осознавая этот существенный для него факт. При этом в групповой деятельности могут складываться благоприятные условия для возникновения новообразований личности, которых до этого не было у данного индивида, но которые имеются или уже складываются у других членов группы и которые соответствуют уровню группового развития и поддерживают этот уровень.

) и не овладеет теми приемами и средствами деятельности, которыми владеют другие члены группы. У него возникает объективная необходимость «быть таким, как все», максимально адаптироваться в общности. Это достигается (одними более, другими менее успешно) за счет субъективно переживаемых утрат некоторых своих индивидуальных отличий при возможной иллюзии растворения в «общей массе». Субъективно — потому что фактически индивид зачастую продолжает себя в других людях своими деяниями, изменениями мотивационно-смысловой сферы других людей, имеющими значение именно для них, а не для него самого. Объективно он уже на этом этапе может при известных обстоятельствах выступить как личность для других, хотя в должной мере и не осознавая этот существенный для него факт. При этом в групповой деятельности могут складываться благоприятные условия для возникновения новообразований личности, которых до этого не было у данного индивида, но которые имеются или уже складываются у других членов группы и которые соответствуют уровню группового развития и поддерживают этот уровень. Обозначим эту первую фазу как фазу адаптации.

Обозначим эту первую фазу как фазу адаптации.

Вторая фаза порождается обостряющимся противоречием между достигнутым результатом адаптации — тем, что он стал таким, как все в группе, — и неудовлетворяемой на первом этапе потребностью индивида в максимальной персонализации. Эта фаза характеризуется поиском средств и способов для обозначения своей индивидуальности. Так, подросток, попавший в новую для него компанию старших ребят, первоначально стремившийся ничем не выделяться, старательно усваивавший принятые в ней нормы общения, лексику, стиль одежды, общепринятые интересы и вкусы, справившись, наконец, с трудностями адаптационного периода, начинает смутно, а иногда и остро осознавать, что, придерживаясь этой тактики, он как личность утрачивает себя, потому что другие в нем не могут ее разглядеть в силу стертости его индивидуальности в их жизни и сознании. В максимальной степени реализуя в связи с этим способность быть идеально представленным в своих приятелях, подросток мобилизует все свои внутренние ресурсы для деятельностной трансляции своей индивидуальности (начитанность, спортивные успехи, «бывалость» в отношениях между полами, смелость, иногда бравада, особая манера в танцах и т. д.), интенсифицирует поиск в этой референтной для него группе лиц, которые могут обеспечить оптимальную его персонализацию. Обозначим эту вторую фазу как фазу индивидуализации.

д.), интенсифицирует поиск в этой референтной для него группе лиц, которые могут обеспечить оптимальную его персонализацию. Обозначим эту вторую фазу как фазу индивидуализации.

Третья фаза детерминируется противоречиями между сложившимися на предыдущей фазе стремлением субъекта быть идеально представленным своими особенностями и значимыми для него отличиями в общности и потребностью общности одобрять и культивировать лишь те демонстрируемые им индивидуальные особенности; которые ей импонируют, соответствуют ее ценностям, способствуют успеху совместной деятельности и т. д. В результате эти выявившиеся отличия принимаются и поддерживаются группой и тем самым закрепляются в качестве индивидуально-психологических черт — происходит интеграция личности в общности.

Отметим, что интеграция наблюдается и тогда, когда не столько сам индивид приводит в соответствие с потребностями общности свою потребность в персонализации, сколько общность трансформирует свои потребности в соответствии с потребностями индивида, занимающего в этом случае позицию лидера. Впрочем, взаимная трансформация личности и группы всегда так или иначе происходит. Если противоречие между индивидом и группой оказывается неустраненным, возникает дезинтеграция, имеющая следствием либо вытеснение личности из данной общности, либо ее фактическую изоляцию в ней, что ведет к закреплению характеристик эгоцентрической индивидуализации, либо ее возврат на более раннюю фазу развития, что в хорошем коллективе сопровождается принятием соответствующих воспитательных мер, обеспечивающих эффективность адаптации молодого человека, которая, очевидно, не была ранее успешно осуществлена и завершена. Третью фазу назовем фазой интеграции личности в общности. В рамках этой фазы в групповой деятельности у индивида складываются новообразования личности, которые отвечают необходимости и потребности группового развития и собственной потребности индивида осуществить значимый «вклад» в жизнь группы.

Впрочем, взаимная трансформация личности и группы всегда так или иначе происходит. Если противоречие между индивидом и группой оказывается неустраненным, возникает дезинтеграция, имеющая следствием либо вытеснение личности из данной общности, либо ее фактическую изоляцию в ней, что ведет к закреплению характеристик эгоцентрической индивидуализации, либо ее возврат на более раннюю фазу развития, что в хорошем коллективе сопровождается принятием соответствующих воспитательных мер, обеспечивающих эффективность адаптации молодого человека, которая, очевидно, не была ранее успешно осуществлена и завершена. Третью фазу назовем фазой интеграции личности в общности. В рамках этой фазы в групповой деятельности у индивида складываются новообразования личности, которые отвечают необходимости и потребности группового развития и собственной потребности индивида осуществить значимый «вклад» в жизнь группы.

Каждая из перечисленных фаз выступает как момент становления личности индивида в ее важнейших проявлениях и качествах — здесь протекают микроциклы ее развития. Если человеку не удается полностью преодолеть трудности адаптационного периода в устойчиво значимой для него социальной среде и вступить во вторую фазу развития (случай деиндивидуализации), у него, скорее всего, будут складываться качества конформности, зависимости, безынициативности, появится робость, неуверенность в себе и в своих возможностях… Он в продолжение всего пребывания в данной общности как бы «пробуксовывает» на первой фазе становления и утверждения себя как личности, что приводит к серьезной ее деформации. Если, находясь уже в фазе индивидуализации, человек обеспечивает свое «инобытие» в членах значимой для него общности, предъявляет им свои индивидуальные отличия, которые те отвергают как не соответствующие потребностям общности, то это способствует развитию у индивида таких личностных новообразований, как негативизм, агрессивность, подозрительность, завышенная самооценка. Если человек успешно проходит фазу интеграции в высокоразвитой просоциальной общности, у него формируется коллективизм как качество личности (развитое самоопределение личности, внутригрупповая идентификация, ответственность и т.

Если человеку не удается полностью преодолеть трудности адаптационного периода в устойчиво значимой для него социальной среде и вступить во вторую фазу развития (случай деиндивидуализации), у него, скорее всего, будут складываться качества конформности, зависимости, безынициативности, появится робость, неуверенность в себе и в своих возможностях… Он в продолжение всего пребывания в данной общности как бы «пробуксовывает» на первой фазе становления и утверждения себя как личности, что приводит к серьезной ее деформации. Если, находясь уже в фазе индивидуализации, человек обеспечивает свое «инобытие» в членах значимой для него общности, предъявляет им свои индивидуальные отличия, которые те отвергают как не соответствующие потребностям общности, то это способствует развитию у индивида таких личностных новообразований, как негативизм, агрессивность, подозрительность, завышенная самооценка. Если человек успешно проходит фазу интеграции в высокоразвитой просоциальной общности, у него формируется коллективизм как качество личности (развитое самоопределение личности, внутригрупповая идентификация, ответственность и т. д.).

д.).

Что такое когнитивное развитие? 3 Psychology Theory

Когнитивное развитие, безусловно, непростая тема для понимания.

Но не волнуйтесь, мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам с основами этой сложной области обучения.

Мы начнем с предыстории, а затем покажем вам, как когнитивные навыки используются каждый день. Кроме того, мы объясним несколько теорий и опишем увлекательные исследования.

Поскольку когнитивное развитие продолжается не только в детстве, но и в подростковом возрасте, мы уверены, что вы тоже захотите узнать об этом все.

В завершение этой статьи приведем несколько полезных ресурсов. Вы можете использовать их для поддержки когнитивных навыков ваших студентов или клиентов.

Прежде чем вы продолжите, мы подумали, что вы можете бесплатно загрузить три наших упражнения по позитивной психологии. Эти научно обоснованные упражнения исследуют фундаментальные аспекты позитивной психологии, включая сильные стороны, ценности и сострадание к себе, и дадут вам инструменты для улучшения благополучия ваших клиентов, студентов или сотрудников.

Эта статья содержит:

- Что такое когнитивное развитие в психологии?

- Навыки когнитивного развития и важные вехи

- 5 реальных примеров когнитивного развития

- 3 новаторские теории когнитивного развития

- Взгляд на когнитивное развитие в подростковом возрасте

- 3 увлекательных исследования

- Полезные ресурсы с сайта PositivePsychology.com

- Сообщение на вынос

- Ссылки

Что такое когнитивное развитие в психологии?

Когнитивное развитие — это то, как люди приобретают, систематизируют и учатся использовать знания (Gauvain & Richert, 2016).

В психологии в центре внимания когнитивного развития часто находится только детство. Однако когнитивное развитие продолжается в подростковом и взрослом возрасте. Это включает в себя приобретение языка и знаний, мышления, памяти, принятия решений, решения проблем и исследования (Von Eckardt, 1996).

Большая часть исследований когнитивного развития у детей сосредоточена на мышлении, развитии знаний, изучении и решении проблем (Carpendale & Lewis, 2015).

Дебаты о природе и воспитании

Дебаты о природе и воспитании относятся к тому, сколько человек наследует по сравнению с тем, насколько сильно на него влияет окружающая среда. Как природа и воспитание влияют на когнитивное развитие?

Американский психолог Артур Дженсен (1969, 1974) подчеркивал роль генетики в интеллекте, приводя аргументы в пользу генетической разницы в интеллекте белых и черных людей.

Дженсен (1969) сделал несколько очень смелых утверждений, заявив, что чернокожие обладают более низкими когнитивными способностями. Его исследования подверглись резкой критике за дискриминацию. Он не учитывал встроенную предвзятость психометрического тестирования (Ford, 1996). Более низкие результаты тестов чернокожих, скорее всего, были результатом нехватки ресурсов и некачественных жизненных возможностей (Ford, 2004).

В огромной перекрестной выборке из 11 000 близнецов-подростков Брант и соавт. (2013) обнаружили, что люди с более высоким коэффициентом интеллекта (IQ), по-видимому, больше подвержены влиянию воспитания и стимуляции. Исследователи предположили, что это может быть связано с их повышенным вниманием и системой возбуждения, поглощающей больше информации из окружающей среды, более открытой для нового опыта и позволяющей пластичности и изменениям мозга происходить.

Исследователи предположили, что это может быть связано с их повышенным вниманием и системой возбуждения, поглощающей больше информации из окружающей среды, более открытой для нового опыта и позволяющей пластичности и изменениям мозга происходить.

Они также обнаружили, что подростки с более низким коэффициентом интеллекта больше подвержены генетическому влиянию родителей на их коэффициент интеллекта. Исследователи предположили, что их более низкий уровень интеллекта может привести к более низкому уровню мотивации и неспособности искать новый опыт.

Это исследование подчеркивает необходимость поддержки людей с более низким уровнем IQ с помощью позитивных вмешательств для повышения их когнитивных способностей и способностей.

Навыки когнитивного развития и важные вехи

Вехи развития — это определенные достижения в навыках, которые предсказуемо происходят с течением времени.

Эти вехи отражают достижение навыков и учитывают генетический состав и влияние окружающей среды (Dosman, Andrews, & Goulden, 2012).

Вот некоторые из этих важных вех, связанные с ними навыки и возраст, в котором они обычно достигаются. Следующая таблица изменена из Института развития ребенка.

| Веха | Описание | Примерный возраст |

|---|---|---|

| Постоянство объекта (раннее) | Следует за объектом до тех пор, пока он не исчезнет из поля зрения. Поиск частично скрытого объекта. | 4–8 месяцев |

| Постоянство объекта | Будет искать полностью спрятанный предмет. | 9–12 месяцев |

| Причина и следствие | Начинает понимать причину и следствие в действиях. Понимает, как получить ответ. | 9 месяцев |

| Функциональное использование объектов | Понимает, для чего используются объекты. | 12–15 месяцев |

| Игра (Репрезентативная) | Может функционально использовать кукол. | 18 месяцев |

| Воспроизведение (символическое) | Может символически использовать объект для представления чего-то другого. | 2–3 года |

| Навыки (доакадемические) | Знает буквы, цифры, формы и цвета, умеет считать. | 3–5 лет |

| Мышление (логическое) | Понимает разговор и многоэтапное решение проблем. Понимает точку зрения других. | 6–12 лет |

| Мышление (абстрактное) | Абстрактное мышление, выдвижение гипотез и выводы. | >13 лет |

Таблица 1. Основные этапы развития познавательных способностей и навыков у детей

Языковые и другие когнитивные навыки

Языковые навыки важны для способности ребенка общаться и взаимодействовать с другими. Эти навыки поддерживают другие области развития ребенка, такие как когнитивное, грамотное и социальное развитие (Roulstone, Loader, Northstone, & Beveridge, 2002).

Приведенная ниже измененная таблица была взята с австралийского веб-сайта для родителей Raisingchildren.net.au и описывает развитие речи у детей.

| Языковая активность | Приблизительный возраст 9 лет0070 |

|---|---|

| Использование слов в единственном числе. Часто напоминают точные слова, такие как «дада», что означает «папа». К концу 18 месяцев ребенок сможет выполнять простые инструкции, такие как «сесть» и «встать». | 12–18 месяцев |

| Использование предложений из двух слов. Ребенок может понимать, что говорят знакомые люди и наоборот, а незнакомые люди понимают примерно половину того, что говорят. | 18 месяцев–2 года |

| Ребенок будет использовать три-четыре слова с большей точностью. Игра сочетается с беседой. | 2–3 года |

| Ребенок проиллюстрирует абстрактные мысли и покажет свои мысли и чувства через более сложные разговоры. Способность обсуждать многие темы проявляется как минимум к концу 5-летнего возраста. Будет понимание базовой грамматики и рассказов. | 3–5 лет |

К настоящему времени дети начинают хорошо рассказывать истории и творчески составлять слова и предложения. Дети могут делиться мнениями, и к 8 годам они могут вести беседы во взрослом стиле. Дети могут делиться мнениями, и к 8 годам они могут вести беседы во взрослом стиле. | 5–8 лет |

Таблица 2. Речевое развитие в возрасте от 0 до 8 лет

Навыки мышления

Мышление касается манипулирования информацией и связано с рассуждениями, принятием решений и решением проблем (Kashyap & Minda, 2016). Язык необходимо развивать, потому что слова нужны, чтобы думать.

Занятия по развитию познавательных способностей помогают развивать мышление и мышление. Мышление — это навык, который не начинается с рождения. Он развивается постепенно в детстве и прогрессирует быстрее, когда детям около двух лет. Рассуждение развивается около шести. К 11 годам детское мышление становится гораздо более абстрактным и логичным (Пиаже, 19 лет).36).

Развитие знаний

Знания необходимы для когнитивного развития и успеваемости. Расширение знаний означает улучшение навыков говорения, чтения, слушания и рассуждения. Знания связаны не только с языком. Его также можно получить, выполнив задание (Bhatt, 2000). Это начинается с рождения, когда дети начинают понимать окружающий их мир с помощью своих органов чувств (Piaget, 1951).

Знания связаны не только с языком. Его также можно получить, выполнив задание (Bhatt, 2000). Это начинается с рождения, когда дети начинают понимать окружающий их мир с помощью своих органов чувств (Piaget, 1951).

Накопление знаний важно для детей, чтобы кодировать и извлекать новую информацию. Это позволяет им усваивать новый материал. Знания помогают облегчить критическое мышление (Пиаже, 1936). Очевидно, что развитие базы знаний детей является важной частью когнитивного развития.

Развитие памяти

Развитие памяти происходит на протяжении всей жизни и связано с личным опытом.

Эксплицитная память, которая относится к запоминанию событий и фактов повседневной жизни, развивается в первые два года жизни (Stark, Yassa, & Stark, 2010). Эксплицитная память развивается в возрасте от 8 до 10 месяцев.

Рабочую память и повышение ее производительности можно наблюдать с трех до четырех лет в подростковом возрасте (Ward, Berry, & Shanks, 2013). Это демонстрируется повышенным вниманием, овладением языком и расширением знаний.

Имплицитная память, которая является бессознательной и непреднамеренной, представляет собой рано развивающуюся систему памяти у младенцев и развивается по мере взросления мозга (Ward et al., 2013).

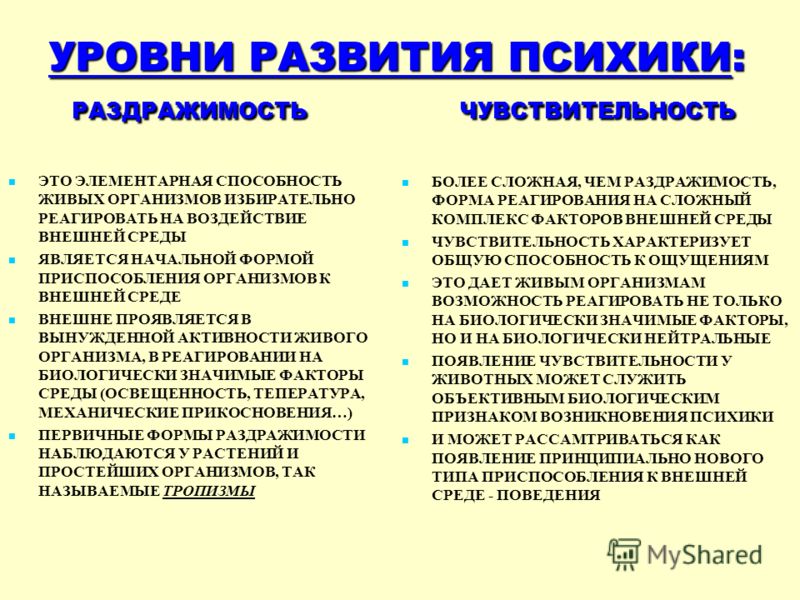

Навыки восприятия

Навыки восприятия развиваются с рождения. Они являются важным аспектом когнитивного развития. Большинство детей рождаются с органами зрения, слуха, осязания, вкуса и обоняния (Karasik, Tamis-LeMonda, & Adolph, 2014).

По мере развития дети учатся общаться, взаимодействуя с окружающей средой и используя свои сенсорные и моторные навыки (Karasik et al., 2014).

Когда визуальные, тактильные и слуховые навыки объединяются, они превращаются в навыки восприятия. Затем эти навыки восприятия используются для оценки пространственных отношений, различения фигуры и фона и развития зрительно-моторной координации (Libertus & Hauf, 2017).

Исследование и решение задач

Очень маленькие дети могут решать задачи, играя с кубиками, предметами и мячами. Он тесно связан с навыками восприятия и памяти. Очень маленькие дети, играющие с кубиками, берущие ложку или даже ищущие предметы, демонстрируют развитие навыков решения проблем (Goldschmied & Jackson, 19).94). Это известно как эвристическая игра (Auld, 2002).

Он тесно связан с навыками восприятия и памяти. Очень маленькие дети, играющие с кубиками, берущие ложку или даже ищущие предметы, демонстрируют развитие навыков решения проблем (Goldschmied & Jackson, 19).94). Это известно как эвристическая игра (Auld, 2002).

По мере того, как дети развиваются когнитивно и осваивают язык, решение проблем переходит к абстрактному мышлению и решению логических задач (Needham, Barrett, & Peterman, 2002). Решение проблем и исследование взаимосвязаны. Наука, инженерия и математика основаны на навыках исследования и решения проблем.

Загрузите 3 бесплатных инструментария для позитивной психологии (PDF)

Указав свое имя и адрес электронной почты ниже.

5 примеров когнитивного развития из реальной жизни

Чтобы понять, как люди думают и обрабатывают информацию, важно посмотреть, как когнитивные навыки используются в повседневной жизни. Вот несколько реальных примеров когнитивного развития.

Принятие решений

Чтобы принять решение, человеку необходимо взвесить информацию и сделать лучший выбор. В качестве примера подумайте о меню ресторана. В меню много информации о вариантах питания. Чтение меню требует, чтобы вы анализировали данные, а затем уменьшали их, чтобы сделать конкретный выбор блюд.

В качестве примера подумайте о меню ресторана. В меню много информации о вариантах питания. Чтение меню требует, чтобы вы анализировали данные, а затем уменьшали их, чтобы сделать конкретный выбор блюд.

Распознавание лиц

Вы когда-нибудь задумывались, почему можно узнать человека, даже если он отрастил бороду, накрасился или носит очки или сменил цвет волос?

Когнитивная обработка используется при распознавании лиц и объясняет, почему мы по-прежнему узнаём людей, которых встречаем спустя долгое время, несмотря на иногда резкие изменения их внешности.

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ)

Это широко используемое терапевтическое вмешательство основано на понимании когнитивных функций и того, как они изменяют поведение.

Она основана на предположении, что познание и поведение связаны, и эта теория часто используется, чтобы помочь людям преодолеть негативные модели мышления. КПТ предоставляет им альтернативные модели позитивного мышления для поощрения позитивного поведения.

Забывание

Когнитивные процессы кратковременной и долговременной памяти объясняют забывание. Пример забывчивости можно увидеть у студентов, которые не готовятся к экзаменам. Если они не переведут информацию из кратковременной в долговременную память, они забудут знания, необходимые для экзамена, и могут провалиться.

Рассуждение

Мышление и познание необходимы для рассуждения. Рассуждение включает в себя интеллект и попытку поиска истины из новой или существующей информации. Пример такой активности можно увидеть в политических дебатах на телевидении.

3 Новаторские теории когнитивного развития

Существует несколько теорий когнитивного развития, некоторые из которых более известны, чем другие.

Все они пытаются объяснить, как происходит когнитивное развитие.

Теория когнитивного развития Пиаже

Жан Пиаже (1936) известен своей теорией познания, которая рассматривает четыре конкретных этапа развития.

На сенсомоторной стадии (0–2 года) у младенцев формируются представления о мире с помощью органов чувств и движений (осязание, осязание, слушание и наблюдение). Это когда дети развивают постоянство объекта.

Это когда дети развивают постоянство объекта.

На дооперациональном этапе (2–7 лет) зарождаются язык и абстрактное мышление. Это стадия символической игры.

В возрасте 7 лет ребенок вступает в конкретно-операциональную стадию по Пиаже, которая продолжается до 11 лет. Это когда логическая и конкретная мысль вступает в действие.

В возрасте 11 лет дети изучают логические и абстрактные правила и решают задачи. Пиаже описал это как формальную операционную стадию.

Теория Выготского

Лев Выготский описал альтернативную теорию. Он считал, что познавательное развитие детей возникает благодаря их физическому взаимодействию с миром (Выготский, 19).32). Теория Выготского исходит из того, что поддержка взрослых и сверстников способствует развитию высших психических функций. Его называют социокультурной теорией (Ясницкий, 2018).

Выготский считал, что первоначальные социальные взаимодействия ребенка побуждают к развитию, и по мере усвоения ребенком обучения это переводит его познание на индивидуальный уровень.

Выготский (1932) считал детей родственными подмастерьям, учащимся у более опытных, понимающих их потребности.

Существуют две основные темы теории Выготского.

Зона ближайшего развития описывается как дистанция между фактическим уровнем развития и уровнем потенциального. Это определяется самостоятельным решением задач при сотрудничестве детей с более способными сверстниками или под руководством взрослого (Выготский, 1931).

Это может объяснить, почему некоторые дети лучше учатся в присутствии других, у которых больше знаний и навыков, но хуже в одиночестве. Эти навыки, проявляющиеся в социальном контексте, а не в изолированной обстановке, находятся в зоне ближайшего развития. Это подчеркивает, как более осведомленный человек может оказать поддержку когнитивному развитию ребенка (Выготский, 19 лет).32).

Мышление и речь считаются необходимыми. Выготский описал связанную связь между развитием языка и мыслительным процессом. Его теория объясняет, как младшие дети используют речь, чтобы думать вслух. Постепенно у них развивается безмолвная внутренняя речь, когда развиваются ментальные концепции и когнитивное осознание (Выготский, 1931).

Постепенно у них развивается безмолвная внутренняя речь, когда развиваются ментальные концепции и когнитивное осознание (Выготский, 1931).

Теория экологических систем

Другая, более современная теория, в некотором смысле похожая на теорию Выготского, принадлежит американскому психологу Ури Бронфенбреннеру (1974). Он предположил, что окружение ребенка в рамках расположения структур по-разному влияет на ребенка (Bronfenbrenner, 1974).

Пять структур Бронфенбреннера — это микросистема, мезосистема, экосистема, макросистема и хроносистема. Они касаются окружающей среды, семьи, школы, ценностей, обычаев и культуры. Они взаимосвязаны, и каждая система влияет на другие системы, влияя на развитие ребенка (Bronfenbrenner, 1977).

Бронфенбреннер (1974) считал микросистему наиболее влиятельной. Эта система включает в себя развивающегося ребенка, семью и образовательную среду и больше всего влияет на когнитивное развитие ребенка.

Теория когнитивного развития Пиаже – Sprouts

youtube.com/embed/IhcgYgx7aAA?feature=oembed&enablejsapi=1&origin=https://positivepsychology.com» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share» allowfullscreen=»»/>Взгляд на когнитивное развитие в подростковом возрасте

Подростковый возраст – это переходный период между поздним детством и началом взрослой жизни.

Основываясь на поэтапной теории когнитивного роста Инхельдера и Пиаже (1958), подростковый возраст — это период, когда дети становятся застенчивыми и начинают интересоваться мнением других людей в период полового созревания (Steinberg, 2005). Психосоциальный контекст подростков значительно отличается от контекста детей и взрослых.

В подростковом возрасте мозг проходит через драматический процесс ремоделирования. Нейронная пластичность способствует развитию социальных когнитивных навыков (Huttenlocher, 1979). Структурное развитие областей коры головного мозга может существенно влиять на когнитивные функции в подростковом возрасте (Huttenlocher, De Courten, Garey, & Van der Loos, 1983).

Распознавание выражений лица и эмоций является одной из областей социального познания, которая исследовалась в подростковом возрасте (Herba & Phillips, 2004). В исследовании подростков было обнаружено, что миндалевидное тело, часть мозга, связанная с обработкой эмоций, значительно активируется в ответ на испуганные выражения лица (Baird et al., 19).99). Это подчеркивает, что развитие эмоционального познания занимает видное место в этой возрастной группе.

3 Увлекательные исследования

Существует множество примеров тематических исследований, связанных с когнитивным развитием.

Вот три, которые нам показались наиболее интересными.

1. Программа когнитивной абилитации для детей

Millians and Coles (2014) изучили пятерых детей, у которых наблюдались трудности в обучении и успеваемости из-за пренатального воздействия алкоголя. До и после вмешательства исследователи давали детям стандартные тесты на невербальное мышление и успеваемость.

Четыре из пяти детей продемонстрировали увеличение до среднего диапазона баллов по показателям невербальной речи, рассуждения, чтения и математики. В этом исследовании подчеркивается польза вмешательств для решения когнитивных трудностей и проблем с обучением у детей, даже если когнитивные трудности очевидны с рождения.

В этом исследовании подчеркивается польза вмешательств для решения когнитивных трудностей и проблем с обучением у детей, даже если когнитивные трудности очевидны с рождения.

2. Двуязычные дети и улучшенное обучение

Было показано, что знакомство детей с двумя языками улучшает когнитивные способности, особенно решение проблем (Ramirez-Esparza, García-Sierra, & Kuhl, 2017).

испанских младенца в возрасте от 7 до 33,5 месяцев получали один час занятий английским языком в течение 18 недель. К концу 18 недель дети произносили в среднем 74 английских слова и фразы. Это исследование показало, что возраст от 0 до 3 лет является лучшим временем для изучения второго языка и достижения отличного уровня владения языком. Однако языки можно изучать в любой момент жизни.

3. Необычная автобиографическая память

В ходе необычного исследования было обнаружено, что у женщины, описанной как AJ, очень хорошая автобиографическая память, состояние, которое доминировало в ее жизни (Parker, Cahill, & McGaugh, 2006).

Ее память описывалась как «безостановочная, неконтролируемая и автоматическая». Эй-Джей не использовал никаких мнемонических приемов для припоминания. Она могла рассказать вам, чем она занималась в любой день своей жизни.

ЭйДжей также могла вспомнить свое прошлое с высокой степенью точности. Это исследование предоставило некоторые важные детали нейробиологии автобиографической памяти и изменений в префронтальной коре, которые вызывают эти превосходные когнитивные способности.

Полезные ресурсы с сайта PositivePsychology.com

Если эта статья вызвала у вас интерес и вы хотите узнать больше об улучшении когнитивных функций, просмотрите соответствующие сообщения.

Как улучшить когнитивные функции: 6 умственных упражнений

В этой статье описываются способы проверки когнитивных способностей ваших клиентов. Есть несколько упражнений и игр, которые вы, возможно, захотите использовать со своими клиентами, чтобы помочь им улучшить свое когнитивное здоровье и функционирование и помочь им сохранить это на протяжении всей жизни.

10 Неврологические преимущества упражнений

Физические упражнения — отличный способ улучшить работу мозга. Эта увлекательная статья объясняет преимущества физических упражнений для защиты от стресса и старения, а также для поддержания положительного психического здоровья и познания.

Советы по гигиене сна

Наряду с физическими упражнениями сон является важным компонентом для правильной работы мозга. В этой статье есть отличные идеи по гигиене сна, и вы можете использовать контрольные списки и рабочие листы, чтобы поддерживать сон ваших клиентов, позволяя им улучшить работу своего мозга.

17 упражнений по позитивной психологии

Если вы ищете более научно обоснованные способы помочь другим улучшить свое самочувствие, эта подборка содержит 17 проверенных инструментов позитивной психологии для практиков. Используйте их, чтобы помочь другим процветать и процветать.

Важная информация

В первые несколько лет жизни ребенка происходят быстрые изменения в развитии мозга. Это часть познавательного развития ребенка. Существует множество различных теорий того, как и когда это происходит. Они не высечены на камне, но являются руководством к когнитивному развитию детей.

Это часть познавательного развития ребенка. Существует множество различных теорий того, как и когда это происходит. Они не высечены на камне, но являются руководством к когнитивному развитию детей.

Если дети не достигают своих целей примерно в то время, когда они должны, дополнительная поддержка может помочь изменить ситуацию. Даже дети с фетальным алкогольным синдромом могут добиться значительного улучшения когнитивных функций при специализированной поддержке.

Помните, когнитивное развитие не заканчивается в детстве, как впервые предполагала схематическая теория Пиаже. Это продолжается в подростковом возрасте и далее. Изменения когнитивного развития продолжаются на протяжении большей части жизни подростка по мере развития мозга.

Надеемся, вам понравилась эта статья. Не забудьте бесплатно скачать три наших упражнения по позитивной психологии.

- Олд, С. (2002). Пять ключевых принципов эвристической игры. Первые годы: Нга Тау Туатахи . New Zealand Journal of Infant and Toddler Education , 4 (2), 36–37.

- Бэрд, А. А., Грубер, С. А., Фейн, Д. А., Маас, Л. К., Стейнгард, Р. Дж., Реншоу, П. Ф., … Юргелун-Тодд, Д. А. (1999). Функциональная магнитно-резонансная томография распознавания лицевых аффектов у детей и подростков. Журнал Американской академии детской и подростковой психиатрии , 38 , 195–199.

- Бхатт, Г. Д. (2000). Организация знаний в цикле развития знаний. Журнал управления знаниями , 4 (1), 15–26.

- Брант, А. М., Мунаката, Ю., Бумсма, Д. И., ДеФрис, Дж. К., Хаворт, К. М. А., Келлер, М. К., … Хьюитт, Дж. К. (2013). Природа и воспитание высокого IQ: длительный чувствительный период для интеллектуального развития. Психологические науки , 28 (8), 1487–1495.

- Бронфенбреннер, У. (1974). Исследования развития, государственная политика и экология детства. Развитие ребенка , 45 (1), 1–5.

- Бронфенбреннер, У. (1977). К экспериментальной экологии человеческого развития.

Американский психолог , 32 (7), 513–531.

Американский психолог , 32 (7), 513–531. - Карпендейл, Дж. И. М., и Льюис, К. (2015). Развитие общественного сознания. В LS Liben, U. Müller и RM Lerner (Eds.). Справочник по детской психологии и науке о развитии: когнитивные процессы (7-е изд.) (стр. 381–424). Джон Уайли и сыновья.

- Досман, К.Ф., Эндрюс, Д., и Гулден, К.Дж. (2012). Возрастные вехи, основанные на фактических данных, как основа для наблюдения за развитием. Педиатрия и здоровье детей , 17 (10), 561–568.

- Форд, Д.Ю. (1996). Преодоление неуспеваемости одаренных чернокожих учащихся: перспективные практики и программы . Издательство Педагогического колледжа.

- Форд, Д.Ю. (2004). Проверка интеллекта и культурное разнообразие: опасения, предостережения и соображения (RM04204). Национальный исследовательский центр одаренных и талантливых.

- Говен, М., и Ричер, Р. (2016). Когнитивное развитие. В Х.С. Фридман (ред.

) Энциклопедия психического здоровья (2-е изд.) (стр. 317–323). Академическая пресса.

) Энциклопедия психического здоровья (2-е изд.) (стр. 317–323). Академическая пресса. - Гольдшмид, Э., и Джексон, С. (1994). Люди младше трех лет. Маленькие дети в детском саду . Рутледж.

- Херба, К., и Филлипс, М. (2004). Аннотация: Развитие распознавания выражений лица с детства до подросткового возраста: поведенческие и неврологические аспекты. Журнал детской психологии и психиатрии , 45 (7), 1185–1198.

- Huttenlocher, PR (1979). Синаптическая плотность в лобной коре человека – изменения в развитии и последствия старения. Исследование мозга , 163 , 195–205.

- Хаттенлохер, П.Р., Де Куртен, К., Гэри, Л.Дж., и Ван дер Лоос, Х. (1983). Развитие синапсов в коре головного мозга человека. Международный журнал неврологии , 16–17 , 144–54.

- Инхелдер, Б., и Пиаже, Дж. (1958). Рост логического мышления от детства к подростковому возрасту . Основные книги.

- Дженсен, А. Р. (1969). Интеллект, способность к обучению и социально-экономический статус. Журнал специального образования , 3 (1), 23–35.

- Дженсен, А. Р. (1974). Этническая принадлежность и успеваемость. Психологические отчеты , 34 (2), 659–668.

- Карасик, Л.Б., Тамис-ЛеМонда, К.С., и Адольф, К.Е. (2014). Ползающие и ходячие младенцы вызывают у матерей разные вербальные реакции. Наука о развитии , 17 , 388–395.

- Кашьяп, Н., и Минда, Дж. П. (2016). Психология мышления: Рассуждение, принятие решений и решение проблем. Обучение и преподавание психологии , 15 (3), 384–385.

- Либертус, К., и Хауф, П. (2017). От редакции: Двигательные навыки и их основополагающая роль в перцептивном, социальном и когнитивном развитии. Границы психологии , 8 .

- Миллианс, М. Н., и Коулз, К. Д. (2014). Тематическое исследование: Субботняя программа когнитивной абилитации для детей, подвергшихся пренатальному воздействию алкоголя.

Психологическая неврология , 7 , 163–173.

Психологическая неврология , 7 , 163–173. - Нидхэм, А., Барретт, Т., и Питерман, К. (2002). Вдохновение для развития исследовательских навыков у младенцев: ранний симулированный опыт дотягивания предметов с помощью «липких варежек» улучшает навыки исследования предметов у младенцев. Поведение и развитие младенцев , 25 , 279–295.

- Паркер, Э.С., Кэхилл, Л., и Макго, Дж.Л. (2006). Случай необычного автобиографического воспоминания. Нейрокейс , 12 (1), 35–49.

- Пиаже, Дж. (1936). Истоки интеллекта у ребенка . Рутледж и Кеган Пол.

- Пиаже, Дж. (1951). Игра, мечты и подражание в детстве (т. 25). Рутледж.

- Рамирес-Эспарса, Н., Гарсия-Сьерра, А., и Куль, К.П. (2017). Влияние раннего социального взаимодействия на более позднее языковое развитие у испано-английских двуязычных младенцев. Развитие ребенка , 88 (4), 1216–1234.

- Роулстоун, С.

, Лоадер, С., Нортстоун, К., и Беверидж, М. (2002). Речь и язык детей в возрасте 25 месяцев: описательная дата из Продольного исследования родителей и детей Avon. Раннее развитие и уход за детьми , 172 , 259–268.

, Лоадер, С., Нортстоун, К., и Беверидж, М. (2002). Речь и язык детей в возрасте 25 месяцев: описательная дата из Продольного исследования родителей и детей Avon. Раннее развитие и уход за детьми , 172 , 259–268. - Старк, С.М., Ясса, Массачусетс, и Старк, К.Э.Л. (2010). Индивидуальные различия в эффективности разделения пространственных паттернов, связанные со здоровым старением у людей. Обучение и память , 17 (6), 284–288.

- Стейнберг, Л. (2005). Когнитивное и эмоциональное развитие в подростковом возрасте. Тенденции в когнитивных науках , 9 , 69–74.

- Фон Эккардт, Б. (1996). Что такое когнитивная наука? Пресса Массачусетского технологического института.

- Выготский, Л. С. (1931). Подростковая педагогика: Развитие мышления и формирование понятий в подростковом возрасте . Марксисты.org.

- Выготский, Л. С. (1932). Мысль и язык. Глава 6: Развитие научных понятий в детстве .

Марксисты.org.

Марксисты.org. - Ясницкий, А. (2018). Наука Выготского о сверхчеловеке: от утопии к конкретной психологии. В А. Ясницкий (ред.). К вопросу о наследии Выготского: научная психология или героический культ . Рутледж.