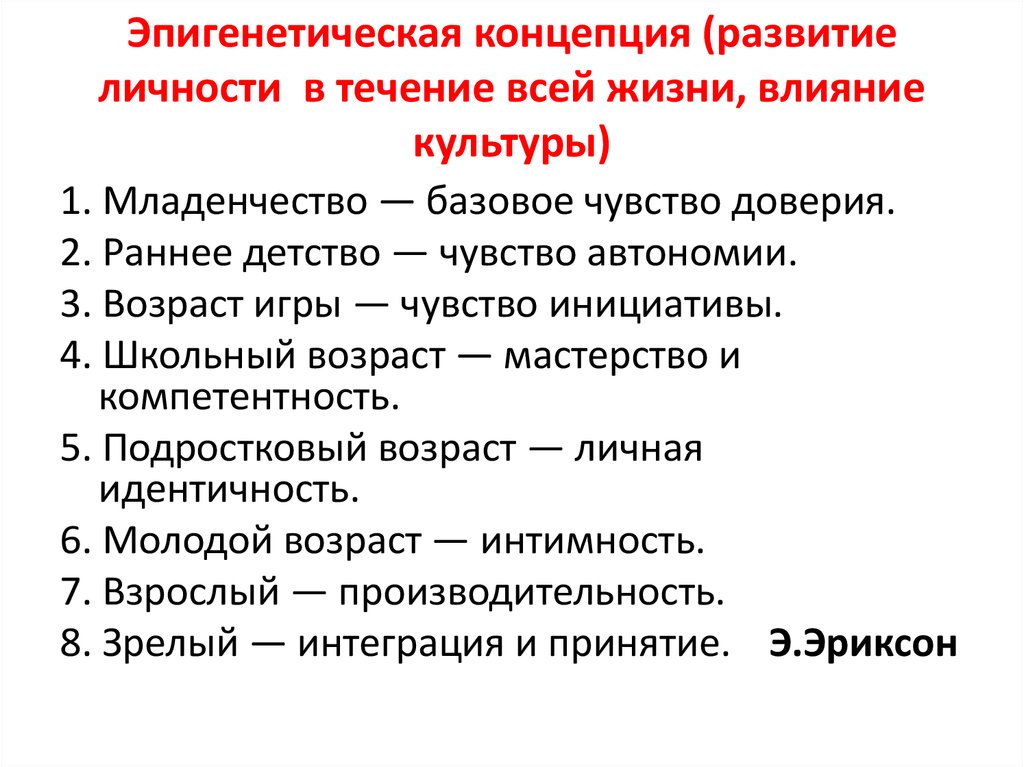

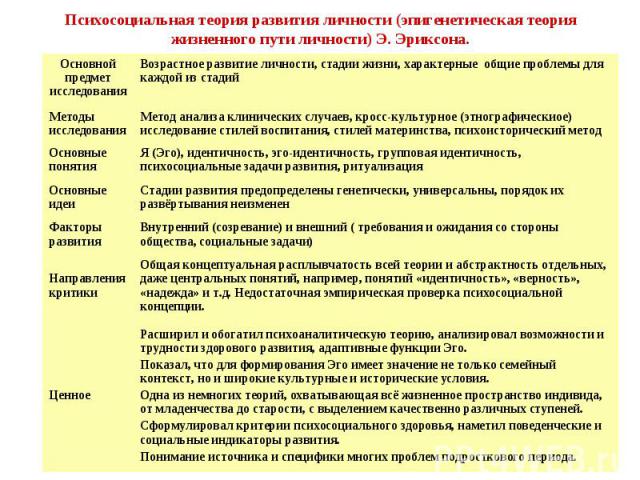

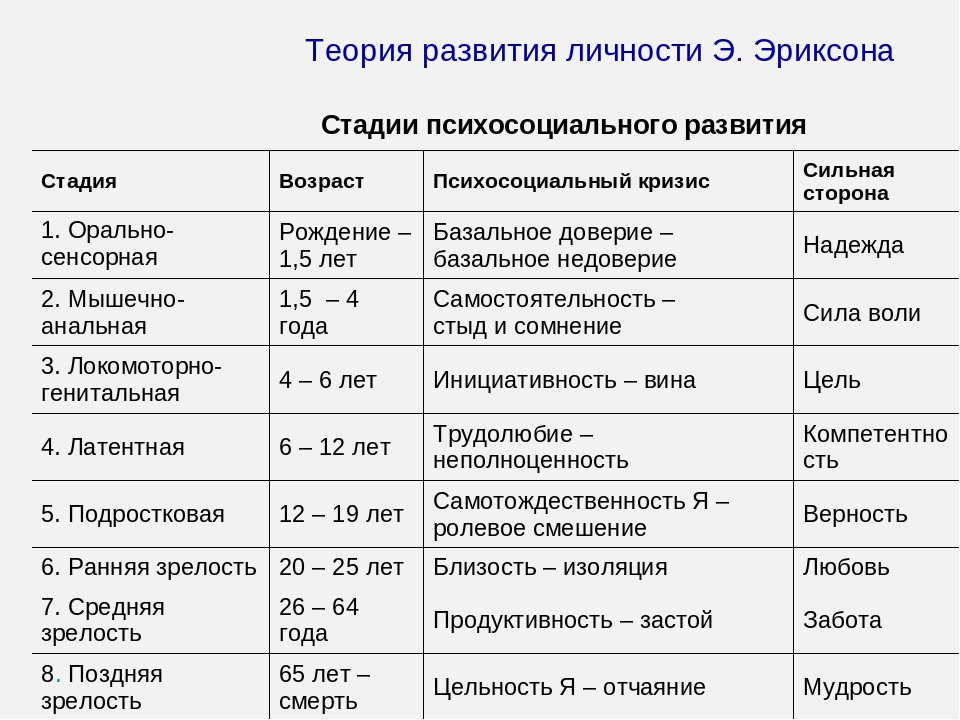

Стадии эпигенетической концепции жизненного пути личности: Эпигенетическая теория развития личности Э.Эриксона. Основные понятия. Стадии психосоциального развития личности.

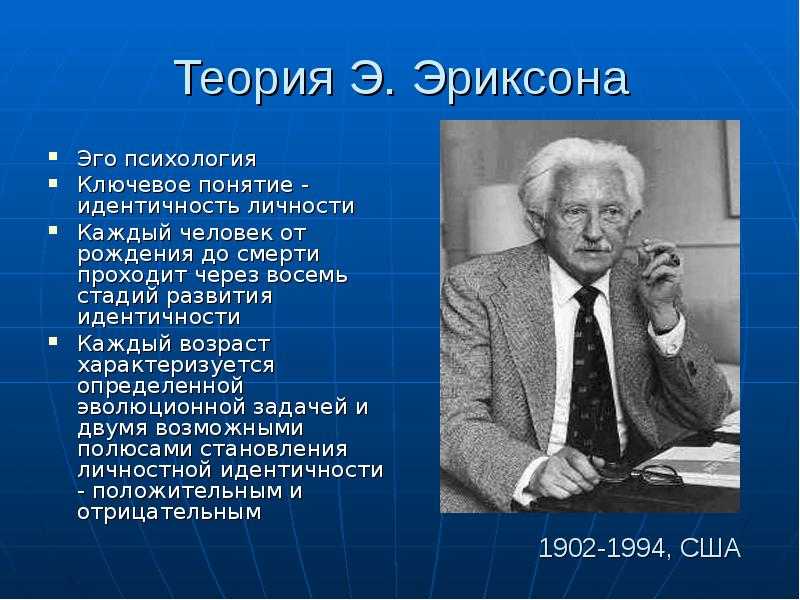

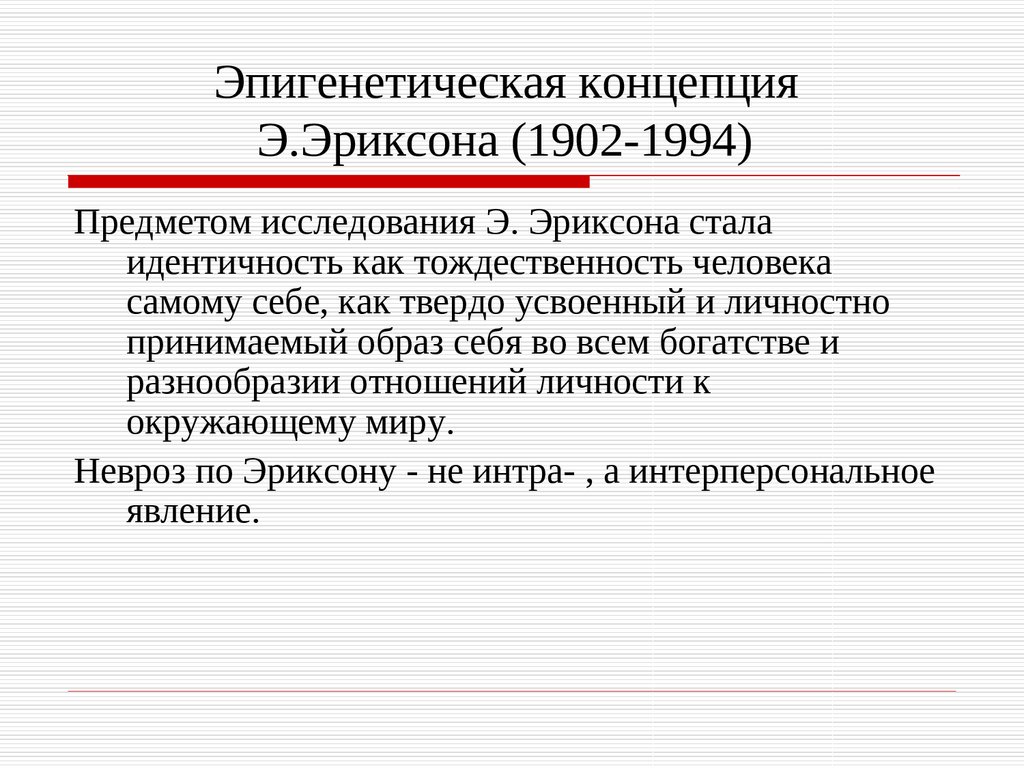

Эпигенетическая теория развития личности Э.Эриксона

Введение

Развитие личности – тема, интересующая и психолога, как исследователя человеческой жизни, и самого человека, как пользователя психологических знаний. Как и чем определяется превращение младенца в подростка, подростка — во взрослого человека? А после взросления — что? Есть ли дальнейшие этапы, есть ли вершины развития личности?

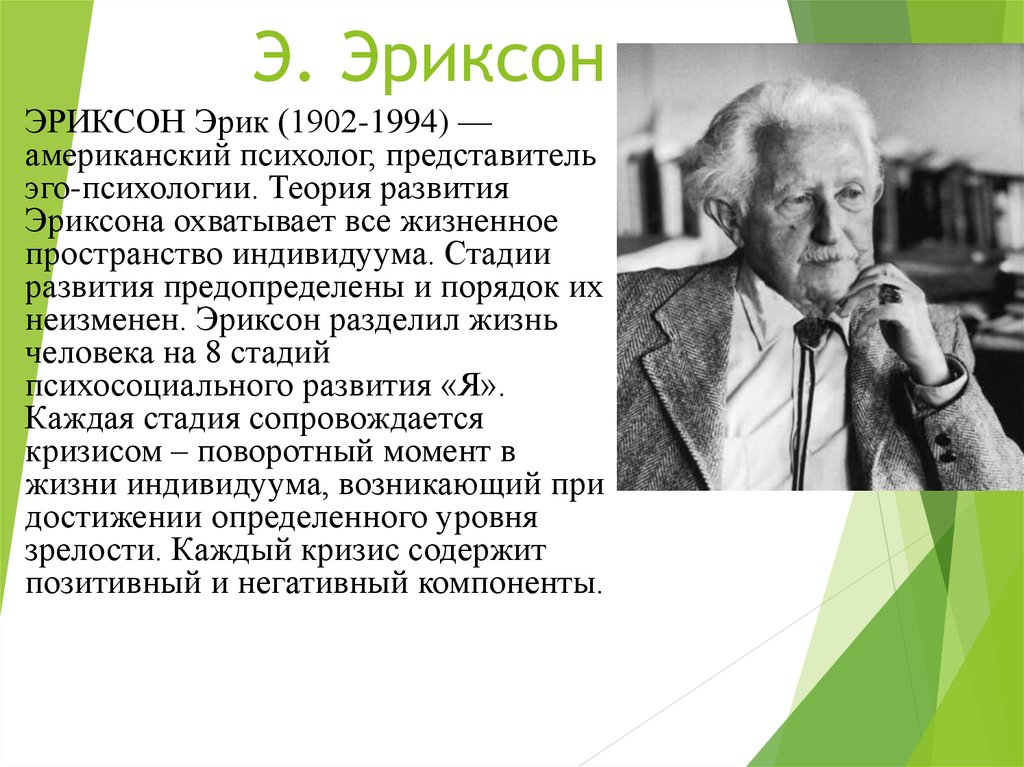

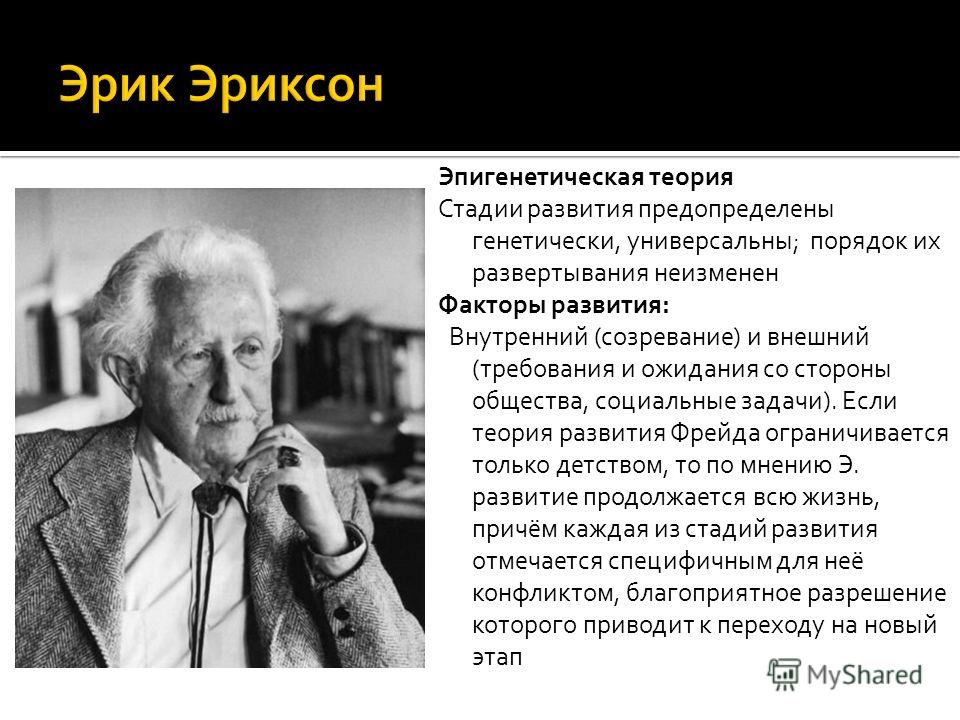

Один из вариантов ответа на эти вопросы дает эпигенетическая теория развития личности Эрика Эриксона – немца, родившегося в Франкфурте-на-Майне и основную часть своей жизни проработавшего в Бостоне и Гарварде.

Эрик Эриксон всегда считал себя психоаналитиком. Тем более интересно, как он был вынужден – и сумел – модернизировать психоанализ под требования современных ему тем психотерапевтической работы.

Психотерапевты знают, что запросы клиентов имеют свои колебания, похожие на смены увлеченности той или иной модой или музыкальным направлением. В 50-е годы актуальной была тема потери смысла жизни, в последние несколько десятилетий типовой является тема «Не знаю, что мне хочется».

Но как?

Тема эго-идентичности и психоанализ

В концепции психоанализа Я и социум, Ид и Супер-Эго, представлены как враждебные, антагонистические друг другу начала. Фрейд представляет отношения «ребенок — общество» как антагонистические, враждебные, история которых — трагическое противостояние личности и общества, борьба двух миров — мира детства и мира взрослых. Супер-Эго – это представитель требований социума, а собственно Я ребенка – это изначально асоциальные влечения: биологические потребности выживания, сексуальные влечения и влечение к смерти. Как же тогда психоаналитику отвечать на вопрос клиента, который спрашивает «Кто я?», имея в виду то, что в нем есть помимо внедренного в него социума? «Твое истинное я – это либидо и влечение к смерти? Твой настоящий путь – лишь вечный конфликт с социумом, и только?»

Такой ответ, видимо, не устраивал ни клиентов Эриксона, ни его самого. В этой ситуации Э. Эриксон решился рассматривать отношения личности и общества как отношения сотрудничества, обеспечивающие гармоничное развитие личности. Он стал различать ритуалы и ритуализмы. Ритуализмы – это антагонистические для личности интервенции в личность, а ритуалы – дружественные влияния общества. Ритуальные действия имеют общее значение, понятное и разделяемое всеми участниками. Например, выпускной вечер, когда вручение аттестата зрелости «присваивает» юноше или девушке новые права и обязанности взрослого. Такие ритуалы дают личности чувство безопасности, статус и открывают человеку новые возможности.

В этой ситуации Э. Эриксон решился рассматривать отношения личности и общества как отношения сотрудничества, обеспечивающие гармоничное развитие личности. Он стал различать ритуалы и ритуализмы. Ритуализмы – это антагонистические для личности интервенции в личность, а ритуалы – дружественные влияния общества. Ритуальные действия имеют общее значение, понятное и разделяемое всеми участниками. Например, выпускной вечер, когда вручение аттестата зрелости «присваивает» юноше или девушке новые права и обязанности взрослого. Такие ритуалы дают личности чувство безопасности, статус и открывают человеку новые возможности.

Более того, если Фрейд решающую роль отводил детской сексуальности, то Эриксон поставил сексуальность в один ряд с другими влечениями и интересами ребенка.

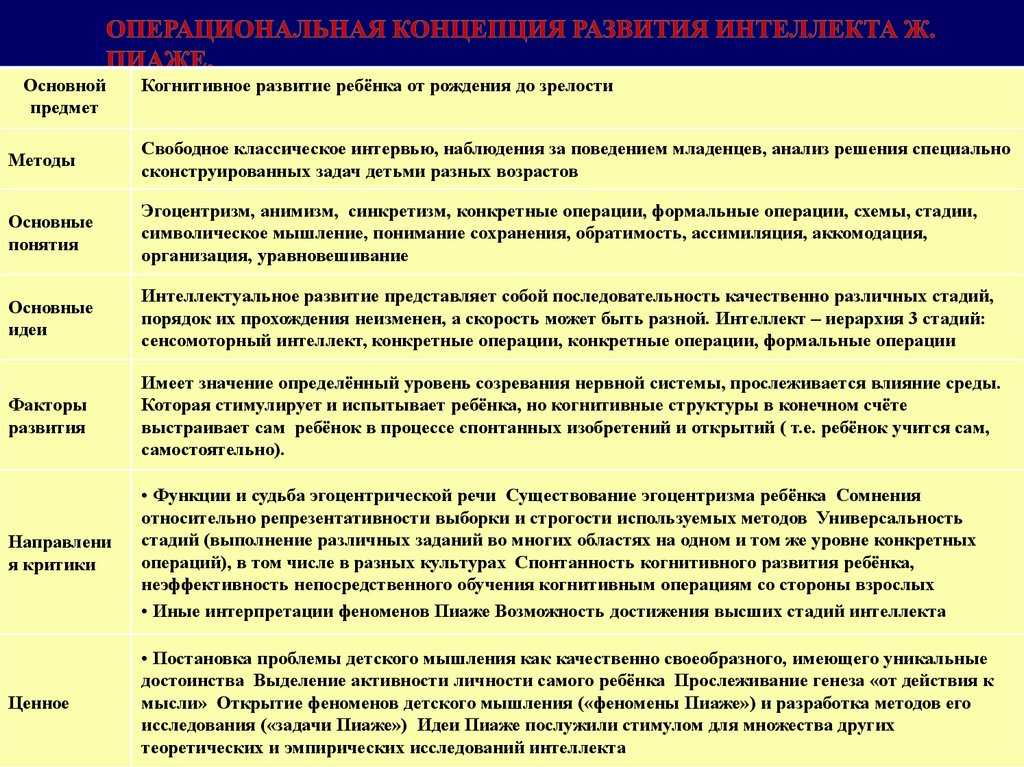

Основные положения теории Эрика Эриксона

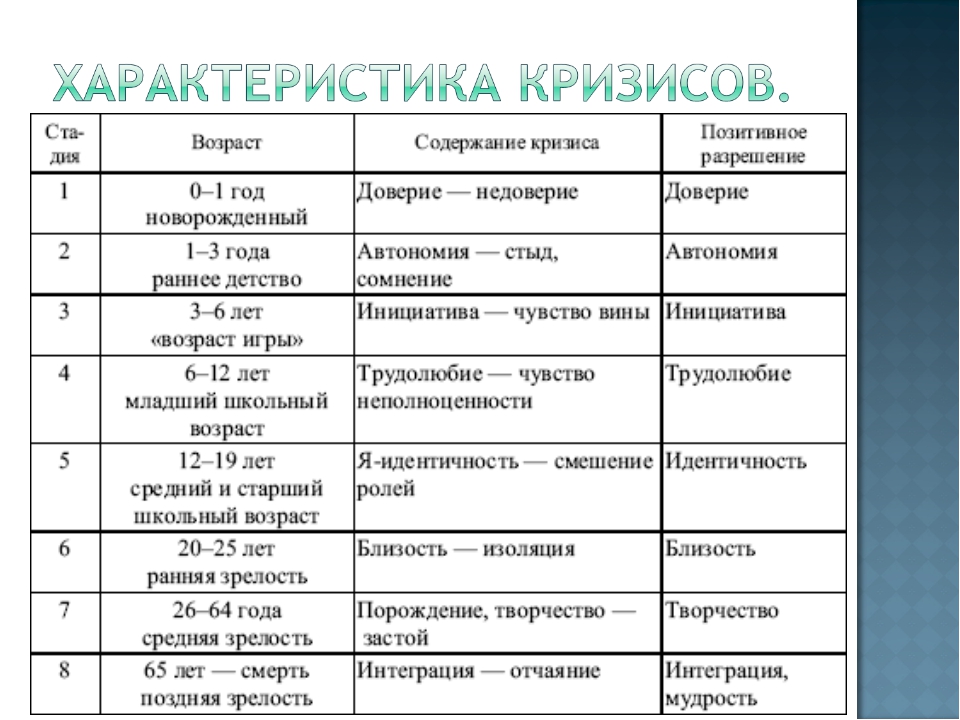

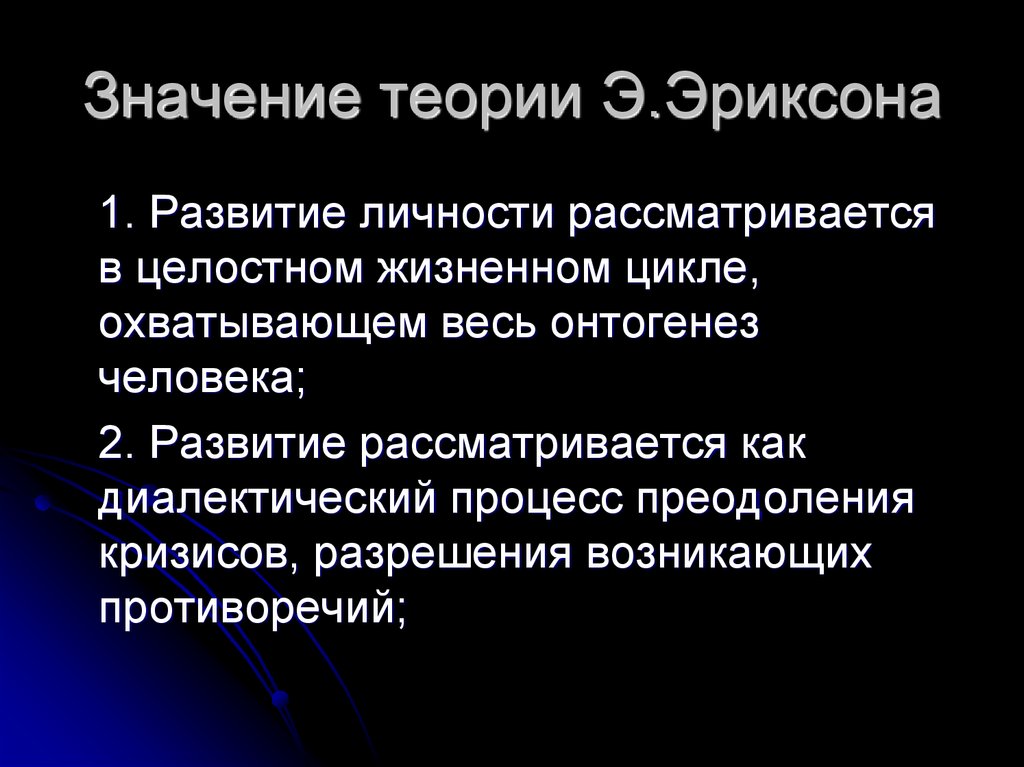

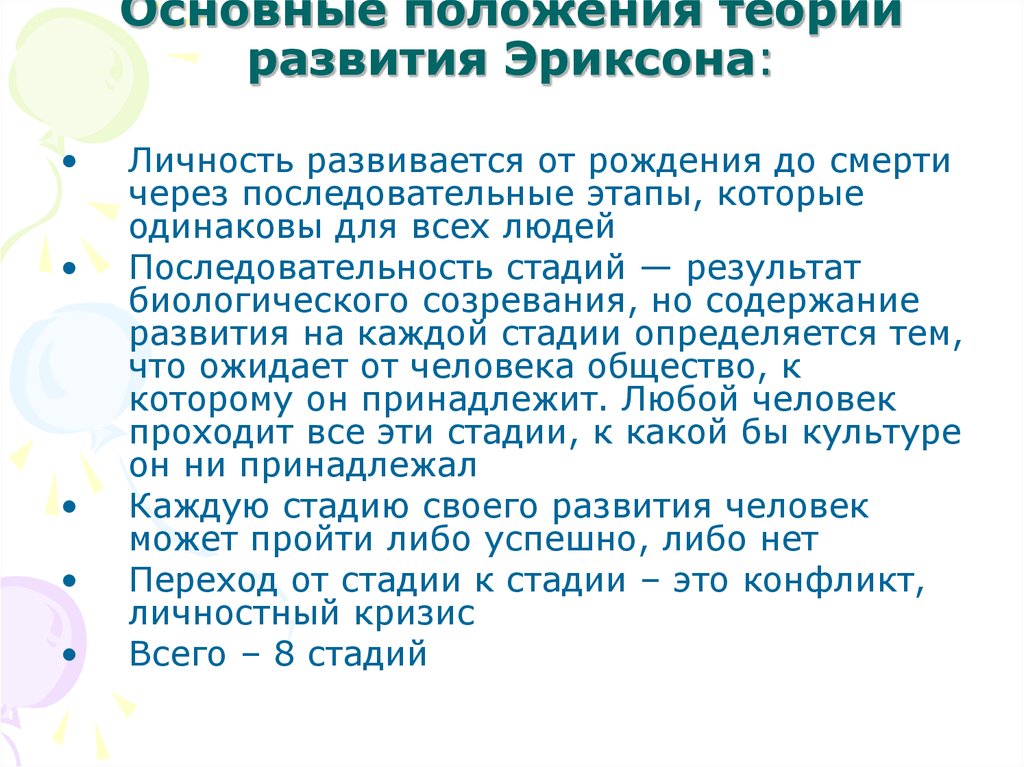

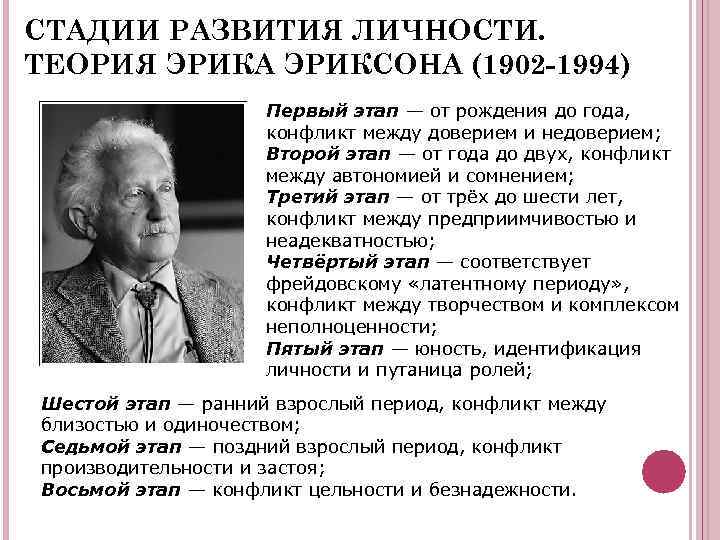

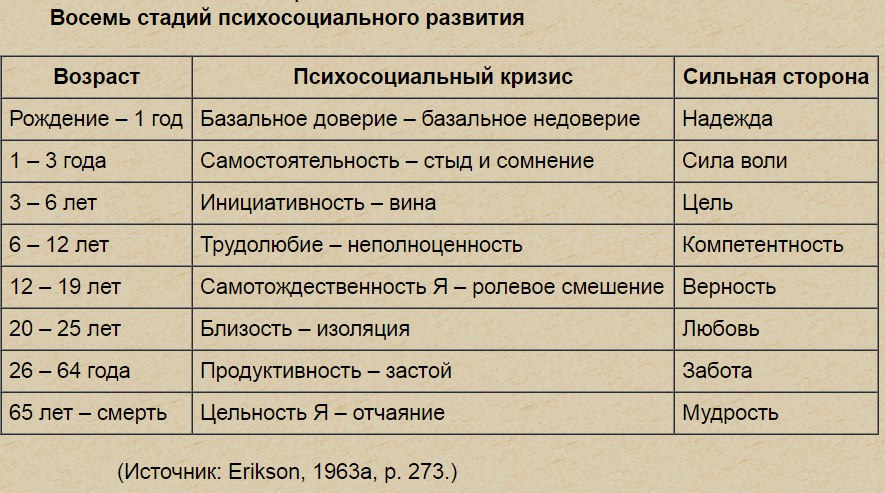

Суммируя 15 лет практической и теоретической работы, Эрик Эриксон выдвинул три новых положения, ставшие тремя важными вкладами в изучение человеческого «Я»:

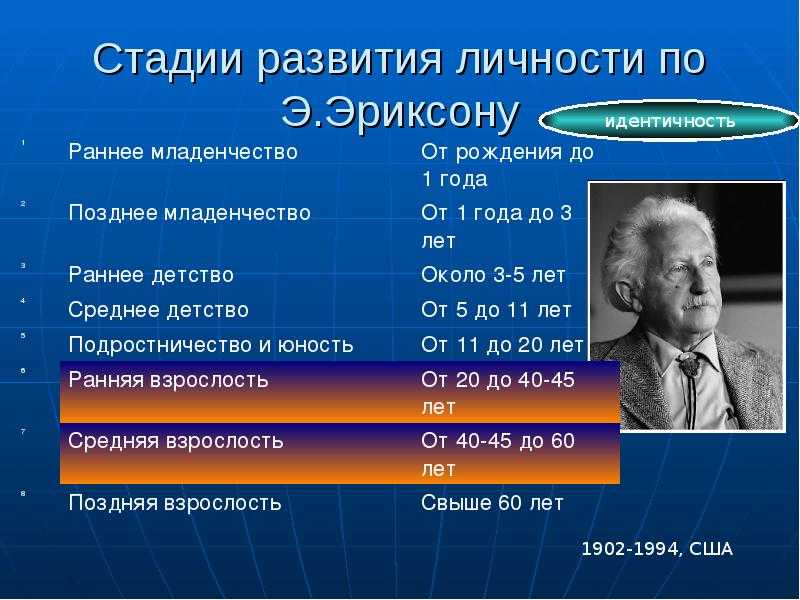

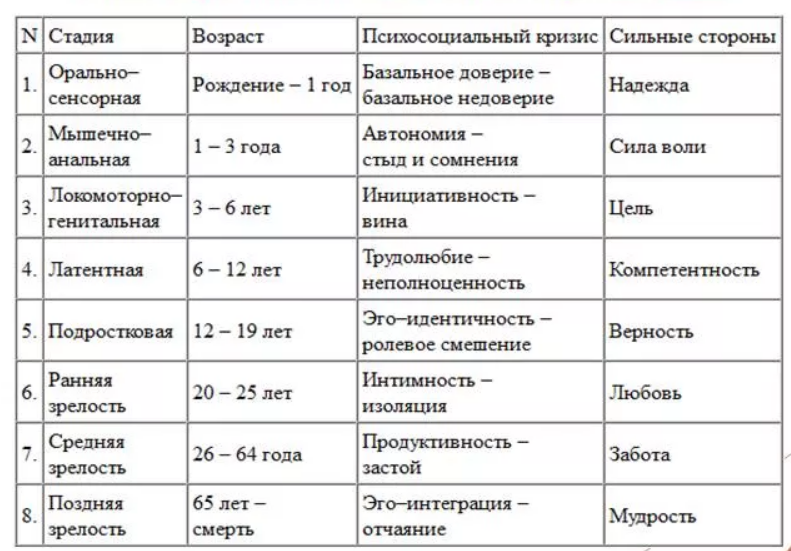

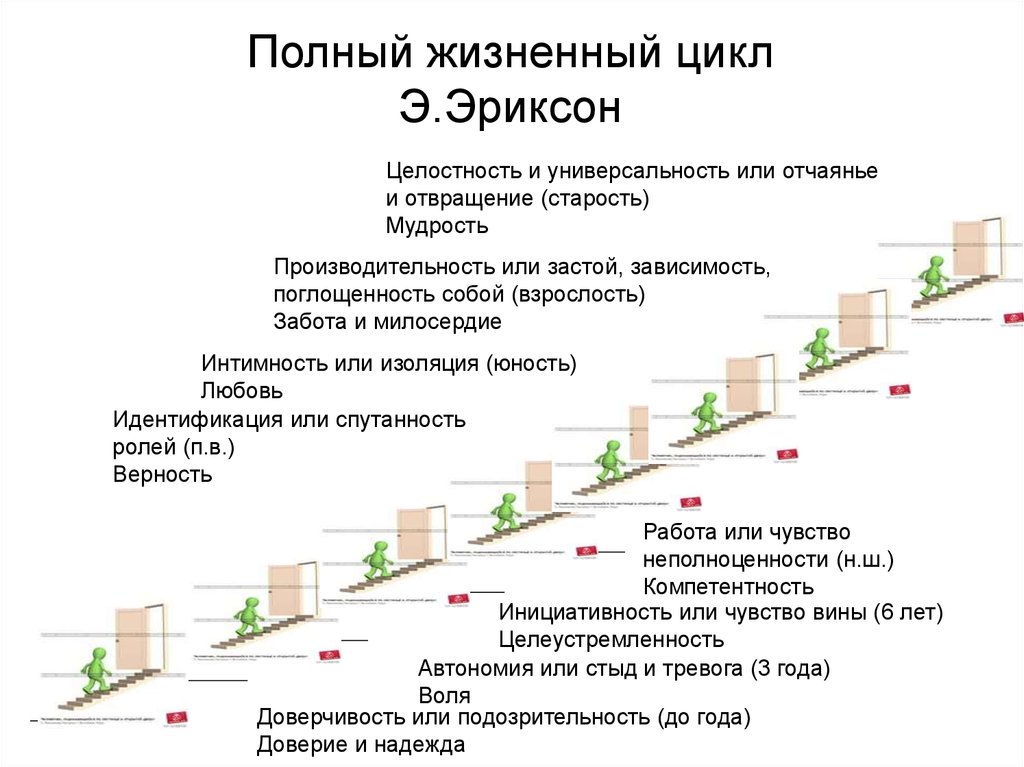

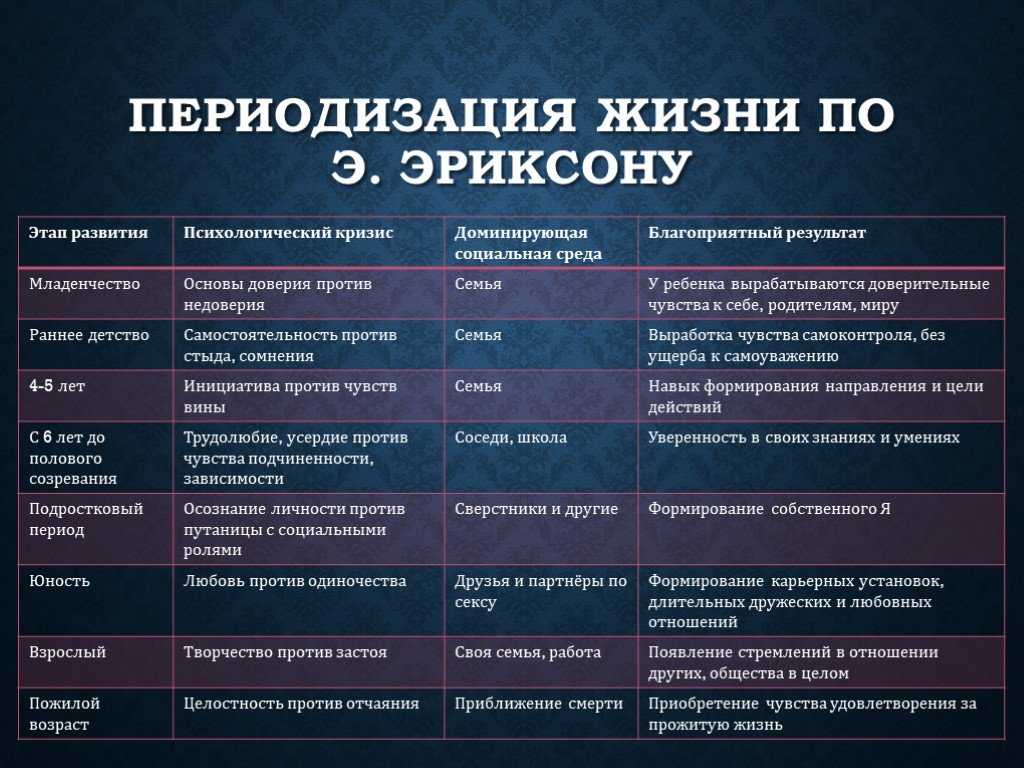

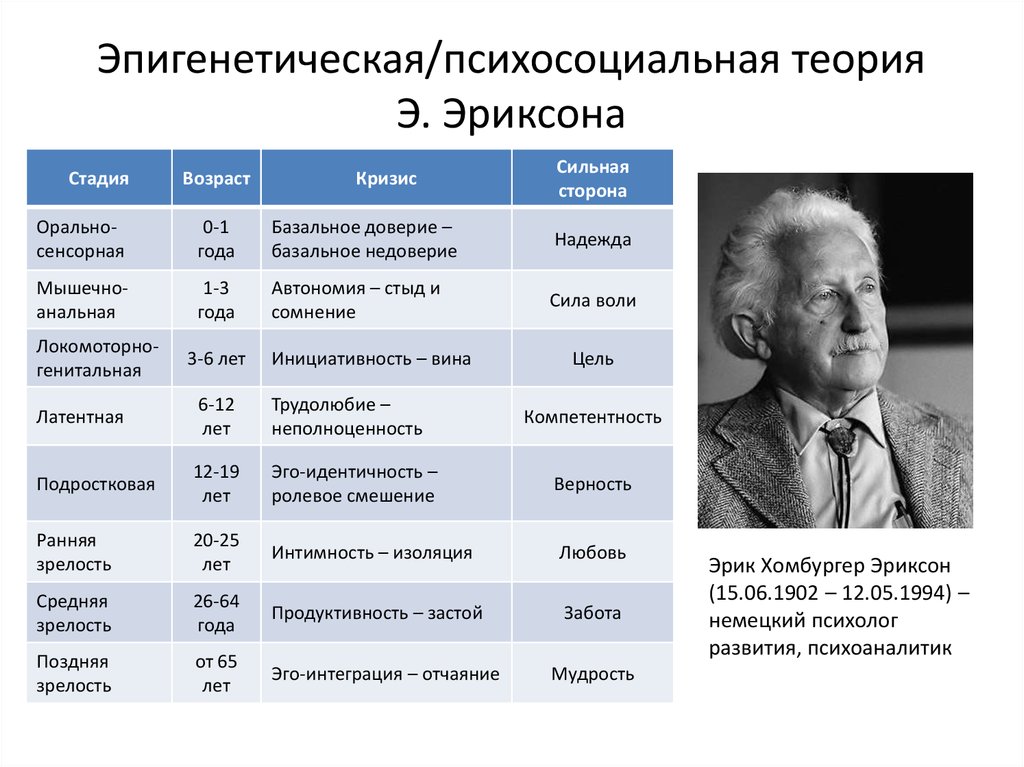

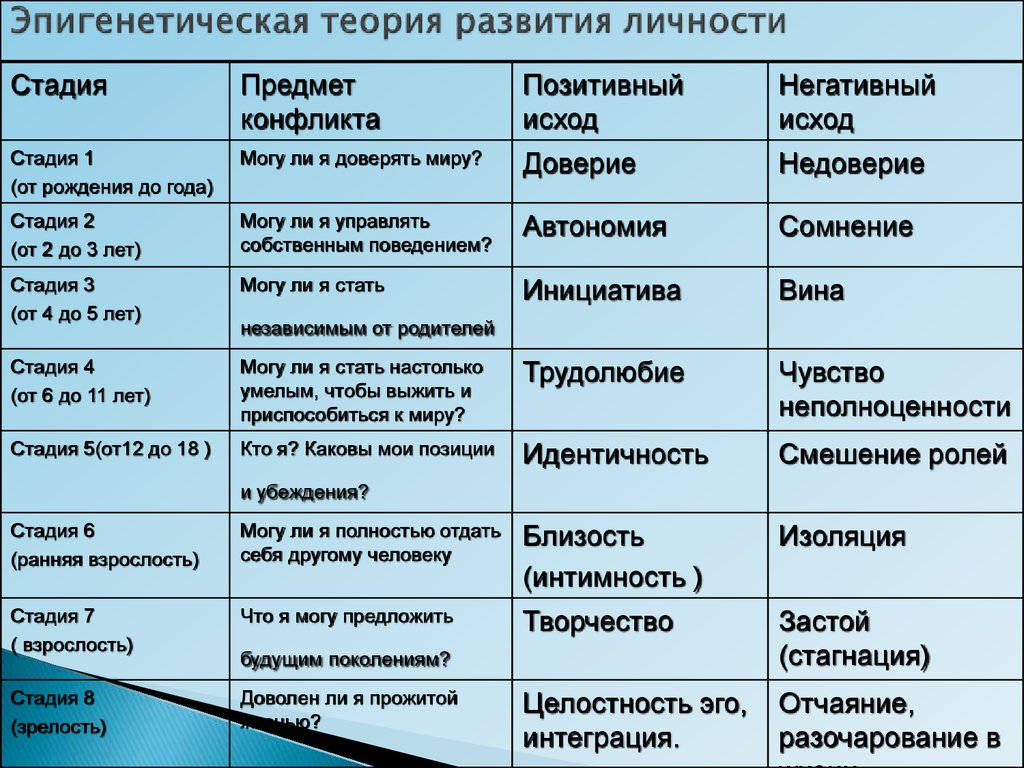

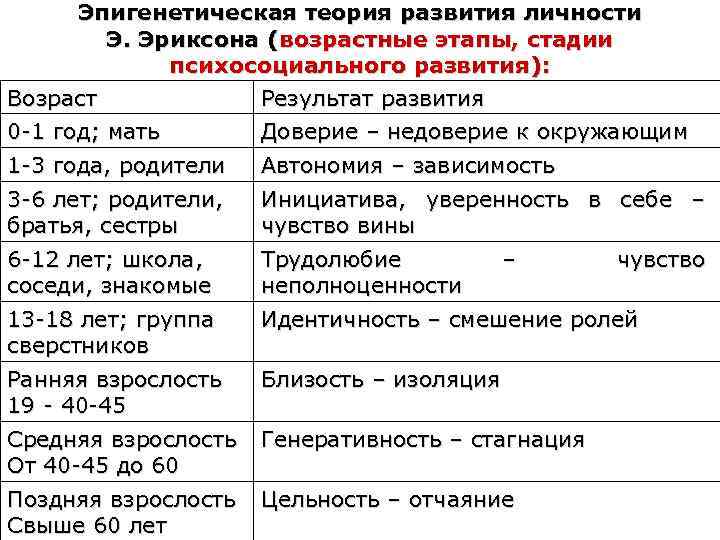

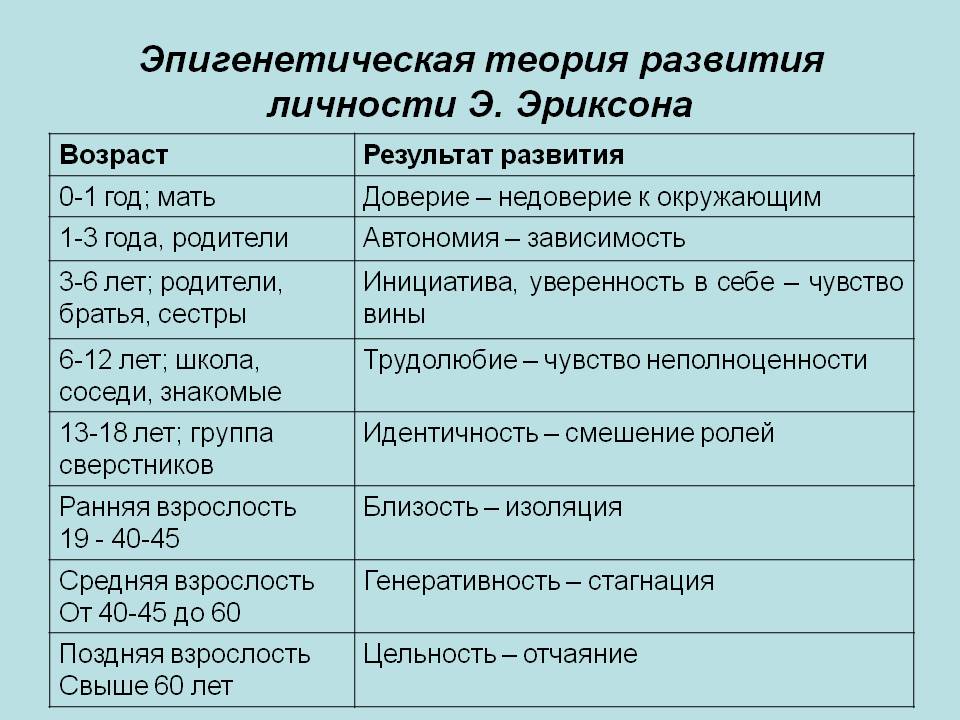

- Наряду с описанными Фрейдом фазами психосексуального развития (оральной, анальной, фаллической и генитальной), в ходе которого меняется направленность влечения (от аутоэротизма до влечения к внешнему объекту), существуют и психологические стадии развития «Я», в ходе которого индивид устанавливает основные ориентиры по отношению к себе и своей социальной среде.

- Становление личности не заканчивается в подростковом возрасте, но растягивается на весь жизненный цикл.

- Каждой стадии присущи свои собственные параметры развития, способные принимать положительные и отрицательные значения.

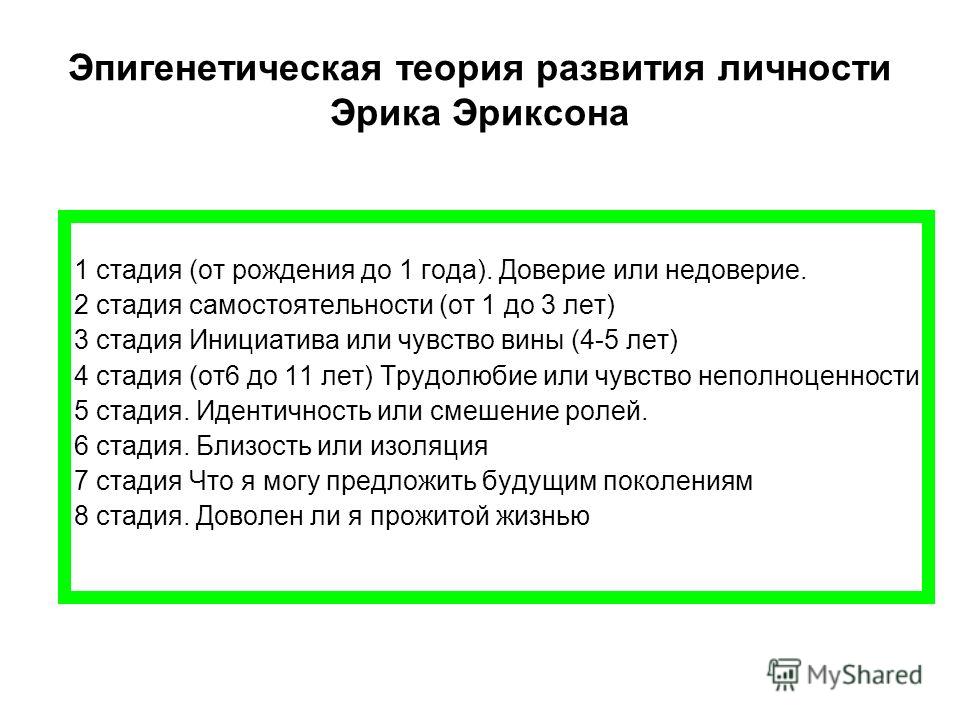

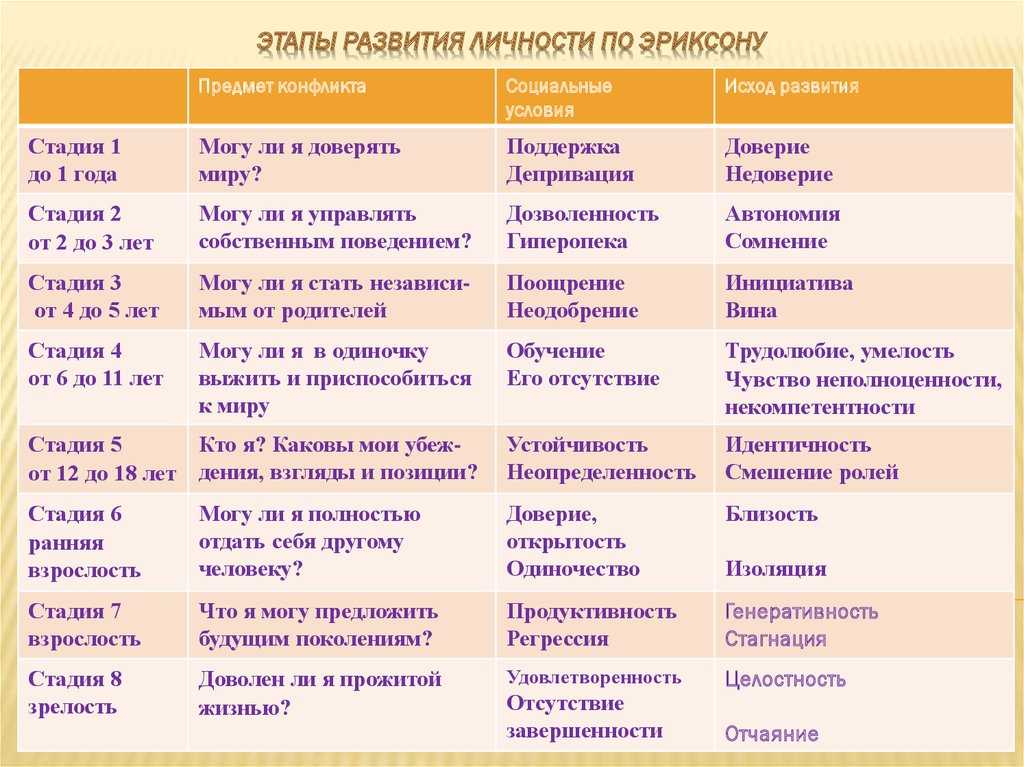

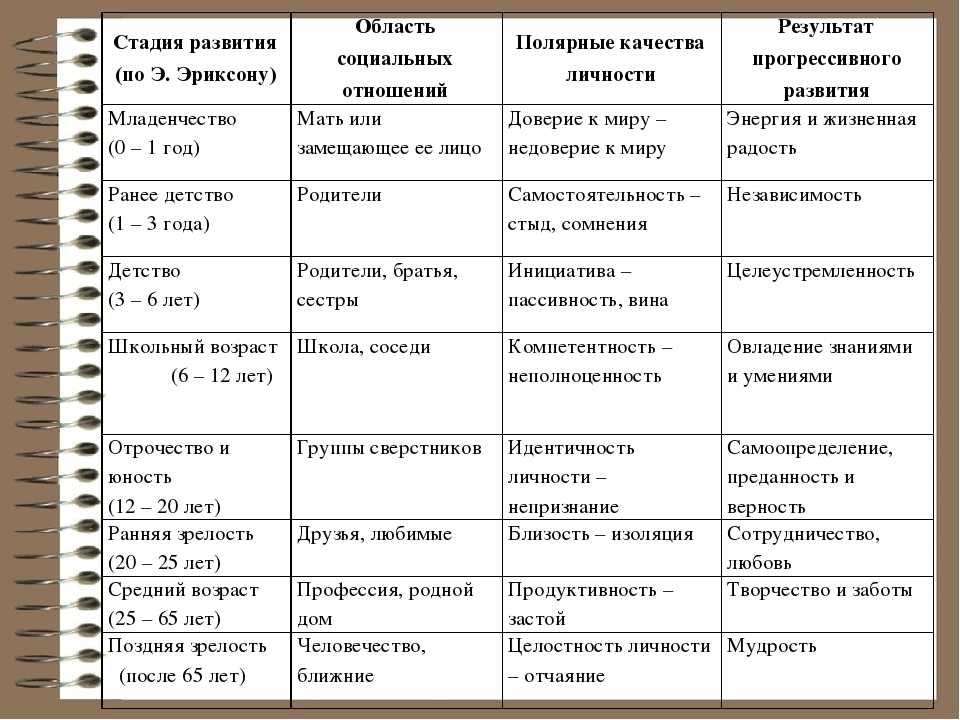

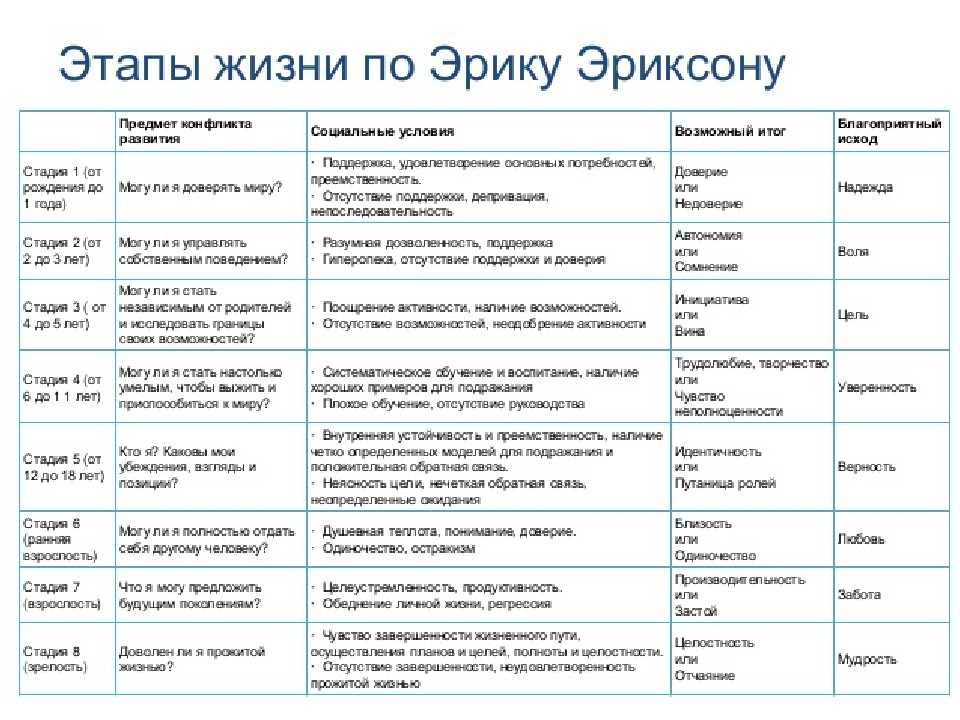

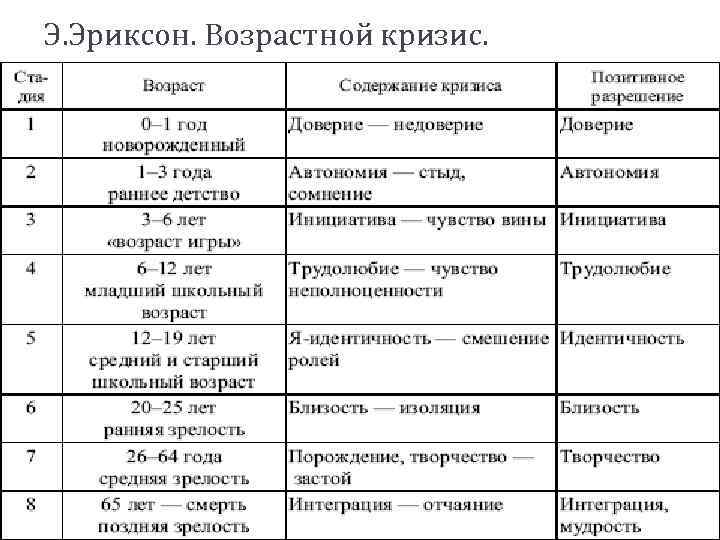

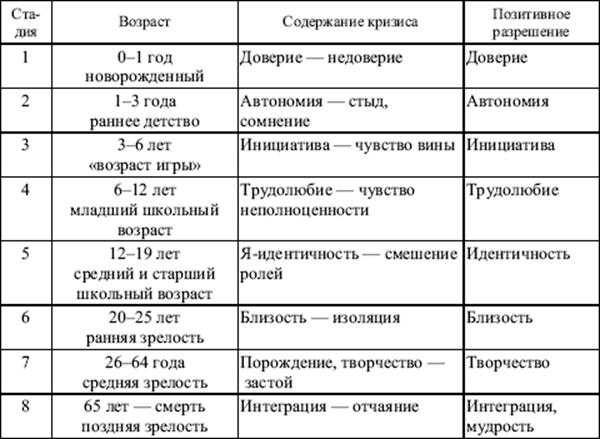

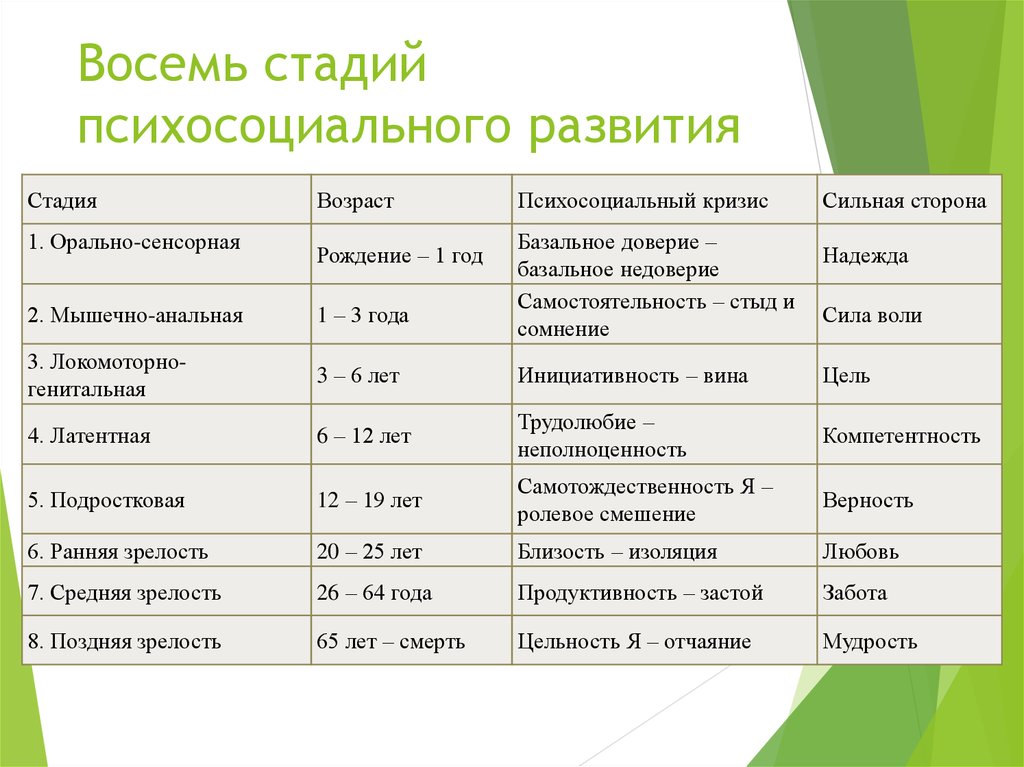

Основные стадии развития личности по Эрику Эриксону

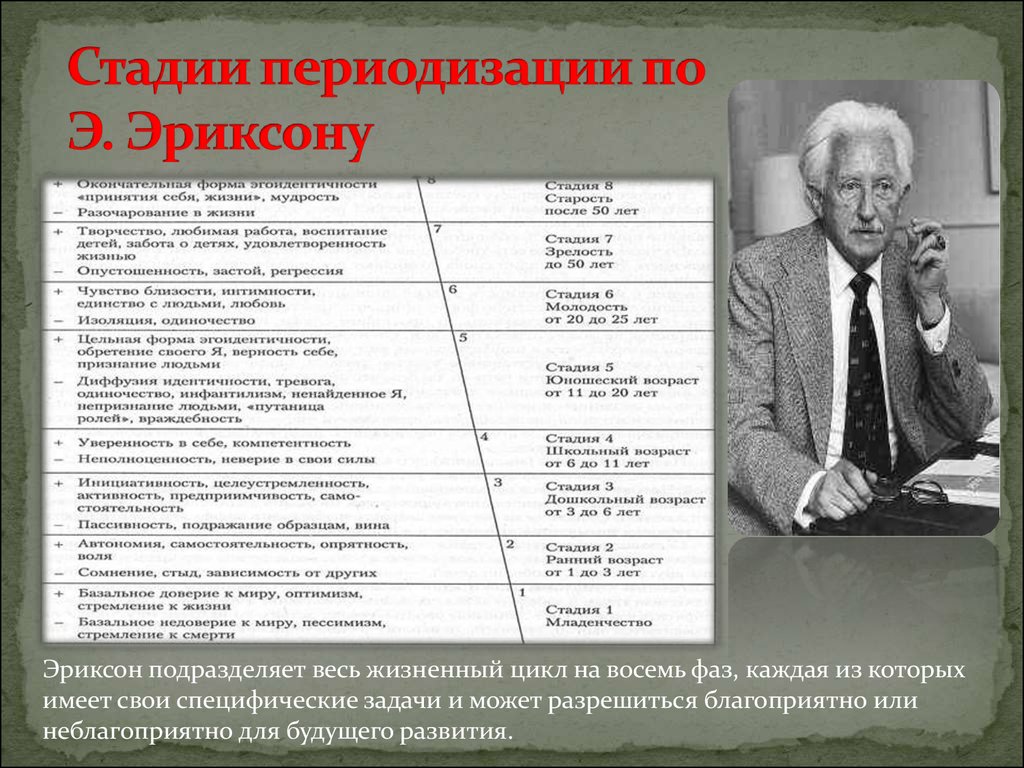

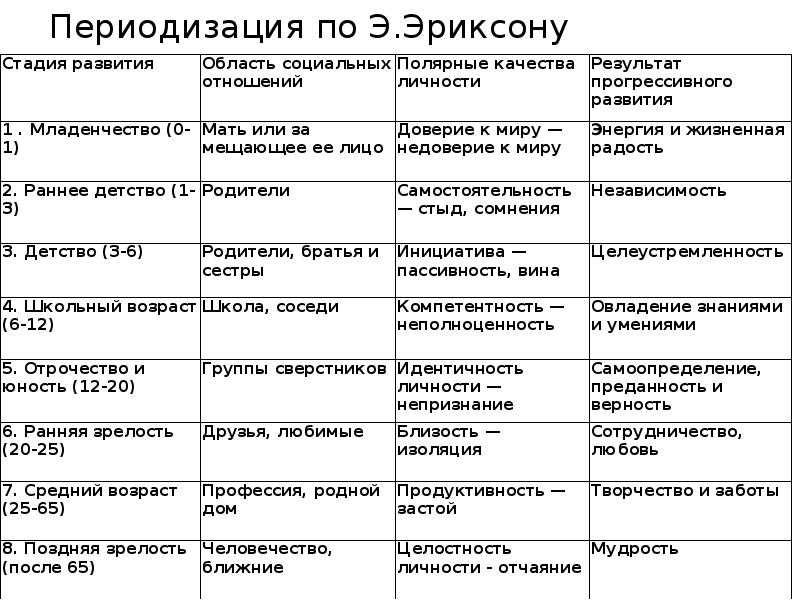

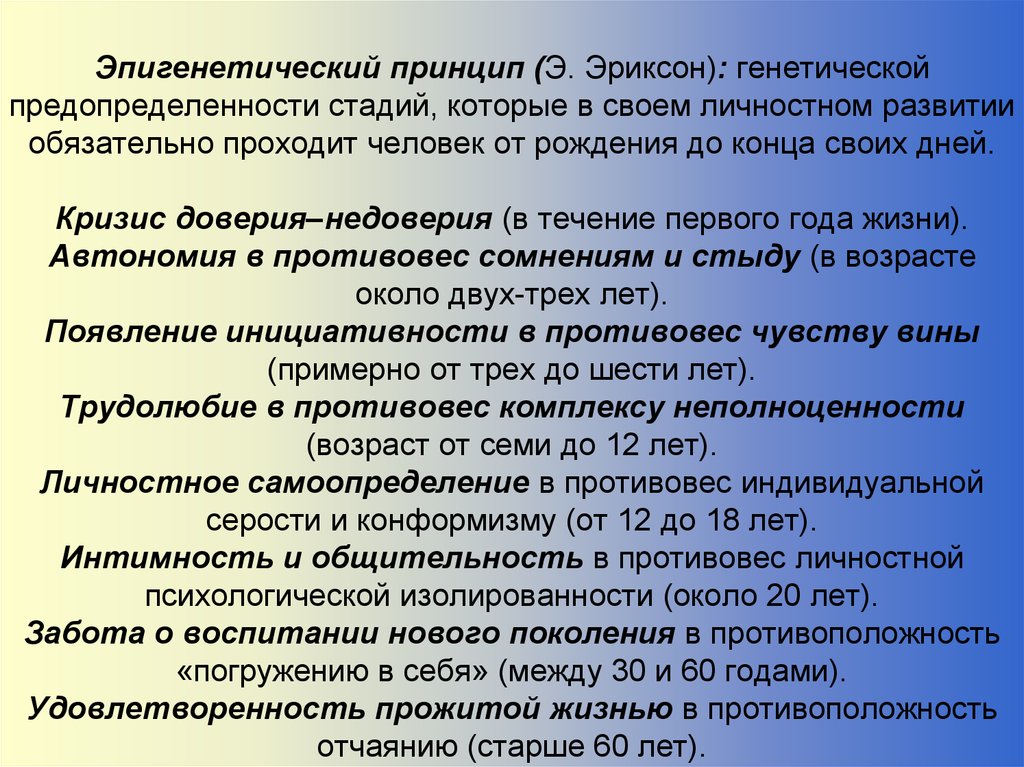

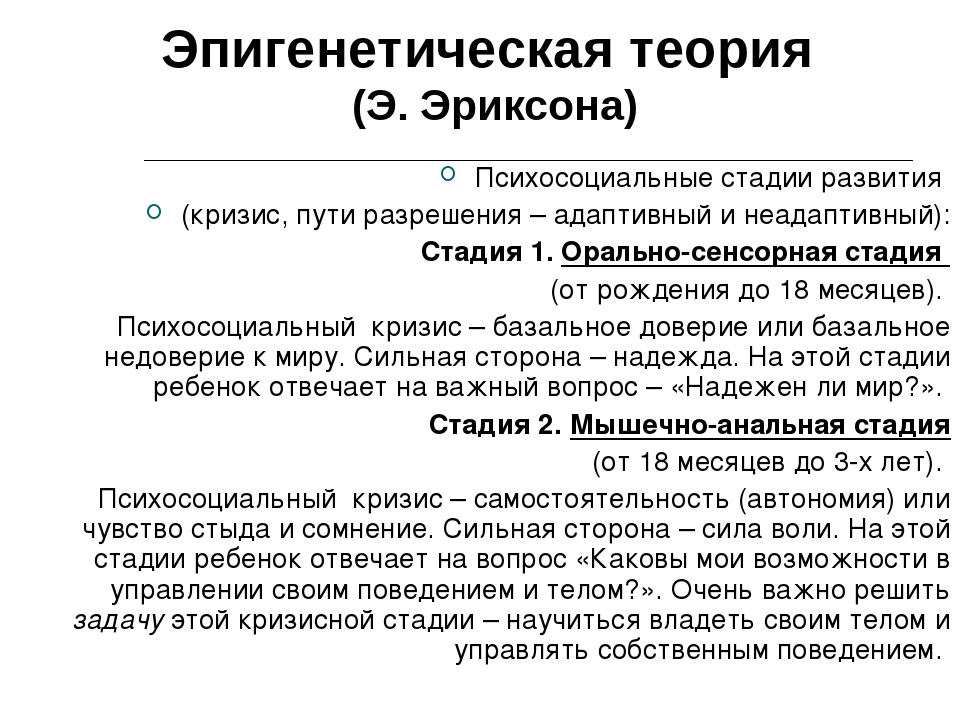

1. Доверие и недоверие

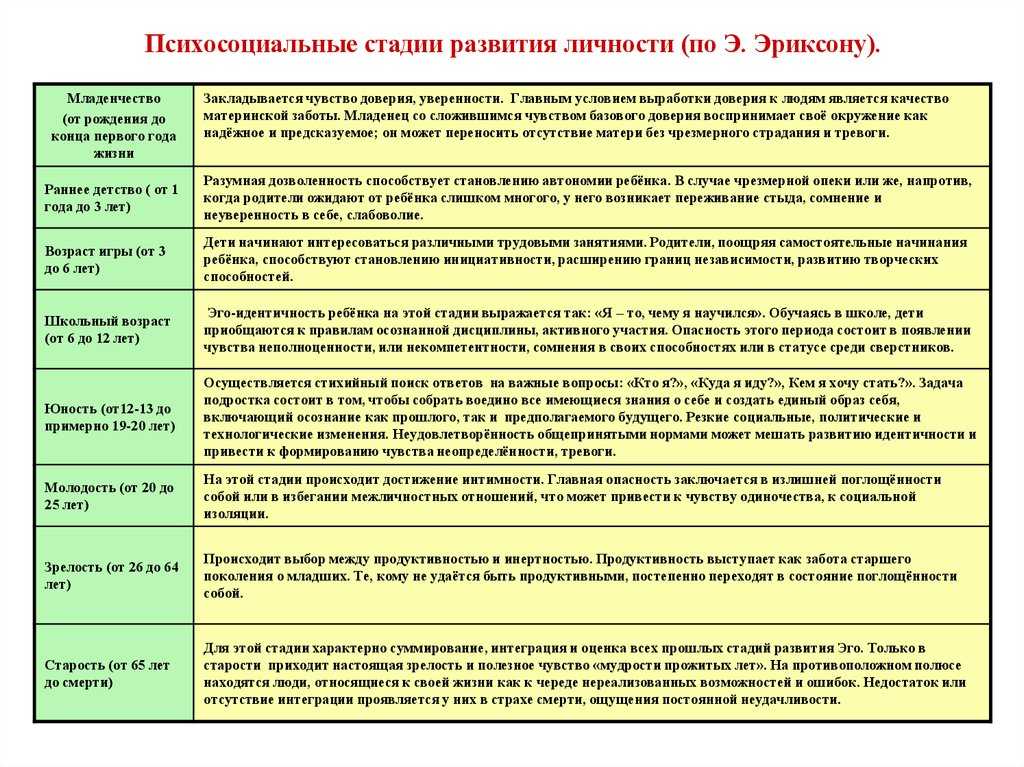

Первая стадия развития человека соответствует оральной фазе классического психоанализа и обычно охватывает первый год жизни. В этот период, считает Эриксон, развивается параметр социального взаимодействия, положительным полюсом которого служит доверие, а отрицательным — недоверие.

Степень доверия, которым ребенок проникается к окружающему миру, к другим людям и к самому себе, в значительной степени зависит от проявляемой к нему заботы. Младенец, который получает все, что хочет, потребности которого быстро удовлетворяются, который никогда долго не испытывает недомогания, которого баюкают и ласкают, с которым играют и разговаривают, чувствует, что мир, в общем, место уютное, а люди—существа отзывчивые и услужливые.

Необходимо подчеркнуть, однако, что вопрос о том, какое начало одержит верх, не решается раз и навсегда в первый год жизни, но возникает заново на каждой последующей стадии развития. Это и несет надежду и таит угрозу. Ребенок, который приходит в школу с чувством настороженности, может постепенно проникнуться доверием к какой-нибудь учительнице, не допускающей несправедливости по отношению к детям. При этом он может преодолеть первоначальную недоверчивость. Но зато и ребенок, выработавший в младенчестве доверчивый подход к жизни, может проникнуться к ней недоверием на последующих стадиях развития, если, скажем, в случае развода родителей в семье создается обстановка, переполненная взаимными обвинениями и скандалами.

Благоприятное разрешение этого конфликта — надежда.

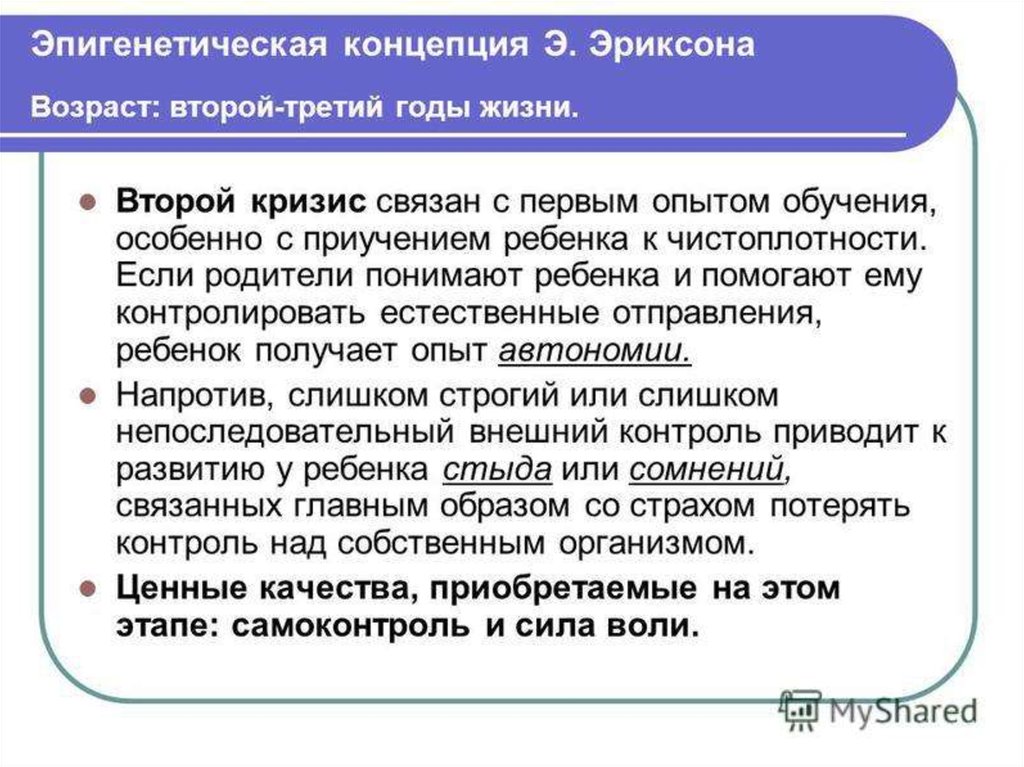

2. Самостоятельность (автономия) и нерешительность (стыд и сомнения)

Вторая стадия охватывает второй и третий год жизни, совпадая с анальной фазой фрейдизма. В этот период, считает Эриксон, у ребенка развивается самостоятельность на основе развития его моторных и психических способностей. На этой стадии ребенок осваивает различные движения, учится не только ходить, но и лазать, открывать и закрывать, толкать и тянуть, держать, отпускать и бросать. Малыши наслаждаются и гордятся своими новыми способностями и стремятся все делать сами: разворачивать леденцы, доставать витамины из пузырька, спускать в туалете воду и т.д. Если родители предоставляют ребенку делать то, на что он способен, а не торопят его, у ребенка вырабатывается ощущение, что он владеет своими мышцами, своими побуждениями, самим собой и в значительной мере своей средой — то есть у него появляется самостоятельность.

Но если воспитатели проявляют нетерпение и спешат сделать за ребенка то, на что он и сам способен, у него развивается стыдливость и нерешительность. Конечно, не бывает родителей, которые ни при каких условиях не торопят ребенка, но не так уж неустойчива детская психика, чтобы реагировать на редкие события. Только в том случае, если в стремлении оградить ребенка от усилий родители проявляют постоянное усердие, неразумно и неустанно браня его за «несчастные случаи», будь то мокрая постель, запачканные штанишки, разбитая чашка или пролитое молоко, у ребенка закрепляется чувство стыда перед другими людьми и неуверенность в своих способностях управлять собой и окружением.

Конечно, не бывает родителей, которые ни при каких условиях не торопят ребенка, но не так уж неустойчива детская психика, чтобы реагировать на редкие события. Только в том случае, если в стремлении оградить ребенка от усилий родители проявляют постоянное усердие, неразумно и неустанно браня его за «несчастные случаи», будь то мокрая постель, запачканные штанишки, разбитая чашка или пролитое молоко, у ребенка закрепляется чувство стыда перед другими людьми и неуверенность в своих способностях управлять собой и окружением.

Если из этой стадии ребенок выйдет с большой долей неуверенности, то это неблагоприятно отзовется в дальнейшем на самостоятельности и подростка, и взрослого человека. И наоборот, ребенок, вынесший из этой стадии гораздо больше самостоятельности, чем стыда и нерешительности, окажется хорошо подготовлен к развитию самостоятельности в дальнейшем. И опять-таки соотношение между самостоятельностью, с одной стороны и стыдливостью и неуверенностью — с другой, установившееся на этой стадии, может быть изменено в ту или другую сторону последующими событиями.

Благоприятное разрешение этого конфликта — воля.

3. Предприимчивость и чувство вины (в другом переводе — неадекватность).

Третья стадия обычно приходится на возраст от четырех до пяти лет. Дошкольник уже приобрел множество физических навыков, он умеет и на трехколесном велосипеде ездить, и бегать, и резать ножом, и камни швырять. Он начинает сам придумывать себе занятия, а не просто отвечать на действия других детей или подражать им. Изобретательность его проявляет себя и в речи, и в способности фантазировать. Социальный параметр этой стадии, говорит Эриксон, развивается между предприимчивостью на одном полюсе и чувством вины на другом. От того, как в этой стадии реагируют родители на затеи ребенка, во многом зависит, какое из этих качеств перевесит в его характере. Дети, которым предоставлена инициатива в выборе моторной деятельности, которые по своему желанию бегают, борются, возятся, катаются на велосипеде, на санках, на коньках, вырабатывают и закрепляют предприимчивость.

Благоприятное разрешение этого конфликта — цель.

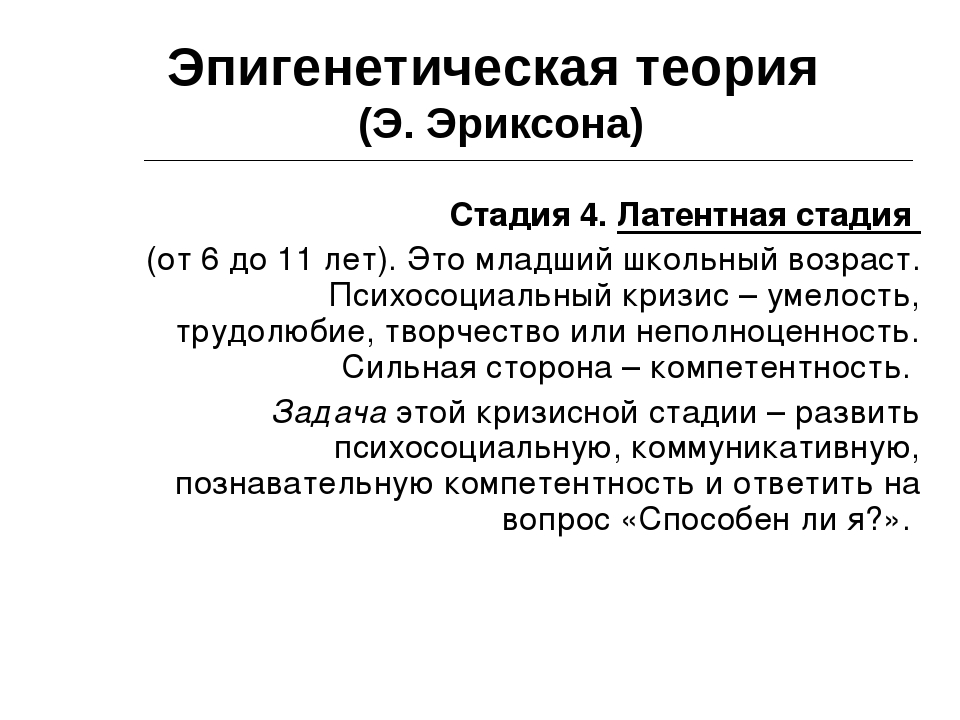

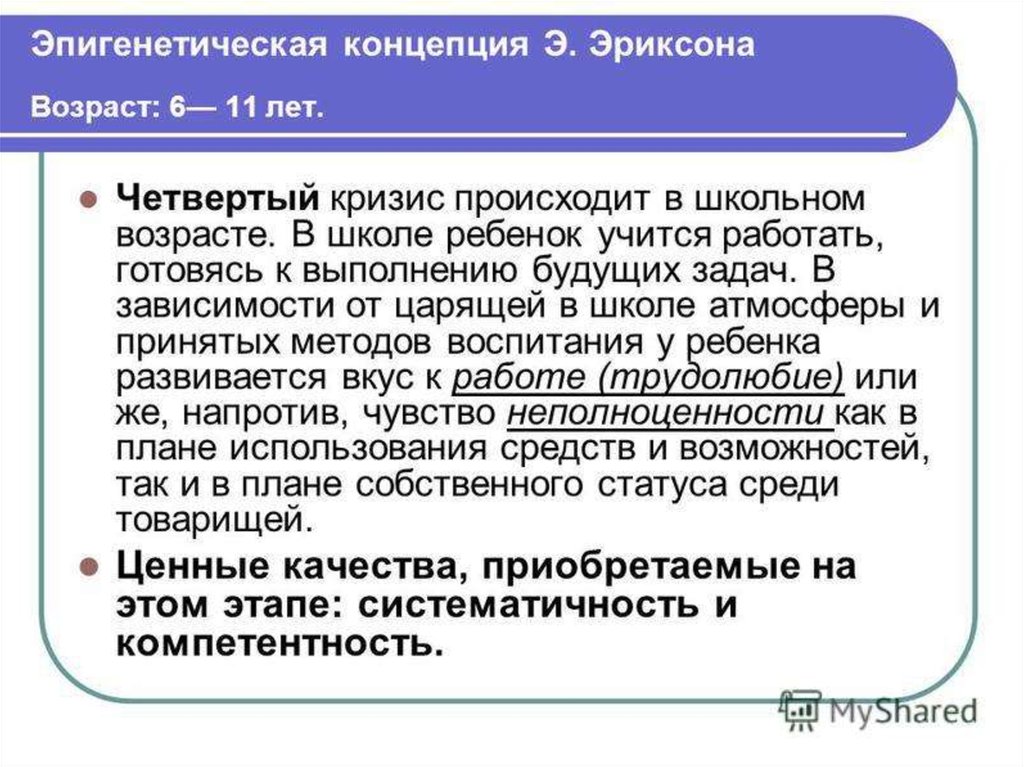

4. Умелость и неполноценность. (Творчество и комплекс неполноценности)

Четвертая стадия — возраст от шести до одиннадцати лет, годы начальной школы. Классический психоанализ называет их латентной фазой. В этот период любовь сына к матери и ревность к отцу (у девочек наоборот) еще находится в скрытом состоянии. В этот период у ребенка развивается способность к дедукции, к организованным играм и регламентированным занятиям. Только теперь, например, дети как следует учатся играть в камешки и другие игры, где надо соблюдать очередность. Эриксон говорит, что психосоциальный параметр этой стадии характеризуется умелостью с одной стороны и чувством неполноценности — с другой.

В этот период у ребенка обостряется интерес к тому, как вещи устроены, как их можно освоить, приспособить к чему-нибудь. Этому возрасту понятен и близок Робинзон Крузо; в особенности отвечает пробуждающемуся интересу ребенка к трудовым навыкам энтузиазм, с которым Робинзон описывает во всех подробностях свои занятия. Когда детей поощряют мастерить что угодно, строить шалаши и авиамодели, варить, готовить и рукодельничать, когда им разрешают довести начатое дело до конца, хвалят и награждают за результаты, тогда у ребенка вырабатывается умелость и способности к техническому творчеству. Напротив, родители, которые видят в трудовой деятельности детей одно «баловство» и «пачкотню», способствуют развитию у них чувства неполноценности.

В этом возрасте, однако, окружение ребенка уже не ограничивается домом. Наряду с семьей важную роль в его возрастных кризисах начинают играть и другие общественные институты. Здесь Эриксон снова расширяет рамки психоанализа, до сих пор учитывавшего лишь влияние родителей на развитие ребенка. Пребывание ребенка в школе и отношение, которое он там встречает, оказывает большое влияние на уравновешенность его психики. Ребенок, не отличающийся сметливостью, в особенности может быть травмирован школой, даже если его усердие и поощряется дома. Он не так туп, чтобы попасть в школу для умственно отсталых детей, но он усваивает учебный материал медленнее, чем сверстники, и не может с ними соревноваться. Непрерывное отставание в классе несоразмерно развивает у него чувство неполноценности.

Пребывание ребенка в школе и отношение, которое он там встречает, оказывает большое влияние на уравновешенность его психики. Ребенок, не отличающийся сметливостью, в особенности может быть травмирован школой, даже если его усердие и поощряется дома. Он не так туп, чтобы попасть в школу для умственно отсталых детей, но он усваивает учебный материал медленнее, чем сверстники, и не может с ними соревноваться. Непрерывное отставание в классе несоразмерно развивает у него чувство неполноценности.

Зато ребенок, склонность которого мастерить что-нибудь заглохла из-за вечных насмешек дома, может оживить ее в школе благодаря советам и помощи чуткого и опытного учителя. Таким образом, развитие этого параметра зависит не только от родителей, но и от отношения других взрослых.

Благоприятное разрешение этого конфликта — уверенность.

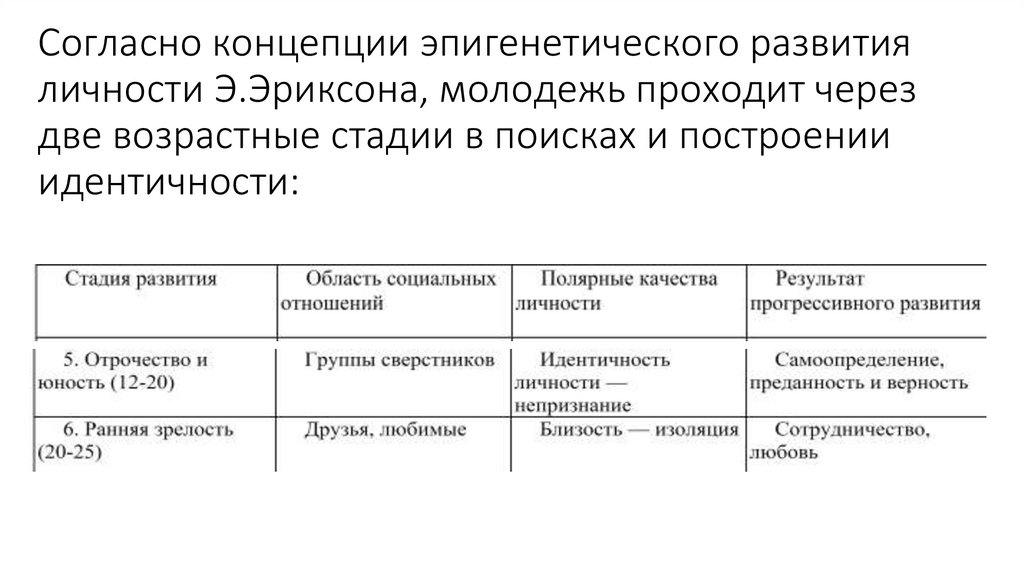

5. Идентификация личности и путаница ролей.

При переходе в пятую стадию (12-18 лет, кризис подросткового возраста) ребенок сталкивается, как утверждает классический психоанализ, с пробуждением «любви и ревности» к родителям. Успешное решение этой проблемы зависит от того, найдет ли он предмет любви в собственном поколении. Эриксон не отрицает возникновения этой проблемы у подростков, но указывает, что существуют и другие. Подросток созревает физиологически и психически, и в добавление к новым ощущениям и желаниям, которые появляются в результате этого созревания, у него развиваются и новые взгляды на вещи, новый подход к жизни. Важное место в новых особенностях психики подростка занимает его интерес к мыслям других людей, к тому, что они сами о себе думают. Подростки могут создавать себе мысленный идеал семьи, религии, общества, по сравнению с которым весьма проигрывают далеко несовершенные, но реально существующие семьи, религии и общества. Подросток способен вырабатывать или перенимать теории и мировоззрения, которые сулят примирить все противоречия и создать гармоничное целое. Короче говоря, подросток — это нетерпеливый идеалист, полагающий, что создать идеал на практике не труднее, чем вообразить его в теории.

Успешное решение этой проблемы зависит от того, найдет ли он предмет любви в собственном поколении. Эриксон не отрицает возникновения этой проблемы у подростков, но указывает, что существуют и другие. Подросток созревает физиологически и психически, и в добавление к новым ощущениям и желаниям, которые появляются в результате этого созревания, у него развиваются и новые взгляды на вещи, новый подход к жизни. Важное место в новых особенностях психики подростка занимает его интерес к мыслям других людей, к тому, что они сами о себе думают. Подростки могут создавать себе мысленный идеал семьи, религии, общества, по сравнению с которым весьма проигрывают далеко несовершенные, но реально существующие семьи, религии и общества. Подросток способен вырабатывать или перенимать теории и мировоззрения, которые сулят примирить все противоречия и создать гармоничное целое. Короче говоря, подросток — это нетерпеливый идеалист, полагающий, что создать идеал на практике не труднее, чем вообразить его в теории.

Эриксон считает, что возникающий в этот период параметр связи с окружающим колеблется между положительным полюсом идентификации «Я» и отрицательным полюсом путаницы ролей. Иначе говоря, перед подростком, обретшим способность к обобщениям, встает задача объединить все, что он знает о себе самом как о школьнике, сыне, спортсмене, друге, бойскауте, газетчике и так далее. Все эти роли он должен собрать в единое целое, осмыслить его, связать с прошлым и проецировать в будущее. Если молодой человек успешно справится с этой задачей — психосоциальной идентификацией, то у него появится ощущение того, кто он есть, где находится и куда идет.

В отличие от предыдущих стадий, где родители оказывали более или менее прямое воздействие на исход кризисов развития, влияние их теперь оказывается гораздо более косвенным. Если благодаря родителям подросток уже выработал доверие, самостоятельность, предприимчивость и умелость, то шансы его на идентификацию, то есть на опознание собственной индивидуальности, значительно увеличиваются.

Обратное справедливо для подростка недоверчивого, стыдливого, неуверенного, исполненного чувства вины и сознания своей неполноценности. Поэтому подготовка к всесторонней психосоциальной идентификации в подростковом возрасте должна начинаться, по сути, с момента рождения.

Если из-за неудачного детства или тяжелого быта подросток не может решить задачу идентификации и определить свое «Я», то он начинает проявлять симптомы путаницы ролей и неуверенность в понимании того, кто он такой и к какой среде принадлежит. Такая путаница нередко наблюдается у малолетних преступников. Девочки, проявляющие в подростковом возрасте распущенность, очень часто обладают фрагментарным представлением о своей личности и свои беспорядочные половые связи не соотносят ни со своим интеллектуальным уровнем, ни с системой ценностей. В некоторых случаях молодежь стремится к «негативной идентификации», то есть отождествляет свое «Я» с образом, противоположным тому, который хотели бы видеть родители и друзья.

Но иногда лучше идентифицировать себя с «хиппи», с «малолетним преступником», даже с «наркоманом», чем вообще не обрести своего «Я».

Однако тот, кто в подростковом возрасте не приобретает ясного представления о своей личности, еще не обречен оставаться неприкаянным до конца жизни. А тот, кто опознал свое «Я» еще подростком, обязательно будет сталкиваться на жизненном пути с фактами, противоречащими или даже угрожающими сложившемуся у него представлению о себе. Пожалуй, Эриксон больше всех других психологов-теоретиков подчеркивает, что жизнь представляет собой непрерывную смену всех ее аспектов и что успешное решение проблем на одной стадии еще не гарантирует человеку возникновения новых проблем на других этапах жизни или появление новых решений для старых, уже решенных, казалось, проблем.

Благоприятное разрешение этого конфликта — верность.

6. Близость и одиночество.

Шестой стадией жизненного цикла является начало зрелости — иначе говоря, период ухаживания и ранние годы семейной жизни, то есть от конца юности до начала среднего возраста. Об этой стадии и следующей за ней классический психоанализ не говорит ничего нового или, иначе, ничего важного. Но Эриксон, учитывая уже совершившееся на предыдущем этапе опознание «Я» и включение человека в трудовую деятельность, указывает на специфический для этой стадии параметр, который заключен между положительным полюсом близости и отрицательным — одиночества.

Об этой стадии и следующей за ней классический психоанализ не говорит ничего нового или, иначе, ничего важного. Но Эриксон, учитывая уже совершившееся на предыдущем этапе опознание «Я» и включение человека в трудовую деятельность, указывает на специфический для этой стадии параметр, который заключен между положительным полюсом близости и отрицательным — одиночества.

Под близостью Эриксон понимает не только физическую близость. В это понятие он включает способность заботиться о другом человеке и делиться с ним всем существенным без боязни потерять при этом себя. С близостью дело обстоит так же, как с идентификацией: успех или провал на этой стадии зависит не прямо от родителей, но лишь от того, насколько успешно человек прошел предыдущие стадии. Так же как в случае идентификации, социальные условия могут облегчать или затруднять достижение близости. Это понятие не обязательно связано с сексуальным влечением, но распространяется и на дружбу. Между однополчанами, сражавшимися бок о бок в тяжелых боях, очень часто образуются такие тесные связи, которые могут служить образчиком близости в самом широком смысле этого понятия. Но если ни в браке, ни в дружбе человек не достигает близости, тогда, по мнению Эриксона, уделом его становится одиночество — состояние человека, которому не с кем разделить свою жизнь и не о ком заботиться.

Но если ни в браке, ни в дружбе человек не достигает близости, тогда, по мнению Эриксона, уделом его становится одиночество — состояние человека, которому не с кем разделить свою жизнь и не о ком заботиться.

Благоприятное разрешение этого конфликта — любовь.

7. Общечеловечность и самопоглощенность (производительность и застой)

Седьмая стадия — зрелый возраст, то есть уже тот период, когда дети стали подростками, а родители прочно связали себя с определенным родом занятий. На этой стадии появляется новый параметр личности с общечеловечностью на одном конце шкалы и самопоглощенностью — на другом.

Общечеловечностью Эриксон называет способность человека интересоваться судьбами людей за пределами семейного круга, задумываться над жизнью грядущих поколений, формами будущего общества и устройством будущего мира. Такой интерес к новым поколениям не обязательно связан с наличием собственных детей — он может существовать у каждого, кто активно заботится о молодежи и о том, чтобы в будущем людям легче жилось и работалось. Тот же, у кого это чувство сопричастности человечеству не выработалось, сосредоточивается на самом себе и главной его заботой становится удовлетворение своих потребностей и собственный комфорт.

Тот же, у кого это чувство сопричастности человечеству не выработалось, сосредоточивается на самом себе и главной его заботой становится удовлетворение своих потребностей и собственный комфорт.

Благоприятное разрешение этого конфликта — забота.

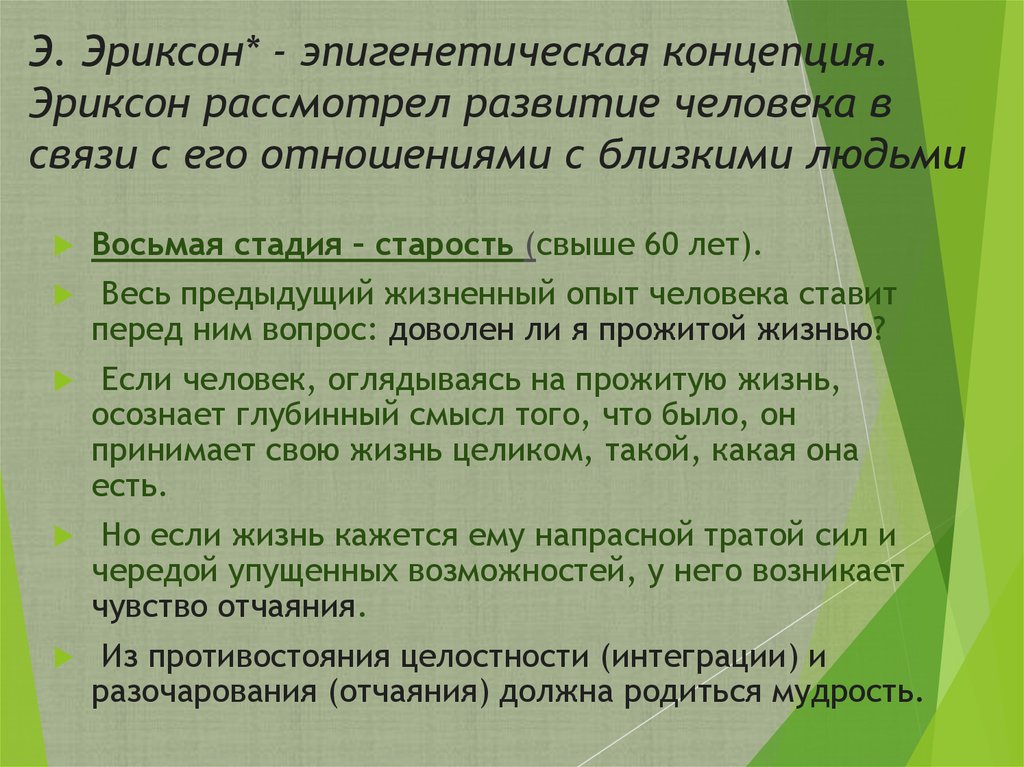

8. Цельность и безнадежность.

На восьмую и последнюю стадию в классификации Эриксона приходится период, когда основная paбoта жизни закончилась и для человека наступает время размышлений и забав с внуками, если они есть. Психосоциальный параметр этого периода заключен между цельностью и безнадежностью. Ощущение цельности, осмысленности жизни возникает у того, кто, оглядываясь на прожитое, ощущает удовлетворение. Тот же, кому прожитая жизнь представляется цепью упущенных возможностей и досадных промахов, осознает, что начинать все сначала уже поздно и упущенного не вернуть. Такого человека охватывает отчаяние при мысли о том, как могла бы сложиться, но не сложилась его жизнь.

Благоприятное разрешение этого конфликта — мудрость.

Обсуждение теории Эрика Эриксона о развитии личности

Эго-идентичность

Как мы видим, смысловым стержнем концепции Э. Эриксона является понятие личностной идентичности (эго-идентичности). Что это такое?

По формулировке Википедии, эго-идентичность — это целостность личности; тождественность и непрерывность нашего Я, несмотря на те изменения, которые происходят с нами в процессе роста и развития (Я — тот же самый).

Как пишет Роберт Бернс,

«Эриксон определяет эго-идентичность как заряжающее человека психической энергией «субъективное чувство непрерывной самотождественности» (1968). Более развернутого определения он нигде не приводит, хотя и указывает, что эго-идентичность — это не просто сумма принятых индивидом ролей, но также и определенные сочетания идентификаций и возможностей индивида, как они воспринимаются им на основе опыта взаимодействия с окружающим миром, а также знание о том, как реагируют на него другие» (Роберт Бернс Что такое Я-концепция).

По-видимому, у понятия «личностная идентичность» нет жестких рамок и внешних, научных, объективных критериев. Как пишет О.А. Карабанова:

«Идентичность понимается как самотождественность и включает три основных параметра: самотождественность как внутреннюю тождественность самому себе во времени и в пространстве; признание самотождественности личности значимым социальным окружением; уверенность в том, что внутренняя и внешняя идентичность сохраняются и имеют стабильный характер».

Признание самотождественности личности значимым социальным окружением – при всей зыбкости, по-видимому, самое устойчивое основание этого определение. Если здравые, хорошо знающие меня люди меня узнают как меня, могут всегда сказать что «ты остаешься собой» (и им это нравится), то это как-то проверяемо и объективно.

Если же «внутренняя тождественность самому себе» понимается как чувство непрерывной тождественности человека самому себе, то эта грань понятия более трудная. Чувство – вещь лукавая. Сегодня чувствуется одно, завтра – другое, а что захочется придумать про себя завтра – не знает иногда никто, тем более если личность имеет истероидные, демонстративные черты… Тем не менее, людям обычно очень важно «себя считать собой», не выходить за рамки, которые они сами считают своими естественными границами.

Сегодня чувствуется одно, завтра – другое, а что захочется придумать про себя завтра – не знает иногда никто, тем более если личность имеет истероидные, демонстративные черты… Тем не менее, людям обычно очень важно «себя считать собой», не выходить за рамки, которые они сами считают своими естественными границами.

«Я – женщина, а не мужчина. Я мать, а не равнодушное к своим детям существо. Я – честная и любящая…»

Однако важно учесть, что, по Э. Эриксону, отождествление себя с собой может и должен протекать в основном в сфере бессознательного. Эриксон критикует такие понятия, как «самоконцептуализация», «самооценка», «образ Я», считая их статическими, в то время как, по его мнению, главной чертой этих образований является динамизм, ибо идентичность никогда не достигает завершенности, не является чем-то неизменным, что может быть затем использовано как готовый инструмент личности (1968). Формирование идентичности Я — процесс, напоминающий скорее самоактуализацию по Роджерсу, он характеризуется динамизмом кристаллизующихся представлений о себе, которые служат основой постоянного расширения самосознания и самопознания. Внезапное осознание неадекватности существующей идентичности Я, вызванное этим замешательство и последующее исследование, направленное на поиск новой идентичности, новых условий личностного существования, — вот характерные черты динамического процесса развития эго-идентичности. Эриксон считает, что чувство эго-идентичности является оптимальным, когда человек имеет внутреннюю уверенность в направлении своего жизненного пути http://psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/burns3.htm

Внезапное осознание неадекватности существующей идентичности Я, вызванное этим замешательство и последующее исследование, направленное на поиск новой идентичности, новых условий личностного существования, — вот характерные черты динамического процесса развития эго-идентичности. Эриксон считает, что чувство эго-идентичности является оптимальным, когда человек имеет внутреннюю уверенность в направлении своего жизненного пути http://psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/burns3.htm

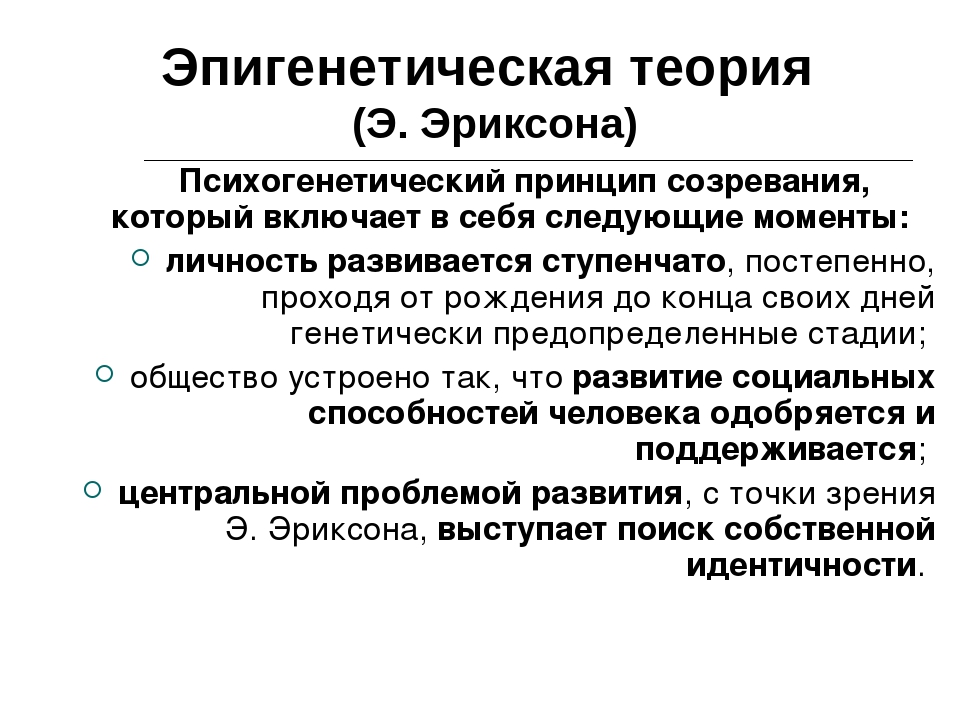

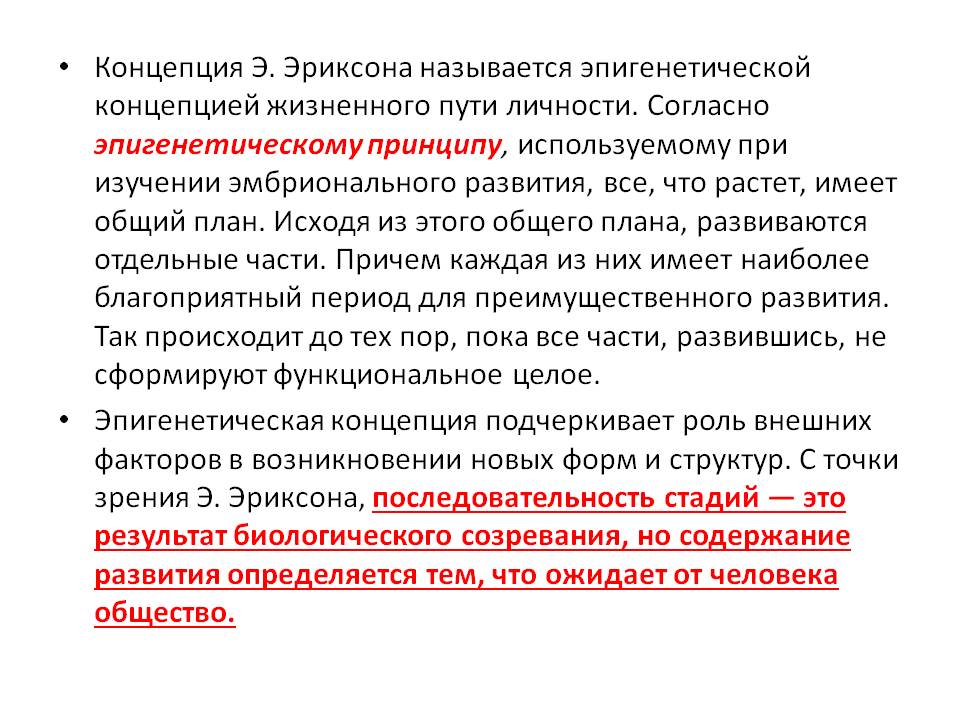

Эпигенез

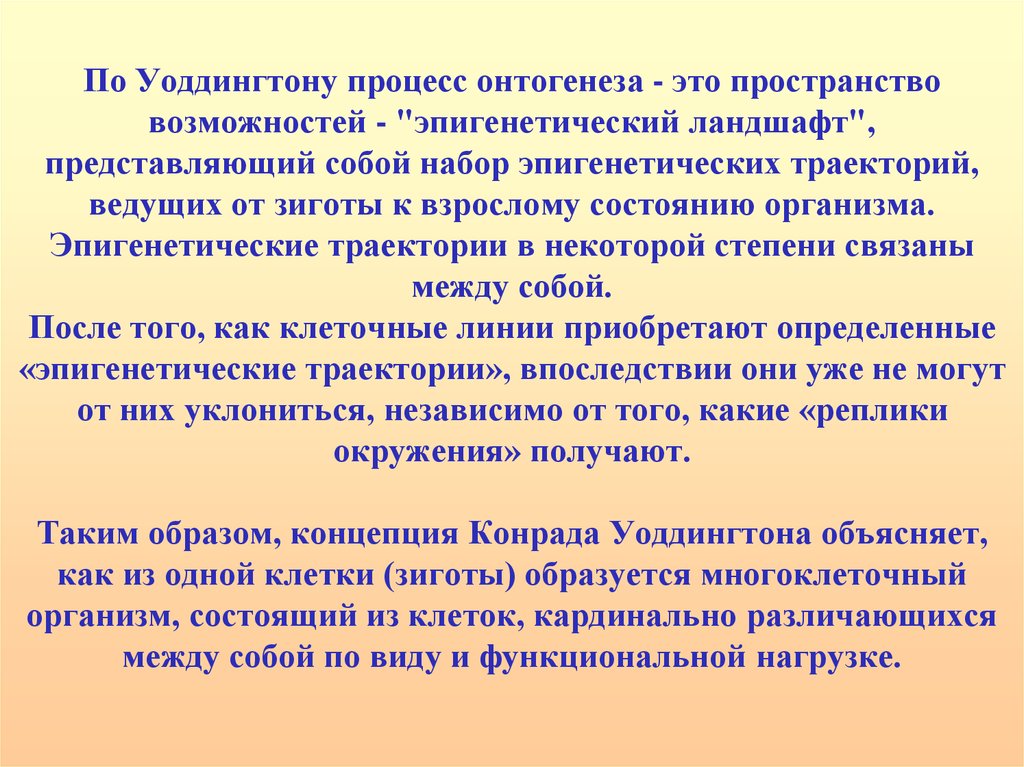

Теория Эрика Эриксона — это эпигенетическая теория. Сам по себе эпигенез, это наличие целостного врожденного плана, определяющего основные стадии развития. О чем-то похожем пишет и Карл Роджерс, когда уподобляет развитие личности развитию яблони из семечка, но в модели Эрика Эриксона зафиксированы обязательные для каждой личности этапы.

Как к этому относиться? Думается, что, предложенное Э. Эриксоном описание ступеней в малой степени относится к действительно врожденным особенностям человека как homo sapiens, и, скорее, является культурным фактом европейской эпохи близкого Эрику Эриксона времени. Распространенность предложенной Э. Эриксоном модели говорит о том, что это работающая и адекватная схема для здоровой массовой личности, но едва ли предложенная схема как-либо адекватно описывает этапы жизни православного монаха либо индийского йога, жизнь Александра Македонского, Наполеона, матери Терезы либо академика Николая Михайловича Анохина…

Распространенность предложенной Э. Эриксоном модели говорит о том, что это работающая и адекватная схема для здоровой массовой личности, но едва ли предложенная схема как-либо адекватно описывает этапы жизни православного монаха либо индийского йога, жизнь Александра Македонского, Наполеона, матери Терезы либо академика Николая Михайловича Анохина…

Следующий пункт, о котором хочется задуматься, это представление о развитии как о последовательности психосоциальных кризисов. Да, на каком-то этапе жизни человеком оказываются альтернативные пути развития, и в зависимости от его выбора личностное развитие может оказаться как позитивным и гармоничным, так и негативным, с нарушениями развития и расстройствами эмоционально-личностной и познавательной сфер. Позитивное разрешение кризиса способствует формированию позитивного новообразования или сильного свойства личности; негативное — деструктивного новообразования, препятствующего формированию эго-идентичности.

Вопрос, почему наличие важной альтернативы в развитии следует называть кризисом?

Согласно Википедии, кризис – это перелом, при котором неадекватность средств достижения целей рождает непредсказуемые проблемы. Если в ситуации выбора использовать неадекватные средства достижения целей и порождать непредсказуемые проблемы, то, действительно, каждый выбор будет оказываться кризисом. Возможно, клиенты Эрика Эриксона такими людьми и оказывались. Но формулировать на этом основании, что для любого человека, в том числе умного и здорового, строительство нового этапа его жизни является кризисом – наверное, оснований недостаточно. Более того, кажется, что подобные формулировки являются патогенными, формирующими необоснованные тревоги по поводу предстоящих жизненных событий.

Если в ситуации выбора использовать неадекватные средства достижения целей и порождать непредсказуемые проблемы, то, действительно, каждый выбор будет оказываться кризисом. Возможно, клиенты Эрика Эриксона такими людьми и оказывались. Но формулировать на этом основании, что для любого человека, в том числе умного и здорового, строительство нового этапа его жизни является кризисом – наверное, оснований недостаточно. Более того, кажется, что подобные формулировки являются патогенными, формирующими необоснованные тревоги по поводу предстоящих жизненных событий.

Теория развития личности Эрика Эриксона среди других подходов

Эпигенетическая теория развития личности Э. Эриксона – одна из наиболее авторитетных, зарекомендовавших себя теорий развития личности. Важно при этом понять, какой подход она реализует, на какие вопросы она отвечает, а на какие – нет.

Развитие личности интересно не только для психологов. Развитие личности важно и для педагогов, развивающих личность детей разного возраста, развитие личности важно для бизнесменов, заинтересованных в развитии личности своих сотрудников, развитие личности важно и просто для людей, которые хотят развивать свою личность.

Важно отметить, что концепция Э. Эриксона почти полностью находится в психологическом поле, в малой степени ориентируясь на педагогические запросы. Как писал А.В. Петровский —

«Следует различать собственно психологический подход к развитию личности и строящуюся на его основе периодизацию возрастных этапов и собственно педагогический подход к последовательному вычленению социально обусловленных задач формирования личности на этапах онтогенеза.

Первый из них ориентирован на то, что реально обнаруживает психологическое исследование на ступенях возрастного развития в соответствующих конкретно-исторических условиях, что есть («здесь и теперь») и что может быть в развивающейся личности в условиях целенаправленных воспитательных воздействий. Второй — на то, что и как должно быть сформировано в личности, чтобы она отвечала всем требованиям, которые на данной возрастной стадии предъявляет к ней общество» (А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский. ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ. М.: ИНФРА-М, 1998).

Тем не менее, скрытым образом модель Эрика Эриксона предлагает некоторые педагогические решения. Перечисляя общие для всех людей, естественные этапы развития личности, Эриксон по факту подсказывает своим читателям, в каком возрасте следует принимать какие решения, чтобы следующий этап его жизни прошел благополучно, а не криво. Поскольку нет никаких данных, что подобные выборы могут делаться лишь бессознательно и не могут быть сделаны сознательно (действительно, а почему бы и да?), то определенный, замаскированный педагогический смысл в модели Э. Эриксона содержится.

С другой стороны, видимо, нет смысла изучать эту теорию тому, кто хочет стать Личностью с большой буквы, кто изучает пути саморазвития и самосовершенствования личности. Развитие личности может быть результатом как естественного, пассивного, — так и активного личностного роста и развития личности, происходящего вследствие авторских инициатив самого человека.

В пассивном личностном росте интеллект и психологическая культура растут естественно, так же как растет тело человека. Вместе с телом потихоньку развивается интеллект, постепенно в процессе жизни естественно формируется общая и психологическая культура. Психологическую картину этого процесса описывают разные психологи по своему, но общая линия одна: человек проходит свой естественный путь от детства к отрочеству, от юности к зрелости, а далее к старости.

Вместе с телом потихоньку развивается интеллект, постепенно в процессе жизни естественно формируется общая и психологическая культура. Психологическую картину этого процесса описывают разные психологи по своему, но общая линия одна: человек проходит свой естественный путь от детства к отрочеству, от юности к зрелости, а далее к старости.

Концепция Э. Эриксона не является пособием для тех, кто хочет развивать себя, как личность – концепция развития личности Э.Эриксона описывает естественный, пассивный рост естественной психологически здоровой личности, фиксируя лишь успешное прохождение ею важных этапов и отмечая, когда возможны сбои в психологическом здоровье и человеку требуется психотерапия.

Клиенты Эриксона не читали А.Н. Леонтьева «Личностью не рождаются, личностью становятся!» и не ставили задачу «создать себя». К Эрику Эриксону приходили клиенты с переживанием «потери себя», с желанием найти себя, почувствовать собственную идентичность. Эриксону было что им предложить: созданная им концепция давала понятные для его клиентов, успокаивающие их объяснения («у вас закономерный для вашего возраста кризис, как у всех»), аккуратно подсказывая пути выхода по позитивному сценарию («Благоприятное разрешение вашего конфликта – любовь»).

Концепция Эрика Эриксона напрямую не ставит перед собой педагогических, обучающих или развивающих задач, она констатирует существующее положение как норму и отмечает неудачные, неадаптивные, нежелательные варианты развития. Концепция Эрика Эриксона – пособие скорее для психотерапевтической деятельности, а не специалистов по развитию личности. При этом эта концепция дала разумную, красивую, педагогически привлекательную картину развития личности и помогла очень многим людям.

Стадии жизненного пути личности, по э. Эриксону

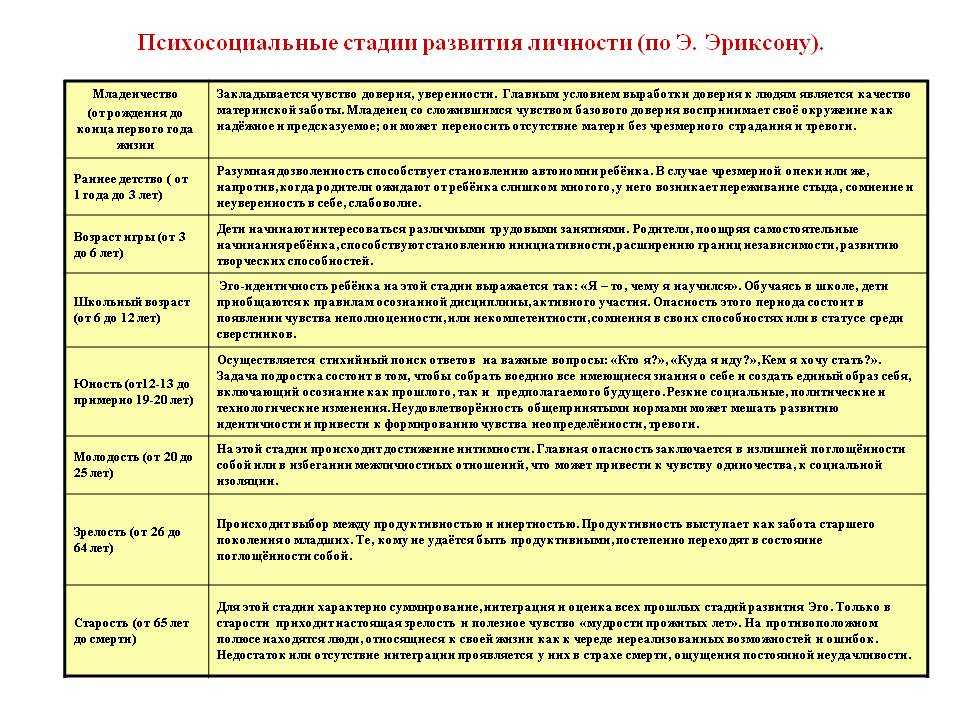

|

1 стадия.(младенческий возраст) ребенок выделяет себя как отдельного индивида. | ||

|

Базисное довериепротивнедоверия | ||

|

При хорошем уходе за ребенком, наличии материнской любви, нежности и заботе о малыше формируются три дополняющих друг друга процесса: Биологический (кормление, сон, уход) Психологический (организация индивидуального опыта) Общественный (культурная организация взаимосвязанных людей — этнос) |

Отсутствие

заботы, непоследовательное отношение,

запреты и ограничения оставляют у

ребенка чувство отверженности и

создают основу для недоверия к

окружающему миру. | |

|

2 стадия.(ранний возраст) формируются и отстаиваются ребенком автономия и независимость. | ||

|

Автономность противСтыда и сомнений | ||

|

Начинается с навыков ходьбы, самообслуживания. Обретает чувство уверенности в себе. Стремление действовать независимо от родителей. Формируется автономность. |

Борьба за опрятность против неряшливости, связанная с неудачами, создает основу чувства стыда и сомнения. | |

|

3 стадия. (возраст игры) появляется интерес к своим гениталиям. Происходит осознание своей половой принадлежности, познается окружающий мир в игре через воображаемые и моделируемые ситуации. | ||

|

ИнициативностьпротивЧувства вины. | ||

|

Исследовательская активность переноситься за пределы собственного тела. В игре формируется: активная предприимчивость, инициативность. |

Агрессивное поведение ребенка ограничивается, критикуется, наказывается. С ограничением чувства вины и тревожности. Привыкает быть виновным. | |

|

4 стадия.(школьный возраст)происходит обучение техническим и социальным основам трудовой деятельности. | ||

|

ТрудолюбиепротивНеполноценности | ||

|

При росте компетентности в разных областях развиваются навыки и умения. Активно учатся тем типам техники, которые значимы в данном обществе. Трудолюбие оценивается. Эго-идентичность достигает реальной силы |

Постоянный

неуспех сдерживает активность ребенка. | |

|

5 стадия.(подростковый возраст)происходит формирование первой цельной эго-идентичности. | ||

|

ИдентичностьпротивДиффузной идентичности. | ||

|

Трудности развития идентичности связаны с кризисом развития: физический рост и половое созревание; озабоченность тем «как я выгляжу», «что я собой представляю»; необходимость найти свое призвание, отвечающая способностям и требованиям общества; необходимость решать старые задачи: доверие к миру, самостоятельность, инициативность, освоение умений, которые создадут новую ценность личности |

При

неудачах возникает смешение ролей

(диффузная идентичность). | |

|

6 стадия.(молодость)ведется поиск спутника жизни. Желание тесного сотрудничества с другими. | ||

|

ИнтимностьпротивИзоляции | ||

|

Основой для сближения с окружающими служит полное овладение своим поведением. Готовность к проявлению зрелого чувства любви и установление творческой атмосферы сотрудничества в трудовой де5ятельности |

Избегание

контактов, требующих близости, ведет

к одиночеству, к «проблемам характера»,,

к психопатологии. | |

|

7 стадия.(зрелость)происходит развитие личности. Дети подтверждают субъективные ощущения своей нужности другим. | ||

|

ТворчествопротивЗастоя. | ||

|

Заботы о воспитании нового поколения, труд и творчество. Во все вкладывается частица своего Я, и это приводит к личностному обогащению. |

При плохой ситуации развития проявляется чрезмерная сосредоточенность на себе, которая приводит к косности и застою, к личностному опустошению. | |

|

8 стадия.(старость)происходит достижение новой завершающей формы эго-идентичности. | ||

|

ИнтеграцияпротивРазочарования в жизни. | ||

|

Созревает плод всех 7 стадий – целостность личности: личностная уверенность в порядке и осмысленности, свой жизненный путь принимается как единственно верный, привязанность к принципам прошлых времен. |

Отсутствие личностной интеграции вызывает страх смерти, Возникает отчаяние, т.к. мало времени, чтобы начать жизнь сначала и по-новому, для достижения целостной личности. | |

Эпигенетическая теория жизненного пути личности Э. Эриксона.

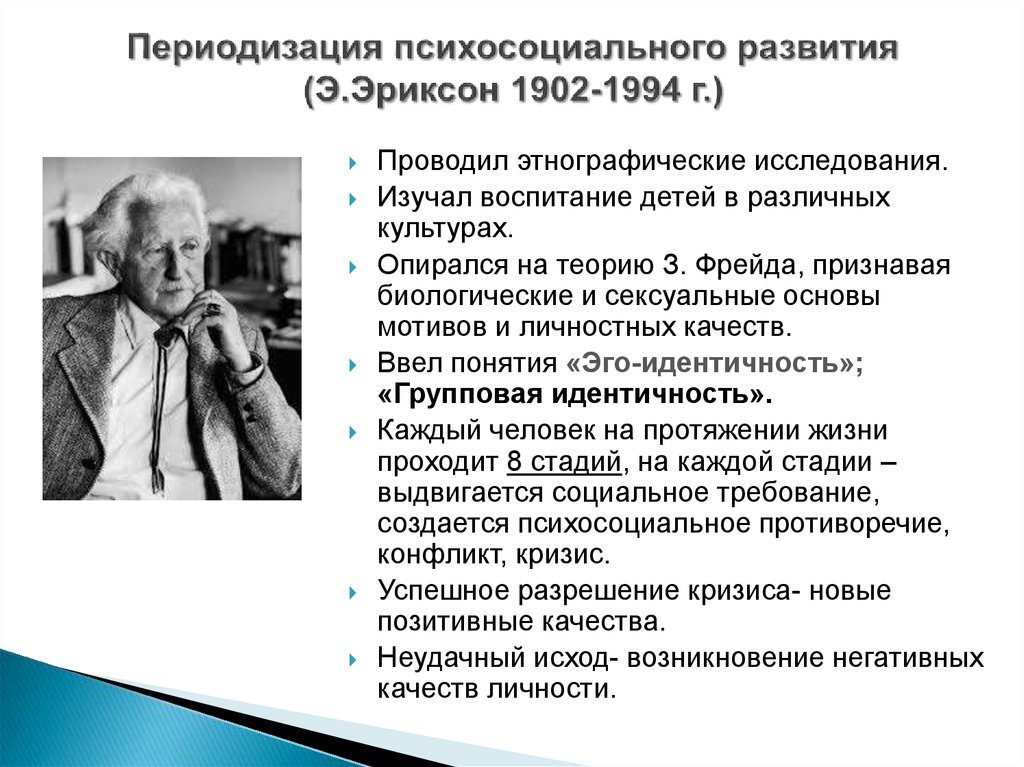

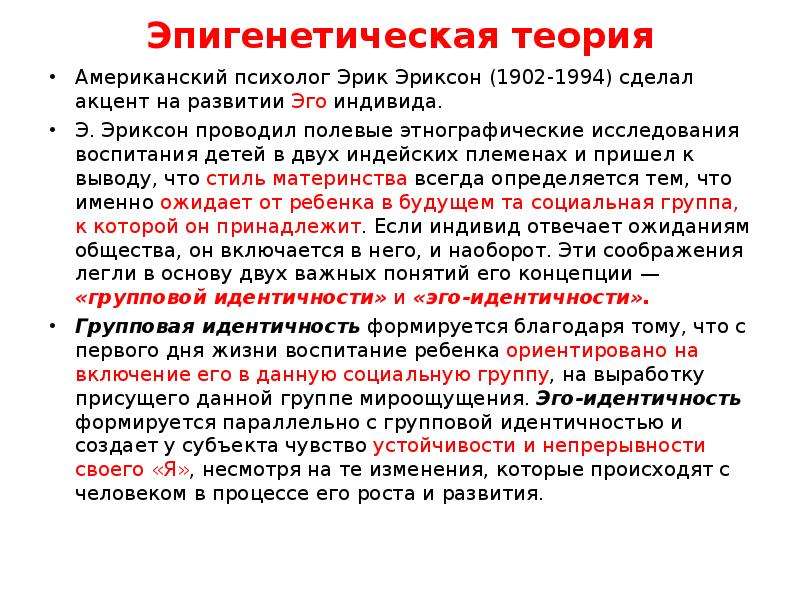

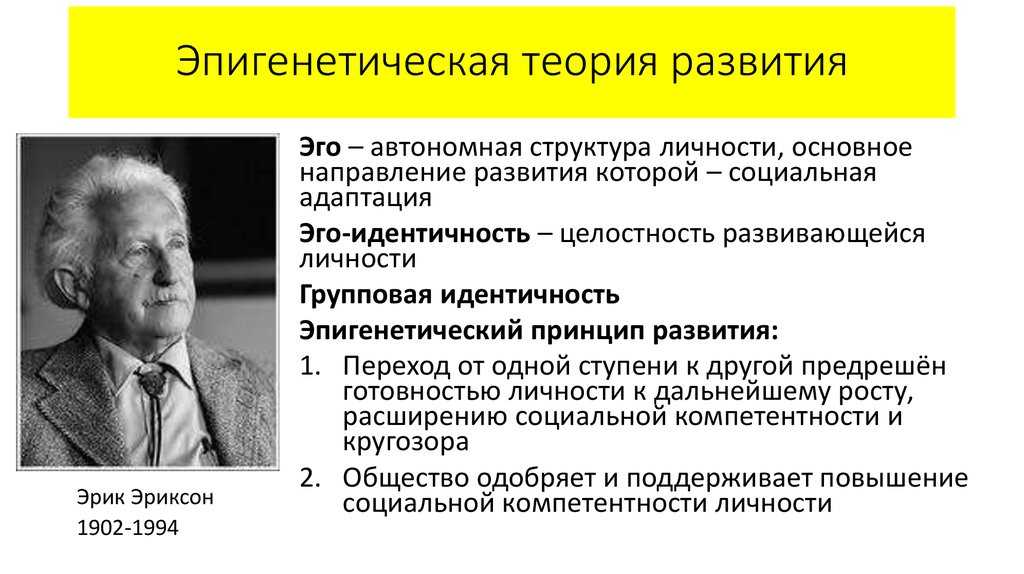

Теория Э. Эриксона возникла на практике психоанализа. Он создал психоаналитическую концепцию об отношениях Я и общества. В основе этой концепции два важных понятия: «групповая идентичность» и «эго-идентичность».

Групповая

идентичностьформируется благодаря

тому, что воспитание ребенка ориентировано

на включение его в данную социальную

группу, на выработку присущих данной

группе мироощущений.

Эго-идентичностьформируется параллельно с групповой идентичностью и создает у субъекта чувство устойчивости и непрерывности своего Я, несмотря на те изменения, которые происходят с человеком в процессе его роста и развития, формирование эго=идентичности продолжается на протяжении всей жизни человека и проходит ряд стадий.

На каждой стадии ребенок приобретает определенное качество (личностное новообразование), которое фиксируется в структуре личности и сохраняется в последующие периоды жизни.

Эрик Эриксон Детство и общество (конспект), Конспект лекций

метки:Развитие, Идентичность, Эриксон, Человек, Общество, Кризис, Концепция, Личность

по монографии Эрика Эриксона

«Детство и общество»

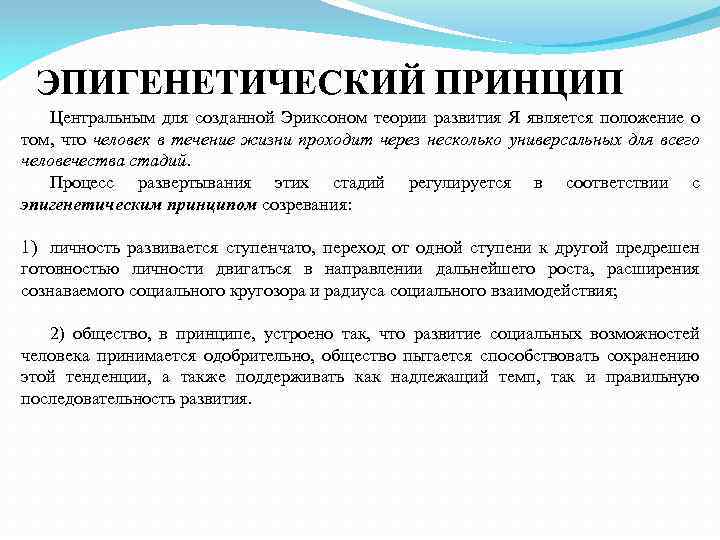

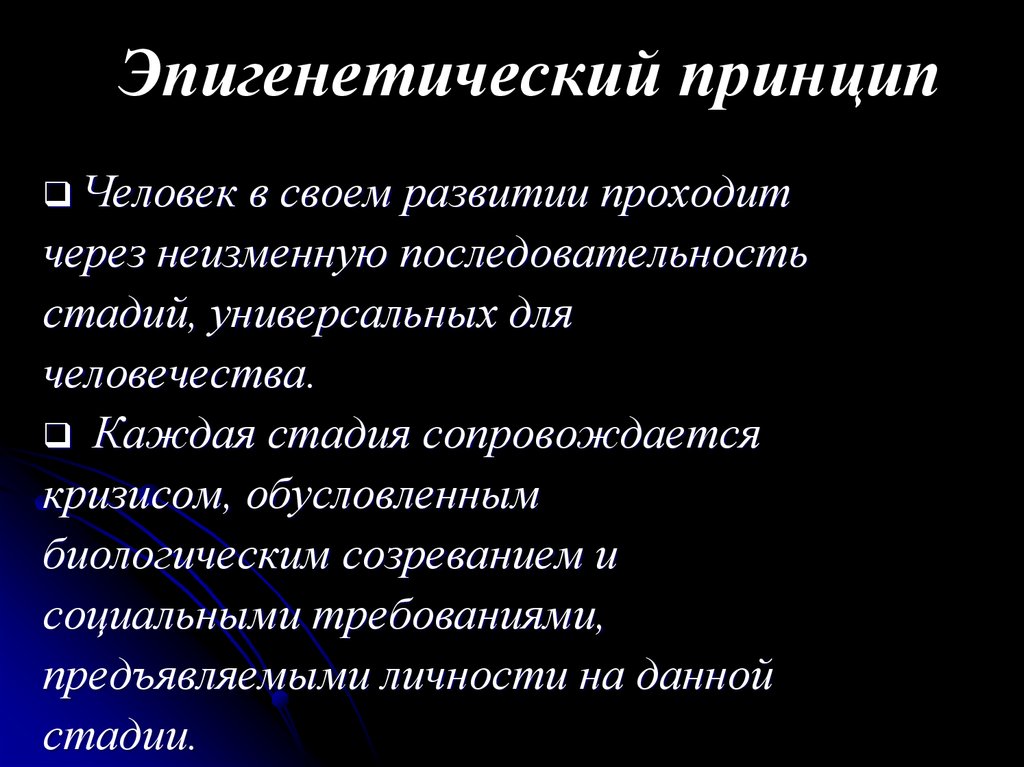

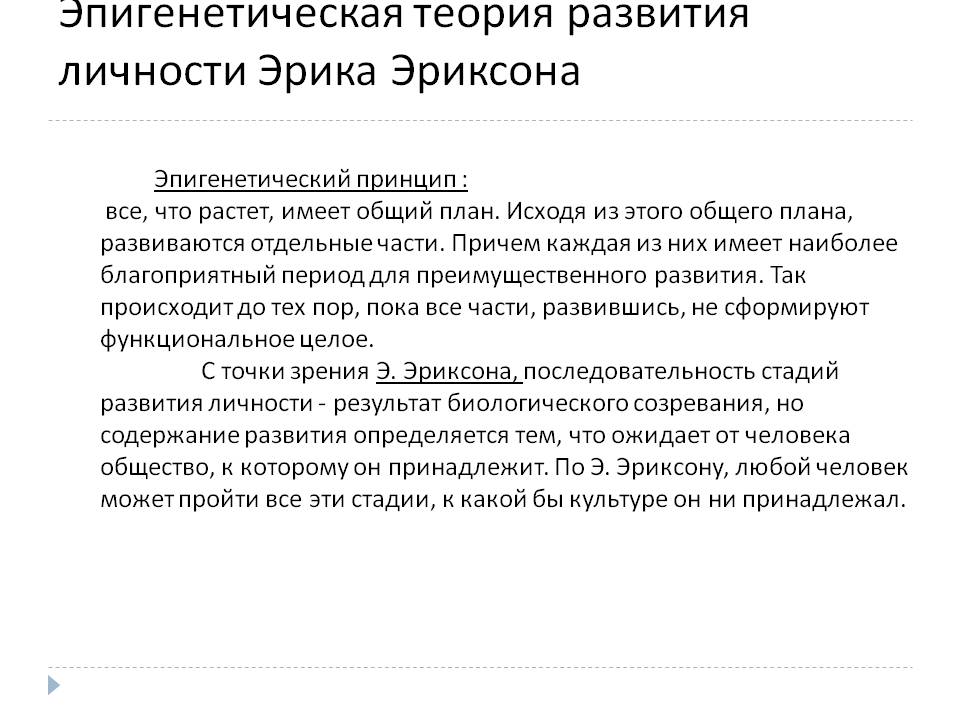

- Почему концепция Э.Эриксона называется эпигенетической.

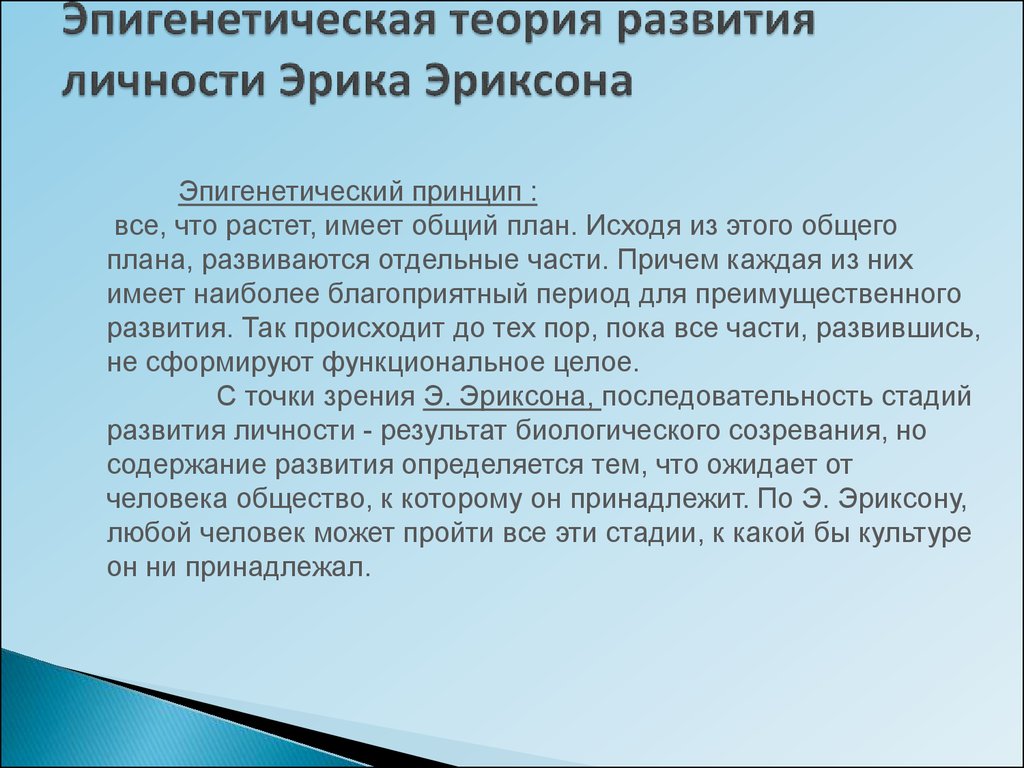

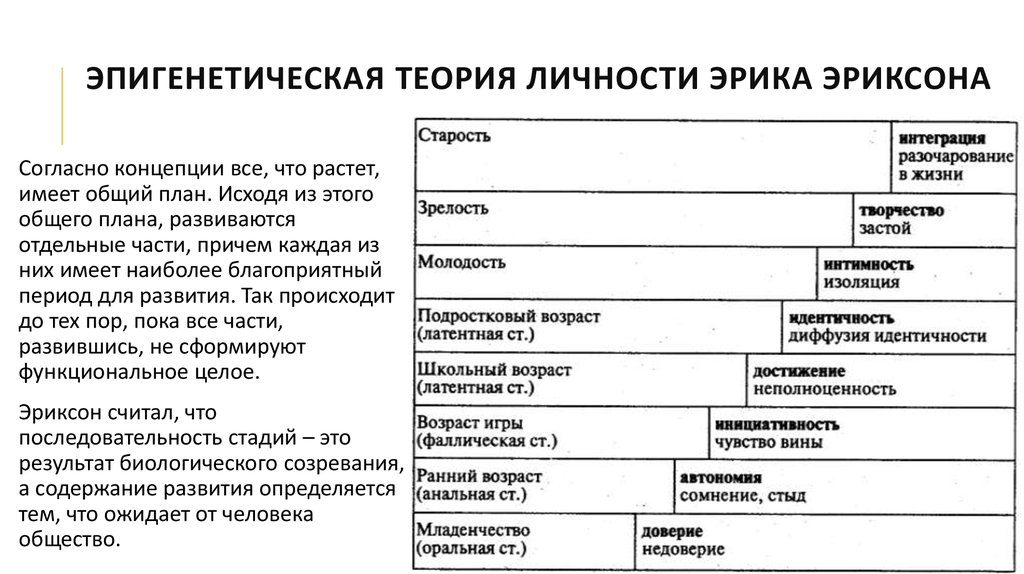

Концепция Э. Эриксона называется эпигенетической, так как в ее основе лежит эпигенетический принцип. Эпигенетический принцип заключается в том, что все, что рост и развитие организмов идет по общему план. По данному плану развивается и каждая отдельная часть, которая имеет свой наиболее благоприятный период для своего развития. Так происходит до тех пор, пока все части, развившись, не сформируют функциональное целое. Последовательность прохождения стадий в развитии осуществляется за счет биологического созревания, но содержание развития на каждой стадии определяется тем, что ожидает от человека общество, к которому он принадлежит.

Эпигенетический принцип заключается в том, что все, что рост и развитие организмов идет по общему план. По данному плану развивается и каждая отдельная часть, которая имеет свой наиболее благоприятный период для своего развития. Так происходит до тех пор, пока все части, развившись, не сформируют функциональное целое. Последовательность прохождения стадий в развитии осуществляется за счет биологического созревания, но содержание развития на каждой стадии определяется тем, что ожидает от человека общество, к которому он принадлежит.

- Понятие «групповая идентичность» и «эго-идентичность».

Групповая идентичность — это соотнесение себя с той социальной группой, в которую ты входишь, что способствует формированию присущего данной группе мироощущения.

Эго-идентичность – это соотнесения себя с самим собой, идентификация собственного Я. Развивается в соответсвии с групповой идентичностью.

- Особенности кризисов идентичности (на примере Сэма и морского пехотинца)

Идентичность — осознание личностью своей принадлежности к той или иной социально-личностной позиции в рамках социальных ролей и эго состояний. Идентичность, с точки зрения психосоциального подхода, является своего рода эпицентром жизненного цикла каждого человека. Она оформляется в качестве психологического конструкта в подростковом возрасте и от ее качественных характеристик зависит функциональность личности во взрослой самостоятельной жизни.

Идентичность, с точки зрения психосоциального подхода, является своего рода эпицентром жизненного цикла каждого человека. Она оформляется в качестве психологического конструкта в подростковом возрасте и от ее качественных характеристик зависит функциональность личности во взрослой самостоятельной жизни.

Кризис идентичности можно хорошо рассмотреть на примере мальчика Сэма, который приводит Э. Эриксон в своей монографии. Стимулом этого кризиса у Сэма оказался страх, что его мать, как и бабушка могла умереть из-за того, что он повредил ей зуб, и из-за более общих садистических действии и желаний. Мальчик страдал соматическим раздражением, вид и сила которого предполагают возможность патологического раздражения головного мозга. В период кризиса «конституция» Сэма, так же как темперамент и возрастная стадия развития обладали общностью своих специфических тенденций. Будучи всегда организмом, эго и членом общества, он постоянно включен во все три процесса организации. Тело Сэма подвержено действию боли напряжения, эго- действию тревоги, а как член общества он был чувствителен к страху, исходящему от группы. Отсюда следует, что не существует индивидуальной тревоги, которая не отражала бы скрытого беспокойства, общего для непосредственного и расширенного окружения.

Отсюда следует, что не существует индивидуальной тревоги, которая не отражала бы скрытого беспокойства, общего для непосредственного и расширенного окружения.

11 стр., 5256 слов

«Идентичность» Эрика Эриксона

… быть выделена в любой из стадий развития, будучи детерминированной социально-культурным аспектом воспитания ребенка. Ведь идентичность и была выделена Эриксоном как новый конструкт, который позволяет пролить … подхода Эриксона состоит в том, что он раскрывает сущность генитальной стадии, обозначает специфическую идентичность данной стадии, которая выражена им в 5 этапе развития «Идентичность против …

В случае же морского пехотинца кризис идентичности наступил вследствие потери им личной идентичности. Личная идентичность обеспечивает способность ощущать себя обладающим непрерывностью и тождественностью, и поступать соответственно своим принципам. Появления же автомата, как символа зла способствовало потере идентичности, так как он угрожал принципам, с помощью которых пехотинец пытался охранять личную целостность. А такой легкой потере послужила невыполненная генетическая задача на предыдущей стадии развития личности пехотинца.

А такой легкой потере послужила невыполненная генетическая задача на предыдущей стадии развития личности пехотинца.

4. Значение кризисов идентичности для развития личности

Каждая стадия развития личности сопровождается кризисом идентичности. Кризис возникает как следствие достижение определенного уровня психологической зрелости и выполнения социальных требований, предъявляемых человеку на определенной стадии развития. Каждая стадия характеризуется специфической генетической задачей, проблемой в социальном развитии, которая предъявляется человеку, но необязательно находит решение.

Кризисы играют жизненно важную роль в развитии человека, они могут иметь как позитивное, так и негативное влияние. Это влияние будет зависеть от того как будет выполнена или же не выполнена генетическая задача.

- Сходства и различия теории Э.Эриксона и З.Фрейда.

-

Э.

Эриксон

ЭриксонЗ. Фрейд

Более социализированная теория

В основе лежит психосексуальное человека

учитывает развитие от рождения до смерти

З. Фрейд рассматривает стадии развития только до 18 лет.

особое внимание уделяется взаимодействию с обществом

использует отношения: ребенок – мать – отец.

Э. Эриксон принял структуру личности З. Фрейда

Оба автора используют понятие сексуальной энергии, скопление и выход её через определенные органы.

- Понятие «модус органа» и «модальность поведения».

Модус органа— это зона концентрации сексуальной энергии; орган, стимуляция которого на той или иной стадии доставляет удовольствие человеку.

Модальность поведения– воспитательные шаблоны той или иной культуры; способность воспринимать и принимать то, что дают.

Эти понятия Э. Эриксон ввел в рамках психоаналитеческго направления.

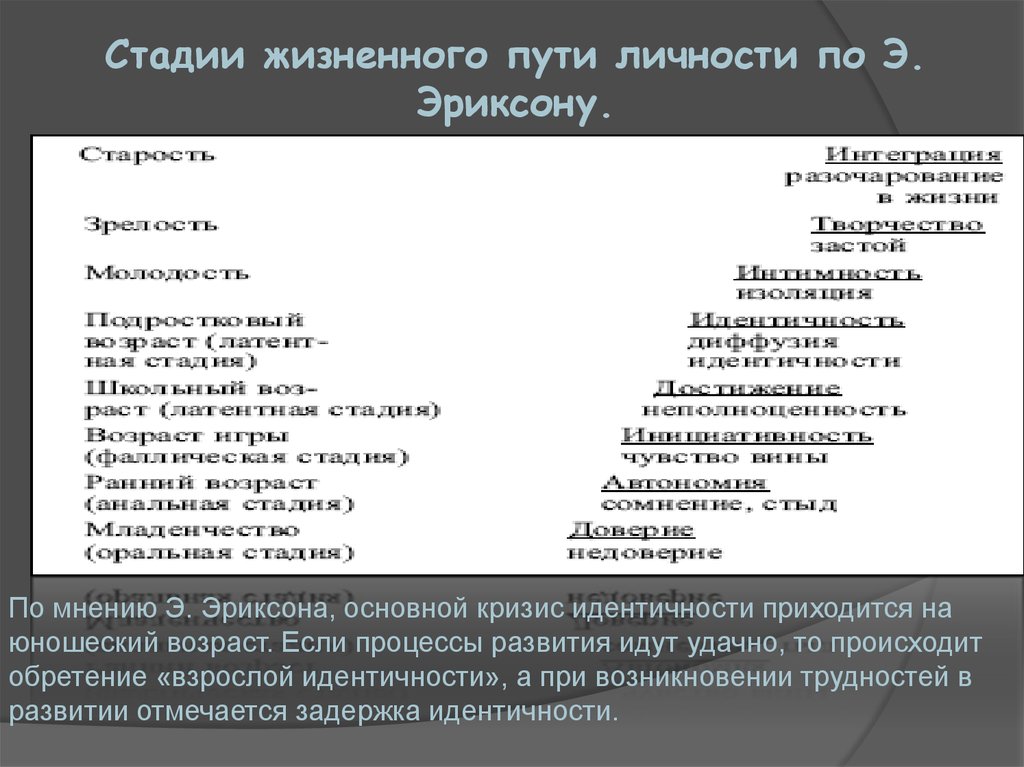

- Стадии жизненного пути развития личности.

-

Стадия

Полярные качества

Младенчество (от 1 до 3 лет)

Доверие – недоверие

Ранний возраст (от 3 до 6 лет)

Автономия — сомнение, стыд

Школьный возраст (от 6 до 11 лет)

Достижение – неполноценность

Подростковый возраст (от 11 до 20 лет)

Идентичность — диффузия идентичности

Молодость (от 20 до 25 лет)

Интимность – изоляция

Зрелость (до 50 лет)

Творчество – застои

Старость (от 50 лет)

Интеграция — разочарование в жизни

9. Понятия «ритуал» и «ритуализация».

Понятия «ритуал» и «ритуализация».

В психоанализе под ритуалом понимается симптоматическое, стереотипное, навязчивое повторение отдельных форм поведения.Понятие ритуал имеет несколько значений, но в концепции Э. Эриксона используется для описания определенных, филогенетически сформированных церемониальных действий служащих для обмена информацией между людьми.

Ритуализация – это основанное на соглашении взаимодействие нескольких людей, которые возобновляют его через определенные интервалы времени в повторяющихся обстоятельствах.

10. Ритуализация как форма преодоления жизненных кризисов личности.

Ритуализация является формой преодоления жизненных кризисов личности. В детском возрасте она помогает различать добро и зло. В дальнейшем развитии помогает устанавливать границы приемлемого поведения в обществе. Это происходит за счет ритуалов, которые показывают одобрение или отвержение поведения индивида. Такой ритуализацией для юношеского возраста является идеологическая ритуализация. Она предполагает такие формы взаимодействия личности и общества, в которых возникает возможность соотнести систему идей, идеалов и ценностей, заданных в обществе и собственными идеалами. Благодаря этому осуществляется процесс самоопределения.

Такой ритуализацией для юношеского возраста является идеологическая ритуализация. Она предполагает такие формы взаимодействия личности и общества, в которых возникает возможность соотнести систему идей, идеалов и ценностей, заданных в обществе и собственными идеалами. Благодаря этому осуществляется процесс самоопределения.

11. Роль общества в развитии личности в концепции Э.Эриксона.

Личность в концепции Э. Эриксона рассматривается во взаимодействии со средой, обществом, в процессе социализации. Он рассматривает изменение личности и процесс взросления не только с точки зрения развития сексуальности (как З.Фрейд), но и с точки зрения развития человека как общественного существа, учитывая и психологические и социальные моменты.

Роль общества в развитии личности равноценна биологическому развитию индивида. Концепция основана на понятии групповой идентичности, т. е. развитие может проходить непосредственно в группе, в обществе. Каждый этап развития личности завершается кризисным моментом, а доминирующую роль в кризисах по Э. Эриксону играют ритуалы, которые осуществляются только в группе людей – в обществе.

Каждый этап развития личности завершается кризисным моментом, а доминирующую роль в кризисах по Э. Эриксону играют ритуалы, которые осуществляются только в группе людей – в обществе.

5

Поведенческая эпигенетика: как воспитание формирует природу | BioScience

Однояйцевые близнецы имеют одинаковые гены. Тем не менее, как личности, они могут быть совершенно непохожими по поведению, по характеру, по здоровью и даже по внешнему виду, и с возрастом они становятся все более разными. Как гены, которые кажутся идентичными, могут производить такие разные эффекты?

Большая часть ответа, по мнению ученых, заключается в эпигенетике — в том, как воспитание формирует природу. Эпигенетические механизмы — это молекулярные события, которые управляют тем, как окружающая среда регулирует геномы организмов. Эпигенетические процессы приводят к индивидуальным различиям во внешности, физиологии, познании и поведении — группе черт, известных как фенотип . Ученые находятся на самых ранних стадиях их изучения. Цель состоит в том, чтобы взломать один из самых сложных черных ящиков природы: объяснить, как жизненный опыт трансформируется в постоянные изменения в функциях и поведении организма.

Ученые находятся на самых ранних стадиях их изучения. Цель состоит в том, чтобы взломать один из самых сложных черных ящиков природы: объяснить, как жизненный опыт трансформируется в постоянные изменения в функциях и поведении организма.

За свою короткую историю эпигенетические исследования в основном концентрировались на раннем развитии организмов. Одним из направлений этих исследований является развитие поведения, и у этого направления исследований теперь есть собственное название: Поведенческая эпигенетика 9.0006 относится к изучению того, как сигналы из окружающей среды запускают молекулярно-биологические изменения, которые изменяют то, что происходит в клетках мозга. Здесь термин окружающая среда охватывает почти все, что происходит на каждом этапе жизни: социальный опыт; питание; гормоны; и токсикологическое воздействие, которое происходит пренатально, постнатально и во взрослом возрасте. Если исследования эпигенетики находятся в зачаточном состоянии, то исследования поведенческой эпигенетики находятся в зачаточном состоянии.

Несмотря на свое зачаточное состояние, поведенческая эпигенетика уже является обширной темой, изобилующей сложностями, которые становятся все более запутанными с каждым днем. Открытия, кажется, ведут не к озарению, а к большему количеству вопросов, и у нас есть место, чтобы коснуться лишь некоторых из них. Тем не менее, поведенческая эпигенетика считается многообещающей для объяснения и, возможно, даже решения огромных медицинских проблем, таких как умственная отсталость, аутизм, шизофрения и нейродегенеративные расстройства, и даже социальных проблем, таких как старение, зависимость, самоубийство, жестокое обращение с детьми. и детской безнадзорности.

Обучение и запоминание

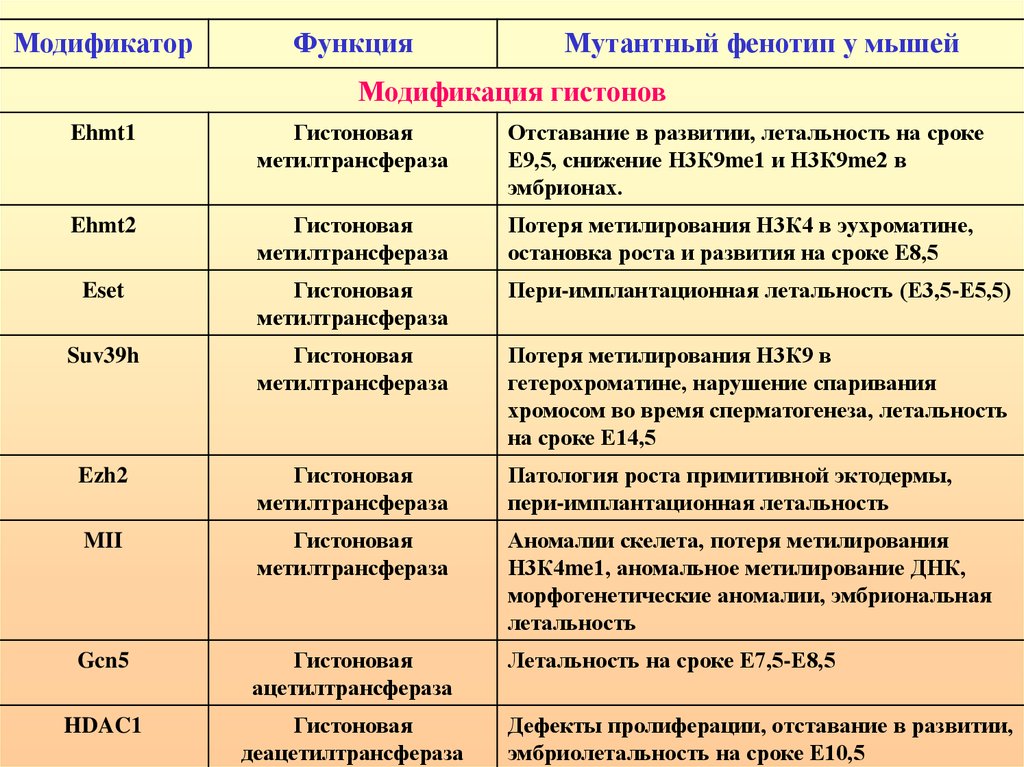

В основе любого поведения лежит обучение и память. В настоящее время показано, что эпигенетические модификации ряда генов участвуют в обучении и запоминании.

Дж. Дэвид Суитт, директор Института мозга Макнайта при Алабамском университете в Бирмингеме, отмечает поразительную параллель между процессами развития и механизмами памяти — изменениями, вызванными опытом — в нервной системе взрослого человека. «Дело не только в том, что развитие и поведенческая память являются грубыми аналогами друг друга, но скорее в том, что они являются молекулярными гомологами друг друга», — говорит он. Два наиболее изученных эпигенетических процесса — регуляция структуры трехмерной ДНК и связанных с ней белков, а также химическая корректировка ДНК с помощью таких механизмов, как модификация гистонов, — важны как для развития, так и для формирования долговременной памяти. «Это как если бы эволюция была эффективной в наборе молекулярных механизмов, которые клетки используют для запуска постоянных изменений. Он использует эти механизмы в процессе развития, когда формирует организм, превращая эмбриональную стволовую клетку в нейрон или клетку печени», — говорит он. «Затем во взрослой нервной системе он использует некоторые из тех же самых механизмов, чтобы вызывать зависящие от опыта, стойкие изменения в функции нейронов в нервной системе».

«Дело не только в том, что развитие и поведенческая память являются грубыми аналогами друг друга, но скорее в том, что они являются молекулярными гомологами друг друга», — говорит он. Два наиболее изученных эпигенетических процесса — регуляция структуры трехмерной ДНК и связанных с ней белков, а также химическая корректировка ДНК с помощью таких механизмов, как модификация гистонов, — важны как для развития, так и для формирования долговременной памяти. «Это как если бы эволюция была эффективной в наборе молекулярных механизмов, которые клетки используют для запуска постоянных изменений. Он использует эти механизмы в процессе развития, когда формирует организм, превращая эмбриональную стволовую клетку в нейрон или клетку печени», — говорит он. «Затем во взрослой нервной системе он использует некоторые из тех же самых механизмов, чтобы вызывать зависящие от опыта, стойкие изменения в функции нейронов в нервной системе».

Несколько исследований установили, что как метилирование ДНК, так и модификации гистонов необходимы для обучения и запоминания. Некоторые примеры основаны на условном рефлексе страха, когда мыши учатся показывать страх перед определенным местом, где они подверглись удару электрическим током. После этого кондиционирования ДНК-метилтрансфераза, фермент, который прикрепляет метильную группу к ДНК, увеличивается в гиппокампе, области мозга, где формируются воспоминания. Ингибирование фермента предотвращает формирование воспоминаний. Формирование воспоминаний и запоминание этого контекстуального страха также повышает ацетилирование гистонов в гиппокампе. Таким образом, блокирование ацетилирования гистонов препятствует поведению, обычно связанному со страхом, но блокирование деацетилирования обращает эти эффекты вспять, а также усиливает формирование воспоминаний о страхе.

Некоторые примеры основаны на условном рефлексе страха, когда мыши учатся показывать страх перед определенным местом, где они подверглись удару электрическим током. После этого кондиционирования ДНК-метилтрансфераза, фермент, который прикрепляет метильную группу к ДНК, увеличивается в гиппокампе, области мозга, где формируются воспоминания. Ингибирование фермента предотвращает формирование воспоминаний. Формирование воспоминаний и запоминание этого контекстуального страха также повышает ацетилирование гистонов в гиппокампе. Таким образом, блокирование ацетилирования гистонов препятствует поведению, обычно связанному со страхом, но блокирование деацетилирования обращает эти эффекты вспять, а также усиливает формирование воспоминаний о страхе.

Открыть в новой вкладкеСкачать слайд

Эпигенетика может выполнять важные функции на раннем этапе развития и в ответ на различные факторы окружающей среды. Некоторые из предполагаемых механизмов включают метилирование ДНК, упаковку ДНК гистонами и модификации гистонов. Иллюстрация: Национальные институты здоровья.

Иллюстрация: Национальные институты здоровья.

Раньше считалось — и в какой-то степени все еще остается — что исследователи считали, что после создания эпигенетических меток — особенно метилирования ДНК — они неизменны, за исключением особых случаев, таких как рак. Центральная догма диктовала, что метки закладываются, когда определяется судьба клетки, и что эти метки остаются неизменными до конца жизни животного.

А теперь выносим домой сообщение из лаборатории Свитта и других пионеров поведенческой эпигенетики нервной системы млекопитающих, таких как Майкл Мини из больницы Дугласа и Моше Шиф из Макгилла, оба в Монреале, и Эрик Нестлер на горе Синай в Нью-Йорке. Город, как раз наоборот. По словам Суитта, недавняя работа лабораторий, изучающих эту новую область поведенческой эпигенетики, показала, что существует динамическая регуляция эпигенетических меток в неделящихся клетках зрелой нервной системы. По крайней мере часть генов подвергается активному деметилированию и реметилированию, что обусловлено окружающей средой или опытом. Этот динамизм, по его словам, может привести либо к преходящим, либо к стойким функциональным изменениям в нервной системе.

Этот динамизм, по его словам, может привести либо к преходящим, либо к стойким функциональным изменениям в нервной системе.

Недавняя работа Свитта касалась потенциальной роли метилирования ДНК в регуляции долговременного хранения памяти в коре головного мозга. Он и его коллеги сообщили, что введение ингибиторов ДНК-метитрансфераз в переднюю поясную извилину коры животного через месяц после того, как оно чему-то научилось, частично стирает эту память, уменьшая ее наполовину. По словам Суитта, роль метилирования ДНК в хранении долговременной памяти в настоящее время широко открыта и находится в центре внимания его лаборатории.

Влияние мамы и папы

Эпигенетика родительской заботы началась около двух десятилетий назад, когда Майкл Мини и его коллеги показали, что стиль материнства крыс влияет на реакцию их крысят на стресс во взрослом возрасте в результате воздействия на глюкокортикоидный рецептор в гиппокампе. Потомство заботливых матерей, как правило, менее тревожно, чем дети более апатичных матерей. Исследователи из Монреаля показали, как ранний опыт может формировать поведение взрослого животного и даже восприимчивость к болезням, и они приписали эти открытия генным изменениям, вызванным эпигенетическими событиями.

Потомство заботливых матерей, как правило, менее тревожно, чем дети более апатичных матерей. Исследователи из Монреаля показали, как ранний опыт может формировать поведение взрослого животного и даже восприимчивость к болезням, и они приписали эти открытия генным изменениям, вызванным эпигенетическими событиями.

Химические вещества окружающей среды также могут влиять на поведение родителей и потомства. Было проведено множество исследований вездесущего эндокринного разрушителя бисфенола А, который изменяет метилирование ДНК. Он оказывает очень много эффектов на крыс и мышей, получавших лечение во время беременности, как на реципиентов, так и на их потомство. Обучение, память и поведение, включая материнское поведение, кажутся особенно затронутыми. Например: леченные мамы меньше вылизывают и ухаживают за своими щенками, а щенки, как правило, меньше исследуют и ведут себя более тревожно, избегая новых мест.

Исследователи из лаборатории Фрэнсис Шампейн в Колумбийском университете в Нью-Йорке сравнивают социальное обогащение с социальной изоляцией или социальным обеднением у грызунов вскоре после их рождения, изучая, как эти разные среды изменяют гены, управляющие социальным и репродуктивным поведением. Лаборатория Шампани входит в число нескольких лабораторий, демонстрирующих, что социальный опыт, в частности, социальный опыт, имеющий отношение к развитию млекопитающих, может вызывать эпигенетические изменения. Эти исследователи изучают не только крайности материнской заботы, но и то, как естественные различия в стилях материнства могут вызывать значительные различия в эпигенетических профилях.

Лаборатория Шампани входит в число нескольких лабораторий, демонстрирующих, что социальный опыт, в частности, социальный опыт, имеющий отношение к развитию млекопитающих, может вызывать эпигенетические изменения. Эти исследователи изучают не только крайности материнской заботы, но и то, как естественные различия в стилях материнства могут вызывать значительные различия в эпигенетических профилях.

Их последняя работа определяет результаты совместного выращивания мышей. Совместное выращивание, естественное для мышей, но редко встречающееся в лаборатории, вызывает множественные изменения как в мозге, так и в поведении, которые сохраняются из поколения в поколение, даже у тех потомков, которые не выросли в общем гнезде.

Значительно увеличилось количество исследований опыта отцов и того, как он передается потомству, говорит Шампань. Отцовские эффекты могут быть особенно полезными для выявления искажающих факторов в эпигенетических исследованиях, потому что то, что отцы передают в биологию потомства, происходит только через сперму и любые эпигенетические метки, которые они сохраняют. Нет ни цитоплазмы, ни митохондрий, ни матки, ни беспорядочного материнского поведения, усложняющего интерпретацию. «Это способ увидеть, есть ли какие-то эпигенетические изменения в зародышевых клетках», — говорит она.

Нет ни цитоплазмы, ни митохондрий, ни матки, ни беспорядочного материнского поведения, усложняющего интерпретацию. «Это способ увидеть, есть ли какие-то эпигенетические изменения в зародышевых клетках», — говорит она.

Воздействие на самцов лабораторных животных химических веществ и других токсинов, разрушающих эндокринную систему, вызывает поведенческие эффекты у их потомства, даже если воздействие происходит задолго до спаривания. Когда самцы мышей и крыс подвергаются воздействию алкоголя перед спариванием, их потомство хуже справляется с различением пространственных задач и становится более агрессивным, больше рискует и проявляет более тревожное поведение, чем потомство животных, не подвергавшихся воздействию алкоголя. У мужчин, подвергшихся воздействию кокаина, рождается потомство с меньшим мозгом и дефицитом внимания и рабочей памяти. Даже самцы, подвергшиеся воздействию токсинов во время собственного эмбрионального развития, передают пагубные последствия своему потомству. Во всех приведенных здесь примерах наблюдались эпигенетические изменения, особенно в метилировании ДНК.

Во всех приведенных здесь примерах наблюдались эпигенетические изменения, особенно в метилировании ДНК.

Импринтинг

Лошади и ослы являются непарнокопытными, но миллионы лет назад их эволюция разошлась. Тем не менее, они достаточно близки, чтобы скрещиваться. Но гибриды, которые они производят, выглядят по-разному в зависимости от того, является ли мать лошадью или ослицей. Если она лошадь, то ее ребенок — мул, и у него очень длинные уши. Если она ослица, то ее ребенок — лошак. Лошаки встречаются редко, но обычно они меньше мулов и с более короткими ушами.

Люди уже тысячи лет знают, что гибриды лошади и осла различаются в зависимости от того, какой вид является матерью, а какой отцом. Процесс, который считается ответственным за эти различия — 9Геномный импринтинг 0005 — известен всего несколько десятилетий. Геномный импринтинг — это эпигенетический механизм, одна из форм биологической наследственности, которая действует вне традиционного менделевского режима. Импринтинг является особенно полезной моделью для исследования регуляции эпигенетического гена и основным источником эпигенетической регуляции в головном мозге.

Импринтинг является особенно полезной моделью для исследования регуляции эпигенетического гена и основным источником эпигенетической регуляции в головном мозге.

Открыть в новой вкладкеСкачать слайд

Лошади — редкие гибриды лошади и осла, рожденные от матерей-ослиц. Различия между мулами и лошаками являются результатом геномного импринтинга, подавления генов одного или другого родителя. Фото предоставлено: Sage Ross («Ragesoss»), wikimedia.

При геномном импринтинге метилирование ДНК подавляет некоторые гены или кластеры генов — в яйцеклетке, сперме или зиготе — в зависимости от того, от какого родителя они произошли. Для импринтированного гена аллель от одного родителя или от другого отключена и не производит никакого продукта. Другой аллель экспрессируется и дает характерные результаты у потомства. Таким образом, хромосомы мамы и папы функционально не одинаковы.

Импринтинг необходим для нормального развития, хотя, если функционирующий импринтированный ген дефектен, как это иногда случается, результат также может быть фатальным или, по крайней мере, изнурительным. Около 30 серьезных заболеваний связаны с нарушением импринтинга. Некоторые из них редки, но более распространенные заболевания, такие как рак и аутизм, также связаны с геномным импринтингом.

Около 30 серьезных заболеваний связаны с нарушением импринтинга. Некоторые из них редки, но более распространенные заболевания, такие как рак и аутизм, также связаны с геномным импринтингом.

Цветковые растения используют геномный импринтинг, но среди животных его открыли только плацентарные млекопитающие. Есть сходство между импринтингом у растений и млекопитающих и даже сходство в гипотезах о том, почему импринтинг возник и поддерживается, но здесь мы сосредоточимся на млекопитающих. Многое в отношении эволюции импринтинга неясно, но кажется очевидным, что импринтинг развился в разных участках генома на разных стадиях эволюции млекопитающих и что, как только импринтинг развился в одном месте, этот участок остается импринтированным.

Большинство известных импринтированных генов участвуют в плацентарном и эмбриональном развитии, а также в росте плода, что подтверждает основное представление о том, почему возник геномный импринтинг: это эволюционная битва полов, обычно называемая конфликтной гипотезой . В интересах мамы сохранять ресурсы и поровну распределять их среди своих потомков, у которых может быть не один и тот же отец, путем торможения генов, которые способствуют сильному росту любого отдельного эмбриона. Папа заинтересован в том, чтобы его потомство процветало и монополизировало ресурсы мамы, отключая гены, препятствующие росту.

В интересах мамы сохранять ресурсы и поровну распределять их среди своих потомков, у которых может быть не один и тот же отец, путем торможения генов, которые способствуют сильному росту любого отдельного эмбриона. Папа заинтересован в том, чтобы его потомство процветало и монополизировало ресурсы мамы, отключая гены, препятствующие росту.

Год назад было идентифицировано около 100 импринтированных генов, и многие из них были активны в головном мозге. Исследователи полагали, что отцовские гены преимущественно подавляются в коре головного мозга, а материнские гены подавляются в гипоталамусе. В августе 2010 года исследователи из Гарварда переписали этот сценарий. Они сообщили об обнаружении более 1300 импринтированных генов в мозгу мыши. «Импринтинг в основном рассматривался в контексте развития. Были сообщения о потенциальной важности для функции мозга, но я думаю, что наша работа позволила выявить эту важность», — говорит старший автор Кэтрин Дюлак.

Суитт, не участвовавший в исследовании, говорит, что оно «фундаментально меняет представление о роли эпигенетических механизмов в контроле функций нервной системы. Это гораздо более распространено, чем кто-либо мог себе представить». Но он отмечает, что до сих пор остается открытым вопрос, какова функциональная роль этих различных механизмов импринтинга.

Это гораздо более распространено, чем кто-либо мог себе представить». Но он отмечает, что до сих пор остается открытым вопрос, какова функциональная роль этих различных механизмов импринтинга.

Есть, конечно, сложности, указывает Кристофер Грегг, первый автор статьи. Эти 100 ранее идентифицированных импринтированных генов являются тем, что он называет «каноническими», благодаря чему все копии импринтированного аллеля одного пола подавляются. Эта оценка, вероятно, остается верной, говорит Грегг. Исследование показало, что большинство импринтированных генов не демонстрируют шаблон «все или ничего». В некоторых случаях копия одного родителя молчала в одних тканях, но нормально работала в других, тогда как копия другого родителя действовала наоборот. Почти 350 импринтированных генов были выключены только у одного пола или у другого. Различные гены также были импринтированы у эмбрионов и взрослых особей. В мозгу эмбриона около 60% молчащих генов принадлежали отцу. У взрослых соотношение было обратным и более заметным: 70 процентов импринтированных материнских генов были выключены, и эффект был особенно выражен в коре и гипоталамусе.

Один особенно драматический пример эффектов импринтинга был опубликован в январе 2011 года. Среди импринтированных генов, которые влияют на рост плода, метаболизм и накопление жира, есть белок 10, связанный с рецептором фактора роста (Grb10). У мышей папина копия обычно работает в мозгу, а мамина — в остальном теле. Как и предсказывает конфликтная гипотеза, подавление материнского аллеля Grb10 приводит к более крупным и тяжелым детям, но подавление отцовского аллеля оказало непредвиденное влияние на поведение: оно сделало мышей более доминирующими. Когда две незнакомые друг с другом мыши встречаются экспериментально в узкой стеклянной трубке, одна из них обычно отступает. Мыши с заглушенным отцовским геном никогда этого не делали. Они обычно доминировали над мышами дикого типа, вылизывая их часто и так агрессивно, что те вырывали усы и наносили другие травмы. Пол не имел значения для такого поведения; социальное доминирование имело место независимо от того, была ли измененная мышь самцом или самкой.

Почему этот ген в процессе эволюции вызывал совершенно разные эффекты в разных тканях, неизвестно. Исследователи предполагают, что очевидная функция немолчаливой копии отца, сдерживание агрессивного поведения и избегание конфликтов, «может рассматриваться как не склонный к риску фенотип, направленный на максимизацию репродуктивного успеха путем избегания потенциально пагубных последствий борьбы за социальный статус. ” Ген, по их словам, вероятно, сохранился у людей.

Эпигенетика через поколения

Как далеко во времени могут распространяться родительские эпигенетические эффекты? В одиночных клетках и растениях он появляется довольно много поколений. Имеющиеся на сегодняшний день данные свидетельствуют о том, что у животных поведенческие эффекты проявляются у потомства, поколения F1, и даже у прародителей, F2, а затем, по-видимому, исчезают. Шампань указывает, что в широком эволюционном плане передача социального опыта одного поколения от поколения к поколению была бы невыгодной. Обстоятельства меняются, и через несколько поколений социальный опыт может оказаться неуместным или даже вредным.

Обстоятельства меняются, и через несколько поколений социальный опыт может оказаться неуместным или даже вредным.

Технические пояснения

Эпигенетика — это общий и неточный термин для беспорядочного набора биологических процессов, которые действуют «над генами». Обычно говорят, что эти механизмы модифицируют действие генов, не изменяя их последовательности, и часто говорят, что они включают и выключают гены или активируют и деактивируют их.

Пуристы настаивают на том, что эти механизмы должны передаваться по наследству во время деления соматических клеток или в зародышевой линии. И все же процесс, который, вероятно, не является наследственным, посттрансляционная модификация гистонов, всегда находится в списке эпигенетических механизмов и тщательно исследуется. Гистоны — это белки, которые напоминают катушки для намотки ДНК достаточно туго, чтобы заполнить ядро клетки. В эпигенетическом режиме гистоновые белки химически модифицируются, например, путем добавления или удаления метильной группы, ацетильной группы или других химических меток. Метилирование гистонов характерно сжимает ДНК, ограничивая доступ к генам. Ацетилирование гистонов распутывает ДНК, делая гены более доступными.

Метилирование гистонов характерно сжимает ДНК, ограничивая доступ к генам. Ацетилирование гистонов распутывает ДНК, делая гены более доступными.

Другим главным направлением эпигенетического внимания было метилирование ДНК, пометка определенных точек на молекуле ДНК метильной группой. Метилирование ДНК, которое обычно (но не всегда) заставляет гены молчать, также является главной темой этой статьи.

Некодирующая РНК обычно входит в список эпигенетических механизмов, но о ее эпигенетических особенностях известно гораздо меньше. Некоторые специалисты также включают прионы, потому что они изменяют форму белка, сохраняя при этом его первоначальный состав. Некодирующие РНК, наряду с метилированием ДНК и модификацией гистонов, обсуждались в предыдущей статье по основам эпигенетики «Эпигенетика и развитие», появившейся в BioScience в октябре 2009 года.

Было проведено несколько исследований на людях, но одно, в ходе которого были изучены приходские записи девятнадцатого и начала двадцатого веков из северной Швеции, показало, что риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти связан у мужчин. (но не женщины) с дедушками, у которых было много еды незадолго до полового созревания.

(но не женщины) с дедушками, у которых было много еды незадолго до полового созревания.

Шампейн указывает на исследования на мышах, показывающие, что воздействие химических веществ, разрушающих эндокринную систему, по-видимому, оказывает воздействие, которое сохраняется до поколения F5, «что действительно предполагает, что должно быть какое-то зародышевое включение эпигенетических изменений», — говорит она. Она отмечает, что проводить исследования сложных организмов на разных поколениях сложно, а мыши — сложные организмы. «Многие люди сейчас пытаются включить это в свои исследования, чтобы мы могли увидеть, что передается из поколения в поколение и сколько поколений это может сохраняться».

Пот добавляет: «Разумно предположить, что эти трансгенерационные эффекты будут иметь, так сказать, период полураспада, что они, вероятно, будут длиться два, три, четыре поколения, а затем могут вернуться к исходному исходному состоянию. Но на самом деле этот вопрос еще не решен, по крайней мере, с точки зрения систем млекопитающих». Он отмечает, что технические достижения означают, что теперь исследователи могут напрямую измерять эпигенетические метки, такие как метилирование ДНК. Становится возможным задаться вопросом, является ли молекулярная метка недолговечной или действительно наследуемой в бесконечно повторяющемся смысле. «Люди просто не проводили эксперименты с системами млекопитающих, чтобы попытаться это выяснить».

Он отмечает, что технические достижения означают, что теперь исследователи могут напрямую измерять эпигенетические метки, такие как метилирование ДНК. Становится возможным задаться вопросом, является ли молекулярная метка недолговечной или действительно наследуемой в бесконечно повторяющемся смысле. «Люди просто не проводили эксперименты с системами млекопитающих, чтобы попытаться это выяснить».

На пути к будущему эпигенетики

Суитт считает, что понимание роли эпигенетических механизмов в регулировании фундаментальной клеточной биологии будет иметь преобразующее значение. Он утверждает: «Это чем-то похоже на появление молекулярной биологии в биологических науках в 70-х годах. Эти эпигенетические молекулярные механизмы будут проникать во все аспекты функциональной клеточной биологии к тому времени, когда все это будет выяснено». Однако, как и другие исследователи, он подчеркивает, что для реализации огромных перспектив эпигенетики потребуется огромный объем работы и много времени. Между тем, фармацевтические исследователи проголосовали ногами. В их журналах появляется все больше статей о перспективах использования эпигенетических механизмов для лекарственной терапии.

Между тем, фармацевтические исследователи проголосовали ногами. В их журналах появляется все больше статей о перспективах использования эпигенетических механизмов для лекарственной терапии.

Препятствия, оставшиеся перед исследованиями в области эпигенетики, также огромны. Шампанское подчеркивает степень контроля, необходимого в помещении для лабораторных животных для проведения эпигенетических исследований в течение нескольких поколений. Она также указывает, что исследования на людях ограничены, потому что доступ к ткани ограничен. Получение мозговой ткани от живых людей не вариант, и не ясно, будет ли кровь когда-либо приемлемой суррогатной тканью, особенно для поведенческой эпигенетики. «Нам нужно еще много работать над этим», — говорит она.

Возможно, даже более сложной, чем лабораторные препятствия, является задача управления и обмена многими терабайтами данных, которые генерируются исследованиями в области эпигеномики. В прошлом году члены консорциума по картированию эпигеномики дорожной карты Национального института здравоохранения посетовали: «Огромный объем и сложность данных, сгенерированных консорциумом, раздвинули границы существующих инструментов анализа и визуализации».

Но если в будущем эпигенетическое перепрограммирование клеток, особенно нейронов, потенциально может исправить (или даже предотвратить) психические расстройства, старение и социальные болезни, такие как зависимость и самоубийство, сколько времени пройдет, прежде чем мы попытаемся руку на такие эпигенетические улучшения?

Опыт и социальная среда играют роль — возможно, ключевую роль — в развитии.

Примечания автора

Табита М. Пауледж ([email protected]) — независимый научный писатель, проживающий в Тусоне, штат Аризона.

© 2011 Американский институт биологических наук.

© 2011 Американский институт биологических наук.

Эрик Эриксон

Эрик ЭриксонЭрик Эриксон

Доктор К. Джордж Бори

Эриксон — фрейдист эго-психолог . Это означает, что он

принимает

Идеи Фрейда как в основном правильные, включая наиболее спорные идеи

таких как эдипальный кризис, а также принимает идеи о

эго

которые были добавлены другими фрейдистами, такими как дочь Фрейда,

Анна. Однако Эриксон гораздо больше ориентирован на общество и культуру, чем

большинство фрейдистов, и он часто толкает инстинкты и бессознательное

практически

вне поля зрения. Возможно, из-за этого Эриксон популярен среди

Фрейдисты

так и не фрейдисты!

Однако Эриксон гораздо больше ориентирован на общество и культуру, чем

большинство фрейдистов, и он часто толкает инстинкты и бессознательное

практически

вне поля зрения. Возможно, из-за этого Эриксон популярен среди

Фрейдисты

так и не фрейдисты!

Эрик и Джоан Эриксон