Ятрогенные заболевания примеры: Ятрогенные заболевания: мифы и реалии

Ятрогенная болезнь

План

Введение

-

Врачебная ошибка

-

Особенности СОВРЕМЕННЫХ ятрогений

-

Специальности медицинских работников, допустивших дефекты мед.помощи

-

Врачебные ошибки в стоматологии

Заключение

Литература

Введение

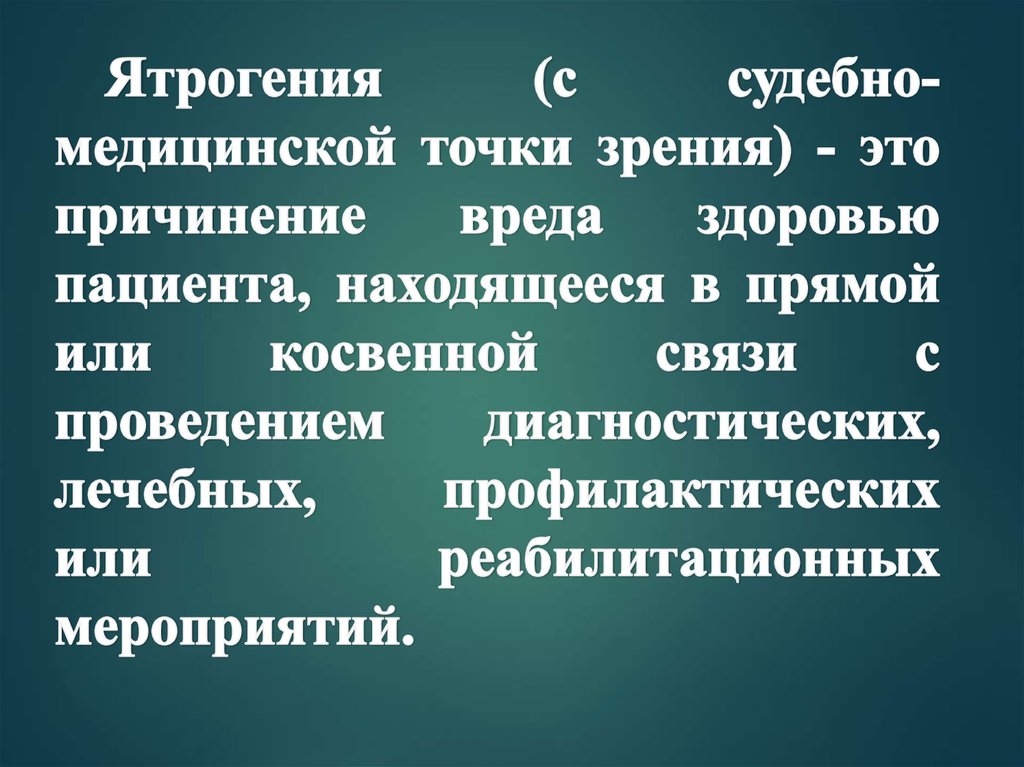

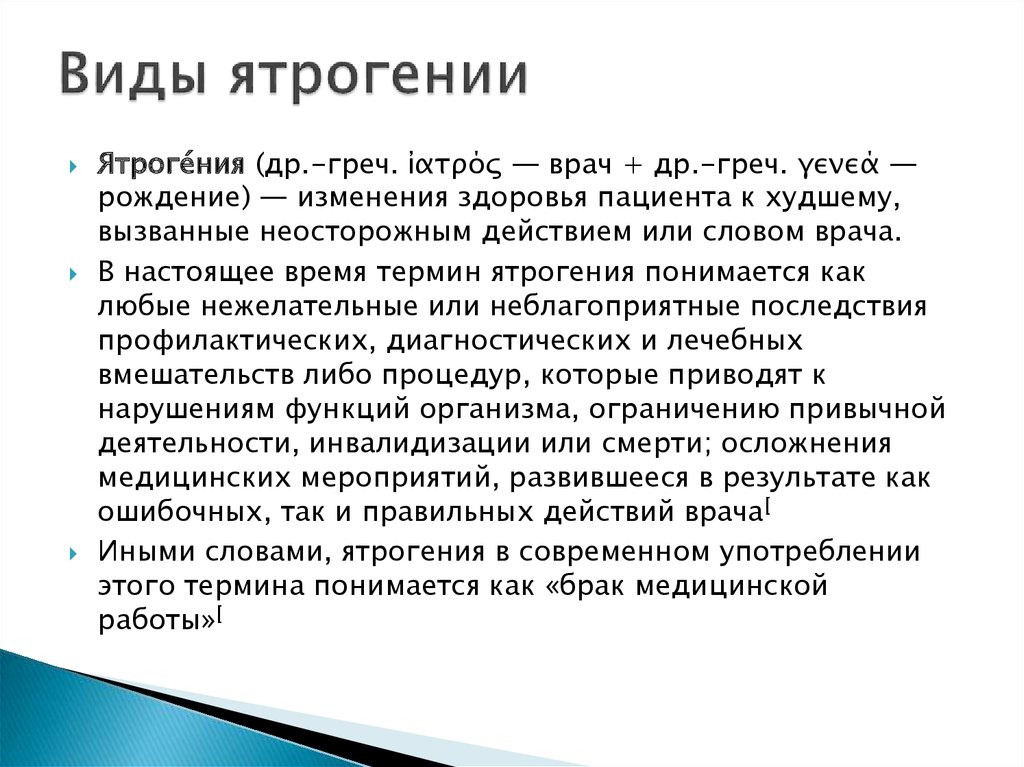

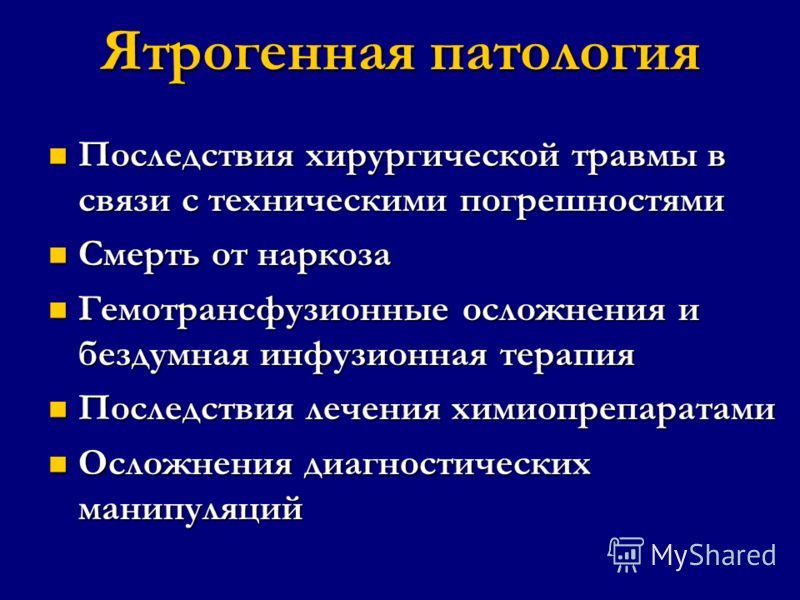

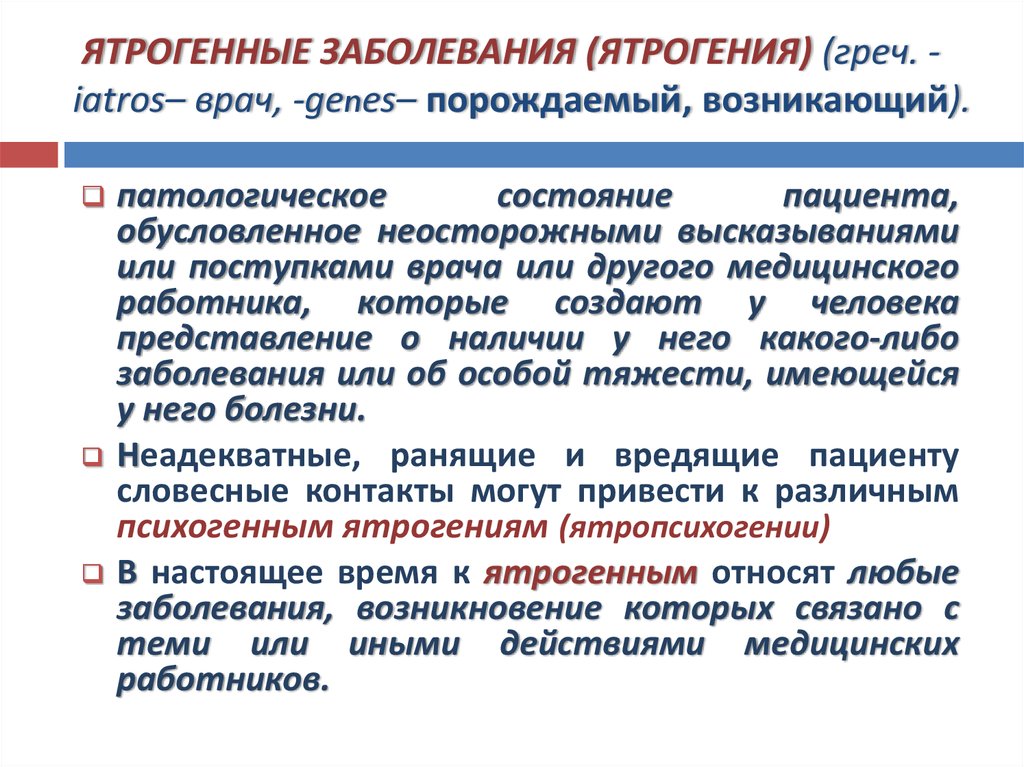

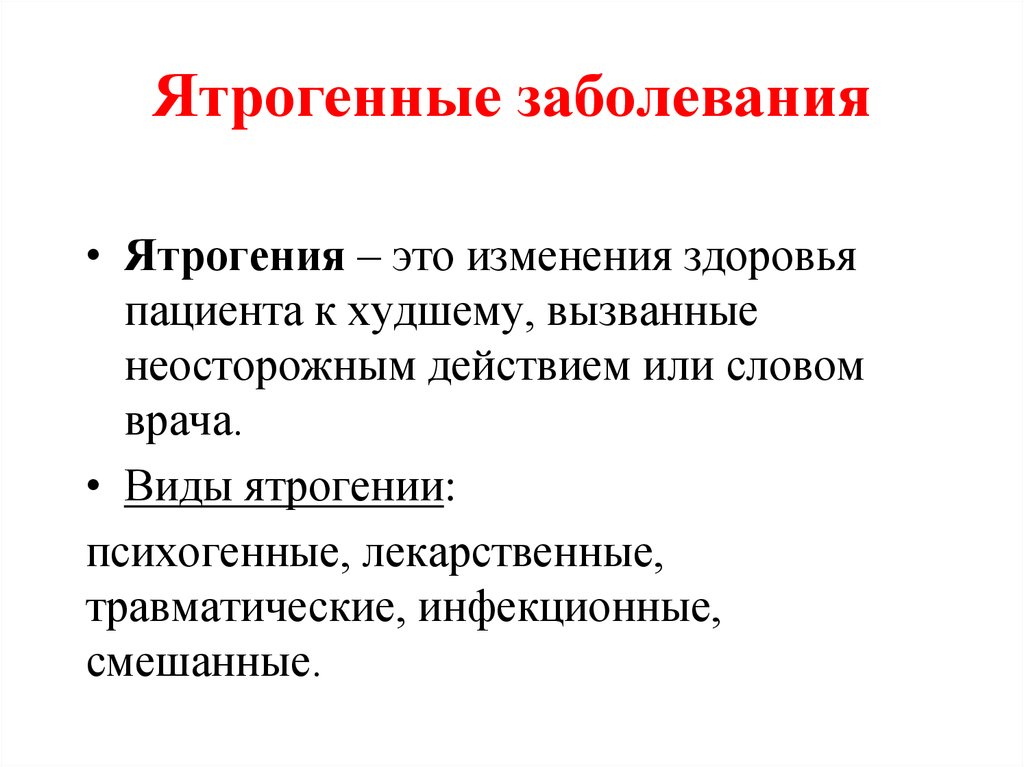

Ятрогения (греч. Iatros – врач, Genes – порождаемый, возникающий) — болезни ятрогенные, этот термин имеет 2 значения: 1. заболевание ятрогенное – болезни возникающие в связи с неосто- рожными высказываниями врачей или других представителей медицинского персонала, оказавшими действие на психику больного. 2. Патология терапии – патологические состояния и болезни, обусловленные диагностическими, профилактическими и лечебными действиями.

Негативные

последствия лечебно-диагностического

процесса суще- ствовали всегда. В разное

время они обозначались как «ошибки и

осложнения», «врачебные ошибки», «ошибки

по небрежности», «несчастные случаи в

медицине», «лекарственные», «вторые»

болезни» и т.

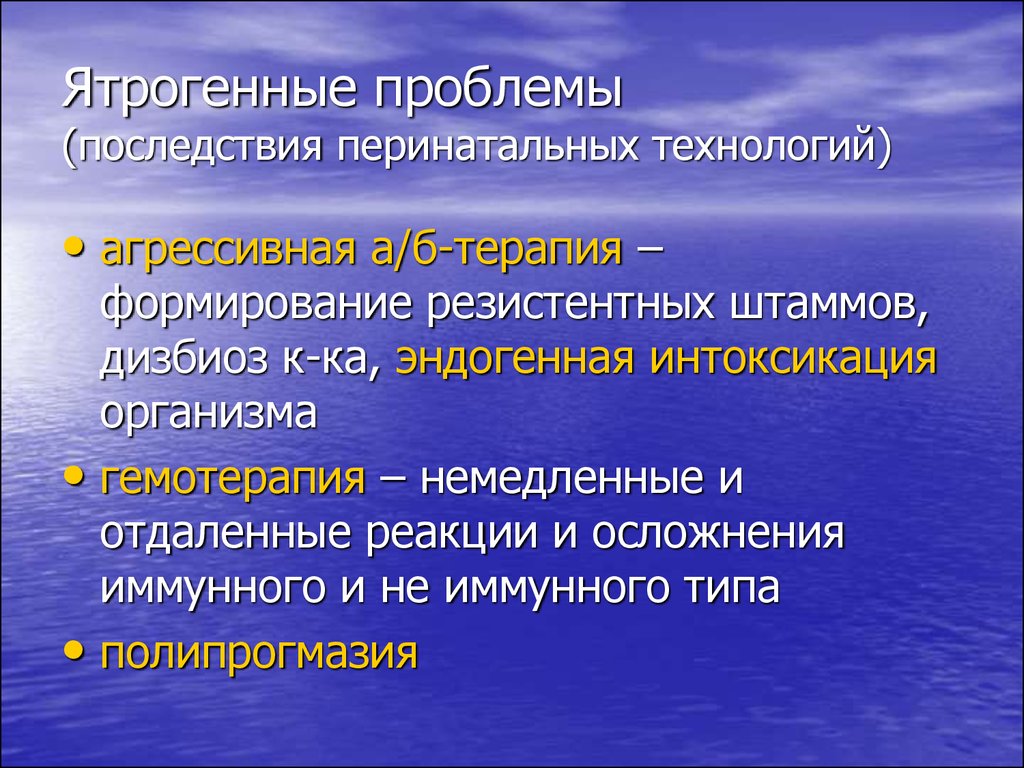

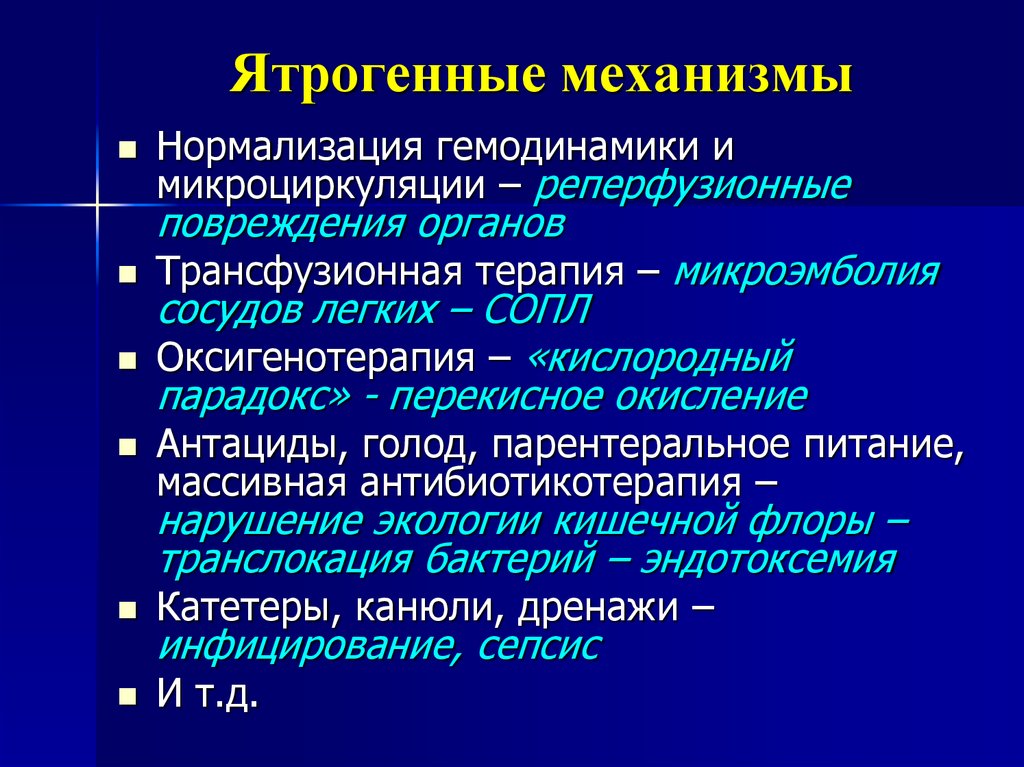

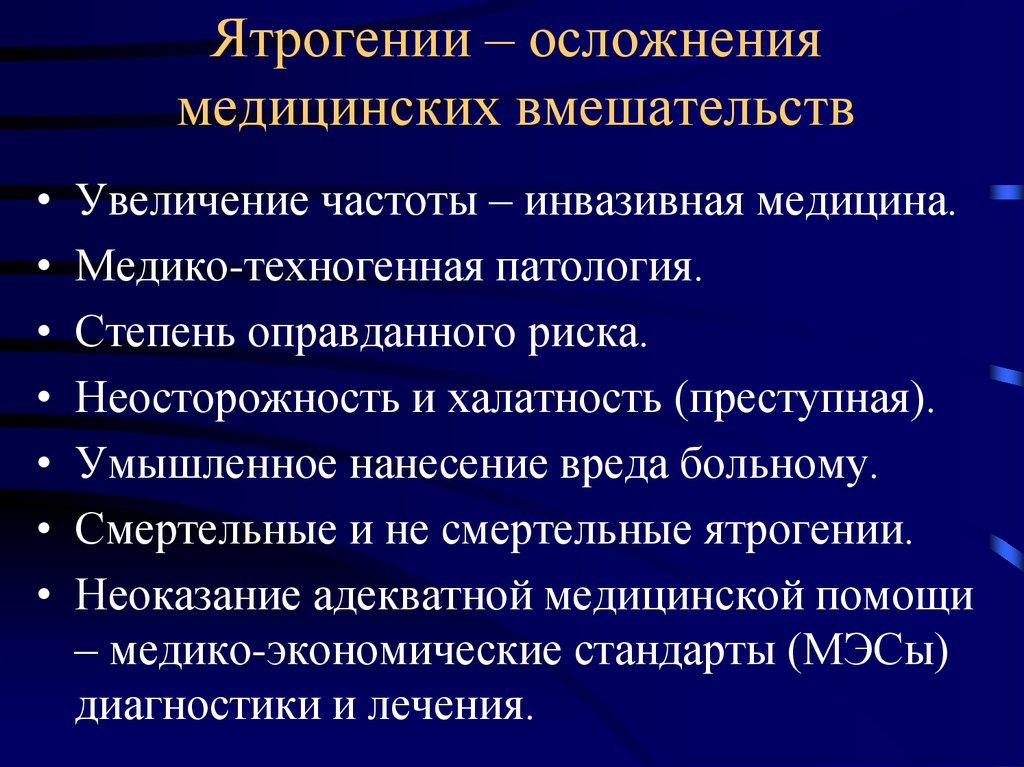

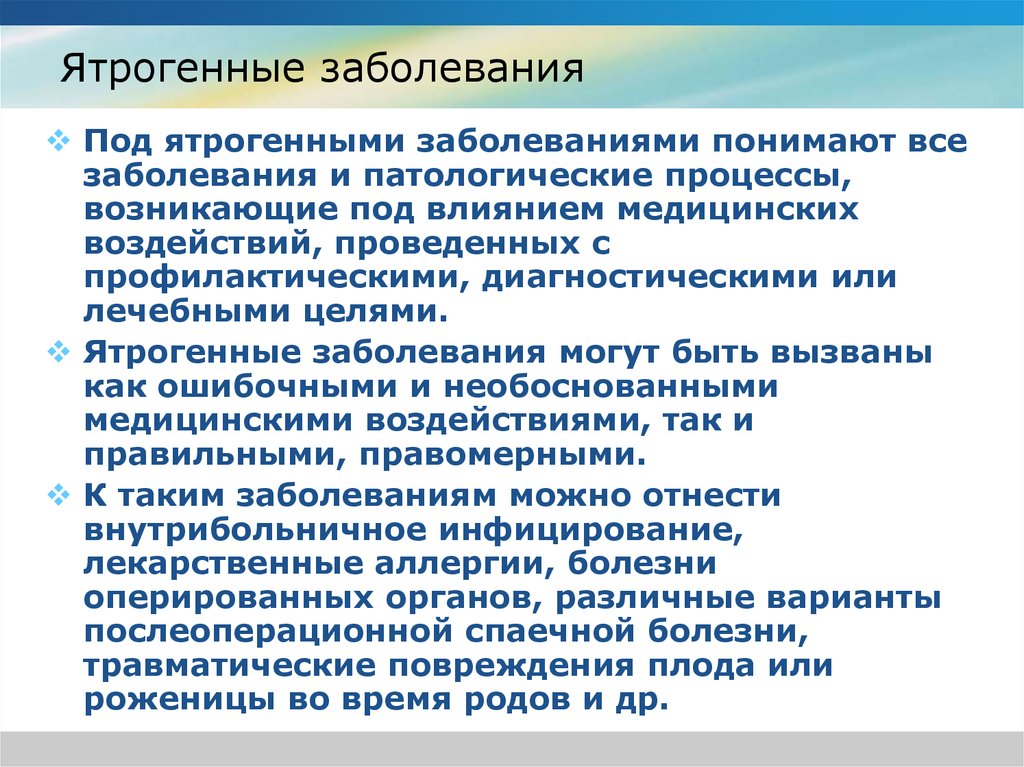

Современная медицина характеризуется необычно широким и не всегда достаточно оправданным применением разнообразных силь-но действующих препаратов, биологически активных веществ, им-мунодепрессантов, многочисленных инструментальных методов исследования, выполнением сложных оперативных вмешательств и т.д.

Врачебная ошибка

«Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.»

Врачебная

ошибка- это неумышленное действие или

бездействие медицинского работника

(лечащего врача), субъективно

характеризующееся как, преступная

самонадеянность или преступная

небрежность, по отношению к исполнению

своих обязанностей, в отношении

обратившегося за медицинской помощью,

причинившее последнему физический,

материальный или моральный вред.

Врачебная ошибка — неправильное действие (или бездействие) врача, имеющее в своей основе несовершенство современной науки, незнание или неспособность использовать имеющиеся знания на практике.

Однако с этими определениями нельзя согласиться. Складывается впечатление, что подобные определения составлены теми, кто давно уже профессионально деформировался как врач и превратился в рубщика мяса и для них человек всего лишь выпускаемая ими продукция, которую в случае некачественного исполнения можно поменять .

Если медицинский работник (лечащий врач) будет добросовестно относиться к своим профессиональным обязанностям, грамотно применять полученные им знания, постоянно повышать уровень своей квалификации, на имеющемся уровне развития медицины, то вероятность совершения врачебной ошибки будет минимальна.

Врачебная

ошибка может содержать преступную

самонадеянность, но чаще всего небрежность

содержащую состав уголовно наказуемого,

административного правонарушения,

этического проступка, ставшее следствием

неосторожных действий (бездействия),

несчастного случая, ненадлежащего

исполнения своих профессиональных

обязанностей, непреодолимой силы или

добросовестного заблуждением в отношении

естественного развития болезни или

нежелательных последствий лечения.

Под небрежностью понимают те ситуации, когда лечащий врач не предвидел возможности наступления вредных последствий своих действий или бездействия для пациента, хотя при необходимой внимательности, предусмотрительности и должном отношении к своим профессиональным обязанностям и долгу, он был обязан и должен был предвидеть эти последствия. Профессионализм медицинских работников выражается в том, что на занимаемой должности врач обязан знать не только определенный раздел медицины, но и смежные с ней разделы медицины.

Чтобы привлечь медицинского работника к административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности, необходимо доказать наличие причинно-следственной связи между совершенными действиями (бездействием) и наступившими последствиями, то есть факт виновности в совершенной врачебной ошибке. А это очень сложно.

Медицинская

помощь оказывается в полном соответствии

со стандартами диагностики и лечения

конкретной болезни. При доказывании

врачебной ошибки, необходимо установить

недостатки оказания медицинской помощи,

медицинских услуг, несоответствие

действий медицинского работника

существующим в современной медицине

правилам, нормам, стандартам.

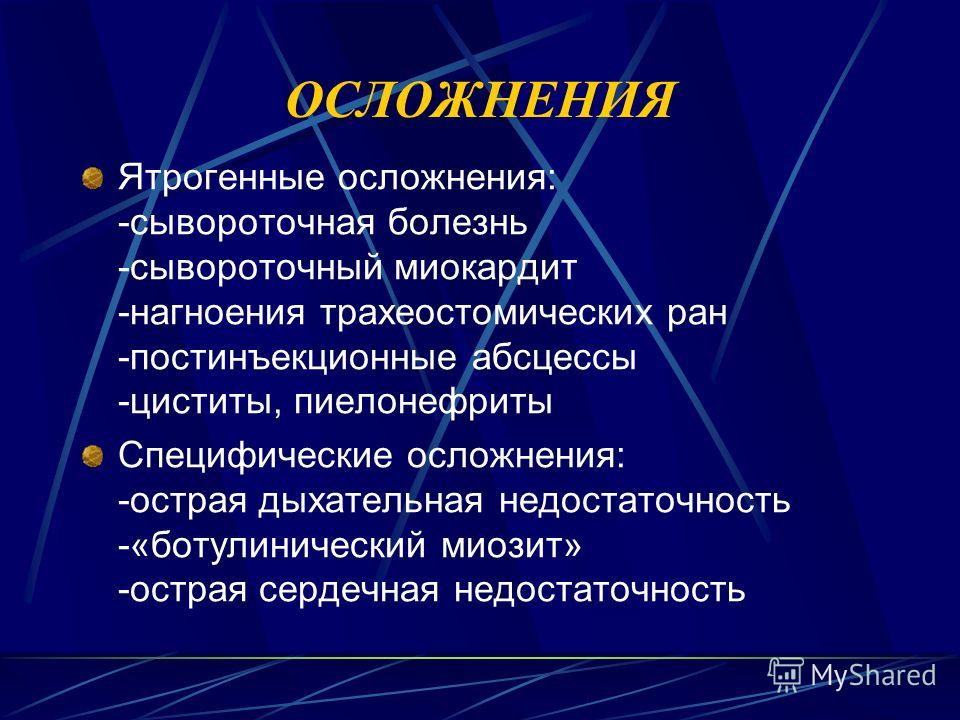

В случае смерти пациента, при проведении экспертизы устанавливается причина, приведшая к летальному исходу. Патологоанатомическая экспертиза при вскрытии производится в отделениях лечебно-профилактических учреждений в соответствии с законодательством в следующих случаях: при невозможности установления заключительного клинического диагноза заболевания приведшего к смерти, при подозрении на передозировку или непереносимость лекарств или диагностических препаратов; в случаях смерти, связанных с проведением профилактических, диагностических, инструментальных, анестезиологических, реанимационных, лечебных мероприятий во время или после операции переливания крови.

Особенности СОВРЕМЕННЫХ ятрогений

Большая

роль «человеческого фактора» в условиях

дефицита времени, оборудования и

информации (субъективные и объективные

причины) Недостатки преемственности в

оказании медицинской помощи (оказанная

ранее – в настоящее время- после

транспортировки в стационар – после

перевода в другое отделение).

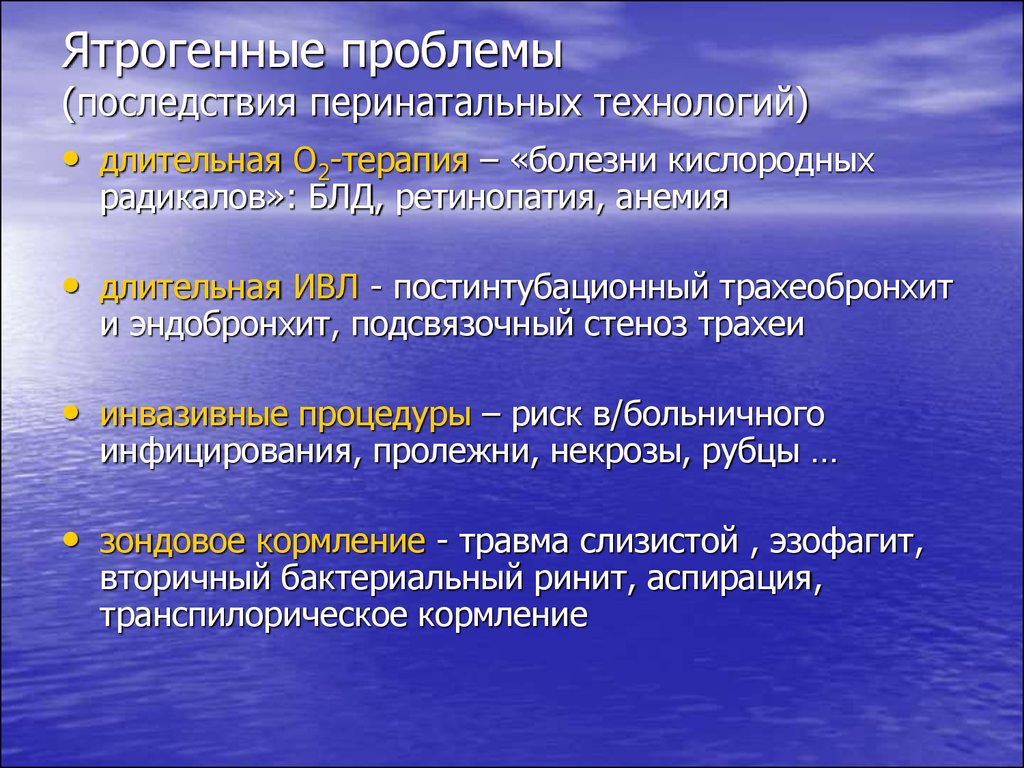

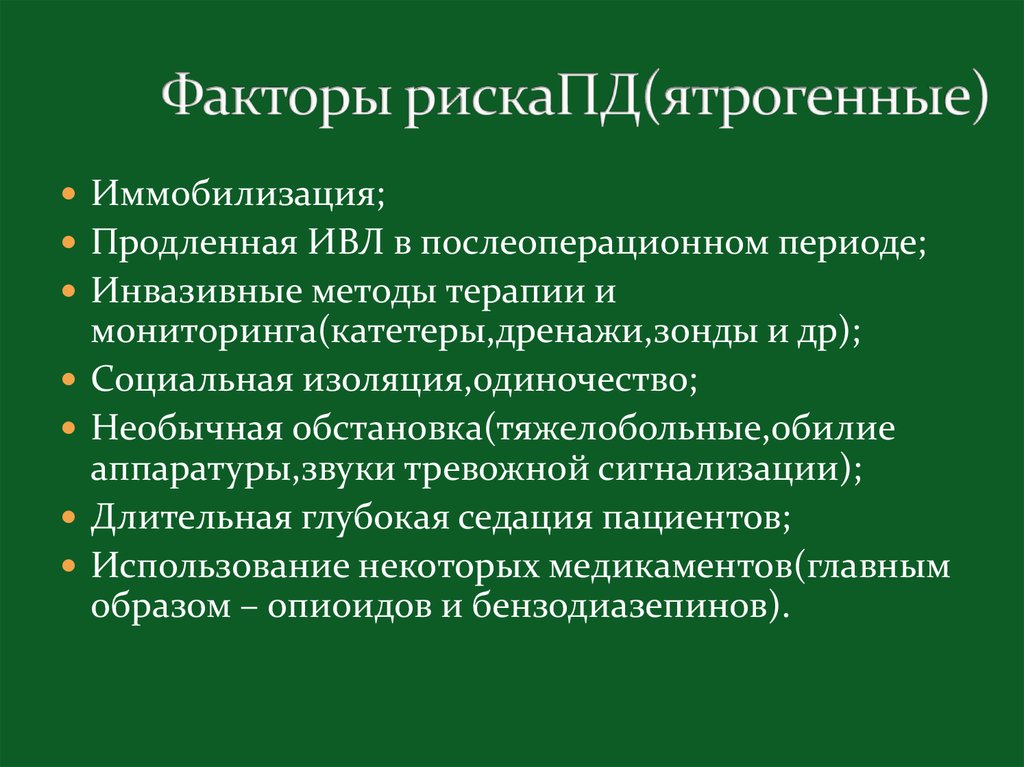

Недостаточная информированность больного и непонимание им своего заболевания и лечения Разнообразные лекарственные ятрогении (развившиеся по объективным и субъективным причинам) – 50-70% ятрогений Из них 35% — при соблюдении стандартов, а около 50% были предотвратимы Риск в 3 раза выше у больных старше 60 лет.

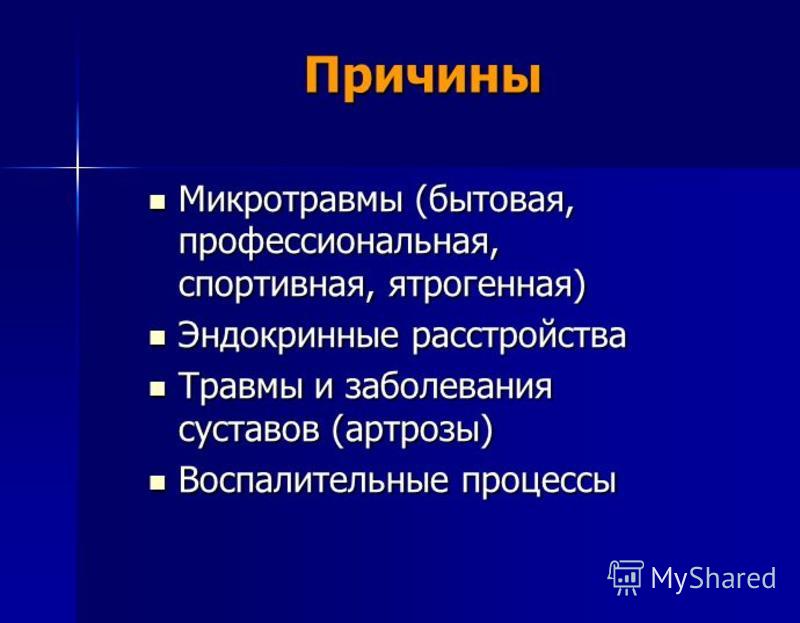

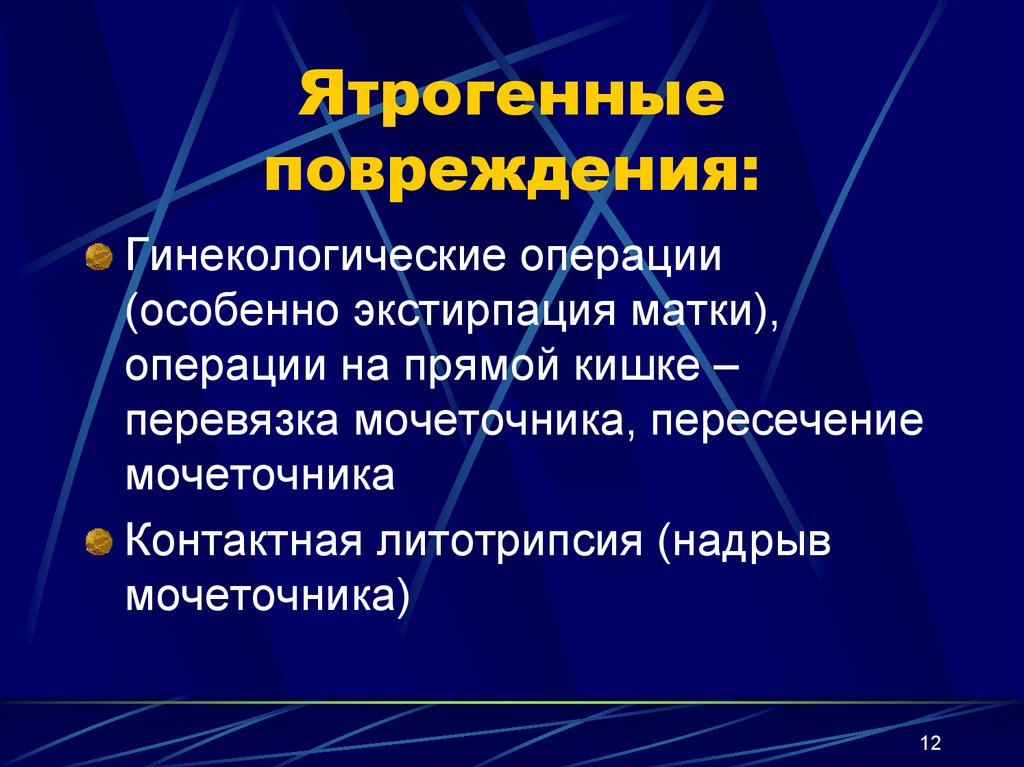

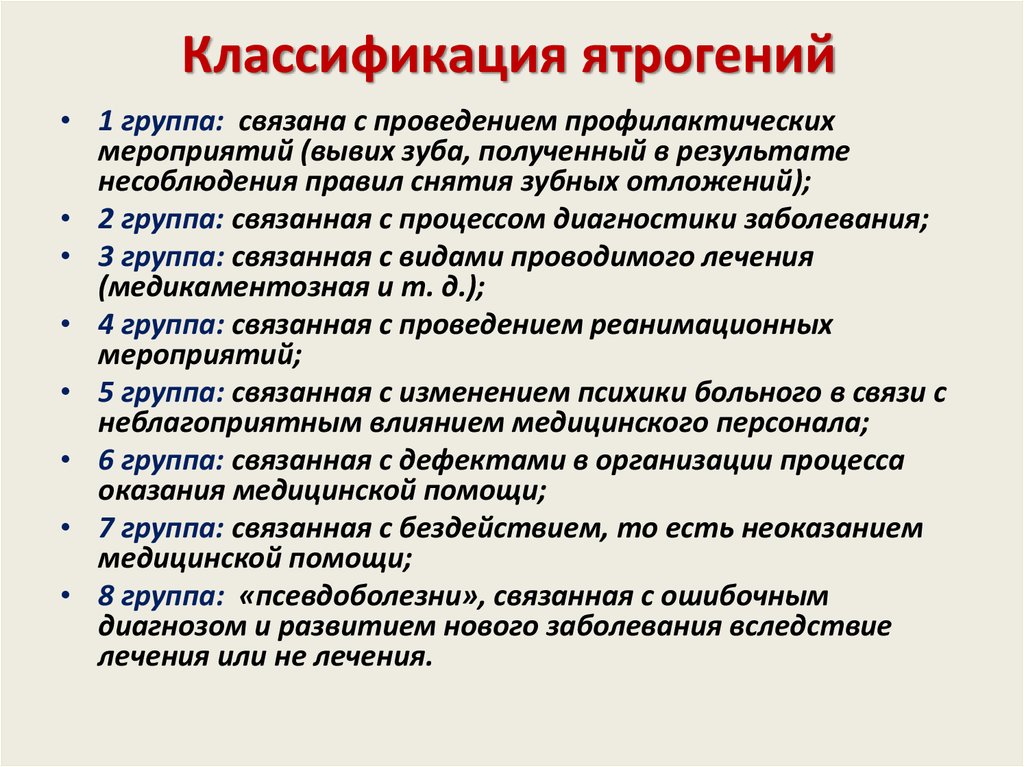

Существует несколько классификационных схем ятрогений, пред- ложенных разными авторами, но наиболее полной является клас-сификация предложена П.Ф. Калитиевским с соавторами в основе которой лежит систематизация причин возникновения ятрогений. Авторы выделяют следующие причины:

I

Ятрогении, связанные с лечением. А.

Лекарственные 1. Обусловленные побочным

действием лекарственных средств или

их индивидуальной непереносимостью 2.

Обусловленные неадекватным или ошибочным

применением лекарственных средств Б.

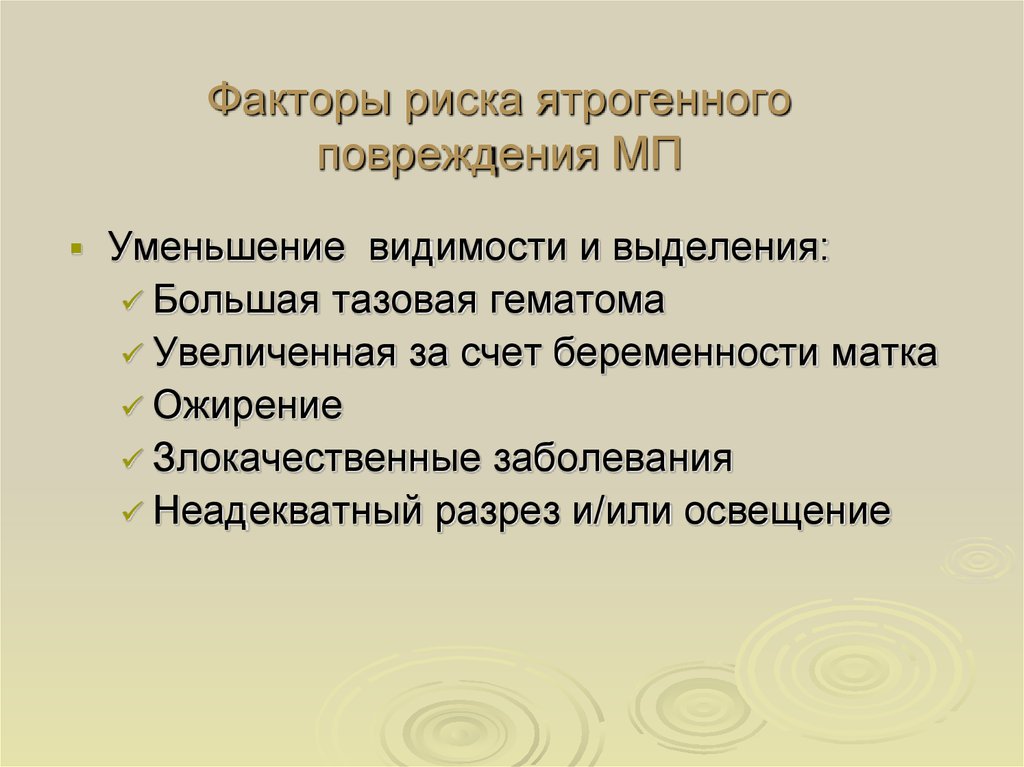

Хирургические 1. Обусловленные риском

и тяжестью оперативного вмешатель- ства

или анестезии 2. Обусловленные погрешностями

техники операции и анестезии или

неправильным выбором хирургических

методов и тактики В.

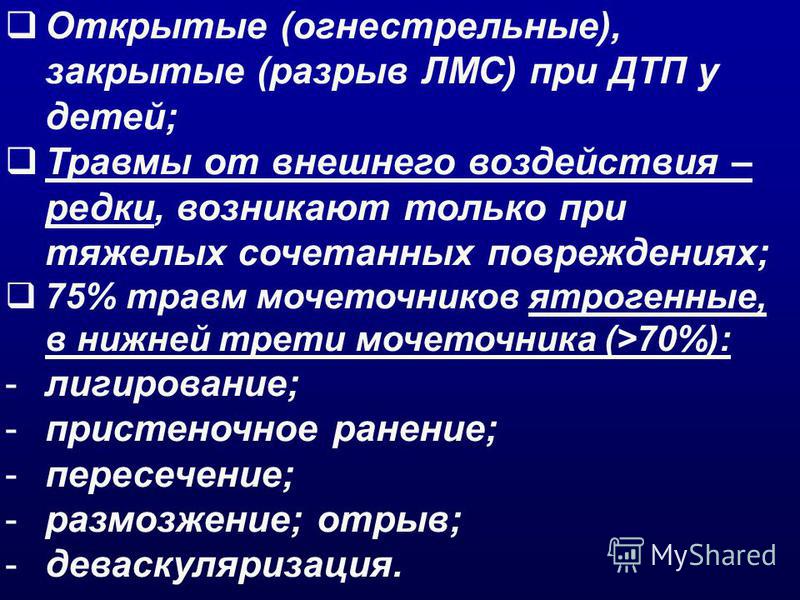

II Связанные с диагностическими исследованиями 1. Обусловленные риском применения самого диагностического метода и различных диагностических средств 5 2. Обусловленные погрешностями при проведении манипуляций или неисправностью аппаратуры. 3. Избыточные диагностические исследования

III Ятрогении связанные с профилактическими мероприятиями, главным образом прививками 1. Обусловленные риском побочного действия апрепарата или самого метода 2. Обусловленные ошибками при проведении профилактических мероприятий

IV.

Информационные ятрогении 1. Обусловленные

неблагоприятным воздействием медицинского

работника на психическое состояние

больного 2. Обусловленные широкой

медицинской информацией 3. Обусловленные

применением лекарств, в настоящее время

не назначенных больному (самолечение)

Обусловленные широкой

медицинской информацией 3. Обусловленные

применением лекарств, в настоящее время

не назначенных больному (самолечение)

V. Ятрогенные псевдоболезни 1. Статистически регистрируемые, но не приводящие к вредным последствиям для пациентов. 2. Установление ошибочного диагноза привело к вредным последствиям для больного

VI . Прочие ятрогении

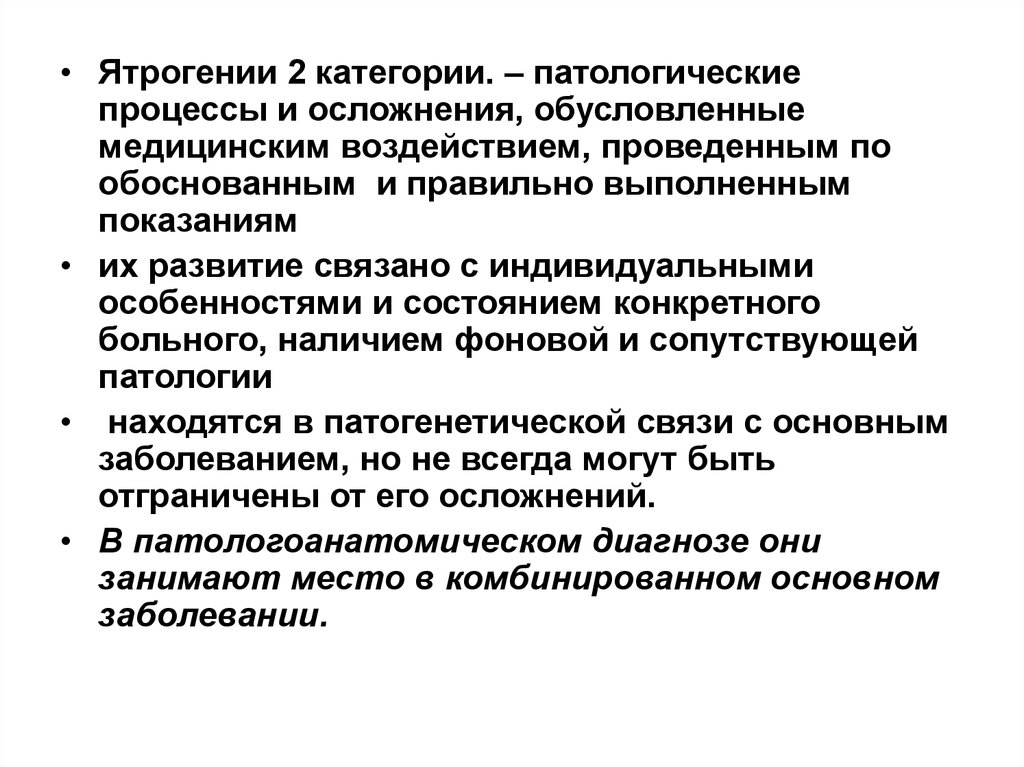

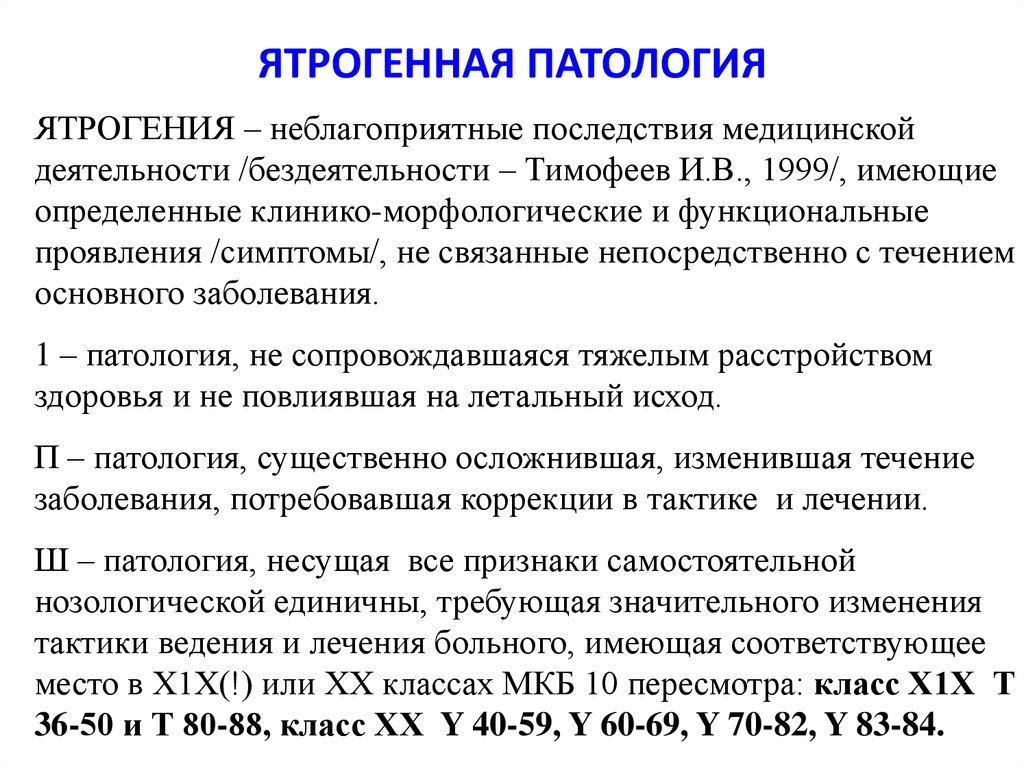

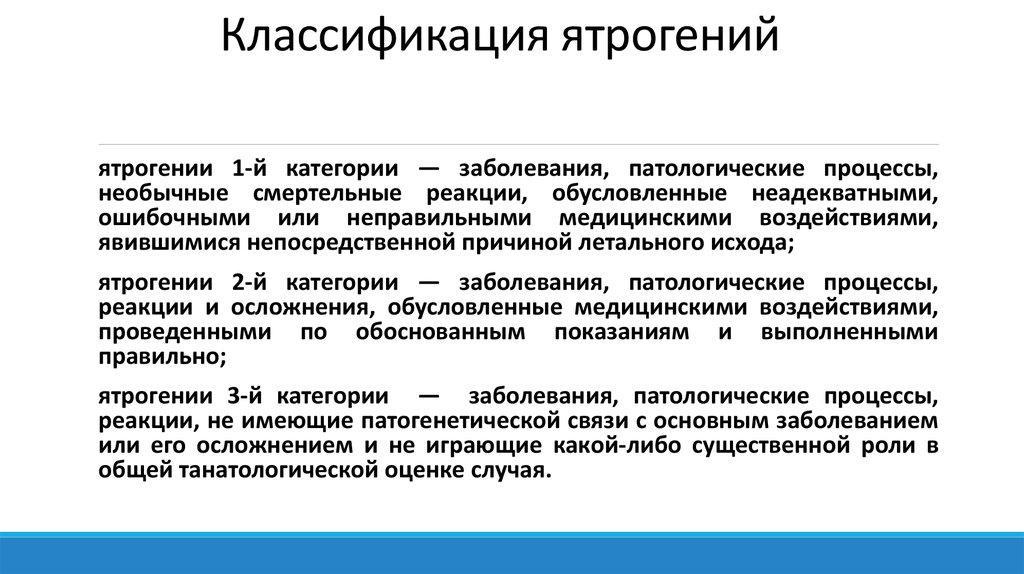

В.В. Некачалов предлагает разделить ятрогении на 3 категории, что позволяет определить их место в клиническом и патологоанатомиче-ском диагнозе – в виде основного заболевания, осложнения или сопутствующего процесса.

Ятрогения 1 категории – патологические процессы, реакции, не связанные патогенетически с основным заболеванием или его ос-ложнением и не играющие существенной роли в общей танатоло-гической оценке случая. В диагнозе ятрогения 1 категории занимает место сопутствующего заболевания.

Ятрогения 2 категории – патологические процессы, реакции и осложнения, обусловленные медицинским воздействием, проведен-ным по обоснованным показаниям и выполненные правильно

Ятрогения

3 категории – патологические процессы,

необычные смертельные реакции, в т. ч.

обусловленные неадекватными, оши-бочными

или неправильными медицинскими

воздействиями, явив-шиеся причиной

летального исхода.

ч.

обусловленные неадекватными, оши-бочными

или неправильными медицинскими

воздействиями, явив-шиеся причиной

летального исхода.

В диагнозе ятрогении 3 категории занимают место основной причины смерти (основного заболевания). Заболевания, по поводу которых были предприняты медицинские воздействия, занимают место второго заболевания в комбинированном основном диагнозе.

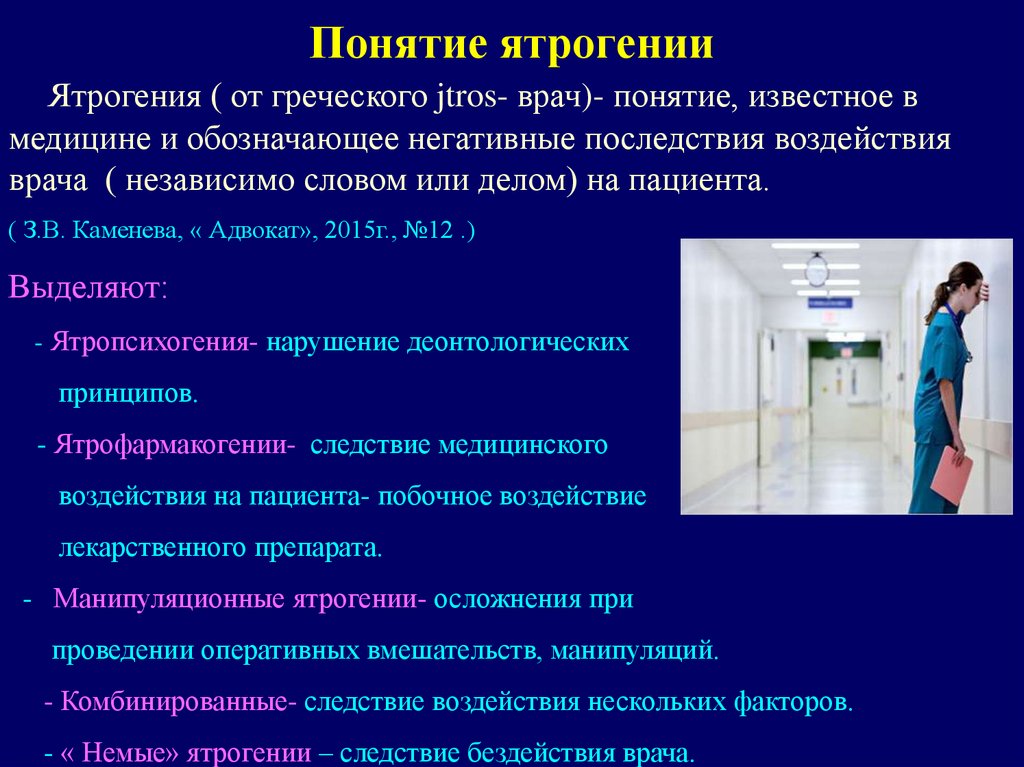

Специальности медицинских работников, допустивших дефекты мед.помощи

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Абс. %

Стоматология 27 16,7

Офтальмология 17 10,5

Неврология 15 9,3

Хирургия 14 8,6

Акушерство и гинекология 13 7,0

Терапия 11 6,8

Травматология 10 6,2

Анестезиология и

реаниматология 7 4,3

Косметология 7 4,3

Профпатология 7 4,3

Психиатрия 5 3,1

Педиатрия 4 2,5

Оториноларингология 4 2,5

Урология 4 2,5

Рентгенология 4 2,5

Эндокринология 4 2,5

Фтизиатрия 3 1,9

Иные специальности 3 1,9

Нейрохирургия 2 1,2

Онкология 1 0,6

ВСЕГО 162 100,0

Врачебные ошибки в стоматологии

В

идеале стоматолог должен подробно

обсуждать с пациентом стратегию лечения,

информировать его о существовании

альтернативных методов, четко предупреждать

о возможных последствиях тех или иных

манипуляций. Сознательно выбирая

рискованный метод лечения, пациент

снимает с врача ответственность за

неудовлетворительный результат лечения

— говорить о врачебной ошибке в данном

случае было бы явной несправедливостью.

Сознательно выбирая

рискованный метод лечения, пациент

снимает с врача ответственность за

неудовлетворительный результат лечения

— говорить о врачебной ошибке в данном

случае было бы явной несправедливостью.

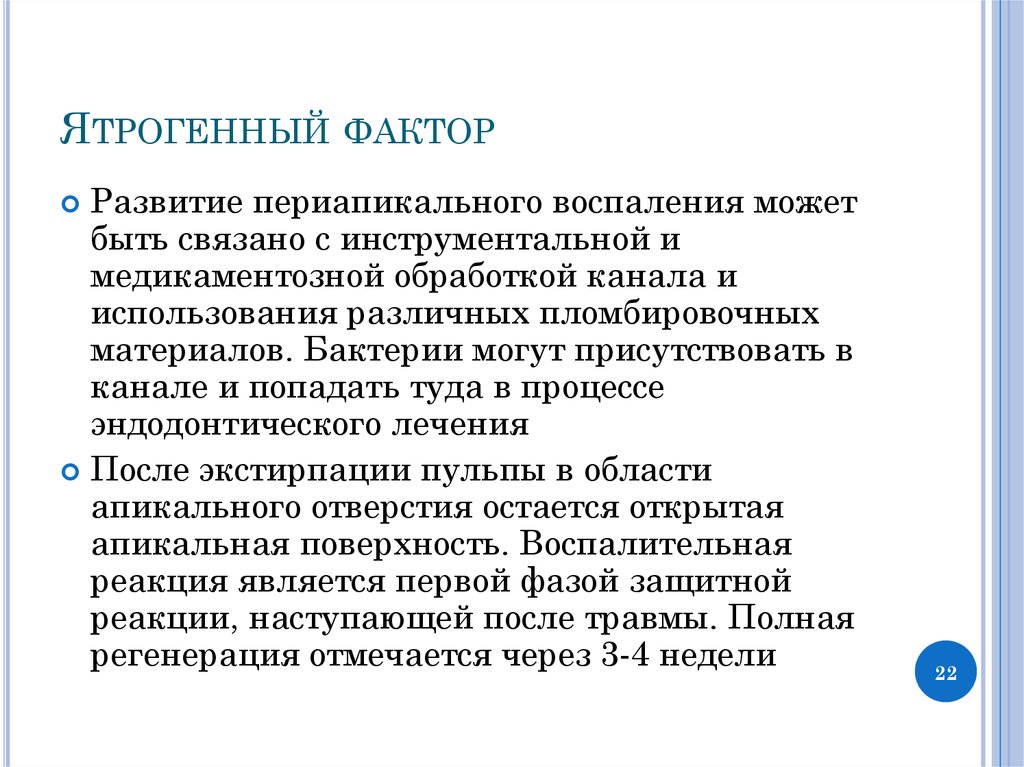

Конечно, ошибки стоматолога тоже имеют место быть. Например, бывает, что врач недостаточно тщательно препарирует полость зуба или пломбирует корневые каналы. И даже если причина этому отсутствие современного оборудования — пациенту это не поможет, ведь в результате плохого лечения у него вполне вероятно разовьется вторичный кариес. Распространенными ошибками также являются неправильный выбор препаратов для анестезии, неправильно поставленный диагноз, неправильная установка имплантанта зуба, попытка сохранить зуб, явно подлежащий удалению, чрезмерное лечение зубов, при котором требуется снять коронки так далее.

Ошибки,

допущенные при диагностике и лечении

стоматологических больных, нередко

приводят к развитию нейростоматологических

заболеваний. Диагностика их чрезвычайно

сложна и разнообразна, поскольку они

характеризуются как неврологической,

так и стоматологической симптоматикой. Больные годами безуспешно обследуются

и лечатся у различных специалистов —

стоматологов, невропатологов,

оториноларингологов, и в конечном счете

это ведет к психологической, а затем и

к физиологической дезадаптации,

депрессии, потере трудоспособности,

снижению качества жизни.

Больные годами безуспешно обследуются

и лечатся у различных специалистов —

стоматологов, невропатологов,

оториноларингологов, и в конечном счете

это ведет к психологической, а затем и

к физиологической дезадаптации,

депрессии, потере трудоспособности,

снижению качества жизни.

Целью настоящей работы явился анализ врачебных ошибок, ведущих к развитию неврологических осложнений. Наши 13-летние наблюдения за больными с нейростоматологическими заболеваниями позволили выделить среди них ятрогенные, связанные с врачебными ошибками. Наиболее типичные из них отражены в разработанной нами классификации.Классификация врачебных ошибок, ведущих к развитию нейростоматологических заболеваний.

I.

Диагностические ошибки:1.Несвоевременная

диагностика из-за:а) некомпетентности

врача в области нейростоматологии;б)

недооценки неврологических жалоб

стоматологических больных;в) желания

врача скрыть свою ошибку от больного и

руководства лечебно-профилактического

учреждения.2. Неправильная диагностика

из-за:а) недостаточной квалификации

врача, незнания схемы обследования

неврологического больного;б)

невнимательности врача при обследовании;в)

недостаточного применения дополнительных

методов обследования.

II. Ошибки лечебного характера:1.Чрезмерное выведение пломбировочного материала за верхушку корня зуба.2.Осложнения местного обезболивания (ранение нерва, мышцы).3.Грубое, травматичное, множественное удаление зубов.4.Незаконченное удаление зубов.5. Неправильная обработка краев лунки после удаления зуба.6.Длительные стоматологические манипуляции в полости рта без использования роторасширителя.7.Необоснованные оперативные вмешательства при отсутствии показаний.8.Осложнения операций на альвеолярном отростке, в том числе — имплантации.9.Неэффективное лечение патологических реакций на введение карпульных анестетиков.10.Нерациональное протезирование зубов.11.Осложнения ортодонтического лечения.12. Неадекватное или не в полном объеме лечение развившегося неврологического осложнения.

III.

Организационные ошибки:1.Недооценка

неврологических осложнений врачами и

руководством поликлиник или частных

клиник.2.Недостаточное использование

консультативной помощи врачей смежных

специальностей. 3.Несвоевременное

направление больных с нейростоматологическими

заболеваниями на консультацию и лечение

к специалисту.4.Отсутствие в крупных

городах центров или отделений

нейростоматологии.В настоящей работе

приведены результаты анализа 112

амбулаторных карт больных с

нейростоматологическими заболеваниями

(исключая истинную невралгию тройничного

нерва) за последние 3 года, которые в 60

(53,6%) случаях связаны с врачебными

ошибками.

3.Несвоевременное

направление больных с нейростоматологическими

заболеваниями на консультацию и лечение

к специалисту.4.Отсутствие в крупных

городах центров или отделений

нейростоматологии.В настоящей работе

приведены результаты анализа 112

амбулаторных карт больных с

нейростоматологическими заболеваниями

(исключая истинную невралгию тройничного

нерва) за последние 3 года, которые в 60

(53,6%) случаях связаны с врачебными

ошибками.

Заключение

Известно, что в реалиях сегодняшнего дня нельзя говорить о том, что единственным судьей действий врача является его совесть. Современное развитие здравоохранения и медицинского права свидетельствует об адекватном состоянии механизмов его регулирования, придает самой медицине упорядоченного сбалансированного характера.

Любой

медицинский работник, выполняя

профессиональные функции, должен

представлять свои права и обязанности

и ту грань, за которой наступает

ответственность. Не является исключением

и ятрогенные повреждения, которые, по

определению, подразумевают тесную связь

с процессом оказания медицинской помощи.

Литература

-

Вовк, Е. И. Ятрогенные заболевания как ядро проблемы неблагоприятных последствий лечения в современной клинике 2006

-

Кактурский, Л. В. Формулировка диагноза при ятрогенных патологических процессах 2008

-

Зайратьянц, О. В. Особенности диагноза при ятрогенных патологических процессах 2006

2.Ятрогенные заболевания

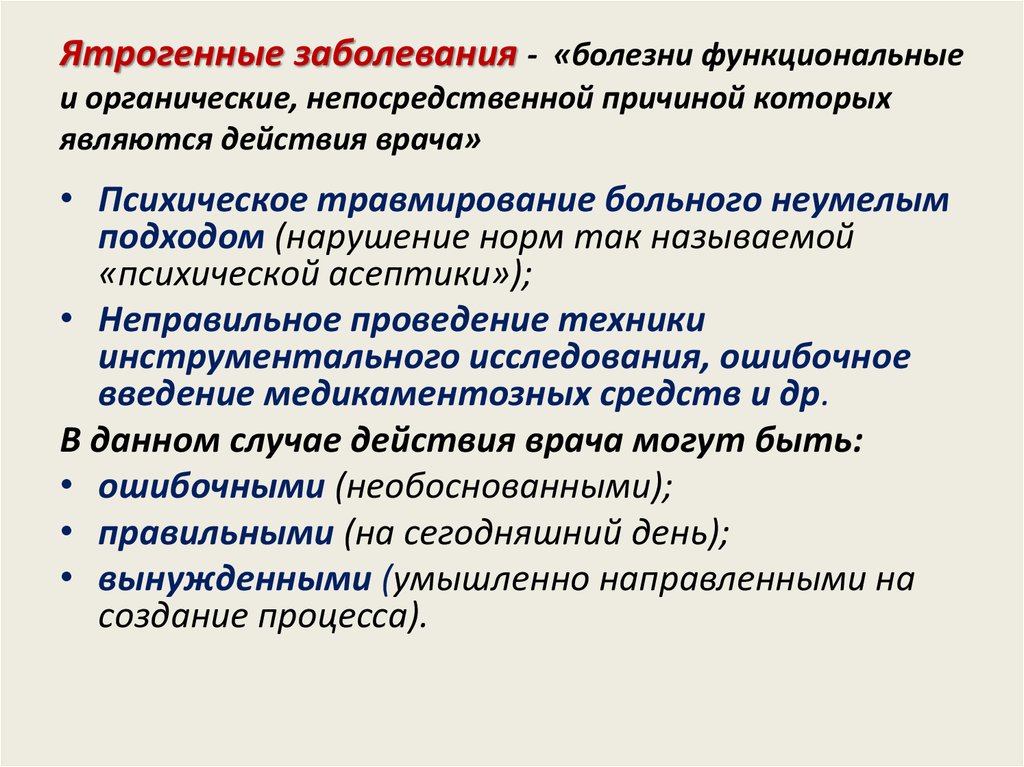

Ятрогенные заболевания (греч. iatros врач + gennaō создавать, производить; синоним ятрогении) психогенные расстройства, возникающие как следствие деонтологических ошибок медицинских работников — неправильных, неосторожных высказываний или действий.

Расстройства здоровья,

возникающие в результате воздействия

на пациента слов и действий врача, были

известны уже медикам древности. Однако

термин «ятрогения» получил широкое

распространение лишь после опубликования

в 1925 г. работы немецкого психиатра Бумке

(О.С.Е. Bumke) «Врач как причина

душевных расстройств». С этого времени

концепция ятрогении активно исследуется

специалистами разных клинических

профилей. Наблюдается устойчивая

тенденция расширительного толкования

Я. з. Многие специалисты, особенно за

рубежом, относят к ним патологию,

возникающую в результате не только

деонтологических ошибок (см. Деонтология

медицинская), но и любых действий врача

(от осложнений неправильно проведенной

манипуляции или процедуры до возникновения

так называемой лекарственной болезни),

т.е. любые отрицательные последствия

медицинского вмешательства. Некоторые

исследователи обозначают такие состояния

ятропатиями, или соматическими

ятрогениями.

Наблюдается устойчивая

тенденция расширительного толкования

Я. з. Многие специалисты, особенно за

рубежом, относят к ним патологию,

возникающую в результате не только

деонтологических ошибок (см. Деонтология

медицинская), но и любых действий врача

(от осложнений неправильно проведенной

манипуляции или процедуры до возникновения

так называемой лекарственной болезни),

т.е. любые отрицательные последствия

медицинского вмешательства. Некоторые

исследователи обозначают такие состояния

ятропатиями, или соматическими

ятрогениями.

Для развития Я. з. (в традиционном

толковании) имеют значение как поведение

врача, так и особенности личности

больного (степень эмоциональности,

мнительность и др.). Многие из заболевших

людей страдают не только от болезни, но

и от порождаемых ею тревоги, страхов,

опасений за исход. Этим объясняется

особенное внимание больного и к словам

врача, и к его поведению, интонациям,

выражению лица. При этом в зависимости

от типа нервной деятельности, склада

личности и особенностей психики разные

пациенты по-разному, иногда противоположно,

реагируют на определенные слова и

поведение медработника. Патогенное

значение могут иметь не только

непродуманные реплики («Ваш сердечный

приступ — это первый звонок»; «… главный

сосуд сердца пропускает кровь на 30%» и

т.п.) или непонятное значение некоторых

слов и выражений («крючкообразный

желудок», «дистрофия миокарда» и т.д.),

но иногда даже междометия или затянувшееся

молчание врача, которые могут быть

интерпретированы больным как признаки

особой трудности диагностики или лечения

его болезни, особенной ее тяжестью,

безнадежности прогноза.

Патогенное

значение могут иметь не только

непродуманные реплики («Ваш сердечный

приступ — это первый звонок»; «… главный

сосуд сердца пропускает кровь на 30%» и

т.п.) или непонятное значение некоторых

слов и выражений («крючкообразный

желудок», «дистрофия миокарда» и т.д.),

но иногда даже междометия или затянувшееся

молчание врача, которые могут быть

интерпретированы больным как признаки

особой трудности диагностики или лечения

его болезни, особенной ее тяжестью,

безнадежности прогноза.

Риск возникновения Я. з. при

прочих равных условиях неодинаков у

лиц разного возраста, пола, образования.

У женщин вероятность ятрогении в среднем

выше, чем у мужчин. Возрастные группы

повышенного риска развития Я. з. составляют

люди так называемых переходных возрастов

— подростки и лица в периоде климакса

(особенно женщины при патологическом

климаксе), а также лица пожилого возраста,

среди которых немало акцентированных

на неизбежности у них инволютивных

изменений и повышенной вероятности

летального исхода возникающей болезни.

К факторам, которые могут способствовать появлению Я. з., следует отнести и не всегда оправданное расширение объема медицинской информации, распространяемой среди населения (популярные лекции, телепередачи и радиопередачи), когда излагаются симптомы той или иной опасной болезни, фиксируется внимание на ее ранних проявлениях, рисуются устрашающие перспективы «позднего обращения».

Ятрогенные заболевания

проявляются главным образом невротическими

реакциями в форме фобий (канцерофобии,

кардиофобии) и различных вариантов

вегетативной дисфункции. Их развитию

способствуют повышенная эмоциональность

и внушаемость. В зависимости от характера

психотравмы и преморбидных особенностей

личности вегетативные расстройства

могут иметь генерализованный характер

или выражаются преимущественной

дисфункцией сердечно-сосудистой (аритмия

сердца, изменения АД и др.), пищеварительной

(изжога, рвота, расстройства стула) или

других систем в сочетании с сенестопатиями,

отрицательным эффективным фоном.

Лечение Я. з. совпадает с лечением неврозов. Основным методом является Психотерапия, дополняемая при необходимости симптоматическим лечением в зависимости от характера проявлений вегетативной дисфункции. Предпочтительно, чтобы лечение проводил психотерапевт или психиатр. Недопустимо сообщать больному, что заболевание у него отсутствует и лечиться не надо. Врачи должны помнить, что речь идет о заболевании, требующем тщательного изучения особенностей личности больного, знания его социальной среды. Психотерапия требует установления особенностей данного Я. з. и факторов, способствовавших его возникновению. Большой психотерапевтический эффект может быть достигнут убедительным заключением авторитетного консилиума или высококвалифицированного специалиста, доведенным до сведения больного

Прогноз Я. з. в большинстве

случаев благоприятный, при своевременной

и правильной терапии выздоровление

наступает через несколько недель или

месяцев. Позднее распознавание Я. з.

способствует затяжному ее течению и

ухудшает прогноз.

Существующие предпосылки к росту частоты неврозов, а также прогрессирующее увеличение числа людей старших возрастных групп повышают риск возникновения ятрогений. На этом фоне возрастает ответственность врачей за «словесную асептику», необходимость постоянного контроля своего поведения (интонаций, взглядов, жестов), которое может быть неправильно истолковано пациентом. В современных условиях, когда с больным, как правило, общаются не один, а несколько врачей, а также средние и младшие медработники, возможность возникновения Я. з. возрастает. Поэтому для предупреждения Я. з. необходимо проводить систематическую работу со всем персоналом, общающимся с больными. Продуманным должно быть содержание выдаваемой больным медицинской документации. Особую осторожность надо проявлять при оказании помощи медработникам, у которых Я. з. относительно часты, а их лечение представляет трудности в связи с нередко повышенной рефрактерностью медработников к психотерапии.

1. Малая медицинская энциклопедия. — М.: Медицинская энциклопедия. 1991—96

гг. 2. Первая медицинская помощь. — М.:

Большая Российская Энциклопедия. 1994 г.

3. Энциклопедический словарь медицинских

терминов. — М.: Советская энциклопедия.

— 1982—1984 гг

— М.: Медицинская энциклопедия. 1991—96

гг. 2. Первая медицинская помощь. — М.:

Большая Российская Энциклопедия. 1994 г.

3. Энциклопедический словарь медицинских

терминов. — М.: Советская энциклопедия.

— 1982—1984 гг

ПОГРАНИЧНАЯ ПСИХИАТРИЯ (Антология отечественной медицины) — ВНУТРЕННЯЯ КАРТИНА БОЛЕЗНИ / ЛУРИЯ Р.А.

Листать назад Оглавление Листать вперёд

ЛУРИЯ Р.А.

Внутренняя картина болезней и иатрогенные заболевания.- 4-е изд.- М.: Медицина, 1977.- С. 37–52.

Я считаю неправильным говорить отдельно о субъективных жалобах и объективных симптомах болезни так, как мы привыкли это делать со школьной скамьи. Не лучше ли рассматривать внешнюю и внутреннюю картину болезни? Под внешней картиной болезни я понимаю не только внешний вид больного со всеми многочисленными деталями, всегда имеющими важное значение для диагноза, потому что они дают те маленькие ниточки, за которые надо часто ухватиться, чтобы поставить диагноз, — то, что старые врачи называли физиогномикой и умели так хорошо читать и расшифровывать1. Под внешней картиной болезни я разумею все то, что врачу удается получить всеми доступными для него методами исследования, включая сюда и тончайшие методы биохимического и инструментального анализа в самом широком смысле этого слова, все то, что можно описать и так или иначе зафиксировать графически, числами, кривыми, рентгенограммами и т.д.

Под внешней картиной болезни я разумею все то, что врачу удается получить всеми доступными для него методами исследования, включая сюда и тончайшие методы биохимического и инструментального анализа в самом широком смысле этого слова, все то, что можно описать и так или иначе зафиксировать графически, числами, кривыми, рентгенограммами и т.д.

Внутренней же картиной болезни я называю все то, что испытывает и переживает больной, всю массу его ощущений, не только местных болезненных, но его общее самочувствие, самонаблюдение, его представления о своей болезни, о ее причинах, все то, что связано для больного с приходом его к врачу, — весь тот огромный внутренний мир больного, который состоит из весьма сложных сочетаний восприятия и ощущения, эмоций, аффектов, конфликтов, психических переживаний и травм.

Такое представление о внутренней картине болезни, разумеется, далеко не адекватно обычному пониманию субъективных жалоб больного, только частично входящих в мою концепцию о внутреннем мире больного, изучать который возможно глубоко и детально я считаю необходимым и чрезвычайно плодотворным для диагноза. Отсюда совершенно очевидно, что такое исследование не может и не должно быть трафаретным, как это часто бывает при собирании анамнеза и субъективного статуса больного, а является сугубо индивидуальным изучением личности человека.

Отсюда совершенно очевидно, что такое исследование не может и не должно быть трафаретным, как это часто бывает при собирании анамнеза и субъективного статуса больного, а является сугубо индивидуальным изучением личности человека.

Всю сумму этих ощущений, переживаний, настроений больного вместе с его собственными представлениями о своей болезни Гольдшейдер назвал аутопластической картиной болезни и относит сюда не только субъективные симптомы больного, но и ряд сведений о болезни, которыми располагает больной из прежнего своего знакомства с медициной, из литературы, из бесед с окружающими, из сравнения себя с аналогичными больными и т.д. Гольдшейдер рассматривает сенситивную и интеллектуальную части аутопластической картины болезни.

Первую, очевидно, составляют субъективные ощущения, исходящие из конкретного местного заболевания или патологического изменения общего состояния больного.

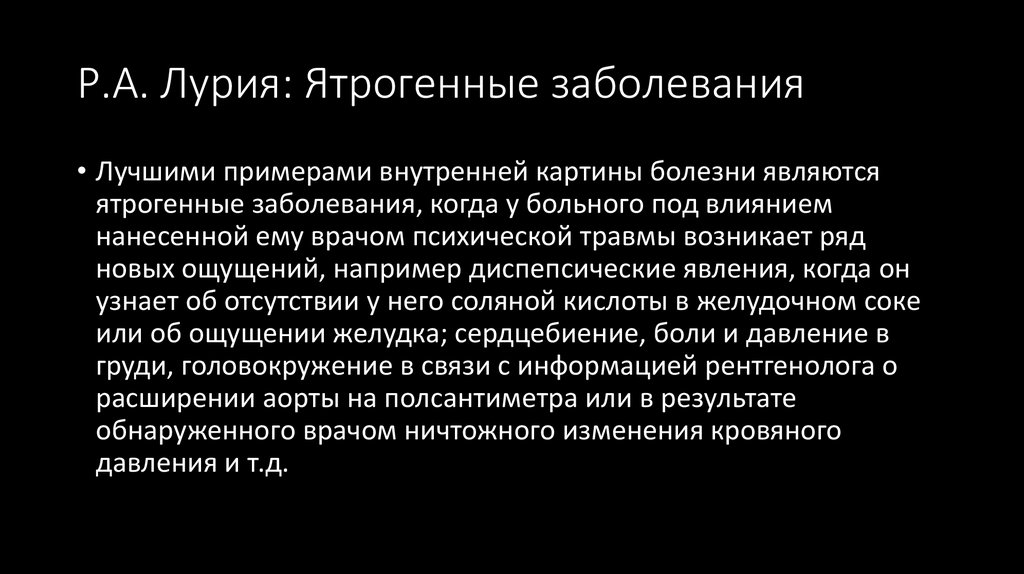

Вторая является надстройкой над ними, созданной уже самим больным, размышлением о своей болезни, своем самочувствии и состоянии. Такое представление Гольдшейдера об аутопластической картине болезни объясняет различие в результате субъективного исследования больного. В одних случаях он будет совпадать с данными объективного его исследования, в других резко расходиться с ним, если интеллектуальная часть, созданная самим больным, не имеет под собой реальной базы в соматическом патологическом процессе. И, действительно, лучшими примерами внутренней картины болезни являются ятрогенные заболевания, когда у больного под влиянием нанесенной ему врачом психической травмы возникает ряд новых ощущений, например диспепсические явления, когда он узнает об отсутствии у него соляной кислоты в желудочном соке или об ощущении желудка; сердцебиение, боли и давление в груди, головокружение в связи с информацией рентгенолога о расширении аорты на полсантиметра или в результате обнаруженного врачом ничтожного изменения кровяного давления и т.д. Такое возникновение интеллектуальной части внутренней картины болезни мне часто приходилось видеть на курортах, особенно в Ессентуках, где больные, занятые исключительно своим лечением, постоянно делятся друг с другом впечатлениями о своих ощущениях и, что еще хуже, всякого рода соображениями о значении отдельных показателей анализов, рентгенограмм и т.

Такое представление Гольдшейдера об аутопластической картине болезни объясняет различие в результате субъективного исследования больного. В одних случаях он будет совпадать с данными объективного его исследования, в других резко расходиться с ним, если интеллектуальная часть, созданная самим больным, не имеет под собой реальной базы в соматическом патологическом процессе. И, действительно, лучшими примерами внутренней картины болезни являются ятрогенные заболевания, когда у больного под влиянием нанесенной ему врачом психической травмы возникает ряд новых ощущений, например диспепсические явления, когда он узнает об отсутствии у него соляной кислоты в желудочном соке или об ощущении желудка; сердцебиение, боли и давление в груди, головокружение в связи с информацией рентгенолога о расширении аорты на полсантиметра или в результате обнаруженного врачом ничтожного изменения кровяного давления и т.д. Такое возникновение интеллектуальной части внутренней картины болезни мне часто приходилось видеть на курортах, особенно в Ессентуках, где больные, занятые исключительно своим лечением, постоянно делятся друг с другом впечатлениями о своих ощущениях и, что еще хуже, всякого рода соображениями о значении отдельных показателей анализов, рентгенограмм и т. д.

д.

Приходилось это наблюдать и у раненых, находившихся в эвакогоспиталях, когда они свой досуг посвящали обмену мыслями о своих болезнях, ощущениях чисто физиологического порядка или результатах соображений, высказанных врачами. Таким образом, например, у выздоравливающего раненого появляются мысли о болезни сердца, легких и особенно часто желудка и кишок. Так возникают, а иногда и пышно развиваются в сознании человека ощущения несуществующей болезни, и это, как мы увидим ниже, вполне закономерно вследствие теснейшей связи психической и соматической его жизни.

К сожалению, до сих пор тонкие нюансы психической жизни больных очень мало интересовали терапевтов. Как во времена Сократа и Платона, мы все еще делим врачей на врача тела и врача души, и считаем совершенно естественным, что терапевт, ставя себе целью «объективное» исследование больного и владея в совершенстве этой методикой, особенно лабораторной, в анализе внутренней болезни ограничивается только формальным собиранием анамнеза и одной только сухой регистрацией субъективных жалоб больного, предоставляя весь его огромный внутренний мир специалисту: психиатру, невропатологу или психотерапевту. Такого рода терапевт фактически остается последовательным представителем дуализма или параллелизма соматических и психических процессов человеческого организма. Отсюда и возникло у терапевта известное пренебрежение к внутренней картине болезни, когда он уже a priori считает малозначащими психические ощущения больного и уверен, что самый анализ их может легко поставить его на ложный путь и далеко увести от основной задачи правильного диагноза и прогноза болезни. Блейлер на звал это психофобией современного врача. Отсюда — формальное отношение к исследованию внутренней картины болезни и превращение анамнеза только в собирание анкетного материала, в регистрацию жалоб и внешних фактов течения болезни, в таком виде мало дающих для постановки диагноза.

Такого рода терапевт фактически остается последовательным представителем дуализма или параллелизма соматических и психических процессов человеческого организма. Отсюда и возникло у терапевта известное пренебрежение к внутренней картине болезни, когда он уже a priori считает малозначащими психические ощущения больного и уверен, что самый анализ их может легко поставить его на ложный путь и далеко увести от основной задачи правильного диагноза и прогноза болезни. Блейлер на звал это психофобией современного врача. Отсюда — формальное отношение к исследованию внутренней картины болезни и превращение анамнеза только в собирание анкетного материала, в регистрацию жалоб и внешних фактов течения болезни, в таком виде мало дающих для постановки диагноза.

Многолетние мои наблюдения над работой врачей в разных условиях показывают, что исследование внутренней картины болезни (расспрос больного и анамнез)оставляет желать много лучшего, что оно, как правило, проводится значительно хуже, чем объективная часть исследования больного, и не отражает живого динамического процесса в психике врача. Ниже мы остановимся на важнейших, на наш взгляд, недостатках этой части работы врача и на основных требованиях, которые диктуются нашим современным клиническим мышлением для правильного исследования внутренней картины болезни.

Ниже мы остановимся на важнейших, на наш взгляд, недостатках этой части работы врача и на основных требованиях, которые диктуются нашим современным клиническим мышлением для правильного исследования внутренней картины болезни.

С субъективным исследованием больных дело обстоит не совсем благополучно. Об этом не раз высказывались лучшие клиницисты всех стран. На ненормальности такого положения вещей особенно настаивал Мэкензи, один из старейших терапевтов Англии. Говоря о стремлениях к научно-исследовательской работе молодых терапевтов, он считал, что нецелесообразно и даже вредно для врача рано начинать эту работу изолированно от больного, особенно чисто экспериментальную, замкнувшись в лабораториях больниц. Молодой терапевт имеет при этих условиях дело почти исключительно с поздними стадиями болезней, являющимися результатом грубых и непоправимых морфологических изменений организма, и он не получает поэтому необходимого опыта в распознавании ранних форм болезни. Это целиком и полностью соответствует положению вещей и у нас. Работа молодого врача в больницах и клиниках часто ограничивается только стационарными больными, и он совсем не работает в поликлинике и в амбулатории под хорошим руководством. Мэкензи правильно указывал на то, что симптомы ранних стадий болезни настолько мало выражены, что нужен большой и долголетний опыт, чтобы уметь распознавать заболевание в этой стадии.

Работа молодого врача в больницах и клиниках часто ограничивается только стационарными больными, и он совсем не работает в поликлинике и в амбулатории под хорошим руководством. Мэкензи правильно указывал на то, что симптомы ранних стадий болезни настолько мало выражены, что нужен большой и долголетний опыт, чтобы уметь распознавать заболевание в этой стадии.

«Первые симптомы болезни, — говорил Мэкензи, — чисто субъективного характера, и они появляются значительно раньше, чем их можно обнаружить т.н. физическими методами исследования. Обнаружить эти симптомы и правильно оценить их составляет труднейшую задачу терапевта. Как же можно требовать от молодого терапевта, чтобы он научился диагнозу этих ранних стадий болезни, если он не приобретает опыта в амбулатории? Изучение ранних проявлений болезни является жгучей проблемой, и участие в этом деле должны принимать все врачи». Хотя эти слова и были сказаны 20 с лишним лет назад, они целиком отражают самые существенные задачи как подготовки кадров терапевтов, так и правильной организации терапии в нашей стране. Без правильного решения проблемы участия молодых терапевтов в раннем распознавании заболеваний внутренних органов мы мало подвинемся в деле снижения заболеваемости в нашей социалистической стране, а эта работа тесно связана с перестройкой методики исследования больного и особенно с углублением изучения внутренней картины болезни.

Без правильного решения проблемы участия молодых терапевтов в раннем распознавании заболеваний внутренних органов мы мало подвинемся в деле снижения заболеваемости в нашей социалистической стране, а эта работа тесно связана с перестройкой методики исследования больного и особенно с углублением изучения внутренней картины болезни.

Это является, между прочим, одной из причин широко распространенных ошибок даже при диагностике таких типичных по своей симптоматике болезней, как острые инфекции. Старые опытные врачи, даже в то время, когда почти не было лабораторных методов серологического исследования, неплохо умели отличать в ранних стадиях сыпной, возвратный, брюшной тиф от малярии и гриппа не только по объективным симптомам, но и по состоянию психики больного, разных нюансов его «тифоса», который типичен для разных инфекций и появляется значительно раньше, чем, например, реакция Вейля — Феликса, а тем более Видаля.

Не меньшее, если даже не большее, значение это имеет в распознавании ранних стадий и скрытых форм гипо- и авитаминозов, которые долго считаются малокровием, неврастенией, переутомлением и тому подобными мало определенными заболеваниями только на основании данных о содержании гемоглобина и эритроцитов в анализе крови, тогда как внимательное изучение самочувствия и незначительных ощущений, появившихся у больного, дает возможность значительно раньше установить истинную природу болезни и провести эффективную терапию.

То же относится к отдельным расстройствам внутренней секреции, например к недостаточной функции яичников и не только в преклимаксе, но также у молодых женщин при нарушениях у них овариально-менструального цикла.

Исходя из оценки значения психофизических процессов в клинике внутренних болезней, Бергман2 приходит по существу к тем же выводам, что и Мэкензи. Он считает, что изучение внутреннего «я» больного человека не менее важно, чем факты, которые с большой точностью можно зарегистрировать методикой естественных наук, и хотя то, что мы получаем в результате психического контакта с больным, значительно уступает в точности результатам физического исследования, однако нередко этот материал превосходит последние тонкостью симптома. Поэтому, говорит Бергман, субъективные жалобы больного являются для терапевта часто важнейшим, а нередко и единственным феноменом его болезненного состояния, изменений биологической ситуации организма. Отсюда и вырастает в современной клинике особенно важное значение анализа жалоб больного, того, что я предлагаю называть внутренней картиной болезни.

«В эпоху развития и расцвета научной медицины как отдела естествознания и чисто биологической дисциплины эта часть анализа больного, — говорит Крель, — официально исключалась из круга деятельности врача как область иррационального и метафизического. Но что без этого мы обойтись не можем в нашей практической работе, хорошо знает каждый врач». Однако мы так же хорошо знаем, что если изучение этой стороны дела требует новой методики исследования, то едва ли это дает основание говорить о психических категориях болезни как об иррациональном, как это думают Бергман и др. Является ли метафизическим и иррациональным то, что Гольдшейдер называет аутопластической картиной болезни? В первой своей части — сенситивной — она представляет не что иное, как сложный комплекс ощущений, имеющих совершенно конкретный источник в физико-химических процессах, вызываемых заболеванием или являющихся сущностью заболеваний внутренних органов, вероятно, весьма различных в каждом отдельном случае, но все же находящих всегда отражение в центральной нервной системе больного. Все, что мы знаем из учения о вегетативной нервной системе, об эндокринной системе, а также все стройное здание объективного изучения высшей нервной деятельности животных, т. е. их поведения, созданное акад. И.П. Павловым, с достаточной убедительностью говорит о том, что психические процессы не являются иррациональными, а составляют специфическую биосоциальную сущность человека.

Все, что мы знаем из учения о вегетативной нервной системе, об эндокринной системе, а также все стройное здание объективного изучения высшей нервной деятельности животных, т. е. их поведения, созданное акад. И.П. Павловым, с достаточной убедительностью говорит о том, что психические процессы не являются иррациональными, а составляют специфическую биосоциальную сущность человека.

«Есть достаточно оснований принимать, — говорит И.П. Павлов, — что не только из скелетно-двигательного аппарата идут центростремительные импульсы от каждого момента движения в кору (двигательная область), что дает возможность из коры управлять скелетными движениями, но и от других органов и от отдельных тканей, по чему можно влиять на них из коры. Только эта последняя возможность влияния из коры произвольного утилизируется и обнаруживается нами очень редко, при исключительных, искусственных или ненормальных условиях. Причина этого та, что, с одной стороны, деятельность других органов и тканей, кроме скелетно-двигательного аппарата, саморегулируется главнейшим образом в низших отделах центральной нервной системы, а с другой — замаскировывается основной деятельностью больших полушарий, направленных на сложнейшие отношения с окружающей внешней средой3. » Эта концепция Павлова, исключающая дуализм психических и соматических процессов в организме, подводит достаточно серьезную теоретическую базу под ежедневную практическую работу врача, когда он изучает патофизиологические явления, где бы они не проявлялись, и стремится синтетически создать себе представление о болезни в самых ранних стадиях проявления ее.

» Эта концепция Павлова, исключающая дуализм психических и соматических процессов в организме, подводит достаточно серьезную теоретическую базу под ежедневную практическую работу врача, когда он изучает патофизиологические явления, где бы они не проявлялись, и стремится синтетически создать себе представление о болезни в самых ранних стадиях проявления ее.

В этом отношении, несомненно, большой интерес представляют также работы Цондека и Бира4 о содержании брома в крови душевнобольных. Так, при маниакально-депрессивном психозе и во время депрессивных состояний при шизофрении количество брома в крови заметно уменьшается; имеются отдельные наблюдения, показывающие, что и острые психозы сопровождаются быстрым уменьшением количества брома в крови. Цондек считает, что существует центр, регулирующий содержание брома в крови, и имеются основания полагать, что, изучая колебания брома в тканях, можно рассчитывать найти материальный субстрат колебаний психических настроений человека уже в пределах физиологических границ. Цондек правильно подчеркивает, что наиболее ценным в этих работах надо считать то, что они подводят материальную базу под психические процессы у человека. Альтернатива «психогенное или органическое», — как правильно отмечает Аствацатуров5, — в настоящее время поколеблена данными неврологии, установившими существование органа, осуществляющего первичную связь между психическими и соматическими функциями. Этим органом являются ганглии промежуточного мозга — зрительный бугор и полосатое тело, тесно связанные с вегетативной нервной системой и являющиеся филогенетически корнями примитивных эмоций. Исследования К.М. Быкова и его учеников дают, как мне кажется, экспериментальное обоснование для понимания механизмов, лежащих в основе внутренней картины болезни, в частности ее сенcитивной части. Мы уже видели, что эти эксперименты вскрывают сложнейшую сеть рецепторов внутренних органов, являющуюся источником условных рефлексов, несущих по афферентным системам импульсы в кору головного мозга.

Цондек правильно подчеркивает, что наиболее ценным в этих работах надо считать то, что они подводят материальную базу под психические процессы у человека. Альтернатива «психогенное или органическое», — как правильно отмечает Аствацатуров5, — в настоящее время поколеблена данными неврологии, установившими существование органа, осуществляющего первичную связь между психическими и соматическими функциями. Этим органом являются ганглии промежуточного мозга — зрительный бугор и полосатое тело, тесно связанные с вегетативной нервной системой и являющиеся филогенетически корнями примитивных эмоций. Исследования К.М. Быкова и его учеников дают, как мне кажется, экспериментальное обоснование для понимания механизмов, лежащих в основе внутренней картины болезни, в частности ее сенcитивной части. Мы уже видели, что эти эксперименты вскрывают сложнейшую сеть рецепторов внутренних органов, являющуюся источником условных рефлексов, несущих по афферентным системам импульсы в кору головного мозга. Можно легко представить себе, что сумма этих интероцепторов и составляет конкретный субстрат для суммы ощущений человека, создающих сенситивную часть его внутренней картины болезни.

Можно легко представить себе, что сумма этих интероцепторов и составляет конкретный субстрат для суммы ощущений человека, создающих сенситивную часть его внутренней картины болезни.

Остается вторая часть аутопластической картины Гольдшейдера — интеллектуальная, т.е. то, что реального, конкретного субстрата в соматических процессах не имеет. Является ли она иррациональной?

Интеллектуальную часть картины болезни составляет то, что больной сам надстраивает над своими ощущениями, т.е. над тем, как соматический процесс отражается на психике. Мы имеем здесь сложнейший клубок психических процессов, сущность которых мы еще почти не знаем. Но мы видели уже выше, как сильно отражаются психические процессы на функциях целого ряда органов и их систем: сердечно-сосудистой, пищеварительного аппарата, мочевых органов, процессах обмена веществ, эндокринной, сексуальной и т.д. И каким бы образом не возникали в центральной нервной системе эти аутопластические представления, интеллектуальная часть их несомненно имеет и должна иметь огромное влияние не только на функции органов, но и на течение органических процессов в них. Клинические наблюдения ежедневно учат нас, что наряду с центростремительными импульсами от внутренних органов в психику, что и является субстратом сенситивной части аутопластической картины болезни, существует мощное центробежное влияние психических процессов на происхождение и течение болезни, на психогенез симптомов внутренних заболеваний.

Клинические наблюдения ежедневно учат нас, что наряду с центростремительными импульсами от внутренних органов в психику, что и является субстратом сенситивной части аутопластической картины болезни, существует мощное центробежное влияние психических процессов на происхождение и течение болезни, на психогенез симптомов внутренних заболеваний.

В этом отношении, несомненно, прав Гольдшейдер, когда говорит: «Если врач хочет понять больного, он должен все свои способности, искусство и желание посвятить пониманию аутопластической картины болезни, ибо это и есть человек, — страдающий человек». Я со своей стороны полагаю, что врач, прежде всего, должен оценить всю важность понимания внутренней картины болезни и научиться методически изучать ее.

Нет никакой возможности перечислить симптомы и картины болезней, имеющие психогенное происхождение. Любой врач в своей практической работе видит их на каждом шагу. Эти симптомы психогенного происхождения дают чаще всего весьма причудливые и своеобразные клинические картины функциональных расстройств, неврозов отдельных органов и их систем. Сюда именно и относятся т.н. неврозы желудка, кишок, сердца и др. Важнее всего, однако, то, что симптомы психогенного происхождения нередко резко изменяют картину чисто органического заболевания. В этих случаях, густо наслаиваясь на часто маловажное органическое заболевание, они составляют большую и существенную часть клинической картины.

Сюда именно и относятся т.н. неврозы желудка, кишок, сердца и др. Важнее всего, однако, то, что симптомы психогенного происхождения нередко резко изменяют картину чисто органического заболевания. В этих случаях, густо наслаиваясь на часто маловажное органическое заболевание, они составляют большую и существенную часть клинической картины.

Еще И.М. Сеченов в 60х годах прошлого столетия пророчески предвидел физиологические обоснования учения о внутренней картине болезни. В книге «Рефлексы головного мозга» он говорит: «К разряду же явлений самосознания относятся те неопределенные темные ощущения, которые сопровождают акты, совершающиеся в полостных органах груди и живота. Кто не знает, например, ощущения голода, сытости и переполнения желудка? Незначительное расстройство сердца ведет уже за собой изменение характера у человека; нервность, раздражительность женщины в 9 случаях из 10 зависит от болезненного состояния матки. Подобного рода факты, которыми переполнена патология человека, явным образом указывают на ассоциацию этих темных ощущений с теми, которые даются органами чувств. К сожалению, относящиеся сюда вопросы чрезвычайно трудны для разработки и потому удовлетворительное решение принадлежит будущему». И чем глубже мы изучаем и вникаем в содержание внутренней картины болезни, тем ярче выступает иногда психогенное происхождение некоторых симптомов, органический субстрат которых не мог, казалось бы, подвергаться даже какому-нибудь сомнению.

К сожалению, относящиеся сюда вопросы чрезвычайно трудны для разработки и потому удовлетворительное решение принадлежит будущему». И чем глубже мы изучаем и вникаем в содержание внутренней картины болезни, тем ярче выступает иногда психогенное происхождение некоторых симптомов, органический субстрат которых не мог, казалось бы, подвергаться даже какому-нибудь сомнению.

Разительным примером в этом отношении является желтуха. Приводимые старыми клиницистами случаи эмотивной желтухи подвергались большому сомнению и стали совершенно отрицаться по мере расширения наших представлений о патогенезе желтухи. Однако за последнее время психогенные желтухи описываются все чаще. Я имею в своем распоряжении ряд не подлежащих сомнению случаев желтухи эмотивного, психогенного происхождения, в т.ч. один у врача, получившего впервые желтуху тотчас после психогенной травмы, когда он видел тонувшего в реке сына. И теперь, когда после исследований Вестфаля, Эйгера, Окада, Рейха и ряда других авторов выяснилась роль сфинктера Одди, сфинктера Людкенса и вегетативной нервной системы в динамике желчеотделения и когда мы в патогенезе желтухи часто видим лишь дискинезию желчных путей, — старые наблюдения над психогенной эмотивной желтухой получают свое теоретическое обоснование и не вызывают уже у клинициста ни улыбки, ни скепсиса.

Совершенно очевидно, что несущественное органическое заболевание желчных путей, скажем, небольшой и сам по себе невинный конкремент, под влиянием психогенно возникшей дискинезии желчных путей может вызвать и действительно вызывает тяжелые припадки. Под влиянием психических травм происходят и давно всем знакомы припадки печеночных колик. Я не раз наблюдал разительные примеры такого механизма этих припадков.

Отличительным экспериментальным доказательством возможности психогенного происхождения не только функциональных, но и структурных поражений внутренних органов являются интересные наблюдения К.М. Быкова над экспериментальными неврозами у животных. В малом желудочке, удачно выкроенном из малой кривизны, секреция, по Быкову, начинается раньше, чем в желудочке из большой кривизны, а кислотность сока больше в первом, чем в последнем. Быков полагает, что в сложном секреторном аппарате слизистой желудка ведущей надо считать малую кривизну. Изменение этой закономерности при экспериментальных невротических состояниях у животных, вызванных, например, питанием их неадекватной пищей (у собак при питании медом), возникает тоже сначала на малой кривизне и, что представляет особенный интерес для клиники, при сильных нервных раздражениях вместо сока начинает выделяться транссудат с примесью крови, что может навести на мысль о каком-то повреждении слизистой малого желудочка. Однако, как показали дальнейшие наблюдения, это носило чисто функциональный характер и исчезало тотчас после прекращения кормления медом, являвшимся для собаки психонервным раздражителем. Быков считает этот эксперимент совершенно неожиданным, а клиницистам трудно переоценить значимость его как исключительно яркого экспериментального доказательства часто наблюдаемых врачами фактов.

Однако, как показали дальнейшие наблюдения, это носило чисто функциональный характер и исчезало тотчас после прекращения кормления медом, являвшимся для собаки психонервным раздражителем. Быков считает этот эксперимент совершенно неожиданным, а клиницистам трудно переоценить значимость его как исключительно яркого экспериментального доказательства часто наблюдаемых врачами фактов.

Клиника дает немало ярких примеров влияния психики на течение и даже на исход болезней. И с точки зрения экспериментальных и клинических наблюдений, свидетельствующих о тесной и неразрывной связи психических и соматических процессов здорового и больного организма, становится совершенно очевидной правильность взглядов современных клиницистов, что нет только психических и только соматических болезней, а имеется лишь живой процесс в живом организме; жизненность его и состоит именно в том, что он объединяет в себе и психическую, и соматическую сторону болезни (Мор)6.

Следовательно, для врача теперь больше, чем когда-нибудь, исключаются мета физические представления о параллельных проблемах духа и тела. Современный врач должен представлять себе как здоровый, так и больной организм только в виде единого, нераздельного, гармонического материального целого, объединяющего психофизические процессы, как физиологические, так и патологические.

Современный врач должен представлять себе как здоровый, так и больной организм только в виде единого, нераздельного, гармонического материального целого, объединяющего психофизические процессы, как физиологические, так и патологические.

Исходя из такого представления о неразрывной связи психических и соматических процессов при болезни, современная клиника все более и более отходит от представлений об организме как о мозаике, созданной из отдельных органов и клеточных соединений, — представлений, явившихся прямым результатом господства целлюлярной патологии и пышного расцвета чисто морфологических взглядов на органы и их системы.

Современная функциональная патология учит нас необходимости считаться у постели больного с организмом как с целым, во всей сложности взаимоотношений важнейших его систем, его эндокринного и нервного аппарата, поэтому и мы все больше и дальше отходим в клинике от локалистического мышления, связанного с представлением о заболевании того или другого отдельного органа.

Основанная на функциональной патологии как учении о реактивности организма при заболеваниях его, вызываемых экзогенными и эндогенными патологическими факторами, современная клиника является уже не клиникой болезней органов — органопатологией, а клиникой болезней человека — антропопатологией.

Мы заменяем локалистическое мышление идеей об организме как психофизическом целом, отвечающем своей специфической реакцией как на эндогенные влияния, так и на экзогенные — биосоциальные факторы среды, в которой развивается, живет и работает человек.

Говоря о клинике, о разных формах паторгии (Ресле), мы выделяем особо аллергические реакции организма и его отдельных систем, например сосудистой, и делаем из этой концепции далеко идущие и весьма плодотворные выводы для понимания возникновения, симптоматологии, прогноза и терапии многочисленных заболеваний. Врач привык учитывать реактивность и особенно повышенную чувствительность организма человека.

Мне кажется, что аналогично, хотя и на иных основаниях, иными путями и с помощью других механизмов, проявляется, развивается и влияет на течение болезни реактивность психики здорового и особенно больного человека на экзогенные раздражения. Это, к сожалению, еще очень мало учитывается врачами.

Это, к сожалению, еще очень мало учитывается врачами.

Связь между корой головного мозга, как органа психики с внешним миром, с одной стороны, с внутренними органами и сосудами, — с другой, с локомоторным аппаратом — мышцами, сухожилиями, связками, — с третьей, осуществляется, по представлениям современной физиологии, нервной системой как единым целым. Сюда относятся: с весьма сложными соотношениями бесчисленные экстероцепторы, приносящие импульсы в кору из внешнего мира, интероцепторы, заложенные во всех внутренних органах в сосудистой стенке, хемоцепторы, ноцицепторы передающие болевые ощущения, и, наконец, проприоцепторы, сигнализирующие состояние локомоторного аппарата.

Схематически эти сложнейшие соотношения изображены весьма упрощенно на схеме (из работы М. Могендовича) (см. схему). Это все составляет только начало расшифровывания того, о чем говорил Сеченов, — темном самознании человеком его состояния здоровья или болезни, — того, что лежит в основе ответа больного на вопрос врача, как он себя «чувствует».

Это, разумеется, только начало научного понимания того, что я считаю внутренней картиной болезни, но начало многообещающее.

Из этих экзогенных факторов я хочу здесь отметить только один — влияние на человека врача, медицинского персонала и всей обстановки, связанной с изучением больного. Здесь прежде всего следует остановиться на отношении врача к больному как на психогенетическом факторе, в одном случае действующем позитивно, улучшающем течение болезни, вплоть до выздоровления, в другом — действующем негативно, вызывающем ятрогенные (иатрогенные) заболевания.

«Слово для человека, — писал И.П. Павлов, — есть такой же реальный условный раздражитель, как и все остальные, общие у него с животными, но вместе с тем и такой многообъемлющий, как никакие другие, не идущий в этом отношении ни в какое количественное и качественное сравнение с условными раздражителями животных. Слово, благодаря всей предшествующей жизни взрослого человека, связано со всеми внешними и внутренними раздражениями, приходящими в большие полушария, все их сигнализирует, все их заменяет, и потому может вызвать все те действия, реакции организма, которые обусловливают те раздражения»7.

Едва ли можно дать более точное научное определение тому влиянию слова врача и, прибавим, всего его поведения — мимики, выражения лица и т.д. — на функцию больших полушарий больного. Совершенно очевидно, что это влияние слова и поведения врача будет особенно резко выражено, когда больной, как это чаще всего бывает, доверяет врачу и авторитетом врача подготовлен к сопровождающему врачебное действие внушению. Это слово врача и является часто источником интеллектуальной части аутопластической картины болезни. Таким образом, нет никакой необходимости принимать какие-то иррациональные пути возникновения представлений, создающих внутреннюю картину болезни у наших больных.

Концепция о внутренней картине болезни в обеих ее частях — сенcитивной и интеллектуальной — получает солидное обоснование в современном учении о кортикальных регуляциях соматических процессов, на котором мы уже останавливались в предыдущей главе. Значительно расширив рефлекторную теорию высшей нервной деятельности, К. М. Быков в дополнение к рецепторам из внешней среды, получившим от Шеррингтона название экстерорецепторов, прибавил и широко развил учение о рецепторах, заложенных во внутренних органах и названных им интерорецепторами. Изучив огромный экспериментальный материал о влиянии интерорецепторов на процессы в коре головного мозга методом условных рефлексов, К.М. Быков подробно исследовал механизмы возникновения «временных связей» отдельных внутренних органов, их систем, а также общих для всего организма процессов обмена веществ, и выявил ряд весьма важных для клиники закономерностей. Так, было установлено, что даже весьма кратковременные, продолжающиеся секундами, раздражения могут вызывать в коре весьма существенные и долго продолжающиеся импульсы, уже по афферентным путям глубоко изменяющие поведение органов. Путем интерорецепции в кору сигнализируется состояние «внутреннего хозяйства» организма и в большой мере определяется самочувствие человека. Очевидно, этим путем возникают и могут быть расшифрованы те «темные» и «системные» чувства и ассоциации, о которых говорил И.

М. Быков в дополнение к рецепторам из внешней среды, получившим от Шеррингтона название экстерорецепторов, прибавил и широко развил учение о рецепторах, заложенных во внутренних органах и названных им интерорецепторами. Изучив огромный экспериментальный материал о влиянии интерорецепторов на процессы в коре головного мозга методом условных рефлексов, К.М. Быков подробно исследовал механизмы возникновения «временных связей» отдельных внутренних органов, их систем, а также общих для всего организма процессов обмена веществ, и выявил ряд весьма важных для клиники закономерностей. Так, было установлено, что даже весьма кратковременные, продолжающиеся секундами, раздражения могут вызывать в коре весьма существенные и долго продолжающиеся импульсы, уже по афферентным путям глубоко изменяющие поведение органов. Путем интерорецепции в кору сигнализируется состояние «внутреннего хозяйства» организма и в большой мере определяется самочувствие человека. Очевидно, этим путем возникают и могут быть расшифрованы те «темные» и «системные» чувства и ассоциации, о которых говорил И. М. Сеченов и которые иногда ярко отражаются в красивых образах больными.

М. Сеченов и которые иногда ярко отражаются в красивых образах больными.

К.М. Быков совершенно правильно утверждает, что в физиологии человека (а тем более в патологии, — прибавлю я) нельзя противопоставлять рецепторы, воспринимающие раздражения внешней среды, рецепторам, воспринимающим раздражения внутренней среды. Поэтому он строит наряду с учением о круговом ритме также и учение о взаимодействии экстеро- и интерорецепторов и стройную концепцию о кортикальной регуляции на началах условных рефлексов и временных связей. Мне кажется, что эти новые достижения физиологии дают основание считать, что сенcитивная часть внутренней картины болезни передается по интерорецепторам, интеллектуальная — по экстерорецепторам, но в значительно более широком понимании их, включая не только внешние раздражения, но и мышление человека, возникающее под влиянием внешних раздражений.

Такова теоретическая база нашей концепции о внутренней картине болезни.

Дальнейшее углубление ее — дело комплексной работы физиологов и клиницистов.

1 Вaurngartег К. Kranken-Physiognomik. Freiburg, 1838; 3 Auf Berlin, 1928.

2 Bergmann V. Psychophysische Vorgange im Bereiche der Klinik. «Dtsch. med. Wschr.», 1930, N 40.

3 Павлов И.П. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных. М.: Медгиз, 1951. — С. 374.

4 Zondeck, Bier… “Klin. Wschr.”.1933.-S. 55.

5 Аствацатуров М.И. …Клин. мед.- 1934.- №9.- С. 1268.

6 Mohr F. …Klin. Wschr.- 1927.- №17.- S. 772.

7 Павлов И.П. Лекции о работе больших полушарий головного мозга. М., изд-во АМН СССР, 1952.- С. 273.

Источник информации: Александровский Ю.А. Пограничная психиатрия. М.: РЛС-2006. — 1280 c. Справочник издан Группой компаний РЛС®

Листать назад Оглавление Листать вперёд

404 Cтраница не найдена

Размер:

AAA

Изображения

Вкл. Выкл.

Выкл.

Обычная версия сайта

К сожалению запрашиваемая страница не найдена.

Но вы можете воспользоваться поиском или картой сайта ниже

|

|

Внутренняя картина болезни в терапевтической практике

Библиографическое описание:Бахтояров, С. Е. Внутренняя картина болезни в терапевтической практике / С. Е. Бахтояров, Н. В. Латцердс. — Текст : непосредственный // Медицина: вызовы сегодняшнего дня : материалы I Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, июнь 2012 г.). — Челябинск : Два комсомольца, 2012. — С. 1-3. — URL: https://moluch.ru/conf/med/archive/52/2481/ (дата обращения: 18.09.2022).

Е. Внутренняя картина болезни в терапевтической практике / С. Е. Бахтояров, Н. В. Латцердс. — Текст : непосредственный // Медицина: вызовы сегодняшнего дня : материалы I Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, июнь 2012 г.). — Челябинск : Два комсомольца, 2012. — С. 1-3. — URL: https://moluch.ru/conf/med/archive/52/2481/ (дата обращения: 18.09.2022).

Важнейшим с психологической и психотерапевтической точки зрения явлением, с которым сталкивается практический врач в своей деятельности, является т.н. внутренняя (субъективная) картина болезни [2, 3, 4, 5, 6]. В первую очередь, важность её обусловливается тем, что именно внутренняя картина болезни «стоит за» теми жалобами, с которыми больной обращается за медицинской помощью, именно она во многом определяет его отношение к проводимому лечению.

У каждого человека всегда есть собственное представление о своем

состоянии при возникновении болезни. Кто лучше нас самих может понять

мельчайшие изменения, происходящие внутри. Даже не имея медицинского

образования, человек на основании доступных ему собственных ощущений

и умозаключений часто самостоятельно решает, принимать ему лекарство

или нет, а если принимать, то каким образом. Исходя из внутренних

ощущений, формируется отношение к предлагаемому лечению и в

дальнейшем – желание пациента следовать рекомендациям врача.

Даже не имея медицинского

образования, человек на основании доступных ему собственных ощущений

и умозаключений часто самостоятельно решает, принимать ему лекарство

или нет, а если принимать, то каким образом. Исходя из внутренних

ощущений, формируется отношение к предлагаемому лечению и в

дальнейшем – желание пациента следовать рекомендациям врача.

В этом кроется основная проблема: на сколько готов больной доверить себя врачу, и какой глубины этот лимит доверия. Так, в хирургии и кардиологии примерно каждый седьмой пациент отказывается от полного объема предложенной ему терапии [1]. Более всего эта проблема касается пациентов, вынужденных принимать лекарственные препараты в течение длительного времени или пожизненно.

К. Ясперс в работе «Общая психопатология» ввел термин

«осознание болезни». Данное понятие применимо к тем

ситуациям, когда больной чувствует, что болен, претерпел изменения (и

в какой-то форме выражает свое чувство), но его сознание не

распространяется на все множество симптомов и на болезнь в целом.

А. Гольдшейдер назвал всю сумму ощущений, переживаний больного вместе с его собственными представлениями о своей болезни аутопластической картиной болезни. Он относил к ней не только субъективные симптомы больного, но и ряд сведений о болезни, которыми располагает больной из прежнего своего знакомства с медициной, из литературы, из сравнения себя с аналогичными больными и т. д.

Большой вклад в изучение проблемы самосознания болезни внес Р.А.

Лурия, сформулировав понятие внутренней картины болезни (ВКБ). Он

именовал ею «все то, что испытывает и переживает больной, всю

массу его ощущений, не только местных болезненных, но и его общее

самочувствие, самонаблюдение, его представления о своей болезни, все

то, что связано для больного с его приходом к врачу, – весь тот

незримый, но масштабный внутренний мир больного, который состоит из

весьма сложных сочетаний восприятия и ощущения, эмоций, аффектов,

конфликтов, психических переживаний и травм». Р.А. Лурия

подчеркивал, что изучение внутренней картины болезни является

результатом психологического контакта двух личностей – врача и

больного [5].

Р.А. Лурия

подчеркивал, что изучение внутренней картины болезни является

результатом психологического контакта двух личностей – врача и

больного [5].

Категория отношения к болезни основывается на концепции В.Н. Мясищева, в которой личность представляется как система отношений, а отношение рассматривается в составе трех компонентов: эмоционального, поведенческого и когнитивного. Это понятие, по мнению А.Е. Личко и Н.Я. Иванова, интегрирует все психологические категории, в рамках которых анализируется понятие внутренней картины болезни: это и знание болезни, ее осознание личностью, понимание роли и влияния болезни на жизненное функционирование, эмоциональные и поведенческие реакции, связанные с болезнью. Отношение к болезни, как всякое отношение, является индивидуальным, избирательным, сознательным (или способным к осознанию), т. е. отражает индивидуальный или личностный уровень.

Р. Конечный и М. Боухал отмечают, что картина болезни зависит от

влияния ряда факторов: характера болезни (острая или хроническая),

наличия или отсутствия болей, косметических дефектов и т.д.,

обстоятельств, в которых протекает болезнь (появление новых проблем в

семье, в профессиональной деятельности, в ближайшем социальном

окружении и т. д.), преморбидной личности, социального положения

больного [4].

Боухал отмечают, что картина болезни зависит от

влияния ряда факторов: характера болезни (острая или хроническая),

наличия или отсутствия болей, косметических дефектов и т.д.,

обстоятельств, в которых протекает болезнь (появление новых проблем в

семье, в профессиональной деятельности, в ближайшем социальном

окружении и т. д.), преморбидной личности, социального положения

больного [4].

Как свидетельствуют клинические факты и результаты исследований,

структура внутренней картины болезни может быть различной у больных

разных нозологических форм. Количественное соотношение различных

составляющих внутренней картины болезни зависит и от преморбидных

особенностей личности. Неодинаково представлены в сознании отдельные

элементы внутренней картины болезни. Наблюдается определенная

динамика внутренней картины болезни с различным соотношением ее

элементов на разных этапах заболевания. Различная по структуре и

динамике внутренняя картина болезни создает специфические и

чрезвычайно важные условия развития перестройки личности заболевшего. Для гармонизации психоэмоционального состояния и поведения пациента

требуется специфическое воздействие на его личность, систему

отношений, включая отношение к болезни. Такое специфическое

воздействие может оказать врач-терапевт, применяя специфические

психотерапевтические приемы, доступные в обычной терапевтической

практике на внутреннюю картину болезни пациента, что будет

оптимизировать отношение больного к лечению. Понятие внутренней

картины болезни охватывает разнообразные стороны субъективной стороны

заболевания. Это сложное структурированное образование включает, по

крайней мере, четыре уровня психического отражения болезни в психике

заболевшего (Николаева В.В.): чувственный, эмоциональный,

интеллектуальный, мотивационно-волевой [6]. Голубев В.М.

рассматривает приёмы коррекции ВКБ на каждом из уровней, остановимся

на некоторых из них [2, 3].

Для гармонизации психоэмоционального состояния и поведения пациента

требуется специфическое воздействие на его личность, систему

отношений, включая отношение к болезни. Такое специфическое

воздействие может оказать врач-терапевт, применяя специфические

психотерапевтические приемы, доступные в обычной терапевтической

практике на внутреннюю картину болезни пациента, что будет

оптимизировать отношение больного к лечению. Понятие внутренней

картины болезни охватывает разнообразные стороны субъективной стороны

заболевания. Это сложное структурированное образование включает, по

крайней мере, четыре уровня психического отражения болезни в психике

заболевшего (Николаева В.В.): чувственный, эмоциональный,

интеллектуальный, мотивационно-волевой [6]. Голубев В.М.

рассматривает приёмы коррекции ВКБ на каждом из уровней, остановимся

на некоторых из них [2, 3].

Чувственный уровень ВКБ и приемы его коррекции. Чувственная,

сензитивная сторона внутренней картины болезни может быть определена

как совокупность связанных с болезнью изменений интегральной схемы

тела, болями, изменениями в различных видах чувствительности,

ограничения подвижности. Наряду с воздействием медикаментов,

физиотерапии и пр., иногда возникает необходимость в

психотерапевтическом вмешательстве со стороны лечащего врача. Такое

вмешательство осуществляется, в основном, с использованием метода

психотерапевтической беседы – либо проводящейся отдельно, либо,

вероятнее, в структуре планового осмотра больного. Темы такого рода

бесед могут быть сведены к разъяснению пациенту причин и механизмов

его болезненных ощущений и подтверждению его самоидентичности,

которая может деформироваться и искажаться в процессе болезни.

Разьяснение может устранить неясность и провоцируемую ею тревогу.

Полезно привлекать такие приёмы, как обращение к больному по его

личному имени (имени-отчеству), опора на его «догоспитальный»

опыт – иными словами, любые способы привлечения внимания

пациента к его собственной личности, сохраняющей свою идентичность

независимо от наличия болезни. Следует отметить, что обращение по

фамилии, а тем более обезличенное «больной» – не

просто невежливо, но может быть и вредным для больного, неявным

образом подрывая его самоидентичность.

Наряду с воздействием медикаментов,

физиотерапии и пр., иногда возникает необходимость в

психотерапевтическом вмешательстве со стороны лечащего врача. Такое

вмешательство осуществляется, в основном, с использованием метода

психотерапевтической беседы – либо проводящейся отдельно, либо,

вероятнее, в структуре планового осмотра больного. Темы такого рода

бесед могут быть сведены к разъяснению пациенту причин и механизмов

его болезненных ощущений и подтверждению его самоидентичности,

которая может деформироваться и искажаться в процессе болезни.

Разьяснение может устранить неясность и провоцируемую ею тревогу.

Полезно привлекать такие приёмы, как обращение к больному по его

личному имени (имени-отчеству), опора на его «догоспитальный»

опыт – иными словами, любые способы привлечения внимания

пациента к его собственной личности, сохраняющей свою идентичность

независимо от наличия болезни. Следует отметить, что обращение по

фамилии, а тем более обезличенное «больной» – не

просто невежливо, но может быть и вредным для больного, неявным

образом подрывая его самоидентичность.

По мнению Голубева М.Н. лечащему врачу небесполезно владеть и

некоторыми приёмами прямого психотерапевтического воздействия на

болезненные ощущения. В первую очередь, к таковым относятся методы

косвенного внушения с опорой на получаемую больным медикаментозную

терапию. Например, чрезвычайно полезно «подкрепить»

воздействие назначаемого лекарства произнесённой с уверенной

авторитетной интонацией фразой вида: «После приёма этого

лекарства вы, Иван Иванович, скоро почувствуете, что боль отступает».

Во многих случаях для облегчения боли весьма эффективен следующий

приём: больного просят прикрыть глаза и представить себе тот цвет,

который, по его мнению соответствует его болевому ощущению. Затем

больного просят усилием воли плавно, постепенно изменить

представленный цвет на какой-либо другой (обычно контрастный –

красный на зелёный и т.п.) Вместе с изменением воображаемого цвета

снижается и острота переживания боли. Трансформировать можно не

только цвет, но и другие воображаемые характеристики того или иного

ощущения. При диффузных неострых болях также полезно использовать

методы релаксации [2, 3].

Трансформировать можно не

только цвет, но и другие воображаемые характеристики того или иного

ощущения. При диффузных неострых болях также полезно использовать

методы релаксации [2, 3].

Эмоциональная сторона ВКБ и её коррекция. Типичными

эмоциональными ответами на болезнь являются: депрессия

– стойкое снижение настроения, ведущее к понижению умственной и

двигательной активности, и тревога

– неясно опредмеченный или вовсе беспредметный страх,

направленный в будущее. Также нередко встречаются и специфические

страхи (фобии). Чаще же

всего эмоциональное состояние больного складывается из всех трёх

перечисленных вариантов в разных пропорциях. Приемы релаксации

(целенаправленного расслабления), оказывающие нормотимическое

(нормализующее настроение) и анксиолитическое (противотревожное)

воздействие могут быть рекомендованы лечащим врачом и не требуют от

него в применении специальной психотерапевтической подготовки. Большинство приёмов релаксации основаны на т.н. кататимии скелетной

мускулатуры – т.е. взаимозависимости между эмоциональным

состоянием и состоянием мышц (в первую очередь, мышечным тонусом).

Типичными примерами релаксационных

техник являются: аутогенная тренировка по Шульцу и прогрессивная

мышечная релаксация по Джекобсону. Непосредственным результатом

применения этих методик является временное вхождение пациента в т.н.

состояние релаксации. Отложенный же результат, как и у любой

релаксационной техники – общая нормализация настроения [2, 3].

Большинство приёмов релаксации основаны на т.н. кататимии скелетной

мускулатуры – т.е. взаимозависимости между эмоциональным

состоянием и состоянием мышц (в первую очередь, мышечным тонусом).

Типичными примерами релаксационных

техник являются: аутогенная тренировка по Шульцу и прогрессивная

мышечная релаксация по Джекобсону. Непосредственным результатом

применения этих методик является временное вхождение пациента в т.н.

состояние релаксации. Отложенный же результат, как и у любой

релаксационной техники – общая нормализация настроения [2, 3].

Интеллектуальная сторона ВКБ и ее коррекция. Интеллектуальная,

когнитивная сторона внутренней картины болезни имеет сложную

внутреннюю структуру, происходя из разнообразных источников:

рационализации больным своих болезненных ощущений на основе «наивной»

морфологии и физиологии, сведений о болезни, почерпнутых из

популярной литературы и устных сообщений знакомых, соседей по

больничной палате и т. п. (эти сообщения, в свою очередь, также могут

быть основаны как на литературных данных, так и на «наивной»

морфологии и физиологии), и, наконец, сообщений лечащего врача о

диагнозе и прогнозе заболевания (ятрогенная составляющая

рационально-информативной стороны ВКБ) [2, 3].

п. (эти сообщения, в свою очередь, также могут