Зимбардо тюремный эксперимент: Что такое Стэнфордский тюремный эксперимент и за что его критикуют

Что такое Стэнфордский тюремный эксперимент и за что его критикуют

Тренды

Телеканал

Газета

Pro

Инвестиции

РБК+

Новая экономика

Тренды

Недвижимость

Спорт

Стиль

Национальные проекты

Город

Крипто

Дискуссионный клуб

Исследования

Кредитные рейтинги

Франшизы

Спецпроекты СПб

Конференции СПб

Спецпроекты

Проверка контрагентов

РБК Библиотека

Подкасты

ESG-индекс

Политика

Экономика

Бизнес

Технологии и медиа

Финансы

РБК КомпанииРБК Life

Скрыть баннеры

Рубрики

РБК Тренды

Фото: Usplash

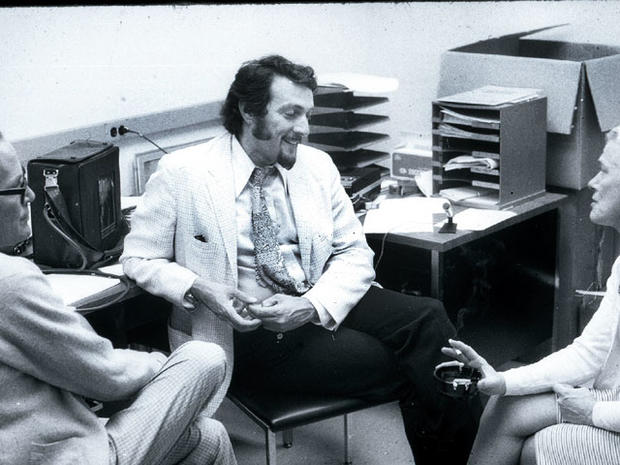

В 1971 году психолог Филипп Зимбардо решил доказать опытным путем, что внешние обстоятельства значительно влияют на поведение людей.

Подготовка и отбор добровольцев

Филипп Зимбардо хотел проверить, как во всех смыслах здоровые люди будут вести себя в жестких обстоятельствах. Для этого он с коллегами создал в подвале здания стэнфордского факультета психологии макет тюрьмы в натуральную величину. Затем из 70 студентов, желающих принять участие в эксперименте, он отобрал 24 добровольца. У них отсутствовали ярко выраженные психологические и физические проблемы, а также не было криминального опыта. Участникам обещали по $210 (с учетом инфляции сейчас эта сумма составила бы $1500) за двухнедельный эксперимент.

Обстановка внутри тюрьмы

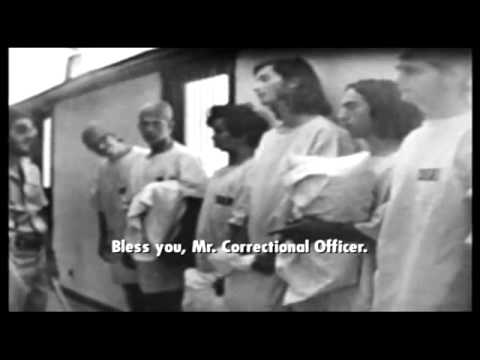

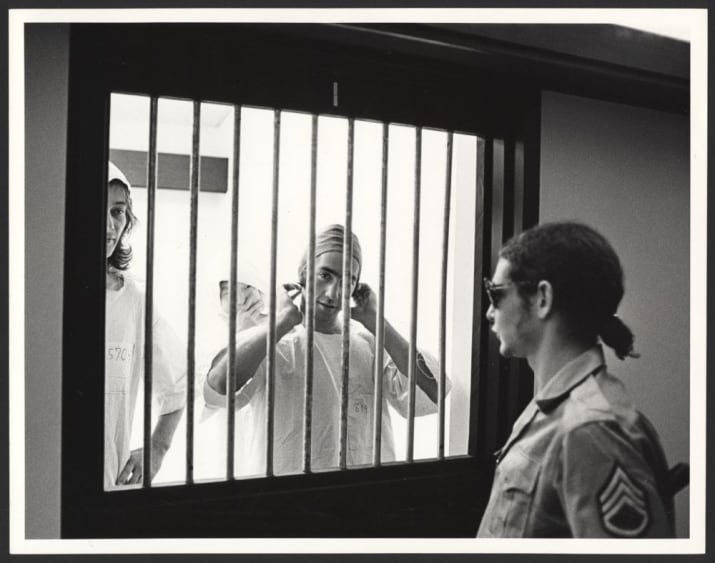

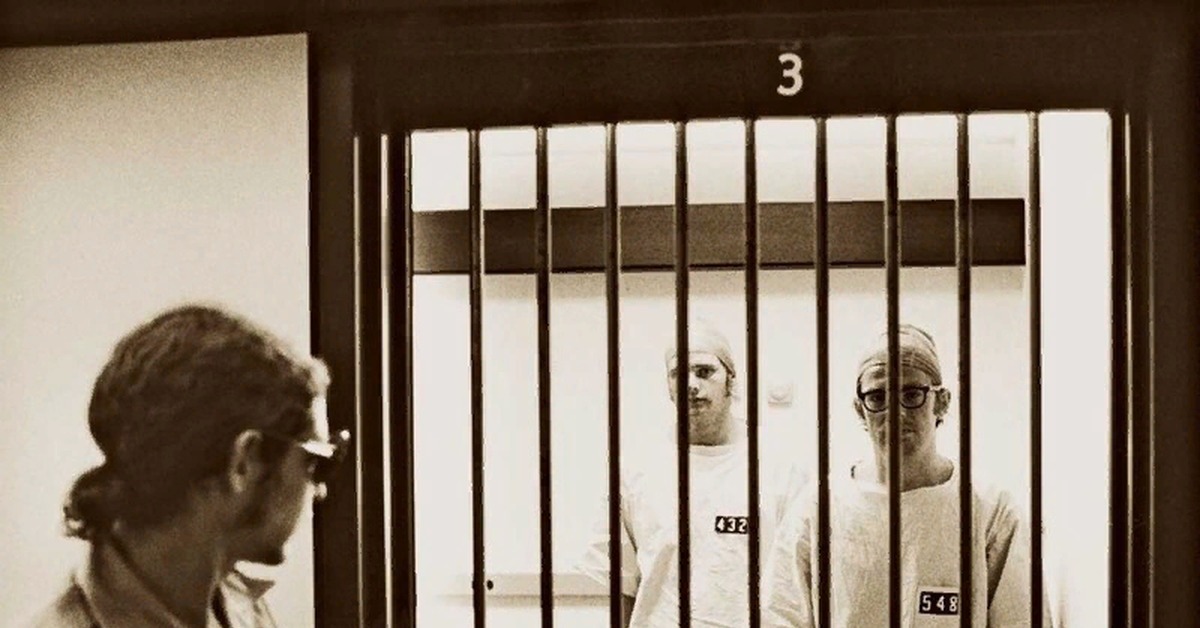

Макет тюрьмы включал в себя три камеры площадью 5 м2, каждая из которых вмещала три койки и трех «заключенных». Другие комнаты отводились для «надзирателей», а одна стала тюремным двором. 24 добровольца были случайным образом разделены на сторожей и узников. Последние должны были находиться в «тюрьме» в ходе всего эксперимента, а первые работали в отрядах из трех человек по восемь часов в день. После рабочего дня им можно было возвращаться домой и ждать следующей смены. Исследователи наблюдали за испытуемыми через систему скрытых камер и микрофонов.

После рабочего дня им можно было возвращаться домой и ждать следующей смены. Исследователи наблюдали за испытуемыми через систему скрытых камер и микрофонов.

Тревожные результаты

Хотя эксперимент должен был продолжаться в течение двух недель, Зимбардо с коллегами были вынуждены остановить его спустя шесть дней после начала. Причиной стало опасное поведении добровольцев:

- взаимодействие «заключенных» и «надзирателей» каждый раз было враждебным;

- «надзиратели» с каждым днем становились все агрессивнее и абьюзивнее, а у «заключенных» постепенно развивались пассивность и депрессивные синдромы;

- пятеро «заключенных» стали демонстрировать признаки тревожности, в том числе неконтролируемый плач, поэтому их отпустили еще раньше;

- сам Зимбардо, который участвовал в эксперименте в качестве начальника тюрьмы, перестал замечать насилие со стороны своих «подчиненных».

Популярность и неполноценность эксперимента

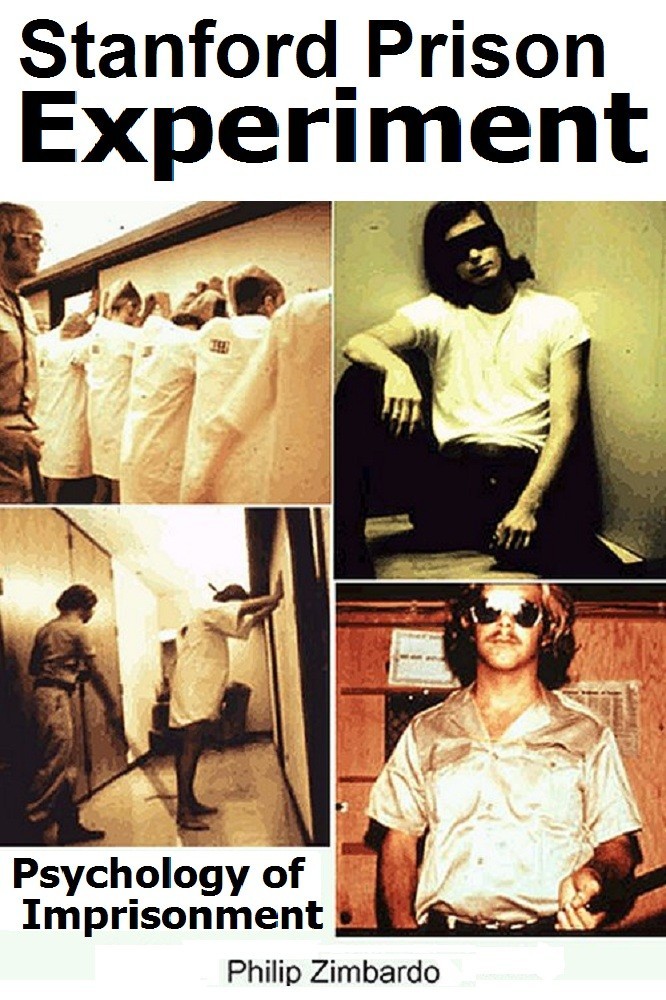

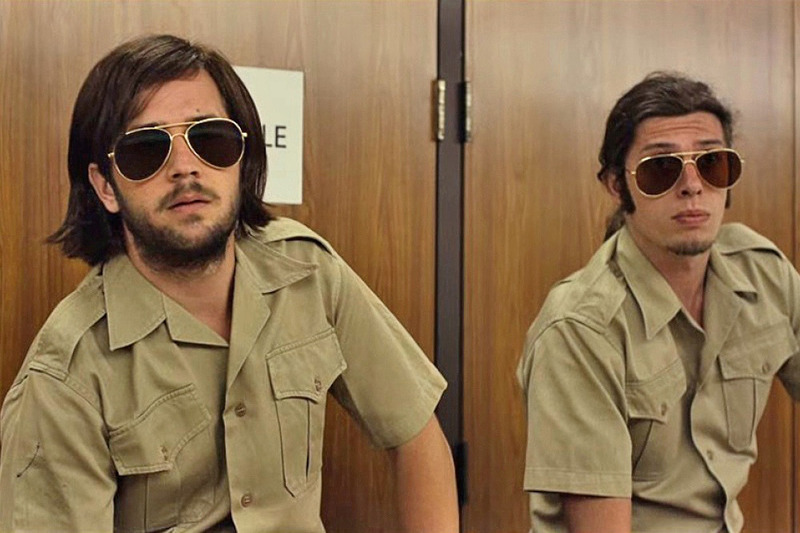

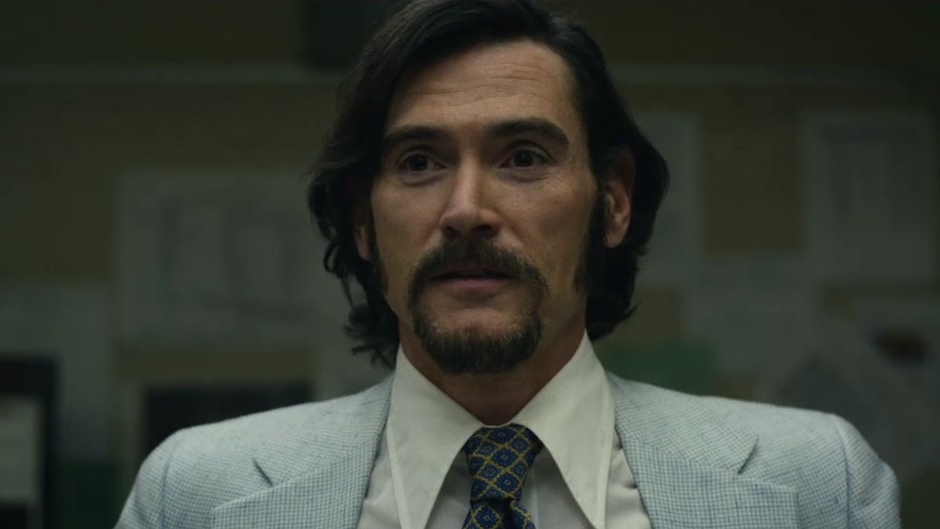

Стэнфордский тюремный эксперимент стал очень известным. По мнению Зимбардо, он продемонстрировал влияние аспектов внешнего мира на человеческое поведение. В 2015 году вышел одноименный фильм, который снискал любовь критиков и получил несколько наград в сфере независимого кино. Несмотря на это, в течение 50 лет после публикации результатов опыт многократно критиковался. Вот основные претензии.

По мнению Зимбардо, он продемонстрировал влияние аспектов внешнего мира на человеческое поведение. В 2015 году вышел одноименный фильм, который снискал любовь критиков и получил несколько наград в сфере независимого кино. Несмотря на это, в течение 50 лет после публикации результатов опыт многократно критиковался. Вот основные претензии.

Неэтичность

Этические претензии к эксперименту заключались в том, что его участники не были проинформированы о потенциальных последствиях, в том числе травмирующих для психики. Они также не давали согласия на аресты — «заключенных» Зимбардо приказал внезапно забрать из их домов.

Неполноценная выборка

Критики отмечали, что 24 человека — недостаточно для полноценного эксперимента. Более того, выборка была нерепрезентативной — участниками, в основном, были белые мужчины 20–25 лет из американских семей среднего класса. Из-за этого результаты нельзя применить к более широким слоям населения.

Прямой обман

В последнее десятилетие многие участники эксперимента начали давать интервью, в которых ставили под сомнение его методы, значимость и даже правдоподобность.

- один из участников признался, что сфальсифицировал нервный срыв, чтобы покинуть эксперимент пораньше, так как волновался из-за учебы и оценок;

- несколько участников признались, что намеренно меняли свое поведение, чтобы эксперимент состоялся;

- по некоторым свидетельствам, экспериментаторы намеренно подстегивали абьюзивное поведение «надзирателей».

Автор стоит на своем

В 2019 году в одном из самых крупных научных журналах о психологии American Psychologist вышел подробный разбор эксперимента, в котором его назвали «удивительно дефектным исследованием, которое должно было уйти в забвение как можно раньше». 87-летний Зимбардо на своем сайте ответил, что критика не подрывает основной результат его опыта: ситуативные особенности могут менять поведение людей как позитивным, так и негативным образом.

Обновлено 25.08.2022

Текст

Семен Башкиров

Как это устроено Исследования и доклады

Главное в тренде

Материалы по теме

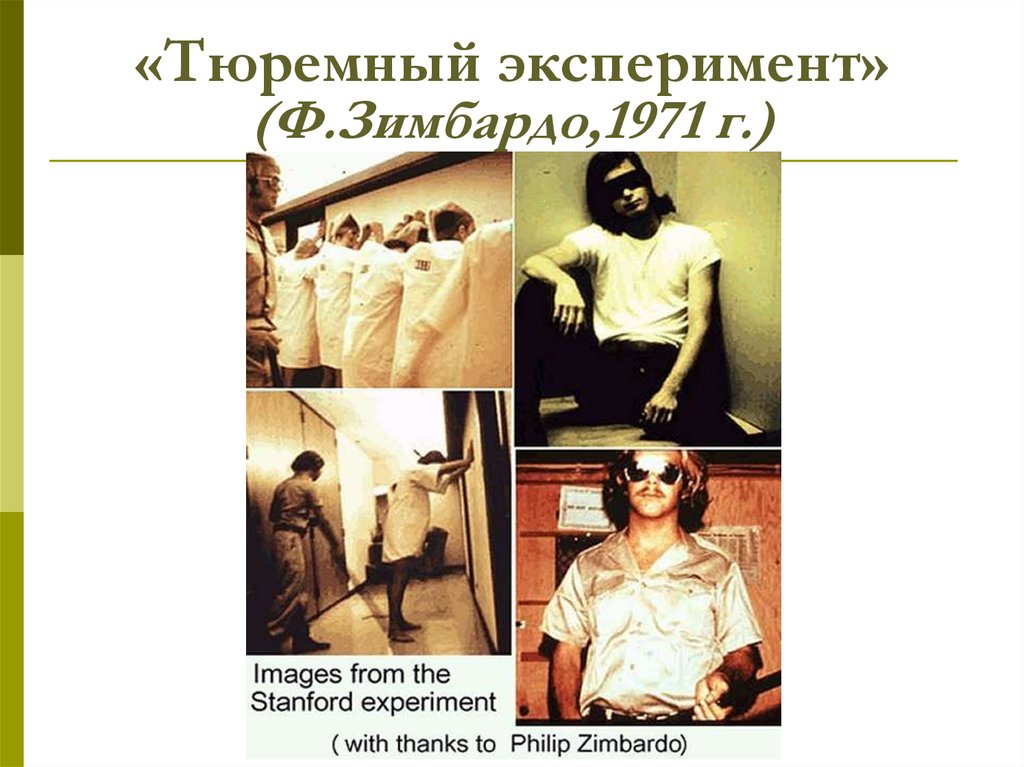

Стэнфордский тюремный эксперимент (1971) / Филипп Зимбардо

Одним из наиболее впечатляющих примеров того, какую власть могут иметь над людьми ситуация и социальные роли, является эксперимент по имитации тюрьмы, проведенный Ф. Зимбардо и его коллегами. В этой работе исследователи полностью воссоздали обстановку тюрьмы – как материальную, так и психологическую – и наблюдали за поведением людей, которые находились там почти неделю. Хотя участники эксперимента сначала воспринимали происходящее «понарошку», они вскоре погрузились в мощную ролевую реальность этой социальной среды. С группой обычных, здоровых и разумных индивидов произошла метаморфоза, превратившая их в жалких заключенных и надзирателей, развращенных патологическим влиянием власти. Эти силы были столь мощными, что эксперимент пришлось прекратить раньше запланированного срока (6 дней вместо 14).

Зимбардо и его коллегами. В этой работе исследователи полностью воссоздали обстановку тюрьмы – как материальную, так и психологическую – и наблюдали за поведением людей, которые находились там почти неделю. Хотя участники эксперимента сначала воспринимали происходящее «понарошку», они вскоре погрузились в мощную ролевую реальность этой социальной среды. С группой обычных, здоровых и разумных индивидов произошла метаморфоза, превратившая их в жалких заключенных и надзирателей, развращенных патологическим влиянием власти. Эти силы были столь мощными, что эксперимент пришлось прекратить раньше запланированного срока (6 дней вместо 14).

Хотя исследование было оплачено военно-морским флотом США для того, чтобы объяснить конфликты в его исправительных учреждениях и в морской пехоте, представленные результаты могут быть интересны и для рассмотрения проблемы узников концлагерей.

Этот эксперимент хорошо известен и вошел во многие учебники социальной психологии (см. например, Майерс (1999) и др.). О том, как сам автор представляет это исследование и его результаты – в издании «Практикум по социальной психологии», подготовленном Э. Пайнс, К. Маслач. Заметим, именно Кристина Маслач обратила внимание исследователей, что эксперимент вышел из-под контроля, и настояла на его досрочном завершении. Это исследование стало основой для нескольких художественных фильмов.

например, Майерс (1999) и др.). О том, как сам автор представляет это исследование и его результаты – в издании «Практикум по социальной психологии», подготовленном Э. Пайнс, К. Маслач. Заметим, именно Кристина Маслач обратила внимание исследователей, что эксперимент вышел из-под контроля, и настояла на его досрочном завершении. Это исследование стало основой для нескольких художественных фильмов.

Как заметил автор, «кажется разумным заключить, что в поединке между хорошими людьми и порочной ситуацией победила ситуация. Индивиды, тщательно подобранные по критериям нормальности, здравомыслия и однородности их личностных черт, через несколько дней стали действовать таким образом, что вне данного контекста их поведение было бы сочтено аномальным, безумным, невротическим, психопатическим и садистским».

В тюрьме сложилась угрожающе патологическая обстановка: со стороны надзирателей это проявлялось в жестокости и злоупотреблениях властью, со стороны заключенных – в стойких проявлениях приобретенной в тюрьме беспомощности.

Почти все, о чем разговаривали заключенные (90%), было непосредственно связано с тюремными условиями, пищей, правами, наказаниями, тревогами и жалобами. Таким образом, даже когда заключенные были одни и не участвовали в унизительных столкновениях с надзирателями, они тем не менее сохраняли иллюзию тюремного заключения, разговаривая о нем, а не о своей прошлой или будущей жизни.

Уровень вербальной и физической агрессии надзирателей постоянно повышался. Примерно одна треть надзирателей систематически проявляли агрессивность и настолько деградировали, что их поведение можно было назвать садистским.

Как отмечает автор, эта тюрьма стала не только источником страданий, но и источником новых знаний. После изучения собранных данных: просмотра видеозаписей, прослушивания аудиозаписей, анализа интервью, дневников, анкет и записей наблюдений – были сделаны выводы, которые имеют отношение к темам власти, времени, обезличенности и к правилам…

После изучения собранных данных: просмотра видеозаписей, прослушивания аудиозаписей, анализа интервью, дневников, анкет и записей наблюдений – были сделаны выводы, которые имеют отношение к темам власти, времени, обезличенности и к правилам…

Власть

В имитированной тюрьме власть была главным фактором, от которого зависели все и вся. Постепенно власть начали использовать не для достижения какой-нибудь конкретной цели, а в качестве политической декларации о необходимости признания и принятия существующего положения пещей

Время

Из-за бесконечной рутины и однообразной повседневной деятельности начинает казаться, что время идет по кругу. Не имеет значения, кто ты, кем ты был и даже кем ты станешь. Главное – это насколько ты защищен и какой властью обладаешь сейчас. В атмосфере, где первостепенное значение приобретает выживание, будущее становится непозволительной роскошью. Точно так же опасно слишком часто возвращаться мыслями в прошлое – если оно вызывает ностальгию, то вы не захотите возвращаться в уродливое настоящее или потеряете бдительность и окажетесь неподготовленными к нападкам, которые возможны в любой момент.

Обезличенность

Условия, которые снижают чувство собственной уникальности человека и лишают его индивидуальности, порождают антисоциальное поведение, например агрессию, вандализм, воровство, мошенничество, грубость, а также равнодушие к другим людям… И наоборот, просоциальному поведению способствуют такие факторы среды или межличностные условия, которые усиливают у человека чувство социального признания и самоидентичности. В ответ на ощущение, что тебя никто не знает и знать не хочет, возникает нежелание замечать других людей или заботиться о них.

В тюрьмах предусмотрены специальные меры для достижения максимума обезличенности:

- форменная одежда, по которой можно отличить заключенных от надзирателей;

- фамилии заменены номерами;

- бритье голов у новых заключенных;

- стандартная пища в стандартной посуде, которую едят в установленное время;

- ограничение количества личных вещей и деталей личного характера в камере (прибавим к этому неожиданные обыски заключенных и их камер).

Поскольку в этом мире заключенному почти ничего не принадлежит, то защита всего «своего» становится жизненной потребностью.

В тюрьме сведена к минимуму возможность уединиться: заключенный всегда на виду. Им приходится психологически обособляться, создавать себе личную жизнь в мечтах или фантазиях, чтобы уединиться в толпе или быть невидимыми.

Минимум сенсорной информации приводит к притуплению чувств.

Наиболее деструктивный фактор тюремной дегуманизации – лишение человека свободы выбора. Люди пассивно обрабатывают поступающую из внешней среды информацию, постепенно теряют способность к самоуправлению, а также способность изменять последствия воздействия враждебных внешних сил. Систематически лишая узников возможности даже самого мелкого выбора, тюрьма опошляет и делает бессмысленной их жизнь.

Правила

«Если вы будете выполнять все эти правила, то мы с вами отлично поладим». Если же не будете, то в последнем правиле всегда сказан как вы будете наказаны.

Обратим внимание на последствия подчинения правилам и их нарушения. Поскольку правила – это формулировки, описывающие ожидаемое поведение или нормы стандартного поведения, подчиняясь правилам, человек просто делает то, что от него ожидают, — и его поведение остается незамеченным. Таким образом, складывается парадоксальная ситуация – чем больше существует правил, определяющих поведение, и чем точнее человек выполняет все правила, тем реже случаи, когда он получает положительное подкрепление.

Поскольку от людей ожидают соблюдения правил, то оно не вознаграждается. Однако нарушение правил всегда бывает замечено и сопровождается наказанием. На самом деле единственный надежный способ проверить строгость контроля за соблюдением правил в новой ситуации – это нарушить правило и посмотреть, последует ли за этим наказание.

Правила с удивительным коварством настолько глубоко укореняются в нашем социальном программировании, что в течение всей жизни продолжают влиять на наше поведение в ситуациях, которые лишь отдаленно напоминают исходную. В некоторых случаях соблюдение правила может даже оказаться контрпродуктивным или антисоциальным, потому что внимание будет приковано к тем аспектам ситуации, которые связаны с соблюдением правила, а принципиальный характер ситуации будет недопонят.

В некоторых случаях соблюдение правила может даже оказаться контрпродуктивным или антисоциальным, потому что внимание будет приковано к тем аспектам ситуации, которые связаны с соблюдением правила, а принципиальный характер ситуации будет недопонят.

Один из испытуемых – заключенный N 416 – устроил бунт, заметим, что его сокамерники не поддержали. Впоследствии этот человек стал тюремным психологом. Эксперимент был закончен раньше времени благодаря вмешательству невесты доктора Зимбардо – Кристине Маслач (недавней выпускницы Стенфорда, преподавателя) – она зашла посмотреть на эти «чудеса»:

«Некоторое время спустя, по дороге из университета Фил спросил меня, что я думаю обо всём этом. Он ожидал, что я произнесу какую-то восторженную высоконаучную тираду, однако вместо этого я разревелась (хотя обычно я очень сдержанный человек) и сказала: «То, что вы делаете с этими ребятами – это ужасно и бесчеловечно!»… Вспоминая, спустя годы, об этом дне, я часто спрашивала себя – почему моя реакция была не такая, как у всех. Я думаю, причин тому было две: во-первых, я была совершенно посторонним человеком. Для меня просто не было никакой «роли», и у меня не было никакой личной заинтересованности в результатах этого эксперимента. Спрашивая себя – а смогла ли я поступить так же, если бы я была не молодым профессором, а студенткой, и мое будущее зависело бы от рекомендации д-ра Зимбардо? Смогла ли бы я так поступить, если бы это был «мой» эксперимент? Мне хотелось бы думать, что – смогла бы, но, честно сказать – я не знаю. И второе – я не присутствовала там постоянно, я не имела, не чувствовала, как день за днем ситуация накаляется, я не привыкала к ней. Поэтому для них всё было вроде как по старому, все было «как всегда», всё было нормально, я же сразу увидела и поняла – дурдом. Кроме того, чтобы я стала делать, если бы Фил меня не послушал?».

Я думаю, причин тому было две: во-первых, я была совершенно посторонним человеком. Для меня просто не было никакой «роли», и у меня не было никакой личной заинтересованности в результатах этого эксперимента. Спрашивая себя – а смогла ли я поступить так же, если бы я была не молодым профессором, а студенткой, и мое будущее зависело бы от рекомендации д-ра Зимбардо? Смогла ли бы я так поступить, если бы это был «мой» эксперимент? Мне хотелось бы думать, что – смогла бы, но, честно сказать – я не знаю. И второе – я не присутствовала там постоянно, я не имела, не чувствовала, как день за днем ситуация накаляется, я не привыкала к ней. Поэтому для них всё было вроде как по старому, все было «как всегда», всё было нормально, я же сразу увидела и поняла – дурдом. Кроме того, чтобы я стала делать, если бы Фил меня не послушал?».

Итак, мы видим, что в жестко и жестоко структурированном мире, в котором все определено: пространство, время, правила – непросто было сохранить жизнь и человеческое достоинство. Но есть люди, которые могут и смеют идти против течения. В годы войны они активно, сознательно и целеустремленно боролись за жизнь и свободу: местные жители как могли помогали военнопленным и партизанам, партизаны и подпольщики делали все, чтобы предотвратить массовый угон людей в рабство, сами военнопленные и узники лагерей искали возможность бежать, а некоторые из них становились участниками движения Сопротивления на Западе.

Но есть люди, которые могут и смеют идти против течения. В годы войны они активно, сознательно и целеустремленно боролись за жизнь и свободу: местные жители как могли помогали военнопленным и партизанам, партизаны и подпольщики делали все, чтобы предотвратить массовый угон людей в рабство, сами военнопленные и узники лагерей искали возможность бежать, а некоторые из них становились участниками движения Сопротивления на Западе.

***

Бениш, Г. Что делает из людей преступников? / Г. Бениш, Р. Лейк, К. Вигрефе // ГЕО / GEO. — 2009. — N 5. — С. 110-124. — фото.

Зимбардо, Ф. Стэнфордский тюремный эксперимент [Электронный ресурс] // Psychology OnLine.Net, 1999-2013. – Режим доступа: http://www.psychology-online.net/.

Зимбардо, Ф. Эффект Люцифера : [фрагмент книги] // Esquire. – 2013. – 22 февр. / Фэшн Пресс, 2005-2013. – Режим доступа: http://esquire.ru/.

Зимбардо, Ф. Зимбардо об эксперименте в тюрьме [Видео]. – Режим доступа: http://www. youtube.com/watch?v=FyYVXxJKmPA.

youtube.com/watch?v=FyYVXxJKmPA.

Майерс, Д. Социальная психология : пер. с англ. — СПб. : Питер, 1999. — 684 с. : ил. — (Мастера психологии). — Глоссарий: с. 673-682.

Пайнс, Э. Практикум по социальной психологии / Э. Пайнс, К. Маслач. — 4-е междунар. изд. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2000. — 522 с. : ил. — (Практикум по психологии). — Библиогр. в конце гл.

Стэнфордский тюремный эксперимент / Ф. Д. Зимбардо. – С. 296-320.

Stanford Prison Experiment / Philip G. Zimbardo, 1999-2013. – Режим доступа: http://www.prisonexp.org/.

Philip G. Zimbardo: Professor Emeritus of Psychology, Stanford University [Электронный ресурс] . – Режим доступа: http://www.zimbardo.com/.

Учебные заведения для мальчиков и юношей в Пскове начала XX века

Часть II. Кадеты, реалисты, будущие учителя Продолжаем тему «Учебные заведения для мальчиков и юношей в Пскове начала XX века». В первой части рассказывается про семинаристов и гимназистов, во второй -…

Кадеты, реалисты, будущие учителя Продолжаем тему «Учебные заведения для мальчиков и юношей в Пскове начала XX века». В первой части рассказывается про семинаристов и гимназистов, во второй -…

Учебные заведения для мальчиков и юношей в Пскове начала XX века

Часть I. Семинаристы, гимназисты Псков — один из самых древних и красивых городов России, которому более 1100 лет. В нём много архитектурных, исторических и природных памятников. Здесь же находились одни…

Княжнин Яков Борисович

(3 (14) октября 1740 (1742) – 14 (25) января 1791) Яков Княжнин — русский драматург, поэт – ярчайший деятель русского классицизма. Родился в Пскове в дворянской семье. Отец Якова Борисовича,. ..

..

Назарова Клавдия Ивановна

(1 октября 1918 (1920) — 12 декабря 1942) Герой Советского Союза, руководитель подпольной комсомольской организации г. Острова Представляем материал, подготовленный к годовщине со дня рождения Клавы Назаровой — «Скорей умрем, чем…

Паралимпийские игры

Шилов Сергей Валентинович — родился 1 октября 1970 года в городе Пскове — российский лыжник, шестикратный чемпион Паралимпийских игр, семикратный чемпион мира по лыжным гонкам, четырёхкратный чемпион Европы, двукратный обладатель Кубка…

Кононов Геннадий Владимирович

Кононов Геннадий Владимирович родился в Пыталово 30 сентября 1959 года. Он стал пронзительным голосом своего времени, его стихи смело и вольно говорят нам о том, насколько беспощаден и прекрасен мир в своей…

Он стал пронзительным голосом своего времени, его стихи смело и вольно говорят нам о том, насколько беспощаден и прекрасен мир в своей…

Курбатов Валентин Яковлевич

Писатель, литературный критик, лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства (2019 год). 29 сентября 2022 года Валентину Яковлевичу исполнилось бы 83 года. Его жизнь неожиданно оборвалась 6 марта…

«В ожившем стремительном Пскове Эпохи я слышу дыханье» — Надежда Павлович

17 [29] сентября 1895 – 3 марта 1980 Поэт, переводчик, критик, Надежда Павлович выросла в семье юриста. Детские годы провела в Латвии, где ее отец служил мировым судьей. С 1905…

Пушкин и Рылеев: переписка 1825 год

29 сентября 2022 года исполнилось 227 лет со дня рождения Кондратия Федоровича Рылеева (1795-1826), русского поэта, одного из руководителей декабрьского восстания 1825 года. Творческая жизнь Кондратия Рылеева, одного из самых…

Творческая жизнь Кондратия Рылеева, одного из самых…

Учебные заведения для девочек в Пскове начала ХХ века

Псков — один из самых древних и красивых городов России, которому более 1100 лет. В нём много архитектурных, исторических и природных памятников. Здесь же находились одни из старейших учебных заведений…

Ольга Сергеева – вольная песня Усвятской земли

27 сентября 1922 года – 8 декабря 2002 года Исполнительнице народных песен, самой известной песнехорке Псковщины в 2022 году — 100 лет со дня рождения. Но сколько бы вы ко…

27 сентября – во Всемирный день туризма – предлагаем путешествие с книгой по Древнему Пскову

Путешествие – это особый способ знакомства с местностью и познания окружающего мира. Туристы получают новые эмоции и впечатления, знакомясь с природными и историко–культурными достопримечательностями. В каждой стране есть свои уникальные…

Туристы получают новые эмоции и впечатления, знакомясь с природными и историко–культурными достопримечательностями. В каждой стране есть свои уникальные…

Гроздилов Григорий Павлович

24 сентября 2022 года — 117 лет со дня рождения Григория Павловича Гроздилова (24 сентября 1905, Ростов-на-Дону – 16 сентября 1962, Ленинград ), археолога, основателя Псковской экспедиции Государственного Эрмитажа.

Алексеев Олег Алексеевич

Олег Алексеевич Алексеев родился в деревне Владимирец Островского района Псковской области 23 сентября 1934 г. С детства ему был дарован редкий талант – очень тонко прочувствовать самобытность, красоту и героическое прошлое…

Невский Евгений Алексеевич

(23 сентября 1954 года – 15 августа 2005 года) Евгений Алексеевич Невский (Кабанов) родился в городе Новосокольники в семье железнодорожника. С 1960 года жил в городе Великие Луки. Закончил великолукскую…

С 1960 года жил в городе Великие Луки. Закончил великолукскую…

Зиновий Гердт: «Мне повезло, я из небесного места на земле – я из Себежа!»

21 сентября (8 ст. ст.) 1916 года родился Зиновий Гердт. В Себеже, в еврейской семье. В детстве его звали Храпинович Залман Афроимович. Отец Зиновия, Ефроим, был замечательным человеком, ортодоксальный еврей….

Псковская судная грамота

История церкви Псковского края

То был век богатырей : псковичи — участники войны 1812 года

История народного образования Псковского края

Кино и Псковский край

Русская историческая география

Природа Псковской области

Княгиня Ольга

- Псковская судная грамота

- История церкви Псковского края

- То был век богатырей : псковичи — участники войны 1812 года

- История народного образования Псковского края

- Кино и Псковский край

- Русская историческая география

- Природа Псковской области

- Княгиня Ольга

Священный холм

С горы Снятной – на гору Соколиха

Святогорский монастырь

Псково-Печерский монастырь

Будник – родина князя Владимира

Псков на страницах книги В.

А. Каверина «Два капитана»

А. Каверина «Два капитана»«Тщанием генерал-аншефа Бороздина»: имение Ладино и церковь Воскресения

Выбуты. Псков. Ольгинские места.

Псковская земля в дневниках секретаря Стефана Батория

По псковским бастионам Петра I

Пушкинский заповедник

Гдовский музей истории края

Хлеб и вода пустынника Мардария

Мемориал на могиле Неизвестного солдата (Псков)

Монумент в память о Ледовом побоище

Дом Брылкина (Губернский почтамт) —.

..

..25 января 2018

«Псковские пятницы» 2018 года будут…

16 февраля 2018

Полицейская управа (дом бывшего полицейского…

01 марта 2018

Дом купца Курбатова (дом Софьи…

15 марта 2018

Дом Тропина. Псков, улица Советская,…

12 апреля 2018

Псковская Мариинская государственная женская гимназия,.

..

..26 апреля 2018

Дом предводителя дворянства, улица Советская,…

10 мая 2018

Дом Лавриновского, улица Детская, 2

24 мая 2018

Духовное мужское училище Кирилла и…

07 июня 2018

«Псковские пятницы»: карта маршрута

21 июня 2018

Псковская духовная семинария.

Улица Советская,…

Улица Советская,…20 сентября 2018

Доходный дом Викенгейзера, Октябрьский проспект,…

03 октября 2018

Доходный жилой дом Епифанова, улица…

16 октября 2018

Дом Дворянского собрания, улица Советская,…

01 ноября 2018

Дом Брылкиной, улица Советская, 33

15 ноября 2018

Маршрут экскурсии по улице Великолуцкой

06 декабря 2018

Псковская губернская мужская гимназия.

Улица…

Улица…25 декабря 2018

Земский банк, Октябрьский проспект, дом…

25 января 2019

Дом Белова (Клюге), Октябрьский проспект,…

14 февраля 2019

Дом жилой доходный Сафьянщикова, Октябрьский…

28 февраля 2019

Женская прогимназия и богадельня при…

21 марта 2019

Псковская земская управа, улица Гоголя,.

..

..04 апреля 2019

Очень важный перекресток

11 апреля 2019

Народный дом (драматический театр) им….

25 апреля 2019

Псковский кадетский корпус, улица Некрасова,…

22 мая 2019

Дом Гессе, Октябрьский проспект, 12

20 сентября 2019

Главная набережная Пскова

03 октября 2019

Двор купца Андреева, улица Олега.

..

..10 октября 2019

Дома Гельдта

24 октября 2019

Дом Гельдта, Октябрьский проспект, 22

31 октября 2019

Дом Капгер, улица Некрасова, 12

21 ноября 2019

Дом Cвободы, Марксистский Дискуссионный Клуб

26 ноября 2019

Дом Валуева (Губернаторский дом), Октябрьский.

..

..10 декабря 2019

По маршрутам «Псковских пятниц»

27 декабря 2019

Дом Кербера, Октябрьский проспект 30А

06 февраля 2020

Дом Поташева, Октябрьский проспект, 32

11 марта 2020

Городской банк и центральный универмаг

24 марта 2020

Дом Ильяшева, Октябрьский проспект, 46

08 апреля 2020

Псков Герарда Станкевича

03 июня 2020

Банк Государственный Российской Империи.

Псковское…

Псковское…29 марта 2018

Дом Станкевича, Октябрьский проспект, 42

22 мая 2020

Стэнфордский тюремный эксперимент Зимбардо — Блог о счастье — LiveJournal

В конце марта в издательстве «Альпина Нон-фикшн» выходит книга Филипа Зимбардо «Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злодеев»Возможно, Вы слышали о “Стэнфордском тюремном эксперименте”. Если нет – читайте! Удивительный факт о том, ЧТО происходит со ЗДОРОВЫМИ людьми, которые всего навсего попадают в непривычные условия. Этот шикарный эксперимент представляет собой психологическое исследование реакции человека на ограничение свободы, на условия тюремной жизни и на влияние навязанной социальной роли на поведение.

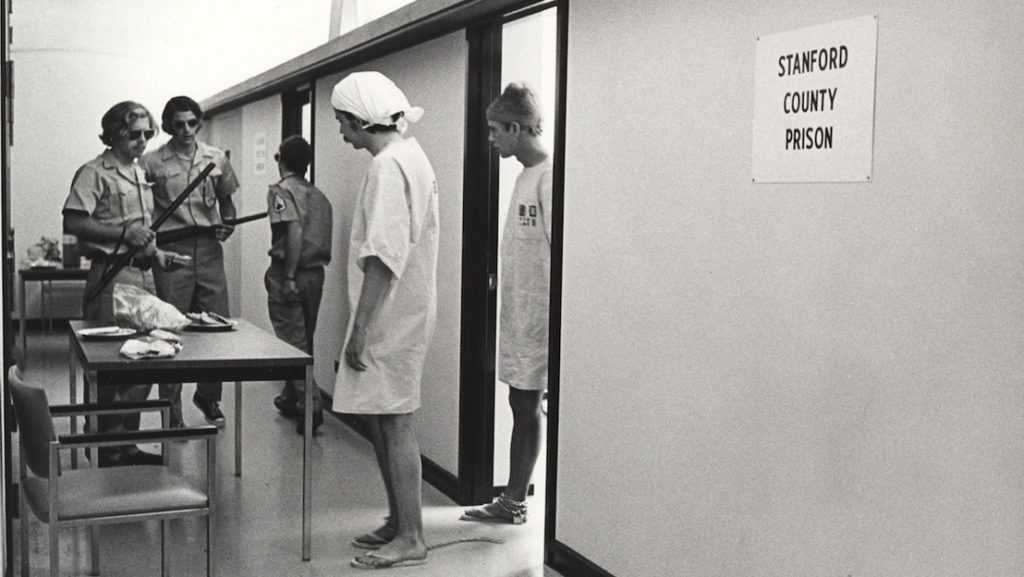

Итак, чтобы лучше понять влияние тюремных условий «как таковых» в 1971 году факультетом психологии Стэнфордского университета – крупнейшего гуманитарного университета США, – был проведен эксперимент, в ходе которого двадцать специально отобранных самых «средних» и «нормальных» добровольцев 25-30 лет были помещены в искусственно созданные тюремные условия. Под «тюрьму» был переоборудован один из небольших коридоров Университета. Задачей являлось не создание точной копии тюрьмы, но создание условий, достаточно достоверно передающих атмосферу этого учреждения.

Под «тюрьму» был переоборудован один из небольших коридоров Университета. Задачей являлось не создание точной копии тюрьмы, но создание условий, достаточно достоверно передающих атмосферу этого учреждения.

Описание эксперимента

На помещенное в местной газете объявление, приглашающее мужчин средних лет принять участие в двухнедельном тюремном эксперименте за $15 в день (вознаграждение выплачивается в конце), откликнулись 75 добровольцев. После серии психологических тестов, анализа автобиографий и собеседования с профессором Зимбардо и его ассистентом – руководителями эксперимента, были отобраны 20 человек. Это были люди, у которых не было выявлено ни малейших отклонений от «нормы» (никакой повышенной тревожности, агрессивности, мнительности), как правило – представители среднего класса, наиболее взрослые и здоровые как физически, так и психически. У них не было никаких связей с полицией и им специально ничего предварительно не рассказывали ни о жизни заключенных, ни о методах работы надсмотрщиков, чтобы устранить всякую «предрасположенность». По этой же причине среди отобранных не было знакомых друг-другу людей. Всё должно было быть просто и «естественно». Также просто – путем подкидывания монетки – были распределены роли – кому быть заключенным, а кому – надсмотрщиком.

По этой же причине среди отобранных не было знакомых друг-другу людей. Всё должно было быть просто и «естественно». Также просто – путем подкидывания монетки – были распределены роли – кому быть заключенным, а кому – надсмотрщиком.

Чтобы помочь надсмотрщикам войти в роль, их попросили помочь с дооборудованием коридора. Из него была вынесена вся мебель, в кабинетах деревянные двери были заменены на стальные решетки, маленький туалет без света приспособлен под «одиночку», две комнаты были также отведены охране и «начальнику тюрьмы» – профессору Зимбардо. В камерах не было окон, не было иной мебели, кроме матрасов, простыней, подушек для трех заключенных. Иметь личные вещи запрещалось. Охранники были уверены, что внимание психологов будет сосредоточено на заключенных, однако на самом деле записывающие видео и аудио устройства были вмонтированы не только в стены камер, но и в комнате охраны. Охране была выдана униформа цвета хаки, темные очки – исключающие возможности зрительного контакта с заключенными и резиновая дубинка. Все эти атрибуты имели психологический характер – подчеркнуть властность и дистанциировать охранников от заключенных. Применение физической силы правилами эксперимента запрещалось. Охранники были разделены на 3 смены по 8 часов (1 – в запасе), в остальное время они вели свою обычную жизнь.

Все эти атрибуты имели психологический характер – подчеркнуть властность и дистанциировать охранников от заключенных. Применение физической силы правилами эксперимента запрещалось. Охранники были разделены на 3 смены по 8 часов (1 – в запасе), в остальное время они вели свою обычную жизнь.

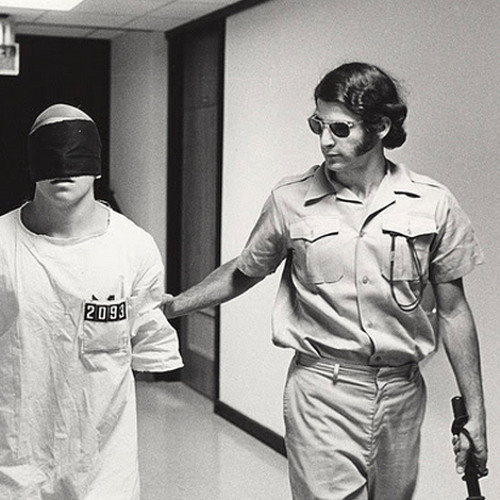

Заключенных попросили в субботу быть дома. В эту субботу они были арестованы настоящим нарядом полиции, им надели наручники, совершенно серьезно объяснили, что они обвиняются в вооруженном ограблении и, под удивленные взгляды соседей, запихнули в машину и отвезли в участок. Там на них завели дело, сняли отпечатки пальцев и поместили в камеру. При этом никто не говорил, что их арест связан с участием в каком-то эксперименте. Всё было вполне натурально. После этого их с завязанными глазами транспортировали в «Стэнфордскую тюрьму». Как уже говорилось, этот коридор факультета психологии не являлся точной копией тюрьмы, однако он являлся вполне действенной моделью, воссоздающей тюремную атмосферу. Участники эксперимента должны были себя чувствовать именно заключенными, а не просто участниками эксперимента. Среди наиболее важных моментов были выделены и воссозданы следующие:

Среди наиболее важных моментов были выделены и воссозданы следующие:

Деиндивидуализация, обезличивание. Тот, кто ещё вчера был уникальной личностью, выделявшейся своими характерными особенностями, как внешне, так и внутренне, попадая в тюрьму теряет свою индивидуальность, становится просто “заключенный номер такой-то”.

Ту же самую процедуру проходят и новобранцы в армии. Как было установлено в ряде экспериментов, конечной целью использования военной формы является именно изменение психологии. “Рядовой такой-то” намного агрессивней, чем “Иванов Петр Евгеньевич”, и ему психологически намного легче проявлять жестокость по отношению к столь же обезличенному “солдату” вражеской армии. Цель формы – именно снятие психологических барьеров в отношении жестокости. Быть жестоким с человеком, которого ты воспринимаешь как человека – очень тяжело, быть жестоким с “номером таким-то” намного психологически проще. В этой связи форма как заключенных, так и охранников играет важную роль. Ту же цель преследовали нашитые на груди и на спине номера заключенных. Охранники обращались к заключенным только по их номерам.

Ту же цель преследовали нашитые на груди и на спине номера заключенных. Охранники обращались к заключенным только по их номерам.

Демаскулинизация. Мужчине присуще черты мужественности, твердости, стойкости, смелости и агрессивности, решимости и решительности. Естественно, эти черты характера представляют ряд весьма существенных неудобств для надсмотрщиков, которым нужны именно “мягкие, податливые, уступчивые, робкие, нерешительные, легко управляемые”, короче – покорные и послушные заключенные. Всё, что так или иначе связано с мужественностью, с силой, властью – находится исключительно во власти надсмотрщиков (имеющих как атрибут – дубинку). Демаскулинизация заключенных в данном случае выразилась в том, что их заставили носить женский чулок на голове, лишили возможности носить белье и одели в коротенькие халатики, отчего они сразу стали чувствовать себя “не в своей тарелке”, и вся их осанка и движения стали напоминать женские, движения утратили решительность и стремительность. Это также дало возможность охране обращаться к заключенным “милашка”, “малышка” и т.п.

Это также дало возможность охране обращаться к заключенным “милашка”, “малышка” и т.п.

Подавление, угнетение. На правой щиколотке заключенных была цепь с замком, которая никогда не снималась. Слабая боль и постоянное неудобство от этой цепи должны были быть постоянным напоминанием заключенному, что он находится во враждебной ему атмосфере тюрьмы. Даже когда заключенный спал, одно неловкое движение – и цепь на правой щиколотке больно ударялась о левую, что не позволяло заключенному забыть, где он даже во сне.

Унижение. Каждый заключенный систематически обыскивался, и их заставляли раздеваться, чтобы быть опрысканными антибактериальным спреем, якобы потому что мы были уверены в их вшивости и микробности. (При этом мыться было нельзя и скоро в тюрьме появился устойчивый, неприятный запах пота.)

В 2:30 заключенные были разбужены резким звонком на свою первую “поверку”. Первоначальной целью поверок являлось ознакомление заключенных со своими номерами. Первая поверка прошла за 10 минут, заключенные не восприняли её серьезно, шутили. Охранники тоже ещё не вошли в роль и не знали, как им проявлять свою власть. Однако по сути эти поверки предоставляли возможность охране проявить, поупражняться в контроле над заключенными. Со временем их продолжительность стала возрастать и к концу эксперимента достигла 3 часов. За малейший знак неуважительного отношения к охране, непослушание или просто так заключенных заставляли отжиматься. Охрана обращалась к заключенным либо по номеру, либо “эй, ты”, либо используя какую-либо унизительную кличку и, главным образом, для того, чтобы показать свою власть.

Первая поверка прошла за 10 минут, заключенные не восприняли её серьезно, шутили. Охранники тоже ещё не вошли в роль и не знали, как им проявлять свою власть. Однако по сути эти поверки предоставляли возможность охране проявить, поупражняться в контроле над заключенными. Со временем их продолжительность стала возрастать и к концу эксперимента достигла 3 часов. За малейший знак неуважительного отношения к охране, непослушание или просто так заключенных заставляли отжиматься. Охрана обращалась к заключенным либо по номеру, либо “эй, ты”, либо используя какую-либо унизительную кличку и, главным образом, для того, чтобы показать свою власть.

Результаты.

Эксперимент вышел из-под контроля НА ВТОРОЙ ДЕНЬ и БЫЛ ПРЕКРАЩЕН на ШЕСТОЙ ДЕНЬ!

Заключенные испытывали садистское и оскорбительное обращение со стороны охранников, и к концу у многих из них наблюдалось сильное эмоциональное расстройство.

После сравнительно спокойного первого дня на второй день вспыхнул бунт. Охранники добровольно вышли на сверхурочную работу и без руководства со стороны исследователей подавляли мятеж, при этом нападали на заключенных с огнетушителями. После этого инцидента охранники пытались разделять заключенных и стравливать их друг с другом, выбрав «хороший» и «плохой» корпусы, и заставляли заключенных думать, что в их рядах есть «информаторы». Эти меры возымели значительный эффект, и в дальнейшем возмущений крупного масштаба не происходило. Согласно консультантам Зимбардо — бывшим заключенным, эта тактика была подобна используемой в настоящих американских тюрьмах.

Охранники добровольно вышли на сверхурочную работу и без руководства со стороны исследователей подавляли мятеж, при этом нападали на заключенных с огнетушителями. После этого инцидента охранники пытались разделять заключенных и стравливать их друг с другом, выбрав «хороший» и «плохой» корпусы, и заставляли заключенных думать, что в их рядах есть «информаторы». Эти меры возымели значительный эффект, и в дальнейшем возмущений крупного масштаба не происходило. Согласно консультантам Зимбардо — бывшим заключенным, эта тактика была подобна используемой в настоящих американских тюрьмах.

Подсчеты заключенных, которые изначально были задуманы для того, чтобы помочь им привыкнуть к идентификационным номерам, превратились в часовые испытания, в ходе которых охранники изводили заключенных и подвергали физическим наказаниям, в частности заставляли подолгу совершать физические упражнения.

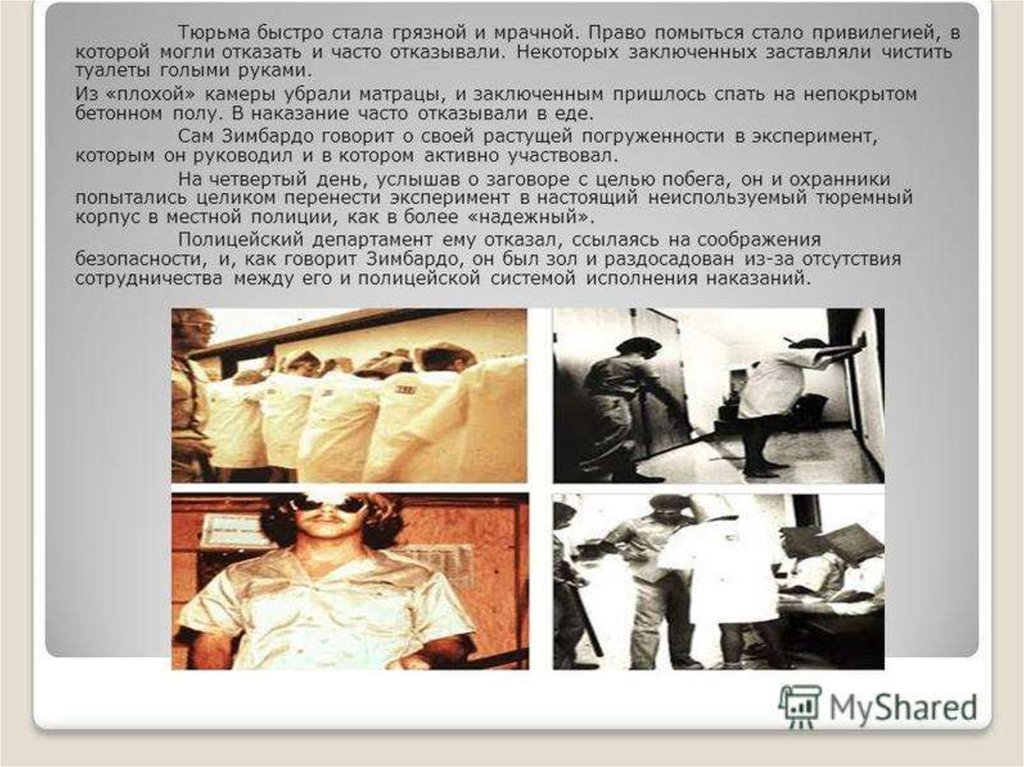

Тюрьма быстро стала грязной и мрачной. Право помыться стало привилегией, в которой могли отказать и часто отказывали. Некоторых заключенных заставляли чистить туалеты голыми руками. Из «плохой» камеры убрали матрацы, и заключенным пришлось спать на непокрытом бетонном полу. В наказание часто отказывали в еде. Сам Зимбардо говорит о своей растущей погруженности в эксперимент, которым он руководил и в котором активно участвовал. На четвертый день, услышав о заговоре с целью побега, он и охранники попытались целиком перенести эксперимент в настоящий неиспользуемый тюремный корпус в местной полиции, как в более «надежный». Полицейский департамент ему отказал, ссылаясь на соображения безопасности, и, как говорит Зимбардо, он был зол и раздосадован из-за отсутствия сотрудничества между его и полицейской системой исполнения наказаний.

Некоторых заключенных заставляли чистить туалеты голыми руками. Из «плохой» камеры убрали матрацы, и заключенным пришлось спать на непокрытом бетонном полу. В наказание часто отказывали в еде. Сам Зимбардо говорит о своей растущей погруженности в эксперимент, которым он руководил и в котором активно участвовал. На четвертый день, услышав о заговоре с целью побега, он и охранники попытались целиком перенести эксперимент в настоящий неиспользуемый тюремный корпус в местной полиции, как в более «надежный». Полицейский департамент ему отказал, ссылаясь на соображения безопасности, и, как говорит Зимбардо, он был зол и раздосадован из-за отсутствия сотрудничества между его и полицейской системой исполнения наказаний.

В ходе эксперимента несколько охранников все больше и больше превращались в садистов— особенно ночью, когда им казалось, что видеокамеры выключены. Экспериментаторы утверждали, что примерно каждый третий охранник показывает настоящие садистские наклонности. Многие охранники расстроились, когда эксперимент был прерван раньше времени.

Впоследствии заключенным предложили «под честное слово» выйти из тюрьмы, если они откажутся от оплаты, большинство согласились на это. Зимбардо использует этот факт, чтобы показать, насколько сильно участники вжились в роль. Но заключенным потом отказали, и никто не покинул эксперимент.

У одного из участников развилась психосоматическая сыпь по всему телу, когда он узнал, что его прошение о выходе под честное слово было отвергнуто (Зимбардо его отверг, потому что думал, что тот пытается сжульничать и симулирует болезнь). Спутанное мышление и слезы стали обычным делом для заключенных. Двое из них испытали такой сильный шок, что их вывели из эксперимента и заменили.

Один из заключенных, пришедших на замену, № 416, пришел в ужас от обращения охранников и объявил голодовку. Его на три часа заперли в тесном чулане для одиночного заключения. В это время охранники заставляли его держать в руках сосиски, которые он отказывался есть. Другие заключенные видели в нем хулигана. Чтобы сыграть на этих чувствах, охранники предложили другим заключенным выбор: или они откажутся от одеял, или № 416 проведет в одиночном заключении всю ночь. Заключенные предпочли спать под одеялами. Позже Зимбардо вмешался и выпустил № 416.

Заключенные предпочли спать под одеялами. Позже Зимбардо вмешался и выпустил № 416.

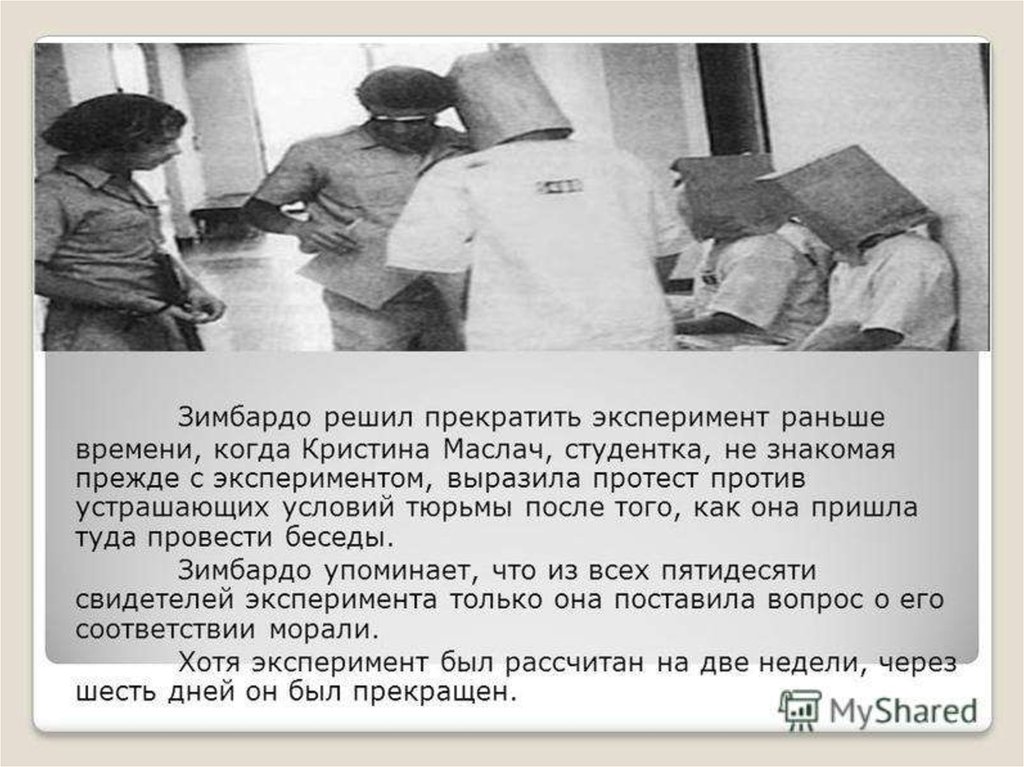

Зимбардо решил прекратить эксперимент раньше времени, когда Кристина Маслак, аспирантка и одновременно его невеста, не знакомая прежде с экспериментом, выразила протест против устрашающих условий тюрьмы после того, как она пришла туда провести беседы. Зимбардо упоминает, что из всех пятидесяти свидетелей эксперимента только она поставила вопрос о его этичности. Хотя эксперимент был рассчитан на две недели, через шесть дней он был прекращен.

Выводы

“Честно сказать поначалу мы совсем не думали, что всё так получится. Мы, наоборот, думали, что ребята будут шутить и прикалываться и нормально общаться друг с другом и что наша тюрьма совсем не сможет стать похожей на настоящую. К тому же ведь мы не давали никаких ролей и не объясняли кому как себя вести. Однако, получив власть, охранники начали всё активней её использовать, заняв уверенную, активную позицию. Многие из них признались, что работа, позволяющая им полностью контролировать и управлять ситуацией и другими людьми, доставляла им немалое удовольствие. Это же можно было видеть из видеозаписей, показывавших как охранники часто просто так прогуливались вдоль камер с самодовольным видом, покачивая на руке дубинку, а также из того, что за всё время эксперимента не было ни одного опоздания на работу, НИ ОДНОГО “больничного” или “отгула”, ни разу никто не отказался от сверхурочной работы. “Оглядываясь назад, я ужасаюсь самому себе – как мало я имел какого-либо сочувствия к этим ребятам.” Хотя не все охранники заняли агрессивную позицию в отношении к заключенным, но, как уже говорилось, не было отмечено ни одного случая, когда кто-нибудь из охранников пошел бы против “своих”, пытаясь остановить садизм наиболее активных коллег.

Это же можно было видеть из видеозаписей, показывавших как охранники часто просто так прогуливались вдоль камер с самодовольным видом, покачивая на руке дубинку, а также из того, что за всё время эксперимента не было ни одного опоздания на работу, НИ ОДНОГО “больничного” или “отгула”, ни разу никто не отказался от сверхурочной работы. “Оглядываясь назад, я ужасаюсь самому себе – как мало я имел какого-либо сочувствия к этим ребятам.” Хотя не все охранники заняли агрессивную позицию в отношении к заключенным, но, как уже говорилось, не было отмечено ни одного случая, когда кто-нибудь из охранников пошел бы против “своих”, пытаясь остановить садизм наиболее активных коллег.

Единственное заключение, которое можно было сделать из анализа психологического состояния заключенных до эксперимента и в конце, это то, что зависимые, пассивные личности переносили заключение несколько легче, чем личности самостоятельные, инициативные, независимые, творческие. Других зависимостей между характером и успешностью “адаптации” к тюрьме установлено не было. Лишившись всякой власти и контроля ситуации, поведение заключенных стало крайне пассивным. Единственным видом проявления инициативы было сопротивление выполнению команд надсмотрщиков, причем это сопротивление по ходу эксперимента становилось всё слабее и к концу эксперимента (т.е. всего лишь на 5 день!) у половины заключенных исчезло совсем.

Лишившись всякой власти и контроля ситуации, поведение заключенных стало крайне пассивным. Единственным видом проявления инициативы было сопротивление выполнению команд надсмотрщиков, причем это сопротивление по ходу эксперимента становилось всё слабее и к концу эксперимента (т.е. всего лишь на 5 день!) у половины заключенных исчезло совсем.

Результаты эксперимента использовались для того, чтобы продемонстрировать восприимчивость и покорность людей, когда присутствует оправдывающая идеология, поддержанная обществом и государством. В психологии результаты эксперимента часто используют для демонстрации ситуативных факторов поведения человека в противовес личностным. Другими словами, похоже на то, что ситуация влияет на поведение человека больше, нежели внутренние особенности личности.

Стэнфордский тюремный эксперимент: perfumero — LiveJournal

Нашел занимательный материал, думаю будет интересно моим уважаемым читателям. Стэнфордский тюремный эксперимент — психологический эксперимент, который был проведён в 1971 году в Стэнфордском университете американским психологом Филиппом Зимбардо. Эксперимент представляет собой психологическое исследование реакции человека на ограничение свободы, на условия тюремной жизни и на влияние навязанной социальной поведенческой модели.

Эксперимент представляет собой психологическое исследование реакции человека на ограничение свободы, на условия тюремной жизни и на влияние навязанной социальной поведенческой модели.Добровольцы играли роли охранников и заключенных и жили в условной тюрьме, устроенной в подвале факультета психологии. Заключенные и охранники быстро приспособились к своим ролям, и, вопреки ожиданиям, стали возникать по-настоящему опасные ситуации. В каждом третьем охраннике обнаружились садистские наклонности, а заключенные были сильно морально травмированы, и двое раньше времени были исключены из эксперимента. По этическим соображениям эксперимент был закончен раньше времени.

С этической точки зрения эксперимент часто сравнивают с экспериментом Милгрэма, проведённым в 1963 году в Йельском университете Стенли Милгрэмом, в прошлом соучеником Зимбардо. Исследование было заказано Военно-морским флотом США для того, чтобы объяснить конфликты в его исправительных учреждениях и в морской пехоте. Участников набрали по объявлению в газете; им предлагались 15 долларов в день (с учётом инфляции сумма эквивалентна 76 долларам в ценах 2006 года) за две недели участия в «симуляции тюрьмы». Из 70 человек, отозвавшихся на объявление, Зимбардо и его команда выбрали 24, которых они сочли наиболее здоровыми и психологически устойчивыми. Эти участники были мужчинами, учащимися колледжей, преимущественно белыми, и принадлежали к среднему классу.

Из 70 человек, отозвавшихся на объявление, Зимбардо и его команда выбрали 24, которых они сочли наиболее здоровыми и психологически устойчивыми. Эти участники были мужчинами, учащимися колледжей, преимущественно белыми, и принадлежали к среднему классу.

В 2015 году в ограниченный прокат вышел фильм «Тюремный эксперимент в Стэнфорде»,

повествующий о ходе оригинального эксперимента, проведенного профессором Зимбардо.

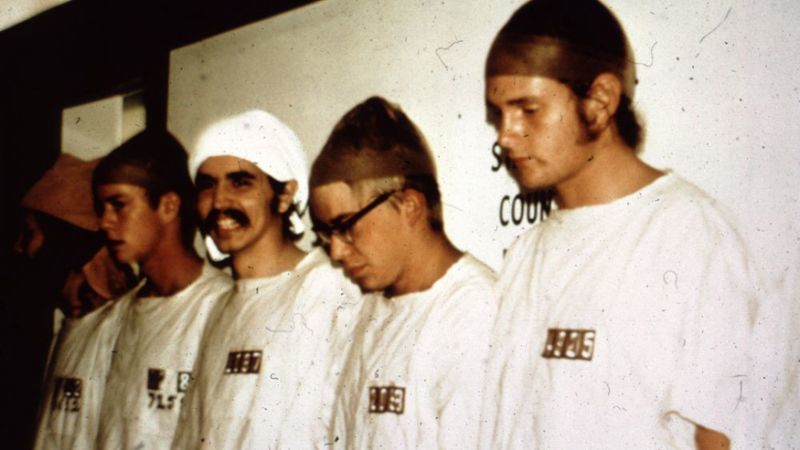

Группу, состоявшую из двадцати четырёх молодых мужчин, поделили случайным образом на «заключённых» и «охранников». Заключённым потом казалось, что в охранники берут за высокий рост, но на самом деле их честно набрали по жребию, подбрасывая монету, и между двумя группами не было никакой объективной разницы в физических данных.

Условная тюрьма была устроена на базе кафедры психологии Стэнфорда. Лаборант-старшекурсник был назначен «надзирателем», а сам Зимбардо — управляющим.

Зимбардо создал для участников ряд специфических условий, которые должны были способствовать дезориентации, потере чувства реальности и своей самоидентификации.

Охранники получили деревянные дубинки и униформу военного образца: и то и другое они сами выбрали в магазине. Кроме того, им выдали зеркальные солнцезащитные очки, за которыми не было видно глаз. В отличие от заключённых, они должны были работать по сменам и возвращаться домой в выходные, хотя впоследствии многие участвовали в неоплаченных сверхурочных дежурствах.

Заключенные должны были одеваться только в намеренно плохо подобранные миткалевые халаты, без нижнего белья, и резиновые шлёпанцы. Зимбардо утверждал, что такая одежда заставит их принять «непривычную осанку тела» и они будут испытывать дискомфорт, что будет способствовать их дезориентации. Их называли только по номерам вместо имён. Эти номера были пришиты к их униформе; от заключенных требовали надевать на голову туго сидевшие колготки, чтобы изобразить бритые головы новобранцев, проходящих начальную военную подготовку. Вдобавок, каждый из них носил на лодыжке небольшую цепочку – как постоянное напоминание о своём статусе заключенного.

За день до эксперимента с охранниками провели краткий инструктаж, заключавшийся в запрете на любое физическое насилие. Им вменили в обязанность совершать в произвольном режиме обход тюрьмы.

Зимбардо на заседании сделал следующее заявление для охранников:

Создайте у заключенных чувство тоски, чувство страха, ощущение произвола и того, что их жизнь полностью контролируется нами, системой, вами, мной, и у них нет никакого личного пространства… Мы будем различными способами лишать их индивидуальности. Все это в совокупности создаст у них чувство бессилия. Значит, в этой ситуации у нас будет вся власть, а у них — никакой.

Участников, выбранных на роли заключённых, обязали ждать дома «призыва» для участия в эксперименте. Безо всякого предупреждения их «обвинили» в вооруженном ограблении, и они были арестованы полицейским департаментом Пало Альто, который участвовал в эксперименте на этом этапе.

Заключённые прошли полную процедуру полицейского осмотра, включая снятие отпечатков пальцев, фотографирование и зачитывание прав. Привезя в условную тюрьму, их осмотрели, приказав раздеться догола, «очистили от вшей» и присвоили номера.

Привезя в условную тюрьму, их осмотрели, приказав раздеться догола, «очистили от вшей» и присвоили номера.

Филлип Зимбардо — американский социальный психолог, организатор знаменитого Стэнфордского тюремного эксперимента. По происхождению — сицилиец. Вырос в Южном Бронксе (Нью-Йорк, США), где ходил в одну школу (Monroe High School) со Стэнли Милгрэмом. Степень бакалавра получил в Бруклинском колледже, магистерскую и докторскую — в Йельском университете. После работы в Нью-Йоркском университете Зимбардо получил должность профессора в Стэнфордском университете.

Результаты

Эксперимент быстро вышел из-под контроля. Охранники применяли садистские методы и оскорбления в отношении заключённых, и к концу у многих из них наблюдалось сильное эмоциональное расстройство.

После сравнительно спокойного первого дня на второй день вспыхнул бунт. Охранники добровольно вышли на сверхурочную работу и без вмешательства исследователей стали подавлять мятеж, используя, против заключённых огнетушители. После этого инцидента охранники пытались разделять заключённых и стравливать их друг с другом, выбрав «хороший» и «плохой» корпусы, и заставляли заключённых думать, что в их рядах есть «информаторы». Эти меры возымели значительный эффект, и в дальнейшем возмущений крупного масштаба не было. Согласно консультантам Зимбардо – бывшими заключёнными, эта тактика была подобна используемой в настоящих американских тюрьмах.

После этого инцидента охранники пытались разделять заключённых и стравливать их друг с другом, выбрав «хороший» и «плохой» корпусы, и заставляли заключённых думать, что в их рядах есть «информаторы». Эти меры возымели значительный эффект, и в дальнейшем возмущений крупного масштаба не было. Согласно консультантам Зимбардо – бывшими заключёнными, эта тактика была подобна используемой в настоящих американских тюрьмах.

Подсчёты заключённых, которые изначально были задуманы для того, чтобы помочь им привыкнуть к идентификационным номерам, превратились в часовые испытания, в ходе которых охранники изводили заключённых и подвергали физическим наказаниям, в частности, заставляли подолгу совершать физические упражнения.

Тюрьма быстро стала грязной и мрачной. Право помыться стало привилегией, в которой могли отказать, что часто и делали. Некоторых заключённых заставляли чистить туалеты голыми руками. Из «плохой» камеры убрали матрасы, и заключённым пришлось спать на голом бетонном полу. В наказание часто отказывали в еде.

В наказание часто отказывали в еде.

Сам Зимбардо говорит о своей растущей погруженности в эксперимент, которым он руководил и в котором активно участвовал. На четвёртый день, услышав о заговоре с целью побега, он и охранники попытались целиком перенести эксперимент в настоящий неиспользуемый тюремный корпус местной полиции, как в более «надёжный». Полицейский департамент ему отказал, ссылаясь на соображения безопасности, и, как говорит Зимбардо, он был зол и раздосадован из-за отсутствия сотрудничества между его и полицейской системой исполнения наказаний.

В ходе эксперимента несколько охранников начали превращаться в садистов — особенно ночью, когда им казалось, что видеокамеры выключены. Экспериментаторы утверждали, что примерно каждый третий охранник проявляет настоящие садистские наклонности. Многие охранники расстроились, когда эксперимент был прерван раньше времени.

Впоследствии заключённым предложили «под честное слово» выйти из тюрьмы, если они откажутся от оплаты; большинство приняло это предложение. Зимбардо использует этот факт, чтобы показать, насколько сильно участники вжились в роль. Но заключённым потом отказали, и никто не покинул эксперимент.

Зимбардо использует этот факт, чтобы показать, насколько сильно участники вжились в роль. Но заключённым потом отказали, и никто не покинул эксперимент.

У одного из участников развилась психосоматическая сыпь по всему телу, когда он узнал, что его прошение о выходе под честное слово было отвергнуто (Зимбардо его отверг, поскольку думал, что тот жульничал и симулировал болезнь). Спутанное мышление и слёзы стали обычным делом для заключённых. Двое из них испытали такой сильный шок, что их вывели из эксперимента и заменили.

Один из заключённых, пришедших на замену, № 416, пришёл в ужас от обращения охранников и объявил голодовку. Его на три часа заперли в тесном чулане для одиночного заключения. В это время охранники заставляли его держать в руках сосиски, которые он отказывался есть. Другие заключённые видели в нём хулигана. Чтобы сыграть на этих чувствах, охранники предложили другим заключённым выбор: или они откажутся от одеял, или № 416 проведет в одиночном заключении всю ночь. Заключённые предпочли спать под одеялами. Позже Зимбардо вмешался и выпустил № 416.

Заключённые предпочли спать под одеялами. Позже Зимбардо вмешался и выпустил № 416.

Зимбардо решил прекратить эксперимент раньше времени, когда Кристина Маслак, аспирантка и одновременно его невеста, не знакомая прежде с экспериментом, выразила протест против устрашающих условий тюрьмы, после того как она пришла туда провести беседы. Зимбардо упоминает, что из всех пятидесяти свидетелей эксперимента только она поставила вопрос о его этичности. Хотя эксперимент был рассчитан на две недели, через шесть дней он был прекращён.

В 2009 году увидела свет научно-популярная книга «Эффект Люцифера», в которой Зимбардо подробно описал ход и результаты эксперимента.

Выводы

Результаты эксперимента были использованы для того, чтобы продемонстрировать восприимчивость и покорность людей, когда присутствует оправдывающая их поступки идеология, поддержанная обществом и государством. Также их использовали в качестве иллюстрации к теории когнитивного диссонанса и влияния власти авторитетов.

В психологии результаты эксперимента используются для демонстрации ситуативных факторов поведения человека в противовес личностным. Другими словами, ситуация влияет на поведение человека больше, нежели внутренние особенности личности. Этим эксперимент похож на известный эксперимент Милгрэма, в котором обычные люди подчинялись приказу вопреки своим собственным желаниям, и таким образом становились сообщниками экспериментатора.

По стечению обстоятельств, вскоре после окончания исследований произошли кровавые бунты в тюрьмах Сан-Квентина и Аттики, и Зимбардо доложил о своих наработках в эксперименте Министерству юстиции США.

Сравнения с Абу-Грейб

Когда разразился скандал в Абу-Грейб (издевательства и пытки над заключенными в Американской военной тюрьме в Ираке), многие эксперты сразу заметили его сходство со Стэнфордским тюремным экспериментом, — среди них был сам Филипп Зимбардо, который заинтересовался подробностями этой истории. Его обеспокоило, что усилия военных и правительства были направлены на обвинение в злоупотреблениях нескольких «паршивых овец», вместо того чтобы признать, что причина случившегося заключена в системных проблемах официально установленной военной системы исполнения наказаний.

В конце концов Зимбардо оказался в команде юристов, которая защищала одного из надзирателей тюрьмы Абу-Грейб штаб-сержанта Айвена «Чип» Фредерика. Зимбардо имел доступ ко всем следственным документам и документам с ограниченным доступом, а также свидетельствовал как свидетель-эксперт на военном трибунале, судившем Фредерика, который был приговорён к восьми годам заключения (октябрь 2004).

Зимбардо использовал свой опыт в деле Фредерика при написании книги «Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злодеев», в которой утверждал, что между Стэнфордским экспериментом и злоупотреблениями в Абу-Грейбе есть немало общего.

Фильмы

В 1999 году немецкий писатель Марио Джордано (итал.), вдохновленный Стэнфордским экспериментом, написал повесть «Чёрный ящик» («Black Box»). Произведение было положено в основу немецкого фильма 2001 года «Эксперимент», получившего неоднозначный отзыв Филиппа Зимбардо. Американский «Эксперимент», ремейк немецкого фильма вышел 2010 году.

В 2015 году в ограниченный прокат вышел фильм «Тюремный эксперимент в Стэнфорде», повествующий о ходе оригинального эксперимента, проведенного профессором Зимбардо.

Понравился пост? Расскажите о нём друзьям, нажав на кнопочку ниже:

Стэнфордский тюремный эксперимент или фейк?

На одном либеральном ресурсе увидел обсуждение ситуации во Франции с отсылкой к нашей стране. Обсуждали то, что в России скоро будет революция и половина полиции недовольна. Обязательно переметнется на сторону протестующих. Однако потом в ветке обсуждения кто то вспомнил про «Стэнфордский тюремный эксперимент».

Знаменитым стал тюремный эксперимент, проведенный в 1971 году Ф. Зимбардо и тремя его коллегами из Стэнфордского университета. Он исследовал природу насилия и жестокости, возникающих как реакция человека на ограничение свободы в условиях навязанной ему социальной роли. Чтобы изучать социальную психологию в тюремных условиях, ученые пригласили студентов последнего курса разыгрывать роли охранников или осужденных. На объявление откликнулось более 70 претендентов, которые хотели заработать 15 долларов в день.

На объявление откликнулось более 70 претендентов, которые хотели заработать 15 долларов в день.

Однако, есть мнение, что поставлен он был очень не корректно и вообще даже инсценирован. Вот как это было…

Цели и средства

Исследование было оплачено военно-морским флотом США для того, чтобы объяснить конфликты в его исправительных учреждениях и в морской пехоте.

Участников набрали по объявлению в газете, и им предлагались 15 долларов в день (с учетом [инфляции сумма эквивалентна 76 долларам в 2006 году) за две недели участия в «симуляции тюрьмы». Из 70 человек, отозвавшихся на объявление, Зимбардо и его команда выбрали 24, которых они сочли наиболее здоровыми и психологически устойчивыми. Эти участники были преимущественно белыми мужчинами, принадлежащими к среднему классу. Все они были студентами колледжей.

Группу, состоящую из двадцати четырех молодых мужчин, поделили случайным образом на «заключенных» и «охранников». Что интересно, заключенным потом казалось, что в охранники берут за высокий рост, но на самом деле их честно набрали по жребию, подбрасывая монету, и между двумя группами не было никакой объективной разницы в физических данных.

«Тюрьма» готовится принимать заключенных. Фото Ф. Зимбардо, 1971 год.

Собственно условная тюрьма была устроена на базе кафедры психологии Стенфорда. Лаборант-старшекурсник был назначен «надзирателем», а сам Зимбардо — управляющим.

Зимбардо создал для участников ряд специфических условий, которые должны были способствовать дезориентации, потере чувства реальности и своей самоидентификации.

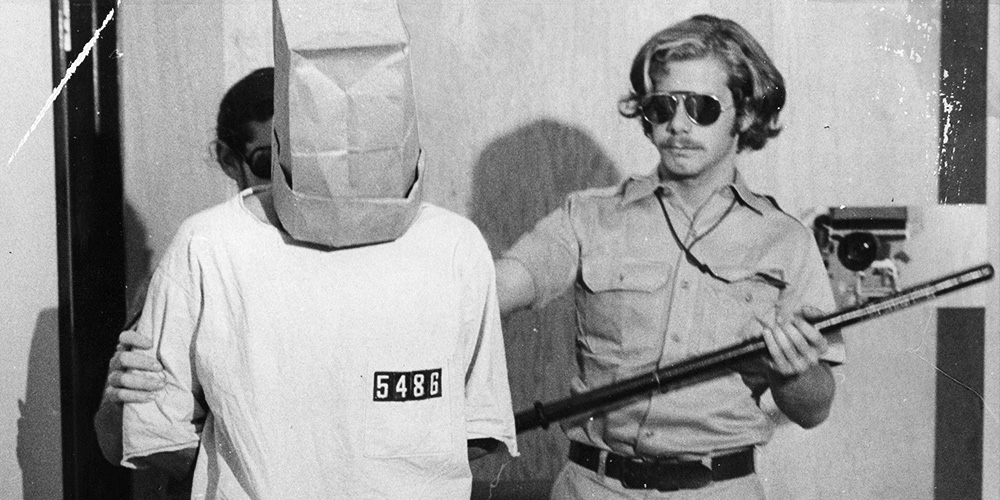

«Охранники» работают во время тюремного эксперимента в Стэнфорде в 1971 году.

Охранникам выдали деревянные дубинки и униформы цвета хаки военного образца, которые они сами выбрали в магазине. Также им дали зеркальные солнечные очки, за которыми не было видно глаз. В отличие от заключенных, они должны были работать по сменам и возвращаться домой в выходные, хотя впоследствии многие участвовали в неоплаченных сверхурочных дежурствах.

Заключенные должны были одеваться только в нарочно плохо подобранные миткалевые халаты без нижнего белья и резиновые шлепанцы. Зимбардо утверждал, что такая одежда заставит их принять «непривычную осанку тела» и они будут испытывать дискомфорт, что будет способствовать их дезориентации. Их называли только по номерам вместо имен. Эти номера были пришиты на их униформы, и от заключенных требовали надевать туго сидящие колготки на голову, чтобы изобразить бритые головы новобранцев, проходящих начальную военную подготовку. Вдобавок они носили маленькую цепочку на своих лодыжках как постоянное напоминание о своём заключении и угнетенности.

Зимбардо утверждал, что такая одежда заставит их принять «непривычную осанку тела» и они будут испытывать дискомфорт, что будет способствовать их дезориентации. Их называли только по номерам вместо имен. Эти номера были пришиты на их униформы, и от заключенных требовали надевать туго сидящие колготки на голову, чтобы изобразить бритые головы новобранцев, проходящих начальную военную подготовку. Вдобавок они носили маленькую цепочку на своих лодыжках как постоянное напоминание о своём заключении и угнетенности.

За день до эксперимента охранники посетили короткое установочное заседание, но им не дали никаких указаний, кроме недопустимости какого-либо физического насилия. Им сказали, что обязанность — совершать обход тюрьмы, который они могут совершать так, как захотят.

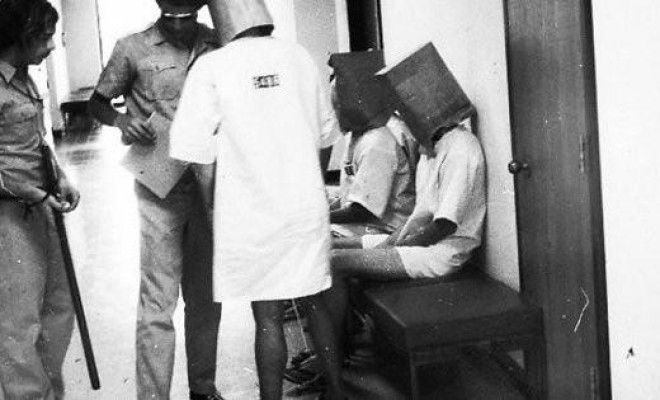

«Охранники» беседуют с «заключенными». В какой-то момент на «заключенных» были одеты мешки, и они были перемещены в ответ на слухи о планировании побега.

Участникам, которые были выбраны для того, чтобы изображать заключенных, было сказано ждать дома, пока их не «призовут» для эксперимента. Безо всякого предупреждения их «обвинили» в вооруженном ограблении, и они были арестованы полицейским департаментом Пало Альто, который участвовал в этой стадии эксперимента.

Безо всякого предупреждения их «обвинили» в вооруженном ограблении, и они были арестованы полицейским департаментом Пало Альто, который участвовал в этой стадии эксперимента.

Заключенные прошли полную процедуру полицейского осмотра, включая снятие отпечатков пальцев, фотографирование и зачитывание прав. Их привезли в условную тюрьму, где произвели их осмотр, приказав раздеться догола, «очистили от вшей» и присвоили номера.

Результаты

Эксперимент быстро вышел из-под контроля. Заключенные испытывали садистское и оскорбительное обращение со стороны охранников, и к концу у многих из них наблюдалось сильное эмоциональное расстройство.

После сравнительно спокойного первого дня на второй день вспыхнул бунт. Охранники добровольно вышли на сверхурочную работу и без руководства со стороны исследователей подавляли мятеж, при этом нападали на заключенных с огнетушителями. После этого инцидента охранники пытались разделять заключенных и стравливать их друг с другом, выбрав «хороший» и «плохой» корпусы, и заставляли заключенных думать, что в их рядах есть «информаторы». Эти меры возымели значительный эффект, и в дальнейшем возмущений крупного масштаба не происходило. Согласно консультантам Зимбардо — бывшим заключенным, эта тактика была подобна используемой в настоящих американских тюрьмах.

Эти меры возымели значительный эффект, и в дальнейшем возмущений крупного масштаба не происходило. Согласно консультантам Зимбардо — бывшим заключенным, эта тактика была подобна используемой в настоящих американских тюрьмах.

Подсчеты заключенных, которые изначально были задуманы для того, чтобы помочь им привыкнуть к идентификационным номерам, превратились в часовые испытания, в ходе которых охранники изводили заключенных и подвергали физическим наказаниям, в частности заставляли подолгу совершать физические упражнения.

Тюрьма быстро стала грязной и мрачной. Право помыться стало привилегией, в которой могли отказать и часто отказывали. Некоторых заключенных заставляли чистить туалеты голыми руками. Из «плохой» камеры убрали матрацы, и заключенным пришлось спать на непокрытом бетонном полу. В наказание часто отказывали в еде. Сам Зимбардо говорит о своей растущей погруженности в эксперимент, которым он руководил и в котором активно участвовал. На четвертый день, услышав о заговоре с целью побега, он и охранники попытались целиком перенести эксперимент в настоящий неиспользуемый тюремный корпус в местной полиции, как в более «надежный». Полицейский департамент ему отказал, ссылаясь на соображения безопасности, и, как говорит Зимбардо, он был зол и раздосадован из-за отсутствия сотрудничества между его и полицейской системой исполнения наказаний.

Полицейский департамент ему отказал, ссылаясь на соображения безопасности, и, как говорит Зимбардо, он был зол и раздосадован из-за отсутствия сотрудничества между его и полицейской системой исполнения наказаний.

Оковы на ноге «узника» во время тюремного эксперимента. Фото Ф. Зимбардо

В ходе эксперимента несколько охранников все больше и больше превращались в садистов — особенно ночью, когда им казалось, что камеры выключены. Экспериментаторы утверждали, что примерно каждый третий охранник показывает настоящие садистские наклонности. Многие охранники расстроились, когда эксперимент был прерван раньше времени.

Впоследствии заключенным предложили «под честное слово» выйти из тюрьмы, если они откажутся от оплаты, большинство согласились на это. Зимбардо использует этот факт, чтобы показать, насколько сильно участники вжились в роль. Но заключенным потом отказали, и никто не покинул эксперимент.

У одного из участников развилась психосоматическая сыпь по всему телу, когда он узнал, что его прошение о выходе под честное слово было отвергнуто (Зимбардо его отверг, потому что думал, что тот пытается сжульничать и симулирует болезнь). Спутанное мышление и слезы стали обычным делом для заключенных. Двое из них испытали такой сильный шок, что их вывели из эксперимента и заменили.

Спутанное мышление и слезы стали обычным делом для заключенных. Двое из них испытали такой сильный шок, что их вывели из эксперимента и заменили.

Один из заключенных, пришедших на замену, № 416, пришел в ужас от обращения охранников и объявил голодовку. Его на три часа заперли в тесном чулане для одиночного заключения. В это время охранники заставляли его держать в руках сосиски, которые он отказывался есть. Другие заключенные видели в нем хулигана. Чтобы сыграть на этих чувствах, охранники предложили другим заключенным выбор: или они откажутся от одеял, или № 416 проведет в одиночном заключении всю ночь. Заключенные предпочли спать под одеялами. Позже Зимбардо вмешался и выпустил № 416.

«Охранник» ведет «заключенного» в туалет с завязанными глазами.

Зимбардо прервал эксперимент на шестой день, после возмущения, которое выразила его невеста Кристина Маслах.

«Я догнал ее, и мы начали ссориться. Она говорила, что я ужасно поступаю с этими мальчиками: «Как ты можешь видеть все это и не чувствовать того, как они страдают?» Но в те дни я уже не мог посмотреть на ситуацию ее глазами. Именно в этот момент я и осознал, что исследование трансформировало меня из ученого в начальника тюрьмы. Тогда я сказал: «Ты права, необходимо остановить эксперимент», — вспоминал Зимбардо.

Именно в этот момент я и осознал, что исследование трансформировало меня из ученого в начальника тюрьмы. Тогда я сказал: «Ты права, необходимо остановить эксперимент», — вспоминал Зимбардо.

Благодаря этому опыту Зимбардо стал всемирно известным, его исследование вызвало большой общественный интерес. Многие упрекали его в бесчеловечности и неэтичности, сам же ученый говорил, что не мог предугадать столь жестокого поведения охранников.

Выводы

Результаты эксперимента использовались для того, чтобы продемонстрировать восприимчивость и покорность людей, когда присутствует оправдывающая идеология, поддержанная обществом и государством. Также их использовали в качестве иллюстрации к теории когнитивного диссонанса и влияния власти авторитетов.

Об этом эксперименте сняты документальные и художественные фильмы (см., например, фильмы «Das Experiment» (2001), «The Experiment» (2010), «The Stanford Prison Experiment» (2015)), написаны книги, а среди его участников до сих пор ведется жесткая полемика.

Однако на днях американский писатель и ученый Бен Блюм заявил, что весь эксперимент был на самом деле фейком. В своей статье, Блюм заявил о записях, найденных им в архивах Стэнфордского университета, из которых следует, что поведение некоторых участников не было естественным, а сам Зимбардо заставлял охранников обходиться грубо в заключенными. И как минимум один из узников заявил, что его «сумасшествие» было наигранным.

«Стэнфордский тюремный эксперимент часто учит нас, что наше поведение глубоко определено социальными ролями и ситуациями, в которых мы оказываемся, — пишет Блюм. – Но его более глубокое, более значимое воздействие заключается в том, что все мы имеем неиссякаемый источник потенциального садизма, скрывающийся в нас, ждущий возможности вырваться наружу», — пишет Блюм.

Блюм, имеющий степень компьютерных наук в Университете Беркли, обратился к ранее неопубликованным записям профессора Зимбардо и проинтервьюировал некоторых его участников. Одним из них был Корпи, которому сейчас 57 лет,

он признался, что симулировал свой припадок, чтобы побыстрее закончить эксперимент, вернуться домой и продолжить подготовку к экзаменам.

«Любой врач понял бы, что я притворялся. Я плохо играл. Я имею в виду, что сделал неплохо свою работу, но это было больше истерика, чем психоз», — рассказал он. По словам Корпи, он в какой-то мере испытывал удовольствие от эксперимента, поскольку не чувствовал угрозы со стороны охранников, ведь он знал, что им не позволено причинять вред узникам.

«Мы знали, что они не тронут нас, они не могли нас ударить. Они были такими же белыми студентами, как и мы, так что ситуация была достаточно безопасной. Это было, наподобие работы».

С другой стороны, расспросы «надзирателей» позволили Блюму сделать вывод о том, что их жестокость была не врожденной, а именно профессор Зимбардо заставлял их плохо относиться к заключенным, несмотря на то, что перед экспериментом он говорил: «Мы не можем их физически мучить или издеваться над ними. Мы можем создавать тоску. Мы можем создавать ощущение фрустрации. Мы можем создавать чувство страха, до какой-то степени..».

Один из охранников рассказал, что притворялся садистом, и действовал так, что позднее его действия были названы естественным проявлением жестокости. «Мне казалось, что это то, чего от меня ждали исследователи», — рассказал он.

«Мне казалось, что это то, чего от меня ждали исследователи», — рассказал он.

По данным Daily Mail, ряд ученых уже высказали критические замечания по поводу вскрывшихся подробностей эксперимента. Так, Симин Вазир, психолог из Калифорнийского университета в Дэвисе заявила, что жалеет, что в области психологии автор эксперимента воспринимается, как герой.

[источники]источники

https://www.gazeta.ru/science/2018/06/15_a_11801773.shtml

https://www.psychologos.ru/articles/view/stenfordskiy-tyuremnyy-eksperiment

https://psyfactor.org/lib/stanford-prison-experiment.htm

Tags: Наука

Стэнфордский тюремный эксперимент

Мы всегда адаптируемся под обстоятельства?

Наше поведение определяется условиями

(обстоятельствами), в которых мы находимся.

Сегодня мы поговорим о непростом эксперименте. Стэндфордский тюремный эксперимент один из самых знаменитых. Управлял экспериментом американский психолог Филипп Зимбардо. Цель эксперимента – исследовать психологические реакции человека на ограничение свободы, в условиях заточения (тюремной жизни) и присваивания определенных ролей участникам. Другими словами, Зимбардо исследовал поведение людей. В данном эксперименте он доказал, что при получении власти, человек будет доминировать над теми, кто ниже его по статусу и, возможно, проявлять по отношению к нему агрессию, жестокое обращение.

Цель эксперимента – исследовать психологические реакции человека на ограничение свободы, в условиях заточения (тюремной жизни) и присваивания определенных ролей участникам. Другими словами, Зимбардо исследовал поведение людей. В данном эксперименте он доказал, что при получении власти, человек будет доминировать над теми, кто ниже его по статусу и, возможно, проявлять по отношению к нему агрессию, жестокое обращение.

Однако, это не простой эксперимент. И сейчас мы с ним познакомимся чуть ближе.

Чтобы набрать людей, Зимбардо и его команда подали объявление в газету. На объявление откликнулись более 70 человек. Все прошли диагностические собеседования, личностные тесты, дабы исключить кандидатов с психологическими и медицинскими отклонениями или историей преступлений, или злоупотребления наркотиками. В итоге осталось 24 человека (все мужчины). Путем «подбрасывания монеты», то есть случайным образом группу разделении на 12 охранников и 12 заключенных.

Эксперимент должен был длиться 14 дней, а завершился на 6.

Само место, где проводился эксперимент – коридоры в подвале здания психологического факультета Стэндфордского университета. Коридор выполнял функцию двора, по которому разрешалось гулять, есть, заниматься физическими упражнениями. Камерами служили лабораторные аудитории университета. Единственное, что заменили, так это двери в эти камеры – поставили двери со стальными решетками.

Все началось тихим воскресным утром…

Чтобы эксперимент выглядел более правдоподобно всех людей (участников) отпустили домой и сказали ждать. Все началось тихим воскресным утром. Охранников просто пригласили в «тюрьму», а к заключенными приехала полицейская машина, полицейский зачитал права, озвучил статью, по которой участника забирают. Чтобы заключенные не знали где находиться тюрьма и не пытались сбежать, везли их с закрытыми глазами. Когда привезли на место – проводили полную санитарную обработку (как в обычной тюрьме), повязку с глаз сняли только в камере. Единственное, что не делали, так это не брили налысо. Замечу, что прическа – это проявления себя, выделения себя среди других, прическа даже может быть протестом чему-либо. Так как это не настоящая тюрьма, а эксперимент, волосы было решено не сбривать, а надеть на голову специальную сеть, которая полностью скрывает волосы, также заключенных обличили в специальные «халаты» и присвоили каждому номер. На правой лодыжке была тяжелая цепь, которую все время носили на болтах. Обувью были резиновые босоножки. Это необходимо, чтобы чтобы быстро создать аналогичные эффекты, как в настоящей тюрьме. Отчасти это предназначено, чтобы свести к минимуму индивидуальность каждого участника, так как сказано выше, некоторые люди выражают свою индивидуальность через прическу или длину. При этом, это способ заставить людей начать соблюдать принудительные правила эксперимента.

Единственное, что не делали, так это не брили налысо. Замечу, что прическа – это проявления себя, выделения себя среди других, прическа даже может быть протестом чему-либо. Так как это не настоящая тюрьма, а эксперимент, волосы было решено не сбривать, а надеть на голову специальную сеть, которая полностью скрывает волосы, также заключенных обличили в специальные «халаты» и присвоили каждому номер. На правой лодыжке была тяжелая цепь, которую все время носили на болтах. Обувью были резиновые босоножки. Это необходимо, чтобы чтобы быстро создать аналогичные эффекты, как в настоящей тюрьме. Отчасти это предназначено, чтобы свести к минимуму индивидуальность каждого участника, так как сказано выше, некоторые люди выражают свою индивидуальность через прическу или длину. При этом, это способ заставить людей начать соблюдать принудительные правила эксперимента.

Охранники не получили специальной подготовки о том, как быть охранниками. Вместо этого они были относительно свободны. Им разрешалось делать то, что, по их мнению, было необходимо для поддержания правопорядка в тюрьме и обеспечения уважения заключенных. Нужно заметить, что им запретили применять физическую силу к заключенным.

Нужно заметить, что им запретили применять физическую силу к заключенным.

Охранники тоже выглядели одинаковую форму цвета хаки, носили свисток на шее и дубинку, позаимствованную у полиции, а также темные солнцезащитные очки, чтобы скрывать свои глаза от заключенных.

Зимбардо на заседании сделал следующее заявление для охранников: